東京駅

| 東京駅 | |

|---|---|

丸の内側駅舎遠景(2006年3月26日) | |

|

とうきょう Tōkyō | |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目 |

| 所属事業者 |

東日本旅客鉄道(JR東日本・駅詳細) 東海旅客鉄道(JR東海・駅詳細) 東京地下鉄(東京メトロ・駅詳細) |

東京駅(とうきょうえき)は、東京都千代田区丸の内一丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)・東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。

※以下、JR東日本とJR東海を総称する場合は「JR」と呼ぶ。

概要

東京の表玄関とも言うべきターミナル駅で、プラットホームの数は日本一多く、在来線が地上5面10線と地下4面8線の合計9面18線、新幹線が地上5面10線、地下鉄は地下1面2線を有しており、面積は東京ドーム約3.6個分に相当する。赤レンガ造りの丸の内口駅舎は1914年竣工で、国の重要文化財に指定されている。「関東の駅百選」認定駅でもある。

乗り入れ路線

当駅にはJRの新幹線と在来線各線(後述)、東京メトロの丸ノ内線が乗り入れている。丸ノ内線の駅には「M 17」の駅番号が与えられている。また、当駅を発着するJR線と東京メトロ大手町駅間との連絡運輸は東西線のみ行われている[1]。

JRの駅に乗り入れている路線は、正式な路線名称上は、新幹線が東海道新幹線と東北新幹線の2路線、在来線が東海道本線・東北本線・総武本線・京葉線の4路線であり(詳細は路線記事および「鉄道路線の名称」を参照)、東海道本線を当駅の在来線における所属線としている[2]。管轄会社は東海道新幹線がJR東海、それ以外の路線がJR東日本となっている。これら各路線はすべて当駅を起点としており、当駅構内にはこれら各線の0キロポストが設置されている。ただし旅客案内では後述の運転系統名称が使用される。「東北(本)線」は案内上では上野駅発着の長・中距離列車を意味するため、当駅では現在用いられていない。なお中央本線についてもかつては当駅が正式な起点であったが、当駅 - 神田間における東北本線との二重戸籍区間を解消するため、JRへの移行に伴い中央本線は神田駅が起点とされた。ただし、現在でも0キロポストは設置されている。

運転系統では、JR東日本の新幹線ホームには、以下の路線の列車が乗り入れている。

- 東北新幹線 : 当駅 - 大宮駅間に新幹線の各列車が乗り入れている。

- 上越新幹線 : 大宮駅から東北新幹線に乗り入れている。

- 長野新幹線 : 長野駅 - 高崎駅間は北陸新幹線を、高崎駅 - 大宮駅間は上越新幹線をそれぞれ走行し、大宮駅から東北新幹線に乗り入れている。

- 山形新幹線 : 新庄駅 - 福島駅間は奥羽本線を走行し、福島駅から東北新幹線に乗り入れている。

- 秋田新幹線 : 秋田駅 - 大曲駅間は奥羽本線を、盛岡駅間は田沢湖線をそれぞれ走行し、盛岡駅から東北新幹線に乗り入れている。

また在来線に関しても多岐にわたる運転系統が発着する。これらの在来線各線のうち、京葉線と武蔵野線が同一の線路を共有している以外は、各系統ごとに専用の線路が割り当てられている。

- 中央線 : 中央本線の近距離電車[※ 1]。神田駅から東北本線に入る。

- 山手線 : 東海道本線・東北本線の電車線を走行する環状路線。

- 京浜東北線 : 東海道本線・東北本線の電車線を走行する近距離電車。

- 東海道線 : 東海道本線の列車線を走行する中距離電車および特急列車。

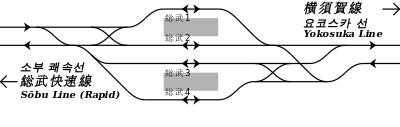

- 横須賀線・総武快速線 : 当駅以南は東海道本線地下線と支線(品鶴線)を経て大船駅から横須賀線に直通、当駅以東は総武本線を走行。

- 京葉線

- 武蔵野線 : 西船橋駅より京葉線に乗り入れている。

JRでは当駅を「中央駅」と位置付けており、前身である日本国有鉄道(国鉄)の時代から列車の進行方向を示す「上り・下り」の基点となっていた。現在、中央本線は当駅 - 神田間は戸籍上東北本線となっているが、起点であった当駅へ向かう列車が引き続き上りとされている。なお、「中央駅」である当駅は東京都区内および東京山手線内各駅を発着するJR線長距離乗車券の運賃を算出するためのキロ数基準駅ともなっている(前者:201km以上、後者:101 - 200km)。

中央駅としての位置付け

1889年に国鉄東海道本線の新橋 - 神戸間が全通し、私鉄の日本鉄道が上野を始発駅として青森に向けて線路を建設していた。そこで、新橋と上野を結ぶ高架鉄道の建設が東京市区改正計画によって立案され、1896年の第9回帝国議会でこの新線の途中に中央停車場を建設することが可決された。実際の建設は日清戦争と日露戦争の影響で遅れ、建設工事は戦争終了後の1908年から本格化し、1914年12月18日に完成し、同時に「東京駅」と命名された。

建設当時の東京駅

当駅の位置は、江戸時代からの繁華街である京橋側ではなく、建設当時はまだ野原だった丸の内側に建設された。皇居の正面に設定され、丸の内口の中央に皇室専用貴賓出入口が造られたことから分かるように、国家の象徴的な位置付けであった。なお、現在の行幸通りはまだ皇居前広場まで開通していなかった。

駅本屋は、辰野金吾と葛西萬司が設計した深谷市産の鉄筋レンガ造り3階建て総建坪9,545m²・長さ330mの豪壮華麗な洋式建築である。1914年の開業年は第一次世界大戦の開戦の年でもあり、中国・青島周辺のドイツ租借地を占領した陸軍の司令官神尾光臣中将が凱旋して皇居に参内するイベントに合わせて開業式を行った。アムステルダム中央駅は当駅を建設する際のモデルになったという俗説があるが根拠は薄弱であり、1988年以降に藤森照信らを始めとする西洋建築研究者により設計者の系譜や建築様式の両面から、現在ではほぼ否定されている。当時は南北にドーム状の屋根があり、また丸の内南口が乗車口、丸の内北口が降車口と分かれていた。(以降は歴史・年表を参照のこと)

将来の計画

エラー: {{予定}}は廃止されましたので使用しないでください。

2008年現在、東北縦貫線以外の路線についてはすべて計画段階であり、正式な決定には至っていない。

- 東北新幹線の当駅延伸の際に撤去された東北本線列車線の秋葉原 - 当駅間を再建させ、宇都宮線(東北本線)・高崎線・常磐線(快速)の各列車が当駅へ乗り入れるとともに、一部列車が東海道本線と直通運転する計画があると発表されている(東北縦貫線計画)。当初は2009年度の完成を予定していたが、計画より遅れ、2013年度の完成を予定している。実現すれば、1973年以来の南北直通列車の復活となる。

- 首都圏新都市鉄道のつくばエクスプレスが大深度地下を利用して秋葉原駅から当駅に乗り入れる計画がある。駅は丸の内ビルディング直下に建設される予定である。同線は1985年に当時の運輸省運輸政策審議会答申第7号が当駅起点での整備を求めながらも、採算面の問題で秋葉原駅始発へ変更された経緯がある。

- 大深度地下利用による京葉線の新宿駅経由三鷹駅までの延伸を行い、中央線と直通運転させる延長線をともに2015年までに整備着手するのが適当であるとした。

- 京成押上線と京急線をつなぐ浅草線短絡新線により、成田空港から30分台、羽田空港から20分台のアクセスを実現させる構想がある。この計画では京急と京成の通勤電車も乗り入れる予定である。

駅構造

かつて、現在のJR東日本とJR東海の駅は同じ国鉄の駅であったが、1987年の国鉄分割民営化を機に、東海道新幹線はJR東海、それ以外はJR東日本の管轄へと分離された。ここでは会社別に解説する。

JR東日本

| JR東日本 東京駅 | |

|---|---|

|

とうきょう Tōkyō | |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9-1 |

| 所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |

| 電報略号 | トウ |

| 駅構造 | 高架駅・地下駅 |

| ホーム |

2面4線(新幹線) 5面10線(在来線・高架) 2面4線(在来線・総武地下) 2面4線(在来線・京葉地下) |

| 乗車人員 -統計年度- |

381,704人/日(降車客含まず) -2010年- |

| 開業年月日 | 1914年(大正3年)12月20日 |

| 乗入路線 13 (5*) 路線 | |

| 所属路線 |

■東北新幹線** ■山形新幹線** ■秋田新幹線** ■上越新幹線** ■長野新幹線(北陸新幹線)** |

| キロ程 | 0.0 km(東京起点) |

|

(3.6km) 上野► | |

| 所属路線 | ■東海道線** |

| キロ程 | 0.0 km(東京起点) |

|

(1.9km) 新橋► | |

| 所属路線 | ■中央線** |

| キロ程 | 0.0 km(東京起点) |

|

(1.3km) 神田► | |

| 所属路線 |

■山手線** ■京浜東北線** |

| キロ程 |

0.0km(東京起点) 大宮から30.3 km |

|

◄神田 (1.3 km) (0.8 km) 有楽町► | |

| 所属路線 | ■総武線(快速)**・横須賀線** |

| キロ程 | 0.0 km(東京起点) |

|

◄新日本橋 (1.3 km) (1.9 km) 新橋► | |

| 所属路線 |

■京葉線 (■武蔵野線直通含む) |

| キロ程 | 0.0 km(東京起点) |

|

(1.2km) 八丁堀► | |

| 備考 |

みどりの窓口 有 |

JR東日本の駅は各路線の線路とホームが南北方向に伸びているが、地下の京葉線ホームのみ東西方向に伸びている。出入口は東西南北に設けられており、西側を丸の内口、東側を八重洲口、北側を日本橋口、南側を京葉地下出口と称している。

東西の駅舎を連絡する改札内通路は北・中央・南の3本があり、それぞれの通路に対応して丸の内側・八重洲側それぞれの地上に3か所の改札口がある。丸の内側の地下3か所と八重洲中央口の地下にも改札口があり、丸の内側は東京メトロ丸ノ内線や丸ビル・新丸ビル方面へ、八重洲側は八重洲地下街方面へ通じる。

このほか、新幹線の日本橋改札などがある。また、改札内通路の他に北口通路に隣接し東西の駅舎をつなぐ自由通路(1階・地下1階)がある。なお、南口にも東西の駅舎をつなぐ通路があるが、こちらは通行する人が限られている。

在来線の構内は非常に広い。1階は商業施設(駅ナカ)が充実している。長年、地下1階はコインロッカーが多く商業施設が少なかったが、2007年10月25日にJR東日本の駅ナカ「グランスタ」がオープンしたことにより人通りが爆発的に増えた。これに併せて待ち合わせ場所として有名なスポットであった「銀の鈴」のリニューアルが行われ、1階と地下1階を結ぶエスカレータが新設された。

対して、新幹線の構内はあまり広くなく、商業施設はホーム上にほぼ限られている。方面案内は以前は在来各線のフォーマットと同様の路線色(緑)バックに「番線数字・路線名・方面」が表記されたものだったが、2005年12月10日のダイヤ改正で行先に関わらず20 - 23番線を柔軟に用いるようになると番線数字のみに交換され、同時に改札・ホームともにお知らせ表示機はフルカラーLED式に到着案内は液晶ディスプレイ式に発車標は全面的にフルカラーLED(一部は液晶ディスプレイ)による「列車名・発車時刻・行先・次の列車・停車駅と現在時刻(LEDとアナログ混在)」を表示するものに置き換えられた[※ 2]。

駅コンコースにはJR東日本の管轄エリアも多く、それらの店舗やレストランなどでは電子マネーとして、Suicaおよびこれと相互利用可能なICカードが利用できる。

-

丸の内口の駅名板(2007年5月18日)

-

南通路(2006年1月13日)

-

南北通路(2007年9月27日)

-

丸の内地下通路(2005年3月29日)

のりば

- 在来線地上ホーム(1 - 10番線)

- 島式5面10線の高架ホームで、丸の内側から1・2・3…と順に振られている。中央線の1・2番線は3・4番線のさらに上、3階相当の高さにあり、2番線の直下に3番線がある。1・2番線はホームの両端は階段、それ以外は長いエスカレータとホーム中央にあるエレベーターでコンコースと結んでいるが9・10番線のエレベーターのみ地下1階まで結んでいる。エレベーターは南側にも設置されているが、こちらは業務用のエレベーターで係員の付き添いがないと利用することができない。9・10番線は南側のエレベーターが2つ設置されている。

- 5・6番線には、開業当時からの面影を残す柱が設置されている。

- 山手線ホームの階段付近には2006年末頃から方面案内が設置され、同時に出口・乗り換え案内も設置された。

- 1・2番線の発車標は路線図(停車駅案内)と一体化したものが使用されている。

- 1・2番線には中央ライナー・青梅ライナーのライナー券と特急「あずさ」号・特急「かいじ」号の自由席特急券の自動券売機が設置され、7 - 10番線と総武地下ホーム1 - 4番線にはSuicaグリーン券と特急「踊り子」号の自由席特急券(9・10番線のみ)の自動券売機が設置され、9・10番線には湘南ライナーの普通車のライナー券の自動券売機が設置されている。このライナー券の自動券売機は品川駅などと同様、500円以上の現金を投入すると自動で発券し、また、発車1分前に販売を終了する。ライナー券の自動券売機はSuica等のICカードは使えない。

-

1番線の0キロポスト

(2005年2月) -

7・8番線(東海道線)

(2006年1月13日)

- 新幹線ホーム(20 - 23番線)

- 島式2面4線の高架ホームである。このうち20番線は10番線のすぐ東にある。当初、東北・上越新幹線が当駅に延伸した際は現22・23番線(当時12・13番線)の島式1面2線のみで発着し、一部の定期列車と臨時列車は上野駅発着を原則としていた。しかし、1997年の長野新幹線開業に伴い1・2番線を高架化した上で3 - 10番線を丸の内側にスライドする工事を行い、当時9・10番線(東海道線)だったホームを20・21番線とし、現在の2面4線の構造になるとともに定期列車の全列車と臨時列車の大半が当駅発着になった。なお、臨時列車は2005年12月10日のダイヤ改正からすべて当駅発着に変更されている。1日300本を超える列車をこの2面4線ホームで扱っている。

- 各ホームに中央改札と各ホームを結ぶエレベーターが8号車付近に設置されている。またホームの中央には荷物運搬用のエレベーター(リフト)も設置されている。

- 10番線の隣りに20 - 23番線と変則的な番線数になってしまったのは、東海道新幹線(14 - 19番線)がJR東海の管轄であることにより、通し番号にするのが困難であったためである。

- 直接改札内に入れる改札口は八重洲北側の日本橋口改札口のみ。

- 前述のとおり発車標は2005年に交換され、それと同時に液晶ディスプレイ式の編成案内が改札前などに設置された。その他各ホームに乗車案内として、東京延伸開業時からLED式乗車位置案内表示器が設置され現在は全て薄型のものに交換されている。

-

22・23番線ホーム(2011年1月10日)

-

発車標(2011年1月10日)

- 総武地下ホーム(総武地下1 - 4番線)(北緯35度40分54秒 東経139度45分56秒)

- 島式2面4線の地下ホームで、地下5階に位置する。中央通路を丸の内側へずっと向かった階段の先にのりばがあり、東京メトロ丸ノ内線との乗り換えは比較的近いが、京葉線との改札内乗り換えは非常に遠い。このホームと下記の京葉地下ホームは地上・高架ホームとは番線番号が通しではない。ホームへはエレベーターまたは長いエスカレーターを使用することになる。客用エレベーターは1・2番線には枕木方向に2台、3・4番線には線路方向に1台のみ設置されているが3・4番線のエレベーターは地下4階(総武地下通路)までしか行かないため地下1階まで行く場合は地下4階で1・2番線のエレベーターまたはエスカレーターに乗り換える必要がある。また、各ホームの両端に業務用のエレベーターがある。

- ホームがある東京トンネルの区間の保安設備は2004年2月29日にATC-5型からATS-Pに更新されている。ATS-P対応車両であればこの地下ホームへの発着が可能である。

- このホームは構造上、#地下水上昇問題がある。

-

総武地下通路(2007年9月27日)

-

総武地下ホームは1 - 4番線(2007年9月27日)

- 京葉地下ホーム(京葉地下1 - 4番線)(北緯35度40分39秒 東経139度45分55秒)

- 島式2面4線の地下ホームで、地下4階に位置する。新幹線八重洲南乗り換え口脇から南に約500mの所、鍛冶橋通りの地下(有楽町駅との中間点)にあり、ホームは東西に伸びる。地下3階には総武地下通路のように通路があり、皇居よりの都道402号地下では横須賀線シールドトンネルが駅躯体を横断する。エレベーターは1・2番線と3・4番線にそれぞれ1台設置されている。総武地下ホームのエレベーターとは異なり両方ともホームまで直通する。また両方とも地下3階でも乗降が可能。

- ここは当初成田新幹線用の駅として計画され、日本鉄道建設公団(現・鉄道建設・運輸施設整備支援機構)により建設が開始された[3]。その後、同路線の建設が中止された後、JR東日本の施工により京葉線の駅として完成した[4]。他のホームとの長い連絡通路には、成田新幹線が建設された際に検問所が設けられる予定だった。

- 他のホームから離れていることから八重洲口側にオートウォーク(動く歩道)が設置され、その両端にエスカレータとエレベーターが設置されている。

以上のように、高架、地上、地下の全ホームを合わせて11面22線のホームがあり、JR東日本の駅では最多のホーム数である。

| ホーム | 路線 | 行先 |

|---|---|---|

| 在来線 地上ホーム | ||

| 1・2 | ■中央線 | 御茶ノ水・新宿・高尾方面 □特急「あずさ」「かいじ」 |

| 3 | ■京浜東北線 | 上野・赤羽・大宮方面 |

| 4 | ■山手線 | 上野・田端・池袋方面 |

| 5 | ■山手線 | 品川・目黒・渋谷方面 |

| 6 | ■京浜東北線・根岸線 | 品川・横浜・大船方面 |

| 7 - 10 | ■東海道線 | 藤沢・平塚・小田原・熱海方面 □特急「(スーパービュー)踊り子」 □寝台特急「サンライズ出雲・サンライズ瀬戸」 |

| JR東日本 新幹線ホーム | ||

| 20 - 23 | 宇都宮・福島・仙台・盛岡・新青森・山形・新庄・秋田方面 | |

| 高崎・新潟・長野方面 | ||

| 総武地下ホーム | ||

| 1・2 | ■横須賀線・総武線(快速) | 横浜・大船・鎌倉・横須賀・久里浜方面 □特急「あやめ」「しおさい」 |

| 3・4 | 錦糸町・船橋・千葉・成田空港方面 □特急「成田エクスプレス」 | |

| 京葉地下ホーム | ||

| 1 - 4 | ■京葉線・■武蔵野線 | 舞浜・海浜幕張・蘇我・西船橋方面 (□特急「さざなみ」「わかしお」は1・2番線発着) |

配線図

| ← 錦糸町・千葉 ・成田空港・ 蘇我 方面 |

|

→ 横浜・大船・ 久里浜 方面 |

| 凡例 出典: * 以下を参考に作成。 ** 祖田圭介、「特集 旅客ターミナル構内配線図鑑」、電気車研究会、『鉄道ピクトリアル』、第60巻1号(通巻第828号) 2010年1月号「【特集】旅客ターミナル」、 20頁、「図1-1 東京駅の配線」。 |

||

JR東海

| JR東海 東京駅 | |

|---|---|

八重洲中央口改札口 | |

|

とうきょう Tōkyō | |

|

(6.8km) 品川► | |

| 所在地 |

東京都千代田区丸の内一丁目9-1 北緯35度40分52秒 東経139度46分0秒 / 北緯35.68111度 東経139.76667度座標: 北緯35度40分52秒 東経139度46分0秒 / 北緯35.68111度 東経139.76667度{{#coordinates:}}: 各ページで primary のタグは複数指定できません |

| 所属事業者 | 東海旅客鉄道(JR東海) |

| 所属路線 | ■東海道新幹線 |

| キロ程 | 0.0 km(東京起点) |

| 電報略号 | トウ |

| 駅構造 | 高架駅 |

| ホーム | 3面6線 |

| 乗車人員 -統計年度- |

92,205人/日(降車客含まず) -2006年- |

| 開業年月日 | 1964年(昭和39年)10月1日 |

| 備考 |

駅長配置駅(管理駅) みどりの窓口 有 |

JR東海が管轄する東海道新幹線はJR東日本の新幹線の隣の東側(八重洲寄り)にあり、その部分は自社管理区域であり、標識のフォーマット、各種宣伝や広告などもJR東海のものである。

JR東海直営のみどりの窓口はJR東日本のそれとは違い「新幹線・JR全線きっぷうりば」と大書され、相互に発売可能なJR東日本のみどりの窓口と乗車券発売競争している。JR東海系列の東海キヨスクの店舗もある。

専用改札口は八重洲改札と、JR東日本新幹線と並んで設置されている日本橋改札他全部で5か所がある。丸の内側からはJR東日本の在来線改札内経由(中間改札)で改札内に入れる。八重洲口を含めた出口・駅舎はJR東日本と共用で同社の所有である。また一部の改札口には自動改札機が設置されていない。

商業施設はホーム上にほぼ限られているが、2006年2月22日のJR東海社長の定例会見で「新幹線改札口を5か所から6か所に増やす」「内装や外装を全面的にリニューアルする」などの旨を明らかにしている。2012年1月に工事は完了し、2月25日より「八重洲南口改札」として開設した。また、同時に「八重洲中央口改札」の名称が「八重洲中央北口改札」に変更された[5]。

以前は各ホームエレベーターは南に業務用のエレベーターが2台のみ設置され利用する際は係員の付き添いがないと利用できなかったが、現在は新たにホームの中央に客用のエレベーターが1台設置されたため係員の付き添いがなくても利用できる。

のりば

- 新幹線ホーム(14 - 19番線)

- 島式3面6線の高架ホームである。このうち14番線は23番線のすぐ東にある。14・15番線は神田寄りが丸の内側へ湾曲している。前述したが、コンコースでは改良工事が行われている。

- 14・15番線の神田寄りが大きくカーブしているのは東北・上越新幹線との直通を想定したためであったとされている[6]。

- 14・15番線では2008年9月17日より、16 - 19番線では2008年12月12日より、「のぞみ」で2003年まで使用されていた車内始発・終着用チャイムが発車メロディとして使用されるようになった。発車メロディの導入はJR東海の駅としてはこれが初の事例である。

- 18・19番線の南側には新幹線の鉄道建設碑があり、第4代国鉄総裁である十河信二のレリーフと「一花開天下春」の座右の銘が飾られている。

- 各改札・ホームとも発車標とお知らせ表示機はフルカラーLED式のものが使用されその他フルカラーLED式の乗車位置案内も各ホームに設置されている。改札口上部に掲げてある発車標は、3種別の本数の割合を考慮した「のぞみ」単独の発車案内と「ひかり・こだま」を合わせた発車案内の2台となっている[※ 3]。

| ホーム | 路線 | 行先 |

|---|---|---|

| 14 - 19 | 名古屋・新大阪・博多方面 |

どの種別がどのホームから発車するかはランダムであるが、「のぞみ」「こだま」に関しては下記のような傾向がある。

- 山陽新幹線直通「のぞみ」:主に16番線。ただし早朝は18番線、日中12・13時台は17番線、夕方は19番線が多い。

- 新大阪行「のぞみ」:午前中15番線、午後14番線、夕方17番線が中心。

- 「こだま」:朝方17番線、日中14・18番線、夕方15・16番線が中心。

国鉄・JR線地上ホームの変遷

以下の表は当駅地上ホームの変遷を記したものである。なお、下表に示す以外に工事等によりホームが一時的に撤去されている場合もある。

| 時期 | 第01ホーム | 第1ホーム | 回送線 | 第2ホーム | 第3ホーム | 第4ホーム | 第5ホーム | 回送線 | 第6ホーム | 第7ホーム | 回送線 | 第8ホーム | 第9ホーム |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1914年 12月18日 - |

未設置 | 1・2番線 ■電車線 |

■回送線 | 3・4番線 ■電車線 |

5・6番線 ■列車線 |

7・8番線 ■列車線 |

未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |

| 1919年 3月1日 - |

1・2番線 ■中央本線 ■京浜線 |

3・4番線 ■中央本線 ■山手線 |

5・6番線 ■列車線 |

7・8番線 ■列車線 | |||||||||

| 1925年 11月1日 - |

1・2番線 ■中央本線 |

3・4番線 ■京浜線 ■山手線 |

5・6番線 ■東北本線 |

7・8番線 ■東海道本線 | |||||||||

| 1930年 3月15日 - |

5・6番線 ■東北本線 |

7・8番線 ■東海道本線 ■横須賀線 | |||||||||||

| 1942年 9月25日 - |

7・8番線 ■東北本線 ■東海道本線 ■横須賀線 |

9・10番線 ■東海道本線 ■横須賀線 |

11・12番線 ■回送線 | ||||||||||

| 1953年 7月1日 - |

14・15番線 ■遠距離列車線 |

16番線 ■回送線 | |||||||||||

| 1953年 9月1日 - |

11番線 ■回送線 |

12・13番線 ■東海道本線 ■横須賀線 | |||||||||||

| 1954年 3月30日 - |

3番線 ■京浜東北線北行 ■山手線内回り |

6番線 ■京浜東北線南行 ■山手線外回り |

7・8番線 ■東北本線 ■高崎線 ■常磐線 ■到着列車 |

9・10番線 ■近距離列車線 | |||||||||

| 1956年 5月4日 - |

5番線 ■京浜東北線南行 ■山手線外回り | ||||||||||||

| 1956年 11月19日 - |

3番線 ■京浜東北線北行 4番線 ■山手線内回り |

5番線 ■山手線外回り 6番線 ■京浜東北線南行 | |||||||||||

| 1957年 7月14日 - |

(廃止) | ||||||||||||

| 1964年 10月1日 - |

17番線 ■東海道新幹線 |

18・19番線 ■東海道新幹線 | |||||||||||

| 1967年 3月10日 - |

(廃止) | 16・17番線 ■東海道新幹線 | |||||||||||

| 1972年 3月15日 - |

16・17番線 ■東海道・ 山陽新幹線 |

18・19番線 ■東海道・ 山陽新幹線 | |||||||||||

| 1973年 4月1日 - |

7・8番線 ■東海道本線 ■横須賀線 |

9・10番線 ■東海道本線 ■横須賀線 |

(廃止) | ||||||||||

| 1975年 7月18日 - |

15番線 ■東海道・ 山陽新幹線 | ||||||||||||

| 1979年 12月11日 - |

14・15番線 ■東海道・ 山陽新幹線 | ||||||||||||

| 1980年 10月1日 - |

7・8番線 ■東海道本線 |

9・10番線 ■東海道本線 |

12・13番線 ■東海道本線 | ||||||||||

| 1991年 6月20日 - |

(廃止) | 12・13番線 ■東北・上越新幹線 | |||||||||||

| 1992年 7月1日 - |

12・13番線 ■東北・山形・ 上越新幹線 | ||||||||||||

| 1995年 7月2日 - |

1・2番線 ■中央本線 |

3番線 ■京浜東北線北行 4番線 ■山手線内回り |

5番線 ■山手線外回り 6番線 ■京浜東北線南行 |

7・8番線 ■東海道本線 |

9・10番線 ■東海道本線 |

(廃止) | |||||||

| 1997年 3月22日 - |

22・23番線 ■東北・山形・秋田・ 上越新幹線 | ||||||||||||

| 1997年 10月1日 - |

20・21番線 ■上越・北陸新幹線 |

22・23番線 ■東北・山形・ 秋田新幹線 | |||||||||||

| 2005年 12月1日 - |

20・21番線 ■東北・山形・秋田・ 上越・北陸新幹線 |

22・23番線 ■東北・山形・秋田・ 上越・北陸新幹線 |

なお、現在のJRのホーム数合計は14面28線となり、単一の駅としてのホーム数では日本一である。

その他

この節に雑多な内容が羅列されています。 |

- かつては、中央線2番線(現:山手線内回り4番線)と京浜東北線北行3番線(現:山手線外回り5番線)の間には線路が1本あったが、中央線ホームの拡張により、この線路が2番線(現:4番線)となり、旧2番線は撤去された。この線路は同じく線路のみ存在していた東海道本線の11・16番線とは異なり、番線に数えられていなかった。

- 長野新幹線開業に伴い、ホームの移転が行われた。まず1995年7月に中央線ホームを高架ホームに移転し、その後10月 - 12月に山手線・京浜東北線ホームを、1996年6月 - 1997年7月に東海道線ホームをそれぞれ1面ずつ丸の内側に移設した。なお、東海道線ホームの移設の際は、1線を撤去して2面3線化したほか、一時期に9番線が仮設ホームだったことがある。

- 当駅にはJR東日本とJR東海の窓口のほか、丸の内地下中央改札前に北海道旅客鉄道(JR北海道)が運営する「JR北海道プラザ東京支店」がある。一般の乗車券や特急券のほか、各社のトクトクきっぷを購入することができる。株主優待などJR各社の窓口のみで扱う切符類が発券できない(「沿線の旅行会社」扱いとなる)反面、JR北海道のみで購入可能な切符類を一部を除いて取り扱う。かつては同店においてJR北海道のオレンジカードも販売されていた。

- 山陽新幹線が博多駅まで延伸してホームを増設するまでは、7・8番線が東北本線・高崎線・常磐線用ホーム、9・10番線が近距離列車用ホーム、11番線が回送線、12・13番線が東海道本線・横須賀線用ホーム、14・15番線が遠距離列車用ホーム、16番線が回送線(後に東海道新幹線に転用)であった。新幹線の開業までは4線ともひっきりなしに列車が発着しており、13番線から15番線を見通すことができなかった。これが重要なトリックとして出てくるのが松本清張の「点と線」である。1960年後半 - 1973年3月31日までは東北本線・高崎線・常磐線の列車は7 - 15番線のうち、どのホームからも発車していた。

- 上記の通り、在来線は15番線まで存在していたが、1973年4月に第7ホーム(14・15番線)を、1980年に13番線を、1988年3月回送線だった11番線と第6ホームの12番線を、1995年に第5ホーム(9・10番線)をそれぞれ使用停止し、後に新幹線のホーム増設や新設を行った。

- 2010年度後半を目処に、東海道線ホームに太陽光発電システムを導入させ、現在のホームの屋根を置き換えて屋根上に太陽電池パネルを設置し、駅構内の照明や空調設備の電力源の一部として使用する。将来的にはほかのホームにも設置を検討する。

- 戦前、鉄道省では品川 - 東京間に複線を増設し、京浜東北線の一部と横須賀線を走らせる「京浜急行線計画」が存在していた。その計画では、1・2番線が中央線、3番線が京浜東北線北行・山手線内回り、4番線が京浜急行線終着、5・6番線が横須賀線、7番線が京浜急行線始発、8番線が京浜東北線南行・山手線外回り、9 - 12番線が東北本線、13 - 15番線が東海道本線となる予定だった。この計画は対米戦により未成に終ったが、その一部は、京浜東北線と山手線の分離運転(「東京縦貫複々線工事」という)に活用された。

地下水上昇問題

当駅は、もともと海に近いこともあり、地下水位が相対的に高く、地下水上昇によるホームの浮上問題にさらされている。特に地下総武線ホームは、丸の内側ロータリー直下にあり、上に建物などの構造物がない(地下水浮力による地下駅部分の浮き上がりを押さえ付けるおもりがない)という構造上の条件から、特に浮上の影響が顕著である。かつての相次ぐ地盤沈下により地下水の汲み上げが条例により禁止されており、このことも地下水位上昇の理由となっている。地下総武ホームではホームが地下5階なのに対し、地下水は地下3階付近まで達している。1999年9月には、浮上防止策として、ホーム階に鉄製おもりを置いたり、アンカーを打ち込む工事が行われた。その後、当駅から品川区の立会川まで導水管が敷設されている。湧出地下水をそのまま下水に流すと下水道料金が課金されるため、支払料金を軽減したいJR東日本と、典型的都市型中小河川で通常は水量が少なく悪臭などを発生する立会川の問題を解決したい東京都の思惑が一致した。東京駅から立会川上流部までの導水管建設費用をJRが負担する代わりに、湧出地下水を立会川に放水することで下水道料金負担がなくなり、結果として水量の増加と悪臭の発生防止が図れるという仕組みである。同様に、上野駅新幹線地下ホームの湧出地下水が、不忍池への導水管により放流されている。

-

丸の内南口正面(2006年3月26日))

-

丸の内南口天井のドーム(2006年3月26日)

-

東京ステーションギャラリー(2007年5月18日)

-

丸の内口と駅前広場(2005年12月18日)

東京メトロ

| 東京メトロ 東京駅 | |

|---|---|

|

とうきょう Tokyo | |

|

◄M 16 銀座 (1.1 km) (0.6 km) 大手町 M 18► | |

| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目6-5 |

| 駅番号 | ○M 17 |

| 所属事業者 | 東京地下鉄(東京メトロ) |

| 所属路線 |

|

| キロ程 | 8.7 km(池袋起点) |

| 電報略号 | トウ |

| 駅構造 | 地下駅 |

| ホーム | 1面2線 |

| 乗降人員 -統計年度- |

156,008人/日 -2010年- |

| 開業年月日 | 1956年(昭和31年)7月20日 |

丸の内側に位置する島式ホーム1面2線を有する地下駅である。比較的地下浅い所にある。八重洲に出るためには北側自由通路を通ってJR構内を大きく迂回する必要がある。1990年12月半ばに本格的な自動改札機を導入した。1993年11月には、御茶ノ水駅から定期券うりばが移転した。

2008年春に、ホームの側壁に女子美術大学の非常勤講師2名によるデザインのアートウォール「自由に走る丸ノ内線」が設置された。コンセプトは「歴史と自然とトレンドの融合」で、営団500形電車で使われていた銀色のサインウェーブを下部に再現するとともに自由に飛ぶ鳥を随所に設置した。

| ホーム | 路線 | 行先 |

|---|---|---|

| 1 | 銀座・新宿・荻窪方面 | |

| 2 | 大手町・池袋方面 |

再開発事業

JR東日本などが主体となって赤レンガ駅舎の復原などを内容とした当駅周辺の大規模な再開発事業が行われている。

この第1弾として2007年(平成19年)3月に日本橋口に超高層ビル「サピアタワー」が竣工した。これと同時に一連の再開発地区が「Tokyo Station City(東京ステーションシティ)」と命名され、キャッチフレーズは「東京駅が、街になる。」に決まった。同年4月には丸の内口の行幸通り地下に「行幸地下通路」が整備され、10月25日には東京駅改札内地下1階に株式会社鉄道会館が運営するエキナカ商業施設「グランスタ」がオープンした。さらに、同年10月31日には、八重洲口にある大丸などが入居していた1954年(昭和29年)竣工の鉄道会館ビルが閉鎖され、11月6日に超高層ツインタワービル「グラントウキョウ」が竣工した。グラントウキョウノースタワー(国際観光会館ビルの跡地に建設)に大丸が移転し、グラントウキョウサウスタワーの地下に飲食店街「グランアージュ」が整備された。また、八重洲地下街からグラントウキョウサウスタワーとパシフィック・センチュリー・プレイスの地下を経由して京葉線地下改札に至る連続した地下連絡通路が整備された。

2010年(平成22年)3月28日には、駅改札内1階「South Court(サウスコート)」にあったエキナカ商業施設の「Dila東京メディアコート」の跡地に、JR東日本ステーションリテイリングが運営する「エキュート東京」がオープンし、4月12日には赤レンガ駅舎から皇居まで一直線に続く行幸通りが再整備された上で開通した。さらに同年12月4日には、駅改札内1階「North Court(ノースコート)」にあったエキナカ商業施設の「Dila東京ダイニングコート」の跡地に、鉄道会館が運営する「グランスタ ダイニング」がオープンした。

鉄道会館ビルが解体された後の2012年(平成24年)8月にグラントウキョウノースタワー第2期工事が竣工、2013年(平成25年)秋頃にグラントウキョウの2棟を結ぶペデストリアンデッキ「グランルーフ」が竣工、2014年(平成26年)秋に八重洲口駅前広場が竣工する予定である。八重洲通りの突き当たりに、壁になる形で存在していた鉄道会館ビルが解体されたことにより、東京湾側から皇居側へ向かう海風が通り抜けやすくなり、ヒートアイランド現象の改善が期待されている。

赤レンガ駅舎の復原

- 復原に至る経緯

かつての丸の内側の赤レンガ本駅舎は1945年(昭和20年)5月、アメリカ軍による東京大空襲によりその多くが破壊され、終戦後の1947年(昭和22年)、開業当初の状態より一回り規模を縮小して修復された。GHQの体制下応急処置的に工事が行われ、屋根の小屋組については復員してきた海軍の技師が5年もてばよいということで、薄い木材のトラス造りで応急的に工事をしたという[7]が、結局60年以上の歳月が過ぎることとなった。旧・日本国有鉄道(国鉄)は戦後度々赤レンガ駅舎の建て替え構想を出しては延期しており、1987年(昭和62年)4月の分割民営化の時には当駅全体の土地の3分割を伴った再開発構想が提案され、赤レンガ駅舎の建て替え高層化か保全をするかが本格的に課題となった。これに対して、「赤レンガの東京駅を愛する市民の会」などによる赤レンガ駅舎保存の市民運動が起こった。

1988年(昭和63年)、政府は学識者の委員会による東京駅周辺地区再開発構想を取りまとめ、赤レンガ駅舎の現在地での形態保全の方針を決定し、JR東日本などの検討により1999年(平成11年)、本来の形態に復原することとなった。[8]また、2003年(平成15年)には国指定の重要文化財に指定された。

- 復原工事

復原工事に先立って2006年(平成18年)春に丸の内駅舎内で「東京駅ルネサンス」が開催され、2007年(平成19年)5月30日より、鹿島・清水・鉄建 建設共同企業体が担当となって、駅舎を本来の姿に近い形態に復原する[※ 4]工事が開始された。この工事では、鉄骨鉄筋コンクリート壁で躯体を増築して建築当初の3階建てに戻した上で、外壁、尖塔、南北両ドームの内外の意匠も再現し、新たに地下1・2階を増築し免震装置を設置した。なお、工事による一時解体に伴い、屋根材に使用していた天然スレート65,000枚は産地でもある宮城県石巻市の業者に送られて、選別・清掃・補修した上で倉庫に保管されていたが、東日本大震災で発生した津波で塩害を蒙った。このため、使用可能と判断された45,000枚のみが復原駅舎でも再利用され、不足した2万枚はスペイン産のスレートで補われた。

工事に伴って2006年(平成18年)3月から営業を休止していた駅舎内の「東京ステーションギャラリー」(東日本鉄道文化財団運営)と「東京ステーションホテル」は、復原駅舎の完成とともに規模を拡大した上で営業を再開し、増築された3階部分はホテルのゲストラウンジとされる。駅舎の一部(1階部分)開業は2012年(平成24年)6月10日で、全面開業は同年10月である。

復元工事費用(約500億円と新聞などで伝えられている)はJR東日本などが「空中権の売買」を行って捻出した(詳細は「特例容積率適用区域制度」参照)。

その他の特徴

- えきあど

- JR東日本では、鉄道駅としては初めて2006年10月16日から駅構内にSuicaショッピングサービスを利用した私設私書箱「えきあど」を設置している。528箱が使用可能であり、使用可能時間は午前4時から翌日午前0時30分までで、年会費は500円、月使用料金はSサイズが2,400円、Mサイズが4,500円である。

- 使用する際はあらかじめ会員登録を行うが、Suica・PASMO(2007年3月18日以降対応)・ICOCA(2008年3月18日以降対応)が私書箱を開ける際の鍵の代わりとなる。私書箱の宛先は「〒100-○○○○東京都千代田区丸の内1-9-1(○○番号)私書箱」となる。荷物が届くと携帯電話などの電子メールで通知される。

- 赤煉瓦コンサート

- 1987年から團伊玖磨を音楽監督に迎えて定期的にコンサートが開催されるようになり、「とうきょうエキコン」の名で多くの人に親しまれた。このイベントは終了したが、2004年10月13日に「赤煉瓦コンサート」の名称で演奏会が復活している。音楽監督には池辺晋一郎が迎えられた。

- 旅客収入額

- 当駅の旅客収入額はJR東日本の駅中第1位である(1日平均およそ2億6千万円、2位は新宿駅で同1億6千万円)。また、2008年現在旅客収入額のデータを公開しているJR駅中でも第1位である。どちらも新幹線などの長距離列車の発着が多く、乗車券の単価が高いためである。旧国鉄時代は日本一であった。2008年現在は正確な順位がわからないが、各新幹線が集中し、長距離旅客利用が日本一多い駅であるため、日本一であると見られる。

- 電化方式

- 当駅では直流600V(東京メトロ丸ノ内線)、直流1500V(在来線)、単相交流25000V/50Hz(東北・上越・長野〈北陸〉新幹線)、単相交流25000V/60Hz(東海道・山陽新幹線)と4種類の電化方式が存在する。

- 霊安室

- 東京駅には霊安室が2室あり、一つは地上の第2自由通路付近、もう一つは地下2階にある。東京駅は利用者数が多いため、自殺や事故、病気などで利用者が亡くなることがある。その数は年間数人であるとされているので、二部屋を同時に使用することはほとんどない。地上の霊安室のドアには数字の「7」が記されていることから、駅職員は他の利用者に配慮してであろうか、遺体をこの霊安室に移送する際は「7号室のお客さん」と呼んでいるようである[9]。

駅弁

当駅では多数の駅弁を販売している。その中から主な駅弁を挙げる。

- あじ・さば寿司

- あじ寿司

- あなご押寿司

- あなご太巻

- うなぎ弁当

- とんかつ弁当

- 押寿司詰め合わせ

- 海鮮太巻

- 柿の葉寿司詰め合わせ

- 釜めし弁当

- 幸福弁当

- こだわりおにぎり弁当

- 五目太巻

- 笹寿司詰め合わせ

- シウマイ弁当

- すこやか弁当

上記のうち「柿の葉寿司詰め合わせ」「シウマイ弁当」「プレミアムミックスサンド」「六郷のわたし」を除く商品は日本レストランエンタプライズ (NRE) が販売する。なお、「シウマイ弁当」は崎陽軒が、「六郷のわたし」はだるまがそれぞれ販売する。

この他、NREが運営する売店「駅弁屋 旨囲門」ではJR東日本管内の主な駅弁も当駅で購入できる。当初八重洲中央口改札外にあったが、2007年3月よりJR東海の耐震工事に伴い丸の内側改札内(中央線ホーム下)に移転し、営業時間も拡大された。

この他にもJR東海管轄の八重洲口や東海道新幹線ホームではJR東海パッセンジャーズの駅弁売店があり、同社独自の駅弁が販売されている。

利用状況

東京の表玄関ともいうべきターミナル駅だが、JR東日本での乗車人員は第5位で、JR全体では第6位である。ただし、この数値には乗り換え客の数は含まれていない。

それぞれの会社の利用状況は下記の通り。

- JR東日本 - 1日平均乗車人員は381,704人(2010年度)[10]で、同社の駅の中では第5位である(1位は新宿駅)[10]。

- JR東海 - 1日平均乗車人員は92,205人(2006年度)[11]で、同社の駅(402駅)では第2位(1位は名古屋駅、3位は新大阪駅)だが、東海道新幹線の単独駅の中では第1位である。

- 東京メトロ - 1日平均乗降人員は156,008人(2010年度)[12]で、同社の駅(179駅)の中では第13位である(1位は池袋駅)。

近年の1日平均乗車人員推移は以下の表の通り。

| 年度 | JR東日本 | JR東海 | 東京メトロ | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 1992年(平成4年) | 423,052 | 76,356 | [13] | |

| 1993年(平成5年) | 420,852 | 76,332 | [14] | |

| 1994年(平成6年) | 406,841 | 75,227 | [15] | |

| 1995年(平成7年) | 399,609 | 74,336 | [16] | |

| 1996年(平成8年) | 394,115 | 73,630 | [17] | |

| 1997年(平成9年) | 386,534 | 72,107 | [18] | |

| 1998年(平成10年) | 382,129 | 71,989 | [19] | |

| 1999年(平成11年) | [1] 376,960 | 69,055 | [20] | |

| 2000年(平成12年) | [2] 372,611 | 67,351 | [21] | |

| 2001年(平成13年) | [3] 368,967 | 66,940 | [22] | |

| 2002年(平成14年) | [4] 374,922 | 67,526 | [23] | |

| 2003年(平成15年) | [5] 369,025 | 67,557 | [24] | |

| 2004年(平成16年) | [6] 371,113 | 67,397 | [25] | |

| 2005年(平成17年) | [7] 379,350 | 68,019 | [26] | |

| 2006年(平成18年) | [8] 382,242 | [11] 92,205 | 68,677 | [27] |

| 2007年(平成19年) | [9] 396,152 | 74,279 | [28] | |

| 2008年(平成20年) | [10] 394,135 | 75,627 | [29] | |

| 2009年(平成21年) | [11] 384,024 | 75,307 | [30] | |

| 2010年(平成22年) | 381,704[12] |

駅周辺

当駅周辺は日本を代表するビジネス街となっており、昼間は人通りが多いが、夜間は少ない。JRの駅を中心とする以下の地下鉄各駅は概ね半径1km程度範囲内にあるので、状況によっては徒歩での移動の方が早く到達する場合もある。

- 大手町駅 (丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線・都営三田線)

- 八丁堀駅 (京葉線・日比谷線)

- 日本橋駅 (銀座線・東西線・都営浅草線)

- 三越前駅 (半蔵門線(銀座線のりばへは遠い))

- 新日本橋駅 (総武線(快速))

- 二重橋前駅 (千代田線(行幸地下通路で連絡))

- 日比谷駅 (日比谷線・千代田線・都営三田線(行幸地下通路で連絡))

- 有楽町駅 (山手線・京浜東北線・有楽町線)

- 銀座一丁目駅 (有楽町線)

- 京橋駅 (銀座線)

- 宝町駅 (都営浅草線)

丸の内口

西側の丸の内地区には、丸の内北口(旧称・降車口)、丸の内中央口(同・中央口)、丸の内南口(同・乗車口)がある。日本を代表する歴史的なビジネス街であると同時に、2000年代には丸の内ビルディング(丸ビル)、新丸の内ビルディング(新丸ビル)などの複合商業施設のオープンが相次ぎ、一躍観光スポットともなった。

駅の南にあった東京中央郵便局は、日本を代表する郵便局で、鉄道郵便輸送が日本の郵便を支えていた時代には当駅と同局の間に建設された地下通路を使って多くの郵便物が輸送された。この扱いは1978年に終了したが、その後も駅構内部分の地下通路は車椅子利用者などのために利用されている。

かつては日本国有鉄道本社ビル(1997年までは東日本旅客鉄道株式会社本社ビル)もあり、全国に鉄道網を張り巡らせた国鉄(建造当時は鉄道省)のシンボルとなっていたが、国鉄分割民営化に伴う長期債務返済のために売却され、その跡地には旧JTBビルと合わせて複合商業施設の丸の内オアゾが開業している。

丸の内中央口から皇居に向かって行幸通りと行幸地下通路が伸びていて、丸の内中央口からも皇居が見える。

クリスマスから元日までのシーズンには東京ミレナリオのイルミネーションが有楽町駅方面まで点灯されていたが、丸の内口工事のため2005年末の点灯をもって終了し、現在はこれに類似したイベントが開催されている。

京葉地下丸の内口からJR有楽町駅、千代田線二重橋前駅、有楽町線有楽町駅(東京国際フォーラム経由)、都営三田線・日比谷線日比谷駅(東京国際フォーラム・地下鉄有楽町駅経由)は比較的近接している。

八重洲口

商社など主要企業が軒を連ねる京橋・日本橋の玄関口であると同時に、2007年11月の大丸東京店の全面リニューアル、2008年3月の東京キャラクターストリート開業などにより商業スポットとしても注目されるようになった。 東京駅東側に隣接するエリアの住所は千代田区丸の内であるが、一般的に東京駅八重洲口・日本橋口に隣接するエリア全体を「八重洲」と呼ぶことが多い。

八重洲口エリアは地下街が発達しており、東京ステーション開発株式会社が運営する東京駅一番街、八重洲地下街株式会社が運営する八重洲地下街などがある。駅に隣接し、東京キャラクターストリート、東京ラーメンストリートなどを有する地下街が東京駅一番街、外堀通り・八重洲通りの地下に広がるのが八重洲地下街である。

八重洲北口付近(北側自由通路付近)には、黒塀横丁(地階)・キッチンストリート(1階)・北町ほろよい通り(2階)・ごちそうプラザ(2階)、八重洲南口付近には東京ラーメンストリート(地階)などの飲食店街がある。2001年に鉄道会館が開業し、ラーメン店、中華料理店などが入っていたラーメン激戦区東京編(八重洲南口・地階)はすでに閉鎖されている。

八重洲南口手前にはJR東日本リテールネットが営業するコンビニエンスストア「NEWDAYS八重洲南口店」がある。この店舗は「日本一忙しいコンビニエンスストア」として週刊誌『AERA』にも掲載されたことがある。

八重洲口には、南口に併設されたJRバスのハイウェイバスのりばをはじめとして、周辺に複数の高速バスの発着拠点が存在する→「東京駅バスのりば」を参照。

八重洲口の主な商業施設

- 大丸東京店

- 東京駅一番街

- 東京キャラクターストリート(東京駅一番街内)

- 東京ラーメンストリート(東京駅一番街内)

- 八重洲地下街

- キラピカ通り

- グランアージュ

日本橋口

JRの駅の北側にあり、永代通りに面している。正面ロータリーは長距離路線バスの降車場となっており、その先、永代通りの地下は東京メトロ東西線の大手町駅となっている。日本橋口には東京ステーションシティの開発第一弾としてサピアタワー(地上35階・地下4階)が2007年3月に竣工した。

- 日本銀行本店

- 丸の内トラストタワー

- シャングリ・ラ ホテル 東京

- JXホールディングス本社

- JFE商事ビル

- JFE商事ホールディングス本社

- JFE商事東京本社

- 岡谷鋼機東京本店

- 国道1号(永代通り)

バス路線

歴史

1889年(明治22年)に神戸まで全通した官設鉄道の新橋駅と、私鉄・日本鉄道の上野駅を結ぶ高架鉄道の建設が東京市区改正計画によって立案され、1896年(明治29年)の第9回帝国議会でこの新線の途中に中央停車場を建設することが可決された。施工は大林組が担当。

日清戦争とその後の日露戦争が終わった1908年(明治41年)から建設工事が本格化し、1914年(大正3年)12月18日に開業した。中央停車場は皇居(宮城)の正面の原野に設定され、『東京駅』と名付けられた。

1919年(大正8年)に中央本線が、1925年(大正14年)に東北本線が乗り入れ、1929年(昭和4年)には東側の八重洲口が開設するなど、徐々に発展していった。

しかし、大平洋戦争末期の1945年(昭和20年)5月25日、アメリカ軍による東京大空襲では丸の内本屋の降車口付近に焼夷弾が着弾、大火災を引き起こした。これによりレンガ造壁とコンクリート造床の構造体は残ったが、鉄骨造の屋根は焼け落ち、内装も大半が失われた。同年8月の終戦直後から修復体制を整えて計画を立案し、年末から1947年(昭和22年)にかけて修復工事を行ったので、ほぼ現在の外観になった。3つのドーム部分の外壁は修復したが、安全性に配慮してその他の焼失の著しかった3階部分内外壁は取り除いて2階建てに変更、中央ドームは木造小屋組で元の形に復原、南北両ドームは丸型から台形に変更、軒蛇腹・パラペット・壁面・柱型・窓枠などは2階建てになっても忠実に復元、南北ドーム内のホール天井はローマのパンテオンを模したデザインに変更[※ 5]、といった内容だった。

できるだけ早期に本格的な建て直しをするつもりで「4、5年もてば良い」とされた修復工事だったが、占領軍の要求で突貫で進める中でも当時の鉄道省の建築家・伊藤滋や松本延太郎たち、あるいは工事を行った大林組の日夜の努力でできるだけ日本の中央駅として恥ずかしくないデザインによる修復をした逸話が伝えられている[31]。

一方、1929年(昭和4年)には八重洲口が開設された。1948年(昭和23年)にモダンデザイン建築の八重洲駅舎が竣工したが、翌1949年(昭和24年)に失火で焼失してしまい、1954年(昭和29年)に駅舎が建て替えられ、八重洲本屋が完成した。八重洲口はその後も順次改築されて百貨店が出店し、地下街が拡がるなど賑やかになってゆくが、丸の内側はレンガ造りのままである。

1964年に東海道新幹線が開業し、1972年(昭和47年)には総武地下ホーム、1990年(平成2年)には京葉地下ホームがそれぞれ営業を開始、1991年(平成3年)には東北新幹線が当駅に乗り入れるなど、東京駅は順次拡大してきた。

年表

- 1907年(明治40年)3月15日 - 基礎工事着手。

- 1910年(明治43年)9月15日 - 仮駅の呉服橋駅(当駅開業と同時に廃止)が開業。工事中の当駅を通り抜けた300m北側(神田駅寄り)に存在した。

- 1914年(大正3年)

- 1915年(大正4年)- 国鉄初の電気時計が設置される[32]。

- 1919年(大正8年)3月1日 - 中央本線が乗り入れ。近距離電車のみの乗り入れで、長距離列車は従来通り飯田町駅発着のままだった。

- 1925年(大正14年)11月1日 - 東北本線が乗り入れ。

- 1929年(昭和4年)12月16日 - 八重洲口開設。

- 1945年(昭和20年)

- 1947年(昭和22年)

- 1948年(昭和23年)11月16日 - 八重洲口駅舎完成、使用開始。

- 1949年(昭和24年)4月29日 - 八重洲口駅舎本屋が失火により焼失。

- 1953年(昭和28年)9月1日 - 八重洲中央口および南口開設。

- 1954年(昭和29年)

- 1955年(昭和30年)3月26日 - 八重洲北口開設。

- 1956年(昭和31年)7月20日 - 帝都高速度交通営団(営団地下鉄)丸ノ内線が当駅まで延長開業。

- 1959年(昭和34年)11月1日 - 丸の内口が乗車ロと降車ロをそれぞれ乗降できるように変更。

- 1960年(昭和35年)11月12日 - 東海道新幹線工事着手。

- 1964年(昭和39年)10月1日 - 東海道新幹線の当駅 - 新大阪間が開業し、同時に新幹線の駅が完成。

- 1966年(昭和41年)10月1日 - 営団地下鉄東西線大手町駅開業に伴い、徒歩連絡を開始。ただし同駅は1956年3月20日から丸ノ内線の駅として開業しており、東西線の駅の開業までは当駅から大きく離れていた。

- 1967年(昭和42年)3月16日 - 東海道新幹線16番線が完成。

- 1968年(昭和43年)

- 1969年(昭和44年)

- 1972年(昭和47年)7月15日 - 総武本線地下ホームが開業。

- 1973年(昭和48年)4月1日 - 第7ホーム(14・15番線)使用停止。これに伴い、東北・上信越を結ぶ「はつかり」「とき」などの一部の特急列車と中距離列車の乗入れを廃止。一方、寝台列車や優等列車は12・13番線に、横須賀線は13番線→10番線にそれぞれ変更。

- 1976年(昭和51年)6月26日 - 東海道新幹線ホームに広告表示を設置。

- 1979年(昭和54年)12月1日 - 東海道新幹線14番線が完成。

- 1980年(昭和55年)10月1日 - 横須賀線と総武快速線の直通運転開始にともない、13番線を廃止。このため、寝台列車の発着は9・10番線に変更し、12番線は伊豆方面に向かう列車の発着が中心となる。

- 1986年(昭和61年)11月1日 - 荷物取り扱いを廃止。中央本線の特急列車「あずさ」が乗り入れ開始。

- 1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化に伴い、東海道新幹線の駅はJR東海が、その他の国鉄線の駅はJR東日本が運営を継承する。

- 1988年(昭和63年)3月13日 - 12番線廃止(のちに東北新幹線専用ホームとなる)。

- 1990年(平成2年)3月10日 - 京葉線地下ホームが開業。同時にJR東日本の改札口に自動改札機を順次導入。

- 1991年(平成3年)

- 1993年(平成5年)11月4日 - 営団地下鉄の定期券うりば新設(御茶ノ水駅からの移転)。

- 1994年(平成6年)12月3日 - 10 - 13番線廃止(10番線は1997年に使用再開)。

- 1995年(平成7年)7月2日 - 中央線1・2番線を2階から3階に移転。この後、1997年7月までに旧1・2番線を現3・4番線、旧3・4番線を現5・6番線…と順次各路線ののりばを丸の内側にずらしていく工事が行われた。

- 1997年(平成9年)10月1日 - 長野新幹線営業開始に伴い、上越・長野新幹線用20・21番線使用開始。この時12・13番線は主に東北・山形・秋田新幹線用となり、22・23番線に改称される。

- 1997年(平成9年) - JR東日本の駅が関東の駅百選に認定される。選定理由は「大正3年誕生、真に歴史を物語るルネッサンス風の赤煉瓦造りの駅舎」。JR東海・営団地下鉄の駅は選定対象になっていない。

- 1998年(平成10年)3月17日 - 東海道新幹線の改札口に自動改札機を導入。

- 2001年(平成13年)11月18日 - JR東日本でICカードSuica供用開始。

- 2003年(平成15年)4月18日 - 丸の内側の赤レンガ駅舎が重要文化財に指定される。

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)12月10日 - JR東日本のダイヤ改正により、20 - 23番線は東北・山形・秋田・上越・長野新幹線が方面に関係なく発着するようになった。20・21番線と22・23番線の方面別の使い分けを廃止。

- 2006年(平成18年)4月11日 - 東京駅とアムステルダム中央駅(オランダ)が姉妹駅となる。

- 2007年(平成19年)

- 2009年(平成21年)3月13日 - 寝台特急「はやぶさ」「富士」が廃止。これにより、当駅発着の機関車牽引の定期客車列車が全て消滅。

- 2010年(平成22年)3月28日 - 改札内1階にエキナカ商業施設「エキュート東京」がオープン。(東京ステーションシティの一環)

- 2010年(平成22年)11月25日 - 改札内1階にエキナカ商業施設「京葉ストリート」がオープン。(東京ステーションシティの一環)

- 2010年(平成22年)12月4日 - 改札内1階にエキナカ商業施設「グランスタダイニング」がオープン。(東京ステーションシティの一環)

- 2011年(平成23年)3月5日 - 東北新幹線「はやぶさ」が運行開始。これにより、「はやぶさ」を名乗る当駅発着の列車が形を変えて復活。

- 2014年(平成26年)度 - 東北縦貫線が完成し、1973年以来となる東北本線(宇都宮線)・高崎線・常磐線(快速)の当駅への乗り入れを再開する予定。

事件

- 1921年(大正10年)11月4日 - 当時の内閣総理大臣:原敬が丸の内南口(乗車口)で暗殺(刺殺)される(原敬暗殺事件)。

- 1930年(昭和5年)11月14日 - 当時の内閣総理大臣:濱口雄幸が第4ホームで狙撃される。

襲撃の現場であった所にはそれぞれプレートが付けられ、床に大理石の白い丸で印されている。後者はプラットホーム上で起きたものだが、構内の線路配置の見直しで第4ホームが撤去されたため、元の第4ホームの直下に当たる10番線下の中央通路に白い丸で印されている。

-

原遭難現場の印(2007年8月13日)

-

原遭難現場(2007年8月13日)

-

事件直後の原遭難現場

-

濱口遭難現場の印(2007年8月13日)

-

濱口遭難現場(当時の第4ホーム直下に相当する場所)(2007年8月13日)

駅長

蒸気機関車の時代から、当駅の駅長は毎朝9時に発車する特急列車を見送る慣例があった。東海道新幹線の開業後は同じく9時発の「ひかり」を見送っていたが、国鉄分割民営化後は在来線、東北・上越・北陸(長野)新幹線がJR東日本、東海道新幹線がJR東海の管轄となったため、JR東日本の駅長は在来線の「踊り子」(2010年12月4日改正のダイヤでは伊豆急下田・修善寺行「踊り子105号」)の発車を見送っている。

現在、JR東日本の駅長は現場の職員としては唯一の取締役となっている。「東京駅長」と言えば、国鉄時代には「現場の最高職」と言われ、駅員や運転士、機関士達の憧れの地位だった。民営化されJRとなり、当駅はJR東日本とJR東海の2人の駅長が置かれることになった。前者に関しては「現場の最高職」という慣習が残っており、後者も慣習は関係ないが2008年7月現在の駅長は執行役員である。

隣の駅

- 東日本旅客鉄道

- ■東北・山形・秋田・上越・長野新幹線

- 東京駅 - 上野駅

- ■東海道線

- ■通勤快速・■快速「アクティー」・■普通

- 東京駅 - 新橋駅

- ■通勤快速・■快速「アクティー」・■普通

- ■中央線

- ■通勤特快(上りのみ)・■中央特快・■青梅特快・■通勤快速(下りのみ)・■快速・■各駅停車

- 東京駅 - 神田駅

- ■通勤特快(上りのみ)・■中央特快・■青梅特快・■通勤快速(下りのみ)・■快速・■各駅停車

- ■山手線

- 神田駅 - 東京駅 - 有楽町駅

- ■京浜東北線

- ■総武線(快速)・横須賀線

- ■通勤快速・■快速(横須賀線内は普通)

- 新日本橋駅(総武線) - 東京駅 - 新橋駅(横須賀線)

- ■通勤快速・■快速(横須賀線内は普通)

- ■京葉線・武蔵野線

- ■通勤快速・■京葉快速・■武蔵野快速・■各駅停車

- 東京駅 - 八丁堀駅

- ■通勤快速・■京葉快速・■武蔵野快速・■各駅停車

- 東海旅客鉄道

- ■東海道新幹線

- 東京駅 - 品川駅

出典

- 参考文献

- 日本国有鉄道『日本国有鉄道百年写真史』交通協力会、1972年10月14日 発行。(復刻版:『日本国有鉄道百年写真史』成山堂書店、2005年10月)。ISBN 978-4425301638。)

- 小川裕夫『封印された鉄道史』(第1刷)彩図社、2010年6月18日。ISBN 978-4883927425。

- ^ JR東日本 2社にまたがる連絡定期券の発売範囲 乗り換え駅 (PDF, JR東日本 2011年3月12日現在)

- ^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB 1998年

- ^ 『鉄道ピクトリアル』1975年8月号・1976年10月号・1977年9月号 電気車研究会

- ^ 『鉄道ジャーナル』1988年3月号 鉄道ジャーナル社

- ^ 【社長会見】東海道新幹線東京駅 駅設備改良工事の終了について東海旅客鉄道ニュースリリース 2012年2月23日

- ^ 『新幹線マニアの基礎知識(イカロスMOOK ― マニアの王道)』 中尾一樹、伊藤久巳著、イカロス出版

- ^ 藤森照信『建築探偵の冒険・東京篇』ちくま文庫、1989年、129頁。

- ^ 朝日新聞1999年10月6日付34面「赤れんが駅舎 誕生の姿で再生 東京駅 ドーム屋根丸く美術館の併設も」この記事でJR東日本の松田昌士社長(当時)は「五、六年のうちには完成させたい」と話していたが、着工はそれから8年後だった。

- ^ 『封印された鉄道史』(p43)

- ^ a b JR東日本 - 各駅の乗車人員(2010年度)

- ^ a b 平成20年版 都市交通年報(財団法人 運輸政策研究機構)による

- ^ 東京メトロ 駅別乗降人員順位表による

- ^ 東京都統計年鑑(平成4年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成5年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成6年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成7年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成8年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成9年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成10年) (PDF)

- ^ 東京都統計年鑑(平成11年) (PDF)

- ^ 東京都統計年鑑(平成12年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成13年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成14年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成15年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成16年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成17年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成18年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成19年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成20年)

- ^ 東京都統計年鑑(平成21年)

- ^ 『東京駅戦災復興工事の想い出』松本延太郎著 1991年

- ^ 『日本国有鉄道百年写真史』(1972年発行、p251)

脚注

- ^ 当駅を発着する中央線の列車は早朝と深夜を除きすべて快速電車(一部、ライナー・特急)である。この時間帯に快速電車の停車しない水道橋駅・信濃町駅・大久保駅などへ向かう利用客は御茶ノ水駅などで中央・総武線各駅停車への乗り換えを必要とする。早朝と深夜は当駅始発の中央線各駅停車が運行されるため、乗り換えを必要としない。

- ^ 後に上野・大宮両駅も当駅と同型のフルカラーLED式発車標に置き換えられた。

- ^ 他の「のぞみ」停車駅は「のぞみ」「ひかり」の案内と「こだま」の案内という2台に分けている。

- ^ JR東日本では「現存する建造物について、後世の修理で改造された部分を原型に戻す」という意味で「復元」ではなく「復原」を用いている。

- ^ その材質はアルミ合金のジュラルミンで、終戦となって製造中止となった戦闘機の余剰品を活用した。

関連項目

- 日本の鉄道駅一覧

- 東京駅バスのりば

- 東京駅一番街

- 八重洲地下街

- 日本一の一覧

- ひよ子

- メトロポリタンホテルズ

- 深谷駅 - 丸の内口駅舎を建築の際に同駅付近に所在する日本煉瓦製造の製造した煉瓦を使用したことにちなみ、現在の駅舎は当駅の丸の内口駅舎を模した造りとなっている。

- 浜寺公園駅 - 丸の内口の赤レンガ駅舎と同じく辰野金吾の設計。

登場する文学作品

- 『点と線』 松本清張(1958年・光文社)

- 『東京駅殺人事件』 西村京太郎(1984年・光文社)

- 『東京駅で消えた』 夏樹静子(1989年・中央公論社)

- 『東京駅物語』 北原亞以子(1996年・新潮社)

位置情報

外部リンク

駅公式サイト

鉄道会社のその他のページ

- JR東日本 東京駅丸の内駅舎保存・復原工事の着工について (PDF, JR東日本 2007年5月8日)

- 東京駅付近航空写真 『土木建築工事画報』 第6巻 第7号 工事画報社 昭和5年7月発行

- 東京駅改築並に東京新橋間高架新設工事 『土木建築工事画報』 第16巻 第1号 工事画報社 昭和15年1月発行

|