立教大学

| 立教大学 | |

|---|---|

| |

| |

| 大学設置 | 1883年 |

| 創立 | 1874年 |

| 創立者 | チャニング・ウィリアムズ |

| 学校種別 | 私立 |

| 設置者 | 学校法人立教学院 |

| 本部所在地 |

東京都豊島区西池袋三丁目34番1号 北緯35度43分49.8秒 東経139度42分14.2秒 / 北緯35.730500度 東経139.703944度座標: 北緯35度43分49.8秒 東経139度42分14.2秒 / 北緯35.730500度 東経139.703944度 |

| 学生数 | 20,720 |

| キャンパス |

池袋(東京都豊島区) 新座(埼玉県新座市) 陸前高田グローバルキャンパス(岩手県陸前高田市) |

| 学部 |

文学部 異文化コミュニケーション学部 経済学部 経営学部 理学部 社会学部 法学部 観光学部 コミュニティ福祉学部 現代心理学部 スポーツウエルネス学部 Global Liberal Arts Program (GLAP) |

| 研究科 |

文学研究科 経済学研究科 経営学研究科 理学研究科 社会学研究科 法学研究科 観光学研究科 コミュニティ福祉学研究科 現代心理学研究科 キリスト教学研究科 ビジネスデザイン研究科 社会デザイン研究科 異文化コミュニケーション研究科 法務研究科 人工知能科学研究科 スポーツウエルネス学研究科 |

| ウェブサイト |

www |

立教大学(りっきょうだいがく、英語: Rikkyo University/Saint Paul's(スクール・ニックネーム))は、東京都豊島区西池袋三丁目34番1号に本部を置く日本の私立大学。1874年創立、1883年大学設置。大学の略称は立大(りつだい)。

概観[編集]

大学全体[編集]

英国国教会を始祖とする会派、米国聖公会(歴代米国大統領の1/4が信者)の宣教師チャニング・ウィリアムズ主教が、1874年(明治7年)に東京・築地に設立した聖書と英学を教育する私塾、立教学校[注釈 1][注釈 2]を前身の一つとする日本屈指の伝統校である。ローマから英国に派遣されたオーガスティンの初代カンタベリー大主教着座(西暦597年)からの流れを汲む[8][注釈 3]。大学設立起源は、米国聖公会信徒のマシュー・ペリーの黒船来航と初代米国総領事タウンゼント・ハリスの活動により日本への宣教勧告と学校開設の勧奨を得た米国聖公会が、1859年(安政6年)に伝道と学校開設、医療活動を成すプロテスタント初となる日本ミッションを長崎に開設し、ハリスの支援のもと江戸幕府の要請で私塾を設け英学教育を創始したことに始まり、高杉晋作、大隈重信(第8・17代内閣総理大臣)、副島種臣(第3代外務卿)、前島密(近代郵便制度創設者)、何礼之(大阪洋学校、現・京都大学創設者)など多くの志士を輩出した[注釈 4][注釈 5][11][12]。この塾は日本におけるミッションスクールの起りである[13]。幕末から明治にかけ、日本と米国の外交の芽吹に生誕し、日米両国の友好の証として歴史を繋いできた[14][注釈 6][注釈 7][注釈 8][注釈 9]。日本聖公会系のキリスト教主義学校(ミッションスクール)である。

聖公会系の大学である名門オックスフォード大学クライスト・チャーチを始め、世界の聖公会系大学が120校以上加盟するCUAC(世界聖公会大学連合)に属する。1883年(明治16年)に、米国式カレッジとして東京大学とともに日本最高峰の教育機関である「立教大学校」を設立[注釈 10]。ミッションスクール第一号として認可を受けた[26]。これは後の帝国大学令と大学令より前に、教育令によって認可された日本の先駆けとなる大学であった(詳細は旧制大学参照)[27]。1922年(大正11年)に大学令により再び大学となり、文学部、商学部、予科を設置[注釈 11]。第二次世界大戦前に英称をSt.Paul's Collegeと変更。現在は正式英称をRikkyo Universityとするが、今もスクール・ニックネームとして「St.Paul's」が使われる[33]。「SPU」の略称もある[注釈 12]。

戦間期以降、慶應義塾大学、東京大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学で構成する東京六大学の一校である[注釈 13]。 2001年から、同じ聖公会に属する聖路加国際大学と単位互換制度を開始。近隣の大学で構成するF-Campus(5大学単位互換制度)も開始した。

創立以来、国際性やリーダーシップを育むリベラルアーツ教育を実践し、2023年時点で、11学部・27学科・10専修・1コース Global Liberal Arts Program (GLAP)を設置。大学院は16研究科を設置する。経営学部と異文化コミュニケーション学部は、入試難易度が高く、現在における看板学部である。世界における評価では質の高い先端的な研究を行う理学部が牽引しており、JAXAと協同での宇宙関連の研究開発や、燃料電池、人工光合成等のクリーンエネルギー分野、バイオ医薬の分野などで高い成果を上げている[37][38]。(#理工学分野を参照)

蔦の絡まる煉瓦造りの歴史的建造物群とガラス張りの近代的な校舎が調和する池袋キャンパスは、都会にありながら緑豊かで、異国情緒ある洗練された美しいキャンパスとして知られる[39][40][41]。1918年(大正7年)竣工の第一食堂は、ハリーポッターの世界観があると言われる[42][43]。2012年に開館した池袋図書館は、収蔵可能冊数200万冊、閲覧席数1530席以上を有する、国内の大学でも屈指の規模を誇る図書館である[44][45][46]。多様なグループワークに対応する学習スペースと充実したICT環境に加え[47]、リフレッシュルーム、テラス席、ソファ席などが備わり、カフェ併設の滞在型図書館である[46]。ラーニングアドバイザーも常駐し、文献の調べ方はもとより、レポートの書き方や研究構想の纏め方を細かく指導できる体制を整え、「本気で勉強したくなる図書館」を目指して、学生を強力に支援する施設となっている[注釈 14][49]。芝生広場や中庭も広がる、穏やかで開放的な雰囲気の新座キャンパスは、近代的な校舎のほか、スタジオ棟、体育施設などが点在している。新座図書館は専門書が多く蔵書され、映像資料も充実する。

校友数は2023年時点で23万人を数え、全国および世界に「立教会」と呼ばれる校友組織が広がっている[50][51]。経済界を始め、出版、文学、メディアなど多くの分野で卒業生が活躍している。2016年に卒業生ネットワーク組織「GLCネットワーク[注釈 15]」が発足し、多様な業界で活躍する卒業生たちが立教生のキャリア形成支援を行っている[52]。「就職偏差値が上がった大学」ランキングでは全国1位[53]、イギリスの教育専門誌「タイムズ・ハイアー・エデュケーション (Times Higher Education)」による世界大学ランキング2023年版では、国際性において国内私大1位(3年連続)に認定されている[54]。

2007年に日本初のESD研究機関である「立教大学ESD研究センター」(現・ESD研究所)を設立し、SDGsの取り組みを推進する。2020年には、大学院に日本初となる、AIに特化した「人工知能科学研究科」を創設した[55]。同年、先端的な英語教育・研究を担う「立教大学外国語教育研究センター(FLER)」を開設。2022年には、学内の温室効果ガスの排出を2030年までに全体としてゼロにすることを目指し、「カーボンニュートラル宣言」を表明した[56][57]。

国際性、リベラルアーツ教育[編集]

米国聖公会が設立した大学であり、歴史的に外国人教員が多く、国際的な学風である[注釈 16]。大学の源流である1859年(安政6年)に幕末の長崎で設立した私塾において、江戸幕府の長崎奉行の要請から公式通事(通訳)への英学教育を開始し、明治維新で活躍する外交官を多く輩出するなど、創設以来長きに渡る国際性の伝統を持つ[注釈 5][58][59][11]。その後も、朝日新聞社初代外報部長の米田實を始め、永井万助、岡本鶴松など同社外報部長を務めた20世紀前半の日本を代表するジャーナリストを輩出した[注釈 17]。1907年(明治40年)には清国留学生のための「志成学校」を築地に設立し、古くから留学生を受け入れた国際交流を行う。ミッション系大学の特質もあり、語学教育に定評があるが、近年、国際化戦略である「Rikkyo Global 24」を推進し、教育プログラムも進化する。英語によるディスカッションやプレゼンテーションなど社会に資する実践的なスキルが身につくプログラムがあり、中でも経営学部・国際経営学科、異文化コミュニケーション学部、GLAPでは全員が海外留学研修を行う。2013年にはグローバル教育センターを設置し、立教GLP(グローバル・リーダーシップ・プログラム)を始め、国際協力人材育成プログラムや海外インターンシップ等の科目を設けている。

2014年に、文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業」の指定校となる。グローバル化が進展し国際交流の隆盛に伴い、留学生も増え、学内における国際交流と留学情報発信の拠点として、「グローバルラウンジ」を池袋、新座の各キャンパスに開設。日本にいながら留学生と交流し、多様な文化に触れ、語学力を高められる施設で、国際交流イベントやワークショップも多く開かれる。専属の国際交流コーディネーターによる留学相談窓口もあり、留学プログラムの情報提供も行う。より幅広い国の学生に対応するためにイスラム圏の学生が主に利用できる、祈りの部屋を設置するなど、施設面でも充実を図っている。国際交流ボランティア制度もあり、来日した留学生の生活サポートを行い、積極的に国際交流を行うことができる環境が整う。

2015年からは、スタンフォード大学の学生と「陸前高田プロジェクト」に取り組んでいる。2016年に、全学部生が受講できる「グローバル教養副専攻」を開設。所属する学部学科で修得する専門性に加えて、もう一つの専門性を修得し、多面的に物事を捉え持続的に考える力を養成するプログラムで、大学が認定する海外学習も行う。3コース21テーマの中で興味・関心あるものを選択し、テーマに沿って体系的に学んでいく。中でも2018年には、データサイエンス副専攻が開設され、データ分析、IT技術、統計学、調査理論などを学び、グローバル人材に必要なデータ活用力を身に着けられる。こうした主専攻+副専攻(メジャー、マイナー)の学部履修形態は欧米の大学では一般的だが[注釈 18]、日本では、同じミッション系大学の国際基督教大学が採用している。グローバル教養副専攻の履修科目は所属学科の卒業単位にも算入でき、修了すると卒業時に修了証が授与され、300以上ある全学共通科目と合わせ、リベラルアーツ教育が充実化した。また、他学部が開講する専門科目も一部を除き履修可能で、大学全体を通して履修できるプログラムの自由度が高いのが特徴である。2017年には、国や地域を超えて、世界で活躍するグローバルリーダーを育成する国際教養学部相当のGlobal Liberal Arts Program (GLAP) を設置した。

2021年11月、文部科学省「大学の世界展開力強化事業」において、新規採択分として私立大学で唯一の採択校となった[63]。2014年に採択された「スーパーグローバル大学創成支援事業」を引き継ぐ大学の中核事業として位置づけ、ソウル大学校(韓国)、北京大学(中国)、シンガポール国立大学(シンガポール)のアジアトップクラスの大学との連携事業である「ACEプログラム(The Asian Consortium for Excellence in Liberal Arts and Interdisciplinary Education)」を開設し、4大学による国際共同副専攻 (ALIS) を設置した[注釈 19][64]。

海外協定校は、2023年10月現在、世界45か国・地域に及んでおり、米国のコロンビア大学、コーネル大学、シカゴ大学、バージニア大学、ワシントン大学、英国のケンブリッジ大学、マンチェスター大学、リヴァプール大学、シェフィールド大学、フランスのパリ大学、オーストラリアのシドニー大学、モナシュ大学、ニューサウスウェールズ大学、シンガポールのシンガポール国立大学、中国の北京大学、清華大学、南京大学、韓国のソウル大学校、高麗大学、延世大学など、世界246の大学と271の協定を結んでいる[65]。

リーダーシップ教育[編集]

(東京都選定歴史的建造物、池袋キャンパス)

リーダーシップ教育においては、経営学部では少人数の体験・実践的なコアカリキュラムであるBLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)[66]があり、実際に企業と連携し、企業から提示される課題にチームで挑む中で、プロジェクトの進め方を学び、リーダーシップ力が養える環境となっている。インターンシップと同じく、社会体験型のアクティブ・ラーニングである。

BLPは、日本初の学部必修のプログラムとして2006年に開設された[注釈 20][68]。2011年には、先進的な教育方法を常に取り入れていることが評価され、文科省・日本学術振興会の「教育GP」(2008─10年度)の成果審査の結果「他(大学)に波及が見込まれるイノベーティブな取組」であるとして最高ランクの評価を受けている[69]。

BLPで培うリーダーシップ力は、これまでの組織内で権限を持つ一部の人が発揮するべきものとされた能力とは異なり、役職に関係なく全ての人が状況に応じて発揮することができるスキルである。質の高い授業と充実した施設環境の中で、能動的で主体性を持った学生が育ち、勉学に本気で取り組む風土となっている。上級生になるとSA(ステューデント・アシスタント)[注釈 21]としてプログラムの運営側に回り、下級生へのコーチングや議事進行、教授のサポートなどファシリテーターとして運営側の視点も身に付き、相乗効果が生まれている。卒業後に、いかなる企業や組織でも活躍していくことができる力を育成する環境となっている。企業側から見ても、学生(Z世代)の意見を取り込みながら、外部の会社に委託、発注することなく、市場調査を行うことができ、新規事業開発や戦略立案などで企業と社員を活性化させるインキュベーターとなり、産学連携や企業の社会貢献の有効なモデルとなっている。また、参加する社員のリーダーシップ研修の場にもなっている。

立教GLP(グローバル・リーダーシップ・プログラム)[70]は、内外で評価が高い経営学部のBLPのメソッドを全学で展開するために、2013年度に設置された。BLPと同じく、企業や団体の提示するプロジェクト課題に少人数のチームで取り組み、実践的、体系的にリーダーシップを修得できる全学部を対象としたプログラムで、日本語科目のほか英語科目も設けられており、国際性や語学力も高めることができる。英語科目には、グローバル教育センターが指定する海外学習プログラムに参加するリーダーシップ海外体験科目も用意されている。GLPは、今までの受け身の授業とは異なるプログラムで、本気で取り組んでいる人を応援する文化があり、仲間との真剣な取り組みの中で、主体的に考え行動していく力が身に付き、卒業後に様々な業界で活躍する人材を輩出している[71]。

2016年度からは立教サービスラーニング (RSL) が全学共通科目で始まり、NPO、行政、企業等の受け入れ先での体験学習を通じて、リーダーシップ力を磨くプログラムを用意している。延世大学・復旦大学・慶應義塾大学とは「リーダーシップフォーラム」を毎年開催している。

奨学金制度、経済的支援[編集]

学生の経済的基盤を整え、学費負担を軽減し、学業継続の機会を保障するために、様々な奨学金制度が用意されている[72]。立教大学独自の奨学金はすべて返還不要の給与奨学金で、人物、学業ともに優秀な学生の修学を援助するものとなっている。入学前に申し込むタイプ(入学前予約型奨学金)と入学後に申し込むタイプとの2種類がある。入学前予約型奨学金には、親元を離れ、住居費・生活費で経済的負担が増す、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く全国の高等学校出身者対象の「自由の学府奨学金[73]」と、Global Liberal Arts Program (GLAP) への入学希望者を対象とした「GLAP奨学金[74]」がある。「自由の学府奨学金」の支給額は年額50万円(理学部入学者は年額70万円)で、採用候補者数は約500名(2023年度現在)と、大きな枠となっており、4年間受給した場合、国公立大学の授業料とほぼ差がない制度となっている。入学後に申し込むタイプの奨学金の中には、経済的理由により修学が困難な学生を支援するための経済支援奨学金や国際化戦略の一環として、学生が積極的に留学プログラムに参加するよう設置された「グローバル奨学金」などがある。

名称の由来[編集]

「立教」の出典については諸説あるが、近年の研究により、最も有力なのは、かつて聖公会の祈祷書(礼拝時に用いる規則書)にあった「立教師」ということばに由来するのではないか、といわれている[75]。この「立教師」という言葉は、ウィリアムズ主教によって訳出された可能性が高い。その他の説として、朱子の『小学』立教篇から採ったとの説[76]、儒学者高愈が註をした「立教法以治人」から採ったとの説[77]、ヘンリー・セントジョージ・タッカーが「立教はセント=ポールズの日本名で、それは『教えの建設』を意味する」と記したとの説[76]がある。

応援歌や学園祭の名称などで使用されているスクール・ニックネームの、"St. Paul" についても確かな文献は見当たらないが、ウィリアムズ主教が1882年頃に英名として "St. Paul’s School" と命名したと考えられている[78]。米国聖公会系の学校には全て「守護聖人」が存在しており、St.Paul (SAINT PAUL) =聖パウロは、新約聖書の著者の一人。英国国教会(イングランド国教会)ロンドン教区の主教座聖堂は「セント・ポール大聖堂」と聖パウロを記念して名付けられている[注釈 22]。ウィリアムズ主教は自ら遠く東洋へ赴いた伝道者として、偉大な聖パウロを守護聖徒と仰ぎ、その名を本学の名に冠したものと思われる。

建学の精神[編集]

校歌に謳われるように、立教学院は自らを「自由の学府」と呼び[81]、基本理念を端的に示すものとして各所で使用している[注釈 23]。

建学の精神を表す言葉が「PRO DEO ET PATRIA(神と国とのために)」で、立教大学では、これを「普遍的なる真理を探究し、私たちの世界、社会、隣人のために」と捉えている。「PRO DEO ET PATRIA」は、立教学校設立から約半世紀を経た1918年(大正7年)、築地から池袋への移転を機に、当時総理であったチャールズ・ライフスナイダーが、建学の精神を具体的に表現するものとして定めた立教の「楯のマーク」(現在のオフィシャル・シンボル)の中に書かれている[82][83]。校友会館である「セントポールズ会館」の礎石には、校友会会長であった大川又三郎の自筆で「神と国との為に」と刻まれている[84]。

教育および研究[編集]

概要[編集]

リベラルアーツ教育に基づき、グローバルな課題と社会的要請に対応し、広い視野に立って課題を発見・解決できる能力を持った「新しい」グローバルリーダーの育成を教育の中心に据えている。「新しい」グローバルリーダーに不可欠な要素として「柔らかなリーダーシップ」と「グローバルな力」を掲げ、教育プログラムを構成している。「柔らかなリーダーシップ」とは、権限やカリスマ性がなくても、チームをまとめ、活性化させ、仲間の力を引き出すことができる誰もがトレーニングによって持つことができ活躍できる能力と捉えている。「グローバルな力」とは単に英語が話せるということではなく、あらゆる国や人種の多様な文化や価値観を受け入れ、認め、社会全体のために行動できる力としている[85]。これらの力は、遠い異国の地から日本に渡来し、幾多の壁を乗り越え道を開き活動した創立者や宣教師たちの行動力(#沿革を参照)そのものを表しており、建学以来流れる教育指針といえる。

米国ニューヨークにある名門コロンビア大学は、ジョージ2世の勅許によって英国国教会(イングランド国教会)により設立された立教大学と同じ聖公会系の大学である。構内にはセントポールズ・チャペルも持つ。創立当初「キングス・カレッジ」としての大学の方針を確立する際に、全ての構成員は、宗教の自由の原則にコミットすることに同意している。立教大学の教育方針は、キリスト教精神に基づくリベラルアーツ教育であり、多様性を認め、受け入れる「真の国際人」を育てるグローバル教育を特長とし[86]、 「自由の学府」として、コロンビア大学と同じく、宗教の自由の原則にコミットされている[注釈 24][注釈 25][注釈 26]。ウィリアムズ主教(立教大学創設者)の名前の由来である米国聖公会バージニア教区第2代主教のリチャード・チャニング・ムーアもコロンビア大学の出身であり、嚆矢濫觴から繋がっている[注釈 27]。ウィリアムズ主教は、1867年(慶応3年)に、コロンビア大学より神学博士号を授与されている。

立教大学におけるキリスト教学は他のキリスト教系大学にあるような聖職者養成を目的とした神学ではなく、純粋に学問としてキリスト教を研究する宗教学である。したがって信仰の有無は問われない。文学部キリスト教学科はハーバード大学で神学を修めた菅円吉(文学部長)によって創設された。同学科では聖書学からキリスト教芸術や倫理学までキリスト教の広範な領域をカバーしており、キリスト教が世界の歴史や文化にどのような影響を与え、受けてきたのかを学び、世界の文化・思想・芸術など、多様な視点から探求することを目的としている。世界人口の約3分の1が信徒とも言われるキリスト教を広く学ぶことができる国際的な学科である。また、全学部生が履修できる全学共通科目では、仏教の世界やイスラームの世界についても学ぶことができる。歴史的にも1894年(明治27年)には、仏教学者で後に京都大学文学部を創設し、インド哲学の泰斗である松本文三郎(京都大学元学長、京都大学名誉教授)が立教学校の教授に就任し、教鞭を執っており[29]、1925年(大正14年)に文学部に史学科が創設されると、実証的な日本仏教史を確立した辻善之助(東京大学名誉教授)が教授に就いた[92]。大学創設者のウィリアムズも仏教研究を行っていたが、アーサー・ロイド(立教学院総理)も仏教研究者としても活躍し、第2次大戦後もロイドが著した仏教研究書は必読書とされた[93]。

文学部は大学設立当初に設置された文科をルーツとし、商科から続く経済学部と経営学部[注釈 28]とともに立教大学で最も古い。文学部文学科には、英米文学、フランス文学、ドイツ文学といった伝統と歴史ある国際系学問の専修もあり、外国の文学に加え、映画、音楽、芸術、思想など様々な観点から文化を幅広く学べ、国際的な知性と語学力を高めることができる。英米文学においては、1883年(明治16年)に立教学校卒業生で大阪・英和学舎(立教大学の前身の一つ)教授の河島敬蔵が日本初となるシェイクスピア劇の翻訳(『ジュリアス・シーザー』の逐語訳)を発表し、1886年(明治19年)には、日本で初めて『ロミオとジュリエット』の翻訳書を出版し、日本の英米文学史に名を残す功績を上げている[94][95]。また、1889年(明治22年)にシェイクスピア劇の翻訳を在学中に掲載した水田南陽は、1899年(明治32年)に日本へ『シャーロック・ホームズ』を紹介した先駆者である[96]。立教学校出身でスタンフォード大学に留学した長沢別天は、1893年(明治26年)にエドガー・アラン・ポーの詩を日本に初めて紹介し、翌年にはジョン・ミルトンの評論を著すなど、明治期に英文学の普及に務めた。

1903年(明治36年)には、ハリー・ポッターシリーズに影響を与えたトマス・ヒューズの『トム・ブラウンの学校生活』の訳書を立教生の岡本鶴松が『英国学校生活』として出版した。発行は鶴松の号から名付けた九皐社で、印刷は築地・明石町にあった立教学院活版部で行われ、本訳書の序文を立教学院総理であったヘンリー・タッカーが寄稿した[97]。この作品はヒューズが在学した聖公会のラグビースクールを舞台としており、イギリスとアメリカで大人気の作品であったが、日本でも明治時代の高校生に最も人気のある英語圏生まれの教科書となった[98]。

上述に加えて、ホームズの著者、コナン・ドイルに影響を受けた江戸川乱歩だが[99]、長男の平井隆太郎は社会学部教授を務め、立教ミステリクラブ顧問も務めた[注釈 29]。大学に隣接する乱歩邸は、2002年に立教大学に寄贈され、江戸川乱歩記念大衆文化研究センターでは、日本内外の大衆文化研究の拠点として研究成果の公開と社会還元を行っている[102]。

1926年(大正15年)からアメリカ文学研究の先駆者である富田彬(立教大学名誉教授)が教授に就き、同研究の基盤を築いた。日本における『ピーターラビット』とビアトリクス・ポター研究の第一人者である吉田新一(立教大学名誉教授)は、出身である英米文学科(現・英米文学専修)で講じ、多くの海外児童文学作品の翻訳を手掛け、桂宥子(岡山県立大学名誉教授)や北野佐久子(児童文学研究家)らを育てた。

-

露妙樹利戯曲 春情浮世之夢(日本初の『ロミオとジュリエット』完訳書)河島敬蔵訳。

-

水田南陽が翻訳した原書『シャーロック・ホームズの冒険』(1892年、初版本)。

-

岡本鶴松が翻訳した『トム・ブラウンの学校生活』。明治時代の高校生に最も人気な英語圏作品で、ハリー・ポッターシリーズに影響を与えた。

-

吉田新一が研究したビアトリクス・ポター著作の『ピーターラビットのおはなし』(1902年、初版本)。

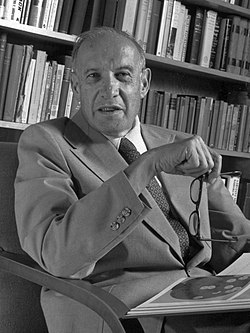

文学部史学科は、立教大学教授を務めた小林秀雄(史学科長、文学部長を歴任)が1925年(大正14年)に立ち上げた学科で[103][104]、史学科の最初の教授陣として、西洋史に小林秀雄、東洋史に原田淑人(日本近代東洋考古学の父)、白鳥清(白鳥庫吉の嗣子)、日本史に竹岡勝也、辻善之助(東京帝国大学史料編纂所初代所長)、藤本了泰、中村勝麻呂という陣容で始まり、1年後には、西洋史に野々村戒三、東洋史には東洋史学の開拓者である市村瓚次郎(國學院大學学長、東京帝国大学名誉教授)が教授陣に加わった[92]。

1959年には大久保利通の孫である大久保利謙が教授に就任し、日本近代史研究を学問分野として確立した[注釈 30]。当時の大久保の教え子に、佐々木克(京都大学名誉教授)がいる[106]。大久保の1万2千冊を超える蔵書は「大久保利謙文庫」として大学図書館に所蔵されているが[107][108]、貴重な資料が多く、学内外からの利用が絶えない第一級の文庫である[105]。大久保は大学史の編纂でも先駆者として知られるが、近年では寺崎昌男(立教大学名誉教授)も日本の大学史研究の進展に大きく貢献した。キリスト教史学では海老沢有道が活躍し、多くの関連書籍を著すとともに、キリスト教史学会の創設にも尽力して理事長も務めた。大学図書館には日本キリスト教史関連資料からなる6千冊を超える蔵書が「海老澤有道文庫」として所蔵されている[109]。

また、立教大学の史学研究の歴史は古く、明治期の立教学校(第2次)では、岩倉使節団の一人として『米欧回覧実記』を著し、歴史学の先駆者として知られる久米邦武が1894年(明治27年)から教授として教鞭を執っている[110]。考古学においては、1957年から博物館学の第一人者である中川成夫が講じ、長く研究に従事し、学芸員の養成にも尽力した。中川は、近世考古学の開拓者としても知られ、立教大学博物館学研究室の加藤晋平(後の筑波大学教授、モンゴル国考古研究所名誉教授)とともに、近世における考古学的研究に道を開いた。中川の教えを受けた森川昌和は、後に鳥浜貝塚において「縄文のタイムカプセル」と呼ばれる遺物を発掘するなど、考古学界に新見地を開く功績を上げた。

-

小林秀雄(初代史学科長、立教大学名誉教授)

経営学の分野では、経営学部に前述のBLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)[66]があり、企業連携プロジェクトを通じてリーダーシップとコミュニケーション力を磨き、それぞれが自分の強みを発揮し、チームの成果を最大化させることを学ぶ。大学院には、「経営学研究科」にリーダーシップ開発に特化した日本初となる「経営学専攻リーダーシップ開発コース(LDC)」(2020年開設)があり[111][112]、人材開発と組織開発を推進する人材を育成する。金曜夜と土曜日開講で、社会人も受講しやすい。また、リーダーシップ理論と教育技法を研究する「リーダーシップ研究所」(2006年開設)も設置されている。経営学部は社会学部長であった白石典義が創設に尽力して2006年に設置された学部である[注釈 28][113]。経営学部のコアカリキュラムであるBLPの立ち上げは、日向野幹也が担当し、経営学部教授兼BLP主査としてプログラムの指揮を執り、学生の資質を向上させ、社会的にも高く評価されるリーダーシップ教育プログラムへと育て上げた[114][115]。

2022年には経営学部特任教授に、コロンビア大学ビジネススクールで教え、一橋大学でグローバルリーダーを育成する渋沢スカラープログラムを立ち上げたクリスティーナ・アメ―ジャンが就任した[116]。大学院の国際経営学専攻国際経営学コース(MIB)は、国際経営分野の高度な専門性、グローバルな視野と能力、リーダーシップ力を備える人材育成を目的としている[117]。企業経営の幅広い知識を提供し多角的な視野を養うMBAビジネススクール型の大学院としては、「ビジネスデザイン研究科」[118]があり、ビジネスシミュレーションを通じて戦略的意思決定をチームで探究し、論理的な分析力と事業構想を実現する創造的能力を育成する。社会人が受講できる昼夜開講制である。

現在のBLPで育成する新しいリーダシップとは異なり、従来型の経営トップや組織管理者などを主な対象としたリーダーシップ論においては、松井賚夫が社会学部産業関係学科(現・経営学部)で教授を務めた。松井が1958年に出版した『リーダーシップ』は、初版以来長くロングセラーとなり、日本における組織論の名著として知られる[119][120]。松井や労働経済学を教えた武澤信一が所属した立教大学産業関係研究所をベースとして改組し、現在のリーダーシップ研究所が設置されており、組織研究の歴史を今日まで長く繋いでいる[69][121]。

非営利・公共分野を研究の主対象とするビジネススクールである「社会デザイン研究科」[122]は、社会の課題をNPO/NGOなどの公益法人や非営利団体で解決する人材を育成する2002年に創設された日本初の大学院専攻である。晩年、非営利組織研究に注力したピーター・ドラッカーが伝える「非営利組織とは、一人ひとりの人と社会を変える存在である。」を体現する人材を育成するためのプログラムといえる。ドラッカーを日本に紹介したのは、立教大学教授を務め、多くの経営者が師と仰ぐ野田一夫である[123][124]。2006年には、継続的な研究の場として21世紀社会デザイン研究学会(現・社会デザイン学会)が設立され、2008年には「社会デザイン研究所」が設置された[125]。

2007年から2011年まで、ジャーナリストで「知の巨人」として知られる立花隆が特任教授を務めた[注釈 31][注釈 32]。

また、本研究科は、日経ビジネススクールと共同で社会人であれば誰でも受講できる「ソーシャルデザイン集中講座」も開講しており、幅広い学習環境を提供している。

異文化コミュニケーション学部は文化や言語の多様性を理解し、グローバル社会の新しい姿を追究する学部である。外国語で会話する (conversation) だけでなく、他者の行動や心情、文化的背景まで理解し、意思疎通 (communication) する力を身に着け、価値観や意見が異なる中で生じる問題や課題を論理的に把握し、解決していくことができる人材を育成する[128]。ここで培われたコミュニケーション力、論理的思考力、問題解決能力は、国家間、民族間、宗教間などの国際舞台や多文化コミュニティで生じる問題に対処し解決していくだけでなく、実社会のあらゆる場面でも役立つ力となる。企業でもダイバーシティが広がり、多様性を理解し合いながら業務を進めていく重要性が高まる中、異国の宣教師たちが異文化を乗り越えて作り上げてきた立教大学であるからこそ、生まれた学部プログラムといえる。同学部では、同じ聖公会の米国コロンビア大学大学院ティーチャーズ・カレッジ修士課程で英語教授法を修めた鳥飼玖美子(立教大学名誉教授)が教授を務め、日本の英語教育の最前線を担う第一人者として英語教育の進展と拡充に尽力した[129]。

立教大学の英語教育は、淵源である幕末の長崎の私塾から続く長きに渡る伝統と歴史を持ち、明治維新で活躍した外交官や通訳を始め多くの人材を輩出してきたが、1883年(明治16年)に設立された立教大学校では、米国式カレッジ制を採用し、日本人が教えた訳読と数学を除いて教員は外国人で、授業のほとんどが英語で開講された[注釈 10][130]。数学を教えた工藤精一も英語に通じ、1885年(明治18年)に英語学習書の『英語訓蒙』を出版するなど、明治期の英語教育の発展に寄与した。1925年(大正14年)には、英語発音練習カードを考案した岡倉由三郎(岡倉天心の実弟)が教授・英文学科長に着任し、翌年には日本初のラジオ英語講座(現・NHKラジオ英語講座)を担当するなど、英語教育の開拓者による先進的な英語教育が実施された[131]。近年では2006年に開設された経営学部においてNHK・EテレやNHKラジオでも活躍する松本茂(立教大学名誉教授)が教授を務め、グローバル教育センター長も歴任した。

アメリカ研究の機関として1939年に日本で最初に設立された「アメリカ研究所」[22]は、立教大学の最初の研究所でもある。設立以来、定期刊行物の発行、研究会や講演会の開催に加え、図書の収集・公開を通して日本におけるアメリカ研究を支援している。近年ではアメリカ先住民研究の第一人者である阿部珠理(立教大学名誉教授)が所長を務めた。また、1963年設立の「ラテンアメリカ研究所」[132]は、ラテンアメリカに関する総合的な研究と、研究者、関連分野で活躍する人材の育成を行う。特に「ラテンアメリカ講座」[133]は日本の大学教育に欠けていた社会教育の場を提供し始めた日本における市民講座および公開講座の草分け的な存在で、1964年4月から半世紀以上に渡り開講されている。これは「開かれた大学」として大学教育を広く社会に提供することを早くから目指してきた立教大学の姿勢を示すもので、通年で12科目を開講している。中でも多岐の分野を扱う「ラテンアメリカ論」や語学科目の「ラテンアメリカスペイン語」は毎年多くの受講生を集めている。

上記に加え、社会に開かれた大学として、「科目等履修生制度」を設けており、多くの学部で開講されている科目を履修することができる[134]。1978年には受験生向けのオープンキャンパスを日本の大学で初めて開始した[注釈 33]。生涯学習としては、50歳以上のシニアのための「立教セカンドステージ大学 (RSSC)」[136]が設置されている。

法学部は、日本国憲法の制定に深く関わり、憲法学の権威である宮澤俊義が、末延三次らと創設に尽力し、初代学部長を務めた学部である。『平和と秩序への叡智』の探究を教育と研究の基本姿勢とし、法学部創設時の宮澤の思いを受け継いでいる[137]。1973年には、丸山眞男と柳田國男の門下生で、学部創設時から教授を務める神島二郎(立教大学名誉教授、日本政治学会理事長)が学部長となった。

法学科、政治学科、国際ビジネス法学科の3つの学科で構成され、1978年には昼間部総合大学で日本初となる社会人入試を開始した。学科間の垣根が低いことが特徴で、法学と政治学を一つの学部で学ぶことができる。法学科には、法曹を目指す学生をサポートする法曹コースがある。また、公務員を目指す学生をサポートするために、公務員の職務内容や職業としての魅力を知ることができる講義や、行政が抱える課題に学生自らが解決案を企画、提案するなどの正課科目プログラムが用意されている。OB・OGをはじめとする現職の公務員との交流の場を設けるなどキャリア支援も行っている。2022年4月には、国際ビジネス法学科内にグローバルコースを開設した。

宮澤俊義の蔵書は「宮澤俊義文庫」として立教大学に寄贈され、約9,000冊の旧蔵書は複本として学生たちにも利用されている。図書と共に保管されてきた日本国憲法起草に関する原稿・草案・メモ・ノートなどは、学外も含めた研究者に利用されており、憲法制定にいたる経緯が分かる貴重な資料となっている[137]。神島二郎の蔵書も大学に寄贈され、「故神島二郎教授旧蔵書」として1,731冊から構成される。コレクションとしてのまとまりで保管されておらず、一般図書は他の蔵書とともに配架されているが、所蔵リストは図書館閲覧課で確認できる[138]。

法学部が創設される前の昭和初期にも、既に法学の教授陣が経済学部を主として多数在籍するなど法学部に伍する充実した陣容を擁しており、中村進午(一橋大学名誉教授)が憲法、国際法、法学通論、中野登美雄(早稲田大学第5代総長)が行政法、竹田音治郎と内山良男が民法、三橋久美が商法、江利喜四郎が刑法、中根不覊雄が信託法、手形法、破産法、法学通論、渋沢栄一の子である星野辰雄が労働法制を講じている[139]。

経済学においては、経済学部経済学科では基礎理論を学び、経済の本質を見極める力と、事象を定量的に把握する統計分析力を身に着け、時代の動きを読み、問題解決していくことができる人材を育成する。経済政策学科は、理論に加え、金融政策や都市政策、産業政策、環境政策など、社会を動かす政策を専門的に学び、社会問題を解決する政策立案力を培う。卒業後、公務員に加え、民間企業やNPOなどの立場でも活かせる公的視点も得ることができる。会計ファイナンス学科には、公認会計士、税理士、証券アナリスト、ファイナンシャル・プランナーなどを目指す学生のために、資格取得を支援するカリキュラムが用意されている。多くの顕学が教鞭を執ってきたが、経済史では開拓者の滝本誠一、財政学では地方財政学の権威である藤田武夫が講じ[140][141]、能率の父として知られる上野陽一(日本初の経営コンサルタント)も学部長を務めた。社会学部産業関係学科(現・経営学部の前身の一つ)では、日本を代表する自由主義経済学者である西山千明が1962年から教授を務め、日本におけるマネタリズムの樹立や自由主義経済の拡充につくした[142][143]。(#新自由主義、マネタリズムを参照)

社会学部は、社会学科、現代文化学科、メディア社会学科の3学科からなる。1947年に文学部社会科が設置され、1949年には文学部社会学科となる。1958年に淡路円治郎(立教大学名誉教授、労務管理学の権威)によって社会学部が設置され、初代学部長を務めた。日本で世論調査を初めて行った第一人者で、日本の新聞学とマスコミュニケーション研究の基礎を築いた小山栄三も教鞭を執り、1960年には学部長を務めた[144]。2016年には、国際社会コースが設置され、本コースは学部英語科目を中心に3学科横断で専門科目を履修するカリキュラムとなっている[145]。

心理学の分野も歴史が古く、1894年(明治27年)には日本の心理学の基礎を築いた松本亦太郎(日本心理学会創設者・初代会長)が教授として講じた[29]。1930年(昭和5年)から、教育心理学の分野で活躍し、幼少教育の先駆者である岡部弥太郎が教授となり、教育学や教育史を講じ、心理学演習を担当した[146]。1933年(昭和8年)には、米山梅吉が次男の母校であった立教大学に寄贈して、心理学実験室が建設されている[147]。1949年に新制大学が発足した際に、文学部心理教育学科が設置され、1962年には文学部心理学科となり、2006年に現代心理学部心理学科となった。

芸術分野では、現代心理学部に映像身体学科があり、映像制作(映画・写真・広告など)やダンス、演劇などが学べる。シアター型教室や撮影スタジオなどの設備も充実している。映画監督を多く輩出しているのも特色である。(#立教と映画を参照)

観光分野では、日本の大学でさきがけとなる1946年の「ホテル講座」開設から始まる70年以上の観光教育の歴史を有するが[148][注釈 34]、ルーツは立教大学の前身の一つである立教学校に遡り、明治期の学校創生期から続く教育の伝統を受け継いでいる[注釈 35]。1967年に、社会学部観光学科を設置。この観光学科は、立教大学教授であった野田一夫が設立に尽力し、初代学科長を務めた。1998年には観光学科を改組し、日本初の観光学部と大学院に観光学研究科を開設した。2000年代には、JTB会長の舩山龍二やホテルニューオータニ総支配人であった甲田浩らが教授陣を務めるなど、観光業界の第一人者たちが教鞭を執っている[153][注釈 36]。2022年と2023年には、星野リゾート代表の星野佳路が「宿泊産業演習」のゲスト講師として講義を行った[156][157]。観光学部は観光ビジネスや地域振興を創出する人材の育成を目的とするが、全米で名門として知られるコーネル大学のホテル経営学部と同様に、卒業生には老舗ホテルや旅館の経営者も多い。特に、日本を代表するクラシックホテルの多くで立教卒業生が経営に携わっている。(#立教とクラシックホテルを参照)

観光学部では学部独自のインターンシッププログラムも充実しており、国内プログラムのほか、台湾の高級ホテルでの6か月間の長期インターンシッププログラムや、アメリカフロリダ州のディズニーワールドでインターンシップ(半年間)を経験しながら、週1日セントラルフロリダ大学ホスピタリティ経営学部で学ぶ海外プログラムもある[注釈 37][159]。

2021年には金沢大学と観光産業分野の中核人材育成のため、連携・協力に関する協定を締結した。また、地域活性化の一環で、まち歩きマップの制作なども行っている。(#まち歩きマッププロジェクトを参照)

理工学分野[編集]

理工学分野では、理学部の研究グループがJAXAのプロジェクトに参画し、小惑星探査機「はやぶさ2」に搭載した光学航法カメラの開発・運用や、2023年9月に打ち上げられたX線分光撮像衛星(XRISM)の観測装置を開発するなど宇宙関連の研究開発を進めている[160][161]。理学部物理学科には宇宙物理学を専門にしている教員が多く在籍し、「素粒子・原子核」分野と「宇宙物理」の分野では、世界トップレベルの研究を行っている。論文の被引用数も多く、質の高い研究力によって世界における立教大学のプレゼンス向上に大きく貢献している[37]。理学部の別の研究グループでは、2020年に日本曹達株式会社との共同研究で、温室効果ガスとして知られる二酸化炭素を選択的に吸着する新規の多孔性物質(MOF:Metal-organic Frameworks)の開発に成功した。燃料電池車などに搭載する水素貯蔵ボンベにも応用が可能で、世界的に高い評価を受ける研究を行っている[162]。同年には、理化学研究所や物質・材料研究機構などとの共同研究により「偽造不可能なマイクロ光認証デバイス」を開発した[163]ほか、生命理学科教授の末次正幸が2017年に開発した、細胞を使わずに長いDNAを効率的に合成する世界初の技術「セルフリー長鎖DNA合成技術」が、バイオ医薬の分野で革新的変化をもたらす研究として、「バイオインダストリー奨励賞」を受賞した[164][165]。本技術を実用化する目的で大学発バイオベンチャー企業が設立された。(#大学発ベンチャーを参照)

2021年には「金属クラスターを用いた近赤外-可視光変換」に世界で初めて成功し[166]、太陽電池や光触媒の効率を向上させる実用的な光アップコンバージョン材料としての利用が想定されるなど、産業界への貢献が大きく期待される成果を上げている。2023年には、神戸大学との共同研究で、人工光合成技術において希少金属を使用しないCO2変換法を開発し、カーボンニュートラル実現に向けてブレイクスルーとなる技術革新の成果を上げた[167]。

また、新型コロナウイルスの変異株の感染メカニズムを解明するため、理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」を用いたシミュレーションに、理学部の研究グループが取り組んでいる。2020年度には「富岳」の優先的な試行的利用として「新型コロナウイルス関連タンパク質に対するフラグメント分子軌道 (FMO) 計算」を行い、研究成果を公開するなど活躍している[168]。

理学部全体としても、理化学研究所や産業技術総合研究所といった国内トップクラスの研究機関と密に連携を図る「連携大学院制度」を導入している。産官学連携により研究を高度化・多様化させながら、次代の研究者である学生を育成している[37]。理学部生命理学科では、日本の鳥類研究の権威で日本野鳥の会会長を務める上田恵介が教えた。2016年に山階芳麿賞を受賞し、2020年には日本動物行動学会「日高賞」を受賞した[169][170]。大学院理学研究科生命理学専攻博士後期課程では、世界で初めて動物が言葉を話すことを解き明かした、動物言語学の第一人者である鈴木俊貴を輩出している[171]。

大学院理学研究科では、順天堂大学大学院医学研究科と協定を締結し、医学物理士養成プログラムである医学物理学副専攻を設置している。

立教大学の理系教育の淵源は、1859年(安政6年)に来日したジョン・リギンズとウィリアムズが、初代米国総領事タウンゼント・ハリスの支援のもと長崎奉行の要請から開設した聖公会の長崎私塾に遡り、数学を含む英学を教えた[4][3][注釈 38]。1883年(明治16年)に築地で開いた立教大学校では、代数幾何学、動物学、理科学、地質学、植物学、化学、天文学など多彩な理系・自然科学科目を教え、文系・人文科学、社会科学科目とともにヨーロッパ中世以来のリベラル・アーツの伝統を色濃く引き継ぐ、アーツ・サイエンス教育を実施した[30]。こうした学校創設以来の長い伝統を有し、現在の理学部へと続いている。1891年(明治24年)には、日露戦争でバルチック艦隊の発見を通報し勝利に貢献した三六式無線電信機を開発した木村駿吉(木村芥舟の三男)が教頭として教えた[174]。立教大学の前身の一つである大阪・英和学舎では、1884年(明治17年)に、日本の近代昆虫学の基礎を築いた先覚者で「日本昆虫学の祖」と称される松村松年(北海道帝国大学名誉教授)が学んだ[175][176]。松村は昭和に入り立教学院校友会及び立教学院後援会で顧問を務めた[177]。

大学には現在、工学部は設置されていないが、戦時期に文部省の方針もあり、1944年に理工系教育強化のため「立教理科専門学校」を開設。この理科専門学校は、曾禰武(立教大学教授、後の開成中学校・高等学校校長)が主幹となって創設され、数学科に藤原松三郎、化学科に久保田勉之助、地質学科に矢部長克と、各学界の泰斗を招聘し、曾禰は物理学科を担当し同校の教頭を務め、理学部の礎を築く[178]。翌年には「立教工業理科専門学校」と改組し、工科も合わせた教育機関となった。戦後の1948年には、医学部創設のための前段として設置された理学部へと改組し受け継がれた。理学部の創設には、理化学研究所の仁科芳雄と並び「日本の現代物理学の父」といわれる杉浦義勝が中心メンバーとして尽力し、初代学部長となり、同年には理論物理学研究室も発足した。ほどなくして湯川秀樹と坂田昌一の共同研究者であった武谷三男も着任し、日本の素粒子物理学界をリードしていく[179]。武谷は1957年には、総長であった松下正寿が誘致した原子力研究所(2001年原子炉運転停止、廃止措置中)の設立にも尽力し[180]、研究所長には中川重雄が就いた。武谷、中川とともに、原子力に関する日本最初の教科書である『原子力―教養の科学』を執筆し、長きに渡って原子力と平和利用の研究に従事した田島英三(立教大学名誉教授)は、1956年に教授職と兼務で原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)初代科学担当官に就き、日本人として初の国連職員を務めている[181]。

また、大学には農学部も設置されていないが、明治期の第2次立教学校(1890年10月-、現・立教大学)では、創立から聖公会と関わりが深い札幌農学校(現・北海道大学)出身の農学者である河村九淵が教えた。その後、河村は立教学校の姉妹校である聖公会系の奈良英和学校で校長を務めたのち、熊本農業学校(現・熊本県立熊本農業高等学校)初代校長に就任するが、後に農聖と称される松田喜一を育てている[182][183]。奈良英和学校では札幌農学校(現・北海道大学)第1期生でクラーク博士の「Boys, be ambitious (青年よ、大志を抱け)」の言葉を後世に残す上で大きな役割を担った大島正健も校長を務めた。また、前述の立教理科専門学校(1944年開設)の設立構想を提出した際には、農学部の設立構想も提出されている[184]。

AI研究(人工知能科学研究科)[編集]

2020年4月に開設された人工知能科学研究科では、人工知能・データサイエンスを、人文・社会科学を含む全ての学術分野と掛け合わせることで、社会課題の解決やビジネスチャンスを生み出す力を育成する。これまでの技術ではなしえなかった新しい方法で未来を切り拓き、誰もが快適で活力に満ちた社会の実現に貢献することを使命としている。昼夜開講制で社会人が学びやすい。文系、理系、学部4年生、社会人を問わず、学生が集まり、1期生では社会人が約7割を占め、会計士や弁護士、医師、シンクタンク、マスコミ業、金融業、中学校の教員など多様な人材が集まった[185]。

2022年2月から4月にかけて、NTTPCコミュニケーションズと東京電機大学の協力のもと、未来のAI業界を担う大学生・大学院生に向けて、AIの社会・ビジネス実装に関する実践的な「学びの場」を提供するための産学共創イベントである「AIイノベーションアワード2022」を開催した。業界をリードするAI企業による「学生向けAI企業セッション」プログラムに加え、AI企業各社および大学から出題されるテーマに学生が取り組む「ビジネスアイデア&プログラミングコンテスト」が行われ、最優秀賞受賞チームに賞金100万円、優秀賞受賞チームに賞金30万円が贈られた[186]。

大学院特別進学制度、5年一貫プログラム[編集]

5年で修士号が取得できる制度として、経済学部、法学部、観光学部には「大学院特別進学制度」があり、経営学部と異文化コミュニケーション学部には「5年一貫プログラム」が設置されている。それぞれ、大学院の講義を4年次から1年間受講してから、学部卒業後に大学院の前期課程(修士)を1年で修了する制度となっている。多くの場合、学部入学後に実施される選抜試験を通過することでプログラムを履修することが可能だが、異文化コミュニケーション学部の「5年一貫プログラム」の場合は、学部入学前の入試によって選抜する方式も実施している[187]。

Global Liberal Arts Program (GLAP)[編集]

2017年に開設されたGLAPは、人文科学、社会科学、自然科学など、リベラルアーツを英語で学習し、世界で活躍するグローバルリーダーを育成する国際教養学部相当のプログラム[188]。原則英語のみの授業で学位取得が可能となっている。これらは明治期に開設した立教大学校[注釈 10]のカレッジ構想とカリキュラムの復活と見て取れる。GLAPの1学年の人数は、30名の少人数制であり、希望入寮制により、国際交流寮で留学生と生活を共にすることもできる。2年次秋学期から1年間は、世界的に評価の高いリベラルアーツ大学などへ留学する。現在のところ学部という名称は採用しておらず、他大学が称しているように英名に対する和名(学部名)が付けられていないが、学習内容から実質的に国際教養学部といってよい。

立教大学外国語教育研究センター(FLER)[編集]

2020年4月に先進的な外国語教育・研究活動を担う機関として、立教大学外国語教育研究センター(Center for Foreign Language Education and Research:FLER)を開設し、全学部の学生を対象とする外国語教育を行っている。グローバル化が進展し、変化する時代の中で、心理学、社会学、生物学、脳科学など「多様な分野間の交流」、英語と英語圏文化に加えて複数言語と各言語が内包する文化、価値観、歴史も対象とした「多様な言語間の交流」、研究者と教育者を繋ぐ「理論と実践の交流」の3つを軸として、既存の方法論を超えた新たな言語教育を創出する取り組みを推進している。2024年度には新カリキュラムを導入し、新たな時代を牽引するグローバル・リーダーを育成する外国語教育プログラムを開始する[189]。

アントレプレナーシップ教育[編集]

経営学部[注釈 28]の前身の一つである社会学部産業関係学科が属した社会学部では、日本の経営学の開祖の一人で[190]、多くの起業型経営者が師と仰ぐ野田一夫が経営概論を教え、ゼミでは現代産業企業論としてベンチャー企業の育成を教えた。ゼミの授業では、毎週当時のベンチャー企業経営者を呼んで、ケーススタディを行っていたが、その経営者の中には、ソフトバンクの孫正義、パソナの南部靖之、ぴあの矢内廣などがいた[191][192]。

野田は、当時の大学教授としては珍しく、コンサルタント業を営み、ニュービジネス協議会の初代会長も務めるなど、学生だけでなく当時のベンチャー企業経営者の多くが野田の指導を受けていたのである。授業で行っていたケーススタディもMBAビジネススクールでは一般的な教育プログラムであるが、当時の日本の大学の学部教育においては画期的なものであった。こうしたアントレプレナーシップ(起業家精神)教育は、1980年代初頭当時の日本ではどこも行っておらず、野田の授業は、日本のアントレプレナーシップ教育のさきがけであった[注釈 39]。

また、野田は、ピーター・ドラッカーを日本へ紹介した人物としても知られ、立教大学に赴任した翌年の1956年にドラッカーの『The Practice of Management 』を翻訳し、『現代の経営』を出版し、日本の経営者たちに大きな影響を与えることとなった。その後も野田はドラッカーと深い親交を持ち続けた[123][194][124]。

1980年には、ドラッカーを日本に招き、ダイヤモンド社主催で特別シンポジウムを開催し、京セラ社長の稲盛和夫、セゾングループ総帥で西武百貨店会長の堤清二など日本を代表する経営者らとともに日本企業のあるべき経営について討議し、司会進行を務めた[195]。

野田はドラッカー学会の顧問を務めたが、同会で学術顧問を務める一橋大学名誉教授の野中郁次郎は、ドラッカーの功績の一つとして「マネジメントとはリベラル・アーツなのだ」と提唱したことを挙げ、マネジメントを教養と捉えている[注釈 40]。立教大学の教育の根本はリベラルアーツ教育であるが[197]、ドラッカーのいうマネジメントを学ぶことはリベラルアーツを学ぶことに他ならないといえる[198][注釈 41]。経営学部国際経営学科では、野中郁次郎の下で学んだ西原文乃が2016年から教鞭を執り、野中が提唱した組織的知識創造理論を継承・発展させ、新たな価値を創造するプロセスや仕組みと価値創造を駆動するリーダーシップやアントレプレナーシップに関する研究を行っている[200][201]。

野田が創った立教大学のアントレプレナーシップ教育は、現在の経営学部を中心とする経営学教育にも受け継がれ、若手の起業家やベンチャーキャピタリストを生んでいる[202][203]。野田は教授を務めた社会学部産業関係学科の後身となる経営学部において、リーダーシップ論などの授業で度々ゲストスピーカーとして講じた[204][205]。

また、2000年には米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツに名誉博士号を授与し、大学のタッカーホールでゲイツによる立教学院創立125周年記念特別講演が開催されている[注釈 42]。

ドラッカー研究[編集]

ピーター・ドラッカー研究では、立教大学経済学部教授であった三戸公が1971年に『ドラッカー 自由・社会・管理』を出版し、ドラッカー理論体系を包括的な理論として再構成する画期をなす研究を行った。三戸は、藻利重隆(一橋大学教授)による企業管理論としての最初の体系的なドラッカー研究と、岡本康雄(東大教授)が行った初期のドラッカーにまで遡って探究する産業社会論アプローチに、規範論としての自由論を加えることで、ドラッカー理論は規範・理論・政策という統合的・包括的理論体系の「グローバルな理論」へと展開されていくこととなった。また、三戸は1970年代には、院生たちとドラッカー著作の外書輪読を行い、その成果を1979年に『ドラッカー 新しい時代の予言者』として出版し、近年2011年には『ドラッカー、その思想』を出版するなど、永きに渡り真摯に研究を進めた[206][207][208]。

新自由主義、マネタリズム[編集]

社会学部産業関係学科(現・経営学部の前身の一つ)では、シカゴ大学大学院でフリードリヒ・ハイエク(ノーベル経済学賞受賞:1974年)に学んだ西山千明(経済学者)が、1962年から母校である立教大学の教授を務めた。西山はハイエクの著作群を監修・監訳し、日本へ紹介した人物として知られ、友人であるミルトン・フリードマン(ノーベル経済学賞受賞:1976年)[注釈 43]

の『選択の自由』の翻訳を手掛けるなど「シカゴ学派」や「マネタリズム」を日本に紹介し、日本における「新自由主義」の思想の普及と自由主義経済の拡大に大きな貢献を行った[142][143]。西山は、立教大学教授と兼務で、モンペルラン・ソサイエティーの会長(1980年‐1983年)も務めている[210]。

西山は1962年に米国から帰国してまもなく、自身が中心となって運営する立教大学近代経済学研究会の主催で、1962年11月から1963年6月まで立教大学の学生を主な対象として初心者のために近代経済学全般を解説する「第一期理論経済学セミナー」を開催したが、フリードマンも講師として特別講演を行った。フリードマンが講演した「貨幣理論の現状」は彼自身の講演による「マネタリズム」の日本初上陸であり[注釈 44]、このセミナーの成果は講義の速記録が加筆、編集され、1964年に『近代経済学講義』として出版され、近代経済学を体系的に解説する日本語による教科書のさきがけとなった[211]。

また、西山が所長を務める立教大学近代経済学研究機構には、「明治以降本邦貨幣基礎統計資料整備委員会」があり、フリードマンが顧問を務めた。貨幣委員会の作業報告会にはフリードマンも参加しゼミ生の指導を行った[211]。フリードマンは研究のため夫妻で日本へ多く訪れたが、休暇を兼ねて日本各地への案内役を務めたのは西山だった[212]。

1963年には、ノーベル経済学賞受賞(1976年)でフリードマンの業績が世界的に評価されるのに先駆け、フリードマンに立教大学から名誉博士号が授与され、翌1964年にはハイエクに名誉博士号を授与されている[213][214]。

西山が日本で普及した新自由主義の思想は、中曽根政権の「民活プロジェクト」や、三公社(専売公社、国鉄、電電公社)民営化、橋本政権の「金融ビッグバン」、小泉政権の「聖域なき構造改革」による規制緩和、郵政・道路四公団民営化が進められた経済政策の背骨となり、長らく日本政府の経済政策を支える理論として、大きな影響を与えた。また、「ケインズが20世紀前半の最も影響のある経済学者だったとすれば、フリードマンは20世紀後半の最も影響のある経済学者である」と言われるなど、今日も世界の経済学者から高い評価を得る[212]。しかし、新自由主義的政策は評価が分かれ、他の経済政策と同様、景気の変動や国内外の経済状況によっても施策の結果が変わるため、現在も多くの論争的議論が存在する[215][216]。

データサイエンス教育・研究推進[編集]

- 社会情報教育研究センター (CSI)

- 大学内でデータサイエンス教育・研究の中枢を担う社会情報教育研究センター (CSI)[注釈 45]では、調査 (Research)・情報 (Information)・統計 (Statistics) という3つのスキルを活用した教育研究活動を行い、「データサイエンス力の高い人材育成」と「データリテラシー高度化支援」を全学的に展開している[217]。統計・社会調査系科目の提供や社会調査士資格取得支援に加えて、統計学習コンテンツ・ソフトウェア開発や調査・研究コンサルティング[注釈 46]を行い、さらには統計関連セミナーを開催している。後述のデータサイエンス副専攻への科目提供も行っている。また、既存データの利活用支援として、全国の大学・研究機関で実施された学術的かつ統計分析可能な社会調査データを収集・整理・保存し、「立教大学 社会調査データアーカイブ RUDA(ルーダ)」 として公開するとともに、公的統計情報の二次的利用支援も行っている。

- データサイエンス副専攻

- グローバル人材に求められるデータ活用力やIT技術を身につけることを目的として、社会情報教育研究センター (CSI) が提供母体となり、2018年に開設された全学部生対象のプログラムで、グローバル教養副専攻のテーマの一つになっている。具体的には、日本における調査の仕組みや公的統計の利活用を学ぶ科目群、統計学や調査理論、多変量解析、データ分析実習系科目からなる科目群、さらに英語で展開される科目群で構成され、それぞれの科目群は基礎系科目と先端系科目に分類され修了に必要な単位数が設けられている。

ESD研究、SDGs、地域創生[編集]

- ESD研究所

日本初のESD(Education for Sustainable Development)研究機関として、2007年に「立教大学ESD研究センター」として設立され、国内およびアジア太平洋地域におけるESD、即ち「持続可能な開発のための教育」の普及に努め、国内外におけるハブとしての役割を担ってきた。2012年には「立教大学ESD研究所」と名称を変え、日本におけるESDの第一人者である所長の阿部治のもとで実践的な調査・研究を展開し、多くの成果を上げてきた。2015年には文部科学省私立大学戦略的研究拠点形成事業にESDによる地域創生研究拠点として採択され、持続可能な地域創生を果たす人材育成の研究に取り組んでいる[218]。2021年度からは、上田信が所長に就任し、SDGs(Sustainable Development Goals)への取り組みに研究所としても一翼を担うべく、地域連携を強化し、新たな事業展開を推進する[219]。2022年8月には、対馬市、羅臼町、飯田市、檜枝岐村に加え、新たに松崎町と覚書を交わし、地域創生を学ぶ学生たちとともにフィールドワークを行い、研究活動を進めている[220]。

- まち歩きマッププロジェクト

地域活性化では、観光学部で地域のまち歩きマップ「ぶらってシリーズ」を制作し、学生が地元民への調査で発掘した穴場スポットを学生ならではの目線で紹介し、街の魅力を発信している。"まち歩きマップ"プロジェクトは、武蔵野銀行との産学連携で進められ、これまでに幸手市、羽生市、行田市、加須市、氷川参道、新座市、小鹿野町、秩父市、川越市、草加市の10つの地域版(2023年5月現在)が作られている[221][222][223]。

大学発ベンチャー[編集]

- オリシロジェノミクス株式会社

理学部生命理学科の末次正幸教授が2017年に発明した、細胞を使わずに長いDNAを効率的に合成する技術(セルフリー長鎖DNA合成技術)を実用化する目的で2018年12月に設立。大学での研究段階で既に技術開発のフェーズまで進んでおり、事業開始から1年半足らずで最初の製品がリリースされた。科学技術振興機構(JST)と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による「大学発ベンチャー表彰2021」では科学技術振興機構理事長賞を受賞した[224][225]。2023年1月、同社をCOVID-19ワクチンを扱うバイオ医薬企業世界トップの米Moderna社が評価し、買収すると発表。買収金額は8500万ドル(約110億円)となった[226][227]。

立教とスポーツ[編集]

概要[編集]

東京六大学野球連盟に所属する野球部をはじめ、オリンピックや日本選手権など数々の大会で活躍したことから「水泳立教」と呼ばれ、日本水泳界をリードした水泳部。日本サッカーの父、デットマール・クラマーに学び、多くの日本代表と日本代表監督を輩出してきたサッカー部[228]。全日本選手権優勝7回、全日本大学選手権優勝6回のバスケットボール部、日本の先駆けとして創部され、全日本学生バドミントン選手権で7連覇したバドミントン部など、立教のスポーツは輝かしい歴史と伝統を持つ[229]。山岳部は日本で初めてヒマラヤに遠征し初登頂を果たした[230]。ボクシング部も歴史が古く、1923年に日本ボクシングの母、荻野貞行(帝拳ジム創設者)らにより創部された[231][232]。アメリカンフットボール部も日本のアメフトの歴史そのものといえる由緒あるクラブであり、アメリカンフットボールの普及と1934年の東京学生アメリカンフットボール連盟設立に尽力し、「フットボールの父」と呼ばれるポール・ラッシュ博士によって創部された[注釈 47][229]。

ラッシュはアメリカンフットボール以外にも、多くのスポーツ振興を行うとともに、戦後の日本の復興に大きく貢献した。立教大学野球部が1931年に六大学野球リーグで初優勝した際には、野球部の米国遠征を大学体育主事であったジョージ・マーシャル教授と企画し、現地アメリカの大学との試合に加えてベーブ・ルースやルー・ゲーリックらによる歓迎会も催し、スポーツを通じた日本とアメリカの友好の架橋となった[234]。1933年には、サッカー部の2代目部長として、チームを関東リーグ1部へ昇格に導いた[228]。戦後まもなく、再来日したラッシュは、日本の復興には若者たちに夢や希望と生きる活力を与えるスポーツを復活させることが喫緊課題であるとし、終戦翌年の1946年に高校野球夏の甲子園大会を復活開催させている[234]。ラッシュに学んだ小川徳治(立教大学経済学部元教授)も、学生部長、就職部長、総務部長など大学運営の要職を歴任する傍ら、アメリカンフットボール部、野球部、空手部、スキー部の各部長を歴任し、学生スポーツの振興に尽力した。小川は日本アメリカンフットボール協会理事長も務めた。2013年には、ラッシュを記念して池袋キャンパスにポール・ラッシュ・アスレティックセンターが完成した。

1907年(明治40年)に立教大学(旧制専門学校)が設立され、翌年、岡野正司(校友会元会長)らが野球部を再興すると、青年教授で聖公会の司祭でもあったハーバート・ロイドがコーチを務めた。ロイドはバッティングケージを考案して自費で設け、築地にあった狭い校庭でも打撃練習できる環境を整備した。また、野球選手でもあったロイドの指導により、野球部は他校よりもインサイド・ワークが進化したベースボールを展開した[注釈 48]。

古くは上述の野球以外でも、海外の大学との交流戦が行われ、バスケットボール部は1924年に、上海にあった姉妹校の聖ヨハネ大学(セント・ジョンズ大学)と遠征試合を行い[注釈 49]、帰国後の翌年2月1日には、上野精養軒で各新聞記者も招待し遠征報告会も開催された[238][注釈 50]。1926年には同大学を日本に迎えて試合を行った。戦後も韓国の延世大学と定期戦を設けるなど国際交流を進めた[239]。延世大学(当時・延禧専門学校)を経て、立教大学を卒業したバスケットボール選手の張利鎮は、1936年ベルリンオリンピックでは日本代表選手として出場し、1948年ロンドンオリンピックでは韓国代表として出場するなど国際舞台で活躍した。こうした戦前の時期も全国の名門中学(旧制)から強い選手が集まり、野球、バスケットボール、ラグビー、サッカーなど全日本クラスが大勢在籍した[240]。

1965年には、初代法学部長で、憲法学の権威である宮澤俊義が、教授職と兼務で日本野球機構(プロ野球)コミッショナーを務めた[241]。

立教のスポーツは長い期間、低迷する時代が続いたが、近年になってスポーツ施設が生まれ変わり、アスリート選抜入試など受け入れる制度も整い、有望な選手たちが入学し、立教大学を胸に世界と戦うための環境ができつつある。ボート部は、2016年の全日本選手権において男子フォアで初優勝。2019年には女子エイト、2021年には男子フォアが2度目の優勝を果たした。野球部は、2017年全日本大学野球選手権で1958年以来59年ぶりに4回目の優勝を飾った。同年ラグビー部は、1961年以来56年ぶりに定期戦で早稲田大学に40‐20で勝利した。陸上競技では、2018年から「箱根駅伝2024事業」が開始し、立教大学の誇りと伝統校復活のため強化を進め、2022年第99回箱根駅伝予選会で6位となり、55年ぶりに箱根駅伝本選出場を決めた。2019年には、剣道部が、第38回全日本女子学生剣道優勝大会で全国優勝し、女子ラクロス部は、第11回ラクロス全日本大学選手権大会で全国優勝し、それぞれ創部初の快挙となった。第69回全日本学生賞典障害馬術競技大会では、馬術部の杉本瑞生が創部以来初の個人優勝を果たした[242]。ラグビー部は、51年ぶりに定期戦で明治大学に38‐24で勝利した[243]。2021年、プロボクシング日本女子ミニマム級で、鈴木なな子が日本チャンピオンに輝いた[244]。日本学生自転車競技連盟主催の「全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ2021」では、自転車競技部の中島渉が総合優勝し、同部史上初の快挙となった[245]。2022年、レスリング部が東日本学生リーグ二部リーグで優勝し、1962年大会から61年ぶりに一部リーグ復帰を果たした[246]。世界ジュニアカーリング選手権大会2022では、荻原詠理が所属する日本代表チームが日本カーリング界で初の世界一に輝いた[247]。2023年、陸上部女子長距離パートが、富士山女子駅伝(2023全日本大学女子選抜駅伝)に初出場した[248]。(#スポーツを参照。)

2008年には、スポーツ科学を総合的に学べるコミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科(現・スポーツウエルネス学部)を開設。2019年からは、同じ聖公会に属する聖路加国際大学と協定を締結し、プロ選手や日本を代表するトップアスリートの健康維持管理を医学的側面からサポートしてきた聖路加国際病院スポーツ総合医療センターの医療スタッフからスポーツにおける医療的な支援や協力を受けられる体制を整備している。2023年4月には、スポーツウエルネス学科を改組し、スポーツウエルネス学部を設置した。同学部では、FIFAワールドカップカタール2022を始め、SAMURAI BLUE(サッカー日本代表)のチームドクターとしてこれまでチームを支えている加藤晴康が教授を務めている[249][250]。

日本の野球のさきがけ[編集]

1883年(明治16年)に築地で創設された米国式カレッジの立教大学校には野球チームがあり、立教は日本の野球の率先者であった。その頃、ベースボールチームがあったのは立教と東京英和学校(現・青山学院)と鉄道局(新橋アスレチック倶楽部)だけであり、東京六大学野球連盟に所属するチームの中で最も古い歴史を持つ。当時の試合は新橋停車場内の広場で行われた。対抗戦で優勝し、山縣雄杜三(後の立教大学教授、チャプレン)も優勝チームの選手として活躍した[28]。

授業科目としてのスポーツの歴史[編集]

立教の授業科目としてのスポーツの歴史は、中世ヨーロッパ以来のリベラル・アーツの伝統を受け継いで1883年に開設された、前述の野球チームもつくられた立教大学校において、既に体操が教育プログラムとして設けられており、英国国教会(聖公会)のパブリックスクールやカレッジで行われてきたスポーツを通じた人間育成が実施されている[30]。2023年開設のスポーツウエルネス学部にも聖公会のスポーツの理念とスポーツマンシップ教育が活かされている[251]。

立教大学とオリンピック[編集]

立教大学とオリンピックのつながりは古く、1924年パリ大会で、水泳部の学生が100メートル背泳ぎで6位入賞したことに始まり、1936年ベルリン大会では、水泳部の学生2名が競泳男子800m自由形リレーで世界新での金メダルを獲得した。サッカーでは、1964年東京オリンピックにサッカー部から3名の日本代表選手が出場し、次の1968年メキシコ大会でも3名の選手が活躍し、銅メダルを獲得した。その他競技も含め、立教大学からこれまで60名以上の選手を送り出し、コーチや監督といった選手を支えるスタッフとしても多くの関係者が出場している。競技以外でも、1964年(昭和39年)の東京オリンピックの選手村食堂運営に、立教大学の「ホテル研究会」の学生が携わった[252]。

2016年11月には、東京オリンピック・パラリンピックプロジェクトを発足させた。オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、スポーツを通じて多様性を尊重する社会の実現を目指し、スポーツから得られる感動体験とともに活力をもって生きる環境と機会を生み出す教育・研究活動を推進するプロジェクトで、具体的な活動に、立教スポーツの活性化、通訳・ボランティア派遣等大会支援活動、しょうがい者スポーツボランティアの育成、競技への科学的サポートなどがある。ブラジルオリンピックチームとは大学の施設をトレーニングキャンプで利用する覚書を締結した[252]。

2020東京オリンピックで、池袋キャンパスに設置されたスピードクライミング壁で練習を行っていた野中生萌が、新競技となるスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した。

沿革[編集]

略歴[編集]

西暦597年、ローマから英国(イングランド)に派遣されたオーガスティンが、初代カンタベリー大司教(大主教)に着座したことを淵源の一つとする英国国教会(イングランド国教会)の流れを汲む大学である[8][注釈 51][注釈 3]。

米国聖公会(英国国教会起源の会派)の信徒であるマシュー・ペリーの来航(黒船来航)と、初代米国総領事でニューヨーク市立大学シティカレッジの創設者でもあるタウンゼント・ハリスの活動により日本の開国に幕が開き、ハリスによって本国人の宗教の自由を認め、居留地内に教会を建てて良いとする第8条を加えた日米修好通商条約が調印されたことで、宣教師の来日が可能となった[254]。熱心な聖公会会員であったハリスは、エドワード・サイルら米国聖公会の遣清宣教師に、聖公会による学校開設と医療活動を提言した[255]。こうしてハリスとサイルら遣清宣教師による宣教勧告と学校開設の勧奨を受けた米国聖公会は、1859年(安政6年)2月に日本での伝道、学校開設、医療活動を目的とする日本ミッションの開設を決定する。この決定を受けて中国(当時、清)で活動していた米国聖公会宣教師のジョン・リギンズとチャニング・ウィリアムズが任命され、プロテスタント最初の宣教師[注釈 52]として、1859年(安政6年)の5月と6月にそれぞれ長崎に来日した。彼らが開港地となった長崎でミッションを開設し、ハリスの支援のもと江戸幕府の長崎奉行・岡部長常の要請で立教大学の源流となる私塾を設け英学教育を創始したことを起源とする[注釈 4][注釈 5][13]。この塾は日本におけるミッションスクールの起りであった[13]。ウィリアムズは私塾に加え、グイド・フルベッキとともに幕府の長崎洋学所でも教鞭を執る。私塾の教え子として高杉晋作(奇兵隊創設者)、後に早稲田大学を創設する大隈重信(第8代・17代内閣総理大臣)、外務大臣を務めた副島種臣(第4代内務大臣、第3代外務卿)、近代郵便制度創設者の前島密(早稲田大学第2代校長)、坂本龍馬と肥後藩を薩長同盟に入れようと画策した荘村助右衛門[注釈 53]、近代教育の礎となる学制起草者で大阪理学校(現・京都大学)校長を務めた瓜生寅(海援隊士・瓜生震の兄)など多くの志士を輩出した[31][256][11][12]。また、私塾の最初の生徒として昌平坂学問所(東京大学の源流)教授で吉田松陰も学んだ鄭幹輔を始め、岩倉使節団の一員で大阪洋学校(現・京都大学)創設者の何礼之、幕府の済美館学頭を務めた平井希昌(外交官、太政官大書記官)など、後に日本の外交の嚆矢で活躍する名士たちが学んだ[58][59][257]。

ウィリアムズ主教は、1870年(明治3年)に大阪・川口の外国人居留地近くの与力町に英学講義所「後の英和学舎(1887年立教大学校に合併)」を設立し、1874年(明治7年)には東京・築地の外国人居留地に聖書と英学の教育を目的とした私塾「立教学校」を設立する。英学を主とする学校ではあったが、創立当初から和漢学の教授にも比重を置いた[注釈 2]。これらの学校が立教大学へと繋がっている。

1883年(明治16年)には米国式カレッジとして日本最高峰の教育機関である立教大学校を設立[注釈 10]。明治政府によりミッションスクール第一号として認可された学校であり[26]、後に公布される帝国大学令と大学令より前に、教育令によって認可された日本の先駆けとなる大学であった(詳しくは旧制大学参照)[27]。1888年(明治21年)大隈重信が築地キャンパスの形成に尽力し[注釈 54]、用地の取得に伴いキャンパス規模が拡大していく。しかし、欧化主義への反動に伴い、条約改正問題を絡めて国粋主義が広がり始め、さらにはこれまで学校を支えてきたウィリアムズと教頭・幹事などの要職を務めた貫元介が退任したこともあり、立教大学校は生徒数が減り、1890年(明治23年)10月には校名を立教学校(第2次)へ戻し、米国式カレッジから日本化が進められることとなった[11][10]。また、同月末には教育ニ関スル勅語(教育勅語)が発布し、翌1891年(明治24年)6月には文部省訓令第4号により、全国の各学校で御真影礼拝、教育勅語奉読が強制されるようになり、欧米型のキリスト教主義学校への圧力が強まっていった。しかし、そうした状況化においても、木村駿吉を始め、久米邦武、高橋五郎、松本文三郎、内村達三郎(内村鑑三の弟)など、渦中の人物達が教授として講じ、権力に屈せず、在野的精神、反骨精神による自由な立場に立脚していた[29]。この明治期を始め、後述の第2次大戦に到るまで、日本ではアメリカ人の経営する学校は度々厳しい状況に置かれた一方、同じく米国聖公会によって中国・上海に置かれた立教大学の姉妹校である聖ヨハネ大学(セント・ジョンズ大学)は、東洋のハーバードと呼ばれるまでに成長を遂げた[注釈 55]。

1896年(明治29年)には、立教学校(第2次)を廃し、立教専修学校(3年制)と立教尋常中学校(5年制)を設置し、1899年(明治32年)1月には同年7月の改正条約の発効を見据えて立教尋常中学校の認可申請を行うが、許可が容易に得られず、島田三郎(早稲田大学創設メンバー、のち第19代衆議院議長)らの尽力でようやく認可を得られた[260]。同1899年(明治32年)にはジョン・マキム、アーサー・ロイド、元田作之進のもとミッションスクールでの宗教教育を禁じる文部省訓令第12号に対処し、学校を存続させる[261][262]。1901年(明治34年)2月には、築地キャンパスの聖三一大聖堂(立教教会)で、日本政府により英国ヴィクトリア女王の遥葬式が執り行われ、皇族に加えて、伊藤博文内閣総理大臣以下、政府主要閣僚、各国要人、名士たちが参列した[263]。同年9月には同聖堂にて米国マッキンリー大統領の遥葬式があり、この時も皇族に加えて、桂太郎内閣総理大臣以下、主要閣僚と各国要人、名士らが参列するなど、日本の国家行事が執り行われた[264]。1907年(明治40年)に、タッカーの尽力により再び立教大学(専門学校令による旧制専門学校)を設立。1918年(大正7年)には校地を池袋に移し、池袋キャンパスを開設する。

1940年(昭和15年)、日米関係の悪化により、創立から続く米国聖公会の経営から邦人による経営となる。同年、総長であったチャールズ・ライフスナイダーは退任し、翌年には本国政府の指示により米英人教員が帰国し、理事も全員邦人となった。戦時下では、寄付行為を「基督教主義ニヨル教育」から「皇国ノ道ニヨル教育」に変更し、チャペルは閉鎖し、校歌も『自由の学府』の文言が問題視され斉唱禁止となるなど、当時の軍国主義、国家主義が反映された運営となり、米国を象徴する自由[注釈 56]を掲げ、モデルとする『自由の学府』から自由が奪われていった[266]。さらに、文部省が理工系の教育を拡充して戦時体制に即応しようと、文科系の大学に対して理工系への転換、移転整理等を進める方針を出した。そのため、1943年(昭和18年)12月に文学部を閉鎖することとなり、文学部の学生は慶應義塾大学へ編入し[267]、1944年(昭和19年)4月には立教理科専門学校(翌年、立教工業理科専門学校へ改組)を開設するに至った[266]。前述の戦時下の国の方針の中、文科系中心の立教大学は閉鎖される可能性があったが、校友の佐伯松三郎らが学校存続のために尽力し、上野陽一(産業能率大学創設者、後の立教大学経済学部長)らとともに支援者を増やし、短期間のうちに理工系学科を創設したものであった。立教大学の父兄であった大村一蔵(帝国石油副総裁、日本地質学会会長)らも多額の寄付を取り付け、専門家を派遣するなど大きく支援した。これにより文学部の閉鎖はあったものの、立教の閉鎖を防ぎ、立教大学の名を今日まで残すこととなった。立教理科専門学校(現・理学部)の開設主幹には曾禰武(立教大学予科長、後の開成中学校・高等学校校長)が就き、各学会の泰斗を招聘し開設された[268][178]。

戦時中の1943年(昭和18年)3月には、学内で幅をきかせて威張りちらしていた軍事教官(配属将校)を、学生有志6人が呼び出して殴打する痛快な出来事(軍事教員を殴打した事件)もあり、戦時下における学生たちの勇気ある果敢な行動として、立教の歴史に刻まれている[269]。

終戦を迎え、1945年(昭和20年)10月15日に、ダグラス・マッカーサー連合国最高司令官(米国聖公会信徒)の命で「文部省訓令第8号」が発布し、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法とともに「信教の自由」が保障される。これにより、国内においてキリスト教精神に基づくリベラルアーツ教育が正式に認められることとなる。GHQにより、第二次世界大戦中にキリスト教主義学校としての特色を一掃し、職員の追放、教課の改廃を行い、戦後も回復の手段を講じなかったとして、当時の総長、中学部校長、学生監ほか8人が即時解職、公職追放処分を受けた[270]。理事会は新体制となり、寄付行為も「基督教主義ニヨル教育」に復帰することを可決し、チャペルも再開される。同時にポール・ラッシュにより大学の再生が進められ、拡張計画が作られた[266]。こうして、奪われた自由を取り戻し、再び発展に向けて『自由の学府』として歩み出していくこととなった[266]。

1955年(昭和30年)に総長となった松下正寿の尽力より、法学部や社会学部を新設し、文学部などにも学科を増設するなど、立教大学は発展を遂げていく。1990年(平成2年)には新座キャンパスを開設。大学創立者であるウィリアムズ主教が先導的な役割を果たし、1887年(明治20年)に日本において英国国教会と米国聖公会が合同して設立された日本聖公会で洗礼を受けた信徒たちは、立教大学において学びたいと動機づけられ、実際に彼らが立大生になることも少なくない。

年表[編集]

19世紀以前[編集]

- 597年 - ローマから英国(イングランド)に派遣されたオーガスティンが、初代カンタベリー大司教(大主教)に着座。聖公会の起源の一つ[8][注釈 51][注釈 3]。

- 1534年(天文3年)- 英国国教会(イングランド国教会)がローマ・カトリック教会から独立して成立。

- 1693年(元禄6年)- イングランド王ウィリアム3世と女王メアリー2世の勅許により、ウィリアム・アンド・メアリー大学がイングランド国教会の機関として創設。

- 1784年(天明4年)11月14日 - アメリカ独立に伴い、サミュエル・シーベリー[注釈 57]がイギリス諸島以外で最初の聖公会主教となり、米国聖公会が成立。

- 1789年(寛政元年)- 米国聖公会がイングランド国教会から正式に分離され、イギリス諸島以外で最初のイングランド国教会となる[注釈 58]。

- 1821年(文政4年)9月 - 米国聖公会国内外宣教協会がフィラデルフィアで組織される[注釈 59][271]。

- 1834年(天保5年)- 米国聖公会国内外宣教協会が東アジア、東南アジア地域への宣教ミッションの派遣を決定[271]。

- 1837年(天保8年)- ウィリアム・ブーンが米国聖公会から中国への遣清宣教師に任命され、ジャワ島のバタヴィアに到着[3]。

- 1842年(天保13年)- ブーンが、廈門(アモイ)で中国伝道を開始[3]。

- 1844年(天保15年)10月26日 - ブーンが中国諸地域管轄の主教(米国聖公会初代海外伝道主教)として選出される[注釈 60][3]。

- 1848年(嘉永元年)- 聖公会信徒のラナルド・マクドナルドが長崎崇福寺の末寺、大悲庵で長崎奉行の要請で英語教室を開き、長崎通詞14名に教える[272][273][注釈 61]。ペリー艦隊来航時の日本側通訳となる森山栄之助も学ぶ。(日本最初のネイティブの英語教師)

- 1850年(嘉永3年)- 立教大学創設者チャニング・ウィリアムズがウィリアム・アンド・メアリー大学に入学。

- 1852年(嘉永5年)- チャニング・ウィリアムズ、バージニア神学校に入学。

|

|

| ||

| ||||

- 1853年(嘉永6年)

- 7月 - マシュー・ペリー(米国聖公会信徒)が浦賀に来航。サミュエル・ウィリアムズが主席通訳官として帯同。

- 秋 - 初代海外伝道主教のウィリアム・ブーンが母校のバージニア神学校を訪れ、チャニング・ウィリアムズは海外伝道を決意する[31]。

- 1854年(嘉永7年)- 日米和親条約が調印。

- 1856年(安政3年)

- 6月26日 - ジョン・リギンズとチャニング・ウィリアムズが米国聖公会宣教師として中国・上海に到着[58]。

- 8月21日 - タウンゼント・ハリス(米国聖公会信徒)[注釈 62]が初代米国総領事として下田に来航。

- 1858年(安政5年)

- 2月13日 - ブーンが函館に寄港した米国軍艦ポーツマス号の海軍士官が前年10月3日に書いた日本伝道を勧める手紙を上海の宣教師から受け取り、全文を翌3月発行の米国聖公会機関紙に寄稿し、日本伝道開始を要請。これにより、米国聖公会の日本伝道熱が高まり、ニューヨークの聖マルコ教会を始め、各地から日本伝道のための献金が米国聖公会内外伝道協会本部に集まる[276][273]。

- 7月29日 - 日米修好通商条約が調印。ハリスが、本国人の宗教の自由を認め、居留地内に教会を建てて良いとする第8条の条文を入れ、宣教師の来日が可能となる[273][254]。調印はポウハタン号の艦上で行われた[277]。

- 8月 - 幕府が長崎奉行に命じ、長崎英語伝習所が設立(旧暦7月)[278]。

- 9月10日 - 米国軍艦ポウハタン号付きの牧師ヘンリー・ウッドが来日。長崎奉行の要請によりジョサイア・タットノールから任命を受けたウッドは、英語学校を開設し、長崎通詞に2か月間英語教育を行う[注釈 63]。活動には米国総領事ハリスのサポートがあった[3]。

- 9月20日 - 米国軍艦ミネソタ号が長崎に入港。エドワード・サイル(米国聖公会遣清宣教師)と、サミュエル・ウィリアムズが日本宣教の可能性を探る目的を持って来日[279]。サイルはウッドの英語学校を見学。サイルが長崎奉行に英語学校の開設を提案[3][注釈 64]。

- 9月30日 - サミュエル・ウィリアムズが、米国聖公会内外伝道協会外国委員会宛に、江戸か長崎で宣教師が英語を教え、長崎で学校を開設する有効性を伝える[注釈 65][281]。

- 11月13日 - 米国総領事ハリスが、エドワード・サイル(米国聖公会遣清宣教師)宛の返書で神奈川で英語教育の学校開設を勧める[281]。

- 1859年(安政6年)

- 1月 - 長崎に停泊中の米国船内で米国人マクゴーワン(Daniel Jerome Macgowan、瑪高温、マゴオン)に、鄭幹輔を筆頭とする長崎通詞7名が英語を学ぶ[注釈 66][59][282]。

- 2月 - 米国聖公会は、日本が開国する状況下、米国聖公会内外伝道協会外国委員会で日本ミッション開設を決議[283]。

米国聖公会宣教師として1856年(安政3年)より中国・上海で活動するジョン・リギンズ、チャニング・ウィリアムズおよび医療宣教師の日本への派遣を決定[注釈 67][注釈 68][注釈 69]。 - 4月下旬 - タウンゼント・ハリスが長崎を訪問。既に何人かのアメリカ人商人が長崎で開業していた[15][58]。

- 5月初め - ハリスが、アメリカ人商人の一人でニューヨーク出身の実業家ジョン・G・ウォルシュ(ウォルシュ兄弟の2番目の弟)を長崎の米国領事に選任。ウォルシュは最初の長崎米国領事館を広馬場の日本人居住区に設立[注釈 70]。

- 5月2日 - リギンズが米国船メリーランド号で長崎に来日[273]。米国聖公会日本ミッションを開設し、ハリスの支援のもと幕府の長崎奉行の要請で立教大学の起源となる私塾を創設[注釈 5][注釈 71][注釈 4][31][283][285][286][287]。(日本で最初のプロテスタントミッションで[注釈 52]、塾は日本のミッションスクールの起源である[13]。)最初の生徒として幕府公式通詞の鄭幹輔、何礼之、平井希昌らが学ぶ[58]。

- 6月4日 - 英国初代駐日公使ラザフォード・オールコックが長崎に来日(旧暦5月3日)。同月(旧暦5月)長崎大浦の妙行寺に英国領事館が開設され[288]、クリストファー・ホジソンが初代英国長崎領事を務める。英国の初代函館領事に任命されていたホジソンは、長崎領事に就任予定のジョージ・モリソンの到着が遅れたため、函館赴任の途中で長崎に滞在し英領事事務取扱として就任[289]。

- 6月25日 - ウィリアムズが米国軍艦ジャーマンタウン号で長崎に来日[注釈 72][13][290][3]。リギンズとともに私塾で英学を教える[58][285][92]。

- 8月6日 - ジョージ・モリソンが長崎に到着し、妙行寺に置かれた英国領事館で長崎英国領事として職務を開始[291]。

- 9月19日 - トーマス・グラバー(聖公会信徒)が長崎に来日。グラバーは、リギンズやウィリアムズの両宣教師などによって私邸や英国領事館(妙行寺内)を使って始められた外国人のための礼拝に参加する[16]。

- 11月 - グイド・フルベッキが長崎へ来日[注釈 73]。崇福寺広徳院に居住するリギンズ、ウィリアムズに迎えられ同居[注釈 74][292][280]。フルベッキも何礼之に英語を教える[59]。

- 12月 - 長崎米国領事館の建物が火事にあい、ウォルシュは東山手十二番館の自宅を領事館として使用[注釈 75]。

- 1860年(万延元年)

- 2月13日 - 日米修好通商条約の批准書交換のため、幕府の万延元年遣米使節がポウハタン号で米国へ向け横浜から出航。先に同年2月9日には護衛名目の咸臨丸が横浜から出航。

- 4月7日 - 英国聖公会のジョージ・スミス主教が長崎に来日[283][296][289]。スミスは5月15日まで滞在するが、ウィリアムズの住む崇福寺に滞在[287]。

- 7月 - ウィリアムズが出島からシーボルトに書簡を送る[297]。

- 8月 - 米国聖公会宣教医ハインリッヒ・シュミットが長崎に来日。診療所と私塾を開設し、医療活動および医学、英語教育を行う[注釈 76][284][283]。近世日本の布教史における最初の宣教医[91]。

- 1861年(文久元年)

- 1862年(文久2年)

- 5月 - 高杉晋作がウィリアムズから政治制度や国際情勢を学ぶ[注釈 78][11][256]。この時期、長崎で英会話の勉強もしていたとされる[300]。

- この年より大隈重信、副島種臣、前島密らがウィリアムズの私塾で英学を学ぶ[注釈 79][注釈 80][31][256][11][285][303]。

- 8月 - 英国聖公会のマイケル・ベイリーが来日し、横浜英国領事館のチャプレンに着任[304]

- 10月26日 - 長崎・山手居留地内(東山手11番地)に外国人のための英国聖公会会堂(日本で最初のプロテスタントの教会)が完成[注釈 81][283][305]。ウィリアムズが教会の初代チャプレンとなる[283]。2代目チャプレンはフルベッキ[289]。教会の管理人の一人をトーマス・グラバーが務める[305]。

- 11月 - 旧暦10月、ウィリアムズやフルベッキが暮らした崇福寺内の空地に何礼之、平井義十郎らの唐通事たちが長崎奉行の許可を得て、長年積立てた資金で、その子弟のための訳家学校が設置され、中国語と英語の学習教授が行われる[注釈 82][59][306][307]。

- 1863年(文久3年)

- 1864年(文久4年、元治元年)

- 1865年(元治2年)

- グラバー邸でイギリスへの渡航を頼んだ高杉晋作と伊藤博文にイギリス長崎領事のジョン・F・ラウダーが自宅で英語を教える[311]。

- 何礼之の私塾が、長崎奉行から支援を受けて塾舎を新設。準官立となり、塾生は百数十名を数えた[307]。

- 1866年(慶応2年)

- 1867年(慶応3年)- ウィリアムズ、米国コロンビア大学より神学博士号を授与される[317]。

- 1868年(慶応4年、明治元年)

- 1869年(明治2年)

- 1870年(明治3年)

- 1871年(明治4年)

- 1872年(明治5年)

- 1873年(明治6年)

- 1874年(明治7年)

- 2月3日 - ウィリアムズが東京・築地の外国人居留地に私塾を開設[注釈 93][注釈 94] [290]。

年末までに立教学校と命名する[333]。

初代校長はクレメント T. ブランシェ[注釈 95][335]。 - 4月末または5月初め - アメリカ公使館が築地居留地1番・2番・21番・22番で構成される地所(現在の聖路加ガーデンの場所)に開設[注釈 7]。

- 12月 - 東京の塾は築地入舟町5丁目1番地(内外人雑居地)に移転[290]。

- ジェームズ・クインビーがモリスの後任として大阪の聖テモテ学校の校長となる[336]。

- 英国聖公会福音宣布協会(SPG)のアレクサンダー・クロフト・ショーが福沢諭吉家の家庭教師になり、慶應義塾の英語教師となる。

- ウィリアムズ、この年に初代日本伝道専任主教となる[290]。

- 2月3日 - ウィリアムズが東京・築地の外国人居留地に私塾を開設[注釈 93][注釈 94] [290]。

- 1875年(明治8年)

- 1月 - エレン・ガードルード・エディ(1874年11月、大阪に着任)が手伝っていた聖テモテ学校の女子生徒を引き取り[注釈 96]、大阪でエディの学校を開校[31][173][322]。

- 7月11日 - 日本人のための聖公会最初の教会「長崎出島教会」が設立。英国聖公会宣教協会(CMS)のヘンダーソン・バーンサイドが設立に尽力[7][337]。

- 9月 - エディの学校が照暗女学校(のちの平安女学院)と改称[注釈 97][注釈 98][注釈 99]。

- 12月 - アメリカ公使館が築地居留地(現在の聖路加ガーデンの場所)で新築し形容を整えた[注釈 7]。

- 立教学校、東京・入船町6丁目に校舎兼寄宿舎を開設。

- 官立学校の発展などもあり、大阪の聖テモテ学校の生徒数が減少する[336]。

- 1876年(明治9年)

- 1877年(明治10年)

- 1月15日 - 中島彬夫が大阪・北浜五丁目風雲館に英学私塾「風雲館」を開く[注釈 100][339]。

- 2月3日 - 風雲館において第六回目の演説会が開かれ、浦谷義春の「自由論」をめぐってその後論争となる[339]。

- 6月 - ウィリアムズとクレメント T. ブランシェにより湯島に立教女学校(現:立教女学院)が設立される[注釈 101][340][341][342][343]。

- 9月 - 英国聖公会宣教協会(CMS)のハーバート・モーンドレルが長崎東山手居留地に長崎神学校(日本最古のプロテスタントの神学校)を開設[337]。翌月ウィリアムズが開設した三一神学校とともに聖公会神学院の起源。)

- 10月 - ウィリアムズ、入船町の邸内に三一神学校を開設[344]。校長に就任[31]。

- 11月 - 米国聖公会宣教師フローレンス・ピットマンが来日し[328]、立教女学校の2代目校長を務める。

- 1878年(明治11年)

中国初の高等教育機関とされ、「東方のハーバード大学」と呼ばれた。

- 1879年(明治12年)

- 2月3日 - モーンドレルが長崎出島教会に隣接する出島10番・11番に「出島・英和学校」(小学科、英語塾、裁縫塾)を開く[337][346]。 イライザ・グッドオールが校長兼教師。英語・裁縫を教える[337]。

- 6月4日 - SPGのショーとW.B.ライトが東京・芝栄町12番地に聖教社を設立(1883年休業)。

- 6月27日 - 立教学校を京橋区築地1丁目23番に移転し、本格的に再興する。貫元介名義で「立教学校」として私学開業願を提出[31][290]。

- 9月1日 - 風雲館が大阪・北浜三丁目に分塾を設け、女学専門の課を教授する[339]。

- 10月16日 - ティングが大阪で廃校になった聖テモテ学校の再開に力を注ぎ、新たに大阪北区上福島村668番地に英和学舎として開校[173]。但し、入学希望者が多く、英語初心者に限っては翌月初旬までに来学するよう伝えられる[257]。聖バルナバ病院創設者のヘンリー・ラニングも学校の創設に携わり[347]、同校で教える[329]。学校は4年制とし、生徒数の増加に伴い経費が増すことから、無料であった授業料を月30銭徴収するようになる[329]。

- 11月 - 英和学舎が江戸掘北通1丁目4番地旧三田藩邸に移転[257]。

- 12月 - 東京で再び火事があり、立教学校の校舎は無事だったものの、ウィリアムズの家が焼失[31]。

- ウィリアムズの後任の米国聖公会中国・上海主教のジョーゼフ・スケレシュースキーが、上海に聖ヨハネ書院(後の聖ヨハネ大学)を設立。

- 1880年(明治13年)

- 1月 - 大阪・英和学舎が風雲館[注釈 100]と合併[173]。新たに夜学課を設置[257]。

- 1月 - 東京・芝栄町13番地に聖教社分校女学校を設立(1883年閉校)。

- 2月 - ウィリアムズ、第五回築地外国人居留地の区画競貸(せりがし)で私財を投じ、築地居留地37番区画(のちの「立教大学校」敷地)、38番区画を購入[11][349]。米国聖公会から新大学校舎の建設費を支出するとの連絡があり、この土地にアメリカのカレッジのようなキャンパス施設群を計画[31]。

- 3月 - ジョン・マキムが妻とともに来日[328]。大阪、大和地方で活動する。

- 4月 - 大阪・英和学舎が、正教師にモリス、ラニング、ティング、マキム、補教師に谷井正道、中島虎次郎(後の奈良基督教会伝道師、奈良英和学校支援者)、漢学に中島彬夫、小笠原字一良、数学に立花義誠という教師陣で運営される[257]。

- 6月 - ショーが福沢諭吉の援助を受け、芝に聖アンデレ教会を設立。

- 10月 - ウィリアムズの要請[注釈 102]によりジェームズ・ガーディナーが来日し、立教学校の初代校長に就任[290][350]。

- 1881年(明治14年)

- 1882年(明治15年)

- 1883年(明治16年)

- 1月 - 立教大学校(St. Paul's College, 6年制)設立[注釈 10]。後の帝国大学令と大学令に先駆け教育令により認可され[27]、明治政府によりミッションスクール第一号として認可[26]。アメリカ合衆国式のカレッジで、東京大学とともに日本最高峰の教育機関。カリキュラムは全て英語の教科書を用い、教員も主に外国人であった(第1次学政改革)[25]。校長にはガーディナーが就任[290]。教頭には貫元介が就任[30]。大学校内に三一神学校を併置[351]。大学校の傍らに築地1丁目の旧校舎も移されて舎監兼食堂となる[30]。大学校設立にともない立教学校は閉校[31]。

- 6月 - エマ・フルベッキ(グイド・フルベッキの次女)が立教大学校で英語(訳読)と音楽を教え始める[30]。

- 大阪・英和学舎で、徽章、制帽、制服が規定される[注釈 104]。英和学舎の月謝が50銭に値上げされる[注釈 105]。

- 出島・英和学校が生徒数減少により閉校。閉校後の校舎は長崎神学校(聖公会神学院の起源の一つ)の校舎として使用されることとなり、チャペルと図書館も設置する[337]。

- 1884年(明治17年)

- 1885年(明治18年)

- 1886年(明治19年)

- 3月 - 大阪・英和学舎で学生運動による騒動が起り、生徒の多くが共同学館へ転校し、一時閉校となった[注釈 107]。

- 1887年(明治20年)

- 1888年(明治21年)

- 1889年(明治22年)

- 1890年(明治23年)

- 1891年(明治24年)

- 1892年(明治25年)

- 1893年(明治26年)

- 1894年(明治27年)

- 1895年(明治28年)

- 1896年(明治29年)

- 1897年(明治30年)

- 1898年(明治31年)

- 1899年(明治32年)

- 1900年(明治33年)2月2日 - ジョン・マキムの米国聖公会本部への要請が実り、ルドルフ・トイスラーが夫妻で来日[364]。

20世紀[編集]

- 1901年(明治34年)

- 1902年(明治35年) - 静修女学校の閉鎖にともない、校舎や生徒を石井筆子の盟友である津田梅子の『女子英学塾』(現・津田塾大学)に譲渡[371]。

- 1903年(明治36年)4月 - タッカーが総理に就任。ロイドが小泉八雲の後任として、東京帝国大学英文学科で夏目漱石、上田敏とともに英文学を教える。

- 1904年(明治37年)6月 - 東京三一神学校、専門学校令により認可される[372]。

- 1905年(明治38年) - 米国人医師ウィリス・ホイットニーの『Notes on the History of Medical Progress in Japan』の単行本を出版[注釈 112]。

- 1906年(明治39年)

- 1907年(明治40年)

- 1908年(明治41年)

- 4月 - ウィリアムズがアメリカに帰国。

- 10月 - 立教大学英語会成立。

- 1909年(明治42年) - 野球部が公認される[375]。

(1916年)

- 1910年(明治43年)

- 1911年(明治44年)

- 1912年(大正元年)

- 予科を1年制とする。

- 聖公会神学院の校舎が池袋に竣工。

- 9月 - チャールズ・ライフスナイダー[378]が総理に就任。

- 1914年(大正3年)11月 - ウィリアムズの伝記『老監督ウィリアムス』を元田作之進が著し、早川喜四郎宅に置かれた京都地方部故ウィリアムス監督記念実行委員事務所より発行される[注釈 113]。

- 1915年(大正4年)4月 - 大学学友会結成。

- 1916年(大正5年)5月29日 - 池袋キャンパスのチャペルの定礎式が行われ、レンガ校舎群の建築を開始[379]。

- 1917年(大正6年) - 文部省から医学部設立の要請があり、医学部開設の計画を進めるが、欧州での第一次世界大戦の影響から募金が集まらず、翌年2月12日に計画を断念し設置に至らなかった[380][381][382]。

- 1918年(大正7年)9月 - 北豊島郡西巣鴨町の新校地(池袋)に移転。本館、図書館、寄宿舎(現2号館、3号館)、食堂が竣工し、授業を開始[379]。

- 1919年(大正8年)

- 1920年(大正9年)

- 1月 - 立教学院諸聖徒礼拝堂(池袋キャンパス)聖別式挙行。

- 4月 - 文科を文学部、商科を商学部とし、予科を2年制とする。

- ハロルド・スパックマンが教授及び新図書館館長に就任し、日本の大学で先駆けて図書館学を講じる[385]。

- 1921年(大正10年)

- 6月 - 財団法人日本聖公会教学財団を財団法人聖公会教育財団と改称。

- 10月 - 野球部、四大学野球連盟に加盟。

- 校友会館が竣工(のちの診療所)。

- 1922年(大正11年)5月 - 大学令による大学へ昇格。文学部(英文学科、哲学科、宗教学科)、商学部、予科を発足。

- 1923年(大正12年)

- 1924年(大正13年)

- 1925年(大正14年)

- 1926年(大正15年)

- 1927年(昭和2年)

- 1928年(昭和3年)

- 1月 - 立教大学史学会設立。

- 聖路加国際病院設立者、ルドルフ・トイスラー[注釈 115]の依頼により、ポール・ラッシュが関東大震災後の聖路加の新病院建設募金活動に尽力(1931年まで)。

- 1930年(昭和5年)

- 1931年(昭和6年)

- 4月 - 商学部を経済学部に改称。

- 8月 - 財団法人聖公会教育財団を分離し、財団法人立教学院(8月7日認可)と財団法人聖公会神学院を設立。立教学院の理事長にマキム、学院総長にライフスナイダーが就任。

- 10月 - 野球部が六大学リーグ戦で初優勝。

- 12月30日 - J・V・W・バーガミニー設計の宣教師館(のちの立教学院校宅11号館・12号館)が竣工する[397]。

- 1932年(昭和7年)

- 1933年(昭和8年)- 米山梅吉が次男の母校であった立教大学に心理学実験室一棟を寄贈[147]。

- 1934年(昭和9年)

- 1936年(昭和11年)

- 1937年(昭和12年)

- 1939年(昭和14年)9月 - アメリカ研究所開設[403]。

- 1940年(昭和15年)

- 1941年(昭和16年)

- 6月 - 立教大学報国団結成。

- 7月 - 本国政府の指示により米英人教員の帰国が相次ぐ。

- 10月 - ライフスナイダーが米国へ帰国。

- 12月 - 太平洋戦争勃発。翌年3月の卒業式を繰上げ挙行。大学・専門学校の修業年限を半年短縮。

- 1942年(昭和17年)

- 2月 - 遠山郁三の尽力により文部省へ医学部設置の認可申請を行い、5月に厚生省へも認可申請を行う。文部省の了承を得たが、聖路加の施設が戦時下の医療拠点として期待されていたことなどの阻害要因から厚生省の了承が得られず設置に至らなかった[405]。

- 6月 - 日本に最後まで留まっていたポール・ラッシュ教授が交換船により強制送還される[406]。ラッシュは米国送還後、米国陸軍日本語学校に志願し日系2世兵を指導し、米国各地の教会で戦争後の日本救済への支援協力を訴えるため講演活動を行う。

- 9月 - 理事会が寄付行為目的を「基督教主義ニヨル教育」から「皇国ノ道ニヨル教育」への変更を決議し、11月に申請(翌年2月15日認可)[290]。

- 9月 - 修業年限短縮に伴い卒業式を挙行。

- 10月 - チャペルを閉鎖し、「修養堂」と改称。一般教職員・学生の礼拝等に用いないといった内規も理事会で決定した。

- 校歌「栄光の立教」の「自由の学府」の文言が問題視され斉唱禁止[注釈 116]。12月10日に戦時下の状況が反映される準校歌が制定される[407]。戦後になって、準校歌は制定を解除され、校歌「栄光の立教」を再び斉唱できるようになった。

- 1943年(昭和18年)

- 1944年(昭和19年)4月 - 立教理科専門学校設置。

(米国聖公会信徒)

- 1945年(昭和20年)

- 4月 - 理科専門学校を工業理科専門学校に改組。

- 8月15日 - 終戦。

- 9月 - 授業が再開される。

- 爆撃を受けなかった立教大学の校舎を借りて、三井銀行を始めとする支店を焼失した5つの銀行が共同の仮店舗を開設[409]。

- 10月15日 - 「文部省訓令第8号」の発布。これによって1899年(明治32年)から存続し続けた「文部省訓令第12号」が無効になった[369]。この発布はダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官の命によるものと伝えられている。1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法とともに、信教の自由が保障される。

- 10月20日 - GHQから2人の係員が立教大学を視察。一人はかつて立教大学で教鞭を執っていたポール・ラッシュであった[266]。ラッシュはマッカーサーの理解を得ながら、立教大学、日本聖公会、聖路加国際病院の再生とともに、アメフトや清里の復興にも多大な貢献をすることになる。

- 10月24日 - GHQの覚書『信教の自由侵害の件』により3代目総長の三辺金蔵ほか11名が追放される[410][368][266]。

- 11月7日 - 理事会は寄附行為目的を「基督教主義ニヨル教育」に復帰することを可決。

- 1946年(昭和21年)

- 1947年(昭和22年)4月 - 文学部社会学科設置。新制「立教中学校」開設。

- 1948年(昭和23年)

- 1949年(昭和24年)

- 1950年(昭和25年)4月 - 立教工業理科専門学校を廃止[413]。

- 1951年(昭和26年)

- 1952年(昭和27年)

- 5月 - 7号館開館。

- 10月 - 博物館講座を開設[414]。

- 12月 - バスケットボール部が全日本大学バスケットボール選手権大会で初優勝。

- 1953年(昭和28年)

- 4月 - 大学院に原子物理学科新設。

- 7月 - 8号館開館。

- 8月 - 野球部が第2回全日本大学野球選手権大会で初優勝。

- 1954年(昭和29年)

- 1月 - サッカー部が、1953年度全日本大学サッカー選手権大会で初優勝。高林隆が活躍し優勝に貢献。日本代表にも選出。

- 9月 - チャペル会館落成。

- 11月 - サッカー部が関東大学サッカー1部リーグで初優勝。

- 12月 - タッカーホール落成。

- 1955年(昭和30年)4月 - 一般教育課程を一般教養部と改称。

- 1956年(昭和31年)

- 1957年(昭和32年)

- 5月 - 米国聖公会の寄付により原子力研究所設立(神奈川県横須賀市)[415]。

- 9月17日 - 立教大学芸術研究会がトリニティ・カレッジとの美術作品交歓展を企画開催(9月21日まで)[88]。

- 1958年(昭和33年)

- 1959年(昭和34年)

- 1960年(昭和35年)

- 4月 - 立教高等学校を新座へ移転。

- 12月 - 旧:図書館本館・新館新築落成(現:メーザーライブラリー記念館新館)。

- 1961年(昭和36年)12月 - 立教大学原子炉、臨界試験成功[421]。

- 1962年(昭和37年)4月 - 文学部心理教育学科を心理学科・教育学科に分割。キリスト教教育研究所を設置[422]。

- 1963年(昭和38年)

- 4月 - 文学部ドイツ文学科、フランス文学科設置。立教学院聖パウロ礼拝堂(新座キャンパス)聖別式、落成式挙行。

- 6月2日 - ミルトン・フリードマン(シカゴ大学教授、ノーベル経済学賞受賞者:1976年)に名誉博士号を授与。

- 1964年(昭和39年)

- 1966年(昭和39年)6月 - 新座グラウンド開設。東長崎グラウンドを売却[424]。

(三坂耿一郎作)

- 1967年(昭和42年)

- 1968年(昭和43年)

- 1月 - 東京都へセントポール・グリーンハイツの土地と工作物等を返還。

- 10月 - サッカー日本代表として、メキシコオリンピックにサッカー部OBの鈴木良三、渡辺正、横山謙三が出場。銅メダル獲得(渡辺、横山はのちにそれぞれ日本代表監督に就任)。

- 1969年(昭和44年)

- 1970年(昭和45年)

- 1月1日 - 天皇杯・全日本サッカー選手権大会で、サッカー部が準優勝。現時点(2020年度大会終了時)で学生チームによる最後の天皇杯決勝進出。

- 4月 - 東京都に返還されたセントポール・グリーンハイツが東京都立城北中央公園となる。

- 1971年(昭和46年)11月 - タッカー主教像建立[428]。

- 1972年(昭和47年)

- 1月 - 大学計算センターを設置。

- 4月 - 立教英国学院開校。

- 1973年(昭和48年)9月 - 大場事件起こる[429]。

- 1974年(昭和49年) - 創立100周年記念式典を挙行。

- 1975年(昭和50年)7月 - 最初の非信徒総長・尾形典男就任。

- 1978年(昭和53年)

- 1980年(昭和55年)

- 1982年(昭和57年)

- 1985年(昭和60年)10月 - 大学院社会学研究科で社会人入試と外国人入試を実施。

- 1987年(昭和61年)

- 1988年(昭和63年)12月 - 法学部国際・比較法学科設置。

- 1990年(平成2年)4月 - 新座キャンパス開設。各学部(当初は経済学部を除く)1年次生が週1日通学を開始。

- 1992年(平成4年)3月 - ウィリアムズホール竣工。

- 1994年(平成6年)

- 5月 - 7号館竣工。

- 12月 - 全学共通カリキュラム運営センター発足。

- 1995年(平成7年)3月 - 大学一般教育部解散。

- 1996年(平成8年)

- 1997年(平成9年)4月 - 全学共通カリキュラム始まる。

- 1998年(平成10年)

- 4月 - 39年ぶりの新学部、観光学部(観光学科)・コミュニティ福祉学部(コミュニティ福祉学科)設置。新座キャンパスを武蔵野新座キャンパスに名称変更。

- 9月 - 17号館竣工。

- 2000年(平成12年)

- 1月28日 - 立教学院創立125周年記念事業の一つとして『立教学院発祥の地』記念碑を築地の聖路加国際病院敷地内に建立し、除幕式を開催。記念碑は卒業生で彫刻家の三坂制によって制作された[434]。

- 4月 - 池袋、新座の各キャンパスで中高一貫教育を開始し、立教中学校は「立教池袋中学校・高等学校」、立教高等学校は「立教新座中学校・高等学校」となる。

- 8号館竣工。

- 6月16日 - ビル・ゲイツ(米マイクロソフト創業者)に名誉博士号授与。タッカーホールで立教学院創立125周年記念特別講演を開催[注釈 42]。

21世紀[編集]

- 2001年(平成13年)

- 2002年(平成14年)

- 3月 - 江戸川乱歩の邸宅と書庫として利用していた土蔵が立教大学に譲渡される。

- 4月 - 経済学部会計ファイナンス学科、社会学部現代文化学科、理学部生命理学科設置。21世紀社会デザイン研究科、ビジネスデザイン研究科、異文化コミュニケーション研究科が、独立研究科として昼夜開講で授業開始。

- 2004年(平成16年)4月 - 法科大学院設置[435]。

- 2005年(平成17年)

- 3月 - 11号館竣工。

- 8月 - ユリの木ホール竣工(新座)。

- 10月20日 - フランク・T・グリズウォルド第25代米国聖公会総裁主教に名誉博士号を授与。

- 12月 - 6号館竣工(新座)。

- 7号館竣工(新座)。

- 実験棟、スタジオ棟竣工(新座)。

- 2006年(平成18年)

- 2007年(平成19年)

- 2月20日 - リーダーシップ研究所の発足にともないシンポジウム「21世紀のリーダーシップ」を開催[437][121]。

- 3月 - 日本初のESD(持続可能な開発のための教育)研究機関である立教大学ESD研究センター(現・ESD研究所)を設立[438]。

- 4月 - 法学部の国際・比較法学科を国際ビジネス法学科に名称変更。

- 7月 - 太刀川正三郎の夫人、太刀川あさ子の寄付によって太刀川記念交流会館竣工(新座)。

- 8月 - 大学院理学研究科が順天堂大学大学院医学研究科と協定を締結し、医学物理士養成プログラムを設置。

- 12月 - J・V・W・バーガミニー設計の立教学院校宅11号館・12号館(旧宣教師館)が新校舎建設のため解体。移築できるよう2007年9月下旬からの解体工事とともに保存調査が行われ、部材を倉庫に保管。(移築先は未定)

- 2008年(平成20年)4月 - 異文化コミュニケーション学部(異文化コミュニケーション学科)設置。コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科設置。立教セカンドステージ大学開校。

- 2009年(平成21年)

- 3月 - 14号館竣工。

- 4月 - 文学研究科組織神学専攻募集停止、キリスト教学研究科設置。

- 9月21日 - 日本聖公会宣教150年を記念して来日した第104代イングランド国教会カンタベリー大主教ローワン・ウィリアムズ師に名誉博士号を授与。カンタベリー大主教による記念講演を開催[439]。

- 9月22日 - 第26代米国聖公会総裁主教キャサリン・ジェファーツ・ショーリがタッカーホールで説教[440][286]。

- 9月23日 - 日本聖公会宣教150年記念礼拝が東京カテドラル聖マリア大聖堂で開催され、カンタベリー大主教が説教[441]。

- 2010年(平成22年)3月 - 7号館B棟竣工。社会情報教育研究センター (CSI) を開設。

- 2011年(平成23年)3月 - マキムホール竣工(15号館)。8号館、4号館新築部分竣工(新座)。富士見総合グラウンド「クラブハウス」および「馬術部関連施設」竣工。

- 2012年(平成24年)9月 - ロイドホール竣工(18号館)、池袋図書館開設。

- 2013年(平成25年)

- 3月 - ポール・ラッシュ・アスレティックセンターおよび立教池袋中・高教室棟竣工。

- 4月 - グローバル教育センター開設。旧図書館本館(旧館・新館)の名称をメーザーライブラリー記念館へ変更。

- 6月 - チャペル会館竣工。

- 10月 - 立教学院諸聖徒礼拝堂(池袋キャンパスチャペル)に新パイプオルガン導入。

- 2014年(平成26年)

- 創立140周年。

- 1月 - 立教学院聖パウロ礼拝堂(新座キャンパスチャペル)に新パイプオルガン導入。

- 1月21日 - 池袋キャンパスで駐日米国大使館首席公使カート・トンを招いて「日米友好の木 ハナミズキ」の植樹式を開催。学校法人として初めての受贈[注釈 9]。

- 4月 - メーザー・ラーニング・コモンズ開設。

- 5月 - 立教学院展示館が開設。

- 7月 - セントポールズ・フィールド完成。

- 9月 - 文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」に採択。

- 2015年(平成27年)3月 - セントポールズ・アクアティックセンター竣工。

- 2016年(平成28年)

- 4月 - 社会学部に「国際社会コース」、異文化コミュニケーション学部に「Dual Language Pathway」を設置。

- 11月 - 東京オリンピック・パラリンピックプロジェクトが発足。

- 2017年(平成29年)

- 2月 - ポールラッシュ・アスレティックセンターがパラリンピック水泳競技のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設に指定。

- 4月 - Global Liberal Arts Program (GLAP) 開設。岩手県陸前高田市に岩手大学と共同で「陸前高田グローバルキャンパス」開設(立教大学陸前高田サテライトを含む。東日本大震災を教訓とした防災教育などを実施)[広報 2][442]。

- 4月 - 大学院理学研究科に順天堂大学大学院医学研究科と連携した医学物理学副専攻を設置。

- 5月 - 2018年度以降の法科大学院の学生募集の停止を決定[435]。

- 6月 - 野球部が全日本大学野球選手権で優勝。1958年以来59年ぶり4回目の日本一の栄冠。

- 6月 - ブラジルオリンピック委員会と施設利用等に関する覚書を締結。

- 7月 - 西武ライオンズと地域社会の発展、教育振興への寄与を目指し「連携協力に関する基本協定」を締結。

- 7月 - 豊島区と「2020年の東京オリンピック・パラリンピック事業における連携協力に関する協定」を締結。

- 11月 - 理学部生命理学科教授(当時准教授)の末次正幸が、世界初となる「セルフリー長鎖DNA合成技術」を開発[165]。

- 2018年(平成30年)

- 2019年(平成31年)

- 2月 - 理学部の研究室が開発に協力した光学航法カメラを搭載した小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウの着地に成功。

- 12月 - 聖路加国際大学と医療的な支援および協力に関する協定を締結。

- 2020年 (令和2年)

- 4月 - 人工知能科学研究科を設置(日本初の人工知能に特化した大学院)。

- 4月 - 立教大学外国語教育研究センター(FLER)を開設。

- 7月 - 理学部の研究グループが日本曹達株式会社との共同研究で、温室効果ガスとして知られる二酸化炭素を選択的に吸着する新規の多孔性物質(MOF:Metal-organic Frameworks)の開発に成功[162]。

- 2021年 (令和3年)

- 2月 - 理学部の研究グループが「金属クラスターを用いた近赤外-可視光変換」に世界で初めて成功[166]。

- 3月 - 金沢大学と観光分野を中心とする中核人材育成のため、連携・協力に関する協定を締結。

- 8月 - 2020年東京オリンピックで、池袋キャンパスで練習を行っていた野中生萌が、新競技となるスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得。

- 11月2日 - 文部科学省「大学の世界展開力強化事業」に採択[63]。

- 11月3日 - 立教大学の前身の1つである英和学舎のあった川口基督教会の地に「大阪の近代教育発祥の地 記念碑」が建立。コロナ禍のため1年延期となっていた川口基督教会「宣教150周年記念感謝式」が行われる[444][445]。

- 2022年 (令和4年)

- 2月8日 - 学内の温室効果ガスの排出を2030年までに全体としてゼロにすることを目指し、「カーボンニュートラル宣言」を表明[56][57]。

- 4月 - 法学部の国際ビジネス法学科内に「グローバルコース」を設置。

- 4月 - ソウル大学校、北京大学、シンガポール国立大学と「ACEプログラム」を開設。

- 10月15日 - 陸上競技部が第99回箱根駅伝予選会で6位となり、55年ぶりに箱根駅伝本選出場を決める。

- 2023年 (令和5年)4月 - コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科を改組し、「スポーツウエルネス学部」を設置。同学部の設置に伴い、コミュニティ福祉学部を福祉学科とコミュニティ政策学科の2学科に改編[446]。

- 2024年 (令和6年)4月 - 21世紀社会デザイン研究科を社会デザイン研究科へ名称変更。

創成期の歴史[編集]

最初の私塾が創設された長崎・崇福寺と高杉晋作[編集]

1859年(安政6年)、初代米国総領事タウンゼント・ハリスの支援により、江戸幕府の長崎奉行の要請で、ジョン・リギンズとチャニング・ウィリアムズが、立教大学の源流となる私塾を長崎に創設し、最初の生徒である幕府の8人の公式通詞に英学を教えた[58][3]。この塾が日本におけるミッションスクールの起りであり、立教大学及び立教学院の濫觴であった[13]。

リギンズが来日した同年5月2日と、ウィリアムズが来日した同年6月25日は日米修好通商条約の発効前(発効は同年7月4日)であり、外国人の中には来日したものの住居を手に入れることができずに日本を離れるものいたが、米国聖公会の学校開設を推進していたハリスと彼によって初代米国長崎領事に選任されたジョン・G・ウォルシュ(ウォルシュ兄弟の2番目の弟)がサポートし、リギンズは長崎奉行から、高台の良好な場所にある住居として崇福寺広徳院を手に入れることに成功し、遅れて到着したウィリアムズと英学教育を創始するに至ったのであった[3]。この崇福寺は、1629年(寛永6年)に創建された中国様式として日本最古の寺院であるが、長崎への来日前に中国上海で3年間過ごしてきたリギンズとウィリアムズにとって、生活のしやすさに加えて、中国語と漢字を修得していた両名にとって好都合でもあった[3]。昭和初期に前島生が発見したアメリカに送られたリギンズとウィリアムズが寓居した崇福寺広徳院が描かれた写真銅版絵では、建物は2階家であったという[287][447]。リギンズは滞在期間中、中国から持参したり、取り寄せた漢訳の聖書や歴史書、科学書等を日本の知識階級に積極的に販売、頒布するが、アメリカ独立宣言を含む合衆国の政治、行政、文化、教育等が具体的に書かれている『聯邦志略』など、日本の志士たちに大きく影響を与えることとなる書物を流通した[92]。ウィリアムズも来日後、短期間で日本人から日本の宗教、文化、生活習慣、時事情報を吸収し、日本語も習得して、来日から2年半で主祷文、使徒信教、十戒の三要文を翻訳した[448]。日本の文化や思想をより深く理解しようと儒学者の谷口藍田らとも交流し、英学を教えながら、漢学の学びを得ていた。また、ウィリアムズは仏教についての研究も行っており、ウィリアムズが記した研究ノートや仏教図が残されている[11][449]。

1859年(安政6年)11月に長崎に来日したグイド・フルベッキもリギンズとウィリアムズ両名に迎えられ、住居が見つかるまでの間、この崇福寺広徳院に同居している[292][280]。フルベッキは、その後寺院の近くに住居が見つかり転居するが、妻マリアが住居の湿気から神経痛となり、ハインリッヒ・シュミット医師の勧めで、同じ崇福寺の境内にあった広福庵に転居している[295]。1860年(万延元年)4月7日に英国聖公会のジョージ・スミス主教が長崎に来日した際には、ウィリアムズの住む崇福寺に同年5月15日まで滞在した[287]。この来日したスミス主教からの寄金を元に後に日本で最初のプロテスタント教会である英国聖公会会堂が建てられている。その後、長崎では、外国人居留地の宅地造成の整備が進み、1861年(文久元年)7月にウィリアムズ、フルベッキ、シュミットは、当初暮らした崇福寺から幕府によって整備された東山手居留地に居を移すこととなった[91][注釈 118]。

1862年(文久2年)11月には、リギンズとウィリアムズの私塾の最初の生徒であった何礼之、平井義十郎らの唐通事たちが長崎奉行の許可を得て、この崇福寺境内の空地に子弟のための訳家学校を設置し、中国語と英語の学習教授が行われた[59][307]。また、1864年(文久4年、元治元年)9月には、崇福寺広福庵に同じくウィリアムズ門下の瓜生寅と前島密が、何礼之の許可を得て苦学生のために私塾「倍社」を開いた[307]。

明治に入って、崇福寺第一峯門前に、通詞たちの英語教育を推進し、教育体制を整えて指導を行った鄭幹輔を讃える顕彰碑が建てられるなど、幕末から明治維新後にかけて活躍した通訳者、外交官を育んだ場所としての歴史を伝えている[451][59]。その顕彰碑の傍らには、門下の頴川重寛(東京外国語学校教授、後の東京外国語大学)の顕彰碑もある。また、長崎遊学中の吉田松陰が鄭幹輔を幾度も訪ねて学んだが、崇福寺にも訪れている[452]。さらに、崇福寺の末寺である西山郷(現・長崎市上西山町)にあった大悲庵は、1848年(嘉永元年)に聖公会会員であったラナルド・マクドナルドが英会話教室を開き、日本初のネイティブの英語教師として幕府の公式通詞14名に教えた場所であり、日本の英語教育史において重要な位置を占めている。庵が所在した付近には、ラナルド・マクドナルド顕彰碑が建てられている[273]。隣にはマクドナルドに学び、ペリー艦隊来航時の日本側通訳を務めた森山栄之助の顕彰碑もあり、日本の対外交渉に大きな貢献をした両名の功績を讃えている[453]。

立教大学の源流である最初の私塾が置かれた崇福寺広徳院は、現在は建物が存在せず、跡地は個人のお墓となっている[454]。崇福寺は、ウィリアムズに政治制度や国際情勢を学んだ高杉晋作が潜伏していた場所とされるが[注釈 78][300]、2010年に放送されたNHK大河ドラマ「龍馬伝」でロケ地となり、伊勢谷友介演じる高杉晋作が、福山雅治演じる坂本龍馬と対面するシーンとして登場している[455][456]。坂本龍馬も実際に崇福寺を訪れていたことが分かっており[456]、ウィリアムズ門下で倍社塾長を務めた瓜生寅の弟・瓜生震は、崇福寺にあった倍社で学び、龍馬とともに海援隊士としても活躍している[295]。また、倍社では龍馬の友人である林謙三(のちの安保清康)も学んでいる[301]。

高杉晋作は、崇福寺に潜伏していた際に英語も学んでいるが、1865年(元治2年)に伊藤博文(俊輔)と下関に寄港した英国商船ユニオン号に便乗して来崎した際にも、ウィリアムズがチャプレンを務める英国聖公会会堂の管理人であった英国商人のトーマス・グラバーと邸宅で接触してイギリス渡航を頼み、準備が整うまで間に長崎英国領事のジョン・F・ラウダーに英語を学んだ。当時の長州の状況からラウダ―の説得で渡航を断念したが、下関の開港を勧められ、ラウダ―から貿易関連の書類を受け取り、下関に戻っている[300]。1865年(慶應元年7月27日)に伊藤博文が木戸孝允(桂小五郎)に送った書簡では、ウィリアムズ門下の瓜生寅(三寅)と荘村省三(助右衛門)が長崎で連携して活動していること伝えている[308]。その後、伊藤博文は、1867年(慶応3年)に長崎でグラバー商会と汽船一隻借入の契約を結び、薩摩藩士吉村荘蔵という仮名を使ってフルベッキが居住した大徳寺に寓居した。この際、近くの養生所(小島養生所、日本最初の西洋式近代病院)にいた芳川顕正(何礼之門下生、倍社塾生)に依頼して英語を学んでいるが、養生所と大徳寺は崇福寺と丸山を挟んで近隣にあり、東山手居留地とも程近い場所にあった[457]。この養成所は精得館となった後、長崎医科大学(現・長崎大学医学部、および長崎大学病院)の源流となり、精得館の理化学部門は、大阪舎密局となった後、理学校などを経て、第三高等学校(京都大学の前身校)の源流となっている[458]。

ラナルド・マクドナルド研究[編集]

アメリカ史学者の立教大学名誉教授の富田虎男は、ラナルド・マクドナルドの研究を行い、その成果を1979年に『マクドナルド「日本回想記」―インディアンの見た幕末の日本―』として発刊している。富田は、研究組織である「日本マクドナルド友の会」の会長も務め、マクドナルドが上陸した利尻島野塚岬にあるマクドナルド顕彰碑と彼を描いた小説「海の祭礼」の作者・吉村昭文学碑の建立除幕式(1996年10月23日開催)で祝文を捧げた[459][460]。

築地キャンパス(立教と聖路加)[編集]

概要[編集]

立教大学の前身の一つである立教学校は明治初期に築地居留地に開設されたが、1880年(明治13年)には、米国聖公会から新大学校舎の建設費を支出するとの連絡があり、ウィリアムズは築地居留地に学校、教会、病院からなるアメリカのカレッジ型のキャンパス施設群を計画した[31]。その後、拡張計画を踏まえ施設を構築するため、居留地の区画競売で新規に土地を入手し、立教大学校[注釈 10]、聖三一大聖堂などを建設。湯島で設立された立教女学校も築地に移転し、築地居留地に聖公会の拠点を増やしていく。明治中期には、大隈重信の尽力もあり、総計約2万1476平方メートル、築地居留地全体の約22.2%を聖公会の土地とし、立教と聖路加の聖公会関連の建物が立ち並ぶ築地キャンパスを構成することとなった[注釈 54]。

慶應義塾発祥の地[編集]

築地居留地37番~40番の「立教大学校校舎、主教館、聖三一大聖堂、ガーディナー邸」(現在の聖路加国際病院の敷地内)は、岡見彦三が開設していた慶應義塾の起源となる蘭学塾「一小家塾」の講師として招かれた福澤諭吉が、1858年(安政5年)に講師に着任した場所(中津藩中屋敷跡地)であり、立教大学と慶應義塾大学は同じ地で創生期が形づくられた[461][462]。慶應義塾大学はこの福澤が講師に着任した1858年(安政5年)を創立の年としている。福澤諭吉が講師に着任する前には、岡見彦三に招かれた杉亨二や松木弘庵(のちの寺島宗則)が福澤の前任の講師として、この一小家塾で教えた[463]。杉亨二は1853年(嘉永6年)に塾講師に着任し[464]、松木弘庵は1855年(安政2年)に塾講師に着任している[465]。1866年(慶應2年)には、この中津藩中屋敷内に紀州藩が費用を負担して開設した「紀州塾」も置かれている[466]。

また福澤は、この鉄砲洲の中津藩中屋敷に居住し、その一小家塾で蘭学の講師をしていた時に、日米修好通商条約によって新たな外国人居留地となった横浜へと出かけ、以前から学んできたオランダ語が外国人に通じないことに衝撃を受けて、英語の必要性を痛感している。そこで、福澤は、前述のラナルド・マクドナルドの教え子で、ペリー来航時の日本側通訳を務めた森山栄之助が江戸小石川で開いていた英語塾で学ぶために、この鉄砲洲の屋敷から日参で通うなど、その後英語学習をしていくこととなった[467][468]。

当地にある「慶應義塾発祥の地記念碑」は、1958年(昭和33年)に聖路加国際病院敷地内に建立されたが、1982年(昭和57年)に区の道路整備に伴い、従来の位置から病院前(南西側)の交差点ロータリー(現在の場所)に移転されている[461][469]。またこの地は、1774年(安永3年)に中津藩医で蘭学者でもあった前野良沢が、杉田玄白らと共にオランダ解剖書「ターヘル・アナトミア」を翻訳して「解体新書」を著した場所でもある[470][471]。慶應義塾発祥の地記念碑の隣には、近代医学発祥の基礎を築いた解体新書を記念した「蘭学事始の地」の石碑も建てられている[470]。

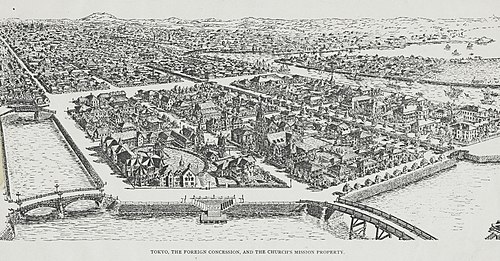

築地居留地鳥瞰図[編集]

上記絵図は、ジェームズ・ガーディナー立教学校初代校長が描いたもので、1894年(明治27年)のSpirit of Missionsに掲載され、当時の立教築地キャンパスと築地居留地の全体像がよく分かる貴重な資料となっている。中央部に立教大学校校舎(築地居留地37番)、主教館(築地居留地38番)、聖三一大聖堂(築地居留地39番)、三一神学校(築地居留地53番)、三一会館(築地居留地54番)などが確認できる。1894年(明治27年)以前に描かれた絵図のため、それ以後(1895年以後)に竣工した立教中学校寄宿舎(築地居留地59番、60番)、立教中学校校舎「六角塔」(築地居留地57番、58番)などは完成予想図として実際に建てられた建物とは異なる構造物として描かれている。また、聖三一大聖堂の横に描かれている居留地内でもひと際高い尖塔は、その他の写真資料でも確認できず、実際には建築されなかったものと考えられる。

1894年(明治27年)6月の明治東京地震で、立教大学校校舎などの初期のガーディナー設計の作品が被害にあった。そのため、以後ガーディナーは耐震性に配慮した設計を行うことになるが、絵図中に完成予想図として描かれた立教中学校寄宿舎、立教中学校校舎「六角塔」は、実際には、当初の設計・構造を変更し、建物上部に軽量の木材を利用し、絵図とは異なる形状の建物として建築されることとなったと考えられる。ガーディナーの当時の設計変更が汲み取れる資料ともいえる。1896年(明治29年)には、聖公会の愛恵病院[注釈 119]が立教大学校校舎があった築地居留地37番に移転し、築地病院と改称して開設され、その後1899年(明治32年)に一度は閉院するが、1901年(明治34年)には、ジョン・マキムの要請により来日したルドルフ・トイスラーが、同じ築地居留地37番に築地病院を前身とする聖路加病院(現在の聖路加国際病院)を開設し、病院を再建した[472]。こうして当初のウィリアムズの計画通り、学校、教会、病院からなる米国聖公会のキャンパス施設が整備されていったのである。

1910年(明治43年)には、学生数の増加に伴いさらなる設備拡充が求められたことから、北豊島郡巣鴨村大字池袋(現在の池袋)に大学移転用地を購入。1919年(大正8年)に池袋キャンパスを開設し、大学施設は築地から池袋へ移転することになるが、その後も築地キャンパスには立教中学校や立教女学校、清国留学生のための志成学校、聖路加の病院施設等は所在しつづけていた。1920年(大正9年)には築地に聖路加国際病院付属高等看護婦学校が設立された。しかし、1923年(大正12年)の関東大震災により築地の校舎群が損壊、焼失したことから、中学校と女学校は築地から移転、志成学校は閉校し、築地キャンパスには看護学校以外の学校施設は姿を消すこととなった。聖路加の病院施設も倒壊するが、入院患者80名を青山学院の寄宿舎に移送、後に仮設病院を建設して診療を継続した。また、震災後も築地には立教幼稚園があった[390]。

現在、築地の立教の関連施設があった場所には聖路加国際病院と聖路加国際大学に加え、隣接して建っていた米国公使館跡には聖路加タワーなどが所在している。聖路加国際病院礼拝堂、トイスラー記念館、聖路加国際病院旧病棟の建物は、池袋の立教学院公宅(旧宣教師館、解体材が倉庫保存)や立教女学院高等学校校舎、聖マーガレット礼拝堂等も設計したJ・V・W・バーガミニーの作品である。

聖三一大聖堂(立教教会)[編集]

築地キャンパスにあった1889年(明治22年)12月1日竣工の築地・聖三一大聖堂は、建物はゴシック様式で、身廊の長さは78フィート(約26メートル)、塔の高さは地上から51フィート(約17メートル)あり、フランス製のステンドグラスが設けられていた[注釈 109]。

1901年(明治34年)2月2日には、日本政府により英国ヴィクトリア女王の遥葬式が執り行われた。参列者には皇族に加えて、伊藤博文内閣総理大臣、加藤高明外務大臣、末松謙澄内務大臣、渡邊國武大蔵大臣、山本権兵衛海軍大臣、金子堅太郎司法大臣、松田正久文部大臣、林有造農商務大臣、原敬逓信大臣、鮫島武之助内閣書記官長など日本政府の閣僚(第4次伊藤内閣)と大隈重信、青木周蔵、岩倉公、近衛公を始めとする名士たちが各国公使らとともに一同に列席した[263]。

また、1901年(明治34年)9月26日には、米国マッキンリー大統領の遥葬式があり、米国特命全権公使アルフレッド・バックを喪主として、この時も皇族に加え、桂太郎内閣総理大臣を始めとする主要閣僚と名士たちが参集した。米国の要人の護衛としてハッチ大佐率いる米国水兵二小隊がつき、日本側からも近衛騎兵半小隊が要人の護衛の任務についた。参列者は各国公使や領事を含め400名を超えたという[264]。このように、築地キャンパスと聖三一大聖堂は、英米両国と日本の友好関係を象徴する場所であり、日本の国家行事にも使われた。

聖三一大聖堂(現在に続く東京聖三一教会)は、1883年(明治16年)に創設された立教大学校の学生と、同じ校舎に併設された東京三一神学校(現・聖公会神学院)の学生、および築地を中心とする周辺の信徒、求道者が当初は教室で、翌年からは講堂で立教教会の名称で集会を開いたことに始まる。先述した1889年(明治22年)12月には、立教大学校に隣接する築地居留地39番に大聖堂が竣工し、築地の各集会所の会衆と深川聖三一教会(後の真光教会)から分かれた会衆により教会が発足すると、従前どおり、立教教会と呼ばれた[26][473]。

トイスラー記念館[編集]

1933年(昭和8年)に、明石町19番地(前・築地居留地19番)に聖路加国際病院の宣教師館(後のトイスラー記念館)建てられた。設計はJ・V・W・バーガミニーで、施工は清水組(現・清水建設)が行った[474]。この築地居留地19番は、フランス人のハアボール・ブラントが所有した後に米国聖公会の手に渡り、ウィリアムズ関連の建物があったと思われ、そこに新しく宣教師館が建てられたものであった[475]。トイスラー記念館は1989年(平成元年)に解体され、1998年(平成10年)2月に現在地へ移築復元された[474]。

立教大学と大隈重信(長崎から続く歴史)[編集]

大隈重信は、幕末に長崎でチャニング・ウィリアムズから英語、数学など英学を学び、致遠館督学となる副島種臣(第4代内務大臣、第3代外務卿)や、のちに東京専門学校(現・早稲田大学)の2代目校長となる前島密らとともに立教大学創設者ウィリアムズに師事した最初の弟子の一人であった[注釈 80][31][256][11]。

大隈はウィリアムズの盟友のグイド・フルベッキにも師事し英学を学んだ。ウィリアムズとフルベッキは私塾での教授に加えて共に長崎洋学所で教鞭を執った[476][477]。当時の教材は新約聖書や合衆国憲法に加え、アメリカ独立宣言であった。独立宣言の「人は平等に生れ、生命と自由と幸福の追求は天与不抜の権利である。」との声明は、近世封建社会下にあった日本の青年の心に火をつける。かくして、大隈は日本の政治上の近代化のために大志を抱くこととなり、生涯に渡って大きな影響を受けることとなった[478]。アメリカ独立宣言起草者のトーマス・ジェファーソンはアメリカでハーバード大学に次いで2番目に古い歴史を持つ、ウィリアムズが卒業したウィリアム&メアリー大学の卒業生でもあり、ウィリアムズにとっても同郷バージニア出身の立志伝中の英雄であった。

大隈は、「ジェファーソンは、合衆国に民主主義の政治を実行するためには、青年を教育することの必要を感じてバージニア大学を設立した。ジェファーソンと同じ考えで、早稲田大学を創設した。」と語っている[478]。ジェファーソンの「人間精神の無限の自由」は、立教大学では『自由の学府』に受け継がれ、早稲田大学では建学的基本精神なる『学問の独立』に受け継がれている[478][注釈 120]。

また、大隈は、浦上四番崩れについてのイギリス公使パークスとの交渉で、一時的に問題を解決し、新政府内で頭角を現し政治家として大成していく契機となったが、交渉が成功を収めたのはウィリアムズとフルベッキから英学とともに、キリスト教の知識を学び会得していたからであった。大隈は、キリスト教の教義から知りえた、等しく社会の人心に向かって道徳を保持する目的があると心得ていたことにより、日本の外交官の中にも無学無智ではなく、一通りキリスト教の教義を勉強したものがいるものだと親しみを持たれ交渉が進められたのは、全てその時に学んだ経験の恩恵であったと述懐している[12]。

立教大学も早稲田大学も、ともに長崎に源流を持つ。大隈は、聖公会が設立した私塾や長崎洋学所でウィリアムズとフルベッキから英学を学んだ後、1867年(慶応3年)、同じく長崎で早稲田大学の源流となる佐賀藩の英学校「蕃学稽古所(翌1868年に致遠館と改称)」をフルベッキを教師に迎えて副島種臣とともに開設のために尽力したのち、教頭格として指導にあたったが[318]、立教大学の源流も1859年(安政6年)にジョン・リギンズとウィリアムズが、プロテスタント初のミッションとして長崎で初代米国総領事タウンゼント・ハリスの支援のもとに開設した私塾にあり、両大学ともに幕末の長崎からの歴史をこれまで繋いできたのである[479]。ウィリアムズもフルベッキも来日後、同じ崇福寺に住み[292][280]、その後、外国人のために整備された長崎・東山手外国人居留地でも、それぞれ五番館と三番館と近所に居を構えた[91][注釈 121]。1862年(文久2年)に、東山手居留地内(11番地)に設立された日本で最初のプロテスタントの教会である英国聖公会会堂の初代チャプレンをウィリアムズが務め、2代目チャプレンはフルベッキが務めた[283][289]。坂本龍馬が中心となって結成した亀山社中や、長州藩の伊藤博文や井上馨とも取引を行ったグラバー商会も隣接する大浦居留地の2番にあり[480]、トーマス・グラバーは英国聖公会会堂の管理人の一人であった[305]。大隈も他の志士と同じようにウィリアムズとフルベッキの私塾に通い、教えを乞うたのである[12]。大隈はウィリアムズの私塾で儒学者の谷口藍田と親しくなり、盟友になっていくこととなった[315]。ウィリアムズを訪れる日本の志士は、公式な訪問を避けるために夜間に訪れるなど、秘密裏に情報交換をすることもあった[3]。その中には、肥後藩の海軍司令官で、坂本龍馬と肥後藩を薩長同盟に加えようと画策した荘村省三(助右衛門)も含まれていた[注釈 53]。

後年、大隈は1919年(大正8年)に開催された立教大学池袋校舎落成式に来賓として出席する。そこで長崎時代から続く大学創設者ウィリアムズと結ばれた師弟関係から、立教大学との縁故に及び、さらに50年来の日米両国人の交誼を説く演説を行った[14]。演説の中で大隈は、「我輩が青年時代、ウィリアムズ師が長崎在住時代に同師から親しく教えを受けたことがある。この意味で私も立教大学同窓生の一人である。」と述べ、かっさいを博した[154][481]。

大隈が立教築地キャンパスの形成に尽力したことは立教大学との縁故の一つである[注釈 54]。アメリカ合衆国式のカレッジを日本に建設するとの計画のもと、新たな施設建築のため、土地を必要としていたウィリアムズの要請を受け、大隈は、1888年(明治21年)から枯渇状態であった築地居留地の予備地の造成に尽力し、ウィリアムズが計画した学校、教会、病院からなる米国聖公会のキャンパス拡張に大きく貢献したのである。大隈は早稲田大学を創設した人物であるが、立教大学にとっても同窓生の一人であり、創成期の発展に貢献した功労者で重要な人物であった。

また、大隈重信は聖路加病院の国際病院化と新病院建設計画を支援するため、1914年(大正3年)に聖路加国際病院設立評議会を設立し会長に就任した。評議会の実行委員として立教大学校出身の阪井徳太郎も活躍し、政財界の有力者たちによる支援の輪が広がっていく。こうしてウィリアムズの元で学んだ大隈と阪井の尽力により、聖路加病院はトイスラーのもとで新病院を建設し、聖路加国際病院へと発展していくこととなった[482][483]。

聖公会ミッションの医療活動の歴史[編集]

ミッションの医療活動[編集]

立教大学は、開設以来、幾度と医学部の開設を構想してきた[405]。立教大学を創設した米国聖公会のミッションは、教会を設立して伝道を行うとともに、教育活動と医療活動を展開していくことが活動の本質であった(#年表を参照)。ミッションにおいて教育活動の中心となるのが学校や寄宿舎で、医療活動の中心となるのが病院や診療所であり、米国聖公会は1859年(安政6年)、幕末の長崎で日本ミッションを開設した当初から、これらの開設と運営を進めてきた[3][484][注釈 122]。米国初代総領事で熱心な聖公会員であったタウンゼント・ハリスが、米国全権代表として締結した日米修好通商条約に本国人の宗教の自由を認め、居留地内に教会を建てて良いとする第8条を加えることで宣教師の来日が可能になったが、ハリスも米国聖公会の遣清宣教師であったエドワード・サイルに対し、英語を教える学校の開設と医師による医療事業の開始を伝道上の良策として提言し、聖公会の教育と医療を軸とする伝道施策展開の基本姿勢として活かされ、現在に続く教育事業と医療事業として実を結んでいる[255]。

| 「 | 日本人は条約上の義務を極めて慎重に遵守するであろう。将来の伝道の成功は一に最初に派遣される宣教師の行為にかかっており、もし彼が慎重堅忍よく慮って、熱心に駆られて行き過ぎることのない様に自制して働くならば、必ずや最後の栄冠を受けるだろう。英語を教える学校を開き、あるいは医師が診療事業を開始するなどは伝道上の良策であろう。読み書きが日本ほど普及しているところは世界のどこにもないであろう。 | 」 |

—タウンゼント・ハリス(日本聖公会百年史より) | ||

ハリスやサイルらの活動の結果、米国聖公会伝道本部から宣教師に任命されたジョン・リギンズとチャニング・ウィリアムズは、日本でプロテスタント初となるミッションを開設し、早速二人は私塾を設けるなど教育活動を始めるが、リギンズは多くの医学書を日本に流通させた[485]。同時に医療宣教師(宣教医)であるハインリッヒ・シュミット医師が任命され、日本で医療活動と医療従事者向けに教育活動を始めた。シュミットは長崎に診療所と私塾を開設し、治療活動を行うとともに、地元の医師に西洋医学と英語を教え、近世日本の布教史における最初の宣教医となったのである[284][91]。その後、米国聖公会の活動の中心は、のちに初代日本伝道専任主教となるウィリアムズの動きに伴い、長崎から、大都市の大阪、東京へと移っていく。

大阪では、1869年(明治2年)にウィリアムズが、川口居留地近くの与力町の自室に小礼拝堂(ミッション・チャペル)、翌1870年(明治3年)に礼拝堂(ストリート・チャペル)と英学講義所を開設したことを足掛かりにミッション拠点を構築していくと[319][321][31]、1873年(明治6年)に、米国聖公会伝道本部から宣教医に任命されたヘンリー・ラニング医師が診療所を開設し、医療活動を始めた。1883年(明治16年)には、大阪・川口居留地8番に木造2階建ての病院が新築され、ラニング医師が院長を務めたが、この病院が現在の聖バルナバ病院となった[328]。

東京では、1874年(明治7年)に、築地居留地にウィリアムズが私塾(立教学校)を開設し拠点を築いていくと、1883年(明治16年)に、フランク・ハレル医師が宣教医に任命され、翌1884年(明治17年)に来日し、同年5月に築地居留地38番館の自宅に診療所(のちに、築地診療所と呼ばれた)を開院し、翌6月には深川聖三一教会の裏に「大橋診療所」を開設する[330][328][184]。ハレル医師の医療活動は進展し、患者数も増えていくが、1887年(明治20年)にハレルは日本政府へ赴任し第二高等中学校(現・東北大学)の英語教師になることが決まり、宣教医を辞職しミッションから退くこととなった[328][184]。しかし、1890年(明治23年)になるとウィリアムズの要請により、医師で聖公会信徒の長田重雄が京橋区船松町13番地に「愛恵病院」(英語名:Tokyo Dispensary)を新たに開設して院長となり、医療活動を再開する。その後、前項「#築地キャンパス(立教と聖路加)」の記述の通り、愛恵病院は、立教大学校校舎(現・立教大学)があった築地居留地37番に移転し、「築地病院」(英語名:St. Luke's Hospital)と改称して開設。一旦閉鎖した後、ジョン・マキムの要請により来日したルドルフ・トイスラーが1901年(明治34年)、同地に「聖路加病院」(英語名は同じくSt. Luke's Hospital)を設立して、閉鎖していた病院を再興し、現在の聖路加国際病院へ繋がっていくこととなった[472]。

このように聖公会のミッションの教育事業と医療事業はセットであり、学校の開設とともに医師を育成する医学部開設構想の流れはミッションにおいて自然なことであった。ウィリアムズが、伝道の働きのために学校と医療事業の両方が協力しあうことによって日本の人々に働きかけていこうとしたヴィジョンそのものでもあった[484]。

1905年(明治38年)には、米国人医師ウィリス・ホイットニーの『Notes on the History of Medical Progress in Japan』の単行本を出版するなど、医学関連書籍の流通も進めた。同書の巻頭には、前述の築地の同地で「解体新書」を著した杉田玄白の姿が描かれ、日本医学の進歩の歴史が綴られている[注釈 112]。

医学部開設構想[編集]

1917年(大正6年)に、築地にあった立教大学に医学部の開設が計画される。当時、聖公会の築地キャンパスには、大学に隣接して、聖路加病院(現:聖路加国際病院)が設置されており、連携を取りながら運営が可能であった。学校を管轄する文部省内でも立教大学医学部創立論があり、文部省から立教大学へ設立の申し入れを行い、設立に向かって計画が進み出した。文部省は、大学令制定構想に則って米国からの寄付金を主体として池袋に大学を集約する立教大学の計画を知り、日本医学専門学校より総退学した学生達と、同校に残る学生達とを立教大学医学部に収容し、日本医学専門学校紛擾問題を一気に解決しようとしていた。

しかし、当時欧州での第一次世界大戦の影響から、聖路加病院院長であるトイスラーの尽力にもかかわらず医学部開設のための募金が集まらず、1918年(大正7年)2月12日に計画を断念し、設置に至らなかった[380][381][382]。

その後も、立教学院の理事でもあったトイスラーとともに医学部設置構想を進めるなど、大正から昭和に至るまで度々計画が具現化される問題であった[405]。

1941年(昭和16年)には、理事会において立教学院総長兼大学学長であった遠山郁三より「多年ノ懸案タル」医学部設置の提案がなされた。聖路加国際病院(当時・財団法人聖路加国際メディカルセンター)との協力のもとで実現しようとする計画であった。理事会において、聖路加国際病院院長の橋本寛敏も出席し、必要性などについての発言を行った。その結果、医学部を聖路加国際病院と協力して設置することに一致決定したのであった。この立教側の決定を受けて、聖路加側でも理事会によって、協同により立教大学に医学部を新設することを決定した。認可申請の手続きは、立教大学側に一任するととともに、認可の際には、聖路加を立教学院に合併することとされた。申請の構想によると、予科(三年制)を1942年(昭和17年)4月から池袋に開設し、その卒業生が出る1945年(昭和20年)4月から、聖路加国際病院がある京橋区明石町に学部(四年制)を開設する予定であった。学生定員は予科が100名、学部が80名という規模であった。1942年(昭和17年)2月19日に、文部省に対して医学部設置の認可申請が行なわれ、同年5月30日に、厚生省に対しても申請が行われた。同月には、医学部校舎鳥瞰図・校舎図面も作成され着工の準備が進んだ[486]。しかし、文部省の了承は取り付けたものの[注釈 123]、聖路加国際病院が戦時下の医療拠点として期待されていたことなどの阻害要因があったと考えられ、省庁間の縄張り争いから厚生省において了承が得られず、開設には要らなかった[注釈 124]。医学部設置のために精力を傾けてきた遠山は、学院総長・理事、大学学長というすべての職を辞し、立教を去ることになった[405]。(戦後になって、遠山は聖路加国際病院顧問として皮膚科診療に従事している。)

戦後の学制改革による新制大学の設置(1949年)に際しても、医学部の開設が決定され、理学部がその前段階教育を担うものとされた。しかし、肝心の聖路加の病院施設が、GHQによる接収(1956年まで)を受けていたこともあり、実現に至らなかった[412]。

2022年 (令和4年)現在、医学部は開設されていないが、スポーツ医学の分野では2019年(令和元年)から聖路加国際大学と協定を締結し、聖路加国際病院スポーツ総合医療センターの医療スタッフからスポーツにおける医療的な支援や協力を受けられる体制を整備している。また、大学院理学研究科では、順天堂大学大学院医学研究科と協定を締結し、医学物理士養成プログラムである医学物理学副専攻を設置している。2017年(平成29年)には、聖路加国際大学に日本で5番目となる公衆衛生大学院(専門職大学院公衆衛生学研究科)が開設されている[487]。

基礎データ[編集]

所在地[編集]

- 池袋キャンパス(東京都豊島区西池袋3-34-1)

- 新座キャンパス(埼玉県新座市北野1-2-26)

- 陸前高田サテライト(岩手県陸前高田市米崎町字神田113番地10)[488]

- 富士見総合グラウンド(埼玉県富士見市下南畑1343-1)

象徴[編集]

校歌[編集]

| 「栄光の立教」 | |

|---|---|

| 立教大学の楽曲 | |

| リリース | 1926年 |

| ジャンル | 校歌 |

| 作詞者 | 諸星寅一、杉浦貞二郎(補作詞) |

| 作曲者 | 島崎赤太郎 |

- 校歌『栄光の立教』

- 作詞:諸星寅一、補作詞:杉浦貞二郎、作曲:島崎赤太郎。

- 1921年(大正10年)に野球部が五大学リーグに加わったのをきっかけに作られた。歌詞は学内より募集したが、集まった歌詞に名作がない中、商学部2年永井一郎の草案が三等として採用された[489]。しかし充分大学の精神を表現していないとのことで、当時の学長事務取扱・杉浦貞二郎が改めて立教中学校教諭の諸星寅一に依頼[490]。出来上がった歌詞の各節末尾に杉浦学長の発案で「自由の学府」の文句を付け加え完成した。歌詞の中には、当初の三等の草案にあった語彙も含まれており、諸星が草案に配慮して作詞したと思われる。当時の立教大学新聞にも、歌詞は学内より募集したものを改定、修正したとあることから、草案から修正を加え作詞したものと考えられる[491]。作曲は、東京音楽学校(現:東京芸術大学)教授の島崎赤太郎[注釈 125]が行い、1926年(大正15年)2月27日、大学歌発表会が開催され、校歌「栄光の立教」が披露された[491]。その年の卒業式で初めて公に歌われた。校歌は、スマートフォンや携帯電話の着信メロディとしてもダウンロードできる。

- 旧校歌の存在

- 初期の立教大学新聞である『ムサシノ第4号』(1923年1月26日刊行)に、大学には英語の校歌があるが、学生の間にあまり知られていないとの記述があり、1926年(大正15年)に校歌「栄光の立教」が作られる以前に英語の校歌が存在していたことが分かっている[493]。1919年(大正8年)5月31日に開催された池袋校舎落成式に来賓として参加した渋沢栄一の伝記資料にも、『校歌を合唱して閉会したるは晩景なりき。』との記述があり、別の校歌が存在していたことを裏付けている[384]。また、立教大学新聞第29号(1926年3月15日刊行)に「栄光の立教」が作られる以前に英語の校歌や数種のカレッジソングがあったとの記述がある[491][494]。

- 準校歌『あゝ立教の旗の下』

- 1941年(昭和16年)、従来の上記校歌『栄光の立教』がメロディーがその優雅さの故にか、野外、特に神宮外苑等では調子が弱く、かつ学生の士気にも関係するという説もあることから、活発明朗な校歌の誕生が強く要望され、立教大学学友会で校歌の募集を行うこととなった。これにより従来の『栄光の立教』が廃止される訳ではなく、今後は両校歌を適宜併用することとした[495]。応募の結果、武藤重勝(立教大学図書館員)の作詞した校歌が選ばれた。武藤は、寮歌『荊道遠くたどり来て』の作詞者でもあり、準校歌当選時の抱負として、私は詩作を始めてから10年となり、学校に近代的で新鮮な優秀な詩を残したいということはかねてからの希望であったことから、準校歌を書いたことを嬉しいと語った。作品は近代的行進曲に準じるとともに、格調技巧音感等にも苦労して書いたが、技巧は自作の中でも自信のあるものとなったといい、歌詞は立教学院学報第7号(1941年5月6日)に現存する。作曲についても作詞同様に募集され、武藤は作曲も優秀なものを望み、さらに今後立教の学生からもっと優秀な作品を生ませたいと語った[496]。

- この準校歌は現在、存在が忘れられ歌われていないが、歌詞にある『あゝ立教の旗の下』の言葉は、戦後(1946年)に作られた第一応援歌『行け立教健児』の2番にも使われている[497]。

- 戦時中の別の準校歌

- 1942年(昭和17年)には、校歌『栄光の立教』の「自由の学府」の文言が問題視され斉唱禁止となり、同年12月10日には、戦時下の状況が反映された準校歌(作詞:尾崎喜八、作曲:小松平五郎)が制定された[407]。第二応援歌の『St.Paul's will shine tonight』も敵性語であるとして斉唱禁止となった[154]。戦後となり、この準校歌は制定を解除され、再び校歌『栄光の立教』を斉唱できるようになった。

寮歌[編集]

- 『荊道遠くたどり来て/棘路(いばらじ)とおくたどり来て』[498]

- 作詞:武藤重勝[496]。近年では体育会応援団により団祭でたまに披露される程度で普段は披露されず、一般学生からは忘れ去られ歌唱されることがない曲であるが、名曲として知られる[499][500][501]。

応援歌[編集]

- 第一応援歌『行け!立教健児』

- 作詞:小藤武門、作曲:土橋啓二。応援団に入ったばかりの小藤武門(後の応援団長)は、当時の草壁哲雄団長(応援歌「栄光立教」の作詞者)から、新しい応援歌を作るようにとの依頼を受けた。しかし、曲作りも戦争でいったん中断する。戦後となり1946年(昭和21年)、中断していた東京六大学野球が復活し、「新しい時代には、新しい応援歌を」と復員後、本学を卒業した小藤は仕事の傍ら再び曲の制作に取り組み、作曲家・土橋啓二の尽力を得て、古今聖歌集の聖歌300番を基に作詞し、6年ぶりに完成した曲である[502]。

- 第二応援歌『St.Paul's will shine tonight』

- 作詞・作曲:不詳

- 1927年(昭和2年)、米国カリフォルニア州フレズノで日系二世を中心に結成された野球チーム「the Fresno Athletic Club」が来日し、本学バスケットボール部とバスケットボールの親善試合を行った。試合後、フレズノ側が自チームの応援歌「セント・フレズノ ウィル シャイン…」を「リッキョー ウィル シャイン…」と歌い、勝った立教を祝福した。この歌はバスケ部歌となり、やがて大学の応援歌となった。授業開始・終了時のチャイムとしても使われている。詳細は「フレスノ野球団」を参照。

- 第三応援歌『若き眉』

- 作詞:清水みのる、作曲:利根一郎

- 第四応援歌『栄光立教』

- 作詞:草壁哲雄、作曲:土橋啓ニ

- 第五応援歌『勝ちて歌わん』

- 作詞:佐伯孝夫、作曲:灰田有紀彦

- 第六応援歌『輝く栄光』

- 作詞:小藤武門、作曲:土橋啓ニ

- 学生歌『紫の旗』

- 作詞・作曲:不詳、補作・編曲:井上義之

- 幻の応援歌『力のアポロ』

- 昭和の初め、野球部に応援歌がないことが、チームの志気をひき立たせる上にも、一般野球ファンの間にも非常に遺憾とされていた。そこで、1930年(昭和5年)4月に立教大学グリー・クラブの斡旋により、姉妹校の奈良英和学校で学んだ校友でもある西條八十が作詞し、弘田龍太郎が作曲した野球応援歌が作られた。歌詞は当時の立教大学新聞紙上に公開され現存する[503]。西條八十は、「青い山脈」や「東京行進曲」も生み出した著名な作詞家で、母校・早稲田大学の「紺碧の空」の募集審査を行ったり[504]、「明治大学校歌」を補作して生み出すなど、校歌や応援歌の作者としても名の知れた人物である[505]。

- 1930年(昭和5年)5月6日に、本応援歌の第1回練習会が体育館前広場でグリー・クラブ員の指揮の下に行われ、時ならぬ賑わいを見せ、翌7日に宿敵慶應を遂に撃破したため、学生の意気は大いにあがった。5月8日には翌9日の対早稲田戦1回戦を控えて、再度練習が行われ、久保田、根岸、坂東、冨田、矢野の諸教授も熱がこもった大声を張り上げた。歌はテンポが遅く他校の応援歌に圧倒される懸念がないわけでもないが、一般には好評を博したとされた[13]。

- しかし、作られた応援歌はその後ほとんどの学生に顧みられることなく、闇へ葬られる形となったが、作成に奔走したグリークラブのあるメンバーは、応援歌として不適当であることを認めて、名誉回復のため再度、立派な応援歌を作り上げる計画を立てることとなったと伝えている[506]。

- また、戦後初のヒット曲である「リンゴの唄」や、「ちいさい秋みつけた」「うれしいひなまつり」などの作詞を手掛けたサトウハチロー(旧制立教中学出身)は西條八十の弟子であり、第三応援歌『若き眉』の作詞を行った清水みのるの先輩としても知られる。

創立記念日[編集]

立教学院は創立記念日を5月5日としているが、いつから、なぜその日を創立記念日としたか分かっていなかった[507]。米国聖公会のジョン・リギンズが1859年(安政6年)5月2日に長崎に来日し、まもなく崇福寺広徳院に設立した立教の源流となる私塾や、チャニング・ウィリアムズが1870年(明治3年)に大阪・川口の与力町に設立した英学講義所(のちの大阪・英和学舎)の設立日は分かっておらず、ウィリアムズが1874年(明治7年)に東京・築地に開設した立教学校の設立は2月3日である[290][3]。

明治の頃には1月末から2月にかけて、創立記念式を挙げていたようだが、その後いつの頃からか5月5日を創立記念日とするにようなったと考えられている。立教学院百年史では、この日の由来として「男子の学校だから(創立当時は“Boys school”と称していた) 男子の節句に祝うことにしたもののようである。」との推測を記載している[507]。

そうした中で1930年(昭和5年)4月15日発行の立教大学新聞(第87号)に、もともとグッド・フライデーをもって創立記念日として定められていたが、この日が年によって毎年異なってくるため、一般に5月5日を記念日として決定されたとあり、記念日設定の理由が記載されている。しかし、これも丁度金曜日に巡り合わない年は無意味な休校となることから、この1930年(昭和5年)は、4月18日金曜日をグッド・フライデーとして臨時休校としている[503]。

楯のマーク[編集]

オフィシャル・シンボルである楯のマークは、建学の精神を具体的に表現するものとして、1918年(大正7年)にライフスナイダー総理が定めたものといわれている。楯のマークには「立」の文字の下に十字架と聖書がデザインされている。現在のマークは紫と白の2色が基本デザインで、紫は「王の色」、白は「清純の象徴」、白色の十字架は「キリストの純潔」を意味している[注釈 126]。楯の中に書かれている「PRO DEO ET PATRIA」という言葉は「神と国とのために」というラテン語で、「普遍的なる真理を探究し、私たちの世界、社会、隣人のために」ととらえ、立教学院の目的として位置づけている[509][510]。

ユリの紋章[編集]

立教の学生や生徒、児童、各校の卒業生に広く愛用されている百合紋章(フルール・ド・リス)は、1932年(昭和7年)、学生キリスト教団体「立教大学ローバース」によって使用され始めた。立教ローバースは、2021年で創設97周年を迎えた歴史ある団体で、学内では学生キリスト教団体、山岳関係団体にも所属し、日本ボーイスカウト東京連盟城北地区豊島第8団に所属する、ボーイスカウト団体である。世界各国のスカウト章にはフルール・ド・リスが用いられている[511]。

野球部でも昭和初期には野球帽にフルール・ド・リスのマークが加えられた[512]。

ユリは純潔の象徴とされ、キリスト教と深いつながりを持つ。元来、ユリの紋章は神の三位一体性を象徴したもので、キリスト教国では勝利の記号に用いられるが、立教大学では知・徳・善あるいは、愛・正義・誠を象徴するものとして使用されてきた。ユリの紋章は、イタリアのフィレンツェやアメリカのセントルイスをはじめ、都市のシンボルマークとしても使われているが、教育機関でも英国のパブリックスクールの名門校で、立教大学と同じ英国国教会系のイートン・カレッジの紋章などにも使用されている[513]。

学校法人立教学院では2009年4月にフルール・ド・リス(セントポールズ・リリー)を楯のマークに次ぐセカンダリ・シンボルとして採用し、デザインを精緻化するとともに、St.Paul’sの文字を加えた[514]。

スクールカラー[編集]

スクールカラーは紫色。楯のマークの色に由来する[509]。紫色は「王の色」を意味する[510]。また紫は、校歌の歌詞に「紫匂える武蔵野原」とあり、武蔵野の代表的植物「ムラサキ」としても歌われる[注釈 127]。

校旗[編集]

- 現校旗

紫紺地に白色の十字架と左肩に金色の「立」が描かれている。楯のマークに由来し、楯と同じく、紫色は「王の色」、白色は「純潔・正義」を象徴し、十字架は「イエス・キリストとその愛」を、「立」の金色は研究・教育を通して追究すべき「真の価値」を象徴している。1924年(大正13年)にライフスナイダー総理と杉浦貞二郎学長とによって立案、制定された[510]。

- 旧校旗の存在

1912年(明治45年、大正元年)に行われた立教大学卒業式の写真の向かって右上に、桜花が入った旗が配置されており、当時の校旗であったと思われる[23]。桜花のデザインは学習院でも1877年(明治10年)の創立当初から徽章に採用され、学校法人学習院の院章・校章となっており、学習院大学の校旗にも用いられている[515]。

また、1883年(明治16年)に大阪・英和学舎(立教大学の前身の一つ)で、制帽、制服とともに徽章が規定された際に、徽章のデザインとして桜を形どった模様が用いられている[注釈 104]。

本館 モリス館(池袋キャンパス)[編集]

1918年(大正7年)、米国聖公会宣教師アーサー・ラザフォード・モリスが遺した寄付によって建てられた本館(1号館)は「モリス館」と呼ばれている。ニューヨークのマーフィー・アンド・ダナ建築事務所によって設計された。かつて米国で流行っていたカレッジ・ゴシック様式であり、米国のセントルイス・ワシントン大学やプリンストン大学、聖公会が設立に携わったペンシルベニア大学やトリニティ・カレッジ(コネチカット州)などでも見ることができる。立教大学と同じルーツを持つ英国国教会に属する英国のパブリックスクールの名門イートン・カレッジの建物「ラプトンの塔」も同様式である。また、立教大学の国際協定校である韓国の名門、延世大学のメインビルディングの「アンダーウッド館」(1924年・大正13年竣工)も同じマーフィー・アンド・ダナ建築事務所によって設計された建物で、隣接する左右にある建物の配置を含めて、立教大学とよく似た雰囲気を持ち合わせている[516][517]。立教大学卒業生の岡見如雪が理事長を務めた頌栄女子学院の校舎も、モリス館をモデルに設計されている。岡見は同じ聖公会系のウィンチェスター大学との協同により、世界で初めての合弁大学であるウィンチェスター頌栄カレッジも創設している。

創建当初のモリス館は、中央の時計塔が現在よりも荘厳な3層構造の建物で、周囲よりも高層なシンポリックな「塔」であったが、1923年(大正12年)の関東大震災で塔の上層が被害を受けたため、その後、修復する際に1層低い現在の2層構造で再建されることとなった。屋根も再建時にチューダー様式の特徴の一つであった切妻から寄棟に変更された[518][519]。 創建当時の姿である3層構造の建物で比較すると、アーサー・ロイドも学んだ英国ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジや、ジョージ・エンソルが学んだクイーンズ・カレッジの建物に酷似しており、マーフィー・アンド・ダナ建築事務所が設計の際に参考にしたものと思われる。時計塔の時計は、南北の文字盤を親時計が動かしている。動力には分銅(重り)が使われており、現在も担当者が分銅を引き上げる作業を行っている。当初は1週間に1度程度行っていたものが、3層構造から2層構造への減築時に塔の高さが短くなったことから、現在の3~4日に1度の作業となった。親時計は、イギリスの国会議事堂に付属するビッグ・ベンと同じ、E・デント社製である。製作から100年を超える古時計のために図面がなく、今後の保存やメンテナンスのためにも、専門家である世界古時計協会の日本支部に時計の図面化を依頼したことがあったが、分解して図面化して組み立てなおすのに1年かかるとのことで、図面化を断念した経緯がある。そのため、時計の造りは単純ではあるが、2022年現在もどういう仕組みで時計が動いているか完全には解明されていない。また、屋上テラスには、時計と連動して定時の時刻を知らせるため池袋キャンパスに鳴り響いていたと思われる鐘が残っているが、今は動いておらず鐘の音を聴くことはできない[520]。大正期において、時計塔は立教の誇りであり、「自由の塔」と呼ばれていた[521]。

モリス館は2012年に耐震補強と内装改修が行われたが、3層の時計塔「自由の塔」の再建はなされなかった。モリス館は東京都選定歴史的建造物に選定されている建物であるが、選定基準にある保存状態について、「外観・敷地の状況が建設当時の状態で保存されているもの」とされていることに加え、近年、三菱一号館や東京駅丸の内駅舎[注釈 128]など明治期や大正期の建物を創建当時の姿に蘇らせる復元プロジェクトが全国的に進んでいることから、今後立教大学のシンボルとして鐘の音とともに復元される可能性がある[523]。また、明治期には、築地の立教大学校校舎に、学生の大きな誇りとなる美しい尖塔が建っていた。(詳細は立教大学校校舎と尖塔)

-

建設中のモリス館(1917年12月19日)

-

創建当時のモリス館と建物群(1919年頃)

-

東側面から見た光景

-

震災直後のモリス館(1923年)

-

ケンブリッジ大学

St John's College Second Court -

ケンブリッジ大学

Queens' College Gatehouse -

ペンシルベニア大学

Quadrangle(学生寮) -

トリニティ・カレッジ

ダウンズ記念時計台 -

イートン・カレッジ

Lupton's Tower/ラプトンの塔 -

延世大学校(アンダーウッド館/本館)

-

頌栄女子学院中学校・高等学校校舎

各記念ホール[編集]

前項のモリス館を始め、立教大学には学校の発展に貢献した人物の名前のついた建物が多く、タッカーホール、ウィリアムズホール、マキムホール、ロイドホールなどがある。大学への寄付者を記念するメーザーライブラリー記念館や、太刀川記念館も存在する。

こうした貢献者の名を冠するメモリアルホールは欧米の大学でも多く見られ、立教大学創設者であるウィリアムズが学んだアメリカのウィリアムズ&メアリー大学においても、同大学で学んだ初代アメリカ大統領を記念するワシントンホールを始め、ジェファーソンホール、モンローホール、タイラーホールなど、建物の多くに卒業生など偉人の名がつけられている[524]。アメリカ最古のロースクールであるマーシャル-ワイス法科大学院(ウィリアム・アンド・メアリー大学ロースクール)もアメリカ独立宣言の署名者で、ジェファーソン(第3代アメリカ大統領)も学んだバージニア州最高裁判所判事のジョージ・ワイス(アメリカ法律学の父、アメリカ最初の法律学教授)と、彼に同大学で学んだ第4代連邦最高裁判所長官のジョン・マーシャルを記念した名である。大学構内には立教大学にある建物と同じ名称のタッカーホールもあるが、これは立教学院総理であるヘンリー・セントジョージ・タッカーの曽祖父で、ワイスの後継者として法学教授を務めたSt. George Tuckerを記念した建物である[525]。

第一食堂(池袋キャンパス)[編集]

本館(モリス館)と同じく1918年(大正7年)に竣工した第一食堂は、英国の寄宿舎を思わせるクラシカルな雰囲気で、ハリーポッターの世界観があると言われ、学外からの訪問者も多い食堂である[526][42][43]。立教大学と同じルーツを持つ英国国教会(聖公会)系大学であるオックスフォード大学クライストチャーチにある「Christ Church Hall(食堂)」は、実際に映画ハリーポッターのモデルとなった食堂で、階段などはロケで利用されている。第一食堂とは窓の構造や配置が類似しており、天井の梁の造りは同一構造となっている[527]。

第一食堂入口の扉の上にはラテン語で「APPETITVS RATIONI OBEDIANT」とあり「食欲は理性に従うべし」と書かれている。これは哲学者キケロの「欲望は理性に従うべし」という言葉をもじったものである[526]。

ツタと赤レンガ[編集]

本館正門から見て右側のツタは、1924年に聖公会神学院のチャペルから移植されたキヅタで、一年中緑色をしている。左側は、フランク・ロイド・ライトが設計した目白・自由学園明日館から1925年に移植された。本館全体に這っているのはナツヅタで、秋には葉を落とす。池袋キャンパスを象徴するレンガ建造物は、「フランス積み」と呼ばれる、一段に長手面と小口面が交互に並ぶ組積法で構築されている。非常に手間がかかる施工方法で明治中期以降はほとんど用いられていないが、大正期になってあえてこの方法を採用したのは、装飾面でより優れている点を見越してのことだったと言われている[528]。

クリスマスイルミネーション[編集]

本館前の2本のヒマラヤ杉は、1920年ごろ植林された。高さは約25メートルで、現在も成長を続けている。このヒマラヤ杉を用いたクリスマスイルミネーションはクリスマスの時期、池袋のランドマークとなる。イルミネーションの始まりは、戦後間もない1949年ごろ。当時、400個余り取り付けられていた色電球は、現在は1,000個以上である[528]。

立教学院諸聖徒礼拝堂(チャペル/池袋キャンパス)[編集]

1916年に定礎式が行われ、1919年に他のレンガ建物群とともに落成。東京都選定歴史的建造物に選定されている。1923年の関東大震災後に改修され、1998年に免振工事が施された。日々の礼拝をはじめ、創立記念やクリスマスなどさまざまな礼拝が行われている。また、パイプオルガンやハンドベルなどのコンサートや、結婚式も行われている。

立教学院聖パウロ礼拝堂(チャペル/新座キャンパス)[編集]

チェコ出身の建築家アントニン・レーモンドの設計により1963年に建てられた。礼拝のほか、コンサートなども開かれている。1967年にチャペル会館、回廊、ベルタワーなどが完成。チャペルとチャペル会館は五角形の回廊でつながれ、上空から見ると「立」の字のロゴの形となるように配置されている。ベルタワーは高さ31m。大・中・小3種類の鐘が礼拝前に鳴り響く。