福島市

| ふくしまし 福島市 | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 国 |

| ||

| 地方 | 東北地方 | ||

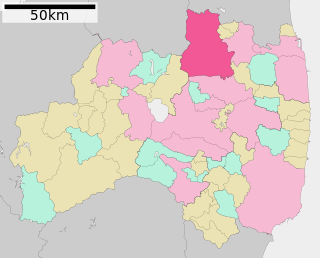

| 都道府県 | 福島県 | ||

| 市町村コード | 07201-0 | ||

| 法人番号 | 1000020072010 | ||

| 面積 |

767.72km2 | ||

| 総人口 |

273,306人 [編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||

| 人口密度 | 356人/km2 | ||

| 隣接自治体 |

二本松市、伊達市、桑折町、 川俣町、猪苗代町 山形県米沢市、高畠町 宮城県白石市、七ヶ宿町 | ||

| 市の木 | ケヤキ | ||

| 市の花 | モモ | ||

| 市の鳥 | シジュウカラ | ||

| 福島市役所 | |||

| 市長 | 木幡浩 | ||

| 所在地 |

〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号  | ||

| 外部リンク | 福島市役所 | ||

| ウィキプロジェクト | |||

福島市(ふくしまし)は、福島県中通りの北部に位置する都市。福島県の県庁所在地であり、中通り北部の中心都市である。

概要

市域は、旧信夫(しのぶ)郡全域と周辺の旧伊達郡、旧安達郡の一部村落を加えた範囲に及び、福島盆地の南西側とその外周山岳部を占める。

郊外には飯坂温泉をはじめ、高湯温泉や土湯温泉などの温泉が多く、東北地方唯一のJRA福島競馬場が立地する。更に、桃、梨、リンゴ、さくらんぼなどの果樹の栽培が盛んであり、フルーツライン沿いには果樹園が広がることから、果物王国の異名を持つ。

都市人口は、いわき市(約34.3万人)、郡山市(約33.8万人)に次いで県内3位である。全国で人口が県内3位の県庁所在地は福島市のみである(平成の大合併以前は三重県津市や山口県山口市など県内3位以下だった県庁所在地も存在した)。福島市を中心市とする福島都市圏の人口は約41万人で、郡山都市圏に次いで県内2位(東北地方内6位)。2004年商業統計確定値では、小売の年間販売額は3,331億円で、郡山市4,211億円、いわき市3,695億円に次いで第3位。特に2002年からの2年で122億円も減少している。

仙台市が政令指定都市に指定されているのをはじめ、東北地方の県庁所在地や、県内のいわき市、郡山市などの主要都市が中核市(法定人口30万人以上が要件)、特例市(同20万人以上が要件)となっているなかで、福島市はいずれにも指定申請していない。

平成の大合併に際しては、当初、福島市・伊達郡川俣町・飯野町の1市2町で合併協議会を設置していたが、2006年(平成18年)12月1日川俣町が協議会を離脱した。その後、飯野町との間で合併協議が進められ、2008年(平成20年)7月1日に福島市が飯野町を編入した。

地名の由来

古代には福島市地域の代表的な地名は岑越(みねこし)と呼ばれており、現在の信夫山も岑越山と呼ばれていた。奈良時代の律令制では各道に官僚が馬を乗り継ぐための駅が設置されたが、東山道の福島周辺の駅名は、南から安達(現在の本宮)→湯日(ゆい:現在の二本松市油井)→岑越→伊達(現在の伊達郡桑折町)→篤借(あつかし:現在の宮城県白石市)、となっている。ただし、岑越は松川(当時の流路は信夫山の南側)以北摺上川以南であり、松川以南は当時でも杉妻(すぎのめ)であったため、駅があったのは現在の県庁所在地地域より北寄りの北五老内地域であったと思われる。その後、杉妻大仏の建立、中世になって杉妻城(大仏城、後の福島城)や大森城の築城があり、次第に政治的な中心であり地域を代表する地名は岑越から杉妻に移ったと考えられる。

現在の福島という地名に関しては、安土桃山時代に信夫郡・伊達郡が蒲生氏郷支配になったとき、蒲生氏郷または蒲生氏郷の下で福島城主となった木村吉清が、それまでの杉妻を縁起の良さそうな福島と改名したという説が有力である。なお、この時代、豊臣政権による大幅な改易が相次ぎ、南東北(現在の福島県、宮城県南部、山形県南部)では各地で地名が変えられ、若松や船岡と同様、現在に残る地名になった。

また、大昔、現在の福島盆地は湖で、その中心には小さな島(現在の信夫山の頂上)があり、その島には、吾妻山から、あづまおろしという風が吹き下ろしていたことから、吹島(ふくしま)と呼ばれていた。その後、長い歳月を経て、湖が干上がり陸地ができ、吹を福とし、福島と呼ぶようになったという説もある(「伊達風土記」より)。しかし、地質学的にはあり得ず、福島盆地平野部を海に見立てた比喩か、都市伝説的風説と考えられる。

また、他の地名の例として、市南部の伏拝はかつて南部の高台から山伏たちが信夫山を拝んでいたという言い伝えによるものがある。

地理

位置

福島市は福島県の北東部に位置している。県の中心猪苗代湖から北東へ約50km、東京から北へ約260kmの距離である。西側の奥羽山脈と東側の阿武隈高地に挟まれた福島盆地の南西部分とその周辺の山岳・丘陵地域が主な市域である。市内からは西に吾妻連峰を、南西に安達太良山を仰ぐ。

古来より奥州街道と板谷峠経由の米沢街道や茂庭経由の羽州街道との分岐点であり、交通の要衝として栄える。現在でも国道13号の始点であり国道4号から分岐する。鉄道では、福島駅が東北本線と奥羽本線、そして東北新幹線と山形新幹線の分岐点となっている。

市役所の位置は、東経140度28分26秒 北緯37度45分39秒 標高は海抜65.68mである。

地形

西側の奥羽山脈、東側の阿武隈高地を主な縁とし、北流する阿武隈川を中心に、福島盆地を形成している。奥羽山脈を源とする摺上川、松川、荒川等がそれぞれ市西部に扇状地をつくりながら東流し、阿武隈川に注ぐ。かつてその扇状地は桑畑として利用されたが、現在では果樹園に転用されている。盆地の南東部に残丘(モナドノック)である信夫山が構え、福島市のシンボルとして市民に親しまれている。奥羽山脈側には栗子峠や土湯峠のような交通難所が存在する。

市内最高地点は東吾妻山で標高1,974m、市内最低地点は向瀬上で標高約55mである。

山岳

河川

荒川は5年連続東北地方で第一位の水質を誇っている。

湖沼

- 五色沼 - 一切経山の北、家形山の南に位置する。鉱物によって湖面がエメラルドグリーンに見えるが、天候によって色が変化する。その美しさから「吾妻の瞳」や「魔女の瞳」と呼ばれる。

- 鎌沼、桶沼

- 女沼、男沼、仁田沼 - 三沼とも土湯温泉街の北方に位置する。

- ビッキ沼

- 茶屋沼 - 渡利にある。桜の名所でもある。

- 十六沼 - 大笹生にある。16歳の少女が身投げしたとされる伝説が沼名の由来となる。

- 茂庭っ湖 - 茂庭の摺上川ダムにより堰き止められた人造湖。湖名は公募により決定された。

気候

山岳部の豪雪地帯は日本海側気候、それ以外の市内は太平洋側気候、その中でも盆地特有の気候である。四季の寒暖の差が激しく、夏は暑く冬は寒い。夏から残暑期にかけてはその日の日本最高気温を記録することも珍しくない。さらに、一日の寒暖の差も大きい。ただし、同じ福島盆地の平野部の中でも、福島市街域にある福島観測所と、福島市郊外にある伊達市内の梁川観測所のデータを比較すると、伊達市の方がさらに寒暖差が大きい日が多い。地方都市で小規模とはいえ、福島市街域でヒートアイランド現象が発生していることを伺わせる。 一方、中通り地方では最も標高が低いため、当市より南に位置する郡山や白河より温暖であり、福島県内では浜通りに次いで温暖な気候であると言える。冬季の最低気温の平均では、当市より南に位置し放射冷却により最低気温が下がる宇都宮や水戸よりも高くなっている。桜の開花は、その標高差により浜通りを除く県内では最も早く、桜前線は当市より始まり南下していく。また冬季には吾妻おろしと呼ばれる北西からの強い季節風が吹く。

月別平均気温・平均降水量

福島地方気象台(市内松木町)観測、1971年から2000年までの平均

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 単位 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 気温 | 1.4 | 1.8 | 4.9 | 11.3 | 16.5 | 19.9 | 23.5 | 25.2 | 20.7 | 14.8 | 9.0 | 4.2 | 12.8 | ℃ |

| 降水量 | 43.8 | 49.8 | 76.9 | 79.5 | 87.5 | 118.1 | 144.8 | 144.3 | 169.2 | 95.3 | 63.4 | 32.5 | 1105.1 | mm |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 単位 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 気温 | -0.4 | -0.2 | 2.8 | 9.0 | 14.0 | 17.9 | 21.4 | 23.0 | 18.8 | 12.6 | 6.9 | 2.1 | 10.7 | ℃ |

| 降水量 | 87.9 | 72.5 | 88.6 | 87.8 | 97.5 | 123.1 | 162.9 | 178.5 | 169.0 | 115.3 | 97.1 | 81.3 | 1361.3 | mm |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 単位 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 気温 | -6.3 | -6.2 | -3.1 | 3.9 | 9.7 | 13.5 | 17.5 | 18.1 | 14.3 | 8.4 | 2.3 | -3.6 | 5.9 | ℃ |

| 降水量 | 124 | 67 | 129 | 152 | 165 | 229 | 312 | 333 | 277 | 210 | 144 | 110 | 2258 | mm |

極値

福島地方気象台観測

| 要素 | 観測値 | 観測年月日 |

|---|---|---|

| 最高気温 | 39.1℃ | 1942年(昭和17年)8月15日 |

| 最低気温 | -18.5℃ | 1891年(明治24年)2月4日 |

| 最大風速 | 22.9m/s | 1959年(昭和34年)4月10日 |

| 最大瞬間風速 | 32.2m/s | 1979年(昭和54年)3月31日 |

| 日降水量 | 169.5mm | 1986年(昭和61年)8月5日 (8.5水害) |

| 最深積雪 | 80cm | 1936年(昭和11年)2月9日 |

隣接自治体

歴史

事件

年表

原始・古代

- 縄文時代-阿武隈川東岸(現在の福島市岡島)一帯で約2000年にわたり大規模な集落があった。(宮畑遺跡)

- 5世紀頃-この頃、久麻直(くまのあたい)が大和朝廷より信夫国造に任命され、現在の福島盆地を支配していたといわれている。

- 律令制初期、信夫郡は陸奥国の北端であり、蝦夷勢力圏との衝突に備えて国防の任を持っていた。

- 718年(養老2年)後、大和朝廷の勢力圏の拡大とともに陸奥国も北進して現在の宮城県域まで拡大したため、一時的に現在の福島県の地域は新陸奥国(ほぼ現在の宮城県)と分離して石城(いわき)国(ほぼ現在の福島県浜通)と石背(いわせ)国(ほぼ現在の福島県中通りと会津)に分割した。

- 724年(神亀元年)までに、分割した新陸奥国だけでは、蝦夷防備を担うだけの経済力に不足していたため、再び石城国、石背国と合併して元の陸奥国にもどされた。

- 律令制で道国郡制が整備されたとき、当初は現在の福島市とほぼ同じ地域と伊達郡・伊達市の地域を合わせて信夫郡(しのぶぐん)だった(古代には信夫は忍とも表記された)。しかし、10世紀前半に信夫郡から、伊達郡を分割した。当時、律令制の租庸調の課税を整備する必要性から、各郡の人口をほぼ均一にするために、朝廷が郡の分割や住民の強制移動を全国的に行った。特に朝廷から見れば開拓地であった陸奥国では、こうした再編成が盛んだった。この分割では、旧信夫郡のうち、小倉郷、安岐(安芸)郷、岑越(みねこし)郷、曰理(わたり)郷は新信夫郡となり、伊達郷と靜戸(しずりべ)郷と鍬山郷の3郷が新しく伊達郡となった。

- 小倉郷とは、大森川の南で阿武隈川の西の地域…現在の大森、平田、松川、水原、荒井、土湯、金沢、関谷、浅川、下川崎など。

- 安岐(安芸)郷とは、松川(現在の祓川流路)と阿武隈川と大森川に囲まれた地域で、現在の福島、曾根田、腰浜(こしはま)、五十辺(いがらべ)、小山荒井、杉妻(すぎのめ)、吉井田、庭坂、庭塚、野田、水原、佐倉など。

- 岑越(みねこし)郷とは、松川(現在の祓川流路)と阿武隈川、摺上川に囲まれた地域で、現在の清水、鎌田、瀬上(せのうえ)、余目(あまるめ)、大笹生、笹谷、飯坂、中野など。

- 曰理(わたり)郷とは、阿武隈川東岸地域で、現在の渡利、小倉寺、岡島、岡部、山口、大波、下小国、上小国など。

- なお、現在の信夫山を当時は岑越山と呼び、その山麓地域である宿場(現在の福島市の縁起)の地名も岑越であった。

- 平安時代初期-この頃、大蔵寺の木造千手観世音菩薩立像が造られたといわれている。

- 平安時代後期-東北地方のほぼ全域が奥州藤原氏の勢力圏となり、奥州藤原氏の一族である信夫佐藤氏が、現在の福島県中通りのほぼ全域を支配。さらに置賜地方、恵日寺後退後の会津にも勢力を拡大した。信夫佐藤氏は全国佐藤姓の源流の一つと言われる。

中世

- 1180年(治承4年)-平氏追討のため関東に向かった源義経に、信夫郡飯坂の住人・佐藤継信、佐藤忠信の兄弟が付き従う。

- 1189年(文治5年)-源頼朝が奥州へ侵攻。途中、信夫郡石名坂にて信夫庄住人・佐藤基治を打ち破る。(石那坂の戦い)

- 1413年(応永20年)-伊達持宗(松犬丸)が大仏城(後の福島城)へ立て籠もり、鎌倉公方に対して反乱を起こす。

- 1542年(天文11年)-天文の乱が起こる。大森城周辺が戦場となる。

近世

- 1592年(文禄元年)-蒲生氏郷の家臣木村吉清が居城を大森城から杉目城(別名大仏城)へ移し、杉目城を福島城と改称する。

- 1600年(慶長5年)-伊達政宗と上杉氏家臣の福島城主本庄繁長等が松川で戦った(松川の戦い)。 信夫山の北を東流する現在の松川と当時の松川は流路が異なり、信夫山の南側を流れる現在の祓川が当時の松川の痕跡と言われる。したがって松川の戦いは、現在の信夫山南麓から福島市中心市街地一帯で戦われた。

- 1664年(寛文4年)-信夫郡が上杉領から天領となる。

- 1702年(元禄15年)-板倉重寛、信州坂木から福島3万石へ転封となり、福島藩が成立した。

- 1787年(天明7年) - 下村藩が立藩される。1823年(文政6年)に廃藩。

- 1830年(天保元年) - 中合が現在の荒町に創業する。

明治期

- 1868年10月17日(明治元年9月2日) - 福島藩主板倉勝己が薩長軍に降伏し、福島城を渡辺清左衛門に引き渡す。

- 1869年(明治2年旧1月) - 相馬の中村民政局取締所管轄となり、福島藩が消滅する。

- 1871年(明治4年)

- 1876年(明治9年)8月21日 - 旧福島県、磐前県(いわさきけん。浜通り)、若松県(会津地方)が合併し、現在の福島県となる。県庁は福島町に置かれる。

- 1879年(明治12年) - 福島町に信夫郡の郡役所が置かれる。

- 1881年(明治14年)

- 1882年(明治15年)12月1日 - 福島事件が起こる。

- 1884年(明治17年)9月11日 - 福島中学校が創立される。

- 1887年(明治20年)12月15日 - 東北本線郡山~岩切間が開通し、福島駅、松川駅が開業する。

- 1888年(明治21年)- 各地で町村合併が行われる。伊達郡湯野村と同郡東湯野村が合併し湯野村となる。伊達郡大波村、同郡上小国村、及び同郡下小国村が合併し小国村となる。伊達郡立子山村と同郡青木村が合併し立木村となる。安達郡下川崎村と同郡沼袋村が合併し下川崎村となる。また信夫郡上飯坂村が飯坂町となる。信夫郡は1町70村から2町26村となる。

- 1889年(明治22年)

- 3月30日 - 福島県尋常中学校(福島中学校が改称)が安積郡桑野村に移転し、福島町を離れる(現在の福島県立安積高等学校となる)。

- 4月1日 - 町制を施行する。

- 福島二等測候所が設立される。

- 1890年(明治23年)- 三郡共立組合病院(福島県立医科大学の前身)が設立される。

- 1892年(明治25年)8月1日 - 福島民報が創刊される。

- 1893年(明治26年)

- 1895年(明治28年)

- 1896年(明治29年)10月16日 - 信夫郡渡利村に福島県蚕業学校が創立される。

- 1897年(明治30年)

- 4月1日 - 福島町立福島高等女学校(現在の福島県立橘高等学校)が創立される。

- 5月1日 - 福島町立福島商業補習学校(現在の福島県立福島商業高等学校)が創立される。

- 1898年(明治31年)9月 - 福島県第三尋常中学校(後の福島県立福島高等学校)が創立される。

- 1899年(明治32年)

- 1900年(明治33年)

- 4月 - 福島県第三尋常中学校が福島県第三中学校と改称される。

- 5月18日 - 大笹生の国有林100ヘクタールが全焼する。

- 1901年(明治34年)4月 - 福島県第三中学校が福島県立福島中学校と改称される。

- 1903年(明治36年)4月1日 - 福島町立福島高等女学校が福島県立福島高等女学校に改称され、現在の宮下町へ移転する。

- 1907年(明治40年)

- 3月27日 - 福島町立福島商業補習学校が、福島市立商業学校と改称される。

- 4月1日 - 市制施行により福島市となる。県内で第2番目、全国で59番目であった。当時人口3万人。

- 1908年(明治41年)

- 4月14日 - 信達軌道会社の軽便鉄道福島停車場~長岡~湯野間が開通する。

- 市立図書館開業。

- 1910年(明治43年)5月9日 - 福島信夫郡立農学校が創立される。

大正期

- 1913年(大正2年)- 中合福島店が荒町から大町へ移転する。

- 1917年(大正6年)- 市公会堂ができる。

- 1918年(大正7年)

- 6月28日 - 福島競馬場で初めて競馬が開催される。

- 8月30日 - 米騒動が起こる。

- 1922年(大正11年)

- 4月1日 - 福島市立商業学校が福島県立福島商業学校と改称される(現在の福島県立福島商業高等学校の前身)。

- 福島高等商業学校(現在の福島大学経済経営学類の前身)が創立される。

- 軽便が原因で本内で大火が起こる。

- 1924年(大正13年)4月13日 - 飯坂電気軌道福島 - 飯坂(現在の花水坂)間、(後の福島交通飯坂線)が開通する。

- 1925年(大正14年)- 松齢橋が改築される。また、辯天山に浄水場が建設される。

- 1926年(大正15年)- 市の上水道ができる。また、軽便が電車になる。

昭和・戦前戦中期

- 1927年(昭和2年)

- 飯坂電車花水坂 - 飯坂温泉間が開通する。

- 福島ビルディング(通称福ビル)ができる。県下初のエレベーターが設置される。

- 1929年(昭和4年)

- 市立図書館が閉業し、県立図書館が開業する。

- 路線バスの運行が開始される。

- 1930年(昭和5年)- 八木田橋ができる。

- 1937年(昭和12年)7月1日 - 信夫郡野田村の一部を福島市へ編入する。

- 岡部橋ができる。

- 1939年(昭和14年)11月 - 湯本信用無尽株式会社が福島無尽株式会社を吸収合併し、株式会社福島無尽金庫と改称し、本店を福島市に移転する(後の福島銀行)。

- 1941年(昭和16年)

- 4月1日 - 福島県立福島第二高等女学校が市内舟場町に創立される。

- NHK福島放送局が開局する。

- 1944年(昭和19年)

- 4月1日 - 福島県立蚕業学校と福島県立信夫農学校が合併し福島県立福島農学校となる。

- 7月1日 - 飯坂温泉で大火が発生し181戸が焼失する。

- 福島保健所ができる。

- 1945年(昭和20年)7月20日 - 米軍機B-29が、渡利地区に爆弾を投下する。

昭和・戦後期

- 1946年(昭和21年)- 東邦銀行本店が福島市へ移転する。

- 1947年(昭和22年)6月18日 - 県立女子医学専門学校が福島県立医科大学となる。

- 1948年(昭和23年)

- 3月7日 - 福島県警察部が解体され、福島市警察が設置される。

- 4月1日 - 福島県立福島商業学校が福島県立福島商工高等学校と改称される。

- 4月1日 - 福島県立福島高等女学校は福島県立福島第一女子高等学校と、福島県立第二福島高等女学校は福島県立福島第二女子高等学校と改称される。

- 4月 - 福島県立信夫高等学校飯坂分校(後の福島県立福島北高等学校)が開校される。

- 4月27日 - 庭坂事件が起こる。

- 4月28日 - 福島県立信夫高等学校(後の福島県立福島工業高等学校)が創立される。

- 9月 - 山田百貨店が本町で営業を開始する。

- 1949年(昭和24年)

- 1950年(昭和25年)

- 福島県立福島商工高等学校が福島県立福島商業高等学校と改称する。

- 1951年(昭和26年)

- 株式会社福島無尽金庫が、株式会社福島相互銀行へ改称する。

- 1952年(昭和27年)

- 市役所庁舎が五老内町に新築される。

- 第7回国民体育大会が開催される。

- 1953年(昭和28年)

- 1月5日 - 上浜町の県教育会館が全焼する。

- 12月1日 - ラジオ福島が開局する。

- 1954年(昭和29年)

- 1957年(昭和32年)4月1日 - 福島県立信夫高等学校が福島県立福島工業高等学校と改称される。

- 1958年(昭和33年)4月1日 - 飯坂町の平野小学校および民家128棟が全焼する。

- 1959年(昭和34年)

- 3月 - NHK福島放送局がテレビ放送を開始する。

- 11月5日 - 観光有料磐梯吾妻スカイラインが開通する。

- 1960年(昭和35年)8月4日 - 杉妻町の県立図書館が全焼する。

- 1962年(昭和37年)

- 福島駅にステーションビルができる。

- 1963年(昭和38年)

- 4月1日 - 福島テレビが開局する。

- 県立福島西女子高等学校(後の福島県立福島西高等学校)が創立される。

- 1964年(昭和39年) - 天神橋ができる。

- 1965年(昭和40年)10月9日 - 松川農協が全焼する。

- 1966年(昭和41年)

- 1967年(昭和42年)- 蓬莱ニュータウンの建設が始まる。

- 1970年(昭和45年)

- 3月25日 - 長崎屋福島店が開店する。

- 3月28日 - 新浜公園が開園する。

- 4月11日 - 福島県立福島商業高等学校が丸子へ移転する。

- 8月1日 - 第1回福島わらじまつりが開催される。

- 10月1日 - 国道13号信夫山トンネルが開通する。

- 1971年(昭和46年)

- 現在の福島県庁西庁舎が完成する(完成当時は福島県で1番高い建物であった)。

- 4月12日 - 福島交通飯坂東線(路面電車)が全線廃止される。

- 1972年(昭和47年)11月 - 中央卸売市場が開場する。

- 1973年(昭和48年)

- 1974年(昭和49年)

- 4月 - 福島県立飯坂高等学校が福島県立福島北高等学校と改称され、湯野から飯坂町後畑へ移転する。

- 4月 - 福ビル跡地にエンドーチェーン福島店が開店する。

- 中合大町パルクが開店する。

- 1975年(昭和50年)4月1日 - 東北自動車道郡山~白石間が開通する。

- 1979年(昭和54年)

- 1980年(昭和55年)4月10日 - 福島県立福島東高等学校が浜田町に開校する。

- 1982年(昭和57年)6月23日 - 東北新幹線大宮~盛岡間が開通する。

- 1983年(昭和58年)

- 1984年(昭和59年)

- 中合大町パルクが閉店する。

- 7月4日 - 音楽堂が落成される。

- 7月22日 - 県立美術館、県立図書館が落成される。

- 1985年(昭和60年)

- 1986年(昭和61年)

- 2月1日 - 核兵器廃絶平和都市宣言を行う。

- 8月5日 - 豪雨による洪水が発生する。俗に言う8.5水害。

- 9月13日 - 福島県営あづま球場が完成する。

- 1987年(昭和62年)

- 4月8日 - 福島県立福島南高等学校が渡利に開校される。

- 1988年(昭和63年)

平成期

- 1989年(平成元年)

- 1990年(平成2年)7月1日 - 市が古関裕而音楽賞を制定する。

- 1991年(平成3年)6月 - エンドーチェーン福島店が閉店する。

- 1992年(平成4年)7月1日 - 山形新幹線福島~山形間が開通する。

- 1993年(平成5年)

- 3月5日 - ダックシティ山田百貨店が福島ビブレへ改称する。

- 4月27日 - 県営あづま総合体育館が落成される。

- 1994年(平成6年)

- 1995年(平成7年)

- 1996年(平成8年)8月31日 - 福島コミュニティ放送株式会社(FM POCO)が開局する。

- 1997年(平成9年)4月1日 - 福島県立福島農蚕高等学校が、福島県立福島明成高等学校へ改称する。

- 1998年(平成10年)

- 1999年(平成11年)

- 2001年(平成13年)12月25日 - 金融庁が福島銀行に対し早期是正措置を発動したため、取り付け騒ぎが起こる。

- 2002年(平成14年)

- 2003年(平成15年)4月1日 - 福島県立福島女子高等学校が福島県立橘高等学校へ改称され、男女共学化となる。

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)

- 2006年(平成18年)

- 4月 - 福島学院大学福島駅前キャンパスが開校される。

- 2007年(平成19年)

- 2008年(平成20年)

- 2010年(平成22年)

- 11月25日 - 曾根田町のさくら野百貨店福島店跡(曽根田ショッピングセンター)に、ダイユーエイトMAX福島店が開店する。

地域

市内18地区

| 中央東地区(五十辺地区・信夫山地区を除く) | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 中央東地区(五十辺地区) | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 中央東地区(信夫山地区) | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 中央西地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 渡利地区 | ||||||

|

|

|||||

| 杉妻地区 | ||||||

|

|

|

|

|

||

| 蓬莱地区 | ||||||

|

|

|

|

|||

| 清水地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 東部地区 | ||||||

|

|

|

|

|||

| 北信地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 吉井田地区 | ||||||

|

|

|

|

|||

| 西地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 土湯温泉町地区 | ||||||

| 信陵地区 | ||||||

| 立子山地区 | ||||||

|

||||||

| 飯坂地区 | ||||||

| 松川地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 信夫地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 吾妻地区 | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 飯野地区 | ||||||

[1] [2] [3] - 地域区分についてはこちらを参照。

人口

福島市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

言語

- アクセントについて

- 東北地方や福島県内の他地域と同様に、抑揚のない無型アクセントである。

- 語彙について

- 東北地方や福島県内において広範囲に使われているものと、主に中通り北部で使われているものに分かれる。後者の例を以下に掲載する。:: あんめ - ない、あるまい(疑問形) 用例)そんなことあんめ? → そんなことないでしょう?

- うるがす - 水に浸す

- おんつぁま - 叔父様のこと、転じて「役立たず」、物が使い物にならないさま

- こっつぁがねえ - くだらない

- ずない - 大きい

- はだいも - 里芋

- ほだ - そうだ、そうです

- みったぐねえ - 見たくない、転じて「不格好な」、「不細工な」、「みっともない」

- 語気を強める場合に、語頭に「もうはぁ~」をまたは語尾に「~はぁ」を付加することがよくある。ちなみに、中通りの二本松市以南でみられる、語尾に「~だばい」「~だっぱい」を付加する表現は使われない。「~だべした」や「~だびした」が使われる。

行政

市長:瀬戸孝則(せと たかのり 3期目、2001年12月 - )

- 2009年(平成21年)11月 福島市長選挙

- 本選挙の最終投票率:38.18%

| 候補者名 | 当落 | 政党 | 得票 |

|---|---|---|---|

| 瀬戸孝則 | 当選 | 無所属 | 72,061 |

| 山田裕 | 落選 | 共産 | 16,456 |

行政区域の変遷(市町村制施行以後)

- 1889年(明治22年)4月1日

- 1892年(明治25年)6月21日 - 信夫郡大森村の一部(大字上鳥渡、下鳥渡、成川)をもって同郡鳥川村を分立する。

- 1893年(明治26年)2月3日 - 伊達郡立木村を分割し、同郡立子山村及び同郡青木村を新設する。

- 1901年(明治34年)10月1日 - 伊達郡湯野村の一部をもって同郡東湯野村を分立する。

- 1902年(明治35年)1月1日 - 信夫郡瀬ノ上村が町制施行・改称して瀬上町となる。

- 1904年(明治37年)4月1日 - 信夫郡浜辺村及び同郡清水村の一部を編入。

- 1907年(明治40年)4月1日 - 市制施行により福島市となる。

- 1936年(昭和11年)11月1日 - 信夫郡松川村が町制施行して松川町となる。

- 1937年(昭和12年)7月1日 - 信夫郡野田村の一部を編入。

- 1940年(昭和15年)5月1日 - 伊達郡湯野村が町制施行して湯野町となる。

- 1947年(昭和22年)

- 1954年(昭和29年)3月31日

- 1955年(昭和30年)

- 1956年(昭和31年)9月30日

- 1957年(昭和32年)

- 1958年(昭和33年)8月1日 - 信夫郡松川町の一部を安達郡安達村に編入。

- 1962年(昭和37年)11月1日 - 信夫郡吾妻村が町制施行して吾妻町となる。

- 1964年(昭和39年)1月1日 - 信夫郡飯坂町を編入。

- 1966年(昭和41年)6月1日 - 信夫郡松川町及び同郡信夫村を編入。

- 1968年(昭和43年)10月1日 - 信夫郡吾妻町を編入。

- 2008年(平成20年)7月1日 - 伊達郡飯野町を編入。

歴代市長

(+印は在職中死去)

| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |

|---|---|---|---|

| 初 | 二宮哲三 | 1907年(明治40年)7月16日 | 1925年(大正14年)8月9日 |

| 2 | 小杉善助 | 1925年(大正14年)9月11日 | 1929年(昭和4年)3月 |

| 3 | 佐藤澤 | 1929年(昭和4年)3月 | 1945年(昭和20年)3月13日 |

| 4 | 釘本衛雄 | 1945年(昭和20年)4月21日 | 1947年(昭和22年)2月2日 |

| 5 | 佐藤元治 | 1947年(昭和22年)4月6日 | 1955年(昭和30年)4月 |

| 6 | 林谷主計 | 1955年(昭和30年)4月 | 1959年(昭和34年)4月 |

| 7 | 佐藤実 | 1959年(昭和34年)5月1日 | 1971年(昭和46年)4月 |

| 8 | 佐藤達也 | 1971年(昭和46年)5月1日 | 1979年(昭和54年)4月30日 |

| 9 | 河原田穣 | 1979年(昭和54年)5月1日 | 1985年(昭和60年)10月27日+ |

| 職務代理者 | 小野章助 | 1985年(昭和60年)10月27日 | 1985年(昭和60年)12月9日 |

| 10 | 吉田修一 | 1985年(昭和60年)12月9日 | 2001年(平成13年)12月7日 |

| 11 | 瀬戸孝則 | 2001年(平成13年)12月8日 | 現職 |

行政機構

2011年10月1日現在[2]

市長部局

- 市長

- 会計管理者

- 副市長

- 総務部

- 政策推進部

- 財務部

- 商工観光部

- 農政部

- 市民部

- 環境部

- 健康福祉部

- 建設部

- 都市政策部

- 下水道部

市長部局外

- 総務部(支所・出張所)

- 市議会

- 常任委員会

- 議会運営委員会

- 議会事務局

- 議会運営委員会

- 常任委員会

- 水道事業管理者

- 水道局

- 福島市の水道料金は30万人程度の人口を持つ市の中では日本一高い。

- 水道局

- 市長

- 教育委員会

- 事務局

- 選挙管理委員会

- 事務局

- 監査委員

- 事務局

- 農業委員会

- 事務局

- 公平委員会

- 固定資産評価審査委員会

予算

- 2005年度当初予算

- 一般会計: 約775億2000万円(前年度比6.4%減)

- 特別会計: 約744億6000万円(前年度比0.7%増)

- 水道事業会計: 約109億9900万円(前年度比8.6%増)

- 予算総額: 約1629億7900万円(前年度比2.3%減)

- 2004年度決算

- 一般会計

- 歳入: 894億6278万円

- 歳出: 847億5580万円

- 特別会計

- 歳入: 738億1026万円

- 歳出: 717億4597万円

- 水道事業会計

- 収益的収入: 74億2641万円

- 収益的支出: 67億9953万円

- 資本的収入: 3億4714万円

- 資本的支出: 30億5151万円

- 一般会計

広域行政

- 福島地方広域行政事務組合 - 伊達市、伊達郡および本市の6市町村により構成される。安達地方広域行政組合と合同でふくしま拠点まちづくり協議会を設立し、地域間交流、人材育成や教養文化活動の事業を推進している。

- 南東北中枢広域都市圏構想推進協議会

国の行政機関

- 防衛省陸上自衛隊東北方面隊第44普通科連隊 - 荒井字原宿1番地 福島駐屯地内

- 防衛省陸上自衛隊東北方面隊第2施設団第11施設群 - 荒井字原宿1番地 福島駐屯地内

- 総務省福島行政評価事務所 - 霞町1番46号 福島合同庁舎内

- 法務省福島地方法務局 - 霞町1番46号 福島合同庁舎内

- 検察庁福島地方検察庁 - 狐塚17番地

- 財務省福島財務事務所 - 松木町13番2号

- 国税庁仙台国税局福島税務署 - 森合町16番6号

- 厚生労働省福島労働局 - 福島合同庁舎内及び栄町6番6号 ユニックスビル内

- 厚生労働省福島労働基準監督署 - 霞町1番46号 福島合同庁舎内

- 厚生労働省福島公共職業安定所 - 狐塚17番地の40

- 農林水産省東北農政局福島農政事務所 - 浜田町1番9号

- 農林水産省東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 - 南矢野目字谷地49番地の2

- 農林水産省東北農政局福島統計・情報センター - 霞町1番46号 福島合同庁舎内

- 林野庁関東森林管理局福島森林管理署 - 野田町七丁目10番4号

- 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 - 黒岩字榎平36番地

- 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所吾妻山山系砂防出張所 - 荒井字地蔵原甲2番地の14

- 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所吾妻山山系砂防出張所松川庁舎 - 町庭坂字遠原三3番地の4

- 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所福島国道維持出張所 - 黒岩字浅井11番地

- 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所信夫山国道出張所 - 北沢又字川下釜8の10

- 国土交通省東北地方整備局摺上川ダム管理所 - 飯坂町茂庭字蝉狩野山25

- 国土交通省東北運輸局福島運輸支局 - 吉倉字吉田54番地

- 気象庁福島地方気象台 - 松木町1番9号

独立行政法人および特殊法人

- 独立行政法人日本スポーツ振興センター福島県支部 - 福島県庁内

- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島障害者職業センター - 腰浜町23番28号

- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島職業訓練支援センター/福島職業能力開発促進センター - 三河北町7番14号

- 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター畑地利用部 - 荒井字原宿南50番地

- 独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター 関東整備局福島水源林整備事務所 - 栄町6番6号ユニックスビル内

- 自動車検査独立行政法人 東北検査部福島事務所 - 吉倉字吉田54番地

- 独立行政法人自動車事故対策機構 仙台主管支所福島支所 - 栄町7番33号 福島トヨタビル内

- 日本年金機構東北福島年金事務所 - 北五老内町3番30号

立法

市議会

福島市議会は定数38人。

市議会議長は粕谷悦功、副議長は渡辺敏彦である。2011年8月12日に選出された[3]。

会派の構成

2011年7月に行われた市議会議員選挙以前の会派の構成。

この節の加筆が望まれています。 |

| 会派名 | 議席数 | 代表者 |

|---|---|---|

| 真政会 | 11 | 渡辺敏彦 |

| みらい福島 | 9 | 佐久間行夫 |

| ふくしま市民21 | 5 | 粕谷悦功 |

| 日本共産党福島市議会議員団 | 4 | 斎藤朝興 |

| 社民党・護憲連合福島市議会議員団 | 4 | 杉原二雄 |

| 公明党福島市議団 | 4 | 須貝昌弘 |

| 福島市政クラブ | 1 | 大越明夫(議長) |

市議会の組織

議会運営委員会の他、4つの常任委員会と特別委員会が設置されている。また、9月定例会では決算特別委員会が開かれる。

- 議会運営委員会

- 常任委員会

- 総務

- 文教福祉

- 建設水道

- 経済民生

- 特別委員会

- 各会計歳入歳出決算特別委員会

- 水道事業会計決算特別委員会

- 資格審査特別委員会

- 合併問題調査特別委員会

- 新庁舎建設特別委員会

福島県議会議員

本市でひとつの選挙区(福島市選挙区)をなす。その定数は8である。

2007年(平成18年)4月8日の選挙では、自民、民主が各2議席となった。

- 2007年(平成18年)4月

- 本選挙区の最終投票率:55.30%

| 候補者名 | 当落 | 政党 | 得票 |

|---|---|---|---|

| 甚野源次郎 | 当選 | 公明 | 14,376 |

| 石原信市郎 | 当選 | 民主 | 14,123 |

| 桜田葉子 | 当選 | 自民 | 13,395 |

| 望木昌彦 | 当選 | 無所属 | 11,871 |

| 加藤雅美 | 当選 | 社民 | 11,113 |

| 高橋秀樹 | 当選 | 民主 | 10,532.130 |

| 高橋信一 | 当選 | 自民 | 10,508.494 |

| 藤川淑子 | 当選 | 共産 | 9,497 |

| 西山尚利 | 落選 | 自民 | 9,237 |

| 大場秀樹 | 落選 | 民主 | 8,782.374 |

| 渡辺あゆ美 | 落選 | 自民 | 7,567 |

| 佐々木慶子 | 落選 | 無所属 | 3,308 |

2003年(平成15年)4月13日の選挙では、自民4議席、県民連合2議席と公明、無所属が各1議席となった。

- 2003年(平成15年)4月

- 本選挙区の最終投票率:56.90%

| 候補者名 | 当落 | 政党 | 得票 |

|---|---|---|---|

| 望木昌彦 | 当選 | 無所属 | 17,782 |

| 甚野源次郎 | 当選 | 公明 | 16,539 |

| 桜田葉子 | 当選 | 自民 | 14,544 |

| 西山尚利 | 当選 | 自民 | 14,476 |

| 高橋秀樹 | 当選 | 県民連合 | 13,560.680 |

| 斎藤卓夫 | 当選 | 自民 | 13,536 |

| 加藤雅美 | 当選 | 県民連合 | 12,041 |

| 高橋信一 | 当選 | 自民 | 11,846.319 |

| 新見正代 | 落選 | 共産 | 11,789 |

国会議員

衆議院小選挙区では本市は福島県第1区の一部に属する。福島県第1区には本市の他、相馬市、南相馬市、伊達市、伊達郡および相馬郡が属する。

2009年(平成21年)8月の総選挙では、民主党の新人候補が自民党の前職候補を破って当選した。敗れた自民党候補は比例代表の復活当選を果たせなかった。

- 2009年(平成21年)8月(第45回衆議院議員総選挙)

| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |

|---|---|---|---|---|

| 当 | 156,060 | 石原洋三郎 | 民主党 | 新 |

| 136,526 | 亀岡偉民 | 自由民主党 | 前 | |

| 15,879 | 山田裕 | 日本共産党 | 新 | |

| 3,492 | 大橋一之 | 幸福実現党 | 新 |

司法

花園町5番45号に福島地方裁判所と福島簡易裁判所、花園町5番38号に福島家庭裁判所、狐塚17番地に福島地方検察庁が所在する。 これらは福島市の他に二本松市、伊達市、伊達郡および飯舘村を管轄している。

市内には、以下の行刑・矯正施設がある。

また、保護観察所内の国有地に、刑務所内での成績が良好であるのに、現状では適切な受け入れ先を確保できない仮釈放者の更生を目指す「自立更生促進センター」が建設されている(法務省ホームページ参照)。全国に先駆けて設置された。施設周辺の住民の代表には説明しその了承を得ていたが,周囲が県内でも有数の文教地区であり、かねてから痴漢被害などが起きており、安全性が低下する可能性があること[要検証]から、周辺住民全体への告知や説明が不十分であるとして、周辺住民の一部は施設建設に反対の意を表している。一方で、福島市にも多くの刑務所出所者が帰ってきている現状があり、このうち行き場がない者を国が引き受けて指導や援助をすることで、むしろ現状より地域での再犯リスクを下げ、より安全な社会となるという考えから、このセンターに対して、地元で賛成の意見を表明している人もいる。

経済

農林水産業

福島市の桃の生産量は日本一を誇る。市西部の笹木野・庭坂地区は梨畑が多く、ここで生産される「萱場梨」は市の特産品の一つである。

工業

製造品出荷額等61,635,095万円(平成16年)

商業

江戸時代には養蚕業で栄え、宮城県南部からも生糸が集まる商品の集散地であった。明治期には、製糸業を中心に工業資本が育ち、東北地方で最初となる日本銀行の支店が設置された。現在も、本町や大町のレンガ通り沿いには、日銀支店を始めとした地方銀行・証券会社の支店など金融機関、あるいは福島県全体を管轄する支店などが集中し、郡山市と並んで福島県における業務機能の集積地となっている。

通勤・通学圏、あるいは、小売商圏として、周辺自治体におよぶ福島都市圏が形成されているが、近年、物販・サービスの郊外化が進んで、中心市街地の空洞化が問題となっている[4]。デパートや大手チェーン店の駅周辺からの撤退が相次ぎ、地元商店街もシャッター街の様相を呈している。一方、地価下落で中心部でも採算がとれるようになったマンションの建設ラッシュが起き、都心回帰現象が見られる。しかし、マンション建設による経済効果は一時的であり、中心部の定住人口増加も最寄品の需要に結びつくものの、買回り品や専門品を扱うデパートや専門店の中心部集約には時間がかかると見られる。いずれにせよ、中心部はその構造が大きく変化している時期である。

一方、仙台市(宮城県)との関係は近年密接になり、東北新幹線や在来線で仙台に通勤・通学する者も珍しくなくなっている。また、福島市のタウン情報誌のコンサート・イベント欄では、約8割が仙台都市圏開催、約2割が郡山都市圏開催の情報となり、文化受容において仙台を中心に他都市への依存傾向が強くなっている。さらに、福島市中心部の空洞化、あるいは、高速バスや快速列車の増発も手伝って、買回り品や専門品を仙台で購買する傾向が生まれている[4]。政治面でも、仙台・福島・山形の南東北三県都による共同イベントやプロジェクトに参加する例が見られる。日銀仙台支店が「今や山形市、福島市など(宮城県)隣県の県庁所在地も仙台経済圏に組み込まれている[5]」と語るほど、政経両面において仙台を中心とする地域圏に内包されつつある。

他方、2004年(平成16年)11月に就任した福島商工会議所会頭(2006年(平成18年)9月5日辞任)は、「市外から福島に来る人を増やす仕掛けを考え、仙台から新たに毎日3千人の人を呼び込みたい。」と抱負を語り、交流人口の増加と経済活性を企図している。例えば、市内にはJRA福島競馬場があるため、開催日には仙台市からの直通高速バスも運行される。また、春には花見山公園の特集が在仙台局の夕方ワイド番組などで特集され、宮城県から訪れる観光客向けに快速「ふくしま花見山号」が仙台駅~福島駅間を土日1往復ずつ運転されるなど、一方的な流出ではない状況もある。なお、郡山都市圏との間の国道4号が2009年(平成21年)に全線片側2車線化が完了し、周辺各地との交流人口増大が期待されている。

本社・本店を置く上場企業

- 東邦銀行 - 銀行、東京証券取引所市場第一部上場

- 福島銀行 - 銀行、東京証券取引所市場第一部上場

- 日東紡績 - 紡績業、東京証券取引所市場第一部上場

- ダイユーエイト - 小売業、東京証券取引所市場第一部上場

メディア

新聞

テレビ・ラジオ

※県域放送を行う福島中央テレビ(日本テレビ系列)、福島放送(テレビ朝日系列)、ふくしまFMの3社は郡山市に本社を置いており、福島市には、福島中央テレビと福島放送が福島支社を、ふくしまFMが福島スタジオ・福島営業部を置いている。

自治体交流

- 姉妹都市 - 国内外を含めて、福島市の姉妹都市はない。

- 交流都市

教育

大学・短期大学

専修学校

私立

- 有朋学園東日本高等学院(2011年度より有朋学園有朋高等学院)

- 福島文化学園造形文化専門学校

- 飯坂服装専修学校

- 尚志学園専修学校

- 福島技芸専門学校

- 福島情報ビジネスカレッジ

- フィジカルムーブメント専門学校

高等学校

県立

私立

- 桜の聖母学院高等学校

- 尚志高等学校 単位制・通信制課程 福島キャンパス

中学校

国立

市立

- 福島第一中学校

- 福島第二中学校

- 福島第三中学校

- 福島第四中学校

- 岳陽中学校

- 渡利中学校

- 信陵中学校

- 北信中学校

- 立子山中学校

- 西信中学校

- 大鳥中学校

- 平野中学校

- 西根中学校

- 茂庭中学校

- 松陵中学校

- 信夫中学校

- 蓬萊中学校

- 吾妻中学校

- 野田中学校

- 清水中学校

- 飯野中学校

私立

小学校

国立

市立

- 福島第一小学校

- 福島第二小学校

- 福島第三小学校

- 福島第四小学校

- 清明小学校

- 三河台小学校

- 森合小学校

- 杉妻小学校

- 渡利小学校

- 岡山小学校

- 瀬上小学校

- 鎌田小学校

- 月輪小学校

- 清水小学校

- 余目小学校

- 矢野目小学校

- 大笹生小学校

- 笹谷小学校

- 荒井小学校

- 土湯小学校

- 吉井田小学校

- 大波小学校

- 大波小学校上染屋分校(廃校)

- 立子山小学校

- 佐倉小学校

- 佐原小学校

- 飯坂小学校

- 中野小学校

- 平野小学校

- 東湯野小学校

- 湯野小学校

- 茂庭小学校

- 松川小学校

- 水原小学校

- 金谷川小学校

- 大森小学校

- 平田小学校

- 平石小学校

- 鳥川小学校

- 下川崎小学校

- 蓬莱小学校

- 北沢又小学校

- 庭坂小学校

- 庭塚小学校

- 野田小学校

- 水保小学校

- 蓬莱東小学校

- 御山小学校

- 南向台小学校

- 青木小学校

- 飯野小学校

- 大久保小学校

私立

特別支援学校

国立

県立

市立

スポーツ施設

- 福島市信夫ヶ丘競技場

- 福島市信夫ヶ丘球場

- 十六沼公園

- 中央市民プール

- 森合市民プール

スポーツ大会

- 東日本女子駅伝

- 阿武隈川トライアスロンinフルーツ王国福島(例年9月)

- ふくしま駅伝 - ゴール地点

文化施設、図書館、博物館など

- 福島県文化センター

- こむこむ

- 福島市公会堂

- 福島市音楽堂

- 福島市飯坂温泉観光会館(パルセ飯坂)

- 福島勤労者総合福祉センター(福島テルサ)

- 福島市民ギャラリー

- サンライフ福島

- 福島市ふれあい歴史館

- 福島市市民会館

- 福島県立美術館

- 福島県立図書館

- 福島市立図書館

- 福島県歴史資料館

- 福島市資料展示室

- 福島市古関裕而記念館

- 福島市写真美術館

- 福島市民家園

- 福島市飯野UFOふれあい館

- 太田良平記念館

- 福島県青少年会館

学習センター

- かつては公民館と呼ばれていた。移行に伴い市公民館条例が市学習センター条例に置き換えられた。

- 中央学習センター(松木町)

- 蓬莱学習センター(蓬莱町)

- 蓬莱学習センター分館(本館に隣接)

- 清水学習センター(御山)

- 清水学習センター分館(南沢又)

- 吾妻学習センター(笹木野)

- 吾妻学習センター分館(上野寺)

- 飯坂学習センター(飯坂町)

- もちずり学習センター(岡部)

- 三河台学習センター(野田町七丁目)

- 渡利学習センター(渡利)

- 杉妻学習センター(黒岩)

- 北信学習センター(鎌田)

- 吉井田学習センター(仁井田)

- 西学習センター(上名倉)

- 信陵学習センター(笹谷)

- 松川学習センター(松川町)

- 信夫学習センター(大森)

交通

鉄道

廃線

高速バス路線

※2005年度の利用客数も付記[4]。

一般路線バス

- 福島交通

- ジェイアールバス東北

- カネハチタクシー(川俣線代替バス)

道路

- 道路元標:舟場町交差点

- 観光有料道路

- 磐梯吾妻道路(磐梯吾妻スカイライン、日本の道100選に選出)

- 福島県道3号福島飯坂線 - 通称飯坂街道

- 福島県道4号福島保原線 - 通称保原街道

- 福島県道5号上名倉飯坂伊達線 - 通称フルーツライン

- 福島県道30号本宮土湯温泉線

- 福島県道39号川俣安達線

- 福島県道40号飯野三春石川線

- 福島県道51号霊山松川線

- 福島県道52号土湯温泉線

- 福島県道70号福島吾妻裏磐梯線 - 通称高湯街道、スカイライン通り

- 福島県道114号福島安達線

- 福島県道124号飯坂桑折線

- 福島県道126号福島微温湯線 - 通称水保街道・微温湯街道

- 福島県道147号松川渋川線

- 福島県道148号水原福島線 - 通称大森街道・旧4号

- 福島県道155号飯坂瀬ノ上線

- 福島県道192号松川停車場戸ノ内線

- 福島県道193号金谷川停車場線

- 福島県道194号金谷川停車場石内線

- 福島県道197号東福島停車場線

- 福島県道198号庭坂停車場線

- 福島県道305号木幡飯野線

- 福島県道306号大沢広表線

- 福島県道307号福島飯野線

- 福島県道308号山口渡利線

- 福島県道309号岡部渡利線

- 福島県道310号庭坂福島線 - 通称庭坂街道、八島田街道

- 福島県道311号八島田笹木野停車場線

- 福島県道312号折戸笹谷線

- 福島県道313号中野梍町線

- 福島県道314号東湯野寺屋敷線

- 福島県道317号山口保原線

- 福島県道318号上小国下川原線

- 福島県道319号穴原十綱線

- 福島県道353号国見福島線

- 福島県道362号南福島停車場線

- 福島県道373号福島停車場線 - 通称駅前通り

- 福島県道387号飯坂保原線 - 通称北幹線

- 主な市道

航空

県内には福島空港が郡山市南東郊外(玉川村)に存在するが、宮城県仙台市南東郊外(名取市)にある仙台空港と比べると、どちらへも一般道で70km程度でほぼ同じ距離となっている(福島駅前から空港ターミナルビル前までの値。MapFan Webによる)。

福島空港は航空路線数・便数がともに少ないため使いづらいが、自動車でのアクセスには全線高速でもほぼ一般道と同じ距離で1,600円(ETC通勤割引で800円)である上、駐車場が無料でありコスト安である。仙台空港は、路線数・便数がともに多いため利便性はいいが、アクセスするには全線高速だと遠回りとなって2700円(ETC通勤割引でも半額にならず1850円)となり、当然駐車場も有料であるためコスト高である。

公共交通機関を利用する場合は、福島空港への直通バスは休止となっており、郡山駅でバスに乗り換えとなる。他方、仙台空港へは、空港連絡鉄道の仙台空港線(仙台空港アクセス線)・仙台空港駅が空港ターミナルビルと直結しており、福島駅からは、JR東北本線利用で名取駅乗継1510円、東北新幹線利用で仙台駅乗継4150円でアクセス可能である。また、仙台空港行きバスは、仙台駅、名取駅、館腰駅、岩沼駅などから出ている。

結局、コスト面では福島空港、利便性では仙台空港が上回っているが、福島市民は仙台空港を利用する事が多い。ただし、地元公務員に限っては福島空港利用を推奨されているので、福島空港を利用する者も多い。しかし、ジャンボジェットが就航しておらず、生徒が全員搭乗出来ない事から学校の修学旅行などではあまり使われない。また、両空港とも東京国際空港(羽田)便がないため、日本各地へ飛ぶ場合は他の第一種空港(ハブ空港)を経由するか、東北新幹線で東京に行って羽田空港から飛ぶ場合も多い。国際便については、成田国際空港まで行って飛ぶ場合が多い。

なお、都市圏自動車専用道路の候補路線として、東北道の村田JCTから分岐して仙台空港に直線的に接続する宮城県横断自動車道および仙台空港連絡道が調査中である。宮城県横断自動車道の指定は受けていないが、それと同等の道路が愛島バイパスとして部分開通している。

文化財

国指定等文化財

県指定文化財

26件(2012年3月現在)[7]

市指定文化財

48件(2012年3月現在)[8]

観光

名勝

- 阿武隈峡

- 大日岩(だいにちいわ)

旧跡

名所

- 花見山公園

- 古関裕而記念館

- 医王寺

- 陽林寺

- 陽泉寺

- 中野不動尊(日本三大不動尊のひとつ)

- 慈徳寺

- 白山遺跡(飯野白山住居跡)県指定史跡

- 福島片岡鶴太郎美術庭園

- 福島市写真美術館(旧日本電気計器検定所)建物は市指定有形文化財

- 福島市小鳥の森(日本の音風景100選に選出)

レジャー施設

温泉

祭事

- 信夫三山暁祭り - 2月10・11日に開催

- 福島わらじまつり - 8月上旬に開催

- 飯坂けんか祭り - 日本三大けんか祭りのひとつ、10月の第1週の金・土・日に開催

- 福島稲荷神社例大祭・連山車 - おもに10月第2日曜日とその前後の連続3日間に開催

- 岡山の水かけ祭り - 県指定重要無形文化財の奇祭、10月の第4日曜日開催

- 大波の三匹獅子舞 - 10月上旬に開催

催事

- ふくしま花火大会 - 7月最終土曜日開催、数年前までは東北有数の規模を誇ったが近年は縮小傾向にある。

- ふくしま国際音楽祭

- 古関裕而記念音楽祭(例年11月)

- 飯坂温泉太鼓祭(例年3月)

- ふくしまビッグフェア

- 開花来馬宣言パレード

名産

- 桃 - 年間生産量13700t(平成14年度)で、市町村別生産量日本一を誇る。

- 餃子 - フライパンで円盤状に焼くのが特徴。夜間営業の店が多い。

- 土湯こけし - 日本三大こけしのひとつ。

- ラヂウムたまご - 飯坂温泉で作られる温泉卵、ラジウム成分は含まれていない。

- 凍豆腐 - 立子山地区でつくられる。

- 信夫山の柚子 - 江戸時代中期より栽培され、長年北限の柚子として知られたが、温暖化の影響などで現在は岩手県、秋田県付近が北限となっている。

- いかにんじん - スルメとニンジンを千切りにした漬物で、福島の冬の郷土料理である。松前漬けの原形と言われる。

- 麦せんべい - 太陽堂のものが有名。

- こんにゃく - 主に土湯温泉町でつくられる。

- 駅弁「特製煮込みかつ弁」 - 伊東弁当部が販売する人気駅弁。ただし現在は福島駅構内では販売していない。

- 地酒「金水晶」 - 松川町に市内唯一存在する酒造元である。

- 酒「岩瀧」 - かつて豊田町に酒造元が存在した。現在は山形県長井市産のものに銘柄を付けて販売のみ行っている。

- 地ビール「みちのく福島路ビール」

福島市を舞台にした作品

- トラック野郎・一番星北へ帰る

- いこかもどろか - 映画 1988年

- ひまわり - NHK朝の連続ドラマ 1996年

- 花嫁は厄年ッ! - TBS系列ドラマ 2006年

- ただし、実際に福島市内でロケをした「ひまわり」と異なり、「花嫁は厄年ッ!」で福島市内でロケを行ったのは放送1回目のJR福島駅、阿武隈急行向瀬上駅だけである。それ以外のドラマ中で福島とされるシーンは、すべて、利便性の都合から東京に近い山梨県甲州市(桃園)、千葉県柏市(安土家)で撮影している。したがって、桃園の風景や、農家の作りは福島盆地の風俗とはかなり異なる。

- みちのく殺意の旅 - テレビ朝日系列ドラマ・西村京太郎トラベルミステリー 2007年(平成19年)5月26日放送

- 湯けむり女子大生騒動 - テレビ朝日系列ドラマ 1994年(平成6年)2月15日~3月15日

福島市関連の有名人

福島市出身者

政治家

- 堀切善兵衛 - 第26代衆議院議長

- 堀切善次郎 - 第13代東京市長

- 佐藤善一郎 - 元福島県知事

- 八百板正 - 元衆議院議員、元参議院議員

- 岡野裕 - 元労働大臣

- 阿部孝夫 - 川崎市長

- 熊坂義裕 - 元宮古市長

- 岡崎トミ子 - 参議院議員、元民主党副代表 元アナウンサー

芸能人

- 梅沢富美男 - 俳優

- 一谷伸江 - タレント

- 藤村美樹 - 元キャンディーズメンバー

- 佐藤B作 - 俳優

- オックン - 元タレント

- 千葉麗子 - 起業家(元アイドル)

- なすび - お笑い芸人

- 麻宮淳子 - 元AV女優・ストリッパー

- 松野行秀 - タレント

- 仙川明 - モデル

- 白羽ゆり - 元宝塚歌劇団星組・雪組トップ娘役(現在女優)

- 松崎桃子 - グラビアアイドル

- 真優 - 声優

- 羽賀たみこ - ワイドショー・リポーター

- 市川太一 - お笑い芸人

アナウンサー

音楽

- 野村俊夫 - 作詞家

- 古関裕而 - 作曲家

- 伊東英直 - 作曲家

- 須田くにお - 指揮者・作曲家

- 佐藤陽子 - ヴァイオリン奏者・声楽家

- 高橋まこと - 元BOØWYメンバー

- 引地洋輔 - RAG FAIR メンバー

- 藤村美樹 - 元キャンディーズメンバー

スポーツ選手

- 鈴木哲 - 元プロ野球選手

- 古溝克之 - 元プロ野球選手

- 三浦広之 - 元プロ野球選手

- 島貫省一 - 元プロ野球選手

- 茂木弘人 - プロサッカー選手

- 遊佐克美 - プロサッカー選手

- 本田慎之介 - プロサッカー選手

- 高倉麻子 - アトランタ五輪女子サッカー日本代表

- 萩原美樹子 - アトランタ五輪女子バスケットボール日本代表

- 高橋美保子 - 女子プロゴルフ選手

- 矢樹広弓 - 女子プロレスラー

作家

漫画家

学者

活動家

写真家

実業家

歴史上の人物

- 佐藤基治 - 平安時代後期の武将

- 佐藤継信 - 平安時代後期の武将

- 佐藤忠信 - 平安時代後期の武将

- 鬼庭良直 - 戦国時代の武将

- 杉目直宗-戦国時代の武将。杉目城主。

- 伊達成実 - 戦国時代から江戸時代の武将

福島市ゆかりの著名人

- 古関裕而 - 作曲家

- 朝河貫一-世界的歴史学者。生後7ヶ月で立子山に移住。立子山小学校、 現福島県庁外来駐車場付近にあった福島県尋常中学校(現福島県立安積高等学校)に在籍。

- 嶋津武仁 - 現代音楽の作曲家、静岡県出身で長らく福島大学教授。

- 高村智恵子 - 福島女子高(現福島県立橘高等学校)在籍

- 宮本百合子 - 小説家

- 猪俣公章 - 作曲家

- 水島廣雄 - 実業家、そごう元会長

- 平沢勝栄 - 衆議院議員 福島県立福島高等学校卒業

- 加藤茶 - タレント、 学法福島高校卒業

- 中川李枝子 - 児童文学作家

- 大友良英 - ギター奏者、即興演奏家、電子音楽家

- 萬代宏樹 - プロサッカー選手 福島県立福島東高等学校卒業

- 冲方丁 - 作家。現在福島市内に在住。

その他

- 福島ユナイテッドFC:福島市からJリーグを目指すサッカークラブ

- 日本の音風景100選:福島市小鳥の森

- 信達三十三観音

郵便

- 鳥川郵便局

- 平田郵便局

- 平野郵便局

- 福島栄町郵便局

- 福島野田町郵便局

- 福島中町郵便局

- 福島吉倉郵便局

- 福島八島町郵便局

- 福島南町郵便局

- 福島置賜町郵便局

- 福島太田町郵便局

- 福島蓬莱郵便局

- 福島医科大学内郵便局

- 福島県庁内郵便局

- 福島伏拝郵便局

- 福島御山郵便局

- 福島本内郵便局

- 福島曾根田郵便局

- 福島三河町郵便局

- 福島豊田町郵便局

- 福島花園町郵便局

- 福島新浜町郵便局

- 福島泉郵便局

- 福島渡利郵便局

- 松川駅前郵便局

- 水原郵便局

- 文知摺郵便局

- 茂庭郵便局

- 八島田郵便局

- 湯野郵便局

テレビ中継

脚注

- ^ ただし、別会社・福島ステーション開発株式会社運営の駅ビルのため、ルミネ直営店舗ではなかった。

- ^ 平成23年度 福島市組織機構図 (平成23年10月1日現在)

- ^ 福島民報福島県の新聞社ニュース|福島のニュース 福島市議会議長に粕谷氏

- ^ a b 第10回 消費購買動向調査結果報告書 概要版(福島市 2006年3月)

- ^ 「(5)仙台市の20年(上) 拠点性高め百万都市に成長」(2008年(平成20年)2月6日熊本日日新聞。特集『政令市を考える 第5部 まち どう変わる』)

- ^ 登録の抹消について(文化庁サイト)

- ^ 福島市の文化財(福島市サイト内)

- ^ 福島市の文化財(福島市サイト内)

関連項目

外部リンク

- 行政

- 観光