東北新幹線

| |

| 路線総延長 | 674.9 km |

| 軌間 | 1,435 mm |

| 電圧 | 25,000 V・50Hz 架空電車線方式(交流) |

| 最高速度 | 300 km/h |

| 路線図 | |

|

※白丸をクリックすると駅記事へ移動します。  | |

東北新幹線(とうほくしんかんせん)は、東京駅から新青森駅を結ぶ東日本旅客鉄道(JR東日本)の高速鉄道路線およびその列車(新幹線)である。

概要

全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道として初めて『全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画』(1971年運輸省告示)に盛り込まれた3線のうちの一つで(残り2線は上越新幹線と成田新幹線)、東京 - 盛岡間はこの告示をもって着工、1982年に大宮 - 盛岡間が開業し、1985年には上野 - 大宮間、1991年に東京 - 上野間が開業した。

一方、盛岡 - 新青森間は1972年に告示された改正基本計画に盛り込まれた5線(整備新幹線と呼ばれるもの)のうちの一つで、北海道新幹線(青森市 - 旭川市間)の建設基本計画と合わせて追加されたものである。2002年に盛岡 - 八戸間が、2010年に八戸 - 新青森間が開業した。この区間を並行していた東北本線は、岩手県側がいわて銀河鉄道線に、青森県側が青い森鉄道線に転換された。

最初の区間の着工から全線開業まで、他の新幹線は長くても10 - 20年前後のところ、39年かかっている。

日本最長の鉄道路線(営業キロ713.7km、実キロ674.9km)であり、線内の白石蔵王駅 - 仙台駅間にある 25.7km の直線区間は、日本最長の線路の直線区間である(日本最長の鉄道直線区間である室蘭本線・白老駅 - 沼ノ端駅間 28.736km には、駅構内などに分岐器による曲線部分が含まれる)。

路線データ

- 路線距離:東京 - 新青森間(実キロ)674.9km(営業キロは713.7km)

- 軌間:1,435mm

- 駅数:23(起終点駅含む、このうち東北新幹線単独駅は6駅)

- 信号場数:1

- 複線区間:全線

- 電化区間:全線(交流25,000V・50Hz)

- 保安方式:ATC方式

- 保安装置:DS-ATC

- 車両基地所在駅:上野駅・小山駅・那須塩原駅・仙台駅※・盛岡駅・新青森駅(ただし那須塩原は駅電留線)

- 運転指令所:新幹線運行本部総合指令室

- 列車運行管理システム:新幹線総合システム(通称 COSMOS〈コスモス〉:Computerized Safety, Maintenance and Operation Systems of Shinkansen)

- 構造種別延長割合[1]

- 東京 - 盛岡 路盤 5%、橋梁 16%、高架橋 56%、トンネル 23%

- 盛岡 - 八戸 路盤 14%、橋梁 4%、高架橋 9%、トンネル 73%

- 八戸 - 新青森 路盤 15%、橋梁 5%、高架橋 18%、トンネル 62%

- 最高速度:

- 東京 - 大宮:110km/h

- 大宮 - 宇都宮:275km/h

- 宇都宮 - 盛岡:300km/h

- 盛岡 - 新青森:260km/h

- 架線吊架方式:

- 東京 - 東京新幹線車両センター(尾久基地)分岐:シンプルカテナリ式(耐荷速度100km/h)

- 東京新幹線車両センター(尾久基地)分岐 - 盛岡新幹線車両センター(みたけ基地)分岐点:重コンパウンドカテナリ式(耐荷速度320km/h)

- 盛岡新幹線車両センター(みたけ基地)分岐 - 新青森:重シンプルカテナリ式(耐荷速度260km/h)

JR東日本では並行在来線同様に地方支社が新幹線も管理する体制を取っている。東北新幹線における支社毎の管轄割り当ては以下の通り。

※仙台地区の車両基地である新幹線総合車両センターは利府町にあり、最寄り駅は東北本線新利府駅である。

利用状況

現在、JR東日本の所有する新幹線の中では最も輸送人員が多い新幹線である。国土交通省の鉄道輸送統計年報[2]によれば2007年度の輸送人員は8483万人(東京 - 八戸)だった。なお、他の新幹線の輸送人員は、上越新幹線(大宮 - 新潟)が3829万人、長野新幹線(高崎 - 長野)が1013万人、東海道新幹線が15132万人、山陽新幹線が6343万人、九州新幹線が418万人だった。

交通需要について国土交通省(当時は運輸省)が2000年に調査した都道府県間旅客流動データによると、東京都から鉄道で他道府県に移動した年間旅客のうち、東北新幹線沿線各県(埼玉県を除く)への年間旅客数は819.6万人にのぼった。うち、年間旅客数が最も多かったのは栃木県の307.5万人であり、次いで宮城県の219.6万人、福島県の194.6万人、岩手県の97.9万人であった。さらに首都圏(東京都 + 神奈川県 + 埼玉県 + 千葉県)から沿線各県への年間旅客数は、栃木県が481.8万人で最も多く、次いで宮城県356.6万人、福島県343.8万人、岩手県150.3万人である。

また、沿線各都県間を流動する出発鉄道旅客数は、東京都出発客が819.6万人と最も多く、次いで栃木県の622.1万人、宮城県の608.8万人、福島県の468.3万人、岩手県の266.9万人であり、同じく目的地旅客数は、東京都を目的地とする客が824.6万人、宮城県が566.9万人、栃木県が544.5万人、福島県が484.3万人、岩手県が267.8万人であった。

沿線各都県間の鉄道旅客流動状況(2000年)は以下のとおり。

| 出発地\目的地 | 東京圏* | 栃木県 | 福島県 | 宮城県 | 岩手県 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京圏* | - | 4,818 | 3,438 | 3,566 | 1,503 | 13,325 |

| 栃木県 | 5,749 | - | 134 | 276 | 62 | 6,221 |

| 福島県 | 3,444 | 244 | - | 900 | 95 | 4,683 |

| 宮城県 | 3,608 | 316 | 1,146 | - | 1,018 | 6,088 |

| 岩手県 | 1,550 | 67 | 125 | 927 | - | 2,669 |

| 合計 | 14,351 | 5,445 | 4,843 | 5,669 | 2,678 | - |

また、実際の利用状況は以下のとおりである。

- 「はやて」・「こまち」

- 東京 - 仙台間は利用客が多く繁忙期は混雑する。全車指定席であり、満席の場合には立席特急券が発売されるが、客室への立ち入りは制限されており、客室内に立ち客が出ることはない(障害時を除く)。繁忙期を中心に、主に仙台以南の午前の下り便、夕方の上り便の指定券が取り難くなる。この場合、仙台以北区間は空席のある「はやて」指定席、仙台以南区間は「やまびこ」の指定席または始発便の自由席を乗り継ぐ選択肢もある。

- 「やまびこ」・「なすの」・「つばさ」

- 東京 - 宇都宮間は利用客が多く、特に通勤時間帯の大宮 - 宇都宮間では自由席が満席となる場合もある。一方、宇都宮以北では通勤時間帯であっても「なすの」の場合ほぼ着席でき、「やまびこ」・「つばさ」でも空席が見られることが多い。なお、仙台始発終着便の福島以北、盛岡始発終着便の仙台以北では繁忙期であっても指定席に余裕がある列車が大半である。

他の交通機関との競合に関しては、首都圏 - 東北各地(山形・秋田も含む)に関しては、太平洋ベルト地帯を走る東海道・山陽新幹線とは対照的に航空便に対し優勢で、JR東日本によると首都圏 - 青森県における鉄道と飛行機の利用比率は大体7対3と説明している[3]。

東北地方内の地域間輸送に関しては1990年代末以降の高速バスの台頭(特に仙台駅発着)で年々苦戦を強いられている。さらに2009年3月から2011年6月まで行われた「1000円高速」(高速道路料金のETC休日割引制度)、2011年6月から始まった東日本大震災の復興支援による高速道路料金の免除制度により、最繁忙期を中心に新幹線の利用客が軒並み減少した。これにより2009年以降の年末年始では最大半額になる往復割引切符を発売した。

一方、首都圏 - 東北各地間の高速バスと東北新幹線との関係については、それぞれの客層やニーズが異なることもあり、競合しているというよりもむしろニーズによって棲み分けがなされているといえる。

歴史

年表

- 1971年(昭和46年)11月28日:起工。キャッチコピーは「ひかりは北へ」。

- 1979年(昭和54年):小山駅付近で試作車両の走行試験を開始。

- 1981年(昭和56年)10月29日:列車愛称を「やまびこ」・「あおば」と発表。

- 1982年(昭和57年)

- 1985年(昭和60年)3月14日:上野駅 - 大宮駅間 (27.7km) および水沢江刺駅、新花巻駅開業。最高速度を240km/hへ引き上げ。

- 1987年(昭和62年)4月1日:国鉄の分割・民営化によるJR各社の発足に伴い、全線が東日本旅客鉄道に移管。

- 1990年(平成2年)

- 1991年(平成3年)6月20日:東京駅 - 上野駅間 (3.6km) 開業、東京駅乗り入れを果たす。

- 1992年(平成4年)7月1日:山形新幹線(福島駅 - 山形駅間)が開業し、同線との直通列車として「つばさ」運転開始。200系「やまびこ」と400系「つばさ」の併結運転開始。

- 1994年(平成6年)7月15日:E1系Maxが営業運転開始。「Maxやまびこ」・「Maxあおば」を新設。

- 1995年(平成7年)12月1日:東京駅 - 那須塩原駅間で「なすの」・「Maxなすの」運転開始。同時に「あおば」・「Maxあおば」を削減。

- 1997年(平成9年)

- 1998年(平成10年)12月8日:E1系Maxによる「Maxやまびこ」が東京駅 - 仙台駅間が1往復に減便され、仙台以北での定期運用終了。

- 1999年(平成11年)

- 2001年(平成13年)9月21日:山形新幹線「つばさ」との併結運転から200系が撤退し、E4系のみとなる。

- 2002年(平成14年)

- 2005年(平成17年)

- 2006年(平成18年)10月15日:新白河駅 - 古川駅間で始発からDS-ATC使用開始。

- 2007年(平成19年)

- 2008年(平成20年)12月20日:E3系2000番台が「つばさ」として営業運転を開始。

- 2009年(平成21年)11月3日:新青森駅構内において 八戸駅 - 新青森駅間のレール締結式を実施、東京駅 - 新青森駅間のレールが繋がる。

- 2010年(平成22年)

- 2011年(平成23年)

- 3月5日:東京駅 - 新青森駅間で「はやぶさ」運転開始。最高速度を300km/hへ引き上げ[4]。

- 3月11日:東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生。地震直後から全線で運転を見合わせ(運行状況の詳細な変遷は後述)。

- 3月12日:東京駅 - 大宮駅間が運転再開(上越・長野新幹線の運転再開による)。

- 3月15日:大宮駅 - 那須塩原駅間が運転再開。

- 3月22日:盛岡駅 - 新青森駅間が運転再開。

- 4月7日:一ノ関駅 - 盛岡駅間が運転再開するが、同日夜に起きた余震で一ノ関駅 - 新青森駅間が再度不通となる。

- 4月12日:那須塩原駅 - 福島駅間が運転再開。

- 4月13日:盛岡駅 - 新青森駅間が運転再開。

- 4月23日:一ノ関駅 - 盛岡駅間が運転再開。

- 4月25日:福島駅 - 仙台駅間が運転再開。

- 4月29日:仙台駅 - 一ノ関駅間が運転再開し、全線で運転再開[5]。ただし一部区間で減速運転のため、特別ダイヤで運転。

- 7月9日:減速運転区間短縮に伴うダイヤ改正を実施。

- 9月1日:仙台駅での乗り継ぎを一部改善したダイヤ改正を実施。

- 9月23日:震災前の通常ダイヤに戻る。

- 11月18日:200系が大宮以北での営業運転終了、上越新幹線および臨時列車専用となる。

- 11月19日:E5系を使用した「はやて」・「やまびこ」運転開始。

- 2012年(平成24年)

- 3月17日:E5系を使用した「なすの」運転開始。山形新幹線E3系「つばさ」との併結運転の一部が、E4系「Maxやまびこ」からE2系「やまびこ」に置き換え。これによりE4系16両編成の「Maxやまびこ」・「Maxなすの」廃止。

上野駅

当初の建設計画には上野駅の建設計画もなく、あくまで東京駅や新宿駅と同様に候補の一つにすぎなかった。その中で東京駅を始発点とする場合には上野駅は作らないことになっていた。そのためルートも日暮里駅付近から地下トンネルに入り、上野公園の真下を通って秋葉原駅付近で地上に出ることになっていた。ところが当時の東京都知事であった美濃部亮吉が、公園の真下を通るルートに難色を示す。かつて京成本線を地下ルートで建設した際に不忍池の水が干上がってしまったことがあり、その二の舞は避けたいとの理由からだった。そこで在来線とほぼ同じルートで建設されることになった。

だが上野駅が古くから北海道・東北地方や上信越地方・北陸地方・北関東地方への窓口としての役割を果たしてきたこともあり、地元住民や浅草地区の住民が猛反発。地元出身の政治家も巻き込んで大規模な上野駅建設請願運動が始まった(上野を始発駅にできないなら、せめて上野駅を作って欲しいというのが大綱だった)。しかし国鉄側は上野駅付近に急カーブがあり、建設が難しいことや、駅の建設による費用の増大を理由に難色を示したため、両者の交渉は平行線をたどっていた。

しかし1975年に入って東海道新幹線が施設修繕のため、週1回の運転本数削減などの暫定ダイヤを策定。それに伴い東京駅の東北・上越新幹線用ホーム1本が東海道新幹線に転用され(現在の14・15番線ホーム)、東北・上越新幹線用に予定されていたホームが1本減ることになった。そのため、今後北陸新幹線や北海道新幹線の延伸・全通により、新幹線網が拡大すればすべての新幹線列車を東京駅だけで捌くことは難しく、そのための第2ターミナルとして上野駅を作ることも現実的な案ではないかという声が上がり始め、1977年に上野駅建設が決定した。

東北・上越新幹線反対運動

1973年4月26日から発生した、戸田市・与野市・浦和市住民の一部による非常に大規模な反対運動である。工事地内への居座り行動・デモ行進・国鉄説明会打ち切りなどが実施され、東北・上越新幹線の騒音対策や埼京線の快速停車駅数など地元の要望が実現化するきっかけとなった。この一連の反対運動を「東北・上越新幹線反対運動」という。詳細は該当項目、および埼京線と地元住民の関係を参照。

新青森延伸

この項目には発売予定の新製品、提供開始前の新サービス、開店前の店舗、営業・運用開始前の交通機関・車両などに関する記述があります。ウィキペディアは未来を予測する場でも宣伝サイトでもありません。Wikipedia:検証可能性に基づき、正確な記述を心がけてください。また、特に重要と思われることについてはウィキニュースへの投稿も検討してください。 |

(一部の駅名は仮称)

2010年12月4日、東北新幹線は八戸駅 - 新青森駅間が延伸され、全線開業となった。将来は新青森駅で北海道新幹線(新青森駅 - 新函館駅:2015年開業予定)に接続する。

新ダイヤでの運行初日となったこの日は、朝に盛岡駅で新青森発一番列車の「はやて12号」と連結する「こまち12号」で車両連結トラブルが発生し、東京着が15分遅れたり、午前中から続いた強風の影響で東京駅 - 盛岡駅間が一時運休となり、約1万7千人の足に影響が出た[6]。また17時35分頃、始発駅である東京駅で仙台行のやまびこ147号において、ダイヤが乱れた影響で車掌が乗っていなかったことでドアが開かずホーム上にいた乗車予定の客約200人を置き去りにして発車するトラブルも起きた[6]。新区間開業とともダイヤの大混乱と運行トラブルは各種メディアで大きく報じられ、全通初日の特徴として印象付けた[6][7]。

東京駅 - 新青森駅間の所要時分は、2010年12月現在は約3時間20分であるが、2011年3月に新型車両E5系を導入し、最速達列車の所要時分は3時間10分程度に短縮された[8][9]。さらに2013年春の段階で最速3時間5分程度にまで縮める見込みである。将来的に360km/h運転が実現した場合は最速2時間40分弱と一部で予想されている[10]。

新青森開業時の運行ダイヤは、開業前の「はやて」をそのまま新青森駅へ延伸したものであり、新たに新青森駅 - 盛岡駅間に上り1本を増発した[11]。 定期列車の「はやて」は八戸駅に全列車停車するが、本来盛岡始発である「はやて36号」を臨時に新青森から延長運転する際には、八戸駅を通過する[12]。七戸十和田駅には12往復停車する。

また、E5系導入時にはE5系による「はやぶさ」が東京駅 - 新青森駅間に2往復、東京駅 - 仙台駅間に1往復運行する[13]。E5系への切り替えが完了するまでは、「はやて」と「はやぶさ」が混在することになる予定であるが、一部では併結列車の名称を「はやて」として存続する可能性があることを報じており(後述)「はやて」名称の存廃については流動的な部分がある。

東日本大震災の影響

2011年3月11日午後2時46分、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の発生と同時に、東北新幹線は全区間で運転を中止した。仙台駅構内で試運転中のE2系が脱線したほか、数本の列車が駅間で立ち往生した。

落橋やトンネルの崩落はなかったが、仙台駅ホームの天井が落下するなど5つの駅が損傷し[14]、大宮駅 - いわて沼宮内駅間の約536km(新潟県中越地震で被害が生じた越後湯沢駅 - 燕三条駅間の約5.6倍)[15]で、電柱の損傷が約470箇所、架線の切断が約470箇所、高架橋の橋脚損傷が約100箇所、線路の損傷が約20箇所など[16]、約1,200箇所(うち那須塩原駅 - 盛岡駅間は約940箇所[17])に被害が生じた。

設備の損傷の少なかった東京駅 - 那須塩原駅間は3月15日に運転再開(当該区間全列車が「なすの」として運転)、盛岡駅 - 新青森駅間は一時3月23日再開予定とされていたが、1日早く3月22日に運転を再開した(同「はやて」として運転)[18]。

3月23日、4月20日前後に全線の運転再開という方針が決定されたが[15]、後に新たな損傷個所が見つかり、4月8日頃に一ノ関駅 - 盛岡駅間、4月中旬に那須塩原駅 - 福島駅間、20日 - 25日に全線再開と修正された[19]。

運転再開プランが固まったことを受け、4月1日、東北新幹線を含めた被災路線復興を目的に、「つなげよう、日本。」をスローガンとした震災復興推進キャンペーンが開始された。最初のメディア展開として、各駅構内や車内にはポスターが掲示されたほか、テレビやラジオでのCM放映(ナレーションに吉永小百合を起用)が開始された。キャンペーンCMは、トレインチャンネル(車内LCD)を提供している車両を運用している以下の首都圏在来線でも音声無し(ナレーションはテロップで代用)で放映されている。

- 全列車で放映

- 一部列車で放映

4月7日に一ノ関駅 - 盛岡駅間が運転を再開(「はやて」を延伸)したが、同日夜に起きた強い余震により八甲田トンネル内で下り最終列車が立ち往生した。この余震で約450箇所[20](うち一ノ関駅 - 新青森駅間は約100箇所[21])の新たな損傷が生じ、一ノ関駅以北は再び運休となった。

4月12日に那須塩原駅 - 福島駅間が運転を再開し(「なすの」を郡山駅まで延伸、一部「やまびこ」も設定)、福島駅 - 新庄駅間で折り返し運転を行っていた山形新幹線「つばさ」も東京駅までの直通運転を再開。同日から東北本線福島駅 - 仙台駅間を結ぶ臨時快速列車「新幹線リレー号」の運転を開始した(同区間開通前日の4月24日まで運行)。翌4月13日には盛岡駅 - 新青森駅間、4月23日に一ノ関駅 - 盛岡駅間、4月25日に福島駅 - 仙台駅間が運転再開した。

そして4月29日の「震災復興キックオフデー」に合わせて仙台間 - 一ノ関駅間が運転を再開し、全線で運転が再開された[5]。同日「はやぶさ」を東京駅 - 新青森駅間と東京駅 - 仙台駅間でそれぞれ1日1往復ずつ運転を再開(6月土休日には新青森発着の臨時列車を1往復増発)し、秋田駅 - 盛岡駅間で折り返し運転を行っていた秋田新幹線も同時に東京駅までの直通運転を再開。また、グランクラスの営業も再開され、利用料金の一部(1人当たり5千円)を被災地支援の義援金として寄付される[22]。

運転再開当日は仙台市地下鉄南北線の全線開通や、東北楽天ゴールデンイーグルス(Kスタ宮城・vsオリックス戦)・ベガルタ仙台(ユアテックスタジアム仙台・vs浦和レッズ戦)の本拠地初戦の開催と重なったことから、仙台市の市民ボランティアのTwitterでの呼びかけにより、九州新幹線開業CMを元に、通過する列車を沿線で手を振って迎えようというプロジェクトが企画され、当日は沿線で多くの人が列車に向かって手を振る様子が見られ、この模様がYouTubeやニコニコ動画などで配信された[23]。

運行再開にあたっては、前述の復興推進キャンペーンのステッカーと、同時期に開始された青森デスティネーションキャンペーンのステッカーを、上越・長野新幹線を含めたJR東日本所属営業用車両全編成の先頭車両に貼付している(前者は東京寄り、後者は新青森・新潟・長野寄りに貼付)。また、5月20日に運行を再開した寝台特急「北斗星」「カシオペア」に使用されるEF510形機関車にも貼付されている(前者は海側、後者は山側)。

全線開通後も7月8日までは那須塩原駅 - 盛岡駅間では復旧作業のため、通常より速度を落として運転された(同区間最高時速160km/h)。このため300km/h運転ができなくなった「はやぶさ」も特別料金収受を取り止め、「やまびこ」・「はやて」と同じ料金体系が採られた。

7月9日、復旧作業の進捗により、那須塩原駅 - 福島駅間と、一ノ関駅 - 盛岡駅間の運転速度を通常に戻すダイヤ改正を実施。「はやぶさ」東京駅 - 新青森駅間1往復など、列車も増発された[24]。この改正で山形新幹線「つばさ」は震災前の本数・所要時間に戻った。引き続き「はやぶさ」の特別料金収受中止、福島駅 - 一ノ関駅間での減速運転が行われた。また、9月1日には仙台駅での乗り継ぎを一部改善するためにダイヤ修正が行われた。

9月22日をもって減速運転を終了し、翌9月23日には全線が震災前の3月5日改正ダイヤに戻り、「はやぶさ」の特別料金収受も再開された。これに伴い、グランクラス料金の寄付も終了した[25]。

北海道・北陸新幹線の延伸・全通時における対応予定

東北・北海道・北陸の各新幹線が延伸・全通した後に大宮駅 - 東京駅間および東京駅の容量が逼迫するとして、大宮駅から新宿駅へ乗り入れる別線を建設すべきとの意見[26](上越新幹線の本来の起点は新宿とされており、その建設とも見なせる)や、東海道新幹線の品川駅のように上野・大宮始発着の列車を増発するべきという意見、東京駅 - 高崎駅間で上越新幹線と北陸新幹線を併結するという意見もある。現在ピーク時の大宮駅 - 東京駅間の運行本数は毎時12本であるが、折り返し回送列車を含めると、設計上の毎時15本(4分間隔)を確保できない時間帯がある。現在の運行本数は開業時から年々増えており、東京駅の容量も考慮すると、この区間が運行上の大きなボトルネックになっている。

なお、新宿駅 - 大宮駅間の別線の件については、近い将来のレベルでの完成は現実的ではないことから、2008年11月27日に開催された民主党の「整備新幹線を推進する議員の会」において、JR東日本の担当者から2014年度の北陸新幹線金沢開業および、2015年度の北海道新幹線新函館開業後におけるピーク時の輸送には、大宮始発着の列車を一部設定することにより輸送分散を図るという案がJR東日本の見解として提示されている。

東北新幹線を取り巻く状況の推移

- 1981年(昭和56年):(新)秋田空港開港。

- 1985年(昭和60年):東京国際空港(以下、羽田空港) - 仙台空港・花巻空港間の定期旅客便が廃止。

- 1987年(昭和62年)

- 1988年(昭和63年)3月:青函トンネル営業開始。

- 1989年(平成元年)9月:八戸自動車道の安代JCT - 一戸IC間が開通し、東北自動車道と八戸ICが高速道路で結ばれた。

- 1991年(平成3年)

- 1992年(平成4年)10月:磐越自動車道の猪苗代磐梯高原IC - 会津坂下ICが開通し、会津若松ICと東北自動車道が高速道路で結ばれた。

- 1994年(平成6年)9月:全日空が東京国際空港 - 青森空港間の旅客便に参入。

- 1996年(平成8年)6月:航空会社が一定の範囲内で自由に運賃を決められる「幅運賃制度」を導入。

- 1997年(平成9年)

- 1998年(平成10年)7月:大館能代空港開港。

- 1998年(平成10年) - 1999年(平成11年):エアーニッポンが仙台空港 - 青森空港間に旅客便を運航。

- 2000年(平成12年)2月:改正航空法が施行され、航空運賃が認可制から届出制へ移行。

- 2002年(平成14年)

- 2003年(平成15年)

- 4月:羽田空港 - 山形空港便が1日1往復で復活。全日空が東京国際空港 - 青森空港間の旅客便から撤退し、スカイマークエアラインズ(現:スカイマーク)に移管。

- 11月:スカイマークエアラインズが羽田空港 - 青森空港間の旅客便から撤退。

- 2007年(平成19年)3月15日:青森空港で濃霧による欠航対策のための高精度なILSカテゴリーIIIaの運用を開始。

- 2009年(平成21年)3月23日:NEXCO管轄の高速道路料金が土曜、休日のみ上限が1000円になる(ETC搭載車のみ、東京近郊区間は除く)。

- 2010年(平成22年)6月28日:NEXCO管轄の高速道路料金の無料化の社会実験が開始される(特定地域の一部区間のみ)。

- 2011年(平成23年)6月19日:NEXCO管轄の高速道路料金のETC特別割引制度(土休日上限1000円)、無料化社会実験が廃止となった。同時に東日本大震災の被災者限定で東北自動車道など北関東・東北地方の高速道路の料金免除制度も開始。

- 2012年(平成24年)4月1日:被災者限定の高速道路料金の免除制度を福島第一原発事故の被災者(避難者も含む)のみに縮小(予定)。

その他の経緯

東北新幹線については当初東京から仙台までだったものを鉄道新線建設促進議員団の会長で、運輸族の重鎮だった鈴木善幸が鉄道建設審議会会長時代に盛岡まで延伸させたといわれる[27]。

盛岡以北において一部がミニ新幹線で整備されることになっていた本新幹線が全線フル規格となった経過については整備新幹線での記述の通りであるが、その過程で当時の青森県知事で「ミスター新幹線」と呼ばれた北村正哉の大きな活躍があったとされる。

当初一部ミニ新幹線受け入れを決め、県議会などを「運輸省案は当面の措置に過ぎない。やがては、従来通りのフル新幹線で完成させる」となだめた北村は[28]、「まず、着工させることが何よりも先決」として、並行在来線の経営分離も承諾したが、これは当人によれば「死んだふり」作戦であり、1991年から(遅れを心配した青森市などは積極的でなかったが)「フル規格」の復活に動き出した[29][30]。

ミニ新幹線部分に着手されると挽回不能なため、1992年には経世会会長金丸信を通じ奥田敬和運輸大臣に連絡を取って、同部分の浅虫温泉駅、野辺地駅の調査費盛り込みを撤回させる[31]。またみずから「新幹線はフル規格でこそ有効」と朝日新聞「論壇」にも投稿[32]、1994年6月に政権復帰した自民党の亀井静香運輸相の意向もあり、「フル規格」の復活が実現した[31][33]。ただしこれにはむろん賛成の声ばかりではなく、JRから第三セクターに代わる地域で元々消極的だった野辺地町や三沢市では心配の声もあり[29][34]、また新幹線建設費の地元負担および並行在来線の経営により地方財政が痛むとして、2008年3月14日には青森県と富山県の知事が惨状を訴え、整備新幹線建設費、および並行在来線の経営分離で地方の足を守るための、地元負担を軽減するよう国に求めた[35]。

青森県は盛岡・新青森間の建設に2009年までに地元負担1800億円あまりを投入、また、北海道新幹線新函館延伸工事の負担は2009年度で39億円。八戸開業の際に並行在来線買い取りに24億円、第三セクター支援に毎年2-3億円要している。新青森開業の際には並行在来線買い取りに80億円、三セク支援に毎年16億円要する見込みである[36]。

運賃と特急料金

運賃は営業キロに基づいて算出する。東京 - 盛岡間の営業キロは東北本線のそれと同一になっている(同区間の営業キロは535.3キロ、実キロは496.5キロ)。盛岡以北の営業キロは、並行するJRの路線がないため実キロ(新幹線での実際の距離)が用いられている。

特急料金は、「三角表」と称するものにより各駅間個別に定められている。一方、この各駅間の特急料金は当該区間の営業キロに基づいて算出されたものである。営業キロに対応する特急料金、およびその他の特定の区間の特急料金は以下のとおり。

ただし、大宮 - 盛岡間については1982年の大宮暫定開業時、「営業キロが500キロをわずかに越える(505キロ)ために特急料金負担増になる」ことが終着駅である盛岡で問題となり、当時国鉄がこの区間について特例措置を取った経緯から401-500キロ区分の特急料金となっている。

「はやぶさ」を大宮 - 仙台 - 盛岡間または同区間とまたがって利用する場合は追加料金が必要である。「はやぶさ」の追加料金は「はやぶさ (列車)#特急料金」参照。ただし東日本大震災で中止されていた運転を再開した2011年4月29日から9月22日まで、那須塩原 - 盛岡間の一部区間で速度を落として運転したため、この期間は追加料金を徴収しなかった[37][25]。

| 営業キロ・区間 | 特急料金(円)[* 1] | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 自由席[* 2] | 通常期 指定席 |

閑散期 指定席 |

繁忙期 指定席 | ||

| 100キロ以下 | 隣接駅間(50キロ以下)、 一ノ関 - 北上、 北上 - 盛岡 |

840[* 3] | 2,300 | 2,100 | 2,500 |

| 隣接駅間(51 - 100キロ)、 古川 - 一ノ関 |

950[* 3] | ||||

| 上記以外 | 1,790 | ||||

| 101 - 200キロ | 東京・上野 - 宇都宮 | 2,200 | 2,710 | 2,510 | 2,910 |

| 上記以外 | 2,520 | 3,030 | 2,830 | 3,230 | |

| 201 - 300キロ | 3,370 | 3,880 | 3,680 | 4,080 | |

| 301 - 400キロ | 4,100 | 4,610 | 4,410 | 4,810 | |

| 401 - 500キロ | 4,620 | 5,130 | 4,930 | 5,330 | |

| 501 - 600キロ | 大宮 - 盛岡 | ||||

| 上記以外 | 4,940 | 5,450 | 5,250 | 5,650 | |

| 601 - 700キロ | 5,290 | 5,800 | 5,600 | 6,000 | |

| 701キロ以上 | 5,790 | 6,300 | 6,100 | 6,500 | |

駅一覧

- JRの路線名は、その駅に接続している正式路線名のみを記す。

- 乗車人員は東日本旅客鉄道の駅のもの。在来線併設駅は在来線分を含む。

は前年度に比較した増(

は前年度に比較した増( )減(

)減( )を表す。

)を表す。

| 駅名 | 営業キロ | 実 キロ [38] [39] |

2010年度 乗車人員 (1日平均) |

接続路線 | 所在地 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京駅 | 0.0 | 0.0 | 381,704 |

東海道新幹線・東海道本線・東北本線・総武本線・京葉線 地下鉄丸ノ内線 |

東京都 | 千代田区 |

| 上野駅 | 3.6 | 3.6 | 172,306 |

東北本線 地下鉄銀座線・地下鉄日比谷線、京成本線(京成上野駅) |

台東区 | |

| 大宮駅 | 30.3 | 31.3 | 235,151 |

上越新幹線・東北本線・高崎線・川越線 埼玉新都市交通・東武野田線 |

埼玉県 | さいたま市 大宮区 |

| 鷲宮信号場 | - | 50.9 | 東北新幹線唯一の信号場 | 久喜市 | ||

| 小山駅 | 80.6 | 80.3 | 20,854 |

東北本線・水戸線・両毛線 | 栃木県 | 小山市 |

| 宇都宮駅 | 109.5 | 109.0 | 33,985 |

東北本線・日光線 | 宇都宮市 | |

| 那須塩原駅 | 157.8 | 152.4 | 4,734 |

東北本線 | 那須塩原市 | |

| 新白河駅 | 185.4 | 178.4 | 2,724 |

東北本線 | 福島県 | 西白河郡 西郷村 |

| 郡山駅 | 226.7 | 213.9 | 16,417 |

東北本線・磐越西線・磐越東線 | 郡山市 | |

| 福島駅 | 272.8 | 255.1 | 14,161 |

東北本線・奥羽本線(山形新幹線) 阿武隈急行線・福島交通飯坂線 |

福島市 | |

| 白石蔵王駅 | 306.8 | 286.2 | 792 |

宮城県 | 白石市 | |

| 仙台駅 | 351.8 | 325.4 | 74,672 |

東北本線・仙石線・仙山線 地下鉄南北線 |

仙台市 青葉区 | |

| 古川駅 | 395.0 | 363.8 | 4,403 |

陸羽東線 | 大崎市 | |

| くりこま高原駅 | 416.2 | 385.7 | 1,037 |

栗原市 | ||

| 一ノ関駅 | 445.1 | 406.3 | 4,049 |

東北本線・大船渡線 | 岩手県 | 一関市 |

| 水沢江刺駅 | 470.1 | 431.3 | 946 |

奥州市 | ||

| 北上駅 | 487.5 | 448.6 | 3,467 |

東北本線・北上線 | 北上市 | |

| 新花巻駅 | 500.0 | 463.1 | 793 |

釜石線 | 花巻市 | |

| 盛岡駅 | 535.3 | 496.5 | 17,072 |

東北本線・田沢湖線(秋田新幹線)・山田線 いわて銀河鉄道線 |

盛岡市 | |

| いわて沼宮内駅 | 566.4 | 527.6 | 102 |

いわて銀河鉄道線 | 岩手郡 岩手町 | |

| 二戸駅 | 601.0 | 562.2 | 741 |

いわて銀河鉄道線 | 二戸市 | |

| 八戸駅 | 631.9 | 593.1 | 4,438 |

八戸線 青い森鉄道線 |

青森県 | 八戸市 |

| 七戸十和田駅 | 668.0 | 629.2 | 475 | 上北郡 七戸町 | ||

| 新青森駅 | 713.7 | 674.9 | 1,083 | 奥羽本線 | 青森市 | |

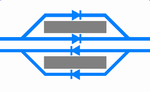

駅構内配線図

| 配線分類 | 2面4線 | 2面2線+通過線 | 2面3線+通過線 | 2面2線 |

|---|---|---|---|---|

| 構内図 |

|

|

|

|

| 該当駅 | 上野駅・仙台駅 八戸駅・新青森駅 |

宇都宮駅・新白河駅 古川駅・一ノ関駅 |

小山駅・那須塩原駅 郡山駅・白石蔵王駅 北上駅 |

くりこま高原駅・水沢江刺駅 新花巻駅・いわて沼宮内駅 二戸駅・七戸十和田駅 |

| 配線分類 | 3面6線 | 2面4線+通過線 | 2面4線 | 2面4線(終着駅) |

|---|---|---|---|---|

| 構内図 |

|

|

|

|

| 該当駅 | 大宮駅 | 福島駅 | 盛岡駅 | 東京駅 |

途中駅のうち大宮・仙台・盛岡の3駅には全列車が停車する。東京 - 盛岡間における各駅のホームは16両対応だが、いわて沼宮内-八戸間は12両、七戸十和田以北は10両までしか対応しておらず、盛岡駅は16両編成車両が入線可能な駅の北限である。このため秋田新幹線の盛岡 - 秋田間が(悪天候等で)区間運休となった場合、盛岡で足止めされた(秋田へ向かう予定の)「こまち」車両は盛岡新幹線車両センターへ臨時回送される。

福島駅の山形新幹線乗り場は(東京方面から新青森・新庄方面に向かって一番左側にある)14番線1本のみとなっているため「つばさ」の上下同時発着は出来ず、かつ併結相手となる仙台発着「やまびこ」は上り(東京行き)の場合、当駅前後で下り本線と2度平面交差する。

盛岡駅の秋田新幹線乗り場は外側の11番線(上り)および14番線(下り)を用いる(外側線と内側線とではATCの種類が異なるため、「はやて」との分割併合は外側線のみで可能)。また運転本数が1時間に1本と少ないため秋田新幹線分岐部は単線で建設された。このため上り「こまち」は当駅構内北側で東北新幹線下り本線と平面交差する。

盛岡以北は沿線人口および利用客が少ないため、建設費削減の観点からホームを16両対応にする必要は無しと判断された。現在運転中の「はやて」は東京 - 盛岡間において6両編成の「こまち」を併結した時の合計が16両となるように編成されているので、「はやて」単独運転時は10両となる。このため「はやて」のみ運行のいわて沼宮内以北のホーム有効長は10両でも良いが、12両に設定しているのは当該区間(盛岡 - 八戸間)に「やまびこ」等の臨時列車が入線した時を考慮しているためである(利用客や沿線人口の少ない当該区間に16両編成の列車が入ることは当面ないと見込まれている)。なお、七戸十和田・新青森両駅の新幹線ホーム有効長は盛岡 - 八戸間より短い10両に設定されている。さらに新青森駅北側にある盛岡新幹線車両センター青森派出への回送線は運転本数が少ないため単線で建設され、下り回送列車は将来の北海道新幹線上り本線と平面交差する。

盛岡以北において待避線(追い越し設備)を有する途中駅は八戸のみで、それ以外の途中駅は追い越し不可の棒線駅となっている(運転本数が1時間に1本と少ないため、2010年12月3日まで終着駅だった八戸駅は例外として、建設費削減の観点から途中駅に追い越し設備を設ける必要は無しと判断されたため)。また盛岡以南においても新花巻・水沢江刺・くりこま高原の3駅は追い越し不可(待避線無し)の棒線駅となっている。

全列車停車駅

2011年現在、東北新幹線内におけるすべての定期旅客列車が停車する駅の概要を記す。いずれも都道府県庁所在地の駅となっている。

- 東京駅

- 2面4線ホームに東北・上越・長野・山形・秋田の5新幹線列車が発着。その東隣に東海道新幹線用3面6線ホームがある。当初両線は直通運転される予定だったが、東海道新幹線の列車本数急増に伴い東北新幹線との直通用として設けられた1面2線ホームは東海道新幹線用へ転用された。

- 東北・上越両新幹線は1991年6月20日に東京駅乗り入れを果たしたが、当初は東北新幹線用ホームが1面2線しか無かった。のちに長野新幹線開業を機に在来線ホームを西側にずらし、かつ寝台特急牽引機関車用の機回し線を削る形で東北新幹線用ホームを1面増設し現在の姿となった(ただし増設ホームへ進入する列車は下り本線と平面交差)。しかしその後もJR東日本管内の新幹線は年々運転本数が増加しているため東京駅の東北新幹線用ホームも余裕が無くなってきており、臨時列車は隣の上野駅折り返しとなる場合がある。

- 当駅 - 上野間では山手線および京浜東北線の混雑緩和を図るため東北新幹線高架の真上に東北縦貫線を建設する工事が進められており、完成すれば現在上野駅発着となっている宇都宮線・高崎線・常磐線列車の東京駅乗り入れが実現する。

- 大宮駅

- 埼玉県の県庁所在地「さいたま市」で最も乗り入れ路線と乗降客数の多い駅。さいたま市誕生前は旧大宮市であった。

- 開業時から1985年3月13日まで東北新幹線の暫定起点だったことから、新幹線ホームは3面6線とJR東日本管内では最大規模。当駅構内北側は新幹線で唯一の複々線となっており、内側線は東北・秋田・山形新幹線、外側線は上越・長野新幹線と振り分けられ、東北新幹線上下本線が上越新幹線上り線をくぐる形で両線が分岐している。

- 当駅では東北本線(宇都宮線;小山・宇都宮方面)と高崎線(熊谷・高崎・前橋方面)、上野方面と湘南新宿ライン、埼京線(新宿・渋谷方面)がそれぞれ分岐している。また近年は武蔵野線を介して多摩地域、下総地域への直通列車が設定されるなど首都圏でも有数のターミナル駅になっている。

- 当駅からは上越新幹線高架に並行して埼玉新都市交通「ニューシャトル」が発着。ニューシャトルには「鉄道博物館駅」があり、隣接する鉄道博物館にはJR東日本管内すべての新幹線車両が見物できる展望スペースがある(主要列車および各便通過時刻も掲載)。また駅構内には首都圏の車両整備を担う大宮工場がある。

- 仙台駅

- 東北最大の都市「仙台市」の代表駅。首都圏駅である東京・上野・大宮の3駅を除くJR東日本の新幹線駅では最も多くの乗降人員がある。

- 新幹線ホームは2面4線。「はやて」・「こまち」・「はやぶさ」は原則、内側線に停車し、外側線は当駅折り返し便が使用している。さらに当駅の新幹線ホームは(前後の線路が急カーブしている関係上)大きくカーブしている箇所があるため、ホーム直下の作業用通路には列車接近を知らせる黄色パトライトが取り付けられている。

- 当駅の新青森寄りには新幹線総合車両センターがあり、JR東日本管内すべての新幹線車両はここで全般検査を受ける。

- 当駅からは山形方面へ向かう仙山線、日本三大名景の一つである松島方面へ向かう仙石線、さらに仙台空港へ向かう仙台空港鉄道(名取駅から分岐)や仙台市営地下鉄が発着している。また駅前には巨大なバスターミナルもあり、東北地方最大の拠点駅となっている。

- 盛岡駅

- 岩手県の県庁所在地「盛岡市」の代表駅。当駅西側にはかつて国鉄盛岡工場があったが1985年12月1日に廃止。跡地は再開発され今日では盛岡駅西口地区における新しいビジネス街および住宅街を形成している。

- 1982年6月23日から2002年11月30日までは東北新幹線の終着駅で八戸・青森・函館方面へ向かう特急「はつかり」や秋田方面へ向かう特急「たざわ」、釜石方面へ向かう釜石線が発着するなど北東北地方での重要な拠点駅だった。1997年3月22日より秋田新幹線の分岐駅となり、「こまち」は東京から当駅まで「はやて」に併結。当駅にて分割併合作業が行われている。

- 新幹線ホームは2面4線で、「はやぶさ」・「はやて」・「こまち」は外側線に停車。ATC信号の種類が内側線と外側線とで異なるため、「はやて」と「こまち」の分割併合作業は外側線のみで可能。内側線は当駅折り返し便が使用している。

- 並行在来線は新幹線の当駅以北延伸に伴い当駅から青森駅までの区間が(JRより経営分離されて)第三セクター化され、目時駅を境に岩手県側はIGRいわて銀河鉄道が、青森県側は青い森鉄道が各々運営している(ただし目時駅で折り返す便は無く、運行系統上の分界駅は八戸駅)。新幹線の新青森駅延伸後は当駅が東北本線の終着駅となった。

- 新青森駅

- 1986年11月1日に奥羽本線の単独駅として開業。2010年12月4日より東北新幹線も乗り入れ、同線の終着駅となった日本最北端の新幹線駅である。当駅のある青森市石江地区南部は新幹線開業以降、急速に区画整理・再開発が進んでいる。さらに現在建設中の北海道新幹線起点駅にもなる。

- 東北6県の県庁所在地では唯一、新幹線駅と市の代表駅が別々になっており、当駅は青森市街地の西外れに位置している[40]。

- 新幹線ホームは2面4線、在来線ホームは単線区間上にある1面2線構造で、新幹線は在来線と十字型に直交している。豪雪地帯であるため、当駅構内の新幹線ポイント部分には温水を撒いて雪を溶かすスプリンクラーが設けられている。なお在来線単独駅時代の奥羽本線ホームは列車交換不可の棒線駅だった。

運行形態

東京から新青森・盛岡方面にはおおむね1時間に1本の割合で運転されており、さらに仙台方面への区間列車が運転されている。停車駅に関してもおおむね固定されているが、時間帯によっては停車駅が増えたり減ったりする列車もある。全列車が東京駅を4の倍数の「分」に発車し、到着列車も1本を除いて4の倍数の「分」に到着する。

- つばさ - 山形新幹線直通(東京 - 福島間は「(Max) やまびこ」に併結。定期列車の121・160号と、臨時列車の一部は全区間単独運転)

- こまち - 秋田新幹線直通(東京 - 盛岡間は「はやて」に併結)

- はやぶさ - 朝と夜のみ運転

ダイヤパターンと停車駅

現行

2012年3月17日以降

- 東京 - 盛岡間に毎時1本の臨時「はやて」が追加される。仙台 - 盛岡間は各駅に停車する。

| 種別 | 東京駅 発車時刻 |

東京 | 上野 | 大宮 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | 新白河 | 郡山 | 福島 | 白石蔵王 | 仙台 | 古川 | くりこま高原 | 一ノ関 | 水沢江刺 | 北上 | 新花巻 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 二戸 | 八戸 | 七戸十和田 | 新青森 | 終着 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (Max)やまびこ・(つばさ)◆ | 00分 | ● | ● | ● | → | ● | → | → | → | ● | → | ● | 仙台 | ||||||||||||

| (Max)やまびこ・(つばさ) | 08分 | ● | ● | ● | → | ● | → | → | ● | ● | ● | ● | 仙台 | ||||||||||||

| (Max)やまびこ◇ | 20分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | 仙台 | ||||||||||||

| なすの◇ | 20分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 那須塩原/郡山 | |||||||||||||||

| はやて・(こまち)◆ | 28分 | ● | ● | ● | → | → | → | → | → | → | → | ● | → | → | → | → | → | → | ● | △ | ▲ | ● | ▲ | ● | 新青森 |

| はやて◆ | 36分 | ● | ● | ● | → | → | → | → | → | → | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 盛岡 | |||||

| やまびこ | 40分 | ● | ● | ● | → | ● | → | → | ● | ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 盛岡 | |||||

| はやて・(こまち) | 56分 | ● | ● | ● | → | → | → | → | → | → | → | ● | → | → | → | → | → | → | ● | △ | ▲ | ● | ▲ | ● | 新青森 |

| 種別 | 始発 | 新青森 | 七戸十和田 | 八戸 | 二戸 | いわて沼宮内 | 盛岡 | 新花巻 | 北上 | 水沢江刺 | 一ノ関 | くりこま高原 | 古川 | 仙台 | 白石蔵王 | 福島 | 郡山 | 新白河 | 那須塩原 | 宇都宮 | 小山 | 大宮 | 上野 | 東京 | 東京駅 到着時刻 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| はやて・(こまち) | 新青森 | ● | ▲ | ● | ▲ | △ | ● | → | → | → | → | → | → | ● | → | → | → | → | → | → | → | ● | ● | ● | 08分 |

| やまびこ | 盛岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | △ | → | ● | → | ● | ● | ● | 24分 | |||||

| はやて◆ | 盛岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | → | → | → | → | → | → | ● | ● | ● | 28分 | |||||

| はやて・(こまち)◆ | 新青森 | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | → | → | → | → | → | → | ● | → | → | → | → | → | → | → | ● | ● | ● | 36分 |

| (Max)やまびこ◇ | 仙台 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 44分 | ||||||||||||

| なすの◇ | 那須塩原/郡山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 44分 | |||||||||||||||

| (Max)やまびこ・(つばさ)◆ | 仙台 | ● | △ | ● | ● | → | → | ▲ | → | ● | ● | ● | 48分 | ||||||||||||

| (Max)やまびこ・(つばさ) | 仙台 | ● | ▲ | ● | ● | → | → | ● | → | ● | ● | ● | 56分 | ||||||||||||

- ●:停車 ▲:一部列車通過 △:一部列車停車 →:通過

- ◆:臨時列車 ◇:時間帯によってどちらかが運行

- ※ダイヤパターン化されていない定期列車と臨時列車は掲載していない。

- ※東京駅の発車、到着時刻に関しては多少の前後あり。

号数の振り方

- はやぶさ

- 東京駅 - 新青森駅間:定期列車は1・3・4・6号

- 東京駅 - 仙台駅間:定期列車は2・5号

- 2011年4月29日からの暫定ダイヤでは500+号数(503・504号は6月に臨時列車として設定)

- 2011年7月9日からの改正暫定ダイヤでは400+号数

- はやて

- 東京駅 - 新青森駅間:定期列車は11 - 42号

- 仙台駅 - 新青森駅間:95・96号

- 盛岡駅 - 新青森駅間:98号・93号

- 東京駅 - 盛岡間:定期列車は101 - 112号

- やまびこ

- 東京駅 - 盛岡駅間:定期列車は51 - 68号

- 東京駅 - 仙台駅間:定期列車は120・122 - 159号(東京駅 - 福島駅間「つばさ」連結)、201 - 223号(通過駅タイプと各駅停車タイプの混在)、臨時列車は170 - 190号(「つばさ」連結車)、300 - 320号台

- 仙台駅 - 盛岡駅間:97号・94・99号(土休日運休)

- 那須塩原駅・郡山駅 - 仙台駅間:290・291・293号(土休日運休)

- なすの

- 東京駅 - 小山駅・那須塩原駅・郡山駅間:251 - 282・284号

- 列車番号は定期列車は基本的に号数+B(「はやて」は、連結列車を除き3000+号数+B)、臨時列車は4000、5000、6000、8000、9000+号数+Bである。

- また、上表にあるパターンにおいて、臨時列車として延長運行する場合は5000+号数+Bとなる。

列車の概要

開業当初は東海道・山陽新幹線に倣って、「ひかり」に相当する速達タイプを「やまびこ」、「こだま」に相当する各駅停車タイプを「あおば」としていた。

しかし、近距離新幹線登場に合わせて、東北・上越両新幹線の列車名を運行区間別とする愛称の再編が行われ、まず1995年12月のダイヤ改正からは東京 - 那須塩原間の近距離新幹線「あおば」を「なすの」として分離。また1997年3月の秋田新幹線開業時のダイヤ改正からは仙台 - 盛岡間の「あおば」は秋田新幹線「こまち」と併結されることになり、東北新幹線内は従来通り各駅停車で運転されるものの「やまびこ」に統合。そして1997年10月のダイヤ改正からは東京 - 仙台間の「あおば」が「やまびこ」に統合され、「あおば」の愛称は消滅した。さらに2002年12月の八戸延長開業時のダイヤ改正からは東京・仙台・盛岡 - 盛岡・八戸間の列車として「はやて」が新設され、現在はおおむね行先別に列車愛称が付されている。

ただし、停車駅は基本的におおむね各行先によってある程度整理はされているが、統一化はされていない。

列車愛称

運行中

「はやぶさ」

「はやぶさ」は、2011年3月5日からE5系で東京 - 新青森間に運転されている東北新幹線最速列車。愛称は公募により決定し、2010年5月11日発表された。応募総数150,372通のうち「はやぶさ」の愛称は第7位の3,129通となる愛称であり、新車両のコンセプトである「スピート感があり親しみやすい」に合致することからも選ばれた。

東京 - 新青森2往復、東京 - 仙台1往復の運行を行っている[4]。途中の停車駅は大宮・仙台・盛岡で、全列車が上野を通過、上りの4号のみ八戸にも停車する[4]。特急料金は、従来のはやて・やまびこよりも最大で500円(大宮以南 - 盛岡以北間の場合)高く設定される[41]で、理由としてJR東日本では増額分を「高速性や快適な居住性の付加価値分」と説明している[42]。

「はやて」

「はやて」は、主に東京 - 新青森間を結ぶ速達列車の愛称。全車指定席。停車駅は東京、上野、大宮、仙台、盛岡、八戸、新青森で、仙台以北では仙台 - 新青森間各駅の利用状況やダイヤに応じ列車ごとに停車駅が追加設定される。基本的に東京 - 仙台・盛岡間では「こまち」(東京 - 秋田)を併結して16両で運転される(一部の盛岡便は10両)。八戸延伸前は「やまびこ」と「こまち」の併結列車が速達列車の役割を果たしていた。

仙台・盛岡 - 新青森間の各駅停車区間便も存在する。こちらは自由席が設定されている。2011年3月5日に「はやぶさ」が登場し、盛岡行「やまびこ」の本数が減少したことを受け、仙台 - 盛岡間では、自由席特急券で普通車指定席の空いている席に座ることができるようになった。

東京発下り最終および新青森発上り始発は上野を通過する最速列車である(「こまち」も同様)。2009年3月14日のダイヤ改正までは、上りの「はやて2号」のみ大宮も通過する仙台 - 東京間ノンストップ運行を行っていた。

2007年夏季には仙台発上野行き、また同秋季には東京発仙台行きおよび仙台発上野行きの臨時速達列車として「はやて」(停車駅:東京・上野・大宮・仙台のみ)が設定された。

2010年12月の八戸 - 新青森間開業時は「はやて」の名称のまま運転区間が延長された。

「はやて」の名称は2013年度末のE5系全編成投入完了に合わせて廃止される予定であるが、一方では2010年11月14日に東奥日報が報じた内容によると、JR東日本はE5系に今後複数の名称がつく可能性について触れ、「はやぶさ」は最高速度300km/h以上での運転を行う列車に用い、E6系全編成投入完了以前にE3系と併結して最高速度275km/hで運行する列車には「はやて」を用いるとの見解も示している[42]ことから、「はやて」名称の存廃については流動的な部分がある。E5系で運行する新しい列車名は「はやぶさ」に決定している[13]。

「やまびこ」「Maxやまびこ」

「やまびこ」「Maxやまびこ」は、主に東京 - 仙台・盛岡間を走る準速達列車の愛称。定期列車のほぼすべてが東京、上野、大宮、宇都宮、郡山、福島、仙台と仙台以北各駅に停車する。東京 - 盛岡間に毎時1往復運行される「やまびこ」(朝晩の一部列車は白石蔵王停車)と、東京 - 仙台間に毎時1往復運行され東京 - 福島間で「つばさ」(東京 - 山形・新庄)を併結する「Maxやまびこ」がある。後者は、白石蔵王駅にも停車する(一部列車は通過)。また定期列車では「Maxやまびこ」124・131号(ともに「つばさ」124・131号を併結)が上野を通過する。

定期列車の場合、東京 - 盛岡便(速達)にも「はやて」の名称が用いられているが、臨時列車の場合、東京 - 盛岡便(速達)には「やまびこ」の名称が用いられることがある(その中には全席指定もあった)。「やまびこ」(「はやて」登場以前の速達タイプ)は、「こまち」とも併結運転を行っていたが、「はやて」登場以後の併結運転はごく一部をのぞき、「つばさ」とのみである。「はやて」登場以後も、東京 - 盛岡間運転の「はやて」設定までは、多客期の一部にのみ「やまびこ」と「こまち」の併結運転がみられた。

東京 - 仙台間の準各駅停車列車も存在する(日中は白石蔵王駅通過)。「なすの」とともに上記の「やまびこ」が停車しない小山駅・那須塩原駅・新白河駅に停車する。

那須塩原・郡山 - 仙台および仙台 - 盛岡間の各駅停車区間列車も存在する。また、やまびこ124号においては、盛岡駅始発で福島駅にてつばさ124号を併結する。

「なすの」「Maxなすの」

「なすの」「Maxなすの」は、近距離新幹線(通勤新幹線)の導入に伴って登場した列車名称で、主な運行区間は東京 - 那須塩原・郡山である。主に朝夕の栃木県 - 東京都心間の旅客需要に対応する列車で、日中は各駅停車の「やまびこ」とともに東京 - 宇都宮間利用客の着席機会を増すことを副次的な目的とする。運転開始当初は那須塩原以南のみでの運行であったが、秋田新幹線開業に伴う速達タイプの増加による新白河駅・郡山駅停車便減を補う形で運行区間が郡山駅まで延長された(隔時1本運行)。これにより「やまびこ」との乗り継ぎが若干改善された。朝夕は休日運休となる列車がある。

「Maxやまびこ」・「Maxなすの」2013年度末のE5系全編成投入完了と同時に廃止される予定。

廃止された愛称

「あおば」「Maxあおば」

「あおば」は、1982年6月の大宮暫定開業時に、速達タイプの盛岡発着「やまびこ」に対して各駅停車タイプの仙台発着列車として登場した。大宮暫定開業時は1日6往復だったが[43]、上越新幹線が開業した同年11月には1日12往復に増発され、大宮 - 那須塩原間や那須塩原 - 仙台・盛岡間、仙台 - 盛岡間などの区間列車も登場した[44]。その後増発され、1985年の上野開業時に上野発着、1991年の東京開業時に東京発着となり、1992年の山形新幹線開業時点では定期列車下り1本と臨時列車が上野発着となっている[45]。1994年にE1系「Max」の導入により、「Maxあおば」が登場した。しかし、1995年に東京 - 那須塩原間に「なすの」「Maxなすの」が設定され、「あおば」「Maxあおば」は減便。1997年10月、一部の「やまびこ」の停車駅を増やすことで各駅停車タイプの「あおば」が消滅し、すべて「なすの」に置き換えられた。

担当乗務員区所

車掌

- 丸の内車掌区:「やまびこ」「なすの」「はやて」「はやぶさ」「つばさ」(東京 - 山形間)「こまち」(東京 - 盛岡間)

- 仙台新幹線運輸区:「やまびこ」「はやて」「はやぶさ」「なすの」「こまち」(東京 - 盛岡間)

- 盛岡新幹線運輸区:「やまびこ」「はやて」「はやぶさ」「こまち」「なすの」

- 山形運輸区:「つばさ」

- 秋田運輸区:「こまち」「なすの」

- 「はやて」「こまち」併結列車はそれぞれの列車に車掌が乗務する。放送等は「はやて」の車掌が行う。「こまち」は丸の内車掌区・盛岡新幹線運輸区担当列車、「はやて」は盛岡新幹線運輸区担当列車に限り盛岡で乗務員交代を行う。

- 「Maxやまびこ」「つばさ」併結列車もそれぞれの列車に車掌が乗務する。放送等は「Maxやまびこ」の車掌が行う。

- 「Maxやまびこ」「Maxなすの」16両編成、「なすの」15・16両編成、「やまびこ」16両編成は、2編成併結列車のため通り抜けができないことから、それぞれの編成に車掌が乗務する。同じ列車でも編成により担当乗務員区所が異なる場合がある。

- 「Maxやまびこ」「Maxなすの」8両編成は2人乗務、16両編成は前編成1人・後編成2人の計3人乗務となる。

運転士

- 上野新幹線第二運転所:「やまびこ」「なすの」「はやぶさ」「はやて」(東京 - 盛岡間)「つばさ」(東京 - 福島間)「こまち」(東京 - 盛岡間)

- 福島総合運輸区:福島に停車する「やまびこ」(東京 - 仙台間)「つばさ」

- 仙台新幹線運輸区:「やまびこ」「はやて」「はやぶさ」「こまち」

- 盛岡新幹線運輸区:「やまびこ」「はやて」「はやぶさ」「こまち」

車両

現用車両

営業車両

- E2系 - J編成のみ[46]。「はやて」、「やまびこ」、「なすの」で使用。

- E3系 - 新在直通用。秋田新幹線「こまち」(R編成)、山形新幹線「つばさ」(L編成/1000番台・2000番台)、増結用[47]として「はやて」、「やまびこ」、「なすの」で使用。

- E4系 - P編成。「Maxやまびこ」(東京 - 仙台間)と「なすの」で使用。2階建て車両Max。

- E5系 - U編成。「はやぶさ」全列車・一部の「はやて」、「やまびこ」、「なすの」で使用。

事業用車両

編成記号の「S」は、系列に関係なく非営業用車両全般に用いられている。400系などの量産先行車も営業運転開始まで「S」を付けていた。

導入予定車両

この項目には発売予定の新製品、提供開始前の新サービス、開店前の店舗、営業・運用開始前の交通機関・車両などに関する記述があります。ウィキペディアは未来を予測する場でも宣伝サイトでもありません。Wikipedia:検証可能性に基づき、正確な記述を心がけてください。また、特に重要と思われることについてはウィキニュースへの投稿も検討してください。 |

大宮駅 - 盛岡駅間で高速運転を行う新型車両の導入が予定されている。

E6系は2013年春に導入され、E5系とE6系との併結では宇都宮駅 - 盛岡駅間で300km/hでの運転を行う。2014年春にはすべてのはやて・こまちがE5系ないしE6系に置き換わり、宇都宮駅 - 盛岡駅間での最高速度が単独併結問わず320km/hとなる[8][9]。高速運転を実施する区間では防音壁やトンネル出入り口の改良工事を行う。

なお、2011年春以降に200系を廃車、E2系・E4系を上越新幹線へ順次転出させ、やまびこ・なすのも含めて山形新幹線直通を除く東北新幹線の全列車がE5系ないしはE6系に統一される予定である[49]。

過去の車両

営業車両

- 200系 - E・F・G・H・K編成。E5系の増備により、2011年11月18日をもって全編成の定期運行終了。現在は、上越新幹線および臨時列車のみで運用。

- E1系 - M編成。2階建て車両Max。「Maxやまびこ」と「Maxあおば」(後に「Maxなすの」)で使用された。1999年12月4日のダイヤ改正で東北新幹線での運用は消滅。現在は上越新幹線のみで運用。

- 400系 - L編成。新在直通用。山形新幹線「つばさ」と「なすの」(増結用)で使用された。2010年4月18日の臨時「つばさ18号」をもって運行終了。

事業用車両

- 925形(ドクターイエロー) - S1・S2編成

試験用車両

- 961形

- 962形

- 952形・953形 (STAR21)

- E954形 (FASTECH 360S) - 大宮駅 - 盛岡駅 - 八戸駅間の試運転用

- E955形 (FASTECH 360Z) - 新在直通用

車内放送

1982年の開業から1991年6月19日までは停車駅に近い地域の民謡などの音楽を、停車駅案内車内放送のチャイムに、「ふるさとチャイム」という名称で使用していた(「上野」が「花」、「宇都宮」が「日光和楽踊り」、「郡山」が「会津磐梯山」、「仙台」が「斎太郎節」など)。その後はすべての停車駅で同一のオリジナル楽曲(かつて使われた北千住駅1番線の発車メロディをアレンジしたもの)をチャイムとして使用して現在に至っている(このチャイムは山形・秋田新幹線でも使用される)。

車内放送(日本語)のナレーションはフジテレビ元アナウンサーの堺正幸が1987年より担当している。

乗り換え案内の際、地下鉄線や東武野田線などといった私鉄線は省略されている[50]。また、東北本線への乗り換えができる駅(併設駅)であっても、「東北線」は省略されている。

大宮以南の開業の遅延と同区間での速度制限

当初計画では地下ルートであったものが地上ルートに変更されたため、騒音問題による沿線住民の猛反対を受け続け(新幹線が真下を通る赤羽の星美学園はそのシンボルとなった)、その見返りとして赤羽駅付近まで並行するように通勤新線(埼京線)を同時に建設し、大宮駅以南の区間も「線形上の理由」として(他の路線においても同様の騒動が起きるのを防ぐため)110km/h制限となった。

このような理由により、東京 - 大宮間は新幹線でも約25分かかり、並行する在来線の所要時間と大差がないため、新宿・池袋方面から東北新幹線を利用する場合、埼京線、または、湘南新宿ライン経由で大宮駅を利用する方が便利な場合がある。また時間帯によって湘南新宿ラインが直通する宇都宮線沿線の小山駅・宇都宮駅方面へ向かう場合にも同様のことが言える。

新幹線と並行して走る宇都宮線上り列車の小山駅到着前の車掌からの乗り換え案内では時間帯により、上り新幹線の接続案内を省略もしくは「こちらの列車(在来線)の方が新幹線より先に上野へ到着します」あるいは「到着時刻はさほど変わりませんのでこのまま在来線をご利用下さい」とのアナウンスが行われている(小山駅停車の新幹線列車が少なく、待ち時間が長くなることが多いためである)。

東海道・山陽新幹線との直通運転

現時点では、東京駅で東海道新幹線と東北新幹線の線路が接続されていないため、東海道新幹線との間の直通運転は物理的にできない。

1970年2月、全国新幹線整備法の成立に先立って新幹線の建設・運行に関する調査と審議を行う「新幹線建設委員会」が設置され、1971年7月までの審議において東北・上越新幹線については東海道新幹線とターミナルを共用し、直通運転を図るべきとされた[51]。後には直通運転も可能な試作電車が開発され、開業前の山陽および東北新幹線で試験運転を行っている[52]。

路線形態詳細

| 停車場・主要構造物・接続路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脚注

- ^ 鉄道図書刊行会「鉄道ピクトリアル」2008年2月号 (Vol.800) p.145「日本の高速鉄道 - その軌跡と今後の展望 -」高津 俊司、土井 充

- ^ 国土交通省鉄道輸送統計年報(平成19年度)

- ^ 東京 - 新青森、3時間を意識 鉄道・航空の競争激化 - 日本経済新聞 2010年12月2日

- ^ a b c 東北新幹線「はやぶさ」3月5日デビュー! (PDF) - JR東日本 2010年11月11日

- ^ a b “東北新幹線全線が復旧 震災50日、初の列島縦断”. 共同通信 (2011年4月29日). 2011年4月30日閲覧。

- ^ a b c 東北新幹線が全線開業 / 強風で終日ダイヤ混乱 - 四国新聞 2010年12月5日

- ^ 東北新幹線が全線開業 強風でダイヤ乱れる - 中国新聞 2010年12月4日

- ^ a b 東北新幹線八戸〜新青森間の開業時期について (PDF) - JR東日本 2008年11月10日

- ^ a b 東北新幹線における高速化の実施について〜 新青森開業後における段階的な高速化 〜 (PDF) - JR東日本 2007年11月6日

- ^ 北海道新幹線札幌延伸に伴う効果と地域の課題・調査報告書【要約版】 (PDF) - 北海道経済連合会 2006年7月発表

- ^ 東北新幹線 新青森開業における運転時刻について (PDF) - JR東日本 2010年9月7日

- ^ 冬の増発列車のお知らせ (PDF) - JR東日本盛岡支社 2010年10月15日

- ^ a b 新しい東北新幹線の列車愛称等の決定について (PDF) - JR東日本 2010年5月11日

- ^ “電柱折れや架線断線…東北新幹線、被害は約590か所”. 産経新聞 (2011年3月16日). 2011年3月17日閲覧。

- ^ a b “東日本大震災:東北新幹線、来月20日めど全線再開”. 毎日新聞 (2011年3月24日). 2011年3月26日閲覧。

- ^ “どうなる? 新幹線「はやぶさ」 社員も被災、資材も困難”. 産経新聞 (2011年3月18日). 2011年3月26日閲覧。

- ^ “東北新幹線、4月中にも全線で運転再開 国交省見込み”. 朝日新聞 (2011年3月23日). 2011年3月23日閲覧。

- ^ “東北新幹線、盛岡―新青森の運転再開 予定より1日早く”. 朝日新聞 (2011年3月22日). 2011年3月23日閲覧。

- ^ “東日本大震災:東北新幹線、全線再開は来月下旬 一ノ関-盛岡は8日ごろ”. 毎日新聞 (2011年3月29日). 2011年4月8日閲覧。

- ^ “東北新幹線全通、5月ずれ込みも 7日余震で橋脚被害”. 日本経済新聞 (2011年4月11日). 2011年4月15日閲覧。

- ^ “一ノ関以北10日まで運休 東北新幹線、余震で損傷”. 岩手日報 (2011年4月8日). 2011年4月15日閲覧。

- ^ 地震による列車影響と運転見込みについて - JR東日本仙台支社 今後の運転計画

- ^ “29日東北新幹線に手を振ろう”. 河北新報社夕刊編集部(公式ブログ) (2011年4月27日). 2011年10月23日閲覧。

- ^ 東北新幹線の一部徐行解除に伴う「特別ダイヤ」への変更について (PDF) JR東日本プレスリリース 2011年6月3日

- ^ a b 東北新幹線全面復旧に伴う「通常ダイヤ」での運転開始について (PDF) JR東日本プレスリリース 2011年8月11日

- ^ 〔2005.07.09 富山新聞〕北陸新幹線「新宿ルートは必要」富山で野沢前法相 財源は別枠で (インターネット・アーカイブ) - 前参議院議員・野上浩太郎公式サイト 2005年7月9日

- ^ 5、波状陳情 運輸族重鎮が大きな後ろ盾に - デーリー東北 2002年7月16日

- ^ 『ミニ新幹線受け入れ(県政四十年 北村正哉の歩んだ道=41)』 - 朝日新聞 1997年12月14日朝刊、青森版(以降、42 = 12月21日、43 = 12月28日、44 = 1998年1月18日に掲載)

- ^ a b 『フルへの転換(県政四十年 北村正哉の歩んだ道=43)』 - 朝日新聞 1997年12月28日朝刊、青森版

- ^ 「決断の裏には、経営分離は現実的に無理だろうという読みがあった」とも語っている(『整備新幹線(県政四十年 北村正哉の政治的遺言:中)』 - 朝日新聞 1999年5月5日朝刊、青森版)。

- ^ a b 『八戸着工(県政四十年 北村正哉の歩んだ道=44)』 - 朝日新聞 1998年1月18日朝刊、青森版

- ^ 1993年12月23日朝刊。

- ^ 『整備新幹線再び「我田引鉄」の恐れ(10年目の「国鉄改革」=5)』 - 朝日新聞 1996年4月14日朝刊、2面

- ^ 『並行在来線(はやて時代=下)』 - 朝日新聞 2002年11月29日朝刊、青森1面

- ^ 『地方のカネ食う新幹線』 - 朝日新聞 2008年3月15日朝刊、11面

- ^ 『空路も鉄路も借金の山』 - 朝日新聞 2009年8月22日朝刊、5面

- ^ 東北新幹線29日に全線再開 速度落とし「はやぶさ」も - 共同通信 2011年4月22日

- ^ 『新幹線全百科』小学館〈コロタン文庫87〉、148ページ。1982年から存在する施設については実キロが記載されている。

- ^ 国土交通省監修『数字で見る鉄道2005』運輸政策研究機構、p.22。

- ^ 青森市の代表駅である青森駅は青函連絡船接続駅だった名残から線路が海に向かって行き止まりになっているため、新幹線は将来の北海道方面延伸時でも方向転換が不要となる現在地に奥羽本線の駅を先行開業させ、のちに東北新幹線を接続させる方法が採用されて現在に至る。北海道側も函館駅が青函連絡船接続駅だった名残からホームが頭端式で本州からの列車は五稜郭駅で方向転換する形であることから、新幹線は将来の札幌延伸時に方向転換が不要となる現在の渡島大野駅の位置に新函館駅を建設している。

- ^ 「はやぶさ」の特急料金・グランクラスの料金について (PDF) - JR東日本 2010年11月11日

- ^ a b E5系 こまち連結だと「はやて」 - 東奥日報 2010年11月14日

- ^ 『鉄道ダイヤ情報増刊号 国鉄特急変遷史』弘済出版社、1987年、p.163

- ^ 『鉄道ダイヤ情報増刊号 国鉄特急変遷史』弘済出版社、1987年、p.168

- ^ 『JTB時刻表』1992年7月号

- ^ 臨時列車や代走の場合にN編成を使用する場合あり

- ^ 市販の時刻表には「こまちタイプ車両連結」などの案内がある

- ^ 『読売新聞』秋田版 2009年6月16日

- ^ 青森延伸で東北新幹線刷新 新型E5系に統一、2階建て「MAX」姿消す[リンク切れ] - 産経新聞 2009年2月12日

- ^ これについては東海道・山陽新幹線の車内放送のうち、名古屋駅など一部の駅の乗り換え案内にも当てはまる。名古屋駅の場合、地下鉄線とあおなみ線への乗り換え案内はされていない。

- ^ 東北・上越新幹線物語1/3(山陽新幹線から全国新幹線網へ<951と961>

- ^ 鉄道トリビア 32 東海道新幹線と東北新幹線の直通計画があった(マイコミジャーナル)

関連項目

- 日本の鉄道路線一覧

- 東北本線優等列車沿革

- 日本列島改造論

- 東北・上越新幹線

- 東北・上越新幹線反対運動

- 埼京線

- 1982年11月15日国鉄ダイヤ改正

- 1985年3月14日国鉄ダイヤ改正

- 建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画

- 東北自動車道

- 八戸自動車道

- 麻雀のローカル役#東北新幹線

- 鈴木雅之 - 全線開業キャンペーンソング「キミの街にゆくよ」を歌っている。

- IGRいわて銀河鉄道 - 新幹線盛岡以北開業時に並行在来線となる東北本線盛岡 - 目時間の経営を引き継いだ事業者。

- 青い森鉄道 - 新幹線盛岡以北開業時に並行在来線となる東北本線目時 - 青森間の経営を引き継いだ事業者。