「東京国際空港」の版間の差分

WhisperToMe (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

|||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{画像提供依頼|[[日本エアシステム]]の本部 (前) - 羽田日本航空メンテナンスセンター - 東京都[[大田区]]羽田空港1丁目9番1号|date=2011年12月}} |

|||

{{Infobox 空港 |

{{Infobox 空港 |

||

| 名前 = 東京国際空港<br />Tokyo International Airport |

| 名前 = 東京国際空港<br />Tokyo International Airport |

||

2011年12月14日 (水) 04:48時点における版

| 東京国際空港 Tokyo International Airport | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||

| IATA: HND - ICAO: RJTT | |||||||||||||||||||||

| 概要 | |||||||||||||||||||||

| 国・地域 |

| ||||||||||||||||||||

| 所在地 | 東京都大田区 | ||||||||||||||||||||

| 種類 | 商業 | ||||||||||||||||||||

| 運営者 | 国土交通省 | ||||||||||||||||||||

| 標高 | 6.4 m (21 ft) | ||||||||||||||||||||

| 座標 | 北緯35度33分12秒 東経139度46分52秒 / 北緯35.55333度 東経139.78111度座標: 北緯35度33分12秒 東経139度46分52秒 / 北緯35.55333度 東経139.78111度 | ||||||||||||||||||||

| 公式サイト | BIGBIRD | ||||||||||||||||||||

| 滑走路 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| リスト | |||||||||||||||||||||

| 空港の一覧 | |||||||||||||||||||||

東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう、英称:Tokyo International Airport)とは、東京都大田区羽田空港にある空港法4条で法定されている空港である。

通称は羽田空港(はねだくうこう、英称:Haneda Airport)であり、正式名称である「東京国際空港」よりもこの通称の方が広く定着しており、飛行機の搭乗案内では単に「羽田行」などと表示されることがある。また、当空港敷地一帯の町名にもなっている。この「羽田」は当空港周辺の旧町名に由来する。東京のもう一つの玄関口である千葉県にある成田国際空港との区別を明確にするために「東京(羽田)」と表記されることもある。また、搭乗券の行先欄には「東京」と表記される。

2010年10月21日に国際線ターミナルが開業し、10月31日からは、これまで国際線定期チャーター便として運航されている便は定期便に格上げされた。

概要

1931年(昭和6年)8月25日に「羽田飛行場」として開港以来、日本最大かつ東京、首都圏を代表する空港である。

2010年1月現在、国内線主体でありながら利用者数は世界でも有数の規模を有する。全日本空輸と日本航空、スカイマークなどの国内線ハブ空港である。ただし、純粋な国内線専用空港だったことは一度もない。詳細は「国際線の就航状況」の節を参照。

年間の航空機発着回数は約33万6000回、航空旅客数は約6193万人(一日あたり約17.0万人)でそれぞれ国内最大(2位はいずれも成田国際空港)。航空貨物取扱量は約73.3万トンで国内第2位(一日あたり約2008トン。1位は成田国際空港)[1]。

滑走路は以下の4本。A滑走路とC滑走路は平行滑走路のオープンパラレル配置で、同時離着陸が可能である。南風の好天時にはB滑走路とD滑走路でLDA (Localizer-Type Directional Aid) を使用した同時進入が行われる。

- A滑走路 (16R/34L): 3000 m×60 m、北風時着陸用および南風時離陸用、34L側にILS設置

- B滑走路 (04/22): 2500 m×60 m、南風時着陸用、22側にILS設置

- C滑走路 (16L/34R): 3000 m×60 m、北風時離着陸用および南風時離陸用、34R側にILS設置

- D滑走路 (05/23): 2500 m×60 m、北風時離陸用および南風時着陸用、23側にILS設置(ローカライザーオフセット2.0度)

B滑走路については従来は横風離陸用滑走路としての位置づけであったが、2010年10月のD滑走路供用開始にともない南風時において着陸用としてD滑走路とともに使用されている[2][3]。B滑走路とD滑走路は10度違いで平行に近いと言ってよい。

皇族や内閣総理大臣などが政府専用機を使用する場合や、国賓や公賓が専用機や特別機で訪日する際はほとんどの場合、羽田空港を使用する[4]。これは羽田空港の方が成田空港より都心に近く、沿道の警備が容易なためである。このため、専用施設としてVIP機専用スポット (V1・V2) や旅客ターミナルビルとは別棟の中に設けられた貴賓室がある。

日本では数少ない24時間運用が可能な空港の1つである[5]。深夜から未明の時間帯にかけては国際線や貨物便[6] が発着するのみとなっている。国内線の各旅客ターミナルビルの開館時間は、定期便の運航時間帯に合わせ、第1旅客ターミナル・第2旅客ターミナルとも5:00-24:00ごろとなっている。国際線ターミナルビルの開館時間は24時間である。

空港の設置及び空港機能の管理・運用は国土交通省東京航空局東京空港事務所が行い、各ターミナルビルの管理・運用は日本空港ビルデング株式会社が行っている。なお、2010年10月に開業した国際線ターミナルビルについては東京国際空港ターミナル(TIAT=ティアット=)株式会社によって建設され、空港としては初のPFI事業として、国との間で締結した事業契約のもとTIATが運営する。

東京空港事務所においては、羽田空港に関する飛行場管制業務のほか、羽田空港、成田空港、下総飛行場、木更津飛行場、館山飛行場に関する進入・ターミナルレーダー管制業務を実施している。

また、伊豆諸島の各小規模空港(リモート空港)に関する情報提供等を実施している。なお、コールサインについて、新島空港、神津島空港は「伊豆リモート」、三宅島は「三宅リモート」を使用する。

羽田空港は東京23区内にあり利便性が高い反面、騒音問題・増便規制・小型機の乗り入れ禁止などのいわゆる羽田空港発着枠問題といった緊急に解決が必要な問題が存在する(航空法上の混雑空港にあたる)。これらの問題を解決するため現在沖合展開事業や再拡張事業、横田空域の調整が行われている。空港騒音に関しては羽田空港一帯(羽田空港一丁目-羽田空港三丁目、これらに接する地先及び水面)のみ騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、大田区長が指定する地域から除外されている。

羽田空港の敷地面積は、大田区全体の面積の中のおよそ3分の1の面積を有する。

歴史

羽田飛行場開港

開港する前の旧地名は東京府羽田江戸見町(鈴木新田字江戸見崎)、羽田穴守町、羽田鈴木町(鈴木新田字宮ノ下・辰巳ノ方・巽ノ方・明神崎・鈴納耕地・堤外東南)、羽田御台場、鈴木御台場(鈴木新田字御台場・御台場耕地・辰巳島)、猟師町御台場(羽田猟師町)であった。

1917年には日本飛行大学校がこの地に開かれ、「羽田飛行場」と呼ばれた飛行訓練施設が置かれた。飛行訓練が行われたものの、民間の旅客機の離着陸はまだ行われていなかった。また、大正時代には羽田運動場が羽田飛行場の近隣に存在したが、後に空港の拡張に伴い運動場用地が買収されている。

正式開港

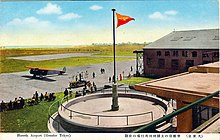

1931年(昭和6年)8月25日に、羽田飛行場のある東京府荏原郡羽田町鈴木新田字江戸見崎(国際線ターミナル地区付近 翌年に東京府東京市蒲田区羽田江戸見町となる)に日本初の国営(逓信省管轄)民間航空専用空港東京飛行場(羽田飛行場)として正式に開港した。現在の旧整備場地区に位置していた。日本の民間航空黎明期における重要な飛行場であった(面積53haに全長300m、幅15m滑走路1本)。

ハブ空港

1933年には、当時「空の都」として名高かった北多摩郡立川町、砂川村の立川飛行場の民間航空部門が移駐してきた。この頃には日本航空輸送や満州航空のハブ空港となり、大阪や福岡、台北や京城などの国内主要都市に向けた国内線のみならず、満州国や中華民国、タイ王国やフランス領インドシナへ向けた国際線の運航も活発化し、これに併せて「東京国際飛行場」と呼ばれるようになったほか[7]、ターミナルやハンガー、滑走路や各種航法設備などの充実が行われた。

また、1930年代後半に同盟関係を結び、その後第二次世界大戦では枢軸国同士として一緒に戦うこととなったドイツとの直行便の就航も計画されたが、その後の国際情勢の悪化のためにこれは実現されなかった。しかし大日本航空が就航していたタイのバンコクで、ヨーロッパ各都市へ向かうイギリスのインペリアル航空などの国際線と接続することとなった。

この様な国内外の民間航空の発展に伴い、北東アジアにおけるハブ空港としての発展が期待され、1938年に第一次拡張(面積約22万坪、滑走路を600 mから800 mへ延長)し[8]、1939年には2本目の滑走路が完成した。同時にターミナルの増築や航法支援施設の整備も進められた。また1937年5月には、欧亜連絡飛行を行った「神風号」の帰着地に、1939年8月には世界一周飛行に向かった「ニッポン号」の発着地となるなど、日本の航空史に名を残す偉業の舞台となった。

戦時下

しかし1937年に日中戦争がはじまり、1941年12月に日本がイギリスやアメリカ、オランダなどとの連合国との間に開戦すると日本の民間航空は事実上停止し、軍用飛行場として使用されることとなった。

これ以降終戦までの間は、国内線や同盟国の満州国やタイ王国の他に、香港やジャカルタ、マニラやシンガポールなど、これまでイギリスやアメリカ、オランダの植民地であったが、その後日本軍が占領した東南アジア各都市へ向けて、陸軍特務航空輸送部が定期便を就航させることとなった(大日本航空が委託運航していた)他、これらの植民地で鹵獲したアメリカ軍や中華民国軍、オランダ軍やオランダ領インド航空のボーイングB-17やカーチス・ライトP-40、ダグラスDC-5などの展示会も行われた。なお、第二次世界大戦末期には日本本土を空襲する連合国軍の航空機の爆撃目標となったため、空港内外に対空砲などが置かれこれに備えた。

連合国管理下

1945年8月の第二次世界大戦終戦後は、日本を占領したアメリカ軍の管理下に置かれ、ハネダ・アーミー・エアベース(Haneda Army Airbase、羽田陸軍航空隊基地)と呼ばれることとなり、同空港を首都圏における主要基地の一つとして用いるため拡張を計画し、1946年6月までに完成、旧A滑走路(2145m×45m)と旧B滑走路(1650m×45m)が新設された。

なお、この拡張工事に際し1945年9月21日にアメリカ軍が警察を通じて拡張地区内の周辺住人に48時間以内の強制退去を命じる事件があった。当然のことながら、退去の対象となった建造物は軒並み撤去されたものの、穴守稲荷神社の大鳥居だけが、なぜか更地にぽつんと残された。この大鳥居は、沖合展開事業に伴う新B滑走路の拡張計画にて障害となるため撤去の計画が出ていたが、移転費用を近隣住民を主体とする有志が負担すると申し出たことにより、1999年2月に800メートルほど南の現在位置に移される[9][10][11]。連合国の占領下の日本においては、民間航空を含むすべての日本籍の航空機による活動が禁止されていたため、当時はアメリカやイギリス、フランスなどの連合国の軍用機やパンアメリカン航空やノースウエスト航空、英国海外航空などの連合国の航空会社の乗り入れのみに使用されていた。

なお1946年3月に、イギリス連邦占領軍のサー・セシル・バウチャー少将が、英国海外航空のショート・サンドリンガム「プリマス型」飛行艇で運航されていたイギリス南海岸のプール(Poole)と香港を結ぶ路線を延長し、東京国際空港沖へ乗り入れるべく連合国軍最高司令部のダグラス・マッカーサー最高司令官に求めたが拒否された[12]。このため、1948年3月19日以降暫くはイギリス連邦占領軍の拠点である岩国基地へ乗り入れていたが、その後羽田空港への陸上機での乗り入れが許可された。

その後サンフランシスコ講和条約が締結され、連合国による日本占領が終結に近づいた1951年10月25日には、日本籍の航空機による活動が解禁されたことを受けて、第二次世界大戦後初の国内民間航空定期便として日本航空(現:日本航空インターナショナル)のマーチン2-0-2型機「もく星号」が、羽田空港 - 伊丹空港(大阪) - 板付空港(福岡)間の定期旅客運航を開始した。なお日本のフラッグ・キャリアとなった日本航空は、その後現在に至るまで羽田空港をハブ空港として使用している。

返還以後(東京国際空港)

翌1952年7月1日[8]には地上施設の大部分がアメリカ軍から返還され、同日に現名称の「東京国際空港」に改名[13]。また同月には世界初のジェット旅客機であるデ・ハビランド DH.106 コメットMk.Iが英国海外航空によって初飛来し、その後ロンドンのヒースロー国際空港との間に南回りヨーロッパ線で定期就航した。

翌1953年には日本航空のダグラスDC-6によって、日本の航空会社による第二次世界大戦後初の国際線定期路線の就航が開始された。この頃から日本の経済状況が回復してきたこともあり、国内線の乗客が急増したのみならず、スカンジナビア航空やスイス航空、カナダ太平洋航空やカンタス航空などが就航するなど外国航空会社の就航開始が相次ぎ国際線の旅客も急増したことを受け、全面返還に先立つ1955年5月20日には、旧A滑走路が2550mに延伸され、現在の国際線ターミナルの西側、現B滑走路の南端付近に近代的な設備を持つ新しい旅客ターミナルが開館した。その後1958年に全面返還され、1961年には、さらに滑走路が3000mに延伸された[14]。

混雑

その後1960年代に入ると、日本の空の玄関口、首都の空港として日本航空や外国航空会社によりダグラスDC-8やボーイング707、コンベア880などの大型ジェット旅客機が次々と就航したほか、ルフトハンザドイツ航空(1961年)やガルーダインドネシア航空(1962年)、ユナイテッド・アラブ航空(現在のエジプト航空、1962年)やアエロフロート航空(1967年)、マレーシア-シンガポール航空(現在のマレーシア航空とシンガポール航空、1968年)など新規乗り入れ航空会社が相次ぎ、さらに地方空港の整備が進んだことで地方路線が増加した。

これを受け、1964年に行われた東京オリンピックにあわせ空港設備の整備拡張が行われた。まず、旅客ターミナルが増築(東京五輪後も度々行われた)された他、旧C滑走路(3150m×60m)の新設[14]、東京モノレールの乗り入れや貨物や検疫施設の拡充などが行われ、8月には旅客ターミナル向かいに初の空港敷地内ホテルである羽田東急ホテルがオープン。その後1971年に旧B滑走路が2500mまで延伸[14]し、旧羽田空港が一応の完成を見た。

しかし、同年に一般旅行者の海外旅行自由化が行われたことや、地方路線の機材大型化やジェット化が進んだことなどもあり、高度経済成長期真っただ中の1960年代後半には、増大する一方の離着陸をさばくのが困難になり、ターミナル寄りの旧A滑走路 (15R/33L) の使用を停止して駐機スポットにするなどの策も講じたが、それでも増加する乗り入れ機の対応が難しくなった。また、旧A滑走路の使用停止により発着便の増加が事実上不可能になった上に、旅客ターミナルにボーディングブリッジが設置されていない他、旅客ターミナルの混雑や貨物ターミナルの処理能力も限界に達し、抜本的な解決を望む声が多くなった。

この様な声に対し当時の運輸省は羽田空港の沖合展開(更なる埋め立て)を検討したものの、当時の港湾土木技術では沖合移転に必要な埋め立て工事には多大な困難が予想されたことや、アメリカ空軍の管理していた東京西部空域との兼ね合いもあり、首都圏第二空港の開設を決定した。その後候補地の策定を行い、1966年に千葉県成田市に新東京国際空港(現・成田国際空港)の建設が始まる。

成田空港完成

1970年には、パンアメリカン航空と日本航空が相次いで当時の主力機材であったボーイング707型機やダグラスDC-8型機の倍以上の座席数を持つボーイング747型機を就航させ、ノースウエスト航空や英国海外航空、エールフランス航空やKLMオランダ航空などの他の乗り入れ航空会社もその後を追ったものの、ボーディングブリッジを備えたスポットがわずか3か所しかないなど、大型機の就航に施設拡充が間に合わないような状況は続いた。

その上、日本の高度経済成長が続いていた1970年代中盤には、日本航空がボーイング747型機を国内線に投入したほか、国内線のみを運航する全日本空輸や東亜国内航空もロッキード L-1011 トライスター型機やエアバスA300型機などのワイドボディ機の就航を開始したことから、国際線のみならず国内線ターミナル、貨物ターミナルの処理能力も限界に達してしまう。

そして1978年5月20日に成田空港が開港すると、外交的問題から成田空港への移転を行わなかった中華民国のチャイナエアラインを除く全ての国際線が移転した。なお、その後1990年代に就航開始した中華民国のエバー航空も羽田空港を利用することとなった。詳細は「国際線の就航状況」の節を参照のこと。

沖合展開事業の進展

かつてのターミナルは現在地より陸地側、今のB滑走路の南端付近にあり、3本の滑走路もそれを囲むように北側に04/22が東側に15R/33Lと15L/33Rのクロースパラレルが配置されていたが、1964年の海外旅行自由化以降は航空機の利用客が急増し、便数も増加できない上に国際線・国内線が同居する状態では発着する飛行機の数をさばききれなくなり、空域では航空機同士が急接近することが常にあった。このため、1970年代には旧A滑走路を事実上閉鎖して駐機場を拡張した。

新設された新東京国際空港に国際線が移転した後も、国内線の需要の急激な増加が続いたため、手狭なターミナルと2本の滑走路では、首都空港としてのキャパシティは既に限界を超えていた。滑走路は現在よりも市街地に近かったため、騒音に対する苦情も絶えなかった。これら空港機能の改善および騒音対策を目的として1984年1月から東方の海面を埋め立てて空港施設を移設・拡張するという沖合展開事業(通称: 沖展)が行われた。

沖展に不可欠な埋め立て工事は、脆弱な海底地盤により難航した。沖展用地は1975年度より東京港の浚渫土や首都圏の建設残土を処分する残土処理場であり、長年のヘドロが堆積した「底なし沼状態」であったことから、重機はおろか人間も立ち入れない場所が多かった。この場所は含水比率100パーセント以上の超軟弱地盤であったことから工事関係者の間では「(羽田)マヨネーズ層」と呼ばれ始め、工事関係書類に使われたため学名にまでなりかけたが、後にマヨネーズ製造業者から抗議があったため名称が変更されている[15]。対策としてチューブの集合体の板を地中深く差し込むことで水を抜くペーパードレーン工法や、同じく砂の柱を地中深く構築することで水を抜くサンドドレーン工法、沈下する地盤をジャッキの油圧で持ち上げ空洞を特殊なコンクリートで固める工法などを駆使し、計画から完成まで約20年の歳月を経て完成した[16]。

この埋め立てによって新たに生まれた土地は広大なもので、これがすべて大田区に組み込まれたことから、世田谷区は長年保っていた「東京23区で面積最大」という地位を大田区に譲ることになった。

1993年9月27日には、約29万平方メートルの延べ床面積に、24基のボーディングブリッジを持つ新国内線ターミナルビル(第1ターミナルビル)が供用開始され、チャイナエアラインを除くすべての航空会社が移転した[17]。同ターミナルを運営する日本空港ビルデングはこれにビッグバード (Big Bird) という愛称をつけたが、今日ではこれが羽田空港旅客ターミナルの総称としても用いられている。

2004年12月1日には、約18万平方メートルの延べ床面積に、15基のボーディングブリッジを持つ第2旅客ターミナルビルが供用を開始した[17]。全日本空輸グループおよび全日空グループと業務提携している北海道国際航空の国内線業務が同ターミナルに移転した。12月21日には第1旅客ターミナルビルに残っていた日本航空グループが、従来使用していた同ターミナル南ウイングに加え、全日空グループなどが使用していた北ウイングの使用を開始。その後2006年4月1日より、全日空グループと業務提携しているスカイネットアジア航空も第2旅客ターミナルに移転し、現在は、

のそれぞれ専用ターミナルとなっている。ただし全日空便名でもスターフライヤー運航のコードシェア便である北九州線は第1旅客ターミナルから出発・到着する。

各ターミナルのシンボルカラーも、第1ターミナルは日本航空グループのコーポレートカラーである赤色、第2ターミナルは全日空グループのコーポレートカラーである青色となっている。日本航空グループでは広い第1ターミナルを活かし、国内線方面別チェックインを行っている。就航路線を参照されたい。

第2旅客ターミナルビル供用に関連して、2005年4月1日より東京国際空港を発着する便の航空券に旅客施設使用料として100円が上乗せされている(2011年4月1日より170円に改定される)。使用料の導入に関しては、国内線ハブとしての優越的地位の利用との非難も相次いだ。国内線を対象とした旅客施設使用料の徴収は日本で初めてであった[18]。

なおこの事業は3期に分かれ、第2旅客ターミナルビル南ウィング(仮称)が完成した時点で終了する予定である。

- 第1期(1984年1月 - 1988年3月)

- A滑走路移転・拡張(1988年7月供用開始)

- 第2期(1987年9月 - 1993年8月)

- 第3期(1990年5月 - )

- C滑走路移転・拡張

- 1996年空の日には空港イベントの一環として供用前のC滑走路が一般公開された。

- 1997年3月供用開始。これ以降、2本の平行滑走路による同時離着陸が可能になった(それまでの平行滑走路でも同時に離陸と着陸を行うことは可能であった)。

- 暫定国際線旅客ターミナル(1998年3月20日供用開始)

- 京急空港線羽田空港駅(羽田空港国内線ターミナル駅)まで延伸(1998年11月開通)

- B滑走路移転・拡張(2000年3月供用開始)

- 第2旅客ターミナルビル(2004年12月1日供用開始)

- 東京モノレール、羽田空港第2ビル駅まで延伸(2004年12月1日開業)

- 空港連絡道路(2004年12月1日供用開始)

- 第1旅客ターミナルビル北ウイングJALグループ利用拡張(2004年12月21日開始)

- 第2旅客ターミナルビル南ピア(2007年2月15日供用開始。66 - 70番スポット)

- 第2旅客ターミナルビル南ピア71 - 73番スポット(再拡張事業完了後に整備予定)

- 第2旅客ターミナルビル南ウィング(2010年10月13日供用開始)[19][リンク切れ]

- 第2旅客ターミナルビル第4駐車場 (P4) 立体化(2010年8月14日供用開始)

- C滑走路移転・拡張

国際チャーター便就航

第2旅客ターミナルビルの供用開始に先駆け、1998年3月20日に第2旅客ターミナルビルの南寄りに暫定国際線旅客ターミナルビルが完成した[20]。2002年には早朝深夜枠を利用したグアムやアジア各国へのチャーター便の運航が始まる。4月18日に成田空港のB滑走路が暫定供用を開始したことに伴い、チャイナエアラインとエバー航空は成田空港発着となる。

これに伴い、浮いた発着枠が活用されたのが同年開催された2002年サッカーワールドカップ日韓大会開催に伴う日韓間の航路であった。

韓国の首都・ソウルにおいては、ソウル市内にある金浦空港に代わって2001年に国際線空港として新たに仁川国際空港が開港し、金浦空港に発着する国際線は全て同空港に移転し、金浦空港は事実上国内線専用空港となった。

この仁川国際空港は、国際的には行き先こそ「ソウル」と案内されているが、実際にはソウル市内ではなく仁川市内に存在する上、ソウル市内とのアクセスが遠く不便であるなど、これらの点においては日本の羽田空港と成田空港との関係によく似た状況にあった。そこで、このワールドカップ開催期間中およびその前後に、日韓両国の首都かつその中心部から程近い場所に位置する羽田空港と金浦空港を結ぶチャーター便を開設させた。このチャーター便が好評を博したため、翌2003年からは「定期チャーター便」という定期便に限りなく近い方式で同ルートが開設された。

さらに、2007年には同じく定期チャーター便方式で、羽田と中華人民共和国の上海虹橋国際空港の間に、2008年には香港国際空港との間に、2009年には北京首都国際空港との間に航路が開設された。

再拡張事業

近年の航空需要の増大から、特に羽田空港においては、ラッシュ時は2分間隔で発着が行われるなど、発着能力が限界に達しており、増便は困難な状況になっていた。限られた発着枠でできるだけ輸送量を大きくするため、羽田空港では日本の空港としては唯一、小型機の乗り入れが原則として禁止されており、その結果、特に地方空港の利便性が低下し不満が高まっていた。航空需要の増加に早急に対応するため、羽田空港の再拡張や、首都圏に羽田・成田に次ぐ第3の空港を設置する案が検討されたが、検討の結果、2000年9月に政府は第3空港の設置より優位性のある羽田空港の再拡張を優先的に行うことを決定し、以下の事業が進行中である[21]。

B滑走路新誘導路

主として南風時に使用されているB滑走路で、着陸した航空機が速やかに滑走路から退避するための高速脱出誘導路と、それに接続する誘導路がある(2009年7月供用開始)。高速脱出誘導路とは、発着回数を増加させ空港処理能力を向上させるため、航空機を高速のまま滑走路から平行誘導路へ導く施設で、滑走路と斜めに配置する。当時、羽田空港の場合、出発機は1時間あたり32機、到着機は同じく28機と到着機の方が少なかったが、滑走路から早めに脱出する事で到着機を1時間あたり29機へ増やすことが可能とされ、これにより1日あたり14便までの増枠ができると見込まれた。この工事と並行してA・B平行誘導路を結ぶ誘導路を新設中である。

D滑走路と新管制塔

D滑走路は、神奈川県寄りの多摩川河口付近の海上に、従来の埋め立てとジャケット工法による桟橋[22] を組み合わせた、世界初の人工島と桟橋のハイブリッド滑走路として、既存のB滑走路とほぼ平行に建設された。なお、このD滑走路の設計耐久年数は、100年を想定[23] されている。

設計・施工・運用にあたって制約条件がいくつかあり、対策が行われた。

- 多摩川の流れを遮らないこと。→南側1100mおよび現空港との連絡誘導路を桟橋形式にして川の流れをせき止めないようにした。

- 既存の滑走路の離着陸を妨害しないように工事をすること。→進入コース直下での大型クレーンによる施工など制限表面に抵触する作業は空港運用時間外の夜間に行い、高さを低く改造した作業船も用いた。

- 東京港に入出港するタンカー、貨物船などの安全な航行を妨害しないようにすること。→空港東側にある東京港第一航路を一部移設した[24]。また、工事期間中は東京航行安全情報センターを設けて一般船舶が工事区域に侵入しないように警戒その他の業務を行った。

この滑走路の整備により、空港の処理能力である「年間発着能力」は29.6万回から40.7万回まで引き上げられ、国内線については発着枠の増加により現在より小型の飛行機を用いた多頻度運航化が可能となる。国際線については、国土交通省は将来の国内航空需要に対応した発着枠を確保した後の余裕枠を活用して年間6万回程度(短距離便と中・長距離便がそれぞれ3万回、1日約80便)の就航が可能になるという見解を示している。おおむね就航可能な国際定期便については、短距離便でやソウルや釜山、台北、北京、上海など。中・長距離便で北アメリカやヨーロッパ、東南アジアなどの主要都市である。当初は羽田発着国内線最長距離の石垣空港間1,200マイル (1,947 km) 以内の区間を目安としていたが、2008年4月1日には香港線が開設されて既にこの目安を超えていた。

羽田空港沖は江戸前マアナゴなどで有名な漁場である。滑走路の建設工事の影響により漁獲量減少が懸念されるとして、地元漁協と国交省の漁業補償交渉が難航した。当初、同省は閣議決定されていた2009年末の供用開始に向け、2006年春頃の着工を目指していたが、結果的に目標は達成できなかった。工事は2007年3月31日に開始され、5月20日に関係者による着工記念式典が行われた。同省は、当初の計画に間に合わせるために工期短縮の方法などを模索した結果、2010年10月21日に完成し、供用を開始した。

このD滑走路の設置計画当初は既存のB滑走路と完全に平行な滑走路の建設を予定していたが、南風・雨天時に千葉県浦安市街地の上空を通過すること、また東京ディズニーリゾートと直線距離300mの沖合いを通過することが問題視され、滑走路の方位を7.5度変更した[25]。この変更により川崎市にある東京湾アクアラインの換気塔が制限表面上に出るため、この換気塔は頂部の装飾を改修(頂部を取り払う)した。

D滑走路は旧来の管制塔からかなり離れており、旧管制塔から管制官が目視したとき、安全上規定されている視野角を部分的に確保することができない。また、新設される誘導路の一部が建物の陰に隠れてしまい、機体を目視で確認できない部分が生じてしまう。そこで新たに旧管制塔の南東側、第2駐車場に隣接する「バスプール」のエリアに世界で3番目・国内最高の高さとなる116mの新管制塔を建設し、2010年1月14日に運用を開始した。

これにより、それまでの旧管制塔の飛行場管制室は供用開始からわずか16年で役目を終えたことになるが、新管制塔供用開始後も撤去されずバックアップ用の予備管制塔となった。また、新管制塔で新設されるのは飛行場管制室とその付帯設備だけで、ターミナルレーダー管制室や航空局庁舎は現在の位置に残る。

また発着能力増大に伴いグランドコントロールだけでは対処飽和になる可能性が出てくることから、グランドコントロールとは別にエプロン地区のみを管制する「ランプ・コントロール」導入が考えられており、仮に導入された場合、これまでの旧管制塔は成田国際空港の旧管制塔のように「ランプ・コントロール・タワー」として利用することも検討されている。

国際線地区

A滑走路とB滑走路および環八通りに囲まれ、かつての国内線ターミナル(1993年まで)と国際線ターミナル(1998年まで)、日本航空のライン整備センターなどがあった区域に、新しい国際線旅客ターミナルビルと国際貨物ターミナル、エプロンなどを建設し、国際線地区としてPFI手法を用いて整備した。2008年4月8日に起工式が行われ、2010年7月末に完成し[26]、同年10月21日に供用開始された[27][28]。これに伴い、10月12日に旧・P5国際線駐車場が営業を終了し、10月20日に暫定国際線旅客ターミナルビルが閉鎖された[29]。

国際線旅客ターミナルビルは、5階建て延べ床面積約15万9000平方メートル(付属棟含む)のターミナルビルと6層7段の駐車場(約2300台収容、延べ床面積約67,000平方メートル)で構成される。ターミナルビルには、江戸の町並みを再現した商業ゾーンや国内最大級の規模の免税店を設置して収益を確保する見通しで、中部国際空港の2500円などより低い2000円の施設利用料を設定している[30]。

スポットは各々10ヶ所の固定スポットとオープンスポットが設置されるのみである上、旅客ターミナルビルがA滑走路とB滑走路および環八通りに囲まれ、現状のままでは更なる拡張も難しいことから、前原国土交通大臣が提唱している「羽田空港国際ハブ空港化」の実現には不十分な規模であるとの指摘もある。なお貨物ターミナルは、年間50万トンを処理する貨物上屋2棟・生鮮上屋・燻蒸施設などで構成される。

エプロン・周辺道路などの整備は大成建設を中心としたグループが行い、ターミナルビルの整備・運営は国内線ターミナルビルを運営している日本空港ビルデングを筆頭株主とする特別目的会社「東京国際空港ターミナル株式会社 (Tokyo International Airport Terminal Corporation, TIAT) 」がPFI方式で実施している。

国際線ターミナルビルの開業に合わせ、同ターミナルへのアクセスとして、東京モノレール羽田線は一部ルートを変更し、ビルに隣接する形での新駅「羽田空港国際線ビル駅」を建設した。また、京浜急行電鉄空港線も、羽田空港駅 - 天空橋駅間のターミナルビル地下に新駅「羽田空港国際線ターミナル駅」を開業し、あわせて国内線ターミナルの最寄駅である羽田空港駅の名称を「羽田空港国内線ターミナル駅」に変更した。

羽田空港船着場

観光面及び防災面から、国際線ターミナル近くに、「羽田空港船着き場」を開設した。

多摩川左岸に三愛石油株式会社が所有していたのタンカーバースを譲り受け、2011年5月より旅客用に改修する工事を行い[31]、同年7月に利用開始となっている。今後、陸上部分の待合室施設が新設される予定である。

再拡張後の整備・拡張

C滑走路の延伸

2009年4月には、当時の政府・与党が長距離国際線への対応としてC滑走路を南東へ360m延長して3,360mにする方針を固め、追加経済対策に盛り込むと報道された。着工された場合、5年程度での完成が見込まれている[32][リンク切れ] [33][リンク切れ][34]。

国際線ターミナルの拡張

国際線の発着枠が増大した際に備えて、新設した国際線ターミナルを2013年度をめどにさらに拡張する方針である[35][リンク切れ] [36][リンク切れ]。夜間駐機場として整備された北側エプロンへターミナルビルを延長増築し、搭乗口を増設する計画である[37][リンク切れ]。

2011年6月21日に、国土交通省と東京国際空港ターミナルが正式に合意。北側部分にT字状に拡張し、面積はほぼ倍となる。駐機スポットを8か所新設し、搭乗口を10から18に増やす。客室数約280室のホテルも建設する[38][39]。2014年3月完成予定。

国内線第1ターミナルの整備

2010年から2012年にかけて、国内線第1ターミナルの各種旅客施設及び商業施設のリニューアルが行われる予定である[40]。

国内線第2ターミナルの整備

2013年に、暫定国際線ターミナル跡地に国内線第2ターミナル用のボーディングブリッジが3か所増設される予定である[40]。

神奈川口構想

2004年から2006年にかけて、国土交通大臣、神奈川県知事、横浜市長、川崎市長を構成員とする「神奈川口構想に関する協議会」が4回会合を行い、神奈川県などからの提案について検討を進め、神奈川県と横浜市、川崎市の1県2政令指定都市が共同で提案している、羽田空港の再拡張・国際化に合わせて多摩川にある首都高速湾岸線と大師橋の間に空港に接続する橋または海底トンネルを建設し、多摩川の対岸にある川崎市側にも空港施設を設置するという構想である。国際線旅客ターミナルビルの出国手続き施設を建設する他、ホテルや物流施設を併設し、経済的な地盤沈下が進む京浜臨海部再生の起爆剤になると考えられている。

この神奈川口構想に対しては、東京都大田区が強く反対しているが、「アジア諸都市の国際ハブ空港競争激化の中にあって、日本の羽田空港がそれに勝ち抜くキーのひとつとしてあげられるのが、臨空関連施設やホテル他を擁する神奈川口構想の成立可否かもしれない」とする新聞記事[41][リンク切れ] もある。

施設

旅客ターミナル

第1ターミナルと第2ターミナル、国際線ターミナルの3つの旅客ターミナルがある。第1、第2ターミナルの間は地下にある動く歩道で移動出来る他、羽田京急バスが運行する無料連絡バスもある。国際線ターミナルと第1、第2ターミナルの間は、白い車体の無料連絡バスで移動できる。国内線と国際線の連絡はペパーミントグリーンの車体の無料循環バスが数分間隔で運行している。ただし、まれに通常路線バスカラーの青いカラーリングのバスで運行する場合があるので注意が必要である。なお、無料循環バス乗り場は、第1ターミナルが8番、第2ターミナルが9番、国際線ターミナルが0番となる。徒歩での移動は環状8号線の羽田空港アクセストンネルを通り行く事になるが、このトンネルは歩行者、自転車の通行が禁止の為現実的には不可能。(監視カメラで監視されている)

- 第1旅客ターミナル (JAL・SKY・SFJ) :延べ床面積約29万平方メートル、ボーディングブリッジ24基[17]

- 大阪国際空港・成田国際空港(第1ターミナル)・新千歳空港などのターミナル施設と同様に建物中央部を商業区画とし、搭乗口が左右に南ウイング・北ウイングに隔てられている。商業区画の名称は「マーケットプレイス」である。建物中央部に商業施設が集中しており、地下1階はフードコートの「東京シェフズキッチン」、2-6階の吹き抜け状となっているエリアは「マーケットプレイス ガレリア」の名称が付けられている。ガレリアにはアパレルブランドを扱う百貨店(三越・高島屋)のブティック様の小型売店、高級志向のレストランなどが入居しており、さながらデパートのような内装となっている。2階に噴水広場があり、待ち合わせ場所などとして使われるほか、稀にライブやトークショーなどのイベント会場として使われることがある。6階は宴会場・会議室があり、一般的な会合や結婚式の開催が可能となっている。また、展望デッキへの出入口がある。

- 第2旅客ターミナル (ANA・ADO・SNA・SFJ) :延べ床面積約25万2400平方メートル、ボーディングブリッジ20基[42][43]

- 供用開始当初は北ピアと南端にある上層部が全面ガラス貼りの吹き抜け部分(5階建、メトロハットと形状が似ている)のみで、商業区画「マーケットプレイス」は吹き抜け部分の各階に集中している。その後、吹き抜け部分の南側で南ピアの建設が進められて2010年10月に供用開始したことで、第1ターミナルと同様、吹き抜け部分が建物の中心に位置することになった。

- 国際線ターミナル:延べ床面積約15万9000平方メートル(供給処理施設棟を含む)、ボーディングブリッジ10基

貨物ターミナル

西貨物地区と東貨物地区があり、第1、第2旅客ターミナルから空港内循環バスでアクセスできる。2010年10月には新たに国際線地区貨物ターミナルがオープンした。

VIP用施設

日本国政府専用機を含む政府専用機などを利用する政府要人・皇族・国賓などいわゆるVIPが利用できる貴賓室と、専用機専用のスポットが東貨物地区横にある。ボーディングブリッジはなくタラップを利用する。一般道へ直結する専用の車道・ゲートも設けられているが、警備上、この道路の通行時は周辺道路が予告無く一時通行止め(迂回を要請される)となることがある。

プライベートジェット用施設

VIPとは別に、富裕層(いわゆるセレブリティ)らが私用でプライベートジェットを利用する際に使われる専用の「Nスポット」が整備地区に1箇所存在する。空港ターミナルから離れているうえ、昼間の発着は時間制約が厳しいこともあり、一般の目には触れることは極端にない。

航空会社施設

- 日本航空(格納庫・整備場・訓練施設)

- 全日本空輸(格納庫・整備場)

- スカイマーク(本社・格納庫・整備場)

施設がある機関

旧整備場地区に以下の事務所や格納庫がある。

- 行政機関

- 国土交通省航空局管制保安部運用課 飛行検査

- 海上保安庁第三管区海上保安本部羽田航空基地(北緯35度33分27秒 東経139度45分17秒)

- 海上保安庁第三管区海上保安本部羽田特殊救難基地↑

- 航空機格納庫を持つ報道機関

就航路線

旅客便

国内線

- 航空会社名が2社以上記載されている場合は、最前の航空会社の機材・乗務員で運航する共同運航便である。

第1旅客ターミナル北ウィング

| 航空会社 | 就航地 |

|---|---|

| 日本航空インターナショナル (JAL) [44] |

【北海道地方】 【北陸地方】 |

| スカイマーク (SKY) | 新千歳空港、関西国際空港(2012年3月25日から就航開始予定)、神戸空港、北九州空港、福岡空港 、長崎空港(神戸空港経由)、阿蘇くまもと空港、鹿児島空港、那覇空港 |

第1旅客ターミナル南ウィング

| 航空会社 | 就航地 |

|---|---|

| 日本航空インターナショナル (JAL) [45] |

【中国地方】 【四国地方】 【九州地方】 【沖縄地方】 |

| 日本トランスオーシャン航空 (JTA) [46] | |

| スターフライヤー (SFJ) | 北九州空港、福岡空港 |

| スターフライヤー (SFJ) ・ 全日本空輸 (ANA) | 北九州空港 |

-

第1旅客ターミナル

-

第1旅客ターミナル南ウィング出発ロビー

-

第1旅客ターミナルマーケットプレイス

-

第1旅客ターミナルゲートラウンジ

第2旅客ターミナル

| 航空会社 | 就航地 |

|---|---|

| 全日本空輸 (ANA) [47] |

【北海道地方】 【近畿地方】 【中国地方】 【四国地方】 【九州・沖縄地方】 |

| 北海道国際航空 (ADO) ・ 全日本空輸 (ANA) | 女満別空港、旭川空港、とかち帯広空港、新千歳空港、函館空港 |

| スカイネットアジア航空 (SNJ) ・ 全日本空輸 (ANA) | 長崎空港、大分空港、阿蘇くまもと空港、宮崎空港、鹿児島空港 |

| スターフライヤー (SFJ) ・ 全日本空輸 (ANA) | 関西国際空港 |

-

第2旅客ターミナル

-

第2旅客ターミナル出発ロビー

-

第2旅客ターミナルマーケットプレイス

-

第2旅客ターミナル展望デッキ

休廃止路線

統計

| 行き先 | 旅客数 | 国内線順位 |

|---|---|---|

| 新千歳空港 | 約 912万人 | 上位 1位 |

| 福岡空港 | 約 750万人 | 上位 2位 |

| 大阪国際空港 | 約 524万人 | 上位 3位 |

| 那覇空港 | 約 511万人 | 上位 4位 |

| 鹿児島空港 | 約 215万人 | 上位 5位 |

| 広島空港 | 約 203万人 | 上位 6位 |

| 阿蘇くまもと空港 | 約 171万人 | 上位 7位 |

| 小松空港 | 約 151万人 | 上位 8位 |

| 長崎空港 | 約 138万人 | 上位 9位 |

| 松山空港 | 約 135万人 | 上位10位 |

以下省略。神戸・関西・宮崎・高松・大分・函館・北九州までの路線は、年間利用者数100万人を超える。 国土交通省 平成21年度航空運輸統計速報(平成22年3月15日)

国際線

国際線旅客ターミナル

| 航空会社 | 就航地 |

|---|---|

| 金浦国際空港(ソウル[52])、台北松山空港(台北[53])、北京首都国際空港(北京)、上海虹橋国際空港(上海[54])、香港国際空港(香港[55])、スワンナプーム国際空港(バンコク)、シンガポール・チャンギ国際空港(シンガポール)、ホノルル国際空港(ホノルル)、サンフランシスコ国際空港(サンフランシスコ[56])、シャルル・ド・ゴール国際空港(パリ[57]) | |

| 金浦国際空港(ソウル[58])、仁川国際空港(ソウル[59])、台北松山空港(台北[60])、北京首都国際空港(北京[61])、上海虹橋国際空港(上海)、香港国際空港(香港)、スワンナプーム国際空港(バンコク[62])、シンガポール・チャンギ国際空港(シンガポール[63])、ホノルル国際空港(ホノルル)、ロサンゼルス国際空港(ロサンゼルス)、フランクフルト国際空港(フランクフルト[64])(2012年1月21日から就航開始予定) | |

| 金浦国際空港(ソウル[65])、仁川国際空港(ソウル) | |

| 金浦国際空港(ソウル[66])、仁川国際空港(ソウル[67]) | |

| 台北松山空港(台北[68]) | |

| 台北松山空港(台北[69]) | |

| 北京首都国際空港(北京[70]) | |

| 上海虹橋国際空港(上海[71]) | |

| 上海虹橋国際空港(上海[72]) | |

| 香港国際空港(香港[73]) | |

| スワンナプーム国際空港(バンコク[74]) | |

| コタキナバル国際空港(コタキナバル) | |

| クアラルンプール国際空港(クアラルンプール) | |

| シンガポール・チャンギ国際空港(シンガポール[75]) | |

| デンパサール国際空港(デンパサール)(2012年4月27日から就航開始予定) | |

| ロサンゼルス国際空港(ロサンゼルス) | |

| ホノルル国際空港(ホノルル) | |

| ロンドン・ヒースロー空港(ロンドン) |

-

国際線旅客ターミナル

-

国際線旅客ターミナル出発ロビー

-

国際線旅客ターミナル到着ロビー

-

国際線サクララウンジ

-

免税店エリア

定期路線一覧

原則として到着都市名(リンク先は到着空港)のみを記述するが、同一都市圏に2つ以上の空港が存在もしくは空港名に到着都市名が含まれていないなどの場合は「都市名/空港名」の様式で記述する。

国際線

休廃止路線

国際線の就航状況

成田空港開港まで

羽田空港には国内線・国際線ともに就航し、1930年代の開港当初から日本航空輸送や満州航空の国際線が乗り入れていた。戦後は日本の表玄関として、日本航空の国際線ハブ空港となったほか、1964年に開催された東京オリンピックをピークに世界各国からの国際線が乗り入れていた。

しかし、当時の羽田空港の設備では手狭となり、国内線を減便して国際線を運航していたこともあり、東京オリンピック開催後になると羽田空港に代わる首都圏に新たな国際線空港を建設する動きが出始めた。そして、千葉県成田市に首都圏における事実上の国際線専用空港として、1978年5月に「成田空港」の名で知られる新東京国際空港が開港した。なお、この新東京国際空港は2004年4月1日から成田国際空港株式会社法により、同空港を管理する新東京国際空港公団が成田国際空港株式会社に改組・民営化(特殊会社化)され、同時に正式名称も「成田国際空港」に改称し現在に至る。

成田空港開港後

1978年に成田空港が開港すると、中華民国(台湾)の航空会社であるチャイナエアライン(中華航空)を除く国際線定期便は全て成田空港に移り、羽田空港は事実上、国内線専用空港となった。

成田空港が開港しても、チャイナエアラインだけは成田空港には移転せず羽田空港発着となった。この理由は、1974年1月に日本と中華人民共和国の中国共産党政府との間で締結された日中航空協定における予備交渉の席で、中国共産党政府代表団は日中間で航空路線が開設された後も、日本と中華民国との路線を維持することに異議を唱えない立場にあったが「中華民国の国旗(青天白日旗)を付けた中華航空機と同時に乗り入れる気持ちはない」と表明した結果、1974年1月に日本側でまとめた外務・運輸両省案の中で「中国民航は成田空港を使用し、中華航空は羽田空港を使用する。なお、成田空港開港までは暫定的に羽田空港を双方が供用するようにするが、所要の時間帯調整を行う」と定められたためである。

ところが、中華民国政府はこの「外務・運輸両省案」に示された中華航空の社名と機上の旗に関する問題を、「日華(日本と中華民国)の2国間のみの問題」ではなく、中華民国と中共間の問題ととらえ、妥協をすることがなかった。その結果、1974年4月20日を最後にチャイナエアラインによる日本乗り入れが中断された[76] が、翌1975年7月1日の参議院における外務委員会において、宮沢喜一外務大臣が中華民国側の主張に沿った答弁を認める措置を採り、同年8月10日に再開された。しかし、尾翼に描かれていた中華民国の国旗である青天白日旗を塗り潰さなければならないという異常な措置を取ることを余儀なくされた[77]。

成田空港の開港後、羽田空港は都心に近く空港アクセスが良い上、空港旅客サービス料が無料であるほか、国内線との接続が良いなどのプラス面を享受することとなったチャイナエアラインの台北経由便を利用してアジア各国やホノルルへ行く利用者が増加し、同社はこの恩恵を四半世紀にわたり享受することとなる。1989年には中華民国の新規参入航空会社であるエバー航空も羽田空港発着で乗り入れを開始した。2002年には早朝・深夜枠を利用したグアムやアジア各国へのチャーター便の運航が始まったものの、同年4月18日に成田空港のB滑走路が暫定供用を開始したことに伴い、チャイナエアラインとエバー航空は成田空港発着となったが、2010年の再国際化に伴い再び羽田空港に発着するようになった。

定期チャーター便の就航と再国際化

前述した記事と重複するが、2002年に開催された日韓共催ワールドカップにおいて、羽田空港とソウルの金浦国際空港との間に日韓両国の航空会社がチャーター便を運航した。このチャーター便が好評を博し、翌2003年からは毎日運航され、かつ個人旅客による航空券購入が可能であり、定期便に限りなく近い「定期チャーター便」という方式で羽田 - 金浦便の運航を開始した。その後、同じく定期チャーター便方式で中華人民共和国の上海虹橋国際空港(2007年)、香港国際空港(2008年)、北京首都国際空港(2009年)との航路が次々と開設された。今後は、大連の大連周水子国際空港との間に航路を開設することが計画されており、同国東北部において特に経済発展が著しい大連と東京都心から近くて便利な羽田空港を結び、片道約2時間30分の「日中日帰りビジネス」の構築を目指している。

再拡張事業でD滑走路が完成すると、羽田空港の発着枠は大幅に増加することになるが、増加分の一部は同様の形式で近距離国際線向けとする方針とした。これに対し、横浜市はASEAN地域を含む6000キロ以内を含めるよう主張していた。

国土交通省は2008年5月19日、再拡張事業により2010年にD滑走路が完成すると、羽田空港発着枠が大幅に増加することに伴い、深夜と早朝時間帯に限り国際線の中距離・長距離便の就航を自由化する方針を固めた。また20日の経済財政諮問会議で当時の国土交通大臣である冬柴鐵三は「6時台および22時台に羽田空港からの国際線の就航を可能とし、欧米を始めとした世界の主要都市への国際旅客定期便の就航を実現したいと考えている」と表明した。

国土交通省は、再拡張事業完成による発着枠増加分11万回のうち、昼間における3万回を近距離国際定期便に割り振ることを決めている。同省は、周囲の騒音問題等で成田空港が運用できない午後11時から午前6時まで(リレー時間帯を含める場合は午後10時から午前7時まで)の深夜・早朝には通常の発着枠とは別途、距離に制限が無い3万回が割り当てられ、国際線枠6万回とすることにより成田空港を補完する活用が可能であると判断している。さらに新しい国際線ターミナルが2010年10月に供用開始されたことにより、32年ぶりとなる台湾以外の航空会社の国際線定期便が羽田空港に就航した[78]。

国土交通省の成長戦略会議は2010年4月13日、日本の将来の成長に向けた政策提案の重点項目を公表。その中に羽田空港の国際線発着枠を9万回に拡大し国内・国際線の乗り継ぎ拠点となる「ハブ機能」を強化する、今後、昼の時間帯に段階的に増える発着枠について3万回を国際線に充て、欧米路線の定期便も含めるとの方針が盛り込まれた。2009年9月に国土交通大臣に就任した前原誠司は約11万回増える発着枠の半分程度を国際線に回すとしていたが、さらに3万回程度が上積みされた格好である。一方、成田空港では格安航空会社専用のターミナル新設を計画するなど、格安航空会社の受け入れを強化するとの方向性が示された。

国際航空貨物便の乗り入れも認められ、日本貨物航空が2007年4月に、D滑走路運用開始後の2010年10月末以降の深夜・早朝帯(午後11時 - 午前6時)に貨物定期便を就航させる方針を明らかにしていたが、2009年6月に経営見直しにより、羽田空港への就航を当面見送ることを決定した[79]。2010年11月現在、羽田空港へ国際航空貨物便を就航させる航空会社はない。

拡張後の国際線就航協議・合意

国土交通省と各国の航空当局は2008年7月以降、羽田空港再拡張後の国際線就航について各国航空当局との間で協議・合意が進められていることを下記のように発表している。

- 2008年

- 7月 - 羽田空港再拡張後の深夜・早朝時間帯において、日本とマレーシア双方の航空企業がそれぞれ週7便まで就航できる枠組み設定で合意したと発表。

- 8月 - 同月13日まで開かれていた日韓航空協議で、2010年の羽田空港再拡張後に日韓双方の航空会社が羽田 - 金浦間で1日それぞれ6便計12便の定期便を運航させることなどで合意したと発表。

- 9月 - シンガポールとの航空協議において、2010年の羽田拡充後のシンガポール・チャンギ国際空港との路線の新設を合意した。

- 10月 - 2010年10月以降に深夜・早朝枠を利用し、羽田とフランスの首都・パリにあるシャルル・ド・ゴール国際空港との間で、日仏両国の航空会社が1日1便ずつの定期直行便を運航することで日仏両国が合意したと発表。羽田に発着するヨーロッパとの定期路線の復活が決定するのは成田空港開港以来初めてである。なお、日本側の航空会社は日本航空が就航を検討していると報道されている[80][81]。

- 11月 - 2010年10月以降に羽田とイギリスのロンドン・ヒースロー国際空港との間で、日英両国の航空会社が1日1便ずつの定期直行便を運航することで日英両国が合意したと発表。ヨーロッパとの定期路線の復活はフランスに続いて2カ国目になる。なお、日本側は日本航空と全日本空輸が、イギリス側はブリティッシュ・エアウェイズ とヴァージンアトランティック航空が就航に意欲を見せていると報道される[82]。

- 2009年

- 2月2日 - 日本・タイ航空当局間協議の結果、深夜早朝枠で羽田とバンコクとの間に日本・タイそれぞれの航空会社に1日1便の就航が可能とする合意[83]。

- 2月9日 - 日本・オランダ航空当局と日蘭それぞれの航空会社が週7便で羽田とアムステルダムとの間で就航できるよう合意[84]。

- 3月19日 - 日本・香港航空当局間協議の結果、羽田の第4滑走路供用開始後、日本、香港双方の企業に対し、羽田の昼間時間帯を使用して双方1日2便ずつ、羽田 - 香港路線の開設を可能とし、成田空港および羽田空港の深夜早朝時間帯と香港を結ぶ便数を旅客貨物の区別なく週70便まで可能とすることで合意したと発表。

- 4月3日 - 日本・ドイツ航空当局間で、羽田の第4滑走路供用開始後に羽田とドイツを結ぶ定期便を1日2便(週14便)まで運航できる合意をする[85][リンク切れ] [86]。

- 4月6日 - 日本・カナダ航空当局間で、日本とカナダ双方の航空会社が羽田空港とカナダ国内の空港(バンクーバーもしくはトロント)との間にそれぞれ1日1便(週7便)まで定期便を運航できる枠組みが設定される。

- 10月:羽田と台北松山空港(台北)との間で定期便を就航させることに向けて合意することを明らかにする[87][リンク切れ]。

- 12月11日 - 日本の対中華民国窓口機関、財団法人交流協会と中華民国側の亜東関係協会は11日、羽田 - 台北(松山)路線の開設などで合意した。第4滑走路の供用が開始され次第、1日に最大8便(8往復)が運航される予定。

- 12月12日 - アメリカの首都であるワシントンD.C.で開かれていた日米航空交渉の中で、航空自由化(オープンスカイ)協定で合意したと発表。羽田・成田両空港については発着便数に余裕のない混雑空港として、これまで通り政府間の協議で便数を決定するとしている。また、2010年10月の羽田空港再拡張事業完了後の夜間・早朝時間帯について、日米双方の航空会社が羽田とアメリカの空港を結ぶ旅客便の路線をそれぞれ4往復ずつ設定できることでも合意。同協定の枠組みに含まれる「以遠権」も羽田発着便に適用されることになり、アメリカの航空会社は羽田以遠への第3国運航も可能となる。

- 2010年

- 4月13日:エアアジア Xは年内に羽田 - クアラルンプール間就航を表明[88][リンク切れ]。

- 5月7日:アメリカ運輸省が、10年秋以降、就航可能になる羽田への路線について、デルタ航空にロサンゼルスとデトロイトの2路線を、アメリカン航空にニューヨーク線を、新規のハワイアン航空にホノルル線を認可したと発表。ユナイテッド航空とコンチネンタル航空も羽田線を申請していたが、いずれも却下される[89][リンク切れ]。

- 5月10日:シンガポール航空による羽田 - シンガポール線が1日2便就航することを正式発表。

- 5月19日:キャセイパシフィック航空が羽田 - 香港線への就航計画を正式発表。

- 6月5日:国土交通省は、日本の航空会社に割り当てられるアメリカ行き路線4便のうち、日本航空に対してサンフランシスコ便とホノルル便の2便を、全日本空輸に対してロサンゼルス便とホノルル便の2便の就航を認可した。これにより、2010年10月以降の航空会社別の国際線運航便数は日本航空が計10路線、1日13便と最多となる[90]。

- 7月6日:アメリカ運輸省は、羽田空港 - アメリカ間の直行便計4路線の配分を内定どおりデルタ航空2路線、アメリカン航空1路線、ハワイアン航空1路線に正式決定した。これにより、2010年10月以降の羽田空港 - アメリカ間の航空連合別の直行便数は、日本航空とアメリカン航空が加盟するワンワールドが最多になる[91]。

新東京国際空港(成田国際空港)開港以前に就航していた航空会社については、原則として新空港へそのまま移管されているので「成田国際空港」を参照されたい。

就航予定航空会社と路線

| 航空会社 | 就航地 |

|---|---|

| フランクフルト ※2012年1月21日から就航開始予定 | |

| 香港 ※2011年以降就航開始予定[92] |

貨物便

| 航空会社 | 就航地 |

|---|---|

| 新千歳空港(札幌)、関西国際空港(大阪)、有明佐賀空港(佐賀) |

その他

日本国政府専用機をはじめとする各国の政府専用機が多く利用するほか、定期乗り入れ航空会社以外のチャーター便やビジネスジェットの乗り入れも行われている。なお国土交通省は近年国内外からのビジネスジェットの受け入れ条件を緩和し、発着枠に空きがあればいつでも発着でき、発着当日の手続きでも受け付け可能とするなどの受け入れ環境の整備を進めている。さらに、東京都も同様に受け入れ環境の整備を訴えている。

空港へのアクセス

東京都心部まで約7-15 km(鉄道、自動車で約15-30分)。空港に至る道路は環八通り(新整備場地区から多摩川岸への羽田空港トンネル)を除いてすべて自動車専用トンネルのため、徒歩・自転車でのアクセスは一般的ではないが可能である。

鉄道

- 京浜急行電鉄空港線

- 羽田空港国内線ターミナル駅・羽田空港国際線ターミナル駅

- 羽田空港国内線ターミナル駅は第1ターミナルビルと第2ターミナルビルの双方に共通の最寄り駅である

- 両駅から成田国際空港への直通列車(エアポート快特)もある

- 東京モノレール羽田線

バス

一般路線バスは羽田京急バスにより大森駅、川崎駅、蒲田駅からの便が運行されている。特に蒲田駅からは途中大鳥居停留所のみの停車の急行シャトルバスも運行されている。運賃は各停留所より空港まで一律270円。その他、都心部主要駅や主要ホテル、関東地方周辺の主要駅、また関東周辺のレジャースポット(箱根・富士五湖・軽井沢など)からの空港連絡バスも運航されているほか、成田国際空港や東京シティエアターミナル、横浜シティエアターミナルへの直行便もある。

- 京浜急行バス(グループ会社を含む)または東京空港交通がホスト会社として運行しており、発着地により共同運行会社も乗り入れる。路線などの詳細は、上記バス会社項目を参照されたい。

- 羽田空港バス時刻表(外部リンク)にて運行会社に関わらず、路線・時刻の検索ができる。

- また、空港周辺の主要ホテルでは宿泊者向けに無料送迎バスを運行している。

- 日本航空では、東京ディズニーリゾートバケーションパッケージ利用者専用の、東京ディズニーリゾート行き無料シャトルバス(マジカルファンタジー号)を運行している(要予約)。

タクシー

首都高速道路

一般道路

- 国道357号(東京湾岸道路)

- 東京都道311号環状八号線(環八通り)

徒歩・自転車

- 徒歩・自転車によって空港島に入れる道路は、穴守橋、天空橋、弁天橋がある。東京都道311号環状八号線(環八通り)を多摩川沿いに直進し、羽田空港トンネルを抜けると新整備場駅方面に進むことができる。更に、国道357号沿いに整備されている歩道で各ターミナルに移動できる。

- 各旅客ターミナル内に駐輪場はないがP1駐車場(第1ターミナル側)に駐輪することができる。

事件・事故

羽田空港内やその周辺で起こった航空事故やハイジャック事件は以下の通りである。

- 1938年8月24日 日本飛行学校訓練機と日本航空輸送旅客機がどちらも離陸後に空中衝突。両機の乗員5人が死亡したほか、墜落後燃料タンクが爆発して地上の45人を巻き添えにした(大森民間機空中衝突墜落事故)。

- 1940年12月20日 耐空証明取得中の三菱MC-20が東京湾に墜落。原因不明。

- 1966年2月4日 全日空60便のボーイング727-100が着陸進入中に東京湾に墜落。乗員乗客133人全員死亡は当時単独機として世界最悪の事故となった。当時の旅客機はブラックボックスの搭載が義務づけられていなかったため事故原因は不明となった(全日空羽田沖墜落事故)。

- 1966年3月4日 カナダ太平洋航空402便のダグラスDC-8が濃霧の中最終着陸進入中に意図的に高度を下げすぎたために進入灯に激突し炎上。乗員乗客72人中64人が死亡(カナダ太平洋航空402便着陸失敗事故)。

- 1966年8月6日 KLMオランダ航空863便(アムステルダム発・DC-8)の機長が羽田空港着陸寸前で意識不明に。高度45mまで下がっていたが副機長の素早い対応により着陸復行の後に無事着陸。到着後医師により機長の死亡が確認された。

- 1966年8月26日 日本航空のコンベア880が訓練飛行中に操縦ミスで墜落。乗員5人全員死亡(日本航空羽田空港墜落事故)。

- 1982年2月9日 日本航空350便のDC-8が着陸進入中に滑走路手前の東京湾に墜落。24人死亡。統合失調症の機長が副操縦士や航空機関士の制止にも関わらず逆噴射装置を作動させたのが原因(日本航空350便墜落事故)。

- 1999年7月23日 全日空61便札幌行きのボーイング747-400D (JA8966) が離陸後に包丁を持ったフライトシミュレーターマニアの男にハイジャックされた。男は副操縦士をコクピットの外へ追い出し、機長を殺害。その男が操縦する飛行機が墜落寸前になったため、副操縦士がコクピットへ突入。男を取り押さえ、羽田に緊急着陸した(全日空61便ハイジャック事件)。

エピソード

- 「安保闘争」さなかの1960年6月10日に、アメリカのドワイト・D・アイゼンハワー大統領訪日の日程を協議するため来日したジェイムズ・ハガティ(報道は「ハガチー」表記)大統領報道官(当時は新聞係秘書と報じられた)が空港周辺に詰め掛けたデモ隊に包囲され、アメリカ海兵隊のヘリコプターで救助されるという事件が発生した(ハガチー事件)。

- 文藝春秋社の週刊誌「週刊文春」の2008年2月28日号に、「『不正駐機ビジネス』を暴く」との題名で、「楽天」の三木谷浩史会長のガルフストリーム V型機や、「ソニー」が所有するダッソー・ファルコン 900型機などの複数のビジネスジェット機が、「整備目的」と称して、東京国際空港内の整備エリアに違法に駐機し続けているとの内容の記事が掲載された[93]。その後これらのビジネスジェット機は指摘を受けて撤去されたが、2010年3月現在、再び数機が以前のように駐機し続けているとの指摘がある。

東京国際空港を舞台とする作品

テレビ

- アテンションプリーズ(1970年版、東宝/TBS、主演:紀比呂子)

- 白い滑走路(1973年、TBS、主演:田宮二郎)

- スチュワーデス物語(1983 - 1984年、TBS)

- 逢いたい時にあなたはいない…(1991年版、フジテレビ)

- ビッグウイング(2001年、TBS、主演:内田有紀)

- GOOD LUCK!!(2003年、TBS、主演:木村拓哉)

- アテンションプリーズ(2006年版、フジテレビ、主演:上戸彩)

映画

- 大怪獣バラン(東宝)

- フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ(東宝)

- ゴジラvsデストロイア(東宝)

- ハッピーフライト(2008年、東宝/フジテレビ)

- フライングラビッツ(2008年、東映/電通)

- カーズ2(2011年、ディズニー)

歌謡曲

脚注

- ^ 平成22年空港管理状況

- ^ 「羽田再拡張後の飛行ルート(修正案)」 (PDF)

- ^ 「東京国際空港(羽田空港)再拡張事業の概要」 (PDF) p.15

- ^ ただし、公式実務訪問賓客・実務訪問賓客・外務省賓客などは通常成田空港を使用する。

- ^ ほかには関西国際空港、中部国際空港、新千歳空港、北九州空港、那覇空港。メンテナンスや騒音の影響で完全な24時間運用が可能なのはこのうち関西国際空港のみ。

- ^ ヤマト運輸の「超速宅急便」などの高速宅配サービスが行われている。

- ^ 羽田空港半世紀の歴史

- ^ a b 『官報資料版』1958年7月1日第9455号付録、4ページ

- ^ 羽田空港跡地利用OTA基本プラン 大田区基本構想 (PDF) 大田区公式サイト

- ^ 蒲田・羽田の歴史について (PDF) 早稲田大学文学学術院 浦野正樹研究室

- ^ 暮らしとたたかい 街と人々 羽田探訪記 JanJanNews 2008年4月8日

- ^ 『英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争』P.17 サー・セシル・バウチャー著 社会評論社 2008年

- ^ 同年7月5日航空庁告示第4号「東京都大田区羽田町に所在する飛行場を東京国際空港と呼称する件」

- ^ a b c 東京国際(羽田)空港 国土交通省東京航空局 管内空港の現況 > 関東

- ^ 上之郷利昭著「羽田空港物語」講談社、1997年3月17日 ISBN4-06-208026-5

- ^ このエピソードについてはNHKで1993年に放送されたドキュメンタリー番組『テクノパワー』第3回および2004年放送の『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』でも取り上げられた。

- ^ a b c SCOPE「SEA&SKY 東京国際空港第2旅客ターミナルビルの計画について」

- ^ 中部国際空港も同日より開始

- ^ ANA HANEDA2010[リンク切れ]

- ^ 日本空港ビルデング (PDF)

- ^ 羽田空港再拡張及び首都圏第3空港について

- ^ 鋼管杭を打ち立てた上に鋼構造物を載せる桟橋工法 出典:新日本の空港シリーズ1羽田空港

- ^ 羽田再拡張D滑走路建設工事共同企業体の説明パンフレット2冊 第2版 2007年5月発行

- ^ 「東京国際空港(羽田空港)再拡張事業の概要」 (PDF) p.13

- ^ 羽田再拡張後の飛行ルート(修正案)について

- ^ 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等新築工事 竣工式の実施について (PDF)

- ^ ターミナル概要 TIAT

- ^ 東京国際空港(羽田)新国際線旅客ターミナルビル 供用開始日のご案内 (PDF)

- ^ 「旧国際線旅客ターミナルの閉館について」

- ^ 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル旅客取扱施設使用料の設定について (PDF)

- ^ 「羽田空港船着場」の整備工事について (PDF, 日本空港ビルデング株式会社 2011年5月2日)

- ^ 羽田C滑走路延伸へ、深夜など大型欧米便可能に…政府・与党 読売新聞[リンク切れ]

- ^ 新経済対策、羽田の滑走路延伸に300億円 国交省方針 朝日新聞[リンク切れ]

- ^ 東京国際空港C滑走路延伸事業について (PDF, 国土交通省)

- ^ 羽田、国際線用旅客ターミナルを再拡張へ[リンク切れ]

- ^ 羽田空港の国際ターミナル拡張、26年度完成へ イザ!(産経新聞)・2010年4月30日[リンク切れ]

- ^ 羽田 「新国際線旅客ターミナル」再拡張へ YOMIURI ONLINE・2010年10月26日[リンク切れ]

- ^ 国際線争奪さらに激化 羽田新ターミナル拡張決定 asahi.com・2011年6月22日

- ^ 羽田国際線ターミナル拡張へ-固定ゲート8カ所増、ホテル新設も 羽田経済新聞・2011年6月21日

- ^ a b 中期経営計画 日本空港ビルデング

- ^ ハブ空港として国際競争に立ち向かうことができるかは神奈川口構想の可否次第 (asahi.com) [リンク切れ]

- ^ 「東京国際空港(羽田)第2旅客ターミナルビル南ピアの供用開始について」 (PDF)

- ^ 東京国際空港(羽田)第2旅客ターミナルビル増築部(本館南側)10月13日供用開始 (PDF)

- ^ 南ウィング到着便及び日本トランスオーシャン航空の機材・乗務員で運航する便あり

- ^ 北ウィング到着便及び日本トランスオーシャン航空、JALエクスプレスの機材・乗務員で運航する便あり

- ^ 北ウィング到着便あり

- ^ エアーニッポン、ANAウイングスの機材・乗務員で運航する便あり

- ^ 「紋別完全撤退を回避 全日空羽田線休止 道央需要も期待」 北海道新聞 2011年8月19日 朝刊p2

- ^ 「10月末から3ケ月間 新千歳に定期便 全日空提案明らかに」 北海道新聞 2011年8月19日 朝刊オホーツク版 p21オホーツク面

- ^ 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の影響で花巻、仙台共に臨時便が運航されている。

- ^ 2004年10月23日に発生した新潟中越地震の影響で10月24日から翌年1月4日まで、2007年7月16日に発生した新潟中越沖地震の影響で同日と17日に臨時便が運航された。

- ^ 大韓航空とのコードシェア便日本航空

- ^ チャイナエアラインとのコードシェア便日本航空

- ^ 中国東方航空とのコードシェア便日本航空

- ^ キャセイパシフィック航空とのコードシェア便日本航空

- ^ アメリカン航空とのコードシェア便『日本航空、羽田線を外航各社とコードシェア-JL便名の国際線は1日22便に』トラベルビジョン 2010年9月22日

- ^ エールフランスとのコードシェア便日本航空

- ^ アシアナ航空とのコードシェア便全日空

- ^ アシアナ航空とのコードシェア便全日空

- ^ エバー航空とのコードシェア便全日空

- ^ 中国国際航空とのコードシェア便全日空

- ^ タイ国際航空とのコードシェア便全日空

- ^ シンガポール航空とのコードシェア便全日空

- ^ ルフトハンザドイツ航空とのコードシェア便

- ^ 日本航空とのコードシェア便『日本航空、羽田線を外航各社とコードシェア-JL便名の国際線は1日22便に』トラベルビジョン 2010年9月22日

- ^ 全日本空輸とのコードシェア便全日空

- ^ 全日本空輸とのコードシェア便全日空

- ^ 日本航空とのコードシェア便『日本航空、羽田線を外航各社とコードシェア-JL便名の国際線は1日22便に』トラベルビジョン 2010年9月22日

- ^ 全日本空輸とのコードシェア便全日空

- ^ 全日本空輸とのコードシェア便全日空

- ^ 日本航空とのコードシェア便日本航空

- ^ 中国東方航空とのコードシェア便上海航空

- ^ 日本航空とのコードシェア便日本航空

- ^ 全日本空輸とのコードシェア便全日空

- ^ 全日本空輸とのコードシェア便全日空

- ^ この措置により日本航空は台湾に乗り入れることができなくなったばかりか、台北FIRの通過も拒否され、東南アジア線や南回り欧州線が遠回りを強いられることとなった。

- ^ 1970年代における日台航空関係の変遷 李恩民 宇都宮大学国際学部研究論集 2002,第13号,37-57

- ^ 羽田空港国際線が本格化 深夜、早朝に欧米各都市へ定期便 J-CAST 2008.05.22

- ^ 『東京国際空港(羽田空港)への就航について』 日本貨物航空・プレスリリース 2009年7月13日付

- ^ 日仏航空協議、欧の羽田乗入れ初合意-A380就航と関空増便も、AFは歓迎 トラベルビジョン 2008/10/27

- ^ 羽田-パリ定期便開設で合意 拡張後の深夜早朝時間帯 2008/10/24 共同通信

- ^ 日英航空協議、羽田/ロンドン線で合意-パリ線に続き2ヶ国目 トラベルビジョン 2008/11/14

- ^ 日本・タイ航空当局間協議の結果について 平成21年2月2日 国土交通省航空局監理部国際航空課

- ^ 日本・オランダ航空当局間協議の結果について 平成21年2月9日 国土交通省航空局監理部国際航空課

- ^ 羽田-ドイツ路線開設へ=2国間航空協議で合意 2009/04/03 時事通信[リンク切れ]

- ^ 日本・ドイツ航空当局間協議の結果について 平成21年4月3日 国土交通省航空局監理部国際航空課

- ^ 羽田-台湾・松山間、定期便就航を年内に正式合意へ[リンク切れ]

- ^ 『エア・アジア、羽田に年内就航 クアラルンプール便』 日本経済新聞電子版 2010年4月13日付[リンク切れ]

- ^ 『米運輸省:デルタ、アメリカン、ハワイ航空、各社に羽田線認可―運輸省』財経新聞電子版 2010年5月7日付[リンク切れ]

- ^ 『JAL、羽田から世界へ! 10月31日から運航する羽田国際線新路線 発売開始!』 2010年6月30日

- ^ 『米運輸省、羽田4路線を正式決定 10月31日から運航開始』TJオンライン 2010年7月8日

- ^ 『香港航空、羽田線就航へ、新潟、鹿児島も予定-成田線は搭乗率90%めざす』トラベルビジョン トラベルビジョン 2010年11月5日(金)

- ^ 「『不正駐機ビジネス』を暴く」週刊文春2008年2月28日号 文藝春秋刊

関連項目

外部リンク

- 羽田空港ターミナルBIG BIRD(日本空港ビルデング)Webサイト

- 東京国際空港ターミナル株式会社(国際線ターミナル)

- 羽田空港サービス株式会社

- 国土交通省 東京航空局 - 空港管理者

- 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所ホームページ

- 国土交通省航空局 羽田空港再拡張および首都圏第3空港について

- 東京国際空港D滑走路建設外工事 - D滑走路建設の説明

- 日本建設業団体連合会KensetsuFILMS - D滑走路建設の説明映像

- 空港主部の航空写真 - 国土交通省、1989年

- 国土地理院「国土変遷アーカイブ 空中写真閲覧システム」: 羽田空港

- 国際航空情報通信機構 - 旧)国際航空通信共同体

- openNav: HND / RJTT 飛行場図

- 東京国際空港供用規定 (PDF)