鎌倉市

| かまくらし 鎌倉市 | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 国 |

| ||

| 地方 | 関東地方 | ||

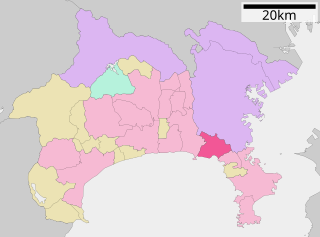

| 都道府県 | 神奈川県 | ||

| 市町村コード | 14204-2 | ||

| 法人番号 | 3000020142042 | ||

| 面積 |

39.66km2 | ||

| 総人口 |

170,867人 [編集] (推計人口、2024年6月1日) | ||

| 人口密度 | 4,308人/km2 | ||

| 隣接自治体 | 横浜市、逗子市、藤沢市 | ||

| 市の木 | ヤマザクラ | ||

| 市の花 | リンドウ | ||

| 他のシンボル | - | ||

| 鎌倉市役所 | |||

| 市長 | 松尾崇 | ||

| 所在地 |

〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18番10号  | ||

| 外部リンク | 鎌倉市 | ||

| 特記事項 | 市外局番:0467(市内全域) | ||

| ウィキプロジェクト | |||

鎌倉市(かまくらし)は、神奈川県、三浦半島西側の付け根に位置する市。

地理

横浜市の南西、藤沢市の東、逗子市の北西に位置し、南は相模湾に面している。三方が低い山で囲まれ海に面する地であり、かつては幕府が置かれ政権の要の地であった。今日では旧腰越町や旧大船町など、いわゆる「三方を山に囲まれた鎌倉」の外側に位置する地域も市内に含まれる。藤沢市から海岸がつながっているため、旅行者には湘南の一部とみなされることが多いが、地元では定義の曖昧な「湘南」という呼称より、歴史的に広く認知され、範囲もより限定される「鎌倉」の呼称が好まれている。なお、神奈川県の行政区分上も、鎌倉は藤沢や茅ヶ崎などの湘南地域には含まれず、横須賀や逗子などと同じ三浦半島のブロックに含まれている。

鎌倉は地域内に多くの歴史遺跡を持つ「古都」であるが、後述の通り室町時代中期以降に衰退したため「都市・鎌倉」としての歴史は連続していない。

江戸時代後期になると、地域内の寺社が多くの参詣客を集めるようになるが、明治初期の段階でも鎌倉大仏(高徳院)や長谷寺を擁する長谷(はせ)地区に都市的な集落が分布するのみで、現在の鎌倉市の中心市街地は形成されていなかった。

明治初期、現鎌倉市域を含む鎌倉郡を管轄する郡役所は戸塚(現横浜市戸塚区)に置かれた。明治中期以降、保養・別荘地として、昭和以降に観光地として改めて「都市・鎌倉」の発展を見たのである。ゆえに中世以来の建造物はほとんど存在せず、文化遺産として価値の高い中世都市の遺構の多い地域といえる。

歴史

地形が天然の要害でもあり、古代、鎌倉郡の郡衙が設置された場所であり、また豪族の鎌倉氏の本拠でもあった。

平忠常の乱の際、平直方による鎮圧が失敗、実際に乱を征圧した源頼信の功により、その子源頼義の頃に畿内の河内国石川郡壷井(現・大阪府羽曳野市壷井)を本拠地とした河内源氏の所領となる。頼義の子で河内源氏三代目棟梁の八幡太郎義家の4代後の源頼朝が鎌倉幕府を置いて武家政権を成立させ、鎌倉街道も整備される。幕府の要職に就いた有力御家人は鎌倉に居を構え、また海に面した特徴を生かした海上交易も隆盛し、鎌倉五山なども置かれ関東における文化的中心地となる。

1225年には北条泰時が執権に就き、連署や評定衆を置いて幕府の合議制を確立するとともに、政権を頼朝以来幕府が置かれた大倉から宇都宮辻子に移し、1232年には御成敗式目を制定して幕府の体制を磐石なものとした。1333年に後醍醐天皇の討幕に呼応した上野国(群馬県)の河内源氏義家流・新田義貞は、分倍河原などで鎌倉幕府を専横した桓武平氏流北条氏の兵を撃破し、鎌倉へ進撃して泰時以来の菩提寺である東勝寺で北条氏一族を滅亡させた(東勝寺合戦)。1953年(昭和28年)に鈴木尚の調査では大量の刀創などのある人骨が発掘されている。

京都で後醍醐天皇の建武の新政がはじまると義貞は召還され、京都の六波羅探題を滅亡させるなど討幕に効のあった一族の足利尊氏の弟である足利直義や一門の細川氏などが親王を奉じて下り、鎌倉将軍府が成立。北条氏一族の残党が中先代の乱を起こし鎌倉が陥落すると尊氏は討伐に向かい、そのまま新政から離反して鎌倉で恩賞の授与などを行うが、尊氏は追討に派遣された義貞らを撃破し、京での戦いに負け九州落ちした後に北朝を樹立して武家政権を設立し、鎌倉へは子の足利義詮を派遣する。足利家の内紛が観応の擾乱と呼ばれる内乱に発展すると義詮は京へ呼び戻され、代わりに尊氏の次子の足利基氏が鎌倉へ派遣されて鎌倉府を設置し、以後鎌倉公方として関東統治を行う。

室町時代には鎌倉公方は幕府と対立し、鎌倉公方を補佐する関東管領とも対立した事などにより上杉禅秀の乱、永享の乱、結城合戦などの騒乱が起る。1455年には享徳の乱で足利成氏が下総国古河へ移り古河公方を成立させた事により鎌倉は衰退する。

戦国時代には小田原の北条早雲が進出、玉縄城を築いて東相模の拠点とした。安房の里見氏や上杉謙信・武田信玄らにより度々侵攻を受けたが、そのたびに撃退している。北条氏滅亡後は徳川家康の支配下に入った。

近世には江戸が東国の中心となり、江戸時代には寺社の復興がはじまる。江戸の庶民によって、大山の阿夫利神社、江の島の江島神社などへの参拝を目的とした講が結成されるようになると、代参者の立ち寄り先として観光ルートに含まれるようになった。

1889年(明治22年)に東京と軍港のある横須賀を結ぶ目的で横須賀線が開通したが、その経由地となったことによって、観光地としての性格が急激に濃くなっていった。また、東京から至近の別荘地として、皇族・華族や政財界の有力者などの一部が別荘を構えるようになり、これらを相手とした観光産業が発展していった。なお、この横須賀線建設工事のため段葛は寸断された。

その少し前1883年(明治16年)に、「衛生(えいせい)」という言葉を日本で初めて医学に使用した長与専斎が、神奈川県・鎌倉の海を、地形的な特徴から「海水浴場として最適」と紹介した。当時は海水浴が医療効果を持つと信じられていたため、長与の紹介も行楽的な観点からではなく医療的な観点によるものであったが、今日では海水浴と医療効果との因果関係は科学的根拠に欠けるとされ、由比ヶ浜、材木座海岸といった海水浴場は行楽客を対象に設営され、湘南の一部として一般に認識されている。

1923年(大正12年)9月1日におきた関東大震災では鎌倉も大きな被害がもたらされた。

昭和に入ると、久米正雄など、作家や文人の一部が鎌倉へ移り住むようになり「鎌倉文士」という言葉が生みだされた。1936年(昭和11年)、松竹が撮影所を蒲田から大船に移し大船撮影所が開設されるようになると、映画関係者で鎌倉に移り住む者が増えていった。

1928年(昭和3年)の鎌倉山の分譲を嚆矢に、1930年(昭和5年)の横須賀線列車の電車化以降、戦前・戦後を通じて大規模な住宅開発が行われるようになり、東京近郊のベッドタウンとしての性格が強くなっていった。とりわけ、高度経済成長期の大規模開発の波は「昭和の鎌倉攻め」とも形容される。この時期に起こった鶴岡八幡宮裏の「御谷」開発中止を求める、作家大佛次郎を中心とした市民運動は、古都保存法制定の契機となり、異論はあるが日本におけるナショナル・トラスト運動の嚆矢ともいわれている。

自治体としての鎌倉市の歴史

- 1889年(明治22年) - それまで30あまりあった村が、東鎌倉村・西鎌倉村・腰越津村・深沢村・小坂村・玉縄村にまとまる[1]。

- 1894年(明治27年) - 東鎌倉村と西鎌倉村が合併し、鎌倉町になる[1]。

- 1931年(昭和6年) - 腰越津村が腰越町になる[1]。

- 1933年(昭和8年)2月11日 - 小坂村が大船町になる[1]。

- 1939年(昭和14年)11月3日 - 鎌倉町と腰越町が合併し、市制施行。鎌倉市となる[2]。

- 1948年(昭和23年)1月1日 - 深沢村を編入[3]。

- 1961年(昭和36年)10月25日 - 藤沢市との境界を変更する[5]。

- 1972年(昭和47年)5月1日 - 逗子市との境界を変更する[6]。

地域

- 鎌倉地域

- 扇ガ谷・大町・御成町・極楽寺・小町・材木座・坂ノ下・笹目町・佐助・十二所・浄明寺・二階堂・西御門・長谷・由比ガ浜・雪ノ下・稲村ガ崎

- 腰越地域

- 腰越・七里ヶ浜・七里ガ浜東・津・津西・西鎌倉

- 深沢地域

- 梶原・鎌倉山・上町屋・手広・寺分・常盤・笛田・山崎

- 大船地域

- 今泉・今泉台・岩瀬・大船・小袋谷・台(1丁目を除く)・高野・山ノ内

- 玉縄地域

- 植木・岡本・城廻・台1丁目・玉縄・関谷

人口

鎌倉市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

隣接している自治体・行政区

行政

鎌倉市でも、風致地区の保存など観光資源の維持管理には努力しているが、関東大震災での被害などもあって建築文化財は少ない(国宝建造物は円覚寺舎利殿1棟のみ)。周辺地域に比べて自然が保存されており、例えば個人の土地の大きな樹を保存するのに市から助成金がでる。オムニバスタウンのひとつでもある。 市章は、源氏の家紋だったといわれる「笹りんどう」。

市長

市議会

姉妹都市・提携都市

国内

- 姉妹都市

海外

- 姉妹都市

- 友好都市

教育

小学校

- 公立

|

|

|

|

国立

- 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校(旧神奈川師範学校跡地)

- 私立

中学校

- 公立

|

|

|

国立

- 私立

高等学校

- 公立

- 私立

特別支援学校

大学・短期大学

- 鎌倉市では、「鎌倉市奨学金制度」という奨学金制度がある。

情報・通信

鎌倉市は三方を山に囲まれているため市外からの電波が入りにくく、古都保存法によって新たな中継局設置も困難なことから、地上デジタル放送の難視聴世帯が多く発生すると見られている。これに対し、市ではケーブルテレビによる解決を図っている[7]。

放送事業者

- 鎌倉ケーブルコミュニケーションズ(JCN鎌倉、ケーブルテレビ)

ラジオ放送

交通

鉄道

- 東日本旅客鉄道 - ほとんどの列車が大船駅から東京駅方面へ直通しており、成田空港駅へ直通の特急列車もある。また湘南新宿ライン経由で新宿駅・大宮駅・小山駅・宇都宮駅方面にも直通している。また鎌倉車両センターもある。

- 湘南モノレール

バス

オムニバスタウン政策をとっていることもあり、コミュニティバスの普及も見られる。

道路

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

以下に主要な名所などを掲げる。なお、鎌倉の歴史的建造物群には「武家の古都・鎌倉」として、日本の世界遺産暫定リストに登録されているものがある。

- 鶴岡八幡宮

- 段葛

- 神奈川県立近代美術館

- 鎌倉国宝館

- 鎌倉文学館

- 寿福寺 - 鎌倉五山のひとつ。

- 宇賀福神社 - 銭洗弁天とも呼ばれる

- 高徳院(鎌倉大仏)

- 長谷寺

- 極楽寺

- 稲村ヶ崎

- 鎌倉七口

- 北鎌倉(山ノ内)

- 大船

レジャー

祭り・イベント

鶴岡八幡宮で催される祭事については、当該項目も参照のこと。

- 鎌倉祭り(4月)

- 夏越(なごし)祭り(8月)

- ぼんぼり祭り(8月)

- 海上花火大会(8月)

- 鶴岡八幡宮秋期例大祭(9月)

- 面掛行列(9月)

- 御鎮座記念祭(12月)

鎌倉祭りと鶴岡八幡宮秋期例大祭では、流鏑馬が奉納される。

2007年(平成19年)7月21日 - 8月19日、週刊少年ジャンプで連載中の「ONE PIECE」連載10周年記念イベントの一環として、鎌倉駅、由比ヶ浜、小町通り等がジャックされた。市内でスタンプラリー等色々なイベントが行われた。

食

※ 鎌倉ハムは旧鎌倉郡の名を科したため鎌倉市とは直接関係無い。

鎌倉市出身の有名人

- 有坂美香(ゴスペル歌手)

- 伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATIONのドラム、ロックバンド)

- 岩崎俊男(実業家・キャピタリスト)

- 上野水香(東京バレエ団 バレエダンサー)

- 小笠原泰(経営コンサルタント、大学教授)

- 小澤昭博(読売テレビアナウンサー)

- 遠藤嘉人(俳優)

- 草上仁(小説家)

- 小泉淳作(日本画家)

- 小泉博(アナウンサー、俳優)

- 小林完吾(アナウンサー)

- 渡邊あゆみ(アナウンサー)

- 境鶴丸(フジテレビアナウンサー)

- 佐藤アサト(ナレーター)

- 菅原一剛(写真家)

- 鈴木寛史(バレーボール選手)

- 立川祐路(レーサー)

- 鶴田真由(女優)

- 寺島よしき(英語講師)

- 直崎人士(作家、写真家、音楽家)

- 長崎玄弥(英語教育評論家)

- 中原茂(声優)

- 根本雄伯(ホルン奏者)

- 二階堂瑠美(プロ雀師)

- 二階堂亜樹(プロ雀師)

- 橋爪大三郎(社会学者)

- 服部陽介(フリーアナウンサー)

- 馬場憲治(タレント)

- 日野美歌(歌手)

- 平松千花(テレビ山梨アナウンサー)

- 福山芳樹(歌手)

- 藤岡真(作家)

- 藤村俊二(タレント)

- 前田美波里(女優)

- ますいさくら(作家)

- ますい志保(タレント)

- 松本悠里(宝塚歌劇団)

- 真野あずさ(女優)

- 真野響子(女優)

- 皆川真里奈(ヴァイオリニスト)

- 宮崎緑(大学教授)

- 友里千賀子(女優)

- 養老孟司(解剖学者、東京大学名誉教授)

- 若田部健一(元・横浜ベイスターズの投手)

ゆかりのある有名人

居住者

- 青木淳一(生物学者。稲村ガ崎に居住)

- 芥川龍之介(作家。由比ガ浜に居住)

- 有島生馬(作家。稲村ガ崎に居住)

- 有島武郎(作家)

- 井川邦子(女優。扇ガ谷に居住)

- 石塚友二(俳人。稲村ガ崎に居住)

- 伊集院静(作家)

- 泉鏡花(作家)

- 伊藤正道(絵本作家。稲村ガ崎に居住)

- 宇佐美淳(俳優。大町に居住)

- 海上寿子(歌人。扇ガ谷に居住)

- 梅原龍三郎(画家)

- 正親町公和(作家)

- 太田水穂(歌人)

- 岡村文子(女優。長谷に居住)

- 小倉遊亀(画家・文化勲章受章・鎌倉市名誉市民。山ノ内に居住)

- 尾崎左永子(歌人)

- 大佛次郎(作家)

- 小津安二郎(映画監督)

- 加瀬俊一(外交官・初代国連大使・鎌倉市名誉市民)

- 桂木洋子(女優。長谷に居住)

- 鏑木清方(画家)

- 唐木順三(歌人)

- 川端康成(作家・ノーベル賞受賞者・文化勲章受章・鎌倉市名誉市民。長谷に居住。記念館がある)

- 蒲原有明(詩人。二階堂に居住)

- 菊地信義(装幀家。腰越に居住)

- 岸田劉生(画家)

- 国木田独歩(作家)

- 久米正雄(作家)

- 倉田百三(作家)

- 小林米珂(弁護士)

- 小林秀雄(文芸評論家。雪ノ下ほかに居住)

- 堺駿二(俳優。大町に居住)

- 佐佐木信綱(歌人)

- 佐田啓二(俳優。材木座に居住)

- 里見弴(作家。文化勲章受章・扇ガ谷に居住)

- 澁澤龍彦(仏文学)

- 島崎藤村(作家)

- 菅虎雄(独文学)

- 鈴木大拙(仏教学。文化勲章受章)

- 千家元麿(作家)

- 園池公致(作家)

- 高浜虚子(俳人。文化勲章受章・由比ガ浜に居住)

- 立原正秋(作家)

- 田中絹代(女優。鎌倉山に居住)

- 玉木正之(作家・スポーツライター)

- 田村隆一(詩人。稲村ガ崎に居住)

- 月丘夢路(女優。大町に居住)

- 鶴田浩二(俳優。大船に居住)

- 内藤洋子(女優)

- 直木三十五(作家。稲村ガ崎に居住)

- 永井龍男(国文学)

- 永井路子(作家・鎌倉市名誉市民)

- 長洲一二(経済学・神奈川県知事。稲村ガ崎に居住)

- 中原中也(詩人)

- 長与専斎(医師。由比ガ浜に居住)

- 長与善郎(作家)

- 夏目漱石(作家。円覚寺塔頭に居住)

- 夏目雅子(女優)

- 夏八木勲(俳優)

- 西田幾太郎(哲学。文化勲章受章・稲村ガ崎姥ヶ谷に居住 記念歌碑がある)

- 西脇順三郎(詩人)

- 昇曙夢(露文学。稲村ガ崎に居住)

- エリアナ・パヴロワ(バレエ。1932年(昭和7年) 七里ガ浜にバレエスクールを建設)

- 萩原朔太郎(詩人)

- 橋本明(ジャーナリスト)

- 橋本乾三(検事)

- 蓮田修吾郎(金属造型。文化勲章受章・鎌倉市名誉市民)

- 林房雄(作家。名越、長谷、浄明寺に居住)

- 原節子(女優)

- 日守新一(俳優。小町に居住)

- 平山郁夫(画家。文化勲章受章・鎌倉市名誉市民)

- 深田久弥(作家。二階堂に居住)

- 福澤幸雄(レーシングドライバー、モデル)

- 藤田泰子(女優。大町に居住)

- 星野立子(俳人)

- 三浦光子(女優。二階堂に居住)

- 水木一郎(アニソン歌手)

- 水の江瀧子(女優。材木座に居住)

- 水原真知子(女優。扇ガ谷に居住)

- 三井弘次(俳優。大船に居住)

- みのもんた(タレント)

- 三好達治(詩人。稲村ガ崎に居住)

- 山口達也(タレント、TOKIOメンバー)

- 山口淑子(女優。鎌倉山に居住)

- 山本道子(作家、稲村ガ崎に居住)

- 横山隆一(漫画家・鎌倉市名誉市民)

- 吉田秀和(評論家・文化勲章受章・鎌倉市名誉市民)

- 吉野秀雄(歌人)

- 吉屋信子(作家。長谷に居住。記念館がある)

- 笠智衆(俳優)

- 藤沢周(作家)第 119 回芥川賞受賞、法政大学教授

その他

- エリアナ・パヴロワ (バレリーナ) :ロシアより亡命。バレエスタジオを構える。

- 荒川静香(プロフィギュアスケーター):幼少時をすごした

- 大橋マキ(フリーアナウンサー):鎌倉市生まれ

- 吉川文夫(鉄道研究家):鎌倉市在住だが2007年(平成19年)死去

- 鈴木保奈美(女優):神奈川県立鎌倉高等学校卒業

鎌倉市が舞台となっている作品

映画

- 晩春 (1949年、松竹、小津安二郎監督)

- 麦秋 (1951年、松竹、小津安二郎監督)

- 山の音 (1954年、東宝、成瀬巳喜男監督)

- はつ恋 (1975年、東宝、小谷承靖監督)

- 早春物語 (1985年、東宝、澤井信一郎監督)

- 稲村ジェーン (1990年、東宝、桑田佳祐監督)

- ラヴァーズ・キス (2002年、東北新社、及川中監督)

- タイヨウのうた (2006年、松竹、小泉徳宏監督)

小説

漫画

注記のないものは連載終了した作品

- 鎌倉ものがたり(西岸良平作、双葉社月刊まんがタウン連載中)

- エルフェンリート(岡本倫作、集英社ヤングジャンプ連載)

- ロイアルミストブレード(大星由良作、委託市場ドットコム掲載中)

- 源平伝NEO(あかほりさとる/別天荒人作、角川書店月刊少年エース)

- なぎさMe公認(北崎拓作、小学館週刊少年サンデー)

- まかせてイルか!(大地丙太郎/たかしたたかし作、徳間書店月刊アニメージュ)

- 坂物語り(大倉らいた/たなか友基作、角川書店月刊少年エース及び増刊 桃組)

- 各駅停車(谷川史子作、集英社りぼんオリジナルに掲載された。)

- 主人公たちが通学につかう電車が江ノ電と思われる描写となっている

- 主人公がヴァンパイアとして覚醒する場所が鎌倉である

- 菜(わたせせいぞう作、講談社週刊モーニング)

- 青い花(志村貴子作、太田出版マンガ・エロティクスF連載中)

- ラヴァーズ・キス(吉田秋生作、上記同名映画の原作。小学館別冊少女コミック)

- 海街diary(吉田秋生作、小学館月刊flowers連載中)

- ふたつのスピカ(柳沼行作、メディアファクトリー月刊コミックフラッパー連載中)

- 主人公の出身地『唯ヶ浜』のモデルは『由比ヶ浜』という説が有力

- 主人公達が試合を行うライバル校のモデルと推測される公立学校が鎌倉市に存在

- 作中に江ノ電や大仏が出てくることから鎌倉が舞台だと思われる。

- 主人公の通う高校が「鎌倉西高校(架空)」である。

- 鎌倉駅旧時計塔の描写がある

- とめはねっ! 鈴里高校書道部(河合克敏作、小学館週刊ヤングサンデー連載中)

- 侵略!イカ娘(安部真弘作、秋田書店週刊少年チャンピオン連載中)

- 主要キャラの相沢千鶴と嵐山悟郎のデートの待ち合わせ場所に鎌倉駅と駅前の時計塔の描写がある

- ストライクウィッチーズ(角川書店企画のメディアミックス作品。宮藤芳佳の本籍地が神奈川県鎌倉市になっている)

- まなびや(小島あきら作、スクウェア・エニックス月刊ガンガンJOKER)

- わ!(小島あきら作、スクウェア・エニックスガンガンONLINE→月刊ガンガンJOKER)

- 上記のまなびやと同じ高校、世界観を共有している。

ドラマ

- さわやか3組(NHK教育テレビ、2000年度放送分の舞台となった)

- 俺たちの朝 (日本テレビ、江ノ島電鉄・極楽寺駅周辺が舞台となった)

- 大好き!五つ子(TBS、シリーズ全てで桜井良介の田舎に鎌倉が使われている)

- ナツコイ(TBS、鎌倉が舞台になっている)

- 海まで5分 (TBS系列、舞台は鎌倉の海近くという設定)

- おいしいごはん 鎌倉・春日井米店 (テレビ朝日、舞台は鎌倉の米屋という設定)

- 青い瞳の聖ライフ (フジテレビ系列、七里ヶ浜周辺がロケ地)

- リバウンド(日本テレビ系列、北鎌倉駅周辺がロケ地)

- 最後から二番目の恋(フジテレビ、鎌倉が舞台になっている)

アニメ

- 老人Z(1991年、監督 - 北久保弘之、制作 - A.P.P.P.)(劇場アニメ。ラストに向かうシーンで、湘南モノレールから高徳院清浄泉寺に向かうトンネル等が描かれている)

- 天空のエスカフローネ(1996年、監督 - 赤根和樹、製作 - サンライズ)(テレビ東京をキー局に放送されたアニメ)

- Cosmic Baton Girl コメットさん☆(2001年、監督 - 神戸守、制作 - 日本アニメーション)(テレビ大阪をキー局にテレビ東京系で放送された)

- エルフェンリート(2002年、監督 - 神戸守、製作 - アームス)(CS(AT-Xで放送)及びUHFアニメ、上述の漫画のアニメ版。ちなみに上の「Cosmic Baton Girl コメットさん☆」と監督が同じである)

- 美鳥の日々(2004年、監督 - 小林常夫、製作 - ぴえろ)(tvkなどで放送されたアニメ。アニメ版のみ湘南モノレールが登場する地域を舞台としている)

- うた∽かた(2004年、監督 - 後藤圭二、制作 - ハルフィルムメーカー)(UHFアニメ、地元局tvkでも放送された)

- スクールランブル(2004年(第1期)、監督 - 高松信司、制作 - スタジオコメット)(上述の漫画のアニメ版。テレビ東京系で放送された。劇中の舞台は架空の「神奈川県矢神市」だが、第1期では江ノ電、第2期(2006年)では鎌倉大仏を模した場面が登場する)

- ふたりはプリキュア Splash Star(2006年、監督 - 小村敏明、製作 - 東映アニメーション)(朝日放送・テレビ朝日系で放送されたアニメ。劇中の舞台は「海原市夕凪」だが、鎌倉高校前駅を模した駅や江ノ電、七里ヶ浜周辺を模した海岸等が登場する)

- 青い花(2009年、監督 - カサヰケンイチ、制作 - J.C.STAFF)(上述の漫画のアニメ版。2009年7月よりフジテレビ『NOISE』にて放送された)

- 侵略!イカ娘(2010年、監督 - 水島努、制作 - ディオメディア)(上述の漫画のアニメ版。2010年10月よりテレビ東京系で放送された。イカ娘が初めて上陸した海岸、海の家「れもん」周辺の風景描写に、由比ヶ浜近辺の風景が登場する。また、第2期の侵略!?イカ娘(2011年、総監督 - 水島努、監督 - 山本靖貴、制作 - ディオメディア)には、高徳院の鎌倉大仏が描かれている。)

- セイクリッドセブン(2011年、監督 - 大橋誉志光、制作 - サンライズ)(2011年7月より毎日放送をキー局に地元局はtvk、テレ玉などで放送された)企画段階から鎌倉観光フォーラムの働きかけで鎌倉市や由比ガ浜中央商店街、江ノ島電鉄(株)が製作に協力。劇中では、主人公の丹童子アルマの出身地が鎌倉市となっており、#8ではヒロインの藍羽ルリと鎌倉市内の実在する店舗等を巡っている。

- つり球(2012年、監督 - 中村健治、制作 - A-1 Pictures)(2012年4月よりフジテレビのノイタミナ枠で放送中。江ノ島に引っ越してきた主人公・真田ユキらが通学する高校の最寄駅の名称が「江ノ電腰越東高校前」で鎌倉高校前駅を模している。)

ゲーム

- Memories Offシリーズ(KID作の恋愛アドベンチャーゲーム)

- 江ノ電(ゲーム中ではシカ電)沿線を中心に、鎌倉・藤沢一帯が舞台となっている

- シルバーレイン(トミーウォーカーのプレイバイウェブ。PLのキャラクタは全て、鎌倉にある銀誓館学園の生徒か卒業生となる)

- センチメンタルプレリュード(インターチャネルの恋愛アドベンチャーゲーム)

- 姉、ちゃんとしようよっ!(きゃんでぃそふとの18禁恋愛アドベンチャーゲーム)

- 装甲悪鬼村正(ニトロプラスの18禁恋愛アドベンチャーゲーム)

- 遙かなる時空の中で3 運命の迷宮(ラビリンス)(ルビーパーティー作の恋愛シミュレーションゲーム

- NOëL 〜La neige〜(パイオニアLDC(現・ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン)より発売されたプレイステーション(PS)向けゲーム)

- 電車でGO!旅情編(江ノ電を全線で運転できる。)

- 超時空爆恋物語〜door☆pi☆chu〜(PrimRoseの18禁恋愛アドベンチャーゲーム。鎌倉を模した「釜蔵」が舞台。「くノ電(くノ一電鉄)」や「鳩岡八幡宮」が登場する。)

音楽

- 作者の大和田建樹の歴史・景勝好みが影響している為4番に渡って歌ったと見られている。

- 「縁切寺」(グレープ 作詞・作曲:さだまさし)

- 「さらば愛の日々」(ヒデとロザンナ、ハイファイセット)

- 「花を飾って(Kamakura)」(谷山浩子)

- 「鎌倉物語」「古戦場で濡れん坊は昭和のHero」「夕陽に別れを告げて」「希望の轍」「愛の言霊 〜Spiritual Message」「通りゃんせ」「君こそスターだ」(サザンオールスターズ)

- 藤沢から鎌倉までの江ノ電の駅名を冠した曲名の入ったアルバム全10曲。

- 「せぷてんばぁ」(クレイジーケンバンド)

その他

- 最寄りの空港は羽田空港。大船駅から直通バスがある。

- 成田空港への直通の列車がある。(E259系成田エクスプレス,E217系快速エアポート成田)

- 最寄りの新幹線駅は、新横浜駅。

- 鎌倉フリー環境手形は、地域の交通を自由に使える共通の切符。

関連項目

- やぐら

- 鎌倉市指定景観重要建築物 - 鎌倉市都市景観条例にもとづき指定

- 鎌倉市内の寺院一覧

- 鎌倉で始まる記事一覧

脚注

外部リンク

- 行政

- 観光