「フランスの歴史」の版間の差分

| (12人の利用者による、間の78版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2010年5月}} |

|||

[[ファイル:GMT France 2.png|thumb|260px|フランスの地形図。現在の[[ピレネー山脈]]以北と[[ライン川]]以西の「六角形」の本土と[[コルシカ島]]が領土となったのは[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]の時期である。]] |

[[ファイル:GMT France 2.png|thumb|260px|フランスの地形図。現在の[[ピレネー山脈]]以北と[[ライン川]]以西の「六角形」の本土と[[コルシカ島]]が領土となったのは[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]の時期である。]] |

||

{{フランスの歴史}} |

{{フランスの歴史}} |

||

'''フランスの歴史''' |

'''フランスの歴史'''({{lang-fr|Histoire de France}})では、現在の[[フランス共和国]]の領土を構成する西ヨーロッパの領域の歴史を取り扱う。有史以前、古代ローマ支配、中世のフランク王国の建国と分裂、そしてフランス王国の成立と発展からフランス革命以降より現在の第5共和政に至る歴史である。 |

||

==先史時代== |

==先史時代== |

||

[[ファイル:Lascaux, horse.JPG|サムネイル|ラスコー洞窟の壁画]] |

|||

[[旧石器時代]]には[[クロマニョン人]]が居住した。彼らの遺跡である[[ラスコー洞窟]]は有名である。クロマニョン人は[[ハプログループI (Y染色体)|ハプログループI2a (Y染色体)]]に属していた<ref>Eppie R. Jones, Gloria Gonzalez-Fortes, Sarah Connell, Veronika Siska, Anders Eriksson, Rui Martiniano, Russell L. McLaughlin, Marcos Gallego Llorente, Lara M. Cassidy, Cristina Gamba, Tengiz Meshveliani, Ofer Bar-Yosef, Werner Müller, Anna Belfer-Cohen, Zinovi Matskevich, Nino Jakeli, Thomas F. G. Higham, Mathias Currat, David Lordkipanidze, Michael Hofreiter et al.(2015) [http://www.nature.com/ncomms/2015/151116/ncomms9912/full/ncomms9912.html Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians] Nature Communications 6, Article number: 8912 doi:10.1038/ncomms9912</ref>。 |

|||

[[旧石器時代]]には紀元前2万年ごろに[[クロマニョン人]]が居住した{{Sfn|金沢|1984|p=10-11}}{{Sfn|新倉ら|1977|p=269}}。[[1940年]]9月に現地に住む子供たちによって偶然発見された、彼らの遺跡である[[ラスコー洞窟]]は有名である{{Sfn|新倉ら|1977|p=316-317}}。クロマニョン人は[[ハプログループI (Y染色体)|ハプログループI2a (Y染色体)]]に属していた<ref>Eppie R. Jones, Gloria Gonzalez-Fortes, Sarah Connell, Veronika Siska, Anders Eriksson, Rui Martiniano, Russell L. McLaughlin, Marcos Gallego Llorente, Lara M. Cassidy, Cristina Gamba, Tengiz Meshveliani, Ofer Bar-Yosef, Werner Müller, Anna Belfer-Cohen, Zinovi Matskevich, Nino Jakeli, Thomas F. G. Higham, Mathias Currat, David Lordkipanidze, Michael Hofreiter et al.(2015) [http://www.nature.com/ncomms/2015/151116/ncomms9912/full/ncomms9912.html Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians] Nature Communications 6, Article number: 8912 doi:10.1038/ncomms9912</ref>。またこの時代ではシェルアシュール文化や、ムスティエ文化といった痕跡が発掘されており、特に旧石器後期の遺物や遺跡は、フランス南西部の[[ドルドーニュ県]]に流れるヴェゼール川流域に集中している{{Sfn|井上|1995|p=11}}。 |

|||

[[ファイル:Carnac megalith alignment 2.jpg|サムネイル|カルナック列石]] |

|||

[[新石器時代]]には[[農耕]]の到来とともに[[巨石記念物]]の建造が盛んになされた。農耕と巨石文化をもたらしたのは[[ハプログループG (Y染色体)|ハプログループG2a (Y染色体)]]と考えられる<ref>[http://www.eupedia.com/europe/ancient_european_dna.shtml#Neolithic Eupedia1]</ref><ref>[http://www.eupedia.com/genetics/britain_ireland_dna.shtml Eupedia2]</ref>。 |

[[新石器時代]]には[[農耕]]の到来とともに[[ブルターニュ]]などで[[巨石記念物]]の建造が紀元前2000年頃より盛んになされた{{Sfn|新倉ら|1977|p=269}}。特に[[カルナック列石]]はその規模の壮大さでも知られている{{Sfn|新倉ら|1977|p=316-317}}。農耕と巨石文化をもたらしたのは[[ハプログループG (Y染色体)|ハプログループG2a (Y染色体)]]と考えられる<ref>[http://www.eupedia.com/europe/ancient_european_dna.shtml#Neolithic Eupedia1]</ref><ref>[http://www.eupedia.com/genetics/britain_ireland_dna.shtml Eupedia2]</ref>。またこの時代にはイベリア人系やリグリア人系のものがいたとされる{{Sfn|井上|1995|p=12}}。 |

||

[[青銅器時代]]になると、[[ビーカー文化]]等が起こり、[[ケルト人]]が到達したと考えられる。彼らは現在の[[フランス人]]の多数派を占める[[ハプログループR1b (Y染色体)]]に属していた<ref>[http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml Eupedia]</ref>。 |

[[青銅器時代]]になると、[[ビーカー文化]]等が起こり、紀元前900年頃には[[ケルト人]]が到達したと考えられる{{Sfn|新倉ら|1977|p=269}}{{Sfn|井上|1995|p=12}}。彼らは現在の[[フランス人]]の多数派を占める[[ハプログループR1b (Y染色体)]]に属していた<ref>[http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml Eupedia]</ref>。 |

||

青銅器時代から鉄器時代に移行すると、キンメリア人によってもたらされた鉄の治金術によってハルシュタット文化が栄え、またケルト人らはフランス以外にも小アジアから北イタリア、イギリスやアイルランドなどに分布し、[[ラ・テーヌ文化]]と呼ばれる文化も隆盛した{{Sfn|井上|1995|p=12}}{{Sfn|福井|2005|p=28-32}}。 |

|||

== ガリア == |

== ガリア == |

||

{{main|ガリア}} |

{{main|ガリア|ガロ・ローマ文化}} |

||

[[ファイル:Statue-vercingetorix-jaude-clermont.jpg|サムネイル|ウェルキンゲトリクスの銅像]] |

|||

紀元前600年頃、古代ギリシア人によって西地中海に植民市マッサリア{{Efn|現在の[[マルセイユ]]}}やニカイア{{Efn|現在の[[ニース]]}}が建設され、ギリシア文化がもたらされた{{Sfn|金沢|1984|p=10-11}}{{Sfn|柴田|2006|p=5-7}}{{Sfn|井上|1995|p=13}}。[[アナトリア]]・[[バルカン半島]]から[[フランス]]、[[イギリス]]に至る地域の原住民を[[古代ギリシア人]]たちはケルトイ、ガラタイと呼び、[[古代ローマ]]人たちはガッリー(ガリア人)と呼んだ。そして彼らの住む地はガリア(ガッリー人の地)と呼ばれた。かれらは現代では[[ケルト人]]とも呼ばれる{{Sfn|毛利|2011|pp=30-31}}{{Sfn|蔵持|1995|pp=77-78}}。 |

|||

ガリア人は多くの部族に分かれ住んで、統一国家を作らなかった{{Sfn|金沢|1984|p=10-11}}。各部族は戦士を兼ねている貴族が集会を通じて行政官を選び、農民を支配していた{{Sfn|金沢|1984|p=10-11}}。[[紀元前58年]]から[[紀元前51年]]にかけてローマの有力者[[ガイウス・ユリウス・カエサル]]は[[ガリア戦争|ガリア遠征]]を行い、その記録を「[[ガリア戦記]]」という著作に残した。カエサルは「ガリア戦記」の中で、当時のガリアの情勢を次のように説明している。 |

|||

{{Quotation|ガリアは全部で3つに分かれ、一つはベルガエ人、二つ目はアクィータニー人、三つ目は彼らの言葉でケルタエ人、ローマでガリア人と呼んでいるものが住む。どれも互いに言葉と制度と法律が違う。|ユリウス・カエサル|ガリア戦記}} |

|||

カエサルがガリア遠征に際して、最も苦戦した相手にケルト出身の[[ウェルキンゲトリクス]]率いるガリア諸部族による連合軍が挙げられる{{Sfn|高遠|2020|p=19-21}}。しかしウェルキンゲトリクスもローマ軍にアレジアで包囲され降伏した{{Sfn|金沢|1984|p=20-22}}。 |

|||

こうしたローマによるガリア遠征を受けた後は、いくつかのローマ風都市も建てられ、[[ローマ化]]が進んでいった{{Sfn|高遠|2020|p=19-21}}。ローマ時代には、ガリアという言葉は現在の[[イタリア]]北部や[[ドイツ]]の一部、[[ベルギー]]、[[スイス]]等の領域を含むより広い範囲を指したが{{Sfn|毛利|2011|pp=30-31}}{{Sfn|蔵持|1995|pp=77-78}}、紀元前1世紀末、ローマ皇帝[[アウグストゥス]]時代にアルプス以南のガリアが「イタリア」に編入され{{Sfn|島田|2021|p=153}}、やがてほぼ現在のフランスにあたる地域が[[ガリア]]に対応するようになっていった{{Efn|カエサル以前に早期にローマに属州化されていた南フランスの地域の一部はしばしば単に「プロウィンキア(属州)」と呼ばれた。この名称が現在の[[プロヴァンス]]という地名に繋がる。}}。アルプス以北のガリアは[[ガリア・ナルボネンシス]]、[[アキテーヌ地域圏|アキタニア]]、[[ガリア・ルグドゥネンシス]]、[[ガリア・ベルギカ]]、ライン軍政地区の5つの地方に分けられ、それぞれの地域の実情を加味した行政組織を樹立させた{{Sfn|金沢|1984|p=20-22}}{{Sfn|井上|1995|p=18}}。 |

|||

ガリア人たちによるローマ支配への抵抗は散発的なものに終わり、ガリアの貴族層はむしろローマ文化を積極的に受容し、ローマに同調する傾向が強かった{{Sfn|後藤|1995|pp=96-113}}。こうした貴族層の動向に加え、ローマ[[植民市]]の建設や軍事目的による道路網の整備を通じてローマ化されたガリアでは、ローマの文化の影響を色濃く反映した、[[ガロ・ローマ文化]]が栄えた{{Sfn|後藤|1995|pp=103-107}}{{Sfn|金沢|1984|p=24-25}}。特に[[アルル]]や[[ニーム (フランス)|ニーム]]といった地域には、ローマの円形劇場や水道などの跡が多く残る{{Sfn|柴田|2006|p=5-7}}。 |

|||

紀元前1世紀半ばには、ガリアの都市[[リヨン]]出身の[[クラウディウス]]がローマ皇帝となりった。彼はガリアの貴族層によるローマ元老院への参入に反発する元老院議員たちに対し、ローマが異民族を積極的に迎え入れることで発展したことを主張し、また征服以来のガリア貴族層のローマに対する忠誠を称揚した{{Sfn|後藤|1995|pp=98-99}}。属州民へのローマ市民権の授与もこの頃から拡大した。ローマ軍に参加したガリア人兵士たちは退役後にはローマ市民権を得て帰郷し、従軍中の給金等を通じて土地を取得してローマに忠実な上層市民を形成していった{{Sfn|後藤|1995|pp=98-99}}。ガリア諸属州の下部単位は[[キウィタス]]と呼ばれたが、ローマは秩序の維持と徴税義務を果たしている限り相当な自由を認めていた{{Sfn|後藤|1995|p=102}}。 |

|||

3世紀に入りローマ支配が動揺([[3世紀の危機]])するようになるとガリアでも治安が悪化しはじめた{{Sfn|後藤|1995|p=118}}。3世紀半ば、[[ライン川|ライン]]国境から[[ゲルマン人]]諸部族の侵入が相次ぎ、これの対処にあたった下ゲルマニア総督[[ポストゥムス]]が260年に皇帝を名乗り[[ガリア帝国]]が形成された。ガリア帝国は短期間に瓦解したが、3世紀後半にはこうした内乱や外的の侵入によってガリアは深刻な打撃を受けた{{Sfn|後藤|1995|p=120}}。3世紀の危機を収集した[[ディオクレティアヌス]]、[[コンスタンティヌス1世]]の時代を経て、ローマ帝国の構造改革が行われると、ガリアの属州は細分化され[[トリーア]]に拠点を置く[[ガリア道長官]]がこれを管轄した。防衛にあたる辺境軍は数州毎に[[ドゥクス]](地方軍司令官)の下に置かれた{{Sfn|後藤|1995|p=121}}。 |

|||

5世紀に入ると、ローマ内の内乱とライン国境からの侵入が一層進展し、418年には[[西ゴート人]]がガリア南西部に正式に居住を認められ、その後[[ブルグント人]]、[[アラン人]]などが次々ガリアに定着していった{{Sfn|後藤|1995|p=124}}。451年には[[アッティラ]]王率いる[[フン族]]が侵入し、ローマの将軍[[アエティウス]]が[[カタラウヌムの戦い]]でこれを退けたが、この頃までにガリアにおけるローマの支配力は大きく弱体化していた。[[西ゴート王国]]、[[ブルグント王国]]、さらには[[フランク王国]]などが勢力を伸長させ、5世紀半ば頃までガリアにおけるローマの支配は事実上終焉を迎えた{{Sfn|後藤|1995|p=125}}。 |

|||

[[ファイル:Pont du Gard BLS.jpg|サムネイル|ローマ時代に建てられた水道橋。[[ポン・デュ・ガール]]と呼ばれる。]] |

|||

== フランク王国 == |

== フランク王国 == |

||

| 21行目: | 40行目: | ||

=== メロヴィング朝 === |

=== メロヴィング朝 === |

||

[[ファイル:Chlodwigs taufe.jpg|thumb|200px|right|洗礼を受けるクローヴィス]] |

[[ファイル:Chlodwigs taufe.jpg|thumb|200px|right|洗礼を受けるクローヴィス]] |

||

4世紀後半より始まる本格的な |

4世紀後半より始まる本格的なゲルマン人の大移動にともない、ゲルマン人の一派である[[フランク人]]がガリアに定住した{{Sfn|金沢|1984|p=27-28}}。フランク人らは、狩猟と牧畜を主とし、数年ほどの定住の後に、移住を行う生活を繰り返していた{{Sfn|金沢|1984|p=24-25}}。フランク人は、ガリア征服前のケルト人に似て、サリ族とリブアリ族といったいくつかの部族に分かれ、部族ごとに王と戦士を持っていた{{Sfn|金沢|1984|p=24-25}}<ref name=":59">{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0601-037.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年5月4日}}</ref>。また彼らは「[[サリカ法典]]」や「リブアリ法典」などの、ラテン語で書かれた部族の規則を持っていた<ref name=":59" />。 |

||

こうしたフランク人に関する記録は、4世紀に書かれた史書「皇帝伝」の中に収録されているローマ軍の進軍歌が最初で、260年代にローマ軍がフランク人に勝利した旨を歌った内容であった{{Sfn|福井|2005|p=57}}。 |

|||

[[470年]]にはフランク族の[[キルデリク1世]]がパリを包囲する{{Sfn|コンボー|2002|p=19-20}}。この包囲戦は10年に及び、やがて[[481年]]、キルデリク1世が没すると、弱冠15歳で部族の王となった[[クロヴィス1世|クローヴィス]]はこの包囲戦を経て、聖ジュヌヴィエーヴとの合意を取り交わし、パリを支配下に置く{{Sfn|高遠|2020|p=24-27}}。その後、フランク諸族を統一し[[メロヴィング朝]][[フランク王国]]を建国すると、旧ローマ帝国領であるガリアの現住民が[[カトリック教会|カトリック]]を信仰していたことや、ローマ化が早かったブルグンド王や西ゴート王といった他のゲルマン民族が[[アリウス派]]を受け入れていたことに対して、ローマ化が遅かったこともあり、また[[ランス (マルヌ県)|ランス]]の司教[[レミギウス|聖レミギウス]]や、敬虔なカトリック信者であった妻クロチルダらのすすめから、統治を円滑に行うことも狙って、クローヴィスは3000人ほどの従士らとともに正統派の[[アタナシオス派|アタナシウス派]]に改宗し、[[カトリック教会|カトリック]]を受容した{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}<ref name=":59" /><ref name=":60">{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0601-040.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年5月4日}}</ref>{{Sfn|コンボー|2002|p=19-20}}{{Sfn|高遠|2020|p=24-27}}{{Sfn|柴田|2006|p=10-12}}。 |

|||

[[507年]]、クローヴィスは長年より戦役が続いていた[[アラリック2世|アラリック]]率いる[[西ゴート王国]]を撃破し、[[ボルドー]]、[[オーヴェルニュ地域圏|オーヴェルニュ]]、[[トゥールーズ]]地方などを獲得する{{Sfn|コンボー|2002|p=21}}{{Sfn|シャルマソン|2007|p=8-9}}。クローヴィスとその息子[[キルデベルト1世|キルデベルト]]の治世では、政治的な影響力に加え、宗教的な影響力も増大し、パリには多く教会や修道院が建設された{{Sfn|コンボー|2002|p=21}}。またこの時代にはクローヴィスの頃より対立関係にあった[[ブルグント王国|ブルグンド王国]]への侵攻が[[523年]]より始まる{{Sfn|シャルマソン|2007|p=10}}。 |

|||

メロヴィング朝においては、王国を家の財産とみなし、当主の没後、その土地を分割相続する慣習があったことから、王国が統一を保っていたのはごく短期間のうちであった{{Sfn|柴田|2006|p=10-12}}。クローヴィスには4人の子供がいたため、国土は4つに分割された{{Sfn|金沢|1984|p=30-33}}。 |

|||

6世紀後半には[[アウストラシア]]、[[ネウストリア]]、ブルグンドの3つに国が別れ、それぞれが王を称した<ref name=":60" />{{Sfn|佐藤|2009|p=10-11}}。また各地では地方豪族が影響を強めた<ref name=":60" />。 |

|||

7世紀後半にネストリアを治めていた[[クロタール2世]]はこの三国に対して宮宰を設置し、この宮宰を通じて三国の統一を試みた<ref name=":60" />。 |

|||

こうした分割相続によって不安定化していく王国と、それらを連絡し、統率を図る権限を持つ宮宰は力を強め、中でも[[カロリング家]]が台頭していく{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}{{Sfn|柴田|2006|p=10-12}}。特にカロリング家の[[ピピン2世]]は三王国の争いを利用し、それぞれの国の宮宰職を独占した<ref name=":60" />。8世紀前半の宮宰[[カール・マルテル]]は、[[イベリア半島]]からヨーロッパ進出を図っていたイスラーム勢力([[ウマイヤ朝]])を[[トゥール・ポワティエ間の戦い]]で撃破し、キリスト教世界の守護者としてその名声を高めた{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}。しかしマルテルは、メロヴィング家の王位の空白を空白を良い事に、宮宰として傍若無人に振る舞い、有力貴族の反感を買った{{Sfn|菊池|2003|p=27-28}}。 |

|||

=== カロリング朝 === |

=== カロリング朝 === |

||

[[ファイル:Amiel - Pepin the Short.jpg|thumb|160px|left|ピピン3世(小ピピン)]] |

[[ファイル:Amiel - Pepin the Short.jpg|thumb|160px|left|ピピン3世(小ピピン)]] |

||

当時、 |

当時、聖像禁止令などをめぐり東ローマ皇帝(ビザンツ皇帝)との対立を深めていたローマ教皇は、新たな政治的庇護者を必要としていた。こうした中、イスラーム勢力の侵入を撃退したフランク王国に教皇は着目し、フランク王国の実権をにぎるカロリング家との接近を図った。カール・マルテルの子[[ピピン3世]](小ピピン)は、メロヴィング家の血統につながる人物を修道院から探し出し、フレデリック3世として即位させ、改めて貴族会議の合意のもと、その王位を廃し、またローマ教皇の支持にも助けられ、[[751年]]に[[カロリング朝]]フランク王国を創始した{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}{{Sfn|柴田|2006|p=10-12}}{{Sfn|菊池|2003|p=27-28}}。この返礼として、北イタリアの[[ラヴェンナ]]地方を教皇に[[ピピンの寄進|寄進]]したことは、[[教皇領|ローマ教皇領]]の起源となった{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}。この寄進は、当時、世襲などによって腐敗の原因にもなっていた地方豪族への恩貸地制などとは異なり、教会への土地の寄進は、聖職者独身制によって腐敗の可能性は低いと判断してのことであった{{Efn|もっとも、これは後に教会の司教を選ぶ叙任権をめぐる争いを誘発した。}}{{Sfn|菊池|2003|p=29}}。こうした背景から、フランク王国とローマ教会の結びつきをより強めていく{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}。 |

||

[[ファイル:Charlemagne-by-Durer.jpg|サムネイル|シャルルマーニュ]] |

|||

さらにその息子であるシャルルマーニュ([[カール大帝]])は、[[ザクセン人]]の討伐・[[イベリア半島]]への遠征、[[アヴァール|アヴァール人]]の撃退、[[ランゴバルド王国|ロンバルド王国]]の討伐などその名声を高め、[[800年]]にローマ教皇[[レオ3世 (ローマ教皇)|レオ3世]]からローマ皇帝の冠を受けた{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}{{Sfn|柴田|2006|p=10-12}}。 |

|||

シャルルマーニュは、[[エクス・ラ・シャペル]](独語:アーヘン)の宮廷にブリタニアから学僧[[アルクィン]]を招き、古代ラテン語文献の振興([[カロリング・ルネサンス]])を推進するなど、文化的な西ヨーロッパ世界の統一にも寄与した{{Sfn|浜島書店|2012|p=98}}<ref name=":61">{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0601-067.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年4月5日}}</ref>{{Sfn|福井|2005|p=66}}。またシャルルマーニュが宮廷で用いていた[[カロリング小文字体|カロリング小字体]]は現在のアルファベットの小文字の元となった<ref name=":61" />。エクス・ラ・シャペルにおける学術的諸成果は、フランス各地の[[教会]]・[[修道院]]にも影響を及ぼしていった。 |

|||

カロリング朝は、広大な領域を支配したものの、その統治機構はメロヴィング朝と同様に脆弱であった{{Sfn|柴田|2006|p=14-15}}。宮廷はアーヘンに置かれていたものの、軍事や行政は全国の司教座組織が担当し、それに加えて、各地の地方有力者が「伯」という地方行政官に任命される恩貸地制度を設けてからというもの、本来ならば与えられるその土地は、一代限りであるはずのものを彼らはその役職によって得た土地を世襲し、独立しようという傾向を作り始めたのである{{Sfn|柴田|2006|p=14-15}}{{Sfn|金沢|1984|p=40-42}}。[[802年]]、シャルルマーニュによってこうした地方の伯を監督する「巡察使」という役職が組織されるが、彼の没後、制度は形骸化し、巡察使は派遣された地方にそのまま居着いてしまい、その地域の諸侯となる者もいた<ref>{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0601-065_3.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年5月4日}}</ref>。 |

|||

カロリング朝の時代を題材にしたかれた叙事詩に「[[ローランの歌]]」がある{{Sfn|高遠|2020|p=32-34}}。「ローランの歌」は、シャルルマーニュによるイベリア遠征におけるピレネー山中でのイスラームによる襲撃に創作を加えたもので、フランス文学の歴史の初期を代表する作品である{{Sfn|高遠|2020|p=32-34}}{{Sfn|渡辺ら|2007|p=26-28}}。 |

|||

シャルルマーニュが[[814年]]に没すると、[[ルートヴィヒ1世 (フランク王)|ルートヴィヒ1世]]が王位に就く{{Sfn|シャルマソン|2007|p=36-37}}。ルートヴィヒ1世は[[817年]]に帝国整備令を出し、彼の長男であるロタール1世に王国の本土を、次男の[[ピピン1世 (アクィタニア王)|ピピン1世]]には[[アキテーヌ地域圏|アキテーヌ]]を、三男の[[ルートヴィヒ2世 (東フランク王)|ルートヴィヒ2世]]には[[バイエルン州|バイエルン]]を与え、次の世代の分割統治の準備を進めた。 |

|||

=== ヴェルダン条約とメルセン条約による帝国の分割 === |

|||

{{Main|西フランク王国|東フランク王国|中部フランク王国|ヴェルダン条約|メルセン条約}} |

|||

ルートヴィヒ1世が[[840年]]に没すると、彼の3人の息子である[[ロタール1世]]、[[ルートヴィヒ2世 (東フランク王)|ルートヴィヒ2世]]、[[シャルル2世 (西フランク王)|シャルル2世]]らが、ルートヴィヒ1世の所領をめぐって争いが始まる{{Sfn|佐藤|2009|p=18-19}}。この争いは[[841年]]の[[フォントノワの戦い]]で火蓋が切られ、この戦いを受け、[[842年]]にはシャルル2世とルートヴィヒ2世がロタール1世に対抗するために同盟を組む{{Sfn|シャルマソン|2007|p=40-42}}。この同盟は歴史家{{仮リンク|ニタール|en|Nithard}}によって「[[ストラスブールの誓い]]」として書き留められた。この文書は[[フランス語]]および[[ドイツ語]]による最古のテキストとなっている。[[843年]]の[[ヴェルダン条約]]によってフランク王国の所領が[[西フランク王国]]が、[[中部フランク王国|中央フランク王国]]、[[東フランク王国]]の三分割された{{Sfn|柴田|2006|p=14-15}}{{Sfn|佐藤|2009|p=18-19}}。その後、[[870年]]9月に中部フランク王国の[[ロタール2世]]が没すると、領土の見直しが行われ、[[メルセン条約]]が結ばれる{{Sfn|柴田|2006|p=14-15}}{{Sfn|シャルマソン|2007|p=46}}。これによって現在のフランス・[[ドイツ]]・[[イタリア]]の礎となる[[西フランク王国]]、[[東フランク王国]]、[[イタリア王国]]が成立した{{Sfn|柴田|2006|p=14-15}}。 |

|||

この時代より、北方の[[ノルマン人]]による襲撃が始まる{{Sfn|高遠|2020|p=34-35}}。特に対ノルマン人との戦いの中で目立った活躍をした人物に、パリ伯[[ウード (西フランク王)|ウード]]がいる{{Sfn|高遠|2020|p=34-35}}。フランク王国の中央集権は、ヴェルダン条約以降、衰退の一途をたどる{{Sfn|金沢|1984|p=40-42}}。上述のような恩貸地制度の崩壊なども相まって、[[877年]]にシャルル2世によって発布された勅令は、それを禁ずるものであるが、それはまさしく、フランク王国の中央集権の衰退を象徴している{{Sfn|金沢|1984|p=40-42}}。こうした中央集権の衰退は、結果として地方分権を推し進め、フランス各地に大小様々の荘園が発生したとされる{{Sfn|金沢|1984|p=40-42}}。この頃の西フランク王国は、北方からのノルマン人(ヴァイキング)の進出に苦慮しており、10世紀初頭には[[サン=クレール=シュール=エプト条約|サン=クレール=シュル=エプト条約]]によってノルマン人の[[ロロ]]に[[ノルマンディー]]の地を封じた([[ノルマンディー公国]]){{Sfn|柴田|2006|p=16-17}}{{Sfn|新倉ら|1977|p=270}}。後にノルマンディー公が[[イングランド]]の王位に就いたことで、その後の英仏関係は様々な紛糾が引き起こされた。 |

|||

=== 西フランク王国 === |

|||

地方の領邦権力の成長につれ、王権は弱体化し、9世紀末に西フランク王国は領邦君主や司教によって王位の世襲制が廃止され、これを選挙に変えた{{Sfn|柴田|2006|p=16-17}}。 |

|||

シャルルマーニュの息子ルイ1世(独語:[[ルートヴィヒ1世 (フランク王)|ルートヴィヒ1世]])には3人の息子がおり、843年の[[ヴェルダン条約]]によってフランク王国の所領が三分割された。その後、870年の[[メルセン条約]]で領土の見直しが行われ、現在のフランス・[[ドイツ]]・[[イタリア]]の礎となる[[西フランク王国]]、[[東フランク王国]]、[[イタリア王国]]が成立した。この頃の西フランク王国は、北方からの[[ノルマン人]](ヴァイキング)の進出に苦慮しており、10世紀初頭にはノルマン人の[[ロロ]]に[[ノルマンディー]]の地を封じた([[ノルマンディー公国]])。後にノルマンディー公が[[イングランド]]の王位に就いたことで、その後の英仏関係は様々な紛糾が引き起こされた。 |

|||

== カペー朝 == |

== カペー朝 == |

||

{{main|カペー朝}} |

{{main|カペー朝}} |

||

[[ファイル:King Hugh Capet.jpg|thumb|140px|right|ユーグ・カペー]] |

[[ファイル:King Hugh Capet.jpg|thumb|140px|right|ユーグ・カペー]] |

||

[[ファイル:Louis VI of France.gif|サムネイル|ルイ6世]] |

|||

カロリング家の断絶後、987年にパリ伯であった[[ロベール家]]の[[ユーグ・カペー]]がカペー朝を創始した。ノルマン人の討伐で活躍したユーグ・カペーだったが、その王権は東フランク王国(ドイツ王国)などと比べても脆弱で、パリ周辺のみにしかその王権は及ばなかった。[[13世紀]]ころより徐々に王権の強化が進み、イングランド王[[リチャード1世 (イングランド王)|リチャード1世]]や[[ジョン (イングランド王)|ジョン王]]と争った[[フィリップ2世 (フランス王)|フィリップ2世]]は、[[プランタジネット朝]](イングランド王家)の領土であったノルマンディーやアンジューを奪った。また、この頃フランス南部で広まっていた[[アルビジョワ派]]が異端とされ、[[アルビジョワ十字軍]]が組織された。この異端撲滅闘争は仏王[[ルイ9世 (フランス王)|ルイ9世]]の時代までに完了し、結果としてフランス南部にまでフランス王権が伸張することになった。このように、総じて13世紀におけるフランス王権の強化は、ローマ教皇との連携を前提として進められたものであった。しかし、[[第6回十字軍]]・[[第7回十字軍]]を行ったことはフランス財政に重い負担を与えることになった。 |

|||

[[987年]]に西フランク王国の[[ルイ5世 (西フランク王)|ルイ5世]]が没し、カロリング家が断絶する{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}。同年、[[パリ伯]]であった[[ロベール家]]の[[ユーグ・カペー]]が[[カペー朝]]を創始した{{Sfn|木村ら|2014|p=121-127}}。ノルマン人の討伐で活躍したユーグ・カペーだったが、その王権は東フランク王国(ドイツ王国)などと比べても脆弱で、パリ周辺のみにしかその王権は及ばなかった{{Sfn|柴田|2006|p=40-41}}{{Sfn|金沢|1984|p=50-52}}。カペーのみならず、[[ロベール2世 (フランス王)|ロベール2世]]、[[アンリ1世 (フランス王)|アンリ1世]]、[[フィリップ1世 (フランス王)|フィリップ1世]]らの最初の4代はこうした狭い領土のため、周辺の大諸侯と肩を並べるのに精一杯で、勢力の拡大や行政上の改革は難航した{{Sfn|金沢|1984|p=50-52}}。しかし一方で、大胆な勢力拡大こそ見られないものの、各代が女性問題などの騒動{{Efn|例えばロベール2世は仇敵ブルグント王国の近親関係にあった王女ベルトとの結婚を推し進め、結果997年に破門を宣告されたり、フィリップ1世は譜代の家臣の娘であり、すでに人妻であったベルトラード・ドゥ・モンフォールとの不倫によって1095年に破門を宣告された。}}を抱えながらも長生きし、王位継承の問題を解決していたことから、それぞれの治世が長くなるにつれ、王家は安定し始めた{{Sfn|佐藤|2009|p=56}}。5代目の[[ルイ6世 (フランス王)|ルイ6世]]は、淫蕩で食道楽であったが、そうした汚名とは裏腹に、勢力を強めていたノルマンディー公を牽制し、政略結婚を通じて領土の拡大をするなど、王朝の発展に大きく寄与した{{Sfn|金沢|1984|p=50-52}}。しかしその過程での[[ルイ7世 (フランス王)|ルイ7世]]と[[アリエノール・ダキテーヌ]]との離婚騒動は、イギリスとの関係悪化を招き、結果的に百年戦争の要因の一つとなった{{Sfn|金沢|1984|p=50-52}}。 |

|||

=== 十字軍の時代と王たち === |

|||

{{Main|十字軍}} |

|||

西暦[[1000年]]、聖書の告知にもかかわらず、キリストの再誕は現れなかったことから、教会への失望と不信がいたずらに増長し、教会の支配権は年々低下の一途をたどっていた{{Sfn|金沢|1984|p=54-55}}。そうした背景から、起死回生の企てとして[[1096年]]にローマ教皇[[ウルバヌス2世 (ローマ教皇)|ウルバヌス2世]]によって[[第1回十字軍|第1回十字軍遠征]]がクレルモン公会議で提唱された{{Sfn|金沢|1984|p=54-55}}。フランスからはトゥールーズ伯やフランドル伯などが参加した。[[1147年]]の[[第2回十字軍|第2回十字軍遠征]]では、[[エデッサ]]陥落の報告を受け、ルイ7世がローマ教皇[[エウゲニウス3世 (ローマ教皇)|エウゲニウス3世]]に十字軍勅書の要請を出し、十字軍が組織され、遠征が行われた{{Sfn|櫻井|2019|p=39-40}}。ルイ7世はイェルサレム巡礼を果たすも、神聖ローマ皇帝[[コンラート3世 (神聖ローマ皇帝)|コンラート3世]]との内部抗争や無理な攻勢が続き、結果的に遠征は失敗に終わった{{Sfn|浜島書店|2012|p=104}}{{Sfn|佐藤|2009|p=82-86}}。 |

|||

[[1180年]]に王位についた[[フィリップ2世 (フランス王)|フィリップ2世]]はフィリップ・オーギュストと呼ばれ、この時代に王権は飛躍的に強化された{{Sfn|高遠|2020|p=37}}。 |

|||

[[1189年|1189]]年の[[第3回十字軍|第3回十字軍遠征]]では、フィリップ2世が神聖ローマ皇帝[[フリードリヒ1世 (神聖ローマ皇帝)|フリードリヒ1世]]やイギリス王[[リチャード1世 (イングランド王)|リチャード1世]]らとともに参加した{{Sfn|浜島書店|2012|p=104}}。この遠征ではイェルサレム奪還こそ失敗したが、講和により巡礼の安全確保が行われた{{Sfn|浜島書店|2012|p=104}}。 |

|||

[[1199年]]、フィリップ2世は私生活でのトラブルなどから、[[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]から破門と聖務停止を命じられる{{Sfn|佐藤|2009|p=119-121}}。 |

|||

[[13世紀]]頃より徐々に王権の強化が進み、イングランド王[[リチャード1世 (イングランド王)|リチャード1世]]や[[ジョン (イングランド王)|ジョン王]]と争ったフィリップ2世は、[[プランタジネット朝]](イングランド王家)の領土であったノルマンディーや[[アンジュー]]を奪った{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。また、この頃フランス南部で広まっていた[[アルビジョワ派]]が異端とされ、[[アルビジョワ十字軍]]が組織された{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。この異端撲滅闘争は仏王[[ルイ9世 (フランス王)|ルイ9世]]の時代までに完了し、結果としてフランス南部にまでフランス王権が伸張することになった{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。このように、総じて13世紀におけるフランス王権の強化は、ローマ教皇との連携を前提として進められたものであった{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。しかし、[[第6回十字軍]]・[[第7回十字軍]]を行ったことはフランス財政に重い負担を与えることになった{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。またこの遠征を通じて、ルイ9世は遠征先の[[チュニス]]で没した{{Sfn|浜島書店|2012|p=104}}。 |

|||

11世紀よりフランスに限らず西ヨーロッパは、[[ピレネー山脈|ピレネー]]や[[ラインラント]]での鉄の生産が盛んになった経緯を受け、13世紀には農村などに鉄製農具が供給された<ref name=":62">{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0603_1-001.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年5月4日}}</ref>。特に重量有輪犂はアルプス以北などの湿った重い土壌の土地を深く耕すことができたことから普及し、またこの技術を受け、春耕地、秋耕地と休耕地の3つの耕作環境をローテーションさせる[[三圃式農業|三圃制]]も普及した<ref name=":62" /><ref>{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0603_1-002_1.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年5月9日}}</ref><ref name=":63">{{Cite web|url=https://www.y-history.net/appendix/wh0603_1-002.html|title=世界史の窓|accessdate=2021年5月4日}}</ref>。こうした技術の変化は、農業の生産力を高め、余剰生産物の貨幣化を通じて農民の荘園への貨幣地代の導入を促したほか、大規模な開墾運動を展開し、新村落(ヴィル=ヌーヴ)が次々に登場した<ref name=":63" />{{Sfn|井上|1995|p=66-67}}。新村楽では、領主が農民を誘致させるために特許状の配布や、年貢の免除、罰金の減額などが行われた{{Sfn|井上|1995|p=66-67}}。 |

|||

[[ファイル:Avignon-palais-des-papes.jpg|thumb|180px|left|アヴィニョン教皇庁]] |

[[ファイル:Avignon-palais-des-papes.jpg|thumb|180px|left|アヴィニョン教皇庁]] |

||

[[14世紀]]に入ると、フランス王と教皇の関係は対立へと転じる。財政難の打開を図った仏王[[フィリップ4世 (フランス王)|フィリップ4世]]は、国内の聖職者への課税を図ってローマ教皇との対立を深めた。[[1302年]]、状況打開を求めたフィリップは、[[三部会]](フランス初の[[身分制議会]])を開催して、フランス国内の諸身分から支持を得た。その上で、翌[[1303年]]に[[アナーニ事件]]を引き起こしてローマ教皇[[ボニファティウス8世]]を一時幽閉するなど追い込んで憤死に至らしめた。その後、フランス人教皇の[[クレメンス5世]]を擁立させた上で、[[1309年]]に教皇庁を[[ローマ]]から[[アヴィニョン]]に移転([[アヴィニョン捕囚]]、「教皇のバビロン捕囚」)させ、フランス王権の教皇に対する優位性を知らしめた。このことによって、のちの[[宗教改革]]の時代よりも早く、フランス教会はカトリックの枠内にありながらローマ教皇からの事実上の独立を成し遂げた([[ガリカニスム]])。このカペー朝の繁栄は続くかと思われたが、フィリップ4世の死後に3人の息子があいついで急逝し断絶へと至った。 |

|||

=== アヴィニョン捕囚 === |

|||

[[14世紀]]に入るとフランス王と教皇の関係は対立へと転じる{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。財政難の打開を図った仏王[[フィリップ4世 (フランス王)|フィリップ4世]]は、国内の聖職者への課税を図ってローマ教皇との対立を深めた{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。[[1302年]]、状況打開を求めたフィリップは、[[三部会]](フランス初の[[身分制議会]])を開催して、フランス国内の諸身分から支持を得た{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。その上で、翌[[1303年]]に[[アナーニ事件]]を引き起こしてローマ教皇[[ボニファティウス8世]]を一時幽閉するなど追い込んで憤死に至らしめた{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}{{Sfn|高遠|2020|p=40-42}}。その後、フランス人教皇の[[クレメンス5世]]を擁立させた上で、[[1309年]]に教皇庁を[[ローマ]]から[[アヴィニョン]]に移転([[アヴィニョン捕囚]]、「教皇のバビロン捕囚」)させ、フランス王権の教皇に対する優位性を知らしめた{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。このことによって、のちの[[宗教改革]]の時代よりも早く、フランス教会はカトリックの枠内にありながらローマ教皇からの事実上の独立を成し遂げた([[ガリカニスム]]){{Sfn|福井|2005|p=120-121}}。このカペー朝の繁栄は続くかと思われたが、フィリップ4世の死後に3人の息子があいついで急逝し断絶へと至った{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。 |

|||

なお、フランスの王位継承者は、[[サリカ法典]]により男系のカペー家の子孫のみが継承権を許されている。以降、フランス王家は[[ヴァロワ家]]、[[ブルボン家]]へと受け継がれるが、これらの家系もカペー朝の傍系である。その意味においては、王政([[フランス王国]])が[[フランス革命]]によって打倒されるまで、カペー家の血筋が続いている。(1814年以降のブルボン家、[[オルレアン家]]を含めると、その血統はさらに続くことになる。) |

なお、フランスの王位継承者は、[[サリカ法典]]により男系のカペー家の子孫のみが継承権を許されている。以降、フランス王家は[[ヴァロワ家]]、[[ブルボン家]]へと受け継がれるが、これらの家系もカペー朝の傍系である。その意味においては、王政([[フランス王国]])が[[フランス革命]]によって打倒されるまで、カペー家の血筋が続いている。(1814年以降のブルボン家、[[オルレアン家]]を含めると、その血統はさらに続くことになる。) |

||

| 44行目: | 107行目: | ||

{{main|ヴァロワ朝}} |

{{main|ヴァロワ朝}} |

||

=== 百年戦争 === |

=== 百年戦争 === |

||

カペー本家の断絶を受けて、1328年に[[ヴァロワ家]]の[[フィリップ6世 (フランス王)|フィリップ6世]]がフランス王に即位した。しかし、[[フィリップ4世 (フランス王)|フィリップ4世]]の孫にあたるイングランド王[[エドワード3世 (イングランド王)|エドワード3世]]は、自らこそフランスの王位継承者であると主張し、両国の間で[[百年戦争]]が勃発した。当初は、[[長弓]]部隊などを導入したイングランドが優勢であり、[[クレシーの戦い]]や[[ポワティエの戦い]]で勝利を収めていた。勢いに乗るイングランドの軍勢はパリを占領し、フランス王[[シャルル7世 (フランス王)|シャルル7世]]を[[オルレアン]]に追いつめた。しかし、[[ジャンヌ・ダルク]]の登場を契機として戦況は逆転へとむかい、最終的には[[ドーヴァー海峡]]に近い[[カレー (フランス)|カレー]]を除く大陸領土をフランスが制圧して終わった。長期にわたる戦乱は封建諸侯の没落を招いたほか、戦争予算を工面する必要から[[官僚]]制の整備が図られ、王権の強化がさらに進んだ。 |

カペー本家の断絶を受けて、[[1328年]]に[[ヴァロワ家]]の[[フィリップ6世 (フランス王)|フィリップ6世]]がフランス王に即位した{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。しかし、[[フィリップ4世 (フランス王)|フィリップ4世]]の孫にあたるイングランド王[[エドワード3世 (イングランド王)|エドワード3世]]は、自らこそフランスの王位継承者であると主張し、両国の間で[[百年戦争]]が勃発した{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}{{Sfn|浜島書店|2012|p=108}}。当初は、[[長弓]]部隊などを導入したイングランドが優勢であり、[[クレシーの戦い]]や[[ポワティエの戦い]]で勝利を収めていた{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。勢いに乗るイングランドの軍勢はパリを占領し、フランス王[[シャルル7世 (フランス王)|シャルル7世]]を[[オルレアン]]に追いつめた{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。しかし、[[ジャンヌ・ダルク]]の登場を契機として戦況は逆転へとむかい、最終的には[[ドーヴァー海峡]]に近い[[カレー (フランス)|カレー]]を除く大陸領土をフランスが制圧して終わった{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。長期にわたる戦乱は封建諸侯の没落を招いたほか、戦争予算を工面する必要から[[官僚]]制の整備が図られ、常備軍が設置されるなど、王権の強化がさらに進んだ{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。 |

||

14世紀に入ってより、気候が寒冷化し、凶作が飢饉を生み、やがて[[ペスト]]が流行した{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。また十字軍遠征や百年戦争などの戦乱などから、農業人口が減少したため、荘園領主は労働力を確保するために、農民の待遇を向上せざるを得なかった{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。こうした背景から次第に農奴制の廃止を訴える農民による反乱がヨーロッパ各地で展開された{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}。フランスにおいては[[1358年]]の[[ジャックリーの乱]]や[[エティエンヌ・マルセル]]の反乱がそれに相当する{{Sfn|木村ら|2014|p=142-147}}{{Sfn|柴田|2006|p=56-57}}。[[1360年]]、[[ブレティニー条約|ブレチニー条約]]が結ばれ、[[アキテーヌ地域圏|アキテーヌ]]と[[ポワトゥー|ポワトゥ]]がイギリスに割譲された{{Sfn|新倉ら|1977|p=272}}。 |

|||

[[1449年]]、イギリス軍がフランスから撤退し、ギュイエンヌとノルマンディがフランス領となる{{Sfn|新倉ら|1977|p=272}}。 |

|||

=== 宗教改革 === |

|||

{{Main|イタリア戦争|ユグノー戦争}}[[ファイル:Francois_Dubois_001.jpg|thumb|left|140px|[[サン・バルテルミの虐殺]]]] |

|||

[[1498年]]、[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]は[[イタリア]]への勢力拡大を図って[[イタリア戦争]]を引き起こした{{Sfn|金沢|1984|p=100-101}}{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。これに対して[[ハプスブルク家]]も対抗して出兵したことが、18世紀半ばまで続くフランス王家(ヴァロワ家、ブルボン家)とハプスブルク家の間の対立の端緒となった{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。16世紀前半、神聖ローマ皇帝の座をねらったが叶わなかった[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]は、当時ハプスブルク家と対立していた[[オスマン帝国]]のスルタン[[スレイマン1世]]との連携まで行って、ハプスブルク家の皇帝[[カール5世 (神聖ローマ皇帝)|カール5世]]と抗争を続けたが、結局はハプスブルク家優位のままイタリア戦争は終結した([[カトー・カンブレジ条約]]){{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。 |

|||

[[ファイル:John Calvin Museum Catharijneconvent RMCC s84 cropped.png|サムネイル|ジャン・カルヴァン]] |

|||

16世紀より広がり始めた宗教改革の流れは、フランソワ1世が新思想に敏感であったことから、早い段階からフランスに根を下ろした{{Sfn|金沢|1984|p=107-110}}。宗教改革の時代では、フランスから[[ジャン・カルヴァン]]が生み出された{{Sfn|金沢|1984|p=107-110}}。カルヴァンは[[1533年]]に「[[キリスト教綱要]]」を著し、教会の腐敗を激しく批判した{{Sfn|金沢|1984|p=107-110}}{{Sfn|渡辺ら|2007|p=60-61}}。カルヴァンは予定説を主張し、またこれに呼応する一派はカルヴァン派と呼ばれるようになった{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}{{Sfn|金沢|1984|p=107-110}}。[[1539年]]、フランソワ1世は[[ヴィレール=コトレの勅令|ヴィレール=コトレ王令]]を出し、以降、フランスの全ての公文書でフランス語が使われるようになる{{Sfn|新倉ら|1977|p=273}}。 |

|||

16世紀後半になると、既に[[スイス]]の[[ジュネーヴ]]で高まっていたカルヴァン派の影響がフランス国内にも及び、[[ユグノー]](カルヴァン派)の対立が深まり、30年以上にわたる内戦となった[[ユグノー戦争]]が勃発した{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。[[1580年]]、[[ミシェル・ド・モンテーニュ|モンテーニュ]]が「[[エセー]]」を出版する{{Sfn|渡辺ら|2007|p=69-71}}。「エセー」は17世紀より来る[[啓蒙時代]]に影響を与えた{{Sfn|渡辺ら|2007|p=69-71}}。[[1572年]]の[[サン・バルテルミの虐殺]]に見られるように、[[カトリック教会|カトリック]]・[[プロテスタント]]両勢力の対立は先鋭化していき、ついに[[1589年]]には[[アンリ3世 (フランス王)|アンリ3世]]がパリで[[暗殺]]され、ヴァロワ朝は断絶した{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。 |

|||

=== イタリア戦争・ユグノー戦争 === |

|||

[[ファイル:Francois_Dubois_001.jpg|thumb|left|140px|[[サン・バルテルミの虐殺]]]] |

|||

15世紀末、[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]は[[イタリア]]への勢力拡大を図って[[イタリア戦争]]を引き起こした。これに対して[[ハプスブルク家]]も対抗して出兵したことが、18世紀半ばまで続くフランス王家(ヴァロワ家、ブルボン家)とハプスブルク家の間の対立の端緒となった。16世紀前半、神聖ローマ皇帝の座をねらったが叶わなかった[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]は、当時ハプスブルク家と対立していた[[オスマン帝国]]のスルタン[[スレイマン1世]]との連携まで行って、ハプスブルク家の皇帝[[カール5世 (神聖ローマ皇帝)|カール5世]]と抗争を続けたが、結局はハプスブルク家優位のままイタリア戦争は終結した([[カトー・カンブレジ条約]])。16世紀後半になると、既に[[スイス]]の[[ジュネーヴ]]で高まっていた[[カルヴァン派]]の影響がフランス国内にも及び、[[ユグノー]](カルヴァン派)の対立が深まり、30年以上にわたる内戦となった[[ユグノー戦争]]が勃発した。1572年の[[サン・バルテルミの虐殺]]に見られるように、[[カトリック教会|カトリック]]・[[プロテスタント]]両勢力の対立は先鋭化していき、ついに1589年にはフランス王[[アンリ3世 (フランス王)|アンリ3世]]がパリで[[暗殺]]され、ヴァロワ朝は断絶した。 |

|||

== ブルボン朝 == |

== ブルボン朝 == |

||

| 54行目: | 125行目: | ||

=== ブルボン朝の成立と発展 === |

=== ブルボン朝の成立と発展 === |

||

[[ファイル:Louis XIII Richelieu devant La Rochelle.jpg|thumb|right|180px|ルイ13世とリシュリュー]] |

[[ファイル:Louis XIII Richelieu devant La Rochelle.jpg|thumb|right|180px|ルイ13世とリシュリュー]] |

||

1589年、ユグノー戦争におけるカルヴァン派側の首領であった[[ナバラ王国|ナヴァール]]王アンリが、フランス王[[アンリ4世 (フランス王)|アンリ4世]]として即位し、[[ブルボン朝]]が成立した。アンリは、カルヴァン派の立場を貫くことで政情が混乱することを懸念し、1593年にカトリックに改宗した。その上で、1598年には宗教的寛容を定めた[[ナントの勅令]]を出し、個人の信仰の自由を認めて、30年以上にわたって続いたユグノー戦争を終わらせた |

[[1589年]]、ユグノー戦争におけるカルヴァン派側の首領であった[[ナバラ王国|ナヴァール]]王アンリが、フランス王[[アンリ4世 (フランス王)|アンリ4世]]として即位し、[[ブルボン朝]]が成立した{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。アンリは、カルヴァン派の立場を貫くことで政情が混乱することを懸念し、[[1593年]]にカトリックに改宗した{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。その上で、[[1598年]]には宗教的寛容を定めた[[ナントの勅令]]を出し、個人の信仰の自由を認めて、30年以上にわたって続いたユグノー戦争を終わらせた{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。 |

||

その後、アンリ4世は、宗教戦争期に強い自律性を持った大貴族や旧教同盟の拠点にもなった諸都市への服従を迫る政策に腐心し、経済の分野においては、[[リシュリュー]]を任命し、重商主義政策による産業の振興や財政再建などにつとめた{{Sfn|福井|2005|P=156}}。 |

|||

次王[[ルイ13世 (フランス王)|ルイ13世]]は、宰相[[リシュリュー]]の補佐のもとでさらに王権の強化を推し進めた。1615年からは三部会も開催されず、官僚制・常備軍の整備はさらに進んだ。1618年より中欧で起こった[[三十年戦争]]では、自国のカトリックという宗教的立場よりも[[国益]]を最優先として新教側を支援し、ブルボン家の勢力拡大を図った。1643年にルイ13世が死去したことで、まだ5歳だった[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]が即位したが、宰相の[[ジュール・マザラン|マザラン]]がよく補佐した。1648年には三十年戦争の講和条約である[[ウェストファリア条約]](独語:ヴェストファーレン条約)で[[アルザス]]地方と[[ロレーヌ]]の3都市を領土に加えた。同年に、これ以上の王権強化を懸念した貴族らによって[[フロンドの乱]]が起こったが、1653年までに鎮圧された。このフロンドの乱と同時期に、イングランドでは[[清教徒革命|ピューリタン革命]]で王が処刑されているのと対照的である。 |

|||

[[1610年]]に狂信的カトリック教徒の凶刃に倒れ死去した{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。 |

|||

{{Main|三十年戦争}} |

|||

次王[[ルイ13世 (フランス王)|ルイ13世]]は、母后[[マリー・ド・メディシス]]や宰相リシュリューの補佐のもとでさらに王権の強化を推し進めた{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}{{Sfn|柴田|2006|p=82-83}}{{Sfn|福井|2005|p=157}}。[[1615年]]からは三部会も開催されず、官僚制・常備軍の整備はさらに進んだ{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}{{Sfn|柴田|2006|p=82-83}}。[[1618年]]より中欧で起こった[[三十年戦争]]では、自国のカトリックという宗教的立場よりも[[国益]]を最優先として新教側を支援し、ブルボン家の勢力拡大を図った{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。 |

|||

[[1643年]]にルイ13世が死去したことで、まだ5歳だった[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]が即位したが、宰相の[[ジュール・マザラン|マザラン]]が補佐をした{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}{{Sfn|柴田|2006|p=82-83}}。[[1648年]]には三十年戦争の講和条約である[[ウェストファリア条約]](独語:ヴェストファーレン条約)で[[アルザス]]地方と[[ロレーヌ]]の3都市を領土に加えた{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}。同年に、これ以上の王権強化を懸念した貴族らによって[[フロンドの乱]]が起こったが、[[1653年]]までに鎮圧された{{Sfn|木村ら|2014|p=214-222}}{{Sfn|喜安|2009|p=14-16}}。 |

|||

==== 文学・思想史の動向 ==== |

|||

1630年代から1640年代にかけて「[[方法序説]]」(1636)や「哲学原理」(1644)、「[[情念論]]」(1649)などを著した哲学者[[ルネ・デカルト]]の[[方法的懐疑]]と呼ばれる哲学的方法と、それらによって提起された[[心身問題]]は、[[バールーフ・デ・スピノザ|スピノザ]]や[[ゴットフリート・ライプニッツ|ライプニッツ]]といった当時の哲学者たちに大きな影響を与えた{{Sfn|渡辺ら|2007|p=78-79}}。またこの時代には、ジャン・シャプランや[[ジャン・デマレ・ド・サン=ソルラン|デマレ・ドサン=ソルラン]]といった作家たちの提言を受け、リシュリュー枢機卿によって[[アカデミー・フランセーズ]]が設立される{{Sfn|渡辺ら|2007|p=78-79}}。 |

|||

1650年代には[[ブレーズ・パスカル|ブーレーズ・パスカル]]が「[[パンセ]]」を著したほか、数学的な発見をした{{Sfn|渡辺ら|2007|p=80-82}}。 |

|||

=== ルイ14世の親政期 === |

=== ルイ14世の親政期 === |

||

[[ファイル:LouisXIV.jpg|thumb|left|180px|「太陽王」ルイ14世]] |

[[ファイル:LouisXIV.jpg|thumb|left|180px|「太陽王」ルイ14世]] |

||

1661年、ルイ14世を補佐していた宰相マザランが死去し、ルイ14世の親政が始まった。さらなるブルボン家の勢力拡大を図ったため、一層の財政充実がもとめられ、財務長官の[[ジャン=バティスト・コルベール|コルベール]]がその任にあたった。彼は、休眠中であった[[フランス東インド会社]]を再建させ、王立特権[[マニュファクチュア]]を通じて国内産業の育成を図るなど、[[重商主義]]政策を推進した。一方で対外政策としては、[[ネーデルラント継承戦争]]に見られるように、相次いで領土拡大戦争を起こした |

[[1661年]]、ルイ14世を補佐していた宰相マザランが死去し、ルイ14世の親政が始まった{{Sfn|木村ら|2014|p=227-228}}{{Sfn|柴田|2006|p=84-85}}{{Sfn|金沢|1984|p=138-141}}。さらなるブルボン家の勢力拡大を図ったため、一層の財政充実がもとめられ、財務長官の[[ジャン=バティスト・コルベール|コルベール]]がその任にあたった{{Sfn|木村ら|2014|p=227-228}}{{Sfn|柴田|2006|p=84-85}}。彼は、休眠中であった[[フランス東インド会社]]を再建させ、王立特権[[マニュファクチュア]]を通じて国内産業の育成を図るなど、[[重商主義]]政策を推進した{{Sfn|木村ら|2014|p=227-228}}{{Sfn|金沢|1984|p=138-141}}。一方で対外政策としては、[[ネーデルラント継承戦争]]に見られるように、相次いで領土拡大戦争を起こした{{Efn|自然国境説という説明がなされることがあるが、当時の概念ではなく19世紀の歴史家による恣意的な解釈である。}}{{Sfn|木村ら|2014|p=227-228}}。 |

||

当初、イングランドの[[ステュアート朝]](革命中に王族を保護していた)と友好的だったため、英仏の王朝的関係は良好(英議会とは不仲)であったが、ネーデルラント継承戦争のさなか、[[名誉革命]]によって[[オランダ総督]]・[[オランジュ|オラニエ]]公ウィレム3世がイングランド王[[ウィリアム3世 (イングランド王)|ウィリアム3世]]として即位してしまったため、対英関係は |

当初、イングランドの[[ステュアート朝]](革命中に王族を保護していた)と友好的だったため、英仏の王朝的関係は良好(英議会とは不仲)であったが、ネーデルラント継承戦争のさなか、[[名誉革命]]によって[[オランダ総督]]・[[オランジュ|オラニエ]]公ウィレム3世がイングランド王[[ウィリアム3世 (イングランド王)|ウィリアム3世]]として即位してしまったため、対英関係は悪化した。 |

||

ライン川流域のプファルツに対して起こした[[アウクスブルク同盟戦争]](プファルツ継承戦争)でも、国際的な対ブルボン家包囲網が形成されるなど、覇権を追い求めるルイ14世はヨーロッパにおける外交的孤立を余儀なくされていった。[[スペイン・ハプスブルク朝|スペイン・ハプスブルク家]]の断絶に乗じて起こした[[スペイン継承戦争]]では、[[ユトレヒト条約]]で[[スペイン・ブルボン朝|スペイン・ブルボン家]]の王位を承認させるという成果を得たものの、北米大陸で[[アカディア]]、[[ハドソン湾]]などの領土を喪失したことや、イギリスにスペイン・ブルボン家のアメリカ大陸領における[[アシエント権]](奴隷貿易独占権)を認めるなど打撃も大きかった。 |

ライン川流域のプファルツに対して起こした[[アウクスブルク同盟戦争]](プファルツ継承戦争)でも、国際的な対ブルボン家包囲網が形成されるなど、覇権を追い求めるルイ14世はヨーロッパにおける外交的孤立を余儀なくされていった。[[スペイン・ハプスブルク朝|スペイン・ハプスブルク家]]の断絶に乗じて起こした[[スペイン継承戦争]]では、[[ユトレヒト条約]]で[[スペイン・ブルボン朝|スペイン・ブルボン家]]の王位を承認させるという成果を得たものの、北米大陸で[[アカディア]]、[[ハドソン湾]]などの領土を喪失したことや、イギリスにスペイン・ブルボン家のアメリカ大陸領における[[アシエント権]](奴隷貿易独占権)を認めるなど打撃も大きかった。 |

||

| 68行目: | 152行目: | ||

=== ブルボン朝の財政 === |

=== ブルボン朝の財政 === |

||

[[ファイル:Versailles Garden.jpg|thumb|right|220px|ヴェルサイユ宮殿]] |

[[ファイル:Versailles Garden.jpg|thumb|right|220px|ヴェルサイユ宮殿]] |

||

長期にわたるイギリスとの抗争は、徐々に両国の経済的状況を反映して、フランスが劣勢に陥っていった。イギリスは既に名誉革命を成し遂げて[[立憲君主制]]に移行しており、議会が徴税権を確立している上、1694年に創設された[[イングランド銀行]]が発行する英[[国債]]に対して国際[[金融センター]]であった[[アムステルダム]]などから投資が集まっていた。また、[[市民革命]]の過程で特権団体である[[ギルド]]が解体しており、企業家の形成や[[工業化]]が生じる土台が形成されていた。このように、イギリスは長期的な植民地抗争に耐えられるだけの経済的基盤があった。 |

長期にわたるイギリスとの抗争は、徐々に両国の経済的状況を反映して、フランスが劣勢に陥っていった。イギリスは既に名誉革命を成し遂げて[[立憲君主制]]に移行しており、議会が徴税権を確立している上、[[1694年]]に創設された[[イングランド銀行]]が発行する英[[国債]]に対して国際[[金融センター]]であった[[アムステルダム]]などから投資が集まっていた。また、[[市民革命]]の過程で特権団体である[[ギルド]]が解体しており、企業家の形成や[[工業化]]が生じる土台が形成されていた。このように、イギリスは長期的な植民地抗争に耐えられるだけの経済的基盤があった。奢侈の限りを尽くした[[ヴェルサイユ宮殿]]の建築、運営もフランス財政に重くのしかかった。[[1682年]]には、パリから[[ヴェルサイユ]]へと都を移し、以降、ルイ14世はヴェルサイユ宮殿の中で政治を行なった{{Sfn|柴田|2006|p=84-85}}{{Sfn|金沢|1984|p=138-141}}。また[[王権神授説]]を信奉するルイ14世は、[[1685年]]にナントの勅令が廃止し([[フォンテーヌブロー勅令]]){{Sfn|木村ら|2014|p=227-228}}、国内の富裕なカルヴァン派が国外に流出するという事態を招いた{{Sfn|木村ら|2014|p=227-228}}。また、[[聖職者]]・[[貴族]]といった特権階級が免税特権をいまだ有していた。戦争の長期化は、フランスを利することは決してなかったのである。こうした中、イタリア戦争以来の反ハプスブルク家というフランス外交の基本方針を維持しつつ、北米大陸の植民地抗争も同時に継続するということは、極めて困難となっていた。当時、ハプスブルク家も対[[プロイセン王国|プロイセン]]抗争で劣勢に陥っており、両王家ともに関係改善を求めていた。かくして、18世紀半ばに両王家が対立から同盟へと転じる[[外交革命]]が起こった。 |

||

===ルイ15世の時代=== |

|||

=== 外交革命と英仏植民地抗争 === |

|||

[[ファイル:Louis XV, King of France (1710-1774).jpg|サムネイル|ルイ15世]] |

|||

こうした中、イタリア戦争以来の反ハプスブルク家というフランス外交の基本方針を維持しつつ、北米大陸の植民地抗争も同時に継続するということは、極めて困難となっていた。当時、ハプスブルク家も対[[プロイセン王国|プロイセン]]抗争で劣勢に陥っており、両王家ともに関係改善を求めていた。かくして、18世紀半ばに両王家が対立から同盟へと転じる[[外交革命]]が起こった。しかし、アメリカ大陸における[[フレンチ・インディアン戦争]]や、インドにおける[[カーナティック戦争]]、[[プラッシーの戦い]]などにことごとく敗れ、1763年の[[パリ条約 (1763年)|パリ条約]]によって、アメリカ大陸・インドからの事実上全面撤退を余儀なくされた。長期にわたる対イギリス植民地抗争は、フランスに多大な負債と革命の種を残しただけであった。 |

|||

ルイ14世期に確立されたとされる「[[絶対王政]]」は、[[聖職者]]・[[貴族]]・[[ギルド]]といったある種の利権団体([[社団]])との強固な結びつきのもとに成立していたもので、フランス人民1人1人にまで国家権力が及んでいたわけではなかった。18世紀になり、[[1715年]]にルイ14世が没すると、王位は[[ルイ15世 (フランス王)|ルイ15世]]に移った{{Sfn|金沢|1984|p=158-159}}。約10年間の摂政時代を経て[[1726年]]にルイ15世の親政が始まるも、ルイ15世は政治を嫌い、女遊びにばかり興じる一方であった{{Sfn|金沢|1984|p=158-159}}。特に[[ポンパドゥール夫人]]は20年近くに渡ってルイ15世を虜にし、ヴェルサイユの一隅に贅を尽くした邸宅を建て、王室の財政を圧迫した{{Sfn|金沢|1984|p=158-159}}。またエオンと言う素性の知れない怪しい人物を側近にし、国際交渉の場にも彼女を出席させた{{Sfn|金沢|1984|p=158-159}}。こうしたいい加減な振る舞いは王権の威信を失わせていった{{Sfn|金沢|1984|p=158-159}}。一方で、豪華絢爛な[[バロック|バロック様式]]を好んだルイ14世と比べ、ルイ15世の時代には[[ロココ|ロココ様式]]による文化が生まれ始める{{Sfn|柴田|2006|p=96-99}}。 |

|||

[[1756年]]、[[七年戦争]]が勃発する。この戦争でフランスは海外植民地での戦闘で敗北を喫し、[[1763年]]の[[パリ条約 (1763年)|パリ条約]]で、カナダのミシシッピ川以東のルイジアナと西インド諸島の一部をイギリスに、ミシシッピ川以西をスペインに割譲され、アメリカ大陸・インドからの事実上全面撤退を余儀なくされた。長期にわたる対イギリス植民地抗争は、フランスに多大な負債と革命の種を残しただけであった。 |

|||

===「絶対王政」とその限界=== |

|||

ルイ14世期に確立されたとされる「[[絶対王政]]」は、[[聖職者]]・[[貴族]]・[[ギルド]]といったある種の利権団体([[社団]])との強固な結びつきのもとに成立していたもので、フランス人民1人1人にまで国家権力が及んでいたわけではなかった。18世紀になると、パリでは多くの[[カフェ]]が営業され、カフェや個人的な[[サロン]]において、勃興しつつある[[ブルジョワジー]]や自由主義貴族が[[新聞]]を片手に社会批判を行うようになっていた。このような、王権が及ばない「[[公共空間]]」で生まれた公論([[世論]])は、当時高まっていた[[啓蒙思想]]によって理論武装されていき、のちのフランス革命を擁護するような諸理論を育んでいった。こうした中において、国王[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]は、王権の及ぶ範囲で改革を目指したが、[[自由主義]]擁護者と[[絶対王政|絶対主義]]擁護者の板挟みとなり、絶対王政は限界を迎える様になった。 |

|||

=== ルイ16世の時代 === |

|||

[[1774年]]、ルイ15世が没すると、王位は[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]に移る{{Sfn|佐藤|2019|p=333-334}}。この時代は[[アンシャン・レジーム]]と呼ばれる社会体制が成り立っており、第1身分の聖職者、第2身分の貴族、そして第3身分の平民に分かれており、人口の約9割が第3身分であった{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。大多数の第3身分が税金の負担によって苦しめられている中で、少数の第1身分と第2身分には広大な土地や重要な役職、免税などの特権などを得ていた{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。パリでは多くの[[カフェ]]が営業され、カフェや個人的な[[サロン]]において、勃興しつつある[[ブルジョワジー]]や自由主義貴族が[[新聞]]を片手に社会批判を行うようになっていた。このような、王権が及ばない「公共空間]で生まれた公論(世論)は、当時高まっていた[[啓蒙思想]]によって理論武装されていき、のちのフランス革命を擁護するような諸理論を育んでいった。こうした中において、国王[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]は、ルイ15世時代の人事を大きく変え、改革派である[[ジャック・テュルゴー]]や[[ジャック・ネッケル]]を起用し、特権身分にも税金を課すなど、王権の及ぶ範囲で改革を目指したが、[[自由主義]]擁護者と[[絶対王政|絶対主義]]擁護者の板挟みとなり、絶対王政は限界を迎える様になった{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|佐藤|2019|p=339-340}} 。特にテュルゴーは、穀物取り引きの自由化や、親方制度の廃止といった[[経済的自由主義]]的な政策を多く導入した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。しかしこうした急進的な規制の撤廃は、当時起こっていた凶作が重なったこともあり、[[1775年]]に価格の高騰や品不足を引き起こし、パリや[[ノルマンディー|ノルマンディ]]、[[イル=ド=フランス地域圏|イル・ド・フランス]]といった諸地域で暴動を誘発した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。 |

|||

== フランス革命 == |

== フランス革命 == |

||

{{main|フランス革命}} |

{{main|フランス革命}} |

||

[[ファイル:Prise de la Bastille.jpg|thumb|180px|バスティーユ牢獄襲撃]] |

[[ファイル:Prise de la Bastille.jpg|thumb|180px|バスティーユ牢獄襲撃]] |

||

[[1789年]]-[[1794年]]。広義には[[1799年]]まで。ブルボン王朝及び貴族・聖職者による圧制に反発した民衆が1789年7月14日に[[バスティーユ牢獄]]を襲撃する。これを契機としてフランスの全土に騒乱が発生し、 |

[[1789年]] - [[1794年]]。広義には[[1799年]]まで。ブルボン王朝及び貴族・聖職者による圧制に反発した民衆が1789年7月14日に[[バスティーユ牢獄]]を襲撃する{{Sfn|金沢|1984|p=173-175}}{{Sfn|柴田|2006|p=121}}。これを契機としてフランスの全土に騒乱が発生し、アンシャン・レジームは崩壊する。フランス文学翻訳家の[[高遠弘美]]は、フランス革命のきっかけはバスティーユ襲撃事件ではなく、その数ヶ月前に発生した「[[レヴェイヨン事件]]」が引き金であると指摘している{{Sfn|高遠|2020|p=95-97}}。レヴェイヨン事件は、パリの壁紙製造業者であったジャン・バチスト・レヴェイヨンがその日のパンの価格の暴騰を受け、パンの価格を下げることを提案した方法が結局は賃金を下げることだと誤解した労働者たちによって引き起こされた一連の暴動である{{Sfn|高遠|2020|p=95-97}}。これらの動きを受け、国民議会は8月4日には封建的特権の廃止を宣言し、領主裁判権や教会への十分の一税が廃止された{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。8月26日にはラ・ファイエットが起草した[[人間と市民の権利の宣言|フランス人権宣言]]が採択された{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。10月には女性を先頭にしたパリの民衆が[[ヴェルサイユ行進|ヴェルサイユへと行進]]し、改革に否定的な王家をパリに移転させた{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。 |

||

[[1790年]]には全国の行政区画を再編し、教会財産を没収、ギルドを廃止して営業の自由を確保したり、センチ・メートル法が正式に採用されるなどの改革が行われた{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。 |

|||

翌年の[[1791年]]には一院制の立憲君主制を定め、選挙権を有産市民のみに限定した[[1791年憲法]]が発布され、国民議会は解散する{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。5月26日、国民議会は、国王に多額の生活費を与えることを決議する{{Sfn|高遠|2020|p=107}}。6月、ルイ16世と王妃[[マリー・アントワネット]]がオーストリアへの逃亡を試みる[[ヴァレンヌ事件|ヴァレンヌ逃亡事件]]が発生するが失敗し、王室への信頼は地に堕ちた{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。10月に開かれた立法議会では、これ以上の革命を望まない[[立憲君主派]]と、共和制を主張する[[ジロンド派]]が対立した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。またこの年には前年より現地民からの要求であったアヴィニョンが県民投票の結果を受けフランスに併合された{{Efn|アヴィニョンは歴史上、何度もフランスと教皇領の間で支配層が交代しあった土地であった。}}{{Sfn|セディヨ|1991|p=45-47}}。この併合はローマ教皇を刺激させたが[[1797年]]のトレンチノ条約によってピオ6世はその旨を認めた{{Sfn|セディヨ|1991|p=45-47}}。 |

|||

== 第一共和政 == |

== 第一共和政 == |

||

{{main|フランス第一共和政}} |

{{main|フランス第一共和政|フランス革命戦争}} |

||

[[1792年]]の春にジロンド派が政権を握り、[[オーストリア帝国|オーストリア]]に対して宣戦布告を行う{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。8月にはオーストリアと[[プロイセン王国|プロイセン]]がルイ16世の救援を各国君主に呼びかける[[ピルニッツ宣言]]が行われる中、8月10日に国王一家がいた[[テュイルリー宮殿|テュイルニー宮殿]]を襲撃する[[8月10日事件]]が発生し王権が停止する{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。9月には男性普通選挙による[[国民公会]]が成立し、共和制の樹立が宣言された{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。 |

|||

[[1792年]]に[[8月10日事件]]で王政が廃止され、国民公会で[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]を処刑し、国民公会、総裁政府、総領政府に分かれた共和制の成立を宣言する。[[ジャコバン派]]のクーデターでジロンド派は公会から追放され、貴族や教会から没収した土地の再分配を行う。[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]は反革命派や王妃[[マリー・アントワネット]]、[[王党派]]のダントンらを処刑し、[[恐怖政治]]を行う。1794年に[[テルミドールのクーデター]]でロベスピエールが失脚し、民衆の手により処刑され、ジャコバン派は退行し[[テルミドール派]]の[[総裁政府]]が成立する。翌[[1795年]]、テルミドール派は失脚し、[[ポール・バラス]]による[[政権]]が誕生する。このバラス政権は、比較的長期政権であったが、対外戦争は好転せず([[エジプト・シリア戦役|エジプト遠征]])、[[1799年]]、[[ブリュメールのクーデター]]によって[[ナポレオン・ボナパルト]]が[[執政政府]]を樹立し独裁権を掌握した。 |

|||

[[ファイル:Exécution de Louis XVI Carnavalet.jpg|サムネイル|ルイ16世の処刑]] |

|||

国民公会では急進共和派の[[ジャコバン派]]が勢力を増し、[[1793年]]1月には[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]が処刑された{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。 |

|||

こうした革命の流れがイギリスに波及することを恐れた英首相[[ウィリアム・ピット (小ピット)|ウィリアム・ピット]]はフランス軍のベルギー地方への侵入に対抗する形でフランス包囲の大同盟である第1回対仏大同盟を形成した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。このためヨーロッパを敵に回したフランス国内では、王党派と結びついた農民反乱が広がった{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。[[ヴァンデの反乱|ヴァンデーの反乱]]がそれに相当する{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。6月にはジャコバン派が事態を乗り切るためにジロンド派を議会から追放し、男性普通選挙を定めた[[1793年憲法]]の制定や、封建地代の無償廃止、亡命した貴族の土地の競売や最高価格令に伴う強力な価格統制など、都市部の民衆や農民の支持を確保するための政策を採用した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。同年、[[ルーヴル宮殿]]が「共和国美術館」として使用されることが決まり、宮殿に所蔵されていた王室のコレクションは、王室の私有財産ではなく、国有財産となった{{Sfn|高遠|2020|p=107-108}}。 |

|||

[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]を中心とするジャコバン派政権は、強大な権限を持つ公安委員会を設置し、革命防衛のための徴兵制や亡命禁止法、革命暦{{Efn|王権と結びつきのあったキリスト教教会を否定する形で、 (つまり反キリスト教の立場から) それまでのグレゴリウス暦を否定した。共和暦とも呼ばれる。}}を導入し、理性崇拝の宗教である「[[理性の祭典]]」を創始するなどの急進的な政策を打ち出す一方で、反革命派や王妃マリー・アントワネット、[[王党派]]のダントンらを処刑し、[[恐怖政治]]を行った{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|金沢|1984|p=183}}。 |

|||

しかし、外部勢力の排除などが落ち着き、対外勢力からの脅威が遠のくと、小土地所有農民や経済的自由を求める市民層が保守化し、独裁に対する不満が高まり、[[1794年]]には[[テルミドールのクーデター]]が発生し、ロベスピエールは失脚し、彼とその一派は処刑された{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。ジャコバン派が没落すると、穏健共和派が有力となり、[[1795年]]には制限選挙制を復活させた[[共和暦3年憲法|1795年憲法]]{{Efn|共和暦3年憲法とも言う。}}が制定され、国民公会と革命裁判所は解散、そして[[総裁政府]]が樹立する{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|高遠|2020|p=105}}。しかし社会不安は続き、[[1796年]]5月には私有財産の廃止を唱え、政府転覆を画策していた[[フランソワ・ノエル・バブーフ|バブーフ]]が逮捕され、死刑を宣告される{{Efn|なお、バブーフはこの宣告を受け、処刑される前に短剣で自殺した。}}などの事件が起こった{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|金沢|1984|p=190-191}}。[[1797年]]10月には、フランス革命戦争で交戦を続けていたイギリス以外の全ての国と休戦をする[[カンポ・フォルミオ条約]]が締結される{{Efn|余談ではあるが、この条約の結果、[[ヴェネツィア共和国]]と[[ジェノヴァ共和国]]は消滅する。}}{{Sfn|高遠|2020|p=102}}。[[1798年]]、ジャコバン派と総裁政府の影響を受け、当時スイスの飛び地であった[[ミュルーズ]]を併合した{{Sfn|セディヨ|1991|p=48-49}}。11日には[[ジュネーヴ|ジュネーブ]]も併合された{{Sfn|セディヨ|1991|p=48-49}}。[[1799年]]、[[ブリュメールのクーデター]]によって[[ナポレオン・ボナパルト]]が[[執政政府]]を樹立し独裁権を掌握した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|本田|1981|p=263-264}}。 |

|||

== 第一帝政 == |

== 第一帝政 == |

||

{{main|フランス第一帝政}} |

{{main|フランス第一帝政|ナポレオン戦争}} |

||

[[ファイル:Jacques-Louis David 017.jpg|thumb|left| |

[[ファイル:Jacques-Louis David 017.jpg|thumb|left|1年、に即位した[[ナポレオン・ボナパルト]]]] |

||

[[ファイル:Jacques-Louis David, The Coronation of Napoleon edit.jpg|サムネイル|ナポレオンの戴冠式]] |

|||

[[1804年]]、[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン1世]]が[[皇帝]]に即位。ナポレオンは[[アウステルリッツの戦い]]・[[トラファルガーの海戦]]・[[ロシア遠征]]など、欧州諸国に数々の戦争を仕掛けた。この一連の戦争を[[ナポレオン戦争]]という。しかしナポレオンは[[ライプツィヒの戦い]]に敗れ[[1814年]]に退位する。戦後処理のために[[ウィーン会議]]が開かれた。ウィーン会議は、欧州を1792年以前の状況に戻す[[正統主義]]が主な内容で、フランスにブルボン家が王として復位することになった。1815年、[[エルバ島]]から脱出し、パリに戻ったナポレオン1世が復位。しかし[[ワーテルローの戦い]]で完敗。ナポレオン1世は再び退位した([[百日天下]])。 |

|||

[[1801年]]、革命以来、フランスと対立関係にあったローマ教皇と和解し、翌[[1802年]]にはイギリスと講和をする「[[コンコルダート]]」と「[[アミアンの和約]]」を実現させ、対外的な脅威をなくすことになった{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=49-50}}。[[1804年]]3月には私有財産の不可侵や[[法の下の平等|法の前の平等]]、契約の自由、国家の世俗世など、近代国家に不可欠な規範が記した[[フランス民法典]]{{Efn|ナポレオン法典とも呼ばれる。}}を公布した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|高遠|2020|p=113}}。5月、ナポレオン・ボナパルトは終身執政官という地位を経て、国民投票での圧倒的な支持から[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン1世]]として皇帝に即位した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|金沢|1984|p=192}}。 |

|||

[[1805年]]にイギリス、ロシア、オーストリアによって第3回対仏大同盟が結成されると、10月に行われた[[トラファルガーの海戦]]でナポレオンは[[ホレーショ・ネルソン (初代ネルソン子爵)|ネルソン]]率いるイギリス艦隊に敗北する{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。しかし大陸での戦いでは[[アウステルリッツの戦い]]でオーストリアとロシアの連合軍に勝利し、翌[[1806年]]には西南ドイツ諸国を保護下に収め、[[ライン同盟]]を結成した{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。11月、ナポレオンは勅令を発し、イギリスとの通商を禁止する、[[大陸封鎖令]]を出した{{Sfn|金沢|1984|p=95-96}}。[[1807年]]にはプロイセンとロシアの連合軍を破り、[[ティルジットの和約|ティルジット条約]]を結び、分割占領されていたポーランド地方にダンツィヒ公国、ウェストファリア王国、[[ワルシャワ公国|ワルシャワ大公国]]と行った傀儡政権を打ち立てた{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|金沢|1984|p=95-96}}。また[[1808年]]にはイベリア半島に侵攻し、[[スペイン・ブルボン朝]]を打ち倒す。彼は兄の[[ジョゼフ・ボナパルト|ジョセフ]]をホセ1世としてスペイン王位につけ、統治を行うも、各地でスペイン人による蜂起が起こり、{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|金沢|1984|p=95-96}}。[[1812年]]には[[1812年ロシア戦役|ロシア遠征]]が行われるも大量の犠牲者を出した末に撤退し、遠征は失敗に終わる{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|金沢|1984|p=95-96}}。 |

|||

ナポレオンは[[ライプツィヒの戦い]]に敗れ[[1814年]]に退位する{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|柴田|2006|p=133-134}}。戦後処理のために[[ウィーン会議]]が開かれた{{Sfn|木村ら|2014|p=156-158}}。ウィーン会議は、欧州を1792年以前の状況に戻す[[正統主義]]が主な内容で、フランスにブルボン家が王として復位することになった{{Sfn|木村ら|2014|p=156-158}}。またこの会議を受け、ジュネーブはスイスに返還された{{Sfn|セディヨ|1991|p=48-49}}。[[1815年]]、[[エルバ島]]から脱出し、パリに戻ったナポレオン1世が復位{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。しかし[[ワーテルローの戦い]]で完敗{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}。ナポレオン1世は再び退位し、大西洋のイギリス領セント・ヘレナ島に軟禁された{{Sfn|木村ら|2014|p=248-255}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=49-50}}。 |

|||

== 復古王政 == |

== 復古王政 == |

||

{{main|フランス復古王政}} |

{{main|フランス復古王政}} |

||

[[ファイル:Gérard - Louis XVIII of France in Coronation Robes.jpg|サムネイル|ルイ18世]] |

|||

ナポレオン1世の失脚後、ルイ16世の弟である[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ18世]]がフランス国王に即位した。ナポレオンが一旦エルバ島を脱出して復権すると亡命するが、ナポレオンの最終的失脚にともなって復位した。このブルボン家の復古は、[[ウィーン議定書]]で諸外国によって承認された。 |

|||

1814年、レオン1世の失脚後、ルイ16世の弟である[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ18世]]がフランス国王に即位した{{Sfn|柴田|2006|p=143}}。王の帰還に伴って亡命した貴族たちも続々とフランスに帰国した{{Sfn|柴田|2006|p=143}}。このブルボン家の復古は、[[ウィーン議定書]]で諸外国によって承認された{{Sfn|浜島書店|2012|p=152}}。 |

|||

一般に保守反動体制とされるウィーン体制だが、かつての[[アンシャン・レジーム]]へ完全に回帰したわけではなかった。復古王政下では制限選挙による立憲君主政が採られ、法の下の平等・所有権の不可侵・出版や言論の自由などが認められ |

一般に保守反動体制とされるウィーン体制だが、かつての[[アンシャン・レジーム]]へ完全に回帰したわけではなかった{{Sfn|柴田|2006|p=143-144}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=87-88}}。復古王政下では制限選挙による立憲君主政が採られ、法の下の平等・所有権の不可侵・出版や言論の自由などが認められた[[1814年憲章]]が発布された{{Sfn|佐藤|2019|p=411}}。しかしアンシャン・レジームの名残が全て払拭されたわけではなく、国民主権は否定され、カトリック教会が国教として定められ、行政権や司法権、立法権などの三権は国家元首である国王が保有していた{{Sfn|柴田|2006|p=143-144}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=87-88}}。 |

||

[[1824年]]にルイ18世が死去すると、その弟の[[シャルル10世 (フランス王)|シャルル10世]]が即位し、反動政治を推し進めた{{Sfn|柴田|2006|p=143-144}}。シャルル10世は、革命中に売却された亡命貴族の土地の補償を目的とする10億フラン法の制定や、ランス大聖堂での聖別式の復活などを行った{{Sfn|柴田|2006|p=143-144}}。王への反発が強まる中、{{仮リンク|アルジェリア出兵 (1830年)|en|Invasion of Algiers in 1830}}で関心を対外関係に向けようとするが、高まる自由主義運動に対して抑圧を図ると、[[1830年]]7月25日に選挙権をより限定し、元亡命貴族や大土地所有者の票の重みを相対的に大きくさせる七月王令が発布されると、同月27日から29日にかけて[[七月革命]]が勃発してシャルル10世は失脚し、イギリスに亡命した{{Sfn|木村ら|2014|p=156-158}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=87-88}}{{Sfn|高遠|2020|p=121-122}}。この革命の中心は立憲君主派であったために共和政には移行せず、[[自由主義]]に理解を示す[[オルレアン家]]の[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]が王として選ばれた{{Sfn|木村ら|2014|p=156-158}}。[[アルジェリア侵略]]の結果、[[フランス領アルジェリア]]として[[1834年]]に併合され、[[1962年]]の独立まで占領が続いた。 |

|||

== 七月王政 == |

== 七月王政 == |

||

{{main|七月王政}} |

{{main|七月王政|1848年のフランス革命}} |

||

[[ファイル:1841 portrait painting of Louis Philippe I (King of the French) by Winterhalter.jpg|サムネイル|ルイ・フィリップ]] |

|||

[[1830年]]7月、[[自由主義]]者として知られた[[オルレアン家]]の[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]がフランス王となった。ここからの彼の治世を[[7月王政]]と称する。[[政治体制]]は[[立憲君主制]]が採られたが、極端な制限選挙により一部の大ブルジョワジーしか政治参加が認められなかった。フランス[[産業革命]]の勃興にともない形成された中小[[ブルジョワジー]]や労働者は選挙法改正運動を展開したが、政府がその抑圧を図ったことなどから[[1848年革命|二月革命]]が起こり、ルイ・フィリップは退位へ追い込まれた。この二月革命がヨーロッパ全体へと波及、[[1848年革命]]と総称される変動を引き起こすことになった。 |

|||

[[1830年]]7月、[[自由主義]]者として知られた[[オルレアン家]]の[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]がフランス王となった{{Sfn|木村ら|2014|p=156-158}}。ここからの彼の治世を[[7月王政]]と称する{{Sfn|木村ら|2014|p=156-158}}。[[政治体制]]は[[立憲君主制]]が採られたが、極端な制限選挙により一部の大ブルジョワジーしか政治参加が認められなかった{{Sfn|柴田|2006|p=147-149}}。復古王政の打倒に基づいて新たに作られた[[1830年憲章]]では、以前の憲章のなかで示された王権神授説を述べる前文や「臣民」という語句が削除され、以前の憲章で記された自由や平等に関する記述は維持された{{Sfn|杉本ら|2016|p=89-90}}{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。 |

|||

新たに樹立された議会では諸党派の争いに苦しんだ{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。議会は当初、王政樹立に賛成であった加担派が多数を占めたが、次第に[[ラファイエット|ラ・ファイエット]]や[[アドルフ・ティエール]]、{{仮リンク|ジャック・ラフィット (政治家)|en|Jacques Laffitte|label=ジャック・ラフィット}}らの進歩党と[[フランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾー]]の抵抗党に分裂し、ことあるごとに対立を極めた{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。また野党には[[アンリ・ダルトワ|アンリ5世]]を擁立する正統王朝派や[[ナポレオン3世|ルイ・ナポレオン]]を擁立するボナパルト派などの王党派や、都市部の労働者層を支持基盤とする共和派などがいた{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。 |

|||

[[1830年]]のラフィットによる組閣では復古王政時代の官僚や将軍らの粛清をすることによって政治的不安を解消しようとしたが、そうした政策が生優しいと、七月革命の原動力となった民衆からの非難を受け、何度かの騒擾などもあったことから、辞職に追い込まれる{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。 |

|||

翌[[1831年]]、抵抗党の{{仮リンク|カジミール・ピエール・ペリエ|en|Casimir Pierre Périer}}が首相となったが、左右両翼からの挟撃に遭い、また当時ヨーロッパで流行していた[[コレラ]]に罹り、そのまま病没してしまう{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。ペリエが没してより5ヶ月後、抵抗党のブロイ公、ギゾー、進歩党のティエールによる連立内閣が成立した{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。この内閣の主な支持層であった上級富裕市民は、11月リヨンで賃金問題から発生した絹織物労働者の暴動や、[[1832年]]2月の正統王党派による襲撃の陰謀、[[1834年]]の共和派の反乱と言った、国内での騒擾に対して否定的な立場を取らせ、彼らはやがて政府を動かして武器携行禁止法を制定させ、国民軍を、直接税を納め、かつ自費で装備することのできるブルジョワの子弟だけで構成する組織へと変えていった{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。 |

|||

ナポレオンの没落によって回復された平和は、銀行家や大商人に資本を蓄積させ、これらは工業生産へと注力され、製鉄業や繊維工業などが発展した{{Sfn|金沢|1984|p=202-205}}。こうした[[産業革命]]の勃興にともない形成された中小[[ブルジョワジー]]や労働者は、1845年以来、続いていたジャガイモや小麦などの飢饉や、工業生産の不振に伴う失業者の増加を受け、イギリスの流儀を真似た「改革酒宴」という宴会の形式で選挙法改正運動や議会改革運動がパリから地方へと展開された{{Sfn|木村ら|2014|p=261-262}}{{Sfn|柴田|2006|p=150-152}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。[[1848年]]2月22日、政府が改革酒宴の抑圧を図ったことなどから[[1848年のフランス革命|二月革命]]が起こり、ルイ・フィリップは退位へ追い込まれた{{Sfn|木村ら|2014|p=261-262}}。この二月革命がヨーロッパ全体へと波及、[[1848年革命]]と総称される変動を引き起こすことになった{{Sfn|木村ら|2014|p=261-262}}。 |

|||

[[ファイル:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|thumb|right|250px|『民衆を導く自由の女神』([[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]画)]] |

[[ファイル:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|thumb|right|250px|『民衆を導く自由の女神』([[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]画)]] |

||

== 第二共和政 == |

== 第二共和政 == |

||

{{main|フランス第二共和政}} |

{{main|フランス第二共和政|六月蜂起}} |

||

[[1848年]]の二月革命によって、[[ラマルティーヌ]]が首班となり、アルベール、[[ルイ・ブラン]]などが入閣した臨時政府が成立する。 |

[[1848年]]の二月革命によって、[[ラマルティーヌ]]が首班となり、機械工のアルベール、社会主義者の[[ルイ・ブラン]]などが入閣した臨時政府が成立する{{Sfn|木村ら|2014|p=261-262}}。臨時政府は、政治犯の死刑の廃止、身体刑の廃止、奴隷制の廃止、表現の自由化といった自由主義的な政策を矢継ぎ早に決定した{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。また社会主義者たちが入閣していた背景から、社会政策の分野においても、労働下請け制が禁止され、労働時間もパリで11時間から10時間へ、地方でも12時間から11時間へと短縮された{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。選挙制度においても、制限選挙から普通選挙となり、21歳以上の全ての男性に投票権が与えられた{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。この国政選挙を男性限定とはいえ、直接普通選挙で行うことは、事実上、世界初の試みであった{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。 |

||

[[ファイル:Horace Vernet-Barricade rue Soufflot.jpg|サムネイル|六月蜂起]] |

|||

この段階ではラマルティーヌを中心とするブルジョワ共和派と、ルイ・ブランなどに代表される社会主義者の連携が図られていた{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。しかし、[[国立作業場]]など諸政策をめぐって対立が深まり、[[1848年]]の4月総選挙において社会主義者が大敗したことを受けて、国立作業場が閉鎖された{{Sfn|杉本ら|2016|p=104-105}}。これに反発したパリの労働者が[[六月蜂起]]が起こしたが、カヴェニャック将軍によって鎮圧された{{Sfn|金沢|1984|p=208-210}}。この一件は、これまで革命の担い手であったブルジョワジーに、社会主義革命への恐怖を抱かせた。それゆえに彼らはこれ以上の改革を求めずに保守化し、市民革命の時代は幕を閉じた。ブルジョワジーや農民の間には、政治的混迷を収拾しつつも市民革命の諸成果を守る強力な指導者が待望されるようになった。こうした中、新たに制定された第二共和政憲法に基づき、1848年12月の選挙で圧倒的支持のもとに[[ナポレオン3世|ルイ=ナポレオン]]が大統領に選ばれる{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。その後、ルイ=ナポレオンは選挙での協力の見返りとして、オルレアン派や正統王朝派に内閣を委ねた{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}{{Sfn|金沢|1984|p=208-210}}。議会はいまだ、穏健共和派が多数派であったことから、[[ねじれ国会]]となった{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。翌[[1849年]]の総選挙では穏健共和派が大きく後退し、ねじれは解消された{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。 |

|||

抱えていた問題を解決した政府は、5月に大統領がカトリックの支援を得ようと、ローマ法王のために、当時イタリアで[[ローマ共和国 (19世紀)|ローマ共和国]]を作っていた[[ジュゼッペ・マッツィーニ]]に対する攻撃のための遠征部隊を組織する{{Sfn|金沢|1984|p=208-210}}。これらは{{仮リンク|1=アレッサンドル・ルドリュ=ロラン|2=en|3=Alexandre Auguste Ledru-Rollin|label=ルドリュ=ロラン}}を筆頭に、憲法侵害であるとして、6月には示威運動まで展開された{{Sfn|金沢|1984|p=208-210}}。この運動を受け、ナポレオンは言論や集会への規制を強化し、教育への教会の影響力を増大させた{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}{{Sfn|金沢|1984|p=208-210}}。[[1850年]]5月には選挙法が改正され、選挙人名簿に記載されるためには、同一市町村に3年以上住むという条件が加えられたことによって、約3割の出稼ぎ労働者の選挙権が規制された{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。さらに[[1851年]]11月には、1850年5月の選挙法を撤廃することを提案したが、僅差で否決された{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。 |

|||

この一件は、これまで革命の担い手であったブルジョワジーに、社会主義革命への恐怖を抱かせた。それゆえに彼らはこれ以上の改革を求めずに保守化し、市民革命の時代は幕を閉じた。ブルジョワジーや農民の間には、政治的混迷を収拾しつつも市民革命の諸成果を守る強力な指導者が待望されるようになった。こうした中、新たに制定された第二共和政憲法に基づき、1848年12月の選挙で圧倒的支持のもとに[[ナポレオン3世|ルイ=ナポレオン]]が大統領に選ばれる。その後ルイ=ナポレオンは議会との対立を深め、1851年12月に国民投票により皇帝に即位する。 |

|||

{{Main|1851年12月2日のクーデター}} |

|||

1851年12月2日{{Efn|この12月2日という日は、ナポレオン1世の戴冠式の日でもあり、アウシュテルリッツ三帝会戦での勝利の日でもあったため、ナポレオン3世はその日に合わせて、クーデターと、自身の帝位戴冠の日程を合わせた。}}、ルイ・ナポレオンは、警察と軍の一部の協力を得て、クーデターを起こし、ティエールを筆頭に国会議員の多くが警察によって捕縛され、反体制派の新聞社は占拠された{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。4日には、クーデター派による無差別の発砲がパリで行われ、通行人ら300人弱が犠牲となった{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。5日には、32県で戒厳令が敷かれ、数週間に及ぶ弾圧の結果、約2万6千人が逮捕、1万人近くがアルジェリアや南米ギニアなどのフランス植民地へと流刑に処され、共和派、王党派を問わず、多くの新聞社が刊行を停止させられた{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。こうしたクーデターにもかかわらず、市民は再三にわたる政治的な動乱への辟易から、多くは関心を示さなかった{{Sfn|金沢|1984|p=208-210}}。共和派であった小説家の[[ヴィクトル・ユーゴー]]と言った芸術家は亡命を余儀なくされた{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。 |

|||

[[1852年]]11月、帝政の復活を問う国民投票が実施され、9割を超える賛成票を得て、クーデターから1周年となる12月2日、帝政が宣言され、ルイ・ナポレオンは「ナポレオン3世」と名乗るようになった{{Sfn|杉本ら|2016|p=109-111}}。 |

|||

== 第二帝政 == |

== 第二帝政 == |

||

{{main|フランス第二帝政}} |

{{main|フランス第二帝政|パリ改造|普仏戦争}} |

||

[[ファイル:Napoleón III, 1865.jpg|thumb|220px|right|ナポレオン3世]] |

[[ファイル:Napoleón III, 1865.jpg|thumb|220px|right|ナポレオン3世]] |

||

第二帝政は皇帝が国家元首として、内閣を任命し、内閣は皇帝に対してのみ責任を負った{{Sfn|杉本ら|2016|p=111-113}}。議員や公務員、司法官らはその職務への就任にあたって皇帝への忠誠宣誓が義務付けられた{{Sfn|杉本ら|2016|p=111-113}}。皇帝は法案発議権や司法権、軍の統帥権を掌握していた{{Sfn|杉本ら|2016|p=111-113}}。一方で1848年からの男性普通選挙は維持され、かねてよりナポレオン3世が反対を示し、第二共和制時代には否決された1850年5月の選挙法は撤廃された{{Sfn|杉本ら|2016|p=111-113}}。また一連のクーデターや帝政復活の過程で行われた人民投票も制度化された{{Sfn|杉本ら|2016|p=111-113}}。 |

|||

皇帝に即位した[[ナポレオン3世]]は、[[クリミア戦争]]・[[アロー戦争]]などあいつぐ外征の成功を通じて自らの威光を高めた。その一方で、[[ジョルジュ・オスマン]]に大規模な[[パリ]]市の改造計画を推進させたり、フランス各地を結ぶ[[鉄道]]網を整備するなど、大規模なインフラ整備を通じて工業化を推進した。この際に創出された雇用は失業者の救済にもつながった。その統治の前半は、言論・出版の自由が制限されるなど[[権威主義]]的な統治体制であったが、労働立法を通じて労働者の支持も勝ち取りつつ、[[工業化]]を推進させることで新興のブルジョワジーの期待にも応えた。こうして、フランス[[国民]]各層からの直接的な支持を基盤に、議会を牽制しつつ政治運営を行った。こうした統治方法には、のちの[[大衆]]民主主義にも通じる要素が見いだされる。 |

|||

第二帝政では第二共和制と比較して立法院の議員定数が750から約三分の一に削減され、小選挙区・単記式で行われる選挙では、行政が体制派の候補者に対して露骨に肩入れを行なわれるなど、権威主義的な選挙改革が行われた{{Sfn|杉本ら|2016|p=111-113}}。 |

|||

[[ファイル:Paris-haussmann-centre.png|thumb|180px|left|オスマンの都市改造計画]] |

[[ファイル:Paris-haussmann-centre.png|thumb|180px|left|オスマンの都市改造計画]] |

||

またナポレオン3世は[[1853年]]6月29日にセーヌ県知事に[[ジョルジュ・オスマン]]に任命し、大規な[[パリ]]市の改造計画を推進させた{{Sfn|コンボー|2002|p=80-81}}{{Sfn|高遠|2020|p=130-131}}。当時のパリは中世以来の名残を残しており、所によっては乞食や浮浪者に溢れ、治安的な問題や衛生的な問題から、犯罪や疫病の温床となっていた{{Sfn|コンボー|2002|p=80-81}}。そうした背景から、古い家は容赦なく取り壊され、跡地には大通りや高層建築などが建てられた{{Sfn|柴田|2006|p=157-158}}。こうしたパリ大改造にとどまらず、ナポレオン3世は[[サン=シモン主義|サン=シモン主義]]の影響から、全国的な鉄道の整備や金融改革を実行し、また農業や工業の分野においても、国家的な指導が行われ、フランスは急速な近代化が推し進められた{{Sfn|柴田|2006|p=157-158}}{{Sfn|金沢|1984|p=210-211}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=113-114}}。[[1860年]]には[[ニース]]と[[サヴォワ]]を住民投票を受け、[[サルデーニャ王国|サルディーニャ王国]]から併合した{{Sfn|杉本ら|2016|p=115-116}}。 |

|||

しかし、こうした彼の権力基盤は、華々しい成功を維持し続けることでしか支えることはできなかった。1860年代になると、アメリカ大陸への影響力強化を図った[[メキシコ出兵]]の失敗でその威光を低下させた。1862年には[[サイゴン条約]]でコーチシナ東部を獲得し[[ベトナム]]進出を進めていくが、このことも彼の威光回復にまではつながらなかった。また、[[自由貿易]]体制をとったことで、イギリスからの工業製品流入にさらされ、国内産業が打撃を受けていた。こうした失政が続くと、議会をおさえて権威主義的な統治を行うことも難しくなり、議会との妥協を迫られることが多くなった。さらに、[[世論]]を自らの権力正当化の基盤としていたため、ビスマルクによる[[エムス電報事件]]で反独世論が高揚すると、対ドイツ開戦やむなしという状況に追い込まれた。この点で、かつて自らを支えた世論がみずからの首をしめる結果になったといえる。こうして1870年より[[普仏戦争]]が勃発したが、[[スダン|セダン]]で捕らえられ第二帝政は終わりを告げた。 |

|||

1853年10月に[[クリミア戦争]]が開戦すると、翌年[[1854年]]3月にフランスはイギリスなどとともに[[オスマン帝国]]陣営として参戦し、軍を派兵する{{Sfn|杉本ら|2016|p=116}}。クリミア戦争に勝利すると、講和会議をパリで開催し、フランスの優位性と名声を示した{{Sfn|杉本ら|2016|p=116}}{{Sfn|柴田|2006|p=159}}。 |

|||

しかし一方で[[1859年]]の[[イタリア統一運動|イタリア統一戦争]]では[[普墺戦争]]に勝利していたプロイセンの動向を伺って中途半端態度がを取っていたことイタリア人のみならず、国内の共和派やカトリック支持者などを敵に回し、こうした優柔不断なイタリア政策に不安を持っていたイギリスを懐柔するために1860年に締結された英仏通商条約は、自由貿易に反対していた産業界からの支持を失わせていった{{Sfn|杉本ら|2016|p=116}}{{Sfn|柴田|2006|p=159}}{{Sfn|金沢|1984|p=211-212}}。このようにヨーロッパ地域での対外政策は一貫性を欠いていた{{Sfn|柴田|2006|p=159}}。 |

|||

ヨーロッパ以外での対外政策では、フランス国内での資本の集中化がアジアやアフリカへの植民政策を実行させた{{Sfn|杉本ら|2016|p=116}}。 |

|||

アジア方面では、[[1856年]]には[[アロー戦争|アロー号事件]]を契機に、[[アロー戦争]]を経てリスなどとともに中国の門戸を開くことに成功し、[[1858年]]には開国したばかりの日本と[[日仏修好通商条約]]を、1859年には[[ホーチミン市|サイゴン]]や[[コーチシナ]]を占領し、カンボジアを保護国化、[[フランス領インドシナ]]を樹立させた{{Sfn|杉本ら|2016|p=116}}。アフリカ方面ではチュニジアやモロッコに対して財政借隷を通じて影響力を浸透させ、すでに植民地であったアルジェリアやセネガルではその支配を強化し、支配域の拡大が行われた{{Sfn|杉本ら|2016|p=115-116}}。 |

|||

[[1861年]]、借隷返済の停止を宣言したメキシコに対してイギリス、スペインらとともに出兵を行う、[[メキシコ出兵]]を行うも、あくまで借隷返済の再開を意図し、それらが達成して兵を引き上げたイギリス、スペイン側と、メキシコの支配に固執し、メキシコに兵を残留させたフランス側とで齟齬が生じ、フランスはメキシコとの戦闘を続けざるを得なくなった{{Sfn|杉本ら|2016|p=115-116}}。[[1864年]]にはオーストリア皇帝[[フランツ・ヨーゼフ1世]]の弟[[マクシミリアン (メキシコ皇帝)|マクシミリアン]]を皇帝とする傀儡政権[[メキシコ第二帝政]]を樹立させるも、[[南北戦争]]を集結させたアメリカや、普墺戦争に勝利したプロイセンなどの影響から、フランスはメキシコからの撤兵を余儀なくされた{{Sfn|杉本ら|2016|p=115-116}}。その後、銃殺刑となったマクシミリアンや6000人以上の犠牲者を出したこのメキシコ出兵の失敗は、ナポレオン3世とその政府の威信を大きく落とす結果となった{{Sfn|杉本ら|2016|p=115-116}}{{Sfn|柴田|2006|p=159}}。 |

|||

[[ファイル:BismarckundNapoleonIII.jpg|サムネイル|捕虜となったナポレオン3世と会見する[[オットー・フォン・ビスマルク|ビスマルク]]]] |

|||

こうした失政を受け、議会をおさえて権威主義的な統治を行うことも難しくなり、議会との妥協を迫られることが多くなった{{Sfn|柴田|2006|p=159-160}}。その過程で、それまで禁止していた労働者の団結権などのを認めた{{Sfn|柴田|2006|p=159-160}}。こうした背景から、議会では共和派が復権し始め、また[[ピエール・ジョゼフ・プルードン|プルードン]]主義の影響を受けた労働者らは、イギリスの労働組合との取って、[[第一インターナショナル]]を結成するなど、反政府色を強めていった{{Sfn|柴田|2006|p=159-160}}。 |

|||

[[1870年]]5月には自由主義的な改革の認否を問う人民投票で8割以上の支持を得て、国民からの信任を得た{{Sfn|杉本ら|2016|p=116-117}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=3}}。 |

|||

さらに、世論を自らの権力正当化の基盤としていたため、ビスマルクによる[[エムス電報事件]]で反独世論が高揚すると、対ドイツ開戦やむなしという状況に追い込まれた{{Sfn|杉本ら|2016|p=116-117}}。こうして1870年7月19日よりスペインの王位継承に端を発する[[普仏戦争]]が勃発{{Efn|スペインでプロイセン王家である[[ホーエンツォレルン家]]の人物が王位につく話が持ち上がり、フランスがそれに対して強硬に反対を示して白紙に戻した。}}したが、準備万全の構えであったドイツに対して、急ごしらえの貧弱な装備で挑まざるを得なかったフランスは敗北を重ね、8月にはドイツ軍がライン河を越えてフランスへ入り、9月の[[セダンの戦い]]でナポレオン3世はドイツ軍の捕虜となり、9月2日には10万の兵士らとともに降伏した{{Sfn|柴田|2006|p=159-160}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=116-117}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=3}}{{Sfn|金沢|1984|p=213}}。この降伏の報せを受けたパリの住民は4日、議会に押しかけ共和政が宣言され、第二帝政は崩壊、ただちに「臨時国防政府」が組織された{{Sfn|柴田|2006|p=159-160}}{{Sfn|金沢|1984|p=213}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=157}}。失脚したナポレオン3世はその後、[[ロンドン]]へ亡命した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=4}}{{Sfn|高遠|2020|p=147-148}}。 |

|||

== 第三共和政 == |

== 第三共和政 == |

||

{{main|フランス第三共和政}} |

{{main|フランス第三共和政}} |

||

=== 対独ナショナリズムの高揚 === |

|||

[[ファイル:Degradation alfred dreyfus.jpg|thumb|right|180px|官位剥奪式で剣を折られるドレフュス]] |

|||

1875年の第三共和国憲法によって正式に第三共和政が発足した。普仏戦争の敗北にともなう[[アルザス=ロレーヌ]]の喪失と、50億フランという高額な賠償金は、フランスの対独[[ナショナリズム]]を高揚させた。そのため、[[ブーランジェ事件]]や[[ドレフュス事件]]を引き起こすことになった。また小党分立によって政権は頻繁に交代し、1875年から1940年の65年間に、87の内閣が成立している。 |

|||

=== 臨時国防政府 === |

|||

しかし、第二帝政期に急速にインフラが整備されたこともあり、工業化は順調に進展した。[[金融資本]]の形成も進み、広大な[[植民地]]や[[ロシア]]などへの投資を積極的に行った。 |

|||

[[1870年]]9月2日の[[セダンの戦い]]での[[ナポレオン3世]]の捕縛が、ただちに第三共和政を生み出したわけではなかった{{Sfn|柴田|2006|p=164}}。2日後の4日に成立した臨時国防政府は共和派によって即席で作られたもので、徹底抗戦を訴えたパリ民衆からの圧力も相まって、プロイセン首相[[オットー・フォン・ビスマルク|ビスマルク]]が提示した休戦条件は拒否され、戦争は継戦の方向へと舵が切られる{{Sfn|高遠|2020|p=147-148}}{{Sfn|柴田|2006|p=164}}{{Sfn|金沢|1984|p=157}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=5}}。パリでは各地で監視委員会が設置され、物資不足の中での戦闘が続けられた{{Sfn|金沢|1984|p=157}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=5}}。9月にはパリが攻囲され、11月には降雪による飢えがパリを襲う{{Sfn|高遠|2020|p=147-148}}{{Sfn|柴田|2006|p=164}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=5}}。10月には国防政府の一員であった共和主義者の[[レオン・ガンベッタ]]が気球でパリを脱出し、[[ボルドー]]といった地方での抗戦を訴えた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=5}}{{Sfn|高遠|2020|p=147-148}}。翌年[[1871年]]1月28日、フランスはドイツと休戦した{{Sfn|柴田|2006|p=164}}。翌月には国民議会選挙が行われ、継戦派を退けて和平派が圧勝した{{Sfn|柴田|2006|p=164}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6}}。またこの選挙では、普仏戦争の継戦か和平かが選挙の争点となり、ナポレオン3世の失脚に対する共和政の復活か、王政復古かは争点とはならなかった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6}}。新しい首脳には七月王政時代に進歩党を率いていた[[アドルフ・ティエール]]が王党派のオルレアン派として当選し、行政長官に選ばれる{{Sfn|柴田|2006|p=164}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=5}}。 |

|||

[[ファイル:Adolphe Thiers by Disdéri, Paris-crop.jpg|サムネイル|アドルフ・ティエール]] |

|||

ティエールはドイツとの講和交渉を行い、50億フランの賠償金と[[アルザス地域圏|アルザス]]・[[ロレーヌ地域圏|ロレーヌ]]の割譲、そしてこれら条約の批准までのドイツ軍のパリ占領と、賠償金支払いの保証としてのドイツ軍のフランス駐留という屈辱的な内容の仮条約に調印し、3月1日には議会でも546対107の圧倒的多数で批准された{{Sfn|柴田|2006|p=164}}{{Sfn|金沢|1984|p=157}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=5}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}{{Sfn|高遠|2020|p=149}}。アルザス・ロレーヌ割譲は両州の議員が強硬に反対を示したが、ティエールにとってはこの両州の割譲よりも、賠償金の支払いが重要であった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}。結果、迅速な条約の批准によって、ドイツ軍によるパリ占領はわずか1日のシャンゼリゼ通りでのパレードのみに短縮された{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}。条約は5月10日に[[フランクフルト講和条約]]として正式に締結された{{Sfn|高遠|2020|p=149}}。 |

|||

[[ファイル:A v Werner - Kaiserproklamation am 18 Januar 1871 (3. Fassung 1885).jpg|サムネイル|ヴェルサイユ宮殿の鏡の間でドイツ皇帝を宣言するヴィルヘルム1世]] |

|||

この年の1月18日にはプロイセン王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]がヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝戴冠式が挙行され、3月1日にはドイツ軍がパリに入城するなどが行われ、上述の屈辱的な仮講和条約なども相まって、フランスの対独復讐熱を加速させた{{Sfn|金沢|1984|p=157}}。 |

|||

=== パリ・コミューン === |

|||

外交的には、ドイツ・[[オットー・フォン・ビスマルク|ビスマルク]]の巧みな外交政策によって孤立を余儀なくされたが、[[1887年]]にはアジアに[[フランス領インドシナ]]連邦を成立させた。しかし、1890年のビスマルク引退にともなってヨーロッパ外交の枠組みが大きく変化し、1891年(交渉終了は1894年)に成立した[[露仏同盟]]を皮切りに、各国と同盟関係を結んでいった。[[1895年]]には[[フランス領西アフリカ]]が成立した。 |

|||

{{Main|パリ・コミューン}} |

|||

ひとまず対外からの平和を確保したティエールは、パリに対して苛烈な政策を打ち出す{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}。これらはパリ市民の要求が普仏戦争の終結を長引かせ、仮条約にも反対していたこと、またオルレアン派であった背景から、将来的な王政復古のためにも、歴史的に何度も玉座を転覆させてきた背景のあるパリを牽制する必要があったからである{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}。そうした背景から、ティエールは首都をパリからヴェルサイユへと移す{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}。 |

|||

3月18日、ティエールはパリの武装解除を解くため、パリの国民衛兵の大砲を奪取する{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}。こうした武力行使は、ただでさえドイツ軍による戦勝パレードなどで激昂していたパリ市民を刺激させ、パリの民衆の蜂起を誘発させた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}。ティエールやパリ市長[[ジュール・フェリー]]はこの蜂起によってヴェルサイユに逃れたことにより、パリに政治的空白が生まれた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}。パリはヴェルサイユ政府に対抗する形で、コミューンを宣言する{{Sfn|渡辺ら|1997|p=6-7}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}。26日にはコミューン評議会選挙が行われ、28日は[[パリ・コミューン]]の樹立宣言がなされた{{Sfn|高遠|2020|p=149}}。 |

|||

[[1904年]]の[[英仏協商]]で妥協が成立した結果、フランスが[[モロッコ]]における優越権を獲得したが、これに反対する[[ドイツ帝国]]が[[第一次モロッコ事件|タンジール事件]]を起こした。[[露仏同盟]]を基軸とする対独強硬策を主張していた[[テオフィル・デルカッセ]]外相は、[[日露戦争]]で[[ロシア帝国]]が忙殺される間隙を突かれる形となり、6月になると{{仮リンク|モーリス・ルーヴィエ|en|Maurice Rouvier}}首相に解任され、[[1906年]]の[[アルヘシラス会議]]に解決がゆだねられた。会議で[[アルヘシラス議定書]]が調印され、フランスのモロッコ支配は現状維持とされた。 |

|||

[[ファイル:Commune de Paris barricade Place Blanche.jpg|サムネイル|パリ・コミューン]] |

|||

パリ・コミューンはしばし「史上初の社会主義革命」と呼ばれるが、20世紀のロシア革命のような社会主義組織による指導的な革命ではなく、これまでのそうした歴史的経緯から生まれたパリの政治的空白の中で噴出した、自然発生的な運動であり、それを構成する人々も医者や法律家やジャーナリストといった小ブルジョワから、ブランキ派やプルードン派の労働者など、さまざまな階級や思想が混在していた{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=8-9}}{{Sfn|金沢|1984|p=218-219}}{{Sfn|高遠|2020|p=149-150}}{{Sfn|柴田|2006|p=}}。パリ・コミューンは国防政府の敗北主義的な政策に対する愛国心を原動力とし、社会主義的な共和制の樹立に腐心した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=8-9}}{{Sfn|金沢|1984|p=218-219}}。またコミューンは徴兵制と常備軍を廃止し、武装した民衆によって国防がなされた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=8-9}}。またその過程で共和暦が再採用され、政教分離を評決し、初等教育の世俗化、義務化、無償化を推し進めた{{Sfn|高遠|2020|p=149-150}}。 |

|||

コミューンの蜂起に対してティエールはコミューン側とのあらゆる妥協を拒否し、ビスマルクの了解のもと軍隊を再建し、徹底的な弾圧を行った{{Sfn|渡辺ら|1997|p=8-9}}。これらは5月21日から28日にかけての「血の一週間」によって一連の反乱はコミューン側は万人以上の犠牲者を出して鎮静化した{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=8-9}}。 |

|||

[[1911年]]に再びドイツ帝国が[[第二次モロッコ事件|アガディール事件]]を起こし、フランスは、[[フランス領コンゴ]]([[フランス領赤道アフリカ]]構成植民地の一つ)に対する一部譲渡の要求を飲んだ([[モロッコ事件]])。 |

|||

パリ・コミューン鎮圧後、1871年8月、ティエールの友人でもあった{{仮リンク|ジャン・シャルル・リヴェ|fr|Jean-Charles Rivet}}が可決した憲法によってティエールは共和国大統領に就任した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。その後、ティエールは王政復古を目指す王党派議会と距離を取っていく{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。当時の王党派は、内部でブルボン家とオルレアン家という歴史上の2つの王家のどちらを擁立するかで分裂を抱えていた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。オルレアン家は7月革命によって復古王政であるブルボン朝のシャルル10世を打倒する形でルイ・フィリップ王位を得た背景や、シャルル10世の孫で、ブルボン家の王位継承者であった[[アンリ・ダルトワ|シャンボール伯]]の頑迷な反動的な態度がこうした分裂をより深刻化させた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。またこれら2つの王党派に覆い被さるように普仏戦争敗戦の影響から勢力こそ弱まっていたものの、ボナパルト派も依然として存在していた{{Sfn|金沢|1984|p=219}}。これらブルボン、オルレアン、ボナパルトの足並みの不揃いが王党派の勢力の後退を招いていた{{Sfn|金沢|1984|p=219}}。 |

|||

一方で国内世論は議会与党では王党派が占められていたが、実情は王政復古でも社会主義的共和政でもなく、中道的な穏健共和制を支持していた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。これらは上述したように、普仏戦争の終戦過程の動乱によるもので、フランクフルト講和条約の締結やパリ・コミューンの鎮圧などを経た1871年7月の補欠選挙では共和政支持の動向がすでに見受けられるようになっていた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。 |

|||

[[1873年]]3月15日に賠償金の最後の支払い分が支払われたことを受け、ティエールはドイツの宰相ビスマルクとドイツ軍撤退条約が調印したが、ビスマルクはフランスの対独復讐主義を指摘し、再戦争の可能性から独仏関係は再度、緊張が走りつつあった{{Sfn|西海|1983|p=176}}{{Sfn|鹿島|1967|p=4}}。当時、ドイツは[[1873年恐慌|1873年の世界恐慌]]の煽りを受け、恐慌克服策として新しい戦争を起こすかまたは参加する、ないしはフランスの賠償金取得かのいずれかの選択肢に頼ることが考えられていた{{Sfn|西海|1983|p=176}}。そうした背景から、ドイツの新聞も反仏的な論調へと変化していき、ドイツ軍も撤退要求に対して、しぶりを見せていた{{Sfn|西海|1983|p=176}}。敗戦国であるフランスが政治的に国力を回復し、ブルボン朝の王政復古が果たされることは元来、ビスマルクにとって阻止しなければならないことであった{{Sfn|西海|1983|p=176}}。 |

|||

ドイツ撤退条約を受け、将来的な対外危機が去ると、王党派議会はティエールの厄介払いの好機を待ち望んだ{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。4月の補欠選挙では、教会に敵対的であった急進派の候補が保守的共和派に勝利したことから、いよいよティエールの支持基盤であったブルジョワジー層にも疑義の念を与え始めた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。5月の選挙ではついにティエールは敗れ失脚し、王党派議会は後任にブルボン派でパリ・コミューンの鎮圧を指揮した[[パトリス・ド・マクマオン|マクマオン]]元帥が大統領に、同じくブルボン派の[[アルベール・ド・ブロイ|ブロイ]]公爵を首相に就任させる{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}{{Sfn|金沢|1984|p=219}}。マクマオンとブロイによる内閣は「道徳的秩序内閣」と呼ばれ、支持基盤であったカトリックなどの影響から、キリスト教的な道徳的権威による統治を目指した{{Sfn|杉本ら|2016|p=158}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=10-11}}。しかし相変わらず反動主義的な態度を改めないブルボン家のシャンボール伯とあくまで立憲君主制を志向するオルレアン家のルイ=フィリップの孫であるパリ伯との折衝は国旗問題{{Efn|オルレアン家のパリ伯は革命後に作られた「赤・白・青」の三色旗を国旗とすることを主張したことに対し、シャンボール伯はブルボン王家時代の白旗に固執し、両王家との折衝は難航した。}}で特に難航し、王党派はついにシャンボール伯の存命中の王政復古は諦めざるを得なくなった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=12-13}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|柴田|2006|p=166}}。王党派議会はそうした経緯から将来的な王政復古のための過渡的な措置として、11月にマクマオンの任期を7年とする「{{仮リンク|セプテナ法|fr|Septennat}}」を成立させる{{Sfn|渡辺ら|1997|p=12-13}}{{Sfn|金沢|1984|p=220}}。 |

|||

ドイツ撤退条約に基づいて、ブロイ内閣は同年6月から9月にかけて、毎月5日に支払いを行い、9月5日、最後の2億5000万フランの支払いが完遂し、ドイツ軍は9月13日にヴェルダンを撤退、16日には最後のドイツ兵がフランスから去った{{Sfn|西海|1983|p=179}}。 |

|||

[[1874年]]5月、ニエヴル県の選挙で大方の予想を裏切ってボナパルト派の候補者が当選したことがきっかけとなり、翌[[1875年]]2月に至るまで、5度の選挙でボナパルト派が勝利を重ね、ボナパルト派の復活の傾向が再燃する{{Sfn|渡辺ら|1997|p=12-13}}。こうした背景を受け、共和派と王政復古を半ば諦めていたオルレアン派などの穏健王党派が提携を結び、1月の国民議会でワロン修正案が賛成353、反対352の1票差で可決する{{Sfn|渡辺ら|1997|p=12-13}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|柴田|2006|p=166}}。この修正案によって共和政の存在が法的に明記された{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|柴田|2006|p=166}}。しかしこの法律によって共和政が決定したわけではなく、共和国大統領は「明日の国王たる」という接頭辞が付与され、7年という長い任期や、上院との一致が見れれば下院を解散させることができたり、上下両院と並んだ法律発議権や軍の統帥権など、非常に強大な権利を有する、王政復古の可能性を十分に持った法律であった{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14}}。 |

|||

このワロン修正案と同年に成立した2つの法律が第3共和政の憲法的法律として「[[1875年の憲法的法律|1875年憲法]]」を構成するようになる{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|柴田|2006|p=166}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14}}。 |

|||

=== 五月十六日事件 === |

|||

{{Main|{{仮リンク|5月16日の危機 (1877年)|fr|Crise du 16 mai 1877|label=5月16日の危機}}}} |

|||

[[ファイル:Patrice de Mac Mahon crop.jpg|サムネイル|パトリス・ド・マクマオン]] |

|||

[[1876年]]の選挙で共和派が勝利し、共和派の内閣が成立した{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}。翌[[1877年]]5月16日、マクマオンは下院の支持を受けていた共和派の{{仮リンク|ジュール・シモン|en|Jules Simon}}首相を罷免し、王党派のブロイを再び首相に再任させた{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14-16}}。このブロイ内閣が不信任を受けると、マクマオンは上院の合意を得て下院を解散させた{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14-16}}。しかしそれによって行われた10月の選挙ではマクマオン派による大々的な選挙干渉が行われたにもかかわらず、再び共和派が勝利し、共和派の{{仮リンク|ジュール・デュフォール|en|Jules Armand Dufaure}}内閣が成立し、マクマオンも事実上、議院内閣制を認めた{{Sfn|杉本ら|2016|p=159}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14-16}}。さらに[[1879年]]の総選挙でも共和派が勝利し、これを受け、マクマオンは辞任し、共和派の[[ジュール・グレヴィ]]が後任の大統領に就任した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14-16}}{{Sfn|柴田|2006|p=167}}。 |

|||

王党派であったマクマオンの辞任は、フランスの王党派の悲願であった王政復古の可能性を大きく萎ませ、この一連の事件によってそれまで大統領が持っていた強権は解体され、議会主義に基づく代議院の多数派に政治的決定権が委ねられるようになった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=14-16}}。またこれにより大統領職も名誉職的な地位にまで縮小された{{Sfn|柴田|2006|p=167}}。 |

|||

5月16日事件を乗り切ったフランスは、1880年代になるとグレヴィを中心とする穏健共和派と[[ジョルジュ・クレマンソー]]を中心とする急進派の二大勢力に分かれていた{{Sfn|杉本ら|2016|p=159-160}}。 |

|||

共和主義的な抜本的改革を主張する急進派らは、穏健共和派を「オポルチュニスト」(日和見主義者)と呼び非難したが、穏健共和派の漸進的な政策が1890年代まで展開された{{Sfn|柴田|2006|p=167}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=159-160}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=27-28}}。特に[[ジュール・フェリー]]に代表される「オポルチュニスト」の政権では、フェリーが[[1881年]]から[[1882年]]にかけて成立させたフェリー法によって初等教育システムの世俗化、義務化、無償化が実現し、その前年の[[1880年]]には{{仮リンク|カミーユ・セー|fr|Camille Sée}}が成立させた「カミーユ・セー法」によって女子教育機関が整備され、社会運動家の{{仮リンク|アルフレート・ナケ|fr|Alfred Naquet}}によって[[1884年]]に成立させた「ナケ法」では離婚の合法化が、また同年に[[ピエール・ワルデック=ルソー|ワルデック・ルソー]]によって成立した「ワルデック・ルソー法」で職業組合の結成の自由が認められた{{Sfn|杉本ら|2016|p=159-160}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=27-28}}{{Sfn|柴田|2006|p=167-168}}。他にも集会や出版の自由や、パリを除く市町村長で選挙制が定められ、ある程度の市町村自治も認められ、パリ・コミューン参加者に恩赦が与えられ、酒場開業の自由なども認められるようになった{{Sfn|杉本ら|2016|p=159-160}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=27-28}}。 |

|||

=== ブーランジェ事件とドレフュス事件 === |

|||

{{Main|ブーランジェ将軍事件|ドレフュス事件|パナマ事件}} |

|||

[[ファイル:Georges Ernest Boulanger by Atelier Nadar.jpg|サムネイル|ジョルジュ・ブーランジェ]] |

|||

1880年代後半から1890年代にかけて、[[ブーランジェ事件]]と[[ドレフュス事件]]といった第三共和政にとって、5月16日事件に次ぐ大きな政治的危機に陥る{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}。 |

|||

[[1886年]]に陸軍大臣に就任した軍人[[ジョルジュ・ブーランジェ]]は、軍隊の共和主義化・民営化を図り、また炭鉱でのストライキの参加者に対して共感を示したり、ドイツとの国境紛争に対して強硬姿勢を貫くなどは国内の対独復讐主義を再燃させ、国民からの人気を集めた{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}{{Sfn|柴田|2006|p=168-169}}。こうした人気を危険視した政府は、彼を地方へと左遷させるが、こうした対応がかえって国民の反感を呼んだ{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}{{Sfn|柴田|2006|p=168-169}}。[[1888年]]にはブーランジェは各地の補欠選挙位立候補し、当選しては辞退するというやり方を繰り返した{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=36-37}}。こうした運動は[[1889年]]1月のパリ補欠選挙で共和派の統一候補を大差で下したことで最高潮となり、興奮した群衆はブーランジェによるクーデターを待望したが、あくまで合法的な政権奪取をこだわっていたことから、クーデターの号令をかけることを躊躇い、ついには愛人ボヌマン夫人の元へと帰ってしまった{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}{{Sfn|柴田|2006|p=168-169}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=36-37}}{{Sfn|金沢|1984|p=220-221}}。このクーデターの延期は彼の人気を大きく失墜させ、運動は沈静化した{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}{{Sfn|柴田|2006|p=168-169}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=36-37}}{{Sfn|金沢|1984|p=220-221}}。政府はただちにブーランジェを国家安寧に対する罪で起訴するが、ブーランジェはベルギーに亡命し、[[1891年]]にピストル自殺を遂げた{{Sfn|杉本ら|2016|p=162}}{{Sfn|柴田|2006|p=168-169}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=36-37}}{{Sfn|金沢|1984|p=220-221}}。 |

|||

ブーランジェ事件に並行して進行していた政治的危機に[[パナマ運河疑獄|パナマ事件]]が挙げられる{{Sfn|金沢|1984|p=220-221}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=38-39}}。パナマ運河事件はスエズ運河建設事業を指導した[[フェルディナン・ド・レセップス]]によるパナマ運河建設事業が当初の予想に反して困難を極め、経営難に陥っていた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=38-39}}。そうした背景から1888年にパナマ会社はフランス各紙に金を撒き、好意的な事業報告を出させ、さらに議員を買収し、宝くじ付き社債の発行に必要な上下両院の承認を取り付けた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=38-39}}。しかしブーランジェ運動のピークが去ったばかりの1889年2月、パナマ会社は破産宣告を受け、総額14億フランの損失を計上し、85万人の小株主に打撃を与えた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=38-39}}。歴代の内閣はこの事件を隠し続け、共和派議員は受け取った賄賂を、ブーランジェ派の弾圧のための資金とした{{Sfn|渡辺ら|1997|p=38-39}}。こうした隠蔽は[[1892年]]にブーランジェ派の運動家によって暴露され、当時の内閣であった{{仮リンク|エミール・ルベー|en|Émile Loubet}}内閣は崩壊し、クレマンソーといった急進派の政治家も政界を追われた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=38-39}}{{Sfn|金沢|1984|p=222}}。[[ファイル:Degradation alfred dreyfus.jpg|thumb|right|180px|官位剥奪式で剣を折られるドレフュス]] |

|||

1889年にドイツでビスマルクが失脚し、[[独露再保障条約]]の更新が停止し、[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]による対外政策は独露関係を悪化させていた。そうした背景から、フランスを長年封じ込めていた[[ビスマルク体制]]が崩壊し、フランスはロシアと接近して、[[1894年]]には[[露仏同盟]]が結ばれた。こうした緊迫した国際情勢の中で、ドイツは大使館付武官{{仮リンク|マクシミリアン・フォン・シュヴァルツコッペン|fr|Maximilian von Schwartzkoppen}}の指揮のもと、フランスへの諜報活動を行なっていた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}。これらはフランス陸軍砲兵部隊に関する諜報文書が発見され、フランス将校団の中にスパイが一人活動していることが発覚した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}。新聞社はスパイとユダヤ人とを結びつけ、反ユダヤ主義を煽った{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}。こうした煽りを受け、砲兵将校でたまたまユダヤ人であった[[アルフレド・ドレフュス]]が軍事機密を渡したとして、確固たる証拠もないまま有罪判決を受け、軍籍を剥奪した上で、南米ギニアの監獄島への流刑処分となった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}{{Sfn|柴田|2006|p=169-170}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=163-164}}{{Sfn|高遠|2020|p=172-175}}。しかし[[1896年]]、別の諜報文書が発見され、新しく諜報部長に就任した{{仮リンク|ジョルジュ・ピカール|en|Georges Picquart}}はドレフュスの無罪を確信し、別の将校である[[フェルディナン・ヴァルザン・エステルアジ]]が真犯人であると突き止めた{{Sfn|金沢|1984|p=222}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}。しかしピカールはチュニジアへと左遷され、後任に就いた{{仮リンク|ユベール・アンリ|fr|Hubert Henry}}はドレフュスの有罪を示す偽書を捏造する{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}。[[1898年]]1月にはエステルアジは軍法会議で無罪を言い渡され、そのまま渡英し、生涯を過ごす{{Sfn|高遠|2020|p=172-175}}。作家の[[エミール・ゾラ|ゾラ]]がクレマンソーが発効している新聞「黎明」で政府や軍への批判とドレフュスの再審を求める「[[私は弾劾する]]」を発表し、フランス世論はドレフュス派と反ドレフュス派に二分され、激しい議論が展開された{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}{{Sfn|柴田|2006|p=169-170}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=163-164}}{{Sfn|高遠|2020|p=172-175}}。その後、軍幹部を名指しで批判していたゾラは名誉毀損で有罪判決を受けたことから、ベルギーを経由してイギリスに逃れた{{Sfn|高遠|2020|p=172-175}}。8月にはアンリ偽書が暴露され、半月後にアンリは獄中で自殺をする{{Sfn|渡辺ら|1997|p=41-42}}{{Sfn|高遠|2020|p=172-175}}。1899年、ドレフュス派であった急進派や社会主義者らによる左翼連合を基盤とする[[ピエール・ワルデック=ルソー|ワルデック・ルソー]]内閣が誕生したことを受け、ドレフュスの再審が行われた{{Sfn|柴田|2006|p=169-170}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=163-164}}。この再審によって軍部による証拠隠滅や偽証が明らかになったにも関わらず、再び厳刑ではあるものの有罪判決となったが、ルベー大統領によってただちに恩赦がなされ、世論はようやく沈静化した{{Sfn|柴田|2006|p=169-170}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=163-164}}{{Sfn|高遠|2020|p=172-175}}。一方でそれまで与党であった穏健共和派は反ドレフュスの立場であったことから権威は失墜し、以降、急進共和派による政権が樹立された{{Sfn|杉本ら|2016|p=163-164}}。 |

|||

====ベル・エポック期の文化==== |

|||

{{Main|ベル・エポック|アール・ヌーヴォー}} |

|||

[[ファイル:Tour Eiffel, July 1888.jpg|サムネイル|建設途中のエッフェル塔(1888年)]] |

|||

[[ファイル:Monet Japonaise.jpg|サムネイル|[[クロード・モネ]] 「ラ・ジャポネーズ」]] |

|||

19世紀末から20世紀初頭にかけての時代は「[[ベル・エポック]]」と呼ばれ、1889年にはパリ万国博覧会が開催され、その過程でフランス革命100年を記念する建築物としてパリに建てられた[[エッフェル塔]]は、小説家の[[ギ・ド・モーパッサン|モーパッサン]]や作曲家の[[シャルル・グノー|グノー]]といった芸術家を刺激させ、反対運動が展開されたが、完成後は多くの民衆が塔を訪れ、評判を呼んだ{{Sfn|杉本ら|2016|p=161}}{{Sfn|高遠|2020|p=156-157}}。また1890年代は電気の普及による電話加入者の増加や、鉄道網の拡充、さらに第二帝政期に誕生した[[ボン・マルシェ百貨店|ボン・マルシェ]]や[[プランタン (フランスの百貨店)|プランタン]]といったデパートの発展は大量消費社会への移行の先駆けとなった{{Sfn|杉本ら|2016|p=164-166}}。こうした産業の発展や文化的繁栄は[[1918年]]の第1次世界大戦終結後しばらくまで続いた{{Sfn|杉本ら|2016|p=164-166}}。また1850年代の日本との国交樹立はフランスに[[浮世絵]]などの日本文化を流入させ、[[ジャポニスム]]と呼ばれる日本趣味の流行がもたらされた{{Sfn|高遠|2020|p=161-165}}。1880年代末から1890年代まで[[サミュエル・ビング]]が刊行していた「藝術の日本」などでのそうした日本文化の紹介は画家の[[フィンセント・ファン・ゴッホ|ゴッホ]]などの芸術家に影響を与えた{{Sfn|高遠|2020|p=167-168}}。さらにこの時代は[[アール・ヌーヴォー]]が流行し、建築や宝飾、絵画といった広範な分野に影響をもたらした{{Sfn|高遠|2020|p=168-171}}。 |

|||

文学界では[[アンドレ・ジッド|ジッド]]や[[アナトール・フランス|フランス]]、[[マルセル・プルースト|プルースト]]といった作家が活躍し、ドレフュス事件の混乱から第一次世界大戦の勃発までの文化的栄華が色こく反映されている{{Sfn|杉本ら|2016|p=202-207}}。 |

|||

=== 第3共和政成立から20世紀初頭までの外交政策 === |

|||

第3共和政成立から20世紀に至るまでのフランスの外交政策は、1889年にビスマルクが更迭されるまで、彼の柔軟な外交政策によって孤立を余儀なくされ、それによって封じ込められていた対独復讐の熱量は、アフリカや東アジアへの植民地政策を同じく進めていたイギリスとの対立に誘導された{{Sfn|杉本ら|2016|p=167}}{{Sfn|柴田|2006|p=178-179}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=62}}。フランスはアルジェリアの植民地化以降、1881年にはチュニジアを保護国化、1895年には現在のセネガルのダカールを首都とする[[フランス領西アフリカ]]を成立させ、さらにサハラ砂漠を横断し、紅海に面する植民地ジブチやインド洋のマダガスカルなどとのアクセスを進めていた{{Sfn|杉本ら|2016|p=167}}{{Sfn|木村ら|2014|p=317}}。しかしこうした政策は1898年にエジプトから縦断を進めていたイギリス軍と衝突する[[ファショダ事件]]が発生する{{Sfn|木村ら|2014|p=317}}{{Sfn|横山|1963|p=29}}。最終的にこの事件はフランス側が譲歩することによって一応の解決を見せた{{Sfn|木村ら|2014|p=317}}{{Sfn|横山|1963|p=36}}。 |

|||

アジア方面ではベトナムを巡って[[清]]と[[清仏戦争]]が起こり、1885年には[[天津条約 (1885年4月)|天津条約]]が取り交わされ、ベトナムを保護領とし、1887年には[[フランス領インドシナ|フランス領インドシナ連邦]]が、さらに1890年代にはラオスと中国から租借した広州湾が連邦に編入された{{Sfn|杉本ら|2016|p=167}}。 |

|||

ビスマルクが更迭され、[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]の膨張政策が国際関係を緊迫させた結果、1889年のバルカン問題による独墺の接近が[[露仏同盟]]を結ばせ、[[1904年]]のドイツの海軍拡張政策が[[英仏協商]]を形成させるなど、英仏露によるドイツ包囲網が形作られていく{{Efn|フランス史からは逸れるところなので、注釈程度に収めるが、[[日露戦争]]の結果、中近東ではロシアに代わってドイツの脅威が差し迫ったことから、[[1907年]]には英露協商が形成され、英仏協商、露仏同盟、英露協商によるドイツ包囲網が形成されていった。|name=柴田三千雄『フランス史10講』岩波新書、2006年11月24日、178-179頁。}}{{Sfn|柴田|2006|p=178-179}}{{Sfn|木村ら|2014|p=317}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=169}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=62-64}}。英仏協商で妥協が成立した結果、フランスが[[モロッコ]]における優越権を獲得したが、これに反対する[[ドイツ帝国]]が[[第一次モロッコ事件|タンジール事件]]を起こした{{Sfn|杉本ら|2016|p=169}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=65}}。露仏同盟を基軸とする対独強硬策を主張していた[[テオフィル・デルカッセ]]外相は、[[日露戦争]]で[[ロシア帝国]]が忙殺される間隙を突かれる形となり、6月になると{{仮リンク|モーリス・ルーヴィエ|en|Maurice Rouvier}}首相に解任され、[[1906年]]の[[アルヘシラス会議]]に解決がゆだねられた{{Sfn|金沢|1984|p=224-225}}。会議でアルヘシラス議定書が調印され、フランスのモロッコ支配は現状維持とされた{{Sfn|金沢|1984|p=224-225}}。1908年にはフランス外人部隊の脱走兵をカサブランカのドイツ領事が匿ったカサブランカ事件が起き、仏独関係に緊張が走るも、翌[[1909年]]の独仏協定によってモロッコにおけるフランスの優位性はより高まった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}。[[1911年]]には再びドイツによって[[第二次モロッコ事件|アガディール事件]]が起こされ、フランスは[[フランス領赤道アフリカ]]構成植民地の一つである[[フランス領コンゴ]]に対する一部譲渡の要求を飲んだ([[モロッコ事件]]){{Sfn|杉本ら|2016|p=169}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}。 |

|||

=== 第一次世界大戦前夜のフランス === |

|||

{{Main|政教分離法}} |

|||

[[ファイル:Georges Clemenceau 1.jpg|サムネイル|ジョルジュ・クレマンソー]] |

|||

ドレフュス事件によって失墜した穏健共和派に代わって1899年6月に成立した急進左派連合による内閣は「共和国防衛内閣」と呼ばれ、[[1901年]]にはフランス初の本格的な政党である急進社会党が[[ジョルジュ・クレマンソー|クレマンソー]]主導のもと結成され、翌[[1902年]]の下院選挙では急進社会党はじめ社会党といった左派政党による「左翼ブロック」が形成され、連立与党となった{{Sfn|杉本ら|2016|p=164}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=45}}。急進派内閣は反教権主義的な共和主義政策を徹底させ、1901年に成立した結社法では、あらゆる結社の設立の自由が認められたが、他方で修道会にはこれが適応されず、1902年に首相となった{{仮リンク|エミール・コンブ|fr|Émile Combes}}内閣では多くの無認可修道会が解散され、彼らが運営していた学校も閉鎖された{{Sfn|杉本ら|2016|p=164}}。[[1904年]]には修道会教育禁止法が制定され、修道会は教育への関与が一切禁止され、フランスとバチカンとの外交関係も途絶し、多くの修道士、修道女がフランスから亡命した{{Sfn|杉本ら|2016|p=164}}。こうした反教権主義政策の総仕上げとして成立したのが[[1905年]]の[[政教分離法]]である{{Sfn|杉本ら|2016|p=164-166}}。政教分離法の成立によって19世紀初頭にナポレオン1世によって結ばれた[[コンコルダート]]は破棄し、国家や地方公共団体の宗教予算は廃止され、フランス革命以来続いていた共和派とカトリックとの争いに決着がついた{{Sfn|杉本ら|2016|p=164}}。以降、フランスは世俗性、非宗教性を意味する「ライシテ」が国家原理として定着し、信教の自由が保障されるなど、カトリック教会にも必ずしも不利となるものではなかったが、教会財産の強制立ち入り調査などをめぐっては国家と教会は激しく対立し、抵抗運動なども見られた{{Sfn|杉本ら|2016|p=164}}。 |

|||

政教分離法が制定されると、「左翼ブロック」による連立は存在意義を失い始め、階級対立が全面に出て、[[1906年]]に首相に就任したクレマンソーは累進課税法案の提出や労働災害法、退職年金法の成立などによって労働者保護政策を推める一方で、CGT(労働総同盟)書記長{{仮リンク|ヴィクター・グリフュール|fr|Victor Griffuelhes}}の指導にあった[[サンディカリスム|革命的サンディカリスム]]を弾圧した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=50-51}}{{Sfn|柴田|2006|p=180}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=167}}。こうした弾圧はしばし流血を伴い、急進党の政策は批判され、1909年にクレマンソーが辞任すると、後継内閣として成立した[[アリスティード・ブリアン|ブリアン]]内閣は、それまで急進派が批判してきたオポルチュニスム体制へと変容していった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=50-51}}{{Sfn|柴田|2006|p=180}}。 |

|||

1904年よりフランスはドイツからの主にモロッコに対する干渉が度々起こり、それらは1911年のアガディール事件でのフランス領コンゴの一部割譲という形で同年、首相に就任したばかりであった{{仮リンク|ジョセフ・カイヨー|fr|Joseph Caillaux}}によって理性的に処理されるも、こうした領土割譲による平和の実現は、普仏戦争敗戦によるアルザス=ロレーヌ割譲の屈辱を想起させ、ナショナリストらを中心に大きな非難がなされた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}。これによって翌1912年1月に崩壊したカイヨー政権に代わって、[[ロレーヌ地域圏|ロレーヌ]]出身で対独強硬派の[[レイモン・ポアンカレ|ポワンカレ]]が首相に就任する{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}{{Sfn|柴田|2006|p=180}}。3月にはフェズ条約が締結され、モロッコはフランスの保護国となった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}。 |

|||

=== 第一次世界大戦 === |

=== 第一次世界大戦 === |

||

{{Main|第一次世界大戦|西部戦線 (第一次世界大戦)}} |

|||

{{節スタブ}} |

|||

ドイツの強硬な態度は三国協商をより緊密にさせ、フランスはロシアのバルカン政策の支援を約束し、イギリスはアガディール事件後のロンドン秘密会議でドイツがフランスを攻撃した場合、フランス側に立って参戦することを合意させ、1912年に英仏海軍協定が締結された{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}。 |

|||

[[1913年]]の大統領選挙では、第3共和政発足以来初めて左翼候補が敗北し、右翼候補であったポワンカレが大統領に就任し、ジョレスやカイヨーらの反対を退け、三年兵役法や、軍備増強のための財源確保として19世紀末より先んじてドイツが導入していた所得税などが可決させるなど、強力な戦争遂行体制が整えられていった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=66-67}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=68-69}}。 |

|||

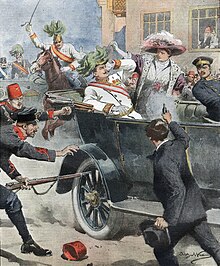

[[ファイル:DC-1914-27-d-Sarajevo-cropped.jpg|サムネイル|サライェヴォ事件]] |

|||

[[1914年]]6月28日にオーストリア皇太子夫妻がセルビア人青年によって[[サラエヴォ|サライェヴォ]]で暗殺される[[サラエボ事件|サライェヴォ事件]]が発生すると、1ヶ月後の7月28日にオーストリアがセルビアに最後通牒を発し、宣戦布告をする{{Sfn|渡辺ら|1997|p=69-70}}{{Sfn|柴田|2006|p=181}}。フランスは当初、平和裡に解決するだろうと判断し、ポワンカレと首相の{{仮リンク|ルンエ・ヴィヴィアニ|fr|René Viviani|label=ヴィヴィアニ}}は7月16日にロシアへの公式訪問に出かけ、オーストリアによる宣戦布告時、二人は帰りの船の上であった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=69-70}}。オーストリアによるセルビア侵攻はバルカン政策を推し進めていたロシアを介入させ、それを受け、ドイツもロシアへ宣戦布告、さらにロシアの介入はフランスも参戦させた{{Efn|なおイギリスはこの時の動向ははっきりしておらず、英仏協商はイギリスの介入は義務付けてなかったことや、ロンドン秘密会議でのドイツのフランス攻撃時の援助は明確な言質を与えることをイギリス政府が拒否していたが、8月3日にドイツがフランス侵攻のために、国際条約を無視して中立を宣言していたベルギーへと侵攻したため、参戦を決定した。|name=渡辺和行、南允彦、森本哲朗『現代フランス政治史』ナカニシヤ出版、1997年11月10日、70頁。}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=69-70}}。 |

|||

7月31日には、それまで国内や国外に対して演説を行い、戦争の拡大と終結を訴えていた社会主義者[[ジャン・ジョレス]]が、彼の平和主義を危険視したラウール・ヴィランによって暗殺され、それまで戦争反対の立場にあった社会党などの左翼政党らが戦争支持に傾き、翌1日には総動員令が出され、ドイツがベルギー侵攻をしていた頃、ヴィヴィアニ首相は内閣そうした左翼政党などの面々をの補に入閣させ国一致体制を確立させた{{Sfn|金沢|1984|p=224-225}}{{Sfn|柴田|2006|p=185}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=170}}{{Sfn|山上|2017|p=30-37}}{{Sfn|宮川|2017|p=70}}。この挙国一致体制は「[[ユニオン・サクレ|神聖連合]]」と呼ばれ、対独強硬派のポアンカレはもとより、社会主義者の{{仮リンク|マルセル・サンバ|en|Marcel Sambat}}と[[ジュール・ゲード]]なども入閣した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=73}}。フランスはドイツに編入されたアルザス=ロレーヌへの正面突破をする軍事計画「{{仮リンク|プラン17|fr|Plan XVII}}」を8月6日より開始し、8日にはアルザスの一部を奪還するも、すぐにドイツ軍に奪い返され、14日には精鋭であった第1軍、第2軍を突撃させ、独仏合わせて20万人もの死傷者を出させたと言われる{{Sfn|飯倉|2016|p=38-39}}。さらに22日、23日の戦闘で戦いでの敗北を受け、フランス軍総司令官であった[[ジョゼフ・ジョフル|ジョフル]]は「プラン17」に見切りをつけた{{Sfn|飯倉|2016|p=38-39}}。9月の[[マルヌ会戦]]においてドイツ軍の[[シュリーフェン・プラン]]を粉砕し、こう着状態に持ち込ませたフランス軍は、その後長い塹壕戦に突入した{{Sfn|柴田|2006|p=185}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=71-72}}。 |

|||

フランスは当初、戦争が短期決戦で終わると予測していたことから、総動員令によって労働者の多くを戦場に送ったが、戦争が長引くにつれ、生産は停滞し、総動員されて人手不足となった工場には労働者を返して生産を上げるなどが求められた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=74}}。[[1915年]]には社会党の{{仮リンク|アルベール・トマ|en|Albert Thomas (minister)}}を陸軍省の軍備担当次官に任命し、熟練労働者の職場復帰や、女性や外国人の雇用を推進させた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=74}}。また軍需産業の生産を上げるために、勤務時間を伸ばす目的で[[夏時間|サマータイム制]]が導入され、男性労働者が戦場に送られたことから、女性が電車の運転や砲弾作り、農村では種蒔きや収穫などの力仕事を受け持つようになった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=75-76}}。 |

|||

[[1916年]]2月21日から始まる[[ヴェルダンの戦い]]では、迎え撃った第2軍司令官[[フィリップ・ペタン]]による補給システムの改善などによって同盟軍の攻勢を防ぐことに成功したが、フランス軍の死傷者も甚大な数に上った{{Sfn|飯倉|2016|p=110-114}}。いつ終わるか知らない戦争は兵士達の間で士気を低下させ、[[1917年]]4月16日の[[ニヴェル攻勢]]では集団抗命が発生した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=77}}{{Sfn|柴田|2006|p=186}}{{Sfn|飯倉|2016|p=155-157}}。またロシアで発生した[[2月革命 (1917年)|2月革命]]は厭戦気分に追い打ちをかけ、全国的なストライキを誘発し、社会主義者たちの離反を受け神聖連合は崩壊した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=77}}{{Sfn|柴田|2006|p=186}}。 |

|||

[[ファイル:Clemenceau visite le front.jpg|サムネイル|前線へ赴き塹壕の兵士を激励するクレマンソー(1917年)]] |

|||

11月にはロシアで[[十月革命|10月革命]]が起こり、国内世論は講和か継戦かで分かれ、それをめぐって内閣は倒れ、ポワンカレにとって個人的にそりが合わなかったものの、継戦派のクレマンソーを首相に選んだ{{Sfn|飯倉|2016|p=172-173}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=78}}。彼の就任演説の中で呼びかけた戦争遂行と対独復讐は人気を呼び、議会の信任を得たことによって一度は崩れかけたフランスの戦争遂行への世論を回復した{{Sfn|渡辺ら|1997|p=78}}。 |

|||

[[1918年]]にはドイツの[[1918年春季攻勢|春季攻勢]]を防衛し、9月26日にイギリス軍と前年に参戦したアメリカ軍とともに大攻勢を開始し、10月5日にはドイツ軍の守りの要となっていたヒンデンブルク線を突破した{{Sfn|飯倉|2016|p=211-212}}。 |

|||

[[ファイル:Armisticetrain.jpg|サムネイル|ドイツと連合国との休戦協定が合意された際に撮影された写真。]] |

|||

11月3日、キール軍港での水兵の反乱に端を発する[[ドイツ革命]]が勃発し、11日にはコンピエーニュの森にてドイツは連合国との[[ドイツと連合国の休戦協定 (第一次世界大戦)|休戦協定]]に署名し、1913年に始まった第1次世界大戦の一連の戦闘は終結した{{Sfn|柴田|2006|p=186}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=78}}{{Sfn|飯倉|2016|p=228-230}}{{Sfn|金沢|1984|p=226}}。 |

|||

第1次世界大戦でのフランスの死傷者は130万人、負傷者は300万人に上り、そのうちの7万5千人はベトナムやセネガルなどから徴兵された植民地軍人であった{{Sfn|渡辺ら|1997|p=79-81}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=173}}。これらはフランスの出生数に劇的な低下をもたらしただけでなく、主要な戦場となったフランス北東部は有数の穀倉地帯や石炭、鉄を生産する工業地帯であったため、戦闘が続いた間、フランスの農業や工業に大打撃を与えた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=79-81}}{{Sfn|杉本ら|2016|p=173}}。出生率の低下は[[1920年]]7月に制定された中絶禁止法や、翌[[1921年]]には13歳以下の子どもを持つ家庭に対して児童手当が与えられ、1930年代にもそうした出生率の回復政策が続けられ{{Sfn|渡辺ら|1997|p=88-89}}。また人口の回復には南欧や東欧からの移民労働者が求められ、また人口減少と労働不足の問題は国防にまで発展し、独仏国境にはマジノ線が建設された{{Sfn|渡辺ら|1997|p=88-89}}。 |

|||

[[1914年]]、[[第一次世界大戦]]が勃発するとフランスは[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]としてドイツと交戦した。[[マルヌ会戦]]においてドイツ軍の[[シュリーフェン・プラン]]を粉砕したフランス軍は、その後長い塹壕戦に突入した。大戦中、戦場となったフランスの国土は荒廃した。[[1916年]]の[[ヴェルダンの戦い]]では、同盟軍の攻勢を防ぐことに成功したが、フランス軍の死傷者も甚大な数に上った。いつ終わるか知らない戦争に嫌気が差した兵士達の間では、士気が低下し、[[1917年]]の[[ニヴェル攻勢]]における集団抗命に繋がる。しかし最終的にはドイツ軍を防ぎきり、[[ドイツ革命]]によるドイツ崩壊まで持ちこたえた。 |

|||

フランス内務省によると第一次世界大戦に独仏両軍が発射した砲弾は14億発に上り、またそのうちの1割は不発弾として残った{{Sfn|宮川|2017|p=13}}。こうした不発弾処理は現在も続いているものの、現在の処理ペースを持ってしても700年かかる計算だと言われている{{Sfn|宮川|2017|p=13}}。[[1993年]]2月21日にはパリ=リール間を走る高速鉄道TGVが、第一次世界大戦時の塹壕跡地に作られた線路が連日降り注いだ大雨によって陥没したことによって脱線事故を起こすなど、戦後、長い時間を経てもその傷跡はいまだに残っている{{Sfn|渡辺ら|1997|p=71}}。 |

|||

=== 戦間期フランス === |

=== 戦間期フランス === |

||

第一次世界大戦後の[[1919年]]の[[パリ講和会議]]ではイギリスはイツにとの経済関係や、フランスの対独復讐の肥大化が警戒され、過酷な講和条件を控えようとした{{Sfn|柴田|2006|p=187}}。一方でフランスは対独復讐に基づく強硬姿勢を譲らず、6月28日に[[ヴェルサイユ条約]]を締結させた{{Sfn|柴田|2006|p=187}}。結局、フランスの対独復讐の多くは受け入れられず、受け入れられたのは巨額の賠償金とアルザス=ロレーヌの復帰のみであった{{Sfn|金沢|1984|p=226-227}}。 |

|||

第一次世界大戦後の[[1919年]]の[[パリ講和会議]]ではドイツに対する強硬姿勢をとり、[[ヴェルサイユ条約]]を締結させた。また、日本の提出した[[人種差別撤廃案]]に賛成するなどの姿勢も示した。[[1920年]]に成立した[[国際連盟]]では[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]]となった。またアルザス=ロレーヌをドイツから奪還したほか、旧ドイツ植民地、旧[[オスマン帝国]]領の一部を[[委任統治]]領として獲得した。シリアには{{仮リンク|シリア・アラブ王国|en|Arab Kingdom of Syria}}が成立していたが、{{仮リンク|フランス・シリア戦争|en|Franco–Syrian War}}で介入・占領し、[[フランス委任統治領シリア]]が成立している。 |

|||

1919年7月の総選挙では神聖連合の継続を求める層と左右両派の対立があり、結果は[[アレクサンドル・ミルラン|ミルラン]]、ポワンカレ、ブリアンなどの領袖によって団結された中道派と保守派による連合である「国民ブロック」が勝利した{{Sfn|杉本ら|2016|p=173}}{{Sfn|渡辺ら|1997|p=82-83}}。こうした勝利はクレマンソーの対独復讐や、[[ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国|ソビエト・ロシア]]の成立に伴う[[ボリシェヴィキ|ボリシェビキ]]政権の対ロシア債務の拒否による大衆投資家の反社会主義意識などが原因してる{{Sfn|渡辺ら|1997|p=82-83}}。一方でそうした反ソ意識とは裏腹に、社会党やCGTといった社会主義系組織は党員を増大させた{{Sfn|渡辺ら|1997|p=82-83}}。 |

|||

戦債の支払や国土の荒廃もあって経済的は不安定となり、[[第一次世界大戦の賠償|ドイツからの賠償金]]を厳しく取り立てるようになった。この動きの頂点が1923年の[[ルール占領]]であったが、[[ヴァイマル共和政のハイパーインフレーション|ドイツに大混乱とインフレ]]をもたらしたのみで失敗に終わった。以降賠償金支払いプロセスにはアメリカが加わり、一定の安定を迎えた。しかし世界恐慌後は経済も混乱し、1936年からは[[フランス人民戦線]]と呼ばれる左派政権が成立した。以降も内閣は頻繁に交代し、政治的な安定期を迎えることはできなかった。 |

|||

[[1920年]]1月に成立したミルラン政権では1904年以来、途絶していたバチカンとの外交関係が修復された{{Sfn|渡辺ら|1997|p=82-83}}。同年には[[国際連盟]]が成立し、[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]]となった。またアルザス=ロレーヌをドイツから奪還したほか、旧ドイツ植民地、旧[[オスマン帝国]]領の一部を[[委任統治]]領として獲得した。シリアには{{仮リンク|シリア・アラブ王国|en|Arab Kingdom of Syria}}が成立していたが、{{仮リンク|フランス・シリア戦争|en|Franco–Syrian War}}で介入・占領し、[[フランス委任統治領シリア]]が成立している。 |

|||

== 第二次世界大戦 == |

|||

[[ファイル:Paris1944.jpg|thumb|right|180px|連合国軍によるパリ解放]] |

|||

{{main|ヴィシー政権|ナチス・ドイツによるフランス占領|自由フランス}} |

|||

1939年、[[ナチス・ドイツ]]が[[ポーランド侵攻|ポーランドに侵攻]]すると、フランスはイギリスと協調してドイツに宣戦布告した。翌1940年にドイツは中立国であったベネルクス三国を経由してフランスに侵攻してフランス軍を打ち破り([[ナチス・ドイツのフランス侵攻]])、6月22日に[[独仏休戦協定]]が締結された。これにより、フランス北部はドイツ、南部の一部はイタリアによって占領されることになったが、名目的な主権は存続した。 |

|||