モンゴロイド

| ネグロイド人種コーカソイド人種 | オーストラロイド人種モンゴロイド人種 モンゴロイド(A) モンゴロイド(B) モンゴロイド(C) |

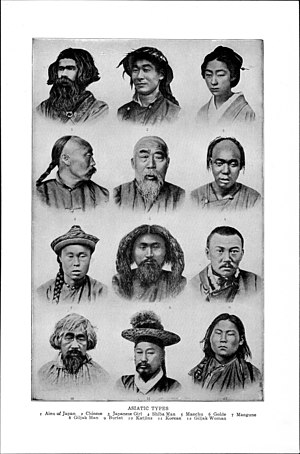

モンゴロイド(Mongoloid)は、かつての形態人類学上の「人種」[1]概念の一つ。黄色人種、モンゴル人種とも言う。英語におけるモンゴロイドの語源は広義では呼び名の通り、モンゴル系民族を指す単語である。モンゴルの血が入っていない人種をモンゴロイドとするかどうかは議論の余地があり、アジアに住む人々はアジア人と呼ぶのが一般的である。

モンゴロイドは、東アジア・東南アジア・南北アメリカ大陸・太平洋諸島及びアフリカ近辺のマダガスカル島にも分布する。狭義では、南北アメリカ大陸に分布するネイティブ・アメリカンをモンゴロイドから分岐した別人種とする。

黄色人種の名はヨーロッパ人と比較した際のモンゴロイドの肌の色に由来するが、実際のモンゴロイドの肌の色は、淡黄白色から褐色までかなりの幅がある。ネグロイドやオーストラロイドのような極端に黒い肌はみられない。

近年の人類集団を分類する学説では、各人種の原初の居住地を分類名称とすることが多くなっており、その場合、東アジア並びに東南アジアに居住するモンゴロイドを東ユーラシア人とし、アメリカ大陸で分化したモンゴロイドを南北アメリカ人とする。 また、オーストラロイドとされたサフール人を含めた、旧来の広義のモンゴロイドを全て網羅する定義としては、「環太平洋人」とする説がある[2]。

なお、パプアニューギニアやオーストラリアの先住民は、オーストラロイドという別人種に分類される。かつて、オーストラロイドをモンゴロイドの祖先とする考え方があったが、DNA分析により現在では否定されている。ただし、先述の通りモンゴロイドとされた東・東南アジア及び南北アメリカ大陸等の集団には遺伝的に近い。

概要

近年のDNA分析によれば、モンゴロイドはアフリカからアラビア半島・インド亜大陸を経由し、ヒマラヤ山脈・アラカン山脈以東に移住した人々が、周囲の自然環境により他の「人種」との交流を絶たれ、その結果独自の遺伝的変異及び環境適応を経た結果誕生した「人種」であるとされる。その原初の居住地は、ヒマラヤ山脈及びアラカン山脈よりも東及び北側である。

従来説は次の通り。ただし、DNA分析の結果等から現在は否定されている。

- ユーラシア大陸東部に居住したモンゴロイドは、既に絶滅したとされる北京原人やジャワ原人の子孫であるという説。

- ユーラシア大陸西部では、現代人の直系の祖先であるクロマニヨン人と既に絶滅したネアンデルタール人とが共存した時代を有することから、現代の欧州人はネアンデルタール人の血を引いているとの説があり、それと同様にモンゴロイドも北京原人やジャワ原人と現生人類との混血であるとする説。

「モンゴロイド」の出現と分化

近隣結合法を用いた斎藤成也による核遺伝子DNAの分析、Ingman et al.、篠田謙一らによるミトコンドリアDNAの分析によるモンゴロイドの出現について示す(各地域に住む人々のミトコンドリアDNAやY染色体、或いはヒトの核遺伝子を比較することにより、ヒトの移住の時期・系統・経路が推定出来る)。ただし、特に斎藤はモンゴロイドという名称に異議を唱えている。また、ヒトは同一種であるため、用いる遺伝子によって異なる結果がでることもあり、小さなクラスターについては特に顕著となる。

20 - 15万年前、アフリカ大陸において現生人類(ホモ・サピエンス)が出現(人類のアフリカ単独起源説)。その後10万年前にはアフリカ大陸の対岸に位置する中東地域に進出し、現在のコーカソイドの前身となる。中東地域に進出した人類は、その後7万 - 5万年前にサフール大陸(現在のオセアニア地域)に進出、オーストラロイドの前身となる。さらに、5万 - 4万年前には西方では地中海伝いにヨーロッパへ進出する一方、東方ではヒマラヤ山脈を越え東南アジア・東アジア方面に進出する。

ヨーロッパに進出したグループは、その後も中東地域および北アフリカ地域との交流が保たれたため、これらの地域の人々の間では遺伝的な差異が生じず、現在でも同じコーカソイド(西ユーラシア人)に分類される。しかし、東南アジア・東アジア方面に進出した人々は、天然の要害であるヒマラヤ山脈・アラカン山脈が障害となり、中東・インド亜大陸の人々との交流を絶たれ、独自の遺伝的変異・環境適応を成し遂げることとなる。これが、後のモンゴロイドである[3]。

モンゴロイドはその後、1万4千 - 1万2千年前にベーリング地峡(のちのベーリング海峡)を渡りアメリカ大陸に進出。また、3千 - 2千年前には太平洋の島々にも移住した。

古モンゴロイド

中東地域・インド亜大陸方面から東南アジア方面に進出したと考えられるモンゴロイドを、形態人類学では古モンゴロイドと区分した。

日本列島に到達した縄文人は古モンゴロイドとされる。なお、現在、北米最古の人骨であるケネウィック人は古モンゴロイドと最も類似し、古モンゴロイドの一部は北米にも進出したと考えられている。

古モンゴロイドは、熱帯雨林に適応した結果、低めの身長、薄めの肌の色、発達した頬骨、横広の顔、鼻梁が高く、両眼視できる視野が広い等の特徴を持つと考えられた。他の、彫の深い顔、二重瞼、体毛が多いこと、湿った耳垢、波状の頭髪、等の特徴は新モンゴロイド以外の多くの「人種」と共通する。

新モンゴロイド

北に向かった古モンゴロイドの子孫、及び中東にそのまま留まった集団の子孫がそれぞれ北上し、東ユーラシアの寒冷地域で独自の適応を遂げた集団が、かつての形態人類学で新モンゴロイドとされた人々である。

日本列島に到達した新モンゴロイドが渡来系弥生人で、日本列島全体においては、渡来系弥生人と縄文系弥生人の遺伝子が混ざりその後の日本人が形成されたとする説もあるが、遺伝子分析では縄文人の血が日本人に色濃く受け継がれているという結果が得られており、日本人の中の新モンゴロイド的に見える特徴は生活習慣の変化などにより独自に獲得された形質であるとする説もある。

新モンゴロイドは、寒冷地域に適合した体質として、比較的体格が大きく、凹凸の少ない顔立ち、蒙古襞(目頭の襞)、体毛が少ないこと(特に男性のひげの少なさ)などの特徴を持っている。さらに、耳垢が湿ったあめ状ではなく乾燥した粉状となり、耳垢の特徴と同じ遺伝子によるわきがの原因となるアポクリン汗腺が少なく、頭髪が直毛であること、面長といった特徴がある。

モンゴロイド系とされた人々

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

南北アメリカ大陸では、「モンゴロイド」の定着以前に人類は全く存在していなかったとの説が有力である。

モンゴロイドの一部は、フィリピン群島を経て東南アジアから太平洋に漕ぎ出し、イースター島やニュージーランドにまで到達している(今日のポリネシア人、ミクロネシア人)。さらに一部のモンゴロイドは、古代に稲作文化を携えてアフリカのマダガスカル東部地域にも居住地域を拡大したとされる。途中のインド洋島嶼部の多くは無人島で、且つアフリカ東部や中近東の陸地伝いには彼らによる移動の痕跡がみられないため、反対方向に向かったラピタ人やポリネシア人と同じく、相当高度な航海技術によって海上ルートを進んだと思われる。

ユーラシア大陸のモンゴロイドは、当初はヒマラヤ山脈以東の太平洋沿岸及びその周辺を居住地域としていた。特に、モンゴル高原を中心とする中央アジアの乾燥帯に居住した遊牧民達は生まれながらの騎兵であり、古代から中世の世界においては強大な軍事力を誇った。彼らはこの軍事力を武器に、古代はコーカソイドの居住地域であった中央アジア西域に進出、その後、東ヨーロッパ及び中東・南アジア(インド亜大陸)にも進出した。特にモンゴル帝国はユーラシア大陸の東西に及ぶ巨大な勢力圏を築くに至った。

「モンゴロイド」の区分

ユーラシア大陸東部のモンゴロイドは、寒冷適応の程度の軽重によって大きく古モンゴロイド・新モンゴロイドに区分されたが、遺伝的に見ると他の集団間の差異に比べて大きな隔たりは存在しない。モンゴル地域・中国東北部・朝鮮半島には新モンゴロイドが比重として圧倒的に多いのに対し、大陸南部や島嶼部へ行く程旧モンゴロイドの比重が高まっているとされた。

現在の人類学では形質研究よりも遺伝子研究が重視されている。遺伝子的には南方系モンゴロイドと北方系モンゴロイドと区分する場合もある。

遺伝的な近縁関係から人類集団を分類する近年の学説では、先述の通り、アジアに居住を続けてのちに一部が太平洋諸島・マダガスカル島に移住した東ユーラシア人と、南北アメリカ大陸で分化した南北アメリカ人に、旧来の狭義の「モンゴロイド」が二分されるとする。

下戸遺伝子

|

3匹の競争のそれぞれ(dxy)の中のそして(dxまたはdy)の内の場所ごとのヌクレオチドの相違の数の見積もり、および競争間の網のヌクレオチドの相違(d)、国立遺伝学研究所人類遺伝学の部門の宝来聡著作られる、三島市、静岡県、日本。[6] | ||||

|---|---|---|---|---|

| コーカソイド (口数=20) |

モンゴロイド (口数=71) |

ネグロイド (口数=10) | ||

| コーカソイド | 0.0094 | 0.0012 | 0.0028 | |

| モンゴロイド | 0.0128 | 0.0137 | 0.0015 | |

| ネグロイド | 0.0194 | 0.0203 | 0.0238 | |

| 人の3人の主要な競争間の遺伝の間隔そして有効な発散の時間はペンシルベニア大学の教授である斎藤成也によって(3)作成した[7] | ||||

|---|---|---|---|---|

| 比較 | タンパク質 (62位置 ) |

血液型 (23位置 ) |

合計 (85位置 ) |

有効な発散の時間(年) |

| コーカソイド/モンゴロイド | 0.011 | 0.043 | 0.019 | 41000 ± 15000 |

| コーカソイド/ネグロイド | 0.030 | 0.038 | 0.032 | 113000 ± 34000 |

| ネグロイド/モンゴロイド | 0.031 | 0.096 | 0.047 | 116000 ± 34000 |

近年のDNA分析では、モンゴロイドとその他人種との混血度を検証する手段として、2つ有るアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)のうちALDH2の突然変異(下戸遺伝子)をマーカー遺伝子とする方法が知られる。下戸遺伝子とは、ALDH2の487番目(N末端のシグナルペプチド17残基を考慮した場合は504番目に当たる[10])のアミノ酸を決めるコドンがAAGからAAAに変化したものである(Aはアデニン、Gはグアニン)。この遺伝子は2万年程前に突然変異によって生じたとされ、特に新モンゴロイドに特有であり、この遺伝子を持つということは、「新モンゴロイド」であるか、かつて混血がおこったことの証明となる。[3]。篠田謙一によれば、その後のデータの蓄積からALDH2変異型遺伝子の発生は中国南部付近で、中国南部と北部で好まれる酒の違いにも反映されている。全く酒が飲めない下戸(Type AA)の人々―すなわち「下戸遺伝子」を2つ持つのは、「モンゴロイド」に類される人々のうちの5%以下である。下戸遺伝子(正しくはALDH2の遺伝子)の持ち主はAAとAGであり、遺伝子頻度についてハーディー・ワインベルクの法則が成立する場合、AAが5%ならAGは2(10-√5)√5≒35%、AAとAGで約40%になる。AGはAAより強いがGGより弱く、下戸ではないが酒豪でもなく、「モンゴロイド」以外と比較すれば酒に弱い。

筑波大学の原田勝二による研究は、日本において九州と東北で下戸遺伝子が少ないという結果を出している[11]。

「酒に弱いタイプ」(Type AG)は「モンゴロイド」のうちの約45%であるので、上記ハーディー・ワインベルクの法則は成立しない。詳細はハーディー・ワインベルクの法則参照。「モンゴロイド」以外コーカソイド(白人)等の人々は、ほとんどが「酒に強いタイプ」(Type GG)であり、モンゴロイドとの混血の子孫が想定される地域住民で、そうでないタイプが見つかることもある[12]。

知能

J・フィリップ・ラシュトンらの研究によれば、言語的IQがやや低く、空間認知的IQはやや高い。法律分野でモンゴロイドの進出が少ないのは、言語能力が低い為、とされる。[13]

性的能力

J・フィリップ・ラシュトンらの研究によれば、アジア人男性の睾丸は、ヨーロッパ人男性の半分の大きさしかない。またオーストラロイドを除く比較では、モンゴロイドが最も二卵性双生児を生む確率が低い、とされる。[13]

分布

人類集団の分類の新しい学説で「モンゴロイド」は、先述の通り南北アメリカ人と東ユーラシア人に二分され、太平洋諸島の先住民であるモンゴロイドも東ユーラシア人に分類される。但しアジアでもシベリア極東部北部とその周辺の「モンゴロイド」はこの学説に従えば、東ユーラシア人のほか、南北アメリカ人に属する集団も人口は少数だが古くから居住する。

東ユーラシア

- 古シベリア系

- ウラル系

- アルタイ系

- ツングース派

- モンゴル派

- モンゴル族(モンゴル国・内モンゴル自治区)

- トゥ族(モンゴル高原から青海省・甘粛省に移住。吐谷渾の末裔。)

- ダウール族(モンゴル族と異なる文化をもつ。内モンゴル自治区のホロンバイル市及び黒龍江省等)

- ブリヤート人(ブリヤート共和国・ウスチオルダ・ブリヤート自治管区・アガ・ブリヤート自治管区)

- オイラト族(西モンゴル高原に居住。テュルク系ともいわれる)

- カルムイク人(カルムイク共和国)

- ハザラ人(アフガニスタンの少数民族でイスラム教徒。モンゴル帝国の末裔、バーミヤン遺跡付近に居住)

- トンシャン族(モンゴル族のイスラム教徒)

- バオアン族(モンゴル族のイスラム教徒。モンゴル兵士の末裔といわれている)

- 東部ユグル族(粛南ユグル族自治県に居住。西部ユグル族はテュルク系)

- テュルク派

- 朝鮮民族(朝鮮半島)

- シナ・チベット系

- シナ派

- チベット・ミャンマー派

- チベット グループ

- ビルマ・ロロ グループ

- ペー族(雲南省・ミャンマー北部等、シナ派に含まれるという説もある)

- トゥチャ族(四川省・湖南省・湖北省・重慶市)

- トーロン族(雲南省)

- ヌー族(雲南省)

- カレン グループ

- カチン族(チンプオ族)/(ミャンマーのカチン州)

- クキ・チン グループ

- ラカイン族(アラカン族)(ミャンマーのラカイン州)

- ジュマ(バングラディッシュのチッタゴン丘陵地帯・モンゴロイド系少数民族の総称/原始仏教徒民族)

- ボド・ガロ グループ

- ミゾ族(インドのミゾラム州)

- ナガ族(インドのナガランド州)

- トリプラ族(インドのトリプラ州)

- タロン族(世界でもっとも小さい種族といわれる)

- タイ・カダイ系

- ミャオ・ヤオ系

- オーストロアジア系

- オーストロネシア系

- 台湾派

- マレー・ポリネシア派

- マレー グループ

- タオ族(台湾先住民族だが、唯一の島民。マレー系と近縁の民族。)

- マレー人(マレーシア等の主要民族)

- タガログ族(フィリピンの主要民族)

- ビサヤ族(ビサヤ諸島)

- ジャワ族(インドネシアの主要民族)

- スンダ族(インドネシアの主要民族)

- ササク族(ロンボク島)

- モロ族(フィリピンのイスラム教徒/スールー諸島・パラワン島・ミンダナオ島)

- アチェ族(インドネシアのアチェ州)

- ミナンカバウ人(インドネシアの西スマトラ州)

- バタック人(インドネシアのスマトラ島北部)

- ミナハサ族(ミナハサ半島)

- トラジャ族(スラウェシ島)

- ダヤク族(ボルネオ島)

- ジャクン族(オラン・アスリのプロト・マレー系)

- チャム族(ベトナム・カンボジア等)

- モーケン族(カバンと呼ばれる家船に住む)

- メリナ人(マダガスカル島)

- マレー グループ

太平洋

アメリカ大陸

新モンゴロイド(北方系モンゴロイド)

古モンゴロイド(南方系モンゴロイド)

アメリカン・インデアン(レッド・マン/アメリンド)/(アメリカ大陸原住民) インディアン(北米原住民) ネイティブ・アメリカンは、アメリカ原住民の別称 ファースト・ネーションは、カナダの原住民の別称 インディオ(中南米原住民)

- アルゴンキン系(五大湖を中心に、北米東部の大部分)

- マクロ・スー系(アパラチア山脈及び北米中西部)

- ペヌート系(カリフォルニア州、メキシコ東部、グアテマラ、ベリーズ。南米大陸のいくつかの言語を含む説がある)

- アズテック・タノア系(ネバダ州、ユタ州、メキシコ西部)

- ホカ系(カリフォルニア半島、メキシコ湾に面した一部地域)

- オト・マンゲ系(メキシコ中部)

- マクロ・チブチャ系(ホンジュラス~パナマ地峡にかけて。南米大陸の一部の言語を含む)

- アンデス・赤道系(アンデス山脈、アマゾン川流域など)

- ゲ・パノ・カリブ系(ギアナ地方、ブラジル南部、パラグアイ、アルゼンチン東部など)

- トゥピ族(グアラニー族)

ナワトル語はアステカ帝国の、マヤ語はマヤ文明の、ケチュア語はインカ帝国の公用語の流れをくむ言語であると考えられている。 ゲ・パノ・カリブ語族に属するブラジルのトゥピ語は現在でも多くの話者が存在しており、ブラジルの文化的ルーツの一つとして考えられている。 パラグアイなどの隣接するスペイン語地域では、グアラニー語と呼ばれており、これらは方言の違いであると考えられている。

脚注

- ^ 近年では「人種」という分類法は否定されている。詳細は人種を参照。また、アフリカ集団内の遺伝子の多様性は他の人種の多様性より大きい。

- ^ 斎藤、2002年

- ^ 三井誠『人類進化の700万年』

- ^ Howells, William W. (1997). Getting here: the story of human evolution. ISBN 0-929590-16-3

- ^ Huxley, T.T. (1901). Man's place in nature and other anthropological essays. D. Appleton and Company.

- ^ Satoshi Horai and Kenji Hayasaka. (1990). Intraspecific Nucleotide Sequence Differences in the Major Noncoding Region of Human Mitochondrial DNA. Am. J. Hum. Genet. 46:828-842

- ^ Nei, M. (1985). Human Evolution at the Molecular Level. Population Genetics and Molecular Evolution. Japan Sci. Soc. Press, Tokyo. pp. 44-64.

- ^ a b 斎藤成也 九州国立博物館 [1]

- ^ Rao, N.A. (1998). The Indian Heritage. Universities Press (India) Limited. Page 51. ISBN 8173711283.

- ^ Y.Li et. al.(2006)

- ^ 原田勝二インタビュー

- ^ 『科学朝日』 モンゴロイドの道 朝日選書 (523) より。北方モンゴロイド特有の酒が飲めない下戸遺伝子 日本人: 44%、ハンガリー人: 2%、フィン人: 0% 下戸遺伝子とは、アセトアルデヒド脱水素酵素 (ALDH) の487番目のアミノ酸を決める塩基配列がグアニンからアデニンに変化したもので、モンゴロイド特有の遺伝子であり、コーカソイド(白人)・ネグロイド(黒人)・オーストラロイド(オーストラリア原住民等)には存在しない。よってこの遺伝子を持つということは、黄色人種であるか、黄色人種との混血であることの証明となる[2]。

- ^ a b 『人種 進化 行動』 J・フィリップ・ラシュトン/〔著〕 蔵琢也/訳 蔵研也/訳 博品社 1996年12月 ISBN 978-4-938706-32-6

参考文献

この節の加筆が望まれています。 |