長野新幹線

E2系あさま(長野駅) | |

| |

| 路線総延長 | 117.4 km |

| 軌間 | 1,435 mm |

| 電圧 | 25,000 V・50Hz/60Hz 架空電車線方式(交流) |

| 最高速度 | 260 km/h |

長野新幹線(ながのしんかんせん)は、高崎駅(営業上は東京駅)から長野駅までを結ぶ東日本旅客鉄道(JR東日本)の高速鉄道路線の通称およびその列車(新幹線)である。

正式には北陸新幹線の一部ではあるが、正式名称の「北陸新幹線」では旅客案内上の混乱を招く可能性があったため便宜的に開業当初は「長野行新幹線」、後に「長野新幹線」と案内するようにした。

東京 - 大宮間は東北新幹線、大宮 - 高崎間は上越新幹線が正式な路線名となるが、利用者に対しては列車の運行区間に応じた路線名で案内されるため、東京 - 長野間を走行する列車については「長野新幹線」と呼称されている。

概要

1997年10月1日、北陸新幹線の高崎駅 - 長野駅間 (117.4km) を先行開業。1998年2月の長野オリンピックの開催に合わせて開業したことで、アクセス輸送機関としての役割も担った。

1985年の工事実施計画認可申請および1987年の閣議決定においては北陸新幹線の高崎 - 小松間をフル規格で先行建設する計画であったが、1988年に建設費の節減を目的として当時の運輸省によって発表された、いわゆる「運輸省案」では長野以南を優先し、碓氷峠の急勾配区間を含む高崎 - 軽井沢間のみフル規格、軽井沢 - 長野間はミニ新幹線とする計画に変更となった。

1989年に、まず高崎 - 軽井沢間が着工されたが、1991年に1998年の長野オリンピックの開催が決定したことから、軽井沢 - 長野間も当初の計画通りフル規格にて着工されることに変更となった。

なお、フル規格への変更については、1982年に公表された基本ルートで「佐久駅」(当時の仮称。現在の佐久平駅)が設置されることになっていた佐久市は積極的であったのに対し、在来線特急の停車駅を擁しており、かつフル規格新幹線では停車駅から外れることになる小諸市が強硬に反対していた(佐久平駅の名称紛争はこれに端を発する)。

また、北陸新幹線として長野駅以北も延長することや、周波数変更装置が小型化・軽量化されたことにより、必ずしも地上側で周波数を統一する必要が無くなったことから、工事費用の削減も兼ねて、軽井沢駅 - 佐久平駅間(軽井沢駅から約5kmの地点)に新幹線として初めて異周波数の電源を突き合わせたき電区分所(切替セクション)を設け、50Hz(東京電力)/60Hz(中部電力)の周波数切換を行っている。

開業と同時に並行在来線にあたる信越本線は、急勾配のため特殊な運転方式をとっていた横川駅 - 軽井沢駅が廃止、軽井沢駅 - 篠ノ井駅間が第三セクターのしなの鉄道に転換され、並行在来線経営分離の最初の例となった。

この新幹線の開業により、軽井沢駅や佐久平駅周辺の商業施設の集積が進んだ一方、小諸駅は新幹線ルートから外れたことにより、近辺の大規模商業施設が相次いで閉鎖され、地元商店街もシャッター通り化するなど、大きく明暗を分ける結果となった。長野市においても、以前は宿泊が必要な旅程の出張者・旅行者が日帰り可能となった一方、松本市に代わって、白馬・大町方面への玄関口として機能しており、地元経済に対しては功罪相半ばする形となった。

利用状況

交通需要について国土交通省が2000年に調査した都道府県間鉄道旅客流動データによると、東京都から鉄道で他道府県に移動した年間旅客のうち、長野新幹線沿線各県(長野県のみ)への年間旅客数は294.0万人であった。さらに東京圏(東京都+神奈川県+埼玉県+千葉県)から長野県への年間旅客数は499.7万人であった。

また、沿線各都県間を流動する出発鉄道旅客数は、長野県出発客が334.3万人と最も多く、次いで東京都の294.0万人であり、同じく目的地旅客数は、長野県を目的地とする客が363.6万人、東京都が267.4万人であった。

沿線各都県間の旅客流動状況(2000年)は以下のとおり。

| 出発地\目的地 | 東京圏* | 群馬県 | 長野県 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 東京圏* | 0 | - | 4,997 | 4,997 |

| 群馬県 | - | 0 | 50 | 50 |

| 長野県 | 4,385 | 192 | 0 | 4,577 |

| 合計 | 4,385 | 192 | 5,047 | - |

(単位:千人/年)

東海道・山陽新幹線が全線にわたり高需要が期待され、また東北新幹線は栃木・宮城という東京 - 仙台間に高需要が期待される一方、長野新幹線の場合は東京 - 高崎間で並行運行する上越新幹線と同様、全線にわたって平坦な需要となっている。

「長野新幹線」の呼称の変遷

行き先が長野であるため、正式名称の「北陸新幹線」を名乗ることは、乗客の混乱を招く恐れもあることから、目的地が長野であることを表現することになった。しかし、延伸事業計画が不確定であった北陸地域の人々に対して、長野までで建設が打ち切られるという印象を与えないために、JR東日本では、駅構内の掲示や案内放送などで下り列車を「長野行新幹線」(「行」は小書き)と呼ぶことに決定した。東京行上り列車については、単に「新幹線」と案内することとされたが、東京駅に同居する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線ホームにあった構内掲示は「長野新幹線」とされるなど、グループ社間で呼称が異なるという状態になった。

しかし、上り列車と下り列車で案内上の呼称が違うことは紛らわしく、「長野行新幹線」という呼称も定着しなかったため、次第に「長野新幹線」という呼称が一般的になっていった。その後、北陸新幹線が新潟県上越地方ならびに富山・金沢方面への延伸が正式に決定したことで抵抗感も無くなったことから、この呼称が通称として定着し、長野新幹線の車内放送でも全面的に「長野新幹線」の表現が使われるようになった。マスコミでは開業当日から「長野新幹線」の名称を使っている。

交通新聞社(当時は弘済出版社)の『JR時刻表』、JTBパブリッシング(当時は日本交通公社出版事業局)『JTB時刻表』では、1998年6月号より[1]それまでの「長野行新幹線」から「長野新幹線」の表記へ切り替わっている。しかし、東海道新幹線東京駅の乗り換え案内の看板や、八高線のワンマン列車が高崎駅到着時に行う自動車内アナウンスなど、「長野行新幹線」と案内している例が一部ではまだ残っている(八高線の場合、放送のテープの更新時期がまだ来ていないため)。

なお2014年度に北陸新幹線が金沢まで延伸開業した時点で、全区間の呼称を「北陸新幹線」で統一するか、JR東日本管内のみで引き続き「長野新幹線」という通称を継続使用するかについて、2008年時点では公式の発表はなされていない。長野県の商工団体などは「長野新幹線という呼称は利用客に浸透しており、名称を変えれば利用者が混乱する」などとして、全線開通後は「長野北陸新幹線」という名称にするようJR東日本に要望し[2]、長野県の村井仁知事も記者会見で「長野県の気持ちというのをご理解いただけるよう一所懸命努力したい」と述べて、「長野」の維持に意欲を見せている[3]。

運賃と特急料金

運賃は営業キロに基づいて算出する。東京駅 - 高崎駅間の営業キロは、並行する東北本線(東京駅 - 大宮駅間)・高崎線(大宮駅 - 高崎駅間)のそれと同一になっている。高崎駅以西の営業キロは並行するJRの路線がないため、実キロ(新幹線での実際の距離)が用いられている。

特急料金は、「三角表」と称するものにより各駅間個別に定められている。一方、この各駅間の特急料金は当該区間の営業キロに基づいて算出されたものである。営業キロに対応する特急料金、およびその他の特定の区間の特急料金は以下のとおり。

| 営業キロ・区間 | 特急料金(円) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 自由席 | 通常期 指定席 |

閑散期 指定席 |

繁忙期 指定席 | ||

| 100キロ以下 | 隣接駅間[4] | 840 | 2,300 | 2,100 | 2,500 |

| 上記以外 | 1,790 | ||||

| 101 - 200キロ | 上野駅 - 高崎駅、 上野駅 - 安中榛名駅 |

2,200 | 2,710 | 2,510 | 2,910 |

| 上記以外 | 2,520 | 3,030 | 2,830 | 3,230 | |

| 201キロ以上 | 3,370 | 3,880 | 3,680 | 4,080 | |

- なお、東京駅と大宮駅以北の各駅との間の特急料金は、東京駅発着の営業キロは使用せず、上野駅発着の営業キロで算出した特急料金に200円を加算した額となっている。

軽井沢午前7時5分発長野行き「あさま599号」、平日のみの運行の列車に限り、運賃と特急料金を合わせて、軽井沢駅発が1800円(通常料金は3070円)、佐久平駅発1500円(同2740円)、上田駅発は1000円(1410円)。割引幅は45%から29%となる「朝イチあさま切符」を2005年夏から発売している。

尚、群馬県と長野県との県境付近は並行在来線が廃止されたため、鉄道での県境越えは普通列車が無く特急料金が必要な当新幹線のみとなっている。しかし、上越線支線・博多南線と同様に特急料金不要の特例は無い。

駅一覧

- JRの路線名は、その駅に接続している正式路線名のみを記す。

- 乗車人員は東日本旅客鉄道の駅のもの。在来線併設駅は在来線分を含む。

| 架線周波数 | 駅名 | 高崎 からの 営業 キロ |

高崎 からの 実キロ |

東京 からの 営業 キロ |

2006年度 乗車人員 (1日平均) |

接続路線 | 所在地 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京駅から高崎駅まで東北・上越新幹線と線路を共用 | ||||||||

| 50 Hz |

高崎駅 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 28,280 | 上越新幹線・高崎線・上越線・信越本線 上信電鉄上信線 |

群馬県 | 高崎市 |

| 安中榛名駅 | 18.5 | 18.5 | 123.5 | 245 | 安中市 | |||

| 軽井沢駅 | 41.8 | 41.8 | 146.8 | 2,624 | しなの鉄道線 | 長野県 | 北佐久郡 軽井沢町 | |

| 60 Hz |

佐久平駅 | 59.4 | 59.4 | 164.4 | 2,769 | 小海線 | 佐久市 | |

| 上田駅 | 84.2 | 84.2 | 189.2 | 2,864 | しなの鉄道線・上田電鉄別所線 | 上田市 | ||

| 長野駅 | 117.4 | 117.4 | 222.4 | 21,662 | 信越本線 長野電鉄長野線 |

長野市 | ||

待避線がない安中榛名駅・佐久平駅・上田駅には、ホームドアが設置されている。安中榛名駅から長野駅までの各駅はホームの長さが12両分 (310m) あり、1998年2月の長野オリンピックの臨時輸送用に200系F80編成(12両編成)が長野駅乗り入れを行ったときに使用された部分であるが、2008年現在の長野新幹線乗り入れ車両はE2系、一部のE4系ともに8両編成のため、長野駅では前の4両分が、それ以外の駅では前後の2両分ずつが使用されていない。すべての駅において使用されてない部分については柵と立ち入り禁止の札が設置されており、立ち入ることができない。

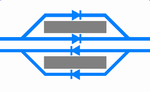

| 配線分類 | 2面4線 | 2面2線 | 2面4線+通過線 |

|---|---|---|---|

| 構内図 |

|

|

|

| 該当駅 | 軽井沢駅・長野駅 | 安中榛名駅・佐久平駅 上田駅 |

高崎駅 |

運行形態

東京駅 - 長野駅間(一部列車は東京駅 - 軽井沢駅間)に「あさま」号が運転されている。車両はE2系N編成が使用される。多客期にはE4系による「Maxあさま」も運転される。Maxあさまは軽井沢駅 - 東京駅間上りのみの運転。なお、E4系には長野駅まで乗り入れ可能な車両がある(P81、P82編成が該当)。長野新幹線用のE2系N編成は、東北新幹線の「はやて」などで使用されるE2系J編成と同一のように見えるが、帯の色、エンブレム、編成両数などの差異があるため、現在では基本的に運用は分離されている。

| 運行本数\駅 | 東京駅 | 上野駅 | 大宮駅 | 熊谷駅 | 本庄早稲田駅 | 高崎駅 | 安中榛名駅 | 軽井沢駅 | 佐久平駅 | 上田駅 | 長野駅 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 下り6本/上り7本 | ● | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | 下り2本/上り2本は上田通過 下り3本/上り4本は佐久平停車 下り1本/上り1本は上野通過 下り1本/上り3本は軽井沢通過 |

| 下り20本/上り18本 | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 下り10本/上り9本は安中榛名停車 下り4本/上り3本は熊谷停車 |

| 下り1本/上り2本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 下り1本/上り1本 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | * | * | * | 上り1本は本庄早稲田・熊谷停車 |

| 下り1本 | ● | ● | ● | ● | 平日運転(月 - 金曜、休日除く) |

- ●:停車

- ○:一部列車のみ停車

- -:通過

- ◆:不定期列車

車両

現用車両

- E2系 - N編成、8両編成。

- E926形 (EAST i) - S51編成、電気・軌道総合試験車。

導入予定の車両

この節には報道内容が先行し、企業発表と食い違う記述があります。 状況の変化により最新情報を反映しきれていない場合もあります。 |

2011年12月13日の毎日新聞によると、JR東日本は北陸新幹線の金沢延伸に合わせてE2系ベースの新型車両「E7系」を導入する方針とのこと[5]。また、同年12月31日の北國新聞において、2014年度末の金沢開業に合わせてJRが新型車両の導入を検討していると報じられている。なおJR東日本・JR西日本からの公式発表は行われていない。

過去の車両

- 200系 - 臨時列車でF80編成が入線。

- E4系 - P編成、臨時列車のみでの使用。2階建て8両編成もしくは2編成連結して16両編成。使用列車は列車名の頭にMaxと冠していた。

- E2系 - J編成、1000番台に準じた塗装色変更と10両編成化の前に乗り入れ。

- 925形(ドクターイエロー) - S1・S2編成

- E954形 (FASTECH 360S) - 高速試験電車。

路線形態詳細

| 停車場・主要構造物・接続路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

JR線・しなの鉄道線のみ記載

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脚注

- ^ JTB時刻表 時刻表80年のあゆみ-第3回- - JTBパブリッシング るるぶ.com

- ^ 北陸新幹線:名称は「長野北陸新幹線」に 県商工会議所連合会らJRに要望/長野 毎日新聞 2009年3月17日

- ^ 知事会見20090316- 長野県ホームページ

- ^ 特定特急券区間

- ^ 北陸新幹線:強力「E7系」金沢へ…JR東、延伸で開発 - 毎日jp(毎日新聞)、2011年12月13日。