「かじき座」の版間の差分

本文を全体的に加筆、呼称と方言節を追加、画像多数追加、Infoboxのデータ修正、出典とする文献を多数追加。 タグ: サイズの大幅な増減 曖昧さ回避ページへのリンク |

|||

| 5行目: | 5行目: | ||

|genitive = Doradus |

|genitive = Doradus |

||

|pronounce = {{IPA-en|dɒˈreɪdo|}}、属格:{{IPA|/dɒˈreɪdəs/}} |

|pronounce = {{IPA-en|dɒˈreɪdo|}}、属格:{{IPA|/dɒˈreɪdəs/}} |

||

|symbology = |

|symbology = [[シイラ]]または[[メカジキ]]{{R|boundary}} |

||

|RA = {{RA|03|53|16.5}} - {{RA|06|35|44.9}}{{R|boundary}} |

|||

|RA = 5 |

|||

|dec = −48.67° - −70.10°{{R|boundary}} |

|||

|dec = -65 |

|||

|culmination date = [[2月]] |

|culmination date = [[2月]] |

||

|quadrant = SQ1 |

|quadrant = SQ1 |

||

|areatotal = 179 |

|areatotal = 179.173 |

||

|arearank = 72 |

|arearank = 72 |

||

|numbermainstars = 3 |

|numbermainstars = 3 |

||

| 19行目: | 19行目: | ||

|brighteststarname = [[かじき座アルファ星|α Dor]] |

|brighteststarname = [[かじき座アルファ星|α Dor]] |

||

|starmagnitude = 3.28 |

|starmagnitude = 3.28 |

||

|neareststarname = [[かじき座ゼータ星|ζ Dor]] |

|||

|stardistance = 37.96 |

|||

|numbermessierobjects = 0 |

|numbermessierobjects = 0 |

||

|meteorshowers = None |

|meteorshowers = None |

||

| 26行目: | 24行目: | ||

|notes = |

|notes = |

||

}} |

}} |

||

'''かじき座'''(かじきざ |

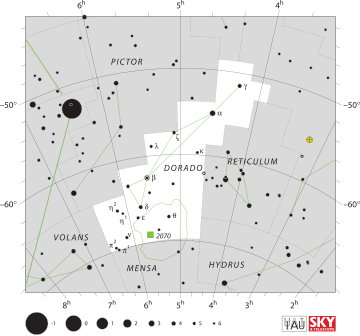

'''かじき座'''(かじきざ、Dorado)は、[[星座#国際天文学連合による88星座|現代の88星座]]の1つ。[[16世紀]]末に考案された新しい[[星座]]で、元々モチーフとされた魚は「[[シイラ]] ({{Lang-en-short|mahi-mahi, dolphinfish}})」であった{{R|Ridpath}}が、のちに[[カジキ]] ({{Lang-en-short|swordfish}}) の星座と見なされるようになった{{R|boundary|Ridpath}}。南天の有名な[[銀河]]'''[[大マゼラン雲]]'''は、この星座と[[テーブルさん座]]の境界上に位置している。日本国内からは最南端の[[沖ノ鳥島]]でようやく星座の全域を見ることができる。[[北海道]]のほぼ全域で一部すら見ることができない。 |

||

== |

== 主な天体 == |

||

3等星が1つ、あとは4等星以下と目立 |

3等星が1つ、あとは4等星以下と特に目立つ恒星はないが、南端で接する[[テーブルさん座]]との境に位置する大マゼラン雲は肉眼でも見ることができる。1987年2月、大マゼラン雲内に[[超新星]][[SN 1987A]]が出現し、多波長の[[電磁波]]や[[ニュートリノ]]で観測された。 |

||

かじき座には |

かじき座には「'''黄道南極'''」すなわち[[赤経]]{{RA|6|00|00|00}}、[[赤緯]]{{DEC|-66|34|00}}の点がある。6等星の{{仮リンク|かじき座エータ1星|en|Eta1 Doradus|label=η{{sup|1}}星}}が近いが、黄道北極の[[キャッツアイ星雲]]のように目立つ天体はない。 |

||

[[日本]]国内では最南端の[[沖ノ鳥島]]でほぼ全体がぎりぎりで見え、民間人が行ける日本最南端の[[波照間島]]の[[高那崎]]では星座の南端が見えない。[[北海道]]のほぼ全域では、星座の北端さえも見えない。 |

|||

== 主な天体 == |

|||

=== 恒星 === |

=== 恒星 === |

||

{{See also|かじき座の恒星の一覧}} |

{{See also|かじき座の恒星の一覧}} |

||

固有名 |

固有名のある恒星はなかったが、[[2019年]]に[[国際天文学連合]] (IAU) が実施したキャンペーンで、1つの恒星とその星を回る[[太陽系外惑星]]に固有名が付けられた{{R|iaucsn}}。 |

||

* [[WASP-62]]:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 |

* [[WASP-62]]:[[見かけの等級|見かけの明るさ]]10.21等の[[爆発型変光星]]{{R|simbad_WASP62}}。国際天文学連合の100周年記念行事「[[NameExoWorlds|IAU100 NameExoWorlds]]」で[[南アフリカ共和国]]に命名権が与えられ、主星はNaledi、太陽系外惑星はKrotoaと命名された{{R|approved}}。 |

||

そのほか、以下の恒星が知られている。 |

|||

* [[かじき座アルファ星|α星]]:見かけの明るさ3.28等のB型巨星で、3等星{{R|simbad_alpha}}。かじき座で最も明るく見える恒星。変光星としては[[回転変光星]]の分類の1つ「[[りょうけん座アルファ2型変光星|りょうけん座α{{sup|2}}型変光星]] (ACV)」に分類されており、約2.95日の周期で3.26等から3.30等まで0.04等級の振幅で変光する{{R|GCVS_alpha}}。 |

|||

* [[かじき座ベータ星|β星]]:見かけの明るさ3.76等の超巨星で、4等星{{R|simbad_beta}}。[[変光星]]としては[[脈動変光星]]の分類の1つ「[[ケフェイド変光星|古典的セファイド]] ({{Lang-en-short|Classical Cepheid Variable}}, DCEP)」に分類されており、約9.8426日の周期で3.46等から4.08等まで0.62等級の振幅で変光する{{R|GCVS_beta}}。 |

|||

* [[かじき座ガンマ星|γ星]]:見かけの明るさ4.20等の[[F型主系列星]]で、4等星{{R|simbad_gamma}}。脈動変光星の分類の1つ「[[かじき座ガンマ型変光星|かじき座γ型変光星]] (GDOR)」のプロトタイプとされており{{R|Durlevich}}、約0.757日の周期で4.20等から4.28等まで0.08等級の振幅で変光する{{R|AAVSO_gam_Dor}}。 |

|||

* [[かじき座R星|R星]]:[[漸近巨星分枝]] ({{Lang-en-short|asymptotic giant branch}}, AGB) の段階にある[[赤色巨星]]{{R|simbad_R}}。変光星としては脈動変光星の分類の1つ「[[半規則型変光星]] ({{Lang-en-short|semiregular variable}})」のSRB型に分類されており、約338日の周期で4.8等から6.6等まで1.8等級の振幅で変光する{{R|GCVS_R}}。Vバンドでの見かけの明るさは5等級前後だが、[[赤外線]]波長では-2.7等から-3.3等と[[ベテルギウス]]や[[アンタレス]]に匹敵する明るさとなる{{R|simbad_R}}。その[[視直径]]は0.057±0.005[[秒 (角度)|秒]]と、地球から最も大きく見える恒星の1つである{{R|eso9706|BeddingZijlstra1997}}。 |

|||

* [[かじき座S星|S星]]:大マゼラン雲の中にある散開星団NGC 1901に属する[[青色超巨星]]{{R|simbad_S}}。爆発型変光星の分類の1つ「[[高光度青色変光星|かじき座S型変光星]] ({{Lang-en-short|luminous blue variables, LBV}})」のプロトタイプとされる{{R|Durlevich}}。 |

|||

* [[かじき座AB星|AB星]]:見かけの明るさ6.999等の7等星{{R|simbad_AB}}。「かじき座AB運動星団」を代表する星。[[おうし座T型星|おうし座T型]]の[[前主系列星]]の主星A、[[赤色矮星]]のBa・Bb{{R|simbad_AB_B}}、C{{R|simbad_AB_C}}からなる四重星系であると考えられている。 |

|||

* [[HE 0437-5439]]:[[天の川銀河]]の[[脱出速度]]を上回る速さで運動する超高速度星。[[等級 (天文)|見かけの等級]]は16.3等と暗く、肉眼で見ることはできない。 |

|||

* [[R136a1|RMC 136a1]]:大マゼラン雲の「かじき座30」と呼ばれる[[HII領域]]の中心にある[[散開星団]]NGC 2070の中心核となっている[[超星団]]「RMC136」で最大級の恒星。スペクトル型WN5hの[[ウォルフ・ライエ星]]{{R|simbad_RMC136a1}}で、既知の恒星では最大級の、[[太陽]]の約200倍の[[太陽質量|質量]]と約4700万倍の[[太陽光度|光度]]を持つとされる{{R|Kalari2022}}。 |

|||

* [[SN 1987A]]:1987年2月に大マゼラン雲内に出現した[[超新星]]。日本の[[カミオカンデ]]やアメリカの[[アーバイン=ミシガン=ブルックヘブン|IMB]]などの水チェレンコフ検出器でこの超新星爆発で生じた[[ニュートリノ]]が検出された。これは史上初めての超新星爆発由来のニュートリノ検出事例となり、2002年の[[小柴昌俊]]の[[ノーベル物理学賞]]に繋がった{{R|Kawamura2018a}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=360 |

|||

| align=center |

|||

| lines=5 |

|||

| R Doradus ESO.jpg|[[チリ]] [[ラ・シヤ天文台]]にある[[ヨーロッパ南天天文台|欧州南天天文台]] (ESO) の[[新技術望遠鏡]]で撮像されたかじき座R星。 |

|||

| HST SN 1987A 20th anniversary.jpg|SN 1987A出現20周年を記念して[[ハッブル宇宙望遠鏡]]によって撮像されたSN 1987Aの超新星残骸。爆発の約2万年前に放出された物質が作るリングに超新星爆発で放出された物質の衝撃波がぶつかってリングを光らせている。 |

|||

}} |

|||

=== 星団・星雲・銀河 === |

|||

大マゼラン雲の大部分はこの星座の領域にある。大マゼラン雲の中には大規模な[[星形成|星形成領域]]が存在しており、中でも「かじき座30 ({{Lang-en-short|30 Dor}})」と呼ばれるHII領域は、[[局所銀河群]]の中でも最も活発な星形成領域とされる{{R|Kawamura2018b}}。 |

|||

* 大マゼラン雲:太陽系から約16万3000 [[光年]]の距離にある[[不規則銀河]]で、天の川銀河の[[伴銀河]]{{R|simbad_LMC}}。 |

|||

** 30 Dor:大マゼラン雲中心の棒状構造の東に見える大質量星形成領域{{R|Kawamura2018a}}。領域内にある[[輝線星雲]]は通称「[[タランチュラ星雲]]」と呼ばれる{{R|simbad_Tarantula}}。 |

|||

** NGC 2070:30 Dor cluster とも呼ばれる、タランチュラ星雲の中にある[[散開星団]]{{R|simbad_NGC2070}}。多数の大質量星が存在する。 |

|||

** RMC 136:NGC 2070の中心部にある、O3型星以上の大質量星を複数個含む超星団{{R|Kawamura2018b}}。約500万年前から約100万年前まで生じた星形成により{{R|Kawamura2018b}}、太陽の100倍以上の質量を持つ大質量星が生まれたとされる{{R|HubbleSite20120417}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=360 |

|||

| align=center |

|||

| lines=5 |

|||

| Large Magellanic Cloud.png|不規則銀河大マゼラン雲。 |

|||

| The Tarantula Nebula (30 Doradus or NGC 2070).jpg|チリ ラ・シヤ天文台のESO 1.5mデンマーク望遠鏡で撮像されたタランチュラ星雲。 |

|||

| The young cluster R136.jpg|チリ [[パラナル天文台]]の[[超大型望遠鏡VLT]]が撮像した、大マゼラン雲の星形成領域30 Dorの中心にある超星団RMC136の画像。中央で一際明るく写っているのがウォルフ・ライエ星RMC 136a1。 |

|||

}} |

|||

== 由来と歴史 == |

|||

[[File:Dorado (Johann Bayer1603).jpg|thumb|360px|ヨハン・バイエル『ウラノメトリア』(1603年)に描かれた Dorado(かじき座)]] |

|||

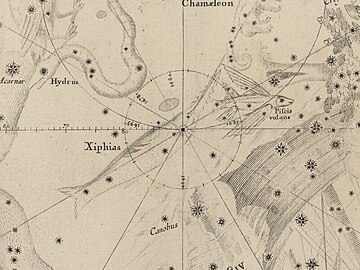

かじき座は、[[1603年]]に[[ドイツ]]の法律家[[ヨハン・バイエル]]が出版した星図『[[ウラノメトリア]]』で世に知られるようになったためバイエルが新たに設定した星座と誤解されることがある{{R|Hara}}が、実際は[[1598年]]に[[フランドル]]生まれの[[オランダ]]の[[天文学者]][[ペトルス・プランシウス]]が、オランダの[[航海士]][[ペーテル・ケイセル]]と[[フレデリック・デ・ハウトマン]]が[[1595年]]から[[1597年]]にかけての[[東インド]]航海で残した観測記録を元に、オランダの天文学者{{仮リンク|ヨドクス・ホンディウス|en|Jodocus Hondius}}と協力して製作した[[天球儀]]に、[[とびうお座|翼のある魚]]を追う '''Dorado''' という魚の姿を描いたことに始まる{{R|Ridpath}}。そのため近年はケイセルとデ・ハウトマンが考案した星座とされている{{R|Nenkan2013}}。 |

|||

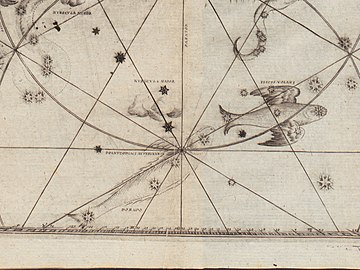

星座名の Dorado は、本来カジキではなく「[[シイラ]](学名:''Coryphaena hippurus'')」を指す言葉である。これは、シイラが陸揚げされると金色に輝いて見えることから、[[スペイン語]]で「金」を意味する言葉から名付けられたものである{{R|Ridpath}}。バイエルの『ウラノメトリア』の星図でも、シイラがトビウオを追い掛ける姿と Dorado という星座名が描かれている{{R|Ridpath|Bayer1603}}。オランダの天文学者・地図製作者の{{仮リンク|ウィレム・ブラウ|en|Willem Blaeu}}もまた、1602年と1603年に製作した天球儀に Dorado という名称の魚の星座絵を描いている。ブラウは、1602年製作の天球儀でこそ種類のわからない魚の姿を描いている{{R|Blaeu1602}}が、第2回東インド航海から帰還したデ・ハウトマンから受領した観測記録を元に製作した1603年作の天球儀には、写実的なシイラの姿を描いている{{R|Blaeu1603}}。 |

|||

上記以外に知られている恒星には以下のものがある。 |

|||

{{Gallery |

|||

* [[かじき座アルファ星|α星]]:かじき座で最も明るい恒星。 |

|||

| title=ウィレム・ブラウ製作の天球儀に描かれた Dorado。 |

|||

* [[かじき座ベータ星|β星]]:[[ケフェイド変光星]]。9.8426日の周期で3.46等から4.08等の間を変光する。 |

|||

| width=360 |

|||

* [[かじき座ガンマ星|γ星]]:脈動変光星の分類の1つ「[[かじき座ガンマ型変光星|かじき座γ型変光星]] (GDOR)」のプロトタイプ。 |

|||

| height=360 |

|||

* [[かじき座R星|R星]]:[[赤色巨星]]。地球から見たときの視直径が最も大きく見える恒星の一つ{{R|eso9706|BeddingZijlstra1997}}。 |

|||

| align=center |

|||

* [[かじき座AB星|AB星]]:かじき座AB[[運動星団]]を代表する星。 |

|||

| lines=5 |

|||

* [[HE 0437-5439]]:[[銀河系]]の[[脱出速度]]を上回る速さで運動する超高速度星。[[等級 (天文)|見かけの等級]]は16.3で肉眼で見ることはできない。 |

|||

| Dorado (Willem Jansz. Blaeu 1602).png|1602年作の天球儀に描かれた Dorado。Avis Volucris なる謎の鳥(のちの[[とびうお座]])を追う正体不明の魚が描かれている。 |

|||

| Dorado (Willem Jansz. Blaeu 1603).png|1603年作の天球儀に描かれた Dorado。Piscis Volucris(とびうお座)を追うシイラの姿が写実的に描かれている。 |

|||

}} |

|||

シイラの星座として作られた Dorado であったが、考案されてから四半世紀を経ると、これをカジキの星座と見なす動きが見られた。[[ドイツ]]の天文学者[[ヤコブス・バルチウス]]は、[[1624年]]に出版した天文書『Usus astronomicus planisphaerii stellati』でこの星座を黄金の魚 Dorado として紹介するとともに、[[ラテン語]]でカジキを意味する '''Xiphias''' や '''Gladius''' という別名も紹介した{{R|Bartsch1624}}。また、バルチウスの義父[[ヨハネス・ケプラー]]が1627年に出版した天文書『[[ルドルフ表]]』に収録されたバルチウス作の南天[[星表]]では、Dorado と Xiphias が併記された{{R|Ridpath|Kepler1627}}。 |

|||

こうして、この魚の星座には200年近くにわたって星座名とモチーフにまつわる混乱が続くこととなる。17世紀後半の、イギリスの天文学者[[エドモンド・ハレー|エドモンド・ハリー]]は、1679年に出版した『南天星表 (Catalogus Stellarum Australium)』では Dorado と Xiphias を併記していた{{R|Halley1679}}が、前年の1678年に出版した星図では口吻の長い魚を描いて、星座名を Xiphias としていた{{R|Ridpath_Halley}}。[[ポーランド]]生まれの天文学者[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]も、彼の死後1690年に出版された『Prodromus Astronomiae』で、Dorado と Xiphias を併記した{{R|Hevelius1690}}が、ハリーと同じく星図上では口吻の長い魚を描いて、星座名を Xiphias とした{{R|Hevelius1690_b}}。これとは逆に、[[18世紀]][[フランス]]の天文学者[[ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ|ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ]]は、彼の死後の1763年に刊行された天文書『Coelum australe stelliferum』の星図で、'''Dorado''' という星座名を用い、口吻の長くない魚の姿を描いた{{R|planisphere1763}}。また一方、19世紀初めの[[1801年]]にドイツの天文学者[[ヨハン・ボーデ]]が刊行した天文書『ウラノグラフィア』では Xiphias の名前で口吻の長い姿が描かれていた{{R|Ridpath}}。 |

|||

=== 大マゼラン雲内の天体 === |

|||

{{Gallery |

|||

* [[かじき座S星|S星]]:[[青色超巨星]]。[[爆発型変光星]]の1つである「[[高光度青色変光星|かじき座S型変光星]](LBV)」のプロトタイプ。 |

|||

| title=17世紀から19世紀の星図に描かれた Dorado または Xiphias。 |

|||

* [[SN 1987A]]:1987年に観測された[[超新星爆発]]。初めて[[超新星]]由来の[[ニュートリノ]]が観測され、[[小柴昌俊]]の[[ノーベル物理学賞]]受賞に繋がった。 |

|||

| width=360 |

|||

* [[タランチュラ星雲]]:[[輝線星雲]]。大規模な星形成領域で、[[散開星団]]NGC 2070には多数の大質量星が存在する。 |

|||

| height=360 |

|||

| align=center |

|||

| Xiphias (EdmundHalley 1678).jpg|[[エドモンド・ハレー|エドモンド・ハリー]]作の星図(1678年)に描かれたXiphiasとPiscis Volans。 |

|||

| Xiphias (Johannes Hevelius 1690).jpg|ヨハネス・ヘヴェリウス『Prodromus Astronomiae』(1690年)に描かれたXiphiasとPiscis Volans。 |

|||

| Dorado (Lacaille1863).jpg|[[ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ|ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ]]『Coelum australe stelliferum』(1763年)に描かれたDorado。 |

|||

}} |

|||

これら星座名の混乱は、[[イギリス]]の天文学者[[フランシス・ベイリー]]が[[1844年]]に編纂し、彼の死後翌年の[[1845年]]に刊行された『[[星表#古典的な星表|BAC星表]] (The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science)』や、[[1879年]]に[[アメリカ]]の天文学者[[ベンジャミン・グールド]]が刊行した『Uranometria Argentina』で Dorado が採用された{{R|Baily1845|Gould1879}}ことで収拾が付けられた。しかしモチーフについては誤解が残ったようで、アメリカのアマチュア博物家[[リチャード・ヒンクリー・アレン]]は[[1899年]]の著書『Star Names - Their Lore and Meaning』の中で、Dorado はシイラであって愛玩用の[[金魚]]ではないこと、19世紀末当時の星座案内では誤って他の魚がモチーフであると説明されていることなどを紹介していた{{R|Allen2013}}。 |

|||

[[1922年]]5月に[[ローマ]]で開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は '''Dorado'''、略称は '''Dor''' と正式に定められた{{R|Ridpath2}}。しかし、21世紀現在でもIAUによる星座の説明はシイラではなくカジキ (swordfish) となっており{{R|boundary}}、モチーフとされた魚についての混乱は続いている。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。 |

|||

=== その他 === |

|||

* [[CFBDSIR J214947.2-040308.9]]:低質量の[[自由浮遊惑星]]は、かじき座AB運動星団に属していると考えられているが、かじき座の方向にあるわけではなく実際はみずがめ座の方向にある。 |

|||

この星座に付けられたギリシア文字の符号は、バイエルが付けたいわゆる「バイエル符号」ではなく、[[18世紀]][[フランス]]の天文学者[[ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ|ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ]]によって付けられたものである。ラカイユは、自身が考案した14星座のほか、バイエルが符号をつけていなかった南天の星座にギリシア文字の符号を付しており、かじき座の星々にもαからπまでの符号を付した{{R|Coelum_australe_stelliferum}}。ただし、ι・ξ・οの3つはなぜか使われなかった。ラカイユが付した符号は、[[19世紀]][[イギリス]]の天文学者[[フランシス・ベイリー]]が編纂した『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』([[1845年]])に全面的に引き継がれた{{R|Baily1845}}。さらに、[[アメリカ]]の天文学者[[ベンジャミン・グールド]]が[[1879年]]に出版した『Uranometria Argentina』ではmu;が外された{{R|Gould1879}}。 |

|||

== 由来と歴史 == |

|||

[[File:Bayer-1661-Uranometria-Leaf 49-Southern Constellations.jpeg|thumb|300px|『[[ウラノメトリア]]』(1661年版)に描かれたかじき座(中央下)]] |

|||

16世紀末に、オランダの航海者[[ペーテル・ケイセル]]と[[フレデリック・デ・ハウトマン]]が考案し、[[1598年]]に[[ペトルス・プランシウス]]の天球儀に初めて描かれた。印刷物としては[[1603年]]に[[ヨハン・バイエル]]の『[[ウラノメトリア]]』が初出であったことから、いわゆる「バイエル星座」の一つとして知られるようになった{{R|Ridpath}}。 |

|||

=== 中国 === |

|||

星座名の Dorado は、もともとカジキではなく「[[シイラ]](dolphinfish (''Coryphaena hippurus''))」を指す。これはシイラが陸揚げされると金色に輝くことから[[ラテン語]]で「金」を意味する言葉に由来して名付けられたものである。星図でもシイラが[[とびうお座]]を追い掛ける姿で描かれている{{R|Ridpath}}。 |

|||

現在のかじき座の領域は、中国の歴代王朝の版図からはほとんど見ることができなかったため、[[三垣]]や[[二十八宿]]には含まれなかった。この領域の星々が初めて記されたのは[[明|明代末期]]の[[1631年]]から[[1635年]]にかけて[[イエズス会|イエズス会士]][[アダム・シャール]]や[[徐光啓]]らにより編纂された天文書『[[崇禎暦書]]』であった{{R|Osaki1987}}。この頃、明の首都北京の天文台にはバイエルの『ウラノメトリア』が2冊あり、南天の新たな星官は『ウラノメトリア』に描かれた新星座をほとんどそのまま取り入れたものとなっている{{R|Osaki1987}}。これらの星座は、ドイツ人宣教師{{仮リンク|イグナーツ・ケーグラー|en|Ignaz Kögler}}(戴進賢)らが編纂し、[[清|清朝]][[乾隆帝]]治世の[[1752年]]に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』にそのまま取り入れられており、かじき座の星は「金魚」という[[星官]]に配されていた{{R|Osaki1987}}。 |

|||

== 呼称と方言 == |

|||

[[1627年]]に[[ヨハネス・ケプラー]]が編集した『[[ルドルフ表]]』に収録されている、ケイセルの観測を元に[[ヤコブス・バルチウス]]が作成した南天[[星表]]では、「[[カジキ]]」を意味する Xiphias([[メカジキ]]、swordfish)とされた。[[ヨハン・ボーデ]]が[[1801年]]に作成した『ウラノグラフィア』 (''Uranographia'') でも Xiphias の名前で口吻の長い姿が描かれている{{R|Ridpath}}。[[エドモンド・ハレー]]や[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]も Xiphias を採用していたが{{R|Ridpath}}、1922年に国際天文学連合が星座の数と名称を定めた際には Dorado が採用され、現在に至っている。 |

|||

日本では明治末期には「'''旗魚'''」という訳語が充てられていた。これは、[[1910年]](明治43年)2月に刊行された[[日本天文学会]]の会誌『天文月報』の第2巻11号に掲載された、星座の訳名が改訂されたことを伝える「星座名」という記事で確認できる{{R|AH191002}}。この訳名は、[[1925年]](大正14年)に初版が刊行された『[[理科年表]]』にも「'''旗魚(かぢき)'''」として引き継がれ{{R|Rika_1925}}、[[1944年]](昭和19年)に[[学術研究会議]]によって天文学用語が改定された際も変更されなかった{{R|1944jutsugo}}。戦後の[[1952年]](昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」{{R|gakujutsu1994}}とした際に、Dorado の日本語名は「'''かじき'''」と改定された{{R|AH195210}}。この改定以降は「かじき」が星座名として継続して用いられている。 |

|||

中国 |

現代の中国では、'''剣魚座'''({{Lang-zh-short|劍魚座}})と呼ばれている{{R|Osaki1987_2}}。 |

||

== 出典 == |

== 出典 == |

||

{{Reflist|refs= |

{{Reflist|25em|refs= |

||

<ref name="boundary">{{Cite web |

|||

| title=The Constellations |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| url=https://www.iau.org/public/constellations/#dor |

|||

| access-date=2023-02-26}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

|author=Ian Ridpath |

|||

| title=Dorado |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/dorado.html |

|||

|access-date= |

| website=Star Tales | access-date=2023-02-26}}</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

||

| |

| last=Mamajek | first=Eric E. |

||

| url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

| title=星座の神話 -星座史と星名の意味- |

|||

| title=IAU Catalog of Star Names | date=2022-04-04 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣]] | edition=新装改訂版第四刷 | pages=258-259 | date=2007-02-28 | isbn=978-4-7699-0825-8}}</ref> |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | access-date=2023-03-21}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_WASP62">{{Cite simbad |

|||

| title=WASP 62 | access-date=2023-03-27}}</ref> |

|||

<ref name="approved">{{cite web |

|||

| title=Approved names |

|||

| url=http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]]|website=Name Exoworlds|language=en |

|||

| access-date=2020-01-10|date=2019-12-17}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_alpha">{{Cite simbad |

|||

| title=alp Dor |

|||

| access-date=2023-03-27}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_alpha">{{Cite journal |

|||

| last=Samus’ | first=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| journal=Astronomy Reports | publisher=Pleiades Publishing Ltd | volume=61 | issue=1 | year=2017 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/s1063772917010085 | pages=80–88 | bibcode=2017ARep...61...80S |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ6420efae187446&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=20728}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_beta">{{Cite simbad |

|||

| title=bet Dor |

|||

| access-date=2023-03-27}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_beta">{{Cite journal |

|||

| last=Samus’ | first=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| journal=Astronomy Reports | publisher=Pleiades Publishing Ltd | volume=61 | issue=1 | year=2017 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/s1063772917010085 | pages=80–88 | bibcode=2017ARep...61...80S |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ6420f07f18df1c&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=20729}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_gamma">{{Cite simbad |

|||

| title=gam Dor |

|||

| access-date=2023-02-26}}</ref> |

|||

<ref name="Durlevich">{{cite web |

|||

| last=Durlevich | first=Olga |

|||

| title=GCVS Introduction |

|||

| website=Sternberg Astronomical Institute |

|||

| url=http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm | access-date=2023-02-26}}</ref> |

|||

<ref name="AAVSO_gam_Dor">{{cite web |

|||

| title=VSX : Detail for gam Dor |

|||

| website=aavso | date=2006-09-06 |

|||

| url=https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=13672 | access-date=2023-03-27}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_R">{{Cite simbad |

|||

| title=R Dor |

|||

| access-date=2023-02-26}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_R">{{Cite journal |

|||

| last=Samus’ | first=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| journal=Astronomy Reports | publisher=Pleiades Publishing Ltd | volume=61 | issue=1 | year=2017 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/s1063772917010085 | pages=80–88 | bibcode=2017ARep...61...80S |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ642758851591d0&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=20637}}</ref> |

|||

<ref name="eso9706">{{Cite web |

|||

| title=The Biggest Star in the Sky |

|||

| date=1997-03-11 |

|||

| url=https://www.eso.org/public/news/eso9706/ |

|||

| publisher=[[ヨーロッパ南天天文台|ESO]] | access-date=2023-04-01 }}</ref> |

|||

<ref name="BeddingZijlstra1997">{{cite journal|display-authors=1 |

<ref name="BeddingZijlstra1997">{{cite journal|display-authors=1 |

||

|last1=Bedding|first1=T. R.|last2=Zijlstra|first2=A. A.|last3=von der Luhe|first3=O.|last4=Robertson|first4=J. G. |

|last1=Bedding|first1=T. R.|last2=Zijlstra|first2=A. A.|last3=von der Luhe|first3=O.|last4=Robertson|first4=J. G. |

||

| 87行目: | 191行目: | ||

|doi=10.1093/mnras/286.4.957|bibcode=1997MNRAS.286..957B |arxiv=astro-ph/9701021}}</ref> |

|doi=10.1093/mnras/286.4.957|bibcode=1997MNRAS.286..957B |arxiv=astro-ph/9701021}}</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="simbad_S">{{Cite simbad |

||

| title=S Dor |

|||

| url=https://www.eso.org/public/news/eso9706/ |

|||

| access-date=2023-02-26}}</ref> |

|||

| title=The Biggest Star in the Sky | date=1997-03-11 |

|||

| publisher=[[ヨーロッパ南天天文台|ESO]] | accessdate=2017-10-08 }}</ref> |

|||

<ref name="simbad_AB">{{Cite simbad |

|||

| title=AB Dor | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_AB_B">{{Cite simbad |

|||

| title=V* AB Dor B | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_AB_C">{{Cite simbad |

|||

| title=V* AB Dor C | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_RMC136a1">{{Cite simbad |

|||

| title=BAT99 108 | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="Kalari2022">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Kalari | first=Venu M. | last2=Horch | first2=Elliott P. | last3=Salinas | first3=Ricardo | last4=Vink | first4=Jorick S. | last5=Andersen | first5=Morten | last6=Bestenlehner | first6=Joachim M. | last7=Rubio | first7=Monica |

|||

| title=Resolving the Core of R136 in the Optical |

|||

| journal=[[アストロフィジカルジャーナル|The Astrophysical Journal]] |

|||

| publisher=American Astronomical Society | volume=935 | issue=2 | date=2022-08-01 | issn=0004-637X |

|||

| doi=10.3847/1538-4357/ac8424 | pages=162-172 | bibcode=2022ApJ...935..162K | arxiv=2207.13078}}</ref> |

|||

<ref name="Kawamura2018a">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=河村晶子 |

|||

| editor=祖父江義明 | editor2=有本信雄 | editor3=家正則 | editor-link=祖父江義明 |

|||

| title=5. 銀河II - 銀河系 | chapter=第7章 マゼラン雲 7.1 大小マゼラン雲 |

|||

| publisher=[[日本評論社]] | series=シリーズ現代の天文学 | date=2018-3-15 | isbn=978-4-535-60755-2 |

|||

| oclc=1031833937 | pages=241-244}}</ref> |

|||

<ref name="Kawamura2018b">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=河村晶子 |

|||

| editor=祖父江義明 | editor2=有本信雄 | editor3=家正則 | editor-link=祖父江義明 |

|||

| title=5. 銀河II - 銀河系 | chapter=第7章 マゼラン雲 7.3 星形成,スターバースト,30 Dor |

|||

| publisher=[[日本評論社]] | series=シリーズ現代の天文学 | date=2018-3-15 | isbn=978-4-535-60755-2 |

|||

| oclc=1031833937 | pages=248-253}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_LMC">{{Cite simbad |

|||

| title=LMC | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Tarantula">{{Cite simbad |

|||

| title=Tarantula Nebula | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC2070">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 2070 | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="HubbleSite20120417">{{Cite web |

|||

| title=Hubble's 22nd Anniversary Image Shows Turbulent Star-making Region |

|||

| website=HubbleSite.org | date=2012-04-17 |

|||

| url=https://hubblesite.org/contents/news-releases/2012/news-2012-01 | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="Hara">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=原恵 | authorlink=原恵 |

|||

| title=星座の神話 - 星座史と星名の意味 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣]] | date=2007-02-28 | edition=新装改訂版4刷 | isbn=978-4-7699-0825-8 | pp=26-30}}</ref> |

|||

<ref name="Nenkan2013">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=山田陽志郎 |

|||

| title=天文年鑑 2013年版 |

|||

| chapter=星座 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社]] | date=2012-11-25 | pp=284-287 | isbn=978-4-416-21285-1}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603">{{cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77547 | language=la | access-date=2023-02-05}}</ref> |

|||

<ref name="Blaeu1602">{{Citation |

|||

| last=Blaeu | first=Willem Janszoon |

|||

| title= Globe céleste / par Willem Jansz. Blaeu |

|||

| website=Gallica | url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008747w/f1.medres3d |

|||

| year=1602 |

|||

| access-date=2023-03-15}}</ref> |

|||

<ref name="Blaeu1603">{{Citation |

|||

| last=Blaeu | first=Willem Janszoon |

|||

| title= Globe céleste / par Willem Jansz. Blaeu |

|||

| website=Gallica | url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008748b/f1.medres3d |

|||

| year=1603 |

|||

| access-date=2023-03-06}}</ref> |

|||

<ref name="Bartsch1624">{{cite book |

|||

| last=Bartsch | first=J. | author-link=ヤコブス・バルチウス |

|||

| title=Usus astronomicus planisphaerii stellati |

|||

| publisher=J. ab Heyden | year=1624 |

|||

| url=https://play.google.com/books/reader?id=LGBRAAAAcAAJ&pg=GBS.PA66&hl=ja&num=15 | language=la | access-date=2023-02-12 | page=66}}</ref> |

|||

<ref name="Kepler1627">{{Cite book |

|||

| last=Kepler | first=Johannes | last2=Brahe | first2=Tycho | author1-link=ヨハネス・ケプラー | author2-link=ティコ・ブラーエ |

|||

| title=Tabulae Rudolphinae : quibus astronomicae scientiae, temporum longinquitate collapsae restauratio continetur; | publisher=Typis, numericis propriis, cæteris & prælo Jonæ Saurii, Reip. Vlmanæ typographi, in publicum extulit, & typographicis operis Vlmæ curator affuit. |

|||

| publication-place=Ulm | year=1627 | oclc=729242738 | language=la | page=119 |

|||

| url=https://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/object/PPN587862734/274/}}</ref> |

|||

<ref name="Halley1679">{{cite book |

|||

| last=Halley | first=E. | authorlink=エドモンド・ハレー |

|||

| title=Catalogus stellarum australium: sive, Supplementum catalogi Tychenici, exhibens longitudines et latitudines stellarum fixarum, quae, prope polum Antarcticum sitae, in horizonte Uraniburgico Tychoni inconspicuae fuere, accurato calculo ex distantiis supputatas, & ad annum 1677 completum correctas...Accedit appendicula de rebus quibusdam astronomicis... |

|||

| publisher=Typis T. James | year=1679 |

|||

| url=https://play.google.com/books/reader?id=QVg4AAAAMAAJ&pg=GBS.PT11&hl=ja | language=la | access-date=2023-02-19 | page=36-37}}</ref> |

|||

<ref name="Hevelius1690">{{Cite book |

|||

| last=Hevelius | first=Johannes | authorlink=ヨハネス・ヘヴェリウス |

|||

| title=Prodromus Astronomiae | chapter=Catalogi Fixarum |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/133816 |

|||

| publisher=typis J.-Z. Stollii | publication-place=Gedani | year=1690 | oclc=23633465 | pages=320}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Halley">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Edmond Halley’s southern star chart (1678) |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/halleychart.html |

|||

| website=Star Tails | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="Hevelius1690_b">{{Cite book |

|||

| last=Hevelius | first=Johannes | authorlink=ヨハネス・ヘヴェリウス |

|||

| title=Prodromus Astronomiae | chapter=Catalogi Fixarum |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/133987 |

|||

| publisher=typis J.-Z. Stollii | publication-place=Gedani | year=1690 | oclc=23633465 | pages=320}}</ref> |

|||

<ref name="planisphere1763">{{Cite web |

|||

| last=de Lacaille | first=Nicolas-Louis | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| title=Coelum australe stelliferum |

|||

| website=e-rara |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/152781 | access-date=2023-04-02}}</ref> |

|||

<ref name="Baily1845">{{cite book |

|||

| last=Baily | first=Francis | authorlink=フランシス・ベイリー |

|||

| title=The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science |

|||

| publisher=R. and J. E. Taylor | publication-place=London | year=1845 | bibcode=1845tcot.book.....B}}</ref> |

|||

<ref name="Gould1879">{{Cite journal |

|||

| last=Gould | first=Benjamin Apthorp | authorlink=ベンジャミン・グールド |

|||

| title=Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas |

|||

| journal=Resultados del Observatorio Nacional Argentino | year=1879 | volume=1 | oclc=11484342 |

|||

| url=https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1879RNAO....1D...1G#page=162 |

|||

| bibcode= 1879RNAO....1....1G | page=146}}</ref> |

|||

<ref name="Allen2013">{{cite book |

|||

| last=Allen | first=Richard H. | authorlink=リチャード・ヒンクリー・アレン |

|||

| title=Star Names: Their Lore and Meaning |

|||

| url=https://books.google.com/books?id=vWDsybJzz7IC | date=2013-2-28 |

|||

| publisher=Courier Corporation | isbn=978-0-486-13766-7|pages=201-202}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath2">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title= The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.htm |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-03-22}}</ref> |

|||

<ref name="Coelum_australe_stelliferum">{{cite book |

|||

| last=de Lacaille | first=Nicolas-Louis | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| title=Coelum australe stelliferum |

|||

| publisher=sumptibus Hipp. Lud. Guerin et Lud. Fr. Delatour | doi=10.3931/E-RARA-529 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/doi/10.3931/e-rara-529 | language=la | access-date=2023-03-07 | page=189-191}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987">{{cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=清時代の星座 | pages=106-114 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="AH191002">{{cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1909/pdf/191002.pdf#page=11 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=2 | issue=11 | date=1910-02 | page=11 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1925">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1925 |

|||

| title=理科年表 第1冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/977669/1/39 | pages=61-64}}</ref> |

|||

<ref name="gakujutsu1994">{{cite book | 和書 |

|||

| title=文部省学術用語集天文学編(増訂版) |

|||

| publisher=日本学術振興会 | edition=第1刷 | date=1994-11-15 | page=316 | isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

<ref name="1944jutsugo">{{cite book | 和書 |

|||

| editor=[[学術研究会議]] |

|||

| title=天文術語集 |

|||

| date=1944-1 | page=10 | chapter=星座名 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1124236/1/9 | doi=10.11501/1124236}}</ref> |

|||

<ref name="AH195210">{{cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1952/pdf/195210.pdf#page=13 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=45 | issue=10 | date=1952-10 | page=158 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_2">{{cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=辛亥革命以後の星座 | pages=115-118 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="approved">{{cite web |

|||

|title=Approved names |

|||

|url=http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results |

|||

|publisher=[[国際天文学連合]]|website=Name Exoworlds|language=en |

|||

|accessdate=2020-01-10|date=2019-12-17}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

2023年4月2日 (日) 13:28時点における版

| Dorado | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Doradus |

| 略符 | Dor |

| 発音 | [dɒˈreɪdo]、属格:/dɒˈreɪdəs/ |

| 象徴 | シイラまたはメカジキ[1] |

| 概略位置:赤経 | 03h 53m 16.5s - 06h 35m 44.9s[1] |

| 概略位置:赤緯 | −48.67° - −70.10°[1] |

| 正中 | 2月 |

| 広さ | 179.173平方度[2] (72位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 14 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 0 |

| 最輝星 | α Dor(3.28等) |

| メシエ天体数 | 0 |

| 確定流星群 | None |

| 隣接する星座 |

ちょうこくぐ座 とけい座 レチクル座 みずへび座 テーブルさん座 とびうお座 がか座 |

かじき座(かじきざ、Dorado)は、現代の88星座の1つ。16世紀末に考案された新しい星座で、元々モチーフとされた魚は「シイラ (英: mahi-mahi, dolphinfish)」であった[3]が、のちにカジキ (英: swordfish) の星座と見なされるようになった[1][3]。南天の有名な銀河大マゼラン雲は、この星座とテーブルさん座の境界上に位置している。日本国内からは最南端の沖ノ鳥島でようやく星座の全域を見ることができる。北海道のほぼ全域で一部すら見ることができない。

主な天体

3等星が1つ、あとは4等星以下と特に目立つ恒星はないが、南端で接するテーブルさん座との境に位置する大マゼラン雲は肉眼でも見ることができる。1987年2月、大マゼラン雲内に超新星SN 1987Aが出現し、多波長の電磁波やニュートリノで観測された。

かじき座には「黄道南極」すなわち赤経 6h 00m 00s、赤緯−66° 34′ 00″の点がある。6等星のη1星が近いが、黄道北極のキャッツアイ星雲のように目立つ天体はない。

恒星

固有名のある恒星はなかったが、2019年に国際天文学連合 (IAU) が実施したキャンペーンで、1つの恒星とその星を回る太陽系外惑星に固有名が付けられた[4]。

- WASP-62:見かけの明るさ10.21等の爆発型変光星[5]。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」で南アフリカ共和国に命名権が与えられ、主星はNaledi、太陽系外惑星はKrotoaと命名された[6]。

そのほか、以下の恒星が知られている。

- α星:見かけの明るさ3.28等のB型巨星で、3等星[7]。かじき座で最も明るく見える恒星。変光星としては回転変光星の分類の1つ「りょうけん座α2型変光星 (ACV)」に分類されており、約2.95日の周期で3.26等から3.30等まで0.04等級の振幅で変光する[8]。

- β星:見かけの明るさ3.76等の超巨星で、4等星[9]。変光星としては脈動変光星の分類の1つ「古典的セファイド (英: Classical Cepheid Variable, DCEP)」に分類されており、約9.8426日の周期で3.46等から4.08等まで0.62等級の振幅で変光する[10]。

- γ星:見かけの明るさ4.20等のF型主系列星で、4等星[11]。脈動変光星の分類の1つ「かじき座γ型変光星 (GDOR)」のプロトタイプとされており[12]、約0.757日の周期で4.20等から4.28等まで0.08等級の振幅で変光する[13]。

- R星:漸近巨星分枝 (英: asymptotic giant branch, AGB) の段階にある赤色巨星[14]。変光星としては脈動変光星の分類の1つ「半規則型変光星 (英: semiregular variable)」のSRB型に分類されており、約338日の周期で4.8等から6.6等まで1.8等級の振幅で変光する[15]。Vバンドでの見かけの明るさは5等級前後だが、赤外線波長では-2.7等から-3.3等とベテルギウスやアンタレスに匹敵する明るさとなる[14]。その視直径は0.057±0.005秒と、地球から最も大きく見える恒星の1つである[16][17]。

- S星:大マゼラン雲の中にある散開星団NGC 1901に属する青色超巨星[18]。爆発型変光星の分類の1つ「かじき座S型変光星 (英: luminous blue variables, LBV)」のプロトタイプとされる[12]。

- AB星:見かけの明るさ6.999等の7等星[19]。「かじき座AB運動星団」を代表する星。おうし座T型の前主系列星の主星A、赤色矮星のBa・Bb[20]、C[21]からなる四重星系であると考えられている。

- HE 0437-5439:天の川銀河の脱出速度を上回る速さで運動する超高速度星。見かけの等級は16.3等と暗く、肉眼で見ることはできない。

- RMC 136a1:大マゼラン雲の「かじき座30」と呼ばれるHII領域の中心にある散開星団NGC 2070の中心核となっている超星団「RMC136」で最大級の恒星。スペクトル型WN5hのウォルフ・ライエ星[22]で、既知の恒星では最大級の、太陽の約200倍の質量と約4700万倍の光度を持つとされる[23]。

- SN 1987A:1987年2月に大マゼラン雲内に出現した超新星。日本のカミオカンデやアメリカのIMBなどの水チェレンコフ検出器でこの超新星爆発で生じたニュートリノが検出された。これは史上初めての超新星爆発由来のニュートリノ検出事例となり、2002年の小柴昌俊のノーベル物理学賞に繋がった[24]。

星団・星雲・銀河

大マゼラン雲の大部分はこの星座の領域にある。大マゼラン雲の中には大規模な星形成領域が存在しており、中でも「かじき座30 (英: 30 Dor)」と呼ばれるHII領域は、局所銀河群の中でも最も活発な星形成領域とされる[25]。

由来と歴史

かじき座は、1603年にドイツの法律家ヨハン・バイエルが出版した星図『ウラノメトリア』で世に知られるようになったためバイエルが新たに設定した星座と誤解されることがある[30]が、実際は1598年にフランドル生まれのオランダの天文学者ペトルス・プランシウスが、オランダの航海士ペーテル・ケイセルとフレデリック・デ・ハウトマンが1595年から1597年にかけての東インド航海で残した観測記録を元に、オランダの天文学者ヨドクス・ホンディウスと協力して製作した天球儀に、翼のある魚を追う Dorado という魚の姿を描いたことに始まる[3]。そのため近年はケイセルとデ・ハウトマンが考案した星座とされている[31]。

星座名の Dorado は、本来カジキではなく「シイラ(学名:Coryphaena hippurus)」を指す言葉である。これは、シイラが陸揚げされると金色に輝いて見えることから、スペイン語で「金」を意味する言葉から名付けられたものである[3]。バイエルの『ウラノメトリア』の星図でも、シイラがトビウオを追い掛ける姿と Dorado という星座名が描かれている[3][32]。オランダの天文学者・地図製作者のウィレム・ブラウもまた、1602年と1603年に製作した天球儀に Dorado という名称の魚の星座絵を描いている。ブラウは、1602年製作の天球儀でこそ種類のわからない魚の姿を描いている[33]が、第2回東インド航海から帰還したデ・ハウトマンから受領した観測記録を元に製作した1603年作の天球儀には、写実的なシイラの姿を描いている[34]。

- ウィレム・ブラウ製作の天球儀に描かれた Dorado。

-

1602年作の天球儀に描かれた Dorado。Avis Volucris なる謎の鳥(のちのとびうお座)を追う正体不明の魚が描かれている。

-

1603年作の天球儀に描かれた Dorado。Piscis Volucris(とびうお座)を追うシイラの姿が写実的に描かれている。

シイラの星座として作られた Dorado であったが、考案されてから四半世紀を経ると、これをカジキの星座と見なす動きが見られた。ドイツの天文学者ヤコブス・バルチウスは、1624年に出版した天文書『Usus astronomicus planisphaerii stellati』でこの星座を黄金の魚 Dorado として紹介するとともに、ラテン語でカジキを意味する Xiphias や Gladius という別名も紹介した[35]。また、バルチウスの義父ヨハネス・ケプラーが1627年に出版した天文書『ルドルフ表』に収録されたバルチウス作の南天星表では、Dorado と Xiphias が併記された[3][36]。

こうして、この魚の星座には200年近くにわたって星座名とモチーフにまつわる混乱が続くこととなる。17世紀後半の、イギリスの天文学者エドモンド・ハリーは、1679年に出版した『南天星表 (Catalogus Stellarum Australium)』では Dorado と Xiphias を併記していた[37]が、前年の1678年に出版した星図では口吻の長い魚を描いて、星座名を Xiphias としていた[38]。ポーランド生まれの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスも、彼の死後1690年に出版された『Prodromus Astronomiae』で、Dorado と Xiphias を併記した[39]が、ハリーと同じく星図上では口吻の長い魚を描いて、星座名を Xiphias とした[40]。これとは逆に、18世紀フランスの天文学者ニコラ=ルイ・ド・ラカイユは、彼の死後の1763年に刊行された天文書『Coelum australe stelliferum』の星図で、Dorado という星座名を用い、口吻の長くない魚の姿を描いた[41]。また一方、19世紀初めの1801年にドイツの天文学者ヨハン・ボーデが刊行した天文書『ウラノグラフィア』では Xiphias の名前で口吻の長い姿が描かれていた[3]。

- 17世紀から19世紀の星図に描かれた Dorado または Xiphias。

-

エドモンド・ハリー作の星図(1678年)に描かれたXiphiasとPiscis Volans。

-

ヨハネス・ヘヴェリウス『Prodromus Astronomiae』(1690年)に描かれたXiphiasとPiscis Volans。

-

ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ『Coelum australe stelliferum』(1763年)に描かれたDorado。

これら星座名の混乱は、イギリスの天文学者フランシス・ベイリーが1844年に編纂し、彼の死後翌年の1845年に刊行された『BAC星表 (The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science)』や、1879年にアメリカの天文学者ベンジャミン・グールドが刊行した『Uranometria Argentina』で Dorado が採用された[42][43]ことで収拾が付けられた。しかしモチーフについては誤解が残ったようで、アメリカのアマチュア博物家リチャード・ヒンクリー・アレンは1899年の著書『Star Names - Their Lore and Meaning』の中で、Dorado はシイラであって愛玩用の金魚ではないこと、19世紀末当時の星座案内では誤って他の魚がモチーフであると説明されていることなどを紹介していた[44]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Dorado、略称は Dor と正式に定められた[45]。しかし、21世紀現在でもIAUによる星座の説明はシイラではなくカジキ (swordfish) となっており[1]、モチーフとされた魚についての混乱は続いている。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。

この星座に付けられたギリシア文字の符号は、バイエルが付けたいわゆる「バイエル符号」ではなく、18世紀フランスの天文学者ニコラ=ルイ・ド・ラカイユによって付けられたものである。ラカイユは、自身が考案した14星座のほか、バイエルが符号をつけていなかった南天の星座にギリシア文字の符号を付しており、かじき座の星々にもαからπまでの符号を付した[46]。ただし、ι・ξ・οの3つはなぜか使われなかった。ラカイユが付した符号は、19世紀イギリスの天文学者フランシス・ベイリーが編纂した『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』(1845年)に全面的に引き継がれた[42]。さらに、アメリカの天文学者ベンジャミン・グールドが1879年に出版した『Uranometria Argentina』ではmu;が外された[43]。

中国

現在のかじき座の領域は、中国の歴代王朝の版図からはほとんど見ることができなかったため、三垣や二十八宿には含まれなかった。この領域の星々が初めて記されたのは明代末期の1631年から1635年にかけてイエズス会士アダム・シャールや徐光啓らにより編纂された天文書『崇禎暦書』であった[47]。この頃、明の首都北京の天文台にはバイエルの『ウラノメトリア』が2冊あり、南天の新たな星官は『ウラノメトリア』に描かれた新星座をほとんどそのまま取り入れたものとなっている[47]。これらの星座は、ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』にそのまま取り入れられており、かじき座の星は「金魚」という星官に配されていた[47]。

呼称と方言

日本では明治末期には「旗魚」という訳語が充てられていた。これは、1910年(明治43年)2月に刊行された日本天文学会の会誌『天文月報』の第2巻11号に掲載された、星座の訳名が改訂されたことを伝える「星座名」という記事で確認できる[48]。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「旗魚(かぢき)」として引き継がれ[49]、1944年(昭和19年)に学術研究会議によって天文学用語が改定された際も変更されなかった[50]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[51]とした際に、Dorado の日本語名は「かじき」と改定された[52]。この改定以降は「かじき」が星座名として継続して用いられている。

現代の中国では、剣魚座(中: 劍魚座)と呼ばれている[53]。

出典

- ^ a b c d e “The Constellations”. 国際天文学連合. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g Ridpath, Ian. “Dorado”. Star Tales. 2023年2月26日閲覧。

- ^ Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合. 2023年3月21日閲覧。

- ^ "WASP 62". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年3月27日閲覧。

- ^ “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2019年12月17日). 2020年1月10日閲覧。

- ^ "alp Dor". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年3月27日閲覧。

- ^ Samus’, N. N.; Kazarovets, E. V.; Durlevich, O. V.; Kireeva, N. N.; Pastukhova, E. N. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports (Pleiades Publishing Ltd) 61 (1): 80–88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/s1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "bet Dor". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年3月27日閲覧。

- ^ Samus’, N. N.; Kazarovets, E. V.; Durlevich, O. V.; Kireeva, N. N.; Pastukhova, E. N. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports (Pleiades Publishing Ltd) 61 (1): 80–88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/s1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "gam Dor". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年2月26日閲覧。

- ^ a b Durlevich, Olga. “GCVS Introduction”. Sternberg Astronomical Institute. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “VSX : Detail for gam Dor”. aavso (2006年9月6日). 2023年3月27日閲覧。

- ^ a b "R Dor". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年2月26日閲覧。

- ^ Samus’, N. N.; Kazarovets, E. V.; Durlevich, O. V.; Kireeva, N. N.; Pastukhova, E. N. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports (Pleiades Publishing Ltd) 61 (1): 80–88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/s1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ “The Biggest Star in the Sky”. ESO (1997年3月11日). 2023年4月1日閲覧。

- ^ Bedding, T. R. et al. (1997). “The angular diameter of R Doradus: a nearby Mira-like star”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 286 (4): 957-962. arXiv:astro-ph/9701021. Bibcode: 1997MNRAS.286..957B. doi:10.1093/mnras/286.4.957. ISSN 0035-8711.

- ^ "S Dor". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年2月26日閲覧。

- ^ "AB Dor". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ "V* AB Dor B". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ "V* AB Dor C". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ "BAT99 108". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ Kalari, Venu M. et al. (2022-08-01). “Resolving the Core of R136 in the Optical”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 935 (2): 162-172. arXiv:2207.13078. Bibcode: 2022ApJ...935..162K. doi:10.3847/1538-4357/ac8424. ISSN 0004-637X.

- ^ a b 河村晶子 著「第7章 マゼラン雲 7.1 大小マゼラン雲」、祖父江義明、有本信雄、家正則 編『5. 銀河II - 銀河系』日本評論社〈シリーズ現代の天文学〉、2018年3月15日、241-244頁。ISBN 978-4-535-60755-2。OCLC 1031833937。

- ^ a b c 河村晶子 著「第7章 マゼラン雲 7.3 星形成,スターバースト,30 Dor」、祖父江義明、有本信雄、家正則 編『5. 銀河II - 銀河系』日本評論社〈シリーズ現代の天文学〉、2018年3月15日、248-253頁。ISBN 978-4-535-60755-2。OCLC 1031833937。

- ^ "LMC". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ "Tarantula Nebula". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ "NGC 2070". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月2日閲覧。

- ^ “Hubble's 22nd Anniversary Image Shows Turbulent Star-making Region”. HubbleSite.org (2012年4月17日). 2023年4月2日閲覧。

- ^ 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日。ISBN 978-4-7699-0825-8。

- ^ 山田陽志郎「星座」『天文年鑑 2013年版』誠文堂新光社、2012年11月25日。ISBN 978-4-416-21285-1。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年2月5日閲覧。

- ^ Blaeu, Willem Janszoon (1602), Globe céleste / par Willem Jansz. Blaeu 2023年3月15日閲覧。

- ^ Blaeu, Willem Janszoon (1603), Globe céleste / par Willem Jansz. Blaeu 2023年3月6日閲覧。

- ^ Bartsch, J. (1624) (ラテン語). Usus astronomicus planisphaerii stellati. J. ab Heyden. p. 66 2023年2月12日閲覧。

- ^ Kepler, Johannes; Brahe, Tycho (1627) (ラテン語). Tabulae Rudolphinae : quibus astronomicae scientiae, temporum longinquitate collapsae restauratio continetur;. Ulm: Typis, numericis propriis, cæteris & prælo Jonæ Saurii, Reip. Vlmanæ typographi, in publicum extulit, & typographicis operis Vlmæ curator affuit.. p. 119. OCLC 729242738

- ^ Halley, E. (1679) (ラテン語). Catalogus stellarum australium: sive, Supplementum catalogi Tychenici, exhibens longitudines et latitudines stellarum fixarum, quae, prope polum Antarcticum sitae, in horizonte Uraniburgico Tychoni inconspicuae fuere, accurato calculo ex distantiis supputatas, & ad annum 1677 completum correctas...Accedit appendicula de rebus quibusdam astronomicis.... Typis T. James. p. 36-37 2023年2月19日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “Edmond Halley’s southern star chart (1678)”. Star Tails. 2023年4月2日閲覧。

- ^ Hevelius, Johannes (1690). “Catalogi Fixarum”. Prodromus Astronomiae. Gedani: typis J.-Z. Stollii. pp. 320. OCLC 23633465

- ^ Hevelius, Johannes (1690). “Catalogi Fixarum”. Prodromus Astronomiae. Gedani: typis J.-Z. Stollii. pp. 320. OCLC 23633465

- ^ de Lacaille, Nicolas-Louis. “Coelum australe stelliferum”. e-rara. 2023年4月2日閲覧。

- ^ a b Baily, Francis (1845). The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science. London: R. and J. E. Taylor. Bibcode: 1845tcot.book.....B

- ^ a b Gould, Benjamin Apthorp (1879). “Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas”. Resultados del Observatorio Nacional Argentino 1: 146. Bibcode: 1879RNAO....1....1G. OCLC 11484342.

- ^ Allen, Richard H. (2013-2-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. pp. 201-202. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年3月22日閲覧。

- ^ de Lacaille, Nicolas-Louis (ラテン語). Coelum australe stelliferum. sumptibus Hipp. Lud. Guerin et Lud. Fr. Delatour. p. 189-191. doi:10.3931/E-RARA-529 2023年3月7日閲覧。

- ^ a b c 大崎正次「清時代の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、106-114頁。ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 「星座名」『天文月報』第2巻第11号、1910年2月、11頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 学術研究会議 編「星座名」『天文術語集』1944年1月、10頁。doi:10.11501/1124236。

- ^ 『文部省学術用語集天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日、316頁。ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、158頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。ISBN 4-639-00647-0。