「ほ座」の版間の差分

m Bot: 保護テンプレートの除去 |

本文を全体的に加筆。呼称と方言節追加、画像複数追加、出典とする文献多数追加。 タグ: サイズの大幅な増減 曖昧さ回避ページへのリンク |

||

| 5行目: | 5行目: | ||

| genitive = Velorum |

| genitive = Velorum |

||

| pronounce = {{IPA-en|ˈviːlə}}、属格:{{IPA|/vɨˈlɔərəm/}} |

| pronounce = {{IPA-en|ˈviːlə}}、属格:{{IPA|/vɨˈlɔərəm/}} |

||

| symbology = |

| symbology = [[帆]]{{R|IAU_constellations}} |

||

| RA = {{RA|08|03|26.8}} - {{RA|11|05|49.6}}{{R|boundary}} |

|||

| RA = 9 |

|||

| dec= − |

| dec= −37.16°- −57.17°{{R|boundary}} |

||

| quadrant = SQ2 |

| quadrant = SQ2 |

||

| areatotal = |

| areatotal = 499.649 |

||

| arearank = 32 |

| arearank = 32 |

||

| numbermainstars = 5 |

|||

| numberbfstars = 50 |

| numberbfstars = 50 |

||

| numberstarsplanets = 3 |

| numberstarsplanets = 3 |

||

| 18行目: | 17行目: | ||

| brighteststarname = [[ほ座ガンマ星|γ Vel]] |

| brighteststarname = [[ほ座ガンマ星|γ Vel]] |

||

| starmagnitude = 1.714 |

| starmagnitude = 1.714 |

||

| neareststarname = [[:en:Psi Velorum|ψ Vel]] |

|||

| stardistance = 60.5 |

|||

| numbermessierobjects = 0 |

| numbermessierobjects = 0 |

||

| meteorshowers = |

| meteorshowers = |

||

| bordering = [[ポンプ座]]<br />[[らしんばん座]]<br />[[とも座]]<br />[[りゅうこつ座]]<br />[[ケンタウルス座]] |

| bordering = [[ポンプ座]]<br />[[らしんばん座]]<br />[[とも座]]<br />[[りゅうこつ座]]<br />[[ケンタウルス座]] |

||

| notes=}} |

| notes=}} |

||

'''ほ座'''(ほざ、帆座、Vela)は、[[南天]]の[[星座]]の1つ。明るい星が多いものの、日本の多くの地域 |

'''ほ座'''(ほざ、帆座、Vela)は、[[南天]]の[[星座]]の1つ。'''ほ座'''(ほざ、Vela)は、[[星座#国際天文学連合による88星座|現代の88星座]]の1つ。[[18世紀]]半ばに[[トレミーの48星座|プトレマイオスの48星座]]の1つ'''[[アルゴ座]]'''の中に設けられた小区画を起源とする新しい[[星座]]で、船の[[帆]]をモチーフとしている{{R|IAU_constellations|Ridpath}}。明るい星が多いものの、日本の多くの地域では星座の全域を見ることはできない。ほ座のδ星とκ星、[[りゅうこつ座]]の[[りゅうこつ座イオタ星|ι星]]と[[りゅうこつ座イプシロン星|ε星]]を結んでできる十字架形は、[[みなみじゅうじ座|南十字星]]と見誤りやすいため「'''[[ニセ十字|にせ十字]]'''」と呼ばれる{{R|numazawa}}。 |

||

ほ座のδ星とκ星、[[りゅうこつ座]]の[[りゅうこつ座イオタ星|ι星]]と[[りゅうこつ座イプシロン星|ε星]]を結ぶと十字架の形になるので、これらの星たちは[[みなみじゅうじ座]]と見誤りやすい<ref name="jiten" />。このためこの4星を「'''[[ニセ十字]]'''」と呼ぶ<ref name="jiten" />。 |

|||

== 主な天体 == |

== 主な天体 == |

||

=== 恒星 === |

=== 恒星 === |

||

{{See also|ほ座の恒星の一覧}} |

{{See also|ほ座の恒星の一覧}} |

||

アルゴ座が3つに分割された際、ギリシア文字の符号はアルゴ座のものがそのまま使われることとなったため、ほ座には α星やβ星が存在しない{{R|Ridpath}}。 |

|||

γ星<ref name="simbad_gamma" />、δ星<ref name="simbad_delta" />、κ星<ref name="simbad_kappa" />、λ星<ref name="simbad_lambda" />の4つの2等星がある。以下の恒星には、[[国際天文学連合]]によって正式に固有名が定められている。 |

|||

* [[ほ座デルタ星|δ星]]:ニセ十字を形成する2等星。Alsephinaという固有名を持つ{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[ほ座カッパ星|κ星]]:ニセ十字を形成する2等星。マルケブという固有名を持つ{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[ほ座ラムダ星|λ星]]:スハイルという固有名を持つ{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[HD 83443]]:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」で[[ケニア]]に命名権が与えられ、主星はKalausi、太陽系外惑星はBuruと命名された{{R|approved}}。 |

|||

* [[HD 85390]]:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」で[[ザンビア]]に命名権が与えられ、主星はNatasha、太陽系外惑星はMadalitsoと命名された{{R|approved}}。 |

|||

2等星が4つ、3等星が4つと明るい星が多い。[[2022年]]4月現在、[[国際天文学連合]] (IAU) によって5個の恒星に固有名が認証されている{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[ほ座デルタ星|δ星]]:「にせ十字」を形作る2等星{{R|simbad_delta}}。[[見かけの等級|見かけの明るさ]]1.99等のA星と5.57等のB星の連星系{{R|WDS_delta}}。さらにA星はそれ自体が[[分光連星]]で、[[変光星]]としては[[アルゴル型変光星|アルゴル型]]の[[食変光星]]に分類されており{{R|GCVS_delta}}、約45.15日の周期で1.95等から2.43等の範囲で変光している{{R|Pribulla2011}}。主星のAa星には「'''アルセフィナ'''{{R|StellaNavigator11}}(Alsephina{{R|iaucsn}})」という固有名が付けられている{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[ほ座カッパ星|κ星]]:「にせ十字」を形作る2等星{{R|simbad_kappa}}。見かけの明るさ2.473等、[[スペクトル分類|スペクトル型]]B2IVの青白い星で、分光連星と見られている{{R|simbad_kappa}}。'''マルケブ'''{{R|StellaNavigator11}}(Markeb{{R|iaucsn}})という固有名を持つ{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[ほ座ラムダ星|λ星]]:見かけの明るさ2.21等、スペクトル型K4Ibの[[赤色超巨星]]{{R|simbad_lambda}}。変光星としてはLC型の[[不規則変光星]]に分類されており、2.14等から2.30等の範囲で変光する{{R|GCVS_lambda}}。'''スハイル'''{{R|StellaNavigator11}}(Suhail{{R|iaucsn}})という固有名を持つ{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[HD 83443]]:見かけの明るさ8.24等、スペクトル型K0/1Vの橙色主系列星{{R|simbad_HD83443}}。国際天文学連合の100周年記念行事「[[NameExoWorlds|IAU100 NameExoWorlds]]」で[[ケニア]]に命名権が与えられ、主星はKalausi、太陽系外惑星はBuruと命名された{{R|approved}}。 |

|||

* [[HD 85390]]:見かけの明るさ8.55等、スペクトル型K1.5Vの橙色主系列星{{R|simbad_HD85390}}。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」で[[ザンビア]]に命名権が与えられ、主星はNatasha、太陽系外惑星はMadalitsoと命名された{{R|approved}}。 |

|||

その他、以下の恒星が知られている。 |

その他、以下の恒星が知られている。 |

||

* [[ほ座ガンマ星|γ{{sup|2}}星]]:見かけの明るさ1.83等と、ほ座で最も明るく見える2等星{{R|simbad_gamma}}。スペクトル型WC8の[[ウォルフ・ライエ星]]とO7.5の恒星からなる[[分光連星]]{{R|simbad_gamma}}で、41[[秒 (角度)|秒]]離れた位置に見えるγ{{sup|1}}星とは見かけの二重星の関係にあるとされる{{R|WDS_gamma}}。通称の '''Regor'''{{R|Kunitzsch2006|Kaler_gamma}}は、[[アポロ1号]]ミッションの訓練中にアメリカの[[宇宙飛行士]][[ガス・グリソム]]と[[天文航法]]プログラムを作ったAnthony Jenzanoとの間の冗談で生まれたもので、アポロ1号の宇宙飛行士[[ロジャー・チャフィー]]のファーストネーム Roger と綴りを逆さに読んだものである{{R|Kunitzsch2006}}。 |

|||

* [[ほ座ガンマ星|γ星]]:ほ座で最も明るい恒星。多重星。スハイル・アル・ムリフやレゴールという固有名で知られる。 |

|||

* [[ほ座ミュー星|μ星]]:見かけの明るさ2.69等の3等星{{R|simbad_mu}}。見かけの明るさ2.82等の黄色巨星と5.65等の黄色主系列星の連星系{{R|WDS_mu}}。 |

|||

* [[ほ座オミクロン星|ο星]]:見かけの明るさ3.63等の4等星{{R|simbad_omicron}}。「SPB (Slowly palsating B-type star)」と呼ばれる[[脈動変光星]]の一種で、約2.8日の周期で3.57等から3.63等の範囲で変光する{{R|AAVSO_omicron}}。 |

|||

* [[ほ座ファイ星|φ星]]:見かけの明るさ3.45等、スペクトル型B5Ibの[[青色超巨星]]で3等星{{R|simbad_phi}}。太陽の10倍の質量を持つとされ、将来は超新星爆発を起こすものと考えられている{{R|Kaler_phi}}。 |

|||

* [[ほ座N星|N星]]:見かけの明るさ3.139等、スペクトル型K5IIIの橙色巨星で3等星{{R|simbad_N}}。太陽系から約209 光年の距離にあり{{R|simbad_N}}、将来は[[白色矮星]]になると考えられている{{R|Kaler_N}}。 |

|||

=== 星団・星雲・銀河 === |

=== 星団・星雲・銀河 === |

||

* [[NGC 3132]]:[[太陽系]]から約4,165 [[光年]]の距離にある[[惑星状星雲]]{{R|simbad_NGC3132}}で、'''8の字星雲'''{{R|sorae20221214}}や'''南のリング星雲''' ({{Lang-en-short|Southern Ring Nebula}}){{R|sorae20221214}}、'''Eight-Burst Nebula'''{{R|simbad_NGC3132}}などの通称で知られる。{{仮リンク|パトリック・ムーア (天文学者)|label=パトリック・ムーア|en|Patrick Moore}}がアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ[[カルドウェルカタログ|コールドウェルカタログ]]で、74番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。 |

|||

* [[IC 2391]]:明るい[[散開星団]] |

|||

* [[NGC 3201]]:太陽系から約16,300 光年の距離にある[[球状星団]]{{R|simbad_NGC3201}}。集中度がコールドウェルカタログの79番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。 |

|||

* [[NGC 3201]]:[[球状星団]] |

|||

* [[IC 2391]]:太陽系から約480 光年の距離にある[[散開星団]]で、「ο Velorum cluster」とも呼ばれる{{R|simbad_IC2391}}。コールドウェルカタログの85番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。 |

|||

* [[NGC 3132]]:南のリング星雲などの呼び名のある[[惑星状星雲]] |

|||

* [[ガム星雲]]:ほ座と[[とも座]]の境界付近の40°以上の領域に広がって見える水素ガスの領域で、太陽系からおよそ450 光年から1,500 光年の広範囲に広がっている{{R|APOD20220627}}。通称の「ガム星雲 ({{Lang-en-short|The Gum Nebula}})」は、20世紀[[オーストラリア]]の天文学者[[コリン・スタンリー・ガム]]の名前にちなむ{{R|APOD20220627}}。この水素ガス領域の起源については100万年以上前に生じた[[超新星爆発]]による[[超新星残骸]]とする説が有力であるが、複数の超新星爆発と大質量星からの[[恒星風]]によって長い年月をかけて形成された[[分子雲]]であるとする説も出されており、いまだ議論が続いている{{R|APOD20220627}}。 |

|||

* [[ガム星雲]]:100万年以上昔の[[超新星残骸]]。 |

|||

* [[ほ座超新星残骸]] |

* [[ほ座超新星残骸]]:太陽系から約815 光年の距離にある超新星残骸{{R|Cha1999}}。約11,000年前に生じた超新星爆発によって生じたものと考えられている{{R|APOD20150101}}。 |

||

** [[ベラパルサー]]:ほ座超新星残骸の中、太陽系から約960 光年の距離にある[[パルサー]]{{R|simbad_Pulsar}}。「ほ座パルサー{{R|sorae20190813}}」とも呼ばれる。[[1969年]]、「[[グリッチ]]」と呼ばれる、高速回転する[[中性子星]]の自転速度が瞬時に上昇する現象が史上初めて観測された{{R|Mochiduki1999}}。 |

|||

* [[HH 46/47]]:[[ハービッグ・ハロー天体]]。 |

|||

* [[ベラ・ジュニア]]:[[1998年]]に発見された超新星残骸{{R|Aschenbach1998}}。はるかに大きく遠くにあるほ座超新星残骸を背景としていることから、Vela Jr. の通称で呼ばれる{{R|Aschenbach2017}}。[[1271年]](文永8年)に[[日蓮]]が[[龍口|龍ノ口]]の刑場で斬首に処せられそうになったいわゆる「[[龍ノ口法難]]」で、南の空に生じた発光現象はこの超新星残骸の前駆天体による超新星爆発ではないかとする説が出されている{{R|Aschenbach2017|Wade2019}}。 |

|||

* [[HH 46/47]]:太陽系から約1,400 光年の距離にある[[ハービッグ・ハロー天体]]{{R|ALMA20130821}}。生まれたばかりの星から噴き出す分子流によって輝いている{{R|ALMA20130821}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

| Southern Ring Nebula by Webb Telescope (2022).jpg | 2022年に[[ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡]]によって撮像された[[惑星状星雲]][[NGC 3132]]。 |

|||

| NGC 3201.jpg|[[チリ]]にある[[欧州南天天文台]] (ESO) [[ラ・シヤ天文台]]のMPG/ESO 2.2m反射望遠鏡で撮像された[[球状星団]][[NGC 3201]]。 |

|||

| IC 2391 DSS.png|[[宇宙望遠鏡科学研究所|STScI]]の[[デジタイズド・スカイ・サーベイ|DSS]]による[[散開星団]][[IC 2391]]の撮像。最も明るく見える[[ほ座オミクロン星|ほ座ο星]]の名を取って ο Velorum cluster とも呼ばれる。 |

|||

| Vela supernova - VST - Eso2214a.jpg| チリにあるESO[[パラナル天文台]]の VLT Survey Telescope で撮像された[[ほ座超新星残骸]]。 |

|||

}} |

|||

== 由来と歴史 == |

== 由来と歴史 == |

||

{{See also|アルゴ座}} |

{{See also|アルゴ座}} |

||

ほ座の原型となったのは、[[古代ギリシア]]の伝承に登場する[[アルゴ船]]をモチーフとした星座[[アルゴ座]]である{{R|Ridpath}}。しかし、現在のほ座の領域全てがアルゴ座の一部と見なされるようになったのは18世紀半ばになってから、また独立した星座として扱われるようになったのは19世紀後半からである。 |

|||

1756年出版の、フランス科学アカデミーの1752年版『紀要』に収められた[[ニコラ・ルイ・ド・ラカーユ]]の星表の中で、[[アルゴ座]]の一部分の名称として ''Voilure du Navire'' (船の帆) と書かれたのが始まりである。ラカーユ死後の1763年に出版された星表 ''Coelum australe stelliferum'' では、''Argûs in velis'' (アルゴの帆) とされた。アルゴ座はあまりに巨大すぎたため、[[1922年]]に[[国際天文学連合]]が現在の88星座を定めた際に3つに分割された<ref group="注">ラカーユによって分割された訳ではないので注意。他の2つは[[りゅうこつ座]]と[[とも座]]。</ref>。ほ座は、このアルゴー船の「[[帆]]」の部分に相当する<ref name="ridpath" />。 |

|||

星座としてのアルゴ座は紀元前1000年頃には生まれていたと考えられており、[[紀元前4世紀]]頃の古代ギリシアの天文学者[[エウドクソス|クニドスのエウドクソス]]の著書『ファイノメナ ({{Lang-grc-short|Φαινόμενα}})』に既に名前が登場している{{R|Barentine2015}}。[[2世紀]]頃に[[アレクサンドリア]]で活躍した[[ローマ帝国|帝政ローマ期]]の学者[[クラウディオス・プトレマイオス]]の著書『[[アルマゲスト]]』には、45個の星がアルゴ座に属するとされた。プトレマイオスの示した45個の星が、現代のどの星に相当するのかについては研究者間で多少の相違は見られるが、現在のほ座の領域の東半分に位置する μ・φ・PP・q などの星は含まれていなかったとされる{{R|Takesako2017}}。 |

|||

ラカーユは、上述の星表の中でアルゴ座の明るい星に[[バイエル符号]]同様のギリシャ文字を割り振った<ref name="ridpath" />。その符号が国際天文学連合による分割後も引き継がれたため、ほ座には、γ星、δ星、κ星、λ星、μ星、ο星、φ星、ψ星があるが、α星やβ星などはない。 |

|||

[[大航海時代]]以降、南天の観測記録が欧州にもたらされるようになると、アルゴ座の領域は『アルマゲスト』に記されたものから東と南に拡張されていった。[[ドイツ]]の法律家[[ヨハン・バイエル]]が、[[オランダ]]の天文学者[[ペトルス・プランシウス]]や{{仮リンク|ヨドクス・ホンディウス|en|Jodocus Hondius}}が製作した天球儀から南天の星の位置をコピーして製作した全天星図『ウラノメトリア』では、アルゴ座の領域はプトレマイオスが示したものよりも南東方向に拡張された{{R|Bayer1603_a|Bayer1603_b|Bayer1603_c|Takesako2021}}。しかしバイエルはアルゴ座の星座絵に帆の部分をほとんど書いておらず{{R|Bayer1603_b}}、現在のほ座の東半分の星は星表にも記載されなかった{{R|Bayer1603_a|Bayer1603_c|Takesako2021}}。 |

|||

[[17世紀]]イギリスの天文学者[[エドモンド・ハレー|エドモンド・ハリー]]は、自身の[[セントヘレナ島]]での観測記録を元に製作・出版した南天の星図『Catalogus Stellarum Australium』で、アルゴ座とケンタウルス座の間にあった未所属の星とアルゴ座の南東部の星を用いて、新星座「Robur Carolinum ([[チャールズのかしのき座|チャールズの樫]])」を設けた{{R|Barentine2015|Ridpath_Argo|Ridpath_Robur}}。ハリーが考案したこの新星座には、現在のほ座の東半分にあたる μ・λ などの星が含まれていた{{R|Barentine2015}}。[[チャールズ2世]]に縁のある[[ロイヤルオーク]]をモチーフとした、多分に政治的色合いの濃いこの星座は、天文学者たちから忌避されて廃れていった{{R|Barentine2015}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

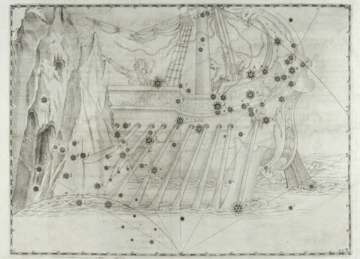

| Uranometria Argo Navis.png|ヨハン・バイエル『ウラノメトリア』(1603年)に描かれたアルゴ座 (Navis)。帆は畳まれ、現在のほ座の東半分の恒星は描かれていない。 |

|||

| Halley's Argo and Robur Carolinum.jpg|エドモンド・ハリーの南天星図(1678年)に描かれた星座 Argo と Robur Carolinum。Robur Carolinum には、のちにほ座の一部となる恒星が使われていた。 |

|||

}} |

|||

[[File:Lacaille's Argo Navis.jpg|thumb|360px|ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ『Coelum australe stelliferum』(1763年)に描かれた Argo Navis(アルゴ船)。ラカイユは、バイエルがマストに見立てた星を用いて Pixi Nautica、のちの[[らしんばん座]]を設けたが、それ以外の部分は1つの星座と見なしていた。]] |

|||

現在のほ座の枠組みを初めて設けたのは、18世紀[[フランス]]の天文学者[[ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ|ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ]]であった{{R|Ridpath}}。ラカイユは、[[1756年]]に出版された[[科学アカデミー (フランス)|フランス科学アカデミー]]の1752年版紀要に寄稿した星表と星図でアルゴ座に以下の改変を加えた{{R|Stoppa|planisphere1756}}{{Sfn|Gould|1879|p=55}}。 |

|||

# ハリーの Robur Carolinum を廃して、これらの星をアルゴ座の一部分とすることで、アルゴ座を東方向に拡張した{{R|Ridpath_Argo|Barentine2015}}。これにより、現在のほ座の領域のほとんどがアルゴ座に組み込まれた。 |

|||

# バイエルが「マストの4星」とした部分をアルゴ座から切り離し、新たに航海用コンパスを擬した星座 la Boussole を設定した{{R|Ridpath_Pyxis}}{{efn2|[[19世紀]][[アメリカ]]の天文学者[[ベンジャミン・グールド]]は、著書『Uranometoria Argentina』の中で[[ポンプ座]](la Machine Pneumatique、のちに Antlia Pneumatica)も同じく帆柱の部分を切り取って作られたとしている{{Sfn|Gould|1879|p=55}}。}}。この星座は[[1763年]]の星表ではラテン語化した Pixis Nautica と改名され、のちの[[らしんばん座]] (Pyxis) の元となった。 |

|||

# バイエルがアルゴ座に付した[[ギリシア文字]]と[[ラテン文字]]の符号を全て廃して、新たにギリシア文字の符号をαからωまで振り直した{{R|Lacaille}}。 |

|||

# アルゴ座に、Corps du Navire (船体) 、Pouppe du Navire (船尾) 、'''Voilure du Navire (船の帆) '''の3つに小区画を設けた。これらは、ラカイユの死後1763年に出版された星表『Coelum australe stelliferum』では、それぞれ[[ラテン語]]で Argûs in carina(アルゴの竜骨)、Argûs in puppi(アルゴの船尾)、'''Argûs in velis(アルゴの帆)''' とされた{{R|Lacaille}}。 |

|||

# Corps du Navire、Pouppe du Navire、Voilure du Navire の星のうちギリシア文字の符号が付されていないものに対しては、小区画ごとにラテン文字の小文字で a、b、c……z 、続いて大文字で A、B、C…… Z と符号を付けた{{R|Stoppa}}{{efn2|ラカイユはバイエルと異なり、 a の代わりに A を用いることはせず、a星を設けた。そのため、とも座・ほ座・りゅうこつ座にはプトレマイオス星座にはない「a星」が存在する{{R|simbad_Pup|simbad_Vel|simbad_Car}}。}}。 |

|||

ラカイユはプトレマイオスの権威を尊重し、それまでの天文学者らと同じくアルゴ座を1つの星座と見なしていた{{Sfn|Gould|1879|p=55}}{{R|planisphere1763}}。これは19世紀の天文学者らも同様で、19世紀半ばに[[イギリス]]の[[王室天文官]]を務めた[[フランシス・ベイリー]]が編纂した全天星表『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』、いわゆる『BAC星表』でも '''Vela''' は独立した星座ではなくアルゴ座の小区画 (subdivision) として扱われた{{Sfn|Gould|1879|pp=58-59}}。 |

|||

巨大なアルゴ座とその中にある小区画、という[[入れ子構造]]に不満を覚える天文学者も少なくなかった。19世紀後半の[[アメリカ]]の天文学者[[ベンジャミン・グールド]]もその一人であった{{Sfn|Gould|1879|p=55}}。[[1879年]]、アルゼンチン国立天文台で台長の職にあったグールドは、南天の観測記録を元に星表『Uranometria Argentina』を刊行した。グールドはこの星表を編纂するにあたって、大き過ぎるが故に不便なことの多いアルゴ座に対して以下の要領で改変することとした{{Sfn|Gould|1879|pp=65-66}}。 |

|||

# ラカイユが設定したアルゴ座の領域を、Carina(りゅうこつ座)、Puppis(とも座)、'''Vela(ほ座)'''の3つの星座に置き換える。 |

|||

# ラカイユがアルゴ座の星に付したギリシア文字符号はそのまま残し、分割された3つの星座に新たなギリシア文字符号は付さない。 |

|||

# ラカイユが Carina、Puppis、Vela の各星座の星に付したラテン文字の符号は、R以降の大文字を除いてそのまま使われる。R以降の大文字は「[[アルゲランダー記法]]」による変光星の命名のために取り置くこととする。 |

|||

このグールドによる改変によって、ほ座は独立した星座として扱われるようになった。また、ラカイユがギリシア文字を付した星として γ・δ・κ・λ・μ・ο・φ・ψ の8個だけがほ座の星として残された{{Sfn|Gould|1879|pp=165-168}}。そのため、現在もα星やβ星などはない{{R|Ridpath}}。 |

|||

[[1922年]]5月に[[ローマ]]で開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が提案された際、ラカイユ以降に「アルゴ座」とされていた領域は、'''Carina'''(りゅうこつ座)、'''Puppis'''(とも座)、'''Vela'''(ほ座)の3つに分割されることが決定され、ほ座の星座名は '''Vela'''、略称は '''Vel''' と正式に定められた{{R|IAU_list}}。 |

|||

=== 中国 === |

|||

ドイツ人宣教師{{仮リンク|イグナーツ・ケーグラー|en|Ignaz Kögler}}(戴進賢)らが編纂し、[[清|清朝]][[乾隆帝]]治世の[[1752年]]に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ほ座の星々は[[二十八宿]]の[[南方朱雀]]七宿の第二宿「[[鬼宿]]」の星官に配されていた{{R|Osaki1987}}。λ星は単独で鳥獣の年齢・寿命を司る[[星官]]「天記」とされた{{R|Osaki1987}}。e星とd星はらしんばん座の4星と不明の1星とともに、天界に住む犬を表す星官「天狗」に置かれた{{R|Osaki1987}}。また、γ{{sup|2}}・b・δ・κ・Nの5星は不明の1星とともに、土地神を祀る廟を表す星官「天社」を成すとされた{{R|Osaki1987}}。 |

|||

== 呼称と方言 == |

|||

日本では、明治末期には「'''帆'''」という訳語が充てられていたことが、[[1910年]](明治43年)2月刊行の[[日本天文学会]]の会報『天文月報』第2巻11号に掲載された「星座名」という記事でうかがい知ることができる{{R|AH191002}}。この訳名は、[[1925年]](大正14年)に初版が刊行された『[[理科年表]]』にも「'''帆(ほ)'''」として引き継がれた{{R|Rika_1925}}。戦後の[[1952年]](昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」{{R|gakujutsu1994}}とした際に、Vela の日本語の学名は「'''ほ'''」と定められ{{R|AH195210}}、これ以降は「ほ」という学名が継続して用いられている。 |

|||

現代の中国では'''船帆座'''{{R|Osaki1987_2}}と呼ばれている。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 59行目: | 106行目: | ||

=== 注釈 === |

=== 注釈 === |

||

{{ |

{{Notelist2}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist|refs= |

{{Reflist|25em|refs= |

||

<ref name="simbad_gamma">{{cite web |

|||

<ref name="IAU_constellations">{{Cite web |

|||

| title=SIMBAD Astronomical Database |

|||

| title=The Constellations |

|||

| work=Results for * gam Vel |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%402994088 |

|||

| url=https://www.iau.org/public/constellations/#vel |

|||

| accessdate=2013-02-05}}</ref> |

|||

| access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_delta">{{cite web |

|||

| title=SIMBAD Astronomical Database |

|||

<ref name="boundary">{{Cite web |

|||

| work=Results for V* del Vel |

|||

| title=Constellation boundary |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%403047147 |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| accessdate=2013-02-05}}</ref> |

|||

| url=https://www.iau.org/static/public/constellations/txt/vel.txt |

|||

<ref name="simbad_kappa">{{cite web |

|||

| access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

| title=SIMBAD Astronomical Database |

|||

| work=Results for * kap Vel |

|||

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%403062624 |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| accessdate=2013-02-03}}</ref> |

|||

| title=Vela |

|||

<ref name="simbad_lambda">{{cite web |

|||

| website=Star Tales | url=http://www.ianridpath.com/startales/vela.html |

|||

| title=SIMBAD Astronomical Database |

|||

| access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

| work=Results for V* lam Vel |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%403004244 |

|||

<ref name="numazawa">{{Cite book | 和書 |

|||

| accessdate=2013-02-05}}</ref> |

|||

| author=沼澤茂美 | author2=脇屋奈々代 | author-link=沼澤茂美 |

|||

<ref name="ridpath">{{Cite web |

|||

| title=星座の事典 : 全88星座とそこに浮かぶ美しい天体 : オールカラー版 |

|||

| title=Star Tales - Vela |

|||

| publisher=ナツメ社 | date= 2007-07-23 | isbn= 978-4-8163-4364-3 | page=43}}</ref> |

|||

| author=Ian Ridpath |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/vela.htm |

|||

| accessdate=2014-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="jiten">{{Cite book|和書 |

|||

| author=沼澤茂美・脇屋奈々代 |

|||

| title=星座の事典 |

|||

| publisher=ナツメ社 |

|||

| year= 2007 |

|||

| isbn= 978-4-8163-4364-3 |

|||

| page=43}}</ref> |

|||

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

||

| last=Mamajek | first=Eric E. |

|||

|url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

| url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

|title=IAU Catalog of Star Names |

|||

| title=IAU Catalog of Star Names |

|||

|publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | access-date=2023-02-26}}</ref> |

|||

|accessdate=2016-10-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_delta">{{Cite simbad |

|||

| title=del01 Vel | access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="WDS_delta">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Mason | first=Brian D. | last2=Wycoff | first2=Gary L. | last3=Hartkopf | first3=William I. | last4=Douglass | first4=Geoffrey G. | last5=Worley | first5=Charles E. |

|||

| title=The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog |

|||

| journal=[[アストロノミカルジャーナル|The Astronomical Journal]] | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=122 | issue=6 | year=2001 | issn=0004-6256 | doi=10.1086/323920 | pages=3466-3471 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-S?WDS%20J08447-5443Aa%2cAb | bibcode=2001AJ....122.3466M}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_delta">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ64536d0135946&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=56776 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="Pribulla2011">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Pribulla | first=T. | last2=Merand | first2=A. | last3=Kervella | first3=P. | last4=Vaňko | first4=M. | last5=Stevens | first5=I. R. | last6=Chini | first6=R. |

|||

| last7=Hoffmeister | first7=V. | last8=Stahl | first8=O. | last9=Berndt | first9=A. | last10=Mugrauer | first10=M. | last11=Ammler-von Eiff | first11=M. |

|||

| title=The nearby eclipsing stellar systemδVelorum |

|||

| journal=Astronomy & Astrophysics | publisher=EDP Sciences |

|||

| volume=528 | date=2011-02-21 | issn=0004-6361 |

|||

| doi=10.1051/0004-6361/201016227 | page=A21 | 2011A&A...528A..21P}}</ref> |

|||

<ref name="StellaNavigator11">{{citation | 和書 |

|||

| publisher=AstroArts |

|||

| title=ステラナビゲータ11 |

|||

| edition=11.0i}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_kappa">{{Cite simbad |

|||

| title=kap Vel | access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_lambda">{{Cite simbad |

|||

| title=lam Vel | access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_lambda">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ64539e5732720c&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=56777 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="approved">{{cite web |

<ref name="approved">{{cite web |

||

| title=Approved names |

|||

| url=http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | website=Name Exoworlds|language=en |

|||

| accessdate=2023-05-14 | date=2020-01-07}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_HD83443">{{Cite simbad |

|||

| title=HD 83443 | access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_HD85390">{{Cite simbad |

|||

| title=HD 85390 | access-date=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_gamma">{{Cite simbad |

|||

| title=gam Vel | accessdate=2023-05-04}}</ref> |

|||

<ref name="WDS_gamma">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Mason | first=Brian D. | last2=Wycoff | first2=Gary L. | last3=Hartkopf | first3=William I. | last4=Douglass | first4=Geoffrey G. | last5=Worley | first5=Charles E. |

|||

| title=The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog |

|||

| journal=[[アストロノミカルジャーナル|The Astronomical Journal]] | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=122 | issue=6 | year=2001 | issn=0004-6256 | doi=10.1086/323920 | pages=3466-3471 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-S?WDS%20J08095-4720Aa%2cAb | bibcode=2001AJ....122.3466M}}</ref> |

|||

<ref name="Kunitzsch2006">{{Cite book |

|||

| last=Kunitzsch | first=Paul | last2=Smart | first2=Tim | author-link=パウル・クーニッチ |

|||

| title=A dictionary of modern star names : a short guide to 254 star names and their derivations |

|||

| publisher=Sky Pub. Corp | publication-place=Cambridge, Mass. | date=2006 | isbn=1-931559-44-9 | oclc=70775754 | page=59}}</ref> |

|||

<ref name="Kaler_gamma">{{Cite web |

|||

| last=Kaler | first=James B. |

|||

| title=Regor |

|||

| website=Stars | url=http://stars.astro.illinois.edu/sow/regor.html |

|||

| access-date=2023-05-10}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_mu">{{Cite simbad |

|||

| title=mu Vel | access-date=2023-05-05}}</ref> |

|||

<ref name="WDS_mu">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Mason | first=Brian D. | last2=Wycoff | first2=Gary L. | last3=Hartkopf | first3=William I. | last4=Douglass | first4=Geoffrey G. | last5=Worley | first5=Charles E. |

|||

| title=The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog |

|||

| journal=[[アストロノミカルジャーナル|The Astronomical Journal]] | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=122 | issue=6 | year=2001 | issn=0004-6256 | doi=10.1086/323920 | pages=3466-3471 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ645426c61df66a&-out.add=.&-source=B/wds/wds&recno=68716 | bibcode=2001AJ....122.3466M}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_omicron">{{Cite simbad |

|||

| title=omi Vel | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="AAVSO_omicron">{{Cite web |

|||

| title=VSX : Detail for omi Vel |

|||

| website=aavso | date=2012-02-10 |

|||

| url=https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=37807 |

|||

| access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_phi">{{Cite simbad |

|||

| title=phi Vel | access-date=2023-05-05}}</ref> |

|||

<ref name="Kaler_phi">{{Cite web |

|||

| last=Kaler | first=James B. |

|||

| title=Phi Velorum |

|||

| website=Stars | url=http://stars.astro.illinois.edu/sow/phivel.html |

|||

| access-date=2023-05-15}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_N">{{Cite simbad |

|||

| title=N Vel | access-date=2023-05-05}}</ref> |

|||

<ref name="Kaler_N">{{Cite web |

|||

| last=Kaler | first=James B. |

|||

| title=N Velorum |

|||

| date=2014-05-09 |

|||

| website=Stars | url=http://stars.astro.illinois.edu/sow/Nvel.html |

|||

| access-date=2023-05-15}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC3201">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 3201 | access-date=2023-05-13}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_Caldwell">{{cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=The Caldwell Catalog |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2006-08-22 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/xtra/similar/caldwell.html | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC3132">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 3132 | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="sorae20221214">{{Cite web |

|||

| title=ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた「南のリング星雲」 形成プロセスに迫った研究成果も発表 |

|||

| website=sorae.info | date=2022-12-14 |

|||

| url=https://sorae.info/astronomy/20221214-ngc-3132.html | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_IC2391">{{Cite simbad |

|||

| title=IC 2391 | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="APOD20220627">{{Cite APOD |

|||

|date=2022-06-27 |title=The Gum Nebula over Snowy Mountains |access-date=2023-05-13}}</ref> |

|||

<ref name="Cha1999">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Cha | first=Alexandra N. | last2=Sembach | first2=Kenneth R. | last3=Danks | first3=Anthony C. |

|||

| title=The Distance to the Vela Supernova Remnant |

|||

| journal=The Astrophysical Journal | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=515 | issue=1 | date=1999-04-10 | issn=0004-637X | doi=10.1086/311968 | pages=L25-L28}}</ref> |

|||

<ref name="APOD20150101">{{Cite APOD |

|||

| date=2015-01-01 | title=Vela Supernova Remnant | access-date=2023-05-15}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Pulsar">{{Cite simbad |

|||

| title=Vela Pulsar | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="sorae20190813">{{Cite web |

|||

| title=高速で自転するパルサーの加速現象「グリッチ」を詳細に観測した研究成果 |

|||

| website=sorae.info | date=2019-08-13 |

|||

| url=https://sorae.info/astronomy/2019_8_13_glitch.html | access-date=2023-05-07}}</ref> |

|||

<ref name="Mochiduki1999">{{Cite journal | 和書 |

|||

| author=望月優子 |

|||

| title=中性子星グリッチの起源―さいしょの微視的モデルを構築して― |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=92 | issue=1 | pages=19-31 | issn=0374-2466 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1999/pdf/19990102c.pdf}}</ref> |

|||

<ref name="Aschenbach1998">{{Cite journal |

|||

| last=Aschenbach | first=Bernd |

|||

| title=Discovery of a young nearby supernova remnant |

|||

| journal=[[ネイチャー|Nature]] |

|||

| publisher=Springer Science and Business Media LLC | volume=396 | issue=6707 | year=1998 | issn=0028-0836 |

|||

| doi=10.1038/24103 | pages=141-142 | bibcode=1998Natur.396..141A}}</ref> |

|||

<ref name="Wade2019">{{Cite journal |

|||

| last=Wade | first=Richard Peter |

|||

| title=Polynesian origins of the Māori in New Zealand and the supernova RX J0852.0-4622 / G 266.2-1.2 or Mahutonga |

|||

| journal=Transactions of the Royal Society of South Africa | publisher=Informa UK Limited |

|||

| volume=74 | issue=1 | date=2019-01-02 | issn=0035-919X | doi=10.1080/0035919x.2018.1555680 | pages=67-85}}</ref> |

|||

<ref name="Aschenbach2017">{{Cite conference |

|||

| last=Aschenbach | first=Bernd |

|||

| title=Consequence of Cosmic Ray Acceleration in Supernova Remnants on Their Evolution - The Case of RX J0852.0-4622 (Vela Jr) |

|||

| publisher=Sissa Medialab | publication-place=Trieste, Italy |

|||

| date=2017-08-15 | doi=10.22323/1.269.0036 | page=}}</ref> |

|||

<ref name="ALMA20130821">{{Cite web |

|||

| title=観測成果:アルマ望遠鏡で迫る星誕生のドラマ |

|||

| url=https://alma-telescope.jp/news/mt-post_507 |

|||

| date=2013-08-21 |

|||

| website=[[アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計|アルマ望遠鏡]] | access-date=2023-05-15}}</ref> |

|||

<ref name="Barentine2015">{{Cite book |

|||

| last=Barentine | first=John C. |

|||

| title=The lost constellations : a history of obsolete, extinct, or forgotten star lore |

|||

| publisher=Springer | publication-place=Cham | date=2015 | isbn=978-3-319-22795-5 | oclc=926914920 | pages=65-88}}</ref> |

|||

<ref name="Takesako2017">{{cite web |

|||

| author=竹迫忍 |

|||

| title=Almagestの星表 |

|||

| website=古天文の部屋 | date=2017-11-07 |

|||

| url=https://www.kotenmon.com/star/catalog/almagest_3.html |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603_a">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77543 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603_b">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77544 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603_c">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77545 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Takesako2021">{{cite web |

|||

| author=竹迫忍 |

|||

| title=Uranometria(1603) by Johann Bayerの星の同定 |

|||

| website=古天文の部屋 | date=2021-06-08 |

|||

| url=https://www.kotenmon.com/str/bayer/Bayer40.html |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Argo">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Argo Navis |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/argo.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-05-14}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Robur">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Robur Carolinum |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/robur.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-05-14}}</ref> |

|||

<ref name="Stoppa">{{Cite web |

|||

| last=Stoppa | first=Felice |

|||

|title=Planisphere contenant les Constellations Celestes comprises entre le Pole Austral et le Tropique du Capricorne. |

|||

| url=http://www.atlascoelestis.com/88%20lacaille.htm |

|||

| website=Atlas Coelestis | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="planisphere1756">{{cite web |

|||

| last=de Lacaille | first=N. L. | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| title=Histoire de l'Académie royale des sciences |

|||

| website=Gallica |

|||

| url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35505/f789.item |

|||

| language=fr | access-date=2023-01-07}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Pyxis">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Pyxis |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/pyxis.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="planisphere1763">{{cite web |

|||

| last=de Lacaille | first=N. L. | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| title=Coelum australe stelliferum / N. L. de Lacaille |

|||

| website=e-rara |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/152781 | access-date=2023-04-07}}</ref> |

|||

<ref name="Lacaille">{{Cite book |

|||

| title=Coelum australe stelliferum |

|||

| author= Nicolas Louis de La Caille | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| url=http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/152572 |

|||

| access-date=2023-04-14 | year=1763 | pages=192-196}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Car">{{Cite simbad |

|||

| title=a Car | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Vel">{{Cite simbad |

|||

| title=a Vel | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Pup">{{Cite simbad |

|||

| title=a Pup | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="IAU_list">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title= The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-09}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=中国の星座・星名の同定一覧表 | pages=294-341 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="AH191002">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1909/pdf/191002.pdf#page=11 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=2 | issue=11 | date=1910-02 | page=11 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1925">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1925 |

|||

| title=理科年表 第1冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/977669/1/39 | pages=61-64}}</ref> |

|||

<ref name="gakujutsu1994">{{Cite book | 和書 |

|||

| title=文部省学術用語集天文学編(増訂版) |

|||

| publisher=日本学術振興会 | edition=第1刷 | date=1994-11-15 | page=316 | isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

<ref name="AH195210">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1952/pdf/195210.pdf#page=13 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=45 | issue=10 | date=1952-10 | page=158 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_2">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=辛亥革命以後の星座 | pages=115-118 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

== 参考文献 == |

|||

* {{Cite journal |

|||

| last=Gould | first=Benjamin Apthorp | author-link=ベンジャミン・グールド |

|||

| title=Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas |

|||

| journal=Resultados del Observatorio Nacional Argentino | year=1879 | volume=1 | oclc=11484342 |

|||

| url=https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1879RNAO....1D...1G#page=55 |

|||

| bibcode= 1879RNAO....1....1G | ref=harv}} |

|||

{{Commons&cat|Vela|Vela_(constellation)}} |

{{Commons&cat|Vela|Vela_(constellation)}} |

||

2023年5月15日 (月) 10:47時点における版

| Vela | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Velorum |

| 略符 | Vel |

| 発音 | 英語発音: [ˈviːlə]、属格:/vɨˈlɔərəm/ |

| 象徴 | 帆[1] |

| 概略位置:赤経 | 08h 03m 26.8s - 11h 05m 49.6s[2] |

| 概略位置:赤緯 | −37.16°- −57.17°[2] |

| 広さ | 499.649平方度[3] (32位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 50 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 5 |

| 最輝星 | γ Vel(1.714等) |

| メシエ天体数 | 0 |

| 隣接する星座 |

ポンプ座 らしんばん座 とも座 りゅうこつ座 ケンタウルス座 |

ほ座(ほざ、帆座、Vela)は、南天の星座の1つ。ほ座(ほざ、Vela)は、現代の88星座の1つ。18世紀半ばにプトレマイオスの48星座の1つアルゴ座の中に設けられた小区画を起源とする新しい星座で、船の帆をモチーフとしている[1][4]。明るい星が多いものの、日本の多くの地域では星座の全域を見ることはできない。ほ座のδ星とκ星、りゅうこつ座のι星とε星を結んでできる十字架形は、南十字星と見誤りやすいため「にせ十字」と呼ばれる[5]。

主な天体

恒星

アルゴ座が3つに分割された際、ギリシア文字の符号はアルゴ座のものがそのまま使われることとなったため、ほ座には α星やβ星が存在しない[4]。

2等星が4つ、3等星が4つと明るい星が多い。2022年4月現在、国際天文学連合 (IAU) によって5個の恒星に固有名が認証されている[6]。

- δ星:「にせ十字」を形作る2等星[7]。見かけの明るさ1.99等のA星と5.57等のB星の連星系[8]。さらにA星はそれ自体が分光連星で、変光星としてはアルゴル型の食変光星に分類されており[9]、約45.15日の周期で1.95等から2.43等の範囲で変光している[10]。主星のAa星には「アルセフィナ[11](Alsephina[6])」という固有名が付けられている[6]。

- κ星:「にせ十字」を形作る2等星[12]。見かけの明るさ2.473等、スペクトル型B2IVの青白い星で、分光連星と見られている[12]。マルケブ[11](Markeb[6])という固有名を持つ[6]。

- λ星:見かけの明るさ2.21等、スペクトル型K4Ibの赤色超巨星[13]。変光星としてはLC型の不規則変光星に分類されており、2.14等から2.30等の範囲で変光する[14]。スハイル[11](Suhail[6])という固有名を持つ[6]。

- HD 83443:見かけの明るさ8.24等、スペクトル型K0/1Vの橙色主系列星[15]。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でケニアに命名権が与えられ、主星はKalausi、太陽系外惑星はBuruと命名された[16]。

- HD 85390:見かけの明るさ8.55等、スペクトル型K1.5Vの橙色主系列星[17]。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でザンビアに命名権が与えられ、主星はNatasha、太陽系外惑星はMadalitsoと命名された[16]。

その他、以下の恒星が知られている。

- γ2星:見かけの明るさ1.83等と、ほ座で最も明るく見える2等星[18]。スペクトル型WC8のウォルフ・ライエ星とO7.5の恒星からなる分光連星[18]で、41秒離れた位置に見えるγ1星とは見かけの二重星の関係にあるとされる[19]。通称の Regor[20][21]は、アポロ1号ミッションの訓練中にアメリカの宇宙飛行士ガス・グリソムと天文航法プログラムを作ったAnthony Jenzanoとの間の冗談で生まれたもので、アポロ1号の宇宙飛行士ロジャー・チャフィーのファーストネーム Roger と綴りを逆さに読んだものである[20]。

- μ星:見かけの明るさ2.69等の3等星[22]。見かけの明るさ2.82等の黄色巨星と5.65等の黄色主系列星の連星系[23]。

- ο星:見かけの明るさ3.63等の4等星[24]。「SPB (Slowly palsating B-type star)」と呼ばれる脈動変光星の一種で、約2.8日の周期で3.57等から3.63等の範囲で変光する[25]。

- φ星:見かけの明るさ3.45等、スペクトル型B5Ibの青色超巨星で3等星[26]。太陽の10倍の質量を持つとされ、将来は超新星爆発を起こすものと考えられている[27]。

- N星:見かけの明るさ3.139等、スペクトル型K5IIIの橙色巨星で3等星[28]。太陽系から約209 光年の距離にあり[28]、将来は白色矮星になると考えられている[29]。

星団・星雲・銀河

- NGC 3132:太陽系から約4,165 光年の距離にある惑星状星雲[30]で、8の字星雲[31]や南のリング星雲 (英: Southern Ring Nebula)[31]、Eight-Burst Nebula[30]などの通称で知られる。パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだコールドウェルカタログで、74番に選ばれている[32]。

- NGC 3201:太陽系から約16,300 光年の距離にある球状星団[33]。集中度がコールドウェルカタログの79番に選ばれている[32]。

- IC 2391:太陽系から約480 光年の距離にある散開星団で、「ο Velorum cluster」とも呼ばれる[34]。コールドウェルカタログの85番に選ばれている[32]。

- ガム星雲:ほ座ととも座の境界付近の40°以上の領域に広がって見える水素ガスの領域で、太陽系からおよそ450 光年から1,500 光年の広範囲に広がっている[35]。通称の「ガム星雲 (英: The Gum Nebula)」は、20世紀オーストラリアの天文学者コリン・スタンリー・ガムの名前にちなむ[35]。この水素ガス領域の起源については100万年以上前に生じた超新星爆発による超新星残骸とする説が有力であるが、複数の超新星爆発と大質量星からの恒星風によって長い年月をかけて形成された分子雲であるとする説も出されており、いまだ議論が続いている[35]。

- ほ座超新星残骸:太陽系から約815 光年の距離にある超新星残骸[36]。約11,000年前に生じた超新星爆発によって生じたものと考えられている[37]。

- ベラ・ジュニア:1998年に発見された超新星残骸[41]。はるかに大きく遠くにあるほ座超新星残骸を背景としていることから、Vela Jr. の通称で呼ばれる[42]。1271年(文永8年)に日蓮が龍ノ口の刑場で斬首に処せられそうになったいわゆる「龍ノ口法難」で、南の空に生じた発光現象はこの超新星残骸の前駆天体による超新星爆発ではないかとする説が出されている[42][43]。

- HH 46/47:太陽系から約1,400 光年の距離にあるハービッグ・ハロー天体[44]。生まれたばかりの星から噴き出す分子流によって輝いている[44]。

由来と歴史

ほ座の原型となったのは、古代ギリシアの伝承に登場するアルゴ船をモチーフとした星座アルゴ座である[4]。しかし、現在のほ座の領域全てがアルゴ座の一部と見なされるようになったのは18世紀半ばになってから、また独立した星座として扱われるようになったのは19世紀後半からである。

星座としてのアルゴ座は紀元前1000年頃には生まれていたと考えられており、紀元前4世紀頃の古代ギリシアの天文学者クニドスのエウドクソスの著書『ファイノメナ (古希: Φαινόμενα)』に既に名前が登場している[45]。2世紀頃にアレクサンドリアで活躍した帝政ローマ期の学者クラウディオス・プトレマイオスの著書『アルマゲスト』には、45個の星がアルゴ座に属するとされた。プトレマイオスの示した45個の星が、現代のどの星に相当するのかについては研究者間で多少の相違は見られるが、現在のほ座の領域の東半分に位置する μ・φ・PP・q などの星は含まれていなかったとされる[46]。

大航海時代以降、南天の観測記録が欧州にもたらされるようになると、アルゴ座の領域は『アルマゲスト』に記されたものから東と南に拡張されていった。ドイツの法律家ヨハン・バイエルが、オランダの天文学者ペトルス・プランシウスやヨドクス・ホンディウスが製作した天球儀から南天の星の位置をコピーして製作した全天星図『ウラノメトリア』では、アルゴ座の領域はプトレマイオスが示したものよりも南東方向に拡張された[47][48][49][50]。しかしバイエルはアルゴ座の星座絵に帆の部分をほとんど書いておらず[48]、現在のほ座の東半分の星は星表にも記載されなかった[47][49][50]。

17世紀イギリスの天文学者エドモンド・ハリーは、自身のセントヘレナ島での観測記録を元に製作・出版した南天の星図『Catalogus Stellarum Australium』で、アルゴ座とケンタウルス座の間にあった未所属の星とアルゴ座の南東部の星を用いて、新星座「Robur Carolinum (チャールズの樫)」を設けた[45][51][52]。ハリーが考案したこの新星座には、現在のほ座の東半分にあたる μ・λ などの星が含まれていた[45]。チャールズ2世に縁のあるロイヤルオークをモチーフとした、多分に政治的色合いの濃いこの星座は、天文学者たちから忌避されて廃れていった[45]。

現在のほ座の枠組みを初めて設けたのは、18世紀フランスの天文学者ニコラ=ルイ・ド・ラカイユであった[4]。ラカイユは、1756年に出版されたフランス科学アカデミーの1752年版紀要に寄稿した星表と星図でアルゴ座に以下の改変を加えた[53][54][55]。

- ハリーの Robur Carolinum を廃して、これらの星をアルゴ座の一部分とすることで、アルゴ座を東方向に拡張した[51][45]。これにより、現在のほ座の領域のほとんどがアルゴ座に組み込まれた。

- バイエルが「マストの4星」とした部分をアルゴ座から切り離し、新たに航海用コンパスを擬した星座 la Boussole を設定した[56][注 1]。この星座は1763年の星表ではラテン語化した Pixis Nautica と改名され、のちのらしんばん座 (Pyxis) の元となった。

- バイエルがアルゴ座に付したギリシア文字とラテン文字の符号を全て廃して、新たにギリシア文字の符号をαからωまで振り直した[57]。

- アルゴ座に、Corps du Navire (船体) 、Pouppe du Navire (船尾) 、Voilure du Navire (船の帆) の3つに小区画を設けた。これらは、ラカイユの死後1763年に出版された星表『Coelum australe stelliferum』では、それぞれラテン語で Argûs in carina(アルゴの竜骨)、Argûs in puppi(アルゴの船尾)、Argûs in velis(アルゴの帆) とされた[57]。

- Corps du Navire、Pouppe du Navire、Voilure du Navire の星のうちギリシア文字の符号が付されていないものに対しては、小区画ごとにラテン文字の小文字で a、b、c……z 、続いて大文字で A、B、C…… Z と符号を付けた[53][注 2]。

ラカイユはプトレマイオスの権威を尊重し、それまでの天文学者らと同じくアルゴ座を1つの星座と見なしていた[55][61]。これは19世紀の天文学者らも同様で、19世紀半ばにイギリスの王室天文官を務めたフランシス・ベイリーが編纂した全天星表『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』、いわゆる『BAC星表』でも Vela は独立した星座ではなくアルゴ座の小区画 (subdivision) として扱われた[62]。

巨大なアルゴ座とその中にある小区画、という入れ子構造に不満を覚える天文学者も少なくなかった。19世紀後半のアメリカの天文学者ベンジャミン・グールドもその一人であった[55]。1879年、アルゼンチン国立天文台で台長の職にあったグールドは、南天の観測記録を元に星表『Uranometria Argentina』を刊行した。グールドはこの星表を編纂するにあたって、大き過ぎるが故に不便なことの多いアルゴ座に対して以下の要領で改変することとした[63]。

- ラカイユが設定したアルゴ座の領域を、Carina(りゅうこつ座)、Puppis(とも座)、Vela(ほ座)の3つの星座に置き換える。

- ラカイユがアルゴ座の星に付したギリシア文字符号はそのまま残し、分割された3つの星座に新たなギリシア文字符号は付さない。

- ラカイユが Carina、Puppis、Vela の各星座の星に付したラテン文字の符号は、R以降の大文字を除いてそのまま使われる。R以降の大文字は「アルゲランダー記法」による変光星の命名のために取り置くこととする。

このグールドによる改変によって、ほ座は独立した星座として扱われるようになった。また、ラカイユがギリシア文字を付した星として γ・δ・κ・λ・μ・ο・φ・ψ の8個だけがほ座の星として残された[64]。そのため、現在もα星やβ星などはない[4]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が提案された際、ラカイユ以降に「アルゴ座」とされていた領域は、Carina(りゅうこつ座)、Puppis(とも座)、Vela(ほ座)の3つに分割されることが決定され、ほ座の星座名は Vela、略称は Vel と正式に定められた[65]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ほ座の星々は二十八宿の南方朱雀七宿の第二宿「鬼宿」の星官に配されていた[66]。λ星は単独で鳥獣の年齢・寿命を司る星官「天記」とされた[66]。e星とd星はらしんばん座の4星と不明の1星とともに、天界に住む犬を表す星官「天狗」に置かれた[66]。また、γ2・b・δ・κ・Nの5星は不明の1星とともに、土地神を祀る廟を表す星官「天社」を成すとされた[66]。

呼称と方言

日本では、明治末期には「帆」という訳語が充てられていたことが、1910年(明治43年)2月刊行の日本天文学会の会報『天文月報』第2巻11号に掲載された「星座名」という記事でうかがい知ることができる[67]。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「帆(ほ)」として引き継がれた[68]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[69]とした際に、Vela の日本語の学名は「ほ」と定められ[70]、これ以降は「ほ」という学名が継続して用いられている。

現代の中国では船帆座[71]と呼ばれている。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “The Constellations”. 国際天文学連合. 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2023年5月4日閲覧。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b c d e Ridpath, Ian. “Vela”. Star Tales. 2023年5月4日閲覧。

- ^ 沼澤茂美、脇屋奈々代『星座の事典 : 全88星座とそこに浮かぶ美しい天体 : オールカラー版』ナツメ社、2007年7月23日、43頁。ISBN 978-4-8163-4364-3。

- ^ a b c d e f g Mamajek, Eric E.. “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合. 2023年2月26日閲覧。

- ^ "del01 Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月4日閲覧。

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466-3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ Pribulla, T. et al. (2011-02-21). “The nearby eclipsing stellar systemδVelorum”. Astronomy & Astrophysics (EDP Sciences) 528: A21. doi:10.1051/0004-6361/201016227. ISSN 0004-6361.

- ^ a b "kap Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月4日閲覧。

- ^ "lam Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月4日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "HD 83443". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2020年1月7日). 2023年5月14日閲覧。

- ^ "HD 85390". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b "gam Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月4日閲覧。

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466-3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ a b Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A dictionary of modern star names : a short guide to 254 star names and their derivations. Cambridge, Mass.: Sky Pub. Corp. p. 59. ISBN 1-931559-44-9. OCLC 70775754

- ^ Kaler, James B.. “Regor”. Stars. 2023年5月10日閲覧。

- ^ "mu Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月5日閲覧。

- ^ Mason, Brian D. et al. (2001). “The 2001 US Naval Observatory Double Star CD-ROM. I. The Washington Double Star Catalog”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 122 (6): 3466-3471. Bibcode: 2001AJ....122.3466M. doi:10.1086/323920. ISSN 0004-6256.

- ^ "omi Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月7日閲覧。

- ^ “VSX : Detail for omi Vel”. aavso (2012年2月10日). 2023年5月7日閲覧。

- ^ "phi Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月5日閲覧。

- ^ Kaler, James B.. “Phi Velorum”. Stars. 2023年5月15日閲覧。

- ^ a b "N Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月5日閲覧。

- ^ Kaler, James B. (2014年5月9日). “N Velorum”. Stars. 2023年5月15日閲覧。

- ^ a b "NGC 3132". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月7日閲覧。

- ^ a b “ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた「南のリング星雲」 形成プロセスに迫った研究成果も発表”. sorae.info (2022年12月14日). 2023年5月7日閲覧。

- ^ a b c Frommert, Hartmut (2006年8月22日). “The Caldwell Catalog”. SEDS Messier Database. 2023年5月7日閲覧。

- ^ "NGC 3201". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月13日閲覧。

- ^ "IC 2391". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月7日閲覧。

- ^ a b c Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (27 June 2022). "The Gum Nebula over Snowy Mountains". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2023年5月13日閲覧。

- ^ Cha, Alexandra N. et al. (1999-04-10). “The Distance to the Vela Supernova Remnant”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 515 (1): L25-L28. doi:10.1086/311968. ISSN 0004-637X.

- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (1 January 2015). "Vela Supernova Remnant". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2023年5月15日閲覧。

- ^ "Vela Pulsar". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年5月7日閲覧。

- ^ “高速で自転するパルサーの加速現象「グリッチ」を詳細に観測した研究成果”. sorae.info (2019年8月13日). 2023年5月7日閲覧。

- ^ 望月優子「中性子星グリッチの起源―さいしょの微視的モデルを構築して―」『天文月報』第92巻第1号、19-31頁、ISSN 0374-2466。

- ^ Aschenbach, Bernd (1998). “Discovery of a young nearby supernova remnant”. Nature (Springer Science and Business Media LLC) 396 (6707): 141-142. Bibcode: 1998Natur.396..141A. doi:10.1038/24103. ISSN 0028-0836.

- ^ a b Aschenbach, Bernd (15 August 2017). Consequence of Cosmic Ray Acceleration in Supernova Remnants on Their Evolution - The Case of RX J0852.0-4622 (Vela Jr). Trieste, Italy: Sissa Medialab. doi:10.22323/1.269.0036。

- ^ Wade, Richard Peter (2019-01-02). “Polynesian origins of the Māori in New Zealand and the supernova RX J0852.0-4622 / G 266.2-1.2 or Mahutonga”. Transactions of the Royal Society of South Africa (Informa UK Limited) 74 (1): 67-85. doi:10.1080/0035919x.2018.1555680. ISSN 0035-919X.

- ^ a b “観測成果:アルマ望遠鏡で迫る星誕生のドラマ”. アルマ望遠鏡 (2013年8月21日). 2023年5月15日閲覧。

- ^ a b c d e Barentine, John C. (2015). The lost constellations : a history of obsolete, extinct, or forgotten star lore. Cham: Springer. pp. 65-88. ISBN 978-3-319-22795-5. OCLC 926914920

- ^ 竹迫忍 (2017年11月7日). “Almagestの星表”. 古天文の部屋. 2023年4月29日閲覧。

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ a b 竹迫忍 (2021年6月8日). “Uranometria(1603) by Johann Bayerの星の同定”. 古天文の部屋. 2023年4月29日閲覧。

- ^ a b Ridpath, Ian. “Argo Navis”. Star Tales. 2023年5月14日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “Robur Carolinum”. Star Tales. 2023年5月14日閲覧。

- ^ a b Stoppa, Felice. “Planisphere contenant les Constellations Celestes comprises entre le Pole Austral et le Tropique du Capricorne.”. Atlas Coelestis. 2023年4月14日閲覧。

- ^ de Lacaille, N. L.. “Histoire de l'Académie royale des sciences” (フランス語). Gallica. 2023年1月7日閲覧。

- ^ a b c d Gould 1879, p. 55.

- ^ Ridpath, Ian. “Pyxis”. Star Tales. 2023年4月14日閲覧。

- ^ a b Nicolas Louis de La Caille (1763). Coelum australe stelliferum. pp. 192-196 2023年4月14日閲覧。

- ^ "a Pup". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月14日閲覧。

- ^ "a Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月14日閲覧。

- ^ "a Car". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月14日閲覧。

- ^ de Lacaille, N. L.. “Coelum australe stelliferum / N. L. de Lacaille”. e-rara. 2023年4月7日閲覧。

- ^ Gould 1879, pp. 58–59.

- ^ Gould 1879, pp. 65–66.

- ^ Gould 1879, pp. 165–168.

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年4月9日閲覧。

- ^ a b c d 大崎正次「中国の星座・星名の同定一覧表」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、294-341頁。ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 「星座名」『天文月報』第2巻第11号、1910年2月、11頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 『文部省学術用語集天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日、316頁。ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、158頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。ISBN 4-639-00647-0。

参考文献

- Gould, Benjamin Apthorp (1879). “Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas”. Resultados del Observatorio Nacional Argentino 1. Bibcode: 1879RNAO....1....1G. OCLC 11484342.