「国際連盟」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

ゆうたんはきち がいラブライバー (会話 | 投稿記録) 国際連盟 は無能組織 (会話) による ID:83579827 の版を取り消し タグ: 取り消し |

||

| (7人の利用者による、間の28版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{混同|x1=1945年から存在する|国際連合}} |

|||

{{Expand English|League of Nations|date=2020年10月|fa=yes}} |

|||

{{Infobox 組織 |

{{Infobox 組織 |

||

|名称 = 国際連盟<small>國際聯盟<br />{{lang-en|League of Nations}}<br />{{lang-fr|Société des Nations}}<br />{{lang-es|Sociedad de Naciones}}</small> |

|名称 = 国際連盟<small>(國際聯盟)<br />{{lang-en|League of Nations}}<br />{{lang-fr|Société des Nations}}<br />{{lang-es|Sociedad de Naciones}}</small> |

||

|画像 = Symbol of the League of Nations.svg |

|画像 = Symbol of the League of Nations.svg |

||

|画像サイズ = 200px |

|画像サイズ = 200px |

||

| 11行目: | 10行目: | ||

|画像サイズ3 = |

|画像サイズ3 = |

||

|画像説明3 = |

|画像説明3 = |

||

|略称 = LN、LoN、SDN、SdN、連盟 |

|略称 = LN、LoN、SDN、SdN、連盟(聯盟) |

||

|標語 = |

|標語 = |

||

|前身 = |

|前身 = |

||

| 27行目: | 26行目: | ||

|会員数 = |

|会員数 = |

||

|言語 = |

|言語 = |

||

|事務総長 = 初代: |

|事務総長 = 初代:[[エリック・ドラモンド (第7代パース伯爵)|エリック・ドラモンド]]<br/>第2代:[[ジョセフ・アヴェノル]]<br/>第3代:[[ショーン・レスター]] |

||

|会長 = |

|会長 = |

||

|人物 = |

|人物 = |

||

| 42行目: | 41行目: | ||

|注記 = <references /> |

|注記 = <references /> |

||

}} |

}} |

||

'''国際連盟'''(こくさいれんめい、[[旧字体]]:國際聯盟、{{lang-en|League of Nations}} |

'''国際連盟'''(こくさいれんめい、[[旧字体]]:國際聯盟、{{lang-en|League of Nations}}('''LON'''<ref>{{cite web |title=80th anniversary of the laying of the founding stone of the Palais des Nations |url=https://www.unog.ch/80256EE600594458/(httpPages)/2A3C98DEDEA5A9B0C125762B002824E3?OpenDocument |website=United Nations Geneva |accessdate=6 June 2020}}</ref>)、{{lang-fr|Société des Nations}}('''SDN''', '''SdN''')、{{lang-es|Sociedad de Naciones}})は、初の{{仮リンク|世界平和|en|World peace}}を維持することを主要な使命とする世界的な[[政府間組織]]である<ref>{{cite book |last=Christian |first=Tomuschat |title=The United Nations at Age Fifty: A Legal Perspective |year=1995 |publisher=Martinus Nijhoff Publishers |isbn=9789041101457 |page=77 |url=https://books.google.com/books?id=iz55RRayP34C&pg=PA77}}</ref>。[[第一次世界大戦]]を終結させた[[パリ講和会議]]の後、[[1920年]][[1月10日]]に発足し、[[1946年]][[4月20日]]に活動を終了した。 |

||

==概要== |

==概要== |

||

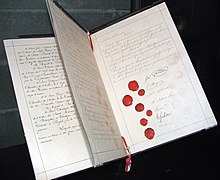

[[国際連盟規約]]に記載されている連盟の主な目的は、[[集団安全保障]]と[[軍縮]]によって[[戦争]]を防止し、交渉と[[仲裁]]によって国際紛争を解決することであった<ref>{{cite web|title=Covenant of the League of Nations|url=http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp|publisher=The Avalon Project|accessdate=30 August 2011|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110726080156/http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp|archivedate=26 July 2011|url-status=live}}</ref>。また、労働条件、先住民の公正な扱い、[[人身売買]]、{{仮リンク|違法薬物の取引|en|Illegal drug trade}}、武器取引、健康、戦争捕虜、ヨーロッパの少数民族の保護などが、この規約や関連条約に盛り込まれていた<ref>See Article 23, {{cite web|url=http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp|title=Covenant of the League of Nations|accessdate=20 April 2009|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110726080156/http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp|archivedate=26 July 2011|url-status=live}}, {{cite web|url=http://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Versailles|title=Treaty of Versailles|accessdate=23 January 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100119080339/http://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Versailles|archivedate=19 January 2010|url-status=live}} and [[Minority Treaties]].</ref>。国際連盟規約は、[[1919年]][[6月28日]]に[[ヴェルサイユ条約]]の第1編として調印され、1920年1月10日に他の条約とともに発効した。連盟理事会の第1回会合は1920年[[1月16日]]に[[フランス]]・[[パリ]]で、連盟総会の第1回会合は1920年[[11月15日]]に[[スイス]]・[[ジュネーヴ]]で開催された。1919年、[[アメリカ合衆国大統領]][[ウッドロウ・ウィルソン]]は、連盟設立の立役者として[[ノーベル平和賞]]を受賞した。 |

|||

連盟としての初会合は[[1920年]][[1月16日]]に[[フランス第三共和政|フランス]]・[[パリ]]で、第1回総会は[[1920年]][[11月15日]]に[[スイス]]・[[ジュネーヴ]]で開催された。 |

|||

連盟の外交理念は、それまでの100年間とは根本的に異なるものだった。連盟は独自の軍隊を持たず、第一次世界大戦で勝利した[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]([[フランス]]、[[イギリス]]、[[イタリア]]、[[日本]]は[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]])が決議を執行し、経済制裁を守り、必要に応じて軍隊を提供することとしていた。しかし、[[大国]]はそれに消極的だった。制裁措置は連盟加盟国に損害を与える可能性があるので、大国は制裁措置を遵守することに消極的だった。[[第二次エチオピア戦争]]の際、イタリア軍の兵士が[[赤十字社]]の医療テントを攻撃していると連盟が非難したとき、[[ベニート・ムッソリーニ]]は「連盟は雀が叫んでいるときには非常に良いが、鷲が喧嘩をしているときには全く良くない」と答えている<ref>{{cite web|url=http://www.oldsite.transnational.org/Area_MiddleEast/2008/Jahanpour_SC-Iran.pdf|title=The Elusiveness of Trust: the experience of Security Council and Iran|accessdate=27 June 2008|publisher=Transnational Foundation of Peace and Future Research|last=Jahanpour|first=Farhang|page=2|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140727102504/http://www.oldsite.transnational.org/Area_MiddleEast/2008/Jahanpour_SC-Iran.pdf|archivedate=27 July 2014|url-status=live}}</ref>。 |

|||

史上初の国際平和機構であり、日本では「連盟(聯盟)」と略されることもある。 |

|||

また、[[人種的差別撤廃提案]]が否決されるなど、人種問題の解決を果たすこともできなかった。尚、2回目の提案の際、イギリス・アメリカ・ポーランド・ブラジル・ルーマニアの計5名の委員が反対した。 |

|||

連盟本部は[[1920年]]から[[1936年]]までは[[スイス]]、[[ジュネーヴ]]の[[:en:Palais Wilson|パレ・ウィルソン]]に、[[1936年]]からは同じくジュネーヴの[[パレ・デ・ナシオン]]に設置されていた<ref>現在、パレ・ウィルソンは[[国際連合人権高等弁務官事務所]]、パレ・デ・ナシオンは国際連合ジュネーヴ事務局として使用されている。</ref>。[[ロスチャイルド家|パリ家]]{{仮リンク|モーリス・ド・ロチルド|en|Maurice de Rothschild|fr|Maurice de Rothschild}}の屋敷[[:en:Château de Pregny|シャトー・ド・プレニー]]も、1920年から1939年まで国際連盟の会場として使用された<ref>Rothschild Archive, "[https://family.rothschildarchive.org/estates/51-chateau-de-pregny Château de Pregny, Geneva, Switzerland]", saying, "It was at Pregny, that Maurice hosted meetings of the League of Nations from 1920 to 1939.", retrieved 5th Dec, 2016</ref>。 |

|||

連盟の本部は[[1920年]]から[[1936年]]までは[[スイス]]・[[ジュネーヴ]]の{{仮リンク|パレ・ウィルソン|en|Palais Wilson}}に、[[1936年]]からは同じくジュネーヴの[[パレ・デ・ナシオン]]に設置されていた{{efn|現在、パレ・ウィルソンは[[国際連合人権高等弁務官事務所]]、パレ・デ・ナシオンは国際連合ジュネーヴ事務局として使用されている。}}。[[ロスチャイルド家|パリ家]]{{仮リンク|モーリス・ド・ロチルド|en|Maurice de Rothschild|fr|Maurice de Rothschild}}の屋敷{{仮リンク|シャトー・ド・プレニー|en|Château de Pregny}}も、1920年から1939年まで国際連盟の会場として使用された<ref>Rothschild Archive, "[https://family.rothschildarchive.org/estates/51-chateau-de-pregny Château de Pregny, Geneva, Switzerland]", saying, "It was at Pregny, that Maurice hosted meetings of the League of Nations from 1920 to 1939.", retrieved 5th Dec, 2016</ref>。 |

|||

[[第二次世界大戦]]中は活動停止状態となったが、[[1946年]][[4月20日]]をもって正式に解散し、その資産と役割は[[1945年]][[10月24日]]に51ヵ国の原加盟国により設立された「'''[[国際連合]]'''」に継承された。 |

|||

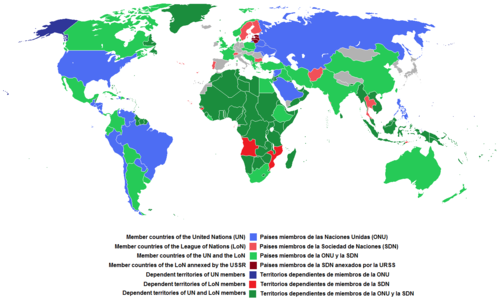

[[1934年]][[9月28日]]から[[1935年]][[2月23日]]までの間は、最多の58か国が加盟していた。連盟は、1920年代にいくつかの成功と初期の失敗を経験した後、最終的に1930年代の第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかった。[[アメリカ合衆国]]は連盟に加盟せず、[[ソビエト連邦]]は遅れて加盟した後、[[冬戦争|フィンランドへの侵攻]]後すぐに追放されたことで、連盟の信頼性は低下した<ref>{{cite book | title=The participation of the Soviet Union in universal international organizations.: A political and legal analysis of Soviet strategies and aspirations inside ILO, UNESCO and WHO | author=Osakwe, C O | year=1972 | publisher=Springer | url=https://books.google.com/books?id=e2OmtJvNjHoC | page=5| isbn=978-9028600027 }}</ref><ref>{{cite book | author=Pericles, Lewis | year=2000 | publisher=Cambridge University Press | title=Modernism, Nationalism, and the Novel | url=https://books.google.com/books?id=F-ImKOwYvsoC | page=52| isbn=9781139426589 }}</ref><ref>{{cite book | title=Historical Dictionary of the League of Nations | author=Ginneken, Anique H. M. van | year=2006 | publisher=Scarecrow Press | url=https://books.google.com/books?id=-mjkuGZLhBIC | page=174| isbn=9780810865136 }}</ref><ref>{{cite book | title=The Origin, Structure & Working of the League of Nations | author=Ellis, Charles Howard | year=2003 | publisher=Lawbook Exchange Ltd | url=https://books.google.com/books?id=xmIsAveUZRgC | page=169| isbn=9781584773207 }}</ref>。[[ドイツ]]、日本、イタリア、[[スペイン]]などは連盟を脱退した。[[第二次世界大戦]]の勃発により、連盟は「将来の世界大戦を防ぐ」という本来の目的を果たせなくなった。 |

|||

== 国際連盟の沿革 == |

|||

=== 設立 === |

|||

[[第一次世界大戦]]中の[[1918年]][[1月8日]]、[[アメリカ合衆国大統領]][[ウッドロウ・ウィルソン]]は「[[十四か条の平和原則]]」を発表し、その第14条「国際平和機構の設立」において、国際的平和維持機構の設立を呼びかけた。この平和原則は、[[ドイツ帝国]]に対する講和条約の前提となり、[[パリ講和会議]]では連盟設立が重要議題の一つとなった<ref name=saito />。同年、[[ジョヴァンニ・アニェッリ (シニア)|ジョヴァンニ・アニェッリ]]と経済学者アッティリオ・カビアティ([[:it:Attilio Cabiati|Attilio Cabiati]])が『欧州連邦か国際連盟か』を出版し[[欧州統合]]を主張した<ref>"European Federation or League of Nations?", 日本EC学会 『ECの政治統合』 有斐閣 1993年 2-3頁</ref>。 |

|||

第二次世界大戦終了後、[[国際連合]](国連)が[[1945年]][[10月24日]]に設立され、連盟が設立したいくつかの機関や組織は国連が引き継いだ。連盟は[[1946年]][[4月20日]]をもって正式に解散した。連盟の存続期間は26年であった。 |

|||

講和会議後に締結された[[ヴェルサイユ条約]]・[[サン=ジェルマン条約]]・[[トリアノン条約]]・[[ヌイイ条約]]・[[セーヴル条約]]の第1編は国際連盟規約となっており、これらの条約批准によって連盟は成立した。原加盟国は42カ国で、[[グレートブリテン及びアイルランド連合王国|イギリス]]・[[フランス第三共和政|フランス]]・[[大日本帝国]]・[[イタリア王国|イタリア]]といった[[列強]]が、常設理事会の[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]]となり、[[1926年]]には[[ドイツ国]](当時[[ヴァイマル共和政]])、[[1934年]]には[[ソビエト連邦|ソビエト社会主義共和国連邦]]も加盟と同時に常任理事国となり、加盟国数が60カ国に達したが、以降は脱退・除名等で加盟国が減少に転じている<ref name=saito>斉藤孝『国際政治の基礎』有斐閣、1988年、pp112-113.</ref>。 |

|||

==起源== |

|||

提唱者が大統領である[[アメリカ合衆国]]自身は、上院外交委員長であった[[ヘンリー・カボット・ロッジ]]や[[ウィリアム・ボーラ]]など[[モンロー主義]]を唱える[[アメリカ合衆国上院|上院]]の反対により各講和条約を批准せず、その後の政権も国際連盟には参加しなかった。ロッジらは国際連盟規約第10条及び16条で規定された『戦争を行った[[国家]]は、ほかの連盟国全てに戦争行為をしたとみなし、当該国との通商、金融、交通を禁じ、連盟理事会の決定に従わなかった場合、連盟国に制裁として軍事行動を義務付ける』という条文により、他国同士の紛争にアメリカが巻き込まれることを危惧し、反対に回った<ref>{{Cite|和書|author=オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ|translator=野中香方子|title=逆転の大戦争史|publisher=文藝春秋|date=2018-10-10|pages=168|isbn=9784163909127}}</ref>。 |

|||

===背景=== |

|||

[[File:Original Geneva Conventions.jpg|thumb|right|[[ジュネーヴ条約]]。最も初期に制定された[[国際法]]の一つ。]] |

|||

「国家間の平和のための共同体」という概念は、初期には[[イマヌエル・カント]]が1795年の著書『[[永遠平和のために]]』<ref>{{cite web|url=http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm|last=Kant|first=Immanuel|publisher=Mount Holyoke College|title=Perpetual Peace: A Philosophical Sketch|accessdate=16 May 2008|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080514211750/http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm|archivedate=14 May 2008|url-status=dead}}</ref>で、国家間の紛争を抑制し、平和を促進するための国家連合体の設立を主張した{{sfn|Skirbekk|Gilje|2001|p=288}}。カントは平和のための世界共同体の構築を主張したが、それは[[世界政府]]という意味ではなく、各国家が自国民を尊重し、外国からの訪問者を同じ理性的な存在として迎え入れる自由な国家であることを宣言することで、世界の平和な社会を促進することを願っていた<ref>{{cite web|url=http://www.constitution.org/kant/perpeace.htm|title=Perpetual Peace|author=Kant, Immanuel|year=1795|publisher=Constitution Society|accessdate=30 August 2011|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111007175416/http://www.constitution.org/kant/perpeace.htm|archivedate=7 October 2011|url-status=live}}</ref>。[[集団安全保障]]を推進するための国際協力は、19世紀の[[ナポレオン戦争]]の後、ヨーロッパ諸国間の現状を維持し、戦争を回避するために展開された{{仮リンク|ヨーロッパ協調|en|Concert of Europe}}に端を発している{{sfn|Reichard|2006|p=9}}{{sfn|Rapoport|1995|pp=498–500}}。また、この時代には[[国際法]]が整備され、[[ジュネーヴ条約]]では戦時中の人道的救済に関する法が制定され、[[ハーグ条約 (1899年及び1907年)|1899年と1907年のハーグ条約]]では戦争のルールと国際紛争の平和的解決が規定された{{sfn|Bouchet-Saulnier|Brav|Olivier|2007|pp=14–134}}<ref>{{cite book|last = Northedge|first = F. S.|title = The League of Nations: Its life and times, 1920–1946| publisher = [[Leicester University]] Press|year = 1986|isbn=978-0-7185-1194-4|ref=none|page=10}}</ref>。歴史学者のウィリアム・H・ハーボーと{{仮リンク|ロナルド・E・ポワスキー|en|Ronald E. Powaski}}が指摘するように、[[セオドア・ルーズベルト]]はアメリカ大統領として初めて国際的な連盟の設立を呼びかけた<ref>{{cite book|last=Powaski|first=Ronald|title=Toward an Entangling Alliance: American Isolationism, Internationalism, and Europe, 1901–1950|year=1991|publisher=Greenwood Publishing Group|isbn=9780313272745|page=14|url=https://books.google.com/books?id=ZDAoVZqHwocC&pg=PA14}}</ref><ref>[http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/espada/roosevelt_life.htm About Theodore Roosevelt] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170407022005/http://www.english.illinois.edu/maps/poets/a_f/espada/roosevelt_life.htm |date=7 April 2017 }}, "Roosevelt's attitude toward a league of nations varied with his changing emphases on realism, nationalism, and internationalism. He had called for a world league to enforce peace in his Nobel Peace Prize address of 1910, and he had affirmed the concept in 1914, two years before President Wilson espoused it."</ref>。ルーズベルトは、1906年にノーベル賞を受賞した際に、「誠実に平和を願う大国が平和連盟を結成してくれれば、それは素晴らしいことである」と述べている<ref>{{cite book|last=Morris|first=Charles|title=The Marvelous Career of Theodore Roosevelt: Including what He Has Done and Stands For; His Early Life and Public Services; the Story of His African Trip; His Memorable Journey Through Europe; and His Enthusiastic Welcome Home|publisher=John C. Winston Company|year=1910|page=[https://archive.org/details/marvelouscareero01morr/page/370 370]|url=https://archive.org/details/marvelouscareero01morr}}</ref><ref>{{cite web|url=https://en.wikisource.org/wiki/Roosevelt's_Nobel_Peace_Prize_acceptance_speech|title=Roosevelt's Nobel Peace Prize acceptance speech|accessdate=13 September 2016|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161225034829/https://en.wikisource.org/wiki/Roosevelt%27s_Nobel_Peace_Prize_acceptance_speech|archivedate=25 December 2016|url-status=live}}</ref>。 |

|||

国際連盟の前身である[[列国議会同盟]](IPU)は、1889年に平和運動家の[[ウィリアム・ランダル・クリーマー]]と[[フレデリック・パシー]]の提唱により結成された(この組織は、現在も世界各国の立法機関を中心とした国際機関として存続している)。IPUは、国際的な視野に立って設立された。1914年には、加盟24か国の議会議員の3分の1がIPUのメンバーとなっていた。IPUの設立目的は、各国政府が国際的な紛争を平和的手段で解決することを奨励することだった。また、各国政府が国際仲裁のプロセスを改善するための年次会議も開催された。IPUの構造は会長を頂点とした評議会方式であり、これは後に設立された国際連盟の構造に反映されることになる<ref>{{cite web | title =Before the League of Nations | publisher =The United Nations Office at Geneva | url =http://www.unog.ch/80256EE60057D930/(httpPages)/B5B92952225993B0C1256F2D00393560?OpenDocument | accessdate =14 June 2008 | archiveurl =https://web.archive.org/web/20081209120513/http://www.unog.ch/80256EE60057D930/(httpPages)/B5B92952225993B0C1256F2D00393560?OpenDocument | archivedate =9 December 2008 | url-status =dead | df =dmy-all }}</ref>。 |

|||

また、[[ロシア革命]]直後の[[ソビエト連邦]](ソ連、[[1934年]]加盟)や第一次大戦敗戦直後のドイツ([[1926年]]加盟)は、連盟成立当初は参加を容認されなかった。このように[[大国]]の不参加によって、その基盤が当初から十分なものではなかった。 |

|||

=== |

===初期の提案=== |

||

{{ multiple image | align = right | direction = horizontal | total_width = 300 |

|||

[[ファイル:LN member states animation.gif|thumb|300px|right|[[1920年]]から[[1945年]]までの加盟国の推移 |

|||

| image1 = 1st Viscount Bryce 1893.jpg | caption1 = 国際連盟を早くから提唱していた[[ジェームズ・ブライス|ブライス卿]] |

|||

{{legend|#002255|加盟国}} |

|||

| image2 = JanSmutsFM.png | caption2 = [[国際連盟規約]]の起草に貢献した[[ヤン・スマッツ]] |

|||

}} |

|||

[[第一次世界大戦]]が勃発すると、将来の戦争を防ぐための国際的な組織の構想が、イギリスやアメリカを中心に世間の支持を集め始めた。1914年、イギリスの政治学者{{仮リンク|ゴールズワージー・ロウズ・ディキンソン|en|Goldsworthy Lowes Dickinson}}は、"League of Nations"(国際連盟)という言葉を作り、その組織化のための計画を立案した。ディキンソンは[[ジェームズ・ブライス|ブライス卿]]とともに、国際的な平和主義者の集まりである{{仮リンク|ブライス・グループ|en|Bryce Group}}(後の{{仮リンク|国際連盟連合|en|League of Nations Union}})の設立に主導的な役割を果たした<ref name="northedge">{{cite book|last = Northedge|first = F. S.|title = The League of Nations: Its life and times, 1920–1946| publisher = [[Leicester University]] Press|year = 1986|isbn=978-0-7185-1194-4|ref=none}}</ref>。このグループは、また当時政権を握っていた[[自由党 (イギリス)|自由党]]内の圧力団体として、一般市民の間で着実に影響力を増していった。ディキンソンは1915年に出版したパンフレット"''After the War''"の中で、自分の「平和連盟」は本質的に仲裁と調停のための組織であると書いている。ディキンソンは、20世紀初頭の秘密外交によって戦争が引き起こされたと考えており、パンフレットにも「外交政策の問題が世論に知られ、コントロールされるようになれば、それに比例して戦争の不可能性は増すだろうと私は信じている」と書いた。ブライスグループの提言は、イギリスとアメリカで広く流布され、始まったばかりの国際運動に大きな影響を与えた<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=cbFznQEACAAJ|title=The League of Nations and the Rule of Law, 1918–1935|author=Sir Alfred Eckhard Zimmern|year=1969|publisher=Russell & Russell|pages=13–22}}</ref>。 |

|||

[[File:19181225 League of Nations - promotion - The New York Times.jpg|thumb|upright=1.5|{{仮リンク|平和施行同盟|en|League to Enforce Peace}}は、1918年のクリスマスに『[[ニューヨーク・タイムズ]]』紙に全面広告を掲載した<ref name=NYTimes_19181225/>。平和施行同盟は、「不和の原因を排除し、平和的手段で論争を解決し、全加盟国の潜在的な力を結集して、世界の平和を乱そうとするいかなる国に対しても常在の脅威として、平和を確保すべきである」と決議している<ref name=NYTimes_19181225>{{cite news |title=Victory / Democracy / Peace / Make them secure by a League of Nations |url=https://newspaperarchive.com/new-york-times-dec-25-1918-p-11/ |work=The New York Times |date=December 25, 1918 |page=11}}</ref>。]] |

|||

{{legend|#0066FF|加盟国の植民地}} |

|||

1915年、アメリカでも、ブライス・グループの提案と同様の組織が[[ウィリアム・タフト]]らによって設立された。この組織は「{{仮リンク|平和施行同盟|en|League to Enforce Peace}}」と呼ばれ、実質的にはブライス・グループの提案をベースにしたものであった<ref>{{Cite journal|publisher=The University of Wisconsin Press|jstor= 2705943 |title=Toward the Concept of Collective Security: The Bryce Group's "Proposals for the Avoidance of War," 1914–1917|journal= International Organization |volume= 24 |issue= 2 |pages= 288–318 |last1= Dubin |first1= Martin David |year= 1970 |doi= 10.1017/S0020818300025911 }}</ref>。この組織は、紛争解決には仲裁を利用し、攻撃的な国には制裁を加えることを提唱していた。これらの初期の組織はいずれも、継続的に機能する組織を想定しておらず、国際機関を裁判所に限定するような[[法治主義]]的なアプローチを取っていた。 |

|||

{{legend|#ff6600|委任統治領}} |

|||

例外はイギリスの[[フェビアン協会]]で、[[大国]]を中心として世界の問題を解決する「評議会」や、様々な活動における国際協力を強化するための「常設事務局」の設置を最初に主張した<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=hjVlcgAACAAJ|title=International Government|author=Leonard Woolf|year=2010|publisher=BiblioBazaar|isbn=9781177952934}}</ref>。 |

|||

{{仮リンク|第一次世界大戦の外交史|en|Diplomatic history of World War I|label=第一次世界大戦をめぐる外交活動}}の中で、両陣営は長期的な戦争目的を明確にしなければならなかった。[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]のリーダーであるイギリスと中立国のアメリカでは、1916年までに、将来の戦争を防ぐための統一的な国際組織を設計するための長期的な考え方が始まっていた。歴史学者のピーター・イヤーウッドは、1916年12月に{{仮リンク|ロイド・ジョージ内閣|en|Lloyd George ministry}}が発足したときには、知識人や外交官の間で、このような国際組織を設立することが望ましいという議論が広まっていたと主張している。[[デビッド・ロイド・ジョージ|ロイド・ジョージ]]は、ウィルソンから戦後の状況を視野に入れた立場を表明するよう求められたとき、このような組織の設立を支持した。ウィルソン自身も、1918年1月に発表した「[[十四か条の平和原則]]」の中に、「平和と正義を確保するための国家同盟」を盛り込んでいた。イギリスの[[アーサー・バルフォア]]外相は、永続的な平和の条件として、「国際法の背後に、敵対行為を防止または制限するための全ての条約上の取り決めの背後に、最も強硬な侵略者を躊躇させるような何らかの国際的制裁措置を考案すべきである」と主張した<ref>Peter Yearwood, "‘On the Safe and Right Lines’: The Lloyd George Government and the Origins of the League of Nations, 1916–1918." ''Historical Journal'' 32#1 (1989): 131–155.</ref>。 |

|||

この戦争は、ヨーロッパの社会・政治・経済に大きな影響を与え、精神的・物理的なダメージを与えた<ref>P. M. H. Bell, ''The Origins of the Second World War in Europe'' (2007) p 16.</ref>。1917年2月に[[ロシア帝国]]が崩壊したのを皮切りに、[[ドイツ帝国]]、[[オーストリア=ハンガリー帝国]]、[[オスマン帝国]]と、いくつもの帝国が崩壊していった。世界中で反戦の気運が高まった。「[[戦争を終わらせるための戦争]]」{{sfn|Archer|2001|p=14}}と呼ばれていた第一次世界大戦の原因究明が盛んに行われ、その原因として、軍拡競争、同盟関係、軍国主義的ナショナリズム、秘密外交、主権国家が自国の利益のために戦争をする自由などが挙げられた。そこで、軍縮、公開外交、国際協力、戦争をする権利の制限、戦争をしないようにするための罰則などにより、将来の戦争を防ぐことを目的とした国際組織の設立が提案された{{sfn|Bell|2007|p=8}}。 |

|||

{{legend|#b3b3b3|非加盟国}} |

|||

1918年初めにイギリスのバルフォア外相は、[[ロバート・セシル (初代セシル・オブ・チェルウッド子爵)|ロバート・セシル]]卿の主導によるこの問題に関する最初の公式報告書を依頼した。次いで、イギリスの委員会が1918年2月に任命された。この委員会は、{{仮リンク|ウォルター・フィリモア (初代フィリモア男爵)|label=ウォルター・フィリモア|en|Walter Phillimore, 1st Baron Phillimore}}を中心に、{{仮リンク|エア・クロウ|en|Eyre Crowe}}、{{仮リンク|ウィリアム・ティレル (初代ティレル男爵)|label=ウィリアム・ティレル|en|William Tyrrell, 1st Baron Tyrrell}}、{{仮リンク|セシル・ハースト|en|Cecil Hurst}}らが加わったもので、後にフィリモア委員会と呼ばれるようになった<ref name="northedge"/>。フィリモア委員会が出した提案は、紛争を仲裁し、違反国に制裁を加える「連合国会議」を設立するというものだった。この提案はイギリス政府に承認され、委員会の成果の多くは後に[[国際連盟規約]]に盛り込まれた<ref name="jclare">{{cite web|publisher=American History|accessdate=10 December 2013|url=http://www.let.rug.nl/usa/essays/1901-/the-league-of-nations-karl-j-schmidt.php|title=The League of Nations – Karl J. Schmidt|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131219081141/http://www.let.rug.nl/usa/essays/1901-/the-league-of-nations-karl-j-schmidt.php|archivedate=19 December 2013|url-status=live}}</ref>。 |

|||

{{legend|#cccccc|非加盟国の植民地}} |

|||

]] |

|||

国際連盟は[[戦間期]]の[[ギリシャ・ブルガリア紛争]]などの小規模紛争解決に一定の役割を果たしたが、[[第二次エチオピア戦争]]などでは実効性を挙げられないケースもあった。 |

|||

また、フランスは1918年6月により広範囲な提案を起草した。その中では、全ての紛争を解決するための評議会の年次会合と、その決定を執行するための国際軍が提唱されていた<ref name="jclare"/>。 |

|||

[[1925年]]には[[コスタリカ]]が、連盟運営分担金の支払が不可能になったために初めて脱退し、翌[[1926年]]には[[ブラジル]]が[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]]参入失敗を機に脱退した。[[1930年代]]には、[[満州国]]が承認されなかった[[大日本帝国]]、また[[国家社会主義ドイツ労働者党|ナチス]]が[[ナチ党の権力掌握|政権を掌握]]した[[ナチス・ドイツ|ドイツ]]が脱退([[1933年]])。その後、[[ホロドモール]]を収束させた[[ソビエト連邦]]が加盟([[1934年]])するが、第二次エチオピア戦争で[[エチオピア帝国]]に侵攻した[[イタリア王国]]が脱退([[1937年]])、以降も後の[[枢軸国]]側中小国の脱退が続出し、大規模[[紛争]]の解決に対する限界を露呈した。 |

|||

[[File:19181215 Woodrow Wilson Sees Enduring Peace Only In A League of Nations - The New York Times.jpg|thumb|upright=2.0|1918年12月にヨーロッパを訪れたウッドウ・ウィルソンは、「平和の実現と国際連盟の創設は、一つの目的として達成されなければならないことを再確認した」と演説した<ref name=NYTimes_19181215>{{cite news |title=Text of the President's Two Speeches in Paris, Stating His Views of the Bases of a Lasting Peace |url=https://newspaperarchive.com/new-york-times-dec-15-1918-p-1/ |work=The New York Times |date=15 December 1918 |page=1 }}</ref>。]] |

|||

[[第二次世界大戦]]勃発後の連盟は、各国代表が本国に帰還したことで規模縮小を余儀なくされたものの、一部専門家委員会の会合や予算執行などのための総会は開かれていた。また理事会は[[1939年]]12月、[[冬戦争|フィンランド侵略]]を理由にソ連を除名した。しかし、戦争の激化とともに総会・理事会の開催が困難となり、代替として総会議長である[[ユダヤ人|ユダヤ系]][[ノルウェー]]人の{{仮リンク|C・J・ハンブロ|en|C. J. Hambro}}を委員長とする管理委員会を結成し、戦時中も[[ロンドン]]、[[リスボン]]など場所を移して会合を続けた。[[1940年]]のドイツによる[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|フランス占領]]によってジュネーヴが地理的に孤立状態となったため、事務局など一部機関の移転が迫られた。 |

|||

アメリカのウッドロウ・ウィルソン大統領は[[エドワード・M・ハウス]]大佐に対し、「十四か条の平和原則」で初めて示した自身の理想主義的な考えと、フィリモア委員会の活動を反映したアメリカの計画を起草するよう指示した。ハウスの作業とウィルソン自身の初稿で、スパイ活動や不正行為を含む「非倫理的」な国家行動を排除することが提案された。不従順な国家に対する強制手段としては、例えば、「その国の国境を封鎖して、世界のどの地域とも通商や交流ができないようにし、必要な武力を行使する...」などの厳しい措置が含まれた<ref name="jclare"/>。 |

|||

事務局の一部機能を非加盟国である[[アメリカ合衆国]]の[[プリンストン (ニュージャージー州)|プリンストン]]、薬物部を[[ワシントンD.C.]]、財務部をロンドン、姉妹機関の[[国際労働機関]]を[[カナダ]]の[[モントリオール]]へと分散配置した。戦争による職員減少や分担金未納による予算不足により、活動は統計記録の維持など最小限のものとなったが、プリンストンでは戦後に新国際組織を創設する計画・議論が行われていた。やがて[[1943年]]の[[テヘラン会談]]で国際連盟から新設の国際平和組織へ移行することが合意となり、1944年の[[ダンバートン・オークス会議]]で[[国際連合憲章]]の原案が策定された。 |

|||

主に[[国際連盟規約]]を起草したのは<ref>{{cite web|url=http://www.columbia.edu/~saw2156/TheLeagueAsARetreat.pdf|title=The League of Nations: a retreat from international law?|publisher=Journal of Global History|accessdate=10 December 2013|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131214064233/http://www.columbia.edu/~saw2156/TheLeagueAsARetreat.pdf|archivedate=14 December 2013|url-status=live}}</ref>、イギリスの政治家ロバート・セシル卿と南アフリカの政治家[[ヤン・スマッツ]]の2人だった。スマッツは、大国を常任理事国、小国を非常任理事国とする理事会の創設や、[[中央同盟国]]の植民地の[[委任統治]]の制度の創設を提案した。セシルは行政面に重点を置き、年1回の理事会と、4年に1回の全加盟国による議会を提案した。また、連盟の管理業務を遂行するために、大規模で常設の事務局を設けることを主張した<ref name="jclare"/><ref>J. A. Thompson, "Lord Cecil and the pacifists in the League of Nations Union." ''Historical Journal'' 20#4 (1977): 949–959.</ref><ref>Christof Heyns, "The Preamble of the United Nations Charter: The Contribution of Jan Smuts." ''African Journal of International and Comparative Law'' vol 7 (1995): pp 329+. [http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/afjincol7&div=23&id=&page= excerpt]</ref>。 |

|||

国際連合発足後の[[1946年]][[4月8日]]、最後となる第21回総会を開催し、連盟の解散と資産を国連へ移行することを提案、[[4月18日]]の投票により決定し、[[4月20日]]に解散した。総会は国際連盟の創設者の一人である[[ロバート・セシル (初代セシル・オブ・チェルウッド子爵)|ロバート・セシル]]の結びのスピーチ「{{en|The League is dead; long live the United Nations!}}(国際連盟は死んだ、国際連合万歳!)」で幕を閉じた<ref>Scott, George (1973). The Rise and Fall of the League of Nations. Hutchinson & Co LTD. ISBN 0-09-117040-0.</ref>。[[国際司法裁判所]]や国際労働機関は国連に引き継がれた。 |

|||

== |

===設立=== |

||

{{multiple image |

|||

=== 主要機関 === |

|||

| width = 300 |

|||

* '''総会'''(Assembly) |

|||

| image1 = Salle de l'Horloge during the Paris Peace Conference.jpg |

|||

* '''理事会'''(Council) |

|||

| caption1 = 国際連盟理事会の第1回会合は、1920年1月16日に[[パリ]]の外務省のSalle de l'Horloge(時計の間)で開催された。 |

|||

| image2 = No-nb bldsa 5c006.jpg |

|||

* '''事務局'''(Secretariat) |

|||

| caption2 = 国際連盟総会の第1回会合は、1920年11月15日に[[ジュネーブ]]のSalle de la Réformation(改革の間)で開催された。 |

|||

}} |

|||

[[1919年]]の[[パリ講和会議]]では、ウィルソン、セシル、スマッツの3人がそれぞれの草案を提出した。代表者間の長い交渉の末、セシル・ハーストと{{仮リンク|デイヴィッド・ハンター・ミラー|en|David Hunter Miller}}が共同で執筆した予備的な草案を元に検討が進められた<ref>{{cite book|url=https://archive.org/details/draftingofcovena0000mill|url-access=registration|title=The drafting of the Covenant|author=David Hunter Miller|year=1969|publisher=Johnson Reprint Corp.}}</ref>。さらに交渉と妥協を重ね、1919年[[1月25日]]、代表団は最終的に国際連盟創設の提案を承認した{{sfn|Magliveras|1999|p=8}}。最終的な国際連盟規約は特別委員会によって起草された。[[ヴェルサイユ条約]]・[[サン=ジェルマン条約]]・[[トリアノン条約]]・[[ヌイイ条約]]・[[セーヴル条約]]の第1編に国際連盟規約が含められた。1919年[[6月28日]]、44か国が規約に署名した{{sfn|Magliveras|1999|pp=8–12}}{{sfn|Northedge|1986|pp=35–36}}。 |

|||

連盟は、全加盟国を代表する総会、大国に限定された執行委員会、そして常設の事務局で構成される。加盟国は、他の加盟国の領土保全を尊重し、外部からの攻撃に対抗して保全することと、国内の安全に合致する最低限度のレベルまで[[軍縮|武装解除]]することが求められた。全ての国は、戦争を始める前に、[[仲裁]]または{{仮リンク|公的調査|en|Public inquiry|label=司法調査}}のために申し立てすることが義務付けられた<ref name="northedge"/>。執行理事会は、紛争を裁く[[常設国際司法裁判所]]を設立した。 |

|||

=== 専門機関 === |

|||

* 常設委任統治委員会 |

|||

* 常設軍事諮問委員会 |

|||

* 軍備縮小委員会 |

|||

* 法律家専門家委員会 |

|||

* [[ナンセン国際難民事務所]]、[[ドイツ難民高等弁務官事務所]] → [[国際連盟難民高等弁務官事務所]] - [[国際連合難民高等弁務官事務所]](UNHCR)の前身 |

|||

* {{仮リンク|知的協力委員会|en|International Committee on Intellectual Cooperation}} - [[国際連合教育科学文化機関]](UNESCO)の前身 |

|||

* 麻薬常設中央委員会 - [[ジュネーヴ国際阿片会議|ジュネーヴ国際阿片(アヘン)会議]]によって設置。[[国際麻薬統制委員会]](INCB)の前身 |

|||

* [[常設国際司法裁判所]](Permanent Court of International Justice) |

|||

* [[国際連盟保健機関]](Health Organization) - [[世界保健機関]](WHO)の前身 |

|||

* 経済金融機関(Economic and Financial Organization) |

|||

* 通信運輸機関(Transit, Transport and Communications) |

|||

* 社会問題諮問委員会(Advisory Committee on Social Questons) |

|||

* [[国際労働機関]](International Labour Organisation) |

|||

* 国際連盟婦人児童売買諮問委員会(Advisory Committee on the Traffic in Women and Children) |

|||

* [[大使会議]] |

|||

[[File:Bundesarchiv Bild 102-00678, Genf.- Haus des Völkerbundrates.jpg|thumb|left|1924年、国際連盟の本部は、建物の外にある記念碑に「国際連盟の創設者」として記されている[[ウッドロウ・ウィルソン]]元アメリカ大統領にちなんで、「{{仮リンク|パレ・ウィルソン|en|Palais Wilson}}」と名付けられた。]] |

|||

== 加盟国 == |

|||

ウィルソン米大統領は、連盟の設立と推進に尽力した功績により1919年10月に[[ノーベル平和賞]]を受賞した{{sfn|Levinovitz|Ringertz|2001|p=170}}。しかし、そのアメリカ合衆国は、上院外交委員長であった[[ヘンリー・カボット・ロッジ]]や[[ウィリアム・ボーラ]]など[[モンロー主義]]を唱える[[アメリカ合衆国上院|上院]]の反対により各講和条約を批准せず、その後の政権も国際連盟には参加しなかった。ロッジらは国際連盟規約第10条及び16条で規定された「戦争を行った[[国家]]は、ほかの連盟国全てに戦争行為をしたとみなし、当該国との通商、金融、交通を禁じ、連盟理事会の決定に従わなかった場合、連盟国に制裁として軍事行動を義務付ける」という条文により、他国同士の紛争にアメリカが巻き込まれることを危惧し、反対に回った<ref>{{Cite|和書|author=オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ|translator=野中香方子|title=逆転の大戦争史|publisher=文藝春秋|date=2018-10-10|pages=168|isbn=9784163909127}}</ref>。ウィルソンが妥協を許さなかったため、加盟に必要な3分の2の賛成を得られず、アメリカは連盟に加盟しないこととなった<ref>{{Cite journal |jstor = 985951|title = Henry Cabot Lodge and the League of Nations|journal = Proceedings of the American Philosophical Society|volume = 114|issue = 4|pages = 245–255|last1 = Hewes|first1 = James E.|year = 1970}}</ref>。 |

|||

{{main|国際連盟加盟国}} |

|||

国際連盟は、国際連盟規約を含むヴェルサイユ条約が発効した6日後の[[1920年]][[1月16日]]に[[パリ]]で第1回理事会を開催した{{sfn|Scott|1973|p=51}}。1920年[[11月1日]]、国際連盟の本部はロンドンから[[ジュネーヴ]]に移され、[[11月15日]]には第1回総会が開催された{{sfn|Scott|1973|p=67}}<ref>[http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/3DA94AAFEB9E8E76C1256F340047BB52/$file/sdn_chronology.pdf League of Nations Chronology] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150404121418/http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/3DA94AAFEB9E8E76C1256F340047BB52/$file/sdn_chronology.pdf |date=4 April 2015 }}, The United Nations Office at Geneva</ref>。ジュネーブの西湖畔にある連盟の最初の本部は、連盟設立に尽力したウッドロウ・ウィルソン米大統領にちなんで「{{仮リンク|パレ・ウィルソン|en|Palais Wilson}}」と名付けられた。 |

|||

== 連盟の歴史 == |

|||

{{節スタブ}} |

|||

===女権拡張活動家の動き=== |

|||

=== 国際連盟が関与した問題 === |

|||

第一次世界大戦の開戦から2週間も経たないうちに、フェミニストたちは戦争反対の活動を始めた{{sfn|Marchand|2015|pp=182–184}}。それまでの平和団体への参加を禁じられていた{{sfn|Marchand|2015|p=102}}アメリカの女性たちは、女性平和パレード委員会(Women's Peace Parade Committee)を結成し、戦争への無言の抗議行動を計画した。委員長の{{仮リンク|ファニー・ギャリソン・ヴィラード|en|Fanny Garrison Villard}}を筆頭に、労働組合、フェミニスト団体、社会改革団体の女性たち({{仮リンク|ケイト・ウォーラー・バレット|en|Kate Waller Barrett}}、{{仮リンク|メアリー・リッター・ビアード|en|Mary Ritter Beard}}、{{仮リンク|キャリー・チャップマン・キャット|en|Carrie Chapman Catt}}、{{仮リンク|ローズ・シュナイダーマン|en|Rose Schneiderman}}、{{仮リンク|リリアン・ウォルド|en|Lillian Wald}}ら)が1500人の女性を組織し、[[1914年]][[8月29日]]に[[マンハッタン]]の[[5番街 (マンハッタン)|5番街]]を行進した{{sfn|Marchand|2015|pp=182–184}}。このパレードにより、[[ジェーン・アダムズ]]は、ヨーロッパの2人の[[サフラジスト]](ハンガリー人の{{仮リンク|シュヴィンメル・ロージカ|en|Rosika Schwimmer}}とイギリス人の{{仮リンク|エメリン・ペシック・ローレンス|en|Emmeline Pethick-Lawrence}})が提案した平和会議の開催に関心を持った{{sfn|Marchand|2015|p=194}}。[[1915年]][[1月9日]]から[[1月10日|10日]]にかけて、[[ワシントンD.C.]]でアダムス主導の平和会議が開催され、行政権と立法権を持つ国際機関を設立して、平和と軍縮のための「中立国の永久同盟」を発展させることを求める綱領が採択された<ref>{{cite journal|title=A Woman's Peace Party Full Fledged for Action|journal=The Survey|date=23 January 1915|volume=XXXIII|issue=17|pages=433–434|url=https://archive.org/stream/surveycharityorg33survrich#page/433/mode/1up|accessdate=31 August 2017|publisher=Survey Associates for the Charity Organization Society of New York City|location=New York, New York}}</ref><ref name="The Washington Herald">{{cite news|title=Women Intend to End Strife|url=https://www.newspapers.com/clip/13465910/women_intend_to_end_strife_the/|accessdate=31 August 2017|publisher=[[The Washington Herald]]|date=10 January 1915|location=Washington, D. C.|page=1|via=[[Newspapers.com]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170831220007/https://www.newspapers.com/clip/13465910/women_intend_to_end_strife_the/|archivedate=31 August 2017|url-status=live}} {{open access}}</ref>。 |

|||

* {{仮リンク|オーランド危機|en|Åland crisis}} |

|||

* [[シレジア蜂起]] |

|||

* {{仮リンク|クライペダ蜂起|en|Klaipėda Revolt}} |

|||

* {{仮リンク|ハタイ問題|en|Hatay State}} |

|||

* {{仮リンク|ヴィリニュスの反乱|en|Żeligowski's Mutiny}} |

|||

* [[コルフ島事件]] |

|||

* [[コロンビア・ペルー戦争]] |

|||

* [[ザール (国際連盟管理地域)|ザール地方]]、[[自由都市ダンツィヒ]]の統治 |

|||

* {{仮リンク|ペトリチ事変|en|Incident at Petrich}} |

|||

* [[リベリア]]強制労働問題 |

|||

* [[満州事変]] |

|||

* [[チャコ戦争]] |

|||

* [[第二次エチオピア戦争]] |

|||

* [[日中戦争]] |

|||

その数か月後には、[[ハーグ]]で国際女性会議を開催することが呼びかけられた。[[1915年]][[4月28日]]に開催された会議{{sfn|Everard|de Haan|2016|pp=64–65}}は、{{仮リンク|ミア・ボワセベン|en|Mia Boissevain}}、{{仮リンク|アレッタ・ヤコブス|en|Aletta Jacobs}}、{{仮リンク|ローザ・マヌス|en|Rosa Manus}}がコーディネートし、中立国・非戦国から1,136名が参加した<ref>{{cite web|last1=van der Veen|first1=Sietske|title=Hirschmann, Susanna Theodora Cornelia (1871–1957)|url=http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/DVN/lemmata/data/Hirschmann|website=Huygens ING|publisher=Huygens Institute for the History of the Netherlands|accessdate=30 August 2017|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170830163944/http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/DVN/lemmata/data/Hirschmann|archivedate=30 August 2017|location=The Hague, The Netherlands|language=nl|date=22 June 2017}}</ref>。この会議では、後に[[婦人国際平和自由連盟]](WILPF)となる組織が設立された{{sfn|Jacobs|1996|p=94}}。会議終了後、2つの女性代表団が派遣され、数か月かけてヨーロッパの国家元首を訪問した。各国外相はそのような機関は効果がないと感じていたが、他の国が同意し、[[ウッドロウ・ウィルソン]]米大統領が組織を立ち上げるのであれば、中立的な調停機関の設立に参加するか、それを妨げないことに合意した。しかし、戦争遂行中のウィルソン大統領はこれを拒否した{{sfn|Caravantes|2004|pp=101–103}}{{sfn|Wiltsher|1985|pp=110–125}}。 |

|||

== 連盟の実態 == |

|||

{{独自研究|section=1|date=2019-11-13}} |

|||

[[国際連合]]とは異なり、最高決定機関は「理事会」ではなく「総会」であった。総会の決定方法は[[多数決]]ではなく「[[全会一致]]」を原則としていた。また度々議論が行われたものの、強制力を持つ軍を組織することができなかった<ref>武田昌之、1991</ref>。このため国際紛争において仲裁を行うための強制力を持つことが出来ず、紛争解決に独自の指導力を発揮できなかった。 |

|||

1919年、フランスの女権擁護者たちは、公式会議への参加許可を得ることを期待して、パリ講和会議と並行して行われる{{仮リンク|連合国女性会議|en|Inter-Allied Women's Conference}}への参加を世界のフェミニストたちに呼びかけた<ref name="Sydney Herald">{{cite news |title=Inter-Allied Women's Conference in Paris |url= https://www.newspapers.com/clip/13469530/the_sydney_morning_herald/ |accessdate=31 August 2017 |newspaper=The Sydney Morning Herald |date=23 May 1919 |page=5 |via=[[Newspapers.com]]|archiveurl= https://web.archive.org/web/20170901030613/https://www.newspapers.com/clip/13469530/the_sydney_morning_herald/ |archivedate=1 September 2017|url-status=live}} {{open access}}</ref>。連合国女性会議は、和平交渉や委員会への提案の許可を求め、女性と子供に関する委員会に参加する権利を与えられた<ref>{{cite news |title=Women and the Peace Conference |url= https://www.newspapers.com/clip/13469815/women_and_the_peace_conference_the/ |accessdate=31 August 2017 |newspaper=The Manchester Guardian |date=18 February 1919 |page=5 |via=[[Newspapers.com]] |archiveurl= https://web.archive.org/web/20170901031301/https://www.newspapers.com/clip/13469815/women_and_the_peace_conference_the/|archivedate=1 September 2017|url-status=live}} {{open access}}</ref><ref>{{cite news |last1=Drexel |first1=Constance |title=Women Gain Victory at Paris Conference |url= https://www.newspapers.com/clip/13469357/the_los_angeles_times/ |accessdate=31 August 2017 |newspaper=Los Angeles Times |date=15 March 1919 |page=2 |via=[[Newspapers.com]] |archiveurl= https://web.archive.org/web/20170901031443/https://www.newspapers.com/clip/13469357/the_los_angeles_times/|archivedate=1 September 2017 |url-status=live}} {{open access}}</ref>。女性に対する男性と同等の権利と法による完全な保護を求めたが<ref name="Sydney Herald"/>、それらは無視された{{sfn|Wiltsher|1985|pp=200–202}}。この会議により、女性に対し、国際連盟の職員や代議員など、あらゆる役割を果たす権利が認められた{{sfn|Meyer|Prügl|1999|p=20}}。また、加盟国は女性や子供の[[人身売買]]を防止し、子供・女性・男性の労働者のための人道的な条件を平等に支持するという宣言を勝ち取った{{sfn|Pietilä|1999|p=2}}。1919年[[5月17日]]から[[5月19日|19日]]にかけて開催された[[チューリッヒ]]平和会議では、ヴェルサイユ条約が懲罰的な措置をとっていること、暴力の非難を規定していないこと、市民的・政治的参加から女性を排除していることを、WILPFの女性たちが非難した{{sfn|Wiltsher|1985|pp=200–202}}。 |

|||

ただ、世界における現実の紛争に必ずしも有効な解決策を提示できなかったとしても、史上初めて、国際機関として参加国の総意を以って意見を集約をするという理念は、評価されるべきものと考えられている{{誰2|date=2019-11-13}}。 |

|||

==言語とシンボル== |

|||

紛争処理以外では効果を上げたとする指摘もあるほか、[[満州事変]]に関する[[大日本帝国]]への勧告や、[[イタリア王国|イタリア]]による[[第二次エチオピア戦争|エチオピア侵攻]]に際しての規約第16条に基づく史上唯一<ref>田岡良一「連盟規約第16条の歴史と国際連合の将来」『法理学及び国際法論集(恒藤博士還暦記念)』(1949年、有斐閣)、336-337頁</ref>の制裁発動等、常任理事国が関係する紛争に対しても可能な限り対応した点では、現在の[[国際連合]]では[[国際連合安全保障理事会|安全保障理事会]](安保理)[[常任理事国]](米英仏露中の5ヶ国)が関係する紛争の処理が困難であることと比べ、評価されるべきであるとの意見もある{{誰2|date=2019-11-13}}。 |

|||

国際連盟の公用語は[[フランス語]]と[[英語]]だった{{sfn|League of Nations|1935|p=22}}。 |

|||

1939年、国際連盟の半公式紋章が制定された。青い[[五角形]]の中に2つの[[五芒星]]を描いたもので、地球上の5つの大陸と「{{仮リンク|歴史的人種分類概念|en|Historical race concepts|label=5種類の人種}}」{{efn|当時の人種の分類とされていた[[コーカソイド]]、[[モンゴロイド]]、[[ネグロイド]]、[[アメリカ先住民]]、{{仮リンク|マレー人種|en|Malay race}}の5種類。}}を象徴するものである。マークの上には英語名("League of Nations")、下にはフランス語名("Société des Nations")が書かれた<ref>{{cite web|publisher=United Nations|accessdate=15 September 2011|url=http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/en/home/about_us/un_offices|title=Language and Emblem|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110923093857/http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/en/home/about_us/un_offices|archivedate=23 September 2011}}</ref>。 |

|||

加入国が対等の立場において意思決定に参画するシステムは、平等の見地からは評価されるべきものであるが、実際には大国が小国を動かすことによって、国際連盟における世論を構築することが可能になる制度であるとの批判がある{{誰2|date=2019-11-13}}。後継の機関ともいうべき国際連合においては、安保理常任理事国に一定の優越する地位が付与されている。 |

|||

==機関== |

|||

== 日本の貢献と脱退まで == |

|||

{{further|en:Organisation of the League of Nations|常設国際司法裁判所|en:List of leaders of the League of Nations}} |

|||

[[ファイル:Notice of dismiss of the cooporation with the League of Nations related organization.jpg|thumb|255px|[[1938年]](昭和13年)、[[天羽英二]]国際会議帝国事務局長が[[国際労働機関]]を含む関連機関への協力中止を国際連盟に通達したことを報じた官報]]{{Wikisource|國際聯盟脱退ノ詔書}} |

|||

[[File:League of Nations Organization.png|thumb|国際連盟の組織図<ref>{{Cite journal| issue = 2| last = Grandjean| first = Martin| title = Complex structures and international organizations| trans-title = Analisi e visualizzazioni delle reti in storia. L'esempio della cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni| journal = Memoria e Ricerca| date = 2017| pages = 371–393| url = https://www.rivisteweb.it/doi/10.14647/87204| doi = 10.14647/87204| accessdate = 31 October 2017| archiveurl = https://web.archive.org/web/20171107020256/https://www.rivisteweb.it/doi/10.14647/87204| archivedate = 7 November 2017| url-status=live| df = dmy-all}} See also: [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01610098v2 French version] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171107004313/https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01610098v2 |date=7 November 2017 }} (PDF) and [http://www.martingrandjean.ch/complex-structures-and-international-organizations/ English summary] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171102034717/http://www.martingrandjean.ch/complex-structures-and-international-organizations/ |date=2 November 2017 }}.</ref>]] |

|||

[[大日本帝国]]([[日本]])は脱退まで[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]]であり、国際連盟事務局次長には[[新渡戸稲造]]、[[杉村陽太郎]]が選出されるなど中核的役割を担っていた。国際連盟に大日本帝国が加入した[[内閣総理大臣]]は[[原敬]]([[原内閣]])であった。日本は地理的に[[ヨーロッパ]]から遠距離であるために、ヨーロッパ諸国間の紛争に比較的利害を有していなかったことから、概ねヨーロッパの[[紛争]]([[ギリシア]]等)に対しては、公平な第三者として調停を行うことができたと評価される{{要出典|date=2020年6月}}{{誰によって|date=2020年6月}}。 |

|||

[[File:Palais des nations.jpg|thumb|1936年から1946年に解散するまで連盟の本部だったジュネーヴの[[パレ・デ・ナシオン]]|alt=A drive leads past a manicured lawn to large white rectangular building with columns on it facade. Two wings of the building are set back from the middle section.]] |

|||

連盟の主な構成機関は、総会、理事会、常設事務局だった。また、[[常設国際司法裁判所]]と[[国際労働機関]]という2つの主要組織があった。その他に、いくつかの補助機関や委員会があった{{sfn|Northedge|1986|pp=48, 66}}。各機関の予算は総会で配分されていた。連盟の運営資金は加盟国が負担していた<ref>{{cite web|publisher=University of Indiana|accessdate=5 October 2011|title=Budget of the League|url=http://www.indiana.edu/~league/pictorialsurvey/lonapspg30.htm|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110823153107/http://www.indiana.edu/~league/pictorialsurvey/lonapspg30.htm|archivedate=23 August 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

===主要機関=== |

|||

ただ、理事国として毎年少なからぬ分担金<ref>1933年段階で60万円(※当時、現在価値で60億円内外)。中外商業新報1933.2.19-1933.3.4(昭和8)[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00825939&TYPE=HTML_FILE&POS=1]</ref>を拠出する必要があり、一方で国際連盟を日本糾弾の場としていた[[中華民国]]([[中国国民党]]政府)は日本と同等の地位と負担を主張しながら支払いが滞っていた。 |

|||

総会と理事会の関係、およびそれぞれの権限は、明確に定義されていなかった。総会と理事会は、世界の平和に影響を与えるあらゆる問題を、連盟の権限の範囲内で扱うことができた。総会と理事会は、特定の問題や任務をもう一方に委ねることもできた{{sfn|Northedge|1986|pp=48–49}}。 |

|||

総会と理事会の議決には、手続事項や新規加盟国の加入などの特定の場合を除き、[[全会一致]]が求められていた。この要件は、連盟が構成国の主権を信じていることの反映であった。連盟は口述による解決ではなく、同意形成による解決を求めた。紛争の場合には、紛争当事者の同意は必要なかった{{sfn|Northedge|1986|p=53}}。 |

|||

[[柳条湖事件]]を契機に、大日本帝国が満州全土を制圧すると([[満州事変]])、[[清]]朝最後の皇帝・[[愛新覚羅溥儀|溥儀]]を執政にする[[満州国]]を建国した。これに抗議する[[中華民国]]は連盟に提訴。連盟ではイギリスの第2代[[リットン伯爵]][[ヴィクター・ブルワー=リットン]](リットン卿)を団長とする[[リットン調査団]]を派遣する。リットンは「日本の満州における“[[特殊権益]]”は認めたが、満州事変は[[正当防衛]]には当たらず、満州を中華民国に返還した上で、日本を含めた外国人顧問の指導下で自治政府を樹立するようにされるべきである」と報告書に記した。これが「[[リットン調査団|リットン報告書]]」である。 |

|||

====事務局==== |

|||

[[1933年]](昭和8年)2月24日、国際連盟特別総会においてリットン報告について審議され、最終的な同意確認において、賛成42票、反対1票(日本)、棄権1票([[タイ王国|シャム]] = 現タイ王国)、投票不参加1国([[チリ]])であり、国際連盟規約15条4項<ref>紛爭解決ニ至ラサルトキハ聯盟理事會ハ全會一致又ハ過半數ノ表決ニ基キ當該紛爭ノ事實ヲ述へ公正且適當ト認ムル勸告ヲ載セタル報告書ヲ作成シ之ヲ公表スヘシ</ref>および6項<ref>聯盟理事會ノ報告書カ【紛爭當事國ノ代表者ヲ除キ】他ノ聯盟理事會員全部ノ同意ヲ得タルモノナルトキハ聯盟國ハ該報告書ノ勸告ニ應スル紛爭當事國ニ對シ戰爭ニ訴ヘサルヘキコトヲ約ス(報告書が当事国を除く理事会全部の同意を得たときは連盟国はその勧告に応じた紛争当事国に対しては戦争に訴えない)</ref>についての条件が成立した。この表決および同意確認直後、席上で[[松岡洋右]]日本全権は「もはや日本政府は連盟と協力する努力の限界に達した」と表明し、立場を明確にして総会から退場した<ref>[[朝日新聞]]で大きく報じられた『連盟よさらば!遂に協力の方途尽く 連盟、報告書を採択し我が代表堂々退場す』である</ref>。 |

|||

常設事務局はジュネーヴの連盟本部に設置され、様々な分野の専門家で構成され、[[国際連盟事務総長|事務総長]]が指揮をとっていた{{sfn|Northedge|1986|p=50}}。事務局の主な部門には、政治、財政・経済、交通、少数民族と行政([[ザール (国際連盟管理地域)|ザール]]と[[自由都市ダンツィヒ|ダンツィヒ]]の管理)、職務権限、軍縮、保健、社会(アヘン、女性や子供の人身売買)、知的協力と国際事務局、法律、情報であった。事務局の職員は、理事会や総会の議題を作成したり、会議の報告書を発行したり、その他の日常的な事項を担当しており、事実上、連盟の公務員のような役割を果たしていた。1931年の時点で、事務局には707人の職員がいた<ref>{{cite web|accessdate=15 September 2011|publisher=United Nations Office at Geneva|url=http://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=245|title=League of Nations Secretariat, 1919–1946|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111212075827/http://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=245|archivedate=12 December 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

===== 歴代事務総長 ===== |

|||

その後、同年3月27日、大日本帝国は正式に国際連盟に脱退を表明し<ref>1933年(昭和8年)3月27日外務省告示第21号「國際聯盟離脱ニ關スル詔書ノ聖旨奉體方」</ref>、同時に脱退に関する[[詔書]]が発布された。なお、脱退の正式発効は、2年後の1935年(昭和10年)3月27日となった。 |

|||

{|class="wikitable" |

|||

脱退宣言ののちの猶予期間中、1935年まで大日本帝国は分担金を支払い続け、また正式脱退以降も[[国際労働機関]](ILO)には1940年(昭和15年)まで加盟していた([[ヴェルサイユ条約]]等では連盟と並列的な常設機関であった)。その他、[[アヘン]]の取締りなど国際警察活動への協力や、国際会議へのオブザーバー派遣など、一定の協力関係を維持していた。 |

|||

しかし、[[1938年]](昭和13年)[[9月30日]]に国際連盟が「規約第16条の制裁発動」が可能であることを確認する決議をすることで、日本政府はこれらの「連盟諸機関に対する協力」の廃止も決定した<ref>[[第1次近衛内閣]]([[近衛文麿]]首相)が[[国家総動員法]]を成立させた1938年(昭和13年)4月から7か月後の11月に、[[国際労働機関]](ILO)を脱退したことになる。</ref><ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h22.html#4-3 外務省: 『日本外交文書 日中戦争』(全4冊)]</ref><ref>大阪朝日新聞1938.11.3</ref>。国際連盟から受任していた[[南洋諸島]]の委任統治については、[[1945年]](昭和20年)[[9月2日]]に[[第二次世界大戦]]で[[ポツダム宣言]]受諾により[[日本の降伏|敗戦]]するまで、引き続き大日本帝国の行政下におかれた。 |

|||

== 歴代事務総長 == |

|||

{|class="wikitable" width="100%" style="font-size:95%" |

|||

!代!!氏名!!出身国!!就任年月日!!退任年月日 |

!代!!氏名!!出身国!!就任年月日!!退任年月日 |

||

|- |

|- |

||

! 1 |

! 1 |

||

| |

| [[エリック・ドラモンド (第7代パース伯爵)|エリック・ドラモンド]]<br/>[[:w:James Eric Drummond|James Eric Drummond]] |

||

| {{GBR}} |

| {{GBR}} |

||

| nowrap| [[1920年]](大正9年)1月10日 |

| nowrap| [[1920年]](大正9年)1月10日 |

||

| 180行目: | 156行目: | ||

|} |

|} |

||

==日本の歴代事務 |

=====日本の歴代事務次長===== |

||

{|class="wikitable" |

|||

{|class="wikitable" width="100%" style="font-size:95%" |

|||

!順!!氏名!!就任年月日!!退任年月日 |

!順!!氏名!!就任年月日!!退任年月日 |

||

|- |

|- |

||

| 196行目: | 171行目: | ||

|} |

|} |

||

== |

====総会==== |

||

総会は、連盟加盟国の代表で構成され、1か国につき3名の代表と1票の投票権が認められていた<ref name="UNOG">{{cite web | title =Organization and establishment:The main bodies of the League of Nations | publisher =The United Nations Office at Geneva | url =http://www.unog.ch/80256EE60057D930/(httpPages)/84C4520213F947DDC1256F32002E23DB?OpenDocument | accessdate =18 May 2008 | archiveurl =https://web.archive.org/web/20081209115248/http://www.unog.ch/80256EE60057D930/(httpPages)/84C4520213F947DDC1256F32002E23DB?OpenDocument | archivedate =9 December 2008 | url-status =dead | df =dmy-all }}</ref>。総会はジュネーヴで開催され{{sfn|Northedge|1986|p=72}}、1920年の第1回会議以降、毎年9月に開催された<ref name="UNOG"/>。総会の特別な機能として、新規加盟国の受け入れ、非常任理事国の定期的な選出、常設法廷の判事の選出、予算の管理などがあった。実際には、総会が連盟の活動の総指揮をとっていた{{sfn|Northedge|1986|pp=48–50}}。 |

|||

{{Cite book|和書 |

|||

====理事会==== |

|||

理事会は、総会の決定を執行する機関として機能していた{{sfn|Northedge|1986|p=48}}。理事会は[[常任理事国 (国際連盟)|常任理事国]]と、3年の任期で総会で選出される非常任理事国で構成された。設立当初の常任理事国は4か国([[グレートブリテン及びアイルランド連合王国|イギリス]]、[[フランス]]、[[イタリア]]、[[日本]])、非常任理事国は4か国であり{{sfn|Northedge|1986|pp=42–48}}、最初の非常任理事国は[[ベルギー]]、[[ブラジル]]、[[ギリシャ]]、[[スペイン]]だった<ref name=photo>{{cite web|accessdate=15 September 2011|url=http://www.indiana.edu/~league/photos.htm|publisher=University of Indiana|title=League of Nations Photo Archive|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110909035837/http://www.indiana.edu/%7Eleague/photos.htm|archivedate=9 September 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

理事会の構成は何度か変更された。非常任理事国の数は、[[1922年]][[9月22日]]に6か国、[[1926年]][[9月8日]]に9か国となった。[[1926年]][[9月8日]]に[[ドイツ]]が加盟するとともに5か国目の常任理事国となった。その後、ドイツと日本が連盟を脱退したため、非常任理事国の数が9から11に増やされた。[[1934年]][[9月18日]]に[[ソビエト連邦]]が加盟とともに常任理事国となり、理事国は15か国となった<ref name=photo/>。理事会は平均して年に5回、必要に応じて臨時会合を開いた。1920年から1939年の間に、合計107回の会議が開催された<ref>{{cite web|accessdate=15 September 2011|publisher=University of Indiana|title=Chronology 1939|url=http://www.indiana.edu/~league/1939.htm|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110927120649/http://www.indiana.edu/~league/1939.htm|archivedate=27 September 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

===その他の機関=== |

|||

連盟は、[[常設国際司法裁判所]]や、差し迫った国際問題に対処するために設立された他のいくつかの機関・委員会を監督していた。連盟が監督していた機関には、以下のものがある<ref>{{cite web|publisher=National Library of Australia|accessdate=15 September 2011|title=League of Nations|url=http://www.nla.gov.au/research-guides/league-of-nations|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111012025850/http://www.nla.gov.au/research-guides/league-of-nations|archivedate=12 October 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

*[[常設国際司法裁判所]] |

|||

* 常設委任統治委員会 |

|||

* 常設軍事諮問委員会 |

|||

* 軍縮委員会 |

|||

*[[委任統治]]委員会 |

|||

* {{仮リンク|国際知的協力委員会|en|International Committee on Intellectual Cooperation}}<ref>Grandjean, Martin (2016). [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01525565 Archives Distant Reading: Mapping the Activity of the League of Nations’ Intellectual Cooperation] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170915204329/https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01525565 |date=15 September 2017 }}. In ''Digital Humanities 2016'', pp. 531–534.</ref> - [[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の前身 |

|||

* 法律家専門家委員会 |

|||

* [[ナンセン国際難民事務所]]、[[ドイツ難民高等弁務官事務所]] → [[国際連盟難民高等弁務官事務所]] - [[国際連合難民高等弁務官事務所]](UNHCR)の前身 |

|||

* アヘン常設中央委員会 - [[国際麻薬統制委員会]]の前身 |

|||

* 難民委員会 |

|||

* 奴隷委員会 |

|||

* 保健機関 - [[世界保健機関]](WHO)の前身 |

|||

* 経済金融機関 |

|||

* 通信運輸機関 |

|||

* 社会問題諮問委員会 |

|||

* [[国際労働機関]] |

|||

* 婦人児童売買諮問委員会 |

|||

* [[大使会議]] |

|||

これらの機関のうち、国際労働機関、常設国際司法裁判所([[国際司法裁判所]]として)、保健機構([[世界保健機関]]として再編成<ref>{{cite web|url=https://oculus.nlm.nih.gov/cgi/f/findaid/findaid-idx?c=nlmfindaid;idno=health034|title=Health Organisation Correspondence 1926–1938|publisher=National Library of Medicine|accessdate=2021-03-25}}</ref>)の3つは、第二次世界大戦後に[[国際連合]]に移管された<ref>{{cite web|url=http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/en/home/about_us/un_offices|accessdate=15 September 2011|title=Demise and Legacy|publisher=United Nations Office at Geneva|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110923093857/http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/en/home/about_us/un_offices|archivedate=23 September 2011}}</ref>。 |

|||

====常設国際司法裁判所==== |

|||

常設国際司法裁判所は、連盟規約では「理事会が設置案を作成し、加盟国が採択する」と規定されており、連盟規約によって直接設置されたものではない。常設国際司法裁判所の規約は理事会と総会によって制定された。裁判官は理事会と総会で選出され、予算は総会が負担した。裁判所は、関係者が提出したあらゆる国際紛争を審理し、判決を下す機関である。また、理事会や総会から付託された紛争や問題について勧告的な意見を述べることもできる。裁判所は、一定の広範な条件の下で、世界の全ての国に開かれていた<ref>{{cite web|url=http://www.indiana.edu/~league/pcijoverview.htm|accessdate=15 September 2011|title=Permanent Court of International Justice|publisher=University of Indiana|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110827192713/http://www.indiana.edu/~league/pcijoverview.htm|archivedate=27 August 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

====国際労働機関==== |

|||

[[File:Breaker boys. Smallest is Angelo Ross. Hughestown Borough Coal Co. Pittston, Pa. - NARA - 523384.jpg|thumb|炭鉱での児童労働(1912年頃、アメリカ)]] |

|||

[[File:Kamerun children weaving.jpg|thumb|right|カメルーンでの児童労働(1919年)|alt=A row of more than a dozen children holding wooden looms stretches into the distance.]] |

|||

国際労働機関(ILO)は、ベルサイユ条約第13編に基づいて[[1919年]]に設立された{{sfn|Northedge|1986|pp=179–80}}。ILOは、連盟と同じ加盟国を持ち、総会の予算管理下にあるものの、独自の運営機関、総会、事務局を持つ自治組織だった。規約は連盟とは異なり、各国政府だけでなく、使用者団体や労働者団体の代表にも代表権が与えられていた。初代代表は{{仮リンク|アルベール・トーマス|en|Albert Thomas (minister)}}だった{{sfn|Scott|1973|p=53}}。 |

|||

ILOは、ペンキへの鉛の添加の制限に成功し{{sfn|Frowein|Rüdiger|2000|p=167}}、[[八時間労働制|1日8時間労働]]と週48時間労働を採用するようにいくつかの国を説得した。また、[[児童労働]]の撤廃、職場における女性の権利向上、船員の事故に対する船主の責任追及などのキャンペーンを展開した{{sfn|Northedge|1986|pp=179–80}}。ILOは、連盟の消滅後、1946年に国際連合の機関となった<ref name="ILO">{{cite web | title =Origins and history | publisher =International Labour Organization | url =http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_history/lang--en/index.htm | accessdate =25 April 2008 | url-status=dead | archiveurl =https://web.archive.org/web/20080427052744/http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_history/lang--en/index.htm | archivedate =27 April 2008 | df =dmy-all }}</ref>。 |

|||

====保健に関する組織==== |

|||

連盟の保健に関する組織は3つあった。連盟の常任役員が所属する「保健局」、医学専門家で構成された執行部である「一般諮問委員会」、そして「保健委員会」である。保健委員会は、連盟の保健事業の運営を監督し、理事会に提出する資料を作成することを目的とした委員会である{{sfn|Northedge|1986|p=182}}。保健委員会は[[ハンセン病]]、[[マラリア]]、[[黄熱病]]の制圧に力を入れていた。後二者については蚊を駆除する国際キャンペーンを行った。また、保健機構はソ連政府と協力して、大規模な教育キャンペーンを行うなど、[[チフス]]の流行を防ぐことに成功した{{sfn|Baumslag|2005|p=8}}。 |

|||

====国際知的協力委員会==== |

|||

国際連盟は、その創設以来、国際的な知的協力の問題に真剣に取り組んできた{{sfn|Grandjean|2018}}。1920年12月の第1回総会はで知的労働の国際的な組織化を目指して行動を起こすよう理事会に勧告し、第2回総会の第5委員会が提出した報告書を採択して、1922年8月にジュネーブで開催される知的協力委員会を招請した。委員会の初代委員長には、フランスの哲学者[[アンリ・ベルグソン]]就任した{{sfn|Northedge|1986|pp=186–187}}。委員会の活動内容は,知的生活の状況の調査、知的生活が危機に瀕している国への援助、知的協力のための国内委員会の設立、国際知識組織との協力、知的財産の保護、大学間の協力、書誌作業の調整と出版物の国際交流、考古学研究の国際協力などであった{{sfn|Northedge|1986|pp=187–189}}。 |

|||

====アヘン常設中央委員会==== |

|||

第2次[[万国阿片条約]]で設立されたアヘン常設中央委員会は、[[アヘン]]、[[モルヒネ]]、[[コカイン]]、[[ヘロイン]]の取引に関する統計報告を監督した。同委員会はまた、[[麻薬]]の合法的な国際取引のための輸入証明書と輸出許可書のシステムを確立した{{sfn|McAllister|1999|pp=76–77}}。 |

|||

====奴隷委員会==== |

|||

{{仮リンク|1926年の奴隷条約|en|1926 Slavery Convention}}で設立された奴隷委員会は、世界中の[[奴隷]]制度と奴隷売買の撲滅を目指し、強制売春と戦っていた{{sfn|Northedge|1986|pp=185–86}}。奴隷委員会は、委任統治された国を管理する政府に対し、その国で奴隷制度を廃止するよう圧力をかけた。連盟は1923年に[[エチオピア]]に対し連盟加盟の条件として奴隷制廃止の約束を取り付け、[[リベリア]]と協力して強制労働と部族間奴隷制を廃止した。イギリスは「エチオピアは加盟を正当化するのに十分な文明と国内治安の状態に達していない」という理由で、エチオピアの連盟加盟を支持していなかった<ref>British Cabinet Paper 161(35) on the "Italo-Ethiopian Dispute" and exhibiting a "Report of the Inter-Departmental Committee on British interests in Ethiopia" dated 18 June 1935 and submitted to Cabinet by [[John Maffey, 1st Baron Rugby|Sir John Maffey]]</ref>{{sfn|Northedge|1986|pp=185–86}}。 |

|||

連盟は、{{仮リンク|ウサンバラ鉄道|en|Usambara Railway|label=タンガニーカ鉄道}}を建設する労働者の死亡率を55%から4%に下げることにも成功した。また、奴隷制、売春、女性や子供の[[人身売買]]などを取り締まるための記録も残された{{sfn|Northedge|1986|p=166}}。国際連盟の圧力により、1923年に[[アフガニスタン]]、1924年に[[イラク]]、1926年に[[ネパール]]、1929年に{{仮リンク|トランスヨルダン|en|Emirate of Transjordan}}と[[ペルシャ]]、1937年に[[バーレーン]]、1942年に[[エチオピア]]で奴隷制が廃止された<ref>{{cite book|year=1976|publisher=Americana Corporation|title=''The Encyclopedia Americana, Volume 25''|page=24}}</ref>。 |

|||

====難民に関する組織==== |

|||

{{main|ナンセン国際難民事務所}} |

|||

[[File:Nansenpassport.jpg|thumb|right|upright|[[ナンセン・パスポート]]]] |

|||

[[1921年]][[6月27日]]に[[フリチョフ・ナンセン]]の主導で設立された難民委員会<ref>{{cite web|url=https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1938/nansen.html|title=Nansen International Office for Refugees|publisher=Nobel Media|accessdate=30 August 2011|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110927070056/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1938/nansen.html|archivedate=27 September 2011|url-status=live}}</ref>は、難民の本国送還や、必要に応じて再定住を監督するなど、難民の利益を守るために設立された{{sfn|Northedge|1986|p=77}}。第一次世界大戦末期、ロシア各地には200万人から300万人の各国の元捕虜が散らばっていたと言われており{{sfn|Northedge|1986|p=77}}、委員会が設立されてから2年で42万5千人の帰国を支援した{{sfn|Scott|1973|p=59}}。また、1922年にはトルコに難民キャンプを設置し、[[コレラ]]、[[天然痘]]、[[赤痢]]などの蔓延を防ぎ、キャンプ内の難民に食事を提供するなどの支援を行った<ref>{{cite book|last1=Walsh|first1=Ben|last2=Scott-Baumann|first2=Michael|date=2013|title=Cambridge Igcse Modern World History|url=https://books.google.com/books?id=jOXTXwAACAAJ|publisher=Hodder Education Group|page=35|isbn=9781444164428}}</ref>。また、無国籍者のための身分証明手段として[[ナンセン・パスポート]]を制定した{{sfn|Torpey|2000|p=129}}。 |

|||

====女性に関する組織==== |

|||

1937年に設立された女性の法的地位の調査のための委員会は、世界中の女性の地位を調査することを目的としていた。後に[[国連女性の地位委員会|女性の地位委員会]]として国際連合の一部となった<ref>{{cite web|title=A Brief Survey of Women's Rights|author=de Haan, Francisca|work=UN Chronicle|publisher=United Nations|accessdate=15 September 2011|date=25 February 2010|url=https://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2010/empoweringwomen/briefsurveywomensrights?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList=true|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111016104326/http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2010/empoweringwomen/briefsurveywomensrights?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList=true|archivedate=16 October 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

====経済に関する組織==== |

|||

連盟規約では、経済についてはほとんど触れられていない。それにもかかわらず、1920年に連盟理事会は金融会議を招集した。第1回総会では、会議に情報を提供するための経済金融諮問委員会の任命が決定された。1923年、恒久的な経済金融機関が発足した<ref>{{Cite book|last=Hill|first=M.|date=1946|title=The Economic and Financial Organization of the League of Nations|url=https://books.google.com/books?id=3CtBAAAAIAAJ|isbn=9780598687784}}</ref>。 |

|||

==加盟国== |

|||

{{See also|国際連盟加盟国}} |

|||

[[File:LN member states animation.gif|thumb|300px|right|[[1920年]]から[[1945年]]までの加盟国の推移 |

|||

{{legend|#002255|加盟国}} |

|||

{{legend|#0066FF|加盟国の植民地}} |

|||

{{legend|#ff6600|委任統治領}} |

|||

{{legend|#b3b3b3|非加盟国}} |

|||

{{legend|#cccccc|非加盟国の植民地}} |

|||

]] |

|||

連盟の原加盟国は42か国で、そのうち1946年に解散されるまで加盟していたのは23か国([[自由フランス]]を含めると24か国)だった。創設年には他に6か国が加盟し、そのうち解散まで加盟し続けたのは2か国だけだった。[[1926年]][[9月8日]]に[[ヴァイマル共和政]]下の[[ドイツ国]]が連盟に加盟した<ref>{{cite web|title=Chronology of the League of Nations|publisher=United Nations Office at Geneva|accessdate=9 October 2018|url=https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/%28httpAssets%29/3DA94AAFEB9E8E76C1256F340047BB52/$file/sdn_chronology.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170525212944/http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/3DA94AAFEB9E8E76C1256F340047BB52/$file/sdn_chronology.pdf|archivedate=25 May 2017|url-status=live}}</ref>。 |

|||

その後、さらに15か国が加盟した。[[1934年]][[9月28日]]に[[エクアドル]]が加盟してから[[1935年]][[2月23日]]に[[パラグアイ]]が脱退するまでの間のが、国際連盟の加盟国が58か国と最多となった期間である<ref>{{cite web|url=http://www.indiana.edu/~league/nationalmember.htm|publisher=University of Indiana|accessdate=15 September 2011|title=National Membership of the League of Nations|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110909020709/http://www.indiana.edu/~league/nationalmember.htm|archivedate=9 September 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

連盟に最後に加盟したのは、[[1937年]][[5月26日]]加盟の[[エジプト王国|エジプト]]だった。最初に連盟から脱退したのは、[[1925年]][[1月22日]]に脱退した[[コスタリカ]]だった。コスタリカが加盟したのは[[1920年]][[12月16日]]であり、連盟への加盟期間が最短の国でもある。原加盟国では最初に脱退したのは、1926年6月14日に脱退した[[ブラジル]]である。[[1932年]]に加盟した[[イラク]]は、連盟の[[委任統治]]下から独立した国の中で初めての加盟国である{{sfn|Tripp|2002|p=75}}。 |

|||

[[ソビエト連邦]]は[[1934年]][[9月18日]]に加盟した{{sfn|Scott|1973|pp=312, 398}}が、[[1939年]][[12月14日]]に[[冬戦争|フィンランドへの侵攻]]を理由に追放された{{sfn|Scott|1973|pp=312, 398}}。このソ連の追放は、連盟規約に違反したものだった。理事国15か国のうち、追放に賛成したのは7か国(イギリス、フランス、ベルギー、ボリビア、エジプト、南アフリカ、ドミニカ共和国)で、規約で定められた過半数に達していなかった。賛成した国のうち3か国(南アフリカ、ボリビア、エジプト)は、投票の前日に理事国入りした国だった。これは、第二次世界大戦によって実質的に機能しなくなる前の、連盟の最後の行動の一つだった{{sfn|Magliveras|1999|p=31}}。 |

|||

==委任統治== |

|||

{{Main|委任統治}} |

|||

第一次世界大戦末期、[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]は、アフリカと太平洋にある旧ドイツ植民地、および[[オスマン帝国]]のアラビア語圏のいくつかの州の処分問題に直面していた。[[パリ講和会議]]では、これらの領土を連盟に代わって各国政府が管理するという原則が採択された。これは、国際的な監視のもとで各国が責任を負う制度である{{sfn|Northedge|1986|pp=192–193}}。[[委任統治|委任統治制度]](mandate system)と定義されたこの計画は、イギリス、フランス、アメリカ、イタリア、日本の主要連合国の政府および外務大臣で構成される十人評議会によって1919年1月30日に採択され、国際連盟に伝達された<ref>{{cite journal|journal=Annals of the American Academy of Political and Social Science|volume=96|date=July 1921|title=The Mandate System of the League of Nations|pages=74–77|author=Myers, Denys P|doi=10.1177/000271622109600116|s2cid=144465753|url=https://zenodo.org/record/1448676}}</ref>。 |

|||

委任統治制度は、国際連盟規約第22条に規定された{{sfn|Northedge|1986|p=193}}。常設委任統治委員会は、委任統治を監督するとともに{{sfn|Northedge|1986|p=198}}、紛争地域の住民がどの国に加わるかを決めるための[[住民投票]]を実施した。委任統治にはA式・B式・C式の3つの分類があった{{sfn|Northedge|1986|p=195}}。 |

|||

A式は、旧オスマン帝国の領土に適用された。 |

|||

{{Quotation|以前オスマン帝国に属した特定の部族は、独立国として仮承認を受けることができる発展段階に達しており、自立できるようになる時期まで、受任国による行政上の助言と援助を受けることができるものとする。受任国の選定にあたっては、部族の意向を第一に考慮しなければならない<ref name="Mandate">{{cite web | last =League of Nations | year =1924 | title =The Covenant of the League of Nations:Article 22 | publisher =The Avalon Project at Yale Law School | url =http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp | accessdate =20 April 2009 | archiveurl =https://web.archive.org/web/20110726080156/http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp | archivedate =26 July 2011 | url-status=live | df =dmy-all }}</ref>。|国際連盟規約第22条第4項}} |

|||

B式は、第一次世界大戦後に連盟が管理していた中央アフリカの[[ドイツ植民地帝国|旧ドイツ植民地]]に適用された。 |

|||

{{Quotation|中央アフリカの人民は、受任国がその地域の施政の責任を負うべき段階にある。受任国は公序良俗に反しない限り良心及び信教の自由を許与し、奴隷貿易、武器取引、酒類取引などの濫用の禁止、要塞や陸海軍基地の設置、警察や領土防衛以外の目的での現地住民の軍事訓練を禁止することを保障し、連盟の他の加盟国との貿易・通商の機会均等も確保するべきである<ref name="Mandate" />。|国際連盟規約第22条第5項}} |

|||

C式は、西南アフリカと南太平洋諸島の旧ドイツ植民地に適用された。 |

|||

{{Quotation|西南アフリカ及び南太平洋諸島の地域は、人口の希薄さ、面積の狭小さ、文明の中心地から離れていること、または受任国の領土と地理的に隣接していること、その他の事情により、受任国の領土の構成部分として管理するのが最善であると判断される。ただし受任国は、現地住民の利益のために前項の保護措置を講じる必要がある<ref name="Mandate" />。|国際連盟規約第22条第6項}} |

|||

===受任国=== |

|||

領土は受任国により統治された。例えば、[[イギリス委任統治領パレスチナ|パレスチナ]]は[[イギリス]]、[[南西アフリカ (南アフリカ委任統治領)|南西アフリカ]]は[[南アフリカ]]が受任国となり、その地域が自治できると判断されるまで統治していた。14の委任統治領は、イギリス、日本、フランス、ベルギー、南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリアの7つの受任国に分割された{{sfn|Northedge|1986|pp=194–195}}。1932年10月3日に連盟に加盟した[[イラク王国]]{{sfn|Northedge|1986|p=216}}を除き、これらの地域が独立を果たしたのは[[第二次世界大戦]]後のことで、最後に独立したのは1990年だった。連盟の解散時にまだ残っていた委任統治領のほとんどは[[信託統治|国連信託統治領]]となった<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/decolonization/history.shtml|accessdate=15 September 2011|publisher=United Nations|title=The United Nations and Decolonization|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110903215926/http://www.un.org/en/decolonization/history.shtml|archivedate=3 September 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

委任統治とは別に、連盟は[[ザール (国際連盟管理地域)|ザール盆地]]を15年間統治し、国民投票の結果ドイツに返還された。また、[[自由都市ダンツィヒ|自由都市ダンツィヒ]](現[[ポーランド]]・[[グダニスク]])を[[1920年]][[11月15日]]から[[1939年]][[9月1日]]まで統治した{{sfn|Northedge|1986|pp=73–75}}。 |

|||

==解決した領土紛争== |

|||

{{仮リンク|第一次世界大戦の影響|en|aftermath of World War I|label=第一次世界大戦の後}}、国境の正確な位置や、ある地域がどの国に加わるかなど、解決すべき問題が多く残されていた。これらの問題のほとんどは、勝利した[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]が連合国最高評議会などの組織で処理した。連合国は、特に困難な問題だけを連盟に委ねる傾向があった。このため、[[戦間期]]の初期には、連盟は戦争による混乱の解決にはほとんど関与していなかった。初期に連盟が検討した問題は、[[パリ講和会議|パリ講和条約]]で指定されたものだった{{sfn|Northedge|1986|pp=70–72}}。 |

|||

連盟の発展とともにその役割は拡大し、1920年代半ばには国際的な活動の中心となっていた。この変化は、連盟と非加盟国との関係にも表れている。例えば、アメリカやロシアは、連盟との連携を強めていった。1920年代後半、フランス、イギリス、ドイツは、国際連盟を外交活動の中心に据えており、この時期、各国の外務大臣はジュネーヴで開催される連盟の会議に出席していた。また、彼らは連盟の機構を利用して、関係の改善や対立の解消に努めていた{{sfn|Henig|1973|p=170.}}。 |

|||

===オーランド諸島=== |

|||

{{Main|en:Åland Islands dispute|{{仮リンク|オーランド危機|en|Åland crisis}}}} |

|||

[[オーランド諸島]]は、[[スウェーデン]]と[[フィンランド]]の中間に位置する[[バルト海]]に浮かぶ約6,500の島の集まりである。ほとんどが[[スウェーデン語]]圏だが、[[1809年]]、オーランド諸島はフィンランドとともに[[ロシア帝国]]に占領された。[[1917年]]12月、ロシアが[[十月革命]]で混乱している中でフィンランドは独立を宣言したが、オーランド諸島の住民の多くはスウェーデンへの復帰を希望していた{{sfn|Scott|1973|p=60}}。フィンランド政府は、ロシアが1809年に設立した[[フィンランド大公国]]にオーランド諸島を含めていたことから、オーランド諸島を新国家の一部と考えていた。1920年までに、この紛争は戦争勃発寸前までエスカレートした。イギリス政府はこの問題を連盟理事会に付託したが、フィンランドは内政問題であるとして連盟の介入を許さなかった。連盟は、この問題を調査すべきかどうかを決めるために小委員会を作り、肯定的な回答を得たため、中立委員会を作った{{sfn|Scott|1973|p=60}}。1921年6月、連盟は、オーランド諸島をフィンランドの一部とし、非武装化を含めて島民の保護を保証するという中立委員会の決定を発表した。スウェーデンはこの決定に消極的に同意した。これは、連盟を通じて直接締結された初のヨーロッパの国際協定だった{{sfn|Northedge|1986|pp=77–78}}。 |

|||

===上シレジア=== |

|||

{{仮リンク|上シレジア|en|Upper Silesia}}の領土問題を連合国が解決できなかったため、連盟に委ねられた{{sfn|Scott|1973|pp=82–83}}。第一次世界大戦後、[[プロイセン]]に属していた上シレジアの領有権を[[ポーランド第二共和国|ポーランド]]が主張した。ヴェルサイユ条約では、上シレジアをドイツとポーランドのどちらに帰属させるかを決めるために、上シレジアで{{仮リンク|上シレジア住民投票|en|Upper Silesia plebiscite|label=住民投票}}を行うことが推奨されていた。ドイツ当局の態度に対する不満から、第1次([[1919年]])・第2次([[1920年]])の[[シレジア蜂起]]が発生した。[[1921年]][[3月20日]]に行われた住民投票では、59.6%(約50万人)がドイツへの加盟を支持したが、ポーランドはこの投票をめぐる状況が不公平であったと主張した。この結果を受けて、1921年に第3次シレジア蜂起が起こった{{sfn|Osmanczyk|Mango|2002|p=2568}}。 |

|||

1921年8月12日、連盟はこの問題の解決を求められた。理事会は、ベルギー、ブラジル、中国、スペインからの代表者で構成される委員会を設置し、状況の調査を行った{{sfn|Northedge|1986|p=88}}。委員会は、住民投票で示された地域ごとの意向に応じて上シレジアをポーランドとドイツの間で分割すること、2つの地域の相互の関係の詳細(例えば、2つの地域の経済的・産業的な相互依存関係のために、国境を越えて商品を自由に通行させるかどうかなど)は両者で決定すべきであることを勧告した{{sfn|Scott|1973|pp=83}}。 |

|||

1921年11月、ドイツとポーランドの間の条約の交渉のための会議がジュネーヴで開催された。5回の会議を経て、最終的な和解が得られた。合意では、この地域の大部分をドイツに与え、ポーランドには、この地域の鉱物資源と産業の大部分を占める地域を与えるというものだった。1922年5月にこの協定が公表されると、ドイツ国内では激しい憤りの声が上がったが、それでもこの条約は両国で批准された。これにより、第二次世界大戦が始まるまで、この地域は平和が続いた{{sfn|Northedge|1986|p=88}}。 |

|||

===アルバニア=== |

|||

[[アルバニア公国]]の国境線は、[[1919年]]のパリ講和会議の際に連盟の決定に委ねることとされたため、[[1921年]]9月になっても決定されないまま不安定な状況が続いていた。アルバニアの南では[[ギリシャ王国]]軍が軍事行動を行った。アルバニアの北ではセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国([[ユーゴスラビア王国]])軍がアルバニア人部族との衝突を経て交戦状態となっていた。連盟は列強各国の代表からなる委員会を現地に派遣した。1921年11月、連盟はアルバニアの国境線を、[[1913年]]時点のものを基準とし、ユーゴスラビアに有利になるように3箇所を変更するという決定を行った。数週間後、ユーゴスラビア軍はしぶしぶ撤退した{{sfn|Northedge|1986|pp=103–105}}。 |

|||

{{see also|コルフ島事件}} |

|||

[[1923年]][[8月24日]]、[[大使会議]]より派遣されたギリシャ・アルバニア国境劃定委員会のメンバーだったイタリアの{{仮リンク|エンリコ・テリーニ|en|Enrico Tellini}}将軍とその部下4人が何者かに殺され、アルバニアの国境線が再び国際紛争の原因となった。イタリアの指導者[[ベニート・ムッソリーニ]]は激怒し、5日以内に事件を調査するよう委員会に要求した。ムッソリーニは、調査の結果がどうであれ、ギリシャ政府に対しイタリアに5千万[[イタリア・リラ|リラ]]の賠償金を支払うことを要求した。ギリシャ政府は、ギリシャ人による犯行であると証明されない限り、賠償金は支払わないと回答した{{sfn|Scott|1973|p=86}}。 |

|||

ムッソリーニは軍艦をギリシャの[[ケルキラ島|コルフ島]]に派遣して砲撃し、1923年[[8月31日]]にイタリア軍がコルフ島を占領した。これは連盟規約に反するものだったため、ギリシャはこの事態に対処するために連盟に訴えた。連合国側は(ムッソリーニの主張で)、テリーニ将軍を任命したのは大使会議であるため、この紛争を解決する責任は大使会議にあると合意した。連盟理事会はこの紛争について検討し、その結果を大使会議に伝え、最終的な判断を仰ぐことになった。大使会議は連盟の勧告のほとんどを受け入れ、犯人が判明していないにもかかわらず、ギリシャに対してイタリアに5千万リラを支払うよう強要した{{sfn|Scott|1973|p=87}}。その後、イタリア軍はコルフ島から撤退した{{sfn|Northedge|1986|p=110}}。 |

|||

===メーメル=== |

|||

{{Main|en:Klaipėda Revolt|{{仮リンク|クライペダ蜂起|en|Klaipėda Revolt}}}} |

|||

[[バルト海]]に面した港町メーメル(現在の[[リトアニア]]・[[クライペダ]])と{{仮リンク|クライペダ地域|en|Klaipėda Region|label=その周辺地域}}にはドイツ人が多く住んでおり、ヴェルサイユ条約第99条により、連合国の暫定的な支配下に置かれていた。フランス政府とポーランド政府はメーメルを単一の国家に属さない国際都市にすることを希望したが、リトアニアはこの地域を併合することを望んでいた。[[1923年]]になってもこの地域の処遇は決まっておらず、1923年1月にはリトアニア軍が侵攻して港を占領した。連合国はリトアニアとの間で合意に至らなかったため、連盟に問題を委ねた。1923年12月、連盟理事会は調査委員会を任命した。委員会は、メーメルをリトアニアに割譲し、自治権を与えることを決定した。{{仮リンク|クライペダ条約|en|Klaipėda Convention}}は、[[1924年]][[3月14日]]に連盟理事会で承認され、その後、連合国とリトアニアによって承認された{{sfn|Northedge|1986|p=107}}。 |

|||

[[1939年]]、ナチスが台頭したドイツがこの地域を占領し、この地域をドイツに返還しなければ武力に訴えるとリトアニアに{{仮リンク|1939年のドイツのリトアニアへの最後通牒|en|1939 German ultimatum to Lithuania|label=最後通牒}}を発した。国際連盟はメーメル地方のドイツへの分離を防ぐことができなかった。 |

|||

===ハタイ=== |

|||

{{Main|en:Hatay State}} |

|||

[[フランス委任統治領シリア]]にあった[[イスケンデルン|アレクサンドレッタ]]の{{仮リンク|サンジャク (行政区分)|label=サンジャク|en|Sanjak}}には、連盟の監視の下で1937年に自治権が与えられた。1938年8月の選挙で選ばれた議会は、翌月にこの地をハタイと改称し、{{仮リンク|ハタイ共和国|en|Hatay State}}として独立を宣言した。1939年半ばにフランスの同意を得て[[トルコ]]に併合された<ref>{{cite book|pages=117–121|author=Çaǧaptay, Soner|title=Islam, secularism, and nationalism in modern Turkey|publisher=Taylor & Francis|year=2006|isbn=978-0-415-38458-2}}</ref>。 |

|||

===モスル=== |

|||

{{Main|en:Mosul Question}} |

|||

国際連盟は、1926年に[[イラク王国]]と[[トルコ共和国]]の間で起きた旧オスマン帝国領{{仮リンク|モスル州 (オスマン帝国)|en|Mosul Vilayet|label=モスル}}の領有権をめぐる紛争を解決した。1920年に[[イギリス委任統治領メソポタミア]]の一部としてイラクを代表して外交を行っていたイギリスは、モスルはイラクに属すると主張していた。一方、トルコ共和国はモスルをトルコの歴史的な中核地の一部と主張していた。1924年、連盟はベルギー、ハンガリー、スウェーデンをメンバーとする調査委員会をこの地に派遣した。委員会の調査によりは、モスルの人々はトルコとイラクのどちらにも属したくないが、選ぶとしたらイラクを選ぶだろうということがわかった{{sfn|Scott|1973|p=133}}。1925年、委員会は、[[クルド人]]の自治権を確保するために、イギリスがイラクの委任統治権をあと25年保持することを条件に、同地域をイラクの一部とするよう勧告した。連盟理事会はこの勧告を採択し、1925年12月16日にモスルをイラクに与えることを決定した。 |

|||

トルコは1923年の[[ローザンヌ条約]]では連盟の仲裁を受け入れていたが、理事会の権限を疑問視してこの決定を拒否した。この問題は[[常設国際司法裁判所]]に委ねられたが、常設国際司法裁判所は「連盟理事会が全会一致で決定した場合は、それを受け入れなければならない」と判断した。それにもかかわらず、イギリス、イラク、トルコは、1926年6月5日、連盟理事会の決定をほぼ踏襲し、モスルをイラクに割り当てる別の条約を批准した。この条約では、イラクは25年以内に連盟加盟を申請することができ、加盟と同時に委任統治も終了することが合意された{{sfn|Northedge|1986|pp=107–108}}{{sfn|Scott|1973|pp=131–135}}。 |

|||

===ヴィリニュス=== |

|||

{{Main|en:Żeligowski's Mutiny|{{仮リンク|ヴィリニュスの反乱|en|Żeligowski's Mutiny}}}} |

|||

第一次世界大戦後、ポーランドとリトアニアは共に独立を回復したが、すぐに領土問題に没頭するようになった{{sfn|Northedge|1986|p=78}}。[[ポーランド・ソビエト戦争]]戦争中、リトアニアはソ連との間で{{仮リンク|ソビエト・リトアニア講和条約|en|Soviet–Lithuanian Peace Treaty}}を締結し、リトアニアとソ連との国境線を定めた。この条約により、リトアニアは、かつてのリトアニアの首都でありながら、ポーランド人が多数を占める都市[[ヴィリニュス]](ポーランド語で「ヴィルノ」)を支配することになった{{sfn|Scott|1973|p=61}}。これにより、リトアニアとポーランドの間の緊張が高まり、{{仮リンク|ポーランド・リトアニア戦争|en|Polish–Lithuanian War}}の再開が懸念されたため、1920年10月7日、連盟は停戦と両国間の分断線を定めた{{仮リンク|スヴァウキ協定|en|Suwałki Agreement}}を取り決めた{{sfn|Northedge|1986|p=78}}。1920年10月9日、ポーランド軍を指揮していた{{仮リンク|ルツィアン・ジェリゴフスキ|en|Lucjan Żeligowski}}将軍がスヴァウキ協定に反してこの都市を占領し、[[中部リトアニア共和国]]を建国した{{sfn|Northedge|1986|p=78}}。 |

|||

連盟理事会は、リトアニアからの援助要請を受けて、ポーランドに対し軍の撤退を求めた。ポーランド政府はこれに応じる意向を示したものの、ポーランド軍は兵を増派して街を強化した{{sfn|Scott|1973|p=62}}。これを受けて連盟は、ヴィリニュスの将来は住民投票で決めるべきであり、ポーランド軍は撤退して連盟が組織する国際軍がこれに代わるべきだと決定した。この計画は、ポーランド、リトアニア、そしてリトアニアに国際軍が駐留することに反対していたソビエト連邦の抵抗を受けた。1921年3月、連盟は住民投票の計画を断念した{{sfn|Scott|1973|p=63}}。{{仮リンク|ポール・ハイマンス|en|Paul Hymans}}は、以前の[[ポーランド・リトアニア共和国]]のようなポーランドとリトアニアの連合体を提案したが、失敗に終わり、1922年3月にヴィリニュスとその周辺は正式にポーランドに併合された。 |

|||

リトアニアがクライペダ地域(メーメル)を占領した後、1923年3月14日、大使会議によってリトアニアとポーランドの国境線が設定され、ヴィリニュスはポーランドに残された{{sfn|Northedge|1986|pp=78–79}}。リトアニアの当局はこの決定を受け入れず、公式には1927年までポーランドとの戦争状態が続いた{{sfn|Bell|2007|p=29}}。リトアニアがポーランドとの国交を回復し、国境線を事実上受け入れたのは、1938年のポーランドからの最後通牒があってからである{{sfn|Crampton|1996|p=93}}。 |

|||

===コロンビアとペルー=== |

|||

{{Main|コロンビア・ペルー戦争}} |

|||

20世紀初頭、[[コロンビア]]と[[ペルー]]の間にはいくつかの国境紛争があり、1922年、両政府はそれらを解決するために[[サロモン=ロサノ条約]]に調印した{{sfn|Osmanczyk|Mango|2002|p=1314}}。この条約によって国境の町[[レティシア]]とその周辺がペルーからコロンビアに割譲され、コロンビアは[[アマゾン川]]にアクセスできるようになった{{sfn|Scott|1973|p=249}}。これによって土地を失ったペルーのゴム・砂糖産業の経営者たちが、1932年9月1日にレティシアを武装占拠した{{sfn|Bethell|1991|pp=414–415}}。当初、ペルー政府はこの占領を認めなかったが、ペルー大統領[[ルイス・ミゲル・サンチェス・セロ]]はコロンビアの再占領に抵抗することを決めた。ペルー軍はレティシアを占領し、2国間の武力紛争に発展した{{sfn|Scott|1973|p=250}}。数か月にわたる外交交渉の末、両国政府は連盟の調停を受け入れ、両国の代表が連盟理事会でこの一件について報告した。1933年5月に双方が署名した暫定和平協定では、二国間交渉が進む間、国際連盟が紛争地域を管理することになっていた{{sfn|Scott|1973|p=251}}。1934年5月、最終和平協定が締結され、レティシアのコロンビアへの返還、1932年のペルーの侵攻に対する正式な謝罪、レティシア周辺の非武装化、アマゾン川と[[プトゥマヨ川]]の自由航行、[[不可侵条約|不可侵]]の誓約などがなされた<ref>{{cite book|title=The verdict of the League|year=1934|editor=Hudson, Manley|publisher=World Peace Foundation|pages=1–13}}</ref>。 |

|||

===ザール=== |

|||

[[ザール (国際連盟管理地域)|ザール]]は、[[プロイセン]]と[[プファルツ地方|プファルツ]]の一部から形成された州で、ヴェルサイユ条約によって連盟の管理下に置かれた。連盟が支配を開始してから15年後に、この州をドイツとフランスのどちらに帰属させるかを決める住民投票が行われることになっていた。[[1935年]]に行われた住民投票では、90.3%の有権者がドイツへの帰属を支持し、連盟理事会はこれをすぐに承認した{{sfn|Northedge|1986|pp=72–73}}{{sfn|Churchill|1986|p=98}}。 |

|||

==その他の紛争== |

|||

連盟は、領土問題だけでなく国家間や国内の紛争にも介入していた。アヘンの国際取引や性奴隷との戦い、1926年までのトルコを中心とした難民の救済活動などがその成果である。[[無国籍]]の[[難民]]のための国際的に認められた初の身分証明書として1922年に導入された[[ナンセン・パスポート]]は、この分野での革新の一つである<ref>{{cite web|url=http://www.unog.ch/80256EE60057D930/%28httpPages%29/03F1E1DD124D3276C1256F32002EE3AB?OpenDocument|accessdate=15 September 2011|title=The United Nations in the Heart of Europe|publisher=United Nations|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111110132257/http://www.unog.ch/80256EE60057D930/(httpPages)/03F1E1DD124D3276C1256F32002EE3AB?OpenDocument|archivedate=10 November 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

===ギリシャとブルガリア=== |

|||

{{Main|{{仮リンク|ペトリチ事変|en|Incident at Petrich}}}} |

|||

[[1925年]]10月、[[ギリシャ]]と[[ブルガリア]]の国境で衛兵が起こした事件をきっかけに、両国の間で戦闘が始まった{{sfn|Northedge|1986|p=112}}。事件の3日後、ギリシャ軍がブルガリアに侵攻した。ブルガリア政府は軍隊に形だけの抵抗を命じ、1万人から1万5千人の人々を国境地帯から避難させ、連盟に紛争解決を託した{{sfn|Scott|1973|pp=126–127}}。連盟はギリシャ軍の侵攻を非難し、ギリシャに対し軍の撤退とブルガリアへの補償を求めた{{sfn|Northedge|1986|p=112}}。 |

|||

===リベリア=== |

|||

アメリカの[[ファイアストン]]社が所有する[[リベリア]]の大規模なゴム農園での強制労働の告発と、アメリカ人による[[奴隷貿易|奴隷売買]]の告発を受けて、リベリア政府は連盟に調査を要請した{{sfn|Miers|2003|pp=140–141}}。それを受けて、連盟、アメリカ、リベリアの三者が共同で委員会を設立した{{sfn|Miers|2003|p=188}}。1930年、連盟の報告書により、奴隷と強制労働の存在が確認された。この報告書では、多くのリベリア政府関係者が契約労働者の売買に関与しているとし、それをヨーロッパ人やアメリカ人に置き換えるよう勧告されていた。このことは、リベリア国民の怒りを買い、[[チャールズ・D・B・キング]]大統領とその副大統領は辞任に追い込まれた。リベリア政府は、強制労働や奴隷制を禁止し、社会改革のためにアメリカの協力を要請した{{sfn|Miers|2003|p=188}}<ref>{{cite journal|first=W.E. Burghardt|last=Du Bois|title=Liberia, the League and the United States|journal=Foreign Affairs|volume=11|date= July 1933|pages=682–95|issue=4|doi=10.2307/20030546|jstor=20030546}}</ref>。 |

|||

===満州事変=== |

|||

{{Main|満州事変}} |

|||

[[File:SesiónDeLaSociedadDeNacionesSobreManchuria1932.jpeg|thumb|right|[[満州事変]]について国際連盟で演説する中国代表団(1932年)]] |

|||

[[満州事変]]は、主要加盟国が日本の侵略に取り組むことを拒否したため、連盟を弱体化させる決定的な後退となった。日本は連盟から撤退した<ref>Sara Rector Smith, ''The Manchurian crisis, 1931–1932: a tragedy in international relations'' (1970).</ref>。 |

|||

[[対華21カ条要求]]の合意条件では、日本政府は中国の[[満州]]地域にある両国間の主要な貿易ルートである[[南満州鉄道]]の周辺に軍隊を駐留させる権利を持っていた。1931年9月、日本の[[関東軍]]は満州への侵攻の口実として、鉄道の一部を破損した([[柳条湖事件]]){{sfn|Iriye|1987|p=8}}{{sfn|Nish|1977|pp=176–178}}。日本軍は、中国兵が鉄道を妨害したと主張し、それに対する明らかな報復として(東京からの命令に反して{{sfn|Scott|1973|p=208}})満州全土を占領した。日本軍はこの地域を「[[満州国]]」と名づけ、1932年3月9日、[[清]]の元皇帝の[[愛新覚羅溥儀|溥儀]]を執政(後に皇帝)とする傀儡政権を樹立した{{sfn|Northedge|1986|p=139}}。この新政府を承認したのはイタリア、スペイン、ナチス・ドイツの政府だけで、それ以外の国は満州を中国の一部と考えていた。 |

|||

国際連盟は満州に[[リットン調査団]]を派遣した。1年後の[[1932年]]10月、[[リットン報告書]]が発表された。この報告書では、日本が侵略者であると宣言し、日本に対し満州を中国に返還することを要求している。この報告書は、[[1933年]][[2月24日]]の総会で賛成42、反対1(日本)、棄権1(タイ)で採択された。日本の代表団はこれを不服として議場を退場し、[[3月8日]]に国際連盟からの脱退を決定した{{sfn|Northedge|1986|pp=156–161}}。 |

|||

イギリスの歴史家{{仮リンク|C・L・モワット|en|C. L. Mowat}}は、これによって連盟の集団安全保障は死んでしまったと評した。 |

|||

{{quote|連盟も、集団安全保障や法の支配の思想も、敗北したのである。侵略者への無関心や同情もあったが、連盟加盟国が準備不足で他のことに気を取られ、日本の野心の大きさを認識するのが遅すぎたことも原因の一つであった<ref>Charles Loch Mowat, ''Britain between the Wars 1918–1940'' (1955) p. 420.</ref>。}} |

|||

===チャコ戦争=== |

|||

{{Main|チャコ戦争}} |

|||

[[1932年]]、[[ボリビア]]と[[パラグアイ]]が乾燥地帯の[[グランチャコ]]をめぐって戦争を起こしたが、連盟はこれを防ぐことができなかった。この地域は人口は少ないものの、[[パラグアイ川]]が流れており、この土地を押えることで[[内陸国]]である両国が[[大西洋]]に自由にアクセスできるようになる{{sfn|Scott|1973|pp=242–243}}。また、後に誤りであることが判明したが、チャコ地方には大量の石油が埋蔵されているという憶測もあった{{sfn|Levy|2001|pp=21–22}}。1920年代後半から国境で小競り合いが続いていたが、1932年にボリビア軍がピシャントゥータ湖のカルロス・アントニオ・ロペス要塞でパラグアイ軍を攻撃したことで、全面戦争に発展した{{sfn|Bethell|1991|p=495}}。パラグアイは連盟に訴えたが、[[パン=アメリカ会議]]が調停を申し出たため、連盟は行動を起こさなかった。この戦争では、人口約300万人のボリビアで5万7千人、人口約100万人のパラグアイで3万6千人の死傷者が出て、双方にとって大惨事となった{{sfn|Scott|1973|p=248}}。また、両国は経済的にも破綻の危機に瀕した。1935年6月12日に停戦交渉が行われた時点でパラグアイがこの地域の大半を掌握しており、1938年のブエノスアイレス講和条約で、グランチャコはパラグアイに帰属することが決定した{{sfn|Scheina|2003|p=103}}。 |

|||

===イタリアのエチオピア侵攻=== |

|||

{{Main|en:Abyssinia Crisis|第二次エチオピア戦争}} |

|||

[[File:SelassieInJerusalem.jpg|thumb|right|エルサレム経由でエチオピアを脱出する皇帝[[ハイレ・セラシエ1世]]]] |

|||

[[1935年]]10月、イタリアの独裁者[[ベニート・ムッソリーニ]]は40万人の軍隊を送り込み、アビシニア([[エチオピア]])に侵攻した{{sfn|Northedge|1986|pp=222–225}}。[[ピエトロ・バドリオ]]元帥が1935年11月から作戦を指揮し、無防備な村や医療施設などを標的に、爆撃、[[マスタードガス]]などの化学兵器の使用、水道水への毒の混入などを命じた{{sfn|Northedge|1986|pp=222–225}}{{sfn|Hill|Garvey|1995|p=629}}。1936年5月、近代化された[[イタリア陸軍]]は武装していないアビシニア人を破り、首都[[アディスアベバ]]を占領した。エチオピア皇帝[[ハイレ・セラシエ1世]]は国外に脱出した{{sfn|Northedge|1986|p=221}}。 |

|||

1935年11月、連盟はイタリアの侵略を非難し、[[経済制裁]]を行ったが、石油の販売禁止やイギリスが支配する[[スエズ運河]]の閉鎖などは行われず、制裁の効果はほとんどなかった{{sfn|Baer|1976|p=245}}。これは、後にイギリス首相[[スタンリー・ボールドウィン]]が述べているように、イタリアの攻撃に耐えうる軍事力をどの国も持っていなかったためである<ref name = "events"/>。1935年10月、アメリカの[[フランクリン・D・ルーズベルト]]大統領は、成立したばかりの[[中立法]]を発動して、双方への武器・軍需品の禁輸措置をとった。交戦中のイタリアに対しては、その他の貿易品目も含めて、さらに「道徳的禁輸措置」を拡大した。アメリカは10月5日とその後の[[1936年]][[2月29日]]に、石油やその他の物資の輸出を平時の通常レベルに抑えようとしたが、あまり成功しなかった{{sfn|Baer|1976|p=71}}。連盟の制裁は1936年[[7月4日]]に解除されたが、その時点でイタリアはすでにアビシニアの都市部を支配していた{{sfn|Baer|1976|p=298}}。 |

|||

1935年12月の{{仮リンク|ホーア=ラヴァル協定|en|Hoare–Laval Pact}}は、イギリス外相の{{仮リンク|サミュエル・ホーア (初代テンプルウッド子爵)|label=サミュエル・ホーア|en|Samuel Hoare, 1st Viscount Templewood}}とフランス首相の[[ピエール・ラヴァル]]が、アビシニアの紛争を終結させるために、アビシニアをイタリア領とアビシニア領に分割することを提案したものである。ムッソリーニはこの協定に同意する用意があったが、この協定の情報が事前に漏れてしまった。英仏両国の国民は、「アビシニアを売り渡すものだ」と猛反発した。ホーアとラヴァルは辞任に追い込まれ、英仏両政府は2人との関係を断ち切った{{sfn|Baer|1976|pp=121–155}}。1936年6月、ハイレ・セラシエは連盟総会で演説し、自国の保護のために協力してほしいと訴えた。国家元首が連盟総会で直接演説したのは、これが初めてだった<ref>{{cite web| author =Haile Selassie I| title =Appeal to The League of Nations:June 1936, Geneva, Switzerland| publisher =Black King| url =http://www.black-king.net/haile%20selassie%2001e.htm| accessdate =6 June 2008| url-status=dead| archiveurl =https://web.archive.org/web/20080325023216/http://www.black-king.net/haile%20selassie%2001e.htm| archivedate =25 March 2008| df =dmy-all| author-link =Haile Selassie I}}</ref>。 |

|||

アビシニア危機により、国際連盟が加盟国の自国の利益に左右されてしまうことが示された{{sfn|Baer|1976|p=303}}。制裁があまり厳しくなかった理由の一つとして、それによりムッソリーニとヒトラーを同盟関係に追い込むことを、イギリスとフランスが恐れていたことがある{{sfn|Baer|1976|p=77}}。 |

|||

===スペイン内戦=== |

|||

{{Main|スペイン内戦}} |

|||

[[1936年]][[7月17日]]、[[フランシスコ・フランコ]]将軍率いる[[スペイン陸軍]]の反乱軍が[[クーデター]]を起こした。その結果、[[スペイン第二共和政|ロイヤリスト派]](選挙で選ばれた左派の国民政府)と{{仮リンク|ナショナリスト派|en|Nationalist faction (Spanish Civil War)}}(スペイン陸軍の大半の将校を含む右派の反共主義者)の間で長期にわたる武力紛争が発生した{{sfn|Lannon|2002|pp=25–29}}。1936年9月、スペイン外相{{仮リンク|フリオ・アルバレス・デル・バイヨ|en|Julio Álvarez del Vayo}}は、スペインの領土保全と政治的独立を守るための武力介入を連盟に訴えた。連盟加盟国は、スペイン内戦には介入せず、外国の紛争介入を防ぐこともしなかった。[[アドルフ・ヒトラー]]と[[ベニート・ムッソリーニ]]はフランシスコ・フランコ将軍のナショナリスト派を援助し続け、ソ連は独伊よりは規模は小さかったがロイヤリスト派を援助した。[[1937年]]2月、連盟は[[国際旅団|外国人義勇兵]]を禁止したが、これは実際には象徴的な動きでしかなかった{{sfn|Northedge|1986|pp=264–265, 269–270}}。 |

|||

===日中戦争=== |

|||

{{Main|日中戦争}} |

|||

[[1937年]][[7月7日]]の[[盧溝橋事件]]を皮切りに、日本は中国への本格的な侵攻を開始し、1930年代を通じて局地的な紛争を誘発してきた。[[9月12日]]、中国代表の[[顧維鈞]]が連盟に国際的な介入を訴えた。欧米諸国は、特に[[第二次上海事変]]で外国人が多く住む[[上海]]を頑強に守り抜いた中国に同情的だった{{sfn|Northedge|1986|p=270}}。しかし、連盟は現実的な対策を提示することができず、10月4日、連盟はこの問題を[[九カ国条約]]会議に委ねた<ref>{{cite book|title=The China White Paper|page=10|editor=van Slyke, Lyman|publisher=Stanford University Press|year=1967}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/WorldWar2/china.htm|title=Japanese Attack on China 1937|accessdate=15 September 2011|publisher=Mount Holyoke University|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110831141400/http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/WorldWar2/china.htm|archivedate=31 August 2011|url-status=live}}</ref>。 |

|||

===ソ連のフィンランド侵攻=== |

|||

{{Main|冬戦争}} |

|||

[[1939年]][[8月23日]]に締結された[[独ソ不可侵条約]]には、東ヨーロッパにおける独ソの勢力圏を線引きする秘密議定書が含まれていた。それによれば、[[フィンランド]]と[[バルト三国]]、[[ポーランド]]東部はソ連の勢力圏とされていた。ソ連は1939年[[9月17日]]に[[ソビエト連邦によるポーランド侵攻|ポーランドに侵攻]]し、[[11月30日]]には[[冬戦争|フィンランドに侵攻]]した。[[12月14日]]、連盟はソ連を追放したが、追放に必要な過半数の賛成は得られておらず、連盟は自ら規約に違反した<ref>[[Richard W. Leopold]], ''The Growth of American Foreign Policy. A history'' (New York: Alfred A. Knopf 1964), pp. 558, 561–562 (quote at 562).</ref>。連盟加盟国の中で、このような屈辱を受けたのはソ連だけであった<ref>[[Stephen Kotkin]], ''Stalin. Waiting for Hitler, 1929–1941'' (New York: Penguin 2017), p.729 (quote).</ref><ref>Cf., [[Winston Churchill]], ''The Gathering Storm'' (Boston: Houghton Mufflin 1948), pp. 392–393, 447, 539.</ref>。 |

|||

==軍縮の失敗== |

|||

{{Further|en:Conference for the Reduction and Limitation of Armaments}} |

|||

連盟規約の第8条では、連盟加盟国に対し「軍備を、国家の安全と国際的義務の共同行動による実施との整合性を保つための最低限度まで削減する」ことが求められていた<ref>{{cite web|last=League of Nations |year=1924 |title=The Covenant of the League of Nations:Article 8 |publisher=The Avalon Project at Yale Law School |url=http://www.yale.edu/lawweb/avalon/leagcov.htm |accessdate=17 May 2006 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160415165629/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/leagcov.htm |archivedate=15 April 2016 }}</ref>。連盟の時間とエネルギーの大半はこの目標に費やされていたが、多くの加盟国は、このような大規模な[[軍縮]]が達成できるのか、そもそもそれが望ましいのかどうか確信が持てずにいた{{sfn|Northedge|1986|pp=113, 123}}。[[ヴェルサイユ条約]]では、戦勝国である連合国側にも軍縮を試みる義務を課しており、敗戦国に課せられた軍備制限は、世界的な軍縮への第一歩と言われていた{{sfn|Northedge|1986|pp=113, 123}}。連盟規約では、各国の軍縮計画を作成する任務が連盟に与えられていたが、理事会はこの任務を、1932年から1934年の{{仮リンク|世界軍縮会議|en|Conference for the Reduction and Limitation of Armaments}}の準備のために1926年に設置された特別委員会に委ねていた{{sfn|Northedge|1986|p=114}}。 |

|||

連盟加盟国がこの問題に対して持っていた意見は様々だった。フランスは、自国が攻撃されたときの軍事的支援の保証なしに軍備を縮小することには消極的だった。ポーランドとチェコスロバキアは、西側からの攻撃に対して脆弱であると感じており、軍縮を行う前に連盟による加盟国への攻撃への対応を強化することを望んでいた{{sfn|Henig|1973|p=173}}。この保証がなければ、ドイツからの攻撃のリスクが大きすぎるため、軍備を縮小することはできなかった。第一次世界大戦後、ドイツが力を取り戻すにつれ、特に1933年に[[アドルフ・ヒトラー]]が権力を得て[[ドイツの首相]]になってからは、攻撃に対する恐怖心が高まった。特に、ドイツがベルサイユ条約を覆そうとしたり、ドイツ軍を再建したりしたことで、フランスは軍縮に消極的になっていった{{sfn|Northedge|1986|p=114}}。 |

|||

世界軍縮会議は、1932年に国際連盟がジュネーヴで開催し、60か国の代表が参加したが、この会議は失敗に終わった<ref>A.C. Temperley, ''The Whispering Gallery Of Europe'' (1938), [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.216023 online]</ref>。世界軍縮会議の冒頭で、1年間の軍備拡張モラトリアムが提案され、後に数か月延長された{{sfn|Goldblat|2002|p=24}}。軍縮委員会は、フランス、イタリア、スペイン、日本、イギリスから海軍の規模を制限するという初期の合意を得たが、最終的な合意には至らなかった。結局、軍縮委員会は、1930年代のドイツ、イタリア、スペイン、日本による軍備増強を止めることができなかった。 |

|||

ベルサイユ条約で禁止されていたヒトラーによる[[ラインラント進駐|ラインラントの再軍備]]、[[ズデーテン地方]]の占領、オーストリアへの[[アンシュルス]]など、第二次世界大戦につながる重大な出来事に直面しても、連盟はほとんど沈黙していた。それどころか、連盟加盟国自身が再軍備した。1933年、日本は連盟の判断に従うことなく脱退し<ref>{{cite book|first=Meirion and Susie|last=Harries|title=Soldiers of the Sun: The Rise and Fall of the Imperial Japanese Army|page=163|isbn=978-0-394-56935-2|year=1991}}</ref>、同年には、世界軍縮会議でフランスとドイツの間の武器の平準化が合意されなかったことを口実にドイツが脱退、1937年にはイタリアとスペインが脱退した{{sfn|Northedge|1986|pp=47, 133}}。連盟の最後の重要な行動は、1939年12月に[[冬戦争|フィンランドに侵攻]]したソ連を追放したことだった{{sfn|Northedge|1986|p=273}}。 |

|||

==問題点== |

|||

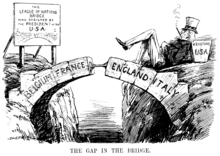

[[File:The Gap in the Bridge.png|thumb|'''The Gap in the Bridge'''(橋の隙間)。看板には「この国際連盟橋はアメリカ大統領が設計した」と書かれており、橋のたもとでは、「キーストーン USA」と書かれた[[キーストーン]]を枕に[[アンクル・サム]]が寝ている。1920年12月10日の『[[パンチ (雑誌)|パンチ]]』誌に掲載された[[風刺漫画]]で、アメリカが国際連盟に加盟しなかったことによる連盟の弱体化を風刺している。]] |

|||

[[第二次世界大戦]]の勃発は、連盟がその主たる目的である世界大戦の再発防止に失敗したことを示すものである。この失敗には様々な理由があったが、その多くは組織の全般的な弱点に関連するものである。また、アメリカが加盟を拒否したことで、連盟の力は制限されていた{{sfn|Northedge|1986|pp=276–278}}。 |

|||

===組織と構造=== |

|||

連合国が第一次世界大戦を終結させるための和平協定の一環として設立された組織であることから、国際連盟は「勝者の連盟」とみなされていた{{sfn|Gorodetsky|1994|p=26}}{{sfn|Raffo|1974|p=1}}。連盟の中立性は、優柔不断さとして表れがちだった。理事会で決議を行うには、9か国(後に15か国)の理事国の[[全会一致]]が必要だった。そのため、不可能ではないにしても、決定的で効果的な行動をとることは困難であった。また、総会の議決においても全会一致を必要とするものがあり、決定に時間がかかることもあった。この問題は、国際連盟の主要国が、自分たちの運命が他国によって決定される可能性を受け入れたくなかったため、全会一致を強制することで事実上の[[拒否権]]を与えていたことが主な原因であった<ref>{{cite book|pages=226–227|author=Birn, Donald S|publisher=Clarendon Press|year=1981|title=The League of Nations Union|isbn=978-0-19-822650-5}}</ref>{{sfn|Northedge|1986|pp=279–282, 288–292}}。 |

|||

===代表権=== |

|||

連盟における代表権はしばしば問題となった。連盟は全ての国を対象としているにもかかわらず、多くの国が非加盟か、加盟期間が短かかったためである。 |

|||

その中でも特に目立っていたのがアメリカだった。ウッドロウ・ウィルソン大統領は連盟結成の原動力となり、その形態にも強い影響を与えたが、アメリカ上院は1919年11月19日に加盟を見送った{{sfn|Knock|1995|p=263}}。{{仮リンク|ルース・ヘニグ|en|Ruth Henig, Baroness Henig}}は、アメリカが加盟していれば、フランスとイギリスにも支援を提供し、フランスの安全性を高め、フランスとイギリスがドイツに対してより全面的に協力することを促し、[[国家社会主義ドイツ労働者党|ナチス]]の台頭の可能性を低くしたのではないかと指摘している{{sfn|Henig|1973|p=175}}。逆に、アメリカが加盟した場合、アメリカがヨーロッパ諸国との戦争や経済制裁に消極的であったため、連盟の{{仮リンク|国際的事件|en|International incident}}への対処能力に支障をきたしていたかもしれない、とヘニグは認めている{{sfn|Henig|1973|p=175}}。アメリカの[[アメリカ合衆国連邦政府|連邦政府]]の構造上、[[アメリカ合衆国議会|立法府]]の事前承認がなければ連盟の代表者が[[行政|行政府]]に代わって決定を下すことができなかったため、加盟には問題があったかもしれない{{sfn|Henig|1973|p=176}}。 |

|||

1920年1月に連盟が発足したとき、ドイツは第一次世界大戦の侵略者とみなされていたため、連盟への加盟が認められなかった。また、[[ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国|ソビエト・ロシア]]は、共産主義政権が歓迎されていなかったことに加え、[[ロシア内戦]]で戦っていた[[赤軍]]と[[白軍]]の双方が正統な政府であると主張していたことにより、当初は加盟が疑問視され、加盟国から除外されていた。 |

|||

[[1930年代]]に大国が脱退したことで、連盟はさらに弱体化した。日本は第一次世界大戦の連合国であったため、常任理事国としてスタートしたが、1933年に満州を占領したことに連盟が反発したため、脱退した{{sfn|McDonough|1997|p=62}}。イタリアもまた常任理事国としてスタートしたが、[[第二次エチオピア戦争]]の終結の約1年後の1937年に脱退した。スペインも常任理事国としてスタートしたが、[[スペイン内戦]]が国民党の勝利に終わった後、1939年に脱退している。ドイツは、1926年に加盟が認められ、同時に常任理事国となったが、1933年に[[アドルフ・ヒトラー]]が政権を握ると連盟を脱退した{{sfn|McDonough|1997|p=69}}。 |

|||

===集団安全保障=== |

|||

もう一つの重要な弱点は、連盟の基盤となった[[集団安全保障]]の考え方と、個々の国家間の[[国際関係]]との間の矛盾から生まれたものである{{sfn|Northedge|1986|p=253}}。連盟の集団安全保障システムは、各国が友好的と考えていた国家に対して、必要に応じて自国の[[国益]]を損なうような行動をとり、相性の悪い国家を支援することを要求するものだった{{sfn|Northedge|1986|p=253}}。この弱点が露呈したのが{{仮リンク|アビシニア危機|en|Abyssinia Crisis}}である。イギリスとフランスは、イタリアの支援が重要な役割を果たしていた内部秩序の敵から守るために{{sfn|Northedge|1986|p=254}}、ヨーロッパで自分たちが作ろうとしていた安全保障を維持することと、連盟加盟国としてのアビシニア(エチオピア)に対する義務とを両立させなければならなかった{{sfn|Northedge|1986|pp=253–254}}。 |

|||

1936年6月23日、イタリアのアビシニアに対する戦争を抑制するための連盟の努力が破綻したことを受けて、イギリスの[[スタンリー・ボールドウィン]]首相は、[[庶民院 (イギリス)|下院]]で次のように述べた。 |

|||