「アイヌ」の版間の差分

Mochizuki20 (会話 | 投稿記録) m アイヌの結婚式の写真 |

Mochizuki20 (会話 | 投稿記録) |

||

| 125行目: | 125行目: | ||

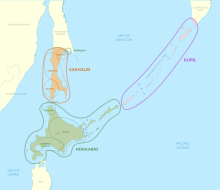

[[ファイル:Ainu map.svg|サムネイル|かつてのアイヌ語の分布]] |

[[ファイル:Ainu map.svg|サムネイル|かつてのアイヌ語の分布]] |

||

アイヌの言語である[[アイヌ語]]は[[孤立した言語]]であり、[[日本語]]とは系統が全く異なる。[[言語類型論]]上は、[[膠着語]]に属する日本語とは異なり、[[抱合語]]に分類される。北海道、樺太、千島列島に分布していたが、現在ではアイヌの移住に伴い日本の他の地方(主に首都圏)にも拡散している。しかし母語話者は極めて少なくなっており、ユネスコによって2009年2月に「極めて深刻」(critically endangered) な消滅の危機にあると分類された、[[危機に瀕する言語]]である<ref>[http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/kikigengo/ 消滅の危機にある方言・言語] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141213113119/http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/kikigengo/ |date=2014年12月13日 }}, 文化庁</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.asahi.com/shimbun/nie/kiji/kiji/20090302.html |title=八丈語? 世界2500言語、消滅危機 日本は8語対象、方言も独立言語 ユネスコ |author= |date=2009-02-20 |work= |publisher=朝日新聞 |accessdate=2014-03-29 }}</ref>。危険な状況にある日本の8言語のうち唯一最悪の「極めて深刻」に分類された<ref group="注">他の7言語は[[与那国方言|与那国語]]、[[八重山語]]が「重大な危険 (severely endangered)」、[[宮古語]]、[[沖縄語]]、[[沖永良部与論沖縄北部諸方言|国頭(くにがみ)語]]、[[奄美語]]、[[八丈方言|八丈語]]が「危険 (definitely endangered)」に分類されている。</ref>。系統的には「[[孤立した言語]]」とされており、[[縄文時代]]の言語をそのまま残しているという説がある。[[文字]]を持たない民族であったが<ref group="注">[[1923年]](大正12年)に出版された[[知里幸恵]]の[[アイヌ神謡集]]では、その発音を、[[ローマ字]]で表記するなどの工夫がされている。</ref>、北海道はもとより、[[東北地方]]北部にもアイヌ語地名が多数残っていることから、かつては分布域が東北北部まで広がっていたと考えられている。{{Citation needed|date=2021年5月}} |

アイヌの言語である[[アイヌ語]]は[[孤立した言語]]であり、[[日本語]]とは系統が全く異なる。[[言語類型論]]上は、[[膠着語]]に属する日本語とは異なり、[[抱合語]]に分類される。北海道、樺太、千島列島に分布していたが、現在ではアイヌの移住に伴い日本の他の地方(主に首都圏)にも拡散している。しかし母語話者は極めて少なくなっており、ユネスコによって2009年2月に「極めて深刻」(critically endangered) な消滅の危機にあると分類された、[[危機に瀕する言語]]である<ref>[http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/kikigengo/ 消滅の危機にある方言・言語] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141213113119/http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/kikigengo/ |date=2014年12月13日 }}, 文化庁</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.asahi.com/shimbun/nie/kiji/kiji/20090302.html |title=八丈語? 世界2500言語、消滅危機 日本は8語対象、方言も独立言語 ユネスコ |author= |date=2009-02-20 |work= |publisher=朝日新聞 |accessdate=2014-03-29 }}</ref>。危険な状況にある日本の8言語のうち唯一最悪の「極めて深刻」に分類された<ref group="注">他の7言語は[[与那国方言|与那国語]]、[[八重山語]]が「重大な危険 (severely endangered)」、[[宮古語]]、[[沖縄語]]、[[沖永良部与論沖縄北部諸方言|国頭(くにがみ)語]]、[[奄美語]]、[[八丈方言|八丈語]]が「危険 (definitely endangered)」に分類されている。</ref>。系統的には「[[孤立した言語]]」とされており、[[縄文時代]]の言語をそのまま残しているという説がある。[[文字]]を持たない民族であったが<ref group="注">[[1923年]](大正12年)に出版された[[知里幸恵]]の[[アイヌ神謡集]]では、その発音を、[[ローマ字]]で表記するなどの工夫がされている。</ref>、北海道はもとより、[[東北地方]]北部にもアイヌ語地名が多数残っていることから、かつては分布域が東北北部まで広がっていたと考えられている。{{Citation needed|date=2021年5月}} |

||

最近の研究によると、アイヌ語は縄文人ではなくオホーツク人に由来していることが示唆されています。<ref>{{Cite journal|last=Lee|first=Sean|last2=Hasegawa|first2=Toshikazu|date=2013-04-26|title=Evolution of the Ainu Language in Space and Time|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3637396/|journal=PLoS ONE|volume=8|issue=4|doi=10.1371/journal.pone.0062243|issn=1932-6203|pmid=23638014|pmc=3637396}}</ref> |

|||

== 人口と分布 == |

== 人口と分布 == |

||

2021年5月15日 (土) 20:44時点における版

| |

| 総人口 | |

|---|---|

| 北海道内における調査(平成25年)[1]では16,786人であるが、詳細は不明 | |

| 居住地域 | |

| 言語 | |

| 日本語、アイヌ語、ロシア語 | |

| 宗教 | |

| 仏教 46.2% アイヌ固有の信仰 2.9% 神道 2.4% 信仰なし 34.5% (2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書[2]) | |

| 関連する民族 | |

| 縄文人、大和民族、琉球民族、ウィルタ、ニブフ、 アメリカ州の先住民族、イテリメン族、チュクチ族 | |

アイヌ(アイヌ語: Ainu / Aynu, ロシア語: Айны)は、北は樺太から、北東の千島列島、北海道を経て、南は本州北部にまたがる地域に居住していた民族である[3]。

アイヌは永くオホーツク海地域一帯に経済圏を有していた[4]。すなわち生業から得られる毛皮や海産物などをもって、黒竜江下流域や沿海州との山丹交易を仲介したほか、カムチャツカ半島南部の先住民族のイテリメン族と交易を行っていた。また和人とも交易を行い米などの食料や漆器、木綿、鉄器などを入手していた[4]。

19世紀に列強の国々による領土拡張の際、世界各地で、多くの先住民族が列強の国々に編入され、アイヌも同様の運命をたどった[5]。1855年に日露和親条約で北方地域における国境線決定により、当時の国際法の下、日本とロシアの各々の領土が確定し編入された以降、アイヌは日本国民またはロシア国民となった[6]。

アイヌは、元来は狩猟採集民族であり、文字を持たず、物々交換による交易を行う。独自の文化を有する[7]。母語はアイヌ語。独特の文様を多用する文化を持ち、織物や服装にも独特の文様を入れる[注 1](かつては、身体にも刺青を入れた)。家(住居)(アイヌ語で「チセ」)は、(昭和期以降の学者らが)「掘立柱建物」と呼ぶ建築様式である。

現在、アイヌは日本とロシアに居住する「少数民族[8]」であり、日本国内では北海道地方の他に首都圏等にも広く居住しているが、その正確な数はわかっていない。

日本の国会は、2019年(平成31年)4月19日にアイヌ民族を「 日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族 」と認定して支援を行うアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律を制定した[9][10]。

呼称

アイヌ

アイヌとはアイヌ語で「人間」を意味する言葉で、もともとは「カムイ」(自然界の全てのものに心があるという精神に基づいて自然を指す呼称)に対する概念としての「人間」という意味であったとされている。世界の民族集団でこのような視点から「人間」をとらえ、それが後に民族名称になっていることはめずらしいことではない[注 2]。これが異民族に対する「自民族の呼称」として意識的に使われだしたのは、大和民族(和人、シサム・シャモ[注 3])とアイヌとの交易量が増加した17世紀末から18世紀初めにかけての時期とされている。

アイヌの社会では、本来は「アイヌ」という言葉は行いの良い人にだけ使われた。丈夫な体を持ちながらも働かず、生活に困るような人物は、アイヌと言わずにウェンペ(悪いやつ)と言う。[要出典]

地域によって文化や集団意識が異なり、北海道太平洋岸東部に住したアイヌは「メナシクル」と称し、同様に太平洋岸西部のアイヌは「シュムクル」(シュムは西を意味する)、千島のアイヌは「クルムセ」もしくは「ルートムンクル」などと呼ばれるなど居住地域ごとに互いを呼びわけていた。

大和民族(和人)は、中央政権から見て開拓されていない東方や北方に住む人々を古代中国の呼び名より「蝦夷」、幕末期には「土人(その当時は純粋に「土地の人」や「地元の人」の意味で用いられた言葉であったが、大正時代以降には次第に侮蔑感とともに使われるようになったとされる[12])」と呼称し、次第にこれが渡嶋から北の人々を指す言葉となり「アイノ」(=アイヌ)と同一して呼ばれるようになる。 その他にも一般的には「アイヌ人」「アイヌの人々」「アイヌ民族」など様々な呼び名があり、歴史的文書にも色々な言い方がされている。

アイヌの民族形成の過程を「縄文文化と続縄文文化のプレアイヌ」→「擦文文化のプロトアイヌ」→「近世アイヌのアイヌ」→「近代以降のアイノイド」と変化していくと1972 年「典型的なアイヌ文化」(埴原氏ほか)で規定する枠組みと民族集団形成のモデルが提示された[13]。

ウタリ

ウタリの本来の意味は、アイヌ語で人民・親族・同胞・仲間である[14]が、長年の差別[注 4]の結果、「アイヌ」という言葉に忌避感を持つ人が多いことから、アイヌを指す言葉として用いられることがあり、1961年から2006年にかけ、行政機関の用語としても使用されていた。

蝦夷

朝廷の「蝦夷征伐」など、古代からの歴史に登場する「蝦夷」、あるいは「遠野物語」に登場する「山人(ヤマヒト)」をアイヌと捉える向きもあったが、アイヌと古代の蝦夷との関連については未だに定説はなく、日本史学においては一応区別して考えられている。

東北の蝦夷(えみし)は和人により古代から征討の対象とされ(蝦夷征討)、平安時代後期までには東北地方北端まで平定され和人と同化した。東北地方は弥生時代から稲作文化が流入していた一方、アイヌ語地名も散見され、古墳時代にアイヌが寒冷化により東北地方に南下するなど、歴史的にも和人、アイヌの混交の地であったとも考えられている。

中世以降、アイヌを蝦夷(えぞ)、北海道・樺太を蝦夷地と称してきた[19]。北海道、樺太は遅くとも平安時代末に和人の定着が見られるまでは、多種多様な種族部族のアイヌが分散、集落での対立が多く、統一した民族ではなかった。また、文字が無く、どのような統治状態なのか全く分かっていない。

また、中国東北部の民族からはアイヌは骨嵬(クギ)などと呼ばれてきた。[要出典]

歴史

アイヌは、人類学的には日本列島の北海道縄文人と近く、約3万8千年前に海を渡った本州以南との交易も行われた[19]。本州以南で農耕文化の弥生時代が始まったころ、北海道では狩猟採集生活様式が継続する続縄文文化の生活様式が営まれていた。オホーツク人と緊張状態にあった続縄文人からの要請を受け、ヤマト王権の介入(助け)(阿倍比羅夫の蝦夷征討)が見られた7世紀以降[20]、東北地方から石狩低地帯への古墳文化人の子孫の移住が見られ、これをきっかけに擦文文化が始まる[19]。移住者たちは江別古墳群や祭祀に用いる語彙などの痕跡を残したが、地元人と同化したとみられている。その後、北海道にあった擦文文化を基礎に、オホーツク文化と本州の文化を摂取してアイヌ文化は生まれたと日本学術会議はみる。擦文文化やオホーツク文化はアイヌ文化に影響を与えている[19]。遅くとも平安時代末ころから道南に和人の定着が始まり、蝦夷管領安東氏の存在した13~14世紀になると、和人による農耕が盛んになる。

擦文時代に自製していた土器[21]は、アイヌ文化の成立と共に作られなくなり、代わりに和人との交易で移入された鉄鍋や漆器が使用されるようになる。住居も縄文時代から続く竪穴式住居から、地面と同じ高さの床を持つチセへ移行する[22]。擦文時代の住居には備えられていたかまどがすたれ、炊事は囲炉裏でのみ行われるようになる。また、多くの遺跡からキビ・アワ・オオムギの種子や農具としての鎌が出土し、鍬先・鋤先出土(9か所)例も有る[23]擦文時代から、農耕を行った形跡のない[24]上川アイヌ(日高アイヌはアワ、ヒエを収穫)、オオウバユリ製デンプン、エゾシカ、サケが主な食べ物であった[25]時代へと移行する。

アイヌからオロッコと呼ばれたウィルタともアイヌは交易していた。1457年には道南でコシャマインの戦いが生じ、勝利した蠣崎氏が台頭した[19]。蠣崎氏を祖先とした松前藩はアイヌとの交易を独占し、アイヌから乾燥鮭・ニシン・獣皮・鷹の羽(矢羽の原料)・海草を入手し、対価を鉄製品・漆器・米・木綿などで支払っていた[19]。また、清から伝わった蝦夷錦などの衣服を当初はアイヌを介し輸入した(山丹交易)。北千島を除き、郷村制が敷かれ、アイヌの有力者を役蝦夷に任命。アイヌは百姓身分に位置づけられていた。1669年のシャクシャインの戦い後には、交易はアイヌにとって不利な条件となった[19](乱後「交易の条件は少しよくなりました[26]」)。江戸幕府はロシアからの軍事圧力に対抗して蝦夷地を幕府直轄領とした[19]。幕末、箱館奉行によって、アイヌも和人も分け隔てなく疱瘡対策の種痘を行い、同時にアイヌの呼称は「蝦夷」から「土人」に改称された。これは当時、純粋に「土地の人」や「地元の人」の意味で用いられた言葉である。

1771年(明和8年) - 択捉島のアイヌと羅処和島のアイヌが団結し、得撫島と磨勘留島でロシア人を数十人殺害する事件が発生している[27]。1806年・1807年には、植民地建設を行っていた露米会社のフヴォストフが千島アイヌを襲撃。米、衣服などを掠奪し部落や舟を焼き払ったので、多くの餓死者がでた。その他、小規模な海賊行為が横行していた[28]。

1855年2月7日(安政元年12月21日)の当時のロシア帝国との日露和親条約により、当時の国際法の下[29][30]、一部がロシア国民とされた。

明治2年(1869年)、蝦夷地は北海道と改称され、同時に開拓が本格的に開始される。屯田兵や一般の農民が次々と入植し、和人の人口が増加した[19]。戸籍制度において、アイヌの人々は日本国の「平民」とされるが、イオマンテや入墨、耳環など、アイヌ伝統の文化は「陋習」とみなされた。1871年には女子の入墨とチセウフイカ(故人を弔うためその家を焼く風習)が禁止される[31]。

同時に「旧土人学校」(アイヌ学校)が各地に設立され、アイヌ語の禁止などは行われなかったものの、教育が日本語で行われた[注 5]ことでアイヌ語話者は漸減していく[19]。1875年、地租改正によってアイヌの土地も私有財産と見做されるが、多くのアイヌは地権という概念に馴染めず、和人にこれを詐取される者が続出し(貨幣契約経済に馴染めぬ彼らが「従来の耕地は、焼酎一本、酒一升に依って轉々として人手に渡り[32]」[33])、多くが移住を余儀なくされる[19]。また、乱獲による動物の減少を防ぐためとして伝統的な狩猟、漁撈も制限され[注 6]、生活も困窮の一途をたどっていく[31](実際、江戸期から交易のためにアイヌによって乱獲されたラッコ[一枚米大俵十]、ワシ[十箇米小俵二十]は絶滅又は寸前。近代漁法の導入で河川の鮭・鱒は激減[34])。

そこで開拓使は土人漁業組合を組織。解散後に財産・収益を分配するが、一戸当たりの配分額は百六十七円余(教員給与の16年分)であった。直接受け取ったアイヌは、蓄財を好まぬ性癖から全て失い離散。開拓使に保管利殖を頼んだアイヌには、大正末期まで莫大な給与が支払われる。[35] 他方政府は1899年に北海道旧土人保護法を施行し、土地の無償下付(5町歩=約5haで民間開拓と同じ)や農具の給付、無償医療の提供、冬季生活資糧の給付など、様々な救済措置を実施する[31]。しかし農耕を忌避する文化[36][37]から、アイヌは給与地をおおむね和人に賃貸し狩猟採集生活を脱しきれなかったため、生活改善は遅れた[38]。この実情に鑑み、不当な賃貸借契約を破棄させアイヌの手に取り戻したのが昭和12年に可決・施行した改正保護法で、土地の無償給与(8,338町歩、一戸あたり2.2町歩)、進学者への学資、住宅改築8割補助金の給付等のアイヌ保護育成策をも構じる[39]。

昭和21(1946)年政府は一部保護施策を除き保護法を全廃。生活保護法を適用することに改める[40]。1948年マッカーサーが指令した農地改革法により不在地主地は無条件で解放されアイヌは土地を失った[41]が、和人との混住によって自立自営の精神を涵養する機会を与えた[42]。

文化

宗教

アイヌの宗教はアニミズムに分類されるもので、動植物、生活道具、自然現象、疫病などにそれぞれ「ラマッ」と呼ばれる魂が宿っていると考えた。この信仰に基づく儀礼として、「神が肉と毛皮を携えて人間界に現れた姿」とされる熊を集落で大切に飼育し、土産物を受け取った(殺した)上でその魂を天界に送り返す儀式イオマンテがある。祭壇はヌサとよばれ、ヒグマの頭骨が祀られた。

- 仏教

文化4年(1807)ロシア船が来寇した時にはこれに帰依する五百人余のアイヌが仏幡を立ててこれを守ったと記録されている。これとは伊達市の有珠善光寺およびその本尊阿弥陀如来で、開基は827年、1613年に再興されたと伝える[43]。

- キリスト教

北千島(新知郡・占守郡)に住む千島アイヌはロシア正教会の神父コウンチェウスキーによって、1747年最初に正教に改宗する者が出た。北千島には聖堂が建てられ、ロシア人宣教師は狩猟民族であったアイヌと一緒の生活を送り、季節毎に島々を移動した。1800年代には、北千島の千島アイヌ160人全てが正教徒になっていた。その後、北千島は日本の領土になったが、国力の乏しい当時の日本にとって生活物資の補給は大変困難であり、開拓使の官吏が北千島の住民を説得し色丹島に移住させた(『千島巡航日記』)。色丹島に移住した千島アイヌに対して最初日蓮宗僧侶が改宗を試みたが失敗した。その後、政府に雇われたロシア正教会の神父が色丹島を訪れ、色丹島のアイヌ人はこれを歓迎し、手厚くもてなした[44]。

また、アイヌの父として知られる聖公会の宣教師ジョン・バチェラーは自身の遺稿の中で、アイヌが和人との混血が急速に進んでいることや、アイヌの子供が和人と同様に教育を受け、法の下に日本人となっていることから「一つの民族として、アイヌ民族は存在しなくなった[45]」と記述している。

建築

アイヌの伝統的な家屋はチセとよばれる、茅葺の掘立柱建物である。家の周囲にはプー(高床式倉庫)、アシンル(便所)、ヘペレセッ(熊飼育用の檻)などが設けられ、数家族が寄り集まってコタン(集落)を営んでいた。

アイヌの集落にはチセの他に、チャシと呼ばれる壕や崖などで囲まれる空間が造営されることも多かった。造営の目的は未解明な部分が多いが、防御用の砦であったという説などがあり、これまでに北海道内で500箇所以上のチャシ跡が見つかっている。

衣装

アイヌの伝統衣装はアミㇷ゚と呼ばれ、特にオヒョウやシナノキの樹皮から取った繊維で織った生地で仕立てた衣装をアットゥシと呼ぶ。仕立ては和服に似ているが、筒袖で衽(おくみ)が無い。装飾として、木綿の生地をアップリケし、さらに刺繍を施すが、模様は北海道各地に系統だったものが存在する。道南地方、特に噴火湾沿岸地方では長方形に裁断した綿布をアップリケして刺繍した「ルウンペ」。日高地方では紺地の綿布に白い綿布をアップリケして、曲線を多用した模様を描いた「カパㇻミㇷ゚」がある。また、綿布の流通が乏しかった石狩川の上流部や十勝地方では、生地に直に刺繍することで模様を描いた「チヂリ」が存在する。さらに繊維用の森林資源にも乏しかった千島列島では、鳥の皮で作られた外套「チカㇷ゚ウㇽ」がある。

江戸時代中期以降は、和人との交易で入手した小袖や陣羽織が、儀礼用の衣装として着用された。

口承文芸

アイヌは伝統的に文字を使用せず、生活の知恵や歴史はすべて口承で伝承された。口承文芸としてはユーカラ(ユカㇻ、叙事詩)などの歌謡と、ウエペケレ(昔話)などの散文に大別される。大正時代にアイヌ出身の知里幸恵がローマ字表記のユーカラと日本語訳を併記して紹介した『アイヌ神謡集』が出版されたほか、金田一京助、知里真志保らによるユーカラ研究がある[46]。

現在、保存運動によって若手の語り手が育成されている[47]。

古式舞踊

祭事や祝宴などで演じられた伝統的な踊りで、「ウポポ(歌)」に合わせた「リㇺセ(輪舞)」がよく知られている。地域によって曲目や舞い方は異なる。1984年に国の重要無形民俗文化財に指定され、2009年にユネスコの無形文化遺産に登録[48]。また、アイヌ刀を用いた剣の舞もある。

言語

アイヌの言語であるアイヌ語は孤立した言語であり、日本語とは系統が全く異なる。言語類型論上は、膠着語に属する日本語とは異なり、抱合語に分類される。北海道、樺太、千島列島に分布していたが、現在ではアイヌの移住に伴い日本の他の地方(主に首都圏)にも拡散している。しかし母語話者は極めて少なくなっており、ユネスコによって2009年2月に「極めて深刻」(critically endangered) な消滅の危機にあると分類された、危機に瀕する言語である[49][50]。危険な状況にある日本の8言語のうち唯一最悪の「極めて深刻」に分類された[注 7]。系統的には「孤立した言語」とされており、縄文時代の言語をそのまま残しているという説がある。文字を持たない民族であったが[注 8]、北海道はもとより、東北地方北部にもアイヌ語地名が多数残っていることから、かつては分布域が東北北部まで広がっていたと考えられている。[要出典]

最近の研究によると、アイヌ語は縄文人ではなくオホーツク人に由来していることが示唆されています。[51]

人口と分布

現在、国勢調査ではアイヌ人の項目はなく、国家機関での実態調査は行われていないに等しい。そのため、アイヌ人の正確な数は不明である。

アイヌの伝統的な人口分布地は、北海道、樺太、千島列島、カムチャツカ、東北地方北部である。なお、北海道、千島列島に残る地名の多くは、アイヌ語の地名に当て字をしたものである。

江戸時代のアイヌの人口は、記録上最大26800人であったが、天領とされて以降は感染症の流行などもあって減少した。

1756年に弘前藩勘定奉行であった乳井貢が、津軽半島で漁業に従事していたアイヌに対し同化政策を実施。以後、本州からアイヌ文化が急速に失われる。

1875年の樺太千島交換条約後、困難な生活物資の補給と防衛上の理由から、千島のアイヌはそのほとんどが開拓使によって説得の上色丹島へ移住させられた(『千島巡航日記』)。

1897年のロシア国勢調査によればアイヌ語を母語とする1,446人がロシア領に居住していた[52]。

1945年にソビエト連邦が日本に参戦し、南樺太と千島列島を占拠、現地に居住していたアイヌは残留の意志を示したものを除き本国である日本に送還された[注 9]。

1971年調査で道内に77,000人という調査結果もある。日本全国に住むアイヌは総計20万人に上るという調査もある[53]。この結果を裏付ける他の研究はない。

北海道外に在住するアイヌも多い。1988年の調査では東京在住アイヌ人口が2,700人と推計された[54]。1989年の東京在住ウタリ実態調査報告書では、東京周辺だけでも北海道在住アイヌの1割を超えると推測されており、首都圏在住のアイヌは1万人を超えるとされる[19]。

1992年に日本・ロシア国内以外にも、ポーランドには千島アイヌの末裔がいると報道されたが、アレウト族の末裔ではないかとの指摘もある[注 10]。一方、アイヌ研究の第一人者で写真や蝋管など膨大な研究資料を残したポーランドの人類学者ブロニスワフ・ピウスツキが樺太アイヌの女性チュフサンマと結婚して生まれた子供たちの末裔は日本にいる。

2006年の北海道庁の調査によると、北海道内のアイヌ民族は23,782人[54][19]となっており、支庁(現在の振興局)別にみた場合、胆振・日高支庁に多い。なお、この調査における北海道庁による「アイヌ」の定義は、「アイヌの血を受け継いでいると思われる」人か、または「婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる」人というように定義している。また、相手がアイヌであることを否定している場合は調査の対象とはしていない。

2017年の調査では、道内のアイヌ人口は約1万3000人となっている。これは2006年の2万4000人から急激に減少しているが、これは調査に協力している北海道アイヌ協会の会員数が減少したことと、個人情報の保護への関心の高まりから、調査に協力する人が減っていることが挙げられ、実際の人数とは合致しないと考えられている[55]。

現在

現在の日本政府が日本(北海道)の先住民として認識しているのはアイヌのみである[56]。ただし、国連人種差別撤廃委員会はアイヌ民族以外に琉球民族も先住民だとし、日本政府とは異なる見解をしめしている[57]。

アイヌ居留地は存在しないが、釧路阿寒、平取町二風谷、白老等をはじめとする「全道各地」に多数が居住するほか、白老や阿寒湖温泉では観光名所としてアイヌコタンが存在する。

平成18年の北海道の調査によれば、かつて差別を受けたことがあるかという問いに、はい、と答えた人が16.8%、そのほかに別の誰かが受けたことを知っていると答えた人が、19.8%であった[19]。このうち、直近7年間に自分が差別を受けたという人は2%程度であり、平成25年の調査でも同様である。また、平成23年の北海道外での調査においても、同様に数%にとどまっている。

アイヌとして生活する者が周囲から差別的に扱われる順番として、第一に義務教育課程でアイヌ文化を扱った授業を受けた時、第二に婚姻・結婚、次に就職など社会に出た場合、とされる。中でも義務教育時代に受けた差別は普遍的な経験になっている、とされる[58]。

明治以降は和人との通婚が増え、両親がともにアイヌであるアイヌは減少しているが、大和民族との通婚が増えている理由として西浦宏巳は1980年代前半に二風谷のアイヌ調査で、和人によるアイヌ差別があまりにも激しいため、和人と結婚することによって子孫のアイヌの血を薄めようと考えるアイヌが非常に多いと指摘している[59]。アイヌと和人の両方の血を引く人々の中にも、著名なエカシ(長老)の一人である浦川治造(1938年11月生)のように、アイヌ文化の保存と発展に尽力する者は少なくない。また、浦河町のエカシである細川一人(1922年11月21日生)は、和人の両親から生まれたが幼少時に父親と死別し14歳の時に母親がアイヌの男性と再婚したためにアイヌ文化を身につけたという[60]。

長い間、和人による差別や蔑視をうけた事により、アイヌであることを肯定的に捉える人は少なく、和人への同化とともに出自を隠す傾向が強かった。しかし、近年は自らがアイヌであることを肯定的にとらえる傾向も、徐々にみられるようになってきた。北海道以外に住むアイヌ民族の活動も盛んになってきており、世界中の先住民族との交流も行われている。

日本における認識

2020年に内閣府はアイヌに対して知っていることで世論調査を行った。

アイヌの存在93.6%、アイヌが先住民族91.2%、アイヌ語がある81.3%であった。一方で中世以降アイヌと和人の間に争いがあった44.1%、明治以降アイヌが独自の文化を制限され貧しい暮らしを余儀なくされた46.3%、アイヌのなかで文化の復興保存活動をしている46.5%と負の歴史などでは過半数を割る結果であった[61]。

文筆家の古谷経平は日本テレビで起こったアイヌに対して不適切な内容が放送された事に対し日本人の歴史認識の低さを指摘した。日本人はアイヌの土地を侵略し征服したというアイヌ側の視点を無視し開拓者が北海道を作ったと和人側の認識しか持っていない、同化政策などアイヌに対する加害を無視して歴史を教えている。自分は明治に北海道に移住した人間の子孫であるが後ろめたい歴史があるから開拓者の子孫とは名乗らないと記事に記した[62]。

形質と遺伝子

形質

明治以来、アイヌは他のモンゴロイドに比べて、彫りが深い、体毛が濃い、四肢が発達しているなどの身体的特徴を根拠として、人種論的な観点からコーカソイドに近いという説が広く行き渡っていた時期があった。20世紀のアイヌ語研究者の代表とも言える金田一京助も、この説の影響を少なからず受けてアイヌ論を展開した。これまでアイヌの起源論については考古学・比較解剖人類学・文化人類学・医学・言語学などからアプローチされてきたが、近年DNA解析が進み、遺伝的にはコーカソイドではなく、モンゴロイドの系統に属することが判明している[要出典]。

アイヌは北海道の縄文人からの子孫。北海道の縄文人は、本州や九州の縄文人とは明らかに異なっていました。本州と九州縄文人は、現代の東アジア人に似ていましたが、北海道縄文は古代シベリア人に近かったです[63][64]。

かつてアイヌはコーカソイドではないかと考えられていたことがあるように、縄文人も形質的にコーカソイドに類似するとの研究[65]もあるものの、形質人類学の分野では、化石人骨が比較的多く見つかっている北東アジアと日本列島の旧石器時代人との類似を指摘する研究が多い。しかし、歴史的および現代的なアイヌの分析は、アイヌの人々の大多数が典型的なシベリア人と北東アジア人に似ており、一部のアイヌだけがヨーロッパ人の外観を持っていたと結論付けました。 チュクチ人々はアイヌ人々に最も似ていることがわかりました[66]。

瀬口(2014)によると、先史時代の縄文人は、日本へのさまざまな移動ルートを使用して、多様な旧石器時代の人口から派生した[67]。

この点で、縄文の生物学的アイデンティティは異質であり、縄文として知られている共通の文化に属している可能性のある多様な人々を示している可能性があります。—Seguchi 2014

2015年のアイヌ人に関する遺伝子分析により、顔の特徴に関連するDNA対立遺伝子が見つかりました。 このDNA対立遺伝子はヨーロッパ人に一般的であり、一部のアイヌがヨーロッパ人のように見える理由です。 このDNA対立遺伝子は縄文時代にシベリアから到着したことが示唆されています[68]。

遺伝子調査

近年の遺伝子調査では、アイヌとDNA的にもっとも近いのは琉球人で、次いで和人/本土日本人であり、本土日本人とアイヌ人の共通性は約30%程である。他の30人類集団のデータとあわせて比較しても、日本列島人(アイヌ、琉球人、和人)の特異性が示された。これは、現在の東アジア大陸部の主要な集団とは異なる遺伝的構成、おそらく縄文人の系統を日本列島人が濃淡はあるものの受け継いできたことを示している[69]。アイヌ集団にはニヴフなど和人以外の集団との遺伝子交流も認められ、これら複数の交流がアイヌ集団の遺伝的特異性をもたらしたとされる[70]。

アイヌにはATLのレトロウイルス(HTLV-1)が日本列島内でも高頻度で観察される事から、縄文人の血が濃く残っていると考えられる[71]。

アイヌ人の父系系譜を示すY染色体ハプログループの構成比については、日本列島固有のハプログループD1a2aが87.5%(うちD1a2a*が13/16=81.25%、D1a2a1aが1/6=6.25%)と大半を占める。ハプログループD1a2aは日本列島以外ではほぼ確認されず、縄文人特有の系統であったと考えられている。これは琉球人で50%弱、本土日本人で30%ほどであるため、アイヌ人は現代日本人の中では縄文人の遺伝子を最も色濃く引き継いでいると言える。他に北方シベリアから樺太を経て南下してきたと考えられるC2が2/16=12.5%と報告されている[72]。

母系を示すmtDNAハプログループについては、51人の調査で、ハプログループYが21.6%、ハプログループDが17.6%、ハプログループM7aが15.7%、ハプログループG1が15.7%などとなっている[73]。

北海道縄文人集団

母系の系統を表すミトコンドリアDNAの系統解析から、北海道の縄文時代人・続縄文時代人の母系系統の頻度分布は、本土日本人を含む現代東アジア人集団の母系系統の頻度分布と大きく異なることがわかっている[74][75]。また、坂上田村麻呂による蝦夷征討以前の東北地方の古墳時代人には、北海道の縄文人・続縄文人に多くみられる遺伝子型が観察されることから、東北地方の縄文人も北海道の縄文人・続縄文人と同じ系統に属する可能性が指摘された。これを受けて東北地方縄文時代人のDNAと北海道縄文時代人のDNAが比較され、北日本縄文人の遺伝子型の中心となっているのはハプログループN9bおよびM7aであることがわかった[75]。

北海道縄文人集団には、N9b、D10、G1b、M7aの4種類のハプログループが観察されている[76]。このうち、N9bの頻度分布は64.8%と非常に高い。N9bはアムール川下流域の先住民に高頻度で保持されている[76]。また、D10はアムール川下流域の先住民ウリチにみられる。G1bは、主に北東アジアにみられるハプログループGのサブグループで、カムチャッカ半島先住民に高頻度でみられるが、現代日本人での報告例はない[76]。

他の先住民族との関連

近年の研究で、オホーツク人がアイヌ民族と共通性があるとの研究結果も出ている。樺太(サハリン)起源とされるオホーツク文化は5世紀ごろ北海道に南下したが10世紀ごろ姿を消している[77]。

2009年、北海道で発見されたオホーツク文化遺跡の人骨が、現在では樺太北部や外満州のアムール川河口一帯に住むニヴフに最も近く、またアムール川下流域に住むウリチ、さらに現在カムチャツカ半島に暮らすイテリメン族、コリャーク人とも祖先を共有することがDNA調査でわかった[77][78][79]。また、オホーツク人のなかに縄文系には無いがアイヌが持つ遺伝子のタイプであるハプログループY遺伝子が確認され、アイヌとオホーツク人との遺伝的共通性も判明した[77][78][79]。アイヌ民族は縄文人や本土日本人にはないハプログループY遺伝子を20%の比率で持っていることが過去の調査で判明していたが、これまで関連が不明だった[78][79]。

天野哲也北海道大学教授(考古学)は「アイヌは縄文人の単純な子孫ではなく、複雑な過程を経て誕生したことが明らかになった」とコメントした[77]。増田隆一北大准教授は「オホーツク人と、同時代の続縄文人ないし擦文人が通婚関係にあり、オホーツク人の遺伝子がそこからアイヌ民族に受け継がれたのでは」と推測した[78][79]。この北大研究グループは、アイヌ民族の成り立ちに続縄文人・擦文人と、オホーツク人の両者がかかわったと考えられると述べた[78][79]。

HLA IおよびHLA II遺伝子、ならびにHLA-A、-B、および-DRB1遺伝子頻度の遺伝分析では、アイヌはアメリカ大陸の先住民族、特にトリンギット島などの太平洋岸北西部沿岸の人口に関連性が高いとされた。アイヌといくつかのアメリカ先住民の主な祖先は、シベリア南部の旧石器時代の集団に遡るとされている[80][81][82]。

2004年の頭蓋特性の再評価は、アイヌの人々が縄文人よりもオホーツクの人々に似ていることを示唆しています。[83]

諸説

自然人類学の中には(特に日本人(和人)の学者の中には)「アイヌも本土日本人も、縄文人を基盤として成立した集団で、共通の祖先を持つ」とする学者もいた[誰?]。

また日本人(和人)の側に立って日本人(和人)を研究する研究者であり、「南方系の縄文人、北方系の弥生人」という「二重構造説」で知られる埴原和郎は、「アイヌも和人も縄文人を基盤として成立した集団で、共通の祖先を持つが、本土人は、在来の縄文人が弥生時代に大陸から渡来した人々と混血することで成立した一方、アイヌは混血せず、縄文人がほとんどそのまま小進化をして成立した」と主張した(2009年[84])。また「アイヌは、大和民族に追われて本州から逃げ出した人々ではなく、縄文時代以来から北海道に住んでいた人々の子孫[84]」と主張した。

議論

他文化との関連

この記事の正確性に疑問が呈されています。 |

アイヌの祖先は北海道在住の縄文人であり、続縄文時代、擦文時代を経て、擦文文化人が道北や樺太、道東に展開したオホーツク人を排除・混血しながら北海道や樺太南部に広がりアイヌ文化の形成に至ったという説がある。この説は、アイヌの熊送りの儀式が北海道縄文人や東北地方には見られず、当時のオホーツク人などをはじめユーラシア大陸の狩猟民族の典型的な宗教文化であることと符合する。また、熊送りについては諸説あり、縄文時代に行われたイノシシ祭りに由来し、弥生時代以降に対象動物が熊に置き換わったとする説もある。弥生時代以降、熊毛皮は本州方面への出荷品となっていたという。

擦文文化消滅後、文献に近世アイヌと確実に同定できる集団が出現するまでの経過は、考古学的遺物、文献記録ともに乏しく、その詳細な過程については不明な点が多い。これまでアイヌの民族起源や和人との関連については考古学・比較解剖人類学・文化人類学・医学・言語学などからアプローチされ、地名に残るアイヌ語の痕跡、文化(イタコなど)、言語の遺産(マタギ言葉、東北方言にアイヌ語由来の言葉が多い)などから、祖先または文化の母胎となった集団が東北地方にも住んでいた可能性が高いと推定されてきた[要出典]。近年遺伝子 (DNA) 解析が進み、縄文人や渡来人とのDNA上での近遠関係が明らかになっている。また、アイヌは、ニヴフをはじめアムール川流域に住むウリチ/山丹人との関連も強く示唆されている[75][76][78][79]。擦文時代以降の民族形成については、オホーツク文化人(ニヴフと推定されている[78][79])の熊送りなどに代表される北方文化の影響と、渡島半島南部への和人の定着に伴う交易等の文物の影響が考えられている。

先住民族の権利

1950年代のアメリカ合衆国で先住民族の権利主張が取り上げられるようになり、日本でも権利回復運動が行われた[19]。

1997年、アイヌ文化振興法施行によって北海道旧土人保護法は廃止された。しかし、このアイヌ文化振興法ではアイヌを先住民族と認定されなかった[19]。またアイヌ文化振興法によるアイヌ民族共有財産の返還手続きに対してアイヌ民族共有財産裁判が行われたが、2006年に最高裁で原告敗訴が確定した。

2007年9月13日に国連総会で採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言を踏まえて、2008年6月6日、アイヌを先住民族として認めることを政府に求める国会決議が衆参両院とも全会一致で可決された[85][86][87]。北海道アイヌ協会が北海道の区域外に居住するアイヌ認定事業[88]をアイヌ政策関係省庁連絡会議申合せ[89]に基づき実施している。その際には、家系図や戸籍謄本、除籍謄本等を判断資料としている。

2008年5月12日に鈴木宗男が国会に提出した「先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する第3回質問主意書」に対し、5月20日の政府答弁書で「アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住していたことは歴史的事実であり、また、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、少数民族であると認識している。」と答弁している(ただし「先住民族」との認識ではない)。6月6日には、衆参両院の全会一致で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」がなされた[90](ただし、「求める決議」で「認める決議」ではない)。一方で、『菊と刀』などの著作で知られる文化人類学者ルースベネディクトは、その著作の中で繰り返し、アイヌを日本の先住民族(indigenous group)と書いている[91]。

2009年12月、「先住民族アイヌの権利回復を求める団体・個人署名の要請」が行われた[92]。

2019年4月19日、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律が成立し、同月26日公布された。同法1条の目的規定において「この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌの文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務,政府による基本方針の策定、民族象徴共生空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及び内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」と規定され、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることを明記した。

同法に基づき、国有林野におけるアイヌにおける儀式の実施その他アイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取について共同使用権の取得に関する規定、内水面さけ採捕事業についての漁業法及び水産資源保護法上の許可の配慮規定などが設けられるにいたった。

2018年12月、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、クリール諸島(北方領土を含む千島列島)などに住んでいたアイヌ民族をロシアの先住民族に認定する考えを示した[93]。

自民党議員によるアイヌ民族否定

2014年8月に東区選出の札幌市議会議員で自由民主党所属の金子快之[注 11]がTwitterで「アイヌ民族なんて、いまはもういないんですよね。せいぜいアイヌ系日本人が良いところ」とアイヌ民族は今は存在しないとする書き込みを行っていたことが判明[95][96]、アイヌの団体などから批判され、自民党の市議会会派から除名された後、同9月に市議会からは議員辞職勧告決議[97]をうけた。金子は、北海道アイヌ協会がアイヌ民族の認定を行っていることに対し「アイヌ民族であることを法的に証明する手段が現状存在しない」とし、「アイヌ民族であることを『証明』している北海道アイヌ協会が「アイヌの血を受け継いでいる『と思われる』人」という曖昧な基準で認定しており、出自がアイヌでなくとも養子や婚姻といった手段で認定してもらえればアイヌとしての優遇措置を受けられる、北海道アイヌ協会自体に数々の『不正行為』が存在しているなどといったことを市議会で告発した。アイヌの文化や歴史自体を否定するものではないとしつつも、利権の問題には今後も取り組んでいくと述べた[98]。しかし一方で除名処分に際し『アイヌ民族は先住民族』とした国会決議の内容は認めない」との趣旨の発言があったとされ、また発言も撤回していない[99]。

その後の金子は辞職を拒否して保守系無所属の市議となり、2015年の札幌市議選では東区選挙区から再選を目指したものの落選した[100]。

墓地の盗掘と遺骨返還

北海道や千島、樺太の開発と学術調査が本格化した明治以降、国内外の民族学者や考古学者らが、アイヌを含む北方先住民族の墓地を盗掘して、遺骨を乱雑に扱ったり、国外に持ち出したりした例があった。北海道大学では1995年に「北大人骨事件」が発覚。北大は学内で保管するアイヌの遺骨(16人分)を、日本政府のガイドラインに沿って子孫ら祭祀継承者へ渡す「アイヌ遺骨等返還室」を2015年4月に設置した[101]。またドイツの学術団体「ベルリン人類学・民族学・先史学協会」(BGAEU)は2017年7月31日、ドイツ人旅行者のゲオルク・シュレジンガーが1879年に札幌市内のアイヌ墓地から持ち出したアイヌの遺骨1体を、在ベルリン日本大使館で北海道アイヌ協会へ返還した。この遺骨は8月2日に北海道大学のアイヌ納骨堂に納められた後、同月4日に慰霊祭(イチャルパ)で供養される予定である[102]。

画像

-

アイヌの狩人を描いたアイヌ絵

-

アイヌの漁師を描いた絵(1843年)

-

ブロニスワフ・ピウスツキが撮影したアイヌ

-

アイヌの暮らしを復元した人形

-

アイヌの伝統衣装、「アットゥシ」。

-

鳥の皮で作られた外套「チカㇷ゚ウㇽ」。

-

木綿を多用した晴れ着「ルウンペ」

-

北海道日高地方に伝承される晴れ着「カパㇻミㇷ゚」

-

伝統的なアイヌの結婚

博物館、資料館

- 北海道立アイヌ総合センター(札幌)

- 札幌市アイヌ文化交流センター (サッポロピリカコタン)

- 旭川市博物館

- 釧路市立博物館

- 北海道博物館

- 二風谷アイヌ文化博物館

- 萱野茂二風谷アイヌ資料館

- 新ひだか町アイヌ民俗資料館

- 弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館

- 川村カ子トアイヌ記念館 (旭川)

- ウポポイ(民族共生象徴空間)(旧名:アイヌ民族博物館)

関連団体

関連作品

- 鶴田知也『コシャマイン記』(小説)(1936年)芥川龍之介賞受賞

- 菊田一夫作詞、古関裕而作曲『イヨマンテの夜』(曲)(1949年)

- 石森延男『コタンの口笛』(小説、映画)(1957年、1959年)未明文学賞、産経児童出版文化賞受賞

- 佐藤さとる『だれも知らない小さな国』(小説)(1959年)毎日出版文化賞、国際アンデルセン賞国内賞受賞 アイヌの伝承に由来する小人コロポックルが登場する。

- 安藤美紀夫『ポイヤウンベ物語』(小説)(1966年)サンケイ児童出版文化賞、国際アンデルセン賞国内賞受賞

- 高畑勲監督『太陽の王子 ホルスの大冒険』(アニメーション)(東映動画、1968年) 原作がアイヌの叙事詩を題材にした人形劇。

- 前川康男『魔神の海』(小説)(1969年)日本児童文学者協会賞受賞

- 矢野徹『カムイの剣』(小説、アニメーション)(1970年、1985年)

- 手塚治虫『シュマリ』(コミック)(小学館ビッグコミック 1974-1976) 明治初期の北海道を舞台にした漫画作品。

- 石坂啓『ハルコロ』(コミック)(潮出版社1992,1993)ISBN 978-4267902420, ISBN 978-4267902482

- サムライスピリッツ(格闘ゲーム)(1993- ) メインキャラクターのひとりがアイヌの少女ナコルル。

- 武井宏之『シャーマンキング』(コミック、アニメーション)(集英社のちに講談社、1998-)

- 吉元ますめ『くまみこ』(コミック、アニメーション)(KADOKAWA月刊コミックフラッパー 2013-) クマを奉る神社に巫女として仕える中学生の少女まちと、人間の言葉を話すヒグマのナツの交流を描く。

- 野田サトル『ゴールデンカムイ』(コミック、アニメーション)(集英社週刊ヤングジャンプ 2015-) 明治末期の北海道や樺太を舞台にした漫画作品。アニメ化もされている。

- 永遠のニㇱパ 〜北海道と名付けた男 松浦武四郎〜(テレビドラマ)(2019年)

- 知里幸恵とアイヌ (小学館版学習まんが人物館) 知里幸恵銀のしずく記念館(2017年)

脚注

注釈

- ^ 縄文土器の文様は、長い長い年数をかけてゆっくりと変化してゆき、「後期縄文土器」の文様は、その後の時代の「アイヌ」の人々が用いている文様と酷似しており かなり直接的に、連続的に繋がっている。

- ^ 例えば、「イヌイット」はカナダ・エスキモーの自称であるが、これはイヌクティトゥット語で「人」を意味する Inuk の複数形、すなわち「人々」という意味である。また、7世紀以前、日本列島に居住した民族は、中華王朝の史書では「倭人」と記載されているが、これは自らを「我(ワ)」と呼んだためとする説がある。他にも、タイ族やチェロキー、カザフなどにも、民族名に「人」の意が含まれる。

- ^ 当時、アイヌは和人のことを「シサム」「シャモ」と呼称していた。シサムは隣人という意味のアイヌ語で、シャモはその変化形の蔑称または「和人」のアイヌ読みともいわれる。

- ^ 萱野茂によれば、和人の多い学校に通ったアイヌが「あア、イヌが来た(あ、アイヌが来た)」と悪口を言われるのは序の口だったという[15]。1986年には秋玲二の漫画『日本のんびり旅行』で北海道を扱った際、子供が次の行先を決めるために投げた石が犬に当たったのを見て「あっイヌだ!(中略)アイヌコタンへいこう」と言う場面があり[16]、小川隆吉は人権侵犯事案として法務局に申し入れた[17]。また、2021年3月12日放送の日本テレビ系朝の情報番組「スッキリ」で、アイヌの映画を紹介する際にコーナーを担当するタレントが「この作品とかけまして動物を見つけたととく。その心は、あ、犬」という謎掛けを披露し、批判が寄せられた[18]。

- ^ 義務化されたのは国語、算数、体育、農業の4種目であった。

- ^ 毒矢と網の使用禁止、禁猟区と禁猟期の設定。

- ^ 他の7言語は与那国語、八重山語が「重大な危険 (severely endangered)」、宮古語、沖縄語、国頭(くにがみ)語、奄美語、八丈語が「危険 (definitely endangered)」に分類されている。

- ^ 1923年(大正12年)に出版された知里幸恵のアイヌ神謡集では、その発音を、ローマ字で表記するなどの工夫がされている。

- ^ 「昭和21年(1946年)12月19日、東京でデレヴャンコ中将と日本における連合国軍最高司令官代表ポール・J・ミューラー中将が、ソ連領とのその支配下にある地域からの日本人捕虜と民間人の本国送還問題に関する協定に署名した。協定では、日本人捕虜と民間人はソ連領とその支配下のある地域から本国送還されなければならない、と記されていた。日本市民はソ連領から自由意志の原則に基づいて帰還することが特に但し書きされていた。」(ネットワークコミュニティきたみ・市史編さんニュース №100 ヌプンケシ[リンク切れ] 平成17年1月15日発行)

- ^ 「しかしアキヅキトシユキは実際には1975年の樺太・千島交換条約の際に千島に住んでいた90人のアレウト族の末裔だったのではないかと推測している。そのアイヌがどこのだれのことを示しているのかということに関してそれ以上の情報はでてこなかった」 David L. Howell. “Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan”. University of California Press. 2014年7月13日閲覧。 小坂洋右『流亡: 日露に追われた北千島アイヌ』北海道新聞社、1992年。ISBN 9784893639431。[要ページ番号]

- ^ かねこ やすゆき。1970年、兵庫県生まれ。東京大学卒業後、1998年から北海道に在住し、2011年の市議会議員選挙でみんなの党公認で初当選した後、同年4月から自民党に所属していた[94]。落選後NHKから国民を守る党に入党し2019年に渋谷区議に当選するも同年離党、現在は無所属。

出典

- ^ “アイヌ生活実態調査”. 北海道. 2018年4月20日閲覧。

- ^ 第8章 アイヌ民族の宗教意識と文化伝承の課題 (PDF) 櫻井義秀 北海道大学アイヌ・先住民研究センター編『現代アイヌの生活と意識 : 2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書』 2010年3月刊行

- ^ 樺太については北緯50度線付近より南部。浪川健治 『日本史リブレット50 アイヌ民族の軌跡』 山川出版社、2016年(1版6刷)、6頁。

- ^ a b 菊池 2012.

- ^ 2008年10月15日放送、NHK「その時、歴史は動いた」神々のうた 大地にふたたび~アイヌ少女・知里幸恵の闘い~、北海道大学大学院教授 小野有五。

- ^ (1) 立教大学名誉教授(日本近世史) 荒野泰典 編集 「東アジアの中の日本の歴史〜中世・近世編〜」 の『「四つの口」の国際関係――近世日本国家の中華秩序からの自立を中心に――』より。

(2) 2009年-2013年度放送 「NHK高校講座 日本史」 第20回 「海外交流の実態 〜4つの窓口〜」の『4つの窓口』より。講師 琉球大学准教授 武井弘一。 - ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)『アイヌ』 - コトバンク

- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『アイヌ』 - コトバンク

- ^ “「先住民族」初めて明記 アイヌ支援新法が成立”. 東京新聞 TOKYO Web. 2020年2月1日閲覧。[リンク切れ]

- ^ “アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)”. e-Gov法令検索. 2020年10月24日閲覧。

- ^ “北大:アイヌ首長遺骨を返還”. 毎日新聞. (2018年7月21日)

- ^ 坂田美奈子 『歴史総合パートナーズ5 先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか』 清水書院、2018年、50頁。

- ^ 加藤博文 (31 March 2012). まとめ−新しいアイヌ史の構築: マルチヴォイスの歴史に向けて− (Report). pp. 203–213.

{{cite report}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - ^ 小学館 『デジタル大辞泉』

- ^ 萱野茂『アイヌの碑』朝日新聞社、1980年、65頁。

- ^ 『日本のんびり旅行 社会科まんが 1 (北海道・東北地方)』さ・え・ら書房、1983年、134頁。ISBN 4-378-04101-4。

- ^ 「教育漫画でアイヌべっ視」『朝日新聞東京夕刊』、1986年10月24日、19面。

- ^ 「日テレ、「スッキリ」の放送内容で謝罪「アイヌの方を傷つけた」」(毎日新聞、2021年3月12日)2021年3月16日閲覧

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 日本学術会議 2011.

- ^ 苫小牧駒澤大学:駒大在学生応援:インターネット講座■ 第4回 北海道と胆振地方の古代史(アーカイブ)

- ^ p.97 『アイヌの歴史』瀬川拓郎

- ^ p.193 『アイヌの歴史』瀬川拓郎

- ^ p.75『アイヌ史/概説』河野本道 1996年 p.94「擦文人が農耕をさかんに行っていた証拠はいくらでもある」『アイヌの歴史』瀬川拓郎

- ^ p.236『アイヌの歴史』瀬川拓郎

- ^ p.235 「開拓使による川上アイヌの調査」『アイヌの歴史』瀬川拓郎

- ^ 『アイヌ民族:歴史と現在』アイヌ文化振興・研究推進機構

- ^ “維新前北海道変災年表”. 2020年7月25日閲覧。

- ^ 的場光昭『アイヌ先住民、その不都合な真実20』

- ^ 荒野 2012.

- ^ 2009年-2013年度放送 「NHK高校講座 日本史」 第20回 「海外交流の実態 〜4つの窓口〜」の『4つの窓口』より。講師 琉球大学准教授 武井弘一。

- ^ a b c Godefroy 2010.

- ^ 北海道廳『北海道舊土人保護沿革史』昭和9年

- ^ 的場光昭『アイヌ先住民族、その不都合な真実20』2014年

- ^ 『北海道旧土人保護法沿革史』道庁『アイヌ先住民、その不都合な真実20』的場光昭 2014年

- ^ 「北海道旧土人保護法」『アイヌ先住民、その不都合な真実20』的場光昭 2014年

- ^ 擦文からアイヌ-農耕の縮小- 東北大 深澤百合子

- ^ 「アイヌが土地所有観念を持たないことに関連して」的場光昭『アイヌ先住民、その不都合な真実20』2014年

- ^ 喜多章明『旧土人保護法とともに五十年』昭和46年

- ^ 喜多章明『旧土人保護法とともに五十年』昭和46年

- ^ 『旧土人保護法とともに五十年』喜多章明 昭和46年

- ^ 「コタンの痕跡-アイヌ人権史の一断面」アイヌ女流詩人・バチェラー八重子 昭和46年

- ^ 『旧土人保護法とともに五十年』喜多章明 昭和46年『アイヌ先住民、その不都合な真実20』的場光昭 2014年

- ^ 的場光昭「アイヌ先住民、その不都合な真実20」展転社 2014年

- ^ 『ハリストス正教徒としての千島アイヌ』Malgorzata Zajac

- ^ 仁多見厳・飯田洋右『わが人生の軌跡―ステップス・バイ・ザ・ウェイ』北海道出版企画センター、1993年、154ページ

- ^ 久保寺逸彦『アイヌの文学』(岩波新書、1977年、序iii-iv)

- ^ 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) - コトバンク(2020年10月30日閲覧)

- ^ 2014年1月12日中日新聞朝刊サンデー版1面

- ^ 消滅の危機にある方言・言語 Archived 2014年12月13日, at the Wayback Machine., 文化庁

- ^ “八丈語? 世界2500言語、消滅危機 日本は8語対象、方言も独立言語 ユネスコ”. 朝日新聞 (2009年2月20日). 2014年3月29日閲覧。

- ^ Lee, Sean; Hasegawa, Toshikazu (2013-04-26). “Evolution of the Ainu Language in Space and Time”. PLoS ONE 8 (4). doi:10.1371/journal.pone.0062243. ISSN 1932-6203. PMC 3637396. PMID 23638014.

- ^ “Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.”. 2019年3月16日閲覧。, “Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей.”. 2019年3月16日閲覧。

- ^ Poisson, B. 2002, The Ainu of Japan, Lerner Publications, Minneapolis, p. 5.

- ^ a b 北海道アイヌ協会 Archived 2011年5月18日, at the Wayback Machine.

- ^ “北海道のアイヌ、10年余で4割減 実態反映せず”. 日本経済新聞. (2018年8月27日) 2018年9月7日閲覧。

- ^ 人種差別撤廃委員会の最終見解(CERD/C/JPN/CO/7-9)に対する日本政府コメント(2016年8月)[1]

- ^ “沖縄の民意尊重を 国連人種差別撤廃委が日本に勧告”. 琉球新報. 2021年1月11日閲覧。

- ^ 菊地千夏. “アイヌの人々への差別の実像” (PDF). 北海道大学 アイヌ・先住民研究センター. 2019年3月16日閲覧。

- ^ 西浦宏巳『アイヌ、いま-北国の先住者たち』新泉社、1984年

- ^ さとうち藍『アイヌ式エコロジー生活:治造エカシに学ぶ、自然の知恵』小学館、2008年、130ページ

- ^ “「アイヌ政策に関する世論調査」の概要”. 内閣府. 2021年3月22日閲覧。

- ^ “アイヌ差別表現問題──日本人は他民族を侵略・加害していない、という観念が背景に”. Newsweek. 2021年3月23日閲覧。

- ^ 上田正昭他『日本古代史の謎再考(エコール・ド・ロイヤル 古代日本を考える1)』 学生社 1983年 pp.52より

- ^ Schmidt, Seguchi (2014). "Jōmon culture and the peopling of the Japanese archipelago".

These results suggest a level of inter-regional heterogeneity not expected among Jomon groups. This observation is further substantiated by the studies of Kanzawa-Kiriyama et al. (2013) and Adachi et al. (2013). Kanzawa-Kiriyama et al. (2013) analysed craniometrics and extracted aDNA from museum samples that came from the Sanganji shell mound site in Fukushima Prefecture dated to the Final Jomon Period. They tested for regional differences and found the Tokoku Jomon (northern Honshu) were more similar to Hokkaido Jomon than to geographically adjacent Kanto Jomon (central Honshu).

Adachi et al. (2013) described the craniometrics and aDNA sequence from a Jomon individual from Nagano (Yugora cave site) dated to the middle of the initial Jomon Period (7920–7795 cal BP). This individual carried ancestry, which is widely distributed among modern East Asians (Nohira et al. 2010; Umetsu et al. 2005) and resembled modern Northeast Asian comparison samples rather than geographical close Urawa Jomon sample.

- ^ https://www.pnas.org/content/pnas/98/17/10017.full.pdf

- ^ “Cognitive function among the Ainu people” (英語). Intelligence 44: 149–154. (2014-05-01). doi:10.1016/j.intell.2014.04.001. ISSN 0160-2896.

- ^ http://www.jjarchaeology.jp/contents/pdf/vol002/2-1_034-059.pdf

- ^ Jinam, Timothy A.; Kanzawa-Kiriyama, Hideaki; Inoue, Ituro; Tokunaga, Katsushi; Omoto, Keiichi; Saitou, Naruya (2015-10). “Unique characteristics of the Ainu population in Northern Japan” (英語). Journal of Human Genetics 60 (10): 565–571. doi:10.1038/jhg.2015.79. ISSN 1435-232X.

- ^ 【プレスリリース】日本列島3人類集団の遺伝的近縁性 Archived 2013年3月29日, at the Wayback Machine.

- ^ “Journal of Human Genetics|NPG Nature Asia-Pacific”. 2013年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月15日閲覧。

- ^ 日沼頼夫(1998) 「ウイルスから日本人の起源を探る」『日本農村医学会誌』, (1997-1998) , 46(6) , 908-911

- ^ 田島等 "Genetic Origins of the Ainu inferred from combined DNA analyses of maternal and paternal lineages" 2004年

- ^ Tanaka, Masashi (2004). “Mitochondrial genome variation in Eastern Asia and the peopling of Japan”. Genome Research 14 (10A): 1832–1850. doi:10.1101/gr.2286304. PMC 524407. PMID 15466285.

- ^ 安達登・篠田謙一・梅津和夫・松村博文・大島直行・坂上和弘・百々幸雄 (2005) 北海道伊達市有珠モシリ遺跡出土人骨のミトコンドリアDNA多型解析. 「DNA多型 vol.13」所収、日本DNA多型学会・小林敬典編、東洋書店、pp. 242-245.

- ^ a b c 安達・篠田 2008.

- ^ a b c d 安達・篠田 2010.

- ^ a b c d “消えた北方民族の謎追う 古代「オホーツク人」北大が調査 - 文化トピックス - 文化”. asahi.com (朝日新聞社). (2009年2月4日). オリジナルの2015年12月28日時点におけるアーカイブ。 2019年3月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g “オホーツク人DNA解読 北大研究グループ アイヌ民族と共通性”. どうしんウェブ (北海道新聞社). (2009年6月18日). オリジナルの2009年6月20日時点におけるアーカイブ。 2019年3月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g “オホーツク人のDNA解読に成功ー北大研究グループー”. オホーツク観光連盟. 2018年11月10日閲覧。

- ^ Tokunaga, Katsushi; Ohashi, Jun; Bannai, Makoto; Juji, Takeo (September 2001). "Genetic link between Asians and native Americans: evidence from HLA genes and haplotypes". Human Immunology. 62 (9): 1001–1008. doi:10.1016/S0198-8859(01)00301-9. PMID 11543902.

- ^ Junko Habu「Jomon archaeology and the representation of Japanese origins」(1999年)

- ^ Ryan W. Schmidt、Noriko Seguchi「Jomon Culture and the peopling of the Japanese archipelago: advancements in the fields of morphometrics and ancient DNA」(2014年)

- ^ SHIGEMATSU, MASAHITO; ISHIDA, HAJIME; GOTO, MASAAKI; HANIHARA, TSUNEHIKO (2004). “Morphological affinities between Jomon and Ainu: reassessment based on nonmetric cranial traits”. Anthropological Science 112 (2): 161–172. doi:10.1537/ase.00092. ISSN 0918-7960.

- ^ a b 篠田 2009.

- ^ “「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関する内閣官房長官談話”. 首相官邸 (2006年6月6日). 2017年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月24日閲覧。

- ^ “アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議(平成20年6月6日):本会議決議”. 参議院. 2019年3月16日閲覧。

- ^ “アイヌ先住民族決議、国会で採択”. All About (2008年6月10日). 2008年10月24日閲覧。

- ^ 北海道外に居住するアイヌの人々に対する奨学金の貸与について p4 北海道の区域外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の対象となる者を認定する業務に係る規則 Archived 2014年9月4日, at the Wayback Machine.

- ^ “北海道の区域外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の対象となる者を認定する業務についての実施方針 平成26年2月26日 アイヌ政策関係省庁連絡会議申合せ” (PDF). 首相官邸. 2019年3月16日閲覧。

- ^ “アイヌ民族の「権利確立」を 鈴木宗男の10年”. SANKEI DIGITAL INC.. 2015年8月8日閲覧。

- ^ 『Race and Racism』Routledge & Kegan Paul PLC; New edition edition (1983)、1943年、32頁。

- ^ “先住民族アイヌの権利回復を求める団体・個人署名の要請”. おんな組いのち. 2019年3月16日閲覧。

- ^ 2018/12/19付 北海道新聞「アイヌ民族はロシアの先住民族 プーチン大統領が認定方針」

- ^ “プロフィール|金子快之のひとりごと”. 金子快之. 2018年11月10日閲覧。

- ^ 札幌市議:「アイヌはもういない」 ネットで自説 Archived 2014年8月17日, at the Wayback Machine. 毎日新聞 2014年8月17日

- ^ J-CASTニュース:「アイヌ民族もういない」札幌市議、過激発言連発 批判の声に「本当のことを言うと議員辞めなければならないのか」 2014年8月17日

- ^ “【統一地方選】アイヌ発言の金子氏が落選 札幌市議選”. 産経ニュース. (2015年4月13日). オリジナルの2015年4月14日時点におけるアーカイブ。 2015年4月18日閲覧。

- ^ アイヌ施策に関するツイートについて: 札幌市議会 金子やすゆき ホームページ 2014年8月16日

- ^ アイヌ発言の札幌市議除名を決定 自民党の市支部連 ハフィントンポスト 2014年9月10日

- ^ “金子快之・札幌市議が落選 「アイヌ民族、いまはもういない」発言で自民を除名”. ハフポスト (2015年4月12日). 2021年3月20日閲覧。

- ^ “北海道大学アイヌ遺骨等返還室”. 北海道大学ホームページ 2017年8月2日閲覧。

- ^ 「アイヌ民族の遺骨 海外から初の返還」『読売新聞』朝刊2017年8月1日

参考文献

- 『アイヌの本』別冊宝島EX 宝島社 1993年

- “北海道出土の縄文・続縄文時代人骨のDNA分析”. 国立科学博物館 (2008年3月7日). 2019年3月17日閲覧。

- “北から見た縄文人起源論”. 国立科学博物館 (2010年2月20日). 2019年3月17日閲覧。

- 新谷行『増補 アイヌ民族抵抗史 アイヌ共和国への胎動』三一新書 1977年 ISBN 4-380-72011-X

- 荒野泰典 (2012年7月19日). “【第4回】「四つの口」と長崎貿易――近世日本の国際関係再考のために――”. nippon.com. 2019年3月17日閲覧。

- 海保嶺夫 『エゾの歴史 北の人びとと「日本」』講談社選書メチエ 1996年 ISBN 4-06-258069-1

- 萱野茂『アイヌの碑』朝日文庫 1990年 ISBN 4-02-260622-3

- 菊池俊彦. “【第3回】オホーツク世界と日本”. nippon.com. 2019年3月16日閲覧。

- 篠田謙一 (2009年2月26日). “自然人類学から見たアイヌ民族” (PDF). 首相官邸. 2019年3月17日閲覧。

- 日本学術会議 地域研究委員会 人類学分科会 (2011年9月15日). “報告 アイヌ政策のあり方と国民的理解” (PDF). 日本学術会議. 2019年3月17日閲覧。

- Noémi Godefroy (2010年9月24日). “明治時代におけるアイヌ同化政策とアカルチュレーション” (PDF). 2020年6月12日閲覧。

- 石純姫2017『朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながり』(寿郎社)ISBN 9784902269994

- 本多勝一『先住民アイヌの現在』朝日文庫 1993年 ISBN 4-02-260776-9

- 本多勝一『アイヌ民族』朝日文庫 2001年 ISBN 4-02-261357-2

- 小川隆吉2015『おれのウチャシクマ―あるアイヌの戦後史』寿郎社ISBN 490226983X

- 小熊英二1998『「日本人」の境界―沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復帰運動まで』新曜社 ISBN 4788506483

- 皇甫康子2016『家族写真をめぐる私たちの歴史: 在日朝鮮人・被差別部落・アイヌ・沖縄・外国人女性』御茶の水書房 ISBN 4275020472

- 宮島利光『アイヌ民族と日本の歴史』三一新書 1996年 ISBN 4-380-96011-0

- 佐藤優2015『世界史の極意』NHK出版 ISBN 978-4-14-088451-5

関連項目

- アイヌの一覧 - アイヌ出身者

- アイヌ絵 - アイヌを題材にした日本画、浮世絵

- アイヌの歴史

- ロシアにおけるアイヌ

- 江戸時代の日本の人口統計 - アイヌの人口統計が含まれている。

- アイヌ新法

- ジェノサイド

外部リンク

- 公益社団法人北海道アイヌ協会

- 公益財団法人アイヌ民族文化財団

- ピヤラ アイヌ民族の今 - 北海道新聞

- オホーツク人のDNA解読に成功ー北大研究グループー - 2012年6月18日の北海道新聞朝刊

- 樺太アイヌの碑(石狩) : ふるさと探見 : 北海道発 : YOMIURI ONLINE

- 二風谷アイヌ匠の道

- 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

- 『アイヌ』 - コトバンク