グリップ (テニス)

テニスにおいて、グリップとはボールを打つためのテニスラケットの握り方のことである。ラケットを握るためのハンドル部分もまた同様にグリップと呼ばれるが、本稿では主に握り方について述べる。代表的なグリップとして、コンチネンタル、イースタン、セミウエスタンを挙げることができる。多くの選手は試合中にショットに応じてグリップ・チェンジを行い、ラケットを握り変える。

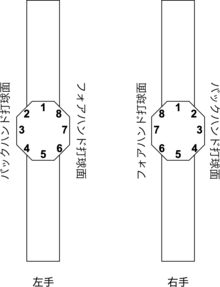

八角形のグリップ[編集]

グリップ(握り方)を理解するためには、テニスラケットのグリップ(ハンドル部分)の断面が八角形を成している(八角柱)ということを知っておく必要がある。断面が正方形のハンドルでは手を痛める恐れがあり、断面が円形のハンドルではラケット面が安定するように握ることができない。ハンドル部分の8つの面はベベル(bevel ベヴェル)と呼ばれ、1番から8番まで番号が振られている[1]。ハンドルが水平になるようにし、ラケット面が地面に垂直になるようにラケットを保持したとき、真上を向いているのがベベル1番であり、右利きの選手の場合は時計回りに、左利きの選手の場合は反時計回りに、番号が8番まで増えていく。

グリップの種類[編集]

グリップ(握り方)の種類の例を挙げると以下のようなものがある。実際にはこれらの中間のようなグリップが採用されている場合も多い。人差し指の第三関節(MP関節)がどのベベルの上に乗っているか、が指標として用いられることがあり、括弧内にそれを表示してある。なお、本稿では英語版記事を元にしているが、どのグリップをなんと呼ぶかについては多少ばらつきが見られ、注意が必要であることを申し添える。

コンチネンタル・グリップ(ベベル2番)[編集]

包丁持ち、ハンマー・グリップなどとも呼ばれることがある。その名の通り、ラケットを包丁やハンマーに見たてて、ラケット面が地面に垂直になるように保持した時に、包丁やハンマーを握るようにハンドルを上から握るグリップで、人差し指の第三関節(MP関節、インデックス・ナックルとも呼ばれる)がベベル2番の上に乗る。サーブやボレー、スライス(バックスピンをかけて水平な弾道のショット)やスマッシュに適しているとされる。木製ラケット時代にはストロークにも多く用いられたが、トップスピンをかけるのが難しいため、強いトップスピンが主流となった現在では上級者のフォアハンドストロークにはほとんど採用されない。1930年代にフレッド・ペリーがこのグリップを流行らせたとされる。現在主流ではないものの、グリップチェンジをせずにすべてのショットをこなす事が可能なので、まったくの初心者向けにストロークのグリップとして指導されることもある。強烈な逆回転をかける攻撃的なドロップショットや、防御的な当てるだけのショットの際に選択されることもある。薄いグリップの代表。

イースタン・フォアハンド・グリップ(ベベル3番)[編集]

人差し指の第三関節(MP関節、インデックス・ナックル)が、ラケット面と平行なベベル3番の上に乗る握り方。フラット系のボールを打つフォアハンドに適したグリップ。ボレーや、スライスのためにコンチネンタルに握り変えるのも容易である。ロジャー・フェデラー、フアン・マルティン・デル・ポトロ、シュテフィ・グラフがフォアハンドに採用している[1]。フォアハンド・ボレーにも採用されることがある。

セミウエスタン・フォアハンド・グリップ(ベベル4番)[編集]

今日では、最も一般的に教えられているフォアハンド・ストロークのグリップ。イースタン・グリップとウエスタン・グリップの中間に位置し、トップスピンもフラット気味なショットも打ち分けることが比較的容易だとされる。ラファエル・ナダル、セリーナ・ウィリアムズがフォアハンドに採用している[1]。

両手打ちフォアハンドのグリップ[編集]

フォアハンドに両手打ちを採用しているプロ選手は少ないが、モニカ・セレシュやジャン=マイケル・ギャンビル、謝淑薇などが知られる。

ウエスタン・フォアハンド・グリップ(ベベル5番)[編集]

厚いグリップの代表。錦織圭がフォアハンドに採用している[1]。軟式テニスではこの握り方がフォアハンドで一般的である[2]。

イースタン・バックハンド・グリップ(ベベル1番)[編集]

片手打ちバックハンドのイースタン・グリップ。トップスピンとコントロールを可能にする。フォアハンドのイースタン・グリップとは、使用するラケット面が逆である。フォアハンドにウエスタングリップを採用している選手の場合、ベベル1番とベベル5番というのは、同じ握り方を意味し、グリップチェンジをせずに、ラケットの裏と表を使い分けることでバックハンドとフォアハンドを打つことになる。

セミウエスタン・バックハンド・グリップ(ベベル8番)[編集]

片手打ちバックハンドのより厚い握り方。コンチネンタルグリップに比較するとラケット面が90度時計回りに角度をなす。強いトップスピンを打つことができる。フォアハンドにセミウエスタン・グリップを採用している選手の場合、グリップチェンジをすることなく、ラケットの裏と表を使い分けることでフォアハンドとバックハンドを切り替えることができる。

両手打ちバックハンドのグリップの例(フォアハンド:ベベル2番、バックハンド:ベベル6番)[編集]

両手打ちバックハンドの場合、両方の手の握り方にヴァリエーションが考えられるので、組み合わせとしては多様なグリップが存在する。右利き選手の一例として、左手を、左利きのフォアハンド・セミウエスタン・グリップでラケットに近い部分を握り(ベベル6番)、これに対して、右手はコンチネンタル・グリップ(ベベル2番)でグリップエンド側を握るというグリップが挙げられる。

厚いグリップ・薄いグリップ[編集]

グリップを表現する言葉として、厚い・薄いということがよく言われる。

グリップの名称で言うならば、コンチネンタル、イースタン、セミウエスタン、ウエスタンの順にグリップが厚くなる(フォアハンド、バックハンド、右利き、左利きでこれは共通)。

フォアハンドの場合、人差し指の第三関節が触れるベベルの番号が大きくなるほど厚いグリップと呼び、小さくなるほど薄いグリップと言われる。バックハンドの場合、これは逆で、人差し指の第三関節が触れるベベルの番号が小さくなるほど厚いグリップと呼び、大きくなるほど薄いグリップと言われる。

右利きのフォアハンドの場合、ハンドルが水平になり、ラケット面が垂直になるようにラケットを固定した状態で、ハンドルを握る手を、グリップエンド側から見て時計回りに回していくとグリップが厚く、反時計回りに回していくとグリップが薄くなる。

左利きのフォアハンド、右利きのバックハンドでは、手を回す向きと厚い・薄いの関係が上と逆になるので注意が必要である。

グリップの名称で言うならば、コンチネンタル、イースタン、セミウエスタン、ウエスタンの順にグリップが厚くなる(フォアハンド、バックハンド、右利き、左利きでこれは共通)。

グリップの厚い・薄いは、最適な打点の位置(前後、高低、肘の形)や、かけやすいスピンの種類に大きく影響するため、ショットに応じて、試合中にグリップチェンジを必要とすることが普通である。

厚いグリップ(例、ウエスタン・グリップ)は、打点が身体の前方になり、肘を曲げたほうが打ちやすく(肘が曲がり手首が背屈するのでダブルベンド double bendと呼ばれる)、トップスピンをかけて山なりの軌道でボールをコートに収めやすく、高いボールが処理しやすいとされるが、短所として、スライス回転(バックスピン)がかけにくく、低いボールが処理しにくいとしばしば言われる[1][3]。

これとは逆に薄めのグリップ(例、イースタン・グリップ)は、打点が前後方向で比較的身体に近い場所になり、肘を伸ばした方が打ちやすく、トップスピンの少ないフラット気味なショット、もしくはスライス回転に適しているとされるが、高いボールが処理しにくい傾向にある[1]。

サーブのためのグリップ[編集]

コンチネンタル・グリップが推奨されることが多い[4]。プロ選手では、コンチネンタルよりもやや薄いグリップを採用している選手も少なくない。

セミウエスタン・グリップなど、フォアハンド・ストロークに用いられるような厚いグリップ(例、セミウエスタン・グリップ)でサーブを打つのは、しばしば羽子板に例えられる。英語圏では、ウェイターがトレイを持つ様子や、パンケーキを焼くときのフライパンの握り方にも例えられる。初心者には習得が容易であるが、よりスピードやスピンを追求する場合に不向きであるとされ、プロ選手にはほとんど見られない。

脚注[編集]

- ^ a b c d e f “フォアハンドストロークのグリップ(握り方)は、どれが良い?【前編】 世界のトッププロのグリップ”. 2020年7月31日閲覧。

- ^ “ソフトテニスの入門ガイド(プレー編)”. ダンロップ. 2020年7月31日閲覧。

- ^ 増田健太郎 (2019年8月10日). もっと活躍できる! 小学生のためのテニスがうまくなる本 新版. メイツ出版. ISBN 978-4780422276

- ^ 堀内昌一 (2009年6月30日). テニス丸ごと一冊サービス テニスなるほどレッスン. ベースボール・マガジン社. ISBN 978-4583101767

関連記事[編集]