超高層建築物

超高層建築物(ちょうこうそうけんちくぶつ)は、高層建築物の中でも特に高い建築物である。超高層ビル(ちょうこうそうビル)ともいう(以下、「超高層ビル」を用いる)。どの程度の高さ以上の建築物を超高層ビルと呼ぶかについては、統一された明確な基準はない(#定義参照)。

概要

一般には超高層ビルと呼ばれ、摩天楼(「天を摩するほどの高楼」の意、英語の訳語[1])ともいう。英語では、Skyscraper(スカイスクレイパー、「空を削るもの」の意)、Tower(タワー、「塔」の意)、Spire(スパイア、「尖塔」の意)などともいう。世界で最も高い超高層ビルは、50年以上に渡りアメリカが世界一の座を占めていたが、近年のアジア諸国の経済力の発展などに伴いその座を譲り渡している。

定義

どのような高さや階数の建築物を超高層ビルと呼ぶかについては、統一された明確な定義はない。

例として広辞苑では、「15階以上、または、100m以上の高さの建築物を超高層建築と呼ぶことが多い」としている[1]。階高を3~4mと仮定すると15階は45~60mにあたり、15階以上と100m以上とではその高さに大きな開きがあることになる。他の書籍の例を挙げると

| 書籍名 | 定義 |

|---|---|

| マイペディア(平凡社) | 100m以上 |

| 建築大事典(彰国社) | 100m以上または15階程度以上 |

| 建築学用語辞典(日本建築学会) | 15階程度以上 |

と、100m・15階程度と書籍によって値は異なっている。

日本初の超高層ビルとされるのは霞が関ビルディング(36階、地上147m)である[2]。それ以前に最も高い建築物であったホテルニューオータニ(17階、73m)は、超高層ビルとは呼ばれていなかった。

日本の法律では「超高層」という用語は用いられていないが、建築基準法第20条第1号では高さが60mを超える建築物に対してそれ以下のものと異なる構造の基準を設定しており、高さ60m以上の建築物が超高層建築と呼ばれることがある[3][4]。また、超高層ビル群があることで有名な新宿区は高さ100m以上の建築物を超高層建築物と規定している。

イギリスのskyscrapernews.comでは、高さ150m(500ft)以上のビルを超高層ビル(skyscraper)と定義している[5]。英米ではこの定義が一般的である。また、300m以上(~1,000m以下)の超高層ビル(超高層建築物)を supertall building (supertall tower)、または単に supertall と呼ぶ場合がある。

現在研究・構想されている高さが1,000mを超えるビルは、ハイパービルディング(超々高層ビル、超々高層建築物)と呼ばれる。

超高層建築物の意義

超高層ビルは規模にもよるが、多くの場合巨大な需要能力を有するため、再開発事業などを計画する際に、区画整理後の敷地に建設される建物として超高層建築物が採用されることが多い。

超高層ビルの建てられる場合として、不動産価格が高い土地に事業者が投資しようとする際に、投資資金の回収のため多層の建築を設けて収益を得ようとする事から結果的に超高層建ビルになる場合や、限られた土地に大きな収容力を求める場合、土地や都市、国などのランドマーク(シンボル)として建設する場合などが挙げられる。また超高層ビルは周囲からも抜き出た高さとなる事も多く、周辺地域への影響も大きい。そこで、高い意匠性を持つ超高層ビルは、その地域や、ビル建築主、ビルを使用するテナントのイメージを向上させることもあるが、その建築が周辺地域から受け入れられない場合には、計画段階時に是正を求められたり、計画の修正や建築差止めを求めて訴訟が提起されることもある。

超高層ビルは、現在ではその国や都市、企業の経済力や技術力を示す指標ともなっているが、昨今の特に先進国では消費社会から環境社会への転換が図られようとしており、その中で莫大なエネルギーを消費する超高層ビルは効率性が疑問視されている面もある。また居住者への精神的或いは肉体的な影響なども懸念されており、特に高層住宅の場合、居住者によっては周囲の人間関係や地区の住環境が悪化することもあるとの研究報告もあり、課題も抱えている。

耐震構造

地震や風圧対策(耐震構造)は、従来の建築物では「剛構造」という地震や風圧に耐える構造(人が走行中の列車内で脚を踏ん張って揺れに耐えることに例えられる)が求められてきたが、超高層ビルでは地震の揺れや風圧にある程度建物を任せる「柔構造」の建築がほとんどである。さらに、昨今建設される超高層ビルでは、基礎部分に油圧装置(油圧ダンパー)を取り付ける、柱の中に低降伏点鋼を挟む(制震柱)、建物の上部にダンパーと呼ばれる錘(おもり)を取りつけたりして揺れを軽減する、などの方法(いずれも制震構造)を採用している。

また、基礎と上部建築物を切り離し、構造物の間に積層ゴムやベアリングを媒介して、横揺れそのものを逃す方法(免震構造)も開発されている。

免震構造については古い構造基準で建設された老朽化しているビルにも有効であり、免震レトロフィット(改良、後付)工法もあるほどである。ただし、この工法は基本的に柱を切断しジャッキアップしたうえで積層ゴムやベアリングを取り付けるものなので、1階部分が空洞(駐車場や駐輪場など)であり、かつ十分な敷地が確保できる場所で重量の負担が一定のレベルを超えないことが条件とされている。

長周期地震動との共振

超高層ビルの固有振動の周期は低層の建物に比べ長いため、海溝型巨大地震の長周期地震動との共振の可能性が指摘されている。日本では超高層ビルの建設が始まってからの歴史が浅く、実際の海溝型巨大地震を経験した超高層ビルはない。このため、長周期地震に対する経験的予測が出来ず、シミュレーションに頼ることしか出来ないのが現状である。2007年7月16日の新潟県中越沖地震では、六本木ヒルズの高層階用エレベーターが長周期地震動で緊急停止した。

世界の超高層建築物

現在、世界で最も高いビルは、2010年竣工でアラブ首長国連邦のドバイにある、地上168階建て、高さ828mのブルジュ・ハリファである。

アメリカの超高層建築物

アジアの超高層建築物

1960年代までの超高層ビル建設は主にアメリカの独擅場であったが、アジア地域の経済的発展と共にアジアでも次第に超高層ビルが増えてきた。日本の霞が関ビルディング(147m、東京都千代田区)や神戸商工貿易センタービル(107m、兵庫県神戸市)、世界貿易センタービル(162.6m、東京都港区)をはじめ、香港のジャーディン・ハウス(Jerdine House:怡和大廈、178.5m)、シンガポールのOCBCセンター(華僑銀行、Overseas Chinese Banking Corp Center:201m)などがその初期のものである。

日本では1970年代から1980年代にかけて超高層ビル建設が本格的になり、その筆頭となったのは東京都新宿区の角筈地区(現:西新宿)での淀橋浄水場再開発により建設された超高層ビル群(新宿副都心)や、大阪府大阪市北区の超高層ビル群(梅田)、竣工当時東アジアで最も高いビルとなった東京都豊島区東池袋のサンシャイン60(240m)などである。

日本

日本では、296mの横浜ランドマークタワーを筆頭に、200mを超えるビルが東京や大阪、名古屋などで数多く建築されている。

日本の建設会社は、これより遙かに高いビルも建築可能な技術を有しており、マレーシアの452mのビル「ペトロナスツインタワー」を手がけた経験もあるが、日本国内では地震の多い土地柄に加え、航空法に基く高さ規制などの法的側面があり、実現していない。2010年現在大阪市に、あべのハルカス(300m、2014年3月竣工予定)が建設中である。

韓国

現在、韓国で最も高い建造物はソウル市 江南区にある超高層マンション「江南タワーパレス」である。韓国の富裕層の象徴であるソウル江南にそびえたつこのビルは、韓国富裕層の憧れの的となっている。また土地の少ない韓国では大都市部のソウルや、釜山を中心に超高層ビルの建設が活発である。仁川広域市の臨海部に造成された「松島新都市」に建設中の「仁川タワー」(610m)は、韓国・東アジアで最も高いビルになる予定で、釜山やソウル市内でもオフィス需要の増加を受け大規模オフィスや住商複合マンションの建設が相次いでいる。

中国

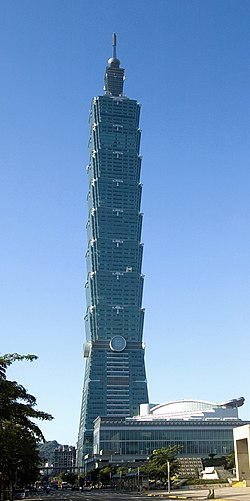

台湾

現在世界で2番目に高い超高層ビルは、台湾の台北市 信義区に2004年に竣工した台北101(Taipei101、旧称:台北国際金融センター:Taipei International Financial Center:台北國際金融大樓)で、高さ508m、地上101階建て、設計は李祖原建築事務所、施工は熊谷組を中心としたJV(共同企業体)である。下層部に2003年先行開業したショッピングモールを有する。このビルに設置されている東芝製の展望台直通高速エレベーターの速度は三菱電機製の横浜ランドマークタワーのものを超え、世界で最も速いエレベーターとなった。

台湾第2位の超高層ビルは、1997年に完成した高雄市の高雄85ビル(東帝士85國際廣場:Tuntex 85 Sky Tower、378m)で、台北101と同じ李祖原建築事務所の設計である。台北101が完成するまでは台湾で最も高い建物であった。高雄85ビルの高さは現在世界で12番目である。

マレーシア

マレーシアの首都クアラルンプールでは、マハティール前首相による「ルックイースト政策」などの経済政策により、マレーシア経済は飛躍的に成長した。首都・クアラルンプールの再開発地「KLCC」では1998年に、当時世界で最も高い超高層ビルであったシーザー・ペリ設計、日本の準大手ゼネコンハザマ施工のペトロナスツインタワー(Petronas Towers:452m)が完成、このビルは国有石油会社のペトロナスが建設したものである。ペトロナスツインタワーは、既に台湾の台北にある台北国際金融センターに追い抜かれているが、ツインタワーとしては今なお世界で最も高い。

シンガポール

シンガポールでは、1965年にマレーシア連邦から独立した後、リー・クアンユー首相と人民行動党は権威主義的な独裁体制を敷き、これらは開発独裁と言われた。徹底した管理社会となるが、経済は著しい成長を続ける。その中で、シンガポール南部に位置する中心部のラッフルズ・スクエアには数多くの超高層ビルが建てられる。この中でも、丹下健三設計のOUBセンター(Overseas Union Bank Centre:280.1m)やUOBプラザ(United Overseas Bank Plaza One:280.1m)、また黒川紀章設計のレパブリックプラザ(Republic Plaza:280.1m)などはシンガポールを代表する超高層ビルである。2006年には、KPF設計のワン・ラッフルズ・キー・タワー(One Raffles Quay North Tower:245.1m)が完成している。

アラブ首長国連邦

中東の物流、金融の拠点として投資を進め、経済発展を遂げたアラブ首長国連邦(UAE)のドバイでは、近年数多くの超高層ビルが林立している。2010年には、現在世界で最も高い超高層ビルであるブルジュ・ハリファ(後述)が竣工した。

ヨーロッパの超高層ビル

ヨーロッパでは、近年になって超高層ビルの建設が著しくなっている。特に、イギリスのロンドンや、フランスのパリや、イタリアのミラノ、ドイツのベルリンなどでその動きが活発になっている。

歴史的な景観を重視するヨーロッパでは、元来超高層ビルの建設は余りされておらず、例外的には第二次世界大戦で壊滅したドイツのフランクフルトではドイツ及びヨーロッパの金融中心地として開発される際のオフィス供給の手段として、ドイツ銀行やコメルツ銀行などの200m級の超高層ビルが複数建設された。摩天楼の建つ一角はマイン川にマンハッタンを合わせた造語で「マインハッタン(Mainhattan)」と俗称される。またパリでは市内のオフィス需要を補うために郊外のデファンス(Défence)地区に新都心「ラ・デファンス(La Défence)」が作られ、ロンドンでは、「カナリー・ワーフ(Canary Wharf)」と呼ばれる新都心が作り出された。

現時点では、これらの地に代表される以外にヨーロッパでは超高層ビル群が建設されている例は余り見られない。しかし、ヨーロッパの都市での旧来の建築による不動産供給は限界に来ており、特にロンドンやパリと言った経済的に活動が活発な都市では景観に配慮しながらも、中心部の超高層ビルの建設が容認され始めている。

ロシア

旧ソビエト連邦の首都モスクワでも、20世紀半ばには社会主義体制下における国威発揚効果を狙ってスターリン様式の超高層ビルが建設された。1930年代から1940年代にかけて「ソビエト宮殿」をはじめ多くの巨大建築が計画されたが、モスクワ大学(Moscow State University:182m)など実現したものは計画数からすると多いとは言えず、計画されたものの殆どは起草されただけに終わり、スターリンの死後に中止されている。しかしソビエト連邦の衛星国、主に東ヨーロッパ諸国での建築様式にも多大な影響を与えた。

また、1920年代から1930年代初頭、スターリン様式の確立以前に計画されたもの(ウラジーミル・タトリンの第三インターナショナル記念塔、高さ400mなど)は当時斬新なデザインでもあったため、社会情勢ともあいまって世界の多くの建築家に影響を与えた。この時期のソビエト建築界自身もル・コルビュジエなど当時先端を歩む建築家の思想に大きく傾倒していた。

2000年代に入り、ロシアの経済発展(特に石油など天然資源輸出を中心とした発展)に伴って、モスクワでは超高層ビルの建設・計画が進んでいる。特に2003年に完成したスターリン様式を模した超高層マンション、トライアンフ・パレス(264.1m)はフランクフルトのコメルツ銀行ビル(259m)を抜きヨーロッパ一の高さとなった。

1990年代前半からモスクワ川沿いに「モスクワ国際ビジネスセンター計画」(MIBC、モスクワ・シティ)が進行しており、現在ヨーロッパで一番高いビルになっている超高層ビルはモスクワ・シティーのナベレジナヤ・タワー(268m)である。同じモスクワ・シティーにはこれを上回るフェデレーション・タワー(2003年に着工・2009年に完成予定の93階建て(354m)の東棟と、62階建て(242m)の西棟からなる)、マーキュリー・シティー・タワー(2005年末に着工・2008年末に完成予定の70階建(380m) が建設中で、モスクワ・シティーの計画中で一番高いビルは「ロシア・タワー」となっている。このビルは、これまで125階建てなど複数の設計案があったが、2006年にノーマン・フォスター設計による118階建て、高さ612mの設計案が明らかにされた。モスクワ・シティーには他にも400 - 600m級の超高層ビルの建設計画が数多くあるが、完成すれば最大のビルとなる予定であったロシア・タワーは、経済危機の影響を受け、また、他のビルよりも着工が遅かったこともあり、計画は中止された。敷地跡には、3~4棟のビルを建設する計画が提案されているものの、具体的な計画は未定。

イギリス

ロンドン市街東部の港湾跡地ドックランズ(Docklands)地区が再開発され、「カナリー・ワーフ(Canary Wharf)」と呼ばれる新都心となり、超高層オフィスビルがロンドン・ドックランズ再開発公社(LDDC)によって続々と建設された。竣工当時は英国で最も高かったシーザー・ペリ設計のワン・カナダ・スクエア(One Canada Square:235.1m)」のほか、ノーマン・フォスター(Sir Norman Foster)卿設計の香港上海銀行(HSBC、社屋の名称は「8 Canada Square」:199.5m)や、シーザー・ペリ設計のシティバンク(社屋の名称は「25 Canada Square」:199.5m)などの超高層ビルへ、中心部のシティ・オブ・ロンドンから金融機関が本拠を移転している。

歴史的建造物が並ぶシティ・オブ・ロンドンではセント・ポール大聖堂(111m)を越える高さの建造物は建ててはならないという不文律があったが、1965年に建ったポストオフィスタワー(現:BTタワー、188m)によって破られた。その後、1980年代までのイギリス経済の低迷により超高層ビルを求める声が上がり、ナットウェスト・タワー(1993年IRA暫定派により爆破、現在改修され「タワー42」と改称)をはじめとする大聖堂を越える超高層ビルがいくらか建設された。またロイズ保険もハイテク建築の超高層ビルに建て替えたが、今日まで多くの超高層ビル計画が景観を理由に中止させられている。この中で例外的に実現したのは、1992年にIRAが爆破した歴史的建築、バルティック・エクスチェンジの跡地に建設されたノーマン・フォスター設計によるスイス・リ本社ビル(別名「ガーキン」)である。

今後の計画では、レンゾ・ピアノ設計による三角錐型の超高層ビル、シャード・ロンドン・ブリッジ(ロンドン・ブリッジ・タワー、高さ310m、87階建て)がテムズ川南側で2012年完成を目指して工事中であるほか、シティ・オブ・ロンドンではKPF設計の螺旋形の超高層ビル、ビショップスゲート・タワー(高さ288m、63階建て)が当初の高さ307mの計画案を変更した上で建設認可が下りている。

ドイツ

ドイツ連邦共和国の新首都として再興されているベルリンでは高層、または超高層のビルが建設され始めている。「ポツダム広場」にあるヘルムート・ヤーン設計のソニーセンターや、レンゾ・ピアノ(Renzo Piano)設計のダイムラーシティ(Daimler City)などが代表的であり、他にミッテ(Mitte)地区やツォー駅(Zoologischer Garten)周辺でも再開発時に超高層ビルを用いている。

フランクフルトでは、コメルツ銀行、ドイツ銀行、メッセタワーなど、200mを超える超高層ビルが建設されている。今のところドイツで超高層ビルの林立が見られるのはフランクフルトくらいで、同市を流れるマイン川とマンハッタンを組み合わせた「マインハッタン」という造語がある。

フランス

パリでは、1960年代後半からの再開発で市街地南端のモンパルナス駅が解体され、跡地にトゥール・モンパルナス(210m)が完成しビルの超高層化が始った。以後、都心に超高層ビルを建てることは禁止されたが、1980年代のミッテラン大統領によるグラン・プロジェによってポストモダン建築やハイテク建築が相当数供給され街の様相を一変させた。同時期、エトワール凱旋門を通るパリの歴史軸の延長線上、市街地西郊のラ・デファンス地区には国際会議場グランダルシュをはじめ、フランスを代表する大企業や外資系企業の超高層ビルが相次いで建てられた。今後も新たな超高層ビルが建設されていく予定である。

スペイン

首都マドリードを南北に貫くカステヤーナ通り沿いには、第二次世界大戦直後のフランコ政権時代に大規模なビジネスエリア・官庁街を作る計画があった。これは1970年代以後になってAZCAとして結実し、トーレ・ピカソ(157m)をはじめ高さ100m前後のビルが立ち並んだ。

カステヤーナ通りの北端には2000年代に入りクアトロ・トーレス・ビジネス・エリア(CTBA)という再開発地区が作られ、高さ250mほどの欧州でも有数の高さのビルが4本立ち並んだ。

スウェーデン

スウェーデン南部の都市マルメに、スカンディナヴィアで一番高いターニング・トルソ(190m)というビルがあり、サンティアゴ・カラトラヴァがデザインしたユニークな形状のビルである。

世界一高いビルの変遷

- 建設中のビルは除く。実際は建設中に世界一になることに注意。

- 塔やアンテナなどは除く。(あらゆる建築物で世界一の高さの変遷は「世界一高い建築物の変遷」を参照)

- 表記の「屋根」は尖塔やアンテナなどを含めない高さ、「尖塔」は含めた高さ。

- 高層建築物の範囲を広めた場合、ギザの大ピラミッドが紀元前2570年の時点ですでに146.59mの高さを記録している。この記録は1311年にリンカン大聖堂が完成するまで3800年もの間、破られなかった。教会を含めた場合、フィラデルフィア市庁舎以前は次の建築物が世界一になる。

現在の世界の超高層建築物の高さ順位

- 建設中のビルは除く。実際は建設中に世界一になることに注意。

- 「屋根」は尖塔やアンテナなどを含めない高さ、「尖塔」は含めた高さ。

| 順位 | 名称 | 国・地域 | 都市 | 尖塔 | 屋根 | 階数 | 竣工 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | ブルジュ・ハリファ | ドバイ | 828m | 636m | 168階 | 2010年 | |

| 2位 | アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ | メッカ | 601 m | 530m | 95階 | 2011年 | |

| 3位 | 台北101 | 台北 | 509.2m | 449.2m | 101階 | 2004年 | |

| 4位 | 上海環球金融中心 | 上海 | 492.3m | 487.4m | 101階 | 2008年 | |

| 5位 | 環球貿易広場 | 香港 | 484m | 484m | 118階 | 2010年 | |

| 6位 | ペトロナスツインタワー(2基) | クアラルンプール | 451.9m | 378.6m | 88階 | 1997年 | |

| 7位 | 紫峰タワー | 南京 | 450 m | 381m | 89階 | 2010年 | |

| 8位 | ウィリス・タワー (旧シアーズ・タワー) |

シカゴ | 527m | 442.1m | 110階 | 1974年 | |

| 9位 | 京基100 | 深圳 | 441.8m | 97階 | 2011年 | ||

| 10位 | 広州国際金融センター | 広州 | 440.2m | 437.5m | 103階 | 2008年 |

超高層建築物画像(高さ順)

-

10位 広州国際金融センター(中国・広州市・440m)

ブルジュ・ハリファ

ブルジュ・ハリファ(旧称:「ブルジュ・ドバイ」)は、アラブ首長国連邦のドバイに建つ世界一高いビルである。軒高643.3m、アンテナ高828m、162階。ムハンマド・ビン=ラーシド・アール=マクトゥームの首相就任からちょうど4年目に当たる2010年1月4日(現地時間)に竣工し、現在着工中のビルを含め世界で最も高いビルとなった[7]。

建設中のビル

- 1 ワールドトレードセンター

1 ワールドトレードセンター(1 World Trade Center)は、2001年のアメリカ同時多発テロで倒壊したニューヨーク・マンハッタンの世界貿易センタービル(World Trade Center)跡地に建設中の超高層ビル。2013年竣工予定。アメリカ合衆国独立宣言の年にちなんで高さ1,776フィート(541m)である。

- 仁川タワー

仁川タワーは、韓国 仁川広域市の臨海部に造成された「松島新都市」に建設中の高さ610mの超高層ビル。2013年の完成予定で、世界第3位、韓国で最も高いビルになる予定。

- ソウルDMCランドマークビルディング

ソウルDMCランドマークビルディングは、韓国の首都ソウルに建設中の640mの超高層ビル。2015年に完成する予定。

- 上海センター

上海センターは、中国の上海に建設中の127階建て632mの超高層ビル。2014年に完成する予定で、中国で一番高い上海環球金融中心の492メートルを上回る。

脚注

- ^ a b 広辞苑 第五版(岩波書店、1998年、ISBN 4000801112)

- ^ 昭和毎日ニュース:日本初の超高層ビル・霞が関ビル 昭和43年4月12日に竣工 - 毎日jp(毎日新聞)

- ^ 超高層・免震建築物及び工作物の評価 - 財団法人日本建築総合試験所

- ^ 建築基準法が改正されました (PDF) - 岡山県

- ^ Article - 1244 - Huge New Rogers Skyscraper Proposed(英語)

- ^ 1889年完成のモーレ・アントネリアーナ (167.5m) を世界一とすることもある。

- ^ 世界一ビル「ハリファの塔」に ドバイ、名称変更 - 47NEWS 2010年]1月5日

関連項目

- 超高層ビルの一覧

- 超高層ビルの画像

- 超高層建築物用語の一覧

- 超高層マンション

- 建築

- 建築家

- 構築物

- 平屋 - 低層建築物 - 中層建築物 - 高層建築物 - 超高層建築物 - ハイパービルディング(超々高層建築物)

外部リンク

- Above Everything (台北101公式サイト)

- 横浜ランドマークタワー

- 建設博物誌・超高層

- 超高層ビルとパソコンの歴史(ビルのデータベース)

- OSAKAビル景(超高層ビルの写真)

- 竹中工務店・超高層ビル実績

- 超高層建築物

- (ニューヨーク・マンハッタンの超高層ビルの写真)(英語)

- Emporis(英語)

- Skyscrapercity.com(英語)

- Skyscraperpage.com(英語)

- Urbanity