川西能勢口駅

| 川西能勢口駅* | |

|---|---|

駅舎 | |

|

かわにし のせぐち Kawanishi-noseguchi - | |

| 所在地 | 兵庫県川西市栄町 |

| 所属事業者 |

阪急電鉄 能勢電鉄 |

| 駅構造 | 高架駅 |

| ホーム | 3面5線 |

| 乗降人員 -統計年度- |

(阪急電鉄)47,741人/日** (能勢電鉄)47,474人/日 -(阪急電鉄)2010年- -(能勢電鉄)2010年- |

| 開業年月日 | 1913年(大正2年)4月8日 |

| 乗入路線 2 路線 | |

| 所属路線 | ■阪急宝塚本線 |

| キロ程 | 17.2 km(梅田起点) |

|

◄池田 (1.3 km) (1.0 km) 雲雀丘花屋敷► | |

| 所属路線 | 能勢電鉄妙見線 |

| キロ程 | 0.0 km(川西能勢口起点) |

|

(1.2km) 絹延橋► | |

| 乗換 |

川西池田駅 (福知山線(JR宝塚線)) |

| 備考 |

共同使用駅(管理は阪急) * 1965年に能勢口駅から改称 ** 能勢電鉄との連絡人員は含まず |

川西能勢口駅(かわにしのせぐちえき)は、兵庫県川西市にある、阪急電鉄・能勢電鉄の駅。阪急電鉄の管理駅(阪急電鉄・能勢電鉄の共同使用駅)である。

当駅以北の川西市・川辺郡猪名川町のニュータウン群(萩原台・錦松台・南野坂・湯山台・鶯台・けやき坂・清和台・つつじが丘・猪名川パークタウン・阪急日生ニュータウン・大和団地・多田グリーンハイツなど)への玄関口となっている。

利用可能な鉄道路線

西日本旅客鉄道(JR西日本)福知山線(JR宝塚線)の川西池田駅ともアステ川西・阪急百貨店などを介して連絡しており、徒歩5分ほどで乗り換えができる。

駅構造

島式ホーム1面(1・2号線)と櫛形ホーム(3 - 5号線)による、3面5線の高架駅。改札・コンコースは2階、ホームは3階にある。改札口は西改札と東改札の2か所。ブックファーストの1号店は当駅構内にある。

両社ともすべての営業列車が停車する。

のりば

阪急宝塚線(阪急⇔能勢電鉄直通列車含む)は1 - 3号線、能勢電鉄の普通電車は4・5号線を使用している。

| 1 | ■宝塚本線(下り) | 宝塚・神戸・西宮北口・仁川・今津方面 | |

|---|---|---|---|

| 2 | ■宝塚本線(上り) | 大阪(梅田)・十三・箕面・京都・北千里方面 | (平日朝ラッシュ時のみ使用) |

| 3 | ■宝塚本線(上り) | 大阪(梅田)・十三・箕面・京都・北千里方面 | (通常はこのホームから) |

| □能勢電鉄妙見線 | 日生中央方面 | (特急「日生エクスプレス」) | |

| 4 | □能勢電鉄妙見線 | 日生中央・妙見口方面 | (普通) |

| 5 | □能勢電鉄妙見線 | 日生中央・妙見口方面 | (ラッシュ時の一部普通) |

ホーム有効長は1 - 3号線が10両編成分、5号線が8両編成分である[1]。4号線は高架化工事完成当初5号線と同じ有効長だったが、3・4号線と5号線の間を乗客が移動するための通路が設けられてから6両程度の有効長となっている。

配線上は2号線が上り本線、3号線が上り待避線であるが、能勢電鉄の列車と梅田方面行き列車の間での乗り換え利便性確保のため、宝塚本線上り列車は原則3号線を使用する。2号線は、3号線が特急「日生エクスプレス」やその増結車の送り込み回送で塞がれる場合、朝ラッシュ時に当駅始発の通勤急行(梅田からの回送列車が当駅で折り返し始発となる)が発車する場合、平井車庫からの回送列車が通過する場合に使用している。また、2号線・3号線からは宝塚方に逆出発することも可能である[2]。5号線ホームは朝夕ラッシュ時に使用されるほか、それ以外の時間帯には4号線の降車用ホームとして使われている。

特急「日生エクスプレス」は阪急宝塚本線と能勢電鉄線の間で直通運転を行っている。「日生エクスプレス」は上り下り問わず3号線に発着し、当駅で進行方向を変えて出発する(スイッチバック)。また、朝ラッシュ時の上り「日生エクスプレス」は当駅で梅田方に2両増結するが、この増結車は、あらかじめ平井車庫から梅田方にある留置線に送り込まれる。下り「日生エクスプレス」で運用された編成は、一部を除き日生中央駅到着後当駅まで回送され、当駅始発の梅田行き普通となっている。

3号線のホーム上にのみ乗車位置の表示が描かれているが、「日生エクスプレス」専用の乗車位置は通常の乗車位置とは1メートルほど梅田寄りにずれた箇所にあり、それに合わせて特急「日生エクスプレス」および3号線に梅田方面から入線する電車は車両の停車位置自体がずらされている。また、この3号線では「日生エクスプレス」など本来とは逆方向から列車が入線する場合は、進行方向を示すのではなく、入線方向を示す放送が行われる(例:梅田発日生中央行きの特急の場合、「皆様、まもなく大阪梅田方面から3号線に電車が到着します…」という具合)。

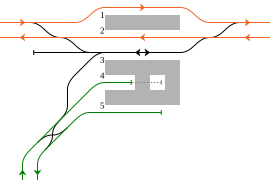

配線図

| ← 宝塚線 石橋・ 十三・梅田方面 |

|

→ 宝塚線 宝塚方面 |

| ↓ 妙見線 日生中央・妙見口方面 | ||

| 凡例 出典:川島令三、『東海道ライン 全線・全駅・全配線 第7巻 大阪エリア - 神戸駅』、 ISBN 978-479420498-1、21p、 講談社、2009年 |

||

利用状況

1日平均乗降人員は、阪急電鉄川西能勢口駅で47,741人[3](2010年:前年から483人増。ただし能勢電鉄との連絡人員は含まない。)、能勢電鉄川西能勢口駅で47,474人[4](2010年:前年から3,026人減)である。

駅周辺

高架下スペースには「ベルフローラ・かわにし」と呼ばれる店舗群が入居している。また、駅屋上の一部は駐車場となっている。

- アステ川西

- 川西市立中央図書館

- 川西阪急(阪急百貨店川西店)

- モザイクボックス

- 川西市役所

- 川西市総合センター

- 栄根寺廃寺遺跡公園

- 川西郵便局

- 川西小戸二郵便局

- 三井住友銀行川西支店

- りそな銀行川西支店

- 三井住友信託銀行川西支店

- 池田泉州銀行川西支店(●旧池田店舗)

- 西友川西店

- コナミスポーツクラブ川西(旧:オキシー阪急・川西)

バス路線

川西バスターミナル(阪急バス)

- 1番のりば(杉生線)

- ■5系統 松が丘・萩原台・萩原方面行(循環)

- ■15系統 松が丘・萩原台・八皇子神社前・丸の内町方面行(循環)

- ■5系統 萩原台止(松が丘経由)

- 2番のりば(杉生線・けやき坂線・満願寺線)

- 3番のりば(杉生線・けやき坂線)

- 4番のりば(杉生線・猪名川パークタウン線・つつじが丘線)

- ■1系統 清和台営業所前行(萩原台・鴬台経由)

- ■1系統 [特急]清和台営業所前行(パルティ川西前から清和台南まで無停車)

- ■2系統 紫合行(萩原台・鴬台・清和台・広根経由)

- ■9系統 日生中央行(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘一丁目・つつじが丘五丁目・つつじが丘・銀山口・大原公園前・紫合経由)

- ■9系統 パークタウン中央止(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘一丁目・つつじが丘五丁目・つつじが丘・銀山口・大原公園前経由)

- ■9系統 つつじが丘二丁目止(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘一丁目経由)

- ■9系統 つつじが丘五丁目止(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘一丁目経由)

- ■深夜バス パークタウン中央行(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘・パークプラザ前・白金三丁目経由)

- ■深夜バス 清和台営業所前 行(萩原台・鴬台経由)

- 5番のりば(猪名川パークタウン線)

- ■6系統 日生中央行(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘・パークプラザ前・白金三丁目・紫合経由)

- ■6系統 パークタウン中央止(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘・パークプラザ前・白金三丁目経由)

- ■6系統 [急行]日生中央行(西多田-石道口間では清和台中央のみ停車、萩原台・鴬台・つつじが丘・パークプラザ前・白金三丁目・紫合経由)

- ■7系統 日生中央行(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘・パークプラザ前・大原公園前・紫合経由)

- ■8系統 日生中央行(萩原台・鴬台・清和台・つつじが丘・銀山口・白金三丁目・紫合経由)

- 6番のりば(桃源台線)

- 7番のりば(尼崎線)

歴史

当駅は宝塚線の開業時から設置されていた駅ではなく、その駅名の示す通り1913年に能勢電気軌道(現在の能勢電鉄)との連絡を目的として設置された駅である。当初は能勢口駅を名乗ったが、市名を駅名に入れることを川西市が要望したため、1965年に現在の駅名となった[5]。なお、能勢電側の駅は一時的に川西駅を名乗ったこともある。

当駅は開業時から長らく地上駅であったが、利用者の増加に伴い駅の改良に迫られるようになった。さらに、駅東側で県道川西篠山線を横切る踏切があったが、ニュータウン開発により交通量が増加した上に、2つの路線に踏切があったため慢性的に渋滞が発生するようになった[6]。このため当駅付近の連続立体交差化事業が持ち上がり、当初の計画より3年遅れた1996年に当駅の高架化が竣工した。以下、地上にあった旧駅について詳説する。

地上駅時代

高架化以前は、阪急の駅と能勢電鉄の駅は並列していたものの、改札はそれぞれ分離されていた。両駅に跨がるホーム上には、1980年にラッシュ時の改札口混雑緩和対策として連絡改札が設置された。この連絡改札は、阪急の下り線が高架化された段階で廃止され、両者の間で改札を経ずに乗り換えることが可能になった。

- 阪急電鉄

- 有効長8両編成分の相対式ホームを有していた。10両編成での運転が開始されてからは、大阪側の2両がドアカットされ、該当する各ドアの位置にあたる軌道脇に、車内から見えるようにドアが開かない旨を知らせる看板が立てられていた。

- 東西に改札があり、東側は地下に、西側は上りホームの先端に改札があった。西側の改札から入って下りホームへ行く場合には、改札横にあった地下道(東改札口の地下道とは別)を通るようになっていた。東側の地下改札は、庄内駅の地下改札と酷似している。ただし、売店は庄内駅とは異なり地下にあった。

- 能勢電鉄

- 開業時は阪急の駅に対しほぼ垂直にホームが設置されていたが、池田駅前(後の川西国鉄前駅)まで路線が延長された際に、阪急の駅に対して平行なレイアウトとなった[7]。長らくホーム1面1線に側線1本という構造だったが、妙見線の複線化に伴い駅の改良が行われ、有効長4両編成(610系以前については5両)のホーム2面2線となった[7](阪急ホームに近い南側から2号線・1号線で、日中は2号線のみ使用)。

- 駅前再開発により廃止されるまで、妙見線は川西国鉄前駅まで線路が延びていたが、この区間は1960年頃から当駅 - 川西国鉄前駅間の1駅の間だけを列車が往復する盲腸線となっていた。川西国鉄前行きの列車は1番線の西端から発車し、列車が運行されない時間帯も車両は当駅に留置されていた[8]。

- 駅のすぐ東側が急カーブとなっており、1966年に若干緩和されたものの、それでも半径30メートル(制限速度15km/h)と急で、阪急から譲渡された車両はこの急カーブを通過するために連結器を改造する必要があった。駅移転をともなう高架化の結果、このカーブ半径は大幅に緩和され、連結器も阪急との直通運転に備えて再度改造し阪急と統一した。

- 改札は長らく東側改札のみで、この改札の建物は能勢電鉄の本社社屋も兼ねていた。既に阪急の高架化が進められていた1990年ごろに、川西国鉄前への廃線跡を使って西改札口が設置されたが、1993年6月26日には高架橋用地確保のため、先に高架化されていた阪急の高架下に移転している。

年表

- 1913年(大正2年)

- 1917年(大正6年)8月7日 - 能勢電気軌道の池田駅前駅(のちの川西国鉄前駅) - 能勢口駅間が開業。

- 1938年(昭和13年)1月31日 - 能勢電気軌道の駅舎を改築[7]。

- 1965年(昭和40年)

- 1966年(昭和41年)4月20日 - 妙見線川西能勢口駅 - 鶯の森駅間複線化に備え駅改良。

- 1980年(昭和55年)

- 1981年(昭和56年)12月20日 - 能勢電鉄の川西国鉄前駅 - 川西能勢口駅間が廃止。

- 1990年(平成2年)12月15日 - 阪急下り線を高架駅に切り替え。高架駅2階コンコースと地上ホームをつなぐ仮設連絡橋の供用開始。この仮設連絡橋は、能勢電鉄高架橋用地確保のため、1993年春に廃止。

- 1992年(平成4年)12月20日 - 阪急上り線を高架駅に切り替え。高架駅2階コンコースと能勢電地上ホームとをつなぐ仮設通路の供用開始。10両編成列車のドアカット解消。

- 1993年(平成5年)9月11日 - 能勢電高架橋用地確保のため、能勢電地上ホーム2号線を移設(阪急地上上りホーム跡地も一部活用した)。同様に、同年12月には1号線も移設。

- 1995年(平成7年)6月4日 - 阪急宝塚本線に特急が新設され、停車駅となる。

- 1996年(平成8年)3月24日 - 能勢電を高架駅に切り替え。この日をもって正式な高架駅舎供用開始とし、西方へ180m移転したことが運賃に反映された。この時点では、能勢電高架線と現3号線との接続は未完成。また、阪急の駅と能勢電の駅が一体化され、能勢電鉄が自社の川西能勢口駅業務を阪急電鉄に委託。さらに、池田駅にあった管区統括が川西能勢口駅に移転。

- この時点では、東改札口は高架上に移転していたが阪急と能勢電で別々に設置され、両者は改札内ではつながっていなかった。加えて3号線は未完成で、阪急の上り列車はすべて2号線に停車していた。このため、能勢電と阪急の乗り換え客用に西改札口の西側に仮設の連絡階段が設置され、西改札口が過剰混雑するのを回避していた。

- 1997年(平成9年)11月16日 - 能勢電・阪急の両社線と接続する3号線が完成、特急「日生エクスプレス」の運行を開始するとともに同列車の停車駅となる(曜日の関連で実際の運行は11月17日から)。東改札口が完成(高架化後、阪急・能勢電で別々に設置されていた東改札口を統合)。能勢電の定期券うりばで阪急定期券の発売を開始。

- 2006年(平成18年)6月1日 - 定期券うりばをサービスセンター内に移転するとともに、定期券うりばの設置者が能勢電から阪急に変更される。

- 2010年(平成22年)7月22日 - 能勢電鉄ホーム(4号線・5号線)の発車メロディが川西市のキャラクター「きんたくんのテーマソング」に変更。

雑記

- 第3回近畿の駅百選選定駅。

- 阪急電鉄では「川西」と略される一方、能勢電鉄では「川能」と略される。また地元の人々の間では「能勢口」とも呼ばれている。

- 能勢電 - 阪急間の連絡乗車券は、「のせ口経由」となり「能勢」の部分が平仮名で表記される。また、定期券の場合は「経由 川西のせ口」となる。

- 駅名の字数が多いためか、能勢電の行先表示器では「川」と「能」が大きな文字で、川西能勢口という風に表示される。漢字をメインに角ゴシックの横書き表記を採用していた時期の阪急の駅名標でも、このような表記だった。

隣の駅

- 阪急電鉄

- ■宝塚本線

かつて存在した路線

- 能勢電鉄

- 妙見線(廃止区間)

- 川西国鉄前駅 - 川西能勢口駅

脚注

- ^ 阪急阪神ホールディングス株式会社編 『100年のあゆみ 部門史』、2008年、62頁

- ^ 電気車研究会編『鉄道ピクトリアル』2010年8月臨時増刊号、2010年、209頁。

- ^ 阪急電鉄 鉄道情報ホームページ 駅別乗降人員(上位50位)

- ^ 川西市 統計要覧 平成22年度版 5-4. 能勢電鉄市内各駅の1日の乗降客数

- ^ 川西市史編集専門委員会編 『かわにし 川西市史第三巻』、1980年、560・561頁。

- ^ 能勢電鉄株式会社編 『能勢電鉄100年史』、2008年、62頁。

- ^ a b c 能勢電気軌道株式会社編 『風雪60年』、1970年、139 - 141頁。

- ^ 寺田裕一『私鉄の廃線跡を歩くIII 北陸・上越・近畿編』、JTBパブリッシング、2008年、102頁。ISBN 978-4-533-07145-4

- ^ 阪急電鉄株式会社編 『75年のあゆみ<記述編>』、1982年、260頁。