「ペガスス座」の版間の差分

m 外部リンクの修正 http:// -> https:// (simbad.u-strasbg.fr) (Botによる編集) |

追加し忘れた画像を追加。 |

||

| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 5行目: | 5行目: | ||

| genitive = Pegasi |

| genitive = Pegasi |

||

| pronounce = {{IPA-en|ˈpɛɡəsəs}}、属格:{{IPA|/ˈpɛɡəsaɪ/}} |

| pronounce = {{IPA-en|ˈpɛɡəsəs}}、属格:{{IPA|/ˈpɛɡəsaɪ/}} |

||

| symbology = |

| symbology = [[ペーガソス]]{{R|IAU_constellations}} |

||

| RA = {{RA|21|08|42.9}} - {{RA|00|14|57.8}}{{R|boundary}} |

|||

| RA = 23 |

|||

| dec= +36.61° - +2.54°{{R|boundary}} |

|||

| dec= +20 |

|||

| culmination time = 20時 |

|||

| culmination date = 10月下旬{{R|Nenkan2016}} |

|||

| quadrant = NQ4 |

| quadrant = NQ4 |

||

| areatotal = |

| areatotal = 1120.794 |

||

| arearank = 7 |

| arearank = 7 |

||

| numbermainstars = 9, 17 |

|||

| numberbfstars = 88 |

| numberbfstars = 88 |

||

| numberstarsplanets = 8 |

|||

| numberbrightstars = 5 |

| numberbrightstars = 5 |

||

| numbernearbystars = 2 |

|||

| brighteststarname = [[ペガスス座イプシロン星|ε Peg]] |

| brighteststarname = [[ペガスス座イプシロン星|ε Peg]] |

||

| starmagnitude = 2.39 |

| starmagnitude = 2.39 |

||

| neareststarname = EQ Peg |

|||

| stardistance = 20.7 |

|||

| numbermessierobjects = 1 |

| numbermessierobjects = 1 |

||

| meteorshowers =[[7月ペガスス座流星群]] |

| meteorshowers =6月ペガスス座流星群<br />ペガスス座イプシロン流星群<br />[[7月ペガスス座流星群]]{{R|NAOJ_meteor}} |

||

| bordering = [[アンドロメダ座]]<br />[[とかげ座]]<br />[[はくちょう座]]<br />[[こぎつね座]]<br />[[いるか座]]<br />[[こうま座]]<br />[[みずがめ座]]<br />[[うお座]] |

| bordering = [[アンドロメダ座]]<br />[[とかげ座]]<br />[[はくちょう座]]<br />[[こぎつね座]]<br />[[いるか座]]<br />[[こうま座]]<br />[[みずがめ座]]<br />[[うお座]] |

||

| notes= |

| notes= |

||

}} |

}} |

||

'''ペガスス座''' |

{{読み仮名|'''ペガスス座'''|ペガススざ|{{lang-la|Pegasus}}}}は、[[星座#国際天文学連合による88星座|現代の88星座]]の1つで、[[トレミーの48星座|プトレマイオスの48星座]]の1つ{{R|Ridpath}}。[[古代ギリシア]]の伝承に登場する翼の生えた馬[[ペーガソス]]をモチーフとしている{{R|IAU_constellations}}。日本の学術用語では「ペガスス座」という表記が定められている{{R|gakujutsu}}が、英語風の読みの'''ペガサス座'''と呼ばれることもある{{efn2|『[[聖闘士星矢]]』など。}}。 |

||

α |

α・β・γ と[[アンドロメダ座]]の[[アンドロメダ座アルファ星|α星]]{{efn2|かつては「ペガスス座δ星」ともされたが、88星座の境界線が定められた際にアンドロメダ座α星とされた{{Sfn|原恵|2007|pp=190-193}}。}}からつくられる四角形は、'''[[ペガススの大四辺形|ペガススの四辺形]]'''{{Sfn|原恵|2007|pp=190-193}}{{Sfn|原恵|2007|p=167}}として知られる。また、北半球ではペガスス座が秋を代表する星座のひとつであることから、「秋の(大)四辺形」とも呼ばれる。 |

||

== 主な天体 == |

== 主な天体 == |

||

| 33行目: | 30行目: | ||

=== 恒星 === |

=== 恒星 === |

||

{{See also|ペガスス座の恒星の一覧}} |

{{See also|ペガスス座の恒星の一覧}} |

||

最も明るく見えるε と「ペガススの四辺形」を成す α・β の計3つの2等星がある{{R|simbad_alpha|simbad_beta|simbad_epsilon}}。 |

|||

α星{{R|simbad_alpha}}、β星<ref name="simbad_beta" />、ε星<ref name="simbad_epsilon" />の3つの2等星がある。 |

|||

以下の恒星には、国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。 |

|||

* [[ペガスス座アルファ星|α星]]:マルカブ{{Sfn|原恵|2007|p=192}} (Markab{{R|iaucsn}}){{R|simbad_alpha}}。 |

|||

* [[ペガスス座ベータ星|β星]]:シェアト{{Sfn|原恵|2007|p=192}} (Scheat{{R|iaucsn}})。[[長周期変光星]]{{R|simbad_beta}}。 |

|||

* [[ペガスス座ガンマ星|γ星]]:アルゲニブ{{Sfn|原恵|2007|p=192}} (Algenib{{R|iaucsn}})。[[ケフェウス座ベータ型変光星]]{{R|simbad_gamma}}。 |

|||

* [[ペガスス座イプシロン星|ε星]]:エニフ{{Sfn|原恵|2007|p=192}} (Enif{{R|iaucsn}}) は2等星で、ペガスス座で最も明るい。長周期変光星{{R|simbad_epsilon}}。 |

|||

* [[ペガスス座ゼータ星|ζ星]]:ホマン{{Sfn|原恵|2007|p=192}} (Homam{{R|iaucsn}}) |

|||

* [[ペガスス座イータ星|η星]]:マタル{{Sfn|原恵|2007|p=192}} (Matar{{R|iaucsn}}) |

|||

* [[ペガスス座シータ星|θ星]]:ビハム{{Sfn|原恵|2007|p=193}} (Biham{{R|iaucsn}}) |

|||

* [[ペガスス座ミュー星|μ星]]:サダルバリ{{Sfn|原恵|2007|p=193}} (Sadalbari{{R|iaucsn}}) |

|||

* [[ペガスス座51番星|51番星]]:太陽よりわずかに大きな[[G型主系列星]]で、主星には Helvetios{{R|iaucsn}}、太陽系外惑星[[ペガスス座51番星b|b]]には Dimidium という固有名が付けられている。 |

|||

[[2023年]]10月現在、[[国際天文学連合]] (IAU) によって15個の恒星に固有名が認証されている{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[ペガスス座アルファ星|α星]]:[[見かけの等級|見かけの明るさ]]2.48 等、[[スペクトル分類|スペクトル型]] B9III の[[青色巨星]]で、2等星{{R|simbad_alpha}}。[[アラビア語]]で「馬の背(肩)」を意味する言葉に由来する{{R|Kunitzsch2006}}「'''マルカブ'''{{R|StellaNavigator11}}(Markab{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座ベータ星|β星]]:見かけの明るさ2.42 等、スペクトル型 M2.5II-III の[[赤色巨星]]で、2等星{{R|simbad_beta}}。[[脈動変光星]]の分類の1つ「[[長周期変光星]] (Long-Period Variable)」のLB型に分類されており、不規則な周期で2.31 等から2.71 等の範囲で変光する{{R|GCVS_beta}}。アラビア語で「すね」を意味する 言葉に由来する{{R|Kunitzsch2006}}「'''シェアト'''{{R|StellaNavigator11}}(Scheat{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座ガンマ星|γ星]]:見かけの明るさ2,84 等、スペクトル型 B2IV の[[準巨星]]で、3等星{{R|simbad_gamma}}。脈動変光星の分類の1つ「[[ケフェウス座ベータ型変光星]] (BCEP)」に分類されており、約0.152 日の周期で2.78 等から2.89 等の範囲で明るさを変化させる{{R|GCVS_gamma}}。アラビア語で「脇腹{{R|Kunitzsch2006}}」あるいは「馬の翼{{R|Allen2013}}」を意味する言葉を語源とする「'''アルゲニブ'''{{R|StellaNavigator11}}(Algenib{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座イプシロン星|ε星]]:見かけの明るさ2.39 等、スペクトル型 K2Ib-II の[[赤色超巨星]]で、2等星{{R|simbad_epsilon}}。脈動変光星の分類の1つ「長周期変光星」のLC型に分類されており、不規則な周期で0.7 等から3.5 等の範囲で明るさを変化させる{{R|GCVS_epsilon}}。固有名の「'''エニフ'''{{R|StellaNavigator11}}(Enif{{R|iaucsn}})」はアラビア語で「鼻」を意味する言葉に由来するとされるが、アラビア語の文献が現存しないため真の由来は定かではない{{R|Kunitzsch2006}}。 |

|||

* [[ペガスス座ゼータ星|ζ星]]:太陽系から約228 [[光年]]の距離にある、見かけの明るさ3.41 等の、スペクトル型 B8V の[[B型主系列星]]で、3等星{{R|simbad_zeta}}。約1′離れた位置に見える12等星のB星とは[[見かけの二重星]]の関係にあるが、約3′離れた位置にある12等星のC星とは連星系を成している可能性がある{{R|Kaler_zeta}}。A星には、アラビア語で「英雄の幸運」という意味の言葉に由来する{{R|Kunitzsch2006}}「'''ホマム'''{{R|StellaNavigator11}}(Homam{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座イータ星|η星]]:太陽系から約196 光年の距離にある[[分光連星]]。スペクトル型 G8II の Aa星と F0V のAb星のペアの見かけの明るさは2.95 等{{R|simbad_eta}}。このペアから91″離れた位置に見えるB星とC星も連星を成していると考えられている{{R|WDS_eta}}が、Aa-AbのペアとB-Cのペアが連星系を成しているかは不明である{{R|Kaler_eta}}。Aa星には、アラビア語で「雨の幸運(の星)」という意味の言葉に由来する{{R|Kunitzsch2006}}「'''マタル'''{{R|StellaNavigator11}}(Matar{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座シータ星|θ星]]:太陽系から約89 光年の距離にある、見かけの明るさ3.55 等、スペクトル型 A1Va の[[A型主系列星]]で、4等星{{R|simbad_theta}}。アラビア語で「(子羊や子ヤギなどの)若い獣の幸運(の星)」を意味する言葉に由来する{{R|Kunitzsch2006}}「'''ビハム'''{{R|StellaNavigator11}}(Biham{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座ミュー星|μ星]]:太陽系から約113 光年の距離にある、見かけの明るさ3.48 等、スペクトル型 G8+III の巨星で、3等星{{R|simbad_mu}}。アラビア語で「優れているものの幸運(の星)」という意味の言葉に由来する「'''サダルバリ'''{{R|StellaNavigator11}}(Sadalbari{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座タウ星|τ星]]:太陽系から約157 光年の距離にある、見かけの明るさ4.580 等、スペクトル型 A5Vp のA型主系列星で、5等星{{R|simbad_tau}}。脈動変光星の分類の1つ「[[たて座デルタ型変光星|たて座δ型変光星]]」の中でも、変光の振幅が0.1 等未満のグループである DSCTC型に分類されている{{R|GCVS_tau}}。アラビア語で「革製の釣瓶」を意味する言葉に由来する{{R|Allen2013}}「'''サルム'''{{R|StellaNavigator11}}(Salm{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座ウプシロン星|υ星]]:太陽系から約174 光年の距離にある、見かけの明るさ4.40 等、スペクトル型 F8III の巨星で、4等星{{R|simbad_upsilon}}。アラビア語で「釣瓶のひも」を意味する言葉に由来する{{R|Allen2013}}「'''アルカラブ'''{{R|StellaNavigator11}}(Alkarab{{R|iaucsn}})」という固有名が認証されている。 |

|||

* [[ペガスス座51番星|51番星]]:太陽系から約50.6 光年の距離にある、見かけの明るさ5.46 等、スペクトル型 G2IV の5等星{{R|simbad_51}}。直径約157万 [[キロメートル]]と[[太陽]]の約1.2倍の大きさで、約1.6倍の[[金属量]]を持つと考えられている{{R|simbad_51}}。[[1995年]]に[[ジュネーブ天文台]]の[[ミシェル・マイヨール]]と[[ディディエ・ケロー]]が、史上初めて太陽以外の恒星を周る惑星の存在を確認した。この功績により、マイヨールとケローは[[2019年]]のノーベル物理学賞を受賞している。この惑星[[ペガスス座51番星b]] は発見者らによって非公式にベレロフォン (Bellerophon) と呼ばれていた{{R|Sanders1996}}が、[[2015年]]に開催されたIAUの太陽系外惑星命名キャンペーン「[[NameExoWorlds]]」で[[スイス]]の[[ルツェルン]]にある天文クラブからの提案が採用され、主星には「'''ヘルヴェティオス'''{{R|StellaNavigator11}}(Helvetios{{R|iaucsn}})」、[[惑星]][[ペガスス座51番星b|b]]には Dimidium という固有名が認証された。 |

|||

* [[WASP-21]]:太陽系から約834 光年の距離にある、見かけの明るさ11.55 等、スペクトル型 G3V の[[G型主系列星]]で、12等星{{R|simbad_WASP21}}。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」で[[ブルガリア共和国]]に命名権が与えられ、主星は Tangra、太陽系外惑星は Bendida とそれぞれ命名された{{R|NameExoworlds2019}}。 |

|||

* [[WASP-52]]:太陽系から約570 光年の距離にある、見かけの明るさ12.0 等、スペクトル型 K2V の[[K型主系列星]]で、12等星{{R|simbad_WASP52}}。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」で[[トルコ共和国]]に命名権が与えられ、主星は Anadolu、太陽系外惑星は Göktürk とそれぞれ命名された{{R|NameExoworlds2019}}。 |

|||

* [[WASP-60]]:太陽系から約1,403 光年の距離にある、見かけの明るさ12.18 等、スペクトル型 G1V のG型主系列星で、12等星{{R|simbad_WASP60}}。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」で[[セルビア共和国]]に命名権が与えられ、主星は Morava、太陽系外惑星は Vlasina とそれぞれ命名された{{R|NameExoworlds2019}}。 |

|||

* [[BD+14 4559]]:太陽系から約161 光年の距離にある{{R|simbad_BD+14_4559}}、見かけの明るさ9.63 等、スペクトル型 K2V のK型主系列星で、10等星{{R|EPE_BD+14_4559b}}。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」で[[ポーランド共和国]]に命名権が与えられ、主星は Solaris、太陽系外惑星は Pirx とそれぞれ命名された{{R|NameExoworlds2019}}。 |

|||

その他、以下の恒星が知られている。 |

その他、以下の恒星が知られている。 |

||

* [[ペガスス座LL星|LL星]]:[[炭素星]]を主星とする連星系。連星全体が主星が[[星間空間]]に放出したガスや塵で作られた[[原始惑星状星雲]]に覆われており、[[可視光]]の波長では連星の様子を観測できないため、主に[[赤外線]]波長で観測されている。主星は[[ミラ型変光星|ミラ型]]に分類される脈動変光星で、赤外線波長(Kバンド)では696日の周期で9.64等から11.60等の振幅で変光している。 |

|||

* [[ペガスス座R星|R星]]:[[ミラ型変光星]]。 |

|||

* [[ペガスス座V376星|HD 209458]]:太陽系から約157 光年の距離にある、見かけの明るさ7.63 等、スペクトル型F9V のF型主系列星で、8等星{{R|simbad_HD209458}}。[[1999年]]に史上初めて系外惑星の恒星面通過(トランジット)が確認された{{R|Henry2000|Charbonneau2000}}{{efn2|この惑星はトランジットが確認される以前に[[太陽系外惑星の発見方法#ドップラー分光法|視線速度法]]で発見されていたため、「史上初めてトランジット法で発見された系外惑星」ではない。}}。このことから、惑星によるトランジットで変光する[[食変光星]]のプロトタイプとされている{{R|GCVS}}。発見された惑星は非公式ながら '''[[オシリス (惑星)|オシリス]]''' と呼ばれている。 |

|||

* [[ペガスス座S星|S星]]:ミラ型変光星。 |

|||

* [[HR 8799|HD 218396]]:太陽系から約133 光年の距離にある、見かけの明るさ5.953 等、スペクトル型F0+VkA5mA5 のF型主系列星で、6等星{{R|simbad_HD218396}}。脈動変光星の「[[かじき座ガンマ型変光星|かじき座γ型変光星]] (GDOR)」に分類されている{{R|AAVSO_HD218396}}。4つの系外惑星の存在が確認されている{{R|EPE_HD218396b}}。 |

|||

* [[ペガスス座IK星|IK星]]:[[たて座デルタ型変光星|たて座δ型変光星]]。 |

|||

* [[ペガスス座V376星]]:惑星([[オシリス (惑星)|オシリス]])がある。 |

|||

* [[HR 8799]]:[[かじき座ガンマ型変光星|かじき座γ型変光星]]。3つの惑星がある。 |

|||

=== 星団・星雲・銀河 === |

=== 星団・星雲・銀河 === |

||

[[18世紀]][[フランス]]の天文学者[[シャルル・メシエ]]が編纂した『[[メシエカタログ]]』に挙げられた[[球状星団]]が1つ位置している{{R|SEDS_Messier}}。また、3つの天体が{{仮リンク|パトリック・ムーア (天文学者)|label=パトリック・ムーア|en|Patrick Moore}}がアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「[[カルドウェルカタログ|コールドウェルカタログ]]」に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。 |

|||

* [[M15 (天体)|M15]]:太陽系から約3万3800光年の距離にある[[球状星団]]{{R|simbad_M15}}。[[1746年]]に[[イタリア]]の天文学者[[ジャン・ドミニク・マラルディ]]が発見した{{R|SEDS_M15}}。[[天の川銀河]]に属する既知の球状星団の中で最も古くから存在するものの1つで、その年齢は約120億歳と見られている{{R|esahubble20131114}}。また、天の川銀河の球状星団の中で最も集中度の高いものの1つで、星団の全質量の半分が含まれる半径 (harf-mass radius) は約10 光年と、星団の半径175 光年に比べて極めて小さい{{R|SEDS_M15}}。星団の中心部には[[中間質量ブラックホール]]が存在すると推測されている{{R|esahubble20131114}}。[[1928年]]に発見された[[惑星状星雲]]{{仮リンク|ピーズ 1|en|Pease 1}}は、球状星団内に存在する惑星状星雲として初めて発見されたものとなった{{R|SEDS_M15|esahubble20131114}}。 |

|||

* [[NGC 7331]]:天の川銀河から約4730万 光年の距離にある[[渦巻銀河]]{{R|simbad_NGC7331}}。コールドウェルカタログの30番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。[[1784年]]に[[イギリス]]の天文学者[[ウィリアム・ハーシェル]]が発見した{{R|SEDS_NGC7331}}。中心を貫く棒状構造こそないものの、大きさ・形・質量・星形成率・星の数・中心部の[[超大質量ブラックホール]]・渦状腕等の特徴が天の川銀河と似ている{{R|esahubble20180129}}ことから、天の川銀河の双子と呼ばれることがある{{R|esahubble20180129|JPL20040628|APOD20180207}}。 |

|||

* [[NGC 7814]]:天の川銀河から約4300万 光年{{R|simbad_NGC7814}}の距離にある[[渦巻銀河]]{{R|NED_NGC7814}}。コールドウェルカタログの43番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。[[銀河円盤]]をほぼ真横から見た「エッジオン銀河」で、その姿が[[おとめ座]]の[[ソンブレロ銀河|M104 ソンブレロ銀河]]と似ていることから Little Sombrero{{R|APOD20210722}}と呼ばれることがある。 |

|||

* [[NGC 7479]]:天の川銀河から約9850万 光年の距離にある[[棒渦巻銀河]]{{R|simbad_NGC7479}}。コールドウェルカタログの44番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。1784年にウィリアム・ハーシェルが発見した{{R|SEDS_NGC7479}}。[[セイファート銀河|2型セイファート銀河]]や[[低電離中心核輝線領域|LINER]]に分類される[[活動銀河]]{{R|NED_NGC7479}}で、[[渦状腕]]と銀河円盤の中に盛んな星形成が観測されている{{R|esahubble20110620}}。[[可視光]]や[[赤外線|近赤外]]波長で観測される逆S字の渦状腕の姿から「プロペラ銀河{{R|Stardome_NGC7479}}(Propeller Galaxy{{R|esahubble20110620}})」という通称もあるが、[[電波]]の波長領域では渦状腕とは逆向きに回転するジェットが観測されており{{R|esahubble20110620}}、別の銀河と衝突・合体したことから逆回転や盛んな星形成が生じたのではないかと考えられている{{R|esahubble20110620}}。 |

|||

* [[NGC 7742]]:天の川銀河から約7830万 光年の距離にある{{R|simbad_NGC7742}}渦巻銀河{{R|NED_NGC7742}}。[[1995年]]に[[ハッブル宇宙望遠鏡]] (HST) の[[広視野惑星カメラ2]] (WFPC2) で撮像された姿は片面焼きの[[目玉焼き]]に喩えられた{{R|Hubble19981021|APOD19981023}}。目玉焼きの[[黄身]]に当たる銀河中心核を取り巻く半径約3,000 光年のリングでは活発な星形成が成されている{{R|Hubble19981021}}。2型セイファート銀河に分類される活動銀河でもあり、中心部には大質量ブラックホールが存在すると推測されている{{R|Hubble19981021|APOD19981023}}。 |

|||

* [[ステファンの五つ子銀河]]:通常の銀河群よりも狭い領域に銀河が密集した「'''コンパクト銀河群''' ({{Lang-en-short|compact group of galaxies}}){{R|astro-dic}}」と呼ばれる銀河群の代表的なもので、[[1877年]]に[[マルセイユ天文台]]台長のエドゥアール・ステファンが発見した{{R|Stephan1877}}ことから「ステファンの五つ子{{R|astroarts20180210}}(Stephan's Quintet{{R|simbad_Quintet}})」と呼ばれる。五つ子と呼ばれる [[NGC 7317]]・[[NGC 7318|NGC 7318A]]・NGC 7318B・[[NGC 7319]]・[[NGC 7320]] のうち、NGC 7320 を除く4つの銀河は実際に[[重力相互作用]]により結び付いているものと考えられている{{R|astroarts20180210}}。 |

|||

* QSO J2240+0321:遠方の[[クエーサー]]が前方に位置する銀河の[[重力レンズ|重力レンズ効果]]によって縦横4つに分裂して[[十字架|十字架形]]に見える「'''[[アインシュタインの十字架]]'''{{R|sorae20210414}}(Einstein Cross{{R|simbad_QSOJ2240+0321}})」と呼ばれる天体の中で最初に発見された{{R|sorae20210414}}。[[1985年]]に{{仮リンク|ジョン・ハクラ|en|John Huchra}}のチームが発見した{{R|Huchra1985}}。[[天の川銀河]]から約80億 光年の距離にあるクエーサーQSO J2240+0321 が、前方の銀河Z 378-15{{R|simbad_Z378-15}}の重力によって4つに分割されて見えることで十字架のように見えている{{R|Hubble19900913}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

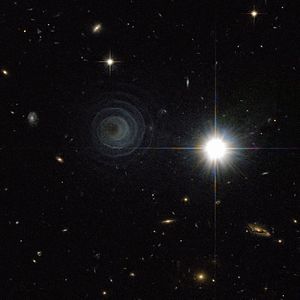

| Pre-planetary nebula, IRAS 23166+1655.jpg|[[ペガスス座LL星]]を取り巻く[[原始惑星状星雲]]IRAS 23166+1655。連星同士の公転により、放出された物質がらせん状の渦を描いている。 |

|||

| New Hubble image of star cluster Messier 15.jpg|[[ハッブル宇宙望遠鏡]] (HST) の[[広視野カメラ3]] (WFC3) と[[掃天観測用高性能カメラ]] (ACS) で撮像された[[球状星団]][[M15 (天体)|M15]]。 |

|||

| Twins with differences (28265165379).jpg|HSTのWFC3で撮像された[[渦巻銀河]][[NGC 7331]]。我々の[[天の川銀河]]と特徴が似ていることから、研究者に好まれる研究対象となっている。 |

|||

| Caldwell 43.jpg|2006年にHSTのACSで撮像された渦巻銀河[[NGC 7814]]。典型的なエッジオン銀河で、その姿が[[おとめ座]]の[[ソンブレロ銀河]]と似ていることから、Little Sombrero とも呼ばれる。 |

|||

| Caldwell 44.jpg|HSTのACSで撮像された[[棒渦巻銀河]][[NGC 7479]]。逆S字状に見える[[渦状腕]]の姿から「プロペラ銀河」とも呼ばれる。 |

|||

| Seyfert Galaxy NGC 7742.jpg|1998年にHSTが撮像した渦巻銀河[[NGC 7742]]。 |

|||

| Stephan's Quintet Hubble 2009.full denoise.jpg|2009年にHSTのWFC3で撮像された「[[ステファンの五つ子]]」。 |

|||

| Stephan's Quintet taken by James Webb Space Telescope.jpg|2022年に[[ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡]] (JWST) の近赤外カメラNIRCamと中間赤外線装置MIRIを使って撮像された「ステファンの五つ子」の合成画像。 |

|||

| Einstein cross (cropped).jpg|1990年にHSTが撮像した「[[アインシュタインの十字架]]」。 |

|||

}} |

|||

== 流星群 == |

|||

ペガスス座の名前を冠した[[流星群]]のうち、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているのは、6月ペガスス座ι流星群 (June iota Pegasids)、ペガスス座ε流星群 (epsilon Pegasids)、[[7月ペガスス座流星群]] (July Pegasids) の3つである{{R|NAOJ_meteor}}。6月ペガスス座ι流星群は2015年8月に追加された流星群で、[[6月27日]]頃に極大を迎える{{R|NAOJ_meteor}}。ペガスス座ε流星群は[[7月8日]]頃に極大を迎える{{R|NAOJ_meteor}}。[[2012年]]8月に追加された7月ペガスス座流星群は C/1979 Y1 (Bradfield)、または C/1771 A1 を[[母天体]]とする流星群で、[[7月10日]]頃に極大を迎える{{R|NAOJ_meteor}}。 |

|||

== 由来と歴史 == |

|||

* [[M15 (天体)|M15]]:[[球状星団]] |

|||

現在では古代ギリシアの伝承に登場する翼を持つ馬[[ペーガソス]]をモチーフとしているとされているが、古代ギリシアではこの馬の星座は有翼の馬ペーガソスを表すものであるとは特定されていなかった{{R|Condos1997}}。実際、[[紀元前3世紀]]前半の[[マケドニア]]の詩人[[アラトス|アラートス]]の詩篇『ファイノメナ ({{Lang-grc-short|Φαινόμενα}})』から[[帝政ローマ]]期の[[クラウディオス・プトレマイオス]]の天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース ({{Lang-grc-short|ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας}})』、いわゆる『[[アルマゲスト]]』に至るまで、この星座は単に「[[馬]]」を意味する Ἵππος (Hippos) と呼ばれてきた{{R|Ridpath}}。例えば、[[アラトス|アラートス]]の詩篇『ファイノメナ』では、ペーガソスという名は全く使われていない{{R|Hard2015}}。また、[[紀元前3世紀]]後半の天文学者[[エラトステネス|エラトステネース]]の天文書『[[カタステリスモイ]] ({{Lang-grc-short|Καταστερισμοί}})』では「この星座には翼がないのでペーガソスではあり得ないと考える人もいる」として、半人半馬の賢人[[ケイローン]]と[[ニュムペー]]の[[カリクロー]]の間に生まれた[[ヒッペー]]が変身した姿であるとする説を紹介している{{R|Condos1997|Hard2015}}。このように、ペーガソスが有力な候補とされながらも異説も出されるという状態が長く続き、星座がペーガソスと特定されるようになったのは2世紀のプトレマイオス以降のこととされる{{R|Condos1997}}。 |

|||

* [[NGC 7331]]:[[渦巻銀河]] |

|||

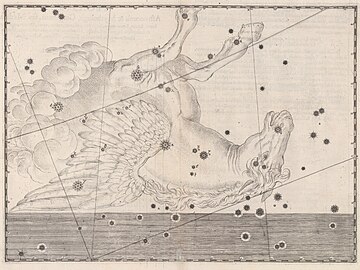

[[File:Pegasus Uranometria.jpg|thumb|360px|[[ヨハン・バイエル]]『[[ウラノメトリア]]』(1603) に描かれたペガスス座。]] |

|||

* NGC 7332:[[レンズ銀河]] |

|||

ペガスス座に属する星の数は、エラトステネースの『カタステリスモイ』や[[1世紀]]初頭の[[古代ローマ]]の著作家[[ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス]]の『天文詩 ({{Lang-la-short|De Astronomica}})』では18個、プトレマイオスの天文書『アルマゲスト』では20個とされた{{R|Condos1997}}。大きく時を下った[[17世紀]]初頭の[[1603年]]に[[ドイツ]]の[[法律家]][[ヨハン・バイエル]]が編纂した星図『[[ウラノメトリア]]』では、α から ψ までの[[ギリシャ文字]]を用いて23個の星があるとされた{{R|Bayer1603a|Bayer1603b}}。 |

|||

* NGC 7619:[[楕円銀河]] |

|||

* [[NGC 7742]]:[[セイファート銀河]] |

|||

*[[ステファンの五つ子銀河]]:現在も衝突中である4つの銀河が含まれている。 |

|||

[[1922年]]5月に[[ローマ]]で開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は '''Pegasus'''、略称は '''Peg''' と正式に定められた{{R|IAU_list}}。[[1930年]]に全ての星座の境界線が明確に定められた際、バイエルが「へそ、アンドロメダの頭と共通」とした δ は、アンドロメダ座に属することとされた。 |

|||

=== その他 === |

|||

{{-}} |

|||

=== 中東 === |

|||

[[File:Auv0164 pegasus.jpg|thumb|360px|アッ・スーフィー『[[星座の書]]』(964) の[[1009年]]頃の写本に描かれたペガスス座。]] |

|||

[[バビロニア]]の馬の星座は、現在のペガスス座と[[とかげ座]]の位置に置かれ、これがペガスス座の原型となったとも考えられている{{Sfn|White|2014|pp=174-176}}。しかし、現在のペガスス座が南に頭を向け、前半身しか描かれていないのに対して、バビロニアの馬の星座は北を頭に向けて全身が描かれており、一致しているのは星座の場所と前脚のみとされる{{Sfn|White|2014|pp=174-176}}。この全身を持つ馬の星座は、[[10世紀]]の[[ペルシア]]の天文学者[[アブドゥル・ラフマーン・スーフィー|アブドゥッラハマーン・スーフィー]]が『アルマゲスト』を元に[[964年]]頃に著した天文書『[[星座の書]]』の中にも描かれている。アッ・スーフィーは、この星座をペガスス座と[[こうま座]]の隣に置き、[[とかげ座]]の星々を頭部、β を右脚、α を左脚とし、ペガスス座東部の星々を体と後ろ脚する全身を描いた{{Sfn|White|2014|pp=174-176}}{{R|Staal1988}}。 |

|||

また、[[うお座]]を[[ティグリス川]]と[[ユーフラテス川]]に見立て、2つの川に挟まれた四辺形を[[バビロン]]と見なすこともあったとされる{{Sfn|近藤二郎|2021|pp=248-249}}{{Sfn|White|2014|pp=136-140}}。[[紀元前500年]]頃に製作された粘土板文書『{{仮リンク|ムル・アピン|en|MUL.APIN}} (MUL.APIN)』では、ペガススの四辺形が「野」{{Sfn|近藤二郎|2021|p=227}}{{Sfn|White|2014|pp=136-140}}、ζ・θ・ε の3星が「ツバメ」の星座とされていたと考えられている{{Sfn|近藤二郎|2021|p=227}}。 |

|||

* [[アインシュタインの十字架]]:[[重力レンズ|重力レンズ効果]]によって4つに分裂して、重力レンズを起こしている銀河とともに[[十字架]]に見える[[クエーサー]]。 |

|||

イスラームの[[月宿]]である manzil(マンジル、詳しくは manāzil al-qamar(マナージル・アル=カマル))では、ペガスス座の α・β が第26月宿のアル=ファルグ・アル・アウワル、γとアンドロメダ座α が第27月宿のアル=ファルグ・アッ=サーニーにあたるとされた{{R|Kondo2012}}。 |

|||

アッ・スーフィーの『星座の書』では、「偉大な馬」を意味する al-Faras al-A'ẓam という星座名が付けられ、20個の星があるとされた{{R|Hafez2010}}。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 中国 === |

|||

ドイツ人宣教師{{仮リンク|イグナーツ・ケーグラー|en|Ignaz Kögler}}(戴進賢)らが編纂し、[[清|清朝]][[乾隆帝]]治世の[[1752年]]に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ペガスス座の星は、[[二十八宿]]の[[玄武|北方玄武]]七宿の第四宿「[[虚宿]]」、第五宿「[[危宿]]」、第六宿「[[室宿]]」、第七宿「[[壁宿]]」に配されていたとされる{{Sfn|伊世同|1981|pp=158-159}}。 |

|||

虚宿では、11番星が俸禄を司る官職を表す[[星官]]「司禄」に配された{{Sfn|伊世同|1981|pp=158-159}}{{R|Osaki1987_1}}。危宿では、θ・ε が屋根の上を表す星官「危」に、2・1・12・9 の4星が万民を表す星官「人」に、π{{sup|2}}・23 の2星が杵を表す星官「杵」に、κ・[[ペガスス座イオタ星|ι]]・32 の4星が臼を表す星官「臼」に、それぞれ配された{{Sfn|伊世同|1981|pp=158-159}}{{R|Osaki1987_1}}。室宿では、α・β の2星が[[天帝]]の宮殿あるいは軍の糧食を入れる倉庫を表す星官「室」に、ζ・ξ・σ・55・66・70 の6星が雷を表す星官「雷電」に、それぞれ配された{{Sfn|伊世同|1981|pp=158-159}}{{R|Osaki1987_1}}。壁宿では、γ が[[壁]]あるいは宮廷の[[図書館]]を表す星官「壁」に配された{{Sfn|伊世同|1981|pp=158-159}}{{R|Osaki1987_1}}。 |

|||

== 神話 == |

== 神話 == |

||

{{See also|ペーガソス|ベレロポーン}} |

{{See also|ペーガソス|ベレロポーン}} |

||

[[File:Sidney Hall - Urania's Mirror - Pegasus and Equuleus (best currently available version - 2014).jpg|thumb|『[[ウラニアの鏡]]』に描かれたペガスス座と[[こうま座]]]] |

[[File:Sidney Hall - Urania's Mirror - Pegasus and Equuleus (best currently available version - 2014).jpg|thumb|360px|[[19世紀]][[イギリス]]の星座カード集『[[ウラニアの鏡]]』に描かれたペガスス座と[[こうま座]]。]] |

||

[[ |

[[アポロドーロス|伝アポロドーロス]]の『[[ビブリオテーケー]] ({{Lang-grc-short|Βιβλιοθήκη}})』では、翼を持つ馬ペーガソスは、[[ポセイドーン]]と[[メドゥーサ]]の子{{R|Condos1997|PDL_Apollodorus_2_3_2|PDL_Apollodorus_2_4_2|Takatsu2021}}で、勇者[[ペルセウス]]が[[メドゥーサ]]の首を切って倒したときに、[[クリューサーオール]]と共に胴体から生まれ出たとされる{{R|Ridpath|PDL_Apollodorus_2_4_2}}。ペーガソスは天に昇り、大神[[ゼウス]]の雷電の矢を運ぶ役目を負ったとされる{{R|Ridpath|Condos1997}}。ペーガソスという名前は[[ギリシャ語]]で「泉」を意味する Πηγαί (pegai) に由来するとされており、ペーガソスは[[ムーサ]]たちの住む[[ボイオーティア]]の[[ヘリコン山]]に辿り着き、ムーサたちを喜ばせようと岩を蹄で撃ったところ、そこから泉が湧き出たとされる{{R|Ridpath|Condos1997|Ito2007}}。 |

||

[[リュキア]]王[[イオバテース]]から怪物[[キマイラ]]退治の命を受けた[[ベレロポーン]]は、[[ペイレーネー]]の泉で水を飲んでいたペーガソスを女神[[アテーナー]]から授かった黄金の手綱で捕らえ、自らの乗馬とした{{R| |

[[リュキア]]王[[イオバテース]]から怪物[[キマイラ]]退治の命を受けた[[ベレロポーン]]は、[[ペイレーネー]]の泉で水を飲んでいたペーガソスを女神[[アテーナー]]から授かった黄金の手綱で捕らえ、自らの乗馬とした{{R|Ridpath}}。ペーガソスに乗ったベレロポーンは、空中から矢と槍でキマイラを打ち倒した{{R|Ridpath}}。やがて増長したベレロポーンは、神の仲間入りをしようとペーガソスに乗って天を目指したが、[[ゼウス]]の遣わした[[アブ|虻]]を嫌ったペーガソスに振り落とされ、墜死した{{R|Ridpath}}。ペーガソスはベレロポーンが墜死した後も天へ向かって飛び続け、ゼウスにより星座とされたとされる{{R|Condos1997|Hard2015}}。 |

||

エラトステネースの『カタステリスモイ』や[[1世紀]]初頭の[[古代ローマ]]の著作家[[ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス]]の『天文詩 ({{Lang-la-short|De Astronomica}})』では、[[紀元前5世紀]]の詩人[[エウリピデス|エウリーピデース]]の戯曲『メラニッペー』{{efn2|散逸し現存しない{{R|Hard2015}}。}}に書かれた話として「この星座は[[ケイローン]]の娘[[ヒッペー]]が婚外子の出産を父親に見られないようにするため神々に祈って変身した姿である」と伝えられている{{R|Condos1997|Hard2015}}。女神[[アルテミス]]は彼女の願いを聞き入れ、彼女を星座に変えるとともに、ケイローンを表す[[ケンタウルス座]]{{efn2|日本ではケイローンを表す星座は[[いて座]]であるとされることが多いが、古代ギリシャ・ローマの伝承では[[ケンタウルス座]]とされる。詳細はケンタウルス座の記事を参照。}}の視界にヒッペーの姿が入らないような天の領域に置いた、とされる{{R|Hard2015}}。 |

|||

ペーガソスはのちにゼウスの雷電の矢を運ぶ役目を負ったという{{R|ridpath}}。 |

|||

== 呼称 == |

== 呼称と方言 == |

||

世界で共通して使用されるラテン語の学名は Pegasus、日本語の学術用語としては「'''ペガスス'''」とそれぞれ正式に定められている{{Sfn|学術用語集:天文学編(増訂版)|1994|pp=305-306}}。 |

|||

{{seealso|[[星・星座に関する方言#ペガスス座|ペガスス座の方言]]}} |

|||

明治初期の[[1874年]](明治7年)に[[文部省]]より出版された[[関藤成緒]]の天文書『星学捷径』で「'''ペガシエース'''」という読みと「'''翼ノアル馬'''」という解説が紹介された{{R|Sekito1874}}。また、[[1879年]](明治12年)に[[ノーマン・ロッキャー]]の著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』では「'''ペガシュス'''」と紹介された{{R|Rakushi}}。30年ほど時代を下った明治後期には「'''ペガスス'''」と呼ばれていたことが、[[1908年]](明治41年)7月に刊行された[[日本天文学会]]の会報『天文月報』の第1巻4号に掲載された「七月の天」と題した記事で確認できる{{R|AH190807}}。この訳名は、[[東京天文台]]の編集により[[1925年]](大正14年)に初版が刊行された『[[理科年表]]』にも「'''ペガスス'''」として引き継がれ{{R|Rika_1925}}、[[1944年]](昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「'''ペガスス'''」が継続して使用されることとされた{{R|1944jutsugo}}。戦後も継続して「ペガスス」が使われ{{R|Rika_1949}}、[[1952年]](昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」{{Sfn|学術用語集:天文学編(増訂版)|1994|p=316}}とした際も Pegasus の日本語名は「'''ペガスス'''」とされ{{R|AH195210}}、以降も継続して用いられている。 |

|||

α、β、γ、アンドロメダ座αの4つの星からなる四辺形を、日本では枡に見立てて「ますがたぼし(枡形星)」「ますぼし(枡星)」などと呼ぶ地方がある。4つの星があることから「しぼし(四星)」「よつぼし(四ツ星)」「よつまぼし、よすまぼし(四隅星)」とも呼ばれる。また[[静岡県]][[静岡市]]では、狩猟で獲った動物の皮を木の板に張って乾燥させた姿に見立てた「かわはりぼし、かあはりぼし、かはりぼし(皮張り星)」なる呼ばれ方もされていた{{R|Kitao2018}}。 |

|||

これに対して、[[東亜天文学会|天文同好会]]{{efn2|現在の[[東亜天文学会]]。}}の[[山本一清]]らは異なる読みを充てていた。天文同好会の編集により[[1928年]](昭和3年)4月に刊行された『[[天文年鑑]]』第1号では、星座名 Pegasus に対して「'''ペガスス'''」の読みを充てた{{R|nenkan1928}}。しかし、翌1929年(昭和4年)刊行の第2号ではこれを「'''ペガス'''」と改め{{R|nenkan1929}}、以降の号でもこの表記を継続して用いた{{R|nenkan1937}}。これについて山本は東亜天文学会の会誌『[[天界 (雑誌)|天界]]』1934年4月号の「天文用語に關する私見と主張 (2)」という記事の中で{{行内引用|CentaurusやCepheusやPerseusや,Taurusや,Pegasus等の語尾のは,ラテン語の男性名詞を表はす語尾なのだから,此等を日本語に譯する場合には必ずしも性に囚われる必要はない.(元々,日本語には性の區別は無いのだから.)只,「センタウル」,「セフェ」,「ペルセ」,「牛」,「ペガス」で好いのである.}}{{R|Yamamoto1934}}と述べている。 |

|||

[[熊本県]]北部や[[新潟県]][[村上市|村上地方]]では、ペガススの四辺形を枡に、[[アンドロメダ座ベータ星|アンドロメダ座β]]、[[アンドロメダ座ガンマ星|γ]]、[[アンドロメダ座デルタ星|δ]]を柄に見立てた「さかます(酒枡)」という呼称が伝わっている{{R|Kitao2018}}。 |

|||

現代の中国では、'''飞马座'''{{Sfn|伊世同|1981|p=131}}(飛馬座{{R|Osaki1987_2}})と呼ばれている。 |

|||

== 注釈 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{notelist2|refs= |

|||

<ref name="注1">かつては「ペガスス座δ星」ともされたが、88星座の境界線が定められた際にアンドロメダ座α星とされた。</ref> |

|||

}} |

|||

== |

=== 方言 === |

||

{{seealso|[[星・星座に関する方言#ペガスス座|ペガスス座の方言]]}} |

|||

{{Reflist|refs= |

|||

日本各地に、α・β・γ・アンドロメダ座αの4つの星に対する呼称が伝わっている。[[静岡県]][[御前崎市]][[白羽村|白羽]]で「'''シボシ'''(四星)」と呼ばれていたことが、[[1943年]](昭和18年)の実地調査で確認されている{{R|Kitao2018|Nojiri2018}}。また静岡県[[静岡市]][[葵区]]清沢では「'''ヨツボシ'''(四つ星)」という呼称が伝えられていた{{R|Kitao2018}}。また、四辺形の四隅に星があることに由来する「'''ヨツマボシ'''(四隅星)」という呼称が、[[埼玉県]][[坂戸市]][[入西村|入西]]・静岡県[[富士宮市]]淀師・御前崎市白羽に、「'''ヨスマボシ'''(四隅星)」という呼称が静岡県静岡市[[清水区]]河内に、それぞれ伝わっていた{{R|Kitao2018}}。4つの星が形作る四辺形を枡に見立てた呼称としては、「'''マスボシ'''(枡星)」が富山県射水市[[大島町 (富山県)|大島]]に、「'''マスガタボシ'''(枡形星)」が[[新潟県]][[胎内市]][[中条町|中条]]・[[広島県]][[賀茂郡 (広島県)|賀茂郡]]に伝わっていた{{R|Kitao2018}}。[[熊本県]]北部や[[新潟県]][[村上市|村上地方]]では、ペガススの四辺形を枡に、[[アンドロメダ座ベータ星|アンドロメダ座β]]・[[アンドロメダ座ガンマ星|γ]]・[[アンドロメダ座デルタ星|δ]]の3星を柄に見立てた「'''サカマス'''(酒枡)」という呼称が伝わっている{{R|Kitao2018}}。このほか、四辺形を狩猟で獲った動物の皮を木の板に張って乾燥させた姿に見立てた「カワハリボシ・カアハリボシ・カハリボシ(皮張り星)」などの呼称が静岡県静岡市各地に伝わっている{{R|Kitao2018}}。 |

|||

<ref name="gakujutsu">{{cite book|和書 |

|||

|title=文部省 学術用語集 天文学編(増訂版) |

|||

|publisher=[[日本学術振興会]]|date=1994-11-15|edition=第1刷|page=306|isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

== 脚注 == |

|||

<ref name="Kitao2018">{{cite book|和書 |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

|title=日本の星名事典 |

|||

|author=北尾浩一|authorlink=北尾浩一 |

|||

|publisher=[[原書房]]|date=2018-05-30|pages=382-385|edition=初版第一刷|isbn=978-4-562-05569-2}}</ref> |

|||

=== 注釈 === |

|||

<ref name="simbad_alpha">{{cite web |

|||

{{Notelist2}} |

|||

| title=* alf Peg -- High proper-motion Star |

|||

| publisher=[[ストラスブール天文データセンター|CDS]]| work=[[SIMBAD]] Astronomical Database |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%401447433 |

|||

| accessdate=2021-06-06}}</ref> |

|||

=== 出典 === |

|||

<ref name="simbad_beta">{{cite web |

|||

{{Reflist|25em|refs= |

|||

| title=* bet Peg -- Long-period variable star |

|||

<ref name="boundary">{{Cite web |

|||

| publisher=[[ストラスブール天文データセンター|CDS]]| work=[[SIMBAD]] Astronomical Database |

|||

| title=Constellation boundary |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%401500441 |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| accessdate=2021-06-06}}</ref> |

|||

| url=https://www.iau.org/static/public/constellations/txt/peg.txt |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="IAU_constellations">{{Cite web |

||

| title=The Constellations |

|||

| title=* bet Peg -- Long-period variable star |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| url=https://www.iau.org/public/constellations/#peg |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="Nenkan2016">{{Cite book | 和書 |

||

| author=山田陽志郎 |

|||

| title=* eps Peg -- Long-period variable star |

|||

| title=天文年鑑2016年版 |

|||

| publisher=[[ストラスブール天文データセンター|CDS]]| work=[[SIMBAD]] Astronomical Database |

|||

| chapter=星座 | date=2015-11-26 | isbn=978-4-416-11545-9 | pages=290-293}}</ref> |

|||

| url=https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%401428414 |

|||

| accessdate=2021-06-06}}</ref> |

|||

<ref name="NAOJ_meteor">{{Cite web|和書 |

|||

| title=流星群の和名一覧(極大の日付順) |

|||

| website=[[国立天文台]] | date=2022-12-31 |

|||

| url=https://www.nao.ac.jp/new-info/meteor/table-ls.html |

|||

| access-date=2023-10-15}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Pegasus |

|||

| website=Star Tales |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/pegasus.html |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="ridpath">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath|first=Ian |authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Star Tales - Pegasus |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/pegasus.htm |

|||

| accessdate=2014-02-01}}</ref> |

|||

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

||

| last=Mamajek | first=Eric E. |

|||

|url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

| title=IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN) |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | date=2022-04-04 |

|||

|date=2017-06-30 |

|||

| url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

|accessdate=2017-10-14 |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="StellaNavigator11">{{Citation | 和書 |

|||

| publisher=AstroArts |

|||

| title=ステラナビゲータ11 |

|||

| edition=11.0i}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS">{{Cite web |

|||

| last=Durlevich | first=Olga |

|||

| title=GCVS Variability Types and Distribution Statistics of Designated Variable Stars According to their Types of Variability |

|||

| website=Sternberg Astronomical Institute |

|||

| url=http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm |

|||

| access-date=2023-10-15}}</ref> |

|||

<ref name="Kunitzsch2006">{{Cite book |

|||

| last=Kunitzsch | first=Paul | last2=Smart | first2=Tim | author-link=パウル・クーニチュ |

|||

| title=A Dictionary of Modern Star Names - A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations. |

|||

| publisher=Sky Publishing | location=Cambridge | date=2006 | isbn=978-1-931559-44-7 | pages=47-48}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_alpha">{{Cite simbad |

|||

| title=alf Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_beta">{{Cite simbad |

|||

| title=bet Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_beta">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ6544a835189f29&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=39954 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_gamma">{{Cite simbad |

|||

| title=gam Peg | access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_gamma">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ6544a9b81a5d0d&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=39955 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="Allen2013">{{Cite book |

|||

| last=Allen | first=Richard H. | author-link=リチャード・ヒンクリー・アレン |

|||

| title=Star Names: Their Lore and Meaning |

|||

| url=https://books.google.com/books?id=vWDsybJzz7IC | date=2013-2-28 |

|||

| publisher=Courier Corporation | isbn=978-0-486-13766-7 | pages=321-329}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_epsilon">{{Cite simbad |

|||

| title=eps Peg | access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_epsilon">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ6544bcb033ec48&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=39956 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_zeta">{{Cite simbad |

|||

| title=zet Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="Kaler_zeta">{{Cite web |

|||

| last=Kaler | first=James B. |

|||

| title=Homam |

|||

| website=STARS | date=2007-11-16 |

|||

| url=http://stars.astro.illinois.edu/sow/homam.html |

|||

| access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_eta">{{Cite simbad |

|||

| title=eta Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="WDS_eta">{{Citation |

|||

| last=Mason | first=Brian D. | last2=Wycoff | first2=Gary L. | last3=Hartkopf | first3=William I. | last4=Douglass | first4=Geoffrey G. | last5=Worley | first5=Charles E. |

|||

| title=VizieR Online Data Catalog: The Washington Double Star Catalog |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-S?WDS%20J22430%2b3013Aa%2cAb |

|||

| date=2023-06 |

|||

| bibcode=2023yCat....102026M}}</ref> |

|||

<ref name="Kaler_eta">{{Cite web |

|||

| title=Matar |

|||

| website=STARS |

|||

| url=http://stars.astro.illinois.edu/sow/matar.html |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_theta">{{Cite simbad |

|||

| title=tet Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_mu">{{Cite simbad |

|||

| title=mu Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_tau">{{Cite simbad |

|||

| title=tau Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_tau">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ654508f5224e2&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=39957 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_upsilon">{{Cite simbad |

|||

| title=ups Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_51">{{Cite simbad |

|||

| title=51 Peg | access-date=2023-10-31}}</ref> |

|||

<ref name="Sanders1996">{{Cite web |

|||

| last=Sanders | first=Robert |

|||

| title=Discovery of two new planets -- the second and third within the last three months -- proves they aren't rare in our galaxy |

|||

| website=Berkeley | date=1996-01-17 |

|||

| url=https://newsarchive.berkeley.edu/news/media/releases/96legacy/releases.96/14301.html |

|||

| access-date=2023-11-01}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_HD209458">{{Cite simbad |

|||

| title=HD 209458 | access-date=2023-11-01}}</ref> |

|||

<ref name="Henry2000">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Henry | first=Gregory W. | last2=Marcy | first2=Geoffrey W. | last3=Butler | first3=R. Paul | last4=Vogt | first4=Steven S. |

|||

| title=A Transiting “51 Peg–like” Planet |

|||

| journal=[[アストロフィジカルジャーナル|The Astrophysical Journal]] | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=529 | issue=1 | date=2000-01-20 | issn=0004-637X |

|||

| doi=10.1086/312458 | pages=L41–L44 | bibcode=2000ApJ...529L..41H}}</ref> |

|||

<ref name="Charbonneau2000">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Charbonneau | first=David | last2=Brown | first2=Timothy M. | last3=Latham | first3=David W. | last4=Mayor | first4=Michel |

|||

| title=Detection of Planetary Transits Across a Sun-like Star |

|||

| journal=[[アストロフィジカルジャーナル|The Astrophysical Journal]] | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=529 | issue=1 | date=2000-01-20 | issn=0004-637X | doi=10.1086/312457 | pages=L45–L48 | bibcode=2000ApJ...529L..45C}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_HD218396">{{Cite simbad |

|||

| title=HD 218396 | access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="AAVSO_HD218396">{{Cite web |

|||

| title=VSX : Detail for V0342 Peg |

|||

| website=aavso | date=2005-12-18 |

|||

| url=https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=25465 |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="EPE_HD218396b">{{Cite web |

|||

| title=Planet HR 8799 b |

|||

| website=exoplanet.eu | date=2020-07-07 |

|||

| url=https://exoplanet.eu/catalog/hr_8799_b--516/ |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="NameExoworlds2019">{{Cite web |

|||

| title=2019 Approved Names |

|||

| website=NameExoworlds |

|||

| url=https://www.nameexoworlds.iau.org/2019approved-names |

|||

| access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_WASP21">{{Cite simbad |

|||

| title=WASP-21 | access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_WASP52">{{Cite simbad |

|||

| title=WASP-52 | access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_WASP60">{{Cite simbad |

|||

| title=WASP-60 | access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_BD+14_4559">{{Cite simbad |

|||

| title=BD+14 4559 | access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="EPE_BD+14_4559b">{{Cite web |

|||

| title=Planet BD+14 4559 b |

|||

| website=exoplanet.eu | date=2016-02-23 |

|||

| url=https://exoplanet.eu/catalog/bd_14_4559_b--552/ |

|||

| access-date=2023-11-02}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_Messier">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=Messier Index |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2013-04-26 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/data3.html |

|||

| access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_M15">{{Cite simbad |

|||

| title=M15 | access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_M15">{{Cite web |

|||

| last1=Frommert | first1=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=Messier Object 15 |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2014-02-19 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/m/m015.html |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="esahubble20131114">{{Cite web |

|||

| title=Hubble views an old and mysterious cluster |

|||

| website=www.spacetelescope.org | date=2013-11-14 |

|||

| url=https://esahubble.org/news/heic1321/ |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_Caldwell">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=The Caldwell Catalog |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2006-08-22 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/xtra/similar/caldwell.html |

|||

| access-date=2023-11-03}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC7331">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 7331 | access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_NGC7331">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=NGC 7331 |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=1998-03-29 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/xtra/ngc/n7331.html |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="JPL20040628">{{Cite web |

|||

| title=Seeing Double: Spitzer Captures Our Galaxy's Twin |

|||

| website=[[ジェット推進研究所|NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)]] | date=2004-06-28 |

|||

| url=https://www.jpl.nasa.gov/news/seeing-double-spitzer-captures-our-galaxys-twin |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="APOD20180207">{{Cite APOD |

|||

| date=2018-02-07 |

|||

| title=NGC 7331 Close-Up |

|||

| access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="esahubble20180129">{{Cite web |

|||

| title=Twins with differences |

|||

| website=www.spacetelescope.org | date=2018-01-29 |

|||

| url=https://esahubble.org/images/potw1805a/ |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC7814">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 7814 | access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="NED_NGC7814">{{Cite web |

|||

| title=Results for object NGC 7814 |

|||

| website=NASA/IPAC Extragalactic Database |

|||

| url=https://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=NGC+7814&hconst=67.8&omegam=0.308&omegav=0.692&wmap=4&corr_z=1 |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="APOD20210722">{{Cite APOD |

|||

| date=2021-07-22 |

|||

| title=NGC 7814: Little Sombrero with Supernova |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC7479">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 7479 | access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_NGC7479">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=NGC 7479 |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=1998-03-29 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/xtra/ngc/n7479.html |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="NED_NGC7479">{{Cite web |

|||

| title=Results for object NGC 7479 |

|||

| website=NASA/IPAC Extragalactic Database |

|||

| url=https://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=NGC+7479&hconst=67.8&omegam=0.308&omegav=0.692&wmap=4&corr_z=1 |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="esahubble20110620">{{Cite web |

|||

| title=Spiral spins both ways |

|||

| website=www.spacetelescope.org | date=2011-06-20 |

|||

| url=https://esahubble.org/images/potw1125a/ |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="Stardome_NGC7479">{{Cite web | 和書 |

|||

| title=プロペラ銀河(NGC7479) |

|||

| website=うすだスタードームギャラリー | date=2020-12-24 |

|||

| url=https://www.city.saku.nagano.jp/star-dome/index-image/autumn/objects-autumn/NGC7479.html |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC7742">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 7742 | access-date=2023-11-04}}</ref> |

|||

<ref name="Hubble19981021">{{Cite web |

|||

| title=Black Hole-Powered Spiral Galaxy NGC 7742 |

|||

| website=Hubble | date=1998-10-21 |

|||

| url=https://hubblesite.org/contents/media/images/1998/28/696-Image.html |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="APOD19981023">{{Cite APOD |

|||

| date=1998-10-23 |

|||

| title=Seyfert Galaxy NGC 7742 |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="NED_NGC7742">{{Cite web |

|||

| title=Results for object NGC 7742 |

|||

| website=NASA/IPAC Extragalactic Database |

|||

| url=https://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=NGC+7742&hconst=67.8&omegam=0.308&omegav=0.692&wmap=4&corr_z=1 |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="astro-dic">{{Cite web | 和書 |

|||

| title=コンパクト銀河群 |

|||

| website=天文学辞典 | publisher=[[日本天文学会]] | date=2023-05-14 |

|||

| url=https://astro-dic.jp/compact-group-of-galaxies/ |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="astroarts20180210">{{Cite web | 和書 |

|||

| title=「ステファンの五つ子」で見つかった銀河の共食いの証拠 |

|||

| website=AstroArts | date=2018-02-10 |

|||

| url=https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/9716_quintet |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Quintet">{{Cite simbad |

|||

| title=Stephan's Quintet | access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="Stephan1877">{{Cite journal |

|||

| last=Stephan | first=P. M. E. | author-link=エドゥアール・ステファン |

|||

| title=Nebuleuses nouvelles decouvertes et observees a l'Observatoire de Marseille |

|||

| journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | publisher=Oxford University Press (OUP) |

|||

| volume=37 | issue=6 | date=1877-04-13 | issn=0035-8711 |

|||

| doi=10.1093/mnras/37.6.334 | pages=334–339 | bibcode=1877MNRAS..37..334S | langage=fr}}</ref> |

|||

<ref name="sorae20210414">{{Cite web | 和書 |

|||

| author=飯銅重幸 | title=重力レンズ効果が生む「アインシュタインの十字架」が一度に12個みつかる |

|||

| website=sorae 宇宙へのポータルサイト | date=2021-04-14 |

|||

| url=https://sorae.info/astronomy/20210414-einstein-cross.html |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_QSOJ2240+0321">{{Cite simbad |

|||

| title=QSO J2240+0321 | access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="Huchra1985">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Huchra | first=J. | last2=Gorenstein | first2=M. | last3=Kent | first3=S. | last4=Shapiro | first4=I. | last5=Smith | first5=G. | last6=Horine | first6=E. | last7=Perley | first7=R. |

|||

| title=2237 + 0305 - A new and unusual gravitational lens |

|||

| journal=The Astronomical Journal | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=90 | year=1985 | issn=0004-6256 |

|||

| doi=10.1086/113777 | page=691 | bibcode=1985AJ.....90..691H}}</ref> |

|||

<ref name="Hubble19900913">{{Cite web |

|||

| title=The Gravitational Lens G2237 + 0305 |

|||

| website=Hubble | date=1990-09-13 |

|||

| url=https://hubblesite.org/contents/media/images/1990/20/22-Image.html?news=true |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Z378-15">{{Cite simbad |

|||

| title=Z 378-15 | access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="Condos1997">{{Cite book |

|||

| last1=Condos | first1=Theony |

|||

| title=Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus |

|||

| publisher=Phanes Press | publication-place=Grand Rapids, MI, U.S.A. |

|||

| date=1997 | isbn=978-1-60925-678-4 | oclc=840823460 | pages=136-140}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603a">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77480 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603b">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77481 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="IAU_list">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | author-link=イアン・リドパス |

|||

| title= The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="Kondo2012">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=近藤二郎 | author-link=近藤二郎 |

|||

| title=アラビアで生まれた星の名称と歴史―星の名前のはじまり |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社]] | date=2012-08-30 | isbn=978-4-416-21283-7 | page=34}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_1">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=中国星座名義考 | pages=141-192 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="Hard2015">{{Cite book |

|||

| last1=Hard | first1=Robin |

|||

| title=Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena |

|||

| publisher=Oxford University Press | publication-place= |

|||

| series=Oxford Worlds Classics | date=2015-08-01 | isbn=978-0-19871-698-3 | oclc=1026890396 | pages=49-52}}</ref> |

|||

<ref name="Hafez2010">{{Cite thesis |

|||

| last=Hafez | first=Ihsan |

|||

| title=Abd al-Rahman al-Sufi and his book of the fixed stars: a journey of re-discovery |

|||

| publisher=James Cook University | degree=PhD | year=2010 | page=138 | doi=10.1007/978-1-4419-8161-5_7 | bibcode=2010PhDT.......295H |

|||

| url=https://researchonline.jcu.edu.au/28854/1/28854_Hafez_2010_Chapters_1_to_4_thesis.pdf}}</ref> |

|||

<ref name="Staal1988">{{Cite book |

|||

| last=Staal | first=Julius |

|||

| title=The New Patterns in the Night Sky: Myths and Legends of the Stars |

|||

| publisher=McDonald and Woodward Publishing Company | location=Blacksburg |

|||

| date=1988 | isbn =0-939923-10-6 | pages=27-32}}</ref> |

|||

<ref name="PDL_Apollodorus_2_3_2">{{Cite web |

|||

| author=Apollodorus |

|||

| title=Apollodorus, Library, book 2, chapter 3, section 2 |

|||

| website=Perseus Digital Library |

|||

| url=https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0022%3Atext%3DLibrary%3Abook%3D2%3Achapter%3D3%3Asection%3D2 |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="PDL_Apollodorus_2_4_2">{{Cite web |

|||

| author=Apollodorus |

|||

| title=Apollodorus, Library, book 2, chapter 4, section 2 |

|||

| website=Perseus Digital Library |

|||

| url=https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0022%3Atext%3DLibrary%3Abook%3D2%3Achapter%3D4%3Asection%3D2 |

|||

| access-date=2023-11-05}}</ref> |

|||

<ref name="Takatsu2021">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=アポロドーロス | author-link=アポロドーロス |

|||

| editor=高津春繁 | editor-link=高津春繁 |

|||

| title=ギリシア神話 |

|||

| series=[[岩波文庫]] | publisher=[[岩波書店]] | edition=第91刷 | date=2021-12-06 | isbn=4-00-321101-4 | pages=79-81}}</ref> |

|||

<ref name="Ito2007">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=アラトス | author2=二カンドロス | author3=オッピアノス | author1-link=アラトス | author2-link=コロポンのニカンドロス |

|||

| translator=伊藤照夫 |

|||

| title=ギリシア教訓叙事詩集 |

|||

| chapter=星辰譜 |

|||

| publisher=[[京都大学学術出版会]] | publication-place=京都 | date=2007-10-15 | edition=初版第1刷 | isbn=978-4-87698-170-0 | oclc=676527275 | pages=20-22}}</ref> |

|||

<ref name="gakujutsu">{{Cite book | 和書 |

|||

| title=文部省 学術用語集 天文学編(増訂版) |

|||

| publisher=[[日本学術振興会]] | date=1994-11-15 | edition=第1刷 | page=306 | isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

<ref name="Kitao2018">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=北尾浩一 |

|||

| title=日本の星名事典 |

|||

| publisher=[[原書房]] | date=2018-05-30 | pages=382-385 | edition=初版第一刷 | isbn=978-4-562-05569-2}}</ref> |

|||

<ref name="Sekito1874">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=関藤成緒 | editor-link=関藤成緒 |

|||

| title=星学捷径 下 |

|||

| publisher=[[文部省]] | doi=10.11501/831014 | ncid=BA37079704 | page=39 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/831014/1/41}}</ref> |

|||

<ref name="Rakushi">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=ジェー、ノルマン、ロックヤー | authorlink=ノーマン・ロッキャー |

|||

| editor=木村一歩 | editor2=内田正雄 | editor1-link=木村一歩 | editor2-link=内田正雄 |

|||

| publisher=[[文部省]] | date=1879-03 |

|||

| title=洛氏天文学 上冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/831055/1/36 | page=57}}</ref> |

|||

<ref name="AH190807">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=七月の天 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1908/pdf/190807.pdf#page=12 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=1 | issue=4 | date=1908-07 | page=12 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1925">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1925 |

|||

| title=理科年表 第1冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/977669/1/39 | pages=61-64}}</ref> |

|||

<ref name="1944jutsugo">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=学術研究会議 | editor-link=学術研究会議 |

|||

| title=天文術語集 |

|||

| date=1944-1 | page=9 | chapter=星座名 | doi=10.11501/1124236 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1124236/1/8}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1949">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1949 |

|||

| title=理科年表 第22冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1124234/1/61 | page=天 34頁}}</ref> |

|||

<ref name="AH195210">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1952/pdf/195210.pdf#page=13 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=45 | issue=10 | date=1952-10 | page=13| issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1928">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社|新光社]] | number=1 | date=1928-04-28 | page=4 |

|||

| doi=10.11501/1138361 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1138361/1/7}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1929">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社|新光社]] | number=2 | year=1929 | page=4 |

|||

| doi=10.11501/1138377 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1138377/1/9}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1937">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣|恒星社]] | number=10 |date=1937-03-22 | pages=4-9 |

|||

| doi=10.11501/1114748 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1114748/1/12}}</ref> |

|||

<ref name="Yamamoto1934">{{Cite journal | 和書 |

|||

| author=山本一清 | authorlink=山本一清 |

|||

| title=天文用語に關する私見と主張 (2) |

|||

| journal=[[天界]] | publisher=[[東亜天文学会]] | date=1934-04 | volume=14 | number=157 | page=249 | issn=0287-6906 |

|||

| doi=10.11501/3219878 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3219878/1/8}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_2">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | author-link=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=辛亥革命以後の星座 | pages=115-118 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="Nojiri2018">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=野尻抱影 | author-link=野尻抱影 |

|||

| title=日本の星 星の方言集 |

|||

| publisher=[[中央公論新社]] | series=[[中公文庫]] | date=2018-12-25 | pages=154-156 | isbn=978-4-12-206672-4}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

| 140行目: | 631行目: | ||

{{Commons|Pegasus}} |

{{Commons|Pegasus}} |

||

{{Wiktionary|ペガスス座}} |

{{Wiktionary|ペガスス座}} |

||

* {{Cite book | 和書 |

|||

* {{Cite book|和書|author=原恵|authorlink=原恵|title=星座の神話 - 星座の歴史と星名の意味|publisher=[[恒星社厚生閣]]|edition=新装改訂版4刷|date=2007-02-28|isbn=978-4-7699-0825-8|ref=harv}} |

|||

| author=原恵 | authorlink=原恵 |

|||

| title=星座の神話 - 星座の歴史と星名の意味 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣]] | edition=新装改訂版4刷 | date=2007-02-28 | isbn=978-4-7699-0825-8 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book |

|||

| last=White | first=Gavin |

|||

| title=Babylonian Star-lore. An Illustrated Guide to the Star-lore and Constellations of Ancient Babylonia |

|||

| date=2014-09-11 | isbn=978-0-9559037-4-8 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book | 和書 |

|||

| author=近藤二郎 | author-link=近藤二郎 |

|||

| title=星座の起源―古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社]] | edition=初版 | date=2021-01-25 | page=227 | isbn=978-4-416-52159-5 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book |

|||

| author=伊世同 |

|||

| title=中西对照恒星图表 : 1950.0 |

|||

| publisher=科学出版社 | location=[[北京]] | date=1981-04 | language=zh | ncid=BA77343284 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book | 和書 |

|||

| editor=[[文部省]] |

|||

| title=学術用語集:天文学編(増訂版) |

|||

| publisher=日本学術振興会 | edition=第1刷 | date=1994-11-15 | isbn=4-8181-9404-2 | ref=harv}} |

|||

{{星座}} |

{{星座}} |

||

2023年11月18日 (土) 21:31時点における版

| Pegasus | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Pegasi |

| 略符 | Peg |

| 発音 | 英語発音: [ˈpɛɡəsəs]、属格:/ˈpɛɡəsaɪ/ |

| 象徴 | ペーガソス[1] |

| 概略位置:赤経 | 21h 08m 42.9s - 00h 14m 57.8s[2] |

| 概略位置:赤緯 | +36.61° - +2.54°[2] |

| 20時正中 | 10月下旬[3] |

| 広さ | 1120.794平方度[4] (7位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 88 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 5 |

| 最輝星 | ε Peg(2.39等) |

| メシエ天体数 | 1 |

| 確定流星群 |

6月ペガスス座流星群 ペガスス座イプシロン流星群 7月ペガスス座流星群[5] |

| 隣接する星座 |

アンドロメダ座 とかげ座 はくちょう座 こぎつね座 いるか座 こうま座 みずがめ座 うお座 |

α・β・γ とアンドロメダ座のα星[注 2]からつくられる四角形は、ペガススの四辺形[8][9]として知られる。また、北半球ではペガスス座が秋を代表する星座のひとつであることから、「秋の(大)四辺形」とも呼ばれる。

主な天体

恒星

最も明るく見えるε と「ペガススの四辺形」を成す α・β の計3つの2等星がある[10][11][12]。

2023年10月現在、国際天文学連合 (IAU) によって15個の恒星に固有名が認証されている[13]。

- α星:見かけの明るさ2.48 等、スペクトル型 B9III の青色巨星で、2等星[10]。アラビア語で「馬の背(肩)」を意味する言葉に由来する[14]「マルカブ[15](Markab[13])」という固有名が認証されている。

- β星:見かけの明るさ2.42 等、スペクトル型 M2.5II-III の赤色巨星で、2等星[11]。脈動変光星の分類の1つ「長周期変光星 (Long-Period Variable)」のLB型に分類されており、不規則な周期で2.31 等から2.71 等の範囲で変光する[16]。アラビア語で「すね」を意味する 言葉に由来する[14]「シェアト[15](Scheat[13])」という固有名が認証されている。

- γ星:見かけの明るさ2,84 等、スペクトル型 B2IV の準巨星で、3等星[17]。脈動変光星の分類の1つ「ケフェウス座ベータ型変光星 (BCEP)」に分類されており、約0.152 日の周期で2.78 等から2.89 等の範囲で明るさを変化させる[18]。アラビア語で「脇腹[14]」あるいは「馬の翼[19]」を意味する言葉を語源とする「アルゲニブ[15](Algenib[13])」という固有名が認証されている。

- ε星:見かけの明るさ2.39 等、スペクトル型 K2Ib-II の赤色超巨星で、2等星[12]。脈動変光星の分類の1つ「長周期変光星」のLC型に分類されており、不規則な周期で0.7 等から3.5 等の範囲で明るさを変化させる[20]。固有名の「エニフ[15](Enif[13])」はアラビア語で「鼻」を意味する言葉に由来するとされるが、アラビア語の文献が現存しないため真の由来は定かではない[14]。

- ζ星:太陽系から約228 光年の距離にある、見かけの明るさ3.41 等の、スペクトル型 B8V のB型主系列星で、3等星[21]。約1′離れた位置に見える12等星のB星とは見かけの二重星の関係にあるが、約3′離れた位置にある12等星のC星とは連星系を成している可能性がある[22]。A星には、アラビア語で「英雄の幸運」という意味の言葉に由来する[14]「ホマム[15](Homam[13])」という固有名が認証されている。

- η星:太陽系から約196 光年の距離にある分光連星。スペクトル型 G8II の Aa星と F0V のAb星のペアの見かけの明るさは2.95 等[23]。このペアから91″離れた位置に見えるB星とC星も連星を成していると考えられている[24]が、Aa-AbのペアとB-Cのペアが連星系を成しているかは不明である[25]。Aa星には、アラビア語で「雨の幸運(の星)」という意味の言葉に由来する[14]「マタル[15](Matar[13])」という固有名が認証されている。

- θ星:太陽系から約89 光年の距離にある、見かけの明るさ3.55 等、スペクトル型 A1Va のA型主系列星で、4等星[26]。アラビア語で「(子羊や子ヤギなどの)若い獣の幸運(の星)」を意味する言葉に由来する[14]「ビハム[15](Biham[13])」という固有名が認証されている。

- μ星:太陽系から約113 光年の距離にある、見かけの明るさ3.48 等、スペクトル型 G8+III の巨星で、3等星[27]。アラビア語で「優れているものの幸運(の星)」という意味の言葉に由来する「サダルバリ[15](Sadalbari[13])」という固有名が認証されている。

- τ星:太陽系から約157 光年の距離にある、見かけの明るさ4.580 等、スペクトル型 A5Vp のA型主系列星で、5等星[28]。脈動変光星の分類の1つ「たて座δ型変光星」の中でも、変光の振幅が0.1 等未満のグループである DSCTC型に分類されている[29]。アラビア語で「革製の釣瓶」を意味する言葉に由来する[19]「サルム[15](Salm[13])」という固有名が認証されている。

- υ星:太陽系から約174 光年の距離にある、見かけの明るさ4.40 等、スペクトル型 F8III の巨星で、4等星[30]。アラビア語で「釣瓶のひも」を意味する言葉に由来する[19]「アルカラブ[15](Alkarab[13])」という固有名が認証されている。

- 51番星:太陽系から約50.6 光年の距離にある、見かけの明るさ5.46 等、スペクトル型 G2IV の5等星[31]。直径約157万 キロメートルと太陽の約1.2倍の大きさで、約1.6倍の金属量を持つと考えられている[31]。1995年にジュネーブ天文台のミシェル・マイヨールとディディエ・ケローが、史上初めて太陽以外の恒星を周る惑星の存在を確認した。この功績により、マイヨールとケローは2019年のノーベル物理学賞を受賞している。この惑星ペガスス座51番星b は発見者らによって非公式にベレロフォン (Bellerophon) と呼ばれていた[32]が、2015年に開催されたIAUの太陽系外惑星命名キャンペーン「NameExoWorlds」でスイスのルツェルンにある天文クラブからの提案が採用され、主星には「ヘルヴェティオス[15](Helvetios[13])」、惑星bには Dimidium という固有名が認証された。

- WASP-21:太陽系から約834 光年の距離にある、見かけの明るさ11.55 等、スペクトル型 G3V のG型主系列星で、12等星[33]。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でブルガリア共和国に命名権が与えられ、主星は Tangra、太陽系外惑星は Bendida とそれぞれ命名された[34]。

- WASP-52:太陽系から約570 光年の距離にある、見かけの明るさ12.0 等、スペクトル型 K2V のK型主系列星で、12等星[35]。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でトルコ共和国に命名権が与えられ、主星は Anadolu、太陽系外惑星は Göktürk とそれぞれ命名された[34]。

- WASP-60:太陽系から約1,403 光年の距離にある、見かけの明るさ12.18 等、スペクトル型 G1V のG型主系列星で、12等星[36]。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でセルビア共和国に命名権が与えられ、主星は Morava、太陽系外惑星は Vlasina とそれぞれ命名された[34]。

- BD+14 4559:太陽系から約161 光年の距離にある[37]、見かけの明るさ9.63 等、スペクトル型 K2V のK型主系列星で、10等星[38]。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でポーランド共和国に命名権が与えられ、主星は Solaris、太陽系外惑星は Pirx とそれぞれ命名された[34]。

その他、以下の恒星が知られている。

- LL星:炭素星を主星とする連星系。連星全体が主星が星間空間に放出したガスや塵で作られた原始惑星状星雲に覆われており、可視光の波長では連星の様子を観測できないため、主に赤外線波長で観測されている。主星はミラ型に分類される脈動変光星で、赤外線波長(Kバンド)では696日の周期で9.64等から11.60等の振幅で変光している。

- HD 209458:太陽系から約157 光年の距離にある、見かけの明るさ7.63 等、スペクトル型F9V のF型主系列星で、8等星[39]。1999年に史上初めて系外惑星の恒星面通過(トランジット)が確認された[40][41][注 3]。このことから、惑星によるトランジットで変光する食変光星のプロトタイプとされている[42]。発見された惑星は非公式ながら オシリス と呼ばれている。

- HD 218396:太陽系から約133 光年の距離にある、見かけの明るさ5.953 等、スペクトル型F0+VkA5mA5 のF型主系列星で、6等星[43]。脈動変光星の「かじき座γ型変光星 (GDOR)」に分類されている[44]。4つの系外惑星の存在が確認されている[45]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に挙げられた球状星団が1つ位置している[46]。また、3つの天体がパトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に選ばれている[47]。

- M15:太陽系から約3万3800光年の距離にある球状星団[48]。1746年にイタリアの天文学者ジャン・ドミニク・マラルディが発見した[49]。天の川銀河に属する既知の球状星団の中で最も古くから存在するものの1つで、その年齢は約120億歳と見られている[50]。また、天の川銀河の球状星団の中で最も集中度の高いものの1つで、星団の全質量の半分が含まれる半径 (harf-mass radius) は約10 光年と、星団の半径175 光年に比べて極めて小さい[49]。星団の中心部には中間質量ブラックホールが存在すると推測されている[50]。1928年に発見された惑星状星雲ピーズ 1は、球状星団内に存在する惑星状星雲として初めて発見されたものとなった[49][50]。

- NGC 7331:天の川銀河から約4730万 光年の距離にある渦巻銀河[51]。コールドウェルカタログの30番に選ばれている[47]。1784年にイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルが発見した[52]。中心を貫く棒状構造こそないものの、大きさ・形・質量・星形成率・星の数・中心部の超大質量ブラックホール・渦状腕等の特徴が天の川銀河と似ている[53]ことから、天の川銀河の双子と呼ばれることがある[53][54][55]。

- NGC 7814:天の川銀河から約4300万 光年[56]の距離にある渦巻銀河[57]。コールドウェルカタログの43番に選ばれている[47]。銀河円盤をほぼ真横から見た「エッジオン銀河」で、その姿がおとめ座のM104 ソンブレロ銀河と似ていることから Little Sombrero[58]と呼ばれることがある。

- NGC 7479:天の川銀河から約9850万 光年の距離にある棒渦巻銀河[59]。コールドウェルカタログの44番に選ばれている[47]。1784年にウィリアム・ハーシェルが発見した[60]。2型セイファート銀河やLINERに分類される活動銀河[61]で、渦状腕と銀河円盤の中に盛んな星形成が観測されている[62]。可視光や近赤外波長で観測される逆S字の渦状腕の姿から「プロペラ銀河[63](Propeller Galaxy[62])」という通称もあるが、電波の波長領域では渦状腕とは逆向きに回転するジェットが観測されており[62]、別の銀河と衝突・合体したことから逆回転や盛んな星形成が生じたのではないかと考えられている[62]。

- NGC 7742:天の川銀河から約7830万 光年の距離にある[64]渦巻銀河[65]。1995年にハッブル宇宙望遠鏡 (HST) の広視野惑星カメラ2 (WFPC2) で撮像された姿は片面焼きの目玉焼きに喩えられた[66][67]。目玉焼きの黄身に当たる銀河中心核を取り巻く半径約3,000 光年のリングでは活発な星形成が成されている[66]。2型セイファート銀河に分類される活動銀河でもあり、中心部には大質量ブラックホールが存在すると推測されている[66][67]。

- ステファンの五つ子銀河:通常の銀河群よりも狭い領域に銀河が密集した「コンパクト銀河群 (英: compact group of galaxies)[68]」と呼ばれる銀河群の代表的なもので、1877年にマルセイユ天文台台長のエドゥアール・ステファンが発見した[69]ことから「ステファンの五つ子[70](Stephan's Quintet[71])」と呼ばれる。五つ子と呼ばれる NGC 7317・NGC 7318A・NGC 7318B・NGC 7319・NGC 7320 のうち、NGC 7320 を除く4つの銀河は実際に重力相互作用により結び付いているものと考えられている[70]。

- QSO J2240+0321:遠方のクエーサーが前方に位置する銀河の重力レンズ効果によって縦横4つに分裂して十字架形に見える「アインシュタインの十字架[72](Einstein Cross[73])」と呼ばれる天体の中で最初に発見された[72]。1985年にジョン・ハクラのチームが発見した[74]。天の川銀河から約80億 光年の距離にあるクエーサーQSO J2240+0321 が、前方の銀河Z 378-15[75]の重力によって4つに分割されて見えることで十字架のように見えている[76]。

-

1998年にHSTが撮像した渦巻銀河NGC 7742。

-

2009年にHSTのWFC3で撮像された「ステファンの五つ子」。

-

2022年にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) の近赤外カメラNIRCamと中間赤外線装置MIRIを使って撮像された「ステファンの五つ子」の合成画像。

-

1990年にHSTが撮像した「アインシュタインの十字架」。

流星群

ペガスス座の名前を冠した流星群のうち、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているのは、6月ペガスス座ι流星群 (June iota Pegasids)、ペガスス座ε流星群 (epsilon Pegasids)、7月ペガスス座流星群 (July Pegasids) の3つである[5]。6月ペガスス座ι流星群は2015年8月に追加された流星群で、6月27日頃に極大を迎える[5]。ペガスス座ε流星群は7月8日頃に極大を迎える[5]。2012年8月に追加された7月ペガスス座流星群は C/1979 Y1 (Bradfield)、または C/1771 A1 を母天体とする流星群で、7月10日頃に極大を迎える[5]。

由来と歴史

現在では古代ギリシアの伝承に登場する翼を持つ馬ペーガソスをモチーフとしているとされているが、古代ギリシアではこの馬の星座は有翼の馬ペーガソスを表すものであるとは特定されていなかった[77]。実際、紀元前3世紀前半のマケドニアの詩人アラートスの詩篇『ファイノメナ (古希: Φαινόμενα)』から帝政ローマ期のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』に至るまで、この星座は単に「馬」を意味する Ἵππος (Hippos) と呼ばれてきた[6]。例えば、アラートスの詩篇『ファイノメナ』では、ペーガソスという名は全く使われていない[78]。また、紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』では「この星座には翼がないのでペーガソスではあり得ないと考える人もいる」として、半人半馬の賢人ケイローンとニュムペーのカリクローの間に生まれたヒッペーが変身した姿であるとする説を紹介している[77][78]。このように、ペーガソスが有力な候補とされながらも異説も出されるという状態が長く続き、星座がペーガソスと特定されるようになったのは2世紀のプトレマイオス以降のこととされる[77]。

ペガスス座に属する星の数は、エラトステネースの『カタステリスモイ』や1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では18個、プトレマイオスの天文書『アルマゲスト』では20個とされた[77]。大きく時を下った17世紀初頭の1603年にドイツの法律家ヨハン・バイエルが編纂した星図『ウラノメトリア』では、α から ψ までのギリシャ文字を用いて23個の星があるとされた[79][80]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Pegasus、略称は Peg と正式に定められた[81]。1930年に全ての星座の境界線が明確に定められた際、バイエルが「へそ、アンドロメダの頭と共通」とした δ は、アンドロメダ座に属することとされた。

中東

バビロニアの馬の星座は、現在のペガスス座ととかげ座の位置に置かれ、これがペガスス座の原型となったとも考えられている[82]。しかし、現在のペガスス座が南に頭を向け、前半身しか描かれていないのに対して、バビロニアの馬の星座は北を頭に向けて全身が描かれており、一致しているのは星座の場所と前脚のみとされる[82]。この全身を持つ馬の星座は、10世紀のペルシアの天文学者アブドゥッラハマーン・スーフィーが『アルマゲスト』を元に964年頃に著した天文書『星座の書』の中にも描かれている。アッ・スーフィーは、この星座をペガスス座とこうま座の隣に置き、とかげ座の星々を頭部、β を右脚、α を左脚とし、ペガスス座東部の星々を体と後ろ脚する全身を描いた[82][83]。

また、うお座をティグリス川とユーフラテス川に見立て、2つの川に挟まれた四辺形をバビロンと見なすこともあったとされる[84][85]。紀元前500年頃に製作された粘土板文書『ムル・アピン (MUL.APIN)』では、ペガススの四辺形が「野」[86][85]、ζ・θ・ε の3星が「ツバメ」の星座とされていたと考えられている[86]。

イスラームの月宿である manzil(マンジル、詳しくは manāzil al-qamar(マナージル・アル=カマル))では、ペガスス座の α・β が第26月宿のアル=ファルグ・アル・アウワル、γとアンドロメダ座α が第27月宿のアル=ファルグ・アッ=サーニーにあたるとされた[87]。

アッ・スーフィーの『星座の書』では、「偉大な馬」を意味する al-Faras al-A'ẓam という星座名が付けられ、20個の星があるとされた[88]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ペガスス座の星は、二十八宿の北方玄武七宿の第四宿「虚宿」、第五宿「危宿」、第六宿「室宿」、第七宿「壁宿」に配されていたとされる[89]。

虚宿では、11番星が俸禄を司る官職を表す星官「司禄」に配された[89][90]。危宿では、θ・ε が屋根の上を表す星官「危」に、2・1・12・9 の4星が万民を表す星官「人」に、π2・23 の2星が杵を表す星官「杵」に、κ・ι・32 の4星が臼を表す星官「臼」に、それぞれ配された[89][90]。室宿では、α・β の2星が天帝の宮殿あるいは軍の糧食を入れる倉庫を表す星官「室」に、ζ・ξ・σ・55・66・70 の6星が雷を表す星官「雷電」に、それぞれ配された[89][90]。壁宿では、γ が壁あるいは宮廷の図書館を表す星官「壁」に配された[89][90]。

神話

伝アポロドーロスの『ビブリオテーケー (古希: Βιβλιοθήκη)』では、翼を持つ馬ペーガソスは、ポセイドーンとメドゥーサの子[77][91][92][93]で、勇者ペルセウスがメドゥーサの首を切って倒したときに、クリューサーオールと共に胴体から生まれ出たとされる[6][92]。ペーガソスは天に昇り、大神ゼウスの雷電の矢を運ぶ役目を負ったとされる[6][77]。ペーガソスという名前はギリシャ語で「泉」を意味する Πηγαί (pegai) に由来するとされており、ペーガソスはムーサたちの住むボイオーティアのヘリコン山に辿り着き、ムーサたちを喜ばせようと岩を蹄で撃ったところ、そこから泉が湧き出たとされる[6][77][94]。

リュキア王イオバテースから怪物キマイラ退治の命を受けたベレロポーンは、ペイレーネーの泉で水を飲んでいたペーガソスを女神アテーナーから授かった黄金の手綱で捕らえ、自らの乗馬とした[6]。ペーガソスに乗ったベレロポーンは、空中から矢と槍でキマイラを打ち倒した[6]。やがて増長したベレロポーンは、神の仲間入りをしようとペーガソスに乗って天を目指したが、ゼウスの遣わした虻を嫌ったペーガソスに振り落とされ、墜死した[6]。ペーガソスはベレロポーンが墜死した後も天へ向かって飛び続け、ゼウスにより星座とされたとされる[77][78]。

エラトステネースの『カタステリスモイ』や1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では、紀元前5世紀の詩人エウリーピデースの戯曲『メラニッペー』[注 4]に書かれた話として「この星座はケイローンの娘ヒッペーが婚外子の出産を父親に見られないようにするため神々に祈って変身した姿である」と伝えられている[77][78]。女神アルテミスは彼女の願いを聞き入れ、彼女を星座に変えるとともに、ケイローンを表すケンタウルス座[注 5]の視界にヒッペーの姿が入らないような天の領域に置いた、とされる[78]。

呼称と方言

世界で共通して使用されるラテン語の学名は Pegasus、日本語の学術用語としては「ペガスス」とそれぞれ正式に定められている[95]。

明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』で「ペガシエース」という読みと「翼ノアル馬」という解説が紹介された[96]。また、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』では「ペガシュス」と紹介された[97]。30年ほど時代を下った明治後期には「ペガスス」と呼ばれていたことが、1908年(明治41年)7月に刊行された日本天文学会の会報『天文月報』の第1巻4号に掲載された「七月の天」と題した記事で確認できる[98]。この訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「ペガスス」として引き継がれ[99]、1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「ペガスス」が継続して使用されることとされた[100]。戦後も継続して「ペガスス」が使われ[101]、1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[102]とした際も Pegasus の日本語名は「ペガスス」とされ[103]、以降も継続して用いられている。

これに対して、天文同好会[注 6]の山本一清らは異なる読みを充てていた。天文同好会の編集により1928年(昭和3年)4月に刊行された『天文年鑑』第1号では、星座名 Pegasus に対して「ペガスス」の読みを充てた[104]。しかし、翌1929年(昭和4年)刊行の第2号ではこれを「ペガス」と改め[105]、以降の号でもこの表記を継続して用いた[106]。これについて山本は東亜天文学会の会誌『天界』1934年4月号の「天文用語に關する私見と主張 (2)」という記事の中でCentaurusやCepheusやPerseusや,Taurusや,Pegasus等の語尾のは,ラテン語の男性名詞を表はす語尾なのだから,此等を日本語に譯する場合には必ずしも性に囚われる必要はない.(元々,日本語には性の區別は無いのだから.)只,「センタウル」,「セフェ」,「ペルセ」,「牛」,「ペガス」で好いのである.

[107]と述べている。

現代の中国では、飞马座[108](飛馬座[109])と呼ばれている。

方言

日本各地に、α・β・γ・アンドロメダ座αの4つの星に対する呼称が伝わっている。静岡県御前崎市白羽で「シボシ(四星)」と呼ばれていたことが、1943年(昭和18年)の実地調査で確認されている[110][111]。また静岡県静岡市葵区清沢では「ヨツボシ(四つ星)」という呼称が伝えられていた[110]。また、四辺形の四隅に星があることに由来する「ヨツマボシ(四隅星)」という呼称が、埼玉県坂戸市入西・静岡県富士宮市淀師・御前崎市白羽に、「ヨスマボシ(四隅星)」という呼称が静岡県静岡市清水区河内に、それぞれ伝わっていた[110]。4つの星が形作る四辺形を枡に見立てた呼称としては、「マスボシ(枡星)」が富山県射水市大島に、「マスガタボシ(枡形星)」が新潟県胎内市中条・広島県賀茂郡に伝わっていた[110]。熊本県北部や新潟県村上地方では、ペガススの四辺形を枡に、アンドロメダ座β・γ・δの3星を柄に見立てた「サカマス(酒枡)」という呼称が伝わっている[110]。このほか、四辺形を狩猟で獲った動物の皮を木の板に張って乾燥させた姿に見立てた「カワハリボシ・カアハリボシ・カハリボシ(皮張り星)」などの呼称が静岡県静岡市各地に伝わっている[110]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b “The Constellations”. 国際天文学連合. 2023年10月25日閲覧。

- ^ a b “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2023年10月25日閲覧。

- ^ 山田陽志郎「星座」『天文年鑑2016年版』2015年11月26日、290-293頁。ISBN 978-4-416-11545-9。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b c d e “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台 (2022年12月31日). 2023年10月15日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Ridpath, Ian. “Pegasus”. Star Tales. 2023年10月25日閲覧。

- ^ 『文部省 学術用語集 天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日、306頁。ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ a b 原恵 2007, pp. 190–193.

- ^ 原恵 2007, p. 167.

- ^ a b "alf Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ a b "bet Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ a b "eps Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月25日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合. 2023年10月25日閲覧。

- ^ a b c d e f g Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A Dictionary of Modern Star Names - A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations.. Cambridge: Sky Publishing. pp. 47-48. ISBN 978-1-931559-44-7

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "gam Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月25日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ a b c Allen, Richard H. (2013-2-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. pp. 321-329. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "zet Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ Kaler, James B. (2007年11月16日). “Homam”. STARS. 2023年11月3日閲覧。

- ^ "eta Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ Mason, Brian D.; Wycoff, Gary L.; Hartkopf, William I.; Douglass, Geoffrey G.; Worley, Charles E. (2023-06), VizieR Online Data Catalog: The Washington Double Star Catalog, Bibcode: 2023yCat....102026M

- ^ “Matar”. STARS. 2023年11月4日閲覧。

- ^ "tet Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ "mu Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ "tau Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ "ups Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ a b "51 Peg". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月31日閲覧。

- ^ Sanders, Robert (1996年1月17日). “Discovery of two new planets -- the second and third within the last three months -- proves they aren't rare in our galaxy”. Berkeley. 2023年11月1日閲覧。

- ^ "WASP-21". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月3日閲覧。

- ^ a b c d “2019 Approved Names”. NameExoworlds. 2023年11月3日閲覧。

- ^ "WASP-52". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月3日閲覧。

- ^ "WASP-60". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月3日閲覧。

- ^ "BD+14 4559". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月3日閲覧。

- ^ “Planet BD+14 4559 b”. exoplanet.eu (2016年2月23日). 2023年11月2日閲覧。

- ^ "HD 209458". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月1日閲覧。

- ^ Henry, Gregory W. et al. (2000-01-20). “A Transiting “51 Peg–like” Planet”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 529 (1): L41–L44. Bibcode: 2000ApJ...529L..41H. doi:10.1086/312458. ISSN 0004-637X.

- ^ Charbonneau, David et al. (2000-01-20). “Detection of Planetary Transits Across a Sun-like Star”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 529 (1): L45–L48. Bibcode: 2000ApJ...529L..45C. doi:10.1086/312457. ISSN 0004-637X.

- ^ Durlevich, Olga. “GCVS Variability Types and Distribution Statistics of Designated Variable Stars According to their Types of Variability”. Sternberg Astronomical Institute. 2023年10月15日閲覧。

- ^ "HD 218396". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年10月25日閲覧。

- ^ “VSX : Detail for V0342 Peg”. aavso (2005年12月18日). 2023年11月4日閲覧。

- ^ “Planet HR 8799 b”. exoplanet.eu (2020年7月7日). 2023年11月4日閲覧。

- ^ Frommert, Hartmut (2013年4月26日). “Messier Index”. SEDS Messier Database. 2023年11月3日閲覧。

- ^ a b c d Frommert, Hartmut (2006年8月22日). “The Caldwell Catalog”. SEDS Messier Database. 2023年11月3日閲覧。

- ^ "M15". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月4日閲覧。

- ^ a b c “Messier Object 15”. SEDS Messier Database (2014年2月19日). 2023年11月4日閲覧。

- ^ a b c “Hubble views an old and mysterious cluster”. www.spacetelescope.org (2013年11月14日). 2023年11月4日閲覧。

- ^ "NGC 7331". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月4日閲覧。

- ^ Frommert, Hartmut (1998年3月29日). “NGC 7331”. SEDS Messier Database. 2023年11月4日閲覧。

- ^ a b “Twins with differences”. www.spacetelescope.org (2018年1月29日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ “Seeing Double: Spitzer Captures Our Galaxy's Twin”. NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) (2004年6月28日). 2023年11月4日閲覧。

- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (7 February 2018). "NGC 7331 Close-Up". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2023年11月4日閲覧。

- ^ "NGC 7814". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月4日閲覧。

- ^ “Results for object NGC 7814”. NASA/IPAC Extragalactic Database. 2023年11月5日閲覧。

- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (22 July 2021). "NGC 7814: Little Sombrero with Supernova". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2023年11月5日閲覧。

- ^ "NGC 7479". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月4日閲覧。

- ^ Frommert, Hartmut (1998年3月29日). “NGC 7479”. SEDS Messier Database. 2023年11月5日閲覧。

- ^ “Results for object NGC 7479”. NASA/IPAC Extragalactic Database. 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b c d “Spiral spins both ways”. www.spacetelescope.org (2011年6月20日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ “プロペラ銀河(NGC7479)”. うすだスタードームギャラリー (2020年12月24日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ "NGC 7742". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月4日閲覧。

- ^ “Results for object NGC 7742”. NASA/IPAC Extragalactic Database. 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b c “Black Hole-Powered Spiral Galaxy NGC 7742”. Hubble (1998年10月21日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (23 October 1998). "Seyfert Galaxy NGC 7742". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2023年11月5日閲覧。

- ^ “コンパクト銀河群”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2023年5月14日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ Stephan, P. M. E. (1877-04-13). “Nebuleuses nouvelles decouvertes et observees a l'Observatoire de Marseille”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press (OUP)) 37 (6): 334–339. Bibcode: 1877MNRAS..37..334S. doi:10.1093/mnras/37.6.334. ISSN 0035-8711.

- ^ a b “「ステファンの五つ子」で見つかった銀河の共食いの証拠”. AstroArts (2018年2月10日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ "Stephan's Quintet". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b 飯銅重幸 (2021年4月14日). “重力レンズ効果が生む「アインシュタインの十字架」が一度に12個みつかる”. sorae 宇宙へのポータルサイト. 2023年11月5日閲覧。

- ^ "QSO J2240+0321". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月5日閲覧。

- ^ Huchra, J. et al. (1985). “2237 + 0305 - A new and unusual gravitational lens”. The Astronomical Journal (American Astronomical Society) 90: 691. Bibcode: 1985AJ.....90..691H. doi:10.1086/113777. ISSN 0004-6256.

- ^ "Z 378-15". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月5日閲覧。

- ^ “The Gravitational Lens G2237 + 0305”. Hubble (1990年9月13日). 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i Condos, Theony (1997). Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. pp. 136-140. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ a b c d e f Hard, Robin (2015-08-01). Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena. Oxford Worlds Classics. Oxford University Press. pp. 49-52. ISBN 978-0-19871-698-3. OCLC 1026890396

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年11月5日閲覧。

- ^ a b c White 2014, pp. 174–176.

- ^ Staal, Julius (1988). The New Patterns in the Night Sky: Myths and Legends of the Stars. Blacksburg: McDonald and Woodward Publishing Company. pp. 27-32. ISBN 0-939923-10-6

- ^ 近藤二郎 2021, pp. 248–249.

- ^ a b White 2014, pp. 136–140.

- ^ a b 近藤二郎 2021, p. 227.

- ^ 近藤二郎『アラビアで生まれた星の名称と歴史―星の名前のはじまり』誠文堂新光社、2012年8月30日、34頁。ISBN 978-4-416-21283-7。