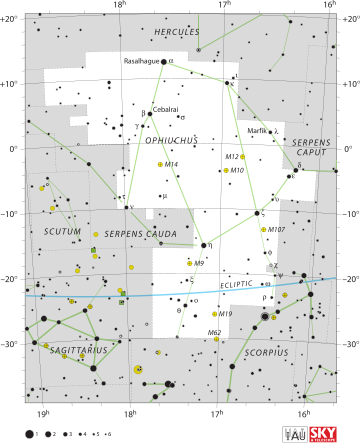

へびつかい座

| Ophiuchus | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Ophiuchi |

| 略符 | Oph |

| 発音 | 英語発音: [ˌɒfiːˈjuːkəs] Óphiúchus, 属格:/ˌɒfiːˈjuːkaɪ/ |

| 象徴 | the snake-holder / the healer |

| 概略位置:赤経 | 17 |

| 概略位置:赤緯 | 0 |

| 正中 | 7月25日21時 |

| 広さ | 948平方度[1] (11位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 62 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 5 |

| 最輝星 | α Oph(2.07等) |

| メシエ天体数 | 7 |

| 確定流星群 |

Ophiuchids Northern May Ophiuchids Southern May Ophiuchids Theta Ophiuchids |

| 隣接する星座 |

ヘルクレス座 へび座(頭部) てんびん座 さそり座 いて座 へび座(尾部) わし座 |

へびつかい座(へびつかいざ、蛇遣座、Ophiuchus)は、トレミーの48星座の1つ。黄道上に位置している星座だが、黄道十二星座には含まれない。δ星、ν星の付近でへび座を頭部と尾部に分割している。

主な天体

[編集]恒星

[編集]以下の恒星には、国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。

- α星:ラサルハグェ[4] (Rasalhague[5]) は、へびつかい座で最も明るい恒星。

- β星:ケバルライ[4] (Cebalrai[5])

- δ星:イェド・プリオル[4](Yed Prior[5])

- ε星:イェド・ポステリオル[4](Yed Posterior[5])

- η星:サビク[4] (Sabik[5]) は、へびつかい座で2番目に明るい恒星。

- λ星:マルフィク[4](Marfik[5])は、蛇遣いの肘の部分にあり、三重星である。

- 36番星:Guniibuu[5]

- バーナード星:Barnard's Star[5]は、太陽系に2番目に近い恒星系で、全天で最大の固有運動を持つ。

- HD 148427:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でバングラデシュに命名権が与えられ、主星はTimir、太陽系外惑星はTondraと命名された[6]。

- HD 149143:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でスペインに命名権が与えられ、主星はRosalíadecastro、太陽系外惑星はRiosarと命名された[6]。

- HD 152581:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でアゼルバイジャンに命名権が与えられ、主星はMahsati、太陽系外惑星はGanjaと命名された[6]。

その他、以下の恒星が知られている。

- γ星:ムリフェン (Muliphen) とも呼ばれたが、これはおおいぬ座γ星の固有名とされている[5]。

- ν星:褐色矮星が2つある。

- RS星:肉眼で見える反復新星である。この明るさは、数日の間に不規則に数百回変化する。周期はない。

- TX星:おうし座RV型の脈動変光星である。RVA型に細分類される。

- ウォルフ1061:太陽系から13.82光年離れた赤色矮星。太陽系外惑星がある。

- CoRoT-6:太陽系外惑星がある。

- GJ_1214:赤色矮星。太陽系外惑星が見つかっている。

- IRAS 16293-2422:糖類でのグリコールアルデヒド分子が見つかった原始星。

超新星

[編集]へびつかい座の領域で観測された天文学史上最も重要なイベントの1つに、θ星の近くで1604年10月9日に観測された超新星SN 1604がある。この超新星は、ヨハネス・ケプラーによって観測・報告されたことから「ケプラーの星」と呼ばれる。ケプラーは、この観測結果を "De Stella nova in pede Serpentarii"(蛇遣座の足の新星について)という論文にして出版した。ガリレオ・ガリレイは、これを、天動説を主張するアリストテレス派の学者との論戦に使用した。アリストテレスが信じた天動説では、天は不変なもので、星が増えたり減ったりするはずではなかったのである。この32年前の1572年には、カシオペヤ座の超新星SN 1572(通称「ティコの星」)がティコ・ブラーエよって観測・報告されている。ティコの星以前に、太陽系が位置する天の川銀河の中あるいはその近傍で発生し、その記録が残されている最後の超新星爆発は、1054年に観測され現在のかに星雲の元となったSN 1054である。また、ケプラーの星の次に観測された超新星は、1987年に大マゼラン雲で起こった超新星 SN 1987A である。

星団・星雲・銀河

[編集]- NGC 6633:散開星団。

- IC 4665:散開星団。

- M9:球状星団。

- M10:球状星団。

- M12:球状星団。

- M14:球状星団。

- M19:球状星団。

- M62:球状星団。

- M107:球状星団。

- IC 4603-4604:散光星雲。

- NGC 6240:2つの銀河が衝突・融合している。

また ρ星の近くには活発な星形成を行う分子雲が存在し、写真では暗黒星雲として写る。

由来と歴史

[編集]へび座はかつてはへびつかい座の一部だったが、プトレマイオス(トレミー)が独立させた。

13星座占い

[編集]伝統的な星座占い(西洋占星術)で用いられる12星座(サイン)は、黄道帯を12等分したものである。一方、天文学の分野で使われる星座には変遷があるが、1928年の国際天文学連合 (IAU) の会議によって現在の88星座が定義され、また赤経・赤緯によって区切られたその領域が定められた。現代において、占星術でいう「星座」と天文学の「星座」は異なる考え方で成り立っていると言える。天文学において黄道は13の星座(へびつかい座を含む)の領域を通過しており、等分されてはいない。

20世紀末、近代天文学の考え方を取り入れるとして(もともとは天文学者・文筆家ジャクリーン・ミットンの占星術に対する揶揄的な発言が契機とされる)、黄道上にあるへびつかい座を含めた13個の星座を用いた占いが考案された。

神話

[編集]

紀元前3世紀のエラトステネースや紀元前1世紀のヒュギーヌスが伝える伝承では、アポローンの息子で医師のアスクレーピオスの姿であるとされる[7]。アポローンが、うそつきのカラス(からす座)の告げ口を本気にし、誤って自らの恋人コローニスを射殺した[8]。アポローンは、コローニスの腹にいたアスクレーピオスを取り上げると、彼を賢者ケイローンに預けた[8]。ケイローンに医術を授けられ名医となったアスクレーピオスは、蛇が薬草を死んだ仲間の蛇に与えて蘇らせるのを見て、死者を蘇らせる術を知った[8]。ヒュギーヌスは、へびつかい座が蛇を持っているのはこのためであるとする[8][7]。

エラトステネースやヒュギーヌスによると、死者をも蘇らせるアスクレーピオスはゼウスをはじめとした神々とりわけ冥神ハーデースの不興を買い、ハーデースに頼まれた大神ゼウスはアスクレーピオスを雷撃で彼の家ごと撃ち殺した[8][9]。息子を殺されたアポローンは激怒したが、ゼウスやハーデースに直接復讐することはできないので、雷撃の矢を鍛えた3人のキュクロープスを殺した[8]。ゼウスはアポローンの怒りをなだめるため、アスクレーピオスを天に上げて星座とした[8][9][7]。

ヒュギーヌスは、アスクレーピオスの他にへびつかい座のモデルと考えられる人物として、トラーキアのゲタイ人の王カルナボーンや、ヘーラクレース、テッサリア王トリオパス、テッサリアのフォルバスの名前を挙げている[7]。

呼称と方言

[編集]日本では農具の箕(み)に見立てる地方がある。

出典

[編集]- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ "alp Oph". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2022年11月1日閲覧。

- ^ "eta Oph". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2022年11月1日閲覧。

- ^ a b c d e f 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、148-149頁。ISBN 978-4-7699-0825-8。

- ^ a b c d e f g h i “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合. 2017年10月12日閲覧。

- ^ a b c “Approved names” (英語). Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2019年12月17日). 2020年1月11日閲覧。

- ^ a b c d Condos, Theony (1997). Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. pp. 127-131. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ a b c d e f g Ridpath, Ian. “Star Tales - Ophiuchus”. 2022年11月1日閲覧。

- ^ a b “伝エラトステネス『星座論』(3) へびつかい座・さそり座・うしかい座”. 2022年8月31日閲覧。