ドラゴン

ドラゴン(英: dragon)とは、ヨーロッパ文化圏で共有されてきた伝承や神話における伝説上の生物である[1]。その姿はトカゲあるいはヘビに似、かつては実在する生き物とされていた[2]。

漢語・日本語の竜と英語の dragon は翻訳上の対応関係にあり[† 1]、竜/ドラゴンのモチーフは世界各地の文化に共通しているという考え方もあるが[4]、西欧世界のそれは、竜という語が本来的に指し示す東アジアの竜/ドラゴンとは明確に異なった特徴を有する[5]。本項目では主に英語圏で "European dragon"(ヨーロッパのドラゴン、cf. en)、"Western dragon"(西洋のドラゴン)とも呼ばれるドラゴン、および、関連する蛇の幻獣または怪物や蛇の精霊を扱う。

名称

[編集]ヨーロッパ

[編集]現代の諸言語における「西洋のドラゴン」を指す語のうちの "dragon" と "drake" の系統に属する語の全ては、古代ギリシア語で「大蛇」、「錦蛇」、「ドラゴン」、「巨大な海の怪魚」などの意味をもつ δράκων(ラテン翻字:drákōn)に由来する。また比較言語学に基づけばその語源は、「見る」などの意味をもつ印欧祖語の語根である *derḱ- にまで遡ることが出来る[6][† 2]。

ギリシア語 δράκων は動詞 δέρκομαι(翻字:dérkomai、「(はっきりと)見える」の意)からの派生語であると推定されている。この語はスラヴ語派のロシア語・ブルガリア語などに入って дракон(翻字:drakon)となった他、ラテン語に借用され dracō(斜格:dracōn-)へと変化した。

英語 dragon は中英語期に古フランス語 dragon を経由してラテン語から借用したもので、初出としては1220年頃に著された動物寓意譚に dragun の語が見える[7]。ただし、ここでの語意は「大蛇」や「巨大な錦蛇」であり、有翼で火を噴くトカゲ型の怪物を指すものではなかった[7]。後者の「ドラゴン」としては、グイド・デレ・コロンヌ『トロイア陥落の伝説(原題:Historia destructionis Troiae)』の英訳書としてジョン・クラーク (John Clerk) なる人物が1225年に著した "The Gest hystoriale of the destruction of Troy" [8]に dragounという語形で初出している[7]。この頃からの百年間以上は dragoun とその変化形である dragoune(1297年初出)がこの怪物の表記に用いられたが[7]、1400年前後から1540年頃に初出したと考えられる dragon に取って代わられた[7]。ほかにも dragone、dragowne、dragun などの同根語もあったが、これらは有翼で火を吐く蜥蜴型の怪物を意味してはいなかった[7]。

一方、ゲルマン語派であるオランダ語のdraak、ドイツ語のDrache(ドラッヘ)や、ロマンス語派であるイタリア語のdragoなどは、古代ギリシア語を源流としながらも、ラテン語の音価により強く影響された語形に変化している[要出典]。英語でも drake がこの系統の語として存在するが[9]、中英語では直接的に「ドラゴン」を意味し、さらにはメタファーとして「サタン」をも意味していたのに対し、現代英語ではドラゴンの雅名やドレイクなどの固有名詞の位置付けになっている。

東アジア

[編集]なお日本語では、英語から音写した「ドラゴン」のほかに、元来は東アジア文化圏のものを指していた「龍/竜(りゅう)」という名称をドラゴンに対しても用いることが少なくない。かつては「龍」の字を「東洋の龍」にも「西洋のドラゴン」にも「恐竜/恐龍」[10]にも当てていたが、特に20世紀後期以降は、「西洋のドラゴン」や「恐竜」には「龍」ではなく「竜」の字を当てるのが通例となっている。

他方、中国語では、東洋の龍であろうが西洋の dragon であろうが龍は「龍(簡体字:龙、拼音:lóng)」と表記する。また、「西洋のドラゴン」だけを示すさいは「西方龍(簡:西方龙)」という表現が一般的である。これに対する「東洋の龍」だけを示す名称については、「東方龍(簡:东方龙)」と「中國龍(簡:中国龙)」が並存している(前者は研究者がよく用いるが、一般には後者が多く見られる)。そのほか、中国語版ウィキペディアでは、厳密性を旨とした「歐洲文化中的龍」という説明的表現が用いられている。

ドラゴン

[編集]特徴

[編集]ドラゴンは鱗に覆われた爬虫類を思わせる体、鋭い爪と牙を具え、しばしば口や鼻から炎や毒の息を吐く[11][12]。典型的なドラゴンは有翼で空を飛ぶことができるが、地を這う大蛇(サーペント)の幻獣または怪物もドラゴンに分類され、とくにゲルマン系の伝説ではしばしば地下の洞穴をすみかとしている。角を持つ者もいる。体色は緑色、黄金色、真紅、漆黒、濃青色[† 3]、白色[† 4]などさまざまである[13][† 5]。ドラゴンは炎を吐き、蛇の尾、鳥の翼と魚の鱗を有するハイブリッドな動物であり、四大元素を体現する存在でもあった[14]。とはいえ、ドラゴンは常に定まった形象を具えていたわけではなく、時代を経るにしたがってさまざまな属性を付与されてイメージが肥大化していった[15]。

古代

[編集]ギリシア・ローマ

[編集]

ドラゴンに相当するギリシア語のドラコーンとラテン語のドラコは、いずれもヘビを指す言葉であり、古代世界ではドラゴンと蛇(サーペント)は厳密には区別されていなかったと考えられる[16]。『イーリアス』第11歌の冒頭でアガメムノーンが身に着ける楯の提帯と胸当には、それぞれに群青色[† 6]の三頭の蛇(ドラコーン)があしらわれている。プリニウス(1世紀)の『博物誌』第8巻では、ドラコはゾウと敵対して闘争する大蛇として紹介されている。それによると、アフリカやインドに生息する蛇は象を絞め殺してその冷たい血を飲もうとするが、血を抜かれて倒れこむ象の巨体に圧殺されて相討ちとなる[16]。アイリアーノス(3世紀)の『動物の本性について』でも、インドの蛇(ドラコーン)は象の首に巻きついて圧倒的な力で締めつけると述べられている[17][18]。中世の動物寓意譚のベースとなった『ピュシオロゴス』(2-5世紀)にはドラコについての独立した章はないが、象やマングースの天敵として複数の章で言及されている[19]。ルカヌス(1世紀)の叙事詩『内乱』には、アフリカの地を這い牛や象を絞め殺すドラコが登場するが、羽根 (pinna) で空気を動かすと描写されている点がプリニウスと異なる(有翼の蛇はアリストテレースの『動物誌』やヘーロドトスの『歴史』にも出てくる[20])[21]。

蛇よ、おまえたちは他のいずこの地方にても無害にしてゆるりと滑りゆき、神と崇められ、黄金色の鱗に輝くものなるも、かの炎暑の荒野にあっては死をもたらすものとなる。宙に浮き上がり、畜牛の群れについて回り、とぐろを巻きつけて巨大な雄牛を押しつぶす。体躯の巨きな象であろうと何であろうと無事ではいられない。おまえたちが生きものを致命的な最期に至らしめるのに、牙も毒も必要ない[22]。 — ルカヌス『内乱』第9巻

聖書

[編集]

ギリシア語訳旧約聖書である『七十人訳聖書』では、ヘブライ語のリヴヤーターンやタンニーンがドラコーンと翻訳されている[23]。タンニーンは巨きな海の怪獣を指す言葉で、この語は場合によってワニ、クジラ、蛇と解される。また、ヘブライ語のタンニム(タンの複数形)は何らかの荒野の生きものを指し、ジャッカルとも翻訳される[24]。

ダニエル書補遺の「ベルと竜」では、バビロニア人の崇拝する大きな竜が登場し、ダニエルによって殺される[25]。

『新約聖書』の「ヨハネの黙示録」では、七つの頭、十本の角をもつ赤い竜が登場する(黙示録の獣)。この悪魔やサタンとも呼ばれる巨大な竜は天上でミカエルと戦って敗れる。

3また、もう一つのしるしが天に現れた。見よ、大きな、赤い龍がいた。それに七つの頭と十の角とがあり、その頭に七つの冠をかぶっていた。4その尾は天の星の三分の一を掃き寄せ、それらを地に投げ落した。〔……〕7さて、天では戦いが起った。ミカエルとその御使たちとが、龍と戦ったのである。龍もその使たちも応戦したが、8勝てなかった。そして、もはや天には彼らのおる所がなくなった。9この巨大な龍、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経たへびは、地に投げ落され、その使たちも、もろともに投げ落された[26]。 — 「ヨハネの黙示録」第12章3-9

中世から初期近代

[編集]中世動物誌

[編集]

中世に百科全書として用いられたセビーリャのイシドールス(7世紀)の『語源論』は20種以上の蛇を取り上げているが、ドラコーも蛇の一種として説明されている。それによると、ドラコーは酷熱の地であるエチオピアとインドの産で、蛇のなかでも最大であり、鶏冠(とさか)と小さな口がある。毒は有していないが、巨象をも絞め殺してしまう強力な尾を具えている。洞窟から出て空を飛び、空気を乱す[27]。ドラゴンが大気を乱して嵐を引き起こすという考えはアウグスティヌスも述べており、中世には有翼のドラゴンが描かれるようになった[28]。

イシドールスによるドラコーの記述は12世紀以降に盛んに作られた動物寓意集(ベスティアリ)の第2群[† 8]のテクストでも踏襲されている[30]。また、動物寓意譚集のテクストでは、イシドールスの記述には見られない「ドラゴンは悪魔のような存在である」という解釈が付加されており、その鶏冠は高慢の王たる悪魔の王冠を表していると述べられている[31]。

図像表現

[編集]中世の動物誌のテクストには、「口から火を吐く」や「翼がある」などといった20世紀および21世紀の一般大衆がいの一番に想起するようなドラゴンの特徴は明記されておらず、図像に表現されるドラゴンの翼や脚や鶏冠の有無、脚の本数はさまざまであった[32]。12世紀以降の図像には翼や脚のあるドラゴンがしばしば見られる[32]。ドラゴン以外の蛇の類も、中世の動物寓意集の挿絵では往々にして脚のある姿で描かれた[33]。

美術史家のバルトルシャイティスによると、ロマネスク美術のドラゴンは翼や足のない蛇、あるいは蜥蜴(とかげ)の尾の生えた鳥のような姿であったが、ゴシック美術以降、蝙蝠(こうもり)のような飛膜の翼をもつドラゴンが描かれるようになった[34]。バルトルシャイティスは、このような蝙蝠様の翼の形象は中国美術にみられ、13世紀半ば頃からモンゴル民族系のイルハン朝を通じての交流で極東美術のモチーフがヨーロッパに伝播したと論じている[35][† 9]。

竜退治説話と民衆文化

[編集]聖ゲオルギウス[† 10]の竜退治の話は、ヤコブス・デ・ウォラギネ撰述の聖人伝説集『黄金伝説』(13世紀)を通じてヨーロッパに広まった。『黄金伝説』にはアンティオキアのマルガリタ(聖マルゲリータ)、聖マルタ[† 11]、ローマ教皇シルウェステル1世の竜退治伝説も収められている。イギリスでは『ハンプトンのベヴィス卿』(14世紀)、聖ジョージをはじめとする七人の勇者が登場する『七守護聖人』(リチャード・ジョンソン作、1596年)といった文学作品も、竜退治物語の大衆的普及に寄与した[37]。イギリスの民衆劇ママーズ・プレイでも聖ジョージが登場するが、ドラゴンは台詞のなかで言及されるだけで、舞台に登場することは稀であった[38]。

15-16世紀にはイギリス各地で火を吐くドラゴンの見せ物があったことが記録に残っており、17世紀には花火で火を吹きながら空を飛ぶ仕掛の張子のドラゴンも考案された[39]。ドラゴンは町の祝祭のアトラクションにも使われた。記録上は15世紀初頭にまで遡る「ノリッジのスナップ」 (Snap of Norwich) は、中に人が入って動かす模造ドラゴンで、人を追いかけたりして祭を盛り上げた[40]。ノリッジ近辺ではこれを模倣したものが20世紀初頭まで使われていた[41]。フランスのタラスコンでは、聖霊降臨祭の月曜日と聖マルタの日にタラスクという木製のドラゴンのパレードが行われた(この行事は一時廃れたが、現在は復活している)[42]。

近世博物誌

[編集]スイスの博物学者コンラート・ゲスナー (1516-1565) が著した図入りの博物学書『動物誌(原題:Historia animalium)』(1551-1558年、チューリッヒ大学刊)は、今では架空の怪物と見做されている数多くの未確認生物をも紹介しており、同書には、「有翼で四脚の蜥蜴様ドラゴン」ではない、「有翼の蛇 (winged serpent)」「冠をかぶった蛇 (crowned serpent)」「有翼で二脚の蜥蜴様ドラゴン (winged dragon)」など、タイプの異なる数種類のドラゴンが図示されている[43]。日本の博物学者・荒俣宏 (1947- ) の指摘によると、実物の標本が存在しないそれらの怪物図譜は、文献の情報が不正確で非現実的であると知りつつも標本の図版を忠実に模写するよう努めた結果であった[44]。当時は怪物の偽造標本も出回っていたが[44]、ゲスナーは『動物誌』最終巻(1558年刊)にて、乾した鱏(えい)に細工を施してドラゴンに仕立てた怪しい標本について触れており[45]、また、イタリアの博物学者ウリッセ・アルドロヴァンディ (1522-1605) も著書 "De piscibus libri V, et De cetis lib. vnus"(1613年、ボローニャ大学刊)内の魚類の部で同じように紹介している[46]。一方で、アルドロヴァンディはドラゴンに関する著書 "Serpentum, et draconum"(1640年刊)で、エチオピアのドラゴンとされる標本を掲載した[47][48]。イングランドの牧師エドワード・トプセル (c1572-1625) が編んだ『四足獣誌および蛇の話(原題:The History of Four-Footed Beasts and Serpents)』(1608年刊)や、ポーランドのスコットランド人博物学者ヨハネス・ヨンストン (1603-1675) の『禽獣虫魚図譜(原題:Historiae naturalis de quadrupedibus libri, cum aeneis figuris)』(1657年刊)[† 12]も、ゲスナーの著作の怪物誌としての側面を受け継ぎ、同様にドラゴンの図版を掲載している。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

- 1. ドラゴンの柱頭彫刻 / フランス中部にあるモザック修道院所有(モザック石像陳列館収蔵)。

- 2. 律修司祭オドマール(ランベールのサントメール;Lambert de Saint-Omer)が編纂した装飾写本『花咲ける書(原題:Liber Floridus)』(1460年成立)に描かれたドラゴン

- 3. 錬金術の寓意図としてのウロボロス / 1678年発表の銅版画。

- 4. コンラート・ゲスナー『動物誌(原題:Historia animalium)』の最終巻(第5巻)に掲載されているドラゴンたち

- 5. エドワード・トプセル『四足獣誌および蛇の話(原題:The History of Four-Footed Beasts and Serpents)』に掲載の1図 "winged dragon" / 1658年の木版画挿絵。この挿絵は "Dragon" 章(701-705頁)の "winged dragon" 節(705頁)に掲載されている[49]。ヒューストン大学図書館(その中核である MDアンダーソン図書館;MD Anderson Library)所蔵。

- 6. フランスの民間伝承に登場するドラゴン「グラウリ」にちなんだ、フランス北東部の都市メスのグラウリ祭における行列。馬9頭立ての巨大なフロート車に乗ったグラウリの像が貴族の行列とともに街を巡っている。行列の先には馬4頭立てで小ぶりのフロート車も見えており、そこには何らかの名士であろう人物が乗っている。19世紀半ばの木版画。

ワーム

[編集]リントヴルム

[編集]ドイツの民俗学者ヴィル=エーリヒ・ポイカートの指摘するところでは、ドイツではドラゴン(ドイツ語でドラッヘ)は8世紀以前に伝来したであろう外来の概念である。これに対してドイツ語でヴルム (Wurm) またはリントヴルム (Lindwurm) と呼ばれる地を這う怪蛇は、それとは別に成立したゲルマンの土着的な竜の観念をあらわしている。ポイカートによればゲルマン伝承の怪蛇と南方由来の空飛ぶドラゴンが同格視されるようになるのは15 - 16世紀のことである[50]。

西洋の竜・蛇の伝説

[編集]

ドラゴンスレイヤー(竜殺し)の代名詞とも言うべき古代ローマの英雄・聖ゲオルギウス(cf. 聖ゲオルギオスと竜)が、ここでは現世ヨーロッパ(描かれた当時、今でいう中世後期ヨーロッパ)の重騎兵として描かれている。1506年頃の油彩画。

キリスト教では、『ヨハネの黙示録』の竜(黙示録の獣)に代表されるように、ドラゴンはたいてい「悪」の象徴とされ、悪魔と同一視されたり、邪悪な生きものであるというイメージが付きまとう。また、狼やユニコーンと同じく、七つの大罪の一つである憤怒を象徴する動物として扱われることもある。聖ミカエルと聖ゲオルギオス(聖ゲオルク。■右に画像あり)はドラゴンスレイヤー(竜殺し)の戦士として有名であり[51]、彼らの竜退治は悪の力との戦いを象徴するものと解釈される[52]。神話学的解釈では、ドラゴンスレイヤー(竜殺し)の伝説における竜は宇宙論的悪の象徴であり、聖人や英雄がそれを退治するということは、その宇宙論的悪すなわちカオス(混沌)をコスモス(秩序)へと変えることを意味する。中世史家ジャック・ル・ゴフによると、西洋の竜退治のテーマのひとつは、混沌の力が支配する土地を人間が安心して暮らせる場所に変えることである[53]。"Γεώργιος"(ラテン翻字:Geṓrgios、日本語音写例:ゲオールギオス)という古代ギリシア語の固有名詞は、普通名詞 "γεωργός(ラテン翻字:geōrgós、日本語音写例:ゲオールゴス、語義:=farmer、農夫)" から派生しており、さらに "earth-worker"「大地に働く者」を意味する語にまで語源を遡れる。自然の力を象徴する「大地の精」[† 13]たるドラゴンとの戦いは、人間が自然と格闘して土地を開墾するということを寓意する[55]。

西欧

[編集]スイスのフランス語圏に伝わるシャヴォンヌ湖の白い竜は怪物らしからぬ湖の主である[56]。ピラトゥス山の竜伝承には竜が遭難者を助けたという話がある[57]。

英語圏

[編集]10世紀末に書かれた[† 14]スカンディナヴィアを舞台とするアングロ・サクソン語の叙事詩『ベーオウルフ』では、竜は地中の財宝を守るものとされ[59]、黄金の杯を盗まれたことに怒り[60]、火を吐いて国土を荒らし回る[61]。

英語では「小さなドラゴン」「ドラゴンの子」をドラゴネット(英: dragonet)と呼ぶ[62][63]が、これはイングランドの詩人エドマンド・スペンサーが1590年に発表した長編叙事詩『妖精の女王』の第1巻第12章で用いた例が初出である[64]。「スピンドルストンの醜い竜」はおぞましい竜の姿に変えられた王女の話である[65]。

ケルト語圏

[編集]

モンマスのジェフリーの偽史書『ブリタニア列王史』にはブリトン人の赤い竜とサクソン人の白い竜が登場する。ウェールズ語ではア・ズライグ・ゴッホ[† 15]と呼ばれるこの赤い竜は、ウェールズの旗(■右列に画像あり)に描かれ[67]、1959年にウェールズの国の象徴として公式に認定された[68]。

ウェールズの民間伝承では、蛇が人間の母乳を飲むと翼が生えてグイベル (gwiber) という空飛ぶ怪蛇になるという。グイベルの通り道を横切ろうものなら襲われると伝えられる[69]。

ケルト神話にはフィン・マックールによる竜退治の話がある[70]。ゲール語圏の竜退治説話には、オルフェーシュチやウイリェヴェイシュト (uilebheisd) と呼ばれる怪蛇が登場するものが多い[71]。

南欧

[編集]

カタルーニャ地方のベルガでは、聖体祭のパレードでギータという竜も一緒に練り歩く[72]。同じくカタルーニャ地方のリェイダ地方(現・リェイダ県)には、5世紀に存在したというドラゴン「マラク」の話が伝わっている(■右列に関連画像あり)。スペイン北部のアストゥリアス地方では、水との関わりが深いクエレブレと呼ばれる竜の伝承がある[73]。イタリアのロンバルディア地方では、ジェルンド湖に住んでいたタランタシオという竜の伝承がある。

バスク語圏

[編集]バスク地方では、七つ頭のエレンスゲ(大蛇)の話が広く知られている[74]。エレンスゲはバスク語で蛇のような怪物を指す[75]。他にもアララールの竜退治の伝承や[76]、シュガールという前キリスト教的なバスク神話の蛇形の神格も伝わっている。

北欧

[編集]

ゲルマン語圏

[編集]アクセル・オルリックによると、北欧の民間伝承には巨大な蛇の出現というモチーフがみられる。共通するパターンは、洞窟や山中に(アイスランドでは湖に)巨大な怪蛇がいて、いつの日か姿を現し、広範囲に破滅をもたらすというものである。これらはミズガルズ蛇にも類似しているが、特定の神話体系を背景とするものではなく純粋にアニミズム的な存在だとオルリックは論じている[77]。

アイスランドの国章に描かれている4体の守護者(ラントヴァイティル)の1つは竜である。これは『ヘイムスクリングラ』においてアイスランドの四方を竜、雄牛、鳥、巨人が守護しているとされたことに由来する(ヴォプナフィヨルズル#竜伝説も参照)。ヴァイキングは魔除けのために船首に竜頭を掲げ[78]、スカンディナヴィアのスターヴ教会[† 16]にも、竜の鱗に見立てた屋根瓦や竜頭彫刻といった竜を想起させる意匠がみられる。

シグルズ伝説では、もとはドヴェルグであった竜ファーヴニル(ファフニール)の心臓の血あるいは脂を舐めたシグルズが、鳥の言葉が理解できる能力を得て、養父レギンの怖ろしい本心を見破る機会を持ったり、余人より賢くなったりしている。

デンマークの民話には、竜と暮らした少女の話(竜と娘)[79]や、醜い恐ろしい竜として生まれながら人間に戻る王子の話(リンドルム王)[80]などがある。これらに登場する竜はデンマーク語でレンオアム (lindorm) と呼ばれる怪蛇で、ドイツ語のリントヴルムに相当する[81]。

フィンランド

[編集]フィンランド神話では、ドラゴンに関する言及はほとんど見られない。

バルト地域

[編集]バルト地域には家蛇信仰があり、キリスト教伝来後も、蛇は家を守るとされたり、商売繁盛の象徴とされた(ザルティス、ピスハンド参照)。

中欧・東欧

[編集]スラヴ神話のドラゴンは、ズメイと呼ばれる。このドラゴンは人間とよく似た性質を持っている。たとえば、ブルガリアなどの伝説では、ドラゴンには雌雄があり、人間同様の外見の差異が認められる。雌雄のドラゴンは、まるで兄弟姉妹のように見えるが、農耕神としては全く違う性質を持っている。

メスのドラゴンは、人類を憎んでおり、天候を荒らしたり作物を枯らしたりして、兄弟であるオスのドラゴンといつも喧嘩をしているとされる。それに対してオスのドラゴンは、人を愛し、作物を守るとされている。炎と水は、ブルガリアのドラゴンの神格を表すのによく使われ、メスのドラゴンは水の特質、オスのドラゴンは炎の特質とされることが多い。ブルガリアの伝説では、ドラゴンは3つの頭を持ち、蛇の体に翼を持つ生物とされている。

中欧・東欧のドラゴンは、竜王として人間と共に生きていたりする。「フェルニゲシュ」(ハンガリー)、「ストイシャとムラデン」(セルビア)、「天までとどく木」(ハンガリー)といった民話に登場し、善の竜王もいれば悪の竜王もいる。竜王と勇者が支配地域を半分ずつ分け合うといった説話が多い。「ラドカーン」は、竜退治のご褒美に王が自分の領土の半分を勇者へ譲渡するという話である。リュブリャナのズメイには守護獣の側面がある。一方、東欧の竜人(ズメウ)は人間に虐げられたりする。

ロシアやベラルーシ、ウクライナでは、竜は悪の存在であり、四本の足を持つ獣とされている。そう高くはないが知性を持ち、しばしば小さな町や村を襲い、金や食物を奪う。頭の数は1〜7つ、もしくはそれ以上であるが、3 - 7の頭を持つのがもっとも一般的である。頭は、切り口を火であぶらなければ復活するとされる。ロシアでは竜(ズメイ)は『ブィリーナ』に登場するトゥガーリン・ズメエヴィチのように遊牧民族の象徴であり、邪悪の象徴でもある。しかし、ユランのような例外的に敵対的ではない竜もある。ロシアは中央アジアの遊牧民族の侵攻を度々受けており、それにより中国や中央アジアの竜信仰が伝播されたためである。ジラント(ユラン)はテュルク系民族にとっては守護獣としての性格が強く、意味が反転している。

東欧伝承では竜の血はとても有毒であり、地表にも吸い込まれないとされる。

ギリシア神話

[編集]ギリシア神話には英雄の竜殺しの話が幾つかある。竜は宝物の守り手として、あるいは自然の猛威の象徴として登場し、多くは英雄に退治される。ヘーラクレースは黄金の林檎を守るラードーンを屠り、カドモスはアレースの泉を守る竜を倒し、イアーソーンは金羊毛を守る竜を討ち取る。これらの竜の見張番としての役割は、「鋭い目で注視する」というドラコーンの語源説を想起させる[82]。

以下、ギリシア神話の代表的な竜を列挙する。

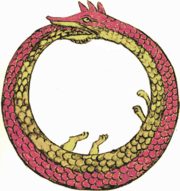

ウロボロス

[編集]ウロボロスは永劫回帰や永遠の象徴とされる(■上段と■右列に関連画像あり)。数学の「∞」(無限大)もウロボロスから来たものである。カール・グスタフ・ユングは、人間精神(プシュケー)の元型を象徴するものとする。

神話学的解釈

[編集]元々は原始宗教や地母神信仰における自然や不死の象徴として崇められる蛇が神格化された存在だったと思われる。キリスト教的世界観では、蛇は悪魔の象徴であり、霊的存在を意味する翼が加わることで、天使の対としての悪魔を意味することがある。時代が流れ、「自然は人間によって征服されるべきもの」等といった思想の発生や新宗教が生まれ、新宗教が旧宗教の信者を取り込む際等に征服されるべき存在の象徴(征服されるべき者=悪者)として選ばれたこともある。

ユング心理学のドラゴン観

[編集]西洋の物語において、往々にドラゴンはお姫様を幽閉しており、水中にいる。英雄がこれを殺してお姫様と結ばれる。カール・グスタフ・ユングの主張する心理学の見方においては、これは男子が母親の支配を打破して自らの選んだ妻と結ばれる、という物語であると見る。つまりこの見方におけるドラゴンは、母親の元型の影である。

1974年以降の大衆文化

[編集]この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

アメリカのイラストレーター、ジェームズ・アレン・セント=ジョンが、1905年刊行の自著[† 17]のために描いた扉絵。

世界初のロールプレイングゲーム (RPG) であるテーブルトークRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(D&D) が1974年に発売されて以降、「商業的ファンタジー世界」に欠くべからざるキャラクターとしてのドラゴンが、20世紀後期後半に形成されていった。

架空でありながら非常に存在感のあるドラゴンは、それ以前から各地の大衆文化に取り込まれていたし、様々な分野のクリエイターによって題材にされてもきたが、玉石混交で大量に供給される都市文明の大衆文化におけるキャラクターとして重要な地位を占めるようになったという意味や、人類や正義と対立関係にある強敵という固定されたイメージから飛躍したという点で、それ以前の状況とは大きく異なっている。このような形のドラゴンは、『ダンジョンズ&ドラゴンズ』が登場した頃から本格的に普及し始めたロールプレイングゲームという分野が成長するのに伴い、旧来のイメージを基にしたブラッシュアップを重ねつつ、その時代時代のクリエイターがもたらす創造性と多様性を取り込んだり、他の分野のエスプリに触れて"化学反応"を起こすなどすることで、多種多様なキャラクター性を発揮できる存在へと成長していった結果である。ファンタジーをテーマとした作品は言うに及ばず、数多くの分野に亘る膨大な数の作品に登場する"人気者"になったD&D以降のドラゴンには、人類に味方する強大な知恵者もいれば、単にドラゴンの姿形をしているだけとも言える強力でも何でもないキャラクターなどといった者までいる。

しかしながら、西洋型のドラゴンのイメージがどれほど多様性を獲得しようとも、「典型的」という言葉を冠した場合に想起されるのは、今日でも変わることなく、D&D以前に定着していた中世後期のヨーロッパ人がイメージしていた代表的なドラゴン像であろう。爬虫類型の鱗に覆われ、角を生やし、コウモリのような飛膜の翼を広げ、炎の息を吐く巨大なトカゲのような怪物であり、その姿や咆哮は、見る者、聞く者を恐怖させる。

それ以外には、エキゾチックな色合いで羽毛のある翼と炎のような鬣(たてがみ)を具えているものや、西洋型のドラゴンと東洋型のドラゴン(竜)を合わせたような姿形をしているものも、旧来には無い新しいイメージとして、「典型的」とまでは言い難くはあるものの、比較的多く描かれている。

ファンタジー作品で扱われるドラゴンは、半神的存在であったり、世の中を脅かす悪の権化、人々に恐れられる凶暴な肉食獣、人間と友好的に共存しているもの、兵器や乗り物に活用されているものなど、さまざまである。傾向としては、金銀財宝をため込んだ洞穴を守っており、ドラゴン退治の英雄と結びつけられることが多い。ドラゴンを殺した者、ドラゴンを殺すことのできる武器は「ドラゴンスレイヤー」と呼ばれる。また、現代の小説や映画の中では、言葉を操り、魔法を使うなど高等な知性を持つ生物として尊敬されているという設定のものもよく知られている。また、遙かな昔より生きているとされ、賢明で勇者にアドバイスを与える、あるいは、貪欲で宝をため込んでいるとの描写もある。

ドラゴンの体の一部は、アイテムとして重宝される。ドラゴンの血は、魔法の小道具としてよく作中に登場し、野鳥の言葉がわかるようになったりする。ドラゴンの鱗は硬いとされ、鎧や盾などに加工したものは、非常に高い防御能力や熱などへの耐性が設定されている。またドラゴンの歯から作られる骸骨の戦士である「竜牙兵」、「ドラゴン・トゥース・ウォリアー」(スパルトイをモデルとする)はテーブルトークRPGなどでよく登場する。

ファンタジーではドラゴンと一口に言ってもその姿はさまざまである。

- 有翼 / 無翼

- 四足かつ有翼 / 猛禽類のような足と翼がある(=ワイバーン) / 足がない(=ワーム)

- 有翼かつ飛行可能 / 有翼かつ飛行不可能 / 無翼かつ飛行可能

- 頭部に角がある / 鼻面に角がある / 角がない

これ以外にも、爬虫類以外の鳥獣の特徴を色濃く持つもの(コウモリではなく鳥の翼、鱗ではなく毛皮、など)も見られる。

生態

[編集]作品によって相違点が多いが一例を挙げる。卵生で、宝石や黄金を好み、山岳地の洞窟などに巣を作る。知性は非常に高く狡猾で、人語を解する。体中の部位(血、心臓、舌、目 etc.)に強い魔力があり、自らの意志で魔法を使うこともある。また、非常に硬い鱗を持っており、並の剣では歯が立たないと言われる。極めて長寿とされる(「永遠に転生を繰り返す」としている作品もある)。また、鱗や血液にも魔力が宿るとされ、生き血を浴びて不死身になったジークフリートの伝説なども残っている。

一般には口から炎を吐く(ドラゴン・ブレス)とされるが、ロールプレイングゲームなどでは、炎だけでなく吹雪や電撃や毒ガス、音波や光線など固体でなければ何でも吐くと設定されていることもある(多くの場合、ドラゴンの種類によって吐くものが決まっている)[† 18]。

空を飛ぶイメージが根強いが、科学的に考えるとドラゴンの巨体を羽ばたきと揚力で飛ばすには、一般的なドラゴンの想像図に見受けられる翼では小さすぎるとの指摘もある[83]。

連想

[編集]竜やドラゴンの伝承の発端としては、大型動物(クジラや恐竜など)の骨や化石、ワニやオオトカゲなどの爬虫類、本能的な蛇などへの恐怖などの仮説が挙げられている[84]。

島や湖沼を上空から見た形が、西洋のドラゴンにどこか似通ったところがある場合、それらが連想されることもある。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンルイスオビスポ郡の北部にあるナシミエント湖[gm 1]が、右に向けて歩くドラゴンによく似ているということで、英語圏では少しは知られている。北東の近隣にはこの地域的特徴を謳った「ドラゴンレイク・グリル (Dragon Lake Grill)」という名のレストランもある[gm 2]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 各種英和・和英辞典を参照。竜という語は本来的には中国の神獣を指すが、これに類似した形態の西洋の怪物も翻訳によって竜と呼ばれる。一方、西洋では竜は一般にドラゴンと呼ばれる[3](英語・フランス語の dragon、ドイツ語の Drache に相当)。

- ^ 「 * 」は学術的再建語の印

- ^ カドモスが退治した毒を吐く竜は、オウィディウスの『変身譚』の一箇所によれば「濃青色の大蛇」(caeruleus serpens)とされる。

- ^ 白いドラゴンの例としては、アーサー王物語の白い竜が挙げられる。

- ^ ルイーズ・W・リッピンコット (Louise W. Lippincott) の論文によれば、イングランドの牧師エドワード・トプセルが1658年に著した『四足獣誌および蛇の話(原題:The History of Four-Footed Beasts and Serpents)』は、「通常の緑色や褐色の(竜)のほか、金色、赤色、青色のものを列挙した」。このうち、褐色はインドの竜で、青色の記述は欠け、黒色は確認できる(トプセルが引用するニカンドロスの書には、ラテン訳版では竜が『緑と黒(nigrum)』とあるが、ギリシア原本だと『緑と濃青色(κυανὸν)』となっている。

- ^ 呉茂一訳による。松平千秋訳では琺瑯製となっている。

- ^ サー・ダンカン・ライス図書館(アバディーン大学の主要な学術図書館)所蔵。写本番号24 フォリオ65v。1200年頃の作。

- ^ 古文書学者M・R・ジェームズは中世の動物寓意集の写本群を4つのファミリーに分類した。F・マッカロクの研究によると、そのうちの第2群は12世紀に発生したものであり、イシドールス等からの増補によって章の数が大幅に増えている[29]。

- ^ ただし、ストラボンの『地理誌』(1世紀)にはすでに蝙蝠様の飛膜の翼を具えた爬虫類についての言及がある[36]。

- ^ 聖ゲオルギウス(聖ジョージ)はイングランドの守護聖人で、騎士の守護聖人でもあり、イングランドの国旗には聖ゲオルギウス十字が組み込まれている。

- ^ タラスコン#怪物タラスクを参照。

- ^ 最初の邦題『阿蘭陀禽獣虫魚図和解』が付いたのは寛文2年(1663年)にオランダ商館長から江戸幕府に献上されたオランダ語翻訳版であり、この書籍の「年」を「1663年」と記している資料が多いのはそのため。

- ^ イシドールスは『語源』において、異教徒にとって蛇は地霊(ゲニウス・ロキ)であったと述べた[54]。

- ^ 推定成立年代は8世紀[58]。

- ^ ドラゴンを指す普通名詞の draig はドライグであるが、この場合は Y Ddraig Goch と綴り、ウェールズ語のddの発音は[ð]なのでズライグ。

- ^ ボルグンド・スターヴ教会が代表格である。

- ^ St. John, James Allen (1 January 1905) (English). The Face in the Pool: A Faerie Tale (First ed.). Chicago: A. C. McClurg.

- ^ 世界最初のロールプレイングゲーム『ダンジョンズ&ドラゴンズ』では、善悪の属性や吐くものが異なる色とりどりのドラゴンが登場する。

- Googleマップ

- ^ Lake Nacimiento(地図 - Google マップ)※検索結果はナシミエント湖に面した東の区域「レイク・ナシミエント」を赤く囲い表示してしまっているが、表示モード「地形」にて水域を表す水色で示されているほうが、湖の意味での「レイク・ナシミエント」。[1]

- ^ Dragon Lake Grill(地図 - Google マップ)

出典

[編集]- ^ Ingersoll, et al. 2013, p. 1.

- ^ 和冶元 2003, p. 9; ボルヘス, 柳瀬訳 2015, p. 146.

- ^ 荒俣 2007.

- ^ 和冶元 2003, p. 1.

- ^ ローズ, 松村監訳 2004, p. 290.

- ^ OED dragon.

- ^ a b c d e f OED-view dragon,n.1.

- ^ “The Destruction of Troy < Middle English Alliterative Poetry” (English). MediaKron. Boston College. 2020年11月10日閲覧。

- ^ OED drake (n.2).

- ^ 小学館『精選版 日本国語大辞典』. “恐龍”. コトバンク. 2020年11月8日閲覧。

- ^ "Dragon". Oxford English Dictionary 3 (1st ed.). Oxford University Press. 1933. p. 635.

- ^ 金光 2012, pp. 112, 130.

- ^ Lippincott 1981, p. 2; Topsell 1658.

- ^ 和冶元 2003, pp. 2, 11; Williams 1999, p. 202.

- ^ 伊藤 1998, pp. 204–208.

- ^ a b 和冶元 2003, p. 2.

- ^ 尾形 2013, p. 252.

- ^ 『動物奇譚集』第6巻21「象対大蛇」(中務訳 2017, pp. 271–272)

- ^ 尾形 2013, p. 241.

- ^ ヘロドトス『歴史』巻二 75節

- ^ 尾形 2013, pp. 245–246.

- ^ プロジェクト・グーテンベルクの『パルサリア』英訳 Pharsalia; Dramatic Episodes of the Civil Wars (translated by Sir Edward Ridley, 1896) Book IX, 853-861から重訳。大西訳 2012 下巻 p. 247(第9巻748-754)も参照。

- ^ 尾形 2013, pp. 249–250.

- ^

(英語) Easton's Bible Dictionary (1897)/Dragon, ウィキソースより閲覧。

(英語) Easton's Bible Dictionary (1897)/Dragon, ウィキソースより閲覧。

- ^ 新見訳 1999, pp. 18–19.

- ^

『ヨハネの黙示録(口語訳)』。ウィキソースより閲覧。

『ヨハネの黙示録(口語訳)』。ウィキソースより閲覧。

- ^ 尾形 2013, pp. 241–242.

- ^ 尾形 2013, pp. 167–168, 244–245.

- ^ What is a Bestiary? - The Aberdeen Bestiary Project - University of Aberdeen (2015年6月18日閲覧)

- ^ 尾形 2013, pp. 242–243.

- ^ 尾形 2013, pp. 242–243; 和冶元 2003, pp. 2–3.

- ^ a b 尾形 2013, p. 239.

- ^ 尾形 2013, p. 248.

- ^ バルトルシャイティス, 西野訳 1998, p. 12; 澁澤 2001, p. 150.

- ^ バルトルシャイティス, 西野訳 1998, p. 46; 澁澤 2001, pp. 56, 150.

- ^ 尾形 2013, p. 247.

- ^ 和冶元 2003, pp. 4–5.

- ^ 和冶元 2003, pp. 5–7.

- ^ 和冶元 2003, pp. 10–11.

- ^ 和冶元 2003, p. 12.

- ^ シンプソン, 橋本訳 1992, p. 260.

- ^ シンプソン, 橋本訳 1992, pp. 259–260.

- ^ 荒俣 1999, pp. 42–43, 242–243.

- ^ a b 荒俣 1999, pp. 226–230.

- ^ Gudger 1934, pp. 516–517.

- ^ Aldrovandi 1613, pp. 443–444.

- ^ 荒俣 1994, p. 139.

- ^ Aldrovandi 1640, pp. 422–423.

- ^ “705” (English). Biodiversity Heritage Library (BHL). 2020年11月11日閲覧。※原書のデジタルアーカイブより、344ページ目。ゲスナー『動物誌』から引用した挿絵は701頁に掲載。

- ^ ポイカート, 中山訳 2014, pp. 24–34.

- ^ ポイカート, 中山訳 2014, p. 27.

- ^ フィエ, 武藤訳 2006, p. 182.

- ^ エヴァンズ, 浜名訳 2009, p. 74.

- ^ 尾形 2013, pp. 2341.

- ^ 尾形 2013, pp. 239–240.

- ^ 竹原・丸山 2002, 「フランス」【解説】(桜井由美子), p. 189.

- ^ Dragon Legends - Pilatus Bahnen (2015年7月6日閲覧)

- ^ 忍足 1990, p. 322.

- ^ 『ベーオウルフ』第32節2275-77

- ^ 『ベーオウルフ』第32節2273以下

- ^ 『ベーオウルフ』第33節

- ^ 小学館『プログレッシブ英和中辞典』第4版. “dragonet”. コトバンク. 2020年11月10日閲覧。

- ^ “dragonet”. 英辞郎 on the WEB. アルク. 2020年11月10日閲覧。

- ^ 『プログレッシブ英和中辞典』

- ^ 竹原・丸山 2002, pp. 132–134.

- ^ Illumination 3 - VORTIGERN STUDIES

- ^ ローズ, 松村監訳 2004, p. 18.

- ^ エヴァンズ, 浜名訳 2009, p. 170.

- ^ 竹原・丸山 2002, pp. 138–139, .

- ^ 竹原・丸山 2002, pp. 145–146.

- ^ 竹原・丸山 2002, 「ウェールズ、スコットランド、アイルランド」【解説】(岩瀬ひさみ), p. 147.

- ^ ローズ, 松村監訳 2004, p. 127.

- ^ 竹原・丸山 2002, 「スペイン」【解説】(三原幸久), pp. 197-198.

- ^ アリエール, 萩尾訳 1992, p. 135.

- ^ 竹原・丸山 2002, 「バスク」【解説】(梶田順子), p. 207.

- ^ 竹原・丸山 2002, pp. 204–205.

- ^ オルリック, 尾崎訳 2003, pp. 143–148.

- ^ コア, 久保訳 1993, p. 75.

- ^ 竹原・丸山 2002, p. 165.

- ^ 竹原・丸山 2002, pp. 170–173.

- ^ 竹原・丸山 2002, 「デンマーク」【解説】(宇川絵里), p. 174.

- ^ ローズ, 松村監訳 2004, p. 290; エヴァンズ, 浜名訳 2009, p. 100.

- ^ 『幻獣 ドラゴン』新紀元社、23頁。

- ^ Joseph Stromberg, 2012年, Where Did Dragons Come From?, スミソニアン, スミソニアン博物館

参考文献

[編集]- 荒川紘『龍の起源』紀伊國屋書店、1996年。

- 荒俣宏『怪物の友 モンスター博物館』集英社〈集英社文庫〉、1994年。

- 荒俣宏『アラマタ図像館1 「怪物」』小学館〈小学館文庫〉、1999年。

- 荒俣宏「竜[西洋]」『世界大百科事典』(改訂新版)平凡社、2007年。

- 伊藤進『怪物のルネサンス』河出書房新社、1998年。

- 尾形希和子『教会の怪物たち - ロマネスクの図像学』講談社〈講談社選書メチエ〉、2013年。

- 『知っておきたい伝説の英雄とモンスター』金光仁三郎(序文・監修)、足立岳・岡林秀明・山科明之進(執筆協力)、西東社、2012年。ISBN 4791682645。

- 澁澤龍彦『悪魔の中世』河出書房新社〈河出文庫〉、2001年。(旧版:桃源社 1979年)

- 竹原威滋、丸山顯德 編『世界の龍の話』三弥井書店、2002年。

- 南方熊楠「田原藤太竜宮入りの話」『十二支考』 1巻、岩波書店、1994年(原著1916年)。『田原藤太竜宮入りの話』:新字新仮名 - 青空文庫

- 和冶元義博「竜を見たか - イギリス中世から近世におけるドラゴンの文化史」『博物誌の文化学 - 動物篇』植月恵一郎編著、鷹書房弓プレス、2003年。

- 忍足欣四郎 訳『中世イギリス英雄叙事詩 ベーオウルフ』岩波書店〈岩波文庫〉、1990年。

- 新見宏訳「ベールと龍」『旧約聖書外典(下)』関根正雄編、講談社〈講談社文芸文庫〉、1999年。

- ジャック・アリエール『バスク人』萩尾生訳、白水社〈文庫クセジュ〉、1992年。

- アイリアノス『動物奇譚集 1』中務哲郎訳、京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2017年。

- ジョナサン・エヴァンズ『ドラゴン神話図鑑』浜名那奈訳、柊風舎、2009年。

- アクセル・オルリック『北欧神話の世界 神々の死と復活』尾崎和彦訳、青土社、2003年。

- イヴ・コア『ヴァイキング - 海の王とその神話』久保実訳、創元社〈「知の再発見」双書〉、1993年。

- ウーヴェ・シュテッフェン『ドラゴン - 反社会の怪獣』村山雅人訳、青土社、1996年。

- ジャックリーン・シンプソン『ヨーロッパの神話伝説』橋本槇矩訳、青土社、1992年。

- J. バルトルシャイティス『幻想の中世II - ゴシック美術における古代と異国趣味』西野嘉章訳、平凡社〈平凡社ライブラリー〉、1998年。(旧版:リブロポート 1985年)

- ミシェル・フィエ『キリスト教シンボル事典』武藤剛史訳、白水社〈文庫クセジュ〉、2006年。

- ヴィル-エーリヒ・ポイカート『中世後期のドイツ民間信仰 - 伝説の歴史民俗学』中山けい子訳、三元社、2014年。

- ホルヘ・ルイス・ボルヘス『幻獣辞典』柳瀬尚紀訳、河出書房新社〈河出文庫〉、2015年。(旧版:晶文社 1974年)

- ルーカーヌス『内乱(下)』大西英文訳、岩波書店〈岩波文庫〉、2012年。

- キャロル・ローズ『世界の怪物・神獣事典』松村一男監訳、原書房、2004年。ISBN 978-4-562-03850-3。

- Aldrovandi, Ulisse (1613). Ulyssis Aldrovandi ... De piscibus libri V et De cetis lib. unus. Bologna: apud Bellagambam

- Aldrovandi, Ulisse (1640). Vlyssis Aldrouandi ... Serpentum, et draconum historiae libri duo Bartholomaeus Ambrosinus .... Bologna: sumptibus M. Antonij Berniae

- Gudger, E. W. (1934). “Jenny Hanivers, Dragons and Basilisks in the Old Natural History Books and in Modern Times”. The Scientific Monthly 38 (6): 511–523. JSTOR 15490

- Ingersoll, Ernest et al. (2013) [1928]. The Illustrated Book of Dragons and Dragon Lore. Cognoscenti Books

- Lippincott, Louise W. (1981). “The Unnatural History of Dragons”. Philadelphia Museum of Art Bulletin 77 (334): 2–24.

- Topsell, Edward (1658). “Of the Dragon; Of the Winged Dragon”. The history of four-footed beasts and serpents

- Williams, David (1999) [1996]. Deformed Discourse - The Function of the Monster in Mediaeval Thought and Literature (First paparback ed.). Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press

関連文献

[編集]- ジャック・ル・ゴフ「中世の教会文化と民俗文化 - パリの聖マルセルと龍」『もうひとつの中世のために: 西洋における時間、労働、そして文化』加納修訳、白水社、2006年。

- 金沢百枝「海獣たちの変貌」『ロマネスク美術革命』新潮社〈新潮選書〉、2015年。

関連項目

[編集]- 竜(龍)

- ヒュドラー

- 竜騎兵

- ドラゴン騎士団

- ドラキュラ伯爵

- デルピュネー

- ユーサー・ペンドラゴン

- モンドラゴン

- オオカレエダカマキリ(ドラゴンマンティス)

- ドラゴン曲線

外部リンク

[編集]- Online Etymology Dictionary

- “dragon (n.)”. 2020年11月10日閲覧。

- “dragon, n.1”. view. 2020年11月10日閲覧。

- “drake (n.2)”. 2020年11月10日閲覧。

- “Draco (n.)”. 2020年11月10日閲覧。

- 小学館『プログレッシブ英和中辞典』第4版. “dragon”. コトバンク. 2020年11月10日閲覧。