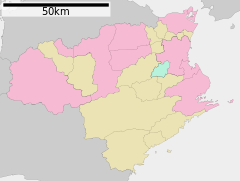

薬王寺 (徳島県美波町)

| 薬王寺 | |

|---|---|

ライトアップされた瑜祇塔 | |

| 所在地 | 徳島県海部郡美波町奥河内寺前285番地1 |

| 位置 | 北緯33度43分56.3秒 東経134度31分39.3秒 / 北緯33.732306度 東経134.527583度座標: 北緯33度43分56.3秒 東経134度31分39.3秒 / 北緯33.732306度 東経134.527583度 |

| 山号 | 医王山 |

| 宗派 | 高野山真言宗 |

| 寺格 | 別格本山 |

| 本尊 | 薬師如来 |

| 創建年 | (伝)神亀3年(726年) |

| 開基 | (伝)行基 |

| 正式名 | 医王山 無量寿院 薬王寺 |

| 札所等 |

四国八十八箇所23番 阿波七福神霊場・寿老人 |

| 文化財 | 仁王像(町重要文化財) |

| 公式サイト | 薬王寺 |

| 法人番号 | 9480005004626 |

薬王寺(やくおうじ)は、徳島県海部郡美波町にある高野山真言宗の寺院。四国八十八箇所霊場の第二十三番札所。医王山(いおうざん)、無量寿院(むりょうじゅいん)と号す。本尊は薬師如来で厄除けの寺として知られる。

本尊真言:おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

ご詠歌:皆人の 病みぬる年の 薬王寺 瑠璃の薬を 与えましませ

歴史

寺伝によれば、神亀3年(726年)に聖武天皇の勅願により行基が創建したという。弘仁6年(815年)には平城上皇の勅命によって空海(弘法大師)が本尊として薬師如来を彫り再興したとされる。

文治4年(1188年)火災により堂塔を焼失した。この時に本尊は奥之院の玉厨子山に自ら飛んで焼失を逃れたという伝説がある。その後、後醍醐天皇により堂塔が再建された。本尊が新たに彫られたが、元の本尊もこの時に飛んで帰り後ろ向きに厨子に入り自ら厨子を閉じたとされ「後向き薬師」と称される。元の本尊は以後秘仏となった。このため本尊が二体ある。

嵯峨天皇、淳和天皇などからの信仰は厚く、歴代天皇が厄除け祈願のため勅使を下向させている。嘉禄2年(1226年)には土御門上皇が訪れた。徳島藩主の蜂須賀家から寺領を賜っている。

現在の本堂は明治41年(1908年)に再建されたものである。阿南室戸歴史文化道への指定、とくしま88景への選定を受けている。

境内

|

- 山門(仁王門)

- ↑厄坂:女坂33段

- 絵馬堂

- 鐘楼

- 本坊、上の納経所

- ↑厄坂:男坂42段、

- 本堂:申し込めば堂内で参拝できる。

- 大師堂

- 肺大師:本堂裏手にあり、ラジウムを含んだ霊水で肺病などに効能があるという。

- 地蔵堂

- 十王堂

- 厄除消除の鐘:大随求真言「オン バラバラ・サンバラ サンバラ・インジリヤ・ビシュダニ ウンウン・ロロシャレイ ソワカ」を唱えながら歳の数だけ鐘を鳴らす。

- 魚籃観音立像

- ↑厄坂:還暦厄坂60段

- 瑜祇塔:昭和38年(1963年)の建立。宝形屋根をもつ宝塔形の塔。

国道に面して立つ単層の仁王門を入ると左手から石段が始まる。33段の女厄坂の途中右手に鐘楼があり、石段が終わる絵馬堂を通って42段の男厄坂につながる。上りきったところに本堂が建つ。本堂から左に進むと大師堂があって、その向かいに十王堂と地蔵堂がある。本堂の裏には肺大師があり、右手の還暦厄坂を上ると本寺の象徴と言ってもよい瑜祇塔が特異な姿を見せている。瑜祇塔の階下は戒壇めぐりで薬師三尊が祀られ、1階は五智如来を祀っていて展示室にもなっており、2階は展望台で、見学は有料である。なお、納経所は石段を下りて、仁王門に向かって右手および、鐘楼の段にある本坊入口近くの2か所あり、上の納経所は時間に融通を利かしてくれる。

- 宿坊 なし

- 駐車場:350台、大型10台。無料。

寺宝

- 高野大師行伏図画:瑜祇塔の1階に展示。空海の生涯を描いている。

文化財

- 木造弘法大師坐像および真言七祖像:美波町指定有形文化財 平成27年11月27日指定

- 星曼荼羅(九曜星):美波町指定有形文化財 平成27年11月27日指定

- 仁王像:美波町指定有形文化財 平成13年12月11日指定

- 大楠:美波町指定天然記念物 平成13年10月22日指定

ギャラリー

-

境内遠景

-

瑜祇塔

-

仁王門

-

本堂

-

大師堂

-

薬王寺宿坊

交通案内

- 鉄道

- バス

- 徳島バス 都市間バス大阪生見線 - 日和佐下車 (0.4km):県内のみの乗車は不可

- 道路

奥の院

- 玉厨子山 泰仙寺

- 本尊は如意輪観世音菩薩である。玉厨子山(標高540m)の中腹にあり、1188年薬王寺が焼失したとき本尊の薬師如来が飛び出し、この地にとどまり輝いたという。さらに約50mほど上ると大岩があり小さい祠が祀られていて、ここの奥之院がある。駐車場はあるが寺まで徒歩で約40分かかる。

- 所在地:徳島県海部郡美波町山河内字西山 北緯33度44分18.5秒 東経134度28分34.5秒

-

本堂

-

大師堂

-

奥の院の奥之院

周辺の番外霊場

- 小松大師

- 国道55号脇の坂を約20m上がるとある。大阪難波の石工が大師石像を彫り上げ納品を待っていると、夢枕に大師が現れ阿波の小松へ送るように警告を受け、当地に届けられたものと云われている[1]。

- 所在地:徳島県海部郡牟岐町辺川北緯33度41分31.4秒 東経134度26分5.13秒

- 草鞋大師

- 八坂トンネルの西側口の道を海方向に約50m行くと右側にある。台座に草鞋供養と刻まれ、難所である当地を無事通過できるように祈願している。大師石像は平成22年に造り替えられ、受難に遭い顔が削られた古い石像は、牟岐町の満徳寺(新四国曼荼羅霊場第85番)の境内に移されている。

- 所在地:徳島県海部郡牟岐町内妻白木125北緯33度39分35.34秒 東経134度24分26.06秒

- 野江の浪切不動尊

- 海部川の支流の母川にかかる不動橋を渡ると目の前にあり、苔むした境内は厳粛な趣がある。弘法大師は不動の森で崖から大きな岩が落ちそうなのを見て、その前の地面に二本の杉の箸を立てて帰った。後にその箸が芽をふき大木となり大岩を支えたといわれる。その奥に祀られた不動尊を参りに来た心の悪い人が通ると二本の杉の木に挟まって通れなくなるといわれている[2]

- 所在地:徳島県海部郡海陽町野江北緯33度35分47.19秒 東経134度19分29.86秒

- 古目大師

- 清水豊かな古くからの大師堂であるが、最近、建替えられたが由緒不明である。

- 所在地:徳島県海部郡海陽町宍喰浦北緯33度33分40.61秒 東経134度18分18.04秒

-

小松大師

-

草鞋大師と以前の石像

-

野江の浪切不動尊

-

古目大師

前後の札所

周辺

参考文献

- 四国八十八箇所霊場会編 『先達教典』 2006年

- 宮崎建樹『四国遍路ひとり歩き同行二人』地図編、へんろ道保存協力会、2007年(第8版)

脚注

外部リンク

- 薬王寺

- 第23番札所 医王山 無量寿院 薬王寺(四国八十八ヶ所霊場会公式)