コオロギ

| コオロギ上科 Grylloidea | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

エンマコオロギ Teleogryllus emma

| ||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||

| Grylloidea Laicharding, 1781 | ||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||

| コオロギ | ||||||||||||||||||

| 科 | ||||||||||||||||||

コオロギ(蟋蟀、蛬、蛩、蛼)は、昆虫綱バッタ目(直翅目)キリギリス亜目(剣弁亜目)コオロギ上科またはコオロギ科またはコオロギ亜科に属する昆虫の総称であり、人によって「コオロギ」の概念は異なる[1][2][3]。別名には「しっそつ」「しっしつ」「しっしゅつ」がある[3]。日本ではコオロギ科のうちコオロギ亜科に属するエンマコオロギ、ミツカドコオロギ、オカメコオロギ、ツヅレサセコオロギなどが代表的な種類として挙げられる[2][3]。

コオロギは鳴く虫として知られ、コオロギを飼ってその鳴き声を楽しむ文化は世界各地で見られる[4][5]。日本では奈良時代から和歌に詠まれたり、江戸時代には虫を売ることを生業とする「虫屋」や「虫問屋」が存在していた[4][5]。

食用として、中国南部や東南アジアでは昔から日常的に食べられ、日本でも一部地域で常食されていた記録がある[6][7][8][9]。2013年に国連食糧農業機関(FAO)は、将来の食糧問題の解決策の1つとして、昆虫類の活用を提案する報告書を発表し、世界的に研究、商品化に向けての取り組みが進んでいる[10][11][12]。

体の形態[編集]

成虫の体長は10mm前後 – 40mmほどで、エンマコオロギ(26mm)、オカメコオロギ(14mm)、ツヅレサセコオロギ(20mm)などであり、アリヅカコオロギ(3mm)のように数mmしかないものや、台湾にいるタイワンオオコオロギ (Brachytrupes portentosus) のように40mmを超える種類もいて様々である[2]。

体色は黒 - 茶色のものが多い[2]。頭部には長い触角を持ち、腹部にも1対の尾毛があり、雌は長い産卵管をもつ[2]。地上性-半地上性の多くの種類は他のバッタ目昆虫に比べ胸に柔軟性があり、頭さえ通ればその隙間をくぐり抜けてしまう。しかしスズムシのようにこの特技を持ち合わせていないものもいる。

- 脚

脚の中では後脚が特に長く太く発達し、移動や逃走の際には後脚を利用して跳躍するものが多い。また、前脚脛節のつけ根に耳(弦音器官)を持つ[13][2]。この感覚器が刺激されると身体が硬直するため、捕食者から逃れようと石の隙間に入り込んだり、ヒトが指でつまんだりすると擬死(いわゆる「死んだふり」)に陥ることがある[14]。

- 翅(羽)

成虫の雄は前翅に発達した発音器をもち、種特有の鳴き声を出す[2]。一方で、発音器のないものや前後の翅が鱗状に退化したものや全く消失しているものもいる[2]。樹上性の種類の中には、立派な翅があるにもかかわらず雄も全く鳴くことが出来ないものも少なくない。翅を使って鳴く種類のオスとメスを比べた場合、メスの前翅の翅脈は前後に直線的に伸びるが、オスの翅脈は複雑な模様を描く。中にはメスに翅がなく、オスに鳴くための前翅だけがあるカネタタキのような種類や、オスは羽化後に後翅が取れてしまう種類もいる。

成虫には翅(羽)があり、翅を使って飛翔する種類がいる。コオロギ上科の多くの種では、同種、同性であっても、環境その他の影響により前・後翅が長く発達し飛翔することのできる長翅型と、それらが短く飛翔できない短翅型が出現する。これらの違いは、その個体が生育するうえで被ったストレスに関係があることが実験により確かめられている。幼虫時に脚や尾毛等の付属肢(特に脚)を切断したり、高温や低温にさらして飼育すると、その個体は短翅型として羽化し、一方、完品のまま適温範囲内で成長した個体は長翅型として羽化する。また、長翅型として羽化して直後に脚を失うと、飛翔せずに後翅を脱落させ飛翔能力をすみやかに放棄する。これらのことから、コオロギは、体にストレスを受けると、体内のホルモンが、長翅による飛翔という冒険的行動をその個体に控えさせるよう働くと考えられている。

生態[編集]

田畑、草原、森林、人家の周囲などの地上に生息するが、乾燥地、湿地、山地、海岸など環境によって見られる種類は異なる。ほとんどのコオロギは夜行性で、日中は草地や石の下、穴など物陰に潜むことが多い。中には洞窟性のものやアリヅカコオロギのようにアリの巣に共生するものもいる。触角、尾毛、耳などの感覚器や鳴き声はこれらの暗い空間に適応したものである。夜間に地上を徘徊する種類には飛翔して灯火に飛来するものもいる。

天敵はカマキリ、クモ、ムカデ、カエル、トカゲ、鳥類などである。このような天敵に遭遇した時は後脚で大きく跳躍して逃走する。擬死の習性は、カエルのように動く餌を狙う天敵による捕食を免れるには有効とみられる[14]。また、湿地に適応した種類は水面に落ちてもよく水に浮き、人間の平泳ぎのように後脚で水面を蹴ってかなりの速度で泳ぐ。

- 産卵、ライフサイクル

普通、成虫は晩夏 - 秋に現れ、種により特有の鳴き声で求愛をする[2][16]。交尾が終わったメスは土中や植物の組織内に一粒ずつ産卵する。メスの尾端には長い産卵管があり、産卵の際に土中や植物の組織内に産卵管を差し込む[17]。日本の本州などの温帯地方に生息するものは、冬になる前に産卵して死に、卵で越冬し、暖かくなると孵化するものが多い[17]。これらのコオロギは、1年に1回しか増えないため、大量飼育には適さない[17]。食用や飼料用に飼育されるフタホシコオロギやヨーロッパイエコオロギは、30℃以上の環境で1年中産卵し、飼育条件が整うと爆発的に増殖する[17]。幼虫は小さくて翅がない以外は成虫によく似ている[18]。脱皮後のコオロギの羽は白色をしており、しばらく時間をかけて羽が固まり黒っぽく色付いていく。また、自身の脱皮した抜け殻を食べる習性がある。

- 食事

完全な草食や肉食もいるが、ほとんどが雑食で何でも食べる[2][19][20]。自然界では、野菜、果物、葉、花、昆虫の幼虫、無脊椎動物の死骸など様々なものを食べる[19][20]。爬虫類のエサとして栄養価の高いコオロギを飼育する場合は、オーツ麦、ふすま、穀物、熱帯魚のエサなどのドライフードや猫や犬のペットフード、新鮮な野菜と果物などを与える[21][19][22]。コオロギ用フードも販売されていて、植物性素材のみの食事で飼育する場合に、タンパク質を追加するサプリメントもある[19]。共食いは、膨大な数のコオロギが密集していてエサが足りない場合に起こり、十分な食料と隠れ家を用意することで避けることができる[23][21]。また、動きが鈍いものや死んだコオロギを食べるため、死んだものは早く取り除くようにする[23][24][21]。

分類[編集]

学術的な分類では、コオロギは、動物界 > 節足動物門 > 昆虫綱 > 直翅目(バッタ目) > コオロギ亜目 > コオロギ上科 > コオロギ科に属する[17]。温・熱帯に多く生息し、日本本州に生息するコオロギとしては、秋に鳴くエンマコオロギなどが知られている[2][17]。

コオロギ上科 (Grylloidea) の分類群を以下に示す。

- †Baissogryllidae - 化石種のみ

- †Protogryllidae - 化石種のみ

- ケラ科 Gryllotalpidae - ケラなど

- アリヅカコオロギ科 Myrmecophilidae - アリヅカコオロギ

- カネタタキ科 Mogoplistidae - カネタタキ

- コオロギ科 Gryllidae

- Brachytrupinae

- Cachoplistinae - スズムシをここに分類する説あり

- マツムシ亜科 Eneopterinae - マツムシ

- Euscyrtinae - カヤコオロギ

- コオロギ亜科 Gryllinae - エンマコオロギ、ツヅレサセコオロギ、ミツカドコオロギ、ハラオカメコオロギなど

- Gryllomiminae

- Gryllomorphinae

- †Gryllospeculinae - 化石種のみ

- Hapithinae

- Itarinae

- Landrevinae

- Luzarinae

- Malgasiinae

- マダラスズ亜科 Nemobiinae - マダラスズ、シバスズなど

- カンタン亜科 Oecanthinae - カンタン、ヒロバネカンタンなど

- Paragryllinae

- Pentacentrinae

- Phaloriinae

- Phalangopsinae - スズムシ

- マツムシモドキ亜科 Podoscirtinae - アオマツムシ

- Pteroplistinae

- Rumeinae

- Sclerogryllinae

- Tafaliscinae

- クサヒバリ亜科 Trigonidiinae - クサヒバリ

- 亜科不明 incertae sedis - 化石種を中心に15属

これらのうち、現生科の系統関係は、以下のようになる[13]。

| コオロギ上科 sensu Gwynne |

| ||||||||||||||||||||||||

ケラ科をケラ上科 Gryllotalpoidea として独立させる説もある。ただしいずれにせよ、(残りの)コオロギ上科とケラ科は近縁と見られている。さらにアリヅカコオロギ科とカネタタキ科をカネタタキ上科 Mogoplistoidea として独立させる説もある[25]が、分子系統からは側系統となる。逆に、姉妹群の Schizodactylidae をコオロギ上科に含める説もある (Gwynne 1995)。

コオロギ科(Gryllidae)が最大の科で、多くの亜科に分かれる。これをいくつかの科に分割する説もある。逆に、アリヅカコオロギ科・カネタタキ科をアリヅカコオロギ亜科 Myrmecophilinae・カネタタキ亜科 Mogoplistinae としてコオロギ科に含める説もある。

鳴き声[編集]

オス成虫の羽にはやすり状の発音器や共鳴室があり、羽をこすりあわせて鳴き声を出す[26][27]。鳴き声の周波数は4,000 - 5,000Hzと言われている[26][28]。コオロギの耳(鼓膜)は、前肢の脛(すね)の位置にあり、ヒトよりも広い周波数(数百Hz - 40kHz )の音を聞き分けることができる[29][27]。

鳴き声は種によって異なり、音を出すコオロギ類は110種が知られる[30]。[31][32]。鳴くのは雄だけであり、雌を呼び寄せるときに鳴くほか、「喧嘩の際の威嚇」や「縄張りを知らせる」ために鳴いている[16]。雄は数種類の鳴き声を使い分けることができ、フタホシコオロギの鳴き声には、雌を呼び寄せるための誘因歌(callingsong)、近づいてきた雌に求愛するための求愛歌(courtshipsong)、雄同士の喧嘩の際の闘争歌(aggressivesong)の3種類があることが知られている[33][27]。これらは、音の長さ(リズム)や高さ(周波数)が異なり、人間の耳でも区別することができる[34][27][35]。『オックスフォード英語辞典』は、コオロギ「cricket」の説明として「バッタ目に属する足の短い昆虫。オスは特徴のある音楽のようなさえずる音を発する」と記述している[36]。

- ハバナ症候群

2016年、キューバの首都ハバナでアメリカとカナダの外交官が体調不良を訴える「ハバナ症候群」が報告された[37][38]。病気の原因は未だ不明だが、地区に生息するコオロギの鳴き声を原因とする説がある[39][40]。研究者は「この種はコオロギの中でも羽をふるわせる速度が最も速く高音で鳴くため、不慣れな人は不快に感じるかもしれない」と話している[41][42]。

鳴く虫文化[編集]

コオロギを飼ってその鳴き声を楽しむ文化は古代ギリシャまで遡ることができ、ヨーロッパやアジアなど世界各地で見られる[5]。ギリシャでは、2 - 3世紀の作家ロンゴスの小説『ダフニスとクロエー』や、他のギリシャ詩人の詩にもコオロギをペットして飼うことが語られている[5]。スペインやポルトガルでは19世紀後半に、コオロギを籠に入れて歌を楽しんでいた[43][44]。ミサの間に歌わせるように、教会でも飼われていた[5]。アフリカではコオロギは、眠る際の音楽替わりとして高値で取引された[45][46]。アフリカのある地方では、コオロギの歌には魔力があると信じられていた[47][5]。

- 日本

日本ではコオロギは身近な昆虫の一つで、『万葉集』(8世紀後半、奈良時代)の昔からその鳴き声を趣があるものと捉えていた[4]。万葉集にはコオロギの歌が7首あるが、当時の「こおろぎ」は、鳴く虫の総称として使われていた[4][3]。平安時代には鳴く虫をカゴに入れて声を楽しむ風流が貴族階級に流行した[4][3]。『新古今和歌集』や『枕草子』には「こおろぎ」に代わって「きりぎりす」が登場するが、この「きりぎりす」は現在のコオロギ類を指すと考証されている[4][3]。気象庁は、植物の開花日や動物の初見日・初鳴日を記録する生物季節観測を行なっており、地域ごとに観測する選択種目に、エンマコオロギの初鳴日が含まれている[48][49]。

動物の鳴き声を、人の言葉に当てはめて聞くことを「聞きなし」と言い[50][51]、エンマコオロギは「コロコロ…」「ヒヨヒヨ…」「コロリーコロコロリー」「コロコロリー」[32][52]などで表現される。童謡『蟲のこゑ』に登場するコオロギの鳴き声は「キリキリキリキリ」という擬声語で表現されており、カマドコオロギだといわれている[53][54]。

- 中国

中国では、コオロギの鳴き声を楽しむ風習は8世紀中頃、唐の天宝時代に宮廷で始まった[5]。現在でも、大都市の花鳥魚虫市場で、多種多様な容器と共にコオロギやキリギリス類など30種以上の虫が売られている[32]。飼育容器は多種多様でヒョウタンや竹ヒゴ、陶土などを使い、変化に富んだ形のものを作り出している[55][5]。また小さい携帯容器に入れた小型の鳴く虫を、ポケットに持ち歩きながら声を楽しむ習慣もある[5][56][57]。コオロギの容器は、映画「ラストエンペラー」にも登場し、映画に登場するコオロギは、愛新覚羅溥儀を象徴したと言われている[58][17]。はかない人生を意味する「邯鄲(かんたん)の夢」ということわざがあり、邯鄲はコオロギ科の昆虫である[58]。

- ドイツ

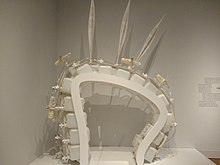

ドイツの鳴く虫文化の発祥は古く、1655年の木工芸取扱業者による販売品カタログに「コオロギの家」の項目がある[59][60]。「コオロギの家」は小さな木造りの家で、いくつかの小窓があり、扉を開けて中に虫を閉じ込める[55]。虫の姿形ではなく鳴き声を楽しむための虫籠であり[55]、3-4つの部屋をもつ集合住宅では三重唱や四重奏を楽しむこともできた[5]。18世紀末にはドイツ南部でコオロギの飼育が確立し、多くの町に「コオロギの家」を売る商人がいた[59]。人々は籠を家の窓際に吊り下げて鳴き声を楽しんでいた[59]。コオロギが生息しないドイツ北部では、鳴く虫としてヤブキリが飼われ、紙製の「ヤブキリの家」が売られていた[59]。20世紀になる頃、ドイツの鳴く虫文化は急速に消滅していく[59]。現在では「コオロギの家」はベルヒテスガーデンの民族博物館で展示、販売されている[5]。オーストリアのザルツブルクやチロル地方でもコオロギが飼われていたが、20世紀後半にチロル州では動物保護協会により、「コオロギの家」の売買が禁止された[43]。

- イタリア

イタリアでは、フィレンツェのコオロギフェスタ(Festa del grillo)は歴史があり有名である[61][62]。毎年、昇天の日にカスチィーネ公園で行われ、コオロギを伝統的なカラフルな箱に入れて売っている[62][5]。コオロギは幸せを運んでくると信じられ、人々は祭りで購入した虫籠を窓際に吊るしていた[59][43]。しかし1999年にフィレンツェ市が動物保護のためコオロギの販売を禁止したため、現在では複製のコオロギを入れて販売している[61][62]。

音楽[編集]

- 日本

- 福田蘭童(1905 - 1976)の尺八独奏曲「蟲月夜」は、コオロギの鳴く音を模す[63]。

- 多田武彦(1930 -)男声合唱曲「木下杢太郎の詩から」第2曲「こおろぎ」[63]。

- 文部省唱歌の「蟲のこゑ(虫のこえ)」は、マツムシ、スズムシ、コオロギ(古語においてはキリギリス)、ウマオイ、クツワムシの音色を「聞きなし」により表している[53][63]。

- 海外

- ジョスカン・デ・プレ(1440? - 1521、フランス)の世俗歌曲「コオロギは良い歌い手」は、コオロギの鳴き声を模す[63][64]。

- トマス・モーリー(1557 - 1603、イギリス)の小曲「コオロギ」[63]。

- シャルル=ヴァランタン・アルカン(1813 - 1888、フランス)の夜想曲第4番「こおろぎ」は、ピアノでコオロギの鳴く音を奏でる[63]。

- ヴィンチェンツッオ・ビッリ(1869 - 1938)のイタリア民謡「こおろぎは歌う」[63]。

- マルセル・アモン(1929 -、フランス)の『コオロギのシャンソン』は、コオロギと一緒に楽しくお喋りをする様子を歌う[65]。

- 韓国の童謡「コオロギの歌合戦」[63]。

- マルコス・ヴァーリ(1943 -、ブラジル)のボサノバ「コオロギはアナマリアのために歌う」[66][67]。

- ビートルズのアルバム『アビイ・ロード』に収録されている楽曲『ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー』(You Never Give Me Your Money)には、次曲『サン・キング』(Sun King)へのつなぎにカウベルとコオロギの鳴き声のサウンドエフェクトが収録されている[68]。

- ビリー・ジョエルの「グッドナイト・サイゴン〜英雄達の鎮魂歌」には、曲の前後にコオロギの鳴き声が収録されている[69]。

- 睡眠用BGMやスマートフォンの睡眠用アプリに、コオロギやキリギリスの鳴き声が使われている[70][71]。

文学、演劇、映像[編集]

- 日本

- 万葉集(8世紀後半、奈良時代)にはコオロギの歌が7首ある[56]。

- 小林一茶(1763 - 1828)の俳句「こおろぎのころころ一人笑ひ哉」などに描かれる[72]。

- ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)(1850 - 1904)の『草ひばり』に、自身が飼っていた草ひばり(クサヒバリ科の小型のコオロギ)を亡くした悲しみが描かれる[43][73]。

- 海外

- 1500年前の中国の『詩経』には、コオロギが鳴くさまが描かれている[5]。杜甫の五言律詩にもコオロギの鳴き声が出てくる[64]。

- 英国の詩人であるジョン・キーツの詩『Ode to Autumn』(1819年)に「Hedge-crickets sing; and now with treble soft(コオロギが歌い、そして今、高音で柔らかく歌う)」という行がある[74]。ジョン・キーツは詩『キリギリスとコオロギに寄せて(On the Grasshopper and Cricket)』(1884年)でも、キリギリスとコオロギの鳴き声を「大地の歌」になぞらえている[36][75]。

- チャールズ・ディケンズの小説『炉端のこおろぎ』(1845年)の「Chirps」というセクションは、囲炉裏で鳴くコオロギが家族の守護天使となる物語である[76]。

- カルロ・コッローディの児童書『ピノッキオの冒険』(1883年)は、「Il Grillo Parlante(しゃべるコオロギ)」をキャラクターの一つとしている[77]。

- ディズニーの「ピノキオ」では、コオロギのジミニー・クリケットは歌と口笛が上手という設定である[78]。

- チェコアニメのコオロギくんシリーズ『コオロギくんとバイオリン』(1978年)などは、ヴァイオリンが得意なコオロギが主人公である[79][80]。

- ベトナム映画『青いパパイヤの香り』(1993年)では少女がコオロギの鳴き声を愛でている[64]。

- アメリカでは、20世紀末に、文学、演劇、映画において、コオロギの鳴き声は静寂を表すようになった[81]。集まった人々が黙り込んでいることの俗語として「コオロギ(Crickets)」と言うこともある[81]。

利用[編集]

闘蟋・コオロギ相撲[編集]

中国では、8世紀中頃、唐の天宝時代の宮廷で、のちの賭博としての闘蟋(斗蟋/とうしつ、秋興、コオロギ相撲)が貴族の遊びとして始まった[5][82][83]。南宋の宰相賈似道は、闘蟋にふけって国を滅ぼしたという逸話があり、コオロギ相撲のための飼育書『促織経』を著している[83][17]。闘蟋は、ナワバリ性の強いコオロギの闘争心を利用して相撲に見立てたものであり、秋(9 - 11月)にオス同士を喧嘩させる[84][58]。闘盆というリングに2匹の雄を入れ、ネズミのヒゲを植えた筆で触角などを撫でて興奮させると、噛み合い、投げ飛ばし合う大ゲンカになる[58][85]。勝った個体が負けた個体に対して、「リリリリリ」と勝ちどきをあげるように鳴いてリングを一周するため、勝敗が分かりやすい[84][58][85]。優勝したコオロギは「虫王」「将軍」などの称号で呼ばれる[86]。戦いは数分で終わりあっけないが、8月末にコオロギを入手し、9月に練習試合で闘わせて強いコオロギを選び、10 - 11月の「虫王」を決するチャンピオン大会に参加する道のりを楽しむ[85]。伝統的昆虫相撲競技であるが、闘犬、闘鶏、闘牛や、ヒメカブトムシの「メンクワン」等と同様、歴史的には賭博として栄えてきた側面を強く持つ[86][4][17]。今日では、大人が行う賭け事としてだけではなく、健全な娯楽活動や民族的活動とみなされ、スポーツとして認可されている競技大会もある[84]。子どもの遊びとしても行われ、日本でも年配者の中には遊んだ経験がある人もいる[84]。闘争用のコオロギには、中国ではフタホシコオロギやツヅレサセコオロギ、エンマコオロギが使われる[4][84]。コオロギは大切に飼育され、コオロギ専用の漢方薬が開発されるなど、強い個体にするために様々な工夫が行われる[4][84]。文化大革命の際には一時廃れていた時期もあったが、現在も北京、天津、上海など全国各地にコオロギ協会があり、様々な規模の試合や大会が開催されている[87][82]。この遊び(賭博)は、飼育技術や道具類、美術工芸、昆虫学、文学などコオロギ文化を高度に発達させている[4][58][88]。

闘蟋は、台湾、バリ島、日本にも伝わっている[84]。多摩動物公園では、コオロギ相撲を体験できるプログラムを実施している[84]。日本で使うコオロギの種類は、エンマコオロギ、タイワンコオロギ、タンボコオロギ、ツヅレサセコオロギ、オカメコオロギなどである[84]。

動物の飼料[編集]

ペット[編集]

カエルなど両生類、トカゲなど爬虫類、大型肉食魚など肉食の愛玩動物のための生き餌としてヨーロッパイエコオロギや、フタホシコオロギの人工繁殖、販売が行われている[89]。主にペットショップなどで爬虫類用の餌として売られていて、1993年からコオロギを爬虫類の餌として養殖する「月夜野ファーム」では、フタホシコオロギが、100g(約100匹)あたり2000円程度で入手できる[33][90][91]。コオロギは変温動物のため、ペットに与える前に冷蔵庫で冷やしておくと不活発になり、ペットが捕まえやすくなる[21][92]。

爬虫類の高尿酸血症・痛風については、コオロギ食に限ったものではない。原因として最も多いのは、脱水、腎障害、タンパク質(プリン体を多く含む)の過剰摂取である[93]。

タンパク質の過剰摂取による痛風は、特に草食性の爬虫類に関連し、キャットフードを食べるグリーンイグアナでよく見られる[93]。雑食性のフトアゴヒゲトカゲは、成長に伴い食性が昆虫食中心から野菜食中心に変わるため、成体にコオロギなどの動物性タンパク質の多い食事を与えていると、肥満や痛風になる可能性がある[94][95][96]。フトアゴヒゲトカゲの痛風の原因は明らかではないが、その他にも脱水、飢餓、肥満、腎機能障害、遺伝的素因など、いくつかの異なる要因によって引き起こされる可能性がある[97][98]。

12匹のフトアゴヒゲトカゲの成体を対象とした研究では、体重の1%にあたるコオロギを摂取した後に、平均で最大4mg/dLの血漿尿酸値の増加が見られたが、48時間後には元に戻っていることがわかった[99]。食事量は最大尿酸濃度に有意な影響を及ぼさなかった[99]。このことにより、フトアゴヒゲトカゲから臨床評価のためにサンプルを取得する場合は、採血の前に48時間以上食物を控えるべきであることが示唆された[99]。爬虫類は食後の窒素最終生成物の循環濃度のピークが遅く、肉食のヘビやトカゲでは、マウスまたはラットを摂取した後、血中尿酸濃度は少なくとも4 - 5日間は高いままだった[99]。そのため、爬虫類の尿酸値を測定する際は、一時的な高尿酸血症と臨床的な高尿酸血症を区別するために、絶食後に採血して再測定することが必要とされる[93]。

家畜や魚介類[編集]

家畜や魚介類の飼料用として、大豆、トウモロコシ、魚粉の代わりにコオロギなどの昆虫を利用する研究や生産も行われている[100][101][102]。世界の一部では、飼育を完全自動化するなどして、すでに昆虫が家畜や魚の飼料として利用されている[101][103][104][105][106]。EUでは2017年に水産物、2021年にニワトリと豚の飼料に昆虫を使うことが認可されており、コオロギなど7種の昆虫が飼料として認められている[107][108][103]。

人間の食料[編集]

世界[編集]

世界各地で長年に渡って食べられている。癖のない味だが、食べる餌によっても味が大きく変わる[109][8][7][9]。アフリカ中南部やタイやラオス、カンボジアなどの東南アジア全域で伝統的に食べられ、各種のコオロギが市場で大量に売られている[7][9][110]。タイでは串焼きのほか、イエコオロギの油炒めがあり、癖がなく食べやすいという[111]。台湾では大型のタイワンオオコオロギを炙って食べることがあり[112]、中国本土でもタイワンオオコオロギやフタホシコオロギ、ツチイロコオロギなどをソースと砂糖をつけて串焼きにしたり、砂糖や醤油などで煮込む料理がある[113][114][6]。アフリカオオコオロギはナイジェリアやカメルーン、コンゴ共和国などで食べられている[115]。

日本[編集]

日本においても、殆ど全国を網羅している蜂の子や、主に稲作地域のイナゴ程ではないが、常食として食べられ続けられていた地域がある[116][117]。昆虫学者の三宅恒方が大正時代の1919年にまとめた「食用及び薬用昆虫に関する調査」の一覧に「コオロギ」が複数の都道府県で食べられていることが報告されている[116][117][118]。『長野県史 民俗編 第1 - 3巻』や三橋淳(『昆虫食古今東西』)、野中健一の『昆虫食先進国ニッポン』など複数の文献にも、新潟県、福島県、長野県、山形県の一部地域において食べてきた記述がある[119][120][8][121][122][123]。調理法としては、熱湯につけて締めたものを焙烙鍋で炒りつけたものや、イナゴと同じように味噌に加工したり、砂糖醤油や蜂蜜醤油で煮込む佃煮などがある[119][120][8]。利用されるのは主にエンマコオロギ、ヒメコオロギ、ミツカドコオロギの幼虫や成虫であった[122][120][8]。食感や味はエビに似る。

今後の食料利用[編集]

2013年に国連食糧農業機関(FAO)は、将来の食糧問題の解決策の1つとして、昆虫類の活用を提案する報告書を発表した[10][11][124]。コオロギなどの食用昆虫は、水や土地がほとんどいらず、温室効果ガスの排出量が少ないことに加え、人の食料と競合しない食品や農産物の有機廃棄物(organic side streams)を動物性たん白質製品に変換することが可能という点において関心を集めている[125][126][127]。2021年8月17日に、欧州食品安全機関(EFSA)が、食品として安全であるとする評価を発表し、2022年2月10日から、欧州連合(EU)加盟国でヨーロッパイエコオロギの食品への使用が公式に承認された[128][129]。

タイでは1998年から国全体でヨーロッパイエコオロギやフタホシコオロギなどの養殖を後押し、生産量は2006-2011年には年平均7500トン[130]、2022年には年間2万6000トンと推定、年々増加している[114][131]。2015年頃からスーパーやコンビニでコオロギを素揚げにしたスナックが、「伝統の味」「バーベキュー味」「チーズ味」「のり味」などのフレーバーで売られている[132][133]。

コオロギの養殖には、主にフタホシコオロギとヨーロッパイエコオロギの2種が使われている[121][17]。フタホシコオロギは、色が黒く体調が3 - 4cmと比較的大きく、左右の翅の付け根の部分にそれぞれ白い斑を持つことから、「フタホシ」コオロギと呼ばれている[33]。休眠性がないため周年飼育が可能であり、30℃以上の環境で一年中産卵・増殖する[121][84]。生息域は、アジア、アフリカ、南ヨーロッパなど幅広く、国内でも鹿児島県以南で野生種が確認されている[84]。ヨーロッパイエコオロギは、色が薄く小さく、世界中で流通しており、爬虫類などの生き餌としても多く使われている[121]。ヨーロッパイエコオロギは身が柔らかで淡白で、フタホシコオロギは硬く締まって歯ごたえがある[134]。その他、ジャマイカンフィールドコオロギやタイワンオオコオロギなども食用にされる[121]。

大規模なコオロギ食企業には、カナダのEntomo Farms、アメリカのAspire Food Group[135]、オランダのProtix、フィンランドのEntisとENTOCUBE、タイのCricket Lab、ベトナムのCricket One、日本ではグリラスなどがある[136][137][138][139][140]。

日本は、フードテクノロジー(テクノロジーを駆使して新しい食品を開発したり調理法を発見する技術)への投資において他国に決定的に遅れをとっており、2019年の同分野への投資額はアメリカの1%に過ぎなかった[141][142]。2020年、農林水産省は最先端技術の研究開発で諸外国に追いつくことを目的に、民間企業と「フードテック研究会」を立ち上げた[141]。そして、「植物由来の代替タンパク質源」「昆虫食・昆虫飼料」「スマート育種のうちゲノム編集」「細胞性食品」「食品産業の自動化・省力化」など次世代食料の確保に向け、民間企業と規格のあり方や消費者への普及策などについて意見を交換し、ロートマップ案を策定した[143][144][145]。農水省はフードテック官民協議会の一部会として、「昆虫ビジネス研究開発ワーキングチーム(iWT)」を設け、2022年に民間団体である研究機関や企業などでつくる「昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム(iBPF)」が設立され、7月にコオロギの生産や利用に関する業界ガイドラインが策定された[146][145][147][148][144]。

2020年に内閣府が創設したムーンショット型研究開発制度のうち、農林水産省が実施するムーンショット目標5のプロジェクトの1つにコオロギとミズアブを利用するものがある。ムーンショット型研究開発制度は、日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、挑戦的な研究開発を推進するために、関係省庁が一体となって推進する新しい制度である[149][150][151]。そのうち、農林水産省が実施するムーンショット目標5は、1年で1億6000万円の予算が充てられ、2050年までに「余剰農産物や未利用食材の徹底利用と食材の長期保存」「藻類を用いたタンパク質源生産システム」「牛のゲップメタン削減」「環境変化に強い農作物」「減化学肥料・農薬に依存しない害虫防御」などといった研究開発を行い、世界的な食糧問題を解決するための最先端技術の創出を目指している[152][153][154]。そして、この目標で対象となるプロジェクトの1つに、お茶の水女子大学の由良敬教授がリーダーを務める「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」という昆虫に関する研究テーマがあり、「食品残渣等を利用した昆虫の食料化と飼料化」などの研究を行う[155][156][157][158][159]。このプロジェクトで利用する昆虫はコオロギとミズアブであり、東京農工大学、徳島大学、長浜バイオ大学、早稲田大学、東京海洋大学、東京大学、京都大学などの大学を中心に、幅広い研究・教育機関が連携して研究を進める[17][158]。

飼料変換効率[編集]

| 品目 | 質量 |

|---|---|

| 牛肉 | 10kg |

| 豚肉 | 5kg |

| 鶏肉 | 2.5kg |

| コオロギ | 1.7 - 2.1kg |

日本における食用コオロギは、穀物主体の養鶏飼料で育てられているものが多い[114][160]。

1キロのタンパク質を生産するために、牛は10kg、豚は5kg、鶏は2.5kgの飼料を必要とする一方、コオロギは1.7- 2.1kgで生産できるが、養殖コオロギのエサが従来の配合飼料の場合、環境負荷やタンパク質転換効率は、品種改良により成長効率が優れた鶏と同程度であるとされている[161][162][10][163][164]。

昆虫は、人や他の家畜の食料として利用しない食品廃棄物や農作物の残渣でも育てられ、廃棄物を有用なタンパク質へと変換し、育つ過程で生じる糞も肥料へ変換できる[146][100]。

しかしながら、2015年、Lundyらは論文の中で、ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)の成長やタンパク質の変換効率は飼料の質に依存しており、タンパク質が「薄い低品質な」有機廃棄物(low value organic side streams)では収穫可能なサイズに育たず、「昆虫養殖が世界のタンパク質供給を持続可能な形で増加させるには、他の家畜の生産に利用されていない比較的高品質な有機廃棄物を、その地域で拡張可能な形で確保できるかに依存する」「低品質な有機廃棄物からタンパク質を回収するには、育てるべき種を決めることと、プロセス・デザインが必要である」とし、また、the potential for crickets to supplement the global supply of dietary protein appears to be more limited than has been recently suggested.(コオロギが食物タンパク質の世界的な供給を補う可能性は、最近示唆されたよりも限られている様である。)

とも記した[165][166]。同年、Oonincxらも、ミールワームはどのような食物残渣由来のエサでもタンパク質回収効率が高く、ゴキブリは低タンパク高脂肪な残渣でもタンパク質回収効率が高いとし、コオロギは高タンパク高脂肪な残渣以外ではタンパク質を回収することができなかったと発表した[167][161][165]。

有機廃棄物(organic side streams)の餌としての利用価値を高める研究は続けられており、2021年、東京農工大学の鈴木丈詞准教授によって、コオロギは食品ロス(で出た食品を転用した餌)では養鶏飼料に比べて成長が遅いが、ぬか、ふすま、おからを3つ同時に与えると、単体で与えるよりも養鶏飼料で育てた場合の成長速度に近づくという研究結果が発表された[160]。既に実際の飼育・生産現場において応用、高品質なコオロギを安定的に生産する体制が出来ている[168][169]。2021年から、コオロギ養殖会社「グリラス」は、エサには小麦食品加工から出る小麦ふすまをベースにした食品ロスを100%使用し、2023年1月現在、年間約5トンのコオロギパウダーを生産している[168][170]。カンボジアでコオロギ養殖農家をまとめる「ecologgie(エコロギー)」は、2021年よりエサにはカンボジアの食品工場から出るフードロスを回収・加工したものを使用している[171][172][173]。「ハイジェントテクノロジー株式会社」は、コオロギのエサに、餅の工場から発生する餅米の米ぬかを使用している[169]。「ACORN徳の風プロジェクト」や「オールコセイ」は、コオロギのエサに、フードロスで廃棄されたレタスの外葉などを使用している[174][175]。

栄養価[編集]

| 100 gあたりの栄養価 | |

|---|---|

| エネルギー | 137.5 kcal (575 kJ) |

|

7.9 g | |

|

16.5 g | |

| トリプトファン | 0.144 g |

| トレオニン | 0.621 g |

| イソロイシン | 0.665 g |

| ロイシン | 1.17 g |

| リシン | 0.956 g |

| メチオニン | 0.274 g |

| シスチン | 0.161 g |

| フェニルアラニン | 0.587 g |

| チロシン | 1.07 g |

| バリン | 0.984 g |

| アルギニン | 1.36 g |

| ヒスチジン | 0.364 g |

| アラニン | 1.5 g |

| アスパラギン酸 | 1.3 g |

| グルタミン酸 | 1.89 g |

| グリシン | 0.883 g |

| プロリン | 0.986 g |

| セリン | 0.667 g |

| ビタミン | |

| ビタミンA相当量 |

(0%) 0.272 µg |

| ビタミンA | <100 IU |

| チアミン (B1) |

(17%) 0.2 mg |

| リボフラビン (B2) |

(138%) 1.66 mg |

| ナイアシン (B3) |

(20%) 2.95 mg |

| パントテン酸 (B5) |

(41%) 2.03 mg |

| ビタミンB6 |

(16%) 0.213 mg |

| 葉酸 (B9) |

(0%) 0.107 µg |

| ビタミンB12 |

(804%) 19.3 µg |

| コリン |

(21%) 102 mg |

| ビタミンC |

(11%) 9.2 mg |

| ビタミンE |

(18%) 5.37 IU |

| ビタミンK |

(7%) 7.84 µg |

| ミネラル | |

| ナトリウム |

(7%) 111 mg |

| カリウム |

(6%) 285 mg |

| カルシウム |

(4%) 36.6 mg |

| マグネシウム |

(5%) 19.3 mg |

| リン |

(31%) 219 mg |

| 鉄分 |

(13%) 1.75 mg |

| 亜鉛 |

(57%) 5.43 mg |

| 銅 |

(32%) 0.63 mg |

| マンガン |

(41%) 0.87 mg |

| 他の成分 | |

| 水分 | 72.5 g |

| コレステロール | 98.5 mg |

| ビタミンD2 | <4 IU |

| ビタミンD3 | <4 IU |

| ビオチン(B7) | 0.021 mg |

| イノシトール | 34.5 mg |

| |

| %はアメリカ合衆国における 成人栄養摂取目標 (RDI) の割合。 | |

| 略記 | 項目 | 分量(g) |

|---|---|---|

| - | 粗脂肪 | 7.9 |

| - | コレステロール | 98.5 mg |

| 14:0 | ミリスチン酸 | 0.059 |

| 15:0 | ペンタデカン酸 | 0.01 |

| 16:0 | パルミチン酸 | 1.72 |

| 16:1 | パルミトレイン酸 | 0.085 |

| 17:0 | ヘプタデカン酸 | 0.019 |

| 18:0 | ステアリン酸 | 0.654 |

| 18:1 | オレイン酸 | 1.64 |

| 18:2 | リノール酸 | 2.07 |

| 18:3 | リノレン酸 | 0.349 |

| 20:0 | アラキジン酸 | 0.019 |

| 20:1 | エイコセン酸 | 0.014 |

| 20:4 | アラキドン酸 | 0.014 |

| 20:5 | エイコサペンタエン酸 | 0.044 |

コオロギはタンパク質と脂質のバランスが良く、炭水化物は食物繊維のキチンが多く糖質が少ない[178][179][180][181]。脂肪は多価不飽和脂肪酸のオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸が多く含まれる[178]。ビタミンやミネラルも豊富に含まれる[178][92][182][183][184]。

タンパク質含有量とアミノ酸スコア[編集]

タンパク質は生の重量あたり約20%・乾燥重量あたり50 - 70%と、鶏・豚・牛肉と同等の量が含まれている[185][186][187]。また、9種類の必須アミノ酸すべてを適切な割合で含む完全タンパク質であり[188]、アミノ酸スコア(AAS)、タンパク質効率比(PER)、正味タンパク質利用率(NPU)、生物学的価値(BV)、アミノ酸スコアで補正したタンパク質消化率(PD)が高いことから、良質なタンパク質源であると考えられている[189][190][178][191]。ヨーロッパイエコオロギのアミノ酸スコアは0.91で、DIAAS(消化性必須アミノ酸スコア)は75以上と高く、他の動物性タンパク質に匹敵する消化しやすい高品質のタンパク質源である[189][192]。アミノ酸スコアは、含まれる必須アミノ酸の割合に基づくタンパク質源の品質の尺度だが、タンパク質源の実際の含有量や消化率を考慮しておらず、また加工方法によっても消化率や品質は異なる[193][194][195]。DIAASは、個々のアミノ酸の消化率を考慮した新しい手法で、PDCAAS(たんぱく質消化性補正アミノ酸スコア)よりも正確だと考えられている[196][197][198]。DIAASは、75以上であれば優れた品質のタンパク質であるとされている[192]。2022年の研究では、ヨーロッパイエコオロギは、幼児や子供、青年、成人のDIAASスコアが89であり、これは他の動物性タンパク質と同等であった[192]。また、食事は単独ではなく複数の食材の組み合わせであり、動物性と植物性など他のアミノ酸組成が違う食材を摂取することで、相互に補完しあって献立全体のアミノ酸のバランスを均一化することができる[199][200][201][198]。総タンパク質供給量は、食事で摂取される消化可能な必須アミノ酸の合計に基づき、単一の食材のタンパク質の質よりも重要である[198]。昆虫のアミノ酸組成は、種類やエサ・発達段階・性別などによって異なるが、献立に加えることで、小麦や米、トウモロコシ、キャッサバなどの主食である穀物タンパク質に不足しがちなリジンやスレオニンなどの必須アミノ酸を補うことが出来る[182][202][191]。また、複数の食材を一緒に摂ることにより、炭水化物や脂質、ビタミン、ミネラルなど必要な栄養素も、バランス良く摂取することができる[192][203]。

食品としての安全性[編集]

各公的機関の研究によれば、特有の反応や毒性がある訳ではなく、一般に流通している食物の摂取時と同様の注意が必要というレベルである[128]。

食品としての安全性云々以前の問題として、コオロギのみならずどんな食材でも、初めて口にする場合には、しっかりとした製造管理が出来たものを、体調万全なときに、少量づつ試してというのが基本であろう[204][118][205][114]。

食中毒・感染症等[編集]

野生のコオロギを採って食べる場合は、何を食べたか分からないため、採取後に1日程度絶食させて腸の中身を出させるか、腸自体を取り除いてから調理すると良い[122]。また、生肉・魚と同様に病原体が付着している危険性があるため、火を通すのが基本である[118][161][206][207]。

養殖されたコオロギを食べる場合は、通常の食肉と同様に、飼育・加工・保存過程によりカビや細菌等に汚染される恐れがある[205]。寄生虫による食中毒のリスクは、魚介類や野生鳥獣肉同様にあり、食べる際には十分な加熱処理が必要である[205]。また、このリスクは養殖する際に昆虫の逸走や侵入の管理をしっかり行うことでも減らすことができる[205]。

昆虫と哺乳動物とは系統的に大きく異なるため、多くの家畜動物が媒介する鳥インフルエンザや狂牛病などの人獣共通感染症や食中毒は媒介しない例が多い[205][208][209][210]。 2023年初頭、「内閣府食品安全委員会が、コオロギ食を『好気性細菌が高い』『重金属類が生物濃縮される』など危険だとして警鐘を鳴らしている」という話が広まったが、内閣府は2018年の欧州食品安全機関(EFSA)の安全性を評価する過程の文書を紹介しているだけであり[211]、2021年にEFSAは「甲殻類アレルギー等を持つ人は症状を引き起こす可能性がある」以外に懸念点はなく、安全性に問題は無いと結論づけている[212][213][214]。この2018年の文書で挙げられた食品の細菌や生物濃縮などの懸念は、他の肉や魚も同様で、しっかり加熱したり、餌を改良すればよい[215][216][217]。

昆虫食並びにここに記載される様な名の知れた飼育業者は既に、高度に管理された衛生的な設備の中で食用コオロギを飼育・生産、野生のコオロギとは全くの別物であり、他の食品と同程度の安全性を保っている[114][215][147]。

アレルギー[編集]

欧州食品安全機関(EFSA)による昆虫種の安全評価では、「安全な食品であるが、甲殻類やダニにアレルギーのある摂取者に対して、アレルギー反応を引き起こす可能性がある」としている[128][218]。

食用昆虫におけるアレルゲンは何個か推定されているが[205]、その中でもトロポミオシンが確実視されている[219][220]。トロポミオシンは筋収縮の調節を担うタンパク質として知られ、ヒトの体内(骨格筋・心筋・上皮細胞…等)にも存在する。生物個々に違いが有り同一構造では無いが、節足動物門のクモ、動物性ハウスダストアレルギー性疾患の主因でもあるダニ・ゴキブリ、同門甲殻類のカニ・エビ、軟体動物門のタコ・イカ、貝類等の、多くは無脊椎動物を摂取・接触した際に交差アレルギー反応を起こす事がある[118][205][221][222][223][224][225]。

但し、国立病院機構相模原病院臨床研究センター内食物アレルギー研究会資料によれば、エビアレルギー患者でカニに症状を示すのは65%、甲殻類と軟体類、貝類の交差反応性は20%程度である[224][225]。またFAOの報告書は、節足動物のアレルギーがない多くの人には、アレルギーのリスクは低いだろうとしている[10][137]。

また、エビ・カニ類にはアレルギー反応が出てもバッタ類では現れないという事例報告もある[114]。甲殻類アレルギーを持たないにも拘らず昆虫食で重篤なアレルギー症状を起こした例の研究報告があるが、原因は過度の睡眠不足と肉体疲労との事である[205]。

NPO法人食用昆虫科学研究会[226]・副理事長の水野壮によれば、昆虫を日常的に消費するタイや中国では、カイコの蛹やバッタを食することでアナフィラキシーを引き起こしたケースが多数報告されているとの事である[205][210]が、同理事長・佐伯真二郎によれば、タイでは、生産消費共に増加しているが(#今後の食料利用参照)、食物アレルギーの発症が増えたという報告はないとの事である[131]。

コオロギ食品の主要販売元であるTAKEOは、上記の様に摂取に問題が出なかった例またはその逆を挙げ、それと併記で、甲殻類アレルギーの方には「おすすめはできない」としている[221]。

甲殻類及び近縁アレルギー反応を起こした経験、若しくは同アレルギー疾患の検査で反応を示した事のある者は、コオロギの摂取(粉の誤吸引含む)・接触[221]は慎重を期すべきであろう。

プリン体(体への影響・含有量)[編集]

高尿酸血症の主な原因は生活習慣・薬物・腎不全・遺伝子疾患等により、尿酸の合成過剰、排泄低下、または両混合が起きる事による[227][228][229][230]。

プリン体は、食物から取り込まれたり、エネルギー代謝、細胞の新陳代謝の際、産生・再利用される。核酸やアデノシン三リン酸(ATP)の構成成分で、生命維持に必要な成分・物質である。通常、体内で再利用されるが、過剰に生じた場合は肝臓で分解され、最終的に尿酸に代謝される[231]。動物の高尿酸血症は、主に進化の過程で尿酸オキシダーゼ(ウリカーゼ、尿酸酸化酵素)の活性を失った種に起きる。それはヒトを含む霊長類、鳥類、陸生爬虫類、円口類、双翅目以外の昆虫、環形動物などである。同物質が失活している為、プリン塩基を同物質で酸化、水溶性の高いアラントインという物質にする事が出来ず、尿酸がプリン異化の最終生成物となる。

尿酸は適量であれば問題は無い。体組織を酸化から守っているという説もある(抗酸化物質説[232])。だが、その産生と排出のバランスが崩れ蓄積し始めると、尿酸は水溶性が低い為、体温の低い体の末梢部で析出、結晶化(主に尿酸ナトリウム結晶(MSU)であり針状結晶)する。特に白血球の一種の好中球がその捕食を行うが、その際、各所に炎症が引き起こされる[228][233]。

コオロギのプリン体含有量は、肉と同程度かやや高く、種類や発達段階、性別、加工や調理によっても異なる[234][235]。2014年に、M Bednářováらが「乾燥コオロギの幼体に含まれる尿酸とプリン体の総量」を調べた研究によると、ジャマイカンフィールドコオロギ(Gryllus assimilis)の幼体のプリン体及び尿酸の含有量は100g当たり3141.93mgに達し、ミールワーム等の他の虫と比べても多量だった[236]。ただし、このうち2218.81mgはプリン体の代謝産物(老廃物)の尿酸であり[236]、プリン体と異なり口から摂取しても体内に吸収されず、血中の尿酸値は増加しない[237][238][230]。また、2021年にM Sabolováらが乾燥重量の総プリン体含有量を調べた研究では、ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)のメスが100gあたり601mg(水分70%だと180.3mg)、オスが696mg(水分70%だと208.8mg)で、「一般的な食肉と比較し、同等かやや高い」「低プリン体食には適していない」という結論だった[234][239]。一般的な食肉(鶏、豚、牛、鮭)は、乾燥重量の100gあたり361 - 553mgで、鶏レバーは1248mg(水分75%だと312mg)である[239][240]。

既出TAKEOの見解は、「鶏レバーと比較すると、コオロギのプリン体は同程度とも言えるかも」、「痛風や高尿酸血症の方への影響の程度は今後の研究が待たれますし、私たちも注意していきます。」「結局は食べる量の問題」「生のコオロギの水分量は約70%であるため、水分量補正をしてプリン体のリスクを適切に評価し、食べるかどうかの判断をしてください」[239]である。

プリン体を多く含む他の食品(肉・魚介類、アルコールなど)同様、高尿酸血症・痛風患者やそのリスク群は摂取量に留意すべきであろう[229][239][241][242]。

姓[編集]

興梠(こおろぎ・こおろき・こうろぎ・こうろき)という難読苗字が存在する[243][244]。宮崎県から熊本県に見られ、宮崎県西臼杵郡高千穂町に多い[243]。地名としては、福岡、島根に存在する[243]。「興梠」とは「軒のあがった家(立派な家)」を指すとされる[245][246]。また、「神霊の宿る清い木」の意味で、神の依代(よりしろ)の木に由来するとも言われる[243]。有名人としてはサッカー選手の興梠慎三(こうろき しんぞう、宮崎県出身)、声優のこおろぎさとみ(本名:興梠里美(こうろぎ さとみ)、両親が宮崎出身)が挙げられる[243]。

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ 『日本大百科全書』小学館、『世界大百科事典』平凡社、『ブリタニカ国際大百科事典』TBSブリタニカによる。

- ^ a b c d e f g h i j k “コオロギ(読み)こおろぎ(英語表記)cricket”. コトバンク. 2023年4月28日閲覧。

- ^ a b c d e f “蟋蟀(読み)こおろぎ”. コトバンク. 2023年4月28日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j “虫を聴く文化”. 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会. 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 三橋淳・小西正泰 編『文化昆虫学事始め 第5章 昆虫鑑賞~鳴く虫を楽しむ~(加納康嗣)』創森社、2014年8月20日、122-148頁。ISBN 9784883402915。

- ^ a b 冯颖、陈晓鸣、赵敏『中国食用昆虫』科学出版社有限责任公司、2016年1月1日。ISBN 978-7030470577。

- ^ a b c “シンガポール食品安全庁(SFA)、昆虫の規制枠組みに関するファクトシートを公表”. 食品安全委員会 (2022年10月27日). 2023年3月31日閲覧。

- ^ a b c d e “長野県は昆虫食が有名だが、コオロギを食べる食文化はあるのか。”. 国立国会図書館 レファレンス協同データベース (2021年8月18日). 2023年3月28日閲覧。

- ^ a b c “食用昆虫の養殖技術の普及”. 特定非営活動法人ISAPH. 2023年3月31日閲覧。

- ^ a b c d “Edible insects Future prospects for food and feed security” (PDF). fao. 2023年3月1日閲覧。

- ^ a b “食糧難対策で推奨の昆虫食、SNSになぜ蔓延「陰謀論」”. 産経新聞 (2023年3月18日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ “《なぜ炎上?》昆虫食の専門家が語った「反コオロギ騒動」の背景にある誤解と圧”. 文春オンライン (2023年3月26日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ a b Jost, M. C.; Shaw, K. L. (2006), “Phylogeny of Ensifera (Hexapoda: Orthoptera) using three ribosomal loci, with implications for the evolution of acoustic communication”, Molecular Phylogenetics and Evolution 38 (2): 510–530, doi:10.1016/j.ympev.2005.10.004, PMID 16298145

- ^ a b 北海道大学助教授西野浩史、岡山大学名誉教授酒井正樹による研究。コオロギ「死んだふり」のナゾ押さえたぞ『朝日新聞』朝刊2021年6月22日(科学面)2021年7月23日閲覧。

- ^ a b “動物性タンパク質源である昆虫食のエネル ギー的可能性” (PDF). Keio SFC journal 17 (1), 186-207, 2017. 2023年4月24日閲覧。

- ^ a b 高嶋清明『鳴く虫の科学』誠文堂新光社、2013年6月29日、52,53,58頁。ISBN 9784416113523。

- ^ a b c d e f g h i j k 野地澄晴『最強の食材 コオロギフードが地球を救う』小学館新書、2021年7月29日。ISBN 978-4098254040。

- ^ “common name: house cricket scientific name: Acheta domesticus (Linnaeus) (Insecta: Orthoptera: Gryllidae)”. University of Florida. 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b c d “What Do Crickets Eat & What To Feed Them”. EarthLife.net (2022年11月30日). 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b “What Do Crickets Eat: Diet Guide”. PestsGuide.com (2018年12月29日). 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b c d “Crickets”. THEAMPHIBIAN.co.uk. 2023年5月4日閲覧。

- ^ “Keeping - Breeding Crickets - 2”. Herp Center. 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b “How cannibal crickets choose their victims”. mongabay (2010年12月17日). 2023年5月4日閲覧。

- ^ “Cannibal Crickets”. Science News Explores (2006年3月2日). 2023年5月4日閲覧。

- ^ 市川顕彦; 初宿成彦, “日本の鳴く虫一覧”, in 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター, 鳴く虫セレクション 音に聴く虫の世界, 大阪市立自然史博物館叢書 ④, 東海大学出版会, ISBN 978-4-486-01815-5

- ^ a b “2.どのようにして鳴くの?”. 所沢私立教育センター. 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b c d “【コオロギの専門家が解説!】コオロギの鳴き声の種類と、その深いワケ?”. gryllus (2022年3月29日). 2023年5月4日閲覧。

- ^ “Biology of Insect Song”. Songs of Insects. 2022年5月16日閲覧。

- ^ “コオロギはヒトと似た構造の耳をもつ” (PDF). 北海道大学 (2019年3月5日). 2023年5月4日閲覧。

- ^ “House Crickets Acheta domesticus Order Orthoptera, Family Gryllidae”. BUG OF THE MONTH: March 1998. 2023年5月4日閲覧。

- ^ “【配布資料】今日からはじめる自然観察「鳴く虫の聞き分けは意識のチューニング」”. 日本自然保護協会 (2011年9月1日). 2022年5月17日閲覧。

- ^ a b c 奥山風太郎『図鑑 日本の鳴く虫』エムピージェー、2018年8月8日。ISBN 9784904837672。

- ^ a b c 福村圭介「フタホシコオロギ」『比較内分泌学』第46巻第171号、日本比較内分泌学会、2020年、108-110頁、doi:10.5983/nl2008jsce.46.108、ISSN 1882-6644、2023年5月11日閲覧。

- ^ “No Effect of Body Size on the Frequency of Calling and Courtship Song in the Two-Spotted Cricket, Gryllus bimaculatus”. PLoS One. (2016年). doi:10.1371/journal.pone.0146999. 2023年5月4日閲覧。

- ^ “FLUKER’S CRICKET BIOLOGY GUIDE” (PDF). flukerfarms. 2023年5月4日閲覧。

- ^ a b “日本人にとって虫の音は貴族の風流な遊びだった”. ウェザーニュース (2018年10月24日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ “マイクロ波兵器ではない?ハバナ症候群の原因、機密解除の報告書が指摘した意外な結論”. 朝日新聞グローブ (2021年10月22日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ “キューバの米外交官襲った謎の音、正体はコオロギ? 録音解析で新説”. フランス通信社 (2019年1月8日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ “Why Crickets Just Won't Shut Up”. KQED (2020年1月14日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ Vergano, Dan (2021年9月30日). “A Declassified State Department Report Says Microwaves Didn't Cause "Havana Syndrome"”. BuzzFeed News 2022年5月16日閲覧。

- ^ “Recording of “sonic attacks” on U.S. diplomats in Cuba spectrally matches the echoing call of a Caribbean cricket” (2019年1月4日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ “「キューバによる音響攻撃だ」ともいわれたノイズ音が「コオロギの鳴き声」だった可能性が浮上”. GIGAZINE (2019年1月9日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b c d 加納康嗣『鳴く虫文化誌―虫聴き名所と虫売り』HSK、2011年9月1日。ISBN 9784902424102。

- ^ 大町文衛『虫・人・自然』養徳社、1948年。

- ^ トマス・ムーフェット『昆虫の劇場-あるいは小さな生き物たち』1658年。

- ^ 荒俣宏『世界大博物図鑑1昆虫』平凡社、1992年。

- ^ ハワード・エンサイン・エヴァンズ『虫の惑星』1968年。

- ^ “デジタル大辞泉(コトバンク)”. 2019年10月28日閲覧。

- ^ “生物季節観測平年値”. 理科年表オフィシャルサイト. 2023年1月25日閲覧。

- ^ “聞きなし”. 目にみえるいきもの図鑑. 2022年5月17日閲覧。

- ^ “聞き做し(ききなし) の意味”. goo辞書. 2022年5月17日閲覧。

- ^ 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 編『鳴く虫セレクション』東海大学出版会〈大阪市立自然史博物館叢書4〉、2008年10月、246-327頁。ISBN 978-4-486-01815-5。

- ^ a b 堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』岩波書店、1958年。ISBN 9784003109212。

- ^ “朝日カルチャーセンター千葉教室「漢文を楽しむ」加藤徹担当 平成二十九年(2017)9月4日(旧暦七月十四)”. 2023年4月27日閲覧。

- ^ a b c “学芸室から 鳴く虫と虫かご”. 日本玩具博物館 (2012年9月22日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b “虫を聴く文化”. 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会. 2022年5月16日閲覧。

- ^ “コラム”. 日本鳴く虫保存会. 2022年5月17日閲覧。

- ^ a b c d e f “闘コオロギ”. 農林水産技術情報協会. 2023年4月28日閲覧。

- ^ a b c d e f “Heuschrecken als Hausmusikanten” (PDF). Hans W. Smettan. 2022年5月16日閲覧。

- ^ スー・ハベル『虫たちの謎めく生態』1993年。

- ^ a b “Storia e origini della Festa del Grillo”. FirenzeToday (2019年5月11日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b c “La festa del grillo al Parco delle Cascine”. Fiorentini nel Mondo. 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 三橋淳・小西正泰 編『文化昆虫学事始め 第9章 昆虫音楽の楽しい世界(柏田雄三)』創森社、2014年8月20日、122-148頁。ISBN 9784883402915。

- ^ a b c “楽しい“虫音楽”の世界(その18鳴く虫を愛でるのは日本人だけ?)” (PDF). 植物防疫 第71巻第2号(2017年). 2022年5月16日閲覧。

- ^ “Marcel Amont - La chanson du grillon”. YouTube. 2022年5月16日閲覧。

- ^ “The Essential Marcos Valle, Vol. 2”. AllMusic. 2022年6月30日閲覧。

- ^ “Interview: Marcos Valle (Part 2)”. Jazz Wax (2011年5月18日). 2022年6月30日閲覧。

- ^ Lewisohn, Mark (1988). The Complete Beatles Recording Sessions. Hamlyn / EMI. ISBN 978-0-600-55784-5

- ^ Bielen, K. (2011). The Words and Music of Billy Joel. ABC-CLIO. pp. 59-60. ISBN 9780313380167

- ^ “Katydids at Night – 9 Hour Sleep Sound – Katydids and Crickets”. YouTube - SleepySounds (2016年10月21日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ “Sleep Sounds - relaxing sounds”. Google Play. 2022年5月16日閲覧。

- ^ “昆虫シリーズ35 鳴く虫 コオロギ、キリギリスの仲間”. あきた森づくり活動サポートセンター. 2022年5月17日閲覧。

- ^ “企画展「小泉八雲」『骨董』のお話”. 明星大学 (2020年12月24日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ Keats, John. “Ode to Autumn”. Bartleby. 2015年5月9日閲覧。

- ^ “On the Grasshopper and Cricket / JOHN KEATS”. POETRY FOUNDATION. 2019年10月27日閲覧。

- ^ Kitton, Frederic G. (1900). The Minor Writings of Charles Dickens. London: Elliot Stock. p. 48

- ^ Collodi, Carlo (1883). Le Avventure di Pinocchio. Biblioteca Universale Rizzoli

- ^ “『困ったときには口笛を』歌詞の意味・和訳”. 世界の民謡・童謡. 2022年5月16日閲覧。

- ^ “コオロギくんとバイオリン”. 映画.com. 2022年5月16日閲覧。

- ^ “【ズデネック・ミレルの作品】「コオロギくんとバイオリン」” (2020年5月18日). 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b “Words We're Watching: 'Crickets' A word for the sound of silence”. Merriam-Webster. 2022年5月16日閲覧。

- ^ a b “vol.14 国も滅ぼす面白さ!?──コオロギ相撲”. 日本計量新報社. 2023年4月28日閲覧。

- ^ a b 瀬川千秋『闘蟋 中国のコオロギ文化』大修館書店、2002年10月10日、56-60頁。ISBN 4469231851。

- ^ a b c d e f g h i j k “コオロギ相撲の教材化” (PDF). 愛媛大学教育学部紀要 第53巻 第1号 137~148 2006. 2023年4月28日閲覧。

- ^ a b c “「こだわり会館」 その一瞬が文化を生む 闘うコオロギ”. 朝日新聞 (2004年5月1日). 2023年4月28日閲覧。

- ^ a b “コオロギを闘わせ最強の虫王を決める中国伝統の昆虫バトル「闘蟋(とうしつ)」”. カラパイア (2012年5月19日). 2023年4月28日閲覧。

- ^ “路地裏にいきづく皇都 ~中国・北京”. NHK (2002年1月20日). 2023年4月28日閲覧。

- ^ “闘蟋 中国のコオロギ文化”. 大修館書店. 2023年4月28日閲覧。

- ^ “FEEDER CRICKETS”. Allan’s Pet Center. 2023年4月27日閲覧。

- ^ “会社概要”. 月夜野ファーム. 2023年4月7日閲覧。

- ^ “国産昆虫シリーズ第7弾は「群馬こおろぎ 燻製」”. TAKEO (2021年7月12日). 2023年4月7日閲覧。

- ^ a b 水野壮『昆虫食スタディーズ: ハエやゴキブリが世界を変える』化学同人、2022年2月23日。ISBN 978-4759816921。

- ^ a b c Halán, Miloš; Kottferová, Lucia; Račka, Karol; Lam, Anthony (2022-01). “The Amount of Food Ingested and Its Impact on the Level of Uric Acid in the Blood Plasma of Snakes” (英語). Animals 12 (21): 2959. doi:10.3390/ani12212959. ISSN 2076-2615.

- ^ “Bearded Dragon Nutrition”. Arizona Exotic Animal Hospital. 2023年4月27日閲覧。

- ^ “How Often Do You Feed a Bearded Dragon (Feeding Chart by Age)”. reptile.guide (2019年9月28日). 2023年4月28日閲覧。

- ^ “What Causes Gout in Bearded Dragons?”. Dubia.com (2021年12月10日). 2023年4月27日閲覧。

- ^ “What is Gout?”. Wag Labs. 2023年4月27日閲覧。

- ^ “Gout”. ReptiFiles. 2023年4月27日閲覧。

- ^ a b c d Parkinson, Lily A.; Mans, Christoph (2020-11-01). “Investigation of the effects of cricket ingestion on plasma uric acid concentration in inland bearded dragons (Pogona vitticeps)”. Journal of the American Veterinary Medical Association 257 (9): 933–936. doi:10.2460/javma.257.9.933. ISSN 1943-569X. PMID 33064615.

- ^ a b ““手乗り家畜”昆虫が拓く養殖ビジネスの展望”. synodos (2015年5月8日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ a b “The Potential Role of Insects as Feed: A Multi-Perspective Review”. Animals (Basel) 9 (4). (March 2019). doi:10.3390/ani9040119. PMC 6523843. PMID 30934748.

- ^ “INSECTS AS LIVESTOCK FEED” (PDF). Sustainable Development. 2023年4月22日閲覧。

- ^ a b “Why Insect Meal Will Be the New Feed for Animals in Aquaculture”. Technology Networks (2019年3月11日). 2023年4月22日閲覧。

- ^ “ハイテク工場で昆虫からタンパク質を生産…環境に優しい飼料として”. businessinsider (2022年1月13日). 2023年4月24日閲覧。

- ^ “Insects as animal feeds”. The Fish Site (2013年6月3日). 2023年4月22日閲覧。

- ^ “バイオ廃棄物をサステイナブルな動物飼料にアップサイクルするために活用される、ブラックソルジャーフライ幼虫の可能性”. EIS Insight (2023年3月16日). 2023年4月27日閲覧。

- ^ “Insect Protein for Animal Feed”. michelmores (2023年1月10日). 2023年5月1日閲覧。

- ^ “Authorisation to use certain proteins of animal origin to feed non-ruminant farmed animals” (PDF). European Union. 2023年4月30日閲覧。

- ^ “昆虫は「何かの代わり」じゃない。個性を活かす料理づくり by ANTCICADA”. FOOD-IN (2022年2月2日). 2023年4月1日閲覧。

- ^ “FAOも動き出した! 「昆虫食」が世界の食糧問題を変える?!”. 株式会社エル・ローズ (2019年2月1日). 2023年4月15日閲覧。

- ^ 『昆虫食古今東西』, p. 141-142.

- ^ 『昆虫食古今東西』, p. 136.

- ^ 『昆虫食古今東西』, p. 132.

- ^ a b c d e f 吉田誠『昆虫食のデマとリアル 燃え上がるコオロギ』メンダー吉田出版、2023年4月3日。

- ^ 『昆虫食古今東西』, p. 93-96,98.

- ^ a b 三宅恒方(訳:松井崇)『昆虫食のすすめ ~現代語訳 食用・薬用昆虫に関する調査 大正8年~』温故知新文庫、2022年2月6日。

- ^ a b “食用及薬用昆虫に関する調査” (PDF). 農事試驗場特別報告(1919年1月、農務省). 2023年3月27日閲覧。

- ^ a b c d 吉村浩一、内山昭一「昆虫食・昆虫料理をめぐる心理的要因の検討に向けて」『法政大学文学部紀要』第59号、法政大学文学部、2009年、23-34頁、doi:10.15002/00005267、NAID 120001763891。

- ^ a b 三橋淳『昆虫食文化事典〔新訂普及版〕』八坂書房、2020年。ISBN 978-4896942750。

- ^ a b c 三橋淳『世界昆虫食大全』八坂書房、2008年11月1日。ISBN 978-4896949209。

- ^ a b c d e “なぜ今食用コオロギが注目されている?メリットやおすすめ商品5選も”. spaceshipearth (2023年2月23日). 2023年4月10日閲覧。

- ^ a b c 『昆虫食古今東西』, p. 72.

- ^ “「やっぱり長野がやらなくちゃ」長野県立大学とクリケットファームが食用コオロギの共同研究を開始。 地元に根付く昆虫食文化を産学連携で後押し”. PR TIMES. 2023年3月4日閲覧。

- ^ “国際連合食糧農業機関(FAO)、食品及び飼料における昆虫類の役割に注目した報告書を公表|内閣府 食品安全委員会”. https://www.fsc.go.jp. 2023年3月4日閲覧。

- ^ “論文紹介:「食用昆虫は未来?(Edible insects are the future?)」”. 食品安全委員会 (2017年11月17日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ “「タンパク質危機(プロテインクライシス)」が2050年に訪れる理由とその解決策とは?”. FOOD LAB (2022年8月1日). 2023年4月16日閲覧。

- ^ “Insects for food and feed|fao of UN”. https://www.fao.org/. 2023年3月4日閲覧。

- ^ a b c “Safety of frozen and dried formulations from whole house crickets (Acheta domesticus) as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283|European Food Safety Authority” (英語). efsa.onlinelibrary.wiley.com. 2023年3月29日閲覧。

- ^ EU Commission (11 February 2022): Commission Implementing Regulation (EU) 2022/188 of 10 February 2022 authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of Acheta domesticus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470.

- ^ “Six-legged livestock: edible insect farming, collection on and marketing in Thailand(2013)” (PDF). fao. 2023年3月31日閲覧。

- ^ a b “反コオロギ派の人にも知ってほしい「昆虫食」のリアルな話”. 文春オンライン (2023年3月26日). 2023年3月31日閲覧。

- ^ “タイのコンビニに「揚げ昆虫スナック」 外国人の間で話題に”. バンコク経済新聞 (2016年1月7日). 2023年4月16日閲覧。

- ^ “スーパーで買えるタイの虫スナック。”. 地球の歩き方 (2015年9月28日). 2023年4月16日閲覧。

- ^ “昆虫は食材だ!身近な虫を採って食べよう”. WILD MIND GO! GO!(カシオ計算機株式会社) (2020年6月18日). 2023年4月16日閲覧。

- ^ “You’re going to be eating crickets, so just get over it”. Cnet (2017年10月12日). 2023年5月1日閲覧。

- ^ van Huis, Arnold (2017-09-15). Insects As Food and Feed: From Production to Consumption. ISBN 9789086862962

- ^ a b “《世界が注目》昆虫食の基礎知識・速習用まとめ解説!”. 日本アイアール株式会社 (2021年11月15日). 2023年4月23日閲覧。

- ^ Christos I Rumbos, Christos G Athanassiou (3 April 2021): ‘Insects as Food and Feed: If You Can't Beat Them, Eat Them!'—To the Magnificent Seven and Beyond. In: Journal of Insect Science, Volume 21, Issue 2, March 2021, 9, doi:10.1093/jisesa/ieab019.

- ^ “昆虫食・昆虫飼料市場の全貌がわかる「昆虫食カオスマップ 2019」公開”. BUGS GROOVE (2019年10月10日). 2023年4月23日閲覧。

- ^ “昆虫食を「サーキュラーフード」にアップデートする:連載 The Next Innovators(2) グリラス 渡邉崇人”. wired (2022年3月28日). 2023年4月24日閲覧。

- ^ a b “MUJI’s Cricket Crackers Are Constantly Sold Out. Here Is Why Insect Food Is Suddenly Trendy In Japan”. forbes (2020年12月17日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ “若者も食にはコンサバ、「昆虫食」イヤ80% :フードテックへの関心低い ―18歳意識調査”. ニッポンドットコム (2020年12月2日). 2023年4月23日閲覧。

- ^ “代替肉や昆虫食など普及へ 農水省がフードテック推進”. 日本経済新聞 (2020年11月24日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ a b “フードテック官民協議会、推進ビジョンとロードマップ案を発表--概要レポート”. cnet (2023年3月2日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ a b “食用コオロギが食料危機を救う? 拡大する昆虫食市場、日本では”. 毎日新聞 (2023年3月5日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ a b 『『vesta』 129号 来るべき未来の食 「日本の誇る資源、昆虫(水野壮)」』味の素食の文化センター、2023年1月12日、10-13頁。

- ^ a b “コオロギの食品および飼料原料としての利用における安全確保のための生産ガイドライン(コオロギ生産ガイドライン)”. 昆虫ビジネス研究開発プラットフォーム (2022年7月22日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ “食料問題を解決?昆虫食”. 毎日新聞 (2021年5月26日). 2023年3月6日閲覧。

- ^ “ムーンショット型研究開発制度”. 内閣府. 2023年3月5日閲覧。

- ^ “ムーンショット型研究開発制度 研究開発プロジェクト”. 内閣府. 2023年4月16日閲覧。

- ^ “「破壊的イノベーションを創出せよ」内閣府が主導するムーンショット計画とは”. HR MEDIA (2021年4月14日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ “FAOも推奨 「ムーンショット目標5」に盛り込まれた昆虫食は食糧危機を救うスーパーフード!”. HATCH (2021年10月1日). 2023年3月5日閲覧。

- ^ “ムーンショット型農林水産研究開発事業について”. 農林水産技術会議. 2023年3月6日閲覧。

- ^ “目標5:2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、 地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出”. 生物系特定産業技術研究支援センター. 2023年3月6日閲覧。

- ^ “コオロギは危険な食材なのか?専門家が解説する「コオロギ食」騒動の真相”. Japan Business Press (2023年4月10日). 2023年4月10日閲覧。

- ^ “給食に出て話題になったコオロギなどの「昆虫食」--安全性や価格、生産ガイドラインは?”. CNET Japan (2023年3月8日). 2023年3月30日閲覧。

- ^ “6 参考(ムーンショット目標5について)” (PDF). 農林水産省. 2023年5月2日閲覧。

- ^ a b “食品残渣等を利用した昆虫の食料化と飼料化” (PDF). 農研機構. 2023年5月2日閲覧。

- ^ “地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発”. ムーンショット型農林水産研究開発事業. 2023年3月5日閲覧。

- ^ a b “もう食べずにはいられない…!? 栄養満点で地球に優しい「昆虫食」の“底力””. NHK (2022年2月18日). 2023年4月17日閲覧。

- ^ a b c 佐伯真二郎『おいしい昆虫記』ナツメ社、2020年9月16日。ISBN 978-4816368950。

- ^ 三橋淳『虫を食べる人びと』平凡社、2012年5月12日。ISBN 978-4582767629。

- ^ “Energy-efficient food production to reduce global warming and ecodegradation: The use of edible insects”. Volume 15, Issue 9, December 2011, Pages 4357-4360. 2023年3月1日閲覧。

- ^ X. Fernandez-Cassi; A. Supeanu; M. Vaga; A. Jansson; S. Boqvist; I. Vagsholm (2019). “The house cricket (Acheta domesticus) as a novel food: a risk profile”. Journal of Insects as Food and Feed 5 (2): 137-157. doi:10.3920/JIFF2018.0021.

- ^ a b “Crickets Are Not a Free Lunch: Protein Capture from Scalable Organic Side-Streams via High-Density Populations of Acheta domesticus”. PLoS ONE (2015年4月15日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ Mark E. Lundy; Michael P. Parrella (2015). “Crickets Are Not a Free Lunch: Protein Capture from Scalable Organic Side-Streams via High-Density Populations of Acheta domesticus”. PLoS One (Public Library of Science (PLOS)) 10 (4). doi:10.1371/journal.pone.0118785.

- ^ “Feed Conversion, Survival and Development, and Composition of Four Insect Species on Diets Composed of Food By-Products”. PLoS One 10 (12): e0144601. (2015). doi:10.1371/journal.pone.0144601. PMC 4689427. PMID 26699129.

- ^ a b 「【第7回】無印良品で話題の『コオロギせんべい』 良品計画が昆虫食を開発した裏側に迫る」『THE OWNER』、2021年4月20日。2023年4月25日閲覧。

- ^ a b “米ぬかを最大限利用した、 循環型で持続可能なコオロギ餅の販売を開始 米処・山形から ~伝統食で未来を学ぶ。~”. atpress (2022年11月28日). 2023年4月3日閲覧。

- ^ “NTT東日本が昆虫食ビジネスに参入 グリラスの食用コオロギの効率的かつ大量の飼育に向けてICTを活用してサポート”. OVO (2023年1月26日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ “コオロギに熱い視線 環境配慮の次世代たんぱく源 昆虫食、1000億円市場へ【けいざい百景】”. 時事通信社 (2023年2月22日). 2023年3月6日閲覧。

- ^ “ECOLOGGIE インタビュー”. MNH. 2023年4月3日閲覧。

- ^ “【早大発ベンチャー】亀田製菓の関連会社をはじめとする複数企業のフードロスを活用し、コオロギを量産へ”. prtimes (2022年4月26日). 2023年4月23日閲覧。

- ^ “「広島もみじコオロギ」養殖事業”. ACORN徳の風プロジェクト. 2023年3月31日閲覧。

- ^ “リーフレタスの残渣を食用コオロギの飼料にすることで 年間7,200キロの食品ロスの削減に貢献 株式会社オールコセイと小林クリエイト株式会社が業務提携を発表”. ドリームニュース (2023年4月4日). 2023年4月10日閲覧。

- ^ a b Mark D. Finke (2015). “Complete nutrient content of four species of commercially available feeder insects fed enhanced diets during growth”. ZOO BIOLOGY (Wiley-Liss) 34 (6): 554-564. doi:10.1002/zoo.21246.

- ^ a b Mark D. Finke裕 (2002). “Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates used as food for insectivores”. ZOO BIOLOGY (Wiley-Liss) 21 (3): 269-285. doi:10.1002/zoo.10031.

- ^ a b c d “Nutritional Values and Functional Properties of House Cricket (Acheta domesticus) and Field Cricket (Gryllus bimaculatus)”. Food Science and Technology Research. pp. 597-605 (2019年1月). 2023年4月22日閲覧。

- ^ 内山昭一『昆虫食入門』平凡社、2012年4月15日。ISBN 978-4582856354。

- ^ ムシモアゼルギリコ『むしくいノート びっくり!たのしい!おいしい!昆虫食のせかい』カンゼン、2013年11月8日。ISBN 978-4862552136。

- ^ 田村正人「日本の食用昆虫」『家屋害虫』第25巻第2号、家屋害虫研究会、2003年11月、112-113頁、NAID 110007724252。

- ^ a b “昆虫と食文化” (PDF). 107 山口県立大学学術情報 第2号 〔大学院論集〕 2009年3月. 2023年4月22日閲覧。

- ^ “Evaluation on Nutritional Value of Field Crickets as a Poultry Feedstuff” (PDF). 2023年4月22日閲覧。

- ^ “Nutritive evaluations of laboratory-reared edible field cricket Coiblemmus compactus Chopard, 1928 (Orthoptera: Gryllidae), for utilising them as an alternate protein source”. The Journal of Basic and Applied Zoology (2022年12月). 2023年5月4日閲覧。

- ^ “栄養価やアレルギー、安全性など昆虫食の疑問にお答えします”. TAKEO. 2021年6月2日閲覧。

- ^ Andrea K. Stone; Takuji Tanaka,; Michael T. Nickerson (2019). “Protein quality and physicochemical properties of commercial cricket and mealworm powders”. J Food Sci Technol (Springer Science+Business Media) 56 (7): 3355–3363. doi:10.1007/s13197-019-03818-2.

- ^ Marianne Shockley; Aaron T. Dossey (2014). “Chapter 18 - Insects for Human Consumption”. Mass Production of Beneficial Organisms: 617-652. doi:10.1016/B978-0-12-391453-8.00018-2.

- ^ “What Is Cricket Powder And How Is It Used?”. InsectGourmet.com. 2023年4月22日閲覧。

- ^ a b “Protein quality of four indigenous edible insect species in Nigeria”. Food Science and Human Wellness Volume 7, Issue 2, June 2018, Pages 175-183. 2023年4月19日閲覧。

- ^ “Nutritional composition and safety aspects of edible insects”. Mol Nutr Food Res 57 (5): 802–23. (May 2013). doi:10.1002/mnfr.201200735. PMID 23471778.

- ^ a b “From Farm to Fork: Crickets as Alternative Source of Protein, Minerals, and Vitamins”. Front. Nutr., 10 August 2021 Sec. Nutritional Epidemiology Volume 8 - 2021. 2023年4月22日閲覧。

- ^ a b c d Malla, Navodita; Nørgaard, Jan V.; Lærke, Helle N.; Heckmann, Lars-Henrik L.; Roos, Nanna (2022-04-01). “Some Insect Species Are Good-Quality Protein Sources for Children and Adults: Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS) Determined in Growing Pigs”. The Journal of Nutrition 152 (4): 1042–1051. doi:10.1093/jn/nxac019. ISSN 1541-6100. PMID 35102372.

- ^ “Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. 6Protein and Amino Acids”. NIH. 2023年4月24日閲覧。

- ^ “Dietary protein quality evaluation in human nutrition” (PDF). fao. 2023年4月24日閲覧。

- ^ “Pork Products Have Digestible Indispensable Amino Acid Scores (DIAAS) That Are Greater Than 100 When Determined in Pigs, but Processing Does Not Always Increase DIAAS”. The Journal of Nutrition Volume 150, Issue 3, March 2020, Pages 475-482. 2023年4月24日閲覧。

- ^ Phillips, Stuart M. (2016). “The impact of protein quality on the promotion of resistance exercise-induced changes in muscle mass”. Nutrition & Metabolism 13: 64. doi:10.1186/s12986-016-0124-8. PMC 5041535. PMID 27708684.

- ^ Rutherfurd, S. M; Fanning, A. C; Miller, B. J; Moughan, P. J (2014). “Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Scores and Digestible Indispensable Amino Acid Scores Differentially Describe Protein Quality in Growing Male Rats”. Journal of Nutrition 145 (2): 372–9. doi:10.3945/jn.114.195438. PMID 25644361.

- ^ a b c “Can the digestible indispensable amino acid score methodology decrease protein malnutrition”. Animal Frontiers. pp. 18–23 (2019年9月28日). doi:10.1093/af/vfz038. 2023年4月25日閲覧。

- ^ “Comprehensive overview of the quality of plant- And animal-sourced proteins based on the digestible indispensable amino acid score”. Food Science & Nutrition 8 (10): 5379–5391. (October 2020). doi:10.1002/fsn3.1809. PMC 7590266. PMID 33133540.

- ^ Agata, Dabrowska (2016-02-02). “Dietary Guidelines for Americans: Frequently Asked Questions” (English). Digital Library.

- ^ Hoffman, J. R; Falvo, M. J (2004). “Protein - Which is Best?”. Journal of Sports Science & Medicine 3 (3): 118–30. PMC 3905294. PMID 24482589.

- ^ “栄養士直伝!アミノ酸を効果的に摂るおすすめ食事術”. 「味の素®」 マガジン. 2023年4月27日閲覧。

- ^ “アミノ酸スコアとは。スコアが高い食品はどれ?”. グリコ. 2023年4月21日閲覧。

- ^ “昆虫の食物アレルギーへのTAKEOの対応”. TAKEO. 2023年4月2日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “昆虫食品の安全性と国内外の動向”. 食品分析開発センターSUNATEC (2021年12月1日). 2023年3月6日閲覧。

- ^ “ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、消費者モニターの特別版を公表し、生の食品の健康リスクが過少評価されている結果について報告”. 食品安全委員会 (2023年2月21日). 2023年4月18日閲覧。

- ^ “昆虫は食べても大丈夫なの?安全性について考える。”. 昆虫食のセミたま (2020年6月20日). 2023年4月13日閲覧。

- ^ “昆虫の食糧保障、暮らし そして環境への貢献” (PDF). fao. 2023年3月2日閲覧。

- ^ 元木康介, 石川伸一, 朴宰佑「昆虫食受容に関する心理学的研究の動向と展望」『心理学研究』第92巻第1号、日本心理学会、2021年、52-67頁、doi:10.4992/jjpsy.92.20402、ISSN 00215236、CRID 1390287827492219264、2023年5月11日閲覧。

- ^ a b “Road to The Red Carpet of Edible Crickets through Integration into the Human Food Chain with Biofunctions and Sustainability: A Review” (PDF). International Journal of Molecular Sciences (2022年2月1日). 2023年5月6日閲覧。

- ^ “欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)についてリスクプロファイルを公表”. 食品安全委員会 (2018年9月21日). 2023年3月4日閲覧。

- ^ “欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのヨーロッパ・イエコオロギ(Acheta domesticus)由来の冷凍及び乾燥調製品(formulations)の安全性を評価した科学的意見書を公表”. 食品安全委員会 (2021年8月17日). 2023年3月4日閲覧。

- ^ “「食品安全委員会がコオロギ食に注意喚起」は不正確 欧州の検討過程の説明”. リトマス (2023年3月7日). 2023年3月27日閲覧。

- ^ “「2018年に内閣府食品安全委員会がコオロギ食の危険性を記載」は不正確【ファクトチェック】”. 日本ファクトチェックセンター(JFC) (2023年3月14日). 2023年3月27日閲覧。

- ^ a b “コオロギが食用って…なぜ?”. NHK (2023年3月7日). 2023年3月29日閲覧。

- ^ “Entomophagy: A Narrative Review on Nutritional Value, Safety, Cultural Acceptance and A Focus on the Role of Food Neophobia in Italy”. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ.. pp. 628-643 (2020年). doi:10.3390/ejihpe10020046. 2023年3月2日閲覧。

- ^ “食品安全関係情報詳細”. www.fsc.go.jp. 2023年3月3日閲覧。

- ^ “EU認定の昆虫食品で誤情報拡散 政治家も参戦”. AFPBB (2023年4月2日). 2023年4月5日閲覧。

- ^ Norio, Kamemura、Mayumi, Sugimoto、Norimasa, Tamehiro、Reiko, Adachi、Sayuri, Tomonari、Takahito, Watanabe、Taro, Mito「エビアレルギー患者における甲殻類と食用昆虫Gryllus bimaculatusの交差アレルゲン性【JST・京大機械翻訳】」『Molecular Immunology』第106巻、2019年、127–134頁、ISSN 0161-5890。

- ^ “昆虫食の安全性とアレルギーについて”. 昆虫食のTAKEO|通販、実店舗、製造、養殖、研究 (2017年7月8日). 2023年4月3日閲覧。

- ^ a b c “食物アレルギーに関するFAQ”. 昆虫食のTAKEO|通販、実店舗、製造、養殖、研究 (2022年3月4日). 2023年4月30日閲覧。

- ^ “コオロギを食べて起こるアレルギーは、エビやダニアレルギーと関係する?|堀向健太 医学博士 日本アレルギー学会指導医 日本小児科学会指導医”. yahoo.co.jp. 2023年3月3日閲覧。

- ^ “コオロギ・昆虫食の安全性に関する見解|FUTURENAUT株式会社”. futurenaut.co.jp. 2023年3月29日閲覧。

- ^ a b “甲殻類、軟体類、貝類アレルギー|食物アレルギー研究会 国立病院機構相模原病院 臨床研究センター アレルギー性疾患研究部”. www.foodallergy.jp. 2023年4月5日閲覧。

- ^ a b “技術用語解説 甲殻類アレルゲン|日本食品科学工学会誌 2008年 55巻 11号 p.571”. 2023年4月5日閲覧。

- ^ “NPO法人食用昆虫科学研究会”. NPO法人食用昆虫科学研究会 (2018年7月12日). 2023年5月12日閲覧。

- ^ “痛風・高尿酸血症”. KOMPAS 慶応義塾大学付属病院リウマチ内科 (2017年3月22日). 2023年5月12日閲覧。

- ^ a b “尿酸と鳥類”. オダガワ動物病院 (2018年3月19日). 2023年5月10日閲覧。

- ^ a b “痛風”. MSDマニュアル プロフェッショナル版. 2023年4月27日閲覧。

- ^ a b “「尿酸」って何ですか?”. 三和化学研究所. 2023年5月4日閲覧。

- ^ “痛風・高尿酸血症”. 富士薬品 高尿酸血症.jp (2022年1月24日). 2023年5月12日閲覧。

- ^ “尿酸 Uric Acid 〜痛風リスクと抗酸化作用のジレンマ〜”. Chem-Station (2022年8月15日). 2023年5月10日閲覧。

- ^ “尿酸こぼれ話 第3回 恐竜は痛風に苦しんでいた 監修:室原 豊明 先生 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学教授”. 株式会社三和化学研究所 (2016年12月26日). 2023年3月13日閲覧。

- ^ a b Sabolová, Monika; Kulma, Martin; Kouřimská, Lenka (2021-03-01). “Sex-dependent differences in purine and uric acid contents of selected edible insects” (英語). Journal of Food Composition and Analysis 96: 103746. doi:10.1016/j.jfca.2020.103746. ISSN 0889-1575.

- ^ “Changes in purine and uric acid content in edible insects during culinary processing”. Food Chem 403: 134349. (March 2023). doi:10.1016/j.foodchem.2022.134349. PMID 36183465.

- ^ a b Bednářová, M.; Borkovcová, M.; Komprda, T. (2014). “Purine derivate content and amino acid profile in larval stages of three edible insects.” (英語). Journal of the science of food and agriculture.

- ^ Nugent, C. A.; Tyler, F. H. (1959-11-01). “THE RENAL EXCRETION OF URIC ACID IN PATIENTS WITH GOUT AND IN NONGOUTY SUBJECTS” (英語). The Journal of Clinical Investigation 38 (11): 1890–1898. doi:10.1172/JCI103966. ISSN 0021-9738. PMC PMC441775. PMID 14427889.

- ^ Koch, Marcus; De Keyser, Jacques (2006-04-01). “Uric acid in multiple sclerosis”. Neurological Research 28 (3): 316–319. doi:10.1179/016164106X98215. ISSN 0161-6412. PMID 16687059.

- ^ a b c d “コオロギはプリン体が他の食品と比べて10倍以上高いのですか?|TAKEO株式会社”. takeo.tokyo. 2023年3月29日閲覧。

- ^ “Investigating purine and uric acid contents of various development stages of artificially reared edible insects”. Journal of Insects as Food and Feed: 9 (1)- Pages: 77 - 85 (2022年6月13日). 2023年3月28日閲覧。

- ^ “高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版|公益財団法人 日本医療機能評価機構”. https://minds.jcqhc.or.jp. 2023年3月13日閲覧。

- ^ “高尿酸血症の食事”. 厚生労働省. 2023年4月27日閲覧。

- ^ a b c d e “【名字】興梠”. 名字由来net. 2023年4月28日閲覧。

- ^ “【クイズ】この苗字、なんて読む?「興梠」さん - あの虫と読み方は同じ、でも由来は違う?”. マイナビニュース (2022年7月31日). 2023年4月28日閲覧。

- ^ 全国名字辞典124P、森岡浩、東京堂出版、1997年、ISBN 978-4490104547

- ^ 県別名字ランキング事典187P、森岡浩、東京堂出版、2009年、ISBN 978-4490107739

参考文献[編集]

- 野地澄晴『最強の食材 コオロギフードが地球を救う』小学館新書、2021年7月29日。ISBN 978-4098254040。

- 三橋淳『昆虫食古今東西』工業調査会、2010年。ISBN 978-4-7693-7175-5。

- 瀬川千秋『闘蟋 中国のコオロギ文化』大修館書店、2002年10月10日、56-60頁。ISBN 4469231851。

- 清水徹「コオロギの翅型が決まるしくみ」『インセクタリゥム』1997年12月号(財団法人東京動物園協会)

- 松浦一郎『虫はなぜ鳴く ― 虫の音の科学』正木進三監修、文一総合出版〈自然誌ライブラリー〉、1990年、ISBN 4-8299-3030-6

関連項目[編集]

- キリギリス

- 蟲のこゑ

- 虫の音 - 虫の音#ハバナ症候群

- 昆虫食

- コオロギ粉 (英語版)

- ジミニー・クリケット - Cri-Cr (英語版) - 架空のキャラクター

外部リンク[編集]

- 『コオロギ』 - コトバンク

- コオロギの鳴き声(兵庫県立人と自然の博物館)

- コオロギ図鑑 - コオロギのなかま(同上)

- 昆虫の食糧保障、暮らし そして環境への貢献 国際連合食糧農業機関(FAO)

- 栄養価やアレルギー、安全性など昆虫食の疑問にお答えします(Q&A) TAKEO