バーレーン

- バーレーン王国

- مملكة البحرين

-

(国旗) 国章 - 国の標語:なし

- 国歌:Bahrainona (我らのバーレーン)

-

公用語 アラビア語 首都 マナーマ 最大の都市 マナーマ 独立

- 日付イギリスより

1971年12月16日通貨 バーレーン・ディナール(BHD) 時間帯 UTC+3 (DST:なし) ISO 3166-1 BH / BHR ccTLD .bh 国際電話番号 973

バーレーン王国(バーレーンおうこく、アラビア語: مملكة البحرين, ラテン文字: Mamlakat al-Baḥrayn)、通称バーレーンは、中東・西アジアの国家。首都はマナーマ。ペルシア湾のバーレーン島を主島とした大小33の島から成る君主制の島国である。

バーレーン島北部にはオアシスがあり、そこからエデンの園はバーレーンにあったのではないかと言う人もいる。

王家のハリーファ家はクウェートのサバーハ家やサウジアラビアのサウード家と同じくアナイザ族出身でスンナ派であるが、1782年以前はシーア派以外の宗派を認めていなかったサファヴィー朝やアフシャール朝の支配下にあった経緯もあり、国民の大多数をシーア派がしめる。

1994年以後、シーア派による反政府運動が激化し、2001年2月に行われた国民投票によって首長制から王制へ移行した。

国名

正式名称はアラビア語で مملكة البحرين(ラテン文字: Mamlakat al-Baḥrayn, マムラカトゥ・アル=バフライン)、通称、البحرين(al-Baḥrayn アル=バフライン)。

公式の英語表記は Kingdom of Bahrain。通称 Bahrain。

日本語の表記はバーレーン王国。通称バーレーン。バハレーン、バハレインと書かれることもある。正則アラビア語に従った仮名表記では「バフライン」になる。

国名のبحرينは[2]アラビア語で「二つの海」という意味であり、島に湧く淡水と島を囲む海水を表すとされている。2002年、バーレーン国(State of Bahrain)から現在の名称に変更した。

歴史

かつてはディルムン文明と呼ばれるエジプト文明やシュメール文明に匹敵する文化の中心地であったといわれている。15世紀ごろまでは真珠の産地であった。

- 16世紀、ペルシャの圧力を受ける中、ポルトガルが進出

- 1782年 ハリーファ家がカタールから移住。支配が始まる

- 1880年 イギリスの保護国となる

- 1968年 イギリス軍のスエズ以東撤退が発表されたのを契機に、バーレーンを含む湾岸の9首長国が連邦結成協定を結ぶ

- 1971年 独立

- 1975年 議会廃止

- 2001年 民主化推進に向け、国民投票を実施

- 2002年 国名をバーレーン王国へ改称し、絶対君主制から立憲君主制へ移行

- 2011年 2011年バーレーン騒乱。シーア派国民による反政府デモが起こる。

地理

サウジアラビアの東、ペルシャ湾内にある群島。国土の大半が砂漠と石灰岩に覆われている。

サウジアラビアとは「キング・ファハド・コーズウェイ」という全長約24kmの橋によって結ばれている。

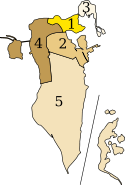

地方行政区分

5つの県がある。2003年7月3日までは12の行政区に分けられていた。

政治

政体

かつては絶対君主制で、「クウェートより危うい国」とされていたが、湾岸戦争以後、民主化を求める国民による暴動が絶えず、首長(シャイフ)であるシャイフ・ハマド・ビン・イーサー・アール・ハリーファの下で次々と民主化を実行し、2002年より政体を立憲君主制とした。シャイフ・ハマド・ビン・イーサー・アール・ハリーファ首長は国王(ハーキム)に即位した。二院制の議会を設置し、内閣には国王によって任命される首相を置き、男女平等参政権や司法権の独立など中東には珍しい体制を整えている。

外交

外交面では中東地域の国々やイギリス、フランス、日本、アメリカを始め、多くの国と良好な関係を築いており、また親米国だが、カタールとハワール諸島に関しての領土問題がある。イラクと関係が悪かったこともあり、湾岸戦争時にミサイルで狙われたこともある。またペルシア湾を挟んで向かい合う大国イランとは、パフラヴィー朝が「バーレーンは歴史的にみてイラン(ペルシア)の領土である」と領有権を主張していたことから、同国に対して警戒心が強いとされる。イスラーム革命後は、イランが国内のシーア派を扇動して体制転覆を図るのではないかと脅威に感じており、バーレーンのスンナ派住民の間には、こうした警戒心から反イラン・反シーア派感情が強いとされる。アメリカも「敵の敵は味方」思考からスンニー派(政権側で少数派)のシーア派(国内多数)弾圧に見てみぬ振りを通している。

隣国サウジアラビアとは、王家が同じ部族の出身ということもあって関係が深く、実質的な保護国となっている。2011年バーレーン騒乱の際は、サウジアラビアの軍事介入によって事態が収束した。

軍事

軍事面では湾岸戦争後、アメリカと防衛協定を結び、アメリカ軍が駐留しており、第5艦隊 (アメリカ軍)の司令部がある。南部の約25%がアメリカ軍基地となっている。

経済

2009年のGDPは約217億ドルであり[3]、米国のバーモント州よりやや小さい経済規模である。

隣国サウジアラビアとは橋一本で結ばれているため、経済的な結びつきが強い。中東で最も早く石油採掘を行った国で、GDPの約30%は石油関連事業によるものであり、その恩恵で国民には所得税が皆無であるが、1970年ごろから石油が枯渇し始め、このままいくと、あと20年余りで完全に枯渇するという問題に直面している。

しかし、世界最大の産油国サウジアラビアの隣国であり同国が事実上の鎖国体制を敷いていることやペルシャ湾の入口にあるという地理的特性を活かし、中東のビジネスの拠点、金融センターを目指してインフラ整備を進め、石油精製やアルミ精製、貿易、観光などの新規事業も積極的に展開し、多国籍企業を始めとした外国資本が多数進出している。2010年9月、英国のシンクタンクのZ/Yenグループによると、バーレーンは世界第42位の金融センターと評価されており、中東ではドバイ、カタールに次ぐ第3位である[4]。

観光にも力を入れており、現在は豊かな国の一つとして数えられているが、失業率が15%超 (政府発表値約6.6%:2003年) とGDPと比べて高い。

通貨単位はバーレーン・ディナール。レートは1米ドル=0.377バーレーン・ディナール(2010年12月3日現在)

交通

国営航空会社のガルフエアがアジアやヨーロッパ、アフリカ、オセアニア諸国に乗り入れている他、世界各国の航空会社がバーレーン国際空港に乗り入れている。日本から行く場合はバンコク、ドバイなどで乗り換えていくのが一般的である。

島国ではあるが、1986年にキング・ファハド・コーズウェイが開通、車での行き来が可能になっている。

国民

住民はアラブ人が7割ほどを占めている(バーレーン人が63%、その他のアラブ人が10%)。その他にイラン人が8%、アジア人(印僑など)が19%などとなっている。シーア派多数の人口構成を変えるために、パキスタン等他のスンナ派イスラーム諸国からの移民を受け入れ、国籍を与えていると言われている。

言語

言語は公用語がアラビア語で、他に英語、ペルシア語、ウルドゥー語などが使われる。

宗教

宗教は、イスラームが81.2%で、シーア派が75%、スンナ派が25%である。残りはキリスト教が9%で、その他は9.8%である。少数派であるスンナ派は政治やビジネスなどの面で優遇されて支配層を形成しているのに対して、多数派であるシーア派は貧困層が多く、公務員や警察には登用されないなど差別的な待遇に不満を感じているとされる。こうした不満が、2011年バーレーン騒乱に繋がったと見る向きもある。

宗教的規制

全世界からビジネスマンや観光客が来ることもあってか、サウジアラビアやイラン等の周辺国に比べると、宗教的規制はかなりゆるやかである。例えばアルコールは自由に飲むことができ、週末になると飲酒を禁じられている周辺国から酒を求めてムスリムが集まって盛り上がる。また、女性も顔や姿を隠す必要はなく、Tシャツでも自由に過ごすことができる。

文化

音楽

欧米の軽音楽の聴取が自由であり、それらに影響された軽音楽がバーレーンでも製作されている。1981年にデビューしたオシリス (Osiris) はバーレーンを代表するロック・バンドで、ヨーロッパでもレコード、CDが発売されている。

女性の社会進出

女性の政治的社会進出も他の湾岸諸国に比べて進んでおり、就業率は23.5%(2001年)、大学進学率は11.8%(2001年、男子は13.2%)と高い水準を誇る[5]。

またサビーカ王妃がアラブ女性連合最高評議会の議長を務めるほか、第61回国連総会議長のハヤ・アール・ハリーファ、同国初の女性閣僚となったナダー・ハッファーダ博士など政府の要職に女性が就くことも珍しくない。

スポーツ

スポーツで最も人気なのはサッカーであり、2006 FIFAワールドカップのアジア最終予選を抜けようと努力し、ホームのバーレーンのスタジアムではバーレーン国がチケットを買い上げ、それをバーレーンの市民に無料に配布してホームの試合を盛り上げるなどした。

2002年に釜山で行われたアジア大会サッカー競技で当時のU-21日本代表と対戦して以来、バーレーン代表は抽選の都合日本代表との対戦機会が急増しており、国際Aマッチの範囲だけでも2002年から2010年にかけて9試合を交えている[6]。

また西部の港町ザラク近郊の砂漠地帯であるサクヒールにサーキットを建設し、F1開催の誘致に成功、2004年からバーレーンGPを開催している。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 5月1日、2日 | メーデー | ||

| 12月16日、17日 | バーレーン国祭日 | ||

| 12月19日 | アラファト・デー | ||

| 1月 | イスラム暦新年 | イスラム暦による移動祝日 | |

| 1月 | アシューラ祭 | イスラム暦による移動祝日 | |

| 3月 | モハメッド生誕祭 | イスラム暦による移動祝日 | |

| 10月 | ラマダン明け祭 | イスラム暦による移動祝日 | |

| 12月 | 犠牲祭 | イスラム暦による移動祝日 |

関連項目

脚注

- ^ a b c d IMF Data and Statistics 2009年7月19日閲覧([1])

- ^ 定冠詞الـ(ラテン文字転写:al)を除いた形。一般名詞の双数形で属格。

- ^ IMF

- ^ The Global Financial Centres Index8

- ^ バーレーン王国大使館HPより

- ^ 2004年のアジアカップの準決勝、2006年ワールドカップのアジア最終予選(H&Aで2試合)、2010年ワールドカップのアジア3次予選および最終予選(H&Aで2試合×2)、2011年アジアカップの予選(H&Aで2試合)。うち日本に対して勝利を収めているのは、2010年ワールドカップのアジア3次予選(ホームゲーム、2008年3月26日)および、2011年アジアカップの予選(ホームゲーム、2009年1月28日)である。

外部リンク

- 政府

- バーレーン王国政府 (アラビア語)(英語)

- バーレーン王国大使館 (英語)(日本語)

- 日本政府

- 日本外務省 - バーレーン (日本語)

- 在バーレーン王国日本国大使館 (日本語)

- その他