「さんかく座」の版間の差分

編集の要約なし |

JAPSTRENGTH (会話 | 投稿記録) m 曖昧さ回避ページ小国町へのリンクを解消、リンク先を小国町 (山形県)に変更(DisamAssist使用) |

||

| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 5行目: | 5行目: | ||

| genitive = Trianguli |

| genitive = Trianguli |

||

| pronounce = {{IPA-en|traɪˈæŋɡj<s>ʊ</s>ləm}}、属格:{{IPA|/traɪˈæŋɡj<s>ʊ</s>laɪ/}} |

| pronounce = {{IPA-en|traɪˈæŋɡj<s>ʊ</s>ləm}}、属格:{{IPA|/traɪˈæŋɡj<s>ʊ</s>laɪ/}} |

||

| symbology = |

| symbology = [[三角形]]{{R|IAU_constellations}} |

||

| RA = {{RA|01|31|27.9}} - {{RA|02|50|40.0}}{{R|boundary}} |

|||

| RA = 2 |

|||

| dec= +37.35° - +25.61°{{R|boundary}} |

|||

| dec= +30 |

|||

| culmination time = 20時 |

|||

| culmination date = 12月中旬{{R|Nenkan2016}} |

|||

| quadrant = NQ1 |

| quadrant = NQ1 |

||

| areatotal = |

| areatotal = 131.847 |

||

| arearank = 78 |

| arearank = 78 |

||

| numbermainstars = 3 |

|||

| numberbfstars = 15 |

| numberbfstars = 15 |

||

| numberstarsplanets = 0 |

|||

| numberbrightstars = 1 |

| numberbrightstars = 1 |

||

| numbernearbystars = 1 |

|||

| brighteststarname = [[さんかく座ベータ星|β Tri]] |

| brighteststarname = [[さんかく座ベータ星|β Tri]] |

||

| starmagnitude = 3.00 |

| starmagnitude = 3.00 |

||

| neareststarname = [[さんかく座デルタ星|δ Tri]] |

|||

| stardistance = 35.4 |

|||

| numbermessierobjects = 1 |

| numbermessierobjects = 1 |

||

| meteorshowers = |

| meteorshowers =なし{{R|NAOJ_meteor}} |

||

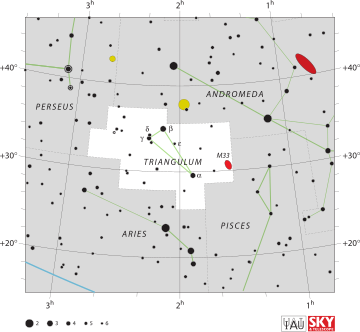

| bordering = [[アンドロメダ座]]<br />[[うお座]]<br />[[おひつじ座]]<br />[[ペルセウス座]] |

| bordering = [[アンドロメダ座]]<br />[[うお座]]<br />[[おひつじ座]]<br />[[ペルセウス座]] |

||

| notes=}} |

| notes=}} |

||

'''さんかく座''' |

{{読み仮名|'''さんかく座'''|さんかくざ|{{Lang-la|Triangulum}}}}は、[[星座#国際天文学連合による88星座|現代の88星座]]の1つで、[[トレミーの48星座|プトレマイオスの48星座]]の1つ{{R|Ridpath}}。伝承に登場する人物や生物など特定の事物ではなく、図形そのものがモチーフとされている{{R|IAU_constellations}}。3等星と4等星が細長い[[三角形]]を形作る小さな星座だが、特徴的な形をしていることから見つけやすい{{Sfn|原恵|2007|p=208}}。 |

||

この星座以外に |

この星座以外に三角と名前がつく星座には[[みなみのさんかく座]]がある。また、[[恒星]]によって形作られる天球上の三角形の[[アステリズム]]として、[[冬の大三角]]・[[春の大三角]]・[[夏の大三角]]があるが、これらは[[星座]]ではない。 |

||

== 主な天体 == |

== 主な天体 == |

||

3等星のα・βと4等星のγが、[[二等辺三角形]]に近い形をした細長い三角形を形作っている。α から約5°西に見える[[渦巻銀河]]M33は、星座の名前を取って「[[さんかく座銀河]]」と呼ばれている。 |

|||

=== 恒星 === |

=== 恒星 === |

||

{{See also|さんかく座の恒星の一覧}} |

{{See also|さんかく座の恒星の一覧}} |

||

[[2023年]]10月現在、[[国際天文学連合]] (IAU) によって2個の恒星に固有名が認証されている{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[さんかく座アルファ星|α星]]: |

* [[さんかく座アルファ星|α星]]:[[太陽系]]から約64 [[光年]]の距離にある、[[見かけの等級|見かけの明るさ]]3.42 等、[[スペクトル分類|スペクトル型]] F5III の巨星で、3等星{{R|simbad_alpha}}。[[変光星]]としては[[回転変光星]]の分類の1つ「[[楕円体状変光星|回転楕円体変光星]]」に分類されており、0.01等の振幅で変光するとされている{{R|GCVS_alpha}}。[[2016年]]8月に[[アラビア語]]で「三角」を意味する言葉に由来する{{R|Kunitzsch2006}}「'''モサラー'''{{R|StellaNavigator11}}(Mothallah{{R|iaucsn}})」という固有名が認証された。このほか、[[ラテン語]]で「三角形の頂点」を意味する「カプト・トリアングリ (Caput Trianguli)」と呼ばれることもあった{{Sfn|原恵|2007|p=208}}。 |

||

* [[HAT-P-38]]: |

* [[HAT-P-38]]:太陽系から約821 光年の距離にある、見かけの明るさ12.51 等、スペクトル型 G 型の13等星{{R|simbad_HAT-P-38}}。IAUの100周年記念行事「IAU100 [[NameExoWorlds]]」で[[フィンランド]]に命名権が与えられ、主星はHorna、太陽系外惑星はHiisiと命名された{{R|NameExoworlds2019}}。 |

||

このほか、以下の恒星が知られている。 |

|||

* [[さんかく座ベータ星|β星]]:見かけの明るさ3.00 等{{R|simbad_beta}}、スペクトル型 A5IV の[[準巨星]]で、3等星。さんかく座で最も明るく見える。[[分光連星]]で、{{Solar mass|3.5|link=y}}([[太陽質量]])の主星と{{Solar mass|1.4}}の伴星が、[[軌道長半径]]0.312 [[天文単位]] (au) の軌道を31.39 日の周期で公転している{{R|Pourbaix2000}}。[[1986年]]には、赤外線天文衛星[[IRAS]]の観測により、連星系の周囲を取り囲む[[星周円盤]]の存在を示す[[赤外超過]]が確認され{{R|Sadakane1986}}、その後の[[スピッツァー宇宙望遠鏡]]の観測でも赤外超過が確認された{{R|Kennedy2012}}。 |

|||

その他に以下の恒星が知られている。 |

|||

* [[さんかく座ガンマ星|γ星]]:太陽系から約117 光年の距離にある、見かけの明るさ4.00 等、スペクトル型 A1Vnn の[[A型主系列星]]で、4等星{{R|simbad_gamma}}。スペクトル型の「nn」は、高速の[[自転]]によって[[スペクトル#分光スペクトル|分光スペクトル]]中に非常に幅の広い[[スペクトル#スペクトルの波形の特長による種類|吸収線]]が見られることを表しており、[[2007年]]の研究では毎秒254 キロメートルの猛スピードで自転しているとされた{{R|simbad_gamma}}。 |

|||

* [[さんかく座ベータ星|β星]]:さんかく座で最も明るい恒星。 |

|||

* [[さんかく座デルタ星|δ星]]:太陽系から約35.6 光年の距離にある{{R|simbad_delta}}、見かけの明るさ4.87 等{{R|BSC5}}、スペクトル型 G0.5VFe-0.5 の[[G型主系列星]]で、5等星{{R|simbad_delta}}。約167″離れた位置に見える13.6 等のB星は[[見かけの二重星]]だが、A星自体が分光連星で、10.02 日の周期で互いに公転している{{R|WDS_delta}}。 |

|||

* [[さんかく座ガンマ星|γ星]]:4等星。α星、β星とともに細長い三角形を成す。 |

|||

=== 星団・星雲・銀河 === |

=== 星団・星雲・銀河 === |

||

[[18世紀]][[フランス]]の天文学者[[シャルル・メシエ]]が編纂した『[[メシエカタログ]]』に挙げられた[[銀河]]が1つ位置している{{R|SEDS_Messier}}。 |

|||

* M33([[さんかく座銀河]]):[[渦巻銀河]]。この銀河は、[[太陽系]]のある[[天の川銀河]]、M31 ([[アンドロメダ銀河]])とともに、[[局所銀河群]]を形成している。 |

|||

* [[さんかく座銀河|M33]]:「'''[[さんかく座銀河]]'''{{R|Nipponica_M33}}({{Lang-en-short|Triangulum Galaxy, Triangulum Pinwheel}}){{R|simbad_M33}}」の名で知られる[[渦巻銀河]]。[[1764年]]8月25日にメシエが発見したが、[[17世紀]][[シチリア島]]の天文学者[[ジョヴァンニ・バッティスタ・オディエルナ]]が1654年以前に発見していたとされる{{R|SEDS_M33}}。[[アンドロメダ銀河]]、[[天の川銀河]]に次いで、[[局所銀河群]]で3番目に大きな銀河である{{R|SEDS_M33}}。[[肉眼]]で見ることができる最も遠い天体の1つ{{efn2|「肉眼で見える最遠天体」には諸説ある。たとえば、同じ[[局所銀河群]]に属する[[アンドロメダ座銀河]] (M31) も肉眼で見える銀河であり、さんかく座銀河とどちらか遠くに位置しているかは定かではない。また、約1200万 光年とこれらの銀河よりもはるか遠くに位置する[[おおぐま座]]の[[M81 (天体)|ボーデの銀河]] (M81) も、恵まれた観測条件であれば肉眼で見ることができるとする報告もある{{R|SEDS_M81}}。}}。天の川銀河との距離は算出手法によって約245万 光年(0.75 [[パーセク|メガパーセク]] (Mpc)){{R|Kourkchi2020}}から約303万 光年 (0.93 Mpc){{R|Karachentsev2018}}と大きな差が残るものの、およそ260万 光年 (0.8 Mpc) 前後の距離にあると考えられている。40億-50億年後にアンドロメダ銀河と天の川銀河が衝突・合体して1つの銀河「[[ミルコメダ]]」となったのち、さんかく座銀河も衝突・合体するものと考えられている{{R|NASA20120531}}。 |

|||

** [[NGC 604]]:M33の[[渦状腕]]に位置する巨大な[[HII領域]]{{R|simbad_NGC604|SEDS_NGC604}}。その直径は1,500 光年に及ぶとされ、中心には200以上の[[O型主系列星|O型星]]や[[ウォルフ・ライエ星]]といった大質量星が存在する{{R|SEDS_NGC604}}など、[[大マゼラン雲]]の[[タランチュラ星雲]]に匹敵する[[局所銀河群]]最大級の星形成領域とされる{{R|APOD20121211}}。 |

|||

=== その他 === |

|||

* [[3C 48]]:[[クエーサー]]{{R|simbad_3C48}}。[[1960年]]9月に、ケンブリッジ電波源カタログに収録された[[電波源]]に対応する天体として初めて発見されたが、当時は銀河ではなく星状の天体として認識されていた{{R|Matthews1963}}。[[1963年]]に z=0.367 と当時知られていた天体の中で最も大きな[[赤方偏移]]を示すことが発見されたことにより、最遠の天体とされた{{R|Greenstein1963}}。同じ頃に発見された[[おとめ座]]の電波源[[3C 273]]とともに「準恒星状天体 ({{Lang-en-short|quasi-stellar object}})」、通称「クエーサー」と呼ばれ、長年に亘って謎の天体とされてきたが、[[1982年]]に3C 48を取り巻く星雲状の構造が同じ赤方偏移を持つことが確認されたことにより、非常に遠くにある銀河であることが確定した{{R|Boroson1982}}。 |

|||

* [[3C 48]]:初めて発見された[[クエーサー]]。ただし[[クエーサー]]と初めて認識されたのは[[3C 273]]である。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

| Iotw2233a Destined to Collide.jpg|[[アメリカ合衆国]][[アリゾナ州]][[キットピーク国立天文台]]にある Nicholas U. Mayall 4-meter Telescope で撮影された、[[渦巻銀河]][[さんかく座銀河|M33]]。赤い斑点のように見える部分は[[HII領域]]で、内部では盛んな[[星形成]]が行われている。銀河中心の右上に一際大きく見える赤い塊が[[NGC 604]]である。 |

|||

| Nursery of New Stars - GPN-2000-000972.jpg | [[1995年]]1月に[[ハッブル宇宙望遠鏡]] (HST) の[[広視野惑星カメラ2]] (WFPC2) によって撮影された、[[局所銀河群]]で最大級の星形成領域[[NGC 604]]{{R|APOD20121211}}。 |

|||

}} |

|||

== 流星群 == |

|||

IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされた[[流星群]]のうち、さんかく座の名前を冠するものは1つもない{{R|NAOJ_meteor}}。[[19世紀]]半ばに分裂・消滅した[[周期彗星]][[ビエラ彗星]] (3D/Biela) を[[母天体]]とし、毎年[[11月13日]]頃に極大を迎えるアンドロメダ座流星群は、[[アンドロメダ座]]に隣接するさんかく座と[[うお座]]に至るまで[[放射点]]が拡散しているとされる{{R|AmericanMeteorSociety20121105}}。 |

|||

== 由来と歴史 == |

== 由来と歴史 == |

||

α・β・γが形作る三角形が[[ギリシャ文字]]のデルタの大文字 (Δ) の形に似ていることから、[[古代ギリシア]]・[[古代ローマ|ローマ]]時代には「デルトトーン ({{Lang-grc-short|Δελτωτόν}}{{R|Ridpath}})、デルトートン ({{Lang-la-short|Deltoton}}{{R|Ridpath|Hard2015}})」と呼ばれていた{{R|Ridpath}}。[[2世紀]]頃の[[クラウディオス・プトレマイオス]]の天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース ({{Lang-grc-short|ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας}})』、いわゆる『[[アルマゲスト]]』では、三角形を意味する「トリゴノン ({{Lang-grc-short|Τρίγωνον}}, {{Lang-la-short|Trigonon}}) という星座名とされた{{R|Ridpath}}。 |

|||

特徴的な神話は伝わっていない。 |

|||

[[File:Triangulum Uranometria.jpg|thumb|360px|[[ヨハン・バイエル]]『[[ウラノメトリア]]』(1603) に描かれたさんかく座。]] |

|||

この星座の由来については、古代ギリシア・ローマ期から複数の異説が伝えられている。[[紀元前3世紀]]前半の詩人[[アラトス|アラートス]]の詩編『ファイノメナ ({{Lang-grc-short|Φαινόμενα}})』では、星座の形状について美しい[[二等辺三角形]]であると述べているものの、その由来については特に触れられていない{{R|Ridpath|Ito2007}}。紀元前3世紀後半の天文学者[[エラトステネス|エラトステネース]]の天文書『[[カタステリスモイ]] ({{Lang-grc-short|Καταστερισμοί}})』では、さんかく座の由来について2つの説を伝えている。1つは「[[ナイル川]]の[[三角州]]を表したものである」とする説{{R|Ridpath|Hard2015|Condos1997}}、もう1つは「Δ は[[ゼウス]]の[[頭文字]]{{efn2|ギリシャ語の原文では Διὸς、ラテン語の原文では Deos と、いずれも頭文字が Δ となる{{R|Takesako2023}}。}}であるため、この文字が目立つように明るい星のない[[おひつじ座]]の上(北側)に[[ヘルメース]]が置いた」とする説である{{R|Hard2015|Condos1997}}。[[1世紀]]初頭の[[古代ローマ]]の著作家[[ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス]]の『天文詩 ({{Lang-la-short|De Astronomica}})』では、これらの2つの説に加えて「[[シチリア島]]を表したものである」とする説を伝えている{{R|Hard2015|Condos1997}}。シチリア島は、3つの岬を持つことから「[[トリナクリア]] (Trinacria)」と呼ばれており、伝承では[[農業]]の[[女神]][[デーメーテール]]{{efn2|[[ローマ神話]]では[[ケレース]]。}}の縁の地であるとされていた{{R|Ridpath|Hard2015}}。さらにヒュギーヌスは「神々が世界を3つに分割したことを示すものである」とする説も伝えている{{R|Hard2015|Condos1997}}。 |

|||

エラトステネースやヒュギーヌスはこの星座にある星の数を3つとした{{R|Condos1997}}が、プトレマイオスは現在のδ星を加えて{{R|kotenmon2017}}4つの星があるとした{{R|Condos1997}}。大きく時を下った[[17世紀]]初頭の[[1603年]]に[[ドイツ]]の[[法律家]][[ヨハン・バイエル]]が編纂した星図『[[ウラノメトリア]]』では、さらにε星を加えた5つの星があるとされた{{R|Bayer1603a|Bayer1603b}}。 |

|||

ギリシャ文字の Δ(デルタ)の形に似ているので、ギリシャでは古くは「デルトートン」とも呼ばれた。[[カタステリスモイ|偽エラトステネス]]は[[ナイル川]]の三角州を表すと伝えている。またローマの詩人[[ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス|ヒギヌス]]は、3つの岬を持つことから「トリナクリア」 (Trinacria) と呼ばれた[[シチリア島]]であると看做した者もいたと伝えている。トリナクリアは[[農業]]の[[女神]][[ケレース|ケレス]]の故郷であるとされていた<ref name="Ridpath" />。 |

|||

[[File:MITRAE PONTIFICALIS S PETRI.jpg|thumb|360px|ユリウス・シラー『Coelum Stellatum Christianum』(1627) に描かれた「教皇[[ペトロ]]の[[ミトラ (司教冠)|ミトラ]] (Mitræ Pontificalis S.Petri)」。[[天球]]を外から見たように描かれているため、バイエルの『ウラノメトリア』の描像とは左右が逆になっている。]] |

|||

[[1627年]]に出版されたドイツの法律家{{仮リンク|ユリウス・シラー|en|Julius Schiller}}の星図『Coelum Stellatum Christianum』では、この三角形は[[キリスト教]]で司祭がかぶる冠である[[ミトラ (司教冠)|ミトラ]]に見立てられ、ラテン語で「教皇[[ペトロ]]のミトラ」を意味する '''MITRÆ PONTIFICALIS S.PETRI''' という星座名が充てられた{{R|Schiller1627}}。この星図は、バイエルの『ウラノメトリア』を当時最新の観測記録を元にアップデートするとともに、全ての星座をキリスト教に由来した事物に置き換えようという壮大な目論見の下にシラーとバイエルが製作を進めていたものであったが、完成を前にして両名が相次いで他界したため、ドイツの天文学者[[ヤコブス・バルチウス]]が二人の後を引き継いで出版したものであった{{R|Dekker1987a}}。このシラーの星図では[[おひつじ座]]が「初代教皇ペトロ (SANCTI PETRI PRINCIPIS APOSTOLORVM)」とされており、さんかく座の3つの星は[[天使]]によってペトロに授けられようとするミトラを表すものとして描かれた{{R|Schiller1627}}。 |

|||

[[ポーランド]]生まれの天文学者[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]は、[[1687年]]に製作した[[星図]]『Firmamentum Sobiescianum』の中で、さんかく座の3つの星の南側にある5等星3つを使った新星座「[[しょうさんかく座|小三角座]]{{Sfn|原恵|2007|p=270}}(Triangulum Minus{{R|Ridpath}})」を設け、さんかく座を「大三角座」を意味する「Triangulum Majus」と改名した{{R|Ridpath}}。[[19世紀]]末頃には小三角座は使われなくなった星座とされ{{R|Barentine2015}}、さんかく座に取り込まれた。小三角座の3つの星は、現在のさんかく座6番星・10番星・12番星となっている{{R|Ridpath_Triangulum_Minus}}。 |

|||

[[1922年]]5月に[[ローマ]]で開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は '''Triangulum'''、略称は '''Tri''' と正式に定められた{{R|IAU_list}}。 |

|||

=== 中東 === |

|||

[[紀元前500年]]頃に製作された天文に関する粘土板文書『{{仮リンク|ムル・アピン|en|MUL.APIN}} (MUL.APIN)』では、さんかく座のα・β と[[アンドロメダ座]]の[[アンドロメダ座ガンマ星|γ]] の3星は、牛馬に引かせて地面を掘り返す[[農具]]の「[[プラウ|犂]]」を表す星座「{{sup|MUL}}.APIN」とされた{{Sfn|近藤二郎|2021|p=227}}{{Sfn|近藤二郎|2021|pp=278-279}}。この粘土板文書の最初にこの言葉が書かれていたことから、粘土板文書そのものを指す言葉とされるようになった{{Sfn|近藤二郎|2021|p=215}}。また、α は単独で[[狼]]を表す星座ともされた{{Sfn|近藤二郎|2021|p=227}}{{Sfn|近藤二郎|2021|pp=278-279}}。 |

|||

=== 中国 === |

|||

ドイツ人宣教師{{仮リンク|イグナーツ・ケーグラー|en|Ignaz Kögler}}(戴進賢)らが編纂し、[[清|清朝]][[乾隆帝]]治世の[[1752年]]に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、さんかく座の星は、[[二十八宿]]の[[白虎|西方白虎]]七宿の第二宿「[[婁宿]]」に配されていたとされる{{Sfn|伊世同|1981|p=167}}{{R|Osaki1987_1}}。婁宿では、β・γ・δ の3星が、天上の[[大将軍#中国の大将軍|大将軍]]を表す[[星官]]「天大将軍」に配された{{Sfn|伊世同|1981|p=167}}{{R|Osaki1987_1}}。 |

|||

== 神話 == |

|||

[[古代ギリシア]]・[[古代ローマ|ローマ]]時代を通じて、特に伝承は伝わっていない{{R|Hard2015}}。 |

|||

== 呼称と方言 == |

== 呼称と方言 == |

||

世界で共通して使用されるラテン語の学名は '''Triangulum'''、日本語の学術用語としては「'''さんかく'''」とそれぞれ正式に定められている{{Sfn|学術用語集:天文学編(増訂版)|1994|pp=305-306}}。 |

|||

日本でも「さんかく」と呼ぶ地方がある。{{seealso|[[星・星座に関する方言#さんかく座|さんかく座の方言]]}} |

|||

明治初期の[[1874年]](明治7年)に[[文部省]]より出版された[[関藤成緒]]の天文書『星学捷径』で「'''トリアングリュム'''」という読みと「'''三角'''{{efn2|「角」の字は、中心の縦棒が突き出た形で記されている{{R|Sekito1874}}。}}」という解説が紹介された{{R|Sekito1874}}。また、[[1879年]](明治12年)に[[ノーマン・ロッキャー]]の著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』でも「'''三角'''」と紹介された{{R|Rakushi}}。30年ほど時代を下った明治後期でも変わらず「'''三角'''」と呼ばれていたことが、[[1908年]](明治41年)9月に刊行された[[日本天文学会]]の会報『天文月報』の第1巻6号に掲載された「九月の天」と題した記事で確認できる{{R|AH190809}}。この訳名は、[[東京天文台]]の編集により[[1925年]](大正14年)に初版が刊行された『[[理科年表]]』にも「'''三角(さんかく)'''」として引き継がれ{{R|Rika_1925}}、[[1944年]](昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「'''三角'''」が継続して使用されることとされた{{R|1944jutsugo}}。戦後も引き続き「三角」が使われ{{R|Rika_1949}}、[[1952年]](昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」{{Sfn|学術用語集:天文学編(増訂版)|1994|p=316}}とした際に Triangulum の日本語名は「'''さんかく'''」とされた{{R|AH195210}}。これ以降も継続して「さんかく」が用いられている。 |

|||

現代の中国でも、'''三角座'''{{Sfn|伊世同|1981|p=131}}{{R|Osaki1987_2}}とされている。 |

|||

=== 方言 === |

|||

{{seealso|[[星・星座に関する方言#さんかく座|さんかく座の方言]]}} |

|||

日本各地で伝わる星の呼称で「サンカクボシ」と呼ばれるものの多くは、[[おおいぬ座]]の [[おおいぬ座デルタ星|δ]]・[[おおいぬ座イプシロン星|ε]]・[[おおいぬ座イータ星|η]]の3星が形作る三角形を指すが、[[山形県]][[小国町 (山形県)|小国町]]{{Ruby|越戸|こえと}}の[[マタギ]]の[[集落]]で[[野尻抱影]]の甥が確認した「'''サンカクサマ'''」という呼称はさんかく座のことを指していたとされる{{R|Nojiri1986|Kitao2018}}。[[新潟県]][[南魚沼郡]][[湯沢町]]でも、これと同様の話が伝わっていた{{R|Nojiri1986}}。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{reflist|refs= |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Notelist2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|25em|refs= |

|||

<ref name="boundary">{{Cite web |

|||

| title=Constellation boundary |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| url=https://www.iau.org/static/public/constellations/txt/tri.txt |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="IAU_constellations">{{Cite web |

|||

| title=The Constellations |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| url=https://www.iau.org/public/constellations/#tri |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="Nenkan2016">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=山田陽志郎 |

|||

| title=天文年鑑2016年版 |

|||

| chapter=星座 | date=2015-11-26 | isbn=978-4-416-11545-9 | pages=290-293}}</ref> |

|||

<ref name="NAOJ_meteor">{{Cite web|和書 |

|||

| title=流星群の和名一覧(極大の日付順) |

|||

| website=[[国立天文台]] | date=2022-12-31 |

|||

| url=https://www.nao.ac.jp/new-info/meteor/table-ls.html |

|||

| access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

|title=Star Tales - Triangulum |

|||

| title=Triangulum |

|||

|url=http://www.ianridpath.com/startales/triangulum.htm |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/triangulum.html |

|||

|last=Ridpath|first=Ian|authorlink=イアン・リドパス |

|||

| website=Star Tales |

|||

|accessdate=2014-06-13}}</ref> |

|||

| access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="approved">{{cite web |

|||

|title=Approved names |

|||

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

|||

|url=http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results |

|||

| last=Mamajek | first=Eric E. |

|||

|publisher=[[国際天文学連合]]|website=Name Exoworlds|language=en |

|||

| title=IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN) |

|||

|accessdate=2020-01-03|date=2019-12-17}}</ref> |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | date=2022-04-04 |

|||

| url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

| access-date=2023-10-25}}</ref> |

|||

<ref name="StellaNavigator11">{{Citation | 和書 |

|||

| publisher=AstroArts |

|||

| title=ステラナビゲータ11 |

|||

| edition=11.0i}}</ref> |

|||

<ref name="Kunitzsch2006">{{Cite book |

|||

| last=Kunitzsch | first=Paul | last2=Smart | first2=Tim | author-link=パウル・クーニチュ |

|||

| title=A Dictionary of Modern Star Names - A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations. |

|||

| publisher=Sky Publishing | location=Cambridge | date=2006 | isbn=978-1-931559-44-7 | page=55}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_alpha">{{Cite simbad |

|||

| title=alf Tri | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="GCVS_alpha">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last1=Samus’| first1=N. N. | last2=Kazarovets | first2=E. V. | last3=Durlevich | first3=O. V. | last4=Kireeva | first4=N. N. | last5=Pastukhova | first5=E. N. |

|||

| title=General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ65504d04fd83c&-out.add=.&-source=B/gcvs/gcvs_cat&recno=55096 |

|||

| journal=Astronomy Reports | volume=61 | issue=1 | year=2017 | pages=80-88 | issn=1063-7729 |

|||

| doi=10.1134/S1063772917010085 | bibcode= 2017ARep...61...80S}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_beta">{{Cite simbad |

|||

| title=bet Tri | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="Pourbaix2000">{{Cite journal |

|||

| last=Pourbaix | first=D. |

|||

| title=Resolved double-lined spectroscopic binaries: A neglected source of hypothesis-free parallaxes and stellar masses |

|||

| journal=Astronomy and Astrophysics Supplement Series | publisher=EDP Sciences |

|||

| volume=145 | issue=2 | year=2000 | issn=0365-0138 | doi=10.1051/aas:2000237 | pages=215–222 | bibcode=2000A&AS..145..215P}}</ref> |

|||

<ref name="Sadakane1986">{{Cite journal |

|||

| last=Sadakane | first=K. | last2=Nishida | first2=M. | author1-link=定金晃三 |

|||

| title=Twelve additional 'Vega-like' stars |

|||

| journal=Publications of the Astronomical Society of the Pacific | publisher=IOP Publishing |

|||

| volume=98 | year=1986 | issn=0004-6280 | doi=10.1086/131813 | pages=685-689 | bibcode=1986PASP...98..685S}}</ref> |

|||

<ref name="Kennedy2012">{{Cite journal | display-authors=1 |

|||

| last=Kennedy | first=G. M. | last2=Wyatt | first2=M. C. | last3=Sibthorpe | first3=B. | last4=Phillips | first4=N. M. | last5=Matthews | first5=B. C. | last6=Greaves | first6=J. S. |

|||

| title=Coplanar circumbinary debris discs |

|||

| journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | publisher=Oxford University Press (OUP) |

|||

| volume=426 | issue=3 | date=2012-10-09 | issn=0035-8711 |

|||

| doi=10.1111/j.1365-2966.2012.21865.x | pages=2115–2128 | bibcode=2012MNRAS.426.2115K}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_gamma">{{Cite simbad |

|||

| title=gam Tri | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_delta">{{Cite simbad |

|||

| title=del Tri | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="BSC5">{{Citation |

|||

| last1=Hoffleit | first1=D. | last2=Warren | first2=W. H., Jr. |

|||

| title=Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-S?HR%20%20%20660 |

|||

| work=VizieR On-line Data Catalog: V/50 | date=1995-11 |

|||

| bibcode=1995yCat.5050....0H}}</ref> |

|||

<ref name="WDS_delta">{{Citation |

|||

| last=Mason | first=Brian D. | last2=Wycoff | first2=Gary L. | last3=Hartkopf | first3=William I. | last4=Douglass | first4=Geoffrey G. | last5=Worley | first5=Charles E. |

|||

| title=VizieR Online Data Catalog: The Washington Double Star Catalog |

|||

| url=https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ6550bd3275292&-out.add=.&-source=B/wds/wds&recno=11964 |

|||

| date=2023-06 |

|||

| bibcode=2023yCat....102026M}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_HAT-P-38">{{Cite simbad |

|||

| title=HAT-P-38 | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="NameExoworlds2019">{{Cite web |

|||

| title=2019 Approved Names |

|||

| website=NameExoworlds |

|||

| url=https://www.nameexoworlds.iau.org/2019approved-names |

|||

| access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_Messier">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=Messier Index |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2013-04-26 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/data3.html |

|||

| access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_M33">{{Cite simbad |

|||

| title=M33 | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="Nipponica_M33">{{Cite Kotobank |

|||

| word=さんかく座銀河 |

|||

| author= |

|||

| encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ) |

|||

| access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_M33">{{Cite web |

|||

| last1=Frommert | first1=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=Messier Object 33 |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2014-02-19 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/m/m033.html |

|||

| access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_M81">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=Messier Object 81 |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2007-09-02 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/m/m081.html | access-date=2023-10-22}}</ref> |

|||

<ref name="Kourkchi2020">{{Cite journal | display-authors=2 |

|||

| last=Kourkchi | first=Ehsan | last2=Tully | first2=R. Brent | last3=Eftekharzadeh | first3=Sarah | last4=Llop | first4=Jordan | last5=Courtois | first5=Hélène M. | last6=Guinet | first6=Daniel | last7=Dupuy | first7=Alexandra | last8=Neill | first8=James D. | last9=Seibert | first9=Mark | last10=Andrews | first10=Michael | last11=Chuang | first11=Juana | last12=Danesh | first12=Arash | last13=Gonzalez | first13=Randy | last14=Holthaus | first14=Alexandria | last15=Mokelke | first15=Amber | last16=Schoen | first16=Devin | last17=Urasaki | first17=Chase | author2-link=R. ブレント・タリー |

|||

| title=Cosmicflows-4: The Catalog of ∼10,000 Tully–Fisher Distances |

|||

| journal=[[アストロフィジカルジャーナル|The Astrophysical Journal]] | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=902 | issue=2 | date=2020-10-23 | issn=1538-4357 | doi=10.3847/1538-4357/abb66b | pages=145-180 | bibcode=2020ApJ...902..145K}}</ref> |

|||

<ref name="Karachentsev2018">{{Cite journal |

|||

| last=Karachentsev | first=I. D. | last2=Kaisina | first2=E. I. | last3=Makarov | first3=D. I. |

|||

| title=Morphological properties of galaxies in different Local Volume environments |

|||

| journal=[[王立天文学会月報|Monthly Notices of the Royal Astronomical Society]] | publisher=Oxford University Press (OUP) |

|||

| volume=479 | issue=3 | date=2018-07-05 | issn=0035-8711 |

|||

| doi=10.1093/mnras/sty1774 | pages=4136–4152 | bibcode=2018MNRAS.479.4136K}}</ref> |

|||

<ref name="NASA20120531">{{Cite web |

|||

| title=NASA's Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision |

|||

| website=NASA Science | date=2012-05-31 |

|||

| url=https://science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-shows-milky-way-is-destined-for-head-on-collision/ |

|||

| access-date=2023-11-15}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_NGC604">{{Cite simbad |

|||

| title=NGC 604 | access-date=2023-11-16}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_NGC604">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=NGC 604 in M33 |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=1998-04-18 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/more/m033_n604.html |

|||

| access-date=2023-11-16}}</ref> |

|||

<ref name="APOD20121211">{{Cite APOD |

|||

| date=2012-12-11 |

|||

| title=NGC 604: Giant Stellar Nursery |

|||

| access-date=2023-11-16}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_3C48">{{Cite simbad |

|||

| title=3C 48 | access-date=2023-11-12}}</ref> |

|||

<ref name="Matthews1963">{{Cite journal |

|||

| last=Matthews | first=Thomas A. | last2=Sandage | first2=Allan R. |

|||

| title=Optical Identification of 3c 48, 3c 196, and 3c 286 with Stellar Objects. |

|||

| journal=The Astrophysical Journal | publisher=American Astronomical Society |

|||

| volume=138 | year=1963 | issn=0004-637X |

|||

| doi=10.1086/147615 | pages=30-56 | bibcode=1963ApJ...138...30M}}</ref> |

|||

<ref name="Greenstein1963">{{Cite journal |

|||

| last=Greenstein | first=Jesse L. | last2=Matthews | first2=Thomas A. |

|||

| title=Red-Shift of the Unusual Radio Source: 3C 48 |

|||

| journal=Nature | publisher=Springer Science and Business Media LLC |

|||

| volume=197 | issue=4872 | year=1963 | issn=0028-0836 |

|||

| doi=10.1038/1971041a0 | pages=1041–1042 | bibcode=1963Natur.197.1041G}}</ref> |

|||

<ref name="Boroson1982">{{Cite journal |

|||

| last=Boroson | first=Todd A. | last2=Oke | first2=J. B. |

|||

| title=Detection of the underlying galaxy in the QSO 3C48 |

|||

| journal=[[ネイチャー|Nature]] | publisher=Springer Science and Business Media LLC |

|||

| volume=296 | issue=5856 | year=1982 | issn=0028-0836 |

|||

| doi=10.1038/296397a0 | pages=397–399 | bibcode=1982Natur.296..397B}}</ref> |

|||

<ref name="AmericanMeteorSociety20121105">{{Cite web |

|||

| title=Meteor Activity Outlook for November 17-23, 2012 |

|||

| website=American Meteor Society | date=2012-11-05 |

|||

| url=https://amsmeteors.org/2012/11/meteor-activity-outlook-for-november-17-23-2012/ |

|||

| access-date=2023-10-28}}</ref> |

|||

<ref name="Ito2007">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=アラトス | author2=二カンドロス | author3=オッピアノス | author1-link=アラトス | author2-link=コロポンのニカンドロス |

|||

| translator=伊藤照夫 |

|||

| title=ギリシア教訓叙事詩集 |

|||

| chapter=星辰譜 |

|||

| publisher=[[京都大学学術出版会]] | publication-place=京都 | date=2007-10-15 | edition=初版第1刷 | isbn=978-4-87698-170-0 | oclc=676527275 | page=25}}</ref> |

|||

<ref name="Condos1997">{{Cite book |

|||

| last1=Condos | first1=Theony |

|||

| title=Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus |

|||

| chapter=Triangulum |

|||

| publisher=Phanes Press | publication-place=Grand Rapids, MI, U.S.A. |

|||

| date=1997 | isbn=978-1-60925-678-4 | oclc=840823460 | page=175-176}}</ref> |

|||

<ref name="Hard2015">{{Cite book |

|||

| last1=Hard | first1=Robin |

|||

| title=Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena |

|||

| chapter=14. Triangulum, the Triangle, also known in the ancient world as Deltoton |

|||

| publisher=Oxford University Press | publication-place= |

|||

| series=Oxford Worlds Classics | date=2015-08-01 | isbn=978-0-19871-698-3 | oclc=1026890396 | pages=48-49}}</ref> |

|||

<ref name="kotenmon2017">{{Cite web | 和書 |

|||

| author=竹迫忍 |

|||

| title=Almagestの星表 |

|||

| website=古天文の部屋 | date=2017-11-07 |

|||

| url=https://www.kotenmon.com/star/catalog/almagest_3.html |

|||

| access-date=2023-11-14}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603a">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77486 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603b">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77487 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Schiller1627">{{Cite book |

|||

| last=Schiller | first=Julius | last2=Bayer | first2=Johann | author2-link=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Coelum Stellatum Christianum |

|||

| year=1627 | oclc=692360880 | pages=64-65 |

|||

| url=https://catalog.lindahall.org/discovery/delivery/01LINDAHALL_INST:LHL/1284387870005961?lang=en |

|||

| language=la}}</ref> |

|||

<ref name="Dekker1987a">{{cite journal |

|||

| last=Dekker | first=Elly |

|||

| title=On the Dispersal of Knowledge of the Southern Celestial Sky / ZUR VERBREITUNG VON WISSEN ÜBER DEN SÜDLICHEN STERNENHIMMEL |

|||

| journal=Der Globusfreund |

|||

| publisher=International Coronelli Society for the Study of Globes | issue=35/37 | year=1987 | issn=0436-0664 |

|||

| jstor=41628839 | bibcode=1987Globu..35..211D | pages=211-230}}</ref> |

|||

<ref name="Barentine2015">{{Cite book |

|||

| last=Barentine | first=John C. |

|||

| title=The Lost Constellations |

|||

| publisher=Springer | publication-place=Cham Chichester |

|||

| chapter=Triangulum Minus | date=2015-10-23 | isbn=978-3-319-22795-5 | pages=445-446}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Triangulum_Minus">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Triangulum Minus |

|||

| website=Star Tales |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/triangulumminus.html |

|||

| access-date=2023-11-14}}</ref> |

|||

<ref name="IAU_list">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title= The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

| website=Star Tales |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.html |

|||

| access-date=2023-11-14}}</ref> |

|||

<ref name="Takesako2023">{{Cite web | 和書 |

|||

| author=竹迫忍 |

|||

| title=さんかく座 |

|||

| website=古天文の部屋 | date=2023-06-01 |

|||

| url=https://www.kotenmon.com/era/20_tirangle.html |

|||

| access-date=2023-11-13}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_1">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=中国星座名義考 | pages=141-192 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="Sekito1874">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=関藤成緒 | editor-link=関藤成緒 |

|||

| title=星学捷径 下 |

|||

| publisher=[[文部省]] | doi=10.11501/831014 | ncid=BA37079704 | page=39 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/831014/1/41}}</ref> |

|||

<ref name="Rakushi">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=ジェー、ノルマン、ロックヤー | authorlink=ノーマン・ロッキャー |

|||

| editor=木村一歩 | editor2=内田正雄 | editor1-link=木村一歩 | editor2-link=内田正雄 |

|||

| publisher=[[文部省]] | date=1879-03 |

|||

| title=洛氏天文学 上冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/831055/1/36 | page=57}}</ref> |

|||

<ref name="AH190809">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=九月の天 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1908/pdf/190809.pdf#page=8 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=1 | issue=6 | date=1908-09 | page=8 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1925">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1925 |

|||

| title=理科年表 第1冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/977669/1/39 | pages=61-64}}</ref> |

|||

<ref name="1944jutsugo">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=学術研究会議 | editor-link=学術研究会議 |

|||

| title=天文術語集 |

|||

| date=1944-1 | page=9 | chapter=星座名 | doi=10.11501/1124236 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1124236/1/8}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1949">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1949 |

|||

| title=理科年表 第22冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1124234/1/61 | page=天 34頁}}</ref> |

|||

<ref name="AH195210">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1952/pdf/195210.pdf#page=13 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=45 | issue=10 | date=1952-10 | page=13| issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_2">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | author-link=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=辛亥革命以後の星座 | pages=115-118 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="Nojiri1986">{{cite book | 和書 |

|||

| author=野尻抱影 | author-link=野尻抱影 |

|||

| title=日本星名辞典 | chapter=秋の星の和名 アンドロメダ座・三角座 |

|||

| pages=95-96 | publisher=[[東京堂出版]] | date=1986-04-10 | edition=七版 | isbn=4490100787}}</ref> |

|||

<ref name="Kitao2018">{{cite book | 和書 |

|||

| author=北尾浩一 |

|||

| title=日本の星名事典 | chapter=第4章第2節04「さんかく座αβγ」 |

|||

| pages=386 | date=2018-05-30 | publisher=[[原書房]] | isbn=978-4-562-05569-2}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

== 参考文献 == |

|||

* {{Cite book | 和書 |

|||

| author=原恵 | author-link=原恵 |

|||

| title=星座の神話 - 星座史と星名の意味 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣]] | date=2007-02-28 | edition=新装改訂版第4刷 | isbn=4-7699-0825-3 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book | 和書 |

|||

| author=近藤二郎 | author-link=近藤二郎 |

|||

| title=星座の起源―古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社]] | edition=初版 | date=2021-01-25 | page=227 | isbn=978-4-416-52159-5 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book |

|||

| author=伊世同 |

|||

| title=中西对照恒星图表 : 1950.0 |

|||

| publisher=科学出版社 | location=[[北京]] | date=1981-04 | language=zh | ncid=BA77343284 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite book | 和書 |

|||

| editor=[[文部省]] |

|||

| title=学術用語集:天文学編(増訂版) |

|||

| publisher=日本学術振興会 | edition=第1刷 | date=1994-11-15 | isbn=4-8181-9404-2 | ref=harv}} |

|||

{{Commons|Triangulum}} |

{{Commons|Triangulum}} |

||

2023年12月30日 (土) 19:11時点における版

| Triangulum | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Trianguli |

| 略符 | Tri |

| 発音 |

英語発音: [traɪˈæŋɡj |

| 象徴 | 三角形[1] |

| 概略位置:赤経 | 01h 31m 27.9s - 02h 50m 40.0s[2] |

| 概略位置:赤緯 | +37.35° - +25.61°[2] |

| 20時正中 | 12月中旬[3] |

| 広さ | 131.847平方度[4] (78位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 15 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 1 |

| 最輝星 | β Tri(3.00等) |

| メシエ天体数 | 1 |

| 確定流星群 | なし[5] |

| 隣接する星座 |

アンドロメダ座 うお座 おひつじ座 ペルセウス座 |

この星座以外に三角と名前がつく星座にはみなみのさんかく座がある。また、恒星によって形作られる天球上の三角形のアステリズムとして、冬の大三角・春の大三角・夏の大三角があるが、これらは星座ではない。

主な天体

3等星のα・βと4等星のγが、二等辺三角形に近い形をした細長い三角形を形作っている。α から約5°西に見える渦巻銀河M33は、星座の名前を取って「さんかく座銀河」と呼ばれている。

恒星

2023年10月現在、国際天文学連合 (IAU) によって2個の恒星に固有名が認証されている[8]。

- α星:太陽系から約64 光年の距離にある、見かけの明るさ3.42 等、スペクトル型 F5III の巨星で、3等星[9]。変光星としては回転変光星の分類の1つ「回転楕円体変光星」に分類されており、0.01等の振幅で変光するとされている[10]。2016年8月にアラビア語で「三角」を意味する言葉に由来する[11]「モサラー[12](Mothallah[8])」という固有名が認証された。このほか、ラテン語で「三角形の頂点」を意味する「カプト・トリアングリ (Caput Trianguli)」と呼ばれることもあった[7]。

- HAT-P-38:太陽系から約821 光年の距離にある、見かけの明るさ12.51 等、スペクトル型 G 型の13等星[13]。IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でフィンランドに命名権が与えられ、主星はHorna、太陽系外惑星はHiisiと命名された[14]。

このほか、以下の恒星が知られている。

- β星:見かけの明るさ3.00 等[15]、スペクトル型 A5IV の準巨星で、3等星。さんかく座で最も明るく見える。分光連星で、3.5 M☉(太陽質量)の主星と1.4 M☉の伴星が、軌道長半径0.312 天文単位 (au) の軌道を31.39 日の周期で公転している[16]。1986年には、赤外線天文衛星IRASの観測により、連星系の周囲を取り囲む星周円盤の存在を示す赤外超過が確認され[17]、その後のスピッツァー宇宙望遠鏡の観測でも赤外超過が確認された[18]。

- γ星:太陽系から約117 光年の距離にある、見かけの明るさ4.00 等、スペクトル型 A1Vnn のA型主系列星で、4等星[19]。スペクトル型の「nn」は、高速の自転によって分光スペクトル中に非常に幅の広い吸収線が見られることを表しており、2007年の研究では毎秒254 キロメートルの猛スピードで自転しているとされた[19]。

- δ星:太陽系から約35.6 光年の距離にある[20]、見かけの明るさ4.87 等[21]、スペクトル型 G0.5VFe-0.5 のG型主系列星で、5等星[20]。約167″離れた位置に見える13.6 等のB星は見かけの二重星だが、A星自体が分光連星で、10.02 日の周期で互いに公転している[22]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に挙げられた銀河が1つ位置している[23]。

- M33:「さんかく座銀河[24](英: Triangulum Galaxy, Triangulum Pinwheel)[25]」の名で知られる渦巻銀河。1764年8月25日にメシエが発見したが、17世紀シチリア島の天文学者ジョヴァンニ・バッティスタ・オディエルナが1654年以前に発見していたとされる[26]。アンドロメダ銀河、天の川銀河に次いで、局所銀河群で3番目に大きな銀河である[26]。肉眼で見ることができる最も遠い天体の1つ[注 1]。天の川銀河との距離は算出手法によって約245万 光年(0.75 メガパーセク (Mpc))[28]から約303万 光年 (0.93 Mpc)[29]と大きな差が残るものの、およそ260万 光年 (0.8 Mpc) 前後の距離にあると考えられている。40億-50億年後にアンドロメダ銀河と天の川銀河が衝突・合体して1つの銀河「ミルコメダ」となったのち、さんかく座銀河も衝突・合体するものと考えられている[30]。

- 3C 48:クエーサー[34]。1960年9月に、ケンブリッジ電波源カタログに収録された電波源に対応する天体として初めて発見されたが、当時は銀河ではなく星状の天体として認識されていた[35]。1963年に z=0.367 と当時知られていた天体の中で最も大きな赤方偏移を示すことが発見されたことにより、最遠の天体とされた[36]。同じ頃に発見されたおとめ座の電波源3C 273とともに「準恒星状天体 (英: quasi-stellar object)」、通称「クエーサー」と呼ばれ、長年に亘って謎の天体とされてきたが、1982年に3C 48を取り巻く星雲状の構造が同じ赤方偏移を持つことが確認されたことにより、非常に遠くにある銀河であることが確定した[37]。

流星群

IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされた流星群のうち、さんかく座の名前を冠するものは1つもない[5]。19世紀半ばに分裂・消滅した周期彗星ビエラ彗星 (3D/Biela) を母天体とし、毎年11月13日頃に極大を迎えるアンドロメダ座流星群は、アンドロメダ座に隣接するさんかく座とうお座に至るまで放射点が拡散しているとされる[38]。

由来と歴史

α・β・γが形作る三角形がギリシャ文字のデルタの大文字 (Δ) の形に似ていることから、古代ギリシア・ローマ時代には「デルトトーン (古希: Δελτωτόν[6])、デルトートン (羅: Deltoton[6][39])」と呼ばれていた[6]。2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』では、三角形を意味する「トリゴノン (古希: Τρίγωνον, 羅: Trigonon) という星座名とされた[6]。

この星座の由来については、古代ギリシア・ローマ期から複数の異説が伝えられている。紀元前3世紀前半の詩人アラートスの詩編『ファイノメナ (古希: Φαινόμενα)』では、星座の形状について美しい二等辺三角形であると述べているものの、その由来については特に触れられていない[6][40]。紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』では、さんかく座の由来について2つの説を伝えている。1つは「ナイル川の三角州を表したものである」とする説[6][39][41]、もう1つは「Δ はゼウスの頭文字[注 2]であるため、この文字が目立つように明るい星のないおひつじ座の上(北側)にヘルメースが置いた」とする説である[39][41]。1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では、これらの2つの説に加えて「シチリア島を表したものである」とする説を伝えている[39][41]。シチリア島は、3つの岬を持つことから「トリナクリア (Trinacria)」と呼ばれており、伝承では農業の女神デーメーテール[注 3]の縁の地であるとされていた[6][39]。さらにヒュギーヌスは「神々が世界を3つに分割したことを示すものである」とする説も伝えている[39][41]。

エラトステネースやヒュギーヌスはこの星座にある星の数を3つとした[41]が、プトレマイオスは現在のδ星を加えて[43]4つの星があるとした[41]。大きく時を下った17世紀初頭の1603年にドイツの法律家ヨハン・バイエルが編纂した星図『ウラノメトリア』では、さらにε星を加えた5つの星があるとされた[44][45]。

1627年に出版されたドイツの法律家ユリウス・シラーの星図『Coelum Stellatum Christianum』では、この三角形はキリスト教で司祭がかぶる冠であるミトラに見立てられ、ラテン語で「教皇ペトロのミトラ」を意味する MITRÆ PONTIFICALIS S.PETRI という星座名が充てられた[46]。この星図は、バイエルの『ウラノメトリア』を当時最新の観測記録を元にアップデートするとともに、全ての星座をキリスト教に由来した事物に置き換えようという壮大な目論見の下にシラーとバイエルが製作を進めていたものであったが、完成を前にして両名が相次いで他界したため、ドイツの天文学者ヤコブス・バルチウスが二人の後を引き継いで出版したものであった[47]。このシラーの星図ではおひつじ座が「初代教皇ペトロ (SANCTI PETRI PRINCIPIS APOSTOLORVM)」とされており、さんかく座の3つの星は天使によってペトロに授けられようとするミトラを表すものとして描かれた[46]。

ポーランド生まれの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスは、1687年に製作した星図『Firmamentum Sobiescianum』の中で、さんかく座の3つの星の南側にある5等星3つを使った新星座「小三角座[48](Triangulum Minus[6])」を設け、さんかく座を「大三角座」を意味する「Triangulum Majus」と改名した[6]。19世紀末頃には小三角座は使われなくなった星座とされ[49]、さんかく座に取り込まれた。小三角座の3つの星は、現在のさんかく座6番星・10番星・12番星となっている[50]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Triangulum、略称は Tri と正式に定められた[51]。

中東

紀元前500年頃に製作された天文に関する粘土板文書『ムル・アピン (MUL.APIN)』では、さんかく座のα・β とアンドロメダ座のγ の3星は、牛馬に引かせて地面を掘り返す農具の「犂」を表す星座「MUL.APIN」とされた[52][53]。この粘土板文書の最初にこの言葉が書かれていたことから、粘土板文書そのものを指す言葉とされるようになった[54]。また、α は単独で狼を表す星座ともされた[52][53]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、さんかく座の星は、二十八宿の西方白虎七宿の第二宿「婁宿」に配されていたとされる[55][56]。婁宿では、β・γ・δ の3星が、天上の大将軍を表す星官「天大将軍」に配された[55][56]。

神話

古代ギリシア・ローマ時代を通じて、特に伝承は伝わっていない[39]。

呼称と方言

世界で共通して使用されるラテン語の学名は Triangulum、日本語の学術用語としては「さんかく」とそれぞれ正式に定められている[57]。

明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』で「トリアングリュム」という読みと「三角[注 4]」という解説が紹介された[58]。また、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』でも「三角」と紹介された[59]。30年ほど時代を下った明治後期でも変わらず「三角」と呼ばれていたことが、1908年(明治41年)9月に刊行された日本天文学会の会報『天文月報』の第1巻6号に掲載された「九月の天」と題した記事で確認できる[60]。この訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「三角(さんかく)」として引き継がれ[61]、1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「三角」が継続して使用されることとされた[62]。戦後も引き続き「三角」が使われ[63]、1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[64]とした際に Triangulum の日本語名は「さんかく」とされた[65]。これ以降も継続して「さんかく」が用いられている。

方言

日本各地で伝わる星の呼称で「サンカクボシ」と呼ばれるものの多くは、おおいぬ座の δ・ε・ηの3星が形作る三角形を指すが、山形県小国町

脚注

注釈

出典

- ^ a b “The Constellations”. 国際天文学連合. 2023年10月25日閲覧。

- ^ a b “Constellation boundary”. 国際天文学連合. 2023年10月25日閲覧。

- ^ 山田陽志郎「星座」『天文年鑑2016年版』2015年11月26日、290-293頁。ISBN 978-4-416-11545-9。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ a b “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台 (2022年12月31日). 2023年11月12日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j Ridpath, Ian. “Triangulum”. Star Tales. 2023年11月12日閲覧。

- ^ a b 原恵 2007, p. 208.

- ^ a b Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合. 2023年10月25日閲覧。

- ^ "alf Tri". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ Samus’, N. N. et al. (2017). “General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1”. Astronomy Reports 61 (1): 80-88. Bibcode: 2017ARep...61...80S. doi:10.1134/S1063772917010085. ISSN 1063-7729.

- ^ Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A Dictionary of Modern Star Names - A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations.. Cambridge: Sky Publishing. p. 55. ISBN 978-1-931559-44-7

- ^ "HAT-P-38". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ “2019 Approved Names”. NameExoworlds. 2023年11月12日閲覧。

- ^ "bet Tri". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ Pourbaix, D. (2000). “Resolved double-lined spectroscopic binaries: A neglected source of hypothesis-free parallaxes and stellar masses”. Astronomy and Astrophysics Supplement Series (EDP Sciences) 145 (2): 215–222. Bibcode: 2000A&AS..145..215P. doi:10.1051/aas:2000237. ISSN 0365-0138.

- ^ Sadakane, K.; Nishida, M. (1986). “Twelve additional 'Vega-like' stars”. Publications of the Astronomical Society of the Pacific (IOP Publishing) 98: 685-689. Bibcode: 1986PASP...98..685S. doi:10.1086/131813. ISSN 0004-6280.

- ^ Kennedy, G. M. et al. (2012-10-09). “Coplanar circumbinary debris discs”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press (OUP)) 426 (3): 2115–2128. Bibcode: 2012MNRAS.426.2115K. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21865.x. ISSN 0035-8711.

- ^ a b "gam Tri". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ a b "del Tri". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ Hoffleit, D.; Warren, W. H., Jr. (1995-11), “Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed.”, VizieR On-line Data Catalog: V/50, Bibcode: 1995yCat.5050....0H

- ^ Mason, Brian D.; Wycoff, Gary L.; Hartkopf, William I.; Douglass, Geoffrey G.; Worley, Charles E. (2023-06), VizieR Online Data Catalog: The Washington Double Star Catalog, Bibcode: 2023yCat....102026M

- ^ Frommert, Hartmut (2013年4月26日). “Messier Index”. SEDS Messier Database. 2023年11月12日閲覧。

- ^ "さんかく座銀河". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年11月12日閲覧。

- ^ "M33". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ a b “Messier Object 33”. SEDS Messier Database (2014年2月19日). 2023年11月12日閲覧。

- ^ Frommert, Hartmut (2007年9月2日). “Messier Object 81”. SEDS Messier Database. 2023年10月22日閲覧。

- ^ Kourkchi, Ehsan; Tully, R. Brent et al. (2020-10-23). “Cosmicflows-4: The Catalog of ∼10,000 Tully–Fisher Distances”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 902 (2): 145-180. Bibcode: 2020ApJ...902..145K. doi:10.3847/1538-4357/abb66b. ISSN 1538-4357.

- ^ Karachentsev, I. D.; Kaisina, E. I.; Makarov, D. I. (2018-07-05). “Morphological properties of galaxies in different Local Volume environments”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press (OUP)) 479 (3): 4136–4152. Bibcode: 2018MNRAS.479.4136K. doi:10.1093/mnras/sty1774. ISSN 0035-8711.

- ^ “NASA's Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision”. NASA Science (2012年5月31日). 2023年11月15日閲覧。

- ^ "NGC 604". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月16日閲覧。

- ^ a b Frommert, Hartmut (1998年4月18日). “NGC 604 in M33”. SEDS Messier Database. 2023年11月16日閲覧。

- ^ a b Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (11 December 2012). "NGC 604: Giant Stellar Nursery". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2023年11月16日閲覧。

- ^ "3C 48". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年11月12日閲覧。

- ^ Matthews, Thomas A.; Sandage, Allan R. (1963). “Optical Identification of 3c 48, 3c 196, and 3c 286 with Stellar Objects.”. The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 138: 30-56. Bibcode: 1963ApJ...138...30M. doi:10.1086/147615. ISSN 0004-637X.

- ^ Greenstein, Jesse L.; Matthews, Thomas A. (1963). “Red-Shift of the Unusual Radio Source: 3C 48”. Nature (Springer Science and Business Media LLC) 197 (4872): 1041–1042. Bibcode: 1963Natur.197.1041G. doi:10.1038/1971041a0. ISSN 0028-0836.

- ^ Boroson, Todd A.; Oke, J. B. (1982). “Detection of the underlying galaxy in the QSO 3C48”. Nature (Springer Science and Business Media LLC) 296 (5856): 397–399. Bibcode: 1982Natur.296..397B. doi:10.1038/296397a0. ISSN 0028-0836.

- ^ “Meteor Activity Outlook for November 17-23, 2012”. American Meteor Society (2012年11月5日). 2023年10月28日閲覧。

- ^ a b c d e f g Hard, Robin (2015-08-01). “14. Triangulum, the Triangle, also known in the ancient world as Deltoton”. Constellation Myths: with Aratus's Phaenomena. Oxford Worlds Classics. Oxford University Press. pp. 48-49. ISBN 978-0-19871-698-3. OCLC 1026890396

- ^ アラトス、二カンドロス、オッピアノス 著、伊藤照夫 訳「星辰譜」『ギリシア教訓叙事詩集』(初版第1刷)京都大学学術出版会、京都、2007年10月15日、25頁。ISBN 978-4-87698-170-0。OCLC 676527275。

- ^ a b c d e f Condos, Theony (1997). “Triangulum”. Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. p. 175-176. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ 竹迫忍 (2023年6月1日). “さんかく座”. 古天文の部屋. 2023年11月13日閲覧。

- ^ 竹迫忍 (2017年11月7日). “Almagestの星表”. 古天文の部屋. 2023年11月14日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ a b Schiller, Julius; Bayer, Johann (1627) (ラテン語). Coelum Stellatum Christianum. pp. 64-65. OCLC 692360880

- ^ Dekker, Elly (1987). “On the Dispersal of Knowledge of the Southern Celestial Sky / ZUR VERBREITUNG VON WISSEN ÜBER DEN SÜDLICHEN STERNENHIMMEL”. Der Globusfreund (International Coronelli Society for the Study of Globes) (35/37): 211-230. Bibcode: 1987Globu..35..211D. ISSN 0436-0664. JSTOR 41628839.

- ^ 原恵 2007, p. 270.

- ^ Barentine, John C. (2015-10-23). “Triangulum Minus”. The Lost Constellations. Cham Chichester: Springer. pp. 445-446. ISBN 978-3-319-22795-5

- ^ Ridpath, Ian. “Triangulum Minus”. Star Tales. 2023年11月14日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年11月14日閲覧。

- ^ a b 近藤二郎 2021, p. 227.

- ^ a b 近藤二郎 2021, pp. 278–279.

- ^ 近藤二郎 2021, p. 215.

- ^ a b 伊世同 1981, p. 167.

- ^ a b 大崎正次「中国星座名義考」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、141-192頁。ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, pp. 305–306.

- ^ a b 関藤成緒 編『星学捷径 下』文部省、39頁。doi:10.11501/831014。 NCID BA37079704。

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 上冊』文部省、1879年3月、57頁。

- ^ 「九月の天」『天文月報』第1巻第6号、1908年9月、8頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 学術研究会議 編「星座名」『天文術語集』1944年1月、9頁。doi:10.11501/1124236。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第22冊』丸善、1949年、天 34頁頁。

- ^ 学術用語集:天文学編(増訂版) 1994, p. 316.

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、13頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 伊世同 1981, p. 131.

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。ISBN 4-639-00647-0。

- ^ a b 野尻抱影「秋の星の和名 アンドロメダ座・三角座」『日本星名辞典』(七版)東京堂出版、1986年4月10日、95-96頁。ISBN 4490100787。

- ^ 北尾浩一「第4章第2節04「さんかく座αβγ」」『日本の星名事典』原書房、2018年5月30日、386頁。ISBN 978-4-562-05569-2。

参考文献

- 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味』(新装改訂版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日。ISBN 4-7699-0825-3。

- 近藤二郎『星座の起源―古代エジプト・メソポタミアにたどる星座の歴史』(初版)誠文堂新光社、2021年1月25日、227頁。ISBN 978-4-416-52159-5。

- 伊世同 (1981-04) (中国語). 中西对照恒星图表 : 1950.0. 北京: 科学出版社. NCID BA77343284

- 文部省 編『学術用語集:天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日。ISBN 4-8181-9404-2。

![1995年1月にハッブル宇宙望遠鏡 (HST) の広視野惑星カメラ2 (WFPC2) によって撮影された、局所銀河群で最大級の星形成領域NGC 604[33]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Nursery_of_New_Stars_-_GPN-2000-000972.jpg/281px-Nursery_of_New_Stars_-_GPN-2000-000972.jpg)