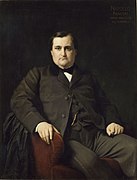

カミッロ・カヴール

| カヴール伯爵カミッロ・ベンソ Camillo Benso, Conte di Cavour | |

|---|---|

| |

| 生年月日 | 1810年8月10日 |

| 出生地 |

|

| 没年月日 | 1861年6月6日(50歳没) |

| 死没地 |

|

| サイン |

|

| 内閣 | (第4次)カヴール内閣 |

| 在任期間 | 1861年3月22日 - 1861年6月6日(カヴールの死去による) |

| 国王 | ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世 |

| 内閣 | 第3次カヴール内閣 |

| 在任期間 | 1860年1月21日 - 1861年3月22日 |

| 国王 | ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世 |

| 内閣 | 第2次カヴール内閣 |

| 在任期間 | 1855年5月4日 - 1859年7月19日(総辞職決定は7月12日) |

| 国王 | ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世 |

| 内閣 | 第1次カヴール内閣 |

| 在任期間 | 1852年11月4日 - 1855年5月4日 |

| 国王 | ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世 |

カヴール・チェッラレンゴ・イゾラベッラ伯爵、カミッロ・パオロ・フィリッポ・ジュリオ・ベンソ(通称カヴール伯爵)(イタリア語: Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e di Isolabella, noto semplicemente come conte di Cavour o Cavour、1810年8月10日 - 1861年6月6日)は、19世紀イタリア(サルデーニャ王国)の政治家・実業家。カヴールは爵位名で、家名(姓)はベンソ(ベンソ家)である[2]。 サルデーニャ王国首相、イタリア王国首相を歴任。

概要

[編集]1810年8月10日に父ミケーレ・カヴールと母アデーレ・デ・セロンの第2子として、当時フランス帝国領だったピエモンテ地方のトリノで生まれた(→出生と出自)。ナポレオン1世の退位後にトリノはサルデーニャ王国の統治に戻った。カヴールはトリノ王立士官学校に入校し軍人の道を歩み始めた(→士官学校時代)。カヴールは士官学校を卒業し軍人になったが、元々軍人気質が肌に合わず、また自由主義思想を培ったことで軍隊内で危険人物として監視下に置かれたので1831年に軍を除隊した(→軍人として)。

軍の除隊後にカヴールは実業家に転身し農業ビジネスなどで成功を収めた。また新聞『イル=リソルジメント』創刊への協力などジャーナリズム事業にも関わった(→実業家として)。1848年革命の影響で国王カルロ・アルベルトがアルベルト憲章を発布し議会を設置すると、カヴールは下院議員に立候補し補欠選挙で当選した。これによってカヴールは実業家から政治家へ転身した(→カヴールの政治家への転身)。

サルデーニャ王国では1849年に新王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世が即位し、マッシモ・ダゼーリョを首相に任命した。1850年にカヴールはダゼーリョ内閣の国務大臣に就任した(→カヴールの国務大臣就任)。民事婚法案を巡って1852年にダゼーリョは首相を辞任した。代わってカヴールが首相の座に就いた(→ダゼーリョの退陣とカヴールの首相就任)。カヴール政権前期で最大の政治的危機はカラビアーナ危機で、国内の修道院の特権廃止を巡るカトリック勢力との対立から生じたものだった。カヴールはこの難局を乗り切り、サルデーニャ王国での政教分離・世俗化が図られた(→カラビアーナ危機と第二次カヴール内閣の発足)。

1854年にクリミア戦争が勃発した。イギリス・フランスはサルデーニャ王国に参戦を要請したが、カヴールは英仏に恩を売っておくまたとない好機と捉え参戦を決定した(→クリミア戦争参戦)。

カヴールは北中部イタリアでサルデーニャ王国の版図を拡大することを目論んだ。しかしロンバルディア・ヴェネツィアは大国オーストリアの支配下にあったので、自力での版図拡大は困難だった。カヴールはフランスに接近し、自国への援助を引き出すことを目的として、1858年にフランス皇帝ナポレオン3世とプロンビエールの密約を交わした。サルデーニャ王国がオーストリアからロンバルディア・ヴェネツィアを奪取することにフランスが協力する代わりに、サルデーニャ王国領のサヴォワ・ニースをフランスに割譲することなどが定められた(→プロンビエールの密約)。

1859年にフランス・サルデーニャ連合軍はオーストリア軍と交戦した(第二次イタリア独立戦争)。しかしナポレオン3世は自軍(フランス軍)に多大な損害が出たことなどから、独断でオーストリアと和睦した(ヴィッラフランカの休戦)。サルデーニャ王国はロンバルディアを獲得したが、ヴェネツィアは獲得できなくなった。国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世は、ナポレオン3世に従うほかなく和睦はやむを得ないと考えたが、カヴールは継戦を主張した。カヴールは和睦に抗議して首相を辞任した(→ヴィッラフランカの和約をめぐって)。しかしサルデーニャ王国で政局の混乱が発生し1860年にカヴールは首相に再登板した。この頃のカヴールの支持基盤は確たるものになっており、カヴール政権後期は「議会制独裁」と呼ばれるほどカヴール一強の様相になった(→1860年の首相再登板(第三次カヴール内閣の発足))。

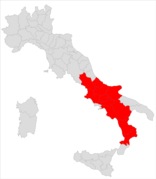

もともとカヴールはイタリア全土を統一することを構想しておらず、イタリア地域で最も栄えていたロンバルディアの獲得など、北中部イタリアで勢力圏を拡大することを目的にしていた。両シチリア王国(南イタリア・シチリア)は経済的発展が立ち遅れており、併合することをカヴールは望んでいなかったが、ジュゼッペ・ガリバルディが指揮する千人隊が両シチリア王国への遠征を開始したので、やむを得ずイタリア全土の統一にカヴールは方針を転換した(→千人隊(赤シャツ隊)の遠征)。

1861年3月にイタリア王国が成立した。併合した地域出身の政治家を加えた新内閣を発足させるべくカヴールは内閣総辞職を申し出たが、カヴールと長年対立していた国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世は、この機会に目障りなカヴールを放逐すべく新首相にベッティーノ・リカーゾリを任命した。しかしリカーゾリはこれを拝辞したため、国王は恥を忍んでカヴールを首相に任命した。これによりカヴールがイタリア王国初代首相になった。しかしカヴール本人の急死でその座にあったのはわずか76日だった(→イタリア王国の成立)。

晩年のカヴールは南部問題の対策とブリガンテの取り締まりに腐心した(→南部問題の発生と対処)。

1861年5月末にカヴールはマラリアと見られる症状を発症し、国内外の様々な問題を山積したまま、6月6日にカヴールはこの世を去った(→カヴールの死)。

生涯

[編集]若年期

[編集]出生と出自

[編集]

1810年8月10日、父ミケーレ・カヴールと母アデーレ・デ・セロンの第2子として、当時フランス帝国領だったピエモンテ地方のトリノで生まれた。父ミケーレと親交のあったカミッロ・フィリッポ・ボルゲーゼが名付け親になり、自分の名前「カミッロ」をカヴールに与えた[4]。ピエモンテの貴族は日常会話をフランス語で話し、フランス語が公用語に近いものだったので[注釈 1]、カヴールはフランス語を習得し生涯母語とした[5]。

1815年にナポレオン1世が退位して、欧州に新たな政治体制であるウィーン体制が出現した。イタリアは小さな国家が分立する状態になった。イタリア北部にサルデーニャ王国・ロンバルド=ヴェネト王国、中部にローマ教皇領・パルマ・エ・ピアチェンツァ公国・モデナ=レッジョ公国・トスカーナ大公国、南部に両シチリア王国が存在した[6]。オーストリア宰相クレメンス・フォン・メッテルニヒは、「イタリアという語は地理的名称に過ぎない」と語った[7]。ロンバルド=ヴェネト王国はオーストリア皇帝が国王を兼ねていたので、オーストリア領であるのと同じことだった[6]。

カヴールの生まれ故郷のトリノは、サルデーニャ王国の領土に戻った。サルデーニャ王国は、サルデーニャ島・ピエモンテ地方・リグーリア地方・サヴォア地方・ニース地方を領土とした[6]。国名にサルデーニャを冠するが、政治・経済の中心はピエモンテで、王宮もピエモンテに置かれていた。カヴールの父ミケーレは国有化された修道院の払い下げで、レーリの農地約900ヘクタールを獲得した[4]。ナポレオン退位後はサヴォイア家に接近を図り、自家が落ちぶれるのを防いだ[8]。

士官学校時代

[編集]ピエモンテ貴族の次男・三男は軍人(将軍)か聖職者の道に進むのが普通だったが、カヴールは軍人になる道を選んだ。カヴールは1821年に10歳でトリノ王立士官学校に入校した[9]。カヴールは1826年に士官学校の最終試験を受けたが、非常に優秀な成績だった。築城法・戦術戦略学・一般建築学・歴史学などの科目は満点だったという[10]。

カヴールは士官学校時代に摂政カルロ・アルベルトの近習を務めるという光栄に浴した[11]。しかしカヴールは近習の務めを果たさなければならないことに不満であり、士官学校を卒業するときに「これでやっと近習の制服を着ることから解放される」と不満を吐露した。カヴールが失言したことはカルロ・アルベルトの元にも伝わり、カルロ・アルベルトの怒りを買った[11]。カヴールが近習を務めるのはカヴールの親族らも望んだことだったが、カヴールが40代のころ親族との集まりで「あなたたちは何故私にこんな近習の制服を着させようとしたんですか。とても恥ずかしくて仕方なかった。」と言っている[10](近習の制服は真っ赤で派手だった)。

軍人として

[編集]

カヴールは士官学校を卒業すると工兵になる道を選択し、1826年9月に工兵隊中尉に任官された[10]。カヴールは城塞の建築や補修の任務にあたった[12]。カヴールは任務の合間を、政治・経済・歴史に関する書物の読書の時間に充てた[13]。カヴールはイギリスで発展を見せた経済学に強い関心を持つようになった[14]。

1830年にカヴールはジェノヴァへ転属した。ジェノヴァはサルデーニャ王国の中で経済活動が活発な地域で、文化交流も盛んだった[15]。1830年のフランス七月革命の影響もあって、カヴールは自由主義思想に傾倒した。この時期にカヴールは、ジュゼッペ・マッツィーニやカルボナリ党員と交流があったと考える識者もいる[16]。自由主義に傾倒したカヴールだが、フランス革命で恐怖政治の体制が出現したことから共和主義には否定的で、社会を根底から破壊するものと考えた[17]。ジェノヴァ配属時代にカヴールは、スキャッフィーノ夫人のサロンによく出入りしていた(→女性関係参照)。カヴールは幼年時代によく母方の親戚が住むジュネーヴに滞在したが、ジュネーヴは宗教的・思想的に寛容な都市で、識者らはそれがカヴールの自由主義思想萌芽の契機になったと考えている[18]。

ちなみにこの頃のイタリアには、革新勢力として自由主義者のグループと共和主義者(民主主義者)のグループが存在した。民衆の権利の拡充を主張するという点では共通していたが、共和主義者のグループの方がより急進的で人民主権や君主制の廃止などを主張し、自由主義者のグループは財産などを基準にした制限選挙によって完全な人民主権をなすべきでないと考えていた[19]。共和主義者のグループの盟主はジュゼッペ・マッツィーニでマッツィーニ主義者とも呼ばれた[19]。

自由主義思想を培ったカヴールは、危険思想の持ち主として軍隊内で監視されるようになった[20]。カヴールは元々、組織行動や規律の順守といった軍人気質が肌に合わなかったこともあって[20]、カヴールはこれ以上軍隊に留まり続けることを嫌い、軍を除隊する決意を固めた。カヴールは親族らにこのことを打ち明け、父には「私は監視され、仲間は疑いの目で私を見ています。私は軍隊に留まることはできません。私は農業に関わることができるでしょうし、管理能力もあると思います。」「無為な生活や思索だけの生活を送ることはありません」と現状の問題と今後の展望を書簡で述べた[21][22]。カヴールは軍に除隊を申し出て1831年11月にサルデーニャ軍を除隊した[20]。カヴールは当時21歳だった。カヴールを嫌っていたカルロ・アルベルト(1831年に国王に即位)はカヴールへの嫌がらせとして、今後、退役軍人として式典に出席する機会があったとしても工兵隊の軍服を着用して出席することを認めないとした[20]。ちなみに除隊したときのカヴールの最終階級は中尉だった[23]。

小村の村長に就任

[編集]

軍を除隊したカヴールは自力で生計を立てることが困難だったので親族らと同居した。兄グスターヴォ・カヴールの長男アウグスト(1828年生まれ)は無邪気にカヴールに絡んできたが、カヴールは幼児との接し方が分からず苛立っていた[22]。

軍を除隊してからのカヴールは酷い抑うつ状態に陥っていた。当時のサルデーニャ王国を覆っていた保守反動的風潮も自由主義者カヴールの感性と精神状態に悪影響を与えたと言われる。一説によれば、カヴールはトリノのカプチーニの丘から投身自殺を試みようとしたがヴァレリアーノ修道士という人物によって引き留められたという[24]。軍を除隊して落胆するカヴールを立ち直らせようと、父ミケーレ・カヴールは自分の政治力を使って、小さな村(グリンツァーネ)の村長の地位を息子に与えた[22][25]。グリンツァーネにはカヴール家所有の城と農場があった。この小村でカヴールは農場経営に関わるようになった。カヴールは「王国の首相になったような気分だ」と語った[25]。カヴールは村長の地位を1848年まで保持していた[25]。

共和主義者ジュゼッペ・マッツィーニは、イタリアの統一と共和国樹立を目指して活動し、1833年にマッツィーニら青年イタリアのメンバーがイタリアの革命を試みて周辺国からサヴォア地方へ攻め込む事件が発生した[26]。国王カルロ・アルベルトは容赦なく弾圧し、マッツィーニには欠席裁判で死刑判決が下った。ジュゼッペ・ガリバルディもこの企てに関与したとの嫌疑が掛けられて同じく死刑判決が下った[27]。マッツィーニとガリバルディは外国へ逃れて死刑を免れた。ガリバルディは南米へ渡った[28]。この時期カヴールは、ロンバルド=ヴェネト王国統治下のロンバルディアを訪れることを考えていたが、このような政情不安定の情勢だったのでカヴールの希望するロンバルディア訪問はオーストリア当局が許可しなかった。カヴールは祖国の軍隊のみならずオーストリア当局にも危険思想の持ち主としてマークされていた[27]。

イギリス・フランスへの遊学

[編集]カヴールは1834年12月から5歳年上の友人ピエトロ・ディ・サンタローザとイギリス・フランスへの遊学に出かけた[27][29]。まずパリに2か月ほど滞在し、パリの視察や、ソルボンヌ大学での聴講、知識人や政治家との交流を行っている[17]。

続いて1835年5月にロンドンを訪れた。ロンドンでも同じく街の各地を視察した。またカヴールは議会下院を傍聴した。カヴールはイギリスの議会政治を評価していたが、居眠りしている議員がいることや、私語をしている議員がいることには失望感を覚えた[30][31]。

実業家として

[編集]

帰国後のカヴールは実業家として頭角を現した。後述の農業事業や鉄道事業のほか銀行の設立にも関与した。カヴールの多角的な事業はいずれも成功し「イタリア最初の成功した実業家」と考える識者もいる[32]。

農業事業

[編集]カヴールは農業関係の事業を開始し、自家の保有する約900ヘクタールのレーリ農場に資本主義的大規模農場経営を導入して成功を収めた。レーリ農場の小麦の収穫量はカヴールの経営で38%増加した[33]。カヴールはレーリ農場でグアノを大量に使用して生産性を向上させたが[34]、チリ産のそれの輸入・販売事業も手掛けこちらも成功した[35]。また化学肥料工場や麦の製粉所も設置し機械化を進めた[36]。カヴールは畜産分野にも興味をもちロバート・ベイクウェル の成功に倣って、メリノ種の羊を品種改良して羊肉と羊毛を多く得ることのできる、体格の巨大な羊種を作り出そうと努力していた[33]。灌漑の重要性を理解しカヴールは水路の開発も進めたが、水利権者から提訴され訴訟沙汰に発展している[37]。

カヴールは自らレーリ農場を視察して回った。カヴールは「私は麦わら帽子をかぶって朝から晩まで農地を駆け回っていた」と書いている[38]。カヴールはマラリアとみられる症状で死去したが、マラリアは実業家時代に農場で蚊に刺され罹患したと考えられている[35]。

鉄道事業

[編集]

カヴールは鉄道を「文化と経済の進歩をもたらす偉大な道具」と評価した[39]。イタリア地域の鉄道敷設は立ち遅れていたが、1844年にサルデーニャ王国は鉄道の敷設を決定しトリノとモンカリエーリを結ぶ約8キロの鉄道が開通した[39]。カヴールは鉄道事業に関心を持ちフランスの鉄道会社に出資を行っていた。祖国でも民間主導での鉄道敷設をカヴールは期待していたが、サルデーニャ王国は鉄道建設を国家主導で行った。カヴールは、祖国では枕木やレールなどの鉄道建設資材の供給事業を手掛けた[40]。

鉄道は軍事的用途にも使用され、のちの第二次イタリア独立戦争では、サルデーニャ軍とフランス軍は開通したばかりの鉄道路線を使ってロンバルディアに出陣した[40]。

カヴールとギャンブル

[編集]実業家として羽振りが良くなったカヴールは株取引やギャンブルにのめり込んだ。カヴールはトランプゲームを愛好し、サルデーニャ王国ホイスト協会を設立した[41]。ホイスト協会はサルデーニャ王国の社交の場になった[41]。しかしカヴールは賭け事に弱かったらしく財産を失い、資産管理を任されていた親族の財産にまで手を出す(勝手に使い込む)という散々な結果に終わった[42]。

カヴールが賭け事で特に大きな損害を出したのは株取引だった。1839年から1840年にかけてイギリスのパーマストンは東方問題に介入する姿勢を見せ、フランスとの緊張が高まった(→第3代パーマストン子爵#東方問題をめぐって参照)[43]。ヘンリー・ブルワーの愛人だという女性と親しくなったカヴールは、その女性から得た情報をもとに近日中に戦争が勃発して株式市場の大暴落が起きると予想し、1840年10月にパリの株式市場で空売りを大規模に仕掛けた。しかしカヴールの予想したような事態にはならず逆に株式相場は上昇した。カヴールは巨額の負債を抱えたことと、それを支払えなければピストル自殺するしかないと書き、父に財政的援助を求めた。父は「愚かな行為だ」と手紙でカヴールを叱責したが、息子のために財政的な尻ぬぐいをしてやることにした[44]。

ジャーナリズム事業への参加

[編集]サルデーニャ王カルロ・アルベルトは貴族・ブルジョアらの要請を受けて、1847年に出版の自由を大幅に認めた。左右を問わず多くの政治勢力が新聞事業に参画した[45]。カヴールは穏健自由主義者のチェザーレ・バルボに接触し新聞刊行に協力した。バルボは新聞『イル=リソルジメント』を創刊した。カヴールは新聞創刊の目的を「新聞を通して自由主義思想を広めるため」と語った。しかしこの新聞は大変高価なもので、一般大衆が気軽に購読できるような代物ではなかった[46]。

1848年革命をめぐって

[編集]

1848年は、1848年革命と呼ばれる革命運動が欧州各国で発生した。カヴールは『イル=リソルジメント』紙上で「国王陛下は立憲制を確立するため憲法を発布すべき」と主張した[47]

国王カルロ・アルベルトは王制の転覆を恐れ、1848年3月4日に欽定憲法であるアルベルト憲章を発布した[47]。カルロ・アルベルトは「憲法」でなく「憲章」という語を使用したが、フランス革命で革命派が「憲法」を制定したことで「憲法」という語には反君主制という負のイメージが付きまとっていたことによる[47]。アルベルト憲章で一番注目されるのは、議会が設置され代議制が確立したことである。議会は二院制で上院議員は国王が任命権を持つが、下院議員は公選制度によって選出されることになった。しかし納税額に基づいて選挙権が与えられる制限選挙で普通選挙ではなかった。選挙権が与えられたのはサルデーニャ王国の全人口480万人のうち約1.7%にあたる8万人に過ぎなかった[48]。

オーストリアでは革命運動で宰相クレメンス・フォン・メッテルニヒが退陣に追い込まれた。オーストリアの支配下にあったヴェネツィアとミラノにも波及し、ミラノではミラノの5日間と呼ばれる民衆反乱が発生し[49]、ヴェネツィアでは自由主義者のダニエーレ・マニンを長とする臨時政府が樹立された[50]。ミラノの自由主義者らはサルデーニャ国王のカルロ・アルベルトに介入を要請した。カルロ・アルベルトは自由主義者らを懐柔したいという思惑もあって、これに応える形で同年3月23日にオーストリアに宣戦布告を行った(第一次イタリア独立戦争)[51]。なお国王カルロ・アルベルトは、これまでの伝統的な王国の国策を踏襲したにすぎずイタリア全土を統一することは考えていなかった[52]。オーストリアが支配するロンバルディア地方はイタリア有数の経済力のある地域だったので、サルデーニャ王国はロンバルディア地方へ版図拡大を図ることを国策にしていた[53]。

サルデーニャ軍の戦局は不利に進み、難局を上手く乗り切ることができずサルデーニャの首相はコロコロと交代した[54]。サルデーニャ軍はミラノを放棄したため、ヨーゼフ・ラデツキーが指揮するオーストリア軍は1848年8月6日にミラノに入城した。8月9日にサルデーニャ王国はオーストリアと休戦協定を結んだ[55]。

サルデーニャ王国では共和主義者らが勢力を伸長した。国王カルロ・アルベルトは君主制維持のためには王国の威信を図る必要があると考え[56]、先の休戦協定は国辱的であったとして再度オーストリアと戦うことを決断し、1849年3月20日に開戦した[54][56]。しかしサルデーニャ軍は開戦からわずか3日後の3月23日にノヴァーラの戦いで惨敗し、権威を失墜したカルロ・アルベルトは同日に退位しポルトガルへ亡命した[54][56]。ちなみにヴェネツィアのダニエーレ・マニンを長とする臨時政府も同年8月にオーストリア軍に滅ぼされている[54][57]。ラデツキー行進曲は第一次イタリア独立戦争でのラデツキーの功績を称えて作曲された曲としてよく知られている。

カヴールは、開戦時には『イル=リソルジメント』紙上で「サルデーニャ王国の最高の時が鳴り響いた。唯一の道が民族に開かれた。」と好意的な姿勢を見せていたが[51]、1848年5月30日に甥アウグスト(カヴールの兄の長男)がゴイートの戦いで20歳の若さで戦死するとカヴールは精神的衝撃を受けた[58]。8月の休戦協定のときには無計画に継戦を主張する勢力など大衆に対する怒りをあらわにし「ピエモンテの貴族(甥アウグスト)が戦死しているのに、道端やカフェで貴族を誹謗中傷している」「我が国の軍事的・政治的敗北に唖然としている。もう一行も書く力が残っていない。我々はなんという誤りを犯したことか(友人宛ての書簡)」とカヴールは述べた[59]。1849年3月の戦争再開はカヴールには狂気の沙汰としか思えなかった[54]。

ローマ共和国の成立と滅亡

[編集]

1848年の革命で教皇領にローマ共和国が成立した。ローマ教皇ピウス9世は両シチリア王国のガエータに亡命し、 首相ペッレグリーノ・ロッシは暗殺された[60]。共和国議会はジュゼッペ・マッツィーニを招請し、マッツィーニもそれに応えてローマに駆け付けた。マッツィーニには独裁的な権限が与えられた[61]。

フランス大統領ルイ・ナポレオン(後のナポレオン3世)は、国内のカトリック保守派の歓心を買うため、1849年4月にフランス軍をローマ共和国に差し向け、滅ぼそうとした[60]。南米で優れた用兵術を身に付けたジュゼッペ・ガリバルディが指揮する軍勢は、1849年4月30日にローマ大学の戦い(ジャニコロ丘の戦い)でフランス軍を破り、敗走させた[62]。ガリバルディはフランス軍の追撃を主張したが、マッツィーニはそれを認めなかった[62]。フランス軍は体制を立て直し、再び攻撃を仕掛け、ローマ共和国を滅ぼした[63]。マッツィーニやガリバルディらは外国に逃れた。

フランス軍によって秩序を回復したローマに教皇が帰還した[64]。この一件からローマには教皇の守護のためフランス軍が駐屯するようになり、イタリア統一の足かせになった[65]。

準備の10年間

[編集]カヴールの政治家への転身

[編集]カルロ・アルベルトが統治していた1848年の4月に、サルデーニャ王国初の下院選挙が行われた。カヴールはこの選挙に立候補したが落選した。しかし2か月後に補欠選挙があり、そちらでは当選を果たし国政へ進出した[48]。フランス語を母語としていたカヴールは、議会演説や行政文書の作成は全てフランス語で行った[66]。

ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の即位

[編集]カルロ・アルベルトの子、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世(今後注釈なき限り「国王」と記載)が新国王に即位した。国王はカヴールより10歳年下で、1849年の即位時に29歳だった[67]。国王は軍人気質の人物で絶対王政を志向しアルベルト憲章を破棄したいと考えていた[68]。歴史家のロザリオ・ロメーオによれば、国王のパーソナリティーは「粗野でうぬぼれが強く、あまり教育を受けていないが、政治的直観と陰謀に長けている」人物だったという[67]。

国王は自らオーストリアのヨーゼフ・ラデツキーと交渉して休戦協定に署名した[56]。国王はラデツキーに、現状の問題は父王が共和主義者(民主主義者)らと安易に手を組んだ結果引き起こされたもので、「父王は愚か者だ」と語ったという[67]。この休戦協定に不満を持つ共和主義者らは継戦を求める騒擾事件を起こしたが、ラ・マルモラが指揮する軍を差し向けこれを鎮圧した[67]。

-

若年のヴィットーリオ・エマヌエーレ2世

-

オーストリアのヨーゼフ・ラデツキーと会談するヴィットーリオ・エマヌエーレ2世

マッシモ・ダゼーリョ内閣の成立

[編集]

国王ははじめ軍人のクラウディオ・ガブリオレ・デ・ローネーを首相に任命したが[69]難局に上手く対処できず、1849年5月に穏健自由主義者のマッシモ・ダゼーリョを新たな首相に任命した。ダゼーリョ内閣はまずオーストリアとの休戦協定を議会に批准させるという問題に直面した[70]。当時の議会の多数派勢力はオーストリアとの継戦を主張し、協定の批准は困難だった。そこでダゼーリョは、下院の解散・総選挙を行い、議会勢力を塗り替えることを目論んだ。ダゼーリョは、下院を解散した上で、国王がアルベルト憲章を尊重すると宣言し、継戦派の共和主義勢力を抑え込み穏健自由主義者候補への投票を誘導する策を国王に進言した。国王はダゼーリョの策を受け入れ、下院を解散し、アルベルト憲章を尊重すると謳ったモンカリエーリ宣言を発表した[71]。選挙の結果は穏健自由主義者の圧勝で、休戦協定は批准された[72]。

首相のダゼーリョはヴィットーリオ・エマヌエーレ2世を、「先王が定めた立憲君主制を遵守する近代的な国王」というイメージを創り上げて神格化することに努めた。国王は大衆から「紳士王」と呼ばれるようになった[73]。なおこれは偽りの偶像化で国王は絶対王政を志向していた。しかし国王は内閣制によって大臣らに政治的責任を転嫁できる利点に気づいたため、国王はダゼーリョや次の首相のカヴールらの護憲の要求を受け入れ、立憲制そのものの破壊を企てることはなかった[74]。ただしアルベルト憲章は国王の絶対的権力を認め、内閣が議会に責任を負うことが明文化されていない、国民の権利に言及しているのは全84条のうち9条しかないなど、近代的な憲法とは程遠いものだった[75]。(ただし王政が廃止されイタリア共和国憲法が施行される1948年までアルベルト憲章は効力を持っていた。)

1848年革命が沈静化するとイタリア諸国は反動化したが、サルデーニャ王国のみは立憲制を維持した。そのため反動化したイタリア諸国からの亡命者はサルデーニャ王国へ逃れてきた。多いときには5万人以上もいたという[76]。ダゼーリョは亡命者たちを手厚く保護し、彼らの多くはサルデーニャ王国の政界や学会で活躍した[77]。

教会改革の着手

[編集]

ダゼーリョ内閣は続いて教会改革に着手した。サルデーニャ王国の教会はアジール権などの中世的な特権を近代になっても保持していたが、ダゼーリョ内閣はそれの廃止を目論んだ。法務大臣のジュセッペ・シッカルディは、教会のアジール権の廃止などを定めたシッカルディ法案を議会に提出した[78]。カヴールはカトリック教会が近代社会の発展を阻害させていると考え[79]、教会改革に賛同した。カヴールはシッカルディと関わりがあり、法案提出者はシッカルディだが、法案を実際に起草したのはカヴールではないかと指摘されている[80]。

ローマ教皇ピウス9世は法案を可決しないようサルデーニャ王国に圧力をかけたが、法案は議会で可決された。国王は良く言えば敬虔、悪く言えば迷信深い人物で、教会改革に否定的だったが1850年に議会の決定を承認した。国王はシッカルディに対して「この法案の施行に関与した者が地獄行きだとしたら、責任者は君だから、君だけが地獄にいくはずだ」と語った[78]。

この法案をもってしてもサルデーニャ王国の教会はまだ多くの特権を保持していた。教会の特権が完全に廃止され政教分離が図られるのはカラビアーナ危機後のことである[78]。

カヴールの国務大臣就任

[編集]

1850年に農商務大臣を務めていたカヴールの5歳年上の友人ピエトロ・ディ・サンタローザが死去した。シッカルディ法案の採決などを巡ってサンタローザは教会と対立し、臨終の際に秘跡(終油礼)の施しを聖職者から拒否されるという不遇の最期だった[78][81]。サンタローザの臨終に立ち会ったカヴールは、秘跡の施しを拒んだ神父の元へ行き口汚く罵って口論になった。カヴールは「いずれ修道士連中はトリノから追われることになるだろう」という脅し文句まで言い放ったという[82]。カヴールは『イル=リソルジメント』紙上にサンタローザへの秘跡の施しを拒否した教会を非難する言説を発表し、その中で「苦しみに打ちひしがれたサンタローザ家族の痛ましい様子を語らないことにしておこう。それはあらゆる想像を超えており、文明化された自由なキリスト教国で起きたこととは想像もつかない光景だからだ。」と述べた[83]。

農商務大臣の役職が空いたため、農業家としてのキャリアと故人サンタローザを巡る騒動で注目を集めたカヴールにその役職を与えるのはどうかという意見が聞かれるようになった。国王やダゼーリョはカヴールの人となり(傲慢な性格)からカヴールに役職を与えることに躊躇し、国王は「将来なら話は別だが、今はもっと好感のもてる人物を大臣に推挙してほしい」とダゼーリョに語った。しかし軍人のラ・マルモラは「カヴールは善良な悪魔であり、上手く扱えば大人しくなるはず」だとしてカヴールに大臣職を与えるよう勧めた[84]。国王は1850年10月にカヴールを農商務大臣に任命した。カヴールが政治家に転身して2年目のことだった[85]。カヴールは友人に「ラ・マルモラを除いて現閣僚たちは皆、私を入閣させようとしなかった」と語った[85]。カヴールは大臣の職務に専念するため農業事業(レーリ農場)のみ手元に残し、ほかの実業家としての事業はエミール・ド・ラ・リューに委任して手を引いた[86]。

カヴールはイギリス首相のロバート・ピールが実行した穀物法廃止(保護貿易廃止)を高く評価し、農商務大臣として祖国の自由貿易の推進を指導した。カヴールの政策でサルデーニャ王国は農産物の輸出が増大した[87]。カヴールには1851年までに海軍大臣や財務大臣のポストも加えて与えられた。カヴールは財務大臣として財政の立て直しを図り、当時借款で依存していたロスチャイルド家からの脱却を図った。またカヴールは、イギリス企業による鉄道敷設の認可、ジェノヴァ港の改修、蒸気機関車を製造するアンサルド社の創設なども行っている[88]。海軍大臣としては海軍強化のため蒸気船の導入を図った[87]。ダゼーリョ内閣は国家予算の約4分の1を軍事費に充てていた[89]。

ダゼーリョ内閣は世俗化を図るため、1851年3月に大学でのユダヤ人学生への学位授与を認める法案と、信仰を前提にする神学部(宗教学とは異なる)の廃止を求める法案を議会に提出した。カヴールは議会で辛辣なカトリック批判を行った。カヴールは大学の神学の講義で反政府的主張をする聖職者らを問題視し「国費で宣伝屋連中を雇うのは、お人よしというほかない」と論じた[90]。保守派からはカヴールに強い批判が向けられた。この法案は「大学が政府指示を受け入れないときのみ強制できる」という付帯事項を加えた修正案が議会を通過した[90]。

コンヌビオの成立と首相ダゼーリョとの対立

[編集]

カヴールは、自由主義者よりも左翼に位置する穏健左翼勢力との接近を図った。カヴールは議会操縦のためなら手段を選ばず、あらゆる勢力を味方に付け利用しようとした[91]。穏健左派勢力の盟主ウルバーノ・ラッタッツィはカヴールの接近に応じ、カヴールとの連携を図った。穏健左翼勢力との連携を快く思わない保守派議員はカヴールの穏健左翼勢力との連携を、皮肉を込めて「コンヌビオ」(結婚・同棲を意味する)と呼んだ[92][93]。カヴールはコンヌビオによって連携している穏健左翼勢力の意向も踏まえた政策を取る必要性に迫られたが、教会などの反動勢力(極右)や、過激な共和主義・社会主義勢力(極左)の封じ込めを図ることができた[94]。首相の座を狙っていたカヴールにとっては、コンヌビオは自分の支持基盤を固めるという意味合いもあった[95]。ちなみに後世の歴史家によって歴史学上の用語として、ダゼーリョやカヴールを中心とする自由主義右派のグループは歴史的右翼、ラッタッツィを中心とするグループは歴史的左翼と呼ばれている。

1852年に司法大臣ジョヴァンニ・デ・フォレスタの新聞法案が審議された[96]。内容は外国の首長を誹謗中傷する新聞報道を統制するもので、ローマ共和国を滅ぼしたルイ・ナポレオンの誹謗中傷を繰り返していた過激な共和主義者らを取り締まることを想定していた。保守派は法案に賛同したが、左翼勢力は出版の自由や報道の自由を侵害するものだとして反対した。コンヌビオを成立させたカヴールは穏健左翼の意向を踏まえて法規制を最低限にした修正案を提示し、それが1852年2月に可決された[96]。

カヴールは、大衆の前では笑みを絶やさない好人物のように振舞ったが[97]、素は自信家でかつ傲慢な性格だった。カヴールの素の性格を、身をもって体感した首相のダゼーリョはカヴールに辟易し「一緒にやっていくのが難しい人物」だといった[98][87]。またカヴールは自分の大臣権限を超越する行為(越権行為)を度々行った[87]。 1852年5月にカヴールは、穏健左翼勢力のさらなる取り込みのためラッタッツィを下院議長に選出させようと目論んだ。しかし国王と首相のダゼーリョは、左翼のラッタッツィを下院議長に就任させることに強く反対した。ラッタッツィが下院議長に選出される見通しになると面目を失ったダゼーリョは首相の辞任を申し出た。しかし国王はダゼーリョの退陣を認めず、再度首相に任命した[99]。ダゼーリョの新内閣で、カヴールに大臣のポストは与えられなかった[99]。

一連の騒動でカヴールは大臣のポストを失った。しかし時間に余裕ができたことから、カヴールは1852年6月からイギリス・フランスへ外遊の旅に出かけた[99]。カヴールの主な関心事は経済で、実業家らと会談したほか工場の視察を行った。現地の政治家とも交流し、フランスでは大統領ルイ・ナポレオン(後のナポレオン3世)と、イギリスではパーマストン、ディズレーリ、グラッドストン、コブデンら大物政治家とそれぞれ会談している[100]。

ダゼーリョの退陣とカヴールの首相就任

[編集]

首相のダゼーリョは民事婚法の制定を目指した[101]。サルデーニャ王国では国教のカトリックの教義に基づく宗教婚しか認められていなかったが、民事婚法案は、行政機関に婚姻届を届け出れば婚姻関係を認めるという内容だった[101]。

ローマ教皇ピウス9世は、またしてもサルデーニャ王国に圧力をかけ、法案を廃案に追い込もうとした[101]。国王はピウス9世の意向も踏まえて民事婚法案に反対の立場を表明した。これを受けてダゼーリョは民事婚法案の成立を断念し内閣総辞職を国王に申し出た[101]。ダゼーリョは温厚紳士で[96]、対極に位置するカヴールの傲慢な性格を嫌っていたが、カヴールの才能を見込んで外遊から帰国したカヴールを新たな首相に任命するよう国王に上奏した[101]。

国王はカヴールを首相に任じる代わりに、民事婚法案を成立させないようにすることをカヴールに迫ったが、その法案に賛成していたカヴールは国王の要求を拒絶し、首相の任官も拒否した[101]。しかし国王はカヴールに代わる首相適任者を見出すことができなかったので、不本意ながら1852年11月にカヴールを新首相に任命した[101]。カヴールは政治家に転身してわずか4年でサルデーニャ王国の首相の座を手にした[102]。

第一次カヴール内閣の発足

[編集]首相に就任したカヴールは組閣を行い第一次カヴール内閣が発足した。コンヌビオを踏襲しウルバーノ・ラッタッツィも入閣させた[102]。

1853年にはオーストリアが、サルデーニャ王国に亡命していたロンバルディアの貴族の財産を接収するという事件があった。彼らは1848年のミラノでの反オーストリア暴動(ミラノの5日間)を主導してサルデーニャ王国に亡命していた。首相のカヴールは、このオーストリアの財産接収に強く抗議したため、イタリア各地の民族主義者らの注目を集めた[103]。

第一次カヴール内閣は、鉄道や電信網拡充などの内政政策を積極的に行った。しかし国内の凶作などで物価高がもたらされ、それによる国内の騒擾に内閣は苦しめられた[104]。ある新聞が、カヴールと関わりのある製粉会社(ムリーニ・アングロ・アメリカーニ社)が投機目的で穀物を買い占めていると報じると、1853年10月18日の夜に怒れる民衆がカヴール邸を襲撃した[105][104]。屋敷の使用人らが暴徒に応戦し警察や軍隊も出動して屋敷に侵入した何名かは逮捕された。カヴール本人は不在のため難を逃れた[105]。カヴールはジャシント・コリオに「来年も収穫が思わしくなければ私はアメリカに逃れるつもりだ。どうにも切り抜けられないと思うからだ。」と弱音を吐いた。翌年のピエモンテ(サルデーニャ王国)は前年ほどの凶作ではなかったが、国民全員分をまかなう量の穀物を生産できなかった[106]。その後もブドウと蚕の病気の発生、クリミア戦争勃発によるロシア産小麦の輸入停止、コレラの流行などの国難が続いた[106][104]。

クリミア戦争参戦

[編集]1854年3月にイギリスとフランスはロシアに宣戦布告し、クリミア戦争が勃発した[107]。

戦争は長期化し、イギリスはサルデーニャ王国に対して参戦(援軍)を要請した。国王は参戦を希望したが、軍人肌の国王は参戦に決まれば自ら兵を率いて出陣するつもりだった[108]。カヴールはクリミア戦争の意義・必要性に疑問をもっていたがイギリス・フランスに恩を売っておく好機と捉え、1855年1月に参戦を決定した[109]。かつてサルデーニャ王国は第一次イタリア独立戦争で大国オーストリアに惨敗したので、カヴールは自国独力でのロンバルディア奪取は不可能だと考えていた[110]。イギリスは参戦の見返りにサルデーニャ王国に代価を支払うと申し出たが、カヴールは自国の軍隊を傭兵のように扱われることを嫌い、これを拒絶した[107]。しかしカヴールは派兵によって手薄になった隙にオーストリアが自国に攻め込んでくることを警戒し、サルデーニャ王国が攻撃を受けた時には英仏に自国を支援することを約束させている[107]。

ジュゼッペ・マッツィーニはカヴールの参戦決定を批判した。マッツィーニは『イタリア・デル・ポポロ』紙で「カヴール伯爵へ」「ピエモンテ軍隊へ」と題した論説を発表し、参戦決定は重罪でありサルデーニャ軍兵士の命と名誉を売り飛ばした、とカヴールを厳しく非難した。そしてクリミアに流刑にされるか、死に追い込まれるくらいなら「脱走」するようピエモンテの兵士たちに呼びかけた[111][112]。

様々な論争があったが、サルデーニャ王国は約18,000名の兵をクリミアに派兵した。カヴールは自ら出陣するつもりの国王を封じ[108]、ラ・マルモラに軍を率いさせた[113]。カヴールはラ・マルモラに「司令官殿、あなたは御自身の軍鞄の中にイタリアの未来を入れておられるのです」という、はなむけの言葉を贈った[81]。サルデーニャ軍は1855年5月9日にクリミアに到着した。同年8月のセヴァストポリ要塞の陥落でクリミア戦争は終結したが、サルデーニャ軍は約2,000名の死者を出した[114]。しかしほとんどはコレラによる病死だった。これは、サルデーニャ軍には、主に実戦よりも監視の役割を与えられていたことによる[114]。カヴールにとってはサルデーニャ軍がクリミアに到着してから大した戦果を挙げられぬまま短期間で戦争が終結してしまったことは誤算だった。ラ・マルモラはカヴールに手紙で「戦争があと数か月ほど続いていれば我が軍は素晴らしい軍功を挙げることができたでしょう」と述べている[115]。カヴールはサルデーニャ軍をセヴァストポリ要塞への最終攻勢(マラコフの戦い)に加えたがっていたが、サルデーニャ軍の統帥権を首相が掌握しておらず(国王や高級将官らが統帥権を握っていた)カヴールの思い通りにはならなかった。サルデーニャ軍の統帥権を巡る問題は第二次イタリア独立戦争で再び表面化し、カヴールは国王と激しく対立することになる[116]。

サルデーニャ軍の実戦はチョルナヤの戦い(自軍の戦死者14名)程度だったが、その戦いの戦果が政府によって著しく誇張されて喧伝され、自軍の誇らしい武勇伝であるかのように民族主義者や愛国者らによって語られることになった[116]。

カラビアーナ危機と第二次カヴール内閣の発足

[編集]

宗教政策として第一次カヴール内閣は、前内閣の国内のカトリック教会の特権を廃止する政策を引き継いだ。カヴール内閣は、修道院を廃止してその財産を国有化し、国家財源に充てるというラッタッツィが起草した修道院法案を議会に提出した[117]。修道院法案には国家予算による聖職者への生活手当の廃止も定められていた[117]。カヴールは修道院の修道士を「労働を拒絶する、近代的価値観に反する存在」だと批判した[118]。この法案は1855年3月に下院を通過したが、保守勢力の牙城になっていた上院で激しい反対に遭った。上院議員で大司教のルイージ・カラビアーナが法案反対の中心人物だった[119]。もともとカトリック教国のサルデーニャ王国は敬虔なカトリック信徒が多く、カヴールを批判する世論もあり、修道院法案の廃案を求める署名は10万人を数えた[117]。

ローマ教皇ピウス9世は、修道院法案に関わる者全てを公会議で定められた規則通りに処罰(破門)すると脅迫した[120]。国王もこの法案に反対の意向を示した。1855年の1月から2月にかけて、国王の母(マリア・テレーザ)、妻(マリーア・アデライデ)、弟(ジェノヴァ公フェルディナンド)が相次いで死去した。聖職者らは修道院を邪険に扱ったことで神罰を受けたと喧伝したが[121]、迷信深い国王はそれを信じ込んだ[117]。国王はピウス9世に対して「修道院法を成立させないようにする」という手紙を書いた[117]。国王の根回しもあり1855年4月に修道院法案は上院で否決された。カヴールと、法案に強く賛同していたラッタッツィは、国王の御前に呼び出され妥協するよう求められたが、二人は意思を変えるつもりは全くなかった。ラッタッツィと国王の間では激しい言葉の応酬があったという[122]。妥協する意思のないカヴールは内閣総辞職を決定し、第一次カヴール内閣は崩壊した。一連の政治的騒動は上院議員ルイージ・カラビアーナの名前を取って、カラビアーナ危機と呼ばれる。カラビアーナ危機は近代的な政教分離の原則に真っ向から反するものだった[119]。

陛下、恐れながら申し上げます。陛下がいまお取りになろうとしている道を進んではなりません。いつの日にか修道士たちの策謀は、陛下の王国の事業を破壊し、国を混乱に陥れ、憲章を骨抜きにし、陛下の名声も台無しにすることになるでしょう。陛下は教会側が主張していることを拒絶すべきです。そうすれば以前のような物事の自然な展開と、憲章に則った展開が取り戻せるはずです。時期を失してはなりません。私のこの行為は、忠実な臣下、陛下の真の友人、信義の人間としての行為であります。 — マッシモ・ダゼーリョの国王への上奏文(抜粋)[123][124]

カヴールを嫌っていた国王は、軍人のジャコモ・デュランドを首相とする内閣を発足させ、この難局を乗り切ろうとした[119]。しかしデュランドが下院で多数を占める自由主義者の大物政治家らに入閣を打診しても、みな拒絶されてしまい組閣できなかった[125]。前首相のダゼーリョは「修道士の悪だくみに騙されてならない」と国王に上奏した。国王は結局、デュランド内閣の発足を諦め、渋々カヴールを再び首相に任命した[119]。国王はその後も、第二次カヴール内閣の倒閣と保守派の盟主のオッタビオ・レーヴェルを首相にすることを画策し、外国勢力(駐サルデーニャ大使)にも根回ししていたが、イギリス大使は沈黙を守り、フランス大使は協力を拒絶したので、それを断念した[123][108]。

カヴールは、修道院が完全に廃止されるまでは、修道士はそこに住んでいて良いとする経過措置を加えた修正修道院法案を再び議会に提出した。法案は5月22日に上院でかろうじて可決され成立した[126][127]。カヴールは民事婚法案も併せて提出しこちらも成立した[124]。カヴールは「本当にうれしい。この呪われた法律の制定で味わった多くの嫌なことを全て忘れさせてくれる」「自分の精神力を極限まで使い切った感じがした」と語った[128][127]。教皇ピウス9世は宣言していた通り、同年7月26日に法案成立に関与した国王、首相カヴールとその閣僚ら、賛成した議員らを全員破門した[126]。しかし国王の破門は死の直前に取り消すと約束した。ちなみに修道院法の廃止適用を受けたのは335施設、修道士男性3,733名、修道士女性1,756名だった[127]。

カラビアーナ危機はサルデーニャ王国(イタリア)の憲政史上で重要な意味を持ち、国王に対する議会の優越が確立したと考えられている[129]。この危機からは議会多数派の支持を得た政府(内閣)を国王が承認するという形に変化し、国王が内閣を自分の意のままにコントロールすることが難しくなった[130]。またカラビアーナ危機は国政の政教分離・世俗化の過程で生じたもので、オットー・フォン・ビスマルクの文化闘争と同質のものだったと考える識者もいる[130]。

この時期にカヴール内閣は、初等教育から高等教育までの教育課程の整備と、小学校の普及の図る「公教育法案」(教育大臣ルイージ・チブラリオの名前を取ってチブラリオ法案とも呼ばれる)を議会に提出していたが、こちらの方は成立をみなかった[131]。

国王の英仏訪問

[編集]

クリミア戦争の後処理のため講和会議が催されることになった。カヴールは会議の前に、参戦の見返りとして自国のロンバルディア進出の支援を取り付けるため、その根回しとして国王のイギリス・フランスへの訪問計画を思いついた[132]。英仏への訪問は国王だけでカヴール自身はトリノに留まるつもりだったが、結局自分も同行することにした。国王は立派な髭を蓄えていたが、その風貌が粗野で田舎者に見えるとして、英仏の訪問中は笑いものにならないよう髭を短くすべき、とカヴールは国王に進言し、国王はそれを受け入れ髭を短くした[133][132]。

1855年11月23日に国王・カヴール・前首相ダゼーリョらの一行はパリに到着した[134]。一行はナポレオン3世皇帝夫妻から歓迎された[134]。国王はオペラに招かれ、ナポレオン3世とその侍従らと一緒にオペラを鑑賞した。国王は一人の踊り子をオペラグラスで凝視し、「あの踊り子の娘はいくらで買えますか?」と質問した。ナポレオン3世は「そういうことは侍従長が詳しいと思いますので・・」と言い、侍従長は「そうですねえ、5000フランくらいでしょうか?」と答えた。それを受けて国王は「何と。そんなにお高いのですか。」と言った。ナポレオン3世は、国王の粗野な質問に対して笑いをこらえるのに必死で、横を向いて体を震わせていたという[135]。パリの社交界で国王は卑猥なジョークを言い、数日間に渡ってその話題で持ち切りだったという[134]。

一行はパリを離れ、11月30日にイギリスのウィンザー城に到着した[136]。イギリスで国王一行はヴィクトリア女王や首相のパーマストンと会見した。国王はパーマストンに参戦の見返りとして堂々と領土の要求をしたが拒絶され、パーマストンはそのような不純な動機で戦争に参戦した国王を非難する態度を示した[136]。カヴールは、国王が英仏で笑いものにならないよう手を尽くしたつもりだったが、結局失敗した[133]。失態を重ねる国王を尻目にカヴールは現地で情報収集にいそしんでいた[137]。

一行が帰路につくころナポレオン3世から一行に対して、フランスのコンピエーニュに帰りに立ち寄ってほしいという申し出があった。12月6日に一行はコンピエーニュに立ち寄り、ナポレオン3世との昼食会を経て再び帰路に着いた。ナポレオン3世はカヴールに対して秘密裏に「ピエモンテとイタリアのために私にできるとあなたが考えることを、内々にヴァレフスキに知らせなさい」ということを語った[138]。カヴールはナポレオン3世にイタリア問題に介入する野心があることを察した。ただしフランス外相アレクサンドル・ヴァレフスキはイタリア問題への介入に否定的な立場だった[137]。カヴールは前首相のダゼーリョにしばらくフランスに留ってヴァレフスキに送る書簡を準備するよう命じ、残りの一行は12月11日にトリノに戻った[138]。

イタリア問題に詳しかったダゼーリョは練りに練って、現状のイタリアが抱える問題とフランスに求めたい助力の内容を長文にまとめ、1856年1月20日にそれをまずカヴールに送付した。それを見たカヴールは文が長すぎることと曖昧な表現が多いことに不満を持ち、ダゼーリョが作成した書簡をヴァレフスキに送らないことに決めた。カヴールは代わりに自分で作成した簡潔にまとめた書簡をヴァレフスキに送ったが、それを知ったダゼーリョは自分のプライドを深く傷つけられ、カヴールに激怒した[139]。

パリ講和会議をめぐって

[編集]講和会議はパリで1856年2月から開催された。講和会議そのものでサルデーニャ王国が何か得るものはないとして、カヴールは前首相のダゼーリョを会議に出席させる心づもりだったが[140]、ダゼーリョは「ごちゃまぜ料理ができたら、作った人物がそれを食べるべきだ」と発言、すなわちクリミア戦争参戦を決断した人物であるカヴールが自分で会議に出席すべきという考えだった[141]。ダゼーリョが出席を拒否したのでカヴールは自分が講和会議に出席した[140]。

会議にはオーストリアの全権も参加していたので、カヴールはオーストリアのロンバルディア・ヴェネツィア支配と、教会国家への援助がイタリア地域を不安定にしていると告発した。対してオーストリアは、ロンバルディア・ヴェネツィア支配は国際的に承認されているものだと反論した[142]。カヴールは会議を自分の思惑どおりの議題に誘導するためロシアやオスマン帝国の全権らに賄賂を贈っていた。結局クリミア戦争の参戦自体でサルデーニャ王国が得たものは何もなかったが、カヴールは「将来、実を結ぶことになる種を播いた」と語った[132]。パリ講和会議でサルデーニャ王国の主張を欧州の全権らに講じる場を設けたカヴールの功績を評して、国王はカヴールにアヌンツィアータ大勲章を贈った[143]。

ナポレオン3世への接近

[編集]

カヴールは、クリミア戦争後に「サルデーニャ王国がイタリアの独立や統一に中心的役割を果たすことができる」と声高に主張し始めた。クリミア戦争での自国の(実際の)戦果が何もないとなれば自分に批判が集中することは火を見るよりも明らかだったので、英仏の助力を求めるための戦争だったと位置づけた。歴史家のロザリオ・ロメーオは「カヴールは、ピエモンテ(サルデーニャ王国)の自由主義陣営の政策とイタリアの民族運動の目標を一致させるしかなかった」と論じる。自由主義者らは中部イタリアのオーストリアからの解放を主張し、民族主義者らはイタリアの統一を主張していた[144]。

カヴールは自力(自国のみ)での、オーストリアからのロンバルディア奪取は不可能だと認識していたので、クリミア戦争後に英仏に接近を開始した。カヴールは始めイギリス政府(自由党政権で首相はパーマストン)に接近したが、対応は冷淡なものだった。自由党はイタリア統一運動に好意的だったが、クリミア戦争後の厭戦の世論から政府は新たに戦争を起こすことを嫌った。カヴールはイギリスに助太刀を依頼することを諦めた[145]。

続いてカヴールはフランスに接近した。フランス皇帝ナポレオン3世は現状の勢力図を塗り替える野望を持っていた。叔父ナポレオン1世の退位後に確立されたウィーン体制はフランスの封じ込めを意図したものだったので、自国の勢力拡大を阻害するウィーン体制の破壊と、イタリア諸国を傀儡にして自国の影響下に置くことを目論んでいた[146][147]。ナポレオン3世の野心を見抜いたカヴールは外交官コスタンティーノ・ニーグラを駐仏サルデーニャ大使とは別にパリに配置した。ニーグラは大使とは別行動を取ってナポレオン3世との極秘の調停役を果たした。ニーグラは「カヴールの私設外交官」とも呼ばれた[148]。

サルデーニャ王国は、好色家として知られていたナポレオン3世の元へ、美女として名をはせていたカヴールの従妹ヴィルジニア・オルドイーニを愛人として送りこんだ。いわゆるハニートラップだった。この謀略はカヴールが思いついたものとされ、ヴィルジニアは既婚者だったが国王の愛人でもあったので、ナポレオン3世を籠絡するよう国王を介して彼女に依頼したという。カヴールもヴィルジニアに面会し「上手くやってください。手段は何でもよろしい。あなたの好きな手段を選んでかまいません。ようは成功さえすればよいのです。」と伝えたという[149]。ヴィルジニアはナポレオン3世に接近するため1856年にパリに赴いた。このヴィルジニアによるハニートラップの効果がどれほどあったのかは明らかでない[150]。

カヴールは近い将来に行う中部イタリア獲得のための戦争の、開戦の火種を準備するため、その地域を支配するオーストリアへの敵対的な態度を取るようになった。しかしカヴールは友人のミケランジェロ・カステッリに「予定や計画は役に立たず、一つの偶発的な事象によって全てが決まる。それが起きたときに好運の女神の前髪を掴めたかどうかが明らかになるのだ。」とも語り、実現し得るか分からないこの計画の不確実性も認識していた[151]。カヴールは「歴史は大きな即興劇」だとも言った[152]。

イタリア国民協会の成立

[編集]1857年8月にダニエーレ・マニンやジュゼッペ・ラ・ファリーナらによって、イタリア統一を目指す政治結社であるイタリア国民協会が結成された[153]。イタリア国民協会は、これまでのイタリア統一を主張するマッツィーニ主義者(共和主義者)らと袂を分かち、イタリア統一が達成されるのであれば君主制でも良いという立場だった。イタリア統一を達成する盟主としてサルデーニャ王国とその軍事力に期待した[153]。

1857年9月12日にカヴールはジュゼッペ・ラ・ファリーナとカヴール邸で会談した。カヴールはマッツィーニ主義者らの切り崩しのためにイタリア国民協会を背後で支援した[154]。イタリア国民協会の活動は、サルデーニャ王国の中部イタリア併合において少なからぬ影響を与えた[155]。

コンヌビオの解消

[編集]先に述べた通り、カヴールは穏健左翼勢力の盟主ウルバーノ・ラッタッツィと連携をしていた(コンヌビオ)。

共和国の建国を目指すマッツィーニ主義者らは1857年に両シチリア王国での反乱計画を企てた(サプリ遠征)[156]。それに連動して同年6月にサルデーニャ王国の港町ジェノヴァの軍事施設がマッツィーニ主義者らによって襲撃される事件があった[156]。右翼系の新聞は事件を未然に防げなかったとして内務大臣に就いていたラッタッツィを厳しく糾弾した[157]。フランス政府は、マッツィーニ主義者らがナポレオン3世の暗殺を企てておりラッタッツィもそれに関与している(真相は不明)として、ラッタッツィの更迭をカヴールに要求した[157]。

同年11月15日の下院議員選挙ではラッタッツィが政府支持勢力の選挙戦を指導したが、カトリック勢力が後ろ盾の反無神論・反不敬虔を掲げる政府を支持しない右翼勢力が議席を伸ばし、政府支持勢力や穏健左翼勢力は議席を減らした[158]。政府支持勢力内からもラッタッツィを批判する意見が聞かれるようになった[158]。政府を支持しない右翼勢力がカヴール内閣に替わって政権を獲得する可能性が増したが、カヴール内閣は選挙に不正があったとして22議席分の再選挙を実施させた。その結果、政府を支持しない右翼勢力が15議席を失い、それを政府支持勢力が獲得した。これによって全議席で見れば自派勢力が退潮したとはいえ、カヴールは安定的な支持基盤を維持することに成功した[159]。カトリック勢力は投票操作と見られること(ただし真相不明)をしたサルデーニャ議会に軽蔑の念を抱いた[160]。

カヴールは自分も反教会の中心人物だったが、右翼議員の憎悪の対象だったラッタッツィをスケープゴートにしてそれらの責任をなすり付け、勢力を伸長した政府を支持しない右翼勢力を懐柔しようとした。カヴールは始め国王の思惑によってラッタッツィが解任される筋書きを考えたが、結局自分の手で1858年1月13日にラッタッツィを更迭した[157]。こうしてコンヌビオは終わりを迎えた。カヴールは最大限の敬意を払ってラッタッツィに更迭することを伝えたが[157]、突如カヴールに裏切られたラッタッツィはもはやカヴールとの連携を望まず、二人の関係が元に戻ることはなかった[156]。ちなみに、カヴールはマッツィーニ主義者によるジェノヴァ襲撃計画を事前に知っていたが故意に放置していたという見解や、ラッタッツィの意向を汲んだ左翼的政策を取る必要がなくなりカヴールはコンヌビオの解消を喜んでいたという見解も存在する[161]。

オルシーニ事件の発生

[編集]

1858年1月14日にマッツィーニ主義者のフェリーチェ・オルシーニが、ナポレオン3世の暗殺を企て、ナポレオン3世が乗車する馬車に爆弾を投擲する事件があった(オルシーニ事件)[162][155]。この事件では多数の死者と負傷者を出したが、幸いにナポレオン3世はかすり傷で済んだ[163]。オルシーニの犯行の動機は、ナポレオン3世がローマ共和国を滅亡させたことに対する報復だった[162]。

フランス政府はサルデーニャ王国に、危険な革命家の国外追放とイタリア・デル・ポポロ紙などのオルシーニ事件を賞賛している新聞の発禁を求めた[164]。国王は軍人のデッラ・ロッカを使節としてパリに派遣したが、ナポレオン3世から「この事件で我々の友情は薄れ、フランスはオーストリアと手を結ばざるを得ないだろう」という発言を受けた[164]。カヴール内閣はフランス政府の要求を受け入れることを決めた[164]。ただし穏健左翼勢力とのさらなる関係の悪化を危惧するカヴールは、フランス側の求めた報道の自由や表現の自由を規制する新たな法律を制定することは拒絶した[164]。

テロを起こしたオルシーニは獄中でナポレオン3世に、イタリア統一運動に協力するよう懇願する手紙を書いた。ナポレオン3世がオルシーニの手紙を世間に公開すると、フランスでは義挙だとしてオルシーニに同情が集まった[165]。しかしオルシーニは処刑された[165]。ナポレオン3世がオルシーニの手紙を公開したことと、フランス政府がサルデーニャ王国にオルシーニを賞賛する世論を作り出さないよう求めているにもかかわらず、むしろフランス国内でオルシーニを賞賛する世論が高まっていることに国王とカヴールは唖然とした[166]。テロ実行犯のオルシーニの美化に繋がる手紙の公開の意図についてカヴールは色々と思料し、それはフランスのオーストリアに対する挑発の一環ではないかという結論に達した[166]。

プロンビエールの密約

[編集]

ナポレオン3世の暗殺未遂事件から約半年後にナポレオン3世の密使がトリノに訪れた。内容は、フランスがイタリア統一運動に助力するのでフランスの温泉街プロンビエールで密談を行いたいというものだった[167]。ナポレオン3世がイタリア統一運動に協力するようになったのは、自分が暗殺されるのを恐れたためである、ナポレオン3世が青年時代にイタリア統一運動に関わったのでリソルジメントにシンパシーを感じていた、と説明されることがあるが、歴史家のロザリオ・ロメーオは、ナポレオン3世はイタリア統一運動(オルシーニ事件)を自分の領土欲・名声欲を満たすために利用したと考えるのが妥当で、上の説は根拠のない俗説だと一蹴している[168]。

プロンビエールでのカヴールとナポレオン3世の会見は「偶然居合わせたから」という筋書きだった[169]。カヴールの表向きの理由はスイスを視察した後に足を延ばしてプロンビエールに立ち寄ったというもので[170]、ナポレオン3世の表向きの理由は持病のリューマチ治療のため湯治でプロンビエールを訪れたというものだった[169]。この筋書きと段取りは、サルデーニャ側の外交官コスタンティーノ・ニーグラとフランス側の外交官によって準備されたものだった[169]。カヴールは外遊の真の目的を国王と軍人のラ・マルモラにしか明かさなかった[170]。カヴールはスイス滞在中にラ・マルモラに宛てて「(リソルジメントを巡る)この演劇は終幕へ近づいている。それの最高の瞬間で、私がへまをしないよう神に祈ってくれたまえ。私は自信が強い方だが、重苦しい不安を感じずにはいられないのだ。」という手紙を書き送っている[171]。

1858年7月21日にカヴールは、プロンビエールでナポレオン3世と密談を行った[169]。ナポレオン3世は、サルデーニャ王国が、オーストリアの支配下にあるロンバルディア・ヴェネツィアの奪取に軍事的に協力すると申し出た。しかしナポレオン3世はサルデーニャ王国がイタリア全土を支配することは望まず、北イタリア王国(サルデーニャ王国)、中部イタリア王国(統治者は未定)、ローマ教皇領、両シチリア王国の4つの国でイタリアを支配することを期待していると語った。密約の履行にはナポレオン3世によって三つの条件が付けられた。一つ目はオーストリア側から戦争を仕掛けさせることで、フランスにサルデーニャ王国の救援のための参戦という大義名分を与えさせることを求めた。また戦費は全てサルデーニャ王国が負担する必要があるとされた。二つ目は、密約を履行出来た際に、サルデーニャ領のサヴォワとニースをフランスに割譲することだった。三つ目は、ナポレオン3世の従兄弟にあたるナポレオン公と、国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の娘クロティルデとの政略結婚だった[172]。

カヴールは、要求を呑むか一旦保留にしたいと申し出た。ナポレオン3世は「私があなたを信じるように、あなたも私を信じなさい」と言った[173]。ナポレオン3世の要求はサルデーニャ王国にとって負担が大きく、15歳の王女クロティルデと、放蕩三昧な生活を送っていることで知られた中年のナポレオン公との縁談にはカヴールも生理的嫌悪感を覚えたが、祖国のためだと割り切って要求を呑むことにした[174]。カヴールはこれらの要求を了承するよう国王にも上奏した。カヴールはフランスが味方に付けば、サルデーニャ王国がオーストリアに勝利できると確信し、「陛下が王女クロティルデの縁談に同意すれば、我が軍がウィーンに入城するのも夢ではない」という内容の手紙をラ・マルモラに書き送っている[173]。カヴールはプロンビエールの密約を「当代で最も素晴らしい企て」と呼んだ[175]。

第二次イタリア独立戦争

[編集]オーストリアとの開戦とカヴールの独裁化

[編集]

カヴール内閣による内政の注力で鉄道網・道路網・電信網が整備され戦争に利用できる水準に達した。ピエモンテの鉄道網は路線総長約850kmに達していた[176]。

1859年1月の年頭の挨拶でナポレオン3世はオーストリア大使に「残念だが我々の関係は思うほど良好でない」と言った[177]。プロンビエールの密約について、フランスとサルデーニャ王国が秘密裏に軍事同盟を結んでいるという噂がしだいに流れ始めた(密約を看破されない程度に密約の存在を匂わすことでオーストリアを挑発する謀略だったと言われる)[178]。国王も別の年頭の挨拶で「イタリア全土から聞こえる苦悩の叫びに無関心でいることはできない」と言った。国王の演説は、オーストリアの支配下にあるロンバルディア・ヴェネツィアの圧政を指しているのだろうと受け止められ、サルデーニャ王国がオーストリアと戦争をする日は近いと大衆に認識された[179]。国王の演説の原稿はカヴールとナポレオン3世が準備し、「苦悩の叫び」という表現はナポレオン3世が思いついたものであるという[179]。カヴールは、モデナで反オーストリアの反乱を起こさせ戦争の着火点にすることを目論んだが、これは不発に終わった[180]。サルデーニャ軍とオーストリア軍は国境付近に軍を集結し始めた[179]。

中部イタリアのオーストリアからの解放を夢見て、イタリア各地から義勇兵がサルデーニャ王国に馳せ参じた。カヴールは義勇兵の指揮権の一部を民衆に人気のあったジュゼッペ・ガリバルディに委ねることにした。それは民衆に人気のあるガリバルディを味方につけて、身分やイデオロギーに関係なく挙国一致の戦時体制を創り上げていると国民にアピールするのがカヴールの狙いだった[181]。このころカヴールは自邸に招いたりして何度かガリバルディと会談しているが、会談に立ち会ったフェリーチェ・フォレスティによれば、カヴールは丁重かつ親切にガリバルディを迎えていたという。しかし自分の壮大な構想を語ったところでガリバルディには理解できないだろうと考えたカヴールは、自分の胸中やプロンビエールの密約のことをガリバルディに明かさなかった[182]。カヴールと会談したのちガリバルディは国王に謁見した[182]。

順調に進むかと思われたカヴールの謀略は途中で思わぬ障害に直面した。ナポレオン公と王女クロティルデの婚約でイギリス政府はフランス=サルデーニャ王国間の秘密協定の存在を看破し、欧州を混乱に巻き込む大戦争の開戦に強く反対し、サルデーニャ王国の臨戦態勢の解除を求めた[183]。イギリスは当時保守党政権(ダービー伯爵内閣)だったが保守党は親オーストリア的で、首相のダービー伯爵や外相のマームズベリー伯爵はサルデーニャ王国が平和を撹乱する存在だと批判した[184][185]。ロシアは戦争回避のための国際会議の開催を関係国に提案した[183]。フランス国内でも大臣らの大半はイタリア問題への軍事介入に反対で、フランス経済界ではイタリアやオーストリアでの鉄道敷設ビジネスに多額の投資をしていたので株価が大暴落した[186]。情勢の変化でナポレオン3世はイタリア問題への介入に迷いが生じるようになった。ナポレオン3世はカヴールに開戦を1年遅らせたいと伝えた[187](ただしサルデーニャ王国は仏墺間の緩衝国だったので、サルデーニャ王国が侵略を受けた時はフランスが防衛義務を果たすことだけは明言していた)。イタリアでの戦争に反対していたフランスの外務大臣アレクサンドル・ヴァレフスキは4月18日に臨戦態勢の解除をカヴールに求めた[188]。フランスの裏切りに直面して自分の娘をナポレオン公と半ば強制的に縁組させられた国王の怒りは強く、国王はカヴールの浅はかな謀略を強く非難した[188]。

自分の計画の失敗を悟ったカヴールは抑うつ状態になり、ピストルで頭部を打ち抜き自殺することを考えた[188]。カヴールは自分の甥アイナルド宛ての遺書を用意し[188]、自邸の書斎に引きこもって他人の出入りを禁止し身辺整理を始めた。カヴールは自邸に膨大にため込まれた行政文書や書簡を自ら破り、暖炉で焼却していった[189]。カヴールに近しい者らから近況を聞かされた友人のミケランジェロ・カステッリはカヴールの身を案じてカヴール邸を訪ね、他人の出入りが禁止されていたが室内へ上がり込んだ。カヴールは書斎で自分が破った行政文書の紙くずの中で佇んでいた。カヴールは何も言わずカステッリの顔を見た。カステッリは「ここに他人が立ち入ってはいけないことは分かっている。しかしだからこそ私はここに来た。」とカヴールに話し掛け、続いて「カヴール伯爵、君は戦争の直前に自分だけ戦場から逃げ出そうとしていると、そう考えて良いのか?」「君は我々を見捨てていくつもりなのか?」とカヴールに語り掛けた[189]。その言葉を聞くとカヴールは立ち上がってカステッリを強く抱擁した。その後カヴールは意味もなく部屋を歩き回っていたが「私を心配しないでくれ。みんなで困難に立ち向かおうじゃないか。つねにみんなで。」とカステッリに語った[189]。

カヴールにとって不利な状況が続いていたが、オーストリアのある通告で自体が一変した。若いオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は小国のサルデーニャ王国に体面を傷つけられたことを看過できず、「サルデーニャ王国が3日以内に臨戦態勢の解除に応じなければ、直ちに軍事行動を起こす」とサルデーニャ王国に通告した[190](ただしロメーオによれば、これはオーストリア皇帝の独断ではなく、イタリアに影響力を行使し続けるには戦争しかないということでオーストリア政府内で見解の一致を見ていたのだという[191])。この通告を知ったカヴールはオーストリアが軍事行動を起こすことを選択肢から外していないことに気づき、僅かな可能性に賭けてオーストリアへの挑発を続けた。オーストリアはサルデーニャ王国に最後通牒を発し、計略遂行のためのお膳立てが揃ったことにカヴールは安堵した[190]。この頃には、カヴールはいつもの性格に戻っていたという[190]。前首相のダゼーリョは「オーストリアが強硬な通告という態度に出たことは一世紀に一度起こるかどうかの幸運だ」とカヴールに手紙で述べた[191]。

1859年4月23日にカヴールは国家総力戦の体制を整えるとして、憲法が保障する自由権を制限し、政府に全権を委任させる法案(全権付与法)を議会に提出した。全権付与法は戦時時限立法だったが[192]、国王の了承のみで政府は法律を制定できるという内容だった[193]。カヴールは、いま祖国は危機存亡の時にあると演説し党派を超えて議員の共感を得た。法案は圧倒的多数で可決された[194]。カヴールは首相のほか、外務大臣・内務大臣・陸軍大臣・海軍大臣を兼職し、カヴールは実質的にサルデーニャ王国の独裁者になった[195](ただし軍の統帥権は掌握できなかった)。

4月27日にサルデーニャ王国はオーストリアからの最後通牒の拒絶を宣言した。4月28日にオーストリアは軍事行動を開始し第二次イタリア独立戦争が開戦した[195]。カヴール(内閣)はあらゆる主義者らを味方につけるため、国内の全ての政治犯に恩赦を与えた。しかしマッツィーニには恩赦を与えなかった[196]。

統帥権を巡る国王との対立

[編集]

戦争が始まったので、ナポレオン3世は不本意ではあったが自国の領土拡大のためにそれを利用すべく、1859年5月3日にフランスはオーストリアに宣戦布告を行った。ナポレオン3世はフランス軍部に密約の存在を連絡していなかったので戦争の準備は全くできていなかった[197]。オーストリア側が電撃戦の戦法を取ればフランス・サルデーニャ連合軍を各個撃破できたと考えられているが、オーストリアはその戦法を取らなかった[197]。

カヴールは国王に代わって自分が軍隊の指揮を執ろうとしたが、統帥権は王にあるとして国王と対立した[195]。結局国王と参謀の役割を担うラ・マルモラ [195]が出陣し、カヴールはトリノに残った。フランス軍の到着が遅れ首都トリノが敵軍の攻撃を受けるリスクが高まると、国王と高級軍人らは敵軍との直接の交戦を避けアレッサンドリアとカザーレの間に自軍を集中的に配置して、敵に心理的圧迫を加えて首都攻撃を断念させる作戦を立案し、その通りに布陣した。しかしカヴールは、首都は鉄道の結節点で軍事的に重要な拠点であり、また首都が陥落すれば士気に関わるとして、首都に迫りくる敵軍を直接迎え撃つためドーラ・バルテーアの防衛線を固め、さらにカザーレから出撃して側面攻撃を仕掛け敵の進軍を攪乱することを、繰り返し国王に書簡で要求した[198]。自分の考えを否定する作戦を繰り返し上奏してくるカヴールに我慢の限界に達した国王は、「貴殿は朕を無能だと考えておられるのか?」と書簡でカヴールを詰問した。カヴールは「平時なら陛下からの詰問で辞任いたしますが、今は有事であり私は現職に留まります」と書簡で返答をした[199]。仕方なく国王と高級軍人らは、カヴールの作戦を取り入れた布陣替えを検討したが、現状の布陣を見たオーストリア軍のジュライ・フェレンツ・ヨージェフはトリノ総攻撃を躊躇し攻撃を行わないことに決めたので、首都が攻撃されることもカヴールの作戦が完遂されることもなかった[198]。

国王とカヴールの軍の統帥権を巡る対立は続いた。陸相のカヴールを長とする陸軍省からの兵器の供給が遅滞すると、国王は陸軍省の仕事が遅いと不満を持った。国王(とラ・マルモラ)はカヴールがあまりにも多くの大臣職を兼務していることが理由だと考えた[200]。双方の溝は広がっていき、国王はカヴールの政敵のウルバーノ・ラッタッツィを使って内閣の倒閣を目論んだ。国王が内閣の倒閣工作を行っていることはカヴールも感づいていた[201]。しかし表面的には次第にカヴールの側が折れ、兼務している陸相職は要請があれば他の者に譲り渡す用意があると述べた[200]。しかしカヴールはラ・マルモラに「王が保持する統帥権は名目上だけのもので良く、実権は取り上げる必要がある」「陛下に五個師団もの大軍を統帥する能力などない」「ラ・マルモラ将軍、あなたが全軍を統帥なさった方がまだ良いかもしれない」と自分の胸中を赤裸々に書簡で述べている[201]。国王と高級軍人らは文民政府(カヴール内閣)に軍事機密や現在の戦況の詳細を伝えようとしなかったが、カヴールは「自分はこの国の首相にもかかわらず一般人と同じくらいの情報しか提供されない」とも吐露している[199]。

軍を統帥できないことはカヴールには不満だったが、戦局自体はフランス・サルデーニャ連合軍に有利に進み、1859年6月4日のマジェンタの戦いで連合軍はオーストリア軍を破り、6月9日に国王とナポレオン3世はロンバルディアのミラノに入城した[202]。

ヴィッラフランカの和約をめぐって

[編集]

連合軍とオーストリア軍との最終決戦として6月24日にソルフェリーノの戦いが勃発した[203]。ナポレオン3世は伯父ナポレオン1世のような天賦の用兵の才を持っていなかったので、何の作戦もなく正面攻撃を命じた[204]。戦いは連合軍側が辛勝したが、両軍ともに膨大な数の死傷者を出した[204]。

戦闘後にフランス軍ではチフスが流行し全軍の約4分の1が戦闘不能になった[204]。またプロイセン軍がフランス国境に大軍を集結させているという情報もナポレオン3世の元に届いた[205]。ナポレオン3世は同年7月6日に突如、同盟国のサルデーニャ王国に事前相談なく、オーストリア側に一時休戦を求める使者を送った[203]。このことは同日に国王にも伝えられたが、戦略的な観点から一時的な休戦はよくあることであり国王は特に驚かなかったという[206]。オーストリア側も休戦を承諾し8月15日までの一時休戦が決まった[206]。

オーストリアとの一時休戦が成立した1859年7月8日にナポレオン3世と国王が会談し、フランスはオーストリアと講和を進める考えだとし、それについて国王に意見を求めロンバルディアの割譲について話し合われた。しかし講和の全体構想についての説明はなかったという[206]。国王はカヴールに講和の可能性を連絡した[207]。カヴールは外交官コスタンティーノ・ニーグラを伴って国王の元へ向かった[207]。

7月10日の朝にカヴールは出陣している国王の元に到着した。カヴールは国王と会談したのちナポレオン公と会談した。カヴールはフランス側が講和を急いでいることを非難したが、ナポレオン公は全く耳を貸そうとしなかったという。カヴールは続いてナポレオン3世とも会談したが、こちらでは激しい言葉の応酬があった[207]。カヴールはナポレオン3世に辛辣な言葉を浴びせ、ナポレオン3世はカヴールに対して、(国王が統帥する)サルデーニャ軍はフランス任せで自分たちは十分な犠牲を払わず、フランス側に犠牲が偏っていることを非難した[207]。普段のカヴールが人前で見せる(演じている)快活な人物像は、これらの会談のときには全く見られなかったという[208]。

7月11日にナポレオン3世とフランツ・ヨーゼフ1世はヴィッラフランカで会談した。会談では和約の条件として次のことが話し合われた[203][209][210]。

- ロンバルディアをフランスに割譲し、フランスからサルデーニャ王国にロンバルディアを譲渡する。

- ロンバルド=ヴェネト王国を構成していたヴェネツィアは、オーストリアの支配下に留まる。

- 中部イタリア諸国と、オーストリアの支配下にあるヴェネツィアでイタリア連邦を創設し、ローマ教皇をその長にする。

- カヴールの退陣を求める。(カヴールの退陣要求は協定書で明文化されなかった。)

この内容はプロンビエールの密約に反するものだった。サルデーニャ王国はオーストリアからロンバルディアを獲得するに留まり、ヴェネツィアを獲得できなくなった。またフランスは密約の履行違反のためサルデーニャ王国からサヴォワとニースを獲得できなくなった[211]。

フランツ・ヨーゼフ1世との会談を終えると、ナポレオン3世は国王とナポレオン公の三者で会談した。フランス側で講和の協定書の下書きを作成し、ナポレオン公はそれを持ってフランツ・ヨーゼフ1世のもとへ向かった[210]。国王は講和に異議を唱えたが押し切られ、渋々講和を承諾した[212]。フランツ・ヨーゼフ1世の最終要求を携えてナポレオン公が帰還すると、フランス側とサルデーニャ側(この時は外交官ニーグラも立ち会った)との間で最終調整が行われた[210]。

国王はフランス側との最終協議を終えると、継戦を強硬に主張したために会談に出席できなかったカヴールと、モンツァンバーノで7月12日深夜1時(7月11日25時)に面会した[213]。国王は葉巻をふかしながらカヴールと対峙した[208]。国王は同席した外交官ニーグラに協定書をカヴールに手渡すよう指示し、それを受け取ったカヴールは書類に目を通した[208]。協定書の内容を見たカヴールはそれに署名しようとしている国王に激怒し、協定書を机に叩きつけた上で「このような国恥的な協定に署名なさるなら私は首相を辞任しますので、陛下も退位なさるべきです」と国王に退位を迫った[208]。国王は「退位するか否かは王である私が決めることだ」と反論した。カヴールは激怒し「あなたが国王? この国の真の王はこの私だ!」と国王に叫んだ[213][208]。国王も激怒し「お前が国王だと? お前は無礼者以外の何者でもない」「ニーグラ、こいつを寝かしつけろ!」と言い返した[208]。国王は一方的にカヴールとの会談を打ち切った[213]。ちなみにカヴールと国王が衝突したときの会話の内容は証言の食い違いなどでいくつかのバリエーションが存在する。別のバーションでは休戦協定の内容を見たカヴールが激怒し国王に罵詈雑言を浴びせたため、国王がカヴールに対して「君は自分が王(最高権力者)だと勘違いしているようだ」とたしなめたところ、「私の方がイタリア民族の精神をよく知る者であり、私こそがイタリアの真の王だ!」とカヴールが叫んだ、というものがある[213]。

カヴールは和約の成立を覆すのは難しい状況だったので、最終協議の前から首相を辞任する意向を表明していた。7月12日の朝に国王は協定書に署名した[210]。カヴールは同日にモンツァンバーノを発って深夜にトリノに到着し、すぐに閣議を開きカヴール内閣の総辞職を正式に決定した[213]。閣僚らにはカヴールが怒りで興奮しているように見えたという[213]。国王はカヴールを引き留めるようなことはせず辞任を承諾し、軍人のラ・マルモラを新たな首相に任じた[214]。カヴールは先にトリノに戻っていたが、7月15日に国王が戦場から祖国に戻るとカヴールは到着駅に出向いた。しかし国王はカヴールを無視した[215]。

国王は「カヴールの辞任でどうにか丸く収まった。私も退位に追い込まれなくて良かった。」と語った。国王は目障りなカヴールから解放されたことを心底喜んだが、その喜ぶさまは「バカンスの小学生」のようだったという[216]。

カヴールの講和に対する怒りは首相を辞任してもなお収まらずコシュート・ラヨシュに「必要ならソラーロ・マルガリータ(カトリック右派の人物でカヴールの政敵)やマッツィーニにも私は協力を求める。私は陰謀家や革命家になっても構わない。そうすればこの協定は履行されないはずだ。絶対に。絶対に。」と書き送った[215]。しかし同年11月11日のチューリッヒ条約によって正式に戦争の終結が確認された[217]。チューリッヒ講和会議にサルデーニャ王国の出席は認められなかった[217]。

失意のカヴールはレーリ農場へ赴きそこで時間を過ごした[218]。このころパルマ公国の議会がサルデーニャ王国への合併を求める決議を行い、それを伝えに使節一行がトリノを訪れた。そのうちの一人がジュゼッペ・ヴェルディで、使節としての役目を果たすと、尊敬するカヴールを訪ねてレーリを訪れカヴールと会談した[219]。

ラ・マルモラ内閣

[編集]

カヴールが首相を辞任したあとのサルデーニャ王国の国政は混迷を極めた。ラ・マルモラはカヴールほどの巧みな政治手腕は持ち合わせておらず、国王の政治介入も政治混乱の要因になっていた[220]。国王はオーストリアに留まったヴェネツィアを、オーストリアから10億リラで買収することを目論み、イギリスに仲介を求めたが実現しなかった[221]。ラ・マルモラはカヴールと袂を分かっていたウルバーノ・ラッタッツィに協力を求め、内務大臣として入閣させた[222]。ラ・マルモラ内閣は、首相のラ・マルモラと内相のラッタッツィの双頭体制で「ラ・マルモラ=ラッタッツィ内閣」とも呼ばれる[214]。

穏健左翼のラッタッツィは内政諸制度の整備を望んだが、1859年11月11日のチューリッヒ条約締結までは「戦時下」の扱いだったので[192]、ラ・マルモラ内閣は前カヴール内閣が制定した全権付与法を使って、県・コムネー法や公教育法(カザーティ法)の制定、公共秩序法や刑法・刑事訴訟法、民事訴訟法の改正などを国王の了承のみで行った[193][223]。これらの法案は前カヴール内閣が制定した法律の手直し、もしくは未成立の法案の焼き直しのものもあったが[224]、公教育法(教育大臣のカザーティの名前を取ってカザーティ法とも呼ばれる)は前カヴール内閣で成立をみなかったチブラリオ法案から論争のあった条項を削除したものだった[225]。カザーティ法では宗教教育の条項が設けられ、保護者からの要請がない限りカトリックの教義を正当なものだとして教育することが定められるなど、世俗化の政策からは後退が見られた[226]。

とりわけ物議を醸したのは「県・コムネー法(通称ラッタッツィ法)」だった。サルデーニャ王国は中央集権的な行政制度を敷いていたが、サルデーニャ王国が戦果として得たロンバルディアでは地方分権が大幅に認められていた[193]。前首相のカヴールはロンバルディアの地方分権的な地方統治制度を当面維持させる構想だったが、ラ・マルモラ内閣は県・コムネー法を制定してロンバルディアにも中央集権的な行政制度を導入することを決めた[224]。これはチューリッヒ条約が正式に締結される前に、ロンバルディアは既にサルデーニャ王国の統治下にあるという既成事実を作り出して、ヴィッラフランカでの取り決めが反故にされないようにするのがラ・マルモラ内閣の狙いだったが、ロンバルディア住民の不満を呼んだ[224]。

第二次イタリア独立戦争のころから中部イタリア諸国では民族主義が高揚し、イタリア国民協会の働きかけもあって、それらの国を統治する君主が追われて親サルデーニャ王国的な政権が樹立された[227]。中部イタリア諸政府はサルデーニャ王国との合併を望む意思を表明した[224]。しかしオーストリアはそれを望まず、中部イタリア諸国の君主を復位させ、自国の支配下にあるヴェネツィアも加えて、ローマ教皇を長とする中部イタリア連邦を創設すべきだと主張した[227][210]。このことはチューリッヒ条約でも定められたことだったので[217]、ラ・マルモラ内閣は中部イタリア併合に躊躇した[224]。

プロイセンはイタリア問題解決のための平和会議の開催を呼び掛けた[220]。サルデーニャ王国ではカヴールをサルデーニャ代表として会議に送り込むべきという声が高まったが、内相のラッタッツィは「カヴールが全権になれば彼が復権し、ラ・マルモラ内閣の瓦解に繋がる」として強く反対した。国王も「独裁者カヴールを再登板させるくらいなら私は退位する」と語った[220]。

1860年の首相再登板(第三次カヴール内閣の発足)

[編集]

イギリスの首相に再登板したパーマストン(自由党)は、現状のイタリア地域での政局混乱を好ましからざる状況と考え、勢力均衡の観点からイタリアに外国から自立した国家が樹立されることを望んだ[220]。それにはカヴールの再登板が必要だとして、駐サルデーニャ大使のジェームズ・ハドソンに、カヴールを再登板させるよう国王に打診させた[218]。

国王は政局混乱の収拾とカヴールの再登板を望む声に応えるため、1860年1月に不本意ながらカヴールを再度首相に任命した。カヴールは国王に謁見し、私以外にこの難局に対処できる者はいないと言ったが、国王は一度もカヴールの顔を見ようとしなかったという[228]。カヴールは、前回の第二次カヴール内閣と同じく、首相のほか、外務大臣・内務大臣・陸軍大臣・海軍大臣を兼職し独裁的な権限を手にした[228]。議会下院で強力な支持基盤を確立したカヴール政権後期はカヴール一強の様相になり、その絶大な影響力から、カヴール本人の自発的な辞職(もしくは本人の死去)によらなければカヴール内閣を退陣させることは困難になった。政府を支持しない議員勢力や政府支持勢力の議員からも、カヴール政権(後期)は「議会制独裁」だと呼ばれていた[229](ただしサヴォアとニースを割譲した時は一時的に権威が低下した)。議会の王に対する優越が確立した結果とも言えるが、国の最高権力者である国王でさえも議会で強固な支持基盤を確立しているカヴールを退陣させることはできなかった(→イタリア王国の成立の第四次カヴール内閣の発足経緯を参照)[230]。

カヴールはチューリッヒ条約で定められたイタリア連邦の創設を無効化するため、1860年3月11日にサルデーニャ王国への併合の是非を問う住民投票を中部イタリアで実施させた。結果は併合承認が圧倒的多数で、サルデーニャ王国は中部イタリアを併合した[231]。

ナポレオン3世は北イタリアに強大な統一国家が樹立されることを警戒し、サルデーニャ王国が中部イタリアを併合するにしても、併合はパルマとモデナに限定すべきとサルデーニャ王国に打診した[232]。先の対オーストリア戦でのフランスの翻意は、サルデーニャ王国が中部イタリアで版図を拡大し、ローマ教皇領を侵犯することを危惧した、フランス国内の保守的カトリック教徒世論への配慮でもあった[233]。カヴールは中部イタリアの併合承認と引き換えに、サヴォワとニースをフランスへ割譲する提案を行い、フランスの譲歩を引き出そうとした[234]。ナポレオン3世も世論に戦果をアピールするためには両地域のフランスへの併合が必要不可欠だと考えていた[234]。双方の利害が一致し、併合承認と引き換えに1860年3月24日のトリノ条約でサヴォワとニースはフランスへ割譲された。しかし国王は両地域の割譲を好ましからざることだと考えていた[235]。またサヴォアとニースをカヴールが自らフランスに割譲したことについて、イタリア統一運動に好意的なイギリスの自由党政権でさえも、サルデーニャ王国がフランスの属国に成り下がったのではないかと疑った。ナポレオン3世の動向を注視するイギリス政府は、サルデーニャ王国を警戒の目で見るようになった[236]。

中部イタリアの併合を祝う式典が、国王とカヴールが出席の上で1860年4月16日にフィレンツェのピッティ宮殿で催された。国王は式典前にカヴールを呼び出し、カヴールのこれまでの多大な功績を讃えたが[237]、一方で中部イタリアの併合承認と引き換えに、自国の領土、とりわけ文化がイタリアに近いニースをフランスに割譲したカヴールをなじった。カヴールは激怒し「死ね!そして地獄に落ちろ!」と国王に暴言を吐いた[238][235][237]。式典を終えた翌日にカヴールは、自身の元にジュゼッペ・ガリバルディが近いうちに両シチリア王国への遠征を開始するという情報が届いておりそれに対処するためだとして、国王を残して自分は中部イタリアでの予定を早く切り上げてトリノに帰った。国王には「昨日の陛下がおっしゃられたような御言葉を聞けば、どんな大臣でも直ちに辞任いたします。しかし私はどこにでもいるような大臣ではなく、また王室とイタリアのために果たさなければならない義務がまだ多くありますので、私は職務に留まります。」との置手紙を残した[237][239]。

陛下は旅行中にニースに言及しながら優しさに欠ける言葉を私に投げ続けた。地元住民からこの地の(新しい)王として歓迎を受けたあと、壮麗な宮殿(ピッティ宮殿)で理由は分からないが陛下は私を呼びつけ、ニース割譲について私に話させ、私に無礼な数々の言葉を浴びせてきた。我慢の限界に達した私は陛下を地獄へ送り(陛下を罵り)、その場を後にした。席に着いた陛下は後悔するそぶりを見せていたが、そのような嫌がらせに私は耐えることが出来なかった。 — カミッロ・カヴール、ルイージ・ファリーニに宛てた書簡[240][239][237]

サヴォワはフランス語圏だったがサルデーニャ王室(サヴォイア家)発祥の地だった。ニース(ニッツァ)はニース方言(ニサール語)が話されていたが文化はイタリア的だった。 サヴォワとニースのフランスへの割譲は、住民の民意に基づいて実現したものだと国際社会や割譲に反対する勢力にアピールするため、カヴールは割譲の是非を問う住民投票を4月中旬に実施させていたが、その結果は「有効票の99%はフランスに併合されることへの賛成票だった」と発表した[234]。この選挙は不正選挙だったと考えられ、文化的にイタリアに近いニースでは割譲後にサルデーニャ王国への移民(ニサール移民)が急増している。

割譲されたサヴォワとニースは山がちな地域だった。ある意味ではサヴォワ・ニースと中部イタリアの領土交換のような面が存在したが、それを踏まえてもサルデーニャ王国の総人口は従来の約2倍の約1100万人に増加した[241]。

千人隊(赤シャツ隊)の遠征

[編集]

北中部イタリアで祖国の版図拡大を図っていたカヴールだったが、シチリア・南イタリア(今後注釈なき限り単に「南イタリア」と記載したときは、イタリア半島の南部のみを指しシチリアは含まない)を支配する両シチリア王国(シチリア・ブルボン朝)を併合したいとは考えていなかった[242]。南イタリア・シチリアは経済的発展が立ち遅れており、併合すれば却って経済的負担になるとカヴールは考えた[243](歴史家のマックス・ガロはイタリア半島を足に例えて、両シチリア王国は壊疽した部分で併合すれば半島全体が不随になるものと呼んだ)[244]。カヴールは、イタリア国民協会のダニエーレ・マニンのイタリア全土統一の構想を「馬鹿げたことだ。あの男はまだ夢から覚めないでいるのか。」と語った[245][246]。このようにカヴールの領土拡大構想の中に両シチリア王国領は本来含まれていなかったが、ジュゼッペ・ガリバルディが指揮する千人隊の遠征によって、カヴールはイタリア全土の統一へ方針転換を迫られることになった[247]。千人隊の遠征はカヴールにとっては悪夢だった[248]。このころカヴールは抑うつ症状が再発し無気力な状態に陥っていたという[249]。歴史家のアリゴ・ペタッコによれば、カヴールは両シチリア王国を別個の国のままにしておきたいという自分の望みとイタリア統一を両立させるために連邦制度の創設を思い付き、両シチリア王国を統治するフランチェスコ2世と秘密裏に交渉していたといい、千人隊の遠征が始まってからも両シチリア王国を残存させるため色々と手だてを打っていたが、結局それらは結実しなかったという[250]。

ガリバルディは、カヴールがガリバルディの故郷のニースをフランスに割譲したことに激怒した[251]。また共和主義者だったが祖国のサルデーニャ王室(サヴォイア家)に崇敬の念を持っていたガリバルディは、カヴールが王女クロティルデを政争の具に利用したことにも嫌悪感を示した[252]。ロザリオ・ロメーオはガリバルディを「君主制的人民主義者」と呼んでいる[232]。ガリバルディは、カヴールのやり方とは異なる方法で、イタリア統一のための行動を開始した[253]。このころ両シチリア王国では約7000人のスイス傭兵が全て本国に帰還する騒ぎがあった。1859年6月にローマ教皇ピウス9世はペルージャでの反乱の鎮圧のためスイス傭兵を差し向け弾圧した(ペルージャ虐殺)。この事件は自由主義者らからの批判を浴び、スイス人に対する批判や憎悪も生まれた。事態を重く見たスイス政府は自国民が外国の傭兵になることを禁止した。傭兵であるにも関わらず両シチリア王国の君主に対する篤い忠誠心に感心して、ナポリに駐在していたあるイギリス大使は「この国で頼りになる兵隊はスイス兵だけだ」と言ったが、彼らの帰国で両シチリア王国の国防力は大きく低下した[254]。

ガリバルディは両シチリア王国を私兵で征服すると宣言し、義勇兵の募集と遠征費の募金を募った[255][252]。ガリバルディの遠征は、シチリアの共和主義者(後に君主制容認派に転向)のフランチェスコ・クリスピによる遠征の要請に応えたものだった。ガリバルディは南米での活躍で既に英雄の名声を勝ち得ていた[256]。そのためガリバルディの活動を政府が抑えこめば、イタリアの統一を望む民族主義者らの不満が政府に集中するのは明白だったので、カヴールはガリバルディの活動を黙認した[257]。またサヴォワとニースの割譲でカヴール政権を批判する声がありカヴールは弱い立場にあった[258][259][249]。治安当局がガリバルディ派の武器庫の一つを発見して差し押さえると、カヴールはガリバルディ派が不当に所持していたそれらの武器の押収に躊躇し、友人で閣僚のルイージ・ファリーニにその役割を担わせようとした。ファリーニは「高度に政治的な問題であるので首相名義で決定すべき」だとして拒否したので、カヴールは「内閣の閣議」に基づいて押収することにした[249]。

ガリバルディのシチリア遠征の説明の前にシチリアの内情を先に述べる。シチリアはナポリに王宮を置く両シチリア王国が支配していたが、シチリア人にしてみればナポリ政府(ブルボン朝)は外来の存在でありナポリ政府からの独立を望んでいた。1848年革命でシチリアは独立を宣言してシチリア王国が成立したが、翌年に滅ぼされた。リソルジメントの帰結としてイタリアが統一されるにしても、シチリアを独立国として連邦制の形で統合されることをシチリアの民族主義者らは望んだ[260]。なおシチリアは、両シチリア王国の統治権が十分に及ばない地域だった。シチリアの大地主や農村ブルジョアジーのガベロット(マフィアの母体と言われる)が農民に対する強大な権限(生殺与奪の権)を持ち、法に依らない私刑(殺人・恐喝など)を公然と行っていた[261]。ブルボン朝はシチリア住民の反乱を恐れて、南イタリアで導入した徴兵制をシチリアでは導入しなかった[262]。

1860年5月6日にガリバルディが指揮する義勇兵「千人隊」は、ジェノヴァのクワルトで二隻の船に分かれて乗り出港した[263]。千人隊の初めの目標はシチリア島の征服だった。千人隊は5月11日にシチリア島のマルサーラに上陸した。ガリバルディは崇敬するヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の名において独裁官の地位に就く、と宣言した(ガリバルディ政権)[264]。

5月15日に千人隊は約1800名のブルボン軍と交戦(カラタフィーミの戦い)し、勝利を収めた[265]。ブルボン朝の支配を嫌っていたシチリアの民衆はガリバルディの遠征に呼応し、千人隊に加わるシチリア人もいた。千人隊はシチリア最大の都市パレルモに入城し、パレルモ市民はブルボン軍に対抗するため街じゅうにバリケードを築いた[266]。ブルボン軍は海上の軍艦からパレルモに対して無差別攻撃を行ったが、市民も巻き添えになり、シチリア大衆の支持を失った[266]。パレルモではガリバルディ派を取り締まっていた警察官が惨殺された[266]。両シチリア王国はシチリアを放棄し軍を南イタリアへ引き上げさせた[267]。ガリバルディは、7月にはシチリア島全土を支配下に置いた[268]。シチリアを占領した千人隊の元に北イタリアから6000人以上の義勇兵がはせ参じた[267]。ガリバルディは「千人隊」を「南部軍」に改称した[269]。

カヴールは社会秩序を破壊する思想だとして共和主義を嫌悪していたが、千人隊の遠征で南イタリアに共和制国家が誕生することを嫌った。ガリバルディは「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の名において」征服活動を行っていたが、民主主義者や共和主義者らを含む千人隊をガリバルディが統制できなくなる事態を警戒し、ガリバルディが征服事業をシチリアで中断することをカヴールは望んだ。カヴールはシチリアをサルデーニャ王国に即時併合するためイタリア国民協会のジュゼッペ・ラ・ファリーナをシチリアに送り込んだが[270]、ガリバルディは、征服の完了までは併合に応じられないとしてラ・ファリーナをシチリアから放逐した[271]。ガリバルディは、両シチリア王国・ローマ教皇領・ヴェネツィアを征服してサルデーニャ王に献上し、イタリア統一を達成させると宣言した[269]。

先に述べたようにカヴールは両シチリア王国を併合することを望んでいなかったが、ガリバルディらからイタリア統一の主導権を奪還するためにイタリア全土の統一に方針を転換した[247]。カヴールはガリバルディが指揮する南部軍が両シチリア王国を完全征服する前に、両シチリア王国に親サルデーニャ的政権を樹立する謀略を企て、両シチリア王国内でクーデターを起こさせようと試みたが失敗した[272]。南イタリアにはクーデターの担い手になれるような組織化された自由主義勢力がそもそも存在しなかった[273]。

ガリバルディの征服に直面した両シチリア王国では、上級官吏・上級武官らが相次いで寝返るなか、気弱な国王フランチェスコ2世に代わって、気丈な王妃マリア・ソフィアが差配した[274]。

ガリバルディの誤算と南イタリア人の抵抗

[編集]

ガリバルディは、イタリア統一のためには兵力が不足しているとして、シチリアで徴兵制の導入を宣言した[269]。しかしシチリアではこれまで徴兵制は導入されていなかったので、シチリア住民の不満を呼んだ。ガリバルディはシチリアをイタリア統一のための踏み台のように扱いガリバルディ政権を確立しながらシチリアの内政改革に取り組まなかったので、住民の不満を呼び反乱が頻発した[275]。千人隊(南部軍)に加わったシチリア人の主な動機はブルボン朝支配に対する抵抗だったので、ガリバルディがシチリア全土を占領すると千人隊(南部軍)に加わったシチリア人の多くは故郷へ帰っていった[267]。

このころ国王はガリバルディに宛てて内容の相反する、イタリア本土の征服の中止を求める手紙と、征服を継続することを黙認する(ガリバルディは自由に行動してよいという内容の)手紙の2通を送っている[276]。征服の中止を求める手紙の方は政府見解(カヴールの意向)を代弁したものである。征服を継続することを黙認する手紙の方は1909年まで存在が確認されておらず、国王やガリバルディが口外することも日記に書き残すこともなかった[277]。2通の手紙はカヴールの意図を踏まえた謀略だったともいわれるが、征服を継続することを黙認する手紙を国王が差し出したことをカヴールは知らなかったという見解も存在する[278]。ガリバルディは遠征を継続する決断を下し、8月18日にシチリアを出港してメッシーナ海峡を渡り、南イタリアに上陸した[279]。

南イタリアはシチリアと同じく保守的な地域だったが、熱心なキリスト教信者や、統治するブルボン朝へ崇敬の念を抱く住民が多いのが特徴だった[280][279]。そのためガリバルディの征服に対して住民の反乱が頻発した。アブルッツォではガリバルディを支持する自由主義者らが農民によって虐殺された[281]。9月7日にボニートでは2000人以上の農民らがデモ行進を行い、ブルボン家の旗を掲げ「フランチェスコ2世万歳!」「ガリバルディに死を!」と叫んだ[282]。征服に直面したフランチェスコ2世はイタリア全土の自由主義勢力にアピールするため憲法を発布したが、南イタリアの農民らが憲法の破棄を主張し、ヴェナフロではイタリア統一を主張していた勢力が農民らに襲撃され多数の死傷者を出した[283]。サルツァ・イルピーナでもブルボン朝の支持を表明する住民らのデモ行進が行われ、ガリバルディをかたどった人形が焼却された[284]。かつてナポレオン・ボナパルトが指揮するフランス軍が南イタリアを侵略し、衛星国家パルテノペア共和国が樹立されたときも、枢機卿ファブリツィオ・ルッフォが熱心な信徒からなる軍勢を指揮してこれを打倒し[279]、共和主義者らが大量かつ無差別に処刑されていた(1799年に処刑されたナポリの共和主義者のリスト)。

フランチェスコ2世は「ナポリを戦火に晒すのは忍びない」と言ってナポリを戦略的放棄し、残った軍勢を率いてガリバルディが指揮する南部軍との決戦に臨んだ[274]。ガリバルディが指揮する南部軍は9月7日にナポリを無血占領した。ナポリの都市住民からは、ガリバルディは歓待を受けた。ナポリにはイタリア統一を望むマッツィーニら北イタリアの共和主義者や民主主義者らが多く集まっていた[285]。

サルデーニャ軍の介入とテアーノの会見

[編集]

南部軍が両シチリア王国全土を占領したのちローマへ侵攻すれば、ローマに駐屯するフランス軍との交戦が予想された[286]。フランスとサルデーニャ王国の関係悪化を恐れたカヴールは直ちにガリバルディの征服事業を中断させる必要があると考え、サルデーニャ軍を南イタリアへ派兵する決断を下した[281][65]。イタリア中部にあるローマ教皇領は、西はティレニア海から東はアドリア海に至る領土で、サルデーニャ王国と両シチリア王国はローマ教皇領を挟んで対峙し国境を接していなかった。そのためサルデーニャ軍は教皇領の東半分に当たるマルケとウンブリアを9月11日に通過(実質的には占領)した。教皇領のサルデーニャ軍の通行許可はナポレオン3世の事前承諾も得ていた[281]。カヴールはナポレオン3世の元にルイージ・ファリーニを派遣して派兵を望む経緯を説明させたところ、ナポレオン3世は微笑を浮かべながら「やりたまえ。大急ぎでやりたまえ。」と答えたという[287]。ナポレオン3世が外務大臣に宛てた書簡には「ファリーニは極めて率直に経緯を説明してくれた。カヴールとファリーニの意図はこうだ。リソルジメント運動を掌握すること、(ガリバルディの進軍を抑えて)聖ペテロの遺産(教皇領)を教皇に保全すること、ヴェネツィアへのいかなる攻撃も妨げることだ。」とある[287]。

サルデーニャ軍の介入を嫌ったガリバルディは、国王にカヴールとその閣僚の更迭を書簡で要求した。しかしこの提案は拒絶された。カヴールが国王を傀儡のように操っていると考えたガリバルディは「イタリアの一部を売り渡し、民族的尊厳を損なう原因を作ったカヴールと和解することは絶対にない」と書簡で返事をした[288]。なお国王当人は、内心ではガリバルディの英雄譚と忠臣ぶりに感心し、首相をカヴールからガリバルディに替えることを本気で考えていたという[288]。

このままではイタリア大衆に、国王陛下がガリバルディの友人の一人に映ってしまい、王としての威信を失うことになる。ガリバルディによって(統一イタリア王国の)王位が陛下に授けられたとみなされてしまえば、王冠は輝きを失うであろう。(中略)ガリバルディはナポリで共和国を宣言することはないだろうが、(征服した領土を)サルデーニャ王国へ併合させず独裁制を保持し続けるであろう。(中略)ガリバルディからイタリア統一運動の主導権を奪還するために、陛下が近いうちに御出陣なされる。陛下のこの御行動は欧州でひんしゅくを買い、外交の混乱を生じさせ、近い将来にオーストリアとの戦争をもたらすであろう。しかしこの御行動は、イタリア統一運動に栄光をもたらし、革命を阻止し、君主制の維持に繋がることになる。 — カミッロ・カヴール、外交官コスタンティーノ・ニーグラに宛てた1860年8月9日の書簡[289]

1860年10月1日に勃発したヴォルトゥルノの戦いでブルボン軍(両シチリア王国軍)と南部軍が交戦した。ブルボン軍は南部軍に大幅な打撃を与えたが、ブルボン軍も損害を受けた。フランチェスコ2世は翌日に南部軍と再戦することを躊躇し、南部軍を壊滅させる好機を逃した。ブルボン軍の青年将校らはフランチェスコ2世が再戦の決断を下せなかったことを悔しがっていたという[290]。10月3日にヴィットーリオ・エマヌエーレ2世が指揮するサルデーニャ軍が南イタリアに到着した。中立の教皇領を侵犯して突如現れたサルデーニャ軍に背後を突かれ挟撃される形になったブルボン軍は最後の望みに賭けてガエータ要塞に籠城した[291]。

ブルボン軍との交戦で南部軍は大きな打撃を受けたが、ブルボン朝への崇敬の念が篤い南イタリア住民は新たに義勇軍に加わろうとしなかったので新兵の補填は困難だった[292]。ガリバルディはサルデーニャ軍に主導権を譲らざるを得なくなった[293]。カヴールはガリバルディやナポリに集まっていた共和主義者らにイタリア統一運動の主導権を握られることを嫌い、何とか主導権を奪還しようと手を尽くしていたがそれが功を奏した。カヴールは「まずナポリの秩序を回復し、続いてフランチェスコ2世を降伏させる。順序が逆であってはならない。」と語ったが、両シチリア王国征服の手柄を彼らに与えてはならないと考えていた[286]。

カヴールは、南イタリア・シチリア(両シチリア王国の領土)のサルデーニャ王国の併合の是非を問う住民投票を10月21日に実施すると布告した。カヴールは議会で住民投票の目的を「専制主義や、クロムウェルの独裁的な手中にも陥らせないため」だと述べた。カヴールはガリバルディの統治を、イギリスの独裁者クロムウェルになぞらえて批判した[294]。カヴールの住民投票の布告を受けて、ガリバルディはどのようにカヴールに対抗したらよいかわからず右往左往していた。あるイギリス人義勇兵は「ガリバルディは戦場では第一級の戦士だが、政治に関しては子どもだ」と評した[293]。

実施された住民投票の内容は「人民は、ヴィットーリオ・エマヌエーレとその正統な後継者による不可分なイタリアを欲するか否か」に賛否を表明するという形式だった[295]。住民投票の結果は併合賛成票が圧倒的多数だったとサルデーニャ王国は発表し、南イタリア・シチリアはサルデーニャ王国に併合された。有効投票数の99%が併合への賛成票だったと発表されたが不正選挙だったと考えられており、この住民投票は無記名投票だったので大規模な不正が可能だった[296]。小説『山猫』では反対票が1票もなかったとされた地区で、登場人物が「自分は反対票を投じたはずだ」と抗議するシーンがある[297]。

1860年10月26日の朝に国王とガリバルディはテアーノで会見した。双方とも騎乗したまま握手を交わした[298]。

国王「ガリバルディよ。元気でいたか。」

ガリバルディ「元気です。陛下もお元気ですか。」

国王「私はとても元気だ。」

ガリバルディ「ここにイタリア王がおられるのだ!」

一同「国王陛下、万歳!!」

— テアーノの会見[299]

テアーノの会見は、ガリバルディが国王に征服した領土を進んで献上したという美談として語られている。しかし実際の会見は冷淡なもので、国王はガリバルディに国軍に従うよう手短に命じただけであり、サルデーニャ軍の将校たちは民間の一義勇軍に過ぎないとしてガリバルディを見下していた[300]。ガリバルディが国王に征服した領土を「献上」したのは、ただ住民投票の結果に従っただけに過ぎず、ガリバルディの本意ではなかった。ガリバルディは旧両シチリア王国領の統治権を1年間認めてくれるよう懇願したが、拒絶された[300]。このことはカヴールの政治的勝利とガリバルディの政治的敗北を意味した[301]。ガリバルディはサルデーニャ海軍のカルロ・ペルサーノ提督に「奴(カヴール)は人間をまるでオレンジのように扱う。最後の一滴まで汁を搾り取り、残りかすは隅に投げ捨てるという訳だ。」と語った[302]。

1860年11月4日にはマルケとウンブリアでも住民投票が実施され、サルデーニャ王国に併合された[303]。前首相のマッシモ・ダゼーリョは「最近のリソルジメントは事態の展開があまりにも急で付いていくことができない」と述べた[298]。

ガエータ要塞の陥落と両シチリア王国の滅亡

[編集]

フランチェスコ2世国王夫妻が指揮するブルボン軍はオーストリア(オーストリア皇后エリーザベトはマリア・ソフィアの実姉である)などからの援軍を期待しガエータ要塞に籠城した。サルデーニャ軍はガエータを包囲し[291]、ガエータへの砲撃を行った。気弱なフランチェスコ2世に代わって王妃マリア・ソフィアが危険を省みず自ら兵士を鼓舞して回り、負傷兵を見舞った[291]。

教皇領の侵犯を危惧する国内のカトリック勢力の動向もあり、ナポレオン3世はガエータ沖にフランスの軍艦を停泊させ動向を注視していたが、1861年1月19日に軍艦を引き上げさせた[304]。オーストリアが軍を集結させているという情報もあり[290]包囲戦が長引けば外国の干渉を招く恐れがあることと、この頃ブリガンテなどの統一への抵抗が活発化しカヴールは前年1860年12月14日に抵抗する南部住民を容赦なく弾圧するよう国王に上奏していたが[305](後の節で述べる)それのために兵を割かなければならず[306]、これらの理由からブルボン軍の早期降伏をカヴールは望んだ。カヴールはライフリングの施された新型の大砲をスウェーデンに発注して導入し[200]、ガエータ要塞の防御能力の低かった海側からも攻撃するためブルボン海軍から寝返った艦隊を動員して海上に配置し[274]、同年2月に海陸双方からガエータへの大規模な砲撃を決行した。8,000発以上の大砲がガエータに打ち込まれ、そのうちの一発が火薬庫に着弾し大爆発を起こし要塞は大きな被害を受けた[304]。長引く籠城戦でブルボン兵士の間でチフスが蔓延していたことと、火薬庫の暴発で大量の武器が失われ継戦が困難になったことで、2月13日にフランチェスコ2世国王夫妻はサルデーニャ軍に降伏した[304]。フランチェスコ2世国王夫妻はローマ教皇領へ退去した。教皇ピウス9世は、かつて1848年の革命のときに両シチリア王国が自分を匿ってくれた恩義があったので、亡命してきた国王夫妻にクイリナーレ宮殿を住居として提供した[304]。

フランチェスコ2世国王夫妻は退位後も南イタリアに一定の影響力を保持し続けていた。南イタリアでブリガンテがさらに活動を活発化させると、ベッティーノ・リカーゾリは「ブリガンテの活動はフランチェスコ2世とローマ教皇の扇動によるものだ」と批判した[307]。イタリア統一を望む民族主義者らはマリア・ソフィアの社会的地位の失墜を図るため、マリア・ソフィアの顔写真と別の女性のヌード写真を合成し頒布するという卑劣な政治工作を行った。また彼らはマリア・ソフィアの暗殺も企てていた[304]。

南部出身の歴史家の一部やリソルジメント修正主義に立脚する歴史家は、千人隊の遠征を北イタリアによる不当な侵略だと捉え、サルデーニャ軍の南部侵攻を「宣戦布告すらない騙し討ちだった(中立のはずの教皇領を侵犯したため)」と捉えている[308]。

イタリア王国の成立

[編集]

両シチリア王国の併合が事実上完了したので、ガリバルディ率いる南部軍の処遇が問題になった。南部軍をサルデーニャ正規軍に編入するようガリバルディはカヴールに求めたが、南部軍には過激な共和主義者や民族主義者が多く含まれていたので、彼らが国軍内に入り込むことを嫌い、カヴールは正規軍への編入を拒絶した[309]。1861年1月16日に南部軍は解散が宣言された[310]。南部軍の解散式に国王は出席すると言っていたが、結局国王は解散式に出席しなかった[311]。

併合されたすべての地域で、制限選挙(性別・納税額による制限のほか、文字の読み書きのできない人物に選挙権を与えなかった[312])だったが下院議員を選出する選挙が実施された(1861年イタリア国政選挙)。選挙の有権者は全人口2200万人のうち2%に相当する約42万人だった[313]。1861年国政選挙に基づく新議会が招集され、1861年2月18日に下院の開会式が行われた[314]。新議会ではサルデーニャ王国のアルベルト憲章が併合された地域にそのまま適用されることが決定した[146]。カトリック勢力は1857年選挙に対する不信感や、統一政府との徹底的な対決姿勢を示すためジャコモ・マルゴッティの「選ばず、選ばれず」をスローガンに自ら国政選挙をボイコットしていたため、カトリックを後ろ盾とする議員勢力は新議会の下院から姿を消した[315]。上院も改変があり、上院議員の数は91名から263名に増加したが、カヴールは政治的に穏健と見られる人物を新上院議員に推挙して上院に送り込んだので、政府に敵対的なカトリック系右翼議員の勢いが中和された[315]。

ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世がイタリア王国の初代国王に即位するにあたり、カヴールは王号をヴィットーリオ・エマヌエーレ「2世」のままイタリア王国初代国王に即位することを定めた法案を議会に提出した。しかし王の名ヴィットーリオ・エマヌエーレ「2世」をヴィットーリオ・エマヌエーレ「1世」に改めるべきという提案が新議会でベッティーノ・リカーゾリらによってなされた。フィレンツェ出身のリカーゾリには、「2世」としてイタリア王に即位することはイタリア王国はサルデーニャ王国の延長線上にあり、他の地域の吸収合併によって成立したかのような印象を受けるためだった。この提案にカヴールは、サヴォイア家の歴史と伝統を汚すものだと反対した。ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世はイタリア王国初代国王に即位したが、「2世」の数値は変更されることはなかった[316]。

同年3月14日にヴィットーリオ・エマヌエーレ2世は「神の御加護と人民の意志によるイタリア国王」に就くと宣誓し、3月17日に公布され イタリア王国が成立した[317][318][319]。未だ不完全ではあったがローマ帝国やランゴバルド王国の衰亡以来約1300年ぶりにイタリア半島全域を統治する国が再興された[320]。なおサルデーニャ王国に影響力を行使するためロンバルディアへの版図拡大に協力したナポレオン3世だったが、イタリア全土の統一は本来の目論見から外れたものだった。ナポレオン3世は、イタリア王国はそのうちまた分裂するだろうと考えていた[321]。オーストリアも同様に、イタリアはそのうち弱体化してロンバルディアを奪還できるだろうと考えていた[212]。

カヴールは併合した地域出身の人物を組み込んだ新内閣を発足させるべく内閣総辞職を3月20日に国王に申し出た。国王はこれを好機として目障りなカヴールを放逐することを目論み、ベッティーノ・リカーゾリを首相に任命し、リカーゾリが個人的に親しいカヴールの政敵のラッタッツィと連携して組閣の準備を進めるよう指示した[230]。リカーゾリは国王の不純な動機で自分に大命降下があったことを分かっていたのでこれを拝辞した。ラッタッツィも自分とリカーゾリの双頭体制の内閣を発足させてもカヴール抜きの内閣では新議会の同意を得られないことを理解していたため、国王はリカーゾリ内閣の発足を断念して、恥を忍んでカヴールを首相に任命した[230]。

カヴールはイタリア王国の初代首相に就任し新内閣(第四次カヴール内閣)を3月22日に発足させた。カヴールは外務大臣と海軍大臣を兼務したが、内務大臣はマルコ・ミンゲッティに、陸軍大臣はマンフレド・ファンティに与えた[230]。併合した各地域の政治家らも大臣として入閣させたが[322]、上級官吏・上級軍人らは北イタリア(ピエモンテ)出身者で占められており、それが解消されるのは20世紀に入ってからのことだった[323]。カヴール新内閣の閣僚の人選は、カヴールが個人的に親しい人物を優先的に入閣させているとの批判を受けたので、下院議長には政敵のラッタッツィを指名した[322]。第四次カヴール内閣は後で述べるカヴールの急死のため76日間で瓦解した[324]。

イタリア独立戦争で多額の戦費を費やしたので、統一政府は多額の累積赤字を抱え財政収支の改善が当面の課題になった[325]。統一政府は大増税や、併合した地域に存在した修道院の所有する土地の強制接収と財源に充てるための売却を行った。カヴールの死後に蔵相に就任したクインティーノ・セッラは「赤字撲滅の難題は、生きるべきか死ぬべきかというほど重大な問題だ」と言った[325]。

1861年3月25日にカヴールは議会で、イタリア王国の首都はローマに置かれるべきだと演説した[326]。ローマは教皇領の一部だったが、カヴールはローマ教皇(教皇庁)に、宗教活動の自由を保障する代わりに武装解除と世俗権力を放棄するよう促した。カヴールは政教分離の政策を表すのに「自由な国家の自由な教会」というフレーズを使用した[327]。またカヴールは教皇が世俗権力を放棄すれば、(フランス軍に代わって)イタリア王国が教皇の強力な番兵になるだろうと語った。カヴールなりに教皇の体面を傷つけないよう言葉を選んだつもりだったが、教皇ピウス9世から反発を招いた。ピウス9世は教皇領を包囲するように成立したイタリア王国を「カトリックに対する無限の悪と誤りを生み出す存在」と呼んで非難した[326]。同年3月18日にローマ教皇ピウス9世は、サルデーニャ軍の派兵で教皇領の一部を奪いイタリア王国成立に関与した全ての人物を破門に処していた[328]。カヴールは教皇庁を翻意させるべくジャコモ・アントネッリ枢機卿を買収しようと画策したが失敗した[329]。

カヴールのいわゆる「首都ローマ宣言」は、マッツィーニのかねてからの主張を踏襲したものだった。イタリア民族にとってローマは重要な地であり、マッツィーニは「皇帝のローマ」(古代)・「教皇のローマ」(中世)に次ぐものとして、「人民のローマ」を1831年から主張していた。ルチアーノ・カファーニャは、リソルジメントの終結にイタリア王の王座をローマに置くことは、マッツィーニの言う「人民のローマ」を「君主(サヴォイア家)のローマ」に換骨奪胎したもので、マッツィーニ主義者らとの「歴史的妥協」だったと分析している[330]。

カヴールは新生イタリア王国が諸外国から承認されるよう外交努力を行った。イギリス政府(パーマストン内閣)はサヴォアとニースの割譲でイタリア(サルデーニャ王国)がフランスの属国に成り下がったと疑い[236]、フランスと共謀して新たな大戦争を引き起こすことを警戒していたが、カヴールはラッセルに新国家が国としての体裁を十分備えていることと、ヴェネツィア獲得を目指すにしても国際世論を十分に尊重するつもりだと書簡で明言し、同年3月30日にイギリスはイタリア王国を承認した[331]。スイス、アメリカもイタリア王国を承認した。しかし教皇領侵犯を危惧するカトリック勢力を抱えるフランスから国家承認を得ることは極めて難航し[332]、カヴールの生前には実現しなかった。プロイセンに対してもイタリア統一政府はドイツ民族統一に好意的だとする態度を示したが、自国の国益に直接繋がらないこの事項にプロイセンは無関心だった[236]。

ガリバルディとの議会での対決

[編集]

下院議員に選出されたガリバルディは、1861年4月18日にトレードマークの赤シャツ姿(目撃した議員の日記によれば、赤シャツの上にメキシコのポンチョのような灰色のものを纏っていた[333])で下院に登壇した[334]。傍聴席にはガリバルディを支持する多くの民衆が押しかけ、トリノの上級階級の女性たちも傍聴した[333]。ガリバルディが議場に入ると傍聴席からは拍手喝采が贈られたが、カヴールを支持する多数派の議員らは冷ややかな態度だった[335]。ガリバルディは一番後列の席に着席した。ベッティーノ・リカーゾリがカヴール内閣に、解散が宣言された南部軍についての質疑を投げかけ、陸相のマンフレド・ファンティが今後の(完全な解散に至るまでの)道筋を説明した[335]。これを受けてガリバルディは自分が演説する許可を求めた[335]。

ガリバルディは演説でカヴールを強く非難した。まずカヴールが自分の生まれ故郷のニースをフランスに割譲したことで自分は外国人になってしまったと言い、南部軍の解散でブリガンテ(後の節で述べる)の活動が活発化したことについて「政府は同族殺しを望んでいるのだ」と主張した。ガリバルディの演説はカヴールへの侮辱的表現を含む感情的かつ過激なもので、手を振り上げたりカヴールを指さしたりするなど身振り手振りも交えたものだった[336]。カヴールは頬杖をつきながらガリバルディの演説を聞いていたが我慢の限界に達し、席から立ち上がりガリバルディに発言の取り消しを要求した[336]。カヴールを支持する議員らから「奴を懲罰にかけろ!」というヤジが飛びかった[337]。

議場はにわかに騒がしくなり、ガリバルディを支持する議員らが大臣席を取り囲んだ。そのうち一人の議員がカヴールに殴りかかろうとして、カヴールを支持する議員らに取り押さえられた[337]。カヴールはこの議員に激烈な言葉で応酬した。議場各所で小競り合いが起き怒号が飛び交った[337]。傍聴席にいた女性たちは身の危険を感じて退室した。カヴールを支持する議員らは議長ラッタッツィの元に行き閉会を要求したが、ラッタッツィも身の危険を感じて避難した。ラッタッツィには「裏切者!」というヤジが浴びせられた[337]。議長のラッタッツィは15分間の休会を宣言した[336]。

審議の再開後に議長ラッタッツィは、表現を控えめにするようガリバルディに求めた。カヴールを支持する議員らから「何故、奴の懲罰や発言の撤回を求めないんだ!」という激しいヤジが浴びせられたが、ラッタッツィは無視した[338]。ガリバルディが演説再開のため席から立ちあがると、傍聴人らはガリバルディに万雷の拍手を送った。カヴールを支持する議員らはこぞって「傍聴人を追い出せ!」とのヤジを傍聴席に飛ばした[338]。しかたなく議長ラッタッツィはベルを鳴らして「審議妨害と見なされる行為を行った人物は、強制的に傍聴席から退席させられることになります」と傍聴人に注意を促した[338]。ガリバルディは演説を再開し、正義と治安を維持するためにかつての南部軍のような義勇兵組織が必要だと主張して演説を終えた[336]。

カヴールにはガリバルディが統一政府に軍事的な戦いを挑もうとしているようにしか思えず、ガリバルディの提案を「ほとんど宣戦布告に等しいものだ」といって直ちに却下した[336]。カヴールら統一政府のメンバーは、そのような半独立的な軍事組織を国内に創設し、それが革命派に牛耳られ、イタリアで革命が起きることを恐れた[336]。ガリバルディに侮辱的な言葉を浴びせられたカヴールだったが、この日の審議での言動は自制が取れており、感情に身を任せることはなかったという[339]。

国王の仲介で数日後にカヴールとガリバルディの会談の場が設けられた[注釈 2]。お互いに表面的には紳士的対応だったが[341]握手すらしない険悪な雰囲気で何の妥協点も見いだせなかった[342]。結局ガリバルディの創設した義勇兵組織は完全に解体され、類似のものが再建されることもなかったが、過激主義者を多く含む義勇兵らを野に放つ最終決定もまた危険な選択だったので、カヴールの悩みの種は尽きなかった[342]。自分の主張が受け入れられなかったガリバルディは、失意のうちにカプレーラ島に戻った[343]。

ガリバルディと激しく対立した約1か月半後にカヴールは急死した。カヴール支持者らはガリバルディの口撃がカヴールの死を招いたと責任を追及した[344]。しかしガリバルディは沈黙に徹し、カヴールの死に哀悼の意を表明することはなかった[345]。これらの一件で、ガリバルディは軍事の天才だが政治的手腕は持ち合わせていないと当時の政治家らは考えた。ガリバルディとマッツィーニ主義者らとの繋がりを疑う保守派議員らは、今は「国王陛下万歳」と都合の良いことを言っているが、ガリバルディの単純な性格ゆえにマッツィーニ主義者らに気付かないうちに利用されるか、彼らに完全に籠絡されて「共和国万歳」とでもそのうち叫ぶのだろうと考えていた[346](いわゆる「役に立つ馬鹿理論」 実際に共和主義者や民主主義者らはガリバルディを上手く利用しようと色々画策していた[347])。ガリバルディはその後も議会外で活動を続けたが、かつてガリバルディに千人隊の遠征を要請したフランチェスコ・クリスピはガリバルディの政治的思慮の乏しさを危険視し「ガリバルディは偉大な兵士だが、結局それ以外の何ものでもない」と述べ、ガリバルディと距離を置くようになった[348]。

南部問題の発生と対処

[編集]南部問題の起源と発生

[編集]

私のこれからの仕事は、これまで以上に困難なもので忍耐を要する。様々な要素を融合して北部と南部を調和させ、一つのイタリアを創り上げることは、オーストリアとの戦争やローマ教皇との闘争と同じくらいに困難なものだ。 — カミッロ・カヴール、従兄弟に宛てた1861年2月18日の書簡[349]

イタリアは創られたが、イタリア人はまだ創られていない。 — マッシモ・ダゼーリョ著『我が記憶』より[350]

先に述べた通り経済的発展が立ち遅れていた両シチリア王国を併合する予定はカヴールにはなかった[243](一説には両シチリア王国を残置させたまま連邦制度を導入してイタリア統一を達成する構想だったとも[351])。しかしジュゼッペ・ガリバルディの千人隊の遠征によってカヴールはイタリア全土の統一へ方針転換を迫られることになった[247]。

南北イタリア間の経済格差問題や南部に対する差別などの問題は、総称して南部問題と呼ばれる。南部問題の根底をなす様々な要素はイタリア統一以前から存在していたが[352]、統一によってそれがより顕在化した。北村暁夫は南部問題を「南イタリアが北部や中部に比べて経済的・社会的に後進的な状態にあり、それがイタリア全体の発展にとって妨げになっているという認識のあり方を指す」と定義している[353]。

北イタリア人やイタリア各地の自由主義者らは南部住民に対して偏見を持っていた。南部に赴任したカヴールの友人のルイージ・ファリーニ(のちに首相に就任)は、1860年のカヴール宛ての書簡で「(南イタリアの)モリーゼ・テッラ・ディ・ラヴォーロは何という野蛮な地域だ。まるでアフリカだ。この地域の農民に比べればベドウィン(アフリカの遊牧民)の方がまだ文明的だ。」と吐露している[354][355]。またファリーニは「南部の住民約700万人のなかにイタリア統一を欲する人物は100人もいない。自由主義者などここには一人もいない。このようなクズ連中を一体どうすれば良いのか。奴らにむち打ち刑でも課すことができれば、奴らを矯正できると思うのだが。」とも放言している[356]。先に述べた通り南イタリアは熱心なキリスト教信者や統治するブルボン朝へ崇敬の念を抱く住民が多いのが特徴で、ガリバルディの征服に反発する住民の反乱・抗議活動が頻発していた[280][279]。国家と一般大衆による自由主義者に対する厳しい迫害・弾圧・差別が行われていた祖国両シチリア王国からサルデーニャ王国へ亡命したフランチェスコ・トリンケーラ(Trinchera Francesco Paolo)は、祖国の民衆を次のように述べている。トリンケーラの考えは国民の野蛮さ・無知蒙昧さ・民度の低さゆえブルボン朝のような悪政を行う政体が存続している、というものだった[357]。

南北の経済格差については諸説あるが、併合の前からイタリア南部はイタリア北部よりも経済的・文化的水準が半世紀ほど立ち遅れていた、とするのが広く受け入れられた一般的な学説である[358](当時の南部の状況はジョージ・ギッシング『南イタリア周遊記』に詳しい)。ただしサルデーニャ王国は莫大な財政赤字を抱えていたが両シチリア王国は財政赤字を抱えていなかったことと、両シチリア王国時代よりもイタリア王国時代の方が南部住民の税負担が増大したことは事実とされ[359]、また両シチリア王国では保護貿易主義を採用しブルボン朝によって殖産興業政策が行われていたが[360]、併合されて保護関税がなくなり安価な北部の工業製品が南部に流入して南部の製造業は打撃を受けたという面も存在する[325]。違った見方では、南北の経済格差は統一前から確かに存在していたが、工業化が達成され社会が成熟していたイギリスやフランスに比べればイタリア全体が立ち遅れていて南北の経済格差は微々たるものだったという見解もある。その見解に基づけば、南北の経済水準は統一後により格差が開いていったのだという[361]。

イタリア統一が達成されても南部のインフラ整備は遅れた。前ラ・マルモラ内閣が制定した公教育法(通称カザーティ法)は学校の設置を地方自治体(コムーネ)に丸投げし「自治体の能力に応じ、かつ住民の必要に応じて設置するものとする」というあいまいな規定になっていた[362]。この法律は併合された地域に画一的に適用され、北部では学校の設置が進んだが[363]、貧しい南部では学校の整備が進まず南北で教育格差が広がった[364]。また南部の教育現場では聖職者が教鞭をとるケースが非常に多く、北部のように教育と宗教の分離がなかなか進まなかった[365]。南部は公衆衛生も不十分でありマラリアが蔓延していた。ジュスティーノ・フォルトゥナートは「南部の歴史はマラリアの歴史である」と言った[366]。

カヴールは1861年に死去したため南部問題解決のために行った政策は多くはないが、カヴールは南部問題の重大性を認識していた。カヴールはガリバルディから南部での独裁権を取り上げたのち、配下の大物政治家らを南部に赴任させて統治させていたが、自らが南部に赴いて内政改革を行うことも考えていたという[367]。良くも悪くも南部と北部の様々な違いを十分に理解していたカヴールは地方分権の道も模索していた[368]。カヴールは1861年に急死したため、地方自治の構想がどのようなものだったのか不明確で様々な説が存在する。カヴールが生前残した議会演説や書簡類から類推して、一説にはある程度の地方自治を認める「州」制度のようなものを導入する構想だったとも言われ[369]、少なくともシチリアに関しては権限を大幅に委譲する計画があることをカヴールは生前示唆していた[349]。ただし後で述べるようにブリガンテなど抵抗する南部住民に関しては容赦なく弾圧するよう国王に上奏している[305]。カヴールのこれらの地方自治構想を2代首相のベッティーノ・リカーゾリは踏襲せず、併合した地域に「県・コムネー法(通称ラッタッツィ法)」を適用することを決め、中央集権的な地方統治機構が作り上げられた[369]。

ブリガンテの取り締まり

[編集]

ブリガンテ(イタリア語表記ではBrigante)は、日本語では「山賊」「匪賊」と訳されるが定訳はない。山賊はブルボン朝支配時代から南イタリアに存在していたが[370]、ガリバルディによる両シチリア王国への遠征が開始されると、ブリガンテは南イタリアで活動を活発化させた。フランチェスコ2世国王夫妻がブリガンテに協力を求めたことで、ブリガンテは「ブルボン朝の守護・再興」という錦の御旗を得て[371]、それを旗印に掲げ山賊行為(略奪・放火・誘拐・その他テロ活動など)を行った[372]。また両シチリア王国の滅亡によってブルボン軍は解散されたが、上級将官のみがイタリア軍に編入された。職を失ったブルボン軍の一般兵卒の一部もブリガンテに加わり、活動が活発化した[373]。

歴史学者の小田原琳はブリガンテを「山賊と呼ばれているものの、実態は貧窮を訴え土地に関する要求を掲げる農民たちの反乱や、新王国(統一政府)と政治的に対立する旧両シチリア王国の王朝支持者たちや軍人、イタリア統一を認めがたい教皇庁などの勢力が複雑に絡み合ったもの」と定義している[374]。ブリガンテの騒乱は南部と北部の内戦の様相を呈した[375]。ブリガンテを巡る歴史認識はイタリアで様々な論争があり、リソルジメント修正主義に立脚する歴史家はブリガンテを北部の侵略に対する抵抗運動だとみなし、それに懐疑的・批判的な歴史家はリソルジメント修正主義を、イタリア統一を否定する非愛国的な歴史観だと捉えている(一例としてサンテナ・カヴール城を管理するカヴール財団友の会は、ブリガンテの騒乱は南部でよく見られた山賊が両シチリア王国の滅亡に伴う混乱で活動を活発化させたものにすぎず、マルクス主義者らの言うブルジョア統一政府に対する階級闘争でもなければ、リソルジメント修正主義者らのいう南北間の内戦や北部に対するレジスタンス(抵抗運動)でもないという見解をホームページに掲載している[376])。

ブリガンテは南イタリア各地で活動したが、率いる集団が大規模なものもあり、ブリガンテのルイージ・アロンジは1860年12月にソーラの街を襲撃し、半月という短い期間だが街を占領することに成功している[377]。ルイージ・アロンジは庁舎を襲撃して市長を殺害し、庁舎に掲げられていたヴィットーリオ・エマヌエーレ2世とガリバルディの肖像画を破棄し、フランチェスコ2世国王夫妻の肖像画に掛け替えた[377]。

ブリガンテの活動の背景には教皇庁の後ろ盾があった。統一政府は、両シチリア王国を支配していたブルボン朝の悪政によって経済の発展が遅れ、反統一の騒乱が生じた(啓蒙がなされず自由主義的・近代的価値観が定着していない)とするのが基本スタンス(公式見解)だったが、教皇庁の公的機関誌『チヴィルタ・カットーリカ』は1861年2月に以下のような文を掲載し、統一政府の見解を批判しブリガンテの活動を評価した[378]。

イタリア統一運動に反対する教皇庁は、ブリガンテに武器・弾薬・衣類・食料の提供を行い、教皇領の国境地帯に位置する教会施設もブリガンテに供与した[379]。南イタリアでは聖職者が一般信徒に対して、イタリア統一に協力すれば破門され地獄に落ちると呼びかけた[380]。イギリスの首相パーマストンは「南部の騒乱はフランチェスコ2世とローマ教皇ピウス9世の扇動によってもたらされているものだ」と英国議会で演説した[381]。

統一政府はブリガンテの鎮圧に乗り出した。1860年12月14日にカヴールは南イタリアやシチリアを「イタリアで最も腐敗した地域」と呼び、ブリガンテなど抵抗する南部住民を容赦なく弾圧するよう国王に上奏した。ロザリオ・ロメーオは「カヴールのエリート的自由主義の中にまぎれもなく存在する権威主義的な要素」と分析している[305](ただしロメーオは、カヴールが強硬な手段に出たのは将来南部が価値のある領土になり得ると考えたからこそで、それを否定すれば南部を併合すべきでなかったという極論に行き着くと擁護している[382])。カヴールはガエータ降伏(1861年2月13日)後の3月の議会演説で「(ブリガンテに対して)議会で承認された強力な行動と効果的な解決法(軍事力の行使)を、私は適切に用いるであろう」と述べた。カヴールは創設されたばかりのイタリア軍に南部の抵抗運動を容赦なく鎮圧するよう命令した[321]。

目的は議論の余地がないほど明白です。イタリアでもっとも腐敗し、もっとも弱体的な場所に統一を課すのです。手段について躊躇する必要はありません。道義的な力で不足すれば物理的な力です。[321](この文の後に「捕虜を捕って時間を無駄にすべきではありません(non si perda tempo a far prigionieri)」という文が続く、という説がある)— 1860年12月14日のカヴールの国王への上奏文

統一政府はブリガンテ鎮圧のためイタリア南部へ軍を派兵した。カヴール存命中の1861年(カヴールは1861年6月に死去)は南部に国軍約5万人を配備していたが、ブリガンテの活動激化で増員されていき、1864年には国軍の3分の2にあたる約12万人もの大軍が南部に駐屯していた[383][384]。ブリガンテ鎮圧に従軍した北イタリアの若い世代は「野蛮な南部」という差別意識をさらに増大させた[385]。

カヴール没後のイタリア議会は、ブリガンテを徹底的に取り締まるため1863年にピカ法を制定した[386]。この法令は南イタリアで適用された。ブリガンテは軍事裁判で裁かれることになり、ブリガンテとその共犯が疑われる人物に対して強制指定居住を命じることが可能になった[387]。この法令の問題点は「共犯者」の定義があいまいなことで、ブリガンテと無関係なその親族や友人のほか、共和主義者(民主主義者)や旧ブルボン朝支持者など統一政府にとって都合の悪い人物も無差別に逮捕され、南部住民の権利が抑圧された[388]。治安当局が「ブリガンテとマフィアが潰しあえば、いずれの反社会勢力も弱体化して当局の威信も示すことが出来る」という安易な動機からマフィアにブリガンテを殺害させる事例も存在し、治安当局とマフィアの癒着が進んだ[389]。ナポリでも混乱に乗じてカモッラが勢力を伸長させた[390](カモッラは両シチリア王国時代から、下層社会の治安維持・監獄の管理・左翼や反体制派へのリンチなど、あたかも警察の下部組織のような役割を担っていた[391])。

南部騒乱の犠牲者数については様々な説が存在する。主流説によれば国軍との交戦と治安当局の取り締まりによって、少なくとも5000人以上のブリガンテが戦死もしくは殺害されて命を落とし、8000人以上が逮捕されたという[384]。極めて誇張の可能性が高いが、教皇庁の公的機関誌『チヴィルタ・カットーリカ』は「統一政府の弾圧による南部住民の犠牲者数は100万人」だと当時報じた[392]。

貧困と差別にあえぐ南部では多くの住民が移民として海外へ渡った(イタリア系アメリカ人など)[393][394]。メリディオナリストの経済学者フランチェスコ・サヴェリオ・ニッティは「南部住民の反乱の形態がブリガンテから移民へと変わった」といい[393]、南部出身のジャーナリストアルド・デ・ヤーコは「ブリガンテはその後に続く様々な問題の意味、そして我が国の今日の諸問題の意味を見失いたくなければ、避けて通れない歴史の1ページである」と語っている[393]。現在の南部では(日本の任侠のように)ブリガンテが英雄として語り継がれている事例が存在する[395]。イタリア統一に貢献した軍人として陸軍大将エンリコ・チャルディーニはイタリア各地で顕彰されているが、ブリガンテ鎮圧の任務にあたっていたときチャルディーニの命令によって南部住民の虐殺が引き起こされたとして、ナポリ市議会は2016年に商工会議所に設置されていたチャルディーニの胸像を撤去することを決議し、2017年にチャルディーニに贈られていた名誉市民の称号を抹消することを決議した[396][397]。

晩年

[編集]カヴールの死

[編集]

カヴールは1861年5月末に病に倒れた[324]。カヴールは5月29日に下院で歳出超過問題(財政赤字問題)などを討議し[398]、それを終え愛人ビアンカ・ロンザーニの家に立ち寄ってから帰宅する途中で体調の異変を感じた[398]。カヴールは激しい嘔吐の症状に襲われた[399]。

カヴールは医師を呼び、このときは長年カヴールの主治医だったアンブロージョ・タレラ医師の弟子にあたるフランチェスコ・ロッシ医師が治療にあたった[399]。ロッシ医師はいつものように瀉血治療を行った(瀉血は3回行われた)[400]。カヴールは長年に渡ってマラリアと見られる症状にしばしば見舞われ体調を崩していたが、瀉血治療を受けると症状が改善した[400]。カヴールと主治医はこの症状を脳うっ血によるものだと考えていた[401]。

このときも瀉血によって一旦症状が改善し病は治ったように思われ、カヴールはコスタンティーノ・ニーグラらと仕事をしていた[400]。しかし5月31日の昼に症状がぶり返し、カヴールは高熱に襲われせん妄の症状も現れた。ロッシ医師は解熱のため少量のキニーネをカヴールに投与したが症状の改善は見られなかった。カヴールはロッシ医師にさらなる瀉血を行うように求め、ロッシ医師は複数回に渡ってそれを行った[401]。瀉血を行ったためか6月2日の朝にカヴールの熱は下がった。しかしカヴールの体温は急激に低下し、カヴールの姪ジュゼッピーナによれば、カヴールの手は大理石のように冷たかったという。しかし再びカヴールに高熱の症状が現れせん妄も出現した。カヴールは支離滅裂なことを叫んでいたが、その内容から、これまでの記憶を幻覚として走馬灯のように見ているのだろうと推測された[401]。カヴールは喉の渇きも訴え、ロッシ医師は砕いた氷をカヴールに与えた[401]。

ロッシ医師は自分とは別のアンジェロ・マッフォーニ医師の判断を仰ぎ、6月3日にマッフォーニ医師が診察に訪れた[400]。カヴールは別の医師の診察を受けることを拒んでいたが、カヴールの親族らがマッフォーニ医師の診察を受けるよう懇願し、カヴールが折れた。カヴールはマッフォーニ医師に早く自分の病を治すよう懇願し「イタリアは私の手の内にある。時間は貴重だ。明日はバルドネッキアに行かなければならないのだ。」と言った。マッフォーニ医師はロッシ医師の「カヴールは脳うっ血を発症している」という診断結果に同意したが[401]、高熱が続いていたことから悪性マラリアも疑い、ロッシ医師とマッフォーニ医師は解熱薬としてキニーネを1日3回服用するようカヴールに求めた。カヴールはそれを嚥下しようとしたが、体が受け付けず嘔吐した[400][401]。医師らはキニーネの投与を諦めた。カヴールはマッフォーニ医師にもさらなる瀉血を行うよう求め、マッフォーニ医師はそれに応じて腕部で瀉血を行ったが、カヴールの脈は弱くなっており血を排出することはほとんどできなかった[401]。カヴールの友人で医師でもあるルイージ・ファリーニもカヴールを診察したが、新たな治療法を提示することはできなかった[400]。

カヴールは自分の死を悟った。ローマ教皇やカトリック教会と対立していたカヴールだったが、無神論者ではなかったのでキリスト教徒として死ぬことを望んだ。カヴールは破門されていたが知人のジャコモ神父に依頼し、6月5日の朝にカヴールは秘跡(ゆるしの秘跡)を受けた[402]。破門された者に秘跡を施したので教皇ピウス9世は、ジャコモ神父の聖職者としての地位を剥奪した。2011年に発見された、ジャコモ神父からピウス9世へ宛てた書簡には「カヴール伯爵は精神の錯乱が見られたが、伯爵は確かに”キリスト教徒として死ぬことを望む”と語った」と書かれていた[403]。ジャコモ神父への懲罰は、次のローマ教皇レオ13世の代になってようやく解除された[404]。カヴール危篤の情報が報じられると、カヴールを心配する多くの民衆がカヴール邸の周りに集まってきた[402]。

6月5日の夜に、国王と、国王の主治医アレッサンドロ・リベーリがカヴールの元を訪れた[402]。リベーリ医師も新たな治療法を提示することはできなかった。カヴールは国王に「陛下、フランスからのイタリア王国の建国を承認する書簡は届きましたか?」と質問した[402]。国王は「まだ届いていない」と答えた[324]。カヴールと国王は、しばし時を過ごし、帰り際に国王はカヴールと握手を交わし[405]、「また明日、君の見舞いに訪れるつもりだ」とカヴールに伝えた。しかしカヴールは「いえ陛下、私が明日陛下のお目にかかることは叶わないでしょう」と答えた[406]。国王はリベーリ医師に「(腕部で瀉血できないがために脳うっ血を治せないなら)頸部から瀉血を行うか、耳の後ろからヒルに血を吸わせるのはどうだ?」と言った[注釈 3][405]。カヴールの脈を測定したリベーリ医師は、脈は相当弱くなっており生命の危険があるとして、国王の提案する新たな瀉血治療は行うべきではないとした[405]。

6月5日の深夜から6日の夜明けにかけて、カヴールの最期を看取るため集まっていた親族・友人・ジャコモ神父らの前で(記録から抹消されているが愛人ビアンカ・ロンザーニも訪れた可能性があるという[402])内容は途切れ途切れで脈絡もなかったが、カヴールは議会で架空の演説でもしているかのように大声で話をし[405]、「南部の騒乱は、 南部住民が封建的なブルボン朝の悪政を長年に渡って受けてきたことに起因するもので彼らが悪いのではない」「ガリバルディはローマの解放を望んでいるが、それ自体は私も望むことだ」「チロルとイストリア(トリエステ)の併合は我々の世代では達成が困難で、次の世代の仕事になるだろう」などと語っていた[407]。しかし朝方には声が弱くなり6日朝7時頃、カヴールは息を引き取った。50歳だった[408][324]。カヴールが最期に行ったとされる演説は姪のジュゼッピーナによってまとめられ出版されているが、ロザリオ・ロメーオは美化や潤色の疑いがあるといい、ロメーオによればカヴールの友人ミケランジェロ・カステッリが、前首相のマッシモ・ダゼーリョに宛てた書簡の内容が一番信憑性があるという[402]。その手紙ではカヴール最期の言葉は「イタリアは創られた。全てが救われた。」であったとされ、姪のジュゼッピーナによれば、臨終間近に終油礼を施すジャコモ神父に語った「自由な国家の自由な教会」がカヴール最期の言葉であるという[405]。

彼(カヴール)は周りの人々を見分け、きちんと答えますが、少し話すとすぐに放心状態になりました。起き上がってベッドの上に座ったり、寝返りを打ったりしていました。彼の様子はいつもと同じで、よく笑い、元気な息遣いで、顔つきも普段と変わりませんでした。(略)死の1時間前まで彼は色々と話をしていました。それは常に政治に関するものでした。彼の口から憎しみや怒りの言葉が発せられることはありませんでした。(略)最期の1時間は平静になっていました。死に顔は子どものようで、苦悩の様子はありませんでした。彼の最期の言葉は「イタリアは創られた。全てが救われた。」でした。ファリーニが確かにそれを聞いています。 — ミケランジェロ・カステッリ、前首相マッシモ・ダゼーリョに宛てた書簡(抜粋)[409]

カヴールの死因は、実業家時代に罹患したマラリアの症状によるものとされている[324]。ロザリオ・ロメーオは「カヴールの症状は現代医学ではマラリアによるものと分析されている。ロッシ医師は症状を発症した早期にカヴールにキニーネを処方しようとしたが、カヴールはキニーネによる治療に不信感を持っていて、それの摂取を拒んだ。キニーネは当時解熱薬として普及しつつあり、キニーネがマラリアの治療に効果があるとは当時知られておらず、マラリアを患っていたカヴールにそれが処方されようとしたのは偶然の産物だったが、カヴールが早期にキニーネを摂取していれば一命を取り留めていた可能性がある。しかしカヴールは瀉血治療の方を選択し、自分の社会的地位を使って自分の望む治療を実施するようロッシ医師を恫喝した。小心者のロッシ医師はカヴールに逆らえず瀉血を実施した。キニーネによる治療をカヴールが受け入れたときには既に手遅れだったようだ。」と論じている[410]。イタリアの医学教授ジュゼッペ・レムッツィ(Giuseppe Remuzzi)は、カヴールの死は瀉血によってもたらされたものだったと主張している[411]。カヴールの死因をマラリア以外に求める説にはほかにも血栓性血小板減少性紫斑病だったという説がある[412]。

6月7日に豪雨のなかカヴールの国葬が執り行われた[413]。トリノやミラノなどの主要都市では哀悼の意を示すため商店・劇場・証券取引所などが閉鎖された[408]。フェデリゴ・スクロピスは「王の葬儀であるかのように厳粛に行われた」と言い、駐伊アメリカ大使のジョージ・パーキンス・マーシュの妻は「街中のバルコニーが黒で装飾されていた。市民たちは悲しみよりも(カヴールの突然の死で)困惑の表情を浮かべていた。」と語っている[414]。

国王はカヴールの遺体をサヴォイア家の伝統的な墓所であるスペルガの墓所に埋葬することを提案した。しかしカヴールの遺体は親族の意思を尊重し(カヴールの生前の望みだったとも)[408]、ピエモンテのサンテナにあるサンテナ・カヴール城の礼拝堂地下の、ゴイートの戦いで戦死した甥アウグストの棺の隣に葬られた[413][408]。

イタリア王国2代首相にはベッティーノ・リカーゾリが就任した[307]。フランスの、イタリア王国の建国承認の知らせは、カヴール没後の6月15日に届いた[413]。

-

カヴールの国葬

-

彫刻家アウグスト・リヴァルタが制作したカヴール像

-

ローマにあるカヴール像

-

イタリア王国2代首相のベッティーノ・リカーゾリ男爵

人物

[編集]容姿・性格ほか

[編集]

カヴールと共に日刊紙イル=リソルジメントの創設に携わり、友人でもあったミケランジェロ・カステッリは、カヴールの容姿を以下のように書き残している[66]。

背丈は平均より少し低く、かなり太り気味である。髪は金髪で、目は淡い青色である。性格は明るく笑みを絶やさない。笑いを誘う警句で演説を始めることを好む。[66]

太った体型は少年期からのもので、家族は親しみを込めてカヴールを「太っちょ(gros)」と呼んでいた[3]。

カヴールは、大衆の前では笑みを絶やさない好人物を演じていたが[97]、素は自信家でかつ傲慢な性格で周囲を辟易させていた[87]。しかしカヴールの政治家としての有能さは当時の人々の大半が認めるところであり、カヴールの役割は余人をもって代えがたいとする風刺画が多く描かれている[85][413]。ロザリオ・ロメーオは「カヴールは自らの優越性を常に信じる人物」だったと定義した。藤澤房俊もカヴールが国王に「私が真の王だ」と言い放ったことから、この見解に賛同している[216]。

政治観・英仏文化への傾倒

[編集]カヴールは政治体制のなかで立憲君主制が最良だと考えていた。フランス革命でフランスに共和制が成立したが、恐怖政治やテロリズムが横行した先例から、共和主義に否定的で社会を根底から破壊するものと考えた[17]。フランス七月王政下の首相ギゾーが唱えた「中庸の精神」は、いずれの過激主義にも偏らないものだとしてカヴールは深く感銘を受けた[415]。しかし1848年の二月革命で七月王政が打倒されると酷く失望した[49]。

カヴールは自由主義者(リベラリスト)を自認していた。カヴールはイギリスやフランスで培われている自由主義的な文化を崇高なものと考えた。ルチアーノ・カファーニャは「(カヴールは)心理的には極めて権威主義的な気質であることに疑いはないが、実質的には自由主義者だった。この二つの側面が対立することは全くなかった」と分析している[416]。カヴールはロンドンやパリに滞在することを好んだが、故郷のトリノは文化的活気の乏しい都市だと不満を持っていた[417]。前近代的な因習の残る祖国サルデーニャ王国(ピエモンテ)の保守的な風潮を嫌ったが、カトリック教会と反動勢力が結託して牛耳っていることが元凶だと考えた[79]。カヴールは、祖国もイギリスやフランスのように自由主義的な国家に生まれ変わることを望んだ[418]。

カヴールは祖国での普通選挙の実施に強く反対していた。現状の無知蒙昧の一般大衆に選挙権を与えれば国政が混乱し祖国が危険な状態に陥るとした。カヴールによれば、有権者には「党派や政府からの干渉・誘惑に耐える独立心」「候補者の意見や特性を十分に判断できる知性」「社会秩序を維持することに対する関心」が求められるが、有資産者らはこうした性質を十分に兼ね備えていると考えた[419]。しかしカルロ・ギサルベルティによれば、将来社会が成熟し一般大衆が十分な知的水準を兼ね備えたときには選挙権を拡大することにカヴールは反対していなかったという[420]。

カヴールは、サルデーニャ王国のほかの貴族・ブルジョアと同じくフランス語を母語としていて、第二言語に相当するイタリア語(ピエモンテ語)は不得手だった。カヴールは、議会演説は全てフランス語で行い、行政文書もフランス語で書き表した[5]。イタリア統一をけん引したカヴールだが、カヴール自身はイタリア文化に疎く[421]、イタリア人としての文化的アイデンティティが弱かったことを指摘する声もある[422]。 ヴィンチェンツォ・ジョベルティは「カヴールは、あまりイタリア性に恵まれていない。彼は、感覚も、直感力も、知識も、イタリア人ばなれしている。観念はイギリス人であり、言語はフランス人だ。」と言った[423]。しかしカヴールはピエモンテ人であることに誇りを持ち、親しかった(愛人だったとも)フランスの女流作家メラニー・ヴァルドールに「私が全生涯において献身する祖国はピエモンテであり、私とピエモンテは不可分である」と手紙で書き送っている[424]。

カヴールは「ミロード・カミッロ」と呼ばれていた[425]。ミロードはイギリス貴族を意味するが[425]、外国かぶれの人物に対する揶揄でもある。

国王との関係

[編集]

カヴールと国王は常に対立の連続だった。国王はカヴールとは別の政治家を首相の座に据えようと何度も試みたが、議会(下院)に強固な支持基盤を持つカヴールに代わる政治家を見出すことができず不本意ながらカヴールを続投させていた[218]。前首相のマッシモ・ダゼーリョは国王に最大限の敬意を払う姿勢を見せていたが、カヴールは(敬意はうわべだけで)あまりそういった姿勢を取らなかった[427]。国王は、王がこの国の最高権力者であるということを忘れ、議会の信任を得ていることを盾に傲慢にふるまうカヴールの態度も不満だった[213]。

国王は軍人肌の人物で狩猟を愛好するスポーツマンだったが[67][428]、カヴールは軍人気質が性に合わない性格で、両者はそりが合わなかった[20][222]。

国王は、カヴールが自分の私生活にも口出ししてくることも嫌った[216]。好色家の国王は多くの愛人や浮気相手を抱えていたが[429]、正妻マリーア・アデライデの存命中から鼓笛兵の娘ローザ・ヴェルチェッラーナ(ベーラ・ロジーナとも呼ばれる)と愛人関係にあり、2人の子どもを設けていた[216]。正妻マリーア・アデライデの没後に、国王がローザ・ヴェルチェッラーナに正妻の地位を与えようとしたが、貴賤結婚でありサルデーニャ王室の威信に傷がつくとカヴールは強く反対した[430]。1860年1月にカヴールを再び首相に任命したときに、国王はローザ・ヴェルチェッラーナの件に今後一切口出ししないことをカヴールに約束させている[228]。コンヌビオを一方的に解消されカヴールと袂を分かったラッタッツィは、国王とローザ・ヴェルチェッラーナの正式な婚約を支持すると表明し、持ち前の愛想の良さもあってラッタッツィは国王に一目おかれる存在になった[431][427]。

カヴールが死去したとき国王は、勉学に差し障るとして、国王の子息らにカヴールの国葬に出席することを禁じた[345]。カヴールの死から数週間後に国王はジェームズ・ハドソンに対して「カヴールがいない方が、より少ない苦労で同じ目標(イタリア統一)を達成でき、欧州全体を警戒させることもなかったのではないか」と語った[408]。

マッツィーニとの関係

[編集]

カヴールは共和主義者のジュゼッペ・マッツィーニと激しく対立した。マッツィーニはイタリア統一と共和制国家の樹立を望み、様々な革命運動(テロも含む)に加担した。カヴールは1858年4月の議会演説で「マッツィーニは、熱烈な愛国心から祖国の独立を目的とする青年イタリアを結成した。しかし1848年革命以降からは、アナキズムの種をまき散らす暗殺集団の首領になり、全ての人から見放されている。」と言った[432]。また「マッツィーニ主義者とのいかなる和解もあり得ず、いかなる例外もなく、彼の支持者を除去する必要がある」とも言った[433]。

カヴールはマッツィーニ主義者やガリバルディ派(マッツィーニ主義者との関係を疑われていた)など政府にとって都合の悪い勢力に政治的圧迫を加えていたが、一方で彼らを利用できるところは上手く利用した。カヴールは「(1857年のジェノヴァ襲撃の罪で)マッツィーニはそのうちアクアソーラ広場で絞首刑になるだろう」とよく語っていたが、テロや革命を未然に防ぐため彼らを監視していたフランス警察は、トリノ政府がマッツィーニ主義者らを大量検挙したり、マッツィーニ本人を捕らえて処刑したりしないのは、カヴールが彼らを故意に泳がせているためではないかと疑っていた。1857年のジェノヴァ襲撃に連動してフランス皇帝暗殺計画がマッツィーニ主義者らによって練られていたことを知ったナポレオン3世は「トリノ政府は故意に陰謀を放置しているとしか思えず、本当に陰謀の存在を知らなかったのならトリノ政府は無能だ」と語った[434]。

ちなみにマッツィーニにとっても、君主が統治する統一イタリア王国をカヴールが創り上げたことは許しがたいことだった。マッツィーニは1861年のカヴールの死と、その後継者がカヴールほどの政治的カリスマ性を持ち合わせていないことについて「好都合」「イタリアに良い影響をもたらす」と述べた[435][345][436]。

カトリック勢力との関係

[編集]カヴールはカトリック教会が近代社会の発展を阻害させていると見ており[79]、カトリック教会に世俗での権力を放棄するように促し、政教分離の政策を推し進めた。またカヴールは信教の自由を「近代文明が獲得した最大のもの」と考え[437]、カトリックを唯一の国教と定めてプロテスタントやユダヤ教を否定していたアルベルト憲章の第一条を長年に渡って批判していた[437]。

カブールが50歳と比較的若く没したことについて「カヴールは神罰を受けた」と当時の聖職者たちは考えていた[404][345]。教皇庁の公的機関誌『チヴィルタ・カットーリカ』はカヴールの死を「天上(神)からの復讐」と報じた[328]。

女性関係

[編集]

カヴールは生涯独身だったが、何人かの女性と親しい間柄にあったことが知られている[438]。

カヴールが軍人だった頃でジェノヴァに配属されたときに、カヴールはスキャッフィーノ夫人(フランス領事の娘でジュスティニアーニ男爵の妻)のサロンによく出入りしていた[439][15]。スキャッフィーノ夫人は既婚者で子どももいたが、カヴールとスキャッフィーノ夫人の親密さから不倫が疑う声が広まった[440]。そのことはスキャッフィーノ夫人の夫も知っていたが、特に口を挟まなかった。そのうちカヴールはジェノヴァを離任することになり、双方の親しい関係は文通を通してその後も続いていたが、カヴールの側から関係を絶ち切りたいと申し出た[441]。カヴールに見捨てられたスキャッフィーノ夫人は意気消沈して抑うつ状態になり、カヴールに「数か月前のあなたの言葉が私のすべてを縛ってしまったのでしょう。でも私たちの間に絆があると信じたいのです。この世界の何物もその絆を打ち壊すことはできないと信じたいのです。」という手紙を書いた[441]。スキャッフィーノ夫人の母も、娘の身を案じてカヴールとの関係を断ち切るよう求めた[442]。

軍を除隊したカヴールは再びスキャッフィーノ夫人の元を訪れ、関係が修復された[442]。しばらくは文通での活発なやり取りがあり、カヴールとスキャッフィーノ夫人はヴォルトリで3日間も過ごすこともあったが、次第にカヴールの側から疎遠になっていき差し出す手紙の数も減っていった。カヴールが友人サンタローザと英仏に旅行に行ったとき、スキャッフィーノ夫人はカヴールの帰国を待ち望んでいた。カヴールが帰国するとスキャッフィーノ夫人は家族を置いて一人でトリノを訪れようとしたが、当時はコレラが蔓延しており防疫のためトリノに入れず足止めを受けた。カヴールは「父ミケーレ・カヴールはトリノ市長で私はその手助けをしなければならないので、会いに行くことは出来ない」(見え透いた口実だったと言われる)との手紙をスキャッフィーノ夫人に送った[442]。スキャッフィーノ夫人は二度の自殺未遂を経て建物の窓から投身を図り、帰らぬ人になった[442]。ロザリオ・ロメーオは「カヴールその人に対する厳しい非難や有罪判決をもたらすような部分がない訳でもない」と述べている[442]。

中年期以降はバレリーナでカヴールより18歳年下のビアンカ・ロンザーニと親しい間柄にあった[443][444]。カヴールと出会ったときビアンカは既婚者で、振付師でトリノ王立劇場支配人のドメニコ・ロンザーニの妻だったが(国王の愛人でもあった)、ビアンカは夫や国王と別れカヴールの愛人になった[444]。カヴールはビアンカに別荘を贈り、ビアンカが体調不良を訴えたときは名医を手配して治療させた[444]。カヴールは自分の精神的弱さを他人にさらけ出すことはほとんどなかったが、ビアンカには心を許し全てをさらけ出していたという[443]。カヴールの死後には、カヴールの遺産の一部がビアンカに支払われた。ビアンカは、自分とカヴールとの関係が世間に知られることで何かしらのスキャンダルに発展することを危惧し、カヴールから差し出された手紙をカヴールの親族に返却した[443]。カヴールの親族はそれを流出させてしまったが、政府関係者(コスタンティーノ・ニーグラといわれる[445])が買い取り、カヴールの名誉を守るため秘密裏に処分したという[443]。以上は良く知られた美談だが、カヴールの死の不自然さとビアンカの素性の不明確さから「カヴールの死は暗殺(毒殺)で、ビアンカは何者かによるハニートラップだった」という陰謀論が当時から根強く存在している[446]。

親族関係(ベンソ家)

[編集]同居していない時期もあったが、カヴール邸(カヴール宮殿)には兄グスターヴォ・カヴールとその家族が同居していた[429]。カヴールは彼らとよく毎日の食事をとっていた[429]。カヴールと兄グスターヴォは、それぞれカヴール邸の別の階を自室として使用していた[86]。

兄グスターヴォは妻アデーレ・ラスカリスとの間に、長男アウグスト(1828年生まれ)・長女ジュゼッピーナ(1831年生まれ)・次男アイナルド(1833年生まれ)を設けたが、妻アデーレはアイナルドを出産した直後の12月31日に死去した[22]。グスターヴォは内向的で気難しい性格だったが、妻が亡くなると気落ちしてキリスト教信仰にのめり込んだ[447]。兄弟で同居していたカヴールとグスターヴォだったが、政治的・宗教的見解の相違などから関係が必ずしも円満という訳ではなかった[22]。

カヴールは甥・姪らに愛情を注ぎ[429]、アウグストがゴイートの戦いで20歳の若さで戦死すると、カヴールは兄からアウグストが最期に着ていた血まみれの軍服を譲り受け、それを壺に入れて自分のベッドの下に置いていた[448]。カヴールが死去したとき、カヴールの遺体を納めた棺はアウグストの棺の隣に葬られた[408]。

アイナルドは叔父(カヴール)を深く敬愛し、カヴールが死去すると叔父の遺産の相続権は自分にあると主張して父や姉と争いを起こすなど、トラブルの絶えない人物だった[404]。アイナルドは独身で死去したので、アイナルドがベンソ家の最後の男系にあたる人物になった[449]。現在では女系も含めてベンソ家(カヴールの父ミケーレ・カヴールと、カヴールの母アデーレ・デ・セロン夫妻の直系子孫)の血統は全て断絶している[449]。

アイナルドは自分の死後に財産が親族へ渡ることを嫌いレーリ農場を慈善施設に、カヴール宮殿とサンテナ・カヴール城をフランス国籍の遠縁の人物に寄贈した。遺産相続をめぐるトラブルでカヴールゆかりの遺物が散逸の危機に瀕したが、ジュゼッピーナの尽力で行政文書・書簡類の散逸が防がれ、サンテナ・カヴール城は取り戻すことに成功した[449]。サンテナ・カヴール城はジュゼッピーナの子孫がトリノ市に寄贈した。カヴール宮殿は賃貸に出され現在も同様である[449]。レーリは現在廃村になっている。レーリのカヴール邸も打ち捨てられ廃墟になっている[450]。

その他

[編集]

議会操縦に長けていたカヴールは「議会が閉会中のときほど、無力感を覚えるときはない」と語った[74]。

カヴールは青年時代からしばしば抑うつの症状に見舞われていた[451]。カヴールは愛人のロンザーニにその症状について「あまりにも大きな心労・精神的動揺・沈黙の中で心をむしばむ不快感」で「早すぎる老化を引き起こすもの」と語った[451]。カヴールは精神的弱さを人前で見せたり公言したりすることはなかったので、このような精神的気質を抱えていたことを知っているのは、親族か極めて近しい者に限られた[451]。

先に述べた通りカヴールは作曲家のジュゼッペ・ヴェルディと交流があった。リソルジメントに関心のあったヴェルディはイタリアが統一されると「彼らは作曲家だ!」「何というオペラ!何というフィナーレ!それも銃の音で!」と言ったという。カヴールはヴェルディに政治家になるように勧めた。カヴールもヴェルディ自身も、ヴェルディが政治家に向いていないことは分かっていたが、政治家になることをカヴールが勧めたのはヴェルディの絶大な名声を利用したいがためだった(いわゆるタレント候補)[452]。ヴェルディは始め辞退したが、カヴールに「政治家になるのはあなたの義務だ」と言われて押し切られ政治家(下院議員)に転身した[453]。しかしヴェルディはカヴールに全て賛同する陣笠議員で特筆されるような業績はなかった[454]。1861年6月にカヴールが死去するとヴェルディは作曲家に戻った。ヴェルディは1861年4月18日のガリバルディによる乱闘議会も目撃したが、それから着想を得てシモン・ボッカネグラ第1幕第2場の評議員会議の場面に昇華させた、と言われる[453]。

カヴールは美食家だった[455]。またワインにも詳しかった[455]。カヴールは各地のワイン作りを推奨し、またワインの新しい製法を導入させたことで知られる[456]。カヴールがグリンツァーネの村長だったころ、地場産ワインの品質改良に取り組んでいた。カヴールは醸造学者のパオロ・フランチェスコ・スタリエーノを招聘して品質改良を行わせ、輸出することのできる程の高品質な辛口ワインを醸造できるようになった。これまで広く語られてきた、フランスの醸造学者ルイ・ウダール(Louis Oudart)をカヴールが招聘しワインの品質改良を行って、バローロは甘口ワインから辛口ワインに変わったという説はケリン・オキーフによって異論が唱えられている。新説によればルイ・ウダールがピエモンテを訪れたとき、既にスタリエーノの尽力で辛口のバローロを生産するようになっていたという[457]。

カヴールはレストラン・カンビオでよく食事を済ませた。そのレストランからは下院議会が置かれていたカリニャーノ宮殿を見下ろすことができたが、カリニャーノ宮殿の窓から合図があれば、すぐに戻れるようにしていたという[455]。トリノの老舗カフェカフェ・アル・ビチェリン(カフェ・アル・ビチェリン)は多くの著名人が常連だったと言われるが、カヴールも常連の一人だったという。

カヴールは早起きの習慣があり政治家として朝9時に議場か庁舎へ出勤する前に、自邸で農業事業(レーリ農場)に関する仕事を朝4時頃から行っていたという[86]。

カヴールはピエモンテと、サヴォア・リヨン・パリなどをなるべく最短で結ぶ鉄道網を構築するため、技術者らの提案するアルプス山脈を貫く全長約12kmのフレジュス鉄道トンネルを国家プロジェクトで建設することを決断した。カヴールは1857年6月に議会で「私はこのことを宣言する。私はこの事業を提案する技術者たちを信頼している。彼らはこれまでのキャリアで、我々の求める水準以上の成果を上げてきたことを私は知っているからだ。」と述べた[458]。

カヴールは英雄譚に乏しく、またエリートでかつ高慢な謀略家というイメージが定着していることもあり、マッツィーニやガリバルディほどの人気を集めない傾向にある[345]。

カヴールの人生は『カヴールの生涯』というタイトルで1967年にテレビドラマ化されている。俳優のレンゾ・パーマーが主役のカヴールを演じた。

評価

[編集]現在の一般的な説は、カヴールの関心事はサヴォイア家の伝統的な国策に基づく祖国ピエモンテの版図拡大であり、イタリア全土の統一を構想していなかったというものである。ウンベルト・レーヴラは「カヴールの民族的・統一的精神は乏しく、ピエモンテ的・王朝的関心にとどまっていた」と論じている[214]。

ルチアーノ・カファーニャは「ガリバルディがイタリアや欧州で絶大な名声を博していたとしても、千人隊の偉業はカヴールがいなければ成し得なかったであろう」と論じた[459]。

カヴールが女性(王女クロティルデやヴィルジニア・オルドイーニなど)を政争の具に利用したことについて一定数の批判が存在する。保守的な歴史家はこの点を軽視する傾向にあり、例えばロザリオ・ロメーオは「(王女クロティルデの政略結婚は)数多くの前例がある王家同士の結婚という次元で扱うべきで、ソルフェリーノで戦死した数千人の若者の命よりも、この種の「犠牲」の方をはるかに重視する考え方こそが問題とされるべき」だと述べている[460]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ “Cavour painted by Antonio Ciseri - 1861”. 2024年6月1日閲覧。

- ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press.

- ^ a b 藤澤(2021) p.19

- ^ a b 藤澤(2021) p.16

- ^ a b 藤澤(2021) p.23

- ^ a b c 藤澤(2021) p.12

- ^ 藤澤(2021) p.3

- ^ 藤澤(2021) p.17

- ^ 藤澤(2021) p.22

- ^ a b c ロメーオ(1992) p.24

- ^ a b 藤澤(2021) p.26

- ^ ロメーオ(1992) p.26

- ^ 藤澤(2021) p.32

- ^ 藤澤(2021) p.33

- ^ a b 藤澤(2021) p.37

- ^ 藤澤(2021) p.38

- ^ a b c 藤澤(2021) p.44

- ^ 藤澤(2021) p.29

- ^ a b 北原他(2008) p.380

- ^ a b c d e 藤澤(2021) p.40

- ^ 藤澤(2021) p.39-40

- ^ a b c d e ロメーオ(1992) p.47

- ^ ロメーオ(1992) p.46

- ^ ロメーオ(1992) p.49

- ^ a b c 藤澤(2021) p.42

- ^ 藤澤(2021) p.28

- ^ a b c 藤澤(2021) p.43

- ^ 藤澤(2016) p.34

- ^ ロメーオ(1992) p. 57

- ^ 藤澤(2021) p.46

- ^ ロメーオ(1992) p. 61

- ^ 藤澤(2021) p.53

- ^ a b ロメーオ(1992) p. 86

- ^ ロメーオ(1992) p. 84

- ^ a b 藤澤(2021) p.50

- ^ 藤澤(2021) p.51

- ^ ロメーオ(1992) p. 85

- ^ ロメーオ(1992) p. 81

- ^ a b 藤澤(2021) p.55

- ^ a b 藤澤(2021) p.56

- ^ a b 藤澤(2021) p.58

- ^ 藤澤(2021) p.52-53

- ^ ロメーオ(1992) p. 92

- ^ ロメーオ(1992) p. 92-93

- ^ 藤澤(2021) p.61

- ^ 藤澤(2021) p.62

- ^ a b c 藤澤(2021) p.66

- ^ a b 藤澤(2021) p.72

- ^ a b 藤澤(2021) p.68

- ^ 北原他(2008) p.378

- ^ a b 藤澤(2021) p.69

- ^ 北原他(2008) p.379

- ^ 藤澤(2021) p.14

- ^ a b c d e 藤澤(2021) p.76

- ^ 北原他(2008) p.382

- ^ a b c d 北原他(2008) p.384

- ^ 北原他(2008) p.386

- ^ ロメーオ(1992) p. 162

- ^ ロメーオ(1992) p. 163

- ^ a b 鹿島(2004) p.78

- ^ 藤澤(2012) p.133

- ^ a b 藤澤(2016) p.70

- ^ 藤澤(2012) p.135

- ^ 鹿島(2004) p.80

- ^ a b 藤澤(2021) p.192

- ^ a b c 藤澤(2021) p.73

- ^ a b c d e 藤澤(2021) p.78

- ^ ダガン(2005) p.171

- ^ ロメーオ(1992) p. 171

- ^ 藤澤(2021) p.81

- ^ 藤澤(2021) p.82

- ^ 藤澤(2021) p.83

- ^ 藤澤(2021) p.84

- ^ a b ダガン(2005) p.177

- ^ ダガン(2005) p.172

- ^ 北原他(2008) p.390

- ^ 藤澤(2012) p.151

- ^ a b c d 藤澤(2021) p.86

- ^ a b c 藤澤(2021) p.34

- ^ 藤澤(2021) p.85

- ^ a b 井上他(1962) p.406

- ^ ロメーオ(1992) p. 181

- ^ ロメーオ(1992) p. 182

- ^ ロメーオ(1992) p. 183

- ^ a b c 藤澤(2021) p.87

- ^ a b c ロメーオ(1992)p. 184

- ^ a b c d e 藤澤(2021) p.89

- ^ 藤澤(2021) p.90

- ^ 藤澤(2012) p.158

- ^ a b 梅根他(1977) p.161

- ^ 藤澤(2012) p.160

- ^ 藤澤(2021) p.92

- ^ 北原他(2008) p.387

- ^ 藤澤(2021) p.95

- ^ 藤澤(2021) p.93

- ^ a b c 藤澤(2021) p.96

- ^ a b ロメーオ(1992) p.489-490

- ^ ロメーオ(1992) p.202

- ^ a b c 藤澤(2021) p.97

- ^ 藤澤(2021) p.98

- ^ a b c d e f g 藤澤(2021) p.100

- ^ a b 藤澤(2021) p.102

- ^ 藤澤(2021) p.104

- ^ a b c 藤澤(2021) p.103

- ^ a b ロメーオ(1992) p.234

- ^ a b ロメーオ(1992) p.237

- ^ a b c 藤澤(2021) p.113

- ^ a b c 藤澤(2021) p.115

- ^ 藤澤(2021) p.114

- ^ 藤澤(2021) p.114-115

- ^ ロメーオ(1992) p.273

- ^ 藤澤(2021) p.116

- ^ 藤澤(2021) p.117

- ^ a b 藤澤(2021) p.118

- ^ ロメーオ(1992) p.292

- ^ a b ロメーオ(1992) p.293

- ^ a b c d e 藤澤(2021) p.105

- ^ ロメーオ(1992) p.279

- ^ a b c d 藤澤(2021) p.106

- ^ ロメーオ(1992) p.276-277

- ^ 井上他(1962) p.407

- ^ ロメーオ(1992) p.280

- ^ a b ロメーオ(1992) p.282

- ^ a b 藤澤(2012) p.161

- ^ ロメーオ(1992) p.281

- ^ a b ロメーオ(1992) p.283

- ^ a b c 藤澤(2021) p.107

- ^ ロメーオ(1992) p.285

- ^ 藤澤(2021) p.108-109

- ^ a b 藤澤(2021) p.108

- ^ 梅根他(1977) p.163

- ^ a b c 藤澤(2021) p.119

- ^ a b 鹿島(2004) p.334

- ^ a b c ロメーオ(1992) p.295

- ^ 鹿島(2004) p.334-335

- ^ a b ロメーオ(1992) p.296

- ^ a b 藤澤(2021) p.120

- ^ a b ロメーオ(1992) p.297

- ^ ロメーオ(1992) p. 299-300

- ^ a b 藤澤(2021) p.121

- ^ ロメーオ(1992) p. 301

- ^ 藤澤(2021) p.122

- ^ a b 藤澤(2021) p.126

- ^ 藤澤(2021) p.128

- ^ 藤澤(2021) p.131

- ^ a b ダガン(2005) p.178

- ^ 藤澤(2021) p.133

- ^ 藤澤(2021) p.145

- ^ 鹿島(2004) p.336

- ^ 藤澤(2021) p.146

- ^ ロメーオ(1992) p. 332-333

- ^ 藤澤(2021) p.127

- ^ a b 北原他(2008) p.392

- ^ 藤澤(2021) p.134

- ^ a b 北原他(2008) p.393

- ^ a b c 藤澤(2021) p.136-137

- ^ a b c d ロメーオ(1992) p.347

- ^ a b ロメーオ(1992) p.344-345

- ^ ロメーオ(1992) p.346-347

- ^ ロメーオ(1992) p.346

- ^ ロメーオ(1992) p.348

- ^ a b 藤澤(2021) p.139

- ^ 鹿島(2004) p.340

- ^ a b c d ロメーオ(1992) p.349

- ^ a b 鹿島(2004) p.342

- ^ a b ロメーオ(1992) p.350

- ^ 藤澤(2021) p.141

- ^ 藤澤(2021) p.140

- ^ a b c d 鹿島(2004) p.346

- ^ a b ロメーオ(1992) p.359

- ^ 井上他(1962) p.410-411

- ^ 藤澤(2021) p.141-143

- ^ a b 藤澤(2021) p.143

- ^ 鹿島(2004) p.347

- ^ ロメーオ(1992) p.361

- ^ 藤澤(2021) p.148

- ^ 井上他(1962) p. 411

- ^ 藤澤(2021) p.149