「西洋美術史」の版間の差分

∔画像 |

m →現代絵画 |

||

| (10人の利用者による、間の99版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[西洋]]における[[美術]]の[[歴史]]について概説する。 |

|||

{{複数の問題 |

|||

|出典の明記 = 2012年6月 |

|||

|独自研究 = 2012年6月 |

|||

}} |

|||

[[File:Parthenon-Restoration-Nov-2005-a.jpg|thumb|330px|[[パルテノン神殿]]]] |

|||

'''西洋美術史'''(せいようびじゅつし) |

|||

古代から現代までの西洋における[[美術]]の歴史を記述する。建築については、[[建築史]]を参照。 |

|||

== 古代 == |

== 古代 == |

||

[[File:Lascaux2.jpg|thumb|200px|[[ラスコー洞窟]]の洞窟絵画。明暗を使い分けた体毛の表現などが見られる。]] |

|||

[[File:Venus de Milo Louvre Ma399.jpg|thumb|left|150px|[[ミロのヴィーナス]]]] |

|||

===原始美術=== |

|||

{{main|原始美術|先史美術}} |

|||

* [[ギリシア美術]] |

|||

[[旧石器時代]]後期に入った頃より、実生活において有用に機能するとは考えにくい遺物・遺構が見られるようになり、これらを総称して一般的に[[原始美術]]/[[先史美術]]などと呼称し、西洋美術史においては[[洞窟絵画]]や[[岩陰彫刻]]、[[丸彫彫刻]]、獣骨などに刻まれた[[刻線画]]などがこれに該当する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=6}}。また、実用品からも動物や魚の骨などを原材料とした器物や石器類などに動物や魚類、木の葉などを写実的に模様化したものが残されており、美術の目覚めを感じさせる{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|pp=4-5}}。ただし、これらを原始美術と分類し、その地位が確立されたのは20世紀に入ってからである{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=7}}。 |

|||

* [[ローマ美術]] |

|||

* [[初期キリスト教美術]] |

|||

古いものは[[オーリニャック文化|オーリニャック期]]に生み出されたとされ、フランスの[[クニャック洞窟]]に描かれた山羊の洞窟絵画、スペインの[[ラス・チメネアス洞窟]]に描かれた鹿の洞窟絵画などが知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=6}}。動産美術としてはブラッサンプイで出土した象牙彫りの女性頭部像がある{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=6}}。人間を表した作品はたいていの場合裸体女性であり、子孫繁殖を祈念した宗教的意味合いが込められていたと推察される{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=5}}。この時代の美術的特徴としては、単純な輪郭線による写実的な表現や生殖機能を強調した表現が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=6}}。[[ソリュトレ期]]の洞窟絵画は発見されていないが、[[マドレーヌ期]]に入ると動物の体毛に応じた明暗の使い分けや、肥痩のある輪郭線を使用した表現力の増した洞窟絵画が出現するようになっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=7}}。有名なものとしては[[ラスコー洞窟]]や[[アルタミラ洞窟]]のものが挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=7}}。これらの洞窟絵画では野牛、トナカイ、馬、マンモス、鹿などの狩猟対象となった動物のモチーフが主となっていた{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=6}}。このため、これらの遺例はヨーロッパ大陸を拠点に生活を営んでいた狩猟採集民族の手によって作成されたものであり、彼らにとって重要・貴重なものを対象として造形的に再現したに過ぎず、後年の美術が獲得していった社会的機能は持っていなかったのではないか、あるいは誰かに見せるために描いたものでは無いのではないかと考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=8}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=18}}。 |

|||

[[中石器時代]]には東スペインで興った様々な動物と人間を描いた岩陰絵画([[レバント美術]])やスカンジナビア半島からロシアにかけて発達した岩陰線刻画([[極北美術]])が登場した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=8}}。初期のものには写実的な表現でもって実物大に近い大きさを有しているものも見られるが、時代を追うごとに形像は小型化し、簡略化・形式化が進んでいる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=8}}。 |

|||

[[新石器時代]]に入ると人類は[[土器]]の製作を始め、線状模様が土器表面に描かれるようになった{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=10}}。この時代に洞窟絵画に見られるような絵画的美術が創出されたのかどうかは今となっては不明であるが、『西洋美術史要説』では制作そのものが少なかったのではないかと推察している{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=11}}。また、土地土地によって建設されたであろう木造住居は残されておらず、美術史的な立場からこの時代の建築遺物としては、[[メンヒル]]、[[ドルメン]]、[[ストーンヘンジ]]などといった宗教的な意味を持っていたと考えられる石製構造物のみである{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=9}}。 |

|||

[[File:Ishtar Gate at Berlin Museum.jpg|thumb|left|180px|ロバート・コールドウェイによって復原された[[イシュタル門]]。]] |

|||

===メソポタミア美術=== |

|||

{{main|メソポタミア美術}} |

|||

[[File:Raminathicket2.jpg|thumb|160px|[[ウル]]の王墓から出土した「聖樹と牡山羊」。素材の多様化と表現領域の拡大が見られる。]] |

|||

ティグリス・ユーフラテス川水域で開花した[[メソポタミア文明]]では、原始農耕社会の中で様々な器形とユーモアな装飾モチーフを特徴とする[[彩文土器]]の出現が見られた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=9}}。特に[[サーマッラー期]]や[[ハラフ期]]の彩文土器は従来の幾何学文様に加えて特徴を極端に誇張した動物文様や人物文様などが加わり、社会の広がりと異なる文化との交流を示している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=9}}。地域的な事情から石材が乏しかったことから大型の彫刻は制作されず、建築文化も煉瓦の使用やアーチ式建築の技法発達が見られた{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=30}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=27}}。ここで誕生したメソポタミア美術は、エジプト美術と並んで西洋美術史における始祖とも言える{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=146}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=26}}。 |

|||

紀元前4000年期に入る頃には[[シュメール人]]たちによって神殿を中心とした都市が形成されるようになり、商業の活発化とともに絵文字などの伝達手段が登場するようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=9-10}}。特に[[ウルク期]]の中心的役割を担ったエアンナでは陶片によって壁面や柱がモザイク装飾された神殿が登場し、大理石を素材にした丸彫彫刻が数多く制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=10}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=27}}。大理石が持つ白い肌触りと柔らかな質感は人間の肉感を表現するのにうってつけであり、素材に大理石を使用するという手段はギリシア美術へと継承された{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|pp=27-28}}。[[ジュムデト・ナスル期]]に入ると礼拝者や聖職者を象ったと思われる立像が制作されるようになり、同時に、政治的指導者の出現によって都市国家としての発展が見られるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=10}}。制作される美術品は写実的な表現が大きく発達し、素材も多様化して金、銀、ラピスラズリ、貝殻などが用いられるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=10}}。また、叙述的な表現技法も見られ、戦争などの国家的な出来事も作品モチーフとして取り入れられるようになっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=10}}。この時代の彫刻は『エビー・イルの像』に代表されるように、強調された大きな目を有していることに特徴があり、エジプト美術にも影響を与えている{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=28}}。 |

|||

[[セム人]]の侵攻によって[[アッカド王朝]]が樹立すると、自然主義的な傾向を有した作品が制作されるようになり、同時に、権力者を称えるような王権美術とでも形容すべき様式の確立がなされた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=11}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|pp=31-32}}。アッカド王朝滅亡後、ウルクによるシュメール都市国家の統合がなされた頃には都市の再建に伴って[[ジッグラト]](聖塔)が各地に建設され、宗教観の発展とともに建築分野の美術が大きく発達した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=12}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=32}}。ジッグラトは後に続くエジプト美術で建設されたピラミッドの原形となった{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=27}}。 |

|||

一方、メソポタミア北部の[[アッシリア]]では、[[バビロニア]]の占領支配によって固有の文化的発展を遂げ、美術作品においても他の地域にない独自性を有するようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=14}}。[[トゥクルティ・ニヌルタ1世]]の時代に入った頃から丸彫彫刻や浮彫彫刻などが数多く制作されるようになり、躍動感のある表現が見られるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=14}}。また、地理的な環境と版図の拡がりから不透明ながらもアッシリアの美術は[[フェニキア美術]]や[[ギリシア美術]]に一定の影響を与えたと考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=14}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=35}}。アッシリア帝国滅亡後に誕生した[[新バビロニア帝国]]では[[ネブカドネザル2世]]の手によって都市整備が進展し、[[イシュタル門]]に代表される彩釉煉瓦で装飾された建造物が登場した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=14}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=38}}。 |

|||

その後、[[アカイメネス朝]]によって各地が統治されるようになるとメソポタミア、エジプト、ウラルツなどの美術様式を統合した[[アカイメネス朝美術]]が開花した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=15}}。特に工芸の分野でその特質は顕著で、金銀象嵌などを駆使した精微な作品が数多く制作されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=15}}。 |

|||

[[File:Nefertiti bust2.jpg|thumb|150px|[[ネフェルティティの胸像]]はアマルナ美術を代表する彫刻。]] |

|||

===エジプト美術=== |

|||

{{main|エジプト美術|アマルナ美術}} |

|||

ナイル川流域で興った[[エジプト文明]]は肥沃な大地を背景に大いに発展し、[[初期王朝時代]]には[[エジプト美術]]の原型が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=16}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=14}}。エジプト美術の初期は[[メソポタミア美術]]の影響を受けたと考えられている{{Sfn|『古代エジプト ファラオ歴代誌』|2006|p=22}}。初期は[[蛇王の碑]]などに代表される浮彫彫刻や丸彫彫刻がさかんに制作され、既に技術、様式においてエジプト美術の独自性の原形が垣間見える{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=16}}{{Sfn|『エジプト美術』|1973|p=9}}。[[ファラオ]]の神権的権力が確立する[[古王国時代]]には葬祭複合体として古代史においても重要な建築物である[[ピラミッド]]が[[ギザ]]などに建立された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=16}}{{Sfn|『古代エジプト ファラオ歴代誌』|2006|p=45}}。なお、従来の墳墓([[マスタバ]])の概念を取り払い、ピラミッドとして確立を見たのは[[ジェセル王]]の時代であり、宰相[[イムヘテプ]]によって[[サッカラ]]に建立された階段ピラミッドがその嚆矢とされている{{Sfn|『エジプト美術』|1973|p=12}}{{Sfn|『古代エジプト ファラオ歴代誌』|2006|p=42}}。壁画においては[[メイドゥームの鴨]]など、動植物には写実的で精微な表現を有したものが数多く制作されているのに対し、人像表現は極めて形式的かつ概念的で、上半身は正面向き、下半身は真横からといった形態で表現されていることが多い{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=16}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=19}}。これは、魚や鳥は死者の食料としての役割を担っており、生きの良さが重要だったのに対し、表された人々は王侯に奉仕する労働力として永遠不動の形を要求するというエジプト独特の信仰から来る表現の違いであると推察されている{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|pp=19-20}}。 |

|||

[[File:All Gizah Pyramids.jpg|thumb|left|200px|[[ギザ]]のピラミッド。]] |

|||

中央集権が瓦解し、[[中王国時代]]に入ると{{仮リンク|アメンエムハト3世|en|Amenemhat III}}の時代に入るまで巨大建造物の造営は見られなくなり、代わって[[オシリス柱]]や[[ハトホル柱]]など、独創的な形式を有する葬祭殿や神殿が出現した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=16}}{{Sfn|『古代エジプト ファラオ歴代誌』|2006|p=112}}。彫刻においては第11王朝期ごろから個性を写実的に捉える傾向を持った新しい[[テーベ様式]]が出現し、従来の伝統的な[[メンフィス様式]]とともに二大潮流を形成した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=16-17}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|pp=21-22}}。しかしながら経済の停滞とともに制作傾向は大型石像彫刻から木製の小像へと変化している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=17}}。 |

|||

[[新王国時代]]に入ると王権の強化とともにエジプト美術は絶頂期を迎え、[[アモン大神殿]]や[[ルクソール神殿]]など、テーベを中心に各地で大型の造営事業が推進された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=17}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=23}}。とりわけ、第18王朝期には従来の二大潮流の中に豪華な装飾性と色彩主義が加えられ、宮廷美術の新境地を切り開いた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=17}}。 |

|||

また、[[アマルナ]]の地に都を移した[[アメンホテプ4世]]が唯一神[[アトン]]への信仰に没頭したことから、この時代に制作された美術作品は自然主義的な傾向が色濃く反映されており、エジプト美術のなかでは異彩を放っている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=18}}{{Sfn|『古代エジプト ファラオ歴代誌』|2006|p=160}}。宮廷美術として型にはめられ、厳格な形式性から解放されたことから、リアリズム表現の技法が大いに伸張した{{Sfn|『古代エジプト ファラオ歴代誌』|2006|p=160}}。王女に口付けをするアメンホテプ4世の彫刻画など、人間の感情や情愛をモチーフとした構図が採用され、表情や姿態に誇張的な表現がとられた{{Sfn|『エジプト美術』|1973|p=88}}。この時代の美術をそれ以外の時代のエジプト美術と区別し、[[アマルナ美術]]と呼称する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=19}}。アマルナ美術は後世のエジプト美術にも大きな影響を与え、[[ツタンカーメン]]の黄金マスクなどにおいても、アマルナ美術の内観的な表現様式の名残が見て取れる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=19}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=26}}。 |

|||

エジプト美術の最大の特徴はその様式の不変性で、三千年に及ぶ悠久の時を経てもほぼ変わることなく一貫していることが挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=19}}。こうして連綿と継承された技術はその洗練性を高め、後期には[[沈浮彫]]などの高度に発達した特殊な技法が誕生している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=19}}。一方でこうした不変性は社会的・歴史的基盤があって初めて成立する特殊な美術であったこともまた事実であり、ギリシア美術のような影響力を他の美術に与えることはなかった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=19}}。しかし、[[末期王朝時代]]に入ると王国の衰退とともにエジプト美術も因襲的な模倣に終始し、他国からの影響を受けながらその独自性すら失っていった{{Sfn|『エジプト美術』|1973|p=96}}。紀元前332年、[[アレクサンドロス3世]]によってエジプト征服がなされると、エジプト美術は形骸化し、ギリシア美術の影響の中に消えていった{{Sfn|『エジプト美術』|1973|p=96}}{{Sfn|『西洋美術史要説』|1981|p=28}}。 |

|||

[[File:Knossos - 05.jpg|thumb|220px|クノッソス宮殿の玉座の間に描かれたグリフォン]] |

|||

===ギリシア美術=== |

|||

{{main|ギリシア美術}} |

|||

[[アーサー・エヴァンズ]]のクノッソス発掘によって、地中海域で最初に開花したとされる[[クレタ美術]](ミノス美術)の解明がなされた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=22}}。新石器時代末期から青銅器時代初頭にかけて、キュクラデス諸島などで人体の特徴を簡潔に捉えた石偶や彩色土器、金属器などが制作されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=22}}{{Sfn|『古代ギリシャ』|2012|p=15}}。旧宮殿時代に入ると農業と海上貿易によって都市は経済的に大きく発展し、マリア、クノッソス、ハギア・トリアダなど各地に荘厳な宮殿が造営された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=22}}。工芸品も数多く制作され、[[カマレス陶器]]のような豪華なものも出現している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=22}}。 |

|||

紀元前1700年頃に発生した大地震により一時は壊滅の危機に陥るが、新宮殿時代に入るとより複雑で豪華な装飾を持つ宮殿や離宮が建立された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=22}}。自然と人類を見事に調和させ、自由闊達に描いた壁画が残されており、こうした作風はペロポネソス半島で隆昌した[[ミュケナイ美術]]へ受容、継承された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=22}}。紀元前1400年頃に入って[[ミュケナイ人]]がクレタ島を征服すると、ミュケナイ美術は最盛期を迎え、後のギリシア建築に大きな影響を与える建造物が複数建築された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=23}}。ミュケナイ美術は時代を経るに従って豊かな自然主義的作品から簡素化された装飾モチーフを用いた形式主義的作品へと変遷しており、その理由については明らかになっていない{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=23}}。その後、紀元前12世紀頃のドーリス人大移動を境に衰退期へと移行し、ミュケナイ美術はその幕を閉じることとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=23}}。 |

|||

[[File:Spätgeometrische attische Oinochoe.jpg|thumb|left|150px|複雑な幾何学文様と簡素化された装飾モチーフが配されたディピュロン式陶器。]] |

|||

紀元前11世紀中ごろ、アテネのケラメイコスからミュケナイ陶器とは異なる特徴を持った陶器が出現した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=23}}。黒線や水平帯によって区分した装飾帯に波状線や同心円文を配した構築的な装飾を持ったこれらの様式は原幾何学様式と呼ばれ、ミュケナイ美術とは明確に区別されるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=24}}。紀元前925年頃になるとこの傾向はより顕著に現れるようになり、紀元前8世紀前半に登場したディピュロン式陶器はメアンダー文、ジグザグ文、鋸歯文、菱形文などを複雑に組み合わせた装飾が配されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=24}}。 |

|||

こうした幾何学的な構想は陶器の文様に限らず、[[テラコッタ]]や青銅小彫刻などにおいても同様の傾向が見られ、動物や人間などの各部位を幾何学的形態に置き換えた後に全体を再構築するという過程を経て制作されており、有機的形態の分析による認識法や、部分均衡と全体調和によるギリシア美術固有の造形理念が見られる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=24}}。以上のような経緯を経てギリシア美術は確立に至るが、[[ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン]]が記した『古代美術史』に代表されるように、ギリシア美術こそが西洋美術のはじまりであるとする言説も存在している{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=1}}。 |

|||

その後、エジプト、アッシリア、シリアの東方から持ち込まれた工芸品を通じて、ギリシア美術における装飾モチーフの表現領域が大きく拡大し、[[パメルット]]、[[ロータス]]、[[ロゼット]]などの植物文や[[スフィンクス]]などの空想動物が用いられるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=24}}。プロト・コリントス式陶器やコリントス式陶器など、こうした装飾モチーフを利用して制作された作品はギリシア美術の中でも特に東方化様式と呼称し、区別されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=24}}。 |

|||

[[File:Kouros of Tenea - 168 - Glyptothek Munich - DSC07368.jpg|thumb|150px|[[アルカイックスマイル]]を纏った[[テネアのアポロン像]]。]] |

|||

一方、アテネでは叙事詩や物語への関心が高まったことによりこれらをモチーフとした陶器や彫刻が制作され、これらはやがて神話表現へと昇華していくこととなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=24}}。紀元前7世紀に入るとエジプト彫刻の影響で大掛かりな彫刻が制作されるようになり、この頃作られた男性裸体像([[クーロス]])は既に両足を前後させて体重を均等に支えるポーズをとっており、ギリシア彫刻としての特徴が見て取れる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=25}}。 |

|||

ここまでに培われた表現基盤と技術的要素を背景として紀元前7世紀中盤ごろよりギリシア美術において最も創造力に満ちた[[アルカイック美術]]が展開された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=25}}。人体彫刻はより自然な骨格と筋肉をまとったものへと発展し、神殿建築分野ではこれまでの日干煉瓦や材木に代わって石材が使用されるようになり、[[アポロン神殿]]に代表される周柱式神殿が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=25}}。紀元前6世紀にはサモスの[[ヘラ神殿]]やエフェソスの[[アルテミス神殿]]など、イオニア式オーダーによるより巨大な神殿が建立されるに至り、これに伴う建築装飾技法が大いに発達した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=25}}。浮彫彫刻では静止像に動性を、運動像に瞬間の静止を表現できるよう試行錯誤が繰り返されるようになり、その過程で[[アルカイックスマイル]]などの立体表現が生み出された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=26}}。なお、ギリシア美術で好んで使用された素材である大理石の色によってギリシア彫刻の特徴としてその「白さ」が取り上げられることがあるが{{Sfn|『古代ギリシャ』|2012|p=36}}、制作当時はエジプトから輸入された顔料などを用いて鮮やかな彩色が施されていたことが近年の研究によって明らかになっている{{Sfn|『古代ギリシャ』|2012|p=53}}{{Sfn|『古代ギリシャ』|2012|p=57}}。 |

|||

陶器画の分野ではアッティカがコリントス式陶器の技法を吸収して黒像式技法を確立し、[[フランソワの壺]]に代表されるような、神々や英雄の神話的場面を描出した作品が制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=26}}{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=35}}。アマシスやエクセキアスはこの技法をさらに洗練させ、前者は人間味溢れる神々の姿を、後者は重厚な筆致で崇高な神々の姿を描き出し、神人同形([[アントロポモルフィズム]])という観念を確かなものとしている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=26}}。その後、黒像式陶器画は赤像式陶器画へと転換していき、より細部にこだわった絵画的な表現がなされるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=26}}{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=35}}。こうした技法発展の背景は、板絵や壁画といった新しい芸術表現に対する絵画的探究の表れだったのではないかと考えられている{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=35}}。 |

|||

[[File:The Parthenon in Athens.jpg|thumb|left|200px|[[フェイディアス]]によって造営された[[パルテノン神殿]]。]] |

|||

紀元前5世紀初頭に入ると、{{仮リンク|ポリュグノトス|en|Polygnotos (vase painter)}}や{{仮リンク|ミコン|en|Micon}}といった画家によって「[[トロイア陥落]]」「[[マラトンの戦い]]」などの神話歴史画が描かれ、大絵画というジャンルが確立するに至った{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=27}}。四色主義([[テトラクロミズム]])という制約の下、形像の重複や短縮法といった技法を駆使することによって絵画上に奥行きのある空間表現を試みており、絵画、彫刻におけるギリシア美術の進むべき方向性を示したという意味で特筆すべき存在となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=27}}。彫刻分野の作品においては、それまでの直立不動の姿態から支脚/遊脚の概念を取り入れた[[コントラポスト]]へと変化しており、[[クリティオスの青年]]や[[デルフォイの御者像]]などが制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=27}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=148}}。 |

|||

[[File:Discophoros BM.jpg|thumb|150px|[[ポリュクレイトス]]の作品「ディスコポーロス」の複製彫刻。]] |

|||

この時代、ペルシアを撃退し、ギリシア世界の覇権を獲得したアテネは最盛期を迎え、ギリシア美術もそれにあわせてクラシック時代という新しい領域へと突入することとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=27}}。[[ペリクレス]]によってアクロポリスの整備が推進され、オリンピアの[[ゼウス神殿]]やパエストゥムの[[ポセイドン神殿]]で培った技術にイオニア的な優美さを付加した[[パルテノン神殿]]が建立される{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=27}}。彫刻分野ではパルテノン神殿の造営を指揮した[[フェイディアス]]によって[[アテナ・パルテノスの黄金象牙像]]が制作された他、[[ポリュクレイトス]]によって体中線をS字に湾曲させるなどの技法が生み出され、コントラポストの極致が確立された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=27}}。絵画の分野では[[アポロドロス]]によって空間表現に不可欠な幾何学的遠近法、空気遠近法の融合化を図った作品が制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=28}}。その他、明暗技法に優れた才能を発揮した{{仮リンク|ゼウクシス|en|Zeuxis}}、性格表現と寓意的表現に優れていた[[パラシオス]]などがギリシア美術における絵画の発展を牽引している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=28}}。 |

|||

クラシック時代後期に入ると個人主義が台頭し、美術界においても多大な影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=28}}。彫刻分野では[[プラクシテレス]]、[[スコパス]]、[[リュシッポス]]が静像に内面性を付加させた表現技法を生み出すとともに、裸体女性像の価値を大きく引き上げることに貢献した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=28}}。[[アレクサンドロス3世]]の宮廷彫刻家としても知られるリュシッポスは肖像彫刻の分野でも優れた作品を残しており、後世[[ヘレニズム美術]]や[[ローマ美術]]の彫刻家達に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=28}}。同じく宮廷画家であった[[アペレス]]は明暗法、ハイライト、遠近法を駆使した大絵画を創出し、古代最大の画家と評価されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=29}}。 |

|||

アレクサンドロス3世の死後、ヘレニズム諸王国が出現し経済活動、人口流動が活発化すると美術の産業化が顕著となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=29-30}}。富裕層の市民が住宅を壁画で装飾して彫刻で彩ることが流行化し、古典主義美術の伝統が一時的に途絶えることとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=30}}。こうした現象についてローマ時代の文筆家[[大プリニウス]]は「美術は紀元前3世紀第2四半期に滅亡し、紀元前2世紀中頃に復興した」としている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=30}}。 |

|||

[[File:Statue-Augustus.jpg|thumb|left|160px|ローマ美術の代表的作品「[[プリマポルタのアウグストゥス]]」。]] |

|||

===ローマ美術=== |

|||

{{main|エトルリア美術|ローマ美術}} |

|||

一方、イタリア中部に定着した[[エトルリア人]]は、ギリシア美術の影響を受けつつも、独自の宗教観や社会制度を背景に独特の美術文化を形成した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=31}}{{Sfn|『イタリアを知るための55章』|1999|p=16}}。一般に[[エトルリア美術]]は東方化様式期、アルカイック期、古典期(中間期)、ヘレニズム期の4つに分類される{{refnest|group=注釈|先エトルリア文化である[[ヴィッラノーヴァ文化]]の時代を加える場合もある{{Sfn|『エトルリア文明 - 古代イタリアの支配者たち』|1994|p=134}}。}}が、もっとも繁栄を見たのが紀元前6世紀初頭から紀元前5世紀前半にかけてのアルカイック期130年間である{{Sfn|『エトルリア文明 - 古代イタリアの支配者たち』|1994|pp=134-135}}。 |

|||

都市や建築の遺構は少ないが、ギリシア美術で頻繁にモチーフとされた神話を描いた陶器などが出土している他、墓室壁画においては葬儀宴会、舞踏、競技、狩猟など日常生活に密着したモチーフが好んで選択されており、エトルリア人独自の来世観を保持していたことが伺える{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=31}}{{Sfn|『イタリアを知るための55章』|1999|pp=15-16}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=150}}。紀元前7世紀から顕現したこうした兆候はヘレニズム期まで継続していた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=31}}。彫刻分野も遺例が少ないものの、紀元前6世紀末に活躍した{{仮リンク|ウルカ|en|Vulca}}はエトルリア人彫刻家として名が知られている特筆すべき人物で、ヴェイオから出土した「アポロン」など、イオニア彫刻の影響を強く受けたテラコッタ像を制作している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=31}}{{Sfn|『エトルリア文明 - 古代イタリアの支配者たち』|1994|p=136}}。 |

|||

[[File:0 Colosseum - Rome 111001 (1).JPG|thumb|190px|ローマの代表的な観光地として知られる[[コロッセオ]]。]] |

|||

[[File:RomeConstantine'sArch03.jpg|thumb|190px|マクセンティウス帝に勝利したことを記念して建造された[[コンスタンティヌスの凱旋門]]。]] |

|||

紀元前5世紀初頭の古典期に突入すると政治、経済の衰退と共に美術的活動も新鮮味と活力が失われ、様式的にも停滞した{{Sfn|『エトルリア文明 - 古代イタリアの支配者たち』|1994|p=136}}。しかし、ヘレニズム期に入ると来世観に進展が見られ、[[ウァント]]や[[カルン]]といった魔神が墓室壁画のモチーフとして選択されることが多くなった{{Sfn|『エトルリア文明 - 古代イタリアの支配者たち』|1994|p=136}}。肖像彫刻においては写実性溢れる作品が好んで制作されるようになった{{Sfn|『エトルリア文明 - 古代イタリアの支配者たち』|1994|p=136}}。 |

|||

紀元前509年、エトルリアに従属していた都市国家のひとつであった[[ローマ]]は、共和制を樹立し、周辺都市国家を征服しつつ紀元前4世紀にはエトルリアをもその支配下に置いた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=31-32}}{{Sfn|『イタリアを知るための55章』|1999|p=16}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=150}}。その過程でエトルリア美術の影響は次第に薄れてはいったが、独自の美術を生み出すには至っていなかった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=32}}{{Sfn|『ローマ人の世界』|1996|p=134}}。 |

|||

紀元前3世紀に入ると[[サムニウム戦争]]や[[第一次ポエニ戦争]]などの影響により、戦利品として南イタリアのギリシア植民都市から大量の美術品が持ち込まれると、その成熟された美しさに魅了され、[[第二次ポエニ戦争]]以降、ローマ下においてギリシア美術ブームが起こった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=32}}{{Sfn|『ヨーロッパの中世美術』|2009|p=38}}。これによりローマでは従来の伝統的なエトルリア美術と、「外来」のギリシア美術がそれぞれ潮流を成し、社会に氾濫することとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=32}}。ローマ人の需要に応えるべく、創造性には欠けるが様々な様式の彫刻を注文に合わせて制作する[[ネオ・アッティカ派]]と呼ばれる一派が形成され、[[アウグストゥス]]の庇護を受けて伸張した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=32-33}}。この影響で「[[アウグストゥスの平和の祭壇]]」や「[[プリマポルタのアウグストゥス]]」といった高度な写実性を有する、洗練された古典主義的な美術品が数多く制作されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=33}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=150}}。 |

|||

建築分野では紀元前1世紀前半ごろより、ヘレニズム期のエトルリア美術を基盤としてローマ固有の建築様式を生み出していった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=33}}{{Sfn|『ローマ人の世界』|1996|p=135}}。厳格な左右対称性やコリントス式柱頭の多用、内部空間の重視などがローマ建築の特徴として挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=33-35}}。紀元前2世紀前半に建設された[[バシリカ]]や紀元前1世紀前半に建築された[[コロッセウム]]などは、新しい建築ジャンルとしてローマ美術における代表的な建造物としてしばしば取り上げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=35}}。 |

|||

また、建造物の壁面に描かれた装飾物についてもヘレニズム期の影響を受けるポンペイ第一様式からポンペイ第二様式と呼ばれる装飾法へ移行を果たし、神話的風景画などがさかんに制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=35}}。帝政期に入ると歴代皇帝の事跡を誇示するかのような歴史浮彫が多数制作され、現代では[[トラヤヌス帝の記念柱]]や[[コンスタンティヌス帝の凱旋門]]などがその遺構として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=35-36}}。 |

|||

同時に神話的な情景を主たるモチーフとしていた古典主義は衰退し、現実の情景を記した写実主義がもてはやされるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=36}}。さらに、2世紀中ごろからは主要人物をより強調して表現する傾向が顕著となり、その影響は肖像彫刻などの他ジャンルへも波及した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=36}}。こうした自然主義の放棄と表現主義の台頭という変遷は、この後のローマ美術が[[キリスト教美術]]へと変質化していく過程における重要な転換点として挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=36}}。 |

|||

== 中世 == |

== 中世 == |

||

[[File: |

[[File:Santa maria maggiore 051218-01.JPG|thumb|200px|[[サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂]]]] |

||

[[File:GallaPlacidiaEle.jpg|thumb|200px|[[ガッラ・プラキディア廟堂]]]] |

|||

[[4世紀]]末に[[ローマ帝国]]が東西に分裂、[[コンスタンティノポリス]](現在の[[トルコ]]領[[イスタンブル]])を首都とする[[東ローマ帝国]]が誕生すると、東西の美術が混合した[[ビザンティン美術]]が誕生する。東ローマ帝国のもと[[東ヨーロッパ]]では、[[聖人]]の肖像が描かれた板画である[[イコン]]や教会堂のモザイク画など、独特なキリスト教美術として発展した。 |

|||

===初期キリスト教美術=== |

|||

{{main|初期キリスト教美術}} |

|||

紀元2世紀末から3世紀はじめにかけて地中海沿岸の各地にローマ美術の流れを汲んだキリスト教美術が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=38}}。以降キリスト教美術は1500年以上に渡って東西ヨーロッパにおける美術の中核を担っていったが、キリスト教の誕生から5世紀後半までの美術を[[初期キリスト教美術]]と呼称している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=38}}。313年に公布された[[ミラノ寛容令]]までは[[キリスト教]]に対して弾圧が繰り返されていたこともあり遺跡、遺品ともに残されているものが少ないが、[[カタコンベ]](地下墓所)の壁画や石棺彫刻といった葬礼美術にその特徴を垣間見ることが出来る{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=38}}{{Sfn|『ヨーロッパの中世美術』|2009|pp=15-17}}{{refnest|group=注釈|キリスト教を主題とした現存する最古の美術品は紀元2世紀から3世紀にかけてのもので、イエス時代を含めそれ以前のものについては発見されていない{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=37}}。}}。火葬と土葬が併用されていた古代ローマ時代からヘレニズム文化の影響を受けて土葬へと急激に転換したことが、こうした葬礼美術が制作されるようになった要因の一つとされている{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=38}}。キリスト教では偶像崇拝が禁じられていたことから、死後の魂の救済を願って描かれた初期の壁画は、構図やモチーフに異教美術からの積極的な借用が見られるものの、十字架の形を象徴する物や[[イエス・キリスト]]を意味する魚、よき羊飼いや祈る人といった寓意的な人物など、間接的または暗示的な信仰の表明が示されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=39}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=152}}。教義が出来上がり、教会体制が整うにつれて[[新約聖書]]や[[旧約聖書]]に語られている物語がモチーフとして選択されるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=39}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=152}}。 |

|||

380年に、[[テオドシウス1世]]によってキリスト教が国教として定められると、帝都コンスタンティノポリス、ローマ、アンティオキアなどの各地で大規模な教会堂の建築が実施された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=39}}{{Sfn|『ヨーロッパの中世美術』|2009|p=17}}{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=37}}。建築様式としてはローマ美術のバシリカから派生したもの(バシリカ式)、ヘレニズム美術の廟墓建築やユダヤ教の記念堂建築の流れを汲むもの(集中式)に大別されるが、いずれも煉瓦造りの質素な外観に対して[[モザイク装飾]]を用いた豪華な内観という特徴を持っており、現実的な地上世界と神秘的な死後世界の対照化を試みている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=40}}。バシリカ式の教会堂としてはローマの[[サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂]]が、集中式の教会堂ではラヴェンナの[[ガッラ・プラキディア廟堂]]が、それぞれこの時代に建築された代表的な例として挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=40}}。5世紀に入るとキリスト教美術はローマ美術の古典的な様式から豪華な金地や多用な装飾が施された東方的な荘厳美術へと傾倒していった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=40}}。 |

|||

<!---キリスト教がヨーロッパ全体に広がった結果、--->[[西ヨーロッパ]]では西暦1000年を機に教会堂の復興が盛んになり、[[11世紀]]初頭から[[13世紀]]初頭にかけて、素朴な信仰心に満ちた美術様式である[[ロマネスク]]美術が[[修道院]]を中心に発展した。この時期絵画は文字の読めない人々にキリスト教を教える役割も持っていた。 |

|||

[[File:Ayasofya-Innenansicht.jpg|thumb|left|150px|[[アヤソフィア|ハギア・ソフィア大聖堂]]の内部]] |

|||

===ビザンティン美術=== |

|||

{{main|ビザンティン美術|イコン}} |

|||

330年、[[コンスタンティヌス1世]]により帝都がコンスタンティノポリス(現イスタンブル)へ移されたことがきっかけで美術活動の重心も東方へと移っていった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=42}}。これによって初期キリスト教美術に古代アジアや[[ササン朝ペルシア]]の美術的要素が融合し、[[ビザンティン美術]]が確立された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=42}}。ビザンティン美術は15世紀までの長きに渡り、大きな変質なく脈々と一貫性を保ち続け、その特徴は荘厳な様式の中に散りばめられた豪華絢爛な装飾性と、精神性や神秘性を追求した理知的な傾向が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=42}}。[[ユスティニアヌス1世]]の第一次黄金時代と呼ばれる時期に建築された[[アヤソフィア|ハギア・ソフィア大聖堂]]は、それまでのバシリカ式と集中式の建築様式を統合し、新しい建築類型を確立させた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=42}}。また、近東の民族美術の影響で装飾モチーフにも変化が見られ、聖樹や獅子、幾何学文様などの象徴的あるいは抽象的な浮彫装飾が好んで選択されており、人像の表現は激減している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=44}}。さらに、8世紀に入って[[聖像論争]]が勃発して聖像否定派が優勢に立ったことで、こうした傾向はますます顕著となり、造形美術分野は一時的な衰退を余儀なくされた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=44}}。 |

|||

[[File:Christ Pantokrator, Cathedral of Cefalù, Sicily.jpg|thumb|200px|[[チェファル大聖堂]]の大構図モザイク装飾。]] |

|||

9世紀後半に興った[[マケドニア王朝 (東ローマ)|マケドニア王朝]]はその版図を拡大し続け、11世紀にはイタリア南部からスラブ諸国にまで及ぶ大帝国となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=46}}。この時代に始まった美術界における栄華をビザンティン美術における第二次黄金時代と呼ぶ{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=46}}。ヘレニズム期の古典的な伝統美術が影響力を強め、教会堂建築も[[オシオス・ルカス修道院]]などに代表される、集中式を基盤とした装いへと立ち返っている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=46}}。工芸美術の分野では「[[パリ詩篇]]」や「[[ナジアンゾスのグレゴリウス説教集]]」といった擬古典的な様式を採用した写本装飾などが制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=46}}。その後、マケドニア王朝の滅亡とともに[[コムネノス王朝]]が興ると華やかな宮廷美術と、人文主義的な伝統美術が融合した独特の美術が開花した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=47}}。代表的な教会堂建築としては[[ダフニ修道院]]、[[ネレズィ修道院聖堂]]などがある{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=47}}。13世紀前半には十字軍の略奪と占領などによって再び停滞期に突入するが、[[パレオロゴス王朝]]の時代に入ると[[コーラ修道院]]に代表される写実的で繊細典雅な様式が花開いた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=47}}。 |

|||

11世紀中葉以降、西方における帝国拠点都市を通じて、ビザンティン美術は西欧美術に大きな影響を与え続け、大構図モザイク装飾を採用した教会堂が各地に建立された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=47}}。 |

|||

13世紀以降の美術は[[ゴシック]]美術と呼ばれ、[[フランス]]中心にヨーロッパ各国で発展した。ロマネスク美術に比べ、より自然な人体表現などがなされるようになった。修道士などに代わり、専門の画家が誕生してきた。また、[[ステンドグラス]]が作られるようになったのはこの時期である。教会堂はステンドグラスに彩られる空間となった。 |

|||

===初期中世美術=== |

|||

{{main|メロヴィング朝美術|カロリング朝美術}} |

|||

[[File:KellsFol292rIncipJohn.jpg|thumb|180px|[[ケルズの書]]はメロヴィング朝における写本装飾の代表的な作品。]] |

|||

476年の[[西ローマ帝国]]滅亡後、ゲルマン諸族の国家が次々と誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=48}}。ガリアの地においてもゲルマン民族の手によって[[ブルグント王国]]が成立したが、5世紀後半に[[クロヴィス1世]]率いる[[フランク王国]]によって滅ぼされた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=48}}。クロヴィス1世は都をソワッソンへ移し、ローマ文化を積極的に取り入れ、ローマ帝国の継承者として[[メロヴィング朝]]を興した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=48}}{{Sfn|『ヨーロッパの中世美術』|2009|p=9}}。こうした経緯によって培われたメロヴィング朝の美術は工芸品分野において優れた技術を見せており、ゲルマン民族特有の豪華な装飾と、ガリア土着の伝統が融合した独特の様式を呈していた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=50}}。また、近東の修道院制度がイタリアやアイルランドを経てもたらされ、大小様々な僧院が建立されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=50}}。写本装飾の分野ではメロヴィング朝特有の[[鳥魚文]]が多用されると同時に、花や鳥を幾何学的に組み合わせた文様なども確認でき、古代の自然主義的表現様式とは一線を画すものが制作されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=50}}。7世紀には[[ケルズの書]]に代表されるような、サクソン、オリエント、コプトからの影響を受けた複雑な装飾が施されるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=50}}。 |

|||

[[カロリング朝]]の時代に入ると[[カール大帝]]の手によって学問や芸術の奨励が始まり、美術史的観点において大きな躍進を遂げた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=51}}。特に彫刻分野においては、北イタリアを中心に発達した組紐文を象徴的に用いた浮彫が各地へ伝播し、後の[[ロマネスク美術]]の基礎を築いた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=51}}。写本装飾の分野においてはメロヴィング朝時代に一時衰退した古典的な人像表現が復活し、装飾モチーフとして積極的に使用された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=52}}。その後、[[オットー1世 (神聖ローマ皇帝)|オットー1世]]によって[[神聖ローマ帝国]]が築かれると、西欧文化の主導権を掌握し、文化的傾向の方向性を確たるものとした{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=52}}。 |

|||

[[File:Reliquaire de sainte foy.jpg|thumb|left|150px|コンクの[[聖女フォワの遺物像]]]] |

|||

===ロマネスク美術=== |

|||

{{main|ロマネスク美術}} |

|||

9世紀から10世紀にかけて、ノルマン人やサラセン人などの異教徒の脅威により、カロリング朝は[[ユーグ・カペー]]へその王権が引き継がれ、フランク王国は事実上の解体をみた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=54}}。激動する社会情勢の影響を強く受けた西欧美術も同様に再び大きな変革を迫られることとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=54}}。ロマネスク美術は、そうした社会的変動を背景として初期中世美術という基盤を発展させ開花した、11世紀後半から12世紀にかけての西欧美術を指す{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=54}}。 |

|||

建築分野におけるロマネスク美術の特徴は、重厚な石壁と暗い内部空間に表され、古代バシリカ式建築を基本に添えつつ、東西への方向軸を持った建造物が増加した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=54}}{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=65}}。これは、聖地巡礼を行う礼拝客の動線を配慮した結果発展した形態であると考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=54}}。こうした形態を保持する教会堂を巡礼路聖堂と呼び、トゥールーズの[[サン・セルナン大聖堂]]などがその代表的建造物として挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=54}}。この時代、修道院は学問と美術の中心的存在を担っており、各会派は信仰の普及手段として教会堂の建設を推進した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=55}}。その表現手段は多様で、シトー会派が図像を否定し、質素な美術を奨励したのに対し、ベネディクト会派は豪華な素材を用いて美術の荘厳化に注力した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=55}}。地方によって同じロマネスク美術建築でも特徴が大きく異なるのは、地域に対する会派の影響度の違いを示している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=55-57}}。 |

|||

[[File:Bayeux hawking.jpg|thumb|240px|70mに渡って[[ノルマン・コンクエスト]]を生き生きと描いた[[バイユーのタペストリー]]。]] |

|||

また、後年のゴシック美術の建築と比較して壁面が多く、教会堂の天井や側壁には聖書や聖人伝を題材とした説話的な壁画が描かれた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=57}}。地方によって細微な違いがあり、もっとも西方的な様式を確立したのはフランスで、その他の地域は大なり小なり東方的なビザンティン美術の要素を取り込んだ壁画が制作されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=58}}。イタリアではカロリング朝の伝統を継承しつつも、ビザンティン美術の範例を手本としながら力強い筆致で描かれているのが特徴で、イタロ=ビザンティン様式と呼ばれるこうした大構図壁画は、[[サン・クレメンテ聖堂]]や[[サン・タンジェロ・イン・フォルミス聖堂]]などに残されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=57}}。スペインでは東方的な色彩と[[モサラベ美術]]の影響によって、カタルーニャ地方に独特のロマネスク美術が開花した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=57-58}}。また、オットー朝の写本工房の影響力がドイツ南部、オーストリア、スイス北部などではイタリア経由でもたらされたビザンティン美術の要素と融合を果たしたロマネスク美術が確立されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=58}}。 |

|||

工芸分野では十字架、装幀板、燭台、聖遺物箱、祭具といった宗教用具がさかんに作成され、古代の浮彫や彫刻技法を復活させたことに大きな意義を見出すことが出来る{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=58}}。こうした丸彫像ではコンクの[[聖女フォワの遺物像]]がその先駆けとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=58-60}}。その他オットー朝の伝統を汲むドイツや北イタリアの諸工房では、象牙や金を素材とした工芸細工が数多く制作され、フランスのリムーザン地方では[[エマーユ工芸]]が発達し、聖遺物箱や装幀などが制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=60}}。また、[[バイユーのタペストリー]]に代表される刺繍工芸が盛んになったのもロマネスク美術の特徴といえる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=60}}。 |

|||

===ゴシック美術=== |

|||

{{main|ゴシック美術}} |

|||

ロマネスク美術の延長線上に位置付けられる[[ゴシック美術]]は12世紀半ばごろより始まり、人間的・写実的な表現を特徴とし、ロマネスク美術の象徴的・抽象的な表現とは対照的な様相を呈している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=60}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=154}}。この変革の背景には社会環境の変化が大きな影響を与えたと考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=60}}。前時代は修道士や聖職者など、限られた人々が文化の担い手であったのに対し、裕福な市民層や大学を拠点とする知識人などの台頭によってその範囲が拡大していったことが、美術の性格を変革させた一つの要因となっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=60}}。 |

|||

[[File:SaintDenisInterior.jpg|thumb|150px|left|ゴシック建築の最も古い作例とされる[[サン=ドニ大聖堂]](内部)。]] |

|||

こうした精神を如実に物語っているのが建築分野であり、その先鞭は[[シュジェール]]によって行われた1144年の[[サン=ドニ大聖堂]]改修工事である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=60}}。シュジェールは信仰を導く手段として「光」の重要性を謳い、尖頭アーチを用いた肋骨交差穹窿とステンドグラスを嵌め込んだ大窓を組織的に活用することで、新しい建築意匠を創出した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=60-61}}{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=154}}。この動きはすぐにサンス、サンリス、パリ、ランなどフランスの周辺都市へ伝播し、同様の意匠を保持する大聖堂が相次いで建立された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=60-61}}。さらにはフランス人工匠の手によって国外へも波及し、イギリスのカンタベリー大聖堂など、新規建築や改修時にゴシック建築の様式を取り入れたものが登場している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=61}}。また、ロマネスク建築の重厚な石造天井は重量的な問題から、自ずと「高さ」に対して限界が見えるようになり、これを解消することを目的とした建築方式が誕生し、広く受け入れられることは必然であったとも言える{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=65}}。 |

|||

[[File:Chartres - cathédrale - ND de la belle verrière.JPG|thumb|180px|[[シャルトル大聖堂]]の南周歩廊にある「美しきステンドグラスの聖母」。]] |

|||

装飾彫刻もこうした動きと連動し、円柱人像などの新しい要素が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=61}}。これによって古来以降途絶していた塑像性が復活し、自然な丸みを帯びた人像表現へと発展していく嚆矢となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=61}}{{Sfn|『西洋美術への招待』|2003|p=3}}。また、個々の彫像が採用したモチーフを連関させ、全体としての合理性を持たせるといったことも試行されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=61}}。こうした特徴もつ装飾彫刻の代表的なものとしては、[[シャルトル大聖堂]]の「王の扉口」(西側正門)などが挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=61}}。連関思想は、次第に金属細工や彩色写本といった小型の美術品にも傾向として現出するようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=62}}。 |

|||

12世紀に入るとゴシック建築を採用した聖堂の建立が本格化しはじめ、内部空間構成と建造物の見事な調和が見られるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=62}}。ブルージュ、シャルトル、ランス、アミアン、ボーヴェといったフランス各地の大聖堂やイギリスのソールズベリー大聖堂、ケルンのザンクト・ペーター大聖堂など壮大な聖堂が各地に建設されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=62}}。特に、世界遺産にも指定されているアミアンの[[ノートルダム大聖堂 (アミアン)|ノートルダム大聖堂]]は、その全長が145メートルにも及ぶ巨大な聖堂である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=62}}。また、物理的制約から解放されたことで、塔や穹窿は高さに対しても追求がなされるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=62-64}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=27}}。 |

|||

並行して円柱人像の技法も発展し、13世紀に入ると扉口浮彫から丸彫像への移行が見られるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。同時にゴシック彫刻の特長とも言えるS字型に捻った姿態、柔和な相貌、流麗な衣襞といった表現が確立し、古典主義的な思想を孕んだ作品が数多く制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。さらには14世紀初頭にドイツで制作された[[ピエタ]]の彫像のような凄惨な場面を主題とした彫刻作品も登場し、表現領域の拡張に大きな足跡を残した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。 |

|||

[[File:Pisanello 016.jpg|thumb|150px|left|[[ピサネロ]]の『エステ家の姫君の肖像』は国際ゴシック様式の代表的な作品のひとつ。]] |

|||

また、色彩芸術の分野では[[ステンドグラス]]による主題表現が代表的で、シャルトル大聖堂の「美しきステンドグラスの聖母」など、12世紀から13世紀にかけて制作された傑作が多数残されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。写本絵画では個人向けの聖書・詩篇集の制作がフランスやイギリスで活発化し、多くの写本画家がパリを拠点に活動を行っている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。中でも『ベルヴィル家の聖務日課書』を制作した[[ジャン・ピュセル]]は、フランスの優雅な人物表現とイタリアの空間表現を融合させ、[[パリ派写本]]と呼ばれる写本の新しい基準様式を確立させたことで知られる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。 |

|||

イタリアではビザンティン美術の影響が根強く、ゴシック美術の浸透が遅れていたが、{{仮リンク|ヤコポ・トリーティ|en|Jacopo Torriti}}や[[ピエトロ・カヴァリーニ]]といった大構図壁画家によってビザンティン美術からの脱却が図られるようになり、これを継承した[[チマブーエ]]や[[ジョット・ディ・ボンドーネ]]、[[シモーネ・マルティーニ]]といった画家たちによって段階的に成し遂げられ、後世における[[ルネサンス]]の礎が築かれた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}{{Sfn|『西洋絵画史 WHO'S WHO』|2005|p=1、3、5}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|pp=89-93}}。こうした画家の登場した時代を切り出してプロト・ルネッサンス時代と呼称する場合もある{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=156}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=56}}。 |

|||

14世紀に入ると教会の分裂や黒死病の大流行に加えて、[[百年戦争 (1337-1368)|百年戦争]]の影響によって大規模な建築造営が見られなくなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。取って代わるように王侯貴族の邸宅や都市の公共施設といった世俗的な実用建築が行われるようになり、用途や地域に即した分極化が進行した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=64}}。14世紀後半には骨組の構造が複雑化し、装飾的に入り組んだ肋骨構造や曲線を絡み合わせた狭間造りといった特徴が見られるようになる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=64-67}}。ルーアンの[[ノートルダム大聖堂 (ルーアン)|ノートルダム大聖堂]]はこの時代の代表的な作例と言える{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=67}}。 |

|||

また、絵画は14世紀の後半から芸術において主導的な立場へ昇華した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=67}}。西欧各地の宮廷に展開された絵画芸術は[[国際ゴシック様式]]と呼ばれ、アヴィニョンで興ったシエナ派の流れを汲む、自然観察に基づく正確な細部の描写と豪奢な宮廷趣味を特徴としている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=67}}。イタリアの[[ピサネロ]]は国際ゴシック様式の代表的な画家であり、『エステ家の姫君の肖像』など、幻想性豊かな作品を制作している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=67}}{{Sfn|『西洋絵画史 WHO'S WHO』|2005|p=21}}。フランスではパリ、ブルージュ、アンジェ、ディジョンなどで国際ゴシック様式が開花し、1355年頃に描かれたとされる『フランス国王ジャン善良王の肖像』は俗人を描いた単身肖像画としては最古のものとして知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=67}}。ディジョンにはフランドル出身の画家や工人が多く住み着き、[[メルキオール・ブルーデルラム]]、[[ジャン・マヌエル]]、[[アンリ・ベルショーズ]]といった宮廷画家がフランコ=フラマン派の作品を数多く生み出した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=68}}。 |

|||

その他、装飾写本の分野ではネーデルラント出身で写実的な自然描写と精妙な装飾性を有した写本の制作を得意とする[[リンブルク兄弟|ランブール兄弟]]が知られており、『[[ベリー公のいとも豪華なる時祷書]]』はこの時代の写本芸術の最高峰とされている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=68}}{{Sfn|『西洋絵画史 WHO'S WHO』|2005|p=15}}。ランブール兄弟の作品は15世紀のパリ派写本工房へ大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=68}}。 |

|||

== 近世 == |

== 近世 == |

||

[[File:View of the Duomo's dome, Florence.jpg|thumb|180px|[[フィリッポ・ブルネレスキ]]によって設計された独創的な二重殻構造を持つ[[サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂]]の円蓋。]] |

|||

=== ルネサンス === |

|||

===イタリア初期ルネサンス美術=== |

|||

[[File:Michelangelos David.jpg|thumb|170px|[[ダビデ像 (ミケランジェロ)]]]] |

|||

[[File:Mona Lisa.jpg|thumb|left|200px|『[[モナ・リザ]]』([[レオナルド・ダ・ヴィンチ]])]] |

|||

{{main|ルネサンス美術}} |

{{main|ルネサンス美術}} |

||

[[ルネサンス]]は「再生」を意味するイタリア語 ''rinascita'' から派生した呼称であり、古典古代文化の復興という思想のもと、ギリシア美術やローマ美術の復活と自然の美や現実世界の価値が再発見され、人間の尊厳が再認識された時代を指す言葉となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=70}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|pp=70-76}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=20}}。イタリアの建築家で人文主義者であった[[レオン・バッティスタ・アルベルティ]]は「意思さえあれば人間は何事も為し得る」という、人間の可能性に絶大な信頼をよせた言葉を残しており、ルネサンス美術の根底に流れる[[人間中心主義]]という世界観を見事に表現している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=70-71}}。こうした思想は15世紀前半、市民階級がいち早く台頭した都市[[フィレンツェ]]で芽生えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=71}}。 |

|||

[[14世紀]]から[[16世紀]]にかけて[[イタリア]]を中心に[[古代ギリシア]]、[[古代ローマ|ローマ]]の[[学芸]]・[[文化]]を復興しようという文化運動が起こった([[ルネサンス]])。[[建築]]・[[彫刻]]においても古代ギリシャ・ローマの作品を模範として制作が行われた。絵画においては当時、古代の実作品は知られていなかったが、[[学問]]・[[科学]]の発達する時代にあって、[[遠近法]]、[[油彩画]]など革命的とも言える技法が確立された。[[フィレンツェ]]で活躍した[[サンドロ・ボッティチェッリ|ボッティチェッリ]]の『[[ヴィーナスの誕生]]』は異教的[[ルネサンス]]の特質をよく示している。また、[[ラファエロ・サンティ|ラファエッロ]]、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]の3人は盛期ルネサンスの三大巨匠といわれ、後の絵画に大きな影響を与えた。 |

|||

建築分野では[[サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂]]の円蓋設計を手がけた[[フィリッポ・ブルネレスキ]]の名が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=71}}。ブルネレスキの設計した聖堂は、ゴシック様式の建築からの明確な離脱を示し、バシリカ式聖堂のエッセンスを取り入れつつも調和と秩序を重要視した人間中心的世界観を体現しており、15世紀にフィレンツェで確立されたルネサンス建築の代表的な作例となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=71}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=255}}。こうした理念はアルベルティへ継承され、その理念を元に執筆された三大著作(『絵画論』『彫像論』『建築論』)は同時代を含む後世の芸術家たちに絶大な影響を与えることとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=71}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=265}}。また、古代ローマ建築の実測を行うことで、科学的遠近法を発見したことでも後世に大きな影響を残している{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=225}}。 |

|||

[[16世紀]]後半にはルネサンス様式の変容が際立つ。 [[ティントレット]]、[[エル・グレコ]]に代表される[[マニエリスム]] が[[イタリア]]を中心に成立する。[[調和]]と[[均衡]]を特徴としたルネサンス的な理想からの逸脱が見られ、不均衡な構図、ねじれたような肉体表現、大胆に[[デフォルメ]]された遠近法が特徴である。 |

|||

ブルネレスキの死後はアルベルティが台頭することとなる{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=227}}。フィレンツェから追放された商人の息子であったアルベルティはローマ教皇庁や諸侯の顧問として西欧各地を歴訪しており、こうしたルネサンス様式がヨーロッパ全土に伝播する間接的な貢献をしていたとも言える{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=71}}。15世紀半ばに入り、共和制の理想が鳴りを潜め、豪商が町の政治を取り仕切るようになると、大富豪の市内邸宅(パラッツォ)の建築が相次ぐようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=72}}。[[ミケロッツォ・ミケロッツィ]]が建設した[[メディチ家]]の市内邸宅(パラッツォ・メディチ・リッカルディ)は秩序と安定を志向するルネサンス建築の思想が表現されたパラッツォの代表的な作例である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=72}}。 |

|||

=== バロック === |

|||

[[File:Donatello - David - Florença.jpg|thumb|left|150px|[[ドナテッロ]]制作の『[[ダヴィデ像 (ドナテッロ)|ダヴィデ]]』。]] |

|||

[[Image:Estasi di Santa Teresa.jpg|thumb|170px|聖テレジアの法悦<br>([[:en:Santa Maria della Vittoria]])]] |

|||

彫刻分野は古代思想の復活という理念が色濃く示された分野であり、ブルネレスキの『アブラハムの犠牲』など、優雅なゴシック彫刻の伝統を打破する力強い人体の把握や細微な写実性を有した作品が数多く登場した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=72}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=218}}。この分野において、国際ゴシック様式からの脱却を試みた最初の彫刻家は[[オルサンミケーレ聖堂]]の『4人の聖者』などで知られる{{仮リンク|ナンニ・ディ・バンコ|en|Nanni di Banco}}であると言われている{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=218}}。古代ローマ以降で初めてコントラポストを採用し、オルサンミケーレ聖堂の『聖ゲオルギウス』を発表して頭角を現した[[ドナテッロ]]は、『預言者ハバクク』『ダヴィデ』など古代ローマの作風の復活に心血を注ぎ、ルネサンス彫刻の方向性を決定付けた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=72}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=258}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=219}}。特に『ダヴィデ』は二本足で立つ孤立像というジャンルで裸体表現を取り入れたという点において特筆すべき作品となっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=72}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=220}}。ドナテッロの確立したルネサンス彫刻の様式はその後[[アンドレア・デル・ヴェロッキオ|ヴェロッキオ]]や[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]へ受け継がれていくこととなる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=72}}。その他、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の『カントリア』を制作した[[ルカ・デッラ・ロッビア]]、後期ゴシック様式を学びながらも『天国の扉』に見られる透視図法を確立した[[ロレンツォ・ギベルティ]]、墓碑彫刻や写実的な胸像で新境地を開拓したロッセリーノ兄弟([[ベルナルド・ロッセリーノ]]、{{仮リンク|アントーニオ・ロッセリーノ|en|Antonio Rossellino}})などが代表的な彫刻家として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=74}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=256}}。 |

|||

{{main|バロック}} |

|||

[[File:Cappella brancacci, Resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra (restaurato), Masaccio.jpg|thumb|250px|[[マサッチオ]]の『テオフィルスの息子の蘇生と教座のペテロ』(1425年-1428年頃)。]] |

|||

[[17世紀]]には強烈な[[コントラスト]]、躍動感あふれる構図を特徴とする[[バロック美術]]が台頭してくる。[[イタリア]]の[[バロック絵画]]を代表する[[ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ]]の絵画はコントラストを際立たせ、劇的な場面を描いている。また、ルネサンス期には理想的な姿で描かれた[[聖人画]]が、生活感あふれる[[庶民]]の姿で描かれたことも特徴的である(例:カラヴァッジオ「エマオの晩餐」)。バロック期には[[風景画]]、[[風俗画]]、[[静物画]]などの日常に根ざしたジャンルが確立し、現実世界への関心が高まった。この時期、[[ディエゴ・ベラスケス]]らは[[スペイン]]絵画の[[スペイン黄金世紀|黄金時代]]を、[[ピーテル・パウル・ルーベンス|ルーベンス]]、[[レンブラント・ファン・レイン|レンブラント]]、[[ヨハネス・フェルメール|フェルメール]]らは[[オランダ]]絵画の黄金時代を築いた。またフランスの[[ヴェルサイユ宮殿]]はバロック建築の代表作の一つである。 |

|||

[[File:Fra Angelico 043.jpg|thumb|250px|[[フラ・アンジェリコ]]の『受胎告知』(1438年-1445年頃)。]] |

|||

[[File:BasilikaOttobeurenHauptschiff02.JPG|thumb|left|200px|オットーボレイン大修道院<br>([[::de:Kloster Ottobeuren)]]]] |

|||

建築や彫刻分野と比較して絵画分野における革新性の確立は若干遅く1420年代前半ごろであり、これは古典古代における手本とすべき遺品がこの当時ほとんど知られていなかったことが影響していると考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=74-75}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=228}}{{refnest|group=注釈|15世紀のルネサンス時代に生きた画家が見ることが出来たローマ時代の壁画としては、[[トラヤヌス浴場]]の下から発掘された[[ドムス・アウレア]]ぐらいであったとされている{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|pp=72-74}}。}}。1421年にフィレンツェへ移住してきた国際ゴシック様式の画家[[ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ]]が制作した『マギの礼拝』に僅かながらその片鱗を見ることができるものの、空間に対する配慮は乏しく、目新しさはあまり無い状態であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=75}}。しかし、[[マサッチオ]]の登場により、情勢は一変した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=75}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=228}}。[[ジョット・ディ・ボンドーネ]]がかつて確立した僅かばかりの空間表現に、光の明暗によって量感を表現する手法が融合され、より奥深い空間を手に入れることに成功したのである{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=76}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=264}}。 |

|||

さらに、ブルネレスキやアルベルティによって合理的な透視図法の理論が構築されると、多くの画家がその刺激を受けて次々と実験的な作品が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}。彩色や光の扱い方が拙いながらも透視図法の研究に没頭し、『ジョン・ホークウッド騎馬像』や『サン・ロマーノの戦い』などの作品を発表した国際ゴシック様式の画家[[パオロ・ウッチェロ]]はその最たる例である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=259}}。その後、修道僧画家の[[フィリッポ・リッピ]]、[[フラ・アンジェリコ]]らによってマサッチオの様式が取り入れられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}。リッピは日常的室内に聖母子を配置したネーデルラント風の絵画を制作した他、人間中心主義を根底に世俗的かつ官能的な聖母や肉感的なイエスなどを描き出している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}。『受胎告知』などの作品で知られるフラ・アンジェリコは1430年代以降においてマサッチオの空間表現や明暗描写を積極的に取り入れた宗教画を多数制作した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}。正確な一点透視図法を採用し、聖会話形式(サクラ・コンヴェルティオーネ)の表題を確立した{{仮リンク|ドメニコ・ヴェネツィアーノ|en|Domenico Veneziano}}もマサッチオの影響を受けた画家の一人である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=231}}。 |

|||

[[File:Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project - edited.jpg|thumb|left|250px|[[サンドロ・ボッティチェッリ]]の『[[ヴィーナスの誕生]]』(1483年頃)。]] |

|||

15世紀後半に入るとフィレンツェで熟成されたルネサンスはイタリアの各都市へ波及していくこととなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=77}}。そして、[[フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ]]や[[イザベラ・デステ]]といった人文主義的な君主の治世によって、各都市で豊かな文化活動が育まれた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=77-78}}。南トスカーナのアレッツォ、およびトスカーナ公国で精力的に作品制作に没頭した数学者で画家の[[ピエロ・デラ・フランチェスカ]]は、15世紀中期における最大の巨匠として知られ、『聖十字架伝説』に代表されるフレスコ壁画の分野では、一切の無駄を排除し、幾何学的とも言える明晰で秩序立った画面を構築している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=78}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=233}}。 |

|||

一方、絵画・彫刻双方の主題に「動勢」が取り入れられるようになり、[[アントニオ・デル・ポッライオーロ]]による力を孕んだ写実的な筋肉の描写や、ヴェロッキオの『キリストの洗礼』に代表される解剖学的知識を導入した生々しい人体表現を持った作品が登場するようになったのも15世紀後半の出来事であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=79}}。また、富の蓄積とこれに伴う趣味の贅沢化によって優美で装飾的な様式を持った作品が流行を来し、[[サンドロ・ボッティチェッリ]]の『[[ヴィーナスの誕生]]』に代表される恥美的世界観を表現した作品が生まれている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=79}}。その他、[[アンドレア・マンテーニャ]]や[[ジョヴァンニ・ベリーニ]]もフィレンツェ以外に活動の拠点を置いた同時代の画家として知られ、ルネサンスの波及を象徴している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=79-80}}。 |

|||

15世紀末期には教皇分立時代以降沈滞していたローマにおいても、ボッティチェッリ、[[ドメニコ・ギルランダイオ|ギルランダイオ]]、[[ペルジーノ]]らによって[[システィーナ礼拝堂]]の壁面装飾事業が行われるなど、ローマ法王主導の下、旺盛な芸術活動が展開された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=80}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=149}}。1492年に[[ロレンツォ・デ・メディチ]]が没し、フィレンツェが禁欲的な[[ジロラモ・サヴォナローラ]]の支配下に置かれたことによってローマの芸術活動はさらに盛り上がりを見せ、16世紀にはイタリア美術の中心地へと発展していくこととなる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=80}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|pp=124-125}}。 |

|||

[[File:Jan van Eyck The Virgin of Chancellor Rolin.jpg|thumb|250px|[[ヤン・ファン・エイク]]の『[[宰相ロランの聖母|ニコラ・ロランの聖母]]』(1435年頃)。]] |

|||

===15世紀の北方美術=== |

|||

{{main|北方美術}} |

|||

[[ブルゴーニュ公国]]に属していた15世紀のネーデルラントでは、毛織物工業の発展と国際貿易の振興によって市民階級の台頭目覚しく、豊かな経済と文化が形成された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=81}}。特に、フランドル地方で発祥した油彩技法は発色に優れ、精緻な質感描写や視覚的世界のリアルな再現を可能とし、西欧全土へと伝播して今日までの揺ぎ無い地位を確立した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=81}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=32}}。ネーデルラントではこうした背景から初期の北方ルネサンスに該当するものは15世紀の絵画に限定され、建築分野や彫刻分野はあくまでゴシック美術の枠内に留まっていたと考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=81}}。 |

|||

さて、この新しい油彩技法が採用された最初の作品として挙げられるのは、兄[[フーベルト・ファン・エイク|フーベルト]]が着手し、弟[[ヤン・ファン・エイク|ヤン]]が完成させたファン・エイク兄弟による『ヘントの祭壇画』である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=81}}{{refnest|group=注釈|両者の担当区分については議論が交わされてきたが、平面性を重視した構図を採用した部分がフーベルト、アダム、イヴの仰瞰像および現実的な奥行き感を表現した受胎告知の部分がヤンの手によるものであるとするのが今日の定説となっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=81-82}}。}}。ヤンは[[フィリップ3世 (ブルゴーニュ公)|フィリップ3世]]の宮廷画家としてその後も精力的な活動を続け、数々の宗教画や肖像画を制作している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=82}}。中でも『ニコラ・ロランの聖母』は、室内に視点を設定しつつもテラスの向こう側に透視図法に従った精微な風景を描くことによって、不自然さを感じさせること無く室内と外景の統合に成功した画期的な作品として特筆される{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=82}}。ヤンの空気遠近法を駆使した奥行き感の描写は以後のネーデルラント画派へ受け継がれていき、北方ルネサンスの大きな特徴として取り上げられるまでになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=82}}。 |

|||

[[File:Robert Campin 010.jpg|thumb|left|250px|[[ロベルト・カンピン]]の『メロードの祭壇画』(1430年頃)。]] |

|||

同じ頃、トゥルネーで活躍していた[[ロベルト・カンピン]]は写実的な技法で描かれた日用品の多くにキリスト教の象徴的意味を秘めさせた作品を制作し、こうしたテクニックがカンピンを師事した[[ロヒール・ファン・デル・ウェイデン]]によって継承された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=83}}。ウェイデンは肖像画においても卓越した手腕を見せ、1450年に訪れたイタリアでも賞賛を受けている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=83}}。 |

|||

その後はヤンやロヒールの技法様式に色濃く影響を受けた[[ディルク・ボウツ]]、[[フーゴー・ファン・デル・グース]]、[[ハンス・メムリンク]]らがルーヴァン、ヘント、ブルッヘなどを中心に活躍した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=83}}。特にファン・デル・グースが作成した羊飼いたちの写実的表現と細微な風景の装飾的な配置が施された『ポルティナーリ祭壇画』は、後にフィレンツェに持ち込まれ、フィレンツェの画家たちに大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=83}}。一方、[[ヒエロニムス・ボス]]は同時代の異色の画家として知られ、人間の悪徳とその懲罰という中世的な思想背景をもとに生み出された数多くの怪物や地獄の描写は、やがて到来するシュールレアリスムを予告しているかのように見られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=83}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=114}}。 |

|||

同時代のフランスは百年戦争終結後も市民階級の台頭が見られず、宮廷周辺のごく限られた範囲での芸術活動に留まっていた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=83-84}}。そのような中、[[シャルル7世 (フランス王)|シャルル7世]]の宮廷画家をしていた[[ジャン・フーケ]]が『聖母子』など、イタリア初期ルネサンスの影響を受けた作品を制作している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=84}}。しかし、{{仮リンク|アンゲラン・カルトン|en|Enguerrand Quarton}}など、少数の例外を除いてこうした作品は浸透せず、ミニアチュールの制作が主流を占めていた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=84}}。 |

|||

対してドイツの美術はネーデルラント絵画の影響下にあり、[[シュテファン・ロッホナー]]や[[コンラート・ヴィッツ]]などが活躍した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=84}}。特に、ヴィッツの『奇蹟の漁獲』は特定可能な現実の景観を描いた最初の作例として良く知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=84}}。15世紀後半に入ると、{{仮リンク|ミヒャエル・パッハー|en|Michael Pacher}}によって雄渾な絵画や細微な彫刻祭壇が制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=84}}。また、新しい分野として版画美術が伸張し、[[マルティン・ションガウアー]]の登場で技法はさらに洗練され、後世の巨匠[[アルブレヒト・デューラー]]の芸術を育んだ土壌を形成している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=84}}。 |

|||

[[File:David von Michelangelo.jpg|thumb|150px|[[ミケランジェロ・ブオナローティ]]の『[[ダビデ像 (ミケランジェロ)|ダヴィデ]]』。]] |

|||

===イタリア盛期ルネサンス美術=== |

|||

{{main|盛期ルネサンス}} |

|||

イタリアルネサンスのうち、15世紀末から16世紀初頭にかけての約30年間は特に盛期ルネサンスと呼称し、区別される{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=86}}。これは19世紀に定まった芸術観を背景として、この時代を古代ギリシア・ローマと並ぶ西洋美術の完成期と見做し、それ以前を完成に至る準備段階として軽視していた考え方が根付いたためである{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=86}}。しかし、今日では「初期ルネサンス」「盛期ルネサンス」を比較し、どちらが優れているかといった考え方は改められ、それぞれに特質や魅力が備わっている別個の美術として理解されてきており、その違いを区別するための名称として使用されるようになっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=86}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=241}}。主たる舞台は[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]の庇護のもとで活気を取り戻したローマと、東方とヨーロッパ諸国を結ぶ貿易で巨万の富を築いたヴェネツィアである{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=87}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|pp=216-218}}。 |

|||

[[File:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg|thumb|left|150px|[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]の『[[モナ・リザ]]』。]] |

|||

1470年代から活動をはじめた[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]は、新しい芸術様式の創始者として活動当時から認識されており、巨匠と呼ぶにふさわしい功績を数多く獲得した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=87}}。ヴェロッキオを師としてフィレンツェで修行を積んだ後、軍事技師、画家、彫刻家、建築家としてミラノ公の宮廷に仕えたレオナルドは、その多才ぶりを遺憾なく発揮し、多数の作品を後世に伝え、現代に至るまでの芸術家に大きなインパクトを残している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=87}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=279}}。 |

|||

絵画では『[[最後の晩餐 (レオナルド)|最後の晩餐]]』や『[[モナ・リザ]]』などを制作しており、特に『モナ・リザ』に使用された新しい技法であるスフマート(ぼかし)は、画面に新たな統一感をもたらし、人物に精気と神秘的雰囲気を与える技法として西洋絵画の様相を一変させるほどの影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=88}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=40}}{{refnest|group=注釈|スフマート自体はつたないながらも先に描いた『岩窟の聖母』で使用が試みられている{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|pp=242-244}}。}}。また、自然科学の分野では、鋭い観察力と的確な描画力で解剖学や水力学などの研究に先駆的な業績を残したことも特筆すべき事項である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=87}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=42}}。 |

|||

一方、ギルランダイオに師事した[[ミケランジェロ・ブオナローティ]]は人体における新しい表現様式を確立させ、彫刻、絵画の分野において突出した作品を生み出した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=88}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|p=48}}。ミケランジェロが制作した『ダヴィデ』はルネサンス全体を通して代表的な作品として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=88}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=247}}。ローマに赴いた後、ミケランジェロは[[システィーナ礼拝堂]]の[[システィーナ礼拝堂天井画|天井画]]を手がけ、『創世記』の諸場面やキリストの祖先たちの姿を描き出している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=88}}。特に『アダムの創造』では超越者と人間アダムの邂逅が印象的なタッチで描かれ、アダムの姿は盛期ルネサンスにおける理想的人間像として高い評価を獲得した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=88}}。従来、ミケランジェロは色彩の乏しい画家との評価がなされてきたが、『アダムの創造』が洗浄され、その色使いが露になったことで、その評価を覆した作品としても名高い{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=249}}。 |

|||

また、同じシスティーナ礼拝堂に描かれた『最後の審判』では、悲劇的な装いの中にもヘレニズム彫刻的な逞しさを身に纏ったキリストらの肉体を描き出している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=88}}。1546年に[[ドナト・ブラマンテ]]の後を継いで[[サン・ピエトロ大聖堂]]建築の総監督に任じられるとブラマンテの構想を継承しつつ、新たに円蓋および建物後方部の設計を行っており、古代建築の本質を体現させた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=88-90}}。 |

|||

[[File:Raffael 058.jpg|thumb|250px|[[ラファエロ・サンティ]]の『[[アテナイの学堂]]』。]] |

|||

ペルジーノに師事した[[ラファエロ・サンティ]]は、レオナルドやミケランジェロの業績を巧みに取り入れ、20代半ばの若さで独自の人物表現と画面構成の形式美を確立させ、『[[アテナイの学堂]]』に代表される[[バチカン宮殿]]の壁画を制作している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=90-92}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=292}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=253}}。ラファエロが確立した形式美は盛期ルネサンス以降の代表的規範として17世紀から19世紀にかけての多くの画家に影響を与え続けた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=92}}{{Sfn|『ルネサンスとは何か。』|2012|pp=51-52}}。 |

|||

[[File:Tizian 085.jpg|thumb|left|180px|[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ]]の『エウロペの掠奪』。]] |

|||

この時代、教会や公共施設による注文以外にも富裕層からの注文による美術品の制作が盛んに行われ、[[ジョルジョーネ]]の『嵐』に代表されるような周知の物語主題から逸脱した、絵画の感覚的魅力を優先する作品が数多く登場したのも、盛期ルネサンスの特色のひとつと言える{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=92}}。 |

|||

こうした市場ニーズに呼応してヴェネツィアでは色彩と絵具の塗り方が重要な地位を占めるようになり、デッサンに彩色するフィレンツェの技法に対して色彩で造形するという新しい技法が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=92}}。レオナルドのスフマートを取り入れつつ、この技法を確立させたのがジョルジョーネであり、早世したジョルジョーネの後を受け継いで油彩技法のあらゆる可能性を探究した[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ]]であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=92-93}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|pp=232-233}}。 |

|||

宗教画家・肖像画家としても絶大な人気を誇っていたティツィアーノであるが、『芸術家列伝』を著した[[ジョルジョ・ヴァザーリ]]は、ティツィアーノが描いた『エウロペの掠奪』について「近くから見るとわけがわからないが、離れて見ると完璧な絵が浮かび上がってくる」と評しており、近代油彩画の創始者としてしばしば名が挙げられるようになっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=93}}{{Sfn|『西洋美術の歴史』|2001|p=257}}。同時に、静的な伝統を持つヴェネツィア絵画にダイナミズムを導入したこともティツィアーノの功績として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=93}}。 |

|||

[[File:Tintosoup.jpg|thumb|250px|極端な短縮法や奇抜な遠近法といったマニエリスム独特の技法が用いられている[[ティントレット]]の『最後の晩餐』。]] |

|||

===マニエリスム美術=== |

|||

{{main|マニエリスム}} |

|||

[[マニエリスム]]という言葉は「様式」や「手法」を意味するイタリア語 ''maniera'' から来た言葉で、ヴァザーリはこれを「自然を凌駕する高度の芸術的手法」と定義付けた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=93}}。しかし、17世紀に入った頃より、生み出される芸術は創造性を失い、盛期ルネサンス時代の巨匠たちの模倣に過ぎないと見做されるようになり、否定的呼称として用いられるようになる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=93-95}}。その後、21世紀に入って対比評価と切り離され、盛期ルネサンスの特徴であった自然らしさと自然ばなれの調和が崩れ、自然を超えた洗練、芸術的技巧、観念性が存在する作品が登場した盛期ルネサンス後の芸術的動向を指し示す時代様式名として用いられるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。 |

|||

最初にマニエリスムの名が冠されたのは、ルネサンスの古典的調和への意識的反逆と解釈された[[ヤコポ・ダ・ポントルモ]]や[[ロッソ・フィオレンティーノ]]の作品であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。しかしながら、ミケランジェロの後半期作品をマニエリスムに含める見方や、[[アーニョロ・ブロンズィーノ]]、[[ベンヴェヌート・チェッリーニ]]、[[ジャンボローニャ]]のような社会に享受された奇想を指してマニエリスムと呼称する解釈もあり、その範囲や定義は今日なお流動的である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。 |

|||

[[File:Chiesa gesu facade.jpg|thumb|left|180px|イエズス会の母教会として建築された[[ジェズ教会|イル・ジェズ聖堂]]。]] |

|||

16世紀初頭は盛期ルネサンスの様式とマニエリスム美術が混ざり合った混沌とした時代であったが、アルプス以北の諸国では比較的早くからマニエリスム美術が受容され、[[フォンテーヌブロー派]]による作品が複数残されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。ヴェネツィアでは盛期ルネサンスが他地域よりも持続するが、16世紀後半に入ると[[ティントレット]]が登場し、その画風にマニエリスムの特徴が見て取れるようになる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。その後、ティントレットの影響を受けたクレタ島出身の[[エル・グレコ]]が、ローマでミケランジェロの芸術に感化され、スペインのトレドでマニエリスム的特徴とヴェネツィア絵画的筆致を融合させた宗教画を作成している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。 |

|||

一方、パルマでは[[コレッジョ]]がマンテーニャの試みを発展させた、感覚的魅力に溢れた作品を制作しており、その中で導入された明暗対比の強調や、天井画におけるダイナミックな上昇表現などは、後世のバロック美術の到来を予告しているかのような雰囲気を醸している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=95}}。その他、盛期ルネサンスとバロック美術の橋渡し的な存在となった画家としては[[パオロ・ヴェロネーゼ]]がいる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。ヴェロネーゼが制作した『レヴィ家の饗宴』は当初、『最後の晩餐』と題していたが、主題と無関係な人物を多数描き込んだ事で異端尋問にかけられ、「美しい絵を作る画家の自由」を主張し、タイトルの変更を余儀なくされた作品として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。 |

|||

建築分野では『建築四書』を著した[[アンドレーア・パッラーディオ]]の名が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。パッラーディオが設計した[[ヴィラ・アルメリコ・カプラ]]は古典主義建築の規範を示す作品として19世紀に至るまで国際的影響力を固持した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。16世紀後半には[[ジャコモ・バロッツィ・ダ・ヴィニョーラ]]、[[ジャコモ・デッラ・ポルタ]]によってイエズス会の母教会『[[ジェズ教会|イル・ジェズ聖堂]]』が建てられ、外観正面のデザインや身廊と円蓋下の明暗対比などの構成要素が、バロック美術における聖堂建築の原形となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。 |

|||

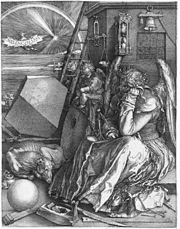

[[File:Dürer Melancholia I.jpg|thumb|180px|[[アルブレヒト・デューラー]]の銅版画『[[メランコリア I]]』。]] |

|||

===北方ルネサンス美術=== |

|||

{{main|北方ルネサンス}} |

|||

ドイツのデューラーは、15世紀末まら16世紀初頭にかけて行った二度のイタリア旅行を通してルネサンス美術の様式と理念を習得し、人体表現、空間表現において理想とされる技法様式をドイツ絵画へ移入しようと試みた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}{{Sfn|『ルネサンスとは何であったのか』|2008|p=287}}。この成果は木版画の分野において、ドイツの伝統的な表出性とイタリアの記念碑性を融合させて制作された『黙示録連作』で体現されている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。銅版画の分野では[[エングレービング]]技法を極め、『メランコリア I』や『アダムとエヴァ』といった人文主義的内容の作品、理想的裸体像を持った作品を制作し、ルネサンスの母国イタリアへも大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。また、油彩画では『4人の使徒』が代表的な作品として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。その他、『人体均衡論』などの著述にも注力し、後世の芸術家に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=96}}。 |

|||

線描主体であったデューラーとは対照的に、色彩表現に長けていた[[マティアス・グリューネヴァルト]]は『イーゼンハイム祭壇画』などを制作し、ゴシック末期美術の幻想性を継承した特徴を内包している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=97}}。また、[[ルーカス・クラナッハ|クラーナハ(父)]]はドイツの森を舞台として古代神話の主題を表現したことで知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=97}}。『ドナウ風景』は西洋美術史上初めて具体的な実景を人間存在抜きで描いた画期的な作品として特筆される{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=97}}。 |

|||

[[File:Fontainebleau interior francois I gallery 01.JPG|thumb|left|200px|[[フォンテーヌブロー宮殿|フォンテーヌブロー城館]]の『フランソワ1世のギャラリー』。]] |

|||

1517年、[[マルティン・ルター]]によって[[宗教改革]]の機運が高まると美術活動にも深刻な影響を与え、宗教美術が否定的に見られるようになる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=97}}。[[ハンス・ホルバイン|ホルバイン(子)]]ら宗教画家として活動していた者は次第に肖像画家や宮廷画家へと転向していった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=97}}。 |

|||

フランスでは1949年のイタリア遠征でルネサンスの美術に触れた[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]によって多くの建築家が招聘され、王室主導の下建築を中心としたフランスルネサンスが開花する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=98}}。[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]の時代にはロワール川流域の城館改修が実施され、ゴシック建築の伝統とイタリアルネサンスの特色が融合された建築物が多数登場した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=98}}。また、1520年代末にはフォンテーヌブロー城館の改装が始められ、[[ロッソ・フィオレンティーノ]]、[[フランチェスコ・プリマティッチオ]]らを招いて内部装飾を手がけさせた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=98}}。ここから誕生したイタリアのマニエリスムを体現したロッソらの作品は、フォンテーヌブロー派と呼ばれる宮廷美術様式を生み出す契機になった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=98}}。その他、ドイツのホルバイン(子)に共通する精緻な様式を確立させた{{仮リンク|ジャン・クルーエ|en|Jean Clouet}}、[[フランソワ・クルーエ]]父子や、チェッリーニの影響を受けつつもフランス独自のルネサンス彫刻を誕生させた[[ジャン・グージョン]]などがいる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=98}}。 |

|||

[[File:Pieter Bruegel d. Ä. 106b.jpg|thumb|250px|[[ピーテル・ブリューゲル]]の『雪中の狩人』。]] |

|||

他方、ネーデルラントの絵画美術は15世紀の段階で成熟し、油彩技法や写実的表現においてイタリアに影響を与える側であったが、盛期ルネサンスを迎えて以降は立場が逆転し、イタリアの美術や古典古代の美術を手本として仰ぐようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=98-99}}。16世紀初頭に活動した[[クエンティン・マサイス]]の画風にはレオナルドのスフマートの影響が見て取れ、[[ヤン・ホッサールト]]は古代彫刻風裸体像を描き出している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。また、[[ベルナールト・ファン・オルレイ]]は数学的遠近法、短縮法、複雑な運動表現をネーデルラント美術に取り入れた画家として重要である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。こうした、15世紀ネーデルラントの精緻な様式からの脱却と、ルネサンスの壮大な様式への推進を行う者を総じて「ロマニスト」と呼び、こうした傾向自体が16世紀ネーデルラント絵画の特徴のひとつとして挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。 |

|||

肖像画においては[[アントニス・モル]]が国際的な活躍を果たしたと同時に、ネーデルラント北部の美術活動の活性化に大きく貢献した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。デューラーの影響を受けつつも精緻な銅版画を制作した{{仮リンク|ルーカス・ファン・レイデン|en|Lucas van Leyden}}などは北部で活躍した代表的な美術家の一人である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。さらに、1524年にローマからユトレヒトに戻った[[ヤン・ファン・スコーレル]]の影響によってロマニストの活動は北部へも浸透していった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。16世紀後半にはプロテスタントの聖像破壊運動などによる宗教的、政治的騒乱が美術活動の発展を妨げたが、16世紀末に登場した[[コルネリス・ファン・ハールレム]]、[[ヘンドリック・ホルツィウス]]らの活躍により、プラハと並んでハールレムが国際マニエリスムの中心地として栄えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=99}}。 |

|||

16世紀ネーデルラント絵画のもう一つの特徴としては風俗画、風景画、静物画の自立が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=99-100}}。{{仮リンク|ファン・ヘメッセン|en|Caterina van Hemessen}}および{{仮リンク|ピーテル・アールツェン|en|Pieter Aertsen}}を嚆矢とするこの傾向は、16世紀初頭の[[ヨアヒム・パティニール]]によって大きく前進を見る{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=100}}。パティニールは観察と空想から合成された俯瞰図の中に宗教主題の人物を点景として描き表し、人物と背景の関係性の逆転に成功している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=100}}。その後、[[ピーテル・ブリューゲル]]によってこの様式は完成され、後世に多大な影響を残した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=100}}。『雪中の狩人』はその代表的な作品のひとつである{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=100}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=177}}。 |

|||

[[File:Michelangelo Caravaggio 069.jpg|thumb|180px|[[ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ]]による『聖母の死』。]] |

|||

===バロック美術=== |

|||

{{main|バロック美術}} |

|||

異論はあるものの17世紀の西洋美術時代様式を一般に[[バロック美術]]と称する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=157}}。バロックという言葉の意味については諸説あるが、「規範からの逸脱」を示す形容詞として18世紀末ごろより使用されはじめ、建築を中心とした17世紀の美術に対して否定的な意味で適用された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|pp=158-159}}。また、狭義には17世紀美術の傾向の一つという意味で使用され、劇的で奔放な特徴を持つ17世紀の作品に対してのみ適用される場合もある{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=157}}。 |

|||

この時代、盛期ルネサンスの伝統を受け継ぎつつも、より現実に即した表現が強調されるようになり、時間の概念を取り入れた風俗画、風景画、静物画など、実社会により密着したテーマを選定する様式が確立する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}。活動の舞台はローマを中心に展開されていたが、18世紀初頭にかけて[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]の治世には、フランスが政治面とともに文化面でも中心的役割を果たすようになる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}。 |

|||

[[File:Rome Palazzo Farnese ceiling Carracci frescos 04.jpg|thumb|left|250px|[[アンニーバレ・カラッチ]]の『バッカスとアリアドネの勝利』。]] |

|||

16世紀後半、イタリアの美術活動はそのほとんどをヴェネツィアに依拠していたが、この状況を打破しようと[[アンニーバレ・カラッチ]]によって1580年代のボローニャにアカデミア(画塾)が設立される{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}。古代美術と盛期ルネサンス美術の理想性とモデルの写生素描という現実性の融合を試みた追究は広く支持され、[[ボローニャ派]]と呼ばれる新しい作風の体現に成功した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}。また、カラッチは理想化されたローマ近郊の風景の中に聖書の人物を描き込む「古典主義的風景画」を創始したことでも知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=102}}。 |

|||

カラッチの影響を受け、宗教画の人物を現実的な庶民の姿で描き出した[[ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ]]の作品は、その斬新な主題の描き方で大きな議論を巻き起こした{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=103}}。冒涜的とみなされ、『聖母の死』の例のように教会に引き取りを拒否される場合もあれば、カラヴァジェスキと呼ばれる狂信的な追従者を生み出す結果にも繋がっており、西欧絵画全体に大きな影響を及ぼした人物の一人であったことは疑いが無い{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=103}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=160}}。 |

|||

彫刻および建築の分野では[[ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ]]がこの時代の代表的な美術家として名が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=103}}。若くして名声を確立したベリニーニは『聖テレジアの法悦』で現実の光を巧みに取り入れた彫刻と建築を組み合わせた作品を制作している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=103-104}}。その他、多くの噴水彫刻の設計にも携わり、ローマの景観を作り変えたと言われるほどの影響を残した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=104}}。ベルニーニに師事し、終生のライバルでもあった[[フランチェスコ・ボッロミーニ]]も、独創的な建築表現で名を残した一人である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=104}}。代表的な建築物としては[[サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂]]があり、絵画や浮彫による装飾を必要最低限に抑え、波打つようなカーブや圧力で歪んでいる様な緊張を感じさせる、特異な壁面構成の効果を引き出すことに成功している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=104}}。 |

|||

[[File:Ecstasy St Theresa SM della Vittoria.jpg|thumb|180px|[[ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ]]による『[[聖テレジアの法悦]]』。]] |

|||

フランドルでは[[ピーテル・パウル・ルーベンス|リュベンス]]の登場により新しい絵画の様式が確立される{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=104-106}}。10年近くの間イタリアに滞在し、盛期ルネサンスの美術を習得したリュベンスは、ネーデルラントに帰国した後に制作した『キリスト昇架』によって、ヘレニズム彫刻やミケランジェロを想起させる人体表現とカラヴァッジオに見られる明暗法を見事に融合させ、壮麗で活力漲る独自の方式を完成させた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=106-107}}。リュベンスはカトリック復興の気運高まる当時の社会背景から多数の祭壇画を制作する一方で各国宮廷に向けた大規模な建築装飾画を創出し、国際的な評価を獲得した。また、晩年にはブリューゲルの伝統を発展させたフランドルの自然を描き出し、風景画の新たな局面を生み出した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=107}}。 |

|||

[[File:Johannes Vermeer (1632-1675) - The Girl With The Pearl Earring (1665).jpg|thumb|left|150px|[[ヨハネス・フェルメール]]の『[[真珠の耳飾りの少女]]』。]] |

|||

その他、フランドルを代表する画家としては[[アンソニー・ヴァン・ダイク]]、[[ヤーコブ・ヨルダーンス]]などがいる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=107}}。リュベンスの助手として出発し、[[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ1世]]の宮廷画家として半生をイングランドで全うしたヴァン・ダイクは、優雅で細線な自身の特徴を活かして肖像画の分野において独自性を発揮し、貴族的肖像画の規範を築き上げた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=107}}。ヨルダーンスは宗教画や神話画を風俗画的観点で描き出すことを得意とし、庶民的な活力溢れる作品を残している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=107}}。また、17世紀の美術愛好家の蒐集を描き出した「画廊画」という画種も、フランドルの特徴のひとつとして取り上げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=107}}。 |

|||

16世紀末にオランダ共和国として独立したネーデルラント北部では、国際貿易による経済発展を背景として市民層に向けた作品が大いに発達した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=107-108}}。市場競争での勝ち残りをかけた熾烈な技巧発達が見られ、卓越した技術を持った画家を数多く輩出した点は特筆に価する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=108}}。アムステルダムを活動の拠点においた[[レンブラント・ファン・レイン]]はその最たる例である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=108}}。その他集団肖像画や半身像の風俗画を得意とした[[フランス・ハルス]]、寓意や諺、民間行事を主題とした作品を描き続けた[[ヤン・ステーン]]、日常行為に携わる人物を静物画のタッチで捉えて風俗画の新たな境地を開拓した[[ヨハネス・フェルメール]]などが代表的な画家として挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=109}}。とりわけ、フェルメールは19世紀に入ってその近代性が大いに注目を集め、17世紀最大の画家として評価されるに至った{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=110}}。 |

|||

他方、写実的傾向が強まった17世紀のスペインでは[[スペイン黄金世紀|黄金時代]]と呼ばれるほどの美術繁栄がもたらされ、[[ディエゴ・ベラスケス]]や[[フランシスコ・デ・スルバラン]]、[[バルトロメ・エステバン・ムリーリョ]]といった巨匠が登場した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=111}}。ベラスケスはカラヴァッジオの影響著しい活動初期を経てヴェネツィア絵画やリュベンスとの接触によって自身の技法と様式を洗練させ、視覚的印象を的確に捉える新しい描法を編み出し、『ラス・メニーナス』を始めとする多くの作品を誕生させた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=111}}。スルバランも同じくカラヴァッジオに強く影響を受けたセビーリャの画家であるが、素朴で神秘主義的な様式を確立させ、静物画や宗教画を厳格な筆致で描き上げた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=111}}。ムリーリョはフランドル絵画に影響を受けた画家で、華麗な色彩で甘美な宗教画を制作するとともに、風俗画においても人気を博した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=111}}。写実的傾向の推進は下地となったイスラム美術の影響と相俟ってバロック美術が内包する装飾性の強化に繋がり、この時代のスペイン美術の特徴として表されるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=111}}。 |

|||

[[File:Metropolitan Rubens Achelous.jpg|thumb|250px|[[ピーテル・パウル・ルーベンス|リュベンス]]の『アケロオスの祝宴』。]] |

|||

フランス絵画では終生をローマで活動した[[ニコラ・プッサン]]、[[クロード・ロラン]]が代表的な画家として取り上げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=112}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=196}}。ラファエロとカラッチの影響を強く受け、厳格な古典主義様式を確立させたプッサンは『アルカディアの牧人』を筆頭に、古典や神話、聖書の主題を考古学的時代考証を交えて描き出すという理知的な作品の創出に注力した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=112}}。また、ロランは古典主義的風景画の展開に大きな足跡を残した人物として知られ、ローマ郊外の田園やナポリ湾の風景を理想化して古代の情景として登場させ、過去への郷愁を想起させる詩的風景画を誕生させた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=112}}。両名の芸術はイタリア、フランスの上流階級層に広く受け入れられ、[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]が設立した王立アカデミーにおいてはラファエロやカラッチとともに規範として仰がれるまでの影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=112}}。一方で建築分野においてはイタリア起源のバロック建築に対して古典主義建築がフランスの様式であるとする考えが広まり、[[クロード・ペロー]]の[[ルーヴル宮殿]]を筆頭に古代風様式に基づく建設が各地で行われた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=112-113}}。また、[[ジュール・アルドゥアン=マンサール]]、{{仮リンク|ルイ・ル・ヴォー|en|Louis Le Vau}}、[[アンドレ・ル・ノートル]]らによって造営された[[ヴェルサイユ宮殿]]は宮殿建築の範例として大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=113}}。 |

|||

===ロココ美術=== |

|||

{{main|ロココ美術}} |

|||

1710年代から60年頃までのフランスの美術様式を中心とした時代様式を一般にロココ美術と呼称する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=114}}。ロココという言葉は、後世の新古典主義時代に[[ルイ15世 (フランス王)|ルイ15世]]時代の美術を軽視して呼び始めた事を嚆矢とし、バロック建築における庭園装飾で使用されたロカイユと呼ばれるデザインに端を発する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=114}}。現代においては該当する時代の美術を判然とロココ美術と呼ぶようになったため、性質や指向の相反する文化現象が同様の名の下に冠されることが美術史的観点から問題となっている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=114}}。 |

|||

[[File:L'Embarquement pour Cythere, by Antoine Watteau, from C2RMF retouched.jpg|thumb|250px|[[アントワーヌ・ヴァトー]]の『キュテラ島の巡礼』。]] |

|||

この時代の美術史を概観すると、建築、絵画において特徴的な発展が見られる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=114}}。{{仮リンク|ガブリエル=ジェルマン・ボフラン|en|Germain Boffrand}}らによって建造された[[オテル・ド・スービーズ]]は、白地に金の装飾が施された壮麗な室内はロココ建築の特徴を現す代表的な作例である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=114}}。17世紀後半にはギリシア美術、ローマ美術への関心が高まり、[[アンジュ=ジャック・ガブリエル]]によって古代風の柱を採用した[[小トリアノン宮殿]]が建設された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=114}}。その他、イタリアの建築家[[ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ]]はローマ古代遺跡の壮大さを現し、後世[[新古典主義]]や[[ロマン主義]]に大きな影響を与えたことで知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=120}}。 |

|||

工芸分野が黄金時代に達したのはロココ美術の大きな特徴で、家具、金工、服飾、陶器などの各分野で質の高い作品が生み出された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=115}}。ドイツの[[マイセン (陶磁器)|マイセン]]が飛躍的進歩を遂げたのもこの時代である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=115}}。彫刻分野では{{仮リンク|ジャン=バティスト・ピガール|en|Jean-Baptiste Pigalle}}、{{仮リンク|エティエンヌ=モーリス・ファルコネ|en|Étienne Maurice Falconet}}、[[ジャン=アントワーヌ・ウードン]]らが活躍したが、主要な領域たりえるには至らなかった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=115}}。 |

|||

絵画におけるロココ美術の始祖は[[アントワーヌ・ヴァトー]]であると言われている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=115}}。フランドル地方出身のヴァトーは、パリでの修行過程において様々なテーマ、様式の美術と接触することで才能が開花した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=115-117}}。中期の代表作『キュテラ島の巡礼』に示された戸外での男女の戯れを表現する画題は「雅な宴(フェート・ギャラント)」と呼ばれ、ロココ美術を語る際に不可欠な要素へと昇華し、{{仮リンク|ニコラ・ランクレ|en|Nicolas Lancret}}や{{仮リンク|ジャン=バティスト・パテル|en|Jean-Baptiste Pater}}などによって追随する形で同様の画題作品が発表されるなど、同年代を含む後世の画家に多大な影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=117}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|pp=210-212}}。フェート・ギャラントは[[ポンパドゥール夫人]]の庇護を受けた[[フランソワ・ブーシェ]]によって官能性を帯びた雰囲気を醸し出すようになり、ヨーロッパ中へ広まった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=117}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|pp=216-217}}。こうした画風はロココ美術最期の画家とされた[[ジャン・オノレ・フラゴナール]]へと受け継がれていくこととなる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=118}}。一方で市民的な感性では家族的テーマが好まれる時代となり、[[ジャン・シメオン・シャルダン]]や[[ジャン=バティスト・グルーズ]]に代表されるような市井の人々の様子を描いた人物画や、中産階級の家庭の一端を描いた静物画などが数多く生み出された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=118}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=217}}。 |

|||

また、18世紀中ごろより定期的にサロンが開かれるようになり、芸術品が不特定多数の目に触れる機会を持つようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=119}}。これによって[[ドゥニ・ディドロ]]に代表される美術批評の誕生、画商の増加といった社会的傾向が発生し、芸術家とパトロンの関係性に変化が見られるようになったのも時代の特徴を示す出来事として挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=119}}。 |

|||

一方、イタリアでは[[アレッサンドロ・マニャスコ]]、{{仮リンク|ジュゼッペ・マリア・クレスピ|en|Giuseppe Crespi}}らによって新しい方向性を持った絵画が生み出された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=120}}。18世紀に入ると[[ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ]]が登場し、白を基調とした明るい天井画や壁画を制作し、重量感を取り去った自由な装飾作品が生まれている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=120}}。また、イギリスでは大陸美術の輸入により絵画技法が飛躍的に向上したのが18世紀で、19世紀に到来する黄金期の準備段階のような時代となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=119}}。代表的な画家としては[[トマス・ゲインズバラ]]、[[ジョシュア・レノルズ]]などがいる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=119}}。 |

|||

=== ロココ === |

|||

{{main|ロココ}} |

|||

17世紀以降、文化・芸術の中心は[[イタリア]]から[[フランス]]に移ってゆく。[[18世紀]]、[[ルイ15世 (フランス王)|ルイ15世]]の治世における円熟した[[貴族]]文化を背景に、軽快で享楽的な[[ロココ]]様式が流行した。[[アントワーヌ・ヴァトー]]、[[フランソワ・ブーシェ]]などの絵画、[[パリ]]の[[オテル・ド・スービーズ]]などの手のこんだ建築装飾がこの様式の代表的な作品である。 |

|||

== 近代 == |

== 近代 == |

||

[[File:Psyche revived Louvre MR1777.jpg|thumb|200px|[[アントニオ・カノーヴァ]]の『アモールとプシケー』。]] |

|||

[[新古典主義]]の成立以降、西洋美術史における絵画が特徴的な動向を見せるに至った。[[新古典主義]]、[[ロマン主義]]、[[写実主義]]、[[印象主義]]と続く、西洋絵画の近代的伝統は、新古典主義と写実主義、ロマン主義と印象主義の影響関係が濃厚であり、[[対位法]]の如き呼応関係を証言するものであって、単純で連鎖的な歴史ではない。 |

|||

===18世紀から19世紀の美術 === |

|||

{{main|新古典主義|ロマン主義|写実主義}} |

|||

フランス革命から第二帝政期に至る18世紀から19世紀にかけてのフランスを中心とした美術様式は、一般に新古典主義、ロマン主義、写実主義の3期に分けて考えられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=122}}。18世紀前半に火山噴火によって埋没したローマの古代都市[[ヘルクラネウム]]、[[ポンペイ]]が発見されたことにより、古典・古代の美術を自身の規範としようという機運が高まり、[[ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン]]の思想的支柱を得たことでギリシア美術の模倣を尊ぶ志向がヨーロッパ中を席巻する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=122}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=222}}。これは、享楽主義的なロココ美術に反感思想を持つ人々の運動であったとも言われている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=122}}。その後、ナポレオンの帝政期を経ることでフランスでは帝国の栄光を誇示する美術様式へと変容していき、各国に対する影響力を衰退させる事となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=122}}。ナポレオンは絵画を重要なプロパガンダ手段として捉えていたこともあり、皇族の儀式を描いた作品や家族や側近の肖像がなどが大量に制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=122}}。しかし、こうした動きは若い芸術家を中心に焦燥感をもたらす結果となり、主観的な激情に溢れ、社会的矛盾を糾弾するリアリスティックな作品が登場する素地を形成した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=122}}。同時に、フランス美術の影響力から脱却した周辺各国は国々の歴史や風土に根ざした美術の開花を促進させ、普遍的な古典・古代美術の模倣から国々の特殊性へと関心が移行することとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。これにより、古典的様式が最良とする考え方は捨て去られ、時と場合に応じた適切な美術様式が選択される折衷主義とも呼べる様式が到来するこになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。19世紀中ごろには支配層への不満を募らせた市民社会に対応するかのごとく、社会の現実に目を向け、身の回りの自然を描いた風景画が制作されるようになり、フランス文学とも連動して近代芸術の基調を形成する一大潮流が形作られた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。 |

|||

[[File:Jacques-Louis David 007.jpg|thumb|left|200px|[[ジャック=ルイ・ダヴィッド]]の『アルプスを越えるナポレオン』。]] |

|||

建築分野では古代建築遺構の本格的な調査によって建築部位の比例や柱式の決定が討議され、18世紀後半に入ると古代建築を規範とした建物の造営が本格化した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。パリの[[サント=ジュヌヴィエーヴ修道院]]を建設した{{仮リンク|ジャック=ジェルマン・スフロ|en|Jacques-Germain Soufflot}}は、コリント式の列柱廊を採用し、古代美術の端正で素朴な様式を取り込むことに成功している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。また、古典古代建築への関心から幾何学的比例を重視し、[[ラ・ヴィレットの関門]]や[[アル=ケ=スナンの王立製塩所]]を創出した[[クロード・ニコラ・ルドゥー]]や[[アイザック・ニュートン記念碑]]を設計した[[エティエンヌ・ルイ・ブーレー]]は、空想的建築という新境地を開拓した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。考古学的関心が薄れ、帝国の威信表現が横行するようになると特定の建築様式が重視されることが無くなり、過去の様々な様式の応用によって建築がなされた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=123}}。[[マドレーヌ聖堂]]、[[カルーゼル凱旋門]]、[[マルメゾン城]]、[[ウェストミンスター宮殿]]などが代表的な建築物として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=123-124}}。 |

|||

新古典主義時代の彫刻分野は規範とする古典古代の作例が充実していたこともあり、重要な美術分野として位置付けられた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=124}}。イタリアの[[アントニオ・カノーヴァ]]は代表的な彫刻家のひとりで、古代志向の特徴を忠実に再現した上で近代彫刻の複雑な構成を融合させることに成功し、『アモールとプシケー』などを制作した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=124}}。カノーヴァと双璧をなしたデンマークの{{仮リンク|ベルテル・トルヴァルセン|en|Bertel Thorvaldsen}}はヘレニズム時代の彫刻に強い影響を受け、端正で典雅な作品を発表した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=124}}。その他、イギリスの{{仮リンク|ジョン・フラックスマン|en|John Flaxman}}は形態把握と構成を古代彫刻に倣いつつもゴシック美術を彷彿とさせる流麗な作品を発表している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=124}}。新古典主義以降は材質の変化があらわれ、大理石以外の石材や青銅が好んで用いられるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=124-125}}。また、表題も裸体に代わって時代考証を経た服装を纏うようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=125}}。しかし、美術全体で見ると新古典主義以降は絵画の影響強く低調に推移し、[[エトワール凱旋門]]の浮彫装飾を制作した{{仮リンク|フランソワ・リュード|en|François Rude}}、肖像彫刻を数多く制作した{{仮リンク|ダヴィッド・ダンジェ|en|David d'Angers}}、動物彫刻という異質性が話題となった{{仮リンク|アントワール・ルイ・バリー|en|Antoine-Louis Barye}}ら若干名の活躍に留まった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=125}}。 |

|||

=== 新古典主義 === |

|||

[[File:Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse.jpg|thumb|200px|政府への批判が込められた作品として大きな話題を巻き起こした[[テオドール・ジェリコー]]の『[[メデューズ号の筏]]』。]] |

|||

[[File:Église de la Madeleine 3753x3156.jpg|thumb|200px|[[マドレーヌ寺院]]<br>-[[1842年]]]] |

|||

絵画分野において、フランスでは1760年代に登場した{{仮リンク|ジョゼフ=マリー・ヴィアン|en|Joseph-Marie Vien}}がロココ風のテーマの絵に古代の構図やポーズを借用した作品を発表して人気を博し、新古典主義時代の口火を切った{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}。その後、[[ドゥニ・ディドロ]]の影響を受けた[[ジャン=バティスト・グルーズ]]によってローマ史を主題とした作品が制作され、1780年代に入るとヴィアンに師事した[[ジャック=ルイ・ダヴィッド]]が登場して、新古典主義の栄華は頂点に達する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}{{Sfn|『西洋の美術 視覚とその時代』|2001|p=220}}。ナポレオン革命期において、「皇帝の主席画家」の称号を得たダヴィッドが残した数多くの作品は後世の多方面に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}。『ホラティウス兄弟の誓い』『ソクラテスの死』といった物語画はプッサンの影響が強く表われた作品に仕上がっており、『テニスコートの誓い』『マラーの死』などは革命期の視覚的記録として重要な意味を持つ作品として位置付けられている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}。 |

|||

{{main|新古典主義}} |

|||

[[フランス革命]](1789年)によって[[貴族]]が没落し、[[ナポレオン・ボナパルト]]の下[[軍事]]的[[政治]]的[[経済]]的[[権力]]が集約される。そして、これに接近した[[ジャック=ルイ・ダヴィッド]]の重用によって、絵画が再び活気付く。そして、円環構造として解説される完成度の高い[[ヘラクレイトス]]的な諸契機の[[弁証法]]、[[戦争]]や[[暴力]]ではなく[[人倫]]による治世、同時代的に流布してしていた[[啓蒙主義]]的傾向によって特徴づけられる[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル]]の業績とその評価の確立に代表される啓蒙主義の思想潮流のなか[[ポンペイ]]などの壁画発掘の影響を受けた画家達によって、[[ギリシア]]、[[古代ローマ|ローマ]]の[[科学]]・[[芸術]]を尊敬し画家の制作の規範とした[[新古典主義]]が成立する。 |

|||

次代には優美なタッチで古代の叙情を再現した[[ピエール=ポール・プリュードン]]、劇的な表現描法を特徴とした{{仮リンク|ピエール=ナルシス・ゲラン|en|Pierre-Narcisse Guérin}}らが登場し、新古典主義の作風に影響を受けつつもその変容を見ることが出来る{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}。また、[[フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアン]]の小説挿絵を担当した{{仮リンク|アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾン|en|Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson}}は、古典的な形態に強い明暗を加えたことでロマン主義的な要素の萌芽を示した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}。一方、同時代のナポレオンの肖像画や遠征絵画を制作していた[[アントワーヌ=ジャン・グロ]]、[[ドミニク・アングル]]らは新古典主義の正当後継者として、色彩に対する線の優位性、静的な構図といった新古典主義の綱領を最後まで保持した画家として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=126}}。その他、アングルの弟子からは[[テオドール・シャセリオー]]が頭角を現し、東洋的主題の作品を制作してロマン主義的資質を示した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=128}}。 |

|||

新古典主義絵画の特徴は高い規範性と芸術性であって、直感的で理性的、技巧的であり洗練されている。完成度が高く荘重かつ堅固で的確な構図と明瞭で精確な描線が技法的特徴。[[アカデミー|アカデミック]]な[[教育]]制度と当時のローマの[[環境]]とに立脚する卓越した[[素描]]は、初期フランドル絵画や初期ヴィネチィア絵画に倣った油彩技法によって鮮烈に特徴づけられる。ダヴィッドと並び称される代表的な画家として、ローマでの長期にわたる入念な古美術研究と絵画の性質と品質によって、新古典主義のアカデミックな評価を決定的なものにした[[ドミニク・アングル|アングル]]が挙げられる。新古典主義は[[歴史画]]を中心に、人間[[理性]]、[[人文主義]]的[[教養]]の賛美、国家への忠誠などの根底的な[[メッセージ]]を具える。 |

|||

[[File:Jean-François Millet (II) 002.jpg|thumb|left|200px|写実主義絵画を代表する作品として知られる[[ジャン=フランソワ・ミレー]]の『[[落穂拾い]]』。]] |

|||

[[ファイル:Theodore Gericault Raft of the Medusa-1.jpg|thumb|200px|[[メデューズ号の筏]]([[テオドール・ジェリコー]])<br>[[1818年]]-[[1819年]]]] |

|||

1819年には[[テオドール・ジェリコー]]が1816年に起きたフリゲート艦メデューズ号の難破事件という時事的テーマを取り上げて『[[メデューズ号の筏]]』を発表したことで大きな議論が巻き起こる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=128}}。ジェリコーの作品は激しいタッチと運動感の描写によって表現され、その非古典主義的なテーマの開拓はロマン主義絵画の先駆者として名が上げられる一因となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=128}}。その後、『ダンテの小舟』を描いた[[ウジェーヌ・ドラクロワ]]によって粗いタッチによる動的表現、東洋的主題の採用、色彩の乱舞といったロマン主義絵画の作風が示され、近代絵画の成立に多大なる影響を残した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=128}}。一方、同世代の[[ポール・ドラローシュ]]はロマン主義的主題を完璧な新古典主義様式で描き出すという移行期ならではの作風で一世を風靡した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=128-130}}。[[エコール・デ・ボザール]]の講堂壁画はその代表的な作品のひとつである{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=130}}。 |

|||

=== ロマン主義 === |

|||

[[File:Rain Steam and Speed the Great Western Railway.jpg|thumb|200px|[[ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー]]の『雨、蒸気、速力 - グレート・ウェスタン鉄道』。]] |

|||

[[ファイル:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|thumb|left|200px|『[[民衆を導く自由の女神]]』([[ウジェーヌ・ドラクロア|ドラクロワ]])]] |

|||

以上に挙げたように、19世紀前半のフランスでは文学的、歴史的テーマを描き出した作品が主流となっていたが、[[バルビゾン派]]の画家によって自然を的確に捉えた風景画作品が登場したのもこの時代であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=130-131}}。古典主義的端正さを保ちつつ、ロマン主義的な自然愛好的な心情に溢れた[[テオドール・ルソー]]、[[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー]]らの風景画は1830年代ごろより写実主義絵画として新たな局面を開くこととなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=130-131}}。1850年前後に入ると[[オノレ・ドーミエ]]、[[ジャン=フランソワ・ミレー]]、[[ギュスターヴ・クールベ]]が登場し、写実主義絵画を代表する画家として知られるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=131-132}}。1855年、パリの万国博覧会において、私費で個展を開いたクールベは世間に対して攻撃的に写実主義絵画の存在を知らしめ、19世紀後半に誕生する印象主義への潮流を築いた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=132}}。 |

|||

{{main|ロマン主義}} |

|||

新古典主義とは対照的とされるのがドイツの[[カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ]]やフランスの[[ウジェーヌ・ドラクロワ]]に代表される[[ロマン主義]]の絵画である。 18世紀末から19世紀半ばにかけて広まった様式で、[[叙情]]的表現と[[アモルファス]]な主題が特徴である。躍動的な構図と強烈な色彩を用いて演出する場合が多く、動感を線や面の強弱や連続性以上に、暴力的なまでの筆致によって表す傾向が強い。 |

|||

他方、イギリスのロンドンでは、1760年代に[[ベンジャミン・ウエスト]]によって新古典主義的絵画が持ち込まれると、ロイヤル・アカデミーの設立やフラックスマンの活躍などもあり、ローマやパリと並ぶ新古典主義絵画の中心地として栄えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=132}}。しかし、古典絵画を規範としつつも伝統に縛られない表現は比較的早くから実践され、[[ヨハン・ハインリヒ・フュースリー]]、[[ウィリアム・ブレイク]]といった、個性豊かな画家の輩出に成功している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=132}}。そういった意味では、主題面における絵画の近代化はフランスに先駆けてイギリスで起こったと言って良い{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=132-133}}。19世紀前半に入ると[[ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー]]の登場によってイギリス絵画は風景画黄金時代を迎えることとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=133}}。18世紀に流行した地誌的水彩画から出発したターナーは光の表現を追究して油彩、水彩、素描を問わず多数の幻想的な風景画を世に送り出した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=133-134}}。ターナーとは対照的に、空と雲の移り変わりを気象学に基づいた知識で精緻に描き出した[[ジョン・コンスタブル]]の作品は風景画の進むべき方向性を決定的なものとし、19世紀後半の印象主義絵画に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=134}}。 |

|||

=== 写実主義 === |

|||

[[File:Gustave Courbet 018.jpg|thumb|left|200px|『石割人夫』([[ギュスターヴ・クールベ|クールベ]])]] |

|||

[[ファイル:Jean-François Millet (II) 001.jpg|thumb|right|200px|『晩鐘』([[ジャン=フランソワ・ミレー|ミレー]])]] |

|||

{{main|写実主義}} |

|||

[[19世紀]]半ばには、現実を美化せずに知覚的な正確さを尊重し描くというステイトメントを用いる[[画家]]が現れた。[[ギュスターヴ・クールベ]]である。クールベや、現実的な光景を特徴的な手法で描写する[[ジャン=フランソワ・ミレー]]らは[[写実主義]]と総称される。日常生活の情景など同時代の素朴で日常的なものが主題として選抜されてる。 |

|||

ドイツにおける新古典主義は1761年、[[アントン・ラファエル・メングス]]によって制作された『パルナッソス』にその影響を見ることができるものの、その後は代表的といえる程の画家は輩出されなかった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=134-135}}。19世紀初頭に入るとラテン的な形態把握とゲルマン的な内省性を融合させた作品が登場し、他国に無い特異な美術運動が展開された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=135}}。この運動は[[カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ]]、[[フィリップ・オットー・ルンゲ]]らによる風景画の発展と{{仮リンク|フランツ・プフォル|en|Franz Pforr}}、[[ヨハン・フリードリヒ・オーファーベック]]らによる人間表現の深化に大別することができる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=135}}。特にローマに移住した後、ラファエロやデューラーを規範としてキリスト教的作品の創出に注力したオーファーベックらの活動は[[ナザレ派]]と呼ばれ、後の[[ラファエロ前派]]に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=135-136}}。 |

|||

=== 印象主義 === |

|||

[[ファイル:Manet, Edouard - Young Flautist, or The Fifer, 1866 (2).jpg|thumb|left|180px|『[[笛を吹く少年]]』([[エドゥアール・マネ|マネ]])]] |

|||

{{main|印象主義}} |

|||

形体の明確な描写よりもそれをつつむ光の変化や空気感など一瞬の印象を捉え、再現しようとしたのが19世紀後半に現れた[[印象派]]である。[[エドゥアール・マネ]]らによって創始されたこの革新的な様式は、官製のサロンに代表される伝統的な画家からは非難を浴びたが、新しい芸術運動として後の美術に多大な影響を与えた。代表的な画家として[[クロード・モネ]] 、[[エドガー・ドガ]]、[[ピエール=オーギュスト・ルノワール]]などがいる。 |

|||

その他、スペインに登場した[[フランシスコ・デ・ゴヤ]]もこの時代を代表する画家の一人である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=136}}。1799年に主席宮廷画家の地位に着いたゴヤは、その卓越した画力で戦争や侵略への憎悪を訴えた作品を多数発表した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=136}}。主観的な情熱を画題とし、作品に託したという点ではロマン主義美術の先駆者であると言える一方、人生の課題を作品に反映させたという点では近代芸術のあり方を示した最初の一人であると言える{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=136}}。 |

|||

[[ジョルジュ・スーラ]]、[[ポール・シニャック]]は、印象派では感覚的に捉えられていた色彩について、色彩理論を背後構造に据えた新印象主義を展開した。[[絵具]]をあまり混ぜずに純色の小さな点を配置することで描いたことから、点描主義とも呼ばれる。 |

|||

[[File:Pari Opera outside.jpg|thumb|200px|[[シャルル・ガルニエ]]によるパリの[[ガルニエ宮|オペラ座]]。]] |

|||

[[ポール・セザンヌ]]、[[ポール・ゴーギャン]]、[[フィンセント・ファン・ゴッホ]]の三人は、[[ポスト印象主義]]として[[グルーピング]]される。見たままの自然を描く従来の印象派とは異なり、これらを主観的表現として再構成した彼らの描き方は、20世紀美術に大きな影響を与えた。 |

|||

===19世紀から20世紀の美術 === |

|||

<gallery widths="180px" heights="180px"> |

|||

{{main|印象主義|象徴主義|後期印象主義}} |

|||

ファイル:Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872.jpg|『[[印象・日の出]]』([[クロード・モネ|モネ]]) |

|||

19世紀後半に入ると産業革命の浸透、資本主義社会の発達、科学技術の進歩により都市人口の大幅な増加と階級対立の激化が見られるようになり、社会全体が大きく変動した時代でもあった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=138}}。このため、美術活動も大きな変革を伴ったのは必然といえる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=138}}。 |

|||

ファイル:Edgar Germain Hilaire Degas 018.jpg|『踊りの花形』([[エドガー・ドガ|ドガ]]) |

|||

ファイル:Renoir, Pierre-Auguste - The Two Sisters, On the Terrace.jpg|『二人の姉妹(テラスにて)』([[ピエール=オーギュスト・ルノワール|ルノワール]]) |

|||

ファイル:Georges Seurat - Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte.jpg|『[[グランド・ジャット島の日曜日の午後]]』([[ジョルジュ・スーラ]]) |

|||

ファイル:Paul Cézanne 108.jpg|『サント・ヴィクトワール山』([[ポール・セザンヌ|セザンヌ]]) |

|||

ファイル:Paul Gauguin 144.jpg|『タヒチの女』([[ゴーギャン]]) |

|||

File:Vincent Willem van Gogh 128.jpg|『[[ひまわり (絵画)]]』([[ゴッホ]]) |

|||

</gallery> |

|||

== 20世紀美術 == |

|||

[[Image:Spiral-jetty-from-rozel-point.png|thumb|200px|『スパイラル・ジェティ』<br>[[:en::Spiral Jetty]]<br>[[2005年]]]] |

|||

[[ファイル:Elogio chillida gijon.jpg|thumb|200px|スペイン北部・[[ヒホン]]にある、『水平線礼賛』]] |

|||

20世紀になると、絵画から派生した表現が多様化するようになる。同様に絵画以外の美術も多様に分岐し、多彩な作品が成立している。これに伴い、美術及び美術の[[領域]]がどう[[定義]]されるか、そして、美術の指示[[対象]]や範囲が不明瞭になり、これまで以上に、美術の専門家だけでなく、様々な人が美術作品を発表する機会を得ている現状がある。 |

|||

建築分野では、[[シャルル・ガルニエ]]によるパリの[[ガルニエ宮|オペラ座]]に見られるような、古典主義を軸としながらも各種建築様式を折衷した建物の造営が主流となり、フランスを中心として高い芸術性を持った建物が各地に作られた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=138}}。[[ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク]]はこの奔流に抗い、機能主義理論を唱えたが、19世紀中には受け入れられず、[[アール・ヌーヴォー]]の建築分野において部分的に取り入れられたにすぎなかった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=138}}。19世紀後半に入ると鉄、ガラス、コンクリート、鉄筋コンクリートといった新しい建材が柱や壁などに大掛かりに用いられるようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=138}}。[[ジョセフ・パクストン]]の[[水晶宮]]は、初めて大量にガラスを用いた建造物として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=139}}{{refnest|group=注釈|水晶宮は1851年にロンドンで開かれた万国博覧会の会場として建設されたものであり、現在は解体されて残っていない{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=139}}。}}。また、[[シカゴ派]]と呼ばれるアメリカ高層建築の流入も、西洋の建築に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=139}}。シカゴ派を代表する建築家としてはシュレジンガー・マイヤー百貨店などを設計した[[ルイス・サリヴァン]]が挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=139}}。 |

|||

色彩は自然を再現するものではなく、感動などの心の動きを表現するための道具として用いられるべきだとする[[フォーヴィスム]](野獣派)によって、[[20世紀美術|20世紀の美術]]は幕を開いた。フォーヴィスムは野獣(フォーヴ)に喩えられるような、原色を多用した強烈な色彩と激しいタッチを特徴とする。代表的な画家に[[アンリ・マティス]]、 [[アンドレ・ドラン]]らがいる。 |

|||

[[File:Hoellentor Detail gr.jpg|thumb|left|200px|単独作品としても評価されている[[オーギュスト・ロダン]]の『[[地獄の門]]』における『[[考える人 (ロダン)|考える人]]』。]] |

|||

彫刻分野では19世紀後半に入り、民族統一や自由を称える記念碑が公共記念物という形で数多く制作された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。特に有名なものとしては[[フレデリク・バルトルディ]]の『[[自由の女神像 (ニューヨーク)|自由の女神像]]』、{{仮リンク|ジュール・ダルー|en|Jules Dalou}}の『共和国の勝利』、{{仮リンク|ポール・アルベール・バルトロメ|en|Albert Bartholomé}}の『死者の記念碑』などが挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。第二帝政期に入ると[[ジャン=バティスト・カルポー]]が登場し、『ウゴリーノと息子』『ダンス』『フローラの勝利』など、ロココ美術から受け継いだ優雅な形態とカルポー独自の動態表現を見事に融合させた作品を多数制作し、近代彫刻の父と言われる[[オーギュスト・ロダン]]に大きな影響を与えた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。{{仮リンク|アルベール=エルネスト・カリエ=ベルーズ|en|Albert-Ernest Carrier-Belleuse}}に師事したロダンは、イタリアでドナテッロやミケランジェロの作品に触れた後、1877年に『青銅時代』を発表した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。『青銅時代』は発表当時、あまりの自然的形態から、モデルから直接型取りしたのではないかと批判を浴びるほどであった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。注文彫刻として制作した『カレーの市民たち』では、注文という型にはめられた表現からの脱却を試みている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。ロダンは写実表現と劇的な内面表現を融合させることを追究し、終生の大作として『[[地獄の門]]』を制作した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=140}}。その他、19世紀末に活動したドイツの[[マックス・クリンガー]]は、1902年のウィーン分離派展で素材の多様性を追求した作品『ベートーヴェン』を発表して大きな成功を収めている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=141}}。 |

|||

色の解放のフォーヴィスに対し、[[キュビスム]]は形の解放といえる。対象の形態を解体し、立方体で再構成するキュビスムは[[パブロ・ピカソ]]、[[ジョルジュ・ブラック]]らによって押し進められた。 |

|||

[[File:Edouard Manet 038.jpg|thumb|200px|[[エドゥアール・マネ]]の『[[オランピア (絵画)|オランピア]]』。]] |

|||

19世紀に入ると絵画分野では、新古典主義の美学を維持しつつも社会情勢にあわせるかのように、新しい市民社会に適応する様々な表現の獲得をはじめた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=141}}。ブルジョワジーの趣味を作品に反映させた[[アレクサンドル・カバネル]]は、1863年にサロンに出品した『ヴィーナスの誕生』によって絶大な人気を博し、[[ジャン=レオン・ジェローム]]は『カエサルの死』に代表されるような、迫真の細部描写と瞬間映像的な場面設定で古代の主題を描きあげた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=141}}。また、{{仮リンク|ジュール・バスティアン=ルパージュ|en|Jules Bastien-Lepage}}は印象派の色彩や筆致を取り込んだ自然主義的傾向の作品『干し草』を創出し、第三共和国政府の支持を獲得している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=142}}。 |

|||

ドイツの{{仮リンク|アドルフ・フォン・メンツェル|en|Adolph Menzel}}によって写実的に描かれた『圧延工場』はきわめて珍しい工場労働者を主題とした作品として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=142}}。メンツェルの例にあるように、農民や労働者といった現実的主題を優れた絵画才能によって描き出す画家が登場し始める{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=142}}。『草上の昼食』で一大騒動を巻き起こした後も、明るい色調と軽快なタッチで現代生活を主題にした数々の名作を生み出した[[エドゥアール・マネ]]はそうした若い画家たちの中心的存在として躍動し、1865年にサロンへ出品した『オランピア』で、古典的伝統を近代絵画へリンクさせる役割を担った{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=143}}{{Sfn|『印象派の誕生』|2010|p=57}}{{refnest|group=注釈|『オランピア』はティツィアーノの『ウルビーノのヴィーナス』に代表されるルネサンス以来の伝統的な横たわるヴィーナスの構図を借用しつつ現代パリの高級娼婦を描き出した作品である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=143}}。}}。こうしたマネの姿勢や表現方法は印象派の画家に重要な指針を与えることとなった{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=172}}。また、[[エドガー・ドガ]]は、オペラ座に集う貴族から底辺社会で生活を営む洗濯女まであらゆる階層の人々の現代生活を深く広く探求して得た主題を、知的な構図と優れたデッサン力で描き出した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=144}}。特に、引き締まった肉体を持つ女性たちが様々な姿態を提供してくれるバレエの世界に共感を覚え、バレエを主題とした多くの作品を残している{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=144}}。その他、日本の芸術が[[ジャポニスム]]と呼ばれ、西洋絵画に影響を与えたのも19世紀の出来事のひとつであった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=144}}。 |

|||

その他20世紀初頭には、機械文明の価値観を芸術に取り込もうと試みた[[未来派]]、既成の秩序や常識を否定し無秩序や非理性を礼賛する[[ ダダイスム]]、純粋な抽象表現を目指した[[ロシア構成主義]]など、様々な主義・様式があらわれた。伝統的な美術の枠組みが崩れ、新たな美術を構築しようと模索がなされたのである。このような動きを端的に示しているのが、[[マルセル・デュシャン]]の問題作「泉」(1917年)である。この作品は便器に偽名のサインを書いただけのものであり、美術とは何かという強烈な問いかけであった。 |

|||

[[File:Edgar Germain Hilaire Degas 009.jpg|thumb|left|200px|[[エドガー・ドガ]]の『舞台のバレエ稽古』。]] |

|||

19世紀後半に入ると、印象派と呼ばれる人々の描いた印象主義絵画が世を賑わすようになった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=144}}。「印象派」という呼称が誕生したのは1874年のことで、展覧会に出品していた[[クロード・モネ]]、[[ピエール=オーギュスト・ルノワール]]、[[ポール・セザンヌ]]、ドガ、[[カミーユ・ピサロ]]、[[アルフレッド・シスレー]]らのスケッチ的な作品の性格をジャーナリストらが揶揄してつけたものに端を発する{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=144}}。中でもモネは印象派グループを作り上げた最も偉大な画家として知られている{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=145}}{{Sfn|『印象派の誕生』|2010|p=155}}。印象派画家は、絵具を用いて光を表現することを追究し、筆触分割や視覚混合といった科学的技法を作品に導入し、日本の浮世絵や写真などからヒントを得た構図の切り取りや大胆な俯瞰といった斬新な発想を取り入れた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=145}}。こうして制作された多くの作品は西洋絵画を新たな局面へ誘う重要な革新として後年高く評価される一因となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=145}}。また、印象派の活動を受けて、その理論をさらに発展させようと1880年代から1890年代にかけて活躍した[[ポール・ゴーギャン]]、[[フィンセント・ファン・ゴッホ]]らは後期印象派と呼ばれ、こちらも美術史における重要な働きを残した{{Sfn|『西洋美術史入門』|2012|p=174}}。 |

|||

他方、芸術の卑俗化を嫌悪した芸術家たちによって内的な思考や精神世界、夢の世界を表現することが追究されるようになり、印象主義と並んで19世紀後半における芸術の重要な流れを形作ったのが象徴主義であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=147}}。その嚆矢とも言えるのがイギリスで起こった[[ラファエル前派]]の運動である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=147}}。[[ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ]]、[[ジョン・エヴァレット・ミレー]]、[[ウィリアム・ホルマン・ハント]]らによって結成された「ラファエル前派兄弟団」は、ラファエロ以後の絵画を退廃芸術とみなし、それ以前の誠実で理想的な芸術への回帰を主張し、初期ルネサンス時代の絵画に倣った画風で神秘と象徴の世界を描き上げた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=147}}。その他、象徴主義を代表する画家としては[[アルノルト・ベックリン]]、[[ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ]]、[[ギュスターヴ・モロー]]、[[オディロン・ルドン]]などが挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=149}}。 |

|||

このような模索を経て形成された大きな潮流が[[抽象絵画]]と[[シュルレアリスム]]である。 |

|||

こうした動きは19世紀末にはベルギー、オランダ、スイス、オーストリアなど全ヨーロッパに拡充し、[[ユーゲント・シュティール]]、アール・ヌーヴォーといった世紀末運動と密接な関係を保ちながら20世紀の芸術へと受け継がれていった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=149}}。 |

|||

[[抽象絵画]]は絶対絵画とも呼ばれる。目に見える現実を描写するのではなく、色彩と形態などの純粋な造形的な要素だけによる表現を目指した。この運動は1910年代に[[ワシリー・カンディンスキー]]、[[ピエト・モンドリアン]] を中心にして始まった。[[テオ・ファン・ドースブルフ]]、モンドリアンらが1917年に創刊した雑誌「[[デ・ステイル]]」は抽象絵画運動の一大拠点としての役割を果たした。 |

|||

== 現代 == |

|||

[[シュルレアリスム]](超現実派)はダダイスムを母体として、[[1924年]]に[[アンドレ・ブルトン]]の「シュルレアリスム宣言」によって誕生した。精神の全的な解放と既成秩序の否定を唱え、創造における無意識の役割を重視した。代表的な画家に[[ジョルジョ・デ・キリコ]](年代や思想に一致しないところはあるものの彼を含める場合が多い)、[[ルネ・マグリット]]、[[サルバドール・ダリ]](後に運動から除名)らがいる。 |

|||

[[File:Gustav Klimt 010.jpg|thumb|200px|[[グスタフ・クリムト]]の『[[ダナエ (クリムトの絵画)|ダナエ]]』。]] |

|||

===ベル・エポック=== |

|||

ベル・エポック(良き時代)とは、1900年から第一次世界大戦までの華やかで享楽的な時代を指すフランス語で、静かに忍び寄る戦乱の気配に耳を塞ぎ、束の間の繁栄と平和を享受した時代であった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=154}}。芸術分野においてはアール・ヌーヴォー(新しい時代)、ユーゲント・シュティール(青春様式)、[[モダン・スタイル]](近代様式)といった多彩な芸術運動がヨーロッパ中を席巻し、広い分野で相互交流による美術の追究が行われた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=154}}。世紀末芸術運動とも称されるこの運動は広範囲に及び、それぞれが独自色を保ちつつも新しさを求めようという共通認識の下に活動を展開していた{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=154}}。代表的な活動グループとしては[[ウィリアム・モリス]]を中心とした[[アーツ・アンド・クラフツ|アーツ・アンド・クラフツ運動]]、『ルヴュ・ブランシュ』を中心としたフランス芸術家たち、ベルギーの前衛芸術グループ[[自由美学]]、『ユーゲント』『パン』を舞台としたドイツ画家グループ、ミュンヘン、ベルリン、ウィーンで相次いで結成された[[分離派]]グループなどが挙げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|pp=154-155}}。中でも[[グスタフ・クリムト]]を中心とした[[ウィーン分離派]]の影響力は強く、[[オスカー・ココシュカ]]、[[エゴン・シーレ]]といった表現主義的傾向を強烈に表した尖鋭画家や、[[アドルフ・ロース]]のような「装飾は犯罪である」といった思想を持った芸術家の誕生を促す結果となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=155}}。また、表現主義の原点とも言える[[エドヴァルド・ムンク]]や[[ジェームズ・アンソール]]、[[フェルディナント・ホドラー]]といった画家が躍動したのもこの時代である{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=152}}。現代美術のはじまりは、こうした豊かで多様な世紀末芸術の成果を受け継ぎ、乗り越えることによって展開されていった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=155}}。 |

|||

[[File:Wrightfallingwater.jpg|thumb|left|150px|[[フランク・ロイド・ライト]]の[[落水荘]]。]] |

|||

* [[形而上絵画]] |

|||

===現代建築=== |

|||

* [[素朴派]](ナイーブ・アート、パントル・ナイーフ) |

|||

{{main|モダニズム建築|ポストモダン建築}} |

|||

* [[新即物主義]](ノイエ・ザッハリッヒカイト) |

|||

[[オーギュスト・ペレ]]による鉄筋コンクリートを用いた建築技法の導入は、構造体としての抵抗力の強さを獲得するとともに自由な造形性を得ることに成功し、20世紀の建築美術は新たな局面を迎えることとなった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=155}}。新しい建材の特性理解が浸透していくとともに、コンクリートの持つ可能性を引き出した自由な造形性を持った建築物が誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=156}}。ゆるやかな局面と巨大な屋根を持った[[ル・コルビュジエ]]の[[ロンシャンの礼拝堂]]、何の支えも無い部屋が空中に突出しているかのような[[フランク・ロイド・ライト]]の[[落水荘]]などは、その代表的な作例として取り上げられる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=156}}。 |

|||

* [[エコール・ド・パリ]] |

|||

* [[アーツ・アンド・クラフツ]] |

|||

建築家の社会的役割が変化したのも20世紀の特色のひとつで、建物の完成のみならず、都市社会における機能性や存在意義についてこれまで以上に配慮が必要となった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=156}}。[[ヴァルター・グロピウス]]が幅広いデザイン教育の機関として[[バウハウス]]を設立したのも、こうした社会的要請を背景にしたものであった{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=156}}。ル・コルビュジエはそうした機能主義を追究した建築家の一人でもあり、こうした流れが[[ミース・ファン・デル・ローエ]]や[[ヴァルター・グロピウス]]といった機能主義を標榜する建築家の誕生を促した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=156}}。機能主義建築は合理的形態、規格化、[[プレハブ工法|プレファブリケーション]]を推進し、大量生産と結びつくことで現代的な性格を持つに至った{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=157}}。一方でこうした機能主義建築に機械的な冷徹さを感じ取った建築家は有機的建築を推進した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=157}}。先に挙げたサリヴァンやライトの他、世紀末建築の巨匠[[アントニ・ガウディ]]などもこの流れに含むことができる{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=157}}。 |

|||

* [[アール・ヌーボー]] |

|||

* [[ドイツ表現主義]] |

|||

第二次世界大戦によって芸術活動は空白の時間を迎えるが、多くの芸術家がアメリカに亡命したこともあり、戦後はアメリカを中心とした建築活動が展開された{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=170}}。グロピウスやローエをはじめとするバウハウス系の建築家がアメリカで建築教育や設計活動に従事し、現代建築の実験場と揶揄されるほど様々な建築物がアメリカに誕生した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=170}}。1950年代までは、画一的な建築の普及を目指すバウハウス系建築家がアメリカで大きく活動することによって、彼らの国際様式([[モダニズム建築]])が世界的なスタンダードとされていたが、次第にこれに反発する動向が見られるようになり、[[CIAM]](近代建築国際会議)の解散も相俟って地域や用途、建築家の感性によってふさわしい造形を決定する個性化の流れが生まれ、大胆な形態の組み合わせを見せる[[ポストモダン建築]]が登場した{{Sfn|『増補新装 西洋美術史』|2002|p=171}}。 |

|||

* [[ロシア・アヴァンギャルド]] |

|||

* [[アール・デコ]] |

|||

[[File:'Unique Forms of Continuity in Space', 1913 bronze by Umberto Boccioni.jpg|thumb|150px|[[ウンベルト・ボッチョーニ]]の『空間の中のユニークな連続の形態』。]] |

|||

* [[1930年代の抽象絵画]] |

|||

===現代彫刻=== |

|||

* [[プレシジョニズム]] |

|||