播磨国

■-山陽道

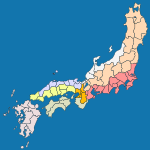

播磨国(はりまのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。山陽道に位置する。別称は播州(ばんしゅう)。領域は現在の兵庫県南西部にあたる。『延喜式』での格は大国、近国。

「播磨」の名称と表記

木簡では「針間国」、「幡麻国」と表記しているものもある。

「播」という漢字を「バン」と読むのは「播州」またはその省略形に限られており、本来の音読みは「ハ」である(「播種」「伝播」など)。

沿革

7世紀に成立した。針間国(加古川以西)、明石国(明石郡・美嚢郡・加古郡・印南郡)、針間鴨国(加古川中流~上流)が大化の改新以降に播磨国(針間国)へ編入されたと言われる。

飛鳥池遺跡や藤原宮跡などからの出土木簡の中に飾磨郡を「志加麻評」、宍粟郡を「宍粟評」、神埼郡を「神前評」、揖保郡を「粒評」と記しているものがある。郡制の前には評里制の地方行政区画が行われていたことを示すものである。

7世紀の終わり頃、播磨国の長官を「吉備大宰(きびおおみこともち)」とか「播磨国宰(みこともち)」と『播磨国風土記』に記されている。この期の地方長官は、複数国以上を統括する大宰(総領)が任命された。[1]

713年(和銅6年)に編まれた風土記の内、現在にまで文献が残る五か国の一つでもある(『播磨国風土記』を参照)。

江戸時代には、山崎藩、安志藩、三日月藩、林田藩、三草藩、龍野藩、小野藩、姫路藩、赤穂藩、明石藩、福本藩、播磨新宮藩、姫路新田藩、三木藩、平福藩が置かれた。

国内の施設

国府

『和名抄』によれば、国府は飾磨郡にあった。現在の姫路市本町にある本町遺跡が、その跡と推定されている。

国分寺・国分尼寺

国分僧寺及び国分尼寺は、姫路市東部の御国野町(御着駅北西)に設けられた。現在は江戸時代の建立された「牛堂山国分寺」である。創建時の伽藍配置は、南北に南大門・中門・金堂が並んでいた。塔は基壇と礎石が残っているので東に配置されていたことが分かる。国分尼寺は国分寺より600mほど北に位置したが、現在は遺跡のみが残る。どちらも所在地名は「御国野町国分寺」である。

神社

- 明石郡 海神社三座 (神戸市垂水区)

- 揖保郡 粒坐天照神社 (たつの市)

- 揖保郡 中臣印達神社 (たつの市)

- 揖保郡 家島神社 (姫路市家島町)

- 宍粟郡 伊和坐大名持御魂神社 (現 伊和神社、宍粟市)

- 総社 射楯兵主神社 (姫路市総社本町)

- 一宮 伊和神社

- 二宮 荒田神社 (多可郡多可町加美区)

- 三宮 住吉神社 (加西市北条町) - 「酒見権現」。

- 四宮 白国神社 (姫路市白国町)

- 五宮 高岳神社 (姫路市西今宿)

守護所

守護所は加古川市加古川町の加古川城に置かれていたと思われる。

地域

郡

- 明石郡 - 明石市・神戸市(西区・垂水区・須磨区須磨ニュータウン西部)

- 美嚢郡 - 三木市・神戸市北区淡河町

- 加古郡 - 加古川市(南東部)・加古郡・高砂市(高砂・荒井地区)・明石市(二見町)

- 印南郡 - 加古川市(北西部)・高砂市(高砂・荒井地区以外)・姫路市(大的・別所地区など)

- 賀茂郡

- 多可郡 - 西脇市・多可郡多可町・神崎郡神河町(越知谷地区)

- 飾磨郡

- 神崎郡

- 揖保郡

- 宍粟郡 - 宍粟市・姫路市(安富町)・佐用郡佐用町(三河地区)

- 佐用郡 - 佐用郡佐用町

- 赤穂郡 - 赤穂市・相生市・上郡町

※はじめの郡名は『延喜式』による。

同じ神戸市内でも、須磨区を境に東部(長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区、須磨区のほぼ全域、北区のほぼ全域)が摂津、西部(垂水区、西区、北区一部、須磨区一部)は播磨の国であった。ただ、神戸市は含めない場合もある。

地域区分

現在でも「播磨(播州)」は、兵庫県南西部を指す地域名として用いられる。神戸市は含まない

東播(とうばん=東播磨)、西播(せいばん=西播磨)、北播(ほくばん=北播磨)というような使い方も、日常的になされる。明確な定義は無いが、区分はおおむね以下のようになる。

- 二分する場合

- 東播:加古川市、高砂市、加西市、多可郡以東

- 西播:姫路市、神崎郡以西

- 三分する場合

- 東播:明石市、加古川市、高砂市、加古郡

- 北播:三木市、小野市、加西市、西脇市、加東市、多可郡

- 西播:姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡

西播磨のうち、姫路市、神崎郡を「中播磨」(中播=ちゅうばん)とすることもある。

- 四分する場合

- 東播:明石市、加古川市、高砂市、加古郡

- 北播:三木市、小野市、加西市、西脇市、加東市、多可郡

- 中播:姫路市、神崎郡

- 西播:相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡

通常は神戸市垂水区・西区・北区淡河町・須磨区須磨ニュータウン西部を「播州」「東播」とは呼ばない。

- 兵庫県の出先機関である県民局は4つに分かれている。行政区分はこれを中心に行われる。

- 東播磨県民局(加古川市所在):明石市、加古川市、高砂市、加古郡

- 北播磨県民局(加東市所在):三木市、小野市、加西市、西脇市、加東市、多可郡

- 中播磨県民局(姫路市所在):姫路市、神崎郡

- 西播磨県民局(赤穂郡上郡町所在):相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡

江戸時代の藩

- 姫路藩:池田家(52万石)→本多家(15万石)→松平(奥平)家(18万石)→松平(越前)家(15万石)→榊原(松平)家(15万石)→松平(越前)家(15万石)→本多家(15万石)→榊原家(15万石)→松平(越前)家(15万石)→酒井家(15万石)

- 姫路新田藩(姫路藩子藩):本多家(10万石→5万石と4万石→4万石と5万石)→松平(奥平)家(3万石)→酒井家(1万石)

- 明石藩:小笠原家(10万石)→松平(戸田)家(7万石)→大久保家(7万石)→松平(藤井)家(7万石→6万5千石)→本多家家(6万石)→松平(越前)家(6万石→8万石:10万石格)

- 龍野藩:本多家(5万石)→岡部家(5万3千石)→京極家(6万石)→脇坂家(5万3千石→5万1千石)

- 山崎藩:池田家(3万8千石→6万8千石)→松井松家(5万石)→池田家(3万石)→本多家(1万石)

- 赤穂藩:池田家(3万5千石)→浅野家(5万3千石→5万石→5万3千石)→永井家(3万2千石)→森家(2万石)

- 安志藩:小笠原家(1万石)

- 小野藩:一柳家(2万8千石→1万石)

- 平福藩:池田家(2万5千石)

- 三日月藩:森家(1万5千石)

- 林田藩:建部家(1万石)

- 三草藩:丹羽家(1万石)

- 播磨新宮藩:池田家(1万石)

- 福本藩:池田家(1万石→7千石→6千石→1万573石)

現在の行政区分

人物

国司

この節の加筆が望まれています。 |

播磨守

- 大伴犬養

- 佐伯今毛人:宝亀元年(770年)任官

- 石川名足:延暦2年(783年)任官

- 賀陽豊年:弘仁3年(812年)頃任官

- 小野恒柯:斉衡元年(854年)任官

- 在原行平:天安3年(859年)任官

- 伴春雄

- 紀今守(権守)

- 源勤:870年頃

- 源希:寛平7年(895年)任官

- 藤原清経:延喜3年(903年)任官

- 十世王:延喜13年(913年)任官

- 藤原兼茂:延喜17年(917年)任官

- 源英明:延長5年(927年)任官

- 藤原伊衡:延長5年(927年)任官

- 藤原実頼:延長7年(929年)任官

- 伴保平:天慶6年(943年)任官

- 藤原有相:天慶9年(946年)任官

- 源自明:天暦2年(948年)任官

- 伴彦真:天暦8年(954年)任官

- 源重光:天徳3年(959年)任官

- 源重信:安和元年(968年)任官

- 源雅信:安和元年(968年)任官

- 藤原守義:天禄元年(970年)任官

- 藤原季平:貞元2年(977年)任官

- 安倍晴明

- 平生昌:995年頃

- 藤原行成:寛弘2年(1005年)任官

- 藤原定輔:長元9年(1036年)任官

- 源済政:長暦元年(1037年)任官

- 源行任:永承2年(1047年)任官

- 藤原隆佐:永承4年(1049年)任官

- 藤原秦憲:康平4年(1061年)任官

- 橘俊綱:康平6年(1063年)任官

- 藤原仲実:寛治7年(1093年)任官

- 藤原顕季:寛治8年(1094年)任官

- 藤原長実:長治3年(1106年)任官

- 藤原家成:大治5年(1130年)任官

- 藤原忠隆:保延5年(1139年)任官

- 平忠盛:久安2年(1146年)任官

- 平清盛:保元元年(1156年)任官

- 源義朝:平治2年(1160年)任官

- 藤原邦綱:応保2年(1162年)任官

- 坊門忠清:1200年頃

守護

鎌倉幕府

- 1184年~1199年 - 梶原景時

- 1199年~? - 小山朝政

- 1214年~1221年 - 後藤基清

- 1223年~1230年 - 小山朝政

- 1230年~? - 小山長村

- ?~1275年頃 - 小山宗長

- 1276年~1281年 - 北条時宗

- 1281年~1284年 - 北条兼時

- 1303年~1333年 - 六波羅探題北方兼任

室町幕府

- 1336年~1350年 - 赤松則村

- 1350年~1351年 - 赤松範資

- 1351年~1371年 - 赤松則祐

- 1371年~1427年 - 赤松義則

- 1427年 - 赤松持貞

- 1427年~1441年 - 赤松満祐

- 1441年~1454年 - 山名持豊

- 1454年~1458年 - 山名教豊

- 1458年~1467年 - 山名持豊

- 1467年~1484年 - 赤松政則

- 1484年 - 赤松澄則

- 1484年~1496年 - 赤松政則

- 1496年~1521年 - 赤松義村

- 1521年~1565年? - 赤松晴政

戦国大名

武家官位としての播磨守

江戸時代以前

- 赤松満政:室町時代の武将。播磨・備前・美作守護

- 赤松教政:室町時代中期の武将。赤松満政の子

- 大石定仲:戦国時代の武蔵国の武将。北条氏照の義弟

- 上条政繁:戦国時代の武将。上条上杉家当主

- 寺田光吉:安土桃山時代の武将、豊臣政権の大名。関ヶ原の戦い後改易

- 畠山政国:紀伊・河内・越中の守護大名、戦国大名。畠山尾州家(畠山政長流)当主

- 畠山高政:紀伊・河内の守護大名・戦国大名。畠山政国の子

- 桃井直常:南北朝時代の武将、守護大名

- 山名満幸:室町時代の武将、守護大名。丹後・出雲・隠岐・伯耆守護

江戸時代

- 忠秋系阿部家

- 伊勢亀山藩石川家支藩

- 但馬国出石藩小出家

- 丹波国山家藩谷家

- 大和新庄藩永井家宗家

- 常陸府中藩松平家

- その他

- 青山忠成:常陸江戸崎藩初代藩主・老中。青山家宗家初代

- 青山幸督:摂津尼崎藩第3代藩主。郡上藩青山家3代

- 青山幸礼:美濃八幡藩第5代藩主。郡上藩青山家9代

- 伊丹康勝:甲斐徳美藩初代藩主

- 伊丹勝長:徳美藩第2代藩主

- 伊東長寛:備中岡田藩第8代藩主

- 伊東長トシ:岡田藩第10代藩主

- 稲葉正武:安房館山藩第2代藩主

- 稲葉正盛:館山藩第3代藩主

- 上杉綱勝:出羽米沢藩第3代藩主

- 織田成純:大和柳本藩第5代藩主

- 酒井忠香:越前敦賀藩第4代藩主

- 関政富:備中新見藩第3代藩主

- 宗義真:対馬府中藩第3代藩主

- 宗義和:対馬府中藩第15代藩主

- 田沼意知:遠江相良藩世子。田沼意次の長男

- 内藤政醇:陸奥湯長谷藩第4代藩主

- 西尾忠尚:遠江横須賀藩第2代藩主・老中

- 林忠旭:上総貝淵藩第2代藩主、上総請西藩初代藩主

- 米津通政:武蔵久喜藩第5代藩主、出羽長瀞初代藩主

播磨国の合戦

- 1183年:室山の戦い、平家(平知盛・平重衡) x 源氏(源行家)

- 1351年:光明寺合戦、足利直義 x 足利尊氏

- 1530年:依藤城の戦い、依藤 x 柳本賢治

- 1539年:第一次枝吉城の戦い、赤松晴政・細川持隆連合軍 x 明石長行

- 1554年-1555年:第二次枝吉城の戦い、三好長慶 x 明石軍

- 1569年:青山・土器山の戦い、黒田職隆・黒田孝高(580) x 赤松政秀(約3,000)

- 1578年:上月城の戦い、毛利軍(吉川元春、小早川隆景、吉川元長等61,000) x 尼子軍(尼子勝久、山中幸盛、羽柴秀吉等20,000)

- 1578年-1580年:三木合戦、織田軍(羽柴秀吉) x 別所長治

播州人

武田信玄も好んで愛読したと言われる『人国記』には、「播磨の風俗智恵有て義理を不知、親は子をたばかり、子は親をだしぬき、主は被官に領地を鮮く与へて好き人を堀し出し度と志し、亦被官と成る人は主に奉公を勤る事を第二に而、調儀を以所知を取らんと思ひ、悉皆盗賊の振舞也。侍は中々不好不及是非也。若き侍の風上にも可置国風にあらず、偏に是国は上古より如此の風俗終に暫くも善に定る事なし」と播州人は悪賢いという様な書物がある。

『人国記』での播州人の基準は、播州人である赤松則村(円心)や赤松満祐など実際に謀反を起こした赤松氏かと思われる。ただ、漫画『センゴク天正記』では、播州人は反骨精神(反体制精神)で、鉄血の持ち主だという様な書物もある。『天正記』での播州人の基準は、播州人である別所吉親(別所氏)、黒田孝高、赤穂浪士(大石良雄)かと思われる。例に赤穂浪士の事が描かれている場面もある。

主な川

自治体名は流域。

- 一級河川

- 二級河川

気象予報区域

播磨地区内で以下のように細分化されている。(北播丹波は丹波国の部分にもかかっている、また、兵庫丹波はすべて北播丹波に含まれる)

- 播磨南東部:明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、加古郡

- 播磨南西部:姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡、赤穂郡

- 北播丹波 :西脇市、多可郡、丹波(篠山市、丹波市)[丹波は播磨国ではない]

- 播磨北西部:宍粟市、神崎郡、佐用郡

市町村合併

2006年(平成18年)3月までに、平成の大合併による合併は完了した。

名産

工業製品

- そろばん(小野市)

- 播州三木打刃物、金属製品(三木市)

- 靴下(加古川市)

- 皮革製品(たつの市)・(姫路市)

- 播州織(加西市・西脇市(旧西脇市地域)(現西脇市は2005年(平成17年)10月1日新設、旧西脇市=2005年(平成17年)9月30日消滅))

- 播州毛鉤(西脇市(旧西脇市地域)・西脇市黒田庄町・丹波市山南町)(注.黒田庄町、山南町は新設合併(旧市町は全て消滅)によりそれぞれ西脇市、丹波市となった。正確な産地を示すためあえて記す。)

- マッチ(姫路市)

- 鎖(姫路市)

- 杉原紙(多可郡多可町)

食品

- 手延素麺(たつの市など) 揖保乃糸

- 薄口醤油(たつの市など) ヒガシマル醤油

- 天然塩 かつては播磨灘沿岸各所に塩田があった。現在は赤穂の塩が有名。

- 玉子焼き(大阪など他地方では明石焼きと呼ばれる)

- いかなごの釘煮

- 御座候

- 玉椿

- 塩味饅頭

- はりま焼(せんべい)

- かつめし

- 播州ラーメン

- 山田錦(日本酒原料の酒米の一品種)

- もち麦麺(神崎郡福崎町)

- 播州百日どり

- 佐用ホルモン焼きうどん

脚注

- ^ 福島好和「大和王権の進出と展開 3内なる国と外なる国」 今井修平・小林基伸・鈴木正幸・野田泰三・福島好和・三浦俊明・元木泰雄『兵庫県の歴史』山川出版社 2004年8月 65-66ページ