「アルゴ座」の版間の差分

出典追加、アルゴ座の恒星一覧節を加筆修正。 |

|||

| (2人の利用者による、間の14版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[File:Argo constellation.jpg|thumb|360px|1922年に3つに分割される以前のアルゴ座。]] |

|||

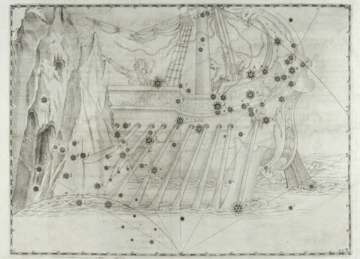

[[ファイル:Argo_Navis_Hevelius.jpg|thumb|250px|アルゴ座の星図—[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]により[[1690年]]に描かれたもの]] |

|||

'''アルゴ座'''{{Sfn|原恵|2007|pp=75-85}}(アルゴざ、Argo{{R|IAU_list|Ridpath_Argo}})、または'''アルゴ船座'''{{R|nenkan1931}}(アルゴせんざ、Argo Navis{{R|Ridpath_Argo}})は、現在は用いられていない南天の[[星座]]。[[古代ギリシア]]の伝承に登場する船'''[[アルゴー船|アルゴー]]'''をモチーフとしている。古代ギリシア時代から[[20世紀]]初頭まで、途中いくらか改変を受けながらも1つの巨大な星座として扱われてきたが、[[1922年]]に国際天文学連合 (IAU) が[[星座#国際天文学連合による88星座|現代の88星座]]とその名称を定めた際に、正式に[[りゅうこつ座]]、[[とも座]]、[[ほ座]]の3つに分割されることが決まった{{R|IAU_list}}。そのため、[[クラウディオス・プトレマイオス]](トレミー、{{Lang-en-short|Ptolemy}})の天文書『[[アルマゲスト]]』に挙げられた[[トレミーの48星座|48星座]]の中で唯一現代の88星座に選ばれなかった星座となった{{R|Barentine2015}}。{{-}} |

|||

== 由来と歴史 == |

|||

=== 古代ギリシア・ローマ期 === |

|||

アルゴ座は、[[古代メソポタミア]]に起源を持つ他の古代ギリシアの星座とは異なり、[[古代エジプト]]にその起源を持つと考えられている{{R|Barentine2015}}。たとえば、[[ローマ帝国|帝政ローマ期]][[1世紀]]頃のギリシア人著述家[[プルタルコス]]は、著書『モラリア』の中でアルゴ座をエジプトの「オシリスの船」と呼ばれる星座と同定していた{{R|Barentine2015|Yaginuma1996}}。ギリシア人がこの南天の星群を船の星座と見なすようになった時期は定かではないが、アメリカの天文学者で天文史研究家のJohn C. Barentineは、[[幾何学様式|幾何学文様期]]以前の[[紀元前1000年]]頃にエジプトから伝わったのではないかとしている{{R|Barentine2015}}。 |

|||

星座としてのアルゴ船は、[[紀元前4世紀]]の古代ギリシアの天文学者[[エウドクソス|クニドスのエウドクソス]]の著書『ファイノメナ ({{Lang-grc-short|Φαινόμενα}})』の中の星座のリストに既にその名前が上がっていた{{R|Barentine2015}}。このエウドクソスの『ファイノメナ』は現存していないため、書中でアルゴ座についてどのように記述されていたか不明だが、エウドクソスの著述を元に詩作したとされる[[紀元前3世紀]]前半のマケドニアの詩人[[アラトス|アラートス]]の詩篇『ファイノメナ ({{Lang-grc-short|Φαινόμενα}})』では、もやがかかってアルゴ船の船首の辺りが見えないことがうたわれている{{R|Ito2007}}。紀元前3世紀後半の天文学者[[エラトステネス|エラトステネース]]の『[[カタステリスモイ]] ({{Lang-grc-short|Καταστερισμοί}})』や1世紀初頭頃の著作家[[ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌス]]の『天文詩 ({{Lang-la-short|De Astronomica}})』においても、アルゴ座は船首を欠く姿で星座となっているとされた{{R|Condos1997}}。 |

|||

'''アルゴ座'''(アルゴざ、Argo)は、現在は用いられなくなった南天の[[星座]]の1つ。その名称は[[ギリシア神話]]に登場する船、[[アルゴー船|アルゴー]]にちなむ。'''アルゴ船座'''<ref>[[ハーマン・メルビル]]『[[白鯨]]』[[阿部知二]]訳、[[岩波書店]]。</ref>(アルゴせんざ、Argo Navis)、あるいは単に Navis<ref>[[ヨハン・バイエル|Bayer, J.]] (1603). ''[[ウラノメトリア|Uranometria]]''. p. Qq recto, table 40. </ref><ref>[[ジョン・フラムスティード|Flamsteed, J.]] (1725). "Catalogus Britannicus Stellarum Inerrantium", ''Historia Coelestis Britannica'', vol. 3. pp.31-32, ''et passim''.</ref> (船座) ともいう。[[トレミーの48星座|プトレマイオス星座]](トレミーの48星座)の1つであったが、現在は、[[りゅうこつ座]]、[[ほ座]]、[[とも座]]の3つに分割されている。 |

|||

アルゴ座を構成する星について、エラトステネースとヒュギーヌスはともに星の数を27個としていた{{R|Condos1997}}。これに対して、[[2世紀]]頃に[[アレクサンドリア]]で活躍した[[クラウディオス・プトレマイオス]]が著した『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース ({{Lang-grc-short|ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας}})』、いわゆる『アルマゲスト』では、アルゴ座には45個の星があるとされた。プトレマイオスが示した45個の星が現在のどの星に当たるのかについては、研究者の間で多少の相違は見られるものの、現代のとも座・らしんばん座の大部分、ほ座の東側を除く一部と、りゅうこつ座の南側を除く一部に相当する、という点で概ね一致している{{R|Takesako2017}}。 |

|||

== 由来と歴史 == |

|||

『[[アルマゲスト]]』に見える[[トレミーの48星座|プトレマイオス星座]]の1つだが、それ以前の[[アラトス|アラートス]]の『ファイノメナ』にも詩われている歴史の古い星座である。ギリシアの詩人たちによれば、星座となっているアルゴー船は、船首部分を欠いた不完全な形であるという。[[クラウディオス・プトレマイオス|プトレマイオス]]が定義したアルゴ座は、現在の「[[らしんばん座]]」と「とも座」の大部分、それに「ほ座」の西半分ほどの領域であった。カノープスは現在「りゅうこつ座」の北西端にあるが、プトレマイオスの定めたアルゴ座では南西端だった。 |

|||

=== 16-18世紀 === |

|||

[[ティコ・ブラーエ|ティコ]]や[[ヨハネス・ヘヴェリウス|ヘヴェリウス]]、[[ジョン・フラムスティード|フラムスティード]]らは「とも座」の北側しか観測できなかったが、大航海時代を迎えて南天の観測がヨーロッパにもたらされると、[[ウラノメトリア|バイエルの星図]]や[[フレデリック・デ・ハウトマン|ハウトマン]]の星表で「りゅうこつ座」の大部分と「ほ座」の東半分が付け加えられた。しかし、その領域にはプトレマイオスがなにも記述していなかったため、[[ヨハン・バイエル|バイエル]]はアルゴー船の船首をもぎ取った巨大な岩 (シュムプレーガデスの岩) を置いた<ref name="Argo"/>。 |

|||

[[大航海時代]]を迎え、それまで観測できなかった南天の星々についての情報が西洋にもたらされるようになると、それを[[天球儀]]や[[星図]]に反映させようとする気運が生まれた。大航海時代前半のポルトガル人たちの観測記録は不正確だったため、星図の作成には適していなかった{{R|Dekker1987a}}。しかし、[[16世紀]]末にオランダが海外進出を始めるとその状況が一変した{{R|Dekker1987a}}。[[1595年]]から[[1597年]]にかけて行われた{{仮リンク|オランダの第1次東インド遠征|en|First Dutch Expedition to East Indies}}に帯同したオランダの航海士[[ペーテル・ケイセル]]と[[フレデリック・デ・ハウトマン]]は、南天を観測してその詳細な記録を残した{{R|Dekker1987a|Ridpath_1c}}。ケイセルは航海途中の[[1596年]]に[[バンテン州|バンテン]]で客死したが、彼が遺した観測記録はデ・ハウトマンによってオランダの地図製作者[[ペトルス・プランシウス]]の元に届けられた{{R|Ridpath_1c}}。プランシウスはデ・ハウトマンから受け取った観測記録を元に、オランダの地図製作者{{仮リンク|ヨドクス・ホンディウス|en|Jodocus Hondius}}と共同で、[[1598年]]に[[天球儀]]を製作した。このプランシウスとホンディウスの天球儀で、アルゴ座は『アルマゲスト』に記されたものから南東に拡張された{{R|Hondius_globe}}。 |

|||

[[File:Uranometria Argo Navis.png|thumb|360px|ヨハン・バイエル『ウラノメトリア』(1603年)に描かれたアルゴ座 (Navis)。船首部分(画像左側)を岩に破壊された姿で描かれている。]] |

|||

[[1603年]]、[[ドイツ]]の法律家[[ヨハン・バイエル]]は、プランシウスとホンディウスの天球儀から星の位置をコピーして製作した星図『[[ウラノメトリア]] (Uranometria)』を出版した{{R|Dekker1987a}}。バイエルは、この星座を '''Navis'''{{R|Bayer1603_a}}とし、その星々に対して、明るい星から順に[[ギリシア文字]]の符号をαからωまで付し、さらに[[ラテン文字]]の小文字でsまでの符号を付した{{R|Bayer1603_a|Bayer1603_b|Bayer1603_c}}{{efn2|19世紀アメリカの天文学者[[ベンジャミン・グールド]]は、著書『Uranometoria Argentina』の中で「αとaの混同を避けるためにaの代わりに大文字のAが使われた」としている{{Sfn|Gould|1879|p=66}}。}}。またバイエルは、船首部分を欠くとされてきたアルゴ船の表現として、アルゴ船の船首を砕いている巨大な岩の姿を描いた{{R|Ridpath_Argo|Ridpath_Argo2|Bayer1603_b}}。 |

|||

[[1602年]]に{{仮リンク|オランダの第2次東インド遠征|en|Second Dutch Expedition to East Indies}}から帰還したフレデリック・デ・ハウトマンは、1603年に刊行した[[オランダ語]]のマレー語辞典にこの第2次遠征での南天の観測記録を元に製作した南天の[[星表]]を付録として付けた{{R|Dekker1987b}}。この星表でデ・ハウトマンは、アルゴ座の星として56個の星の位置と明るさを記載している{{R|Ridpath_houtman|de_Houtman1603}}。 |

|||

1676年に[[セントヘレナ島]]で南天の星を観測した[[エドモンド・ハレー|ハレー]]は、1678年に刊行した星表 ''Catalogus Stellarum Australium''の中で、バイエルが置いた岩の部分を[[チャールズのかしのき座|樫の木]]に置き換えた<ref name="robur"/>。また[[ペトルス・プランシウス|プランシウス]]は、Arca Noehi (ノアの方舟座)と改名し、3本マストの近代的な帆船を描いた。 |

|||

=== |

==== ノアの方舟 ==== |

||

16世紀から17世紀にかけて、しばしばアルゴ座は、[[旧約聖書]][[創世記]]で語られる[[ノア]]の伝承に登場する[[ノアの方舟|方舟]]と同一視された。16世紀ドイツの人文学者[[ペトルス・アピアヌス]]が[[1540年]]に出版した天文書『Astronomicum Caesareum』には、Navis(船)、Navis Ioanis(イアソンの船)、Argonavis(アルゴ船)などの名称とともに '''Arca Noë'''(ノアの方舟)という名称が記されている{{R|Stoppa_Apianus}}。また先述のプランシウスやホンディウスの天球儀では、[[オリーブ]]の枝を咥えて船に向かって飛ぶ[[ハト]]の姿が描かれており、ノアの方舟とは明記こそされないものの大洪水が去った後のエピソードを想起させる意匠が凝らされていた{{R|Hondius_globe}}。[[1602年]]にオランダの天文学者で地図製作者の{{仮リンク|ウィレム・ブラウ|en|Willem Janszoon Blaeu}}が製作した天球儀では、アルゴ座に「Argus, Arca Noë(アルゴ、ノアの方舟)」という星座名が付けられていた{{R|Blaeu1602}}。バイエルの『ウラノメトリア』でも、複数ある星座名の1つとして「'''Archa Nohæ'''(ノアの方舟)」と紹介されている{{R|Bayer1603_a}}。またプランシウスも、[[1613年]]に製作した天球儀上で Arca Noehi(ノアの方舟)と改名し、3本マストの近代的な帆船を描いた{{R|Ridpath_Argo}}。 |

|||

[[1756年]]に出版された、フランス科学アカデミーの1752年版『紀要』の中で、フランスの天文学者[[ニコラ・ルイ・ド・ラカーユ|ラカーユ]]の星表と天球図が収録された<ref name="Stoppa"/>。この中でラカーユは[[チャールズのかしのき座|チャールズの樫の木座]]を廃してアルゴ座の一部分に戻し、船のマストの部分をアルゴ座から切り離して新たに羅針盤座 ''la Boussole''を設定した{{R|Pyxis}}{{efn2|name="注1"|[[ベンジャミン・グールド]]は、[[ポンプ座]]も同じく帆の部分を切り取って作られたとしている{{R|Gould1879}}。}}。またラカーユは星表の中で、アルゴ座を構成する星に''du Navire'' (船) 、''Corps du Navire'' (船体) 、''Pouppe du Navire'' (船尾) 、''Voilure du Navire'' (帆) という'''区別'''を付けている。これらの'''区分'''は、ラカーユ死後の1763年に出版された星表 ''Coelum australe stelliferum'' では、それぞれ[[ラテン語]]で ''Argûs''、''Argûs in carina'' 、''Argûs in puppi''、''Argûs in velis''とされた<ref name="Lacaille"/>。ラカーユは、彼が設定したアルゴ座の領域にある明るい星に、ギリシャ文字でαからωまで符号を付けた{{R|Gould1879}}。さらに、''Corps du Navire''、''Pouppe du Navire''、''Voilure du Navire'' と区分した領域のそれぞれにラテン文字の小文字で a、b、c……z 、続いて大文字で A、B、C…… Z と符号を付けた<ref name="Stoppa"/>。ラカーユはバイエルと異なり、 a の代わりに A を用いることはせず、a星を設けている<ref group="注" name="注2"/>。 |

|||

[[1627年]]に出版されたドイツの法律家{{仮リンク|ユリウス・シラー|en|Julius Schiller}}の星図『Coelum Stellatum Christianum』では、ラテン語で「族長ノアの方舟」を意味する '''ARCAE PATRIARCHAE NOACHI''' という星座名が充てられた{{R|Schiller1627}}。この星図は、バイエルの『ウラノメトリア』を当時最新の観測記録を元にアップデートするとともに、全ての星座をキリスト教に由来した事物に置き換えようという壮大な目論見の下にシラーとバイエルが製作を進めていたものであったが、完成を前にして両名が相次いで他界したため、ドイツの天文学者[[ヤコブス・バルチウス]]が二人の後を引き継いで出版したものであった{{R|Dekker1987a}}。 |

|||

上述のように、ラカーユは星表においてアルゴ座の各部分を'''区分'''しただけであり、'''ラカーユがアルゴ座を「とも座」・「ほ座」・「りゅうこつ座」の3つ、あるいは「らしんばん座」を加えて4つに分割したという事実はない'''。実際にラカーユの南天天球図を見ても、単に le Navire (船) とあるだけであり、「とも座」・「ほ座」・「りゅうこつ座」に当たる星座名は描かれていない{{R|Cook}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

| Columba and Argo Blaeu1602 (Gallica).png | ウィレム・ブラウ作の天球儀(1602年)に描かれたアルゴ船。Argus, Arca Noë の表記が見られる。 |

|||

| Arcae Patriarchae Noachi.jpg|ユリウス・シラー『Coelum Stellatum Christian』に描かれた Arcae Patriarchae Noachi(族長ノアの方舟)。 |

|||

}} |

|||

==== 「チャールズの樫」 ==== |

|||

[[17世紀]]イギリスの天文学者[[エドモンド・ハレー|エドモンド・ハリー]]は、[[1676年]]の[[セントヘレナ島]]での南天の観測記録を元に[[1679年]]に刊行した天文書『Catalogus Stellarum Australium』の中で、現在の[[りゅうこつ座ベータ星|りゅうこつ座β星]]、[[りゅうこつ座イータ星|η星]]、[[りゅうこつ座シータ星|θ星]]、[[りゅうこつ座ウプシロン星|υ星]]、[[ほ座ミュー星|ほ座μ星]]など、バイエルのアルゴ座と[[ケンタウルス座]]の間にあったどちらにも所属していない星とアルゴ座の南東部分にある星計12個を使って「'''Robur Carolinum'''([[チャールズのかしのき座|チャールズの樫]])」という星座を設けた{{R|Ridpath_Robur}}。これは、[[1651年]]の[[ウスターの戦い]]で[[オリバー・クロムウェル]]率いる[[議会派]]の軍に敗れた[[チャールズ2世|イングランド・スコットランド皇太子チャールズ]]が身を隠した[[ヨーロッパナラ|イングリッシュオーク]]をモチーフとしたものであった{{R|Ridpath_Robur}}。[[ポーランド]]の天文学者[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]が編纂し、彼の死後の[[1690年]]に出版された天文書『Prodromus Astronomiae』に収められた星図「Firmamentum Sobiescianum」の南天の部分は、ハリーの『Catalogus Stellarum Australium』を元に製作されており{{R|Ridpath_Hevelius}}、ハリーの Robur Carolinum も採用されていた。ただしヘヴェリウスは、アルゴ船に踏みしだかれ折られた星座絵を描いている{{R|Hevelius1690}}。 |

|||

この政治的な色合いの濃い Robur Carolinum は天文学者たちから忌避され、19世紀の終わり頃までにはほぼ全ての星図から姿を消した{{R|Barentine2015}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| width=360 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

| Halley's Argo and Robur Carolinum.jpg|エドモンド・ハリーの南天星図(1678年)に描かれた星座 Argo と Robur Carolinum。 |

|||

| Argo_Navis_Hevelius.jpg|[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]『Prodromus Astronomiae』([[1690年]])に描かれたアルゴ座。ハリー考案の Robur Carolinum は、アルゴ船によってへし折られた姿で描かれている。 |

|||

}} |

|||

=== 18世紀後半以降 === |

|||

==== ラカイユによる改変 ==== |

|||

[[File:Lacaille's Argo Navis.jpg|thumb|360px|ニコラ=ルイ・ド・ラカイユ『Coelum australe stelliferum』(1763年)に描かれた Argo Navis(アルゴ船)。]] |

|||

フランスの天文学者[[ニコラ・ルイ・ド・ラカーユ|ニコラ・ルイ・ド・ラカイユ]]は、[[1756年]]に出版された[[科学アカデミー (フランス)|フランス科学アカデミー]]の1752年版紀要に寄稿した星表と天球図で、アルゴ座に以下の改変を行った{{R|Stoppa|planisphere1756}}{{Sfn|Gould|1879|p=55}} |

|||

# ハリーの Robur Carolinum を廃して、これらの星をアルゴ座の一部分とすることで、アルゴ座を東方向に拡張した{{R|Ridpath_Argo|Barentine2015}}。 |

|||

# バイエルが「マストの4星」とした部分をアルゴ座から切り離し、新たに航海用コンパスを擬した星座 '''la Boussole''' を設定した{{R|Ridpath_Pyxis}}{{efn2|[[ベンジャミン・グールド]]は、著書『Uranometoria Argentina』の中で[[ポンプ座]](la Machine Pneumatique、のちに Antlia Pneumatica)も同じく帆柱の部分を切り取って作られたとしている{{Sfn|Gould|1879|p=55}}。}}。この星座は[[1763年]]の星表ではラテン語化した '''Pixis Nautica''' と改名され、のちの[[らしんばん座]] (Pyxis) の元となった。 |

|||

# バイエルがアルゴ座に付したギリシア文字とラテン文字の符号を全て廃して、新たにギリシア文字の符号をαからωまで振り直した{{R|Lacaille}}。 |

|||

# アルゴ座に、''Corps du Navire'' (船体) 、''Pouppe du Navire'' (船尾) 、''Voilure du Navire'' (帆) の3つの小区画を設けた。これらは、ラカイユの死後1763年に出版された星表 ''Coelum australe stelliferum'' では、それぞれ[[ラテン語]]で ''Argûs in carina'' 、''Argûs in puppi''、''Argûs in velis''とされた{{R|Lacaille}}。 |

|||

# ''Corps du Navire''、''Pouppe du Navire''、''Voilure du Navire'' の星のうちギリシア文字の符号が付されていないものに対しては、小区画ごとにラテン文字の小文字で a、b、c……z 、続いて大文字で A、B、C…… Z と符号を付けた{{R|Stoppa}}{{efn2|ラカイユはバイエルと異なり、 a の代わりに A を用いることはせず、a星を設けた。そのため、とも座・ほ座・りゅうこつ座にはプトレマイオス星座にはない「a星」が存在する{{R|simbad_Pup|simbad_Vel|simbad_Car}}。}}。 |

|||

ラカイユは、星表に以下のような但し書きを残している{{R|Ridpath_Argo|Histoire1756}}。 |

|||

{{Blockquote |

|||

|text=星座「Navire(船)」は、肉眼でよく見える160個以上の星から構成されており、私はまずそれらを構成する最も明るい星々にギリシア文字を配した。そして、それらを「la Pouppe(船尾)」「le Corps(船体)」「la Voilure(帆)」の3つの部分に分けた。「船尾」は舵によって船体から切り離され、「帆」は船体外側の縁と水平マスト、あるいは帆を張るスパーとの間にあるもの全てをそう呼ぶこととした。これらの部分には、それぞれラテン語の大文字と小文字を入れた。<!-- |

|||

La constellation du Navire etant composee de plus de cent soixante etoiles tres-faciles a distinguer a la vue, j'ai d'abord distribue des lettres grecques a toutes les plus belles qui la composent : je l'ai ensuite partagee en trois parties , savoir, la Pouppe, le Corps & la Voilure. La Pouppe est separee du corps du vaisseau par le gouvernail , & J'ai appele la voilure tout ce qui est hors du vaisseau, entre ses bords & le mat horizontal, ou l'antenne sur laquelle la voile est pliee. Dans chacune de ces parties, j'ai mis des lettres latines majuscules & minuscules.--> |

|||

|author=Nicolas Louis de Lacaille |

|||

|source=''Histoire de l'Académie royale des sciences. Année M. DCCXLVII.'' (1756) |

|||

}} |

|||

星座の歴史に関する日本語の文献では「アルゴ座はラカイユによってとも座・ほ座・りゅうこつ座・らしんばん座の4つの星座に分割された」と紹介されることがある{{Sfn|原恵|2007|p=30}}{{R|study-style|Kotobank_Fujii|Kotobank_Ishida|Kusaka1969}}。しかしながらラカイユ自身が説明しているように、ラカイユはアルゴ座の一部を削ってらしんばん座を設け、残るアルゴ座の領域を3つの小区画に区分けしただけであり、'''アルゴ座を4つの星座に分割したという事実はない'''。実際、ラカイユの星図上では、航海用コンパスと船を別の星座として扱い、それぞれに星座名を明記している{{R|planisphere1756|planisphere1763}}。これに対して「とも」・「りゅうこつ」・「ほ」に当たる星座名は一切書かれていない{{R|planisphere1756|planisphere1763|Murayama2003}}。 |

|||

==== 「マスト」の追加 ==== |

|||

Pixis Nautica を設けるためにラカイユがアルゴ座から削り取った星々を、再びアルゴ座の一部分に戻すべきだと考えた者もいた。[[1843年]]、[[天王星]]の発見者[[ウィリアム・ハーシェル]]を父に持つ[[19世紀]][[イギリス]]の天文学者[[ジョン・ハーシェル]]は、当時[[王室天文官]]として星表『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』、いわゆる『BAC星表』を編纂中の[[フランシス・ベイリー]]に宛てた書簡で、南天の星座について以下の改訂を行うよう提案した{{Sfn|Gould|1879|p=55}}{{R|Herschel1843}}。 |

|||

# ラカイユが採用した星座と星の配置は全て維持する。 |

|||

# ラカイユがプトレマイオス流に「未形成」とみなしたような位置が疑わしい星は、星座の境界と命名の規則性を保つために連続する星座の境界のどちらか一方に含まれるようにする。 |

|||

# ラカイユの残りの全ての星をラカイユが定めた境界線内に配置すること。ただし次の例外を除く。 |

|||

## 登録されている星座の境界から離れすぎている星。 |

|||

## プトレマイオスやフラムスティードによって他の星座に登録されている星、あるいは以前に観測された星と混同されている星。 |

|||

## ラカイユによってインディアン座の槍の先端に配置された4つの星。これらはくじゃく座の一部とされている。 |

|||

# アルゴ座、ケンタウルス座、さいだん座、おおかみ座は、バイエルが導入した符号ではなくラカイユが選択した文字を優先して採用する。いくつかの例外を除き、ギリシア文字は5等星までしか残さない。ラテン文字は、アルゴ座の小区画を除いて現時点では使用しない。 |

|||

# ラカイユによって一部考えられていたように、アルゴ座を4つの小区画に分割する。ラカイユが考案した Carina(竜骨)・Puppis(船尾)・Vela(帆)を残し、プトレマイオスが船のマストの部分とした星が使われた Pixis Nautica(航海用コンパス)を '''Malus'''(マスト)に置き換える。 |

|||

# 元のアルゴ座は、その大きさと今回提案された小区画のために、文字に関して以下の方法で慎重に改訂される。 |

|||

## 主要な星の現在の命名を維持するため、ラカイユによってギリシア文字で示されたアルゴ座の全ての星(すなわち、上記の小区画を含む)を、アルゴという総称の下に現在の文字のまま維持する。 |

|||

## 残る全ての星は、Carina・Puppis・Vela・Malusなど星が位置する船の部分の名前と、ラカイユが採用したラテン文字によって5等星まで指定される。同じ小区画にあり且つ離れた位置にある星に同じ文字を使ってはならない。競合する場合はより明るい星を優先し、同じ等級の場合は先行する星を優先する。 |

|||

# ラカイユが2単語で命名した星座は、そのうちの1単語だけで表現するようにする。Apparatus Sculptoris・Mons Mensae・Caelum Scalptorium・Equuleus Pictorius・Piscis Volans・Antlia Pneumaticaは、それぞれ Sculptor・Mensa・Caelum・Pictor・Volans・Antlia とすることを提案する。これらはラカイユ自身によって一部使われていたことがある短縮形で、星の登録に非常に便利である。 |

|||

ハーシェルからの提案を受けたベイリーは、『BAC星表』を編纂するにあたってこれらの提案をほぼ全面的に採用した{{Sfn|Gould|1879|58-59}}。その結果、アルゴ座の明るい星々にラカイユが付けたギリシア文字の符号が全て採用され、「α Argûs」などのように表記された{{R|BAC}}。また、ラカイユが設けた Pixis Nautica は Malus と改名されてアルゴ座の一部分として編入され、ラカイユが付けたギリシア文字の符号は全て剥がされた{{R|BAC}}。この改変にあたって、ハーシェルもベイリーも Carina・Puppis・Vela・Malus をに対して constellation ではなく '''subdivision''' という表現を用いており、4つの独立した星座を作るのではなく、アルゴ座の中に設けた4つの小区画と位置付けていた{{R|Herschel1843|BAC}}。 |

|||

このハーシェルの提案による改変の全てが天文学者たちから受け入れられた訳ではなく、特にアルゴ座に関する変更は新たな混乱を生むだけであるとして不評であった{{Sfn|Gould|1879|p=60}}。 |

|||

==== 分割と消滅 ==== |

|||

アメリカのアマチュア博物学者[[リチャード・ヒンクリー・アレン]]は、1899年に刊行した著書『Star Names, Their Lore and Meaning』の中で、「最近の天文学者は参照の便宜を図るために(アルゴ座を)区分しており、それらは Carina(竜骨、恒星268個)、Puppis(船尾、恒星313個)、Vela(帆、恒星248個)の3つの領域として知られている。」と述べており、'''19世紀末の時点でもアルゴ座が3つに区分された領域を持つ1つの巨大な星座として扱われていた'''ことを示している{{R|Allen2013}}。 |

|||

[[1879年]]、当時[[コルドバ州]]に新設された{{仮リンク|アルゼンチン国立天文台|en|Argentine National Observatory}}の所長の職にあった[[アメリカ]]生まれの天文学者[[ベンジャミン・グールド]]は、自身の観測記録を元に編纂した南天の星表『Uranometria Argentina』を刊行した。グールドはこの『Uranometria Argentina』を編纂するにあたり、大き過ぎるが故に不便なことの多いアルゴ座を3つの星座に分割して、名称も残さず完全に放棄することとした{{Sfn|Gould|1879|p=62}}。この決断についてグールドは「ラカイユが、プトレマイオスの権威を尊重するあまりに、アルゴ座とケンタウルス座が占める広大な天空に新しい星座を導入しなかったのは非常に残念なことであった{{Sfn|Gould|1879|p=55}}。」「由緒あるアルゴ座を完全に放棄することに遺憾の念を抱かずにいられないが、アルゴ座はその正当な子孫によって代理されるので消え去ることはない。事実上放棄しながら名前だけ残すのは、無駄に星座のリストを増やし命名法を複雑にしてしまうだけで、何の役にも立たない{{Sfn|Gould|1879|p=62}}。」と述べている。このグールドによる改変により、まずハーシェルの Malus が廃され、アルゴ座から独立した星座 '''Pyxis''' が復活した。またPyxisには、ラカイユが付けたギリシア文字符号が振り直された{{Sfn|Gould|1879|p=190}}。アルゴ座は、'''Carina'''・'''Puppis'''・'''Vela'''の3つの星座に分割され、ギリシア文字の符号はそのままに、星座名の部分だけが変更された{{Sfn|Gould|1879|pp=65-66}}。またラテン文字の符号は、変光星の命名法「[[アルゲランダー記法]]」と競合しないよう、いくつかの星で変更された{{Sfn|Gould|1879|pp=65-66}}。 |

|||

こうしてアルゴ座は消滅することとなったが、アメリカのアマチュア博物学者[[リチャード・ヒンクリー・アレン]]が[[1899年]]に刊行した星座の解説書『Star Names, Their Lore and Meaning』では '''Argo Navis''' という1つの星座として項目が立てられており、「最近の天文学者は参照の便宜を図るために(アルゴ座を)区分けしており、それらは Carina(竜骨、恒星268個)、Puppis(船尾、恒星313個)、Vela(帆、恒星248個)の3つの領域として知られている{{efn2|アレンが引用した各星座の恒星数は、グールドの『Uranometria Argentina』によるものである{{Sfn|Gould|1879|pp=165-190}}。}}。」と紹介されるなど、19世紀末の時点ではまだ「3つの小区画を持つ1つの巨大な星座」として扱われるケースも見られた{{R|Allen2013}}。 |

|||

=== IAUによるアルゴ座の分割と消滅 === |

|||

[[1922年]]の第1回[[国際天文学連合]]総会において現行の88星座が提案された際、ラカーユ以降「アルゴ座」とされた領域は、とも座、ほ座、りゅうこつ座の3つに分割されることが決まった。同時に、「とも座」・「ほ座」・「りゅうこつ座」の総称としてラテン語名の Argo (属格形は Argus) と略符の Arg が制定された{{R|iau|IAU_list}}。1928年には[[ウジェーヌ・デルポルト]]による分割案が正式に認められ、1930年にケンブリッジ大学出版会から『Délimitation Scientifique des Constellations』と『Atlas Céleste』という2つの出版物として刊行されたことにより、現行の88星座の境界線も確定された{{R|Schlesinger1933}}。 |

|||

[[1922年]]5月に[[ローマ]]で開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が提案された際、ラカイユ以降に「アルゴ座」とされていた領域は、'''Carina'''(りゅうこつ座)、'''Puppis'''(とも座)、'''Vela'''(ほ座)の3つに分割されることが決定された{{R|IAU_list}}。同時にこれら3つの星座の総称としてラテン語名の '''Argo''' (属格形は '''Argus''') と略符の '''Arg''' が制定された{{R|iau|IAU_list}}。その後、IAUより全天88星座の境界線の策定を付託された[[ベルギー]]の天文学者[[ウジェーヌ・デルポルト]]の草案が[[1928年]]に正式に認められ、これが[[1930年]]に『Délimitation Scientifique des Constellations』と『Atlas Céleste』という2つの出版物として[[ケンブリッジ大学出版局]]から刊行されたことにより、現行の88星座の境界線が確定された{{R|Schlesinger1933}}。ここに至り、星座としてのアルゴ船はその歴史の幕を閉じられた。 |

|||

日本では、1974年に刊行された『学術用語集・天文学編』で番外として和名の「アルゴ座」を制定したが、これを実際に使用していたのは[[野尻抱影]]くらいで、現在の各種星座表では使われていない。また、1994年に刊行された『学術用語集・天文学編(増訂版)』では、「アルゴ座」の項目が削除されている{{R|yougo}}。 |

|||

== アルゴ座の恒星一覧 == |

== アルゴ座の恒星一覧 == |

||

ラカイユがアルゴ座の明るい恒星に振ったギリシア文字符号と、それが現在属する星座を以下に示す。概ね明るい星から順に符号が振られている。η星は、16世紀末に初めて観測されてから現在に至るまで、その明るさを大きく変化させている{{R|Frew2004}}。ラカイユが1752年に観測した当時は2.3等前後であったが、1830年代から1850年代にかけて起きた "Great Eraption" と呼ばれる大増光で、一時はカノープスを凌ぐほどの明るさとなった{{R|Frew2004}}。その後1870年代には肉眼では見えなくなるほど暗くなったが、2018年には4.2等前後まで明るくなっている{{R|Richardson2018}}。ο星は、現在ほ座ととも座にあるが、とも座のο星はラカイユがラテン文字の小文字「o」で示した星が後世に誤ってギリシア文字の「ο」とされたものと考えられている{{R|Wagman2003}}。 |

|||

[[File:Argo constellation.jpg|thumb|480px|3つに分割される以前のアルゴ座。]] |

|||

{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;" |

|||

|+ギリシア文字の符号が付けられたアルゴ座の恒星の一覧 |

|||

! rowspan="2" style="width:4em;"| 符号 !! colspan="2" style="width:12em;" | IAUが認証した固有名 !! rowspan="2" style="width:8em;" | 見かけの等級{{efn2|[http://simbad.cds.unistra.fr/simbad/ SIMBAD Astronomical Database]の各恒星のV等級を参照。}}!! colspan="3" | 現在の星座 |

|||

|- |

|||

! style="width:8em" | 日本語読み{{R|StellaNavigator11}} !! 固有名{{R|iaucsn}} !! style="width:6em;" | りゅうこつ座 !! style="width:6em;" | ほ座 !! style="width:6em;" | とも座 |

|||

|- |

|||

|[[カノープス|α]]||カノープス||Canopus|| -0.74||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座ベータ星|β]]||ミアプラキドゥス||Miaplacidus||1.69||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座ガンマ星|γ]]||ー||ー||1.83||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座デルタ星|δ]]||アルセフィナ||Alsephina||1.95||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座イプシロン星|ε]]||アヴィオール||Avior||1.86||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[とも座ゼータ星|ζ]]||ナオス||Naos||2.25||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座イータ星|η]]||ー||ー||6.48{{efn2|近年の緩やかな増光により、2023年現在は4.0等前後まで明るくなっている<ref name="LCGv2_eta_Car">{{Cite web | url=https://www.aavso.org/LCGv2/index.htm?DateFormat=Julian&RequestedBands=&view=api.delim&ident=eta_Car&fromjd=2449978&tojd=2460087.657&delimiter=@@@ | title=ETA CAR 1995/09/17 to 2023/05/23 | access-date=2023-05-23 | website=[[アメリカ変光星観測者協会|AAVSO]]}}</ref>。}}||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座シータ星|θ]]||ー||ー||2.76||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座イオタ星|ι]]||アスピディスケ||Aspidiske||2.26||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座カッパ星|κ]]||マルケブ||Markeb||2.473||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座ラムダ星|λ]]||スハイル||Suhail||2.21||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座ミュー星|μ]]||ー||ー||2.69||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[とも座ニュー星|ν]]||ー||ー||3.17||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[とも座クシー星|ξ]]||アズミディ||Asmidi||3.30||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[ほ座オミクロン星|ο]]||ー||ー||3.63||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[とも座パイ星|π]]||ー||ー||2.70||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[とも座ロー星|ρ]]||トゥレイス||Tureis||2.81||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[とも座シグマ星|σ]]||ー||ー||3.25||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[とも座タウ星|τ]]||ー||ー||2.93||||||○ |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座ウプシロン星|υ]]||ー||ー||2.99||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座ファイ星|φ]]||ー||ー||3.45||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座カイ星|χ]]||ー||ー||3.431||○|||| |

|||

|- |

|||

|[[ほ座プサイ星|ψ]]||ー||ー||3.60||||○|| |

|||

|- |

|||

|[[りゅうこつ座オメガ星|ω]]||ー||ー||3.33||○|||| |

|||

|} |

|||

== 神話 == |

|||

アルゴ座の領域に位置する明るい恒星にはラカーユによってバイエルにならったギリシャ文字の符号が振られた。これらの恒星は、以下の星座に分かれている。 |

|||

{{See also|アルゴナウタイ|イアーソーン}} |

|||

=== りゅうこつ座 === |

|||

金羊毛を巡るアルゴ船と[[アルゴナウタイ]]の物語は、古代ギリシア・ローマの多くの著者に愛された主題であった{{R|Condos1997}}。 |

|||

* α星([[カノープス]]) |

|||

* [[りゅうこつ座ベータ星|β星]] |

|||

* [[りゅうこつ座イプシロン星|ε星]] |

|||

* [[りゅうこつ座イータ星|η星]] |

|||

* [[りゅうこつ座シータ星|θ星]] |

|||

* [[りゅうこつ座イオタ星|ι星]] |

|||

* [[りゅうこつ座ウプシロン星|υ星]] |

|||

* [[りゅうこつ座カイ星|χ星]] |

|||

* [[りゅうこつ座オメガ星|ω星]] |

|||

アルゴ座が船首部分を欠いた姿をしていることについての説明は著作家ごとに異なる。紀元前3世紀前半のアラートスの詩篇『ファイノメナ』では、以下のように船首部分は靄にかかって見えないとうたわれている{{R|Ito2007}}。 |

|||

=== ほ座 === |

|||

{{Poemquote |

|||

* [[ほ座ガンマ星|γ星]] |

|||

|text=大犬の尾に接するようにアルゴー船はその艫から |

|||

* [[ほ座デルタ星|δ星]] |

|||

曳かれてくる。もちろん、これは本来の航行の姿ではない。 |

|||

* [[ほ座カッパ星|κ星]] |

|||

後ろ向きに進んでいる。ちょうど、停泊地に入っていくために。 |

|||

* [[ほ座ラムダ星|λ星]] |

|||

すでに船乗りたちが船尾の向きをそちらへ合わせ終えた。 |

|||

* [[ほ座ミュー星|μ星]] |

|||

地上の船のように。それですばやく全員で船を逆漕させると、 |

|||

* ο星 |

|||

船は艫の方から陸地へしっかと結わえられる。 |

|||

* [[ほ座ファイ星|φ星]] |

|||

まさしくこのように、イアソンのアルゴー船は艫から曳かれてくるのだ。 |

|||

* ψ星 |

|||

舳先から帆柱そのものまでは、靄のかかったようで |

|||

星もないまま進むが、ほかはすべて輝いている。 |

|||

その舵もぶらりと下がったまま、前へ行く犬の |

|||

後足のすぐ下のあたりに据えつけられている。 |

|||

| author=[[アラトス|アラートス]]、伊藤照夫 訳 |

|||

| title=「アルゴ座」 |

|||

| source=『Φαινόμενα(星辰譜)』{{R|Ito2007}} |

|||

}} |

|||

[[1世紀]]初頭の[[古代ローマ]]の軍人[[ゲルマニクス]]は、アラートスの『ファイノメナ』をラテン語訳した際に「岩と衝突して壊れた」と書き換えた{{R|ItoSagawa1999}}。この岩は、古代ギリシア・ローマの伝承で語られた[[アルゴナウタイ#ピーネウスの救済、シュムプレーガデスの岩|シュムプレーガデスの岩]]のことと考えられるが、シュムプレーガデスの岩に砕かれたのは船首ではなく船尾のごく一部だけであるため、船首部分を欠くアルゴ座に対する説明としては適切でないとされる{{R|Condos1997}}。エラトステネースの『カタステリスモイ』では「船の舵から櫂、マストまで見えるのは、この部分を船乗りが見ることでより熱心に働くようになるから」とし、ヒュギーヌスの『天文詩』では「船の半分だけが見えることにより、船乗りが難破をしても大きな恐れを抱かないようにするため」としている{{R|Condos1997}}。 |

|||

18世紀イギリスの百科事典編纂者の[[イーフレイム・チェンバーズ]]は、百科事典『[[サイクロペディア|サイクロペディア、または諸芸諸学の百科事典]] ({{Lang-en-short|Cyclopædia: or, An Universal Dictionary of Arts and Sciences}})』の中で、「イアーソーンは冒険を終えたのちに[[コリントス地峡]]へ赴き、アルゴ船を[[ネプチューン]]に奉献した。程なくして、ネプチューンは船を天へと移した。」とする話を伝えている{{R|Barentine2015}}。また、20世紀イギリスの詩人[[ロバート・グレーヴス]]は著書『[[ギリシア神話 (ロバート・グレーヴス)|ギリシア神話]] (The Greek myths)』で「老いたイアーソーンがコリントの地に戻り、朽ち果てたアルゴ船の下に腰掛けて過去の出来事に思いを巡らせていると、ちょうどそのとき舳先の梁が腐り落ちてきて、イアーソーンはその下敷きとなって命を落とした。彼の死を悼んだ[[ポセイドーン]]は、船の残った部分を星々の間に置いた。」としている{{R|Ridpath_Argo}}。 |

|||

== 呼称と方言 == |

|||

1922年に星座として廃止される際に、主格 '''Argo'''、属格 '''Argus'''、略称 '''Arg''' が正式に定められた{{R|IAU_list}}。それまでは、Argo Navis{{R|de_Houtman1603}}、Navis{{R|Bayer1603_a|Flamsteed1725}}、Navis Ioanis(イアーソーンの船){{R|Bayer1603_a}}など様々な名称で呼ばれていた。 |

|||

日本では、[[1879年]](明治12年)に[[ノーマン・ロッキャー]]の著書『Elements of Astronomy』を訳した『洛氏天文学』が刊行された際に、ラテン語の「'''アルゴナヴィス'''」、英語の「'''シップアルゴ'''」という読みが紹介されていた{{R|Rakushi}}。明治末期には「'''アルゴ'''」という訳語が充てられていた。これは、[[1910年]](明治43年)2月に刊行された[[日本天文学会]]の会誌『天文月報』の第2巻11号に掲載された、星座の訳名が改訂されたことを伝える「星座名」という記事で確認できる{{R|AH191002}}。『[[理科年表]]』が創刊された[[1925年]](大正14年)には、既にアルゴ座が分割・廃止されていたため、初版から「'''【アルゴ】'''」と括弧書きで紹介された{{R|Rika_1925}}。[[1952年]](昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」{{R|gakujutsu1994}}とした際の星座名一覧にも、「'''Argo アルゴ'''」 として星座名が掲載された{{R|AH195210}}。[[1974年]](昭和49年)1月に刊行された『学術用語集(天文学編)』でも番外として和名の「アルゴ座」が記載されていた{{R|yougo1974}}が、[[1994年]](平成6年)に刊行された『学術用語集・天文学編(増訂版)』では「アルゴ座」は残されなかった{{R|yougo1994}}。 |

|||

[[東亜天文学会|天文同好会]]{{efn2|現在の[[東亜天文学会]]。}}の[[山本一清]]らは異なる訳語を充てていた。天文同好会の編集により[[1928年]](昭和3年)4月に刊行された『[[天文年鑑]]』第1号では星座名 Argo に対して「'''アルゴ船'''」の訳語を充てていた{{R|nenkan1928}}。さらに[[1931年]](昭和6年)に刊行された第4号からは星座名 Argo Navis に対して「アルゴ船」の訳を充て{{R|nenkan1931}}、以降の号でもこの星座名と訳名を継続して用いていた{{R|nenkan1937}}。 |

|||

=== とも座 === |

|||

* [[とも座ゼータ星|ζ星]] |

|||

* [[とも座ニュー星|ν星]] |

|||

* [[とも座クシー星|ξ星]] |

|||

* [[とも座パイ星|π星]] |

|||

* [[とも座ロー星|ρ星]] |

|||

* [[とも座シグマ星|σ星]] |

|||

* [[とも座タウ星|τ星]] |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 60行目: | 177行目: | ||

=== 注釈 === |

=== 注釈 === |

||

{{ |

{{Notelist2|refs= |

||

<ref name="注2">そのため、とも座・ほ座・りゅうこつ座にはプトレマイオス星座にはない「a星」が存在する。</ref> |

|||

}} |

}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist|refs= |

{{Reflist|25em|refs= |

||

<ref name=" |

<ref name="IAU_list">{{Cite web |

||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

|title=文部省 学術用語集 天文学編(増訂版)|edition=第1刷 |

|||

| title= The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

|publisher=日本学術振興会|date=1994-11-15}}</ref> |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-09}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Argo">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Argo Navis |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/argo.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1931">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社|新光社]] | number=4 |date=1931-03-30 | pages=4-5 | doi=10.11501/1138410 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1138410/1/10}}</ref> |

|||

<ref name="Barentine2015">{{Cite book |

|||

| last=Barentine | first=John C. |

|||

| title=The lost constellations : a history of obsolete, extinct, or forgotten star lore |

|||

| publisher=Springer | publication-place=Cham | date=2015 | isbn=978-3-319-22795-5 | oclc=926914920 | pages=65-88}}</ref> |

|||

<ref name="Yaginuma1996">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=プルタルコス | author2=柳沼重剛 | author1-link=プルタルコス | author2-link=柳沼重剛 |

|||

| title=エジプト神イシスとオシリスの伝説について |

|||

| publisher=[[岩波書店]] | publication-place=東京 | date=1996-02-16 | isbn=978-4003366455 | oclc=834222130 | page=47}}</ref> |

|||

<ref name="Ito2007">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=アラトス | author2=二カンドロス | author3=オッピアノス | author1-link=アラトス | author2-link=コロポンのニカンドロス |

|||

| translator=伊藤照夫 |

|||

| title=ギリシア教訓叙事詩集 |

|||

| chapter=星辰譜 |

|||

| publisher=[[京都大学学術出版会]] | publication-place=京都 | date=2007-10-15 | edition=初版第1刷 | isbn=978-4-87698-170-0 | oclc=676527275 | page=32-33}}</ref> |

|||

<ref name="Condos1997">{{cite book |

|||

| last1=Condos | first1=Theony |

|||

| title=Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus |

|||

| publisher=Phanes Press | publication-place=Grand Rapids, MI, U.S.A. |

|||

| date=1997 | isbn=978-1-60925-678-4 | oclc=840823460 | pages=33-36}}</ref> |

|||

<ref name="Takesako2017">{{cite web |

|||

| author=竹迫忍 |

|||

| title=Almagestの星表 |

|||

| website=古天文の部屋 | date=2017-11-07 |

|||

| url=https://www.kotenmon.com/star/catalog/almagest_3.html |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Dekker1987a">{{cite journal |

|||

| last=Dekker | first=Elly |

|||

| title=On the Dispersal of Knowledge of the Southern Celestial Sky / ZUR VERBREITUNG VON WISSEN ÜBER DEN SÜDLICHEN STERNENHIMMEL |

|||

| journal=Der Globusfreund |

|||

| publisher=International Coronelli Society for the Study of Globes | issue=35/37 | year=1987 | issn=0436-0664 |

|||

| jstor=41628839 | bibcode=1987Globu..35..211D | pages=211-230}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_1c">{{cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Extending Ptolemy's 48 |

|||

| website=Ian Ridpath | url=http://www.ianridpath.com/startales/startales1c.html |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Hondius_globe">{{Citation |

|||

| last=Hondius | first=Jodocus I |

|||

| title=Clarissimis Belgii luminibus sapientiae, doctrinae et verae pietatis officinis Academiae Lugdunensis Batavorum et Franekeriensis. Hos globos ad mathematicas artes promovendas manu propria à se caelatos lubentissime dedicat consecratque Jodocus Hondius ann. 1600 |

|||

| website=Gallica | year=1600 |

|||

| url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550087450/f1.medres3d.r=3D%20Jodocus%20I%20Hondius?lang=EN |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_houtman">{{cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=FREDERICK DE HOUTMAN’S CATALOGUE |

|||

| website=Ian Ridpath | url=http://www.ianridpath.com/startales/startales1c.html#houtman |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603_a">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77543 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603_b">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77544 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Bayer1603_c">{{Cite book |

|||

| last=Bayer | first=Johann | authorlink=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa |

|||

| publisher=excudit Christophorus Mangus | doi=10.3931/E-RARA-309 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/77545 | language=la | access-date=2023-04-16}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Argo2">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Argo Navis 2 |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/argo2.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="de_Houtman1603">{{cite book |

|||

| last=de Houtman | first=Frederick | authorlink=フレデリック・デ・ハウトマン |

|||

| title=Spraeck ende woord-boeck inde Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische ende Turcsche woorden ... : Noch zijn hier byghevoecht de declinatien van vele vaste sterren, staende omtrent den Zuyd-pool ... |

|||

| publisher=Jan Evertsz. Cloppenburch | publication-place=Amstelredam, | year=1603 | oclc=68675342 | language=nl | pages=237-239 |

|||

| url=https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-205055&lan=en#page//50/09/25/50092593743263137100717034745682757634.jpg/mode/1up}}</ref> |

|||

<ref name="Dekker1987b">{{cite journal |

|||

| last=Dekker | first=Elly |

|||

| title=Early explorations of the southern celestial sky |

|||

| journal=Annals of Science | publisher=Informa UK Limited | volume=44 | issue=5 | year=1987 | issn=0003-3790 |

|||

| doi=10.1080/00033798700200301 | bibcode=1987AnSci..44..439D | page=446}}</ref> |

|||

<ref name="Stoppa_Apianus">{{Cite web |

|||

| last=Stoppa | first=Felice |

|||

| title=Navis o Argonavis |

|||

| url=http://www.atlascoelestis.com/apianus%2039%20cost.htm |

|||

| website=Atlas Coelestis | access-date=2023-04-26}}</ref> |

|||

<ref name="Blaeu1602">{{Citation |

|||

| last=Blaeu | first=Willem Janszoon |

|||

| title= Globe céleste / par Willem Jansz. Blaeu |

|||

| website=Gallica | url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008747w/f1.medres3d |

|||

| access-date=2023-03-06}}</ref> |

|||

<ref name="Schiller1627">{{Cite book |

|||

| last=Schiller | first=Julius | last2=Bayer | first2=Johann | author2-link=ヨハン・バイエル |

|||

| title=Coelum Stellatum Christianum |

|||

| year=1627 | oclc=692360880 | pages=102-103 |

|||

| url=https://catalog.lindahall.org/discovery/delivery/01LINDAHALL_INST:LHL/1284387870005961?lang=en |

|||

| language=la}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Robur">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Robur Carolinum |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/robul.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Hevelius">{{cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Hevelius's southern star chart of 1690 |

|||

| website=Star Tales | url=http://www.ianridpath.com/startales/hevelius-southern.html |

|||

| access-date=2023-04-29}}</ref> |

|||

<ref name="Hevelius1690">{{cite book |

|||

| last=Hevelius | first=Johannes |

|||

| title=Prodromus Astronomiae | chapter=Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/133985 |

|||

| publisher=typis J.-Z. Stollii | publication-place=Gedani | year=1690 | oclc=23633465}}</ref> |

|||

<ref name="Stoppa">{{Cite web |

|||

| last=Stoppa | first=Felice |

|||

|title=Planisphere contenant les Constellations Celestes comprises entre le Pole Austral et le Tropique du Capricorne. |

|||

| url=http://www.atlascoelestis.com/88%20lacaille.htm |

|||

| website=Atlas Coelestis | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="planisphere1756">{{cite web |

|||

| last=de Lacaille | first=N. L. | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| title=Histoire de l'Académie royale des sciences |

|||

| website=Gallica |

|||

| url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35505/f789.item |

|||

| language=fr | access-date=2023-01-07}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath_Pyxis">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Pyxis |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/pyxis.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="planisphere1763">{{cite web |

|||

| last=de Lacaille | first=N. L. | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| title=Coelum australe stelliferum / N. L. de Lacaille |

|||

| website=e-rara |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/152781 | access-date=2023-04-07}}</ref> |

|||

<ref name="Lacaille">{{Cite book |

|||

| title=Coelum australe stelliferum |

|||

| author= Nicolas Louis de La Caille | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| url=http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/152572 |

|||

| access-date=2023-04-14 | year=1763 | pages=192-196}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Car">{{Cite simbad |

|||

| title=a Car | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Vel">{{Cite simbad |

|||

| title=a Vel | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_Pup">{{Cite simbad |

|||

| title=a Pup | access-date=2023-04-14}}</ref> |

|||

<ref name="Histoire1756">{{Cite book |

|||

| author=Académie royale des sciences (France) |

|||

| title=Histoire de l'Académie royale des sciences. Année M. DCCXLVII. : Avec les Memoires de mathématique & de physique, pour la même année. Tirées des registres de cette Académie |

|||

| publisher=De l'Imprimerie royale. | publication-place=A Paris | year=1756 | oclc=1026661430 | language=fr | page=590}}</ref> |

|||

<ref name="study-style">{{Cite web |

|||

| title=アルゴ座 |

|||

| website=88星座図鑑 | url=https://www.study-style.com/seiza/Arg.html |

|||

| access-date=2023-05-01}}</ref> |

|||

<ref name="Kotobank_Fujii">{{Cite Kotobank |

|||

| word=アルゴ座 |

|||

| author=藤井旭 | author-link=藤井旭 |

|||

| encyclopedia=日本大百科全書(ニッポニカ) |

|||

| access-date=2023-05-01}}</ref> |

|||

<ref name="Kotobank_Ishida">{{Cite Kotobank |

|||

| word=アルゴ座 |

|||

| author=石田五郎 | author-link=石田五郎 |

|||

| encyclopedia=世界大百科事典 第2版 |

|||

| hash=#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 |

|||

| access-date=2023-05-01}}</ref> |

|||

<ref name="Kusaka1969">{{Cite book | 和書 |

|||

| title=星座手帖 | author=草下英明 | authorlink=草下英明 |

|||

| publisher=[[社会思想社]] | edition= | date=1969 | page=223 | ncid=BN02492965}}</ref> |

|||

<ref name="Herschel1843">{{Cite journal |

|||

| last=Herschel | first=Sir John Frederick William | author-link=ジョン・ハーシェル |

|||

| title=VI Further Remarks on the Revision of the Southern Constellations.(sic) |

|||

| journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | publisher=Oxford University Press (OUP) |

|||

| volume=6 | issue=5 | year=1844 | issn=0035-8711 |

|||

| doi=10.1093/mnras/6.5.60 | pages=60-62 | bibcode=1844MNRAS...6...60R}}</ref> |

|||

<ref name="BAC">{{Cite book |

|||

| last=Baily | first=Francis | author-link=フランシス・ベイリー |

|||

| title=The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science |

|||

| publisher=R. and J. E. Taylor | publication-place=London | year=1845 | bibcode=1845tcot.book.....B |

|||

| pages=130-146}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="Murayama2003">{{Cite book | 和書 |

||

| author=村山定男 | author-link=村山定男 |

| author=村山定男 | author-link=村山定男 |

||

| title=キャプテン・クックと南の星 |

| title=キャプテン・クックと南の星 |

||

| 81行目: | 412行目: | ||

|title = Transactions of the IAU|volume = 1|publisher = International Astronomical Union|page = 158}}</ref> |

|title = Transactions of the IAU|volume = 1|publisher = International Astronomical Union|page = 158}}</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="Allen2013">{{cite book |

||

| last=Allen | first=Richard H. | author-link=リチャード・ヒンクリー・アレン |

|||

|last=Ridpath|first=Ian|authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=Star Names: Their Lore and Meaning |

|||

|title=Argo Navis |

|||

| url=https://books.google.com/books?id=vWDsybJzz7IC |

|||

| date=2013-2-28 | publisher=Courier Corporation |

|||

|accessdate=2015-07-12}}</ref> |

|||

| isbn=978-0-486-13766-7 | pages=64-65}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="Schlesinger1933">{{Cite journal |

||

| last=Schlesinger | first=M. F. | last2=Bosler | first2=MM. | last3=van Steenwijk | first3=De Vos | last4=d’Arturo | first4=Horn |

|||

|last=Ridpath|first=Ian|authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=3. Commission des Notations, des Unités et de L’Économie des Publications |

|||

|title=Argo Navis |

|||

| journal=Transactions of the International Astronomical Union | publisher=Cambridge University Press (CUP) |

|||

|url=http://www.ianridpath.com/startales/pyxis.htm |

|||

| volume=4 | year=1933 | issn=0251-107X | doi=10.1017/s0251107x00016345 | page=19}}</ref> |

|||

|accessdate=2015-07-12}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="StellaNavigator11">{{citation | 和書 |

||

| publisher=AstroArts |

|||

|last=Ridpath|first=Ian|authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title=ステラナビゲータ11 |

|||

|title=The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

| edition=11.0i}}</ref> |

|||

|url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.html |

|||

|accessdate=2021-05-30}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

||

| last=Mamajek | first=Eric E. |

|||

|url=http://www.atlascoelestis.com/88%20lacaille.htm |

|||

| url=https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

|title=Planisphere contenant les Constellations Celestes comprises entre le Pole Austral et le Tropique du Capricorne. |

|||

| title=IAU Catalog of Star Names |

|||

|work=Atlas Coelestis|author=Felice Stoppa|accessdate=2015-07-12}}</ref> |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | access-date=2023-05-01}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="Wagman2003">{{Cite book |

||

| last=Wagman | first=Morton |

|||

|title=Coelum australe stelliferum |

|||

| title=Lost stars : lost, missing, and troublesome stars from the catalogues of Johannes Bayer, Nicholas-Louis de Lacaille, John Flamsteed, and sundry others |

|||

|author= Nicolas Louis de La Caille | authorlink=ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ |

|||

| publisher=McDonald & Woodward Pub. Co | publication-place=Blacksburg, Va. |

|||

|url=http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/152572 |

|||

| |

| date=2003 | isbn=0-939923-78-5 | oclc=52559096 | page=259}}</ref> |

||

<ref name="robur">{{Cite web |

|||

|last=Ridpath|first=Ian|authorlink=イアン・リドパス |

|||

|title=Robur Carolinum |

|||

|url=http://www.ianridpath.com/startales/robul.htm |

|||

|accessdate=2015-07-12}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="Frew2004">{{Cite journal |

||

| title=The Historical Record of η Carinae I. The Visual Light Curve, 1595-2000 |

|||

|author=Richard H. Allen |authorlink=リチャード・ヒンクリー・アレン |

|||

| journal=The Journal of Astronomical Data | volume=10 | year=2004 |

|||

|title=Star Names: Their Lore and Meaning |

|||

| bibcode=2004JAD....10....6F}}</ref> |

|||

|url=https://books.google.com/books?id=vWDsybJzz7IC |date=2013-2-28 |

|||

<ref name="Richardson2018">{{Cite journal |

|||

|publisher=Courier Corporation |isbn=978-0-486-13766-7|pages=64-65}}</ref> |

|||

| last=Richardson | first=Noel D | last2=Pablo | first2=Herbert | last3=Sterken | first3=Christiaan | last4=Pigulski | first4=Andrzej | last5=Koenigsberger | first5=Gloria | last6=Moffat | first6=Anthony F J | last7=Madura | first7=Thomas I | last8=Hamaguchi | first8=Kenji | last9=Corcoran | first9=Michael F | last10=Damineli | first10=Augusto | last11=Gull | first11=Theodore R | last12=Hillier | first12=D John | last13=Weigelt | first13=Gerd | last14=Handler | first14=Gerald | last15=Popowicz | first15=Adam | last16=Wade | first16=Gregg A | last17=Weiss | first17=Werner W | last18=Zwintz | first18=Konstanze |

|||

| title=BRITE-Constellation reveals evidence for pulsations in the enigmatic binary η Carinae |

|||

| journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | publisher=Oxford University Press (OUP) |

|||

| volume=475 | issue=4 | date=2018-01-18 | issn=0035-8711 | doi=10.1093/mnras/sty157 | pages=5417–5423}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="ItoSagawa1999">{{cite book | 和書 |

||

| author=伊藤博明 | author2=佐川美智子 | authorlink=伊藤博明 |

|||

|last1=Schlesinger|first1=Frank.|last2=Bosler|first2=Jean|last3=Chant|first3= Clarence |last4=De Vos van Steenwijk|first4=Jacob Evert |

|||

| title=グロティウスの星座図帳 : ゲルマニクス"アラトスのファイノメナ"の邦訳 |

|||

|last5= Fisher|last6=Grabowski|last7=Horn d’Arturo|last8=Ludendorff|last9=Russell|last10=Strömgren|last11=Stroobant |

|||

| publisher=[[千葉市立郷土博物館]] | series=天文資料解説集 | volume=No.1 | page=120 | date=1999-03-31 | ncid=BA84126606}}</ref> |

|||

|title=3. Commission des Notations, des Unités et de L’Économie des Publications |

|||

|journal=Transactions of the International Astronomical Union|volume= 4|year=1933|p=19 |

|||

|doi=10.1017/S0251107X00016345}}</ref> |

|||

<ref name=" |

<ref name="Flamsteed1725">{{Cite book |

||

| last= |

| last=Flamsteed | first=John | author-link=ジョン・フラムスティード |

||

| title=Historia coelestis Britannica | chapter=Stellarum Inerrantium Catarogus Britannicus |

|||

| title=Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas |

|||

| year=1725 | volume=3 | language=la | pages=31-32 |

|||

| journal=Resultados del Observatorio Nacional Argentino | year=1879 | volume=1 | pages=I-387 | oclc=11484342 |

|||

| url=https://play.google.com/books/reader?id=4K9FAAAAcAAJ&pg=GBS.RA2-PA31&hl=ja}}</ref> |

|||

| url=https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1879RNAO....1D...1G#page=55 |

|||

<ref name="Rakushi">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=ジェー、ノルマン、ロックヤー | authorlink=ノーマン・ロッキャー |

|||

| editor=木村一歩 | editor2=内田正雄 | editor1-link=木村一歩 | editor2-link=内田正雄 |

|||

| publisher=[[文部省]] | date=1879-03 |

|||

| title=洛氏天文学 上冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/831055/1/38 | page=60}}</ref> |

|||

<ref name="AH191002">{{cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1909/pdf/191002.pdf#page=11 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=2 | issue=11 | date=1910-02 | page=11 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="Rika_1925">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1925 |

|||

| title=理科年表 第1冊 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/977669/1/39 | pages=61-64}}</ref> |

|||

<ref name="AH195210">{{cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1952/pdf/195210.pdf#page=13 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=45 | issue=10 | date=1952-10 | page=158 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="yougo1974">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=文部省 |

|||

| title=学術用語集 天文学編 |

|||

| publisher=[[日本学術振興会]]、[[丸善]] | date=1974}}</ref> |

|||

<ref name="yougo1994">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=文部省 |

|||

| title=学術用語集 天文学編(増訂版)| edition=第1刷 |

|||

| publisher=[[日本学術振興会]]、[[丸善]] | date=1994-11-15 | pages=305-306 | isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

<ref name="gakujutsu1994">{{cite book | 和書 |

|||

| editor=文部省 |

|||

| title=学術用語集 天文学編(増訂版) | edition=第1刷 |

|||

| publisher=[[日本学術振興会]]、[[丸善]] | date=1994-11-15 | page=316 | isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1928">{{cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社|新光社]] | number=1 |date=1928-04-28 | page=4 |

|||

| doi=10.11501/1138361 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1138361/1/7}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1937">{{cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣|恒星社]] | number=10 |date=1937-03-22 | pages=4-9 | doi=10.11501/1114748 |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1114748/1/12}}</ref> |

|||

| bibcode= 1879RNAO....1....1G}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* {{Cite book | 和書 |

|||

* {{Cite book|和書|title=星座手帖|author=草下英明|authorlink=草下英明|publisher=[[社会思想社]]|edition=|date=1969|page=169|isbn=978-4390106580|ref=harv}} |

|||

| author=原恵 | author-link=原恵 |

|||

| title=星座の神話 - 星座史と星名の意味 - |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣]] | edition=新装改定版第4刷 |

|||

| date=2007-02-28 | isbn=978-4-7699-0825-8 | ref=harv}} |

|||

* {{Cite journal |

|||

| last=Gould | first=Benjamin Apthorp | author-link=ベンジャミン・グールド |

|||

| title=Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas |

|||

| journal=Resultados del Observatorio Nacional Argentino | year=1879 | volume=1 | oclc=11484342 |

|||

| url=https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1879RNAO....1D...1G#page=55 |

|||

| bibcode= 1879RNAO....1....1G | ref=harv}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

2023年5月23日 (火) 07:59時点における版

アルゴ座[1](アルゴざ、Argo[2][3])、またはアルゴ船座[4](アルゴせんざ、Argo Navis[3])は、現在は用いられていない南天の星座。古代ギリシアの伝承に登場する船アルゴーをモチーフとしている。古代ギリシア時代から20世紀初頭まで、途中いくらか改変を受けながらも1つの巨大な星座として扱われてきたが、1922年に国際天文学連合 (IAU) が現代の88星座とその名称を定めた際に、正式にりゅうこつ座、とも座、ほ座の3つに分割されることが決まった[2]。そのため、クラウディオス・プトレマイオス(トレミー、英: Ptolemy)の天文書『アルマゲスト』に挙げられた48星座の中で唯一現代の88星座に選ばれなかった星座となった[5]。

由来と歴史

古代ギリシア・ローマ期

アルゴ座は、古代メソポタミアに起源を持つ他の古代ギリシアの星座とは異なり、古代エジプトにその起源を持つと考えられている[5]。たとえば、帝政ローマ期1世紀頃のギリシア人著述家プルタルコスは、著書『モラリア』の中でアルゴ座をエジプトの「オシリスの船」と呼ばれる星座と同定していた[5][6]。ギリシア人がこの南天の星群を船の星座と見なすようになった時期は定かではないが、アメリカの天文学者で天文史研究家のJohn C. Barentineは、幾何学文様期以前の紀元前1000年頃にエジプトから伝わったのではないかとしている[5]。

星座としてのアルゴ船は、紀元前4世紀の古代ギリシアの天文学者クニドスのエウドクソスの著書『ファイノメナ (古希: Φαινόμενα)』の中の星座のリストに既にその名前が上がっていた[5]。このエウドクソスの『ファイノメナ』は現存していないため、書中でアルゴ座についてどのように記述されていたか不明だが、エウドクソスの著述を元に詩作したとされる紀元前3世紀前半のマケドニアの詩人アラートスの詩篇『ファイノメナ (古希: Φαινόμενα)』では、もやがかかってアルゴ船の船首の辺りが見えないことがうたわれている[7]。紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』や1世紀初頭頃の著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』においても、アルゴ座は船首を欠く姿で星座となっているとされた[8]。

アルゴ座を構成する星について、エラトステネースとヒュギーヌスはともに星の数を27個としていた[8]。これに対して、2世紀頃にアレクサンドリアで活躍したクラウディオス・プトレマイオスが著した『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』では、アルゴ座には45個の星があるとされた。プトレマイオスが示した45個の星が現在のどの星に当たるのかについては、研究者の間で多少の相違は見られるものの、現代のとも座・らしんばん座の大部分、ほ座の東側を除く一部と、りゅうこつ座の南側を除く一部に相当する、という点で概ね一致している[9]。

16-18世紀

大航海時代を迎え、それまで観測できなかった南天の星々についての情報が西洋にもたらされるようになると、それを天球儀や星図に反映させようとする気運が生まれた。大航海時代前半のポルトガル人たちの観測記録は不正確だったため、星図の作成には適していなかった[10]。しかし、16世紀末にオランダが海外進出を始めるとその状況が一変した[10]。1595年から1597年にかけて行われたオランダの第1次東インド遠征に帯同したオランダの航海士ペーテル・ケイセルとフレデリック・デ・ハウトマンは、南天を観測してその詳細な記録を残した[10][11]。ケイセルは航海途中の1596年にバンテンで客死したが、彼が遺した観測記録はデ・ハウトマンによってオランダの地図製作者ペトルス・プランシウスの元に届けられた[11]。プランシウスはデ・ハウトマンから受け取った観測記録を元に、オランダの地図製作者ヨドクス・ホンディウスと共同で、1598年に天球儀を製作した。このプランシウスとホンディウスの天球儀で、アルゴ座は『アルマゲスト』に記されたものから南東に拡張された[12]。

1603年、ドイツの法律家ヨハン・バイエルは、プランシウスとホンディウスの天球儀から星の位置をコピーして製作した星図『ウラノメトリア (Uranometria)』を出版した[10]。バイエルは、この星座を Navis[13]とし、その星々に対して、明るい星から順にギリシア文字の符号をαからωまで付し、さらにラテン文字の小文字でsまでの符号を付した[13][14][15][注 1]。またバイエルは、船首部分を欠くとされてきたアルゴ船の表現として、アルゴ船の船首を砕いている巨大な岩の姿を描いた[3][17][14]。

1602年にオランダの第2次東インド遠征から帰還したフレデリック・デ・ハウトマンは、1603年に刊行したオランダ語のマレー語辞典にこの第2次遠征での南天の観測記録を元に製作した南天の星表を付録として付けた[18]。この星表でデ・ハウトマンは、アルゴ座の星として56個の星の位置と明るさを記載している[19][20]。

ノアの方舟

16世紀から17世紀にかけて、しばしばアルゴ座は、旧約聖書創世記で語られるノアの伝承に登場する方舟と同一視された。16世紀ドイツの人文学者ペトルス・アピアヌスが1540年に出版した天文書『Astronomicum Caesareum』には、Navis(船)、Navis Ioanis(イアソンの船)、Argonavis(アルゴ船)などの名称とともに Arca Noë(ノアの方舟)という名称が記されている[21]。また先述のプランシウスやホンディウスの天球儀では、オリーブの枝を咥えて船に向かって飛ぶハトの姿が描かれており、ノアの方舟とは明記こそされないものの大洪水が去った後のエピソードを想起させる意匠が凝らされていた[12]。1602年にオランダの天文学者で地図製作者のウィレム・ブラウが製作した天球儀では、アルゴ座に「Argus, Arca Noë(アルゴ、ノアの方舟)」という星座名が付けられていた[22]。バイエルの『ウラノメトリア』でも、複数ある星座名の1つとして「Archa Nohæ(ノアの方舟)」と紹介されている[13]。またプランシウスも、1613年に製作した天球儀上で Arca Noehi(ノアの方舟)と改名し、3本マストの近代的な帆船を描いた[3]。

1627年に出版されたドイツの法律家ユリウス・シラーの星図『Coelum Stellatum Christianum』では、ラテン語で「族長ノアの方舟」を意味する ARCAE PATRIARCHAE NOACHI という星座名が充てられた[23]。この星図は、バイエルの『ウラノメトリア』を当時最新の観測記録を元にアップデートするとともに、全ての星座をキリスト教に由来した事物に置き換えようという壮大な目論見の下にシラーとバイエルが製作を進めていたものであったが、完成を前にして両名が相次いで他界したため、ドイツの天文学者ヤコブス・バルチウスが二人の後を引き継いで出版したものであった[10]。

「チャールズの樫」

17世紀イギリスの天文学者エドモンド・ハリーは、1676年のセントヘレナ島での南天の観測記録を元に1679年に刊行した天文書『Catalogus Stellarum Australium』の中で、現在のりゅうこつ座β星、η星、θ星、υ星、ほ座μ星など、バイエルのアルゴ座とケンタウルス座の間にあったどちらにも所属していない星とアルゴ座の南東部分にある星計12個を使って「Robur Carolinum(チャールズの樫)」という星座を設けた[24]。これは、1651年のウスターの戦いでオリバー・クロムウェル率いる議会派の軍に敗れたイングランド・スコットランド皇太子チャールズが身を隠したイングリッシュオークをモチーフとしたものであった[24]。ポーランドの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスが編纂し、彼の死後の1690年に出版された天文書『Prodromus Astronomiae』に収められた星図「Firmamentum Sobiescianum」の南天の部分は、ハリーの『Catalogus Stellarum Australium』を元に製作されており[25]、ハリーの Robur Carolinum も採用されていた。ただしヘヴェリウスは、アルゴ船に踏みしだかれ折られた星座絵を描いている[26]。

この政治的な色合いの濃い Robur Carolinum は天文学者たちから忌避され、19世紀の終わり頃までにはほぼ全ての星図から姿を消した[5]。

-

エドモンド・ハリーの南天星図(1678年)に描かれた星座 Argo と Robur Carolinum。

-

ヨハネス・ヘヴェリウス『Prodromus Astronomiae』(1690年)に描かれたアルゴ座。ハリー考案の Robur Carolinum は、アルゴ船によってへし折られた姿で描かれている。

18世紀後半以降

ラカイユによる改変

フランスの天文学者ニコラ・ルイ・ド・ラカイユは、1756年に出版されたフランス科学アカデミーの1752年版紀要に寄稿した星表と天球図で、アルゴ座に以下の改変を行った[27][28][29]

- ハリーの Robur Carolinum を廃して、これらの星をアルゴ座の一部分とすることで、アルゴ座を東方向に拡張した[3][5]。

- バイエルが「マストの4星」とした部分をアルゴ座から切り離し、新たに航海用コンパスを擬した星座 la Boussole を設定した[30][注 2]。この星座は1763年の星表ではラテン語化した Pixis Nautica と改名され、のちのらしんばん座 (Pyxis) の元となった。

- バイエルがアルゴ座に付したギリシア文字とラテン文字の符号を全て廃して、新たにギリシア文字の符号をαからωまで振り直した[31]。

- アルゴ座に、Corps du Navire (船体) 、Pouppe du Navire (船尾) 、Voilure du Navire (帆) の3つの小区画を設けた。これらは、ラカイユの死後1763年に出版された星表 Coelum australe stelliferum では、それぞれラテン語で Argûs in carina 、Argûs in puppi、Argûs in velisとされた[31]。

- Corps du Navire、Pouppe du Navire、Voilure du Navire の星のうちギリシア文字の符号が付されていないものに対しては、小区画ごとにラテン文字の小文字で a、b、c……z 、続いて大文字で A、B、C…… Z と符号を付けた[27][注 3]。

ラカイユは、星表に以下のような但し書きを残している[3][35]。

星座「Navire(船)」は、肉眼でよく見える160個以上の星から構成されており、私はまずそれらを構成する最も明るい星々にギリシア文字を配した。そして、それらを「la Pouppe(船尾)」「le Corps(船体)」「la Voilure(帆)」の3つの部分に分けた。「船尾」は舵によって船体から切り離され、「帆」は船体外側の縁と水平マスト、あるいは帆を張るスパーとの間にあるもの全てをそう呼ぶこととした。これらの部分には、それぞれラテン語の大文字と小文字を入れた。—Nicolas Louis de Lacaille、Histoire de l'Académie royale des sciences. Année M. DCCXLVII. (1756)

星座の歴史に関する日本語の文献では「アルゴ座はラカイユによってとも座・ほ座・りゅうこつ座・らしんばん座の4つの星座に分割された」と紹介されることがある[36][37][38][39][40]。しかしながらラカイユ自身が説明しているように、ラカイユはアルゴ座の一部を削ってらしんばん座を設け、残るアルゴ座の領域を3つの小区画に区分けしただけであり、アルゴ座を4つの星座に分割したという事実はない。実際、ラカイユの星図上では、航海用コンパスと船を別の星座として扱い、それぞれに星座名を明記している[28][41]。これに対して「とも」・「りゅうこつ」・「ほ」に当たる星座名は一切書かれていない[28][41][42]。

「マスト」の追加

Pixis Nautica を設けるためにラカイユがアルゴ座から削り取った星々を、再びアルゴ座の一部分に戻すべきだと考えた者もいた。1843年、天王星の発見者ウィリアム・ハーシェルを父に持つ19世紀イギリスの天文学者ジョン・ハーシェルは、当時王室天文官として星表『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』、いわゆる『BAC星表』を編纂中のフランシス・ベイリーに宛てた書簡で、南天の星座について以下の改訂を行うよう提案した[29][43]。

- ラカイユが採用した星座と星の配置は全て維持する。

- ラカイユがプトレマイオス流に「未形成」とみなしたような位置が疑わしい星は、星座の境界と命名の規則性を保つために連続する星座の境界のどちらか一方に含まれるようにする。

- ラカイユの残りの全ての星をラカイユが定めた境界線内に配置すること。ただし次の例外を除く。

- 登録されている星座の境界から離れすぎている星。

- プトレマイオスやフラムスティードによって他の星座に登録されている星、あるいは以前に観測された星と混同されている星。

- ラカイユによってインディアン座の槍の先端に配置された4つの星。これらはくじゃく座の一部とされている。

- アルゴ座、ケンタウルス座、さいだん座、おおかみ座は、バイエルが導入した符号ではなくラカイユが選択した文字を優先して採用する。いくつかの例外を除き、ギリシア文字は5等星までしか残さない。ラテン文字は、アルゴ座の小区画を除いて現時点では使用しない。

- ラカイユによって一部考えられていたように、アルゴ座を4つの小区画に分割する。ラカイユが考案した Carina(竜骨)・Puppis(船尾)・Vela(帆)を残し、プトレマイオスが船のマストの部分とした星が使われた Pixis Nautica(航海用コンパス)を Malus(マスト)に置き換える。

- 元のアルゴ座は、その大きさと今回提案された小区画のために、文字に関して以下の方法で慎重に改訂される。

- 主要な星の現在の命名を維持するため、ラカイユによってギリシア文字で示されたアルゴ座の全ての星(すなわち、上記の小区画を含む)を、アルゴという総称の下に現在の文字のまま維持する。

- 残る全ての星は、Carina・Puppis・Vela・Malusなど星が位置する船の部分の名前と、ラカイユが採用したラテン文字によって5等星まで指定される。同じ小区画にあり且つ離れた位置にある星に同じ文字を使ってはならない。競合する場合はより明るい星を優先し、同じ等級の場合は先行する星を優先する。

- ラカイユが2単語で命名した星座は、そのうちの1単語だけで表現するようにする。Apparatus Sculptoris・Mons Mensae・Caelum Scalptorium・Equuleus Pictorius・Piscis Volans・Antlia Pneumaticaは、それぞれ Sculptor・Mensa・Caelum・Pictor・Volans・Antlia とすることを提案する。これらはラカイユ自身によって一部使われていたことがある短縮形で、星の登録に非常に便利である。

ハーシェルからの提案を受けたベイリーは、『BAC星表』を編纂するにあたってこれらの提案をほぼ全面的に採用した[44]。その結果、アルゴ座の明るい星々にラカイユが付けたギリシア文字の符号が全て採用され、「α Argûs」などのように表記された[45]。また、ラカイユが設けた Pixis Nautica は Malus と改名されてアルゴ座の一部分として編入され、ラカイユが付けたギリシア文字の符号は全て剥がされた[45]。この改変にあたって、ハーシェルもベイリーも Carina・Puppis・Vela・Malus をに対して constellation ではなく subdivision という表現を用いており、4つの独立した星座を作るのではなく、アルゴ座の中に設けた4つの小区画と位置付けていた[43][45]。

このハーシェルの提案による改変の全てが天文学者たちから受け入れられた訳ではなく、特にアルゴ座に関する変更は新たな混乱を生むだけであるとして不評であった[46]。

分割と消滅

1879年、当時コルドバ州に新設されたアルゼンチン国立天文台の所長の職にあったアメリカ生まれの天文学者ベンジャミン・グールドは、自身の観測記録を元に編纂した南天の星表『Uranometria Argentina』を刊行した。グールドはこの『Uranometria Argentina』を編纂するにあたり、大き過ぎるが故に不便なことの多いアルゴ座を3つの星座に分割して、名称も残さず完全に放棄することとした[47]。この決断についてグールドは「ラカイユが、プトレマイオスの権威を尊重するあまりに、アルゴ座とケンタウルス座が占める広大な天空に新しい星座を導入しなかったのは非常に残念なことであった[29]。」「由緒あるアルゴ座を完全に放棄することに遺憾の念を抱かずにいられないが、アルゴ座はその正当な子孫によって代理されるので消え去ることはない。事実上放棄しながら名前だけ残すのは、無駄に星座のリストを増やし命名法を複雑にしてしまうだけで、何の役にも立たない[47]。」と述べている。このグールドによる改変により、まずハーシェルの Malus が廃され、アルゴ座から独立した星座 Pyxis が復活した。またPyxisには、ラカイユが付けたギリシア文字符号が振り直された[48]。アルゴ座は、Carina・Puppis・Velaの3つの星座に分割され、ギリシア文字の符号はそのままに、星座名の部分だけが変更された[49]。またラテン文字の符号は、変光星の命名法「アルゲランダー記法」と競合しないよう、いくつかの星で変更された[49]。

こうしてアルゴ座は消滅することとなったが、アメリカのアマチュア博物学者リチャード・ヒンクリー・アレンが1899年に刊行した星座の解説書『Star Names, Their Lore and Meaning』では Argo Navis という1つの星座として項目が立てられており、「最近の天文学者は参照の便宜を図るために(アルゴ座を)区分けしており、それらは Carina(竜骨、恒星268個)、Puppis(船尾、恒星313個)、Vela(帆、恒星248個)の3つの領域として知られている[注 4]。」と紹介されるなど、19世紀末の時点ではまだ「3つの小区画を持つ1つの巨大な星座」として扱われるケースも見られた[51]。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が提案された際、ラカイユ以降に「アルゴ座」とされていた領域は、Carina(りゅうこつ座)、Puppis(とも座)、Vela(ほ座)の3つに分割されることが決定された[2]。同時にこれら3つの星座の総称としてラテン語名の Argo (属格形は Argus) と略符の Arg が制定された[52][2]。その後、IAUより全天88星座の境界線の策定を付託されたベルギーの天文学者ウジェーヌ・デルポルトの草案が1928年に正式に認められ、これが1930年に『Délimitation Scientifique des Constellations』と『Atlas Céleste』という2つの出版物としてケンブリッジ大学出版局から刊行されたことにより、現行の88星座の境界線が確定された[53]。ここに至り、星座としてのアルゴ船はその歴史の幕を閉じられた。

アルゴ座の恒星一覧

ラカイユがアルゴ座の明るい恒星に振ったギリシア文字符号と、それが現在属する星座を以下に示す。概ね明るい星から順に符号が振られている。η星は、16世紀末に初めて観測されてから現在に至るまで、その明るさを大きく変化させている[54]。ラカイユが1752年に観測した当時は2.3等前後であったが、1830年代から1850年代にかけて起きた "Great Eraption" と呼ばれる大増光で、一時はカノープスを凌ぐほどの明るさとなった[54]。その後1870年代には肉眼では見えなくなるほど暗くなったが、2018年には4.2等前後まで明るくなっている[55]。ο星は、現在ほ座ととも座にあるが、とも座のο星はラカイユがラテン文字の小文字「o」で示した星が後世に誤ってギリシア文字の「ο」とされたものと考えられている[56]。

| 符号 | IAUが認証した固有名 | 見かけの等級[注 5] | 現在の星座 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本語読み[57] | 固有名[58] | りゅうこつ座 | ほ座 | とも座 | ||

| α | カノープス | Canopus | -0.74 | ○ | ||

| β | ミアプラキドゥス | Miaplacidus | 1.69 | ○ | ||

| γ | ー | ー | 1.83 | ○ | ||

| δ | アルセフィナ | Alsephina | 1.95 | ○ | ||

| ε | アヴィオール | Avior | 1.86 | ○ | ||

| ζ | ナオス | Naos | 2.25 | ○ | ||

| η | ー | ー | 6.48[注 6] | ○ | ||

| θ | ー | ー | 2.76 | ○ | ||

| ι | アスピディスケ | Aspidiske | 2.26 | ○ | ||

| κ | マルケブ | Markeb | 2.473 | ○ | ||

| λ | スハイル | Suhail | 2.21 | ○ | ||

| μ | ー | ー | 2.69 | ○ | ||

| ν | ー | ー | 3.17 | ○ | ||

| ξ | アズミディ | Asmidi | 3.30 | ○ | ||

| ο | ー | ー | 3.63 | ○ | ||

| π | ー | ー | 2.70 | ○ | ||

| ρ | トゥレイス | Tureis | 2.81 | ○ | ||

| σ | ー | ー | 3.25 | ○ | ||

| τ | ー | ー | 2.93 | ○ | ||

| υ | ー | ー | 2.99 | ○ | ||

| φ | ー | ー | 3.45 | ○ | ||

| χ | ー | ー | 3.431 | ○ | ||

| ψ | ー | ー | 3.60 | ○ | ||

| ω | ー | ー | 3.33 | ○ | ||

神話

金羊毛を巡るアルゴ船とアルゴナウタイの物語は、古代ギリシア・ローマの多くの著者に愛された主題であった[8]。

アルゴ座が船首部分を欠いた姿をしていることについての説明は著作家ごとに異なる。紀元前3世紀前半のアラートスの詩篇『ファイノメナ』では、以下のように船首部分は靄にかかって見えないとうたわれている[7]。

大犬の尾に接するようにアルゴー船はその艫から

曳かれてくる。もちろん、これは本来の航行の姿ではない。

後ろ向きに進んでいる。ちょうど、停泊地に入っていくために。

すでに船乗りたちが船尾の向きをそちらへ合わせ終えた。

地上の船のように。それですばやく全員で船を逆漕させると、

船は艫の方から陸地へしっかと結わえられる。

まさしくこのように、イアソンのアルゴー船は艫から曳かれてくるのだ。

舳先から帆柱そのものまでは、靄のかかったようで

星もないまま進むが、ほかはすべて輝いている。

その舵もぶらりと下がったまま、前へ行く犬の

後足のすぐ下のあたりに据えつけられている。

1世紀初頭の古代ローマの軍人ゲルマニクスは、アラートスの『ファイノメナ』をラテン語訳した際に「岩と衝突して壊れた」と書き換えた[60]。この岩は、古代ギリシア・ローマの伝承で語られたシュムプレーガデスの岩のことと考えられるが、シュムプレーガデスの岩に砕かれたのは船首ではなく船尾のごく一部だけであるため、船首部分を欠くアルゴ座に対する説明としては適切でないとされる[8]。エラトステネースの『カタステリスモイ』では「船の舵から櫂、マストまで見えるのは、この部分を船乗りが見ることでより熱心に働くようになるから」とし、ヒュギーヌスの『天文詩』では「船の半分だけが見えることにより、船乗りが難破をしても大きな恐れを抱かないようにするため」としている[8]。

18世紀イギリスの百科事典編纂者のイーフレイム・チェンバーズは、百科事典『サイクロペディア、または諸芸諸学の百科事典 (英: Cyclopædia: or, An Universal Dictionary of Arts and Sciences)』の中で、「イアーソーンは冒険を終えたのちにコリントス地峡へ赴き、アルゴ船をネプチューンに奉献した。程なくして、ネプチューンは船を天へと移した。」とする話を伝えている[5]。また、20世紀イギリスの詩人ロバート・グレーヴスは著書『ギリシア神話 (The Greek myths)』で「老いたイアーソーンがコリントの地に戻り、朽ち果てたアルゴ船の下に腰掛けて過去の出来事に思いを巡らせていると、ちょうどそのとき舳先の梁が腐り落ちてきて、イアーソーンはその下敷きとなって命を落とした。彼の死を悼んだポセイドーンは、船の残った部分を星々の間に置いた。」としている[3]。

呼称と方言

1922年に星座として廃止される際に、主格 Argo、属格 Argus、略称 Arg が正式に定められた[2]。それまでは、Argo Navis[20]、Navis[13][61]、Navis Ioanis(イアーソーンの船)[13]など様々な名称で呼ばれていた。

日本では、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳した『洛氏天文学』が刊行された際に、ラテン語の「アルゴナヴィス」、英語の「シップアルゴ」という読みが紹介されていた[62]。明治末期には「アルゴ」という訳語が充てられていた。これは、1910年(明治43年)2月に刊行された日本天文学会の会誌『天文月報』の第2巻11号に掲載された、星座の訳名が改訂されたことを伝える「星座名」という記事で確認できる[63]。『理科年表』が創刊された1925年(大正14年)には、既にアルゴ座が分割・廃止されていたため、初版から「【アルゴ】」と括弧書きで紹介された[64]。1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[65]とした際の星座名一覧にも、「Argo アルゴ」 として星座名が掲載された[66]。1974年(昭和49年)1月に刊行された『学術用語集(天文学編)』でも番外として和名の「アルゴ座」が記載されていた[67]が、1994年(平成6年)に刊行された『学術用語集・天文学編(増訂版)』では「アルゴ座」は残されなかった[68]。

天文同好会[注 7]の山本一清らは異なる訳語を充てていた。天文同好会の編集により1928年(昭和3年)4月に刊行された『天文年鑑』第1号では星座名 Argo に対して「アルゴ船」の訳語を充てていた[69]。さらに1931年(昭和6年)に刊行された第4号からは星座名 Argo Navis に対して「アルゴ船」の訳を充て[4]、以降の号でもこの星座名と訳名を継続して用いていた[70]。

脚注

注釈

- ^ 19世紀アメリカの天文学者ベンジャミン・グールドは、著書『Uranometoria Argentina』の中で「αとaの混同を避けるためにaの代わりに大文字のAが使われた」としている[16]。

- ^ ベンジャミン・グールドは、著書『Uranometoria Argentina』の中でポンプ座(la Machine Pneumatique、のちに Antlia Pneumatica)も同じく帆柱の部分を切り取って作られたとしている[29]。

- ^ ラカイユはバイエルと異なり、 a の代わりに A を用いることはせず、a星を設けた。そのため、とも座・ほ座・りゅうこつ座にはプトレマイオス星座にはない「a星」が存在する[32][33][34]。

- ^ アレンが引用した各星座の恒星数は、グールドの『Uranometria Argentina』によるものである[50]。

- ^ SIMBAD Astronomical Databaseの各恒星のV等級を参照。

- ^ 近年の緩やかな増光により、2023年現在は4.0等前後まで明るくなっている[59]。

- ^ 現在の東亜天文学会。

出典

- ^ 原恵 2007, pp. 75–85.

- ^ a b c d e Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年4月9日閲覧。

- ^ a b c d e f g Ridpath, Ian. “Argo Navis”. Star Tales. 2023年4月14日閲覧。

- ^ a b 天文同好会 編『天文年鑑』4号、新光社、1931年3月30日、4-5頁。doi:10.11501/1138410。

- ^ a b c d e f g h Barentine, John C. (2015). The lost constellations : a history of obsolete, extinct, or forgotten star lore. Cham: Springer. pp. 65-88. ISBN 978-3-319-22795-5. OCLC 926914920

- ^ プルタルコス、柳沼重剛『エジプト神イシスとオシリスの伝説について』岩波書店、東京、1996年2月16日、47頁。ISBN 978-4003366455。OCLC 834222130。

- ^ a b c アラトス、二カンドロス、オッピアノス 著、伊藤照夫 訳「星辰譜」『ギリシア教訓叙事詩集』(初版第1刷)京都大学学術出版会、京都、2007年10月15日、32-33頁。ISBN 978-4-87698-170-0。OCLC 676527275。

- ^ a b c d e Condos, Theony (1997). Star myths of the Greeks and Romans : a sourcebook containing the Constellations of Pseudo-Eratosthenes and the Poetic astronomy of Hyginus. Grand Rapids, MI, U.S.A.: Phanes Press. pp. 33-36. ISBN 978-1-60925-678-4. OCLC 840823460

- ^ 竹迫忍 (2017年11月7日). “Almagestの星表”. 古天文の部屋. 2023年4月29日閲覧。

- ^ a b c d e Dekker, Elly (1987). “On the Dispersal of Knowledge of the Southern Celestial Sky / ZUR VERBREITUNG VON WISSEN ÜBER DEN SÜDLICHEN STERNENHIMMEL”. Der Globusfreund (International Coronelli Society for the Study of Globes) (35/37): 211-230. Bibcode: 1987Globu..35..211D. ISSN 0436-0664. JSTOR 41628839.

- ^ a b Ridpath, Ian. “Extending Ptolemy's 48”. Ian Ridpath. 2023年4月29日閲覧。

- ^ a b Hondius, Jodocus I (1600), Clarissimis Belgii luminibus sapientiae, doctrinae et verae pietatis officinis Academiae Lugdunensis Batavorum et Franekeriensis. Hos globos ad mathematicas artes promovendas manu propria à se caelatos lubentissime dedicat consecratque Jodocus Hondius ann. 1600 2023年4月29日閲覧。

- ^ a b c d e Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ a b Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ Bayer, Johann (ラテン語). Ioannis Bayeri Uranometria omnium asterismorum continens schemata, nova methodo delineata aereis laminis expressa. excudit Christophorus Mangus. doi:10.3931/E-RARA-309 2023年4月16日閲覧。

- ^ Gould 1879, p. 66.

- ^ Ridpath, Ian. “Argo Navis 2”. Star Tales. 2023年4月14日閲覧。

- ^ Dekker, Elly (1987). “Early explorations of the southern celestial sky”. Annals of Science (Informa UK Limited) 44 (5): 446. Bibcode: 1987AnSci..44..439D. doi:10.1080/00033798700200301. ISSN 0003-3790.

- ^ Ridpath, Ian. “FREDERICK DE HOUTMAN’S CATALOGUE”. Ian Ridpath. 2023年4月29日閲覧。

- ^ a b de Houtman, Frederick (1603) (オランダ語). Spraeck ende woord-boeck inde Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische ende Turcsche woorden ... : Noch zijn hier byghevoecht de declinatien van vele vaste sterren, staende omtrent den Zuyd-pool .... Amstelredam,: Jan Evertsz. Cloppenburch. pp. 237-239. OCLC 68675342

- ^ Stoppa, Felice. “Navis o Argonavis”. Atlas Coelestis. 2023年4月26日閲覧。

- ^ Blaeu, Willem Janszoon, Globe céleste / par Willem Jansz. Blaeu 2023年3月6日閲覧。

- ^ Schiller, Julius; Bayer, Johann (1627) (ラテン語). Coelum Stellatum Christianum. pp. 102-103. OCLC 692360880

- ^ a b Ridpath, Ian. “Robur Carolinum”. Star Tales. 2023年4月14日閲覧。

- ^ Ridpath, Ian. “Hevelius's southern star chart of 1690”. Star Tales. 2023年4月29日閲覧。

- ^ Hevelius, Johannes (1690). “Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia”. Prodromus Astronomiae. Gedani: typis J.-Z. Stollii. OCLC 23633465

- ^ a b Stoppa, Felice. “Planisphere contenant les Constellations Celestes comprises entre le Pole Austral et le Tropique du Capricorne.”. Atlas Coelestis. 2023年4月14日閲覧。

- ^ a b c de Lacaille, N. L.. “Histoire de l'Académie royale des sciences” (フランス語). Gallica. 2023年1月7日閲覧。

- ^ a b c d Gould 1879, p. 55.

- ^ Ridpath, Ian. “Pyxis”. Star Tales. 2023年4月14日閲覧。

- ^ a b Nicolas Louis de La Caille (1763). Coelum australe stelliferum. pp. 192-196 2023年4月14日閲覧。

- ^ "a Pup". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月14日閲覧。

- ^ "a Vel". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月14日閲覧。

- ^ "a Car". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年4月14日閲覧。

- ^ Académie royale des sciences (France) (1756) (フランス語). Histoire de l'Académie royale des sciences. Année M. DCCXLVII. : Avec les Memoires de mathématique & de physique, pour la même année. Tirées des registres de cette Académie. A Paris: De l'Imprimerie royale.. p. 590. OCLC 1026661430

- ^ 原恵 2007, p. 30.

- ^ “アルゴ座”. 88星座図鑑. 2023年5月1日閲覧。

- ^ 藤井旭. "アルゴ座". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年5月1日閲覧。

- ^ 石田五郎. "アルゴ座". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2023年5月1日閲覧。

- ^ 草下英明『星座手帖』社会思想社、1969年、223頁。 NCID BN02492965。

- ^ a b de Lacaille, N. L.. “Coelum australe stelliferum / N. L. de Lacaille”. e-rara. 2023年4月7日閲覧。

- ^ 村山定男『キャプテン・クックと南の星』(初版)河出書房、2003年5月10日、51-55頁。ISBN 978-4-309-90533-4。

- ^ a b Herschel, Sir John Frederick William (1844). “VI Further Remarks on the Revision of the Southern Constellations.(sic)”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press (OUP)) 6 (5): 60-62. Bibcode: 1844MNRAS...6...60R. doi:10.1093/mnras/6.5.60. ISSN 0035-8711.

- ^ Gould, 1879 & 58-59.

- ^ a b c Baily, Francis (1845). The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science. London: R. and J. E. Taylor. pp. 130-146. Bibcode: 1845tcot.book.....B

- ^ Gould 1879, p. 60.

- ^ a b Gould 1879, p. 62.

- ^ Gould 1879, p. 190.

- ^ a b Gould 1879, pp. 65–66.

- ^ Gould 1879, pp. 165–190.

- ^ Allen, Richard H. (2013-2-28). Star Names: Their Lore and Meaning. Courier Corporation. pp. 64-65. ISBN 978-0-486-13766-7

- ^ International Astronomical Union (1922). Transactions of the IAU. 1. International Astronomical Union. p. 158

- ^ Schlesinger, M. F.; Bosler, MM.; van Steenwijk, De Vos; d’Arturo, Horn (1933). “3. Commission des Notations, des Unités et de L’Économie des Publications”. Transactions of the International Astronomical Union (Cambridge University Press (CUP)) 4: 19. doi:10.1017/s0251107x00016345. ISSN 0251-107X.

- ^ a b “The Historical Record of η Carinae I. The Visual Light Curve, 1595-2000”. The Journal of Astronomical Data 10. (2004). Bibcode: 2004JAD....10....6F.

- ^ Richardson, Noel D; Pablo, Herbert; Sterken, Christiaan; Pigulski, Andrzej; Koenigsberger, Gloria; Moffat, Anthony F J; Madura, Thomas I; Hamaguchi, Kenji et al. (2018-01-18). “BRITE-Constellation reveals evidence for pulsations in the enigmatic binary η Carinae”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Oxford University Press (OUP)) 475 (4): 5417–5423. doi:10.1093/mnras/sty157. ISSN 0035-8711.

- ^ Wagman, Morton (2003). Lost stars : lost, missing, and troublesome stars from the catalogues of Johannes Bayer, Nicholas-Louis de Lacaille, John Flamsteed, and sundry others. Blacksburg, Va.: McDonald & Woodward Pub. Co. p. 259. ISBN 0-939923-78-5. OCLC 52559096

- ^ Mamajek, Eric E.. “IAU Catalog of Star Names”. 国際天文学連合. 2023年5月1日閲覧。

- ^ “ETA CAR 1995/09/17 to 2023/05/23”. AAVSO. 2023年5月23日閲覧。

- ^ 伊藤博明、佐川美智子『グロティウスの星座図帳 : ゲルマニクス"アラトスのファイノメナ"の邦訳』 No.1、千葉市立郷土博物館〈天文資料解説集〉、1999年3月31日、120頁。 NCID BA84126606。

- ^ Flamsteed, John (1725). “Stellarum Inerrantium Catarogus Britannicus” (ラテン語). Historia coelestis Britannica. 3. pp. 31-32

- ^ ジェー、ノルマン、ロックヤー 著、木村一歩、内田正雄 編『洛氏天文学 上冊』文部省、1879年3月、60頁。

- ^ 「星座名」『天文月報』第2巻第11号、1910年2月、11頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 文部省 編『学術用語集 天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、丸善、1994年11月15日、316頁。ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、158頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 文部省 編『学術用語集 天文学編』日本学術振興会、丸善、1974年。

- ^ 文部省 編『学術用語集 天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、丸善、1994年11月15日、305-306頁。ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』1号、新光社、1928年4月28日、4頁。doi:10.11501/1138361。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』10号、恒星社、1937年3月22日、4-9頁。doi:10.11501/1114748。

参考文献

- 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味 -』(新装改定版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日。ISBN 978-4-7699-0825-8。

- Gould, Benjamin Apthorp (1879). “Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas”. Resultados del Observatorio Nacional Argentino 1. Bibcode: 1879RNAO....1....1G. OCLC 11484342.