「シナ・チベット語族」の版間の差分

編集の要約なし |

m リンク追加 |

||

| (6人の利用者による、間の15版が非表示) | |||

| 4行目: | 4行目: | ||

|familycolor=Sino-Tibetan |

|familycolor=Sino-Tibetan |

||

|family = 世界でも主要な語族の一つ。 |

|family = 世界でも主要な語族の一つ。 |

||

|child1=[[ |

|child1=[[シナ語派]] |

||

|child2=[[チベット・ビルマ語派]] |

|child2=[[チベット・ビルマ語派]] |

||

|iso2=sit |

|iso2=sit |

||

|iso5=sit |

|iso5=sit |

||

|map=[[File:Lenguas sino-tibetanas.png|300px]] |

|map=[[File:Lenguas sino-tibetanas.png|300px]] |

||

|map_caption=シナ・チベット語族の分布図(赤は[[ |

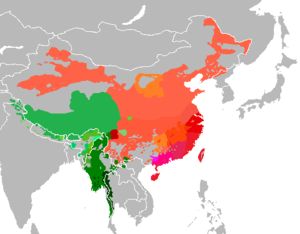

|map_caption=シナ・チベット語族の分布図(赤は[[シナ語派]]、緑は[[チベット・ビルマ語派]]) |

||

}} |

}} |

||

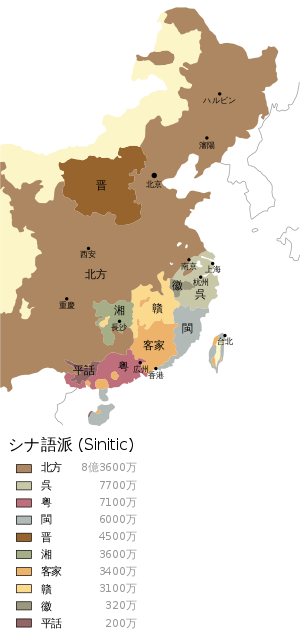

[[ファイル:Map of sinitic languages-ja.svg|thumb|300px|中国語方言の分布]] |

[[ファイル:Map of sinitic languages-ja.svg|thumb|300px|中国語方言の分布]] |

||

'''シナ・チベット語族'''(シナ・チベットごぞく)は、[[言語]]の[[言語学]]上の分類単位の一種で、主に[[中国]]、[[台湾]]、[[東南アジア]]など[[アジア]]の[[民族]]によって話される250余の諸言語のことであ |

'''シナ・チベット語族'''(シナ・チベットごぞく)は、[[言語]]の[[言語学]]上の分類単位の一種で、主に[[中国]]、[[台湾]]、[[東南アジア]]など[[アジア]]の[[民族]]によって話される250余の諸言語のことである。 |

||

代表的な言語として、[[中国語]]、[[ビルマ語]]、[[チベット語]]がある。'''シナ・チベット諸語'''<ref name="hashimoto">『講座 言語 第6巻 世界の言語』北村甫編、[[橋本萬太郎]]ら共著(大修館書店)</ref><ref name="shimomiya">『世界の言語と国のハンドブック』[[下宮忠雄]](大学書林)</ref>、'''支那・蔵語族'''、'''漢蔵語系'''、'''漢・チベット語系'''、'''中国・チベット語系'''ともいう。 |

代表的な言語として、[[中国語]]、[[ビルマ語]]、[[チベット語]]がある。'''シナ・チベット諸語'''<ref name="hashimoto">『講座 言語 第6巻 世界の言語』北村甫編、[[橋本萬太郎]]ら共著(大修館書店)</ref><ref name="shimomiya">『世界の言語と国のハンドブック』[[下宮忠雄]](大学書林)</ref>、'''支那・蔵語族'''、'''漢蔵語系'''、'''漢・チベット語系'''、'''中国・チベット語系'''ともいう。 |

||

== 概要 == |

|||

シナ・チベット語族に属する言語は、多くが[[声調]]言語、[[孤立語]]である。ただし、これは言語系統上と言うより地域特性であるとも言われている。 |

|||

7世紀の[[チベット語]]の発音を反映していると考えられる[[チベット文字]]の綴りは、この時代のチベット語に子音クラスターがあり、一方でトーン型の声調は有していなかったことを示している。また、詩の押韻や[[漢字]]の音符から研究が進んでいる中国語の[[上古音]]も、古代中国語における子音クラスターの存在やトーン型声調の不在を示唆している。 |

|||

[[ミャオ・ヤオ語族]]や[[タイ・カダイ語族]]は、声調言語であり孤立語であること、現在シナ・チベット語族とされている言語と共通する語彙が多く見られることから、かつてはシナ・チベット語族に含まれると考えられていた。しかし、研究の進展によって語彙の共通性は主に借用によるものであることが明らかになり、借用語を除いた語彙の共通性が乏しいことから、現在では別の語族と考えられている。 |

|||

== 歴史 == |

|||

中国語・チベット語・ビルマ語ほかの言語に親縁関係があるという説は19世紀はじめに提出され、現在では広く認められている。当初は古くからの文献をもった文明語を対象にしていたが、のちにはあまり知られていない、書記体系がごく最近に発達したか、あるいはまったく存在しない言語にまで対象が広げられた。しかし、[[インド・ヨーロッパ語族]]や[[オーストロネシア語族]]に比べると、シナ・チベット祖語の再構は十分確立しているとは言えない。その原因は、各言語の違いがきわめて大きいこと、大部分の言語が[[語形変化|屈折]]を行わないこと、言語接触の影響が強いことにある。それに加えて、山奥で話される小規模な言語の多くは調査が困難で、しかも国境の紛争地域にあることが多い{{sfnp|Handel|2008|pp=422, 434–436}}。 |

|||

=== 初期の研究 === |

|||

18世紀に何人かの学者が、2つの古い文献を持つ言語であるチベット語とビルマ語の間に平行関係があることに注目した。 |

|||

19世紀はじめに、{{仮リンク|ブライアン・ホートン・ホジソン|en|Brian Houghton Hodgson}}らは北東インドの高地と東南アジアの文字を持たない言語も、チベット語やビルマ語と関係があることに注目した。 |

|||

「チベット・ビルマ語族」という語は、1856年に{{仮リンク|ジェームズ・リチャードソン・ローガン|en|James Richardson Logan}}が使用した。ローガンは1958年に[[カレン語]]をこの語族に追加した{{sfnp|Logan|1856|p=31}}{{sfnp|Logan|1858}}。 |

|||

[[ステン・コノウ]]が編集した{{仮リンク|インド言語調査|en|Linguistic Survey of India}}の第3巻は[[イギリス領インド帝国]]で話されるチベット・ビルマ語族の諸言語を含んでいる{{sfnp|Hale|1982|p=4}}。 |

|||

19世紀中頃から、「インドシナ」({{en|Indo-Chinese}})すなわち東南アジアの言語が4種類の語族からなることがローガンらによって明らかにされた。すなわち、チベット・ビルマ語族、[[タイ・カダイ語族|タイ語族]]、[[モン・クメール語族]]、[[マライ・ポリネシア語族]]である。 |

|||

1823年に[[ユリウス・ハインリヒ・クラプロート]]は、ビルマ語・チベット語・中国語の3つは基礎語彙が一致するが、[[タイ語]]・[[モン語]]・[[ベトナム語]]はこれらとは大きく異なることに注目している{{sfnp|van Driem|2001|p=334}}{{sfnp|Klaproth|1823|pp=346, 363–365}}。 |

|||

エルンスト・クーンはこれらの言語を「中国・シャム語」と「チベット・ビルマ語」の2つの語派に分けた{{efn|{{harvtxt|Kuhn|1889}}, p. 189: "wir das Tibetisch-Barmanische einerseits, das Chinesisch-Siamesische anderseits als deutlich geschiedene und doch wieder verwandte Gruppen einer einheitlichen Sprachfamilie anzuerkennen haben." ({{harvtxt|van Driem|2001}}, p. 264 にも引用)}}。 |

|||

[[アウグスト・コンラーディ (中国学者)|アウグスト・コンラーディ]]は1896年の有名な分類においてこのグループをインドシナ語族と呼んだが、コンラーディはカレン語を除外した。インドシナ語族の名称は広く使われたが、コンラーディがベトナム語を除いたことは議論を呼んだ。{{仮リンク|フランツ・ニコラウス・フィンク|en|Franz Nikolaus Finck}}は1909年にカレン語を中国・シャム語の第3の語派に含めた{{sfnp|van Driem|2001|p=344}}。 |

|||

ジャン・プシルスキは、[[アントワーヌ・メイエ]]と{{仮リンク|マルセル・コーアン|en|Marcel Cohen}}による『世界の言語』({{fr|Les langues du monde}}, 1924)の章題として「シナ・チベット語族」の名を初めて使用した{{sfnp|Sapir|1925|p=373}}。 |

|||

プシルスキはコンラーディの2つの語派の区別を保ち(チベット・ビルマ語派とシナ・ダイ語派)、[[ミャオ・ヤオ語族]]をダイ語派([[タイ・カダイ語族]])に含めた。 |

|||

<!-- The English translation "Sino-Tibetan" first appeared in a short note by Przyluski and [[Gordon Luce|Luce]] in 1931.{{sfnp|Przyluski|Luce|1931}} --> |

|||

=== シェーファーとベネディクト === |

|||

[[公共事業促進局]]の助成を受け、1935年に人類学者[[アルフレッド・L・クローバー]]は[[カリフォルニア大学バークレイ校]]においてシナ・チベット語文献学プロジェクトを立ちあげた。 |

|||

このプロジェクトは1938年までロバート・シェーファーが、それ以降は[[ポール・K・ベネディクト]]が監督した。 |

|||

シェーファーとベネディクトの指導の下、言語学を専門としない30人のメンバーが入手できるかぎりのシナ・チベット語の文献を収集した。 |

|||

その結果は15巻からなるタイプ原稿の「シナ・チベット語言語学」にまとめられ、8部が作られた{{sfnp|Hale|1982|p=4}}{{efn|The volumes were: 1. Introduction and bibliography, 2. Bhotish, 3. West Himalayish, 4. West central Himalayish, 5. East Himalayish, 6–7. Digarish–Nungish, 8. Dzorgaish, 9. Hruso, 10. Dhimalish, 11. Baric, 12. Burmish–Lolish, 13. Kachinish, 14. Kukish, 15. Mruish.{{sfnp|Miller|1974|p=195}}}}。 |

|||

この書物が出版されることはなかったが、その後のシェーファーの論文、シェーファーによる5巻の『シナ・チベット語入門』、およびベネディクトの『シナ・チベット語概要』を書くためのデータとして使われた{{sfnp|Miller|1974|pp=195–196}}。 |

|||

ベネディクトは『シナ・チベット語概要』の原稿を1941年には書きあげていたが、出版されたのは1972年だった{{sfnp|Matisoff|1991|p=473}}。ベネディクトはシナ・チベット語族の完全な系統図を描くかわりに、5つの主要な言語の比較によってチベット・ビルマ祖語を構築した(ときに別の言語の比較も使用した){{sfnp|Handel|2008|p=434}}。ベネディクトは音節頭子音として有声と無声の2つの系列を認めた。無気音と帯気音の区別はチベット語には残っているが他の大半の言語で失われた[[子音連結]]から発生したと考えた{{sfnp|Benedict|1972|pp=20–21}}。しがって、ベネディクトによる音節頭子音の再構は以下のようになる{{sfnp|Benedict|1972|pp=17–18, 133–139, 164–171}}: |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

! TB |

|||

! [[チベット語]] |

|||

! [[チンプオ語|チンポー語]] |

|||

! [[ビルマ語]] |

|||

! [[ガロ語 (シナ・チベット語族)|ガロ語]] |

|||

! [[ミゾ語]] |

|||

! [[カレン諸語|スゴ・カレン語]] |

|||

! [[上古音|上古中国語]]{{efn|カールグレンによる。ただし帯気音は h、 i̯ は j に直す}} |

|||

|- |

|||

| *k || k(h) || k(h) ~ g || k(h) || k(h) ~ g || k(h) || k(h) ~ h || *k(h) |

|||

|- |

|||

| *g || g || g ~ k(h) || k || g ~ k(h) || k || k(h) ~ h || *gh |

|||

|- |

|||

| *ŋ || ŋ || ŋ || ŋ || ŋ || ŋ || y || *ŋ |

|||

|- |

|||

| *t || t(h) || t(h) ~ d || t(h) || t(h) ~ d || t(h) || t(h) || *t(h) |

|||

|- |

|||

| *d || d || d ~ t(h) || t || d ~ t(h) || t || d || *dh |

|||

|- |

|||

| *n || n || n || n || n || n || n || *n ~ *ń |

|||

|- |

|||

| *p || p(h) || p(h) ~ b || p(h) || p(h) ~ b || p(h) || p(h) || *p(h) |

|||

|- |

|||

| *b || b || b ~ p(h) || p || b ~ p(h) || p || b || *bh |

|||

|- |

|||

| *m || m || m || m || m || m || m || *m |

|||

|- |

|||

| *ts || ts(h) || ts ~ dz || ts(h) || s ~ tś(h) || s || s(h) || *ts(h) |

|||

|- |

|||

| *dz || dz || dz ~ ts ~ ś || ts || tś(h) || f || s(h) || ? |

|||

|- |

|||

| *s || s || s || s || th || th || θ || *s |

|||

|- |

|||

| *z || z || z ~ ś || s || s || f || θ || ? |

|||

|- |

|||

| *r || r || r || r || r || r || γ || *l |

|||

|- |

|||

| *l || l || l || l || l || l || l || *l |

|||

|- |

|||

| *h || h || ∅ || h || ∅ || h || h || *x |

|||

|- |

|||

| *w || ∅ || w || w || w || w || w || *gjw |

|||

|- |

|||

| *y || y || y || y || tś ~ dź || z || y || *dj ~ *zj |

|||

|} |

|||

同系語の音節頭子音は同一の[[調音位置]]と[[調音方法]]を持つ傾向があるが、無声・有声および無気・帯気の別はしばしば予想できない{{sfnp|Handel|2008|pp=425–426}}。 |

|||

この不規則性は[[ロイ・アンドリュー・ミラー]]の攻撃するところになった{{sfnp|Miller|1974|p=197}}。一方ベネディクト説の支持者はこの問題を接頭辞が脱落したことに求めた{{sfnp|Matisoff|2003|p=16}}。 |

|||

この問題は現在にいたるも解決していない{{sfnp|Handel|2008|pp=425–426}}。 |

|||

現在もシナ・チベット語族の存在を認めない数少ない学者のひとりである{{仮リンク|クリストファー・ベックウィズ|en|Christopher Beckwith}}は、この問題と、共通シナ・チベット語の形態論が再構できないこと、多くの共通語彙が[[中国語]]から[[チベット・ビルマ語族]]への借用語であることを論拠としてあげている{{sfnp|Beckwith|1996}}{{sfnp|Beckwith|2002b}}。 |

|||

=== 文献の研究 === |

|||

[[File:Manuscript from Shanghai Museum 1.jpg|thumb|right|upright|[[竹簡]]に書かれた古代中国語の文書]] |

|||

古代中国語はシナ・チベット語の中でとびぬけて古い記録を持つ言語である。[[甲骨文]]は紀元前1200年にさかのぼり、[[紀元前1千年紀]]に書かれた大量の文献が残っているが、[[漢字]]は音素文字ではない。学者は[[中古音]]や漢字の声符、詩の押韻などから[[上古音]]を再構しようとしている。ベネディクトとシェーファーは最初期の再構である[[ベルンハルド・カールグレン]]の『{{la|Grammata Serica Recensa}}』の音を使用している。 |

|||

しかしカールグレンの上古音は多くの音が不揃いな分布をなしており、扱いづらい{{sfnp|Matisoff|1991|pp=471–472}}。最近の学者は他の根拠を利用してカールグレンの上古音を改訂している。それらの提案のいくつかはシナ・チベット語族の同系語にもとづいているが、あるものは中国語内部に支持する根拠が存在する{{sfnp|Baxter|1992|pp=25–26}} 。 |

|||

たとえば最近の上古音の再構ではカールグレンの15の母音から6母音体系に変更している。この体系ははじめ[[ニコラス・ボドマン]]がチベット語との比較をもとに考案したものである{{sfnp|Bodman|1980|p=47}}。同様に、カールグレンの *l は *r に変更され、別な子音が *l と解釈されるようになった。これはチベット・ビルマ語との同系語のほかに外国語の借音表記からも支持される{{sfnp|Baxter|1992|pp=197, 199–202}}。中国語が本来非声調言語であり、中古音の声調は音節末子音から発達したという考えを支持する学者が増えつつある。そのような音節末子音のうち、*-s は他のシナ・チベット語族に同系語をもつ接尾辞であると考えられている{{sfnp|Baxter|1992|pp=315–317}}。 |

|||

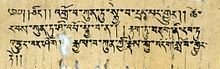

[[File:Turfan fragment tibt.jpg|thumb|left|[[トゥルファン]]出土の古代[[チベット語]]文書]] |

|||

[[チベット語]]は、7世紀なかばの[[吐蕃]]時代以来広く文字に書かれている。[[ビルマ語]]の初期の記録(12世紀の{{仮リンク|ミャゼディ碑文|en|Myazedi inscription}}など)はより限定的であるが、後には広く文献が発達した。チベット語とビルマ語はともに古代インドの[[ブラーフミー文字]]に由来する音素文字で記録されている。比較の作業はこれらの言語の保守的な文語を利用して行われる。チベット語については[[ハインリヒ・アウグスト・イェシュケ]]の辞書、ビルマ語については[[アドニラム・ジャドソン]]の辞書が使われる。ただしどちらの辞書も異なる時代の語彙を含む{{sfnp|Beckwith|2002a|pp=xiii–xiv}}。 |

|||

[[西夏]](1038-1227)の言語である[[西夏語]]も多くの文献が残っている。西夏語は漢字に着想を得た表語文字で記されており、多言語辞書が存在するものの、その解釈にはさまざまな困難がある{{sfnp|Thurgood|2003|p=17}}。 |

|||

[[龔煌城]]は古代中国語、チベット語、ビルマ語、西夏語を比較してその音対応規則を確立しようとした{{sfnp|Handel|2008|p=434}}{{sfnp|Gong|1980}}。龔はチベット語やビルマ語の /a/ が古代中国語の *a と *ə の2つの母音に対応することを見出した{{sfnp|Handel|2008|p=431}}。このことは中国語がチベッコ・ビルマ語とは異なる語派に属する証拠と考えられてきたが、ヒル(2014)ではビルマ語でも *-aj (> ''-ay'') と *-əj (> ''-i'') が区別されることを発見し、したがって *ə > *a の変化はチベット語とビルマ語で独立に起きたと考えるべきだと主張した{{sfnp|Hill|2014|pp=97–104}}。 |

|||

=== フィールドワーク === |

|||

シェーファーとベネディクトが使用した無文字言語の記述は、多くが宣教師や植民地政府の統治者によって記録されたものであり、言語学的にみた正確さに問題がある{{sfnp|Matisoff|1991|pp=472–473}}{{sfnp|Hale|1982|pp=4–5}}。 |

|||

小さなシナ・チベット語族の言語の大部分は近づきがたい山間地で話されており、その多くは政治的・軍事的に敏感な地域であって、調査が禁じられている。 |

|||

1980年代まで、もっともよく調査されていた地域は[[ネパール]]と北部[[タイ王国|タイ]]であった{{sfnp|Matisoff|1991|pp=470, 476–478}}。 |

|||

1980年代から1990年代にかけて、ヒマラヤと中国南西部の新しい調査が公刊された。中でも特に興味ぶかいのは、新しい語派である[[四川省]]およびその隣接地域で話される{{仮リンク|チャン語|en|Qiangic languages}}の発見である{{sfnp|Handel|2008|p=435}}{{sfnp|Matisoff|1991|p=482}}。 |

|||

== 系統 == |

|||

シナ・チベット語族とされる言語グループの系統は、諸説あるが、下記の通り列挙する。 |

シナ・チベット語族とされる言語グループの系統は、諸説あるが、下記の通り列挙する。 |

||

=== シナ語派 === |

=== シナ語派 === |

||

*[[ |

*[[シナ語派]] (Sinitic) |

||

** [[中国語|中国諸語]] |

** [[中国語|中国諸語]] |

||

*** [[官話]] (Mandarin) |

*** [[官話]] (Mandarin) |

||

**** [[東北官話]] |

**** [[東北官話]] |

||

**** [[北京語]] |

**** [[北京語|北京官話]](北京語) |

||

***** [[国語 (中国語)|標準中国語]] |

|||

****** [[普通話]] |

|||

****** [[台湾国語]] |

|||

**** [[膠遼官話]] |

**** [[膠遼官話]] |

||

**** [[冀魯官話]] |

**** [[冀魯官話]] |

||

**** [[中原官話]] |

**** [[中原官話]] |

||

***** [[ドンガン語]] (Dungan/東干) - [[ドンガン人]] |

|||

**** {{仮リンク|蘭銀官話|en|Lan-Yin Mandarin}} |

**** {{仮リンク|蘭銀官話|en|Lan-Yin Mandarin}} |

||

**** {{仮リンク|江淮官話|en|Lower Yangtze Mandarin}} |

**** {{仮リンク|江淮官話|en|Lower Yangtze Mandarin}} |

||

**** [[西南官話]] |

**** [[西南官話]] |

||

**** [[台湾国語]] |

|||

**** [[ドンガン語]] (Dungan/東干) - [[ドンガン人]] |

|||

**** [[晋語]] |

**** [[晋語]] |

||

*** 山東語 (Shandong) - {{仮リンク|山東人|en|Shandong people}} |

*** 山東語 (Shandong) - {{仮リンク|山東人|en|Shandong people}} |

||

| 41行目: | 148行目: | ||

**** 南部:[[ビン南語|閩南語]] |

**** 南部:[[ビン南語|閩南語]] |

||

***** [[:en:Hokkien dialect|福建語]] (Hokkien) - [[閩南民系]] |

***** [[:en:Hokkien dialect|福建語]] (Hokkien) - [[閩南民系]] |

||

****** [[台湾語]] |

|||

***** [[海南語]] (Hainanese) - {{仮リンク|海南人|en|Hainan people}} |

***** [[海南語]] (Hainanese) - {{仮リンク|海南人|en|Hainan people}} |

||

***** [[潮州語]] (Teochew) - {{仮リンク|潮州人|en|Teochew people}} |

***** [[潮州語]] (Teochew) - {{仮リンク|潮州人|en|Teochew people}} |

||

| 51行目: | 159行目: | ||

**** [[上海語]] - {{仮リンク|上海人|en|Shanghainese people}} |

**** [[上海語]] - {{仮リンク|上海人|en|Shanghainese people}} |

||

**** {{仮リンク|寧波語|en|Ningbo dialect}} - {{仮リンク|寧波人|en|Ningbo people}} |

**** {{仮リンク|寧波語|en|Ningbo dialect}} - {{仮リンク|寧波人|en|Ningbo people}} |

||

**** [[温州語]] - {{仮リンク|温州人|en|Wenzhou people<!-- リダイレクト先の「[[:en:Wenzhou]]」は、[[:ja:温州市]] とリンク -->}} |

**** [[温州語]] - {{仮リンク|温州人|en|Wenzhou people<!-- リダイレクト先の「[[:en:Wenzhou]]」は、[[:ja:温州市]] とリンク -->|FIXME=1}} |

||

**** [[徽語]] (Huizhou) - [[安徽省]] |

**** [[徽語]] (Huizhou) - [[安徽省]] |

||

*** [[広東語|粤語]] (Yue) - [[蛋民]]、{{仮リンク|艾族|en|Ngái people}}、{{仮リンク|福州蛋民|en|Fuzhou Tanka}} |

*** [[広東語|粤語]] (Yue) - [[蛋民]]、{{仮リンク|艾族|en|Ngái people}}、{{仮リンク|福州蛋民|en|Fuzhou Tanka}} |

||

| 64行目: | 172行目: | ||

*[[チベット・ビルマ語派]] (Tibeto-Burman) |

*[[チベット・ビルマ語派]] (Tibeto-Burman) |

||

** [[ヒマラヤ語群]] (Himalayish) |

|||

** {{仮リンク|ヒマラヤ語群|en|Himalayish languages<!-- リダイレクト先の「[[:en:Tibeto-Burman languages]]」は、[[:ja:チベット・ビルマ語派]] とリンク -->}} (Himalayish) |

|||

*** [[:en:Tibeto-Kanauri languages]] |

*** [[:en:Tibeto-Kanauri languages]] |

||

**** [[:en:Bodish languages]] |

**** [[:en:Bodish languages]] |

||

| 165行目: | 273行目: | ||

** {{仮リンク|チャン諸語|en|Qiangic languages}} (Qiangic) - [[チャン族]]の羌語(中国[[四川省]]周辺のチベット系[[羌]]族=[[タングート]]族の言葉) |

** {{仮リンク|チャン諸語|en|Qiangic languages}} (Qiangic) - [[チャン族]]の羌語(中国[[四川省]]周辺のチベット系[[羌]]族=[[タングート]]族の言葉) |

||

*** {{仮リンク|北部チャン語|en|Northern Qiang language}} |

*** {{仮リンク|北部チャン語|en|Northern Qiang language}} |

||

**** |

**** [[タングート語]] |

||

***** |

***** [[西夏語]] - [[西夏文字]] |

||

**** {{仮リンク|プミ語|en|Pumi language}} |

**** {{仮リンク|プミ語|en|Pumi language}} |

||

*** {{仮リンク|南部チャン語|en|Southern Qiang language}} |

*** {{仮リンク|南部チャン語|en|Southern Qiang language}} |

||

*** {{仮リンク|ルジャルロン諸語|en|Jiarongic languages}} |

*** {{仮リンク|ルジャルロン諸語|en|Jiarongic languages}} |

||

**** {{仮リンク|ルジャルロン語|en|Jiarong language<!-- リダイレクト先の「[[:en:Rgyalrong languages]]」は、[[:ja:ギャロン語]] とリンク -->}} (rGyalrongic) |

**** {{仮リンク|ルジャルロン語|en|Jiarong language<!-- リダイレクト先の「[[:en:Rgyalrong languages]]」は、[[:ja:ギャロン語]] とリンク -->|FIXME=1}} (rGyalrongic) |

||

**** [[:en:Lavrung language]] |

**** [[:en:Lavrung language]] |

||

**** {{仮リンク|ホルパ語|en|Horpa language}} |

**** {{仮リンク|ホルパ語|en|Horpa language}} |

||

| 179行目: | 287行目: | ||

***** {{仮リンク|サク語|en|Sak language|label=ルイ語}} (Luish) - [[タイ王国|タイ]]山岳地帯の[[ルイ族]]の言語 |

***** {{仮リンク|サク語|en|Sak language|label=ルイ語}} (Luish) - [[タイ王国|タイ]]山岳地帯の[[ルイ族]]の言語 |

||

***** [[カドゥ語]] (Kadu) - {{仮リンク|カドゥ族|en|Kadu people}} |

***** [[カドゥ語]] (Kadu) - {{仮リンク|カドゥ族|en|Kadu people}} |

||

***** {{仮リンク|アンドロ語|en|Andro<!-- 曖昧さ回避ページ -->}} (Andro) |

***** {{仮リンク|アンドロ語|en|Andro<!-- 曖昧さ回避ページ -->|FIXME=1}} (Andro) |

||

***** {{仮リンク|センマイ語|en|Sengmai |

***** {{仮リンク|センマイ語|en|Sengmai language}} (Sengmai) |

||

***** {{仮リンク|チャク語|en|Chak<!-- 曖昧さ回避ページ -->}} (Chak) |

***** {{仮リンク|チャク語|en|Chak<!-- 曖昧さ回避ページ -->|FIXME=1}} (Chak) |

||

*** {{仮リンク|ヌン諸語|en|Nungish languages}} (Nungish) |

*** {{仮リンク|ヌン諸語|en|Nungish languages}} (Nungish) |

||

**** {{仮リンク|トーロン語|en|Derung language}} (Derung) - [[トーロン族]] |

**** {{仮リンク|トーロン語|en|Derung language}} (Derung) - [[トーロン族]] |

||

**** {{仮リンク|ヌン語|en|Nung language}} ({{lang|en|Nùng}}) - [[ベトナム]]北部高原地帯周辺の{{仮リンク|ヌン族|en|Nùng people}}の言語([[タイ・カダイ語族]]に属す{{仮リンク|ヌン語 (台語)|en|Nung language (Tai)}}とは全く別の言語である) |

**** {{仮リンク|ヌン語|en|Nung language<!-- 曖昧さ回避ページ -->|FIXME=1}} ({{lang|en|Nùng}}) - [[ベトナム]]北部高原地帯周辺の{{仮リンク|ヌン族|en|Nùng people}}の言語([[タイ・カダイ語族]]に属す{{仮リンク|ヌン語 (台語)|en|Nung language (Tai)}}とは全く別の言語である) |

||

*** |

*** [[トゥチャ語|土家語]] (Tujia) - [[トゥチャ族]] |

||

** {{仮リンク|ロロ・ビルマ語群|en|Lolo-Burmese languages|label=ビルマ・ロロ・ナシ語群}} (Lolo-Burmese-Naxi) |

** {{仮リンク|ロロ・ビルマ語群|en|Lolo-Burmese languages|label=ビルマ・ロロ・ナシ語群}} (Lolo-Burmese-Naxi) |

||

*** {{仮リンク|ビルマ諸語|en|Burmish languages}} |

*** {{仮リンク|ビルマ諸語|en|Burmish languages}} |

||

| 231行目: | 339行目: | ||

***** [[:en:Geba Karen language]] |

***** [[:en:Geba Karen language]] |

||

**** {{仮リンク|カヤウ語|en|Kayaw language|label=ブレ諸語}} (Brek) |

**** {{仮リンク|カヤウ語|en|Kayaw language|label=ブレ諸語}} (Brek) |

||

**** {{仮リンク|カヤー語|en|Red Karen<!-- [[:ja:カレンニー族]] とリンク -->|label=カヤー諸語}} (Kayah) - [[カレンニー族]] |

**** {{仮リンク|カヤー語|en|Red Karen<!-- [[:ja:カレンニー族]] とリンク -->|label=カヤー諸語|FIXME=1}} (Kayah) - [[カレンニー族]] |

||

***** Eastern Kayah dialect |

***** Eastern Kayah dialect |

||

***** Western Kayah dialect |

***** Western Kayah dialect |

||

| 242行目: | 350行目: | ||

***** Wewaw dialect |

***** Wewaw dialect |

||

** [[ペー語]] (Bai) - 中国[[雲南省]][[大理ペー族自治州|大理]]周辺の[[ペー族]](白族)の言語(ロロ諸語に入れる説、シナ語派に入れる説もある) |

** [[ペー語]] (Bai) - 中国[[雲南省]][[大理ペー族自治州|大理]]周辺の[[ペー族]](白族)の言語(ロロ諸語に入れる説、シナ語派に入れる説もある) |

||

==話者の遺伝子== |

|||

シナ・チベット語族の話者は[[ハプログループO-M122 (Y染色体)|Y染色体ハプログループO3]]、特にO3a2c-P164と関連している<ref>崎谷満『DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史』(勉誠出版 2009年) </ref>。ただし[[チベット人]]には[[東アジア]]最古層の[[ハプログループD (Y染色体)|D系統]]が最大49%の高頻度でみられる。 |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{citation |

|||

| title = A Handbook of Old Chinese Phonology |

|||

| first = William H. | last = Baxter |

|||

| authorlink = ウィリアム・バクスター |

|||

| location = Berlin | publisher = Mouton de Gruyter | year = 1992 |

|||

| isbn = 978-3-11-012324-1 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Christopher I. | last = Beckwith |

|||

| chapter = The Morphological Argument for the Existence of Sino-Tibetan |

|||

| title = Pan-Asiatic Linguistics: Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics, January 8–10, 1996 |

|||

| pages = 812–826 |

|||

| location = Bangkok | publisher = Mahidol University at Salaya | year = 1996 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Christopher I. | last = Beckwith | authormask = 2 |

|||

| title = Medieval Tibeto-Burman languages |

|||

| editor-first = Christopher | editor-last = Beckwith |

|||

| chapter = Introduction | pages = xiii–xix |

|||

| publisher = Brill | year = 2002a | isbn = 978-90-04-12424-0 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Christopher I. | last = Beckwith | authormask = 2 |

|||

| title = Medieval Tibeto-Burman languages |

|||

| editor-first = Christopher | editor-last = Beckwith |

|||

| chapter = The Sino-Tibetan problem | pages = 113–158 |

|||

| publisher = Brill | year = 2002b | isbn = 978-90-04-12424-0 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Paul K. | last = Benedict | authorlink= ポール・K・ベネディクト |

|||

| title = Thai, Kadai, and Indonesian: A New Alignment in Southeastern Asia |

|||

| journal = American Anthropologist | year = 1942 | volume = 44 | issue = 4 | pages = 576–601 |

|||

| jstor = 663309 | doi = 10.1525/aa.1942.44.4.02a00040 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Paul K. | last = Benedict | authormask = 2 |

|||

| title = Sino-Tibetan: A Conspectus |

|||

| publisher = Cambridge University Press |

|||

| year = 1972 | isbn = 978-0-521-08175-7 |

|||

| url = http://stedt.berkeley.edu/pubs_and_prods/Benedict_1972_Sino-Tibetan-Conspectus.pdf |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| chapter = Proto-Chinese and Sino-Tibetan: data towards establishing the nature of the relationship |

|||

| first = Nicholas C. | last = Bodman |

|||

| title = Contributions to historical linguistics: issues and materials |

|||

| editor1-first = Frans | editor1-last = van Coetsem |

|||

| editor2-first = Linda R. | editor2-last = Waugh |

|||

| pages = 34–199 |

|||

| location = Leiden | publisher = E. J. Brill | year = 1980 |

|||

| isbn = 978-90-04-06130-9 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = George | last = van Driem | authorlink = ジョージ・ヴァン・ドリーム |

|||

| title = Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region |

|||

| publisher = Brill | year = 2001 | isbn = 978-90-04-12062-4 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| title = A Comparative Study of the Chinese, Tibetan, and Burmese Vowel Systems |

|||

| last = Gong | first = Hwang-cherng |

|||

| journal = Bulletin of the Institute of History and Philology |

|||

| publisher = Academia Sinica | volume = 51 | year = 1980 | pages = 455–489 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| title = Research on Tibeto-Burman Languages |

|||

| series = State-of-the-art report, Trends in linguistics | volume = 14 |

|||

| first = Austin | last = Hale |

|||

| publisher = Walter de Gruyter | year = 1982 | isbn = 978-90-279-3379-9 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Zev | last = Handel |

|||

| title = What is Sino-Tibetan? Snapshot of a Field and a Language Family in Flux |

|||

| journal = Language and Linguistics Compass | volume = 2 | issue = 3 | year = 2008 | pages = 422–441 |

|||

| doi = 10.1111/j.1749-818X.2008.00061.x |

|||

| url = https://www.academia.edu/2347515/2008_What_is_Sino-Tibetan_Snapshot_of_a_Field_and_a_Language_Family_in_Flux |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| title= Cognates of Old Chinese *-n, *-r, and *-j in Tibetan and Burmese |

|||

| first = Nathan W. | last = Hill |

|||

| journal = Cahiers de Linguistique Asie Orientale | volume = 43 | number = 2 | year = 2014 |

|||

| pages = 91–109 |

|||

| url= http://eprints.soas.ac.uk/19139/ |

|||

| doi=10.1163/19606028-00432p02 |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Julius | last = Klaproth |

|||

| title = Asia Polyglotta |

|||

| location = Paris | publisher = B.A. Shubart | year = 1823 |

|||

| url = http://archive.org/details/asiapolyglotta02klapgoog |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Ernst | last = Kuhn |

|||

| title = Beiträge zur Sprachenkunde Hinterindiens |

|||

| journal = [https://archive.org/details/sitzungsberich1889bayeuoft Sitzungsberichte der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften], Philosophisch-Philologische und Historische Klasse, Sitzung vom 2 März 1889 |

|||

| year = 1889 |

|||

| pages = 189–236 |

|||

| url = http://publikationen.stub.uni-frankfurt.de/files/13039/E001841522_A1b.pdf |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = James R. | last = Logan |

|||

| title = The Maruwi of the Baniak Islands |

|||

| journal = Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia |

|||

| volume = 1 | number = 1 | year = 1856 | pages = 1–42 |

|||

| url = http://archive.org/details/journalindianar01unkngoog |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = James R. | last = Logan | authormask = 2 |

|||

| title = The West-Himalaic or Tibetan tribes of Asam, Burma and Pegu |

|||

| journal = Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia |

|||

| volume = 2 | number = 1 | year = 1858 | pages = 68–114 |

|||

| url = {{google books|f5IaAQAAIAAJ|page=68|plainurl=yes}} |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = James A. | last = Matisoff |

|||

| title = Sino-Tibetan Linguistics: Present State and Future Prospects |

|||

| journal = Annual Review of Anthropology |

|||

| volume = 20 | year = 1991 | pages = 469–504 |

|||

| jstor = 2155809 | doi = 10.1146/annurev.anthro.20.1.469 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = James A. | last = Matisoff | authormask = 2 |

|||

| title = Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction |

|||

| location = Berkeley | publisher = University of California Press |

|||

| year = 2003 |

|||

| isbn = 978-0-520-09843-5 |

|||

| url = http://escholarship.org/uc/item/19d79619 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| title = Sino-Tibetan: Inspection of a Conspectus |

|||

| first = Roy Andrew | last = Miller |

|||

| journal = Journal of the American Oriental Society |

|||

| volume = 94 | issue = 2 | year = 1974 | pages = 195–209 |

|||

| jstor = 600891 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| title = The Number 'A Hundred' in Sino-Tibetan |

|||

| first1 = J. | last1 = Przyluski | first2 = G. H. | last2 = Luce |

|||

| journal = Bulletin of the School of Oriental and African Studies |

|||

| volume = 6| issue = 3 | year = 1931 | pages = 667–668 |

|||

| doi = 10.1017/S0041977X00093150 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| first = Edward | last = Sapir | authorlink = エドワード・サピア |

|||

| title = Review: ''Les Langues du Monde'' |

|||

| journal = Modern Language Notes | volume = 40 | issue = 6 | year = 1925 |

|||

| pages = 373–375 |

|||

| jstor = 2914102 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

* {{citation |

|||

| chapter = A subgrouping of the Sino-Tibetan languages |

|||

| first = Graham | last = Thurgood |

|||

| pages = 3–21 |

|||

| title = The Sino-Tibetan languages |

|||

| editor1-first = Graham | editor1-last = Thurgood |

|||

| editor2-first = Randy J. | editor2-last = LaPolla |

|||

| location = London | publisher = Routledge | year = 2003 |

|||

| isbn = 978-0-7007-1129-1 |

|||

| postscript = . |

|||

}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[タイ・カダイ語族]]・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた<ref name="hashimoto" /><ref name="shimomiya" />が、現在では独立の語族とするのが普通である。 |

* [[タイ・カダイ語族]]・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた<ref name="hashimoto" /><ref name="shimomiya" />が、現在では独立の語族とするのが普通である。 |

||

* [[ミャオ・ヤオ語族]]・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた<ref name="hashimoto" /><ref name="shimomiya" />が、現在では独立の語族とするのが普通である。 |

* [[ミャオ・ヤオ語族]]・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた<ref name="hashimoto" /><ref name="shimomiya" />が、現在では独立の語族とするのが普通である。 |

||

* [[オーストロアジア語族]] |

|||

* [[オーストロネシア語族]] |

|||

* [[アルタイ諸語]] |

|||

** [[ツングース諸語]] |

|||

** [[モンゴル諸語]] |

|||

** [[テュルク諸語]] |

|||

* [[ウラル語族]] |

|||

** [[サモエード諸語]] |

|||

** [[フィン・ウゴル語派]] |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{notelist}} |

|||

<references /> |

|||

== 出典 == |

|||

{{reflist|2}} |

|||

{{世界の語族}} |

|||

{{DEFAULTSORT:しなちへつとこそく}} |

{{DEFAULTSORT:しなちへつとこそく}} |

||

[[Category:語族]] |

[[Category:語族]] |

||

2015年5月20日 (水) 05:31時点における版

| シナ・チベット語族 | |

|---|---|

| 話される地域 | 東アジア |

| 言語系統 | 世界でも主要な語族の一つ。 |

| 下位言語 | |

| ISO 639-2 / 5 | sit |

| ISO 639-5 | sit |

シナ・チベット語族の分布図(赤はシナ語派、緑はチベット・ビルマ語派) | |

シナ・チベット語族(シナ・チベットごぞく)は、言語の言語学上の分類単位の一種で、主に中国、台湾、東南アジアなどアジアの民族によって話される250余の諸言語のことである。

代表的な言語として、中国語、ビルマ語、チベット語がある。シナ・チベット諸語[1][2]、支那・蔵語族、漢蔵語系、漢・チベット語系、中国・チベット語系ともいう。

概要

シナ・チベット語族に属する言語は、多くが声調言語、孤立語である。ただし、これは言語系統上と言うより地域特性であるとも言われている。

7世紀のチベット語の発音を反映していると考えられるチベット文字の綴りは、この時代のチベット語に子音クラスターがあり、一方でトーン型の声調は有していなかったことを示している。また、詩の押韻や漢字の音符から研究が進んでいる中国語の上古音も、古代中国語における子音クラスターの存在やトーン型声調の不在を示唆している。

ミャオ・ヤオ語族やタイ・カダイ語族は、声調言語であり孤立語であること、現在シナ・チベット語族とされている言語と共通する語彙が多く見られることから、かつてはシナ・チベット語族に含まれると考えられていた。しかし、研究の進展によって語彙の共通性は主に借用によるものであることが明らかになり、借用語を除いた語彙の共通性が乏しいことから、現在では別の語族と考えられている。

歴史

中国語・チベット語・ビルマ語ほかの言語に親縁関係があるという説は19世紀はじめに提出され、現在では広く認められている。当初は古くからの文献をもった文明語を対象にしていたが、のちにはあまり知られていない、書記体系がごく最近に発達したか、あるいはまったく存在しない言語にまで対象が広げられた。しかし、インド・ヨーロッパ語族やオーストロネシア語族に比べると、シナ・チベット祖語の再構は十分確立しているとは言えない。その原因は、各言語の違いがきわめて大きいこと、大部分の言語が屈折を行わないこと、言語接触の影響が強いことにある。それに加えて、山奥で話される小規模な言語の多くは調査が困難で、しかも国境の紛争地域にあることが多い[3]。

初期の研究

18世紀に何人かの学者が、2つの古い文献を持つ言語であるチベット語とビルマ語の間に平行関係があることに注目した。 19世紀はじめに、ブライアン・ホートン・ホジソンらは北東インドの高地と東南アジアの文字を持たない言語も、チベット語やビルマ語と関係があることに注目した。 「チベット・ビルマ語族」という語は、1856年にジェームズ・リチャードソン・ローガンが使用した。ローガンは1958年にカレン語をこの語族に追加した[4][5]。 ステン・コノウが編集したインド言語調査の第3巻はイギリス領インド帝国で話されるチベット・ビルマ語族の諸言語を含んでいる[6]。

19世紀中頃から、「インドシナ」(Indo-Chinese)すなわち東南アジアの言語が4種類の語族からなることがローガンらによって明らかにされた。すなわち、チベット・ビルマ語族、タイ語族、モン・クメール語族、マライ・ポリネシア語族である。 1823年にユリウス・ハインリヒ・クラプロートは、ビルマ語・チベット語・中国語の3つは基礎語彙が一致するが、タイ語・モン語・ベトナム語はこれらとは大きく異なることに注目している[7][8]。 エルンスト・クーンはこれらの言語を「中国・シャム語」と「チベット・ビルマ語」の2つの語派に分けた[注釈 1]。 アウグスト・コンラーディは1896年の有名な分類においてこのグループをインドシナ語族と呼んだが、コンラーディはカレン語を除外した。インドシナ語族の名称は広く使われたが、コンラーディがベトナム語を除いたことは議論を呼んだ。フランツ・ニコラウス・フィンクは1909年にカレン語を中国・シャム語の第3の語派に含めた[9]。

ジャン・プシルスキは、アントワーヌ・メイエとマルセル・コーアンによる『世界の言語』(Les langues du monde, 1924)の章題として「シナ・チベット語族」の名を初めて使用した[10]。 プシルスキはコンラーディの2つの語派の区別を保ち(チベット・ビルマ語派とシナ・ダイ語派)、ミャオ・ヤオ語族をダイ語派(タイ・カダイ語族)に含めた。

シェーファーとベネディクト

公共事業促進局の助成を受け、1935年に人類学者アルフレッド・L・クローバーはカリフォルニア大学バークレイ校においてシナ・チベット語文献学プロジェクトを立ちあげた。 このプロジェクトは1938年までロバート・シェーファーが、それ以降はポール・K・ベネディクトが監督した。 シェーファーとベネディクトの指導の下、言語学を専門としない30人のメンバーが入手できるかぎりのシナ・チベット語の文献を収集した。 その結果は15巻からなるタイプ原稿の「シナ・チベット語言語学」にまとめられ、8部が作られた[6][注釈 2]。 この書物が出版されることはなかったが、その後のシェーファーの論文、シェーファーによる5巻の『シナ・チベット語入門』、およびベネディクトの『シナ・チベット語概要』を書くためのデータとして使われた[12]。

ベネディクトは『シナ・チベット語概要』の原稿を1941年には書きあげていたが、出版されたのは1972年だった[13]。ベネディクトはシナ・チベット語族の完全な系統図を描くかわりに、5つの主要な言語の比較によってチベット・ビルマ祖語を構築した(ときに別の言語の比較も使用した)[14]。ベネディクトは音節頭子音として有声と無声の2つの系列を認めた。無気音と帯気音の区別はチベット語には残っているが他の大半の言語で失われた子音連結から発生したと考えた[15]。しがって、ベネディクトによる音節頭子音の再構は以下のようになる[16]:

| TB | チベット語 | チンポー語 | ビルマ語 | ガロ語 | ミゾ語 | スゴ・カレン語 | 上古中国語[注釈 3] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| *k | k(h) | k(h) ~ g | k(h) | k(h) ~ g | k(h) | k(h) ~ h | *k(h) |

| *g | g | g ~ k(h) | k | g ~ k(h) | k | k(h) ~ h | *gh |

| *ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | y | *ŋ |

| *t | t(h) | t(h) ~ d | t(h) | t(h) ~ d | t(h) | t(h) | *t(h) |

| *d | d | d ~ t(h) | t | d ~ t(h) | t | d | *dh |

| *n | n | n | n | n | n | n | *n ~ *ń |

| *p | p(h) | p(h) ~ b | p(h) | p(h) ~ b | p(h) | p(h) | *p(h) |

| *b | b | b ~ p(h) | p | b ~ p(h) | p | b | *bh |

| *m | m | m | m | m | m | m | *m |

| *ts | ts(h) | ts ~ dz | ts(h) | s ~ tś(h) | s | s(h) | *ts(h) |

| *dz | dz | dz ~ ts ~ ś | ts | tś(h) | f | s(h) | ? |

| *s | s | s | s | th | th | θ | *s |

| *z | z | z ~ ś | s | s | f | θ | ? |

| *r | r | r | r | r | r | γ | *l |

| *l | l | l | l | l | l | l | *l |

| *h | h | ∅ | h | ∅ | h | h | *x |

| *w | ∅ | w | w | w | w | w | *gjw |

| *y | y | y | y | tś ~ dź | z | y | *dj ~ *zj |

同系語の音節頭子音は同一の調音位置と調音方法を持つ傾向があるが、無声・有声および無気・帯気の別はしばしば予想できない[17]。 この不規則性はロイ・アンドリュー・ミラーの攻撃するところになった[18]。一方ベネディクト説の支持者はこの問題を接頭辞が脱落したことに求めた[19]。 この問題は現在にいたるも解決していない[17]。 現在もシナ・チベット語族の存在を認めない数少ない学者のひとりであるクリストファー・ベックウィズは、この問題と、共通シナ・チベット語の形態論が再構できないこと、多くの共通語彙が中国語からチベット・ビルマ語族への借用語であることを論拠としてあげている[20][21]。

文献の研究

古代中国語はシナ・チベット語の中でとびぬけて古い記録を持つ言語である。甲骨文は紀元前1200年にさかのぼり、紀元前1千年紀に書かれた大量の文献が残っているが、漢字は音素文字ではない。学者は中古音や漢字の声符、詩の押韻などから上古音を再構しようとしている。ベネディクトとシェーファーは最初期の再構であるベルンハルド・カールグレンの『Grammata Serica Recensa』の音を使用している。 しかしカールグレンの上古音は多くの音が不揃いな分布をなしており、扱いづらい[22]。最近の学者は他の根拠を利用してカールグレンの上古音を改訂している。それらの提案のいくつかはシナ・チベット語族の同系語にもとづいているが、あるものは中国語内部に支持する根拠が存在する[23] 。 たとえば最近の上古音の再構ではカールグレンの15の母音から6母音体系に変更している。この体系ははじめニコラス・ボドマンがチベット語との比較をもとに考案したものである[24]。同様に、カールグレンの *l は *r に変更され、別な子音が *l と解釈されるようになった。これはチベット・ビルマ語との同系語のほかに外国語の借音表記からも支持される[25]。中国語が本来非声調言語であり、中古音の声調は音節末子音から発達したという考えを支持する学者が増えつつある。そのような音節末子音のうち、*-s は他のシナ・チベット語族に同系語をもつ接尾辞であると考えられている[26]。

チベット語は、7世紀なかばの吐蕃時代以来広く文字に書かれている。ビルマ語の初期の記録(12世紀のミャゼディ碑文など)はより限定的であるが、後には広く文献が発達した。チベット語とビルマ語はともに古代インドのブラーフミー文字に由来する音素文字で記録されている。比較の作業はこれらの言語の保守的な文語を利用して行われる。チベット語についてはハインリヒ・アウグスト・イェシュケの辞書、ビルマ語についてはアドニラム・ジャドソンの辞書が使われる。ただしどちらの辞書も異なる時代の語彙を含む[27]。

西夏(1038-1227)の言語である西夏語も多くの文献が残っている。西夏語は漢字に着想を得た表語文字で記されており、多言語辞書が存在するものの、その解釈にはさまざまな困難がある[28]。

龔煌城は古代中国語、チベット語、ビルマ語、西夏語を比較してその音対応規則を確立しようとした[14][29]。龔はチベット語やビルマ語の /a/ が古代中国語の *a と *ə の2つの母音に対応することを見出した[30]。このことは中国語がチベッコ・ビルマ語とは異なる語派に属する証拠と考えられてきたが、ヒル(2014)ではビルマ語でも *-aj (> -ay) と *-əj (> -i) が区別されることを発見し、したがって *ə > *a の変化はチベット語とビルマ語で独立に起きたと考えるべきだと主張した[31]。

フィールドワーク

シェーファーとベネディクトが使用した無文字言語の記述は、多くが宣教師や植民地政府の統治者によって記録されたものであり、言語学的にみた正確さに問題がある[32][33]。 小さなシナ・チベット語族の言語の大部分は近づきがたい山間地で話されており、その多くは政治的・軍事的に敏感な地域であって、調査が禁じられている。 1980年代まで、もっともよく調査されていた地域はネパールと北部タイであった[34]。 1980年代から1990年代にかけて、ヒマラヤと中国南西部の新しい調査が公刊された。中でも特に興味ぶかいのは、新しい語派である四川省およびその隣接地域で話されるチャン語の発見である[35][36]。

系統

シナ・チベット語族とされる言語グループの系統は、諸説あるが、下記の通り列挙する。

シナ語派

- シナ語派 (Sinitic)

チベット・ビルマ語派

- チベット・ビルマ語派 (Tibeto-Burman)

- ヒマラヤ語群 (Himalayish)

- en:Tibeto-Kanauri languages

- en:Bodish languages

- en:Tamangic languages (West Bodish)

- タマン語

- en:Gurung language

- en:Thakali language

- en:Manang language、en:Manang language、en:Nar Phu language

- en:Chantyal language

- en:Ghale languages - タマン語との関連があるが、分類に関しては不確定。

- East-Central Bodish

- チベット諸語 (Central Bodish; Tibetan) - 中国チベット自治区及び青海省周辺のチベット系民族の言語。独自の表音文字チベット文字をもつ。

- 西部

- 中央部

- ウ・ツァンチベット語(標準チベット語)

- 南部(Southern)

- 北東部

- 東部

- en:East Bodish languages - メンパ族

- チベット諸語 (Central Bodish; Tibetan) - 中国チベット自治区及び青海省周辺のチベット系民族の言語。独自の表音文字チベット文字をもつ。

- en:Tamangic languages (West Bodish)

- en:West Himalayish languages

- Kumaon-Garhwal (Almora)

- Byangsi-Chaudangsi

- en:Darmiya language (Darma)

- en:Rongpo language (Rongpo)

- en:Rangas language (Rangkas)

- Lahul

- en:Tinani language (Tinan)

- en:Gahri language (Bunan)

- en:Pattani language (Manchad)

- Kulu

- en:Kanashi language (Kanashi)

- Kinnar

- en:Kinnauri language (Kinnauri)

- Chitkuli

- Tukpa

- Thebörskad

- en:Sunam language (Sungnam)

- en:Kinnauri language (Kinnauri)

- Zhangzhung

- en:Zhang-Zhung language (Zhangzhung)

- Kumaon-Garhwal (Almora)

- en:Gongduk language?

- en:Bodish languages

- en:Mahakiranti languages

- en:Baima language

- レプチャ語 (Lepcha) - ロン語とも言う。シッキムにて使用されている。

- ネワール語 (Nepal Bhasa) - ネパールタライ平原周辺のネワール族の言語など

- en:Tibeto-Kanauri languages

- en:Digaro languages - en:Mishmi people(en:Idu Mishmi[要曖昧さ回避]/ローバ族(zh:珞巴语)、en:Digaro Mishmi[要曖昧さ回避]、en:Miju Mishmi tribe/Kammaan)

- カマルパ語群 (Kamarupan)

- en:Kamrupi[要曖昧さ回避] - en:Kamarupa

- クキ・チン諸語 (Kukish-Chin) - ミャンマー西部チン州周辺のクキ族・チン族の言語

- タニ諸語 (Tani)

- ダフラ語 (Dafla)

- en:Bodo–Koch languages

- チャン諸語 (Qiangic) - チャン族の羌語(中国四川省周辺のチベット系羌族=タングート族の言葉)

- チンプオ・カチン語群 (Jingpho-Nungish-Luish)

- ビルマ・ロロ・ナシ語群 (Lolo-Burmese-Naxi)

- ビルマ諸語

- Burmic

- en:Burmese dialects

- ビルマ語 (Burmese) - ビルマ族

- ラカイン語

- en:Burmese dialects#Yaw dialect (Yaw)

- en:Burmese dialects#Taninthayi Division dialects (Taninthayi) - タニンダーリ管区

- Tavoyan dialects

- Intha dialect

- en:Achang language

- en:Xiandao language

- en:Hpon language

- Danu language

- en:Burmese dialects

- Maruic

- en:Zaiwa language (Atsi)

- en:Zaiwa language (Bola)

- en:Lashi language

- en:Maru language (Lhao Vo)

- Burmic

- ロロ諸語 (Lolo) - ロロ文字という表音文字がある

- ナシ語 (Naxi) - 中国雲南省周辺のナシ族の言語。トンパ文字という象形文字がある。

- ビルマ諸語

- カレン諸語 (Karenic) - ミャンマー・タイ国境周辺のカレン族の言語

- パーオー語 (Pa'O) - パーオー族

- ポー・カレン諸語 (Pwo Karen)

- スゴウ・ブゲ諸語 (Sgaw–Bghai)

- ブゲ諸語 (Bghai)

- en:Lahta language

- en:Padaung language (Padaung Karen/Kayan) - 首長族

- en:Bwe Karen language (Bwe Karen/Bghai)

- Geko language (Geko Karen/Yinbaw)

- en:Geba Karen language

- ブレ諸語 (Brek)

- カヤー諸語[要リンク修正] (Kayah) - カレンニー族

- Eastern Kayah dialect

- Western Kayah dialect

- Yintale dialect

- Manumanaw dialect

- スゴー諸語 (Sgaw)

- Sgaw dialect

- Paku Karen dialect

- Mopwa dialect

- Wewaw dialect

- ブゲ諸語 (Bghai)

- ペー語 (Bai) - 中国雲南省大理周辺のペー族(白族)の言語(ロロ諸語に入れる説、シナ語派に入れる説もある)

- ヒマラヤ語群 (Himalayish)

話者の遺伝子

シナ・チベット語族の話者はY染色体ハプログループO3、特にO3a2c-P164と関連している[37]。ただしチベット人には東アジア最古層のD系統が最大49%の高頻度でみられる。

参考文献

- Baxter, William H. (1992), A Handbook of Old Chinese Phonology, Berlin: Mouton de Gruyter, ISBN 978-3-11-012324-1.

- Beckwith, Christopher I. (1996), “The Morphological Argument for the Existence of Sino-Tibetan”, Pan-Asiatic Linguistics: Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics, January 8–10, 1996, Bangkok: Mahidol University at Salaya, pp. 812–826.

- Benedict, Paul K. (1942), “Thai, Kadai, and Indonesian: A New Alignment in Southeastern Asia”, American Anthropologist 44 (4): 576–601, doi:10.1525/aa.1942.44.4.02a00040, JSTOR 663309.

- Bodman, Nicholas C. (1980), “Proto-Chinese and Sino-Tibetan: data towards establishing the nature of the relationship”, in van Coetsem, Frans; Waugh, Linda R., Contributions to historical linguistics: issues and materials, Leiden: E. J. Brill, pp. 34–199, ISBN 978-90-04-06130-9.

- van Driem, George (2001), Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region, Brill, ISBN 978-90-04-12062-4.

- Gong, Hwang-cherng (1980), “A Comparative Study of the Chinese, Tibetan, and Burmese Vowel Systems”, Bulletin of the Institute of History and Philology (Academia Sinica) 51: 455–489.

- Hale, Austin (1982), Research on Tibeto-Burman Languages, State-of-the-art report, Trends in linguistics, 14, Walter de Gruyter, ISBN 978-90-279-3379-9.

- Handel, Zev (2008), “What is Sino-Tibetan? Snapshot of a Field and a Language Family in Flux”, Language and Linguistics Compass 2 (3): 422–441, doi:10.1111/j.1749-818X.2008.00061.x.

- Hill, Nathan W. (2014), “Cognates of Old Chinese *-n, *-r, and *-j in Tibetan and Burmese”, Cahiers de Linguistique Asie Orientale 43 (2): 91–109, doi:10.1163/19606028-00432p02

- Klaproth, Julius (1823), Asia Polyglotta, Paris: B.A. Shubart.

- Kuhn, Ernst (1889), “Beiträge zur Sprachenkunde Hinterindiens”, Sitzungsberichte der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Philologische und Historische Klasse, Sitzung vom 2 März 1889: 189–236.

- Logan, James R. (1856), “The Maruwi of the Baniak Islands”, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia 1 (1): 1–42.

- Matisoff, James A. (1991), “Sino-Tibetan Linguistics: Present State and Future Prospects”, Annual Review of Anthropology 20: 469–504, doi:10.1146/annurev.anthro.20.1.469, JSTOR 2155809.

- Miller, Roy Andrew (1974), “Sino-Tibetan: Inspection of a Conspectus”, Journal of the American Oriental Society 94 (2): 195–209, JSTOR 600891.

- Przyluski, J.; Luce, G. H. (1931), “The Number 'A Hundred' in Sino-Tibetan”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 6 (3): 667–668, doi:10.1017/S0041977X00093150.

- Sapir, Edward (1925), “Review: Les Langues du Monde”, Modern Language Notes 40 (6): 373–375, JSTOR 2914102.

- Thurgood, Graham (2003), “A subgrouping of the Sino-Tibetan languages”, in Thurgood, Graham; LaPolla, Randy J., The Sino-Tibetan languages, London: Routledge, pp. 3–21, ISBN 978-0-7007-1129-1.

関連項目

- タイ・カダイ語族・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた[1][2]が、現在では独立の語族とするのが普通である。

- ミャオ・ヤオ語族・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた[1][2]が、現在では独立の語族とするのが普通である。

脚注

- ^ Kuhn (1889), p. 189: "wir das Tibetisch-Barmanische einerseits, das Chinesisch-Siamesische anderseits als deutlich geschiedene und doch wieder verwandte Gruppen einer einheitlichen Sprachfamilie anzuerkennen haben." (van Driem (2001), p. 264 にも引用)

- ^ The volumes were: 1. Introduction and bibliography, 2. Bhotish, 3. West Himalayish, 4. West central Himalayish, 5. East Himalayish, 6–7. Digarish–Nungish, 8. Dzorgaish, 9. Hruso, 10. Dhimalish, 11. Baric, 12. Burmish–Lolish, 13. Kachinish, 14. Kukish, 15. Mruish.[11]

- ^ カールグレンによる。ただし帯気音は h、 i̯ は j に直す

出典

- ^ a b c 『講座 言語 第6巻 世界の言語』北村甫編、橋本萬太郎ら共著(大修館書店)

- ^ a b c 『世界の言語と国のハンドブック』下宮忠雄(大学書林)

- ^ Handel (2008), pp. 422, 434–436.

- ^ Logan (1856), p. 31.

- ^ Logan (1858).

- ^ a b Hale (1982), p. 4.

- ^ van Driem (2001), p. 334.

- ^ Klaproth (1823), pp. 346, 363–365.

- ^ van Driem (2001), p. 344.

- ^ Sapir (1925), p. 373.

- ^ Miller (1974), p. 195.

- ^ Miller (1974), pp. 195–196.

- ^ Matisoff (1991), p. 473.

- ^ a b Handel (2008), p. 434.

- ^ Benedict (1972), pp. 20–21.

- ^ Benedict (1972), pp. 17–18, 133–139, 164–171.

- ^ a b Handel (2008), pp. 425–426.

- ^ Miller (1974), p. 197.

- ^ Matisoff (2003), p. 16.

- ^ Beckwith (1996).

- ^ Beckwith (2002b).

- ^ Matisoff (1991), pp. 471–472.

- ^ Baxter (1992), pp. 25–26.

- ^ Bodman (1980), p. 47.

- ^ Baxter (1992), pp. 197, 199–202.

- ^ Baxter (1992), pp. 315–317.

- ^ Beckwith (2002a), pp. xiii–xiv.

- ^ Thurgood (2003), p. 17.

- ^ Gong (1980).

- ^ Handel (2008), p. 431.

- ^ Hill (2014), pp. 97–104.

- ^ Matisoff (1991), pp. 472–473.

- ^ Hale (1982), pp. 4–5.

- ^ Matisoff (1991), pp. 470, 476–478.

- ^ Handel (2008), p. 435.

- ^ Matisoff (1991), p. 482.

- ^ 崎谷満『DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史』(勉誠出版 2009年)