「マクシミリアン・ロベスピエール」の版間の差分

→文献リスト: {{Commons}} → {{Commons&cat}}, {{Wikiquote}} → {{Wikiquotelang}} |

解消済み仮リンク 山岳派,ジャン=ジョゼフ・ムーニエ の内部リンク化、仮リンクの曖昧さ回避 ほか |

||

| (4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 6行目: | 6行目: | ||

|国略称 = {{FRA}} |

|国略称 = {{FRA}} |

||

|生年月日 = [[1758年]][[5月6日]] |

|生年月日 = [[1758年]][[5月6日]] |

||

|出生地 = {{FRA987}}、[[アラス]] |

|出生地 = {{FRA987}}、[[オー=ド=フランス地域圏]][[パ=ド=カレー県]]、[[アラス]] |

||

|没年月日 = [[1794年]][[7月28日]] |

|没年月日 = [[1794年]][[7月28日]] |

||

|死没地 = {{FRA1794}}、[[パリ]] |

|死没地 = {{FRA1794}}、[[イル=ド=フランス地域圏]][[パリ]]、[[コンコルド広場]] |

||

|出身校 = [[リセ・ルイ=ル=グラン]]<br />[[パリ大学]] |

|出身校 = [[リセ・ルイ=ル=グラン]]<br />[[パリ大学]] |

||

|前職 = [[弁護士]] |

|前職 = [[弁護士]] |

||

| 15行目: | 15行目: | ||

|称号・勲章 = |

|称号・勲章 = |

||

|サイン = Signature de Maximilien de Robespierre.jpg |

|サイン = Signature de Maximilien de Robespierre.jpg |

||

|国旗 = |

|||

|職名 = |

|||

|内閣 = |

|||

|選挙区 = |

|||

|当選回数 = |

|||

|就任日 = |

|||

|退任日 = |

|||

|退任理由 = |

|||

|所属委員会 = |

|||

|議員会館 = |

|||

|元首職 = |

|||

|元首 = |

|||

}} |

}} |

||

'''マクシミリアン・フランソワ・マリー・イジドール・ド・ロベスピエール'''({{lang-fr-short|Maximilien François Marie Isidore de Robespierre}}, [[1758年]][[5月6日]] - [[1794年]][[7月28日]])は、[[フランス革命]]期の[[政治家]]で、史上初の[[テロリズム|テロリスト]]([[恐怖政治]]家)・代表的な革命指導者。 |

|||

'''マクシミリアン・フランソワ・マリー・イジドール・ド・ロベスピエール'''({{lang-fr-short|Maximilien François Marie Isidore de Robespierre}}, [[1758年]][[5月6日]] - [[1794年]][[7月28日]])は、[[フランス革命]]期で最も有力な[[政治家]]で代表的な[[革命家]]。 |

|||

[[左派]]の論客として頭角をあらわし、[[共和主義]]が勢力を増した[[8月10日事件]]から権勢を強め、[[1793年]][[7月27日]]に[[公安委員会 (フランス革命)|公安委員会]]に入ってからの約一年間はフランスの事実上の首班として活動した。当初は民衆と連帯した革命を構想していたが、ロベスピエールが希望していた[[国民公会]]からの完全な信任(独裁権)が、公安委員会の信任議決を得て、[[9月25日]]に認められてからは、公安委員会のリーダー<ref>[[猪木正道]] (編) 『独裁の研究』 [[創文社]] p.185</ref>として、[[テロリズム]](恐怖政治)に転じて[[粛清]]を断行したため、[[独裁者]]というイメージが定着している。 |

|||

ロベスピエールは[[憲法制定国民議会|国民議会]]や[[国民公会]]で[[リベラル]]な[[左派]]の論客として頭角をあらわし、[[共和主義]]が勢力を増した[[8月10日事件]]から権勢を強め、[[1793年]][[7月27日]]に[[公安委員会 (フランス革命)|公安委員会]]に入ってからの約一年間はフランスの事実上の首班として活動、公安委員会のリーダーとして活躍した。[[9月25日]]、内憂外患の中でロベスピエールが希望していた国民公会からの完全な信任(独裁権)が、公安委員会の議決を経て認められた。[[ジャコバン派]]のリーダーとして民衆と連帯した革命を構想、[[フランス第一共和政|共和国]]を守るために王党派や反乱分子、過激派、腐敗議員の[[粛清]]を断行していったため、革命はやがて"テルール"([[恐怖政治]])に転じた{{#tag:ref|18世紀末に中央集権的な組織を備えた「[[政党]]」は存在しないため、ジャコバン派は議員たちの緩やかな連合体であって、国民公会内の一会派的な性格が強かった。したがって、ジャコバン体制は[[ナチズム]]や[[スターリニズム]]、[[北朝鮮]]の金体制のような20世紀的な[[一党独裁]]体制とは異なっている。ロベスピエールが政権を掌握していた1793年から1794年の間もジャコバン派は少数派で、実際には独立した穏健な中間派が多数派を占めており、[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]・[[警察]]・[[財政]]・[[軍事]]の全権を完全に掌握していたわけでない。[[柴田三千雄]]氏はジャコバン派の独裁を現代的な意味で理解するのは時代錯誤で歴史的に正確な理解ではないと指摘するとともに、ロベスピエールの恐怖政治、ジャコバン独裁は、現代の[[恐怖政治]]、[[独裁]]体制とは大きく性格が異なっていると強調している<ref name="柴田(2007)167">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.167</ref>。|group=注釈}}。ロベスピエールは[[法の下の平等]]と[[人権]]の擁護者であり現代[[民主主義]]の先駆者であるが、その評価には恐怖政治期の[[独裁者]]というイメージが定着している。 |

|||

== 概要 == |

|||

マキシミリアン・ロベスピエールは、1758年[[フランス]]北部に位置する[[アルトワ]]州の地方都市[[アラス]]で、弁護士の家庭に生まれる。早くに母を亡くし、その後父が失踪するなど家庭環境の動揺に直面するが、勉学に励んで進学を果たす。1780年、奨学金を得て[[パリ]]の[[リセ・ルイ=ル=グラン]]学院を優秀な成績で卒業し、翌年1781年アラスで弁護士を開業した。 |

|||

[[1789年]]、ロベスピエールは[[フランス革命]]直前に[[三部会]]が招集されると立候補して選挙に勝利、議員に選出されて再びパリへと旅立つ。まもなく発足した[[憲法制定国民議会]]では[[ジャコバン派]]に属して演説能力を高め、[[リベラル]]政治家として活躍を見せた。1791年には国民議会での派閥抗争を次期[[立法議会]]に持ち越さぬために現職議員の立候補を禁止する法案を提出し、同法案を成立させた。[[1791年憲法]]が成立、立憲王政下に立法議会が発足したのにともないロベスピエールは一時下野してジャーナリストの世界に転身していく。『有権者への手紙』という誌名で新聞を発行して国民世論の支持を確立、パリでの足固めをしていく。程なくして国王一家が国外逃亡を図って失敗する[[ヴァレンヌ事件]]が発生した。これを契機にジャコバン派から穏健派が脱退したが、この時ロベスピエールは[[フイヤン派]]や[[ジロンド派]]を結成した時は立場を保持して、 [[反戦]]、革命の継続を唱えて少数派の[[左派]]に留まった。 |

|||

[[8月10日事件]]以後はジャコバン派の左派[[山岳派]]を指導して政局を掌握し、[[1792年]]、[[国民公会]]選挙でアラスからパリ市内の選挙区に変えて立候補してトップ当選を果たした。[[1793年]][[1月15日]]~[[1月19日]]、[[ルイ16世]]を訴追した国王裁判や処刑を主導するなど活躍を見せた。また、[[フランス革命戦争]]での苦戦の責任を厳しく追及し、開戦を決断しながら戦局を打開できない[[ジロンド派]]の粛清を展開した。 |

|||

[[1793年]][[7月27日]]にロベスピエールが[[公安委員会 (フランス革命)|公安委員会]]に選出されて以降は、革命政権の確立と自己の政治的・社会的理想の実現に邁進した。[[ジャン・ジャック・ルソー|ルソー]]の思想に影響を受け、「一般意志」すなわち[[自由]]・[[平等]]・[[友愛]]といった理念に加えて[[公共の福祉]]を重視した。また、政治的には国民の8割を占める小規模な独立自営農や独立小生産者に属した[[サン・キュロット]]と呼ばれる一般市民や無産[[労働者]]を支持基盤としており、[[プチブル]][[民主主義]]の[[共和国]]を理想とした。 [[フランス革命戦争]]で敗北が相次ぐなかで[[戦争]]遂行を続けていくことに加え、[[ヴァンデ戦争]]といった[[内乱]]が生じたために国内の反革命勢力に対抗する必要が高まり、"テルール"と呼ばれた[[恐怖政治]]が導入された。ジャコバン派内の反対派に対しても[[粛清]]がおこなわれ、ロベスピエールは大衆運動を重視して[[議会]]と対立する路線を選択した[[ジャック・ルネ・エベール|エベール]]派、新興資本家階級と提携しようとした[[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]派の指導者たちを[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]]を通じて次々と逮捕・処刑した。 |

|||

[[1794年]][[6月8日]]、ロベスピエールは[[フランス革命期における非キリスト教化運動|非キリスト教化]]を主導して[[最高存在の祭典]]を挙行するなど、革命政府の中核的存在となった。しかし、容赦のない弾圧への反発が強まり、[[国民公会]]でのロベスピエールの立場は悪化し始めていく。[[7月27日]]([[テルミドール]]9日)、[[ジョゼフ・フーシェ|フーシェ]]、[[ポール・バラス|バラス]]、[[ジャン=ランベール・タリアン|タリアン]]ら地方派遣議員は反対派を糾合して国民公会でロベスピエール派の逮捕を可決した。ロベスピエールは一旦逮捕されて監獄に送致されたが、監獄を出て市役所に赴き、市民に蜂起を促した。しかし、国民公会が派遣した[[国民衛兵]]に包囲されて逮捕され、弟や[[サン・ジュスト]]らと共に[[ギロチン]]で処刑された([[テルミドール反動]])。 |

|||

[[秩序]]と[[道徳]]を重んじて質素で堅実な生活を営んだため、市民に人気があり「清廉潔白な人」と称されたが、政敵からは非妥協的で人間的温かみが欠けた人物と評された<ref>水村光男編 『世界史のための人名辞典』 山川出版社 1991年。 p.393</ref>。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== 前半生 === |

|||

[[ファイル:Labille-Guiard Robespierre.jpg|thumb|left|200px|[[アデライド・ラビーユ=ギアール]]による1791年の肖像]] |

|||

==== 誕生(1758年) ==== |

|||

フランス北部・[[アルトワ州]][[アラス]](現在の[[パ=ド=カレー県]])生まれ。ロベスピエール家は貴族風に「ド・ロベスピエール」と名乗っていたが実際には[[第三身分]]に属しており、17世紀以来アルトワで多くの法律家を出した家柄で、1720年に祖父のマクシミリアンがアラスのアルトワ州最高評議会付き弁護士となってからはアラスに定住した。父フランソワも弁護士でアルトワ州の最高評議会の評議員だったがマクシミリアンは幼くして母を亡くし、父も身を持ち崩して失踪したため、わずか6歳で家長となり、奨学金を得てアラスの[[コレージュ]]からパリの[[リセ・ルイ=ル=グラン]]に学んだ。 |

|||

[[ファイル:Naissance Maximilien de Robespierre 1758.jpg|thumb|200px|ロベスピエールの出生証明書(1758年)。]] |

|||

マクシミリアン・フランソワ・マリー・イジドール・ド・ロベスピエール(以下、マクシミリアン、あるいはロベスピエールと略記)は、[[1758年]][[5月6日]]、[[フランス]]北部に位置する[[アルトワ]]州(現在の[[パ=ド=カレー県]])の地方都市[[アラス]]で生まれた。父は結婚当時26歳で法曹家の{{仮リンク|フランソワ・ド・ロベスピエール|fr|François de Robespierre}}。母は22歳でビール製造業者の娘ジャクリーヌ・カロである<ref name="マクフィー(2017)19-20,22">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.19-20,p.22</ref><ref name="松浦(2018)4">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.4</ref>。 |

|||

学生時代は勉学のかたわら[[モンテスキュー]]や[[ジャン=ジャック・ルソー|ルソー]]などの[[啓蒙思想|啓蒙思想家]]の著作を愛読していたが、特にルソーについては自ら訪問してその謦咳に接するほどの傾倒を示している。 |

|||

母は正式な婚姻の前に既に妊娠中(妊娠五カ月目)であった。敬虔さを重んじるアラスの町での当時の価値観では良家の子女にあるまじき不名誉な結婚であった。結婚をめぐってトラブルが生じたもののフランソワは男子の責任を果たす<ref name="マクフィー(2017)20">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.20</ref>。間もなくジャクリーヌは出産してマキシミリアンが誕生するが、出生における瑕疵は彼を生涯苦しめ、その後の人生を規定していく。ジャクリーヌは多産で長男マキシミリアンの後、{{仮リンク|シャルロット・ド・ロベスピエール|label=シャルロット|fr|Charlotte de Robespierre}}(1760年)、アンリエッタ(1761年)、そして[[オーギュスタン・ロベスピエール|オーギュスタン]](1763年)が間を置かずに生まれた。 |

|||

1780年、[[パリ大学]]に進み法学修士号と弁護士資格を取得<ref> マクシミリアン・ロベスピエール ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典</ref>。1781年に卒業後、帰郷して弁護士を開業し、一時は司教区裁判所の判事も務める一方、1783年にはアラスのアカデミー会員、のち会長にも選出された。このころ発表した『刑事事件の[[加害者]]の一族もその罪を共有すべきか』という論文は高く評価された。 |

|||

==== 出身地と一門 ==== |

|||

[[ファイル:Shot.jpg|200px|thumb|反ロベスピエール派による[[テルミドールのクーデター]]。この絵ではロベスピエールはピストルで撃たれている。]] |

|||

[[Image:Tratado Pirineos 1659.jpg|thumb|right|200px|[[ピレネー条約]]によってフランスが新たに獲得した領土]] |

|||

1789年、30歳にして、[[三部会]]のアルトワ州第三身分代表として政治の世界に身を投じる。ジャコバン派内の[[山岳派]]に属し、[[ジロンド派]]内閣が推進した対外戦争に反対した。後のイメージからは想像しにくいが、このころは死刑廃止法案を提出したり、[[犯罪]]者親族への刑罰を禁止する法案に関わる等、当時としては先進的な法案に関わっていた。 |

|||

ロベスピエール家は[[貴族]]風に「ド・ロベスピエール」と名乗っていたが実際には[[第三身分]](平民)に属しており、17世紀以来アルトワで多くの法律家を出した家柄で、1720年に祖父のマクシミリアンがアラスのアルトワ州最高評議会付き弁護士となってからはアラスに定住した。 |

|||

[[ファイル:Execution robespierre, saint just....jpg|200px|left|thumb|恐怖政治の象徴としてギロチン刑に処せられるロベスピエール派。ギロチンにかけられている人物は[[クートン]]。処刑台左隣の荷馬車上で顎を布で押さえている人物がロベスピエール。]] |

|||

[[サン・キュロット]]の支持を得て、1793年6月2日、[[国民公会]]からジロンド派を追放し権力を掌握すると、公安委員会、保安委員会、革命裁判所などの機関を通して[[恐怖政治]]({{lang|fr|Terreur}}:テルール、テロの語源)を断行し反対派を[[ギロチン]]台に送った(彼自身{{lang|fr|"Terreur"}}を必要なものだと信じ、「徳なき恐怖は忌まわしく、恐怖なき徳は無力である」と主張した)。同年7月13日の盟友[[ジャン=ポール・マラー|マラー]]の死に際しては、マラーを神格化することでジロンド派の支持を奪い、さらにジャコバン派内部でのロベスピエールのリーダーシップを不動にした。 |

|||

父フランソワも弁護士でアルトワ州の最高評議会の評議員だった。地方都市の[[エリート]]一族として[[王権]]とその統治システムと結合して地域で権勢を保持した一族であった。 |

|||

[[ファイル:Louis_Boilly_Robespierre.jpg|thumb|[[ルイ=レオポルド・ボワイー]]による肖像画]] |

|||

1794年2月、[[ヴァントーズ法|ヴァントーズ(風月)法]]を可決。同年3月に最[[左派]][[ジャック・ルネ・エベール|エベール]]一派、4月に[[右派]][[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]一派を[[粛清]]して、自己の理想とする独立小生産者による共和制樹立を目指した。この頃から、自らの主体的な神(正確には「至高の存在」)の定義を議会で通すなど横暴が目立つようになる。そして、6月8日に自らの主体的な神のための[[最高存在の祭典]]({{lang|fr|''La fête de l'Être suprême''}})を挙行する。 |

|||

遡ること15世紀には父系の祖先にロベール・ド・ロベスピエールという人物が見出されるが、この人物が領主に仕える法務官だった。このことが縁で貴族の家系の身に許される「ド」の小辞が与えられたと言われている。アルトワ州は[[スペイン]]領[[ネーデルラント]]に属していたが、[[三十年戦争]]における[[フランス・スペイン戦争 (1635年-1659年)|対スペイン戦争]]の結果[[1659年]]の[[ピレネー条約]]が結ばれ、これによってフランスはスペインとの国境を[[ピレネー山脈]]に確定させるとともに、[[ルシヨン]]、[[アルトワ]]、[[ルクセンブルク]]の一部と[[フランドル]]の一部を手に入れてアルトワ州は[[フランス]]領へと編入された。ロベールは国境地帯の都市{{仮リンク|カルヴァン(フランスの都市)|label=カルヴァン|fr|Carvin)}}でフランス王権に仕える公証役人として身を立てた。その後、祖父のマクシミリアンがアラスで法曹家としての地位を極めていくことになる<ref name="マクフィー(2017)21-22">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.21-22</ref>。 |

|||

==== 幼少期(1760年代) ==== |

|||

父フランソワは若いながらも優秀な弁護士で、年に30件ほどの訴訟案件を担当し、彼の弁護士事務所は成功を収めていた。しかし、オーギュスタンが生まれて一年が経った1764年、家族に悲劇が襲う。当時としては珍しいことではなかったが、母ジャクリーヌは五番目の子供を出産中に死亡したのである<ref name="マクフィー(2017)23">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.23</ref><ref name="松浦(2018)4">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.4</ref>。母の死によってそれまで幸せだった家族は急激に破綻していく。父フランソワは絶望で打ちひしがれたのか妻の葬儀に出席しなかった<ref name="マクフィー(2017)23">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.23</ref>。12月、彼はアラス東方15マイルに位置するオワジ=ジ=ヴェルジェの荘園を領有する貴族に仕える法務官となった。法務官の任を果たした後に父フランソワはアラスに戻ってきているが、妻を思い出して辛くなるのを恐れてか残された家族と暮らすことはなかった。家族を捨てた父は仕事で[[神聖ローマ帝国]]領[[マンハイム]]に向かって故郷を離れていき、その後終生子供たちに会うことはなかった<ref name="マクフィー(2017)23-24,26">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.23-24,p.26</ref><ref name="松浦(2018)5">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.5</ref>。 |

|||

マクシミリアンと彼の弟妹は幼くして母を亡くし、父も家を離れたたため、家族は離散を余儀なくされた。妹二人は父方の叔母に引き取られる一方、マクシミリアンとオーギュスタンはそれぞれ6歳と1歳の時に母方のカロ家の祖父母の家で引き取られ、そこに同居している叔母のアンリエットに養育されることとなった<ref name="松浦(2018)5">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.5</ref>。祖父母の家はロンヴィル通りに面した所にあり、マクシミリアンは手工業を生業とする労働者が行き交う騒がしい街で成長していくこととなった。ちょうどこの時にマクシミリアンは[[天然痘]]に罹患して顔に軽度のあばたが残った<ref name="マクフィー(2017)24">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.24</ref>。 |

|||

なお、父の不在と[[ネグレクト]]でマクシミリアンは孤児となって家族の愛情を受けられず不安定な家庭環境の中で成長して、成人後は人間的温かみに欠けた歪んだ人間になったと語られることが多い{{#tag:ref|脚注の追記。歴史家による心理分析|group=注釈}}が、[[歴史家]]{{仮リンク|ピーター・マクフィー|en|Peter McPhee (academic)}}によればこうした見解は事実ではないという<ref name="マクフィー(2017)24-25">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.24-25</ref>。 |

|||

6歳までは母親からの愛情を受けて成長し、母親の死後は叔母をはじめ温かい親族に支えられながら養育を受けたほか、家から数分の距離に住む姉妹とも頻繁に会える環境で暮らしており、決して孤独でも不幸な境遇に置かれたわけではなかったと指摘されている<ref name="マクフィー(2017)25-26">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.25-26</ref>。ただし、甘え盛りの幼少期にマクシミリアンが母の死と家族離散から受けた打撃は大きく、子供らしい陽気で騒々しく乱暴な少年の人間形成に変化が生じて、成人後に人々から知られた人格を形成しはじめ「生真面目で思慮分別のある勤勉な人間」へと成長していった。アラスの活気ある市街の拡大や大聖堂の修築など建設ラッシュとは対照的に、敬虔な[[カトリック]]信者であった叔母たちの影響で規則正しく節制を重んじる平静な暮らしを送っていた。その後の少年期はケンカや騒々しい遊びではなく、読書と模型作りに熱中し、鳩やスズメをペットにして絵を描くことに情熱を注ぐ内向的な子供になっていった。日曜日には兄弟姉妹がロンヴィルの家に集まって兄弟愛に満ちた幸せと喜びに満ちた日々を過ごしていたという<ref name="マクフィー(2017)26">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.26</ref>。 |

|||

マクシミリアンは叔母に読書算を教わり、8歳になると地元アラスの中等教育機関[[コレージュ]]に通い始めた。コレージュでは[[古典]][[教養]]として[[ラテン語]]や[[地理]][[歴史]]が教えられた。また、アラスはフランスの国境地帯に位置し、[[ピカルディ]]方言が強かった地域だったため、この地域での教育は首都[[パリ]]で話された[[フランス語]]の習得が特に重視された。コレージュには四百人の生徒が通っていたが、頭脳明晰なマクシミリアンはすぐに群を抜いた存在となっていく。両親のいない家庭で弟妹を抱えた少年は、勉学していずれは自分が家族を守っていかなければならないという責任感を抱え、必死で勉強していった。11歳の時に弁論大会に参加する一団に選抜され、ラテン語のテキストに注釈を加える能力を披露するなど優秀な成績を残した。やがて、奨学金を得てパリの[[リセ・ルイ=ル=グラン]]に学ぶこととなったう<ref name="マクフィー(2017)34">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.34</ref><ref name="松浦(2018)5">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.5</ref>。 |

|||

==== ルイ大王校時代(1769年-1781年) ==== |

|||

マキシミリアンは12歳になり、少年期に入るときに転機が訪れる。[[リセ・ルイ=ル=グラン]](ルイ大王校)への進学が決まり、パリへと旅立つこととなった。彼はこの学院に所属し、8年間にわたり寮生活を送った。ルイ=ル=グラン校は[[カルチエ・ラタン]]に所在しており、パリ大学教養学部の付属校を形成していた<ref name="マクフィー(2017)39">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.39</ref>。学院は徳育を重視して規律と倫理性を備えた市民を育成することを目標と定めて、その環境は厳格な風紀を順守を求めるものであった。学校の規律は[[カトリック]]の秩序を重んじた敬虔な暮らし方を送ることを旨とし、集団寮生活の下で生活時間の規律化に順応することが求められた<ref name="マクフィー(2017)44-47">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.44-47</ref>。 |

|||

同校には500人が奨学生として所属していた。カリキュラムは、低学年で[[ラテン語]]文法と[[フランス語]]の学習、高学年ではラテン語文献の講読、[[プルタルコス]]の『[[対比列伝]]』、[[キケロ]]の『弁論家について』、共和政末期から帝政初期にかけての[[ローマ帝国|ローマ史]]に精通するべく授業が組まれ、[[ギリシア語]]文献の講読については特に[[アリストテレス]][[哲学]]が学習対象とされ、最高学年になると[[道徳哲学]]と[[論理学]]の講義され、[[ジャック=ベニーニュ・ボシュエ|ボシュエ]]の[[王権神授説]]、[[モンテスキュー]]『ローマ人衰亡原因論』の教授がおこなわれた<ref name="マクフィー(2017)42-43">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.42-43</ref>。そこでは多数の出会いがあった。学窓の[[カミーユ・デムーラン]]もその一人であり、後の[[フランス革命]]の立役者たちがここで育った<ref name="マクフィー(2017)40">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.40</ref>。反感を抱くものもいた。学院副院長の{{仮リンク|リエヴァン・プロワイヤール|fr|Liévin-Bonaventure Proyart}}はロベスピエールに不信と嫉妬感を抱き、否定的な評伝を多数残していく<ref name="マクフィー(2017)41,49-50">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.41, p.49-50</ref>。ここでの教育において特に影響が大きかったのはキケロの思想であった。美徳と悪徳を並べて、美徳が悪徳による陰謀と攻撃の脅威に晒されていることを強調するもので、この二項対立的な思想方法はロベスピエールやデムーランの内面に影響を与えた<ref name="マクフィー(2017)43-44">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.43-44</ref><ref name="松浦(2018)6">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.6</ref>。 |

|||

{{See also|キケロ}} |

|||

しかし、名門校への進学を果たしたマキシミリアンの境遇は直ちに順風とはいかなかった。1777年に父フランソワが異国[[バイエルン王国]]の[[ミュンヘン]]で亡くなり、親族であったカロ家の祖父母を失い、兄弟姉妹が進学して故郷を離れ、叔母が各々結婚して生活環境が大きく変わる中で、妹アンリエッタを亡くすなど家族を失い、絆のある一族の離散が立て続いた<ref name="マクフィー(2017)48">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.48</ref>。(マクシミリアンの詩<ref name="マクフィー(2017)48-49">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.48-49</ref>) |

|||

[[ファイル:Rousseau in later life.jpg|thumb|upright|晩年のルソー]] |

|||

一方、マキシミリアンは非常に優秀な学生で、教師陣からの評判も良かった。こうした学業の日々で大任が下る。1775年、マキシミリアンの能力を高く評価していたエリヴォ先生から[[ルイ16世]]の誕生日での賛辞を朗読する大役に指名されたのである{{#tag:ref|否定する研究あり<ref name="松浦(2018)6">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.6</ref>。|group=注釈}}<ref name="マクフィー(2017)50">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.50</ref><ref name="松浦(2018)5">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.5</ref>。マキシミリアンは家業であった弁護士になるべく、法学部への進学を志した。大学進学を果たし、パリの[[ソルボンヌ大学]]に入学する。早速、活躍している有力な法曹家への接近も試み、学業へのアドバイスを求めるなどして人脈形成に励んでいる。大学での勉強では[[民法]]・教会法を学び、法律事務所での研修生としては[[行政法]]・[[刑法]]の実習に励み、裁判所にも足を運んで法廷での検察・弁護人・裁判官のやり取りを観察、判決や判例の勉強に努めた<ref name="マクフィー(2017)51-53">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.51-53</ref>。 |

|||

プロワイヤールはこの時期のロベスピエールが「悪書」を講読していたことを伝えている。[[ジャン=ジャック・ルソー|ルソー]]の『[[新エロイーズ]]』、『[[社会契約論]]』、『[[エミール]]』や[[貴族]]のセックス・スキャンダルに関する報道を読んでいたという。学生時代は勉学のかたわら[[モンテスキュー]]やルソーなどの[[啓蒙思想|啓蒙思想家]]の著作を愛読していたが、特にルソー(1778年没)については自ら訪問してその謦咳に接するほどの傾倒を示している<ref name="マクフィー(2017)54-55">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.54-55</ref>。 |

|||

{{See also|モンテスキュー|ジャン=ジャック・ルソー}} |

|||

マキシミリアンは、法学課程の履修に通常二年が必要であったが、18ヶ月で課程を修了していった。卒業時に学業優秀者に対する報奨金600リーブルが授与された。マクシミリアンは、1781年に[[パリ高等法院]]から[[弁護士]]資格を取得して、地方[[ブルジョワ]][[階級]]出身者の典型的な青年として出発する<ref name="マクフィー(2017)56">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.56</ref>。マクシミリアンの卒業後、弟オーギュスタンも兄の奨学金を引き継いでルイ=ル=グラン校への進学を果たした<ref name="マクフィー(2017)59">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.59</ref><ref name="松浦(2018)6">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.6</ref>。 |

|||

==== 法曹界へ(1781年-1789年) ==== |

|||

[[ファイル:Maison de Robespierre.jpg|thumb|200px|アラスでロベスピエールが下宿していたアパート。]] |

|||

1781年、ロベスピエールは卒業後、アラスに帰郷して弁護士として開業した。すぐに顧客獲得を模索して奔走し、アラスの宗教権力や法曹界における有力支援者の獲得に努めた<ref name="マクフィー(2017)60">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.60</ref>。アラスは10箇所の裁判所が設置され、そこに所属する31名の裁判官、92人の法廷弁護士、50人の代訴人、25人の公証人から構成されていた。1782年1月、ベテラン法曹家のギヨーム・リボレルが簡単な訴訟案件をロベスピエールに回して最初の仕事を受け持つように便宜を図った。3月には、早くも[[殺人]]事件に関する裁判で司教区裁判所の[[判事]]に抜擢されるほど能力を発揮した。このときの裁判での判決からロベスピエールは[[死刑]]制度に対して疑問を感じている<ref name="マクフィー(2017)64-65">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.64-65</ref>。 |

|||

ロベスピエールは生真面目な仕事人間であった。日々の半分以上を仕事に捧げていた{{#tag:ref|脚注の追記。生活サイクルについて(p.67)|group=注釈}}。担当裁判の2/3で勝利する優秀な弁護士であったが生活はなお苦しかった<ref name="マクフィー(2017)65,67-68">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.65, pp.67-68</ref>。マクシミリアンが若さを謳歌して恋愛に情熱を傾ける時間はなかなか手に入らなかった。ただし、女性との出会いがなかったわけではないようである。デュエという女性からは贈り物として[[カナリア]]数羽を譲られて可愛がっていたが、これを機に文通を開始している。ペットへの愛情から感謝の手紙を送っているものの、恋愛関係の進展はなかったという<ref name="マクフィー(2017)66">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.66</ref>。 |

|||

私生活面以上に仕事では貴重な出会いがあった。ロベスピエールが25歳の時、マクシミリアンの親ぐらいの年齢で友であり師となったアントワーヌ・ビュイサールという法曹家と出会う。ビュイサールから斡旋された裁判を契機に次第に知名度を高めていく。このときの裁判はヴィスリ避雷針裁判として知られている。[[ベンジャミン・フランクリン]]が発明してヴィスリという住人が家に設置した[[避雷針]]に関する裁判を回してもらい紹介と情報提供を受けながら裁判に臨む。科学を擁護してリボレルなど避雷針解体派に勝利したのである。ロベスピエールは科学と進歩を掲げる啓蒙主義の擁護者として知られていくこととなった<ref name="マクフィー(2017)68-70">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.68-70</ref><ref name="松浦(2018)7-8">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] pp.7-8</ref>。また、アンシャン修道院横領事件では経理役フランソワ・トドフによる横領事件を弁護した。低い賃金で労働していた点に注目させ裁判で勝利したものの物議を呼び、「法の権威を攻撃し法廷を侮辱した」として叱責された。だが、この裁判はロベスピエールとリボレル等ベテラン法曹家との確執をもたらす一方、彼の博愛精神を世に知らしめるものともなった<ref name="マクフィー(2017)79-80">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.79-80</ref><ref name="松浦(2018)8-10">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] pp.8-10</ref>。 |

|||

1783年、アラスで着々と成功を収めたロベスピエールはアラス・アカデミーの会員となることが認められた<ref name="マクフィー(2017)73">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.73</ref>。その一年後には書記のポストに立候補して落選しているが、1786年1月にはアカデミー院長に選出された。アラス・アカデミーでは後にナポレオンの下で陸軍大臣となる[[ラザール・カルノー]]と出会っている<ref name="マクフィー(2017)81-83">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.81-83</ref>。ロベスピエールは学術面でも活躍を見せ、[[メス (フランス)|メス]]技芸王立協会に発表した『刑事事件の[[加害者]]の一族もその罪を共有すべきか』という論文は高く評価され、特別賞と400リーブルが授与されている<ref name="マクフィー(2017)74-75">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.74-75</ref>。また、このころ「[[非嫡出子]]の相続権問題」など個別事例を論文で取り上げている。出生時の瑕疵によって人生が規定されるという不合理性を指摘するとともに、血統に起因する特権に批判をおこない、旧体制における社会秩序の根幹を争点化しようとした<ref name="マクフィー(2017)76-77">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.76-77</ref>。 |

|||

アラス・アカデミーは「アルトワ州の耕作地は分割されるべきか否か」を問題とする論文を公募した。これに[[フランソワ・ノエル・バブーフ|バブーフ]]も論文を提出したが期限を過ぎていたため受理されなかった。この論文をロベスピエールが読んだかは不明だが、バブーフがロベスピエールを知る最初のコンタクトとなった。バブーフはロベスピエールを貧民のために働く法曹家として高く評価していた<ref name="マクフィー(2017)81">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.81</ref>。 |

|||

ロベスピエールは若かったこともあるが、社会に批判的な立場を表明することがしばしば見られた。1786年のアカデミー院長就任演説では、理性や徳といった問題ではなく、自身の出生に関する瑕疵に言及しながら非嫡出子の権利が侵害されている点を改めて指摘した。婚姻制度の冒涜者として非難された<ref name="マクフィー(2017)81-83">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.81-83</ref>。また、1787年4月には女性をアカデミーの名誉会員として承認するなど既存の社会通念では考えられない決定も下している。ロベスピエールはアカデミーへの女性の参加を認める方針を明らかにした。これは[[男女同権]]の立場を表明するものであった<ref name="マクフィー(2017)84">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.84</ref>。 |

|||

[[ファイル:Hw-robespierre.jpg|thumb|200px|ロベスピエールの風貌。]] |

|||

仕事人間で生真面目なロベスピエールは死後盛んに冷血漢として非難されているが、実際には真面目ではあるが冗談も語り、恋愛や詩の美しさを理解できる情熱的な面を持ち、貴族的ないで立ちではあったが気さくな人付き合いが苦手なわけではなかった<ref name="松浦(2018)17">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.17</ref>。 |

|||

ビュイサールの娘シャルロットへの恋文では北方のカルヴァンに旅行した時の出来事を報告している。これはロベスピエールには珍しい率直な愛情表現であった。身近な人達への親愛の情は深い人物だったと推測される<ref name="松浦(2018)17">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.17</ref>。地元で評価を高めたロベスピエールは社交クラブのロザティ協会にも入会が認められている。同協会は文学と酒を愛する紳士クラブであった。著名な法曹家となっていたが、物議を呼ぶ見解を提示し争点を社会問題への批判へと展開させる裁判でのやり口が嫌われ、かなり遅く入会の勧誘があった。だが、ロベスピエールは協会への加入が承認されたことを大変喜び、文学への関心を高めて詩作にも興じている。この協会では後に政敵としてロベスピエールを追い落とした[[ジョゼフ・フーシェ]]と出会うことなった<ref name="マクフィー(2017)84-87">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.84-87</ref>。一方、デュエ嬢との文通は続いていた。彼女とは共通の趣味であったペット愛を熱く語り合っている<ref name="マクフィー(2017)88">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.88</ref>。 |

|||

ロベスピエールは華々しい成果と共に経済的成功をおさめたものの、アラスでの多忙であるが平穏な生活は長くは続かなかった。歴史はロベスピエールをアラスの地で埋もれさせはしなかった。1789年の一大変化はロベスピエールをパリに連れ戻し、彼を歴史の表舞台に登壇させることとなる<ref name="マクフィー(2017)92">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.92</ref>。 |

|||

=== フランス革命(1789年前半)=== |

|||

{{See also|フランス革命|フランス革命の年表}} |

|||

==== 三部会当選・政界進出 ==== |

|||

1787年までにロベスピエールは20代でありながら、地方都市における主要な法曹家として目覚ましい成功を収めていた。しかし、当時の[[フランス王国]]は危機に直面していた。1775年から1783年にかけて英領北米植民地で反乱が勃発し、[[アメリカ独立戦争]]が始まる。フランスはアメリカの[[13植民地]]を支援するため戦争に介入する。フランスは戦争には勝利をおさめ[[7年戦争]]での敗北の雪辱を晴らすも10億リーヴルもの戦費によって財政が悪化していく<ref name="マクフィー(2017)93">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.93</ref>。 |

|||

{{See also|アメリカ独立戦争におけるフランス}} |

|||

財政問題は不可避の課題となってフランスに圧し掛かっていた。 |

|||

国王政府は財政再建のために貴族への免税特権をはく奪して財政再建を図ることを決断したが、これを契機に[[王権]]・[[貴族]]間の対立が激化していく。国王[[ルイ16世]]は貴族の反発に対処するために[[三部会]]を招集することとなる<ref name="マクフィー(2017)93-94">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.93-94</ref><ref name="遅塚(1997)77-78">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] pp.77-78</ref>。しかし、この決断がフランスの歴史を変えていくこととなる。[[1783年]]に発生した[[アイスランド]]の[[ラキ火山]]の大規模な[[噴火]]により全世界で[[夏のない年]]となり、フランスでも[[冷夏]]による飢饉が発生した{{#tag:ref|世界的な火山の活動期で、噴火による大気中の粉塵の増加によって世界中で気温が最大-1.5度低下した。これにより世界中のいたるところで厳冬と凶作に見舞われ、飢饉が起こったが、これはフランス革命の遠因の一つとされる|group=注釈}}。[[1789年]]に至るまで例年のように[[異常気象]]が相次ぎフランス各地で食糧難を原因とした社会的緊張が高まっていた。三部会招集を契機に長期にわたり蓄積されてきた第三身分の不満が全国で一挙に噴出していった。 |

|||

[[ファイル:Troisordres.jpg|thumb|right|170px|アンシャンレジームを風刺した画(第三身分者が聖職者と貴族を背負う)]] |

|||

[[File:Ouverture des États généraux à Versailles aux Menus-Plaisirs.jpg|thumb|450px|1789年三部会]] |

|||

{{See also|ラキ火山|夏のない年|火山の冬|三部会}} |

|||

国王による全国三部会の招集は最後のもので1615年のことであったため、実に170年ぶりの出来事であった<ref name="遅塚(1997)78">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.78</ref>。三部会招集問題は選挙資格をめぐって争点となった。この時、アルトワ州選出議員となる資格者は以下の通りであった。 |

|||

貴族資格は四代以上続く貴族で、[[聖職者]]資格は[[司教]]をはじめ[[カトリック教会]]聖職者の長の者に与えられた。第三身分の資格は都市参事会員ということが規定され、各都市に2,3名の議席の割り当てがあったが、大体、貴族に100票、聖職者に40票、第三身分に30票の投票数が配当された。だが、ロベスピエールにとって身分別に区分された選挙資格の設定や選挙人の投票数は不公正なものであった。さらに、第三身分の代表者選出が富裕層に限られている現状を非難するなど、ロベスピエールは三部会議員の選挙資格をめぐって活発に批判を繰り広げていた<ref name="マクフィー(2017)94-99">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.94-99</ref>。 |

|||

同年、国王封印状裁判という裁判が行われた。国王封印状により拘留されていた老人の財産権の回復をめぐる裁判をロベスピエールが担当した。ロベスピエールは国王は人類の幸福と正義の実現を図るべきだと主張して老人の権利回復を勝ち取った。この時期のロベスピエールはまだ国王と国王政府による改革に期待を抱いていた<ref name="マクフィー(2017)99-100">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.99-100</ref>。まもなく、ロベスピエールは『アルトワ人に向けて』出版、有力者にのみ開かれた代表制度を再度批判している。また、『アラス市民集会で仮面を剥がされた祖国の敵』を出版、ロベスピエールはその後の政治生活を終生規定する自身の政治認識をこのように表明している。 |

|||

{{quotation|「現在のような決定的な時期に……祖国に対してなしうる最も重要な仕事は、市や州の行政に執着している野心家たちが、その権力や財産や希望の支えとなっている抑圧的な体制を永続化するために、ずっと前から企んでいる陰謀の秘密を祖国のために明らかにすることである。私はできるだけ、この目的を果たしたいと思う。」<ref name="松浦(2018)19">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.19</ref> |

|||

「ああ、市民たちよ、祖国は危機にある。外国の軍隊よりも恐るべき国内の敵がひそかに祖国の破滅をたくらんでいる。祖国を救うために、馳せ参じよう。……彼ら[国内の敵]がすでに人民の擁護者をすべて殉教者に変えようと目論んでいようと、私はかまわない。」<ref name="松浦(2018)20">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.20</ref>}} |

|||

[[File:Lucien Melingue Terzo Stato.jpg|thumb|250px|国王により議場を閉鎖された第三身分の議員]] |

|||

[[File:Le Serment du Jeu de paume.jpg|thumb|right|250px|[[ジャック=ルイ・ダヴィッド|ダヴィッド]]『球戯場の誓い』。中央に[[ジャン・シルヴァン・バイイ|バイイ]]、中央寄り右下で胸に手を当てているのが[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]。([[カルナヴァレ博物館]]蔵)]] |

|||

アルトワ州は全国三部会選挙を前に国王に向けての陳情書「不満の一覧」{{#tag:ref|歴史家の解説を記述|group=注釈}}を作成していた。 |

|||

国王に期待している改革要望をまとめたものであるが、そこでは[[飢饉]]、政情不安、財政再建への対応が求められ、[[税制]]、[[行政]]、[[司法]]、[[教会]]を含む包括的な国家改革の必要性が主張された。だが、陳情書作成にあたって利害対立が深刻化していた。貴族・[[農民]]の[[地代]]をめぐる対立、貴族・[[ブルジョワ]]間の[[階級対立]]が激化しており、[[職業選択の自由]]、[[税]]負担の公平化、[[フランスにおける封建制の廃止|封建制度の廃止]]が論じられた<ref name="マクフィー(2017)101-102">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.101-102</ref><ref name="遅塚(1997)46-49">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] pp.46-49</ref><ref name="遅塚(1997)78">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.78</ref>。 |

|||

ロベスピエールも政治活動を開始しており、陳情書作成のため困窮に喘いでいた靴職人からなる製靴工組合の会合に出席していた。英仏通商条約{{#tag:ref|遅塚氏による解説|group=注釈}}で皮革の値が高騰して生活を圧迫しているという陳情を聞き、条約改正を訴えた<ref name="マクフィー(2017)101">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.101</ref><ref name="遅塚(1997)42-44">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] pp.42-44</ref>。三つの身分が別々に会合を開いていたが、身分間の確執が一層表面化し、激しい対立の結果、有力貴族や司教をはじめ主要な候補者に辞退者が続出したが、一方で全国各地で地方で影響力をもつ優秀な名士が選出された。 |

|||

アラスでの全国三部会選挙は[[1789年]]4月24日から28日にかけて実施された。複雑な選挙システムによって当選結果が出るまでに時間がかかったと言われている。ロベスピエールは第三身分の候補者8名の選出で4回目の投票で当選ラインになんとか僅差で到達、当選を果たした<ref name="マクフィー(2017)105">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.105</ref>。30歳にして[[三部会]]のアルトワ州第三身分代表として政治の世界に身を投じる。地元紙『アフィッシュ・ダルトワ』からはロベスピエールは[[狂人]]で[[オノーレ・ミラボー|ミラボー]]とも遣り合える人物などと痛切な人物評を書かれていた<ref name="マクフィー(2017)108">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.108</ref>。 |

|||

全国三部会は聖職者からなる第一身分308名、貴族身分からなる第二身分285名、平民からなる第三身分646名、合計約1200人から構成されていた。第三身分選出議員(646名)の半数は法曹家で、彼らは地方の現状と平民の不満を体現していた。招集されて間もない三部会は深刻な問題に直面した。[[1789年]]5月5日から[[6月20日]]にかけて議決方法をめぐって対立が激化していった。部会で別個に議論と評決を下すか、合同会議を開いて多数決で評決するかが論点となったが、個別部会制を主張する第一・第二身分に対して合同部会による多数決を求める第三身分が個別部会に激しく反発したのである<ref name="マクフィー(2017)111">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.111</ref><ref name="柴田(2007)99">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.99</ref><ref name="遅塚(1997)80">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.80</ref>。[[シェイエス]]は実力行使を訴え、第三身分だけで国民議会を招集すると主張した。 |

|||

[[1789年]][[6月20日]]、両者はやがて決裂するに至る。議場ムニュ公会堂が閉鎖されたため、[[ジャン=ジョゼフ・ムーニエ]]が議場をテニスコートに移すことを提案し、第三身分だけの[[憲法制定国民議会]](以下「国民議会」と略記。)が発足する。議員は「王国の憲法が制定され、強固な基盤の上に確立されるまでは、決して解散せず、四方の状況に応じていかなる場所でも会議を開く」ことを誓い合った。[[球戯場の誓い]]である。ロベスピエールも国民議会を熱烈に支持し、急進派の[[オノーレ・ミラボー]]らと共に誓約書に署名した<ref name="マクフィー(2017)114">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.114</ref>。6月23日、国王が国民議会の解散を命じるが議会は拒否し、事態打開のために27日、国王は今度は三部会に留まった貴族や聖職者に国民議会への合流を勧告する」<ref name="松浦(2018)27">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.27</ref><ref name="柴田(2007)98">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.98</ref><ref name="遅塚(1997)81">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.81</ref>。第三身分が勝利を果たし、これにより政局の安定が図られることが期待された。しかし、事態は急変していく。 |

|||

活躍目覚ましいロベスピエールは1789年段階のパリでは無名の人であった。この時期のロベスピエールは、ロベール・ピエールなど不正確な綴りで報道されていた<ref name="マクフィー(2017)114">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.114</ref><ref name="松浦(2018)28">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.28</ref>。 |

|||

{{See also|シェイエス|球戯場の誓い}} |

|||

==== バスティーユ襲撃 ==== |

|||

[[image:Lallemand - Arrestation du gouverneur de la Bastille - 1790.jpg|thumb|250px|[[1789年]][[7月14日]]の[[バスティーユ襲撃]]。]] |

|||

食糧が不足したパリで飢餓の恐怖と[[ネッケル]]の解任に民衆と[[ブルジョワジー]]は激怒した。[[1789年]]7月12日には国王の軍隊がパリ市民に攻撃を加えるという噂が流れ始め、数千とも数万ともいわれる人々が[[オテル・デ・ザンヴァリッド|廃兵院]]に押しかけた。自衛と秩序保持を名目に武器と弾薬を引き渡すように要求した。群衆が廃兵院で3万丁の小銃を奪い、[[7月14日]]、弾薬の調達のためにバスティーユへと向かった。[[バスティーユ襲撃]]は[[サン・キュロット]]たちの[[絶対王政|絶対主義]]体制に対する不満の表れであった。その不満が絶対主義の象徴であったバスティーユに向けられた<ref name="マクフィー(2017)115">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.115</ref><ref name="柴田(2007)103">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.103</ref><ref name="芝生(1989)44-48">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.44-48</ref>。 |

|||

その頃、市民代表がバスティーユの司令官[[ベルナール=ルネ・ド・ローネー]]に武器の引き渡しを求めていた。廃兵院からまわってきた人々が合流し、その数はさらに増加した。人々の興奮状態が高まって群衆が中庭になだれ込み、襲撃が始まった。恐怖にとらわれた守備兵が発砲して、民衆と守備兵が衝突し、混乱のさなかの激しい銃撃戦により死傷者が出た。群衆側が大砲を奪取して激しい銃撃戦が展開され、バスティーユは陥落した<ref name="マクフィー(2017)115">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.115</ref><ref name="柴田(2007)103-104">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.103-104</ref><ref name="芝生(1989)50-51">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.50-51</ref>。 |

|||

ド・ローネーは捕らえられ、[[パリ市庁舎]]に連行された。群衆はド・ローネーの首を刎ねて殺害、さらに市長の{{仮リンク|ジャック・ド・フレッセル|en|Jacques de Flesselles}}も、この日の出来事への対応を「裏切り行為」として咎められ、市庁舎から出て来たところを射殺され、首を刎ねられた。彼らの首を槍の先に刺して高く掲げた群衆は、市庁舎前の広場を練り歩いた<ref name="マクフィー(2017)115">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.115</ref><ref name="柴田(2007)105">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.105</ref><ref name="芝生(1989)51-52">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.51-52</ref>。 |

|||

{{See also|サン・キュロット|バスティーユ襲撃}} |

|||

ロベスピエールは早速この日の状況を郷里の友人アントワーヌ・ビュイサールに報告している。 |

|||

「親愛なる友よ。今起きている革命は、人類史の中でも最も偉大な出来事を、この数日の間にわれわれに見せてくれたのです」と述べてバスティーユ襲撃が歴史的に重要な事件であったと強調し、事件に対する興奮を伝えている。「あらゆる階層の市民からなる30万人の愛国者たちの軍勢によって、蜂起は全体的なものになったのです」と述べた。加えて、ロネとフレッセルの殺害についても衝撃的な出来事であったとしながらも、「前者は、住民の代表者たちに発砲するよう、バスティーユの砲兵たちに命じたとして有罪宣告されていましたし、後者は、宮廷の最上層の人々と共に人民を攻撃する陰謀に加担したと有罪宣告されたのです」と語り、民衆による武装蜂起の正統性を擁護している<ref name="マクフィー(2017)115-116">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.115-116</ref>。 |

|||

その後、国王ルイ16世はパリを表敬訪問して市民と和解を図ろうとし、議会側もこれに応じて国王を歓待するために代表団を指名して国王を迎えた。この時、ロベスピエールは国王を迎える一団に参加している。ロベスピエールは蜂起も国王の歓迎も民衆感情の発露として高く評価していた。一方、国民議会や革命に抵抗する貴族を「裏切者」と見ていた。妹への手紙でも「パリの騒擾で一体何が起きたというのか。全体的な自由が実現し、血はほとんど流れなかった。いくらか首が落とされたのは確かだが、それらは罪ある者の首だった。……この暴動のおかげで、今や国民は自身の自由を手にしている」と語って、革命と民衆を擁護する立場を鮮明にしている。また、ミラボーが[[国民衛兵]]の創設を提案し、ロベスピエールもこれを支持している。ロベスピエールは民衆が自衛のために武器を取り、自由のために戦うのは当然の権利として見ていたのである<ref name="マクフィー(2017)117">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.117</ref><ref name="柴田(2007)105">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.105</ref>。 |

|||

=== 議会と国王の対立(1789年夏―1791年10月) === |

|||

==== アンシャン・レジームの崩壊 ==== |

|||

[[Image:Declaration of Human Rights.jpg|thumb|1789年の[[人間と市民の権利の宣言]]。]] |

|||

革命の地方への影響は計り知れないものであった。パリでの革命の報知が地方に波及していくと、貴族たちがならず者を雇って穀物に火を放つなど根拠のない噂が広まり、農村各地で[[パニック]]が発生した。こうした各地のパニックは人から人へと伝染して拡大し、[[大恐怖]]と呼ばれる大規模な地方騒乱に発展していく。1790年に入っても沈静化せず、農民は貴族の特権や領主権に反抗して共有地や森林の分割を要求した。要求は部分的に通るが、貢租の徴収など領主権は完全に廃止されなかったため、不満を抱く農民たちは領主の館を襲撃していくようになる。農村各地は[[無政府状態]]に陥った<ref name="マクフィー(2017)119,134-136">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.119, pp.134-136</ref><ref name="柴田(2007)105-108">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.105-108</ref><ref name="遅塚(1997)83-84">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] pp.83-84</ref><ref name="芝生(1989)57-58">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.57-58</ref>。 |

|||

拡大していく地方騒乱に対応するため、[[1789年]][[8月4日]]、国民議会で[[フランスにおける封建制の廃止|封建制度の廃止]]が決定される{{#tag:ref|国民議会のブルジョワ議員も土地を所有しており、農村では領主となっていた。彼らの領主権は農民騒擾によって侵害されていた。封建的諸特権の廃止は農民の要求を認めて貴族的特権を廃止する一方で、ブルジョワジーによる私的所有権を確立する方策であった。柴田三千雄による分析|group=注釈}}。封建制度の廃止はフランス革命において画期的な成果となる決断であった<ref name="マクフィー(2017)120">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.120</ref><ref name="柴田(2007)109-111">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.109-111</ref><ref name="遅塚(1997)85">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.85</ref><ref name="芝生(1989)58-59">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.58-59</ref>。これにより、ロベスピエールの出身地アルトワ州ではピレネー条約で認められた塩税の免税特権を放棄するに至る。各々の地方や都市がそれぞれ認められていた諸特権が次々と放棄されて、フランスは統一的な法制度をもった近代国家に変貌を遂げようとしていた。ロベスピエールも革命の進行と封建主義の終焉を歓迎し、アルトワ州の特権放棄を擁護した。しだいに、ロベスピエールの立場もアルトワ代表からフランスの国民代表を標榜するものに変化していった<ref name="マクフィー(2017)120-121">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.120-121</ref>。 |

|||

{{See also|大恐怖|フランスにおける封建制の廃止}} |

|||

こうした情勢下で、国民議会はさらに踏み込んだ決断を下した。人権宣言の採択である。[[8月26日]]、[[人間と市民の権利の宣言]]が発布された。国民議会は、法律の制限内ではあるが[[国民]]の[[自由]]を承認し、国民相互における[[権利]]の[[平等]]を宣言した。普遍的な[[人権]]原則が示されたことで身分と特権の[[アンシャン・レジーム]]は完全に崩壊したのである<ref name="マクフィー(2017)121">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.121</ref><ref name="柴田(2007)118">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.118</ref><ref name="遅塚(1997)86">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.86</ref><ref name="芝生(1989)60, 62-64">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] p.60, pp.62-64</ref>。 |

|||

{{See also|人権|人間と市民の権利の宣言}} |

|||

憲法制定を目的につくられた国民議会は[[憲法]]問題を議論していた。しかし、革命が急進的性格を示すと、議会と国王の対立はしだいに先鋭化していった。最も対立が激しかったのが、議会と国王政府との関係を規定するうえで重要な争点であった国王の[[拒否権]]をめぐる問題である。国王の拒否権を支持していた立憲派と拒否権に反対する[[急進派]]の間で論争が生じた。ロベスピエールは国王の拒否権に反対して重要な演説をおこなった。しかし、拒否権は議会で成立通過したため、演説を印刷して世論に訴えた。 |

|||

==== ヴェルサイユ行進 ==== |

|||

[[File:Women's March on Versailles01.jpg|thumb|right|350px|[[ヴェルサイユ行進]]。]] |

|||

拒否権を有する国王は国民議会の諸政令と人権宣言の承認を拒否した。次第に議会と国王との対立から議会の地位をめぐる議論が紛糾していった。行き詰まりを見せていたかに見えた状況下で、国王が革命の諸法令を渋々承認し、ようやく再び情勢が動き出す。しかし、議会と国王の対立が激化するなかで食糧不足への恐怖心がパリで蔓延、再び騒乱が発生する危険が高まっていた<ref name="マクフィー(2017)124">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.124</ref><ref name="柴田(2007)115">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.115</ref>。 |

|||

[[10月15日]]、パリの女性たち数千人が貴族や奸臣たちの陰謀から国王を守るためにヴェルサイユに行進、[[国民衛兵]]が女性たちの後を追って王宮へと進軍した。[[ヴェルサイユ行進]]である<ref name="マクフィー(2017)124-125">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.124-125</ref><ref name="柴田(2007)115">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.115</ref>。女性たちは国王と王妃にバルコニーに出て挨拶するよう要求した。王妃[[マリー・アントワネット]]は立憲派であった国民衛兵司令官の[[ラファイエット]]の挨拶を受けることになったが、群衆に寝所にまで踏み込まれた上に狙撃の危険もある行為を突き付けられて、革命に対する嫌悪感をさらに強めた<ref name="安達(2008)64-67">[[#安達(2008)|安達(2008)]] pp.64-67</ref>。 |

|||

国王夫妻と国民議会は民衆の要求に押されてヴェルサイユからパリに移ることになった。これにより、国民議会はパリ市民の民意を盾に国王に直接圧力を加えることが可能になり、これまでに成立した法律に国王の承認を取り付けることに成功した<ref name="柴田(2007)116">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.116</ref>。しかし、パリ市内の社会不安を抑えることができなかった。パリでは国王の側近たちが黒幕となって革命を妨害しているという陰謀論が拡大していく<ref name="柴田(2007)108">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.108</ref>。 |

|||

{{See also|ヴェルサイユ行進}} |

|||

==== 国民議会による改革 ==== |

|||

[[ファイル:Emmanuel Joseph Sieyès - crop.jpg|thumb|right|革命の立役者でありがら沈黙に回り、後に革命を終わらせた「革命のモグラ」<ref name="柴田(2007)149">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.149</ref>。[[エマニュエル=ジョゼフ・シエイエス|シェイエス]]]] |

|||

政治的危機を巧みに利用しながら主導権を確保した国民議会は行財政改革に着手していく。譲歩を強いられた国王に代わり、民意の支持を得た議会が司法・行政・税制・教会の頂点となっていく。これまで国王が任命していた官職を[[国民主権]]に基づいて民選することが決定され、官職任用制度に公職[[選挙]]が導入されるなどあらゆる社会制度が刷新されることになった。この時の行政改革の結果、フランスでは[[領主]]や[[司教]]領から[[行政権]]が取り上げられ、市町村制度が導入されて全国一律のピラミッド型統治構造を構築していく<ref name="マクフィー(2017)126-127">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.126-127</ref><ref name="遅塚(1997)85">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.85</ref>。1790年1月15日にはフランスは83県の地方自治体に再編された。また、不足した財源を補うために教会財産の[[国有化]]が決定され、没収財産を担保に[[アッシニア]]が発行された{{#tag:ref|脚注の追記。アッシニアについての説明。暴落原因に関する柴田三千雄の分析|group=注釈}}。 |

|||

{{See also|fr:Histoire des départements français}} |

|||

1789年12月の地方選挙の実施を前に選挙法制定が議論されていた。憲法や法律に明るい[[エマニュエル=ジョゼフ・シエイエス|シェイエス]]が審議を主導していく。彼は国民を「能動的市民」と「受動的市民」に区分し、財産を所有する「能動的市民」に選挙権を限定するように提案した。後に招集された[[立法議会]]でもこの[[制限選挙]]制が採用された{{#tag:ref|脚注の追記。有権者資格の説明。柴田三千雄による分析|group=注釈}}<ref name="柴田(2007)118-119">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.118-119</ref>。しかし、ロベスピエールはルソーの『[[社会契約論]]』に基づく[[人民主権]]論を擁護していたため、人民の直接的な代表を実現させる議会政治を理想と考えており、制限選挙制に強く反対していた。 |

|||

{{quotation|あらゆる市民は、誰でも、あらゆる段階の代表となる権利を持っている。これほど諸君の人権宣言に合致することはないのであり、人権宣言に照らせば、どんな特権も差別も例外も消滅するべきなのだ。憲法は、主権は人民のなかに、人民を構成するすべての個人のなかにあると定めている。したがって、個人はそれぞれ、自らが拘束される法律の制定に参加し、自らの問題である公共の問題の運営に参加する権利を持っているのだ。そうでなければ、あらゆる人間は権利において平等であり、およそ人間たるものは市民であるというのは、正しくないことになる。……。こうして、市民は財産による差別なく、法律の制定に参加する権利を、したがって、選挙人ないしは被選挙資格者になる権利を持っているのである。」<ref name="松浦(2018)37">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.37</ref>}} |

|||

ロベスピエールは[[婦人参政権]]の導入を積極的に支持しなかったものの、[[アンリ・グレゴワール]]とともに人権宣言の精神を擁護し、差別を受けていた役者や[[ユグノー]]、[[ユダヤ人]]を含む全市民の平等を前提として成人男子選挙権の導入を支持した<ref name="マクフィー(2017)127-128">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.127-128</ref><ref name="松浦(2018)37">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.37</ref>。ロベスピエールは、制限選挙制を政治体制の安定のために普遍的人権を制約する半端な政治路線と見なすなど否定的であった。彼は[[法の下の平等|権利の平等]]を擁護して制限選挙制を厳しく批判して原理主義的に民主主義の制度を追求して、成人男子選挙権の導入を求めた。一方、急進派の非難に対して沈黙を続けるシェイエスにロベスピエールは深く失望して以降シェイエスを「革命のモグラ」と呼んで軽蔑していく。 |

|||

この時期のロベスピエールは、{{仮リンク|ジェローム・ペティヨン|fr|Jérôme Pétion de Villeneuve}}、[[フランソワ・ビュゾー]]、ピエール・ルイ・プリウールらと共に少数の急進派グループに属していたが、国民議会の実務委員会に属されない無任所議員であった。封建制廃止の急先鋒となったことで地元アラスとの関係は冷え込んでいったが、アラス代表の立場を捨てる代わりに、1790年8月までには[[パリ]]の政治グループの拠点[[ジャコバン・クラブ]]{{#tag:ref|ジャコバン派は一般に急進的な過激派のイメージで認識されているが、このイメージは史実ではない。ジャコバン派は共和制移行からロベスピエールの恐怖政治期に急進化するが、この特定の期間を除いては急進的ではなかった。革命初期のジャコバン派は王党派も加わっていたため共和主義団体ではなく、多様な人々から構成されておりおよそ過激派という様相ではなかった。ジャコバン修道会で毎晩会議を開いて政治談議をおこなうクラブであったが、年会費も労働者の二週間分の賃金に相当する24リーブリと高額だった。したがって、ジャコバン・クラブはブルジョワの政治クラブであってその構成は民衆的でもなかった。現代的な大衆[[政党]]とは異なり党員と党幹部による役務の序列に基づく党組織はなく、組織的拘束性のある権力関係もない単なる政治会派でしかなかった。内部に政治的対立が生じると分派が生じて、会員がクラブを脱会して新クラブを結成していくという事象が生じた。ジャコバン派はフイヤン派やジロンド派といた各勢力の離合集散が進展したことによって次第に急進性が増してロベスピエールと彼の周辺をなした政治家の支持団体という性格を強めていったのである<ref name="柴田(2007)122-124">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.122-124</ref>。|group=注釈}}に所属してパリ市民を代表して活動するようになる。パリでは[[コルドリエ・クラブ]]{{#tag:ref|脚注の追記。柴田三千雄による分析|group=注釈}}など政治クラブが続々と設立され、市民や議員が集まって連日連夜活発に議論が展開され、議員たちは精力的に演説した<ref name="柴田(2007)124-125,161">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.124-125、p.161</ref>。 |

|||

{{See also|ジャコバン・クラブ}} |

|||

1790年5月、国民議会は内政面での革命遂行だけでなく、国家にとって重要な軍事外交政策について議論していた。 |

|||

フランスは[[七年戦争]]の敗北以来、[[ケベック州]]をはじめ北米[[カナダ]]の植民地を喪失するなど北[[大西洋]]の覇権を失っていた。フランスの国家再建を目指す[[革命]]に対外政策は回避できない問題だった。この時争点となったのは、[[交戦権]]を議会に属させるか国王に属させるかであった。最終的に立憲派のミラボーの調停により交戦権は国王に属すことが定められた。国王の決断と議会への提案がなければフランスは周辺国と開戦できないのである。この妥協策は国王拒否権を批判していたロベスピエールの考え方に近い解決策でもあった。ロベスピエールは[[アヴィニョン]]([[教皇]]領)といった飛び地の編入といった例外を除き、外国との戦争に否定的で[[反戦]]の立場から[[戦争放棄]]を説き、領土拡張のための[[侵略]]行為や他国民の[[主権]]と自由を侵害する軍事介入は永遠に廃止されるべきものと考えていた。[[君主権]]に交戦権が残されていれば、革命に警戒感をもつ周辺諸国との対外危機を回避し、無用な[[戦争]]を避けることができると期待された。軍に独自の裁量権はなく国王政府の命令に従い、司令官と軍規に基づいて行動することが求められていた。[[戦争]]に消極的だった国王に[[統帥権]]を付与して軍隊統制の原則を堅持する方針はロベスピエールが提唱していた平和外交思想とともに[[1791年憲法]]に取り入れられていく<ref name="マクフィー(2017)137-138">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.137-138</ref>。 |

|||

[[ファイル:Philippe Lenoir by Horace Vernet.jpg|thumb|right|200px|国民衛兵の軍服を着たフランスの画家[[フィリップ・ルノワ]]([[オラース・ヴェルネ]]画)]] |

|||

ただし、ロベスピエールは[[自衛権]]に基づく強力な軍事力の必要性を認めていた。フランス革命で柱となっていた制度、[[士官]]を選挙で選出するという組織編制を否定し、[[軍]]の組織機構の民主化には反対の立場を取っていた。軍隊内部に選挙制を持ち込むのは作戦指揮能力と責任の重大性から本末転倒であり得ないというのが彼の考え方であったが、ロベスピエールは武器自弁の原則から貧しい市民が[[国民衛兵]]の兵士に応募することが認められなかったことに不服を申し立て「神聖な[[社会契約]]が棄損されている」と非難するなど、それぞれの軍人の[[権利]]と[[義務]]については民主的な考え方を持っていた<ref name="松浦(2018)37">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.37</ref>。また、国民議会は、[[メッス]]や8月24~31日に[[ナンシー]]で発生した兵士の反乱に馬車で轢き殺す車刑や[[斬首刑]]、[[ガレー船]]送りなどの過酷な厳罰を加えたが、ロベスピエールは非人間的で残酷な[[刑罰]]に強く反対した。[[軍法]]における刑罰が[[将校]]と一般[[兵士]]との間に軽重が異なっていることに関して、ロベスピエールは[[平等]]に反するとして厳しく糾弾していた。軍隊は階級社会であるべきだが、一人一人の将兵の権利義務は平等であるべきという考え方を持っていたのである<ref name="マクフィー(2017)138-139">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.138-139</ref>。 |

|||

{{See also|国民衛兵}} |

|||

軍事・外交だけでなく、経済の再生はフランスにとって急務であった。 |

|||

4月17日、第一回目は教会財産を国有財産として没収し、これを担保に[[債権]]として発行された[[アッシニア]]に強制流通力を付与された。[[ブルジョワジー]]が教会財産の競売にこぞって参加し、国庫は再建されるかに見えた。第二回よりアシニアは[[紙幣]]として発行されることとなるが、しだいに乱発され発行過剰により通貨の信用性が低下して下落を始めていく。物不足と[[通貨]]下落による[[インフレ]]は深刻で、ロベスピエールは儲ける商人と生活難に喘ぐ民衆を目にして、アシニア下落による経済危機を原因を発行過剰というよりも「買占め人」や悪徳投機家による「陰謀」として見ていた。革命は自由を実現させつつある一方、[[市場]]では実際に買占め人と悪徳商人が蔓延り、[[インフレ|物価高騰]]、[[飢餓|食糧難]]を伴った革命による社会不安と混乱は人々の生活に明暗をもたらしていた<ref name="マクフィー(2017)139">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.139</ref>。 |

|||

{{See also|アッシニア}} |

|||

==== 政教対立の形成 ==== |

|||

[[File:Moyen de faire prêter serment.jpg|thumb|right|300px|国民議会の命令で聖職者に宣誓を強制しようとする様子を描いた風刺画(1791年)]] |

|||

1790年半ば以降、民衆を苦しめていた深刻な食糧難は解消しつつあった。1790年7月14日、安定に向かい始める期待感の中で[[教会]]、[[王室]]、[[革命]]の協調と融和を祝福するため市民が参集して、[[シャン・ド・マルス公園|シャン・ド・マルス]]で革命一周年式典として第一回{{仮リンク|全国連盟祭|fr|Fête de la Fédération}}が挙行された<ref name="安達(2008)78">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.78 |

|||

</ref>。しかし、国内情勢の実態に政教間の融和はあり得なかった。国民議会は各地の[[修道院]]を廃止したほか司教領の教会財産を没収して競売にかけた。また、[[プロテスタント]]である[[ユグノー]]や[[ユダヤ人]]を解放して[[信仰の自由]]を採択した<ref name="マクフィー(2017)139">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.139</ref>。 |

|||

連盟祭の盛り上がりの一方で革命は[[聖域]]破壊へと進んでいく。7月12日、国民議会は[[聖職者民事基本法]]を採択して[[カトリック]][[教会]]の世俗化に着手したのである。聖職者は国から給与を貰う[[公務員]]となって[[世俗]][[国家]]に服することが規定され、後に立法議会では国家に所属することを誓約することが義務付けられた。大半の下位聖職者は所得が向上したが、[[司教]]をはじめ高位聖職者と教会の[[叙任]]権の階梯をはじめカトリック信仰の世界を否定する改革にフランス国内の政教関係は分裂を来した<ref name="マクフィー(2017)139-140">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.139-140</ref>。ロベスピエールは[[宗教]]や[[道徳]]、[[信仰]]といった精神的な拠り所を重視しながらも、聖職者を国家に属す一般の[[国民]]と同様の存在と見ていた。彼が信ずる[[法の下の平等|平等]]という[[理念]]のもとに国民統合を図っていくのが大義であった<ref name="マクフィー(2017)140">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.140</ref>。議会で反対論を主張した議員にロベスピエールはこう発言している。 |

|||

{{quotation|「要するにあなたは、聖職者を、この国家内部にあるにもかかわらず、どこからも統制を受けない、例外的な政治存在として作り直そうとしているわけだ。この存在に新たな命を吹き込もうとしている。[[理性]]と[[自由]]の名において、これを廃止したばかりのまさにこの時に。特権団体として聖職者身分の政治的存在が生み出してきた、途方もない悪弊を再び蘇らそうというのか。諸君、警戒すべきだ。」<ref name="マクフィー(2017)140-141">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.140-141</ref>}} |

|||

1791年3月10日、[[教皇]][[ピウス6世]]は聖職者民事基本法を批判して改めて人権宣言を攻撃した。革命によって特権を失った上位聖職者は改革に激怒しており、また躊躇していた者、日和見を決めていた司祭たちは教皇の命に従って宣誓を拒否しはじめていた。こうした動きはフランスの北東部と南部に広く分布し、宣誓拒否僧は聖職者身分のおよそ半数近くに及んでいたというが、政治と宗教の対立は市民生活を分断して国内の緊張と対立は一層厳しいものになった。こうした情勢下で[[反革命]]勢力は巻き返しを図ろうとしているように見えた。敬虔な国王の態度が急速に変化して頑なな反革命へと態度を硬化させたのである<ref name="安達(2008)80">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.80</ref><ref name="芝生(1989)76-77">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.76-77</ref>。反革命の準備は着々と進められた。王の弟アルトワ伯(後の[[シャルル10世]])は国外に逃亡して[[神聖ローマ帝国]]領の[[コブレンツ]]で宮廷と軍隊を設置していた。アルトワ伯の周囲には亡命した貴族が参集しており、革命を武力で討伐しようとする勢力が集結していたのだ。世論とロベスピエールの目に反革命派による陰謀は漠然とした不安ではなく現実の脅威となっていた<ref name="マクフィー(2017)145">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.145</ref>。 |

|||

{{See also|聖職者民事基本法}} |

|||

==== ロベスピエールと新国家 ==== |

|||

[[ファイル:Labille-Guiard Robespierre.jpg|thumb|right|240px|[[アデライド・ラビーユ=ギアール]]による1791年の肖像]] |

|||

[[ファイル:Louis_Boilly_Robespierre.jpg|thumb|right|240px|[[ルイ=レオポルド・ボワイー]]による1791年の肖像画]] |

|||

聖職者民事基本法を支持し、教会の独立性を批判したことでロベスピエールの立場は悪化した。彼は活躍して名が広まれば広まるほど、かつての知人や縁者から非難され、同僚議員たちからも嫉まれていた。地位を悪用して女性を囲っているとか、人付き合いが悪い、陰険な性格であるなど人格否定を伴う誹謗中傷の格好の対象となって貶められるようになっていた<ref name="マクフィー(2017)156-157">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.156-157</ref>。ジャコバン派の支持者デュボワ・クランセはロベスピエールをこう評している。 |

|||

{{quotation|「彼はうぬぼれが強く、嫉妬深い。しかし正しく有徳な人物なのだ。彼を攻撃する最も舌鋒鋭い中傷者ですら、わずかでも人の道を外れたことをしたとして、彼を告発できたためしがない。彼は、ルソーの思想の道徳的側面を学んで育ち、自信を持ってルソーを模範として振る舞った。彼は信条や習慣についてはルソーと同じくらい厳格であり、懐柔されない独立精神を持ち、簡素であることを恥じることなく、また気難しさを持っていた。……。仮に議会がロベスピエール一人でできていたなら、今日フランスはただの瓦礫の山と化していただろう。」<ref name="マクフィー(2017)157">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.157</ref>}} |

|||

一般に根拠のない誹謗中傷は独り歩きする危険性がある。根も葉もない批判で誤解されることにロベスピエールは大いに傷ついていた。彼は神経質になって苛立ちを感じると同時に、政務の重圧から次第に体調を悪化させて鬱状態に陥っていた。国民議会は新体制を樹立するためにこれまでにない範囲を対象に改革を急ピッチで進めており、各々の議員たちは持てる知識とエネルギーの全てを法律制定に注ぎ込んでいた。当然ながら、ロベスピエールは他の議員と同様、心身疲労のなかでも激務を続けて精力的に活動していた<ref name="マクフィー(2017)150">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.150</ref>。 |

|||

1791年5月、新憲法で擁護される[[市民権]]について議論が展開されていた。革命後、[[言論]]が活発化する一方で誹謗中傷や[[デマ]]が飛び交ったため、これに対処するため[[報道の自由]]は制限されていた。ロベスピエールは自分自身が[[ジャーナリズム]]の被害者であったが、言論の副産物である風評被害と名誉棄損は[[訴訟]]で解決されるべきであって、悪影響を理由に報道の自由を制限してはならないと主張して政府による[[言論統制]]を解除するように訴えた。「報道の自由を演説の自由と切り離すことはできない。この二つの自由は両方とも自然と同じくらい侵すことのできないものだ」、「演劇の自由も決して制約を受けてはならない。[[世論]]は公益のための唯一の裁定者なのだ」というのがロベスピエール主張であった<ref name="マクフィー(2017)148-149">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.148-149</ref>。 |

|||

また、[[民法]]では子供の遺産相続の[[平等]]を訴えて、家父長制とこれを支える長子限嗣相続を批判、均分相続制度を導入するように活動した。[[刑法]]改正に関しては、陪審員制度の導入を支持しながらも選出に資格条件を設定しようとする制限策を不平等であるとして非難した。さらに重要な議論を呼んだ死刑制度存廃問題でロベスピエールは[[リベラル]]で寛容な主張を展開した。国民議会で審議を開始した際に[[死刑]]制度を[[専制政治]]を維持するためのシステムとして非難して、熱心に'''[[死刑廃止論]]'''を説いた。後のイメージからは想像しにくいが、このときの審議でロベスピエールは死刑廃止法案を提出している。この法案が通過していれば後の[[恐怖政治]]はなかったと言われているが、皮肉にも同法案は否決された。ただし、ロベスピエールの見解は議会で尊重され、死刑適応対象となる[[犯罪]]行為は削減されて改革前より[[刑罰]]が緩和されることとなった。死刑制度擁護派の[[ジョゼフ・ギヨタン]]の提案により処刑方法も[[人道]]性を重視したものとなり、[[ギロチン]]による処刑法が採用されることになった。また、犯罪者親族への刑罰を禁止する法案に関わるなど当時としては先進的な法案に関わっていた<ref name="マクフィー(2017)149-150">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.149-150</ref><ref name="安達(2008)127-128">[[#安達(2008)|安達(2008)]] pp.127-128</ref>。 |

|||

国王が拒否権を使って革命への非協力を示しながら、[[アントワーヌ・バルナーヴ|バルナーヴ]]、{{仮リンク|アドリアン・デュポール|fr|Adrien Duport}}、[[アレクサンドル・テオドール・ヴィクトール・ド・ラメット|ラメット]]ら穏健な[[立憲主義]]を標榜する三頭派と依然として国王に忠実だった王党派の首領[[ラファイエット]]の不毛な権力闘争に忙殺される政治に多くの議員と国民は失望していた。1791年5月16日、ロベスピエールは三頭派と立憲主義者を次期議会から一掃するため国民議員の[[立法議会]]での再選禁止を提案し、圧倒的支持を受けてこの提案を通過させている<ref name="マクフィー(2017)150">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.150</ref>。しかし、体力消耗が激しくなっていたにも関わらず休養することができない重圧にロベスピエールも到頭音を上げていた。一月後の6月12日にアントワーヌ・ビュイサールに宛てた手紙で心情を吐露している。 |

|||

{{quotation|「この重要な地位が、私に強いるだろう困難な仕事のことを思うと、私は恐怖しか感じません。これほど長く続いた混乱のあとで、私は休息を必要としていたのです……。しかし、荒れ狂う運命に身を投じねばならないようです。この国のために可能な限り犠牲を払うまで、私はここから逃げません。」<ref name="マクフィー(2017)151-152">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.151-152</ref>}} |

|||

手紙で弱音をこぼしている通り、この二日後の6月14日に成立した労働者団結禁止法{{仮リンク|ル・シャプリエ法|fr|Loi Le Chapelier}}の審議の際には民衆の権利を擁護するために論戦を挑むべきところ、全く発言できずに終わっている。体力的に精神的に擦り切れそうな状態とはいえ信念を全うしようとする姿勢に賛同するものもいた。[[国民衛兵]]の[[中佐]]だった若き将校[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン・ジュスト]]は熱烈にロベスピエールを擁護する手紙を送り、以降文通を通じて友情を深めて革命の同志となっていく。 |

|||

{{See also|死刑存廃問題|ジョゼフ・ギヨタン|ギロチン}} |

|||

==== 転換点(1791年) ==== |

|||

[[image:Duplessi-Bertaux - Arrivee de Louis Seize a Paris.png|300px|thumb|right|パリへ連れ戻される国王一家]] |

|||

[[file:Antoine Barnave.jpg|right|thumb|200px|フイヤン派指導者[[アントワーヌ・バルナーヴ]]。その後反革命家として1793年に処刑される。]] |

|||

国民議会でロベスピエールが激務に励んで革命を前進させようとしている頃、1791年4月2日、革命の立役者で立憲派の[[オノーレ・ミラボー]]が死去した。ミラボーの死により宮廷に通じている議会側の連絡役が不在となってしまい、これを機に議会と国王との相互不信が深まっていく。 |

|||

教会改革を目指していた革命に嫌悪と恐怖心を抱いた[[ルイ16世]]と王妃[[マリー・アントワネット]]は[[オーストリア]]に向かうことを決断、6月20日深夜に国王一家は[[パリ]]を逃亡した。計画とは裏腹に王妃の身支度に手間取ったばかりか豪華絢爛な馬車は目立ったうえ、道中における従者たちの段取りも悪く、翌21日には[[ヴァレンヌ=アン=アルゴンヌ|ヴァレンヌ]]で捕らえられ、25日にパリへ連行されることとなった。[[ヴァレンヌ事件]]である<ref name="マクフィー(2017)152">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.152</ref><ref name="安達(2008)82-90">[[#安達(2008)|安達(2008)]] pp.82-90</ref>。国王が国を捨てて逃げたことに国民は激怒し、国王の威信は失墜、国民の国王への信頼感は完全に失われていく。これ以降、穏健な立憲君主制を志向していた革命の流れは急進化していく<ref name="柴田(2007)130-131">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.130-131</ref><ref name="遅塚(1997)101-102">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] pp.101-102</ref>。 |

|||

7月15日、パリのジャコバン・クラブではルイ16世廃位請願運動を展開することが決議された。それでも国王を守ろうとする立憲派はジャコバン・クラブから脱退し、フイヤン・クラブを設立する。[[フイヤン派]]は国民議会で多数派を占めていた。フイヤン派指導者の[[アントワーヌ・バルナーヴ]]はヴァレンヌ事件の調査を担当し、ルイ16世が「[[誘拐]]」されたものとして免責を宣言した。バルナーヴは荒唐無稽な理由を使ってでも国王を守り、新憲法を作り上げていくことが革命の成否を決める問題だと見ていた。だが、「誘拐」という政府の非現実的な説明を民衆が信用するわけもなく、議会多数派を形成したフイヤン派に対する不信感が強まり、民衆([[サン・キュロット]])と議会の間で溝が生じた<ref name="柴田(2007)130-133">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.130-133</ref><ref name="安達(2008)92">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.92</ref>。 |

|||

[[File:Lafayette fires on the Cordeliers Club.jpeg|thumb|300px|抗議する民衆を前に[[国民衛兵]]に発砲を命じる[[ラファイエット]]]] |

|||

バルナーヴは革命の行方に懸念を持つようになっていた。彼はこう語った。 |

|||

{{quotation|「われわれは革命を終えようとしているのであろうか?それとも、また革命をやり直そうとしているのであろうか?諸君は、すべての人間を法の前に平等なものとした。諸君は、市民的ならびに政治的自由を確立し、国民の主権から奪われていたすべてのものを国家のために奪い返した。もう一歩進むことは、不吉で罪深い行為となろう。自由の線上をもう一歩進むことは王政の破壊になろうし、平等の線上をもう一歩進むことは私有財産制の破壊になろう。」<ref name="安達(2008)92">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.92</ref>}} |

|||

革命を終わらせたい者と今後も革命を前進させたい者の対立が一層激化した。こうして、議会では国王を守ろうとするフイヤン派と国王の廃位を求めるジャコバン派が衝突、安定に向かい始めた新体制に亀裂が生じた。ロベスピエールにとっても国王はもはや[[主権]]者ではなく、国家を裏切りながらも依然として権力を握っている犯罪者でしかなかった。「国王の不可侵性など作り話であって、国王は[[退位]]すべきだ」と主張するようになっていた<ref name="マクフィー(2017)152">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.152</ref><ref name="松浦(2018)39-40">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] pp.39-40</ref>。 |

|||

7月17日、民衆派の[[コルドリエ・クラブ]]が主導して[[シャン・ド・マルス]]で国王廃位請願デモが行われたが、デモを散会させるように命令を受けていた[[ラファイエット]]率いる国民衛兵隊が民衆に発砲した。50人ほどのデモ参加者が銃撃を受けて死亡した、この[[シャン・ド・マルスの虐殺]]を機に革命は思わぬ方向へと進んでいく<ref name="柴田(2007)132-133">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.132-133</ref>。虐殺の責任はバルナーヴやラファイエットなどのフイヤン派に負わされた。ロベスピエールは民衆の抗議行動を擁護した。事件に激怒しながら「これらの人民は、自分たちの代表者たちに請願を提出する権利があると信じていたのです。それに、彼らの血は祖国の祭壇で流されたのですぞ」と語った。彼は民衆を支持する[[民主主義]]の擁護者として行動し、[[世論]]から熱烈に支持されるようになっていた<ref name="マクフィー(2017)153-154">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.153-154</ref>。 |

|||

{{See also|ヴァレンヌ事件|フイヤン派}} |

|||

[[image:la Constitution de 1791.jpg|thumb|right|240px|三身分が創った「新しい憲法」の寓意]] |

|||

危機的状況にあった9月3日、[[1791年憲法]]が制定された。このときの憲法は立憲制のもとで、平民であっても一定以上の税金を納めたものには選挙権を認めた。一方、革命のために命を懸けて闘いながらも財産を持たず税額基準に到達していないという理由で「受動的市民」とされ、有権者資格から排除された民衆([[サン・キュロット]])は新憲法に幻滅していた。封建的特権の有償廃止に妥協した「能動的市民」を形成した[[ブルジョワジー]]にも不信感を抱えていた<ref name="遅塚(1997)94-97">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] pp.94-97</ref>。 |

|||

1791年体制はようやく発足に漕ぎ着け、10月になると最初の選挙が行われて、[[一院制]]の新しい議会「[[立法議会]]」が成立した。立法議会では、立憲君主制を守ろうとする[[フイヤン派]]と、[[共和制]]を主張するジャコバン・クラブの一員で南西部出身の議員グループ[[ジロンド派]]の二派が力を持った<ref name="芝生(1989)94">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] p.94</ref><ref name="松浦(2018)47">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.47</ref><ref name="遅塚(1997)108">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.108</ref>。9月14日には国王が新憲法に宣誓、[[立憲君主制]]への移行が始まった。9月25日に刑法が制定され、27日に[[ユダヤ人]]同権化法令が成立、翌28日には農事基本法が可決され、[[囲い込み]]の自由が承認された。9月30日には役目を終えた憲法制定国民議会が解散された。ついに来た議会解散の日、議会を離れる際にロベスピエールは民衆の歓呼を受けた。民衆はロベスピエール、{{仮リンク|ジェローム・ペティヨン・ド・ヴィユヌーヴ|fr|Pétion de Villeneuve|label=ペティヨン}}、アンリ・グレゴワールに[[リース]]を贈呈、ロベスピエールは「汚れなき議員たちに万歳!清廉な人万歳!」との喝采を受けることとなった。歓迎団の女性は演説でロベスピエールを讃えた<ref name="マクフィー(2017)159">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.159</ref><ref name="松浦(2018)43-44">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] pp.43-44</ref>。 |

|||

{{quotation|「退廃のただ中にあってなお、あなたは揺るがずに真実を守り続けてこられた。常に信頼に足る、常に清廉な人。常に自分の良心に従い、人の幸福のための哲学が求めた憲法の純粋さを守るために戦ってこられた。……ここに集ったあなたの名を口にするとき、深い尊敬の念を込めているのです。あなたは人民の守護天使であり、希望であり、慰めなのです。」<ref name="マクフィー(2017)159">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.159</ref>}} |

|||

このときの「清廉の人」という賛辞が以降ロベスピエールの渾名となっていく。国民議会の議員になった時、無名の人だった地方出身の一青年は今や時の人となっていた。 |

|||

立憲君主制の下で立法議会が発足することになっていたが、革命の実情は国王や議会の考えや政策より一歩も二歩も先に前進しており、議会と政府がこれに対応するころには、時すでに遅しの状態であった。逃亡事件で王権は失墜しており民心は反革命の国王と妥協的な議会から離反、国王を守るべき貴族たちは身の危険を察知して亡命していき、立憲派のフイヤン派は世論の支持を失っていた。1791年体制は初めから脆弱性を抱えていたのである。自由主義的な進歩派の貴族とブルジョワジーの体制が否定され、ブルジョワジーと民衆の体制への移行が要請された。この時代の波はロベスピエールを主役へと押し上げていく。 |

|||

[[Image:Jacques Pierre Brissot (1754-1793).jpg|right|thumb|180px|ジャック・ピエール・ブリッソー]] |

|||

国内の危機は対外危機も呼んだ。8月27日、オーストリアのレオポルト2世と[[プロイセン王国|プロイセン]]の[[フリードリヒ・ヴィルヘルム2世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム2世]]が亡命貴族の圧力をうけて共同声明、[[ピルニッツ宣言]]を発表し、革命を威嚇したのである。フランスの領域を超えて全ヨーロッパ大陸規模で展開された革命派と反革命派の反目の結果、11月9日、立法議会で亡命者処罰法が成立した。[[エミグレ]]と呼ばれた亡命貴族は1792年1月1日までに帰国しなければ死罪となることが決定した<ref name="芝生(1989)91">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] p.91</ref><ref name="マクフィー(2017)184">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.184</ref>。 |

|||

12月に入る頃には、フランスは臨戦態勢に入っていく。ただし、国境地域のアルトワ州アラスの実情に通じたロベスピエールは現地に駐屯する軍隊の状況を把握しており、臨戦態勢が十分に整っていないことを理由に反戦演説をおこった<ref name="マクフィー(2017)180">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.180</ref>。一方、反戦を唱えるロベスピエールを支持するジャコバン派から分離した議員たちは[[ジロンド派]]という党派を形成した。その中には対外戦争を通じて国王の不実を暴露しようとする議員もいた。ジロンド派議員[[ジャック・ピエール・ブリッソー]]は「永き奴隷制ののちに自由を獲得した人民にとって戦争は必要になっている。自由を強固にするためにである」と演説し、「新しい[[自由]]の[[十字軍]]」を主張して革命を輸出しようと訴えて戦争熱を煽った。こうしてジロンド派内閣は革命維持のため対外戦争に踏み切る。[[1792年]]4月、革命政府はオーストリアに対して宣戦布告し、[[フランス革命戦争]]が勃発した<ref name="柴田(2007)138-139">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.138-139</ref><ref name="芝生(1989)91-94">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.91-94</ref><ref name="松浦(2018)47-48">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] pp.47-48</ref><ref name="安達(2008)96-98">[[#安達(2008)|安達(2008)]] pp.96-98</ref>。 |

|||

しかしフランス軍の士官達は貴族階級であるので革命政府に協力的ではなく、マリー・アントワネットが敵方にフランス軍の作戦を漏らしていたため、フランス軍は各地で戦いに敗れた。対外戦争に勝利するには、まず「国内の敵」を一掃しなければならなかった<ref name="芝生(1989)94-95">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.94-95</ref><ref name="安達(2008)113">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.113</ref>。 |

|||

{{See also|fr:Émigration française (1789-1815)|立法議会|フランス革命戦争}} |

|||

===祖国は危機に瀕せり(1792-1793)=== |

|||

====フランス革命戦争(1792年―)==== |

|||

[[File:Maurice Duplay.JPG|thumb|180px|ロベスピエールの下宿先の大家{{仮リンク|モーリス・デュプレ|fr|Maurice Duplay}}。]] |

|||

ロベスピエールは、国民議会での再選禁止規定のために議員資格を喪失して野に下り、10月から11月にかけてピカデリー州、アルトワ州を周遊し、アラスへと帰郷することとなった。アラスでの歓待は大変なものであった<ref name="松浦(2018)44">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.44</ref>。 |

|||

ロベスピエールは、アラスでミサの最中に宣誓拒否僧が「奇跡」をおこすのを目撃した。それまで「信仰の自由」を擁護していたロベスピエールは、容易に扇動される民衆と聖職者の社会的影響力を危険視するようになった<ref name="マクフィー(2017)178">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.178</ref>。アラス帰郷以降、司祭の影響力を政治から排除して政治の独立性を保つために扇動的な聖職者を処罰しなければならないと考えるようになっていく。教会が反革命派に巻き返しのチャンスを与えるようになってはならないのである<ref name="松浦(2018)45">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.45</ref>。立法議会では宣誓拒否僧の職務停止や国外追放令が決定するなど事態は緊迫の度を強めていた。後に明確になっていくことだが、このときの出来事がきっかけとなって彼の心中に、国家がカトリック教会に替わる祭典や儀礼形式を創始した[[フランス革命期における非キリスト教化運動|非キリスト教化政策]]、民衆に対する[[道徳|市民的徳性]]の教化が次第に浮上していくこととなる。 |

|||

ロベスピエールはアラスからパリに戻り、指物工でサン・トレノ街のアパートの大家だった{{仮リンク|モーリス・デュプレ|fr|Maurice Duplay}}のもとに下宿することとなった<ref name="マクフィー(2017)155">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.155</ref><ref name="松浦(2018)39">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.39</ref>。この時期のロベスピエールのプライベートは「私生活」の節で詳述する。 |

|||

この頃、彼はフランスが対外戦争を準備する情勢の中で「国内の敵」に対する警戒感をさらに強めていった。憲法に宣誓して革命に恭順の意を示したルイ16世であったが、それは面従腹背に過ぎなかったためである。立法議会は国王拒否権で妨害されて機能不全に陥っていた。苛立った民衆の間では、次第に王政を倒して共和政を打ち立てようという[[共和主義]]が台頭した。 |

|||

[[ファイル:ジャコバン・クラブの変遷.jpg|thumb|right|400px|ジャコバン・クラブの変遷<ref name="柴田(2007)123">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.123</ref><ref name="芝生(1989)92-93">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.92-93</ref>]] |

|||

一方、共和派の内部でも、対外戦争によって国王の不実を暴こうという[[ジロンド派]]と、戦争に反対する[[ジャコバン派]](モンターニュ派)との路線対立が先鋭化した。ロベスピエールは、首都パリで大変な人気を保っていた。議席を持たないが故に議会で発言はできなかったが、クラブでの演説、新聞の発行といった言論活動によって開戦派のジロンド派と対峙した。反戦を主張し、「国内の敵どもを征服しよう、そしてその後に、まだ残っているのなら、外国の敵に立ち向かおう」というのが、ロベスピエールの立場であった<ref name="マクフィー(2017)185">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.185</ref><ref name="松浦(2018)48">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.48</ref>。 |

|||

[[ファイル:Pils - Rouget de Lisle chantant la Marseillaise.jpg|240px|thumb|right|『ライン軍団の歌』を謳う[[クロード・ジョゼフ・ルージェ・ド・リール|リール大尉]]]] |

|||

12月18日、ロベスピエールはジャコバン・クラブで戦争による革命の破滅を予告する。「軍の指揮にあたるものが国家の運命を決める力を持ち、自身が支持する党派のために局面を一変させてしまう。[[カエサル]]や[[クロムウェル]]のようにな者であれば、彼らは独裁的な権力を握る」と警鐘を鳴らした<ref name="マクフィー(2017)185">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.185</ref>。この警告は後に的中、皮肉にもフランスは戦争が激しさを増す中でロベスピエールが公安委員会に参加し、これによって共和国にこれまで以上に強力な革命体制が樹立される。その後、総裁政府、統領政府の過渡期を経ながら戦争で名を挙げた将軍[[ナポレオン]]が[[ブリュメールのクーデター]]で政権を掌握した。その後、ナポレオンは非世襲的方法で帝位につき[[フランス皇帝]]となる。[[フランス第一帝政|ナポレオン帝政]]へと移行する中で専制支配が復活してフランスは再び保守化していく。こうして革命は終結した。ロベスピエールは戦争を革命を危機に陥れる危険な劇薬と見なしていたのであるが、この懸念は後に現実のものとなってしまう<ref name="柴田(2007)138-139">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.138-139</ref><ref name="安達(2008)98">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.98</ref>。 |

|||

ブリッソーは、フランス革命は[[アメリカ独立戦争]]と同様、武力で外敵を打倒して自由を達成すべきであるとして開戦論を主張し、ロベスピエールの批判に反発を強めた。ロベスピエールは戦うべきかではなくいかに戦うか、勝利への道筋を確実に示していくべきと考えていた。ロベスピエールにとって「国内と国外の戦争を抑え込み」勝利するため必要なことは、国民衛兵を強化し、[[公教育]]、公的な祭典、公的な演劇を導入して民衆を啓蒙することであった<ref name="マクフィー(2017)186-188">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.186-188</ref><ref name="松浦(2018)48">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.48</ref>。 |

|||

2月7日、[[オーストリア]]と[[プロイセン]]が軍事[[同盟]]を締結して、フランス包囲網を形成しようとする。4月20日、立法議会はオーストリアに対して[[宣戦布告]]することを決定、国王の承認を獲得する。[[フランス革命戦争]]の開戦となった<ref name="芝生(1989)91-92">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.91-92</ref>。しかし、1791年段階でこれまで戦争を指揮してきた6千人の貴族将校が亡命しており、作戦指導をできる優秀な将官はいない状態となっていたため、戦線は大混乱を来した。戦地ではよく訓練された[[職業軍人]]で構成されるオーストリア=プロイセン同盟軍が進撃を始めると、未訓練の義勇兵を中心として貴族士官と平民との軋轢をかかえたフランス軍は統制を欠いて戦える状態ではなかった。各地で敗北、敗走を重ねていった<ref name="柴田(2007)138-139">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.138-139</ref><ref name="安達(2008)113">[[#安達(2008)|安達(2008)]] p.113</ref>。 |

|||

====ジャーナリストとして==== |

|||

[[File:Jean-Paul Marat portre.jpg|thumb|200px|民衆を革命へと鼓舞した「人民の友」[[ジャン=ポール・マラー|マラー]]。]] |

|||

1792年2月、ロベスピエールはパリ刑事裁判所代訴人に就任していたが、戦況の悪化に苦悩して間もなく職を辞任し、[[革命家]]としての活動に専念する<ref name="マクフィー(2017)190">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.190</ref>。5月になると、ロベスピエールは言論活動によって政治に影響力を及ぼそうと試みて新聞『憲法の擁護者({{lang-fr|'' Le Défenseur de la Constitution''}})』を発行、大部分をロベスピエール自身が執筆していた。内容の大半が戦争報道で、軍内部に所属する各地の通信員からの情報や報告を掲載した。後の同志[[カミーユ・デムーラン|デムーラン]]、[[ジャン=ポール・マラー|マラー]]も『[[人民の友]]』を発行するなどジャーナリストとして活動し、ロベスピエール擁護の支援報道をおこなっていた<ref name="マクフィー(2017)192-193">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.192-193</ref>。 |

|||

ロベスピエールにとって戦争は、[[自由]]と[[人権]]をめぐる真実と悪との[[闘争]]、民衆と[[暴君]]との闘いであった。したがって、戦争が短期決戦で終結するという甘い見通しをするのではなく、より慎重に勝利を得るための準備や占領地の施政に関する方法を検討し、[[民族自決|諸民族解放]]のために政府が明確な戦争遂行のヴィジョンを示さねべならないと考えていた<ref name="マクフィー(2017)193">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.193</ref>。 |

|||

しかし、[[世論]]は戦争熱が過熱しており、慎重論を説くロベスピエールはジャコバン・クラブで完全に孤立していた。ブリッソー、[[ニコラ・ド・コンドルセ|コンドルセ]]などジロンド派議員、[[内閣]]を構成する{{仮リンク|フランスの内務大臣リスト|label=内務大臣|fr|Liste des ministres français de l'Intérieur}}[[ジャン=マリー・ロラン|ロラン]]、[[外務大臣 (フランス)|外務大臣]]を務めた{{仮リンク|デュムーリエ|fr|Charles François Dumouriez}}将軍といった軍の有力者を非難し続けた。ロベスピエールとブリッソーの対立は日に日に激化した。新聞報道を介して人格否定を伴う不毛な中傷が飛び交い、ジャコバン・クラブでの演説でも両陣営は相互に非難しあっていた<ref name="マクフィー(2017)188-189">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.188-189</ref>。孤立するロベスピエールを支援する人もいた。民衆[[演劇]]の[[役者]]だった[[ジャン=マリー・コロー・デルボワ|コロー・デルボワ]]や有力な法曹家で立法議会の議員だった[[ジョルジュ・クートン]]が協力者となり、{{仮リンク|モーリス・デュプレ|fr|Maurice Duplay}}の[[アパート]]の一室で共に仕事をするようになっていた<ref name="マクフィー(2017)193">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.193</ref>。 |

|||

フランス革命戦争は党派対立を激化させたばかりか、社会不安が蔓延していた。 |

|||

[[ファイル:Jacques Guillaume Simonneau maire d'Étampes.jpg|thumb|170px|民衆に殺害された[[エタンプ]]市長[[ジャック・ギヨーム・シモノー]]]] |

|||

1792年3月3日、パリ南西部の町[[エタンプ]]で市長[[ジャック・ギヨーム・シモノー]]が殺害される事件が発生した。シモノは革なめし工場の所有者でもあり、ジャコバン・クラブの有力メンバーでもあった。[[アシニア]]下落と賃金労働者の食糧難が深刻化するなかで、経済活動の[[自由]]を支持して[[配給 (物資)|食糧配給]]など必要な対応策を執らず、[[戒厳令]]を発して[[騒擾]]を武力で鎮圧しようとした。しかし、民衆の怒りの結果、市庁舎を出るところでシモノは銃撃を受けて刺殺された。エタンプ市民は事件を歓迎したが、立法議会は優秀で勇敢として知られた政治家シモノの死を讃えようと考えた。 |

|||

町の近郊に住む司祭ピエール・ドリヴィエは、議会がシモノを顕彰する決定したことに対して強い反発を示した。「生存のために自然が与えた法」は経済活動の自由に優先されるべきだと訴えて「嘆願書」を作成して立法議会に提出した。ドリヴィエは「富裕な者とその周囲のいる人、あるいは犬や馬までもが遊んでいるのに満たされている。その傍らで、労働によって生活している人間や動物が、[[労働]]と[[飢餓]]という二重の重荷に押しつぶされるのは、不快極まりない」と語った。 |

|||

この事件は{{仮リンク|モラル・エコノミー|en|Moral economy}}に基づく{{仮リンク|食糧暴動|en|Flour War}}の一つとして重要なのだが、立法議会では大した反響は得られなかった。議会の無関心の一方でロベスピエールはこの事件に注目して記事を執筆した。いかなる理由でも殺人行為を正当化することはできないとしながらも、「労働を通して社会がその成員のための生活必需品と食糧を保証する義務という意味での[[生存権]]」が政府によって保障されなければならず、必要であれば立法や議会の諸委員会の政令によって経済活動に介入し、民生の安定化を図っていくべきだと論じた。ロベスピエールはシモノは民衆の生活に注意を向けず騒擾に参加した群衆に発砲を命じた弾圧者であって英雄ではないと非難した。こうした事件に関する報道や論評を通じ、ジャーナリストとして民主派の急先鋒としての名声と支持を確立していった<ref name="マクフィー(2017)194-195">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.194-196</ref><ref name="柴田(2007)135-136">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.135-136</ref>。 |

|||

====王政崩壊と共和国樹立==== |

|||

[[image:PeopleStormingTuileries.jpg|thumb|240px|right|6月20日のデモ。民衆は直接国王の拒否権に圧力をかけようとする。]] |

|||

[[image:Jacques_Bertaux_-_Prise_du_palais_des_Tuileries_-_1793.jpg|240px|thumb|right|[[8月10日事件]]。]] |

|||

[[ファイル:Gilbert du Motier Marquis de Lafayette.jpg|thumb|240px|right|[[中将]]の制服を着た[[ラファイエット]]侯爵の肖像。立憲派貴族で当初は革命支持であったが、急進化する革命に危機感を感じて敵国[[オーストリア]]に亡命する。]] |

|||

民心が動揺する中で政局も大きく揺れていた。5月18日、北方軍司令官であったラファイエットは攻撃不能を宣言して国王に和平交渉を勧告した。その後間もなく、ラファイエットは敵国オーストリアに亡命してしまう。戦争は結果的にすべてを悪い方向に導いた。7月11日、立法議会は義勇兵への参加を呼びかけるべく「祖国は危機にあり」との宣言を採択、戦線の立て直しを図ろうとした。一方、ロベスピエールは議会外のジャコバン・クラブでの主導権を掌握し始めていた。彼はジャコバン派内の[[山岳派]]に属し、[[ジロンド派]]内閣が推進した対外戦争に反対した。 |

|||

国王と王妃は敵国オーストリアと内通しており、作戦情報を漏洩していた。宮廷には秘密の隠し戸があり、[[スパイ]]が機密を盗み取り、前線では敗戦が続いていた。6月20日、民衆がテュイルリー宮殿の王の寝室にまで押し寄せて、国王の前で示威行為を強行した。国王の裏切りは民衆の目にも明白なものとなっていったのである。戦争の経過とともにフイヤン派も勢力を失い、苦戦の中でジロンド派もジャコバン派やコルドリエ派に切り崩されていった。革命は戦争を通じて次第に急進化を遂げていく。国内の「裏切り者」を束ねる国王と王党派を一掃していくことが事態打開の唯一の方策であった<ref name="芝生(1989)94-95">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.94-95</ref>。 |

|||

ロベスピエールは、国王を[[1791年憲法]]を棄損する政治的過失を犯した[[政治犯|犯罪者]]と見なしながらも、依然として共和制導入に慎重であった<ref name="マクフィー(2017)199-200">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.199-200</ref><ref name="松浦(2018)40">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] p.40</ref>。[[アメリカ独立|建国]]から日が浅く国土も小さく人口も少ない農業国の[[13植民地|東部13州]]時代のアメリカと、農業国ではあるが人口も多くヨーロッパ大陸で大国として覇を唱えた歴史を誇るフランスとでは、国情が大きく異なるため、[[アメリカ合衆国]]が採用した[[共和制]]がフランスで機能するか不安があったためだ。[[モンテスキュー]]や[[ジャン・ジャック・ルソー|ルソー]]の政治思想に影響を受けていたため、[[民主政]]や[[共和政]]は小国寡民に適した制度で大国には大国に相応しい政治制度を選択すべきと考えていた。フランスで採用可能な政治制度は共和政ではなく[[グレート・ブリテン王国]]と同様に[[立憲君主制]]で君主のもとで時間をかけて[[道徳|市民的徳性]]を涵養して[[議会制民主主義]]を育成することが現実的と考えていた。ロベスピエールが考える理想の共和政は、[[古代ローマ]]の[[古典]][[教養]]の世界にのみあって、近代フランスでは不適当な制度と見ていた。しかし、時流の中でまたしてもロベスピエールは考えを変更していく<ref name="マクフィー(2017)215">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.215</ref>。 |

|||

ロベスピエールの慎重な立場を大きく変化させる事件が発生する。7月25日、プロイセン軍司令官[[カール・ヴィルヘルム・フェルディナント (ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公) |ブラウンシュヴァイク公]]が革命を破滅させ、パリを焦土に変えると声明([[ブラウンシュヴァイクの宣言]])を発した。この脅迫的声明にパリ市民は戦慄した。人々は祖国の危機を痛感して義勇兵への志願に応じ、外敵を打倒するために国内の姦賊を滅ぼそうとする<ref name="マクフィー(2017)201">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.201</ref>。 |

|||

フランスの敗戦と壊滅の危機に対して責任があるのは祖国の裏切者を率いる国王だと民衆は見ていた。首都パリ48区のセクションの議決に基づいて特別自治市会[[パリ・コミューン (1792年)|パリ・コミューン]]が設立された。パリ・コミューンによって蜂起のために国民衛兵から民衆部隊を徴募して2万人の連盟兵が組織され、[[8月10日]]、民衆と連盟兵が合流して[[テュイルリー宮殿]]を襲撃した。[[8月10日事件]]である<ref name="芝生(1989)97">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] p.97</ref>。ロベスピエールにとって、この事件は特別な意義を持っていた。「こうして、ユマニテ(人間性)の栄光を讃えるべく、かつてない最も美しい革命が始まった。さらに言おう。[[人類]]にふさわしい目的をもった唯一の革命とは、[[平等]]、[[正義]]、そして[[理性]]という不滅の原理を基準とした政治を、最終的に打ち立てる革命である」と語った。すぐさま蜂起への支持を表明し、共和国樹立を支援した。ただし、この「最も美しい革命」は民衆の襲撃により戦闘中、戦闘後で計600人の[[ギャルド・スイス|スイス衛兵]]が次々と虐殺された。ロベスピエールはこうした民衆暴力もこれまでの政治的抑圧からの解放を考えれば正当な行為であると受け止めた<ref name="マクフィー(2017)201-203">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.201-203</ref>。 |

|||

まもなく立法議会では[[王権]]停止の諸法令が通過、[[君主権]]が停止されたのである。フランスは共和制へと移行していく。[[普通選挙]]によって議員を選出して新たな議会「[[国民公会]]」を招集するように求めた。まもなく、立法議会の解散が決まり、[[普通選挙]]の実施が約束された。8月13日、国王一家は[[タンプル塔]]に幽閉されこととなった<ref name="芝生(1989)97">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] p.97</ref>。ジロンド派内閣が復活して[[コルドリエ・クラブ]]で名声を博した[[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]が{{仮リンク|フランスの司法大臣|label=司法大臣|fr|Ministre de la Justice (France)}}に就任した。15日、ロベスピエールは王党派と全ての反革命分子を裁く特別重罪裁判所(後に[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]]に改組)を設置するように提案、パリ・コミューンの承認を取り付けた。特別裁判所が設置されれば反革命派は法に基づいて処罰でき、無規律な民衆暴力は回避できると考えた。民衆による超法規的な[[私刑|リンチ]]に賛同できなかったのである<ref name="マクフィー(2017)204">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.204</ref>。だが、この提案はパリの急進派の影響力を強めていくことにつながるため、穏健共和派のジロンド主義者とロベスピエールの関係を決定的に悪化させていく。[[ロラン夫人]]は「私たちは、ロベスピエールやマラーのナイフに身をさらしているのです」と支持者への手紙で語った。8月23日から[[ギロチン]]の使用が始まっていたのだが、穏健派はパリの[[人民]]に影響力を持つマラーやロベスピエールによって訴えられ[[粛清]]されることを恐れ始めていた<ref name="マクフィー(2017)207">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.207</ref>。 |

|||

一方、反革命も生き残りを欠けて最後の抵抗を示した。前日の14日、フイヤン派のラファイエット軍司令官は[[王政]]の復活を画策してパリ進軍を企図するが、兵士の反対で失敗していた。8月19日、進退窮まったラファイエットは軍を捨てて敵国オーストリアに亡命した。立憲派貴族の頭目が亡命して立憲君主制の政治的支柱は倒壊する。君主制は風前の灯であった。 |

|||

[[image:MassacrePrincessLamballe.jpg|thumb|right|240px|九月虐殺([[ランバル公妃マリー・ルイーズ|ランバル公妃]]の殺害)]] |

|||

[[image:Feron - Le Duc de Chartres à Valmy (1792).jpg|thumb|240px|ヴァルミーの戦い]] |

|||

8月27日、次の議会のための予選会(第一次選挙)が始まった。選挙中の情勢下で対外危機が生じる。プロイセン軍が9月1日に[[ヴェルダン]]要塞を攻略したのである。1792年9月2日-6日、凶報がパリに届くと[[パニック]]が発生した。数箇所の[[監獄]]に民衆が殺到して[[ランバル公妃]]が殺害されて彼女の遺体は凌辱を受けた他、大半が王党派とは無関係の[[囚人]]を即席裁判で殺戮し[[大量虐殺]]を働いたのである。[[九月虐殺]]である<ref name="芝生(1989)102-106">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] pp.102-106</ref>。必然、事件後に政治対立は激しくなった。ジロンド派内閣は責任回避のために事件への言及を避ける一方、事件発生の責任をロベスピエールに転嫁しようとした。政府からの非難に対し、ロベスピエールは事件への関与を否定して治安責任者である{{仮リンク|歴代のパリ市長|label=パリ市長|fr|Liste des maires de Paris}}{{仮リンク|ジェローム・ペティヨン・ド・ヴィユヌーヴ|fr|Pétion de Villeneuve|label=ペティヨン}}と内務大臣[[ジャン=マリー・ロラン|ロラン]]を非難して、事件発生に遺憾の意を表明した。理想に燃え革命を支持してきたロベスピエールであっても、[[法治主義]]の信奉者だったこともあって事件に対する不快感と苦痛を隠し切れなかった。この事件については「血!さらに血だ!ああ!やつらはついに、革命を血で溺れさせてしまったのだ!」と語っていた<ref name="マクフィー(2017)208-209">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.208-209</ref>。 |

|||

国民公会の総選挙に向けて、一年以上の居住条件を満たした21歳以上の成人男性を有権者と定めた普通選挙法{{#tag:ref|このときの有権者資格を正確に表現すれば、成人男子選挙権である。ただし、投票は[[間接選挙]]であり、婦人と家内奉公人には選挙権が与えられず、選挙権も現代の普通選挙とは異なる幾つかの制限があった。また農作業の繁忙期であったことや従軍中の兵士が全線で投票できなかったこと、教会改革への反発、王党派が被選挙権から排除されたため選挙をボイコットしたため、投票率は低調で10%に留まった。投票者数も1791年憲法後の立法議会選とそれほど変わらなかった<ref name="柴田(2007)147">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] p.147</ref>。|group=注釈}}が発効し、9月3日には選挙集会(第二次選挙)が始まった。ロベスピエールは、アラスでも候補者名簿に加えられていたがアラス選出議員であることをこの選挙でも選ばなかった。パリでは反戦を訴えたことの正しさが証明され、ロベスピエールは得票数525票中338票を集めて市長ペティヨンを破って彼を二位当選者に押し退けて、パリでトップ当選を果たした。ロベスピエールは圧倒的人気を背景に以後もパリの代表者として活動していく。弟[[オーギュスタン・ロベスピエール|オーギュスタン]]はアラス代表の議員に選出され、兄弟はパリで合流を果たした。ロベスピエールの熱狂的な支持者であった[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]もこの時の選挙で選出され、以後行動を共にした<ref name="マクフィー(2017)209-211">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] pp.209-211</ref>。 |

|||

[[9月20日]]、[[ヴァルミーの戦い]]で革命フランス軍が初勝利を挙げた<ref name="芝生(1989)106">[[#芝生(1989)|芝生(1989)]] p.106</ref>。また、[[離婚法 (フランス革命)|離婚法]]が成立、[[戸籍]]の世俗化が進められた。この日、立法議会は最終議事を終了して解散した。 |

|||

====国民公会発足==== |

|||

[[File:French National Convention, 1792.svg|thumb|right|240px|1792年9月選挙時点の国民公会議員構成{{#tag:ref|赤色は山岳派、灰色は平原派、青色はジロンド派を表しているが、当時は政党というものがなく、議員の信条や派閥は必ずしも明確ではなかった。そのため後世の学者の独断による分類の具体的な勢力数は出典によってまちまちで、これは一例に過ぎない。ただし平原派のような中間派が最多であったことは学者間の共通認識である<ref name="柴田(2007)148-149">[[#柴田(2007)|柴田(2007)]] pp.148-149</ref><ref name="遅塚(1997)108">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.108</ref>。|group=注釈}}。]] |

|||

[[image:Sans-culotte.jpg|thumb|240px|『[[サン・キュロット]]の扮装をした歌手シュナール』。ルイ=レオポール・ボワイユ作(1792年)]] |

|||

この頃、民衆は革命の中心にいながらも常にその指導部からは排除されてきたが、国王の拒否権によって機能不全に陥った国家を救うべく立ち上がったのは、[[共和主義]]者としての自覚を持つに至った民衆、つまり[[サン・キュロット]]であった。彼らの蜂起によって王政は打倒され、革命は第二段階に入っていた。一方、共和制の樹立で政権を取り戻したジロンド派であったが、経済と戦況の悪化によって批判が高まる。窮した彼らは対立派閥に責任を転嫁しようと「モンターニャールの三位一体」と云われたロベスピエール、[[ジャン=ポール・マラー|マラー]]、[[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]の三人を三頭政治を目指す悪党として激しく攻撃したが、逆に民衆の支持を大きく失って凋落していた。 |

|||

ヴァルミーの勝利に沸く喧騒のなかで実施された総選挙によって[[国民公会]]が発足した。9月21日には王政の廃止を決議して共和国宣言を発し、[[フランス第一共和政]]が成立を見た。翌[[9月22日]]、この日は[[フランス革命暦|革命暦]]の元年元旦となった。フランスは[[一院制]]議会を堅持しながら、王権を停止したことで君主権と[[権力分立|均衡]]していたこれまでの立法議会と比べると、行政の上に立つ[[立法]]大権を持ったはるかに強力な議会体制を構築した。10月2日には執行機関として[[保安委員会]]や公教育委員会など14の実務委員会を設置して、その上部に[[行政]]機関{{仮リンク|国民公会の政府|label=国民公会政府|fr|Ministres de la Convention}}を組織した。 |

|||

:{| class="wikitable" style="font-size: 90%;" style="text-align:center" |

|||

|+ フランス革命時の議会の座席(議長席から見て)<ref>[[#浅羽|浅羽 p67]]</ref> |

|||

! !! 左側('''左翼''') !! 中央 !! 右側('''右翼''') !! 備考 |

|||

|- |

|||

! 1789-1790 [[憲法制定国民議会|制憲議会]] |

|||

| style="background:MistyRose" | [[ジャコバン派]](民主派) ||style="background:LightYellow" | ジャコバン派(立憲派) || style="background:LightCyan" | [[王党派]] ||急進派が左、保守派が右に座った |

|||

|- |

|||

! 1790-1792 [[立法議会]] |

|||

| colspan="2" style="background:MistyRose" | (ジャコバン派)民主派 || style="background:LightYellow" | [[フイヤン派]](旧立憲派) || 王党派が消滅し、立憲派が右に移動した |

|||

|- |

|||

! 1792-1793 [[国民公会]] |

|||

| style="background:Pink" | [[山岳党|山岳派]](経済的[[平等主義]]) ||style="background:MistyRose" | [[平原派]] ||style="background:MistyRose" | [[ジロンド派]]([[経済的自由主義]]) ||フイヤン派が消滅、民主派が三派に分裂、経済的自由主義が右に移動した |

|||

|- |

|||

! 1793-1794 国民公会 |

|||

| style="background:Pink" | 山岳派(実権掌握) ||colspan="2" style="background:MistyRose" | 平原派 ||ジロンド派が追放、議会外に過激な民衆運動「[[アンラジェ]]」や[[フランソワ・ノエル・バブーフ|バブーブ派]]('''[[極左]]''') |

|||

|- |

|||

! 1794-1799 国民公会 |

|||

| colspan="3" style="background:LightYellow" | 平原派(山岳派残党 - 王党派残党) || '''[[テルミドールのクーデター|テルミドールの反動]]'''で山岳派指導者が消失 |

|||

|} |

|||

{{See also|国民公会|fr:Ministres de la Convention|フランス第一共和政|革命暦}} |

|||

ロベスピエールも国民公会の議員に選出されて、再び中央政界の表舞台へと帰ってきた。 |

|||

[[Image:Buzot.jpg|thumb|200px|フランソワ・ビュゾー]] |

|||

普通選挙制確立を受けて、ロベスピエールは『憲法の擁護者』の誌名を『有権者への手紙』に変更し、フランス全国と首都パリの代表者という立場を明確にしていく。一方、地方選出議員の一部にはパリで政治情勢が大きく規定される事態に憂慮があった。9月25日、国民公会はジロンド派議員[[フランソワ・ビュゾー]]が提案した州連邦制度案を否決した。この提案は、ジロンド派の一部(ビュゾー派)が主張したものに過ぎないが、ジロンド派とは連邦主義者であるという悪評が定着するもとになった。連邦主義は南仏に政治的地盤を持ち政治スタンスとしては[[アメリカ]]型の[[連邦]]国家を目指す地方分権論であったが、ジャコバン派から内戦や割拠を誘発する分裂主義の主張と見なされ、中央集権と首都パリへの一極集中を主張する革命主流派の敵と見なされた。 |

|||

フランス南西部の選挙区から選出されたジロンド派議員たちは、パリの革命的情勢と共に躍進したロベスピエールをこぞって「[[独裁]]を目指す者」として告発していく。ルヴェによる告発に対して、ロベスピエールは「自分が独裁者を目指すのならば、三頭政治を開始して立法府を破壊するであろう」と言及、実際に独裁を目指すような権謀術数は弄していないと反論した<ref name="松浦(2018)54-55">[[#松浦(2018)|松浦(2018)]] pp.54-55</ref>。 |

|||

ロベスピエール批判によってジャコバン派とジロンド派の対立が決定的になっていった。10月8日に[[フランソワ・ビュゾー|ビュゾー]]の提案により創設され集結していた県連盟兵が翌11月にはパリに到着していた。南部の都市[[マルセイユ]]から来た連盟兵たちは、街頭で「マラー、ロベスピエール、ダントン、そして彼らを支持するものすべての首をよこせ!ロランはその地位に留まれ!国王裁判はいらない!」と叫んでいた。南西部の地方では穏健派が支配的な影響力をもっていた。ロベスピエールは、革命が厳しい状況にあるのは甘い見通しで諸外国と開戦したジロンド派に責任があり、治安や国内情勢が切迫しているのは内閣に参加した大臣に職務能力が欠落しているためだと批判した。パリでの急進的な革命に反対する地方の穏健派に対しても、ロベスピエールは国民公会で反論、革命の歩みから首都パリの急進性を外すことはできないと語り、革命と蜂起した民衆を擁護した。 |

|||

{{quotation|「市民諸君、あなたがたは革命なき革命を望んだのか。自由の友であるフランス人が、先の八月、パリに集い、全県に代わってこの問題に取り組んだ。われわれは、彼らを完全に承認するか否認しなければならない。いくらかの、外見上そう見える、あるいは明白な軽罪を犯すことは、こうした偉大な激動の中においては避けられないものだが、彼らの献身にもかかわらず、彼らを罰するべきなのだろうか。」}} |

|||

人民の正義に基づく蜂起を非とすればフランス革命は根本から否定されてしまう。このときの連邦主義者による告発は国民の支持を得られず失敗に終わり、人民と革命を擁護して世論を味方につけたロベスピエールの勝利に終わった。ロベスピエールの演説は印刷されて市中で民衆から歓迎された。しかし、政界復帰間もなくのタイミングで、自身への糾弾の機運が高まったことに深く落胆したロベスピエールは告発を反駁したものの、11月に再び体調を崩して一か月にわたる病気療養に入ってしまう。 |

|||

パリでは[[ジャコバン・クラブ]]からブリッソーが追放され、ジロンド派は脱退することになった。これにより政治的勢力図はおおよそ上図で示すような構成を示すようになった。ロベスピエール率いる狭義のジャコバン派は[[コルドリエ・クラブ]]と合流していく。彼らは国民公会の左上部の議席を陣取っていたため[[左翼]]と呼称するとともに、同派は[[山岳派]]と呼ばれるようになった。議席の下方部の議員は[[平原派]]と呼ばれる穏健な中間派が占め、議場右側には[[右翼]]の[[ジロンド派]]が陣取っていた。国民公会議員たちは対外戦争と内戦で共和国が最大の苦境に陥るなか、革命期最大の政治決断を下していく。{{仮リンク|国王裁判|fr|Procès de Louis XVI}}に着手するのである。 |

|||

{{See also|ジャコバン派|ジロンド派|山岳派|平原派}} |

|||

====国王処刑==== |

|||

{{節スタブ}} |

|||

[[Image:Louis XVI au pied de l'échafaud.jpg|thumb|300px|国王ルイ16世の処刑]] |

|||

**11月13日:'''[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]'''、国王裁判について演説 ★ |

|||

{{quotation|「ルイは国王だった。そして共和国が樹立された。諸君が取り組んでいる問題は、これらの言葉のみで決着がついている。ルイはその犯罪のゆえに王位をはく奪されている。……戦勝と人民は、彼のみが叛徒であるという裁定を下した。したがってルイは裁かれえない。彼はすでに裁かれているからだ。彼がすでに断罪されてしまっているか、共和国が無罪放免されないか、そのどちらかなのである。」pp.56-57}} |

|||

**12月4日:国王裁判開始(〜1793年1月15日結審) ★ |

|||

{{quotation|「彼にどういう刑罰を科すべきか。……私について言えば、私は死刑を忌み嫌っている。法律によって気軽に科されるべきものではないのだ。そして私は、ルイ個人に対して愛情も憎しみも感じていない。私が憎むのは彼の罪だけだ。私は死刑の廃止を求めたことがある。……個人、あるいは社会の安全のために必要な場合においてのみ、死刑は正当化されうる。ルイは死ななければならない。祖国が生きねばならないからだ。」}} |

|||

**1月1日 : 公安委員会の前身{{仮リンク|総防衛委員会|fr|Comité de défense générale}}を設置 |

|||

**[[1月21日]] : '''国王[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]処刑''' ★ |

|||

====最高価格令と生存権==== |

|||

{{節スタブ}} |

|||

[[File:The value of assignats(1789-1796).png|thumb|right|280px|[[バーゼル]]でのアッシニアの正貨(エキュ)との交換レート(1789年 - 1796年)]] |

|||

一方、戦線の混乱の傍らで経済混乱は深刻さを増していた。経済混乱の原因は債券から強制流通権を付与され[[通貨]]へと格上げされた[[アシニア]]が暴落したことにある。 |

|||

1792年11月30日、国王裁判の最中、国民公会では[[ウール・エ・ロワール県]]で発生した食糧危機が議論された。物価統制の導入と'''[[生存権]]'''をいかに保障するかという問題が喫緊の課題となっていた。戦時中の物不足と[[インフレ]]の進行で困窮する者がいる一方で、不当な利益を享受する買占め業者、悪徳商人が市場に蔓延って経済を麻痺させており、民衆は公定価格の設定を要求していた。 |

|||

ロベスピエールは物資不足と食糧難による飢餓の蔓延が庶民生活を脅かす深刻な問題であることを理解していた。「同胞が空腹で死につつあるそのそばで、小麦を山ほど積み上げる権利をもっている人間などいない。社会の第一の目的とは何であろうか。人の、奪うことのできない諸権利を守ることである。これらの権利のうち、第一に重要なものとは何であろうか。それは生存権である。それゆえ、社会の第一の法は、社会の全成員の生存のための手段を保証する法である。この法以上に重要なものなどないのだ。」と述べた。「人間に必要な食料品は、生命それ自身と同様に神聖である。およそ生命の保全にとって不可欠なものは、社会全体の共同の所有であり、それ以上の超過分だけが個人的所有である」と見解を示し、食糧価格の統制によって民生の安定を図る必要があると認識していた。 |

|||

ただし、ロベスピエールは統制経済への移行や財産の平等化を志向したわけでない。最高価格を設定して買占めと投機による価格高騰を防止して、悪徳商人による不正な利益追及を規制しようとした。積極的な食糧市場への介入によって穀物をはじめ物資の自由な流通を保証し、商品取引の公正性を維持して市民の食糧調達の術を確保しようと考えていたのである。2月12日、ロベスピエールはジャコバン・クラブで演説し、国民公会において民生安定化策を検討することを約束した。ロベスピエールの勧告によって政府は物資の確保を最優先にすべく戒厳令を敷いた。5月4日には穀物の'''{{仮リンク|最高価格令|fr|Loi du Maximum général}}'''が制定され、9月29日から施行されることで本格的な価格統制が始まった。 |

|||

*5月18日:{{仮リンク|十二人委員会|fr|Commission extraordinaire des Douze}}の設置 |

|||

*5月20日:10億リーブルの累進強制公債 |

|||

*6月22日:累進強制公債を修正して再可決(税率強化) |

|||

====ジロンド派粛清==== |

|||

[[image:Traversée de la Loire Vendée.jpg|thumb|320px|right|ヴァンデの反乱(ロワール渡河)]] |

|||

[[ファイル:Charles-François Dumouriez.PNG|thumb|right|240px|{{仮リンク|デュムーリエ|fr|Charles François Dumouriez}}将軍の肖像画、1834年作。]] |

|||

[[Image:Banquet des Girondins.jpg|thumb|right|240px|『ジロンド派の最後の晩餐』]] |

|||

国王の処刑とベルギー進出によって脅威を感じた周辺国はフランスを打倒するべく結束した。2月1日、国民公会は[[グレートブリテン王国|イギリス]]と[[ネーデルラント連邦共和国|オランダ]]に宣戦布告する。2月13日には、オーストリア・プロイセン・イギリス・[[スペイン・ブルボン朝|スペイン]]・オランダによって[[第一次対仏大同盟]]結成された。 |

|||

しかし、対外戦争の敗北によって危機がピークに達した。フランスは挙国一致体制で戦争を戦い抜こうと試み、2月24日、国民軍への強制募兵制度[[30万人募兵令]]を発した。これが引き金となってパリに不満を持った地方が反抗を開始する。内戦が発生したのである。3月3日には[[リヨンの反乱]]が発生、1794年10月9日の陥落まで反乱が続いた。また、一週間後の3月10日にはフランス西部の[[ヴァンデの反乱]]が始まる。聖職者民事基本法への宣誓問題と、[[30万人募兵令]]に反発した王党派農民が反革命の蜂起を起こしたのである。5月29日には[[マルセイユ]]で反乱が発生、反革命派による反抗は全国的な規模へとエスカレートしていった。 |

|||

{{See also|第一次対仏大同盟|30万人募兵令|リヨンの反乱|ヴァンデの反乱}} |

|||

3月18日、フランスは[[ベルギー]]で[[ネールウィンデンの戦い (1793年)|ネールウィンデンの戦い]]に挑むが大敗を喫した。4月2日には、北方軍司令官の{{仮リンク|デュムーリエ|fr|Charles François Dumouriez}}[[将軍]]が裏切り、敵に投降したのである。事の経緯はデュムーリエ将軍がオーストリア軍と共謀してパリに進撃して[[王政復古]]を目指したことに端を発した。企ては前線指揮官だった[[ルイ=ニコラ・ダヴー]][[中佐]]らフランス将兵に拒否され、計画は失敗に終わった。デュムーリエは止む無く、[[ルイ・フィリップ2世 (オルレアン公)|オルレアン公爵]]の息子[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]とともに亡命した。前線のフランス軍は最高指揮官を失って大混乱に陥った。ロベスピエールは国家の危機と分裂の脅威を訴えた。 |

|||

{{quotation|「われわれがなすべきなのは、単にヴァンデの反乱者たちだけでなく、人類とフランス人に対する反乱者すべてを消滅させるためである。存在するのは二つの党派だけだ。一つは堕落した人間の党派。もう一つは有徳の人間の党派である。その財産や地位ではなく、その性格でもって人を見分けなければならない。人間には二種類のカテゴリしかない。一方に、自由と平等の賛同者、抑圧されているものの擁護者、生活困窮者たちの友がいる。他方に、邪悪で、富裕で、不正義で、暴虐なアリストクラートがいる。まさにこれがフランスに存在する分裂なのである。」}} |

|||

ロベスピエールは危機に直面した国家を救うために、緊急措置の採用を国民公会に働きかけた。ジロンド派と反革命分子の協力関係を危険視するロベスピエールの提言に従って、国民公会は国内に潜む裏切り者を炙り出し反逆を防ぐために手を打っていく。3月10日、特別重罪裁判所を強化して[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]]が設置された。4月6日には、臨時行政機関として、第1期[[公安委員会 (フランス革命)|公安委員会]]が成立した。4月9日、[[派遣議員]]制度が導入され、地方や前線の軍事活動を議員たちが直接指導することとなった。デュムーリエ反逆の結果、恐怖政治の執行機関を整備する動きは加速され、マリー・アントワネットとその家族に加えて、デュムーリエと関係が深かった穏健なジロンド派に対する追及は日に日に厳しくなっていた。また、ジロンド派内閣は共和国の窮状の責任を戦争責任を負う自らではなく、パリの急進的な民衆運動に転嫁しようと試みた。この時の政局はパリ民衆とジロンド派との完全な決裂を意味するものであった。また、ジャコバン派を糾弾するのみで一向に危機を打開できず、何の実績も上げないジロンド派を国民公会で多数派であった平原派議員たちは次第に見切りをつけるようになった。ジロンド派政権は風前の灯火となっていた。 |

|||

ロベスピエールは、当初のところジロンド派の完全排除に消極的であったが、長期に及んだ病気療養後に復職すると、民衆に武装蜂起を促すことを決断する。この時、ロベスピエールやマラーをはじめジャコバン派指導者は[[新聞]]の発行によって効果的な[[マスメディア|メディア]]戦略を打ち出すことに成功しており、「世論の専制支配」というべき影響力を保持していた。5月31日には[[プロパガンダ|宣伝]]によって国民衛兵と約8万人の[[サン・キュロット]]が大挙して参集、国民公会を大群衆が包囲した。749人の議員からなる国民公会中、ジャコバン派はおよそ215議席ほどを占める程度であったが、300議席ほどの中間派がジャコバン派に同調してジロンド派を徐々に追い詰めていった<ref name="遅塚(1997)108">[[#遅塚(1997)|遅塚(1997)]] p.108</ref>。1793年6月2日、国民公会はジロンド派追放を決議、議員29名が逮捕され、{{仮リンク|6月2日の革命|fr|Journées du 31 mai et du 2 juin 1793}}がおこった。ロベスピエールはデュムーリエ将軍が裏切ったことにより'''死刑制度擁護者'''へと転向していく。国家の安全、あるいは、自由、統一、平等、共和国の不可分性に対してなされたあらゆる陰謀」に対する報復措置が求められた。ロベスピエールは死刑制度を活用して国家存亡の危機を切り抜けるよう国民に訴えていく。これ以降、国民公会は公安委員会を掌握するロベスピエールに広範な内政・治安権限を委ね、ジャコバン派政権のもとで各地に散開した派遣議員の活動や[[保安委員会]]、革命裁判所などの機関を通して[[恐怖政治]]({{lang|fr|Terreur}}:テルール、テロの語源)を断行し、反対派を[[ギロチン]]台に送った。 |

|||

{{See also|fr:Charles François Dumouriez|革命裁判所 (フランス革命)|fr:Journées du 31 mai et du 2 juin 1793|}} |

|||

=== 恐怖政治(1793年9月-1794年7月) === |

|||

====1793年憲法の採択==== |

|||

{{節スタブ}} |

|||

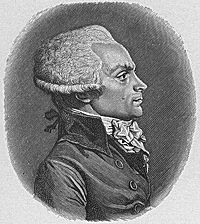

[[File:Declaration des droits de l'homme AE-II-3701 original.jpg|thumb|200px|1793年の人間と市民の権利の宣言]] |

|||

国王処刑とジロンド派粛清により王政は崩壊した。[[1791年憲法]]は[[フランス第一共和政|共和国]]樹立とともにすでに失効しており、[[立憲主義]]によらない[[共和国]][[憲法]]の制定が急務となっていた。ロベスピエールとモンターニュ派政権は共和政体と自由/平等/友愛を軸とする革命の三理念に調和した憲法制定を構想していく。 |

|||

ロベスピエールは元来、政治的平等をはじめとして[[法の下の平等|権利の平等]]に価値を置いており、農地均等法を「ペテン師の亡霊」と呼ぶなど長年にわたって経済的平等に関心を割かなかった。革命戦争の勃発と内乱の激化、食糧騒擾や経済混乱による飢餓の蔓延を前にして、1793年以降ロベスピエールは[[自由主義]]的な従来の立場を見直していき、[[所有権]]の制限や[[富の再分配]]に法的根拠を与えようとした。人権宣言の起草委員会での議論に度々介入して、「自由が他人の権利を守るために制限されうるならば、なぜ所有権に適用しないのか」と発言、「財産の極端な不均衡が多くの災禍と多くの犯罪の源」であるとして貧困による社会悪の是正を図るように訴えた。人権宣言内には「所有権は、他のあらゆる権利と同じように他人を尊重する義務によって制限される」とする第七条が盛り込まれ、経済的平等をはじめ社会的な権利が規定された。「極端な財産の不均衡はあらゆる悪の源泉である」として所有権の制限が提唱されことにより、[[累進課税]]制度の導入や貧困者に対する課税免除、均分相続制が導入された。 |

|||

6月24日、かくして[[1793年の人間と市民の権利の宣言|1793年の人権宣言]]が発布された。この宣言は[[フランス革命]]中に[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]や{{仮リンク|エロー・ド・セシェル|fr|Marie-Jean Hérault de Séchelles}}らが参加した委員会によって作成された。1789年の[[人間と市民の権利の宣言]]との主な違いとして、形式的平等から一歩進んで[[平等主義]]的傾向が明確となった。ジャコバン派政権の樹立により社会的平等は優越的地位を占める権利と規定された。人権宣言の発布と同時に、セシェルの主導のもと[[国民主権|人民主権]]<ref>1793年の人間と市民の権利の宣言25条</ref>、男子[[普通選挙]]制度<ref>1793年憲法本文4条</ref>、国民投票の実施、人民の[[勤労権|労働]]または[[生存権|生活]]を扶助する[[社会権|社会の義務]]<ref>1793年の人間と市民の権利の宣言21条</ref>、[[抵抗権]]<ref>1793年の人間と市民の権利の宣言35条</ref>、[[奴隷制度廃止運動|奴隷制廃止]]<ref>1793年の人間と市民の権利の宣言18条</ref>が規定された'''[[1793年憲法]]'''('''ジャコバン憲法''')が制定された。しかし、この憲法は恐怖政治の採用のため実際には施行されなかった。 |

|||

*ロベスピエールの教育政策案 |

|||

{{See also|1793年の人間と市民の権利の宣言|1793年憲法|}} |

|||

==== マラー暗殺と恐怖政治導入 ==== |

|||

1793年憲法の施行を前に政治的脅威を拭い去るべく、サン・キュロットはジロンド派を追放、ここに山岳派・平原派連立政権が成立した。連立政権とはいえ、政権中枢を抑えたのはモンターニュ派であった。内憂外患に曝された革命はその防御として民衆の支持を集めてさらに革命を前進させるモンターニュ派指導者による強力なリーダーシップを必要としていたからである。絶対的な権限を公安委員会に集めて強力な革命機関が整備された。 |

|||

[[image:Death of Marat by David.jpg|thumb|200px|[[ジャック=ルイ・ダヴィッド]]作。『マラーの死』([[1793年]])]] |

|||

[[ファイル:Charlotte Corday.jpg|thumb|200px|[[ポール・ボードリー]]作。シャルロット・コルデー、左が暗殺されたマラー([[1860年]])]] |

|||

[[1793年]][[5月31日]]の[[ジロンド派]]議員の逮捕の後、[[リヨン]]、[[アヴィニョン]]、[[ニーム (フランス)|ニーム]]、[[マルセイユ]]をはじめフランスの各市が相次いで連邦主義者(分裂主義者を意味する)に指導され反乱を起こした。フランス南部では[[グレート・ブリテン王国]]や[[スペイン]]と手を組んだ王党派が1793年9月に[[トゥーロン]]で反乱を起こし、三か月にわたる[[トゥーロン攻囲戦]]が展開された。 |

|||

フランス国内では敵に打ち勝つため恐怖政治が要望されていた。ただし、[[政党]]政治や[[選挙]]による[[政権交代]]が[[憲法]]で制度化する以前のフランス革命期で、[[ジャコバン派|ジャコバン]][[独裁]]という広く流布した歴史解釈は史実を正確に反映していない。[[ジロンド派]]政権はあくまで国民公会内で少数派を占めるに過ぎなかったため実態は[[一党制|一党的]]な[[独裁]]とは程遠く、政権運営にあたって多数派を形成した平原派の同意と協力が必要で、あくまでも[[三権分立]]を超越した'''国民公会による革命体制'''というべきものであった。 |

|||

革命独裁が形成された頃、議会外の民衆運動は過熱していた。[[ジャック・ルー]]によって指導された[[アンラジェ]](フランス語で「激怒している人々」を指すが「狂人」という意味もある)と呼ばれる[[極左]]グループがその活動を活発化させていた。アンラジェは農地均等分割により[[農地解放]]を実現して急進的な革命を遂行しようとする平等主義者の運動であった。物資欠乏の元凶である買い占め人や[[相場師|投機師]]、悪徳商人らの処罰などを革命政府に要求して[[サン・キュロット]]の支持を得た。[[私的所有権|私有財産制]]の否定や人民自身による[[直接民主主義|直接民主制]]、[[女性参政権]]などのプロト[[共産主義]]的な急進的主張を展開したが、[[議会]]政治に反対して国民公会の権威に挑戦しようとする過激な主張・活動によって政府から危険視された。 |

|||

7月27日、公安委員会が刷新されてロベスピエールが公安委員会に参加することが決まった('''大公安委員会'''が始まる)。政府は公安委員会の改組で国内監視体制を強化し、危険勢力の一掃に本腰を入れて取り組み、アンラジェ弾圧が本格化していく。8月22日には中心人物であった[[ジャック・ルー]]が証拠不十分にもかかわらず二度にわたり逮捕され自殺を遂げたほか、同様の不当逮捕によって{{仮リンク|テオフィル・ルクレール|fr|Jean Théophile Victor Leclerc}}、{{仮リンク|ジャン・ヴァルレ|fr|Jean-François Varlet}}、{{仮リンク|革命的共和派女性協会|fr|Société des républicaines révolutionnaires}}の指導者{{仮リンク|クレ―ル・ラコンブ|fr|Claire Lacombe}}といった指導者たちが相次いで捕らえられ、投獄、組織は解体され消滅していく。支持者となっていたサン・キュロットと釈放された指導者層は[[コルドリエ・クラブ|コルドリエ派]]の左派勢力を形成した[[ジャック・ルネ・エベール|エベール派]]に合流していった。 |

|||

{{See also|アンラジェ|ジャック・ルー|}} |

|||

[[左翼・右翼|右翼]]のジロンド派と[[極左]]のアンラジェを粛清した後も政情不安は続いた。7月13日、[[ジャン=ポール・マラー|マラー]]がジロンド派の刺客となった[[シャルロット・コルデー]]に暗殺されるという事件が発生した。ロベスピエールは'''恐怖政治'''{{lang|fr|"Terreur"}}を必要なものだと信じ、1794年2月の議会演説で「'''徳なき恐怖は忌まわしく、恐怖なき徳は無力である'''」と主張、[[サン・キュロット]]の支持を得て強力な政治指導力を掌握し、公安委員会ならびに革命裁判所を通じて戦争遂行と内乱の終息に向けて注力した。ロベスピエールは、革命中に殺害された多くの指導者たちと同様に「人民の友」マラーの[[カリスマ]]性をさらに高めて「革命の殉教者」として神格化しようと試みた。盟友マラーの死を機にジロンド派の支持を完全に奪い、ジャコバン派内部でのリーダーシップを不動にした。マラー暗殺後、ロベスピエールによる政権掌握によって恐怖政治が強化されていく。 |

|||

歴史家{{仮リンク|ピーター・マクフィー|en|Peter McPhee (academic)}}は、恐怖政治が導入されたことにより、国民公会による強権的な政策遂行、[[リヨンの反乱|リヨンの虐殺]]をはじめとする[[派遣議員]]による[[テロ]]やロベスピエールの権力掌握が決定的になったと指摘している。恐怖政治演説が示唆するような国民に対する大迫害や弾圧の恐怖が国家を支配する手段として大規模に利用されたとする従来通りの歴史解釈に異論を提示している。当時の恐怖政治の性格は、革命戦争や内戦、経済混乱に対応する非常手段であって、[[言論の自由]]も保証されており[[国家総力戦|国家総動員]]体制を構築するための[[戦時体制|戦時政策]]であると指摘し、後の時代に典型化する現代的な[[恐怖政治]]が想起させる抑圧体制とは性格が異なっていると結論付けている。また、現代の[[独裁政治|独裁国家]]とは異なり一般市民を監視して統制しようとしたのではなく、政府の攻撃対象は重大な背信行為や政治的過失を犯した王侯貴族や軍人、政治家、役人、経済を混乱させ私腹を肥やす買占め人、悪徳業者、投機家、国家の安定を脅かす分裂主義者、高位聖職者、不正蓄財や財産を隠匿した資産家が中心であった。 |

|||

{{See also|テロ|恐怖政治|独裁政治}} |

|||

==== 公安委員会の支配 ==== |

|||

[[ファイル:Georges Couthon by François Bonneville.png|thumb|180px|[[ジョルジュ・クートン]]{{#tag:ref|ロベスピエールの良き友人。[[髄膜炎]]により車椅子生活をしていたが、[[テルミドールのクーデター]]では享年39歳で、病気は[[フィクション]](長谷川哲也著『ナポレオン・獅子の時代』)で描かれたような老齢のためではない<ref name="マクフィー(2017)193">[[#マクフィー(2017)|マクフィー(2017)]] p.193</ref>。|group=注釈}}の肖像。]] |

|||

[[ファイル:Saint Just.jpg|thumb|180px|[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]の肖像([[ピエール=ポール・プリュードン]]画)]] |

|||

[[ファイル:Portrait Lazare Carnot.jpg|thumb|180px|公安委員会で戦争遂行委員となった[[ラザール・カルノー]]の肖像]] |

|||

第二次公安委員会(ダントン委員会)はジロンド派粛清後の難局を打開できなかった。そればかりか、モンターニュ派内部の左右両派の不和に加え、ダントンの指導力不足によって公安委員会の信用が著しく低下したことから、政府は[[死に体]]に近い状態になった。そうこうしている間にも戦局はますます悪化し、国内では親ジロンド派とされる西部または南部の地方県で{{読み仮名|連邦主義者|フェデラリスト}}の反乱が新たに起こって、フランスはまたも危機に陥った。 |

|||

[[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]は辞任し、公安委員会は[[1793年]][[7月10日]]に大規模に改組された。定数9名で構成され委員は中道[[右派]]が多数を占めていたが、政権交代によって人員を交代することとなった。人員は[[ジロンド派]]の粛清とダントン派の交代によって中道[[左派]]の[[ジョルジュ・クートン]]、{{仮リンク|エロー・ド・セシェル|fr|Marie-Jean Hérault de Séchelles}}、[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]をはじめロベスピエール派の多数で構成された。当初、ロベスピエールは公安委員会に選出されていなかったが、平原派の{{仮リンク|トマ=オーギュスタン・ガスパラン|fr|Thomas-Augustin de Gasparin}}の辞任による欠員補充のため参加が決定した。 |

|||

1793年9月5日、ロベスピエールが公安委員会に参加したことによって、委員会内のリーダーシップは国民公会で最も影響力のあるロベスピエールが掌握していく。重要委員であった[[ピエール・ジョゼフ・カンボン|カンボン]]は財政政策に専念させるという理由で公安委員からは除かれ、財政委員会の専任となった。これによって公安委員会は財政とは完全に切り離されることになった。ロベスピエール、クートン、サン=ジュストの三巨頭によって組織は強化されていき、活動領域は必然拡大していった。メンバーの入れ替えは頻繁に行われるが、軍事と兵站の専門家である[[ラザール・カルノー]]と台頭する左派を背景に[[ジャック・ニコラ・ビョー=ヴァレンヌ|ビョー=ヴァレンヌ]]と[[ジャン=マリー・コロー・デルボワ|コロー・デルボワ]]の2人が加わって、[[内閣]]に相当する広範な[[行政権]]を付与され、12人体制で[[財政]]と[[警察]]を除く国政全般([[司法]]、[[行政]]、[[派遣議員]]の[[人事]]や[[監査]]、[[軍事]]、[[政令]]ならびに命令書の発行に関わる審議・議決)を公安委員会が総合的に担当していった。 |

|||

公安委員会は[[国民公会]]内の機関で、公会議員で構成され、定期的な公会への報告義務があった。大臣は別にいたが、事実上の政府であったため、その成立から[[テルミドールのクーデター|テルミドール9日のクーデター]]までの期間を、公安委員会政府と呼ぶ。審議は常に非公開とされ、非常に閉鎖的な組織であった<ref group="注釈">秘密会議とされたのは外野の干渉を避けるためで、公開にして政治アピールの場とかした後述の国防委員会の反省から</ref>。公安委員会の執行権の対象は「全てのこと」に及び、緊急時には臨時立法や超法規的な行政命令を行使できたが、[[警察|警察権]]<ref name="general-s" group="注釈">警察権は主に[[保安委員会]]が管轄していた。後に[[1793年]][[7月28日]]の法令で公安委員会を強化する目的で、嫌疑者の拘引する命令を発する権限だけは同委員会にも与えられることになったが、治安・警察に関する広範囲な権限は依然として保安委員会が持っていた。つまり事実上は両委員会の二元支配となっていたわけで、この権限争いがテルミドールのクーデターの一因となっている。[[1794年]][[4月16日]]、ジェルミナル27日の法令で公安委員会にも逮捕権(告発権と予審権)が与えられ、両者の争いは一層激しくなった。なお保安委員会は治安委員会とも訳される</ref>や[[司法|司法権]]を持たず、財政にも関与できないなど、報告義務以外にもいくつか制限があり、命令書が発効するには少なくとも公安委員の3分の2以上が参加する行政会議で委員の過半数の署名が必要だった<ref name="4-6">{{Harvnb|河野健二|1989|loc=''pp.342-343''}}</ref><ref group="注釈">つまり9人制の場合は最低でも6人以上の会議で4人以上、14人制の場合は最低でも9人以上の会議で5人以上、12人制の場合は最低でも8人以上の会議で5人以上、11人制の場合は7人以上の会議で最低でも4人以上の委員の賛意と署名が必要とされた。これは公安委員会のメンバー構成上、どの派閥も単独ではいかなる決定もできなかったことを意味する。主導権を持ちながらも常に協議と妥協をしいられた。ロベスピエールが何かにつけて公会やクラブで演説したのは、他の委員を説得するために人民の支持と後押しを必要としたため</ref>。 |

|||

公安委員会は国を支配する中枢機関ではあったが、後世の批評家が指摘するロベスピエールの個人独裁というのは[[歴史学]]的に間違いで、独裁の実態は少人数の[[合議制]](または[[寡頭制]])であった。ロベスピエールは大公安委員会の首班的地位であり、[[国家元首]]に類似する政権の責任者だったのではあるが、現実的に一人であらゆることを決めていたわけではないし、他の委員に優位となる特別な権限を持っていたわけでもない。彼が持っていたものは世論に対する支配力、人民への影響力という見えざる力だけだった。ロベスピエール[[独裁]]といった場合、公安委員会の強力な支配体制を人格化したに過ぎない。各部門、部局、後には内部の各執行委員会に細分化されており、公安委員には各々に管轄が決められていて、委員会内の権力は分割されて1人に権限が集中することはなかった。公安委員会全体としては実際的には通常の国家での[[内閣]]の性格を持っていた<ref group="注釈">公安委員会の委員は大臣よりも上位の権限を持っていた。大臣を監視する民衆代表の位置づけが公安委員であったが、公安委員自身に強い権限が与えられたので、公安委員が事実上の大臣に、大臣が格下げされて事実上の省庁長官になるというような構造になった</ref>。ロベスピエール個人独裁のイメージは[[テルミドールのクーデター]]以降に成立した政治的[[フィクション]]であり、その後継承されてきた歴史認識上の大きな誤りであって、[[事実|史実]]ではない。 |

|||

{{See also|ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|ジョルジュ・クートン|ラザール・カルノー}} |

|||