「小田急箱根」の版間の差分

Cassiopeia sweet (会話 | 投稿記録) m 出典の一部を紙媒体に変更 |

m →バス事業 |

||

| (7人の利用者による、間の12版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

{{基礎情報 会社| |

{{基礎情報 会社| |

||

社名 = 箱根登山鉄道株式会社| |

社名 = 箱根登山鉄道株式会社| |

||

英文社名 = |

英文社名 = Hakone Tozan Railway Co., Ltd.| |

||

ロゴ = [[ファイル:Tozan 2001 Hydrangea.jpg|280px]]| |

ロゴ = [[ファイル:Tozan 2001 Hydrangea.jpg|280px]]| |

||

種類 = [[株式会社]]| |

種類 = [[株式会社]]| |

||

| 10行目: | 10行目: | ||

郵便番号 = 250-0045| |

郵便番号 = 250-0045| |

||

本社所在地 = [[神奈川県]][[小田原市]]城山一丁目15番1号| |

本社所在地 = [[神奈川県]][[小田原市]]城山一丁目15番1号| |

||

設立 = [[2004年]][[10月1日]]<ref group="注釈">(旧)箱根登山鉄道株式会社(現:[[小田急箱根ホールディングス|小田急箱根ホールディングス株式会社]])の[[持株会社|純粋持株会社]]移行に伴う[[会社分割]]により2004年10月1日に当社が鉄道事業等を承継。</ref>| |

|||

設立 = [[2004年]][[10月1日]](注1)| |

|||

業種 = 陸運業| |

業種 = 陸運業| |

||

事業内容 = 旅客鉄道事業 他| |

事業内容 = 旅客鉄道事業 他| |

||

| 22行目: | 22行目: | ||

関係する人物 = | |

関係する人物 = | |

||

外部リンク = http://www.hakone-tozan.co.jp/| |

外部リンク = http://www.hakone-tozan.co.jp/| |

||

特記事項 = | |

|||

特記事項 = 注1:(旧)箱根登山鉄道株式会社(現:[[小田急箱根ホールディングス|小田急箱根ホールディングス株式会社]])の[[持株会社|純粋持株会社]]移行に伴う[[会社分割]]により2004年10月1日に当社が鉄道事業等を承継。| |

|||

}} |

}} |

||

'''箱根登山鉄道株式会社'''(はこねとざんてつどう |

'''箱根登山鉄道株式会社'''(はこねとざんてつどう)は、[[神奈川県]][[小田原市]]に本社を設け、神奈川県[[足柄下郡]][[箱根町]]周辺を主な営業エリアとする[[鉄道事業者|鉄道会社]]である。 |

||

当時の[[東海道本線]]の経路から外れる小田原と箱根を結ぶことを目的として[[1888年]]に設立された'''小田原馬車鉄道'''(その後の[[箱根登山鉄道軌道線|軌道線]])が前身で、その後電化により1896年には'''小田原電気鉄道'''となり、[[1928年]]にいったん[[日本電力]]に合併した後に'''箱根登山鉄道'''として独立した。[[2002年]]10月にはバス部門を[[箱根登山バス]]として分社化<ref name="rj480-107"/>、[[2003年]]8月に小田急電鉄の完全子会社となり<ref name="rj480-107"/>、[[2004年]]10月には純粋持株会社として[[小田急箱根ホールディングス]]に社名変更し<ref name="rj480-107"/>、会社分割によって鉄道部門の事業を継承する「箱根登山鉄道株式会社」が新設された<ref name="rj480-107"/>。 |

|||

[[2004年]][[10月1日]]に(旧)箱根登山鉄道株式会社が[[持株会社|純粋持株会社]]「[[小田急箱根ホールディングス|小田急箱根ホールディングス株式会社]]」に移行するのに伴い[[会社分割|会社分割(新設分割)]]が行われ、事業会社として新たに設立された当社が鉄道事業等を承継した。本項目では、同日以前の(旧)箱根登山鉄道についても説明する。 |

|||

鉄道路線として[[箱根登山鉄道鉄道線|鉄道線]]と[[箱根登山鉄道鋼索線|鋼索線]](箱根登山ケーブルカー)の2路線を有する他、自社ビルなどの建物の管理運営や、強羅・宮城野地区の旅館などへの[[温泉]]供給なども行う。[[全国登山鉄道‰会]]加盟会社<ref name="tozan090903"/>。 |

|||

== 概要 == |

|||

鉄道路線としては[[箱根登山鉄道鉄道線|鉄道線]]と[[箱根登山鉄道鋼索線|鋼索線]](箱根登山ケーブルカー)を有する。かつては[[路線バス]]も運営していたが分社化している(バス事業の詳細は[[箱根登山バス]]を参照)。他に、自社ビルなどの建物の管理運営や、強羅・宮城野地区の旅館などへの[[温泉]]供給なども行う。 |

|||

グループ会社にはビジネスホテル業を営む「ホテルとざん」<ref name="g100-79"/>やDIY店を運営する「[[ビーバートザン]]」が存在する<ref name="g100-76"/>ほか、箱根登山バスの路線バス車両の一部には「ハートフルバス とざん」と表記されており、かつて存在した子会社の[[小田急フレッシュ|箱根登山興業]]が運営する[[スーパーマーケット]]は「トザンストア」<ref name="g100-76"/>、2002年から2006年まで発売されていた[[乗車カード]]の名称は「とざんカード」<ref name="bjr58-31"/>と称していたなど、神奈川県西部地区では単に「登山」とも通称される事例が見られる。 |

|||

本項では鉄道事業を中心として、小田原馬車鉄道・小田原電気鉄道・箱根登山鉄道について記述し、必要に応じて自動車部門(バス事業)についても記述する。持株会社については[[小田急箱根ホールディングス|当該記事]]を参照のこと。 |

|||

[[全国登山鉄道‰会]]加盟会社。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

{{main2|鉄道線の詳細な歴史|箱根登山鉄道鉄道線#歴史|鋼索線の詳細な歴史|箱根登山鉄道鋼索線#歴史|軌道線(小田原市内線)の詳細な歴史|箱根登山鉄道小田原市内線#歴史|自動車事業の詳細な歴史|箱根登山バス#歴史}} |

|||

[[1888年]]、[[国府津駅]] - [[小田原駅]] - 湯本駅(現:[[箱根湯本駅]])間の'''[[箱根登山鉄道小田原市内線|小田原馬車鉄道]]'''として開業し、[[1896年]]に'''小田原電気鉄道'''(小田電)と改称した。[[1928年]][[1月20日]]に小田原電気鉄道は'''[[日本電力]]'''と合併し日本電力小田原営業所となり、同年8月に日本電力から'''箱根登山鉄道'''として分社化。[[1942年]]に日本電力が持株を[[東京急行電鉄]]に譲渡し東急の傘下となったが、[[1948年]]の[[大東急]]の分割によって[[小田急電鉄]]の関係会社となる。 |

|||

=== 創業期・馬車鉄道時代 === |

|||

[[東京証券取引所]]市場第一部に[[株式公開|株式上場]]していたが[[2003年]]に[[株式交換]]により小田急電鉄の[[子会社|完全子会社]]となったため上場廃止。翌2004年10月1日に箱根登山鉄道は[[小田急箱根ホールディングス]]に商号変更し[[持株会社|純粋持株会社]]に移行。同日に(現)'''箱根登山鉄道株式会社'''が新たに設立され鉄道事業を引き継いだ。 |

|||

[[1872年]]に日本で初めて鉄道路線が開通した後、当時の政府は東京と大阪を結ぶ幹線鉄道の建設を計画していた<ref name="2011-107"/>。当初は[[中山道]]に沿ったルート<ref group="注釈">その後[[信越本線]]となるルート。</ref>が選定されていたが、1884年から建設工事に入ると当時のトンネル切削などの土木技術が未熟なことから、工事が大幅に遅れることになった<ref name="2011-108"/>。このため、[[1886年]]には中山道ルートの建設を一時休止し<ref name="1995-34"/>、東海道に沿ったルートの建設が決定された<ref name="2011-108"/>。 |

|||

小田原は[[江戸幕府]]の開府以来、東海道における[[宿場町]]として栄えていた<ref name="g100-31"/>。東海道ルートの建設決定によって、小田原の自治体では「少なくとも小田原には鉄道が来る」という期待を持っていた<ref name="2011-108"/>。ところが、その後明らかになった路線計画では、国府津から御殿場を回って沼津へ抜けるルートとなり、小田原は経由しなかった<ref name="2011-108"/>。当初は箱根山を越えて三島に至るルートも検討されていた<ref name="hf1-36"/>が、当時の技術水準では難工事となることが予想されたためである<ref name="hf1-36"/>。「幹線ルートから外れることによって近代化から取り残される」と危惧した小田原の有力者は、当時の鉄道局に対して実地測量を求める嘆願を行った<ref name="1995-35"/>が、受け入れられなかった<ref name="1995-36"/>。 |

|||

開業当時の[[馬車鉄道]](軌道線)は[[1900年]]に電化され、日本で4番目の[[電気鉄道]]となった。[[1919年]]には現在の[[箱根登山鉄道鉄道線|鉄道線]]の箱根湯本駅 - [[強羅駅]]間が、[[1921年]]には[[箱根登山鉄道鋼索線|鋼索線]]が開業した。軌道線は、[[東海道本線]]熱海ルートの開通により[[1920年]]国府津駅 - 小田原駅間が廃止され、[[1935年]]に鉄道線が箱根湯本駅から小田原駅まで延長されたため、[[箱根板橋駅]] - 箱根湯本駅間が廃止された。残る箱根板橋駅 - 小田原駅間は[[箱根登山鉄道小田原市内線|小田原市内線]]として小田原市民の足として親しまれていたが、[[1956年]][[5月31日]]限りで廃止されバスに置き換えられた。 |

|||

{{Vertical_images_list |

|||

|幅= 200px |

|||

| 1=Odawara Basha Tetsudo TimeTable 18980801.jpg |

|||

| 2=小田原馬車鉄道の時刻表 |

|||

| 3=Odawara Basha Tetsudo Yumoto 1900.jpg |

|||

| 4=1900年ごろの湯本駅と馬車鉄道の車両 |

|||

}} |

|||

そこで、小田原の有力者は[[1887年]]11月20日に<ref name="g100-31"/>、[[東海道本線]]の[[国府津駅]]を起点とし、小田原を経由して箱根町湯本にいたる[[馬車鉄道]]の敷設を神奈川県に対して請願した<ref name="1995-36"/>。この請願については神奈川県当局は好意的で<ref name="1995-39"/>、[[1888年]]2月には敷設許可が得られた<ref name="2011-115"/>。ただし、神奈川県当局が好意的だったのは、[[足柄県]]の再興運動が起きないように、「恩を売る」という意味もあったと推測されている<ref name="1995-39"/>。ともあれ、同年2月21日に'''小田原馬車鉄道'''が設立され<ref name="g100-31"/>、小田原で薬商を営んでいた吉田義方<ref name="1995-36"/>が初代社長として就任した<ref name="1995-39"/>。同年3月から敷設工事が開始されたが、9月3日には全線の敷設工事が竣工した<ref name="g100-31"/>。 |

|||

こうして、1888年10月1日より日本では3番目となる馬車鉄道として<ref name="1995-38"/>{{refnest|group="注釈"|日本初の馬車鉄道は[[1882年]]開業の[[東京馬車鉄道]]<ref name="1995-37"/>、2番目となるのは1888年8月9日に開業した[[群馬県]]の[[碓氷馬車鉄道]]<ref name="1995-37"/>。}}、小田原馬車鉄道の営業が開始された<ref name="1995-38"/>。これが後に軌道線となる路線の営業開始である。 |

|||

しかし、開業後には既存の[[乗合馬車]]や[[人力車]]の事業者からの反対運動が起きた<ref name="g100-32"/>。軌道上に大きな石を置いたり、馬車に投石するなどの暴力的な行為が繰り返され<ref name="1995-45"/>、乗員・乗客や[[馬]]の安全を確保することが難しくなり<ref name="2011-118"/>、1か月ほどの運行休止をせざるを得ない状態に陥った<ref name="g100-32"/>。ところが、折りしも元[[内閣総理大臣]]の[[伊藤博文]]<ref group="注釈">伊藤はこの年の4月に内閣総理大臣を辞任していた。</ref>が静養のため小田原の別荘に滞在していた時で<ref name="1995-45"/><ref name="2011-118"/>、この騒ぎを知った伊藤は、神奈川県知事に対して運行事業者の保護と暴力行為に対する取締りを強く求めた<ref name="1995-45"/><ref name="2011-118"/>。これを受けて、[[1889年]]からは[[神奈川県警察|神奈川県警]]の警部だった田島正勝が社長に就任<ref name="2011-119"/>、吉田は取締役に退いた。他にも元[[警察官]]を数人入社させることで沿線の警備を行うこととした<ref name="1995-45"/>。経営体制の刷新も行われ<ref name="g100-32"/>、ようやく馬車鉄道は平常運行が可能となった<ref name="2011-119"/>。 |

|||

馬車鉄道の運行によって[[湯治]]客の増加がみられるなど<ref name="g100-32"/>、小田原馬車鉄道の開業が小田原や箱根の近代化に対する原動力となったことは確かとみられている<ref name="g100-32"/>。しかし、馬の蹄によって軌道の傷みが発生したり<ref name="1995-46"/>、馬が[[伝染病]]に罹患したり<ref name="1995-46"/>、馬の飼料代が高騰する<ref name="1995-47"/>などの要因もあり、経営的には苦しい状態が続いた<ref name="1995-47"/>。 |

|||

=== 電気鉄道への転換 === |

|||

==== 電気鉄道について調査 ==== |

|||

[[ファイル:Sprague train of Tokyodento.jpg|thumb|東京電燈のスプレーグ式電車]] |

|||

折りしも、[[1890年]]5月に[[上野恩賜公園|上野公園]]において第3回[[博覧会|内国勧業博覧会]]が開催され<ref name="g100-33"/>、そこでは[[東京電燈]]が[[アメリカ合衆国|アメリカ]]から[[東京電燈スプレーグ式電車|スプレーグ式電車]]を輸入し<ref name="1995-48"/>、実際に展示運転を行なっていた<ref name="2011-121"/>。これは日本で初めての[[電車]]であった<ref name="1995-48"/>。 |

|||

前述の通り、小田原馬車鉄道は苦しい経営を余儀なくされており、何か大きな改革によってこの状況を打破することが必要と考えていた<ref name="g100-33"/>。そのような状況下でこの催しを知った社長の田島は、馬車鉄道から[[電気鉄道]]への転換が可能かどうかを模索するため<ref name="1995-48"/>、重役会で電車の視察について賛同を得た上で<ref name="2011-124"/>、この電車の視察に博覧会会場へ赴いた<ref name="2011-124"/>。東京電燈の技師長であった[[藤岡市助]]はこの視察を喜び<ref name="1995-48"/>、日本国外における電気鉄道の実情や運転方法について説明し<ref name="1995-48"/>、藤岡自身が設計した発電所まで案内した<ref name="1995-48"/>。さらに藤岡は「箱根の地形は[[水力発電]]に向いている」とも付け加えた<ref name="2011-125"/>。 |

|||

博覧会で実際に電車を見た田島は、「次の乗り物は電車」と確信し<ref name="1995-49"/>、早速同年10月の[[株主総会]]で電気鉄道への変更を提案したが<ref name="1995-49"/>、時期尚早として見送りとなってしまった<ref name="1995-49"/>。当時、小田原や箱根には、どこにも電灯は設置されていなかったのである<ref name="1995-4950"/>{{refnest|group="注釈"|この地域で初めて電灯が導入されたのは、翌1891年に火力発電によって電灯を導入した[[富士屋ホテル]]である<ref name="1995-50"/>。}}。しかし、資金調達の手段については討議され、増資の資金募集を行い、無理な場合は会社の財産や経営権を売却することで電化工事に充てようという方針が定められた<ref name="2011-125"/>。 |

|||

翌[[1891年]]には、当時逓信次官であった[[前島密]]に意見を求めた<ref name="1995-50"/>が、前島の反応は「電気鉄道に転換すれば十分に利益が上がるだろう」と好意的で<ref name="1995-51"/>、ちょうど欧米の電化事情を視察して帰国したばかりだった逓信省職員の五十嵐秀助を現地に派遣した<ref name="1995-51"/>。五十嵐は現地を視察の上、「水力発電が得やすく、電気鉄道としては天与の好位置」と報告した<ref name="1995-51"/>。[[1893年]]6月には東京電燈の藤岡に対して電気鉄道全般について指導を依頼<ref name="1995-51"/>、同年9月には[[琵琶湖疎水]]と[[蹴上発電所]]の建設に携わった[[田辺朔郎]]と武永常太郎に対して実地測量を依頼した<ref name="1995-52"/>。この実地測量の結果、発電所からの電力によって、電車の運行だけではなく電力供給事業まで行うことが可能であると判明した<ref name="1995-52"/>。この結果を元に、同年10月には電気鉄道への転換が株主総会で決議され<ref name="1995-52"/>、同年10月12日に神奈川県に対して電気鉄道への変更を出願した<ref name="g100-85"/>。1894年8月には、神奈川県から「道路を会社側で拡幅した上で、新設した軌道敷を国に献上する願書を提出すれば、電気鉄道への変更は軌道条例によって許可する」との内示が出た<ref name="1995-5253"/>。しかし、まだ資金調達の目途が立っていない現状であったため、この時点では会社側では様子を見るしかなかった<ref name="1995-53"/>。 |

|||

==== 資金調達のため経営権を譲渡 ==== |

|||

[[1895年]]2月1日には、日本で初の営業用電車の運行を行なう電気鉄道として[[京都電気鉄道]]が開業し、小田原馬車鉄道では社長以下の重役が視察を行なった<ref name="1995-53"/>。この視察により、電気鉄道への転換への意欲はさらに高まった<ref name="1995-54"/>が、電化に必要となる資金の調達は未解決のままであった<ref name="1995-54"/>。そこで、東京馬車鉄道と協議の上、「1300株ほど発行されていた小田原馬車鉄道の株式のうち、1000株以上を東京馬車鉄道に譲渡し、その代わりに電化に必要な資金は東京馬車鉄道が負担する」という約束がまとまった<ref name="1995-54"/>。これによって、会社の経営権は東京馬車鉄道へ譲渡された<ref name="2011-125"/>。これは「名を捨てて実をとる」行動、つまり会社自体を売ってでも電化を実現しようとしたのである<ref name="2011-125"/>。 |

|||

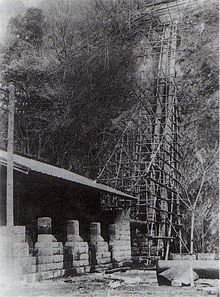

[[ファイル:Yumoto-chaya power plant under construction.jpg|thumb|建設中の湯本茶屋発電所]] |

|||

この頃、東京馬車鉄道においても電気鉄道への変更を目論んでいた<ref name="2011-125"/>。しかし、狭い道路での電気鉄道の運行が危険と考えられたことや<ref name="2011-126"/>、1891年に仮の[[国会議事堂]]が漏電により焼失していたことから「電気は怖い」という風潮が広まっていたこともあって<ref name="2011-126"/>、認可されていなかった。そこへ小田原馬車鉄道からの経営権譲渡の話があり、東京馬車鉄道では「まず箱根で実績を積むことで認可を得よう」と考えたのである<ref name="2011-126"/>。これによって、社長には東京馬車鉄道の取締役であった[[中野武営]]が就任し<ref name="1995-54"/>、東京馬車鉄道社長の[[牟田口元学]]と東京電燈の藤岡が取締役に就任した<ref name="1995-54"/>が、初代社長の吉田と2代目社長の田島も取締役として留任している<ref name="1995-54"/>。 |

|||

なお、[[日清戦争]]終結後の好景気により<ref name="1995-55"/>、[[1896年]]から馬車鉄道の利用者は増加に転じ、同年の利用者数は前年比43パーセント増となった<ref name="1995-55"/>。 |

|||

資金調達の目途も立ち、1896年7月には電気鉄道の敷設許可も得られた<ref name="1995-54"/>ことから、同年10月には社名を'''小田原電気鉄道'''に変更した<ref name="g100-85"/>。このときに資本金も70万円に増資されたが、出資者の顔ぶれの中には東京電燈社長の[[神戸挙一]]のほか、[[関西鉄道]]社長の前島密、[[日本郵船]]社長の近藤廉平、木曽川電力と天龍川電力社長の[[福澤桃介]]、後に[[東武鉄道]]の社長となる[[根津嘉一郎 (初代)]] の名前が見られる<ref name="1995-55"/>が、これらは当時「有力な鉄道」として評価されたものとみられている<ref name="1995-55"/>。まず電力を供給するための設備として[[1898年]]に湯本茶屋発電所の建設が開始され<ref name="g100-33"/>、続いて[[1899年]]2月からは軌道の電化工事が開始された<ref name="2011-128"/>。橋梁の改修や架け替え、軌道敷設工事なども進められ<ref name="g100-34"/>、1900年2月に発電所が竣工し<ref name="g100-33"/>、[[1900年]]3月には全ての工事が完了した<ref name="2011-128"/>。 |

|||

=== 電化開業 === |

|||

{{Double image aside|right|Opening ceremony of Odawara Electric Railways.jpg|160|Train of Odawara Electric Railways at Sakawa bridge.jpg|205|1900年4月3日に行われた開業式|酒匂橋を渡る電車}} |

|||

こうして、馬車鉄道は1900年3月20日限りで廃止となり<ref name="g100-85"/>、翌3月21日からは全線で電車の運転が開始された<ref name="2011-128"/>。これは日本では4番目の電気鉄道で<ref name="hf1-37"/>、馬車鉄道からの電化は日本では初めての事例である<ref name="1995-60"/>。 |

|||

電化によって、利用者数の大幅な増加がみられた。馬車鉄道末期の1900年3月20日までの利用者数は、前年の同じ時期と比較して1万1500人減少しているのに対し<ref name="1995-6364"/>、電化後の2か月だけで1万7000人もの利用者増となった<ref name="1995-64"/>。さらに、同年の6月からの半年間では4万人以上の利用者増をみており<ref name="1995-64"/>、電化したことは大成功であったといわれている<ref name="1995-63"/>。 |

|||

また、不要になった馬や馬車、レールなどは全て東京馬車鉄道が買い取ったが、特にレールは予想していた価格よりも高く売れたことも、会社経営上では有利に作用した<ref name="1995-64"/>。なお、1901年には東京馬車鉄道は小田原電気鉄道の経営一切から身を引いている<ref name="2011-126"/>が、その後東京電車鉄道として開業する際には、乗務員の実習を小田原電気鉄道に依頼していた<ref name="1995-88"/>。 |

|||

もっとも、電化後の経営は必ずしも順調ではなかった。[[1904年]]には国府津と湯本に乗合馬車の事業者として古郡馬車が参入し、資金力にものをいわせた経営方針により、電車より安い料金で集客を図ったのである<ref name="g100-37"/>。しかし、時の流れにより、乗合馬車は衰退していったとされている<ref name="g100-37"/>。 |

|||

また、[[酒匂川]]や[[早川 (神奈川県)|早川]]が毎年のように氾濫して被害を与えていた<ref name="g100-37"/>。特に、[[1902年]]9月に発生した[[小田原大海嘯]]では線路が埋没した<ref name="1995-89"/>ほか、[[1910年]]8月の早川の洪水では風祭と湯本の間の軌道が流失してしまった<ref name="1995-89"/>。こうした水禍から逃れるには、「路線そのものを変える以外に方法はない」という結論に達した<ref name="g100-37"/>ことから、[[1911年]]6月には風祭と湯本の間の軌道変更計画が立案され<ref name="g100-37"/>、1913年8月に山側へ軌道が移設された<ref name="1995-89"/>。 |

|||

=== 登山電車計画 === |

|||

==== 外部からの進言により着手 ==== |

|||

電車の盛況を見た[[温泉村 (神奈川県)|温泉村]]からは、1900年5月23日付けで「路線を当村まで延長して欲しい」との要請があった<ref name="2011-136137"/>。この当時、既に箱根遊覧鉄道から湯本と気賀を結ぶ鉄道路線の免許が存在したため、まず小田原電気鉄道では湯本と宮城野を結ぶ路線延長を出願した<ref name="1995-91"/>。同年9月8日付の『横浜貿易新報』において「箱根遊覧鉄道は解散した上で、小田原電気鉄道が創立費用を負担することにまとまった」と報じられている<ref name="1995-91"/>が、この延長計画は同年9月17日の臨時株主総会で否決されてしまった<ref name="2011-140"/>。 |

|||

[[1907年]]、スイスにおける[[登山鉄道]]の実況を視察した者{{refnest|group="注釈"|この人物は、実業家の[[益田孝]]であったと推測されている<ref name="1995-92"/>。}}から「スイスを範として、箱根に登山鉄道を建設すべき」という手紙が小田原電気鉄道に対して送られてきたことがきっかけで<ref name="g100-42"/>、再び登山電車の建設計画が具体化した。実業家の[[益田孝]]や[[井上馨]]などが資本家階級の社交クラブ「交詢社」において、日本の発展策の一案として「海外からの観光客を誘致するために[[箱根山]]に登山鉄道を延長する」という内容で話し合い、この事業を小田原電気鉄道に勧告した<ref name="1995-92"/>。これを受けて、1910年1月の臨時株主総会において、湯本から強羅へ路線を延長すること<ref name="1995-93"/>、そのために資本金を220万円に増額することを決定した<ref name="1995-93"/>。 |

|||

同年4月には路線延長を総理大臣・内務大臣に出願し、さらに翌月には強羅から[[仙石原]]を経て、[[御殿場線|東海道本線(当時)]]の[[裾野駅|佐野駅(当時)]]への延伸計画を追加した<ref name="1995-93"/>。この当時、小田原電気鉄道のほかには駿豆電気鉄道など4社が箱根に登山電車を走らせる計画を出願しており、競願となっていた<ref name="1995-93"/>。しかし、小田原電気鉄道は益田や井上などの後援がある上、益田の義兄弟の[[山縣有朋]]が長州藩出身で、当時神奈川県知事の周布公平も長州藩出身であった<ref name="1995-94"/>。しかも、出願されていた路線はいずれも小田原電気鉄道の延長という形態であった<ref name="1995-94"/>。結局、1911年3月1日に小田原電気鉄道に登山鉄道建設の免許が交付されることになった<ref name="1995-94"/>。 |

|||

[[1912年]]には下強羅と上強羅を結ぶ鋼索鉄道(ケーブルカー)の敷設免許を申請し<ref name="g100-47"/>、同年中に免許が下りている<ref name="g100-47"/>。また、[[1913年]]2月22日には、山王松原(2012年時点での小田原市山王)と[[松田町|松田]]を結ぶ鉄道の敷設を申請しているが、許可には至っていない<ref name="2011-158"/>。 |

|||

==== 計画変更・着工 ==== |

|||

当初の免許では、[[須雲川]]の右岸を遡り、須雲川集落から北上して大平台へ抜け、宮ノ下を経由して強羅に行くルートであった<ref name="1995-95"/>。しかし、前述のように水害に対応するために風祭と湯本の間の軌道を変更することになった<ref name="1995-95"/>ため、登山鉄道のルートも再検討することとなり<ref name="1995-9596"/>、1911年5月には最急の勾配が125[[パーミル|‰(パーミル)]]の[[アプト式]]鉄道とする計画に変更された<ref name="1995-96"/>。しかし、これは当時既に最急勾配が66.7‰のアプト式鉄道として開通していた[[信越本線]]の[[横川駅]]と[[軽井沢駅]]の間([[碓氷峠]])よりも急な勾配であることから、社内で不安の声が上がった<ref name="1995-96"/>上、自然と景観を破壊する恐れがある<ref name="1985-18"/>という理由により、再度検討することになり、1912年7月に主任技師長の半田貢をヨーロッパに派遣した<ref name="2011-143"/>。約半年間にわたる視察を終えて半田は帰国し<ref name="2011-143"/>、その視察の報告を受け、最急勾配80‰の粘着式鉄道として登山鉄道を建設することになり<ref name="1995-97"/>、1913年3月に計画・設計の変更を鉄道院に提出した<ref name="1995-98"/>。この計画・設計の変更は同年6月に認められているが<ref name="1995-98"/>、建設工事は半田の帰国を待たずに1912年11月に一部が開始されている<ref name="1995-98"/>。 |

|||

こうして、登山鉄道の建設は開始されたものの、建設費は計画当初と比較すると大幅に上回ることになり<ref name="1995-98"/>、資金調達に苦慮することになった。1910年にも資本金の増額が決議されていたが、その後[[1914年]]には社債の発行を行うことで建設資金を確保<ref name="2011-147"/>、さらに[[1918年]]には資本金を110万円増額<ref name="2011-147"/>、[[1922年]]にはさらに資本金を330万円増額することになり<ref name="2011-147"/>、建設が終わる頃には小田原電気鉄道の資本金は660万円と<ref name="2011-147"/>、建設当初の3倍にもなっていた。これらの資金調達に応じたのは、東京の資本家が中心であった<ref name="2011-148"/>が、これは多数の財界人と交流を持っていた益田の存在が大きかったとみられている<ref name="2011-148"/>。 |

|||

{{Triple image|right|Yumoto Sta under construction.jpg|132|Making of Tozan Hayakaha Bridge.jpg|85|Deyama Signal Sta under construction.jpg|179|建設中の箱根湯本駅|建設中の早川橋梁|建設中の出山信号場}} |

|||

さらに、[[第一次世界大戦]]の影響で輸入予定だった建設資材の未着や遅れが発生したことに加え<ref name="g100-43"/>、温泉脈に影響を与えないための路線変更もあり<ref name="1985-22"/>、工事は大幅に遅れた<ref name="g100-43"/>。工事そのものも難工事で、もっとも難航を極めたのは[[早川橋梁 (箱根登山鉄道鉄道線)|早川橋梁]]の架設工事であったとされている<ref name="g100-43"/>。車両についても、当初はスイスから輸入する予定であったが第一次世界大戦の影響で実現せず<ref name="1994-14"/>、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]製の車両を購入することになった<ref name="1994-14"/>。 |

|||

発電所については、新たに三枚橋発電所を建設したが、こちらは1918年11月に完成し<ref name="1995-98"/>、代わりに湯本茶屋発電所は廃止された<ref name="1995-98"/>。 |

|||

すべての工事が終わったのは[[1919年]]5月24日で<ref name="2011-151"/>、着工から7年以上が経過していた<ref name="g100-43"/>。 |

|||

==== 強羅の開発と自動車事業 ==== |

|||

{{Double image aside|right|Gora Park 1914.jpg|180|Fujiya hotel Motors Kozu Car Stand Fiat and Rambler.jpg|180|開園当初の強羅公園|創業当初の富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車}} |

|||

登山電車の建設を進める一方、鉄道以外の事業にも着手した。 |

|||

小田原電気鉄道では1911年に[[箱根温泉#強羅温泉|強羅]]の土地を取得<ref name="g100-38"/>、これを旅館や別荘地に適するように造成して販売を行った<ref name="g100-38"/>。続いて、登山鉄道やケーブルカーの敷設計画と並行する強羅地区の総合開発の一環として、先に分譲した地区の中央部に公園を開設することになり、1914年に[[強羅公園]]として開設した<ref name="1995-104"/>。さらに、強羅に旅館「一福」を建設、1921年から営業を開始した<ref name="g100-56"/>。 |

|||

一方、1913年3月1日からは貸自動車業の営業を開始した<ref name="g100-39"/>。これは、1912年に箱根自動車が貸自動車業の営業を開始したことがきっかけとなったもので<ref name="1995-112"/>、5台の自動車によって事業を開始した<ref name="g100-39"/>。ところが、この貸自動車業に関連するトラブルが同年夏に発生したのを機に<ref name="1995-112"/>、[[富士屋ホテル]]の取締役の山口正造も1914年から富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車を設立して貸自動車業に参入してきた<ref name="g100-39"/>。しかし、当時の小田原電気鉄道は登山鉄道の建設に注力していたため、この時点では富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車との競合はあまり問題にならなかった<ref name="1995-115"/>。これらの貸自動車業は、運行当初は人力車夫や駕篭かきから反発を買い、路上にガラス片をまかれたり投石されたこともあった<ref name="1995-110"/>。 |

|||

そのような状況下、富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車では1915年8月には国府津駅と箱根地区を結ぶ乗合自動車の、1917年6月には小田原と熱海を結ぶ乗合自動車の運行許可を得て<ref name="1995-118"/>、乗合自動車の運行準備を進めていた。 |

|||

=== 登山電車の運行開始 === |

|||

==== 苦しい経営 ==== |

|||

{{Double image aside|right|Deyama Signal Sta 1919.jpg|195|Tozan CableCar 1st 1921.jpg|100|運行開始当初の登山電車|運行開始当初の鋼索線}} |

|||

[[1919年]]6月1日、小田原電気鉄道の延長線となる鉄道線(登山電車)の運行が開始された<ref name="g100-44"/>。しかし、この日からは富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車の乗合自動車の運行も開始された<ref name="g100-44"/>。登山電車と乗合自動車が同時に開業したのでは、人力車夫や駕篭かきも大きな抵抗はできず、やがて姿を消してゆくことになった<ref name="1995-119"/>。[[1921年]]7月25日からは、小田原電気鉄道でも小涌谷と箱根町を結ぶ乗合自動車の運行を開始し<ref name="g100-86"/>、富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車に対する対抗策とした<ref name="1995-123"/>が、。小田原電気鉄道と富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車の乗客争奪は激しいもので<ref name="1995-123"/>、[[1922年]]12月3日には両社の社員同士による乱闘事件まで発生した<ref name="1995-124"/>。 |

|||

登山電車の開業後の1921年、既に免許を得ていた下強羅から上強羅を結ぶ鋼索線の建設に着手した<ref name="1995-106"/>。鋼索線は軌条・車両・巻上げ装置はすべてスイス製のものを使用し<ref name="g100-47"/>、同年12月1日に開業した<ref name="g100-47"/>。これは日本においては1918年に開業した[[近鉄生駒鋼索線|生駒鋼索鉄道]]に続く2番目の鋼索鉄道である<ref name="1995-106"/>。 |

|||

なお、[[1920年]]10月21日には東海道本線の支線となる熱海線が国府津から小田原までの区間で開業することに伴い<ref name="1995-105"/>、軌道線については[[小田原駅]]前と小田原町役場前を結ぶ区間を建設し<ref name="1995-105"/>、熱海線の開業と同日から運行を開始した<ref name="g100-86"/>。これに伴い、国府津から小田原までの軌道線については同年12月6日に廃止された<ref name="g100-86"/>。 |

|||

しかし、当初の登山電車は山を登るときにだけ利用され、下りは歩いて湯本まで出る利用者も多かった<ref name="1985-31"/>。さらに、建設費を賄うための借入金の返済は経営上重荷となり、借入金の利子は当時の小田原電気鉄道の支出の4割近くを占めており<ref name="2011-157"/>、毎年赤字を計上している有様であった<ref name="2011-157"/>。そのような状況下で経営破綻を回避できたのは、1913年から[[軽便鉄道法]]により支給されていた[[補助金]]があったからであるとされている<ref name="2011-157"/>。 |

|||

1920年には二ノ平から分岐して元箱根に至る電気鉄道の路線<ref name="2011-158"/>、強羅から水戸野(2012年時点での箱根町宮城野)と湖尻・元箱根を経由して箱根町に至る路線<ref name="2011-158"/>、水戸野から御殿場に至る路線<ref name="2011-158"/>、湖尻から芦ノ湖の湖西を経由して箱根町に至る路線<ref name="2011-158"/>、さらに1922年には三島と箱根町を結ぶ路線の敷設を出願している<ref name="2011-158"/>が、いずれも実現に至っていない<ref name="2011-158"/>。 |

|||

==== 連続する災難 ==== |

|||

苦しい経営が続いている小田原電気鉄道に追い討ちをかけるように、災難が連続した。 |

|||

[[1923年]]2月1日深夜には小田原市内の本社社屋が全焼する事態が発生、電気鉄道になってからの資料などが焼失してしまった<ref name="2011-162"/>。 |

|||

{{Double image aside|right|Train of Odawara Electric Railways overthrown by Earthquake.jpg|215|Odawara Station of Odawara Electric Railways that collapses by Earthquake.jpg|150|震災により脱線転覆した電車|震災により倒壊した軌道線小田原駅}} |

|||

その後は仮社屋で業務を行なっていたが<ref name="g100-86"/>、同年9月1日には[[関東大震災]]が発生し、建造物はほとんどが倒壊し<ref name="g100-45"/>、軌道も歪曲や埋没などで破壊されるなど、軌道線・鉄道線・電力事業ともに甚大な被害を蒙り<ref name="g100-45"/>、「再起不能なり」とまで報道される惨状であった<ref name="2011-165"/>。この自身での被害総額は、当時の金額で約150万円にも上った<ref name="g100-46"/>。翌年から復旧工事が開始され、[[1924年]]7月9日には軌道線が全線で運行を再開<ref name="g100-46"/>、同年12月24日には登山電車も運行を再開<ref name="g100-46"/>、ケーブルカーも翌1925年3月に復旧した<ref name="g100-46"/>。なお、この復旧を機に、軌道線の軌間を1,372mmから1,435mmに変更している<ref name="2011-146"/>が、これは焼失した路面電車の代わりに登山電車を軌道線に走らせるという意図もあった<ref name="2011-146"/>。 |

|||

さらに、震災の被害から復帰した後の[[1926年]]1月16日には、小涌谷を発車した電車が速度制御を失い脱線転覆するという[[日本の鉄道事故 (1949年以前)#箱根登山鉄道電車脱線転落事故|事故]]が発生した<ref name="2011-165"/>。 |

|||

短期間に3度もの災難が襲った格好となり、これら一連の事件や事故の被害総額は当時の金額にして300万円にも上るものとなり<ref name="2011-167"/>、創立以来最大の経営危機に陥った<ref name="g100-47"/>。 |

|||

=== 日本電力傘下へ === |

|||

==== 合併の後再分離 ==== |

|||

折りしも、1919年に設立され、関西地方を基盤とした電力会社である[[日本電力]]は関東への進出の機会をうかがっていた<ref name="1995-152"/>が、小田原電気鉄道が資金調達に腐心していたことに着目した<ref name="g100-47"/>。日本電力副社長の[[池尾芳蔵]]と同じ[[滋賀県]]出身である[[堤康次郎]]の仲介により<ref name="1995-153"/><ref name="2011-167"/>、数度にわたる交渉の末、[[1928年]]1月20日付で小田原電気鉄道は日本電力に吸収合併され、日本電力小田原営業所となった。各事業はそのまま継承された。合併後、日本電力によって送電線や事務所の建物など、目につく場所には日本電力の広告看板が掲出されたという<ref name="rp679-116"/>。 |

|||

しかし、日本電力が小田原電気鉄道を吸収合併したのは電力設備が目当てであった<ref name="1995-153"/><ref name="2011-168"/>。これを裏付けるように「儲かる方の電灯事業を親会社が抱き込んで、儲からない電車部を切り離し」という当時の関係者の発言が残っている<ref name="1995-154"/><ref name="2011-169"/>。事実、合併後わずか2ヵ月後の同年3月29日には新会社設立の発起人会議が行われている<ref name="2011-168"/>。同年8月13日に日本電力が全額出資し、電力事業以外の全ての事業を継承した'''箱根登山鉄道'''として分離され<ref name="g100-48"/>、社長には池尾芳蔵が就任した<ref name="1995-153"/>。 |

|||

==== 小田原から強羅まで直通運転 ==== |

|||

[[ファイル:Tozan Odawara Sta.jpg|thumb|軌道線の小田原駅。左側が国鉄小田原駅で、駅前にバス乗り場が設けられていた]] |

|||

新会社として再出発した箱根登山鉄道が最初に打ち出したのは、 小田原から強羅まで登山電車を直通運転することであった<ref name="g100-49"/>。 |

|||

この構想は、関東大震災の直後には既に打ち出されていたが、その当時の小田原電気鉄道の経営状態では実現不可能であった<ref name="g100-49"/>。その一方、不況下であるにもかかわらず、1928年ごろからは各地から箱根への観光客を輸送する貸切バスが増加していた<ref name="g100-49"/>。これは登山電車や地元の路線バスの乗客減につながるものであった<ref name="g100-49"/>。 |

|||

さらに、地元小田原では、富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車との乗客争奪が続いていた。軌道線の小田原駅は国鉄の小田原駅前に位置していた<ref name="1995-155"/>が、駅前には富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車の乗り場も設けられていた<ref name="1995-155"/>。そのため、富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車は「乗り換えなしで箱根へ」と<ref name="1995-155"/>、一方の箱根登山鉄道は「電車の方が静かで安い」と<ref name="1995-155"/>、観光客を自社へ誘導するべく客引きを行っていた。時には社員同士が殴り合いを始める有様だった<ref name="1995-156"/>。 |

|||

こうした状況の解決策や、将来の発展を考慮して、登山電車の直通運転計画が取り組まれるようになった<ref name="g100-49"/>。 |

|||

折りしも、[[1927年]]4月1日からは[[新宿駅|新宿]]を起点とする[[小田急電鉄|小田原急行鉄道]](小田急)が小田原まで開通していた<ref name="1995-165"/>。これを受けて、箱根登山鉄道では小田原駅構内への乗り入れを申請<ref name="1995-165"/>、[[1930年]]には小田原駅での連絡について小田急と協定を結んだ<ref name="1995-165"/>。 |

|||

{{Double image aside|right|Komine Tunnel under construction.jpg|110|Tozan Itabashi viaduct 1935.jpg|200|建設中の小峰隧道|板橋陸橋での試運転}} |

|||

工事については、まず[[1931年]]11月から風祭と箱根湯本を結ぶ区間の改修工事を行い<ref name="g100-50"/>、小田原駅への乗り入れが認められた1934年からは小田原と風祭を結ぶ区間の工事にも着手した<ref name="g100-50"/>。また、これと並行して、直通運転の開始後に予想される乗客増に対応すべく、2両編成での運転についても検討が進められることになった<ref name="g100-50"/>。 |

|||

[[1935年]]9月21日にすべての工事が完了<ref name="g100-50"/>、2両編成での運行を行なうための連結器についても開発が終了した<ref name="g100-50"/>。それを受けて、同年10月1日より小田原と強羅の間における登山電車の直通運転が開始された<ref name="2011-170"/>。これに伴い、軌道線の箱根板橋と箱根湯本の間は前日の9月30日限りで営業を終了した<ref name="2011-170"/>。 |

|||

なお、これより少し遡る[[1932年]]には[[京阪電気鉄道]]の社長であった[[太田光凞]]の仲介により<ref name="bjr58-26"/>両社のバス事業を統合することになっており、[[1933年]]1月に箱根登山鉄道のバス事業全てが富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車に譲渡され<ref name="bjr58-26"/>、富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車は社名を'''富士箱根自動車'''に変更した<ref name="bjr58-26"/>。これによって、小田原での箱根登山鉄道と富士屋自働<!--「働」は誤字や誤変換にあらず-->車との乗客争奪は終結している<ref name="g100-54"/>。また、[[1938年]]には日本電力の子会社であった箱根観光によって「強羅ホテル」が完成し、同年7月21日から営業を開始した<ref name="g100-56"/>。 |

|||

==== 戦時体制下 ==== |

|||

[[1937年]]に日華事変が勃発してから戦時色が強くなるに従い、箱根登山鉄道も変革を余儀なくされることになった。 |

|||

電力国家管理法の成立によって電力は国が管理することになり、日本電力はその基幹事業を失うことになった<ref name="1995-172"/>。そこで、日本電力は箱根登山鉄道と富士箱根自動車を他社へ譲渡する意向を示した<ref name="rp679-116"/>。これに反応したのが[[五島慶太]]で{{refnest|group="注釈"|五島に対して「箱根登山鉄道を買収したらどうか」と勧めたのは堤康次郎である<ref name="2004-88"/>。}}、やはり日本電力の子会社であった箱根観光とともに五島によって買収されることになり、[[1942年]]5月30日付で五島が社長に就任した<ref name="g100-88"/>{{refnest|group="注釈"|name="東急傘下"|この売却に関しては複数の説が存在する。小田急の社史『小田急五十年史』では、箱根登山鉄道は1942年5月に東急の傘下に加わったことになっている<ref name="rp679-116"/>。しかし、東急の社史『東急五十年史』では五島慶太が1941年に小田急の社長に就任し、その後に箱根地区における観光事業の強化のために箱根登山鉄道と箱根観光を買収したことになっている<ref name="rp679-116"/>一方で、箱根登山鉄道は1941年5月に東急の傘下に入ったことになっている<ref name="rp679-116"/>。}}。 |

|||

さらに、1942年に強制統合の通牒が出た後には富士箱根自動車と足柄自動車との3社統合が推進され<ref name="g100-55"/>、[[1944年]]7月31日付で富士箱根自動車と足柄自動車は箱根登山鉄道に合併となった<ref name="g100-88"/>。ケーブルカーは「不要不急線」と扱われたため1944年2月10日限りで運行を休止し<ref name="1995-174"/>、軌道線についても空襲の被害を受けた川崎市電に車両を回すため<ref name="1995-174"/>、1945年1月10日付で運行を休止した<ref name="g100-88"/>。バス事業においても、観光路線は次々と運休になった。 |

|||

=== 戦後の展開 === |

|||

==== 小田急の乗り入れと軌道線の廃止 ==== |

|||

[[1945年]]の終戦後、まず軌道線が同年9月12日に運行を再開した<ref name="g100-57"/>が、軌道線用の車両が3両しか残っておらず<ref name="g100-57"/>、この時点では平常通りの運行には至らなかった<ref name="g100-57"/>。[[1946年]]には本社を小田原市緑町に移転した<ref name="g100-57"/>。一方、戦時統合により巨大な鉄道事業者となっていた東急からは、[[1948年]]6月1日に小田急電鉄(小田急)・京浜急行電鉄・京王帝都電鉄が分離したが、元来小田急電鉄が運行していた[[京王井の頭線|井の頭線]]は京王の所属となり<ref name="rp679-96"/>、もともと東急の傘下にあった[[神奈川中央交通|神奈川中央乗合自動車]](当時)と箱根登山鉄道が小田急の傘下に入ることになった<ref name="bjr58-27"/>。 |

|||

1948年9月には[[アイオン台風]]により鉄道線は大きな被害を受け<ref name="1995-175"/>、復旧は[[1949年]]7月6日にずれ込んだ<ref name="g100-58"/>。その後、鉄道線の箱根湯本駅まで小田急の電車を乗り入れさせることになり、[[1950年]]8月1日から小田急の電車が箱根湯本駅まで直通運転するようになった<ref name="g100-61"/>。しかし、この結果、鉄道線は小田原駅から箱根湯本駅までの架線電圧が直流1,500Vとなり<ref name="g100-61"/>、それまで直接鉄道線から直流600Vの給電を受けていた軌道線は昇圧ができず<ref name="g100-59"/>、止むを得ず箱根湯本から送電線を設けることになった<ref name="g100-60"/>が、これは施設維持の負担や経費面から問題となった<ref name="g100-60"/>。さらに、[[国道1号]]の交通量が増加したことに伴い、神奈川県は国道1号の改修工事を行なうことを決定<ref name="1995-170"/>、小田原市を通じて箱根登山鉄道に軌道線の廃止を打診した<ref name="g100-60"/>。箱根登山鉄道側は廃止に消極的であった<ref name="g100-60"/>が、最終的に神奈川県が9,000万円、小田原市が300万円の補償金を箱根登山鉄道に支払うことで合意<ref name="1995-171"/>、[[1956年]]5月31日限りで軌道線は廃止された<ref name="2011-170"/>。 |

|||

==== 箱根山戦争と事業拡大 ==== |

|||

{{See also|箱根山戦争}} |

|||

これより少し遡る[[1947年]]9月、箱根で路線バスと専用自動車道を運営していた[[伊豆箱根鉄道|駿豆鉄道]]では、小田原と小涌谷を結ぶ区間に路線バスの運行免許申請を行った<ref name="rp679-99"/>。傘下にあった大雄山鉄道(当時)との一貫輸送を図ったものであった<ref name="1995-179"/>が、当時まだ東急の傘下だった箱根登山鉄道は、自社防衛の見地から反対の立場をとった<ref name="bjr58-27"/>。しかし、当時の箱根登山鉄道はケーブルカーの運行再開に全力を挙げており<ref name="1995-180"/>、ただちに自社バスの増強を図ることは難しかった<ref name="1995-180"/>上、地元からも「独占はよくない」という声も上がっていた<ref name="1995-180"/>こともあり、1949年12月には駿豆鉄道の路線バス運行については条件付で認可された<ref name="1995-179"/>。これに対応して、小田急の傘下に入った直後の箱根登山鉄道では早雲山から大涌谷を経由して湖尻に至る路線バス運行の免許申請を行なった<ref name="1995-181"/>が、これは逆に駿豆鉄道から反対を受けた<ref name="1995-182"/>。最終的には、1950年3月に両社の協定により、駿豆鉄道は途中停留所と運行回数の制限を、登山バスは1年ごとの有料道路利用契約の更新をそれぞれ条件とした上<ref name="rp546-72"/>で、小田原へは駿豆鉄道バスが乗り入れ、代わりに登山バスが初めて芦ノ湖北岸へ乗り入れることになった<ref name="bjr58-27"/>。 |

|||

箱根登山鉄道はこれに続いて、1950年3月に芦ノ湖への湖上交通に着手するために、箱根町や仙石原で西武グループに敵対の立場を取っていた有力者と共同で船舶会社([[箱根観光船]])を設立した<ref name="rp546-72"/>。当初の箱根観光船は小型遊覧船のみを保有する小規模な事業者であった<ref name="rp679-99"/>が、[[1954年]]には芦ノ湖一周航路の免許を取得<ref name="rp546-72"/>、さらに[[1956年]]には大型の遊覧船を就航させた<ref name="rp679-99"/>。駿豆鉄道側ではこれに対して、1956年3月に「有料道路通行契約が満了すると共に契約を破棄する」と通告し、契約満了後の同年7月以降には有料道路に遮断機を設けて登山バスの通行を阻止した<ref name="1995-192"/>。これは箱根観光船の大型船導入に対する報復で<ref name="1995-192"/>、後に[[箱根山戦争]]として広く知られ、[[獅子文六]]の小説「箱根山」の題材にもなった西武グループと[[小田急グループ]]の対立の始まりでもあった<ref name="rp546-72"/>。 |

|||

その後、互いに訴訟を起こして争う一方で、小田急側では[[1959年]]に[[箱根ロープウェイ]]を開通させたことにより、小田急グループのみで芦ノ湖北岸へ到達できるようになった<ref name="rp546-72"/>。また、[[1961年]]に有料道路を神奈川県が買い上げた上で一般道路として開放した<ref name="rp546-72"/>ことで、抗争は事実上終結した<ref name="bjr58-28"/>。数多くあった訴訟案件の決着がついた[[1968年]]には西武と小田急のトップが友好的な協定に調印した<ref name="1995-207208"/>ことから、以後両社は共存してゆくことになる。 |

|||

これらの紛争の前後にも、事業展開は進められた。自動車事業においては、1950年には貸切バス事業を再開<ref name="bjr58-27"/>、同年には東京から箱根や熱海へ直通する路線バスの運行を開始した<ref name="g100-62"/>ほか、[[1952年]]には[[山中湖]]への路線が開設され<ref name="bjr58-27"/>、[[1958年]]には[[定期観光バス]]の運行を開始している<ref name="g100-68"/>。また、関連事業においては[[1957年]]から強羅公園の再整備に着手し<ref name="g100-69"/>、1958年には強羅地区での温泉造成工事も開始<ref name="g100-70"/>、1959年9月には[[箱根登山デパート]]が完成し営業を開始した<ref name="g100-71"/>。戦後中断されていた宅地分譲も1964年から再開され<ref name="g100-71"/>、同年12月には「強羅国際スケートリンク」を開業した<ref name="g100-70"/>。 |

|||

==== モータリゼーションの影響 ==== |

|||

[[1970年]]代に入ると、[[東名高速道路]]や[[小田原厚木道路]]の開通など、道路網の整備が進められることになった<ref name="g100-63"/>。これは箱根を訪れる観光客の増加を促進したが、その一方でモータリゼーションの進展に伴い、路線バスの走行環境は悪化した<ref name="bjr58-29"/>。観光客を乗せたマイカーが特定の道路に集中することによる渋滞で登山バスの定時性が損なわれ<ref name="bjr58-29"/>、バス利用者の減少を招いた<ref name="bjr58-29"/>。 |

|||

しかし、この渋滞によってマイカーも身動きが取れない状況となり<ref name="1994-28"/>、それに伴って時間の正確な登山電車は見直されることにもつながった<ref name="g100-63"/>。輸送力増強のため、[[1980年]]には小田急乗り入れ車両の大型化が計画され<ref name="g100-6465"/>、[[1982年]]7月から小田急の大型車両が箱根湯本まで乗り入れるようになった<ref name="g100-92"/>。 |

|||

==== レーティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携 ==== |

|||

{{Double image aside|right|Hakone Tozan RhB.JPG|165|Tozan Bernina Ohiradai.jpg<!--登場当時のカラーリングの画像-->|160|姉妹鉄道提携にちなんで「箱根登山電車」と大書されたレーティッシュ鉄道の車両|姉妹鉄道提携にちなんで「ベルニナ号」と命名された1000形}} |

|||

[[1978年]]に開業90周年を迎えた箱根登山鉄道は、記念行事の一環として<ref name="g100-72"/>、[[1979年]]6月1日にスイス政府観光局の協力を得て、[[レーティッシュ鉄道]]との姉妹鉄道提携を結んだ<ref name="g100-72"/>。これは鉄道線の開業時にスイスのベルニナ鉄道(その後のレーティッシュ鉄道ベルニナ線)を参考にした事が縁になったもので<ref name="g100-72"/>、強羅公園内と強羅駅構内にはクリスマスツリーに使用される[[オウシュウトウヒ|ドイツトウヒ]]の記念植樹が行われた<ref name="g100-72"/>。[[1981年]]には45年ぶりの新型車両として[[箱根登山鉄道1000形電車|1000形電車]]が導入され、「ベルニナ号」と命名された<ref name="1994-28"/>。 |

|||

1982年には、姉妹鉄道提携3周年を記念して、レーティッシュ鉄道から[[カウベル]]が贈られた<ref name="g100-74"/>。これに対する返礼を箱根登山鉄道からレーティッシュ鉄道に打診すると、日本人観光客が増加しているため日本語の駅名板という要望があった<ref name="g100-75"/>ため、姉妹鉄道提携5周年記念として[[1984年]]6月、[[サンモリッツ]]、[[アルプ・グリュム]]、[[ティラーノ|ティラノ<!--社史に掲載されている実際の駅名板の表記-->]]の3駅の駅名板がレーティッシュ鉄道へ贈られた<ref name="g100-75"/>。 |

|||

{{Double image aside|right|Gora Sta cowbell.jpg|160|Tozan St.Moritz HiSEcolor.jpg<!--登場当時のカラーリングの画像-->|160|姉妹鉄道提携3周年記念にレーティッシュ鉄道から贈られたカウベル|姉妹鉄道提携にちなんで「サン・モリッツ号」と命名された2000形}} |

|||

また、[[1986年]]には箱根が[[富士箱根伊豆国立公園]]に指定されてから50周年となる<ref name="g100-75"/>ため、記念行事を検討した折、サンモリッツ観光局がプロモーション目的で来日することになった<ref name="g100-75"/>ため、姉妹鉄道提携7周年記念として「サンモリッツとの友好の集い」が開催された<ref name="g100-75"/>。[[1989年]]には箱根登山鉄道では初の冷房付電車となる[[箱根登山鉄道2000系電車|2000形]]が導入された<ref name="1994-32"/>が、スイス政府観光局とサンモリッツ観光局の協力を得て<ref name="rj275-138"/>、2000形は「サン・モリッツ号」と命名された<ref name="rj275-138"/>。 |

|||

その後も鉄道線を利用する観光客は増加し、[[1991年]]には年間輸送人員が1千万人を超えた<ref name="rj324-75"/>。輸送力増強のため、鉄道線の列車を最大3両編成にすることが決定<ref name="rj324-75"/>、[[1993年]]7月から鉄道線では3両編成での運行が開始された<ref name="rj324-77"/>。また、ケーブルカーについても[[1995年]]に2両編成化が実施された<ref name="1997-96"/>。一方、関連事業の「強羅国際スケートリンク」は利用者の減少により[[1988年]]3月に廃止となった<ref name="g100-70"/>。 |

|||

=== 21世紀に入ってからの展開 === |

|||

==== 小田急グループ傘下での事業再編 ==== |

|||

しかし、その後箱根を訪れる観光客数は、1991年の年間2,200万人をピークに減少傾向となり<ref name="rj480-106"/>、[[2003年]]にはピーク時と比較して15%ほどの減少となっていた<ref name="rj464-33"/>。こうした状況下、箱根の交通ネットワークの改善に着手し<ref name="rj480-107"/>、同時に高コスト構造の是正を図った<ref name="rj480-107"/>。 |

|||

既に[[1998年]]には沼津地区の路線バスが沼津箱根登山自動車として分社化されていた<ref name="bjr58-30"/>が、沼津地区の路線は[[2002年]]10月に全て沼津東海バスに譲渡され、沼津東海バスは[[沼津登山東海バス]]と改称された<ref name="bjr58-31"/>。また、熱海地区の路線は[[伊豆東海バス]]に統合された<ref name="bjr58-31"/>。残った箱根登山鉄道のバス部門は沼津箱根登山自動車に譲渡の上、沼津箱根登山自動車は箱根登山バスへ社名変更された<ref name="bjr58-31"/>。また、貸切バス事業については[[1996年]]に一部が[[箱根登山観光バス]]に移管されていた<ref name="bjr58-30"/>が、過当競争によって業績が低迷していたことから<ref name="rj480-107"/>、2002年に箱根登山観光バスは事業廃止とした<ref name="bjr58-31"/>。 |

|||

さらに、[[2003年]]8月には箱根登山鉄道は小田急との株式交換により上場廃止となり、箱根登山鉄道は小田急の完全子会社となった<ref name="rj480-107"/>。さらに同年9月には箱根登山鉄道は事業持株会社化され<ref name="rj480-107"/>、同年10月には箱根登山鉄道の事業部門として新会社を設立<ref name="rj480-107"/>、同時にそれまでの箱根登山鉄道は[[小田急箱根ホールディングス]]に商号変更した上で純粋持株会社となった<ref name="rj480-107"/>{{refnest|group="注釈"|この事業再編の結果、2002年に分社化した箱根登山バスは、小田急箱根ホールディングスの下で箱根登山鉄道・箱根ロープウェイ・箱根観光船と並列に位置することになる<ref name="rj480-107"/>。}}。 |

|||

鉄道線においては、既に[[2000年]]12月2日より小田原駅と箱根湯本駅の間においては日中は小田急の車両のみの運行となっていた<ref name="rp829-206"/>が、[[2006年]][[3月18日]]からは同区間の旅客列車をすべて小田急の車両に置き換えた<ref name="rp829-214"/>。また、2002年には電車とバスに共通のプリペイドカードとして「とざんカード」を導入した<ref name="bjr58-31"/>が、2005年度にはICカード化の流れで「とざんカード」の販売は中止された<ref name="bjr58-31"/>。 |

|||

一方、2003年12月には小田急グループと西武グループが箱根において業務提携をすることが発表された<ref name="rj480-108"/>。この提携後、[[2004年]]度には一部で異なっていたバス停留所名も箱根登山バスと伊豆箱根バスで統一された<ref name="2011-203"/>ほか、[[2009年]]には小田急・箱根登山鉄道・西武鉄道がスルッとKANSAI協議会と提携して資材の共同購入を開始した<ref name="oer20090325"/>。 |

|||

=== 年表 === |

=== 年表 === |

||

<!-- 一部[[箱根登山鉄道鉄道線]]に記述を移しました。--> |

<!-- 一部[[箱根登山鉄道鉄道線]]に記述を移しました。--> |

||

* [[1887年]](明治20年)[[11月20日]] 国府津 - 湯本間の馬車鉄道敷設の請願書を神奈川県に提出。 |

* [[1887年]](明治20年)[[11月20日]] 国府津 - 湯本間の馬車鉄道敷設の請願書を神奈川県に提出<ref name="g100-31"/>。 |

||

* [[1888年]](明治21年)[[2月21日]] 馬車鉄道敷設 |

* [[1888年]](明治21年) |

||

** [[2月21日]] 馬車鉄道敷設特許を取得。'''小田原馬車鉄道'''設立<ref name="g100-85"/>。 |

|||

* |

** [[10月1日]] 国府津駅 - 小田原駅 - 湯本駅(現:箱根湯本駅)間開業<ref name="g100-32"/>。 |

||

* [[1896年]](明治29年)[[10月31日]] '''小田原電気鉄道'''(小田電)に社名変更。 |

* [[1896年]](明治29年)[[10月31日]] '''小田原電気鉄道'''(小田電)に社名変更<ref name="g100-85"/>。 |

||

* [[1900年]](明治33年)[[3月21日]] 全線電化。 |

* [[1900年]](明治33年)[[3月21日]] 全線電化<ref name="g100-85"/>。 |

||

* [[1919年]](大正8年)[[6月1日]] 鉄道線 箱根湯本駅 - 強羅駅間開業。 |

* [[1919年]](大正8年)[[6月1日]] 鉄道線 箱根湯本駅 - 強羅駅間開業<ref name="g100-86"/>。 |

||

* [[1920年]](大正9年)[[12月6日]] 小田原市内線 国府津駅 - 小田原駅間廃止。 |

* [[1920年]](大正9年)[[12月6日]] 小田原市内線 国府津駅 - 小田原駅間廃止<ref name="g100-86"/>。 |

||

* [[1921年]](大正10年)[[12月1日]] 鋼索線 下強羅駅(現:強羅) - 上強羅駅(現:早雲山)間開業。 |

* [[1921年]](大正10年)[[12月1日]] 鋼索線 下強羅駅(現:強羅) - 上強羅駅(現:早雲山)間開業<ref name="g100-86"/>。 |

||

* [[1928年]](昭和3年)[[1月20日]] 小田原電気鉄道が'''日本電力'''と合併し、日本電力小田原営業所となる<ref name="g100-47"/>。 |

* [[1928年]](昭和3年) |

||

** [[1月20日]] 小田原電気鉄道が'''日本電力'''と合併し、日本電力小田原営業所となる<ref name="g100-47"/>。 |

|||

* |

** [[8月13日]] (旧)'''箱根登山鉄道株式会社'''設立(現在の小田急箱根ホールディングス株式会社)<ref name="g100-87"/>。 |

||

* |

** [[8月16日]] 日本電力が鉄軌道事業を箱根登山鉄道に分離譲渡。 |

||

* [[1935年]](昭和10年)10月1日 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間開業。小田原市内線 箱根板橋駅 - 箱根湯本駅間廃止。 |

* [[1935年]](昭和10年)10月1日 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間開業。小田原市内線 箱根板橋駅 - 箱根湯本駅間廃止<ref name="g100-88"/>。 |

||

* [[1942年]](昭和17年)[[5月30日]] |

* [[1942年]](昭和17年)[[5月30日]] 五島慶太が社長に就任<ref name="g100-88"/>。 |

||

* [[1948年]](昭和23年)6月1日 大東急の分割によって小田急電鉄の関連会社となる。 |

* [[1948年]](昭和23年)6月1日 大東急の分割によって小田急電鉄の関連会社となる<ref name="bjr58-27"/>。 |

||

* [[1950年]](昭和25年)[[8月1日]] 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間に小田急電鉄の列車が乗り入れ開始。 |

* [[1950年]](昭和25年)[[8月1日]] 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間に小田急電鉄の列車が乗り入れ開始<ref name="g100-61"/>。 |

||

* [[1956年]](昭和31年)6月1日 小田原市内線 小田原駅 - 箱根板橋駅間が廃止。 |

* [[1956年]](昭和31年)6月1日 小田原市内線 小田原駅 - 箱根板橋駅間が廃止<ref name="g100-89"/>。 |

||

* [[1979年]](昭和54年)6月1日 [[スイス]]の[[レーティッシュ鉄道]]と姉妹鉄道提携を結ぶ。 |

* [[1979年]](昭和54年)6月1日 [[スイス]]の[[レーティッシュ鉄道]]と姉妹鉄道提携を結ぶ<ref name="g100-91"/>。 |

||

* [[1982年]](昭和57年)[[7月12日]] 鉄道線に大型(20m車)6両編成乗り入れ開始。 |

* [[1982年]](昭和57年)[[7月12日]] 鉄道線に大型(20m車)6両編成乗り入れ開始<ref name="g100-92"/>。 |

||

* [[2002年]](平成14年)4月16日 鉄道・バス共通のプリペイドカード「とざんカード」を導入。 |

* [[2002年]](平成14年)4月16日 鉄道・バス共通のプリペイドカード「とざんカード」を導入<ref name="bjr58-31"/>。 |

||

* [[2003年]](平成15年 |

* [[2003年]](平成15年) |

||

** 3月19日 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間に[[パスネット]]を導入。 |

|||

* |

** 8月1日 小田急電鉄の完全子会社となる。 |

||

* [[2004年]](平成16年)10月1日 会社再編に伴い、鉄道事業を新設の'''箱根登山鉄道株式会社'''(当社)に承継。 |

* [[2004年]](平成16年)10月1日 会社再編に伴い、鉄道事業を新設の'''箱根登山鉄道株式会社'''(当社)に承継。 |

||

* [[2006年]](平成18年) |

* [[2006年]](平成18年) |

||

** [[3月18日]] 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間を終日小田急車で運行<ref name="rp829-214"/>。その後、小田原駅 - 入生田駅間の3線軌条を2線軌条化(1067mm)。 |

|||

* 2006年(平成18年)[[3月31日]] 鉄道線での「とざんカード」の発売を中止。 |

|||

** [[3月31日]] 鉄道線での「とざんカード」の発売を中止<ref name="bjr58-31"/>。 |

|||

* 2006年(平成18年)[[9月]] 小田原駅 - 入生田駅間の3線軌条を2線軌条化(1067mm)。 |

|||

* |

** [[11月30日]] 鉄道線での「とざんカード」の使用を中止([[箱根登山バス]]では引き続き利用可能)。 |

||

* [[2007年]](平成19年)3月18日 鉄道線に[[PASMO]]を導入。 |

* [[2007年]](平成19年)3月18日 鉄道線に[[PASMO]]を導入。 |

||

* [[2008年]](平成20年)[[3月14日]] パスネットの自動改札機での使用を終了。 |

* [[2008年]](平成20年)[[3月14日]] パスネットの自動改札機での使用を終了。 |

||

* [[2009年]](平成21年)4月1日 [[スルッとKANSAI]]協議会と提携。同協議会を通して資材の共同購入を開始。 |

* [[2009年]](平成21年)4月1日 [[スルッとKANSAI]]協議会と提携。同協議会を通して資材の共同購入を開始<ref name="oer20090325"/>。 |

||

== |

== 企業概説 == |

||

=== 鉄軌道事業 === |

|||

=== 路線 === |

|||

[[ファイル:箱根登山001.jpg|thumb|250px|right|箱根登山鉄道と箱根ロープウェイの路線の{{ランドサット}}。赤が鉄道線、橙が鋼索線、水色がロープウェイ。]] |

[[ファイル:箱根登山001.jpg|thumb|250px|right|箱根登山鉄道と箱根ロープウェイの路線の{{ランドサット}}。赤が鉄道線、橙が鋼索線、水色がロープウェイ。]] |

||

現有路線 |

|||

* [[箱根登山鉄道鉄道線|鉄道線]](通称:箱根登山電車) |

|||

* [[箱根登山鉄道鋼索線|鋼索線]](通称:箱根登山[[ケーブルカー]]) |

|||

==== 現有路線 ==== |

|||

; [[箱根登山鉄道鉄道線|鉄道線]] |

|||

: 1919年6月1日に湯本から強羅までの区間で開業<ref name="g100-44"/>。1935年10月1日より小田原と強羅の間における直通運転を開始<ref name="2011-170"/>。 |

|||

; [[箱根登山鉄道鋼索線|鋼索線]] |

|||

: 1921年12月1日に開業<ref name="g100-47"/>。[[不要不急路線]]として[[1944年]]2月10日限りで運行を休止<ref name="1995-174"/>、1950年7月1日から運行再開<ref name="g100-88"/>。 |

|||

== |

==== 廃止路線 ==== |

||

; [[箱根登山鉄道小田原市内線|小田原市内線]] |

|||

: 1888年10月1日に開業した馬車鉄道を前身とし<ref name="1995-38"/>、その後1900年3月21日に電化された<ref name="2011-128"/>。その後、国鉄[[東海道本線|熱海線]]と重複する区間を1920年12月6日に廃止<ref name="g100-86"/>、さらに鉄道線の延伸で重複する区間を1935年9月30日限りで廃止<ref name="2011-170"/>。残った区間も[[1956年]]5月31日限りで廃止<ref name="2011-170"/>。 |

|||

=== |

=== バス事業 === |

||

{{Main|箱根登山バス}} |

|||

==== 現有車両 ==== |

|||

1913年3月1日に開業した小田原電気鉄道の貸自動車業<ref name="1995-112"/>と、1914年8月15日に開業した富士屋自働<!--「働」は誤変換にあらず-->車の貸自動車業<ref name="g100-40"/>を前身とし、1932年に両社が合併して富士箱根自動車となる<ref name="bjr58-26"/>が、戦時中の交通事業統合の流れの中で1921年創業の足柄自動車とともに1944年に箱根登山鉄道に合併し、同社の自動車部門となった<ref name="g100-88"/>。2002年10月には小田急グループ内での事業再編に伴い分社化された<ref name="bjr58-31"/>。 |

|||

* [[箱根登山鉄道モハ1形電車|モハ1形]] |

|||

* [[箱根登山鉄道モハ2形電車|モハ2形]] |

|||

* [[箱根登山鉄道1000形電車|1000形]](ベルニナ号) |

|||

* [[箱根登山鉄道2000系電車|2000系]](サンモリッツ号) |

|||

* [[箱根登山鉄道モニ1形電車|モニ1形]] |

|||

=== その他事業 === |

|||

; 温泉供給事業:1911年から強羅地区への引き湯を行うために温泉業に着手したのが始まり<ref name="g100-70"/>。1958年からは強羅地区で温泉造成にも着手<ref name="g100-70"/>、1988年時点では1日1,600tの温泉を供給している<ref name="g100-71"/>。 |

|||

* [[箱根登山鉄道鉄道線#導入予定の車両|3000形]]<!--現時点のプレスリリースで「形」となっているので-->(2014年春に導入予定<ref name="rj550-149"/>) |

|||

== 車両 == |

|||

{{Main2|鉄道線の車両概説|箱根登山鉄道鉄道線#車両|鋼索線の車両概説|箱根登山鉄道鋼索線#車両|軌道線の車両概説|箱根登山鉄道小田原市内線#車両|自動車事業の車両概説|箱根登山バス#車両}} |

|||

* [[箱根登山鉄道モハ3形電車|モハ3形]] |

|||

* [[箱根登山鉄道ユ1形電車|ユ1形]] |

|||

* [[箱根登山鉄道ユ1形電車|ム1形]] |

|||

=== 鋼索線 === |

|||

* [[箱根登山鉄道ケ100・ケ200形客車|ケ100形・ケ200形]] |

|||

<gallery perrow="3"> |

|||

ファイル:HakonetozanOdawaraJP14Feb05.jpg|小田原駅を出発する箱根登山鉄道列車 |

|||

ファイル:DualgaugeHakonetozanJP14.jpg|小田原駅付近の三線軌条レール(現在は撤去されている) |

|||

ファイル:Tozan-Moha1-Moha2.jpg|モハ2形(左)・モハ1形電車(右) |

|||

ファイル:Tozan-cMgc1.jpg|モニ1形電車 |

|||

ファイル:Tozan Kowakidani cross Ekiden Meidai.jpg|[[東京箱根間往復大学駅伝競走|箱根駅伝]]ランナーの通過を待つモハ1形電車([[小涌谷駅]]) |

|||

</gallery> |

|||

== 発車メロディ == |

|||

2000年3月8日から、鉄道線(電車)と鋼索線(ケーブルカー)では、主要駅において「[[箱根八里]]」の[[発車メロディ]]が使用されている。発車メロディには3種類のバージョンがあり、それぞれイメージが異なる。なお以下に挙げた名称は正式名称ではない。 |

|||

{| class="wikitable" style="font-size:80%; text-align:center;" |

|||

|+ 発車メロディ使用駅一覧 |

|||

|- |

|||

!style="background-color:#ccc;"|バージョン\駅 |

|||

![[小田原駅]] |

|||

![[箱根湯本駅]](※3) |

|||

![[強羅駅]] |

|||

![[早雲山駅]] |

|||

!イメージ |

|||

|- |

|||

!rowspan="2"|1 |

|||

|style="background-color:#cff;"|鉄道線<br/>7(※1)・新11番線(※2)<br/>(箱根湯本方面) |

|||

|rowspan="2" style="background-color:#ddd;"|未使用 |

|||

|rowspan="2" style="background-color:#ddd;"|未使用 |

|||

|rowspan="2" style="background-color:#ddd;"|未使用 |

|||

|rowspan="2" style="text-align:left;"|さあこれから旅が始まるという気持ちを高揚させるイメージ |

|||

|- |

|||

|style="background-color:#fcf;"|鉄道線<br/>(11・12)番線<br/>(箱根湯本・強羅方面) |

|||

|- |

|||

!2 |

|||

|style="background-color:#ddd;"|未使用 |

|||

|style="background-color:#fcf;"|鉄道線<br/>4<3>(・5<4>)番線<br/>(強羅方面) |

|||

|style="background-color:#cf9;"|鋼索線<br/>(早雲山方面) |

|||

|style="background-color:#cf9;"|鋼索線<br/>(強羅方面) |

|||

|style="text-align:left;"|旅先で「次はどこへ行こうかな」などと考えながら夢を膨らませるイメージ |

|||

|- |

|||

!rowspan="2"|3 |

|||

|rowspan="2" style="background-color:#ddd;"|未使用 |

|||

|style="background-color:#cff;"|鉄道線<br/>1・2番線<br/>(小田原・新宿方面) |

|||

|rowspan="2" style="background-color:#fcf;"|鉄道線<br/>1・2番線<br/>(箱根湯本・小田原方面) |

|||

|rowspan="2" style="background-color:#ddd;"|未使用 |

|||

|rowspan="2" style="text-align:left;"|旅が終り家路に向かう旅客を優しく送り出し、また来て下さいという感謝の気持ちをこめた心温まるイメージ |

|||

|- |

|||

|style="background-color:#fcf;"|鉄道線<br/>(3・4<3>・5<4>)番線<br/>(小田原方面) |

|||

|} |

|||

鉄道線のうち、{{Color|#fcf|■}}:箱根登山車両、{{Color|#cff|■}}:小田急車両を表す。 |

|||

; バージョン1 |

|||

: 小田原駅だけで使用されるバージョンである。ただし、11・12番線の発車メロディはフルで流れるが、7番線の発車メロディは流れる時間が決まっているためフルでは流れない。さらに2006年3月18日のダイヤ改正をもって、小田原 - 箱根湯本間の自社車両による運転がなくなったため、11・12番線は使用停止となった。そして2008年3月に工事の一環のためか、小田原駅の接近・発車放送が簡略化され、7番線の発車メロディも流れなくなっていたが(9・10番線ホームのベルは流れていた)、現在では新11番線の発車メロディ使用開始と共に使用復活され、接近・発車放送も再度詳細化されている。ただし、新11番線も流れる時間が決まっているためフルでは流れない。したがって、現在このバージョンの発車メロディをフルで聞くことはできない。 |

|||

; バージョン2 |

|||

: 箱根湯本駅の5番線(現4番線)は一部の臨時列車の発車にのみ使われる。鋼索線で使用される唯一のバージョンである。また[[箱根登山バス]]でも同様のバージョンのチャイムが使用されている(始発・終着時のみ)。 |

|||

; バージョン3 |

|||

: 箱根湯本駅の3番線は4番線ホーム(現3番線)の拡張のため使用停止されており、4番線は基本的には強羅方面行きのホームだがかつては一部の小田原行きが発着していた。5番線(現4番線)は使用停止されてはいないが、先述したように、小田原 - 箱根湯本間の自社車両による運転がなくなったため、現在はこのバージョンの発車メロディはこれらの場所では聞くことはできない。 |

|||

* ※1: 小田原駅7番線ホームの発車メロディ使用開始日は2000年11月28日。また7番線ホームから発車する小田急線・新宿方面行きの列車も設定されており、箱根登山鉄道に乗らずして、箱根登山鉄道の発車メロディが聞ける。 |

|||

* ※2: 「新11番線」は現在の11番線のことであり、かつての自社車用11番線と同じ位置ではあるが、それと現在の11番線とは別であり、混同を避けるために使用している。現地の案内は単に「11番線」である。現在、小田原駅11番線は小田急車による4両編成の各停箱根湯本行き始発ホームとなっている。 |

|||

* ※3: 箱根湯本駅では、[[2009年]][[3月14日]]から番線変更が行われ、4番線が3番線、5番線が4番線となった。<>内に現在の番線を記す。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 170行目: | 291行目: | ||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist |

{{Reflist|refs= |

||

<ref name=" |

<ref name="1985-18">[[#渡辺1985|渡辺 (1985) p.18]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="1985-22">[[#渡辺1985|渡辺 (1985) p.22]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="1985-31">[[#渡辺1985|渡辺 (1985) p.31]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="1994-14">[[#荒井1994|荒井 (1994) p.14]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="1994-28">[[#荒井1994|荒井 (1994) p.28]]</ref> |

||

<ref name="1994-32">[[#荒井1994|荒井 (1994) p.32]]</ref> |

|||

<ref name="1995-34">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.34]]</ref> |

|||

<ref name="1995-35">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.35]]</ref> |

|||

<ref name="1995-36">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.36]]</ref> |

|||

<ref name="1995-37">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.37]]</ref> |

|||

<ref name="1995-38">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.38]]</ref> |

|||

<ref name="1995-39">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.39]]</ref> |

|||

<ref name="1995-45">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.45]]</ref> |

|||

<ref name="1995-46">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.46]]</ref> |

|||

<ref name="1995-47">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.47]]</ref> |

|||

<ref name="1995-48">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.48]]</ref> |

|||

<ref name="1995-49">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.49]]</ref> |

|||

<ref name="1995-4950">[[#加藤1995|加藤利 (1995) pp.49-50]]</ref> |

|||

<ref name="1995-50">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.50]]</ref> |

|||

<ref name="1995-51">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.51]]</ref> |

|||

<ref name="1995-52">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.52]]</ref> |

|||

<ref name="1995-5253">[[#加藤1995|加藤利 (1995) pp.52-53]]</ref> |

|||

<ref name="1995-53">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.53]]</ref> |

|||

<ref name="1995-54">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.54]]</ref> |

|||

<ref name="1995-55">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.55]]</ref> |

|||

<ref name="1995-60">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.60]]</ref> |

|||

<ref name="1995-63">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.63]]</ref> |

|||

<ref name="1995-6364">[[#加藤1995|加藤利 (1995) pp.63-64]]</ref> |

|||

<ref name="1995-64">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.64]]</ref> |

|||

<ref name="1995-88">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.88]]</ref> |

|||

<ref name="1995-89">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.89]]</ref> |

|||

<ref name="1995-91">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.91]]</ref> |

|||

<ref name="1995-92">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.92]]</ref> |

|||

<ref name="1995-93">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.93]]</ref> |

|||

<ref name="1995-94">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.94]]</ref> |

|||

<ref name="1995-9596">[[#加藤1995|加藤利 (1995) pp.95-96]]</ref> |

|||

<ref name="1995-95">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.95]]</ref> |

|||

<ref name="1995-96">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.96]]</ref> |

|||

<ref name="1995-97">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.97]]</ref> |

|||

<ref name="1995-98">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.98]]</ref> |

|||

<ref name="1995-104">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.104]]</ref> |

|||

<ref name="1995-105">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.105]]</ref> |

|||

<ref name="1995-106">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.106]]</ref> |

|||

<ref name="1995-110">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.110]]</ref> |

|||

<ref name="1995-112">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.112]]</ref> |

|||

<ref name="1995-115">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.115]]</ref> |

|||

<ref name="1995-118">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.118]]</ref> |

|||

<ref name="1995-119">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.119]]</ref> |

|||

<ref name="1995-123">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.123]]</ref> |

|||

<ref name="1995-124">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.124]]</ref> |

|||

<ref name="1995-152">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.152]]</ref> |

|||

<ref name="1995-153">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.153]]</ref> |

|||

<ref name="1995-154">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.154]]</ref> |

|||

<ref name="1995-155">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.155]]</ref> |

|||

<ref name="1995-156">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.156]]</ref> |

|||

<ref name="1995-165">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.165]]</ref> |

|||

<ref name="1995-170">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.170]]</ref> |

|||

<ref name="1995-171">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.171]]</ref> |

|||

<ref name="1995-172">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.172]]</ref> |

|||

<ref name="1995-174">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.174]]</ref> |

|||

<ref name="1995-175">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.175]]</ref> |

|||

<ref name="1995-179">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.179]]</ref> |

|||

<ref name="1995-180">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.180]]</ref> |

|||

<ref name="1995-181">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.181]]</ref> |

|||

<ref name="1995-182">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.182]]</ref> |

|||

<ref name="1995-192">[[#加藤1995|加藤利 (1995) p.192]]</ref> |

|||

<ref name="1995-207208">[[#加藤1995|加藤利 (1995) pp.207-208]]</ref> |

|||

<ref name="1997-96">[[#生方1997|生方 (1997) p.96]]</ref> |

|||

<ref name="2004-88">[[#中嶋2004|中嶋 (2004) p.88]]</ref> |

|||

<ref name="2011-107">[[#青田2011|青田 (2011) p.107]]</ref> |

|||

<ref name="2011-108">[[#青田2011|青田 (2011) p.108]]</ref> |

|||

<ref name="2011-115">[[#青田2011|青田 (2011) p.115]]</ref> |

|||

<ref name="2011-118">[[#青田2011|青田 (2011) p.118]]</ref> |

|||

<ref name="2011-119">[[#青田2011|青田 (2011) p.119]]</ref> |

|||

<ref name="2011-121">[[#青田2011|青田 (2011) p.121]]</ref> |

|||

<ref name="2011-124">[[#青田2011|青田 (2011) p.124]]</ref> |

|||

<ref name="2011-125">[[#青田2011|青田 (2011) p.125]]</ref> |

|||

<ref name="2011-126">[[#青田2011|青田 (2011) p.126]]</ref> |

|||

<ref name="2011-128">[[#青田2011|青田 (2011) p.128]]</ref> |

|||

<ref name="2011-136137">[[#青田2011|青田 (2011) pp.136-137]]</ref> |

|||

<ref name="2011-140">[[#青田2011|青田 (2011) p.140]]</ref> |

|||

<ref name="2011-143">[[#青田2011|青田 (2011) p.143]]</ref> |

|||

<ref name="2011-146">[[#青田2011|青田 (2011) p.146]]</ref> |

|||

<ref name="2011-147">[[#青田2011|青田 (2011) p.147]]</ref> |

|||

<ref name="2011-148">[[#青田2011|青田 (2011) p.148]]</ref> |

|||

<ref name="2011-151">[[#青田2011|青田 (2011) p.151]]</ref> |

|||

<ref name="2011-157">[[#青田2011|青田 (2011) p.157]]</ref> |

|||

<ref name="2011-158">[[#青田2011|青田 (2011) p.158]]</ref> |

|||

<ref name="2011-162">[[#青田2011|青田 (2011) p.162]]</ref> |

|||

<ref name="2011-165">[[#青田2011|青田 (2011) p.165]]</ref> |

|||

<ref name="2011-167">[[#青田2011|青田 (2011) p.167]]</ref> |

|||

<ref name="2011-168">[[#青田2011|青田 (2011) p.168]]</ref> |

|||

<ref name="2011-169">[[#青田2011|青田 (2011) p.169]]</ref> |

|||

<ref name="2011-170">[[#青田2011|青田 (2011) p.170]]</ref> |

|||

<ref name="2011-203">[[#青田2011|青田 (2011) p.203]]</ref> |

|||

<ref name="g100-31">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.31]]</ref> |

|||

<ref name="g100-32">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.32]]</ref> |

|||

<ref name="g100-33">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.33]]</ref> |

|||

<ref name="g100-34">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.34]]</ref> |

|||

<ref name="g100-37">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.37]]</ref> |

|||

<ref name="g100-38">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.38]]</ref> |

|||

<ref name="g100-39">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.39]]</ref> |

|||

<ref name="g100-40">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.40]]</ref> |

|||

<ref name="g100-42">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.42]]</ref> |

|||

<ref name="g100-43">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.43]]</ref> |

|||

<ref name="g100-44">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.44]]</ref> |

|||

<ref name="g100-45">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.45]]</ref> |

|||

<ref name="g100-46">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.46]]</ref> |

|||

<ref name="g100-47">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.47]]</ref> |

|||

<ref name="g100-48">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.48]]</ref> |

|||

<ref name="g100-49">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.49]]</ref> |

|||

<ref name="g100-50">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.50]]</ref> |

|||

<ref name="g100-54">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.54]]</ref> |

|||

<ref name="g100-55">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.55]]</ref> |

|||

<ref name="g100-56">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.56]]</ref> |

|||

<ref name="g100-57">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.57]]</ref> |

|||

<ref name="g100-58">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.58]]</ref> |

|||

<ref name="g100-59">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.59]]</ref> |

|||

<ref name="g100-60">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.60]]</ref> |

|||

<ref name="g100-61">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.61]]</ref> |

|||

<ref name="g100-62">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.62]]</ref> |

|||

<ref name="g100-63">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.63]]</ref> |

|||

<ref name="g100-6465">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 pp.64-65]]</ref> |

|||

<ref name="g100-68">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.68]]</ref> |

|||

<ref name="g100-69">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.69]]</ref> |

|||

<ref name="g100-70">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.70]]</ref> |

|||

<ref name="g100-71">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.71]]</ref> |

|||

<ref name="g100-72">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.72]]</ref> |

|||

<ref name="g100-74">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.74]]</ref> |

|||

<ref name="g100-75">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.75]]</ref> |

|||

<ref name="g100-76">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.76]]</ref> |

|||

<ref name="g100-79">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.79]]</ref> |

|||

<ref name="g100-85">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.85]]</ref> |

|||

<ref name="g100-86">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.86]]</ref> |

|||

<ref name="g100-87">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.87]]</ref> |

|||

<ref name="g100-88">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.88]]</ref> |

|||

<ref name="g100-89">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.89]]</ref> |

|||

<ref name="g100-91">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.91]]</ref> |

|||

<ref name="g100-92">[[#tozan100|『すばらしい箱根』 p.92]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-72">[[#青木546|青木 (1991) p.72]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-96">[[#青木679|青木 (1999) p.96]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-99">[[#青木679|青木 (1999) p.99]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-206">[[#杉田829|杉田 (2010) p.206]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-214">[[#杉田829|杉田 (2010) p.214]]</ref> |

|||

<ref name="rj275-138">[[#細野275|細野 (1989) p.138]]</ref> |

|||

<ref name="rj324-75">[[#三浦324|三浦 (1993) p.75]]</ref> |

|||

<ref name="rj324-77">[[#三浦324|三浦 (1993) p.77]]</ref> |

|||

<ref name="rj464-33">[[#RJ464|鶴 (2005) p.33]]</ref> |

|||

<ref name="rj480-106">[[#野中2006|野中 (2006) p.106]]</ref> |

|||

<ref name="rj480-107">[[#野中2006|野中 (2006) p.107]]</ref> |

|||

<ref name="rj480-108">[[#野中2006|野中 (2006) p.108]]</ref> |

|||

<ref name="hf1-36">[[#ひとり1|三宅 (2010) p.36]]</ref> |

|||

<ref name="hf1-37">[[#ひとり1|三宅 (2010) p.37]]</ref> |

|||

<ref name="bjr58-26">[[#BJ2006|『バスジャパンハンドブック58』 p.26]]</ref> |

|||

<ref name="bjr58-27">[[#BJ2006|『バスジャパンハンドブック58』 p.27]]</ref> |

|||

<ref name="bjr58-28">[[#BJ2006|『バスジャパンハンドブック58』 p.28]]</ref> |

|||

<ref name="bjr58-29">[[#BJ2006|『バスジャパンハンドブック58』 p.29]]</ref> |

|||

<ref name="bjr58-30">[[#BJ2006|『バスジャパンハンドブック58』 p.30]]</ref> |

|||

<ref name="bjr58-31">[[#BJ2006|『バスジャパンハンドブック58』 p.31]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-116">[[#小川679|小川 (1999) p.116]]</ref> |

|||

<ref name="tozan090903">{{cite press release| url = http://www.hakone-tozan.co.jp/info/info-par20090903.pdf| title =山岳路線を持つ東西の鉄道会社6社で「全国登山鉄道‰(パーミル)会」を結成|publisher=[[箱根登山鉄道]]・[[富士急行]]・[[大井川鐵道]]・[[叡山電鉄]]・[[南海電気鉄道]]・[[神戸電鉄]]| format = PDF| date = 2009-09-03| accessdate = 2012-12-14}}</ref> |

|||

<ref name="oer20090325">{{cite press release| url = http://www.odakyu.jp/program/info/data.info/4414_6536742_.pdf| title = 西武鉄道・小田急電鉄・箱根登山鉄道の3社は、スルッとKANSAIと連携し 2009年4月より、資材の共同購入を実施します|publisher=[http://www.odakyu.jp/ 小田急電鉄]| accessdate = 2013-01-09}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

=== 社史 === |

|||

* {{Cite book|和書|author =箱根登山鉄道株式会社総務部総務課 |authorlink = |coauthors = |year = 1988|title = 箱根登山鉄道創業100周年記念 すばらしい箱根 グラフ100|publisher = 箱根登山鉄道|ref = tozan100|id = |isbn = }} |

|||

=== 書籍 === |

=== 書籍 === |

||

<!--著者名順。著者名がないものは年順--> |

|||

* {{Cite book|和書|author = |authorlink = |coauthors = |year = 1988|title = すばらしい箱根 グラフ100|publisher = 箱根登山鉄道株式会社|ref = tozan100|id = |isbn = }} |

|||

* {{Cite book|和書|author = |authorlink = |coauthors = |year = |

* {{Cite book|和書|author = 青田孝|authorlink = |coauthors = |year = 2011|title = 箱根の山に挑んだ鉄路 「天下の険」を越えた技 |publisher = [[交通新聞社]]|ref = 青田2011|id = |isbn = 978-4330231112}} |

||

* {{Cite book|和書|author = 荒井文治|authorlink = |coauthors = |year = 1994|origyear = 1988|title = 箱根登山鉄道への招待 |edition =第6版|publisher = [[電気車研究会]]|ref = 荒井1994|id = |isbn = 4885480698}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = [[生方良雄]]|authorlink = |coauthors = 諸河久|year = 1994|title = 小田急ロマンスカー物語|publisher = [[保育社]]|ref = 生方1994|id = |isbn = 4586180293}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = 生方良雄|authorlink = |coauthors = |year = 1997|title = 日本の私鉄 小田急|publisher = 保育社|ref = 生方1997|id = |isbn = 4586509023}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = 生方良雄|authorlink = |coauthors = |year = 2000|title = 小田急物語|publisher = 多摩川新聞社|ref = 生方2000|id = |isbn = 4924882372}} |

|||

* {{Cite book|和書|author =加藤利之 |authorlink = |coauthors = |year = 1995|title = 箱根山の近代交通 |publisher = [[神奈川新聞|神奈川新聞社]]|ref = 加藤1995|id = |isbn = 978-4876451890}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = [[鉄道友の会]]編|authorlink = |coauthors = |year = 1988|title = ブルーリボン賞の車両'88|publisher = 保育社|ref = BL1988|id = |isbn = 978-4586507566}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = 中嶋忠三郎|authorlink = |coauthors = |year = 2004|title = 西武王国 その炎と影 |publisher = [[サンデー社]]|ref = 中嶋2004|id = |isbn = 978-4882030416}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = 渡辺一夫|authorlink = |coauthors = |year = 1985|title = トコトコ登山電車|publisher = あかね書房|ref = 渡辺1985|id = |isbn = 4251063961}} |

|||

* {{Cite book|和書|author = |authorlink = |coauthors = |year = 2006|title = 58 東海自動車・箱根登山バス|series =[[バス・ジャパン|バスジャパン・ハンドブックシリーズR]] |publisher = BJエディターズ|ref = BJ2006|id = |isbn = 4434072730}} |

|||

=== 雑誌記事 === |

=== 雑誌記事 === |

||

<!--著者名順。著者名がないものは年順--> |

|||

* {{Cite journal|和書|author= |year=2012 |month=8 |title=RAILWAY TOPICS |journal=鉄道ジャーナル|issue=550 |pages=145-153|publisher=鉄道ジャーナル社 |ref = RJ550}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=[[青木栄一]] |year=1991 |month=7|title=小田急電鉄のあゆみ 路線網の拡大と地域開発 |journal= [[鉄道ピクトリアル]]|issue=546 |pages= 65-75 |publisher= [[電気車研究会]]|ref = 青木546}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=青木栄一 |year=1999 |month=12|title=小田急電鉄のあゆみ(戦後編) |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=679 |pages= 93-105 |publisher= 電気車研究会|ref = 青木679}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=小川功 |year=1999 |month=12|title=小田急グループの系譜 -戦前期の鬼怒電系列- |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=679 |pages= 106-117 |publisher= 電気車研究会|ref = 小川679}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=加藤新一 |year=1991 |month=7|title=小田急電鉄における運輸の展開 -戦後復興から高度成長へ- |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=546 |pages= 88-93 |publisher= 電気車研究会|ref = 加藤546}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=杉田弘志 |year=2010 |month=1|title=小田急電鉄 列車運転の変遷とその興味 |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=829 |pages= 204-219 |publisher= 電気車研究会|ref = 杉田829}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=鶴通孝・山﨑友也 |year= 2005|month=6 |title=列車追跡シリーズ548 何度でも乗ってみたい特急ロマンスカー わくわくの85分 |journal= 鉄道ジャーナル|issue=464 |pages= 25-35 |publisher=鉄道ジャーナル社 |ref = RJ464}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=野中祥史 |year=2006 |month=10|title=鉄道・軌道プロジェクトの事例研究54 小田急グループの箱根戦略 |journal= [[鉄道ジャーナル]]|issue=480 |pages= 106-108 |publisher= 鉄道ジャーナル社|ref = 野中480}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=細野詠一|coauthor= |year= 1989|month=9 |title=箱根登山鉄道 サン・モリッツ号が征く |journal= [[鉄道ジャーナル]]|issue=275 |pages=136-141 |publisher=鉄道ジャーナル社 |ref = 細野275}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=三浦衛|coauthor= |year= 1993|month=10 |title=天下の険を攀じ登る 箱根登山鉄道 箱根湯本-強羅間3両編成運転化で輸送力増強 |journal= 鉄道ジャーナル|issue=324 |pages=70-77 |publisher=鉄道ジャーナル社 |ref = 三浦324}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author =三宅俊彦 |authorlink = |coauthors = |year= 2010|month=5|title =馬車鉄道からスタートした 箱根登山鉄道の120年|journal= 鉄道ひとり旅ふたり旅|issue=1 |pages=36-39|publisher = 枻出版社|ref = ひとり1|id = |isbn = 9784777916238}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Multimedia|箱根登山鉄道の画像}} |

{{Multimedia|箱根登山鉄道の画像}} |

||

{{Commonscat|Hakone Tozan Railway}} |

|||

* [http://www.hakone-tozan.co.jp/index.html 箱根登山鉄道] |

* [http://www.hakone-tozan.co.jp/index.html 箱根登山鉄道] |

||

{{CommonscatN|Hakone Tozan Railway}} |

|||

{{小田急グループ}} |

{{小田急グループ}} |

||

{{PASMO}} |

{{PASMO}} |

||

{{パスネット}} |

{{パスネット}} |

||

{{スルッとKANSAI}} |

{{スルッとKANSAI}} |

||

{{デフォルトソート:はこねとさんてつとう}} |

|||

{{DEFAULTSORT:はこねとさんてつとう}} |

|||

[[Category:日本の鉄道事業者]] |

[[Category:日本の鉄道事業者]] |

||

[[Category:神奈川県の交通]] |

[[Category:神奈川県の交通]] |

||

2013年1月24日 (木) 17:06時点における版

| |

| 種類 | 株式会社 |

|---|---|

| 略称 | 箱根登山、登山 |

| 本社所在地 |

〒250-0045 神奈川県小田原市城山一丁目15番1号 |

| 設立 | 2004年10月1日[注釈 1] |

| 業種 | 陸運業 |

| 法人番号 | 8021001033616 |

| 事業内容 | 旅客鉄道事業 他 |

| 代表者 | 代表取締役社長 和田雅邦 |

| 資本金 | 1億円 |

| 売上高 | 156億円(2004年度・連結) |

| 主要株主 | 小田急箱根ホールディングス 100% |

| 外部リンク | http://www.hakone-tozan.co.jp/ |

箱根登山鉄道株式会社(はこねとざんてつどう)は、神奈川県小田原市に本社を設け、神奈川県足柄下郡箱根町周辺を主な営業エリアとする鉄道会社である。

当時の東海道本線の経路から外れる小田原と箱根を結ぶことを目的として1888年に設立された小田原馬車鉄道(その後の軌道線)が前身で、その後電化により1896年には小田原電気鉄道となり、1928年にいったん日本電力に合併した後に箱根登山鉄道として独立した。2002年10月にはバス部門を箱根登山バスとして分社化[1]、2003年8月に小田急電鉄の完全子会社となり[1]、2004年10月には純粋持株会社として小田急箱根ホールディングスに社名変更し[1]、会社分割によって鉄道部門の事業を継承する「箱根登山鉄道株式会社」が新設された[1]。

鉄道路線として鉄道線と鋼索線(箱根登山ケーブルカー)の2路線を有する他、自社ビルなどの建物の管理運営や、強羅・宮城野地区の旅館などへの温泉供給なども行う。全国登山鉄道‰会加盟会社[2]。

グループ会社にはビジネスホテル業を営む「ホテルとざん」[3]やDIY店を運営する「ビーバートザン」が存在する[4]ほか、箱根登山バスの路線バス車両の一部には「ハートフルバス とざん」と表記されており、かつて存在した子会社の箱根登山興業が運営するスーパーマーケットは「トザンストア」[4]、2002年から2006年まで発売されていた乗車カードの名称は「とざんカード」[5]と称していたなど、神奈川県西部地区では単に「登山」とも通称される事例が見られる。

本項では鉄道事業を中心として、小田原馬車鉄道・小田原電気鉄道・箱根登山鉄道について記述し、必要に応じて自動車部門(バス事業)についても記述する。持株会社については当該記事を参照のこと。

歴史

創業期・馬車鉄道時代

1872年に日本で初めて鉄道路線が開通した後、当時の政府は東京と大阪を結ぶ幹線鉄道の建設を計画していた[6]。当初は中山道に沿ったルート[注釈 2]が選定されていたが、1884年から建設工事に入ると当時のトンネル切削などの土木技術が未熟なことから、工事が大幅に遅れることになった[7]。このため、1886年には中山道ルートの建設を一時休止し[8]、東海道に沿ったルートの建設が決定された[7]。

小田原は江戸幕府の開府以来、東海道における宿場町として栄えていた[9]。東海道ルートの建設決定によって、小田原の自治体では「少なくとも小田原には鉄道が来る」という期待を持っていた[7]。ところが、その後明らかになった路線計画では、国府津から御殿場を回って沼津へ抜けるルートとなり、小田原は経由しなかった[7]。当初は箱根山を越えて三島に至るルートも検討されていた[10]が、当時の技術水準では難工事となることが予想されたためである[10]。「幹線ルートから外れることによって近代化から取り残される」と危惧した小田原の有力者は、当時の鉄道局に対して実地測量を求める嘆願を行った[11]が、受け入れられなかった[12]。

そこで、小田原の有力者は1887年11月20日に[9]、東海道本線の国府津駅を起点とし、小田原を経由して箱根町湯本にいたる馬車鉄道の敷設を神奈川県に対して請願した[12]。この請願については神奈川県当局は好意的で[13]、1888年2月には敷設許可が得られた[14]。ただし、神奈川県当局が好意的だったのは、足柄県の再興運動が起きないように、「恩を売る」という意味もあったと推測されている[13]。ともあれ、同年2月21日に小田原馬車鉄道が設立され[9]、小田原で薬商を営んでいた吉田義方[12]が初代社長として就任した[13]。同年3月から敷設工事が開始されたが、9月3日には全線の敷設工事が竣工した[9]。

こうして、1888年10月1日より日本では3番目となる馬車鉄道として[15][注釈 3]、小田原馬車鉄道の営業が開始された[15]。これが後に軌道線となる路線の営業開始である。

しかし、開業後には既存の乗合馬車や人力車の事業者からの反対運動が起きた[17]。軌道上に大きな石を置いたり、馬車に投石するなどの暴力的な行為が繰り返され[18]、乗員・乗客や馬の安全を確保することが難しくなり[19]、1か月ほどの運行休止をせざるを得ない状態に陥った[17]。ところが、折りしも元内閣総理大臣の伊藤博文[注釈 4]が静養のため小田原の別荘に滞在していた時で[18][19]、この騒ぎを知った伊藤は、神奈川県知事に対して運行事業者の保護と暴力行為に対する取締りを強く求めた[18][19]。これを受けて、1889年からは神奈川県警の警部だった田島正勝が社長に就任[20]、吉田は取締役に退いた。他にも元警察官を数人入社させることで沿線の警備を行うこととした[18]。経営体制の刷新も行われ[17]、ようやく馬車鉄道は平常運行が可能となった[20]。

馬車鉄道の運行によって湯治客の増加がみられるなど[17]、小田原馬車鉄道の開業が小田原や箱根の近代化に対する原動力となったことは確かとみられている[17]。しかし、馬の蹄によって軌道の傷みが発生したり[21]、馬が伝染病に罹患したり[21]、馬の飼料代が高騰する[22]などの要因もあり、経営的には苦しい状態が続いた[22]。

電気鉄道への転換

電気鉄道について調査

折りしも、1890年5月に上野公園において第3回内国勧業博覧会が開催され[23]、そこでは東京電燈がアメリカからスプレーグ式電車を輸入し[24]、実際に展示運転を行なっていた[25]。これは日本で初めての電車であった[24]。

前述の通り、小田原馬車鉄道は苦しい経営を余儀なくされており、何か大きな改革によってこの状況を打破することが必要と考えていた[23]。そのような状況下でこの催しを知った社長の田島は、馬車鉄道から電気鉄道への転換が可能かどうかを模索するため[24]、重役会で電車の視察について賛同を得た上で[26]、この電車の視察に博覧会会場へ赴いた[26]。東京電燈の技師長であった藤岡市助はこの視察を喜び[24]、日本国外における電気鉄道の実情や運転方法について説明し[24]、藤岡自身が設計した発電所まで案内した[24]。さらに藤岡は「箱根の地形は水力発電に向いている」とも付け加えた[27]。

博覧会で実際に電車を見た田島は、「次の乗り物は電車」と確信し[28]、早速同年10月の株主総会で電気鉄道への変更を提案したが[28]、時期尚早として見送りとなってしまった[28]。当時、小田原や箱根には、どこにも電灯は設置されていなかったのである[29][注釈 5]。しかし、資金調達の手段については討議され、増資の資金募集を行い、無理な場合は会社の財産や経営権を売却することで電化工事に充てようという方針が定められた[27]。

翌1891年には、当時逓信次官であった前島密に意見を求めた[30]が、前島の反応は「電気鉄道に転換すれば十分に利益が上がるだろう」と好意的で[31]、ちょうど欧米の電化事情を視察して帰国したばかりだった逓信省職員の五十嵐秀助を現地に派遣した[31]。五十嵐は現地を視察の上、「水力発電が得やすく、電気鉄道としては天与の好位置」と報告した[31]。1893年6月には東京電燈の藤岡に対して電気鉄道全般について指導を依頼[31]、同年9月には琵琶湖疎水と蹴上発電所の建設に携わった田辺朔郎と武永常太郎に対して実地測量を依頼した[32]。この実地測量の結果、発電所からの電力によって、電車の運行だけではなく電力供給事業まで行うことが可能であると判明した[32]。この結果を元に、同年10月には電気鉄道への転換が株主総会で決議され[32]、同年10月12日に神奈川県に対して電気鉄道への変更を出願した[33]。1894年8月には、神奈川県から「道路を会社側で拡幅した上で、新設した軌道敷を国に献上する願書を提出すれば、電気鉄道への変更は軌道条例によって許可する」との内示が出た[34]。しかし、まだ資金調達の目途が立っていない現状であったため、この時点では会社側では様子を見るしかなかった[35]。

資金調達のため経営権を譲渡

1895年2月1日には、日本で初の営業用電車の運行を行なう電気鉄道として京都電気鉄道が開業し、小田原馬車鉄道では社長以下の重役が視察を行なった[35]。この視察により、電気鉄道への転換への意欲はさらに高まった[36]が、電化に必要となる資金の調達は未解決のままであった[36]。そこで、東京馬車鉄道と協議の上、「1300株ほど発行されていた小田原馬車鉄道の株式のうち、1000株以上を東京馬車鉄道に譲渡し、その代わりに電化に必要な資金は東京馬車鉄道が負担する」という約束がまとまった[36]。これによって、会社の経営権は東京馬車鉄道へ譲渡された[27]。これは「名を捨てて実をとる」行動、つまり会社自体を売ってでも電化を実現しようとしたのである[27]。

この頃、東京馬車鉄道においても電気鉄道への変更を目論んでいた[27]。しかし、狭い道路での電気鉄道の運行が危険と考えられたことや[37]、1891年に仮の国会議事堂が漏電により焼失していたことから「電気は怖い」という風潮が広まっていたこともあって[37]、認可されていなかった。そこへ小田原馬車鉄道からの経営権譲渡の話があり、東京馬車鉄道では「まず箱根で実績を積むことで認可を得よう」と考えたのである[37]。これによって、社長には東京馬車鉄道の取締役であった中野武営が就任し[36]、東京馬車鉄道社長の牟田口元学と東京電燈の藤岡が取締役に就任した[36]が、初代社長の吉田と2代目社長の田島も取締役として留任している[36]。

なお、日清戦争終結後の好景気により[38]、1896年から馬車鉄道の利用者は増加に転じ、同年の利用者数は前年比43パーセント増となった[38]。

資金調達の目途も立ち、1896年7月には電気鉄道の敷設許可も得られた[36]ことから、同年10月には社名を小田原電気鉄道に変更した[33]。このときに資本金も70万円に増資されたが、出資者の顔ぶれの中には東京電燈社長の神戸挙一のほか、関西鉄道社長の前島密、日本郵船社長の近藤廉平、木曽川電力と天龍川電力社長の福澤桃介、後に東武鉄道の社長となる根津嘉一郎 (初代) の名前が見られる[38]が、これらは当時「有力な鉄道」として評価されたものとみられている[38]。まず電力を供給するための設備として1898年に湯本茶屋発電所の建設が開始され[23]、続いて1899年2月からは軌道の電化工事が開始された[39]。橋梁の改修や架け替え、軌道敷設工事なども進められ[40]、1900年2月に発電所が竣工し[23]、1900年3月には全ての工事が完了した[39]。

電化開業

こうして、馬車鉄道は1900年3月20日限りで廃止となり[33]、翌3月21日からは全線で電車の運転が開始された[39]。これは日本では4番目の電気鉄道で[41]、馬車鉄道からの電化は日本では初めての事例である[42]。

電化によって、利用者数の大幅な増加がみられた。馬車鉄道末期の1900年3月20日までの利用者数は、前年の同じ時期と比較して1万1500人減少しているのに対し[43]、電化後の2か月だけで1万7000人もの利用者増となった[44]。さらに、同年の6月からの半年間では4万人以上の利用者増をみており[44]、電化したことは大成功であったといわれている[45]。

また、不要になった馬や馬車、レールなどは全て東京馬車鉄道が買い取ったが、特にレールは予想していた価格よりも高く売れたことも、会社経営上では有利に作用した[44]。なお、1901年には東京馬車鉄道は小田原電気鉄道の経営一切から身を引いている[37]が、その後東京電車鉄道として開業する際には、乗務員の実習を小田原電気鉄道に依頼していた[46]。

もっとも、電化後の経営は必ずしも順調ではなかった。1904年には国府津と湯本に乗合馬車の事業者として古郡馬車が参入し、資金力にものをいわせた経営方針により、電車より安い料金で集客を図ったのである[47]。しかし、時の流れにより、乗合馬車は衰退していったとされている[47]。

また、酒匂川や早川が毎年のように氾濫して被害を与えていた[47]。特に、1902年9月に発生した小田原大海嘯では線路が埋没した[48]ほか、1910年8月の早川の洪水では風祭と湯本の間の軌道が流失してしまった[48]。こうした水禍から逃れるには、「路線そのものを変える以外に方法はない」という結論に達した[47]ことから、1911年6月には風祭と湯本の間の軌道変更計画が立案され[47]、1913年8月に山側へ軌道が移設された[48]。

登山電車計画

外部からの進言により着手

電車の盛況を見た温泉村からは、1900年5月23日付けで「路線を当村まで延長して欲しい」との要請があった[49]。この当時、既に箱根遊覧鉄道から湯本と気賀を結ぶ鉄道路線の免許が存在したため、まず小田原電気鉄道では湯本と宮城野を結ぶ路線延長を出願した[50]。同年9月8日付の『横浜貿易新報』において「箱根遊覧鉄道は解散した上で、小田原電気鉄道が創立費用を負担することにまとまった」と報じられている[50]が、この延長計画は同年9月17日の臨時株主総会で否決されてしまった[51]。

1907年、スイスにおける登山鉄道の実況を視察した者[注釈 6]から「スイスを範として、箱根に登山鉄道を建設すべき」という手紙が小田原電気鉄道に対して送られてきたことがきっかけで[53]、再び登山電車の建設計画が具体化した。実業家の益田孝や井上馨などが資本家階級の社交クラブ「交詢社」において、日本の発展策の一案として「海外からの観光客を誘致するために箱根山に登山鉄道を延長する」という内容で話し合い、この事業を小田原電気鉄道に勧告した[52]。これを受けて、1910年1月の臨時株主総会において、湯本から強羅へ路線を延長すること[54]、そのために資本金を220万円に増額することを決定した[54]。

同年4月には路線延長を総理大臣・内務大臣に出願し、さらに翌月には強羅から仙石原を経て、東海道本線(当時)の佐野駅(当時)への延伸計画を追加した[54]。この当時、小田原電気鉄道のほかには駿豆電気鉄道など4社が箱根に登山電車を走らせる計画を出願しており、競願となっていた[54]。しかし、小田原電気鉄道は益田や井上などの後援がある上、益田の義兄弟の山縣有朋が長州藩出身で、当時神奈川県知事の周布公平も長州藩出身であった[55]。しかも、出願されていた路線はいずれも小田原電気鉄道の延長という形態であった[55]。結局、1911年3月1日に小田原電気鉄道に登山鉄道建設の免許が交付されることになった[55]。

1912年には下強羅と上強羅を結ぶ鋼索鉄道(ケーブルカー)の敷設免許を申請し[56]、同年中に免許が下りている[56]。また、1913年2月22日には、山王松原(2012年時点での小田原市山王)と松田を結ぶ鉄道の敷設を申請しているが、許可には至っていない[57]。

計画変更・着工

当初の免許では、須雲川の右岸を遡り、須雲川集落から北上して大平台へ抜け、宮ノ下を経由して強羅に行くルートであった[58]。しかし、前述のように水害に対応するために風祭と湯本の間の軌道を変更することになった[58]ため、登山鉄道のルートも再検討することとなり[59]、1911年5月には最急の勾配が125‰(パーミル)のアプト式鉄道とする計画に変更された[60]。しかし、これは当時既に最急勾配が66.7‰のアプト式鉄道として開通していた信越本線の横川駅と軽井沢駅の間(碓氷峠)よりも急な勾配であることから、社内で不安の声が上がった[60]上、自然と景観を破壊する恐れがある[61]という理由により、再度検討することになり、1912年7月に主任技師長の半田貢をヨーロッパに派遣した[62]。約半年間にわたる視察を終えて半田は帰国し[62]、その視察の報告を受け、最急勾配80‰の粘着式鉄道として登山鉄道を建設することになり[63]、1913年3月に計画・設計の変更を鉄道院に提出した[64]。この計画・設計の変更は同年6月に認められているが[64]、建設工事は半田の帰国を待たずに1912年11月に一部が開始されている[64]。

こうして、登山鉄道の建設は開始されたものの、建設費は計画当初と比較すると大幅に上回ることになり[64]、資金調達に苦慮することになった。1910年にも資本金の増額が決議されていたが、その後1914年には社債の発行を行うことで建設資金を確保[65]、さらに1918年には資本金を110万円増額[65]、1922年にはさらに資本金を330万円増額することになり[65]、建設が終わる頃には小田原電気鉄道の資本金は660万円と[65]、建設当初の3倍にもなっていた。これらの資金調達に応じたのは、東京の資本家が中心であった[66]が、これは多数の財界人と交流を持っていた益田の存在が大きかったとみられている[66]。

さらに、第一次世界大戦の影響で輸入予定だった建設資材の未着や遅れが発生したことに加え[67]、温泉脈に影響を与えないための路線変更もあり[68]、工事は大幅に遅れた[67]。工事そのものも難工事で、もっとも難航を極めたのは早川橋梁の架設工事であったとされている[67]。車両についても、当初はスイスから輸入する予定であったが第一次世界大戦の影響で実現せず[69]、アメリカ製の車両を購入することになった[69]。

発電所については、新たに三枚橋発電所を建設したが、こちらは1918年11月に完成し[64]、代わりに湯本茶屋発電所は廃止された[64]。

すべての工事が終わったのは1919年5月24日で[70]、着工から7年以上が経過していた[67]。

強羅の開発と自動車事業

登山電車の建設を進める一方、鉄道以外の事業にも着手した。

小田原電気鉄道では1911年に強羅の土地を取得[71]、これを旅館や別荘地に適するように造成して販売を行った[71]。続いて、登山鉄道やケーブルカーの敷設計画と並行する強羅地区の総合開発の一環として、先に分譲した地区の中央部に公園を開設することになり、1914年に強羅公園として開設した[72]。さらに、強羅に旅館「一福」を建設、1921年から営業を開始した[73]。

一方、1913年3月1日からは貸自動車業の営業を開始した[74]。これは、1912年に箱根自動車が貸自動車業の営業を開始したことがきっかけとなったもので[75]、5台の自動車によって事業を開始した[74]。ところが、この貸自動車業に関連するトラブルが同年夏に発生したのを機に[75]、富士屋ホテルの取締役の山口正造も1914年から富士屋自働車を設立して貸自動車業に参入してきた[74]。しかし、当時の小田原電気鉄道は登山鉄道の建設に注力していたため、この時点では富士屋自働車との競合はあまり問題にならなかった[76]。これらの貸自動車業は、運行当初は人力車夫や駕篭かきから反発を買い、路上にガラス片をまかれたり投石されたこともあった[77]。

そのような状況下、富士屋自働車では1915年8月には国府津駅と箱根地区を結ぶ乗合自動車の、1917年6月には小田原と熱海を結ぶ乗合自動車の運行許可を得て[78]、乗合自動車の運行準備を進めていた。

登山電車の運行開始

苦しい経営

1919年6月1日、小田原電気鉄道の延長線となる鉄道線(登山電車)の運行が開始された[79]。しかし、この日からは富士屋自働車の乗合自動車の運行も開始された[79]。登山電車と乗合自動車が同時に開業したのでは、人力車夫や駕篭かきも大きな抵抗はできず、やがて姿を消してゆくことになった[80]。1921年7月25日からは、小田原電気鉄道でも小涌谷と箱根町を結ぶ乗合自動車の運行を開始し[81]、富士屋自働車に対する対抗策とした[82]が、。小田原電気鉄道と富士屋自働車の乗客争奪は激しいもので[82]、1922年12月3日には両社の社員同士による乱闘事件まで発生した[83]。

登山電車の開業後の1921年、既に免許を得ていた下強羅から上強羅を結ぶ鋼索線の建設に着手した[84]。鋼索線は軌条・車両・巻上げ装置はすべてスイス製のものを使用し[56]、同年12月1日に開業した[56]。これは日本においては1918年に開業した生駒鋼索鉄道に続く2番目の鋼索鉄道である[84]。

なお、1920年10月21日には東海道本線の支線となる熱海線が国府津から小田原までの区間で開業することに伴い[85]、軌道線については小田原駅前と小田原町役場前を結ぶ区間を建設し[85]、熱海線の開業と同日から運行を開始した[81]。これに伴い、国府津から小田原までの軌道線については同年12月6日に廃止された[81]。

しかし、当初の登山電車は山を登るときにだけ利用され、下りは歩いて湯本まで出る利用者も多かった[86]。さらに、建設費を賄うための借入金の返済は経営上重荷となり、借入金の利子は当時の小田原電気鉄道の支出の4割近くを占めており[87]、毎年赤字を計上している有様であった[87]。そのような状況下で経営破綻を回避できたのは、1913年から軽便鉄道法により支給されていた補助金があったからであるとされている[87]。

1920年には二ノ平から分岐して元箱根に至る電気鉄道の路線[57]、強羅から水戸野(2012年時点での箱根町宮城野)と湖尻・元箱根を経由して箱根町に至る路線[57]、水戸野から御殿場に至る路線[57]、湖尻から芦ノ湖の湖西を経由して箱根町に至る路線[57]、さらに1922年には三島と箱根町を結ぶ路線の敷設を出願している[57]が、いずれも実現に至っていない[57]。

連続する災難

苦しい経営が続いている小田原電気鉄道に追い討ちをかけるように、災難が連続した。

1923年2月1日深夜には小田原市内の本社社屋が全焼する事態が発生、電気鉄道になってからの資料などが焼失してしまった[88]。

その後は仮社屋で業務を行なっていたが[81]、同年9月1日には関東大震災が発生し、建造物はほとんどが倒壊し[89]、軌道も歪曲や埋没などで破壊されるなど、軌道線・鉄道線・電力事業ともに甚大な被害を蒙り[89]、「再起不能なり」とまで報道される惨状であった[90]。この自身での被害総額は、当時の金額で約150万円にも上った[91]。翌年から復旧工事が開始され、1924年7月9日には軌道線が全線で運行を再開[91]、同年12月24日には登山電車も運行を再開[91]、ケーブルカーも翌1925年3月に復旧した[91]。なお、この復旧を機に、軌道線の軌間を1,372mmから1,435mmに変更している[92]が、これは焼失した路面電車の代わりに登山電車を軌道線に走らせるという意図もあった[92]。

さらに、震災の被害から復帰した後の1926年1月16日には、小涌谷を発車した電車が速度制御を失い脱線転覆するという事故が発生した[90]。

短期間に3度もの災難が襲った格好となり、これら一連の事件や事故の被害総額は当時の金額にして300万円にも上るものとなり[93]、創立以来最大の経営危機に陥った[56]。

日本電力傘下へ

合併の後再分離

折りしも、1919年に設立され、関西地方を基盤とした電力会社である日本電力は関東への進出の機会をうかがっていた[94]が、小田原電気鉄道が資金調達に腐心していたことに着目した[56]。日本電力副社長の池尾芳蔵と同じ滋賀県出身である堤康次郎の仲介により[95][93]、数度にわたる交渉の末、1928年1月20日付で小田原電気鉄道は日本電力に吸収合併され、日本電力小田原営業所となった。各事業はそのまま継承された。合併後、日本電力によって送電線や事務所の建物など、目につく場所には日本電力の広告看板が掲出されたという[96]。

しかし、日本電力が小田原電気鉄道を吸収合併したのは電力設備が目当てであった[95][97]。これを裏付けるように「儲かる方の電灯事業を親会社が抱き込んで、儲からない電車部を切り離し」という当時の関係者の発言が残っている[98][99]。事実、合併後わずか2ヵ月後の同年3月29日には新会社設立の発起人会議が行われている[97]。同年8月13日に日本電力が全額出資し、電力事業以外の全ての事業を継承した箱根登山鉄道として分離され[100]、社長には池尾芳蔵が就任した[95]。

小田原から強羅まで直通運転

新会社として再出発した箱根登山鉄道が最初に打ち出したのは、 小田原から強羅まで登山電車を直通運転することであった[101]。

この構想は、関東大震災の直後には既に打ち出されていたが、その当時の小田原電気鉄道の経営状態では実現不可能であった[101]。その一方、不況下であるにもかかわらず、1928年ごろからは各地から箱根への観光客を輸送する貸切バスが増加していた[101]。これは登山電車や地元の路線バスの乗客減につながるものであった[101]。

さらに、地元小田原では、富士屋自働車との乗客争奪が続いていた。軌道線の小田原駅は国鉄の小田原駅前に位置していた[102]が、駅前には富士屋自働車の乗り場も設けられていた[102]。そのため、富士屋自働車は「乗り換えなしで箱根へ」と[102]、一方の箱根登山鉄道は「電車の方が静かで安い」と[102]、観光客を自社へ誘導するべく客引きを行っていた。時には社員同士が殴り合いを始める有様だった[103]。

こうした状況の解決策や、将来の発展を考慮して、登山電車の直通運転計画が取り組まれるようになった[101]。

折りしも、1927年4月1日からは新宿を起点とする小田原急行鉄道(小田急)が小田原まで開通していた[104]。これを受けて、箱根登山鉄道では小田原駅構内への乗り入れを申請[104]、1930年には小田原駅での連絡について小田急と協定を結んだ[104]。

工事については、まず1931年11月から風祭と箱根湯本を結ぶ区間の改修工事を行い[105]、小田原駅への乗り入れが認められた1934年からは小田原と風祭を結ぶ区間の工事にも着手した[105]。また、これと並行して、直通運転の開始後に予想される乗客増に対応すべく、2両編成での運転についても検討が進められることになった[105]。

1935年9月21日にすべての工事が完了[105]、2両編成での運行を行なうための連結器についても開発が終了した[105]。それを受けて、同年10月1日より小田原と強羅の間における登山電車の直通運転が開始された[106]。これに伴い、軌道線の箱根板橋と箱根湯本の間は前日の9月30日限りで営業を終了した[106]。

なお、これより少し遡る1932年には京阪電気鉄道の社長であった太田光凞の仲介により[107]両社のバス事業を統合することになっており、1933年1月に箱根登山鉄道のバス事業全てが富士屋自働車に譲渡され[107]、富士屋自働車は社名を富士箱根自動車に変更した[107]。これによって、小田原での箱根登山鉄道と富士屋自働車との乗客争奪は終結している[108]。また、1938年には日本電力の子会社であった箱根観光によって「強羅ホテル」が完成し、同年7月21日から営業を開始した[73]。

戦時体制下

1937年に日華事変が勃発してから戦時色が強くなるに従い、箱根登山鉄道も変革を余儀なくされることになった。

電力国家管理法の成立によって電力は国が管理することになり、日本電力はその基幹事業を失うことになった[109]。そこで、日本電力は箱根登山鉄道と富士箱根自動車を他社へ譲渡する意向を示した[96]。これに反応したのが五島慶太で[注釈 7]、やはり日本電力の子会社であった箱根観光とともに五島によって買収されることになり、1942年5月30日付で五島が社長に就任した[111][注釈 8]。

さらに、1942年に強制統合の通牒が出た後には富士箱根自動車と足柄自動車との3社統合が推進され[112]、1944年7月31日付で富士箱根自動車と足柄自動車は箱根登山鉄道に合併となった[111]。ケーブルカーは「不要不急線」と扱われたため1944年2月10日限りで運行を休止し[113]、軌道線についても空襲の被害を受けた川崎市電に車両を回すため[113]、1945年1月10日付で運行を休止した[111]。バス事業においても、観光路線は次々と運休になった。

戦後の展開

小田急の乗り入れと軌道線の廃止

1945年の終戦後、まず軌道線が同年9月12日に運行を再開した[114]が、軌道線用の車両が3両しか残っておらず[114]、この時点では平常通りの運行には至らなかった[114]。1946年には本社を小田原市緑町に移転した[114]。一方、戦時統合により巨大な鉄道事業者となっていた東急からは、1948年6月1日に小田急電鉄(小田急)・京浜急行電鉄・京王帝都電鉄が分離したが、元来小田急電鉄が運行していた井の頭線は京王の所属となり[115]、もともと東急の傘下にあった神奈川中央乗合自動車(当時)と箱根登山鉄道が小田急の傘下に入ることになった[116]。

1948年9月にはアイオン台風により鉄道線は大きな被害を受け[117]、復旧は1949年7月6日にずれ込んだ[118]。その後、鉄道線の箱根湯本駅まで小田急の電車を乗り入れさせることになり、1950年8月1日から小田急の電車が箱根湯本駅まで直通運転するようになった[119]。しかし、この結果、鉄道線は小田原駅から箱根湯本駅までの架線電圧が直流1,500Vとなり[119]、それまで直接鉄道線から直流600Vの給電を受けていた軌道線は昇圧ができず[120]、止むを得ず箱根湯本から送電線を設けることになった[121]が、これは施設維持の負担や経費面から問題となった[121]。さらに、国道1号の交通量が増加したことに伴い、神奈川県は国道1号の改修工事を行なうことを決定[122]、小田原市を通じて箱根登山鉄道に軌道線の廃止を打診した[121]。箱根登山鉄道側は廃止に消極的であった[121]が、最終的に神奈川県が9,000万円、小田原市が300万円の補償金を箱根登山鉄道に支払うことで合意[123]、1956年5月31日限りで軌道線は廃止された[106]。

箱根山戦争と事業拡大

これより少し遡る1947年9月、箱根で路線バスと専用自動車道を運営していた駿豆鉄道では、小田原と小涌谷を結ぶ区間に路線バスの運行免許申請を行った[124]。傘下にあった大雄山鉄道(当時)との一貫輸送を図ったものであった[125]が、当時まだ東急の傘下だった箱根登山鉄道は、自社防衛の見地から反対の立場をとった[116]。しかし、当時の箱根登山鉄道はケーブルカーの運行再開に全力を挙げており[126]、ただちに自社バスの増強を図ることは難しかった[126]上、地元からも「独占はよくない」という声も上がっていた[126]こともあり、1949年12月には駿豆鉄道の路線バス運行については条件付で認可された[125]。これに対応して、小田急の傘下に入った直後の箱根登山鉄道では早雲山から大涌谷を経由して湖尻に至る路線バス運行の免許申請を行なった[127]が、これは逆に駿豆鉄道から反対を受けた[128]。最終的には、1950年3月に両社の協定により、駿豆鉄道は途中停留所と運行回数の制限を、登山バスは1年ごとの有料道路利用契約の更新をそれぞれ条件とした上[129]で、小田原へは駿豆鉄道バスが乗り入れ、代わりに登山バスが初めて芦ノ湖北岸へ乗り入れることになった[116]。

箱根登山鉄道はこれに続いて、1950年3月に芦ノ湖への湖上交通に着手するために、箱根町や仙石原で西武グループに敵対の立場を取っていた有力者と共同で船舶会社(箱根観光船)を設立した[129]。当初の箱根観光船は小型遊覧船のみを保有する小規模な事業者であった[124]が、1954年には芦ノ湖一周航路の免許を取得[129]、さらに1956年には大型の遊覧船を就航させた[124]。駿豆鉄道側ではこれに対して、1956年3月に「有料道路通行契約が満了すると共に契約を破棄する」と通告し、契約満了後の同年7月以降には有料道路に遮断機を設けて登山バスの通行を阻止した[130]。これは箱根観光船の大型船導入に対する報復で[130]、後に箱根山戦争として広く知られ、獅子文六の小説「箱根山」の題材にもなった西武グループと小田急グループの対立の始まりでもあった[129]。

その後、互いに訴訟を起こして争う一方で、小田急側では1959年に箱根ロープウェイを開通させたことにより、小田急グループのみで芦ノ湖北岸へ到達できるようになった[129]。また、1961年に有料道路を神奈川県が買い上げた上で一般道路として開放した[129]ことで、抗争は事実上終結した[131]。数多くあった訴訟案件の決着がついた1968年には西武と小田急のトップが友好的な協定に調印した[132]ことから、以後両社は共存してゆくことになる。

これらの紛争の前後にも、事業展開は進められた。自動車事業においては、1950年には貸切バス事業を再開[116]、同年には東京から箱根や熱海へ直通する路線バスの運行を開始した[133]ほか、1952年には山中湖への路線が開設され[116]、1958年には定期観光バスの運行を開始している[134]。また、関連事業においては1957年から強羅公園の再整備に着手し[135]、1958年には強羅地区での温泉造成工事も開始[136]、1959年9月には箱根登山デパートが完成し営業を開始した[137]。戦後中断されていた宅地分譲も1964年から再開され[137]、同年12月には「強羅国際スケートリンク」を開業した[136]。

モータリゼーションの影響

1970年代に入ると、東名高速道路や小田原厚木道路の開通など、道路網の整備が進められることになった[138]。これは箱根を訪れる観光客の増加を促進したが、その一方でモータリゼーションの進展に伴い、路線バスの走行環境は悪化した[139]。観光客を乗せたマイカーが特定の道路に集中することによる渋滞で登山バスの定時性が損なわれ[139]、バス利用者の減少を招いた[139]。

しかし、この渋滞によってマイカーも身動きが取れない状況となり[140]、それに伴って時間の正確な登山電車は見直されることにもつながった[138]。輸送力増強のため、1980年には小田急乗り入れ車両の大型化が計画され[141]、1982年7月から小田急の大型車両が箱根湯本まで乗り入れるようになった[142]。

レーティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携

1978年に開業90周年を迎えた箱根登山鉄道は、記念行事の一環として[143]、1979年6月1日にスイス政府観光局の協力を得て、レーティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携を結んだ[143]。これは鉄道線の開業時にスイスのベルニナ鉄道(その後のレーティッシュ鉄道ベルニナ線)を参考にした事が縁になったもので[143]、強羅公園内と強羅駅構内にはクリスマスツリーに使用されるドイツトウヒの記念植樹が行われた[143]。1981年には45年ぶりの新型車両として1000形電車が導入され、「ベルニナ号」と命名された[140]。

1982年には、姉妹鉄道提携3周年を記念して、レーティッシュ鉄道からカウベルが贈られた[144]。これに対する返礼を箱根登山鉄道からレーティッシュ鉄道に打診すると、日本人観光客が増加しているため日本語の駅名板という要望があった[145]ため、姉妹鉄道提携5周年記念として1984年6月、サンモリッツ、アルプ・グリュム、ティラノの3駅の駅名板がレーティッシュ鉄道へ贈られた[145]。

また、1986年には箱根が富士箱根伊豆国立公園に指定されてから50周年となる[145]ため、記念行事を検討した折、サンモリッツ観光局がプロモーション目的で来日することになった[145]ため、姉妹鉄道提携7周年記念として「サンモリッツとの友好の集い」が開催された[145]。1989年には箱根登山鉄道では初の冷房付電車となる2000形が導入された[146]が、スイス政府観光局とサンモリッツ観光局の協力を得て[147]、2000形は「サン・モリッツ号」と命名された[147]。

その後も鉄道線を利用する観光客は増加し、1991年には年間輸送人員が1千万人を超えた[148]。輸送力増強のため、鉄道線の列車を最大3両編成にすることが決定[148]、1993年7月から鉄道線では3両編成での運行が開始された[149]。また、ケーブルカーについても1995年に2両編成化が実施された[150]。一方、関連事業の「強羅国際スケートリンク」は利用者の減少により1988年3月に廃止となった[136]。

21世紀に入ってからの展開

小田急グループ傘下での事業再編

しかし、その後箱根を訪れる観光客数は、1991年の年間2,200万人をピークに減少傾向となり[151]、2003年にはピーク時と比較して15%ほどの減少となっていた[152]。こうした状況下、箱根の交通ネットワークの改善に着手し[1]、同時に高コスト構造の是正を図った[1]。

既に1998年には沼津地区の路線バスが沼津箱根登山自動車として分社化されていた[153]が、沼津地区の路線は2002年10月に全て沼津東海バスに譲渡され、沼津東海バスは沼津登山東海バスと改称された[5]。また、熱海地区の路線は伊豆東海バスに統合された[5]。残った箱根登山鉄道のバス部門は沼津箱根登山自動車に譲渡の上、沼津箱根登山自動車は箱根登山バスへ社名変更された[5]。また、貸切バス事業については1996年に一部が箱根登山観光バスに移管されていた[153]が、過当競争によって業績が低迷していたことから[1]、2002年に箱根登山観光バスは事業廃止とした[5]。

さらに、2003年8月には箱根登山鉄道は小田急との株式交換により上場廃止となり、箱根登山鉄道は小田急の完全子会社となった[1]。さらに同年9月には箱根登山鉄道は事業持株会社化され[1]、同年10月には箱根登山鉄道の事業部門として新会社を設立[1]、同時にそれまでの箱根登山鉄道は小田急箱根ホールディングスに商号変更した上で純粋持株会社となった[1][注釈 9]。

鉄道線においては、既に2000年12月2日より小田原駅と箱根湯本駅の間においては日中は小田急の車両のみの運行となっていた[154]が、2006年3月18日からは同区間の旅客列車をすべて小田急の車両に置き換えた[155]。また、2002年には電車とバスに共通のプリペイドカードとして「とざんカード」を導入した[5]が、2005年度にはICカード化の流れで「とざんカード」の販売は中止された[5]。

一方、2003年12月には小田急グループと西武グループが箱根において業務提携をすることが発表された[156]。この提携後、2004年度には一部で異なっていたバス停留所名も箱根登山バスと伊豆箱根バスで統一された[157]ほか、2009年には小田急・箱根登山鉄道・西武鉄道がスルッとKANSAI協議会と提携して資材の共同購入を開始した[158]。

年表

- 1887年(明治20年)11月20日 国府津 - 湯本間の馬車鉄道敷設の請願書を神奈川県に提出[9]。

- 1888年(明治21年)

- 1896年(明治29年)10月31日 小田原電気鉄道(小田電)に社名変更[33]。

- 1900年(明治33年)3月21日 全線電化[33]。

- 1919年(大正8年)6月1日 鉄道線 箱根湯本駅 - 強羅駅間開業[81]。

- 1920年(大正9年)12月6日 小田原市内線 国府津駅 - 小田原駅間廃止[81]。

- 1921年(大正10年)12月1日 鋼索線 下強羅駅(現:強羅) - 上強羅駅(現:早雲山)間開業[81]。

- 1928年(昭和3年)

- 1935年(昭和10年)10月1日 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間開業。小田原市内線 箱根板橋駅 - 箱根湯本駅間廃止[111]。

- 1942年(昭和17年)5月30日 五島慶太が社長に就任[111]。

- 1948年(昭和23年)6月1日 大東急の分割によって小田急電鉄の関連会社となる[116]。

- 1950年(昭和25年)8月1日 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間に小田急電鉄の列車が乗り入れ開始[119]。

- 1956年(昭和31年)6月1日 小田原市内線 小田原駅 - 箱根板橋駅間が廃止[160]。

- 1979年(昭和54年)6月1日 スイスのレーティッシュ鉄道と姉妹鉄道提携を結ぶ[161]。

- 1982年(昭和57年)7月12日 鉄道線に大型(20m車)6両編成乗り入れ開始[142]。

- 2002年(平成14年)4月16日 鉄道・バス共通のプリペイドカード「とざんカード」を導入[5]。

- 2003年(平成15年)

- 3月19日 鉄道線 小田原駅 - 箱根湯本駅間にパスネットを導入。

- 8月1日 小田急電鉄の完全子会社となる。

- 2004年(平成16年)10月1日 会社再編に伴い、鉄道事業を新設の箱根登山鉄道株式会社(当社)に承継。

- 2006年(平成18年)

- 2007年(平成19年)3月18日 鉄道線にPASMOを導入。

- 2008年(平成20年)3月14日 パスネットの自動改札機での使用を終了。

- 2009年(平成21年)4月1日 スルッとKANSAI協議会と提携。同協議会を通して資材の共同購入を開始[158]。

企業概説

鉄軌道事業

路線

現有路線

- 鉄道線

- 1919年6月1日に湯本から強羅までの区間で開業[79]。1935年10月1日より小田原と強羅の間における直通運転を開始[106]。

- 鋼索線

- 1921年12月1日に開業[56]。不要不急路線として1944年2月10日限りで運行を休止[113]、1950年7月1日から運行再開[111]。

廃止路線

- 小田原市内線

- 1888年10月1日に開業した馬車鉄道を前身とし[15]、その後1900年3月21日に電化された[39]。その後、国鉄熱海線と重複する区間を1920年12月6日に廃止[81]、さらに鉄道線の延伸で重複する区間を1935年9月30日限りで廃止[106]。残った区間も1956年5月31日限りで廃止[106]。

バス事業

1913年3月1日に開業した小田原電気鉄道の貸自動車業[75]と、1914年8月15日に開業した富士屋自働車の貸自動車業[162]を前身とし、1932年に両社が合併して富士箱根自動車となる[107]が、戦時中の交通事業統合の流れの中で1921年創業の足柄自動車とともに1944年に箱根登山鉄道に合併し、同社の自動車部門となった[111]。2002年10月には小田急グループ内での事業再編に伴い分社化された[5]。

その他事業

- 温泉供給事業

- 1911年から強羅地区への引き湯を行うために温泉業に着手したのが始まり[136]。1958年からは強羅地区で温泉造成にも着手[136]、1988年時点では1日1,600tの温泉を供給している[137]。

車両

脚注

注釈

- ^ (旧)箱根登山鉄道株式会社(現:小田急箱根ホールディングス株式会社)の純粋持株会社移行に伴う会社分割により2004年10月1日に当社が鉄道事業等を承継。

- ^ その後信越本線となるルート。

- ^ 日本初の馬車鉄道は1882年開業の東京馬車鉄道[16]、2番目となるのは1888年8月9日に開業した群馬県の碓氷馬車鉄道[16]。

- ^ 伊藤はこの年の4月に内閣総理大臣を辞任していた。

- ^ この地域で初めて電灯が導入されたのは、翌1891年に火力発電によって電灯を導入した富士屋ホテルである[30]。

- ^ この人物は、実業家の益田孝であったと推測されている[52]。