ヒトの脳

| ヒトの脳 | |

|---|---|

ヒトの脳と頭蓋骨 | |

| |

| 概要 | |

| 由来 | 神経管 |

| 器官 |

中枢神経系 神経免疫系 |

| 動脈 | 内頸動脈、椎骨動脈 |

| 静脈 |

内頸静脈、内大脳静脈 外側:上大脳静脈、浅中大脳静脈、下大脳静脈、脳底静脈、小脳静脈 |

| 表記・識別 | |

| ラテン語 | Cerebrum[1] |

| ギリシア語 | ἐγκέφαλος (enképhalos)[2] |

| グレイ解剖学 | p.736 |

| TA | A14.1.03.001 |

| FMA | 50801 |

| 解剖学用語 | |

ヒトの脳(ヒトののう)は、ヒトの神経系の中枢となる器官であり、脊髄と共に中枢神経系を成す。脳は、大脳・脳幹・小脳に分けられる。脳は、身体の活動のほとんどを制御し、感覚器から受け取った情報の処理・統合・調整、体の各部位へどのような指令を送るかの決定、といった役割を司る。脳は頭蓋骨の中に納められ、それにより保護されている。

大脳はヒトの脳の大部分を占める。大脳は左右の大脳半球に分かれている。大脳皮質は灰白質という外層で、内側の白質を覆っている。大脳皮質は、大脳新皮質と、より小規模な不等皮質に分けられる。大脳新皮質は6層からなる神経細胞の層構造になっており、不等皮質は3ないし4層になっている。それぞれの大脳半球は慣例的に4つの脳葉に分けられ、それぞれ前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉と呼ばれる。前頭葉は自制心、計画力、論理的思考、抽象的思考といった実行機能に関わっており、後頭葉は視覚を受け持っている。それぞれの脳葉において、皮質領域は感覚野、運動野、連合野というように、特定の機能と関連付けられている。左右の半球は形状と機能においておおよそ似通っているが、言語能力は左、視空間能力は右、というようにいくつかの機能は片方だけに存在する。両半球は、脳梁の大部分を構成する交連神経索で連絡される。

大脳は脳幹で脊髄と繋がっている。脳幹は中脳、橋、延髄からなる。小脳は小脳脚で延髄と繋がっている。大脳の内部には脳室系が存在し、それは互いに接続された4つの脳室で構成され、そこで脳脊髄液が産生され循環している。大脳皮質の下にはいくつかの重要な構造があり、例えば視床、視床上部、松果体、視床下部、脳下垂体、腹側視床があり、他に扁桃体や海馬といったものからなる大脳辺縁系、前障、大脳基底核の様々な神経核、前脳基底部構造、3つの脳室周囲器官がある。脳の細胞には、神経細胞とグリア細胞がある。脳には860億個以上の神経細胞があり、その他の細胞も大体同程度ある。脳活動は、神経細胞の相互連絡と、活動電位に応じた神経伝達物質の放出によって実現している。神経細胞の接続が、神経路、神経回路、ひいては込み入ったネットワークシステムを形作る。この回路構成全体は神経伝達のプロセスにより動作する。

脳は頭蓋骨で保護されており、脳脊髄液の中に浮かび、血液脳関門によって血流から隔離されている。それでも脳は損傷、病気、感染を受けやすい。損傷は外傷や脳卒中(血液供給の喪失)で起こり得る。脳は神経変性疾患に弱く、例えばパーキンソン病や、アルツハイマー病および多発性硬化症を含む認知症が挙げられる。統合失調症や鬱病といった精神障害は、脳の機能不全に関係すると考えられている。脳には脳腫瘍が発生することがあり、それは良性腫瘍のこともあれば悪性腫瘍のこともあるが、ほとんどの場合、体の他の部位から転移したものである。

脳の解剖学的な研究は神経解剖学といい、機能に関する研究は神経科学という。多数の技術が脳を研究するために使われている。他の動物から採取した標本は、顕微鏡で観察するなどして、伝統的に多くの知見をもたらしてきた。脳機能イメージングのような医用画像技術や脳波記録は、脳研究にとって重要である。脳損傷を負った患者の診療記録は、脳の各部位の機能に関する洞察を提供してきた。脳の研究は、哲学的、実験的、理論的側面から時と共に発展してきた。近年現われたアプローチとして、脳活動のシミュレーションが挙げられるだろう[3]。

人文科学の分野においては、意識の本質とは何かという問題、また心身問題について、心の哲学が何世紀にもわたって取り組んできている。19世紀において骨相学という疑似科学は、人格が皮質の特定の領域に起因すると考えた。サイエンス・フィクションにおいて、脳移植がストーリーで描かれることがあり、例えば『ドノヴァンの脳髄』(1942年)が挙げられる。

構造

[編集]

概略

[編集]成人したヒトの脳は平均で1.2 - 1.4 kgの重さがあり、これは全体重の約2%にあたる[4][5]。体積の平均は、男性が1260 cm3、女性が1130 cm3 となる[6]。ただし個人差は非常に大きく[6]、重量の基準範囲は男性が1180 - 1620 g[7]、女性が1030 - 1400 gとなる[8]。

2つの大脳半球からなる大脳は、脳で最も大きな部位であり、他の脳構造の上に位置する[9]。大脳半球の外面にあたる大脳皮質は、神経細胞の皮層が重なった灰白質である。両半球はいずれも4つの主たる脳葉に分けられ、それぞれ前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉と呼ぶ[10]。他に3つの脳葉として中心葉、辺縁葉、島葉が挙げられる場合もある[11]。中心葉は、中心前回と中心後回を含み、他とは別個の機能的役割を担うため、脳葉の一つとされている[11][12]。

脳幹は茎のような形をしており、中脳の部分で大脳に接している。脳幹は、中脳、橋、延髄といったものからなる。脳幹の背側に小脳がある[9]。

大脳、脳幹、小脳、脊髄は、髄膜と呼ばれる3層の膜組織で覆われており、外側から順に、丈夫な硬膜、クモ膜、繊細な軟膜に分けられる。クモ膜と軟膜の間にクモ膜下腔とクモ膜下槽があり、脳脊髄液で満たされている[13]。大脳皮質の外側にすぐ接する膜は軟膜の基底となるもので、グリア境界膜と呼ばれ、血液脳関門で重要な役割を果たす[14]。

生体の脳は非常に軟らかく、豆腐に似たゼリー状である[15]。神経細胞の皮質が灰白質の大部分を構成し、髄鞘に覆われた神経線維からなる内側の領域が白質となっている[16]。白質は脳の体積の約半分にあたる[17]。

大脳

[編集]

大脳は脳で最も大きい部位であり、大脳縦裂という深い溝によって、ほぼ左右対称の左/右半球に分けられる[18]。左右両半球の非対称なところはペタリアと呼ばれる[19]。両半球は脳溝をまたぐ5種の横連合神経で連絡しており、それらのうち最大なのが脳梁である[9]。

両半球は慣例的に4つの主たる脳葉に分けられ、外側を覆う頭蓋骨での位置に応じて前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉と呼ぶ[10]。それぞれの脳葉は1つないし2つの特化した機能に関連付けられるが、いくつかの機能には重複がある[20]。脳の表面は皴状になっており、その尾根を脳回、谷を脳溝と呼ぶが、それらの多くには名前が付いており、通常はその位置に拠るもので、前頭葉の前頭回、大脳半球の半ばを前後に分ける中心溝といったものがある。そうした主たる構造に連なる、二次的・三次的な皺については、多くの細かい差異がある[21]。

大脳の外層である大脳皮質は、層構造を持つ灰白質からなる。その厚さは2 - 4 mmで、内側へ巻き込むような深い皺を形作っている[22]。皮質の内側が白質である。大脳皮質の最も多くを占めるのが大脳新皮質であり、それは6層の神経細胞層を持つ。残りは不等皮質であり、3ないし4層を持つ[23]。

皮質は52個の機能領域にマッピングされており、それらはブロードマン領野と呼ばれる。それぞれの領野は顕微鏡的にはっきりと異なっている[24]。皮質は2つの主な機能領域、すなわち運動皮質と感覚皮質に分けられる[25]。一次運動野は脳幹と脊髄の運動ニューロンへ軸索を下ろしており、前頭葉の尾側を占め、体性感覚野の吻側に接している。一次感覚野は、感覚神経と、視床の中継核を経由した神経索から信号を受け取る。一次感覚野には、後頭葉の視覚野、側頭葉と島皮質の一部である聴覚野、頭頂葉の体性感覚野といったものがある。皮質の残りの部分は連合野と呼ばれ、感覚野および脳の低次の部位から入力を受け取り、知覚の複雑な認識プロセス、思考、意思決定に携わる[26]。前頭葉の主な機能として、集中力、抽象思考、行動、問題解決、身体的反応、人格が挙げられる[27][28]。後頭葉は最も小さな脳葉であり、主な機能は視覚認知、視空間処理、視覚的な動きと色彩の認識である[27][28]。後頭葉には楔部という小葉がある。側頭葉は聴覚記憶と視覚記憶、話を聞いたり発話といった言語機能を受け持つ[27]。

大脳には4つの脳室があり、そこで脳脊髄液が産生され循環している。脳梁の下に、側脳室を分ける膜となる透明中隔がある。側脳室の下に視床があり、その前下方に視床下部がある。視床下部の下が脳下垂体である。視床の尾側に脳幹がある[29]。

大脳半球の奥深くにある大脳基底核は、行動や運動調節に関わっている[30]。構成するもののうち最も大きいのが線条体で、他に淡蒼球、黒質、視床下核がある[30]。背側線条体には被殻と淡蒼球があり、内包により、側脳室と視床から隔てられている。一方、尾状核は丸く伸びて側脳室の外側に接している[31]。島皮質と線条体の間にある外側溝の最深部に前障という薄い神経層がある[32]。

線条体の前から下にかけて前脳基底部の器官がいくつかある。具体的には側坐核、マイネルト基底核、ブローカの対角帯、無名質、内側中隔核がある。これらの器官は脳全体にひろく届けられる神経伝達物質のアセチルコリンの産生において重要である。前脳基底部、特にマイネルト基底核は、線条体および新皮質に対する中枢神経系の主なコリン作動性出力を行なうと考えられている[33]。

小脳

[編集]

小脳は、前葉、後葉、片葉小節葉に分けられる[34]。前葉と後葉は小脳虫部によって中央がつながっている[35]。大脳皮質に比べると、小脳の皮質はかなり薄く、細かい皺がカーブした多数の横裂を形作っている[35]。

片葉小節葉は、前葉と後葉の間を下から見た位置にある[36]。小脳は頭蓋内腔の後ろ、後頭葉の下にあり、繊維が膜状に張られた小脳テントによってそれらと隔てられている[37]。

小脳は、上小脳脚で脳幹の中脳と、中小脳脚で橋と、下小脳脚で延髄と繋がっている[35]。小脳は白質である内髄質と、深く皺の寄った灰白質である皮質外層からなる[37]。小脳の前葉と後葉は、複雑な随意運動を調和のとれた円滑なものとする役割を果たす。片葉小節葉は平衡感覚の維持を受け持つが[38]、その認知、行動、運動に関する機能については議論がある[39]。

脳幹

[編集]脳幹は大脳の下に位置し、中脳・橋→延髄からなる。頭蓋骨の後ろ側、斜台と呼ばれる部分の上にあり、後頭骨に大きく開口した大後頭孔まで続いている。脳幹はそこからさらに下へ、脊椎に守られた脊髄に繋がっている[40]。

12対の脳神経のうち10対[注釈 1]が、脳幹に直接繋がっている[40]。脳幹は多くの脳神経核と末梢神経の神経核があり、呼吸・眼球運動や平衡感覚の制御など、生命維持に不可欠な多くの作用の統制に関わる神経核もある[41][40]。網様体は、雑多に組み合わさった神経核のネットワークで、脳幹の全体にわたって存在する[40]。大脳皮質と体の他の部位との間で情報を伝達する神経走行の多くが脳幹を通過する[40]。

微小解剖学

[編集]ヒトの脳は主として神経細胞、グリア細胞、神経幹細胞、血管で構成される。神経細胞の分類としては、介在ニューロン、ベッツ細胞などの錐体細胞、運動ニューロン(上位運動ニューロンと下位運動ニューロン)、小脳のプルキンエ細胞といったものがある。ベッツ細胞は(細胞体のサイズでみると)神経系で最大の細部である[42]。成人したヒトの脳には860±80億個の神経細胞があり、また神経細胞でない細胞もほぼ同数(850±100億個)あると考えられている[43] 。神経細胞のうち、160億個 (19%) が大脳皮質にあり、690億個 (80%) が小脳にある[5][43]。

グリア細胞の分類としては、アストロサイト(例えばバーグマングリア細胞)、オリゴデンドロサイト、上衣細胞(例えばタニサイト)、放射状グリア細胞、小膠細胞、オリゴデンドロサイト前駆細胞の亜型がある。アストロサイトはグリア細胞の中では最大の細胞であり、細胞体から放射状に多くの突起を伸ばした星細胞である。それらの突起は、先端が毛細血管を取り囲むようになっているものもある[44]。皮質のグリア境界膜はアストロサイトの突起で構成され、脳の形を細胞の塊として保持する役割も果たす[14]。

肥満細胞は脳の神経免疫系で相互作用を行なう白血球である[45]。中枢神経系の肥満細胞は髄膜をはじめ多くの部位に存在し[45]、炎症が起こった際に神経免疫反応を取り持ち、血液脳関門の維持を助けると共に、特に血液脳関門が無い脳部位において働く[45][46]。肥満細胞は中枢神経系と体内の他の部位で同様の多岐にわたる役割を果たし、例えばアレルギー反応の作用と統制、先天性免疫と適応免疫、自己免疫、炎症への対処が挙げられる[45]。肥満細胞は主たるエフェクター細胞として働き、これを介して病原体は消化管と中枢神経系との間で交わされる生化学的シグナルのやりとりへ影響を及ぼすことになる[47][48]。

約400の遺伝子が脳に限局して働くものと分かっている。全ての神経細胞でELAVL3が発現しており、錐体細胞ではNRGNとREEP2も発現している。神経伝達物質GABAの生合成に欠かせないGAD1は介在ニューロンで発現している。グリア細胞で発現する蛋白質としては、アストロサイト・マーカーのGFAPとS100Bがある。ミエリン塩基性蛋白、転写因子のOLIG2はオリゴデンドロサイトで発現する[49]。

脳脊髄液

[編集]

脳脊髄液は無色透明な細胞通過液で、脳の周囲のクモ膜下腔、脳室系、脊髄の中心管を循環している。またクモ膜下槽と呼ばれる、クモ膜下腔にあるいくつかの空間を満たしている[50]。2つの側脳室、第三脳室、第四脳室の4つの脳室には、いずれも脈絡叢があり、それが脳脊髄液を産生している[51]。第三脳室は正中線の位置にあり、左右の側脳室と繋がっている[50]。橋と小脳の間にある中脳水道という1本の管が第三脳室と第四脳室を繋げている[52]。第四脳室正中口と2つの第四脳室外側口という3つの開口部が、脳脊髄液を第四脳室から主要な槽の一つである大槽へ流し込んでいる。ここより、脳脊髄液はクモ膜と軟膜の間のクモ膜下腔を通じ、脳と脊髄の周囲を循環する[50]。

いつの時点でも、脳脊髄液は約150 mL存在し、そのほとんどはクモ膜下腔にある。それは絶えず産生・吸収され、5 - 6時間でまるごと入れ替わる[50]。

グリンパティック系は、脳におけるリンパ排出系とされてきている[53][54][55]。脳全体で見たグリンパティック経路は、脳脊髄液から、および硬膜静脈洞にかかわる髄膜リンパ管からの排液路で、脳血管に沿っている[56][57]。この経路は脳の組織から間質液を排出する[57]。

血液

[編集]

動脈系

[編集]内頸動脈は酸素を充分に含んだ血液を脳の吻側へ、椎骨動脈は尾側へ運ぶ[58]。この2つの流れは、中脳と橋の間の脚間槽にある環状に動脈が繋がった大脳動脈輪で合流する[59]。

内頸動脈は総頸動脈から分枝し、頸動脈管を通じて頭蓋骨に入り、海綿静脈洞を通ってクモ膜下腔に入る[60]。そして大脳動脈輪に入り、2本の前大脳動脈に分かれる。前大脳動脈はまず前方へ、次いで大脳縦裂に沿って上行し、脳の前部と中部に血液を供給する[61]。1本ないし複数の細い前交通動脈が分枝の直後に2本の前大脳動脈に合流する[61]。内頸動脈は中大脳動脈と名を変えて先へ続き、眼窩の蝶形骨に沿って横へ進み、島皮質を通って上行し、そこで最後の分枝が起こる。中大脳動脈はその経路全体で枝を生やしている[60]。

椎骨動脈は左右の鎖骨下動脈から分枝し、頸椎に開いた横突孔を通って上へ延び、延髄の両側面に沿いながらそれぞれ大後頭孔を通って頭蓋内腔へ入り[60]、また後下小脳動脈を分枝させる。左右の椎骨動脈は延髄の半ばで合流してより太い脳底動脈となり、それが何本かの枝を出して延髄と橋へ血液を送ると共に、前下小脳動脈と上小脳動脈も分枝させる[62]。最終的に脳底動脈は2本の後大脳動脈に分枝する。それらは外側へ向かい、上小脳脚の周りと小脳テントの上を通り、枝を延ばして側頭葉と後頭葉に血液を供給する[62]。それぞれの後大脳動脈は、内頸動脈に接続する細い後交通動脈を分枝させる。

静脈系

[編集]大脳の静脈は、脱酸素化された血液を脳から送り出す。脳には静脈の主なネットワークが2つあり、大脳の表面にあり3本の枝を持つ上大脳静脈と、内大脳静脈になる。両者は吻合する静脈で繋がっている[63]。脳の静脈は、通常は硬膜と頭蓋骨の間にある硬膜静脈洞の大きなスペースを通る[64]。小脳と中脳からの血液は大大脳静脈を通る。脳幹の延髄と橋からの血液の通り道は不定であり、脊髄静脈やその付近の静脈を通る[63]。

脳の深部の血液は静脈叢を通り、脳の前部の海綿静脈洞、側部の上・下錐体静脈洞、後部の下矢状静脈洞へ流れる[64]。脳の表面近くにある血液は、脳の正中線の上端にある大きな上矢状静脈洞へ流れる。ここからの血液は、静脈洞交会の直静脈洞からの血液と合流する[64]。

ここからの血液はさらに左右の横行静脈洞へ流れ[64]、次いで、海綿静脈洞と上・下錐体静脈洞から血液を受け取るS状静脈洞へと流れる。S状静脈洞は太い内頸静脈に続いている[64][63]。

血液脳関門

[編集]脳に張り巡らされた太い動脈は、より細い毛細血管へ血液を送る。脳におけるその最も細い血管は、密着結合した細胞群で裏打ちされており、他の部位とは違って、液体が隣から染み込むことも、隣へ染み出すこともない。これにより血液脳関門が実現している[46]。この密着結合の形成には、周皮細胞が主な役割を果たしている[65]。血液脳関門は、比較的大きな分子に対してはあまり浸透性が無いが、水、二酸化炭素、酸素、(麻酔薬やアルコールなど)脂溶性物質に対しては浸透性がある[46]。血液脳関門は、松果体、嘔吐中枢、視床下部の一部といった脳室周囲器官には存在しないが、それは体液の変化に対応する必要があるためである[46]。また脈絡叢には、血液脳関門と同様の働きをする血液脳脊髄液関門があるが、両者の構造的特質は異なっており、通過させる物質には違いがある[46][66]。

発生・発達

[編集]

ヒトの胚発生の3週目はじめに、外胚葉は神経板という端が肥厚した細長い組織を形成する[67]。4週目までには神経板の幅が広がり、吻側が幅広で尾側へゆくにつれ細くなる形となる。この膨張は初期脳胞と呼ばれ、前脳、中脳、菱脳のはじまりにあたる[68]。

外胚葉由来の神経堤細胞は、神経褶において神経板の側端部から生じる。第4週に神経褶が閉塞して神経管が形成され、神経堤に神経堤細胞が集まる[69]。神経堤は神経管全体にわたって延び、吻側の端に頭部神経堤細胞、尾側に尾部神経堤細胞がある。神経堤から遊離した細胞は、管の中を吻側から尾側にわたって波状に遊走する[69]。吻側の端にある細胞が脳となり、尾側の細胞が脊髄となる[70]。

神経管は成長につれ屈曲し、吻側で三日月形の膨らみ(後の大脳半球)を形成する。この膨らみは32日目に現われる[71]。

4週目のはじめに吻側部分が大きく腹側へ折れ曲がる頭屈が起こる[69]。この折れ曲がった先が前脳胞に、隣のカーブしている部分が中脳胞に、さらにそこから尾側へいった部分が菱脳胞となる。これらの領域に形成される3つのコブは一次脳胞と呼ばれる。5週目には5つの二次脳胞が形成される[72]。前脳胞は、吻側の終脳胞と尾側の間脳胞に分かれる。終脳胞は、大脳皮質、大脳基底核、およびそれに関連した器官になる。間脳胞は、視床と視床下部になる。菱脳胞は、後脳胞と髄脳胞に分かれる。後脳胞は、小脳と橋になる。髄脳胞は、延髄になる[73]。また5週目のうちに脳は、神経分節と呼ばれる、セグメントの繰り返しに分けられる[68][74]。それは菱脳では菱脳節と呼ばれる[75]。

脳で特徴的なのは、皮質がひだ状に折り畳まれている点である。5か月を過ぎたころは、皮質はまだ平らである。24週になると、深い裂け目を伴なう皺の寄った形態が脳葉を形作り始めるのが分かるようになる[76]。皮質に皺が寄る原因ははっきりしていないが、皺の形成は知性および神経学的障害と関連付けられてきており、様々な仮説が提唱されてきている[76]。それらの中には、力学的なよじれ[77][20]、あるいは軸索の張力[78]、あるいは異なった接線方向への膨張[77]を要因に挙げるものがある。少なくとも明らかなのは、皺の形成はランダムに行なわれるのではなく、各個人さらにはほとんどの種で共通した皺のパターンを作り出す、発生的にあらかじめ方向づけられた複雑なプロセスだということである[77][79]。

4か月目に現われる最初の溝は、大脳外側窩である[71]。大脳半球の尾側の端が延びるうちに、それは限られたスペースに納まるよう吻側へ折れ曲がり、これが大脳外側窩を覆って外側溝というさらに深い溝を作り、側頭葉が姿を現す[71]。6か月までに、前頭葉、頭頂葉、後頭葉の境界を定める他の脳溝が形成される[71]。ヒトのゲノム ArhGAP11B にある遺伝子は、脳の皺の形成と大脳化で重要な役割を果たしている可能性がある[80]。

出生時、脳の重さは約400gであり、その後25歳頃まで増加を続け男子で平均1350g、女子で1250gまで成長するが、増加は乳幼児期に急激に起こり、4〜6歳ごろには既に成人の95%ほどに達している。

こうした増加は、神経細胞の分裂・増殖によるものではなく、神経細胞の軸索や樹状突起が伸びて成長すること、グリア細胞が増加することなどによる。[81]

機能

[編集]

運動調節

[編集]前頭葉は、推論、運動調節、感情、言語に関わっている。前頭葉の運動野は、随意運動の計画と調整に関わっている。前頭前野は、高次認知機能を果たしている。ブローカ野は、言語の生成に不可欠である[82]。脳の運動系は動作を開始しそれを制御する役割を果たす[83]。その運動指令は、脳から神経を介して体の各部位の運動ニューロンに伝えられ、それが筋肉の動作を制御する。皮質脊髄路は脳から脊髄を通って胴と四肢へと運動指令を伝える[84]。脳神経は、目、口、顔面に関する動作に関わる。

腕や脚を動かすといった動き全体は運動野で作り出され、その運動野は3つの部分に分けられる。まず中心前回の一次運動野は、体の各部位にそれぞれ対応する体部位局在した領域の組み合わせで構成されている。それらによる随意運動は他の2つの領域、すなわち一次運動野の吻側にある運動前野と補足運動野により補完・調整される[85]。手と口は体の他の部位に比べるとかなり広い領域が割り当てられており、より繊細な動作を可能にしている。これは運動性ホムンクルスという姿で視覚的に表現されている[85] 。運動皮質で生じたインパルスは皮質脊髄路を伝わり、それは延髄の腹側を通り、錐体交差で左右がX字に交差する。そこからさらに脊髄を下行するが、その大半は元は灰白質の脊髄介在ニューロンに接続しており、順に下位運動ニューロンに接続して筋肉を動かすインパルスを伝える[84]。小脳と大脳基底核も複雑で協調した筋肉の動作の実現に役割を果たす[86]。皮質と大脳基底核との連絡は、力加減、姿勢、動作の開始を制御しており、錐体外路系と呼ばれる[87]。

感覚

[編集]

感覚神経系は、感覚情報の受容と処理に携わっている。感覚情報は、脳神経から、脊髄の神経から、さらには血液に晒される脳の中心から直接に伝えられる[88]。脳はまた、視覚、嗅覚、聴覚、味覚という特殊感覚からの情報も受け取り、処理している。感覚運動統合も行なわれる[88]。

脳は皮膚から、触覚、圧覚、痛覚、振動覚、温度覚を受け取る。関節からは、その位置に関する情報を受け取る[89]。感覚野は中心溝を挟んで運動野のすぐ隣にあり、運動野と同様、体の各部位からの感覚にそれぞれ対応した領域を持つ。皮膚の感覚受容器が受け取った刺激は神経シグナルに変換され、脊髄の中の経路に従って一連の神経を通じ脳へ上ってゆく。内側毛帯は、微細な触覚、振動覚、関節の位置を伝える。経路となる神経線維は脊髄の背側から延髄の背側へ上り、そこで二次ニューロンに接続し、それが直ちに正中線上で左右に交差する。これらの神経線維はさらに上行し、視床の視床腹側基底核 へ入って三次ニューロンに接続し、それが感覚野へ軸索を延ばす[89]。脊髄視床路は、痛覚、温度覚、大まかな触覚を伝える。この経路の神経線維は脊髄を上行し、痛覚と温度覚を伝える神経線維は脳幹の網様体で二次ニューロンに接続し、大まかな触覚を伝える神経線維は視床の視床腹側基底核まで延びている[90]。

視覚は、目の網膜に当たった光により引き起こされる。網膜の光受容体は、光による刺激を電気的な神経シグナル(活動電位)へ変換し、後頭葉の視覚野へ送る。網膜を出た視覚信号は視神経を通る。眼球の鼻側にある網膜から来た視神経は、もう一方の眼球の耳側からの視神経と視交差で合流し、左右それぞれの視索となる。網膜の位置に応じて視神経の経路をこのように配置しているのは、視野の左側は両眼球の網膜それぞれで右側に投影されるため、両方をまとめて右大脳半球の視覚野で処理しているのであり、反対側の視野も同様である。視索は外側膝状体で脳に入り、視放線を通じて視覚野に達する[91]。

聴覚と平衡感覚はいずれも内耳で引き起こされる。音は耳小骨の振動となり、それが最終的に聴覚器官へ続く。頭の傾きの変化は内耳の中の液体の動きとなる。これが神経シグナルを生み、内耳神経を伝わる。ここから、蝸牛神経核、上オリーブ核、内側膝状体、聴放線を経て、聴覚野に達する[92]。

嗅覚は鼻腔の嗅粘膜の嗅上皮にある嗅覚受容神経で引き起こされる。ここから出た神経シグナルは篩骨篩板を貫く嗅神経で脳に入る。嗅神経は嗅球の神経回路につながり、ここから嗅覚野へ情報が伝えられる[93][94]。

味覚は舌上の味覚受容体で引き起こされ、顔面神経と舌咽神経を通じて脳幹の孤束核に達する。味覚情報の一部は咽頭から迷走神経を通じてここへ達する。味覚情報はさらに視床下部を経て味覚野へ伝えられる[95]。

自律調節

[編集]脳の自律神経系による自律機能としては、心拍数と呼吸数の調節と周期統制、恒常性(ホメオスタシス)の維持といったものがある。

延髄の血管運動中枢は血圧と心拍数に影響を及ぼし、動脈と静脈が静止していくぶん収縮した状態にする。これは迷走神経を介して交感神経系と副交感神経系に影響を及ぼすことで実現する[96]。血圧に関する情報は大動脈弓の大動脈体にある圧受容器で生み出され、迷走神経の求心性神経を通じて脳に伝わる。頸動脈洞での血圧変化に関する情報は総頸動脈の近くにある頸動脈小体から来て、舌咽神経につながる頸動脈洞神経を介して伝えられる。この情報は延髄の孤束核へ上る。ここからの信号は、それに従って静脈と動脈の収縮を調整するよう血圧運動中枢に作用する[97]。

脳は主に延髄と橋の呼吸中枢で呼吸数を調整する[98]。呼吸中枢は呼吸を調整するが、それは運動信号を生成して脊髄に下ろし、横隔神経を通じて横隔膜と呼吸筋へ伝えることで行なわれる。これは感覚情報を中枢神経へ送り返しもする混合神経である。呼吸中枢には4種類あり、うち3つはその機能が明確になっているが、持続性吸息中枢は機能があまり明確でない。延髄において、背側の吸息性ニューロンが集まっている領域は息を吸い込もうとする働きをし、体から直接に感覚情報を受け取る。同じく延髄において、腹側の呼息性ニューロンが集まっている領域は、運動中に息を吐こうとする働きをする。橋の呼吸調節中枢は一息ごとの長さに作用し[98]、持続性吸息中枢は息の吸い込みに作用しているようである。呼吸中枢は血液の二酸化炭素濃度と水素イオン指数 (pH) を直接感知する。血液の酸素濃度、二酸化炭素濃度、pH は大動脈体と頸動脈小体の末梢性化学受容器における動脈の血管壁でも感知される。この情報は迷走神経と舌咽神経を介して呼吸中枢へ伝えられる。二酸化炭素濃度の上昇、pH の低下、酸素濃度の低下は呼吸中枢を刺激する[98]。息を吸おうとする作用は、肺の肺伸展受容器からも影響を受け、それが活性化されている時は迷走神経を介して呼吸中枢へ情報を送ることにより、肺へ空気が入りすぎないようにしている[98]。

間脳の視床下部は身体の多くの機能の調整に関わっている。具体的には、神経内分泌の調整、概日リズム(サーカディアンリズム)の調整、自律神経の統制、分泌液の調整、摂食行動、といったものがある。概日リズムは視床下部の2つの主な細胞群により統制されている。視床下部の前部には視交叉上核と視索前核があり、後者は遺伝子発現の循環を通じて約24時間の概日時計を作り出しており、そこにおいて超日リズムが睡眠パターンを統制している。睡眠は身体と脳にとって欠かせないものであり、身体の様々な系を沈静化させ休ませるものである。また日毎に蓄積する脳内の毒素が睡眠中に除去されることを示す知見がいくつかある[99][100]。一方で脳は起きている時には身体のエネルギー消費全体の5分の1を消費する。睡眠はこのエネルギー消費を必然的に抑え、エネルギーを供給するATPを回復させる時間を与える。睡眠不足がもたらす影響は、睡眠欲が絶対的なものであることを示している[101]。

外側視床下部には、上行網様体賦活系への投射を通じて食欲と覚醒を制御するオレキシン神経がある[102][103]。視床下部は、オキシトシン、バゾプレッシン、ドーパミンといったペプチドを正中隆起へ放出することにより、脳下垂体を制御する。自律神経の投射を通じて視床下部は、血圧、心拍数、呼吸、発汗、その他のホメオスタシスのメカニズム制御に関与する[104]。視床下部は体温調節にも役割を果たし、免疫機構から刺激を受けて身体を発熱させることができる。視床下部は腎臓から影響を受け、血圧が下がると腎臓が分泌したレニンが渇水感を促す。また視床下部は、自律性のシグナルと消化器系統からのホルモン分泌に応じて、摂食行動(満腹感、空腹感)を調整する[105]。

言語

[編集]

言語機能はウェルニッケ野とブローカ野に局在していると従来は考えられていたが[106]、より広範囲の皮質領域のネットワークが言語機能を支えているという見方が現在では主流である[107][108][109]。

言語が脳内でいかに描写され、処理され、また習得されるかという研究は神経言語学と呼ばれ、認知神経科学、認知言語学、心理言語学といった広範かつ多数の学問領域を背景に持つ[110]。

左右差

[編集]大脳の両半球はそれぞれ主として体の対側と神経が繋がる構造になっている。脳の左半球は右半身と繋がっており、逆も同様である。こうした対側支配の原則の発生学的原因はよく分かっていない[111]。脳から脊髄への運動経路と、脊髄から脳への感覚経路は、いずれも脳幹で交叉する。視覚入力はより複雑であり、両眼から来た視神経は共に視交叉まで来て、左右の視神経はいずれも半分に分かれて対側のもう半分と合流する[112]。結果的に、両眼の網膜の左半分から来た神経は脳の左半球へ行き、網膜の右半分から来た神経は右半球へ行く[113]。なぜなら網膜の左半分/右半分はそれぞれ視野の反対側の光を捉えるからであり、機能的には左半身側から来た視覚入力は脳の右半球へ行き、逆も同様である[111]。このようにして、脳の右半球は左半身の体性感覚と視野の左半分の視覚入力を受け取る[114][115]。

脳の左右は一見すると対称性があるように見えるが、機能的には非対称である[116]。例えば、右手を動かす左半球の運動野に対応するのは、左手を動かす右半球である。しかしいくつかの重要な例外があり、それは言語と空間認知である。左前頭葉は言語能力で支配的な機能を持つ。左半球の重要な言語野が損傷された場合、その患者は発話や言語理解が不可能になる場合があるが[116]、右半球の同部位の損傷の場合、言語能力が悪化することはほとんど無い。

左右両半球間の相互作用について現在分かっていることのかなりの部分は、重いてんかん発作を軽減するために脳梁離断術を受けた分離脳の患者の研究から来ている[117]。分離脳の患者は傍目ですぐに分かるような不自然な言動は見せないが、一つの体にまるで二つの人格があるかのように振る舞い、右手がある動作をすると同時に左手がそれを押しとどめようとしたりする[117][118]。彼らは固視点の右側に絵を短時間提示された場合はそれを言葉で説明できるが、左側に提示された場合はできなくなる。しかし言葉にできなくとも絵が描いていたものの実物を左手で指差すことはできるのである[118][119]。

感情

[編集]感情は一般に2段階の要素からなるプロセスと定義され、まず誘出があり、次いで心理的な感覚、評価、表現、自律反応、行動傾向につながる[120]。基本的な感情を脳の特定の部位に関連付けようとする試みは論争が続いている。特定の部位が感情に対応するという証拠は見当たらないとする研究もあれば、基本的な感情プロセスに関わる神経回路を発見したとする研究もある。扁桃体、眼窩前頭皮質、島皮質の中部および前部、前頭前皮質の側部は、感情の創出に関わっていると思われるが、報酬を加味した動機的セイリアンスにおける腹側被蓋野、腹側淡蒼球、側坐核に関してはあまり確かな証拠は無い[121]。しかし幸福感では大脳基底核、悲哀感では脳梁と帯状回、恐怖感では扁桃体といったように、特定の部位がある感情で活性化する証拠も発見されてきている[122]。

認知

[編集]脳は認知作用の場であり[123][124]、それは多くのプロセスと実行機能を通じて遂行される[124][125][126][127]。実行機能には、集中力と認知抑制により情報を取捨選択し重要でない刺激を無視する能力、ワーキングメモリに蓄えた情報を処理し操作する能力、認知的柔軟性を以って複数の事を同時に考えて課題を切り替える能力、抑制制御により衝動と優性反応を抑制する能力、情報の妥当性や行動の適切さを決定する能力、といったものが挙げられる[125][126]。高次の実行機能には、計画立案、流動性知能(いわゆる理性)、問題解決といった複数の基本的実行機能の同時使用が必要である[126]。

前頭前皮質は実行機能の統括において重要な役割を果たす[124][126][128]。計画立案では、背外側前頭前野、前帯状皮質、角前頭前野、右側前頭前野、縁上回の活性化を伴なう[128]。ワーキングメモリ操作では、背外側前頭前野、下前頭回、頭頂葉のいくつかの領域が関わる[124][128]。抑制制御では前頭前野の複数の領域に加えて、尾状核と視床下核が関わる[126][128][129]。

生理

[編集]神経伝達

[編集]脳活動は神経細胞同士が繋がり合う相互連絡により可能となる[130]。神経細胞は細胞体、軸索、樹状突起からなる。樹状突起は細胞体から周囲へ広範に枝を伸ばし、他の神経細胞の軸索終末からシグナルの形で情報を受け取る。受け取たシグナルは神経細胞に活動電位(瞬間的な電位変化)を生じさせ、それは軸索を伝わって軸索終末に届き、次の神経細胞の樹状突起もしくは細胞体へシグナルを渡す。活動電位は特殊な蛋白質複合物を持つ軸索起始部で始まり[131]、軸索終末に達するとシナプス間隙に神経伝達物質が放出され、次の神経細胞に作用するシグナルが伝達される[132]。これらの化学的な神経伝達物質には、ドーパミン、セロトニン、GABA、グルタメート、アセチルコリンといったものがある[133]。GABAは脳における主な抑制性伝達物質であり、グルタメートは主な興奮性伝達物質である[134]。ニューロン同士はシナプスを介して接続し、神経経路や神経回路を形成し、ひいてはセイリアンス・ネットワークやデフォルトモードネットワークといった精緻な大規模ネットワークを作り出し、それらの間のやりとりは神経伝達のプロセスによって実現している。

代謝

[編集]

ヒトの脳は体全体の20%近くのエネルギーを消費し、それは他のどの器官よりも多い[135]。ヒトの場合、血中のグルコース(血糖)はほとんどの細胞にとって最も重要なエネルギー源であり、脳を含め多くの組織が正常に機能するために欠かせない[136]。絶食して安静にした場合、ヒトの脳は血中のグルコースの約60%を消費する[136]。脳の代謝はエネルギー源として通常は血中のグルコースを利用するが、低血糖の時(例えば断食、持久力トレーニング、糖質制限ダイエットなどの時)は、脳はグルコースをあまり必要としないよう、ケトン体を燃料に使う。脳は活動時に乳酸塩も利用する[137]。脳はグルコースをグリコーゲンの形で蓄えるが、肝臓や骨格筋に比べるとその量はかなり少ない[138]。長鎖脂肪酸は血液脳関門を通過できないが、肝臓はそれを分解してケトン体にすることができる。一方、短鎖脂肪酸(例えば酪酸、プロピオン酸、酢酸)、中鎖脂肪酸、カプリル酸、エナント酸は、血液脳関門を通過して脳細胞により代謝される[139][140][141]。

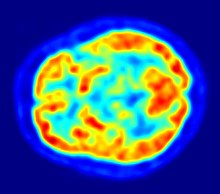

ヒトの脳は重さにして全体重の2%に過ぎないが、体全体から見て血流の15%、酸素消費の20%、グルコース消費の25%を占める[142]。脳は専らグルコースをエネルギー源として使い、低血糖症時のようにグルコースが不足すると、意識を失うことがある[143]。脳のエネルギー消費には時を問わず大きな変化は無いが、活動的な皮質領域はそうでない所に比べて幾分多くのエネルギーを消費する。この性質がPETおよびfMRIという脳機能イメージング(画像化)手法の基本的原理となっている[144]。これらの脳機能イメージング技術により、代謝活動の立体画像が得られる[145]。

睡眠の役割は完全には解明されていない。とはいえ、睡眠が潜在的に神経毒性を持つ代謝老廃物の脳からの排出を促進し、脳を修復できるようにすることは実証されている[55][146][147]。睡眠中にグリンパティック系の機能が亢進することで代謝老廃物の排出が促進されることを示す証拠がある[55]。また睡眠は不要な神経接続を弱めることで認知機能にも影響を与える[148]。

研究

[編集]脳はまだ完全には解明されておらず、研究は続いている[149]。神経科学者らは、類似の学問分野の研究者らと共に、ヒトの脳がいかに働くかを研究している。専門領域としての神経科学、神経学、その他の精神医学といった学問領域の境界は、それらがみな神経科学における基礎研究から影響を受けるにつれ、曖昧になってきている。

神経科学の研究は、近年めざましい進歩を遂げている。1990年代に米国政府が主導した「脳の10年」は、この研究の進展に大きく関わったと考えられており[150]、2013年の「ブレイン・イニシアチブ」につながった[151]。ヒューマン・コネクトーム・プロジェクトは、2009年に発足した5年間のプロジェクトで、脳の部位の解剖学的・機能的関係を分析するものであり、多くのデータを提供した[149]。

手法

[編集]ヒトの脳の機能と構造に関する情報は、動物およびヒトを使った様々な実験手法から得られる。脳の外傷と卒中に関する知見は、脳の各部位の機能と脳損傷の影響に関する情報をもたらした。ニューロイメージング(神経画像技術)は脳を視覚化し脳活動を記録するために使われる。電気生理学は皮質の電気活動を計測、記録、観察するために使われる。計測されるのは、皮質領域の局所フィールド電位、あるいは単一ニューロンの活動である。脳波は、頭皮へ非侵襲的に設置した電極を使い、皮質の電気活動を記録できる[152][153]。

侵襲的な手法としては、外科的に露出させた脳の表面へ直接に電極を設置する皮質脳波検査がある。この手法は、皮質領域とその全身的な機能の関係を調べるために使われる、皮質刺激マッピングで用いられる[154]。非常に小さな微小電極を使うことにより、単一の神経細胞からの単一ユニット記録を高い空間分解能と時間分解能で得ることができる。これにより、脳活動と行動の関連付け、神経地図の作成が可能になった[155]。

脳オルガノイドの開発は、脳およびその皮質の成長に関する研究、病気の進行についての理解に道を拓き、治療への応用にさらなる期待が寄せられている[156][157]。

画像

[編集]脳機能イメージングの技術は、特定の脳領域の機能に関連付けられる脳活動の変化を可視化する。そのひとつがfMRIであり、撮影にあたって放射性の材料が不要かつ高解像度という点で、従来のSPECTやPETより優れている[158]。もうひとつの技術がNIRSである。これらの技法は、血流の変化を脳活動の変化に関連付ける血液動態学的反応に基づいており、脳の各領域の機能をマッピングする脳機能マッピングで有用である[159]。安静時fMRIは、脳が特定の作業をしていない時の脳領域間の相互作用を調べる[160]。これはデフォルトモードネットワークを調べるためにも使われる。

あらゆる電流は磁場を発生させる。神経振動は弱い磁場を引き起こし、脳磁図において局所的な脳活動を高解像度で示すことができる[161]。トラクトグラフィーはMRIと画像解析を用い、脳の神経走行の立体画像を生成する。コネクトグラムは脳の神経接続の全容をコネクトームという形でグラフィック表示する[162]。

いくつかの疾患、特に統合失調症と認知症において、脳の構造の差異を計測することができる。脳機能イメージングによる異なった生物学的アプローチは、抑鬱と強迫性障害の症例に関してより深い洞察を与えてきた。脳のそれぞれの領域の機能に関して重要な情報源となるのは、その領域の損傷がもたらす影響である[163]。

脳機能イメージングの進歩は、精神障害に関する客観的洞察、より迅速な診断の実現、より正確な経過予測、より良い経過観察を可能にしてきた[164]。

遺伝子と蛋白質の発現

[編集]バイオインフォマティクスは、データベースとコンピュータを用いた統計手法の出現と進歩により現われた研究分野で、ヒトの脳を特に遺伝子とタンパク質の発現という側面から研究する。バイオインフォマティクスとゲノミクスの研究、および機能ゲノミクスは、遺伝子およびその位置と機能を同定するDNAアノテーションとトランスクリプトーム技術への需要を作り出した[165][166][167]。GeneCards がよく使われるデータベースである。

2017年時点で、2万弱のタンパク質コード遺伝子がヒトで発現していると考えられており[165]、そのうち約400が脳に特化している[168][169]。脳における遺伝子発現に関して得られてきたデータは、多くの疾患についてさらなる研究を促進させてきた。例えば長期間のアルコール摂取は脳における遺伝子発現を変容させ、アルコール依存症に関係すると思われる細胞型特異的変化を引き起こすことが分かった[170]。これらの変化は前頭前野のシナプスのトランスクリプトームで見られ、人をアルコール依存および他の薬物乱用へと駆り立てる原因となる要素と考えられている[171]。

関連するその他の研究は、脳の老化によるシナプスの変容と消失を実証してきた。遺伝子発現の変化は様々な神経経路における蛋白質の度合いを変容させ、これがシナプス接続の機能不全と消失の証拠となってきた。この機能不全は脳の多くの構造に影響を与え、抑制性ニューロンに著しい効果をもたらすことで神経伝達の水準を低下させ、認知の悪化や疾患につながる[172][173]。

臨床

[編集]受傷

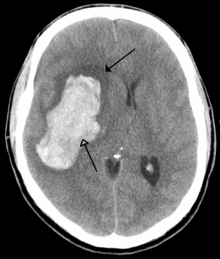

[編集]脳への受傷は様々な症状につながり得る。例えば、コンタクトスポーツ、転倒・落下事故、交通事故、労働災害で発生するような外傷性脳損傷による症状は、受傷直後に生じかつ長期にわたり得る。受傷直後に生じる症状としてはまず脳内出血が挙げられ、これは脳の組織を圧迫し血液供給を損なうことがある。また脳挫傷は神経走行を広範囲にわたって傷め、びまん性軸索損傷につながり得る[174]。頭蓋骨骨折、特定部位への受傷、難聴、脳震盪も即座に現われる症状になり得る。受傷した場所に加えて、脳の反対側にも影響が出る場合があり、これは直撃反衡損傷という。長期間生じる症状としては、心的外傷後ストレス障害、水頭症といったものが挙げられる。複数の頭部外傷により、慢性外傷性脳症が生じ得る[175]。

疾患

[編集]神経変性疾患は脳機能の様々な側面を漸進的に損なわせ、加齢と共に悪化させる。よくある例として、アルツハイマー病、アルコール性認知症、脳血管性認知症といった認知症がある。またパーキンソン病も挙げられ、他にハンチントン病、運動ニューロン病、HIV関連神経認知障害、神経梅毒、ウィルソン病といった、感染症、遺伝、代謝を原因とする比較的まれなものもある。神経変性疾患は脳の様々な部位を冒し得るもので、動作、記憶、認知に悪影響を及ぼし得る[176]。

脳は血液脳関門で守られてはいるが、ウイルス、細菌、菌類による感染に冒され得る。具体的には、髄膜ならば髄膜炎、脳実質ならば脳炎、あるいは脳実質内の脳膿瘍といったものがある[177]。まれなプリオン病には、クロイツフェルト・ヤコブ病やその変異型といったものがあり、クールー病も脳を冒すことがある[177]。

腫瘍

[編集]脳腫瘍は良性の場合もあれば悪性(いわゆる癌)の場合もある。脳のほとんどの悪性腫瘍は身体の他の部位で発生したものから転移したもので、最も一般的なのは肺癌、乳癌、皮膚癌である[178]。脳組織が癌を引き起こすこともあり、それは脳本体あるいは周囲のあらゆる組織から生じ得る。髄膜腫は脳をとりまく髄膜の癌で、脳組織の癌よりは発生頻度が高い[178]。癌はその大きさと場所に応じた症状を起こし得る。具体的には、頭痛と嘔吐感、あるいは視覚・嚥下・発話が次第に困難になったり気分変容といった病巣に応じた漸進的な症状の進行が挙げられる[178]。一般に癌はCTとMRIを使って検査される。血液検査や腰椎穿刺といった他の様々な検査方法は、癌の原因を調べ、癌の種類と病期を評価するために使われることがある[178]。コルチコステロイド(デキサメタゾン)は腫瘍の周囲の脳組織の浮腫を軽減させるために投与される。手術が検討されることもあるが、多くの腫瘍の複雑な性質を考慮し、あるいは腫瘍の病期と種類に基づき、放射線療法や化学療法がより適していると判断されることもある[178]。

精神障害

[編集]鬱病、統合失調症、双極性障害、心的外傷後ストレス障害、注意欠陥・多動性障害、強迫性障害、トゥレット障害、依存症といった精神障害は、脳の機能と関係していることが知られている[129][133][179]。精神障害の治療には、心理療法、精神病療法、社会的介入、リカバリー・アプローチ、認知行動療法といったものが活用されるが、各々の患者によって奥底にある問題点やそれに伴なう病状経過は大きく異なる[180]。

てんかん

[編集]てんかんの発作は神経の異常な電気活動に関係すると考えられている[181]。発作活動は、意識喪失、四肢の不随意運動や発話障害といった焦点発作として現れることがあり、あるいは性質上、全身てんかんとなることもある[181]。てんかん発作重積状態とは、単一もしくは一連の発作が5分間以上持続する状態を言う[182]。発作には多岐にわたる原因があるが、多くの発作は明確な原因が分からないまま発生する。てんかん患者の場合、さらなる発作を誘発するリスク要因として、睡眠不足、薬物やアルコールの摂取、ストレスが挙げられる。発作は、病歴および診断で得られた知見に基づき、血液検査、脳波、様々な医用画像処理技術を用いて評価される[181]。根本原因に対する治療や、リスク要因への関りを減らすことに加えて、抗てんかん薬がさらなる発作の抑止に使われることもある[181]。

先天性疾患

[編集]テイ=サックス病のような幾つかの脳疾患は[183]先天性疾患であり[184]、遺伝子と染色体の突然変異が関係している[184]。滑脳症として知られる稀な先天性の頭部異常は、脳の皮質の皺が無いか不充分な点が特徴である[185]。妊娠中の胎児の本来正常な脳の発達は、栄養失調[186]、催奇性物質[187]、感染症[188]により影響を受ける場合があり、それは嗜好性の薬物摂取も同様で、例えばアルコールは胎児性アルコール症候群を引き起こすことがある[186][189]。

脳卒中

[編集]

脳卒中とは、脳の特定の部位が虚血状態となり、細胞死と脳損傷が起こることを言う。このことは広範囲な症状につながり、例えば顔面下垂、上肢の脱力、言語障害(発話、語想起、文構成に関して)という FAST が挙げられる[190]。それぞれの症状は脳の該当部位が持つ機能に関係しており、卒中のおおよその場所と原因を推測できる。動作、発話、視覚に関する障害は通常は大脳に関係しており、平衡異常、複視、回転性めまい、ほか体の片側だけにとどまらない症状は、通常は脳幹か小脳に関係している[191]。

ほとんどの脳卒中は血液供給の喪失によるもので、その原因は典型的には、栓子、血栓を引き起こす脂肪性プラークの破裂、微小動脈の狭窄が挙げられる。脳卒中は脳内出血により起こることもある[192]。一過性脳虚血発作は、症状が24時間以内に治まる卒中を言う[192]。脳卒中を取り調べるには、(神経学的検査を含めた)診察、病歴の吟味、症状の持続期間および(高血圧、心房細動、喫煙といった)リスク要因の検討、といったものが挙げられる[193][194]。若年の患者の場合は、さらなる調査が必要となる[193]。心電図と生体遠隔測定は心房細動の診断に、超音波は総頸動脈の頸動脈狭窄症の診断に使われることがある。心臓超音波検査は、心臓内の凝血塊、心臓弁膜症、卵円孔開存を探すために使われることがある[193]。血液検査は、糖尿病検査や脂質像検査といった精密検査の一環としていつものように行なわれる[193]。

脳卒中の治療は時間との戦いになることもある。具体的には、脳虚血における血餅溶解や手術による血栓除去、脳出血における減圧術がある[195][196]。脳卒中の治療は一刻を争うため[197]、病院のみならず(救急車などでの)病院前救護においても、治療では緊急的な検査が行なわれる。通常、出血性の卒中を調べるのにはCTが、脳の動脈を調べるのにはCT血管造影か磁気共鳴血管造影が使われる[193]。あまり普及していないがMRIは、影響が出ている部位をより正確に示すことができ、特に虚血性脳卒中で有用である[193]。

脳卒中になった患者は、脳卒中集中治療室へ入れられる場合がある。治療はさらなる卒中を防ぐという観点から進められる場合があり、(アスピリンやクロピドグレルといった)抗凝固薬、降圧薬、脂質降下薬の継続がなされたりする[195]。言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士といった多職種のチームが、脳卒中患者への支援とリハビリテーションで大きな役割を果たす[198][193]。脳卒中の前歴があることは認知症になるリスクを約 70% 引き上げ、卒中が最近だった場合はそれが約 120% に増加する[199]。

脳死

[編集]脳死とは、脳機能の不可逆的な全喪失のことを言う[200][201]。これは昏睡状態、反射の喪失、無呼吸により特徴づけられるが[200]、脳死の宣言の要件は地域によって異なり、また誰しもがそれを受け入れるとは限らない[201]。国によっては脳幹死を定義しているところもある[202]。脳死の宣言は、それが医学的無益性という考え方の下で延命治療の中止につながり得るものであり[203]、その患者が臓器提供に適した臓器を持っている場合もあるという点で[201][204]、重大な結果をもたらし得る。脳死宣言のプロセスは、患者の親族との信頼関係が築けていない場合、しばしばより困難なものとなる[205]。

脳死が疑われる場合、電解質・神経系・薬物関係による認知抑制といった、可逆的な鑑別診断は除外する必要がある[200][203]。前庭動眼反射、角膜反射、絞扼反射、光に対する瞳孔の拡張といった各種反射のテストは[203]脳死を判断する助けとなるものであり、反応や呼吸の停止も同様である[203]。反応の完全な喪失、既知の診断結果、神経画像が示す徴候といった臨床的観察結果は皆、脳死宣言の判断材料として用いられることがある[200]。

社会と文化

[編集]神経人類学は文化と脳の関係を研究するもので、脳がいかに文化を形成し、文化がいかに脳の発達へ影響を与えるかを探求する[206]。文化的差異、またそれと脳の発達および構造との関係は、様々な分野で研究されている[207]。

心

[編集]

心の哲学は、意識の理解という問題、心身問題といったテーマを研究する。脳と心の関係という問題は、哲学的かつ科学的に重大な難問である。それは、思考や感情のような精神活動が、神経細胞、シナプス、あるいはその他の何らかの身体機構によっていかに実行されているかを調べるのが困難なためである。ライプニッツはこの難しさを「ライプニッツの風車小屋」というたとえ話で表現した。

思考を唯物論的に説明し得るのかという問題から、デカルトおよび彼の影響を受けた多くの哲学者は、心は多少なりとも脳から独立した実体であるとする実体二元論を唱えた[210]。しかし反対の立場を強く主張する声も常にあった。脳への物理的な干渉もしくは受傷(それぞれ例えば薬物や傷害)が、心に強烈かつ密接な形で影響を及ぼし得るという明白で実証的な証拠はある[211][212]。事故により鉄道建築技術者の脳が太い鉄棒で貫かれた結果、その人の人格が変わってしまったという19世紀のフィニアス・ゲージの例を見て、研究者と一般人は認知機能が脳に局在していることを確信した[208]。その後も、脳活動と精神活動の密接な関係を示す膨大な実証的証拠により、ほとんどの神経科学者と現代哲学者は、精神現象は最終的には肉体現象の結果であり、それに還元されるという唯物論を採ってきている[213]。

脳の大きさ

[編集]脳の大きさと知能の間に強い関係は無い[214]。様々な研究によると、脳体積と知能指数とは、低いもしくは中程度の相関係数(平均して0.3 - 0.4)を示す傾向にある[215]。最も一貫性のある関係は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、海馬、小脳で見られるが、それは知能指数の個人差の比較的ごく一部を占めているに過ぎず、それ自体は一般的な知性および実世界での能力に対し、部分的な関係を持っているに過ぎない[216][217]。

クジラやゾウなどはヒトより大きな脳を持っている。しかし身体全体との比率を考慮に入れると、ヒトの脳はバンドウイルカのほぼ2倍あり、チンパンジーの3倍ある。とはいえ、比率が高いこと自体が知性を表わすわけではなく、非常に小型の生物は比率が高く、ツパイは哺乳類の中で最も比率が高い[218]。

大衆文化において

[編集]

学術的研究は、脳に関する幾つかのよくある誤解を解いてきた。それらは昔からの、また現代における俗説で、例えば脳細胞は2歳以降は入れ替わらないとか、脳はその10%しか使われていない、という話は正しくない[219]。大衆文化は脳における局在性を単純化しすぎ、様々な機能が完全に脳のどちらか片方に偏っているかのような話をする。森昭雄が信頼性を欠いた理論に基づいて提唱したゲーム脳という概念は、コンピュータゲームを長時間遊ぶことが前頭前野を傷め、感情と創造性の発露を損なうというものだった[220]。

歴史的に、脳は骨相学を通じて大衆文化で取り上げられており、それは人格を皮質の異なった領域に割り当てて考察するという疑似科学だった。この皮質談義は大衆文化において書籍や風刺で取り上げられ、大きな影響力が残っている[221][222]。脳は SFのテーマにもなっており、例えば脳移植や(部分的な人工頭脳のような特徴を備えた)サイボーグといったものがある[223]。1942年の SF 小説で3度映画化された『ドノヴァンの脳髄』は、摘出されガラス容器の中で生かされている脳が、次第に主人公の人格を乗っ取るという話である[224]。

研究史

[編集]前史

[編集]

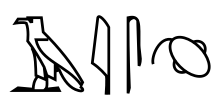

紀元前17世紀に書かれた古代エジプトの医学書であるエドウィン・スミス・パピルスは、脳に関する最古の記録を含んでいる。脳を表わす象形文字はこのパピルスに8回現われ、2種の頭部外傷に関する症状、診断、予後を記している。ほかこのパピルスが記しているのは、脳の外表面、(卒中や失語症といった)損傷の影響、髄膜、脳脊髄液についてである[225][226]。

紀元前5世紀のマグナ・グラエキアで、クロトンのアルクマイオンは脳が精神の座であると初めて考えた[226]。同じく紀元前5世紀のアテネで、ヒポクラテスが著したとされてきた『ヒポクラテス全集』の一部である医学書の『聖なる病について』(実際の著者は不明)は、脳を知性の座としている。アリストテレスはその生涯において、もともと心臓が知性の座と信じ、脳を血液の冷却機構とみなしていた。人間が獣よりも理性的なのは、いくつかの理由の中でも、熱い血潮を冷却する大きな脳を持つゆえだと彼は考えた[227]。また彼は、髄膜について記し、大脳と小脳を区別した[228]。

紀元前4世紀から3世紀にかけてのカルケドンで、ヘロフィロスは大脳と小脳を区別し、脳室を初めて明確に記録した。またケア島のエラシストラトスと共に生きた脳を使った実験をした。彼らの著作は現在ではほとんど失われ、その業績は主に二次的な資料によって知られる。彼らの発見のいくつかは、彼らの死から1千年経ってようやく再発見された[226]。ローマ帝国時代、紀元2世紀の解剖医ガレノスは、ヒツジ、サル、イヌ、ブタの脳を解剖した。そして、小脳は大脳に比べて質感が濃密なため筋肉を制御し、大脳は軟らかいため感覚を処理しているに違いないと結論付けた。さらに彼は、脳は脳室を通じた魂の活動によって機能すると理論づけた[226][227]。

中国では、脳は精神の座ではなく精力の源であり、心臓や五臓が精神の座とする説が伝統的だった[229]。しかし17世紀以降、イエズス会宣教師を通じてガレノス医学に接した方以智、ムスリムの劉智、解剖医の王清任らが、脳説に近い立場をとるようになった[229]。

ルネッサンス

[編集]1316年にモンディーノ・デ・ルッツィが著した『アナトミア』は、現代的な脳解剖研究の嚆矢となった[230]。1536年にイタリアのニッコロ・マッサは、脳室が液体で満たされていることを発見した[231]。ローマのアルカンジェロ・ピッコロミニは、大脳と大脳皮質の区別を初めて明らかにした[232]。1543年にアンドレアス・ヴェサリウスは、7巻からなる『ファブリカ (書籍)』(人体の構造)を著した[232][233][234]。その第7巻では脳と目を扱い、脳室、脳神経、脳下垂体、髄膜、目の構造、脳と脊髄の血液供給に関する詳細な図面や、末梢神経の図面を載せている[235] 。ヴェサリウスは、多くの動物がヒトと同様の脳室系を持ちながら真の知性を備えていないとして、脳室が人間としての脳機能に欠かせないという通説を退けた[232]。

デカルトは、脳が精神にいかに関わっているかという問題に取り組み、実体二元論を唱えた。彼は、松果体こそ精神が肉体と相互作用する場であり、それは魂の座として、また動物としての霊魂が血液から脳へ伝えられる連結点として作用すると考えた[231]。この二元論はおそらく後世の解剖学者らに刺激を与えたと思われ、脳の解剖学的側面と機能的側面の関係についてさらなる研究を促した[236]。

トーマス・ウィリスは、神経学と脳科学研究の2人目の開拓者とみなされている。彼は1664年に『脳解剖学』(挿絵は建築家のクリストファー・レン)を[232]、次いで1667年に『脳病理学』を著した。これらの著作で彼は、小脳、脳室、大脳半球、脳幹、脳神経の構造を説明し、その血液供給を精査した。そして脳のそれぞれの領域に関連付けられる機能について推測を立てた[232]。ウィリス動脈輪は脳の血液供給に関する彼の研究から名付けられたもので、また彼は神経学 (neurology) という語を初めて使った[237]。ウィリスは脳を調べる際にはそれを体から摘出し、皮質は血管のみで構成されているという当時の通説と、皮質は付随的な役割しか持たないとする2千年間続いていた説を、否定した[232]。

19世紀半ばにエミール・デュ・ボア=レーモンとヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、検流計を使って電気インパルスが神経を計測可能な速度で伝わることを示し、神経インパルスは計測不能な生体機能だとする師のヨハネス・ペーター・ミュラーの説を反証した[238]。1875年にリチャード・ケートンは、ウサギとサルを使って大脳半球の電気インパルスを検出した[239]。1820年代にジャン・ピエール・フルーランスは、動物の脳の特定部分に傷をつけて運動や行動に現われる影響を調べるという研究手法を開拓した[240]。

現代

[編集]脳の研究は1880年代になると顕微鏡の利用とカミッロ・ゴルジによるゴルジ染色の発明でさらに高度なものとなった。このことは、各神経細胞ごとにその複雑な構造を調べることを可能にした[241]。これによってサンティアゴ・ラモン・イ・カハールはニューロン説の着想に至ったが、ニューロンを脳の機能単位とするこの説は当時革新的な理論だった。彼は顕微鏡を使って様々な細胞タイプを明らかにし、それらの細胞の機能について推測を立てた[241]。これにより、ゴルジとカハールは20世紀における神経科学の開祖とみなされており、その分野における研究と発見により1906年にノーベル賞を共同受賞した[241]。

1906年にチャールズ・シェリントンは名著『神経系の統合作用』を著し、そこで反射作用の機能、神経系の進化、脳の機能的な特殊化、中枢神経系の構造とその細胞の働きについて記した[242]。1938年にジョン・ファーカー・フルトンは『ジャーナル・オブ・ニューロフィジオロジー』を創刊し、神経系の生理学に関する初の網羅的な教科書を発刊した[243]。20世紀のうちに神経科学は統合されたひとつの明確な学問分野とみなされるようになり、その確立にはデイビット・リオク、フランシス・O・シュミット、スティーブン・クフラーが重要な役割を果たした[244]。リオクは、1950年代に立ち上げられたウォルター・リード陸軍研究所で基礎的な解剖学・生理学的研究と臨床精神医学との統合に先鞭をつけた[245]。同時期にシュミットは生物学・医学・心理学・行動科学を取りまとめた大学間・国際間組織であるニューロサイエンス・リサーチ・プログラムを立ち上げた。神経科学 (neuroscience) という語はここで生まれた[246]。

ポール・ブローカは、脳の各領域と特定の機能とを関連付け、特に脳損傷の患者らの研究から言語機能がブローカ野にあることを示した[247] 。ジョン・ヒューリングス・ジャクソンは、身体におけるてんかん発作の進行を観察し、運動皮質の機能を明らかにした。カール・ウェルニッケは、ウェルニッケ野が言語の理解と生成に関わっていることを明らかにした。コルビニアン・ブロードマンは、細胞の外観に従って脳皮質を52の領域に分割した[247]。1950年までに、シェリントン、パペッツ、マクリーンは、脳幹と大脳辺縁系の機能の多くを同定した[248][249][250]。脳が年月と共に再構成され変化するという能力、既に分かった発達臨界期の存在、これらは神経可塑性によるもので、1930-40年代にサルで実験を行なったマーガレット・ケナードがその研究を開拓した[251]。

ハーヴェイ・クッシングは世界で最初の熟練脳外科医とみなされている[252]。1937年にウォルター・ダンディは、頭蓋内動脈瘤の手術でクリッピング術を始めて用い、血管脳神経外科という技術を開発した[253]。

他の種との比較

[編集]ヒトの脳は、全ての脊椎動物の脳と共通した多くの特質がある[254]。またその多くの特徴は哺乳類の脳と共通しており[255]、特に6層からなる大脳皮質[256]、海馬や扁桃体といった一連の構造が挙げられる[257]。他の多くの哺乳類に比べると、ヒトの皮質の比率は大きい[258]。ラットやネコのような小動物に比べると、ヒトは連合皮質、感覚や運動に関わる部位が大きい[259]。

ほとんどの哺乳類に比べると、霊長類としてヒトの脳は、体のサイズに比べると大脳皮質がかなり大きく[257]、非常に発達した視覚系を持つ[260][261]。

ヒト科としてヒトの脳は、典型的なサルの脳に比べてすら相当に増大している。アウストラロピテクス(400万年前)からホモ・サピエンス(現代のヒト)という人類の進化の過程は、脳容量の継続的な増加という点で特徴づけられる[262][263]。脳が増大するにつれ頭蓋骨の大きさと形状は変化し[264]、ホモ・ハビリスで 600 cm3 だった脳体積がネアンデルタール人では 1520 cm3 となった[265]。DNA、遺伝子発現、遺伝子・環境相互作用は、ヒトの脳の機能と霊長類のそれとの違いを説明する助けとなる[266]。

脚注

[編集]- ^ "Cerebrum Etymology". dictionary.com. 2015年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月24日閲覧。

- ^ "Encephalo- Etymology". Online Etymology Dictionary. 2017年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月24日閲覧。

- ^ Fan, Xue; Markram, Henry (2019-05-07). “A Brief History of Simulation Neuroscience”. Frontiers in Neuroinformatics 13: 32. doi:10.3389/fninf.2019.00032. ISSN 1662-5196. PMC 6513977. PMID 31133838.

- ^ Parent, A.; Carpenter, M.B. (1995). “Ch. 1”. Carpenter's Human Neuroanatomy. Williams & Wilkins. ISBN 978-0-683-06752-1

- ^ a b Bigos, K.L.; Hariri, A.; Weinberger, D. (2015). Neuroimaging Genetics: Principles and Practices. Oxford University Press. p. 157. ISBN 978-0199920228

- ^ a b Cosgrove, K.P.; Mazure, C.M.; Staley, J.K. (2007). “Evolving knowledge of sex differences in brain structure, function, and chemistry”. Biol Psychiatry 62 (8): 847–855. doi:10.1016/j.biopsych.2007.03.001. PMC 2711771. PMID 17544382.

- ^ Molina, D. Kimberley; DiMaio, Vincent J.M. (2012). “Normal Organ Weights in Men”. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 33 (4): 368–372. doi:10.1097/PAF.0b013e31823d29ad. ISSN 0195-7910. PMID 22182984.

- ^ Molina, D. Kimberley; DiMaio, Vincent J. M. (2015). “Normal Organ Weights in Women”. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 36 (3): 182–187. doi:10.1097/PAF.0000000000000175. ISSN 0195-7910. PMID 26108038.

- ^ a b c Gray's Anatomy 2008, p. 227-9.

- ^ a b Gray's Anatomy 2008, p. 335-7.

- ^ a b Ribas, G. C. (2010). “The cerebral sulci and gyri”. Neurosurgical Focus 28 (2): 7. doi:10.3171/2009.11.FOCUS09245. PMID 20121437.

- ^ Frigeri, T.; Paglioli, E.; De Oliveira, E.; Rhoton Jr, A. L. (2015). “Microsurgical anatomy of the central lobe”. Journal of Neurosurgery 122 (3): 483–98. doi:10.3171/2014.11.JNS14315. PMID 25555079.

- ^ Purves 2012, p. 724.

- ^ a b Cipolla, M.J. (2009-01-01). Anatomy and Ultrastructure. Morgan & Claypool Life Sciences. オリジナルの2017-10-01時点におけるアーカイブ。

- ^ “A Surgeon's-Eye View of the Brain”. NPR.org. 2017年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月9日閲覧。

- ^ Gray's Anatomy 2008, p. 227-229.

- ^ Sampaio-Baptista, C; Johansen-Berg, H (2017-12-20). “White Matter Plasticity in the Adult Brain.”. Neuron 96 (6): 1239–1251. doi:10.1016/j.neuron.2017.11.026. PMC 5766826. PMID 29268094.

- ^ Davey, G. (2011). Applied Psychology. John Wiley & Sons. p. 153. ISBN 978-1444331219

- ^ Arsava, E. Y.; Arsava, E. M.; Oguz, K. K.; Topcuoglu, M. A. (2019). “Occipital petalia as a predictive imaging sign for transverse sinus dominance”. Neurological Research 41 (4): 306–311. doi:10.1080/01616412.2018.1560643. PMID 30601110.

- ^ a b Ackerman, S. (1992). Discovering the brain. Washington, D.C.: National Academy Press. pp. 22–25. ISBN 978-0-309-04529-2

- ^ Larsen 2001, pp. 455–456.

- ^ Kandel, E.R.; Schwartz, J.H.; Jessel T.M. (2000). Principles of Neural Science. McGraw-Hill Professional. p. 324. ISBN 978-0-8385-7701-1

- ^ Gray's Anatomy 2008, pp. 227–229.

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 574.

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 667.

- ^ Principles of Anatomy and Physiology 12th Edition – Tortora, Page 519.

- ^ a b c Freberg, L. (2009). Discovering Biological Psychology. Cengage Learning. pp. 44–46. ISBN 978-0547177793

- ^ a b Kolb, B.; Whishaw, I. (2009). Fundamentals of Human Neuropsychology. Macmillan. pp. 73–75. ISBN 978-0716795865

- ^ Pocock 2006, p. 64.

- ^ a b Purves 2012, p. 399.

- ^ Gray's Anatomy 2008, p. 325-6.

- ^ Goll, Y.; Atlan, G.; Citri, A. (August 2015). “Attention: the claustrum”. Trends in Neurosciences 38 (8): 486–95. doi:10.1016/j.tins.2015.05.006. PMID 26116988.

- ^ Goard, M.; Dan, Y. (2009-10-04). “Basal forebrain activation enhances cortical coding of natural scenes”. Nature Neuroscience 12 (11): 1444–1449. doi:10.1038/nn.2402. PMC 3576925. PMID 19801988.

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 699.

- ^ a b c Gray's Anatomy 2008, p. 298.

- ^ Netter, F. (2014). Atlas of Human Anatomy Including Student Consult Interactive Ancillaries and Guides. (6th ed.). Philadelphia, Penn.: W B Saunders Co. p. 114. ISBN 978-1-4557-0418-7

- ^ a b Gray's Anatomy 2008, p. 297.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 698–9.

- ^ Squire 2013, pp. 761–763.

- ^ a b c d e f Gray's Anatomy 2008, p. 275.

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 691.

- ^ Purves 2012, p. 377.

- ^ a b Azevedo, F. (2009-04-10). “Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain”. The Journal of Comparative Neurology 513 (5): 532–541. doi:10.1002/cne.21974. PMID 19226510. "despite the widespread quotes that the human brain contains 100 billion neurons and ten times more glial cells, the absolute number of neurons and glial cells in the human brain remains unknown. Here we determine these numbers by using the isotropic fractionator and compare them with the expected values for a human-sized primate. We find that the adult male human brain contains on average 86.1 ± 8.1 billion NeuN-positive cells (“neurons”) and 84.6 ± 9.8 billion NeuN-negative (“nonneuronal”) cells."

- ^ Pavel, Fiala; Jiří, Valenta (2013-01-01). Central Nervous System. Karolinum Press. p. 79. ISBN 9788024620671

- ^ a b c d Polyzoidis, S.; Koletsa, T.; Panagiotidou, S.; Ashkan, K.; Theoharides, T.C. (2015). “Mast cells in meningiomas and brain inflammation”. Journal of Neuroinflammation 12 (1): 170. doi:10.1186/s12974-015-0388-3. PMC 4573939. PMID 26377554.

- ^ a b c d e Guyton & Hall 2011, pp. 748–749.

- ^ Budzyński, J; Kłopocka, M. (2014). “Brain-gut axis in the pathogenesis of Helicobacter pylori infection”. World J. Gastroenterol. 20 (18): 5212–25. doi:10.3748/wjg.v20.i18.5212. PMC 4017036. PMID 24833851.

- ^ Carabotti, M.; Scirocco, A.; Maselli, M.A.; Severi, C. (2015). “The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems”. Ann Gastroenterol 28 (2): 203–209. PMC 4367209. PMID 25830558.

- ^ Sjöstedt, Evelina; Fagerberg, Linn; Hallström, Björn M.; Häggmark, Anna; Mitsios, Nicholas; Nilsson, Peter; Pontén, Fredrik; Hökfelt, Tomas et al. (2015-06-15). “Defining the human brain proteome using transcriptomics and antibody-based profiling with a focus on the cerebral cortex”. PLOS One 10 (6): e0130028. Bibcode: 2015PLoSO..1030028S. doi:10.1371/journal.pone.0130028. ISSN 1932-6203. PMC 4468152. PMID 26076492.

- ^ a b c d Gray's Anatomy 2008, pp. 242–244.

- ^ Purves 2012, p. 742.

- ^ Gray's Anatomy 2008, p. 243.

- ^ Iliff, JJ; Nedergaard, M (June 2013). “Is there a cerebral lymphatic system?”. Stroke 44 (6 Suppl 1): S93-5. doi:10.1161/STROKEAHA.112.678698. PMC 3699410. PMID 23709744.

- ^ “Glymphatic pathway”. radiopaedia.org. 2017年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月9日閲覧。

- ^ a b c Bacyinski A, Xu M, Wang W, Hu J (November 2017). "The Paravascular Pathway for Brain Waste Clearance: Current Understanding, Significance and Controversy". Frontiers in Neuroanatomy. 11: 101. doi:10.3389/fnana.2017.00101. PMC 5681909. PMID 29163074.

The paravascular pathway, also known as the "glymphatic" pathway, is a recently described system for waste clearance in the brain. According to this model, cerebrospinal fluid (CSF) enters the paravascular spaces surrounding penetrating arteries of the brain, mixes with interstitial fluid (ISF) and solutes in the parenchyma, and exits along paravascular spaces of draining veins. ... In addition to Aβ clearance, the glymphatic system may be involved in the removal of other interstitial solutes and metabolites. By measuring the lactate concentration in the brains and cervical lymph nodes of awake and sleeping mice, Lundgaard et al. (2017) demonstrated that lactate can exit the CNS via the paravascular pathway. Their analysis took advantage of the substantiated hypothesis that glymphatic function is promoted during sleep (Xie et al., 2013; Lee et al., 2015; Liu et al., 2017).

- ^ Dissing-Olesen, L.; Hong, S.; Stevens, B. (August 2015). “New brain lymphatic vessels drain old concepts”. EBioMedicine 2 (8): 776–7. doi:10.1016/j.ebiom.2015.08.019. PMC 4563157. PMID 26425672.

- ^ a b Sun, BL; Wang, LH; Yang, T; Sun, JY; Mao, LL; Yang, MF; Yuan, H; Colvin, RA et al. (April 2018). “Lymphatic drainage system of the brain: A novel target for intervention of neurological diseases.”. Progress in Neurobiology 163–164: 118–143. doi:10.1016/j.pneurobio.2017.08.007. PMID 28903061.

- ^ Gray's Anatomy 2008, p. 247.

- ^ Gray's Anatomy 2008, p. 251-2.

- ^ a b c Gray's Anatomy 2008, p. 250.

- ^ a b Gray's Anatomy 2008, p. 248.

- ^ a b Gray's Anatomy 2008, p. 251.

- ^ a b c Gray's Anatomy 2008, p. 254-6.

- ^ a b c d e Elsevier's 2007, pp. 311–4.

- ^ Daneman, R.; Zhou, L.; Kebede, A.A.; Barres, B.A. (2010-11-25). “Pericytes are required for blood-brain barrier integrity during embryogenesis”. Nature 468 (7323): 562–6. Bibcode: 2010Natur.468..562D. doi:10.1038/nature09513. PMC 3241506. PMID 20944625.

- ^ Laterra, J.; Keep, R.; Betz, L.A. (1999). “Blood–cerebrospinal fluid barrier”. Basic neurochemistry: molecular, cellular and medical aspects (6th ed.). Philadelphia: Lippincott-Raven

- ^ Sadler, T. (2010). Langman's medical embryology (11th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. p. 293. ISBN 978-07817-9069-7

- ^ a b Larsen 2001, p. 419.

- ^ a b c Larsen 2001, pp. 85–88.

- ^ Purves 2012, pp. 480–482.

- ^ a b c d Larsen 2001, pp. 445–446.

- ^ “OpenStax CNX”. cnx.org. 2015年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月5日閲覧。

- ^ Larsen 2001, pp. 85–87.

- ^ Purves 2012, pp. 481–484.

- ^ Purves, Dale; Augustine, George J; Fitzpatrick, David et al., eds (2001). “Rhombomeres”. Neuroscience (2nd ed.). ISBN 978-0-87893-742-4

- ^ a b Chen, X. (2012). Mechanical Self-Assembly: Science and Applications. Springer Science & Business Media. pp. 188–189. ISBN 978-1461445623

- ^ a b c Ronan, L; Voets, N; Rua, C; Alexander-Bloch, A; Hough, M; Mackay, C; Crow, TJ; James, A et al. (August 2014). “Differential tangential expansion as a mechanism for cortical gyrification.”. Cerebral Cortex 24 (8): 2219–28. doi:10.1093/cercor/bht082. PMC 4089386. PMID 23542881.

- ^ Van Essen, DC (1997-01-23). “A tension-based theory of morphogenesis and compact wiring in the central nervous system.”. Nature 385 (6614): 313–8. Bibcode: 1997Natur.385..313E. doi:10.1038/385313a0. PMID 9002514.

- ^ Borrell, V (2018-01-24). “How Cells Fold the Cerebral Cortex.”. The Journal of Neuroscience 38 (4): 776–783. doi:10.1523/JNEUROSCI.1106-17.2017. PMC 6596235. PMID 29367288.

- ^ Florio, M. (2015-03-27). “Human-specific gene ARHGAP11B promotes basal progenitor amplification and neocortex expansion”. Science 347 (6229): 1465–70. Bibcode: 2015Sci...347.1465F. doi:10.1126/science.aaa1975. PMID 25721503.

- ^ 永江誠司「子どもの脳と発達 : 神経発達心理学序論(I)」『福岡教育大学紀要. 第四分冊教職科編』第51巻、福岡教育大学、2002年、207-216頁、hdl:10780/657、ISSN 0286-3235、NAID 120006379474。

- ^ “Parts of the Brain | Introduction to Psychology”. courses.lumenlearning.com. 2019年9月20日閲覧。

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 685.

- ^ a b Guyton & Hall 2011, p. 687.

- ^ a b Guyton & Hall 2011, p. 686.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 698, 708.

- ^ Davidson's 2010, p. 1139.

- ^ a b Hellier, J. (2014). The Brain, the Nervous System, and Their Diseases [3 volumes]. ABC-CLIO. pp. 300–303. ISBN 978-1610693387

- ^ a b Guyton & Hall 2011, p. 571–576.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 573–574.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 623–631.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 739–740.

- ^ Pocock 2006, pp. 138–139.

- ^ Squire 2013, pp. 525–526.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 647–648.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 202–203.

- ^ Guyton & Hall 2011, pp. 205–208.

- ^ a b c d Guyton & Hall 2011, pp. 505–509.

- ^ “Brain Basics: Understanding Sleep | National Institute of Neurological Disorders and Stroke”. www.ninds.nih.gov. 2017年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月22日閲覧。

- ^ Understanding Sleep (Brain Basics) 2017/8

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 723.

- ^ Davis, J.F.; Choi, D.L.; Benoit, S.C. (2011). “24. Orexigenic Hypothalamic Peptides Behavior and Feeding – 24.5 Orexin”. In Preedy, V.R.; Watson, R.R.; Martin, C.R.. Handbook of Behavior, Food and Nutrition. Springer. pp. 361–362. ISBN 9780387922713

- ^ Squire 2013, p. 800.

- ^ Squire 2013, p. 803.

- ^ Squire 2013, p. 805.

- ^ Guyton & Hall 2011, p. 720-2.

- ^ Poeppel, D.; Emmorey, K.; Hickok, G.; Pylkkänen, L. (2012-10-10). “Towards a new neurobiology of language”. The Journal of Neuroscience 32 (41): 14125–14131. doi:10.1523/JNEUROSCI.3244-12.2012. PMC 3495005. PMID 23055482.

- ^ Hickok, G (September 2009). “The functional neuroanatomy of language”. Physics of Life Reviews 6 (3): 121–143. Bibcode: 2009PhLRv...6..121H. doi:10.1016/j.plrev.2009.06.001. PMC 2747108. PMID 20161054.

- ^ Fedorenko, E.; Kanwisher, N. (2009). “Neuroimaging of language: why hasn't a clearer picture emerged?”. Language and Linguistics Compass 3 (4): 839–865. doi:10.1111/j.1749-818x.2009.00143.x.

- ^ Damasio, H. (2001). “Neural basis of language disorders”. In Chapey, Roberta. Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. pp. 18–36. ISBN 9780781721332. OCLC 45952164

- ^ a b Berntson, G.; Cacioppo, J. (2009). Handbook of Neuroscience for the Behavioral Sciences, Volume 1. John Wiley & Sons. p. 145. ISBN 978-0470083550

- ^ Hellier, J. (2014). The Brain, the Nervous System, and Their Diseases [3 volumes]. ABC-CLIO. p. 1135. ISBN 978-1610693387

- ^ Kolb, B.; Whishaw, I.Q. (2013). Introduction to Brain and Behavior. Macmillan Higher Education. p. 296. ISBN 978-1464139604

- ^ Sherwood, L. (2012). Human Physiology: From Cells to Systems. Cengage Learning. p. 181. ISBN 978-1133708537

- ^ Kalat, J (2015). Biological Psychology. Cengage Learning. p. 425. ISBN 978-1305465299

- ^ a b Cowin, S.C.; Doty, S.B. (2007). Tissue Mechanics. Springer Science & Business Media. p. 4. ISBN 978-0387499857

- ^ a b Morris, C.G.; Maisto, A.A. (2011). Understanding Psychology. Prentice Hall. p. 56. ISBN 978-0205769063

- ^ a b Kolb, B.; Whishaw, I.Q. (2013). Introduction to Brain and Behavior (Loose-Leaf). Macmillan Higher Education. pp. 524–549. ISBN 978-1464139604

- ^ Schacter, D.L.; Gilbert, D.T.; Wegner, D.M. (2009). Introducing Psychology. Macmillan. p. 80. ISBN 978-1429218214

- ^ Sander, David (2013). Armony, J.; Vuilleumier, Patrik. eds. The Cambridge handbook of human affective neuroscience. Cambridge: Cambridge Univ. Press. pp. 16. ISBN 9780521171557

- ^ Lindquist, KA.; Wager, TD.; Kober, H; Bliss-Moreau, E; Barrett, LF (2012-05-23). “The brain basis of emotion: A meta-analytic review”. Behavioral and Brain Sciences 35 (3): 121–143. doi:10.1017/S0140525X11000446. PMC 4329228. PMID 22617651.

- ^ Phan, KL; Wager, Tor; Taylor, SF.; Liberzon, l (2002-06-01). “Functional Neuroanatomy of Emotion: A Meta-Analysis of Emotion Activation Studies in PET and fMRI”. NeuroImage 16 (2): 331–348. doi:10.1006/nimg.2002.1087. PMID 12030820.

- ^ Malenka, RC; Nestler, EJ; Hyman, SE (2009). “Preface”. In Sydor, A; Brown, RY. Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. p. xiii. ISBN 9780071481274

- ^ a b c d Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE, Holtzman DM (2015). "Chapter 14: Higher Cognitive Function and Behavioral Control". Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 9780071827706。

- ^ a b Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE, Holtzman DM (2015). "Chapter 6: Widely Projecting Systems: Monoamines, Acetylcholine, and Orexin". Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 9780071827706。

- ^ a b c d e Diamond, A (2013). “Executive functions”. Annual Review of Psychology 64: 135–168. doi:10.1146/annurev-psych-113011-143750. PMC 4084861. PMID 23020641.

- ^ Figure 4: Executive functions and related terms Archived 2018-05-09 at the Wayback Machine.

- ^ a b c d Hyun, J.C.; Weyandt, L.L.; Swentosky, A. (2014). “Chapter 2: The Physiology of Executive Functioning”. In Goldstein, S.; Naglieri, J.. Handbook of Executive Functioning. New York: Springer. pp. 13–23. ISBN 9781461481065

- ^ a b Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE, Holtzman DM (2015). "Chapter 14: Higher Cognitive Function and Behavioral Control". Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 9780071827706.

In conditions in which prepotent responses tend to dominate behavior, such as in drug addiction, where drug cues can elicit drug seeking (Chapter 16), or in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD; described below), significant negative consequences can result. ... ADHD can be conceptualized as a disorder of executive function; specifically, ADHD is characterized by reduced ability to exert and maintain cognitive control of behavior. Compared with healthy individuals, those with ADHD have diminished ability to suppress inappropriate prepotent responses to stimuli (impaired response inhibition) and diminished ability to inhibit responses to irrelevant stimuli (impaired interference suppression). ... Functional neuroimaging in humans demonstrates activation of the prefrontal cortex and caudate nucleus (part of the dorsal striatum) in tasks that demand inhibitory control of behavior. ... Early results with structural MRI show a thinner cerebral cortex, across much of the cerebrum, in ADHD subjects compared with age-matched controls, including areas of [the] prefrontal cortex involved in working memory and attention.

- ^ Pocock 2006, p. 68.

- ^ Clark, B.D.; Goldberg, E.M.; Rudy, B. (December 2009). “Electrogenic tuning of the axon initial segment.”. The Neuroscientist : A Review Journal Bringing Neurobiology, Neurology and Psychiatry 15 (6): 651–68. doi:10.1177/1073858409341973. PMC 2951114. PMID 20007821.

- ^ Pocock 2006, pp. 70–74.

- ^ a b “NIMH » Brain Basics”. www.nimh.nih.gov. 2017年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月26日閲覧。

- ^ Purves, Dale (2011). Neuroscience (5. ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. p. 139. ISBN 978-0-87893-695-3

- ^ Swaminathan, N (2008年4月29日). “Why Does the Brain Need So Much Power?”. Scientific American. Scientific American, a Division of Nature America, Inc.. 2014年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月19日閲覧。

- ^ a b Wasserman DH (January 2009). "Four grams of glucose". American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism. 296 (1): E11–21. doi:10.1152/ajpendo.90563.2008. PMC 2636990. PMID 18840763.

Four grams of glucose circulates in the blood of a person weighing 70 kg. This glucose is critical for normal function in many cell types. In accordance with the importance of these 4 g of glucose, a sophisticated control system is in place to maintain blood glucose constant. Our focus has been on the mechanisms by which the flux of glucose from liver to blood and from blood to skeletal muscle is regulated. ... The brain consumes ∼60% of the blood glucose used in the sedentary, fasted person. ... The amount of glucose in the blood is preserved at the expense of glycogen reservoirs (Fig. 2). In postabsorptive humans, there are ∼100 g of glycogen in the liver and ∼400 g of glycogen in muscle. Carbohydrate oxidation by the working muscle can go up by ∼10-fold with exercise, and yet after 1 h, blood glucose is maintained at ∼4 g. ... It is now well established that both insulin and exercise cause translocation of GLUT4 to the plasma membrane. Except for the fundamental process of GLUT4 translocation, [muscle glucose uptake (MGU)] is controlled differently with exercise and insulin. Contraction-stimulated intracellular signaling (52, 80) and MGU (34, 75, 77, 88, 91, 98) are insulin independent. Moreover, the fate of glucose extracted from the blood is different in response to exercise and insulin (91, 105). For these reasons, barriers to glucose flux from blood to muscle must be defined independently for these two controllers of MGU.

- ^ Quistorff, B; Secher, N; Van Lieshout, J (2008-07-24). “Lactate fuels the human brain during exercise”. The FASEB Journal 22 (10): 3443–3449. doi:10.1096/fj.08-106104. PMID 18653766.

- ^ Obel, L.F.; Müller, M.S.; Walls, A.B.; Sickmann, H.M.; Bak, L.K.; Waagepetersen, H.S.; Schousboe, A. (2012). “Brain glycogen-new perspectives on its metabolic function and regulation at the subcellular level.”. Frontiers in Neuroenergetics 4: 3. doi:10.3389/fnene.2012.00003. PMC 3291878. PMID 22403540.

- ^ Marin-Valencia, I. (February 2013). “Heptanoate as a neural fuel: energetic and neurotransmitter precursors in normal and glucose transporter I-deficient (G1D) brain.”. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 33 (2): 175–82. doi:10.1038/jcbfm.2012.151. PMC 3564188. PMID 23072752.

- ^ Tsuji, A. (2005). “Small molecular drug transfer across the blood-brain barrier via carrier-mediated transport systems”. NeuroRx 2 (1): 54–62. doi:10.1602/neurorx.2.1.54. PMC 539320. PMID 15717057. "Uptake of valproic acid was reduced in the presence of medium-chain fatty acids such as hexanoate, octanoate, and decanoate, but not propionate or butyrate, indicating that valproic acid is taken up into the brain via a transport system for medium-chain fatty acids, not short-chain fatty acids. ... Based on these reports, valproic acid is thought to be transported bidirectionally between blood and brain across the BBB via two distinct mechanisms, monocarboxylic acid-sensitive and medium-chain fatty acid-sensitive transporters, for efflux and uptake, respectively."

- ^ Vijay, N.; Morris, M.E. (2014). “Role of monocarboxylate transporters in drug delivery to the brain”. Curr. Pharm. Des. 20 (10): 1487–98. doi:10.2174/13816128113199990462. PMC 4084603. PMID 23789956. "Monocarboxylate transporters (MCTs) are known to mediate the transport of short chain monocarboxylates such as lactate, pyruvate and butyrate. ... MCT1 and MCT4 have also been associated with the transport of short chain fatty acids such as acetate and formate which are then metabolized in the astrocytes [78]."

- ^ Clark, D.D.; Sokoloff. L. (1999). Siegel, G.J.; Agranoff, B.W.; Albers, R.W. et al.. eds. Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. Philadelphia: Lippincott. pp. 637–670. ISBN 978-0-397-51820-3

- ^ Mrsulja, B.B. (2012). Pathophysiology of Cerebral Energy Metabolism. Springer Science & Business Media. pp. 2–3. ISBN 978-1468433487

- ^ Raichle, M.; Gusnard, DA (2002). “Appraising the brain's energy budget”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99 (16): 10237–10239. Bibcode: 2002PNAS...9910237R. doi:10.1073/pnas.172399499. PMC 124895. PMID 12149485.

- ^ Gianaros, Peter J.; Gray, Marcus A.; Onyewuenyi, Ikechukwu; Critchley, Hugo D. (2010). “Chapter 50. Neuroimaging methods in behavioral medicine”. In Steptoe, A.. Handbook of Behavioral Medicine: Methods and Applications. Springer Science & Business Media. p. 770. doi:10.1007/978-0-387-09488-5_50. ISBN 978-0387094885

- ^ “Brain may flush out toxins during sleep”. National Institutes of Health. 2013年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月25日閲覧。

- ^ Xie L, Kang H, Xu Q, Chen MJ, Liao Y, Thiyagarajan M, O'Donnell J, Christensen DJ, Nicholson C, Iliff JJ, Takano T, Deane R, Nedergaard M (October 2013). "Sleep drives metabolite clearance from the adult brain". Science. 342 (6156): 373–377. Bibcode:2013Sci...342..373X. doi:10.1126/science.1241224. PMC 3880190. PMID 24136970.

Thus, the restorative function of sleep may be a consequence of the enhanced removal of potentially neurotoxic waste products that accumulate in the awake central nervous system.

- ^ Tononi, Guilio; Cirelli, Chiara (August 2013). “Perchance to Prune”. Scientific American 309 (2): 34–39. Bibcode: 2013SciAm.309b..34T. doi:10.1038/scientificamerican0813-34. PMID 23923204.

- ^ a b Van Essen, D.C. (October 2012). “The Human Connectome Project: A data acquisition perspective”. NeuroImage 62 (4): 2222–2231. doi:10.1016/j.neuroimage.2012.02.018. PMC 3606888. PMID 22366334.

- ^ Jones, E.G.; Mendell, L.M. (1999-04-30). “Assessing the Decade of the Brain”. Science 284 (5415): 739. Bibcode: 1999Sci...284..739J. doi:10.1126/science.284.5415.739. PMID 10336393.

- ^ “A $4.5 Billion Price Tag for the BRAIN Initiative?”. Science | AAAS (2014年6月5日). 2017年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月28日閲覧。

- ^ Towle, V.L. (January 1993). “The spatial location of EEG electrodes: locating the best-fitting sphere relative to cortical anatomy”. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 86 (1): 1–6. doi:10.1016/0013-4694(93)90061-y. PMID 7678386.

- ^ Purves 2012, pp. 632–633.

- ^ Silverstein, J. (2012). “Mapping the Motor and Sensory Cortices: A Historical Look and a Current Case Study in Sensorimotor Localization and Direct Cortical Motor Stimulation”. The Neurodiagnostic Journal 52 (1): 54–68. PMID 22558647. オリジナルの2012-11-17時点におけるアーカイブ。.

- ^ Boraud, T.; Bezard, E. (2002). “From single extracellular unit recording in experimental and human Parkinsonism to the development of a functional concept of the role played by the basal ganglia in motor control”. Progress in Neurobiology 66 (4): 265–283. doi:10.1016/s0301-0082(01)00033-8. PMID 11960681.

- ^ Lancaster, MA; Renner, M; Martin, CA; Wenzel, D; Bicknell, LS; Hurles, ME; Homfray, T; Penninger, JM et al. (2013-09-19). “Cerebral organoids model human brain development and microcephaly.”. Nature 501 (7467): 373–9. Bibcode: 2013Natur.501..373L. doi:10.1038/nature12517. PMC 3817409. PMID 23995685.

- ^ Lee, CT; Bendriem, RM; Wu, WW; Shen, RF (2017-08-20). “3D brain Organoids derived from pluripotent stem cells: promising experimental models for brain development and neurodegenerative disorders.”. Journal of Biomedical Science 24 (1): 59. doi:10.1186/s12929-017-0362-8. PMC 5563385. PMID 28822354.

- ^ “Magnetic Resonance, a critical peer-reviewed introduction; functional MRI”. European Magnetic Resonance Forum. 2017年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月30日閲覧。

- ^ Buxton, R.; Uludag, K.; Liu, T. (2004). “Modeling the haemodynamic response to brain activation”. NeuroImage 23: S220–S233. doi:10.1016/j.neuroimage.2004.07.013. PMID 15501093.

- ^ Biswal, B.B. (2012-08-15). “Resting state fMRI: a personal history”. NeuroImage 62 (2): 938–44. doi:10.1016/j.neuroimage.2012.01.090. PMID 22326802.

- ^ Purves 2012, p. 20.

- ^ Kane, R.L.; Parsons, T.D. (2017). The Role of Technology in Clinical Neuropsychology. Oxford University Press. p. 399. ISBN 978-0190234737. "Irimia, Chambers, Torgerson, and Van Horn (2012) provide a first-step graphic on how best to display connectivity findings, as is presented in Figure 13.15. This is referred to as a connectogram."

- ^ Andrews, D.G. (2001). Neuropsychology. Psychology Press. ISBN 978-1-84169-103-9

- ^ Lepage, M. (2010年). “Research at the Brain Imaging Centre”. Douglas Mental Health University Institute. 2012年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月28日閲覧。

- ^ a b Steward, C.A. (2017). “Genome annotation for clinical genomic diagnostics: strengths and weaknesses”. Genome Med 9 (1): 49. doi:10.1186/s13073-017-0441-1. PMC 5448149. PMID 28558813.

- ^ Harrow, J. (September 2012). “GENCODE: the reference human genome annotation for The ENCODE Project.”. Genome Res. 22 (9): 1760–74. doi:10.1101/gr.135350.111. PMC 3431492. PMID 22955987.

- ^ Gibson G, Muse SV. A primer of genome science (3rd ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.

- ^ “The human proteome in brain – The Human Protein Atlas”. www.proteinatlas.org. 2017年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月29日閲覧。

- ^ Uhlén, Mathias; Fagerberg, Linn; Hallström, Björn M.; Lindskog, Cecilia; Oksvold, Per; Mardinoglu, Adil; Sivertsson, Åsa; Kampf, Caroline et al. (2015-01-23). “Tissue-based map of the human proteome” (英語). Science 347 (6220): 1260419. doi:10.1126/science.1260419. ISSN 0036-8075. PMID 25613900.

- ^ Warden, A (2017). “Gene expression profiling in the human alcoholic brain.”. Neuropharmacology 122: 161–174. doi:10.1016/j.neuropharm.2017.02.017. PMC 5479716. PMID 28254370.

- ^ Farris, S.P. (2015). “Applying the new genomics to alcohol dependence.”. Alcohol 49 (8): 825–36. doi:10.1016/j.alcohol.2015.03.001. PMC 4586299. PMID 25896098.

- ^ Rozycka, A; Liguz-Lecznar, M (August 2017). “The space where aging acts: focus on the GABAergic synapse.”. Aging Cell 16 (4): 634–643. doi:10.1111/acel.12605. PMC 5506442. PMID 28497576.

- ^ Flores, CE; Méndez, P (2014). “Shaping inhibition: activity dependent structural plasticity of GABAergic synapses.”. Frontiers in Cellular Neuroscience 8: 327. doi:10.3389/fncel.2014.00327. PMC 4209871. PMID 25386117.

- ^ “Brain Injury, Traumatic”. Medcyclopaedia. GE. 2011年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月20日閲覧。

- ^ Dawodu, S.T. (2017-03-09). Traumatic Brain Injury (TBI) – Definition and Pathophysiology: Overview, Epidemiology, Primary Injury. オリジナルの2017-04-09時点におけるアーカイブ。.

- ^ Davidson's 2010, p. 1196-7.

- ^ a b Davidson's 2010, p. 1205-15.

- ^ a b c d e Davidson's 2010, p. 1216-7.

- ^ Volkow, N.D.; Koob, G.F.; McLellan, A.T. (January 2016). “Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction”. The New England Journal of Medicine 374 (4): 363–371. doi:10.1056/NEJMra1511480. PMC 6135257. PMID 26816013.

- ^ Simpson, J.M.; Moriarty, G.L. (2013). Multimodal Treatment of Acute Psychiatric Illness: A Guide for Hospital Diversion. Columbia University Press. pp. 22–24. ISBN 978-0231536097

- ^ a b c d Davidson's 2010, p. 1172-9.

- ^ “Status Epilepticus” (英語). Epilepsy Foundation. 2020年6月28日閲覧。

- ^ Moore, S.P. (2005). The Definitive Neurological Surgery Board Review. Lippincott Williams & Wilkins. p. 112. ISBN 978-1405104593

- ^ a b Pennington, B.F. (2008). Diagnosing Learning Disorders, Second Edition: A Neuropsychological Framework. Guilford Press. pp. 3–10. ISBN 978-1606237861

- ^ Govaert, P.; de Vries, L.S. (2010). An Atlas of Neonatal Brain Sonography: (CDM 182–183). John Wiley & Sons. pp. 89–92. ISBN 978-1898683568

- ^ a b Perese, E.F. (2012). Psychiatric Advanced Practice Nursing: A Biopsychsocial Foundation for Practice. F. A. Davis. pp. 82–88. ISBN 978-0803629998

- ^ Kearney, C.; Trull, T.J. (2016). Abnormal Psychology and Life: A Dimensional Approach. Cengage Learning. p. 395. ISBN 978-1337098106

- ^ Stevenson, D.K.; Sunshine, P.; Benitz, W.E. (2003). Fetal and Neonatal Brain Injury: Mechanisms, Management and the Risks of Practice. Cambridge University Press. p. 191. ISBN 978-0521806916

- ^ Dewhurst, John (2012). Dewhurst's Textbook of Obstetrics and Gynaecology. John Wiley & Sons. p. 43. ISBN 978-0470654576

- ^ Harbison, J.; Massey, A.; Barnett, L.; Hodge, D.; Ford, G.A. (June 1999). “Rapid ambulance protocol for acute stroke”. Lancet 353 (9168): 1935. doi:10.1016/S0140-6736(99)00966-6. PMID 10371574.

- ^ Davidson's 2010, p. 1183.

- ^ a b Davidson's 2010, p. 1180-1.

- ^ a b c d e f g Davidson's 2010, p. 1183-1185.

- ^ Davidson's 2010, p. 1181.

- ^ a b Davidson's 2010, p. 1185-1189.

- ^ Goyal, M. (April 2016). “Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials”. The Lancet 387 (10029): 1723–1731. doi:10.1016/S0140-6736(16)00163-X. PMID 26898852.

- ^ Saver, J. L. (2005-12-08). “Time is brain—quantified”. Stroke 37 (1): 263–266. doi:10.1161/01.STR.0000196957.55928.ab. PMID 16339467.

- ^ Winstein, C.J. (June 2016). “Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery”. Stroke 47 (6): e98–e169. doi:10.1161/STR.0000000000000098. PMID 27145936.

- ^ Kuźma, Elżbieta; Lourida, Ilianna; Moore, Sarah F.; Levine, Deborah A.; Ukoumunne, Obioha C.; Llewellyn, David J. (November 2018). “Stroke and dementia risk: A systematic review and meta-analysis”. Alzheimer's & Dementia 14 (11): 1416–1426. doi:10.1016/j.jalz.2018.06.3061. ISSN 1552-5260. PMC 6231970. PMID 30177276.

- ^ a b c d Goila, AK; Pawar, M (2009). “The diagnosis of brain death”. Indian Journal of Critical Care Medicine 13 (1): 7–11. doi:10.4103/0972-5229.53108. PMC 2772257. PMID 19881172.

- ^ a b c Wijdicks, EFM (2002-01-08). “Brain death worldwide: accepted fact but no global consensus in diagnostic criteria”. Neurology 58 (1): 20–25. doi:10.1212/wnl.58.1.20. PMID 11781400.

- ^ Dhanwate, AD (September 2014). “Brainstem death: A comprehensive review in Indian perspective.”. Indian Journal of Critical Care Medicine 18 (9): 596–605. doi:10.4103/0972-5229.140151. PMC 4166875. PMID 25249744.

- ^ a b c d Davidson's 2010, p. 1158.

- ^ Davidson's 2010, p. 200.

- ^ Urden, L.D.; Stacy, K.M.; Lough, M.E. (2013). Priorities in Critical Care Nursing – E-Book. Elsevier Health Sciences. pp. 112–113. ISBN 978-0323294140

- ^ Domínguez, J.F.; Lewis, E.D.; Turner, R.; Egan, G.F. (2009). Chiao, J.Y.. ed. The Brain in Culture and Culture in the Brain: A Review of Core Issues in Neuroanthropology. Special issue: Cultural Neuroscience: Cultural Influences on Brain Function. 178. 43–6. doi:10.1016/S0079-6123(09)17804-4. ISBN 9780444533616. PMID 19874961

- ^ “Cultural Environment Influences Brain Function | Psych Central News”. Psych Central News (2010年8月4日). 2017年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月2日閲覧。

- ^ a b Macmillan, Malcolm B. (2000). An Odd Kind of Fame: Stories of Phineas Gage. MIT Press. ISBN 978-0-262-13363-0

- ^ Rescher, N. (1992). G. W. Leibniz's Monadology. Psychology Press. p. 83. ISBN 978-0-415-07284-7

- ^ Hart, WD (1996). Guttenplan S. ed. A Companion to the Philosophy of Mind. Blackwell. pp. 265–267

- ^ Churchland, P.S. (1989). “Ch. 8”. Neurophilosophy. MIT Press. ISBN 978-0-262-53085-9

- ^ Selimbeyoglu, Aslihan; Parvizi, J (2010). “Electrical stimulation of the human brain: perceptual and behavioral phenomena reported in the old and new literature”. Frontiers in Human Neuroscience 4: 46. doi:10.3389/fnhum.2010.00046. PMC 2889679. PMID 20577584.

- ^ Schwartz, J.H. Appendix D: Consciousness and the Neurobiology of the Twenty-First Century. In Kandel, E.R.; Schwartz, J.H.; Jessell, T.M. (2000). Principles of Neural Science, 4th Edition.

- ^ Lilienfeld, S.O.; Lynn, S.J.; Ruscio, J.; Beyerstein, B.L. (2011). 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. John Wiley & Sons. p. 89. ISBN 9781444360745

- ^ McDaniel, M. (2005). “Big-brained people are smarter”. Intelligence 33 (4): 337–346. doi:10.1016/j.intell.2004.11.005. オリジナルの2014-09-06時点におけるアーカイブ。.

- ^ Luders, E. (September 2008). “Mapping the relationship between cortical convolution and intelligence: effects of gender”. Cerebral Cortex 18 (9): 2019–26. doi:10.1093/cercor/bhm227. PMC 2517107. PMID 18089578.

- ^ Hoppe, C; Stojanovic, J (2008). “High-Aptitude Minds”. Scientific American Mind 19 (4): 60–67. doi:10.1038/scientificamericanmind0808-60.

- ^ “Tupaia belangeri”. The Genome Institute, Washington University. 2010年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月22日閲覧。

- ^ Jarrett, C. (2014-11-17). Great Myths of the Brain. John Wiley & Sons. ISBN 9781118312711

- ^ Phillips, Helen (2002-07-11). “Video game "brain damage" claim criticised”. New Scientist. オリジナルの2009-01-11時点におけるアーカイブ。 2008年2月6日閲覧。.

- ^ Popova, Maria (2011年8月18日). “'Brain Culture': How Neuroscience Became a Pop Culture Fixation”. The Atlantic. オリジナルの2017年7月28日時点におけるアーカイブ。

- ^ Thornton, Davi Johnson (2011). Brain Culture. Neuroscience and Popular Media. Rutgers University Press. ISBN 978-0813550138

- ^ Manfred E. Clynes; Nathan S. Kline (9 1960). “Cyborgs and Space” (PDF). Astronautics. Archived 2011-10-06 at the Wayback Machine.

- ^ Bergfelder, Tim (2005). International Adventures: German Popular Cinema and European Co-productions in the 1960s. Berghahn Books. p. 129. ISBN 978-1-57181-538-5

- ^ Kandel, ER; Schwartz JH; Jessell TM (2000). Principles of Neural Science (4th ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-8385-7701-1

- ^ a b c d Gross, Charles G. (1987). Adelman, George. ed. Encyclopedia of neuroscience (2. ed.). Boston: Birkhäeuser. pp. 843–847. ISBN 978-0817633356. オリジナルの2013-05-05時点におけるアーカイブ。

- ^ a b Bear, M.F.; B.W. Connors; M.A. Paradiso (2001). Neuroscience: Exploring the Brain. Baltimore: Lippincott. ISBN 978-0-7817-3944-3

- ^ von Staden, p.157

- ^ a b 加納喜光『中国医学の誕生』東京大学出版会、1987年。ISBN 978-4130130325。192-229頁。

- ^ Swanson, Larry W. (2014-08-12). Neuroanatomical Terminology: A Lexicon of Classical Origins and Historical Foundations. Oxford University Press. ISBN 9780195340624

- ^ a b “Descartes and the Pineal Gland”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University (2016年1月1日). 2017年3月11日閲覧。

- ^ a b c d e f Gross, Charles G. (1999). Brain, vision, memory : tales in the history of neuroscience. (1st MIT Press pbk. ed.). Cambridge, Mass.: MIT. pp. 37–51. ISBN 978-0262571357

- ^ Marshall, Louise H.; Magoun, Horace W. (2013-03-09). Discoveries in the Human Brain: Neuroscience Prehistory, Brain Structure, and Function. Springer Science & Business Media. p. 44. ISBN 978-1-475-74997-7

- ^ Holtz, Anders; Levi, Richard (2010-07-20). Spinal Cord Injury. Oxford University Press. ISBN 9780199706815

- ^ Tessman, Patrick A.; Suarez, Jose I. (2002). “Influence of early printmaking on the development of neuroanatomy and neurology”. Archives of Neurology 59 (12): 1964–1969. doi:10.1001/archneur.59.12.1964. PMID 12470188.

- ^ O'Connor, James (2003). “Thomas Willis and the background to Cerebri Anatome”. Journal of the Royal Society of Medicine 96 (3): 139–143. doi:10.1258/jrsm.96.3.139. PMC 539424. PMID 12612118.

- ^ EMERY, ALAN (October 2000). “A Short History of Neurology: The British Contribution 1660–1910. Edited by F. CLIFFORD ROSE. (Pp. 282; illustrated; £25 Paperback; ISBN 07506 4165 7.) Oxford: Butterworth-Heinemann”. Journal of Anatomy 197 (3): 513–518. doi:10.1046/j.1469-7580.2000.197305131.x. PMC 1468164.

- ^ “Sabbatini, R.M.E.: The Discovery of Bioelectricity. Nerve Conduction”. www.cerebromente.org.br. 2017年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月10日閲覧。

- ^ Karbowski, Kazimierz (2008-02-14). “Sixty Years of Clinical Electroencephalography”. European Neurology 30 (3): 170–175. doi:10.1159/000117338. PMID 2192889.

- ^ Pearce, J.M.S. (2009-03-17). “Marie-Jean-Pierre Flourens (1794–1867) and Cortical Localization”. European Neurology 61 (5): 311–314. doi:10.1159/000206858. PMID 19295220.

- ^ a b c De Carlos, Juan A.; Borrell, José (August 2007). “A historical reflection of the contributions of Cajal and Golgi to the foundations of neuroscience”. Brain Research Reviews 55 (1): 8–16. doi:10.1016/j.brainresrev.2007.03.010. hdl:10261/62299. PMID 17490748.

- ^ Burke, R.E. (April 2007). “Sir Charles Sherrington's The integrative action of the nervous system: a centenary appreciation”. Brain 130 (Pt 4): 887–894. doi:10.1093/brain/awm022. PMID 17438014.

- ^ Squire, Larry R., ed (1996). The history of neuroscience in autobiography. Washington DC: Society for Neuroscience. pp. 475–97. ISBN 978-0126603057

- ^ Cowan, W.M.; Harter, D.H.; Kandel, E.R. (2000). “The emergence of modern neuroscience: Some implications for neurology and psychiatry”. Annual Review of Neuroscience 23: 345–346. doi:10.1146/annurev.neuro.23.1.343. PMID 10845068.

- ^ Brady, Joseph V.; Nauta, Walle J. H. (2013-10-22). Principles, Practices, and Positions in Neuropsychiatric Research: Proceedings of a Conference Held in June 1970 at the Walter Reed Army Institute of Research, Washington, D.C., in Tribute to Dr. David Mckenzie Rioch upon His Retirement as Director of the Neuropsychiatry Division of That Institute. Elsevier. p. vii. ISBN 9781483154534

- ^ Adelman, George (2010-01-15). “The Neurosciences Research Program at MIT and the Beginning of the Modern Field of Neuroscience”. Journal of the History of the Neurosciences 19 (1): 15–23. doi:10.1080/09647040902720651. PMID 20391098.

- ^ a b Principles of Neural Science, 4th ed. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessel, eds. McGraw-Hill:New York, NY. 2000.

- ^ Papez, J.W. (February 1995). “A proposed mechanism of emotion. 1937.”. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 7 (1): 103–12. doi:10.1176/jnp.7.1.103. PMID 7711480.

- ^ Papez, J. W. (1995-02-01). “A proposed mechanism of emotion. 1937 [classical article]”. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 7 (1): 103–112. doi:10.1176/jnp.7.1.103. PMID 7711480.

- ^ Lambert, Kelly G. (August 2003). “The life and career of Paul MacLean”. Physiology & Behavior 79 (3): 343–349. doi:10.1016/S0031-9384(03)00147-1. PMID 12954429.

- ^ Chatterjee, Anjan; Coslett, H. Branch (December 2013). The Roots of Cognitive Neuroscience: Behavioral Neurology and Neuropsychology. OUP USA. pp. 337–8. ISBN 9780195395549

- ^ Bliss, Michael (2005-10-01). Harvey Cushing : A Life in Surgery: A Life in Surgery. USA: Oxford University Press. pp. ix–x. ISBN 9780195346954

- ^ Kretzer, RM; Coon, AL; Tamargo, RJ (June 2010). “Walter E. Dandy's contributions to vascular neurosurgery”. Journal of Neurosurgery 112 (6): 1182–91. doi:10.3171/2009.7.JNS09737. PMID 20515365.

- ^ Glees, Paul (2005). The Human Brain. Cambridge University Press. p. 1. ISBN 9780521017817

- ^ Simpkins, C. Alexander; Simpkins, Annellen M. (2012). Neuroscience for Clinicians: Evidence, Models, and Practice. Springer Science & Business Media. p. 143. ISBN 978-1461448426

- ^ Bornstein, Marc H.; Lamb, Michael E. (2015). Developmental Science: An Advanced Textbook. Psychology Press. p. 220. ISBN 978-1136282201

- ^ a b Bernstein, Douglas (2010). Essentials of Psychology. Cengage Learning. p. 64. ISBN 978-0495906933

- ^ Hofman, Michel A. (2014-03-27). “Evolution of the human brain: when bigger is better”. Frontiers in Neuroanatomy 8: 15. doi:10.3389/fnana.2014.00015. PMC 3973910. PMID 24723857.

- ^ Gray, Peter (2002). Psychology (4th ed.). Worth Publishers. ISBN 978-0716751625. OCLC 46640860

- ^ Lu, Zhong-Lin; Dosher, Barbara (2013). Visual Psychophysics: From Laboratory to Theory. MIT Press. p. 3. ISBN 978-0262019453

- ^ Sharwood Smith, Mike (2017). Introducing Language and Cognition. Cambridge University Press. p. 206. ISBN 978-1107152892

- ^ Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. (2013). Introduction to Brain and Behavior. Macmillan Higher Education. p. 21. ISBN 978-1464139604

- ^ Nieuwenhuys, Rudolf; ten Donkelaar, Hans J.; Nicholson, Charles (2014). The Central Nervous System of Vertebrates. Springer. p. 2127. ISBN 978-3642182624

- ^ Lerner, Lee; Lerner, Brenda Wilmoth (2004). The Gale Encyclopedia of Science: Pheasants-Star. Gale. p. 3759. ISBN 978-0787675592. "As human's position changed and the manner in which the skull balanced on the spinal column pivoted, the brain expanded, altering the shape of the cranium."

- ^ Begun, David R. (2012). A Companion to Paleoanthropology. John Wiley & Sons. p. 388. ISBN 9781118332375

- ^ Jones, R. (2012). “Neurogenetics: What makes a human brain?”. Nature Reviews Neuroscience 13 (10): 655. doi:10.1038/nrn3355. PMID 22992645.

注釈

[編集]参考文献

[編集]- Colledge, Nicki R.; Walker, Brian R.; Ralston, Stuart H. et al., eds (2010). Davidson's Principles and Practice of Medicine (21st ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier. ISBN 978-0-7020-3085-7

- Hall, John (2011). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (12th ed.). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. ISBN 978-1-4160-4574-8

- Larsen, William J. (2001). Human Embryology (3rd ed.). Philadelphia, PA: Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06583-5

- Bogart, Bruce Ian; Ort, Victoria (2007). Elsevier's Integrated Anatomy and Embryology. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders. ISBN 978-1-4160-3165-9

- Pocock, G.; Richards, C. (2006). Human Physiology: The Basis of Medicine (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-856878-0

- Purves, Dale (2012). Neuroscience (5th ed.). Sunderland, MA: Sinauer associates. ISBN 978-0-87893-695-3

- Squire, Larry (2013). Fundamental Neuroscience. Waltham, MA: Elsevier. ISBN 978-0-12-385-870-2

- Standring, Susan, ed (2008). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (40th ed.). London: Churchill Livingstone. ISBN 978-0-8089-2371-8

関連項目

[編集]- 脳の進化

- リチャード・ランガム - ヒトが他の動物に比べ、カロリーが必要な脳を発達・維持させた原因として、料理によってカロリー摂取が効率的になったからという「料理仮説」を提唱した。

- 人間の知性の進化

- 脳萎縮 - 原因として、アルコール、ストレス、アルツハイマー病などの病気がある。