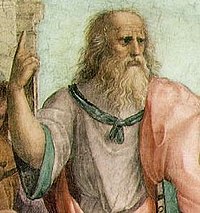

プラトン

古代ギリシアの哲学者プラトン | |

| 生誕 | 紀元前427年 |

|---|---|

| 死没 | 紀元前347年 |

| 時代 | 古代哲学 |

| 地域 | 西洋哲学 |

| 学派 | プラトン学派 |

| 研究分野 | 修辞学、芸術、文学、認識論、倫理学、正義、徳、政治、教育、家族 |

| 主な概念 | イデア |

|

| プラトン |

|---|

|

若年期 · 著作全集 プラトニズム 認識論 政治哲学 概念実在論 |

| 概念・理論 |

|

イデア論 · 善のイデア 四元徳 · 魂の三分説 想起説 · 詩人追放論 5つの国制 · 混合制 哲人王 · 夜の会議 高貴な嘘 |

| 寓話と比喩 |

|

指輪 · 国家の船 太陽 · 線分 · 洞窟 エルの神話 · 馬車 デミウルゴス |

| 後世の引用・批評 |

|

エウテュプローンのジレンマ 第三人間論 プラトンの問題 プラトンの立体 数学的プラトニズム 外送理論 · 宇宙霊魂 アトランティス プラトニック・ラブ 開かれた社会とその敵 |

| 関連項目 |

|

アカデメイア ソクラテス問題 プラトン註解 不文の教説 中期プラトニズム ネオプラトニズム ネオプラトニズムとキリスト教 プラトン・アカデミー Category:プラトン |

プラトン(プラトーン、希:Πλάτων、羅:Plato/Platon、紀元前427年 - 紀元前347年)は、古代ギリシアの哲学者である。ソクラテスの弟子でアリストテレスの師。

プラトンの思想は西洋哲学の源流であり、哲学者ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」といった[1]。『ソクラテスの弁明』や『国家』等の著作で知られる。現存する著作はそのほとんどが対話篇という方式を採っており、一部の例外を除けば師のソクラテスを主要な語り手とする。[2]。

概要

アカデメイアという名で学校を開いたため、プラトンの後継者はアカデメイア派と呼ばれる。

初期のプラトンは『敬虔』や『勇気』といった古代ギリシアの伝統的な徳とは何か、それは教えられるものかどうかを探求したが著書の中では直接答えは与えられない。中期には世界を、目に見える現実の世界『現実界』と、そのもとになる完全にして真実の世界『イデア界』に分けるイデア論を展開した。

輪廻転生説を含む(オルペウス教や)ピュタゴラス学派の思想、特に幾何学を重んじる思想を学び、中期以降その影響が見られる。またパルメニデスなどのエレア派にも関心をよせ、後期対話編ではエレア派の人物をしばしば登場させている。

プラトンは初めて理論的に人間の心を考えようとした人物であり、魂の三区分説を以って人間の心の動きを説明しようとした。人間を霊魂(心)と身体(肉体)に分けて考える霊肉二元論の立場に立って、霊魂の不滅を主張した。

なお、後述するようにレスリングが得意であったらしい。また、パンクラチオンを「不完全なレスリングと不完全なボクシングがひとつとなった競技である」と評した事でも有名。

生涯

プラトンは紀元前427年、アテナイ最後の王コドロス(Codrus)の血を引く貴族の息子として、アテナイに生まれた[3]。

祖父の名前にちなみ「アリストクレス」と名付けられた[4]が、体格が立派で肩幅が広かった(古希: πλατύς)ためレスリング[5]の師匠であるアルゴスのアリストンにプラトンと呼ばれ、以降そのあだ名が定着した。

若い頃は政治家を志していたが、やがて政治に幻滅を覚え、ソクラテスの門人として哲学と対話術を学んだ。紀元前399年、アテナイの民主派によってソクラテスは、「神々に対する不敬と、青年たちに害毒を与えた罪」を理由に裁判にかけられ、死刑を宣告され、毒杯を仰いで刑死する[6]。

この後プラトンはアテナイを離れイタリア、シチリア島(1回目のシチリア行き)、エジプトを遍歴した。このときイタリアで、ピュタゴラス派およびエレア派と交流を持ったと考えられている。

紀元前387年、アテナイ郊外に学園アカデメイアを設立した。アカデメイアでは天文学、生物学、数学、政治学、哲学などが教えられた。そこでは対話が重んじられ、教師と生徒の問答によって教育が行われた。弟子にあたるアリストテレスは17歳のときにアカデメイアに入門し、そこで20年間学生として、その後は教師として在籍した。

紀元前367年、恋人であったディオン[7]らの懇願を受け、生涯に2回目となるシチリア島のシュラクサイへ旅行した。シュラクサイの若き僭主ディオニュシオス2世を指導して哲人政治[8]の実現を目指したが、着いた時にはディオンは追放されており、不首尾に終わる。

紀元前361年、ディオニュシオス2世自身の強い希望を受け、3度目のシュラクサイ旅行を行うが、またしても政争に巻き込まれ今度はプラトン自身、軟禁されてしまう。この時プラトンは、友人であるピュタゴラス学派の政治家アルキュタスの助力を得てなんとかアテナイに帰ることが出来た。哲人政治の夢は、紀元前353年にディオンが政争により暗殺されることによって途絶える。

晩年のプラトンは著作とアカデメイアでの教育に力を注ぎ、紀元前347年(紀元前348年とも)、80歳で死亡した。

哲学

イデア論

一般に、プラトンの哲学は、イデア論を中心にして展開されるといわれる。生成変化する物質界の背後には、永遠不変のイデアという理想的な範型があり、イデアこそが真の実在であり、この世界は不完全な仮象の世界にすぎない。不完全な人間の感覚ではイデアをとらえることができず、イデアの認識は、「精神の目」で忘却されていたものを「想起」 (anamnêsis、アナムネ-シス)することによって得ることができるものであり、その想起からかつて属していたイデアの世界を憧れ求めるところの愛(erôs、エロス)が生じるとした。

プラトンは、哲学者は知を愛するが、その愛の対象は、「あるもの」であるのに対し、ドクサを抱くにすぎない者の愛の対象は、「あり、かつ、あらぬもの」であるとして存在論と知識を結び付けている。彼によれば、この宇宙は、神が質料(ヒュレー)からイデアを範型として制作したものであって、無から創られたものではない。プラトンは、最高のイデアは、善のイデアであるとし、存在と知識を超える最高原理であるとした。

もっとも、プラトンの著作の中でイデア論が明確に展開されるのは、パイドンなど中期の一連の対話編に限られ、後期のプラトンがイデア論をなお維持していたかについては、「エイドス」などのイデアの類義語をただちにイデア論と結びつけることが可能かどうか、「ある」(存在)の把握の差異などをめぐり、研究者の間で見解が分かれる。

感性論・芸術論

このためプラトンは、経験主義のような、人間の感覚や経験を基盤に据えた思想を否定した。感覚は不完全であるため、正しい認識に至ることができないと考えたためである。

また、プラトンは芸術についても否定的な態度をとった。視覚でとらえることができる美は不完全なものであり、頭の中には完全な三角形や完全な円や球がある。芸術はイデアの模倣に過ぎない現実の事物をさらに模倣するもの、さらには事物の模倣に過ぎないものに人の関心を向けさせるものとして、価値を見出さなかった。

倫理学

プラトンの倫理学の特色は「徳は知である」[9]というソクラテスから受け継いだ主知主義的な記述に集約されよう。ただしこれは徳が伝達可能な技術知であるという意味ではない[10]。 徳は生まれる前は知っていたが生まれた後忘れてしまった想起(anamnesis)されるべき知であり[11]、イデアに思索的に至る形而上学的知である。すなわち、プラトンは形而上学とひとつになった倫理学を初めて確立した。

しかるに、技術的に教え得ない知識を自分も深め、人に勧告するには「魂の気づかい (epimeleia tes psyches)」[12]が必要であるが、この意味は理念的な徳の内的理解にむけての精神の教育ということであり、その目的は、眼に見えぬ理念の理解をつうじて善のイデアという最高存在にまで精神の射程が及ぶことである。

その倫理学は国家学、政治学という社会的レベルをその帰結とする。ひとの霊魂が理性、意志および情欲にわかれるように国家構成階層も支配階層、防衛階層および職能階層にわかれ、それぞれに該当する徳は知恵、勇気および節制である[13]。ここには古代ギリシアのマクロコスモス(大宇宙)とミクロコスモス(小宇宙すなわち個々の人間)との類比の見方が見える。 これら三つの徳の調和こそが正義である[14]。国家の最重大事業は教育であり[15]、すなわちプラトンの倫理学は、個人倫理、同時代に対する社会倫理としての政治学、未来に対する倫理学としての教育学、に三分されるのである。

後世への影響

プラトンの西洋哲学に対する影響は弟子のアリストテレスと並んで絶大である[16]。

プラトンの影響の一例としては、ネオプラトニズムといわれる古代ローマ末期、ルネサンス期の思想家達を挙げる事が出来る。「一者」からの万物の流出を説くネオプラトニズムの思想は、成立期のキリスト教やルネサンス期哲学、さらにロマン主義などに影響を与えた(ただし、グノーシス主義やアリストテレス哲学の影響が大きく、プラトン自身の思想とは様相が異なってしまっている)。

プラトンは『ティマイオス』の中の物語で創造者「デミウルゴス」がイデア界に似せて現実界を創りあげたとした。この「デミウルゴス」の存在を「神」に置き換える事により、1世紀のユダヤ人の思想家アレクサンドリアのフィロンはユダヤ教とプラトンを結びつけ、プラトンはギリシアのモーセであるといった。『ティマイオス』は西ヨーロッパ中世に唯一伝わったプラトンの著作であり、プラトンの思想はネオプラトニズムの思想を経由して中世のスコラ哲学に受け継がれる。

なおアトランティスの伝説は『ティマイオス』および『クリティアス』に由来する。

著書

| プラトンの著作 (プラトン全集) |

|---|

|

| 初期 |

|

ソクラテスの弁明 - クリトン エウテュプロン - カルミデス ラケス - リュシス - イオン ヒッピアス (大) - ヒッピアス (小) |

| 初期(過渡期) |

|

プロタゴラス - エウテュデモス ゴルギアス - クラテュロス メノン - メネクセノス |

| 中期 |

|

饗宴 - パイドン 国家 - パイドロス パルメニデス - テアイテトス |

| 後期 |

|

ソピステス - 政治家 ティマイオス - クリティアス ピレボス - 法律 第七書簡 - 第八書簡 |

| 偽書及びその論争がある書 |

|

アルキビアデスI - アルキビアデスII ヒッパルコス - 恋敵 - テアゲス クレイトポン - ミノス - エピノミス 書簡集(一部除く) - 定義集 正しさについて - 徳について デモドコス - シシュポス エリュクシアス - アクシオコス アルキュオン - 詩 |

プラトンの著書として伝わるものには、対話篇と書簡がある。

真贋問題

ただしそのうちにはその真偽が疑わしいものや、多くの学者によって偽作とされているものもある。

プラトンの著書の真贋はすでに紀元前のアレクサンドリアの文献学者によって議論されてきた。現在伝わる最初の全集編纂は紀元前2世紀に行われた。古代ローマのトラシュロスは、当時伝わっていたプラトンの著作をその内容から執筆順に並べ、かつ主題に沿って4部作集に編纂した。現在のプラトン全集は慣行によりこのトラシュロスの全集に準拠しており、収録された作品をすべて含む。ただしトラシュロスはすでにこのとき幾つかの作品はプラトンのものであるかどうか疑わしいとしている。

プラトンの真筆であると一致している著作のうちもっとも晩年のものは『法律』である。ここでは『国家』と同じく政治とはなにかが語られ、理想的な教育についての論が再び展開されるが、哲人王の思想は登場しない。また特筆すべきことに、『法律』ではソクラテスではなく、無名の「アテナイから来た人」が語り手を務める。多くの研究者は、この「アテナイからの人」をプラトン自身とみなし、語り手の変化を、プラトンがソクラテスと自分の思想の違いを強く自覚するにいたったため、ソクラテスを登場させなかったとみなしている。

『法律』の続編として書かれたであろう『エピノミス』(『法律後編』)では哲人王の思想が再び登場するが、『ティマイオス』の宇宙観と『エピノミス』の宇宙観が異なること、文体の乱れなどから、ほとんどの学者は『エピノミス』を弟子あるいは後代の偽作としている。ただし少数の学者は『エピノミス』を最晩年のプラトンがその思想を圧縮して書き残したものと考えている。

プラトンはイソクラテスの影響を受け、中期より文体を変えていることが分かっている。文章に使われる語彙や母音の連続などを調べる文体統計学により、現代ではかなりの作品の執筆順序に学者間の意見は一致している。たとえばトラシュロスが『クリトン』の後においた『パイドン』(ソクラテスの死の直前、ピュタゴラス学派の二人とソクラテスが対話する)は、中期の作品に属することが分かっている。ただしその内容から、幾つかの作品については執筆年代についての論争がある。

テアゲスという作品は一般的に偽作とされているが、真作であることも否定できない。真作か偽作を判断するのは 容易ではない。カルミデスという作品も偽作の疑いがある。法律も一部偽作の疑いがある。プラトンの偽作論争は今日でも続いている。どの作品を真作とみなすかでプラトンの思想は大きく変わってくるので、この問題は重要である。

一覧

- 初期(主にソクラテスの姿を描く)

- 中期(イデア論を展開)

- 後期(研究者によってはイデア論を放棄した時期とする)

脚注

- ^ 『過程と実在』における言葉。ちなみに、ホワイトヘッドによるこのプラトン評は、「あらゆる西洋哲学はプラトンのイデア論の変奏にすぎない」という文脈で誤って引用されることが多いが、実際には、「プラトンの対話編には、イデア論を反駁する人物さえ登場していることにみられるように、プラトンの哲学的着想は、哲学のあらゆるアイデアをそこに見出しうるほど豊かであった」という意味で評したのである。

- ^ カール・ポパー「開かれた社会とその敵」(未來社)、佐々木毅「プラトンの呪縛」(講談社学術文庫)、「現代用語の基礎知識」(自由国民社、1981年)90p、「政治哲学序說」(南原繁、1973年)

- ^ プラトンの家系図については曾祖父クリスティアスの項を参照

- ^ ディオゲネス・ラエルティオスによると、プラトンの本名はアリストクレスである。

- ^ 当時の名門家では文武両道を旨とし知的教育と並んで体育も奨励され、実際プラトンはイストミア祭のレスリング大会で2度も優勝している。オリンピアの祭典では成績を上げられず、学問の道に進みソクラテスに弟子入りしている。

- ^ この裁判の情景を描いたのが『ソクラテスの弁明』

- ^ プラトンはほかアステールという若者、パイドロス、アレクシス、アガトンと恋愛していた。またコロポン生まれの芸娘アルケアナッサをかこってもいたというから、バイセクシャルであった。ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』岩波文庫、271-273頁

- ^ 対話篇『国家』に示される

- ^ 『エウテュフロン』14、『パイドン』170

- ^ 『メノン』99

- ^ 同81

- ^ 『パイドン』107

- ^ 『国家』435

- ^ 『国家』443

- ^ 『国家』376

- ^ アリストテレスの思想の成立に師プラトンが大きく関与したことは論を俟たない。ただし、その継承関係には議論があり、アリストテレスはプラトンの思想を積極的に乗り越え本質的に対立しているとするものと、プラトンの思想の本質的な部分を継承したとするものとに大きく分かれる。

参考文献

- ディオゲネス・ラエルティオス 『ギリシア哲学者列伝 (上巻)』、(加来彰俊訳、岩波文庫、初版1984年10月)。ISBN 400336631X

- 田中美知太郎・藤沢令夫編 『プラトン全集 (全14巻)』 岩波書店、数度重刷。

※また著作の約半数が数社で文庫化している。

関連項目

外部リンク

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link GA