「布袋」の版間の差分

m Bot作業依頼: 景徳傳燈録と燈史のリンク修正依頼 (景徳伝灯録) - log |

|||

| 6行目: | 6行目: | ||

本来の名は'''契此'''(かいし)<ref name="idemitsu" />(または釈を付けて'''釈契此'''(しゃくかいし){{sfn|広辞苑|1986|p=2214}})。常に袋([[頭陀袋]])を背負っていたことから布袋という俗称がつけられた<ref name="idemitsu" />。四明県の出身という説もあるが、出身地も俗姓も不明である。図像に描かれるような太鼓腹の姿で、寺に住む訳でもなく、処処を泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである大きな袋を常に背負っており、生臭ものであっても構わず施しを受け、その幾らかを袋に入れていたという{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}<ref name="idemitsu" />。その姿は風変りであったが素直な気持ちの持ち主で、人々を満ち足りた気持ちにさせる不思議な力を持っていたという<ref name="idemitsu" />。 |

本来の名は'''契此'''(かいし)<ref name="idemitsu" />(または釈を付けて'''釈契此'''(しゃくかいし){{sfn|広辞苑|1986|p=2214}})。常に袋([[頭陀袋]])を背負っていたことから布袋という俗称がつけられた<ref name="idemitsu" />。四明県の出身という説もあるが、出身地も俗姓も不明である。図像に描かれるような太鼓腹の姿で、寺に住む訳でもなく、処処を泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである大きな袋を常に背負っており、生臭ものであっても構わず施しを受け、その幾らかを袋に入れていたという{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}<ref name="idemitsu" />。その姿は風変りであったが素直な気持ちの持ち主で、人々を満ち足りた気持ちにさせる不思議な力を持っていたという<ref name="idemitsu" />。 |

||

契此には様々な伝説がある。「[[景徳 |

契此には様々な伝説がある。「[[景徳伝灯録]]」にある伝説では雪の中で横になっていても布袋の身体の上だけには雪が積もっていなかったという<ref name="idemitsu" />。また人の吉凶を言い当てたなどという類の逸話も伝えられる{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。 |

||

謎めいた[[公案]]のような問答も残されている{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。[[偈]]や歌も残しており、歌の中では、心の真実の大切さや、閑たる心境を求めることを説く{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。 |

謎めいた[[公案]]のような問答も残されている{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。[[偈]]や歌も残しており、歌の中では、心の真実の大切さや、閑たる心境を求めることを説く{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。 |

||

| 12行目: | 12行目: | ||

その最期についても不思議な逸話が伝えられており、[[仙人]]の尸解に類している。[[天復 (唐)|天復]]年間(9世紀末)に奉川県で亡くなり([[貞明 (五代後梁)|貞明]]3年(917)に嶽林寺で[[遷化]]したという説もある{{sfn|影山|2011|pp=88-91}})埋葬されたにもかかわらず、後日、他の州で見かけられたというのである{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。その没後あまり時を経ないうちから、布袋の図像を描く習慣が[[江南|江南地方]]で行われていたという記録がある。 |

その最期についても不思議な逸話が伝えられており、[[仙人]]の尸解に類している。[[天復 (唐)|天復]]年間(9世紀末)に奉川県で亡くなり([[貞明 (五代後梁)|貞明]]3年(917)に嶽林寺で[[遷化]]したという説もある{{sfn|影山|2011|pp=88-91}})埋葬されたにもかかわらず、後日、他の州で見かけられたというのである{{sfn|影山|2011|pp=88-91}}。その没後あまり時を経ないうちから、布袋の図像を描く習慣が[[江南|江南地方]]で行われていたという記録がある。 |

||

「景徳傳燈録」によると布袋は死の間際に{{Quote|彌勒真彌勒 分身千百億(弥勒は真の弥勒にして分身千百億なり)<br/>時時示時分 時人自不識(時時に時分を示すも時人は自ら識らず)|布袋和尚|[[景徳 |

「景徳傳燈録」によると布袋は死の間際に{{Quote|彌勒真彌勒 分身千百億(弥勒は真の弥勒にして分身千百億なり)<br/>時時示時分 時人自不識(時時に時分を示すも時人は自ら識らず)|布袋和尚|[[景徳伝灯録]]}}という名文を残した<ref name="idemitsu" />。このことから、実は布袋は[[弥勒菩薩]]の化身なのだという伝説が広まったという<ref name="idemitsu" />。 |

||

なお、布袋を禅僧と見る向きもあるが、10世紀後半に記された『[[宋高僧伝]]』巻21「感通篇」に立てられた「唐明州奉化県釈契此」(布袋)の伝には、彼と禅との関係について一切触れていない。布袋と禅宗の関係が見られるのは、時代が下がって11世紀初頭、『景徳傳燈録』巻27に「禅門達者雖不出世有名於時者」として、[[梁 (南朝)|梁]]の[[宝誌]]や、[[智顗|天台智顗]]、[[寒山]][[拾得]]らの異僧・高僧と共に、「明州布袋和尚」として立伝される頃からのことである。 |

なお、布袋を禅僧と見る向きもあるが、10世紀後半に記された『[[宋高僧伝]]』巻21「感通篇」に立てられた「唐明州奉化県釈契此」(布袋)の伝には、彼と禅との関係について一切触れていない。布袋と禅宗の関係が見られるのは、時代が下がって11世紀初頭、『景徳傳燈録』巻27に「禅門達者雖不出世有名於時者」として、[[梁 (南朝)|梁]]の[[宝誌]]や、[[智顗|天台智顗]]、[[寒山]][[拾得]]らの異僧・高僧と共に、「明州布袋和尚」として立伝される頃からのことである。 |

||

2023年9月19日 (火) 23:09時点における版

布袋(ほてい、生年不詳 - 917年(?)[1])は、唐代末から五代時代にかけて明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したとされる伝説的な仏僧[2][3]。水墨画の好画題とされ、大きな袋を背負った太鼓腹の僧侶の姿で描かれる。日本では七福神の一神として信仰されている[2]。

出自・由来

本来の名は契此(かいし)[2](または釈を付けて釈契此(しゃくかいし)[3])。常に袋(頭陀袋)を背負っていたことから布袋という俗称がつけられた[2]。四明県の出身という説もあるが、出身地も俗姓も不明である。図像に描かれるような太鼓腹の姿で、寺に住む訳でもなく、処処を泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである大きな袋を常に背負っており、生臭ものであっても構わず施しを受け、その幾らかを袋に入れていたという[1][2]。その姿は風変りであったが素直な気持ちの持ち主で、人々を満ち足りた気持ちにさせる不思議な力を持っていたという[2]。

契此には様々な伝説がある。「景徳伝灯録」にある伝説では雪の中で横になっていても布袋の身体の上だけには雪が積もっていなかったという[2]。また人の吉凶を言い当てたなどという類の逸話も伝えられる[1]。

謎めいた公案のような問答も残されている[1]。偈や歌も残しており、歌の中では、心の真実の大切さや、閑たる心境を求めることを説く[1]。

その最期についても不思議な逸話が伝えられており、仙人の尸解に類している。天復年間(9世紀末)に奉川県で亡くなり(貞明3年(917)に嶽林寺で遷化したという説もある[1])埋葬されたにもかかわらず、後日、他の州で見かけられたというのである[1]。その没後あまり時を経ないうちから、布袋の図像を描く習慣が江南地方で行われていたという記録がある。

「景徳傳燈録」によると布袋は死の間際に

彌勒真彌勒 分身千百億(弥勒は真の弥勒にして分身千百億なり)

時時示時分 時人自不識(時時に時分を示すも時人は自ら識らず)—布袋和尚、景徳伝灯録

という名文を残した[2]。このことから、実は布袋は弥勒菩薩の化身なのだという伝説が広まったという[2]。

なお、布袋を禅僧と見る向きもあるが、10世紀後半に記された『宋高僧伝』巻21「感通篇」に立てられた「唐明州奉化県釈契此」(布袋)の伝には、彼と禅との関係について一切触れていない。布袋と禅宗の関係が見られるのは、時代が下がって11世紀初頭、『景徳傳燈録』巻27に「禅門達者雖不出世有名於時者」として、梁の宝誌や、天台智顗、寒山拾得らの異僧・高僧と共に、「明州布袋和尚」として立伝される頃からのことである。

中国における信仰

中世以降、中国では布袋になぞらえた太鼓腹の姿が弥勒仏の姿形として描かれるようになり、寺院の主要な仏堂に安置されるのが通例となった。日本でも、黄檗宗大本山萬福寺で、三門と大雄宝殿の間に設けられた天王殿に四天王や韋駄天と共に安置されている布袋形の金色の弥勒仏像を見ることができる。この像は、中国において「布袋和尚[注釈 1](Bùdài héshàng)」の呼称では、理解されづらく、一般には「弥勒(Mílè)」と呼ばれている。それを受け、西欧人にマイトレーヤ(Maitreya 弥勒)と呼ばれる。

日本における信仰

この節の加筆が望まれています。 |

日本では鎌倉時代に禅画の題材として布袋が受容された。

庶民には福の神の一種として信仰を集め、室町時代後期には七福神に組み入れられるようになった。真言三宝宗大本山清荒神清澄寺では三宝荒神の眷属とされる。肥満体の布袋は広い度量や円満な人格、また富貴繁栄をつかさどるものと考えられ、所持品である袋は「堪忍袋」とも見なされるようになった。

布袋図も当初は弥勒菩薩の化身として描かれていたが、次第に「腹さすり布袋図」や「眠り布袋図」のように人間的な「布袋図」も描かれるようになった[2]。

なお七福神が確定するのは江戸後期のことである[2]。「布袋図」も多く描いた仙厓の『七福神画賛』には布袋が描かれているが福禄寿でははなく稲荷神が描かれている[2]。

-

1

-

2

-

3

-

4

- 1. 葛飾北斎 (1760-1849)『布袋図』/水墨画。

- 2. 歌川国芳 (1798-1861)『布袋図』/水墨画。

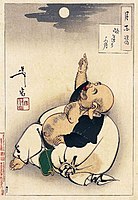

- 3. 月岡芳年 (1839-1892)『月百姿』「悟道の月」/1888年の浮世絵。全100図中の第61図。

- 4. 通宝山弥勒寺(姫路市夢前町寺1051)にある日本最大の布袋像(石造布袋坐像)。

関連する生物名

- ホテイウオ(布袋魚) - カサゴ目ダンゴウオ科の海水魚。

- ホテイアオイ(布袋葵) - ツユクサ目ミズアオイ科の水生多年草。

- ホテイソウ(布袋草) - 1. ホテイアオイの別名。2. クマガイソウの別名。

- ホテイラン(Calypso bulbosa var.speciosa 布袋蘭) - キジカクシ目ラン科の多年草。

- ホテイチク(布袋竹) - イネ目イネ科マダケ属に分類される竹の1種。

- ホテイシメジ(布袋占地) - ハラタケ目キシメジ科カヤタケ属に分類されるキノコの1種。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 影山純夫『禅画を読む』淡交社、2011年。ISBN 9784473037268。

- 新村出 編『広辞苑』(第三版)岩波書店、1986年10月。