「ろくぶんぎ座」の版間の差分

→由来と歴史: 画像 |

Infoboxの主な流星群に出典追加。 |

||

| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 5行目: | 5行目: | ||

| genitive = Sextantis, Sextansis |

| genitive = Sextantis, Sextansis |

||

| pronounce = {{IPA-en|ˈsɛkstənz}}、属格:{{IPA|/sɛksˈtæntɨs/}} |

| pronounce = {{IPA-en|ˈsɛkstənz}}、属格:{{IPA|/sɛksˈtæntɨs/}} |

||

| symbology = |

| symbology = [[六分儀]] |

||

| RA = {{RA|09|41|04.87}} - {{RA|10|51|13.90}}{{R|boundary}} |

|||

| RA = 10 |

|||

| dec= +6.43° - −11.66°{{R|boundary}} |

|||

| dec= 0 |

|||

| quadrant = SQ2 |

| quadrant = SQ2 |

||

| areatotal = |

| areatotal = 313.515 |

||

| arearank = 47 |

| arearank = 47 |

||

| numbermainstars = 3 |

| numbermainstars = 3 |

||

| 18行目: | 18行目: | ||

| brighteststarname = [[ろくぶんぎ座アルファ星|α Sex]] |

| brighteststarname = [[ろくぶんぎ座アルファ星|α Sex]] |

||

| starmagnitude = 4.49 |

| starmagnitude = 4.49 |

||

| neareststarname = [[LHS 292]] |

|||

| stardistance = 14.8 |

|||

| numbermessierobjects = 0 |

| numbermessierobjects = 0 |

||

| meteorshowers = |

| meteorshowers = ろくぶんぎ座昼間流星群{{R|NAOJ_meteor}} |

||

| bordering = [[しし座]]<br />[[うみへび座]]<br />[[コップ座]] |

| bordering = [[しし座]]<br />[[うみへび座]]<br />[[コップ座]] |

||

| notes= |

| notes= |

||

}} |

}} |

||

'''ろくぶんぎ座''' |

'''ろくぶんぎ座'''(ろくぶんぎざ、Sextans)は[[星座#国際天文学連合による88星座|現代の88星座]]の1つ。[[17世紀]]末に考案された新しい[[星座]]で、[[六分儀]]がモチーフとされている{{R|boundary|Ridpath}}。[[しし座]]の南、[[天の赤道]]上に位置している。明るい星のない、目立たない星座である。 |

||

== 主な天体 == |

== 主な天体 == |

||

=== 恒星 === |

=== 恒星 === |

||

{{See also|ろくぶんぎ座の恒星の一覧}} |

{{See also|ろくぶんぎ座の恒星の一覧}} |

||

[[2022年]]4月現在、[[国際天文学連合]] (IAU) によって1個の恒星に固有名が認証されている{{R|iaucsn}}。 |

|||

* [[HD 86081]]:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」で[[インド]]に命名権が与えられ、主星はBibhā、太陽系外惑星はSantamasaと命名された{{R|approved}}。 |

* [[HD 86081]]:[[見かけの等級|見かけの明るさ]]8.70等の[[G型主系列星]]で9等星{{R|simbad_HD86081}}。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」で[[インド]]に命名権が与えられ、主星はBibhā、太陽系外惑星はSantamasaと命名された{{R|approved}}。 |

||

そのほか以下の恒星が知られる。 |

|||

* [[ろくぶんぎ座アルファ星|α星]]:見かけの明るさ4.49等のA型巨星で4等星{{R|simbad_alpha}}。ろくぶんぎ座で最も明るく見える恒星。 |

|||

その他の特徴ある恒星として以下のものがある。 |

|||

* [[ろくぶんぎ座アルファ星|α星]]:ろくぶんぎ座で最も明るい恒星(+4.49等)。 |

|||

=== 星団・星雲・銀河 === |

=== 星団・星雲・銀河 === |

||

* [[NGC 3115]]:[[天の川銀河]]から約3160万 [[光年]]の距離にある[[レンズ状銀河]]。紡錘状の形から「スピンドル銀河」の別名で知られる。{{仮リンク|パトリック・ムーア (天文学者)|label=パトリック・ムーア|en|Patrick Moore}}がアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ[[カルドウェルカタログ|コールドウェルカタログ]]で、53番に選ばれている{{R|SEDS_Caldwell}}。 |

|||

* [[NGC 3115]](スピンドル銀河):[[レンズ状銀河]]。 |

|||

* [[ろくぶんぎ座A]]:天の川銀河から約430万 光年{{R|simbad_SexA}}、[[局所銀河群]]の外縁部に位置する矮小不規則銀河{{R|sorae20210806}}。 |

|||

* [[CID-42]]:[[活動銀河]]。高速度で運動する[[超大質量ブラックホール]]にも同名が名づけられている。 |

|||

* [[ろくぶんぎ座B]]:天の川銀河から約450万 光年{{R|simbad_SexB}}、局所銀河群の外縁部に位置する矮小不規則銀河{{R|sorae20210504}}。{{-}} |

|||

{{Gallery |

|||

| title= |

|||

| width=320 |

|||

| height=300 |

|||

| align=center |

|||

| lines=5 |

|||

| The Cosmic Jewels of Sextans A.jpg| アメリカ [[キットピーク国立天文台]]の口径4 m[[リッチー・クレチアン式望遠鏡]]「メイヨール望遠鏡」で撮影された矮小不規則銀河ろくぶんぎA。 |

|||

| Sextans B.jpg | アメリカ キットピーク国立天文台の「メイヨール望遠鏡」で撮影された矮小不規則銀河ろくぶんぎB。 |

|||

| NGC 3115.jpg | [[NASA]]のX線観測衛星[[チャンドラ (人工衛星)|チャンドラ]]と[[欧州南天天文台]]の[[超大型望遠鏡VLT]]の観測データから合成されたスピンドル銀河 (NGC3115) の画像。 |

|||

}} |

|||

== 由来と歴史 == |

== 由来と歴史 == |

||

[[ |

17世紀末に[[ポーランド]]生まれの天文学者[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]によって考案された{{R|Ridpath}}。ヘヴェリウスの死後の[[1690年]]に妻によって出版された著書『Prodromus Astronomiae』に収められたと星表『Catalogus Stellarum』と星図『Firmamentum Sobiescianum』に '''Sextant Uraniæ''' という名称で記載されたのが初出である{{R|Ridpath}}。「最後の肉眼観測者」{{R|astro-dic}}と称されることもあるように、ヘヴェリウスは[[六分儀]]を用いた肉眼観測で天体の正確な位置観測を行っていた。しかし、[[1679年]][[9月26日]]に起きた火災により、ヘヴェリウスは愛用の六分儀を含む観測機器や書籍の多くを失ってしまった。Sextant Uraniae は、この火災で失われた六分儀を偲んで考案されたものであり{{R|Ridpath}}、文芸を司る女神[[ムーサ]]の1柱で天文を司る[[ウーラニアー]]の六分儀とされた{{R|Hara}}。ヘヴェリウスは、[[しし座]]と[[うみへび座]]の間の12個の星を Sextans Uraniæ に充てたことについて『Prodromus Astronomiae』の中で「しし座とうみへび座は共に火の星座であり、六分儀も炎で苦しめられたため」としている{{R|Hevelius1690_115}}。 |

||

{{Gallery |

|||

[[File:Johannes Hevelius - Prodromus Astronomia - Volume III "Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia" - Tavola VV - Sextans Uraniae.jpg|thumb|left|1690年に出版された[[ヨハネス・ヘヴェリウス]]の ''Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia'' に描かれたろくぶんぎ座]]{{-}} |

|||

| width=320 |

|||

| height=300 |

|||

| align=center |

|||

| lines=5 |

|||

| Johannes & Elisabetha Hevelius Sextant 1673.png|ヨハネス・ヘヴェリウスの著書『Machinae Coelestis』(1673) に描かれたヘヴェリウス愛用の六分儀と、ヨハネスとエリザベータのヘヴェリウス夫妻。 |

|||

| Sextans Uraniae (1690).jpg|ヨハネス・ヘヴェリウス『Prodromus Astronomiae』(1690) に描かれた Sextans Uraniæ。 |

|||

}} |

|||

その後、[[イギリス]]の初代[[王室天文官]][[ジョン・フラムスティード]]が編纂し、死後の[[1725年]]に出版された星表『大英恒星目録 (Catalogus Britannicus)』や[[1729年]]に出版された星図『[[天球図譜]] (Atlas Coelestis)』では「Uraniæ」の部分が除かれて、'''Sextans''' と短縮された{{R|Ridpath|Flamsteed1729}}。この短縮された Sextans という星座名は、イギリスの天文学者[[フランシス・ベイリー]]が編纂し彼の死後[[1845年]]に刊行された『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』でも採用された{{R|Ridpath}}。その一方で、[[1801年]]に出版された[[ドイツ]]の天文学者[[ヨハン・ボーデ]]の天文書『ウラノグラフィア』では原型の Sextans Uraniæ が使用されるなど{{R|Bode1801}}、天文学者によってまちまちであった。 |

|||

[[1922年]]5月に[[ローマ]]で開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は '''Sextans'''、略称は '''Sex''' と正式に定められた{{R|Ridpath2}}。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。 |

|||

現在のろくぶんぎ座の星に付されている[[バイエル符号]]風の[[ギリシア文字]]の符号は、[[アメリカ]]の天文学者[[ベンジャミン・グールド]]が[[1879年]]に刊行した『Uranographia Argentina』で付したものである{{R|Ridpath|Gould1879}}。グールドは明るいものから順に、5つの星にαからεまでの符号を付している{{R|Gould1879}}。 |

|||

{{Gallery |

|||

| title= |

|||

| width=320 |

|||

| height=300 |

|||

| lines=5 |

|||

| align=center |

|||

| 1822 - Alexander Jamieson - Hydra Sextans Felis and Crater.jpg|[[アレクサンダー・ジェイミソン]]の『ジェミーソン星図』(1822) に描かれた Sextans Uraniæ。 |

|||

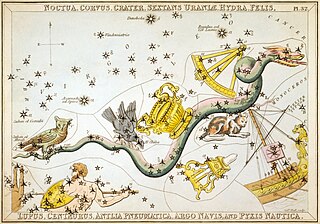

| Sidney Hall - Urania's Mirror - Noctua, Corvus, Crater, Sextans Uraniæ, Hydra, Felis, Lupus, Centaurus, Antlia Pneumatica, Argo Navis, and Pyxis Nautica.jpg|19世紀イギリスの星座カード集『[[ウラニアの鏡]]』に描かれた Sextans Uraniæ(中央右)。 |

|||

}} |

|||

=== 中国 === |

|||

[[File:Imperial Encyclopaedia - Military Administration - pic014 - 星宿圖.png|thumb|[[古今図書集成]]に描かれた星宿。ろくぶんぎ座の星は左下の星官「天相」に置かれた。]] |

|||

ドイツ人宣教師{{仮リンク|イグナーツ・ケーグラー|en|Ignaz Kögler}}(戴進賢)らが編纂し、[[清|清朝]][[乾隆帝]]治世の[[1752年]]に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ε星と17番星の2星が、[[二十八宿]]の南方朱雀七宿の第四宿「[[星宿]]」にある星官「天相」に配されていた{{R|Osaki1987}}。 |

|||

{{-}} |

|||

== 呼称と方言 == |

|||

日本では、明治末期には「'''六分儀'''」という訳語が充てられていたことが、[[1910年]](明治43年)2月刊行の[[日本天文学会]]の会報『天文月報』第2巻11号に掲載された「星座名」という記事でうかがい知ることができる{{R|AH191002}}。この訳名は、[[1925年]](大正14年)に初版が刊行された『[[理科年表]]』にも「'''六分儀(ろくぶんぎ)'''」として引き継がれた{{R|Rika_1925}}。戦後の[[1952年]](昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」{{R|gakujutsu1994}}とした際に、Sextans の日本語の学名は「'''ろくぶんぎ'''」と定められ{{R|AH195210}}、これ以降は「ろくぶんぎ」という学名が継続して用いられている。 |

|||

これに対して、[[東亜天文学会|天文同好会]]{{efn2|現在の[[東亜天文学会]]。}}の[[山本一清]]らは異なる訳語を充てていた。天文同好会の編集により[[1928年]](昭和3年)4月に刊行された『[[天文年鑑]]』第1号では星座名 Columba に対して「'''六分儀'''」の訳語を充てていた{{R|nenkan1928}}が、1931年(昭和6年)3月に刊行した『[[天文年鑑]]』第4号からは、星座名を Sextans Uraniae、訳名を「天の六分儀」と紹介し{{R|nenkan1931}}、以降の号でもこの星座名と訳名を継続して用いていた{{R|nenkan1937}}。 |

|||

現代の中国では'''六分儀座'''{{R|Osaki1987_2}}({{Lang-zh-hans-short|六分仪座}})と呼ばれている。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Notelist2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|25em|refs= |

|||

<ref name="boundary">{{Cite web |

|||

| title=The Constellations |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] |

|||

| url=https://www.iau.org/public/constellations/#sex |

|||

| access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="NAOJ_meteor">{{Cite web |

|||

| title=流星群の和名一覧(極大の日付順) |

|||

| website=国立天文台(NAOJ) |

|||

| url=https://www.nao.ac.jp/new-info/meteor/table-ls.html |

|||

| date=2022-12-31 | access-date=2023-03-31}}</ref> |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist|refs= |

|||

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

<ref name="Ridpath">{{Cite web |

||

| last=Ridpath | first=Ian | authorlink=イアン・リドパス |

|||

|url = http://www.ianridpath.com/startales/sextans.htm |

|||

|title |

| title=Sextans |

||

| url=http://www.ianridpath.com/startales/sextans.html |

|||

|last = Ridpath |first = Ian |authorlink=イアン・リドパス |

|||

| |

| website=Star Tales | access-date=2023-01-29}}</ref> |

||

<ref name="iaucsn">{{Cite web |

|||

| last=Mamajek | first=Eric E. |

|||

| url=http://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/IAU-CSN.txt |

|||

| title=IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN) |

|||

| date=2022-04-04 |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_HD86081">{{Cite simbad |

|||

| title=HD 86081 |

|||

| access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="approved">{{Cite web |

|||

| title=Approved names |

|||

| url=http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results |

|||

| publisher=[[国際天文学連合]] | website=Name Exoworlds |

|||

| access-date=2020-01-05 | date=2019-12-17}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_alpha">{{Cite simbad |

|||

| title=alp Sex |

|||

| access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_SexA">{{Cite simbad |

|||

| title=Sex A | access-date=2023-03-23}}</ref> |

|||

<ref name="sorae20210806">{{cite web |

|||

| author=松村武宏 |

|||

| title=輝く星々で満たされた宇宙の宝石箱 “ろくぶんぎ座”の矮小不規則銀河 |

|||

| website=sorae.info | date=2021-08-06 |

|||

| url=https://sorae.info/astronomy/20210806-sextans-a.html | access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="simbad_SexB">{{Cite simbad |

|||

| title=Sex B | access-date=2023-03-23}}</ref> |

|||

<ref name="sorae20210504">{{cite web |

|||

| author=松村武宏 |

|||

| title=小さくたって立派な銀河。ろくぶんぎ座の矮小不規則銀河「ろくぶんぎ座B」 |

|||

| website=sorae.info | date=2021-05-04 |

|||

| url=https://sorae.info/astronomy/20210504-sextans-b.html | language=ja | access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="SEDS_Caldwell">{{Cite web |

|||

| last=Frommert | first=Hartmut | last2=Kronberg | first2=Christine |

|||

| title=The Caldwell Catalog |

|||

| website=SEDS Messier Database | date=2006-08-22 |

|||

| url=http://www.messier.seds.org/xtra/similar/caldwell.html | access-date=2023-03-23}}</ref> |

|||

<ref name="astro-dic">{{Cite web |

|||

| title=ヘベリウス |

|||

| url=https://astro-dic.jp/hevelius/ |

|||

| website=天文学辞典 | publisher=[[日本天文学会]] | date=2021-03-14 |

|||

| access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="Hevelius1690_115">{{Cite book |

|||

| last=Hevelius | first=Johannes |

|||

| title=Prodromus Astronomiae | chapter=Catalogi Fixarum |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/133607 |

|||

| publisher=typis J.-Z. Stollii | publication-place=Gedani | year=1690 | oclc=23633465 | pages=115-116}}</ref> |

|||

<ref name="Flamsteed1729">{{Cite book |

|||

| last=Flamsteed | first=John | last2=Crosthwait | first2=Joseph | last3=Flamsteed | first3=Margaret | last4=Hodgson | first4=James | last5=Sharp | first5=Abraham | last6=Gibson | first6=Thomas | last7=Vertue | first7=George | last8=Catenaro | first8=Juan Bautista | last9=Du Guernier | first9=Louis |

|||

| title=Atlas coelestis | publisher= | publication-place=London | year=1729 | oclc=8418211 | page=76 |

|||

| url=https://archive.org/details/atlascoelestis00flam/page/n75/mode/2up}}</ref> |

|||

<ref name="Bode1801">{{Cite book |

|||

| last=Bode | first=Johann Elert |

|||

| title=Joannis Elerti Bode Uranographia, sive astrorum descripto viginti tabulis aeneis incisa ex recentissimis et absolutissimis astronomorum observationibus . |

|||

| publisher=Apud Autorim | publication-place=Berolini | year=1801 | oclc=1191010743 | language=la | page=49 |

|||

| url=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/3341785}}</ref> |

|||

<ref name="Gould1879">{{Cite journal |

|||

| last=Gould | first=Benjamin Apthorp | author-link=ベンジャミン・グールド |

|||

| title=Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas |

|||

| journal=Resultados del Observatorio Nacional Argentino | year=1879 | volume=1 | pages=226-227 | oclc=11484342 |

|||

| url=https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1879RNAO....1D...1G#page=242 |

|||

| bibcode= 1879RNAO....1....1G}}</ref> |

|||

<ref name="Ridpath2">{{Cite web |

|||

| last=Ridpath | first=Ian|authorlink=イアン・リドパス |

|||

| title= The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations |

|||

| url=http://www.ianridpath.com/iaulist1.html |

|||

| website=Star Tales | access-date=2023-01-29}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=中国の星座・星名の同定一覧表 | pages=294-341 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

<ref name="Hara">{{Cite book|和書 |

<ref name="Hara">{{Cite book|和書 |

||

| title=星座の神話 - 星座史と星名の意味 - |

|||

| author=[[原恵]] |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣]] | edition=新装改定版第4刷 | pages=89-90 | date=2007-02-28 |isbn=978-4-7699-0825-8}}</ref> |

|||

|edition=新装改定版第4刷 |

|||

<ref name="AH191002">{{Cite journal | 和書 |

|||

|pages=89-90 |

|||

| title=星座名 |

|||

|date=2007-02-28 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1909/pdf/191002.pdf#page=11 |

|||

|ref=harv |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=2 | issue=11 | date=1910-02 | page=11 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

|isbn=978-4-7699-0825-8}}</ref> |

|||

<ref name="approved">{{cite web |

|||

<ref name="Rika_1925">{{Cite book | 和書 |

|||

|title=Approved names |

|||

| editor=東京天文台 | editor-link=国立天文台 |

|||

|url=http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results |

|||

| publisher=[[丸善]] | year=1925 |

|||

| title=理科年表 第1冊 |

|||

|accessdate=2020-01-05|date=2019-12-17}}</ref> |

|||

| url=https://dl.ndl.go.jp/pid/977669/1/39 | pages=61-64}}</ref> |

|||

<ref name="gakujutsu1994">{{Cite book | 和書 |

|||

| title=文部省学術用語集天文学編(増訂版) |

|||

| publisher=日本学術振興会 | edition=第1刷 | date=1994-11-15 | page=316 | isbn=4-8181-9404-2}}</ref> |

|||

<ref name="AH195210">{{Cite journal | 和書 |

|||

| title=星座名 |

|||

| url=https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/1952/pdf/195210.pdf#page=13 |

|||

| journal=[[天文月報]] | volume=45 | issue=10 | date=1952-10 | page=158 | issn=0374-2466}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1928">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社|新光社]] | number=1 |date=1928-04-28 | page=4 |

|||

| doi=10.11501/1138361 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1138361/1/7}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1931">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[誠文堂新光社|新光社]] | number=4 |date=1931-03-30 | pages=4-9 |

|||

| doi=10.11501/1138410 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1138410/1/12}}</ref> |

|||

<ref name="nenkan1937">{{Cite book | 和書 |

|||

| editor=天文同好会 | editor-link=東亜天文学会 |

|||

| title=天文年鑑 |

|||

| publisher=[[恒星社厚生閣|恒星社]] | number=10 |date=1937-03-22 | pages=4-9 |

|||

| doi=10.11501/1114748 | url=https://dl.ndl.go.jp/pid/1114748/1/12}}</ref> |

|||

<ref name="Osaki1987_2">{{Cite book | 和書 |

|||

| author=大崎正次 | authorlink=大崎正次 |

|||

| title=中国の星座の歴史 | chapter=辛亥革命以後の星座 | pages=115-118 |

|||

| date=1987-05-05 | publisher=[[雄山閣出版]] | isbn=4-639-00647-0}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

2023年3月31日 (金) 00:37時点における版

| Sextans | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Sextantis, Sextansis |

| 略符 | Sex |

| 発音 | 英語発音: [ˈsɛkstənz]、属格:/sɛksˈtæntɨs/ |

| 象徴 | 六分儀 |

| 概略位置:赤経 | 09h 41m 04.87s - 10h 51m 13.90s[1] |

| 概略位置:赤緯 | +6.43° - −11.66°[1] |

| 広さ | 313.515平方度[2] (47位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 28 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 0 |

| 最輝星 | α Sex(4.49等) |

| メシエ天体数 | 0 |

| 確定流星群 | ろくぶんぎ座昼間流星群[3] |

| 隣接する星座 |

しし座 うみへび座 コップ座 |

ろくぶんぎ座(ろくぶんぎざ、Sextans)は現代の88星座の1つ。17世紀末に考案された新しい星座で、六分儀がモチーフとされている[1][4]。しし座の南、天の赤道上に位置している。明るい星のない、目立たない星座である。

主な天体

恒星

2022年4月現在、国際天文学連合 (IAU) によって1個の恒星に固有名が認証されている[5]。

- HD 86081:見かけの明るさ8.70等のG型主系列星で9等星[6]。国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でインドに命名権が与えられ、主星はBibhā、太陽系外惑星はSantamasaと命名された[7]。

そのほか以下の恒星が知られる。

星団・星雲・銀河

- NGC 3115:天の川銀河から約3160万 光年の距離にあるレンズ状銀河。紡錘状の形から「スピンドル銀河」の別名で知られる。パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだコールドウェルカタログで、53番に選ばれている[9]。

- ろくぶんぎ座A:天の川銀河から約430万 光年[10]、局所銀河群の外縁部に位置する矮小不規則銀河[11]。

- ろくぶんぎ座B:天の川銀河から約450万 光年[12]、局所銀河群の外縁部に位置する矮小不規則銀河[13]。

-

アメリカ キットピーク国立天文台の口径4 mリッチー・クレチアン式望遠鏡「メイヨール望遠鏡」で撮影された矮小不規則銀河ろくぶんぎA。

-

アメリカ キットピーク国立天文台の「メイヨール望遠鏡」で撮影された矮小不規則銀河ろくぶんぎB。

由来と歴史

17世紀末にポーランド生まれの天文学者ヨハネス・ヘヴェリウスによって考案された[4]。ヘヴェリウスの死後の1690年に妻によって出版された著書『Prodromus Astronomiae』に収められたと星表『Catalogus Stellarum』と星図『Firmamentum Sobiescianum』に Sextant Uraniæ という名称で記載されたのが初出である[4]。「最後の肉眼観測者」[14]と称されることもあるように、ヘヴェリウスは六分儀を用いた肉眼観測で天体の正確な位置観測を行っていた。しかし、1679年9月26日に起きた火災により、ヘヴェリウスは愛用の六分儀を含む観測機器や書籍の多くを失ってしまった。Sextant Uraniae は、この火災で失われた六分儀を偲んで考案されたものであり[4]、文芸を司る女神ムーサの1柱で天文を司るウーラニアーの六分儀とされた[15]。ヘヴェリウスは、しし座とうみへび座の間の12個の星を Sextans Uraniæ に充てたことについて『Prodromus Astronomiae』の中で「しし座とうみへび座は共に火の星座であり、六分儀も炎で苦しめられたため」としている[16]。

その後、イギリスの初代王室天文官ジョン・フラムスティードが編纂し、死後の1725年に出版された星表『大英恒星目録 (Catalogus Britannicus)』や1729年に出版された星図『天球図譜 (Atlas Coelestis)』では「Uraniæ」の部分が除かれて、Sextans と短縮された[4][17]。この短縮された Sextans という星座名は、イギリスの天文学者フランシス・ベイリーが編纂し彼の死後1845年に刊行された『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』でも採用された[4]。その一方で、1801年に出版されたドイツの天文学者ヨハン・ボーデの天文書『ウラノグラフィア』では原型の Sextans Uraniæ が使用されるなど[18]、天文学者によってまちまちであった。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Sextans、略称は Sex と正式に定められた[19]。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。

現在のろくぶんぎ座の星に付されているバイエル符号風のギリシア文字の符号は、アメリカの天文学者ベンジャミン・グールドが1879年に刊行した『Uranographia Argentina』で付したものである[4][20]。グールドは明るいものから順に、5つの星にαからεまでの符号を付している[20]。

-

アレクサンダー・ジェイミソンの『ジェミーソン星図』(1822) に描かれた Sextans Uraniæ。

-

19世紀イギリスの星座カード集『ウラニアの鏡』に描かれた Sextans Uraniæ(中央右)。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ε星と17番星の2星が、二十八宿の南方朱雀七宿の第四宿「星宿」にある星官「天相」に配されていた[21]。

呼称と方言

日本では、明治末期には「六分儀」という訳語が充てられていたことが、1910年(明治43年)2月刊行の日本天文学会の会報『天文月報』第2巻11号に掲載された「星座名」という記事でうかがい知ることができる[22]。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「六分儀(ろくぶんぎ)」として引き継がれた[23]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[24]とした際に、Sextans の日本語の学名は「ろくぶんぎ」と定められ[25]、これ以降は「ろくぶんぎ」という学名が継続して用いられている。

これに対して、天文同好会[注 1]の山本一清らは異なる訳語を充てていた。天文同好会の編集により1928年(昭和3年)4月に刊行された『天文年鑑』第1号では星座名 Columba に対して「六分儀」の訳語を充てていた[26]が、1931年(昭和6年)3月に刊行した『天文年鑑』第4号からは、星座名を Sextans Uraniae、訳名を「天の六分儀」と紹介し[27]、以降の号でもこの星座名と訳名を継続して用いていた[28]。

現代の中国では六分儀座[29](簡: 六分仪座)と呼ばれている。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c “The Constellations”. 国際天文学連合. 2023年1月29日閲覧。

- ^ “星座名・星座略符一覧(面積順)”. 国立天文台(NAOJ). 2023年1月1日閲覧。

- ^ “流星群の和名一覧(極大の日付順)”. 国立天文台(NAOJ) (2022年12月31日). 2023年3月31日閲覧。

- ^ a b c d e f g Ridpath, Ian. “Sextans”. Star Tales. 2023年1月29日閲覧。

- ^ Mamajek, Eric E. (2022年4月4日). “IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN)”. 国際天文学連合. 2023年1月29日閲覧。

- ^ "HD 86081". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年1月29日閲覧。

- ^ “Approved names”. Name Exoworlds. 国際天文学連合 (2019年12月17日). 2020年1月5日閲覧。

- ^ "alp Sex". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年1月29日閲覧。

- ^ Frommert, Hartmut (2006年8月22日). “The Caldwell Catalog”. SEDS Messier Database. 2023年3月23日閲覧。

- ^ "Sex A". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年3月23日閲覧。

- ^ 松村武宏 (2021年8月6日). “輝く星々で満たされた宇宙の宝石箱 “ろくぶんぎ座”の矮小不規則銀河”. sorae.info. 2023年1月29日閲覧。

- ^ "Sex B". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2023年3月23日閲覧。

- ^ 松村武宏 (2021年5月4日). “小さくたって立派な銀河。ろくぶんぎ座の矮小不規則銀河「ろくぶんぎ座B」”. sorae.info. 2023年1月29日閲覧。

- ^ “ヘベリウス”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2021年3月14日). 2023年1月29日閲覧。

- ^ 原恵『星座の神話 - 星座史と星名の意味 -』(新装改定版第4刷)恒星社厚生閣、2007年2月28日、89-90頁。ISBN 978-4-7699-0825-8。

- ^ Hevelius, Johannes (1690). “Catalogi Fixarum”. Prodromus Astronomiae. Gedani: typis J.-Z. Stollii. pp. 115-116. OCLC 23633465

- ^ Flamsteed, John; Crosthwait, Joseph; Flamsteed, Margaret; Hodgson, James; Sharp, Abraham; Gibson, Thomas; Vertue, George; Catenaro, Juan Bautista et al. (1729). Atlas coelestis. London. p. 76. OCLC 8418211

- ^ Bode, Johann Elert (1801) (ラテン語). Joannis Elerti Bode Uranographia, sive astrorum descripto viginti tabulis aeneis incisa ex recentissimis et absolutissimis astronomorum observationibus .. Berolini: Apud Autorim. p. 49. OCLC 1191010743

- ^ Ridpath, Ian. “The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations”. Star Tales. 2023年1月29日閲覧。

- ^ a b Gould, Benjamin Apthorp (1879). “Uranometria Argentina: Brightness and position of every fixed star, down to the seventh magnitude, within one hundred degrees of the South Pole; with atlas”. Resultados del Observatorio Nacional Argentino 1: 226-227. Bibcode: 1879RNAO....1....1G. OCLC 11484342.

- ^ 大崎正次「中国の星座・星名の同定一覧表」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、294-341頁。ISBN 4-639-00647-0。

- ^ 「星座名」『天文月報』第2巻第11号、1910年2月、11頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 東京天文台 編『理科年表 第1冊』丸善、1925年、61-64頁。

- ^ 『文部省学術用語集天文学編(増訂版)』(第1刷)日本学術振興会、1994年11月15日、316頁。ISBN 4-8181-9404-2。

- ^ 「星座名」『天文月報』第45巻第10号、1952年10月、158頁、ISSN 0374-2466。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』1号、新光社、1928年4月28日、4頁。doi:10.11501/1138361。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』4号、新光社、1931年3月30日、4-9頁。doi:10.11501/1138410。

- ^ 天文同好会 編『天文年鑑』10号、恒星社、1937年3月22日、4-9頁。doi:10.11501/1114748。

- ^ 大崎正次「辛亥革命以後の星座」『中国の星座の歴史』雄山閣出版、1987年5月5日、115-118頁。ISBN 4-639-00647-0。