「愛知電気鉄道デハ3300形電車」の版間の差分

編集の要約なし |

内部リンクの修正。 |

||

| (他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Redirect|名鉄モ3300形電車|名古屋鉄道が1987年に導入した3300系電車の中間電動車モ3300形(2代)|名鉄3300系電車 (2代)}} |

{{Redirect|名鉄モ3300形電車|名古屋鉄道が1987年に導入した3300系電車の中間電動車モ3300形(2代)|名鉄3300系電車 (2代)}} |

||

{{鉄道車両 |

{{鉄道車両 |

||

|車両名=愛知電気鉄道デハ3300形電車< |

| 車両名 = 愛知電気鉄道デハ3300形電車<div style="font-size:70%;">デハ3600形電車・サハ2040形電車</div><div style="font-size:80%;">「大ドス」</div> |

||

| |

| 背景色 = #C00029 |

||

|画像=Aichi Elc Rly Type DEHA3300 EMU No 3303.png |

| 文字色 = #FFFFFF |

||

| 画像 = Aichi Elc Rly Type DEHA3300 EMU No 3303.png |

|||

| 画像幅 = 280px |

|||

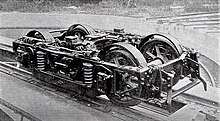

|画像説明=愛知電気鉄道デハ3300形デハ3303<br/>ローラーベアリングを車軸軸受とする日本車輛製造D形台車<ref name="catalog-s5T-29"/>を装着する。 |

|||

| 画像説明 = デハ3300形3303<br />コロ軸受仕様のD16台車を装着する<ref name="catalog-s5T-29" /> |

|||

|unit= auto |

|||

| 運用者 = [[愛知電気鉄道]]→[[名古屋鉄道]]<ref name="MCH2019-1_p73-75" /> |

|||

|編成 =1両 - 4両 |

|||

| 製造所 = [[日本車輌製造]]本店<ref name="NSBP1-1_p217" /> |

|||

|起動加速度 = |

|||

| 製造年 = [[1938年]]([[昭和]]3年)<ref name="1928-no5769" /><ref name="1928-no194" />{{refnest|group="*"|サハ2040形は1939年(昭和4年)新製<ref name="1929-no6030" />。}} |

|||

|営業最高速度 = 95 |

|||

| 製造数 = 15両<ref name="MCH2019-1_p73-75" />{{refnest|group="*"|デハ3300形6両・デハ3600形4両・サハ2040形5両の総数<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。}} |

|||

|設計最高速度 = |

|||

| 運用開始 = |

|||

|最高速度 = |

|||

| 運用終了 = |

|||

|定格速度 = |

|||

| 引退 = |

|||

|減速度(常用最大)= |

|||

| 廃車 = 1967年(昭和42年)1月<ref name="RP248_p65" /> |

|||

|減速度(非常) = |

|||

| 運用範囲 = |

|||

|編成定員 = |

|||

| 編成 = |

|||

|車両定員 =座席56・立席94(デハ3300形)<ref name="RML187_34"/> |

|||

| 軌間 = 1,067 [[ミリメートル|mm]]([[狭軌]])<ref name="NSBP1-1_p217" /> |

|||

|編成長 = |

|||

| 電気方式 = [[直流電化|直流]]1,500 [[ボルト (単位)|V]]([[架空電車線方式]])<ref name="NSBP1-1_p217" /> |

|||

|最大寸法 = |

|||

| 最高運転速度 = |

|||

|全長 =18,352<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 設計最高速度 = |

|||

|全幅 =2,714<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 起動加速度 = |

|||

|全高 =4,249<ref name="RML187_34"/> |

|||

| 常用減速度 = |

|||

|車体長 =17,500<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 非常減速度 = |

|||

|車体幅 =2,630<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 減速度 = |

|||

|車体高 =3,806<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 編成定員 = |

|||

|車体材質 =半鋼製<ref name="RML187_47"/> |

|||

| 車両定員 = 140人(座席56人)<ref name="mei80th_p68-69" />{{refnest|group="*"|デハ3600形・サハ2040形は150人(座席60人)<ref name="mei80th_p68-69" />。}} |

|||

|編成質量 = |

|||

| 荷重 = |

|||

|車両質量 =37.2 t<ref name="RML187_34"/> |

|||

| 車両重量 = |

|||

|軸配置 = |

|||

| 自重 = デハ3300形:37.20 [[トン|t]]<ref name="MCH2019-1_p162" /><br />デハ3350形:36.88 t<ref name="MCH2019-1_p162" /><br />サハ2040形:28.08 t<ref name="MCH2019-1_p162" /> |

|||

|軌間 =1,067<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 編成重量 = |

|||

|電気方式 =直流1,500 V |

|||

| 編成長 = |

|||

(架空電車線方式) |

|||

| 全長 = 18,352 mm<ref name="RML187_p34" /> |

|||

|出力 = |

|||

| 全幅 = 2,714 mm<ref name="RML187_p34" /> |

|||

|主電動機 =[[ウェスティングハウス・エレクトリック]] WH-556-J6 直流直巻整流子電動機<ref name="RML187_47"/> |

|||

| |

| 全高 = 4,249 mm<ref name="RML187_p34" /> |

||

| 車体長 = 17,500 mm<ref name="NSBP1-1_p217" /> |

|||

|機関出力 = |

|||

| 車体幅 = 2,630 mm<ref name="NSBP1-1_p217" /> |

|||

|編成出力 = |

|||

| 車体高 = 3,806 mm<ref name="NSBP1-1_p217" /> |

|||

|定格出力 = |

|||

| 床面高さ = |

|||

|定格引張力 = |

|||

| 車体材質 = 半鋼製<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" /> |

|||

|駆動装置 =[[吊り掛け駆動方式]] |

|||

| 台車 = [[ボールドウィンA形台車#日本車輌製造|D16]]・BW 84-30-AA<ref name="MCH2019-1_p162" /> |

|||

|歯車比 = 67:22<ref name="RML187_47"/> |

|||

| 主電動機 = [[直巻整流子電動機|直流直巻電動機]] WH-556-J6<ref name="MCH2019-1_p162" /> |

|||

|変速段 = |

|||

| 主電動機出力 = 74.6 [[ワット|kW]]<br />(端子電圧750 V時一時間定格)<ref name="MCH2019-1_p162" /> |

|||

|台車=日本車輛製造 D16<ref name="RML187_47"/><br />[[ボールドウィン・ロコモティブ・ワークス]] [[ボールドウィンA形台車|84-30-AA]]<ref name="RML187_47"/> |

|||

| 搭載数 = 4基 / 両<ref name="MCH2019-1_p162" /> |

|||

|制御装置 =ウェスティングハウス・エレクトリック HL単位スイッチ式非自動間接制御器([[電気車の速度制御#抵抗制御|抵抗制御]]・[[電気車の速度制御#直並列組合せ制御|直並列制御]])<ref name="RML187_47"/> |

|||

| |

| 駆動方式 = [[吊り掛け駆動方式|吊り掛け駆動]]<ref name="RP771_p174-175" /> |

||

| 歯車比 = 3.045 (67:22)<ref name="MCH2019-1_p162" /> |

|||

|保安装置= |

|||

| 編成出力 = |

|||

|製造メーカー=[[日本車輌製造]]本店<ref name="NS-BW1-217"/> |

|||

| 定格出力 = |

|||

|備考}} |

|||

| 定格速度 = 51 km/h<ref name="RML187_p34" /> |

|||

'''愛知電気鉄道デハ3300形電車'''(あいちでんきてつどうでは3300がたでんしゃ)とは、現在の[[名古屋鉄道]](名鉄)の前身の一つとなる[[愛知電気鉄道]](愛電)が1928年に製造し、その後名古屋鉄道に引き継がれた電車である。半鋼鉄製電車であり、その車体の重厚さから'''「大ドス」'''の異名で呼ばれた。名鉄で「3300系」を名乗る最初の車両である。 |

|||

| 制御方式 = [[主制御器#電空単位スイッチ式|電空単位スイッチ式]][[主制御器#手動進段|間接手動進段制御]](HL制御)<ref name="RML187_p34" /> |

|||

| 制御装置 = HL-272-G-6<ref name="RML187_p47" /> |

|||

| 制動装置 = AMM / ACM[[自動空気ブレーキ]]<ref name="MCH2019-1_p162" /><br />[[直通ブレーキ]]併用<ref name="RML187_p47" /> |

|||

| 保安装置 = |

|||

| 備考 = |

|||

| 備考全幅 = |

|||

}} |

|||

'''愛知電気鉄道デハ3300形電車'''(あいちでんきてつどうでは3300がたでんしゃ)は、[[名古屋鉄道]](名鉄)の前身事業者の一つである[[愛知電気鉄道]](愛電)が[[1928年]]([[昭和]]3年)に導入した[[電車]]([[動力車|制御電動車]])である。 |

|||

同型の車両として両運転台構造のデハ3300形に対して片運転台構造とした制御電動車'''デハ3600形'''<ref name="1928-no1897" />、および同じく片運転台構造の[[制御車]]'''サハ2040形'''が順次導入され<ref name="1929-no2327" />、その直線基調の重厚な外観から'''「大ドス」'''の愛称で呼称された<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。 |

|||

本項では、同型[[動力車|電動車]]の'''デハ3600形'''、同型[[制御車]]の'''サハ2040形'''についても記述する。 |

|||

[[1935年]](昭和10年)8月の愛知電気鉄道と名岐鉄道との合併による現・名古屋鉄道(名鉄)の発足を経て、上記3形式は最終的に'''モ3300形'''(初代)および'''モ3350形'''(2代)の2形式に再編され<ref name="RP248_p65" />、さらに運用晩年には一部の車両が電装解除によって制御車'''ク2340形'''となり<ref name="RP248_p65" />、[[1967年]](昭和42年)まで運用された<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

== 製造経緯 == |

|||

愛知電気鉄道(愛電)は1927年に豊橋線(現・[[名鉄名古屋本線|名古屋本線]]の[[神宮前駅]]-[[豊橋駅]]間)を全線開通させた。そして1926年に製造した16m級半鋼製セミクロスシート車である[[愛知電気鉄道電7形電車|電7形電車]]を投入して神宮前駅-吉田駅(現・豊橋駅)間所要63分の[[名鉄特急#愛知電気鉄道|特急]]と、所要72分の[[急行列車|急行]]運転を行い、競合路線である[[鉄道省]](省線)[[東海道本線]](愛電と競合する区間である[[熱田駅]]-豊橋駅間に[[特別急行列車|特急列車]]で78分、[[普通列車]]で112分~155分を要していた)に対して優位に立った。 |

|||

以下、本項では上記3形式について記述する。また本文中で3形式を総称する場合、便宜的に「本系列」と表記する。 |

|||

これに続き、愛電では[[優等列車]]向けによりいっそうハイレベルな車両を投入することを計画した。これによって製造されることになったのが'''デハ3300形'''である。同型車を含めて計15両が製造された本グループは、愛電における最後の新製車となった。 |

|||

== |

== 導入経緯 == |

||

愛知電気鉄道(愛電)は[[1927年]](昭和2年)の豊橋線[[神宮前駅|神宮前]] - 吉田(現・[[豊橋駅|豊橋]]、以下本項では煩雑さ回避のため全て「豊橋」表記で統一)間全線開通に続き、[[名鉄常滑線|常滑線]]の架線電圧1,500 [[ボルト (単位)|V]]昇圧、[[名鉄西尾線#歴史|西尾線]]の電化および1,067 [[ミリメートル|mm]]軌間への[[改軌]]と大規模な路線改良計画を相次いで策定した<ref name="1928-no1897" />。これらに伴って増加する所要車両数を充足し、輸送力増強を実現する目的で1928年(昭和3年)4月7日付設計認可申請にて制御電動車10両の導入を計画した<ref name="1928-no1897" />。 |

|||

1928年に[[日本車輌製造]]で両運転台電動車デハ3300形6両、片運転台電動車デハ3600形4両が製造され、翌1929年に片運転台制御車のサハ2040形5両が増備された。 |

|||

10両の内訳は両運転台車が6両、片運転台車が4両とされ<ref name="1928-no1897" />、設計認可申請に先行して同年1月31日付で[[日本車輌製造]]本店において設計図面「外-イ-4126」が作成されている<ref name="NSBP1-1_p217" />。前者は'''デハ3300形'''3300 - 3304・3306として同年7月23日竣功届出にて<ref name="1928-no5769" />、後者は'''デハ3600形'''3600 - 3603として同年12月29日竣功届出にて<ref name="1928-no194" />、それぞれ導入された。翌[[1929年]](昭和4年)には更なる輸送力増強を目的として制御車5両の設計認可を同年5月29日付で申請<ref name="1929-no2327" />、同年7月18日竣功届出にて'''サハ2040形'''2040 - 2044が導入された<ref name="1929-no6030" />{{Refnest|group="*"|愛電は「サハ」を制御車の車種記号として使用した<ref name="PRC11_p99" />。}}。以上の経緯によって、3形式計15両が順次落成し就役した<ref name="1928-no5769" /><ref name="1928-no194" /><ref name="1929-no6030" />。設計・製造はいずれも日本車輌製造本店にて行われた<ref name="NSBP1-1_p217" />。 |

|||

片側2扉のレイアウトは在来型の電7形から引き継いだものの、それまで16m級が最大だった愛電で、本系列は初の18m級大型車となった。フラットな前面は正面貫通式で、薄い丸屋根こそ愛電車両における典型であったが、天地方向のある程度大きな窓と比較的大柄なサイズによって均整の取れた外観に仕上がっている。ただし、後年地方私鉄へ譲渡されてからは、塗装変更等によって幕板の広さが目立ち、古臭さは否めなかった。 |

|||

車両番号末尾「5」を[[忌み数]]とする[[愛知電気鉄道#保有鉄道車両|愛電の車両付番基準]]はデハ3300形においても踏襲された一方<ref name="RP473_p171-172" />、本系列導入に先立つ1927年(昭和2年)11月18日届出にて施行された形式称号改定によって従来愛電の保有車両で用いられた「電○形」「附○形」の形式称号は廃止されていた<ref name="1927-no8527" />。従って、デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形は愛電が新製導入した旅客用車両形式の中で唯一、落成当初より「デハ」「サハ」の車種記号と各形式初号車(トップナンバー車両)の車両番号を組み合わせた形式称号が付与された車両形式であった<ref name="MCH2019-1_p62-75" />{{Refnest|group="*"|形式称号改定以前の[[1926年]](昭和元年)に導入された全鋼製試作車のデハ3090形も例外的に当初より「電○形」の形式称号を付与されていないが、同形式は形式称号改定時の申請書類にて旧形式称号を「全鋼3090形」と記されている<ref name="1927-no8527" />。その他、改定後の1928年(昭和3年)に碧海電気鉄道より譲渡された[[碧海電気鉄道デ100形電車|デハ1010形(元碧電電1形)]]も同じく「電○形」の形式称号を付与された経歴を持たない<ref name="MCH2019-1_p82" />。}}。また、本系列以降愛電は旅客用車両の新製を行わなかったことから、この15両が愛電における最後の旅客用新造車両となった<ref name="RP473_p171-172" />{{Refnest|group="*"|サハ2040形導入の翌年、[[1930年]](昭和5年)より新製された[[電気機関車]][[愛知電気鉄道デキ400形電気機関車|デキ400形]]2両が愛電における最後の新造車両となった<ref name="MCH2019-1_p77" />。}}。 |

|||

窓は2段昇降式で、窓・扉配置はデハ3300形がF3-E2D1 8 1D2E、デハ3600形とサハ2040形がF3-E2D1 8 1D3であった。なお片運転台車は、デハ3600形が下りの神宮前方向、サハ2040形が上りの豊橋方向にそれぞれ運転台を設置していた。貫通扉は、デハ3300形とデハ3600形が内側開き戸、サハ2040形が引き戸を採用した。このため名鉄になってからは、サハ2040形の貫通扉に[[行先標|行先表示板]]を取り付けることができず、貫通扉の左側に取り付けていた。車体幅が2,630mm(最大幅2,700mm)でやや狭く前頭形状が平面であり、客用扉ステップ部の裾下がりが目立つ点を除けば、後年登場する[[名岐鉄道デボ800形電車|名岐鉄道デボ800形]]とは車長、扉・窓配置、広い幕板などが類似した車体である。車体塗色は当初愛電標準のマルーン1色であった。 |

|||

なお、愛電の傘下事業者である[[知多鉄道]]が路線開通に際して[[1931年]](昭和6年)に導入した[[知多鉄道デハ910形電車|デハ910形]]は、デハ3300形を設計の基本に車体長の縮小など設計変更を施した車両である<ref name="RP370_p150" />。 |

|||

車内設備は、[[鉄道車両の座席#クロスシート(横座席)|固定クロスシート]]と[[鉄道車両の座席#ロングシート(縦座席)|ロングシート]]を組み合わせた[[鉄道車両の座席#セミクロスシート|セミクロスシート]]であったが、座席はゆとりがあり、当時の省線[[二等車|二等客車]](現在の[[グリーン車]])並みといわれた。 |

|||

== 車体 == |

|||

電動車の[[電動機|主電動機]]は在来車と同様に端子電圧750V時の1時間定格出力が100PS(<!--(デハ3300形2両は125馬力)-->のウェスティングハウス・エレクトリック製直流[[直巻整流子電動機]]であるWH-556-J6が4基搭載され、制御器についても同じくウェスティングハウス・エレクトリック製HL276-G6<ref name="RML187_47"/>間接非自動単位スイッチ式制御器(弱め界磁なし)を採用した。大型車体に比して決してハイスペックとは言えなかったが([[名鉄3700系電車 (2代)|3700系(2代)・3730系・3770系・3780系]]の項参照)、在来車との互換性を重視したものと見られる。また当時の愛電は電動車比率が高く、良好な線形と相まって、運転最高速度95km/h程度には必要十分なスペックであった。 |

|||

前述の通りデハ3300形が両運転台構造であるのに対して、デハ3350形は神宮前側妻面(下り向き)に、サハ2040形は豊橋側妻面(上り向き)にそれぞれ運転台を備える片運転台構造と仕様が異なるものの<ref name="RP248_p65" />、車体寸法をはじめ主要設計は3形式で統一されている<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />。 |

|||

車体長17,500 mm・車体幅2,630 mmの、構体主要部分を[[炭素鋼|普通鋼]]製とした半鋼製車体を備える<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />。連結器を含めた全長は18,352 mmに達する愛電一の大型車であり、先行して導入された[[愛知電気鉄道電7形電車|デハ3080形・サハ2020形(電7形・附3形)]]と比較すると車体長が1,650 mm、車体幅が140 mmそれぞれ拡大されている<ref name="NSBP1-1_p217" /><ref name="NSBP1-1_p215" />。また、デハ3080形・サハ2020形では構体開口部の補強部材である[[ウィンドウ・シル/ヘッダー|ウィンドウ・シルおよびウィンドウ・ヘッダー]]が窓の上下部にのみ設置されていたが<ref name="NSBP1-1_p215" />、本系列ではウィンドウ・ヘッダーが各扉上部を含め車体全周に回された設計となっている<ref name="NSBP1-1_p217" />。 |

|||

[[鉄道車両の台車|台車]]はいずれも当時一般的な帯鋼リベット組立のイコライザー式である。デハ3306を除くデハ3300形とサハ2040形が日本車輌製造のD16で、デハ3600形全車とデハ3306は[[ボールドウィン・ロコモティブ・ワークス]](BLW)製の[[ボールドウィンA形台車|BW 84-30-AA]]を装着した。 |

|||

妻面形状は[[愛知電気鉄道電5形電車|デハ1040形(電5形)]]以来標準となった平妻形状を踏襲、その直線的なデザインは愛電スタイルの集大成であるとも評される<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。中央部に600 mm幅の貫通扉を備え、左右両側に710mm幅の前面窓を配置する<ref name="NSBP1-1_p217" />。前面貫通扉の構造はデハ3300形およびデハ3600形が内側開き戸構造であったのに対してサハ2040形は引き戸構造とされ<ref name="RP248_p65" />、さらに落成当初より貫通扉周囲に貫通幌枠を備えた点が異なる<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。 |

|||

後者は日本に多数が輸入されたBLW製電車用台車の中でも最後に来着した機種で、D16を含む日本車輌製造製D形台車シリーズのコピー元となったボールドウィンA形台車の改良強化機種に当たるAA形として、確認されている範囲で日本に輸入された唯一の機種でもある。 |

|||

側面の片側2扉構造はデハ3080形・サハ2020形と同様であるが、本系列では乗務員扉が車掌側に加えて運転台側にも設置された<ref name="NSBP1-1_p217" /><ref name="NSBP1-1_p215" />。また、運転台側の乗務員扉が460 mmの狭幅開き扉であるのに対して、車掌側の乗務員扉は小手荷物輸送の便宜を考慮した710 mm幅の広幅引き扉構造と設計を違えている<ref name="NSBP1-1_p217" />。側窓は開閉可能窓については下段上昇式の二枚窓構造とし、戸袋窓を含めてデハ3080形・サハ2020形と同一の710 mm幅で統一されている<ref name="NSBP1-1_p217" /><ref name="NSBP1-1_p215" />。窓間柱は戸袋窓と隣接する側窓との間に位置する柱のみ296 mm幅と大きく取られ、その他は100 mm幅である<ref name="NSBP1-1_p217" />。また、戸袋窓を含む全ての側窓下部に2本の保護棒が設置されている<ref name="NSBP1-1_p217" />。片側2箇所備える片開客用扉は1,200 mm幅とし、車内側にステップを内蔵するが<ref name="NSBP1-1_p217" />、このステップ直下の車体裾部分のみ下方([[軌条]]方向)へ引き下げられている点が外観上の大きな特徴となっている<ref name="RP473_p181-182" />。[[構体 (鉄道車両)#側面窓配置|側面窓配置]]はデハ3300形がd 2 D 1 8 1 D 2 d(d:乗務員扉、D:客用扉、各数値は側窓の枚数)、デハ3600形およびサハ2040形がd 2 D 1 8 1 D 3である<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

これらは同様の構造・機能を備えていたが、デハ3300形のD16装着車とBW 84-30-AA装着車で比較すると、後者の方が公称自重が0.32t軽かったことが記録されている。 |

|||

車体塗装は愛電標準のマルーン1色塗装を踏襲し<ref name="MCH2019-1_p146-147" />、側面幕板部には従来車各形式と同様に社紋をモチーフとした装飾塗装が施されているが<ref name="mei80th_p68-69" />{{Refnest|group="*"|[[愛知電気鉄道電6形電車|デハ1060形・デハ1066形(電6形)]]までの3扉車各形式では妻面中央窓上の幕板部に<ref name="mei80th_p59-60" />、デハ3080形・サハ2020形以降の2扉車では側面中央の幕板部にそれぞれ施されている<ref name="mei80th_p68-69" /><ref name="mei80th_p67" />。}}、デハ3080形・サハ2020形で実施された側面腰板部四隅の装飾塗装は省略された<ref name="mei80th_p68-69" /><ref name="mei80th_p67" />。 |

|||

なお、デハ3300形については、車体大型化に伴って自重が増大したにもかかわらず主電動機出力が電7形と同じに据え置かれた{{refnest|group="注釈"|一部の資料では最後の2両については125PS級電動機4基搭載となっていたとされるが、その搭載主電動機形式は明らかになっていない。また本形式の機器供出先となった3730系・3770系・3780系では、搭載主電動機としてこの125PS級電動機に該当する電動機は含まれておらず、全て100PS級のWH-556-J6かその国産スケッチ品であった。}}ことから、車軸軸受が原因の加速度抵抗の低減による加速性能の改善を狙ってか、当時最新のローラーベアリングを備えたD形台車を装着した車両が少なくとも1両(デハ3303{{refnest|group="注釈"|戦後1957年撮影の写真では、同車は通常の平軸受台車装着となっていたことが確認されている。}})あったことが、新造時にメーカーである日本車輛製造が撮影したカタログ写真<ref name="catalog-s5T-29"/>で判明している。 |

|||

デハ3300形およびデハ3600形は屋根部の神宮前寄り(下り側)の一端にパンタグラフ台座と歩み板(ランボード)を設置<ref name="NSBP1-1_p217" />、サハ2040形についても連結面に相当する神宮前寄りの一端にランボードを設置した<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。その他、計5基の通風器(ベンチレーター)を中央一列配置で設置し、その左右両脇にもランボードを設置している<ref name="NSBP1-1_p217" />。前照灯は250 [[ワット|W]]仕様の[[白熱電球|白熱灯]]型前照灯を1灯<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />、先頭部屋根上中央に取付ステーを介して設置した<ref name="MCH2019-1_p73-75" /><!--竣功時画像から当初は前照灯が窓下設置・非常設仕様であったとも思われるのですが、サハ2040形については当初から屋上常設だったことが書籍掲載の画像から判明しており、デハ3300形・デハ3600形についても愛電保有車両の前照灯屋上移設に関する設計認可申請でこの2形式のみ対象形式に含まれていないことからするとこちらも実際には就役当初から屋上設置だった可能性が否定できません。ここでは時期は明言せずに一般的に知られる形態を記すに留めます。-->。 |

|||

派生型として、本形式を16.5m級に短縮した形の知多鉄道(現在の河和線の前身)[[知多鉄道デハ910形電車|デハ910形]]がある。 |

|||

車内はデハ3080形・サハ2020形の仕様を踏襲したボックスシート構造の[[鉄道車両の座席#クロスシート(横座席)|固定クロスシート]]と[[鉄道車両の座席#ロングシート(縦座席)|ロングシート]]を組み合わせた[[鉄道車両の座席#セミクロスシート|セミクロスシート]]仕様である<ref name="NSBP1-1_p217" />。車端部と戸袋窓部にロングシートを、客用扉間の計8枚の側窓に相当する部分に固定クロスシートを左右5脚ずつ、それぞれ配置した<ref name="NSBP1-1_p217" />。デハ3080形・サハ2020形と比較すると車体長が延長された分左右1脚ずつ固定クロスシート区画が増加している<ref name="NSBP1-1_p217" /><ref name="NSBP1-1_p215" />。クロスシートの座席間隔(シートピッチ)は1,650 mm、前後座面長は540 mmとし<ref name="NSBP1-1_p217" />、当時の[[鉄道省]]における[[二等車|二等客車]](現在の[[グリーン車]]に相当)並みの居住性であったと評される<ref name="mei80th_p68-69" />。車両定員はデハ3300形が140人(座席56人)、デハ3600形およびサハ2040形が150人(座席60人)である<ref name="mei80th_p68-69" />。 |

|||

== 運用歴 == |

|||

[[File:Aiden Deha3300 Super Limited Express ASAHI.JPG|thumb|right|250px|超特急「あさひ」号]] |

|||

当初の目的どおり、愛電の特急・急行運用に投入される。[[1908年~1945年の国鉄ダイヤ改正|省線のダイヤ改正]]が1930年10月1日に実施される直前の9月20日には、[[単線]]と急曲線区間があり速度向上の妨げになっていた[[堀田駅 (名鉄)|堀田駅]]-笠寺駅(現・[[本笠寺駅]])間の線形改良と[[複線]]化が完成し、省線への対抗意識もあって神宮前駅-豊橋駅間の所要時間を特急60分・急行70分に短縮する。さらに特急のうちの1往復は、途中停車駅を特急と同じ堀田・新知立(後の[[東知立駅]]。1968年廃止)・[[東岡崎駅|東岡崎]]・[[伊奈駅|伊奈]]としながらも所要時間を3分短縮した57分とし、種別を「[[名鉄特急#超特急「あさひ」|超特急]]」にして'''「あさひ」'''と名づけられた。その先頭には、朝日と波をかたどった長方形の[[方向幕#ヘッドマーク|ヘッドマーク]]も取り付けられた。 |

|||

車内天井部の設計はデハ3080形・サハ2020形の天井中央部分のみを高くした二段屋根構造から段差のない丸屋根構造に変更された<ref name="NSBP1-1_p217" /><ref name="NSBP1-1_p215" />。天井中央部には白熱灯式照明器具を1両あたり6基一列配置し<ref name="NSBP1-1_p217" />、座席下部には電熱線式の車内暖房装置を備える<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />。また、車内[[つり革]]はロングシート部分にのみ設置されている<ref name="NSBP1-1_p217" />。 |

|||

1930年10月1日の改正で鉄道省は[[名古屋駅]]~豊橋駅間に同区間を70分で走破する[[準急列車]]を新設し、さらに「[[超特急]]」と称される特急「[[つばめ (列車)|燕]]」号を[[東京駅]]-[[神戸駅 (兵庫県)|神戸駅]]間で運転開始している。実際に愛電と競合したのは3往復設定された準急列車であるが、愛電は30~60分間隔で特急または急行を運行したため列車本数に関しては優位であった。なお[[1934年12月1日国鉄ダイヤ改正|1934年12月の改正]]で、この準急列車は消滅している。 |

|||

== 主要機器 == |

|||

1935年、愛電は押切町駅(現廃止、当時の名古屋[[ターミナル駅]])を拠点に名古屋の北西部へ路線を延ばしていた名岐鉄道と合併し、現在に至る'''名古屋鉄道'''(名鉄)が発足する。この際、「あさひ」号は所要時間60分の特急へ統合された。[[1941年]](昭和16年)には[[名古屋鉄道の車両形式#1941年改番|車両形式番号・称号の整理]]が行われ、デハ3300形は'''モ3300形'''(初代)、デハ3600形は'''モ3600形'''(初代)、サハ2040形は'''ク2040形'''となった。同時に塗装もダークグリーンへ塗り替えられている。 |

|||

{{Vertical_images_list |

|||

|幅= 220px |

|||

|寄せ= |

|||

| 1= Nippon Sharyo D16 bogie truck.jpg |

|||

| 2= (参考)日本車輌製造D16台車<br />画像は他社発注車両向けに新製されたもので、本項3形式の装着するD16台車とは軸受など各部の仕様が異なる。 |

|||

}} |

|||

{{See also|愛知電気鉄道電6形電車#主要機器}} |

|||

主要機器については[[愛知電気鉄道電6形電車|デハ1060形・デハ1066形(電6形)]]にて確立された愛電における標準仕様、100 [[馬力#仏馬力|PS]]級主電動機とHL制御装置の組み合わせを踏襲した<ref name="RP473_p171-172" />。 |

|||

制御装置は[[アメリカ合衆国|米国]]・[[ウェスティングハウス・エレクトリック]] (WH) 製のHL-272-G-6[[主制御器#電空単位スイッチ式|電空単位スイッチ式]][[主制御器#手動進段|間接手動進段制御]](HL制御)装置を採用する<ref name="RML187_p47" />。同時代、後に愛電と合併することとなる旧・名古屋鉄道(後の名岐鉄道)では既に大正年間より[[主制御器#電動カム軸接触器式|電動カム軸式]]の[[主制御器#自動進段|自動加速制御装置]]が主流となっていたが<ref name="MCH2019-1_p124-125" />、愛電では従来車との[[総括制御]]や直流1,500 Vという高電圧環境下における動作の信頼性の観点から<ref name="RML187_p35" />{{Refnest|group="*"|当時の旧・名古屋鉄道の保有電化路線は全線直流600 V仕様であった<ref name="MCH2019-1_p124-125" />。}}、本系列についてもHL制御仕様を踏襲したとされる<ref name="RML187_p35" />。[[力行]]制御段数は[[電気車の速度制御#直並列組合せ制御|直列]]5段・[[電気車の速度制御#直並列組合せ制御|並列]]4段の計9段で、[[電気車の速度制御#弱め界磁制御|弱め界磁制御]]機能は従来車と同じく持たない<ref name="RML187_p43" />。 |

|||

1941年に[[太平洋戦争]]が勃発すると、戦時体制下で輸送需要が増加したことから殆どの車両がロングシート化され、さらに[[空襲]]の被災によって1両(モ3301)が焼失し<ref name="RF597_p149"/>、終戦後には乗客の[[道徳]]荒廃もあって窓ガラスが殆ど失われた無残な姿になった。1947年にはク2040形が電装化され、モ3600形に統合されている。 |

|||

主電動機はWH製のWH-556-J6[[直巻整流子電動機|直流直巻電動機]](端子電圧750 V時定格出力100 PS≒74.6 kW・同定格回転数985 [[rpm (単位)|rpm]]<ref name="RP771_p174-175" />)を採用<ref name="RML187_p47" />{{Refnest|group="*"|設計認可時の公文書によればWH-556-J6とともに同機種の国内ライセンス生産機種である芝浦製作所SE-132Cも併用したとされるが<ref name="1928-no1897" />、名鉄継承後の[[1944年]](昭和19年)当時に作成された諸元表では後述する2両を除いて全車ともWH-556-J6で統一されている<ref name="MCH2019-1_p162" />。}}、[[歯車比]]3.045 (67:22) にて1両あたり4基、各軸に搭載する<ref name="RML187_p34" />。全界磁時定格牽引力は2,100 [[重量キログラム|kgf]]、同定格速度は51 [[キロメートル毎時|km/h]]である<ref name="RML187_p34" />。 |

|||

その後、1948年には600Vであった旧名岐鉄道線の電圧が旧愛電線と同じ1500Vに昇圧され、1944年に線路がつながっていた旧名岐鉄道名岐線と旧愛電豊橋線の新岐阜駅(現・[[名鉄岐阜駅]])-新名古屋駅(現・[[名鉄名古屋駅]])-神宮前駅-豊橋駅間が'''名古屋本線'''となり、両路線間の[[直通運転]]が開始された。モ3300形・モ3600形は、同年に登場した[[名鉄3800系電車|3800系]]などの強力車に本線の[[名鉄特急|特急運用]]を譲るが、比較的大型であったことから、名鉄のほぼ各線で特急・急行・普通列車用として広範に運用された。 |

|||

[[鉄道車両の台車|台車]]は従来車各形式が米国・[[ブリル]] (J.G.Brill) 製または米国・[[ボールドウィン・ロコモティブ・ワークス]] (BLW) 製の輸入品を採用していたのに対して<ref name="RP473_p171-172" />、本系列ではBLW製[[ボールドウィンA形台車]]を設計の基本に日本車輌製造が製造した形鋼組立形の[[鉄道車両の台車#イコライザー式|釣り合い梁式台車]]であるD16を全面採用した<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" /><ref name="NSBPT_p113" />{{Refnest|group="*"|台車形式については設計認可時の公文書をはじめ多くの資料にて「D16」とされているが<ref name="mei80th_p68-69" /><ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />、製造元である日本車輌製造は「最大心皿荷重16 tの台車をD16形式とする社内規定に厳密に従った場合、同16.5 tの台車はD18形式となる」旨解説し<ref name="NSBPT_p116" />、本系列の台車も「D18」であるとする<ref name="NSBPT_p113" />。}}。また、台車の軸受構造を従来の[[すべり軸受|平軸受(プレーンベアリング)]]仕様から[[イギリス|英国]]・ホフマン製<ref name="NSBPT_p113" />の[[転がり軸受|コロ軸受(ローラーベアリング)]]仕様に改良した点が特筆される<ref name="catalog-s5T-29" /><ref name="mei80th_p68-69" />。固定軸間距離は2,134 mm、車輪径は864 mmである<ref name="NSBPT_p113" />。 |

|||

1948年8月に発生した太田川車庫の火災によりモ3301・3304(いずれも初代)が車体を焼失し、その主要機器を流用して[[名鉄モ3750形電車|モ3750形]]が製造された。1950年にはク2040形を改造したモ3600形を'''モ3610形'''と改番し、さらに1952年にはモ3600形・モ3610形共に'''モ3350形'''と再改番された。その間、1951年10月にはモ3305・3306をモ3301・3304(いずれも2代)と改番し空番を埋めている。 |

|||

制動装置は米国・[[ウェスティングハウス・エア・ブレーキ]] (WABCO) 製のM-2-B三動弁を用いた制御管式[[自動空気ブレーキ]]仕様である<ref name="RML187_p47" />。デハ3300形・デハ3600形の制動装置はAMM、サハ2040形の制動装置はACMとそれぞれ呼称された<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />。また、全車とも自動空気ブレーキと[[直通ブレーキ]]との切り替え機能を備える<ref name="RML187_p47" />。 |

|||

しかし車体が老朽化・陳腐化したこともあり、1965年にはモ3350形5両が電装解除されて、制御車の'''ク2340形'''となっている。捻出された電装品・台車等は冷房付の車体新造車[[名鉄3700系電車 (2代)|3780系]]に転用された。そして1966年には[[名鉄3700系電車 (2代)|3730系・3770系・3780系]]などに置き換えられ、全車が名鉄での運用を終えた。 |

|||

その他、連結器はシャロン式下作用型の[[連結器#自動連結器|自動連結器]]を各車両の前後端部に装着し<ref name="1928-no1897" /><ref name="1929-no2327" />、電動空気圧縮機 (CP) はWH製DH-25を、集電装置は同じくWH製の[[集電装置#菱形|菱形パンタグラフ]]S-514-Aを、いずれもデハ3300形・デハ3600形へ1両あたり1基搭載した<ref name="1928-no1897" />。 |

|||

== 他私鉄譲渡 == |

|||

モ3300形・モ3350形・ク2340形はその後、名鉄系列の中小私鉄であった[[豊橋鉄道]]・大井川鉄道(現・[[大井川鐵道]])・[[北陸鉄道]]へ譲渡され、それら私鉄に残存していた小形旧車両を置き換えて運用された。概要を記す。 |

|||

== 運用 == |

|||

=== 運用開始 === |

|||

豊橋鉄道では[[豊橋鉄道渥美線|渥美線]]用として1967年からモ3350形・ク2340形が2両ずつの計4両投入され、足回りは国鉄[[飯田線]]旧型車クモハ14形の[[廃車 (鉄道)|廃車]]部品に取り替えられた。モ3350形は'''モ1800形'''(初代)モ1801・1802(初代)、ク2340形は再電装化され'''モ1850形'''(初代)モ1851・1852と改番された。4個モーターでは自重が40tを超え、当時の線路の軸重制限に掛かるため、各車2個モーターとした(2年後名鉄3800系を譲受したモ1720形・モ1770形も同じ方式)。扉ステップが撤去され塗色変更と合わせて幾分軽快な外観となった。モ1800形-モ1850形の2両編成で組成され、パンタグラフは2両とも固定連結側に搭載された。1981年・1982年には3扉化改造と前面非貫通化が施されて、1997年の渥美線架線電圧1500V昇圧まで使用された。 |

|||

{{Vertical_images_list |

|||

|幅= 220px |

|||

|寄せ= |

|||

| 1= Aiden Deha3300 Super Limited Express ASAHI.JPG |

|||

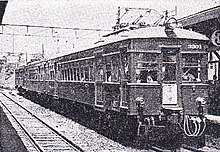

| 2= 超特急「あさひ」に充当されるデハ3600形・サハ2040形 |

|||

}} |

|||

愛電は1927年(昭和2年)6月1日の豊橋線全線開通に際して神宮前 - 豊橋(当時は「吉田駅」)間に毎時1本の急行を設定、さらにうち1往復を途中[[東岡崎駅|東岡崎]]・[[伊奈駅|伊奈]]の2駅のみ停車とした[[名鉄特急#愛知電気鉄道|特急]]とした<ref name="mei1961_p173-175" />。急行の所要時分は72分、特急の所要時分は63分と、競合路線である[[鉄道省]](省線)[[東海道本線]]の列車における[[熱田駅|熱田]] - 豊橋間の所要時分が110分であったことと比較して大幅な時間短縮を実現した<ref name="mei1961_p173-175" />。本系列はデハ3080形・サハ2020形とともに主にこの特急・急行運用に充当された<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

本系列導入と前後して、愛電は豊橋線全区間の中でも最初期に「[[愛知電気鉄道#経営再建と有松線の開通|有松線]]」として開通した区間に相当する神宮前 - 東笠寺間の複線化および路線改良工事に着手した<ref name="mei1961_p180-181" />。この区間は[[単線]]かつ多数の急曲線が存在し、[[ダイヤグラム|運行ダイヤ]]編成上の制約の要因となっていた<ref name="mei1961_p180-181" />。工事は1930年(昭和5年)7月に完成<ref name="mei1961_p180-181" />、豊橋線は神宮前 - [[堀田駅 (名鉄)|堀田]]間および笠寺(現・[[本笠寺駅|本笠寺]]) - 東笠寺間の2区間を除いて複線化され、急曲線が解消されたことによって運行列車の更なる速達化が可能となった<ref name="mei1961_p180-181" />。同年9月20日に実施されたダイヤ改正では神宮前 - 豊橋間の特急の所要時分を60分、急行の所要時分を70分と従来より2 - 3分短縮し<ref name="mei1961_p180-181" />、さらに1日3往復設定された特急のうちの1往復は、途中停車駅を特急と同一としながらも所要時分を3分短縮した57分運転とする速達列車とした<ref name="mei1961_p180-181" />。この速達列車は種別を「[[名鉄特急#超特急「あさひ」|超特急]]」と称し、'''「あさひ」'''の列車愛称が与えられた<ref name="mei1961_p180-181" />。「あさひ」運用には本系列が専従し<ref name="MCH2019-1_p73-75" /><ref name="PRC11_p99" />、運用時には朝日と波をかたどった長方形の[[方向幕#ヘッドマーク|大型ヘッドマーク]]が前面に掲出された<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。中でもデハ3300形3302は「あさひ」専用車両に指定され<ref name="RML187_p33-34" /><ref name="RP64_p33-34" />、独特な音色の専用[[警笛]](タイフォン)を装備していたと伝えられている<ref name="RP64_p33-34" />。 |

|||

=== 台車交換・改造 === |

|||

前述の通り当初は本系列全車ともコロ軸受仕様のD16台車を装着したが、デハ3300形3306およびデハ3600形3600 - 3603の計5両は、1929年(昭和4年)5月30日付設計変更申請<ref name="1929-no2728" />、同年9月14日付竣功届出にて<ref name="1929-no7912" />BLW製の形鋼組立形釣り合い梁式台車BW 84-30-AAへ交換された<ref name="1929-no2728" />。<!--BW 84-30-AAは日本に多数が輸入されたBLW製電車用台車の中でも最後に来着した機種で、D16を含む日本車輌製造製D形台車シリーズのコピー元となったボールドウィンA形の改良強化機種に当たるAA形として、確認されている範囲で日本に輸入された唯一の機種でもあった。 ←必要な記述であるとは思うのですが、残念ながら出典不明のため一旦コメントアウトします-->BW 84-30-AAは固定軸間距離2,134 mmの設計はD16と共通ながら、車輪径は914 mmと大径化され<ref name="1929-no2728" />、また軸受構造は平軸受仕様に変更された<ref name="1929-no2728" />。車輪の大径化に伴って連結器中心高に相違が発生しないようBW 84-30-AA装着車両の台車側受の上下寸法をD16装着車両より25 mm縮小したほか<ref name="1929-no2728" />、BW 84-30-AA装着車両はD16装着車両と比較して公称自重が0.32 [[トン|t]]軽量化されている<ref name="MCH2019-1_p162" />。なお、名鉄継承後の1944年(昭和19年)当時に作成された諸元表ではBW 84-30-AA装着車両についてもD16装着車両と同じく車輪径864 mmで統一されている<ref name="MCH2019-1_p162" />。 |

|||

さらにデハ3300形3300 - 3304およびサハ2040形2040 - 2044についても翌1930年(昭和5年)10月31日付認可でD16台車のまま軸受部の改造<!--状況から平軸受化改造であることは間違いないと思われますが、典拠とした公文書内では「車軸並ニ車軸軸受設計変更工事」とのみ記されているのでこのような表現に留めます。-->が施工され<ref name="1930-no3484" /><ref name="1932-no290" />、デハ3300 - デハ3304は[[1931年]](昭和6年)4月25日付竣功届出<ref name="1930-no3484" />、サハ2040 - サハ2044は[[1932年]](昭和7年)1月12日付竣功届出にて<ref name="1932-no290" />、それぞれ落成した。 |

|||

=== 名鉄継承後 === |

|||

1935年(昭和10年)8月1日付で愛電は旧・名古屋鉄道改め名岐鉄道と対等合併し、現・名古屋鉄道(名鉄)が発足<ref name="mei1961_p201-202" />、デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形は原形式・原番号のまま名鉄へ継承された<ref name="MCH2019-1_p124-125" />。また合併後、愛電由来の各路線は「東部線<ref name="RP771_p14-15" />」、名岐鉄道由来の各路線は「西部線<ref name="RP771_p14-15" />」とそれぞれ総称されるようになり<ref name="RP771_p14-15" />、本系列は引き続き東部線の主力車両として運用された<ref name="RP64_p33-34" />。 |

|||

[[1941年]](昭和16年)に実施された[[名古屋鉄道の車両形式#1941年改番|形式称号・車種記号改定]]に際しては、車種記号が愛電流儀の「デハ」「サハ」から名鉄流儀の「モ」「ク」へ変更された<ref name="MCH2019-1_p124-125" />。デハ3300形は'''モ3300形'''(初代)3301 - 3306、デハ3600形は'''モ3600形'''(初代)3601 - 3604、サハ2040形は'''ク2040形'''2041 - 2045とそれぞれ形式称号・記号番号を改め、同時に車番のゼロ起番を廃する目的で改番も実施された<ref name="RP248_p65" />。その後[[1942年]](昭和17年)頃より車体塗装のダークグリーン一色塗装への変更<ref name="MCH2019-1_p146-147" />、および[[太平洋戦争]]激化に伴う[[戦時体制]]への移行による旅客増に対応する目的での車内座席のオールロングシート化改造が順次実施された<ref name="RP370_p150" />。 |

|||

また、1944年(昭和19年)当時の諸元表によると、モ3305・モ3306の2両は当時米国・[[ゼネラル・エレクトリック]] (GE) 製のGE-244直流直巻電動機(端子電圧750 V時定格出力125 PS≒95 kW)を搭載していたと記録されている<ref name="MCH2019-1_p162" />。歯車比は2.36 (59:25) と、同じく当時GE-244を搭載した[[三河鉄道デ400形電車|モ3100形]]の歯車比3.20 (64:20) <ref name="MCH2019-1_p161" />と比較すると大幅に高速寄り(ハイギヤード)の設定がなされていた<ref name="MCH2019-1_p162" />。ただし、戦後の[[1952年]](昭和27年)当時の諸元表では同2両も他車と同様WH-556-J6搭載・歯車比3.045 (67:22) と記録されている<ref name="RML187_p47" />。 |

|||

戦時中にはモ3300形3302とモ3600形3603の2両が空襲によって被災し、いずれも後に修復されて運用に復帰した<ref name="RP248_p65" /><ref name="RML187_p33-34" />。修復工事に際してモ3603は方向転換が実施され、ク2040形と同じく豊橋向きに運転台を備える車両となった<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

=== 戦後の動向 === |

|||

{{Vertical_images_list |

|||

|幅= 220px |

|||

|寄せ= |

|||

| 1= Meitetsu mo 3301 kanayamabashi.jpg |

|||

| 2= 金山橋(現・金山)に停車するモ3300形3301(2代、元愛電デハ3305) |

|||

}} |

|||

愛電由来の東部線と名岐由来の西部線は当初路線が繋がっておらず、これを接続する「東西連絡線」建設計画が現・名鉄発足当時より存在した<ref name="mei1961_p209" />。1944年(昭和19年)9月1日には西部線が新名古屋(現・[[名鉄名古屋駅|名鉄名古屋]])を経由して神宮前まで延伸され、東西両路線が接続された<ref name="mei1961_p251-253" />。この段階では懸案であった西部線の架線電圧を従来の直流600 Vから東部線幹線区間と同一の直流1,500 Vに昇圧する工事が太平洋戦争激化による資材不足のため完成の見通しが立たず<ref name="mei1961_p251-253" />、運行系統は金山橋(現・[[金山駅 (愛知県)|金山]])を境界駅として東西に二分されていた<ref name="mei1961_p251-253" />{{Refnest|group="*"|正確には東部線豊橋 - 金山橋間・西部線新岐阜 - 新名古屋間の2系統と、両系統を結ぶ金山橋 - 新名古屋間の区間運用の計3系統で運行された<ref name="mei1961_p251-253" />。}}。昇圧工事は太平洋戦争終戦後の1948年(昭和23年)5月12日に完成<ref name="mei1961_p776" />、同年5月16日より西部線・東部線の新岐阜(現・[[名鉄岐阜駅|名鉄岐阜]]) - 新名古屋 - 神宮前 - 豊橋間が「[[名鉄名古屋本線|名古屋本線]]」として運行系統が一本化され、東西直通運転が開始された<ref name="mei1961_p339-341" />。 |

|||

この架線電圧昇圧に際して不足する1,500 V仕様の電動車を補充する目的で<ref name="MCH2019-1_p73-75" />、直通運転開始前年の[[1947年]](昭和22年)にク2040形全車を対象にモ3300形・モ3600形と同一の主要機器で電装する制御電動車化改造が施工された<ref name="MCH2019-1_p73-75" />。改造後はモ3600形に編入されて旧番順にモ3605 - モ3610と記号番号を改めたのち<ref name="RP248_p65" />、モ3601 - モ3604とは台車および制御装置が異なっていたことから[[1950年]](昭和25年)に別形式に区分され<ref name="RP64_p33-34" />{{Refnest|group="*"|台車は落成以来のD16を装着し、制御装置は他車と同じくHL制御装置ながら[[三菱電機]]CB-231-10を搭載した<ref name="RP64_p33-34" /><ref name="RML187_p35-36" />。}}、'''モ3610形'''3611 - 3615の形式・記号番号が付与された<ref name="RP248_p65" />。なお、同5両は制御電動車化に際して落成以来の屋根上ランボードなどを生かす形でパンタグラフを連結面寄りに搭載した点が特徴であったが<ref name="RP248_p65" />、これは後年モ3601 - モ3604と同じく先頭寄りに移設されている<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

前後して、1948年(昭和23年)8月に発生した[[太田川駅#太田川検車区|太田川車庫]]火災においてモ3300形3301・3304(いずれも初代)がモ910形914(旧知多デハ910形)とともに被災焼失した<ref name="RP248_p65" /><ref name="RP370_p151" />。復旧に際して焼損した旧車体は廃棄され、当時の最新型車両であった[[通勤形車両 (鉄道)#4ドア電車の普及と運輸省規格形電車|運輸省規格形車両]]の[[名鉄3800系電車|3800系]]と同一の車体を新製<ref name="RP556_p21-22" />、復旧後は[[名鉄モ3750形電車|モ3750形]]と別形式に区分された<ref name="RP556_p21-22" />。その後[[1951年]](昭和26年)10月にモ3305・モ3306を旧番順にモ3301・モ3304(いずれも2代)と改番、空番を解消した<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

[[1952年]](昭和27年)9月に実施された形式称号改定にて<ref name="RP246_p81-82" />、モ3600形3601 - 3604(形式・車番とも初代)は[[名鉄モ3350形電車 (初代)|モ3350形]]3351 - 3354(形式・車番とも初代)と形式・記号番号を交換する形で<ref name="RP246_p81-82" />'''モ3350形'''3351 - 3354(形式・車番とも2代)となった<ref name="RP248_p65" />。同時にモ3610形全車を再びモ3350形へ編入し、旧番順にモ3355 - モ3359と記号番号を改めている<ref name="RP64_p33-34" />。 |

|||

後年の本系列は新型車両の導入に伴って他のHL車各形式と同様に名古屋本線における運用から順次撤退<ref name="RP370_p151" />、モ910形・モ3200形・[[名鉄ク2080形電車|ク2080形]]などと2 - 3両編成を組成して主に常滑線・[[名鉄河和線|河和線]]にて運用された<ref name="RP120_p33" />。編成は固定されておらず流動的であったが、一例として[[1961年]](昭和36年)7月当時の編成を以下に示す(編成表左側が豊橋寄り)<ref name="RP120_p33" />。 |

|||

* モ3302-モ3303-ク2081 |

|||

* モ3355-モ3356-モ3351 |

|||

* モ3357-モ3358-モ3352 |

|||

* モ3359-モ3304-モ3354 |

|||

* モ917-モ3353-ク2082 |

|||

以上3両編成5本に加えて、モ3301(2代)は増結用車として運用された<ref name="RP120_p33" />。また[[1957年]](昭和32年)より[[名鉄三河線|三河線]]などの支線区における運用車両の体質改善を目的としてHL制御の車体更新車[[名鉄3700系電車 (2代)|3700系(2代)]]が導入されると<ref name="RML187_p24-28" />、制御方式が共通する本系列は3700系(2代)とも併結して運用された<ref name="JTBC-R131_p89" />。 |

|||

=== 退役 === |

|||

前述した3700系(2代)の新造に際しては木造車体のHL車が種車に選定されていたが<ref name="RML187_p24-28" />、[[1964年]](昭和39年)より導入された3700系(2代)の改良版である3730系からは半鋼製車体のHL車も種車に選定されるようになった<ref name="RML187_p38-39" />。当時既に新製から35年以上を経過して台枠部分や側柱、腰板部を中心とした外板など車体各部の経年劣化が進行していた本系列<ref name="RML187_p33-34" /><ref name="RML187_p35-36" />もまた、[[1965年]](昭和40年)より3730系の増備に際してその主要機器を提供することとなった<ref name="RML187_p33-34" /><ref name="RML187_p35-36" />。 |

|||

まず1965年(昭和40年)中にモ3350形3351・3352・3354 - 3356の5両が台車を含む主要機器を供出<ref name="RP248_p65" />、廃車発生品や従来車からの振り替えで発生した台車・機器を転用して制御車化され、'''ク2340形'''2341 - 2345と形式・記号番号を改めた<ref name="RP248_p65" /><ref name="RML187_p35-36" />。そして翌[[1966年]](昭和41年)より導入されたHL更新車の最終増備形式である[[名鉄3780系電車|3780系]]へ主要機器を提供するため<ref name="RML187_p39-41" />{{Refnest|group="*"|運用最晩年のモ3300形・モ3350形は3730系新製に際しての他形式との振り替えによって主電動機が三菱電機MB-98-Aに変更されていた<ref name="RML187_p39-41" />。MB-98-AはWH-556-J6の国内ライセンス生産機種とされるが<ref name="RP771_p174-175" />、定格出力こそ74.6 kWと同一ながら定格回転数は890 rpmに留まる、WH-556-J6と比較して性能的に見劣りする機種であった<ref name="RP771_p174-175" />。冷房装置搭載などによる車体重量増加とそれに伴う主電動機への負荷増が見込まれた3780系への主要機器供出に際しては、両形式より供出されたMB-98-Aを3700系(2代)へ転用<ref name="RML187_p39-41" />、捻出したWH-556-J6に転がり抵抗低減目的で電機子軸のコロ軸受化改造を施工し型番をWH-556-JR6へ変更した上で3780系へ搭載する玉突き転用が実施されている<ref name="RML187_p39-41" />。}}、同年9月30日付でモ3300形3302・3304(2代)およびク2340形2344の計3両が<ref name="PRC11_p179" />、同年11月24日付でモ3350形3353・3358およびク2340形2341 - 2343・2345の計6両が<ref name="PRC11_p179" />それぞれ除籍され、この段階でク2340形はわずか1年で形式消滅した<ref name="RP248_p65" />。最後まで残存した4両、モ3300形3301(2代)・3303およびモ3350形3357・3359についても翌[[1967年]](昭和42年)1月9日付で除籍され<ref name="PRC11_p179" />、愛電デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形として導入された車両群は全車名鉄における運用を終了した<ref name="RP248_p65" />。 |

|||

== 地方私鉄への譲渡 == |

|||

本系列は廃車後も解体処分されることなく、全車が名鉄系列の地方私鉄事業者であった大井川鉄道(現・[[大井川鐵道]])・[[北陸鉄道]]・[[豊橋鉄道]]の各社へ譲渡された<ref name="RP248_p65" />。内訳は大井川鉄道向けに2両<ref name="PRC14_p61" /><ref name="PRC14_p108-109" />、北陸鉄道向けに7両<ref name="PRCT3-208_p213-214" />、豊橋鉄道向けに4両である<ref name="PRCT3-157_p162" />。いずれも台車を含む主要機器を3730系・3780系の新造に際して供出しているため車体のみの譲渡となり<ref name="RP248_p65" />、譲渡先にて用意された台車・主要機器と組み合わされて竣功している<ref name="PRC14_p61" /><ref name="PRC14_p108-109" /><ref name="PRCT3-208_p213-214" /><ref name="RP473_p177" />。 |

|||

=== 大井川鉄道 === |

=== 大井川鉄道 === |

||

{{Main|大井川鉄道モハ300形電車#309系(モハ309・クハ508)}} |

|||

大井川鉄道ではモ3300形とモ3350形が1両ずつ投入され、足回りの国鉄型への交換が行われたうえで、モ3350形は電装が外されてそれぞれ'''モ302形'''・'''ク508形'''とされた。その際、前面の貫通扉が埋められている。[[大井川鐵道大井川本線|大井川本線]]で運用され、同社の有料急行「すまた」号にも使用されたが、1980年に後継車両投入で廃車となった。 |

|||

モ3300形3302・モ3350形3359の2両が1967年(昭和42年)6月に譲渡され<ref name="PRC14_p108-109" />、モ3302は両運転台構造の制御電動車'''モハ300形'''302(2代)として、モ3359は制御車'''クハ500形'''508としてそれぞれ導入された<ref name="PRC14_p61" /><ref name="PRC14_p108-109" />。整備はクハ508が先行し、[[豊川鉄道・鳳来寺鉄道・田口鉄道の電車#モハ10形|モハ200形]]201の台車などを転用して竣功した<ref name="PRC14_p108-109" />。またモハ302(2代)は[[国鉄デハ33500系電車#モハ1形の淘汰|モハ302(初代)]]より台車・主要機器を流用し、当初は記号番号を継承して竣功、のち名義変更手続きにより書類上[[1970年]](昭和45年)2月自社工場新製の車両として新たにモハ309の記号番号が付与された<ref name="PRC14_p61" />。 |

|||

導入後はモハ309・クハ508の2両で半固定編成を組成し、[[1971年]](昭和46年)3月にはモハ309・クハ508とも車内座席を全席バス用の小形クロスシートに交換、[[鉄道車両の座席#集団見合型・集団離反型|集団離反型]]に配置してオールクロスシート仕様に改造された<ref name="PRC14_p61" /><ref name="PRC14_p108-109" />。 |

|||

その後、クハ508は[[1980年]](昭和55年)12月22日付で除籍された<ref name="PRC14_p161" />。編成相手を失ったモハ309は両運転台構造であることを生かして予備車として残存したものの<ref name="PRC14_p61" />、程なく[[千頭駅]]構内で長期間休車となったのち、[[1986年]](昭和61年)7月14日付で除籍された<ref name="RP652_p225" />。 |

|||

=== 北陸鉄道 === |

=== 北陸鉄道 === |

||

{{Main|北陸鉄道モハ3770形電車}} |

|||

1966年(昭和41年)から翌[[1967年]](昭和42年)にモ3300形3両とモ3350形1両、ク2340形3両の計7両が譲渡された。主要機器については北陸鉄道で廃車となった旧型車両のものを転用している。形式・番号は'''モハ3770形'''3771 - 3773、'''クハ1720形'''1721 - 1724と改められた。大型であるため同社の朝ラッシュ時における急行・[[準急列車|準急]]運用で威力を発揮したが、新型車両の導入に伴い[[1990年]](平成2年)に廃車となった。 |

|||

1966年(昭和41年)から翌1967年(昭和42年)にかけて、モ3300形3301・3303・3304、モ3350形3353、ク2340形2341・2342・2344の計7両が順次譲渡された<ref name="RP473_p181-182" />。モ3300形は[[伊那電気鉄道の電車#デ120形|モハ3100形・モハ3150形]]より台車・主要機器を転用して制御電動車'''モハ3770形'''3771 - 3773(元モ3304・モ3303・モ3301)として<ref name="PRCT3-208_p213-214" />{{Refnest|group="*"|モハ3100形・モハ3150形とも[[伊那電気鉄道]]が導入した旧デ120形を出自とする車両形式であり<ref name="PRCT3-208_p212" />、モハ3100形からの転用分(モハ3773へ搭載)については、正確には同形式の電装解除による制御車化で発生した主要機器を自社工場製の[[電気機関車]]である[[温泉電軌デワ18形電車|ED31形]]へ転用していたものを、モハ3770形導入に際して再転用したものである<ref name="PRCT3-208_p213-214" />。}}、モ3350形・ク2340形についても従来車より転用した機器・台車を装備して制御車'''クハ1720形'''1721 - 1724(元ク2344・モ3353・ク2341・ク2342)としてそれぞれ導入<ref name="PRCT3-208_p213-214" />、全車とも[[北陸鉄道石川線|石川総線]]へ配属された<ref name="RML231_p43-44" />。 |

|||

{{main|北陸鉄道モハ3770形電車}} |

|||

石川総線所属車両では最大となる大型車体を生かして特に朝夕ラッシュ時の輸送に重用された<ref name="PRCT3-208_p213-214" />。導入後間もない[[1969年]](昭和44年)12月にモハ3771が踏切事故で被災大破<ref name="LPR30-50-16_p194-195" />、復旧されることなく1971年(昭和46年)に廃車となり<ref name="LPR30-50-16_p194-195" />、その後[[1986年]](昭和61年)にクハ1724が脱線事故で<ref name="RP473_p181-182" />、翌[[1987年]](昭和62年)にクハ1722が[[北陸鉄道金名線|金名線]]廃止に伴う運用車両減少によってそれぞれ廃車となった<ref name="RML231_p43-44" />。残るモハ3772・モハ3773・クハ1721・クハ1723は[[東急7000系電車 (初代)|東急7000系]]([[北陸鉄道7000系電車|北鉄7000系]])導入による石川線所属車両の一斉代替まで運用され<ref name="RML231_p43-44" />、4両とも[[1990年]]([[平成]]2年)12月30日付で除籍された<ref name="RP701_p87" />。 |

|||

=== 豊橋鉄道 === |

|||

{{Main|豊橋鉄道1800系電車 (初代)}} |

|||

モ3350形3357・3358、ク2340形2343・2345の計4両が1967年(昭和42年)4月26日付認可で譲渡され<ref name="PRCT3-157_p162" />、制御電動車'''モ1800形'''1801・1802(形式・記号番号とも初代、元モ3358・モ3357)および制御電動車'''モ1850形'''1851・1852(形式称号は初代、元ク2345・ク2343)として導入された<ref name="PRCT3-157_p162" />。導入に際しては別途[[日本国有鉄道]](国鉄)より廃車となった[[国鉄32系電車|クモハ14形]]の主要機器の払い下げを受け<ref name="RP473_p177" />、同4両の車体と組み合わせてモ1800形およびモ1850形を末尾同番号の車両同士で組成した2両編成2本に再編した<ref name="PRCT3-157_p162" /><ref name="RP461_p103" />。その際、導入先となる[[豊橋鉄道渥美線|渥美線]]の軸重制限の都合から通常1両あたり4基搭載する主電動機を編成内の2両に分散配置し、1両あたり2基搭載の全電動車編成とした<ref name="PRCT3-157_p162" /><ref name="RP461_p107" />。 |

|||

導入当時は渥美線の在籍車両中最も収容力の高い車両として重用された<ref name="PRCT3-157_p162" />。その後側面客用扉増設による3扉化改造を施工され<ref name="JTBC-R33-2_p65" />、平成年代に至るまで主力車両として運用されたが、渥美線の架線電圧1,500 V昇圧とそれに伴う[[名鉄7300系電車|名鉄7300系]]導入によって他形式同様に代替されることとなった<ref name="RP639_p38-40" /><ref name="RP660_p125" />。愛電デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形に属する車両群の中では最後の現役車両であったモ1801-モ1851・モ1802-モ1852も昇圧前日の[[1997年]](平成9年)7月1日限りで運用を離脱<ref name="RP660_p89" />、同年9月30日付で従来車各形式とともに除籍された<ref name="RP660_p89" /><ref name="JTBC-R33-2_p168-169" />。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

=== 注釈 === |

||

{{Reflist|group=" |

{{Reflist|group="*"}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist|2|refs= |

{{Reflist|2|refs= |

||

<ref name="1927-no8527">[[#1927-no8527|「監督局 許第8527号 車輌竣功図表訂正ノ件 昭和2年11月24日」]]</ref> |

|||

<ref name="1928-no1897">[[#1928-no1897|「監督局 第1897号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和3年6月14日」]]</ref> |

|||

<ref name="1928-no5769">[[#1928-no5769|「監督局 許第5769号 電動客車竣功ノ件 昭和3年7月26日」]]</ref> |

|||

<ref name="1928-no194">[[#1928-no194|「監督局 許第194号 電動客車竣功ノ件 昭和4年1月11日」]]</ref> |

|||

<ref name="1929-no2327">[[#1929-no2327|「監督局 第2327号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和4年7月10日」]]</ref> |

|||

<ref name="1929-no6030">[[#1929-no6030|「監督局 許第6030号 客車竣功ノ件 昭和4年7月19日」]]</ref> |

|||

<ref name="1929-no2728">[[#1929-no2728|「監督局 第2728号 愛知電気鉄道客車設計変更ノ件 昭和4年8月22日」]]</ref> |

|||

<ref name="1929-no7912">[[#1929-no7912|「監督局 許第7912号 車輌竣功ノ件 昭和4年9月16日」]]</ref> |

|||

<ref name="1930-no3484">[[#1930-no3484|「監督局 許第3484号 車輌竣功ノ件 昭和6年4月27日」]]</ref> |

|||

<ref name="1932-no290">[[#1932-no290|「監督局 許第290号 車輌竣功ノ件 昭和7年1月13日」]]</ref> |

|||

<ref name="catalog-s5T-29">[[#catalog-s5T|『日本車輛製品案内 昭和5年(NSK型トラック)』 p.29]]</ref> |

<ref name="catalog-s5T-29">[[#catalog-s5T|『日本車輛製品案内 昭和5年(NSK型トラック)』 p.29]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="mei1961_p173-175">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 pp.173 - 175]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="mei1961_p180-181">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 pp.180 - 181]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="mei1961_p201-202">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 pp.201 - 202]]</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="mei1961_p209">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 p.209]]</ref> |

||

<ref name="mei1961_p251-253">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 pp.251 - 253]]</ref> |

|||

<ref name="mei1961_p339-341">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 pp.339 - 341]]</ref> |

|||

<ref name="mei1961_p776">[[#mei1961|『名古屋鉄道社史』 p.776]]</ref> |

|||

<ref name="mei80th_p59-60">[[#mei80th|『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 pp.59 - 60]]</ref> |

|||

<ref name="mei80th_p67">[[#mei80th|『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 p.67]]</ref> |

|||

<ref name="mei80th_p68-69">[[#mei80th|『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 pp.68 - 69]]</ref> |

|||

<ref name="PRCT3-157_p162">[[#PRCT3-157|「私鉄車両めぐり (86) 豊橋鉄道渥美線」 p.162]]</ref> |

|||

<ref name="PRCT3-208_p212">[[#PRCT3-208|「私鉄車両めぐり (77) 北陸鉄道 1」 p.212]]</ref> |

|||

<ref name="PRCT3-208_p213-214">[[#PRCT3-208|「私鉄車両めぐり (77) 北陸鉄道 1」 pp.213 - 214]]</ref> |

|||

<ref name="PRC11_p99">[[#PRC11|『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 p.99]]</ref> |

|||

<ref name="PRC11_p179">[[#PRC11|『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 p.179]]</ref> |

|||

<ref name="PRC14_p61">[[#PRC14|『私鉄の車両14 大井川鉄道』 p.61]]</ref> |

|||

<ref name="PRC14_p108-109">[[#PRC14|『私鉄の車両14 大井川鉄道』 pp.108 - 109]]</ref> |

|||

<ref name="PRC14_p161">[[#PRC14|『私鉄の車両14 大井川鉄道』 p.161]]</ref> |

|||

<ref name="NSBP1-1_p215">[[#NSBP1-1|『日車の車輌史 図面集-戦前私鉄編 上』 p.215]]</ref> |

|||

<ref name="NSBP1-1_p217">[[#NSBP1-1|『日車の車輌史 図面集-戦前私鉄編 上』 p.217]]</ref> |

|||

<ref name="NSBPT_p113">[[#NSBPT|『日車の車輌史 写真・図面集 - 台車編』 p.113]]</ref> |

|||

<ref name="NSBPT_p116">[[#NSBPT|『日車の車輌史 写真・図面集 - 台車編』 p.116]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R33-2_p65">[[#JTBC-R33-2|『ローカル私鉄車輌20年 西日本編』 p.65]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R33-2_p168-169">[[#JTBC-R33-2|『ローカル私鉄車輌20年 西日本編』 pp.168 - 169]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R131_p89">[[#JTBC-R131|『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.89]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p24-28">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.24 - 28]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p33-34">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.33 - 34]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p34">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.34]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p35">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.35]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p35-36">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.35 - 36]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p38-39">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.38 - 39]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p39-41">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.39 - 41]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p43">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.43]]</ref> |

|||

<ref name="RML187_p47">[[#RML187|『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.47]]</ref> |

|||

<ref name="RML231_p43-44">[[#RML231|『北陸鉄道金名線』 pp.43 - 44]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p62-75">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.62 - 75]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p73-75">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.73 - 75]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p77">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.77]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p82">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.82]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p124-125">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.124 - 125]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p146-147">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.146 - 147]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p161">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.161]]</ref> |

|||

<ref name="MCH2019-1_p162">[[#MCH2019-1|『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.162]]</ref> |

|||

<ref name="LPR30-50-16_p194-195">[[#LPR30-50-16|『昭和30年代 - 50年代の地方私鉄を歩く16』 pp.194 - 195]]</ref> |

|||

<ref name="RP64_p33-34">[[#RP64_p33-37|「私鉄車両めぐり (27) 名古屋鉄道 2」 (1956) pp.33 - 34]]</ref> |

|||

<ref name="RP120_p33">[[#RP120_p32-39|「私鉄車両めぐり (46) 名古屋鉄道 補遺」 (1961) p.33]]</ref> |

|||

<ref name="RP246_p81-82">[[#RP246_p77-84|「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 1」 (1971) pp.81 - 82]]</ref> |

|||

<ref name="RP248_p65">[[#RP248_p60-65|「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 3」 (1971) p.65]]</ref> |

|||

<ref name="RP370_p150">[[#RP370_p149-153|「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 (1979) p.150]]</ref> |

|||

<ref name="RP370_p151">[[#RP370_p149-153|「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 (1979) p.151]]</ref> |

|||

<ref name="RP461_p103">[[#RP461_p101-108|「中京・北陸地方のローカル私鉄 現況1 豊橋鉄道」 (1986) p.103]]</ref> |

|||

<ref name="RP461_p107">[[#RP461_p101-108|「中京・北陸地方のローカル私鉄 現況1 豊橋鉄道」 (1986) p.107]]</ref> |

|||

<ref name="RP473_p171-172">[[#RP473_p166-176|「名古屋鉄道の車両前史 現在の名鉄を構成した各社の車両」 (1986) pp.171 - 172]]</ref> |

|||

<ref name="RP473_p177">[[#RP473_p177-184|「他社で働く元・名鉄の車両たち」 (1986) p.177]]</ref> |

|||

<ref name="RP556_p21-22">[[#RP556_p16-23|「名古屋鉄道にみる車体更新車の興味」 (1992) pp.21 - 22]]</ref> |

|||

<ref name="RP473_p181-182">[[#RP473_p177-184|「他社で働く元・名鉄の車両たち」 (1986) pp.181 - 182]]</ref> |

|||

<ref name="RP639_p38-40">[[#RP639_p38-40|「余命わずか 豊鉄渥美線の600 V車」 (1997) pp.38 - 40]]</ref> |

|||

<ref name="RP652_p225">[[#RP652_p221-232|「現有私鉄概説 大井川鐵道」 (1998) p.225]]</ref> |

|||

<ref name="RP660_p89">[[#RP660_p83-100|『新車年鑑 1998年版』 p.89]]</ref> |

|||

<ref name="RP660_p125">[[#RP660_p125|『新車年鑑 1998年版』 p.125]]</ref> |

|||

<ref name="RP701_p87">[[#RP701_p81-90|「現有私鉄概説 北陸鉄道」 (2001) p.87]]</ref> |

|||

<ref name="RP771_p14-15">[[#RP771_p10-17|「総説:名古屋鉄道」 (2006) pp.14 - 15]]</ref> |

|||

<ref name="RP771_p174-175">[[#RP771_p174-180|「琴電へ譲渡された名鉄3700系」 (2006) pp.174 - 175]]</ref> |

|||

}} |

}} |

||

== 参考 |

== 参考資料 == |

||

=== 公文書 === |

|||

* [[国立公文書館]]所蔵資料 |

|||

** {{Anchors|1927-no8527}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)17・昭和2年 「監督局 許第8527号 車輌竣功図表訂正ノ件 昭和2年11月24日」 |

|||

** {{Anchors|1928-no1897}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 第1897号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和3年6月14日」 |

|||

** {{Anchors|1928-no5769}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 許第5769号 電動客車竣功ノ件 昭和3年7月26日」 |

|||

** {{Anchors|1928-no194}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 許第194号 電動客車竣功ノ件 昭和4年1月11日」 |

|||

** {{Anchors|1929-no2327}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 第2327号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和4年7月10日」 |

|||

** {{Anchors|1929-no6030}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 許第6030号 客車竣功ノ件 昭和4年7月19日」 |

|||

** {{Anchors|1929-no2728}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 第2728号 愛知電気鉄道客車設計変更ノ件 昭和4年8月22日」 |

|||

** {{Anchors|1929-no7912}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 許第7912号 車輌竣功ノ件 昭和4年9月16日」 |

|||

** {{Anchors|1930-no3484}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)20・昭和5年 - 昭和6年6月 「監督局 許第3484号 車輌竣功ノ件 昭和6年4月27日」 |

|||

** {{Anchors|1932-no290}} 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)22・昭和7年 「監督局 許第290号 車輌竣功ノ件 昭和7年1月13日」 |

|||

=== 書籍 === |

=== 書籍 === |

||

* {{ |

* {{Anchors|catalog-s5T}} 日本車輛製造 『日本車輛製品案内 昭和5年(NSK型トラック)』 日本車輛製造 1930年 |

||

* {{Anchors|mei1961}} 名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会 『名古屋鉄道社史』 名古屋鉄道 1961年5月 |

|||

* {{Cite book|和書|author = 日本車両鉄道同好部・鉄道史資料保存会|authorlink = |coauthors = |year = 1996|title = 日車の車輌史 図面集-戦前私鉄編 上|publisher = 鉄道史資料保存会|ref = NS-BW1|id = |isbn = 978-4885400964}} |

|||

* {{Anchors|mei80th}} 名古屋鉄道 編著 『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 名古屋鉄道 1975年 |

|||

* {{Cite book|和書|author = 清水武|authorlink = |coauthors = |year = 2015|title = RM LIBRARY 187 名鉄木造車鋼体化の系譜 ―3700系誕生まで―|publisher = ネコ・パブリッシング|ref = RML187|id = |isbn =978-4777053773}} |

|||

* 鉄道ピクトリアル編集部 編 『私鉄車両めぐり特輯 (第三輯)』 [[電気車研究会|鉄道図書刊行会]] 1982年4月 |

|||

** {{Anchors|PRCT3-157}} [[白井良和]] 「私鉄車両めぐり (86) 豊橋鉄道渥美線」 pp.157 - 163 |

|||

** {{Anchors|PRCT3-208}} 西脇恵 「私鉄車両めぐり (77) 北陸鉄道 1」 pp.208 - 215 |

|||

* {{Anchors|PRC11}} 白井良和 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 保育社 1985年12月 ISBN 4-586-53211-4 |

|||

* {{Anchors|PRC14}} 白井良和 『私鉄の車両14 大井川鉄道』 保育社 1986年3月 ISBN 4-586-53214-9 |

|||

* {{Anchors|NSBP1-1}} 日本車両鉄道同好部 鉄道史資料保存会 編著 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 [[鉄道史資料保存会]] 1996年6月 |

|||

* {{Anchors|NSBPT}} 日本車両鉄道同好部 鉄道史資料保存会 編著 『日車の車輌史 写真・図面集 - 台車編』 鉄道史資料保存会 2000年2月 |

|||

* {{Anchors|JTBC-R33-2}} [[寺田裕一]] 『ローカル私鉄車輌20年 西日本編』 [[JTBパブリッシング]] 2002年2月 ISBN 4-533-04102-7 |

|||

* {{Anchors|JTBC-R131}} [[徳田耕一]] 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 JTBパブリッシング 2013年5月 ISBN 4-533-09166-0 |

|||

* {{Anchors|RML187}} [[清水武 (鉄道研究家)|清水武]] 『RM LIBRARY187 名鉄木造車鋼体化の系譜 -3700系誕生まで-』 [[ネコ・パブリッシング]] 2015年3月 ISBN 978-4-7770-5377-3 |

|||

* {{Anchors|RML231}} 寺田裕一 『RM LIBRARY231 北陸鉄道金名線』 ネコ・パブリッシング 2018年11月 ISBN 978-4-7770-5435-0 |

|||

* {{Anchors|MCH2019-1}} 清水武・田中義人 『名古屋鉄道車両史 上巻』 アルファベータブックス 2019年4月 ISBN 978-4-86598-847-5 |

|||

* {{Anchors|LPR30-50-16}} 高井薫平 『昭和30年代 - 50年代の地方私鉄を歩く16 北陸の電車たち (2) 石川県の私鉄』 フォト・パブリッシング 2022年5月 ISBN 978-4-8021-3318-0 |

|||

=== 雑誌記事 === |

=== 雑誌記事 === |

||

* 『[[鉄道 |

* 『[[鉄道ピクトリアル]]』 鉄道図書刊行会 |

||

** |

** {{Anchors|RP64_p33-37}} 渡辺肇 「私鉄車両めぐり (27) 名古屋鉄道 2」 1956年11月号(通巻64号) pp.33 - 37 |

||

** {{Anchors|RP120_p32-39}}渡辺肇 「私鉄車両めぐり (46) 名古屋鉄道 補遺」 1961年7月号(通巻120号) pp.32 - 39 |

|||

** {{Anchors|RP246_p77-84}} 渡辺肇・加藤久爾夫 「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 1」 1971年1月号(通巻246号) pp.77 - 84 |

|||

** {{Anchors|RP248_p60-65}} 渡辺肇・加藤久爾夫 「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 3」 1971年3月号(通巻248号) pp.60 - 65 |

|||

** {{Anchors|RP370_p149-153}} 徳田耕一 「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 1979年12月臨時増刊号(通巻370号) pp.149 - 153 |

|||

** {{Anchors|RP461_p101-108}} 今井琢磨 「中京・北陸地方のローカル私鉄 現況1 豊橋鉄道」 1986年3月臨時増刊号(通巻461号) pp.101 - 108 |

|||

** {{Anchors|RP473_p166-176}} 白井良和 「名古屋鉄道の車両前史 現在の名鉄を構成した各社の車両」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.166 - 176 |

|||

** {{Anchors|RP473_p177-184}} 徳田耕一 「他社で働く元・名鉄の車両たち」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.177 - 184 |

|||

** {{Anchors|RP556_p16-23}} 白井良和 「名古屋鉄道にみる車体更新車の興味」 1992年3月号(通巻556号) pp.16 - 23 |

|||

** {{Anchors|RP639_p38-40}} 白井良和 「余命わずか 豊鉄渥美線の600 V車」 1997年7月号(通巻639号) pp.38 - 40 |

|||

** {{Anchors|RP652_p221-232}} 藤岡雄一 「現有私鉄概説 大井川鉄道」 1998年4月臨時増刊号(通巻652号) pp.221 - 232 |

|||

** {{Anchors|RP660_p83-100}} 藤井信夫・大幡哲海・岸上明彦 「各社別車両情勢」 1998年10月臨時増刊号『新車年鑑 1998年版』(通巻660号) pp.83 - 100 |

|||

** {{Anchors|RP660_p125}} 井口勝彦 「豊橋鉄道7300形」 1998年10月臨時増刊号『新車年鑑 1998年版』(通巻660号) p.125 |

|||

** {{Anchors|RP701_p81-90}} 山本宏之 「現有私鉄概説 北陸鉄道」 2001年5月臨時増刊号(通巻701号) pp.81 - 90 |

|||

** {{Anchors|RP771_p10-17}} 柚原誠 「総説:名古屋鉄道」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.10 - 17 |

|||

** {{Anchors|RP771_p174-180}} 真鍋裕司 「琴電へ譲渡された名鉄3700系」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.174 - 180 |

|||

== |

== 関連項目 == |

||

* [[名鉄特急]] |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{名古屋鉄道の車両}} |

{{名古屋鉄道の車両}} |

||

{{名古屋鉄道の前身事業者が導入した車両}} |

{{名古屋鉄道の前身事業者が導入した車両}} |

||

{{豊橋鉄道の車両}} |

|||

{{大井川鐵道の車両}} |

|||

{{rail-stub}} |

|||

{{リダイレクトの所属カテゴリ |

{{リダイレクトの所属カテゴリ |

||

|redirect= |

|redirect= 愛知電気鉄道サハ2040形電車|1929年製の鉄道車両}} |

||

{{DEFAULTSORT:あいちてんきてつとうては3300かたてんしや}} |

{{DEFAULTSORT:あいちてんきてつとうては3300かたてんしや}} |

||

[[Category:愛知電気鉄道の鉄道車両| |

[[Category:愛知電気鉄道の鉄道車両|3300]] |

||

[[Category:名古屋鉄道の電車|旧あいてん3300]] |

[[Category:名古屋鉄道の電車|旧あいてん3300]] |

||

[[Category:大井川鐵道の電車|309]] |

|||

[[Category:1928年製の鉄道車両]] |

[[Category:1928年製の鉄道車両]] |

||

[[Category:日本車輌製造製の電車]] |

[[Category:日本車輌製造製の電車]] |

||

2023年8月27日 (日) 09:35時点における版

| 愛知電気鉄道デハ3300形電車 デハ3600形電車・サハ2040形電車 「大ドス」 | |

|---|---|

デハ3300形3303 コロ軸受仕様のD16台車を装着する[1] | |

| 基本情報 | |

| 運用者 | 愛知電気鉄道→名古屋鉄道[2] |

| 製造所 | 日本車輌製造本店[3] |

| 製造年 | 1938年(昭和3年)[4][5][* 1] |

| 製造数 | 15両[2][* 2] |

| 廃車 | 1967年(昭和42年)1月[7] |

| 主要諸元 | |

| 軌間 | 1,067 mm(狭軌)[3] |

| 電気方式 | 直流1,500 V(架空電車線方式)[3] |

| 車両定員 | 140人(座席56人)[10][* 3] |

| 自重 |

デハ3300形:37.20 t[9] デハ3350形:36.88 t[9] サハ2040形:28.08 t[9] |

| 全長 | 18,352 mm[8] |

| 車体長 | 17,500 mm[3] |

| 全幅 | 2,714 mm[8] |

| 車体幅 | 2,630 mm[3] |

| 全高 | 4,249 mm[8] |

| 車体高 | 3,806 mm[3] |

| 車体 | 半鋼製[13][14] |

| 台車 | D16・BW 84-30-AA[9] |

| 主電動機 | 直流直巻電動機 WH-556-J6[9] |

| 主電動機出力 |

74.6 kW (端子電圧750 V時一時間定格)[9] |

| 搭載数 | 4基 / 両[9] |

| 駆動方式 | 吊り掛け駆動[11] |

| 歯車比 | 3.045 (67:22)[9] |

| 定格速度 | 51 km/h[8] |

| 制御方式 | 電空単位スイッチ式間接手動進段制御(HL制御)[8] |

| 制御装置 | HL-272-G-6[12] |

| 制動装置 |

AMM / ACM自動空気ブレーキ[9] 直通ブレーキ併用[12] |

愛知電気鉄道デハ3300形電車(あいちでんきてつどうでは3300がたでんしゃ)は、名古屋鉄道(名鉄)の前身事業者の一つである愛知電気鉄道(愛電)が1928年(昭和3年)に導入した電車(制御電動車)である。

同型の車両として両運転台構造のデハ3300形に対して片運転台構造とした制御電動車デハ3600形[13]、および同じく片運転台構造の制御車サハ2040形が順次導入され[14]、その直線基調の重厚な外観から「大ドス」の愛称で呼称された[2]。

1935年(昭和10年)8月の愛知電気鉄道と名岐鉄道との合併による現・名古屋鉄道(名鉄)の発足を経て、上記3形式は最終的にモ3300形(初代)およびモ3350形(2代)の2形式に再編され[7]、さらに運用晩年には一部の車両が電装解除によって制御車ク2340形となり[7]、1967年(昭和42年)まで運用された[7]。

以下、本項では上記3形式について記述する。また本文中で3形式を総称する場合、便宜的に「本系列」と表記する。

導入経緯

愛知電気鉄道(愛電)は1927年(昭和2年)の豊橋線神宮前 - 吉田(現・豊橋、以下本項では煩雑さ回避のため全て「豊橋」表記で統一)間全線開通に続き、常滑線の架線電圧1,500 V昇圧、西尾線の電化および1,067 mm軌間への改軌と大規模な路線改良計画を相次いで策定した[13]。これらに伴って増加する所要車両数を充足し、輸送力増強を実現する目的で1928年(昭和3年)4月7日付設計認可申請にて制御電動車10両の導入を計画した[13]。

10両の内訳は両運転台車が6両、片運転台車が4両とされ[13]、設計認可申請に先行して同年1月31日付で日本車輌製造本店において設計図面「外-イ-4126」が作成されている[3]。前者はデハ3300形3300 - 3304・3306として同年7月23日竣功届出にて[4]、後者はデハ3600形3600 - 3603として同年12月29日竣功届出にて[5]、それぞれ導入された。翌1929年(昭和4年)には更なる輸送力増強を目的として制御車5両の設計認可を同年5月29日付で申請[14]、同年7月18日竣功届出にてサハ2040形2040 - 2044が導入された[6][* 4]。以上の経緯によって、3形式計15両が順次落成し就役した[4][5][6]。設計・製造はいずれも日本車輌製造本店にて行われた[3]。

車両番号末尾「5」を忌み数とする愛電の車両付番基準はデハ3300形においても踏襲された一方[16]、本系列導入に先立つ1927年(昭和2年)11月18日届出にて施行された形式称号改定によって従来愛電の保有車両で用いられた「電○形」「附○形」の形式称号は廃止されていた[17]。従って、デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形は愛電が新製導入した旅客用車両形式の中で唯一、落成当初より「デハ」「サハ」の車種記号と各形式初号車(トップナンバー車両)の車両番号を組み合わせた形式称号が付与された車両形式であった[18][* 5]。また、本系列以降愛電は旅客用車両の新製を行わなかったことから、この15両が愛電における最後の旅客用新造車両となった[16][* 6]。

なお、愛電の傘下事業者である知多鉄道が路線開通に際して1931年(昭和6年)に導入したデハ910形は、デハ3300形を設計の基本に車体長の縮小など設計変更を施した車両である[21]。

車体

前述の通りデハ3300形が両運転台構造であるのに対して、デハ3350形は神宮前側妻面(下り向き)に、サハ2040形は豊橋側妻面(上り向き)にそれぞれ運転台を備える片運転台構造と仕様が異なるものの[7]、車体寸法をはじめ主要設計は3形式で統一されている[13][14]。

車体長17,500 mm・車体幅2,630 mmの、構体主要部分を普通鋼製とした半鋼製車体を備える[13][14]。連結器を含めた全長は18,352 mmに達する愛電一の大型車であり、先行して導入されたデハ3080形・サハ2020形(電7形・附3形)と比較すると車体長が1,650 mm、車体幅が140 mmそれぞれ拡大されている[3][22]。また、デハ3080形・サハ2020形では構体開口部の補強部材であるウィンドウ・シルおよびウィンドウ・ヘッダーが窓の上下部にのみ設置されていたが[22]、本系列ではウィンドウ・ヘッダーが各扉上部を含め車体全周に回された設計となっている[3]。

妻面形状はデハ1040形(電5形)以来標準となった平妻形状を踏襲、その直線的なデザインは愛電スタイルの集大成であるとも評される[2]。中央部に600 mm幅の貫通扉を備え、左右両側に710mm幅の前面窓を配置する[3]。前面貫通扉の構造はデハ3300形およびデハ3600形が内側開き戸構造であったのに対してサハ2040形は引き戸構造とされ[7]、さらに落成当初より貫通扉周囲に貫通幌枠を備えた点が異なる[2]。

側面の片側2扉構造はデハ3080形・サハ2020形と同様であるが、本系列では乗務員扉が車掌側に加えて運転台側にも設置された[3][22]。また、運転台側の乗務員扉が460 mmの狭幅開き扉であるのに対して、車掌側の乗務員扉は小手荷物輸送の便宜を考慮した710 mm幅の広幅引き扉構造と設計を違えている[3]。側窓は開閉可能窓については下段上昇式の二枚窓構造とし、戸袋窓を含めてデハ3080形・サハ2020形と同一の710 mm幅で統一されている[3][22]。窓間柱は戸袋窓と隣接する側窓との間に位置する柱のみ296 mm幅と大きく取られ、その他は100 mm幅である[3]。また、戸袋窓を含む全ての側窓下部に2本の保護棒が設置されている[3]。片側2箇所備える片開客用扉は1,200 mm幅とし、車内側にステップを内蔵するが[3]、このステップ直下の車体裾部分のみ下方(軌条方向)へ引き下げられている点が外観上の大きな特徴となっている[23]。側面窓配置はデハ3300形がd 2 D 1 8 1 D 2 d(d:乗務員扉、D:客用扉、各数値は側窓の枚数)、デハ3600形およびサハ2040形がd 2 D 1 8 1 D 3である[7]。

車体塗装は愛電標準のマルーン1色塗装を踏襲し[24]、側面幕板部には従来車各形式と同様に社紋をモチーフとした装飾塗装が施されているが[10][* 7]、デハ3080形・サハ2020形で実施された側面腰板部四隅の装飾塗装は省略された[10][26]。

デハ3300形およびデハ3600形は屋根部の神宮前寄り(下り側)の一端にパンタグラフ台座と歩み板(ランボード)を設置[3]、サハ2040形についても連結面に相当する神宮前寄りの一端にランボードを設置した[2]。その他、計5基の通風器(ベンチレーター)を中央一列配置で設置し、その左右両脇にもランボードを設置している[3]。前照灯は250 W仕様の白熱灯型前照灯を1灯[13][14]、先頭部屋根上中央に取付ステーを介して設置した[2]。

車内はデハ3080形・サハ2020形の仕様を踏襲したボックスシート構造の固定クロスシートとロングシートを組み合わせたセミクロスシート仕様である[3]。車端部と戸袋窓部にロングシートを、客用扉間の計8枚の側窓に相当する部分に固定クロスシートを左右5脚ずつ、それぞれ配置した[3]。デハ3080形・サハ2020形と比較すると車体長が延長された分左右1脚ずつ固定クロスシート区画が増加している[3][22]。クロスシートの座席間隔(シートピッチ)は1,650 mm、前後座面長は540 mmとし[3]、当時の鉄道省における二等客車(現在のグリーン車に相当)並みの居住性であったと評される[10]。車両定員はデハ3300形が140人(座席56人)、デハ3600形およびサハ2040形が150人(座席60人)である[10]。

車内天井部の設計はデハ3080形・サハ2020形の天井中央部分のみを高くした二段屋根構造から段差のない丸屋根構造に変更された[3][22]。天井中央部には白熱灯式照明器具を1両あたり6基一列配置し[3]、座席下部には電熱線式の車内暖房装置を備える[13][14]。また、車内つり革はロングシート部分にのみ設置されている[3]。

主要機器

主要機器についてはデハ1060形・デハ1066形(電6形)にて確立された愛電における標準仕様、100 PS級主電動機とHL制御装置の組み合わせを踏襲した[16]。

制御装置は米国・ウェスティングハウス・エレクトリック (WH) 製のHL-272-G-6電空単位スイッチ式間接手動進段制御(HL制御)装置を採用する[12]。同時代、後に愛電と合併することとなる旧・名古屋鉄道(後の名岐鉄道)では既に大正年間より電動カム軸式の自動加速制御装置が主流となっていたが[27]、愛電では従来車との総括制御や直流1,500 Vという高電圧環境下における動作の信頼性の観点から[28][* 8]、本系列についてもHL制御仕様を踏襲したとされる[28]。力行制御段数は直列5段・並列4段の計9段で、弱め界磁制御機能は従来車と同じく持たない[29]。

主電動機はWH製のWH-556-J6直流直巻電動機(端子電圧750 V時定格出力100 PS≒74.6 kW・同定格回転数985 rpm[11])を採用[12][* 9]、歯車比3.045 (67:22) にて1両あたり4基、各軸に搭載する[8]。全界磁時定格牽引力は2,100 kgf、同定格速度は51 km/hである[8]。

台車は従来車各形式が米国・ブリル (J.G.Brill) 製または米国・ボールドウィン・ロコモティブ・ワークス (BLW) 製の輸入品を採用していたのに対して[16]、本系列ではBLW製ボールドウィンA形台車を設計の基本に日本車輌製造が製造した形鋼組立形の釣り合い梁式台車であるD16を全面採用した[13][14][30][* 10]。また、台車の軸受構造を従来の平軸受(プレーンベアリング)仕様から英国・ホフマン製[30]のコロ軸受(ローラーベアリング)仕様に改良した点が特筆される[1][10]。固定軸間距離は2,134 mm、車輪径は864 mmである[30]。

制動装置は米国・ウェスティングハウス・エア・ブレーキ (WABCO) 製のM-2-B三動弁を用いた制御管式自動空気ブレーキ仕様である[12]。デハ3300形・デハ3600形の制動装置はAMM、サハ2040形の制動装置はACMとそれぞれ呼称された[13][14]。また、全車とも自動空気ブレーキと直通ブレーキとの切り替え機能を備える[12]。

その他、連結器はシャロン式下作用型の自動連結器を各車両の前後端部に装着し[13][14]、電動空気圧縮機 (CP) はWH製DH-25を、集電装置は同じくWH製の菱形パンタグラフS-514-Aを、いずれもデハ3300形・デハ3600形へ1両あたり1基搭載した[13]。

運用

運用開始

愛電は1927年(昭和2年)6月1日の豊橋線全線開通に際して神宮前 - 豊橋(当時は「吉田駅」)間に毎時1本の急行を設定、さらにうち1往復を途中東岡崎・伊奈の2駅のみ停車とした特急とした[32]。急行の所要時分は72分、特急の所要時分は63分と、競合路線である鉄道省(省線)東海道本線の列車における熱田 - 豊橋間の所要時分が110分であったことと比較して大幅な時間短縮を実現した[32]。本系列はデハ3080形・サハ2020形とともに主にこの特急・急行運用に充当された[7]。

本系列導入と前後して、愛電は豊橋線全区間の中でも最初期に「有松線」として開通した区間に相当する神宮前 - 東笠寺間の複線化および路線改良工事に着手した[33]。この区間は単線かつ多数の急曲線が存在し、運行ダイヤ編成上の制約の要因となっていた[33]。工事は1930年(昭和5年)7月に完成[33]、豊橋線は神宮前 - 堀田間および笠寺(現・本笠寺) - 東笠寺間の2区間を除いて複線化され、急曲線が解消されたことによって運行列車の更なる速達化が可能となった[33]。同年9月20日に実施されたダイヤ改正では神宮前 - 豊橋間の特急の所要時分を60分、急行の所要時分を70分と従来より2 - 3分短縮し[33]、さらに1日3往復設定された特急のうちの1往復は、途中停車駅を特急と同一としながらも所要時分を3分短縮した57分運転とする速達列車とした[33]。この速達列車は種別を「超特急」と称し、「あさひ」の列車愛称が与えられた[33]。「あさひ」運用には本系列が専従し[2][15]、運用時には朝日と波をかたどった長方形の大型ヘッドマークが前面に掲出された[2]。中でもデハ3300形3302は「あさひ」専用車両に指定され[34][35]、独特な音色の専用警笛(タイフォン)を装備していたと伝えられている[35]。

台車交換・改造

前述の通り当初は本系列全車ともコロ軸受仕様のD16台車を装着したが、デハ3300形3306およびデハ3600形3600 - 3603の計5両は、1929年(昭和4年)5月30日付設計変更申請[36]、同年9月14日付竣功届出にて[37]BLW製の形鋼組立形釣り合い梁式台車BW 84-30-AAへ交換された[36]。BW 84-30-AAは固定軸間距離2,134 mmの設計はD16と共通ながら、車輪径は914 mmと大径化され[36]、また軸受構造は平軸受仕様に変更された[36]。車輪の大径化に伴って連結器中心高に相違が発生しないようBW 84-30-AA装着車両の台車側受の上下寸法をD16装着車両より25 mm縮小したほか[36]、BW 84-30-AA装着車両はD16装着車両と比較して公称自重が0.32 t軽量化されている[9]。なお、名鉄継承後の1944年(昭和19年)当時に作成された諸元表ではBW 84-30-AA装着車両についてもD16装着車両と同じく車輪径864 mmで統一されている[9]。

さらにデハ3300形3300 - 3304およびサハ2040形2040 - 2044についても翌1930年(昭和5年)10月31日付認可でD16台車のまま軸受部の改造が施工され[38][39]、デハ3300 - デハ3304は1931年(昭和6年)4月25日付竣功届出[38]、サハ2040 - サハ2044は1932年(昭和7年)1月12日付竣功届出にて[39]、それぞれ落成した。

名鉄継承後

1935年(昭和10年)8月1日付で愛電は旧・名古屋鉄道改め名岐鉄道と対等合併し、現・名古屋鉄道(名鉄)が発足[40]、デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形は原形式・原番号のまま名鉄へ継承された[27]。また合併後、愛電由来の各路線は「東部線[41]」、名岐鉄道由来の各路線は「西部線[41]」とそれぞれ総称されるようになり[41]、本系列は引き続き東部線の主力車両として運用された[35]。

1941年(昭和16年)に実施された形式称号・車種記号改定に際しては、車種記号が愛電流儀の「デハ」「サハ」から名鉄流儀の「モ」「ク」へ変更された[27]。デハ3300形はモ3300形(初代)3301 - 3306、デハ3600形はモ3600形(初代)3601 - 3604、サハ2040形はク2040形2041 - 2045とそれぞれ形式称号・記号番号を改め、同時に車番のゼロ起番を廃する目的で改番も実施された[7]。その後1942年(昭和17年)頃より車体塗装のダークグリーン一色塗装への変更[24]、および太平洋戦争激化に伴う戦時体制への移行による旅客増に対応する目的での車内座席のオールロングシート化改造が順次実施された[21]。

また、1944年(昭和19年)当時の諸元表によると、モ3305・モ3306の2両は当時米国・ゼネラル・エレクトリック (GE) 製のGE-244直流直巻電動機(端子電圧750 V時定格出力125 PS≒95 kW)を搭載していたと記録されている[9]。歯車比は2.36 (59:25) と、同じく当時GE-244を搭載したモ3100形の歯車比3.20 (64:20) [42]と比較すると大幅に高速寄り(ハイギヤード)の設定がなされていた[9]。ただし、戦後の1952年(昭和27年)当時の諸元表では同2両も他車と同様WH-556-J6搭載・歯車比3.045 (67:22) と記録されている[12]。

戦時中にはモ3300形3302とモ3600形3603の2両が空襲によって被災し、いずれも後に修復されて運用に復帰した[7][34]。修復工事に際してモ3603は方向転換が実施され、ク2040形と同じく豊橋向きに運転台を備える車両となった[7]。

戦後の動向

愛電由来の東部線と名岐由来の西部線は当初路線が繋がっておらず、これを接続する「東西連絡線」建設計画が現・名鉄発足当時より存在した[43]。1944年(昭和19年)9月1日には西部線が新名古屋(現・名鉄名古屋)を経由して神宮前まで延伸され、東西両路線が接続された[44]。この段階では懸案であった西部線の架線電圧を従来の直流600 Vから東部線幹線区間と同一の直流1,500 Vに昇圧する工事が太平洋戦争激化による資材不足のため完成の見通しが立たず[44]、運行系統は金山橋(現・金山)を境界駅として東西に二分されていた[44][* 11]。昇圧工事は太平洋戦争終戦後の1948年(昭和23年)5月12日に完成[45]、同年5月16日より西部線・東部線の新岐阜(現・名鉄岐阜) - 新名古屋 - 神宮前 - 豊橋間が「名古屋本線」として運行系統が一本化され、東西直通運転が開始された[46]。

この架線電圧昇圧に際して不足する1,500 V仕様の電動車を補充する目的で[2]、直通運転開始前年の1947年(昭和22年)にク2040形全車を対象にモ3300形・モ3600形と同一の主要機器で電装する制御電動車化改造が施工された[2]。改造後はモ3600形に編入されて旧番順にモ3605 - モ3610と記号番号を改めたのち[7]、モ3601 - モ3604とは台車および制御装置が異なっていたことから1950年(昭和25年)に別形式に区分され[35][* 12]、モ3610形3611 - 3615の形式・記号番号が付与された[7]。なお、同5両は制御電動車化に際して落成以来の屋根上ランボードなどを生かす形でパンタグラフを連結面寄りに搭載した点が特徴であったが[7]、これは後年モ3601 - モ3604と同じく先頭寄りに移設されている[7]。

前後して、1948年(昭和23年)8月に発生した太田川車庫火災においてモ3300形3301・3304(いずれも初代)がモ910形914(旧知多デハ910形)とともに被災焼失した[7][48]。復旧に際して焼損した旧車体は廃棄され、当時の最新型車両であった運輸省規格形車両の3800系と同一の車体を新製[49]、復旧後はモ3750形と別形式に区分された[49]。その後1951年(昭和26年)10月にモ3305・モ3306を旧番順にモ3301・モ3304(いずれも2代)と改番、空番を解消した[7]。

1952年(昭和27年)9月に実施された形式称号改定にて[50]、モ3600形3601 - 3604(形式・車番とも初代)はモ3350形3351 - 3354(形式・車番とも初代)と形式・記号番号を交換する形で[50]モ3350形3351 - 3354(形式・車番とも2代)となった[7]。同時にモ3610形全車を再びモ3350形へ編入し、旧番順にモ3355 - モ3359と記号番号を改めている[35]。

後年の本系列は新型車両の導入に伴って他のHL車各形式と同様に名古屋本線における運用から順次撤退[48]、モ910形・モ3200形・ク2080形などと2 - 3両編成を組成して主に常滑線・河和線にて運用された[51]。編成は固定されておらず流動的であったが、一例として1961年(昭和36年)7月当時の編成を以下に示す(編成表左側が豊橋寄り)[51]。

- モ3302-モ3303-ク2081

- モ3355-モ3356-モ3351

- モ3357-モ3358-モ3352

- モ3359-モ3304-モ3354

- モ917-モ3353-ク2082

以上3両編成5本に加えて、モ3301(2代)は増結用車として運用された[51]。また1957年(昭和32年)より三河線などの支線区における運用車両の体質改善を目的としてHL制御の車体更新車3700系(2代)が導入されると[52]、制御方式が共通する本系列は3700系(2代)とも併結して運用された[53]。

退役

前述した3700系(2代)の新造に際しては木造車体のHL車が種車に選定されていたが[52]、1964年(昭和39年)より導入された3700系(2代)の改良版である3730系からは半鋼製車体のHL車も種車に選定されるようになった[54]。当時既に新製から35年以上を経過して台枠部分や側柱、腰板部を中心とした外板など車体各部の経年劣化が進行していた本系列[34][47]もまた、1965年(昭和40年)より3730系の増備に際してその主要機器を提供することとなった[34][47]。

まず1965年(昭和40年)中にモ3350形3351・3352・3354 - 3356の5両が台車を含む主要機器を供出[7]、廃車発生品や従来車からの振り替えで発生した台車・機器を転用して制御車化され、ク2340形2341 - 2345と形式・記号番号を改めた[7][47]。そして翌1966年(昭和41年)より導入されたHL更新車の最終増備形式である3780系へ主要機器を提供するため[55][* 13]、同年9月30日付でモ3300形3302・3304(2代)およびク2340形2344の計3両が[56]、同年11月24日付でモ3350形3353・3358およびク2340形2341 - 2343・2345の計6両が[56]それぞれ除籍され、この段階でク2340形はわずか1年で形式消滅した[7]。最後まで残存した4両、モ3300形3301(2代)・3303およびモ3350形3357・3359についても翌1967年(昭和42年)1月9日付で除籍され[56]、愛電デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形として導入された車両群は全車名鉄における運用を終了した[7]。

地方私鉄への譲渡

本系列は廃車後も解体処分されることなく、全車が名鉄系列の地方私鉄事業者であった大井川鉄道(現・大井川鐵道)・北陸鉄道・豊橋鉄道の各社へ譲渡された[7]。内訳は大井川鉄道向けに2両[57][58]、北陸鉄道向けに7両[59]、豊橋鉄道向けに4両である[60]。いずれも台車を含む主要機器を3730系・3780系の新造に際して供出しているため車体のみの譲渡となり[7]、譲渡先にて用意された台車・主要機器と組み合わされて竣功している[57][58][59][61]。

大井川鉄道

モ3300形3302・モ3350形3359の2両が1967年(昭和42年)6月に譲渡され[58]、モ3302は両運転台構造の制御電動車モハ300形302(2代)として、モ3359は制御車クハ500形508としてそれぞれ導入された[57][58]。整備はクハ508が先行し、モハ200形201の台車などを転用して竣功した[58]。またモハ302(2代)はモハ302(初代)より台車・主要機器を流用し、当初は記号番号を継承して竣功、のち名義変更手続きにより書類上1970年(昭和45年)2月自社工場新製の車両として新たにモハ309の記号番号が付与された[57]。

導入後はモハ309・クハ508の2両で半固定編成を組成し、1971年(昭和46年)3月にはモハ309・クハ508とも車内座席を全席バス用の小形クロスシートに交換、集団離反型に配置してオールクロスシート仕様に改造された[57][58]。

その後、クハ508は1980年(昭和55年)12月22日付で除籍された[62]。編成相手を失ったモハ309は両運転台構造であることを生かして予備車として残存したものの[57]、程なく千頭駅構内で長期間休車となったのち、1986年(昭和61年)7月14日付で除籍された[63]。

北陸鉄道

1966年(昭和41年)から翌1967年(昭和42年)にかけて、モ3300形3301・3303・3304、モ3350形3353、ク2340形2341・2342・2344の計7両が順次譲渡された[23]。モ3300形はモハ3100形・モハ3150形より台車・主要機器を転用して制御電動車モハ3770形3771 - 3773(元モ3304・モ3303・モ3301)として[59][* 14]、モ3350形・ク2340形についても従来車より転用した機器・台車を装備して制御車クハ1720形1721 - 1724(元ク2344・モ3353・ク2341・ク2342)としてそれぞれ導入[59]、全車とも石川総線へ配属された[65]。

石川総線所属車両では最大となる大型車体を生かして特に朝夕ラッシュ時の輸送に重用された[59]。導入後間もない1969年(昭和44年)12月にモハ3771が踏切事故で被災大破[66]、復旧されることなく1971年(昭和46年)に廃車となり[66]、その後1986年(昭和61年)にクハ1724が脱線事故で[23]、翌1987年(昭和62年)にクハ1722が金名線廃止に伴う運用車両減少によってそれぞれ廃車となった[65]。残るモハ3772・モハ3773・クハ1721・クハ1723は東急7000系(北鉄7000系)導入による石川線所属車両の一斉代替まで運用され[65]、4両とも1990年(平成2年)12月30日付で除籍された[67]。

豊橋鉄道

モ3350形3357・3358、ク2340形2343・2345の計4両が1967年(昭和42年)4月26日付認可で譲渡され[60]、制御電動車モ1800形1801・1802(形式・記号番号とも初代、元モ3358・モ3357)および制御電動車モ1850形1851・1852(形式称号は初代、元ク2345・ク2343)として導入された[60]。導入に際しては別途日本国有鉄道(国鉄)より廃車となったクモハ14形の主要機器の払い下げを受け[61]、同4両の車体と組み合わせてモ1800形およびモ1850形を末尾同番号の車両同士で組成した2両編成2本に再編した[60][68]。その際、導入先となる渥美線の軸重制限の都合から通常1両あたり4基搭載する主電動機を編成内の2両に分散配置し、1両あたり2基搭載の全電動車編成とした[60][69]。

導入当時は渥美線の在籍車両中最も収容力の高い車両として重用された[60]。その後側面客用扉増設による3扉化改造を施工され[70]、平成年代に至るまで主力車両として運用されたが、渥美線の架線電圧1,500 V昇圧とそれに伴う名鉄7300系導入によって他形式同様に代替されることとなった[71][72]。愛電デハ3300形・デハ3600形・サハ2040形に属する車両群の中では最後の現役車両であったモ1801-モ1851・モ1802-モ1852も昇圧前日の1997年(平成9年)7月1日限りで運用を離脱[73]、同年9月30日付で従来車各形式とともに除籍された[73][74]。

脚注

注釈

- ^ サハ2040形は1939年(昭和4年)新製[6]。

- ^ デハ3300形6両・デハ3600形4両・サハ2040形5両の総数[2]。

- ^ デハ3600形・サハ2040形は150人(座席60人)[10]。

- ^ 愛電は「サハ」を制御車の車種記号として使用した[15]。

- ^ 形式称号改定以前の1926年(昭和元年)に導入された全鋼製試作車のデハ3090形も例外的に当初より「電○形」の形式称号を付与されていないが、同形式は形式称号改定時の申請書類にて旧形式称号を「全鋼3090形」と記されている[17]。その他、改定後の1928年(昭和3年)に碧海電気鉄道より譲渡されたデハ1010形(元碧電電1形)も同じく「電○形」の形式称号を付与された経歴を持たない[19]。

- ^ サハ2040形導入の翌年、1930年(昭和5年)より新製された電気機関車デキ400形2両が愛電における最後の新造車両となった[20]。

- ^ デハ1060形・デハ1066形(電6形)までの3扉車各形式では妻面中央窓上の幕板部に[25]、デハ3080形・サハ2020形以降の2扉車では側面中央の幕板部にそれぞれ施されている[10][26]。

- ^ 当時の旧・名古屋鉄道の保有電化路線は全線直流600 V仕様であった[27]。

- ^ 設計認可時の公文書によればWH-556-J6とともに同機種の国内ライセンス生産機種である芝浦製作所SE-132Cも併用したとされるが[13]、名鉄継承後の1944年(昭和19年)当時に作成された諸元表では後述する2両を除いて全車ともWH-556-J6で統一されている[9]。

- ^ 台車形式については設計認可時の公文書をはじめ多くの資料にて「D16」とされているが[10][13][14]、製造元である日本車輌製造は「最大心皿荷重16 tの台車をD16形式とする社内規定に厳密に従った場合、同16.5 tの台車はD18形式となる」旨解説し[31]、本系列の台車も「D18」であるとする[30]。

- ^ 正確には東部線豊橋 - 金山橋間・西部線新岐阜 - 新名古屋間の2系統と、両系統を結ぶ金山橋 - 新名古屋間の区間運用の計3系統で運行された[44]。

- ^ 台車は落成以来のD16を装着し、制御装置は他車と同じくHL制御装置ながら三菱電機CB-231-10を搭載した[35][47]。

- ^ 運用最晩年のモ3300形・モ3350形は3730系新製に際しての他形式との振り替えによって主電動機が三菱電機MB-98-Aに変更されていた[55]。MB-98-AはWH-556-J6の国内ライセンス生産機種とされるが[11]、定格出力こそ74.6 kWと同一ながら定格回転数は890 rpmに留まる、WH-556-J6と比較して性能的に見劣りする機種であった[11]。冷房装置搭載などによる車体重量増加とそれに伴う主電動機への負荷増が見込まれた3780系への主要機器供出に際しては、両形式より供出されたMB-98-Aを3700系(2代)へ転用[55]、捻出したWH-556-J6に転がり抵抗低減目的で電機子軸のコロ軸受化改造を施工し型番をWH-556-JR6へ変更した上で3780系へ搭載する玉突き転用が実施されている[55]。

- ^ モハ3100形・モハ3150形とも伊那電気鉄道が導入した旧デ120形を出自とする車両形式であり[64]、モハ3100形からの転用分(モハ3773へ搭載)については、正確には同形式の電装解除による制御車化で発生した主要機器を自社工場製の電気機関車であるED31形へ転用していたものを、モハ3770形導入に際して再転用したものである[59]。

出典

- ^ a b 『日本車輛製品案内 昭和5年(NSK型トラック)』 p.29

- ^ a b c d e f g h i j k l 『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.73 - 75

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 『日車の車輌史 図面集-戦前私鉄編 上』 p.217

- ^ a b c 「監督局 許第5769号 電動客車竣功ノ件 昭和3年7月26日」

- ^ a b c 「監督局 許第194号 電動客車竣功ノ件 昭和4年1月11日」

- ^ a b c 「監督局 許第6030号 客車竣功ノ件 昭和4年7月19日」

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 3」 (1971) p.65

- ^ a b c d e f g 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.34

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.162

- ^ a b c d e f g h i 『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 pp.68 - 69

- ^ a b c d 「琴電へ譲渡された名鉄3700系」 (2006) pp.174 - 175

- ^ a b c d e f g 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.47

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 「監督局 第1897号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和3年6月14日」

- ^ a b c d e f g h i j k 「監督局 第2327号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和4年7月10日」

- ^ a b 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 p.99

- ^ a b c d 「名古屋鉄道の車両前史 現在の名鉄を構成した各社の車両」 (1986) pp.171 - 172

- ^ a b 「監督局 許第8527号 車輌竣功図表訂正ノ件 昭和2年11月24日」

- ^ 『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.62 - 75

- ^ 『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.82

- ^ 『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.77

- ^ a b 「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 (1979) p.150

- ^ a b c d e f 『日車の車輌史 図面集-戦前私鉄編 上』 p.215

- ^ a b c 「他社で働く元・名鉄の車両たち」 (1986) pp.181 - 182

- ^ a b 『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.146 - 147

- ^ 『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 pp.59 - 60

- ^ a b 『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 p.67

- ^ a b c d 『名古屋鉄道車両史 上巻』 pp.124 - 125

- ^ a b 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.35

- ^ 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 p.43

- ^ a b c d 『日車の車輌史 写真・図面集 - 台車編』 p.113

- ^ 『日車の車輌史 写真・図面集 - 台車編』 p.116

- ^ a b 『名古屋鉄道社史』 pp.173 - 175

- ^ a b c d e f g 『名古屋鉄道社史』 pp.180 - 181

- ^ a b c d 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.33 - 34

- ^ a b c d e f 「私鉄車両めぐり (27) 名古屋鉄道 2」 (1956) pp.33 - 34

- ^ a b c d e 「監督局 第2728号 愛知電気鉄道客車設計変更ノ件 昭和4年8月22日」

- ^ 「監督局 許第7912号 車輌竣功ノ件 昭和4年9月16日」

- ^ a b 「監督局 許第3484号 車輌竣功ノ件 昭和6年4月27日」

- ^ a b 「監督局 許第290号 車輌竣功ノ件 昭和7年1月13日」

- ^ 『名古屋鉄道社史』 pp.201 - 202

- ^ a b c 「総説:名古屋鉄道」 (2006) pp.14 - 15

- ^ 『名古屋鉄道車両史 上巻』 p.161

- ^ 『名古屋鉄道社史』 p.209

- ^ a b c d 『名古屋鉄道社史』 pp.251 - 253

- ^ 『名古屋鉄道社史』 p.776

- ^ 『名古屋鉄道社史』 pp.339 - 341

- ^ a b c d 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.35 - 36

- ^ a b 「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 (1979) p.151

- ^ a b 「名古屋鉄道にみる車体更新車の興味」 (1992) pp.21 - 22

- ^ a b 「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 1」 (1971) pp.81 - 82

- ^ a b c 「私鉄車両めぐり (46) 名古屋鉄道 補遺」 (1961) p.33

- ^ a b 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.24 - 28

- ^ 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.89

- ^ 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.38 - 39

- ^ a b c d 『名鉄木造車鋼体化の系譜』 pp.39 - 41

- ^ a b c 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 p.179

- ^ a b c d e f 『私鉄の車両14 大井川鉄道』 p.61

- ^ a b c d e f 『私鉄の車両14 大井川鉄道』 pp.108 - 109

- ^ a b c d e f 「私鉄車両めぐり (77) 北陸鉄道 1」 pp.213 - 214

- ^ a b c d e f 「私鉄車両めぐり (86) 豊橋鉄道渥美線」 p.162

- ^ a b 「他社で働く元・名鉄の車両たち」 (1986) p.177

- ^ 『私鉄の車両14 大井川鉄道』 p.161

- ^ 「現有私鉄概説 大井川鐵道」 (1998) p.225

- ^ 「私鉄車両めぐり (77) 北陸鉄道 1」 p.212

- ^ a b c 『北陸鉄道金名線』 pp.43 - 44

- ^ a b 『昭和30年代 - 50年代の地方私鉄を歩く16』 pp.194 - 195

- ^ 「現有私鉄概説 北陸鉄道」 (2001) p.87

- ^ 「中京・北陸地方のローカル私鉄 現況1 豊橋鉄道」 (1986) p.103

- ^ 「中京・北陸地方のローカル私鉄 現況1 豊橋鉄道」 (1986) p.107

- ^ 『ローカル私鉄車輌20年 西日本編』 p.65

- ^ 「余命わずか 豊鉄渥美線の600 V車」 (1997) pp.38 - 40

- ^ 『新車年鑑 1998年版』 p.125

- ^ a b 『新車年鑑 1998年版』 p.89

- ^ 『ローカル私鉄車輌20年 西日本編』 pp.168 - 169

参考資料

公文書

- 国立公文書館所蔵資料

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)17・昭和2年 「監督局 許第8527号 車輌竣功図表訂正ノ件 昭和2年11月24日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 第1897号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和3年6月14日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 許第5769号 電動客車竣功ノ件 昭和3年7月26日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)18・昭和3年 「監督局 許第194号 電動客車竣功ノ件 昭和4年1月11日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 第2327号 愛知電気鉄道客車設計ノ件 昭和4年7月10日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 許第6030号 客車竣功ノ件 昭和4年7月19日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 第2728号 愛知電気鉄道客車設計変更ノ件 昭和4年8月22日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)19・昭和4年 「監督局 許第7912号 車輌竣功ノ件 昭和4年9月16日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)20・昭和5年 - 昭和6年6月 「監督局 許第3484号 車輌竣功ノ件 昭和6年4月27日」

- 鉄道省 鉄道免許・名古屋鉄道(元愛知電気鉄道)22・昭和7年 「監督局 許第290号 車輌竣功ノ件 昭和7年1月13日」

書籍

- 日本車輛製造 『日本車輛製品案内 昭和5年(NSK型トラック)』 日本車輛製造 1930年

- 名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会 『名古屋鉄道社史』 名古屋鉄道 1961年5月

- 名古屋鉄道 編著 『写真が語る名鉄80年 - 電車・バスなどの変遷』 名古屋鉄道 1975年

- 鉄道ピクトリアル編集部 編 『私鉄車両めぐり特輯 (第三輯)』 鉄道図書刊行会 1982年4月

- 白井良和 「私鉄車両めぐり (86) 豊橋鉄道渥美線」 pp.157 - 163

- 西脇恵 「私鉄車両めぐり (77) 北陸鉄道 1」 pp.208 - 215

- 白井良和 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 保育社 1985年12月 ISBN 4-586-53211-4

- 白井良和 『私鉄の車両14 大井川鉄道』 保育社 1986年3月 ISBN 4-586-53214-9

- 日本車両鉄道同好部 鉄道史資料保存会 編著 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 鉄道史資料保存会 1996年6月

- 日本車両鉄道同好部 鉄道史資料保存会 編著 『日車の車輌史 写真・図面集 - 台車編』 鉄道史資料保存会 2000年2月

- 寺田裕一 『ローカル私鉄車輌20年 西日本編』 JTBパブリッシング 2002年2月 ISBN 4-533-04102-7

- 徳田耕一 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 JTBパブリッシング 2013年5月 ISBN 4-533-09166-0

- 清水武 『RM LIBRARY187 名鉄木造車鋼体化の系譜 -3700系誕生まで-』 ネコ・パブリッシング 2015年3月 ISBN 978-4-7770-5377-3

- 寺田裕一 『RM LIBRARY231 北陸鉄道金名線』 ネコ・パブリッシング 2018年11月 ISBN 978-4-7770-5435-0

- 清水武・田中義人 『名古屋鉄道車両史 上巻』 アルファベータブックス 2019年4月 ISBN 978-4-86598-847-5

- 高井薫平 『昭和30年代 - 50年代の地方私鉄を歩く16 北陸の電車たち (2) 石川県の私鉄』 フォト・パブリッシング 2022年5月 ISBN 978-4-8021-3318-0

雑誌記事

- 『鉄道ピクトリアル』 鉄道図書刊行会

- 渡辺肇 「私鉄車両めぐり (27) 名古屋鉄道 2」 1956年11月号(通巻64号) pp.33 - 37

- 渡辺肇 「私鉄車両めぐり (46) 名古屋鉄道 補遺」 1961年7月号(通巻120号) pp.32 - 39

- 渡辺肇・加藤久爾夫 「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 1」 1971年1月号(通巻246号) pp.77 - 84

- 渡辺肇・加藤久爾夫 「私鉄車両めぐり (87) 名古屋鉄道 3」 1971年3月号(通巻248号) pp.60 - 65

- 徳田耕一 「名車の軌跡 知多鉄道デハ910物語」 1979年12月臨時増刊号(通巻370号) pp.149 - 153

- 今井琢磨 「中京・北陸地方のローカル私鉄 現況1 豊橋鉄道」 1986年3月臨時増刊号(通巻461号) pp.101 - 108

- 白井良和 「名古屋鉄道の車両前史 現在の名鉄を構成した各社の車両」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.166 - 176

- 徳田耕一 「他社で働く元・名鉄の車両たち」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.177 - 184

- 白井良和 「名古屋鉄道にみる車体更新車の興味」 1992年3月号(通巻556号) pp.16 - 23

- 白井良和 「余命わずか 豊鉄渥美線の600 V車」 1997年7月号(通巻639号) pp.38 - 40

- 藤岡雄一 「現有私鉄概説 大井川鉄道」 1998年4月臨時増刊号(通巻652号) pp.221 - 232

- 藤井信夫・大幡哲海・岸上明彦 「各社別車両情勢」 1998年10月臨時増刊号『新車年鑑 1998年版』(通巻660号) pp.83 - 100

- 井口勝彦 「豊橋鉄道7300形」 1998年10月臨時増刊号『新車年鑑 1998年版』(通巻660号) p.125

- 山本宏之 「現有私鉄概説 北陸鉄道」 2001年5月臨時増刊号(通巻701号) pp.81 - 90

- 柚原誠 「総説:名古屋鉄道」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.10 - 17

- 真鍋裕司 「琴電へ譲渡された名鉄3700系」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.174 - 180