宝山寺

| 寳山寺 | |

|---|---|

本堂(右)と聖天堂(左) | |

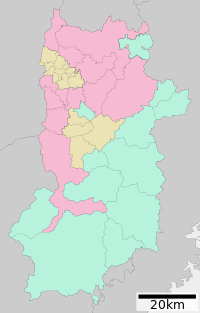

| 所在地 | 奈良県生駒市門前町1-1 |

| 位置 | 北緯34度41分4.8秒 東経135度41分11.6秒 / 北緯34.684667度 東経135.686556度座標: 北緯34度41分4.8秒 東経135度41分11.6秒 / 北緯34.684667度 東経135.686556度 |

| 山号 | 生駒山 |

| 宗派 | 真言律宗 |

| 寺格 | 大本山 |

| 本尊 | 不動明王 |

| 創建年 | 延宝6年(1678年) |

| 開山 | 湛海 |

| 別称 | 生駒聖天 |

| 札所等 |

仏塔古寺十八尊第15番 真言宗十八本山第13番 大和十三仏霊場第1番 近畿三十六不動尊第29番 西国愛染十七霊場第14番 役行者霊蹟札所 大和北部八十八ヶ所霊場第34番 神仏霊場巡拝の道第29番(奈良第16番) |

| 文化財 |

獅子閣、厨子入木造五大明王像ほか(重要文化財) 紙本墨画十巻抄10巻、観世世阿弥能楽伝書8点ほか(県指定有形文化財) |

| 公式サイト | 寳山寺公式ホームページ |

| 法人番号 | 7150005002276 |

寳山寺(ほうざんじ)は、奈良県生駒市門前町にある真言律宗の大本山の寺院。山号は生駒山。本尊は不動明王。鎮守神として大聖歓喜天(聖天)を聖天堂(天堂)に祀っていることから生駒聖天(いこましょうてん)とも呼ばれる。聖天信仰で有名な寺院である。当山の寺号は「寳」(内部が「珎」のもの)を本来としているが、授与品などで新字体「宝」も併せて用いられている。

歴史

[編集]

生駒山は伝承によれば斉明天皇元年(655年)に役行者が開いたとされる修験道場で、空海(弘法大師)も修行したと伝わる。その当時は都史陀山 大聖無動寺(としださん だいしょうむどうじ)という名であったという。

江戸時代の延宝6年(1678年)に湛海律師が再興するが、この時が事実上の開山だと思われる。延宝8年(1680年)正月には村人や郡山藩家老らの援助により仮本堂が建立され、後には大聖歓喜天を鎮守として祀った。貞享5年(1688年)には新本堂が完成して伽藍の整備が終わり、寺名を寳山寺と改めた[1]。

大聖歓喜天を祀る寳山寺は商売の仏神として古来大坂商人を主に信仰が厚く、現在でも毎月1日と16日の聖天縁日、特に毎月1日には、月が変わる未明より数多くの参拝者で賑う。京都の皇室や江戸の徳川将軍家、郡山藩主柳沢家からの祈願もあり、聖天信仰の霊場として有名であった。参詣者が多いため、1918年(大正7年)には日本最初のケーブルカーである生駒鋼索鉄道(現・近鉄生駒鋼索線)が敷設された。現在でも年間300万人の参拝客を集めるとされる。麓から続く参道の階段は奥の院まで含めると1,000段余りあり西日本有数の規模を誇る。

境内

[編集]

聖天堂までの境内は伝統的に24時間いつでも参拝可能である。日中以外でも、夜間受付において、御守各種の授与やおみくじ、各種祈祷の申込など、いずれも深夜未明を通じて可能という歴史的体制となっている。これは前述どおり、古くより大坂商人を中心に商売人からの信仰が厚く、その日の商売を終えて大坂から寳山寺まで、往時は夜を通して徒歩で往復、また現代においてもマイカーに形を変え、つまり日々の商売に差し障ることなく夜間でも随意に参拝することを可能にしている。また、境内には参拝者のために自動両替機が2台設置されており、賽銭用の硬貨を予め用意しておかなくても参拝できるよう配慮されている。

- 本堂 - 本尊として湛海律師作の不動明王を祀る[2]。 貞享5年(1688年)に郡山藩家老梶金平一雄・梶民部一貞父子が施主となり、大坂の日下利左衛門一法がこれを助け、大和国富雄の庄屋大神和家が奉行となって建立された[2]。屋根は重層で護摩堂様式で、上層軒下の「阿遮羅場」と書かれた扁額は、明和5年(1768年)東寺学頭大僧正賢賀の筆である[2]。なお、阿遮羅(あしゃら)とは不動明王のこと。

- 聖天堂(天堂) - 1877年(明治10年)再建[3]。聖天堂内陣の円檀中央に大聖歓喜天の厨子、その背後の造り付けの厨子には、荒神・十一面観音・毘沙門天が祀られている。

- 天神社 - 祭神:菅原道真

- 朝日宝塔 - 1900年(明治33年)11月7日建立[4]。銅製の5重宝塔。虚空蔵菩薩、大日如来、金剛薩埵などの仏像が各層に納められている[4]。

- 絵馬堂

- 中門 - 入って右すぐに夜間受付(時間外窓口)がある。対象時間帯のみ有人。

- 茶所 - 腰掛けの喫茶所。大釜の湯で茶が喫める。和生菓子の提供もある。不定期営業。毎月1日の聖天縁日にのみ未明の営業がある。

- 庫裏 - 朱印や御守、浴油祈祷申込などの受付がある。

- 客殿 - 御守各種や聖天念珠などの授与所がある。

- 西門

- 文殊堂 - 1978年(昭和53年)3月建立[5]。中興開基300年大法要記念事業で建立[5]。本尊は獅子に乗った文殊菩薩。

- 常楽殿

- 観音堂 - 天保15年(1844年)9月再建[6]。

- 遥拝所

- 般若窟 - 本堂の背後に切り立つ岩壁にある岩窟。朝日嶽にある。役小角が般若経を納めたと伝わる。弥勒菩薩や弁財天が祀られている。

- 多宝塔 - 1957年(昭和32年)5月建立[7]。本尊は厨子に入った愛染明王。

- 石仏群

- 五社明神

- 水掛地蔵

- 大師堂 - 1967年(昭和42年)3月21日再建[8]。弘法大師、地蔵菩薩を祀る。

- 開山廟

- 開山堂 - 明和6年(1769年)6月建立。正面にある唐破風は1964年(昭和39年)11月に増築された。

- 奥の院本堂 - 安政3年(1856年)11月再建。京都の中田氏の寄進により護摩道場として作られたもの。

- 奥の院客殿

- 白龍弁財天社

- 大黒堂

- 福徳大神

- 鐘楼

- 獅子閣(重要文化財) - 1882年(明治15年)上棟し、棟札に「明治十五年十一月五日」と記され、1884年(明治17年)に落慶。建築面積92.1平方メートル、2階建、寄棟造、浅瓦葺の擬洋風建築の客殿である[9]。

- 七福神

- 地蔵堂

- 和光殿 - 信徒会館。建物内には売店・喫茶店がある。休業日がある。

- 惣門

- 金剛殿

- 経蔵

- 心洗閣

-

総門

-

鐘楼

-

朝日塔

-

聖天堂後方の岸壁にある般若窟

-

檜皮葺の屋根が聖天堂、左に本堂

-

多宝塔

-

奥の院への参道

-

開山堂

-

獅子閣

文化財

[編集]

重要文化財

[編集]- 獅子閣 附:設計図7枚、棟札1枚 - 指定年月日:1961年(昭和36年)3月23日[10]。棟札に1882年(明治15年)の銘がある。1884年(明治17年)落慶で、洋風建築。

- 木造不動明王及脇侍像 5躯・銅造倶利迦羅竜剣 1基 - 指定年月日:2016年(平成28年)8月17日[11]。本堂の壇上に本尊として安置される不動明王と脇侍4像である。5軀内訳:不動明王坐像、制多迦童子立像、矜羯羅童子(こんがらどうじ)立像、蓮華吉祥天立像、薬厠抳立像。

- 不動明王坐像 - 本堂の本尊。像高は82.5センチメートルで、光背銘に「本尊火光湛海自作」とあり、湛海律師自筆の書『霊感記』に延宝8年(1680)秋に湛海自ら彫出し、本尊としたと記されている[12]。

- 制多迦童子立像 - 像高:97.9センチメートル。本尊に向かって左の脇侍で、金剛棒を持った右手の甲の上に、左肘を乗せ頬杖をついた姿の立像である[13]。

- 矜羯羅童子立像 - 像高:94.7センチメートル。本尊に向かって右の脇侍で、合掌した姿の立像[14]。

- 蓮華吉祥天立像 - 像高:107.8センチメートル。左手に蓮華を持つ立像で、不動明王の脇侍として並ぶのは珍しく、湛海律師独特の宗教観を表していると考えられる[15]。

- 薬厠抳立像 - 像高:105.4センチメートル。頭部に髑髏があり、首にも髑髏を複数吊り下げ、眼は3眼、腕は4本、両手足に蛇がまといつく立像である。不動明王の脇侍として並ぶのは珍しく、湛海律師独特の宗教観を表していると考えられる[16]。

- 制多迦童子立像と矜羯羅童子立像の2躯と、矜羯羅童子立像と薬厠抳立像の2躯は作風の違いがあり、元禄7年(1694年)のに記された『都史陀山般若窟宝山寺記』には制多迦童子立像、矜羯羅童子立像の2躯のみが記録されている。また元禄10年(1697年)に記された『宝山和尚行状』に、4軀が本堂のために仏工に造らせた像と記されている。そのため製作時期に差があると考えられ、制多迦童子立像と矜羯羅童子立像の2躯は貞享5年(1688年)の本堂完成までに造られ、湛海の前半生で仏像製作を支えた仏師院達の作と考えられ、それらより遅れて元禄10年(1697年)頃までに蓮華吉祥天立像と薬厠抳立像が製作されたと考えられている[11]。

- 厨子入木造五大明王像 5躯 - 指定年月日:1912年(大正1年)9月3日[18]。元禄14年(1701年)10月18日、湛海作、聖天堂安置。厨子の高さは、81.5メートル。厨子内に、像高:17.9センチメートルの不動明王を中心に安置し、向かって右前方に降三世明王、右後方に軍荼利明王、左前方に大威徳明王、左後方に金剛夜叉明王の5躯が納められている。厨子扉の朱漆銘によると、赤栴檀(しゃくせんだん)を用いたことが解っている[19]。

- 絹本著色春日曼荼羅図 1幅 - 指定年月日:1909年(明治42年)4月5日[20]。形状:縦122.7センチメートル、横54.3センチメートル。南北朝時代作[21]。春日大社の祭神の武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売神、春日大社若宮の祭神、天押雲命、その他末社5社の祭神の計10柱の神像と、その神々から湧き出たような雲に乗った本地仏が描かれている[21]。

- 絹本著色愛染明王像 1幅 - 指定年月日:1909年(明治42年)4月5日[22]。形状:縦142.1センチメートル、横87.5センチメートル。鎌倉時代作[23]。

- 絹本著色弥勒菩薩像 1幅 - 指定年月日:1899年(明治32年)8月1日[24]。形状:縦164.2センチメートル、横88.8センチメートル。鎌倉時代作[25]。

- 能本(世阿弥筆)5巻(盛久、タタツノサエモン、江口、雲林院、柏崎 各1巻) 附:弱法師(竹田広貞筆)1巻 - 指定年月日:1972年(昭和47年)5月30日[26]。

- 盛久 - 形状:縦26.5センチメートル、横194.5センチメートル巻子。応永30年(1423年)8月12日作[27]。

- タタツノサエモン - 形状:縦25.3センチメートル、横191.4センチメートル、巻子。応永31年(1424年)正月18日作[28]。明暦3年(1657)と宝永3年(1706)の添え状が付属する[28]。

- 江口 - 形状:縦25.5センチメートル、横184.6センチメートル、巻子。応永31年(1424年)9月20日作[29]。

- 雲林院 - 形状:縦25.9センチメートル、横191.4センチメートル、巻子。応永33年(1426年)11月7日作[30]。

- 柏崎 - 形状:縦25.4センチメートル、横209.5センチメートル、巻子。室町時代[31]。

- 弱法師 - 形状:縦28.5センチメートル、横181.5センチメートル巻子。正徳元年(1711年)11月22日に竹田広貞が世阿弥自筆本を模写したもの[32]。

奈良県指定有形文化財

[編集]- 紙本墨画十巻抄 10巻 - 区分:絵画。指定年月日:1994年(平成6年)3月25日[33]。嘉禄2年(1226年)作。平安後期に仁和寺の僧、恵什が密教の諸仏の図や曼荼羅の図を収集し編集したものの写本。巻一・八に西大寺中興の叡尊の署名がある[34]。

- 観世世阿弥能楽伝書 8点 - 区分:書籍典籍。指定年月日:1954年(昭和29年)3月8日[33]。

- 佐渡状 - 形状:縦20.5センチメートル、横55.4センチメートル、一紙。足利義教により佐渡に配流された時に、金春禅竹に宛てた書簡[35]。

- 禅竹宛書状 - 形状:縦24.7センチメートル、横30.6センチメートル、巻子、包紙入[36]。

- 能本三十五番目録 - 形状:縦32.5センチメートル、横52.1センチメートル、一紙。金春禅竹により伝えられた世阿弥自筆の能本目録で納本の包紙と考えられている[37]。

- 能本トモアキラ - 形状:縦26.1センチメートル、横251.0センチメートル、巻子。応永34年(1427年)2月15日作[38]。

- 花鏡 - 形状:縦30.2センチメートル、横22.3センチメートル、冊子。永享9年(1437年)作[39]。

- 六義 - 形状:縦28.0センチメートル、横130.0センチメートル、巻子。応永35年(1428年)3月9日作。世阿弥から金春禅竹への伝書[40]。

- 金春禅竹能楽伝書 5点 - 区分:書籍典籍。指定年月日:1954年(昭和29年)4月8日[33]。金春禅竹自筆の書。

- 金春系図 - 形状:縦44.4センチメートル、横27.25センチメートル。大和猿楽四座の一つの円満井座の系図[41]。

- 猿楽縁起 - 形状:縦32.1センチメートル、横45.8センチメートル、巻子。応仁2年(1468年)3月20日作。裏の端書に「山城薪ノ山居多福庵賢翁禅竹(花押)六十四歳」とある。猿楽の由来、能楽論、系図などが記された金春禅竹が金春七郎へ宛てたもの[42]。

- 六輪一剣図草案 - 形状:縦28.7センチメートル、横42.3センチメートル。能楽理論を図示した書[43]。

- 六輪一露秘註 - 形状:縦33.9センチメートル、横514.8センチメートル、巻子。文正元年(1466年)春29日作。金春禅竹が考案した能、音曲、舞の理論体系を図と和歌などで表されている[44]。

- 金春家武芸関係資料 13巻 - 区分:歴史資料。指定年月日:2006年(平成18年)3月31日[33]。

山主歴代

[編集]- 中興開山:宝山湛海

- 2世:妙道湛清

- 3世:大淵亀海

- 4世:全道観明

- 5世:玄光叡運

- 6世:聆賢光善

- 7世:智海光實

- 8世:義山観光

- 9世:空観恵達

- 10世:信入隆源

- 11世:光幢一實

- 12世:傳瑞法英

- 13世:法慶實乗

- 14世:法禅乗空

- 15世:隆範英空

- 16世:覺隆慧證

- 17世:明瑞乗圓

- 18世:叡海實道

- 現住:大矢實圓

授与品

[編集]- 聖天念珠

- 真言宗用の通常の本連念珠は房が二つ(両房)だが、これを片房(単房)にしつらえてある念珠を「聖天念珠」という。「弘法大師御請来型」の念珠とほぼ同型である。母珠は一つで、東密の事相に基づき中糸は赤色。聖天の「浴油供」で行われる「数取り」の実用に最適な念珠とされるが、当山では一般への頒布も行われており、聖天専用の念珠としてこれを礼拝に用いている信徒も多い。

- 境内にある聖天拝殿前の授与所と、惣門横の和光殿(売店)とで頒布されており、それぞれラインナップが異なる。授与所頒布のものは実用系で、珠の素材や房の色などで組み合わせも豊富、各種3,000円から(2021年10月現在)。和光殿頒布のものは母珠に聖天と不動明王の梵字が刻み込まれたものや両房タイプなど、価格帯も高級となる。

- 木箱の護符

- 「歓喜天の御札」を「木箱」に納めている授与品。祈祷料で木箱の寸が異なり、大小2種類ある。浴油祈祷を申し込んだ際に授与されるが、浴油祈祷を申し込まなくても各寸単体での授与も可能。宝山寺の歓喜天は秘仏であるため、御札を秘仏の歓喜天に見立てて木箱に納めることで、歓喜天が秘仏であることを表現しているとともに、封印することで御札が汚れないようにする意図もある。

- 祀り方は、最初から「包み紙」で木箱を包んであり開けられないようにしてあるので、その封を破らずそのままお祀りする。また参道にある神具店では各木箱寸に合う「厨子宮」(聖天向けの神棚)なども販売されている。

- 身代りお守り

- 緑色のビニール製のお守り袋の中に、「除災招福」の文字と「歓喜天の梵字」が焼き印で押印してある木札の護符が納められている。宝山寺駐車場に隣接する「交通安全御祈祷所」向かいの授与所と山門内の授与所で授与されている。

前後の札所

[編集]- 仏塔古寺十八尊

- 14 千光寺 - 15 寳山寺 - 16 鏑射寺

- 真言宗十八本山

- 12 醍醐寺 - 13 寳山寺 - 14 朝護孫子寺

- 大和十三仏霊場

- 1 寳山寺 - 2 西大寺

- 近畿三十六不動尊

- 28 成田山明王院 - 29 寳山寺 - 30 如意輪寺

- 西国愛染十七霊場

- 13 西大寺 - 14 寳山寺 - 15 施福寺

- 役行者霊蹟札所

- 大和北部八十八ヶ所霊場

- 33 根聖院 - 34 寳山寺 - 35 教弘寺

- 神仏霊場巡拝の道

- 28 霊山寺 - 29 寳山寺 - 30 朝護孫子寺

交通

[編集]- 近鉄生駒鋼索線宝山寺駅、梅屋敷駅(梅屋敷駅の方が近く、本堂まで下りになるので楽である。)

- 信貴生駒スカイライン

- 駐車場(無料)

寳山寺と近鉄創業期

[編集]1914年(大正3年)4月30日に現在の近畿日本鉄道(近鉄)の直系母体会社である大阪電気軌道(大軌)が初の路線である上本町駅(現・大阪上本町駅) - 奈良駅(現・近鉄奈良駅)間の路線(現、近鉄奈良線)を開業させた際、生駒山の麓に生駒駅が開設されて寳山寺の参詣者は大幅に増加したといわれる。しかしその生駒山を貫く生駒トンネルの莫大な開削費用負担や、沿線人口が少なく観光客頼みであった輸送が雨天期になって減少したことで、大軌は「大阪天気軌道」と揶揄された。

開通して間もない6月下旬には、社員給料の支払いはおろか翌日に使う切符の印刷費も出せないほどに財政が窮乏した。同社の取締役の一人であった金森又一郎(後、同社の代表取締役・社長)は夜遅く寳山寺に向かい、寺に乗車券10万枚と引き換えに賽銭を貸して頂けないかと頼み込んだ。その結果、当時の管主は「大軌が開業する際に寳山寺が生駒に駅を設けることを請願したため、貴社は生駒トンネルの建設に苦しむこととなった。よって当寺にも大軌の苦境の責任がある。力になれるならぜひとも」として、快く資金を都合してくれたという話が残っている。この賽銭は給料にも回されたため、当時の大軌社員の給料袋はズッシリ重かったという。

今も寳山寺には、金森の書いた借用証書が残されているという。また、日本初のケーブルカーが生駒に開業した要因の一つには、上記の話に対する大軌の礼というものもあったといわれる。

脚注

[編集]- ^ “寳山寺について”. 寳山寺. 2021年8月12日閲覧。

- ^ a b c “宝山寺本堂”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b c d “聖天堂拝殿”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b “朝日宝塔”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b “文殊堂”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “観音堂”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “多宝塔”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “大師堂”. 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “寳山寺獅子閣” (PDF). 生駒山 寳山寺公式. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺獅子閣/国宝・重要文化財”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b c “木造不動明王及脇侍像 銅造倶利迦羅竜剣/(本堂安置)/国宝・重要文化財(美術品)”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺不動明王坐像(本堂本尊)”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺制タ迦童子立像”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺矜羯羅童子立像”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺蓮華吉祥天立像”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺薬厠ニ立像”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b “宝山寺銅造倶利伽羅竜剣”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “厨子入木造五大明王像〈湛海作/〉”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺厨子入五大明王像”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “絹本著色春日曼荼羅図/国宝・重要文化財(美術品)”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b “宝山寺春日曼荼羅図”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “絹本著色愛染明王像/国宝・重要文化財(美術品)”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺愛染明王像”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “絹本著色弥勒菩薩像/国宝・重要文化財(美術品)”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “[宝山寺弥勒菩薩像 宝山寺弥勒菩薩像]”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b “能本〈世阿弥筆/〉/国宝・重要文化財(美術品)”. 国指定文化財等データベース/文化庁. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺能本世阿弥筆 盛久”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b “宝山寺能本世阿弥筆 タタツノサエモン”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺能本世阿弥筆 江口”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺能本世阿弥筆 雲林院”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺能本世阿弥筆 柏崎”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺能本世阿弥筆 附弱法師”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ a b c d “奈良県指定文化財一覧” (PDF). 奈良県庁. p. 8. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺十巻抄”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺観世世阿弥能楽伝書 佐渡状”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺観世世阿弥能楽伝書 禅竹宛書状”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺観世世阿弥能楽伝書 能本三十五番目録”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺観世世阿弥能楽伝書 能本トモアキラ”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺観世世阿弥能楽伝書 花鏡”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺観世世阿弥能楽伝書 六義”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺金春禅竹能楽伝書 金春系図”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺金春禅竹能楽伝書 猿楽縁起”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺金春禅竹能楽伝書 六輪一剣図草案”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

- ^ “宝山寺金春禅竹能楽伝書 六輪一露秘註”. 生駒市デジタルミュージアム/生駒市. 2022年2月1日閲覧。

外部リンク

[編集]- 公式ウェブサイト

- 宝山寺 なら旅ネット

- 近畿三十六不動尊霊場会 公式ホームページ

- 生駒山寳山寺 所蔵 貴重資料 電子画像集奈良女子大学学術情報センター