てんかん

ウィキペディアは医学的助言を提供しません。免責事項もお読みください。 |

| てんかん | |

|---|---|

| 概要 | |

| 診療科 | 神経学, てんかん学[*] |

| 頻度 | Lua エラー モジュール:PrevalenceData 内、28 行目: attempt to perform arithmetic on field 'lowerBound' (a nil value) |

| 分類および外部参照情報 | |

| ICD-10 | G40-G41 |

| ICD-9-CM | 345 |

| DiseasesDB | 4366 |

| MedlinePlus | 000694 |

| eMedicine | neuro/415 |

| MeSH | D004827 |

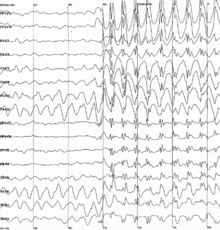

発作が起きた後は特徴的な脳波を示す。

てんかん(癲癇、Epilepsy)とは、脳細胞のネットワークに起きる異常な神経活動(以下、てんかん放電)のためてんかん発作を来す疾患あるいは症状である。WHO国際疾病分類第10版(ICD-10)ではG40である。WHOによる定義によるとてんかんとは『種種の病因によってもたらされる慢性の脳疾患であり、大脳ニューロンの過剰な放電から由来する反復性の発作(てんかん発作)を主徴とし、それに変異に富んだ臨床ならびに検査所見の表出が伴う』とされている。病因が大脳ニューロン由来の過剰な活動であるため、大脳ニューロンを由来としないジスキネジアはてんかんではない。また経過が慢性反復性でなければならないことから、脳炎、外傷後、薬物中毒の離脱期におこる痙攣はてんかんではない。

概要

右下の半裸の子供はてんかんの特徴を表している。聖書にもてんかんとみられる例がいくつか書かれている

てんかんは古くから存在が知られる疾患のひとつで、古くはソクラテスやユリウス・カエサルが発病した記録が残っており、各国の疫学データでは発症率が人口の1%前後となっている。昔は「子供の病気」とされていたが、近年の調査研究で、老若男女関係なく発症する可能性があるとの見解も示され、80歳を過ぎてから発病した報告例もある。

てんかんは特に全般発作時の激しい全身の痙攣から、医学的な知識がない時代には狐憑きなどに代表される憑き物が憑依したと誤認され、時に周囲に混乱を起すことがあり差別の対象となることがあった。

疾患の原因は脳の損傷や神経の異常とみられている。原因が分かったものを症候性てんかん、分らないものを真性てんかんという。てんかん発作の原因としては、出産前後の酸素不足、頭部外傷、脳卒中、脳の感染症、脳の発生異常、てんかんに関連した遺伝子の異常などがある。これに発作を誘発する因子(光刺激、過呼吸、精神的ストレス、身体的ストレス、睡眠不足、月経周期に関連したホルモンの変動、ある種の投薬など)が加わることで発作が起きる。 てんかん発作を持つ人でもその7割以上は発作が完全に抑制されており、とくに問題のない健全な生活を営むことが出来る。

病状と対応

てんかんの症状は、「てんかん=突然倒れて、泡を吹く病気」という重篤な症状が一般に知られているが、より軽症な症状も含む。

てんかん発作に伴う主な症状は、強直性、間代性などの不随意運動、つまり痙攣(けいれん)であるが、痙攣を伴わない発作もある。また、意識障害として、突然意識を失う・記憶が飛ぶ・急に活動が止まって昏倒する場合もある。ただし、大半の発作は一過性であり、数分~十数分程度で回復するのが一般的である。

発作に拠って影響を受ける部分は、主に意識と随意運動で、呼吸や瞬き・瞳孔反射といった通常の場合における不随意運動はあまり影響されない。

発作時にはこれといった応急処置はなく、患者が暴れて段差から落ちたり壁などに体をぶつけたりしてケガをしないように、周囲の者が安全確保をすることが必要となる。余裕があるようなら、発作時の症状を観察しておくと治療に役立つことがある。発作が断続的に持続する場合(5分以上)にのみ、救急車を要請する。

強直性の発作時には口の中や舌を噛んでしまうことがあるため、以前はマウスピースとして清潔なハンカチを巻いた鉛筆や箸を噛ませるように指導されていた時代もあった。しかし現在では、鉛筆や箸で口内や歯を損傷したり処置者が受傷する等の危険もある上、極稀に発作時嘔吐する場合もあり、ハンカチを巻いた鉛筆や箸を噛ませた事により、嘔吐物が気管に誤って入り肺炎になったり、時として気管に詰り窒息する危険性があるので、絶対に避けるように指導されている。

発作が起きた場合、周囲の人は発作が起きたときの状況を具体的に伝えることが、医師の的確な診断につながり、原因究明や再発防止に役立つことが多い。

てんかん発作の分類

てんかん発作は脳の中の過剰な電気が発生したことによる異常発火の起きた部位や、広がり方によって異なる症状を示す。発作の起こり始め(起始)における異常発火の広がりによって大きく全般発作と部分発作(局在関連性発作)の2つに分類される。それ以外に遺伝子(おそらくはチャネル病)によって規定される特発性てんかんと脳炎、脳腫瘍、頭部外傷などによっておこる症候性てんかんという分類がされる。場合によっては意識消失の有無によって単純性、複雑性という分類も用いられる。

全般発作

発作の起始から大脳皮質全域にわたる発火の場合を全般発作と呼ぶ。全身の痙攣を引き起こす全般性強直間代発作(いわゆる大発作)や、意識消失が主体でけいれんを伴わない欠神発作(いわゆる小発作)が含まれる。他に汎ミオクロニー発作、強直発作、脱力発作などが含まれる。

- 脳のいたるところで放電が起こり全般発作が15分以上続くような状態を重積発作と呼ぶ。重積発作が起こった場合は生命に危険が及ぶ可能性があり、通常は救急処置が必要となる。

- 強直間代発作(大発作)

- 突然発症する。部分発作や複雑発作の先行症状がない。意識障害と全身性に間代性の痙攣を起こす。強直とは強くこわばることで、強直性発作とは筋収縮が持続的に一定時間続く状態、間代性発作は伸筋と屈筋とが交互に収縮するもので、(間をおいて)交互に入れ代わり収縮することから、「間代性」と呼ぶものと考えられる。実際にはこれらをあわせた発作が起こるため大発作は強直間代発作と呼ばれる。

- 欠神発作(小発作)

- 前兆は存在しない。突然生じる意識の短い中断であり、ぼんやりと一点を見つめていることが多い。時に唇をなめたり、素早いまばたきを行うような運動症状がみられる。

- ミオクローヌス発作

- 尿毒症、肝不全、クロイツフェルトヤコブ病に合併することが多い。短時間の筋肉の収縮による不随意運動である。

部分発作

脳の一部の異常興奮によって発作が始まる場合を部分発作と呼ぶ。さらに、意識障害を伴わないものを単純部分発作、意識障害を伴うものを複雑部分発作と呼ぶ。なお、発作の起始には脳の一部から発火が始まり、その後発火が大脳皮質全域に広がる場合を二次性全般化発作と呼ぶ。二次性全般化発作はいわゆる大発作と類似の症状を呈するが、発作初期の発火様式から部分発作に分類される。

- 単純部分発作

- 異常活動の脳内局在により症状が異なる。運動野ならば不随意な反復運動、感覚野ならば異常感覚、視覚野ならば閃光が見られる。手に始まった震えが腕や足に次々と進展していく場合をジャクソン行進という。原則として意識は保たれる。

- 複雑部分発作

- 側頭葉てんかんがもっとも有名である。典型的には側頭葉(扁桃体や海馬)や前頭葉の異常活動を原因とする症状を示す。活動の中断や現実感の喪失といった意識変容も見られ、時に不随意な自動症を伴う。自動症は単純な反復運動や運転、楽器の演奏といった高度に熟練したものまで幅広く考えられる。典型的には恐怖、記憶障害、言語障害、知覚異常などの前兆が存在する。発作期は記憶障害がある。

- 二次性全般化発作

- 単純発作または複雑部分発作の症状から症状が開始し殆どの場合は強直間代発作に進展する。前兆が存在し、意識は消失する。強直間代発作との鑑別が難しい。

正常な脳が何故、てんかんを起こさないのかという問いかけに対して、2007年現在、薬理学では次のような解答が出されている。正常な中枢神経にはニューロンのシグナル活動を微調整する機構が備わっている。それはイオンチャネルの不応期とGABA作用性の介在ニューロンによる周辺抑制という機構である。

部分発作が発生するには電気活動の亢進による細胞レベルでの発作開始、周辺ニューロンとの同期、脳の隣接領域への伝播という3つのプロセスがある。発作開始時はある一群のニューロン内部で発作性脱分極性変位(PDS)がおこる。この脱分極は200msに及び、これが発生するとニューロンは活動電位を非常に早く連続的に発生するようになる。局所的な放電の場合、周辺抑制のため焦点に閉じ込められた放電が無症状に終わる。周辺抑制を乗り越えるにはGABA抑制作用の低下、ニューロン発火の増加による細胞外カリウム濃度の上昇、NMDAチャネルの開口などが考えられている。周辺抑制を乗り越えると同期放電が出現し症状が出現する。この時の同期放電が十分に強いと隣接領域へ同期発火が伝播する。この伝播が前兆として知覚される。そして、皮質領域を結び付けるU fiberや脳梁、視床皮質投射線維を介して全般化することがある。

周辺抑制が認められる場合は発作は起こらないと考えられている。これらの機構が破綻(はたん)することにてんかんの原因があると考えられており、実際一部のてんかんではナトリウムチャネルの異常が指摘されている。

医療機関での主な対応

まず、患者の前に来たとき、痙攣が持続しているのかしていないのかを確認する。痙攣発作はたいていは数分で消失するが、なかには数十分続く痙攣重積というものもある。痙攣中は呼吸が満足にできないので、持続すると低酸素脳症を起こす恐れがある。そのため痙攣を止める必要がある。痙攣発作中の患者にはまずBLS、ACLSのアルゴリズムに従い救命を行う。低血糖、心室細動の診断もこの時に行う。低血糖ならば50%ブドウ糖20mlを2A(40ml)を静注し、心室細動ならば電気的除細動を行う。次に考えるのはヒステリーによるもの(偽痙攣という)であるかだが、これは経験的に診断することが多い、疑わしければアームドロップテストなどを行うこともある。偽痙攣が否定されれば真性痙攣の治療となる。

- 酸素投与、あるいはバックバルブ換気を行う。

- ホリゾン(10mg/2ml/A、ジアゼパム)を1A筋注あるいは0.5A静注する。とまらなければ、3~5分ごとに5mgずつ、最大20mg(2A)まで投与する。

- 痙攣が止まったら痙攣再発予防のためアレビアチン(250mg)(抗痙攣薬フェニトイン)を2A(500mg)、生理食塩水100mlに溶解し点滴する。

ごくまれに、ホリゾンを20mg投与しても痙攣が治まらない場合がある。この場合はアレビアチンの点滴を開始する。これでも止まらなければテグレトールを50~100mg(1Aに500mg含まれているので注意)静注したり、フェノバール(100mg/A)を1A筋注したりすることもある。これでもダメなら、気管挿管し、低酸素を防ぎ専門医に相談するべきである。アレビアチン(フェニトイン)は2A以上でないと効果がないと言われている。この薬はナトリウムチャネルが不活化状態から回復する頻度を減らす作用がある。よく用いられる抗てんかん薬であるデパケン(バルプロ酸)もこの作用を有しているがこちらはカルシウムチャネルにも作用する。

発作が止まったら原因検索と外傷検索を行う。採血を行い血算(血球算定)、生化学検査を行い、アルコール濃度や抗てんかん薬血中濃度を測定する。また、動脈血液ガスにて代謝性アシドーシス(筋肉の収縮で嫌気性呼吸がおこるため)の有無を確認する。頭部CTや尿中薬物検査も行う。これらの検査で異常があれば症候性てんかんと診断され、異常がなければ真性てんかんである。

診断ができればそれに基づいて治療を行うことができる。原則として初発の痙攣では入院による精査が望ましい。てんかんで最も怖いのは痙攣後外傷である。危険を感じたらためらわず入院させる。しかし患者の希望によっては後日に脳波検査となる。てんかんは発作型によって治療薬が異なるのだが、この場合は抗てんかん薬の予防投与となる。それ以外の真性てんかんで受診となるケースとしては、コントロール不良の場合があり、これは非常に危険なので入院精査が必要である。怠薬の場合はアレビアチン投与後、服薬を再開する。今までコントロール良好であったのに痙攣した場合は、抗てんかん薬の増量を行い、かかりつけ医に受診させるという方法もある。症候性てんかんの場合は原因疾患を治療すれば完治できる可能性がある。可能ならば原疾患を治療し、抗てんかん薬の投与そして診断に合わせて後日専門医を受診させればよい。

難治性てんかん

この節の加筆が望まれています。 |

てんかんの治療はかつては内科的治療が主体であったが近年は難治性てんかんに対して外科的治療も積極的に行われるようになった。画像上明らかになるのは部分切除によって改善が見込める症候性部分発作をおこすてんかんである。難治性であっても特発性全般発作をおこすてんかんは外科的治療の適応とならない場合が多い。てんかんのおよそ1/3が薬物療法によってコントロールされない難治性てんかんである。とくに治療が見込める疾患としては海馬硬化症、脳腫瘍、大脳皮質形成障害、脳血管奇形などが原因である場合である。

- 海馬硬化症(内側側頭硬化症)

海馬硬化症は側頭葉てんかんの原因となることが多い疾患である。内側側頭葉の神経細胞の脱落とグリオーシスが起る疾患である。CA1を中心にCA3,CA4が硬化するのが特徴であるが海馬に限らず扁桃体など隣接する領域も硬化するため、海馬硬化よりは内側側頭葉硬化の方が名称としてふさわしい。MRIでは海馬の萎縮、内部構造の破壊、T2延長や側脳室下角の拡大が認められる。進行した場合は病側乳頭体、脳弓、側頭葉の非対称性委縮が認められる。内側側頭葉硬化症の場合、腫瘍や限局性皮質異形成などほかの症候性てんかんを起こす異常が認められる場合が多く注意が必要である。正常変異である海馬溝遺残や脈絡裂嚢胞が内側側頭葉硬化と紛らわしい場合がある。側頭葉てんかんでは典型的には胃部の不快感などの前兆の後に自動症を伴う複雑部分発作が生じるのが特徴である。

- 腫瘍

- 難治性てんかんのおよそ4%が腫瘍性病変が原因となる。てんかんを合併する腫瘍は側頭葉あるいは皮質、皮髄境界に存在することが多い。胚芽異形成性神経上皮腫(DNT)や神経節膠腫では特にてんかんの合併が多く、その他の腫瘍ではそれよりは少ない。

- 神経節膠腫

- 毛様細胞性星細胞腫

- 大脳皮質形成障害

- 神経細胞、グリア細胞の増殖、神経細胞の移動、皮質の層構造形成の異常によって生じる大脳皮質の形成障害のことである。神経芽細胞移動障害は病理形態の差から無脳回、厚脳回症、異所性灰白質、多小脳回症、裂脳症などと分類されている。

- 限局性皮質異形成

- 多小脳回など限局した大脳皮質形成障害と異なり独立した病理学的概念である。軽度の皮質の層構造の乱れから異型細胞が認められるものまで程度は様々である。MRI画像では脳溝、脳回の形成の異常、皮質/白質境界の不明瞭化、皮質の肥厚、皮質および皮質下のT2延長などが特徴とされている。乳児期発症の場合は髄鞘化の進行とともに明らかになる場合があり、繰り返し撮影することが必要である。

- 片側巨脳症

- 乳児期に始まる難治性てんかんである。太田原症候群などが有名であり、早期に機能的半球離断術が施行される。片側大脳半球の腫大、皮質の肥厚、脳回の異常が認められる。その他に病側の嗅索、脳幹、小脳の腫大、血管の拡張や患側あるいは両側の小脳foliaの異常などが知られている。拡散テンソルトラクトグラフィでは両側側脳室前角間の異常な白質の線維束が認められる。

- 皮質結節

- その本態は過誤腫である。大脳皮質の脳回から皮質直下に位置する。髄鞘化が未発達な新生児や乳児ではいずれの画像でも高信号に認められる。髄鞘化完成後はT1WIではやや低信号から等信号、T2WIではやや高信号の限局性病変として認められる。

- 異所性灰白質

- 多小脳回

- 小さい脳回を多数認める病態である。顆粒状脳回であるため脳表は平滑にみえ、皮質は厚く、皮髄境界面はでこぼこまたは鋸歯状である。

- 脈絡裂嚢胞

治療法

薬物療法

現在日本で使われる抗てんかん薬には、以下のものがある。

- カルバマゼピン(CBZ)(テグレトール®)

- フェニトイン(PHT)(アレビアチン®)

- バルプロ酸ナトリウム(valproic acid;VPA)(デパケン®, デパケン®R(デパケンの徐放剤), バレリン®)

- ゾニサミド(ZNS)(エクセグラン®)

- クロナゼパム(CZP)(リボトリール®)

- ジアゼパム(DZP、DAP)(ホリゾン®、セルシン®)

- フェノバルビタール(PB)(フェノバール®)

- プリミドン(PRM)(マイソリン®)

- スルチアム(SL)(オスポロット®)

- アセタゾラミド(AZA)(ダイアモックス®)

- ニトラゼパム(NZP)(ベンザリン®)

- エトスクシミド(ESM)(ザロンチン®)

- クロバザム(CLB)(マイスタン®)【日本での発売:2000年5月25日より】

- ガバペンチン(GBP)(ガバペン®)【日本での発売:2006年9月25日より】

- トピラマート(TPM)(トピナ®)【日本での発売:2007年9月26日より】

- ラモトリギン(LTG)(ラミクタール®)【日本での発売:2008年12月12日より】

- レベチラセタム(LEV)(イーケプラ®)【日本での最新薬:2010年秋季発売】

これらの薬を用いた治療は、てんかんの根本にある原因を治癒するものではなく、痙攣を抑えたり発作が出にくくする対症療法であり、長期間服用を続けなければならない。ただし、長期に渡って発作がない場合は、症状に合わせて徐々に減量し休薬することもある。

2007年現在行われている、薬物治療は発作の臨床型によって薬を使い分けている。用いる薬物は基本的にナトリウムチャネルを抑制するもの、T型カルシウムチャネルを抑制するもの、GABAの抑制作用を増強させるものの3種類がある。ナトリウムチャネルを抑制するものとしてはカルバマゼピン(CBZ)(テグレトール®)やフェニトイン(PHT)(アレビアチン®)がよく知られており、T型カルシウムチャネルを抑制するものとしてはバルプロ酸ナトリウム(valproic acid; VPA)(デパケン®, デパケン®R(デパケンの徐放剤), バレリン®)、エトスクシミド(ザロンチン®)がよく知られている。GABAの抑制作用を増強させるものとしてはジアゼパム(DZP, DAP)(ホリゾン®、セルシン®)やフェノバルビタール(PB)(フェノバール®)がよく知られている。基本的にはナトリウムチャネルを抑制するものは部分発作と二次性全般発作に効果的で欠神発作にはほとんど効かず、T型カルシウムチャネルを抑制するものは欠神発作に効果的である。

一応はこのように分類はされているが、抗てんかん薬は薬理作用が多彩であるため、他の抗てんかん薬で代用可能なことが多く、副作用コントロールのために第一選択ではない薬が投与されることが非常に多い。例えばバルプロ酸はT型カルシウムチャネルを抑制するものとして分類されているが、ナトリウムチャネルも抑制するため、部分発作の治療にも用いられる。

てんかんの治療目的は痙攣重積発作などの緊急性のてんかんからの回復、慢性てんかんの発作再発の防止である。

- 緊急時の薬物療法

緊急時は呼吸抑制に注意しながらジアゼパムを、血圧の低下に注意しながらフェニトインをゆっくり静注する。ジアゼパムはめまいや運動失調などの副作用が著しいため急性期の治療以外では基本的には使わない。

- 慢性期の薬物治療

原則として単剤投与でコントロールする。使用薬剤はてんかんの型によって異なる。傾向としては、バルプロ酸が全般発作向きであり、カルバマゼピンが部分発作向きである。

- 単純部分発作:フェニトイン、カルバマゼピン

- 複雑部分発作:カルバマゼピン、フェニトイン

- 強直間代発作(大発作):バルプロ酸、フェニトイン、フェノバルビタール

- 欠神発作(小発作):バルプロ酸、エトスクシミド

- WEST症候群:ACTH、バルプロ酸、ニトラゼパム

かつては右半球切除、脳梁切断といったロボトミーなどの外科的な手法による治療も試みられたが、現在では大半が投薬により症状を抑えることが可能で、薬物療法でのコントロールが困難な場合などを除き、外科的な処置が行われることはない。また、脳ペースメーカーによる深度てんかんの治療も行われつつある。

栄養療法

この節の正確性に疑問が呈されています。 |

症例が少ないようであるが、血液検査の結果、GOTがGPTより高値を示している等わかり、ビタミンBの不足が発見され、ビタミンB剤が投与されることがある(その症例)。GPTが20前後より低くなり、GOTよりGPTが低く開きがあるほど、ビタミンB6が不足していることが考えられる。また、MCVは100未満が正常値であり、これより多い場合、B12や葉酸の不足が伺える。MCHが低くてMCVが高い場合、ビタミンB欠乏がかなり深刻である。ビタミンB群は神経伝達などに深く関わり、不足すると、神経質になる、過敏になる、気難しくなる、しびれ、脳のトラブル、認知症、自閉症などの症状にもつながる。てんかん発作を抑えるためのビタミンB投与は、医師の処方による投薬でもサプリメントを使用してもよく、効能にあまり差がないため、患者の都合に応じて選んで良い。ビタミンB6が、脳内の神経伝達物質GABAを合成する時の補酵素として働くため、GABAの量が増加し、てんかん発作が抑えられるとみられている。

非てんかん発作

てんかん発作と間違えるような紛らわしい非てんかん発作(疑似発作)がある。

- 熱性けいれん

- 失神

- 心因性非てんかん発作

心因性発作にはいくつかの特徴があるとされている。首の規則的、反復的な左右への横振り運動、発作の最中に閉眼している場合、発作中に泣き出す場合、発作出現に先行して1分以上の閉眼、動作停止伴う疑似睡眠状態が出現する場合などは心因性発作の可能性がある。ただし、これらの所見の信頼度は高くはない。頻度は低いが心因性発作でも尿失禁や咬舌が認められることがある。発作終了後にプロラクチン濃度の上昇が認められる場合は心因性ではない可能性が高いとされている。

てんかん発作の誘因

- 光刺激: 1946年に W. Grey Walter によって科学雑誌『Nature』で発表され、1秒間に 20-50 回程度の光の明滅で発生する。1997年にテレビの子供向けアニメーション番組『ポケットモンスター』の放送中に激しい光の明滅効果により、多くの学童が発作を起こし社会問題に発展した。詳細はポケモンショックを参照。

- 発作が起るのでは等の精神的不安感

- 他者の発作を見て誘発

- 過度の疲労

- 仕事以外にも、スポーツを行った事により起こすこともある。

- 環境の変化

- 転校やクラス替えによる環境変化、勤務先での異動や仕事の内容など変化、旅行や電車・車移動における環境変化など他人の目からみれば些細なことでさえ発作を起こす場合がある。

- 精神的ストレス

- 身体的ストレス

- 月経周期に関連したホルモンの変動

- 脳波検査などで以下の誘因を使い誘発させあえて発作時の脳波を測定する場合もある。

急性症候性発作

国際抗てんかん連盟(ILAE)では「急性症候性発作とは急性全身性疾患、急性代謝性疾患、急性中毒性疾患、急性中枢神経疾患(感染症、脳卒中、頭部外傷、急性アルコール中毒、急性アルコール離脱など)と時間的に密接して関連して起こる発作である」と定義している。急性疾患と同時に痙攣が一回だけ起こることが多いが、急性疾患が再発した場合は痙攣が再発したり重積となったりする。抗てんかん薬の内服が長期に及ぶことは少ない。

| 原因 | |

|---|---|

| 脳血管障害 | 脳血管障害から7日以内に起こる発作 |

| 中枢神経系感染症 | 中枢神経系感染症の活動期に起こる発作 |

| 頭部外傷 | 頭部外傷から7日以内に起こる発作 |

| 代謝性 | 電解質異常、低血糖、非ケトン性高血糖、尿毒症、低酸素脳症、子癇など、全身性疾患に関連して起こる発作 |

| 中毒 | 麻薬や処方薬、アルコールなど |

| 離脱 | アルコールや薬物の離脱時 |

| 頭蓋内手術後 | 頭蓋内脳外科手術の直後に起こる発作 |

| 脱髄性 | 急性散在性脳脊髄炎の急性期に起こる発作 |

| 多因性 | 同時に起きたいくつかの状況と関連した発作 |

てんかんの種類

てんかんには多くの種類があり、種類によっては知的障害などの後遺症を残す場合もある。てんかんの危険性がある人は倒れた場合の頭部の保護のため、ヘッドギアを付けている場合も多い。とくに施設入所者ではその傾向が顕著である。点頭てんかんでは「ヒプスアリスミア」と呼ばれる乱雑な脳波がある。

以下、てんかんおよびてんかん症候群の国際分類を示す:

- 局在関連てんかん

- 特発性

- ローランドてんかん

- 後頭部に突発波をもつ小児てんかん

- 症候性

- 側頭葉てんかん

- 前頭葉てんかん

- 頭頂葉てんかん

- 後頭葉てんかん

- コシェフニコフ症候群

- 特発性

- 全般てんかん

- 特発性

- 良性家族性新生児けいれん

- 良性新生児けいれん

- 乳児良性ミオクロニーてんかん

- 小児欠神てんかん(ピクノレプシー)

- 若年欠神てんかん

- 若年ミオクロニーてんかん(衝撃小発作)

- 覚醒時大発作てんかん

- 上記以外の全般性特発てんかん

- 潜因性・症候性

- 点頭てんかん(West症候群)

- レンノックス(レノックス)・ガストー症候群

- ミオクロニー・失立発作てんかん

- ミオクロニー欠神てんかん

- 症候群

- 早期ミオクロニー脳症(EME)

- サプレッションバーストを伴う早期乳児てんかん脳症

- 多数の疾病状態を合併する可能性があるてんかん発作

- 特発性

- 焦点性か全般性か不明なてんかん

- 全般性・焦点性発作の両方をもつもの

- 新生児発作

- 乳児重症ミオクロニーてんかん(SMEI)

- 徐波睡眠期に持続性棘徐波を示すてんかん

- 後天性てんかん性失語(Landau-Kleffner症候群)

- 明白な全般性あるいは焦点性の特徴を欠くてんかん

- 全般性・焦点性発作の両方をもつもの

- 特殊症候群

- 状況関連性発作(機会性発作)

- 熱性けいれん

- 単独発作あるいは単発のてんかん重積症

- 急性代謝障害あるいは急性中毒の時に起こる発作

- 状況関連性発作(機会性発作)

てんかん患者として知られる著名人

俳優

音楽家

- アダム・ホロヴィッツ(ビースティ・ボーイズのMC兼ギタリスト)

- リチャード・ジョブソン(ザ・スキッズのボーカル)

- ニール・ヤング(シンガーソングライター)

- 大江光(作曲家)

- 沢田泰司(TAIJI)元Xのベーシスト)

- イアン・カーティス(ジョイ・ディヴィジョンのボーカル)

- ステージ上で発作を起こすこともあり、自殺の一因になったとの説もある。

- ジョージ・ガーシュウィン(作曲家)

芸術

- エドワード・リア(画家)

- 子供の時に発症し、姉のジェーンも頻繁な発作に罹っていて、早世したことから、遺伝からくるものだったのではないか、と推測されている。彼は自身のてんかんを恥じていて、生涯周囲には隠していたという。しかし、自身の日記で各々の発作の様子を記していた。

- フィンセント・ファン・ゴッホ (画家)

スポーツ選手

- ピート・アレクサンダー(元メジャーリーグ選手、300勝クラブ投手)

- バディ・ベル(元メジャーリーグ選手)

- トニー・ラゼリ(元メジャーリーグ選手)

- フローレンス・ジョイナー(陸上選手・ソウルオリンピック金メダリスト)

作家

- フィリップ・K・ディック(SF作家)

- フョードル・ドストエフスキー(作家)

- ビョルンスティエルネ・ビョルンソン(作家、ノルウェー国歌の作詞者)

- 晩年に脳卒中に倒れた後、部分てんかんに罹った。

- ギュスターヴ・フローベール(作家)[1]

宗教

- ピウス9世(第255代ローマ教皇)

- ジャンヌ・ダルク(カトリック教会の聖女)

- ギュイヨン夫人(神秘主義思想家)

- ジョセフ・スミス・ジュニア(末日聖徒イエス・キリスト教会の設立者)

- リジューのテレーズ(カトリック教会の聖人)

- パウロ(新約聖書の著者の一人)

- アビラのテレサ(スペインのローマ・カトリック教会の神秘主義思想家)

- 慢性的な頭痛や一時的なブラックアウトに悩まされ、酷いときには4日間も昏睡状態に陥ることもあったという。

- ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ(イスラム教の開祖)

- 側頭葉癲癇が、彼にインスピレーションを与えていた原因の一つである、という分析がある。

- エゼキエル(預言者)

- スウェーデンのビルギッタ(スウェーデンの聖職者)

学者

君主・王族

- ミカエル4世(東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝)

- イヴァン5世(ロマノフ朝第4代のモスクワ大公)

- ジョン(イギリス王子)

- ヴェストマンランド公エーリク(スウェーデン王子)

- フェルディナント1世(オーストリア皇帝、ハンガリー王、ボヘミア王)

政治家

- ガイウス・ユリウス・カエサル(軍人・政治家)

- ハリエット・タブマン(奴隷解放運動家)

- イーダ・サクストン・マッキンリー(ウィリアム・マッキンリー第25代アメリカ合衆国大統領夫人)

- ナポレオン・ボナパルト(軍人・政治家)

- 夜中に短時間しか眠らなかったというエピソードは、睡眠中に発作を起こすため、連続した睡眠が得られなかったことに起因している。なお、彼は一般に「3時間しか眠らなかった」と言われるが、実際は昼寝をしていて、それを含めれば6~8時間に達していた(当時彼に仕えていた人の日記などからそう判断される)。

- ウラジーミル・レーニン(ソビエト連邦建国者)

- 亡くなる最後の数ヵ月前に発病し、てんかん重積が原因で死亡した。ちなみに、その発作は50分間も続いた。

その他

他の人物についてはen:List_of_people_with_epilepsyを参照のこと。

福祉制度

1995年7月の、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の改正に伴い、精神障害者保健福祉手帳の取得が可能となった。

また、障害年金受給もできるようになり、かっては、精神科医のみ診断書を書けたが、近年、脳外科医も年金申請の診断書を書けるように、制度、ならびに、診断書の注意文が変更された。

医者の中には、まだ、制度の変更を知らないものもおり、自治体等の窓口でも、てんかんが精神障害に認定されうる、障害年金の申請も可能なケースもある(年金の加入状況、受給要件による)ということを把握しておらず、申請に関する書類一式を渡さないといった問題も起きている。

年金の受給要件などは、年金ダイヤル、受給に関する相談は、最寄の年金事務所で問い合わせが可能。

年金事務所は、基本的に来所前提の相談なので、介助者がいない者は、申請する書類すら揃えられないこともある。

てんかん患者の自動車運転について

てんかん患者の自動車運転については旧道路交通法(昭和35年6月25日 法律第105号)において「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない。(中略)精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者」と記されていた[3]。しかし、2002年5月13日の道路交通法[4]および同法施行令[5]改正により、条件付きでてんかん患者が免許取得できる道が開かれた[6]。

てんかん患者が運転免許を取得できる条件は以下の3つである[7]。

- 発作が再発するおそれがないもの

- 発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの

- 発作が睡眠中に限り再発するもの

てんかん患者による免許取得の制度面の整備はなされたが、2012年現在、てんかんを罹患している旨は患者本人の自己申告に頼っている。このため、上記条件に合致しないてんかん患者が病歴を隠して違法に免許の取得・更新を行うことを排除できない。車の運転が規制されることで仕事に影響が出ることが免許の違法取得・更新の理由であると考えられるが、結果として下記のような重大事故を招く一因となっている。

運転者の発作・急病が原因の交通事故は2011年に254件発生しており、このうちてんかんによる事故はその28.7%を占める73件が発生している。同年のてんかんによる交通事故のうち、5件が死亡事故となっている[8]。

てんかん患者の免許取得が解禁されて以降、てんかんの発作が直接の原因となった死傷事故が相次いだことから、日本てんかん学会・日本てんかん協会・警察庁は、てんかん患者の免許取得・更新制度の見直しに入った[9]。

てんかん発作による事故

てんかん発作による交通事故において、裁判所の判断は有罪、無罪と分かれている。なお、てんかん患者の自動車運転免許取得の条件については上記を参照のこと。

- 1999年10月26日、兵庫県三木市で、てんかん患者の女性が自動車を運転中にてんかん発作を起こし、小学校から下校中の児童3人の列にクルマが突っこんだ。この事故で1人が全身打撲で死亡、2人が重傷を負った。神戸地裁は、心神喪失状態だったという女性側の主張を受け入れ、無罪を言い渡している。[10]

- 2002年9月27日に、滋賀県栗東市で、てんかん患者の男性が乗用車を運転中にてんかん発作を起こし、対向車線側に逸脱、軽トラックと正面衝突し軽トラックを運転していた男性が全身を強く打って死亡した。大津地裁は、運転中止義務違反の過失がないと指摘し、被告に無罪を言い渡している。[11]

- 2004年3月7日午後3時40分ごろ、長野県長野市川合新田付近の国道18号で、てんかん患者の男性が自動車を運転中にてんかん発作を起こし、信号待ちのために停車していた乗用車5台に追突、クルマ数台が関係する多重衝突事故に発展した。この事故で1人が全身を強く打って死亡。 6人が重軽傷を負った。長野地裁は、事故を起こした被告に対して懲役4年の実刑判決を言い渡している。[12]

- 2008年3月9日午前に、神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目付近の県道で、てんかん患者の男性がトラックを運転中にてんかん発作を起こし対向車線に逸脱、そのまま道路右側の歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた歩行者2人を次々にはねた。このうち14歳の男子中学生が死亡、27歳の男性も重傷を負った。横浜地裁は、事故を起こした被告に対して禁固2年8か月の実刑を言い渡している。[13]

- 2010年12月30日午後1時半ごろ、三重県四日市市羽津町の近鉄名古屋線踏切で、てんかん患者の歯科医師の男性が乗用車を運転中に意識を失い自転車3台に追突、踏切内に押し出された男性3人のうち2人が踏切に入ってきた急行列車にはねられて死亡した。2011年11月30日、本件に関して津地裁は「発作が起こる持病のため、被告には運転を差し控える義務があったが、これを怠り運転した過失がある」として、禁錮2年10月の実刑判決を言い渡した[14]。2012年5月10日、名古屋高等裁判所は地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した[15]。

- 2011年4月18日午前7時45分ごろ、栃木県鹿沼市内の国道293号で、てんかん患者の26歳の男性が自走式クレーン車を運転中にてんかん発作を起こし、速度を保ったまま斜行するようにして対向車線側へ逸脱、そのまま道路右側の歩道に乗り上げて集団登校を行っていた小学生15人程度の列に突っ込んだ。9歳から11歳の児童6人が全身強打で死亡した。男性は、以前にも同様の逸脱・衝突事故を起こして小学生に重傷を負わせており、有罪判決を受けて執行猶予中だった(過去7年に6回の事故。てんかん隠し免許取得)[16]。本件について宇都宮地裁は、被告が服薬を怠り、事故当日に発作の予兆を感じていたと認定し、2012年1月5日懲役7年の実刑判決を言い渡した[17]。

- 2011年4月21日、島根県松江市米子町の国道で、てんかんの持病を申告せず運転免許を更新し、意識障害を起こした女性会社員が、軽自動車で歩道に乗り上げ2人を死傷させた[18]。捜査関係者によると、女性は2007年3月に免許を取得し、持病を認識していたが、2010年2月に免許を更新した際に必要な申告をしていなかった。また、事故の数日前から薬の服用を怠っていた。2011年11月10日、本件に関して松江地裁は持病に関して「無自覚で安易な姿勢」として禁錮2年の有罪判決を言い渡した[19]。2012年4月27日、広島高等裁判所松江支部も「事故を起こした被告の落ち度が大きいことは明らか。一審判決の量刑が重すぎるとは認められない」として一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した[20]。

- 2011年7月10日、愛知県岩倉市大地新町の県道で78歳の男性が運転する乗用車が追突事故を起こした後70m走行し、さらに赤信号待ちの車列に突っ込み計8台が絡む事故が発生した。この事故により39歳の母と9歳の子供が死亡、他6人が負傷した[21]。運転者は自動車運転過失致死傷容疑で検察庁に送検されたが、捜査過程でてんかんを罹患していることが判明した。名古屋地方検察庁一宮支部は2012年2月27日、「症状を認識しておらず、事故の予見可能性があったとはいえない」として、運転者を不起訴とした[22]。

てんかんを取り扱った作品

- 『静かな生活』(大江健三郎)-作者が、自分の息子(大江光)をモデルとして書いた。伊丹十三により映画化もされている。

- 『無人警察』(筒井康隆)-短編集『にぎやかな未来』(角川文庫)に収録されている「文明批判」がテーマの短編SF小説。自動車を運転しているてんかん患者の脳波を検知する『ロボット警官』が作中に登場する。1993年、この作品が角川書店発行の高校国語の教科書に収録され、日本てんかん協会から同作品の削除もしくは他の作品に差し替えるよう抗議され、作者の筒井康隆は日本てんかん協会と数度交渉したが双方の主張は平行線を辿り、結局筒井康隆は「断筆宣言」を発表し、全ての執筆活動を停止した。その後1996年末「自主規制撤廃に関する覚書」をいくつかの出版社と取り交わして断筆を解除した。

- 『白痴』(ドストエフスキー) - 主人公のムイシュキン公爵が重度のてんかん持ちである。

脚注

- ^ http://dokushokai.shimohara.net/meddost/gastaut.htm

- ^ コリン・ウィルソン「ユング 地下の大王」(河出文庫)

- ^ 道路交通法 昭和35年6月25日 法律第105号 第88条の2(免許の欠格事由)

- ^ 道路交通法 第九十条(免許の拒否等)第一項第一号 ロおよび同法 第百三条(免許の取消し、停止等)第一項第一号 ロ「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの」

- ^ 道路交通法施行令 第三十三条の二の三

- ^ 法律・政令の条文にはないが大型自動車免許や第二種運転免許の取得が事実上不可能となっている

- ^ さらに詳細な施行規則については警察庁がガイドラインを発表している。“モデル処分基準が作成されている不利益処分一覧表(平成24年4月1日現在) 道路交通法 103-1 運転免許の取消し、効力の停止 別紙” (PDF). 警察庁. 2012年4月26日閲覧。

- ^ “京都祇園暴走:てんかん発作での重大事故 過去にも相次ぐ”. 毎日新聞. (2012年4月12日)

- ^ 共同通信 (2011年12月17日). “てんかん、免許見直しへ検討会 学会、協会と警察庁”. 47NEWS 2012年2月1日閲覧。

- ^ 心神喪失状態で起きた事故の責任は追及不能---3人を死傷させたが無罪 Response.(2003年4月17日). 2011年4月20日閲覧。

- ^ 事故を起こした責任はあるが、事故の回避義務はない…てんかん発作 Response.(2005年2月24日). 2011年4月20日閲覧。

- ^ てんかん発作を起因とした事故で実刑判決 Response.(2005年2月28日). 2011年4月20日閲覧。

- ^ てんかん発作で意識消失が原因の死亡事故、禁固の実刑 Response.(2009年3月24日). 2011年4月20日閲覧。

- ^ “てんかん発作で追突 実刑判決 津地裁四日市支部”. 中日新聞. (2011年11月30日) 2012年2月1日閲覧。

- ^ “四日市踏切事故、二審も実刑 名高裁判決”. 中日新聞. (2012年5月10日) 2012年5月11日閲覧。

- ^ 自走式クレーンが歩道に乗り上げ、小学生6人死亡 Response. (2011年4月22日). 2011年4月23日閲覧

- ^ “被告、懲役7年の実刑確定 鹿沼6児童死亡事故”. 下野新聞. (2012年1月6日) 2012年1月31日閲覧。

- ^ “「持病申告せず運転免許」初公判で検察側”. 読売新聞 (2011年6月18日). 2012年4月26日閲覧。

- ^ “「運転控える注意義務」 てんかん発作事故で有罪判決 松江地裁”. MSN産経ニュース. (2011年11月10日) 2012年2月1日閲覧。

- ^ “発作で事故、二審も実刑 高裁松江「運転控える義務」”. 中国新聞. (2012年4月27日) 2012年4月28日閲覧。

- ^ “78歳男性運転の乗用車が軽自動車に追突…8台絡む事故になり1人死亡1人重体、他6人負傷”. 読売新聞. (2011年7月10日)

- ^ “てんかんの認識なく不起訴 愛知の母子死亡事故”. 共同通信 (2012年2月28日). 2012年4月13日閲覧。

参考文献

- てんかん学ハンドブック ISBN 978-4-260-00116-8

関連項目

- 運転免許に関する欠格条項問題

- チェーザレ・ロンブローゾ -ノーベル生理学・医学賞を受賞したカミッロ・ゴルジ(Camillo Golgi)の指導教官。てんかん患者は文明社会に適応することができず犯罪に手を染めやすい、即ち将来犯罪者となることを先天的に宿命付けられた存在であると結論付けた。

- 点頭てんかん

- 日本てんかん協会

- 小児科学

- 神経学

- 光過敏性発作(光過敏性癲癇)

- ナルコレプシー

外部リンク

- 日本てんかん学会

- 日本てんかん協会

- JEPNETてんかんネットワーク

- 関西てんかんセンター|関西脳神経筋センター

- Models of epilepsy (英語) - スカラーペディア百科事典「スカラーペディアにある「てんかんのモデル」についての項目。」の項目。

- Epilepsy - ウェイバックマシン(2012年10月12日アーカイブ分) (英語) Medpedia「てんかん」の項目。