「ウデヘ」の版間の差分

Zomba2022wataru (会話 | 投稿記録) 加筆修正 |

Zomba2022wataru (会話 | 投稿記録) 出典追加、加筆 |

||

| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 12行目: | 12行目: | ||

|footnotes = |

|footnotes = |

||

}} |

}} |

||

'''ウデヘ'''({{lang-ru|Удэгейцы}} 、{{lang-en|Udege}})は、[[ツングース系民族]]の一つで、主に[[ロシア]]国内の[[沿海州]][[シホテ・アリン|シホテアリン山脈]]周辺に居住する。ウデヘは自称である<ref name="redbook">{{Cite web|url=http://www.eki.ee/books/redbook/udeghes.shtml|title=The red book of the Russian Empire. "THE UDEGHES"|author=Ants Viires|date=1993-08|accessdate=2022-8-15|website=The Peoples of the Red Book|publisher=The Redbook}}</ref>。かつてはTaz(ターズ)、Namunka(ナムンカ)、Kyakala(キャカラ)とも呼ばれていた<ref name="redbook" />。「大きな部族」にちなむキャカラは、[[間宮林蔵]]が「キヤツカラ」という名で記した集団を指していると考えられ、ウデヘに比定されている{{refnest|group="注釈"|この民族を、キャカラ(カカラ)と称したのは、アムール川流域地方に住むツングース系民族(ナナイ族やウリチ族)であった<ref name="redbook" />。}}。南部に住む[[ターズ]] |

'''ウデヘ'''({{lang-ru|Удэгейцы}} 、{{lang-en|Udege}})または'''ウデゲ'''は、[[ツングース系民族]]の一つで<ref>[[#荻原1|荻原(1989)p.55]]</ref><ref name="kotobank">{{コトバンク|ウデヘ族}}</ref>、主に[[ロシア]]国内の[[沿海州]][[シホテ・アリン|シホテアリン山脈]]周辺に居住する<ref name="ogihara76">[[#荻原1|荻原(1989)pp.76-77]]</ref>。ウデもしくはウデヘは自称である<ref name="ogihara76" /><ref name="redbook">{{Cite web|url=http://www.eki.ee/books/redbook/udeghes.shtml|title=The red book of the Russian Empire. "THE UDEGHES"|author=Ants Viires|date=1993-08|accessdate=2022-8-15|website=The Peoples of the Red Book|publisher=The Redbook}}</ref>。かつてはTaz(ターズ)、Namunka(ナムンカ)、Kyakala(キャカラ)とも呼ばれていた<ref name="redbook" />。「大きな部族」にちなむキャカラは、[[間宮林蔵]]が「キヤツカラ」という名で記した集団を指していると考えられ、ウデヘに比定されている{{refnest|group="注釈"|この民族を、キャカラ(カカラ)と称したのは、アムール川流域地方に住むツングース系民族(ナナイ族やウリチ族)であった<ref name="redbook" />。}}。南部に住む[[ターズ]]の民族名は[[中国語]]の「韃子」に由来し、「タッツィー」はアムール川下流域のすべての先住民を意味している<ref name="redbook" />。 |

||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[ファイル:Расселение удэгейцев в ДФО по городским и сельским поселениям, в %.png|right|thumb|370px|2010年国勢調査によるウデヘ居住集落]] |

[[ファイル:Расселение удэгейцев в ДФО по городским и сельским поселениям, в %.png|right|thumb|370px|2010年国勢調査によるウデヘ居住集落]] |

||

[[ファイル:В. К. Арсеньев в удэгейском костюме (в центре) и удэгейцы с реки Анюй..jpg|right|thumb|290px| |

[[ファイル:В. К. Арсеньев в удэгейском костюме (в центре) и удэгейцы с реки Анюй..jpg|right|thumb|290px|ウデヘの衣装を着る[[ウラジーミル・アルセーニエフ]]とウデヘの男性たち]] |

||

[[ファイル:Один из первых фотоснимков удэгейского стойбища, сделанный В. К. Арсеньевым, с его автографом. 1906 г.jpg|290px|right|thumb|1906年、V・アルセーニエフ撮影のウデヘ集落]] |

|||

| ⚫ | |||

[[ファイル:Удэгейская юрта в виде двускатной крыши, сделанной из елового корья. Начало XX века.jpg|290px|right|thumb|[[トウヒ]]の樹皮でつくられた[[切妻屋根]]の住居]] |

|||

{{multiple image |

|||

| total_width = 290 |

|||

| align = right |

|||

| direction = vertical |

|||

| caption_align = left |

|||

| image1 = Удэгеец строит бат.JPG |

|||

| caption1 = |

|||

| image2 = Удэгеец строит бат фото1.JPG |

|||

| caption2 = |

|||

| image3= Удэгейский бат и нанайская оморочка.JPG |

|||

| caption3 = (上・中)ウデヘによる刳り舟の製作<br/>(下)できあがった刳り舟(手前)とナナイ人の舟(奥) |

|||

---- |

---- |

||

{{仮リンク|ハバロフスク地方グロデコフ記念郷土史博物館|ru|Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова}} |

|||

| ⚫ | |||

}} |

|||

ウデヘ族はシホテアリン山脈周辺([[沿海州]]北部の[[ハバロフスク地方]]とウスリー・タイガ)の広大な地域に散らばって住 |

ウデヘ族はシホテアリン山脈周辺([[沿海州]]北部の[[ハバロフスク地方]]とウスリー・タイガ)の広大な地域に散らばって住み、森林動物の獲物を求めて移動生活を送る[[狩猟]]民であった<ref name="kotobank"/><ref name="ogihara76" /><ref name="redbook" />。また、彼らの採集する[[オタネニンジン|高麗人参]]は重要な交易品であった<ref name="kotobank" />。彼らは[[ナナイ|ナナイ族]]や[[ニヴフ|ニヴフ族]]の近くに住んでいて、場所によっては彼らと混血している<ref name="redbook" />。純粋なウデヘ集落はかつて9村あったとされるが<ref name="redbook" />、[[ロシア人]]の進出によって現在は以下の4村を中心にかたまって居住しており、一部ではロシア人との混血が進んでいる。 |

||

* {{仮リンク|サマルガ川|ru|Самарга_(река)}}沿いの{{仮リンク|アグズ村|ru|Агзу}}(144人<ref name="autobiography">{{Cite web|chapter=はじめに|title=環太平洋の「消滅に瀕した言語」にかんする緊急調査研究 ツングース言語文化論集17 ウデヘ語自伝テキスト(アレクサンドル・カンチュガ著・津曲敏郎編訳)「はじめに」|author=[[津曲敏郎]]|url=http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/77974/33/ELPR_A2-019.pdf|website=[[東京外国語大学]]学術成果コレクション|publisher=[[大阪学院大学]]情報学部|date=2002-08-09|accessdate=2022-08-15}}</ref>。1989年、以下同じ。) |

* {{仮リンク|サマルガ川|ru|Самарга_(река)}}沿いの{{仮リンク|アグズ村|ru|Агзу}}(144人<ref name="autobiography">{{Cite web|chapter=はじめに|title=環太平洋の「消滅に瀕した言語」にかんする緊急調査研究 ツングース言語文化論集17 ウデヘ語自伝テキスト(アレクサンドル・カンチュガ著・津曲敏郎編訳)「はじめに」|author=[[津曲敏郎]]|url=http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/77974/33/ELPR_A2-019.pdf|website=[[東京外国語大学]]学術成果コレクション|publisher=[[大阪学院大学]]情報学部|date=2002-08-09|accessdate=2022-08-15}}</ref>。1989年、以下同じ。) |

||

* [[ビキン川]]沿いの{{仮リンク|クラースヌイ・ヤール村 (ポジャルスキー地区)|ru|Красный_Яр_(Пожарский_район)|label=クラースヌイ・ヤール村}}(400人<ref name="autobiography" />) |

* [[ビキン川]]沿いの{{仮リンク|クラースヌイ・ヤール村 (ポジャルスキー地区)|ru|Красный_Яр_(Пожарский_район)|label=クラースヌイ・ヤール村}}(400人<ref name="autobiography" />) |

||

* [[ホール川|ホル川]]沿いの |

* [[ホール川|ホル川]]沿いの{{仮リンク|グヴァシュギ村|ru|Гвасюги}}(160人<ref name="autobiography" />) |

||

* [[アニュイ川]]沿いのアルセーニエヴォ村(50人<ref name="autobiography" />) |

* [[アニュイ川]]沿いの{{仮リンク|アルセーニエヴォ村 (ハバロフスク地方)|ru|Арсеньево_(Хабаровский_край)|label=アルセーニエヴォ村}}(50人<ref name="autobiography" />) |

||

オルギ |

クラースヌイ・ヤール村は、ソ連時代、少数民族の集団強制移住政策によってできた村で、ウデヘのみならず[[ナナイ族]]やその他の民族の人々も生活している<ref name="foe">{{Cite web|title=森の民 ウデヘ|author=|url=https://foejapan.org/siberia/udege/|website=シベリアタイガプロジェクト|publisher=[[国際環境NGO FoE Japan]]|date=|accessdate=2022-08-15}}</ref>。{{仮リンク|オルギンスキー地区|ru|Ольгинский_район}}に住んでいるターズ族は、かつては[[中国語]]化の傾向が顕著であったが、現在ではほぼ完全にロシア語化されている<ref name="redbook" />。ターズは[[1950年代]]には約300人を数えた<ref name="redbook" />。 |

||

ウデヘの人口推移は、以下の通りである<ref name="redbook" />。 |

ウデヘの人口推移は、以下の通りである<ref name="redbook" />。 |

||

<timeline> |

<timeline> |

||

ImageSize = width:400 height:300 |

ImageSize = width:400 height:300 |

||

| 55行目: | 69行目: | ||

from:0 till:2011 width:15 text:2,011 textcolor:red fontsize:8px |

from:0 till:2011 width:15 text:2,011 textcolor:red fontsize:8px |

||

</timeline> |

</timeline> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ウデヘ語は南方[[ツングース諸語]]に属しており、また、多くの地方語を含む3方言に分けられ、全体では特に[[オロチ語]]との近縁性が指摘されている<ref name="redbook" />{{refnest|group="注釈"|ツングース系諸族はシベリア・グループとアムール・グループに分けられるが、南方ツングース諸語は後者に相当し、ウデヘ語のほか、オロチ語、[[ナナイ語]]、[[ウリチ語]]、[[ウィルタ語]]が含まれる<ref>[[#加藤1|加藤(1977)p.283]]</ref><ref name="94katoh161">[[#加藤1|加藤(1994)p.161]]</ref>。}}。ウデヘ語は[[1930年代]]、ホル川流域の方言をもとに文字化の試みがなされたものの定着せず、今日、文字で表わされることは必ずしも多くない<ref name="autobiography" />。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

[[遼代]]以後、アムール川上流には[[ウェジ]] |

[[遼代]]以後、アムール川上流には[[ウェジ]](weji)と呼ばれる集団が存在したことが記録されている{{refnest|group="注釈"|「ウェジ」の語源はツングース語の「森林」と考えられる<ref>[[#和田|和田(1959)p.141]]</ref>。}}。ウェジはまた「兀的改(ウディゲ)」とも表記されており、この「兀的改」がウデヘの語源であると考えられている<ref>[[#和田|和田(1959)p.142]]</ref>。ウディゲは[[明|明朝]]からは「[[野人女直]]」として分類されていたが、「野人」の[[女真語]]訳/[[モンゴル語]]訳もまた、Udi-gen/Üdigänであった<ref name=osada>[[#長田|長田(1958)]]</ref>。[[満洲語]]のアルチュカ方言では/udiɡə/または/udi’ə/と発音する<ref>[[#音典|『満語口語音典』(2014)p.106]]</ref>。 |

||

明朝より「野人女真」と呼称されていた集団は、建州女真([[満洲人]])より「東海三部」と呼称され、満洲王朝の[[清|清朝]](ダイチン・グルン)が成立するとその支配下に入った。そのうち、[[康熙]]五十二年([[1713年]])に清帝国に従属したキヤカラ氏とバンジルガン氏が現代のウデヘの先祖であると考えられている<ref>松浦 |

明朝より「野人女真」と呼称されていた集団は、建州女真([[満洲人]])より「東海三部」と呼称され、満洲王朝の[[清|清朝]](ダイチン・グルン)が成立するとその支配下に入った。そのうち、[[康熙]]五十二年([[1713年]])に清帝国に従属したキヤカラ氏とバンジルガン氏が現代のウデヘの先祖であると考えられている<ref>[[#松浦|松浦(2006)]]</ref>。両氏族は清帝国の辺民制度に組み込まれたが、急峻なシホテアリン山脈を越えるのは困難だったために、近隣のヘジェ(ナナイ)のように[[ニングダ]](寧古塔)にまで貢納しに行くことはなかった。その代わり、清帝国は[[ウスリー川]]の支流の1つ[[ニマン川]]の河口付近に貢納地点を定め、2年に1度、人員を派遣して2年分の貂皮を徴収する制度を整えた。 |

||

清帝国の後期には[[漢民族]]の流入が始まり、ウデヘ人もまた漢民族の影響を強く受けて多くの人が[[中国語|漢語]]を解するようになった。南部の一部の集団は完全に母語を捨てて漢民族の言語と文化を受け入れるようになったが、独自のアイデンティティを持ち続けて現代の[[ターズ]]となった<ref>[[#煎本山田|煎本孝・山田孝子編著『北の民の人類学』(2007)第三章「ターズの言語と文化」]]</ref>。 |

清帝国の後期には[[漢民族]]の流入が始まり、ウデヘ人もまた漢民族の影響を強く受けて多くの人が[[中国語|漢語]]を解するようになった。南部の一部の集団は完全に母語を捨てて漢民族の言語と文化を受け入れるようになったが、独自のアイデンティティを持ち続けて現代の[[ターズ]]となった<ref>[[#煎本山田|煎本孝・山田孝子編著『北の民の人類学』(2007)第三章「ターズの言語と文化」]]</ref>。 |

||

[[1860年]]には[[北京条約]]によってウスリー川以東の沿海州が正式にロシア領となり、ウデヘ人はロシア帝国の支配下に入った<ref name="redbook" />。しかし、実際のところ、真の支配者は毛皮と高麗人参を交易する中国人商人であった<ref name="redbook" />。ロシア人農民は、[[1883年]]以降、ウスリー地域に定住し始めたが、タイガの奥深くを移動するウデへ族にはあまり関係がなかった<ref name="redbook" />。むしろ、当時の多くの旅行者の観察によれば、ロシア人は搾取的な中国商人を追い出したため、ロシア人に対するウデヘの態度は友好的だったという<ref name="redbook" />。[[1917年]]の[[ロシア革命]]によって[[ソビエト連邦]]が成立すると[[コルホーズ]]への移行が行われ、ウデヘ人は上記の4ヶ村に集中して居住するようになった。 |

[[1860年]]には[[北京条約]]によってウスリー川以東の[[沿海州]]が正式にロシア領となり、ウデヘ人はロシア帝国の支配下に入った<ref name="redbook" />。しかし、実際のところ、真の支配者は[[毛皮]]と高麗人参を交易する中国人商人であった<ref name="redbook" />。ロシア人農民は、[[1883年]]以降、ウスリー地域に定住し始めたが、[[タイガ]](森林帯)の奥深くを移動するウデへ族にはあまり関係がなかった<ref name="redbook" />。むしろ、当時の多くの旅行者の観察によれば、ロシア人は搾取的な中国商人を追い出したため、ロシア人に対するウデヘの態度は友好的だったという<ref name="redbook" />。[[1917年]]の[[ロシア革命]]によって[[ソビエト連邦]]が成立すると[[コルホーズ]]への移行が行われ、ウデヘ人は上記の4ヶ村に集中して居住するようになった。 |

||

20世紀前半のウデヘ社会を記した記録として『[[デルスウ・ウザーラ (書籍)|デルスウ・ウザーラ]]』をはじめとするアルセーニエフの沿海州探検記がよく知られている<ref name="autobiography" />。アルセーニエフは民話も採集しており、ロシア語訳が出版されている<ref name="autobiography" />。 |

20世紀前半のウデヘ社会を記した記録として『[[デルスウ・ウザーラ (書籍)|デルスウ・ウザーラ]]』をはじめとするウラジーミル・アルセーニエフの沿海州探検記がよく知られている<ref name="autobiography" />。V・アルセーニエフはウデヘの[[民話]]も採集しており、ロシア語訳が出版されている<ref name="autobiography" />。 |

||

== 生業 == |

== 生業 == |

||

主な生業は[[狩猟]]であり、食用として[[アカシカ]]・[[ジャコウジカ]]・[[ヘラジカ]]・[[クマ]]を、毛皮用として[[クロテン]]・[[カワウソ]] |

主な生業は[[狩猟]]であり、食用として[[アカシカ]]・[[ジャコウジカ]]・[[ヘラジカ]]・[[クマ]]を、毛皮用として[[クロテン]]・[[カワウソ]]の狩りをおこなう。ウデヘの民は、森林帯での狩猟に深く結びついているため、周辺地域でみられる[[トナカイ]]の飼養には、オロチ同様、たずさわらなかった<ref name="redbook" /><ref name="94katoh169">[[#加藤1|加藤(1994)pp.169-170]]</ref>。ウデヘは、徒歩または小舟を用いてタイガのなかを移動し、[[スキー]]を利用したり、[[そり]]を自ら引いて移動することもあった<ref name="94katoh169" />{{refnest|group="注釈"|徒歩を移動手段とする狩猟・漁撈民には、ウデヘ人のほか、[[ケット人]]、[[ユカギール人]]、[[エヴェンキ人]]のそれぞれ一部がおり、ロシアの人類学者レービンは、こうした徒歩の狩猟・漁撈民は新石器時代のシベリアの狩猟・漁撈民の生業的特徴を良好に保持しているであろうと指摘した<ref name="94katoh169" />。}}。場合によっては狩猟犬1匹にそり引きを助力させた<ref name="94katoh169" />。上述のようにホル川、サマルガ川の周辺までの地域は19世紀を通じて清朝の影響下にあり、[[満洲民族|満人]]や漢人はウデヘの狩人からテンの皮やシカの角袋を買い取り、また、高麗人参を集めた<ref name="redbook" /><ref name="ogihara76" />。ウデヘの猟師は主に弓・矢を用いて狩猟を行っていたが、19世紀後半からは満洲人から交易で手に入れた銃(当時は[[火縄銃]])も用いるようになった。なお、漁撈は、ウデヘにとってあまり重要ではなく、夏季に川漁をおこなう程度である<ref name="kotobank" /><ref name="redbook" />。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

=== 精神文化と伝承 === |

|||

ウデヘ族の伝統的な[[宗教]]は、森羅万象すべてを生き物や人間の似姿でとらえる[[アニミズム]]である<ref name="ogihara119">[[#荻原1|荻原(1989)p.119]]</ref>。V・アルセーニエフによれば、ウデヘにとっては大地そのものも巨大な生命体であり、「エンドゥリ」と称される最高神の下には山や森の神「オンクー」がいて人間に獲物をあたえると信じられている<ref name="ogihara119" />。[[海神]]は、白髪の老人「ギニヒ」であり、魚や海獣の主であって、[[シャチ]]は海神の使いと考えられている<ref name="ogihara119" />。また、天空、山、海の神々の下には数多くの精霊がいて、人びとに善や悪をなすものとされる<ref name="ogihara119" />。 |

|||

アムール川流域の他の諸族同様、ウデヘでも動物と人間の[[結婚|婚姻]]から民族の起源を説き起こされる伝承がのこっている<ref name="ogihara117">[[#荻原1|荻原(1989)pp.117-118]]</ref>。それによれば、兄と妹の婚姻によって娘と息子が生まれたが、2人は森の中に置き去りにされ、娘は[[クマ]]に、息子はメスの[[トラ]]に拾われて結ばれるが、後者の婚姻では子どもは生まれず、前者の婚姻からウデヘの民が生まれたという<ref name="ogihara117" />{{refnest|group="注釈"|クマ、トラと人間の婚姻のモチーフはツングース系諸族の神話にみられる<ref name="ogihara117" />。[[朝鮮民族]]における、熊女と[[桓雄]]とが結婚して生まれた[[檀君]]が朝鮮を建国したという「檀君神話」もまた、そのモチーフに共通点がみられ、[[大林太良]]は両者に「極めて深い親縁関係」があると指摘している<ref name="ogihara117" />。}}。 |

|||

ウデヘの日常的な精神生活では[[シャーマニズム]]が大きな影響力をもっていた<ref name="ogihara121">[[#荻原1|荻原(1989)p.121]]</ref>。死者の霊魂が他界へ旅立つためには、強力なシャーマンの助力に頼らなければならないと信じられていたのである<ref name="ogihara121" />。 |

|||

=== 伝統的な社会生活 === |

|||

[[19世紀]]中葉までのウデヘの社会生活は伝統的諸要素に成り立っていた。[[氏族]]関係がウデヘの人びとのあいだでは支配的であり、氏族の成員は先祖代々の系譜を知っており、それは伝統的な「法」とともに彼の「能力」(家族や生業、社会的身分)のみならず、個人の[[自由]]も完全に管理・制限した。婚姻は氏族外を基本とした<ref name="kotobank" />。氏族の長として長老(サグディムジ)もしくは御曹司(ザンギヤ)がおり、一族で最も年長で最も権威のある男性から選ばれた。権力を与えられた長は、「法」すなわち伝統的なルールの遵守を監視し、違反があった場合には[[裁判]]を主宰した<ref>Удэгейские ниманку, тэлунгу, ехэ (Примечания) // Фольклор удэгейцев. Ниманку. Тэлунгу. Ехэ. — Новосибирск: Наука, 1998. — С. 409.</ref>。[[殺人]]など[[部族]]間に紛争があった場合、すべての氏族の長老たちが裁判のために集まり、「法」がどちらを支持しているのか伝統的なルールに基づき、氏族を代表する弁士が立てられ、弁舌と合議により決済された<ref name="kotobank" />。殺人に対しては、氏族間で[[報復|血讐]]がなされる場合もあった<ref name="kotobank" />。伝統社会においてはシャーマンも重要な役割を演じ、呪術的行為のみならず、しばしば紛争解決の仲介者としても行動した。 |

|||

=== 現代文学・学術 === |

|||

| ⚫ | |||

---- |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ウデヘの作家としてはグヴァシュギ村出身の{{仮リンク|ジャンシ・キモンコ|ru|Кимонко, Джанси Батович}}(Djansi Kimonko、[[1905年]]-[[1949年]])が知られている<ref name="redbook" />。キモンコはウデヘ語文学の先駆者でウデヘ語による自伝的作品などをのこしたが、[[1964年]]にロシア語訳のみが刊行され、ウデヘ語そのものでは公刊されていない<ref name="autobiography" />。[[北海道立北方民族博物館]]([[網走市]])の[[津曲敏郎]]は、クラースヌイ・ヤール村に住むウデヘの[[アレクサンドル・カンチュガ]]([[1934年]]- )と交流をもち、ウデヘ語とロシア語で書かれた彼の自分史を[[日本語]]に翻訳し、[[2001年]]に『ビキン川のほとりで-沿海州ウデヘ人の少年時代』として[[北海道大学]]図書刊行会より出版した<ref name="tsumagari1">{{Cite web|title=ウデヘの自分史との出会い 1.ビキン川にウデヘ語を訪ねて|author=津曲敏郎|url=https://hoppohm.org/NC/curator/tumagari/tumagari12.htm|website=館長の部屋|publisher=北海道立北方民族博物館|date=2020-03-22|accessdate=2022-08-15}}</ref><ref name="tsumagari2">{{Cite web|title=ウデヘの自分史との出会い 2.自分史への情熱|author=津曲敏郎|url=https://hoppohm.org/NC/curator/tumagari/tumagari13.htm|website=館長の部屋|publisher=北海道立北方民族博物館|date=2020-03-24|accessdate=2022-08-15}}</ref>{{refnest|group="注釈"|[[2014年]]には『増補改訳 ビキン川のほとりで 沿海州ウデヘ人の少年時代』(北海道大学出版会)が発行されている<ref name="tsumagari2" />。増補版では、旧版の章立てが再構成され、訳文が改訂されている<ref name="tsumagari2" />。}}。女性の語り部・民俗学者としては、グヴァシュギで活躍した{{仮リンク|ワレンチナ・キャルンジュガ|ru|Кялундзюга, Валентина Тунсяновна}}([[1936年]]-[[2022年]])がいる。 |

||

学術分野で有名なウデヘ人としてはウデギーツ・ピョートル・バタネエヴィチ・スリャンジガがおり、彼は北方先住民族で史上最初の[[数学者]]となった人物である。 |

|||

=== 伝統文化の衰退 === |

|||

上述したようにロシア人とウデヘ人の関係は比較的良好であったため、ウデヘの民俗文化に対するロシアの影響も、他のアムール川流域の住人に対する影響よりは少なく、女性の[[民族服|民族衣装]]、男性の狩猟服や装備は比較的良好に保存されていた<ref name="redbook" />。しかし、精神文化においては伝統が損なわれており、それは言語に最も強く反映されている<ref name="redbook" />。1970年、ウデヘ語を母語とみなしていたウデヘ人は全体の55.1パーセント、ウデヘ語を実際に話していた人は63.8パーセント、ロシア語を流暢に話すウデヘ人は全体の89.9パーセントであった<ref name="redbook" />。1979年には、それぞれ31パーセント、37.5パーセント、94.1パーセントとなっていた<ref name="redbook" />。[[2002年]]、ウデヘを称する人びとの総数は1,657人であったが、多くのウデヘ出身者が都市や市街地に住んでおり、大多数のロシア人と完全に同化したため、ウデヘ語のネイティブスピーカーは急速に減少している。2002年にウデヘ語を母語として認識していたのは約400人にすぎず、そのほとんどは古い世代の人々であった。 |

|||

母語での初等教育は、ウデヘ語の最初の学校教科書が登場した[[1931年]]に始まった<ref name="redbook" />。ソビエト連邦の他の地域と同様、この動きは[[1930年代]]後半までに収束し、新しくウデヘの[[正書法]]を作成する別の試みが行われたのは[[1970年代]]後半になってからである<ref name="redbook" />。現在、母語は再び一部の学校で教えられるようになったが、選択科目として教えられるにとどまっている<ref name="redbook" />。ロシア語に対するウデヘ語の地位は非常に低く、ロシアの全寮制学校でウデヘ語が最初に教えられる見込みはない<ref name="redbook" />。文学以外の芸術活動は、[[皮革]]、[[木工]]、[[刺繡|刺繍]]といった伝統的な民俗工芸やアマチュア・アートに限られる。これらはいずれも、伝統文化に関する深い知識を無視して、標準的な規則にしたがって開発されたものである<ref name="redbook" />。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

伝統的な住地におけるウデヘ人の深刻な問題の1つに[[アルコール依存症]]が挙げられ、これは住民間でごく一般的にみられる。もう一つは、[[1990年代]]に繰り返し紛争を引き起こした彼らの居住域での大企業による[[伐採|森林伐採]]である。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ウデヘの作家としては |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 95行目: | 134行目: | ||

{{Notelist}} |

{{Notelist}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist|35em}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* [[綾部恒雄]] |

* {{Cite book|和書|author=[[綾部恒雄]]ほか|year=2000|month=7|title=世界民族事典|publisher=[[弘文堂]]|isbn=|ref=民族事典}} |

||

* {{Cite book|和書|author=[[ウラジーミル・アルセーニエフ]]|year=2001|month=11|title=デルス・ウザラ|publisher=[[小学館]]|series=地球人ライブラリ|isbn=978-4092510456|ref=アルセニエフ}} |

* {{Cite book|和書|author=[[ウラジーミル・アルセーニエフ]]|year=2001|month=11|title=デルス・ウザラ|publisher=[[小学館]]|series=地球人ライブラリ|isbn=978-4092510456|ref=アルセニエフ}} |

||

* {{Cite book|和書|author=[[煎本孝]]・[[山田孝子]]|editor=煎本孝・山田孝子|year=2007|month=1|title=北の民の人類学―強国に生きる民族性と帰属性|publisher=[[京都大学学術出版会]]|isbn=978-4876986958|ref=煎本山田}} |

* {{Cite book|和書|author=[[煎本孝]]・[[山田孝子]]|editor=煎本孝・山田孝子|year=2007|month=1|title=北の民の人類学―強国に生きる民族性と帰属性|publisher=[[京都大学学術出版会]]|isbn=978-4876986958|ref=煎本山田}} |

||

* |

* {{Cite book|和書|author=長田夏樹|authorlink=長田夏樹|year=1958|month=|chapter=奴児干永寧寺碑蒙古女真文釈稿|title=石濱先生古稀記念東洋学論集|publisher=石濱先生古稀記念会|isbn=|ref=長田}} |

||

* {{Cite book|和書|author=加藤九祚|authorlink=加藤九祚|year=1977|month=6|chapter=ツンドラとタイガと砂漠の世界|title=社会と文化―世界の民族―|publisher=[[朝日新聞社]]|isbn=|ref=加藤1}} |

* {{Cite book|和書|author=加藤九祚|authorlink=加藤九祚|year=1977|month=6|chapter=ツンドラとタイガと砂漠の世界|title=社会と文化―世界の民族―|publisher=[[朝日新聞社]]|isbn=|ref=加藤1}} |

||

* {{Cite book|和書|author=加藤九祚|year=1994|month=1|title=シベリアの歴史|publisher=[[紀伊國屋書店]]|isbn=4-314-00646-3|ref=加藤2}} |

* {{Cite book|和書|author=加藤九祚|year=1994|month=1|title=シベリアの歴史|publisher=[[紀伊國屋書店]]|isbn=4-314-00646-3|ref=加藤2}} |

||

* |

* {{Cite book|和書|author=朝克|authorlink=朝克|translator=[[丸山宏]]・[[上野稔弘]]|editor=丸山・上野|year=2002|month=3|title=ツングースの民族と言語:共同研究「古ツングースの生産文化に関する自然科学的再検証」研究集会発表再構成|series=東北アジア研究シリーズ 第3号|publisher=[[東北大学]]東北アジア研究センター|issn=13464167|ref=朝克}} |

||

* {{Cite book|和書|author=松浦茂|authorlink=松浦茂|year=2006|month=2|title=清朝のアムール政策と少数民族|publisher= |

* {{Cite book|和書|author=松浦茂|authorlink=松浦茂|year=2006|month=2|title=清朝のアムール政策と少数民族|publisher=京都大学学術出版会|series=東洋史研究叢刊|isbn=978-4876985272|ref=松浦}} |

||

* {{Cite book|和書|editor=[[三上次男]]・[[神田信夫]]|year=1989|month=9|title=東北アジアの民族と歴史|series=民族の世界史3|publisher=[[山川出版社]]|isbn=4-634-44030-X}} |

|||

* [[和田清]]『東亜史研究(蒙古編)』東洋文庫、1959年 |

|||

** {{Cite book|和書|author=荻原眞子|authorlink=荻原眞子|chapter=第1部第II章 民族と文化の系譜|editor=三上・神田|year=1989|title=東北アジアの民族と歴史|series=民族の世界史3|publisher=山川出版社|ref=荻原1}} |

|||

* 『アジア遊学No.17 北方諸民族の中のアイヌ文化-生業を巡って-』地域文化創造 勉誠出版,2000年 |

|||

* {{Cite book|和書|author=和田清|authorlink=和田清|year=1959|month=|title=東亜史研究(蒙古編)|publisher=[[東洋文庫]]|series=東洋文庫論叢第42|isbn=|ref=和田}} |

|||

* {{Cite book|author=愛新覚羅瀛生|authorlink=愛新覚羅瀛生|year=2014|month=12|title=満語口語音典|publisher=華藝出版社|location=北京|isbn=9787802524453|ref=音典}} |

|||

* {{Cite journal|和書|year=2000|month=2|title=北方諸民族の中のアイヌ文化―生業を巡って―|publisher=[[勉誠出版]]|series=アジア遊学No.17|isbn=978-4585102687|ref=遊学}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 114行目: | 156行目: | ||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Commonscat|Udeghe}} |

{{Commonscat|Udeghe}} |

||

* {{Kotobank|ウデヘ族}} |

|||

* {{en icon}} [http://www.eki.ee/books/redbook/udeghes.shtml REDBOOK "THE UDEGHES"] |

* {{en icon}} [http://www.eki.ee/books/redbook/udeghes.shtml REDBOOK "THE UDEGHES"] |

||

2022年8月24日 (水) 02:07時点における版

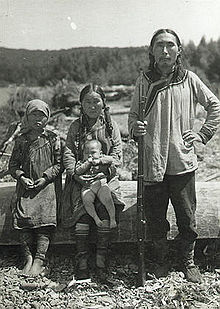

ウデヘ人の家族。20世紀初め。 | |

| 総人口 | |

|---|---|

| 約2,000人 | |

| 居住地域 | |

| 2,000人(1989年) | |

| 言語 | |

| ロシア語、ウデヘ語 | |

| 宗教 | |

| アニミズム、正教会 | |

| 関連する民族 | |

| オロチ、ターズ | |

ウデヘ(ロシア語: Удэгейцы 、英語: Udege)またはウデゲは、ツングース系民族の一つで[1][2]、主にロシア国内の沿海州シホテアリン山脈周辺に居住する[3]。ウデもしくはウデヘは自称である[3][4]。かつてはTaz(ターズ)、Namunka(ナムンカ)、Kyakala(キャカラ)とも呼ばれていた[4]。「大きな部族」にちなむキャカラは、間宮林蔵が「キヤツカラ」という名で記した集団を指していると考えられ、ウデヘに比定されている[注釈 1]。南部に住むターズの民族名は中国語の「韃子」に由来し、「タッツィー」はアムール川下流域のすべての先住民を意味している[4]。

概要

ウデヘ族はシホテアリン山脈周辺(沿海州北部のハバロフスク地方とウスリー・タイガ)の広大な地域に散らばって住み、森林動物の獲物を求めて移動生活を送る狩猟民であった[2][3][4]。また、彼らの採集する高麗人参は重要な交易品であった[2]。彼らはナナイ族やニヴフ族の近くに住んでいて、場所によっては彼らと混血している[4]。純粋なウデヘ集落はかつて9村あったとされるが[4]、ロシア人の進出によって現在は以下の4村を中心にかたまって居住しており、一部ではロシア人との混血が進んでいる。

- サマルガ川沿いのアグズ村(144人[5]。1989年、以下同じ。)

- ビキン川沿いのクラースヌイ・ヤール村(400人[5])

- ホル川沿いのグヴァシュギ村(160人[5])

- アニュイ川沿いのアルセーニエヴォ村(50人[5])

クラースヌイ・ヤール村は、ソ連時代、少数民族の集団強制移住政策によってできた村で、ウデヘのみならずナナイ族やその他の民族の人々も生活している[6]。オルギンスキー地区に住んでいるターズ族は、かつては中国語化の傾向が顕著であったが、現在ではほぼ完全にロシア語化されている[4]。ターズは1950年代には約300人を数えた[4]。

ウデヘの人口推移は、以下の通りである[4]。

ウデヘは、居住域がオロチ族やナナイの人びとと隣接していることもあり、19世紀の文献では独立の民族として扱われないことも多い[2]。上の表でも、1897年の数値だけはオロチ族を含んだ人口である[4][注釈 2]。

ウデヘ人のなかで、ウデヘ語を母語とする人の割合は1959年で73.1パーセント、1970年で55.1パーセント、1979年で31.0パーセントと減少の一途をたどっている[4]。1989年の人口調査では約2,000人がロシア国内に居住するが、その約4分の1のみがウデヘ語を母語とする。ウデヘには民族学上、ビキニ、サマルギン、イマン、ホル、アニュウケなどの小グループの名前が認められるが、これらは彼らが住む河川名からとったものである[6]。

ウデヘ語は南方ツングース諸語に属しており、また、多くの地方語を含む3方言に分けられ、全体では特にオロチ語との近縁性が指摘されている[4][注釈 3]。ウデヘ語は1930年代、ホル川流域の方言をもとに文字化の試みがなされたものの定着せず、今日、文字で表わされることは必ずしも多くない[5]。

なお、20世紀初頭に沿海州を探検したウラジーミル・アルセーニエフの案内人、デルスウ・ウザーラはウデヘ人だったという説があり、現代ウデヘ人の中にもデルスウはウデヘ人だったと考える者がいるという[9][注釈 4]。

歴史

遼代以後、アムール川上流にはウェジ(weji)と呼ばれる集団が存在したことが記録されている[注釈 5]。ウェジはまた「兀的改(ウディゲ)」とも表記されており、この「兀的改」がウデヘの語源であると考えられている[11]。ウディゲは明朝からは「野人女直」として分類されていたが、「野人」の女真語訳/モンゴル語訳もまた、Udi-gen/Üdigänであった[12]。満洲語のアルチュカ方言では/udiɡə/または/udi’ə/と発音する[13]。

明朝より「野人女真」と呼称されていた集団は、建州女真(満洲人)より「東海三部」と呼称され、満洲王朝の清朝(ダイチン・グルン)が成立するとその支配下に入った。そのうち、康熙五十二年(1713年)に清帝国に従属したキヤカラ氏とバンジルガン氏が現代のウデヘの先祖であると考えられている[14]。両氏族は清帝国の辺民制度に組み込まれたが、急峻なシホテアリン山脈を越えるのは困難だったために、近隣のヘジェ(ナナイ)のようにニングダ(寧古塔)にまで貢納しに行くことはなかった。その代わり、清帝国はウスリー川の支流の1つニマン川の河口付近に貢納地点を定め、2年に1度、人員を派遣して2年分の貂皮を徴収する制度を整えた。

清帝国の後期には漢民族の流入が始まり、ウデヘ人もまた漢民族の影響を強く受けて多くの人が漢語を解するようになった。南部の一部の集団は完全に母語を捨てて漢民族の言語と文化を受け入れるようになったが、独自のアイデンティティを持ち続けて現代のターズとなった[15]。

1860年には北京条約によってウスリー川以東の沿海州が正式にロシア領となり、ウデヘ人はロシア帝国の支配下に入った[4]。しかし、実際のところ、真の支配者は毛皮と高麗人参を交易する中国人商人であった[4]。ロシア人農民は、1883年以降、ウスリー地域に定住し始めたが、タイガ(森林帯)の奥深くを移動するウデへ族にはあまり関係がなかった[4]。むしろ、当時の多くの旅行者の観察によれば、ロシア人は搾取的な中国商人を追い出したため、ロシア人に対するウデヘの態度は友好的だったという[4]。1917年のロシア革命によってソビエト連邦が成立するとコルホーズへの移行が行われ、ウデヘ人は上記の4ヶ村に集中して居住するようになった。

20世紀前半のウデヘ社会を記した記録として『デルスウ・ウザーラ』をはじめとするウラジーミル・アルセーニエフの沿海州探検記がよく知られている[5]。V・アルセーニエフはウデヘの民話も採集しており、ロシア語訳が出版されている[5]。

生業

主な生業は狩猟であり、食用としてアカシカ・ジャコウジカ・ヘラジカ・クマを、毛皮用としてクロテン・カワウソの狩りをおこなう。ウデヘの民は、森林帯での狩猟に深く結びついているため、周辺地域でみられるトナカイの飼養には、オロチ同様、たずさわらなかった[4][16]。ウデヘは、徒歩または小舟を用いてタイガのなかを移動し、スキーを利用したり、そりを自ら引いて移動することもあった[16][注釈 6]。場合によっては狩猟犬1匹にそり引きを助力させた[16]。上述のようにホル川、サマルガ川の周辺までの地域は19世紀を通じて清朝の影響下にあり、満人や漢人はウデヘの狩人からテンの皮やシカの角袋を買い取り、また、高麗人参を集めた[4][3]。ウデヘの猟師は主に弓・矢を用いて狩猟を行っていたが、19世紀後半からは満洲人から交易で手に入れた銃(当時は火縄銃)も用いるようになった。なお、漁撈は、ウデヘにとってあまり重要ではなく、夏季に川漁をおこなう程度である[2][4]。

クロテンなどの高価な換金商品は傷つけずに捕らえることが重要となるため、食用の狩猟とは異なる、独特の罠(わな)を用いた狩猟方法を伝えている[17]。

- ドゥイ…小川に仕かけを施した枝を渡し、そこを通ったクロテンを締め上げると同時に川に落とす罠。テンが川を渡る際に倒木などを伝い渡る習性を利用したもので、樺太アイヌなども使用している。

- カファリ…村の近くで木のうろの中に餌をつけて獲物を誘い込み、餌に食いつくと仕かけた木が獲物に落ちる罠。

- ラギ…森の中の切り株に大きめの穴をあけ、そこに丸太を入れて小枝を支柱として固定し、獲物が穴に入って小枝にふれると丸太が獲物に落ちる罠。

- ニョ・アジリ…木の根元の空洞に獲物が逃げ込んだ際、大きい網を用いて出口を1つだけ残して全てふさぎ、煙でいぶして出てきた獲物を捕まえる方法。

- ハダナ…ニョ・アジリで煙が届かない程の大きい空洞の場合、出口に廊下をつくり、獲物が廊下の出口にまで至ると木が獲物に落ちる罠。

- フカ…ドゥイと同じく小川に渡した木に仕かけを施し、石を重しとして仕かけにかかった獲物を川に引きずり込む罠。川が凍結すると石の代わりに木を用い、獲物を宙づりにする仕かけとする。

- セングミ…獣道に自動弓を仕掛け、けもの道を通った獲物が仕掛けられた紐に引っかかると矢が発射される罠。大型獣を捕獲する唯一の罠でもある。

しかし、ペレストロイカによる市場経済化以降は、毛皮の価格が暴落し毛皮狩猟の伝統は危機に瀕している。

文化・習俗

精神文化と伝承

ウデヘ族の伝統的な宗教は、森羅万象すべてを生き物や人間の似姿でとらえるアニミズムである[18]。V・アルセーニエフによれば、ウデヘにとっては大地そのものも巨大な生命体であり、「エンドゥリ」と称される最高神の下には山や森の神「オンクー」がいて人間に獲物をあたえると信じられている[18]。海神は、白髪の老人「ギニヒ」であり、魚や海獣の主であって、シャチは海神の使いと考えられている[18]。また、天空、山、海の神々の下には数多くの精霊がいて、人びとに善や悪をなすものとされる[18]。

アムール川流域の他の諸族同様、ウデヘでも動物と人間の婚姻から民族の起源を説き起こされる伝承がのこっている[19]。それによれば、兄と妹の婚姻によって娘と息子が生まれたが、2人は森の中に置き去りにされ、娘はクマに、息子はメスのトラに拾われて結ばれるが、後者の婚姻では子どもは生まれず、前者の婚姻からウデヘの民が生まれたという[19][注釈 7]。

ウデヘの日常的な精神生活ではシャーマニズムが大きな影響力をもっていた[20]。死者の霊魂が他界へ旅立つためには、強力なシャーマンの助力に頼らなければならないと信じられていたのである[20]。

伝統的な社会生活

19世紀中葉までのウデヘの社会生活は伝統的諸要素に成り立っていた。氏族関係がウデヘの人びとのあいだでは支配的であり、氏族の成員は先祖代々の系譜を知っており、それは伝統的な「法」とともに彼の「能力」(家族や生業、社会的身分)のみならず、個人の自由も完全に管理・制限した。婚姻は氏族外を基本とした[2]。氏族の長として長老(サグディムジ)もしくは御曹司(ザンギヤ)がおり、一族で最も年長で最も権威のある男性から選ばれた。権力を与えられた長は、「法」すなわち伝統的なルールの遵守を監視し、違反があった場合には裁判を主宰した[21]。殺人など部族間に紛争があった場合、すべての氏族の長老たちが裁判のために集まり、「法」がどちらを支持しているのか伝統的なルールに基づき、氏族を代表する弁士が立てられ、弁舌と合議により決済された[2]。殺人に対しては、氏族間で血讐がなされる場合もあった[2]。伝統社会においてはシャーマンも重要な役割を演じ、呪術的行為のみならず、しばしば紛争解決の仲介者としても行動した。

現代文学・学術

ウデヘは図中UDIと記されている。

ウデヘの作家としてはグヴァシュギ村出身のジャンシ・キモンコ(Djansi Kimonko、1905年-1949年)が知られている[4]。キモンコはウデヘ語文学の先駆者でウデヘ語による自伝的作品などをのこしたが、1964年にロシア語訳のみが刊行され、ウデヘ語そのものでは公刊されていない[5]。北海道立北方民族博物館(網走市)の津曲敏郎は、クラースヌイ・ヤール村に住むウデヘのアレクサンドル・カンチュガ(1934年- )と交流をもち、ウデヘ語とロシア語で書かれた彼の自分史を日本語に翻訳し、2001年に『ビキン川のほとりで-沿海州ウデヘ人の少年時代』として北海道大学図書刊行会より出版した[22][23][注釈 8]。女性の語り部・民俗学者としては、グヴァシュギで活躍したワレンチナ・キャルンジュガ(1936年-2022年)がいる。

学術分野で有名なウデヘ人としてはウデギーツ・ピョートル・バタネエヴィチ・スリャンジガがおり、彼は北方先住民族で史上最初の数学者となった人物である。

伝統文化の衰退

上述したようにロシア人とウデヘ人の関係は比較的良好であったため、ウデヘの民俗文化に対するロシアの影響も、他のアムール川流域の住人に対する影響よりは少なく、女性の民族衣装、男性の狩猟服や装備は比較的良好に保存されていた[4]。しかし、精神文化においては伝統が損なわれており、それは言語に最も強く反映されている[4]。1970年、ウデヘ語を母語とみなしていたウデヘ人は全体の55.1パーセント、ウデヘ語を実際に話していた人は63.8パーセント、ロシア語を流暢に話すウデヘ人は全体の89.9パーセントであった[4]。1979年には、それぞれ31パーセント、37.5パーセント、94.1パーセントとなっていた[4]。2002年、ウデヘを称する人びとの総数は1,657人であったが、多くのウデヘ出身者が都市や市街地に住んでおり、大多数のロシア人と完全に同化したため、ウデヘ語のネイティブスピーカーは急速に減少している。2002年にウデヘ語を母語として認識していたのは約400人にすぎず、そのほとんどは古い世代の人々であった。

母語での初等教育は、ウデヘ語の最初の学校教科書が登場した1931年に始まった[4]。ソビエト連邦の他の地域と同様、この動きは1930年代後半までに収束し、新しくウデヘの正書法を作成する別の試みが行われたのは1970年代後半になってからである[4]。現在、母語は再び一部の学校で教えられるようになったが、選択科目として教えられるにとどまっている[4]。ロシア語に対するウデヘ語の地位は非常に低く、ロシアの全寮制学校でウデヘ語が最初に教えられる見込みはない[4]。文学以外の芸術活動は、皮革、木工、刺繍といった伝統的な民俗工芸やアマチュア・アートに限られる。これらはいずれも、伝統文化に関する深い知識を無視して、標準的な規則にしたがって開発されたものである[4]。

伝統的な住地におけるウデヘ人の深刻な問題の1つにアルコール依存症が挙げられ、これは住民間でごく一般的にみられる。もう一つは、1990年代に繰り返し紛争を引き起こした彼らの居住域での大企業による森林伐採である。

脚注

注釈

- ^ この民族を、キャカラ(カカラ)と称したのは、アムール川流域地方に住むツングース系民族(ナナイ族やウリチ族)であった[4]。

- ^ ロシア人たちはウデヘとオロチを区別しなかったが、探検家ウラジーミル・アルセーエニフが区別すべきことを主張。さらに、ターズをウデヘから独立した一民族とすべきことを主張した。

- ^ ツングース系諸族はシベリア・グループとアムール・グループに分けられるが、南方ツングース諸語は後者に相当し、ウデヘ語のほか、オロチ語、ナナイ語、ウリチ語、ウィルタ語が含まれる[7][8]。

- ^ 一般には、デルスウ・ウザーラはナナイ人とされている。

- ^ 「ウェジ」の語源はツングース語の「森林」と考えられる[10]。

- ^ 徒歩を移動手段とする狩猟・漁撈民には、ウデヘ人のほか、ケット人、ユカギール人、エヴェンキ人のそれぞれ一部がおり、ロシアの人類学者レービンは、こうした徒歩の狩猟・漁撈民は新石器時代のシベリアの狩猟・漁撈民の生業的特徴を良好に保持しているであろうと指摘した[16]。

- ^ クマ、トラと人間の婚姻のモチーフはツングース系諸族の神話にみられる[19]。朝鮮民族における、熊女と桓雄とが結婚して生まれた檀君が朝鮮を建国したという「檀君神話」もまた、そのモチーフに共通点がみられ、大林太良は両者に「極めて深い親縁関係」があると指摘している[19]。

- ^ 2014年には『増補改訳 ビキン川のほとりで 沿海州ウデヘ人の少年時代』(北海道大学出版会)が発行されている[23]。増補版では、旧版の章立てが再構成され、訳文が改訂されている[23]。

出典

- ^ 荻原(1989)p.55

- ^ a b c d e f g h 『ウデヘ族』 - コトバンク

- ^ a b c d 荻原(1989)pp.76-77

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Ants Viires (1993年8月). “The red book of the Russian Empire. "THE UDEGHES"”. The Peoples of the Red Book. The Redbook. 2022年8月15日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 津曲敏郎 (2002年8月9日). “環太平洋の「消滅に瀕した言語」にかんする緊急調査研究 ツングース言語文化論集17 ウデヘ語自伝テキスト(アレクサンドル・カンチュガ著・津曲敏郎編訳)「はじめに」”. 東京外国語大学学術成果コレクション. 大阪学院大学情報学部. 2022年8月15日閲覧。

- ^ a b “森の民 ウデヘ”. シベリアタイガプロジェクト. 国際環境NGO FoE Japan. 2022年8月15日閲覧。

- ^ 加藤(1977)p.283

- ^ 加藤(1994)p.161

- ^ 煎本孝・山田孝子編著『北の民の人類学』(2007)第九章

- ^ 和田(1959)p.141

- ^ 和田(1959)p.142

- ^ 長田(1958)

- ^ 『満語口語音典』(2014)p.106

- ^ 松浦(2006)

- ^ 煎本孝・山田孝子編著『北の民の人類学』(2007)第三章「ターズの言語と文化」

- ^ a b c d 加藤(1994)pp.169-170

- ^ 『アジア遊学No.17 北方諸民族の中のアイヌ文化』(2000)

- ^ a b c d 荻原(1989)p.119

- ^ a b c d 荻原(1989)pp.117-118

- ^ a b 荻原(1989)p.121

- ^ Удэгейские ниманку, тэлунгу, ехэ (Примечания) // Фольклор удэгейцев. Ниманку. Тэлунгу. Ехэ. — Новосибирск: Наука, 1998. — С. 409.

- ^ 津曲敏郎 (2020年3月22日). “ウデヘの自分史との出会い 1.ビキン川にウデヘ語を訪ねて”. 館長の部屋. 北海道立北方民族博物館. 2022年8月15日閲覧。

- ^ a b c 津曲敏郎 (2020年3月24日). “ウデヘの自分史との出会い 2.自分史への情熱”. 館長の部屋. 北海道立北方民族博物館. 2022年8月15日閲覧。

参考文献

- 綾部恒雄ほか『世界民族事典』弘文堂、2000年7月。

- ウラジーミル・アルセーニエフ『デルス・ウザラ』小学館〈地球人ライブラリ〉、2001年11月。ISBN 978-4092510456。

- 煎本孝・山田孝子 著、煎本孝・山田孝子 編『北の民の人類学―強国に生きる民族性と帰属性』京都大学学術出版会、2007年1月。ISBN 978-4876986958。

- 長田夏樹「奴児干永寧寺碑蒙古女真文釈稿」『石濱先生古稀記念東洋学論集』石濱先生古稀記念会、1958年。

- 加藤九祚「ツンドラとタイガと砂漠の世界」『社会と文化―世界の民族―』朝日新聞社、1977年6月。

- 加藤九祚『シベリアの歴史』紀伊國屋書店、1994年1月。ISBN 4-314-00646-3。

- 朝克 著、丸山宏・上野稔弘 訳、丸山・上野 編『ツングースの民族と言語:共同研究「古ツングースの生産文化に関する自然科学的再検証」研究集会発表再構成』東北大学東北アジア研究センター〈東北アジア研究シリーズ 第3号〉、2002年3月。ISSN 13464167。

- 松浦茂『清朝のアムール政策と少数民族』京都大学学術出版会〈東洋史研究叢刊〉、2006年2月。ISBN 978-4876985272。

- 三上次男・神田信夫 編『東北アジアの民族と歴史』山川出版社〈民族の世界史3〉、1989年9月。ISBN 4-634-44030-X。

- 荻原眞子 著「第1部第II章 民族と文化の系譜」、三上・神田 編『東北アジアの民族と歴史』山川出版社〈民族の世界史3〉、1989年。

- 和田清『東亜史研究(蒙古編)』東洋文庫〈東洋文庫論叢第42〉、1959年。

- 愛新覚羅瀛生 (2014-12). 満語口語音典. 北京: 華藝出版社. ISBN 9787802524453

- 「北方諸民族の中のアイヌ文化―生業を巡って―」、勉誠出版、2000年2月、ISBN 978-4585102687。

関連項目

外部リンク

- 『ウデヘ族』 - コトバンク

- (英語) REDBOOK "THE UDEGHES"