アレイスター・クロウリー

| アレイスター・クロウリー Aleister Crowley | |

|---|---|

O.T.Oグランドマスター在任時(1919年) | |

| 誕生 |

Edward Alexander Crowley 1875年10月12日 イギリス、ウォリックシャー州レミントン・スパー |

| 死没 |

1947年12月1日(72歳没) イギリス、イーストサセックス州ヘイスティングス |

| 職業 | オカルティスト、詩人、著述家、登山家 |

| 国籍 |

|

| 最終学歴 | ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ中退 |

| 代表作 |

『法の書』 トート・タロット |

| 配偶者 | ローズ・イーディス・ケリー、マリア・テレサ・ド・ミラマール |

| 子供 | リリス(母ローズ、幼くして死亡)、ローラ・ザザ(母ローズ)、アン・リア(母リア・ハーシグ、幼くして死亡)、アスタルテ・ルル・パンテア(母オーガスティン・シャムウェイ)、ランドール(母パトリシア・ドハーティ) |

アレイスター・クロウリー(アリステア・クローリイ[1]、Aleister Crowley、1875年10月12日 - 1947年12月1日)は、イギリスのオカルティスト、詩人、著述家、登山家[2]。魔術教団 A∴A∴(銀の星)、 O.T.O.(東方テンプル騎士団)の指導者[3]。著作の大半は、彼が呼ぶところの「Magick」(魔術)に関するもので、西洋魔術、西洋近代のオカルティズムから出発し、麻薬を使った魔術や性魔術の研究を行い、性魔術を通じてインドのタントラに接近していったとみなされている[4][5]。哲学、文化、政治についても執筆し、社会批評にも熱心だった[6]。妻ローズ・クロウリーを通じて啓示を得たとし、自身を新しい時代の預言者だと考え、創設したセレマ(テレマ)宗教運動を推進した[7][6]。一時所属した黄金の夜明け団の知識や儀式を無許可で一般に公開してオカルト業界を騒がせた[8]。

悪魔を意味する黙示録の「獣 666」を名乗り、「偉大なる野獣」「現存する最も邪悪な男」として世に知られることを望み、派手な演出でマスコミに登場し、生涯そのイメージを演じ続けた[5][9][10]。バイセクシュアルであることを公にしており、波乱に満ちた人生、デカダン(退廃)的な生き方、繰り返される薬物の使用、性魔術、秘教的で怪しげな儀式・精神修行の実践等により、世間で物議をかもした[2][11][6][10][3]。

登山家としては、1902年にオスカー・エッケンシュタインとともにカラコルム山脈の最高峰K2に挑戦した最初の西洋人として、またカンチェンジュンガの挑戦を主導したことで知られる[6]。

生前の信奉者は少なかったが、死後はカウンターカルチャーで広く知られるようになり、カルト的な人気を博した[2]。束縛されないエゴイズムというクロウリーの信条は、ロックンロールなどのサブカルチャーを通し、現代の西洋社会の価値観に影響を与えたと言われる[12]。

経歴[編集]

1875 - 1895年(少年期)[編集]

クロウリーは1875年10月12日に、イギリスのウォリックシャー州のロイヤル・レミントン・スパで、エドワード・クロウリー(1829–1887)とエミリー・クロウリー(旧姓ビショップ、デヴォンシャー・サマセット出身)の子エドワード・アレクサンダー・クロウリーとして生まれた[6][2][13][14]。クロウリーの父は、ビール醸造業で財を成した裕福な家庭の後継ぎで、技術者として教育を受けていたが、かなり前から事業とは直接関わることなく、クロウリー家は隠遁生活を送っていた[13][15]。両親は敬虔な福音派のキリスト教徒だった。父はクエーカー教徒として生まれたが、非国教のキリスト教原理主義団体でプロテスタントで最も厳格な宗派プリマス・ブレザレンのイクスクルーシブ・ブレザレンに改宗し、伝道師として死去するまで説教に専念しており、彼は特に信心深く、毎日家族に聖書の一節を読んで聞かせた[10][6][2][13][16]。母エミリーも結婚を機に改宗している。クロウリーは父を尊敬し、それに倣おうとしたが、一方母と過ごす時間はなく、彼女を軽蔑し、召使いのように扱っていたという[17]。母と息子の関係は緊張したものだった[14]。母は彼が黙示録の反キリストであると信じて「獣」と呼び、彼は子供の頃から「獣」と自分を結びつけるようになった[18]。「十代になる前から、私は自分が666の番号を持つ獣であることに気づいていた。それが何を意味するのか、私には全く理解できなかった。それは情熱的で恍惚としたアイデンティティ感覚だった」という[18]。

子どもの頃から残酷な面があり、母親から猫は9つの命を持つという俗説を聞いた彼は、その真偽を科学的に確かめるためと称し、猫にヒ素を飲ませ、ガスで窒息させ、ナイフで刺し、頭蓋骨を砕き、喉を切り裂き、バーナーで焼き、溺れさせ、最後には高い窓から落とすという動物虐待を行い殺害している[10][11][4]。

8歳で階級の慣習に従い、ヘイスティングスにある両親の宗派の寄宿学校に入り、敬虔に暮らした[17]。その後、ケンブリッジのエボア予備校に送られたが、クロウリーはこの学校を経営するチャンプニー牧師はサディストだったと語っている[19]。寄宿学校を含め、通った学校ではいじめられ、身体的・精神的虐待を受けた[10]。喜びのない、抑圧された、歪な暮らしを通して、クロウリーは抑圧こそが悪の原因であり、悪魔は存在し得ないと考えるようになり、悪魔が敵であるという考えを疑った[10]。10代になる頃には、厳格なキリスト教徒としての教育に反抗し、キリスト教に嫌悪感を抱くようになり[6][2]、1887年に11歳で父が舌癌で死去し、これは彼の人生の転機となった。父のことは「彼はいつも私のヒーローで友だ」と語っている[20]。父の死を機にクロウリーは変化し、ブレザレンの神学を受け入れ続けながらも、完全に「サタンの側についた」という[6][17]。父が死去した11歳の時から、それまで父なる神に向けていた情熱を悪魔の道に向け、その探求を行ったという彼の主張は、都合のよい作り話だった可能性があるが、少年だった彼にとってキリストも同義だった父の死が転向の契機となったと思われ、聖書のイメージに満ちた少年時代、彼は早くからサタンを自分と同一視し、さらにサタンと性を結びつけていたようである[17]。また、クロウリーが自分を「私」と認識するようになったのは父の死の時であり、父の死以前の自分のことは「彼」と呼んでいる[13]。

彼は父の遺産の三分の一を相続し、学校での態度が悪くなり、チャンプニー牧師に激しく罰せられ、アルブミン尿症を発症して退学した[21]。聖書の矛盾について家庭教師と議論し、オカルトに傾倒し、抑圧こそが悪の原因だと考え、育ったキリスト教の道徳に反する行動を取り、喫煙、自慰行為の露出、動物虐待、学校給食への異物混入、売春婦とのセックスなどを行うようになり、淋病に罹った[6][2][10][22]。

イーストボーンのブレザレン教会の家庭教師のもとで暮らすよう命じられ、イーストボーン・カレッジで化学のコースを受講し、チェス、詩、登山に興味を持ち、チェスの腕前で評判になった[2][23]。1894年にスコットランド登山クラブに入会して積極的に活動し、1890年代を通じて湖水地方の登山家として活躍した[6]。19歳になるまでに「アレイスター」を名乗るようになった[2]。

1895年 – 1904(青年期)[編集]

家族の反対を乗り越え、1895年にケンブリッジ大学に入学し、家庭の澱んだ宗教的雰囲気からの開放を感じ、セックス、喫煙、文学という禁止された楽しみに耽溺した[17]。他の同じ階級の若者たちと同様に、彼はケンブリッジの労働者階級の少女たちと交際し酔いしれたが、女性に対する態度はアンビバレントで、心の奥には女性への恐れや軽蔑の感情があった[17]。

すでにラテン語とギリシア語に精通していたが、倫理学の履修を放棄し、フランス文学と古典をかじりつつ、英文学の集中的な研究に時間を費やした[17]。文学と詩を愛し、特にリチャード・バートンとパーシー・ビッシュ・シェリーの作品を好んだ[24]。イスラーム世界の説話集『千夜一夜物語』のバートンによる改変なしの英訳(1885年-1886年)を初めて読み、貴重な初版を含む膨大な蔵書の収集を始めた[17][25]。バートンはイスラーム文化の秘教的な側面、特に性風俗に関する脚注を本文にちりばめ、第10巻(最終巻)の巻末には、少年愛に関する長大な言説を含む文章を掲載した[25][26]。バートン訳には性器、女性の裸、鞭打ち等も含まれ、出版直後にその猥褻表現に関する論争が起こった[27]。バートンは本や記事で性に対するイギリス社会の偽善的な態度を非難し、東洋の性の古典作品を生涯で70冊以上世に出した[28]。彼の行いは性に厳しいヴィクトリア朝時代においてかなり大胆なものであり、クロウリーはバートンを非常に尊敬し、英雄視し、模範とした[25]。(1989年の著作『告白(Confessions)』は、バートン、登山家のオスカー・エッケンシュタイン、師であった魔術師のアラン・ベネットに捧げられている[26]。)

講義にはほとんど出席せず、登山と詩作に熱中した[2][11]。1896年12月にストックホルムでの休暇中に最初の重要な神秘体験をしており[29]、伝記作家の一部は、これはクロウリーの最初の同性同士の性行為の結果であり、彼はこれを機に自分の中に同性愛がありバイセクシャルだと気づいたと考えている[30]。大学在学中は女性相手に活発な性生活を送っていたが(相手は主に売春婦で、そのうちの一人から梅毒に感染している)、最終的には当時違法であったにもかかわらず、同性愛行為を行うようになった[31]。

父が残した数百万ドルもの莫大な遺産を相続し、贅沢に暮らし、奇抜な服装で街を歩きまわり、世界を旅し、著作を出版する金銭的余裕を手に入れ、1898年に最初の詩集を出版し、その後も数多くの豪華な詩集を出版し、詩人として世に出ようと決心した[2][6][8][8]。学生時代から芸術界隈に接触し、フェリシアン・ロップスやオーブリー・ビアズリーといった当時流行していた象徴主義やデカダン(退廃)の芸術家たちに注目した[32]。

最終学年23歳のときに、ビアズリーの親友で、ケンブリッジ大学フットライツ・ドラマティック・クラブ会長で才能ある女形の役者だったジェローム・ポリットと恋に落ちている[17][33]。クロウリーはオスカー・ワイルドの男色罪(同性同士の著しい猥褻行為の罪)の裁判を念頭に置き、ポリットに対する「両性具有的傾向」という非難を熱心に擁護した[13]。クロウリーは後に、15世紀のアラビア語の性愛文学『匂える園』のバートン訳への一種の賛辞でもある詩集『風刺家アブドゥラの匂える園(The Scented Garden of Abdullah the Satirist)』(1910年)で、ペルシャの神秘主義と同性愛賛美を融合させ、冗談と真剣さが混在するクロウリーらしい作風で、架空の17世紀の詩人アブドゥラが恋人ハビブの「肛門」を賛美した詩という形で、ポリットと自分の恋人関係を暗に描いた[17]。クロウリーにとってポリットとの関係は強烈なもので、彼はクロウリーに、反権威主義・反道徳主義・悪魔主義・病的趣味など反既成を特徴とする世紀末ヨーロッパの芸術の潮流デカダン運動を紹介し、クロウリーの言葉を借りれば彼を詩人にした[17][34]。クロウリーはポリットを通じてデカダン派の出版者兼書店主レオナルド・スミザーズと知り合い、彼の周囲に出入りし、デカダン派のジャンルでかなりの量の詩を書いた[35]。1893年にスミザーズがクロウリーの詩『Aceldama: A Place to Bury Strangers In(アセルダマ:異邦人を埋葬する場所)』を100部出版したが、あまり成功しなかった[36] 。同年他の詩集も出版しており、エロティックなデカダン詩集『White Stains(ホワイト・ステイン)』があり、イギリス当局に出版を禁じられないよう海外で印刷された[37]。

魔術と登山は、自然の力を支配したいという欲求に応えるという意味で共通する面があった[17]。クロウリーは登山家として成功し、スコットランド、アルプス、アメリカ、メキシコで登山をした[11]。1898年に、L・A・レグロスのイラストを添えた世界最古のボルダリングガイドのひとつを執筆した[6]。

20代半ばまでに、19世紀の他の多くの宗教懐疑主義者と同様に、キリスト教に対する不満はオカルトへの積極的な関心に変わった[6]。外交官になろうと考えていたが、1897年10月の短い闘病生活を契機に、「死」と「人間の営みの無益さ」を痛感し、外交官としてのキャリアを捨て、オカルトへの関心を追求するようになった[38]。登山と並行して秘教的な主題について幅広く読書を始め、アーサー・エドワード・ウェイトの『Book of Black Magic and of Pacts(黒魔術と契約の書)』に書かれた「隠された教会」への言及に触発され、情報を求めて作者に手紙を出し、最近イザベル・ド・スタイガーが翻訳したカール・フォン・エッカートハウゼンのオカルト古典『The Cloud upon the Sanctuary(聖域の上の雲)』を読むよう勧められた[17]。 1898年にハイキングと登山にこの本を持って出かけ、ここに書かれた宇宙の神秘を知る「神秘的な同胞団」とコミュニケーションを取り、啓示を得て、人生の完全な純粋さと自然の秘密の力の支配権を手に入れることを熱望するようになる[17]。1898年、彼は登山、詩作、魔術の知識の追求に熱中しており、成績は優秀だったが、学位を取ることなく大学を退学した[2][11][17][39]。ポリットはクロウリーのオカルトへの興味にはほぼ共感せず、登山への情熱も共有しなかった[17]。クロウリーはポリットを探求の邪魔になると考え、恋人関係を終わらせたが、この決断を生涯後悔することになる[17]。

1898年に登山家のオスカー・エッケンシュタインと出会い、2人は大規模な登山旅行で同道した[17]。クロウリーは自分は魔術の達人だと自負していたが、自分の努力が無益だと感じ苛立っており、エッケンシュタインに相談すると(彼はオカルトに興味はなかった)、原因は集中力の欠如だと指摘され、彼が考案した心のコントロール法を学んだ[40]。これは本質的にヨーガへの最初のステップとなった[40]。ほぼ同時に、後の妻ローズの兄である画家のジェラルド・ケリーと出会っており、彼は魔術に興味があり、クロウリーと共に魔術の道を歩むことになった[17]。この頃までに、マグレガー・メイザースの『ヴェールを脱いだカバラ』を読み進め、自分のオカルト知識を誇示したいと思うようになっていた[17]。登山の休憩中に、分析化学者の黄金の夜明け団の団員ジュリアン・L・ベイカーと出会い、団員のジョージ・セシル・ジョーンズを紹介され、教団の首領のメイザースに紹介され、1898年11月に秘教主義教団黄金の夜明け団に入団した。クロウリーは、教団の団員のほとんどを「頭が混乱した中流階級の凡人達」と断じたにもかかわらず、自分が「聖杯の隠された教会」を発見し、そこに入ったのだと確信を抱いていた[17]。彼は黄金の夜明け団やヘレナ・P・ブラヴァツキーの神智学協会の背後に、秘密の英知を持つ霊的指導者「秘密の首領」の集団がいると信じ、接触する方法を模索した[41]。

教団は、ケルトを自称するマグレガー・メイザースが中心となって作り上げた組織で、カバラ、錬金術、占星術、タロット等から成る体系に基づいており、薔薇十字団をその神話と儀式のよりどころの一つとしている[42]。クロウリーはここで儀式魔術の訓練を受けた[6]。教団での研究を初歩的だと感じたが、粘り強く続け、1899年5月に昇格し、第二団への参加を期待するようになる[17]。メイザースに次ぐとみなされていた先輩団員アラン・ベネットに出会い、彼に悪の力に手を出していると非難されたことで、実際にアブラメリン魔術として知られる悪魔にも関連する体系を密かに研究していたクロウリーは、ベネットを認め、貧しい彼を快適な高級アパートに泊まるように誘い、ここから活発な魔術研究が始まった[17]。クロウリーはまだ若かったが、高度な魔術の実験を始め、アブラメリン流の方法で精霊を呼び起こし、ベネットから薬物の魔術への使用法を学び、二人でゴエティアの儀式を行った[17][43]。これらの活動に教団の上級メンバーは眉を顰め、派手な生活、悪魔の魔術、同性愛の噂が広まり、クロウリーの評判は不名誉なものとなっていった[17]。

詩人で団員のウィリアム・バトラー・イェイツ(のちノーベル文学賞受賞)は、クロウリーが狂人ではないにしても不道徳だと考え、一方クロウリーはイェイツが自分の文学的才能と魔術的才能を妬んでいると確信していた[17]。クロウリーはベネットの影響で、メイザースに師事するようになった[44]。1892年にメイザースがパリに移ると、彼とロンドンの団員の関係は悪化した。クロウリーはロンドン支部で第二団への入団を拒否されたため、パリのメイザースを頼り、彼が個人的に第二団の位階を授けた[45]。

クロウリーは教団の権力争いに関わるようになり、メイザースはロンドンの教団の支配権回復のためにクロウリーを送り込み、クロウリーは教団内の愛人エレイン・シンプソンの助けを借り、儀式的で魔術的な活動を行う「アデプト(成就者)の部屋」の支配権を握ろうとし、教団本部に侵入を試みた[46][17][47]。イェイツは彼に対抗するために教団運営に関わるようになり、侵入を警戒して建物に立てこもり、クロウリーを告訴し勝訴[46]。メイザースはロンドンの教団から追放され、クロウリーは1900年に短期間で教団を追放された[46][48]。

追放後、メキシコに一時定住して現地の女性と恋人関係になり、エノキアン魔術の実験を続け、エッケンシュタインと何度か登山を行った[49]。その後サンフランシスコに向かい、日本丸に乗船してハワイに向かい、船上でメアリー・アリス・ロジャースという既婚女性と不倫し、その恋愛詩を『Alice: An Adultery(アリス:姦通)』(1903年)として出版した[50]。

日本と香港に短期間滞在した後、セイロン(スリランカ)に到着し、シヴァ派を学んでいたアラン・ベネットと再会し、共に数か月過ごし、一緒にヨーガの瞑想を学んだ[40]。セイロンの司法長官でタミル・シヴァ派の導師でもあり、ヨーガの観点からマタイの福音書・ヨハネの福音書を解釈した本の著者ポンナンバラム・ラマナサンからベネットが得た知識を活用し、これはクロウリーにとって初めてのヨーガの実践の機会となった[40]。また、仏教の基本的な瞑想を学んだ[40]。(1901年にインドで執筆したエッセイ「Science and Buddhism(科学と仏教)」の中で、仏教の古典的な瞑想である念処(mahāsatipaṭṭhāna)について説明しており、後にA∴A∴の指導書に取り入れられた[40]。)

クロウリーはインドを巡ることに決め、主にマドゥライのミーナクシ寺院で学び、ヒンドゥー教のラージャ・ヨーガの修行を行い、彼はこれによりディヤーナ(静慮、禅那)の精神状態に達したという確信を得た[51]。

1900年に、黄金の夜明け団のテキストにあったアブラメリン魔術の儀式を行うために、スコットランドのネス湖の畔に邸宅ボレスキン・ハウスを購入すると、半ば隠棲し、自分の守護天使(聖守護天使)とつながる体験(コミュニオン)を試み、意識を神と一体化しようとしたが、失敗した[52][53]。クロウリーはスコットランド文化に愛着を抱き、「ボレスキンの領主」を自称して、ロンドン訪問時も伝統的なハイランド地方の伝統衣装を着るようになった[54]。

詩作を続け、 1898年から1899年にかけて『Jezebel and Other Tragic Poems(イゼベルとその他の悲劇詩)』『Tales of Archais(古の物語)』『Songs of the Spirit(精霊の歌)』『Appeal to the American Republic(アメリカ共和国への訴え)』『Jephthah(エフタ)』を出版した。おおむね評論家からは賛否両論だったが、『エフタ』は特に高く評価された[55]。

世界一周旅行もして見聞を広め、登山家のオスカー・エッケンシュタインと共にカラコルム山脈の最高峰K2登頂に挑戦したが、この登山は悪天候に見舞われ大惨事となり、クロウリーは重度の高山病にかかったが、奇跡的に全員が生還した[6]。

1902年にパリに到着すると、友人の画家ジェラルド・ケリーと親しくなり、彼を通じてパリの芸術界の常連となった。若手アングロ・アメリカンの芸術家たちのグループに紹介され、彼らがモンパルナスのカフェ白猫亭で開いていた集まりに参加するようになった[32]。ここでサマセット・モームに出会い、モームはクロウリーをモデルに小説『魔術師』の極悪非道なオリヴァー・ハドゥーを書いた。また、オーギュスト・ロダンに出会い、彼に捧げる詩を書いている[32]。これ以降、定期的に芸術界隈に出入りすることはなかったが、芸術界の潮流は追い続けた[32]。

1904 - 1923年(壮年期)[編集]

結婚と『法の書』[編集]

クロウリーは、既婚男性に恋し、両親に別の男性と政略結婚させられそうになっていたジェラルド・ケリーの妹ローズ・イーディス・ケリーの窮状に怒り、彼女を意に沿わない結婚から救おうと、1904年に結婚[7]。この結婚はケリー家の面々を驚かせ、ジェラルド・ケリーとの友情にはひびが入った。偽装結婚のはずだったが、彼女に恋して結局本当の結婚となり、彼女に自分の愛情を示そうと努め、新婚旅行中に『Rosa Mundi and other Love Songs(薔薇の世界とその他の愛の歌)』 (1906年)を書いた[56]。

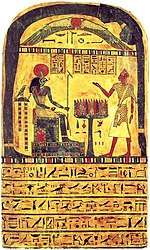

新婚旅行でエジプトのカイロを訪れ、ローズは度々トランス状態に入り、誰かがクロウリーを待っていると述べた[35]。ローズは待っているのはホルス神であると断言し、懐疑的なクロウリーがローズをカイロのブーラーク博物館に連れて行き、待っているという神を示すように言うと、ローズはホルス像のあるアイテム番号666の古代の墓碑銘板を示し、クロウリーを驚かせた[57]。

ローズ自身は特にオカルト的なものに興味はなかったといわれるが、クロウリーは彼女の心を掴もうとギザの大ピラミッドの王の部屋で一夜を過ごし魔術儀式を行い、彼女はトランス状態になり、クロウリーは彼女を通して、12歳の時に自分の守護天使とみなしたアイワスと名乗る霊的存在からのコンタクトを受けたと主張している[7][6][2][35]。ローズは数日かけてアイワスのものとされるメッセージを口述し、新しい時代の始まりを告げ、教えを語り、クロウリーはこれをもとに散文詩『法の書』を書いた[2][7]。

この書は、クロウリーを預言者とする人類の霊的・精神的進化における新時代の到来を告げており、この新しい時代は個人の解放と自己実現を特徴とするものであり、「Do what thou wilt shall be the whole of the Law(汝が意志することをなすべし、これこそ法のすべてとならん[58]。/「汝の欲することをなせ」というのが規範のすべてである[3])」という格言と「セレマ」(ギリシャ語で「意志」の意味)という言葉に象徴されている[35]。この格言は、フランスの作家フランソワ・ラブレーが300年以上前に『ガルガンチュワとパンタグリュエル』で述べたことで、新しく考え出されたものではないが、クロウリーはこの格言をセレマと呼ぶ新しい宗教の礎とした[2]。また『法の書』の中で、自身を「大いなる獣666」であるとした[18]。彼は当初、『法の書』のメッセージに懐疑的だったとされる[18]。

最後の本格的登山・中国南部横断[編集]

1904年5月にハネムーンを終えたクロウリーはボレスキンに戻ったが、メイザースが自分に魔術攻撃を仕掛けていると思い込むようになり、二人の関係は破綻し[59]、クロウリーは他の師の元で魔術を学び続けた[17]。同年夏に長女ヌイト・マ・アハトゥール・ヘカテ・サッポー・イゼベル・リリス(愛称リリス)[60])が誕生。クロウリーは産後の妻を楽しませようと、ポルノ作品集『Snowdrops from a Curate's Garden(副牧師の庭のスノードロップ)』を書いた。また、自分の詩を出版するための出版社を設立し、The Society for Promoting Christian Knowledge(キリスト教知識促進協会)をもじって The Society for the Propagation of Religious Truth(宗教的真理普及協会)と名付けた。ここで、外科医であり文学愛好家でもあったクロウリーの古い友人アイヴァー・バックが編集した『クロウリーの全集』を出版した[61]。 彼の詩は注目を集め賛否両論に批評されたが、ほとんど売れなかった。もっと宣伝しようと、自分の作品に関する最優秀エッセイに100ポンドの賞金を出し、後にイギリス陸軍将校、軍事戦略家・軍事史家として知られるジョン・フレデリック・チャールズ・フラーが受賞し、彼はクロウリーの詩を史上最も偉大な詩の一つとして賞賛した[62]。

1905年、ヤルン氷河越えの南西壁を経由するルートで、ヒマラヤ山脈の8,000メートル峰であるカンチェンジュンガ登頂に挑戦したが、失敗した[6]。登山家としての後期の、登山中の彼のリーダーシップはチーム内に議論を引き起こし、登山をサポートする現地人のポーターに対しては冷酷だった[11]。カンチェンジュンガ登頂でのリーダーとしての振る舞いは傲慢で、仲間の反感を買い対立し、ポーターたちを何度も殴り、一行は途中で雪崩に巻き込まれた[6]。その後、彼をリーダーから解任しようとして失敗した仲間たちは(クロウリーは夜間の下山を勧めなかったが)夜間に下山し、雪崩に巻き込まれ、登山者1名とポーター3名が死亡した[6]。生存者の叫び声に他のメンバーは助けようと飛び出したが、クロウリーは無視してテントに留まり、翌日、遺体収容を手伝うことなく下山し、生存者と話すこともなく現場を通り過ぎ、ダージリンで遠征隊の残金を持ち逃げし、後日新聞社に「この種の事故は、私がまったく同情できないことの一つだ」と、事故にあった仲間たちに軽蔑を示す手紙を送った[6]。これがクロウリーが本格的に取り組んだ最後の登山であり、こうした行動により、登山界での彼の評判は一気に低下した[6]。

インドのモハルバンジで大物狩り(大型動物狙いのトロフィーハンティング)に参加し、元恋人を讃える同性愛の作品『風刺家アブドゥラの匂える園』を執筆した後、カルカッタでローズとリリスと会い、その後強盗の男二人を非致死性の銃で撃ったことでインドから強制退去させられた[63]。

ビルマにいたベネットを短期間訪問した後、クロウリーはローズとリリスを連れて中国南部を旅することを決め、ポーターと乳母を雇った[64]。一家は騰岳から永昌、大理、雲南、ハノイへと旅し、クロウリーは旅の間中アヘンを吸い続け、再度守護天使との接触を試みて霊的・魔術的な作業に多くの時間を費やし、「生まれなき者の儀式」(実体のない存在の儀式)の祈祷文を毎日のように唱え、守護天使に呼びかけ続けた[65]。薬物を用いた魔術実験を再開し、ハシシ(大麻)を使用し、守護天使との接触・結合に成功したと語っている[52]。

妻子はヨーロッパに戻り、クロウリーは上海で黄金の夜明け団で愛人だったエレイン・シンプソンに再会し、『法の書』に魅了されていた彼女とアイワスに呼びかける儀式を行った[66]。中国横断の旅は過酷で、リリスは腸チフスで死亡し、ローズは重度のアルコール依存症で死にかけており、クロウリーはリリスの死を知ると、ローズのアルコール依存症が悪化したせいだと責め、彼は精神的ストレスから健康状態が悪化し手術を受けている[17][67]。クロウリーは女優のヴェラ・ネヴィル(旧姓スネップ)[68]や作家のエイダ・レバーソンと不倫し、ローズはクロウリーの子を妊娠し、1907年に次女ローラ・ザザが誕生した[69]。

クロウリーは、ジョージ・セシル・ジョーンズにマスター魔術師として認められ、守護天使との接触で神との交信技術を習得したと考え、そのノウハウを他の人に教えようと、自身の魔術結社のプランを練り始めた[17][52]。

A∴A∴設立・メイザースによる訴訟[編集]

クロウリーは黄金の夜明け団の師であるジョージ・セシル・ジョーンズとともに、サリー州のホテルでアブラメリンの儀式を続け、儀式にハシシ(大麻)を使い、自分はサマーディ(三昧)、つまり神との合一を達成し、人生の転機を迎えたと確信した[70]。また、1907年秋に霊的存在アイワスから接触があり、『法の書』の続編を口述したと述べている[71]。この頃、クロウリーの遺産は尽きつつあり[72]、貴族に魔術攻撃から守るために雇われたり[73]、有料で生徒を取ってオカルトや魔術の実践を教えたり[74]、短編ホラー小説の人気に乗ってホラー小説を書いたり[75]、友人のアイルランド人作家フランク・ハリスの雑誌『バニティ・フェア』に寄稿する等した[76]。また、メイザースとベネットから借用した魔術とカバラについて、書簡集『777の書』を執筆した[77]。

1907年頃、クロウリーはジョージ・セシル・ジョーンズと共同で、ラテン語で "銀の星 "を意味するArgenteum Astrum(アルゲンティウム・アストルム)のイニシャルを用いた独自の教団「A∴A∴」を設立した[2][35]。1909年からは、A∴A∴の機関誌「春秋分点:科学的啓蒙主義の評論誌(The Equinox: The Review of Scientific Illuminism)」を定期刊行し、自身の教えを広めた[2][78]。この活動の初期における彼の助手は、ジョン・フレデリック・チャールズ・フラーである[2]。「春秋分点」はオカルトの技の真剣な議論に特化した野心的でよくできた定期刊行物だった[17]。1909年には、クロウリーはこの雑誌に「ハシシ(大麻)の心理学(The Psychology of Hashish)」を掲載し、薬物が神秘主義に役立つと主張している[79]。

クロウリーは仲違いしたメイザースへの報復として、黄金の夜明け団の知識や儀式、秘密文書(メイザースによる大英図書館所蔵の17世紀の魔道書の翻訳)を勝手に出版し、メイザースはこれを阻止するためにロンドンで彼を訴えたが、1910年に敗訴した[80][81][8]。この裁判は新聞で広く報道され、クロウリーはさらに有名になり[82]、彼はこの騒動を楽しんで、違うにもかかわらず、悪魔主義者で人身御供の提唱者であるというセンセーショナルなステレオタイプを演じた[83]。

1908年に、カフェ・ロイヤルを中心とするボヘミアンの集まりで[注 1]、優れたプロのヴァイオリニストであるオーストラリア人リーラ・ウォドルに出会い、彼女の音楽の才能に魅了され、恋人同士になり、彼女はA∴A∴に入団し魔術を学び始めた[84][85]。ウォドルは創作活動に熱心で、彼女だけでなく、彼女の親友の作家キャサリン・マンスフィールドや、キャサリン・スザンナ・プリチャード、フランク・ハリスも「春秋分点」に寄稿した[84]。

パリで化粧品実業家のメアリー・デスティ[注 2]が、アブルディズという存在からの通信をクロウリーに送り、彼はデスティが次なる「緋色の女」であると考え、彼女は執筆を手伝い、リーラ・ウォドルと共に『Magick』の共著者となった[57][84]。

北アフリカでの初めての性魔術[編集]

この頃ケンブリッジで支持者を集めていたクロウリーは、ケンブリッジ大学の裕福な学生で、神秘的な詩集を出版していたヴィクター・ニューバーグの元を訪れた[17]。彼は若々しく、牧神のような外見で、小妖精のような、幻想的な妖精のような雰囲気をもっていた[13]。彼の家族は伝統的で組織化されたユダヤ教を拒否したユダヤ人で、自由思想と進歩的な価値観を信奉しており、親切な人たちだったが、幼少の頃から神秘を経験することのあったニューバーグとはほとんど共通点がなかった[17]。クロウリーはニューバーグにとって、裕福で洗練された趣味を持つ、霊的現実を理解していると語る博学な詩人という魅力的な存在で、同様にクロウリーは、ニューバーグに魔術に対する並外れた才能があると感じ、教団と自分自身のために彼を育て始めた[17]。

ニューバーグはA∴A∴に入団し、クロウリーに神聖な服従の誓いを立てて「聖なる導師(holy guru)」と呼び、クロウリーは1909年半ばに、ボレスキン・ハウスで10日間の隔離生活で集中的な魔術修行を行わせ、これは強い苦しみや不安、そして時折の恍惚とした喜びを伴うものだった[17][13]。ほとんど不可能なほど厳しい試練を与え続け、黄金の夜明け団で何年もかかるような魔術修行を数日に圧縮して行った[17]。サドマゾヒスティックとも言える激しい修行[注 3]を実施し、ヨーガと瞑想を長期間行わせ、変性意識状態を経験させ、別の次元(アストラル光)を鮮明に感じさせ、歓喜に満ちていると同時に絶望的でもある宇宙的な「マインド」との強烈な同一化の経験をさせたといい、ニューバーグはこのような体験を経て自分の中にある種の「中心」を見出し、クロウリーから魔術的な成長を認められた[17]。

クロウリーとニューバーグは7月初めにロンドンに行き、そこで「春秋分点」第2号の発行に取りかかった。クロウリーの頭の中はアルコール依存症に陥った妻ローズとの離婚が大きく占めており、彼は、ローズがアルコール依存症の治療を拒否したせいで離婚は避けられなかったのであり、彼女が原告として出廷できるよう不倫の証拠を提供しており、対応は紳士的だったと主張している[17][17]。1909年にローズと離婚し、彼女の深く恋していたクロウリーはイギリスを去った[13]。ローラ・ザザの親権はローズが所有したが、彼女は後にアルコール性認知症を患い収容された[17]

1909年後半、大学を卒業したニューバーグを連れて、アルジェの南西にある北アフリカの砂漠を旅し、そこで彼を相手に儀式魔術と同性愛のセックスを組み合わせた性魔術を行い、クロウリーが後に Magick と呼ぶ技法のはしりとなる一連の魔術の儀式を行った[17]。クロウリーの魔術は、マグレガー・メイザースが再構築したエノキアン魔術(エリザベス朝の占星術師ジョン・ディーと彼の透視者(霊媒)だったエドワード・ケリーが開発した複雑な魔術体系)に拠っており、黄金の夜明け団で学んだものだった[17]。クロウリーは自分に合うように手順を変え、ニューバーグは儀式魔術の透視者・筆記者役だった[17]。

クロウリーは、昼間は灼熱、夜は極寒の広大な砂漠を、コーランや魔術・宗教の呪文を唱えながら歩き続け、ブー・サアーダの町の近くのダレ・アディン山で儀式を行った[17]。クロウリーは、欲望と魔法の悪魔的な神として崇拝するパン神を、パン神のような装いのニューバーグに(おそらく祈祷で)呼び降ろした[17]。この魔術体験は性別の逆転を大きな特徴としており、儀式の内容を端的に説明すると、クロウリーはパン神に捧げられた同性愛の儀式で、ニューバーグに強姦された[17]。クロウリーは打ちのめされたが、儀式を通して「奈落の底を越えた」と感じ、性魔術が偉大な力を得るための比類のない手段であると信じるようになった[17]。黄金の夜明け団では、生きているこの世界、現実世界ではアデプト(成就者)レベルの認識には到達できないと教えていたが、クロウリーは独自の方法でこれを肯定したのである[17]。二人はさらに砂漠を進み、深淵の強力な悪魔コロンゾンを呼び出して対峙し、それを乗り越える儀式を行った[17]。コロンゾンはクロウリーがパリで知り合い愛した美しい女性の姿で、聖人と蛇を従えて顕れ、ニューバーグはコロンゾンと夢中になって議論し、悪魔は様々な姿に変身し、狂言と甘言と議論を繰り返し、クロウリーは静かに向き合いこれに打ち勝ったという[17]。

二人を知る人々は、ニューバーグは「この不思議な冒険で墓場まで治らない傷を負った」と言い、クロウリーは精神的に打ちのめされ、試練から立ち直ることはなかったと語っている[17]。二人はビスクラで療養した後アルジェに戻り、1909年12月にイギリスに出航した[17]。ニューバーグはパン神のイメージからいくつか優れた詩を書いたが、砂漠での経験は重荷となり、生涯恐怖に付きまとわれることになった[17]。

クロウリーは1909年に『法の書』のメッセージを全面的に受け入れ、残りの人生を、2つの魔術結社を通じて、自らの宗教的教え「セレマ」の普及を行った[18]。

ミュージカル劇「エレウシスの儀式」[編集]

クロウリーは、観客も共に参加する演劇的パフォーマンスとしての儀式の研究も行っており、リーラ・ウォドルと共に、音楽・詩・ダンスを組み合わせ、ウォドルが作曲など音楽を担当し、エレウシスの儀式を作り上げた[84]。これは聴衆が霊的・精神的なエクスタシーを感じることを目指した、性的な象徴に満ちた魔術儀式のパフォーマンスで、モダニズムの新時代に魔術を再定義するミュージカル劇であった[84]。1910年10月にロンドンのキャクストン・ホールで一般向けに上演され、ウォドルがヴァイオリンを弾き、ヴィクター・ニューバーグが踊り、クロウリーはパン神への重々しい賛歌を歌った[84]。批評家達はウォドルの演奏がハイライトだと感じたが、公演自体の評価は芳しくなかった[84][注 4]。

O.T.O.への入団[編集]

1910年か1912年に、フリーメイソンのカール・ケラーと、神智学者・社会主義者・歌手だったテオドール・ロイスが設立した優生学を説くドイツのオカルト団体・フリーメーソン組織「O.T.O.(東方テンプル騎士団)」に入り、できたばかりの団体内で大きな衝突のもとになり、頭角を現していった[3][60][35]。O.T.O.はセックスを用いる性魔術の秘密を握っていると主張し、性魔術を重んじた[90][3]。クロウリーはO.T.O.のイギリス代表になった後、ますます性魔術を重視するようになり、最も重要な女性の恋人や魔術パートナーに、地上におけるセレマの女神ババロンの化身「緋色の女」という称号を与えた[90]。クロウリーはリーラ・ウォドルを「緋色の女」と呼んでいる[84]。

彼は後にO.T.O.全体の主導権を握り、『法の書』を聖典として組織を再構築した[2]。以後彼はこの二つの団体を主宰した。それに伴い、その奔放な異端的活動が世間で物議を醸すようになった。1913年には再びニューバーグと共に同性愛儀式魔術を行い、これは「パリ作業(the Paris Working)」として知られている[91]。ニューバーグはクロウリーからパン神と関係すると言われる儀式で呪われ、そのため神経衰弱に陥り、1914年にクロウリーがアメリカに出発する前に彼と決別し、以降彼の帰還を恐れて暮らした[91]。

リーラ・ウォドルは性魔術に重点を置いたO.T.O.で魔術を学び続け、7人の若い女性ヴァイオリニストのグループ「ラグド・ラグタイム・ガールズ」とツアーを行った[84]。クロウリーの自伝によると、演奏とダンスを行うこのグループのスタイルは彼による発案で、新しい芸術形式を見つけることが目的だった[85]。

クロウリーは1914年まで、A∴A∴のメンバーからの寄付とO.T.O.の会費に頼って細々と暮らしており[92]、経済的な理由からボレスキン・ハウスの所有権をO.T.Oイギリス支部に譲渡した[93]。

アメリカ[編集]

スイス・アルプスでの登山中に第一次世界大戦が勃発し[94]、静脈炎の発作から回復した後、クロウリーは1914年10月にキュナード・ラインの定期船ルシタニア号でアメリカに出航した[95]。ニューヨークに到着するとホテル住まいになり、雑誌『ヴァニティ・フェア』に寄稿したり、有名な占星術師エヴァンジェリン・アダムズのゴーストライターを請け負う等して収入を得た[96]。 ニューヨークでは、自慰、女性の売春婦、トルコ風呂の男性客を利用して性魔術の実験を続けており、これは彼の日記に記録されている[97]。

クロウリーはアイルランド系で、イギリスからのアイルランド独立の支持を公言しており、イギリスとドイツの戦争でドイツを支持し、ニューヨークの親ドイツ運動に関わるようになった。1915年にドイツのスパイであるジョージ・シルベスター・フィレックがアメリカの中立維持を目的に創刊したプロパガンダ紙「ザ・ファザーランド(祖国)」にライターとして雇われ[98]、親ドイツ的なプロパガンダを作成した[2][10][10]。彼はルシタニア号への攻撃を勧めさえし、実際に1915年5月にドイツ軍によって船は魚雷攻撃され、千人近いアメリカ人が死亡した[10]。クロウリーは裏切者として非難されたが、イギリス政府の命令に従ったのだと弁明している[10]。その主張が事実なら、ルシタニア号沈没がアメリカ人を連合国側に引き入れたと見ることができるが、後に彼がイギリス政府から給与を得ていたことが確認されている[10]。

また、アイルランドのジャガイモ飢饉の難民の子孫だったウォドルは、第一次世界大戦をアイルランド独立の好機と考えるアイルランド民族主義者たちに同調し、秘密の革命グループに参加していた[84]。1915年7月にウォドル、クロウリー、アイルランドの革命家たちの一行は、自由の女神像でアイルランドの独立とイギリスへの宣戦布告を行おうと目論み、ハドソン川を下ったが、上陸を許されず。クロウリーは船上から熱心な演説をし、パスポートを破って投げ捨て、ウォドルは独立宣言に合わせてアイルランド反乱軍の歌「緑色を身につけて」を演奏した[84]。1916年にアイルランドでイースター蜂起が失敗した後、二人の道は分かれ、クロウリーはニューヨークを離れて西海岸に向かい、ウォドルはツアーや執筆、社交[注 5]を続けた[84]。

1915年にアメリカの詩人・ジャーナリスト・モデルのジーン・フォスター(1879年 - 1970年、通称ヒラリオン)と関係を持ち、西海岸を回り、北米O.T.O本部があるバンクーバーで、チャールズ・スタンスフェルド・ジョーンズ、ウィルフレッド・タルボット・スミスと会い、セレマの普及について話し合った。フォスターに「緋色の女」の称号を与え、彼女を自分の「魔術の息子」としたジョーンズの母親とみなした[57]。デトロイトではパーク・デイビスで幻覚作用のあるペヨーテの実験を行い、その後シアトル、サンフランシスコ、サンタクルーズ、ロサンゼルス、サンディエゴ、ティファナ、グランドキャニオンを訪れ、ニューヨークに戻った[99]。インド人哲学者・インド文化の紹介者のアーナンダ・クマラスワミと妻アリス・リチャードソンと親しくなり、クロウリーとリチャードソンは1916年4月に性魔術を行い、彼女は妊娠し、流産している[100]。その年の後半、エヴァンジェリン・アダムズが所有するパスカニー湖畔の小屋で隠遁生活を送り、薬物を大量摂取して儀式を行った後、自らを「マスター・セリオン(ギリシャ語:666)」と名乗った。また、人類学者ジェームズ・フレイザーの『金枝篇』を基に短編小説をいくつか書き、文学批評『The Gospel According to Bernard Shaw(バーナード・ショーによる福音書)』を書いた[101]。

12月にアメリカで特に気に入っていた都市ニューオーリンズに移り、その後1917年2月をフロリダ州タイタスビルの福音派キリスト教徒の親戚の元で過ごした[103]。ニューヨークに戻り、5月に芸術家でA∴A∴のメンバーであるレオン・エンガース・ケネディと同居し、母親の死を知った[104]。

その後、クロウリーは女性参政権運動家で薬学博士のロディー・マイナー(1884年 - 1979年、通称アヒサ)と関係を持ってパートナーとなり、彼女のアパートに移り「緋色の女」に任命した[57]。クロウリーは「アマラントラの儀式」と呼んだ二人の儀式で超自然的存在アマラントラ(後にラムと呼ばれた)と接触したと信じ、一連のメッセージを受け取ったが、二人の関係はすぐに終わった[102]。1917年に小説『ムーンチャイルド』を執筆[105]。

1918年にハドソン川沿いのエソプス島の荒野で隠遁生活を送り、老子道徳経の翻訳を始め、道士葛玄、ローマ教皇アレクサンデル6世、カリオストロ、エリファス・レヴィであった過去世の記憶を体験したと主張している[106]。

隠遁生活からニューヨークに戻ると、グリニッジ・ヴィレッジに移り、スイス系アメリカ人の音楽教師リア・ハーシグと恋人関係となり、彼女は魔術名「アロストラエル(神の子宮)」を名乗った[57]。1918年頃に絵を描き始め、絵画における実験を始めた[32]。絵画は彼の芸術実験にとってかなり重要なもので、少なくとも1930年代まで重要性は続いた[107]。1919年までにニューヨークで個展を開いており、これは地元紙で派手に取り上げられた[108]。当時のアヴァンギャルド芸術とは距離を置いており、その絵は、理性的・芸術的要素を排し、自動筆記や無意識的精神の表出を主眼とするもので、自らを「潜在意識的印象主義者」としていた[108]。

彼に同情的なフリーメイソンのアルバート・R・ライアーソンから「春秋分点」再開の資金援助を得て、ライアーソンの恋人でデトロイトで下宿屋を経営するバーサ・アルミラ・ブルース(1898年頃生)を1919年に緋色の女とし、彼女は出版活動の資金援助をした[57][109]。「春秋分点」を再開し第3号(「The Blue Equinox」として知られる)を刊行[109]。O.T.O のグノーシス・カトリック教会のミサで女司祭が裸になることが提案されており、これはデトロイト市民や新聞記者の目に留まり、その後のスキャンダルの材料となった[110]。クロウリーは論争を巻き起こして注目を集めるスキルを使い、「春秋分点」第3号は人を不快にさせる論争的テーマであふれていた[110][注 6]。また、デトロイトのフリーメイソンのメンバーたちに働きかけ、入団儀式の改訂を請け負う代わりに O.T.O での支配権を拡大しようと画策したが、何の成果もなかった[110]。クロウリーはデトロイトのフリーメイソンは伝統的な知識を失い堕落していると批判し、自分の高潔さと寛大さを利用していると怒ったが、儀式の改訂版が完成する頃にはメイソン達はクロウリーへの興味を失っており、さらにライアーソンに彼の恋人のバーサ・アルミラ・ブルースとセックスしているところを目撃され、ライアーソン家の下宿を出た[111]。

1919年半ばにニューヨーク州のモントークで登山休暇を過ごし、12月にロンドンに戻った[112]。

セレマ修道院の設立と終焉[編集]

アメリカからロンドンに帰国したクロウリーは貧困に陥っており、タブロイド紙ジョン・ブルから、ドイツの戦争活動に協力した裏切り者のクズと攻撃された。彼の諜報活動を知る友人は訴訟を起こすよう勧めたが、行わなかった[113]。喘息を患った際にヘロインを処方され、すぐにヘロイン中毒に陥った[114]。

セレマのコミュニティを作ろうと、長く住める場所を探して易経で検討し、シチリア島北岸のチェファルに決めた。リア・ハーシグと彼女の子ども(息子と、1920年にハーシグが生んだクロウリーの娘アン・リア(愛称プーペ))、アメリカからの旅路で親しくなったフランス人の未亡人オーガスティン・ルイーズ・エレーヌ・シャムウェイ(愛称ニネット)と彼女の息子という、二人の愛人と子供達は、1920年に彼が建物を借りて設立したオカルト共同体セレマ修道院(テレマの僧院)で一緒に暮らすようになった[7][2][57][108]。セレマ修道院の名前はラブレーの作品『ガルガンチュワとパンタグリュエル』に登場するセレマ修道院から取られており、扉の上には『法の書』から取られた、ラブレー風の標語「汝が意志することをなすべし」が書かれていた[13][115]。毎日太陽神ラーへの儀式を行い、時にグノーシスのミサを行った[116]。セレマ修道院での生活は、クロウリーにとっては自身の魔術の思想・セレマの思想を現実に落とし込もうとする試みであり、参加メンバーにとっては、ハシシ(大麻)、コカイン、ヘロイン、アヘン等の様々な精神的・気分的作用のある薬物実験と、多くのオカルト活動・性魔術の活動を伴うものだった[40]。ここでの3年間はクロウリーの人生で比較的平穏な時期で、活発に芸術・文筆活動を行い[108]、A∴A∴の最高位に達したと主張している[40]。

クロウリーとハーシグはセレマ修道院の落成を性魔術で祝った[57]。彼は、バーサ・アルミラ・ブルースは「緋色の女」として「失敗」だったと感じ、文通していたハリウッド女優のジェーン・ウルフを次の「緋色の女」と考えていたが、連絡ミスで会うのが遅れたため、可能性を感じていたリア・ハーシグを易経で調べて予感の裏付けを感じ、彼女に捧げる猥褻な詩を書き、7月に再会すると、彼女の「緋色の女」への昇格と「結婚式」を「長時間に渡る最も乱交的な」性魔術の儀式で祝った[57]。彼女は彼の弟子、魔術のパートナー、恋人であり、重要なイニシエーションを受け、O.T.O.大書記長など様々な称号と権限を与えられ、クロウリーが数々の重要なテキストを執筆した形成期に彼の右腕として活躍した[57]。1920年夏にクロウリーとハーシグは、彼女が力の使い方を学ぶために性魔術を行い、クロウリーは彼女に聖なる服従の誓いを立て、二人はサドマゾヒズム、ジェンダー・ベンディング[注 7]、食糞を含む、ますます常軌を逸した性魔術の儀式に乗り出した[57]。ハーシグは、クロウリーが霊的存在のアマラントラ、アブルディズ、アイワスから発信されたと信じる一連のメッセージを受け取り、クロウリーはハーシグにアイワスからの指示を求め、彼女が伝達者・預言者として前の「緋色の女」たちより優れており、1904年にアイワスの言葉を受け取った元妻ローズにも匹敵すると考えた[57]。クロウリーとハーシグは二人一緒にビジョンを解釈したが、クロウリーの方が決定的な役割を担っていたようである[57]。

クロウリーはフランスの後期印象派の画家ポール・ゴーギャンの絵と反権威的・反西洋文明的な人生に感銘を受け(おそらくサマセット・モームの『月と六ペンス』がきっかけ)、ゴーギャンがタヒチの小屋に絵を描いたことにインスパイアされ、セレマ修道院の自室や共同の部屋に魔術的、タントラ的な壁画や天井画を描いた[108][注 8]。新規参加者は、鮮やかな色彩と不吉なイメージで地獄、天国、地上を描いた壁画のある部屋で、秘密の準備(おそらくメスカリンのような幻覚剤の摂取)をした状態で一晩過ごすことが求められ、これは恐怖に立ち向かい、それを克服する試練であるとされた[40]。

クロウリーは子供たちに自由奔放な教育を施し、一日中遊ばせ、性魔術に立ち会わせたりした[118]。時折パレルモに出かけ、少年の男娼を買い、麻薬などの必需品を購入した[119]。生活はヘロイン中毒に支配され、コカインも使用するようになっていった[119]。セレマ修道院に掃除当番はなく、野犬や猫が建物内を徘徊し、その環境は不衛生だった[120]。

1920年にまだ赤ん坊のアン・リアが死去し、クロウリーはそのショックを克服するために、執筆と絵画制作に没頭した[121][57]。妊娠したばかりのハーシグは流産し[57]、シャムウェイはクロウリーの娘アスタルテ・ルル・パンテアを生んだ[122][123]。

クロウリーはハーシグ、セシル・フレデリック・ラッセル、ジェーン・ウルフの協力でトートとヘルメスの召喚を伴う魔術儀式を行い『法の書』の長い注釈を書き、1921年春にハーシグが主宰証人として、クロウリーはイプシシモス(A∴A∴の最高位)の宣誓を行い、ハーシグは儀式でセレマの女神ババロンと宣言された[57]。また1922年には、クロウリーがハーシグに口述して書き取らせた、薬物中毒と救済の物語『ある麻薬常用者の日記』を出版した[57]。これは彼自身の体験に基づくものだと言われ、「聖杯の処女守護者アロストラエル」ことハーシグに捧げられている[57][2]。クロウリーの架空の分身バジル王ラムスが統治するセレマ修道院を舞台にしており、修道院の実際の住人の姿がちらほら描かれ、ハーシグは小説の中にラムスの仲間ララとして登場する[57]。

また、1922年夏にイギリスに行き、元妻の兄ジェラルド・ケリーと14歳の娘ローラ・ザザに面会し(1910年から一度も彼女に会っていなかった)、彼女の周囲を馬鹿にしたような態度にひどく苛立ったが、その様子を「ライオン」のようだと思い、自分に通じるものを感じ、「命が永続することの喜び」を味わった[124]。

クロウリーの弟子のフレデリック・チャールズ・ラヴデイと、その妻のベティ・メイがセレマ修道院に加わったが、1923年2月に彼は汚染された泉の水を飲んで死亡した[57]。ラヴデイはクロウリーに傾倒していたが、ベティ・メイはここでの生活を嫌っており、夫の死後ロンドンに戻ると、マスコミにセレマ修道院での体験として、ラヴデイは生贄の猫の血を飲まされ、「私(I)」という代名詞を使うたびに剃刀で自分の体を切るよう要求されたと語った[125] 。

彼の死をきっかけに、イギリスの大衆紙はクロウリーを「世界一邪悪な男」と非難し、セックスとドラッグの乱交、邪悪な魔術、獣姦、残酷な生贄などに関する薄気味悪い記事を次々と掲載し、これらの告発はセンセーショナルなだけでなく真実も含まれていた[2][7]。クロウリーはこれらを中傷だと感じたが、訴訟をする金銭的余裕はなく、ヨーロッパ全土と北米でクロウリーへの批判は続いた[126]。1923年に、ムッソリーニのイタリア政府に国外退去を命じられた[2][13]。

1923 - 1947年(中高年 - 老年期)[編集]

イタリアを追われた後、クロウリーとハーシグはチュニジアに向かった。彼はヘロイン依存からの回復を試みたが、上手くいかなかった。1923年に死去したO.T.O.の指導者ロイスはクロウリーを後継者に指名し、翌年から団体を受け継ぎ、全派のトップとなった[8]。

クロウリーは弟子のドロシー・オルセン(1892年 – 1963年)に魅力を感じて小説『緋色の女』を書き、1924年にリア・ハーシグの元を去った[57]。彼女は「緋色の女」の称号のドロシー・オルセンへの譲渡を受け入れたが、この称号は前任から次代に受け継がれるべきものと主張し、「神々がクロウリーを選び、クロウリーが「緋色の女」を選んだ」というセレマ運動で受け入れられていた考えに異議を唱え、「緋色の女」の役割がクロウリーの気まぐれだけで定義されるべきではないことを示唆した[57]。彼女はセレマの信仰を持ち続け、修練を続け、「緋色の女」としての権威をクロウリーの指名・好意とは別の形で保とうとしたが、こうした考えが周囲に受け入れられた形跡はなく、運動における彼女の影響力は低下した[57]。1925年にドロシー・オルセンはリア・ハーシグとクロウリーの弟子ウィリアム・ジョージ・バロンの導きで魔術のビジョンを体験し、リア・ハーシグはバロンの子供を妊娠した[57]。クロウリーがオルセンと共にヨーロッパに発つと、お金のないリア・ハーシグは彼と離れることになり、魔術の学習と実践を続けたが、彼への信仰心は揺らいでいった[57]。ドロシー・オルセンは妊娠し、クロウリーは彼女の世話をさせるためにリア・ハーシグを呼び寄せたが、オルセンは流産した[127]。

母国イギリスでは一大バッシングキャンペーンが行われており、ほとぼりが冷めるまでフランスに滞在する事にし、オルセンと共にチュニジアを発ち、フランス国内各地を転々としつつ、主にO.T.O.の同志に招かれての活動を続けた。1928年に後の魔術研究家イスラエル・リガルディーを秘書として迎え入れている。

1929年にフランス治安当局から退去を命じられる。同年、イギリスで『Magick 理論と実践』(Magick In Theory and Practice)を出版[8]。『Magick』には悪魔への呼びかけも記されているが、クロウリーは、悪魔は至高の力を持っているが、魔術師の意志に屈服することで魔術的な力の源になるとし、悪魔崇拝の疑念を否定している[10]。1929年末にリア・ハーシグは「緋色の女」の称号に関するすべての権利を正式に放棄し、クロウリーに対するこれまでの誓いはすべて「無効」であると宣言してセレマ運動から離脱し[57]、クロウリーは彼女を批判した[127]。

クロウリーはマリア・テレサ・ド・ミラマールと結婚したが、短期間で離婚した[8]。この頃から晩年にかけて、スキャンダラスな悪評も影響し、彼は社会から完全に忘れ去られていった[8]。

1930年からドイツに活動の拠点を移し、O.T.O.の運営に力を注ぐようになった。セレマの伝道にも取り組み続けた。旅行と浪費で遺産を使い果たし[2]、セレマの伝道はほとんど収入にならず、クロウリーの財産は幾度も底を突いたが、その度に彼を信奉する新たなパトロンを見つけ、また、繰り返されるバッシングと剽窃を理由にした賠償請求訴訟を起こし、それも資金源にしている。1931年にはヴァイマール共和国で最も優れた画廊の一つで、ナチスが退廃芸術と呼んだ芸術のホットスポットだったカール・ニーレンドルフのポルツァ画廊で個展を開催した[128]。個展は商業的には失敗だったが、彼の芸術的キャリアの頂点となり、彼という人物の奇矯さからそれなりにマスコミの興味を集めた[128]。

1933年のナチス政権成立による社会統制の強化でO.T.O.の活動も困難になり、ドイツでの後事をカール・ゲルマーに託してイギリスに帰国した。

1922年以降、ローラ・ザザはクロウリーに会うことはなかったが、10年後の1932年にA∴A∴の団員でクロウリーの管財人ジェラルド・ヨークが彼女を訪問。伯父のケリーは父親に面会するかの判断を彼女に一任し、判断材料としてクロウリーの著作を何冊か渡した。ローラ・ザザはその一部に目を通し、作品はひどく無礼でうぬぼれが強いと感じ、作品は父親の一部なので二度と会わないと決めた[129]。

1934年に58歳だったクロウリーは、19歳のパトリシア・ドハーティ(フィリス・マリオン・ゴッチの娘)を紹介され、彼女は3年後にクロウリーの息子ランドール・ゲール・ドハーティ、通称アレイスター・アタテュルクを生み、クロウリーは彼を後継者とみなした[130]。

1935年に自己破産を申請し、すでに還暦を過ぎていた彼は、無一文になり、ロンドンを中心にした各地の弟子たちに生活の面倒を見てもらうようになった。以前のような団体主催活動は不可能になったが、精力的に執筆を行い、1938年から画家のフリーダ・ハリスと共同で新しいタロットカード、トート・タロットの制作に取り組んだ。1939年に第二次世界大戦が勃発し、翌年から始まったロンドン大空襲を避けて、デヴォン州トーキーに移住した。この大戦中にO.T.O.は壊滅状態になり、A∴A∴もクロウリーの身内サークル程度のものになっていた。1944年、トート・タロットが完成し、その解説書『トートの書』を出版し(トート・タロットは未刊行)、これが最後の功績となった[2]。同時期に後の儀式魔術家ケネス・グラントが秘書役となった。この頃は慢性気管支炎の悪化による喘息症状に苦しめられていた。

晩年はヘロイン中毒や様々な身体の不具合に苦しみ[11]、終戦後、イーストサセックス州の沿海の静かな片田舎ヘイスティングスの下宿で、貧困と無名のうちに、1947年12月1日に慢性気管支炎のため死去した[2]。享年72歳。地域の人々は、彼が悪魔と手を組んだ男だという悪評を恐れ、本気で受け止めていたため、ヘイスティングス区議会はここでの彼の火葬を拒否した[10]。葬儀は、最後まで残った弟子達によって異教式に行われ、これは議論を呼びスキャンダルとなった[8]。

遺体は火葬され、遺灰は彼の信奉者で後継者のカール・ゲルマーのニュージャージー州の庭に埋葬された[11]。スコットランド国立図書館にはクロウリーの原稿が所蔵されている[11]。

西コーンウォールで暮らした息子のランドールは統合失調症を患い、自らをイギリス最高評議会の審判官とみなし、説得によってイギリス政府を乗っ取ろうと真剣に考えており、お洒落と奇行で地元で有名だった[130]。

名前[編集]

彼が大学でアレイスターという偽名を付けたことは、家族と距離を取るためとも考えられるが、詩人・オカルティストとして自分自身を作り直し、新しいペルソナを作るための行いの一部だったとみられる[18]。彼は生涯この「アレイスター」を公私ともに利用しており、有名になりやすい名前として考案したものだという[18]。

長年、私はアリックと呼ばれるのが嫌だった。その名前の響きや見目が不快だったこともあるが、母が私をそう呼んでいたからでもある。エドワードは私には似合わないし、テッドやネッドはよりふさわしくなかった。アレクサンダーは長すぎるし、サンディはひっつめ髪とそばかすを連想させた。何かの本で読んだのだが、有名になるのに最も有利な名前は、「ヘキサメーター」のように、ダクティル(強弱弱格)の後にスポンディー(強強格)が続くもの、つまり「ジェレミー・テイラー」のような名前だという。アレイスター・クロウリーはこの条件を満たしており、アレイスターはアレクサンダーのゲール語形である。この名前を採用すれば、私のロマンチックな理想を満たされるだろう…このような理由から、私は現在の偽名を名乗ることにした。有名になるプロセスが、この名前のおかげで容易になったとは言い切れない。どのような名前を選ぼうと、間違いなく同じようにしたはずだ。[131][18]

1904年にスリランカとカイロでの新婚旅行中にペルシャ語名のヒワ・カーン(Chioa Khan)を名乗るなど、生涯を通じて様々な偽名や魔術名を使った[18]。新しいペルソナを作ったり、また自身の特定の心理的傾向を強調するといった目的があったようである。クロウリーはヒワ・カーンと名乗ることで、イスラム教徒として生活し、イスラーム神秘主義とイスラームの魔術を学ぶことに成功している[18]。ヒワ・カーンはヘブライ語で「獣」を意味している[18]。彼を「獣」と最初に読んだのは、彼の母親である。『法の書』で「大いなる獣666」という呼び名を改めて与えられ、新しい宗教であるセレマの預言者になった[18]。その後、第一次世界大戦中にアメリカ滞在時に、彼は次第に「大いなる獣666」、「メガ・セリオン」、すなわち「マスター・セリオン」(ギリシャ語:666)というペルソナに完全になりきるようになった[18]。最も高く評価される『Magick(魔術) 理論と実践』(1930年)の表紙とタイトルページで、マスター・セリオンという名前を使い、自分は「大いなる獣666」であることを公に示した[18]。

また、彼のサインの「A」は男根に似た形で、太陽男根崇拝(solar-phallicism)と性魔術に対するクロウリーの関心を反映しており、O.T.O.で出会った太陽男根崇拝の影響と考えられている[18]。

セクシュアリティ・恋愛・女性観[編集]

クロウリーはバイセクシュアルだったが、主に女性を好み[132]、男性との関係は少なく、そのほとんどが人生の初期のことだった[133]。特に彼は「エキゾチックな女性」[134]に惹かれ、何度も恋に落ちたと述べている。後年になってからも、クロウリーはそのカリスマ性によって、若いボヘミアン女性を惹きつけ恋人にすることができた[135]。女性と情熱的な恋愛をする傾向があったが、自分の欲望が変化したり関心が薄れると、恋人の女性を捨ててしまい、このひたむきさと冷酷さは彼の性格の特徴だった[17]。リチャード・カジンスキーは「彼は愛する時全身全霊だったが、その情熱は通常短命だった」と述べている[136]。心の奥底に女性への恐怖、憤り、軽蔑の感情があり、女性の性愛を認め、男女ともに性的な放縦を支持するようになっても、それは続いた[17]。彼の恋人には、アルコール中毒や精神異常に陥った者、自殺した者もいる[17]。

男性とのセックスの際は、通常「受身な役割」で[137]、マーティン・ブースは、同性愛行為での「受身な役割」は、クロウリーのマゾヒスティックな面に訴えるものがあったためだと考えている[138]。 O.T.O の最も高い位階で学ぶ性魔術は、彼が付け加えた同性愛の肛門性交の性魔術である[139]。

クロウリーは、男女ともに完全な性的自由を提唱し[140]、同性愛者やバイセクシュアルは自分の性的指向を抑圧すべきではないと主張し[133]、人は「たまたま心がそうであったとしても、同性愛者であることを恥じたり恐れたりしてはならない。世論や古臭い道徳、宗教的偏見のために、そうでなくなりたいと思ったとしても、自分の本質に反しようと試みてはならない」と語った[141]。

他の問題に関してはより保守的で、道徳的な理由から中絶に反対し、「真の意志」を見出しそれに従う女性は、決して中絶を望むことはないと信じていた[142]。

魔術結社[編集]

クロウリーは2つの魔術結社を通じてセレマの普及を行った[35]。この2つの結社は、イニシエーションの儀式が18世紀のフリーメーソンから直接的・間接的に影響を受けており、クロウリーの霊的・精神的覚醒のプロセスは、一連のイニシエーションまたは霊的・精神的変容として理解された[52]

A∴A∴[編集]

A∴A∴(銀の星)は、1907年頃に、クロウリーと黄金の夜明け団の師であるジョージ・セシル・ジョーンズが共同で設立した[35]。「セレマの聖典」の研究と黄金の夜明け団風の儀式魔術、クロウリーがアジアを旅して学んだヨーガの技法を組み合わせて行った[35]。

「春秋分点」はA∴A∴の公式機関誌であるが、姉妹組織であるO.T.O.にとって重要な資料であった[78][143]。

O.T.O.[編集]

O.T.O.(東方テンプル騎士団、東方聖堂騎士団)は、20世紀初頭に、フリーメイソンのカール・ケラーとドイツの神智学者、社会主義者、歌手でもあったテオドール・ロイスによって設立された、優生学を説くフリーメーソン組織であり、すべてのフリーメーソンとヘルメス主義の体系の鍵となる性魔術の秘密を握っていると主張し、魔術実践に方向性や力を与えるためとして性魔術を重んじた[90][3][35][60]。O.T.O.の中心思想はキリスト教グノーシス主義であり、インドのタントリズムと西洋秘密結社の伝統を用い、テンプル騎士団の霊的・精神的後継者であると主張していた[3]。獣姦を行っていたという告発もある[144]。

ケラーは、ヒンドゥー教徒2人とイスラーム1人の崇拝者から性魔術の秘密を学んだと主張しており、古代インドの性愛論書『カーマ・スートラ』[注 9]と15世-16世紀のインドの性愛の指南書『アナンガ・ランガ』[注 10]、15世紀のアラビア語の性愛文学『匂える園』[注 11]から学んだようである[144]。ケラーは1905年に死去し、ロイスが後を継いだ[144]。ロイスはクロウリーが砂漠での性魔術について書いた『嘘の書』を読んで、彼がO.T.O.の秘密を解明して暴露したと思い、問い詰め、伝えられるところによると、クロウリーはこれにより、自分が行った性魔術が、薔薇十字団、フリーメーソン、そして魔術の象徴を理解する鍵だと確信したという[144]。ロイスは1922年に職を辞し、クロウリーが教団の指導者となった[144]。クロウリーは教団を『法の書』に基づく独自の魔術哲学を広める主な手段としたが、多くのドイツ人メンバーがクロウリーとその見解を拒否して脱退し、ドイツの教団は、反クロウリーの以前通りのO.T.O.と、クロウリーを受け入れたメンバーによる親クロウリーのドイツロッジに分かれた[144]。

クロウリーはこの教団で、自分の真の意志を発見するというセレマの宗教的教えと、意志を活性化させたりチャージしたりする手段としての性魔術の実践を組み合わせた[35]。クロウリーの魔術体系の重要な側面は創造性、男女共に潜在する天賦の才を解き放つことであり、クロウリーの日記には、エネルギーや詩的なインスピレーション、執筆の成功という目的で性魔術を使用している例が数多く見られる[35]。

O.T.O.の最初の6階級では、団員は一般的なオカルトの体系を教えられ、性魔術の導入に備えた[144]。性魔術は、第7から第9で段階的に教えられた[78]。第10の階級は管理的な階級にすぎなかった[144]。クロウリーは後に、同性愛的嗜好に基づいて肛門性交の性魔術を考案し、第11の階級を導入した[144][139]。

1970年代に公開されたO.T.O.の秘密資料によると、セックスを利用して魔術の目的を達成するというクロウリーの性魔術のシステムは、よく比較されるタントラ・ヨーガの象徴的なセックスとは全く異なっている[144]。

O.T.O.の研究者ピーター=ローベルト・ケーニッヒによれば、この教団は社会のユートピア的再編を目指しており、O.T.O.が国家宗教になり、「聖職者医師」が大衆の性的な再教育を行い、私有財産は廃止され、強制労働と優生学が導入され、身体的に完璧な親だけが子供を持つことが許される、という社会のヴィジョンを持っていた[60]。

教団はナチス政権によって壊滅した[144]。クロウリーは死後のO.T.O.を、アメリカに移住した忠実な弟子であるドイツ人のカール・ゲルマーに託したが、彼の元でさらに衰退した[144]。

思想信仰[編集]

キリスト教の教義は誤っていると考え、それに替わる新たな時代の新たな霊的原理を確立することが使命であると信じ、キリスト教に替わって人類を律する新たな法が、彼が創始した「セレマ」であるとした[146]。セレマにより、人類の意識・霊性を上の段階に進化させることを目指しており、人間とは神々を生むべく運命づけられた存在であると考えた[147]。彼は、自身の使命は、神智学協会のヘレナ・P・ブラヴァツキーと同じものであり、神智学協会が設立された年に生まれたことは偶然ではないと考えていた[41]。

クロウリーは魔術が客観的に存在すると信じており、マジック(奇術、magic)と区別するためとして、古風な綴り「Magick」と表記した[148][3]。クロウリーは生涯を通じて「Magick」を様々に定義しており[133]、著書『Magick』では「意志に従った変化を引き起こす学術(science and art)」と定義している[149]。 また弟子のカール・ゲルマーに「魔術とは、我々よりも高次の存在とコミュニケーションを取ることである。神秘主義とは、彼らのレベルまで自分を引き上げることである」と説明した[150]。 研究者のショーン・オキャラハンは、クロウリーが発展させた「Magick」は、「それはほぼ間違いなく、とくに性に焦点を当てることを意味していた」と述べている[3]。セレマ魔術も、彼が発展させた性魔術の一形態である[3]。

セレマが説く「意志の下の愛」の魔術は、「対立するものの共感的合一」を旨とし、人間が頑迷な精神と肉体を脱ぎ捨て、完全に霊的に無防備な状態になることで、霊だけが意識の内なる領域に達し、宇宙と一体化できるのだとした[151]。彼が作った魔術儀式の過程を踏むことで、魔術師は自身を幽体離脱させ、最終的には「自分が知覚するあらゆるものになり、それを利用する能力を持つ全能の存在になることができる。なぜなら、自分が知覚するあらゆるものは、ある意味では自分の存在の一部だからである。こうして、自分が意識する全宇宙を自分の意志に従わせることができるのだ」とされ、「Magick」を極めと、最終的に全能の存在になるとされた[152]。エクスタシーに燃え上がる宇宙的合一に至った魔術師だけが、クロウリーが説く「新たな時代」の流れに参入できるとされ[151]、クロウリーは自身を「新たな時代」の預言者であると考えていた.[153]。

学者たちはクロウリーの信仰体系セレマを、宗教[154]として、より具体的には新宗教運動[155] や魔術(呪術)・宗教的教義(magico-religious doctrine)[156]として説明している。1904年に書かれた『法の書』を中心的なテキストとしており、1904年以降の数年間に体系として完成された[157]。 クロウリーは自伝で、自分の人生の目的は「東洋の叡智をヨーロッパにもたらし、より純粋な形で異教を回復すること」だと書いているが、「異教」が何を意味しているのかは不明である[158]。 クロウリーはまた、『Magick』第4巻の中で、「オットヴィウスが支配する偉大な異教のアンブラル艦隊が偉大なスパルタ人に受け継がれるだろう」と書いているが、この秘教的な意味もよくわからない。クロウリーの思想は常に一貫性があったわけではなく、ヒンドゥー教のヨーガや仏教のような東洋の宗教や修行、科学的自然主義、西洋秘教のさまざまな潮流、中でも儀式魔術、錬金術、西洋占星術、薔薇十字思想、カバラ、タロットなど、様々なものから影響を受けていた[159]。彼は黄金の夜明け団で学んだ秘教的な教えに深く傾倒していたが、それに独自の解釈を加え、さらに推し進めた[160]。

クロウリーは、西洋と東洋の霊性の体系の間には根本的な類似点があると信じ、ヨーガやタントラなどの南アジアの宗教的伝統の概念と用語を自身のセレマの体系に取り入れた[161]。歴史家のアレックス・オーウェンは、クロウリーが生涯を通じてデカダン運動の「手法」に固執していたと指摘している[162]。彼の著作の多くに共通する根元的テーマは、霊的・精神的な悟りは社会の規範を破ることで叶うというもので[163]、霊的テクニックとしてデカダン(退廃)と逸脱(非倫理的行為、破戒)を行った[40]。

セレマ思想は、各々の人間には見出し追求すべき「真の意志」があり、それは宇宙全体に広がる(秩序ある体系としての)宇宙の意志(Cosmic Will)と調和しているという考えを中心に展開している[164]。人の内なる意志を意味するセレマは、クロウリーの魔術における基本的な概念であり、「汝が意志すること」を行う能力である[152]。クロウリーは、自分の真の意志を探求・発見し、神・宇宙と一体化する過程を「大いなる業(マグヌム・オプス、大作業)」、あるいは「聖守護天使の知識と会話」への到達と呼んだ[165][52]。彼が好んだ方法は、17世紀の魔導書から得た儀式的な魔術であるアブラメリン魔術を行うことだった[166]。

クロウリーは Magick を、宗教と科学の間の第三の道と見なし[167]、魔術師たちに魔術実験の詳細な記録を残すよう指導し、「記録は科学的であればあるほど良い」と述べた[168]。 Magick は科学であると繰り返し強調し、法則と実験に基づく正確な科学であると主張している。よって、著作『Magick』は「公理(postulate)」で始まり、化学や数学のように「科学的」に提示された28の「定理(theorems)」が続く[152]。彼の「科学」は基本的に、「個人の自己とその可能性に関する正しい知識」に関するものであり、Magick は「自分自身と自分の状態を理解する科学である」とされる[152]。

彼の魔術の理解は『金枝篇』を書いた人類学者ジェームズ・フレイザーの研究にも影響を受けており、文化的進化という枠組みから見て、魔術は科学の先駆けであるという信念を持っていた[169]。 しかしフレイザーとは異なり、クロウリーは魔術を消え去る過去の遺物とは考えず、むしろ魔術を科学の新時代に合うように変えなければならないと考えた[170]。古い魔術の体系は(フレイザーの枠組みに従って)衰退し、科学と魔術は、超自然の存在と実験的方法を取り入れた Magick へと統合されなければならないと信じ[171]、魔術、科学、テクノロジーをあえて道具主義的に考え、あらゆる形の技法を Magick に含める広い定義を採用した[172]。

黄金の夜明け団の儀式魔術のような既存の西洋の実践的オカルティズムは、「古き時代の儀礼」で「黒きもの」「邪悪なる儀礼」であり、捨て去るべしとされ、クロウリーは、黄金の夜明け団の儀式に関する秘密情報を無許可で公開したのは「清め」のためだとしている[58]。

『法の書』[編集]

クロウリーはセレマの聖典である『法の書』を得た1904年に、旧い時代が終わりを告げ、「新時代」(ニューエイジ、アイオーン)が始まったと主張した[5]。旧い時代とは従来のキリスト教、イスラム教、仏教のような父権主義的な既存宗教の時代で、人間が神に従うだけの奴隷の宗教の時代であり、新時代とは、人間自身が自己の内なる神性、つまり「真の意志」を見出し、神と合体できるようになる時代であるとし、人には皆神性があり、それは修行によって自覚でき、神と人の対話が可能になるとした[5][173]。古い時代を壊し、新しい時代を打ち立てることが人間の使命であると主張した[5]。

『法の書』はセレマの基礎とされた[57]。『法の書』の第1章は、夜の星空の女神ヌイトからの人類へのメッセージで、エジプト神話の女神イシスが想起される内容となっている[5]。もっとも古い人類の社会は女神の時代であったとされている[5]。第2章は、神性を代表する昼の太陽神ハディトの説話で、エジプト神話のオシリスと関連づけられており、男神の時代となっている[5]。個々人の中にある神性が語られる[5]。

第3章はヌイトとハディトとの合一から生まれる 「新時代の主」(アイオーンの主)ホルスを説いたものである[5]。 『法の書』では、夜の星の女神と昼の太陽の男神という陰と陽の世界が繰り返し語られ、ヌイトとハディトという陰陽和合で新しい生命、新時代が生まれるという理解となっている[174]。新時代を実現させるホルスの力は、神性という内的エネルギーを実現させる 「新時代」(アイオーン)であり、世界征服を内容としている[5]。

イニシエーション体験[編集]

クロウリーは繰り返し、イニシエーションとは「内への道(Way In)」または「中心の旅(Journey Inwards)」であり、意識の様々なレベルを探索する内なる旅であると述べている[52]。さらにクロウリーは、イニシエーションと悟りは区別することはできず、イニシエーションのプロセスは最終的に自己実現を目指すと述べ、晩年に「イニシエーションの意味とは何か?それは、唯一のもの、至高のもの、全ての真実の絶対的真理、美、純粋、完全として自己を実現する道である」と語っている[52]。クロウリーの魔術体系の中で、イニシエーション的経験、変容的経験が最も重要視されている[52]。彼がプロデュースした一連の魔術体験は変容的な効果を持つとされ、クロウリーはその教師であり、彼の教えに従うことで、銀行員から工場の女工まで誰でも同様の体験を得ることができると主張した[52]。

生命の樹[編集]

イニシエーションのプロセスは、黄金の夜明け団のシステムを引き継ぎ、カバラ的な「生命の樹」の形をとっており、各位階は樹上のセフィラ(円の部分)や小径(パス)に対応している[52]。クロウリーは黄金の夜明け団を離れた後も、生命の樹によって自分の霊的・精神的成長を測り続け、最終的に最高のセフィラであるケテルに至るイニシエーションを受け、完了したとしている[52]。

真の意志[編集]

クロウリーは、イニシエーションは「私たち全員の中に潜在する天才性・精霊の解放と開発を意味する」としており、男女が持つ天才性や創造力の育成は、彼の「真の意志」の概念と結びけられている[52]。セレマでは、それぞれの男女には「真の意志」あるいは本質があり、この「真の意志」を発見し、それに従って行動することがそれぞれの人間の主な務めであり、「汝が意志することをなすべし、これこそ法のすべてとならん」と表現されている[52]。

聖守護天使[編集]

クロウリーは1900年に、黄金の夜明け団の首領のひとりマグレガー・メイザースが英訳した『術士アブラメリンの聖なる魔術の書』(1898年)の儀式を行うために、スコットランドのネス湖の湖畔にあるボレスキン・ハウスを購入し、自分の守護天使(聖守護天使)とつながる体験(コミュニオン)を試み、意識を神と一体化しようとした[52][53]。

「聖守護天使」(the Holy Guardian Angel)という用語は、黄金の夜明け団の首領のひとりマグレガー・メイザースが英訳した『術士アブラメリンの聖なる魔術の書』(1898年)に出てくる「聖守護天使の知識と会話」(神聖な精霊との合体)という概念に由来しており[注 12]、クロウリーは本書に著しく影響を受けた[52]。英訳『術士アブラメリンの聖なる魔術の書』の原典は、1725年にドイツ語で出版された魔術ハンドブックで、魔術師が浄化と神の力によって、物質的な目的のために悪魔の力をコントロールしようとするもので、他の魔導書と同様の手法をとっているが、神の力が人格を持った守護天使として描かれており、魔術師は毎日の祈り、瞑想、厳格な道徳的行為を含む半年の複雑な儀式を通じ、聖守護天使と接触することができるとされている[52]。

クロウリーの1900年の聖守護天使との接触の試みは失敗し、彼は儀式を放棄して、黄金の夜明け団の支配権を取り戻そうとするメイザースを支援するためにパリとロンドンに向かった[52]。

1906年に、妻ローズと幼い娘リリスを連れて中国中を旅していた時に、クロウリーは再度聖守護天使との接触を試み、マグレガー・メイザースが翻訳した古典的な魔導書『ソロモン王のゲーティアの書(The Book of the Goetia of Solomon the King)』(1904年) に収録された「生まれなき者の儀式」(実体のない存在の儀式、予備祈願)を、アブラメリン魔術の代わりに選んだ[注 13][52]。研究者のヘンリク・ボグダンによると、クロウリーが用いた「生まれなき者の儀式」は、メイザースかアラン・ベネットが作成した黄金の夜明け団の第二団員向けの拡張版だった可能性が高く、クロウリーは1906年の儀式で、守護天使への最初の祈願を「生まれなき者の儀式」の祈祷文で始め、2月から6月までほぼ毎日祈願を行い、6月に娘リリスの死を知ったが、娘の死に打ちひしがれながら儀式を続け、10月に「新しい儀式」を試したところ手ごたえを感じた[52]。「新しい儀式を試してみたら、とてもよかった!…私は神聖で崇高なる一者以外の全てを捨て去り、1、2分間彼を抱きしめたに違いない。そうだった。そうだったと確信している。」[52]個人的な日記には、ハシシ(大麻)を摂取した結果、「視覚、バランス感覚、場所の感覚、筋肉の歪みの錯覚など、非常に奇妙な錯覚が数多く生じた…」「しかし、ハシシへの熱狂は儀式への熱狂に逆らって高まった。どちらの現象がどちらに起因するのか、ほとんど分からない。」と記されている[52]。

クロウリーは、自分は神との交信技術を習得し、神との交信を繰り返すことができたのだと考えた[52]。他の人に同様の経験に到達する方法を教えることに決め、それから1年も経たないうちに、黄金の夜明け団の改訂版として A∴A∴(銀の星)を創設した[52]。A∴A∴では、黄金の夜明け団と同様に、「聖守護天使の知識と会話」の達成はアデプタス・マイナーの階級とされた[52]。「聖守護天使の知識と会話」の達成は、団員各人のキャリアにおける「重大な局面(the crisis)」と表現されている[52]。

「聖守護天使の知識と会話」は恍惚とした変容体験、変性意識状態であり、クロウリーがセレマ修道院時代に「聖守護天使の知識と会話」について書いた「サメクの書(Liber Samekh)」からは、彼が夢中になった聖守護天使という存在は、神との関わり方における実存的な転換をもたらすものであることが示されている[52]。「サメクの書」で、聖守護天使との遭遇は、まばゆい光、壮大で荘厳な音の奔流、きらめく銀河の幻視など、神秘体験に関する文献によく見られる視覚的・聴覚的現象に触れられているが、クロウリーは聖守護天使との結合を言葉で完全に説明することはできないとし、霊的・精神的な悟りを事実上心理学的なプロセスとして解釈した[52]。

魔術の心理学的解釈[編集]

クロウリーは心理学者のフロイト、ユング、深層心理学に触発され、無意識の探求を模索し、「精神分析を完全に理解することが、この儀式(聖守護天使の知識と会話)の適切な理解に大きく貢献するだろう」と公言した[52]。「聖守護天使の知識と対話」を「無意識の意識化」として解釈し、「聖守護天使は無意識に造られた自己である」「これは、天使を潜在意識の真の自己、物理的生命の隠された生命として認識することを意味する。」と述べている[52]。クロウリーは聖守護天使を、人間の心の無意識の側面、人間に潜在する精霊・天才性とみなし、「真の意志」を見出すことを、「聖守護天使の知識と対話」の変容的体験と結びつけていた[52]。よって、彼の魔術体系の目的は、無意識を意識化することだった[52]。

さらに、無意識にはそれぞれの人間の本質が含まれており、この本質を発見することによって、私は何者なのか、私の人生の目的は何なのかといった、人類の基本的な実存的疑問に対する答えが見つかると信じていた[52]。

神秘的・魔術的な現象の源泉は人間の心であるとし、地域によって多様な伝統の背後には、統一的な要素として人間の心があると考え、「私たちが認識しているすべての現象は、私たち自身の心の中で起こっている。したがって、私たちが注目しなければならないのは心のみである。一般に考えられている以上に、人間のあらゆる人種において、心は変わらないものである。」と述べた[40]。

彼は伝統的な魔術のツールもメンタリスト的観点から解釈しており、神殿は意識の範囲と一致する、杖は意志を象徴する、等と説明した[40]。同様に「精霊を呼び出すことは、心を分析することであり、精霊を支配することは、心の要素を自らの意志に従って組み換えることを意味する。」と説明しており、魔術を心理学的に再解釈した[40]。

性魔術[編集]

性愛はクロウリーの魔術の概念と実践において重要な役割を果たしており[175]、セレマの中心と説明されている[176]。1914年以降、クロウリーは「緋色の女」たちを含む、様々な男女をパートナーに性魔術を系統的に探求した[57]。彼の性魔術の技法は、オーガズムの瞬間に意識を集中させるという比較的単純なものである[57]。性魔術の儀式を成功させる鍵は、特にオーガズムの間、その目的に心を集中し続ける能力にあるとされた[40]。性的エクスタシーと瞑想的エクスタシーの類似性を示すことで、修行の本質について「このプロセスの霊的・精神的な花は、(性的な)放出の瞬間に肉体的なエクスタシーが起こることであり、瞑想が与える霊的・精神的な痙攣に類似した痙攣である。 そしてさらに、性行為の秘跡的かつ儀式的な使用において、神の意識に到達することができる。」と説明している[40]。

彼が性魔術の技法に至ったルートは、直感や書物、ヒンドゥー教やイスラム教の同様の儀式の実践者との実際の接触を通じて、O.T.Oの教えを通じてだと考えられるが、完全にはわかっていない[40]。著作から、性魔術のいくつかの側面を南アジアのタントラの要素と関連付けていたことは明らかである[40]。

彼は性魔術の3つの形態(自慰、同性愛行為、異性愛行為)を概説し、金銭的利益や個人のクリエイティブな成功といった目標に魔術師の意志を集中させるために性魔術を活用できると主張し[177]、性魔術であらゆる霊的・物質的目標を達成できると信じ、「神とは性の本能の呼び名にすぎない」と語った[57]。 彼の日記からは、実勢に性魔術を行っていたことが分かる[40]。

彼が考案したO.T.O.の「グノーシスのミサ」は、セレマにおける中心的な宗教儀式であり、公にされた儀式であるため、実際に行う性魔術については曖昧な形で表現されている[40]。彼の理論には、精液の神性に対する強い信念があり、インドのタントラと同様に男性の精子の重要性を過大に評価する傾向がある[40]。クロウリーにとって、セックスは聖餐であり、性液の摂取は聖体拝領だった[40]。彼は、ゲーランダ・サンヒター、シヴァ・サンヒター、ハタ・ヨーガ・プラディーピカーなど、ハタ・ヨーガ発展の立役者とされる北インドのタントラの一派ナータ派の観点から書かれた重要なヨーガの論文に精通していたため、これらの情報源から精液の神聖性について取り入れた可能性は十分ある[40]。ヒンドゥー教のタントラでは、精液はシヴァ神と、経血は配偶者であるシャクティと慣習的に同一視されている[40]。また、タントラ化した仏教である密教には、弟子が女性の性的パートナーを師に捧げ、師が彼女と性交し、放出された性液の混合物を「菩提心」(成就した思考)と呼び、弟子が甘露(神の飲み物)として摂取するという儀式があったが、実際の射精を伴うこと[注 14]、混合された性液による成就という点が、クロウリーと共通しており、理論的には性的放出を神聖なものと見なしている[40]。グノーシスのミサでは、体内の微細なエネルギーの覚醒と性液の摂取に関するアジアのタントラの概念が儀式に反映されており[40]、精液と経血または膣分泌液の混合物を含むビスケット光のケーキが聖餅としてしばしば用いられる[178]。

性魔術については#O.T.O.も参照。

タントラ・デカダン[編集]

彼のタントラとの関わりは複雑で議論の余地がある[40]。クロウリーの性魔術は南アジアの伝統的なタントラの道(左道)と機能的に類似しており、彼の魔術プロジェクト全体にタントラのアプローチとの類似性が認められるが、タントラに関する彼の正確な知識は限られている[40]。彼の性魔術とタントラとの一致としては、悟り・成就の手段としてのセックス(性液の摂取含む)の利用、人間の身体のオカルト的側面(チャクラとクンダリーニによって表される非物質的身体)微細身の利用、霊的テクニックとしてのデカダン(退廃)と逸脱(非倫理的行為、破戒)の利用である[40]。

伝統的な家父長制の宗教に替わる新時代の預言者を自認するクロウリーにとって、デカダンと逸脱という手法は重要であり、当時の社会、宗教、文化の規範に逆らってアイデンティティを主張し、自身の方向性を追求し、「私は、魔術は既存の秩序を逆転させることに関係すると認識している」と語った[40]。

インドのタントラの倫理は、バラモン教の正統性に逆らうことが特徴となっており、タントラ・ヨーガの実践だけでなく、人生の選択においても、退行や逆行、逆転が重要となる[40]。これは、日常的な俗世間の現実を、流れに逆らうことで変容させ超越するというもので、俗世間は逆さまな(混乱した)ものであり、逆転させることによってのみ正されるとする[40]。こうした考えは、クロウリーとインドのタントラに共通している[40]。

宗教学者のゴードン・ジュルジェヴィッチは、クロウリーのタントラは、内なる限界や心理的な壁を克服するために、霊的・精神的なテクニックとして「デカダン、異常さ、いかがわしさ、セックス」を意図的に利用するものとして概念化されていると説明している[40]。ジュルジェヴィッチは、彼は若い頃から心の変容をもたらす性愛の力を直感的に理解していたと述べ、その一例として、(彼の告白を信じるなら)少年時代に母親のベッドで召使いのメイドと初めてのセックスをすることで、家族の宗教的狂信に対する独立心と反抗心を育んだことを挙げている[40]。

麻薬を用いた魔術[編集]

クロウリーは、黄金の夜明け団のアラン・ベネットから薬物の魔術への使用法を学んだ[17]。1906年以来ハシシ(大麻)を用いた魔術実験を再開し、コントロールされたハシシの使用は「内省を極限まで押し進める」ことができると考えた[13][17]。儀式魔術でハシシ(大麻)を使い、サマーディ(三昧)に達し、神と合一したと主張している[70]。

第一次世界大戦前に薬物規制が始まったが、クロウリーは薬物は自己認識と自己啓発への道だと考え、規制と反対の方向に向かった[10]。なお、彼は人生の後半ヘロイン依存に苦しんでいる。

ヨーガ[編集]

クロウリーは、多くの著作や霊的実践と教えの中で、インドのヨーガとタントラの重要な要素を取り入れており、著作にはチャクラとクンダリニーに関する記述が数多く見られる[40]。西洋の魔術、錬金術、占星術、カバラ等のオカルティズムとヨーガは、彼の魔術の特徴となっている[40]。ヨーガと魔術は、同じ現象の二つの異なる側面であるという信念を持っており、東洋と西洋の秘教的伝統には根本的な類似点があると主張し、それを解明しようと努め、強調し続けた[40]。クロウリーは、西洋魔術とインドのヨーガという二つの秘教的伝統を、それぞれの経験から類推した特徴の一致、相互の概念的・象徴的対応関係に基づいて、相関関係にあるとした[40]。

アーサナ(姿勢)、呼吸法、精神集中からなる古典的なヨーガの基本的実践は、『Liber E vel Exercitiorum』で簡潔に説明されており(元々「春秋分点」に掲載)、ヨガの全体的な理論は「Mysticism(神秘主義)」にまとめられ、『Magick』に取り入れられた[40]。クロウリーは一貫して、魔術のメソッドには精神の訓練が必要だと述べており、西洋の魔術的伝統を一種のヨーガであるかのように捉えていたともいえる[40]。

1909年の短いテキスト「Postcards for Probationers」では、クロウリーはインドのヨーガと西洋の儀式魔術のメソッドの類似性を確立しようとし、オカルトや宗教の各分野を「心を一つの思考に統合する技」と定義し、ジュニャーナ・ヨーガとカバラは「智恵による結合」を、ラージャ・ヨーガと魔術は「意志による結合」を、バクティ・ヨーガと礼拝行為は「愛による結合」を、ハタ・ヨーガと苦しい試練は「勇気による結合」を表しているとした[40]。また、ヨーガを生命の樹のデザインに構造化し、その原理を西洋の秘教的概念に当てはめることで、ヨーガを西洋オカルティズムのモデルに同化させた[40]。著作『ヨーガの関する8つの講義』(1939年)では、ニヤマ(クロウリーの説明では「修練」または「ポジティブな力」)というヨーガの概念が、西洋占星術の原理(惑星の性質)とカバラの「生命の樹」の相関関係に持ち込まれ、結び付けられている[40]。

「Liber Yod(ヨドの書)」では「多数の意識を一者の意識に溶け込ませる方法」が説明されており、魔術儀式とヨーガの瞑想が目的達成に役立つ手段として用いられている[40]。セレマの「聖なる書」のひとつで「聖守護天使の知識と会話」の霊的体験を説明する「The Book of the Heart Girt with the Serpent」では、冒頭の一節で、私の心の見えない核に蛇が絡みついている、「蛇よ、今こそ立ち上がれ!」とうたわれており、この蛇が象徴的にクンダリニーでもあることが示唆されている[40]。

A∴A∴の実践は本質的に、儀式魔術とヨーガの融合に基づいており、位階が上がるにしたがって、習得が必要とされるヨーガの段階も、プラーナーヤーマ(アーサナと呼吸の制御)の習得からサマーディ(三昧)まで上がっていく[40]。

ゴードン・ジュルジェヴィッチは、A∴A∴におけるヨーガの利用は、クロウリーが黄金の夜明け団を基にA∴A∴を作る際に、「オカルト・コスモポリタニズム」の原理に依拠したことを示すと指摘しており、霊的完成への道であるセレマは、東洋と西洋の成就の方法の融合に基づいていた[40]。黄金の夜明け団では東洋の霊的伝統はほとんど用いられておらず、新しい試みとなっている[40]。

緋色の女[編集]

『法の書』第3章は「ヨハネの黙示録」から着想を得ており、新時代アイオーンの預言者である「獣の王子司祭」(クロウリー)と、「すべての力が与えられた」「緋色の女」という新たな二人の登場人物を予告している[57]。「緋色の女」という表現は、ローマ・カトリック教会、または売春婦や性的に不道徳な女性に対する遠回しの蔑称としてよく使われるが、『法の書』におけるこの称号は、新しい時代を実現するために「獣」を助ける役目を持つ女性的存在を意味しており、「緋色の女」は、ヴィクトリア朝やエドワード朝の女性的な、慎み、貞節、家庭的な理想と対照的なイメージとして描かれた[57]。自己主張と姦淫に駆り立てられた存在として描写されており[57]、考古学者のアリス・ゴーマンは、クロウリーの魔術の世界における「緋色の女」は、過剰なまでの欲望に溺れることで「女性の美徳」の枠を越えるもので、一種の反聖母マリアという役割だったと述べている[84]。

クロウリーはこの「緋色の女」という考えを、自身の魔術の体系化と共に発展させていった[90]。最初アイワスのメッセージにおける「緋色の女」とはローズのことだと考えていたが、1909年の離婚の頃から解釈が変化し、1909–1911年頃の古い注釈では、「獣」と「緋色の女」は人物ではなく役職だとしている[57]。解釈の変化は、ローズとの関係の終わりと、メアリー・デスティ(1871年 - 1931年)、別名ヴィラカムとの出会いによる[57]。クロウリーは、ローズが『法の書』の否定的な預言を成就し、デスティが次なる「緋色の女」であると考え、「緋色の女」を譲渡可能な役職とみなすようになった[57]。

「緋色の女」とされた女性たちは、概ね彼の性的・魔術的パートナーであり、その多くは霊媒能力・預言能力を持っていると見なしていた[57]。彼の存命中のセレマの教義では、「獣」と「緋色の女」の関係は、明らかに「獣」が権力を握っており、「獣」の判断で「緋色の女」たちを任命したり解任したりできる、という形で解釈されていた[57]。

クロウリーが1909年の砂漠の儀式で見たヴィジョンの中には偉大な女神が登場するものもあり、クロウリーはセレマの女神ババロンを思い描くようになり、「緋色の女」をババロンの地上での役目とみなすようになった[179]。ババロンは、新約聖書のヨハネの黙示録に登場する「大淫婦バビロン」の肯定的な再解釈に基づいており[179]、クロウリーの体系におけるババロンは、すべての存在との情熱的な結合の方式を象徴している。クロウリーは後に、ババロンをパン神の女性形または両性具有形とみなしている[13]。A∴A∴では、ババロンは深淵(現実と超自然的なものを隔てる恐ろしい空虚で、悪魔コロンゾンが住んでいる)を越える試練と結びつけられており、求道者は自分の自我を放棄して消滅させ、比喩的にババロンの杯に自分の血を注ぎ込むことで、深淵の向こう側で生まれ変わることができるとされた[57]。ババロンはより具体的には、解放された(特に女性の)性愛の神聖さと結びついている[57]。

クロウリーは「緋色の女」について定まった基準を持っておらず、誰が「緋色の女」であったかについて、後から意見を変えることもあった。 1917年から1918年頃、彼はロシアの専門家であるマリー・ラブロフ(1891年生)、別名オルンが候補であると信じたが、後に彼女を「疑わしいケース(doubtful case)」と表現した[57]。

クロウリーの魔術生活において女性は常に重要であり、魔術のパートナーが次々現れ入れ替わったが、リア・ハーシグはその中心人物だった[13]。

エリート主義[編集]

クロウリーはニーチェを熱愛し、彼をセレマの聖人の一人とみなし、信奉者たちにニーチェを読むよう命じた[60]。クロウリーはニーチェのように、「汝が意志することをなすべし、これこそ法のすべてとならん」と宣言しているが、ジュールス・エヴァンスは、彼が信じた「好きに生きる権利を持つ優れた存在」は一部のエリートであり、一方、残りの人類は奴隷であり、超人たちの意志に奉仕するために存在すると説明している[60]。

クロウリーはニーチェに倣ってキリスト教的慈愛を強く否定し、「親切心や良心や利他主義は、人類の進歩にとって実に欠点である。」とし、次のように書いている[60]。

我々は、追放者や不適格者とは何の関係もない。彼らは何も感じないのだから。憐れみは王の悪徳である:惨めな者、弱い者を踏みつけにせよ:これが強者の掟である:これが我々の掟であり、世界の喜びである。[60]

これに対してクロウリーは次のように解説し、弱者の淘汰の正当性を主張している[60]。

高価なオカルト本の出版[編集]

クロウリーのオカルト本は、稀少本の収集家向けに作られた少部数で高価なもので、書籍の大きさ、形式、装丁の色、価格、出版日までオカルト的な意味合いを与えられており、お守りや魔術の品としてブランド化されていた[18]。支持者からは、彼の書籍はその意志の顕れというだけでなく、「意志に従って変化を起こす」ことを目的とする魔術の力の顕れと見なされ、消費財ではなく神聖なものと受け止められていた[18]。彼は著作で、魔術、秘儀参入、経験知について、優れて体系的かつドラマティックに表現した[52]。

トート・タロット[編集]

1938年から1942年に、独自のタロットカードのデッキであるトート・タロットの作成を行った[180]。これは彼の最後の大規模な芸術プロジェクトで、伝統的なタロットカードの基本構造を踏襲しているが、カードのシンボリズムは彼の魔術教義に基づいて大きく修正されている[180]。タロットカードの図案の修正は、セレマ修道院時代から試みられていた[180]。

トート・タロットを準備しながら、自身のタロットの解釈を示し各カードの意味と象徴性を解説する論文を書いた[180]。クロウリーによればトート・タロットは、全体として宇宙の基本的な諸側面を完璧に描き出しており、占いより瞑想を目的に作成された[180]。カードの図象は瞑想の邪魔にならないような、より「中立的」な形態であるべきだと考え、弟子のフリーダ・ハリスに絵を任せた[180]。クロウリーは各カードが担う秘教的メッセージに合わせて主題・構成・綿密な色彩の選択を行い、ハリスは中立性を維持しながらカードの象徴的意味に直接アクセスするという要求に応え、二人は円滑にコラボレーションしながら作成した[180]。クロウリーはトート・タロットの発行前に死去した[180]。

トート・タロットは今日最も売れているタロットカードのデッキの一つであり、クロウリーやセレマに興味のない人も使用している[180]。秘教研究家のマルコ・パーシは、その成功は、クロウリーの創造的・美的能力を証明するものでもあると述べている[180]。

マーケティング[編集]

彼自身が自分の有能なマーケターであり、派手で物議を醸す行動、薬物使用や性魔術の実験、政治宣伝や魔術儀式の公開といった、センセーショナルな外向けのペルソナで、自身の仕事に注目を集めた[18]。また、確実に注目を集めようと、意図的に風変わりな服装やヘアスタイルをすることが多かった[18]。こうして彼はメディアの注目を集め、この注目を利用して自分の仕事と秘教的な世界観を宣伝しており、ブランディングによりオカルトの著作家および指導者として自分を売り込むことにかなり成功した[18][18]。彼が形成した自分のイメージは、西洋文化における魔術師は悪魔と契約したファウストのような邪悪なキャラクターであるというメジャーな言説に大きく拠っており、自分自身を「偉大なる獣666」としてブランディングし売り込んだ[18]。ヨハネの黙示録の「獣」を自認し、オカルティズムを実践し、そのライフスタイルが当時は非道と非難されたことと相まって、クロウリーはマスメディアのセンセーショナリズムの矢面に立つことになり、イギリスのタブロイド紙で最も酷評されたオカルト作家となった[18]。

クロウリーは「大いなる獣666」という名称と関連し、円の中に逆向きの七芒星(ババロンの星)、これに円(太陽を象徴)と三日月型(月を象徴)を重ね、男根または勃起したペニスのような印象を与えるマークを作り、ブランディングや広告の観点から、ロゴマークとして使用した[18]。

視覚的ブランディングのもう一つの側面として、スローガンまたはキャッチフレーズとも言える言葉の使用がある[18]。「汝が意志することをなすべし、これこそ法のすべてとならん」は簡潔で印象的なキャッチフレーズで、1915年頃から、クロウリーはこの文章を挨拶のフレーズとして使い始め、 O.T.Oの英語圏のメンバーにロッジで挨拶に使うように指示した[18]。クロウリー自身この文章の宣伝的価値を理解しており、出版物や広告で繰り返し利用した[18]。また、1915年頃には全ての手紙を『法の書』の「愛は法なり、意志の下の愛は(Love is the law, love under will)」で始め、『法の書』の言葉で締めくくるようになり、これは出版活動にも取り入れられれた[18]。

自己宣伝に芸術作品も利用しており、30年以上友人だった画家オーガスタス・ジョンによる肖像が特筆される[18]。

こうしたマーケティングは、彼の2つの教団の宣伝ではなく、少部数発行された高価なオカルト本の宣伝として行われた[18]。雑誌「春秋分点」も書籍の宣伝の場として使われ、風刺やユーモアを交えて宣伝が行われた[18]。

批評[編集]

クロウリーの黄金の夜明け団への所属は1900年で終わったが、そのカリキュラムと階級構造は、霊的・精神的な悟りに至るための体系としての彼の魔術(あるいは彼の好んで表記した「Magick」)の理解に決定的な影響を及ぼした[35]。クロウリーの死から数か月後、彼の元弟子でいわゆる「魔術の息子」であったチャールズ・スタンスフェルド・ジョーンズは手紙の中で、「アレイスター・クロウリーの著作はすべて黄金の夜明け団に基づいている」と率直に述べており、この表現には誇張があるかもしれないが、クロウリーが絶大な影響を受けたことは確かである[52]。

同時代の他の文化運動にも見られるように、1880年代から1920年代にかけては、人類が超人へと移行する輝かしい新時代の幕開けへの期待があり、黄金の夜明け団は自分たちがこの進化の助産師であると信じており、クロウリーの言葉を借りれば、黄金の夜明け団の団員達は、自分たちは「(人類の超人化という)未知の土地への橋を架ける技術者」だと自負していた[60]。研究者のジュールス・エヴァンスは、黄金の夜明け団の使命の中心は、信奉者たちが性魔術を使って人類という種のために上級の魂を子孫に注ぎ込むことであり、クロウリーはローズとの間に性魔術で超人の化身を生むことを試み、リリスが誕生したと述べている[60]。

彼の魔術儀式は特定の文脈で行われたもので、心理学化された魔術であり、アイデンティティの探求と関係している[17]。研究者のヘンリク・ボグダンによると、「聖守護天使の知識と会話」を「無意識の意識化」とするクロウリーの考えは、オカルトの心理学化の好例であり、W・J・ハーネフラーフはこれを西洋秘教の世俗化の一部とみなしている[52]。またクロウリーは、聖守護天使は普段気づいていない我々自身の高次の側面としており、「聖守護天使の知識と会話」の体験は、ポール・ヒーラスが「セルフ・スピリチュアリティ(Self-Spirituality)」(自己の聖化)と名付けたものの初期の事例と捉えることもできる[52]。

研究者のアレクシス・オーウェンは、クロウリーの人生は、善人が悪人になり、女も男も裏切り、無垢な者を堕落させ、堕天使で自称反キリストというヴィクトリア朝のメロドラマのようだが、見方を変えれば、彼は特権階級に生まれながら、慣習を軽蔑し、真理の探求という不可能な試みを諦めず続け、自滅した才能ある男で、悲劇的英雄と見ることもできると述べ、彼がどのように見られようとも、その魔術的探求は、世紀末の心理学化された魔術の可能性を深く示唆し、その危険性を物語っていると指摘している[17]。オーウェンは、砂漠での性魔術は、二人の男の人生を破壊したと言えるかもしれないが、体験として崇高で恐ろしいものであり、その効果は深遠であり、高度な魔術的実践と個人の自我との関わりについて示している、と評している[17]。これは、彼の他の多くの魔術作品同様に、単に利己的なものではなく、エキゾチックで無法なセックスへの耽溺というわけではなく、見当違いであったにせよ、何世紀も前の魔術体系にアクセスし、探求しようとする真剣な試みの結果であり、魔術的知識の追求に強く力を注いだことの表れであったと述べている[17]。オーウェンは、クロウリーの身に起こったことは、規律を欠いた心理学化された魔術が準備不足の者の手に渡れば自己崩壊につながりかねないことを示唆し、彼が砂漠で行った性魔術は、クロウリーがそれまでの常識や魔術を手放し、良きにつけ悪しきにつけ、安全策も保証もない人生と魔術のやり方を選んだことを示している、と述べている[17]。

クロウリーは西洋魔術を標榜する黄金の夜明け団から出発し、性魔術を通じてインドのタントラに接近していったとみなされている[4]。性魔術そのものは世界各地にある豊穣儀礼に起源があり、特に特別視されるようなものではないが、当時の近代ヨーロッパ世界では、進化論によって神による天地創造説がナンセンスと化し、父権的な禁欲論理が揺らぐ西洋で、キリスト教規範の緩みの中で注目を集めた[4]。クロウリーの性魔術は、それまでキリスト教規範に圧迫されてきた異教や異端の思想の見直しの流れで生まれたものある[4]。

インド・イラン学研究者の岡田明憲は、「この意味でクロウリーの性魔術は、正しく中世に禁じられたサバトの復興であった。そして中世のサバトは、事実というより半ば妄想であった様に、クロウリーのそれも、ヨーロッパにおける近代人の病理を色濃く反映したものなのである。それ故に、クロウリーの性魔術とタントラは似て非なるものである。」と指摘している[4]。岡田明憲は、一見残虐なヒンドゥー教徒の動物犠牲も、近代人とは異質の人々の敬虔な行為で、クロウリーの動物虐待に示されるような残虐性とは別物であり、また、彼の性魔術は形式上もタントラとは区別されると述べている[4]。例えば、クロウリーがテンプル騎士団に由来するとして同性愛を積極的に評価したが(実際はO.T.O.の伝統)、タントラでは男女の結びつきでなくては意味をもたない[4]。また自慰行為を奨励したが、これもタントラにはほぼ見られない[4]。岡田明憲によると、クロウリーの性魔術とタントラは本質的に無関係であり、クロウリーによる両者の強い結びつきの主張は、彼の誤解によるものである[4]。研究者のヒュー・アーバンは「クロウリーの実践は、西洋の性魔術がインドのタントラと組み合わされた(おそらく絶望的にひどい形で混同された)最も明確な一例である」と強く述べている[40]。一方ゴードン・ジュルジェヴィッチは、アーバンの主張は強すぎるとし、クロウリーの性魔術とタントラの共通点について説明している[40]。

セレマの教えは、表面的には欲望と放縦を正当化するものに見えるが、クロウリーにとっては、抑圧からの自己の解放、自己受容は、自己実現と悟りにつながるもので、このような自己への信頼は、後のカール・ロジャースの来談者中心療法に通じているとも評される[7]。

ヒュー・アーバンは、クロウリーの著作は、性愛とオカルトの技の結びつきに関する洗練された文章であり、西洋の性魔術を現代の霊性伝統の一部として示したもので、性魔術は社会を蝕むものであり異端という中世の悪夢から、個人のエンパワーメントと社会解放という現代の崇高な目的へと変化させることに寄与したと高く評価している。ヒュー・アーバンは、彼は西洋の新宗教運動の歴史において特に影響力があるが、最も誤解されている人物の一人でもあり、メディアで描かれたような近代西欧社会のはみ出し者や敵ではなく、20世紀初頭の西欧近代文明の核にあった最も深刻な文化的矛盾、モダニズムの「ファウスト的」上昇の意志と、二度の世界大戦という悲劇的な挫折とその疲弊を反映した人物であると評している[181]。

セレマの信者は「汝が意志することをなすべし」をこの宗教の道徳律と考えており、宗教史家のマルコ・パシは、クロウリーは個人をより広い社会組織体の一部とみなしていたため、このモットーは無政府主義的でもリバタリアニズム的でもないと述べている[182]。

一方、そのエリート主義、優生学的オカルティズムが持つナルシシズム、他者への残酷さを指摘する声もある[60]。

岡田明憲は、クロウリーもまた、近代ヨーロッパ文化を否定し、その超克を目指した神秘主義者の一人であるが、彼の性魔術は近代ヨーロッパ文化の産物である「自己意識」によるものであり、ヨーロッパ近代文化を脱し得ていないと評している[4]。

アレクシス・オーウェンは、クロウリーの魔術的実践は、黄金の夜明け団が掲げた高い志が、神智学協会のヘレナ・P・ブラヴァツキーのようなオカルティストたちを激怒させたように、いわゆる黒魔術に容易に変容しうることを象徴していると見なしている[17]。著作家のアレック・ネヴァラ=リーは、クロウリーは我々に、度を超して常識離れした倫理観(common sense、分別)はしばしば狂気と区別がつかなくなることを思い出させると述べている[183]。

オリエンタリズム理論を確立したエドワード・サイードは、クロウリーが模範としたリチャード・バートンについて、「帝国主義への揺るぎない信念を持ちながらも東洋の生活と文化を好んだ」オリエンタリズム的人物であると解釈しているが、アレックス・オーウェンは、これはクロウリーにも当てはまると指摘している[13]。

評価[編集]

クロウリーが作り上げた魔術の世界では、その名は賞賛され、畏敬の念さえ抱かれており、彼の魔術教団の分派や魔術の実践者たちは、西洋世界の至るところに存在している[17]。研究者のヘンリック・ボグダンは、優れた自己マーケティングにより、おそらく彼は20世紀で最も有名なオカルトの著作家であると言っても過言ではないだろうと述べている[18]。

画家のオースティン・オスマン・スペア(1886年 - 1956年)、クロウリーの弟子で性魔術を行った詩人のヴィクター・ニューバーグ(1883年 - 1940年)、画家のシュル・ソラール(1887年 - 1963年)、詩人・小説家のフェルナンド・ペソア(1888年 - 1935年)、画家・オカルティストのロザリーン・ノートン(1917年 - 1979年)、小説家のマルコム・ローリー(1909年 - 1957年)といった多岐にわたる芸術家がクロウリーとセレマに影響を受けている[35]。

一方、黄金の夜明け団に在籍した初期の頃から今日まで、クロウリーは魔術師から、邪悪な天才、魔術的詐欺師まで、あらゆる非難を受けてきた[17]。同時代の人々は、裁判の報道や一般紙のいかがわしい記事を通じて彼の悪い噂を知り、非難した[17]。クロウリーの遺言執行者で、彼に関する百科事典的な知識を持ち伝記を書いたジョン・シモンズは、クロウリーの魔術的な達成を認めておらず、もし彼の墓碑銘を書くとしたら、「アレイスター・クロウリー、1875年 - 1947年。彼は精神病的な作品を世に送り出した」だろうと述べている[13]。

没後の世評・影響[編集]

クロウリーの死後、セレマ宗教運動は数千人の国際的なグループに成長し、伝統や論拠によって権威が正当化される形式のある教団と、ゆるやかにつながったグループや独立した修行者たちから構成されている[57]。

クロウリーの秘書役を務めたケネス・グラントは、インドのタントラとアドヴァイタ・ヴェーダーンタの影響を受け、クロウリーの「緋色の女」の解釈に異議を唱え、女性の性的な膣分泌液「カラ」の魔術における優越性を唱え、ある意味生物学的に女性の優位性を主張した[184]。彼は「ババロン」と「緋色の女」を同義語として用い、それは「カラ」を分泌して神聖な女性性の途方もない力を伝える訓練された性的巫女であるとし、クロウリーの魔術体系における男性中心主義に対する最も初期の批判のひとつとなっている[184]。「緋色の女」の解釈は、フェミニズムの影響や、秘教的思想や儀式の創作者としての女性の認知度が高まったこともあって、20世紀の間に変化してきた[57]。今日「緋色の女」という用語は、クロウリーがその称号を与えた女性という歴史的な意味で使われるだけでなく、理論的にはあらゆる女性(場合によってはあらゆる人間)に開かれた魔術的役割、または女性の性的解放の理想として使われており、他の魔術師の承認を条件としないものとなっている[57]。

現在でもクロウリーは一部で恐れられており、ヘイスティングの人々は今でも、彼に関連する場所には、彼の邪悪さ、悪のオーラが潜んでおり、彼がこの町を憎み呪い、ヘイスティングのビーチで取れた小石をポケットに入れておくと呪いから逃れられると信じている[10]。

クロウリーは、意識状態の変化を起こさせるためにタントラも取り入れて性魔術を作り、これによりペイガニズムの重要な先駆者とみなされた[185]。

現代でも儀式魔術については、セックスと麻薬を中心に据えた秘儀の系統の力が強く、クロウリーの影響が特に強いアメリカ西海岸(カリフォルニア)では、1970年以後性魔術を売りものにする反体制的なアンダーグラウンド集団が多数作られた[186]。1969年に女優のシャロン・テートらを殺害したチャールズ・マンソンによるヒッピーのコミューン「ファミリー」がその極端な例として知られる[186]。

セレマは、アメリカの作家L・ロン・ハバードが新興宗教のサイエントロジーを構築する際のインスピレーションになったことが明らかになっている[11]。第二次世界大戦に従軍した後ハバードは、クロウリーの教えに深く傾倒するロケット科学者のジャック・パーソンズと同居しており、パーソンズとハバードはババロンの化身である女性を顕現させ「ムーンチャイルド」を生ませようと試みた[152]。研究者のヒュー・アーバンは、サイエントロジーは否定しているが、ハバードの考え方や教会の用語にまでO.T.Oが影響を与えていると指摘している[152]。ハバードは、サイエントロジーは自分の本質を発見できる科学であると主張しているが、これはクロウリーの考えと類似している[152]。

死去した時のクロウリーは無名だったが、死後に大衆文化の中で注目を集め、カルト的な人気を博す人物となった[2]。その破天荒さは、1960年代から70年代にかけてのポップ・カウンターカルチャーで人気を集め、ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967年)のアルバムジャケットには彼の顔が描かれている[11]。 デヴィッド・ボウイの快楽主義に大きな影響を与え、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジ(1944年 - )は、1970年にボレスキン・ハウスを購入している[11]。アングラ映画監督のケネス・アンガーは若い頃からクロウリーに傾倒し、短編映画『ルシファー・ライジング』は彼に捧げられた[187]。

シンガーソングライターのパティ・スミス(1946年 - )もクロウリーとセレマの影響を受けている[35]。

オジー・オズボーンのアルバム『ブリザード・オブ・オズ』に収録されている「ミスター・クロウリー -死の番人-」は、クロウリーをモチーフとしている[188]。

1971年に発表されたデヴィッド・ボウイの「流砂」(Quicksand)では、クロウリーや、ナチスのヒトラーの側近ハインリヒ・ヒムラーといった名前や神秘主義関連の単語が連呼されている[189]。松岡正剛はヒムラーはクロウリー主義者だったと述べており、この曲は「神秘主義、魔術的なものを呼び込み、反キリスト的でありながら最後には神による救済を望まずにはいられない、キリスト教圏に育った者の葛藤が歌われている。」と評している[189]。

ニュー・ウェイヴの人気ロックバンド、ブロンディのベーシストだったゲイリー ・ラックマン(ゲイリー・バレンタイン)は、クロウリーの著作に触れてO.T.Oに入り、『Magick』に掲載された儀式魔術を全て実践し、恋人と性魔術を試し、「光のケーキ」を食べることさえした[12][注 15]。彼はパンクロッカーから魔術師になり、オカルト史の有名な著作家になり、2014年に『Aleister Crowley: Magick, Rock and Roll, and the Wickedest Man in the World(アレイスター・クロウリー: 魔術、ロックンロール、そして世界で最も邪悪な男)』で、クロウリーがロックンロールの巨人等の現代のポップカルチャーに与えた大きな影響を辿った[12]。研究者のジュール・エヴァンスは、広い視点で見ると、クロウリーに影響を受けたロックンロール、ヘヴィメタル、ラップのスター等のポップカルチャーは、「汝が意志することをなすべし」と表現された束縛されないエゴイズムというクロウリーの信条を、西洋社会の支配的な価値観にすることに寄与しており、私たちは皆クロウリーの子供なのだと述べている[12]。

著書[編集]

日本語訳されたもののみ記載。

- 魔術書・オカルト本

- Liber AL vel Legis(法の書)1904年

- 『法の書』 Sor. Raven訳(O.T.O. Japan公式日本語訳、詳細は法の書の項を参照)

- 『法の書』 島弘之・植松靖夫訳、国書刊行会、1983年、ISBN 978-4-336-02438-1

- 『法の書 増補新訳』 植松靖夫訳、国書刊行会、2022年、ISBN 978-4-336-07319-8。普及版・愛蔵版が刊行

- The Vision and the Voice(霊視と幻聴) 1911年他

- 『アレイスター・クロウリー著作集4 霊視と幻聴』 飯野友幸訳、国書刊行会、1988年、ISBN 978-4-336-02617-0

- 777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley(777の書)1909年

- 『アレイスター・クロウリー著作集5 777の書』 江口之隆訳、国書刊行会、1992年、ISBN 978-4-336-03096-2

- (新装版)『777の書』 江口之隆訳、国書刊行会、2013年、ISBN 978-4-336-05781-5

- 『アレイスター・クロウリー著作集5 777の書』 江口之隆訳、国書刊行会、1992年、ISBN 978-4-336-03096-2

- Magick, Liber ABA, Book 4(Magick、アバの書、第四の書)1929年

- 『世界魔法大全 英国篇2 魔術 - 理論と実践(上)』 島弘之他訳、国書刊行会、1983年、ISBN 978-4-336-02590-6

- 『世界魔法大全 英国篇2 魔術 - 理論と実践(下)』 島弘之他訳、国書刊行会、1983年、ISBN 978-4-336-02594-4

- (合本新装版)『魔術 - 理論と実践』 島弘之・植松靖夫・江口之隆訳、国書刊行会、1997年、ISBN 978-4-336-04043-5

- 『アレイスター・クロウリー著作集1 神秘主義と魔術』 島弘之訳、国書刊行会、1986年、ISBN 978-4-336-02615-6

- The Book of Thoth(トートの書)1944年

- 『アレイスター・クロウリー著作集2 トートの書』 榊原宗秀訳、1991年、ISBN 978-4-336-03095-5

- (新装版)『トートの書』 榊原宗秀訳、2004年、ISBN 978-4-336-04647-5

- 『アレイスター・クロウリー著作集2 トートの書』 榊原宗秀訳、1991年、ISBN 978-4-336-03095-5

- 小説

- Moonchild(ムーンチャイルド)1917年

- 『ムーンチャイルド』 江口之隆訳、東京創元社〈創元推理文庫〉、1990年、ISBN 978-4-488-55201-5

- The Diary of a Drug Fiend(麻薬常用者の日記) 1922年

- 『アレイスター・クロウリー著作集3 麻薬常用者の日記』 植松靖夫訳、国書刊行会、1987年、ISBN 978-4-336-02616-3

- (改訳新装版)『麻薬常用者の日記』 国書刊行会(全3巻)、2017年

- 『アレイスター・クロウリー著作集3 麻薬常用者の日記』 植松靖夫訳、国書刊行会、1987年、ISBN 978-4-336-02616-3

- At the Fork of the Roads、1909年(「The Equinox」Vol.I No.I 収録[191])

- 『黒魔術の娘』 江口之隆訳、東京創元社〈創元推理文庫〉、1991年、ISBN 978-4-488-55202-2(収録作品:黒魔術の娘、ソウルハンター、女狐、ヴァイオリンを弾く女、ジルコン教授、秘められた罪、硫酸を投げる女、アイーダ・ペンドラゴンの試練、キルケーの夢、きこり、マグダレン・ブライアーの遺言、アーシルドゥーン家の惨劇[192])

- 日記

- The Magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923 1979年

- 『アレイスター・クロウリーの魔術日記』 スティーヴン・スキナー編、江口之隆訳、「著作集 別巻2」国書刊行会、1998年、ISBN 978-4-336-03097-9

編集[編集]

- The Book of the Goetia of Solomon the King. Translated into the English tongue by a dead hand(ソロモン王のゲーティアの書 ― 死者の手による英訳。マクレガー・メイザースの英訳をクロウリーが編集して出版)1904年

- 『高等魔術 魔女術大系 3 ゲーティア ソロモンの小さき鍵』 松田アフラ訳、アレクサンドリア木星王監修、魔女の家、1991年

伝記研究[編集]

- John Symonds(ジョン・シモンズ)による伝記(イギリス)

- The Great Beast. The Life of Aleister Crowley. London: Rider, 1951年

- The Magic of Aleister Crowley. London: Frederick Muller, 1958年

- The King of the Shadow Realm. Aleister Crowley his life and magic. London: Duckworth, 1989年

- The Beast 666. The Life of Aleister Crowley. London: The Pindar Press, 1997年

- 江口之隆「アレイスター・クロウリーの生涯」『法の書』(国書刊行会、1983年)収録

- フランシス・キング『アレイスター・クロウリーの魔術世界』 山岸映自訳、「著作集 別巻1」国書刊行会、1987年

- ケネス・グラント『アレイスター・クロウリーと甦る秘神』 植松靖夫訳、「著作集 別巻3」国書刊行会、1987年

- コリン・ウィルソン『現代の魔術師 ‐ クローリー伝』中村保男訳、河出書房新社、1988年

- Tobias Churton(トビアス・チャートン) による伝記(イギリス)

- 『Aleister Crowley - The Biography: Spiritual Revolutionary, Romantic Explorer, Occult Master and Spy』(アレイスター・クロウリー ― 伝記:スピリチュアルな革命家、ロマンティックな探検家、オカルト・マスター、そしてスパイ)2011年、Watkins Publishing

- 『Aleister Crowley: The Beast in Berlin: Art, Sex, and Magick in the Weimar Republic』(アレイスター・クロウリー ― ベルリンの獣:ワイマール共和国の芸術、性、魔術』2014年、Inner Traditions

- 『Aleister Crowley in America: Art, Espionage, and Sex Magick in the New World』(アメリカのアレイスター・クロウリー:新世界における芸術、スパイ活動、性魔術)2017年、Inner Traditions

- 『Aleister Crowley in India: The Secret Influence of Eastern Mysticism on Magic and the Occult』(アレイスター・クロウリーのインド:東洋神秘主義が魔術とオカルトに与えた密かな影響)2019年、Inner Traditions

- 『Aleister Crowley in England: The Return of the Great Beast Hardcover』(アレイスター・クロウリーのイングランド:大いなる獣の帰還)2022年、Inner Traditions

- 『Aleister Crowley in Paris: Sex, Art, and Magick in the City of Light』(アレイスター・クロウリーのパリ:光の都の性、芸術、魔術)2022年、Inner Traditions

- Phil Baker『City of the Beast: The London of Aleister Crowley』(都市の獣:ロンドンのアレイスター・クロウリー)2022年、Strange Attractor Press

登場作品[編集]

小説

- サマセット・モーム『The Magician(魔術師)』1908年 - 魔術師オリヴァー・ハドゥーはクロウリーがモデル。

- コリン・ウィルソン『Man Without a Shadow(ジェラード・ソーム氏の性の日記)』1963年。磯村淳訳、邦訳1965年- 自称魔術師カラドック・カニンガムはクロウリーがモデル。

- ランダル・コリンズ 『The Case of the Philosophers' Ring(シャーロック・ホームズ対オカルト怪人 - あるいは哲学者の輸事件)』1978年。 日暮雅通訳、邦訳1996年、河出書房新社(ジョン・H・ワトスン著 という設定で出版された)

- 鎌池和馬『とある魔術の禁書目録』シリーズ、2004年 - クロウリー本人が現代まで生き延び、世界最高の魔術師から世界最高の科学者になり、超能力開発を行う学園都市を作り理事長として君臨しているという設定。作品の根幹を担うキーキャラクターである。

- トマス・ウィーラー『神秘結社アルカーヌム』〈扶桑社ミステリー〉2008年、扶桑社

- マーク・ホダー、『月の山脈と世界の終わり』〈大英帝国蒸気奇譚〉シリーズ、 金子司訳、邦訳2016年、東京創元社

漫画

- 氷室奈美『タロットウォーズ』〈ハロウィン少女コミック館〉(1990年) - 死後のクロウリーが幽体(アストラル体)で登場。

- CLAMP『カードキャプターさくら』(1996年) - 精霊を封印するクロウカードの制作者クロウ・リードの名前のモデル。

- 外薗昌也『犬神』(1996年) - 作中に登場する「23細胞」命名の由来となる「生命の樹宇宙論」の提唱者。

- アラン・ムーア原作、J・H・ウィリアムズ3世・ミック・グレイ作画『プロメテア』(1999年):性的・宗教的象徴を多用したオカルトファンタジー。ヒロインたちは生命の樹の「頂上」近くの「深淵」で迷い、女体化したクロウリーに遭遇する[193]。

- Douglas Rushkoff(ダグラス・ラシュコフ)原作、Michael Avon Oeming(マイケル・エイボン・オエミング)作画『Aleister & Adolf(アレイスターとアドルフ)』2016年、Dark Horse Originals - クロウリーが枢軸国と戦うために象徴を用いた強力かつ危険な新兵器を開発するが、その新しい戦争の形は世界をハルマゲドンに陥れかねないものだった。

ゲーム

- 『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』 - アレイスターをモデルにしたモンスター《召喚師アレイスター》や《魔導原典クロウリー》が存在する。

- 『真・女神転生II』 - 魔界ネツァクのボスとして登場。

音楽

- 「Mr. Crowley」 - オジー・オズボーンの楽曲。アルバム『ブリザード・オブ・オズ〜血塗られた英雄伝説』に収録。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ カフェには音楽家、詩人、画家といった芸術家だけでなく、ロンドンの魔術結社のメンバー達も集まっており、クロウリーはこの集まりで幻覚作用のあるペヨーテを配ることを好んでいた[84]。

- ^ メアリー・デスティはモダンダンスの祖イザドラ・ダンカンの親友・伝記作家で、映画監督・脚本家のプレストン・スタージェスの母[86][87]。

- ^ クロウリーはニューバーグを棘のあるハリエニシダのベッドで裸で眠らせ、イラクサの束で鞭打つといった身体的苦痛を与え(ニューバーグは修行の内容から、クロウリーをサディストの同性愛者だと考えていた)、ニューバーグのユダヤ人的特徴を繰り返し罵り続けるなど心理的な苦痛を与えた[17]。ニューバーグが思わず反論すると、服従の誓いを破り、畏れを抱き、情緒的に結びついている師に反抗したことを反省し続けることになった[17]。

- ^ エレウシスの儀式は、オーストラリアのO.T.O.を含む世界中のクロウリー派によって今日でも上演されている[84]。

- ^ ウォドルはレベッカ・ウェストやセオドア・ドライサーといった作家たちと友人で、フランク・ハリスのサロンに定期的に顔を出しており、ハリスは後に性を露骨に描いた回顧録『わが生と愛』で知られた[84]。

- ^ 「春秋分点」第3号では、絵画「五月の朝」でキリスト教信仰を血まみれの老婆として描き、神智学協会のヘレナ・P・ブラヴァツキーの『沈黙の声』を長文の論評で正面切って批判し、長年敵対しているジョージ・ウィリアム・ラッセル(詩人イェイツの友人)を彼に似た名前の殺人犯の新聞の見出しのコラージュで風刺した[110]。

- ^ 伝統的・一般的なジェンダーに逆らう服装や行動。異性装など。

- ^ 美術評論家のハル・フォスターは、セレマ修道院をテーマに写真シークエンスを作成したヨアヒム・コースターを論じ、その中で、壁画は魔術的、卑猥、見るからにうさんくさく、その内容はタントラの実践や性的儀式、ドラッグ使用を示していると述べている[117]。漆喰で塗りつぶされ、30年後に映画監督のケネス・アンガーに再発見された[117]。

- ^ 『カーマ・スートラ』は1883年にロンドンで、東洋通の翻訳家フォスター・アーバスノットが英訳し、リチャード・バートンが編集・改訂した。この通称「バートン版」は、架空の出版社カーマ・シャーストラ協会の名前で印刷された[27][145][28]。

- ^ 『アナンガ・ランガ』は、アーバスノットとバートンが英訳し、カーマ・シャーストラ協会の名前で1885年に英訳を印刷された[27]。

- ^ 『匂える園』は、バートンが英訳し、カーマ・シャーストラ協会の名前で1886年に英訳を印刷された[27][17]。

- ^ 黄金の夜明け団では、第二団の入門の際、より高次の神々しい精霊(Divine Genius)と一体化するよう務めることを誓った [52]。彼らが一体化を目指した存在は、高次の自己(the Higher Self)、精霊(悪魔、the Daemon)、聖守護天使(the Holy Guardian Angel)と呼ばれた[52]。

- ^ 「生まれなき者の儀式」の祈祷文は、ギリシャ語のパピルス46番から取られた悪魔祓いで、西洋魔術のグリモワールの伝統とは何の関係もなかったが、クロウリーが『ソロモン王のゲーティアの書』に収録した。著者はメイザースのようである。元の祈祷文は、キリスト教の神や悪魔の力に向けられたものではなく、いわゆる「野蛮な名前」(よくわからない外国語の、力のある名前)への呼びかけを含んでいるが、悪魔祓いから召喚として再解釈され、元の祈祷文の「首のない者」は「生まれなき者」と改められ、精霊または聖守護天使を表すものと理解されている。クロウリーは「生まれなき者の儀式」を、元素による浄化の儀式、つまり黄金の夜明け団の魔術体系の本質的な要素として解釈した。[52]

- ^ 男性の射精と性液の摂取を伴う方法は、古いタントラの伝統であると言われ、射精を避け精液を体内に保持する方法に取って替わられたと言われる。[40]

- ^ ラックマンはO.T.Oに関わって程なくして、クロウリーの思想に閉鎖性や利己性を感じ、団員達が受け身だと思うようになり、違和感を覚えて教団から距離を置くようになったが、その後もグルジェフワークの小グループに関わるなど、オカルトへの興味を持ち関わり続けた。[12][190]

出典[編集]

- ^ 青木日出夫 (1997). 悪魔がつくった世界史. 河出書房新社. pp.88-

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab “Aleister Crowley”. Britannica. 2024年4月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j O'Callaghan 2009, pp. 450–451.

- ^ a b c d e f g h i j k 岡田 2002, pp. 121–122.

- ^ a b c d e f g h i j k 本山 2006, pp. 13–14.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u “Aleister Crowley, The Wickedest Climber Ever?”. CLIMBING. 2024年4月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g “Crowlianity – The Second Instalment”. Hastings Independent Press. 2024年4月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “アレイスター・クロウリー”. ブッククラブ回. 2024年4月4日閲覧。

- ^ 占い用語集『アレイスター・クロウリー』 - コトバンク

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p “The Beast of Hastings – Aleister Crowley #1”. Hastings Independent Press. 2024年4月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l “Aleister Crowley”. The Editors of The Gazetteer for Scotland. 2024年4月4日閲覧。

- ^ a b c d e Jules Evans (2014年8月2日). “Crowley's Children”. 2024年6月17日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Owen 2014.

- ^ a b Booth 2000, p. 3; Sutin 2000, pp. 18–21; Kaczynski 2010, pp. 13–16; Churton 2011, pp. 17–21.

- ^ Booth 2000, pp. 4–5; Sutin 2000, p. 15; Kaczynski 2010, p. 14.

- ^ Booth 2000, pp. 3–4, 6, 9–10; Sutin 2000, pp. 17–23; Kaczynski 2010, pp. 11–12, 16.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br Owen 2004.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af Bogdan 2024.

- ^ Booth 2000, pp. 12–14; Sutin 2000, pp. 25–29; Kaczynski 2010, pp. 17–18; Churton 2011, p. 24.

- ^ Booth 2000, p. 10; Sutin 2000, p. 21.

- ^ Sutin 2000, pp. 27–30; Kaczynski 2010, pp. 19, 21–22.

- ^ Booth 2000, pp. 26–27; Sutin 2000, p. 33; Kaczynski 2010, pp. 24, 27; Churton 2011, p. 26.

- ^ Booth 2000, pp. 39–43; Sutin 2000, pp. 30–32, 34; Kaczynski 2010, pp. 27–30; Churton 2011, pp. 26–27.

- ^ Kaczynski 2010, p. 35.

- ^ a b c Kennedy 2000.

- ^ a b “Oscar Eckenstein and Richard Burton”. Royal Asiatic Society. 2024.06.013閲覧。

- ^ a b c d Colligan 2003.

- ^ a b Richard Cavendish (2015年10月10日). “Richard Burton dies in Trieste : The explorer died on October 20th 1890.”. Today. 2024年6月13日閲覧。

- ^ Symonds 1997, p. 14; Booth 2000, pp. 56–57; Kaczynski 2010, p. 36; Churton 2011, p. 29.

- ^ Sutin 2000, p. 38; Kaczynski 2010, p. 36; Churton 2011, p. 29.

- ^ Booth 2000, pp. 59–62; Sutin 2000, p. 43.

- ^ a b c d e パーシ 2021, p. 212.

- ^ Booth 2000, pp. 64–65; Sutin 2000, pp. 41–47; Kaczynski 2010, pp. 37–40, 45; Churton 2011, pp. 33–24.

- ^ 精選版 日本国語大辞典『デカダン』 - コトバンク

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o White 2024.

- ^ Symonds 1997, pp. 14–15; Booth 2000, pp. 72–73; Sutin 2000, pp. 44–45; Kaczynski 2010, pp. 46–47.

- ^ Symonds 1997, p. 15; Booth 2000, pp. 74–75; Sutin 2000, pp. 44–45; Kaczynski 2010, pp. 48–50.

- ^ Booth 2000, pp. 57–58; Sutin 2000, pp. 37–39; Kaczynski 2010, p. 36.

- ^ Booth 2000, pp. 78–79; Sutin 2000, pp. 35–36.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay Djurdjevic 2 2012.

- ^ a b 吉永 & 松田 1996, pp. 90–91.

- ^ 杉山 2019, pp. 70–71.

- ^ Booth 2000, pp. 98–103; Sutin 2000, pp. 64–66; Kaczynski 2010, pp. 54–55, 62–64, 67–68; Churton 2011, p. 49.

- ^ Drury, Nevill (2011). Stealing Fire from Heaven: The Rise of Modern Western Magic. Oxford University Press. p.83.

- ^ Booth 2000, p. 116; Sutin 2000, pp. 73–75; Kaczynski 2010, pp. 70–73; Churton 2011, pp. 53–54.

- ^ a b c 杉山 2019, pp. 161–163.

- ^ Booth 2000, pp. 118–23; Sutin 2000, pp. 76–79; Kaczynski 2010, pp. 75–80; Churton 2011, pp. 58–60.

- ^ Gillbert 2009, pp. 448–449.

- ^ Booth 2000, pp. 127–37; Sutin 2000, pp. 80–86; Kaczynski 2010, pp. 83–90; Churton 2011, pp. 64–70.

- ^ Booth 2000, pp. 137–39; Sutin 2000, pp. 86–90; Kaczynski 2010, pp. 90–93; Churton 2011, pp. 71–75.

- ^ Booth 2000, pp. 148–56; Sutin 2000, pp. 98–104; Kaczynski 2010, pp. 98–108; Churton 2011, p. 83.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am Bogdan 2023.

- ^ a b アレイスター・クロウリー研究会 2023年7月20日 東京大学宗教学研究室とEast Asian Network for the Academic Study of Esotericism (EANASE)共催研究会

- ^ Symonds 1997, p. 29; Booth 2000, pp. 107–11; Sutin 2000, pp. 72–73; Kaczynski 2010, pp. 68–69; Churton 2011, p. 52.

- ^ Booth 2000, pp. 114–15; Sutin 2000, pp. 44–45; Kaczynski 2010, pp. 61, 66, 70.

- ^ Booth 2000, pp. 171–77; Sutin 2000, pp. 110–16; Kaczynski 2010, pp. 119–24; Churton 2011, pp. 89–90.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as White 2020.

- ^ a b 吉永 & 松田 1996, p. 92.

- ^ Booth 2000, pp. 189, 194–95; Sutin 2000, pp. 140–41; Kaczynski 2010, p. 130; Churton 2011, p. 108.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Jules Evans (2021年12月11日). “Occult eugenics and the Hermetic Order of the Golden Dawn(オカルト優生学と黄金の夜明け団)”. medium. 2024年6月1日閲覧。

- ^ Booth 2000, p. 190; Sutin 2000, p. 142; Kaczynski 2010, pp. 131–33.

- ^ Booth 2000, pp. 241–42; Sutin 2000, pp. 177–79; Kaczynski 2010, pp. 136–37, 139, 168–69.

- ^ Booth 2000, pp. 217–19; Sutin 2000, pp. 158–62; Kaczynski 2010, pp. 151–52.

- ^ Booth 2000, p. 221; Sutin 2000, pp. 162–63.

- ^ Booth 2000, pp. 221–32; Sutin 2000, pp. 164–69; Kaczynski 2010, pp. 153–54; Churton 2011, pp. 115–18.

- ^ Booth 2000, pp. 232–35; Sutin 2000, pp. 169–71; Kaczynski 2010, pp. 155–56; Churton 2011, pp. 118–21.

- ^ Booth 2000, pp. 235–36, 239; Sutin 2000, pp. 171–72; Kaczynski 2010, pp. 159–60; Churton 2011, p. 121.

- ^ Kaczynski 2010, p. 160.

- ^ Booth 2000, pp. 236–37; Sutin 2000, pp. 172–73; Kaczynski 2010, pp. 159–60; Churton 2011, p. 125.

- ^ a b Booth 2000, pp. 239–40; Sutin 2000, pp. 173–74; Kaczynski 2010, pp. 157–60.

- ^ Booth 2000, pp. 251–52; Sutin 2000, p. 181; Kaczynski 2010, p. 172.

- ^ Booth 2000, p. 243.

- ^ Booth 2000, pp. 249–51; Sutin 2000, p. 180.

- ^ Booth 2000, p. 252.

- ^ Booth 2000, pp. 254–55; Churton 2011, p. 172.

- ^ Kaczynski 2010, p. 178.

- ^ Booth 2000, pp. 247–48; Sutin 2000, p. 175; Kaczynski 2010, p. 183; Churton 2011, p. 128.

- ^ a b c “Ritual Magick”. Encyclopedia.com. 2024年6月12日閲覧。

- ^ “Aleister Crowley (1875 – 1947) The Psychology of Hashish”. Luminist Archives. 2024年6月8日閲覧。

- ^ “MATHERS, SAMUEL LIDDELL MACGREGOR”. OCCULT WORLD. 2024年5月15日閲覧。

- ^ Owen Davies (2023年10月31日). “The Hermetic Order of the Golden Dawn and the Origins of Wicca”. Yale University Press. 2024年5月16日閲覧。

- ^ Booth 2000, pp. 282–83; Sutin 2000, pp. 205–06; Kaczynski 2010, pp. 205–08; Churton 2011, p. 160.

- ^ Booth 2000, pp. 283–84.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Alice Gorman (2019年9月23日). “Hidden women of history: Leila Waddell, Australian violinist, philosopher of magic and fearless rebel”. The Conversation. 2024年6月15日閲覧。

- ^ a b “Ragged Ragtime Girls: Leila Waddell, Aleister Crowley and seven dancing violinists”. History is made at night (2022年8月31日). 2024年7月7日閲覧。

- ^ “Desti (Mary) Collection on Isadora Duncan”. Online Archive of California. 2024年6月16日閲覧。

- ^ “MARY DESTI IS DEAD; DUNCAN”. The New York Times (1931年4月13日). 2024年6月16日閲覧。

- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)『パン(牧神)』 - コトバンク

- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『パン』 - コトバンク

- ^ a b c d White 4 2019.

- ^ a b “Neuburg, Victor (Benjamin) (1883-1940)”. Encyclopedia. 2024年6月8日閲覧。

- ^ Booth 2000, p. 321.

- ^ Booth 2000, pp. 321–22; Sutin 2000, p. 240; Kaczynski 2010, p. 277; Churton 2011, p. 186.

- ^ Booth 2000, p. 322; Kaczynski 2010, p. 277.

- ^ Booth 2000, p. 323; Sutin 2000, p. 241; Kaczynski 2010, p. 278; Churton 2011, pp. 187–89.

- ^ Booth 2000, pp. 323–34.

- ^ Booth 2000, p. 325; Sutin 2000, pp. 243–44.

- ^ Booth 2000, pp. 326–30; Sutin 2000, pp. 245–47; Kaczynski 2010, pp. 283–84.

- ^ Booth 2000, pp. 330–33; Sutin 2000, pp. 251–55; Kaczynski 2010, pp. 288–91, 295–97; Churton 2011, pp. 198–203.

- ^ Booth 2000, p. 333; Sutin 2000, pp. 255–57; Kaczynski 2010, pp. 298–301.

- ^ Booth 2000, pp. 333–35; Sutin 2000, pp. 257–61; Kaczynski 2010, pp. 304–09.

- ^ a b Booth 2000, pp. 342–44; Sutin 2000, pp. 264–67; Kaczynski 2010, pp. 320–30.

- ^ Booth 2000, pp. 336–38; Sutin 2000, pp. 261–62; Kaczynski 2010, pp. 309–13.

- ^ Booth 2000, p. 338; Sutin 2000, p. 263; Kaczynski 2010, pp. 313–16.

- ^ “The Equinox Vol. I No. I”. Hermetic Library. 2024年6月27日閲覧。

- ^ Booth 2000, pp. 344–45; Sutin 2000, pp. 267–72; Kaczynski 2010, pp. 330–31.

- ^ パーシ 2021, pp. 212–213.

- ^ a b c d e パーシ 2021, p. 213.

- ^ a b Booth 2000, p. 351; Sutin 2000, p. 273; Kaczynski 2010, pp. 342–44.

- ^ a b c d Starr 2024, pp. 82–89.

- ^ Starr 2024, pp. 343–392.

- ^ Booth 2000, pp. 351–52; Sutin 2000, p. 277; Kaczynski 2010, p. 347.

- ^ Booth 2000, pp. 355–56; Sutin 2000, p. 278; Kaczynski 2010, p. 356; Churton 2011, p. 246.

- ^ Booth 2000, p. 357; Sutin 2000, p. 277; Kaczynski 2010, p. 355.

- ^ Booth 2000, pp. 360–63; Sutin 2000, pp. 279–80; Kaczynski 2010, pp. 358–59; Churton 2011, pp. 246–48.

- ^ Booth 2000, p. 368; Sutin 2000, p. 286; Kaczynski 2010, p. 361.

- ^ a b フォスター 2016.

- ^ Booth 2000, p. 367.

- ^ a b Booth 2000, pp. 366, 369–70; Sutin 2000, pp. 281–82; Kaczynski 2010, pp. 361–62; Churton 2011, pp. 251–52.

- ^ Booth 2000, p. 368; Sutin 2000, pp. 286–87.

- ^ パーシ 2021, p. 215.

- ^ Booth 2000, pp. 372–73; Sutin 2000, p. 285; Kaczynski 2010, pp. 365–66; Churton 2011, p. 252.

- ^ “Astarte Lulu Panthea Shumway”. FamilySearch. 2024年6月15日閲覧。

- ^ Packwood 2011, p. 65.

- ^ Booth 2000, pp. 385–94; Sutin 2000, pp. 301–06; Kaczynski 2010, pp. 381–84, 397–92; Churton 2011, pp. 259–61.

- ^ Booth 2000, pp. 394–95; Sutin 2000, pp. 307–08; Kaczynski 2010, pp. 392–94; Churton 2011, pp. 261–62.

- ^ a b Booth 2000, pp. 419–20; Sutin 2000, p. 322; Kaczynski 2010, pp. 417–18; Churton 2011, p. 289.

- ^ a b パーシ 2021, pp. 213–214.

- ^ Churton 2011.

- ^ a b “Legendary occultist Aleister Crowley's son from Cornwall who tried to take over the government”. Cornwall Live (2020年6月20日). 2024年6月4日閲覧。

- ^ Crowley 1989, p. 139.

- ^ Hutton 1999, p. 174; Booth 2000, p. 67; Spence 2008, p. 19.

- ^ a b c Hutton 1999, p. 174.

- ^ Booth 2000, p. 130.

- ^ Booth 2000, p. 350.

- ^ Kaczynski 2010, p. 91.

- ^ Booth 2000, p. 63; Sutin 2000, p. 159.

- ^ Booth 2000, p. 63.

- ^ a b Booth 2000, p. 306; Sutin 2000, p. 228; Kaczynski 2010, p. 256.

- ^ Hedenborg White 2020, p. 104.

- ^ Sutin 2000, p. 128.

- ^ Hutton 1999, p. 176; Sutin 2000, p. 145; Hedenborg White 2020, pp. 104–105.

- ^ “The Equinox”. Hermetic Library. 2024年6月12日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l “Ordo Templi Orientis (OTO)”. Encyclopedia.com. 2024年6月12日閲覧。

- ^ “Sir Richard Burton”. Britannica. 2024年6月13日閲覧。

- ^ 吉永 & 松田 1996, pp. 90–92.

- ^ 吉永 & 松田 1996, pp. 90–93.

- ^ Hutton 1999, p. 174; Asprem 2013, p. 89; Doyle White 2016, p. 4.

- ^ Hutton 1999, p. 174; DuQuette 2003, p. 11; Doyle White 2016, p. 4.

- ^ Churton 2011, p. 417.

- ^ a b 吉永 & 松田 1996, pp. 92–93.

- ^ a b c d e f g TONY ORTEGA. “Scientology and the Occult: Hugh Urban’s New Exploration of L. Ron Hubbard and Aleister Crowley”. MOVIE WALKER PRESS. 2024年4月6日閲覧。

- ^ Djurdjevic 2014, p. 51.

- ^ Medway 2001, p. 44; Hanegraaff 2013, p. 42; Asprem 2013, p. 87; Djurdjevic 2014, p. 38; Hedenborg White 2020, p. 4.

- ^ Asprem 2013, p. 88; Doyle White 2016, p. 1.

- ^ Djurdjevic 2014, p. 91.

- ^ Asprem 2013, p. 88.

- ^ Hutton 1999, p. 178.

- ^ Pasi 2014, p. 23.

- ^ Asprem 2013, p. 86.

- ^ Djurdjevic 2014, p. 36.

- ^ Owen 2012, p. 37.

- ^ Hedenborg White 2020, pp. 48–49.

- ^ Hutton 1999, p. 174; Drury 2012, p. 209.

- ^ Asprem 2013, pp. 88–89.

- ^ Asprem 2013, p. 89.

- ^ Asprem 2008, p. 140; Bogdan & Starr 2012, p. 4.

- ^ Asprem 2008, pp. 151–52.

- ^ Asprem 2008, pp. 145, 149.

- ^ Asprem 2008, p. 150.

- ^ Josephson Storm 2017, p. 170.

- ^ Josephson Storm 2017, p. 172–73.

- ^ Drury 2012, p. 210; Doyle White 2016, p. 3.

- ^ 本山 2006, pp. 14–15.

- ^ Hutton 1999, p. 173.

- ^ Drury 2012, p. 216.

- ^ Drury 2012, p. 213.

- ^ Asprem 2013, p. 99.

- ^ a b White 1 2019.

- ^ a b c d e f g h i j パーシ 2021, p. 214.

- ^ Urban 2004.

- ^ Pasi 2014, p. 49.

- ^ Alec Nevala-Lee (2017年3月8日). “The innumerable ways of being a man”. Alec Nevala-Lee. 2024年6月22日閲覧。

- ^ a b White 6 2019.

- ^ Puttick 2009, pp. 282–283.

- ^ a b 改訂新版 世界大百科事典『魔術』 - コトバンク

- ^ “スコセッシ、リンチ、レフンらも影響を受けた、唯一無二のアングラ監督ケネス・アンガーを知ってる?”. MOVIE WALKER PRESS (2012年2月22日). 2024年4月6日閲覧。

- ^ 浜野 2012.

- ^ a b “アンリ・セルーヤ 『神秘主義』”. 松岡正剛の千夜千冊. 2024年6月1日閲覧。

- ^ 小澤祥子 (2020年12月31日). “ブロンディからユングまで--ゲイリー・ラックマン氏の旅路”. ななつのほしぞら. 2024年6月27日閲覧。

- ^ “The Equinox Vol. I No. I”. Hermetic Library. 2024年6月27日閲覧。

- ^ “黒魔術の娘(創元推理文庫)”. 国立国会図書館サーチ. 2024年6月26日閲覧。

- ^ Aaron Ricker (2020年12月31日). “Sex Magic, Kabbalah, and Feminist Imagination in Alan Moore’s Promethea”. Image Text Journal. 2024年7月7日閲覧。

参考文献[編集]

- Crowley, Aleister (1989). The Confessions of Aleister Crowley: An Autohagiography. London: Arkana. ISBN 978-0-14-019189-9. OCLC 19865968

- 吉永進一・松田和也、1996年、「アレイスター・クロウリー」、『神秘学の本 西欧の闇に息づく隠された知の全系譜』、学研プラス〈NSMブックスエソテリカ宗教書シリーズ〉

- Symonds, John (1997). The Beast 666: The Life of Aleister Crowley. London: Pindar Press. ISBN 978-1-899828-21-0. OCLC 60232203

- Hutton, Ronald (1999). The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-285449-0. OCLC 41452625

- Dane Kennedy (2000). “"Captain Burton's Oriental Muck Heap": The Book of the Thousand Nights and the Uses of Orientalism”. Journal of British Studies (Cambridge University Press on behalf of The North American Conference on British Studies) 39: 317-339.

- Booth, Martin (2000). A Magick Life: The Biography of Aleister Crowley. London: Coronet Books. ISBN 978-0-340-71806-3. OCLC 59483726

- Sutin, Lawrence (2000). Do What Thou Wilt: A Life of Aleister Crowley. New York: St. Martin's Press. ISBN 978-0-312-25243-4. OCLC 43581537

- Medway, Gareth J. (2001). Lure of the Sinister: The Unnatural History of Satanism. New York and London: New York University Press. ISBN 0-8147-5645-X. OCLC 42643579

- Colette Colligan (2003). “A Race of Born Pederasts”: Sir Richard Burton, Homosexuality, and the Arabs”. Nineteenth-Century Contexts 25: 1-20. doi:10.1080/0890549032000069131.

- 岡田明憲「神秘思想とヨーロッパ」『別冊環』第5巻、藤原書店、2002年、140-147頁。

- DuQuette, Lon Milo (2003). The Magick of Aleister Crowley: A Handbook of Rituals of Thelema. San Francisco: Weiser. ISBN 978-1-57863-299-2. OCLC 52621460

- Alex Owen (2004). “Chapter Six Aleister Crowley in the Desert”. The Place of Enchantment: British Occultism and the Culture of the Modern. Univ of Chicago Pr

- Hugh Urban (2004). “The Beast with Two Backs: Aleister Crowley, Sex Magic and the Exhaustion of Modernity”. Nova Religio 7: 7-25. doi:10.1525/nr.2004.7.3.7.

- 本山美彦「ネオコンの源流 -「ニューエイジャー」とピラミッド」『經濟論叢』第177巻、京都大學經濟學會、2006年3月、193-212頁、CRID 1390009224840474624。

- Asprem, Egil (2008). “Magic Naturalized? Negotiating Science and Occult Experience in Aleister Crowley's Scientific Illuminism”. Aries: Journal for the Study of Western Esotericism (Leiden) 8 (2): 139–165. doi:10.1163/156798908X327311. ISSN 1567-9896.

- Spence, Richard B. (2008). Secret Agent 666: Aleister Crowley, British Intelligence and the Occult. Port Townsend, Washington: Feral House. ISBN 978-1-932595-33-8. OCLC 658217241

- 『現代世界宗教事典—現代の新宗教、セクト、代替スピリチュアリティ』クリストファー・パートリッジ 編、井上順孝 監訳、井上順孝・井上まどか・冨澤かな・宮坂清 訳、悠書館、2009年。

- Elizabeth Puttick 著、冨澤かな 訳「タントラ的霊性」。

- Robert A. Gillbert 著、宮坂清 訳「黄金の夜明け団」。

- Sean O'Callaghan 著、宮坂清 訳「東方テンプル騎士団」。

- Kaczynski, Richard (2010). Perdurabo: The Life of Aleister Crowley (Revised and Expanded ed.). Berkeley, California: North Atlantic Books. ISBN 978-1-55643-899-8

- Marlene Packwood (2011). The Feng Shui Journey of Mr Aleister Crowley. Lulu.com

- Churton, Tobias (2011). Aleister Crowley: The Biography. London: Watkins Books. ISBN 978-1-78028-012-7. OCLC 701810228

- Drury, Nevill (2012). "The Thelemic Sex Magick of Aleister Crowley". In Drury, Nevill (ed.). Pathways in Modern Western Magic. Richmond, CA: Concrescent Scholars. pp. 205–245. ISBN 978-0-9843729-9-7. OCLC 814283519。

- 浜野志保「書評 Alison Butler, Victorian Occultism and the Making of Modern Magic : Invoking Tradition」『ヴィクトリア朝文化研究』第10巻、日本ヴィクトリア朝文化研究学会、2012年11月、59-63頁、CRID 1520853832761817728。

- Gordan Djurdjevic (2012). “5 The Great Beast as a Tantric Hero: The Role of Yoga and Tantra in Aleister Crowley’s Magick”. In Henrik Bogdan, Martin P. Starr. Aleister Crowley and Western Esotericism. Oxford Univ Pr on Demand. doi:10.1093/acprof:oso/9780199863075.003.0005. ISBN 9780199863075

- Bogdan, Henrik; Starr, Martin P. (2012). "Introduction". In Bogdan, Henrik; Starr, Martin P. (eds.). Aleister Crowley and Western Esotericism. Oxford University Press. pp. 3–14. doi:10.1093/acprof:oso/9780199863075.003.0001. ISBN 978-0-19-986309-9. OCLC 820009842。

- Owen, Alex (2012). "The Sorcerer and His Apprentice: Aleister Crowley and the Magical Exploration of Edwardian Subjectivity". In Bogdan, Henrik; Starr, Martin P. (eds.). Aleister Crowley and Western Esotericism. Oxford University Press. pp. 15–52. doi:10.1093/acprof:oso/9780199863075.003.0002. ISBN 978-0-19-986309-9. OCLC 820009842。

- Hanegraaff, Wouter (2013). Western Esotericism: A Guide for the Perplexed. London: Bloomsbury Press. ISBN 978-1-4411-8713-0. OCLC 777652932

- Asprem, Egil (2013). Arguing with Angels: Enochian Magic and Modern Occulture. Albany, New York: SUNY Press. ISBN 978-1-4384-4191-7. OCLC 809317694

- Djurdjevic, Gordan (2014). India and the Occult: The Influence of South Asian Spirituality on Modern Western Occultism. New York City: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-40498-5. OCLC 870285576

- Alex Owen. “2 The Sorcerer and His Apprentice: Aleister Crowley and the Magical Exploration of Edwardian Subjectivity”. pp. 15–52. doi:10.1093/acprof:oso/9780199863075.003.0002

- Pasi, Marco (2014). Aleister Crowley and the Temptation of Politics. Ariel Godwin (translator). Durham: Acumen. ISBN 978-1-84465-696-7. OCLC 872678868

- ハル・フォスター「アーカイブ的衝動」『Я(アール) : 金沢21世紀美術館研究紀要』第6巻、金沢21世紀美術館、2016年、193-212頁。

- Doyle White, Ethan (2016). “Lucifer Over Luxor: Archaeology, Egyptology, and Occultism in Kenneth Anger's Magick Lantern Cycle”. Present Pasts 7 (1): 1–10. doi:10.5334/pp.73. ISSN 1759-2941.

- Josephson Storm, Jason (2017). The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity, and the Birth of the Human Sciences. University of Chicago Press. doi:10.7208/chicago/9780226403533.001.0001. ISBN 978-0-226-40336-6. OCLC 979417616

- 杉山寿美子『祖国と詩 W・B・イェイツ』国書刊行会、2019年。

- Manon Hedenborg White (2019). The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism. Oxford Univ Pr. doi:10.1093/oso/9780190065027.001.0001