「ロバート・ガスコイン=セシル (第3代ソールズベリー侯)」の版間の差分

{{更新)}} |

|||

| (8人の利用者による、間の32版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{政治家 |

|||

{{更新|date=2012年6月12日 (火) 01:35 (UTC)}} |

|||

|人名 = 第3代ソールズベリー侯爵<br/>ロバート・ガスコイン=セシル |

|||

|各国語表記 = 3rd Marquess of Salisbury<br/>Robert Gascoyne-Cecil |

|||

第3代[[ソールズベリー侯]]'''ロバート・アーサー・タルボット・ガスコイン=セシル''' ('''Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil''', 3rd Marquess of Salisbury, [[ガーター勲章|KG]], [[:en:Royal Victorian Order|GCVO]], [[:en:Privy Council of the United Kingdom|PC]], [[1830年]][[2月3日]] - [[1903年]][[8月22日]])は、[[イギリス]]の政治家。1865年まではロバート・セシル卿('''Lord Robert Cecil''')、1865年から1868年までクランボーン子爵('''Viscount Cranborne''')。3度に渡って首相に登板、在任期間は合計13年であった。のちの首相[[アーサー・バルフォア]]の叔父にあたる。 |

|||

|画像 = Robert cecil.jpg |

|||

|画像説明 = 1880年代のソールズベリー侯爵 |

|||

|国略称 ={{GBR}} |

|||

|生年月日 =[[1830年]][[2月3日]] |

|||

|出生地 =[[グレートブリテン及びアイルランド連合王国|イギリス]]、[[イングランド]]、[[ハートフォードシャー]] |

|||

|没年月日 ={{死亡年月日と没年齢|1830|2|3|1903|8|22}} |

|||

|死没地 =イギリス、イングランド、ハートフォードシャー |

|||

|出身校 = [[オックスフォード大学]][[クライスト・チャーチ (オックスフォード大学)|クライスト・チャーチ]] |

|||

|前職 = |

|||

|所属政党 = [[保守党 (イギリス)|保守党]] |

|||

|称号・勲章 = [[ソールズベリー侯爵]]<br/>[[ガーター勲章]]<br/>[[ロイヤル・ヴィクトリア勲章]] |

|||

|親族(政治家) = [[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯爵)|第2代ソールズベリー侯爵]](父)<br/>[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第4代ソールズベリー侯爵)|第4代ソールズベリー侯爵]](長男)<br/>[[ロバート・セシル (初代セシル・オブ・チェルウッド子爵)|セシル・オブ・チェルウッド子爵]](三男)<br/>{{仮リンク|ヒューギ・セシル (初代クイックウッド男爵)|label=クイックウッド男爵|en|Hugh Cecil, 1st Baron Quickswood}}(五男)<br/>[[アーサー・バルフォア]](甥) |

|||

|配偶者 = {{仮リンク|ジョージナ・ガスコイン=セシル (ソールズベリー侯爵夫人)|label=ジョージナ|en|Georgina Gascoyne-Cecil, Marchioness of Salisbury}} |

|||

|サイン = Robert Cecil, 3rd Marquess of Salisbury Signature.svg |

|||

|ウェブサイト = |

|||

|サイトタイトル = |

|||

|国旗 = |

|||

|職名 = {{UK}}[[イギリスの首相|首相]] |

|||

|就任日 = [[1885年]][[6月24日]] - [[1886年]][[1月26日]]<ref name="秦(2001)509">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.509</ref><br/>[[1886年]][[8月3日]] - [[1892年]][[8月11日]]<ref name="秦(2001)509"/><br/>[[1895年]][[6月28日]] |

|||

|退任日 = [[1902年]][[7月11日]]<ref name="秦(2001)509"/> |

|||

|元首職 = [[イギリス国王|女王]]<br/>国王 |

|||

|元首 = [[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア]]<br/>[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]] |

|||

|職名2 = {{UK}}[[外務・英連邦大臣|外務大臣]] |

|||

|内閣2 = 第二次[[ベンジャミン・ディズレーリ|ディズレーリ]]内閣<br/>第一次ソールズベリー侯爵内閣<br/>第二次ソールズベリー侯爵内閣<br/>第三次ソールズベリー侯爵内閣 |

|||

|就任日2 = [[1878年]][[4月2日]] - [[1880年]][[4月18日]]<ref name="秦(2001)509"/><br/>[[1885年]][[6月24日]] - [[1886年]][[1月26日]]<ref name="秦(2001)509"/><br/>[[1887年]][[1月14日]] - [[1892年]][[8月11日]]<ref name="秦(2001)509"/><br/>[[1895年]][[6月29日]] |

|||

|退任日2 = [[1900年]][[11月1日]]<ref name="秦(2001)509"/> |

|||

|職名3 = {{UK}}[[:en:Secretary of State for India|インド担当大臣]] |

|||

|内閣3 = 第三次[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]内閣<br>第二次[[ベンジャミン・ディズレーリ|ディズレーリ]]内閣 |

|||

|就任日3 = [[1866年]][[6月25日]] - [[1867年]][[3月2日]]<ref name="秦(2001)511">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.511</ref><br/>[[1874年]][[2月20日]] |

|||

|退任日3 = [[1878年]]3月<ref name="秦(2001)511"/> |

|||

|職名4 = {{UK}}[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]議員 |

|||

|就任日4 = 1868年4月 |

|||

|退任日4 = 1903年8月 |

|||

|職名5 = {{UK}}[[庶民院]]議員 |

|||

|就任日5 = 1853年8月 |

|||

|退任日5 = 1868年4月 |

|||

|選挙区5 = [[スタンフォード]]選挙区 |

|||

}} |

|||

'''第3代[[ソールズベリー侯]]、ロバート・アーサー・タルボット・ガスコイン=セシル''' ('''Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury''', [[ガーター勲章|KG]], [[ロイヤル・ヴィクトリア勲章|GCVO]], [[枢密院 (イギリス)|PC]], [[1830年]][[2月3日]] - [[1903年]][[8月22日]])は、[[イギリス]]の[[政治家]]、[[貴族]]。 |

|||

[[ベンジャミン・ディズレーリ]]亡き後の[[保守党 (イギリス)|保守党]]を指導し、[[ヴィクトリア朝]]後期から[[エドワード朝]]初期にかけて3度にわたって[[イギリスの首相|首相]]を務めた(第一次:[[1885年]]-[[1886年]]、第二次:[[1886年]]-[[1892年]]、第三次:[[1895年]]-[[1902年]])。[[民主主義]]を嫌う貴族主義的な人物ながら漸進的な内政改革を行い、外交面では[[帝国主義]]政策を遂行して[[大英帝国]]の更なる拡張を果たした。彼の政策は多くが[[ジョゼフ・チェンバレン]]との連携の影響を受けていた。 |

|||

1865年まではロバート・セシル卿('''Lord Robert Cecil''')、1865年から1868年まではクランボーン子爵('''Viscount Cranborne''')の[[儀礼称号]]を使用した{{#tag:ref|イギリスでは法律上貴族であるのは爵位を持つ家の当主のみであり、それ以外はその息子であっても当主の地位を継ぐまでは平民である。伯爵以上の貴族の場合は従属爵位をもっており、その貴族の[[嫡男]]は、当主になるまで従属爵位を[[儀礼称号]]として使用する。また公爵家・侯爵家の場合は、嫡男の弟たちも「Lord(卿)」の儀礼称号を使用する。ただしどちらも儀礼称号に過ぎず、法的身分は平民である。本稿の主題の人物の場合、嫡男たる兄が存命していた間はロバート・セシル卿の儀礼称号を使用していたが、1865年に兄が子供なくして死んだため、代わってソールズベリー侯爵家の嫡男となり、クランボーン子爵の儀礼称号を使用するようになった。そして1868年の父の死でソールズベリー侯爵位を継承して、法的に貴族に列して[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]入りしたという流れである<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.14-15</ref>。|group=注釈}}。本稿でもそれに従うものとする。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[ソールズベリー侯爵]]家の三男として誕生。[[イートン校]]、[[オックスフォード大学]]で学んだ後、[[1853年]]に[[保守党 (イギリス)|保守党]]候補として[[スタンフォード]]選挙区から出馬して[[庶民院]]議員に初当選した。[[1865年]]に兄の死でソールズベリー侯爵家の後継ぎの[[儀礼称号]]クランボーン子爵を継承した。 |

|||

第2代[[ソールズベリー侯]][[ジェームズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯)|ジェームズ・ガスコイン=セシル]]の次男として、[[ハートフォードシャー]]で誕生。[[イートン校]]、[[オックスフォード大学]][[クライスト・チャーチ (オックスフォード大学)|クライスト・チャーチ・カレッジ]]及び[[オール・ソウルズ・カレッジ (オックスフォード大学)|オール・ソウルズ・カレッジ]]で学んだ。1853年、[[保守党 (イギリス)|保守党]]に属し議員となる。<!-- He entered the [[British House of Commons|House of Commons]] as a [[Conservative Party (UK)|Conservative]] in 1853, as [[Member of Parliament|MP]] for [[Stamford (UK Parliament constituency)|Stamford]] in [[Lincolnshire]]. He retained this seat until entering the peerage.--> |

|||

[[1866年]]に成立した保守党党首[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]の第三次内閣に{{仮リンク|インド担当大臣|en|Secretary of State for India}}として入閣したが、首相ダービー伯爵や保守党庶民院院内総務[[ベンジャミン・ディズレーリ]]が推し進めようとした第二次選挙法改正に反対して、すぐに辞任した。1868年にダービー伯爵が病気で引退し、ディズレーリが首相・保守党党首職を継ぐが、彼は1874年まで保守党内で反ディズレーリ派の立場を取り続けた。 |

|||

1866年、長兄の死によってクランボーン子爵位を継承し、[[ダービー伯エドワード・ジョフリー・スミス・スタンレー|ダービー伯]]の第3次内閣でインド担当大臣として入閣。<!-- Lord Robert, now [[Viscount Cranborne]] after the death of his older brother, entered the third government of [[Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby|Lord Derby]] as [[Secretary of State for India]]. He resigned the next year over the [[Reform Act of 1867|Reform Bill]], which he opposed.--> |

|||

1868年 |

[[1868年]]に父の死でソールズベリー侯爵位を継承し、庶民院から[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]へ移った。 |

||

[[1874年]]に成立した第二次ディズレーリ内閣にインド担当相として入閣してディズレーリと和解。[[ランカシャー]]綿産業の利害を代表してインドの関税を廃止させ、また[[ロシア帝国]]の南下政策をにらんでアフガニスタンに強硬姿勢をとるようインド総督に訓令した。ベンガル大飢饉に際してはベンガルからの穀物輸出制限の要請を拒否して批判を集めた。[[バルカン半島]]をめぐって[[露土戦争 (1877年-1878年)|露土戦争]]が勃発し、外相{{仮リンク|エドワード・スタンリー (第15代ダービー伯爵)|label=ダービー伯爵|en|Edward Stanley, 15th Earl of Derby}}(元首相の息子)が対露開戦に反対して辞職するとその後任として外相に就任。各国との調整の実務にあたり、首相ディズレーリとともに参加した[[ベルリン会議 (1878年)|ベルリン会議]]の成功に貢献した。 |

|||

1874年に、[[ベンジャミン・ディズレーリ]]内閣のインド担当大臣に再度就任。かつては嫌って避けていたディズレーリと、次第に良い関係を保つようになっていった。1878年、ダービー卿[[エドワード・ヘンリー・スタンレー (第15代ダービー伯)|エドワード・スタンレー]]の後任として、[[外務英連邦大臣|外務大臣]]就任。[[ベルリン会議 (1878年)|ベルリン会議]]において''名誉ある和平''の立役者となり、これを讃えて[[ガーター勲章]]が授けられた。 <!--in time to help lead Britain to "peace with honour" at the [[Congress of Berlin]]. For this he was rewarded with the [[Order of the Garter]]. |

|||

ディズレーリ内閣は[[1880年]]の総選挙で[[ウィリアム・グラッドストン]]率いる自由党に敗れて退陣。ディズレーリはその翌年の[[1881年]]に死去し、以降保守党は[[1885年]]の政権奪還まで、貴族院保守党をソールズベリー侯爵、庶民院保守党を{{仮リンク|スタッフォード・ノースコート (初代イデスリー伯爵)|label=サー・スタッフォード・ノースコート准男爵|en|Stafford Northcote, 1st Earl of Iddesleigh}}が指導するという二頭体制をとった。 |

|||

Following Disraeli's death in 1881, the Conservatives entered a period of turmoil. Salisbury became the leader of the Conservative members of the House of Lords, though the overall leadership of the party was not formally allocated. So he struggled with the Commons leader [[Sir Stafford Northcote]], a struggle in which Salisbury eventually emerged as the leading figure. He became [[Prime Minister]] of a minority administration from 1885 to 1886. Although unable to accomplish much due to his lack of a parliamentary majority, the split of the [[Liberal Party (UK)|Liberals]] over [[Irish Home Rule]] in 1886 enabled him to return to power with a majority, and, with a short break (1892–1895) to serve as Prime Minister from 1886 to 1902. |

|||

[[1885年]]に{{仮リンク|アイルランド国民党|en|Irish Parliamentary Party}}党首[[チャールズ・スチュワート・パーネル]]と連携して第二次グラッドストン内閣を倒閣することに成功し、代わって保守党政権{{仮リンク|第一次ソールズベリー侯爵内閣|en|First Salisbury ministry}}を発足させた。パーネルに配慮してアイルランド小作人に自作農への道を開くアシュバーン法を制定したが、総選挙の敗北を経て、アイルランド国民党がグラッドストンとの連携に動いた結果、[[1886年]]1月には退陣に追い込まれた。 |

|||

In 1889 Salisbury set up the [[London County Council]] and then in 1890 allowed it to build houses. However he came to regret this, saying in November 1894 that the LCC, "is the place where collectivist and socialistic experiments are tried. It is the place where a new revolutionary spirit finds its instruments and collects its arms".<ref>Andrew Roberts, ''Salisbury: Victorian Titan'' (Phoenix, 2000), p. 501.</ref> |

|||

政権についたグラッドストンがアイルランド自治法案を議会に提出すると、アイルランド自治に反対して自由党を飛び出した[[ジョゼフ・チェンバレン]]ら自由統一党と連携してこれを否決に追い込み、その後行われた{{仮リンク|1886年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1886}}にも勝利し、1886年8月に{{仮リンク|第二次ソールズベリー侯爵内閣|en|Second Salisbury ministry}}を発足させた。自由統一党の[[閣外協力]]を受けた内閣であり、チェンバレンの強い影響を受けて、地方自治法、労働者配分地法、小農地保有法などを制定する内政改革を行った。外交では[[ドイツ帝国]]の勃興によるイギリスの相対的地位の低下を受けてドイツ帝国宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]侯爵との連携を重視する外交を行った。[[イタリア王国]]や[[オーストリア帝国]]と{{仮リンク|地中海協定|en|Mediterranean Agreements 1887}}を締結して[[ビスマルク体制]]の中に入っていった。また列強諸国によるアフリカ分割が激しくなる中、海軍力増強と[[イギリス南アフリカ会社|南アフリカ会社]]をはじめとする[[勅許会社]]の創設に力を注いだ。 |

|||

Also in 1889 Salisbury's Government passed the [[Naval Defence Act 1889]] which facilitated the spending of an extra £20 million on the [[Royal Navy]] over the following four years. This was the biggest ever expansion of the navy in peacetime: ten new [[battleship]]s, thirty-eight new [[cruiser]]s, eighteen new [[torpedo boat]]s and four new fast [[gunboat]]s. Traditionally (since the [[Battle of Trafalgar]]) Britain had possessed a navy one-third larger than their nearest naval rival but now the Royal Navy was set to the [[Two-Power Standard]]; that it would be maintained "to a standard of strength equivalent to that of the combined forces of the next two biggest navies in the world".<ref>Ibid, p. 540.</ref> This was aimed at France and Russia. |

|||

[[1892年]]の{{仮リンク|1892年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1892}}で自由党に敗れ、第四次グラッドストン内閣に跡を譲ったが、グラッドストンは海軍増強路線の継承を拒否したため閣内で孤立して退陣。その跡を受けて首相となった[[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|ローズベリー伯爵]]もすぐに政権を投げ出したため、[[1895年]]には{{仮リンク|第三次ソールズベリー侯爵内閣|label=第三次ソールズベリー侯爵内閣|en|Unionist Government 1895–1905}}が発足した。政権奪還後、ただちに{{仮リンク|1895年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1895}}を行って勝利し、自由統一党と合同して保守統一党と改名した。 |

|||

Salisbury's expertise was in foreign affairs. For most of his time as Prime Minister he served not as [[First Lord of the Treasury]], the traditional position held by the Prime Minister, but as [[Secretary of State for Foreign Affairs|Foreign Secretary]]. In that capacity, he skilfully managed Britain's foreign affairs, famously pursuing a policy of "[[Splendid Isolation]]". Among the important events of his premierships was the [[Scramble for Africa|Partition of Africa]], culminating in the [[Fashoda Crisis]] and the [[Second Boer War]]. At home he sought to "fight Home Rule with kindness" by launching a land reform programme which helped hundreds of thousands of Irish peasants gain land ownership. |

|||

「[[社会帝国主義|社会帝国主義者]]」チェンバレンを植民地大臣に任じ、積極的な[[帝国主義]]政策を推進した。[[1898年]]には[[マフディーの反乱]]以来、イギリス支配から離れていた[[スーダン]]に侵攻して同地をイギリス支配下に戻した。この際に[[フランス]]との間に[[ファショダ事件]]が発生するもフランスを恫喝して引き下がらせた。[[1899年]]には[[トランスヴァール共和国]]再併合を狙って[[ボーア戦争#第二次ボーア戦争|第二次ボーア戦争]]を開始。ボーア軍の[[ゲリラ]]戦に苦戦させられるも[[1902年]]に勝利をおさめた。 |

|||

On [[11 July]] [[1902]], in failing health and broken hearted over the death of his wife, Salisbury resigned. He was succeeded by his nephew, [[Arthur James Balfour]]. Salisbury was offered a dukedom by [[Victoria of the United Kingdom|Queen Victoria]] in 1886 and 1892, but declined both offers, citing the prohibitive cost of the lifestyle dukes were expected to maintain. |

|||

一方極東では[[日清戦争]]後の列強諸国による中国分割でイギリスの[[清]]半植民地体制([[非公式帝国]])が崩壊していくことへの対応に追われた。とりわけロシアが[[満洲]]・北中国一帯を支配下においたことを警戒し、重要港の[[租借地]]取得や[[門戸開放政策|門戸開放]]論で抑止を図った。[[義和団の乱]]に乗じてロシアが満洲を軍事占領すると、新興国[[日本]]に注目し、1902年に[[日英同盟]]を締結してロシア帝国主義への対抗を図った。 |

|||

When Salisbury died his estate was probated at 310,336 pounds sterling. In 1900 Salisbury was worth [[Pound sterling|£]]6.56 million, about £374 million in 2005.{{Fact|date=February 2007}} |

|||

同年7月、病により退任。後任の首相・保守党党首には甥にあたる[[アーサー・バルフォア]]を就任させた。翌[[1903年]]に死去した。 |

|||

==Legacy== |

|||

{{-}} |

|||

Salisbury is seen as an icon of traditional, aristocratic conservatism. The academic quarterly ''[[Salisbury Review]]'' was named in his honour upon its founding in 1982. |

|||

== 生涯 == |

|||

[[Clement Attlee]] (Labour Party Prime Minister, 1945-1951) believed Salisbury to be the best Prime Minister of his lifetime.<ref>Ibid, p. 836.</ref> |

|||

=== 出生 === |

|||

[[File:Hatfield House.jpg|thumb|250px|ソールズベリー侯爵家の邸宅{{仮リンク|ハットフィールド・ハウス|en|Hatfield House}}。現在もソールズベリー侯爵家の所有である。]] |

|||

[[1830年]]に[[イングランド]]・[[ハートフォードシャー]]・{{仮リンク|ハットフィールド (ハートフォードシャー)|label=ハットフィールド|en|Hatfield, Hertfordshire}}にあるソールズベリー侯爵家の邸宅{{仮リンク|ハットフィールド・ハウス|en|Hatfield House}}で生まれる。 |

|||

父は[[王璽尚書]]・[[枢密院 (イギリス)|枢密院]]議長を歴任した政治家[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第2代ソールズベリー侯爵)|第2代ソールズベリー侯爵ジェイムズ・ガスコイン=セシル]]、母はフランセス・ガスコイン<ref name="世界伝記大事典(1980,5)488">[[#世界伝記大事典(1980,5)|世界伝記大事典(1980)世界編5巻]] p.488</ref>。 |

|||

While Secretary of State for India in 1875, Salisbury made the infamous comment that India must be bled and proceeded to describe how that bleeding needed to be optimised. He also remarked that the British public would not accept a "black man", such as the [[India|Indian]] [[Dadabhai Naoroji]] as an [[Member of Parliament|MP]]. |

|||

ロバート・セシル卿は夫妻の三男であり、長兄にクランボーン子爵ジェイムズ・ウィリアム・エヴェリン(1821年-1865年)、すでに亡き次兄にアーサー卿(1823年-1825年)がいた。また次姉にマリー(1825年-1872年)がいる。この次姉は後に大富豪{{仮リンク|ジェームス・メイトランド・バルフォア|en|James Maitland Balfour}}に嫁ぎ、その間に後の首相[[アーサー・バルフォア]]を儲けることになる<ref name="平賀(2012)172">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.172</ref>。 |

|||

==Family== |

|||

[[Image:Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury - Project Gutenberg eText 13103.jpg|thumb|Lord Salisbury]] |

|||

Lord Robert was the second son of [[James Gascoyne-Cecil, 2nd Marquess of Salisbury]], a minor [[Conservative Party (UK)|Tory]] politician. In 1857, he defied his father and married [[Georgina Gascoyne-Cecil, Marchioness of Salisbury|Georgina Alderson]]. She was the daughter of [[Edward Hall Alderson|Sir Edward Alderson]], a moderately notable jurist and so of much lower social standing than the Cecils. The marriage proved a happy one. Robert and Georgina had eight children, all but one of whom survived infancy. |

|||

ハットフィールド・ハウスは[[16世紀]]のイングランド女王[[エリザベス1世]]が即位前に住んでいた邸宅であり、次代の国王[[ジェームズ1世 (イングランド王)|ジェームズ1世]]が宰相[[ロバート・セシル (初代ソールズベリー伯)|ロバート・セシル]]にソールズベリー伯爵位とともにこの邸宅を与えた。以降ソールズベリー伯爵(後に侯爵に陞爵)家は代々ハットフィールドの領主として君臨してきた<ref name="平賀(2012)167">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.167</ref>。 |

|||

*[[Beatrix Palmer, Countess of Selborne|Lady Beatrix Maud Gascoyne-Cecil]] († [[27 April]] [[1950]]), married [[William Waldegrave Palmer, 2nd Earl of Selborne]] |

|||

*[[Lady Gwendolen Cecil|Lady Gwendolen (Gascoyne-)Cecil]] († [[28 September]] [[1945]]), author, and biographer of her father; she never married. |

|||

*Lady Fanny Georgina Mildred Gascoyne-Cecil († [[24 April]] [[1867]]), died as infant |

|||

*[[James Gascoyne-Cecil, 4th Marquess of Salisbury]] ([[23 October]] [[1861]]–[[4 April]] [[1947]]) |

|||

*[[Lord William Gascoyne-Cecil|Lord (Rupert Ernest) William (Gascoyne-)Cecil]] ([[9 March]] [[1863]]–[[23 June]] [[1936]]) |

|||

*[[Robert Cecil, 1st Viscount Cecil of Chelwood|(Edgar Algernon) Robert (Gascoyne-)Cecil, 1st Viscount Cecil of Chelwood]] ([[14 September]] [[1864]]–[[24 November]] [[1958]]) |

|||

*[[Lord Edward Cecil|Lord Edward (Gascoyne-)Cecil]] ([[12 July]] [[1867]]–[[13 December]] [[1918]]) |

|||

*[[Hugh Cecil, 1st Baron Quickswood|Hugh Richard Heathcote (Gascoyne-)Cecil, 1st Baron Quickswood]] ([[14 October]] [[1869]]–[[10 December]] [[1956]]) |

|||

=== イートン校でいじめに遭う === |

|||

==Lord Salisbury's First Government, July 1885–February 1886== |

|||

ハットフィールド近くの{{仮リンク|プレパラトリー・スクール (イギリス)|label=プレパラトリー・スクール|en|Preparatory school (United Kingdom)}}に通った後、10歳の時に名門[[パブリック・スクール]]の[[イートン校]]に入学した<ref name="Taylor(1975)1">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.1</ref>。 |

|||

*Lord Salisbury – [[Secretary of State for Foreign Affairs]] and [[Leader of the House of Lords]] |

|||

*[[Stafford Northcote, 1st Earl of Iddesleigh|Lord Iddesleigh]] – [[First Lord of the Treasury]] |

|||

*[[Hardinge Giffard, 1st Earl of Halsbury|Lord Halsbury]] – [[Lord Chancellor]] |

|||

*[[Gathorne Hardy, 1st Earl of Cranbrook|Lord Cranbrook]] – [[Lord President of the Council]] |

|||

*[[Dudley Ryder, 3rd Earl of Harrowby|Lord Harrowby]] – [[Lord Privy Seal]] |

|||

*[[R. A. Cross, 1st Viscount Cross|Sir Richard Cross]] – [[Secretary of State for the Home Department]] |

|||

*[[Frederick Stanley, 16th Earl of Derby|Sir Frederick Stanley]] – [[Secretary of State for the Colonies]] |

|||

*[[William Henry Smith (politician)|William Henry Smith]] – [[Secretary of State for War]] |

|||

*[[Lord Randolph Churchill]] – [[Secretary of State for India]] |

|||

*[[Lord George Hamilton]] – [[First Lord of the Admiralty]] |

|||

*[[Michael Edward Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn|Sir Michael Hicks Beach]] – [[Chancellor of the Exchequer]] and [[Leader of the House of Commons]] |

|||

*[[Charles Henry Gordon-Lennox, 6th Duke of Richmond|The Duke of Richmond]] – [[President of the Board of Trade]] |

|||

*[[John James Robert Manners, 7th Duke of Rutland|Lord John Manners]] – [[United Kingdom Postmaster General|Postmaster-General]] |

|||

*[[Henry Herbert, 4th Earl of Carnarvon|Lord Carnarvon]] – [[Lord Lieutenant of Ireland]] |

|||

*[[Edward Gibson, 1st Baron Ashbourne|Lord Ashbourne]] – [[Lord Chancellor of Ireland]] |

|||

*[[Edward Stanhope]] – [[Vice President of the Council]] |

|||

しかし子供の頃のロバート卿は病気がちな上、気難しい性格で友達を作れないタイプだったため、イートン校でいじめに遭った<ref name="神川(2011)29">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.29</ref><ref name="Taylor(1975)1-2">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.1-2</ref>。 |

|||

===Changes=== |

|||

*August 1885 – [[Charles Gordon-Lennox, 6th Duke of Richmond|The Duke of Richmond]] becomes [[Secretary for Scotland]]. [[Edward Stanhope]] succeeds him at the Board of Trade. Stanhope's successor as Vice President of the Council is not in the Cabinet. |

|||

*January, 1886 – The Lord Lieutenancy of Ireland is put into commission. [[William Henry Smith (politician)|William Henry Smith]] becomes [[Chief Secretary for Ireland]]. [[Gathorne Hardy, 1st Earl of Cranbrook|Lord Cranbrook]] succeeds him as Secretary for War, while remaining Lord President. |

|||

14歳の頃に父ソールズベリー侯爵に宛てた手紙の中で「朝から晩まで絶え間なくいじめられます。私が食堂に行くと、彼らは私を足蹴にしますので、私は何も食べずに食堂を出なくてはなりません」とその苦境を訴えている<ref name="神川(2011)29"/>。結局15歳の時に父の許可を得てイートン校を退学している<ref name="神川(2011)29"/><ref name="Taylor(1975)2">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.2</ref>。 |

|||

==Lord Salisbury's Second Government, August 1886–August 1892== |

|||

*Lord Salisbury – [[First Lord of the Treasury]] and [[Leader of the House of Lords]] |

|||

*[[Hardinge Giffard, 1st Earl of Halsbury|Lord Halsbury]] – [[Lord Chancellor]] |

|||

*[[Gathorne Gathorne-Hardy, 1st Earl of Cranbrook|Lord Cranbrook]] – [[Lord President of the Council]] |

|||

*[[George Henry Cadogan, 5th Earl Cadogan|Lord Cadogan]] – [[Lord Privy Seal]] |

|||

*[[Henry Matthews, 1st Viscount Llandaff|Henry Matthews]] – [[Secretary of State for the Home Department]] |

|||

*[[Stafford Henry Northcote, 1st Earl of Iddesleigh|Lord Iddesleigh]] – [[Secretary of State for Foreign Affairs]] |

|||

*[[Edward Stanhope]] – [[Secretary of State for the Colonies]] |

|||

*[[William Henry Smith (politician)|William Henry Smith]] – [[Secretary of State for War]] |

|||

*[[Richard Assheton Cross, 1st Viscount Cross|Lord Cross]] – [[Secretary of State for India]] |

|||

*[[Lord George Hamilton]] – [[First Lord of the Admiralty]] |

|||

*[[Lord Randolph Churchill]] – [[Chancellor of the Exchequer]] and [[Leader of the House of Commons]] |

|||

*[[Frederick Stanley, 16th Earl of Derby|Lord Stanley of Preston]] – [[President of the Board of Trade]] |

|||

*[[John James Robert Manners, 7th Duke of Rutland|Lord John Manners]] – [[Chancellor of the Duchy of Lancaster]] |

|||

*[[Michael Edward Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn|Sir Michael Hicks Beach]] – [[Chief Secretary for Ireland]] |

|||

*[[Arthur James Balfour]] – [[Secretary for Scotland]] |

|||

このイジメの思い出は、彼の[[シニカル]]な[[現実主義者]]の性格を形成したという<ref name="神川(2011)378">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.378</ref>。 |

|||

===Cabinet after the reorganization of January 1887=== |

|||

*Lord Salisbury – [[Secretary of State for Foreign Affairs]] and [[Leader of the House of Lords]] |

|||

*[[William Henry Smith (politician)|William Henry Smith]] – [[First Lord of the Treasury]] and [[Leader of the House of Commons]] |

|||

*[[Hardinge Giffard, 1st Earl of Halsbury|Lord Halsbury]] – [[Lord Chancellor]] |

|||

*[[Gathorne Gathorne-Hardy, 1st Earl of Cranbrook|Lord Cranbrook]] – [[Lord President of the Council]] |

|||

*[[George Henry Cadogan, 5th Earl Cadogan|Lord Cadogan]] – [[Lord Privy Seal]] |

|||

*[[Henry Matthews, 1st Viscount Llandaff|Henry Matthews]] – [[Secretary of State for the Home Department]] |

|||

*[[Henry Thurston Holland, 1st Viscount Knutsford|Sir Henry Holland]] – [[Secretary of State for the Colonies]] |

|||

*[[Edward Stanhope]] – [[Secretary of State for War]] |

|||

*[[Richard Assheton Cross, 1st Viscount Cross|Lord Cross]] – [[Secretary of State for India]] |

|||

*[[Lord George Hamilton]] – [[First Lord of the Admiralty]] |

|||

*[[George Joachim Goschen, 1st Viscount Goschen|George Goschen]] – [[Chancellor of the Exchequer]] |

|||

*[[Frederick Stanley, 16th Earl of Derby|Lord Stanley of Preston]] – [[President of the Board of Trade]] |

|||

*[[John James Robert Manners, 7th Duke of Rutland|Lord John Manners]] – [[Chancellor of the Duchy of Lancaster]] |

|||

*[[Arthur James Balfour]] – [[Chief Secretary for Ireland]] |

|||

*[[Charles Thomson Ritchie]] – [[President of the Local Government Board]] |

|||

*[[Michael Edward Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn|Sir Michael Hicks Beach]] – [[Minister without Portfolio]] |

|||

イートン校退学後、2年ほどハットフィールドの屋敷に戻って家庭教師から教育を受けた<ref name="Taylor(1975)2"/>。 |

|||

===Further Changes=== |

|||

{{-}} |

|||

*February 1888 – [[Michael Edward Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn|Sir Michael Hicks Beach]] succeeds Lord Stanley of Preston as President of the Board of Trade |

|||

=== オックスフォード大学 === |

|||

*1889 – [[Henry Chaplin, 1st Viscount Chaplin|Henry Chaplin]] enters the Cabinet as President of the Board of Agriculture. |

|||

[[File:1 christ church hall 2012.jpg|thumb|250px|[[オックスフォード大学]][[クライスト・チャーチ (オックスフォード大学)|クライスト・チャーチ]]のホール]] |

|||

*October 1891 – [[Arthur James Balfour]] succeeds William Henry Smith (deceased) as First Lord of the Treasury and Leader of the House of Commons. [[William Lawies Jackson, 1st Baron Allerton|William Lawies Jackson]] succeeds him as Irish Secretary. |

|||

[[1848年]]1月に[[オックスフォード大学]][[クライスト・チャーチ (オックスフォード大学)|クライスト・チャーチ]]に入学し、[[数学]]を専攻した<ref name="世界伝記大事典(1980,5)488"/><ref name="Taylor(1975)2"/>。 |

|||

相変わらずの病弱に加えて、精神的にも[[うつ病]]状態だったロバート卿は、2年だけ通って第4級学位を取得して退学している<ref>[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.2-3</ref>。 |

|||

==Lord Salisbury's Third Government, June 1895–July 1902== |

|||

*Lord Salisbury – [[Secretary of State for Foreign Affairs]] and [[Leader of the House of Lords]] |

|||

*[[Arthur James Balfour]] – [[First Lord of the Treasury]] and [[Leader of the House of Commons]] |

|||

*[[Hardinge Giffard, 1st Earl of Halsbury|Lord Halsbury]] – [[Lord Chancellor]] |

|||

*The [[Spencer Compton Cavendish, 8th Duke of Devonshire|Duke of Devonshire]] – [[Lord President of the Council]] |

|||

*[[Richard Assheton Cross, 1st Viscount Cross|Lord Cross]] – [[Lord Privy Seal]] |

|||

*[[Matthew White Ridley, 1st Viscount Ridley|Sir Matthew White Ridley]] – [[Secretary of State for the Home Department]] |

|||

*[[Joseph Chamberlain]] – [[Secretary of State for the Colonies]] |

|||

*[[Henry Petty-Fitzmaurice, 5th Marquess of Lansdowne|Lord Lansdowne]] – [[Secretary of State for War]] |

|||

*[[Lord George Hamilton]] – [[Secretary of State for India]] |

|||

*[[George Joachim Goschen, 1st Viscount Goschen|George Joachim Goschen]] – [[First Lord of the Admiralty]] |

|||

*[[Michael Edward Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn|Sir Michael Hicks Beach]] – [[Chancellor of the Exchequer]] |

|||

*[[Charles Thomson Ritchie]] – [[President of the Board of Trade]] |

|||

*[[Henry Chaplin, 1st Viscount Chaplin|Henry Chaplin]] – [[President of the Local Government Board]] |

|||

*[[Henry James, 1st Baron James of Hereford|Lord James of Hereford]] – [[Chancellor of the Duchy of Lancaster]] |

|||

*[[Aretas Akers-Douglas, 1st Viscount Chilston|Aretas Akers-Douglas]] – [[First Commissioner of Works]] |

|||

*[[George Henry Cadogan, 5th Earl Cadogan|Lord Cadogan]] – [[Lord-Lieutenant of Ireland]] |

|||

*[[Edward Gibson, 1st Baron Ashbourne|Lord Ashbourne]] – [[Lord Chancellor of Ireland]] |

|||

*[[Alexander Bruce, 6th Lord Balfour of Burleigh|Lord Balfour of Burleigh]] – [[Secretary for Scotland]] |

|||

*[[Walter Long, 1st Viscount Long|Walter Hume Long]] – [[President of the Board of Agriculture]] |

|||

とはいえオックスフォード大学に在学したことは決して無駄ではなかった。在学中ロバート卿はオックスフォード大学各[[カレッジ]]の代表学生による討論会{{仮リンク|オックスフォード連合|en|Oxford Union}}に書記・幹事を務めるなど積極的に参加し、後年の辛辣で皮肉な表現を好む演説手法を確立したのである<ref name="Taylor(1975)3">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.3</ref>。 |

|||

===Changes=== |

|||

November 1900 – Complete reorganization of the ministry: |

|||

*Lord Salisbury – [[Lord Privy Seal]] and [[Leader of the House of Lords]] |

|||

*[[Arthur James Balfour]] – [[First Lord of the Treasury]] and [[Leader of the House of Commons]] |

|||

*[[Hardinge Giffard, 1st Earl of Halsbury|Lord Halsbury]] – [[Lord Chancellor]] |

|||

*The [[Spencer Compton Cavendish, 8th Duke of Devonshire|Duke of Devonshire]] – [[Lord President of the Council]] |

|||

*[[Charles Thomson Ritchie]] – [[Secretary of State for the Home Department]] |

|||

*[[Henry Petty-Fitzmaurice, 5th Marquess of Lansdowne|Lord Lansdowne]] – [[Secretary of State for Foreign Affairs]] |

|||

*[[Joseph Chamberlain]] – [[Secretary of State for the Colonies]] |

|||

*[[William St John Fremantle Brodrick, 1st Earl of Midleton|William St John Brodrick]] – [[Secretary of State for War]] |

|||

*[[Lord George Hamilton]] – [[Secretary of State for India]] |

|||

*[[William Waldegrave Palmer, 2nd Earl of Selborne|Lord Selborne]] – [[First Lord of the Admiralty]] |

|||

*[[Michael Edward Hicks Beach, 1st Earl St Aldwyn|Sir Michael Hicks Beach]] – [[Chancellor of the Exchequer]] |

|||

*[[Gerald William Balfour]] – [[President of the Board of Trade]] |

|||

*[[Walter Long, 1st Viscount Long|Walter Hume Long]] – [[President of the Local Government Board]] |

|||

*[[Henry James, 1st Baron James of Hereford|Lord James of Hereford]] – [[Chancellor of the Duchy of Lancaster]] |

|||

*[[Aretas Akers-Douglas, 1st Viscount Chilston|Aretas Akers-Douglas]] – [[First Commissioner of Works]] |

|||

*[[George Henry Cadogan, 5th Earl Cadogan|Lord Cadogan]] – [[Lord-Lieutenant of Ireland]] |

|||

*[[Edward Gibson, 1st Baron Ashbourne|Lord Ashbourne]] – [[Lord Chancellor of Ireland]] |

|||

*[[Alexander Bruce, 6th Lord Balfour of Burleigh|Lord Balfour of Burleigh]] – [[Secretary for Scotland]] |

|||

*[[Robert William Hanbury]] – [[President of the Board of Agriculture]]--> |

|||

また後年の厳格なトーリー主義もこの時期に確立し、[[選挙権]]拡大反対、[[ユダヤ人]]市民権付与反対、[[自由貿易]]反対、[[イングランド国教会|国教会]]改革反対など保守的な演説を盛んに行っている<ref name="Taylor(1975)3">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.3</ref>。 |

|||

==外部リンク== |

|||

Andrew Roberts, Salisbury: Victorian Titan (1999) |

|||

=== 英国植民地旅行 === |

|||

A. L. Kennedy: Salisbury 1830 - 1903, Portrait of a Statesman (1953) |

|||

大学を退学した後、うつ病から立ち直ったロバート卿は、海外植民地を旅行するようになった。 |

|||

*[http://pm.gov.uk/output/Page144.asp More about Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury] on the Downing street website. |

|||

[[1851年]]7月に[[ケープ植民地]]([[南アフリカ]])に向かい、同地で数か月過ごした<ref name="Taylor(1975)3"/>。ついで1852年1月に[[オーストラリア]]・[[アデレード]]を訪問した<ref name="Taylor(1975)3"/>。この頃オーストラリアでは[[ゴールド・ラッシュ]]が発生しており、ロバート卿は日記の中で[[中流階級]]の金銭欲の激しさや植民地には不合理なルールが多いという印象を書いている<ref name="Taylor(1975)3"/>。 |

|||

{{先代次代|[[イギリスの首相]]|[[1885年]] - [[1886年]]|[[ウィリアム・グラッドストン]]|ウィリアム・グラッドストン|}} |

|||

{{先代次代|イギリスの首相|1886年 - [[1892年]]|ウィリアム・グラッドストン|ウィリアム・グラッドストン|}} |

|||

{{先代次代|イギリスの首相|[[1895年]] - [[1902年]]|[[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|ローズベリー伯]]|[[アーサー・バルフォア]]}} |

|||

その後、[[ニュージーランド]]に短期間滞在してイギリスに帰国した<ref name="Taylor(1975)3"/>。 |

|||

{{イギリスの首相}} |

|||

=== 庶民院議員として === |

|||

{{Politician-stub}} |

|||

[[1853年]]8月、[[保守党 (イギリス)|保守党]]候補として[[スタンフォード]]選挙区から庶民院議員選挙に出馬した。対立候補が立たなかったため、無投票当選を決め、23歳にして[[庶民院]]議員となった(以降15年にわたりこの選挙区で無投票再選し続ける)<ref name="世界伝記大事典(1980,5)488"/><ref name="Taylor(1975)4">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.4</ref>。 |

|||

{{DEFAULTSORT:かすこいんせしる ろはと}} |

|||

ロバート卿は、[[1854年]][[4月7日]]の庶民院で{{仮リンク|処女演説|en|Maiden speech}}を行い、与党[[ホイッグ党 (イギリス)|ホイッグ党]]の領袖[[ジョン・ラッセル (初代ラッセル伯)|ジョン・ラッセル卿]]のオックスフォード大学改革案を批判した。演説を聞いた[[ウィリアム・グラッドストン]]蔵相はロバート卿を敵ながら将来有望な議員と注目したという<ref name="Taylor(1975)9">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.9</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 結婚と執筆業 === |

|||

[[1857年]]7月に[[ノーフォーク]]裁判官の娘{{仮リンク|ジョージナ・ガスコイン=セシル (ソールズベリー侯爵夫人)|label=ジョージナ・アルダーソン|en|Georgina Gascoyne-Cecil, Marchioness of Salisbury}}と結婚した<ref name="Taylor(1975)4">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.4</ref>。父ソールズベリー侯爵はこの結婚に強く反対し、ロバート卿への仕送りを打ち切った。そのためロバート卿は執筆業で食い扶持を稼がねばならなくなった<ref name="世界伝記大事典(1980,5)488"/>。 |

|||

『{{仮リンク|イブニング・スタンダード|en|Evening Standard}}』紙や『{{仮リンク|サタデー・レビュー (ロンドン)|label=サタデー・レビュー|en|Saturday Review (London)}}』紙などに寄稿し、その中で[[民主主義]]に対する強い疑念を表明した<ref name="世界伝記大事典(1980,5)488"/>。 |

|||

[[1865年]]1月に兄クランボーン子爵が子供なく死去したため、代わってクランボーン子爵の[[儀礼称号]]を継承した<ref name="世界伝記大事典(1980,5)489">[[#世界伝記大事典(1980,5)|世界伝記大事典(1980)世界編5巻]] p.489</ref><ref name="Taylor(1975)22">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.22</ref>。 |

|||

=== 第三次ダービー伯爵内閣インド担当相 === |

|||

[[1866年]]6月に[[自由党 (イギリス)|自由党]]政権の[[ジョン・ラッセル (初代ラッセル伯)|ラッセル伯爵]]内閣が提出した選挙法改正法案は否決され、内閣は総辞職に追い込まれた。代わって保守党政権の第三次[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]内閣が成立、クランボーン子爵はこの内閣にインド担当大臣として初入閣を果たした<ref name="ブレイク(1993)520">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.520</ref>。 |

|||

選挙法挫折に対する国民の怒りは激しく、各地で抗議のデモや暴動が発生した<ref name="神川(2011)219">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.219</ref>。首相ダービー伯爵や大蔵大臣・庶民院内総務[[ベンジャミン・ディズレーリ]]はこれを沈静化すべく、第二次選挙法改正へ向けて動き出した。しかしクランボーン子爵は選挙権拡大に反対し、植民相{{仮リンク|ヘンリー・ハーバート (第4代カーナーヴォン伯爵)|label=カーナーヴォン伯爵|en|Henry Herbert, 4th Earl of Carnarvon}}や陸相{{仮リンク|ジョナサン・ピール|en|Jonathan Peel}}将軍と連携してこれを阻止しようと図った<ref name="神川(2011)221">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.221</ref>。 |

|||

[[1867年]][[2月6日]]に閣議にかけられたディズレーリ作成の改正案は都市選挙区の選挙権について男子戸主選挙権をベースとしながらも、条件や特例(直接納税者に限定したり、有産者の複数投票権を認めるなど)を設けることで選挙権拡大を抑える内容だった<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.528/531</ref>。選挙権拡大を求める国民世論と選挙権拡大に反対するクランボーン子爵ら保守派を同時に懐柔することを企図していた。だがクランボーン子爵は一週間かけて計算した結果、この改正は自由党の強い大都市に有利な選挙法改正になると結論し、2月24日にカーナーヴォン伯爵とともに辞表に等しい抗議の手紙をダービー伯爵に送った<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.223-225</ref><ref name="ブレイク(1993)534">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.534</ref>。最終的に3月2日の閣議で選挙法改正法案を議会に提出することが決定され、クランボーン子爵、カーナーヴォン伯爵、ピール将軍の三名は辞職した<ref name="神川(2011)226">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.226</ref><ref name="ブレイク(1993)536">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.536</ref>。 |

|||

=== 反ディズレーリ派として === |

|||

[[ファイル:Benjamin Disraeli.jpg|thumb|150px|保守党党首・首相[[ベンジャミン・ディズレーリ]]]] |

|||

辞職後も第二次選挙法改正を阻止するために奔走し、ディズレーリとの対立を深めていった。 |

|||

ただディズレーリにとっては幸いなことにクランボーン子爵は反執行部勢力をまとめられるような人物ではなかった<ref name="ブレイク(1993)538">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.538</ref>。1867年4月に自由党党首[[ウィリアム・グラッドストン]]が地方税納税額5ポンド以上という有権者資格条件を加えた修正案を提出すると、クランボーン子爵は党に造反してこれに賛成票を投じたが、この時彼に追従して造反した保守党議員はわずかに7人だった事実にもそれが表れている<ref name="ブレイク(1993)544">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.544</ref>。 |

|||

結局ディズレーリの選挙法改正法案は庶民院を通過、ダービー伯爵の尽力で貴族院も通過し、8月に女王の裁可を経て成立した<ref name="神川(2011)232">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.232</ref><ref name="ブレイク(1993)552">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.552</ref><ref>[[#バグリー(1993)|バグリー(1993)]] p.329-330</ref>。この成功でディズレーリの党内における立場は急上昇し、ダービー伯爵の後継者たる地位を固めた<ref name="ブレイク(1993)556">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.556</ref>。クランボーン子爵はその状況を「党全体がディズレーリの愚かな議会操縦術に惑わされている」と批判した<ref name="ブレイク(1993)556">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.556</ref>。 |

|||

[[1868年]]2月にダービー伯爵が病気のために退任し、保守党ナンバーツーのディズレーリが首相職と保守党党首職を引き継いだ。クランボーン子爵はディズレーリが首相になることに反対したが、保守党の大半の議員はディズレーリ以外はありえないという見解だった<ref name="ブレイク(1993)567">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.567</ref>。 |

|||

政権掌握後、ディズレーリは議会で敗北しても[[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王]]の寵愛を盾に総辞職せず、解散総選挙も引き延ばしにした。クランボーン子爵は友人あての手紙の中で「女王陛下は『例のユダヤ人』の手先になってしまわれた。彼は女王陛下の要請によって政権に留まれる準備をした後に見せかけの辞表を提出して事態を収拾するつもりでいる。玉座に君臨しているのは女性であり、ユダヤ人の野心家は彼女を幻惑する術を心得ている」と危機感を露わにしている<ref name="ワイントラウブ(1993)下79">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.79</ref>。 |

|||

4月に父である第2代ソールズベリー侯爵が死去し、第3代ソールズベリー侯爵位を継承し、庶民院から[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]へ移籍した<ref name="ブレイク(1993)581">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.581</ref>。 |

|||

11月に総選挙が行われたが、保守党の敗北に終わり、ディズレーリ内閣は退陣して[[ウィリアム・グラッドストン]]の自由党政権が誕生した。この総選挙直後に{{仮リンク|ジェームズ・ハリー (第3代マルムズベリー伯爵)|label=マルムズベリー伯爵|en|James Harris, 3rd Earl of Malmesbury}}が{{仮リンク|保守党院内総務#貴族院院内総務|label=保守党貴族院院内総務|en|Leaders of the Conservative Party#Leaders in the House of Lords 1834–present}}を辞職した。その後任にソールズベリー侯爵を推す声が一部で上がったが、ディズレーリはこれを無視して{{仮リンク|ヒューギ・ケアンズ (初代ケアンズ伯爵)|label=ケアンズ伯爵|en|Hugh Cairns, 1st Earl Cairns}}を後任にした<ref name="ブレイク(1993)603">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.603</ref>。 |

|||

[[1869年]]にはオックスフォード大学総長(Chancellors of the University of Oxford)に選出されている<ref name="世界伝記大事典(1980,5)489">[[#世界伝記大事典(1980,5)|世界伝記大事典(1980)世界編5巻]] p.489</ref>。 |

|||

=== 第二次ディズレーリ内閣 === |

|||

==== インド担当大臣として ==== |

|||

[[1874年]]2月の{{仮リンク|1874年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1874}}に保守党が大勝し、ディズレーリに再び大命があった。両院の過半数を制する大議席、大敗を喫した野党自由党の混乱状態、ヴィクトリア女王のディズレーリへの寵愛、不安要素が皆無の{{仮リンク|第二次ディズレーリ内閣|en|Second Disraeli ministry}}は長期安定政権になることが予想された<ref name="ブレイク(1993)642">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.642</ref>。 |

|||

そうした状況の中、これまで反ディズレーリ派で通してきたソールズベリー侯爵も、ディズレーリからインド担当相としての入閣を打診されると、逡巡した末に承諾した。ソールズベリー侯爵の入閣は党内右派のディズレーリへの反発を弱め、内閣に一層の安定をもたらすことになった<ref name="ブレイク(1993)629">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.629</ref>。ただしはじめのうちは植民地相として入閣したカーナーヴォン伯爵とともに首相ディズレーリと距離を置く閣僚だった<ref name="ブレイク(1993)635">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.635</ref>。 |

|||

[[1850年代]]からインド綿産業が成長し、イギリス・[[ランカシャー]]綿産業が脅かされるようになってきた。ランカシャー綿業者は自分たちの綿製品の競争力強化のため、インドの5%輸入関税の撤廃をインド省に要求するようになった。ランカシャーは保守党の地盤の一つであったため、ソールズベリー侯爵としてもこの意見をないがしろにはできず、関税の全廃を[[インド総督]]{{仮リンク|トーマス・バーリング (初代ノースブルック伯)|label=ノースブルック伯爵|en|Thomas Baring, 1st Earl of Northbrook}}に要求した。しかし総督はインド財政が不安定になるとして関税撤廃に反対してソールズベリー侯爵と対立を深めた。地元インド人の世論も総督を支持する声が強かった<ref name="浜渦(1999)125">[[#浜渦(1999)|浜渦(1999)]] p.125</ref>。 |

|||

折しも[[ロシア帝国]]の南下をめぐってアフガニスタン情勢が緊迫化していた。これについてソールズベリー侯爵はアフガン王[[シール・アリー・ハーン]]にイギリス人外交官の[[カブール]]駐屯を認めさせるよう訓令したが、ノースブルック伯爵はアフガンとの関係を損なうとしてこれを拒否した<ref name="浜渦(1999)126">[[#浜渦(1999)|浜渦(1999)]] p.126</ref>。 |

|||

ノースブルック伯爵には「インド総督はインドを統治するために派遣されており、本国インド相の代理人をするために派遣されているのではない」という持論があったため、ソールズベリー侯爵の指示に平然と逆らった<ref name="浜渦(1999)126"/>。ソールズベリー侯爵とノースブルック伯爵の溝は埋めがたくなり、1876年4月にノースブルック伯爵はインド総督辞任に追いやられた<ref name="浜渦(1999)126"/>。 |

|||

後任には首相ディズレーリとインド担当相ソールズベリー侯爵の代理人と公言して憚らない{{仮リンク|ロバート・ブルワー=リットン (初代リットン伯)|label=リットン伯爵|en|Robert Bulwer-Lytton, 1st Earl of Lytton}}が就任した。彼は本国からの要請通りインドの関税撤廃を断行し、カブールにイギリス外交官を置くようシール王に要求した<ref>[[#浜渦(1999)|浜渦(1999)]] p.129-130</ref>。シール王はこの要求を拒否したが、1878年7月にロシア使節団が勝手にカブールに入城してきて、シール王がしぶしぶ歓迎を表明し、あげくロシア軍のアフガニスタン国内への駐屯を認める条約を締結するという事件が発生すると、リットンは11月に[[アフガン戦争|第二次アフガン戦争]]を開始した<ref>[[#浜渦(1999)|浜渦(1999)]] p.129-130</ref><ref name="ユアンズ(2002)114">[[#ユアンズ(2002)|ユアンズ(2002)]] p.114</ref>。1880年までに勝利をおさめ、アフガン全土が英軍に占領されて戦争は終結した<ref name="ユアンズ(2002)124">[[#ユアンズ(2002)|ユアンズ(2002)]] p.124</ref> |

|||

リットンが総督に就任したばかりの頃、[[ベンガル地方|ベンガル]]で[[飢饉]](500万人が餓死したという)が発生、これに対してリットンは飢饉対策法を制定し、土木事業で雇用を創出して餓死者を減らそうと努力した<ref>[[#浜渦(1999)|浜渦(1999)]] p.131-132</ref>。またベンガルからの穀物輸出を制限してほしいと本国のインド担当相ソールズベリー侯爵に要請したが、侯爵はこれを拒否している。彼のこの冷たい態度は世論の批判を集めた<ref name="世界伝記大事典(1980,5)489">[[#世界伝記大事典(1980,5)|世界伝記大事典(1980)世界編5巻]] p.489</ref>。 |

|||

==== 露土戦争をめぐって ==== |

|||

1875年夏から[[イスラム教]]国[[オスマン帝国|オスマン=トルコ帝国]]領[[バルカン半島]]でキリスト教徒スラブ人の蜂起が発生した。[[汎スラブ主義]]を高揚させた[[ロシア帝国]]は、バルカン半島への領土的野心もあってトルコへの敵対姿勢を強めていった。イギリスにとってトルコはロシアの[[バルカン半島]]・[[地中海]]への南下政策の防波堤であったため、ディズレーリは親トルコ政策をとったが、イギリス世論はトルコのキリスト教徒虐殺に強く憤慨しており、ディズレーリは国内で苦しい立場に立たされた<ref >[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.38-40</ref>。 |

|||

ソールズベリー侯爵もディズレーリの親トルコ・反ロシア政策に疑問を感じていた。彼の見るところ、バルカン半島のスラブ民族は完全なロシアの手先ではない。今バルカン半島諸国はトルコから解放されることを最優先にしているので親ロシア的な態度をとっているが、一度解放されてしまえば、その後はバルカン半島を支配しようとするロシアと対立を深めていくだろう。そうすれば彼らをトルコに代わる新たな対ロシア防波堤とすることもできるのである<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.672/674</ref>。 |

|||

バルカン半島問題解決のためトルコの内政改革に就いて話し合うコンスタンティノープル会議が1876年12月に開催された。ディズレーリはインド担当相ソールズベリー侯爵をその会議のイギリス代表とした。親トルコ派でなく、かつインド担当相として親ロシア派でもないと見られているソールズベリー侯爵を派遣することが最も反発が少ないだろうという判断だったと思われる。ソールズベリー侯爵自身は会議の決裂が濃厚であったことからこの任命に乗り気でなかったが、ディズレーリや[[エドワード7世 (イギリス王)|皇太子バーティ]]からヨーロッパの主要政治家たちと顔見知りになっておいた方がいいと勧められて引き受けることにした<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.709-710</ref>。ソールズベリー侯爵はなんとかトルコに内政改革を行うことを約束させてロシアのバルカン半島侵攻の口実を消し去りたかったが、逆にトルコはディズレーリの反応から見てイギリスが自分たちを見捨てることはないという確信を強めてしまい、ロシアとの開戦を恐れない強硬姿勢を取り続けた。その結果、会議は1877年1月に決裂した<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.712-713/716</ref>。 |

|||

会議の決裂を受けてロシアは4月にトルコに宣戦布告し、[[露土戦争 (1877年-1878年)|露土戦争]]が勃発した。ヴィクトリア女王やディズレーリ首相が対ロシア開戦へと傾いていく中、ソールズベリー侯爵は外相{{仮リンク|エドワード・スタンリー (第15代ダービー伯爵)|label=ダービー伯爵|en|Edward Stanley, 15th Earl of Derby}}(元首相ダービー伯爵の息子)や植民地相カーナーヴォン伯爵とともに参戦に反対した<ref name="坂井(1974)44">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.44</ref>。この三人はやがて「反対派三卿」と呼ばれるようになった<ref name="ブレイク(1993)723">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.723</ref>。とりわけ敬虔な高教会派で大のトルコ嫌いだったカーナーヴォン伯爵が反ディズレーリ姿勢を強めていった。ソールズベリー侯爵も高教会派だが、彼はもう少し慎重・柔軟で対ロシア開戦は次善の策だと考えていた<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.722-723</ref>。 |

|||

11月に[[プレヴェン]]が陥落し、戦況がロシア有利になってくるとヴィクトリア女王の参戦熱がますます高まり、ディズレーリもダービー伯爵とカーナーヴォン伯爵の反対を退けてイギリス海軍にコンスタンティノープルへの出撃命令を下した<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.44-45</ref>。カーナーヴォン伯爵はこれに抗議して植民地相を辞職したが、ソールズベリー侯爵は内閣に残留し、ここで盟友カーナーヴォン伯爵と袂を分かつこととなった<ref name="ブレイク(1993)723">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.723</ref>。 |

|||

==== 外務大臣として ==== |

|||

[[Image:Berliner kongress.jpg|Right|thumb|300px|[[ベルリン会議_(1878年)|ベルリン会議]](アントン・フォン・ヴェルナー画)。右から三人目がソールズベリー侯爵。駐独英国大使{{仮リンク|オドー・ラッセル (初代アンプトヒル男爵)|label=オドー・ラッセル卿|en|Odo Russell, 1st Baron Ampthill}}やトルコ代表団({{仮リンク|サデュッラー・パシャ|tr|Mehmet Ali Paşa}}、{{仮リンク|アレクサンドロス・カラトドリ・パシャ|tr|Aleksandros Karatodori}}、{{仮リンク|メフメト・アリ・パシャ|tr|Mehmet Ali Paşa}})と会談している。左側で座っているロシア外相[[アレクサンドル・ゴルチャコフ|ゴルチャコフ]]に手を掴まれている人物が英首相[[ベンジャミン・ディズレーリ|ディズレーリ]]。中央で握手しているのはドイツ宰相[[オットー・フォン・ビスマルク|ビスマルク]]と駐英ロシア大使{{仮リンク|ピョートル・シュヴァロフ|label=シュヴァロフ|ru|Шувалов, Пётр Андреевич}}。]] |

|||

1878年1月にロシアとトルコの間に[[サン・ステファノ条約]]が締結され、露土戦争は終結した。ロシア衛星国[[大ブルガリア公国]]が[[エーゲ海]]に届く範囲の領土をもって建国されることとなり、イギリスの地中海の覇権がロシアの脅威に晒された。またロシアは[[アルメニア]]地方の[[バトゥミ]]と[[カルス (都市)|カルス]]の割譲を受け、ここがロシアの中近東への侵略の足場となる可能性も高まった<ref name="ブレイク(1993)748">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.748</ref>。 |

|||

ディズレーリはこの条約の承認を拒否し、3月にインド駐留軍の地中海結集と予備役召集、[[キプロス]]と[[アレクサンドリア]]占領を決定した<ref name="坂井(1974)46">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.46</ref><ref name="モロワ(1960)283">[[#モロワ(1960)|モロワ(1960)]] p.283</ref><ref name="ブレイク(1993)742">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.742</ref>。1877年末までは開戦に慎重な態度とっていたソールズベリー侯爵だったが、このディズレーリの方針には支持を表明している。この方針に反対して辞職したダービー伯爵に代わってソールズベリー侯爵が新外務大臣に任命された<ref name="坂井(1974)46">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.46</ref><ref name="ブレイク(1993)743">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.743</ref>。以降ソールズベリー侯爵はディズレーリが最も信頼する右腕となっていった<ref name="ブレイク(1993)746">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.746</ref>。 |

|||

[[ドイツ帝国]]宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]が「公正な仲介人」として仲裁に乗り出し、ベルリンでの国際会議が開催されることになった。ソールズベリー侯爵は会議前に英露間で合意を得ておこうと4月から5月にかけて駐英ロシア大使{{仮リンク|ピョートル・シュヴァロフ|ru|Шувалов, Пётр Андреевич}}と折衝にあたり、5月末に英露協定を締結した。これにより大ブルガリア公国を南北に分割してエーゲ海に面する南部は様々な条件付きでトルコに変換し、またバトゥミとカルスはロシアが領有することが約定された。トルコとも交渉にあたり、[[キプロス]]の割譲が約定された。会議の土台となるこれらの合意はビスマルクにも伝えられ、ビスマルクは会議の日程を6月13日と決めた<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.748-749</ref>。 |

|||

会議にはディズレーリとソールズベリー侯爵がイギリス代表として出席し、会議前の合意に基づく調整が行われた。とりわけ問題となったのはロシアが領有するバトゥミについてだった。バトゥミについてイギリス側は「商業上の利用に限る自由港」とする規定を合意に入れようとしたが、ロシア外相[[アレクサンドル・ゴルチャコフ]]はこれに「原則として」を付け加えることを求め、イギリス側も了承した(結局8年後ロシアはこの一言を盾にバトゥミに要塞を建設する)<ref name="ブレイク(1993)753">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.753</ref>。7月13日にベルリン条約が調印されて会議は無事終了した<ref name="ブレイク(1993)753">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.753</ref>。 |

|||

全体としてはイギリス外交の勝利と言える内容であり、帰国したディズレーリとソールズベリー侯爵は歓声をもって迎え入れられた。ヴィクトリア女王はディズレーリとソールズベリー侯爵に[[ガーター勲章]]を下賜した<ref name="ブレイク(1993)754">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.754</ref>。 |

|||

しかしやがて不況と不作で現政権に不利な世論が形成され、1880年3月から4月にかけての解散総選挙で保守党は351議席から238議席に落とす惨敗をした(自由党は250議席から352議席への大勝利)。これによりディズレーリ内閣は総辞職することになった<ref>[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.824-825/830</ref>。自由党政権の第二次[[ウィリアム・グラッドストン]]内閣が発足した<ref name="ブレイク(1993)832">[[#ブレイク(1993)|ブレイク(1993)]] p.832</ref>。 |

|||

=== 貴族院保守党の指導者として === |

|||

[[File:Northbrook Granville Selbourne Salisbury Vanity Fair 5 July 1882.jpg|Right|thumb|250px|貴族院で演説するソールズベリー侯爵。自由党席に座っているのは{{仮リンク|トーマス・バーリング (初代ノースブルック伯爵)|label=ノースブルック伯爵|en|Thomas Baring, 1st Earl of Northbrook}}と{{仮リンク|グランヴィル・ルーソン=ゴア (第2代グランヴィル伯爵)|label=グランヴィル伯爵|en|Granville Leveson-Gower, 2nd Earl Granville}}。議長席に座っているのは貴族院議長・[[大法官]]{{仮リンク|ラウンデル・パルマー (初代セルボーン伯爵)|label=セルボーン伯爵|en|Roundell Palmer, 1st Earl of Selborne}}([[1882年]][[7月5日]]の『{{仮リンク|ヴァニティ・フェアー (イギリス雑誌)|label=ヴァニティ・フェアー|en|Vanity Fair (British magazine)}}』の[[戯画]])。]] |

|||

1881年4月、長らく保守党党首を務めてきたビーコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズレーリが死去した。突然のことだったので保守党は後任を決めていなかった。ソールズベリー侯爵はディズレーリに代わって保守党貴族院院内総務となったが、保守党全体の党首とはならず、貴族院の保守党議員のみの指導にあたった。庶民院の保守党議員は保守党庶民院院内総務{{仮リンク|スタッフォード・ノースコート (初代イデスリー伯爵)|label=サー・スタッフォード・ノースコート|en|Stafford Northcote, 1st Earl of Iddesleigh}}が指導するという両院別個の二党首体制が取られることになった<ref name="Taylor(1975)73-74">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.73-74</ref><ref name="君塚(2007)171">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.171</ref>。 |

|||

しかしノースコートは性格的に温和な人物だった上、若いころにグラッドストンの秘書だったため、グラッドストンに対して常に弱腰だった<ref name="神川(2011)320">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.320</ref>。また先の総選挙で庶民院の保守党勢力は激減していたので、必然的に保守党の反政府闘争の中心となったのは貴族院だった(貴族院では半永久的に保守党が多数を握っている。しかもこの時代には庶民院の優越がなかった)。したがって実質的に保守党を指導することになったのはソールズベリー侯爵だった<ref name="君塚(2007)172">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.172</ref>。 |

|||

一方で庶民院保守党にも弱気なノースコートに代わって元気よくグラッドストンに噛みつく若手議員が出てきた。{{仮リンク|ロード・ランドルフ・チャーチル|label=ランドルフ・チャーチル卿|en|Lord Randolph Churchill}}(後の英国首相[[ウィンストン・チャーチル]]の父)や[[アーサー・バルフォア]]である。彼らは異質な保守党政治家として「{{仮リンク|第4党|en|Fourth Party}}」と呼ばれていた<ref name="神川(2011)320">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.320</ref>。 |

|||

とくにチャーチルは[[ディズレーリ]]の「[[トーリー・デモクラシー]]」路線の継承者を自認し、ソールズベリー侯爵やノースコートのもとで伝統的保守に回帰していく保守党の未来を憂いていた。国民人気がある自由党新急進派のリーダー[[ジョゼフ・チェンバレン]]の革新的な内政改革案に保守党も負けてはならないと考えていた<ref name="神川(2011)321">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.321</ref>。 |

|||

こうして保守党内革新議員チャーチルの国民人気が上がっていき、ソールズベリー侯爵からも対チェンバレンの集票装置として期待された<ref name="神川(2011)406">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.406</ref>。一方でチャーチルはその革新ぶりから造反議員の指導者になりうる潜在的危険分子でもあり、その取扱いには注意を要した<ref name="神川(2011)379">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.379</ref>。 |

|||

=== 第三次選挙法改正をめぐって === |

|||

グラッドストン首相が提出した第三次選挙法改正法案(男子戸主選挙権制度を都市選挙区だけではなく、地方の州選挙区にも広げようという内容)が1884年6月に庶民院を通過した。1880年代になると選挙権拡大で国民の投票傾向にも変化が生じるようになっており、一般に保守党は大都市、自由党は中小都市や農村、またスコットランドやウェールズを支持基盤とするようになっていた。そのため選挙区割りを見直さずに選挙法を改正するのは自由党有利の選挙法改正と考えられた<ref name="村岡(1991)182">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.182</ref><ref name="君塚(2007)179">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.179</ref><ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.357-358</ref>。 |

|||

ソールズベリー侯爵ら貴族院保守党がこの法案を否決させる構えを見せ、それに対して自由党急進派の[[ジョゼフ・チェンバレン]]が貴族院改革をちかつかせる脅迫を行うなど保守党と自由党の緊張が高まった<ref name="神川(2011)358">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.358</ref>。ソールズベリー侯爵は大都市に議席を重くする議席配分法案も一緒に提出しない限り選挙法改正には応じられないと頑なな態度をとり続けたが、やがてヴィクトリア女王が仲裁に乗り出し、自由党政府に貴族院改革を主張するのをやめさせるとともに{{仮リンク|チャールズ・ゴードン=レノックス (第6代リッチモンド公爵)|label=リッチモンド公爵|en|Charles Gordon-Lennox, 6th Duke of Richmond}}を通じてソールズベリー侯爵にも保守党内の反政府派を抑えるよう説得にあたった<ref name="君塚(2007)180">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.180</ref>。 |

|||

女王の仲裁のおかげで両者は歩み寄りをはじめ、11月に保守党のソールズベリー侯爵とノースコート、自由党のグラッドストンと{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=ハーティントン侯爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}らの会談の場がもたれた<ref name="神川(2011)359">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.359</ref><ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.182-183</ref>。会談はグラッドストンが譲歩を重ねた結果、保守党に有利な条件で合意に達した。原則として1選挙区1議員を選出([[小選挙区制]])することになり、また中小都市選挙区の議席が減らされ、ロンドンなど大都市選挙区の議席が増やされた<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.360-361</ref>。 |

|||

この合意により第三次選挙法改正が達成され、男子普通選挙に近い状態が達成された<ref name="尾鍋(1984)170">[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.170</ref>。 |

|||

=== 第一次ソールズベリー侯爵内閣 === |

|||

アイルランド強圧法の期限が1885年8月に迫る中、グラッドストン政権は強圧法の延長論に傾いていった。これに対して保守党はランドルフ・チャーチル卿の主導で強圧法の延長に反対した<ref name="神川(2011)373">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.373</ref><ref name="永井(1929)257">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.257</ref>。これによりソールズベリー侯爵と{{仮リンク|アイルランド国民党|en|Irish Parliamentary Party}}党首[[チャールズ・スチュワート・パーネル]]が連携することが可能となり、1885年6月8日に自由党政権提出の予算案の修正動議を提出して可決させ、グラッドストン内閣を総辞職に追い込んだ<ref name="神川(2011)374">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.374</ref>。 |

|||

女王はソールズベリー侯爵に大命を与えようとしたが、ソールズベリー侯爵は保守党は依然として少数党であり、しかもアイルランド国民党の出方も不透明であるから、グラッドストンの協力が得られれば受諾すると奉答した。グラッドストンからそれが得られそうにないと分かるとソールズベリー侯爵は大命を拝辞し、グラッドストンに再度大命を与えるよう奉答した。グラッドストンはそれも拒否したので、結局総選挙まで女王が両者の仲を斡旋するという条件でソールズベリー侯爵が引き受けることになった<ref>[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.258-259</ref>。 |

|||

こうしてソールズベリー侯爵は1885年6月に{{仮リンク|第一次ソールズベリー侯爵内閣|en|First Salisbury ministry}}を組閣することとなった。 |

|||

==== アシュバーン法 ==== |

|||

1880年代半ば以降の農業不況でアイルランドでは反地主運動が再び活発化した<ref name="高橋(1997)75">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.75</ref>。政権の基盤がアイルランド国民党との連携にあるソールズベリー侯爵内閣としてはアイルランド問題への取り組みが必要であった。 |

|||

国家による地主の土地買収を避け、アイルランド小作人が自作農になれるよう、低利・長期で土地購入費を融資することを目的とするアシュバーン法が制定された({{仮リンク|アイルランド大法官|en|Lord Chancellor of Ireland}}{{仮リンク|エドワード・ギブソン (初代アシュバーン男爵)|label=アシュバーン男爵|en|Edward Gibson, 1st Baron Ashbourne}}によって作成されたため、この名が付いた)<ref name="高橋(1997)75">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.75</ref>。国家による地主の土地買収を避け、アイルランド小作人が自作農になれるよう、低利・長期で土地購入費を融資することを目的とする法案だった<ref name="村岡(1991)186-187">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.186-187</ref><ref name="尾鍋(1984)176">[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.176</ref>。 |

|||

同法の制定により1902年までに2万5000人の小作人が土地を購入できた<ref name="高橋(1997)78">[[#高橋(1997)|高橋(1997)]] p.78</ref>。 |

|||

この頃にはアイルランド自治を決意していたグラッドストンは、ソールズベリー侯爵が続けてアイルランド自治法案を提出するとの期待をもつようになった。そうなったら保守党内から造反者が出るだろうが、自分がそれ以上の数の自由党議員を率いて賛成に回ればアイルランド自治が達成できると考えていた<ref name="神川(2011)377">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.377</ref>。 |

|||

{{仮リンク|アイルランド総督|en|Lord Lieutenant of Ireland}}カーナーヴォン伯爵も自治に前向きだったが、ソールズベリー侯爵は保守党の分裂を恐れて自治法案を提出する意思はなかった。もちろんアイルランド国民党の支持を失わぬため、そのことは公言しなかった<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.378-379</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 総選挙と総辞職 ==== |

|||

1885年11月の{{仮リンク|1885年イギリス総選挙|label=総選挙|en|United Kingdom general election, 1885}}で自由党が322議席、保守党が251議席、アイルランド国民党が86議席をそれぞれ獲得した<ref name="永井(1929)263">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.263</ref><ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.193-194</ref>。 |

|||

自由党は保守党より優位の状態を保ったが、過半数は割り、アイルランド国民党が[[キャスティング・ボート]]を握ることとなった<ref>[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.179-180</ref><ref name="永井(1929)263"/>。保守党は少数党のままなので敗れた形だが、ソールズベリー侯爵は自由党の過半数割れを口実にして政権に留まった<ref name="神川(2011)381">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.381</ref><ref name="永井(1929)263">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.264</ref>。また自由党が過半数割れしたことで保守党は選挙前よりアイルランド国民党との連携に固執しなくなった<ref name="永井(1929)263">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.264</ref>。 |

|||

1886年1月21日に議会が招集され、ソールズベリー侯爵は施政方針演説でアイルランドに対して強圧法案と土地改革法案の二点セット、つまり「[[飴と鞭]]」で臨むことを表明した<ref name="神川(2011)383">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.383</ref><ref name="永井(1929)267">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.267</ref>。 |

|||

強圧法案に反発したアイルランド国民党はアイルランド自治を主張するグラッドストンの自由党と結び、1月26日に施政方針演説の修正動議を可決させ、ソールズベリー侯爵内閣を総辞職に追い込んだ<ref name="神川(2011)381">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.381</ref><ref name="永井(1929)263">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.264</ref>。 |

|||

=== アイルランド自治法を阻止 === |

|||

[[File:Gladstone debate on Irish Home Rule 8th April 1886 ILN.jpg|thumb|250px|アイルランド自治法案を議会に提出するグラッドストンを描いた絵。]] |

|||

{{仮リンク|第三次グラッドストン内閣|en|Third Gladstone ministry}}は1886年4月8日にアイルランド自治法案を議会に提出した<ref name="永井(1929)272">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.272</ref>。しかしアイルランド自治は自由党内でも反対論が根強く、[[ジョゼフ・チェンバレン]]ら新急進派とハーティントン侯爵らホイッグ派が自由党を離党して{{仮リンク|自由統一党|en|Liberal Unionist Party}}という新党を結成するに至った<ref name="尾鍋(1984)182">[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.182</ref><ref name="坂井(1974)174">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.174</ref><ref name="村岡(1991)187">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.187</ref>。 |

|||

ヴィクトリア女王もアイルランド自治に反発して、保守党党首ソールズベリー侯爵に自由党内反アイルランド自治派と連携して組閣の道を探れと内密に指示を出した<ref name="君塚(2007)198">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.198</ref>。ソールズベリー侯爵は「アイルランド人には二種類あり、一つは自治を解する者たちだが、もう一つはアフリカの[[コイコイ人|ホッテントット族]]やインドの[[ヒンズー]]教徒と同類の自治能力のない連中である」として反対した<ref name="永井(1929)275">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.275</ref>。 |

|||

6月8日、ソールズベリー侯爵ら保守党、チェンバレンら自由統一党、加えて93名の自由党造反議員の反対により343票対313票で法案は否決された<ref name="尾鍋(1984)182">[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.182</ref><ref name="神川(2011)395">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.395</ref><ref name="永井(1929)281">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.281</ref><ref name="君塚(2007)200">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.200</ref>。これに対してグラッドストンは{{仮リンク|1886年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1886}}に打って出た。総選挙ではとりわけランドルフ・チャーチル卿が活躍し、イギリスとアイルランドの切り離しを批判するキャンペーンを展開した<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.400-401</ref>。その結果、保守党が316議席、自由党が196議席、自由統一党が74議席、アイルランド国民党85議席をそれぞれ獲得した<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.402-403</ref><ref name="永井(1929)281">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.281</ref><ref name="君塚(2007)200">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.200</ref>。敗北したグラッドストン内閣は総辞職した。 |

|||

=== 第二次ソールズベリー侯爵内閣 === |

|||

[[File:Joseph chamberlain.png|thumb|250px|[[ジョゼフ・チェンバレン]]]] |

|||

ソールズベリー侯爵は自由統一党の党首ハーティントン侯爵に保守党と自由統一党の連立内閣の首相になってほしいと打診したが、ハーティントン侯爵はチェンバレン派の自由党返りを警戒して自由統一党は閣外協力に留めたいと返答した<ref name="神川(2011)403">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.403</ref>。 |

|||

こうして自由統一党の閣外協力を得て{{仮リンク|第二次ソールズベリー侯爵内閣|en|Second Salisbury ministry}}が成立した。 |

|||

自由統一党の[[ジョゼフ・チェンバレン]]はソールズベリー侯爵内閣の一般政策を支持する見返りとして、地方自治の農村への拡張、土地改革制度推進を要求した。これがソールズベリー侯爵が保守的でありながら一定の内政改革を行う背景となった<ref>[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.114-115</ref>。 |

|||

この内閣には{{仮リンク|ロード・ランドルフ・チャーチル|label=ランドルフ・チャーチル卿|en|Lord Randolph Churchill}}が蔵相として入閣したが、チェンバレンが味方についた今、ソールズベリー侯爵にとって、チャーチルの「トーリー・デモクラシー」のアピールはあまり必要がなくなり、早々に彼を解任している。チャーチルは再浮上することなく、やがて病で命を落とした<ref name="神川(2011)406">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.406</ref>。 |

|||

==== 地方自治法 ==== |

|||

急速な都市化の進行により、スラム化・不衛生化などの都市問題が深刻化していた。これへの対応は[[ジョゼフ・チェンバレン]]が[[バーミンガム]]市長時代に行った都市改革に代表される都市自治体による施策が主だった。だがそのために都市自治体の財政が圧迫されていき、また都市問題が発生するたびに作られていく新行政機関が錯綜して行政権が混乱するようになった<ref>[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.193-194</ref>。とりわけロンドンの行政機関の乱立状態はひどかった<ref name="神川(2011)408">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.408</ref><ref name="村岡(1991)194">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.194</ref>。 |

|||

その解決のため、ソールズベリー侯爵は1888年に{{仮リンク|1888年地方自治法 (イギリス)|label=地方自治法|en|地方自治法Local Government Act 1888}}を制定した<ref>[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.193-194</ref>。この法律はイングランドとウェールズを60以上の行政州(Administrative County)と同じく60以上の{{仮リンク|特別市 (イギリス)|label=特別市|en|County borough}}に分け、それぞれに[[代議制]]の{{仮リンク|州議会 (イギリス)|label=州議会|en|County council}}を設置させ、そこに行政権のほとんどを集中させることで行政機構乱立状態を解消するものだった。これによって地方行政における[[治安判事]]の強力な権限は大きく制限された。警察権のみは治安判事と州議会の共同管轄とされたものの、それ以外の行政権はほぼ州議会に委託された<ref name="池田(1962)115">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.115</ref>。また税金の一部を地方税とすることで州議会が活動しやすくした<ref name="村岡(1991)194">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.194</ref>。 |

|||

この法律によりイギリス[[地方自治]]の第一歩が踏み出されたのである<ref name="池田(1962)116">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.116</ref>。 |

|||

==== 土地制度改革 ==== |

|||

グラッドストン政権が1882年に制定した配分地拡張法を再編・拡張した労働者配分地法を1887年に制定した。この法律によりこれまで[[小教区]]が行っていた配分地拡張と農業労働者への低利での配分地付与を衛生区局(sanitary district authorities)に行わせることとした。衛生区局には土地の強制収用権限が与えられており、小教区よりも配分地を拡張しやすかった。また農業労働者一家族あたりの配分地を1[[エーカー]]と定めた<ref name="池田(1962)117">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.117</ref>。 |

|||

チェンバレンは農業労働者一家族当たりの配分地を3エーカーの草地と1エーカーの耕地とすることを求めていたが、ソールズベリー侯爵はこれを拒否し、上記の内容でチェンバレンを妥協させた<ref name="池田(1962)117">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.117</ref>。 |

|||

1892年にもチェンバレンの要求を容れて小農地保有法を制定し、州議会に地主の土地を有償で収容する権限を認めた。上記法律と同じくチェンバレンの顔を立てつつ、彼の主張をそのままには採用せず、保守的な修正を加えたものだった。すなわちチェンバレンが主張していた地主からの強制収容は退け、地主と州議会の協力の上での収容としていた<ref>[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.117-119</ref>。 |

|||

==== ビスマルクとの連携と地中海協定 ==== |

|||

[[File:BismarckArbeitszimmer1886.jpg|thumb|200px|1886年のドイツ帝国宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]]] |

|||

ソールズベリー侯爵はグラッドストン政権下で孤立状態になったイギリス外交の修正を目指した。とりわけ植民地問題をめぐって関係が悪化していたドイツ帝国宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]侯爵との関係修復に力を入れた。今やビスマルクと敵対するとイギリスと言えども孤立してしまうという外交的教訓からだった<ref name="飯田(2010)183">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.183</ref>。 |

|||

ビスマルクとしてもイギリスの協力が欲しい時期だった。折しも[[バッテンベルク家]]の[[ブルガリア君主一覧|ブルガリア公]][[アレクサンダル (ブルガリア公)|アレクサンダル]]の跡目をめぐるブルガリア問題が過熱しており、[[オーストリア=ハンガリー帝国]]と[[ロシア帝国]]が対立を深め、ビスマルクが維持しようとしてきた[[三帝同盟]]は空中分解していた。そこでビスマルクは新たなフランス([[普仏戦争]]以降ドイツへの復讐が国是と化していた)封じ込めのヨーロッパ国際秩序の構築を考えるようになっていたのである<ref name="飯田(2010)181">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.181</ref>。 |

|||

ソールズベリー侯爵はビスマルクの要請に応じて、1887年2月12日にイタリアと{{仮リンク|地中海協定|en|Mediterranean Agreements 1887}}を締結した。この協定についてソールズベリー侯爵はヴィクトリア女王への報告書の中で「立憲君主国家のイタリアはイギリスと相いれる存在」とし、また「ビスマルク侯によれば大陸諸国のグループ分けが進んでいるといい、イギリスがそこから完全に孤立した状態でいると、大英帝国植民地が分割可能な獲物と見られてしまい、それを共通項にした大陸諸国の連携が考えられる」ことを指摘している<ref name="飯田(2010)184">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.184</ref>。 |

|||

3月24日にはビスマルクの仲介でオーストリアも地中海協定に加わることになった。これによって地中海協定は独墺伊三国で結ばれている[[三国同盟 (1882年)|三国同盟]]を補完する条約となった<ref name="飯田(2010)184"/>。 |

|||

1887年夏に親墺・反露の[[フェルディナンド1世 (ブルガリア王)|フェルディナンド1世]]がブルガリア公に即位したことで露墺関係は緊迫した。ビスマルクはロシアがブルガリア宗主国のトルコと接近する可能性を危惧するようになり、地中海協定の防衛対象にトルコを加えたがるようになった。「ヨーロッパの利益(海峡自由運航など)の擁護者たるトルコの領土保全」、「トルコはブルガリアの宗主権を他国に譲ってはならない」、「そうした原則が犯された場合、締結国はトルコを支援して回復を図る」、「トルコ自身が犯そうとした場合あるいは犯されたのに回復しようとしない場合は締結国はトルコ占領を協議できる」という内容の新協定案を地中海協定三国に送った<ref>[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.187-188</ref>。 |

|||

ソールズベリー侯爵はロシア牽制の意味からこの新協定に乗り気だったが、同時にドイツが地中海協定に参加していないことから、イギリスがドイツの火中の栗を拾わされることになるのを懸念していた。また宰相ビスマルクに行政を委ねているドイツ皇帝[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]や親英自由主義者の皇太子[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ]]ならばまだ信頼できるが、ヴィルヘルム1世は90歳、フリードリヒ皇太子は[[喉頭癌]]を患っていたため、遠くない未来、反自由主義的に育っている皇太子の長男[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム皇子]]が皇位継承する可能性が高く、ドイツの親英政策が変更されることも考えられた。そのためソールズベリー侯爵はドイツで皇位継承があってもドイツが地中海協定と矛盾する行動をとらないという保証を求めた<ref name="飯田(2010)191">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.191</ref>。 |

|||

これに対してビスマルクは1887年11月にソールズベリー侯爵あてに書簡を送り、「ドイツでは誰が君主になろうと露仏二正面作戦を常に想定しなければならない。ドイツはそのための同盟国が欲しいが、確保できないならオーストリアの独立が脅かされない限り、ロシアと協調するしかない」と君主の個人的な気まぐれでの政策変更はありえないことを保証した<ref name="飯田(2010)196">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.196</ref>。 |

|||

最終的にソールズベリー侯爵はビスマルクのこの言を信じて、1887年12月12日にトルコ防衛を加えた第二次地中海協定を締結した<ref name="飯田(2010)202">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.202</ref>。 |

|||

なおこの2度の地中海協定はともに秘密協定であり、一般国民や英国議会には秘匿されていた。イギリスには依然として[[栄光ある孤立|孤立主義]]が根強かったため、公式の同盟を議会で通すことは不可能に近かったためである<ref name="飯田(2010)222">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.222</ref>。。 |

|||

{{-}} |

|||

==== アフリカ分割 ==== |

|||

1885年にベルギー王[[レオポルド2世 (ベルギー王)|レオポルド2世]]の[[コンゴ]]領有権をめぐってドイツ帝国宰相ビスマルクの主催で行われた[[ベルリン会議 (アフリカ分割)|ベルリン会議]]後、ヨーロッパ列強による[[アフリカ分割]]が盛んになった。その背景はドイツ帝国の勃興によるイギリスの相対的な地位の低下、フランスが[[ジュール・フェリー]]首相以降、対独復讐(ヨーロッパ情勢)より植民地獲得を優先するようになったこと、そしてドイツで植民地獲得に消極的な宰相ビスマルクが失脚して植民地獲得を最優先する皇帝ヴィルヘルム2世の親政が開始されたことである<ref name="川田(2009)420">[[#川田(2009)|川田(2009)]] p.420</ref>。 |

|||

もちろんソールズベリー侯爵としてもこれを座視できるわけはなく、積極的に植民地争奪戦に参加した。貿易や植民に独占権をもつ[[勅許会社]]を次々と創設して、彼らに領土拡大を行わせた<ref name="村岡(1991)211">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.211</ref>。第二次ソールズベリー侯爵内閣の時に創設された勅許会社に{{仮リンク|王立ニジェール会社|en|Royal Niger Company}}や[[イギリス南アフリカ会社|南アフリカ会社]]などがある<ref name="木畑(2011)116">[[#木畑(2011)|木畑、秋田(2011)]] p.116</ref>。 |

|||

植民地の獲得には強大な海軍力が必要であるため、1889年には「二国基準」{{#tag:ref|「二国基準」とは世界一を誇るイギリスの海軍力を海軍力世界第2位の国と第3位の国の合計した海軍力より上にするという基準である。この1889年の時点では世界第2位の海軍国はフランスであり、第3位の国はロシアであった<ref name="村岡(1991)2219">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.219</ref>。|group=注釈}}を導入した海軍防衛法を制定した。この海軍力増強路線は後任の自由党政権にも受け継がれた(グラッドストンはこれに反発して政界引退する)<ref name="木畑(2011)116">[[#木畑(2011)|木畑、秋田(2011)]] p.116</ref><ref name="村岡(1991)211"/>。 |

|||

==== 総選挙に敗れて退任 ==== |

|||

1892年6月末の{{仮リンク|1892年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1892}}で自由党が274議席、保守党が269議席、アイルランド国民党が81議席、自由統一党が46議席を獲得した<ref name="尾鍋(1984)188">[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.188</ref><ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.422-423</ref><ref name="永井(1929)299">[[#永井(1929)|永井(1929)]] p.299</ref>。 |

|||

これを受けて第二次ソールズベリー侯爵内閣は退陣し、8月18日に自由党政権{{仮リンク|第四次グラッドストン内閣|en|Liberal Government 1892–1895#Gladstone’s Cabinet, August 1892 – February 1894}}が成立した<ref name="尾鍋(1984)188">[[#尾鍋(1984)|尾鍋(1984)]] p.188</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 政権奪還 === |

|||

政権についたグラッドストンは再びアイルランド自治法案を提出し庶民院を通過させるも、貴族院は9月8日にソールズベリー侯爵と{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=デヴォンシャー公爵(ハーティントン侯爵)|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}が激しい反対運動を行った結果、419票対41票という圧倒的多数で法案を否決した。ヴィクトリア女王はこれについて「素晴らしいことだ。みなソールズベリー侯爵に拍手を送っている」と日記に書いている<ref name="君塚(2007)204">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.204</ref>。 |

|||

さらにグラッドストンは海軍増強に反対して閣内で孤立を深め、1894年3月に辞職した<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.426-428</ref>。女王はグラッドストンに次の首相を下問することなく、お気に入りの[[外務・英連邦大臣|外務大臣]][[アーチボルド・プリムローズ (第5代ローズベリー伯)|ローズベリー伯爵]]に独断で大命を与えた<ref name="君塚(2007)205">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.205</ref><ref name="神川(2011)429">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.429</ref>。しかし自由党内や世論は[[財務大臣 (イギリス)|大蔵大臣]]{{仮リンク|ウィリアム・バーノン・ハーコート|en|William Vernon Harcourt (politician)}}を推す声が多かったので、この女王の独断には強い反発があった<ref name="神川(2011)429"/>。 |

|||

世論のハーコート人気が高まり、ローズベリー伯爵の権威は失墜していった。結局ローズベリー伯爵は1895年6月に内閣信任相当と言えるほどではない、つまらない法案の否決を理由にさっさと総辞職した<ref>[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.429-430</ref>。 |

|||

=== 第三次ソールズベリー侯爵内閣 === |

|||

[[File:Defence Committee meeting in London.jpg|thumb|200px|防衛委員会の会合。外相[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ランズダウン侯爵]]、[[枢密院 (イギリス)|枢密院]]議長{{仮リンク|スペンサー・キャヴェンディッシュ (第8代デヴォンシャー公爵)|label=デヴォンシャー公爵|en|Spencer Cavendish, 8th Duke of Devonshire}}、庶民院院内総務[[アーサー・バルフォア]]らとともに。]] |

|||

{{仮リンク|第三次ソールズベリー侯爵内閣|label=第三次内閣|en|Unionist Government 1895–1905}}を発足させたソールズベリー侯爵はただちに{{仮リンク|1895年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1895}}に打って出て勝利し、自由統一党と合同して保守党の党名を「保守統一党」と改名した<ref name="木畑(2011)116">[[#木畑(2011)|木畑、秋田(2011)]] p.116</ref><ref name="モリス(2008)下324">[[#モリス(2008)下|モリス(2008)下巻]] p.324</ref>。この合同は両党が目下アイルランド自治反対と大英帝国の維持が最重要課題であるという点において合意したためである<ref name="池田(1962)136">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.136</ref>。 |

|||

一番の注目の人事は[[ジョゼフ・チェンバレン]]が植民地大臣として入閣したことだった。チェンバレンは[[帝国主義]]と[[社会主義]]を結合させた「[[社会帝国主義]]」の政治家だった<ref>[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.210-211</ref>。すなわち[[社会保障]]の財源を侵略によって賄うべきことを主張したのである<ref name="池田(1962)139">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.139</ref>。彼の主導により、第三次ソールズベリー侯爵内閣は強力な帝国主義政策を遂行することになる<ref name="池田(1962)137">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.137</ref>。 |

|||

内閣は事実上ソールズベリー侯爵とチェンバレンの二人首相体制であったため、「両頭政治(Two-headed administration)」とも呼ばれる<ref name="坂井(1974)250">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.250</ref>。 |

|||

==== 労働者保護立法 ==== |

|||

1896年に労使調停法を制定し、労働争議の調停権を商務省に付与し、労使協調の定着を目指した<ref name="村岡(1991)211">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.211</ref>。1897年には労災補償法を制定し、使用者責任を原則化した<ref name="村岡(1991)211"/>。 |

|||

ドイツで導入されていた[[老齢年金]]制度の採用も検討されたが、後述するボーア戦争が予想以上に長引いて戦費が巨額になったため、その計画は延期せざるをえなかった<ref name="木畑(2011)118">[[#木畑(2011)|木畑、秋田(2011)]] p.118</ref><ref name="村岡(1991)211">[[#村岡(1991)|村岡、木畑(1991)]] p.211</ref> |

|||

==== ジェームソン侵入事件 ==== |

|||

南アフリカの[[ボーア人]]国家[[トランスヴァール共和国]]は、第二次ディズレーリ内閣の時の1877年4月にイギリスに併合されたが<ref name="林(1995)12">[[#林(1995)|林(1995)]] p.12</ref><ref name="モリス(2008)下237">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.237</ref>、第二次グラッドストン内閣の時の1880年に[[ボーア戦争#第一次ボーア戦争|第一次ボーア戦争]]に勝利して再独立していた<ref name="モリス(2008)下265">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.265</ref>。 |

|||

1886年にトランスヴァールの[[ウィットウォーターズランド]]で[[金鉱]]が発掘され、[[ヨハネスブルグ]]の町が建設されてトランスヴァール共和国は潤い始めた。イギリスやイギリス・ケープ植民地などからも続々と金やダイヤモンド採掘のための移民が集まってきた<ref>[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.6-8</ref><ref name="林(1995)29">[[#林(1995)|林(1995)]] p.29</ref><ref name="モリス(2008)下376">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.376</ref>。しかしこの移民たちはトランスヴァール政府が自分たちに重税を課し、選挙権も認めず、ケープ植民地からの輸入も禁止していることに不満を高めていった<ref name="坂井(1974)175">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.175</ref>。イギリス・[[ケープ植民地]]の首相で[[イギリス南アフリカ会社]]の社長である[[セシル・ローズ]]とその首席補佐官{{仮リンク|レアンダー・スター・ジェームソン|en|Leander Starr Jameson}}は、この移民たちの不満を煽って、トランスヴァールを再併合する機会を狙っていた<ref name="坂井(1974)176">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.176</ref><ref name="モリス(2008)下397">[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.397</ref>。 |

|||

1895年12月から翌1896年1月にかけてヨハネスブルクの在留イギリス人の内乱準備と連携してジェームソン率いる500名ほどの南アフリカ会社所属の騎馬警察隊が突然トランスヴァール共和国へ侵入を開始したが、計画があまりに杜撰すぎて早々にボーア人民兵隊に包囲されて降伏した。ヨハネスブルクの在留イギリス人たちの反乱もまもなく鎮圧された({{仮リンク|ジェームソン侵入事件|en|Jameson Raid}})<ref name="市川(1982)39">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.39</ref><ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.176-177</ref><ref name="中西(1997)159">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.159</ref><ref name="林(1995)30">[[#林(1995)|林(1995)]] p.30</ref><ref>[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.398-401</ref><ref name="ワイントラウブ(1993)下394-395">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.394-395</ref>。 |

|||

植民相[[ジョゼフ・チェンバレン]]も首相ソールズベリー侯爵も計画は知っていたが、静観を決め込んでいた<ref name="坂井(1974)178">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.178</ref>。事件が失敗に終わるとイギリス本国政府は公式にはこのジェームソンの行動を批判することで関与を否定し、トランスヴァール軍から釈放されたジェームソンを反逆罪で裁判にかけ<ref>[[#モリス(2008)下|モリス(2008) 下巻]] p.401-402</ref>、また査問委員会を設置してローズを弾劾し、彼を公職から追放した<ref name="市川(1982)71-72">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.71-72</ref>。 |

|||

チェンバレンの関与も疑われたが、ドイツ皇帝[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]がトランスヴァール共和国大統領[[ポール・クリューガー]]に宛てて祝電を送ったことが判明し、世論や自由党の批判もそちらへ流れていった結果、チェンバレンは失脚を免れた<ref name="ワイントラウブ(1993)下395">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.395</ref><ref name="市川(1982)71">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.71</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== スーダン奪還とファショダ事件 ==== |

|||

[[File:Fashoda Incident map - en.svg|thumb|250px|ファショダ事件の地図]] |

|||

{{main|ファショダ事件}} |

|||

[[スーダン]]は1881年に発生した[[マフディーの反乱]]により第二次グラッドストン内閣が放棄を決定して以来、マフディー軍の支配下に置かれており、英国支配から離れていた({{仮リンク|マフディー国家|en|History of Mahdist Sudan}})。 |

|||

ソールズベリー侯爵は、1898年にスーダン再征服を計画するようになった<ref name="市川(1982)87">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.87</ref>。そのために西部スーダンをめぐるフランスとの対立、トルコ利権をめぐるドイツとの対立、中国分割をめぐるロシアとの対立を慎重に回避するほどだった<ref name="市川(1982)87"/><ref name="林(1995)62">[[#林(1995)|林(1995)]] p.62</ref>。その背景にはマフディー国家が隣国[[エチオピア帝国|エチオピア]]と反ヨーロッパ的連携を図ろうとしていたこと<ref name="川田(2009)433">[[#川田(2009)|川田(2009)]] p.433</ref>、また[[フランス第三共和政|フランス]]、[[ロシア帝国|ロシア]]、[[イタリア王国|イタリア]]がエチオピアに野心を見せていたことがある<ref name="岡倉(2003)89">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.89</ref><ref name="川田(2009)426">[[#川田(2009)|川田(2009)]] p.426</ref>。 |

|||

1898年4月から[[ホレイショ・キッチナー]]将軍率いるイギリス・エジプト連合軍2万5000人が[[カイロ]]から南進してスーダン攻撃を開始し、9月までにマフディー軍主力を壊滅させて[[ハルトゥーム]]を奪還した<ref name="市川(1982)88">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.88</ref>。マフディー軍にハルトゥームを落とされて[[チャールズ・ゴードン]]将軍を殺害された時から13年の時を経ての奪還となった<ref name="中西(1997)121">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.121</ref>。反乱の首謀者である「マフディー」こと{{仮リンク|ムハンマド・アフマド|ar|محمد أحمد المهدي}}はすでに死去していたが、イギリス軍はその墓を掘り起こして遺骸の首をカイロへ移送し、胴体は川に投棄したという<ref name="川田(2009)428">[[#川田(2009)|川田(2009)]] p.428</ref>。 |

|||

この戦いの間の7月12日に{{仮リンク|ジャン=バティスト・マルシャン|fr|Jean-Baptiste Marchand}}率いる200名超程度のフランス軍小部隊が{{仮リンク|フランス領コンゴ|fr|Congo français}}から出動してマフディー国領土の{{仮リンク|ファショダ|en|Kodok}}へ侵入し、同地をフランス領土に併合すると宣言していた。さらに9月には現地の王(メク)であるアブドゥラヒがこれまで忠誠を誓っていたマフディー国を裏切り、フランスに忠誠を誓った<ref>[[#川田(2009)|川田(2009)]] p.443-444</ref>。これを危険視したソールズベリー侯爵はイギリス海軍を臨戦態勢に入らせつつ、フランス政府に対してスーダンはイギリス(とその傀儡国家エジプト)の主権下に戻ったので、ただちにマルシャンの部隊を撤収させねば領土侵犯と看做して戦争を開始する旨を通達した。フランスはこの脅迫により譲歩し、11月にはマルシャンの部隊を撤退させた<ref name="市川(1982)88">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.88</ref>。 |

|||

この交渉前の8月にソールズベリー侯爵はドイツ政府と秘密協定を結んでおり、財政破綻が噂されていた[[ポルトガル王国]]が債務不履行に陥ったら、ポルトガルの植民地を英独で分割することを約定している。とりわけイギリスは[[ポルトガル領モザンビーク]]の[[マプト|ロレンソ・マルケス]]を欲していた。ここを手にいればトランスヴァール共和国を包囲することができたためである。しかし結局ポルトガルはパリで公債発行に成功したため、この協定は空振りに終わった<ref name="市川(1982)88">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.88</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 第二次ボーア戦争 ==== |

|||

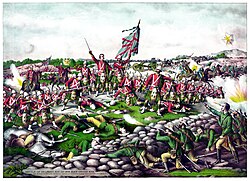

[[File:Battle of Belmont, Boer War.jpg|thumb|250px|{{仮リンク|ベルモントの戦い (1899年)|label=ベルモントの戦い|en|Battle of Belmont (1899)}}を描いた絵画]] |

|||

ジェームソン侵入事件以降、イギリスとトランスヴァール共和国の関係は悪化の一途をたどった。比較的親英的だった[[オレンジ自由国]]もジェームソン侵入事件以降、同じアフリカーナー(ボーア人)としてトランスヴァール共和国の反英的姿勢に共感を示すようになっていった<ref name="市川(1982)76-77">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.76-77</ref>。 |

|||

1898年2月のトランスヴァール共和国大統領選挙でクリューガーが四選すると[[ケープ植民地]]高等弁務官[[アルフレッド・ミルナー]]はトランスヴァールとの交渉による和解の見込みはないと判断してトランスヴァールとの戦争を希望するようになった<ref name="市川(1982)87">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.87</ref><ref name="林(1995)70">[[#林(1995)|林(1995)]] p.70</ref>。イギリス本国もスーダン再征服後にはチェンバレンの主導でトランスヴァールとの開戦論に傾いていった<ref name="坂井(1974)187">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.187</ref>。ソールズベリー侯爵は派兵に議会の承認がいらないインド人兵士1万人ほどを現地に送りこんで英軍増強に努めた<ref name="岡倉(2003)92">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.92</ref>。 |

|||

1899年10月9日トランスヴァール共和国から共和国国境付近の英軍の撤収を求める最後通牒を突きつけられた<ref name="岡倉(2003)93">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.93</ref>。これを見たソールズベリー侯爵は同国との交渉打ち切りを最終的に決意し、開戦やむなしとの結論を下した。ヴィクトリア女王もそれを支持した<ref name="君塚(2007)256-258">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.256-258</ref>。 |

|||

イギリスは最後通牒の返事は出さず、10月11日から[[ボーア戦争]]を開始した<ref name="岡倉(2003)94">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.94</ref>。ボーア人も勇戦しながらもイギリス軍が優位に戦いを進め、1900年3月にオレンジ自由国首都[[ブルームフォンテーン]]、6月にはトランスヴァール共和国首都[[プレトリア]]を占領し、9月にトランスヴァール併合宣言を出した<ref>[[#岡澄(2003)|岡澄(2003)]] p.124/126-127</ref>。 |

|||

この勝利のムードに乗じてソールズベリー侯爵は{{仮リンク|1900年イギリス総選挙|label=解散総選挙|en|United Kingdom general election, 1900}}に打って出た。10月に行われた総選挙の結果、保守党は野党に134議席以上の大差をつけて勝利した<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.199-200</ref>。 |

|||

しかし戦争は終結しなかった。ボーア人側はこの後18か月にわたって英領ケープ植民地、イギリス軍が占領したトランスヴァール共和国とオレンジ自由国において鉄道破壊を中心としたゲリラ戦を展開したのだった<ref name="岡倉(2003)132">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.132</ref>。これに悩まされたイギリス軍は1900年9月にゲリラが攻撃してきた地点から16キロ四方の村は焼き払ってかまわないという[[焦土作戦]]を決定<ref name="岡倉(2003)143">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.143</ref>。さらにゲリラへの支援を防ぐため各地にボーア人婦女子を収容するための[[強制収容所]]を創設した<ref name="岡倉(2003)137">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.137</ref><ref>[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.163-164</ref>。この強制収容所で2万人以上の人々が命を落としたという<ref name="市川(1982)73">[[#市川(1982)|市川(1982)]] p.73</ref><ref name="中西(1997)166">[[#中西(1997)|中西(1997)]] p.166</ref><ref name="林(1995)59">[[#林(1995)|林(1995)]] p.59</ref>。 |

|||

いつまでたっても終わりの見えない戦争にイギリス国内では厭戦気分が高まっていき、あちこちで反戦集会が開かれるようになった。この反戦運動の中から後に二大政党の一つとなる[[労働党 (イギリス)|労働党]]が結成されている<ref name="池田(1962)152">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.152</ref>。こうした厭戦気分を背景にイギリス軍は1902年3月からボーア人に和平交渉を求めるようになった<ref name="岡倉(2003)149">[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.149</ref>。ボーア人側にも厭戦気分が広まっていたため、5月に開催されたボーア人国民会議は和平交渉を受け入れることを決議した。これによりトランスヴァール・オレンジ両国民は1901年に即位したばかりの英国王[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]の主権を受け入れてイギリスの統治に帰順することになった。その代わりにイギリスは帰順したボーア人の財産権を保障し、彼らの戦闘行為についての責任を問わず、両国のオランダ語使用を認め、特別な課税もせず、両国民の故郷への帰還や日常生活に戻るために必要な財政支援を行うこととなった。2年6カ月にもわたったボーア戦争がここに終結した<ref>[[#岡倉(2003)|岡倉(2003)]] p.153-154</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 中国分割 ==== |

|||

[[ファイル:China imperialism cartoon.jpg|thumb|200px|中国分割の風刺画。]] |

|||

[[File:Li Hung Chang, Lord Salisbury, Lord Curzon.jpg|thumb|200px|訪英した清政府高官[[李鴻章]](中央)とソールズベリー侯爵(左)。右は外務政務次官[[ジョージ・カーゾン (初代カーゾン・オヴ・ケドルストン侯爵)|ジョージ・カーゾン]]。]] |

|||

[[1895年]]の[[日清戦争]]で[[清]]が[[日本]]に敗れて以降、中国大陸をめぐる情勢は一変した。日本への巨額の賠償金を支払うために清政府はロシアとフランスから借款し、その見返りとして露仏両国に清国内における様々な権益を付与する羽目となったのである。これがきっかけとなり、急速に列強諸国による中国分割が進み、[[阿片戦争]]以来の清のイギリス一国の半植民地([[非公式帝国]])状態は崩壊した<ref name="坂井(1974)233">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.233</ref>。 |

|||

とりわけ、[[シベリア鉄道]]の[[満洲]]北部敷設権獲得に代表されるロシアの満洲や北中国への進出は激しかった<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.227-228/235-236</ref>。フランスも[[フランス領インドシナ|フランス領ベトナム]]から進出して[[雲南省]]・[[広西省]]・[[広東省]]・[[四川省]]など南中国を勢力圏に収めていき、北中国を勢力圏とするロシアと連携してイギリスを挟撃してくる恐れが生じた(ロシアとフランスは1893年に[[露仏同盟]]を締結しており、[[三国干渉]]に代表されるように中国分割においても密接に連携していた)<ref name="坂井(1974)234">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.234</ref>。 |

|||

これに対抗してソールズベリー侯爵は清国の領土保全を訴えることで露仏が中国大陸におけるイギリスの権益を食い荒らすのを防ごうとした。さらに1896年3月には[[ドイツ帝国]]と連携して露仏に先んじて清政府に対日賠償金支払いのための新たな借款を与えることで英独両国の清国内における権益を認めさせた<ref name="坂井(1974)235">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.235</ref>。また1896年1月にはフランスと協定を締結し、英仏両国とも[[メコン川]]上流に軍隊を駐屯させず、四川省と雲南省を[[門戸開放政策|門戸開放]]することを約定した。これによってフランスの北上に一定の歯止めをかけることに成功した<ref name="坂井(1974)235">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.235</ref>。 |

|||

1897年に[[山東省]]でドイツ人カトリック宣教師が殺害された事件を口実にドイツ皇帝[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]が清に出兵し、[[膠州湾租借地|膠州湾]]を占領し、そのまま同地を[[租借地]]として獲得した。これについてソールズベリー侯爵ははじめドイツがロシアの南下政策に対する防波堤になるだろうと考えて歓迎していたが、ヴィルヘルム2世が[[山東半島]]全体をドイツ勢力圏と主張しはじめるに及んで警戒感を強めた<ref name="坂井(1974)239">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.239</ref>。 |

|||

さらに1898年に入るとロシアが[[遼東半島]]の[[旅順]]を占領し、さらに[[大連]]にも軍艦を派遣し、清政府を威圧してそのまま旅順と大連をロシア租借地とした<ref name="池田(1962)146">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.146</ref>。これに対抗してソールズベリー侯爵はこれまでの「清国の領土保全」の建前を覆して、清政府に砲艦外交をしかけて、山東半島の[[威海衛]]を「ロシアが旅順占領をやめるまで」という期限でイギリス租借地とした。だが同時にドイツが露仏と一緒になってこの租借に反対することを阻止するために山東半島をドイツ勢力圏と認める羽目にもなった。これはイギリス帝国主義にとって最も重要な[[揚子江]]流域(清国の総人口の三分の二が揚子江流域で暮らしている)にドイツ帝国主義が進出していくことを容認するものとなり、イギリスにとって大きな痛手だった<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.254-255</ref>。 |

|||

1899年に入った頃にはロシア帝国主義の満洲と北中国全域の支配体制はより盤石なものとなっていた。ロシアがこの地域に関税をかけるのも時間の問題だった<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.276-277</ref>。ソールズベリー侯爵はロシア勢力圏に門戸開放させることを決意したが、威海衛や[[九竜半島]]を租借しているイギリスが門戸開放を主張しても説得力がなかった。そこで中国分割に出遅れた[[アメリカ]]に門戸開放を主張させようとし、アメリカの世論や政府を門戸開放論に誘導した<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.278-280</ref>。その結果、1899年6月に[[アメリカ国務長官]][[ジョン・ヘイ]]がイギリス・ドイツ・ロシア・フランス・日本・イタリアといった中国内に勢力圏を築いている列強諸国に対して門戸開放を求める宣言を発した([[門戸開放宣言]])。だが各国とも留保条件を付ける返答をし、ロシアに至ってはほとんど拒否に近い返答を出した。門戸開放によるロシア帝国主義の抑止というソールズベリー侯爵の目論見は失敗に終わった<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.281-282</ref>。 |

|||

==== 義和団の乱とロシアの満洲占領 ==== |

|||

列強の中国分割に反発した山東省の農民たちは、1900年6月に「扶清滅洋」をスローガンに掲げる秘密結社[[義和団]]を結成し、20万人もの数で[[北京]]に押し寄せてきて、ドイツ公使{{仮リンク|クレメンス・フォン・ケッテラー|de|Clemens von Ketteler}}男爵を殺害した。義和団を味方につけて強気になった[[西太后]]は清朝皇帝[[光緒帝]]の名前で列強諸国に宣戦布告した<ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.263-264</ref>。 |

|||

真っ先に危険にさらされたのは北京・外国公使館街に駐在している外国人たちだった。彼らは[[キリスト教]]に改宗した中国人とともに公使館街に[[バリケード]]を築いて清軍や義和団の攻撃を防いだ。公使を殺害されたドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世が真っ先に援軍を清に送り込むことを決定。ソールズベリー侯爵としても援軍を送らないわけにはいかなかったが、イギリス軍は目下ボーア戦争中であり、極東に割く余分は兵力はなかった。そのため日本に協力を要請し、日本政府はこれを快諾し、2万の兵を清に送り込んだ<ref name="君塚(2007)264">[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.264</ref>。日本軍とロシア軍を主力とする8か国連合軍は、8月に義和団や清軍を倒して、西太后や光緒帝を追って北京を占領し、外国公使街で立てこもっている人々を解放した<ref>[[#君塚(2007)|君塚(2007)]] p.264-265</ref>。 |

|||

しかしロシアはこの騒乱のドサクサに紛れて[[満洲]]を軍事占領した。これを警戒したソールズベリー侯爵は、1900年11月にドイツ帝国宰相[[ベルンハルト・フォン・ビューロー]]侯爵と[[揚子江協定]](Yangtze Agreement)を締結した。清国の領土保全と英独の勢力下にある清国領土の門戸開放を約定したものだったが、ドイツは満洲についてこの協定を適用することを拒否し、ロシアとの対立を回避した<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.284-285</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 日英同盟 ==== |

|||

[[File:Robert Gascoyne-Cecil.jpg|150px|thumb|1902年のソールズベリー侯爵]] |

|||

ロシアがいつまでたっても満洲から軍を撤兵させず、さらに[[大韓帝国|韓国]]にも触手を伸ばすようになったことに警戒を強めていた日本は、対ロシア同盟国を求めるようになった<ref>[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.136-137</ref>。 |

|||

ソールズベリー侯爵は日清戦争以降、日本の実力を評価するようになっており、1895年11月の段階で「ロシアの軍事力は日本より劣っているであろう。」「日露戦争が勃発しても日本がロシアに負けることはないと思う。なぜなら、日本は日本本土の基地を使って戦闘できるが、ロシアは[[ウラジオストク]]からしか戦闘できないからである」と語っている<ref>[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.237/291</ref>。1900年の義和団の乱での日本軍の活躍ぶりはその信頼感を更に強めた<ref name="坂井(1974)292">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.292</ref>。 |

|||

この頃イギリスは本国周辺海域の海洋覇権をめぐってドイツと[[建艦競争]]になっていたため、イギリス清国艦隊を増強する余裕がなかったが、ロシアは極東艦隊の海軍力を大幅増強中であり、[[戦艦]]数も[[装甲巡洋艦]]数もイギリス清国艦隊を凌ぐに至っていた。ただし[[総トン数]]ではイギリス清国艦隊が17万トン、ロシア極東艦隊が12万トンだったので、まだイギリスの方が上だった<ref name="坂井(1974)293">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.293</ref>。この当時、日本海軍は20万トンの艦隊を有していたから、これを味方につければロシアに対する圧倒的優位を回復することができた<ref name="坂井(1974)293">[[#坂井(1974)|坂井(1974)]] p.293</ref>。 |

|||

そうした状況の中、駐英日本公使[[林董]]とイギリス外相[[ヘンリー・ペティ=フィッツモーリス (第5代ランズダウン侯爵)|ランズダウン侯爵]]の間で日英同盟交渉が進められ、日英どちらかが二か国以上と戦争になった場合はもう片方は同盟国のために参戦、一か国との戦争の場合はもう片方は中立を保つことが約定された。イギリス閣僚の中には日本に一方的に有利な同盟案であるとして、インドも同盟適用範囲に加えるべきという意見もでたが、ソールズベリー侯爵はランズダウン侯爵が取り決めてきた内容だけで十分と判断した<ref>[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.138-139</ref>。1901年に即位したばかりの新国王[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]]も日本との同盟に乗り気だった<ref name="君塚(2012)138">[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.138</ref>。 |

|||

1902年1月3日に親ロシア派の日本の元首相[[伊藤博文]]侯爵が訪英し、ソールズベリー侯爵やランズダウン侯爵と最後の交渉にあたった。ソールズベリー侯爵は1月7日に反対派閣僚を抑えて日本との同盟を閣議決定した。こうして1月30日にロンドン外務省で[[日英同盟]]が締結されるに至った<ref>[[#君塚(2012)|君塚(2012)]] p.144-147</ref>。 |

|||

=== 引退と死去 === |

|||

1902年7月11日に病気により退任した。甥である[[アーサー・バルフォア]]に首相・保守党党首を譲った<ref name="池田(1962)152">[[#池田(1962)|池田(1962)]] p.152</ref>。内閣のナンバーツーであるチェンバレンはこの頃交通事故に遭って療養中だった。甥に跡を継がせるためにわざとこの時期を選んで辞職したとする説もあるが、定かではない<ref name="ブレイク(1979)199">[[#ブレイク(1979)|ブレイク(1979)]] p.199</ref>{{#tag:ref|いずれにしてもソールズベリー侯爵退任後の保守党政権は長くは続かなかった。関税問題で内紛が発生し、1905年にバルフォアが政権を放棄したのである。1906年の総選挙にも保守党は惨敗している<ref name="木畑(2011)120">[[#木畑(2011)|木畑、秋田(2011)]] p.120</ref>。 |

|||

|group=注釈}}。 |

|||

首相退任から約1年後の1903年8月22日に{{仮リンク|ハットフィールド・ハウス|en|Hatfield House}}において死去した<ref name="Taylor(1975)185">[[#Taylor(1975)|Taylor(1975)]] p.185</ref>。 |

|||

{{Gallery |

|||

|lines=3 |

|||

|File:A Famous Victorian - geograph.org.uk - 567661.jpg|{{仮リンク|ハットフィールド・ハウス|en|Hatfield House}}の門の前にあるソールズベリー侯爵の像。 |

|||

}} |

|||

{{-}} |

|||

== 人物 == |

|||

[[File:Robert Cecil - 3rd Marquess of Salisbury.jpg|thumb|150px|ソールズベリー侯爵]] |

|||

熱心な[[イングランド国教会]]信徒であり、[[ベンジャミン・ディズレーリ]]のような民主主義的保守主義者とは違い、[[エドワード・スミス=スタンリー (第14代ダービー伯爵)|ダービー伯爵]]と同様の伝統的・貴族的な保守主義者だったといえる。ただしダービー伯爵と異なり、不干渉主義・孤立主義はとらなかった。他の列強諸国の台頭でイギリスの地位が相対的に低下していた時期の首相であるため、そのような立場は取りえなかったのである。とりわけドイツ帝国宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]との関係を重視した<ref>[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.182-183</ref>。 |

|||

保守的な人物ながら、君主の政治介入には否定的であり、自由主義者の[[ヘンリー・ジョン・テンプル (第3代パーマストン子爵)|パーマストン子爵]]の「王は過ちを犯さない」論と同じ考えをもっていた。これは王の決定は大臣の助言に従って行われ、その責任は大臣が負い、王に責任を及ばせないことで王位の安定を図る考え方である<ref name="川本(2006)32-33">[[#川本(2006)|川本・松村(2006)]] p.32-33</ref>。アイルランド自治問題に介入しようとする[[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王]]を諌止しつつ、君主権力を奪おうとしているという悪印象を女王にもたれないよう、「権力を温存」すべきと穏やかな説得にあたったこともあった<ref name="川村(2006)33">[[#川村(2006)|川村・松村(2006)]] p.33</ref>。この説得のうまさとソールズベリー侯爵内閣がもともと保守的だったことから、女王がソールズベリー侯爵内閣に口出しすることはほとんどなかった<ref name="ワイントラウブ(1993)下335">[[#ワイントラウブ(1993)下|ワイントラウブ(1993) 下巻]] p.335</ref>。 |

|||

若き日にイートン校でイジメに遭ったことでソールズベリー侯爵は、真面目だが、[[シニカル]]な現実主義者になったという<ref name="神川(2011)378">[[#神川(2011)|神川(2011)]] p.378</ref>。そのため机上の空論になりやすい「原理」を嫌い、「細目」を重視した。その細目重視ゆえに各省の大臣たちに大きな裁量を与え、彼自身はそれにほとんど口出ししなかった。そんな彼が、原理が無視され、細目が重視される外交に最も強い関心を持ったのは必然だった。首相在任期のほとんどを外相と兼任していたのは外交の細目は自分の手でやりたかったからである<ref name="神川(2011)378"/>。 |

|||

社交的な性格ではなく、物の言い方を考えるということができなかったため、不謹慎な発言ばかり行う傲慢な人物という印象を与えがちだった<ref name="平賀(2012)168">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.168</ref>。庶民にも愛されず、ディズレーリが「ディッジー」、グラッドストンが「GOM」といった愛称を持っていたのに対して、ソールズベリー侯爵にはこれといった愛称が付けられず、ただ単に「ソールズベリー卿」と呼ばれていた<ref>[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.168-169</ref>。 |

|||

ディズレーリと異なり、大きな改革は行いたがらなかった。しかし[[ノブレス・オブリージュ]]の考えはしっかり持っていたので、漸進的な改革を怠ることはなかった<ref>[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.169-170</ref>。 |

|||

彼のもじゃもじゃ髭は手入れがされていないようにも見えるが、当人はかなり髭にこだわりがあったという<ref name="平賀(2012)167">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.167</ref>。 |

|||

科学研究に関心があり、自邸に研究室を置いていた他、領地のハットフィールドに[[水力発電所]]を設置するのを主導したという<ref name="平賀(2012)16">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.168</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== シャーロック・ホームズとソールズベリー侯爵 == |

|||

[[File:Seco-02.jpg|thumb|150px|[[シャーロック・ホームズ]]と依頼人である英国首相ベリンジャー卿を描く[[シドニー・パジェット]]の挿絵。]] |

|||

小説家[[コナン・ドイル]]が生み出した名探偵[[シャーロック・ホームズ]]の手がけた事件の多くはソールズベリー侯爵が首相をしていた時期に発生したという設定になっている<ref>[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.151-152/167</ref>。 |

|||

短編ホームズ小説『[[第二の汚点]]』(『[[シャーロック・ホームズの帰還]]』に収録)に依頼人として登場する英国首相ベリンジャー卿のモデルはソールズベリー侯爵だと言われている(「大英帝国首相を二度務めた」という設定からの考察。ただし[[シドニー・パジェット]]の挿絵では[[ウィリアム・グラッドストン]]のように見えると指摘されている)<ref name="平賀(2012)166">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.166</ref>。 |

|||

短編ホームズ小説『[[海軍条約文書事件]]』(『[[シャーロック・ホームズの思い出]]』に収録)に登場する英国外務大臣ホールドハースト卿のモデルもソールズベリー侯爵であるといわれる。この物語は1889年の事件とするのがホームズ年代学の通説であるが、その1889年時の英国外務大臣は首相職と兼務しているソールズベリー侯爵だったためである<ref name="平賀(2012)180">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.180</ref>。作中のホールドハースト卿の外見的特徴の紹介もソールズベリー侯爵に当てはまる<ref name="平賀(2012)182">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.182</ref>。ただし「将来の英国首相」というソールズベリー侯爵とは矛盾した紹介もされている<ref name="平賀(2012)181">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.181</ref>。 |

|||

短編ホームズ小説『[[最後の事件]]』(『シャーロック・ホームズの思い出』に収録)を下敷きにした2012年公開の英米合作映画『[[シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム]]』に「[[ジェームズ・モリアーティ]]教授は首相の友人」という設定が出てくるが、その首相とはこのソールズベリー侯爵のことだと思われる<ref name="平賀(2012)166">[[#平賀(2012)|平賀(2012)]] p.166</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 家族 == |

|||

1857年に結婚した{{仮リンク|ジョージナ・ガスコイン=セシル (ソールズベリー侯爵夫人)|label=ジョージナ・アルダーソン|en|Georgina Gascoyne-Cecil, Marchioness of Salisbury}}との間に以下の8子を儲けた。 |

|||

*長女ベアトリクス嬢(1858年-1950年):{{仮リンク|ウィリアム・パルマー (第2代セルボーン伯爵)|label=セルボーン伯爵|en|William Palmer, 2nd Earl of Selborne}}夫人 |

|||

*次女グウェンドリン嬢(1860年-1945年):作家。父の伝記を書く。結婚せず。 |

|||

*長男[[ジェイムズ・ガスコイン=セシル (第4代ソールズベリー侯爵)|クランボーン子爵ジェイムズ・ガスコイン=セシル]](1861年-1947年):第4代ソールズベリー侯爵位を継承 |

|||

*次男{{仮リンク|ロード・ウィリアム・セシル (主教)|label=ウィリアム・セシル卿|en|Lord William Cecil (bishop)}}(1863年-1936年):{{仮リンク|エクセター主教|en|Bishop of Exeter}} |

|||

*三男[[ロバート・セシル (初代セシル・オブ・チェルウッド子爵)|ロバート・セシル卿]] (1864年-1958年):初代セシル・オブ・チェルウッド子爵。[[ノーベル平和賞]]受賞者。 |

|||

*三女フラワー嬢(1865年-1867年) |

|||

*四男{{仮リンク|ロード・エドワード・セシル|label=エドワード・セシル卿|en|Lord Edward Cecil}} (1867年-1918年):軍人、エジプト行政管理官 |

|||

*五男{{仮リンク|ヒューギ・セシル (初代クイックウッド男爵)|label=ヒューギ・セシル卿|en|Hugh Cecil, 1st Baron Quickswood}} (1869年-1956年):初代クイックウッド男爵。 |

|||

== ソールズベリー侯爵を演じた人物 == |

|||

*{{仮リンク|デヴィッド・ライオール|en|David Ryall}} :映画『[[80デイズ]]』([[2004年]])<ref name="IMDb">[http://www.imdb.com/character/ch0062743/?ref_=fn_al_ch_1 IMDb]</ref> |

|||

*[[ジョン・ギールグッド]]:映画『{{仮リンク|名探偵ホームズ 黒馬車の影|en|Murder by Decree}}』([[1979年]])<ref name="IMDb"/> |

|||

*{{仮リンク|ローレンス・ネイスミス|en|Laurence Naismith}}:映画『{{仮リンク|戦争と冒険|en|Young Winston}}』)([[1972年]])<ref name="IMDb"/> |

|||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{reflist|group=注釈|1}} |

|||

=== 出典 === |

|||

<div class="references-small"><!-- references/ -->{{reflist|3}}</div> |

|||

== 参考文献 == |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[飯田洋介]]|date=2010年(平成22年)|title=ビスマルクと大英帝国 伝統的外交手法の可能性と限界|publisher=[[勁草書房]]|isbn=978-4326200504|ref=飯田(2010)}} |

|||