「名鉄850系電車」の版間の差分

m →参考資料: 記載漏れ |

|||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{鉄道車両 |

|||

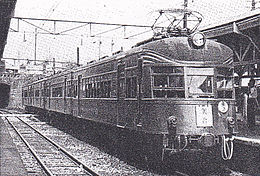

[[File:Meitetsu namazu 851+2351.jpg|thumb|right|250px|名古屋鉄道 850系「鯰(なまず)」(須ヶ口駅、1988年)]] |

|||

|車両名= 名鉄850系電車<div style="font-size:80%;">「なまず」</div> |

|||

'''名鉄850系電車'''(めいてつ850けいでんしゃ)は、[[1937年]]([[昭和]]12年)に登場した[[名古屋鉄道]](名鉄)の元[[特急形車両]]。名鉄の1500V区間用吊り掛け駆動車両のうち、自動進段制御器を搭載する'''AL車'''に属する。2両編成2本が在籍し、「'''鯰(なまず)'''」の愛称で親しまれた。 |

|||

|社色= #C00029 |

|||

|画像= Meitetsu namazu 851+2351.jpg |

|||

|画像説明= 850系851編成([[須ヶ口駅|須ヶ口]] 1988年) |

|||

|unit= self |

|||

|編成両数= 2両編成 |

|||

|営業最高速度= |

|||

|設計最高速度= |

|||

|減速度(通常)= |

|||

|減速度(非常)= |

|||

|車両定員= 114人(座席52人) |

|||

|全長= 18,412 [[ミリメートル|mm]]{{refnest|group="注釈"|他図面が後位側(連結面側)妻面連結器の張り出し寸法を427 mmとしているのに対して、『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』においては同部寸法を407 mmとし、全長18,392 mmと図示している<ref name="NBP-1-1_p244" />。}} |

|||

|全幅= 2,740 mm |

|||

|全高= 4,200 mm |

|||

|車体材質= 半鋼製 |

|||

|車両重量= モ850形:37.53 [[トン|t]]<br />ク2350形:29.50 t |

|||

|軌間= 1,067 mm([[狭軌]]) |

|||

|電気方式= [[直流電化|直流]]600 [[ボルト (単位)|V]]([[架空電車線方式]]) |

|||

|主電動機= [[直巻整流子電動機|直流直巻電動機]] TDK-528/5-F |

|||

|主電動機出力= 94 [[ワット|kW]]<br />(端子電圧600 V時一時間定格) |

|||

|搭載数= 4基 / 両 |

|||

|歯車比= 3.21 (61:19) |

|||

|定格速度= 49 [[キロメートル毎時|km/h]](全界磁時) |

|||

|駆動装置= [[吊り掛け駆動方式|吊り掛け駆動]] |

|||

|制御装置= [[主制御器#電動カム軸接触器式|電動カム軸式]]間接自動加速制御(AL制御) ES-508-A |

|||

|台車= D16 |

|||

|制動方式= SME[[直通ブレーキ#SME|非常弁付直通ブレーキ]] |

|||

|保安装置= |

|||

|製造メーカー= [[日本車輌製造]]本店 |

|||

|備考= 各データは竣功当初<ref name="NBP-1-1_p244" /><ref name="RP624_p181" />、自重および車両定員(ロングシート化後)のみ1956年11月現在<ref name="RP64_p34" />。 |

|||

}} |

|||

'''名鉄850系電車'''(めいてつ850けいでんしゃ)は、[[名古屋鉄道]](名鉄)が主に[[優等列車]]運用に供する目的で[[1937年]]([[昭和]]12年)に導入した[[電車]]である。名鉄に在籍する[[吊り掛け駆動方式|吊り掛け駆動車]]各形式のうち、[[主制御器#自動進段|間接自動進段制御器]]を搭載する'''[[名古屋鉄道の車両形式#「AL車」という用語について|AL車]]'''に属する。 |

|||

同時期に新製された[[名鉄3400系電車|3400系「流線」]]とともに前頭部を[[流線形車両|流線形状]]とした外観を特徴とする。3400系が[[直流電化|直流]]1,500 [[ボルト (単位)|V]]電化の東部線用の流線形車両であったのに対して、850系は同600 V電化の西部線用の流線形車両として導入され、前面左右窓上から側面にかけての幕板部に3本施された白色の飾り帯を[[ナマズ|鯰(ナマズ)]]の[[髭]]に見立てた「'''なまず'''」の愛称で呼称された<ref name="RF147_p74" /><ref name="JTBC-R131_p48-49" /><ref name="keio-guide3_p11-12" />。 |

|||

==概要== |

|||

===製造に至る経緯=== |

|||

[[愛知電気鉄道]](愛電)と[[名古屋鉄道#名古屋電気鉄道|名岐鉄道]](名岐)の合併により[[1935年]](昭和10年)に名古屋鉄道が誕生したが、[[名古屋鉄道#「名鉄」発足の経緯|合併に至る経緯]]等から旧愛電系社員と旧名岐系社員の関係は決して円満なものではなかった。その融和を図り、統一した事業を行うことで社員精神の垣根を払う意味合いを込め、当時流行していた[[流線形車両|流線形]]の正面形状を持つ新型車両として、1937年(昭和12年)3月に旧名岐区間の名岐線(通称西部線)向けには本系列('''モ850形'''-'''ク2350形''')が、旧愛電区間の豊橋線(通称東部線)向けには[[名鉄3400系電車|3400系]]がそれぞれ新製されたとされている。 |

|||

以下、本項においては850系電車を「本系列」と記述し、また編成単位の説明に際しては[[動力車|制御電動車]]モ850形の[[鉄道の車両番号|車両番号]]をもって編成呼称とする(例:モ851-ク2351の編成であれば「851編成」)。 |

|||

しかし、上記はあくまでも表向きの理由であり、実際には若干込み入った事情が存在する。 |

|||

== 概要 == |

|||

[[1936年]](昭和11年)6月に[[名岐鉄道デボ800形電車|モ800形]]の増備車として、片運転台構造の制御車6両が[[日本車輌製造]]へ発注され、日車側から提示された図面にはモ800形を片運転台構造とした正面貫通構造の車両と、正面形状を流線型とした車両の2種類が存在した。この時点では前述のように全車制御車として設計されたものであったが、同年8月には前述流線型車両を電動車に設計変更した図面が新たに作成されており、後に流線型電動車2両・同制御車2両・正面貫通構造の制御車2両<ref>この2両はク2300形(初代)として竣工している。</ref>という内訳が確定した。この流線型車両4両が本系列に区分されたのである。ただし、同6両は全車制御車として発注するということで予算が確定していたことから、2両分の電装品はモ800形のうち2両を電装解除して捻出し、充当することとした。 |

|||

[[愛知電気鉄道]](愛電)と[[名古屋鉄道#名古屋電気鉄道|名岐鉄道]](名岐)の[[合併 (企業)|対等合併]]によって成立した現・名古屋鉄道(名鉄)<ref name="meitetsu1961_p201-202" />における、合併後初の新型車両として<ref name="RF387_p86" />、1937年(昭和12年)3月に制御電動車'''モ850形'''と[[制御車]]'''ク2350形'''によって組成される2両編成2本・計4両が落成した<ref name="RF387_p86" />。 |

|||

製造当時は[[国鉄EF55形電気機関車]]・[[国鉄52系電車]]・[[国鉄キハ43000形気動車]]などに代表される、前面形状を流線形とした車両設計が流行していたことから<ref name="RF387_p86" />、本系列も3400系とともにそれを取り入れる形で設計され、名岐由来の西部線へ導入された<ref name="RF387_p86" />。ただし、車体・主要機器とも完全新規設計された3400系に対して<ref name="RF387_p86-87" />、本系列は名岐より継承された[[名岐鉄道デボ800形電車|デボ800形]](後の初代モ800形)の設計を踏襲しつつ前面形状を流線形に設計変更した車両であった点が異なる<ref name="RP792_p108-109" />。 |

|||

同時期には東部線向け車両として3400系の設計が並行して進められており<ref>3400系新製に関する決裁が下ったのは本系列と同じく1936年(昭和11年)6月のことである。こちらは当初から流線型車両として企画されていた。</ref>、上記6両の相次ぐ設計変更が行われた時期と符合することから、本系列は3400系が投入される旧愛電の東部線への対抗上、旧名岐の西部線向けにも流線型車両をということで急遽設計されたものであるという可能性が指摘されている。事実、企画段階から名鉄側の主導で流線型車両として設計が進められた3400系とは異なり、前述1936年(昭和11年)6月の制御車6両の新製に関する決裁書には流線型の文言は見当たらない。また、その外観も完全新規設計による流麗なものとされた3400系に対し、本系列はモ800形の基本設計をほぼ踏襲しており、その正面形状も当時日車で製造されていた気動車に例が見られる類型的なものであったのである。 |

|||

導入当初はデボ800形と同様に西部線の幹線系統(名岐線・[[名鉄犬山線|犬山線]])における優等列車運用に充当されたが<ref name="RP473_p102-103" />、[[太平洋戦争]]激化による戦時輸送体制への転換に伴って車内座席を[[鉄道車両の座席#ロングシート(縦座席)|ロングシート]]仕様に改め、以降は他のAL車各形式とともに主に一般列車運用に充当された<ref name="JTBC-R131_p50" />。その後は大きな改造を施工されることなく運用され、[[1979年]](昭和54年)に1編成が[[廃車 (鉄道)|廃車]]となり<ref name="PRC11_p180" />、残る1編成は[[1988年]](昭和63年)まで運用された<ref name="RP512_p243" />。 |

|||

===車両概要=== |

|||

前述のようにモ800形を基本として製造された本系列は、正面形状が流線型とされたことの他は概ねそれに準じた設計とされている。ただし窓配置のみは車体長を大きく変更することなく流線型形状を成立させるために若干変更され、同時に新製されたク2300形(初代)のd2D10D3(d:乗務員扉, D:客用扉)に対し、本系列はd2D10D2と全体的に窓一つ分後位側に寄せられている。 |

|||

== 導入経緯 == |

|||

電装品はモ800形802・803(いずれも初代)より流用しており、当然のことながら[[東洋電機製造]]製ES509型制御器やTDK528/5F型主電動機<ref>端子電圧600V時定格出力90kW/定格回転数950rpm</ref>といった仕様・性能はモ800形と同一であった。台車も同じく[[鉄道車両の台車#イコライザー式|釣り合い梁式]]の日車製D16型台車を装備する。 |

|||

現・名古屋鉄道(名鉄)は、[[神宮前駅|神宮前]]を[[ターミナル駅|拠点駅]]として名古屋以東に多くの路線を保有していた愛知電気鉄道(愛電)<ref name="RP771_p14-15" />と、[[押切町駅|押切町]]を拠点駅として津島・岐阜・犬山方面へ路線を延ばしていた名岐鉄道(名岐)<ref name="RP771_p14-15" />が[[1935年]](昭和10年)8月に合併して成立した事業者である<ref name="meitetsu1961_p201-202" />。同時期には[[名古屋市]]において[[名古屋汎太平洋平和博覧会|汎太平洋平和博覧会]]が1937年(昭和12年)3月に開催されることが決定し、多くの来場者によって大幅な利用者増が見込まれたことから<ref name="RP792_p106" />、名鉄は東部線・西部線の両路線区について車両増備による輸送力増強を計画した<ref name="RP792_p106" />。 |

|||

合併当初は、西部線押切町と東部線神宮前の間は線路が繋がっておらず<ref name="meitetsu1961_p209" />{{refnest|group="注釈"|西部線の拠点駅の新名古屋(現・[[名鉄名古屋駅|名鉄名古屋]])への移転<ref name="meitetsu1961_p231-234" />を経て、[[1944年]](昭和19年)9月<ref name="meitetsu1961_p252-253" />には新名古屋 - 神宮前間の連絡線が開通し、東西両路線の線路が接続された<ref name="meitetsu1961_p252-253" />。ただし、この時点では西部線の架線電圧が直流600 Vのままであったことから直通運転ができず<ref name="meitetsu1961_p252-253" />、運転系統は金山橋(現・[[金山駅 (愛知県)|金山]])を境に東西に2分されていた<ref name="meitetsu1961_p252-253" />。東西直通運転の開始は西部線の架線電圧昇圧工事が完了した[[1948年]](昭和23年)5月のことであった<ref name="meitetsu1961_p339-341" />。}}、また[[架線]]電圧も旧愛電由来の各路線(通称東部線)が直流1,500 Vであったのに対して、旧名岐由来の各路線(通称西部線)は直流600 Vと異なっており<ref name="meitetsu1961_p252-253" />、合併後も列車の運行および車両の管理については旧名岐由来の部署と旧愛電由来の部署という別組織によって行われている状況であった<ref name="RP792_p109" />。そのため、愛電由来の東部線向けの新製車両については旧愛電出身の設計陣が、名岐由来の西部線向けの新製車両については旧名岐出身の設計陣がそれぞれ開発を担当した<ref name="RP792_p109" />。 |

|||

車内は800系と同じく[[鉄道車両の座席#固定式クロスシート|固定クロスシート]]仕様で、車端部は[[鉄道車両の座席#ロングシート(縦座席)|ロングシート]]であった。また、製造当初は正面左右の幕板部にそれぞれ塗装による3本の飾り帯が入れられていた。本系列の「鯰(なまず)」の愛称は、これが[[ナマズ|鯰]]の髭のように見えたということに由来する。しかしこの飾り帯は後年塗装工程簡略化により見られなくなった。 |

|||

このうち西部線向けの新製車両については、東部線向けの新製車両すなわち3400系とは異なり、当初は流線形の新型車両ではなく旧名岐鉄道当時に新製されたデボ800形の増備車として計画された<ref name="RP792_p108" />。[[1936年]](昭和11年)6月作成の決裁書「車輌製作ノ件伺」<ref name="RP792_p106" />においては、デボ800形と併結して運用する[[制御車]]6両を導入する旨が示されている<ref name="RP792_p108" />。しかし、東部線向けに計画された3400系が、当時の車両設計の流行に則って前頭部を流線形状とした流線形車両として設計されたことを受け<ref name="RP792_p109" />、対抗上西部線向けの新製車両についても流線形車両とするよう急遽計画が変更された<ref name="RP473_p102-103" /><ref name="RP792_p109" />。同年6月25日付でデボ800形の設計を踏襲しつつ前頭部を流線形状とした図面「組-2-ハ-4019」が製造発注先である[[日本車輌製造]]本店において作成され<ref name="NBP-1-1_p244" />、西部線向けの新製車両6両中4両を流線形車両とすることとした<ref name="RP792_p109" />。さらに同年8月には流線形車両4両中2両を制御電動車に設計変更し、決裁された予算が制御車6両分であったことから電装品をデボ800形2両より転用して充当することも併せて決定した<ref name="RP792_p109" />。そして同年9月には、前記6両の内訳を流線形車体の制御電動車'''モ850形'''2両(モ851・モ852)、モ850形と同形の流線形車体の制御車'''ク2350形'''2両(ク2351・ク2352)、およびデボ800形の制御車ク2300形(初代)2両とする旨、導入計画が修正された<ref name="RP792_p108" />。 |

|||

===運用=== |

|||

モ800形とともに特急・急行運用を中心に使用された。なお、モ800形と同様に本系列を使用する列車についても[[押切町駅|押切町]]発着とし、同駅から[[名古屋市電]]へ乗り入れて[[柳橋駅 (愛知県)|柳橋]]を発着する列車と接続させていた<ref>名岐鉄道の前身となる[[名古屋電気鉄道]]のターミナル駅は柳橋であった。[[1922年]]([[大正]]11年)に押切町以西の郡部線(後の[[名鉄犬山線|犬山線]]・[[名鉄津島線|津島線]]等の総称)を名岐に、柳橋駅を含む市内線を名古屋市交通局(名古屋市電)へそれぞれ移管した後も、同駅へは名岐からの直通列車が運行されていた。しかし当駅は併用軌道路線上に存在していたため、[[名古屋鉄道デセホ700形電車|700形・750形]]といった小型車は当駅へ乗り入れていたものの、全長18mを超えるモ800形や本系列は乗り入れが不可能であった。そのためこのような措置が取られていたのである。</ref>。その後東部線と西部線を直結する連絡線建設工事が進められ、[[1941年]](昭和16年)には先行開業区間として[[東枇杷島駅|東枇杷島]] - 新名古屋(現・[[名鉄名古屋駅|名鉄名古屋]])間が開通したため、本系列も晴れて都心部へ直通運転されるようになった。 |

|||

以上の経緯により、本系列(モ850形・ク2350形)4両は、前述の通りデボ800形を設計の基本としつつ、前頭部を流線形状へ改めた車両として製造された<ref name="RP792_p108-109" /><ref name="RP426_p58-59" />。前頭部のデザインについても日本車輌製造が[[1935年]](昭和10年)に[[南満州鉄道]](満鉄)向けに設計・製造した流線形車体の[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#電気式|電気式気動車]]([[日本の電気式気動車#満鉄ジテ1形|ジテ1形気動車]])<ref name="RP792_p108" />に範を取った類型的なものとされ<ref name="RP792_p108" />、車体外観および主要機器の仕様とも完全新規設計によって製造された3400系とは設計思想が根本から異なっていた<ref name="RP792_p109" />。 |

|||

連絡線は[[1944年]](昭和19年)に東部線のターミナル駅であった[[神宮前駅|神宮前]]まで全通し、戦後間もない[[1948年]](昭和23年)には西部線の架線電圧が1500Vに昇圧され、合併以来の悲願であった東西直通運転が開始された。それに伴い本系列も旧愛電区間でも運用されるようになっている。当初は本線優等列車運用にも数多く充当されていたが、その後の相次ぐ新型車の増備に伴い、普通列車運用やローカル区間での運用に回ることが多くなっていった。 |

|||

また、本系列および3400系の設計・製造を担当した日本車輌製造本店作成の図面においては、3400系の図面名称が「半鋼製流線型ボギー電車」<ref name="NBP-1-1_p245" />であるのに対して、本系列は「半鋼製四輪ボギー電車」<ref name="NBP-1-1_p244" />と流線形の文言が用いられていない。さらに両系列落成後の名鉄社内においても、営業報告書や内部書類などにて3400系が「流線形」「流線形車両」などと特記されているのに対して、本系列をそのように扱ったものはほとんど存在せず<ref name="RP792_p112" />、当時の社内外における両系列の扱いには少なからず温度差があったものと指摘される<ref name="RP792_p112" />。 |

|||

==その後の経緯== |

|||

===各種改造等=== |

|||

[[1940年]](昭和15年)8月に輸送力増強に伴う電動車増備を理由にク2350形を2両とも電装し、モ850形853・854に改番・編入する改造認可が申請された。しかし、実際には電装品の手配遅れから改造に着手できず、電装品が入荷した[[1942年]](昭和17年)には計画が変更され、運用上より利便性の高い正面貫通構造のク2300形(初代)を電装することとなったため<ref>同年9月認可で電装され、モ830形と改称された。</ref>、本系列の全車電動車化は幻に終わっている<ref>1940年(昭和15年)にク2350形の電動車化改造認可が申請されていることや、ク2350形が戦前の一時期[[集電装置#パンタグラフ|パンタグラフ]]を搭載していたこと、モ854の車号表記がされた車両の画像が実在することなどから、ク2350形の電装化は実際に施工されたとの記述が文献等で多く見受けられる。しかし、実際には電動車化が施工された事実はなく、モ854の画像は電動車化改造が計画される以前、本系列竣工直後に撮影されたものであるため、それらは誤りである。</ref>。また、同時期には[[太平洋戦争]]激化に伴って輸送量が増加したことから、混雑緩和のため全車ロングシート化され、以後クロスシートが復活することはなかった。 |

|||

なお、本系列の竣功は1937年(昭和12年)3月3日付で、同年3月16日付で竣功した3400系より2週間ほど先行した<ref name="RP792_p109" />。このことを指して、本系列を設計した旧名岐出身の設計陣の、3400系を設計した旧愛電出身の設計陣に対する意地が感じられるとも評される<ref name="RP792_p109" />。 |

|||

1948年(昭和23年)の西部線の架線電圧1500V化に伴い本系列も昇圧改造を施工し、[[1952年]](昭和27年)頃には中間にモ800形807・808<ref name="3ren">正面に幌枠及び貫通幌を新設され、貫通編成を組んでいた。また、モ830形については組み込み時期の関係で正面連結器の棒連結器化も施工されていたが、後年先頭車に復帰した際に[[連結器#自動連結器|自動連結器]]に戻されている。</ref>を組み込んで3連化された。この3連は割合短期間で終わったが、[[1965年]](昭和40年)にはモ830形831・832<ref name="3ren" />を中間に組み込んで再び3連化されている。同形式は本系列と同時に発注されたク2300形(初代)の後身であり、奇しくも同一ロットで新製された6両が同じ編成にまとめられることとなった。ただしこれも[[1969年]](昭和44年)に編成解除され、本系列のみの2連に戻されている。 |

|||

== 車体 == |

|||

その他、[[1961年]](昭和36年)に「重整備」と称する修繕工事が施工され、老朽化した各部の補修の他、主電動機および制御器の更新が行われている。更新が施工された主電動機はTDK528/15KMと型番が変更となり、制御器は当時のAL車の標準機種であった東洋製ES568型と制御シーケンスを揃え、ES509改型と称するようになった。同時に客用扉部のステップ撤去、客用扉の鋼製化、固定連結面間の[[連結器#棒連結器(永久連結器)・半永久連結器|棒連結器]]化も施工されている。 |

|||

{{Vertical_images_list |

|||

|幅= 260px |

|||

|枠幅= 270px |

|||

| 1= Meitetsu_851F_kanayamabashi.jpg |

|||

| 2= 850系851編成<br />画像は昭和30年代に撮影されたもので、前面幕板上部に3本の飾り帯塗装が施されていた当時の形態を示す。前面ジャンパ栓・常用制動配管の新設など一部が改造により原形から変化しているが、概ね落成当時の原形を保った状態である。 |

|||

}} |

|||

前頭部を流線形状とした、車体長17,680 mm・車体幅2,700 mmの半鋼製車体を備える<ref name="NBP-1-1_p244" />。[[構体 (鉄道車両)|構体]]はデボ800形と同じく溶接工法とリベット組立工法を併用して製造され<ref name="RHM109_p154-155" />、車体裾部および窓上下に設置された補強帯([[ウィンドウ・シル/ヘッダー|ウィンドウシル・ヘッダー]])など各部にリベットが存在する<ref name="RHM109_p154-155" />。屋根部は張り上げ屋根構造の3400系とは異なり、デボ800形同様の普通屋根構造を採用、各客用扉の上部にのみ水切りを設置する<ref name="RHM109_p154-155" />。 |

|||

流線形の前頭部は、側面の乗務員扉開口部外方から前端部にかけて前後方向に滑らかな半円を描き、台枠下端部から幕板部にかけて後退角を設けている<ref name="NBP-1-1_p244" />。後退角は各部で単一であり、3400系のように縦方向の曲線を設けた三次元曲線形状とはなっていない<ref name="NBP-1-1_p244" /><ref name="NBP-1-1_p245" />。前面には平面ガラスによる3枚の窓が設置され、いずれも開閉可能な構造となっている<ref name="RF147_p77" />。また、前頭部の屋根が幕板部のウィンドウヘッダー直上まで半円形状に垂れ下がったデザインとされた点が特徴であるが<ref name="RF147_p74" /><ref name="keio-guide3_p11-12" />、この外観デザインは前述した満鉄ジテ1形<ref name="RP792_p108" />、ひいては[[1931年]](昭和6年)に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]・[[ブリル]]社 (J.G.Brill) が製造した流線形車体の高速列車「Brill Bullet car(弾丸列車)」をルーツとするものと指摘される<ref name="RP792_p112" />。[[前照灯]]は[[白熱電球|白熱灯]]式のものを1灯、前面屋根部中央に埋込形のケースを介して設置し、また後部標識灯は前面向かって左下の腰板下部に1灯設置した<ref name="NBP-1-1_p244" />。 |

|||

また、[[1974年]](昭和49年) - [[1976年]](昭和51年)にかけて以下の改造が施工された。 |

|||

その他の設計については、片側2箇所設けられた1,210 mm幅の片開客用扉、740 mm幅の側窓、80 mm幅の窓間柱など、主要寸法は基本的にデボ800形の設計を踏襲した<ref name="NBP-1-1_p244" /><ref name="NBP-1-1_p273" />。ただし、本系列は前頭部を流線形状とした都合上、台車心皿中心から妻面までの寸法(オーバーハング)は、デボ800形が前後とも2,750 mmで統一されているのに対して<ref name="NBP-1-1_p273" />、本系列は連結面側が2,750 mm・先頭側は2,930 mmと異なる前後非対称構造となっている<ref name="NBP-1-1_p244" />。また、後部寄り客用扉から連結面にかけての側窓を同時期に新製されたデボ800形の制御車ク2300形(初代)の3枚に対して2枚と変更し、さらに客用扉および戸袋窓周りの吹き寄せ柱寸法を縮小するなどして、車体長を大きく変更することなく流線型形状を成立させるための工夫がなされている<ref name="NBP-1-1_p244" /><ref name="NBP-1-1_p273" />。側窓を含む全ての開閉可能窓は上段固定・下段上昇式の2段窓とし<ref name="keio-guide3_p11-12" />、また客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車体裾部まで引き下げられている<ref name="RHM109_p154-155" />。[[構体 (鉄道車両)#側面窓配置|側面窓配置]]はd 2 D 1 8 1 D 2(d:乗務員扉、D:客用扉、各数値は側窓の枚数)で、モ850形・ク2350形とも同一である<ref name="NBP-1-1_p244" />。 |

|||

* 前照灯のシールドビーム2灯化 |

|||

* ワイパーの自動化 |

|||

* 室内灯の蛍光灯化・室内[[扇風機]]の新設 |

|||

* 戸袋窓のHゴム固定化 |

|||

車体塗装はデボ800形と同様にマルーン一色塗りとし、前述の通り前面左右窓上から側面にかけての幕板部に白色の飾り帯塗装が3本施された<ref name="JTBC-R131_p48-49" />。屋根上には[[ベンチレーター#吸い出し式|ガーランド形ベンチレーター]](通風器)を1両あたり8基、屋根部左右に4基ずつ二列配置する<ref name="NBP-1-1_p244" />。 |

|||

なお、塗装については本系列はロングシート車であったことから長らくダークグリーン一色塗装であったが、[[1970年代]]後半までに2編成ともスカーレットに塗り替えられた<ref>戦後、クロスシート車については下半分マルーン・上半分ピンク→ライトパープル一色塗装(一部の車両のみ)→クリーム地に赤帯(後に傍系の[[豊橋鉄道]]の車両の標準塗装となった)→スカーレット一色塗装と度々塗装変更が行われていたが、本系列を含むロングシート車についてはスカーレットが名鉄車両の統一標準塗装と定められるまでダークグリーン一色塗装のまま変化はなかった。</ref>。 |

|||

車内はデボ800形と同じく<ref name="NBP-1-1_p273" />、側窓8枚分に相当する箇所に左右計10脚の[[鉄道車両の座席#固定式クロスシート|固定クロスシート]](ボックスシート)を設け、その他の座席をロングシートとしたセミクロスシート仕様とした<ref name="NBP-1-1_p244" />。車内照明は白熱灯式で、1両あたり6個設置した<ref name="NBP-1-1_p244" />。 |

|||

台車は前述のようにモ850形・ク2350形ともにD16型台車を装備していたが、ク2350形は[[名鉄3700系電車 (2代)#3780系|3780系]]新製に伴う台車振替えの対象となり、[[1966年]](昭和41年)に省型釣り合い梁式TR14型台車へ交換された<ref>ク2350形のD16型台車を3780系ク2780形に転用し、3780系新製に当たって主要機器を譲り廃車となった旧型車のTR14型台車をク2350形に転用したものである。</ref>。その後[[1981年]](昭和56年)9月に、モ851-ク2351は[[名鉄7300系電車|7300系]]の台車交換に伴って捻出されたD18型台車に再度台車交換が行われている<ref>モ852-ク2352は後述の通り既に廃車となっており、本工事は施工されなかった。</ref>。 |

|||

== |

== 主要機器 == |

||

前述の通り、本系列は新製に際してデボ800形802・803(いずれも初代)より電装品を流用して竣功した<ref name="RP792_p109" />。従って、主要機器の仕様および走行性能はデボ800形と同一である<ref name="RP792_p109" />。 |

|||

他のAL車とともに各種運用に幅広く使用されていたが、[[名鉄6000系電車|6000系]]の増備により[[1979年]](昭和54年)11月に、特に車両が老朽化していたモ851とク2352が[[廃車 (鉄道)|廃車]]となった。廃車直後にモ851とモ852の間で車番の振替えが行われ、編成を組み替えてモ851(旧モ852)-ク2351とした<!--車両現認済み。組み替えの事実も現場担当者に確認済み。出典は個人メモですが、モ851の改造現場を直接見て確認しています--><ref>そのちょうど1年前に当たる1978年11月、国鉄飯田線からクモハ52形が引退している。同形のさよなら運転の日、上りさよなら列車の直後を追うように850系が定期普通列車として豊橋駅に乗り入れたという。</ref>。残った1編成はその後も暫く使用され、3400系が連結化改造された[[1984年]](昭和59年)以降は同系との流線型同士の併結も実現<ref>3400系が3編成あったことから、その確率は850系が2編成在籍した時代の同系「重連」よりも高かったとされる。</ref>したが、[[1980年代]]後半に[[東海旅客鉄道]](JR東海)対策として施行されたサービス向上の一環として旧型車両の大量淘汰が実施<ref>同時期、3400系・[[名鉄モ3350形電車 (初代)|3650系]]・[[名鉄3850系電車|3850系]]・[[名鉄3900系電車|3900系]]といった戦前 - 戦後の名鉄を代表するAL車各形式が軒並み大量廃車、もしくは形式消滅している。</ref>され、同編成もその例に漏れることなく[[1988年]](昭和63年)に運用を離脱、同年8月に廃車となり本系列は形式消滅した。なお、同編成は解体直前に末尾「1」の番号板を2両とも取り外され、それらは3400系3403編成の2両編成化・3401編成への改番に際して転用されている。 |

|||

主電動機は[[東洋電機製造]]TDK-528/5-F[[直巻整流子電動機|直流直巻電動機]](端子電圧600 V時定格出力90 kW、同定格回転数950 [[rpm (単位)|rpm]])を歯車比3.21 (61:19) にてモ850形へ1両あたり4基搭載<ref name="RP624_p181" />、主制御器は東洋電機製造ES-509-A[[主制御器#電動カム軸接触器式|電動カム軸式]]間接自動進段制御器を同じくモ850形へ搭載した<ref name="RF147_p75" />。 |

|||

廃車後、モ852(旧モ851)-ク2352は[[南知多ビーチランド]]で[[静態保存]]を兼ねて食堂として利用されていたが、保存場所が海に近かったため車体の傷みが進行し、[[1990年代]]初頭に撤去処分されたため、本系列で現存するものはない。 |

|||

[[鉄道車両の台車|台車]]はモ850形・ク2350形とも新製され、日本車輌製造製の形鋼組立形[[鉄道車両の台車#イコライザー式|釣り合い梁式台車]]のD16を装着する<ref name="RHM109_p166-167" />。同時期に落成した3400系とは異なり軸受は[[すべり軸受|平軸受]](プレーンベアリング)仕様とされ<ref name="RHM109_p166-167" />、固定軸間距離も3400系の装着するD16台車が2,300 mmであるのに対して、本系列の装着するD16台車は他形式と同様に2,200 mmである<ref name="RHM109_p166-167" />。 |

|||

== 参考文献 == |

|||

* 「[[鉄道ピクトリアル]]」 [[電気車研究会|鉄道図書刊行会]] |

|||

** 名鉄特集各号 |

|||

** 1984年1月号 『古くて新しい名鉄流線3400系』 P58 - 64 |

|||

** [[2007年]]8月号 『知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形』 P108 - 110 |

|||

制動装置は西部線所属車両の標準仕様を踏襲し、[[直通ブレーキ#SME|非常弁付三管式直通ブレーキ]]を採用した<ref name="JTBC-R131_p48-49" />。モ850形に採用された制動装置はSME、ク2350形に採用された制動装置はSCEとそれぞれ呼称された<ref name="JTBC-R131_p48-49" />。 |

|||

==脚注== |

|||

[[連結器]]は、前後妻面とも従来車と同様に[[連結器#並形自動連結器|並形自動連結器]]を装着、また[[集電装置]]は東洋電機製造PT-7[[集電装置#菱形|菱形パンタグラフ]]を採用、モ850形・ク2350形のそれぞれ屋根上先頭寄りに1両あたり1基搭載した<ref name="RP792_p109" />。 |

|||

なお、本系列も落成当初は3400系と同様に<ref name="RP426_p61" />、前頭部には連結器および非常ブレーキ管のみを装着し、他編成との総括制御用の[[ジャンパ連結器|ジャンパ栓]]などは省略され、他編成との併結運転は考慮しない構造が採用された<ref name="RF147_p75" />。 |

|||

== 運用 == |

|||

=== 太平洋戦争前後 === |

|||

導入後はモ800形(初代、デボ800形より改称)と併用される形で名岐線(現・[[名鉄名古屋本線|名古屋本線]]の一部)の特急・急行運用を中心に運用された<ref name="RP473_p102-103" />。なお、本系列はモ800形同様に運用が[[押切町駅|押切町]]発着列車に限定され、押切町 - [[柳橋駅 (愛知県)|柳橋]]間の[[名古屋市電]]との併用区間には入線しなかった<ref name="RP473_p102-103" />。 |

|||

その後、名鉄は西部線の輸送力増強および電動車不足の解消を目的として、本系列の制御車ク2350形2351・2352を制御電動車へ改造しモ850形853・854と改番編入する旨、[[1940年]](昭和15年)8月に管轄省庁へ認可申請を行った<ref name="RP792_p109" />。しかし、実際には電装品の入荷遅れから改造に着手することができず<ref name="RP792_p109" />、電装品が入荷した[[1942年]](昭和17年)には計画が変更され、ク2350形ではなく本系列と同時期に落成したモ800形(初代)の制御車ク2300形(初代)を制御電動車へ改造する方針が決定した<ref name="RP792_p109" />。新たに申請された書類においては「ク2350形の車体は一端が流線形であるがゆえに他車との連結運用に制約が生じるため運用上甚だしく不便<ref name="RP792_p109" />」とその理由を挙げ、「そのような制約を受けない運用上便利な他の制御車<ref name="RP792_p109" />」としてク2300形(初代)を電動車化改造すると説明している<ref name="RP792_p109" />。以上の経緯によって、ク2300形(初代)2301・2302が制御電動車モ830形831・832へ改造され、ク2350形の制御電動車化改造は中止された<ref name="RP792_p109" />{{refnest|group="注釈"|1940年(昭和15年)にク2350形の制御電動車化改造認可が申請されていることや、ク2350形が落成時から戦中まで屋根上にパンタグラフを搭載していたことに加えて、「モ854」と車号が表記された車両が撮影された宣伝広告用の画像が実在することなどから、多くの文献においてク2351・ク2352は実際にモ853・モ854へ改造されたものとして扱われている<ref name="RP370_p96-97" /><ref name="RF147_p74-75" /><ref name="JTBC-R131_p49" />。しかし、雑誌『[[鉄道ピクトリアル]]』2007年8月号に掲載された[[名鉄資料館]]による文責記事[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」]]においては、内部資料を根拠にク2350形2両が電動車化された事実はないとしてそれらを明確に否定している<ref name="RP792_p109-110" />。また同記事は「モ854」が撮影された日時が本系列の竣功日である1937年(昭和12年)3月3日以前であることを指摘し、なぜ実在しない「モ854」の車号が付与された車両の画像が存在するのか全く不明であると述べている<ref name="RP792_p109-110" />。}}。 |

|||

上記電動車化計画と前後して、[[1941年]](昭和16年)には制動装置をSME / SCE直通ブレーキからM三動弁を用いた[[自動空気ブレーキ]]に改造し<ref name="JTBC-R131_p48-49" />、モ850形に採用された制動装置はAMM、ク2350形に採用された制動装置はACMとそれぞれ呼称された<ref name="RF147_p75" />。 |

|||

また同時期には太平洋戦争激化による戦時体制への移行に伴って輸送量が増加したことから、混雑緩和のため全車とも固定クロスシートを撤去して車内座席をオールロングシート仕様に改造した<ref name="JTBC-R131_p50" />。その他、車体塗装をマルーンからダークグリーンへ改めたほか<ref name="JTBC-R131_p50" />、ク2350形に搭載されたパンタグラフが撤去された<ref name="RP792_p109" />。当初はパンタグラフ本体を撤去したのみであったが<ref name="RP792_p109" />、後年パンタグラフ台座・配線を含めて完全撤去された<ref name="RF147_p75" />。 |

|||

=== 戦後の動向 === |

|||

[[1948年]](昭和23年)5月12日に西部線の架線電圧を直流600 Vから直流1,500 Vに昇圧する工事が完成し<ref name="meitetsu1961_p776" />、同年5月16日より金山橋(現・[[金山駅 (愛知県)|金山]])を境とした運行系統分断を解消して東西直通運転が開始された<ref name="meitetsu1961_p339-341" />。本系列も昇圧対応改造を施工し、従来の運用線区であった西部線に加えて東部線区間にも入線するようになった<ref name="JTBC-R131_p50" />。同時期には前頭部にジャンパ栓および常用ブレーキ管を新設して他編成との併結総括運用を可能としたほか<ref name="RF147_p75" />、[[1952年]](昭和27年)には本系列の編成中間にモ800形807・808を組み込み、翌[[1953年]](昭和28年)にかけて3両編成を組成して運用された<ref name="RF147_p76" />。 |

|||

[[1961年]](昭和36年)に本系列全車を対象に重整備工事と称する車体修繕工事が施工された。老朽化した車体各部の補修のほか、主電動機および制御装置の更新が実施され、主電動機はTDK-528/15-KMと、制御装置はES-509改とそれぞれ型番が変更された<ref name="RF147_p75" /><ref name="RP624_p182-183" />。その他、客用扉下部の内蔵ステップ廃止、客用扉の鋼製扉化、戸袋窓のHゴム固定支持化、固定連結面間の[[連結器#棒連結器(永久連結器)・半永久連結器|棒連結器]]化も施工された<ref name="RF147_p75" />。 |

|||

[[1965年]](昭和40年)5月の定期検査に際して、従来前面幕板部へ施されていた「なまず」の愛称の由来となった飾り帯塗装が省略された<ref name="RF147_p76" />。同年12月にはモ830形831・832を本系列の編成中間に組み込み、再び3両編成化された<ref name="RF147_p73-74" />。これは同時期に[[愛知電気鉄道デハ3300形電車|モ3300形(2代)]]・[[知多鉄道デハ910形電車|モ910形]]など間接非自動制御(HL制御)の旧型車の淘汰が進行したことにより、従来同グループが充当された3両編成運用に供する車両が不足したための措置であった<ref name="RF147_p73-74" />。中間に組み込まれたモ831・モ832は運転台側妻面の連結器を棒連結器へ交換し、幌枠および貫通幌を新設、貫通編成を組成した<ref name="keio-guide3_p8" />。 |

|||

[[1967年]](昭和42年)2月に、ク2350形は[[名鉄3780系電車|3780系]]の新製に際してD16台車を供出するため、2両とも旧型車の廃車発生品である国鉄制式台車の[[国鉄TR10形台車|TR14台車]]に換装された<ref name="RF147_p76-77" />。この台車交換に際しては入場中のク2350形に代わる車両としてモ800形810を充当し、851編成・852編成とも暫定的に全電動車編成を組成した時期がある<ref name="RF147_p76-77" />。 |

|||

[[1969年]](昭和44年)にモ831・モ832を編成から外し、本系列は再び2両編成となった<ref name="RF147_p76" />。[[1971年]](昭和46年)には廃車となったモ800形806・807より発生したD16台車をク2350形へ転用して台車換装が実施された<ref name="RP370_p96-97" />。その後、[[1974年]](昭和49年)から[[1976年]](昭和51年)にかけて、前面ワイパーの自動化、客室部車内灯の[[蛍光灯]]化、前照灯のシールドビーム2灯化が順次施工された<ref name="RP370_p96-97" />。 |

|||

車体塗装については長らくロングシート仕様車の標準塗装であったダークグリーン1色塗りであったが、1970年代後半までに851編成・852編成ともスカーレット1色塗りに変更された<ref name="JTBC-R131_p50" />。 |

|||

=== 退役 === |

|||

[[名鉄6000系電車|6000系]]など新型車両の導入に伴うAL車の代替進行によって、[[1979年]](昭和54年)11月30日付で852編成が廃車となった<ref name="PRC11_p180" />。<!--852編成の廃車時にモ851(初代)とモ852の間で車番の振り替えが実施され、以降2代目モ851(元モ852)とク2351が編成を組成したことは私設ファンサイトによる検証にて明らかですが、同件に言及した検証可能性を満たす資料を発見することができなかったため本文への記述は見送ります。出典提示を伴ったものでない限り同件に関する記述は行わないでください。-->同編成は廃車後解体処分を免れ、翌[[1980年]](昭和55年)4月に開園した[[南知多ビーチランド]]において電車レストラン「パノラマビュッフェ」として活用された<ref name="JTBC-R131_p51" />。 |

|||

一方、残存した851編成については、[[1981年]](昭和56年)9月にモ851・ク2351とも台車を[[名鉄7300系電車|7300系]]の台車新製に伴って発生したD18台車に換装し<ref name="RP473_p192" />、その他[[東急3700系電車|3880系]]の廃車発生品を流用して車内[[扇風機]]が新設された<ref name="RP473_p198" />。また[[1984年]](昭和59年)以降は、3400系に連結対応工事が施工されたことにより本系列との流線形車両同士の編成を組成して運用される機会も生じた<ref name="JTBC-R131_p8-9" />。 |

|||

[[1987年]](昭和62年)3月の[[国鉄分割民営化]]で発足した[[東海旅客鉄道]](JR東海)は、ダイヤ改正ごとに[[東海道本線]]の輸送力増強および利便性向上を図り<ref name="RP518_p112-113" />、並行する[[名鉄名古屋本線|名古屋本線]]を保有する名鉄にとって脅威となりつつあった<ref name="RP518_p112-113" />。そのため名鉄側も対抗手段として[[1987年]](昭和62年)から[[1989年]]([[平成]]元年)にかけて[[名鉄6000系電車|6500系・6800系]]など新型車両を導入してサービス向上を図り<ref name="RP518_p112-113" />、結果捻出されたAL車・HL車など旧型車両の大量淘汰が同時期に実施された<ref name="RP624_p43" />。851編成についても代替対象となり、[[1988年]](昭和63年)8月15日付で除籍され<ref name="RP512_p243" />、本系列は全廃となった。 |

|||

851編成は側面車番標記の「1」の文字板を3400系モ3403・ク2403のモ3401・ク2401(ともに2代)への改番に際して供出し<ref name="RF331_p123" />、その後解体処分された<ref name="RF331_p123" />。また前述した南知多ビーチランドにおいて[[静態保存]]された852編成についても、保存場所が海に近かったことから塩害による車体の腐食が進行したため<ref name="JTBC-R131_p51" />、他の保存車両とともに[[1992年]](平成4年)12月に解体処分された<ref name="JTBC-R131_p51" />。従って、本系列に属する4両はいずれも現存しない<ref name="JTBC-R131_p51" /><ref name="RF331_p123" />。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{reflist}} |

|||

{{reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|2|refs= |

|||

<ref name="meitetsu1961_p201-202">[[#meitetsu1961|『名古屋鉄道社史』 pp.201 - 202]]</ref> |

|||

<ref name="meitetsu1961_p209">[[#meitetsu1961|『名古屋鉄道社史』 p.209]]</ref> |

|||

<ref name="meitetsu1961_p231-234">[[#meitetsu1961|『名古屋鉄道社史』 pp.231 - 234]]</ref> |

|||

<ref name="meitetsu1961_p252-253">[[#meitetsu1961|『名古屋鉄道社史』 pp.252 - 253]]</ref> |

|||

<ref name="meitetsu1961_p339-341">[[#meitetsu1961|『名古屋鉄道社史』 pp.339 - 341]]</ref> |

|||

<ref name="meitetsu1961_p776">[[#meitetsu1961|『名古屋鉄道社史』 p.776]]</ref> |

|||

<ref name="keio-guide3_p8">[[#keio-guide3|『私鉄ガイドブック3 名鉄・京成・都営地下鉄・京浜』 p.8]]</ref> |

|||

<ref name="keio-guide3_p11-12">[[#keio-guide3|『私鉄ガイドブック3 名鉄・京成・都営地下鉄・京浜』 pp.11 - 12]]</ref> |

|||

<ref name="PRC11_p180">[[#PRC11|『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 p.180]]</ref> |

|||

<ref name="NBP-1-1_p244">[[#NBP-1-1|『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 p.244]]</ref> |

|||

<ref name="NBP-1-1_p245">[[#NBP-1-1|『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 p.245]]</ref> |

|||

<ref name="NBP-1-1_p273">[[#NBP-1-1|『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 p.273]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R131_p8-9">[[#JTBC-R131|『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 pp.8 - 9]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R131_p48-49">[[#JTBC-R131|『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 pp.48 - 49]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R131_p49">[[#JTBC-R131|『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.49]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R131_p50">[[#JTBC-R131|『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.50]]</ref> |

|||

<ref name="JTBC-R131_p51">[[#JTBC-R131|『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.51]]</ref> |

|||

<ref name="RP64_p34">[[#RP64_p33-37|「私鉄車両めぐり(27) 名古屋鉄道 2」(1956) p.34]]</ref> |

|||

<ref name="RP370_p96-97">[[#RP370_p92-106|「私鉄車両めぐり(115) 名古屋鉄道」 (1979) pp.96 - 97]]</ref> |

|||

<ref name="RP426_p58-59">[[#RP426_p58-64|「古くて新しい名鉄流線3400系」 (1984) pp.58 - 59]]</ref> |

|||

<ref name="RP426_p61">[[#RP426_p58-64|「古くて新しい名鉄流線3400系」 (1984) p.61]]</ref> |

|||

<ref name="RP473_p102-103">[[#p97-106|「廃止された路線をたずねて 押切町 - 枇杷島橋間と柳橋乗り入れ」 (1986) pp.102 - 103]]</ref> |

|||

<ref name="RP473_p192">[[#RP473_p185-198|「私鉄車両めぐり(133) 名古屋鉄道」 (1986) p.192]]</ref> |

|||

<ref name="RP473_p198">[[#RP473_p185-198|「私鉄車両めぐり(133) 名古屋鉄道」 (1986) p.198]]</ref> |

|||

<ref name="RP512_p243">[[#RP512_p230-253|『新車年鑑 1989年版』 p.243]]</ref> |

|||

<ref name="RP518_p112-113">[[#RP518_p112-113|「名古屋鉄道のニューウェーブ (II)」 (1989) pp.112 - 113]]</ref> |

|||

<ref name="RP624_p43">[[#RP624_p39-44|「名鉄特集 車両総説」 (1996) p.43]]</ref> |

|||

<ref name="RP624_p181">[[#RP624_p181-183|「名古屋圏の電車とTDK-528形主電動機」 (1996) p.181]]</ref> |

|||

<ref name="RP624_p182-183">[[#RP624_p181-183|「名古屋圏の電車とTDK-528形主電動機」 (1996) pp.182 - 183]]</ref> |

|||

<ref name="RP771_p14-15">[[#RP771_p10-17|「総説:名古屋鉄道」 (2006) pp.14 - 15]]</ref> |

|||

<ref name="RP792_p106">[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.106]]</ref> |

|||

<ref name="RP792_p108">[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.108]]</ref> |

|||

<ref name="RP792_p108-109">[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) pp.108 - 109]]</ref> |

|||

<ref name="RP792_p109">[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.109]]</ref> |

|||

<ref name="RP792_p109-110">[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) pp.109 - 110]]</ref> |

|||

<ref name="RP792_p112">[[#RP792_p106-112|「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.112]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p73-74">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) pp.73 - 74]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p74">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.74]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p74-75">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) pp.74 - 75]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p75">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.75]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p76">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.76]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p76-77">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) pp.76 - 77]]</ref> |

|||

<ref name="RF147_p77">[[#RF147_p72-79|「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.77]]</ref> |

|||

<ref name="RF331_p123">[[#RF331_p123|「名鉄旧形車の動向」 (1988) p.123]]</ref> |

|||

<ref name="RF387_p86">[[#RF387_p84-89|「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 (1993) p.86]]</ref> |

|||

<ref name="RF387_p86-87">[[#RF387_p84-89|「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 (1993) pp.86 - 87]]</ref> |

|||

<ref name="RHM109_p154-155">[[#RHM109_p151-167|「明細図シリーズ 名古屋鉄道 モ850形・モ3800形・モ3400形・モ3450形」 (2003) pp.154 - 155]]</ref> |

|||

<ref name="RHM109_p166-167">[[#RHM109_p151-167|「明細図シリーズ 名古屋鉄道 モ850形・モ3800形・モ3400形・モ3450形」 (2003) pp.166 - 167]]</ref> |

|||

}} |

|||

== 参考資料 == |

|||

=== 書籍 === |

|||

* {{Anchor|meitetsu1961|名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会 『名古屋鉄道社史』 名古屋鉄道 1961年5月}} |

|||

* {{Anchor|keio-guide3|[[慶應義塾大学|慶応義塾大学]]鉄道研究会 『私鉄ガイドブック3 名鉄・京成・都営地下鉄・京浜』 [[誠文堂新光社]] 1968年}} |

|||

* {{Anchor|PRC11|白井良和 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 保育社 1985年12月 ISBN 4-586-53211-4}} |

|||

* {{Anchor|NBP-1-1|日本車両鉄道同好部 鉄道史資料保存会 編著 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 [[鉄道史資料保存会]] 1996年6月}} |

|||

* {{Anchor|JTBC-R131|[[徳田耕一]] 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 [[JTBパブリッシング]] 2013年5月 ISBN 4-533-09166-0}} |

|||

=== 雑誌記事 === |

|||

* 『[[鉄道ピクトリアル]]』 [[電気車研究会|鉄道図書刊行会]] |

|||

** {{Anchor|RP64_p33-37|渡辺肇 「私鉄車両めぐり(27) 名古屋鉄道 2」 1956年11月号(通巻64号) pp.33 - 37}} |

|||

** {{Anchor|RP370_p92-106|藤野政明・渡辺英彦 「私鉄車両めぐり(115) 名古屋鉄道」 1979年12月臨時増刊号(通巻370号) pp.92 - 106}} |

|||

** {{Anchor|RP426_p58-64|清水武 「古くて新しい名鉄流線3400系」 1984年1月号(通巻426号) pp.58 - 64}} |

|||

** {{Anchor|RP473_p97-106|沢田幸雄 「廃止された路線をたずねて 押切町 - 枇杷島橋間と柳橋乗り入れ」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.97 - 106}} |

|||

** {{Anchor|RP473_p185-198|吉田文人 「私鉄車両めぐり(133) 名古屋鉄道」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.185 - 198}} |

|||

** {{Anchor|RP518_p112-113|徳田耕一 「名古屋鉄道のニューウェーブ (II)」 1989年10月号(通巻518号) pp.112 - 113}} |

|||

** {{Anchor|RP624_p39-44|石本俊三 「名鉄特集 車両総説」 1996年7月臨時増刊号(通巻624号) pp.39 - 44}} |

|||

** {{Anchor|RP624_p181-183|真鍋裕司 「名古屋圏の電車とTDK-528形主電動機」 1996年7月臨時増刊号(通巻624号) pp.181 - 183}} |

|||

** {{Anchor|RP771_p10-17|柚原誠 「総説:名古屋鉄道」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.10 - 17}} |

|||

** {{Anchor|RP771_p203-252|外山勝彦 「名古屋鉄道 現有車両プロフィール2005」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.203 - 252}} |

|||

** {{Anchor|RP792_p106-112|[[名鉄資料館]] 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 2007年8月号(通巻792号) pp.106 - 112}} |

|||

* 『[[鉄道ファン (雑誌)|鉄道ファン]]』 [[交友社]] |

|||

** {{Anchor|RF147_p72-79|名古屋鉄道K.K. 名古屋運転区・車掌区電車愛好会 「名鉄 モ800形レポート (2)」 1973年7月号(通巻147号) pp.72 - 79}} |

|||

** {{Anchor|RF331_p123|豊田浩基 「名鉄旧形車の動向」 1988年11月号(通巻331号) p.123}} |

|||

** {{Anchor|RF387_p84-89|清水武 「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 1993年7月号(通巻387号) pp.84 - 89}} |

|||

* 『鉄道史料』 鉄道史資料保存会 |

|||

** {{Anchor|RHM109_p151-167|鉄道史料編集部 「明細図シリーズ 名古屋鉄道 モ850形・モ3800形・モ3400形・モ3450形」 通巻109号 2003年12月 pp.151 - 167}} |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{名古屋鉄道の車両}} |

{{名古屋鉄道の車両}} |

||

{{デフォルトソート:めいてつ850けいてんしや}} |

{{デフォルトソート:めいてつ850けいてんしや}} |

||

2014年8月22日 (金) 15:27時点における版

| 名鉄850系電車 「なまず」 | |

|---|---|

850系851編成(須ヶ口 1988年) | |

| 基本情報 | |

| 製造所 | 日本車輌製造本店 |

| 主要諸元 | |

| 編成 | 2両編成 |

| 軌間 | 1,067 mm(狭軌) |

| 電気方式 | 直流600 V(架空電車線方式) |

| 車両定員 | 114人(座席52人) |

| 車両重量 |

モ850形:37.53 t ク2350形:29.50 t |

| 全長 | 18,412 mm[注釈 1] |

| 全幅 | 2,740 mm |

| 全高 | 4,200 mm |

| 車体 | 半鋼製 |

| 台車 | D16 |

| 主電動機 | 直流直巻電動機 TDK-528/5-F |

| 主電動機出力 |

94 kW (端子電圧600 V時一時間定格) |

| 搭載数 | 4基 / 両 |

| 駆動方式 | 吊り掛け駆動 |

| 歯車比 | 3.21 (61:19) |

| 定格速度 | 49 km/h(全界磁時) |

| 制御装置 | 電動カム軸式間接自動加速制御(AL制御) ES-508-A |

| 制動装置 | SME非常弁付直通ブレーキ |

| 備考 | 各データは竣功当初[1][2]、自重および車両定員(ロングシート化後)のみ1956年11月現在[3]。 |

名鉄850系電車(めいてつ850けいでんしゃ)は、名古屋鉄道(名鉄)が主に優等列車運用に供する目的で1937年(昭和12年)に導入した電車である。名鉄に在籍する吊り掛け駆動車各形式のうち、間接自動進段制御器を搭載するAL車に属する。

同時期に新製された3400系「流線」とともに前頭部を流線形状とした外観を特徴とする。3400系が直流1,500 V電化の東部線用の流線形車両であったのに対して、850系は同600 V電化の西部線用の流線形車両として導入され、前面左右窓上から側面にかけての幕板部に3本施された白色の飾り帯を鯰(ナマズ)の髭に見立てた「なまず」の愛称で呼称された[4][5][6]。

以下、本項においては850系電車を「本系列」と記述し、また編成単位の説明に際しては制御電動車モ850形の車両番号をもって編成呼称とする(例:モ851-ク2351の編成であれば「851編成」)。

概要

愛知電気鉄道(愛電)と名岐鉄道(名岐)の対等合併によって成立した現・名古屋鉄道(名鉄)[7]における、合併後初の新型車両として[8]、1937年(昭和12年)3月に制御電動車モ850形と制御車ク2350形によって組成される2両編成2本・計4両が落成した[8]。

製造当時は国鉄EF55形電気機関車・国鉄52系電車・国鉄キハ43000形気動車などに代表される、前面形状を流線形とした車両設計が流行していたことから[8]、本系列も3400系とともにそれを取り入れる形で設計され、名岐由来の西部線へ導入された[8]。ただし、車体・主要機器とも完全新規設計された3400系に対して[9]、本系列は名岐より継承されたデボ800形(後の初代モ800形)の設計を踏襲しつつ前面形状を流線形に設計変更した車両であった点が異なる[10]。

導入当初はデボ800形と同様に西部線の幹線系統(名岐線・犬山線)における優等列車運用に充当されたが[11]、太平洋戦争激化による戦時輸送体制への転換に伴って車内座席をロングシート仕様に改め、以降は他のAL車各形式とともに主に一般列車運用に充当された[12]。その後は大きな改造を施工されることなく運用され、1979年(昭和54年)に1編成が廃車となり[13]、残る1編成は1988年(昭和63年)まで運用された[14]。

導入経緯

現・名古屋鉄道(名鉄)は、神宮前を拠点駅として名古屋以東に多くの路線を保有していた愛知電気鉄道(愛電)[15]と、押切町を拠点駅として津島・岐阜・犬山方面へ路線を延ばしていた名岐鉄道(名岐)[15]が1935年(昭和10年)8月に合併して成立した事業者である[7]。同時期には名古屋市において汎太平洋平和博覧会が1937年(昭和12年)3月に開催されることが決定し、多くの来場者によって大幅な利用者増が見込まれたことから[16]、名鉄は東部線・西部線の両路線区について車両増備による輸送力増強を計画した[16]。

合併当初は、西部線押切町と東部線神宮前の間は線路が繋がっておらず[17][注釈 2]、また架線電圧も旧愛電由来の各路線(通称東部線)が直流1,500 Vであったのに対して、旧名岐由来の各路線(通称西部線)は直流600 Vと異なっており[19]、合併後も列車の運行および車両の管理については旧名岐由来の部署と旧愛電由来の部署という別組織によって行われている状況であった[21]。そのため、愛電由来の東部線向けの新製車両については旧愛電出身の設計陣が、名岐由来の西部線向けの新製車両については旧名岐出身の設計陣がそれぞれ開発を担当した[21]。

このうち西部線向けの新製車両については、東部線向けの新製車両すなわち3400系とは異なり、当初は流線形の新型車両ではなく旧名岐鉄道当時に新製されたデボ800形の増備車として計画された[22]。1936年(昭和11年)6月作成の決裁書「車輌製作ノ件伺」[16]においては、デボ800形と併結して運用する制御車6両を導入する旨が示されている[22]。しかし、東部線向けに計画された3400系が、当時の車両設計の流行に則って前頭部を流線形状とした流線形車両として設計されたことを受け[21]、対抗上西部線向けの新製車両についても流線形車両とするよう急遽計画が変更された[11][21]。同年6月25日付でデボ800形の設計を踏襲しつつ前頭部を流線形状とした図面「組-2-ハ-4019」が製造発注先である日本車輌製造本店において作成され[1]、西部線向けの新製車両6両中4両を流線形車両とすることとした[21]。さらに同年8月には流線形車両4両中2両を制御電動車に設計変更し、決裁された予算が制御車6両分であったことから電装品をデボ800形2両より転用して充当することも併せて決定した[21]。そして同年9月には、前記6両の内訳を流線形車体の制御電動車モ850形2両(モ851・モ852)、モ850形と同形の流線形車体の制御車ク2350形2両(ク2351・ク2352)、およびデボ800形の制御車ク2300形(初代)2両とする旨、導入計画が修正された[22]。

以上の経緯により、本系列(モ850形・ク2350形)4両は、前述の通りデボ800形を設計の基本としつつ、前頭部を流線形状へ改めた車両として製造された[10][23]。前頭部のデザインについても日本車輌製造が1935年(昭和10年)に南満州鉄道(満鉄)向けに設計・製造した流線形車体の電気式気動車(ジテ1形気動車)[22]に範を取った類型的なものとされ[22]、車体外観および主要機器の仕様とも完全新規設計によって製造された3400系とは設計思想が根本から異なっていた[21]。

また、本系列および3400系の設計・製造を担当した日本車輌製造本店作成の図面においては、3400系の図面名称が「半鋼製流線型ボギー電車」[24]であるのに対して、本系列は「半鋼製四輪ボギー電車」[1]と流線形の文言が用いられていない。さらに両系列落成後の名鉄社内においても、営業報告書や内部書類などにて3400系が「流線形」「流線形車両」などと特記されているのに対して、本系列をそのように扱ったものはほとんど存在せず[25]、当時の社内外における両系列の扱いには少なからず温度差があったものと指摘される[25]。

なお、本系列の竣功は1937年(昭和12年)3月3日付で、同年3月16日付で竣功した3400系より2週間ほど先行した[21]。このことを指して、本系列を設計した旧名岐出身の設計陣の、3400系を設計した旧愛電出身の設計陣に対する意地が感じられるとも評される[21]。

車体

前頭部を流線形状とした、車体長17,680 mm・車体幅2,700 mmの半鋼製車体を備える[1]。構体はデボ800形と同じく溶接工法とリベット組立工法を併用して製造され[26]、車体裾部および窓上下に設置された補強帯(ウィンドウシル・ヘッダー)など各部にリベットが存在する[26]。屋根部は張り上げ屋根構造の3400系とは異なり、デボ800形同様の普通屋根構造を採用、各客用扉の上部にのみ水切りを設置する[26]。

流線形の前頭部は、側面の乗務員扉開口部外方から前端部にかけて前後方向に滑らかな半円を描き、台枠下端部から幕板部にかけて後退角を設けている[1]。後退角は各部で単一であり、3400系のように縦方向の曲線を設けた三次元曲線形状とはなっていない[1][24]。前面には平面ガラスによる3枚の窓が設置され、いずれも開閉可能な構造となっている[27]。また、前頭部の屋根が幕板部のウィンドウヘッダー直上まで半円形状に垂れ下がったデザインとされた点が特徴であるが[4][6]、この外観デザインは前述した満鉄ジテ1形[22]、ひいては1931年(昭和6年)にアメリカ・ブリル社 (J.G.Brill) が製造した流線形車体の高速列車「Brill Bullet car(弾丸列車)」をルーツとするものと指摘される[25]。前照灯は白熱灯式のものを1灯、前面屋根部中央に埋込形のケースを介して設置し、また後部標識灯は前面向かって左下の腰板下部に1灯設置した[1]。

その他の設計については、片側2箇所設けられた1,210 mm幅の片開客用扉、740 mm幅の側窓、80 mm幅の窓間柱など、主要寸法は基本的にデボ800形の設計を踏襲した[1][28]。ただし、本系列は前頭部を流線形状とした都合上、台車心皿中心から妻面までの寸法(オーバーハング)は、デボ800形が前後とも2,750 mmで統一されているのに対して[28]、本系列は連結面側が2,750 mm・先頭側は2,930 mmと異なる前後非対称構造となっている[1]。また、後部寄り客用扉から連結面にかけての側窓を同時期に新製されたデボ800形の制御車ク2300形(初代)の3枚に対して2枚と変更し、さらに客用扉および戸袋窓周りの吹き寄せ柱寸法を縮小するなどして、車体長を大きく変更することなく流線型形状を成立させるための工夫がなされている[1][28]。側窓を含む全ての開閉可能窓は上段固定・下段上昇式の2段窓とし[6]、また客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車体裾部まで引き下げられている[26]。側面窓配置はd 2 D 1 8 1 D 2(d:乗務員扉、D:客用扉、各数値は側窓の枚数)で、モ850形・ク2350形とも同一である[1]。

車体塗装はデボ800形と同様にマルーン一色塗りとし、前述の通り前面左右窓上から側面にかけての幕板部に白色の飾り帯塗装が3本施された[5]。屋根上にはガーランド形ベンチレーター(通風器)を1両あたり8基、屋根部左右に4基ずつ二列配置する[1]。

車内はデボ800形と同じく[28]、側窓8枚分に相当する箇所に左右計10脚の固定クロスシート(ボックスシート)を設け、その他の座席をロングシートとしたセミクロスシート仕様とした[1]。車内照明は白熱灯式で、1両あたり6個設置した[1]。

主要機器

前述の通り、本系列は新製に際してデボ800形802・803(いずれも初代)より電装品を流用して竣功した[21]。従って、主要機器の仕様および走行性能はデボ800形と同一である[21]。

主電動機は東洋電機製造TDK-528/5-F直流直巻電動機(端子電圧600 V時定格出力90 kW、同定格回転数950 rpm)を歯車比3.21 (61:19) にてモ850形へ1両あたり4基搭載[2]、主制御器は東洋電機製造ES-509-A電動カム軸式間接自動進段制御器を同じくモ850形へ搭載した[29]。

台車はモ850形・ク2350形とも新製され、日本車輌製造製の形鋼組立形釣り合い梁式台車のD16を装着する[30]。同時期に落成した3400系とは異なり軸受は平軸受(プレーンベアリング)仕様とされ[30]、固定軸間距離も3400系の装着するD16台車が2,300 mmであるのに対して、本系列の装着するD16台車は他形式と同様に2,200 mmである[30]。

制動装置は西部線所属車両の標準仕様を踏襲し、非常弁付三管式直通ブレーキを採用した[5]。モ850形に採用された制動装置はSME、ク2350形に採用された制動装置はSCEとそれぞれ呼称された[5]。

連結器は、前後妻面とも従来車と同様に並形自動連結器を装着、また集電装置は東洋電機製造PT-7菱形パンタグラフを採用、モ850形・ク2350形のそれぞれ屋根上先頭寄りに1両あたり1基搭載した[21]。

なお、本系列も落成当初は3400系と同様に[31]、前頭部には連結器および非常ブレーキ管のみを装着し、他編成との総括制御用のジャンパ栓などは省略され、他編成との併結運転は考慮しない構造が採用された[29]。

運用

太平洋戦争前後

導入後はモ800形(初代、デボ800形より改称)と併用される形で名岐線(現・名古屋本線の一部)の特急・急行運用を中心に運用された[11]。なお、本系列はモ800形同様に運用が押切町発着列車に限定され、押切町 - 柳橋間の名古屋市電との併用区間には入線しなかった[11]。

その後、名鉄は西部線の輸送力増強および電動車不足の解消を目的として、本系列の制御車ク2350形2351・2352を制御電動車へ改造しモ850形853・854と改番編入する旨、1940年(昭和15年)8月に管轄省庁へ認可申請を行った[21]。しかし、実際には電装品の入荷遅れから改造に着手することができず[21]、電装品が入荷した1942年(昭和17年)には計画が変更され、ク2350形ではなく本系列と同時期に落成したモ800形(初代)の制御車ク2300形(初代)を制御電動車へ改造する方針が決定した[21]。新たに申請された書類においては「ク2350形の車体は一端が流線形であるがゆえに他車との連結運用に制約が生じるため運用上甚だしく不便[21]」とその理由を挙げ、「そのような制約を受けない運用上便利な他の制御車[21]」としてク2300形(初代)を電動車化改造すると説明している[21]。以上の経緯によって、ク2300形(初代)2301・2302が制御電動車モ830形831・832へ改造され、ク2350形の制御電動車化改造は中止された[21][注釈 3]。

上記電動車化計画と前後して、1941年(昭和16年)には制動装置をSME / SCE直通ブレーキからM三動弁を用いた自動空気ブレーキに改造し[5]、モ850形に採用された制動装置はAMM、ク2350形に採用された制動装置はACMとそれぞれ呼称された[29]。

また同時期には太平洋戦争激化による戦時体制への移行に伴って輸送量が増加したことから、混雑緩和のため全車とも固定クロスシートを撤去して車内座席をオールロングシート仕様に改造した[12]。その他、車体塗装をマルーンからダークグリーンへ改めたほか[12]、ク2350形に搭載されたパンタグラフが撤去された[21]。当初はパンタグラフ本体を撤去したのみであったが[21]、後年パンタグラフ台座・配線を含めて完全撤去された[29]。

戦後の動向

1948年(昭和23年)5月12日に西部線の架線電圧を直流600 Vから直流1,500 Vに昇圧する工事が完成し[36]、同年5月16日より金山橋(現・金山)を境とした運行系統分断を解消して東西直通運転が開始された[20]。本系列も昇圧対応改造を施工し、従来の運用線区であった西部線に加えて東部線区間にも入線するようになった[12]。同時期には前頭部にジャンパ栓および常用ブレーキ管を新設して他編成との併結総括運用を可能としたほか[29]、1952年(昭和27年)には本系列の編成中間にモ800形807・808を組み込み、翌1953年(昭和28年)にかけて3両編成を組成して運用された[37]。

1961年(昭和36年)に本系列全車を対象に重整備工事と称する車体修繕工事が施工された。老朽化した車体各部の補修のほか、主電動機および制御装置の更新が実施され、主電動機はTDK-528/15-KMと、制御装置はES-509改とそれぞれ型番が変更された[29][38]。その他、客用扉下部の内蔵ステップ廃止、客用扉の鋼製扉化、戸袋窓のHゴム固定支持化、固定連結面間の棒連結器化も施工された[29]。

1965年(昭和40年)5月の定期検査に際して、従来前面幕板部へ施されていた「なまず」の愛称の由来となった飾り帯塗装が省略された[37]。同年12月にはモ830形831・832を本系列の編成中間に組み込み、再び3両編成化された[39]。これは同時期にモ3300形(2代)・モ910形など間接非自動制御(HL制御)の旧型車の淘汰が進行したことにより、従来同グループが充当された3両編成運用に供する車両が不足したための措置であった[39]。中間に組み込まれたモ831・モ832は運転台側妻面の連結器を棒連結器へ交換し、幌枠および貫通幌を新設、貫通編成を組成した[40]。

1967年(昭和42年)2月に、ク2350形は3780系の新製に際してD16台車を供出するため、2両とも旧型車の廃車発生品である国鉄制式台車のTR14台車に換装された[41]。この台車交換に際しては入場中のク2350形に代わる車両としてモ800形810を充当し、851編成・852編成とも暫定的に全電動車編成を組成した時期がある[41]。

1969年(昭和44年)にモ831・モ832を編成から外し、本系列は再び2両編成となった[37]。1971年(昭和46年)には廃車となったモ800形806・807より発生したD16台車をク2350形へ転用して台車換装が実施された[32]。その後、1974年(昭和49年)から1976年(昭和51年)にかけて、前面ワイパーの自動化、客室部車内灯の蛍光灯化、前照灯のシールドビーム2灯化が順次施工された[32]。

車体塗装については長らくロングシート仕様車の標準塗装であったダークグリーン1色塗りであったが、1970年代後半までに851編成・852編成ともスカーレット1色塗りに変更された[12]。

退役

6000系など新型車両の導入に伴うAL車の代替進行によって、1979年(昭和54年)11月30日付で852編成が廃車となった[13]。同編成は廃車後解体処分を免れ、翌1980年(昭和55年)4月に開園した南知多ビーチランドにおいて電車レストラン「パノラマビュッフェ」として活用された[42]。

一方、残存した851編成については、1981年(昭和56年)9月にモ851・ク2351とも台車を7300系の台車新製に伴って発生したD18台車に換装し[43]、その他3880系の廃車発生品を流用して車内扇風機が新設された[44]。また1984年(昭和59年)以降は、3400系に連結対応工事が施工されたことにより本系列との流線形車両同士の編成を組成して運用される機会も生じた[45]。

1987年(昭和62年)3月の国鉄分割民営化で発足した東海旅客鉄道(JR東海)は、ダイヤ改正ごとに東海道本線の輸送力増強および利便性向上を図り[46]、並行する名古屋本線を保有する名鉄にとって脅威となりつつあった[46]。そのため名鉄側も対抗手段として1987年(昭和62年)から1989年(平成元年)にかけて6500系・6800系など新型車両を導入してサービス向上を図り[46]、結果捻出されたAL車・HL車など旧型車両の大量淘汰が同時期に実施された[47]。851編成についても代替対象となり、1988年(昭和63年)8月15日付で除籍され[14]、本系列は全廃となった。

851編成は側面車番標記の「1」の文字板を3400系モ3403・ク2403のモ3401・ク2401(ともに2代)への改番に際して供出し[48]、その後解体処分された[48]。また前述した南知多ビーチランドにおいて静態保存された852編成についても、保存場所が海に近かったことから塩害による車体の腐食が進行したため[42]、他の保存車両とともに1992年(平成4年)12月に解体処分された[42]。従って、本系列に属する4両はいずれも現存しない[42][48]。

脚注

注釈

- ^ 他図面が後位側(連結面側)妻面連結器の張り出し寸法を427 mmとしているのに対して、『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』においては同部寸法を407 mmとし、全長18,392 mmと図示している[1]。

- ^ 西部線の拠点駅の新名古屋(現・名鉄名古屋)への移転[18]を経て、1944年(昭和19年)9月[19]には新名古屋 - 神宮前間の連絡線が開通し、東西両路線の線路が接続された[19]。ただし、この時点では西部線の架線電圧が直流600 Vのままであったことから直通運転ができず[19]、運転系統は金山橋(現・金山)を境に東西に2分されていた[19]。東西直通運転の開始は西部線の架線電圧昇圧工事が完了した1948年(昭和23年)5月のことであった[20]。

- ^ 1940年(昭和15年)にク2350形の制御電動車化改造認可が申請されていることや、ク2350形が落成時から戦中まで屋根上にパンタグラフを搭載していたことに加えて、「モ854」と車号が表記された車両が撮影された宣伝広告用の画像が実在することなどから、多くの文献においてク2351・ク2352は実際にモ853・モ854へ改造されたものとして扱われている[32][33][34]。しかし、雑誌『鉄道ピクトリアル』2007年8月号に掲載された名鉄資料館による文責記事「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」においては、内部資料を根拠にク2350形2両が電動車化された事実はないとしてそれらを明確に否定している[35]。また同記事は「モ854」が撮影された日時が本系列の竣功日である1937年(昭和12年)3月3日以前であることを指摘し、なぜ実在しない「モ854」の車号が付与された車両の画像が存在するのか全く不明であると述べている[35]。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 p.244

- ^ a b 「名古屋圏の電車とTDK-528形主電動機」 (1996) p.181

- ^ 「私鉄車両めぐり(27) 名古屋鉄道 2」(1956) p.34

- ^ a b 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.74

- ^ a b c d e 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 pp.48 - 49

- ^ a b c 『私鉄ガイドブック3 名鉄・京成・都営地下鉄・京浜』 pp.11 - 12

- ^ a b 『名古屋鉄道社史』 pp.201 - 202

- ^ a b c d 「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 (1993) p.86

- ^ 「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 (1993) pp.86 - 87

- ^ a b 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) pp.108 - 109

- ^ a b c d 「廃止された路線をたずねて 押切町 - 枇杷島橋間と柳橋乗り入れ」 (1986) pp.102 - 103

- ^ a b c d e 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.50

- ^ a b 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 p.180

- ^ a b 『新車年鑑 1989年版』 p.243

- ^ a b 「総説:名古屋鉄道」 (2006) pp.14 - 15

- ^ a b c 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.106

- ^ 『名古屋鉄道社史』 p.209

- ^ 『名古屋鉄道社史』 pp.231 - 234

- ^ a b c d e 『名古屋鉄道社史』 pp.252 - 253

- ^ a b 『名古屋鉄道社史』 pp.339 - 341

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.109

- ^ a b c d e f 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.108

- ^ 「古くて新しい名鉄流線3400系」 (1984) pp.58 - 59

- ^ a b 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 p.245

- ^ a b c 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) p.112

- ^ a b c d 「明細図シリーズ 名古屋鉄道 モ850形・モ3800形・モ3400形・モ3450形」 (2003) pp.154 - 155

- ^ 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.77

- ^ a b c d 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 p.273

- ^ a b c d e f g 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.75

- ^ a b c 「明細図シリーズ 名古屋鉄道 モ850形・モ3800形・モ3400形・モ3450形」 (2003) pp.166 - 167

- ^ 「古くて新しい名鉄流線3400系」 (1984) p.61

- ^ a b c 「私鉄車両めぐり(115) 名古屋鉄道」 (1979) pp.96 - 97

- ^ 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) pp.74 - 75

- ^ 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.49

- ^ a b 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 (2007) pp.109 - 110

- ^ 『名古屋鉄道社史』 p.776

- ^ a b c 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) p.76

- ^ 「名古屋圏の電車とTDK-528形主電動機」 (1996) pp.182 - 183

- ^ a b 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) pp.73 - 74

- ^ 『私鉄ガイドブック3 名鉄・京成・都営地下鉄・京浜』 p.8

- ^ a b 「名鉄 モ800形レポート (2)」 (1973) pp.76 - 77

- ^ a b c d 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 p.51

- ^ 「私鉄車両めぐり(133) 名古屋鉄道」 (1986) p.192

- ^ 「私鉄車両めぐり(133) 名古屋鉄道」 (1986) p.198

- ^ 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 pp.8 - 9

- ^ a b c 「名古屋鉄道のニューウェーブ (II)」 (1989) pp.112 - 113

- ^ 「名鉄特集 車両総説」 (1996) p.43

- ^ a b c 「名鉄旧形車の動向」 (1988) p.123

参考資料

書籍

- 名古屋鉄道株式会社社史編纂委員会 『名古屋鉄道社史』 名古屋鉄道 1961年5月

- 慶応義塾大学鉄道研究会 『私鉄ガイドブック3 名鉄・京成・都営地下鉄・京浜』 誠文堂新光社 1968年

- 白井良和 『私鉄の車両11 名古屋鉄道』 保育社 1985年12月 ISBN 4-586-53211-4

- 日本車両鉄道同好部 鉄道史資料保存会 編著 『日車の車輌史 図面集 - 戦前私鉄編 上』 鉄道史資料保存会 1996年6月

- 徳田耕一 『名鉄電車 昭和ノスタルジー』 JTBパブリッシング 2013年5月 ISBN 4-533-09166-0

雑誌記事

- 『鉄道ピクトリアル』 鉄道図書刊行会

- 渡辺肇 「私鉄車両めぐり(27) 名古屋鉄道 2」 1956年11月号(通巻64号) pp.33 - 37

- 藤野政明・渡辺英彦 「私鉄車両めぐり(115) 名古屋鉄道」 1979年12月臨時増刊号(通巻370号) pp.92 - 106

- 清水武 「古くて新しい名鉄流線3400系」 1984年1月号(通巻426号) pp.58 - 64

- 沢田幸雄 「廃止された路線をたずねて 押切町 - 枇杷島橋間と柳橋乗り入れ」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.97 - 106

- 吉田文人 「私鉄車両めぐり(133) 名古屋鉄道」 1986年12月臨時増刊号(通巻473号) pp.185 - 198

- 徳田耕一 「名古屋鉄道のニューウェーブ (II)」 1989年10月号(通巻518号) pp.112 - 113

- 石本俊三 「名鉄特集 車両総説」 1996年7月臨時増刊号(通巻624号) pp.39 - 44

- 真鍋裕司 「名古屋圏の電車とTDK-528形主電動機」 1996年7月臨時増刊号(通巻624号) pp.181 - 183

- 柚原誠 「総説:名古屋鉄道」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.10 - 17

- 外山勝彦 「名古屋鉄道 現有車両プロフィール2005」 2006年1月臨時増刊号(通巻771号) pp.203 - 252

- 名鉄資料館 「知られざる名鉄電車史2 2つの流線型車両 3400形と850形」 2007年8月号(通巻792号) pp.106 - 112

- 『鉄道ファン』 交友社

- 名古屋鉄道K.K. 名古屋運転区・車掌区電車愛好会 「名鉄 モ800形レポート (2)」 1973年7月号(通巻147号) pp.72 - 79

- 豊田浩基 「名鉄旧形車の動向」 1988年11月号(通巻331号) p.123

- 清水武 「エバーグリーン賞を受賞した名鉄3400系を讃える」 1993年7月号(通巻387号) pp.84 - 89

- 『鉄道史料』 鉄道史資料保存会

- 鉄道史料編集部 「明細図シリーズ 名古屋鉄道 モ850形・モ3800形・モ3400形・モ3450形」 通巻109号 2003年12月 pp.151 - 167