「北岳」の版間の差分

表示関係 |

|||

| (10人の利用者による、間の39版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{独自研究|date=2010年11月}} |

|||

{{Otheruses|日本第二の高峰である北岳|中国の三山[[五岳]]のひとつである北岳|恒山}} |

{{Otheruses|日本第二の高峰である北岳|中国の三山[[五岳]]のひとつである北岳|恒山}} |

||

{{Infobox 山 |

{{Infobox 山 |

||

| 5行目: | 4行目: | ||

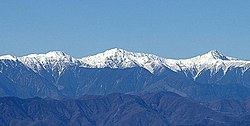

|画像=[[File:Mt.Kitadake from Mt.Ainodake 01.jpg|300px]] |

|画像=[[File:Mt.Kitadake from Mt.Ainodake 01.jpg|300px]] |

||

|画像キャプション=[[間ノ岳]]方面から望む北岳 |

|画像キャプション=[[間ノ岳]]方面から望む北岳 |

||

|標高=3,193<ref name="hyoko"> |

|標高=3,193<ref name="hyoko">{{Cite web |url=http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/mountain.html |title=日本の主な山岳標高 |publisher=[[国土地理院]] |language=日本語 |accessdate=2010-11-06}}</ref> |

||

|座標={{ウィキ座標2段度分秒|35|40|28|N|138|14|20|E}}<ref name="hyoko" /> |

|座標={{ウィキ座標2段度分秒|35|40|28|N|138|14|20|E|display=inline,title}}<ref name="hyoko" /> |

||

|所在地=[[山梨県]][[南アルプス市]] |

|所在地=[[山梨県]][[南アルプス市]] |

||

|山系=[[赤石山脈]] |

|山系=[[赤石山脈]] |

||

|種類=[[隆起と沈降|隆起]] |

|種類=[[隆起と沈降|隆起]] |

||

|初登頂=[[ |

|初登頂=[[1871年]] ([[名取直江]])<ref name="yamakei1992">[[#山と渓谷|山と溪谷社(1992)]]</ref> |

||

|地図={{Embedmap|138.2389|35.6744|300}}{{日本の位置情報|35|40|28|138|14|20|仙丈ヶ岳(甲府)|35.6744,138.2389|北岳}} |

|地図={{Embedmap|138.2389|35.6744|300}}{{日本の位置情報|35|40|28|138|14|20|仙丈ヶ岳(甲府)|35.6744,138.2389|北岳}} |

||

}} |

}} |

||

[[File:Shirane-sanzan.jpg|250px|thumb|[[毛無山 (山梨県・静岡県)|毛無山]]より白峰三山を望む<br/>左から[[農鳥岳]]、[[間ノ岳]]、北岳]] |

|||

'''北岳'''(きただけ)は、[[山梨県]][[南アルプス市]]にある[[高さ#地理|標高]]3,193[[メートル|m]]<ref name="hyoko" />の山。[[日本の山一覧 (3000m峰)|日本第二]]の高峰である<ref name="hyoko" />。 |

|||

'''北岳'''(きただけ)は、[[山梨県]][[南アルプス市]]にある[[高さ#地理|標高]]3,193[[メートル|m]]<ref name="hyoko" />の[[山]]。[[南アルプス国立公園]]内の[[赤石山脈]] (南アルプス)に属し、[[日本百名山]]<ref>{{Cite book|和書 |author=深田久弥 |year=1982 |title=日本百名山 |publisher=朝日新聞出版 |pages= |isbn=4-02-260871-4}}</ref>、[[花の百名山]]<ref>{{Cite book|和書 |author=田中澄江 |year=1997 |title=花の百名山 |publisher=文藝春秋 |pages= |isbn=4-16-352790-7}}</ref>、[[新・花の百名山]]<ref>{{Cite book|和書 |author=田中澄江 |year=1995 |title=新・花の百名山 |publisher=文藝春秋 |pages= |isbn=4-16-731304-9}}</ref>及び[[山梨百名山]]<ref>[http://www.yamanashi-kankou.jp/nature/hyakumeizan/minamiarupusu.html 山梨百名山]、社団法人やまなし観光推進機構、2010年11月6日閲覧。</ref>に選定されている。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[富士山]]に次ぐ[[日本 |

[[富士山]]に次ぐ日本第二の高峰であり、[[日本百名山]]<ref>{{Cite book|和書 |author=深田久弥 |year=1982 |month=7 |title=日本百名山 |publisher=朝日新聞出版 |pages=297-300頁 |isbn=4-02-260871-4}}</ref>、[[新・花の百名山]]<ref name="shinhana">{{Cite book|和書 |author=田中澄江 |year=1995 |month=6 |title=新・花の百名山 |publisher=文藝春秋 |pages=189-192頁 |isbn=4-16-731304-9}}</ref>及び[[山梨百名山]]<ref>{{Cite web |url=http://www.yamanashi-kankou.jp/nature/hyakumeizan/minamiarupusu.html |title=山梨百名山 |publisher=社団法人やまなし観光推進機構 |language=日本語 |accessdate=2010-11-06}}</ref>に選定されており、同じく日本百名山の一峰の[[間ノ岳]]、[[日本二百名山]]の[[農鳥岳]]とともに[[白峰三山]]を構成する<ref name="shirane">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/30.html |title=白峰三山 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-11-12}}</ref>。「南アルプスの盟主」とも呼ばれる<ref name="中西(1993)18頁">[[#中西(1993)|中西(1993)、18頁]]</ref>。野呂川 ([[早川 (山梨県)|早川]]の[[支流]]) の源流の山であり、山体は他の県と接しておらず山梨県内に含まれる。全山古生層の[[堆積岩]]から成る<ref name="sanmei">{{Cite book|和書 |year=1992 |month=12 |title=コンサイス日本山名辞典 |publisher=[[三省堂]] |pages=154頁 |isbn=4-385-15403-1}}</ref>。山体の東側斜面は北岳バットレスと呼ばれる岩壁があり、[[アルパイン・クライミング|登攀]]対象ともなっている。 |

||

== 山名の由来 == |

|||

古くから、北岳、[[間ノ岳]]、[[農鳥岳]]一帯の山体は、「白い雪をかむった山」という意味で白根山または白峰山と呼ばれており、[[平家物語]]にも、「甲斐の白峰」が登場する<ref name="kitadake">[http://www.minamialps-net.jp/data/article/4.html 北岳]、南アルプス芦安山岳館、2010年11月6日閲覧。</ref>。南北に連なる白峰山の、一番北にあることから北岳と呼ばれるようになった。現在では三つの峰それぞれを1つの山として取り扱っているが、これらの山々を合わせて'''白峰三山'''(しらねさんざん)と呼ぶこともある<ref name="shirane" />。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

[[File:Shirane-sanzan.jpg|250px|thumb|[[毛無山 (山梨県・静岡県)|毛無山]]より白峰三山を望む<br/>左から[[農鳥岳]]、[[間ノ岳]]、北岳]] |

|||

*[[1871年]](明治4年)に、巨摩郡[[芦安村]]の[[山伏|修験者]]、[[名取直江]]が、広河原から白根御池を経由して登頂し、里宮・中宮・奥宮を造り[[開山]]したとされる<ref name="yamakei1992" /><ref>[http://south-alps.com/heritage/index2.html 南アルプスの登山史]、南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会、2010年11月1日閲覧。</ref>。 |

|||

古くから、北岳、[[間ノ岳]]、[[農鳥岳]]一帯の山体は、「白い雪をかむった山」という意味で白根山または白峰山と呼ばれており、[[古今和歌集]]では「君すまば甲斐の白嶺のおくなりと雪ふみわけてゆかざらめやは」と詠われ、[[後拾遺和歌集]]では、「いづかたと甲斐の白ねは知らねども、雪降るごとに思ひこそすれ」と詠まれ、[[平家物語]]では「北に遠ざかりて雪白き山あり、問へば甲斐の白嶺といふ」と記された<ref name="kitadake">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/4.html |title=北岳 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-11-06}}</ref>。[[江戸時代]]の[[甲斐国志]]では、「南北に連なりて三峯あり、其北の方最も高き者を指して今専ら白峯と称す」と記された。南北に連なる白峰山の、一番北にあることから北岳と呼ばれるようになった<ref name="sanmei" /><ref name="y300">{{Cite book|和書 |author= |year=1997 |month=3 |title=日本三百名山 |publisher=[[毎日新聞社]] |pages=125頁 |isbn=4-620-60524-7}}</ref>。現在では三つの峰それぞれを1つの山として取り扱っているが、これらの山々を合わせて白峰三山(しらねさんざん)と呼ぶこともある<ref name="shirane" />。 |

|||

*[[1902年]](明治35年)[[8月23日]]に、 [[ウォルター・ウェストン]]が登頂<ref name="weston">ウェストン(1996)</ref>。 |

|||

*[[1904年]](明治37年)に、ウォルター・ウェストンが日本を再訪問し、再登頂。間ノ岳と[[仙丈ヶ岳]]にも登頂<ref name="weston" />。 |

|||

江戸時代に制作された[[甲斐国絵図]]類においても白根岳は[[富士山]]や[[八ヶ岳]]とともに冠雪や雲上表現、登山道の省略など神格表現で描写されており、甲府盆地を抱く特殊な[[霊山]]として認識されていたと考えられている<ref>髙橋修「近世甲斐国絵図論序説-山梨県立博物館収蔵の甲斐国絵図との対話-」『山梨県立博物館研究紀要第2号』2008</ref>。 |

|||

*[[1905年]](明治38年)に、[[伊達九郎]]らが、白根御池から稜線ルートにて登頂<ref name="中西1995">中西(1995)、137頁</ref>。 |

|||

*[[1908年]](明治41年)7月 に、[[小島烏水]]が登頂し、山頂に[[寛政]]7年の年号が彫られた石祠を確認<ref name="yamakei1992" />。 |

|||

[[1964年]](昭和39年)[[6月1日]]には、赤石山脈の多くの山域が南アルプス国立公園に指定され、山の上部はその特別保護地区、山腹は特別地域となっている<ref>{{Cite web |url=http://www.env.go.jp/park/minamialps/intro/index.html |title=南アルプスの国立公園紹介 |publisher=環境省自然環境局 |language=日本語 |accessdate=2011-03-01}}</ref>。[[1980年]](昭和55年)には[[北沢峠]]を越える南アルプススーパー林道が開通<ref name="kanrikeikaku">{{Cite web |year=2001 |month=12 |url=http://www.env.go.jp/park/minamialps/intro/files/plan_1.pdf |title=南アルプス国立公園管理計画書 |format=PDF |publisher=環境省自然環境局南関東地区自然保護事務所 |language=日本語 |accessdate=2010-11-02}}</ref>し、その後長野県と山梨県の両方向から、登山及び観光用のバスが運行されるようになった。 |

|||

*[[1924年]](大正13年)に、登山者のための[[山小屋]]が造られる<ref name="中西1995" />。 |

|||

*[[1925年]](大正14年)[[3月22日]]に、[[第三高等学校 (旧制)|京都三高]]山岳部の桑原武夫ら4人が、積雪期初登頂<ref name="kitadake" />。 |

|||

[[2004年]](平成16年)[[10月15日]]には国土地理院が最高点の標高を3,193mに改定<ref name="height">{{Cite web |year=2004 |month=11 |url=http://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/437-4.htm |title=日本第二の高山「北岳」の標高を改訂 |publisher=[[国土地理院]] |language=日本語 |accessdate=2010-11-01}}</ref>。それ以前標高3,192mと公表されていたが、山頂の[[三角点|三等三角点]] (3,192.<small>18</small>m)<ref>{{Cite web |url=http://sokuseikagis1.gsi.go.jp/ |title=基準点成果等閲覧サービス |publisher=[[国土地理院]] |language=日本語 |accessdate=2010-11-03}}</ref>より南の岩盤の方が約80cm高いことが確認されためである<ref name="height" />。 |

|||

*[[1927年]] (昭和2年) [[7月18日]]に、[[京都大学]]の高橋健治ら4人が北岳バットレスを第5尾根より無雪期初登攀<ref name="buttress">[http://www.minamialps-net.jp/data/article/58.html 北岳・北岳バットレス]、南アルプス芦安山岳館、2010年11月6日閲覧。</ref>。 |

|||

*[[1934年]] (昭和9年) [[12月27日]]に、[[立教大学]]の浜野正男、榎本忠亮が北岳バットレスを東北尾根より積雪期初登攀<ref name="buttress" />。 |

|||

=== 登山史・登攀史 === |

|||

*[[1958年]](昭和33年)に、奥山章、芳野満彦らが北岳バットレス中央稜を初登攀<ref name="buttress" />。 |

|||

[[1871年]](明治4年)に、[[巨摩郡]][[芦安村]]の[[山伏|修験者]]である[[名取直江]]が、広河原から白根御池を経由して登頂し、里宮・中宮・奥宮を造り[[開山]]したとされる<ref name="yamakei1992" /><ref>{{Cite web |url=http://south-alps.com/heritage/index2.html |title=南アルプスの登山史 |publisher=南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会 |language=日本語 |accessdate=2010-11-01}}</ref>。これ以後、北岳登頂が多くの人物によってなされてゆく。[[1902年]](明治35年)[[8月23日]]には、[[ウォルター・ウェストン]]が登頂し、[[1904年]](明治37年)に日本を再訪問した際に再登頂した。この時、間ノ岳と[[仙丈ヶ岳]]にも登頂した<ref name="weston">{{Cite book|和書 |author=ウォルター・ウェストン |translator=水野勉 |year=1996 |month=9 |title=日本アルプス再訪 |publisher=平凡社 |pages=453-454頁 |isbn=4-58-276161-5}}</ref>。[[1905年]](明治38年)には[[伊達九郎]]らが、白根御池から稜線ルートにて登頂<ref name="中西(1993)137頁">[[#中西(1993)|中西(1993)、137頁]]</ref>。日本山岳会初代会長である[[小島烏水]]は[[1908年]](明治41年)7月に登頂し、山頂に[[寛政]]7年の年号が彫られた石祠を確認した<ref name="yamakei1992" />。積雪期に初登頂が成されたのは[[1925年]](大正14年)[[3月22日]]のことである<ref name="kitadake" />。 [[第三高等学校 (旧制)|京都三高]]山岳部の桑原武夫ら4人が成し遂げた<ref name="kitadake" />。 |

|||

*[[1964年]](昭和39年)[[6月1日]]に、 南アルプス国立公園に指定される<ref>[http://www.env.go.jp/park/minamialps/intro/basis.html 基礎情報 (南アルプス国立公園)]、環境省自然環境局、2010年11月2日閲覧。</ref>。 |

|||

*[[1978年]](昭和53年)7月に、 山梨県が[[北岳山荘]]を建造<ref name="sanso">http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/001_kitadake.htm 、南アルプス芦安山岳館、2010年11月1日閲覧。</ref>。 |

|||

北岳バットレス登攀の動きも積雪期初登頂から少しして見られるようになる。初登攀は[[1927年]](昭和2年)の[[7月18日]]<ref name="buttress">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/58.html |title=北岳・北岳バットレス |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-11-06}}</ref>。[[京都大学]]の高橋健治ら4人が第5尾根より無雪期に初めて登攀した<ref name="buttress" />。初登攀から7年後の[[1934年]](昭和9年)[[12月27日]]には、[[立教大学]]の浜野正男、榎本忠亮が東北尾根より積雪期の初登攀をした<ref name="buttress" />。7つの岩稜の中で最後まで残されたのが積雪期中央稜である。この登攀が行われたのは戦後になってからで、[[1958年]](昭和33年)に奥山章、芳野満彦らが積雪期初登攀を成した<ref name="buttress" />。中央稜の初登攀は[[松濤明]]によって[[1942年]]7月30日に成された<ref name="buttress" />。松濤はこの時20歳、[[飛騨山脈]]南部の[[槍ヶ岳]][[北鎌尾根]]にて死亡する7年前だった。 |

|||

*[[1980年]](昭和55年)に、[[北沢峠]]を越える南アルプススーパー林道が開通<ref name="kanrikeikaku">[http://www.env.go.jp/park/minamialps/intro/files/plan_1.pdf 南アルプス国立公園管理計画書]、環境省自然環境局南関東地区自然保護事務所、2001年12月、2010年11月2日閲覧。</ref>。その後、長野県と山梨県の両方向から、登山及び観光用のバスが運行されるようになった。 |

|||

*[[1988年]](昭和63年)に、[[皇太子]]([[浩宮徳仁親王]])が登頂。 |

|||

登頂を目指して活発に登山が行われた明治大正時代、[[1924年]](大正13年)に登山者のための[[山小屋]]が造られた<ref name="中西(1993)137頁" />。それから54年後の[[1978年]](昭和53年)7月には、[[山梨県]]が[[北岳山荘]]を建造した<ref name="sanso">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/001_kitadake.htm |title=南アルプス市山梨県北岳山荘 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-11-01}}</ref>。 |

|||

*[[2004年]](平成16年)[[10月15日]]に、 国土地理院が最高点の標高を3,193mに改定。それ以前標高3,192mと公表されていたが、山頂の[[三角点|三等三角点]] (3,192.<small>18</small>m)<ref>[http://sokuservice1.gsi.go.jp/datums/ 基準点成果等閲覧サービス]、国土地理院、2010年11月3日閲覧。</ref>より南の岩盤の方が約80cm高いことが確認されため<ref name="height">[http://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/437-4.htm 日本第二の高山「北岳」の標高を改訂]、国土地理院、2004年11月、2010年11月1日閲覧。</ref>。 |

|||

登山を趣味とする[[皇太子]]の[[皇太子徳仁親王|浩宮徳仁親王]]は国内の多くの山へ登っているが、北岳には[[1987年]](昭和62年)[[8月11日]]に登頂した。白峰三山縦走の際にこれを果たした。また、浩宮徳仁親王はこの年の7月に[[日本山岳会]]に入会した<ref name>{{Cite book|和書 |author=EDICO |year=2004 |title=歩いてみたい日本の名山 |publisher=西東社 |pages=202頁 |isbn=4-791-61227-2}}</ref>。 |

|||

== 地理 == |

== 地理 == |

||

[[赤石山脈]]の北部に位置し、南の稜線上には[[間ノ岳]]、[[農鳥岳]]、[[白峰南嶺]]の山々が連なっている |

[[赤石山脈]]の北部に位置し、白根山系の北端となっている<ref name="学術総論22頁">[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、22頁]]</ref>。山脈の主要山系である赤石山系とは野呂川を挟んで隔たっている<ref name="学術総論22頁" />。北岳の南方の稜線上には同じ白根山系に属する[[間ノ岳]]、[[農鳥岳]]、[[白峰南嶺]]の山々が連なっている<ref name="学術総論22頁" />。東側には池山吊尾根<ref>{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/57.html |title=北岳・池山吊尾根 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-11-12}}</ref>、北側には[[小太郎山]]のある小太郎尾根が延びる。北岳を含む白峰三山の稜線は赤石山脈の主稜線からは外れており、間ノ岳の西に位置する[[三峰岳]]で派生した支脈である。また北岳は野呂川の源流となっており、周囲を取り囲むように流れている。 |

||

山体は中生代の地層の[[堆積岩]]から構成される[[四万十層群]]に属する<ref name="小泉(2000)64頁">[[#小泉|小泉(2000)、64頁]]</ref>。赤石山脈自体がこの四万十層群に属するという傾向がある<ref name="小泉(2000)64頁" />。北岳山頂部はやや険しい山容を示すが、これは[[石灰岩]]や[[チャート]]、海洋[[玄武岩]]などの岩石が構成する[[メランジュ]]となっているためである<ref name="小泉(2000)">[[#小泉|小泉(2000)、38頁]]</ref><ref name="学術総論29頁">[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、29頁]]</ref>。これらの岩石は硬く侵食を受けにくく、よって赤石山脈ではあまり見られない鋭い峰を造る<ref name="学術総論29頁" />。後述の北岳バットレスも石灰岩とチャートで構成され、なだらかな尾根の続く赤石山脈において、周囲とは異なった岩石が構成要素となっている<ref name="小泉(2000)" />。また、北岳バットレスの岩石は海洋性のものであり、隆起前に堆積した海洋生物の化石が観察される<ref>[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、23頁]]</ref>。一方、小太郎尾根はなだらかな山容を示し、これは泥岩や砂岩などの岩石が構成要素となっているからである<ref name="小泉(2000)" />。 |

|||

地質的には[[石灰岩]]が大きな特徴であり、[[圏谷]]を持つ間ノ岳と打って変わり[[褶曲]]構造が多く見られる<ref name="shirane" />。 |

|||

=== 周辺の山 === |

|||

地形には、[[褶曲]]構造が多く見られることが特徴として挙げられる<ref name="shirane" />。褶曲構造は内的営力による[[造山運動]]が形成の原因である。一方3kmほどしか離れていない間ノ岳では[[圏谷]](カール)が見られる。これは、外的営力による侵食運動が形成した[[氷河地形]]の一つである。他にも小太郎尾根には[[線状凹地#二重山稜|二重山稜]]が見られる<ref>[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、38頁]]</ref>。 |

|||

[[File:KaiKOmaGaTake&KisoKomaGaTakeTagged.jpg|thumb|250px|北岳周辺の山(南方上空より)]] |

|||

=== 近接の山 === |

|||

赤石山脈の北部に位置し、以下が近接する主な山である。 |

|||

[[File:Akaishi Mountains north from Mount Ena 2010-12-12.jpg|thumb|300px|赤石山脈北部の山並み ([[恵那山]]より)]] |

|||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

!山容 |

!山容 |

||

!名称 |

!名称 |

||

![[標高]]<br>([[メートル|m]]) |

![[標高]]<br>([[メートル|m]]) |

||

![[三角点]]<br>等級 |

![[三角点]]基準点名<br />等級 |

||

!方角 |

|||

!北岳との<br>[[距離]]([[キロメートル|km]]) |

|||

![[距離]]([[キロメートル|km]]) |

|||

!備考 |

!備考 |

||

|- style="white-space:nowrap" |

|- style="white-space:nowrap" |

||

|[[File:Kaikomagatake from kurisawayama 1998 10 11.jpg|70px]] |

|[[File:Kaikomagatake from kurisawayama 1998 10 11.jpg|70px]] |

||

|[[甲斐駒ヶ岳]] |

|[[甲斐駒ヶ岳]] |

||

|<Div Align="right">2,967{{0}}{{0}}</Div> |

|||

|2,967 |

|||

|一等<br> |

|「甲駒ケ嶽」(一等)<br /><small>2,965.58m</small> |

||

|<Div Align="center">北</Div> |

|||

|<Div Align="right">9.3</Div> |

|<Div Align="right">9.3</Div> |

||

|<small> |

|<small>日本百名山</small> |

||

|- |

|- |

||

|[[File:Senjyogatake from kosenjo 08 1996 12 31.jpg|70px]] |

|[[File:Senjyogatake from kosenjo 08 1996 12 31.jpg|70px]] |

||

|[[仙丈ヶ岳]] |

|[[仙丈ヶ岳]] |

||

|3,032.<small>56</small> |

|<Div Align="right">3,032.<small>56</small></Div> |

||

|二等 |

|「前岳」(二等) |

||

|<Div Align="center">北西</Div> |

|||

|<Div Align="right">7.1</Div> |

|<Div Align="right">7.1</Div> |

||

|<small>日本百名山</small> |

|<small>日本百名山</small> |

||

| 70行目: | 73行目: | ||

|[[File:Houousan from kaikomagatake 50 1996 9 15.jpg|70px]] |

|[[File:Houousan from kaikomagatake 50 1996 9 15.jpg|70px]] |

||

|[[鳳凰山]] |

|[[鳳凰山]] |

||

|<Div Align="right">2,840{{0}}{{0}}</Div> |

|||

|2,840 |

|||

|(停止) |

|(停止) |

||

|<Div Align="center">東</Div> |

|||

|<Div Align="right">6.7</Div> |

|<Div Align="right">6.7</Div> |

||

|<small>日本百名山</small>、観音岳 |

|<small>日本百名山</small>、観音岳 |

||

| 77行目: | 81行目: | ||

|[[File:Kotarousan and kaikoma from kitadake 2001 10 03.jpg|70px]] |

|[[File:Kotarousan and kaikoma from kitadake 2001 10 03.jpg|70px]] |

||

|[[小太郎山]] |

|[[小太郎山]] |

||

|2,725.<small>08</small> |

|<Div Align="right">2,725.<small>08</small></Div> |

||

|三等 |

|「小太郎岳」(三等) |

||

|<Div Align="center">北</Div> |

|||

|<Div Align="right">2.9</Div> |

|<Div Align="right">2.9</Div> |

||

|小太郎尾根 |

|小太郎尾根 |

||

|- style="background-color:#ccc" |

|- style="background-color:#ccc" |

||

|[[File: |

|[[File:Mount_Kita_from_Mount_Nakashirane_2001-10-03.JPG|70px]] |

||

| |

|'''北岳''' |

||

|<Div Align="right">3,193{{0}}{{0}}</Div> |

|||

|3,193 |

|||

|三等<br> |

|「白根岳」(三等)<br /><small>3,192.18m</small> |

||

| |

|||

|<Div Align="right">0</Div> |

|||

| |

|||

|<small>日本百名山<br>[[新・花の百名山]]</small> |

|||

|<small>[[日本百名山]]<br>[[新・花の百名山]]</small> |

|||

|- |

|||

|[[File:Mt.Happonbanoatama 03.jpg|70px]] |

|||

|八本歯ノ頭 |

|||

|<Div Align="right">2,920{{0}}{{0}}</Div> |

|||

|なし |

|||

|<Div Align="center">南東</Div> |

|||

|<Div Align="right">0.8</Div> |

|||

|池山吊尾根の小ピーク |

|||

|- |

|- |

||

|[[File:Mt.Nakashirane 03.jpg|70px]] |

|[[File:Mt.Nakashirane 03.jpg|70px]] |

||

|[[中白根山]] |

|[[中白根山]] |

||

|<Div Align="right">3,055{{0}}{{0}}</Div> |

|||

|3,055 |

|||

|なし |

|なし |

||

|<Div Align=" |

|<Div Align="center">南</Div> |

||

|<Div Align="right">2.0</Div> |

|||

|別称「中白峰」 |

|別称「中白峰」 |

||

|- |

|- |

||

|[[File:04 Ainodake from Happonbanokashira 2001-10-3.jpg|70px]] |

|[[File:04 Ainodake from Happonbanokashira 2001-10-3.jpg|70px]] |

||

|[[間ノ岳]] |

|[[間ノ岳]] |

||

|3,189.<small>13</small> |

|<Div Align="right">3,189.<small>13</small></Div> |

||

|三等 |

|「相ノ岳」(三等) |

||

|<Div Align="center">南</Div> |

|||

|<Div Align="right">3.3</Div> |

|<Div Align="right">3.3</Div> |

||

|<small>日本百名山</small> |

|<small>日本百名山</small> |

||

| 105行目: | 121行目: | ||

|[[File:Noutoridake from ainodake 1996 7 29.jpg|70px]] |

|[[File:Noutoridake from ainodake 1996 7 29.jpg|70px]] |

||

|[[農鳥岳]] |

|[[農鳥岳]] |

||

|3,025.<small>90</small> |

|<Div Align="right">3,025.<small>90</small></Div> |

||

|二等 |

|「農鳥山」(二等) |

||

|<Div Align="center">南</Div> |

|||

|<Div Align="right">5.9</Div> |

|<Div Align="right">5.9</Div> |

||

|<small>[[日本二百名山]]</small> |

|<small>[[日本二百名山]]</small> |

||

|} |

|||

=== 主な山との位置関係 === |

|||

[[File:KaiKOmaGaTake&KisoKomaGaTakeTagged.jpg|thumb|250px|北岳周辺の山(南方上空より)]] |

|||

南アルプスの最高峰で、以下が周辺の各山域の主要な山との位置関係である。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

!山容 |

|||

!名称 |

|||

!標高<br />(m) |

|||

!三角点等級<br />基準点名 |

|||

!北岳からの<br />方角と距離(km) |

|||

!備考 |

|||

|- |

|- |

||

|[[File: |

|[[File:Hotakadake from Cyogatake 1999-8-1.jpg|70px]] |

||

|[[穂高岳|奥穂高岳]] |

|||

|3,190 |

|||

| |

|||

|<Div Align="center">北西 86.5</Div> |

|||

|[[飛騨山脈|北アルプス]]の最高峰 |

|||

|- |

|||

|[[File:Mount Kisokoma from Kisomaedake 2008-9-9.jpg|70px]] |

|||

|[[木曽駒ヶ岳]] |

|||

|2,955.<small>95</small> |

|||

| 一等<br />「信駒ケ岳」 |

|||

|<Div Align="center"> 西 41.3</Div> |

|||

|[[木曽山脈|中央アルプス]]の最高峰 |

|||

|- |

|||

|[[File:Mount Akadake from Yokodake 1997-8-3.jpg|70px]] |

|||

|[[赤岳 (八ヶ岳山系)|赤岳]] |

|||

|2,899.<small>17</small> |

|||

| 一等<br />「赤岳」 |

|||

|<Div Align="center"> 北 34.9</Div> |

|||

|[[八ヶ岳]]の最高峰 |

|||

|- style="background-color:#ccc" |

|||

|[[File:Mount_Kita_from_Mount_Nakashirane_2001-10-03.JPG|70px]] |

|||

|[[北岳]] |

|||

|3,193 |

|||

|(三等)「白根岳」<br />3,192.<small>18</small>m |

|||

|<Div Align="center">0</Div> |

|||

|[[赤石山脈|南アルプス]]の最高峰 |

|||

|- |

|||

|[[File:Mount Fuji from Hotel Mt Fuji 1995-2-7.jpg|70px]] |

|||

|[[富士山]] |

|[[富士山]] |

||

|3,776 |

|||

|3,775.<small>63</small> |

|||

|(二等)「富士山」<br />3,775.<small>63</small>m |

|||

|二等 |

|||

|<Div Align=" |

|<Div Align="center">南東 56.4</Div> |

||

|[[国別の最高地点一覧|日本の最高峰]] |

|||

|<small>日本百名山</small> |

|||

|} |

|} |

||

[[File:Kitadake buttress.jpg|thumb|200px|北岳バットレス]] |

|||

===北岳バットレス=== |

|||

{{Template:節stub}} |

|||

北岳バットレスとは、北岳の東側斜面にある高さ約600メートル<ref name="buttress" />の岩壁である。命名は20世紀初頭の人である[[小島烏水]]によるとされており<ref name="sangakushi">{{Cite book|和書 |author=日本山岳会 |year=2005 |title=新日本山岳誌 |publisher=[[ナカニシヤ出版]] |pages=1018-1020頁 |isbn=4-779-50000-1}}</ref>、戦前から攀じられてきた[[アルパイン・クライミング]]のクラシックルートである<ref name="hattori">[[#服部|服部(1987)]]</ref>。主に石灰岩やチャートから構成されていて<ref name="小泉(2000)" />、大樺沢二俣から眺めることが出来る<ref>[[#北山|北山(2009)]]</ref>。2010年10月10日未明<ref>{{Cite web |date= 2010-10-14 |url=http://yamakei-online.com/journal/detail.php?id=1146 |title=北岳バットレスで大規模な崩落発生。一般ルートの左俣コースも通行止め |publisher=山と溪谷社 |language=日本語 |accessdate=2010-12-10}}</ref>、第4尾根で大規模な崩落が発生し、登攀は禁止となった<ref>{{Cite web |date= 2010-10-14 |url=http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/kanko/index.html/newspage?item=/shisei/soshiki-syokai/norin-syoko-bu/kankou-shoukou/news/7dca602560c55831 |title=緊急山岳情報! |publisher=南アルプス市観光商工課 |language=日本語 |accessdate=2010-12-10}}</ref>。 |

|||

=== 源流の河川 === |

=== 源流の河川 === |

||

北岳を源流する[[川|河川]] |

北岳を源流する[[川|河川]]は、[[富士川]][[水系]][[早川 (山梨県)|早川]]の[[支流]]である野呂川。北岳を取り囲むように流れており、北岳の山体を西側から左俣沢、東側から大樺沢として削っている。左俣沢沢の上流部には落差10m程の左俣大[[滝]]がある<ref name="左俣大滝">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/95.html |title=北岳・左俣大滝 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref>。また、同じく早川の支流である荒川も北岳を源流としているといえる<ref name="yamatokougen">{{cite map |publisher=昭文社 |title=北岳・甲斐駒 |edition=2010年 |date=2010-03-10 |cartography=昭文社編集部 |scale=1:50,000 |series=山と高原地図 |isbn=978-4-398-75721-0}}</ref>。荒川の源流は西農鳥岳が主であるが、北岳南側にある北沢も荒川に流れ込んでいるためである。[[山梨県道37号南アルプス公園線]]は、[[奈良田温泉]]方面から野呂川に沿って広河原まで延び、広河原から[[北沢峠]]方面に南アルプス林道が延び、この林道は南アルプス市の登山観光用バスに利用されている。北沢峠は野呂川の支流である北沢峠と[[天竜川]]水系の三峰川支流の戸台川との[[分水界|分水嶺]]である。北岳の山頂付近から延びる池山吊尾根、小太郎尾根、西尾根は野呂川で終端となる。 |

||

== 動植物 == |

== 動植物 == |

||

[[File:Silene uralensis.jpg|thumb|200px|タカネマンテマ。北岳南稜頂上付近の登山道にて。2009年8月8日撮影。]] |

|||

[[File:Mt.Kitadake-Kusasuberi 01.jpg|thumb|200px|草すべりの高山植物の群生地]] |

|||

=== 北岳の植物 === |

=== 北岳の植物 === |

||

北岳を含む赤石山脈は、夏に降雨量が多いため、上部の[[森林限界]]の[[ハイマツ]]、[[コケモモ]]を除いて、[[コメツガ]]や[[シラビソ]]などの[[針葉樹林]]に覆い尽くされている<ref name="kanrikeikaku" />。森林限界の下部には、[[ダケカンバ]]、[[カラマツ]]が多い。残雪が消えた山頂直下南東斜面の石灰岩質の場所では、北岳の[[固有種]]である[[キタダケソウ]]が咲き始める<ref>名取(2008)</ref>。他に、[[高山植物]]の代表的な固有種である[[キタダケトリカブト]]、[[キタダケキンポウゲ]]、[[キタダケナズナ]]、[[キタダケヨモギ]]などが自生する |

北岳を含む赤石山脈は、夏に降雨量が多いため、上部の[[森林限界]]の[[ハイマツ]]、[[コケモモ]]を除いて、[[コメツガ]]や[[シラビソ]]などの[[針葉樹林]]に覆い尽くされている<ref name="kanrikeikaku" />。森林限界の下部には、[[ダケカンバ]]、[[カラマツ]]が多い。残雪が消えた山頂直下南東斜面の石灰岩質の場所では、北岳の[[固有種]]である[[キタダケソウ]]が咲き始める<ref>[[#名取|名取(2008)]]</ref>。キタダケソウが世の中に紹介されるようになったのは[[1934年]]からである<ref name="sangakushi" />。他に、[[高山植物]]の代表的な固有種である[[トリカブト|キタダケトリカブト]]、[[キンポウゲ|キタダケキンポウゲ]]、[[ナズナ|キタダケナズナ]]、[[ヨモギ|キタダケヨモギ]]などが自生する。 |

||

キタダケソウ(環境省の絶滅危惧Ⅱ類)と共に、絶滅が危惧されている高山植物に[[タカネマンテマ]](環境省の絶滅危惧ⅠA類)がある<ref name="タカネマンテマ">{{cite news |title=絶滅寸前の現状理解を 高山植物タカネマンテマ 園芸高・笛吹高研究部生徒が分析、訴え |url=http://www.minamialps-net.jp/news_main.php?news_num=803 |newspaper=山梨日日新聞 |date=2010-12-18 |accessdate=2010-12-20 |language=日本語}}</ref>。北岳の名を冠し保護が盛んに叫ばれている[[キタダケソウ]]よりも深刻な状態にあり、盗掘などが原因で個体数が減少している<ref name="タカネマンテマ" />。2010年では100株以下に数を減らしていると考えられている<ref name="タカネマンテマ" />。 |

|||

==== 登山道周辺の高山植物 ==== |

|||

各登山道周辺では以下の種が分布している<ref>[[#中西(2000)|中西(2000)、88-91頁]]</ref><ref>{{Cite book|和書 |author= |year=2007 |month=6 |title=花の百名山地図帳 |publisher=山と溪谷社 |pages=178-179頁、182-183頁 |isbn=978-4-635-922463-3}}</ref>。 |

|||

* '''大樺沢周辺''' - [[ウラジロナナカマド]]、[[エンレイソウ]]、[[クルマユリ]]、[[ゴゼンタチバナ]]、[[コミヤマカタバミ]]、[[サンカヨウ]]、[[シナノキンバイ]]、[[ショウジョウバカマ]]、[[センジュガンピ]]、[[タカネグンナイフウロ]]、[[ニリンソウ]]、[[シシウド属|ミヤマシシウド]]、[[ミヤマハナシノブ]]、[[ヤマホタルブクロ]] |

|||

* '''八本歯のコル周辺''' - [[イワハゼ]]、[[ビランジ|シロバナタカネビランジ]]、[[テガタチドリ]]、[[ハクサンイチゲ]]、[[ハクサンチドリ]]、[[ミヤマキンバイ]]、[[ミヤマダイコンソウ]] |

|||

* '''山頂周辺''' - [[イブキジャコウソウ]]、[[イワウメ]]、[[イワツメクサ]]、[[イワベンケイ]]、[[マメ科|オヤマノエンドウ]]、[[キタダケソウ]]、[[トリカブト|キタダケトリカブト]]、[[ヨモギ|キタダケヨモギ]]、[[キバナシャクナゲ]]、[[スミレ属|キバナノコマノツメ]]、[[キジムシロ属|キンロバイ]]、[[タカネスミレ]]、[[タカネマンテマ]]、[[チシマギキョウ]]、[[チョウノスケソウ]]、[[トウヤクリンドウ]]、[[ハイマツ]]、[[ミネウスユキソウ]]、[[ミヤマシオガマ]] |

|||

* '''小太郎尾根から草すべり一帯''' - [[イブキトラノオ]]、[[アオノツガザクラ]]、[[エンレイソウ]]、[[オオバミゾホオズキ]]、[[コバイケイソウ]]、[[シナノキンバイ]]、[[オニシモツケ|シモツケソウ]]、[[カワラナデシコ|タカネナデシコ]]、[[バラ属|タカネバラ]]、[[ツマトリソウ]]、[[ハクサンフウロ]]、[[マイヅルソウ]]、[[ミヤマアキノキリンソウ]]、[[ミヤマキンポウゲ]]、[[クロユリ|ミヤマクロユリ]]、[[ヨツバシオガマ]] |

|||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- |

|- |

||

| 134行目: | 206行目: | ||

|[[File:Ranunculus acris Miyamakinpouge in Hakusan 2010-6-11.jpg|100px|center]] |

|[[File:Ranunculus acris Miyamakinpouge in Hakusan 2010-6-11.jpg|100px|center]] |

||

|} |

|} |

||

{{commonscat|Callianthemum hondoense|キタダケソウ}} |

|||

==== 「キタダケ」を冠する和名の種のレッドリスト ==== |

|||

山域には10種以上の「キタダケ」を冠する和名の種が自生している<ref name="kouzan">{{Cite book|和書 |author= |year=1988 |month=9 |title=日本の高山植物(山溪カラー名鑑) |publisher=山と溪谷社 |pages=715頁 |isbn=4-635-09019-1}}</ref>。多くの種は[[環境省]]や山梨県<ref name="red yamanashi">{{Cite web |url=http://www.pref.yamanashi.jp/midori/29092660998.html |title=山梨県 Red Data Book (平成17年6月公開) |publisher=山梨県 |language=日本語 |accessdate=2011-03-01}}</ref>など各県の[[レッドリスト]]に指定されている<ref>{{Cite web |url=http://jpnrdb.com/search.php?mode=kind&q=06&t=&cd=&subn=%A5%AD%A5%BF%A5%C0%A5%B1 |title=日本のレッドデータの検索システム(分類群検索 >> 維管束植物 >> キタダケ) |publisher=NPO法人野生生物調査協会、エンビジョン環境保全事務局 |language=日本語 |accessdate=2011-03-01}}</ref> 。 |

|||

* '''絶滅危惧ⅠA類([[絶滅寸前|CR]])の種''' |

|||

** 環境省 - キタダケイチゴツナギ、キタダケキンポウゲ、キタダケデンダ、キタダケトリカブト |

|||

** 山梨県 - キタダケイチゴツナギ、キタダケキンポウゲ、キタダケデンダ、キタダケトラノオ、キタダケトリカブト、キタダケヨモギ |

|||

* '''絶滅危惧ⅠB類([[絶滅危惧種|EN]])の種''' |

|||

** 環境省 - キタダケカニツリ、キタダケナズナ、キタダケヨモギ |

|||

** 山梨県 - キタダケカニツリ、キタダケソウ、キタダケナズナ |

|||

* '''絶滅危惧Ⅱ類([[危急種|VU]])の種''' |

|||

** 環境省 - キタダケソウ、キタダケトラノオ |

|||

* '''準絶滅危惧(NT)の種''' |

|||

** 環境省 - キタダケオドリコソウ |

|||

<div class="NavFrame" style="border: none; text-align: left; font-size: 100%"> |

|||

<div class="NavHead" style="background: transparent; text-align: left; font-weight: normal"> |

|||

※ <small>「キタダケ」を冠する和名の種一覧を表示するには、右の [表示] をクリックしてください</small></div> |

|||

<div class="NavContent"> |

|||

{| class="wikitable" |

|||

!和名 |

|||

!学名 |

|||

!属 |

|||

!科 |

|||

!style="white-space:nowrap"|[[レッドリスト|絶滅危惧分類]] |

|||

|-! style="white-space:nowrap" |

|||

|[[キタダケイチゴツナギ]]<br />北岳苺繋 |

|||

|''Poa glauca var. kitadakensis'' |

|||

|[[イチゴツナギ属]]<br />''[[:w:Poa|Poa]]'' |

|||

|[[イネ科]]<br />[[:w:Poaceae|Poaceae]] |

|||

|CR環境省<br />CR山梨県 |

|||

|-! style="white-space:nowrap" |

|||

|[[キタダケオドリコソウ]]<br />北岳踊子草 |

|||

|''Lamium album var. kitadakense'' |

|||

|[[オドリコソウ属]]<br />''[[:w:Lamium|Lamium]]'' |

|||

|[[シソ科]]<br />[[:w:Lamiaceae|Lamiaceae]] |

|||

|VU静岡県 |

|||

|- |

|||

|[[キタダケカニツリ]]<br />北岳蟹釣 |

|||

|''Trisetum spicatum var. kitadakensis'' |

|||

|[[カニツリグサ属]]<br />''[[:w:Trisetum|Trisetum]]'' |

|||

|イネ科<br />Poaceae |

|||

|EN環境省<br />EN山梨県 |

|||

|-! style="white-space:nowrap" |

|||

|[[キタダケキンポウゲ]]<br />北岳金鳳花 |

|||

|''Ranunculus kitadakensis'' |

|||

|[[キンポウゲ属]]<br />''[[:w:Ranunculus|Ranunculus]]'' |

|||

|[[キンポウゲ科]]<br />[[:w:Ranunculaceae|Ranunculaceae]] |

|||

|CR環境省<br />CR山梨県 |

|||

|- |

|||

|[[キタダケソウ]]<br />北岳草 |

|||

|''Callianthemum hondoense'' |

|||

|[[キタダケソウ属]]<br />''[[:w:Callianthemum|Callianthemum]]'' |

|||

|キンポウゲ科<br />Ranunculaceae |

|||

|UV環境省<br />EN山梨県 |

|||

|- |

|||

|[[キタダケデンダ]]<br />北岳連朶 |

|||

|''Woodsia subcordata'' |

|||

|[[イワデンダ属]]<br />''[[:w:Woodsia|Woodsia]]'' |

|||

|[[メシダ科]]<br />[[:w:Woodsiaceae|Woodsiaceae]] |

|||

|CR環境省・山梨県<br />別名:ヒメデンダ |

|||

|- |

|||

|[[キタダケトラノオ]]<br />北岳虎尾 |

|||

|''Pseudolysimachion kiusianum<br />var. kitadakemontanum'' |

|||

|[[ルリトラノオ属]]<br />''[[:w:Pseudolysimachion|Pseudolysimachion]]'' |

|||

|[[ゴマノハグサ科]]<br />[[:w:Scrophulariaceae|Scrophulariaceae]] |

|||

|UV環境省・CR山梨県<br />別名:シナノルリトラノオ |

|||

|- |

|||

|[[キタダケトリカブト]]<br />北岳鳥兜 |

|||

|''Aconitum kitadakense'' |

|||

|[[トリカブト属]]<br />''[[:w:Aconitum|Aconitum]]'' |

|||

|キンポウゲ科<br />Ranunculaceae |

|||

|CR環境省<br />CR山梨県 |

|||

|- |

|||

|[[キタダケナズナ]]<br />北岳薺 |

|||

|''Draba kitadakense'' |

|||

|[[ナズナ属]]<br />''[[:w:Capsella|Capsella]]'' |

|||

|[[アブラナ科]]<br />[[:w:Brassicaceae|Brassicaceae]] |

|||

|EN環境省<br />EN山梨県 |

|||

|- |

|||

|[[キタダケヤナギラン]]<br />北岳柳蘭 |

|||

|''Chamerion latifolium'' |

|||

|[[ヤナギラン属]]<br />''[[:w:Chamerion|Chamerion]]'' |

|||

|[[アカバナ科]]<br />[[:w:Onagraceae|Onagraceae]] |

|||

| |

|||

|- |

|||

|[[キタダケヨモギ]]<br />北岳蓬 |

|||

|''Artemisia kitadakensis'' |

|||

|[[ヨモギ属]]<br />''[[:w:Artemisia|Artemisia]]'' |

|||

|[[キク科]]<br />[[:w:Asteraceae|Asteraceae]] |

|||

|EN環境省<br />CR山梨県 |

|||

|- |

|||

|[[キタダケリンドウ]]<br />北岳竜胆 |

|||

|''Gentiana scabra var. kitadakensis'' |

|||

|[[リンドウ属]]<br />''[[:w:Gentiana|Gentiana]]'' |

|||

|[[リンドウ科]]<br />[[:w:Gentianaceae|Gentianaceae]] |

|||

|CR長野県 |

|||

|} |

|||

</div> |

|||

==== ニホンジカによる食害調査報告 ==== |

|||

山梨県は2008年度から白峰三山周辺で、[[ニホンジカ]]の食害による被害の調査を行っている<ref name="shika">{{Cite journal|和書 |author=長池卓男 |year=2010 |month=5 |title=今、南アルプス白根三山周辺で起こっていることニホンジカの影響 |journal=JAFPA会報誌 |issue=62 |pages=2-3頁 |publisher=日本高山植物保護協会 |location=甲府 |url=http://www.jafpa.gr.jp/pdf/jafpa62.pdf |format=PDF |accessdate=2010-12-12}}</ref>。2008年度の調査では、特に草すべり上部で多くの獣道が見られた<ref name="shika" />。こうした調査を受け、2009年度に[[環境省]]は南アルプス国立公園高山植物等保全対策検討会を設置し、この検討会にて「南アルプス国立公園及び隣接する地域における高山植物等保全対策基本計画」を策定した<ref name="shika" />。この計画に基づき2010年度から本格的な調査や対策が行われた<ref name="shika" />。 |

|||

=== 北岳の動物 === |

=== 北岳の動物 === |

||

稜線上のハイマツ帯には[[ライチョウ]]、[[ホシガラス]]、[[イワヒバリ]]などが、山腹の1,000mから2,600m付近には特別天然記念物である[[ニホンカモシカ]]が生息している<ref name="kanrikeikaku" />。 |

稜線上のハイマツ帯には[[ライチョウ]]<ref name="soron">[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、35-37頁]]</ref>、[[ホシガラス]]、[[イワヒバリ]]などが生息すし、山梨県の絶滅危惧ⅠA類(CR)に指定されている<ref name="red yamanashi" />。山腹の1,000mから2,600m付近には特別天然記念物である[[ニホンカモシカ]]が生息している<ref name="kanrikeikaku" />。[[ホンドオコジョ]]も生息し、岩の隙間を住処としている<ref name="soron" />。また、前述のシカの他に[[ニホンザル]]も高山帯に進出して食害を引き起こしている<ref name="soron" />。気温の高い夏の間を稜線付近で過ごながら高山植物を食み、高山植物が減り気温が低くなる8月下旬に稜線付近から下りる、という行動が観察されている<ref name="soron" />。 |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- |

|- |

||

! [[ライチョウ]] !! [[ホシガラス]] !! [[イワヒバリ]] !! [[ニホンカモシカ]] |

! [[ライチョウ]] !! [[ホシガラス]] !! [[イワヒバリ]] !! [[ニホンカモシカ]] !! [[ニホンジカ]] |

||

|- |

|- |

||

|[[File:Ptarmigan Raicyou Male in kamikouchidake 2003 11 23.jpg|100px]] |

|[[File:Ptarmigan Raicyou Male in kamikouchidake 2003 11 23.jpg|100px]] |

||

| 144行目: | 318行目: | ||

|[[File:Prunella collaris.jpg|100px]] |

|[[File:Prunella collaris.jpg|100px]] |

||

|[[File:Lightmatter japanese serows.jpg|100px]] |

|[[File:Lightmatter japanese serows.jpg|100px]] |

||

|[[File:Cervus nippon Nagoya castle 2010-10-3.JPG|100px]] |

|||

|} |

|} |

||

== 登山 == |

== 登山 == |

||

<!--独自研究が疑われる箇所をコメントアウトします/{{独自研究範囲|北岳は日本でも[[富士山]]、[[槍ヶ岳]]、[[穂高岳]]、[[白馬岳]]に次いで、人気が高い登山地と言われている|date=2011年3月}}。-->登山基地である<ref name="hirogawara">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/005_hirogawara.htm |title=南アルプス市広河原山荘 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-12}}</ref>広河原での入山者の7割が北岳を目指す<ref name="kitadake" />ほどで、山頂直下には150人規模収容の2つの[[山小屋]]がある<ref name="sanso" /><ref name="kata">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/006_katanokoya.htm |title=北岳肩ノ小屋 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-11-01}}</ref>。北岳バットレスにも登攀ルートが伸びている。また、高山植物が豊富で、特に山頂の南東側斜面(中白峰までの縦走路付近)、山頂北側の白根御池上部の「草すべり」や「右俣コース」、北岳肩の小屋のキャンプ指定地付近などに大きな群落があり、夏には100種以上の高山植物が見られる。 |

|||

[[File:Mt.Kitadake from Ohkamba-zawa 01.jpg|250px|thumb|大樺沢雪渓と北岳]] |

|||

[[File:Mt.Kitadake-Kusasuberi 01.jpg|250px|thumb|草すべりのお花畑]] |

|||

[[File:Kitadake buttress.jpg|250px|thumb|北岳バットレス]] |

|||

北岳は日本でも[[富士山]]、[[槍ヶ岳]]、[[穂高岳]]、[[白馬岳]]に次いで、人気が高い登山地と言われている。広河原での入山者の7割が北岳を目指す<ref name="kitadake" />ほどで、山頂直下には150人規模収容の2つの[[山小屋]]がある<ref name="sanso" /><ref name="kata">http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/006_katanokoya.htm 、南アルプス芦安山岳館、2010年11月1日閲覧。</ref>。北岳の東側斜面には北岳バットレスと呼ばれる山頂から続く高さ約600メートル<ref name="buttress" />の岩壁がある。また、高山植物が豊富で、特に山頂の南東側斜面(中白峰までの縦走路付近)、山頂北側の白根御池上部の「草すべり」や「右俣コース」、北岳肩の小屋のキャンプ指定地付近などに大きな群落があり、夏には100種以上の高山植物が見られる。 |

|||

=== 登山コース === |

=== 登山コース === |

||

==== 広河原からのコース ==== |

==== 広河原からのコース ==== |

||

[[File:Mt.Kitadake from Ohkamba-zawa 01.jpg|thumb|200px|大樺沢雪渓と北岳]] |

|||

広河原から大樺沢 (おおかんばざわ) の雪渓を抜け、八本歯のコルを経由するコースと、樹林帯を抜けて白根御池・草すべりを経由するコースがある。 |

|||

:広河原 - 大樺沢 - 二俣 - 八本歯のコル - 北岳 |

|||

:広河原 - 大樺沢 - 二俣 - 小太郎尾根 - 北岳肩ノ小屋 - 北岳 |

|||

:広河原 - 白根御池 - 小太郎尾根 - 北岳肩ノ小屋 - 北岳 |

|||

南アルプス市芦安の広河原は、南アルプス林道と山梨県道37号南アルプス公園線との合流部の野呂川右岸にある北岳へのメインルートの登山口である。[[甲府駅|甲府]]方面や北沢峠方面へのバス発着所となるアルペンプラザ広河原がある。夏期の登山シーズン中には、南アルプス署広河原臨時[[警備派出所]]が併設される。毎年6月末にアルペンプラザ広河原前の広場で、南アルプス開山祭が行われている。[[1989年]](平成元年)[[10月15日]]に、その広場に南アルプス開祖の人として、ウォルター・ウェストン、名取運一、[[天野久]]の3名[[レリーフ]]が埋め込まれた[[石碑]]が設置された<ref>{{Cite book|和書 |author=田畑真一|year=2001 |month=9 |title=知らざれるW・ウェストン |publisher=[[信濃毎日新聞社]] |pages=284頁 |isbn=4-784099042 }}</ref>。 |

|||

広河原からの登路は大樺沢 (おおかんばさわ) 左俣を利用するもの、大樺沢右俣を利用するもの、草すべりを利用するものの三つに大別される<ref name="hattori" />。左俣を利用するものは、夏も残る雪渓歩きや北岳バットレスの展望が特徴<ref name="hattori" /><ref name="左俣コース">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/137.html |title=北岳登山道・大樺沢コース |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-20}}</ref>。途中八本歯のコルでは[[梯子]]を使って登る箇所があり、このコースを登りきると[[北岳山荘]]側である北岳の南側の稜線に出る<ref name="左俣コース" />。右俣を利用するものは、二俣から右俣と呼ばれる沢沿いを登る<ref name="右俣コース">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/136.html |title=北岳登山道・大樺沢二俣―草すべり―小太郎尾根コース |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-20}}</ref>。このコースを登りきると、北岳肩ノ小屋側、即ち北岳の北側の稜線に出る<ref name="右俣コース" />。草すべりを利用するものは白根御池小屋を経る<ref name="草すべり">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/140.html |title=北岳登山道・広河原―白根御池―草すべりコース |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-20}}</ref>。小屋裏から伸びる「草すべり」と呼ばれる急な登山道を登る<ref name="草すべり" />。このコースを登りきると、小太郎尾根の稜線に出る。そして北岳肩ノ小屋を経て北岳山頂へ至る<ref name="草すべり" />。 |

|||

==== 両俣からのコース ==== |

==== 両俣からのコース ==== |

||

:野呂川出合 - 両俣 - 左俣大滝 - 中白峰沢ノ頭 - 北岳肩ノ小屋 - 北岳<ref name="yamatokougen" /> |

|||

両俣小屋からの野呂川源流の左俣沢と中白峰沢の頭を経由して山頂に至るコース。交通アクセスが不便なため利用者は他のルート比較して少ない。 |

|||

北岳の西側から登山をするコースである<ref name="両俣コース">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/141.html |title=北岳登山道・両俣コース |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref>。野呂川出合から林道を歩き<ref name="両俣コース" />、両俣に建つ両俣小屋に向かう。両俣から野呂川左俣沿いの登山道を歩き、最後の給水地点となる<ref name="左俣大滝">{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/data/article/95.html |title=北岳・左俣大滝 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref>左俣大滝に向かう。この滝の高さは10メートルほどである<ref name="左俣大滝" />。左俣大滝で沢から離れ、中白峰沢ノ頭を経由して北岳の北側の登山道に合流する<ref name="両俣コース" />。広河原が主要な登山口となっているため、利用者は他のルートと比較して少ない<ref name="両俣コース" /><ref name="hattori" />。 |

|||

==== 池山吊尾根からのコース ==== |

|||

:鷲ノ住山 - あるき沢橋 - 池山御池小屋 - ボーコン沢ノ頭 - 八本歯のコル - 北岳 |

|||

バリエーション・ルートとして、池山吊尾根コース (鷲住山展望台からボーコン沢ノ頭を越えて山頂に至る) があるが、一般向きではない。ただし、冬季にはこのルートが一般路となる<ref>[[#中村|中村(1996)、143-145頁]]</ref>。 |

|||

==== 白峰三山縦走のコース ==== |

==== 白峰三山縦走のコース ==== |

||

* 北岳 - 北岳山荘 - 中白根山 - 間ノ岳 - 農鳥小屋 - 西農鳥岳 - 農鳥岳 - 大門沢下降点 - 大門沢小屋 - 奈良田第一発電所 - 奈良田 |

|||

* '''通常ルート''' |

|||

山頂からは[[中白根山]]を経由して[[間ノ岳]]、 |

山頂からは[[中白根山]]を経由して[[間ノ岳]]、西農鳥岳、[[農鳥岳]]、[[奈良田温泉]]に至る[[白峰三山]]縦走路が南に続いている<ref name="hattori" />。間ノ岳から[[三峰岳]]へ進むと、赤石山脈主稜線の縦走路と合流する。 |

||

==== 北岳バットレス (登攀ルート)==== |

|||

:広河原 - 大樺沢 - 二俣 - バットレス - 北岳 |

|||

バリエーション・ルートとして、池山吊尾根コース (鷲住山展望台からボーコン沢の頭を越えて山頂に至る) があるが、一般向きではない。ただし、冬季にはこのルートが一般路となる<ref>中村(1996)</ref>。 |

|||

北岳バットレスには7つの岩稜があり、中でも第4尾根が主たる登路となっている<ref name="hattori" />。尾根の間には[[ガリー]](岩溝)があり、それぞれ名が付けられている<ref name="buttress" />。 |

|||

==== 北岳バットレス(登攀ルート) ==== |

|||

北岳バットレス (控壁) は、戦前から攀じられてきた[[アルパイン・クライミング]]のクラシックルートである<ref name="hattori" />。北岳バットレスは大樺沢二俣から眺めることが出来る<ref>北山(2009)</ref>。ここには7つの岩稜があり、中でも第4尾根が主たる登路となっている<ref name="hattori" />。尾根の間にはガリーがあり、それぞれ名が付けられている<ref name="buttress" />。 |

|||

=== |

=== 山小屋 === |

||

[[File:Mt.Kitadake from Kitadake-sansou 01.jpg|thumb|200px|北岳山荘テント場(2007年)]] |

|||

周辺には、下表の複数の山小屋があり、一部の山小屋には[[キャンプ]]指定地が併設されている。主に無雪期の登山シーズン中に有人の営業が行われ、冬期は一部が緊急避難場所として開放される小屋がある<ref>{{Cite book|和書 |year=2010 |month=12 |title=山と渓谷社 2011年 01月号付録(山の便利手帳2011) |publisher=山と溪谷社 |pages=133-137頁、[[ASIN]] B004DPEH6G }}</ref>。水は山小屋の天水や[[ペットボトル]]を購入したり、条件により小屋の下部の水場の流水から得ることができる。広河原にあった『広河原ロッジ』は、2004年(平成16年)3月に閉鎖されて、その後撤去された。 |

|||

北岳周辺で営業をしている山小屋で、最も利用されているのは[[北岳山荘]]である<ref name="総論114">[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、114頁]]</ref>。2004年から2008年にかけての間は、毎年1年間で8000人前後の利用者を集めた<ref name="総論114" />。次いで利用されているのは北岳肩ノ小屋だ<ref name="総論114" />。同様の期間におおよそ毎年6000人の利用者を集めた<ref name="総論114" />。 |

|||

周辺の山小屋に関する情報は下表を参照<ref name="yamatokougen" />。 |

|||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- |

|- |

||

| 169行目: | 357行目: | ||

!名称 |

!名称 |

||

!所在地 |

!所在地 |

||

! |

!標高<br />(m) |

||

!北岳からの<br />方角と距離(km) |

|||

![[キャンプ]]<br>指定地 |

|||

!収容<br />人数 |

|||

!水場 |

|||

!キャンプ<br />指定地 |

|||

!備考 |

!備考 |

||

!出典 |

!出典 |

||

|- |

|- |

||

|[[File: |

|[[File:Hirogawara-sanso 01.jpg|70px]] |

||

| |

|広河原山荘 |

||

|[[早川 (山梨県)|野呂川]]上流左俣出合付近 |

|||

|北岳と中白根山との鞍部 |

|||

|1,530 |

|||

|150人 |

|||

|<Div Align="center">北東 3.7</Div> |

|||

|[[テント]]80張 |

|||

|<Div Align="right">80</Div> |

|||

|あり |

|||

|テント100張 |

|||

|[[夏山診療所]] |

|||

| |

|||

|<ref name="sanso" /> |

|||

|<ref name="hirogawara" /> |

|||

|- |

|- |

||

|[[File: |

|[[File:Gthumb.svg|30px]] |

||

| |

|両俣小屋 |

||

|野呂川左俣沢出合 |

|||

|北斜面山頂直下 |

|||

|2,020 |

|||

|150人 |

|||

|<Div Align="center"> 西 3.2</Div> |

|||

|テント50張 |

|||

|<Div Align="right">30</Div> |

|||

|あり |

|||

|テント40張 |

|||

| |

| |

||

|<ref>{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/002_ryoumata.htm |title=南アルプス市両俣小屋 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref> |

|||

|<ref name="kata" /> |

|||

|- |

|- |

||

|[[File:Shiraneoike-goya 01.jpg|70px]] |

|[[File:Shiraneoike-goya 01.jpg|70px]] |

||

|白根御池小屋 |

|白根御池小屋 |

||

|白根御池畔 |

|白根御池畔 |

||

|2,238 |

|||

|150人 |

|||

|<Div Align="center">北東 1.8</Div> |

|||

|テント50張 |

|||

|<Div Align="right">150</Div> |

|||

|あり |

|||

|テント40張 |

|||

| |

| |

||

|<ref>http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/004_shiraneoike.htm |

|<ref>{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/004_shiraneoike.htm |title=南アルプス市白根御池小屋 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref> |

||

|- |

|- |

||

|[[File: |

|[[File:Kitadake-katanogoya 01.jpg|70px]] |

||

|北岳肩ノ小屋 |

|||

|広河原山荘 |

|||

|北斜面山頂直下 |

|||

|[[早川 (山梨県)|野呂川]]上流左俣出合付近 |

|||

|3,010 |

|||

|80人 |

|||

|<Div Align="center"> 北 0.5</Div> |

|||

|テント100張 |

|||

|<Div Align="right">150</Div> |

|||

|あり |

|||

|テント50張 |

|||

| |

| |

||

|<ref name="kata" /> |

|||

|<ref>http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/005_hirogawara.htm 、南アルプス芦安山岳館、2010年11月1日閲覧。</ref> |

|||

|- |

|||

|[[File:Kitadake-sansou.jpg|70px]] |

|||

|[[北岳山荘]] |

|||

|北岳・中白根山鞍部 |

|||

|2,900 |

|||

|<Div Align="center">南西 1.2</Div> |

|||

|<Div Align="right">150</Div> |

|||

|[[テント]]80張 |

|||

|[[昭和大学]]医学部<br />[[夏山診療所]] |

|||

|<ref name="sanso" /> |

|||

|- |

|- |

||

|[[File:Gthumb.svg|30px]] |

|[[File:Gthumb.svg|30px]] |

||

| |

|池山御池小屋 |

||

|池山吊尾根の御池畔 |

|||

|野呂川左俣谷と右俣谷合流部 |

|||

|2,900 |

|||

|100人 |

|||

|<Div Align="center"> 東 4.1</Div> |

|||

|テント40張 |

|||

|<Div Align="right">30</Div> |

|||

|あり |

|||

|なし |

|||

| |

|||

|[[山小屋#避難小屋|避難小屋]] |

|||

|<ref>http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/002_ryoumata.htm 、南アルプス芦安山岳館、2010年11月1日閲覧。</ref> |

|||

|<ref>{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/003_ikeyamaoike.htm |title=南アルプス市池山御池小屋 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref> |

|||

|- |

|- |

||

|[[File:Noutori-goya.jpg|70px]] |

|[[File:Noutori-goya.jpg|70px]] |

||

|農鳥小屋 |

|農鳥小屋 |

||

|間ノ岳・西農鳥岳鞍部 |

|間ノ岳・西農鳥岳鞍部 |

||

|2,800 |

|||

|120人 |

|||

|<Div Align="center"> 南 4.9</Div> |

|||

|<Div Align="right">120</Div> |

|||

|テント50張 |

|テント50張 |

||

|あり |

|||

| |

| |

||

|<ref>http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/007_noutori.htm |

|<ref>{{Cite web |url=http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/007_noutori.htm |title=農鳥小屋 |publisher=南アルプス芦安山岳館 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref> |

||

|- |

|||

|[[File:Gthumb.svg|30px]] |

|||

|池山御池小屋 |

|||

|池山尾根の御池畔 |

|||

|30人 |

|||

|なし |

|||

|あり |

|||

|[[避難小屋]] |

|||

|<ref>http://www.minamialps-net.jp/YAMAGOYA/003_ikeyamaoike.htm 、南アルプス芦安山岳館、2010年11月1日閲覧。</ref> |

|||

|} |

|} |

||

=== 交通・アクセス === |

=== 交通・アクセス === |

||

最寄りの登山口である広河原は[[マイカー規制]]が行われるため<ref> |

最寄りの登山口である広河原は[[マイカー規制]]が行われるため<ref>{{Cite web |date=2010-10-18 |url=http://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/50915161945.html |title=南アルプスマイカー規制について |publisher=山梨県観光部観光資源課 |language=日本語 |accessdate=2010-12-21}}</ref> |

||

、[[夜叉神峠]]や戸台([[北沢峠]]経由)からの観光や登山用の市営バスが運行されている<ref name="総論112">[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、112頁]]</ref>。この市営バスの利用者は、2008年度には山梨県側から26,636人、長野県側から43,635人が利用した<ref name="総論113">[[#学術総論|南アルプス総合学術検討委員会(2010)、113頁]]</ref>。1980年の運行開始以来、2008年度までに累計1,888,554人がこれらのバスを利用した<ref name="総論112" /><ref name="総論113" />。 |

|||

== 北岳が取り扱われた作品 == |

|||

== 芸術・文学 == |

|||

=== 芸術・文学 === |

|||

* [[白旗史朗]]([[山岳写真]]家)が『北岳』の[[写真集]]を出版した。 |

|||

* [[山岳写真]]家の[[白旗史朗]]が『北岳』の[[写真集]]を出版した。 |

|||

* [[深田久弥]]が『日本百名山』([[新潮社]]、2003年4月、改訂版、ISBN 4-10-122002-6)などの本で北岳を紹介。 |

* [[深田久弥]]が『日本百名山』([[新潮社]]、2003年4月、改訂版、ISBN 4-10-122002-6)などの本で北岳を紹介。 |

||

* [[田中澄江]]が『新・花の百名山』([[文春文庫]]、1995年6月、ISBN 4-16-731304-9)で、北岳とその高山植物を紹介。 |

* [[田中澄江]]が『新・花の百名山』([[文春文庫]]、1995年6月、ISBN 4-16-731304-9)で、北岳とその高山植物(キタダケソウ、ミソガワソウ、[[タカネマンテマ]]など)を紹介<ref name="shinhana" />。 |

||

* [[梓林太郎]]が『北岳 殺意の岩壁』(ワンツーマガジン社、2004年12月、ISBN 978-4901579766)の[[推理小説]]を出版。 |

* [[梓林太郎]]が『北岳 殺意の岩壁』(ワンツーマガジン社、2004年12月、ISBN 978-4901579766)の[[推理小説]]を出版。 |

||

=== テレビ番組 === |

|||

* 『日本百名山 北岳』 [[NHK衛星第2テレビジョン]]、1994年12月5日放送<ref>[http://archives.nhk.or.jp/chronicle/B10001200999412050130130/?n=3&q=%E5%8C%97%E5%B2%B3&o=21&np=20&or=t NHKアーカイブス保存番組詳細 日本百名山 北岳(1994年12月5日放送)] [[日本放送協会|NHK]]、2011年3月1日閲覧。</ref> |

|||

* 『花の百名山 北岳 キタダケソウ』 NHK衛星第2テレビジョン、1995年9月18日放送<ref>[http://archives.nhk.or.jp/chronicle/B10001200999509180130201/?n=6&q=%E5%8C%97%E5%B2%B3&o=1&np=20&or=t NHKアーカイブス保存番組詳細 花の百名山 北岳 キタダケソウ(1995年9月18日放送)] NHK、2011年3月1日閲覧。</ref> |

|||

* 『小さな旅 嶺悠々と~南アルプス 北岳~』 [[NHK総合テレビジョン|NHK総合テレビ]]、[[小さな旅]]、2001年9月2日放送<ref>[http://www.nhk.or.jp/shutoken/tabi/2001_09/0902.html 小さな旅のバックナンバー] [[日本放送協会|NHK]]、2011年3月1日閲覧。</ref> |

|||

* 『さわやか自然百景 南アルプス・北岳』 NHK総合テレビ、[[さわやか自然百景]]、2002年9月15日放送<ref>[http://www.nhk.or.jp/sawayaka/kitadake.html さわやか自然百景のバックナンバー] NHK、2011年3月1日閲覧。</ref> |

|||

* 『週刊 日本の名峰 北岳』 [[NHKデジタル衛星ハイビジョン]]、2006年12月17日放送<ref>[http://www.nhk.or.jp/meihou/osusume/kitadake.html お勧めの山・北岳] NHK、2011年3月1日閲覧。</ref> |

|||

== 関連画像 == |

== 関連画像 == |

||

| 258行目: | 464行目: | ||

'''北岳の風景''' |

'''北岳の風景''' |

||

<!-- より記事に相応しい画像があれば、差替え願います。 --> |

|||

<gallery> |

|||

{| class="wikitable" |

|||

File:Mt.Kitadake-top.jpg|北岳の山頂 |

|||

|- |

|||

File:Two_signboards_of_the_Kita_dake.jpg|新旧の標高を表示する看板 |

|||

|[[File:Two_signboards_of_the_Kita_dake.jpg|175px|center]] |

|||

File:kitadake.jpg|広河原より仰ぐ北岳 |

|||

|[[File:kitadake.jpg|175px|center]] |

|||

File:Kitadake from Kaikomagatake 2005-05-04.JPG|[[甲斐駒ヶ岳]]より望む北岳 |

|||

|[[File:Mount Kita from Mount Komatsu 1997-1-1.jpg|200px|center]] |

|||

</gallery> |

|||

|[[File:Mount Kita from Kosenjo 1996-12-31.jpg|185px|center]] |

|||

|- |

|||

|<small>新旧の標高を表示する山頂標識</small> |

|||

|<small>広河原より仰ぐ北岳</small> |

|||

|<small>駒津峰から望む北岳の朝焼け<ref>深田久弥は『日本百名山』の著書で、アサヨ峰方面からの北岳の山容を「惚れ惚れするくらい高等な美しさの絶品」と表現している。</ref></small> |

|||

|<small>[[仙丈ヶ岳|小仙丈ヶ岳]]から望む北岳</small> |

|||

|} |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 270行目: | 483行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* {{Cite book|和書 |author= |

* {{Cite book|和書 |author=北山真編 |year=2009 |title=フリークライミング日本100岩場3伊豆・甲信編 増補改訂版 |publisher=山と溪谷社 |pages= |isbn=978-4-635-18083-2 |ref=北山}} |

||

* {{Cite book|和書 |editor= |

* {{Cite book|和書 |author=小泉武栄 |coauthors=塚本治広・大森薫雄 |editor=日本勤労者山岳連盟(労山)編 |year=2000 |title=登山と自然の科学Q&A |publisher=大月書店 |isbn=4-272-61048-1 |ref=小泉}} |

||

* {{Cite book|和書 | |

* {{Cite book|和書 |author=中西俊明 |year=1993 |month=7 |title=北岳を歩く |publisher=山と溪谷社 |series=山小屋の主人がガイドする |isbn=4-635-17066-7 |ref=中西(1993)}} |

||

* {{Cite book|和書 |author=中西俊明 |year= |

* {{Cite book|和書 |author=中西俊明 |year=2000 |month=6 |title=北岳 |publisher=山と溪谷社 |series=花の山旅 |pages= |isbn=4-635-01409-6 |ref=中西(2000)}} |

||

* {{Cite book|和書 |author=中西俊明 |year= |

* {{Cite book|和書 |author=中西俊明 |coauthors=山下春樹 |year=2009 |month=6 |title=アルペンガイド10 南アルプス |publisher=山と溪谷社 |series=ヤマケイアルペンガイド |isbn=978-4-635-01358-1 |ref=中西(2009)}} |

||

* {{Cite book|和書 |author=中 |

* {{Cite book|和書 |author=中村成勝編 |year=1996 |month=12 |title=日本雪山登山ルート集 |publisher=山と溪谷社 |pages= |isbn=4-635-18003-4 |ref=中村}} |

||

* {{Cite journal|和書 |author=名取俊樹 |year=2008 |month=11 |title=南アルプス北岳のキタダケソウの生育に及ぼす地球温暖化の影響 |journal=日本生態学会誌 |volume58 |issue=3 |pages=pp.301-305 |publisher=日本生態学会誌編集委員会 |location=京都 |issn=00215007 |naid=110007008590 |url=http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0008927301 |format=PDF |accessdate=2010-11-12 |ref=名取}} |

|||

* {{Cite book|和書 |editor=中村成勝 |year=1996 |title=日本雪山登山ルート集 |publisher=山と渓谷社 |pages=143-145 |isbn=4-635-18003-4}} |

|||

* {{Cite journal|和書 |author= |

* {{Cite journal|和書 |author=服部寛之 |year=1987 |month=7 |title=特集 北岳 |journal=岩つばめ |issue=262 |publisher=三峰三岳会 |url=http://www.mitsumine.gr.jp/kaiho/262/tokushu.html |accessdate=2010-11-14 |ref=服部}} |

||

* {{Cite |

* {{Cite book|和書 |author=南アルプス総合学術検討委員会 |year=2010 |month=3 |url=http://www.minamialps-wh.jp/pdf/library/015.pdf |title=南アルプス学術総論 |format=PDF |publisher=南アルプス世界自然遺産登録推進協議会 |language=日本語 |accessdate=2010-12-14 |ref=学術総論}} |

||

* {{Cite book|和書 | |

* {{Cite book|和書 |author=山と溪谷社編 |year=1992 |month=10 |title=日本の山1000 |publisher=山と溪谷社 |pages=450-451頁 |isbn=4-635-09025-6 |ref=山と渓谷}} |

||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{commonscat|Mount Kitadake}} |

{{commonscat|Mount Kitadake}} |

||

*[[赤石山脈]]、[[南アルプス国立公園]]、[[白峰三山]] |

* [[赤石山脈]]、[[南アルプス国立公園]]、[[白峰三山]] |

||

*[[日本百名山]]、[[山梨百名山]]、[[新・花の百名山]] |

* [[日本百名山]]、[[山梨百名山]]、[[新・花の百名山]] |

||

*[[日本の山一覧 (高さ順)]]、[[日本の山一覧 (3000m峰)]] |

* [[日本の山一覧 (高さ順)]]、[[日本の山一覧 (3000m峰)]] |

||

*[[高山植物]]、[[キタダケソウ属]]、 [[キタダケソウ]] |

* [[高山植物]]、[[キタダケソウ属]]、 [[キタダケソウ]] |

||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 295行目: | 508行目: | ||

{{山梨百名山}} |

{{山梨百名山}} |

||

{{デフォルトソート:きたたけ}} |

|||

{{mountain-stub|pref=山梨県}} |

|||

{{DEFAULTSORT:きたたけ}} |

|||

[[Category:山梨県の山]] |

[[Category:山梨県の山]] |

||

[[Category:南アルプスの山]] |

[[Category:南アルプスの山]] |

||

| 306行目: | 517行目: | ||

[[en:Mount Kita]] |

[[en:Mount Kita]] |

||

[[es:Kitadake]] |

[[es:Kitadake]] |

||

[[eu:Kita-dake]] |

|||

[[fr:Mont Kita]] |

|||

[[ko:기타다케 산]] |

[[ko:기타다케 산]] |

||

[[zh:北岳]] |

[[zh:北岳]] |

||

2011年5月20日 (金) 14:33時点における版

| 北岳 | |

|---|---|

間ノ岳方面から望む北岳 | |

| 標高 | 3,193[1] m |

| 所在地 | 山梨県南アルプス市 |

| 位置 | 北緯35度40分28秒 東経138度14分20秒 / 北緯35.67444度 東経138.23889度座標: 北緯35度40分28秒 東経138度14分20秒 / 北緯35.67444度 東経138.23889度[1] |

| 山系 | 赤石山脈 |

| 種類 | 隆起 |

| 初登頂 | 1871年 (名取直江)[2] |

北岳(きただけ)は、山梨県南アルプス市にある標高3,193m[1]の山。日本第二の高峰である[1]。

概要

富士山に次ぐ日本第二の高峰であり、日本百名山[3]、新・花の百名山[4]及び山梨百名山[5]に選定されており、同じく日本百名山の一峰の間ノ岳、日本二百名山の農鳥岳とともに白峰三山を構成する[6]。「南アルプスの盟主」とも呼ばれる[7]。野呂川 (早川の支流) の源流の山であり、山体は他の県と接しておらず山梨県内に含まれる。全山古生層の堆積岩から成る[8]。山体の東側斜面は北岳バットレスと呼ばれる岩壁があり、登攀対象ともなっている。

歴史

左から農鳥岳、間ノ岳、北岳

古くから、北岳、間ノ岳、農鳥岳一帯の山体は、「白い雪をかむった山」という意味で白根山または白峰山と呼ばれており、古今和歌集では「君すまば甲斐の白嶺のおくなりと雪ふみわけてゆかざらめやは」と詠われ、後拾遺和歌集では、「いづかたと甲斐の白ねは知らねども、雪降るごとに思ひこそすれ」と詠まれ、平家物語では「北に遠ざかりて雪白き山あり、問へば甲斐の白嶺といふ」と記された[9]。江戸時代の甲斐国志では、「南北に連なりて三峯あり、其北の方最も高き者を指して今専ら白峯と称す」と記された。南北に連なる白峰山の、一番北にあることから北岳と呼ばれるようになった[8][10]。現在では三つの峰それぞれを1つの山として取り扱っているが、これらの山々を合わせて白峰三山(しらねさんざん)と呼ぶこともある[6]。

江戸時代に制作された甲斐国絵図類においても白根岳は富士山や八ヶ岳とともに冠雪や雲上表現、登山道の省略など神格表現で描写されており、甲府盆地を抱く特殊な霊山として認識されていたと考えられている[11]。

1964年(昭和39年)6月1日には、赤石山脈の多くの山域が南アルプス国立公園に指定され、山の上部はその特別保護地区、山腹は特別地域となっている[12]。1980年(昭和55年)には北沢峠を越える南アルプススーパー林道が開通[13]し、その後長野県と山梨県の両方向から、登山及び観光用のバスが運行されるようになった。

2004年(平成16年)10月15日には国土地理院が最高点の標高を3,193mに改定[14]。それ以前標高3,192mと公表されていたが、山頂の三等三角点 (3,192.18m)[15]より南の岩盤の方が約80cm高いことが確認されためである[14]。

登山史・登攀史

1871年(明治4年)に、巨摩郡芦安村の修験者である名取直江が、広河原から白根御池を経由して登頂し、里宮・中宮・奥宮を造り開山したとされる[2][16]。これ以後、北岳登頂が多くの人物によってなされてゆく。1902年(明治35年)8月23日には、ウォルター・ウェストンが登頂し、1904年(明治37年)に日本を再訪問した際に再登頂した。この時、間ノ岳と仙丈ヶ岳にも登頂した[17]。1905年(明治38年)には伊達九郎らが、白根御池から稜線ルートにて登頂[18]。日本山岳会初代会長である小島烏水は1908年(明治41年)7月に登頂し、山頂に寛政7年の年号が彫られた石祠を確認した[2]。積雪期に初登頂が成されたのは1925年(大正14年)3月22日のことである[9]。 京都三高山岳部の桑原武夫ら4人が成し遂げた[9]。

北岳バットレス登攀の動きも積雪期初登頂から少しして見られるようになる。初登攀は1927年(昭和2年)の7月18日[19]。京都大学の高橋健治ら4人が第5尾根より無雪期に初めて登攀した[19]。初登攀から7年後の1934年(昭和9年)12月27日には、立教大学の浜野正男、榎本忠亮が東北尾根より積雪期の初登攀をした[19]。7つの岩稜の中で最後まで残されたのが積雪期中央稜である。この登攀が行われたのは戦後になってからで、1958年(昭和33年)に奥山章、芳野満彦らが積雪期初登攀を成した[19]。中央稜の初登攀は松濤明によって1942年7月30日に成された[19]。松濤はこの時20歳、飛騨山脈南部の槍ヶ岳北鎌尾根にて死亡する7年前だった。

登頂を目指して活発に登山が行われた明治大正時代、1924年(大正13年)に登山者のための山小屋が造られた[18]。それから54年後の1978年(昭和53年)7月には、山梨県が北岳山荘を建造した[20]。

登山を趣味とする皇太子の浩宮徳仁親王は国内の多くの山へ登っているが、北岳には1987年(昭和62年)8月11日に登頂した。白峰三山縦走の際にこれを果たした。また、浩宮徳仁親王はこの年の7月に日本山岳会に入会した[21]。

地理

赤石山脈の北部に位置し、白根山系の北端となっている[22]。山脈の主要山系である赤石山系とは野呂川を挟んで隔たっている[22]。北岳の南方の稜線上には同じ白根山系に属する間ノ岳、農鳥岳、白峰南嶺の山々が連なっている[22]。東側には池山吊尾根[23]、北側には小太郎山のある小太郎尾根が延びる。北岳を含む白峰三山の稜線は赤石山脈の主稜線からは外れており、間ノ岳の西に位置する三峰岳で派生した支脈である。また北岳は野呂川の源流となっており、周囲を取り囲むように流れている。

山体は中生代の地層の堆積岩から構成される四万十層群に属する[24]。赤石山脈自体がこの四万十層群に属するという傾向がある[24]。北岳山頂部はやや険しい山容を示すが、これは石灰岩やチャート、海洋玄武岩などの岩石が構成するメランジュとなっているためである[25][26]。これらの岩石は硬く侵食を受けにくく、よって赤石山脈ではあまり見られない鋭い峰を造る[26]。後述の北岳バットレスも石灰岩とチャートで構成され、なだらかな尾根の続く赤石山脈において、周囲とは異なった岩石が構成要素となっている[25]。また、北岳バットレスの岩石は海洋性のものであり、隆起前に堆積した海洋生物の化石が観察される[27]。一方、小太郎尾根はなだらかな山容を示し、これは泥岩や砂岩などの岩石が構成要素となっているからである[25]。

地形には、褶曲構造が多く見られることが特徴として挙げられる[6]。褶曲構造は内的営力による造山運動が形成の原因である。一方3kmほどしか離れていない間ノ岳では圏谷(カール)が見られる。これは、外的営力による侵食運動が形成した氷河地形の一つである。他にも小太郎尾根には二重山稜が見られる[28]。

近接の山

赤石山脈の北部に位置し、以下が近接する主な山である。

| 山容 | 名称 | 標高 (m) |

三角点基準点名 等級 |

方角 | 距離(km) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 甲斐駒ヶ岳 | 2,967

|

「甲駒ケ嶽」(一等) 2,965.58m |

北

|

9.3

|

日本百名山 | |

| 仙丈ヶ岳 | 3,032.56

|

「前岳」(二等) | 北西

|

7.1

|

日本百名山 | |

| 鳳凰山 | 2,840

|

(停止) | 東

|

6.7

|

日本百名山、観音岳 | |

| 小太郎山 | 2,725.08

|

「小太郎岳」(三等) | 北

|

2.9

|

小太郎尾根 | |

| 北岳 | 3,193

|

「白根岳」(三等) 3,192.18m |

日本百名山 新・花の百名山 | |||

| 八本歯ノ頭 | 2,920

|

なし | 南東

|

0.8

|

池山吊尾根の小ピーク | |

|

中白根山 | 3,055

|

なし | 南

|

2.0

|

別称「中白峰」 |

| 間ノ岳 | 3,189.13

|

「相ノ岳」(三等) | 南

|

3.3

|

日本百名山 | |

| 農鳥岳 | 3,025.90

|

「農鳥山」(二等) | 南

|

5.9

|

日本二百名山 |

主な山との位置関係

南アルプスの最高峰で、以下が周辺の各山域の主要な山との位置関係である。

| 山容 | 名称 | 標高 (m) |

三角点等級 基準点名 |

北岳からの 方角と距離(km) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 奥穂高岳 | 3,190 | 北西 86.5

|

北アルプスの最高峰 | ||

| 木曽駒ヶ岳 | 2,955.95 | 一等 「信駒ケ岳」 |

西 41.3

|

中央アルプスの最高峰 | |

| 赤岳 | 2,899.17 | 一等 「赤岳」 |

北 34.9

|

八ヶ岳の最高峰 | |

| 北岳 | 3,193 | (三等)「白根岳」 3,192.18m |

0

|

南アルプスの最高峰 | |

| 富士山 | 3,776 | (二等)「富士山」 3,775.63m |

南東 56.4

|

日本の最高峰 |

北岳バットレス

この節の加筆が望まれています。 |

北岳バットレスとは、北岳の東側斜面にある高さ約600メートル[19]の岩壁である。命名は20世紀初頭の人である小島烏水によるとされており[29]、戦前から攀じられてきたアルパイン・クライミングのクラシックルートである[30]。主に石灰岩やチャートから構成されていて[25]、大樺沢二俣から眺めることが出来る[31]。2010年10月10日未明[32]、第4尾根で大規模な崩落が発生し、登攀は禁止となった[33]。

源流の河川

北岳を源流する河川は、富士川水系早川の支流である野呂川。北岳を取り囲むように流れており、北岳の山体を西側から左俣沢、東側から大樺沢として削っている。左俣沢沢の上流部には落差10m程の左俣大滝がある[34]。また、同じく早川の支流である荒川も北岳を源流としているといえる[35]。荒川の源流は西農鳥岳が主であるが、北岳南側にある北沢も荒川に流れ込んでいるためである。山梨県道37号南アルプス公園線は、奈良田温泉方面から野呂川に沿って広河原まで延び、広河原から北沢峠方面に南アルプス林道が延び、この林道は南アルプス市の登山観光用バスに利用されている。北沢峠は野呂川の支流である北沢峠と天竜川水系の三峰川支流の戸台川との分水嶺である。北岳の山頂付近から延びる池山吊尾根、小太郎尾根、西尾根は野呂川で終端となる。

動植物

北岳の植物

北岳を含む赤石山脈は、夏に降雨量が多いため、上部の森林限界のハイマツ、コケモモを除いて、コメツガやシラビソなどの針葉樹林に覆い尽くされている[13]。森林限界の下部には、ダケカンバ、カラマツが多い。残雪が消えた山頂直下南東斜面の石灰岩質の場所では、北岳の固有種であるキタダケソウが咲き始める[36]。キタダケソウが世の中に紹介されるようになったのは1934年からである[29]。他に、高山植物の代表的な固有種であるキタダケトリカブト、キタダケキンポウゲ、キタダケナズナ、キタダケヨモギなどが自生する。 キタダケソウ(環境省の絶滅危惧Ⅱ類)と共に、絶滅が危惧されている高山植物にタカネマンテマ(環境省の絶滅危惧ⅠA類)がある[37]。北岳の名を冠し保護が盛んに叫ばれているキタダケソウよりも深刻な状態にあり、盗掘などが原因で個体数が減少している[37]。2010年では100株以下に数を減らしていると考えられている[37]。

登山道周辺の高山植物

- 大樺沢周辺 - ウラジロナナカマド、エンレイソウ、クルマユリ、ゴゼンタチバナ、コミヤマカタバミ、サンカヨウ、シナノキンバイ、ショウジョウバカマ、センジュガンピ、タカネグンナイフウロ、ニリンソウ、ミヤマシシウド、ミヤマハナシノブ、ヤマホタルブクロ

- 八本歯のコル周辺 - イワハゼ、シロバナタカネビランジ、テガタチドリ、ハクサンイチゲ、ハクサンチドリ、ミヤマキンバイ、ミヤマダイコンソウ

- 山頂周辺 - イブキジャコウソウ、イワウメ、イワツメクサ、イワベンケイ、オヤマノエンドウ、キタダケソウ、キタダケトリカブト、キタダケヨモギ、キバナシャクナゲ、キバナノコマノツメ、キンロバイ、タカネスミレ、タカネマンテマ、チシマギキョウ、チョウノスケソウ、トウヤクリンドウ、ハイマツ、ミネウスユキソウ、ミヤマシオガマ

- 小太郎尾根から草すべり一帯 - イブキトラノオ、アオノツガザクラ、エンレイソウ、オオバミゾホオズキ、コバイケイソウ、シナノキンバイ、シモツケソウ、タカネナデシコ、タカネバラ、ツマトリソウ、ハクサンフウロ、マイヅルソウ、ミヤマアキノキリンソウ、ミヤマキンポウゲ、ミヤマクロユリ、ヨツバシオガマ

| ハイマツ | キタダケソウ | チョウノスケソウ | ハクサンイチゲ | ミヤマハナシノブ | ミヤマキンポウゲ |

|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

「キタダケ」を冠する和名の種のレッドリスト

山域には10種以上の「キタダケ」を冠する和名の種が自生している[40]。多くの種は環境省や山梨県[41]など各県のレッドリストに指定されている[42] 。

- 絶滅危惧ⅠA類(CR)の種

- 環境省 - キタダケイチゴツナギ、キタダケキンポウゲ、キタダケデンダ、キタダケトリカブト

- 山梨県 - キタダケイチゴツナギ、キタダケキンポウゲ、キタダケデンダ、キタダケトラノオ、キタダケトリカブト、キタダケヨモギ

- 絶滅危惧ⅠB類(EN)の種

- 環境省 - キタダケカニツリ、キタダケナズナ、キタダケヨモギ

- 山梨県 - キタダケカニツリ、キタダケソウ、キタダケナズナ

- 絶滅危惧Ⅱ類(VU)の種

- 環境省 - キタダケソウ、キタダケトラノオ

- 準絶滅危惧(NT)の種

- 環境省 - キタダケオドリコソウ

| 和名 | 学名 | 属 | 科 | 絶滅危惧分類 |

|---|---|---|---|---|

| キタダケイチゴツナギ 北岳苺繋 |

Poa glauca var. kitadakensis | イチゴツナギ属 Poa |

イネ科 Poaceae |

CR環境省 CR山梨県 |

| キタダケオドリコソウ 北岳踊子草 |

Lamium album var. kitadakense | オドリコソウ属 Lamium |

シソ科 Lamiaceae |

VU静岡県 |

| キタダケカニツリ 北岳蟹釣 |

Trisetum spicatum var. kitadakensis | カニツリグサ属 Trisetum |

イネ科 Poaceae |

EN環境省 EN山梨県 |

| キタダケキンポウゲ 北岳金鳳花 |

Ranunculus kitadakensis | キンポウゲ属 Ranunculus |

キンポウゲ科 Ranunculaceae |

CR環境省 CR山梨県 |

| キタダケソウ 北岳草 |

Callianthemum hondoense | キタダケソウ属 Callianthemum |

キンポウゲ科 Ranunculaceae |

UV環境省 EN山梨県 |

| キタダケデンダ 北岳連朶 |

Woodsia subcordata | イワデンダ属 Woodsia |

メシダ科 Woodsiaceae |

CR環境省・山梨県 別名:ヒメデンダ |

| キタダケトラノオ 北岳虎尾 |

Pseudolysimachion kiusianum var. kitadakemontanum |

ルリトラノオ属 Pseudolysimachion |

ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae |

UV環境省・CR山梨県 別名:シナノルリトラノオ |

| キタダケトリカブト 北岳鳥兜 |

Aconitum kitadakense | トリカブト属 Aconitum |

キンポウゲ科 Ranunculaceae |

CR環境省 CR山梨県 |

| キタダケナズナ 北岳薺 |

Draba kitadakense | ナズナ属 Capsella |

アブラナ科 Brassicaceae |

EN環境省 EN山梨県 |

| キタダケヤナギラン 北岳柳蘭 |

Chamerion latifolium | ヤナギラン属 Chamerion |

アカバナ科 Onagraceae |

|

| キタダケヨモギ 北岳蓬 |

Artemisia kitadakensis | ヨモギ属 Artemisia |

キク科 Asteraceae |

EN環境省 CR山梨県 |

| キタダケリンドウ 北岳竜胆 |

Gentiana scabra var. kitadakensis | リンドウ属 Gentiana |

リンドウ科 Gentianaceae |

CR長野県 |

ニホンジカによる食害調査報告

山梨県は2008年度から白峰三山周辺で、ニホンジカの食害による被害の調査を行っている[43]。2008年度の調査では、特に草すべり上部で多くの獣道が見られた[43]。こうした調査を受け、2009年度に環境省は南アルプス国立公園高山植物等保全対策検討会を設置し、この検討会にて「南アルプス国立公園及び隣接する地域における高山植物等保全対策基本計画」を策定した[43]。この計画に基づき2010年度から本格的な調査や対策が行われた[43]。

北岳の動物

稜線上のハイマツ帯にはライチョウ[44]、ホシガラス、イワヒバリなどが生息すし、山梨県の絶滅危惧ⅠA類(CR)に指定されている[41]。山腹の1,000mから2,600m付近には特別天然記念物であるニホンカモシカが生息している[13]。ホンドオコジョも生息し、岩の隙間を住処としている[44]。また、前述のシカの他にニホンザルも高山帯に進出して食害を引き起こしている[44]。気温の高い夏の間を稜線付近で過ごながら高山植物を食み、高山植物が減り気温が低くなる8月下旬に稜線付近から下りる、という行動が観察されている[44]。

| ライチョウ | ホシガラス | イワヒバリ | ニホンカモシカ | ニホンジカ |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

登山

登山基地である[45]広河原での入山者の7割が北岳を目指す[9]ほどで、山頂直下には150人規模収容の2つの山小屋がある[20][46]。北岳バットレスにも登攀ルートが伸びている。また、高山植物が豊富で、特に山頂の南東側斜面(中白峰までの縦走路付近)、山頂北側の白根御池上部の「草すべり」や「右俣コース」、北岳肩の小屋のキャンプ指定地付近などに大きな群落があり、夏には100種以上の高山植物が見られる。

登山コース

広河原からのコース

- 広河原 - 大樺沢 - 二俣 - 八本歯のコル - 北岳

- 広河原 - 大樺沢 - 二俣 - 小太郎尾根 - 北岳肩ノ小屋 - 北岳

- 広河原 - 白根御池 - 小太郎尾根 - 北岳肩ノ小屋 - 北岳

南アルプス市芦安の広河原は、南アルプス林道と山梨県道37号南アルプス公園線との合流部の野呂川右岸にある北岳へのメインルートの登山口である。甲府方面や北沢峠方面へのバス発着所となるアルペンプラザ広河原がある。夏期の登山シーズン中には、南アルプス署広河原臨時警備派出所が併設される。毎年6月末にアルペンプラザ広河原前の広場で、南アルプス開山祭が行われている。1989年(平成元年)10月15日に、その広場に南アルプス開祖の人として、ウォルター・ウェストン、名取運一、天野久の3名レリーフが埋め込まれた石碑が設置された[47]。

広河原からの登路は大樺沢 (おおかんばさわ) 左俣を利用するもの、大樺沢右俣を利用するもの、草すべりを利用するものの三つに大別される[30]。左俣を利用するものは、夏も残る雪渓歩きや北岳バットレスの展望が特徴[30][48]。途中八本歯のコルでは梯子を使って登る箇所があり、このコースを登りきると北岳山荘側である北岳の南側の稜線に出る[48]。右俣を利用するものは、二俣から右俣と呼ばれる沢沿いを登る[49]。このコースを登りきると、北岳肩ノ小屋側、即ち北岳の北側の稜線に出る[49]。草すべりを利用するものは白根御池小屋を経る[50]。小屋裏から伸びる「草すべり」と呼ばれる急な登山道を登る[50]。このコースを登りきると、小太郎尾根の稜線に出る。そして北岳肩ノ小屋を経て北岳山頂へ至る[50]。

両俣からのコース

- 野呂川出合 - 両俣 - 左俣大滝 - 中白峰沢ノ頭 - 北岳肩ノ小屋 - 北岳[35]

北岳の西側から登山をするコースである[51]。野呂川出合から林道を歩き[51]、両俣に建つ両俣小屋に向かう。両俣から野呂川左俣沿いの登山道を歩き、最後の給水地点となる[34]左俣大滝に向かう。この滝の高さは10メートルほどである[34]。左俣大滝で沢から離れ、中白峰沢ノ頭を経由して北岳の北側の登山道に合流する[51]。広河原が主要な登山口となっているため、利用者は他のルートと比較して少ない[51][30]。

池山吊尾根からのコース

- 鷲ノ住山 - あるき沢橋 - 池山御池小屋 - ボーコン沢ノ頭 - 八本歯のコル - 北岳

バリエーション・ルートとして、池山吊尾根コース (鷲住山展望台からボーコン沢ノ頭を越えて山頂に至る) があるが、一般向きではない。ただし、冬季にはこのルートが一般路となる[52]。

白峰三山縦走のコース

- 北岳 - 北岳山荘 - 中白根山 - 間ノ岳 - 農鳥小屋 - 西農鳥岳 - 農鳥岳 - 大門沢下降点 - 大門沢小屋 - 奈良田第一発電所 - 奈良田

山頂からは中白根山を経由して間ノ岳、西農鳥岳、農鳥岳、奈良田温泉に至る白峰三山縦走路が南に続いている[30]。間ノ岳から三峰岳へ進むと、赤石山脈主稜線の縦走路と合流する。

北岳バットレス (登攀ルート)

- 広河原 - 大樺沢 - 二俣 - バットレス - 北岳

北岳バットレスには7つの岩稜があり、中でも第4尾根が主たる登路となっている[30]。尾根の間にはガリー(岩溝)があり、それぞれ名が付けられている[19]。

山小屋

周辺には、下表の複数の山小屋があり、一部の山小屋にはキャンプ指定地が併設されている。主に無雪期の登山シーズン中に有人の営業が行われ、冬期は一部が緊急避難場所として開放される小屋がある[53]。水は山小屋の天水やペットボトルを購入したり、条件により小屋の下部の水場の流水から得ることができる。広河原にあった『広河原ロッジ』は、2004年(平成16年)3月に閉鎖されて、その後撤去された。

北岳周辺で営業をしている山小屋で、最も利用されているのは北岳山荘である[54]。2004年から2008年にかけての間は、毎年1年間で8000人前後の利用者を集めた[54]。次いで利用されているのは北岳肩ノ小屋だ[54]。同様の期間におおよそ毎年6000人の利用者を集めた[54]。

周辺の山小屋に関する情報は下表を参照[35]。

| 画像 | 名称 | 所在地 | 標高 (m) |

北岳からの 方角と距離(km) |

収容 人数 |

キャンプ 指定地 |

備考 | 出典 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

広河原山荘 | 野呂川上流左俣出合付近 | 1,530 | 北東 3.7

|

80

|

テント100張 | [45] | |

| 両俣小屋 | 野呂川左俣沢出合 | 2,020 | 西 3.2

|

30

|

テント40張 | [55] | ||

|

白根御池小屋 | 白根御池畔 | 2,238 | 北東 1.8

|

150

|

テント40張 | [56] | |

|

北岳肩ノ小屋 | 北斜面山頂直下 | 3,010 | 北 0.5

|

150

|

テント50張 | [46] | |

|

北岳山荘 | 北岳・中白根山鞍部 | 2,900 | 南西 1.2

|

150

|

テント80張 | 昭和大学医学部 夏山診療所 |

[20] |

| 池山御池小屋 | 池山吊尾根の御池畔 | 2,900 | 東 4.1

|

30

|

なし | 避難小屋 | [57] | |

|

農鳥小屋 | 間ノ岳・西農鳥岳鞍部 | 2,800 | 南 4.9

|

120

|

テント50張 | [58] |

交通・アクセス

最寄りの登山口である広河原はマイカー規制が行われるため[59] 、夜叉神峠や戸台(北沢峠経由)からの観光や登山用の市営バスが運行されている[60]。この市営バスの利用者は、2008年度には山梨県側から26,636人、長野県側から43,635人が利用した[61]。1980年の運行開始以来、2008年度までに累計1,888,554人がこれらのバスを利用した[60][61]。

北岳が取り扱われた作品

芸術・文学

- 山岳写真家の白旗史朗が『北岳』の写真集を出版した。

- 深田久弥が『日本百名山』(新潮社、2003年4月、改訂版、ISBN 4-10-122002-6)などの本で北岳を紹介。

- 田中澄江が『新・花の百名山』(文春文庫、1995年6月、ISBN 4-16-731304-9)で、北岳とその高山植物(キタダケソウ、ミソガワソウ、タカネマンテマなど)を紹介[4]。

- 梓林太郎が『北岳 殺意の岩壁』(ワンツーマガジン社、2004年12月、ISBN 978-4901579766)の推理小説を出版。

テレビ番組

- 『日本百名山 北岳』 NHK衛星第2テレビジョン、1994年12月5日放送[62]

- 『花の百名山 北岳 キタダケソウ』 NHK衛星第2テレビジョン、1995年9月18日放送[63]

- 『小さな旅 嶺悠々と~南アルプス 北岳~』 NHK総合テレビ、小さな旅、2001年9月2日放送[64]

- 『さわやか自然百景 南アルプス・北岳』 NHK総合テレビ、さわやか自然百景、2002年9月15日放送[65]

- 『週刊 日本の名峰 北岳』 NHKデジタル衛星ハイビジョン、2006年12月17日放送[66]

関連画像

北岳からの眺望

北岳の風景

|

|

|

|

| 新旧の標高を表示する山頂標識 | 広河原より仰ぐ北岳 | 駒津峰から望む北岳の朝焼け[67] | 小仙丈ヶ岳から望む北岳 |

脚注

- ^ a b c d “日本の主な山岳標高”. 国土地理院. 2010年11月6日閲覧。

- ^ a b c 山と溪谷社(1992)

- ^ 深田久弥『日本百名山』朝日新聞出版、1982年7月、297-300頁頁。ISBN 4-02-260871-4。

- ^ a b 田中澄江『新・花の百名山』文藝春秋、1995年6月、189-192頁頁。ISBN 4-16-731304-9。

- ^ “山梨百名山”. 社団法人やまなし観光推進機構. 2010年11月6日閲覧。

- ^ a b c “白峰三山”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年11月12日閲覧。

- ^ 中西(1993)、18頁

- ^ a b 『コンサイス日本山名辞典』三省堂、1992年12月、154頁頁。ISBN 4-385-15403-1。

- ^ a b c d “北岳”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年11月6日閲覧。

- ^ 『日本三百名山』毎日新聞社、1997年3月、125頁頁。ISBN 4-620-60524-7。

- ^ 髙橋修「近世甲斐国絵図論序説-山梨県立博物館収蔵の甲斐国絵図との対話-」『山梨県立博物館研究紀要第2号』2008

- ^ “南アルプスの国立公園紹介”. 環境省自然環境局. 2011年3月1日閲覧。

- ^ a b c “南アルプス国立公園管理計画書” (PDF). 環境省自然環境局南関東地区自然保護事務所 (2001年12月). 2010年11月2日閲覧。

- ^ a b “日本第二の高山「北岳」の標高を改訂”. 国土地理院 (2004年11月). 2010年11月1日閲覧。

- ^ “基準点成果等閲覧サービス”. 国土地理院. 2010年11月3日閲覧。

- ^ “南アルプスの登山史”. 南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会. 2010年11月1日閲覧。

- ^ ウォルター・ウェストン 著、水野勉 訳『日本アルプス再訪』平凡社、1996年9月、453-454頁頁。ISBN 4-58-276161-5。

- ^ a b 中西(1993)、137頁

- ^ a b c d e f g “北岳・北岳バットレス”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年11月6日閲覧。

- ^ a b c “南アルプス市山梨県北岳山荘”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年11月1日閲覧。

- ^ EDICO『歩いてみたい日本の名山』西東社、2004年、202頁頁。ISBN 4-791-61227-2。

- ^ a b c 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、22頁

- ^ “北岳・池山吊尾根”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年11月12日閲覧。

- ^ a b 小泉(2000)、64頁

- ^ a b c d 小泉(2000)、38頁

- ^ a b 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、29頁

- ^ 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、23頁

- ^ 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、38頁

- ^ a b 日本山岳会『新日本山岳誌』ナカニシヤ出版、2005年、1018-1020頁頁。ISBN 4-779-50000-1。

- ^ a b c d e f 服部(1987)

- ^ 北山(2009)

- ^ “北岳バットレスで大規模な崩落発生。一般ルートの左俣コースも通行止め”. 山と溪谷社 (2010年10月14日). 2010年12月10日閲覧。

- ^ “緊急山岳情報!”. 南アルプス市観光商工課 (2010年10月14日). 2010年12月10日閲覧。

- ^ a b c “北岳・左俣大滝”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月21日閲覧。

- ^ a b c 北岳・甲斐駒 (Map) (2010年 ed.). 1:50,000. 山と高原地図. Cartography by 昭文社編集部. 昭文社. 10 March 2010. ISBN 978-4-398-75721-0。

- ^ 名取(2008)

- ^ a b c “絶滅寸前の現状理解を 高山植物タカネマンテマ 園芸高・笛吹高研究部生徒が分析、訴え” (日本語). 山梨日日新聞. (2010年12月18日) 2010年12月20日閲覧。

- ^ 中西(2000)、88-91頁

- ^ 『花の百名山地図帳』山と溪谷社、2007年6月、178-179頁、182-183頁頁。ISBN 978-4-635-922463-3{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。

- ^ 『日本の高山植物(山溪カラー名鑑)』山と溪谷社、1988年9月、715頁頁。ISBN 4-635-09019-1。

- ^ a b “山梨県 Red Data Book (平成17年6月公開)”. 山梨県. 2011年3月1日閲覧。

- ^ “日本のレッドデータの検索システム(分類群検索 >> 維管束植物 >> キタダケ)”. NPO法人野生生物調査協会、エンビジョン環境保全事務局. 2011年3月1日閲覧。

- ^ a b c d 長池卓男「今、南アルプス白根三山周辺で起こっていることニホンジカの影響」(PDF)『JAFPA会報誌』第62号、日本高山植物保護協会、甲府、2010年5月、2-3頁、2010年12月12日閲覧。

- ^ a b c d 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、35-37頁

- ^ a b “南アルプス市広河原山荘”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月12日閲覧。

- ^ a b “北岳肩ノ小屋”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年11月1日閲覧。

- ^ 田畑真一『知らざれるW・ウェストン』信濃毎日新聞社、2001年9月、284頁頁。ISBN 4-784099042。

- ^ a b “北岳登山道・大樺沢コース”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月20日閲覧。

- ^ a b “北岳登山道・大樺沢二俣―草すべり―小太郎尾根コース”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月20日閲覧。

- ^ a b c “北岳登山道・広河原―白根御池―草すべりコース”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月20日閲覧。

- ^ a b c d “北岳登山道・両俣コース”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月21日閲覧。

- ^ 中村(1996)、143-145頁

- ^ 『山と渓谷社 2011年 01月号付録(山の便利手帳2011)』山と溪谷社、2010年12月、133-137頁、ASIN B004DPEH6G頁。

- ^ a b c d 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、114頁

- ^ “南アルプス市両俣小屋”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月21日閲覧。

- ^ “南アルプス市白根御池小屋”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月21日閲覧。

- ^ “南アルプス市池山御池小屋”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月21日閲覧。

- ^ “農鳥小屋”. 南アルプス芦安山岳館. 2010年12月21日閲覧。

- ^ “南アルプスマイカー規制について”. 山梨県観光部観光資源課 (2010年10月18日). 2010年12月21日閲覧。

- ^ a b 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、112頁

- ^ a b 南アルプス総合学術検討委員会(2010)、113頁

- ^ NHKアーカイブス保存番組詳細 日本百名山 北岳(1994年12月5日放送) NHK、2011年3月1日閲覧。

- ^ NHKアーカイブス保存番組詳細 花の百名山 北岳 キタダケソウ(1995年9月18日放送) NHK、2011年3月1日閲覧。

- ^ 小さな旅のバックナンバー NHK、2011年3月1日閲覧。

- ^ さわやか自然百景のバックナンバー NHK、2011年3月1日閲覧。

- ^ お勧めの山・北岳 NHK、2011年3月1日閲覧。

- ^ 深田久弥は『日本百名山』の著書で、アサヨ峰方面からの北岳の山容を「惚れ惚れするくらい高等な美しさの絶品」と表現している。

参考文献

- 北山真編『フリークライミング日本100岩場3伊豆・甲信編 増補改訂版』山と溪谷社、2009年。ISBN 978-4-635-18083-2。

- 小泉武栄、塚本治広・大森薫雄 著、日本勤労者山岳連盟(労山)編 編『登山と自然の科学Q&A』大月書店、2000年。ISBN 4-272-61048-1。

- 中西俊明『北岳を歩く』山と溪谷社〈山小屋の主人がガイドする〉、1993年7月。ISBN 4-635-17066-7。

- 中西俊明『北岳』山と溪谷社〈花の山旅〉、2000年6月。ISBN 4-635-01409-6。

- 中西俊明、山下春樹『アルペンガイド10 南アルプス』山と溪谷社〈ヤマケイアルペンガイド〉、2009年6月。ISBN 978-4-635-01358-1。

- 中村成勝編『日本雪山登山ルート集』山と溪谷社、1996年12月。ISBN 4-635-18003-4。

- 名取俊樹「南アルプス北岳のキタダケソウの生育に及ぼす地球温暖化の影響」(PDF)『日本生態学会誌』第3号、日本生態学会誌編集委員会、京都、2008年11月、pp.301-305、ISSN 00215007、NAID 110007008590、2010年11月12日閲覧。

- 服部寛之「特集 北岳」『岩つばめ』第262号、三峰三岳会、1987年7月、2010年11月14日閲覧。

- 南アルプス総合学術検討委員会『南アルプス学術総論』(PDF)南アルプス世界自然遺産登録推進協議会、2010年3月。2010年12月14日閲覧。

- 山と溪谷社編『日本の山1000』山と溪谷社、1992年10月、450-451頁頁。ISBN 4-635-09025-6。