重力

重力(じゅうりょく)とは、

- 地球上で物体が地面に近寄ってゆく現象や、それを引き起こすとされる「力」を呼ぶための呼称[1]。人々が日々、物を持った時に感じているいわゆる「重さ」を作り出す原因のこと。

- 物体が他の物体に引きよせられる現象の呼称。および(その現象は《力》が引き起こしていると見なす場合の)その「力」に対する呼称。

英語の gravity (グラヴィティ)の頭文字を取って、俗にG(ジー)と略されることがある。ただし、物理学の専門書や教科書においては、地球の重力は小文字のg、万有引力定数は大文字のGというように区別される。

概説

重力という表現は、宇宙論などの領域では万有引力と同一として扱われることがある[2]。

地球上のことについて論じている場合は、地球上の物体に対して働く地球の万有引力と地球自転による遠心力との合力を指している[2]。また、人工衛星のように、地球の自転とは無関係な物体の運動について論じている場合は、遠心力の成分は除いて扱うことになる[2]。

重力の大きさは、単位「ガル (Gal)」を用いて表すことができる[2]。

地球上で質量が 1 kg の物体に作用する重力の強さというのは約 9.8 N でほぼ一定である[2]。だが、精密に調べてみると重力は地球上の場所により、あるいは時間によっても変化している[2]。

歴史

重力や重さに関する議論というのは、古代ギリシャのしかも初期の段階から行われていた形跡があるという[3]。

影響力の大きかったのはアリストテレスである[3]。彼は『自然学』を著し、物の運動等についても体系的に論じた。彼の宇宙観では、天界と地上はまったく別世界であり、天体はエーテルでできていて、地上の物体は四元素でできていると見なした。そして《重さ》と《軽さ》というのは、地上界にある物体に特有の一対の内在的な性質だと見なした[3]。古代ギリシャでは、コスモス(世界、宇宙)の中心に地球があると考えられていたので、アリストテレスもそう考えていた(地球中心説)。アリストテレスにとって、物の落下するということはコスモスの中心へ接近することであり、上昇するということはコスモスの中心から離れてゆくことを意味した[3]。《火元素》を含むものが《軽さ》を内在しており、地中から離れ天へと向かいたがり、石などには《土元素》が含まれており、《土元素》はコスモスの中心に帰りたがる性質を持っているのだ、とした。その《土元素》をより多く含んでいるものが、より大きな《重さ》を内在している、とした。またその速さについては、《土元素》を多く含むものが速く落ちる、とした。

ヨーロッパ中世の人々は、以下のように考えていた[4]。

(太陽中心説というのは一応アリスタルコスも唱えていたとされはするが[5])16世紀にヨーロッパでコペルニクス(1473 - 1543)によって太陽中心説が唱えられると、(それがすぐに受け入れられたわけではないが)もしこれを受け入れた場合、アリストテレス的な《重さ》《軽さ》の概念は根底から考え直さざるを得ない、ということになった[3]。

コペルニクスは、重力というのは、各天体の部分部分が球形になりたがり一体化しようとする自然的な欲求だ、とした。一方《軽さ》というのは、重さの少ない物体が持つ“偶有的性質”だとされた[5]。

フランスのデカルト(1596年–1650年)は、著書『哲学の原理』(1644年)と『世界論』(1633ころから執筆、死後1656刊行)において渦動説を展開し重力を説明した。世界にはエーテルが満ちており、ちょうど渦に木切れが吸い寄せられるように、エーテルに渦が起きるとその渦の中心に物体は引き寄せられる、こうして物体は地球に引き寄せられる、と説明した。

ドイツのケプラー(1571年–1630年)は、重力というのは似たもの同士が引き合う力(引力)であり、この引力は潮の満ち引きという(月の変化の周期と連動する)現象から推察するに、地球と月との間にも作用している、と見なした[3]。

ガリレオ・ガリレイ(ユリウス暦1564年–グレゴリオ暦1642年)は重さと落下の速さとは無関係であることを実験で見出した。

オランダのホイヘンス(1629年–1695年)は1669年から1690年にかけてデカルトの渦動説を検討し精密化した。ライプニッツも渦動説の流れを汲んだ理解をしていた。

アイザック・ニュートン(1642 - 1727)は、天体の運動も地上の物体の運動もひとつの原理で説明できる、とする説(万有引力)を『自然哲学の数学的諸原理』で発表した。天界と地上の区別がとりはらわれており、宇宙全域の物体の運動を同一の原理で説明しており、地上のgravityというのも万有引力のひとつの現れとされている。

また(上でも述べた)ホイヘンスは、遠心力の公式を発見した。地球の自転はすでに明らかになっていたので、重力は万有引力そのものではなく、万有引力と地球の自転による遠心力との合力だということになった。

エルンスト・マッハ(1838 - 1916)は、慣性の力というのは他の物体との相互作用である、とした。地球外の回転せずに止まっている、つまり、地球から見れば超高速で回転している全宇宙との相互作用が遠心力を生む[要出典]、と述べたのである(マッハの原理)。

マッハの原理は、アルバート・アインシュタインの一般相対性理論により体系化された。一般相対性理論によれば、万有引力も慣性の力も等価(等価原理)であり、共に、時空の歪みによる測地線の変化である。ただ、万有引力と慣性の力とでは歪みの原因が異なるにすぎない。

アインシュタイン方程式からは、時空の歪みの源は質量ではなく、エネルギーと運動量からなるエネルギー・運動量テンソルで決まることがわかる。つまり、質量(エネルギーに比例)だけでなく運動量も時空を歪め、重力を生む。質量は引力を生むのに対し、運動量が生む重力は、引力でも斥力でもない慣性系の引きずりという形を取る。慣性系の引きずりは自転するブラックホールであるカー・ブラックホールで顕著である。慣性力も、地球外の全宇宙による慣性系の引きずりで説明できるとの見方が強い[要出典]。ただし、いまだ近似計算のみで、厳密な計算はなされていない。

素粒子物理学では、重力は自然界に働く4つの力のうちの1つとして扱われており、電磁気力、弱い力、強い力との統合が試みられている。だが、その試みがうまくゆくのかどうか定かではない。なお、2010年にアムステルダム大学理論物理学院のエリック・ベルリンドにより、重力は存在しないという説も提唱された。

近年では、一般相対性理論での重力を量子化し、量子重力理論にしようとする試みもなされている。ここでの重力とは、万有引力に限らず、慣性の力なども含めた重力の意味である。量子化された重力は重力子と名づけられている。

地球表面の重力値の相違と重力加速度

概説で述べたように、同じ地球上でも場所によって重力の大きさ(重力値)が異なっている[2]。それは以下のような理由からである。

- 測定点の標高が場所ごとに異なっていること[2]

- 周囲の地形の影響が場所により異なっていること[2]

- 地球が完全な球形ではなく、回転楕円体のような形状をしていること[2]

- 自転による遠心力が緯度により異なっていること[2]

- 地球の内部構造が一様ではないこと[2]

高度が増加するとゆるやかに重力値が減少してゆくわけであるが、その減少の度合いというのは地表付近では1mあたり0.3086mGal(ミリガル)程度である[2]。ただしこれも場所により1割程度の変動はある[2]。

2番目の「地形の影響」というのは、険しい巨大な山岳などのふもとでは、山が上向きの引力(万有引力)を及ぼしていることなどを意味しており、山岳地帯ではこうした影響は数十mGalに達する[2]。

5番目の地球の内部構造(地下構造)に起因する重力値の過大や過小を重力異常と言う[2]。

単に重力加速度といった場合は、地球表面の重力加速度を意味することが多い。重力加速度の大きさは、緯度や標高、さらに厳密に言えば場所によって異なる。

ジオイド上(標高0)の重力加速度は、赤道上では 9.7799 m/s2と最も小さくなり、北極、南極の極地では 9.83 m/s2と最も大きくなる。赤道と極地との差の主な理由は自転による遠心力であるが、自転以外にも地殻の岩盤の厚さ、種類、地球中心からの距離などによる影響も若干受ける。このため、重力を精密に測定し、標準的な重力と比較することで地殻の構造を推定することができる。測定手法には絶対重力測定と相対重力測定があり、日本では国土地理院が日本重力基準網として基準重力点を設定している。

国際度量衡会議では、定数として使える標準重力加速度の値を g = 9.80665 m/s2と定義している。

古典力学的な重力の説明

| 古典力学 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 歴史 | ||||||||||

| ||||||||||

重力という表現は、宇宙論などの領域では万有引力と同一として扱われることがある[2]、 地球上のことについて論じている場合は、地球上の物体に対して働く地球の万有引力と地球自転による遠心力との合力を指している[2]。また、人工衛星のように、地球の自転とは無関係な物体の運動について論じている場合は、遠心力の成分は除いて扱うことになる[2]。ここではまず、地球のことについて論じるために2番目の意味で説明してゆく。

なお、文脈的に誤解される恐れがない場合は、万有引力を単に引力ということが多い。この記事では電磁気力等は現れず誤解されないであろうから、万有引力のことを適宜「引力」と呼ぶ。

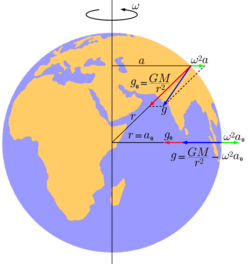

地球上では、万有引力と遠心力の合力が重力である、とされる[要出典]。

物体が受ける重力の大きさを、その物体の「重さ(重量)」と呼んでいる。言い換えれば、「重力とは、重さを生む力」と考えているということになる。

重力と引力の違い

引力とは、他の質量から受ける万有引力である。重力とは、その引力と、慣性の力との合力である。

地球表面の場合は、引力は地球から受ける万有引力、重力はその引力と地球の回転による遠心力との合力である。引力は、地球が球対称ではないため厳密にではないが、ほぼ地球の中心方向に向かう。それに対し重力は、遠心力が加わるため、地球の中心方向からやや赤道寄りに(北半球なら南寄りに)ずれ、大きさはやや小さくなる[要出典]。

慣性の力は座標系に依存するため、重力も座標系に依存する(引力は座標系に依存しない)。そして、基準となる座標系は時と場合により異なる。通常は地球の自転と共に動く回転系で考えるが、乗り物の中などでは乗り物の座標系で考えることもある。たとえば乗り物に乗って「Gがかかる」とか「重力がかかる」とか言った場合は、乗り物の座標系で考えている[要出典]。

一方、天文学や宇宙開発では、宇宙空間のことは適当な慣性系で考えることが多い。すると、慣性の力は存在しないので、重力という言葉を引力と同じ意味で使うことになる。たとえば人工衛星の運動を絶対座標で説明すると、「重力(= 引力)が向心力となって回転運動をしている」となる。あるいは、暗黙のうちに極座標系で考え、「重力(= 引力)と遠心力がつりあっている」となる(極座標で考えているので、地球との距離が変わらない状態がつりあいである。また、ここで言う遠心力とは慣性力ではなく、座標系が直交座標系でないことによる見かけの力である)。一方、人工衛星の座標系で考えれば、引力と遠心力(慣性力)がつりあっており、その合力である重力はゼロ、つまり無重力である。しかし重力がゼロかどうかは、このように座標系によるので、無重力と言う言葉を避け「無重量」と言うこともある[要出典]。

相対性理論

相対性理論においては、重力は質量に比例する力なので、その比例定数は加速度の次元を持つ。これが重力加速度である。重力以外の力がないときは(自由落下)、あらゆる物体は、質量その他の属性にかかわらず、重力により重力加速度に等しい加速度を受ける。これが落体の法則である。[要出典]

空間の各点における重力加速度は、重力場を構成する[要出典]。一般相対性理論の立場からは、重力場は時空の歪みそのものである。[要出典]

主要な天体の重力加速度

地球での重力加速度を 1 とした場合の、太陽系内の各天体表面での重力加速度の大きさは以下の通り。

| 太陽 | 27.9 |

| 水星 | 0.376 |

| 金星 | 0.903 |

| 地球 | 1 |

| 月 | 0.165 |

| 火星 | 0.38 |

| 木星 | 2.34 |

| 土星 | 1.16 |

| 天王星 | 1.15 |

| 海王星 | 1.19 |

注 : 気体が大部分を占める木星型惑星については、大気の最上層部を「表面」とした。