「雪」の版間の差分

m 内部リンクの追加 |

→対策: おかしな日本語を修正 |

||

| (9人の利用者による、間の14版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{otheruses|自然現象|作品名などの固有名詞としての用法}} |

{{otheruses|自然現象|作品名などの固有名詞としての用法}} |

||

{{国際化|日本|date=2012年5月}} |

|||

<!-- |

|||

* 自然現象。本項目で説明。 |

|||

*[[能]]の演目。三番目物の精天仙物。[[雪 (能)]]を参照。 |

|||

*[[童謡]]の曲目。[[雪 (楽曲)]]を参照。 |

|||

*歌手「[[猫 (フォークグループ)|猫]]」のヒット曲。[[雪 (猫)]]を参照。 |

|||

*[[俗楽]]の曲名([[地唄]]・[[箏曲]])。[[端歌]]もの地歌曲の最高傑作。[[雪 (地唄)]]を参照。--> |

|||

{{Multiple image |

{{Multiple image |

||

|align = right |

|align = right |

||

| 23行目: | 16行目: | ||

|caption3 = 雪の結晶/大きさは端から端まで約0.6[[ミリメートル|mm]]。 |

|caption3 = 雪の結晶/大きさは端から端まで約0.6[[ミリメートル|mm]]。 |

||

}} |

}} |

||

'''雪'''(ゆき、{{Lang-en-short|snow}})とは、[[ |

'''雪'''(ゆき、{{Lang-en-short|snow}})とは、[[地球の大気|大気]]中の[[水蒸気]]から生成される[[氷]]の[[結晶]]が[[空]]から落下してくる[[天気]]のこと。また、その氷晶単体である'''雪片'''(せっぺん、{{Lang|en|[[wikt:en:snowflake|snowflake]]}})、および降り積もった状態である'''[[積雪]]'''(せきせつ、{{Lang|en|[[wikt:en:snowpack|snowpack]]}}等)のことを指す場合もある。後者と区別するために、はじめの用法に限って'''[[降雪]]'''(こうせつ、{{Lang|en|[[wikt:en:snowfall|snowfall]]}})と呼び分ける場合がある<ref name="a">{{Cite web |

||

[[日本語]]では、空から降ってくる現象のみを表す語として'''[[降雪]]'''(英語では {{Lang|en|[[wikt:en:snowfall|snowfall]]}})がある。地表面に雪が[[堆積]]している状態やその雪は先述のとおり単に「雪」と言うが、積もることを強調する表現としては'''[[積雪]]'''(英語では {{Lang|en|[[wikt:en:snowpack|snowpack]]}})がある。また、空から降る雪の結晶1個、2個以上数個が連なってくっついたもの、さらに数百個ほどの多くがまとまった大きな[[綿]]状の雪は[[花]]の[[ボタン (植物)|ボタン]]になぞらえて呼ぶ「牡丹雪、ぼたん雪」(略して「ぼた雪」とも)、小片の粉雪などこれらの雪は'''雪片'''(せっぺん、英語では {{Lang|en|[[wikt:en:snowflake|snowflake]]}})と呼び、地上などに降り終え積もった雪と区別されることもある<ref>{{Cite web |

|||

|author = |

|author = |

||

|date = |

|date = |

||

| 34行目: | 25行目: | ||

}}</ref>。 |

}}</ref>。 |

||

== 定義と概要 == |

|||

なお、雪は[[天然]]に産出する[[無機化合物|無機質]]の[[結晶構造]]を持つ物質であるため、[[鉱物]]の一種と分類されることがある。 |

|||

[[ファイル:Japanese Weather symbol (Snow).svg|thumb|right|80px|雪の天気記号(日本式)]] |

|||

数種類ある[[降水]]現象の1つである。[[固体]]([[氷]])の形態としての降水は雪だけではなく、[[霰]](あられ)、ほかに[[雹]](ひょう)、[[凍雨]](とうう)、[[細氷]](さいひょう=ダイヤモンドダスト)がある。なお、[[霙]](みぞれ)は[[雨]]と雪が混在して降る天気をいう<ref name="jmatebiki">気象庁(1998年)『気象観測の手引き]』</ref>。 |

|||

雪および細氷は「氷の<u>結晶</u>」、霰・雹・凍雨は「<u>氷の粒</u>」という違いがある。また霰・雹・凍雨は、いずれも雪片が落下するまでの間に[[融解]]や[[凝固]](凍結)を経ることで生成されるため、雪片では微細な規則性のある結晶構造が発達し密度が比較的低い(空気を多く含む)のに比べ、霰・雹・凍雨の粒は規則性のない結晶から構成され密度が高い(空気をあまり含まない)という違いがある。そして、雪は「(浮遊する濃密な雪片の塊である)雲から落下してくる」のに対して、細氷は「晴れた空から(地表付近で水蒸気が[[昇華]]して生成され)落下してくる、氷の微小な結晶」という違いがある。細氷の大きさはふつう直径30 - 200 [[マイクロメートル|μm]]程度であり、雪に比べて非常に小さい<ref name="jmatebiki" />。 |

|||

== 雪の成因 == |

|||

「天気」としての雪は使用する場面によって、他の現象を含んだり、さらに細かく分類されたりする。日本の[[気象庁]]が観測・記録する際の15種天気では、「雪」に細氷が含まれる<ref>気象庁 「[http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html 過去の気象データ検索 天気記号表]」2012年12月2日閲覧。</ref>。また、国内[[気象通報]]の[[地上天気図#日本式天気図|日本式天気図]]における21種天気では<ref>気象庁 「[http://www.jma.go.jp/jma/kids/faq/a5_51.html はれるんライブラリー 質問一覧 天気図の記号って何種類あるのですか?それと、どんなのがあるのですか?]」,「{{PDFLink|[http://www.jma.go.jp/jma/kids/faq/kigou.pdf 天気図記号の例]}})2012年12月2日閲覧。</ref>、細氷を含めた上で、雪は強さと降り方により区分され、降ったり止んだりで強度変化の激しいものを「'''[[にわか雪]]'''([[驟雪]])」、1時間降水量3mm以上を「'''[[雪強し]]'''」、1時間降水量3mm未満を「雪」とする。さらに、雪片の大きさにより区分する場合があり、雪片の直径が1mm未満のものを「[[霧雪]]」、1mm以上のものを「雪 |

|||

」とする<ref>[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=snow+grains&submit=Search snow grains] AMS Glossaly</ref>。切片の大きさによる区分は国際的に統一されており、[[気象通報式#国際気象通報式|国際気象通報式]](96種天気)で用いられる。 |

|||

[[天気予報]]の予報文では、[[凍雨]]や[[雪あられ]](雪が凝集した白い霰)は雪、[[氷あられ]](半透明・透明な霰)は[[雨]]として扱う。ただし予報と観測では分類が異なり、実際に凍雨や雪あられが降った場合でも、観測上は雪が降ったとはされない。また、[[暴風雪]]、[[豪雪]]、大雪、[[小雪 (自然現象)|小雪]]、[[にわか雪]]などは、気象庁により予報用語として定義されている<ref name="jmakousui">気象庁 [http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kousui.html 予報用語 降水]</ref>。 |

|||

また、各地の気候を見る資料の1つとして、その冬初めての雪([[初雪]])やその冬最後の雪([[終雪]])を記録しているところがある。日本では現在気象庁が有人気象観測点や雨雪判別機能付き自動気象観測装置設置点で記録をとっている。この場合には、霙も雪に含めて考える。さらに気象庁は、各地の気象台から主要な山の積雪を目視で観測しており[[初冠雪]]として記録している<ref name="jmakousui" />。 |

|||

ふつう、ある時点における積雪の深さを[[積雪|積雪量]]や積雪深(積雪の深さ)といい、雪尺([[ものさし]])や[[積雪計]]により観測する。また、一定時間に積もった雪の量を[[降雪|降雪量]]や降雪の深さという。降雪の量を液体に換算することも行われており、雪を溶かして[[降水量]]として観測する<ref name="jmakousui" />。 |

|||

空から降る雪片の形や大きさはさまざまであり、直径1cmに満たないような小さなものを「粉雪」、[[綿]]状に集まったものを花の[[ボタン (植物)|ボタン]]になぞらえて「牡丹雪、ぼたん雪」(略して「ぼた雪」とも)などと呼ぶ<ref name="a" />([[#分類|後述]]参照)。こうした違いは雪が成長してくる過程で生じるもので、気温や湿度などに大きく左右される。なお、雪は[[天然]]に産出する[[無機化合物|無機質]]の[[結晶構造]]を持つ物質であるため、[[鉱物]]の一種と分類されることがある。 |

|||

== 分類 == |

|||

雪の状態を細かに表した、淡雪、薄雪、[[粉雪]]、細雪、どか雪、べた雪、ぼたん雪、綿雪などの表現がある。降雪に関しては、慣習的に以下の7つの分類が存在する。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

!たま雪(玉雪) |

|||

|球形をした雪。雪のシーズンの初めや終わりの時期、また雪雲のでき始めている先端部分などで見られる。 |

|||

|- |

|||

!こな雪(粉雪) |

|||

|さらさらとした粉末状で、乾燥した雪。寒冷な地域に多い。 |

|||

|- |

|||

!はい雪(灰雪) |

|||

|空中をすらっと降りてくるのではなく、灰のようにひらひらと舞いながら降りてくる雪。やや厚みがあり、日光に当たると陰影ができて灰色の影ができる。<br>一般的な降雪としてはこれが最も多い。 |

|||

|- |

|||

!わた雪(綿雪) |

|||

|手でちぎった綿の様に大きな雪片からなる雪。水分を含み、重みのある雪。降雪地帯の中でも温暖・多湿な地域に多い。 |

|||

|- |

|||

!もち雪(餅雪) |

|||

|融解が始まっており、水分を多く含む雪。雪の塊は餅のように柔らかく自由に形状を変えられるので、雪玉や雪だるまなどがつくりやすい。 |

|||

|- |

|||

!べた雪 |

|||

|もち雪よりも水分が多く、べちゃっとした雪。団子状に固まっていることもある。ぼた雪、ぼたん雪。 |

|||

|- |

|||

!みず雪(水雪) |

|||

|べた雪よりもさらに融解が進み、水気の多い雪。みぞれと同じ。 |

|||

|} |

|||

また、[[日本雪氷学会]]では、雪質によって積雪を9つに分類している(→詳細は[[積雪]]を参照)。 |

|||

こういった分類や名称は、地域によっても独特なものがある。また[[太宰治]]の小説「[[津軽 (小説)|津軽]]」の冒頭では、津軽の雪として7種類の雪の名称が紹介されている。ただしこれらは、明確な定義がないため[[天気予報]]などの正確性が要求される場面では用いないこととされている<ref name="jmakousui" />。 |

|||

ここまでは日本語での雪の分類について述べたが、日本語以外の言語、特に北米や北欧などの雪の多い地域では、雪に関してさらに多様な表現をするところがあるほか、雪を表す言葉の体系が根本的に異なる言語もある。例えば、[[エスキモー]]の中のある言語では雪の形態ごとに呼称が存在し、「雪」を表す総称が存在しないという<ref>例えば、[[イヌクティトゥット語]]版ウィキペディアでは「雪」の項目は「[[:iu:ᐊᐳᑦ/aput|ᐊᐳᑦ/aput]]」=「雪(一般的用法)」というタイトルが付けられている。</ref>([[言語的相対論]]、[[サピア=ウォーフの仮説]]なども参照)。 |

|||

== メカニズム == |

|||

{{Main|降水過程}} |

{{Main|降水過程}} |

||

雲は[[水蒸気]]を含んでおり、上空の気温が低いときに、大気中の微粒子を核([[雲核]])として氷の結晶が発生する。この氷の結晶を'''[[氷晶]]'''と呼ぶ。氷晶は液体の水が凍ってできたものではなく、主に気体の水蒸気が[[昇華 (化学)|昇華]]して直接固体になってできたものである。雲の中でできはじめた頃の氷晶は非常に小さく、直径0.01mm以下である。この微細な氷晶の周囲には、高い密度で[[過冷却]]の微細な水滴が浮遊していて、水滴が[[蒸発]]して氷晶の表面に昇華することで、氷晶が成長していく(ライミング)<ref>[http://www.s-yamaga.jp/nanimono/taikitoumi/amenoseiin.htm 第2部 3 大気と海の科学 第8章 雨の成因] われわれは何者か、山賀進</ref>。また、氷晶の形の大部分はこの過程で決まるとされ、温度や風などの条件によってさまざまな形になると考えられている。成長した雪は直径0.5mm - 10mm(1cm)くらいだが、大きな雪片では3cm前後にもなる。大きくなってくると、浮遊する雲を支えている上昇気流を上回る重力が雪片に働くので、落下を始める。落下の過程で雪片同士がぶつかり合い、さらに大きくなる場合もある。 |

|||

=== 氷晶の生成 === |

|||

成長した雪が落下する間に、周囲の[[気温]]が0℃以上になることなく地上に到達すると、雪として観測される。 |

|||

発達中の雲の中では、空気が上昇に伴い[[冷却]]され、空気に含まれる[[水蒸気]]が大気中の微粒子([[大気エアロゾル粒子|エアロゾル粒子]]。一般的には10[[ナノメートル|nm]] - 10[[マイクロメートル|μm]]程度の大きさ。)を核にして[[凝縮|凝結]]し、水滴を生成している。雪ができるまでのプロセスは、気象学で一般に「[[降水過程#冷たい雨|冷たい雨]]」のプロセスと呼ばれる氷を経て融解して生成されるタイプの[[雨]]と途中まで共通している。 |

|||

[[物理学]]の理論的には、気温が0 [[セルシウス度|℃]]以下となり、空気に含まれる水蒸気の量が氷に対して[[過飽和]]となれば、雲の中に氷の結晶('''[[氷晶]]''')が生成されると考えるが、実際には[[分子]]レベルで[[水]]分子が集まって氷になろうとしても、ある程度の大きさにまとまらなければ不安定のため分裂してしまう。 |

|||

実験により、微粒子を含まない清浄な空気では、空気を過飽和にして0 ℃以下に冷やしても[[凝固|凍結]]せず[[過冷却]]の水滴のままであり、-33℃程度で凍結し始め、-41℃程度で完全に凍結することが知られている。実際の大気中では、[[巻雲]]ができるような高高度ではこれに近いようなことが起こっていると考えられるが、地上に降水をもたらす高度の大気には多くの微粒子が含まれるため、これほど低温まで過冷却が保たれることはない。観測によれば、雲の最頂部([[雲頂]])の気温が0 ℃から-4 ℃程度の雲の中はほとんどが[[過冷却]]の水滴で構成されていることが知られていて(こういった雲の中を通過する[[航空機]]は衝突した水滴が凍結して張り付く[[着氷]]の危険にさらされるという問題がある。)、これより低温になるほど氷晶が多くなる。 |

|||

氷晶の核となる微粒子([[氷晶核]]という)は働く温度が異なる。土壌由来の鉱物粒子である[[カオリナイト]]は-9 ℃、[[人工降雨]]によく用いられる[[ヨウ化銀]]は-4 ℃で氷晶核として働き始めるとの報告がある。この性質の違いのため、一般的には1 [[立方メートル|m<sup>3</sup>]]中の氷晶核の数は、-10 ℃で10個程度、-20 ℃で1,000個程度である。しかし、氷晶には凍結の際に割れたりする増殖作用があるためそれよりもずっと数が多く、雲の中の氷晶の数は-5 ℃から-10 ℃で氷晶核の1,000-10,000倍、-20 ℃から-30 ℃で10-100倍である。 |

|||

なお、氷晶は気体の水蒸気が[[昇華 (化学)|昇華]]して直接固体になるものもあれば、一度[[凝縮|凝結]]して水滴となったあと[[凝固|凍結]]して固体となるものもある。これは氷晶核の吸湿性の有無といった物理的性質に左右される([[氷晶核]]を参照)。 |

|||

こうしてできた氷晶は、主に昇華凝結過程、凝集(併合過程)、ライミングの3つにより成長する。 |

|||

=== 氷晶から雪片への成長 === |

|||

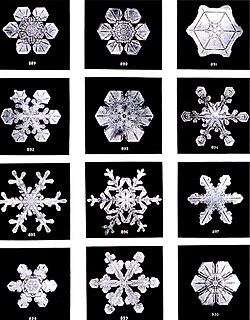

[[ファイル:SnowflakesWilsonBentley.jpg|thumb|250px|雪の結晶([[ウィルソン・ベントレー]]撮影)]] |

|||

雲の中で水滴が凝結して成長する速度に比べ、水滴が昇華して成長する速度は数倍から数十倍速い。これは、過冷却水の表面よりも氷の表面のほうが[[飽和水蒸気圧]]が低いことが原因である。例えば-10 ℃での飽和水蒸気圧は、過冷却水の表面ので2.86 [[ヘクトパスカル|hPa]]、氷の表面で2.60 hPaである<ref>[http://www.s-yamaga.jp/nanimono/taikitoumi/kukichunosuijoki.htm#%E6%B0%97%E6%B8%A9%E3%81%8C0%E2%84%83%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AB%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88 第二部大気と海の科学 3-6 空気中の水蒸気] 山賀進</ref>。よって、-10 ℃で水蒸気圧が2.60 hPaを僅かに超えると、氷晶の周りの水蒸気が氷晶表面へと昇華し始め、氷晶が大きくなる。氷晶が大きくなるに従い、その近くにある過冷却水滴は不安定となって蒸発し、さらに氷晶表面へと昇華していく。このようにして氷晶への昇華が進む(昇華凝結過程という)。昇華凝結過程による成長速度は、氷晶が小さい時に速く、大きくなるにつれて遅くなる。 |

|||

ある程度成長して昇華が遅くなった氷晶は、重さも増してくる。上昇気流の速度に対して落下の速度が打ち勝つと落下を始める。氷晶はその大きさと形状により落下速度が違う。例えば、針状の長さ1mmの氷晶は0.5 [[メートル毎秒毎秒|m/s<sup>2</sup>]]、粒状の直径1mmの氷晶は1 m/s<sup>2</sup>の[[加速度]]である。速度が違うと落下途中で衝突し、跳ね返し合ったり、こわれたり、くっついたりする(凝集または併合過程という)。氷晶同士がくっついて大きくなったものは雪片という。凝集による成長速度は、雪片が小さい時に遅く、大きくなるにつれて速くなる。-12 から-15 ℃で水蒸気圧の高いときにできる「樹枝状」の氷晶はくっつきやすく、この気温のところでは大きな雪片がよくみられる。また、気温が高くなるとくっつきやすく、-5 ℃以上のところでは多くの氷晶同士がくっつきあい「牡丹雪」のような大きな雪片がよくみられる。 |

|||

雲の中でできはじめた頃の氷晶は非常に小さく、直径0.01mm以下である。成長した雪は直径0.5mm - 10mm(1cm)くらいだが、大きな雪片では3cm前後にもなる。 |

|||

こうしたプロセスを経て雲の底を抜け、地上に達して雪となる。成長した雪が落下する間に、周囲の高温により[[融解]]することなく地上に到達すると、雪として観測される。 |

|||

=== 霰や雹への成長 === |

|||

一方、上昇気流の強い雲の中では、大きな氷晶や雪片が長く浮遊を続ける場合がある。すると、氷晶や雪片は過冷却水滴と衝突し、氷の表面に張り付くように凍結して成長する(ライミング)。付着形態は凍結速度により異なり、大きく凍結の遅いようなものは薄く球形に広がるように付着するが、小さく凍結の速いようなものは粒の形状を残したままいびつな形に付着する。このようにして氷の粒ができると、霰([[氷あられ]])や[[雹]]として降ることになる。また関連して、氷の粒同士の衝突が雲の中で繰り返されると、氷や水滴が帯電して電位差が蓄積され、しばしば[[雷]]が発生する。 |

|||

雪片が、気温が0 ℃より高い層と気温が0 ℃より低い層を交互に通過すると、雪片のまわりの水分が再凍結して雪の結晶が混じった白色不透明の霰([[氷あられ]])が降ることがある。また、雪片が完全に融解して水滴になったあと気温が0 ℃より低い層を通過すると、透明な氷の粒である[[凍雨]]が降ったり、過冷却の水滴である[[着氷性の雨]]が降って地面や屋外の物体表面に[[雨氷]]と呼ばれる硬い付着氷の層ができることがある。こうした降水は[[逆転層]]の発生が関与しており、発生のしやすさは地形の影響がある。 |

|||

=== 雪・霙・雨の境目、雪の目安 === |

=== 雪・霙・雨の境目、雪の目安 === |

||

気温が |

気温が0 ℃より高いと雪は融け始め、完全に融けると[[雨]]になる。地上付近の高度で雪が融け始めているならば、天気としては雨と雪が交じった[[霙]]となる。 |

||

ただし、気温が |

ただし、気温が0 ℃以上であっても、[[空気]]が乾燥している場合には、昇華や蒸発によって[[潜熱|熱]]が奪われるため、すぐには雨にはならず雪のまま地上に到達する。一方、空気が湿っている場合には、昇華や蒸発が鈍いためすぐ雨になる。一般的な[[経験式]](後述)によれば、[[湿度]]50%では地上気温5℃でも雪になる一方、湿度90%では地上気温3℃でも雨になる<ref>[http://www.jma.go.jp/jma/kishou/jma-magazine/0901/index.html ~こんにちは!気象庁です!平成21年1月号~] 気象庁</ref>。 |

||

雪が融け始める湿度は、地上気温にほぼ比例している。気温T℃のとき、湿度が92.5-7.5T(%)以上で雪が融け始めるという経験式が成り立つ。つまり、これ以下の湿度であれば完全に雪である。また、気温約4℃以下では、この湿度以上でもある程度の幅で融解層(霙)が存在し、もっと湿度が高くなければ完全な雨にはならない。逆にこれ以上の気温では、この湿度以上で完全に雨となる。融解層の幅や約4℃という境界点温度は、雪片の大きさや密度に依存し、切片が大きいほど融けにくいので幅が大きく、境界点温度は高くなる<ref>[http://www2.u-netsurf.ne.jp/~hulk/Ame.yuki-hanbetu.htm 雨雪判別表] サンダーハルク気象社</ref><ref>[http://www.mri-jma.go.jp/Publish/Technical/DATA/VOL_08/08.html 大気中における雪片の融解現象に関する研究] 気象研究所技術報告第8号、1984年3月。</ref>。 |

雪が融け始める湿度は、地上気温にほぼ比例している。気温T℃のとき、湿度が92.5-7.5T(%)以上で雪が融け始めるという経験式が成り立つ。つまり、これ以下の湿度であれば完全に雪である。また、気温約4℃以下では、この湿度以上でもある程度の幅で融解層(霙)が存在し、もっと湿度が高くなければ完全な雨にはならない。逆にこれ以上の気温では、この湿度以上で完全に雨となる。融解層の幅や約4℃という境界点温度は、雪片の大きさや密度に依存し、切片が大きいほど融けにくいので幅が大きく、境界点温度は高くなる<ref>[http://www2.u-netsurf.ne.jp/~hulk/Ame.yuki-hanbetu.htm 雨雪判別表] サンダーハルク気象社</ref><ref>[http://www.mri-jma.go.jp/Publish/Technical/DATA/VOL_08/08.html 大気中における雪片の融解現象に関する研究] 気象研究所技術報告第8号、1984年3月。</ref>。 |

||

標高の低い平地、特に冬の[[太平洋側]]の[[平野]]部で雪が降る目安として、上空1500 m([[高層天気図]]の850 hPa相当)で-6 ℃未満、または上空5500 m(同500 hPa相当)で-30 ℃未満とされている。また、上空5500 mで-36 ℃未満だと大雪の可能性がある。これを高地の場合で考えるには、[[気温減率]]に沿い標高が100 m高くなるごとに約0.6 ℃ずつ上げればよい。例えば、標高2,000 mで雪が降る目安は1500 mで 6℃未満、5500 mで-18 ℃未満と考えられる。なお、[[南岸低気圧]]による本州南岸の雪は[[首都圏]]の交通への影響などのリスクが高いにもかかわらず、わずかな風向や気温の差異が雨雪判別に影響し、予報が外れる場合が多いため比較的難しいとされている<ref>岩槻秀明(2012年)『最新気象学のキホンがよ~くわかる本』第2版</ref>。 |

|||

== 雪 |

=== 吹雪・地吹雪 === |

||

降雪と同時に強[[風]]が吹いている状態を[[吹雪]]という。また、積雪のあるところでは、降雪がなくても雪が強風により舞い上がりこれを[[地吹雪]]という。地吹雪を伴うような寒冷な強風を[[ブリザード]](Blizzard)という。吹雪やブリザードは[[視程|視界]]を悪化させ、交通や生活に支障をもたらす。 |

|||

=== 雪の結晶の形状 === |

|||

{{Main|雪の結晶の観察と研究の年表}} |

|||

雪の結晶は、成長過程の大気中の環境条件によりその形を大きく変える。そのパターン([[晶癖]])は研究によりいくつかの類型が知られている。 |

|||

基本的な形状として、平らな[[六角形]]の「角板」、柱状の六角形の「角柱」、細長い「針」がある。研究によれば気温と、湿度(過冷却水の飽和水蒸気圧に対する氷の飽和水蒸気圧の差)に相関性がある。0から-3 ℃付近では「角板」、-3 から-10 ℃付近では湿度が低いと「角柱」、中程度では角柱が中空になった「骸晶角柱」、高いと「針」や針が中空になった「鞘」、-10 から-22 ℃付近では湿度が低い方から順に「厚角板」「骸晶厚角板」「角板」「扇形」、-22 ℃以下では湿度が低い方から順に「角柱」「骸晶角柱」「鞘」になる。また、-12 から-15 ℃付近の高湿度では「樹枝状」が発達する<ref>小倉義光(1999年)『一般気象学』第2版</ref>。 |

|||

== 人工雪 == |

|||

[[ファイル:Snow-making machine, at Remarkables ski field.jpg|right|thumb|240px|人工降雪機</br>円筒状の送風機の先端にある爪状のノズルから水を噴霧し、氷点下の大気中で凍らせて人工雪を作る。]] |

|||

[[ファイル:Perisher Blue - Kosciuszko.jpg|right|thumb|240px|人工降雪機によって作られる人工雪]] |

|||

[[1936年]][[3月12日]]、北海道大学で[[中谷宇吉郎]]が雪の[[結晶]]を世界で初めて人工的に作成した。中谷が作った人工雪発生器は、[[ウサギ]]の毛を結晶の核として用い、器具の中で[[水蒸気]]を対流させるものであった。発生器を用いた研究で、中谷は、雪の結晶の形が気温と湿度によって変わることを明らかにした。中谷は「雪は天から送られた手紙」という言葉を残している。 |

|||

気象レベルでの人工降雪は、[[人工降雨]]と原理的に変わらない。雲の中に[[ヨウ化銀]]を撒布する方式が主に用いられる。 |

|||

=== 人工降雪機 === |

|||

雪が少ないスキー場では、[[人工降雪機]]を用いて人工雪を作るが、この人工雪は氷点下において大型の送風機の先端から加圧した水を噴霧し、噴霧した水が減圧による[[断熱過程|断熱冷却]]と周囲の大気による冷却により凍結することによって、雪のような微細な氷の粒を生み出すものである。よって、ある程度気温が低い環境、概ね-2 ℃以下でなければ人工雪を生成できない。人工降雪機によって作られた人工雪は霧状の水が凍ってできた単なる球状の氷の粒であり、自然現象による雪や中谷らの研究が生んだ人工雪のように、大気中で成長する核を持った結晶とは質的に異なるものである。 |

|||

== 色 == |

|||

雪は、入ってきた[[光]]([[太陽光]])をほとんど吸収することなく[[散乱]]光として送り出す。太陽光には幅広い[[波長]]の光が含まれるが、波長が違っても散乱強度に大きな差がなくまんべんなく散乱するという性質のために、[[白|真っ白]]い色に見える。<!--日光の当たり具合や氷晶の厚さによって[[灰色]]に近くもなる。-->大量の積雪は日光の下で[[青]]みを呈することがある。晴れた空の下で[[雪洞]]などの雪を下から見ると青く見えやすい。これは[[氷]]のもつ光の吸収特性によるもので、青色にあたる波長0.45 [[マイクロメートル|μm]]付近の光が最も吸収が少なく透過しやすいためである<ref>藤原滋水、青木輝夫(1993年3月)「[http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1993/1993_03_f1.pdf 氷の色・雪の色]」、日本気象学会『天気』40巻3号、pp.1-2。</ref>。<!--積雪が少なければ土が混ざり濁った色にもなる。--> |

|||

雪が大気中の浮遊物を取り込み、変色した例も数多く報告されている。例えば、[[朝鮮半島]]では古くから、[[黄砂]]が混じった[[黄色]]あるいは[[赤]]みがかかった雪が降ることがあった。これは[[日本]]でも報告されており、江戸時代の書物に「紅雪」「黄雪」などの記述が残っている<ref>環境省・海外環境協力センター(2004年9月)[http://www.env.go.jp/air/dss/report/01/index.html 黄砂問題検討会中間報告書]</ref>。また、2007年2月2日には、ロシアの[[オムスク州]]で、およそ1,500km²にわたる広い範囲で[[オレンジ色]]の雪が降った。この雪は[[悪臭]]を伴っており、通常の雪の4倍の[[鉄]]分を含んでいたという。その原因は詳しく分かっていない<ref>『[http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6323611.stm Russia probes smelly orange snow]』BBC News, 2007年2月2日</ref>。 |

|||

== 雪と環境 == |

|||

[[ファイル:World largest deserts.jpg|thumb|right|260px|白で表されている積雪地帯のうち、広大なものが氷雪砂漠である。黄色で囲ってある部分は一般に言う「砂漠」、すなわち、高温砂漠。]] |

|||

[[ファイル:Earth-satellite-seasons.gif|thumb|right|260px|積雪地域の季節変化(NASA [[ザ・ブルー・マーブル|Blue Marble]])]] |

|||

{{multiple image |

{{multiple image |

||

| align = right |

| align = right |

||

| 64行目: | 154行目: | ||

| caption2 = <center>[[ホッキョクギツネ]] |

| caption2 = <center>[[ホッキョクギツネ]] |

||

}} |

}} |

||

[[ファイル:World largest deserts.jpg|thumb|right|260px|白で表されている積雪地帯のうち、広大なものが氷雪砂漠である。黄色で囲ってある部分は一般に言う「砂漠」、すなわち、高温砂漠。]] |

|||

=== 雪と気候 === |

|||

現在の平均的気候では雪は一般的に、[[北極]]および[[南極]]の両極を中心とした高緯度の地域、また中低緯度の[[高地]]で見られる。[[赤道]]をはさんだ低緯度地域を中心として、雪が降らない地域も存在する。日本では、1977年2月17日に[[霙]]が観測された[[久米島]]を除く[[沖縄県]]では観測開始以来公式には雪が降ったことがない<ref>[http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq1.html よくある質問 雨や雪について] 気象庁、2012年12月2日閲覧。</ref>。 |

|||

降雪や積雪の様子を暖かいところから寒いところへ順に見ていくと、降雪がない地域、降雪のみがあり積雪がない地域、[[積雪]]がある地域へと遷移するのがふつうである。積雪のある地域はさらに暖かいところから順に、[[根雪]]の無い地域、根雪のある地域、[[雪線]]、[[万年雪]]のある地域、[[氷河]]のある地域へと遷移する。山岳や高緯度地域では、こうした遷移の分布が雪線や[[森林限界]]に関係している。雪線と森林限界の間には、積雪期以外でも[[凍上]]などが生じて[[周氷河地形]]がみられることが知られている。 |

|||

[[ケッペンの気候区分]]においては、最暖月平均気温が0 ℃未満の地域を[[氷雪気候]]といい、この地域では概ね年間を通して地表は積雪、氷河、[[氷床]]に覆われ、ほぼ年間を通して雪が降る。氷河や万年雪はふつう、冬季の積雪が新雪として堆積する一方、夏季に降った雪や氷河本体が部分的に融解して流出し、その収支がバランスしている。これが崩れ、積雪が上回ると氷河が前進し、融解が上回ると氷河が後退する。 |

|||

雪をもたらす気象現象を規模別に見ていく。[[総観スケール]]では[[温帯低気圧]]やそれに付随する[[前線 (気象)|前線]]、[[寒冷低気圧]](寒冷渦)、[[北極前線]]・[[南極前線]]・[[寒帯前線]]に伴う[[擾乱]]などが雪を伴った天気をもたらすことがある。[[メソスケール]]のうちメソαスケールでは、[[極低気圧]]のほか、[[北陸]]地方などに局地的大雪をもたらす[[日本海寒帯気団収束帯]](JPCZ)などが知られている<ref>播磨屋敏生、松尾敬世、永田雅、藤吉康志(1993年6月)「[http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1993/1993_06_0417.pdf 1992年度日本気象学会秋季大会スペシャル・セッション「雪」の報告]」、日本気象学会『天気』40巻6号、pp.417-420。</ref>。 |

|||

雪の時期にやってくる[[冬の嵐]](winter storm)は発達した低気圧によりもたらされ、[[大雪]]、[[暴風]]、[[吹雪]]、[[低温]]などが冬特有の災害をもたらす。 |

|||

また、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]・[[カナダ]]では[[五大湖]]の風下にあたる地域で、大陸の寒気が暖かい湖水の上に南下してきて雪雲が発達する[[湖水効果雪]](lake-effect snow)が知られている。発達した[[積乱雲]]により大雪となり、ときに[[雷]]を伴う。雪による豪雪地帯はスノーベルト([[:en:snowbelt|snowbelt]])と呼ばれている。同じような現象は冬季に[[日本海]]の風下になる日本の[[日本海側]]や、[[ヨーロッパ]]の沿岸部でも見られる<ref>National Weather Service([[アメリカ国立気象局]])[http://www.erh.noaa.gov/buf/lakeffect/indexlk.html Buffalo Lake Effect Page]</ref><ref>Jeff Haby [http://www.theweatherprediction.com/winterwx/lesnow/ Lake effect forecasting] ,theweatherprediction.com</ref>。 |

|||

日本では、前述の通り[[本州]]日本海側の各地では夏季よりも冬季の方が[[降水量]]が多く冬季の降水の多くが分布し、[[気候区分]]の種類によって区域に差はあるが[[日本海側気候]]とする。[[北海道]]は雪の期間が長く根雪が広く分布する。これらの地域で、積雪による生活や産業への支障が大きな[[地方自治体]]に対して、[[除雪]]支援や財政措置等を行う[[豪雪地帯]]が指定されている。北海道及び[[東北地方]]北部から本州日本海側および中央高地が指定地域となっている。一方、本州・[[四国]]・[[九州]]の太平洋側は日本海側に比べると雪が少ないことで知られる。[[関東]]から九州にかけての南岸平野部では、[[南岸低気圧]]の通過に伴って雪が降ることが多い。これに類似するものとして、[[アメリカ合衆国北東部]]や[[カナダ]]大西洋岸の[[ノーイースター]]がある。 |

|||

=== 自然環境 === |

|||

<!--※(1)生物および生態と雪について。(2)地球史における雪について。※(1)(2)だけで分割が必要なくらいの記述が想定できます。--> |

<!--※(1)生物および生態と雪について。(2)地球史における雪について。※(1)(2)だけで分割が必要なくらいの記述が想定できます。--> |

||

雪が融けてゆく際に窪地になった所などでは、吹き溜まりの雪がいつまでも消えずに残る場合があり、このような場所を'''[[雪田]]'''(せつでん、{{Lang-en-short|snowbed}}、{{Lang|en|snow patch}}<!--※英語版既存記事 "snow patch"(2012年5月時点)とは内容的に異なるのでリンクは留保。-->, etc.)と言う。雪田に形成される[[植物群集]]([[植物]]の[[生物群集]])は、[[群集生態学]]を始めとする[[生物学]]・[[生態学]]等の分野その他では'''雪田群落'''と言う(''cf.'' [[植生#植物群落]])。また、山岳[[専門用語|用語]]としては、[[高山]]の[[尾根|稜線]]付近に夏まで融けずに残る雪を意味し、稜線上の[[山小屋]]には貴重な[[水源]]となっている。 |

雪が融けてゆく際に窪地になった所などでは、吹き溜まりの雪がいつまでも消えずに残る場合があり、このような場所を'''[[雪田]]'''(せつでん、{{Lang-en-short|snowbed}}、{{Lang|en|snow patch}}<!--※英語版既存記事 "snow patch"(2012年5月時点)とは内容的に異なるのでリンクは留保。-->, etc.)と言う。雪田に形成される[[植物群集]]([[植物]]の[[生物群集]])は、[[群集生態学]]を始めとする[[生物学]]・[[生態学]]等の分野その他では'''雪田群落'''と言う(''cf.'' [[植生#植物群落]])。また、山岳[[専門用語|用語]]としては、[[高山]]の[[尾根|稜線]]付近に夏まで融けずに残る雪を意味し、稜線上の[[山小屋]]には貴重な[[水源]]となっている。 |

||

{{節stub}} |

{{節stub}} |

||

=== 雪の地形 === |

|||

=== 地形 === |

|||

* [[雪食地形]](せっしょくちけい) - 頻度高く発生する[[雪崩]]などが山肌を削り取ることによって形成される[[地形]]<ref>{{Cite news |

* [[雪食地形]](せっしょくちけい) - 頻度高く発生する[[雪崩]]などが山肌を削り取ることによって形成される[[地形]]<ref>{{Cite news |

||

|date=2008-5-23 |

|date=2008-5-23 |

||

| 93行目: | 200行目: | ||

* [[雪庇]] |

* [[雪庇]] |

||

== 雪の |

== 雪の利用 == |

||

[[ファイル:Japanese Weather symbol (Snow).svg|thumb|100px|雪の天気記号(日本式)]] |

|||

[[気象庁]]による雪の定義は、雪、[[霧雪]](気温が氷点下での[[霧雨]])、[[細氷]](ダイヤモンドダスト)のいずれかが降っている状態のこと。 |

|||

氷晶の一部が融けて、雪と雨が混ざった状態のものを'''[[霙]]'''という。霙は気象観測上、雪に分類される。 |

|||

氷晶に水滴が付いたものが、雲の中の上昇気流で冷たい上空に上げられ、凍結したものが[[霰]]である。霰は球形の氷の粒で、結晶の形をとどめない。低空での水の付着と上空での冷却が繰り返されると、粒はしだいに大きくなる。5mm以上に大きくなったものを[[雹]]という。寒候期に霰や雹が降れば、気象観測上は[[降雪]]として記録される。ただし、霰や雹は雪には分類されない(降雪と雪では定義が異なる)ため、霰や雹が観測されても雪が降ったとは言わず、[[初雪]]や終雪、雪日数の対象とはならない。 |

|||

[[天気予報]]の予報文では、[[凍雨]]や雪あられも雪として扱う。ただ、実際に凍雨や雪あられが降った場合でも、観測上は雪が降ったとはされない(予報と観測では分類が異なるため)。 |

|||

[[暴風雪]]、[[豪雪]]、大雪、[[小雪 (自然現象)|小雪]]、[[にわか雪]]などは、気象庁により予報用語として定義されている。 |

|||

一方、雪の状態を細かに表した、[[淡雪]]、薄雪、[[粉雪]]、細雪、どか雪、べた雪、ぼたん雪、綿雪などの表現は、明確に定義がない(気象用語としては、正確性が要求される場面ではあまり用いない方がよいとされる)。降雪に関しては、慣習的に7つの分類が存在するが、気象用語になっている訳ではない。 |

|||

* たま雪(玉雪) - 球形をした雪。雪のシーズンの初めや終わりの時期、また雪雲のでき始めている先端部分などで見られる。 |

|||

* こな雪(粉雪) - さらさらとした粉末状で、乾燥した雪。寒冷な地域に多い。 |

|||

* はい雪(灰雪) - 空中をすらっと降りてくるのではなく、灰のようにひらひらと舞いながら降りてくる雪。やや厚みがあり、日光に当たると陰影ができて灰色の影ができる。一般的な降雪としてはこれが最も多い。 |

|||

* わた雪(綿雪) - 手でちぎった綿の様に大きな雪片からなる雪。水分を含み、重みのある雪。降雪地帯の中でも温暖・多湿な地域に多い。 |

|||

* もち雪(餅雪) - 融解が始まっており、水分を多く含む雪。雪の塊は餅のように柔らかく自由に形状を変えられるので、雪玉や雪だるまなどがつくりやすい。 |

|||

* べた雪 - もち雪よりも水分が多く、べちゃっとした雪。団子状に固まっていることもある。ぼた雪、ぼたん雪。 |

|||

* みず雪(水雪) - べた雪よりもさらに融解が進み、水気の多い雪。みぞれと同じ。 |

|||

また、日本雪氷学会では、雪質によって積雪を9つに分類している(→詳細は[[積雪]]を参照)。 |

|||

こういった分類や名称は、地域によっても独特なものがある。また[[太宰治]]の小説「[[津軽 (小説)|津軽]]」の冒頭では、津軽の雪として7種類の雪の名称が紹介されている。 |

|||

ここまでは日本語での雪の分類について述べたが、日本語以外の言語、特に北米や北欧などの雪の多い地域では、雪に関してさらに多様な表現をするところがあるほか、雪を表す言葉の体系が根本的に異なる言語もある。例えば、[[エスキモー]]の中のある言語では雪の形態ごとに呼称が存在し、「雪」を表す総称が存在しないという<ref>例えば、[[イヌクティトゥット語]]版ウィキペディアでは「雪」の項目は「[[:iu:ᐊᐳᑦ/aput|ᐊᐳᑦ/aput]]」=「雪(一般的用法)」というタイトルが付けられている。</ref>([[言語的相対論]]、[[サピア=ウォーフの仮説]]なども参照)。 |

|||

=== 天気図 === |

|||

日本式[[天気記号]]では、雪の結晶を模した形の記号で表される。また、[[降水量]]や降り方によって「[[雪強し]]」や「[[にわか雪]]」と分類・表記される(→詳細は[[天気図]]を参照)。 |

|||

=== 気象 === |

|||

* [[氷雪気候]] |

|||

* [[豪雪]] - [[豪雪地帯]]、[[地吹雪]] |

|||

* [[氷柱]] |

|||

* [[気象]] |

|||

* [[天気]] |

|||

* [[雲]] |

|||

* [[根雪]] |

|||

* [[日本海側気候]] |

|||

== 雪の色 == |

|||

雪は、入ってきた光をほとんど吸収することなく散乱光として送り出すという性質のために、[[白|真っ白]]い色に見える。<!--日光の当たり具合や氷晶の厚さによって[[灰色]]に近くもなる。-->大量の積雪は日光の下で青みを呈することがあるが、これは液体の水や氷にも見られる、[[水]]のもつ性質によるものである。<!--積雪が少なければ土が混ざり濁った色にもなる。--> |

|||

雪が大気中の浮遊物を取り込み、変色した例も数多く報告されている。例えば、[[朝鮮半島]]では古くから、[[黄砂]]が混じった[[黄色]]あるいは[[赤]]みがかかった雪が降ることがあった。これは[[日本]]でも報告されており、江戸時代の書物に「紅雪」「黄雪」などの記述が残っている<ref>[http://wwwsoc.nii.ac.jp/jec/ecinfo/taiki_a_1.htm 黄砂問題検討会中間報告書]{{リンク切れ|date=2010年12月}} 環境省・海外環境協力センター</ref>。また、2007年2月2日には、ロシアの[[オムスク州]]で、およそ1,500km²にわたる広い範囲で[[オレンジ色]]の雪が降った。この雪は[[悪臭]]を伴っており、通常の雪の4倍の[[鉄]]分を含んでいたという。その原因は詳しく分かっていない<ref>『[http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6323611.stm Russia probes smelly orange snow]』BBC News, 2007年2月2日</ref>。 |

|||

== 人工雪 == |

|||

[[ファイル:SnowflakesWilsonBentley.jpg|thumb|250px|雪の結晶([[ウィルソン・ベントレー]]撮影)]] |

|||

{{See also|人工降雪機}} |

|||

[[1936年]][[3月12日]]、北海道大学で[[中谷宇吉郎]]が雪の[[結晶]]を世界で初めて人工的に作成した。中谷が作った人工雪発生器は、[[ウサギ]]の毛を結晶の核として用い、器具の中で[[水蒸気]]を対流させるものであった。発生器を用いた研究で、中谷は、雪の結晶の形が気温と湿度によって変わることを明らかにした。中谷は「雪は天から送られた手紙」という言葉を残している。 |

|||

気象レベルでの人工降雪は、[[人工降雨]]と原理的に変わらない。雲の中に[[ヨウ化銀]]を撒布する方式が主に用いられる。 |

|||

雪が少ないスキー場では、小さな氷の粒を撒布して人工雪を作る。この人工雪は氷の結晶ではないので、中谷らの研究が生んだ人工雪だす。 |

|||

== 利雪 == |

|||

[[ファイル:Hyonosen02s1760.jpg|thumb|250px|スキー場の一例]] |

[[ファイル:Hyonosen02s1760.jpg|thumb|250px|スキー場の一例]] |

||

<!--※日本中心的記述に過ぎます。-->[[豪雪地帯]]や[[日本海側気候]]にあたる地域を中心に、雪を逆手にとって下記のように様々な活用をするケースが増えている。これが「雪=邪魔者」と思われていた地域の人にとって「雪が実は貴重な資源だった」と印象を変えるきっかけにもなっている<ref>[[篠田昭]]著「新潟力」より</ref>。 |

雪を利用して生活や産業に生かすことを利雪という。<!--※日本中心的記述に過ぎます。-->[[豪雪地帯]]や[[日本海側気候]]にあたる地域を中心に、雪を逆手にとって下記のように様々な活用をするケースが増えている。これが「雪=邪魔者」と思われていた地域の人にとって「雪が実は貴重な資源だった」と印象を変えるきっかけにもなっている<ref>[[篠田昭]]著「新潟力」より</ref>。 |

||

* [[治水]]対策 - 豊富な雪融け水が[[稲作]]などに役立ち、また、[[渇水]]の危険も少なくなる。ただし、日本の[[琵琶湖]]の北東部に広がる地域([[湖北]]地域)などの場合、雪は春早くに融けてしまうため、[[田植]]の時期には役に立たない<ref>{{Cite web |

* [[治水]]対策 - 豊富な雪融け水が[[稲作]]などに役立ち、また、[[渇水]]の危険も少なくなる。ただし、日本の[[琵琶湖]]の北東部に広がる地域([[湖北]]地域)などの場合、雪は春早くに融けてしまうため、[[田植]]の時期には役に立たない<ref>{{Cite web |

||

|author = |

|author = |

||

| 176行目: | 232行目: | ||

== 雪害 == |

== 雪害 == |

||

雪による災害を総称して雪害という。一口に雪によるものといっても、[[積雪]]によるもの、積雪が圧縮され形成される氷の層によるもの、風を伴った降雪([[吹雪]])や巻き上げられる積雪(地吹雪)によるもの、気温0℃前後で湿った雪が厚い雪の層を作る[[着雪]]によるもの、積雪の塊が崩落する[[雪崩]]によるもの、積雪が融解する[[融雪]]によるものなどに分けられる。また雪と直接関連はしていないがしばしば同時に発生する[[低温]]も複合的に災害の要因の1つとなる。 |

|||

=== 直接被害 === |

|||

* [[積雪]]([[豪雪|大雪]]) |

|||

積雪、特に短期間に大量の雪が降る[[豪雪|大雪・豪雪]]の場合、積雪が[[道路]]や[[線路]]を覆うことにより[[交通]]障害が発生し、滑りやすくなった路面で転倒などの[[怪我]]をしやすくなる。気温0℃前後では着雪も起きやすくなり電車の[[架線]]に付着して交通障害を悪化させるほか、[[電線]]に付着して[[電力系統|電力]]や[[通信]]に障害を引き起こす。さらに気温0℃以下の低温では圧雪や[[路面凍結]](アイスバーン・ミラーバーン)よって路面の滑りやすさが極端に増す。 |

|||

** 交通障害、人身被害(転倒、雪除け中の事故)、構造物損壊 |

|||

* [[路面凍結|アイスバーン・ミラーバーン]] (圧雪・凍結路面) |

|||

積雪が継続すると、家屋の屋根に積もる積雪が重くなり家屋を押しつぶすことがある。積雪による倒壊は家屋に限らず、屋根を持つ建造物に広く起こりうる。また、屋根の[[雪おろし]]の際の転落や道路の[[除雪]]の際の[[事故]]など雪の時期特有の事故も発生する。季節外れの雪は[[ビニールハウス]]の倒壊や農作物への障害などをもたらすことがある。また、[[森林]]では積雪や着雪に加えて[[霧氷]]が重りとなって枝が折れたり幹ごと倒れたりすることがある。 |

|||

** 交通障害、人身被害([[スリップ]]事故) |

|||

* 風雪・暴風雪([[吹雪]]) |

|||

吹雪や地吹雪は[[視程]](見通し)を悪化させて交通障害を引き起こすほか、[[吹き溜まり]]を発生させることがある。 |

|||

* [[雪崩]] |

|||

積雪の多い地域では、積雪が[[水力発電]]の障害になっている場合がある。これは、雪であるがゆえに水の流れが滞り、[[ダム湖]]に流れ込む水量が必然的に少なくなるからであり、一例として日本の[[北海道]]では、夏より冬のほうが電力需要が高いにもかかわらず、冬季の水量が不足する<ref> [[経済産業省]]北海道経済産業局『[http://www.hkd.meti.go.jp/hokpk/h18electric/index.htm 平成18年度北海道電力需給実績(確報)]』「{{PDFLink|[http://www.hkd.meti.go.jp/hokpk/h18electric/list01.pdf 【表-1】総需要電力量(用途別・月別)]}}」「{{PDFLink|[http://www.hkd.meti.go.jp/hokpk/h18electric/list03.pdf 【表-3】総発電電力量(事業用+自家用)実績]}}」(2008年1月18日)によれば、北海道の総需要電力量は、[[2007年]](平成18年)7月は2,881,538千kWhであるのに対して、[[2008年]](平成19年)1月は3,701,289千kWhであり、夏より冬のほうが電力需要が多いことが分かる。また、2007年7月の北海道の水力発電電力量は554,858千kWhであるのに対し、2008年1月は359,156千kWhであり、夏より冬のほうが水力発電電力量が少ないことが分かる。</ref>。 |

|||

** 交通障害、人身被害、農林被害 |

|||

* [[着雪]] |

|||

寒さを防ぐために家屋を密閉したり、厚い積雪により空気より重い排気が滞留する環境にあると、[[暖房]]や[[炊事]]などの火気使用に伴う[[排気ガス]]が充満し[[健康]]被害をもたらすことがある。 |

|||

** 通信線・[[電線]]の損傷、農林被害 |

|||

* [[融雪]] |

|||

また、雪崩に襲われると厚い雪に人や建物、農地、森林などが埋没し被害をもたらす。 |

|||

** [[洪水]]の発生 |

|||

* [[水力発電]]の障害 - 降雪の多い地域ではそれが水力発電の障害になっている場合がある。これは、雪であるがゆえに水の流れが滞り、[[ダム湖]]に流れ込む水量が必然的に少なくなるからであり、一例として日本の[[北海道]]では、夏より冬のほうが電力需要が高いにもかかわらず、冬季の水量が不足する<ref> 『[[経済産業省]] 北海道経済産業局の平成18年度北海道電力需給実績(確報)(平成20年1月18日)』http://www.hkd.meti.go.jp/hokpk/h18electric/index.htm の『【表-1】平成18年度 総需要電力量(用途別・月別)』http://www.hkd.meti.go.jp/hokpk/h18electric/list01.pdf によれば、[[2007年]](平成18年)7月の北海道の総需要電力量は2,881,538千kWhであるのに対し、[[2008年]](平成19年)1月の北海道の総需要電力量は3,701,289千kWhであり、北海道では夏より冬のほうが電力需要が多いことが分かる。なお、同サイトの『【表-3】平成18年度 総発電電力量(事業用+自家用)実績』http://www.hkd.meti.go.jp/hokpk/h18electric/list03.pdf によれば、2007年(平成18年)7月の北海道の水力発電電力量は554,858千kWhであるのに対し、2008年(平成19年)1月の北海道の水力発電電力量は359,156千kWhであり、北海道では夏より冬のほうが水力発電電力量が少ないことが分かる。</ref>。 |

|||

おもに冬から春にかけての時期には、[[融雪]]に伴う落雪や洪水が発生することがある。 |

|||

=== 間接被害 === |

|||

* 屋内閉じ込めによる健康被害 |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Snowing Sapporo.JPG|雪のため視程障害が発生した市街地の道路 |

ファイル:Snowing Sapporo.JPG|雪のため視程障害が発生した市街地の道路 |

||

| 198行目: | 254行目: | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

== |

=== 対策 === |

||

[[ファイル:Gokayama Japanese Old Village 002.jpg|thumb|220px|日本の[[富山県]][[五箇山]]に残る[[合掌造り]]の[[民家]]<br />屋根の急勾配が積もった雪 |

[[ファイル:Gokayama Japanese Old Village 002.jpg|thumb|220px|日本の[[富山県]][[五箇山]]に残る[[合掌造り]]の[[民家]]<br />屋根の急勾配が積もった雪を滑り落ちやすくし、雪(および含んだ雨水)による荷重を軽減すべく設計されている。このように世界の[[豪雪地帯]]では積雪に配慮した建築物が発達した例も多い(※発達しない例も少なくはない)。]] |

||

* [[除雪]] |

* [[除雪]] |

||

* [[排雪]] |

* [[排雪]] |

||

| 206行目: | 262行目: | ||

* [[雪吊]] |

* [[雪吊]] |

||

== |

== 文化 == |

||

=== 雪の異称 === |

=== 雪の異称 === |

||

{| class="wikitable" |

|||

* 六花 / 六辺香 / 六出(りっか、ろっか) - 六角形の雪の結晶の形から。 |

|||

|- |

|||

* 天花(てんか) - 雪の形容。「天華」とも書き、「てんげ、てんけ」で、[[天上界]]に咲く花を指す[[仏教用語]]。 |

|||

!六花 / 六辺香 / 六出(りっか、ろっか) |

|||

* 風花(かざはな、かざばな) - 晴天時に風に乗って舞う雪の形容。 |

|||

|六角形の雪の結晶の形から。 |

|||

* 青女(せいじょ) - 古代[[中国]]における、霜や雪を降らすとされている女神のこと。そこから転じて、雪の形容。 |

|||

|- |

|||

* 白魔(はくま) - 主に、災害に相当する大雪を[[悪魔]]に見立てるときなどに用いられる言葉。 |

|||

!天花(てんか) |

|||

|雪の形容。「天華」とも書き、「てんげ、てんけ」で、[[天上界]]に咲く花を指す[[仏教用語]]。 |

|||

|- |

|||

!風花(かざはな、かざばな) |

|||

|晴天時に風に乗って舞う雪の形容。 |

|||

|- |

|||

!青女(せいじょ) |

|||

|古代[[中国]]における、霜や雪を降らすとされている女神のこと。そこから転じて、雪の形容。 |

|||

|- |

|||

!白魔(はくま) |

|||

|主に、災害に相当する大雪を[[悪魔]]に見立てるときなどに用いられる言葉。 |

|||

|} |

|||

=== 雪ぐ === |

=== 雪ぐ === |

||

読み方は変わるが、[[日本語]]の「雪」は[[名詞]]だけでなく[[動詞]]がある。「雪ぐ(すすぐ)」は祓い清めるという意味で使われ、「[[wikt:雪辱|雪辱]]」(せつじょく)という熟語がある(「雪辱をすすぐ」との用法は、同じ意味の動詞を2度繰り返しているので誤用。「雪辱を果たす」「汚辱をすすぐ」が正しい)。なお、[[朝鮮語]]でも同じく「雪辱(설욕)」であるが、[[中国語]]では「[[wikt:雪耻|雪耻]]」がこれに当たる。 |

読み方は変わるが、[[日本語]]の「雪」は[[名詞]]だけでなく[[動詞]]がある。「雪ぐ(すすぐ)」は祓い清めるという意味で使われ、「[[wikt:雪辱|雪辱]]」(せつじょく)という熟語がある(「雪辱をすすぐ」との用法は、同じ意味の動詞を2度繰り返しているので誤用。「雪辱を果たす」「汚辱をすすぐ」が正しい)。なお、[[朝鮮語]]でも同じく「雪辱(설욕)」であるが、[[中国語]]では「[[wikt:雪耻|雪耻]]」がこれに当たる。 |

||

=== 雪にちなむ名 === |

=== 雪にちなむ名 === |

||

* “雪のような”生物 - [[ユキヤナギ]]、[[雪虫]]。 |

* “雪のような”生物 - [[ユキヤナギ]]、[[雪虫]]。 |

||

<!--* 雪どけに関連する名をもつ植物 - [[ユキワリソウ]]、[[ユキノシタ]]。--> |

<!--* 雪どけに関連する名をもつ植物 - [[ユキワリソウ]]、[[ユキノシタ]]。--> |

||

<!--* [[雪印]]--> |

<!--* [[雪印]]--> |

||

* [[大根おろし]] - 雪鍋など「雪」にたとえられることがある。 |

* [[大根おろし]] - [[雪鍋]]など「雪」にたとえられることがある。 |

||

* [[雪国 (カクテル)]] |

* [[雪国 (カクテル)]] |

||

=== |

=== 芸術 === |

||

*おもに六角形の雪の結晶を配した模様を[[雪華模様]]といい、日本では江戸後期に広く普及した。 |

|||

[[鈴木牧之]] 編撰『[[北越雪譜]]』京三人百樹([[山東京山]])刪定 には、雪に関する種々の随筆(一部挿絵あり)がおさめられている<ref>[[鈴木牧之]] 編撰『北越雪譜』京三人百樹([[山東京山]])刪定、岡田武松校訂、岩波書店(岩波文庫)1996 |

|||

=== 文学 === |

|||

*江戸後期に[[鈴木牧之]]が著した『[[北越雪譜]]』には、雪に関する種々の随筆(一部挿絵あり)がおさめられている<ref>[[鈴木牧之]] 編撰『北越雪譜』京三人百樹([[山東京山]])刪定、岡田武松校訂、岩波書店(岩波文庫)1996 |

|||

年</ref>。 |

年</ref>。 |

||

| 229行目: | 302行目: | ||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

<!-- == 参考文献 == ※記述あるが望ましい節 --> |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{Sisterlinks|commons=Snow}} |

|||

* [[冬]] |

|||

* [[雪の結晶の観察と研究の年表]] |

|||

* [[雪華模様]] |

|||

== |

== 参考文献 == |

||

* 小倉義光 『一般気象学』第2版、東京大学出版会、1999年 ISBN 978-4-13-062706-1 |

|||

* 岩槻秀明 『最新気象学のキホンがよ~くわかる本』第2版、秀和システム、2012年 ISBN 978-4-7970-3511-6 |

|||

* 気象庁 『{{PDFLink|[http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kansoku_guide/tebiki.pdf 気象観測の手引き]}}』平成10年(1998年)9月の版 |

|||

* {{Cite web |

* {{Cite web |

||

|author = |

|author = |

||

| 257行目: | 326行目: | ||

|accessdate = 2012-05-28 |

|accessdate = 2012-05-28 |

||

}} |

}} |

||

* {{Cite web |

|||

== 関連項目 == |

|||

|author = 気象庁 |

|||

{{Sisterlinks|commons=Snow}} |

|||

|date = |

|||

* [[冬]] |

|||

|url = http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kousui.html |

|||

* [[寒波]] |

|||

|title = 降水 |

|||

|work = 予報用語 |

|||

|publisher = |

|||

|accessdate = 2012-05-28 |

|||

}} |

|||

{{気象現象}} |

{{気象現象}} |

||

{{雪氷学}} |

{{雪氷学}} |

||

{{日本式天気記号}} |

{{日本式天気記号}} |

||

<!--{{Sci-stub}}※雪と自然環境について。--> |

|||

{{Climate-stub}} |

{{Climate-stub}} |

||

| 302行目: | 366行目: | ||

[[chr:ᎤᎾᏥ]] |

[[chr:ᎤᎾᏥ]] |

||

[[chy:Hésta'se]] |

[[chy:Hésta'se]] |

||

[[ckb:بەفر]] |

|||

[[cs:Sníh]] |

[[cs:Sníh]] |

||

[[cv:Юр]] |

[[cv:Юр]] |

||

| 401行目: | 466行目: | ||

[[ur:برف باری]] |

[[ur:برف باری]] |

||

[[vec:Neve]] |

[[vec:Neve]] |

||

[[vep:Lumi]] |

|||

[[vi:Tuyết]] |

[[vi:Tuyết]] |

||

[[wa:Nive]] |

[[wa:Nive]] |

||

2012年12月27日 (木) 16:15時点における版

雪(ゆき、英: snow)とは、大気中の水蒸気から生成される氷の結晶が空から落下してくる天気のこと。また、その氷晶単体である雪片(せっぺん、snowflake)、および降り積もった状態である積雪(せきせつ、snowpack等)のことを指す場合もある。後者と区別するために、はじめの用法に限って降雪(こうせつ、snowfall)と呼び分ける場合がある[1]。

定義と概要

数種類ある降水現象の1つである。固体(氷)の形態としての降水は雪だけではなく、霰(あられ)、ほかに雹(ひょう)、凍雨(とうう)、細氷(さいひょう=ダイヤモンドダスト)がある。なお、霙(みぞれ)は雨と雪が混在して降る天気をいう[2]。

雪および細氷は「氷の結晶」、霰・雹・凍雨は「氷の粒」という違いがある。また霰・雹・凍雨は、いずれも雪片が落下するまでの間に融解や凝固(凍結)を経ることで生成されるため、雪片では微細な規則性のある結晶構造が発達し密度が比較的低い(空気を多く含む)のに比べ、霰・雹・凍雨の粒は規則性のない結晶から構成され密度が高い(空気をあまり含まない)という違いがある。そして、雪は「(浮遊する濃密な雪片の塊である)雲から落下してくる」のに対して、細氷は「晴れた空から(地表付近で水蒸気が昇華して生成され)落下してくる、氷の微小な結晶」という違いがある。細氷の大きさはふつう直径30 - 200 μm程度であり、雪に比べて非常に小さい[2]。

「天気」としての雪は使用する場面によって、他の現象を含んだり、さらに細かく分類されたりする。日本の気象庁が観測・記録する際の15種天気では、「雪」に細氷が含まれる[3]。また、国内気象通報の日本式天気図における21種天気では[4]、細氷を含めた上で、雪は強さと降り方により区分され、降ったり止んだりで強度変化の激しいものを「にわか雪(驟雪)」、1時間降水量3mm以上を「雪強し」、1時間降水量3mm未満を「雪」とする。さらに、雪片の大きさにより区分する場合があり、雪片の直径が1mm未満のものを「霧雪」、1mm以上のものを「雪 」とする[5]。切片の大きさによる区分は国際的に統一されており、国際気象通報式(96種天気)で用いられる。

天気予報の予報文では、凍雨や雪あられ(雪が凝集した白い霰)は雪、氷あられ(半透明・透明な霰)は雨として扱う。ただし予報と観測では分類が異なり、実際に凍雨や雪あられが降った場合でも、観測上は雪が降ったとはされない。また、暴風雪、豪雪、大雪、小雪、にわか雪などは、気象庁により予報用語として定義されている[6]。

また、各地の気候を見る資料の1つとして、その冬初めての雪(初雪)やその冬最後の雪(終雪)を記録しているところがある。日本では現在気象庁が有人気象観測点や雨雪判別機能付き自動気象観測装置設置点で記録をとっている。この場合には、霙も雪に含めて考える。さらに気象庁は、各地の気象台から主要な山の積雪を目視で観測しており初冠雪として記録している[6]。

ふつう、ある時点における積雪の深さを積雪量や積雪深(積雪の深さ)といい、雪尺(ものさし)や積雪計により観測する。また、一定時間に積もった雪の量を降雪量や降雪の深さという。降雪の量を液体に換算することも行われており、雪を溶かして降水量として観測する[6]。

空から降る雪片の形や大きさはさまざまであり、直径1cmに満たないような小さなものを「粉雪」、綿状に集まったものを花のボタンになぞらえて「牡丹雪、ぼたん雪」(略して「ぼた雪」とも)などと呼ぶ[1](後述参照)。こうした違いは雪が成長してくる過程で生じるもので、気温や湿度などに大きく左右される。なお、雪は天然に産出する無機質の結晶構造を持つ物質であるため、鉱物の一種と分類されることがある。

分類

雪の状態を細かに表した、淡雪、薄雪、粉雪、細雪、どか雪、べた雪、ぼたん雪、綿雪などの表現がある。降雪に関しては、慣習的に以下の7つの分類が存在する。

| たま雪(玉雪) | 球形をした雪。雪のシーズンの初めや終わりの時期、また雪雲のでき始めている先端部分などで見られる。 |

|---|---|

| こな雪(粉雪) | さらさらとした粉末状で、乾燥した雪。寒冷な地域に多い。 |

| はい雪(灰雪) | 空中をすらっと降りてくるのではなく、灰のようにひらひらと舞いながら降りてくる雪。やや厚みがあり、日光に当たると陰影ができて灰色の影ができる。 一般的な降雪としてはこれが最も多い。 |

| わた雪(綿雪) | 手でちぎった綿の様に大きな雪片からなる雪。水分を含み、重みのある雪。降雪地帯の中でも温暖・多湿な地域に多い。 |

| もち雪(餅雪) | 融解が始まっており、水分を多く含む雪。雪の塊は餅のように柔らかく自由に形状を変えられるので、雪玉や雪だるまなどがつくりやすい。 |

| べた雪 | もち雪よりも水分が多く、べちゃっとした雪。団子状に固まっていることもある。ぼた雪、ぼたん雪。 |

| みず雪(水雪) | べた雪よりもさらに融解が進み、水気の多い雪。みぞれと同じ。 |

また、日本雪氷学会では、雪質によって積雪を9つに分類している(→詳細は積雪を参照)。

こういった分類や名称は、地域によっても独特なものがある。また太宰治の小説「津軽」の冒頭では、津軽の雪として7種類の雪の名称が紹介されている。ただしこれらは、明確な定義がないため天気予報などの正確性が要求される場面では用いないこととされている[6]。

ここまでは日本語での雪の分類について述べたが、日本語以外の言語、特に北米や北欧などの雪の多い地域では、雪に関してさらに多様な表現をするところがあるほか、雪を表す言葉の体系が根本的に異なる言語もある。例えば、エスキモーの中のある言語では雪の形態ごとに呼称が存在し、「雪」を表す総称が存在しないという[7](言語的相対論、サピア=ウォーフの仮説なども参照)。

メカニズム

氷晶の生成

発達中の雲の中では、空気が上昇に伴い冷却され、空気に含まれる水蒸気が大気中の微粒子(エアロゾル粒子。一般的には10nm - 10μm程度の大きさ。)を核にして凝結し、水滴を生成している。雪ができるまでのプロセスは、気象学で一般に「冷たい雨」のプロセスと呼ばれる氷を経て融解して生成されるタイプの雨と途中まで共通している。

物理学の理論的には、気温が0 ℃以下となり、空気に含まれる水蒸気の量が氷に対して過飽和となれば、雲の中に氷の結晶(氷晶)が生成されると考えるが、実際には分子レベルで水分子が集まって氷になろうとしても、ある程度の大きさにまとまらなければ不安定のため分裂してしまう。

実験により、微粒子を含まない清浄な空気では、空気を過飽和にして0 ℃以下に冷やしても凍結せず過冷却の水滴のままであり、-33℃程度で凍結し始め、-41℃程度で完全に凍結することが知られている。実際の大気中では、巻雲ができるような高高度ではこれに近いようなことが起こっていると考えられるが、地上に降水をもたらす高度の大気には多くの微粒子が含まれるため、これほど低温まで過冷却が保たれることはない。観測によれば、雲の最頂部(雲頂)の気温が0 ℃から-4 ℃程度の雲の中はほとんどが過冷却の水滴で構成されていることが知られていて(こういった雲の中を通過する航空機は衝突した水滴が凍結して張り付く着氷の危険にさらされるという問題がある。)、これより低温になるほど氷晶が多くなる。

氷晶の核となる微粒子(氷晶核という)は働く温度が異なる。土壌由来の鉱物粒子であるカオリナイトは-9 ℃、人工降雨によく用いられるヨウ化銀は-4 ℃で氷晶核として働き始めるとの報告がある。この性質の違いのため、一般的には1 m3中の氷晶核の数は、-10 ℃で10個程度、-20 ℃で1,000個程度である。しかし、氷晶には凍結の際に割れたりする増殖作用があるためそれよりもずっと数が多く、雲の中の氷晶の数は-5 ℃から-10 ℃で氷晶核の1,000-10,000倍、-20 ℃から-30 ℃で10-100倍である。

なお、氷晶は気体の水蒸気が昇華して直接固体になるものもあれば、一度凝結して水滴となったあと凍結して固体となるものもある。これは氷晶核の吸湿性の有無といった物理的性質に左右される(氷晶核を参照)。

こうしてできた氷晶は、主に昇華凝結過程、凝集(併合過程)、ライミングの3つにより成長する。

氷晶から雪片への成長

雲の中で水滴が凝結して成長する速度に比べ、水滴が昇華して成長する速度は数倍から数十倍速い。これは、過冷却水の表面よりも氷の表面のほうが飽和水蒸気圧が低いことが原因である。例えば-10 ℃での飽和水蒸気圧は、過冷却水の表面ので2.86 hPa、氷の表面で2.60 hPaである[8]。よって、-10 ℃で水蒸気圧が2.60 hPaを僅かに超えると、氷晶の周りの水蒸気が氷晶表面へと昇華し始め、氷晶が大きくなる。氷晶が大きくなるに従い、その近くにある過冷却水滴は不安定となって蒸発し、さらに氷晶表面へと昇華していく。このようにして氷晶への昇華が進む(昇華凝結過程という)。昇華凝結過程による成長速度は、氷晶が小さい時に速く、大きくなるにつれて遅くなる。

ある程度成長して昇華が遅くなった氷晶は、重さも増してくる。上昇気流の速度に対して落下の速度が打ち勝つと落下を始める。氷晶はその大きさと形状により落下速度が違う。例えば、針状の長さ1mmの氷晶は0.5 m/s2、粒状の直径1mmの氷晶は1 m/s2の加速度である。速度が違うと落下途中で衝突し、跳ね返し合ったり、こわれたり、くっついたりする(凝集または併合過程という)。氷晶同士がくっついて大きくなったものは雪片という。凝集による成長速度は、雪片が小さい時に遅く、大きくなるにつれて速くなる。-12 から-15 ℃で水蒸気圧の高いときにできる「樹枝状」の氷晶はくっつきやすく、この気温のところでは大きな雪片がよくみられる。また、気温が高くなるとくっつきやすく、-5 ℃以上のところでは多くの氷晶同士がくっつきあい「牡丹雪」のような大きな雪片がよくみられる。

雲の中でできはじめた頃の氷晶は非常に小さく、直径0.01mm以下である。成長した雪は直径0.5mm - 10mm(1cm)くらいだが、大きな雪片では3cm前後にもなる。

こうしたプロセスを経て雲の底を抜け、地上に達して雪となる。成長した雪が落下する間に、周囲の高温により融解することなく地上に到達すると、雪として観測される。

霰や雹への成長

一方、上昇気流の強い雲の中では、大きな氷晶や雪片が長く浮遊を続ける場合がある。すると、氷晶や雪片は過冷却水滴と衝突し、氷の表面に張り付くように凍結して成長する(ライミング)。付着形態は凍結速度により異なり、大きく凍結の遅いようなものは薄く球形に広がるように付着するが、小さく凍結の速いようなものは粒の形状を残したままいびつな形に付着する。このようにして氷の粒ができると、霰(氷あられ)や雹として降ることになる。また関連して、氷の粒同士の衝突が雲の中で繰り返されると、氷や水滴が帯電して電位差が蓄積され、しばしば雷が発生する。

雪片が、気温が0 ℃より高い層と気温が0 ℃より低い層を交互に通過すると、雪片のまわりの水分が再凍結して雪の結晶が混じった白色不透明の霰(氷あられ)が降ることがある。また、雪片が完全に融解して水滴になったあと気温が0 ℃より低い層を通過すると、透明な氷の粒である凍雨が降ったり、過冷却の水滴である着氷性の雨が降って地面や屋外の物体表面に雨氷と呼ばれる硬い付着氷の層ができることがある。こうした降水は逆転層の発生が関与しており、発生のしやすさは地形の影響がある。

雪・霙・雨の境目、雪の目安

気温が0 ℃より高いと雪は融け始め、完全に融けると雨になる。地上付近の高度で雪が融け始めているならば、天気としては雨と雪が交じった霙となる。

ただし、気温が0 ℃以上であっても、空気が乾燥している場合には、昇華や蒸発によって熱が奪われるため、すぐには雨にはならず雪のまま地上に到達する。一方、空気が湿っている場合には、昇華や蒸発が鈍いためすぐ雨になる。一般的な経験式(後述)によれば、湿度50%では地上気温5℃でも雪になる一方、湿度90%では地上気温3℃でも雨になる[9]。

雪が融け始める湿度は、地上気温にほぼ比例している。気温T℃のとき、湿度が92.5-7.5T(%)以上で雪が融け始めるという経験式が成り立つ。つまり、これ以下の湿度であれば完全に雪である。また、気温約4℃以下では、この湿度以上でもある程度の幅で融解層(霙)が存在し、もっと湿度が高くなければ完全な雨にはならない。逆にこれ以上の気温では、この湿度以上で完全に雨となる。融解層の幅や約4℃という境界点温度は、雪片の大きさや密度に依存し、切片が大きいほど融けにくいので幅が大きく、境界点温度は高くなる[10][11]。

標高の低い平地、特に冬の太平洋側の平野部で雪が降る目安として、上空1500 m(高層天気図の850 hPa相当)で-6 ℃未満、または上空5500 m(同500 hPa相当)で-30 ℃未満とされている。また、上空5500 mで-36 ℃未満だと大雪の可能性がある。これを高地の場合で考えるには、気温減率に沿い標高が100 m高くなるごとに約0.6 ℃ずつ上げればよい。例えば、標高2,000 mで雪が降る目安は1500 mで 6℃未満、5500 mで-18 ℃未満と考えられる。なお、南岸低気圧による本州南岸の雪は首都圏の交通への影響などのリスクが高いにもかかわらず、わずかな風向や気温の差異が雨雪判別に影響し、予報が外れる場合が多いため比較的難しいとされている[12]。

吹雪・地吹雪

降雪と同時に強風が吹いている状態を吹雪という。また、積雪のあるところでは、降雪がなくても雪が強風により舞い上がりこれを地吹雪という。地吹雪を伴うような寒冷な強風をブリザード(Blizzard)という。吹雪やブリザードは視界を悪化させ、交通や生活に支障をもたらす。

雪の結晶の形状

雪の結晶は、成長過程の大気中の環境条件によりその形を大きく変える。そのパターン(晶癖)は研究によりいくつかの類型が知られている。

基本的な形状として、平らな六角形の「角板」、柱状の六角形の「角柱」、細長い「針」がある。研究によれば気温と、湿度(過冷却水の飽和水蒸気圧に対する氷の飽和水蒸気圧の差)に相関性がある。0から-3 ℃付近では「角板」、-3 から-10 ℃付近では湿度が低いと「角柱」、中程度では角柱が中空になった「骸晶角柱」、高いと「針」や針が中空になった「鞘」、-10 から-22 ℃付近では湿度が低い方から順に「厚角板」「骸晶厚角板」「角板」「扇形」、-22 ℃以下では湿度が低い方から順に「角柱」「骸晶角柱」「鞘」になる。また、-12 から-15 ℃付近の高湿度では「樹枝状」が発達する[13]。

人工雪

円筒状の送風機の先端にある爪状のノズルから水を噴霧し、氷点下の大気中で凍らせて人工雪を作る。

1936年3月12日、北海道大学で中谷宇吉郎が雪の結晶を世界で初めて人工的に作成した。中谷が作った人工雪発生器は、ウサギの毛を結晶の核として用い、器具の中で水蒸気を対流させるものであった。発生器を用いた研究で、中谷は、雪の結晶の形が気温と湿度によって変わることを明らかにした。中谷は「雪は天から送られた手紙」という言葉を残している。

気象レベルでの人工降雪は、人工降雨と原理的に変わらない。雲の中にヨウ化銀を撒布する方式が主に用いられる。

人工降雪機

雪が少ないスキー場では、人工降雪機を用いて人工雪を作るが、この人工雪は氷点下において大型の送風機の先端から加圧した水を噴霧し、噴霧した水が減圧による断熱冷却と周囲の大気による冷却により凍結することによって、雪のような微細な氷の粒を生み出すものである。よって、ある程度気温が低い環境、概ね-2 ℃以下でなければ人工雪を生成できない。人工降雪機によって作られた人工雪は霧状の水が凍ってできた単なる球状の氷の粒であり、自然現象による雪や中谷らの研究が生んだ人工雪のように、大気中で成長する核を持った結晶とは質的に異なるものである。

色

雪は、入ってきた光(太陽光)をほとんど吸収することなく散乱光として送り出す。太陽光には幅広い波長の光が含まれるが、波長が違っても散乱強度に大きな差がなくまんべんなく散乱するという性質のために、真っ白い色に見える。大量の積雪は日光の下で青みを呈することがある。晴れた空の下で雪洞などの雪を下から見ると青く見えやすい。これは氷のもつ光の吸収特性によるもので、青色にあたる波長0.45 μm付近の光が最も吸収が少なく透過しやすいためである[14]。

雪が大気中の浮遊物を取り込み、変色した例も数多く報告されている。例えば、朝鮮半島では古くから、黄砂が混じった黄色あるいは赤みがかかった雪が降ることがあった。これは日本でも報告されており、江戸時代の書物に「紅雪」「黄雪」などの記述が残っている[15]。また、2007年2月2日には、ロシアのオムスク州で、およそ1,500km²にわたる広い範囲でオレンジ色の雪が降った。この雪は悪臭を伴っており、通常の雪の4倍の鉄分を含んでいたという。その原因は詳しく分かっていない[16]。

雪と環境

雪と気候

現在の平均的気候では雪は一般的に、北極および南極の両極を中心とした高緯度の地域、また中低緯度の高地で見られる。赤道をはさんだ低緯度地域を中心として、雪が降らない地域も存在する。日本では、1977年2月17日に霙が観測された久米島を除く沖縄県では観測開始以来公式には雪が降ったことがない[17]。

降雪や積雪の様子を暖かいところから寒いところへ順に見ていくと、降雪がない地域、降雪のみがあり積雪がない地域、積雪がある地域へと遷移するのがふつうである。積雪のある地域はさらに暖かいところから順に、根雪の無い地域、根雪のある地域、雪線、万年雪のある地域、氷河のある地域へと遷移する。山岳や高緯度地域では、こうした遷移の分布が雪線や森林限界に関係している。雪線と森林限界の間には、積雪期以外でも凍上などが生じて周氷河地形がみられることが知られている。

ケッペンの気候区分においては、最暖月平均気温が0 ℃未満の地域を氷雪気候といい、この地域では概ね年間を通して地表は積雪、氷河、氷床に覆われ、ほぼ年間を通して雪が降る。氷河や万年雪はふつう、冬季の積雪が新雪として堆積する一方、夏季に降った雪や氷河本体が部分的に融解して流出し、その収支がバランスしている。これが崩れ、積雪が上回ると氷河が前進し、融解が上回ると氷河が後退する。

雪をもたらす気象現象を規模別に見ていく。総観スケールでは温帯低気圧やそれに付随する前線、寒冷低気圧(寒冷渦)、北極前線・南極前線・寒帯前線に伴う擾乱などが雪を伴った天気をもたらすことがある。メソスケールのうちメソαスケールでは、極低気圧のほか、北陸地方などに局地的大雪をもたらす日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)などが知られている[18]。

雪の時期にやってくる冬の嵐(winter storm)は発達した低気圧によりもたらされ、大雪、暴風、吹雪、低温などが冬特有の災害をもたらす。

また、アメリカ・カナダでは五大湖の風下にあたる地域で、大陸の寒気が暖かい湖水の上に南下してきて雪雲が発達する湖水効果雪(lake-effect snow)が知られている。発達した積乱雲により大雪となり、ときに雷を伴う。雪による豪雪地帯はスノーベルト(snowbelt)と呼ばれている。同じような現象は冬季に日本海の風下になる日本の日本海側や、ヨーロッパの沿岸部でも見られる[19][20]。

日本では、前述の通り本州日本海側の各地では夏季よりも冬季の方が降水量が多く冬季の降水の多くが分布し、気候区分の種類によって区域に差はあるが日本海側気候とする。北海道は雪の期間が長く根雪が広く分布する。これらの地域で、積雪による生活や産業への支障が大きな地方自治体に対して、除雪支援や財政措置等を行う豪雪地帯が指定されている。北海道及び東北地方北部から本州日本海側および中央高地が指定地域となっている。一方、本州・四国・九州の太平洋側は日本海側に比べると雪が少ないことで知られる。関東から九州にかけての南岸平野部では、南岸低気圧の通過に伴って雪が降ることが多い。これに類似するものとして、アメリカ合衆国北東部やカナダ大西洋岸のノーイースターがある。

自然環境

雪が融けてゆく際に窪地になった所などでは、吹き溜まりの雪がいつまでも消えずに残る場合があり、このような場所を雪田(せつでん、英: snowbed、snow patch, etc.)と言う。雪田に形成される植物群集(植物の生物群集)は、群集生態学を始めとする生物学・生態学等の分野その他では雪田群落と言う(cf. 植生#植物群落)。また、山岳用語としては、高山の稜線付近に夏まで融けずに残る雪を意味し、稜線上の山小屋には貴重な水源となっている。

この節の加筆が望まれています。 |

地形

- 雪食地形(せっしょくちけい) - 頻度高く発生する雪崩などが山肌を削り取ることによって形成される地形[21][22]。

- 氷雪地帯 - 雪や氷で地表が覆われている地域。

- 氷雪砂漠 - 南極大陸の氷雪砂漠 (Antarctic desert. 大陸中央部の氷原地帯)は総面積約1382万9430km²で、低温砂漠 (cool desert) を含む最広義の砂漠としては世界最大である(cf. 砂漠領域の一覧)。

- 雪原

- 雪渓

- 雪田

- 雪庇

雪の利用

雪を利用して生活や産業に生かすことを利雪という。豪雪地帯や日本海側気候にあたる地域を中心に、雪を逆手にとって下記のように様々な活用をするケースが増えている。これが「雪=邪魔者」と思われていた地域の人にとって「雪が実は貴重な資源だった」と印象を変えるきっかけにもなっている[23]。

- 治水対策 - 豊富な雪融け水が稲作などに役立ち、また、渇水の危険も少なくなる。ただし、日本の琵琶湖の北東部に広がる地域(湖北地域)などの場合、雪は春早くに融けてしまうため、田植の時期には役に立たない[24]。

- 移動

- 居住空間

- 貯蔵

- 雪室(氷室)

- エネルギー利用

- 遊び、催し物、レクリエーション資源

雪害

雪による災害を総称して雪害という。一口に雪によるものといっても、積雪によるもの、積雪が圧縮され形成される氷の層によるもの、風を伴った降雪(吹雪)や巻き上げられる積雪(地吹雪)によるもの、気温0℃前後で湿った雪が厚い雪の層を作る着雪によるもの、積雪の塊が崩落する雪崩によるもの、積雪が融解する融雪によるものなどに分けられる。また雪と直接関連はしていないがしばしば同時に発生する低温も複合的に災害の要因の1つとなる。

積雪、特に短期間に大量の雪が降る大雪・豪雪の場合、積雪が道路や線路を覆うことにより交通障害が発生し、滑りやすくなった路面で転倒などの怪我をしやすくなる。気温0℃前後では着雪も起きやすくなり電車の架線に付着して交通障害を悪化させるほか、電線に付着して電力や通信に障害を引き起こす。さらに気温0℃以下の低温では圧雪や路面凍結(アイスバーン・ミラーバーン)よって路面の滑りやすさが極端に増す。

積雪が継続すると、家屋の屋根に積もる積雪が重くなり家屋を押しつぶすことがある。積雪による倒壊は家屋に限らず、屋根を持つ建造物に広く起こりうる。また、屋根の雪おろしの際の転落や道路の除雪の際の事故など雪の時期特有の事故も発生する。季節外れの雪はビニールハウスの倒壊や農作物への障害などをもたらすことがある。また、森林では積雪や着雪に加えて霧氷が重りとなって枝が折れたり幹ごと倒れたりすることがある。

吹雪や地吹雪は視程(見通し)を悪化させて交通障害を引き起こすほか、吹き溜まりを発生させることがある。

積雪の多い地域では、積雪が水力発電の障害になっている場合がある。これは、雪であるがゆえに水の流れが滞り、ダム湖に流れ込む水量が必然的に少なくなるからであり、一例として日本の北海道では、夏より冬のほうが電力需要が高いにもかかわらず、冬季の水量が不足する[26]。

寒さを防ぐために家屋を密閉したり、厚い積雪により空気より重い排気が滞留する環境にあると、暖房や炊事などの火気使用に伴う排気ガスが充満し健康被害をもたらすことがある。

また、雪崩に襲われると厚い雪に人や建物、農地、森林などが埋没し被害をもたらす。

おもに冬から春にかけての時期には、融雪に伴う落雪や洪水が発生することがある。

-

雪のため視程障害が発生した市街地の道路

-

雪崩はときに大きな被害を起こす

-

雪のため閉鎖された滑走路

対策

屋根の急勾配が積もった雪を滑り落ちやすくし、雪(および含んだ雨水)による荷重を軽減すべく設計されている。このように世界の豪雪地帯では積雪に配慮した建築物が発達した例も多い(※発達しない例も少なくはない)。

文化

雪の異称

| 六花 / 六辺香 / 六出(りっか、ろっか) | 六角形の雪の結晶の形から。 |

|---|---|

| 天花(てんか) | 雪の形容。「天華」とも書き、「てんげ、てんけ」で、天上界に咲く花を指す仏教用語。 |

| 風花(かざはな、かざばな) | 晴天時に風に乗って舞う雪の形容。 |

| 青女(せいじょ) | 古代中国における、霜や雪を降らすとされている女神のこと。そこから転じて、雪の形容。 |

| 白魔(はくま) | 主に、災害に相当する大雪を悪魔に見立てるときなどに用いられる言葉。 |

雪ぐ

読み方は変わるが、日本語の「雪」は名詞だけでなく動詞がある。「雪ぐ(すすぐ)」は祓い清めるという意味で使われ、「雪辱」(せつじょく)という熟語がある(「雪辱をすすぐ」との用法は、同じ意味の動詞を2度繰り返しているので誤用。「雪辱を果たす」「汚辱をすすぐ」が正しい)。なお、朝鮮語でも同じく「雪辱(설욕)」であるが、中国語では「雪耻」がこれに当たる。

雪にちなむ名

芸術

- おもに六角形の雪の結晶を配した模様を雪華模様といい、日本では江戸後期に広く普及した。

文学

脚注

- ^ a b “雪の研究室、雪片”. 北海道雪プロジェクト. 2009年7月22日閲覧。

- ^ a b 気象庁(1998年)『気象観測の手引き]』

- ^ 気象庁 「過去の気象データ検索 天気記号表」2012年12月2日閲覧。

- ^ 気象庁 「はれるんライブラリー 質問一覧 天気図の記号って何種類あるのですか?それと、どんなのがあるのですか?」,「天気図記号の例 (PDF) )2012年12月2日閲覧。

- ^ snow grains AMS Glossaly

- ^ a b c d 気象庁 予報用語 降水

- ^ 例えば、イヌクティトゥット語版ウィキペディアでは「雪」の項目は「ᐊᐳᑦ/aput」=「雪(一般的用法)」というタイトルが付けられている。

- ^ 第二部大気と海の科学 3-6 空気中の水蒸気 山賀進

- ^ ~こんにちは!気象庁です!平成21年1月号~ 気象庁

- ^ 雨雪判別表 サンダーハルク気象社

- ^ 大気中における雪片の融解現象に関する研究 気象研究所技術報告第8号、1984年3月。

- ^ 岩槻秀明(2012年)『最新気象学のキホンがよ~くわかる本』第2版

- ^ 小倉義光(1999年)『一般気象学』第2版

- ^ 藤原滋水、青木輝夫(1993年3月)「氷の色・雪の色」、日本気象学会『天気』40巻3号、pp.1-2。

- ^ 環境省・海外環境協力センター(2004年9月)黄砂問題検討会中間報告書

- ^ 『Russia probes smelly orange snow』BBC News, 2007年2月2日

- ^ よくある質問 雨や雪について 気象庁、2012年12月2日閲覧。

- ^ 播磨屋敏生、松尾敬世、永田雅、藤吉康志(1993年6月)「1992年度日本気象学会秋季大会スペシャル・セッション「雪」の報告」、日本気象学会『天気』40巻6号、pp.417-420。

- ^ National Weather Service(アメリカ国立気象局)Buffalo Lake Effect Page

- ^ Jeff Haby Lake effect forecasting ,theweatherprediction.com

- ^ “(風のまにまに 南会津雑記:4)只見のブナ原生林 自然首都の誇り 岡村健/福島県”. 朝日新聞デジタル(asahi.com) (朝日新聞社). (2008年5月23日) 2012年5月26日閲覧。

- ^ 岩槻邦男 (2003年5月26日). “世界自然遺産候補地に関する検討会について” (PDF). (公式ウェブサイト). 世界自然遺産候補地に関する検討会. 2012年5月26日閲覧。

- ^ 篠田昭著「新潟力」より

- ^ “『近畿農政局』の『農村振興』の『農業・農村の整備』の『管内国営事業(務)所のご案内』の『国営新湖北農業水利事業』の『湖北平野の自然』”. 2010年12月7日閲覧。

- ^ 日本の雪祭りは、現代では北海道の札幌市および旭川市、長野県の飯山市、新潟県の十日町市等で開催される。日本以外の地域の場合、「冬祭り」「氷祭り」「雪祭り」はあまり区別されていない。

- ^ 経済産業省北海道経済産業局『平成18年度北海道電力需給実績(確報)』「【表-1】総需要電力量(用途別・月別) (PDF) 」「【表-3】総発電電力量(事業用+自家用)実績 (PDF) 」(2008年1月18日)によれば、北海道の総需要電力量は、2007年(平成18年)7月は2,881,538千kWhであるのに対して、2008年(平成19年)1月は3,701,289千kWhであり、夏より冬のほうが電力需要が多いことが分かる。また、2007年7月の北海道の水力発電電力量は554,858千kWhであるのに対し、2008年1月は359,156千kWhであり、夏より冬のほうが水力発電電力量が少ないことが分かる。

- ^ 鈴木牧之 編撰『北越雪譜』京三人百樹(山東京山)刪定、岡田武松校訂、岩波書店(岩波文庫)1996 年

参考文献

- 小倉義光 『一般気象学』第2版、東京大学出版会、1999年 ISBN 978-4-13-062706-1

- 岩槻秀明 『最新気象学のキホンがよ~くわかる本』第2版、秀和システム、2012年 ISBN 978-4-7970-3511-6

- 気象庁 『気象観測の手引き (PDF) 』平成10年(1998年)9月の版

- “Snowflake and Snow Crystal Photographs” (英語). 2012年5月28日閲覧。 - カリフォルニア工科大学教授Kenneth G. LibbrechtのWebページ

- 気象庁. “雨・雪について”. よくある質問集. 2012年5月28日閲覧。

関連項目

Template:Link GA Template:Link GA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA