「カール14世ヨハン (スウェーデン王)」の版間の差分

脚注を注釈と出典に分ける、参考文献情報を{{Cite book}}を用いて整備、+{{脚注の不足}}{{要出典範囲}}、DEFAULTSORT→デフォルトソート |

Ixcis0932m0 (会話 | 投稿記録) |

||

| (2人の利用者による、間の142版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{脚注の不足|date=2015年4月}} |

|||

{{基礎情報 君主 |

{{基礎情報 君主 |

||

|人名 =カール14世ヨハン |

|人名 =カール14世ヨハン |

||

|各国語表記 ={{Lang|sv|Karl XIV Johan}} |

|各国語表記 ={{Lang|sv|Karl XIV Johan}} |

||

|君主号 =[[スウェーデン |

|君主号 =[[スウェーデン=ノルウェー|スウェーデン=ノルウェー連合王国]]国王 |

||

<small>(正式称号:スウェーデン、ノルウェー、ゴート人およびヴァンダル人の王<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.326</ref>)</small> |

|||

|画像 =Nordgren - Portrait de Charles Jean Bernadotte, roi de Suède.jpg |

|||

|画像 =Bernadotte.jpg |

|||

|画像サイズ = |

|画像サイズ = |

||

|画像説明 =カール14世ヨハン |

|画像説明 =カール14世ヨハン<br /> |

||

<small>([[フレドリク・ウェスティン]]画)</small> |

|||

|在位 =[[1818年]][[2月5日]] - [[1844年]][[3月8日]] |

|在位 =[[1818年]][[2月5日]] - [[1844年]][[3月8日]] |

||

|戴冠日 =[[1818年]][[5月11日]](スウェーデン)<br>[[1818年]][[9月7日]]、於[[ニーダロス大聖堂]](ノルウェー) |

|戴冠日 =[[1818年]][[5月11日]]、於ストックホルム大聖堂(スウェーデン)<br>[[1818年]][[9月7日]]、於[[ニーダロス大聖堂]](ノルウェー) |

||

|別号 = |

|別号 = |

||

|全名 ={{Lang|sv|Johan Baptist Julius}}<br />ヨハン・バプティスト・ユリウス<br>{{Lang|fr|Jean-Baptiste Jules}}<br />ジャン=バティスト・ジュール |

|全名 ={{Lang|sv|Johan Baptist Julius}}<br />ヨハン・バプティスト・ユリウス<br>{{Lang|fr|Jean-Baptiste Jules}}<br />ジャン=バティスト・ジュール |

||

| 25行目: | 26行目: | ||

|王室歌 = |

|王室歌 = |

||

|父親 =アンリ・ベルナドット |

|父親 =アンリ・ベルナドット |

||

|母親 =ジャンヌ・ド・サン= |

|母親 =ジャンヌ・ド・サン=ジャン |

||

|宗教 =[[キリスト教]][[カトリック教会]]→[[スウェーデン国教会|ルーテル教会]] |

|宗教 =[[キリスト教]][[カトリック教会]]→[[スウェーデン国教会|ルーテル教会]] |

||

|サイン =Autograf, Carl Johan, Nordisk familjebok.png |

|サイン =Autograf, Carl Johan, Nordisk familjebok.png |

||

}} |

}} |

||

'''カール14世ヨハン'''({{Lang-sv|'''Karl XIV Johan'''}}, [[1763年]][[1月26日]] - [[1844年]][[3月8日]])は、[[ |

'''カール14世ヨハン'''({{Lang-sv|'''Karl XIV Johan'''}}, [[1763年]][[1月26日]] - [[1844年]][[3月8日]])は、[[スウェーデン=ノルウェー|スウェーデン=ノルウェー連合王国]]の国王として1818年から死去する1844年まで在位した。ノルウェー国王としての名は'''カール3世ヨハン'''({{Lang-no|'''Karl III Johan'''}}, [[1763年]][[1月26日]] - [[1844年]][[3月8日]])である。現代まで続く[[スウェーデン君主一覧|スウェーデン王家]][[ベルナドッテ朝]]の始祖であり、彼の血は子孫を通じてノルウェー王家、デンマーク王家、ベルギー王家、ルクセンブルク大公家、ギリシャ王家にも受け継がれている<ref>Palmer, Alan(1990). P.253</ref>。[[フランス革命]]・[[ナポレオン戦争]]期の[[フランス]]の軍人・政治家'''ジャン=バティスト・ジュール・ベルナドット'''({{Lang-fr|'''Jean-Baptiste Jules Bernadotte'''}})としても知られ、元はフランスの平民階級出身者であった。[[ナポレオン・ボナパルト]]のライバルと目された人物であり、1810年にスウェーデン議会によって同国の王位継承者に選任されたのち、[[第6次対仏大同盟]]の立役者となってナポレオンの欧州における覇権に止めを刺したことは、ナポレオンをして「世界の運命を掌中に収めたフランス人<ref>Las Cases, Emmanuel-Auguste-Dieudonné comte de(1879).P.109</ref>」「我らが失墜の主たる要因のひとつ<ref>Las Cases, Emmanuel-Auguste-Dieudonné comte de(1823).P.82</ref>」と言わしめた。 |

||

== 生涯 == |

|||

=== フランス革命時代 === |

|||

[[ファイル:Örebroporträttet.jpg|200px|left|thumb|フランス軍時代のベルナドット]] |

|||

{{commons&cat|Karl XIV Johan av Sverige|Charles XIV John of Sweden|カール14世ヨハン}} |

{{commons&cat|Karl XIV Johan av Sverige|Charles XIV John of Sweden|カール14世ヨハン}} |

||

== 概要 == |

|||

[[ポー]]で代訴人の子として生まれる。法律家にしようとする親の希望を振り切って、[[1780年]]にフランス陸軍に入隊する。[[1789年]]に[[フランス革命]]が起こると、熱心な[[ジャコバン派]]の支持者となり、腕に「王どもに死を」(または「暴君どもに死を」)という刺青をしていたとさえ言われている。革命勃発後は、[[ドイツ]]・[[北イタリア]]方面に転戦して武勲をあげ、[[1794年]]には陸軍少将にまで昇進した。 |

|||

1780年、ベルナドットは[[フランス]]王国海軍に兵士として入隊した。長い間下士官として軍務についた後、[[フランス革命]]の勃発により急速に昇進を遂げ、1794年には将軍に任命される。[[フランス革命戦争|革命戦争期]]には幾つもの会戦と戦役にて際立った働きを見せ、短期間だが[[ウィーン]]大使や[[国防省 (フランス)|陸軍大臣]]も務めた。1799年の[[ブリュメール18日のクーデター]]でフランスの政権を握った[[ナポレオン]]に対しその後も反対姿勢をとったが、ナポレオンが[[フランス皇帝|皇帝]]に即位した1804年に和解し、[[フランス元帥|帝国元帥]]に任命される。そして[[ナポレオン戦争]]に従軍し[[アウステルリッツの戦い]]や、[[ハレ|ハーレ]]と[[リューベック]]の追撃戦などで戦功をたてる。また占領地の統治に関しても穏健かつ卓越した手腕を発揮した。しかしながら、ベルナドットとナポレオンの関係は緊張を孕み続けた。 |

|||

1810年、ベルナドットは[[リクスダーゲン|スウェーデン議会]]によってスウェーデン王位継承者に選任される。カール・ヨハンと改名し、老体の[[カール13世 (スウェーデン王)|カール13世]]に代わって[[摂政王太子]]としてスウェーデンの国政の舵取りを行うようになった。カール・ヨハンが選出された大きな理由は、1809年の戦争で[[ロシア帝国|ロシア]]に割譲されたかつての領土[[フィンランド]]の奪還を目的として、フランスとの関係を強化するためであったが、新王太子は[[フィンランド大公国|フィンランド]]奪還も、その後保持し続けることも不可能であると考え、政策の転換を計った。そして1812年1月にフランス軍によってスウェーデン領[[ポメラニア]]と[[リューゲン島]]が侵略・占領された事を契機として、[[ロシア帝国|ロシア]]、[[イギリス]]と同盟を結んでナポレオンに対抗する外交方針を採用した。そこでは、ナポレオンに戦いを挑む報酬として[[デンマーク=ノルウェー|ノルウェー]](当時はフランスの同盟国[[デンマーク=ノルウェー|デンマーク]]領)を獲得する事で、フィンランドに代わる失地回復を実現する取り決めが成立した。1813年、スウェーデンは[[第6次対仏大同盟]]に参加し、カール・ヨハンは連合国軍北方軍総司令官として[[解放戦争 (ドイツ)|解放戦争]]に参戦した。[[ライプツィヒの戦い]]でナポレオンに対し決定的な勝利を収めた後に[[デンマーク]]を制圧し、1814年1月14日に[[キール条約]]が締結され、ノルウェーはスウェーデン国王に割譲されることになる。その後5月17日、ノルウェーは独立を宣言し、[[フレデリク6世 (デンマーク王)|デンマーク王]]の従兄[[クリスチャン8世 (デンマーク王)|クリスチャン・フレデリク]]が国王に選出されるものの、カール・ヨハンはこれを認めず、軍を率いて屈服させた。8月14日に{{仮リンク|モス条約|en|Convention of Moss}}が締結されて、ノルウェーの自治権と独自の憲法を掲げることを承認した上で、スウェーデンとノルウェーは[[同君連合]]となり、カール13世を君主として推戴した。 |

|||

一兵士から将軍にまで上り詰めたベルナドットは民衆に人気があり、一時は[[ナポレオン・ボナパルト]]のライバルと目されたこともある。ジャコバン派に頭目として担がれたこともあるが、彼自身に決断力が欠けていたために、ナポレオンに先に権力を奪われることとなった。しかしながら、本人にはやる気も熱意もなかったようである。ベルナドットは[[クーデター]]に対して中立の立場を取り、ナポレオンに不審の念を抱かせた。 |

|||

1818年、カール13世の死去によって、カール・ヨハンは[[スウェーデン=ノルウェー|スウェーデン=ノルウェー連合王国]]の王位につく。対外的には、[[ロシア帝国|ロシア]]、[[イギリス]]という2大国の間に立って緩衝帯の役割を果たすことで[[勢力均衡]]を図ると共に、領土を[[スカンジナビア半島]]という自然国境内に保ち、[[欧州大陸]]のいかなる紛争にも関与しないことで、自国の安全と平和を確保する政策を取る。内政面においては経済の改善に注力し、財政の健全化と債務の削減を実現するかたわら、産業の振興、[[イェータ運河]]に代表される[[インフラストラクチャー]]や、教育施設・医療機関など社会資本の整備を推進した。このように国内に物質的な豊かさをもたらす一方、1830年代以降、議会改革に関して保守的な姿勢を見せ、改革派としばしば対立した。しかしながらその治世の間、両国は内外とも安定と平和を保っていたため、彼の王朝が深刻な危機に瀕することは無かった。カール・ヨハンが打ち出した政策は、[[武装中立]]、高福祉、高教育など現代にも通じるスウェーデンの近代化の萌芽となる。 |

|||

=== ナポレオン戦争時代 === |

|||

[[ブリュメールのクーデター]]によってナポレオン政権が誕生した後も、ベルナドットはナポレオンの軍門に降らず、つかず離れずの関係を維持した。本人はナポレオンに心から心酔していた訳ではなく、好意すら持っていなかったようである。ベルナドットのそのような態度が許されたのは、ひとえにベルナドットが、ナポレオンの兄・[[ジョゼフ・ボナパルト|ジョゼフ]]の妻の妹で、ナポレオンのかつての婚約者の[[デジレ・クラリー]]と結婚していたからに過ぎない。この事がナポレオンをして終生デジレに気を捕われ、ベルナドットを処断出来なかった原因となる。 |

|||

== 生涯 == |

|||

[[1804年]]、ナポレオンがフランス皇帝に即位すると、[[フランス元帥]]の一人に抜擢され、[[1806年]]には、[[ローマ]]と[[ナポリ]]の中間にある[[ポンテコルヴォ]]の[[大公]]に封じられている。このような昇進の背景には、自分が捨てた女であるデジレに対するナポレオンの罪滅ぼしの念があったといわれ、ベルナドット自身はこうした昇進に見合うだけの武勲を残していない。ベルナドットは[[1806年]]頃からナポレオンを見限り始めていたようである。その態度を見咎められ、軍事裁判にも掛けられた。しかしデジレの取り成しによって難を逃れている。 |

|||

=== 生い立ち === |

|||

[[ファイル:Pau Bernadotte.JPG|150px|サムネイル|ベルナドットの生家<フランス、ポー市>]] |

|||

ベルナドットは1763年1月26日にフランス南部[[ベアルン]]地方の[[ポー]]にて5人兄弟の末子として生誕した<ref>Palmer, Alan(1990). P.3−4</ref>。父親はアンリ・ベルナドットで母親はジャンヌ・ド・サン‐ジャンと言った<ref>Erik Bjørnskau (1999). P. 26-29</ref>。未熟児として生まれたため、洗礼式は後日に延ばされた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.4">Palmer, Alan(1990). P.4</ref>。当初の名前はジャン・ベルナドットであったが、その後洗礼者ヨハネに倣って、バティストが加えられた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.4">Palmer, Alan(1990). P.4</ref>。生まれてからすぐに乳母の下に送られ、その家で一年を過ごしている<ref name="Erik Bjørnskau (1999). P.31-34">Erik Bjørnskau (1999). P.31-34</ref>。父親のアンリ・ベルナドットは街の裁判所に勤める事務弁護士で、ベルナドットが17才の時に他界している。母親のジャンヌ・ド・サン‐ジャンは近郊の名家の出身であった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.4">Palmer, Alan(1990). P.4</ref>。ベルナドットと実母の関係はどこかよそよそしいところがあったらしく、彼が軍に入隊したあと実家を再訪したのは一度きりであった<ref name="Erik Bjørnskau (1999). P.31-34">Erik Bjørnskau (1999). P.31-34</ref>。 |

|||

ベルナドットは地元のベネディクト会派の修道院に通って教育を受けた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.6">Palmer, Alan(1990). P.6</ref>。15歳になると、地元の法律家のところへ見習いとして働きに出ている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.6">Palmer, Alan(1990). P.6</ref>。法律家の家に生まれた事と短期間だが知的訓練を受けた事が、後年のベルナドットの優れた行政管理能力の下地となったと言われる<ref>Berdah, Jean-Francois (2009).p.37</ref>。 |

|||

ただし全く軍功がなかった訳ではない。[[1806年]]、[[イエナ・アウエルシュタットの戦い]]の後の追撃戦で、[[プロイセン王国]]の[[ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル|ブリュッヒャー]]将軍を降伏せしめている。この時、プロイセン軍に同行したスウェーデン軍に対して友好的な立場を取ったことが後の運命を決定づけたと言える。一方、この時のナポレオンは、イエナ・アウエルシュタットの本戦に参戦できなかったベルナドットに対し、敵軍の主力を取り逃がすところだったと叱責している。しかし、この行為は見方によってはナポレオンの判断ミスを覆い隠すための[[スケープゴート]]にされたともいえるものであった。 |

|||

=== 初期の軍歴 === |

|||

ベルナドットは、[[1808年]]の[[第二次ロシア・スウェーデン戦争|フィンランド戦争]]において、スウェーデン攻撃のために[[ユトランド半島]]に進駐した。この時は、ナポレオンの心変わりによって撤退している。この後ベルナドットは、それまでの嫌疑によりナポレオンによって、すべての任務を外された。 |

|||

[[ファイル:Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, lieutenent au 36e régiment de ligne en 1792 (1764-1844).jpg||200px|サムネイル|左|フランス王国軍時代のベルナドット]] |

|||

1780年3月に父親が死去したことで、一家は経済的苦境に陥ることになった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.6">Palmer, Alan(1990). P.6</ref>。同年9月、ベルナドットはフランス王国海軍の連隊に入隊する<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.5</ref>。ベルナドットが所属した連隊は、[[コルシカ]]、[[ブザンソン]]、[[グルノーブル]]、ヴィエンヌ、[[マルセイユ]]、そして[[レ島]]などに配備された<ref>Palmer, Alan(1990). P.8-13</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14</ref>。 |

|||

1785年6月16日、擲弾兵から伍長へと昇進、そして同年8月軍曹に至った<ref name="Palmer, Alan(1990). P.10">Palmer, Alan(1990). P.10</ref>。背が高く細身のスマートな風采をしていた事から、『美脚軍曹』とあだ名されるようになる<ref name="Palmer, Alan(1990). P.10">Palmer, Alan(1990). P.10</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.11</ref>。1784年に連隊は新しく任命された大佐を迎えており、彼は几帳面な働きぶりのベルナドットに目をかけ、新兵の教練や軍服の調達、剣術の師範といった任務を与えている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.10">Palmer, Alan(1990). P.10</ref>。大佐のアンベール侯爵ルイ・ド・メルルは[[フリーメーソン]]の会員で、その影響でベルナドットもフリーメーソンに入会したという<ref name="Palmer, Alan(1990). P.10">Palmer, Alan(1990). P.10</ref>。 |

|||

1788年6月、ベルナドットの連隊がグルノーブルに駐留していた時に、そこで起きた市民の暴動の制圧にあたった。ベルナドットはちょうど曹長に昇進したばかりで、ここで初めて実戦を経験した。この暴動は後にフランス全土を覆う革命につながっていく動乱の先駆けだった<ref>Palmer, Alan(1990). P.11-12</ref>。 |

|||

1790年2月、当時のフランス王国軍の下士官としては最高位の連隊付副官になったが<ref name="Palmer, Alan(1990). P.15">Palmer, Alan(1990). P.15</ref>、もし[[フランス革命]]が起きず、下士官と士官階級の間の身分差に基づく区別が一掃されなければ、これ以上の昇進は期待できなかっただろう<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14</ref>。この頃、革命精神に触発された王国軍所属の兵士たちの脱走や蜂起が相次いだが、ベルナドットは軍務に従い続けた<ref>Palmer, Alan(1990). P.14</ref>。1790年、革命の熱気が渦巻くマルセイユに駐屯していた時、上司の侯爵が貴族に反感を持つ民衆の怒りを買いリンチにあいかけたが、同僚と共に救出している<ref name="Palmer, Alan(1990). P.15">Palmer, Alan(1990). P.15</ref>。また、連隊がマルセイユ近くのランブクの町に駐留していた時には、革命に共感する兵士たちが蜂起するのを食い止めたという<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14</ref>。 |

|||

同年夏、連隊はロシュフォール郊外の[[オレロン島]]に移動した。1791年、連隊はレ島にて第60歩兵連隊へと改編され、ベルナドットはそこで1年を過ごした<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.14</ref>。 |

|||

=== 第1共和政および革命戦争時代 === |

|||

[[ファイル:Il generale jean-baptiste-bernadotte.jpg|200px|サムネイル|左|フランス第1共和政期のベルナドット]] |

|||

==== ライン方面軍〜サンブル・エ・ムーズ軍 ==== |

|||

1792年、全ての王国軍が国民軍へと編成されると共に、ベルナドットも王国海軍の連隊での12年間の軍務を終え、新たに中尉に任命され、[[ブルターニュ]]に配備された第36連隊に配属された<ref>Palmer, Alan(1990). P.18</ref>。すぐさま彼の連隊は{{仮リンク|ライン方面軍|en|Army of the Rhine (France)}}に組み込まれ、外国との戦いに赴く事になる<ref>Palmer, Alan(1990). P.19</ref>。ライン方面軍は[[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]の提唱する自然国境論に基づいて[[ライン川]]を制圧目標とした。この自然国境論はベルナドットの領土認識に深い印象を与え、後年彼の政策上の指標となったと指摘される<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.16-17</ref>。連隊が東方に向かって行軍しているその時、革命は新たな段階に移行して、[[国民公会]]からの[[派遣議員]]が軍隊を監督するようになった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.18</ref>。[[ヴァルミーの戦い]]でフランス軍が勝利を収めた後、ベルナドットの連隊は[[ビンゲン・アム・ライン]]に配備され冬を越した<ref>Palmer, Alan(1990). P.21</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 17em |

|||

| quote = <small>「フランスの境界は自然に基づいて定義される。それは、海、ライン川、アルプス山脈、ピレネー山脈の4地点である。」|source=ダントン</small><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.16</ref>}} |

|||

1793年の春、[[プロイセン]]軍がライン川を渡河して進軍して来たため、フランス軍は押されて後退した。この頃スペインが参戦して来たため、ベルナドットはピレネー方面軍に配属されるよう、故郷ポーの実兄に口利きを頼んでいる。兄への手紙の中で、ベルナドットは1973年5月にリュルツハイムにて[[オーストリア]]軍の反撃を受けた際に、いかに彼がパニックを起こした志願兵たちを防ぎ止めたか描写している。これは、ベルナドットがその後いく度も混乱した兵士たちを押しとどめ、鼓舞して軍隊を立て直した事例の最初のものだった<ref>Palmer, Alan(1990). P.21-22</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.18-20</ref>。この後、急速に昇進を重ねていく。シュパイアーとマインツの戦いの後、兵士の選挙によって1793年7月に大尉に昇進し、わずか3週間後には中佐に任命された。この昇進はベルナドットが属する第36連隊がラインから[[ベルギー]]沿岸に移動している時になされた。ウェルヴィクとメーネンにて[[イギリス]]軍と交戦し、イギリス軍の基地がある[[オーステンデ]]との連絡線を脅かした<ref>Palmer, Alan(1990). P.21-24</ref>。 |

|||

[[ファイル:Bataille de Fleurus 1794.JPG|230px|サムネイル|左|フリュールスの戦い<1794年>]] |

|||

1794年4月4日、大佐に昇進し、更に[[ラザール・カルノー]]の軍制改革の結果として、第71半旅団の指揮権を委ねられる。その後ベルナドットの部隊は{{仮リンク|サンブル・エ・ムーズ軍|en|Army of Sambre-et-Meuse}}へと編入された<ref name="Palmer, Alan(1990). P.24-25">Palmer, Alan(1990). P.24-25</ref>。このサンブル・エ・ムーズ軍にて[[ネイ]]、[[ジャン=バティスト・クレベール|クレベール]]、[[ジャン=バティスト・ジュールダン|ジュールダン]]、{{仮リンク|マルソー|en|François Séverin Marceau-Desgraviers}}らと親しくなる<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.20</ref>。最初の小競り合いは不首尾に終わり、ベルナドットは部下の兵士たちが敵の前から逃げ出そうとするのを食い止めねばならなかった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.24-25">Palmer, Alan(1990). P.24-25</ref>。ベルナドットの部下を鼓舞し規律を保つ才能は派遣議員の[[サン・ジュスト]]の目を引き、彼から将軍への昇進を持ちかけられたが、この時は「その高位に見合う才能を備えていない」と辞退している<ref>Palmer, Alan(1990). P.25-26</ref>。その後1794年7月26日の{{仮リンク|フリュールスの戦い|en|Battle of Fleurus (1794)}}にて、彼の部隊は際立った働きを見せ、クレベールの後押しを得て准将に昇進する。同年10月の{{仮リンク|マーストリヒトの攻囲戦|de| Beleg van Maastricht (1794)}}と{{仮リンク|アルデンホーフェンの戦い|en| Battle of Aldenhoven (1794)}}の後、10月22日にベルナドットは革命軍の最高位にあたる師団長に任命された<ref>Palmer, Alan(1990). P.27-29</ref>。 |

|||

ベルナドットは一般民衆を尊重し、軍隊によって被害を被らないよう配慮をしていた。「規律が無い軍隊は勝利を手にすることはできても、その勝利を活かすことができない」を信条として、部下の兵が略奪や暴行を行わないよう厳格な規律を敷いた<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.22</ref><ref>Scott, Franklin D. (1935).P.309</ref>。1795年の戦役にてベルナドットが記した書簡からは、彼が兵士たちの食料補給のこと、傷病兵の世話についてなど、部下の福祉にも気を配っていたことが示される。また、陸軍病院の運営に関しても、傷病兵が十分な治療を受けられるよう詳細な指導を行った<ref>Höjer, Torvald(1939). P.59</ref>。1795年の冬、ベルナドットの師団が[[バート・クロイツナハ]]を占領した際に数名の兵が略奪を試みた。この時代多くの将軍は陥落した街を思いのままにしていたが、ベルナドットは有罪者を罰し、被害を受けた家々には弁償している<ref>Palmer, Alan(1990). P.31</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 20em |

|||

| quote = 「<small>見栄えする所作と指揮官らしい容姿を生まれ持っていた。指揮官の職務の細部を良く把握しており、かつ部下の福祉に上手に気を配っていたので、兵たちに愛されていた。彼の特徴は親切さよりも規律重視の厳格さが上回った。」|source=サラザン(当時のベルナドットの部下)</small><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.22</ref>}} |

|||

[[ボッパルト]]で冬を越した後、ベルナドットの軍は1796年6月11日にライン川を越えて[[ノイヴィート]]に進軍する。[[ラーン川]]で他の軍と集結した際にオーストリア軍の反撃を受けて、総司令官のジュールダンは全軍にライン川まで後退するよう命じた。その後ベルナドットは[[ダルムシュタット]]と[[ニュルンベルク]]へ進軍した。そして[[アルトドルフ]]にてジュールダンからレーゲンスブルグに向かうよう作戦指示を受ける。1796年8月22日、軍はノイマルクトとダイニングの間に位置していたが、そこで[[カール・フォン・エスターライヒ=テシェン|カール大公]]率いる優勢のオーストリア軍に攻撃を受け撤退をした<ref>Palmer, Alan(1990). P.31-33</ref>。この撤退戦でベルナドットは、3〜4倍の兵力のオーストリア軍を相手にして殿軍を務めた。このような戦略上の難局を対処するのは初めての事だったが、ベルナドットは大きな犠牲を出すことなく成し遂げる<ref>Höjer, Torvald(1939). P.76</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.30-34</ref>。戦後、他の将軍たちと同様にジュールダンの失敗に終わった作戦に対し不満を訴えた。その後9月3日にジュールダンは[[ヴュルツブルク]]にてオーストリア軍に一撃を加えるべく進軍したが、ベルナドットは病気を理由に参加していない<ref>Palmer, Alan(1990). P.34</ref>。 |

|||

==== イタリア方面軍==== |

|||

[[ファイル:Örebroporträttet.jpg|180px|サムネイル|左|革命軍将軍ベルナドット]] |

|||

[[バヴァリア]]から撤退後のフランス軍は[[ライン川]]西岸に位置していた。1796年の秋、ベルナドットは[[コブレンツ]]の総督を務めていたが、フランスの新聞に[[ニュルンベルグ]]にて部下に略奪を許したと不本意な内容を報じられた事に激怒して、[[パリ]]に抗議に赴かせてくれるよう[[総裁政府]]に要求した<ref>Palmer, Alan(1990). P.36</ref>。敵の街を略奪することを特段許しがたい罪とも思っていなかった政府は、当初ベルナドットの抗議を真面目に受け取らなかったが、軍を辞めると言い出したところでこの将軍の奇妙なまでの繊細さに気づき、おだてて軍に残るように説得した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.37</ref>。またクレベールも、「自然国境まで制圧したし、ホームシックにかかったから軍を辞めたい」と言い出したベルナドットの説得にあたっている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.37-39</ref>。当時の五総裁の一人カルノーは面倒な将軍がパリに来ることを好まず、兵力が足りていないイタリア方面軍に補強と称して送ることにした<ref>Palmer, Alan(1990). P.37-38</ref>。こうして1797年の年初、ベルナドットはオーストリア軍と対峙している[[ナポレオン・ボナパルト]]を支援するため[[ロンバルディア]]に向かうこととなる。 |

|||

2師団から成る総勢2万人の兵を率いて、ベルナドットは[[ディジョン]]、[[リヨン]]、[[シャンベリ]]を経由し、[[モン・スニ峠]]を越えて[[トリノ]]に到着した<ref>Palmer, Alan(1990). P.39-41</ref>。厳冬期の猛吹雪の中、大軍を率いて[[アルプス山脈|アルプス]]越えを無事成功させたことは驚くべき功績だと賞賛された<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.42</ref>。ちなみに、ナポレオンが[[マレンゴの戦い]]に向けてアルプス越えを行ったのは、これより3年後の5月である。1797年2月22日、ベルナドットの軍は[[ミラノ]]に入城したが、イタリア方面軍からは冷淡な扱いを受けることになる<ref>Palmer, Alan(1990). P.42</ref>。ベルナドットはミラノ市駐留軍司令官であった{{仮リンク|ドミニク・デュプイ大佐|en|Dominique Martin Dupuy}}から侮辱を受けたことで、彼を不敬と不服従の罪で逮捕しようとした<ref>Palmer, Alan(1990). P.42-43</ref>。もっともなことではあったが、ベルナドットにとって運が悪いことに、デュプイは[[ベルティエ]]の親友であった。この出来事が、ベルナドットとナポレオンの参謀長との長きに渡る確執の端緒になった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.44</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 15em |

|||

| quote = <small>「彼はとても良く応対してくれた。だが私には26−7歳の若者が50歳のように振る舞っているかに見えた。そして、私見だが、共和政にとって好ましくない兆候を感じた。」ーベルナドット<br /> |

|||

「ローマ人の精神とフランス人の頭脳を持った男。」ーナポレオン<br /> |

|||

初対面での互いの印象について<ref>Palmer, Alan(1990). P.43</ref></small> |

|||

}} |

|||

その後3月3日、マントゥアにてベルナドットはイタリア方面軍総司令官のナポレオンと初対面を果たす<ref>Palmer, Alan(1990). P.43</ref>。ベルナドットは第4師団の指揮権を与えられ、大陸軍の右翼に配備されオーストリア軍に向かって進軍した。最初の命令は[[タリアメント川]]の渡河であった。ベルナドットは部下を鼓舞して自ら凍えた川に飛び込むと、銃火をかい潜って対岸にたどり着き、オーストリア軍の不意を打って抵抗を崩した({{仮リンク|タリアメントの戦い|en|Battle of Tagliamento}})<ref>Palmer, Alan(1990). P.44</ref>。グラディスカの征服の際に次なる勝利を収めたが、これはベルナドットの兵力を相当消耗させる。正面から[[グラディスカ・ディゾンツォ]]を攻撃した際に兵500を失い、ナポレオンはこの損失は不必要だったと見なした<ref>Palmer, Alan(1990). P.45</ref>。かたやベルナドットはこの損失はナポレオンの不明瞭な命令によるものと捉えていた<ref>Palmer, Alan(1990). P.46</ref>。 |

|||

[[ファイル:Bonaparte a Leoben.jpg|200px|サムネイル|左|レオーベンの和約の締結]] |

|||

ベルナドットはクロアチア師団を追撃し、[[ポストイナ]]を占領した。ここでもベルナドットの軍隊はその振舞いの良さで現地住民からの賞賛を得た<ref name="Palmer, Alan(1990). P.46">Palmer, Alan(1990). P.46</ref>。その後フランス軍は[[カルニオラ]]を占領し、ベルナドットの軍隊はナポレオンの命令で[[イドリヤ]]の水銀鉱を接収する。これにより得られた300万フランは本国に送られ国庫を潤し、その後4分の1がナポレオンに還元された<ref name="Palmer, Alan(1990). P.46">Palmer, Alan(1990). P.46</ref>。他方ベルナドットも5万フランを手に入れた。その後、ライバッハから[[クラーゲンフルト]]を経てナポレオンの後に続く形でスティリアに至った。ベルナドットは[[グラーツ]]の[[エッゲンベルク城]]でナポレオンと合流し、ナポレオンはそこで停戦交渉を開始した。ベルナドットにとっては、欧州のパワー・ポリティックスの舞台に初登場したことになる<ref>Palmer, Alan(1990). P.46-47</ref>。1797年4月18日に停戦の合意がなされ([[レオーベンの和約]])、フランス軍はスティリアから撤退を始める。ベルナドットは[[フリウーリ|フリウーリ州]]の総督に命じられ、[[ウーディネ]]に司令部を置いて統治にあたった<ref>Palmer, Alan(1990). P.47</ref>。ベルナドットにとってこの任務は、軍政と民政の両面において広域にわたる管理責任を初めて担うものであった<ref>Höjer, Torvald(1939). P.106</ref>。彼とナポレオンの関係は当初は友好的だったが、戦役を経て冷え込んで行く。ベルナドットはナポレオンの政策が「非情」で「冷笑的」なところに、ナポレオンはベルナドットの「得意げな態度」と「南部フランス人的な饒舌さ」に対しそれぞれ反感を抱いたとされる<ref>Olivier, Jean-Marc (2014). P.4</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 20em |

|||

| quote = 「<small>たとえ貴方が欧州の征服を企てても、[王制支持派は]我々にそれができるとは微塵も思わないだろう。…将軍よ、人生の歓喜を享受することです。陰鬱な想像で自身を毒してはいけない。」|source=ベルナドット<br /> |

|||

パリ滞在中にナポレオンに宛てた手紙にて<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.61</ref></small> |

|||

}} |

|||

1797年8月、ベルナドットはナポレオンの命令でパリに送られることになった。表向きの理由は獲得した敵の軍旗を[[総裁政府]]に届けることだったが、本音のところは独立心の強すぎるこの指揮官を体良く追い出すことであり、9月4日の{{仮リンク|フリュクティドール18日のクーデター|fr|Coup d'État du 18 fructidor an V}}への支援も目的にあった<ref>Palmer, Alan(1990). P.50-51</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.55</ref>。しかしベルナドットは政府内の策動に対して慎重な姿勢を見せ、総裁[[ポール・バラス]]が[[オージュロー]]と協力してクーデターを起こすよう依頼しても拒否した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.57</ref>。このパリ滞在中にベルナドットは[[スタール夫人]]を始めとする政界や社交界のエリート達と知遇を得ている<ref>Palmer, Alan(1990). P.52</ref>。 |

|||

一方、ナポレオンはベルナドットが再びイタリアに戻って来ないよう策を巡らす。ベルナドットは南部方面軍総司令官を持ちかけられたがやる気にならず、ナポレオンが彼の第4師団を解体しようとしている噂を気にして10月に再びウーディネに戻って来た<ref>Palmer, Alan(1990). P.54-55</ref>。ナポレオンはベルナドットを総司令部での夕食会に招待したが、直前にベルナドットが不遜な態度を見せたためか、その席でナポレオンは彼が古典や軍事論について無学であると非難して侮辱を与えた<ref>Palmer, Alan(1990). P.55−56</ref>。この侮辱はベルナドットの心に深い痕跡を残し、その年の冬、戦術や歴史に関する本の読書に駆り立てたという<ref>Palmer, Alan(1990). P.57</ref>。 |

|||

==== 政治の舞台へ==== |

|||

1797年10月18日、[[カンポ・フォルミオの和約]]の締結によって[[第一次対仏大同盟|第1次対仏大同盟]]は終焉し、イタリア方面軍は再編されることになり、ベルナドットの第4師団も解体を余儀なくされる<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.66</ref>。ライン方面軍時代からの付き合いの兵もおり、家族のように愛着を感じていたためベルナドットは強く抵抗したがナポレオンは取り合わなかった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.67</ref>。その後総裁政府はベルナドットを[[ケルキラ島]]司令官に任命したが、バラスはナポレオンが共和政を覆すこと危惧し、勢力を相殺する対抗馬としてベルナドットをイタリア方面軍総司令官に任命した<ref>Palmer, Alan(1990). P.60−61</ref>。ベルナドットはこの決定を喜んだが、ナポレオンは彼が後任になる事を快く思わず、代わりに[[ウィーン]]駐在大使に任命させようと外務大臣の[[タレーラン]]に働きかけた<ref>Palmer, Alan(1990). P.61</ref>。 |

|||

1798年1月11日、ベルナドットはウィーン駐在フランス大使に任命される。この時代、外交官は実入りの良い地位だとみなされていたが、ベルナドット本人はこの人事は追放同然だとして不満に感じていたという<ref>Palmer, Alan(1990). P.62,69</ref>。3月2日、彼が[[神聖ローマ帝国]]皇帝[[フランツ2世]]に拝謁した際には、皇帝本人にもオーストリア宮廷にも良い印象を与えている<ref>Palmer, Alan(1990). P.64</ref>。しかしながらフランス革命以降、オーストリアとフランスは積年の敵同士であり、オーストリア政府は前年の和約による平和も永くは保たないと考えていた<ref>Höjer, Torvald(1939). P.139</ref>。ベルナドットはオーストリア警察に見張られており、彼にとってウィーン滞在は心地の良いものでは無かった。4月13日、大使公邸の外に共和国の標章を掲げていないことを総裁政府に譴責されたため、『自由』『平等』『友愛』の標語が記された三色旗を掲げたところ、怒りに駆られたウィーン市民によって公邸が襲撃される事態に発展してしまう<ref>The American Cyclopædia (1879)/Bernadotte, Jean Baptiste Jules</ref>。群衆は公邸の窓を破壊し、三色旗を破り、火をつけて燃やした<ref>Palmer, Alan(1990). P.66-67</ref>。オーストリア軍の部隊がやって来て騒動を沈静化するまで5時間かかっている<ref>Höjer, Torvald(1939). P.155</ref>。その後オーストリア側からの遺憾表明を受け取ることなく、ベルナドットは2日後にウィーンを去っている<ref>Palmer, Alan(1990). P.68</ref>。イギリス政府はこの騒動が再びフランスとオーストリア間の戦争を誘発する可能性を予想し、オーストリア支援のために[[ホレーショ・ネルソン|ネルソン]]の艦隊を地中海方面に配備させるが、結局のところ事態はそれ以上大きくならず、同艦隊は[[エジプト・シリア戦役|エジプト出征]]中のフランス軍攻撃へ転用される<ref>Palmer, Alan(1990). P.70-71</ref>。 |

|||

[[ファイル:Désirée Clary1807-Robert Lefèvre.jpg|150px|サムネイル|右|デジレ・クラリー]] |

|||

フランスに帰国した後ベルナドットはパリに住居を構え、役職につくことなく休養をとった。その間熱心に読書を続けていたという<ref>Palmer, Alan(1990). P.75</ref>。またこの時期、ナポレオンの兄[[ジョセフ・ボナパルト]]と親睦を深め、その縁でジョセフにとっては妻の妹に当たる[[デジレ・クラリー]]と知り合う。1798年8月17日、二人は結婚した。この結婚を通じてベルナドットとナポレオンは縁類として繋がりを持つことになる。またデジレはかつてナポレオンの婚約者でもあった<ref>Palmer, Alan(1990). P.77-79</ref>。彼女がベルナドットとの結婚に同意したのは、彼が決してナポレオンに屈しない人物だと知らされたからだという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.87</ref>。 |

|||

その年10月、ライン川東岸の[[ギーセン]]に置かれた師団指揮官に任命された。その街でも市民に負担を強いることがないよう注意を払った<ref name="Höjer, Torvald(1939). P.171-172">Höjer, Torvald(1939). P.171-172</ref>。また彼は街の大学に関心を寄せ、[[ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン]]から名誉博士号を与えられた<ref name="Höjer, Torvald(1939). P.171-172">Höjer, Torvald(1939). P.171-172</ref>。 |

|||

同年11月、パリに召喚されイタリア方面軍総司令官の地位を提案されるが、1年前と違い、現状でその任務を遂行するには追加の兵力が不可欠と見て取ったベルナドットはこれを断っている<ref>Palmer, Alan(1990). P.81-82</ref><ref>Höjer, Torvald(1939). P.176</ref>。結果として陸軍大臣であった{{仮リンク|シュレール|fr|Barthélemy Louis Joseph Schérer}}が総司令官となり、ベルナドットは再び上ライン方面に戻った<ref>Palmer, Alan(1990). P.82</ref>。翌年2月5日、監視軍総司令官に任命され、ジュールダン指揮下のマインツ軍と[[マッセナ]]指揮下のヘルヴェティア軍の支援を行うことになる<ref>Höjer, Torvald(1939). P.176</ref>。 |

|||

1799年3月、再びフランスと対仏大同盟諸国との戦争が勃発した。兵力の不足によりベルナドットは満足にジュールダンを支援することができず、ストレスから吐血するようになる<ref>Palmer, Alan(1990). P.82-83</ref>。[[ジンメン]]で数週間休養を取った後、6月に政治的陰謀渦巻くパリに帰還した<ref>Palmer, Alan(1990). P.83</ref>。総裁バラスはもう一人の総裁[[シェイエス|エマニュエル・シェイエス]]と共謀して残る3人の総裁を辞職させようとしており、[[リュクサンブール宮殿]]に集う議員たちを武力で一掃するため、ベルナドットをパリの司令官に任じようとした<ref>Palmer, Alan(1990). P.83−84</ref>。しかしベルナドットは彼の幕僚やジョセフ・ボナパルトの勧めにも関わらずこの話を断った。よって前回のフレクチュドール18日のクーデター同様、彼は{{仮リンク|プレリアール30日のクーデター|fr|Coup d'État du 30 prairial an VII}}では傍観者の立場にいた<ref>Palmer, Alan(1990). P.84</ref>。 |

|||

イタリアにてシュレール指揮下のフランス軍が無残な状況であることを見たジョセフと[[リュシアン・ボナパルト|リュシアン]]は、シェイエスに掛け合いベルナドットを[[国防省 (フランス)|陸軍大臣]]に任命させる。ベルナドットはしばらく躊躇したのち、7月2日から任務についた<ref>Palmer, Alan(1990). P.84-85</ref>。実質的にフランス軍のトップとなったベルナドットは、連敗している軍の立て直しに精力的に取り組んだ。彼はまず官僚機構の能率化に取り組み、いかなる問い合わせに対しても24時間以内に回答を行うよう徹底させる。そして政治的理由によって遠ざけられた将軍たちを復職させた。兵の士気を高めて規律を遵守させるため、食料や衣服そして賃金が滞りなく行き渡るよう計らった。また新聞に熱烈な布告を投稿し、愛国心が揺り動かされた多くの古参兵が再度軍務に志願するようになった<ref>Palmer, Alan(1990). P.86</ref>。加えてベルナドットは医療サービスに大きな関心を寄せ、陸軍病院の視察などその改善策を多く実行している。当時総裁であったバラスと{{仮リンク|ゴイエ|en|Louis-Jérôme Gohier}}は、マッセナがイタリアにて戦勝を得たのも、ナポレオンが[[マレンゴの戦い]]やドイツにおける戦役で成功を収められたのも、ベルナドットが整備した人員と物資に依るところが大きいと後年述べている<ref>Palmer, Alan(1990). P.90</ref><ref>Duruy, George, eds. (1896).p.146-147</ref>。一方、ベルナドットはしばしば他の閣僚や総裁と対立している。兵士に払う給料も補給のための金も無いと言った財務大臣に対しサーベルを抜いて脅しをかけた事もあった。他方で総裁たちは彼がイギリス軍とロシア軍のオランダ上陸を防ぐため[[ギヨーム=マリ=アンヌ・ブリューヌ|ブリューヌ]]将軍に適切に兵の補強を行った模様に感銘を受けている<ref>Palmer, Alan(1990). P.87-88</ref>。しかしながら、シェイエスと{{仮リンク|デュコ|en|Roger Ducos}}の2総裁は、ベルナドットが急進的[[ジャコバン派]]に対し共感を寄せていると批判し、彼が熱狂的な人気を得ている様を警戒した。「政府を仕切っているのは陸軍大臣だ」「自分のことを鷲と思っている鶫がいる」とはこの頃のシェイエスの弁である<ref>Palmer, Alan(1990). P.88</ref>。同年9月14日、現行憲法の破棄を目的としたクーデターを実行するにあたり、ベルナドットの存在を障害と思ったシェイエスらの策謀によって彼は陸軍大臣の任を解かれてしまう<ref>Palmer, Alan(1990). P.88-89</ref>。 |

|||

==== ブリュメール18日のクーデターと統領政府期==== |

|||

{{quote box |

|||

| width = 12em |

|||

| quote = 「<small>ベルナドット!彼にはムーア人の血が流れている。豪胆で進取果断だ。彼は私の兄弟と繋がりを持つ。私のことを好きではないし、必ず反対してくるだろう。いったん野心を持てば何事もやってのけるのだろうが、覚えているか?私がオージュローの支援に送ったにも拘らず、フリュクティドール18日に彼が見せたやる気の無さを。この曲者は決して誘惑に乗らない。私心が無く、頭が良い。」|source=ナポレオン<br /> |

|||

パリ帰還2日後、秘書のブーリエンヌとの会話にて</small> |

|||

<ref>Bourrienne, Louis Antoine Fauvelet de(1831). P.226</ref>}} |

|||

1799年10月、ナポレオンは[[エジプト・シリア戦役|エジプト遠征]]から帰国しフランス国民から熱狂的な出迎えを受ける。しかしベルナドットは彼が遠征軍をクレベールに押し付ける形で置き去りにした事を問題とみなし、総裁バラスにナポレオンを軍事法廷に掛けるべきだと提言したが拒否された<ref>Palmer, Alan(1990). P.91-93</ref>。ナポレオンのパリ帰還の10日後になって、周囲に押される形でベルナドットはナポレオンと面会を果たすが、お互い打ち解けることはなかった。その後も何度か対面するが、企てに取り込まれるのを避けるよう行動している<ref>Palmer, Alan(1990). P.94-97</ref>。後年スタール夫人はこの時共和政を救うことができたのはベルナドットだけだったと回想している<ref>Palmer, Alan(1990). P.96</ref>。<br /> |

|||

[[ファイル:Bernadotte chez Bonaparte au 18 Brumaire.jpg|170px|サムネイル|左|ブリュメール18日の朝]] |

|||

[[ブリュメール18日のクーデター]](1799年11月9日)当日の朝ナポレオンに呼ばれたが、平服で彼の家を訪問した。クーデターへの参加を促されたが、ベルナドットは「自ら兵を駆り立てようとはしない。ただし総裁政府ないし立法府から出動命令が出た場合には、現行憲法を守るために戦う心算だ」と返答した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.113-114</ref>。 |

|||

結局、総裁政府からも立法府からも命令を受けなかったことから、ナポレオンを[[第一統領]]に押し上げることになるクーデターの成り行きを眺めているだけだった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.118</ref>。クーデター後ナポレオンからの報復を恐れ、妻子と共に部下の自宅に身を隠している<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.118</ref>。こうしてブリュメール18日のクーデターによってナポレオンは1814年までフランスの政権を握ることとなり、他方ベルナドットはこの国の政治の主導者となる機会を失った<ref>Höjer, Torvald(1939). P.235</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 12em |

|||

| quote = <small>「私は今一度危険な戦いに身を投げ入れる。結果がどうなるかは分からない。もし私が斃れたならば、4万の兵を率いてパリの門を守るのは貴方だ。共和国の運命を貴方に託そう。」|source=ナポレオン<br /> |

|||

マレンゴの戦いの出立前、<br /> |

|||

ベルナドットに向けて</small> |

|||

<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.127</ref>}} |

|||

クーデターの不支持者であろうと、ナポレオンは国内の有力者を即座に排除することはなかった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.124,382</ref>。1800年1月24日、ベルナドットは新たに設立された[[国務院 (フランス)|国務院]]議員となる。4月18日にはブリューヌの後任として西部方面軍総司令官に任命されて[[レンヌ]]に司令部を置いた<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.125-126,382</ref>。イギリスの侵略から国土を防衛する意欲を持ってこの任に就いたが、着任早々に[[キブロン湾]]に上陸しようとするイギリス軍の掃討の機会を得ただけで、[[ヴァンデ]]の反乱の鎮圧という気鬱な仕事に掛かりきりになった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.125-126</ref>。ナポレオンが命じた[[王党派]]の頭目{{仮リンク|ジョルジュ・カドゥーダル|en|Georges Cadoudal}}の捕獲はできなかったものの、前任者より穏健なやり方を用いてこの地方の平定に成功した<ref>Palmer, Alan(1990). P.103</ref>。[[マレンゴの戦い]]へ出立する前、ナポレオンはベルナドットに対し、もし自分が戦死することがあればフランスの政権を取るよう言い送っている。これは自身が死亡した場合に備えベルナドットに一族の保護者としての役割を期待したと推察されている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.127</ref>。 |

|||

1802年の春まで公的には西部方面軍の総司令官であったが、国務院議員の職務のため多くの時間をパリで過ごした<ref>Höjer, Torvald(1939). P.245-246</ref>。他方ナポレオンは政治体制の権威主義的性質を強めていき、1802年の8月には終身統領に就任する。この間、ナポレオンに対する陰謀がいくつか明るみになっており、ベルナドットがそれらに関与した形跡はないものの嫌疑をかけられるようになった<ref>Palmer, Alan(1990). P.106-112</ref>。陰謀の嫌疑と彼のナポレオンの政策に対するあけすけな批判は両者の関係を緊張させることになる<ref>Palmer, Alan(1990). P.108-111</ref>。 |

|||

このような環境から抜け出すためか、ベルナドットは再び戦場に赴くことを希望したが、1800年12月3日の{{仮リンク|ホーエンリンデンの戦い|en|Battle of Hohenlinden}}にて[[ジャン・ヴィクトル・マリー・モロー|モロー]]将軍が勝利を収め、[[リュネヴィルの和約]]が締結されて[[第二次対仏大同盟|第2次対仏大同盟]]は終焉する<ref>Palmer, Alan(1990). P.108-109</ref>。1801年の4月、ベルナドットは西部方面軍に戻り、彼の望んだイギリス侵攻計画が上がったものの、同年秋に政府はイギリスとの講和準備を始めたため計画は実行されず落胆する<ref>Palmer, Alan(1990). P.109-110</ref>。また[[ハイチ革命|ハイチ反乱]]の鎮圧に派遣されたがったが、これはナポレオンの義弟[[シャルル・ヴィクトール・エマニュエル・ルクレール|ルクレール]]に任されることになった<ref>Palmer, Alan(1990). P.110</ref>。他方、[[コンスタンチノープル]]駐在大使を持ちかけられたものの、外交官はもう懲りたのか断っている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.130</ref>。この年、[[コンコルダート]](政教条約)によってナポレオンが[[カトリック教会]]との関係修復を行ったことは、ナポレオンが絶対権力者としてフランスに君臨することを危惧する軍人や政治家の不満を駆り立てた<ref>Höjer, Torvald(1939). P.260-275</ref><ref>Bjørnskau, Erik (1999). P.179-180</ref>。 |

|||

[[ファイル:Madame de Staël.jpg|150px|サムネイル|右|<small>「彼[ナポレオン]は何としてでも私を処分しようとしていたが、ベルナドット将軍を犠牲者とすることには躊躇していた。なぜならば、彼の軍事的才能を必要としていたこと、家族の繋がりが気兼ねとなっていたこと、軍内部における彼の声望の大きさを怖れていたこと、そして彼の身に備わったある種の魅力がボナパルトをして完全に敵になり難くさせていたからである。」 |

|||

—スタール夫人</small><ref>Staël, Anne-Louise-Germaine (1821). P.69-70</ref>]] |

|||

1802年の1月、憲法改正が行われ、それにより[[統領政府]]は20人の自由主義者をパージした。その中には[[スタール夫人]]と親しい[[バンジャマン・コンスタン]]らも含まれていた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.110">Palmer, Alan(1990). P.110</ref>。スタール夫人曰く、このパージの後、ベルナドットは他の将校や政治家達から、現政権の独裁傾向を食い止めるよう促されたという<ref name="Palmer, Alan(1990). P.110">Palmer, Alan(1990). P.110</ref>。ベルナドットは法的手段を用いた対策をいくつか提案した。そのひとつは第1統領を譴責できる代理委員会を組織し、権力行使に制限を加えるというものだったが、しかし委員に進んでなろうとする人物を見つけることは難しかった<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.143">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.143</ref>。ベルナドット自身は、反ナポレオン活動は法律の範囲内で行うものと常に主張していた<ref>Palmer, Alan(1990). P.110</ref>。これに関して{{仮リンク|ザヴァリー|en|Anne Jean Marie René Savary}}は回顧録にて、ベルナドットはナポレオンの生命に関わる企てには必ず反対していたが、彼の支援者の中には謀反に等しい行動を取る者がいたと述べている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.110">Palmer, Alan(1990). P.110</ref><ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.143">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.143</ref>。 |

|||

その年の3月に[[アミアンの和約]]が締結されたことでパリには無役の軍人が溢れかえった。ナポレオンの専制政治に不平を持つ軍人たちは、モロー、マッセナ、ベルナドットらに期待をかける<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.144</ref>。この頃ナポレオンは注意を要する人物に見張りをつけており、ベルナドットも[[ジョセフ・フーシェ|フーシェ]]、ザヴァリー、[[ダヴー]]らそれぞれから監視の対象となる<ref>Palmer, Alan(1990). P.111</ref>。5月、モローの友人の大佐2人がナポレオン暗殺を企てた嫌疑でダヴーに逮捕された<ref>Palmer, Alan(1990). P.112</ref>。彼らはすぐに釈放されたが、これはモローとベルナドットへの牽制目的で仕込まれたことで、ベルナドットとダヴーの因縁の起源となった<ref>Palmer, Alan(1990). P.112-113</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.144-145</ref>。同じ年レンヌにて彼の部下だった将校数名が、ナポレオンに対抗するため軍人たちに決起を促すビラを配布しょうとした罪で逮捕された事件は、ベルナドットが関与した明確な証拠はなかったものの、ナポレオンは彼の無遠慮な体制批判が部下のこのような行為を引き起こしたとして激怒した<ref>Palmer, Alan(1990). P.113-114</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.145-147</ref>。 |

|||

ナポレオンはベルナドットを遠ざけるため[[フランス領ルイジアナ]]の総督に任命する<ref>Palmer, Alan(1990). P.114-115</ref>。ベルナドットもこの頃本気でアメリカ移住を考えていたため[[ラファイエット]]に相談するなど前向きにその準備をしたが<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.149-150</ref><ref name="Palmer, Alan(1990). P.115">Palmer, Alan(1990). P.115</ref>、彼が要求した3,000人の入植者と兵を伴う条件をナポレオンが拒絶したため任命は撤回される<ref name="Palmer, Alan(1990). P.115">Palmer, Alan(1990). P.115</ref>。1802年12月、ナポレオンのベルナドットに対する苛立ちは頂点に達し、[[タレーラン]]の計らいでアメリカ駐在大使に任命することで本腰入れて追い出しにかかる<ref name="Palmer, Alan(1990). P.115−117">Palmer, Alan(1990). P.115−117</ref>。しかしながら翌年ナポレオンがルイジアナをアメリカ政府に売却したことと、アミアンの和約が破られ再びイギリスと交戦状態になったためこの話も白紙に戻ることになった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.115−117">Palmer, Alan(1990). P.115−117</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 12em |

|||

| quote = <small>「我々のような哀れな兵士たちは文字通り[ナポレオンに]吸収される。結果として、不幸なことに、彼の身近にいて彼を介さない限り得られる栄光は存在しなくなる。」|source=ベルナドット<br /> |

|||

リュシアンへの手紙にて</small><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.125,159</ref>}} |

|||

パリに戻ったベルナドットはその後1年近く無役のままで過ごした<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.154">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.154</ref>。この頃、イギリス大使{{仮リンク|ウィットワース卿|en|Charles Whitworth, 1st Earl Whitworth}}がロンドンに帰還した際、ナポレオンが死亡した場合、モロー、マッセナ、ベルナドットの3頭体制の政権が出来るだろうと報告をしている。そして同卿はこの3頭政権は他の大陸国家との戦争勃発を防いで平和に貢献するだろうとの興味深い意見を述べている<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.154">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.154</ref>。ただ、モローとベルナドットはもはや共和政再興は不可能と考えていた<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155</ref>。その代替としてモローは王党派に共感を寄せ、結果的にカドゥーダルの陰謀に連座する形でアメリカに追放された<ref>Palmer, Alan(1990). P.118</ref><ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155</ref>。他方ベルナドットは[[ブルボン朝]]よりはナポレオンの方がまだましだと思っており、政治体制を専制政治から立憲政治へと転換させることで、ナポレオンが「[[オリバー・クロムウェル|クロムウェル]]ではなく[[ジョージ・ワシントン|ワシントン]]の先例に倣う」ことを希望したという<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155</ref>。 |

|||

=== 帝国元帥時代 === |

|||

==== 『和解』と元帥任命 ==== |

|||

[[ファイル:Jean-Baptiste Jules Bernadotte.jpg|サムネイル|左|帝国元帥ベルナドット]] |

|||

1804年の春、ベルナドットは未だにナポレオンに批判的な将軍の一人と目されていた<ref>Palmer, Alan(1990). P.119</ref>。その年5月、ベルナドットはナポレオンに招かれ自分の味方をするよう説得を受ける。その場でナポレオンは、共和政は過去のものであり、革命の成果を守るにはフランスを[[フランス第一帝政|帝政]]の下に再構築するしかないと指摘したという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.155-156</ref>。この時の心境を[[レカミエ夫人]]に「選べる道はひとつしかありませんでした。私は彼に好意を持つことはできないが、忠実に協力すると約束しました。そしてこの言葉を守るつもりです」と告げている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.156-157</ref>。この『和解』の後の1804年5月14日、[[ハノーファー]]軍総司令官と総督に任命された<ref>Palmer, Alan(1990). P.119</ref>。そしてナポレオンが皇帝に即位するのと同時に[[フランス元帥|帝国元帥]]の称号を与えられる<ref>Palmer, Alan(1990). P.120</ref>。 |

|||

[[ファイル:Jacques Louis David - Serment de l'armée fait à l'Empereur après la distribution des aigles, 5 décembre 1804 - Google Art Project.jpg|220px|サムネイル|右|<small>「陛下、私は長い間フランスは共和政の下でのみ繁栄を得られると考えておりました。この信念は経験によってその過ちに気付くまで私を導いていました。陛下が遂行を望まれる任務に対する私の熱意に信を置いて下さるよう懇願いたします。」—ベルナドット |

|||

<br /> |

|||

1804年5月23日、元帥任命にあたっての宣誓の言葉</small>]] |

|||

1804年6月17日、ベルナドットはハノーファーに到着し、市民の歓迎を受けた。ライン方面軍時代の彼の軍隊の規律の行き届いた様はハノーファー市民の耳にも届いていたのである<ref>Palmer, Alan(1990). P.121</ref>。そしてベルナドットは、自主性、穏健さ、行政管理能力において高い評判を得ることになる<ref>The American Cyclopædia (1879)/Bernadotte, Jean Baptiste Jules</ref>。着任してから数週間のうちに、市政府と[[ゲッティンゲン大学]]に対して前任者より公正な管理を行った<ref>Palmer, Alan(1990). P.121</ref>。また、税制の公正化も行っている<ref>Encyclopedia Britannica/ Charles XIV Johan</ref>。1804年の秋、フランスは北ドイツの[[領邦]]から3万ポンドを没収し国庫に納めたが、ベルナドットはハノーファー市の財政負担を減らすため、その金額をハノーファー駐留軍の軍資に回してもらうようナポレオンに願い出てその許可を得ている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.168</ref>。加えて、1804年の冬から1805年の春にかけ、組織的に穀物を輸入することで飢饉の救済にあたった<ref>Höjer, Torvald(1939). P.283-284</ref>。ベルナドットの高い評判は他の同僚たちと対照をなすものであった。この当時、フランス軍の将軍の多くは占領地にて諸々のやり方で私腹を肥すのを常道としていたのである<ref>Höjer, Torvald(1939). P.286-290</ref>。ハノーファーにてベルナドットは長期にわたる独立した軍の指揮権と軍政・民政両面の管理を経験し、これは彼の将来のキャリアにとって試金石となった<ref>Höjer, Torvald(1939). P.300</ref>。 |

|||

==== オーストリア戦役==== |

|||

1805年8月、[[第三次対仏大同盟|第3次対仏大同盟]]が結成されたことで、ナポレオンは[[大陸軍 (フランス)|大陸軍]]を東方に向けて進軍させた。ベルナドットはハノーファーから15,000の兵を率いてワルツブルグへ移動し、そこにて[[バヴァリア]]人兵20,000と合流し、双方の兵力から成る第1軍を構成しその司令官となった<ref>Palmer, Alan(1990). P.124</ref>。後に[[ウルムの戦い|ウルムの戦役]]と呼ばれるこの戦役にて、ベルナドット第1軍はフランス軍の左翼を担い、{{仮リンク|マック将軍|en|Karl Mack von Leiberich}}が率いるオーストリア軍の退路を断つよう行動する<ref>Höjer, Torvald(1939). P.305-307</ref>。第1軍は[[ゲッティンゲン]]–[[ヴュルツブルク]]間の350kmをわずか10日で駆け抜けるという驚異的な行軍をしたにも関わらず規律を保っていた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.125">Palmer, Alan(1990). P.125</ref>。9月27日に[[ヴュルツブルク]]に到着し、5日の休息の後[[アンスバッハ]]を経て[[インゴルシュタット]]まで行軍した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.125">Palmer, Alan(1990). P.125</ref>。アンスバッハは当時中立国であった[[プロイセン]]領であり、ベルナドットは領土侵犯に際し現地住民に負担を与えないよう注意を払った<ref name="Palmer, Alan(1990). P.125">Palmer, Alan(1990). P.125</ref>。10月12日、第1軍は[[ミュンヘン]]を占領し、1,500人の捕虜を得た後、ロシアの[[クトゥーゾフ|ミハエル・クトゥーゾフ]]軍に対して迎撃態勢をとった<ref>Höjer, Torvald(1939). P.305-307</ref>。 |

|||

10月20日のウルムの戦役におけるフランス軍の勝利の後、ベルナドットは[[クトゥーゾフ]]に向かって進軍する<ref>Palmer, Alan(1990). P.125-126</ref>。10月30日、第1軍は[[ザルツブルグ]]を占領した<ref>Palmer, Alan(1990). P.126</ref>。そこからメルクに移動し11月14日までに[[ドナウ川]]を渡りクトゥーゾフ軍を攻撃するようナポレオンの命令を受けたが、メルクまでは200kmに渡る複雑な地形を行軍せねばならず、またドナウ川は増水していたうえ[[ポンツーン|舟橋]]もなく軍団の渡河に時間を要し、ドナウ川北岸に辿りついたのは16日になった<ref>Palmer, Alan(1990). P.126-127</ref>。結果的にクトゥーゾフを取り逃がすことになったとしてナポレオンは激怒した。皇帝は兄の[[ジョセフ・ボナパルト|ジョセフ]]に対し、「ベルナドットは私に1日を無駄にさせた。世界の命運をかけた1日を」と怒りの心境を述べている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.127">Palmer, Alan(1990). P.127</ref>。 |

|||

[[ファイル:Napoléon Ier donnant l’ordre avant la bataille d’Austerlitz (1808).jpg|250px|サムネイル|左|アウステルリッツの戦い<1805年>]] |

|||

ドナウ川を渡った後、ベルナドットの軍は北に向かい、[[モラヴィア]]にて決戦となることを見越してイグラウに拠点を置いた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.127">Palmer, Alan(1990). P.127</ref>。11月の末までに、オーストリアとロシア両軍85,000兵は[[ブルノ]]と[[オロモウツ]]の間に集結していた。ナポレオンの戦略はベルナドットの第1軍と[[ダヴー]]の第3軍による陽動で、敵軍に小規模な軍勢と対峙していると思わせることだった。11月29日、ベルナドットは第1軍内のフランス人兵を率いてアウステルリッツに向けて行軍するよう命令を受ける<ref name="Palmer, Alan(1990). P.127">Palmer, Alan(1990). P.127</ref>。12月1日の夜、元帥たちはナポレオンの総司令部に集結し順々に指示を受けた。皇帝の幕僚の{{仮リンク|セギュール伯|en|Philippe Paul, comte de Ségur}}は、ナポレオンがベルナドットに指示を与えた時の態度は「よりそっけなく、より横柄だった」と回顧している<ref>Palmer, Alan(1990). P.128</ref>。[[アウステルリッツの戦い]]当日12月2日の正午過ぎ、1,000のロシア騎兵がプラツェン高地を駆け上る[[スールト]]元帥の軍を急襲しフランス軍の戦列を破ろうとした。その時ベルナドットは北に向かって離れた位置にいたが、フランス軍の防衛線が脅かされているのを見て、自己判断で1師団を[[スールト]]の援護に送った。この行動はナポレオンの期待通りに戦いの趨勢を変化させる。戦闘終了後、皇帝は前夜とは態度を変えて、第1軍の戦勝への貢献に満足を見せた<ref>Palmer, Alan(1990). P.129</ref>。 |

|||

オーストリアとの[[プレスブルクの和約]]の後、ナポレオンはベルナドットを[[アンスバッハ]]の総督に任命する。アンスバッハにおいてもベルナドットは公正な行政官として評判を残した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.130">Palmer, Alan(1990). P.130</ref>。この時期、皇帝は親族に対し占領地を貴族の称号とともに分配しており、周囲はベルナドットもアンスバッハ公爵に叙爵されるのではと予想していたが、代わって1806年7月6日、[[ポンテ・コルヴォ]]公に叙爵された<ref name="Palmer, Alan(1990). P.130">Palmer, Alan(1990). P.130</ref>。ポンテ・コルヴォは教皇領に属していたイタリアの小さな街で、[[ナポリ]]王となったジョセフの王国に組み込まれていた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.130">Palmer, Alan(1990). P.130</ref>。ナポレオンはマッセナかベルナドットのどちらに与えるか悩んだが、最終的にベルナドットを選んだという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.181-182</ref>。ナポレオンはベルナドットの叙爵についてジョセフに「これは貴方の[[ジュリー・クラリー|妻君]]を思ってのことだ。もっと良く仕えてくれて信頼の置ける忠実な将軍はいる。しかし[[ジュリー・クラリー|ナポリ王妃]]の義弟が宮廷で相応の地位にある方が望ましいと思ったのだ」と述べている<ref>Palmer, Alan(1990). P.130-131</ref>。そこから得られる収入は他の領地と比べ特段多いものではなかったが<ref>Palmer, Alan(1990). P.123</ref>、この叙爵は同僚たちからの嫉妬を駆り立てたと言われる<ref>Palmer, Alan(1990). P.131</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.183</ref>。 |

|||

==== ドイツ・ポーランド戦役==== |

|||

1806年の秋、ベルナドットは第1軍を率いて[[プロイセン]]との戦役に従軍する。ナポレオンの命令は、[[ニュルンベルグ]]にて兵21,000を集結させたのちミュラの騎兵とともに、先鋒となってプロイセンの同盟国[[ザクセン選帝侯領|ザクセン選帝侯領]]の[[ライプツィヒ]]に向けて進軍し、次いで[[ベルリン]]攻撃に向かうというものだった。ベルナドットと[[ミュラ]]の後には[[ダヴー]]の第3軍が続く予定だった<ref>Palmer, Alan(1990). P.131−132</ref>。 |

|||

10月12日、[[カール・ヴィルヘルム・フェルディナント (ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公)|ブラウンシュヴァイク公]]率いるプロイセン軍が自身の予想より遥か西方にいる事を知ったナポレオンは当惑し、その後斥候から届けられる情報に応じて頻繁に作戦変更を行った<ref>Palmer, Alan(1990). P.132</ref>。ベルナドットの第1軍は足場の悪い森の中を北東に向けて120kmにわたり行軍しており、ナポレオンから遠く離れていたため作戦変更に即座に反応しづらい状況だった。また参謀長[[ベルティエ]]を通して送られる不明瞭な命令書や、互いに近い位置にいたダヴーとベルナドットの間の良好とは言えない関係も状況を難しいものにした<ref name="Höjer, Torvald(1939). P.326-336">Höjer, Torvald(1939). P.326-336</ref><ref>Palmer, Alan(1990). P.132-134</ref>。10月14日、プロイセンとの戦闘が開始された際、ベルナドットは、[[アウエルシュタット]]にてプロイセン軍の主力と戦っているダヴーを支援するよりも、[[イエナ]]で戦っている皇帝本軍と合流しようと試みた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.133-134">Palmer, Alan(1990). P.133-134</ref>。しかしながら結局ベルナドットは、砲5門と1,000人の捕虜を得る働きをしたものの、後年[[イエナ・アウエルシュタットの戦い|イエナ=アウエルシュタットの戦い]]と呼ばれる会戦に参加することはできなかった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.133-134">Palmer, Alan(1990). P.133-134</ref>。 |

|||

後年ナポレオンはベルナドットがダヴーへの嫉妬から援軍要請を断ったと非難し、彼を軍事裁判にかけるため執行令状にサインをしたものの[[ジョセフ・ボナパルト|ジョセフ]]や[[ジュリー・クラリー|ジュリー]]、[[デジレ・クラリー|デジレ]]の事を思い取りやめたと述べているが<ref>Palmer, Alan(1990). P.135</ref>、この見解に対して、むしろナポレオン自身に過失があったと異論が唱えられている。実際のところ、ナポレオンは作戦立案を総司令部に集中させすぎたあまり、元帥たちは作戦の全体像を把握できていなかった<ref name="Höjer, Torvald(1939). P.326-336">Höjer, Torvald(1939). P.326-336</ref>。ナポレオンとベルティエが敵主力の位置を読み間違えるという深刻なミスを犯したことのスケープゴートとしてベルナドットが槍玉にあがったという見方もされている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.189-191</ref><ref name="Höjer, Torvald(1939). P.326-336">Höjer, Torvald(1939). P.326-336</ref>。 |

|||

その後ベルナドットはプロイセン軍の追撃を命じられ、3日後の10月17日[[ハレ (ザーレ)|ハーレ]]にて[[オイゲン・フォン・ヴュルテンベルク (1758-1822)|ヴュルテンベルグ公]]率いる優勢のプロイセン軍を打ち破った({{仮リンク|ハーレの戦い|en|Battle of Halle}})<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.192-193</ref>。ただしこの戦功は総司令部では喜ばれなかったという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.193</ref>。戦闘終了3日後に[[ハレ (ザーレ)|ハーレ]]に立ち寄ったナポレオンは戦場の光景を見て、「ベルナドットは手段を選ばない。いつかあのガスコン人は捕らえられるだろう」との謎めいた発言をしている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.135">Palmer, Alan(1990). P.135</ref>。 |

|||

[[ファイル:Schlacht um Lübeck 1806 - Markt.jpg|220px|サムネイル|左|リューベックの戦い<1806年>]] |

|||

次いでベルナドットは北ドイツを150km横切って10月22日に[[エルベ川]]を渡り、その3日後に[[ブランデンブルク・アン・デア・ハーフェル|ブランデンブルグ]]を押さえた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.135">Palmer, Alan(1990). P.135</ref>。そして11月6日、[[ジョアシャン・ミュラ|ミュラ]]と[[スールト]]の軍団と共にプロイセン軍が逃げ込んだ[[リューベック]]を攻略し、[[ゲルハルト・フォン・シャルンホルスト|シャルンホルスト]]、[[ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル|ブリュッヘル]]らプロイセンの将軍たちを捕虜とした({{仮リンク|リューベックの戦い|de|Schlacht bei Lübeck}})<ref name="Palmer, Alan(1990). P.135">Palmer, Alan(1990). P.135</ref>。戦闘終了後、リューベックの街はフランス兵による大規模な暴行と略奪の対象となった。本来戦争とは無関係であるはずの中立都市を襲った悲劇は国際社会の憐憫を誘ったという。ベルナドットは麾下の兵を押さえ込み、略奪を行った者は罰する旨通告を行ったことで、市当局から感謝され馬6頭を贈与された<ref>Palmer, Alan(1990). P.132-137</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.198-199</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 12em |

|||

| quote = <small>「ノルウェーはデンマークよりも、スウェーデンと一体の方が自然ではないだろうか?」|source=ベルナドット<br />メルネル伯爵との会話にて |

|||

</small><ref>Palmer, Alan(1990). P.136 |

|||

</ref>}} |

|||

このリューベックにて、プロイセン軍の援軍として来ていた[[スウェーデン]]兵1,500が捕捉される。ベルナドットはスウェーデン人捕虜を寛大に扱い、彼らを母国に帰還させるよう命じた。スウェーデン軍の指揮官であった{{仮リンク|グスタフ・フレデリク・メルネル伯爵|sv|Gustaf Fredrik Mörner}}はベルナドットの宿舎に同宿しもてなしを受けた。その時ベルナドットは[[スカンジナビア]]の情勢に興味を示したという。スウェーデン軍人たちは感銘を受け、母国に帰還したのち、いかにポンテ・コルヴォ公が公平公正にリューベックの治安維持に取り組んだか周囲に告げて回った<ref>Palmer, Alan(1990). P.136-137</ref>。 |

|||

プロイセンは敗北したものの、ロシアとは依然として戦争を続けており、ベルナドット第1軍はリューベックを発って[[ポズナン]]に向かうよう命令を受けた。霙が降りしきる悪天候にも関わらず、200kmを35時間で踏破している<ref name="Palmer, Alan(1990). P.138">Palmer, Alan(1990). P.138</ref>。ポズナンにてナポレオンから大陸軍の左翼を任され、その際[[ネイ]]と[[ジャン=バティスト・ベシェール|ベシエール]]両元帥を指揮下に置くこととなった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.138">Palmer, Alan(1990). P.138</ref>。本人曰く「世界最悪の土地」でベルナドットは2ヶ月以上{{仮リンク|ベニグセン将軍|en|Levin August, Count von Bennigsen}}率いるロシア軍と対峙しあった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.138">Palmer, Alan(1990). P.138</ref>。[[トルン]]と[[グロンド]]間の街道における競り合いにてベルナドットの軍は名を挙げたが、補給が十分でなく、他の指揮官達と共に皇帝に対し冬営を敷くよう促した。しかしベニグセン軍は冬にも関わらず攻撃を仕掛けてきており、12月26日の{{仮リンク|プウトゥスクの戦い|en|Battle of Pułtusk}}では[[ランヌ]]元帥の第5軍に著しい損害を与えていた。オスターオーデにある第1軍の前線基地も急襲されたが、ベルナドットが素早く反撃に出たため1807年1月25日の{{仮リンク|モーランゲンの戦い|en|Battle of Mohrungen}}にてロシア軍を破り勝利を収めることができた<ref> Palmer, Alan(1990). P.139</ref>。ちなみに敵将のベニグセンは[[ハノーファー]]出身で、[[コサック]]兵に奪われたベルナドットの私物を「元帥のハノーファーにおける善政に敬意を表して」戦闘終了後に返還してきている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.204</ref>。 |

|||

ナポレオンはベニグセンを罠にかけようとしたが、ロシア軍はフランス軍の伝令を捕まえてその作戦を知り、北東の[[ケーニヒスベルグ]]に向かって後退した<ref>Palmer, Alan(1990). P.140</ref>。伝令がベルナドットに届かなかったことで、彼は2月7日から8日にかけての[[アイラウの戦い]]に参加できなかった<ref>Palmer, Alan(1990). P.140-141</ref>。[[アイラウの戦い]]にてフランス軍は3人に一人が戦死ないし負傷しており、ナポレオンはベルナドットが参加していればこの損害は免れたと詰った。しかし次第にこの責任はベルナドットにはなく、[[ベルティエ]]の伝令の出し方の不注意によるものと認識されるようになった。ナポレオンは[[アイラウの戦い]]の後、ベルナドットに送った手紙の中で第1軍の貢献を誉めそやし、[[ポー]]にいる彼の兄に年金と[[レジオン・ド・ヌール]]勲章を贈与して機嫌を取っている<ref>Palmer, Alan(1990). P.141</ref>。しかし以前からベルナドットは総司令部からの命令が度々遅れて届くことに神経をとがらせていたという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.201-202</ref>。 |

|||

1807年6月、ベニグセン軍とベルナドット第1軍は[[エルブロンク]]にて戦闘を始めた。ベルナドットは[[シュパンダウ]]に急行し、6月4日、ロシア軍による攻撃を撃退した。翌日、彼がシュパンダウにてフランス軍の海岸堡防衛の指揮をとっている時、マスケット弾を首に被弾し重傷を負う。落馬したものの、首に弾丸をめりこませたまま馬上で指揮を取り続けようとしたという<ref>Palmer, Alan(1990). P.142</ref>。怪我の治療のため[[フリートラントの戦い]]は不参加となったが、[[ティルジットの和約]]の頃には回復しておりその式典に参加した<ref>Palmer, Alan(1990). P.142-143</ref>。 |

|||

==== ハンザ都市の統治とユトランド出兵==== |

|||

7月の[[ティルジットの和約]]の後、ベルナドットは[[ハンザ都市]]総督および総司令官に任命され[[ハンブルク]]に司令部を置いた。ベルナドットはこの新しい任務を歓迎したものの、第1軍の指揮権は新たに元帥に任じられた[[クロード・ヴィクトル=ペラン|ヴィクトル]]に委ねられることになった。これ以降ベルナドットが軍規模のフランス兵の指揮権を与えられることはなかった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.143">Palmer, Alan(1990). P.143</ref>。ナポレオンはベルナドットに、[[大陸封鎖令]]を北ドイツに施行させ、各港湾都市とイギリスとの貿易を阻止し、代わりにフランスと通商を行わせるよう命じた。更に、イギリス軍の[[デンマーク]]上陸を阻止し、そしてイギリスから補助金を得ている[[スウェーデン]]への侵攻の準備をするよう命令を受けた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.143">Palmer, Alan(1990). P.143</ref>。しかしベルナドットは[[大陸封鎖令]]を厳格に施行することは、各都市の財政に深刻な影響を与える事に気づいており、商人たちは彼が取り締まりに関して柔軟なやり方を用いたことに大いに感謝した<ref>Palmer, Alan(1990). P.143-144</ref>。 |

|||

[[ファイル:Engelske flåde ud for København august 1807.jpg|230px|サムネイル|左|イギリス艦隊によるコペンハーゲン攻撃<1807年>]] |

|||

ベルナドットのハンブルク着任後すぐの1807年9月にイギリス艦隊による[[コペンハーゲン]]攻撃が起きたが、その時点では彼にはデンマークを支援するための軍隊が備わっていなかった。10月に締結されたデンマーク−フランスの同盟によって軍の配備が容易になり、ベルナドットはオランダ兵の分遣隊を[[ユトランド]]に、スペイン人軍を[[フューン島]]に移した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.144">Palmer, Alan(1990). P.144</ref>。1808年の2月、ベルナドットはスウェーデンの[[スコーネ]]を攻めるべくスペイン兵、オランダ兵、デンマーク兵、フランス兵から成る混成軍団を組織した。しかしこの軍団は[[ユトランド]]からそれ以上動くことはなかった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.144">Palmer, Alan(1990). P.144</ref>。ティルジットにてナポレオンは[[アレクサンドル1世]]に[[第二次ロシア・スウェーデン戦争|第2次ロシア・スウェーデン戦争]]でロシアの[[フィンランド]]獲得の支援を行うと約束していたものの、ナポレオンはロシアの迅速な勝利を望まなかった。ロシアが[[バルト海]]方面にかかり切りで、[[ポーランド]]以南に野心を向けない方が都合が良いと考えたためである<ref name="Palmer, Alan(1990). P.144">Palmer, Alan(1990). P.144</ref>。またベルナドットの方もスウェーデン侵攻を回避しようとしていた。麾下のスペイン人兵の忠誠心を信用しておらず、加えて[[スカンジナビア]]をフランスの軍事力で制圧することの重苦しさに理由を見出せなかった。ハンブルクに滞在している間にベルナドットはスウェーデンの事情に精通し、ナポレオンに対し、スウェーデン貴族の内部では親フランス・反デンマークの派閥が影響力を持っており、それゆえフランスがデンマークに肩入れしすぎることは、スカンジナビア情勢を見誤ることになると報告している<ref name="Palmer, Alan(1990). P.144">Palmer, Alan(1990). P.144</ref>。 |

|||

1808年8月、デンマークに駐留しているスペイン兵9,000が半島戦争にて母国を支援するため、イギリス艦隊に乗り込んで脱走した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.209</ref>。スペイン人兵の脱走は、ナポレオンが命じたデンマーク諸島における部隊の散開も無関係ではないが、脱走したスペイン兵の指揮官の{{仮リンク|ロマーニャ侯爵|en|Pedro Caro, 3rd Marquis of la Romana}}に信用を置いていたベルナドットも責任を負うものだった<ref>Höjer, Torvald(1939). P.382-383</ref>。 |

|||

ナポレオンは[[イベリア半島]]に親征に向かうにあたり、[[ダヴー]]にライン方面軍の総司令官としてほぼフランス兵からなる90,000の軍団を残し、事実上ドイツの統治者としての権限を与えた。他方ベルナドットは、北ドイツとデンマークの港湾の防衛用に12,000兵を与えられたのみで、しかもそのうちフランス兵は定員に満たない1師団だけだった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.146">Palmer, Alan(1990). P.146</ref>。ダヴーは大陸軍内に諜報網を張り巡らせており、ベルナドットは自分への手紙がダヴーに開封されたことを知り憤慨している<ref name="Palmer, Alan(1990). P.146">Palmer, Alan(1990). P.146</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.212-213</ref>。 |

|||

==== ヴァグラム〜ワルヘレン==== |

|||

再び大陸にて戦争の気配が高まるのと同時にベルナドットは体調を崩し、ひどく血を吐くようになる。妻[[デジレ・クラリー|デジレ]]も心配して看病にやって来た<ref name="Palmer, Alan(1990). P.146">Palmer, Alan(1990). P.146</ref>。ベルナドットはナポレオンからハノーファーに{{仮リンク|デュパ将軍|en|Pierre-Louis Dupas}}のフランス人師団を伴って移動すること、更に[[ドレスデン]]に行軍し、そこで[[ザクセン]]軍と合流して第9軍を編成し指揮をとるよう命じられた。ベルナドットは皇帝に健康上の理由で軍務に就くことは難しいと訴えた。また4年前[[バヴァリア]]兵を率いた際に相互間の誤解が作戦行動を困難にした経緯があり、今回の戦役でも意思疎通と士気の両面において不利になる外国人兵を軍の主力として指揮するよう命じられたことに不満を述べた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.147">Palmer, Alan(1990). P.147</ref>。実際、1805年にはバヴァリア兵、07年にはポーランド兵、08年にはオランダ兵、スペイン兵、デンマーク兵そして09年にはポーランド兵とザクセン兵という様に、フランス兵と混成だったケースもあるものの、ベルナドットには外国人兵ばかり割り当てられているとの指摘がされている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.215</ref><ref>Favier, Franck (2010). P.149</ref>。またベルナドットは参謀長[[ベルティエ]]経由で送られる命令に矛盾があること、また遅いタイミングで送られてくることに不満を募らせていた<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.215</ref>。このような采配には、数年来パリにて嫡子のいない皇帝の後継者としてベルナドットの名前が噂されていたこともあり、かつての政敵であるベルナドットのフランス軍内部の影響力を削ぎ、かつ名声を得る機会を与えまいとするナポレオンの政治的意図があったのではと推測されている<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.216">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.216</ref><ref>Favier, Franck (2010). P.149</ref>。いずれにせよ、一連の出来事はベルナドットのプライドと繊細な神経を圧迫したことは間違いなかった<ref name="Barton, Dunbar Plunket (1930). P.216">Barton, Dunbar Plunket (1930). P.216</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 18em |

|||

| quote = <small>「私は何も指示を受けずにドレスデンに到着しました。戦闘の危険が差し迫っているにも関わらず、命令の記された最初の手紙は投函によって16日もかけて私の元に届けられました。...私の努力は常に克服し難い隠された力によって麻痺されています。何とぞ陛下、私の敵が私を苦しめようとしない場所まで遠征に出すか、さもなくば退役をお許しください。」|source=ベルナドット<br /> |

|||

ドレスデンからナポレオンへ送った手紙より |

|||

</small><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.216-217 |

|||

</ref>}} |

|||

結局ベルナドットの訴えは受け入れられず、1809年3月、彼は健康状態が悪いにも関わらず[[ハノーファー]]と[[ドレスデン]]間の500kmを6日で移動した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.147">Palmer, Alan(1990). P.147</ref>。3月22日に[[ザクセン選帝侯領|ザクセン]]の首都[[ドレスデン]]に到着したが、ザクセン王ですら彼の任命を知らされておらず、遅れてベルティエからその通知書が届けられた。また彼は自分への命令書がダヴーの司令部を通して送られていることにも怒りを覚え、軍を辞めるとまで言ってナポレオンに不平を伝えたが無視された<ref name="Palmer, Alan(1990). P.147">Palmer, Alan(1990). P.147</ref>。また合流したザクセン軍が鍛錬されておらず、実戦投入が厳しいことを繰り返し皇帝に訴えている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.217</ref>。ナポレオンはベルナドット第9軍に16,000のザクセン兵を伴ってオーストリアにやってくるよう命令を出した。だがナポレオンはドレスデンを無防備なままにさせたため、ベルナドットが出立した後にオーストリア軍によって街が略奪されてしまい、その事は第9軍のザクセン兵の士気を著しく低下させる<ref name="Palmer, Alan(1990). P.148">Palmer, Alan(1990). P.148</ref>。 |

|||

第9軍は1809年4月16日にドレスデンを出立し、ベルティエの一貫性のない指示に従って5月17日に[[リンツ]]に到着する。{{仮リンク|リンツ–ウーアファールの戦い|en|Battle of Linz-Urfahr}}では[[ヴュルテンベルク]]軍ら他のドイツ人兵も指揮し、オーストリア軍の撃退に成功した<ref>Höjer, Torvald(1939). P.397-401</ref>。リンツに数週間留まった後、[[サンクト・ペルテン]]の総司令部に到着する。デュパの師団を予備役として与えられたことでベルナドットのザクセン兵に対する不安は部分的に補われた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.148">Palmer, Alan(1990). P.148</ref>。 |

|||

[[ファイル:Wagram-Crossing the Danube.jpg|220px|サムネイル|左|ヴァグラムの戦いードナウ渡河ー<1809年>]] |

|||

[[ドナウ川]]を渡った後、1809年7月5日の午後にベルナドットの軍はアーデルクラー村を押さえた<ref>Palmer, Alan(1990). P.149-150</ref>。19時、ナポレオンはヴァグラム村を奪取するよう、[[ウディノ]]、[[ウジェーヌ・ド・ボアルネ|ウジェーヌ]]、ベルナドットに命令を出す。しかしその時、総攻撃に踏み切るには各軍の足並みも態勢も整っていない状態であった<ref name="Favier, Franck (2010). P.151">Favier, Franck (2010). P.151</ref>。ベルナドットはラスバッハ川を渡ってヴァグラム村のオーストリア軍を攻撃するよう命令を受けて、援護のためにデュパ師団を投入しようとしたところ、それらがベルティエによって[[ウディノ]]の軍団に回されたことを知った<ref>Palmer, Alan(1990). P.150</ref>。第9軍は歩兵、砲兵の兵力が弱い状態であり、2度に渡ってナポレオンに増援要請をしたが拒否されたため<ref>Gill, John H (2011). P.296- 297</ref>、その状態で攻撃を敢行したザクセン軍は大きな損害を被り、アーデルクラー村に退却する。またヴァグラム村では薄暗がりの中同士討ちが起きたという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.219</ref>。7月6日の朝、ベルナドットの軍はアーデルクラー村を引き払い後退した。皇帝はベルナドットに対し[[マッセナ]]の軍団と共にオーストリア軍に占領された村を再度奪回するよう命じた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.151">Palmer, Alan(1990). P.151</ref>。戦闘が再開されたがザクセン軍は陣を持ちこたえられず潰走する。最もザクセン軍だけではなく、この時はマッセナ軍団も潰走していたとの指摘もある<ref name="Favier, Franck (2010). P.151">Favier, Franck (2010). P.151</ref>。ベルナドットが潰走する兵の群れに馬を乗り入れ、再度戦列を立て直そうと試みている最中に皇帝がその場にやってきた。両者の間で激しい言い争いがあったが、ベルナドットはその3日後までザクセン軍の指揮を取り続けている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.151">Palmer, Alan(1990). P.151</ref>。 |

|||

ベルナドットのザクセン軍は[[ヴァグラムの戦い]]において高い代償を払うことになった。彼らのうち3分の1以上が負傷ないし戦死している<ref name="Palmer, Alan(1990). P.151">Palmer, Alan(1990). P.151</ref>。戦闘終了後の数日間ベルナドットは負傷者の救護に当たった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.152">Palmer, Alan(1990). P.152</ref>。彼は皇帝の発した戦勝の布告の中でザクセン軍が不当にも無視されていると感じ、別の布告を発して彼らの奮闘を称賛した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.152">Palmer, Alan(1990). P.152</ref>。ナポレオンはそれを知ると、ベルナドットが「健康上の理由」でパリに帰還することを許可した。実際のところ、皇帝の著しい不興を被ったことは明らかであった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.152">Palmer, Alan(1990). P.152</ref>。 |

|||

7月25日、ベルナドットはパリに帰還した。その3日後イギリス軍がフランス軍基地のある[[アントワープ]]を目指して{{仮リンク|ワルヘレン|en|Walcheren}}にて上陸を開始する<ref name="Palmer, Alan(1990). P.152">Palmer, Alan(1990). P.152</ref>。8月12日、警察長官の[[ジョセフ・フーシェ]]がベルナドットに[[国民軍]]を率いて防衛にあたるようナポレオンからの命令を伝えた。ベルナドットが[[アントワープ]]に到着した8月15日、街の状況は混乱を極めており彼は広域にわたる守備体制を組織する<ref name="Palmer, Alan(1990). P.153">Palmer, Alan(1990). P.153</ref>。しかしイギリス軍は[[マラリア]]のため自滅しており、街が攻撃されることはなかった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.153">Palmer, Alan(1990). P.153</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 18em |

|||

| quote = <small>「この男[ベルナドット]の虚栄心は過剰である。…彼の能力は凡庸だ。私は何の信用も置いていない。首都に溢れている陰謀家どもに進んで耳を貸している。軍務中も同様である。イエナでは私をあと少しで敗北させようとした。ヴァグラムでは無様な振舞いをした。アイラウでは現れるところをそうしなかった。アウステルリッツではやるはずのことを行わなかった。」|source=ナポレオン<br /> |

|||

ウィーンから警察長官フーシェと<br /> |

|||

陸軍大臣クラルクに送った手紙より |

|||

</small><ref>Favier, Franck (2010). P.157 |

|||

</ref>}} |

|||

その後、ベルナドットは新しい布告を発し、国民軍の勇気と愛国心を賞賛した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.153">Palmer, Alan(1990). P.153</ref>。ナポレオンはその話を聞くと、折しも共和主義者がベルナドットを担いで政権打倒を目論んでいるとの噂を耳にしたことから、彼とフーシェが自分に対して謀略を巡らしていると疑念を抱いた<ref>Palmer, Alan(1990). P.153-154</ref><ref>Favier, Franck (2010). P.157</ref>。そこで彼をパリから遠ざけようと、[[オージュロー]]と交替で[[カタロニア]]方面軍総司令官に任じようとした。これはナポレオンが最後までベルナドットの軍事的才能を見限っていなかった証拠と言える<ref>Favier, Franck (2010). P.158</ref>。ベルナドットが着任を断ったところ[[ウィーン]]に呼び出されたため、はるばる1,350kmを9日かけて移動し、10月9日、[[シェーンブルン宮殿]]にて皇帝と面会した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.228</ref>。ナポレオンはベルナドットに対し論争の的となっている諸々の行動について説明するよう求めた<ref>Palmer, Alan(1990). P.154</ref>。ナポレオンから、スウェーデン攻撃を自身の裁量で差し控えたことを咎められると、「欧州で陛下を心から慕っている国民はもはやスウェーデン人とポーランド人だけではありませんか!」と言い返したという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.228-229</ref>。ナポレオンはベルナドットを[[ローマ]]総督に任命した。ベルナドットは拒否できなかったが、健康のためにしばらく休みを取らせて欲しいと伝えた<ref>Palmer, Alan(1990). P.155</ref>。そしてウィーンよりパリに帰還した後公務につくことはなく、幾分面目を失いつつ、事実上退役した状態で過ごした<ref>Höjer, Torvald(1939). P.431</ref>。おそらく起源を[[ブリュメール18日のクーデター]]以前まで遡る両者の緊張関係は、1804年の『和解』を経てもなお解消されることはなく、遂に限界に達したかに思えた。 |

|||

=== スウェーデン王太子時代 === |

=== スウェーデン王太子時代 === |

||

[[ファイル:CarlXIVJohnSweden.jpg|230px|サムネイル|左|スウェーデン王太子カール・ヨハン]] |

|||

[[1809年]]、スウェーデンで軍事[[クーデター]]が起き、対仏強硬派(反ナポレオン)で、[[ロシア帝国]]に[[フィンランド]]を奪われるなど軍事的にも[[タカ派]]だった[[グスタフ4世アドルフ (スウェーデン王)|グスタフ4世アドルフ]]が廃され、代わってグスタフ4世の叔父の[[カール13世 (スウェーデン王)|カール13世]]が王位につけられた。しかし、カール13世はこのとき既に老人であり、肝心の[[皇太子|王太子]][[カール・アウグスト (スウェーデン王太子)|カール・アウグスト]]も[[1810年]]に急死してしまい、スウェーデンは次の後継者を定める必要性に迫られることとなった。 |

|||

==== 王位継承者のオファー==== |

|||

1809年、スウェーデンでは[[第二次ロシア・スウェーデン戦争|第2次ロシア・スウェーデン戦争]]にてロシアに敗北し[[フィンランド]]を割譲させられたのち、軍人たちが国王[[グスタフ4世アドルフ]]に対しクーデターを起こし、国王を国外追放した。そして国王の叔父にあたる[[カール13世 (スウェーデン王)|カール13世]]が新たに王位についたが、嗣子がいないためにデンマーク王家の分家にあたる[[アウグステンブルク家|アウグステンブルグ家]]の[[カール・アウグスト (スウェーデン王太子)|カール・アウグスト]]が王太子に選ばれた。しかし1810年5月、スウェーデンに来て間もない頃、王太子は乗馬中に事故死を遂げる<ref>Palmer, Alan(1990). P.163-165</ref>。[[カール・アウグスト (スウェーデン王太子)|カール・アウグスト]]の突然の死は王位継承者問題を生じさせた。候補者には、1)[[カール・アウグスト (スウェーデン王太子)|亡くなった王太子]]の兄、アウグステンブルグ公[[フレゼリク・クリスチャン2世]]、2)デンマーク国王[[フレデリク6世 (デンマーク王)|フレデリク6世]]、3)[[アレクサンドル1世|ロシア皇帝]]の従兄弟、オルデンブルク公[[アウグスト (オルデンブルク大公)|アウグスト]]が挙げられた<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930).P.234</ref>。カール13世と枢密院は協議の上、[[フレゼリク・クリスチャン2世|アウグステンブルグ公]]を次期王太子の第一候補とした<ref name="Höjer, Torvald(1943). P.1,9">Höjer, Torvald(1943). P.1,9</ref>。そして正式に決定する前に、欧州の支配者である[[ナポレオン・ボナパルト|フランス皇帝]]の意向を伺った方が良いだろうと、使者をパリに遣わした。 |

|||

使者の一人{{仮リンク|カール・オットー・メルネル中尉|en|Carl Otto Mörner}}は、かつて[[リューベック]]にてベルナドットのもてなしを受けた{{仮リンク|メルネル伯爵|sv|Gustaf Fredrik Mörner}}の従兄弟であった<ref>Palmer, Alan(1990). P.165</ref>。スウェーデン軍人の中には、[[ロシア帝国|ロシア]]に割譲された[[フィンランド]]をフランスの助力を得て奪回しようと、その機会を伺っているグループがあり、メルネルもその一員であった<ref name="Höjer, Torvald(1943). P.1,9">Höjer, Torvald(1943). P.1,9</ref><ref>Sverre Steen (1951).P.11-16</ref>。1807年の[[ティルジットの和約]]以降、仏露は同盟関係にあったが、近い将来両国間の戦争勃発は不可避だと彼らは考えていた。そこにスウェーデンもフランス側について参戦し、フィンランドの奪回を果たすというのが彼らの狙いであった<ref>Favier, Franck (2010). P.11-12</ref>。 |

|||

一時、後継者は亡き王太子の兄アウグステンブルク公[[フレゼリク・クリスチャン2世]]と決まったが、ナポレオン1世にこれを報告する使者となった{{仮リンク|カール・オットー・メルネル|en|Carl Otto Mörner}}男爵はパリに着くと、ベルナドットを後継者候補にしてはどうかとパリ駐在の総領事に申し出る。実はメルネル男爵はベルナドットの捕虜となったことがあり、そのときの親切な対応に感謝していて、[[恩返し]]の機会を狙っていたのである。ベルナドットはかつてスウェーデン軍の捕虜に対して寛大な処置をとったことがあり、スウェーデン国民の間でも人気があった。スウェーデン議会は「ベルナドットが[[プロテスタント]]に改宗するならば、国王の後継者として迎え入れる」と決議した。カール13世は「要するに悪い奴ではあるまい」の一言で、ベルナドットを後継者に認めた。ベルナドット本人も「かねてから心引かれていたプロテスタントに改宗したい」とこの申し出を了承した。ナポレオンもまた北方に頼りになる同盟国が欲しいという思惑と、デジレへの贖罪の念から、ベルナドットがスウェーデン国王の後継者となることを認めた。この時ベルナドットは、ナポレオンに対し「スウェーデンの王太子となって将来国王となる以上、自分はスウェーデンの為に戦う」と答申している。[[フランス元帥]][[ユゼフ・ポニャトフスキ]]も故国[[ポーランド]]に対し同様な考えを持っていたが、後のナポレオンとフランスに対してベルナドットとポニャトフスキは全く正反対の行動をとる。 |

|||

{{quote box |

|||

しかし、[[1810年]]から[[摂政]]としてスウェーデンの政務を執るようになったベルナドットは、次第に反仏政策をとるようになり、[[1812年]]にはロシアと同盟を結んでフランスに対抗した。これによって北方にフランスの同盟国を作ろうとしたナポレオンの思惑は見事に崩れた。ベルナドットは「政治においては友情も憎悪も存在しません。そこには運命の神が命じた祖国に対する義務しか存在しません」と親書をナポレオンに送り、決別の意を表した。 |

|||

| width = 18em |

|||

| quote = <small>「ポンテ・コルヴォ公について私見を述べさせて頂くならば、率直に申し上げて、軍事と政治における能力だけでなく、心延えと高潔さにおいても最上級の尊敬に価する方です。公の私生活の有り様は現代において貴重な手本です。良き夫、良き父親、良き友にして良き指導者であり、周囲の人々に愛されています。おそらく公の独立した気質が、噂されている皇帝との不和の起源かと思われますが、私の目では両者からはそのような様子は見当たりませんでした。<br />...スウェーデンの玉座に気骨と卓越した人品を持たざる人物を据えては、スウェーデンの独立国家としての地位をおとしめる事に繋がるでしょう。」|source=ヴレーデ将軍<br /> |

|||

メルネル中尉に持たせた手紙より<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.241-242</ref></small> |

|||

}} |

|||

パリに到着したメルネルは、その目的のためにもフランス−スウェーデン関係を強化する人物を王位継承者に据えるのが望ましいと考え、独断で候補者に接触することにした<ref>Palmer, Alan(1990). P.165-166</ref>。6月25日、メルネルはベルナドットと面会し、彼を候補者にすることを持ちかけた。メルネルはベルナドットにスウェーデンは[[プロテスタント]]に改宗可能で、能力に長け、[[ボナパルト家]]と繋がりがあり、かつ後嗣となる子息を有しているフランス人を必要としていると告げた<ref>Berdah, Jean-Francois (2009).P.35</ref>。加えて、スウェーデン国内にてベルナドットの名が[[リューベック]]でスウェーデン兵捕虜を寛大に扱ったこと<ref>Favier, Franck (2010). P.12</ref>、スウェーデン攻撃を差し控えたこと<ref>Palmer, Alan(1990). P.166-167</ref>、北ドイツにて人道的な統治を行ったことで知られていたことも背景にあったという<ref>Favier, Franck (2010). P.12</ref><ref>Encyclopedia Britannica/ Charles XIV Johan</ref>。話を聞いたベルナドットは半信半疑で、フランス皇帝とスウェーデン国王の承認なくして候補者になることはないが、自分としては差し支えないと返答した<ref>Palmer, Alan(1990). P.167</ref>。その後メルネルは別件でスウェーデンからパリに来ていた{{仮リンク|ファビアン・ヴレーデ将軍|sv|Fabian Wrede (1760–1824)}}にこの計画を明かし、彼の協力を得ることができた。ヴレーデが再度申し入れを行ったことで、ベルナドットにスウェーデン軍人が本気でフランス人の候補者を求めていると確信させた。ヴレーデはベルナドットの人物像を称賛する手紙をメルネルに持たせて帰国させる<ref>Palmer, Alan(1990). P.167</ref>。 |

|||

ベルナドットは上述の話があったことをナポレオンに手紙で告げたところ、スウェーデンの意向は[[フレゼリク・クリスチャン2世|アウグステンブルグ公]]だと知らされていたナポレオンは驚き、より好ましい候補をと思い、継子[[ウジェーヌ・ド・ボアルネ]]にこの話をしたが本人から断られた<ref>Palmer, Alan(1990). P.167-168</ref>。そこで皇帝自身の意向として同盟国デンマーク国王[[フレデリク6世 (デンマーク王)|フレデリク6世]]がスウェーデン王位を兼任するのが望ましいとスウェーデン公使に告げたが、ベルナドットが候補者になることには否定も肯定もしなかった<ref>Favier, Franck (2010). P.14-15</ref>。その理由ははっきりしない。ベルナドットが選ばれる見込みは薄く、もし自分が推薦して彼が落選したら皇帝の威信に関わるが、そうしなければただ本人が恥をかくだけだと考えたからだとも<ref>Palmer, Alan(1990). P.169</ref>、ベルナドット以外に[[スウェーデン議会]]の支持を得られる部下がいないと気づいたからだとも推測されている<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.236-237</ref>。いずれにせよ皇帝の曖昧な態度は、スウェーデン側に王位継承に関して幅広い選択肢を与えられたとの解釈をもたらした<ref name="Palmer, Alan(1990). P.170-171">Palmer, Alan(1990). P.170-171</ref>。 |

|||

[[1812年ロシア戦役|ロシア遠征]]の失敗によって反ナポレオンの機運が高まると、ベルナドットは反ナポレオン連合軍に率先して参加し、フランス軍の内情についても重要な情報を提供して、連合軍の勝利に貢献した([[解放戦争 (ドイツ)|解放戦争]]、[[第六次対仏大同盟]])。[[1813年]]の[[ライプツィヒの戦い]]においてナポレオン軍を撃破した作戦は顕著とも言える。そのため、反ナポレオンの諸国から最高級の[[勲章]]が授けられた。 |

|||

{{quote box |

|||

ナポレオンを倒すことによってヨーロッパに平和をもたらすという大義名分があったものの、祖国フランスにおいてその行為は裏切りと捉えられ、ベルナドットはフランスでの人気を失った。ナポレオン降伏後、ベルナドットは[[アレクサンドル1世]]や[[アンヌ・ルイーズ・ジェルメーヌ・ド・スタール|スタール夫人]]の推薦でフランスの王位を狙うが、肝心のフランス国内ではほとんど支持を集めることが出来ず、結局[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]の弟[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ18世]]が国王に据えられることとなった。 |

|||

| width = 18em |

|||

| quote = <small>「私の出自から考えられるだろうか、運命が私を据えようとしている地位がありえるとは。<br />…このような高位を自ら望む人間は正気ではない。だが、たとえその国の少数派からだとしても、貴国のような国から信頼を与えられる栄誉に感動しない人間がいるとしたら、その者は情感を欠いているに違いない。この栄誉にリスクが伴い、待ち受ける道に障害や脅威があるという理由で背を向ける人間がいるとしたら、その者は臆病者に違いない。ああそうだ、臆病者だ。その一言だ。<br />…貴方の君主を崇敬し、スウェーデン国民を最大限尊重しよう。正義とフェアプレイの追求、秩序維持における公平さ、賞罰の厳正さ、分け隔てなさ、軍の統率、人々への思いやりと慈しみ、これらを約束する。そしてこの約束を守ってみせる。」|source=ベルナドット<br />友人のスウェーデン公使<br /> |

|||

ラーゲルビエルケとの会話にて<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.239</ref></small> |

|||

}} |

|||

一方、7月12日にスウェーデンに帰国したメルネルは独断専行で候補者探しをした科で地方に送られる憂き目にあったが<ref>Palmer, Alan(1990). P.169-170</ref>、彼の計画は軍部を中心に徐々に支持者を集めていった。とりわけ従兄弟のメルネル伯爵らリューベックでベルナドットに世話になった軍人たちは議会で盛んにキャンペーンを張り、次第に党派を形成するまで支持者を集めていった<ref>Palmer, Alan(1990). P.170</ref><ref>Berdah, Jean-Francois (2009).P.36</ref>。その頃パリのベルナドットは知人の商人フォーニエに肖像画などを持たせてスポークスマンとしてスウェーデンに送ることにした<ref name="Palmer, Alan(1990). P.170-171">Palmer, Alan(1990). P.170-171</ref>。7月30日、[[エレブルー]]で議会(リクスターグ)が開会される。まず12人から構成される枢密院で各候補者が審議されたのち、議会にて採決を取り、最後に国王の承認を経て王位継承者が決定される段取りとなった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.171">Palmer, Alan(1990). P.171</ref>。8月2日の枢密院では12人中11人が[[フレゼリク・クリスチャン2世|アウグステンブルグ公]]を、ヴレーデ将軍のみがベルナドットを支持したことで、彼が継承者になる見込みは失われたかと思えたが、ちょうどその頃フォーニエがエレブルーに到着し、議員らに向かってベルナドットの利点を強調して回った<ref>Palmer, Alan(1990). P.171-172</ref><ref>Favier, Franck (2010). P.16-17</ref>。とりわけベルナドットが個人資産を国庫に供出しても良いと言っていることは財務大臣の心を動かし再度枢密院にて投票が行われることになった<ref name="Palmer, Alan(1990). P.171">Palmer, Alan(1990). P.171</ref>。またナポレオンが[[フレデリク6世 (デンマーク王)|デンマーク国王]]支持の駐在公使を引き上げさせたことを、スウェーデン人たちは皇帝がベルナドット支持に回ったと解釈した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.172">Palmer, Alan(1990). P.172</ref>。 |

|||

[[ファイル:Oscar I of Sweden & Norway as child c 1806 by Jean-Baptiste Isabey .jpg|130px|サムネイル|左|ベルナドットの<br /> |

|||

=== スウェーデン国王時代 === |

|||

子息オスカル]] |

|||

スウェーデンに戻ったベルナドットは、[[1813年]]に[[デンマーク=ノルウェー]]領の[[ユトランド半島]]に侵攻し、[[1814年]][[1月14日]]の[[キール条約]]でノルウェー併合に成功するなど外交的にも功績を上げ、[[1818年]][[2月5日]]にはカール14世ヨハンとして正式に国王となった([[スウェーデン=ノルウェー]]王)。前王家の[[ホルシュタイン=ゴットルプ王朝|ホルシュタイン=ゴットルプ家]]国王カール13世は、併合時にノルウェー王カール2世となったが、ノルウェー副王[[クリスチャン8世 (デンマーク王)|クリスチャン・フレデリック]]が反乱を起こし、1814年[[5月17日]]{{仮リンク|ノルウェー王国 (1814年)|en|Norway in 1814|label=ノルウェー王国}}の独立を宣言。{{仮リンク|スウェーデン・ノルウェー戦争|en|Swedish–Norwegian War (1814)}}([[7月26日]] - [[8月14日]])後、1814年8月14日スウェーデンとノルウェー王国は[[モス条約]]([[:sv:Konventionen i Moss|sv]])を結び、1814年[[11月4日]]、ノルウェーの[[自治]]を認めた上で「[[スウェーデン=ノルウェー]][[連合王国]]」となり、1818年にスウェーデン王家となった[[ベルナドッテ王朝|ベルナドッテ家]]も両国の[[同君連合]]を継承した。 |

|||

そんな中、ベルナドットを巡る選挙キャンペーンは[[ストックホルム]]中を巻き込む狂騒へ発展していく。ストックホルム知事はカール13世に、「もしベルナドットが選ばれなかった場合、市内の平穏を保つ自信がない」と報告し、また側近の一人は「誰もが小さな[[オスカル1世 (スウェーデン王)|オスカル]](ベルナドットの子息)の肖像画を見るためにヴレーデ将軍の元に駆けつけている」と報告している<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.243</ref>。カール13世は熱狂する大衆を見て、議会の採決が下りる前にベルナドットを王太子にすることに同意した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.172">Palmer, Alan(1990). P.172</ref>。8月16日、枢密院にて10人中8人がベルナドットを支持し、21日の議会では満場一致でベルナドットが王位継承者として採決された<ref name="Palmer, Alan(1990). P.172">Palmer, Alan(1990). P.172</ref>。 |

|||

フォーニエの働きがこの結果に貢献したことは確かだが、実際は複合的な要素が作用しあってベルナドットの選出をもたらしたと推測される<ref name="Favier, Franck (2010). P.19">Favier, Franck (2010). P.19</ref>。[[フレゼリク・クリスチャン2世|アウグステンブルグ公]]のカリスマ性の欠如や、当時のスウェーデンの国内事情も無関係ではない<ref name="Favier, Franck (2010). P.19">Favier, Franck (2010). P.19</ref>。当時のスウェーデンは領土喪失以外にも、人口減少、財政破綻、軍の弱体化など問題山積みであり、ロシア公使をして「死にかけている」と言わしめる未曾有の国難に直面していた<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.374</ref>。従って、ベルナドットの広範囲にわたる優れた管理能力も重要な要素であり、これは[[フレゼリク・クリスチャン2世|アウグステンブルグ公]]には備わっていなかった。1809年の憲法改正によってスウェーデンは[[絶対君主制]]を廃していたが、スウェーデン人は国家を牽引する強力な君主を欲していたのである<ref>Höjer, Torvald(1943). P.41-43</ref>。 |

|||

カール14世ヨハンは、対外的に[[中立]]を保って国内の平和の維持につとめ、領土の拡大より産業の振興によってスウェーデンの国力を強化しようとした。一方、国内の自由主義派の要求を黙殺して、議会改革など政治改革に対しては消極的な姿勢をみせ、反動的な政治を行った。その一つの要因として挙げられるのが、カール14世ヨハンが[[スウェーデン語]]を話せなかったことである。スウェーデンに来た時、既に47歳だったため、学ぼうとはしたものの、結局理解出来なかった。通訳は一人息子で後に王位を継承する[[オスカル1世 (スウェーデン王)|オスカル]]によって行われた。 |

|||

{{quote box |

|||

カール14世ヨハンは[[ウィーン体制]]を忠実に履行しただけであったが、失脚後のナポレオンの皮肉も外れ、[[1830年]]以降は穏健な立憲君主となった。フランスとのわだかまりも徐々に解け、友人の葬式に参列するためにフランスにも赴いた。[[20世紀]]後半には、[[パリ]]の[[エトワール凱旋門|凱旋門]]にベルナドットの名が刻まれた。 |

|||

| width = 16em |

|||

| quote = <small>「彼[ベルナドット]は頭が切れる。私は常にこれを厄介と思ってきた。...私としては彼が居なくなってくれて嬉しい。彼をフランスから排除できる以上に良い事はない。」メッテルニヒとの会話より<ref>Metternich, Clemens Wenzel Lothar (1880).p.464-465 |

|||

</ref><br /> |

|||

「私にとっては、彼がこの選任を受け入れないで欲しかった。だがどうやって干渉できよう?何よりも、彼は私の事が好きではない。...我々は互いを理解しあう事が無かった。もはや手遅れだ。彼には彼の目指す政策があり、私には私のがある。」<br /> |

|||

治世の晩年、後に北欧ナショナリズムとして沸き上がる[[汎スカンディナヴィア主義]]が萌芽したが、関心を寄せることはなかった。また、親ロシア的な政策は必ずしも支持されなかった。しかし現在のスウェーデンの骨格を築いた中立政策は、スウェーデン国民の支持を得て、現代にまで継続する「[[中立主義]]<ref>北欧の外交、pp. 4-9。{{要出典範囲|[[1843年]][[1月4日]]、[[ロンドン]]及び[[サンクトペテルブルク]]の外交使節を通して「中立政策」を声明。|date=2015年4月}}</ref>」([[武装中立]]{{refnest|group="注"|確固とした武装中立は、20世紀に入ってからである<ref>北欧の外交、p. 25。</ref>。}})を創成したのである。 |

|||

ブーリエンヌとの会話より<ref>Bourrienne, Louis Antoine Fauvelet de(1830).p.197-198</ref>|source=ナポレオン</small> |

|||

}} |

|||

ナポレオンはこの結果を公の場では「我が帝国の誉れある業績にして栄光の拡張」と言祝いだが<ref>Palmer, Alan(1990). P.172</ref>、オーストリア外相の[[メッテルニヒ]]には、[[ロシア帝国|ロシア]]との関係悪化につながること、平民出身者を王位につけることは既存の君主国に悪影響を及ぼすこと、他国の決定に介入はできないものの、[[カール13世 (スウェーデン王)|カール13世]]がもっと早く相談してくれたら良かったがもはや遅すぎると不平を言っている<ref>Metternich, Clemens Wenzel Lothar (1880).p.460-462</ref>。また[[カール13世 (スウェーデン王)|カール13世]]の側近シュルマンはベルナドット選出へのナポレオンの影響に関して、「消極的かつ不本意なものだった」と述べている<ref>Suremain, Jean Baptiste De(1902). P.228</ref>。[[ジョセフ・ボナパルト|ジョセフ]](スペイン王)、[[ルイ・ボナパルト|ルイ]](オランダ王)や[[ミュラ]](ナポリ王)らとは違い、ナポレオンの力に依らず部下が王位につくことは、独立性を与えるという意味で他の元帥への悪例になることも危惧された<ref> Favier, Franck (2010). P.22</ref>。結局ナポレオンはこの結果は良い厄介払いになると納得したというが、他方でベルナドットがこの話を受諾せねば良かったとも言っており、候補者の可否を聞かれた際の曖昧な態度からも示されるように、ベルナドットのスウェーデン行きに幾重もの感情を抱いていたようである<ref>Favier, Franck (2010). P.24-25</ref>。 |

|||

スウェーデンに向けて出立する前、ベルナドットはフランス人としての国籍と義務から解放する証書をナポレオンから得ようとした。ナポレオンは解放証書に「決してフランスに武器を向けない」との一文を差し込もうとしたが、ベルナドットはスウェーデン王太子として選任された以上、自身を外国に隷従させる如何なる取り決めも受け入れることは出来ないと抗議した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.245</ref>。押し問答ののち、ベルナドットは「陛下、私に王冠を拒絶させることで、ご自身を上回る人間にしたいのですか?」と言ったという。これに対しナポレオンは「ならば行け!各々の運命を完遂しようじゃないか」と返答したとされる<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.246</ref>。 |

|||

こうしてナポレオンから解放証書を得たベルナドットは、9月30日にパリを出立し、10月19日にデンマークの[[ヘルシンゲル]]にてプロテスタントに改宗した<ref>Palmer, Alan(1990). P.174</ref>。10月30日、スウェーデンの[[ドロットニングホルム宮殿]]にて[[カール13世 (スウェーデン王)|国王]]ならびに[[ヘートヴィヒ・エリーザベト・シャルロッテ・フォン・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゴットルプ|王妃]]と初対面を果たす。双方とも当初はベルナドットを王太子とすることを渋っていたが、会ってみてすぐさま魅了され良い印象を抱いた<ref>Erik Bjørnskau (1999). P.341</ref>。カール13世は側近に「これは危ない賭けだと思った。だがわかった。私はその賭けに勝ったのだ」と言ったと伝えられる<ref>Palmer, Alan(1990). P.175</ref>。11月2日、ベルナドットは[[ストックホルム]]に到着した。5日、カール13世の養子となる宣誓式を行い、名前をカール・ヨハンに改めた<ref>Palmer, Alan(1990). P.175</ref>。また同日、スウェーデン議会に公式デビューをし、そこにて所信表明を行った<ref>Berdah, Jean-Francois (2009).p.37</ref>。 |

|||

{{Quotation|<small>「私は戦争を間近で見て来ており、その邪悪さを良く知っております。国家を慰撫できるものは、その国民の血を異国で流すことを強いる征服ではありません。私は強大なるフランス皇帝が戦勝の桂冠を頭上に戴き、無敵の軍隊に囲まれた姿を幾度も見て参りました — その後に続く平和のオリーブの枝を求める人々の嘆息も。そうです、皆様。平和こそが賢明にして開明的なる政府にとっての至高の目的なのです。国家の強さと独立性を成り立たせるものは国土の広さではありません。それは法であり、商業であり、産業であり、そして何よりも国民精神なのです。確かにスウェーデンは大きな損失を味わいましたが、その誉れある名は決して消えはしないのです。」|カール・ヨハン|1810年11月5日のスウェーデン議会での初演説より<ref>Berdah,Jean-Francois (2009).P.38</ref></small>}} |

|||

==== 『1812年政策』と中立維持==== |

|||

スウェーデンに来てすぐに新王太子は健康状態が悪化した[[カール13世 (スウェーデン王)|カール13世]]に代わって[[摂政]]として国政に携わることなる。またスウェーデン王国陸海軍{{仮リンク|総帥|en|Generalissimo}}として軍事面での指揮権も委ねられることになった<ref>Palmer, Alan(1990). P.174</ref>。<br /> |

|||

スウェーデンの舵取りを行うにあたり、カール・ヨハンは3つの方針を自らに課していた。1)もはやナポレオンの凋落は不可避とみなすこと、2)スウェーデン経済にとって[[大陸封鎖令]]は有害でしかなくイギリスとの繋がりが必須であること、そして3)自身の統治者としての資質を証明せねばならないことである<ref>Scott, Franklin D. (1935).P.15</ref>。最後にある資質の証明の最たるものが失われた領土の回復であった。 |

|||

王太子は、[[スウェーデン人]]があまねく熱望している[[ロシア帝国|ロシア]]からのフィンランド奪回は、スウェーデンの国力では困難であり、再度ロシアに奪い戻される可能性が高く、しかも[[フィンランド人]]のスウェーデンに対する帰属意識は薄いため一体性を維持することが難しいと判断していた<ref>Palmer, Alan(1990). P.181</ref><ref>Berdah, Jean-Francois (2009).P.39</ref>。むしろ王太子は[[デンマーク=ノルウェー|デンマーク領のノルウェー]]に目を向ける。大陸に属するフィンランドを得るよりも、ノルウェーを獲得し[[スカンジナビア半島]]を一体化する方が自然国境論の視点からも適切であり、かつ大陸における紛争に巻き込まれることなく自国の平和と安定が守られると考えたのである<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.257-259</ref><ref>Sverre Steen (1951). p. 11-16</ref>。後年この政策はカール・ヨハンがロシアとの敵対関係を解消した年から『{{仮リンク|1812年政策|en|Swedish neutrality#The Policy of 1812}}』と呼ばれ、この国の[[安全保障政策]]の根幹となる<ref>Narve Bjørgo (1995).P. 245-247</ref><ref>Sverre Steen (1951). P. 11-16</ref>。 |

|||

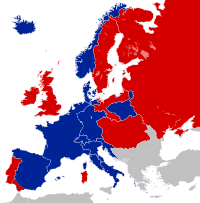

[[ファイル:Europe map Napoleon Blocus.png|200px|サムネイル|左|1811年の欧州勢力図<br /> |

|||

<small>濃い青:フランス帝国<br /> |

|||

青:フランスの従属国<br /> |

|||

薄い青:大陸封鎖令施行国</small>]] |

|||

王太子がスウェーデンに到着した直後の11月、ナポレオンはスウェーデンに対し、[[大陸封鎖令]]の徹底とイギリスへの宣戦布告を要求し、さもないとフランス、ロシア、デンマークからの制裁を受けると言い送ってきた<ref>Berdah, Jean-Francois (2009).P.40</ref>。この要求は王太子、スウェーデン双方を困難な状況に置くものであった<ref>Höjer, Torvald(1943). P.54-57</ref>。スウェーデンは1810年1月の[[パリ条約 (1810年)|パリ条約]]で大陸封鎖令を施行する事を約束していたが<ref>Berdah, Jean-Francois (2009).P.34</ref>、イギリスとの貿易を遮断することはスウェーデン経済にとって死活に関わる問題で、政府が阻止しようとしても密貿易が行われていた<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.259</ref>。また、[[バルト海]]を遊弋するイギリス艦隊を撃破してイギリス本土を攻めるなどほぼ不可能で、国家経済にも人口にも大きな損害を与えることは間違いなかった<ref>Berdah, Jean-Francois (2009). P.40</ref>。よってスウェーデンはイギリスに宣戦布告したものの、両国は暗黙のうちに名目的なものと理解しており、イギリスとの貿易は密かに続けられた<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.41">Berdah, Jean-Francois (2009). P.41</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.259</ref>。それでも、スウェーデンに輸入される商品は1810年の48億ポンドから1811年の5億ポンドまで減少している<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.41">Berdah, Jean-Francois (2009). P.41</ref>。 |

|||

一方フランスの同盟国ロシアも、ナポレオンからの要求にしびれを切らしていた。ロシアにとってイギリスは麻や木造船用の松の樹脂の重要な輸出先であり、最も必要とする織物の輸入元であった。他方フランスからの輸入品は贅沢品ばかりで、従ってロシアは[[貿易赤字]]に陥り[[ルーブル]]の通貨価値は常に下落していった<ref>Berdah, Jean-Francois (2009) .P.42-43</ref>。1810年の終わりにロシアは関税法令を発し、大陸封鎖令からの脱却を決定する<ref>Palmer, Alan(1990). P.182</ref>。そして共にフランスの政策に不満を持つ国同士、スウェーデンとロシアは接近しあった。王太子はロシアの[[アレクサンドル1世]]に対し、仮にフランスとロシアが交戦してもスウェーデンはフィンランドに一切手を出すつもりがないことを伝えた<ref>Berdah, Jean-Francois (2009). P.44-45</ref>。<br /> |

|||

その一方で王太子はノルウェー獲得のためにもフランスとは良好な関係を維持したいと考えていた<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.45">Berdah, Jean-Francois (2009). P.45</ref>。王太子はナポレオンに、フランスの同盟国デンマークからノルウェーを割譲してもらえるよう働きかけて欲しいと要請するが、ナポレオンは拒絶しイギリスと直ちに開戦すること並びにフィンランド獲得を条件にロシアとの戦争に参加するよう要求した<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.45">Berdah, Jean-Francois (2009). P.45</ref><ref>Palmer, Alan(1990). P.183</ref>。王太子がノルウェーの北方の一州まで要求を下げてもナポレオンは断固として応じようとしなかった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.263</ref>。もしナポレオンが妥協を示してスウェーデンのノルウェー獲得を援助していたら、この後カール・ヨハンがフランスとの関係を断ち切ることは無かったと指摘される<ref>Palmer, Alan(1990). P.182-183</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 21em |

|||

| quote = <small>「おそらくベルナドットがブリュメール18日以前のパリでの駆け引きにおいてボナパルトのライバルであったことと、その後の両者の見解の相違によるものだろう...君主[カール・ヨハン]は個人的な事情よりも、彼の国の名誉と国益を心から念じており、そのような私的な理由に基づいた敵意を念頭に入れないか、もしくは一時的にでも脇に置いていた。しかしナポレオンは忘れることができなかった。彼は反対に予てからのフランスの国益と政策を忘れ、個人的な怨恨を王太子にぶつけていた。」|source=[[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリー]] |

|||

<br />フランス軍によるポメラニア侵略について<ref>Glelg, George Robert (2014).P.384 |

|||

</ref></small> |

|||

}} |

|||

1812年1月26日から27日にかけ、ナポレオンは[[ダヴー]]に命じて予告なしにスウェーデン領[[ポメラニア]]と[[リューゲン島]]を侵略・占領させ、スウェーデン船舶を拿捕し、住民に負担金を課し、かつ駐留していたスウェーデン兵をフランスへ連れ去り、更には財源を国庫に没収した<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.265</ref>。その妥当な理由は[[大陸封鎖令]]を徹底するためにそこにある港湾を差し押さえることだが、より決定的な動機は[[1812年ロシア戦役|ロシア遠征]]前に側面の安全を確保するためであった<ref>Scott, Franklin D.(1988). P.307</ref>。加えてカール・ヨハン個人に侮辱を与えるため、あえて彼の誕生日に狙いをつけて侵略は実行された<ref>Palmer, Alan(1990). P.185-186</ref>。<br /> |

|||

果たして心理的な要素が背景にあったのか、少なくともその帰結を見るとナポレオンは重大な失策をしたと言える。この侵略が起きるまでスウェーデンはまだフランス寄りだった。だがこの行為は明らかに国際法違反であり、事実上戦争を挑んだに等しく、当然の成り行きとしてスウェーデンの世論は怒りに沸く<ref name="Favier, Franck (2010). P.206-207">Favier, Franck (2010). P.206-207</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.265</ref>。さらにはスウェーデン政府内の親フランス勢力をも敵に回すことになった<ref>Griffiths, Tony (2004). P.19</ref><ref name="Favier, Franck (2010). P.206-207">Favier, Franck (2010). P.206-207</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 21em |

|||

| quote = <small>「陛下、人類は既に十分苦しみを被ってきました。この20年もの間、大地は人間の血でまみれています。これ以上の流血を食い止めるには、もはや陛下のご威光に縋るしかないのです。<br />国王[カール13世]からアレクサンドル帝への調停の申し入れに陛下のご高配を頂けましたら、かの君主の雅量を存じておりますれば、必ずや講和に応じるものと予期しております。そして陛下の帝国と北方が等しく利益を享受できるようになるでしょう。<br /> |

|||

万民にとって望外の講和が実現したならば、大陸の人民は陛下にどれほど感謝を捧げることでしょう!」|source=カール・ヨハン<br />1812年3月24日付でナポレオンに送った親書より<ref>Meredith, William George (1829). P.154-155</ref></small> |

|||

}} |

|||

この勢いを受けて、王太子はスウェーデンの中立を宣言して港湾を全ての国の船舶に開放すると共に、フランス以外の国との交渉を開始した<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.45">Berdah, Jean-Francois (2009). P.45</ref>。[[サンクトペテルブルグ]]に使者を派遣して、ノルウェー獲得に向けてロシアの支援を得たい旨を[[アレクサンドル1世]]に伝えた<ref>Berdah, Jean-Francois (2009). P.46</ref>。しかしこの時点では王太子はまだフランスに敵対する道を選択しなかった。3月、無謀な遠征を企てるナポレオンに親書を送り、欧州の平和の為にもフランスとロシアの調停役となることを申し出たが、ナポレオンは調停を拒み、[[フィンランド]]、[[ポメラニア]]、[[メクレンブルク=フォアポンメルン州|メクレンブルク]]、[[シュチェチン]]等を与える代わりにスウェーデン兵40,000を率いてロシアと戦うよう要求した<ref>Favier, Franck (2010). P.210-212</ref><ref>The American Cyclopædia (1879)/Bernadotte, Jean Baptiste Jules</ref>。しかしそこにはノルウェー獲得について言及されておらず、かつ非公式であやふやな約束であったため、王太子はフランスに付くことはしなかった<ref>Favier, Franck (2010). P.212-213</ref>。 |

|||

同年4月、非公式のやり取りの中で、王太子は[[アレクサンドル1世|ロシア皇帝]]よりデンマークからノルウェーをスウェーデンに割譲すること、ならびにその為の軍事的支援への同意を得た。代わりにスウェーデンはフィンランドをロシアに委ねること、ロシアとフランスとの戦いにスウェーデン軍を参加させることに同意した({{仮リンク|サンクトペテルブルグ秘密協定|en|Treaty of Saint Petersburg (1812)}})<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.46">Berdah, Jean-Francois (2009). P.46</ref>。さらに5月、王太子はロシアと[[オスマン帝国]]間の和平調停を行った({{仮リンク|ブカレスト条約|en|Treaty of Bucharest (1812)}})。こうしてロシアは北方と南方に兵力を割く必要がなくなり、西から攻めてくるフランス軍に全勢力を集中できるようになったため、かえってナポレオンは不利な状況に立たされることになる<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.46">Berdah, Jean-Francois (2009). P.46</ref>。 |

|||

また王太子はイギリス大使{{仮リンク|エドワード・ソーントン|en|Edward Thornton (1766–1852)}}にノルウェー割譲にあたってイギリスの支援が欲しい旨書き送っている<ref>Berdah, Jean-Francois (2009). P.45-46</ref>。この時期のスウェーデンは深刻な財政危機に直面していた。[[第二次ロシア・スウェーデン戦争|第2次ロシア・スウェーデン戦争]]にて莫大な戦費を費やし、[[スウェーデン国立銀行]]は銀貨を大量に発行していたため、高インフレかつ巨額の対外債務を抱えていたのである<ref>Olof, Sjöström (2009). P.95,41</ref>。1812年、王太子は議会にてフランス支配下にある国の債権者への支払いを拒否することを提案する。フランスがスウェーデンの船舶を拿捕した事を理由にこの提案は正当化された<ref name="Olof, Sjöström (2009). P.80-83">Olof, Sjöström (2009). P.80-83</ref>。これによりスウェーデンの対外債務は約1,100万リクスダラーから約400万リクスダラーへと削減されることになる<ref name="Olof, Sjöström (2009). P.80-83">Olof, Sjöström (2009). P.80-83</ref>。7月、王太子が[[エレブルー]]に滞在している時、大陸軍がロシアの領土に侵入したことを知り、すかさずイギリス、ロシアの3国間で和平を締結した({{仮リンク|エレブルー和平協定|sv|Freden i Örebro}})<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.46">Berdah, Jean-Francois (2009). P.46</ref><ref>Erik Bjørnskau (1999). P.385</ref>。 |

|||

スウェーデンとロシアとの相互理解と、カール・ヨハンの国際社会における影響力は、1812年8月に[[アレクサンドル1世]]とフィンランドのイェーボ(フィンランド語では[[トゥルク|トゥルク]])で催された会談によって強化される<ref>Höjer, Torvald(1943). P.136-145</ref>。<br /> |

|||

{{quote box |

|||

| width = 19em |

|||

| quote = <small>「ナポレオン帝の習性からすれば、このような大軍を率いることは彼に大層な自信を与えているに違いありません。ですが陛下がまともに構うことなく通常の会戦を避けて、行軍と小競り合いで兵力をすり減らしていけば、ナポレオン帝は確実に陛下の思惑通りの陥穽に陥るでしょう。」<br /> |

|||

「(フランス軍の緒戦での勝利について)結果がどうであれ、陛下が心配するに及びません。ナポレオンは1戦目、2戦目、3戦目さえも勝利するでしょう。4戦目は勝敗がつきません。しかしながら、陛下が軍兵を温存すれば、必ずや5戦目は勝利を収めることができます。」<br /> |

|||

「たとえナポレオン帝がサンクトペテルブルグとモスクワを占領できたとしても、5月前にはエルベ川とヴェーザー川のほとりに自ら赴き、己の身を守ることを余儀なくされるでしょう。」|source=カール・ヨハン<br />アレクサンドル1世に書き送った助言<ref>Favier, Franck (2010). P.214-215</ref><ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.271</ref></small>}} |

|||

この頃フランス軍はロシア領土内を進軍中であり、アレクサンドル1世は[[サンクトペテルブルグ]]が陥落するのではないかと不安を抱えていた。王太子はこの遠征が失敗に終わることを確信しており、「ナポレオンは、あたかも自殺を決意したのか、あらゆる警告にも耳を貸さず、敵の性質も、欧州の絶えざる苛立ちも、時間も、距離も、気候も考慮に入れることなく、国境線から800kmも隔絶した荒野に身を投げ込んでいます」と伝えて励ました<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.268 </ref>。更に王太子は自身のデンマーク攻略を延期することで、もともとそのためにアレクサンドル1世が約束していたロシア兵35,000をフランス軍からの防衛に充てることができるようにした。王太子は「陛下が敗北したら、全欧州がナポレオンに隷従することになります」と述べた<ref>Favier, Franck (2010). P.216-217</ref>。アレクサンドル1世はこの寛大な計らいに非常に感謝し、王太子にロシア軍の最高司令官になるよう提案したが、王太子はこれを断り中立の立場を崩さなかった<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.47">Berdah, Jean-Francois (2009). P.47</ref>。その代わりアレクサンドル1世に書簡を送り続け、必要とあれば[[カスピ海]]までフランス軍を引きずり込めと戦術的助言を与えている<ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.47">Berdah, Jean-Francois (2009). P.47</ref><ref>Scott, Franklin D. (1935). P.20</ref>。またこの会談中、アレクサンドル1世は王太子に妹の[[エカテリーナ・パヴロヴナ|エカテリーナ大公女]]との結婚を持ちかけたが、王太子は断っている。その一方で彼の王朝を支持してもらえるよう私的な『家族契約』を交わしたという<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.269-270</ref>。<br /> |

|||

会談を経て公式の協定が結ばれ、イギリスが同意する限りスウェーデンはデンマークの処置に関して自由裁量を得ることになった。またこの協定によってスウェーデンの対ナポレオン戦争([[第6次対仏大同盟]])参戦は決定的になるのである<ref>Höjer, Torvald(1943). P.136-145</ref>。 |

|||

==== ナポレオンとの戦い —統治者の証明—==== |

|||

1812年の秋、ナポレオンの[[1812年ロシア戦役|ロシア遠征]]の動向を眺めつつ、カール・ヨハンは各国と頻繁に外交折衝を重ねていた。また彼はエージェントをノルウェーに送り、[[スウェーデン=ノルウェー]]の統合に向けた世論操作を行った<ref>Erik Bjørnskau (1999) p.394-395, 492-497</ref>。この頃ストックホルムの彼の元には、[[スタール夫人]]、[[バンジャマン・コンスタン]]、[[アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲル|アウグスト・シュレーゲル]]らが参集しており、彼ら知識人の手を借りて各国政府内にスウェーデン寄りの論調を作るとともに、フランス占領地の民衆に向けて蜂起を促すプロパガンダを流布させた<ref>Palmer, Alan(1990). P.190-191</ref><ref>Scott, Franklin D. (1935). P.39,81,101</ref>。モスクワ陥落のニュースが届いた時、その場にいた誰もが驚愕したが、王太子はオーストリア使節に向かって「貴下の皇帝に告げられよ、ナポレオンは敗れたと」と言ったとスタール夫人は回顧している<ref>Staël, Anne-Louise-Germaine (1818). P.34-35</ref>。次いで王太子は[[アレクサンドル1世|ロシア皇帝]]に「ナポレオンは必ず最後に敗北します。陛下の軍は損失を補填できますが、彼の軍は補給基地から遠く離れており、補強を得ようとも不可能だからです」と書き送った<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.272</ref>。しかし同年冬のあまりに悲惨なフランス軍の撤退ぶりには衝撃を受け見舞金を送っている<ref name="Palmer, Alan(1990). P.191">Palmer, Alan(1990). P.191</ref>。またフランス軍の著しい弱体化は、ロシアとイギリスがスウェーデン抜きで勝利できると判断し、よってノルウェーの獲得の話が白紙に戻る懸念を生じさせた<ref name="Palmer, Alan(1990). P.191">Palmer, Alan(1990). P.191</ref>。ロシアとイギリスはフランスの同盟国デンマークをナポレオンから引き離し味方に引き入れようとしたが、デンマークがあくまで敵側におらねばノルウェー獲得が困難であるため、王太子は手管を用いてその妨害にあたった。またイギリス外相の[[ロバート・ステュアート (カスルリー子爵)|カスルリー]]は依然としてカール・ヨハンを信用しておらず、ノルウェー獲得へイギリスの承認を与えることを渋っていた<ref>Scott, Franklin D. (1935). P.29-31</ref>。よって王太子はナポレオンと対決する姿勢を示すために、スウェーデン、フランス両国間の大使召還を決定する<ref>Scott, Franklin D. (1935). P.31</ref><ref>Erik Bjørnskau (1999).P.398</ref>。 |

|||

[[ファイル:War of the Sixth Coalition 1812.svg|200px|サムネイル|左|1813年の欧州勢力図<br /> |

|||

<small>青:フランス帝国および従属国<br /> |

|||

赤:第6次対仏大同盟参加国</small>]] |

|||

1813年のはじめ、フランスとの同盟関係を断ち切った[[プロイセン]]はスウェーデンと接近しあう。スウェーデンが大陸に軍を派遣しプロイセンの領土回復に協力する代わりに、プロイセンはスウェーデンのノルウェー獲得の承認とその為の兵力の提供を約束した<ref>Scott, Franklin D. (1935).P.36-38</ref>。更に王太子はオーストリアの[[フランツ2世|フランツ1世]]、[[カール・フォン・エスターライヒ=テシェン|カール大公]]、[[メッテルニヒ]]らにしきりに書簡を送り、[[第6次対仏大同盟]]に参加するよう促した<ref>Scott, Franklin D. (1935). P.40-41</ref>。3月3日、イギリスとスウェーデンは公式な同盟関係を結び、イギリスはスウェーデンに対し、100万ポンドの補助金、ノルウェー獲得の承認とそれに向けたイギリス艦隊の海上支援、スウェーデン軍の大陸への輸送を約束した<ref>Höjer, Torvald(1943). P.151-161</ref><ref>Erik Bjørnskau (1999).P.403-404</ref>。代わりにスウェーデンは大陸における「共通の敵」との戦いに、王太子指揮下の30,000兵を従軍させる事を約束した(ストックホルム協定)<ref>Berdah, Jean-Francois (2009). P.47</ref>。同時期、ナポレオンからフランス側について戦うならばフィンランドとポメラニアおよび[[大陸軍 (フランス)|大陸軍]]全軍団の指揮権を与えると非公式に告げられたが<ref>Scott, Franklin D. (1935). P.153</ref>、王太子は3月23日付の親書にて[[ポメラニア]]侵略を改めて非難するとともに、[[大陸封鎖令]]が国家間にひずみを生じさせていること、ナポレオンの征服事業のために夥しい人命が失われたこと、そして[[ナショナリズム]]の高まりは統一王朝構想と相和しないことを告げ、「政治には友情も憎悪も存在しません。神意が統治せよと命じた人民に対する義務しか存在しません」と訣別の意を伝えた<ref>Meredith, William George (1829). P.190-199</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 25em |

|||

| quote = <small>「兵士諸君、前途は何と壮大なことか!ヨーロッパの解放、その政治的均衡の再建、20年続いた動乱の終結、すなわち、全世界の平和が諸君の奮闘にかかっている。連帯と規律と勇気でもって、諸君を待ち受ける崇高な運命に挺身するのだ。」|source=カール・ヨハン<br />1813年8月13日に発した連合国軍北方軍への布告より<ref>Meredith, William George (1829). P.202-203</ref></small>}} |

|||

後に[[解放戦争 (ドイツ)|解放戦争]]と呼ばれるこの1813年の戦役に向けて、ナポレオンは新たに兵力を増強しており、5月2日の{{仮リンク|リュッツェンの戦い|en|Battle of Lützen (1813)}}では、フランス軍の騎兵の不足によってかろうじてロシア-プロイセン軍は決定的な敗北を免れることができた<ref>Palmer, Alan(1990). P.193</ref>。カール・ヨハンの当初の計画ではナポレオンと戦う前にデンマーク制圧を行うはずであったが、連合国軍が苦戦を強いられていることから、延期することに同意させられた<ref>Scott, Franklin D. (1935). P.65-68</ref><ref>Palmer, Alan(1990). P.193</ref>。5月18日、スウェーデン軍を率いて王太子は[[シュトラールズント]]に上陸する<ref>Palmer, Alan(1990). P.194</ref>。王太子はナポレオンから「これまでの事は許すから中立でいろ」との伝言を受けたが無視した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.196">Palmer, Alan(1990). P.196</ref>。だが、パリにいる妻[[デジレ・クラリー|デジレ]]からの「フランスの敵となっては、貴方は国内の声望を失ってしまいます。もしナポレオンが失脚したら、貴方はフランスで重要な役割を担うはずです」との手紙は心理的葛藤を彼にもたらし、この後の行動を幾分左右した<ref name="Palmer, Alan(1990). P.196">Palmer, Alan(1990). P.196</ref>。 |

|||

6月4日、ロシアとプロイセンがスウェーデンに告げずにフランスと停戦協定を結んだことは王太子を憤慨させる。ここでロシアとプロイセンが同盟から抜けたら、スウェーデンとイギリスだけでナポレオンと戦わざるを得なくなるからだ<ref name="Palmer, Alan(1990). P.196">Palmer, Alan(1990). P.196</ref>。ロシア皇帝からの使者[[ポッツォ・ディ・ボルゴ]]はこの停戦は時間稼ぎで、プロイセンが軍を再組織し、オーストリアが参戦の準備をするためだと説得し何とか怒りを宥めたが<ref name="Palmer, Alan(1990). P.196">Palmer, Alan(1990). P.196</ref>、[[シュトラールズント]]に上陸した時、約束されていたはずのロシアとプロイセンからの補充兵が無かった前例があったこともあり、王太子は同盟参加国の信用性に疑念を抱く<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.281</ref>。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 15em |

|||

| quote = <small>「私は散り際は心得ているつもりだ。だがひと握りの領土も譲り渡しはしない。生まれながらにして玉座にあったそなたの君主たちなら、二十回打ち負かされても、いつも自分の都に帰っていくことができよう。だが私にはそれができないのだ。なぜなら私は一介の成りあがりの兵士だからだ。私が力を持たなくなり、したがって畏敬されることもなくなる日には、私の支配は終わるのだ。」|source=ナポレオン<br />休戦期間中、ドレスデン会談での<br /> |

|||

メッテルニヒとの会話より<ref>メッテルニヒ,クレメンス・W・L .(1994).p180</ref></small>}} |

|||

{{quote box |

|||

| width = 15em |

|||

| quote = <small>「私の置かれた状況は際どく複雑で最大限の慎重さが求められている。フランス人の血を流すことへの当然の忌避感だけでなく、私は名を立てねばならない。私は惑わされない。私の運勢は一戦一戦にかかっている。貴官の皇帝もオーストリア皇帝も私を『兄弟』と呼ぶ。だが敗北したら、私は6フランを貸してくれる人物を求めてヨーロッパをさまようだろう。」|source=カール・ヨハン<br />ツェルプストにて<br /> |

|||

ロシア皇帝の使者との会話より<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.298</ref></small>}} |

|||

7月、[[シレジア]]の{{仮リンク|トラッヒェンベルグ|de|Trachenberg}}にて、カール・ヨハンと[[アレクサンドル1世]]、[[フリードリヒ・ヴィルヘルム3世]]ら連合国首脳の会談が開かれ、連合国軍の包括戦略が話し合われた。カール・ヨハンの帝国元帥時代の知識と経験が、戦略の考案に貢献したとされ、イギリスの{{仮リンク|ウィリアム・カスカート将軍|en|William Cathcart, 1st Earl Cathcart}}は「王太子のプラン」が合意を得たと[[ロバート・ステュアート (カスルリー子爵)|カスルリー]]に報告している<ref>Palmer, Alan(1990). P.197</ref>。基本コンセプトは連合国軍を3つに分け半円を成して大陸軍を囲い込み、部下の将軍が率いる個別の軍と戦闘を行う一方、ナポレオン本体との戦闘は全軍が集結するまで避け、ナポレオンが連合国軍のいずれかに攻撃を仕掛けてきたら即座に退却し、その一方で他の軍がナポレオンの側面と連絡線を攻撃して消耗させるというものだった<ref> Scott, Franklin D. (1935). P.107-109</ref><ref>Palmer, Alan(1990). P.197-198</ref>。かくして王太子は連合国軍北方軍の総司令官として、スウェーデン軍と、ロシア軍・プロイセン軍約95,000兵、イギリス兵その他を足し合わせた総勢158,000兵を率いることになる<ref>Palmer, Alan(1990). P.197</ref>。しかしながら、スウェーデン軍の中には依然として親フランス・反ロシアの勢力が根強く存在していた<ref>Höjer, Torvald(1943). P.178-182</ref>。また戦役を通して領土を奪回せんとする連合国の間にも利益を巡って対立が生じていた。王太子はノルウェー獲得に向けたデンマーク攻略をナポレオンとの戦いの後に延期したため、そのために30,000しかいない自軍の兵を温存しておく必要があった<ref>Erik Bjørnskau (1999) .P.409-418</ref><ref name="Berdah, Jean-Francois (2009). P.48">Berdah, Jean-Francois (2009). P.48</ref>。そしてそのデンマークだが、オーストリア外相の[[メッテルニヒ]]はスウェーデン王太子を信用しておらず、デンマークを弱体化させることは欧州の勢力均衡を妨げかねないとしてノルウェーの割譲には好意的ではなく、デンマークに対し外交的支援を行っていた<ref>Sverre Steen (1951). P. 32</ref><ref>Scott, Franklin D. (1935). P.106-110</ref>。また、[[シュトラールズント]]はスウェーデン軍にとって自国及びデンマークとノルウェーに至る重要な連絡線であり、よってそれが脅かされないよう後方を常に気にかける必要があった<ref>Barton, Dunbar Plunket (1930). P.290,295</ref>。上述のようにカール・ヨハンは軍事行動と政治的立場の両面で複雑かつ困難な状況に身を置きながらナポレオンと戦わねばならなかった。 |

|||

{{quote box |

|||

| width = 15em |

|||

| quote = <small>「彼[カール・ヨハン]は弱い性格をしていて多くの陰謀に囲まれている。フランス贔屓の感情はまだスウェーデンを占めている。彼としては、スウェーデン人にとっての純然たる目的こそが優先事項で、なぜならばその達成によってのみ彼はスウェーデンの王座を確保できると予期しているからだ。...彼のフランス皇帝へ向けた敵意は大きいのだろうが、極限まで対抗することにも、彼自身の栄達をもたらした体制を破壊することにも踏み切れないのだ。我々は忘れてはならない。スウェーデン王太子は『革命の申し子』だということを。」|source=プロイセン軍参謀総長<br />[[アウグスト・フォン・グナイゼナウ|グナイゼナウ]]<br />戦役中のカール・ヨハンの<br />曖昧な行動について |

|||

<ref>Leggiere, Michael V.(2015).P.441 |

|||

</ref></small>}} |

|||