「下甑町瀬々野浦」の版間の差分

+picture |

人口推移追加 |

||

| (2人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Pathnav|日本|鹿児島県|薩摩川内市|frame=1}} |

{{Pathnav|日本|鹿児島県|薩摩川内市|frame=1}} |

||

{{統合文字|甑|[[Image:Kanji for another OS version - koshiki.svg|20px]]}} |

|||

{{Infobox Settlement |

{{Infobox Settlement |

||

|official_name = 下甑町瀬々野浦 |

|official_name = 下甑町瀬々野浦 |

||

| 7行目: | 6行目: | ||

|image_skyline = Napoleon rock.JPG |

|image_skyline = Napoleon rock.JPG |

||

|imagesize = 250px |

|imagesize = 250px |

||

|image_caption = ナポレオン岩 |

|image_caption = [[ナポレオン岩]] |

||

|image_flag = |

|image_flag = |

||

|image_seal = |

|image_seal = |

||

| |

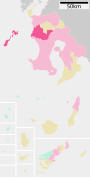

|image_map = Koshikishima Oaza Map ja.svg |

||

| map_caption = |

| map_caption = |

||

| pushpin_map = Japan Kagoshima |

| pushpin_map = Japan Kagoshima |

||

| 37行目: | 36行目: | ||

|area_metro_km2 = |

|area_metro_km2 = |

||

|area_metro_sq_mi = |

|area_metro_sq_mi = |

||

|population_as_of= [[ |

|population_as_of= [[2015年]]([[平成]]27年)[[10月1日]]現在 |

||

|population_footnotes = |

|population_footnotes = |

||

|population_total = |

|population_total = 135 |

||

|population_urban = |

|population_urban = |

||

|population_metro = |

|population_metro = |

||

| 53行目: | 52行目: | ||

|postal_code_type = [[郵便番号]] |

|postal_code_type = [[郵便番号]] |

||

|postal_code = 896-1412(内川内地区)<br>896-1512(その他) |

|postal_code = 896-1412(内川内地区)<br>896-1512(その他) |

||

|area_code = |

|area_code = 09969 |

||

|website = |

|website = |

||

|footnotes = |

|footnotes = |

||

}} |

}} |

||

'''下甑町瀬々野浦'''(しもこしきちょうせせのうら Shimokoshiki-Chō Sesenoura)は、[[鹿児島県]][[薩摩川内市]]の[[大字]]<ref>[http://w3.satsumasendai.jp/sensatsu/k_kaisai/pdf/05_shiryo.pdf 川薩地区合併協議会 町・字の取り扱いについて]</ref>。旧[[甑島郡]]甑島郷'''瀬々之浦村'''、甑島郡[[下甑村]]'''大字瀬々野浦'''。人口は205人、世帯数は136世帯(2011年4月1日現在)<ref>[http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1300087101977/index.html 統計データ(町別住民基本台帳人口)] - 薩摩川内市公式ウェブサイト 2011年11月21日閲覧。</ref>。 |

|||

'''下甑町瀬々野浦'''(しもこしきちょうせせのうら<ref name="city-chomei">{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1109843800703/index.html|title=本市の町名一覧について|publisher=薩摩川内市|accessdate=2020-08-08}}</ref>)は、[[鹿児島県]][[薩摩川内市]]の[[大字]]<ref>[http://w3.satsumasendai.jp/sensatsu/k_kaisai/pdf/05_shiryo.pdf 川薩地区合併協議会 町・字の取り扱いについて]</ref>。旧[[甑島郡]]甑島郷'''瀬々之浦村'''、甑島郡[[下甑村]]'''大字瀬々野浦'''。[[郵便番号]]は内川内地区(1700番地以降)が896-1412<ref>{{cite web|url=https://www.post.japanpost.jp/cgi-zip/zipcode.php?pref=46&city=1462150&id=158533|title=鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦(1700番地~、内川内)の郵便番号|publisher=日本郵便|accessdate=2020-08-27}}</ref>、それ以外の地域は896-1512<ref>{{cite web|url=https://www.post.japanpost.jp/cgi-zip/zipcode.php?pref=46&city=1462150&id=158535|title=鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦の郵便番号|publisher=日本郵便|accessdate=2020-08-27}}</ref>。人口は135人、世帯数は96世帯(2015年10月1日現在)<ref name="jinko">{{cite web|url=http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka.html|title=平成27年国勢調査|publisher=総務省統計局|accessdate=2020-05-27}}</ref>。 |

|||

[[郵便番号]]は内川内地区では896-1412、その他は896-1512。 |

|||

[[甑島列島]]の[[下甑島]]の北西部に位置する。西部の海岸は[[ナポレオン岩]]や松島海岸、鷹巣瀬などの[[奇岩]]や[[断崖]]が連なっており、景勝地となっている<ref name="kadokawa-chiri"/><ref name="chiri"/>。 |

|||

== 地理 == |

== 地理 == |

||

[[薩摩半島]]の西部に浮かぶ[[甑島列島]]南部の[[下甑島]]の北西部に位置している。字域の東方には[[鹿島町藺牟田]]、[[下甑町長浜]]、[[下甑町青瀬]]、南方には[[下甑町片野浦]]がそれぞれ接しており、西部には[[東シナ海]]に面している。 |

[[薩摩半島]]の西部に浮かぶ[[甑島列島]]南部の[[下甑島]]の北西部に位置している。字域の東方には[[鹿島町藺牟田]]、[[下甑町長浜]]、[[下甑町青瀬]]、南方には[[下甑町片野浦]]がそれぞれ接しており、西部には[[東シナ海]]に面している。 |

||

瀬々野浦地区と内川内地区の2地区からなる。瀬々野浦地区は、東シナ海に面しており周囲を山に囲まれている<ref name="vill-1256">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1256</ref>。昭和後期に手打・長浜方面へ道路が開通するまでは、交通の便が悪く海上交通に頼っていた<ref name="vill-1256"/>。西山簡易郵便局が置かれており、かつては西山小学校、西山中学校が置かれていた。 |

|||

字域内の南部には薩摩川内市立西山小学校跡(2013年3月を以て閉校)があり、この付近に集落が集中している<ref name="kadokawac"/>。 |

|||

内川内地区は、瀬々野浦からの移住者によって18世紀初めごろに尾岳連邦の中腹を開拓して住み着いた区域であり<ref name="chiri"/><ref name="vill-1287">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1287</ref>、「うちかわうち」や「うちのこうち」と読まれる<ref name="vill-1287"/>。行政上では瀬々野浦とは独立した区域として扱われる<ref name="kadokawa-chiri">[[#角川|角川(1983)]] p.1003</ref>。海抜300メートルから400メートルに位置しており、集落の周囲の耕作地も山腹の斜面に広がっていたという<ref name="vill-1287"/>。かつては内川内小学校と内川内中学校が設置されていた。[[下甑町長浜]]から[[航空自衛隊]][[下甑島分屯基地]]を経て内川内地区に至る道路は自衛隊道路と呼ばれ、内川内地区の重要なライフラインとなっている<ref name="vill-1298">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1298</ref>。 |

|||

海岸線の多くが奇岩や断崖から構成されており<ref name="kadokawa-chiri"/>、沖には[[フランス]]の[[皇帝]]「[[ナポレオン・ボナパルト]]」の横顔に見えるという高さ127mの[[ナポレオン岩]]や<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1278643048523/files/138-06-07.pdf|title=広報さつませんだい(今年の夏甑島に行ってみませんか)|publisher=薩摩川内市|date=2010-07-10|accessdate=2020-08-28}}</ref>、松島、鷹巣瀬などがあり景勝地となっている<ref name="kadokawa-chiri"/>。また、北部の内川内海岸には平家の落人が甑島に漂着した際に舟8艘を隠したといわれる八艘穴がある<ref name="kadokawa-chiri"/><ref name="chiri"/>。 |

|||

=== 自然保護地区 === |

|||

[[2015年]](平成27年)[[3月16日]]に甑島列島の区域を対象とした[[国定公園]]として「甑島国定公園」が指定された<ref>{{cite web|url=http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/sizenkouen/kennai/koshiki.html|title=甑島国定公園|publisher=鹿児島県|accessdate=2020-08-09}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1425952520206/files/251-02-03.pdf|title=広報さつませんだい(甑島国定公園が誕生しました)|date=2015-03-25|accessdate=2020-08-09}}</ref>。集落を除いて瀬々野浦のほぼ全域が国定公園の区域に含まれており、[[2015年]](平成27年)[[3月16日]]の[[鹿児島県]][[告示]]「甑島国定公園区域内における特別地域の指定」により一部が特別地域に、「甑島国定公園特別地域内における特別保護地区の指定」によって一部が特別保護地区、「甑島国定公園区域の海域内における海域公園地区の指定」によって瀬々野浦の海域が「下甑島西海岸海域公園地区」にそれぞれ指定された<ref>{{cite web|url=https://www.pref.kagoshima.jp/ab04/kensei/jourei/kouhou/1503/documents/44465_20150313101938-1.pdf|title=鹿児島県公報(平成27年3月16日付号外)|publisher=鹿児島県|date=2015-03-16|accessdate=2020-08-09}}</ref>。 |

|||

=== 山岳 === |

|||

国土地理院地図(抄)。 |

|||

* 青潮岳 - 標高510.2 m |

|||

* 谷山 - 標高445.7 m |

|||

=== 島嶼・岩礁 === |

|||

海岸線の多くが奇岩や断崖から構成されており<ref name="kadokawac"/>、沖にはナポレオンの横顔に見えるという高さ127mのナポレオン岩がある<ref>[http://www.satsumasendai-k.com/tourism/tourism-shimokoshiki/24.html 下甑・自然 ナポレオン岩] - 薩摩川内市観光協会 2011年11月21日閲覧。</ref>。また、内川内海岸には平家の落人が甑島に漂着した際に舟8艘を隠したといわれる八艘穴がある<ref name="kadokawac">『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』 角川書店 p.1003</ref>。 |

|||

国土地理院地図(抄)。陸繋した浜辺や海礁上の小岩、無名の岩を除く。 |

|||

* [[ナポレオン岩]] - 別名チュウ瀬。 |

|||

* 大カブ瀬 |

|||

* 松島 |

|||

* 岩塔、ヘタ沖瀬 |

|||

=== 小字 === |

=== 小字 === |

||

「[[角川日本地名大辞典]]」によると下甑町瀬々野浦の小字は以下のとおりである<ref>[[#角川|角川(1983)]] p.1168</ref>。 |

|||

小字は浜里、古里、小里、開田、上開田、的場、中平、上ノ開、下道、峠、石田、敷樋、日影、上井手、湯穴、夏迫、笛畠、平石、下平石、新山、高名、丑川、西平石、長平、池ノ平、下長平、滑川、大桑木、上大桑木、千田、高道、高田、大林、登立、矢畑、鯨林、坂ノ下、松元、江川、前ノ平、松板、下松板、赤落、上野作、柞大迫、屋床、野竹、大内ノ浦、落し、野間、木床、金山、金山平、小屋床、桐、前迫、浜平がある<ref>『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』 角川書店 p.1168</ref>。 |

|||

浜里、古里、小里、開田、上開田、的場、中平、上ノ開、下道、峠、石田、敷樋、日影、上井手、湯穴、夏迫、笛畠、平石、下平石、新山、高名、丑川、西平石、長平、池ノ平、下長平、滑川、大桑木、上大桑木、千田、高道、高田、大林、登立、矢畑、鯨林、坂ノ下、松元、江川、前ノ平、松板、下松板、赤落、上野作、柞大迫、屋床、野竹、大内ノ浦、落し、野間、木床、金山、金山平、小屋床、桐、前迫、浜平 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 瀬々之浦の成立 === |

=== 瀬々之浦の成立 === |

||

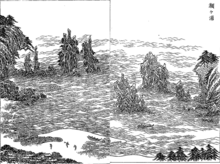

[[File:Sangoku-meisho-zue vol.30 Seseura.png|thumb|瀬々浦([[三国名勝図会]])]] |

|||

瀬々之浦という地名は江戸期より見え、[[薩摩国]][[甑島郡]]甑島郷([[外城制|外城]])のうちの瀬々之浦村であった。村高は「旧高旧領」では161石余であった。内ノ河内(現在の内川内)は瀬々野浦からの移住者によって開拓された区域であり、行政上では瀬々野浦とは独立した区域として扱われる<ref name="kadokawac"/>。 |

|||

[[File:Sangoku-meisho-zue vol.30 Hassoana.png|thumb|八艘穴([[三国名勝図会]])]] |

|||

瀬々之浦という地名は[[江戸時代]]より見え、[[薩摩国]][[甑島郡]]甑島郷([[外城制|外城]])のうちの瀬々之浦村であった<ref name="kadokawa-history"/>。[[1471年]]に朝鮮で刊行された[[海東諸国紀]]によれば「世々九浦」は瀬々野浦のことを指しており、記述のうち九は乃の誤字とされる<ref name="chiri">[[#地名大系|平凡社(1998)]] p.363</ref>。「元禄国絵図」には下甑村の一部として「瀬々ノ浦村」と記載されている<ref name="chiri"/>。[[石高|村高]]は「[[旧高旧領取調帳]]」では161石余<ref name="kadokawa-history"/>、「三州御治世要覧」によれば100石余であったと記録されている<ref name="chiri"/>。 |

|||

江戸時代の測量家である[[伊能忠敬]]が著した「九州東海辺沿海村順」によると家数が210であり、「伊能忠敬測量日記」によれば内ノ河内(現在の内川内地区)の人家は20軒程度あったと記されている<ref name="chiri"/>。 |

|||

瀬々野浦地区は「下甑町郷土誌」によればいつから人が居住していたかについては定かでないとされているが、古町川の河川改修工事において[[弥生時代]]中期ごろの土器片が発掘されている<ref name="vill-1256"/>。他の甑島の集落の状況から考えると早い時期には人が居住していたのではないかと推測されている<ref name="vill-1256"/>。内川内地区は18世紀の初めごろに瀬々野浦からの6戸が移住したことに始まり、さらに24戸が移住したとされている<ref name="vill-1287"/>。 |

|||

江戸時代後期に[[薩摩藩]]が編纂した地誌である『[[三国名勝図会]]』では瀬々野浦の浦町である瀬々浦について以下のように記述している<ref name="sangoku-meisho-zue">[[#三国名勝図会|三国名勝図会]] 第30巻(PDF上 pp.105)</ref>。 |

|||

{{Quote| |

|||

下甑村尓あり、俗に志々浦ともいふ、シセ通音とす、海東諸國記に世々九浦は、盖是也、九は乃の誤ならん、此浦は下甑の西面にして、斷岸絶壁、千石直立し、奇巖怪石萬態の異觀なり、海岸より五歩許、海中に中礁チウセといへるあり、高さ六十間、周廻二町許、孤立して奇高なり、此邊波浪急激にして、漁船も風和を得て過くべし、又此浦人居の海渚より海上二町許に、玄礁鷹巣礁といへる、雙嵓ありて、海門の如く相並ぶ、兩礁共に高さ五十間、周廻各一町許、兩礁相距ること二三間、兩礁の間、舟往來して、景狀特に奇なりと可、此等下甑第一の絶勝なり |

|||

|[[三国名勝図会]]第三十巻}} |

|||

また、内川内海岸にある八艘穴についても以下のとおり記述されている<ref name="sangoku-meisho-zue"/>。 |

|||

{{Quote| |

|||

下甑村内、瀬々浦の海岸にあり、窟穴西に向ふ、其大さ漁船八艘を泊すべし、大風といへども、少しも患へなし、因て八艘穴といふ、窟中に船を入て舷を扣けば、大に響こと雷の如く、洞巖崩るゝに似たり、故に衆人恐怖して、船を泊する者なしといふ |

|||

|[[三国名勝図会]]第三十巻}} |

|||

=== 町村制施行以後 === |

=== 町村制施行以後 === |

||

[[1889年]]( |

[[1889年]](明治22年)に[[町村制]]が施行されたのに伴い、[[下甑島]]にあった下甑島にある手打村、片野浦村、瀬々野浦村、青瀬村、長浜村、藺牟田村の6村が合併し[[下甑村]]が発足。それまでの瀬々野浦村の区域は下甑村の大字「'''瀬々野浦'''」となった<ref name="kadokawa-history">[[#角川|角川(1983)]] p.374</ref>。翌年の[[1890年]](明治23年)[[2月5日]]には、下甑村の条例「下甑村区会条例」によって町村制第64条及び第114条に基づく区である「第三区」が大字瀬々野浦一円を区域として設置された<ref name="vill-94">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.94</ref>。 |

||

[[1999年]]([[平成]]11年)[[2月12日]]に公有水面埋立地の区域を瀬々野浦字丑川及び字小里に編入した<ref>平成11年鹿児島県告示第219号(字の区域の変更、平成11年2月12日付鹿児島県公報第1445号の2所収)</ref><ref>平成11年鹿児島県告示第221号(字の区域の変更、平成11年2月12日付鹿児島県公報第1445号の2所収)</ref>。 |

|||

[[2004年]](平成16年)には上甑村が[[川内市]]の他7町村と新設合併する際に大字名について法定合併協議会にて「従前の村名を町名とし、これを従前の大字名に冠したものをもって、大字とする」<ref>[http://w3.satsumasendai.jp/sensatsu/k_kaisai/pdf/05_shiryo.pdf 町名・字名の取り扱いについて] - 川薩地区法定合併協議会 2011年2月6日閲覧。</ref>とされ、旧村名である「下甑村」の村を町に置換え、従前の大字名である瀬々野浦に冠し、薩摩川内市の大字「'''下甑町瀬々野浦'''」に改称した。 |

|||

[[2004年]](平成16年)[[10月12日]]に下甑村が[[川内市]]、[[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]、[[入来町]]、[[祁答院町]]、[[樋脇町]]、[[鹿島村 (鹿児島県)|鹿島村]]、[[上甑村]]、[[里村 (鹿児島県)|里村]]と新設合併し[[薩摩川内市]]が設置された<ref>市町村の廃置分合(平成16年総務省告示第590号、{{ws|[[:s:市町村の廃置分合 (平成16年総務省告示第590号)|原文]]}})</ref>。この市町村合併に伴い設置された[[法定合併協議会]]において大字名については「従前の村名を町名とし、これを従前の大字名冠したものをもって、大字とする」と協定され、旧村名である「下甑村」の村を町に置換え、従前の大字名である瀬々野浦に冠することとなった<ref>{{cite web|url=http://w3.satsumasendai.jp/sensatsu/k_kaisai/pdf/05_shiryo.pdf|title=町名・字名の取り扱いについて|publisher=川薩地区法定合併協議会|accessdate=2020-08-08}}</ref>。合併当日の[[10月12日]]に[[鹿児島県]]の[[告示]]である「{{ws|[[:s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|字の名称の変更]]}}」が鹿児島県公報に掲載された<ref>平成16年鹿児島県告示第1735号(字の名称の変更、{{ws|[[:s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|原文]]}})</ref>。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大字名が「瀬々野浦」から薩摩川内市の大字「'''下甑町瀬々野浦'''」に改称された<ref name="city-chomei"/>。 |

|||

=== 字域の変遷 === |

=== 字域の変遷 === |

||

| 92行目: | 129行目: | ||

|瀬々野浦字小里の一部 |

|瀬々野浦字小里の一部 |

||

|} |

|} |

||

== 文化財 == |

|||

=== 国指定 === |

|||

* [[トシドン#甑島のトシドン|甑島のトシドン]]([[無形文化遺産の保護に関する条約]]に基づく[[無形文化遺産]]、[[重要無形文化財]]) |

|||

*: [[下甑島]]の年中行事である。[[1977年]]に国の[[重要無形民俗文化財]]に指定されている<ref>{{Cite web|url=http://www.koshikijima.net/event/tosidon.html|title=甑島の伝統行事“トシドン”|work=[http://www.koshikijima.net/index.html 甑島観光協会]|publisher=甑島情報サイト事務局|accessdate=2014-4-5}}</ref><ref>{{文化遺産オンライン|171451|甑島のトシドン}}</ref>。[[2009年]]、[[国連教育科学文化機関]](UNESCO)の[[無形文化遺産]]の新制度第1号のひとつとして「甑島のトシドン」が登録された<ref>{{Cite web|date=2009|url=http://www.satsumasendai-k.com/event|title=甑島のトシドン! ユネスコ無形文化遺産登録!!|publisher=[[薩摩川内市]]観光協会 |accessdate=2014-4-5 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20111210175455/http://www.satsumasendai-k.com/event |archivedate=2011-12-10}}</ref>。瀬々野浦地区の保存会は「瀬々野浦トシドン保存会」がある<ref>[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.945</ref>。[[2018年]](平成30年)に[[秋田県]][[男鹿市]]の[[なまはげ]]を含む国指定重要無形民俗文化財とグループ化し「[[来訪神]]:仮面・仮装の神々」の構成文化財の一つとなった<ref>{{cite web|url=https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/__icsFiles/afieldfile/2018/11/29/a1411125_01_1.pdf|title=「来訪神:仮面・仮装の神々」のユネスコ無形文化遺産登録(代表一覧表記載)について|publisher=文化庁|accessdate=2020-08-13|date=2018-11-29}}</ref>。 |

|||

=== 市指定 === |

|||

薩摩川内市が指定している文化財は以下のとおりである<ref>[[#薩摩川内市の教育|薩摩川内市の教育(2020)]] pp.80-82</ref>。 |

|||

* シアノーノー(無形民俗文化財) |

|||

== 民俗 == |

|||

=== ビーダナシ === |

|||

甑島では[[フヨウ]]の幹の皮を糸にして織った衣服(ビーダナシ)が日本で唯一確認されており、甑島の中でも下甑村の瀬々野浦でのみ確認されている<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ362頁">下野 (2005)、362頁</ref><ref name="SHIMADAS1029頁">日本離島センター (1998)、1029頁</ref><ref name="鹿児島県工業技術センター">[http://www.kagoshima-it.go.jp/pdf/shido_jirei/jirei_kagaku_21.pdf ビーダナシ(芙蓉布)の復元]鹿児島県工業技術センター</ref>。フヨウを表すビーと袖・袂付き長着を表すタナシを組み合わせてビーダナシと呼ぶ<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ95-96頁">[[#下野|下野 (2005)]] p.95-96</ref>。軽くて涼しいために重宝がられ、裕福な家が晴れ着として着用したようである<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ98頁">[[#下野|下野 (2005)]] p.98</ref>。現存するビーダナシは下甑の歴史民俗資料館に展示されている4着のみであり、いずれも江戸時代か明治時代に織られたものである<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ98頁"/>。フヨウで編んだ紐や綱は南西諸島や九州の島嶼部や伊豆諸島などでも見られ、かつては中国大陸でも甑島同様にフヨウで衣類を編んだという<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ106頁">[[#下野|下野 (2005)]] p.106</ref>。生糸・木綿・麻・葛で編んだ布は甑島の他の集落でも見られるが、瀬々野浦には生糸・木綿・麻・葛・[[イチビ]]・[[アカメガシワ]]・フヨウの7種類の材料から作った繊維が存在した<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ123頁">[[#下野|下野 (2005)]] p.123</ref>。独自の文化が瀬々野浦にのみ存在した背景としては、昭和30年代頃までは陸路での訪問が難しい孤立集落だったこと、民具や無形文化の伝承に熱心な集落だったことなどが挙げられる<ref name="南九州の伝統文化Ⅱ123頁"/>。 |

|||

== 施設 == |

== 施設 == |

||

=== 公共 === |

|||

* 薩摩川内市下甑瀬々野浦診療所<ref name="city-list-service">{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1097130007843/index.html|title=公共施設案内~消防・救急・保健センター・診療所|publisher=薩摩川内市|accessdate=2020-08-28}}</ref> |

|||

:* 下甑瀬々野浦診療所 |

|||

* 薩摩川内市下甑内川内出張診療所<ref name="city-list-service"/> |

|||

* 西山地区コミュニティセンター<ref name="city-comunity">{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1097133078578/index.html|title=公共施設案内~地区コミュニティセンター|publisher=薩摩川内市|accessdate=2020-08-28}}</ref> |

|||

:* 西山地区コミュニティセンター |

|||

* 内川内地区コミュニティセンター<ref name="city-comunity"/> |

|||

;教育 |

|||

=== 郵便局 === |

|||

:* 薩摩川内市立西山小学校跡 |

|||

* 西山簡易郵便局<ref>{{cite web|url=https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300017887000/|title=西山簡易郵便局(鹿児島県)|publisher=日本郵便|accessdate=2020-08-28}}</ref> |

|||

:*:[[1880年]]([[明治]]13年)に瀬々野浦小学校として開設され、瀬々野浦簡易科小学校を経て[[1893年]]([[明治]]26年)に西山小学校に改称<ref name="kadokawar"/>。2013年度より[[薩摩川内市立長浜小学校]]に統合され閉校となった。 |

|||

*: [[1933年]](昭和8年)に西山郵便局として設置され、当初の業務としては為替年金・郵便・保険年金を取り扱っていた<ref name="vill-1267"/>。[[2016年]](平成28年)[[2月13日]]に[[簡易郵便局]]となり、これに伴って[[ATM]]が廃止された<ref>{{cite web|url=https://www.post.japanpost.jp/newsrelease/storeinformation/detail/index.php?id=2603|title=移転・業務変更・局種変更:西山郵便局(鹿児島県)|publisher=日本郵便|date=2015-12-18|accessdate=2020-08-28}}</ref>。瀬々野浦唯一の金融機関となっている<ref name="vill-1268">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1268</ref>。 |

|||

=== 寺社 === |

|||

* 西浄寺 |

|||

*: [[真宗大谷派]]の寺院である。[[薩摩藩]]が真宗を禁制としていた江戸時代には瀬々野浦の住民は密かに礼拝していたという<ref name="vill-1266">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1266</ref>。[[1906年]](明治39年)に瀬々野浦教場として設置され、[[1952年]](昭和27年)に西浄寺という寺名が付与された<ref name="vill-1266"/>。 |

|||

* 大帯姫神社<ref name="vill-1267">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1267</ref> |

|||

== 人口 == |

|||

以下の表は[[国勢調査]]による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 |

|||

{| |

|||

!colspan="2"|統計年 |

|||

!colspan="2"|人口 |

|||

|- |

|||

|[[1995年]](平成7年) |

|||

|<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?&stat_infid=000023630600|title=国勢調査 / 平成7年国勢調査 小地域集計 / 小地域集計 46鹿児島県|publisher=総務省統計局|accessdate=2020-09-10}}</ref> |

|||

|style="text-align:right;"|377 |

|||

|<div style="width:37.7px;height:10px;background:#9999ff"></div> |

|||

|- |

|||

|[[2000年]](平成12年) |

|||

|<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?&stat_infid=000025138246|title=国勢調査 / 平成12年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県|publisher=総務省統計局|accessdate=2020-09-10}}</ref> |

|||

|style="text-align:right;"|289 |

|||

|<div style="width:28.9px;height:10px;background:#9999ff"></div> |

|||

|- |

|||

|[[2005年]](平成17年) |

|||

|<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?&stat_infid=000025514538|title=国勢調査 / 平成17年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県|publisher=総務省統計局|accessdate=2020-09-10}}</ref> |

|||

|style="text-align:right;"|262 |

|||

|<div style="width:26.2px;height:10px;background:#9999ff"></div> |

|||

|- |

|||

|[[2010年]](平成22年) |

|||

|<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?&stat_infid=000012671630|title=国勢調査 / 平成22年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県|publisher=総務省統計局|accessdate=2020-09-10}}</ref> |

|||

|style="text-align:right;"|204 |

|||

|<div style="width:20.4px;height:10px;background:#9999ff"></div> |

|||

|- |

|||

|[[2015年]](平成27年) |

|||

|<ref>{{cite web|url=https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?&stat_infid=000031522312|title=国勢調査 / 平成27年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県|publisher=総務省統計局|accessdate=2020-09-10}}</ref> |

|||

|style="text-align:right;"|135 |

|||

|<div style="width:13.5px;height:10px;background:#9999ff"></div> |

|||

|} |

|||

== 教育 == |

|||

瀬々野浦にはかつて「下甑村立西山中学校」、「下甑村立内川内中学校」、「薩摩川内市立西山小学校」、「下甑村立内川内小学校」(それぞれ廃止時の学校名)が設置されていた。[[2012年]](平成24年)に西山小学校が長浜小学校に統合されたことにより瀬々野浦には学校施設がなくなった。 |

|||

=== 高等教育 === |

|||

瀬々野浦には高等学校が設置されておらず、また甑島列島内にも全日制高校や通信制高校の[[学習センター (高等学校通信教育)|学習センター]]は設置されていない。甑島列島内の高校受験生は、学区の制約なく県内の全ての県立高校へ進学できるため、中学校卒業生の多くは九州本土などに転出して、島外の高校に進学する<ref>浮田典良「鹿児島県甑島における過疎化の進行と近年の変化」『関西学院大学 人文論究』43巻3号、1993年、59-71頁</ref>。 |

|||

=== 中学校 === |

|||

「下甑村立西山中学校」は廃止時点で374番地にあり<ref name="vill-898"/>、[[1947年]](昭和22年)に青瀬中学校の教場(週2日は本校に通学)として設置された<ref name="vill-898">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.898</ref>。[[1949年]](昭和24年)に分校に昇格し<ref name="vill-900">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.900</ref>、[[1955年]](昭和30年)に独立校となり西山中学校となったが<ref name="vill-900"/>、23年後の[[1978年]](昭和53年)に閉校した<ref name="vill-901">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.901</ref>。 |

|||

「下甑村立内川内中学校」は廃止時点で1609番地にあり<ref name="vill-902">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.902</ref>、[[1950年]](昭和25年)に長浜中学校の分校として設置された<ref name="vill-904">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.904</ref>。[[1957年]](昭和32年)に独立校となり内川内中学校となったが<ref name="vill-904"/>、21年後の[[1978年]](昭和53年)に閉校した<ref name="vill-905">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.905</ref>。 |

|||

=== 小学校 === |

|||

「薩摩川内市立西山小学校」は、[[1880年]](明治13年)に瀬々野浦小学校として設立され、[[1886年]](明治19年)に簡易小学校、[[1893年]](明治26年)に西山尋常小学校に改称した<ref name="vill-828">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.828</ref>。その後[[1941年]](昭和16年)には[[国民学校]]となり、[[1947年]](昭和22年)に西山小学校となった<ref name="vill-828"/>。[[2012年]](平成24年)に西山小学校が[[下甑町長浜]]にある長浜小学校に統合された。 |

|||

「下甑村立内川内小学校」は廃止時点で1789番地にあり<ref name="vill-857">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.857</ref>、[[1888年]](明治21年)に江口菊治によって読書や習字、珠算などの指導を行ったのが前身となっており、[[1889年]](明治22年)に高知復習所となり、[[1900年]](明治33年)に西山尋常小学校の仮教場となった<ref name="vill-858">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.858</ref>。[[1914年]](大正3年)に高知分教場となり、[[1943年]](昭和18年)に内川内国民学校として独立し、[[1947年]](昭和22年)に内川内小学校に改称した<ref name="vill-859">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.859</ref>。[[1978年]](昭和53年)に長浜小学校に統合され閉校した<ref name="vill-859"/>。 |

|||

== 小・中学校の学区 == |

=== 小・中学校の学区 === |

||

市立小・中学校の学区(校区)は以下の通りである<ref>{{Cite web|url=http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1096526250875/index.html|title=薩摩川内市 義務教育|publisher=薩摩川内市役所|accessdate=2011-11-21}}</ref>。 |

市立小・中学校の学区(校区)は以下の通りである<ref>{{Cite web|url=http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1096526250875/index.html|title=薩摩川内市 義務教育|publisher=薩摩川内市役所|accessdate=2011-11-21}}</ref>。 |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

| 112行目: | 216行目: | ||

== 交通 == |

== 交通 == |

||

[[1972年]](昭和47年)に長浜~瀬々野浦、手打~瀬々野浦の道路が開通した。これにより瀬々野浦と島内の道路が接続され、自動車での往来が可能となった<ref name="vill-1260">[[#下甑村|下甑村(2004)]] p.1260</ref>。道路の開通前は青瀬まで1時間半、手打まで3時間程度かけて山越え道を徒歩で移動していた<ref name="vill-1260"/>。 |

|||

=== 道路 === |

=== 道路 === |

||

;県道 |

;県道 |

||

:*[[鹿児島県道350号長浜手打港線]] |

:*[[鹿児島県道350号長浜手打港線]] |

||

=== バス === |

|||

長浜港から瀬々野浦までを結ぶコミュニティバスである「[[薩摩川内市甑島コミュニティバス|甑かのこゆりバス]]」が運行されている。[[2020年]](令和2年)現在瀬々野浦の区域にあるバス停は以下のとおりである<ref>{{cite web|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1332467617535/index.html|title=甑島地域コミュニティ交通(春夏ダイヤ・秋冬ダイヤ)|publisher=薩摩川内市|accessdate=2020-08-29}}</ref>。 |

|||

* 長浜・瀬々野浦線 |

|||

*: 内川内入口 - 内川内団地前 - 内川内 - 小屋床線入口 - 遊歩道入口 - ゆすの木 - 赤落し - たまご石 - 前の平展望所 - 瀬々野浦 |

|||

== 関連する人物 == |

|||

* [[塚地武雅]]([[お笑いタレント]]、[[俳優]]) |

|||

*: 母親が瀬々野浦出身であり、幼少期に本土の[[樋脇町市比野]]に転居している<ref>{{Cite web |url=http://datazoo.jp/tv/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/908812 |title=ファミリーヒストリー|2015/11/13(金)放送 |work=TVでた蔵 |publisher=ワイヤーアクション |accessdate=2015-11-17}}</ref>。本人は[[大阪府]]出身。[[2018年]](平成30年)には、母親の出身地であるという縁により薩摩川内市観光大使に任命された<ref>{{cite web|url=https://www.oricon.co.jp/news/2121548/full/|title=塚地武雅、薩摩川内観光大使に就任 「水を飲んでも太りもす」秘話明かす|publisher=ORICON NEWS|date=2018-10-15|accessdate=2020-08-29}}</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist|2}} |

||

== 参考文献 == |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author = 角川日本地名大辞典編纂委員会 |

|||

|year = 1983 |

|||

|title = [[角川日本地名大辞典]] 46 鹿児島県 |

|||

|publisher = [[角川書店]] |

|||

|isbn = 978-4040014609 |

|||

|ref=角川 |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author1 = [[芳即正]] |

|||

|author2 = [[五味克夫]] |

|||

|year = 1998 |

|||

|title = [[日本歴史地名大系]]47巻 鹿児島県の地名 |

|||

|publisher = [[平凡社]] |

|||

|isbn = 978-4582910544 |

|||

|ref=地名大系 |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author = 下甑村郷土誌編纂委員会 |

|||

|year = 2004 |

|||

|title = 下甑村郷土誌 |

|||

|publisher = [[下甑村]] |

|||

|isbn = |

|||

|ref=下甑村 |

|||

}} |

|||

*{{Cite book|和書 |

|||

|author = [[下野敏見]] |

|||

|year = 2005 |

|||

|title = 南九州の伝統文化 Ⅱ民具と民俗、研究 |

|||

|publisher = 南方新社 |

|||

|isbn = |

|||

|ref=下野 |

|||

}} |

|||

*{{cite web |

|||

|url=https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1309505047642/files/satsumasenndaishinokyouiku.pdf |

|||

|format=PDF |

|||

|title=令和2年度薩摩川内市の教育 |

|||

|publisher=薩摩川内市教育委員会 |

|||

|accessdate=2020-08-09 |

|||

|ref=薩摩川内市の教育 |

|||

}} |

|||

*{{cite book|和書 |author=橋口兼古, 五代秀堯, 橋口兼柄 |year=1843 |title=[[三国名勝図会]] |publisher=[[薩摩藩]] |editor=[[島津久光]] |ref=三国名勝図会}}{{近代デジタルライブラリー|992140}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[甑島列島]] |

* [[甑島列島]] |

||

{{Geographic Location |

|||

== 外部リンク == |

|||

|Centre = 下甑町瀬々野浦 |

|||

* [http://www.nishiyama-chiku.com/ 西山地区コミュニティ協議会] |

|||

|North = [[東シナ海]] |

|||

|Northeast = [[鹿島町藺牟田]] |

|||

|East = [[下甑町長浜]] |

|||

|Southeast = [[下甑町青瀬]] |

|||

|South = [[下甑町片野浦]] |

|||

|Southwest = [[東シナ海]] |

|||

|West = [[東シナ海]] |

|||

|Northwest = [[東シナ海]] |

|||

|image = |

|||

}} |

|||

{{薩摩川内市の町・字}} |

{{薩摩川内市の町・字}} |

||

{{ウィキ座標2段度分秒|35|40|38.4|N|139|44|40.6|E|region:JP|display=title}} |

|||

{{DEFAULTSORT:しもこしきちようせせのうら}} |

{{DEFAULTSORT:しもこしきちようせせのうら}} |

||

{{Pref-stub|pref=鹿児島県}} |

|||

{{Japan-block-stub}} |

|||

[[Category:薩摩川内市の町・字]] |

[[Category:薩摩川内市の町・字]] |

||

[[Category:甑島列島]] |

[[Category:甑島列島]] |

||

2020年9月10日 (木) 14:03時点における版

下甑町瀬々野浦 | |

|---|---|

| |

| |

| 北緯31度41分26.2秒 東経129度41分38.4秒 / 北緯31.690611度 東経129.694000度 | |

| 国 |

|

| 都道府県 | 鹿児島県 |

| 市町村 | 薩摩川内市 |

| 地域 | 下甑地域 |

| 人口 | |

| • 合計 | 135人 |

| 等時帯 | UTC+9 (JST) |

| 郵便番号 |

896-1412(内川内地区) 896-1512(その他) |

| 市外局番 | 09969 |

下甑町瀬々野浦(しもこしきちょうせせのうら[1])は、鹿児島県薩摩川内市の大字[2]。旧甑島郡甑島郷瀬々之浦村、甑島郡下甑村大字瀬々野浦。郵便番号は内川内地区(1700番地以降)が896-1412[3]、それ以外の地域は896-1512[4]。人口は135人、世帯数は96世帯(2015年10月1日現在)[5]。

甑島列島の下甑島の北西部に位置する。西部の海岸はナポレオン岩や松島海岸、鷹巣瀬などの奇岩や断崖が連なっており、景勝地となっている[6][7]。

地理

薩摩半島の西部に浮かぶ甑島列島南部の下甑島の北西部に位置している。字域の東方には鹿島町藺牟田、下甑町長浜、下甑町青瀬、南方には下甑町片野浦がそれぞれ接しており、西部には東シナ海に面している。

瀬々野浦地区と内川内地区の2地区からなる。瀬々野浦地区は、東シナ海に面しており周囲を山に囲まれている[8]。昭和後期に手打・長浜方面へ道路が開通するまでは、交通の便が悪く海上交通に頼っていた[8]。西山簡易郵便局が置かれており、かつては西山小学校、西山中学校が置かれていた。

内川内地区は、瀬々野浦からの移住者によって18世紀初めごろに尾岳連邦の中腹を開拓して住み着いた区域であり[7][9]、「うちかわうち」や「うちのこうち」と読まれる[9]。行政上では瀬々野浦とは独立した区域として扱われる[6]。海抜300メートルから400メートルに位置しており、集落の周囲の耕作地も山腹の斜面に広がっていたという[9]。かつては内川内小学校と内川内中学校が設置されていた。下甑町長浜から航空自衛隊下甑島分屯基地を経て内川内地区に至る道路は自衛隊道路と呼ばれ、内川内地区の重要なライフラインとなっている[10]。

海岸線の多くが奇岩や断崖から構成されており[6]、沖にはフランスの皇帝「ナポレオン・ボナパルト」の横顔に見えるという高さ127mのナポレオン岩や[11]、松島、鷹巣瀬などがあり景勝地となっている[6]。また、北部の内川内海岸には平家の落人が甑島に漂着した際に舟8艘を隠したといわれる八艘穴がある[6][7]。

自然保護地区

2015年(平成27年)3月16日に甑島列島の区域を対象とした国定公園として「甑島国定公園」が指定された[12][13]。集落を除いて瀬々野浦のほぼ全域が国定公園の区域に含まれており、2015年(平成27年)3月16日の鹿児島県告示「甑島国定公園区域内における特別地域の指定」により一部が特別地域に、「甑島国定公園特別地域内における特別保護地区の指定」によって一部が特別保護地区、「甑島国定公園区域の海域内における海域公園地区の指定」によって瀬々野浦の海域が「下甑島西海岸海域公園地区」にそれぞれ指定された[14]。

山岳

国土地理院地図(抄)。

- 青潮岳 - 標高510.2 m

- 谷山 - 標高445.7 m

島嶼・岩礁

国土地理院地図(抄)。陸繋した浜辺や海礁上の小岩、無名の岩を除く。

- ナポレオン岩 - 別名チュウ瀬。

- 大カブ瀬

- 松島

- 岩塔、ヘタ沖瀬

小字

「角川日本地名大辞典」によると下甑町瀬々野浦の小字は以下のとおりである[15]。

浜里、古里、小里、開田、上開田、的場、中平、上ノ開、下道、峠、石田、敷樋、日影、上井手、湯穴、夏迫、笛畠、平石、下平石、新山、高名、丑川、西平石、長平、池ノ平、下長平、滑川、大桑木、上大桑木、千田、高道、高田、大林、登立、矢畑、鯨林、坂ノ下、松元、江川、前ノ平、松板、下松板、赤落、上野作、柞大迫、屋床、野竹、大内ノ浦、落し、野間、木床、金山、金山平、小屋床、桐、前迫、浜平

歴史

瀬々之浦の成立

瀬々之浦という地名は江戸時代より見え、薩摩国甑島郡甑島郷(外城)のうちの瀬々之浦村であった[16]。1471年に朝鮮で刊行された海東諸国紀によれば「世々九浦」は瀬々野浦のことを指しており、記述のうち九は乃の誤字とされる[7]。「元禄国絵図」には下甑村の一部として「瀬々ノ浦村」と記載されている[7]。村高は「旧高旧領取調帳」では161石余[16]、「三州御治世要覧」によれば100石余であったと記録されている[7]。

江戸時代の測量家である伊能忠敬が著した「九州東海辺沿海村順」によると家数が210であり、「伊能忠敬測量日記」によれば内ノ河内(現在の内川内地区)の人家は20軒程度あったと記されている[7]。

瀬々野浦地区は「下甑町郷土誌」によればいつから人が居住していたかについては定かでないとされているが、古町川の河川改修工事において弥生時代中期ごろの土器片が発掘されている[8]。他の甑島の集落の状況から考えると早い時期には人が居住していたのではないかと推測されている[8]。内川内地区は18世紀の初めごろに瀬々野浦からの6戸が移住したことに始まり、さらに24戸が移住したとされている[9]。

江戸時代後期に薩摩藩が編纂した地誌である『三国名勝図会』では瀬々野浦の浦町である瀬々浦について以下のように記述している[17]。

下甑村尓あり、俗に志々浦ともいふ、シセ通音とす、海東諸國記に世々九浦は、盖是也、九は乃の誤ならん、此浦は下甑の西面にして、斷岸絶壁、千石直立し、奇巖怪石萬態の異觀なり、海岸より五歩許、海中に中礁チウセといへるあり、高さ六十間、周廻二町許、孤立して奇高なり、此邊波浪急激にして、漁船も風和を得て過くべし、又此浦人居の海渚より海上二町許に、玄礁鷹巣礁といへる、雙嵓ありて、海門の如く相並ぶ、兩礁共に高さ五十間、周廻各一町許、兩礁相距ること二三間、兩礁の間、舟往來して、景狀特に奇なりと可、此等下甑第一の絶勝なり

—三国名勝図会第三十巻

また、内川内海岸にある八艘穴についても以下のとおり記述されている[17]。

下甑村内、瀬々浦の海岸にあり、窟穴西に向ふ、其大さ漁船八艘を泊すべし、大風といへども、少しも患へなし、因て八艘穴といふ、窟中に船を入て舷を扣けば、大に響こと雷の如く、洞巖崩るゝに似たり、故に衆人恐怖して、船を泊する者なしといふ

—三国名勝図会第三十巻

町村制施行以後

1889年(明治22年)に町村制が施行されたのに伴い、下甑島にあった下甑島にある手打村、片野浦村、瀬々野浦村、青瀬村、長浜村、藺牟田村の6村が合併し下甑村が発足。それまでの瀬々野浦村の区域は下甑村の大字「瀬々野浦」となった[16]。翌年の1890年(明治23年)2月5日には、下甑村の条例「下甑村区会条例」によって町村制第64条及び第114条に基づく区である「第三区」が大字瀬々野浦一円を区域として設置された[18]。

1999年(平成11年)2月12日に公有水面埋立地の区域を瀬々野浦字丑川及び字小里に編入した[19][20]。

2004年(平成16年)10月12日に下甑村が川内市、東郷町、入来町、祁答院町、樋脇町、鹿島村、上甑村、里村と新設合併し薩摩川内市が設置された[21]。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において大字名については「従前の村名を町名とし、これを従前の大字名冠したものをもって、大字とする」と協定され、旧村名である「下甑村」の村を町に置換え、従前の大字名である瀬々野浦に冠することとなった[22]。合併当日の10月12日に鹿児島県の告示である「![]() 字の名称の変更」が鹿児島県公報に掲載された[23]。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大字名が「瀬々野浦」から薩摩川内市の大字「下甑町瀬々野浦」に改称された[1]。

字の名称の変更」が鹿児島県公報に掲載された[23]。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大字名が「瀬々野浦」から薩摩川内市の大字「下甑町瀬々野浦」に改称された[1]。

字域の変遷

| 実施後 | 実施年 | 実施前 |

|---|---|---|

| 瀬々野浦字丑川の一部 | 1999年(平成11年)2月12日 | 公有水面埋立地 |

| 瀬々野浦字小里の一部 |

文化財

国指定

市指定

薩摩川内市が指定している文化財は以下のとおりである[29]。

- シアノーノー(無形民俗文化財)

民俗

ビーダナシ

甑島ではフヨウの幹の皮を糸にして織った衣服(ビーダナシ)が日本で唯一確認されており、甑島の中でも下甑村の瀬々野浦でのみ確認されている[30][31][32]。フヨウを表すビーと袖・袂付き長着を表すタナシを組み合わせてビーダナシと呼ぶ[33]。軽くて涼しいために重宝がられ、裕福な家が晴れ着として着用したようである[34]。現存するビーダナシは下甑の歴史民俗資料館に展示されている4着のみであり、いずれも江戸時代か明治時代に織られたものである[34]。フヨウで編んだ紐や綱は南西諸島や九州の島嶼部や伊豆諸島などでも見られ、かつては中国大陸でも甑島同様にフヨウで衣類を編んだという[35]。生糸・木綿・麻・葛で編んだ布は甑島の他の集落でも見られるが、瀬々野浦には生糸・木綿・麻・葛・イチビ・アカメガシワ・フヨウの7種類の材料から作った繊維が存在した[36]。独自の文化が瀬々野浦にのみ存在した背景としては、昭和30年代頃までは陸路での訪問が難しい孤立集落だったこと、民具や無形文化の伝承に熱心な集落だったことなどが挙げられる[36]。

施設

公共

郵便局

- 西山簡易郵便局[39]

寺社

- 西浄寺

- 大帯姫神社[40]

人口

以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。

| 統計年 | 人口 | ||

|---|---|---|---|

| 1995年(平成7年) | [44] | 377 | |

| 2000年(平成12年) | [45] | 289 | |

| 2005年(平成17年) | [46] | 262 | |

| 2010年(平成22年) | [47] | 204 | |

| 2015年(平成27年) | [48] | 135 | |

教育

瀬々野浦にはかつて「下甑村立西山中学校」、「下甑村立内川内中学校」、「薩摩川内市立西山小学校」、「下甑村立内川内小学校」(それぞれ廃止時の学校名)が設置されていた。2012年(平成24年)に西山小学校が長浜小学校に統合されたことにより瀬々野浦には学校施設がなくなった。

高等教育

瀬々野浦には高等学校が設置されておらず、また甑島列島内にも全日制高校や通信制高校の学習センターは設置されていない。甑島列島内の高校受験生は、学区の制約なく県内の全ての県立高校へ進学できるため、中学校卒業生の多くは九州本土などに転出して、島外の高校に進学する[49]。

中学校

「下甑村立西山中学校」は廃止時点で374番地にあり[50]、1947年(昭和22年)に青瀬中学校の教場(週2日は本校に通学)として設置された[50]。1949年(昭和24年)に分校に昇格し[51]、1955年(昭和30年)に独立校となり西山中学校となったが[51]、23年後の1978年(昭和53年)に閉校した[52]。

「下甑村立内川内中学校」は廃止時点で1609番地にあり[53]、1950年(昭和25年)に長浜中学校の分校として設置された[54]。1957年(昭和32年)に独立校となり内川内中学校となったが[54]、21年後の1978年(昭和53年)に閉校した[55]。

小学校

「薩摩川内市立西山小学校」は、1880年(明治13年)に瀬々野浦小学校として設立され、1886年(明治19年)に簡易小学校、1893年(明治26年)に西山尋常小学校に改称した[56]。その後1941年(昭和16年)には国民学校となり、1947年(昭和22年)に西山小学校となった[56]。2012年(平成24年)に西山小学校が下甑町長浜にある長浜小学校に統合された。

「下甑村立内川内小学校」は廃止時点で1789番地にあり[57]、1888年(明治21年)に江口菊治によって読書や習字、珠算などの指導を行ったのが前身となっており、1889年(明治22年)に高知復習所となり、1900年(明治33年)に西山尋常小学校の仮教場となった[58]。1914年(大正3年)に高知分教場となり、1943年(昭和18年)に内川内国民学校として独立し、1947年(昭和22年)に内川内小学校に改称した[59]。1978年(昭和53年)に長浜小学校に統合され閉校した[59]。

小・中学校の学区

市立小・中学校の学区(校区)は以下の通りである[60]。

| 大字 | 小字 | 小学校 | 中学校 |

|---|---|---|---|

| 下甑町瀬々野浦 | 全域 | 薩摩川内市立長浜小学校[61] | 薩摩川内市立海星中学校 |

交通

1972年(昭和47年)に長浜~瀬々野浦、手打~瀬々野浦の道路が開通した。これにより瀬々野浦と島内の道路が接続され、自動車での往来が可能となった[62]。道路の開通前は青瀬まで1時間半、手打まで3時間程度かけて山越え道を徒歩で移動していた[62]。

道路

バス

長浜港から瀬々野浦までを結ぶコミュニティバスである「甑かのこゆりバス」が運行されている。2020年(令和2年)現在瀬々野浦の区域にあるバス停は以下のとおりである[63]。

- 長浜・瀬々野浦線

- 内川内入口 - 内川内団地前 - 内川内 - 小屋床線入口 - 遊歩道入口 - ゆすの木 - 赤落し - たまご石 - 前の平展望所 - 瀬々野浦

関連する人物

脚注

- ^ a b “本市の町名一覧について”. 薩摩川内市. 2020年8月8日閲覧。

- ^ 川薩地区合併協議会 町・字の取り扱いについて

- ^ “鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦(1700番地~、内川内)の郵便番号”. 日本郵便. 2020年8月27日閲覧。

- ^ “鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦の郵便番号”. 日本郵便. 2020年8月27日閲覧。

- ^ “平成27年国勢調査”. 総務省統計局. 2020年5月27日閲覧。

- ^ a b c d e 角川(1983) p.1003

- ^ a b c d e f g 平凡社(1998) p.363

- ^ a b c d 下甑村(2004) p.1256

- ^ a b c d 下甑村(2004) p.1287

- ^ 下甑村(2004) p.1298

- ^ “広報さつませんだい(今年の夏甑島に行ってみませんか)”. 薩摩川内市 (2010年7月10日). 2020年8月28日閲覧。

- ^ “甑島国定公園”. 鹿児島県. 2020年8月9日閲覧。

- ^ “広報さつませんだい(甑島国定公園が誕生しました)” (2015年3月25日). 2020年8月9日閲覧。

- ^ “鹿児島県公報(平成27年3月16日付号外)”. 鹿児島県 (2015年3月16日). 2020年8月9日閲覧。

- ^ 角川(1983) p.1168

- ^ a b c 角川(1983) p.374

- ^ a b 三国名勝図会 第30巻(PDF上 pp.105)

- ^ 下甑村(2004) p.94

- ^ 平成11年鹿児島県告示第219号(字の区域の変更、平成11年2月12日付鹿児島県公報第1445号の2所収)

- ^ 平成11年鹿児島県告示第221号(字の区域の変更、平成11年2月12日付鹿児島県公報第1445号の2所収)

- ^ 市町村の廃置分合(平成16年総務省告示第590号、

原文)

原文)

- ^ “町名・字名の取り扱いについて”. 川薩地区法定合併協議会. 2020年8月8日閲覧。

- ^ 平成16年鹿児島県告示第1735号(字の名称の変更、

原文)

原文)

- ^ “甑島の伝統行事“トシドン””. 甑島観光協会. 甑島情報サイト事務局. 2014年4月5日閲覧。

- ^ 甑島のトシドン - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ “甑島のトシドン! ユネスコ無形文化遺産登録!!”. 薩摩川内市観光協会 (2009年). 2011年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月5日閲覧。

- ^ 下甑村(2004) p.945

- ^ “「来訪神:仮面・仮装の神々」のユネスコ無形文化遺産登録(代表一覧表記載)について”. 文化庁 (2018年11月29日). 2020年8月13日閲覧。

- ^ 薩摩川内市の教育(2020) pp.80-82

- ^ 下野 (2005)、362頁

- ^ 日本離島センター (1998)、1029頁

- ^ ビーダナシ(芙蓉布)の復元鹿児島県工業技術センター

- ^ 下野 (2005) p.95-96

- ^ a b 下野 (2005) p.98

- ^ 下野 (2005) p.106

- ^ a b 下野 (2005) p.123

- ^ a b “公共施設案内~消防・救急・保健センター・診療所”. 薩摩川内市. 2020年8月28日閲覧。

- ^ a b “公共施設案内~地区コミュニティセンター”. 薩摩川内市. 2020年8月28日閲覧。

- ^ “西山簡易郵便局(鹿児島県)”. 日本郵便. 2020年8月28日閲覧。

- ^ a b 下甑村(2004) p.1267

- ^ “移転・業務変更・局種変更:西山郵便局(鹿児島県)”. 日本郵便 (2015年12月18日). 2020年8月28日閲覧。

- ^ 下甑村(2004) p.1268

- ^ a b 下甑村(2004) p.1266

- ^ “国勢調査 / 平成7年国勢調査 小地域集計 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2020年9月10日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成12年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2020年9月10日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成17年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2020年9月10日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成22年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2020年9月10日閲覧。

- ^ “国勢調査 / 平成27年国勢調査 / 小地域集計 46鹿児島県”. 総務省統計局. 2020年9月10日閲覧。

- ^ 浮田典良「鹿児島県甑島における過疎化の進行と近年の変化」『関西学院大学 人文論究』43巻3号、1993年、59-71頁

- ^ a b 下甑村(2004) p.898

- ^ a b 下甑村(2004) p.900

- ^ 下甑村(2004) p.901

- ^ 下甑村(2004) p.902

- ^ a b 下甑村(2004) p.904

- ^ 下甑村(2004) p.905

- ^ a b 下甑村(2004) p.828

- ^ 下甑村(2004) p.857

- ^ 下甑村(2004) p.858

- ^ a b 下甑村(2004) p.859

- ^ “薩摩川内市 義務教育”. 薩摩川内市役所. 2011年11月21日閲覧。

- ^ 2012年度までは後迫及び前迫以外の全域が薩摩川内市立西山小学校の通学区域であった

- ^ a b 下甑村(2004) p.1260

- ^ “甑島地域コミュニティ交通(春夏ダイヤ・秋冬ダイヤ)”. 薩摩川内市. 2020年8月29日閲覧。

- ^ “ファミリーヒストリー|2015/11/13(金)放送”. TVでた蔵. ワイヤーアクション. 2015年11月17日閲覧。

- ^ “塚地武雅、薩摩川内観光大使に就任 「水を飲んでも太りもす」秘話明かす”. ORICON NEWS (2018年10月15日). 2020年8月29日閲覧。

参考文献

- 角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』角川書店、1983年。ISBN 978-4040014609。

- 芳即正、五味克夫『日本歴史地名大系47巻 鹿児島県の地名』平凡社、1998年。ISBN 978-4582910544。

- 下甑村郷土誌編纂委員会『下甑村郷土誌』下甑村、2004年。

- 下野敏見『南九州の伝統文化 Ⅱ民具と民俗、研究』南方新社、2005年。

- “令和2年度薩摩川内市の教育” (PDF). 薩摩川内市教育委員会. 2020年8月9日閲覧。

- 橋口兼古, 五代秀堯, 橋口兼柄 著、島津久光 編『三国名勝図会』薩摩藩、1843年。NDLJP:992140

関連項目

|

東シナ海 | 東シナ海 | 鹿島町藺牟田 |

|

| 東シナ海 | 下甑町長浜 | |||

| 東シナ海 | 下甑町片野浦 | 下甑町青瀬 |