「ティラノサウルス」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

編集の要約なし |

||

| 2行目: | 2行目: | ||

{{生物分類表 |

{{生物分類表 |

||

|名称 = ティラノサウルス |

|名称 = ティラノサウルス |

||

|fossil_range = [[中生代]][[白亜紀]]末期, {{Fossil range|68|66}} |

|||

|画像 = [[ファイル:Stan the Trex at Manchester Museum.jpg|260px]] |

|画像 = [[ファイル:Stan the Trex at Manchester Museum.jpg|260px]] |

||

|画像キャプション = ティラノサウルスの全身骨格化石標本「スタン」(マンチェスター博物館、標本番号:BHI 3033) |

|画像キャプション = ティラノサウルスの全身骨格化石標本「スタン」(マンチェスター博物館、標本番号:BHI 3033) |

||

|status = fossil |

|status = fossil |

||

|地質時代 = |

|地質時代 = [[中生代]][[白亜紀]]末期の[[マーストリヒチアン]], {{Fossil range|68|66}} |

||

|省略 = 爬虫綱 |

|省略 = 爬虫綱 |

||

|綱階級なし = <small>(未整理)</small>真正爬虫類 {{sname||Eureptilia}} |

|綱階級なし = <small>(未整理)</small>真正爬虫類 {{sname||Eureptilia}} |

||

| 26行目: | 25行目: | ||

|英名 = Tyrannosaurus |

|英名 = Tyrannosaurus |

||

|亜科=[[ティラノサウルス亜科]]{{sname||Tyrannosaurinae}}}} |

|亜科=[[ティラノサウルス亜科]]{{sname||Tyrannosaurinae}}}} |

||

| ⚫ | '''ティラノサウルス'''([[学名]]:''[[:en:Genus|genus]]'' '''''Tyrannosaurus''''')は、約6,800万 - 約6,600万年前([[中生代]][[白亜紀]]末期[[マーストリヒチアン]])の[[北アメリカ大陸]](<small>画像資料</small><ref group=注>約6,500万年前([[K-T境界]]上)の大陸配置図([http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/65moll.jpg#65moll K-T (65Ma)])。この時までの一時期をティラノサウルスは左上の大陸で生きていた。- [http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/mollglobe.html#mollglobe Mollewide Plate Tectonic Maps - Dr. Ron Blakey]{{出典無効|date=2020-07-19|title=リンク先不正。}}</ref>)に生息していた[[肉食]][[恐竜]]。大型[[獣脚類]]の1[[属 (分類学)|属]]である。他に'''ティランノサウルス'''、'''チラノサウルス'''、'''タイラノサウルス'''などとも呼ばれる。 |

||

| ⚫ | 最大全長は約13メートル、最大体重は約9トンと<ref name=最大体重・ナショジオ版>{{Cite web|title=史上最大のティラノサウルスと判明、約9トン |url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/032800189/ |publisher=[[ナショナル・ジオグラフィック協会]] |date=2019-03-28 |accessdate=2020-07-20}}</ref>、現在まで報告されている[[獣脚類]]の中で史上最大級の体格を誇る種の一つに数えられており、[[中生代]]最後の地質区分とされるマーストリヒチアン最末期の約200万年間にかけて北米ララミディア大陸に生息していた。そして[[K-Pg境界]]を境に絶滅している。 |

||

| ⚫ | '''ティラノサウルス'''([[学名]]:''[[:en:Genus|genus]]'' '''''Tyrannosaurus''''')は、約6,800万- 約6,600万年前([[中生代]][[白亜紀]]末期[[マストリヒ |

||

| ⚫ | 非常に名高い恐竜で『[[ジュラシック・パーク]]』等の恐竜をテーマにした各種の創作作品においては、脅威の象徴または最強の恐竜として描かれることが多く、恐竜ファンから高い人気を誇っている。一方で知名度の高さに反し、その生態には未解明な部分も多く、新説の多様さも相まって議論が絶えない恐竜でもある<ref>{{Cite news |url=https://www.afpbb.com/articles/-/3131112 |title=T・レックス、羽毛ではなくうろこに覆われていた 最新研究 |publisher=[[フランス通信社|AFPBB news]] |date=2017-06-07 |accessdate=2020-08-22}}</ref>。また恐竜時代終焉の象徴として滅びの代名詞にも度々引用される。 |

||

| ⚫ | 最大全長は約13メートル、最大体重は約9トンと<ref name=最大体重・ナショジオ版>{{Cite web|title=史上最大のティラノサウルスと判明、約9トン |url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/032800189/ |publisher=[[ナショナル・ジオグラフィック協会]] |date=2019-03-28 |accessdate=2020-07-20}}</ref>、現在まで報告されている[[獣脚類]]の中で史上最大級の体格を誇る種の一つに数えられており |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | 非常に名高い恐竜で『[[ジュラシック・パーク]]』等の恐竜をテーマにした各種の創作作品においては、脅威の象徴または最強の恐竜として描かれることが多く、恐竜ファンから高い人気を誇っている。一方で知名度の高さに反し、その生態には未解明な部分も多く、新説の多様さも相まって議論が絶えない恐竜でもある<ref>{{Cite news |url=https://www.afpbb.com/articles/-/3131112 |title=T・レックス、羽毛ではなくうろこに覆われていた 最新研究 |publisher=[[フランス通信社|AFPBB news]] |date=2017-06-07 |accessdate=2020-08-22}}</ref>。また恐竜時代終焉の象徴として滅びの代名詞にも度々引用される |

||

| ⚫ | |||

== 呼称 == |

== 呼称 == |

||

[[ファイル:AMNH theropod.jpg|thumb|right|アメリカ自然史博物館に展示されている頭骨]] |

[[ファイル:AMNH theropod.jpg|thumb|right|アメリカ自然史博物館に展示されている頭骨]] |

||

属名の ''Tyrannosaurus'' は、{{lang-grc|[[wikt:el:τύραννος|τύραννος]]}} (テュランノス)「暴君<ref group=注>「暴君」は近代的な語義。本来のギリシア語の意味については[[僭主]]を参照のこと。</ref>」 + {{lang|grc|[[wikt:en:σαῦρος|σαῦρος]]}} (サウロス)「とかげ」ないし「[[爬虫類]]」の合成語で、「暴君とかげ」や「暴君竜」といった意味になる。本属に代表する '''''Tyrannosaurus rex''''' の名は一般にも広く通用している。種小名の ''rex'' は[[ラテン語]]で「王」の意<ref name=記載論文>Osborn, H. F |

属名の ''Tyrannosaurus'' は、{{lang-grc|[[wikt:el:τύραννος|τύραννος]]}} (テュランノス)「暴君<ref group=注>「暴君」は近代的な語義。本来のギリシア語の意味については[[僭主]]を参照のこと。</ref>」 + {{lang|grc|[[wikt:en:σαῦρος|σαῦρος]]}} (サウロス)「とかげ」ないし「[[爬虫類]]」の合成語で、「暴君とかげ」や「暴君竜」といった意味になる。本属に代表する '''''Tyrannosaurus rex''''' の名は一般にも広く通用している。種小名の ''rex'' は[[ラテン語]]で「王」の意<ref name=記載論文>{{Cite journal|author=Osborn, H. F |year=1905 |title=Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs |jorunal=Bulletin of the AMNH |volume=21 |issue=14 |pages=259–265 |url=http://hdl.handle.net/2246/1464}}{{フリーアクセス}}</ref>。 |

||

恐竜を含む古生物は[[観葉植物]]や現生[[動物]]と同様、[[ラテン語]]の学名を呼称として通用するのが慣例となっており、ティラノサウルスも例外ではない。属名の「ティラノサウルス」のみ、もしくは「T.レックス」が慣用されている。 |

恐竜を含む古生物は[[観葉植物]]や現生[[動物]]と同様、[[ラテン語]]の学名を呼称として通用するのが慣例となっており、ティラノサウルスも例外ではない。属名の「ティラノサウルス」のみ、もしくは「T.レックス」が慣用されている。 |

||

日本語の表音表記には揺らぎが多く、最も一般的な「ティラノサウルス」の |

日本語の表音表記には揺らぎが多く、最も一般的な「ティラノサウルス」のほか、nの重なりに重きを置いた「ティランノサウルス」、「チラノサウルス」、「チランノサウルス」、「チラノザウルス」、「チランノザウルス」、「タイラノサウルス」、「テュランノサウルス」などがある。例として、[[群馬県立自然史博物館]]は一貫して「ティランノサウルス」表記<ref>{{Cite web|url=http://www.gmnh.pref.gunma.jp/musetheque/detail/111534?&searchType=1&Item1_3=%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%8E |title=ティランノサウルス・レックス(動刻)|accessdate=2020-12-19 |publisher=[[群馬県立自然史博物館]]}}</ref><ref>{{Cite book|和書|title=リアルサイズ古生物図鑑 中生代編 |pages=248-251 |date=2019-08-03 |publisher=[[技術評論社]] |author=[[土屋健]] |others=群馬県立自然史博物館(監修)|isbn=978-4-297-10656-0}}</ref>を採用している。また先述のように「暴君竜」という漢訳もあり、以前ほど盛んではないものの現在も用いられている。[[中国語]]では「{{lang|zh|暴龍}}」({{unicode|baolong}}; バォロン)あるいは「{{lang|zh|霸王龍}}」({{unicode|bawanglong}}; バワンロン)と呼ぶ。 |

||

== 発見と研究の歴史 == |

== 発見と研究の歴史 == |

||

[[ファイル:Trex skull.png|thumb|200px|実化石を含むカーネギー自然史博物館のティラノサウルスの模式標本であるが、一部に誤った復元がなされており、2003年から再構成のための作業が開始されている<ref>[http://www.carnegiemnh.org/dinosaurs/paleolab/rex1.htm Rebuilding T .Rex] - [http://www.carnegiemnh.org/ カーネギー自然史博物館のサイト]のトピック。</ref> |

[[ファイル:Trex skull.png|thumb|200px|実化石を含むカーネギー自然史博物館のティラノサウルスの模式標本であるが、一部に誤った復元がなされており、2003年から再構成のための作業が開始されている<ref>[http://www.carnegiemnh.org/dinosaurs/paleolab/rex1.htm Rebuilding T .Rex] - [http://www.carnegiemnh.org/ カーネギー自然史博物館のサイト]のトピック。</ref>{{リンク切れ|date=2020年12月}}。]] |

||

1892年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[古生物学者]][[エドワード・ドリンカー・コープ]]は後にティラノサウルスのものと同一視される[[脊椎]]の一部を発見し、'''マノスポンディルス・ギガス'''(''Manospondylus gigas'')と名付けた。 |

1892年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[古生物学者]][[エドワード・ドリンカー・コープ]]は後にティラノサウルスのものと同一視される[[脊椎]]の一部を発見し、'''マノスポンディルス・ギガス'''(''Manospondylus gigas'')と名付けた。1900年には[[アメリカ自然史博物館]]の[[学芸員]]であった[[バーナム・ブラウン]]が2つ目の化石を[[ワイオミング州]]で発見した。この標本はコープに師事していた[[ヘンリー・フェアフィールド・オズボーン]]によって1905年に'''ディナモサウルス・インペリオスス'''(''Dynamosaurus imperiosus'')と名付けられた。ブラウンは1902年に[[モンタナ州]]で3つ目の化石も発見し、同年の夏にオズボーンによりティラノサウルス・レックスとして記載された<ref name=百周年>{{Cite journal|和書|title=Tyrannosaurus rex 発見百周年 |author1=[[真鍋真]] |author2=樽創 |date=2002-09-20 |accessdate=2020-12-19 |journal=化石 |publisher=[[日本古生物学会]] |volume=72 |pages=45-47 |doi=10.14825/kaseki.72.0_45 |url=https://doi.org/10.14825/kaseki.72.0_45}}</ref>。ディナモサウルスとティラノサウルスはオズボーンが1905年に発表した同じ論文の中で記載・命名された。翌1906年にオズボーンは両者が実は同種であったとしてティラノサウルス・レックスに統一したが、その際ディナモサウルスではなくティラノサウルスが有効名とされたのは、たまたま論文中で先に書かれていたのがティラノサウルスであった<ref>{{Cite journal|author=Osborn, H.F |year=1906 |url=http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/1473 |title=''Tyrannosaurus'', Upper Cretaceous carnivorous dinosaur (second communication) |volume=22 |pages=281}}{{フリーアクセス}}</ref>ためである。1900年に発見された元ディナモサウルスは[[イギリス]]の[[ロンドン自然史博物館]]に、1902年に発見されたティラノサウルスの[[タイプ (分類学)|模式標本]]は現在、米国は[[ペンシルベニア州]][[ピッツバーグ]]にある[[カーネギー自然史博物館]]にて保管されている。 |

||

1917年にオズボーンはマノスポンディルスとティラノサウルスに共通する特徴を見出し、それ以後は両者が同一視されるようになった。ただし発見されていたマノスポンディルスは一例のみで、標本はきわめて部分的であったため、オズボーン自身はそれらが同一種であると結論付けたわけではない(後述するように、この時点でもし同一種だと認められていたならば「ティラノサウルス」の代わりに「マノスポンディルス」が有効な名前になっていたはずである)。 |

|||

[[ファイル:Field fg05.jpg|thumb|left|230px|フィールド自然史博物館にて展示されているスー]] |

[[ファイル:Field fg05.jpg|thumb|left|230px|フィールド自然史博物館にて展示されているスー]] |

||

1990年8月12日、[[サウスダコタ州]]で非常に保存状態の |

1990年8月12日、[[サウスダコタ州]]で非常に保存状態の良いティラノサウルスの全身骨格化石が発見された。この標本は発見者の{{仮リンク|スーザン・ヘンドリクソン|en|Sue Hendrickson}})にちなんで「'''[[スー (ティラノサウルス)|スー]]'''」('''Sue''')と名付けられた。しかしスーの標本は発掘者のピーター・ラーソン博士と地主との間で所有権を巡る裁判に発展し、[[連邦捜査局]]が強引にラーソン博士の保有していたスーを押収した。その後国が一時保管した後、スーは[[オークション]]により日本円にして約10億円という高額で落札されたことでも話題を呼んだ。現在、米国[[イリノイ州]]の[[シカゴ|シカゴ市]]にある[[フィールド自然史博物館]]にて展示されている(標本番号:FMNH PR2081)。 |

||

1996年、[[ティラノサウルス科]]の恐竜のものと考えられる歯の化石が[[日本]]で初めて[[福井県]]で発見された。これは白亜紀前期の地層からの発見であり、[[中華人民共和国|中国]]でも世界最古のティラノサウルス科の化石が出土されてることからティラノサウルス科の[[アジア]]起源説も主張されている<ref>{{Cite news|title=<中国暴竜>ティラノサウルス類の起源は東アジア、北米移住説覆す―地質科学院|newspaper=[[Record China]]|date=2009-10-06|accessdate=2020-07-19|url=https://www.recordchina.co.jp/b35936-s0-c30-d0000.html}}</ref>。 |

1996年、[[ティラノサウルス科]]の恐竜のものと考えられる歯の化石が[[日本]]で初めて[[福井県]]で発見された。これは白亜紀前期の地層からの発見であり、[[中華人民共和国|中国]]でも世界最古のティラノサウルス科の化石が出土されてることからティラノサウルス科の[[アジア]]起源説も主張されている<ref>{{Cite news|title=<中国暴竜>ティラノサウルス類の起源は東アジア、北米移住説覆す―地質科学院|newspaper=[[Record China]]|date=2009-10-06|accessdate=2020-07-19|url=https://www.recordchina.co.jp/b35936-s0-c30-d0000.html}}</ref>。 |

||

2000年6月、米国[[サウスダコタ州]]のかつてマノスポンディルスが発見された場所から、ティラノサウルスの化石が発掘された。この化石は1892年に発見された化石と同一個体のもの(掘り残し)と考えられ、マノスポンディルスとティラノサウルスが同一種であることが実際に確認されることとなったが、そこでコープの命名した「マノスポンディルス・ギガス」という名前の方に優先権があるのではないかという論争が生じた。しかし、2000年1月1日に発効された[[国際動物命名規約]]第4版<ref>[http://homepage3.nifty.com/cxj11255/meimei/ 動物命名法解説]{{リンク切れ|date=2020年 |

2000年6月、米国[[サウスダコタ州]]のかつてマノスポンディルスが発見された場所から、ティラノサウルスの化石が発掘された。この化石は1892年に発見された化石と同一個体のもの(掘り残し)と考えられ、マノスポンディルスとティラノサウルスが同一種であることが実際に確認されることとなったが、そこでコープの命名した「マノスポンディルス・ギガス」という名前の方に優先権があるのではないかという論争が生じた。しかし、2000年1月1日に発効された[[国際動物命名規約]]第4版<ref>[http://homepage3.nifty.com/cxj11255/meimei/ 動物命名法解説]</ref>{{リンク切れ|date=2020年12月}}に定められた規定により、[[動物命名法国際審議会]]が強権を発動して学名 ''Tyrannosaurus'' を「保全名」としたため、名称の交代が行われることはなかった<ref>[http://www.iczn.org/Palaeontology.htm ICZN : Palaeontology & Biostratigraphy]</ref>{{リンク切れ|date=2020年12月}}。 |

||

2007年4月、[[ノースカロライナ州立大学]]などの研究チームは、ティラノサウルスの骨の[[タンパク質]]を分析した結果、[[遺伝子]]的に[[ニワトリ]]に近いという結果を得たと発表した。 |

2007年4月、[[ノースカロライナ州立大学]]などの研究チームは、ティラノサウルスの骨の[[タンパク質]]を分析した結果、[[遺伝子]]的に[[ニワトリ]]に近いという結果を得たと発表した。 |

||

2009年、[[ハト]]に寄生する[[トリコモナス類|トリコモナス]]の古代菌種が、ティラノサウルスの命を奪っていた可能性があると発表された<ref>Wolff, E. D., Salisbury, S. W., Horner, J. R., & Varricchio, D. J. (2009). [http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007288 Common avian infection plagued the tyrant dinosaurs.] ''PLoS One'', 4(9), e7288. ,2009年9月30日 掲載</ref>。この研究結果はシカゴ・[[フィールド自然史博物館]]のティラノサウルス「スー」の化石のあごの骨にあいた穴から判明した。鳥類がトリコモナスに感染した場合、クチバシや消化管の炎症によって餌を飲み込むことや呼吸が困難になることが報告されているが、「スー」の場合も同じような症状で餓死した可能性を研究チームは示唆している。またこの感染症の痕跡が同じティラノサウルス科の[[アルバートサウルス]]と[[ダスプレトサウルス]]の化石からも発見されており、トリコモナスによる感染症がかなり昔から存在していたと考えられるとともに、鳥類が恐竜から進化したという可能性をさらに強める証拠となった。 |

|||

== 系統分類 == |

== 系統分類 == |

||

| 83行目: | 79行目: | ||

=== ティラノサウルスの類縁種 === |

=== ティラノサウルスの類縁種 === |

||

ティラノサウルス属として現時点で広く認められているのは ''rex'' 種のみである。ただし、[[タルボサウルス]]を'''ティラノサウルス・バタール'''(''T. bataar'')として、また、[[ダスプレトサウルス]]を'''ティラノサウルス・トロスス'''(''T. torosus'')としてティラノサウルス属に含める主張もある。特に[[モンゴル国|モンゴル]]で発見されたタルボサウルスはその大きさと形態がティラノサウルスによく似ているため、ティラノサウルスそのものではないかとも言われるが、実際にはタルボサウルスのほうが前肢の比率が小さい。古生物学関連の科学雑誌『アクタ・パレオントロジカ・ポロニカ |

ティラノサウルス属として現時点で広く認められているのは ''rex'' 種のみである。ただし、[[タルボサウルス]]を'''ティラノサウルス・バタール'''(''T. bataar'')として、また、[[ダスプレトサウルス]]を'''ティラノサウルス・トロスス'''(''T. torosus'')としてティラノサウルス属に含める主張もある。特に[[モンゴル国|モンゴル]]で発見されたタルボサウルスはその大きさと形態がティラノサウルスによく似ているため、ティラノサウルスそのものではないかとも言われるが、実際にはタルボサウルスのほうが前肢の比率が小さい。古生物学関連の科学雑誌『{{仮リンク|アクタ・パレオントロジカ・ポロニカ|en|Acta Palaeontologica Polonica}}』の記事(外部リンク参照)によれば、{{仮リンク|フィリップ・カリー|en|Philip J. Currie}}、ジュン・フルム(Jřrn H. Hurum)、{{仮リンク|カロル・サバト|en|Karol Sabath}}は、系統解析をもとにタルボサウルスとティラノサウルスは別属と考えるべきであるとしている。ただし、この差異は生息していた環境の違いによるものであって両者は同属であるという説も根強く、決着は未だ付いていない。現在のところ、ダスプレトサウルスとタルボサウルスは比較的近年発見された[[ナノティラヌス]]とともに[[ティラノサウルス亜科]]に分類されている。なお、ティラノサウルス科には他に[[アルバートサウルス]]や[[ゴルゴサウルス]]が属している。 |

||

== 古生物学 == |

== 古生物学 == |

||

=== 姿勢 === |

=== 姿勢 === |

||

[[File:Feathered Tyrannosaurus model.jpg|thumb|right|200px|ティラノサウルス羽毛説に基づく模型([[ポーランド]])]] |

[[File:Feathered Tyrannosaurus model.jpg|thumb|right|200px|ティラノサウルス羽毛説に基づく模型([[ポーランド]])]] |

||

ティラノサウルスの姿勢は、当初はいわゆる「'''[[ゴジラ (架空の怪獣)|ゴジラ]]型'''」([[カンガルー]]が2足で立ち上がったときの形)と考えられていたが、[[生体力学]]的研究の結果、尻尾を地面に付けず、体をほぼ水平に延ばした姿勢であったとされるようになった。尻尾は体重の支えとはならないが、体のバランスをとるための重要な役割(姿勢制御や動作制御)を担ったと推測されている([[恐竜#姿勢・歩行]]も参照)。 |

ティラノサウルスの姿勢は、当初はいわゆる「'''[[ゴジラ (架空の怪獣)|ゴジラ]]型'''」([[カンガルー]]が2足で立ち上がったときの形)と考えられていたが、[[生体力学]]的研究の結果、尻尾を地面に付けず、体をほぼ水平に延ばした姿勢であったとされるようになった<ref name=百周年/>。尻尾は体重の支えとはならないが、体のバランスをとるための重要な役割(姿勢制御や動作制御)を担ったと推測されている([[恐竜#姿勢・歩行]]も参照)。 |

||

* 画像-1:従来の説に基づき尻尾を引きずったゴジラ型で描かれた想像図。1919年、{{仮リンク|チャールズ・ナイト|en|Charles R. Knight}}筆(この画像では尻尾を地面に付けてはいない)。 |

* 画像-1:従来の説に基づき尻尾を引きずったゴジラ型で描かれた想像図。1919年、{{仮リンク|チャールズ・ナイト|en|Charles R. Knight}}筆(この画像では尻尾を地面に付けてはいない)。 |

||

* 画像-2:近年の姿勢に関する研究に基づいて作られた生態再現模型。前後に均衡のとれた体形となっている。 |

* 画像-2:近年の姿勢に関する研究に基づいて作られた生態再現模型。前後に均衡のとれた体形となっている。 |

||

| 100行目: | 96行目: | ||

; 視覚 |

; 視覚 |

||

: 鳥類やワニとの比較、そして頭部の再現 |

: 鳥類やワニとの比較、そして視野をはじめとする頭部の再現から導き出された研究によると、ティラノサウルスは同じ[[コエルロサウルス類]]の[[ダスプレトサウルス]]や[[ヴェロキラプトル]]、[[トロオドン科]]のように現生の[[猛禽類]]と等しい45〜60°の両眼視野を確保していた。この値は現生のワニや[[カルノサウルス類]]よりも明らかに広い<ref>{{Cite journal|title=Binocular vision in theropod dinosaurs |year=2006 |author=Kent A Stevens |doi=10.1671/0272-4634(2006)26[321:BVITD]2.0.CO;2 |journal=Journal of Vertebrate Paleontology |volume=26 |issue=2 |url=https://www.researchgate.net/publication/228671730_Binocular_vision_in_theropod_dinosaurs}}</ref>。 |

||

; 聴覚 |

; 聴覚 |

||

: 脳と内耳の研究からは、ティラノサウルス科恐竜は現在の[[ワニ]]類のように低周波音を聴き取ることに長けていたことが示されており、聴力はティラノサウルス科恐竜に取って並外れて重要な感覚だった<ref>New Insights Into the Brain, Braincase, and Ear Region of Tyrannosaurs (Dinosauria, Theropoda), with Implications for Sensory Organization and Behavior</ref><ref name=恐竜学入門>{{Cite book|和書|title=恐竜学入門 ─かたち・生態・絶滅─|author1=デイヴィッド・E・ファストヴスキー|authorlink1=:de:David Fastovsky|author2=デイヴィッド・B・ウェイシャンペル|authorlink2=:en:David B. Weishampel|translator = 藤原慎一・松本涼子|others=[[真鍋真]]監訳|edition=第2版|origdate=2015-01-31|date=2018-05-25|pages=p. 185 - 190|publisher=[[東京化学同人]]|location=[[東京都]][[文京区]][[千石 (文京区)|千石]]3丁目36-7|id={{全国書誌番号|22535495}}|isbn=978-4-8079-0856-1|ncid=BB17901360|oclc=904989280|asin=4807908561}}</ref>。 |

: 脳と内耳の研究からは、ティラノサウルス科恐竜は現在の[[ワニ]]類のように低周波音を聴き取ることに長けていたことが示されており、聴力はティラノサウルス科恐竜に取って並外れて重要な感覚だった<ref>New Insights Into the Brain, Braincase, and Ear Region of Tyrannosaurs (Dinosauria, Theropoda), with Implications for Sensory Organization and Behavior</ref><ref name=恐竜学入門>{{Cite book|和書|title=恐竜学入門 ─かたち・生態・絶滅─|author1=デイヴィッド・E・ファストヴスキー|authorlink1=:de:David Fastovsky|author2=デイヴィッド・B・ウェイシャンペル|authorlink2=:en:David B. Weishampel|translator = 藤原慎一・松本涼子|others=[[真鍋真]]監訳|edition=第2版|origdate=2015-01-31|date=2018-05-25|pages=p. 185 - 190|publisher=[[東京化学同人]]|location=[[東京都]][[文京区]][[千石 (文京区)|千石]]3丁目36-7|id={{全国書誌番号|22535495}}|isbn=978-4-8079-0856-1|ncid=BB17901360|oclc=904989280|asin=4807908561}}</ref>。 |

||

; 嗅覚 |

; 嗅覚 |

||

: [[ディロング]]からティラノサウルスに至るまで大小様々なティラノサウルス上科の脳 |

: [[ディロング]]からティラノサウルスに至るまで大小様々なティラノサウルス上科の脳<ref group=注>正確には型取りしたエンドキャスト。</ref>を調べたところ、基盤的なティラノサウルス上科は嗅覚が比較的発達していなかった一方、派生的なティラノサウルス科は頭抜けて嗅覚が鋭かったことが分かっている<ref>{{Cite journal|title=Evolutionary disparity in the endoneurocranial configuration between small and gigantic tyrannosauroids |author1=Martin Kundrát |author2=Xing Xu |author3=Martina Hančová |author4=Andrej Gajdoš |author5=Yu Guo |author6=Defeng Chen |year=2018 |journal=Historical Biology |volume=32 |issue=5 |pages=620-634 |url=https://doi.org/10.1080/08912963.2018.1518442 |doi=10.1080/08912963.2018.1518442}}</ref>。また[[コエルロサウルス類]]において比較したところ、ティラノサウルス科恐竜は原始的な[[鳥類]]やドロマエオサウルス科と同様に優れた嗅覚を持っていたことが判明しており、一方で[[トロオドン科]]や派生的な鳥類は嗅覚の面で前者3グループに劣っていた。この事は彼らの生態の違いを色濃く示唆していると言える<ref>{{Cite journal|title=Olfactory acuity in theropods: palaeobiological and evolutionary implications |author1=Darla K Zelenitsky |author2=François Therrien |author3=Yoshitsugu Kobayashi |date=2008-10-28 |url=https://doi.org/10.1098/rspb.2008.1075 |doi=10.1098/rspb.2008.1075}}{{フリーアクセス}}</ref>。 |

||

; 触覚 |

; 触覚 |

||

: 近縁の[[ダスプレトサウルス|ダスプレトサウルス・ホルネリ]](以下''D. horneri'')の研究によると、ティラノサウルス科には現生の[[クロコダイル]]のが顎に備えるものに似た圧力センサーがあった可能性が高い。この圧力センサーについて考えうる用途として、攻撃時の微調整や巣作り、子育てなどが''D. horneri''の研究では提示されている<ref>A new tyrannosaur with evidence for anagenesis and crocodile-like facial sensory system |

: 近縁の[[ダスプレトサウルス|ダスプレトサウルス・ホルネリ]](以下''D. horneri'')の研究によると、ティラノサウルス科には現生の[[クロコダイル]]のが顎に備えるものに似た圧力センサーがあった可能性が高い。この圧力センサーについて考えうる用途として、攻撃時の微調整や巣作り、子育てなどが''D. horneri''の研究では提示されている<ref>{{Cite journal|A new tyrannosaur with evidence for anagenesis and crocodile-like facial sensory system |author1=Thomas D. Carr |author2=David J Varricchio |author3=Jayc C Sedlmayr |author4=Eric M Roberts |author5=Jason R Moore |year=2017 |doi=10.1038/srep44942 |url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28358353/}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/040300122/ |title=ティラノサウルスはこんな顔だった、最新報告 |publisher=ナショナル・ジオグラフィック協会 |accessdate=2020-07-20 |date=2017-04-04}}</ref>。 |

||

(Thomas D. Carr:2017)</ref><ref>{{Cite web|url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/040300122/ |title=ティラノサウルスはこんな顔だった、最新報告 |publisher=ナショナル・ジオグラフィック協会 |accessdate=2020-07-20 |date=2017-04-04}}</ref>。 |

|||

; 味覚 |

; 味覚 |

||

: 他の4つと違って化石証拠の残りにくい味覚だが、タルボサウルスの脳の研究からは発達した味覚を持っていたことが示されている<ref>A new study of the brain of the predatory dinosaur Tarbosaurus bataar (Theropoda, Tyrannosauridae)(SV Saveliev,:2007)</ref>。なお、同研究ではティラノサウルスとタルボサウルスの属差についても言及がある。 |

: 他の4つと違って化石証拠の残りにくい味覚だが、タルボサウルスの脳の研究からは発達した味覚を持っていたことが示されている<ref>A new study of the brain of the predatory dinosaur Tarbosaurus bataar (Theropoda, Tyrannosauridae)(SV Saveliev,:2007)</ref>。なお、同研究ではティラノサウルスとタルボサウルスの属差についても言及がある。 |

||

| 113行目: | 108行目: | ||

=== 体温・羽毛 === |

=== 体温・羽毛 === |

||

[[File:Baby T-rex 0496.JPG|upright|240px|thumb|羽に覆われた幼いティラノサウルスの想像図]] |

[[File:Baby T-rex 0496.JPG|upright|240px|thumb|羽に覆われた幼いティラノサウルスの想像図]] |

||

ティラノサウルスが[[鳥類]]のような[[恒温動物]]であったか、一般的な[[爬虫類]]と同じく[[変温動物]]であったかについて、決定的な結論は出ていないが([[恐竜恒温説]]も参照)、彼らは[[羽毛恐竜]]として知られる[[コエルロサウルス類]]の一種で、鳥類とも比較的近縁であることや活動的と思われる骨格構造などから、ある程度の体温を維持できる中温性であった可能性は高い<ref name=恐竜の教科書/>。羽毛があったか否かについては1990年代中頃から議論の的となっている。[[ティラノサウルス上科]]の最も原始的な種([[ディロング]])に羽毛の痕跡が発見されていることから、少なくとも幼体には羽毛が生えていたのではないかと考えられるようになってきている<ref> |

ティラノサウルスが[[鳥類]]のような[[恒温動物]]であったか、一般的な[[爬虫類]]と同じく[[変温動物]]であったかについて、決定的な結論は出ていないが([[恐竜恒温説]]も参照)、彼らは[[羽毛恐竜]]として知られる[[コエルロサウルス類]]の一種で、鳥類とも比較的近縁であることや活動的と思われる骨格構造などから、ある程度の体温を維持できる中温性であった可能性は高い<ref name=恐竜の教科書/>。羽毛があったか否かについては1990年代中頃から議論の的となっている。[[ティラノサウルス上科]]の最も原始的な種([[ディロング]])に羽毛の痕跡が発見されていることから、少なくとも幼体には羽毛が生えていたのではないかと考えられるようになってきている<ref>{{Cite book|和書|title=21世紀こども百科 恐竜館 |author=北村雄一 |others=[[真鍋真]](監修)|publisher=[[小学館]] |date=2007-07-11 |pages=100-101 |isbn=978-4092212510}}</ref>。こちらの説では、体の大きさで体温を保てるようになる成体は羽毛を持たないとされており、実際ワイレックスなどの研究から、成体のティラノサウルスの体表は(少なくとも部分的には)粒の細かい鱗で覆われていたことが判明している<ref>{{Cite journal|title=Tyrannosauroid integument reveals conflicting patterns of gigantism and feather evolution |author1=Phil R. Bell |author2=Nicolás E. Campione |author3=W. Scott Persons |author4=Philip J. Currie |author5=Peter L. Larson |author6=Darren H. Tanke |author7=Robert T. Bakker|date=2017-06-07 |url=https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0092 |doi=10.1098/rsbl.2017.0092}}{{フリーアクセス}}</ref>。 |

||

=== 成長 === |

=== 成長 === |

||

ティラノサウルスを代表とする[[ティラノサウルス科]]は成体と幼体〜亜成体における身体的特徴の差異が大きかったことで知られている<ref name=恐竜の教科書/>。小型のティラノサウルス科恐竜とされていた[[ナノティラヌス]]の頭蓋骨には、幼体に特徴的な線維骨構造や頭骨の未癒合などの特徴が見られ、1999年にトーマス・カーがティラノサウルスの幼体であると主張した。ナノティラヌスは華奢でナイフ状の尖った歯を有しており、頑強な体格と太い歯を持つ成体のティラノサウルスと全く形態が異なる。このことから、幼体や亜成体のティラノサウルスは成体とは異なる生態的地位に立っていたことになる<ref name=恐竜の教科書/>。全長6メートル前後の亜成体、通称 |

ティラノサウルスを代表とする[[ティラノサウルス科]]は成体と幼体〜亜成体における身体的特徴の差異が大きかったことで知られている<ref name=恐竜の教科書/>。小型のティラノサウルス科恐竜とされていた[[ナノティラヌス]]の頭蓋骨には、幼体に特徴的な線維骨構造や頭骨の未癒合などの特徴が見られ、1999年にトーマス・カーがティラノサウルスの幼体であると主張した。ナノティラヌスは華奢でナイフ状の尖った歯を有しており、頑強な体格と太い歯を持つ成体のティラノサウルスと全く形態が異なる。このことから、幼体や亜成体のティラノサウルスは成体とは異なる生態的地位に立っていたことになる<ref name=恐竜の教科書/>。全長6メートル前後の亜成体、通称「ジェーン」などは、[[オルニトミモサウリア]]に匹敵する程の俊足(50km/h)を誇り、[[アケロラプトル]]や[[パキケファロサウルス]]のような小型〜中型恐竜などを襲っていた可能性が高い<ref>{{Cite journal|url=https://doi.org/10.7939/R3348GX03 |title=Possible evidence of gregarious behavior in tyrannosaurids |doi=10.7939/R3348GX03 |author=Currie, P. J. |year=1998 |journal=Gaia |volume=15 |pages=271-277}}</ref>。また時には大型の[[ハドロサウルス科]]も狩りの対象になっていたとされ、とあるハドロサウルス科の化石には亜成体の歯型が明確に残されていた<ref>{{Cite journal|url=https://peerj.com/articles/6573/?utm_source=TrendMD&utm_campaign=PeerJ_TrendMD_0&utm_medium=TrendMD |title=Feeding traces attributable to juvenile Tyrannosaurus rex offer insight into ontogenetic dietary trends |author1=Joseph E. Peterson |author2=Karsen N. Daus |date=2019-03-04 |jounarl={{仮リンク|PeerJ|en|PeerJ}}}}</ref>。このことは、傍目から見れば貧弱そうな顎と歯を持つ亜成体であっても、見かけ以上の咬合力を持っていた事を示している。 |

||

[[Image:Tyrantgraph.png|thumb|300px|ティラノサウルス科の成長曲線を示すグラフ。黒色がティラノサウルス。Erickson ''et al.'' 2004 に基づく]] |

[[Image:Tyrantgraph.png|thumb|300px|ティラノサウルス科の成長曲線を示すグラフ。黒色がティラノサウルス。Erickson ''et al.'' 2004 に基づく]] |

||

7体のティラノサウルスを対象とした2004年の研究によると、ティラノサウルスの成長速度は10代で加速し、20歳に達するまでに完全な成体の体サイズに至り、それから成長が停止したと考えられている。また、完全に成長した後で長生きすることはなく、同研究のティラノサウルス個体のうち3体は成長が停止した2,3年後に死亡していた。2019年2月時点で研究されたティラノサウルス個体のうち最高齢個体は28 - 29歳と推定されている<ref name=恐竜の教科書/>。 |

7体のティラノサウルスを対象とした2004年の研究によると、ティラノサウルスの成長速度は10代で加速し、平均して1日あたり2キログラム強<ref name=成長期/>{{Refnest|group=注|2011年には平均して1日あたり5キログラムのペースで増量したとする研究も発表された<ref>{{Cite news|和書|title=ティラノサウルス、これまでの想像より食欲旺盛=研究 |url=https://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-23619720111013 |accessdate=2020-12-19 |date=2011-10-13 |agency=[[ロイター]]}}</ref>。}}のペースで体重が増大していた。20歳に達するまでに完全な成体の体サイズに至り、それから成長が停止したと考えられている。また、完全に成長した後で長生きすることはなく、同研究のティラノサウルス個体のうち3体は成長が停止した2,3年後に死亡していた。2019年2月時点で研究されたティラノサウルス個体のうち最高齢個体は28 - 29歳と推定されている<ref name=恐竜の教科書/>。 |

||

なお、著しい成長期においても常に一定のペースで成長していたわけではないことが示されている。アメリカ合衆国[[イリノイ州]]の{{仮リンク|バーピー自然史博物館|en|Burpee Museum of Natural History}}が所蔵する2体の亜成体標本(うち1体は「ジェーン」)の骨のミネラルの偏りから、ティラノサウルスは温暖期に急成長し、寒冷期に3 - 6か月程度成長が止まっていたことが示唆されている。これは食料の少ない時期に備えた生存戦略の1つであり、ティラノサウルスの環境適応に繋がっている可能性がある<ref name=成長期>{{Cite web|title=成長期のティラノサウルス発見 新種論争に決着か |date=2020-02-01 |publisher=[[日本経済新聞社]]・日経BP |accessdate=2020-12-19 |author=Michael Greshko |website=Nikkei Style |url=https://style.nikkei.com/article/DGXMZO54698040S0A120C2000000/}}</ref>。 |

|||

=== 走行速度 === |

=== 走行速度 === |

||

[[ファイル:Philmont_Scout_Ranch_Tyrannosaurus_footprint.jpg|thumb|200px|left|ティラノサウルスの足跡化石]] |

[[ファイル:Philmont_Scout_Ranch_Tyrannosaurus_footprint.jpg|thumb|200px|left|ティラノサウルスの足跡化石]] |

||

ティラノサウルスの歩行・走行速度については未だ論争中である。その最大の原因は、彼らの速さを示す足跡化石が見つかっていないことにある。足跡化石そのものは発見されてはいるが、歩幅が |

ティラノサウルスの歩行・走行速度については未だ論争中である。その最大の原因は、彼らの速さを示す足跡化石が見つかっていないことにある。足跡化石そのものは発見されてはいるが、歩幅が分からないのである。加えて、走るのには不利な巨体を持ちながら、足の速い恐竜の特徴である[[アークトメタターサル]]を併せ持っていることが挙げられる。なお、ティラノサウルスのアークトメタターサルを研究し、その論文の執筆を行ったエリック・スニベリー(Eric Snively)とアンソニー・ラッセル(Anthony P. Russell)は、ティラノサウルスがアークトメタターサルを持たない大型獣脚類と比べて遥かに機敏であることを立証しないが、ほのめかしている。このような事情があるため、下は15[[km/h]]から上は70km/hまで実に様々な走行速度説が提示されており、とりわけ約20 - 40k/mhの間に収まる値が多い。以下に現在の代表的な説を紹介する。 |

||

;速度15 - 20km/h説 |

|||

:1982年提唱。主に哺乳類における速度・歩幅・体格の関係から、足跡と比較解剖学の知見に基づいて51属の恐竜の走行速度が求められている。ティラノサウルスを含む大型の二足歩行の獣脚類は15 - 20km/hが最高速度であったとされる<ref>{{Cite journal|title=Speeds and gaits of dinosaurs |url=https://doi.org/10.1016/0031-0182(82)90005-0 |author=Richard A.Thulborn |doi=10.1016/0031-0182(82)90005-0 |date=1982-01-21 |journal=Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology |volume=38 |issue=3-4 |pages=227-256}}</ref>。 |

|||

;速度40 - 50km/h説 |

;速度40 - 50km/h説 |

||

:ティラノサウルスは含気骨化した恐竜であり、鳥類と同様の[[気嚢]]を具えていたとされる。そのため、研究者によっては現在考えられているより軽量である3 - |

:ティラノサウルスは含気骨化した恐竜であり、鳥類と同様の[[気嚢]]を具えていたとされる。{{要出典範囲|そのため、研究者によっては現在考えられているより軽量である3 - 4トンの体重を主張している。もし体重が3 - 4トンであれば、40 - 50km/hが妥当だと言われている。|date=2020年12月}}近年では[[マジュンガサウルス]]をはじめ気嚢の痕跡を残す獣脚類の骨格が複数発掘されている。恐竜全体、少なくとも[[竜盤類]]に分類される[[獣脚類]]や[[竜脚類]]が気嚢を備えていたという学説は大幅に強化されている<ref>{{Cite journal|title=Basic avian pulmonary design and flow-through ventilation in non-avian theropod dinosaurs |author1=Patrick M O'Connor |author2=Leon P A M Claessens |doi=10.1038/nature03716 |journal=Nature |year=2005 |url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16015329/}}</ref>。 |

||

;走行は困難であるという説 |

;走行は困難であるという説 |

||

:{{仮リンク|ドナルド・ヘンダーソン|en|Donald Henderson}}は[[アロサウルス]]とティラノサウルスの3D骨格モデルを作成して[[シミュレーション|コンピュータ・シミュレーション]]を行った結果、ティラノサウルスの歩幅はそれほど広くなく、18km/h程度が限界という結果を得たと1999年に発表した。さらに2002年、ジョン・ハッチンソン(John Hutchinson) |

:{{仮リンク|ドナルド・ヘンダーソン|en|Donald Henderson}}は、[[アロサウルス]]とティラノサウルスの3D骨格モデルを作成して[[シミュレーション|コンピュータ・シミュレーション]]を行った結果、ティラノサウルスの歩幅はそれほど広くなく、18km/h程度が限界という結果を得たと1999年に発表した。 |

||

:さらに2002年、ジョン・ハッチンソン(John Hutchinson)とマリアノ・ガルシア(Mariano Garcia)は、ティラノサウルスは生体工学的に走ることができないと発表した。彼らはティラノサウルスが体重に対して後肢の関節を支えて走行するために必要な筋肉量を計算したが、その結果は走行が極めて困難であることを示しており<ref name=恐竜博2019/>{{Refnest|group="注"|走行運動は脚の垂直方向に大きな荷重をかけ、人間の場合は体重の2.5倍ほどの荷重が立脚相中期にかかるとされている。もし、体重6トンのティラノサウルスの脚にその2.5倍の荷重がかかるとすると、左右の脚にそれぞれ体重の約40%<ref name=恐竜博2019/>、合計で86%ほどの筋肉が必要になると論文中には述べられている。筋肉量は各[[関節]]にかかる[[トルク]]と関節から推定されるモーメントアームから計算されている。必要となる片足の筋肉の内訳は、股関節伸展筋が体重の15%、膝関節伸展筋が4%、足首関節伸展筋が15%、屈指筋が9%であり、合計43%必要であると算定されている。そのような筋肉量はありえないので、ティラノサウルスは走れないと結論付けられた。ただし、現生の[[ダチョウ]]のような大型陸鳥では筋肉と腱などの連動性が下肢の筋肉量を小さく抑えるのに役立っているが、ティラノサウルスの筋肉の弾性要素と腱の連動性については不確定要素が多かったため、上のハッチンソンの計算では無視されている。}}、妥当な最高速度をフルード数から求められる歩行速度限界である18km/h前後とした。なお、この研究ではモデル(標本番号:MOR 555)の体重を6トンと仮定している<ref name=百周年/>。食用に改良されたニワトリをコンピューター・シミュレーションのモデルとするのに問題があるとの指摘もある。 |

|||

;長距離歩行適性説 |

;長距離歩行適性説 |

||

:四肢骨の長さの比率を分析した結果、ティラノサウルスの後肢は高速疾走に向いた形態から長距離歩行に適した形態へ進化する傾向があり、あまり速くはなかったという説がある。歩幅と体軸の回転性を追求した疾走型生物の場合、四肢骨は大腿部(もも)に対して下腿部(脛から足先)の方が圧倒的に長い。しかしティラノサウルスは、大腿と膝下の差が縮まりつつあった |

:四肢骨の長さの比率を分析した結果、ティラノサウルスの後肢は高速疾走に向いた形態から長距離歩行に適した形態へ進化する傾向があり、あまり速くはなかったという説がある。歩幅と体軸の回転性を追求した疾走型生物の場合、四肢骨は大腿部(もも)に対して下腿部(脛から足先)の方が圧倒的に長い。しかしティラノサウルスは、大腿と膝下の差が縮まりつつあった(成体の比率は約1:1.2)。そうした変化は大型化するに従って脛の成長が鈍化する事で発生したらしい。この事実から、ティラノサウルスは疾走型から長距離歩行型に移行していったと説明される。その推定速度は15 - 34km/hであるが、それでも[[トリケラトプス]]や[[トロサウルス]]等の[[角竜類|角竜]]を追いかけるのには十分であったのではないかと論じられている<ref name=マラソン>{{Cite web|url=https://www.mcgill.ca/channels/channels/news/t-rex-was-champion-walker-super-efficient-lower-speeds-322130 |title=T. rex was a champion walker, super-efficient at lower speeds |date=2020-05-13 |publisher=McGill |accessdate=2020-07-19}}</ref>。また近年{{いつ|date=2020年12月}}の研究では角竜の前足は走行に適していないことが判明している。 |

||

:一方でティラノサウルスは大型恐竜の中では下腿部の比率が大きい恐竜の一 |

:一方でティラノサウルスは中足骨が他の大型肉食恐竜よりずっと長いため、大型恐竜の中では下腿部の比率が大きい恐竜の一つでもあり<ref group=注>アロサウルスなどを含む[[カルノサウルス類]]と比べると明らかに比率は上回っている</ref>、現生するいくつかの捕食動物よりも大きい<ref group=注>[[ライオン]]を上回り、[[ウマ]]よりやや劣る</ref>。なお、生物は進化の過程で大型化するにつれ[[異形生長]]するため、必ずしも四肢骨の比率変化が疾走型から長距離歩行型への移行と結び付くわけではない。 |

||

;速度30km/h前後説 |

;速度30km/h前後説 |

||

:[[マンチェスター大学]]のビル・セラースはティラノサウルスの筋骨格のコンピュータ・モデルを作成し、走行のシミュレーションを行った。その結果、体重6tのティラノサウルスは28km/hで速度で走行できるという結果を得たとした<ref name=神奈川>{{Cite news|和書|title=ティラノサウルスは俊足? 生体力学で迫る恐竜の走り |newspaper=[[日本経済新聞]] |date=2019-07-27 |accessdate=2020-07-20 |url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47761780V20C19A7000000/}}</ref>(セラースは2007年の論文発表前にシミュレーション結果をWEB上に公開している<ref>{{Cite web|url=http://homepage.mac.com/wis/ASL/Projects/Tyrannosaurus/index.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20051215132807/http://homepage.mac.com/wis/ASL/Projects/Tyrannosaurus/index.html |accessdate=2020-07-20 |archivedate=2005-12-25 |author=Bill Sellers |title=Tyrannosaurus Simulation}}</ref><ref group=注>簡単なティラノサウルスの筋骨格モデルを作成した結果、体重6トンのティラノサウルスは最高25 - 54km/hで走れると書かれている。ムービーで公開されているモデルは38.5km/h(10.7m/s)である。</ref>)。また、ティラノサウルス以外にも3種類の現生動物とアロサウルス、[[ディロフォサウルス]]、[[ヴェロキラプトル]]、[[コンプソグナトゥス]]の最高速度を算定したが、現生種の算定速度は実際のものと一致した。また、アロサウルスのモデルでも発見された足跡化石に一致する歩幅と速度が算定されている。これは現在最も中立的な説の一つであり、筋肉量、速筋・遅筋の割合、筋力などのパラメータはどれも推測される範囲の中間値を使っている。また、2002年にハッチンソンらが発表した鈍足説と違い、筋肉の弾性要素や収縮速度及び速筋や遅筋などがモデルとして考慮されている。算定された速度は29km/hであるが、前述のようにパラメータが中間的であるため、これより速い可能性も遅い可能性もありえる。論文中には、速筋の割合や筋肉量によってどのように最高速度が変化するかのグラフが記載されており、それによると最低値で20km/h、最高値で50km/hである。また2015年には、やはり時速30kmほどの走行が可能だったとする論文が発表されている<ref name=vsハドロ/>。[[神奈川大学]]の[[宇佐見義之]]は、ティラノサウルスの腰から下の筋骨格モデルを作製して仮想空間で数千万回の走行シミュレーションと衝撃耐久シミュレーションを行い、約51km/hを超えると衝撃に脚が耐えられないと判明したことから、現実的には時速36km/h程度で走ることができただろうと彼は主張した<ref name=神奈川/>。 |

:[[マンチェスター大学]]のビル・セラースはティラノサウルスの筋骨格のコンピュータ・モデルを作成し、走行のシミュレーションを行った。その結果、体重6tのティラノサウルスは28km/hで速度で走行できるという結果を得たとした<ref name=神奈川>{{Cite news|和書|title=ティラノサウルスは俊足? 生体力学で迫る恐竜の走り |newspaper=[[日本経済新聞]] |date=2019-07-27 |accessdate=2020-07-20 |url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47761780V20C19A7000000/}}</ref>(セラースは2007年の論文発表前にシミュレーション結果をWEB上に公開している<ref>{{Cite web|url=http://homepage.mac.com/wis/ASL/Projects/Tyrannosaurus/index.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20051215132807/http://homepage.mac.com/wis/ASL/Projects/Tyrannosaurus/index.html |accessdate=2020-07-20 |archivedate=2005-12-25 |author=Bill Sellers |title=Tyrannosaurus Simulation}}</ref><ref group=注>簡単なティラノサウルスの筋骨格モデルを作成した結果、体重6トンのティラノサウルスは最高25 - 54km/hで走れると書かれている。ムービーで公開されているモデルは38.5km/h(10.7m/s)である。</ref>)。また、ティラノサウルス以外にも3種類の現生動物とアロサウルス、[[ディロフォサウルス]]、[[ヴェロキラプトル]]、[[コンプソグナトゥス]]の最高速度を算定したが、現生種の算定速度は実際のものと一致した。また、アロサウルスのモデルでも発見された足跡化石に一致する歩幅と速度が算定されている。これは現在最も中立的な説の一つであり、筋肉量、速筋・遅筋の割合、筋力などのパラメータはどれも推測される範囲の中間値を使っている。また、2002年にハッチンソンらが発表した鈍足説と違い、筋肉の弾性要素や収縮速度及び速筋や遅筋などがモデルとして考慮されている。算定された速度は29km/hであるが、前述のようにパラメータが中間的であるため、これより速い可能性も遅い可能性もありえる。論文中には、速筋の割合や筋肉量によってどのように最高速度が変化するかのグラフが記載されており、それによると最低値で20km/h、最高値で50km/hである。 |

||

:また2015年には、やはり時速30kmほどの走行が可能だったとする論文が発表されている<ref name=vsハドロ/>。[[神奈川大学]]の[[宇佐見義之]]は、ティラノサウルスの腰から下の筋骨格モデルを作製して仮想空間で数千万回の走行シミュレーションと衝撃耐久シミュレーションを行い、約51km/hを超えると衝撃に脚が耐えられないと判明したことから、現実的には時速36km/h程度で走ることができただろうと彼は主張した<ref name=神奈川/>。 |

|||

: |

:30km/h前後という数値は、以前考えられていたよりもティラノサウルスの走行性能が[[カルカロドントサウルス科]]のような他の大型獣脚類に匹敵しうる事も示している。さらに30km/hという値は、獲物とされる[[エドモントサウルス]]を追跡するにも十分だった<ref name=vsハドロ>{{Cite journal|journal=Cretaceous Research |volume=61 |pages=1-4 |url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667115301452 |title=A tyrannosaur trackway at Glenrock, Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming |year=2016 |author1=Sean D.Smith |author2=W. Scott Persons IV |author3=Lida Xingc}}</ref>。 |

||

=== 食性 === |

=== 食性 === |

||

白亜紀後期マーストリヒチアン最末期の数百万年に生息したティラノサウルスは、陸上の[[頂点捕食者]]であり、1億年以上に渡った捕食者と獲物の[[軍拡競争]]おける一つの完成形だった。それは |

白亜紀後期マーストリヒチアン最末期の数百万年に生息したティラノサウルスは、陸上の[[頂点捕食者]]であり、1億年以上に渡った捕食者と獲物の[[軍拡競争]]おける一つの完成形だった。それは植物食恐竜[[トリケラトプス]]との関係を見ても明らかである<ref>{{Cite journal|title=The Coevolution of Tyrannosaurus & Its Prey: Could Tyrannosaurus Chase Down & Kill a Triceratops for Lunch? |author=S. Randolph May |date=2014-02-01 |jorunal=The American Biology Teacher |volume=76 |issue=2 |pages=118-123}}</ref>。 |

||

2010年にデビッド・ホーンと[[渡部真人]]が発表した論文によると、ティラノサウルスは食事の際にも骨を噛み砕きながら肉を飲み込んでいたのではなく、肉を骨から剥ぎ取って摂食していたという。また、飲み込む際には現生鳥類やワニも採用している慣性摂食法を用い、剥ぎ取った肉を空中に放り投げて咥え直していた。2007年の研究では50キログラムの肉塊を首の筋肉を使って約4.5メートル以上投げることができたとされている<ref name=共食いも/>。 |

|||

;腐肉食説 |

|||

| ⚫ | 現在では概ね否的されているが、かつてはティラノサウルスなどの大型獣脚類は[[腐肉食動物]] |

||

*獣脚類の歯に摩耗があまり確認されていない<ref name=恐竜学入門/><ref name=ランべ>The Cretaceous Theropodous dinosaur Gorgosaurus(L.M. Lambe:1917)</ref>。 |

|||

*極度に[[退化]]した前肢は、[[草食動物|草食]]恐竜を襲撃するには明らかに不利である<ref name=恐竜学入門/>。 |

|||

*発達した嗅覚は[[ハゲワシ]]や[[コンドル]]のような腐肉食動物の特徴である<ref>Snyder, Noel F. R. & Helen Snyder (2006). Raptors of North America: Natural History and Conservation. Voyageur Press. p. 40. ISBN 0-7603-2582-0.</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

==== 腐肉食説とその議論 ==== |

|||

*歯の形状が[[ハイエナ]]のように骨を噛み砕くのに適しており、骨の中に残った[[骨髄]]を摂取することも可能であった。 |

|||

| ⚫ | 現在では概ね否的されているが、かつてはティラノサウルスなどの大型獣脚類は[[腐肉食動物]](スカベンジャー)だと考えられていた時期もあった。古くは[[ローレンス・ランべ]]が1917年に提唱し、その根拠は大型獣脚類の歯があまり摩耗していなかった事にある<ref name=ランべ>The Cretaceous Theropodous dinosaur Gorgosaurus(L.M. Lambe:1917)</ref><ref group=注>なお説の発端はティラノサウルスではなく近縁の[[ゴルゴサウルス]]である</ref>。最近{{いつ|date=2020年12月}}では米国人古生物学者[[ジャック・ホーナー]]のスカベンジャー説が有名であるが、この説は一般向けの出版物やテレビ番組<ref group=注>「[[新説 Tレックス]]」(制作:ディスカバリーチャンネル)など</ref>などでよく取り上げられるものの、ホーナー自身一報たりと論文にしておらず、'''学説としてティラノサウルス腐肉専門説なるものは存在しない'''。 |

||

| ⚫ | |||

*ティラノサウルスは遅速で機敏さに欠けるため、素早い草食恐竜を追いかけることは不可能であった(“後ろ脚”を参照)。 |

|||

以下、ティラノサウルス腐肉食説とその反論を記す。 |

|||

ただしこれらの主張に対しては数多の問題点が指摘されている。まず獣脚類の歯に摩耗が確認されていないという前提は既に成立しておらず、ティラノサウルスを含め全ての大型獣脚類の歯で摩耗が確認されている<ref name=恐竜学入門/>。また、前肢を使用せずとも大きな顎と歯を上手く利用すれば狩りは可能で<ref name=恐竜学入門/>、発達した嗅覚や骨を噛み砕ける歯も活動的な捕食者であった事を否定する材料にはならない。そもそも、ハイエナはライオンよりも優秀な肉食動物である<ref>Tyrants of the Cenozoic: Evolution of Bone-Crushing Hyenas and Dogs – YouTube</ref>。また、化石の数から見積もられる草食恐竜と肉食恐竜の比率は現在の自然界のものと大差は無い。走行速度については諸説あるが、スカベンジャー説の論拠には反駁されやすいものが多い。 |

|||

{| class="wikitable" border="1" style=font-size:small |

|||

|- |

|||

! 腐肉食派の意見 !! それに対する反論 |

|||

|- |

|||

| style="width:50%" | 獣脚類の歯に摩耗があまり確認されていない<ref name=恐竜学入門/><ref name=ランべ>The Cretaceous Theropodous dinosaur Gorgosaurus(L.M. Lambe:1917)</ref>。|| style="width:50%" | 獣脚類の歯に摩耗が確認されていないという前提は既に成立しておらず、ティラノサウルスを含め全ての大型獣脚類の歯で摩耗が確認されている。また、現生動物ではスカンベンジャーとハンターのいずれも歯に摩耗が見られる<ref name=恐竜学入門/>。 |

|||

|- |

|||

| 極度に[[退化]]した前肢は、[[草食動物|草食]]恐竜を襲撃するには明らかに不利である<ref name=恐竜学入門/>。|| 前肢を使用せずとも大きな顎と歯を上手く利用すれば狩りは可能で<ref name=恐竜学入門/>、発達した嗅覚や骨を噛み砕ける歯も活動的な捕食者であった事を否定する材料にはならない。 |

|||

|- |

|||

| 発達した嗅覚は[[ハゲワシ]]や[[コンドル]]のような腐肉食動物の特徴である<ref>Snyder, Noel F. R. & Helen Snyder (2006). Raptors of North America: Natural History and Conservation. Voyageur Press. p. 40. ISBN 0-7603-2582-0.</ref>。|| 新鮮な肉を探す際にこそ鋭い嗅覚が必要であった<ref name=恐竜の生態/>。<br>ティラノサウルスは聴覚や視覚も卓越しており、嗅覚も感覚の1つとして駆使しながら獲物を追跡するポテンシャルがある<ref name=恐竜学入門/>。<br>嗅覚の用途が餌の確保だけであったとは限らず、種や性別の判断に用いられた可能性がある<ref name=百周年/>。 |

|||

|- |

|||

| ⚫ | | 大きな体躯は他の肉食動物を獲物を取り合うのに有利だった<ref>Creel, S.; Spong, G.; Creel, N. (2001). "Interspecific competition and the population biology of extinction-prone carnivores". In Gittleman, J. L.; Funk, S. M.; Macdonald, D. W.; Wayne, R. K. (eds.). Carnivore Conservation (1st ed.). Cambridge University Press. pp. 35−60. ISBN 978-0-521-66232-1.</ref>。|| 巨体であるゆえに |

||

|- |

|||

| 歯の形状が[[ハイエナ]]のように骨を噛み砕くのに適しており、骨の中に残った[[骨髄]]を摂取することも可能であった。|| そもそもハイエナはライオンよりも優秀なハンターであり<ref>Tyrants of the Cenozoic: Evolution of Bone-Crushing Hyenas and Dogs – YouTube</ref>、骨を噛み砕くことのできる歯はスカベンジャーに限ったものではない<ref name=恐竜の生態/>。 |

|||

|- |

|||

| ⚫ | |||

|- |

|||

| ティラノサウルスは遅速で機敏さに欠けるため、素早い草食恐竜を追いかけることは不可能であった。|| 走行速度については上記の通り諸説あるが、ティラノサウルスと同時代の植物食恐竜である[[トリケラトプス]]や[[エドモントサウルス]]は大腿部に対する下腿部の比率が小さいことから俊足の動物ではなかったと見られており、仮に走行速度が18km/h程度であっても狩りに支障はなかった<ref name=百周年/>。 |

|||

|- |

|||

| 体サイズに対して目が小さく、遠方の獲物を発見できない<ref name=恐竜の生態>{{Cite book|和書|author=キム・ドユン |others=渡辺麻土香(訳)|title=マンガで学ぶ 恐竜の生態 |publisher=[[マイナビ出版]] |isbn=978-4-8399-7105-2 |date=2020-05-27 |pages=31-58}}</ref>。|| 眼球の直径は陸上動物では最大の13センチメートル程度で、ヒトはおろか[[猛禽類]]を超える視力があった。また、他の肉食恐竜よりも両眼球の視野の重複が大きく、立体視により獲物との距離を推し量ることできた<ref name=恐竜の生態/>。 |

|||

|} |

|||

さらに、ティラノサウルスが積極的に狩猟を行っていたことを支持する証拠・論拠も多数存在している。 |

|||

さらに、ティラノサウルスが積極的に狩猟を行っていたことを支持する証拠・論拠も多数存在している。まず[[エドモントサウルス]]や[[トリケラトプス]]の化石には、ティラノサウルスに噛み付かれた後も生存し、治癒していたことを示すものが発見されている<ref>[https://www.pnas.org/content/110/31/12560.short Physical evidence of predatory behavior in Tyrannosaurus rex]</ref><ref>[https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Rothschild2/publication/290310286_Paleopathology_in_Late_Cretaceous_Hadrosauridae_from_Alberta_Canada/links/574dd1b308ae8bc5d15bf6a8.pdf Paleopathology in Late Cretaceous Hadrosauridae from Alberta, Canada with comments on a putative Tyrannosaurus bite injury on an Edmontosaurus tail]</ref>。これは、本種が生きた獲物を襲うという事実があった証拠と見ることができる。また、当時の北アメリカに存在した恐竜のうち角竜は全体の約8割を占めていたようで、[[生態系]]のバランスを保つためには相応の捕食動物がいたはずであると推論されるが、1トン以上の体重を持ち、トリケラトプスやエドモントサウルスのような大型植物食恐竜を襲撃することのできた恐竜は今のところティラノサウルスしか発見されていない<ref group=注>[[ダコタラプトル]]は鉤爪こそ大きいものの、体格は華奢であり、そもそも全長5メートル弱であった</ref>。なお大型角竜の化石だけでなく、本種同士が共食いをしていた痕跡を残す化石も発見されており<ref>T・レックスのメニュー拝見、ときには共食いも(日経ナショナルジオグラフィック:2015)</ref>、近年発見されたこれらの証拠は、ティラノサウルスが凶暴な捕食者であった可能性を高く示している。さらにティラノサウルスは成長期に非常に早いスピードで成長し<ref group=注>17歳ごろには1日で体重が1-2キロも増えたらしい</ref>、[[代謝|高代謝]]であったとされるため、腐肉のみでそれを維持できるとは考えにくい。近縁種の研究によれば、鋭い嗅覚も夜間や森の中での狩猟において真価を発揮したのではないかと考えられている<ref>Fiorillo, A. R.; Tykoski, R. S. (2014). Dodson, Peter. ed. “A Diminutive New Tyrannosaur from the Top of the World”. PLoS ONE 9 (3): e91287. doi:10.1371/journal.pone.0091287. PMC: 3951350. PMID 24621577.</ref>。これらを根拠として現時点での総合的な推測としては、大多数の現生の肉食動物と同様に、腐肉があれば利用したスカベンジャーであると同時に獰猛なプレデターであったと仮定されるケースが多い。また本種が残した思しき巨大な糞化石([[コプロライト]])が見つかっており、内部には餌食になった植物食恐竜の骨片が大量に含まれていた。これは本種の顎の力が強大である事を示すと共に、消化にかける時間がワニのような爬虫類よりも早く、むしろ哺乳類や鳥類に近い消化器官を持っていた事を示唆している<ref>{{Cite journal|title=A king-size theropod coprolite |url=https://www.researchgate.net/publication/232796267_A_king-size_theropod_coprolite |doi=10.1038/31461 |journal=[[Nature]] |volume=393 |issue=6686 |pages=680-682 |yaer=1998 |author1=Karen Chin |author2=Tim Tokaryk |author3=Gregory M. Erickson |author4=Lewis C. Calk}}</ref>。 |

|||

まず[[エドモントサウルス]]や[[トリケラトプス]]の化石には、ティラノサウルスに噛み付かれた後も生存し、治癒していたことを示すものが発見されている。これはティラノサウルスが生きた獲物を襲うという事実があった証拠と見なすことができる<ref>{{Cite journal|url=https://doi.org/10.1073/pnas.1216534110 |title=Physical evidence of predatory behavior in ''Tyrannosaurus rex'' |journal=PNAS |author1=Robert A. DePalma II |author2=David A. Burnham |author3=Larry D. Martin |author4=Bruce M. Rothschild |author5=Peter L. Larson |date=2013-07-30 |volume=30 |issue=31 |doi=10.1073/pnas.1216534110}}</ref><ref>{{Cite journal|url=https://www.researchgate.net/publication/290310286_Paleopathology_in_Late_Cretaceous_Hadrosauridae_from_Alberta_Canada |title=Paleopathology in Late Cretaceous Hadrosauridae from Alberta, Canada |year=2014 |author1=Darren Tanke |author2=Bruce Rothschild}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/7638/ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160730145312/https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/7638/ |date=2013-03-01 |archivedate=2016-07-30 |accessdate=2020-12-19 |publisher=ナショナルジオグラフィック協会 |author=Ker Than |title=T・レックスから逃れたカモノハシ恐竜}}</ref>。また、とあるハドロサウルス科の椎骨にはティラノサウルスの折れた歯が食い込んで発見されており、これはティラノサウルスが生きた獲物を襲って交戦した直接の証拠の1つでもある<ref>{{Cite news|url=https://www.afpbb.com/articles/-/2956076 |title=T・レックスは生きた獲物を捕食、研究 |date=2013-07-06 |accessdate=2020-11-27 |agency=[[フランス通信社]] |author=Kerry Sheridan}}</ref>。なお捕食対象は植物食恐竜のみに留まらず、本種同士が共食いをしていた痕跡を残す化石も発見されている<ref name=共食いも>{{Cite web|url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/111000316/ |title=T・レックスのメニュー拝見、ときには共食いも |publisher=ナショナルジオグラフィック協会 |accessdate=2020-12-19 |date=2015-11-11 |author=Brian Switek}}</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

また本種が残した思しき巨大な糞化石([[コプロライト]])が見つかっており、内部には餌食になった植物食恐竜の骨片が大量に含まれていた。これは本種の顎の力が強大であることを示すと共に、消化にかける時間がワニのような爬虫類よりも短く、むしろ哺乳類や鳥類に近い消化器官を持っていた事を示唆している<ref>{{Cite journal|title=A king-size theropod coprolite |url=https://www.researchgate.net/publication/232796267_A_king-size_theropod_coprolite |doi=10.1038/31461 |journal=[[Nature]] |volume=393 |issue=6686 |pages=680-682 |yaer=1998 |author1=Karen Chin |author2=Tim Tokaryk |author3=Gregory M. Erickson |author4=Lewis C. Calk}}</ref>。 |

|||

とあるハドロサウルス科の椎骨にはティラノサウルスの歯が食い込んで発見されており、生きた獲物を襲った直接の証拠の1つでもある<ref>{{Cite news|url=https://www.afpbb.com/articles/-/2956076 |title=T・レックスは生きた獲物を捕食、研究 |date=2013-07-06 |accessdate=2020-11-27 |agency=[[フランス通信社]] |author=Kerry Sheridan}}</ref>。 |

|||

状況証拠としては、当時の北アメリカの生態系の構成と、ティラノサウルスの成長速度が挙げられる。当時の北アメリカに存在した恐竜のうち角竜は全体の約8割を占めていたようで、[[生態系]]のバランスを保つためには相応の捕食動物がいたはずであると推論されるが、1トン以上の体重を持ち、トリケラトプスやエドモントサウルスのような大型植物食恐竜を襲撃することのできた恐竜は今のところティラノサウルスしか発見されていない<ref name=恐竜の生態/><ref group=注>[[ダコタラプトル]]は鉤爪こそ大きいものの、体格は華奢であり、そもそも全長5メートル弱であった</ref>。また、死亡した植物食恐竜だけを摂食するにしてはティラノサウルスの個体数が多すぎるという問題もある<ref name=恐竜の生態/>。さらに、ティラノサウルスは10代の成長期に急激なスピードで成長し、[[代謝|高代謝]]であったとされるため、腐肉のみでそれを維持できるとは考えにくい。 |

|||

| ⚫ | |||

=== 体格 === |

=== 体格 === |

||

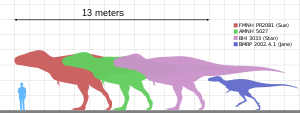

[[ファイル:Longest theropods.svg|thumb|290px|人と巨大な獣脚類のスケール比較。<br />ティラノサウルスは青色。]] |

[[ファイル:Longest theropods.svg|thumb|290px|人と巨大な獣脚類のスケール比較。<br />ティラノサウルスは青色。]] |

||

[[ファイル:Tyrannosaurus specimens.svg|thumb|300px|left| |

[[ファイル:Tyrannosaurus specimens.svg|thumb|300px|left|ヒトと様々なティラノサウルス標本の大きさ比較]] |

||

骨格標本から推定される成体の全長は約11 - 13メートル、頭骨長は約1.5メートルで、その体重は概ね6 - 9トンと推測されている |

骨格標本から推定される成体の全長は約11 - 13メートル、頭骨長は約1.5メートルで、その体重は概ね6 - 9トンと推測されている<ref name=百周年/><ref name=最大体重・ナショジオ版/><ref group=注>体重に関しては異説も多く最低3トンから最大14トンまで幅がある</ref>。発見されているティラノサウルスの[[化石]]はそれほど多くはなく、2001年の時点では20体程度であり、そのうち完全なものは3体のみである。 |

||

当時の北米生態系には、ティラノサウルスに並ぶ肉食性の大型獣脚類は存在していなかった。これはジュラ紀に[[アロサウルス]]、[[ケラトサウルス]]、[[トルボサウルス]]などが共存したのとは対照的である。また前述のようにティラノサウルスの亜成体は非常に敏捷であり、かつ寿命における亜成体の時期がかなり長いため、本種のみが当時の生態系の中〜大型肉食恐竜のニッチを占める、一種の[[寡占]]化が起きていた<ref>Growing up Tyrannosaurus rex: Osteohistology refutes the pygmy “Nanotyrannus” and supports ontogenetic niche partitioning in juvenile Tyrannosaurus |

当時の北米生態系には、ティラノサウルスに並ぶ肉食性の大型獣脚類は存在していなかった。これはジュラ紀に[[アロサウルス]]、[[ケラトサウルス]]、[[トルボサウルス]]などが共存したのとは対照的である。また前述のようにティラノサウルスの亜成体は非常に敏捷であり、かつ寿命における亜成体の時期がかなり長いため、本種のみが当時の生態系の中〜大型肉食恐竜のニッチを占める、一種の[[寡占]]化が起きていた<ref>{{Cite journal|title=Growing up Tyrannosaurus rex: Osteohistology refutes the pygmy “Nanotyrannus” and supports ontogenetic niche partitioning in juvenile Tyrannosaurus |author1=Holly N. Woodward |author2=Katie Tremaine |author3=Scott A. Williams |author4=Lindsay E. Zanno |author5=John R. Horner |author6=Nathan Myhrvold |date=2020-01-01 |volume=6 |issue=1 |doi=10.1126/sciadv.aax6250 |journal=Science Advances |url=https://advances.sciencemag.org/content/6/1/eaax6250.full}}</ref>。 |

||

=== 病理 === |

=== 病理 === |

||

多くのティラノサウルスの顎の化石には無数の病変の痕跡が残されている。当初この病変は別のティラノサウルスの個体に襲われた負傷だと考えられていたが、 |

多くのティラノサウルスの顎の化石には無数の病変の痕跡が残されている。当初この病変は別のティラノサウルスの個体に襲われた負傷だと考えられていたが、「スー」の下顎の骨に開いた穴の研究から、[[トリコモナス類|トリコモナス]]に類縁の種が影響したと2009年に発表された。トリコモナス・ガナリエは[[ニワトリ]]、[[ハト]]、[[シチメンチョウ]]、[[ハヤブサ]]などの多くの現生鳥類の顎に見られる寄生性原虫であり、寄生すると宿主の顎の骨を消費して変形や損傷をもたらし、餌の嚥下や呼吸までもを困難にする。「スー」の場合も同じような症状で餓死した可能性を研究チームは示唆している。同様の生態の生物にティラノサウルスが苦しめられていたことが示唆されている。また、この感染症の痕跡が同じティラノサウルス科の[[アルバートサウルス]]と[[ダスプレトサウルス]]の化石からも発見されており、トリコモナスによる感染症がかなり昔から存在していたと考えられるとともに、鳥類が恐竜から進化したという可能性をさらに強める証拠となった<ref name=恐竜学入門/><ref>{{Cite journal|author1=Wolff, E. D |author2=Salisbury, S. W |author3=Horner, J. R |author4=Varricchio, D. J |date=2009-09-30 |url=https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007288 |title=Common avian infection plagued the tyrant dinosaurs |journal=[[PLoS One]]}}{{オープンアクセス}}</ref>。 |

||

== 形態 == |

== 形態 == |

||

=== 頭部 === |

=== 頭部 === |

||

ティラノサウルスの上下の[[顎]]には鋭い歯が多数並んでいるが、他の肉食恐竜と比べると大きい上に分厚く、最大で30センチメートルにも達する。また、餌食となったとみられる恐竜の骨の多くが噛み砕かれていたことから驚異的な咬合力<ref group=注>上下の顎の咬み合わせの力をいう。</ref>を持っていたと考えられ |

ティラノサウルスの上下の[[顎]]には鋭い歯が多数並んでいるが、他の肉食恐竜と比べると大きい上に分厚く、最大で30センチメートルにも達する。また、餌食となったとみられる恐竜の骨の多くが噛み砕かれていたことから、驚異的な咬合力<ref group=注>上下の顎の咬み合わせの力をいう。</ref>を持っていたと考えられている。推定方法によって多少の誤差は見受けられるものの、[[グレゴリー・エリクソン]]らの研究によると約8500 - 35000[[ニュートン (単位)|ニュートン]]<ref>{{Cite journal|url=https://doi.org/10.1038/s41598-017-02161-w |title=The Biomechanics Behind Extreme Osteophagy in Tyrannosaurus rex |author1=Gignac, P.M |author2=Erickson, G.M |journal=Sci Rep 7 |date=2017-05-17 |doi=10.1038/s41598-017-02161-w}}</ref>、[[カール・ベイツ]]らの研究によると35000 - 57000ニュートンに達したとされた<ref name=共食いも/><ref name=刷新>{{Cite web|url=https://www2.nhk.or.jp/archives/search/special/detail/?d=science020|title=刷新される恐竜像と私たち~21世紀の恐竜番組~ |publisher=[[日本放送協会|NHK]] |accessdate=2020-12-19}}</ref>。この数値は現生の大型[[クロコダイル]]や他の獣脚類([[ギガノトサウルス]]など)を軽く凌駕していた。このような強力な咬合力では頭骨に莫大な負荷が掛かるが、ティラノサウルスの頭骨は40以上のパーツに分かれた上にそれぞれのパーツに数ミリメートルほどの間隙があり、この仕組みで負荷を分散させている<ref name=刷新/>。エミリー・レイフィールドらによる有限要素解析法(EFA)を用いた力学的研究では、発生する応力に頭骨が耐えられることが示された<ref>{{Cite journal|title=Ecological and evolutionary implications of dinosaur feeding behaviour |author1=Paul M.Barrett |author2=Emily J.Rayfield |year=2006 |journal=Trends in Ecology & Evolution |volume=21 |issue=4 |pages=217-224 |doi=10.1016/j.tree.2006.01.002 |url=https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.01.002}}</ref><ref name=恐竜の教科書>{{Cite book|和書|title=恐竜の教科書 最新研究で読み解く進化の謎|author1=ダレン・ナイシュ|authorlink1=ダレン・ナイシュ|author2=ポール・バレット|translator = 吉田三知世|others=[[小林快次]]・久保田克博・千葉謙太郎・田中康平監訳|edition=第1版|date=2019-02-20|pages=p. 141 - 147|publisher=[[創元社]]|location=[[大阪府]][[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]淡路町4-3-6|isbn=978-4-422-43028-7}}</ref>。これらのことから、ティラノサウルスは獲物に対し、他の肉食恐竜のように獲物の皮膚を切り裂いて出血死を狙う方法は用いず、短時間で仕留めていたと考えられている<ref name=共食いも/>。 |

||

[[ファイル:B-rex teeth.jpg|thumb|200px|left|upright|ティラノサウルスの歯]] |

[[ファイル:B-rex teeth.jpg|thumb|200px|left|upright|ティラノサウルスの歯]] |

||

ティラノサウルスは各部位によって僅かながら歯の分化が進んでいたとされる。特に[[門歯]]は断面が特徴的なD字型をしており、ティラノサウルス類を見分ける上での指標になっている。前上顎歯数は4、上顎歯はティラノサウルス類ではティラノサウルス・レックスが最も少なく11本。下顎歯も''T.rex''が最少の11本である。[[頭蓋]]は同じ大きさの他の獣脚類に比べて明らかに幅広であり、特に後眼窩部の張り出しが著しい。吻部も丸みを帯びた広い形になっている。 |

ティラノサウルスは各部位によって僅かながら歯の分化が進んでいたとされる。特に[[門歯]]は断面が特徴的なD字型をしており、ティラノサウルス類を見分ける上での指標になっている。前上顎歯数は4、上顎歯はティラノサウルス類ではティラノサウルス・レックスが最も少なく11本。下顎歯も''T.rex''が最少の11本である。[[頭蓋]]は同じ大きさの他の獣脚類に比べて明らかに幅広であり、特に後眼窩部の張り出しが著しい。吻部も丸みを帯びた広い形になっている。 |

||

ティラノサウルスの生物学的特徴は数多存在する。だが、中でも異彩を放ち、本種を本種足らしめているのが、その圧倒的な咬合力(噛む力)である。推定方法によって多少の誤差は見受けられるものの、本種の咬合力は、陸上生命史においてトップクラスの数値を叩き出している。例えば[[グレゴリー・エリクソン]]らの研究によると、約8500 - 35000ニュートンと推定されている<ref>{{Cite journal|url=https://doi.org/10.1038/s41598-017-02161-w |title=The Biomechanics Behind Extreme Osteophagy in Tyrannosaurus rex |author1=Gignac, P.M |author2=Erickson, G.M |journal=Sci Rep 7 |date=2017-05-17 |doi=10.1038/s41598-017-02161-w}}</ref>。この数値は現生の大型[[クロコダイル]]や他の獣脚類([[ギガノトサウルス]]など)を軽く凌駕していた。エミリー・レイフィールドらによる有限要素解析法(EFA)を用いた力学的研究では、ティラノサウルスの頭骨は獲物などの骨を噛み砕いた際に発生する応力に耐えられることが示された<ref>Ecological and evolutionary implications of dinosaur feeding behaviour |

|||

(Paul M Barrett:2006)</ref><ref name=恐竜の教科書>{{Cite book|和書|title=恐竜の教科書 最新研究で読み解く進化の謎|author1=ダレン・ナイシュ|authorlink1=ダレン・ナイシュ|author2=ポール・バレット|translator = 吉田三知世|others=[[小林快次]]・久保田克博・千葉謙太郎・田中康平監訳|edition=第1版|date=2019-02-20|pages=p. 141 - 147|publisher=[[創元社]]|location=[[大阪府]][[大阪市]][[中央区 (大阪市)|中央区]]淡路町4-3-6|isbn=978-4-422-43028-7}}</ref>。 |

|||

=== 胴体 === |

=== 胴体 === |

||

[[脊椎骨]]数は、[[頚椎]]:10、[[胴椎]]:13(ただし、第13胴椎は僅かに仙椎的に変化している)、[[仙椎]]:5、[[尾椎]]:35-44。頚椎、胴椎といくつかの仙椎は側腹腔 |

[[脊椎骨]]数は、[[頚椎]]:10、[[胴椎]]:13(ただし、第13胴椎は僅かに仙椎的に変化している)、[[仙椎]]:5、[[尾椎]]:35-44。頚椎、胴椎といくつかの仙椎は側腹腔(pleurocoel)を生じ、椎体にはcamellate構造がある。つまり、[[含気化]]が進んでいるのである。 |

||

他の[[テタヌラ類]]同様、[[恥骨]]の遠位部が前後に長く伸びるが(ピュービックブーツ(pubic boot)と呼ばれる)、ティラノサウルスの仲間はこれが特に巨大である。 |

他の[[テタヌラ類]]同様、[[恥骨]]の遠位部が前後に長く伸びるが(ピュービックブーツ(pubic boot)と呼ばれる)、ティラノサウルスの仲間はこれが特に巨大である。 |

||

| 185行目: | 200行目: | ||

体の大きさに比して前肢は異常に小さく、指が2本あるのみで、用途は未だにはっきりとしていない。ただし、その大きさのわりにはかなり大きな力を出せたことがわかってきている。逆に頭部は非常に大きく、それを前肢の代わりに上手く活かしていたのではないかと考えられている。また、進化の過程で体の前方が重くなったため、前肢を短く軽くすることでバランスを取ったとする見解もある。 |

体の大きさに比して前肢は異常に小さく、指が2本あるのみで、用途は未だにはっきりとしていない。ただし、その大きさのわりにはかなり大きな力を出せたことがわかってきている。逆に頭部は非常に大きく、それを前肢の代わりに上手く活かしていたのではないかと考えられている。また、進化の過程で体の前方が重くなったため、前肢を短く軽くすることでバランスを取ったとする見解もある。 |

||

ティラノサウルスとその類縁種([[ティラノサウルス上科]])は、足の速い[[オルニトミモサウルス類]] |

ティラノサウルスとその類縁種([[ティラノサウルス上科]])は、足の速い[[オルニトミモサウルス類]]<ref group=注>[[ダチョウ]]に似た恐竜群</ref>と共通の特徴である[[アークトメタターサル]]を有していた。アークトメタターサルとは、第三[[中足骨]]が、第二・第四中足骨によって挟み込まれ、上端が押し潰される形態のことを指す<ref name=百周年/><ref group=注>メタターサル〈metatarsal〉は中足骨のこと</ref>。{{いつ範囲|近年の研究|date=2017年1月}}によると、第三[[指骨]]および中足骨に負荷が加わると[[靭帯]]の働きにより第二、第四中足骨が中央にまとめられ、負荷の方向を一直線にすることで俊敏性を増すのに役立っていたと考えられている。また靭帯の損傷も防げたのではないかと推測される。このアークトメタターサルはオルニトミモサウルス類との共通先祖から受け継いだ[[形質]]と思われていたが、それを持たないティラノサウルスの先祖種の発見から、現在では[[収斂進化]]によるものとされている。 |

||

最重量級のティラノサウルスとされる「スコッティ」の推定体重は、[[大腿骨]]の周囲長から推定されている<ref group=注>これはティラノサウルスに限った話ではなく、二足歩行の動物であればこの手法が通用する。</ref>。周囲長は「スコッティ」が590ミリメートル、「スー」が580ミリメートル、「スタン」が505ミリメールである<ref name=恐竜博2019>{{Cite book|和書|title=恐竜博2019 THE DINOSAUR EXPO |author=真鍋真 |coauthors=對比地孝亘、ダニエル・L・ブリンクマン、ヒシグシャフ・ツォクバートルイ・ユンナム、[[小林快次]]、ツォクトバートル・チンゾリグ、田中康平、今井拓哉、ダーラ・ゼレニスキー、フランソワ・テリエン、グレゴリー・ファンストン、[[石垣忍]]、西村智弘、[[佐藤たまき]]、[[小西卓哉]]、新村龍也、小原正顕、小松俊文、タイラー・R・ライソン、イアン・ミラー、フェルナンド・E・ノバス |editor=坂田智佐子 |publisher=[[日本放送協会|NHK]]、NHKプロモーション、[[朝日新聞社]] |year=2019 |page=146-147}}</ref>。 |

|||

=== 尾椎 === |

=== 尾椎 === |

||

尻尾は[[テタヌラ]]に共通した |

尻尾は[[テタヌラ類]]に共通した、内部の骨が絡み合った細長い構造をしていた。そのため、より基板的な獣脚類である[[ケラトサウルス]]よりも柔軟性は失われていたが、それでも撓るような動きは可能であった<ref name=全百科>{{Cite book|和書|title=ティラノサウルス全百科 |author=北村雄一 |others=[[真鍋真]](監修)|publisher=[[小学館]] |date=2005-05-10 |pages=p78-79,96-97}}</ref>。 |

||

かつては尻尾の付け根にある[[血道弓]]と呼ばれる骨の位置から |

かつては尻尾の付け根にある[[血道弓]]と呼ばれる骨の位置からオス・メスを判断できると考えられ、例えば「スー」はメスだと判断されてきた。しかし、今では根拠とされていた血道弓の配置が全く異なることが判明し、「スー」をメスと断定する根拠は失われてしまった<ref name=全百科/>。 |

||

ティラノサウルスは恐竜の中でも特に[[尾大腿筋肉]]が発達していた。尾大腿筋肉とは[[大腿骨]] |

ティラノサウルスは恐竜の中でも特に[[尾大腿筋肉]]が発達していた。尾大腿筋肉とは[[大腿骨]]から尻尾の付け根にかけて伸びる太い筋肉であり、ティラノサウルスが走る際の主電源、言わばエンジンのような役割を果たしていたと考えられている。そのため[[アロサウルス]]のような他の大型獣脚類に比べ、ティラノサウルスは強い脚力を持っていたと考えられている<ref>{{Cite journal|title=Lower rotational inertia and larger leg muscles indicate more rapid turns in tyrannosaurids than in other large theropods |author1=Eric Snively |author2=Haley O’Brien |author3=Donald M. Henderson |author4=Heinrich Mallison |author5=Lara A. Surring |author6=Michael E. Burns |author7=Thomas R. Holtz, Jr |author8=Anthony P. Russell |author9=Lawrence M. Witmer |author10=Philip J. Currie |author11=Scott A. Hartman |author12=John R. Cotton |doi=10.7717/peerj.6432 |url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6387760/ |date=2019-02-21 |journal=[[PeerJ]]}}{{フリーアクセス}}</ref>。 |

||

== 生態 == |

== 生態 == |

||

| 198行目: | 215行目: | ||

=== 狩り === |

=== 狩り === |

||

ティラノサウルスの主要な獲物の一つであるトリケラトプスを襲うにあたり、もっとも合理的なのは相手の側面を攻撃することであるとする意見がある<ref>The biomechanics of a plausible hunting strategy for Tyrannosaurus rex |

ティラノサウルスの主要な獲物の一つであるトリケラトプスを襲うにあたり、もっとも合理的なのは相手の側面を攻撃することであるとする意見がある<ref>{{Cite journal|title=The biomechanics of a plausible hunting strategy for Tyrannosaurus rex |author1=David A Krauss |author2=J.M. Robinson |year=2013 |journal=Tyrannosaurid Paleobiology |pages=251-264}}</ref><ref>{{Cite book|和書|title=ティラノサウルスはすごい |author=土屋健 |date=2015-06-19 |others=[[小林快次]](監修) |publisher=[[文藝春秋]]}}生態の項</ref>。事実、トリケラトプスの角は仲間内でさえ骨に少なからず傷を残す威力であり<ref>{{Cite journal|title=Evidence of combat in Triceratops |author1=Andrew A Farke |author2=Ewan D. S. Wolff |author3=Darren H. Tanke |date=2009-01-28 |journal=[[PlosOne]] |url=https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004252 |doi=10.1371/journal.pone.0004252}}{{オープンアクセス}}</ref>、これを避けるためには側面を突くのが手っ取り早い。また側面攻撃の利点は、その手早さだけでなく、短い前腕をも効果的に(補助的な役割で)使えたことにある。 |

||

(David A Krauss:2013)</ref><ref>『ティラノサウルスはすごい(土屋健:2015)』生態の項</ref>。事実トリケラトプスの角は仲間内でさえ、骨に少なからず傷を残す威力であり<ref>Evidence of combat in Triceratops |

|||

(Andrew A Farke:2009)</ref>、これを避けるためには側面を突くのが手っ取り早い。また側面攻撃の利点は、その手早さだけでなく、短い前腕をも効果的に(補助的な役割で)使えたことにある。 |

|||

=== 遊び === |

=== 遊び === |

||

絶滅動物としては非常に珍しいことに、ティラノサウルスは時たま遊んでいた可能性が指摘されている。その根拠として、捕食されたと思われる[[ケラトプス科]]の骨に不自然な噛み傷が多数残されていたからである |

絶滅動物としては非常に珍しいことに、ティラノサウルスは時たま遊んでいた可能性が指摘されている。その根拠として、捕食されたと思われる[[ケラトプス科]]の骨に不自然な噛み傷が多数残されていたからである。絶滅動物である以上ティラノサウルスが本当に遊んでいたのかは判断がつかないところではあるが、ティラノサウルスのような上位の捕食者には少なからず時間的な余裕があることや、ティラノサウルスの脳が大きいこと、現生の鳥類やワニが複雑な行動をする事から考えると、ティラノサウルスも日々の生活において何らかの娯楽を求めていたのかもしれない<ref name=暴君の遊び>{{Cite journal|title=Unexpected behavior in the Cretaceous: tooth-marked bones attributable to tyrannosaur play |author=Rothschild, Bruce M |year=2015 |pages=325-334 |doi=10.1080/03949370.2014.928655 |url=https://doi.org/10.1080/03949370.2014.928655 |journak=Ethology Ecology & Evolution |volume=23 |issue=3}}</ref>。 |

||

=== 食性(嗜好) === |

=== 食性(嗜好) === |

||

噛み跡の偏りから、ティラノサウルスがトリケラトプスの首の背側の筋肉を好んで食べていた可能性が指摘されている<ref>Life, and death, of Triceratops: Fossilized tooth marks shed light on T.Rex's gruesome hunting practices |

噛み跡の偏りから、ティラノサウルスがトリケラトプスの首の背側の筋肉を好んで食べていた可能性が指摘されている<ref>{{Cite web|title=Life, and death, of Triceratops: Fossilized tooth marks shed light on T.Rex's gruesome hunting practices |publisher=[[Phys.org]] |accessdate=2020-12-19 |date=2012-10-29 |author=Bob Yirka |url=https://phys.org/news/2012-10-life-death-triceratops-fossilized-tooth.html}}</ref>。その発達した頭部を支えるため、トリケラトプスの首には強健な筋肉を蓄えており、この「ネック」と呼ばれる部位は噛みごたえと味の濃さが魅力で、これが正しいとするなら、ティラノサウルスはかなりのグルメだったようだ<ref>{{Cite book|和書|title=化石ドラマチック |pages=53-55 |author=土屋健 |others=[[柴原暁彦]](監修)、[[ツク之助]](絵)|publisher=イースト・プレス |date=2020-05-19 |isbn=9784781618807}}</ref>。また、1990年にアメリカで発掘された化石から骨が丸く溶けている箇所が確認されたことから、[[痛風]]を患っていたとみられているが、これは赤身肉と内臓肉を多く食していたためと考えられている<ref>{{Cite journal|title=Tyrannosaurs suffered from gout |journal=[[Nature]] |author1=Bruce M Rothschild |author2=Darren Tanke |author3=Ken Carpenter |date=1997-05-22 |doi=10.1038/387357a0 |volume=387|url=https://www.academia.edu/227036/Tyrannosaurs_suffered_from_gout}}{{オープンアクセス}}</ref><ref>{{Cite book |和書 |author=フジテレビトリビア普及委員会 |year=2004 |title=トリビアの泉〜へぇの本〜 6 |publisher=講談社 }}</ref>。 |

||

1990年にアメリカで発掘された化石から骨が丸く溶けている箇所が確認されたことから[[痛風]]であったとみられ、赤身肉と内臓肉を多く食していたためと考えられている<ref>「Tyrannosaurs suffered from gout」(Nature)Bruce M Rothschild, Darren Tanke, Ken Carpenter</ref><ref>{{Cite book |和書 |author=フジテレビトリビア普及委員会 |year=2004 |title=トリビアの泉〜へぇの本〜 6 |publisher=講談社 }}</ref>。 |

|||

=== 社会性 === |

=== 社会性 === |

||

ティラノサウルスは以前は[[トラ]]などの現生肉食動物の様に単独で行動していたと考えられていた。しかし近年では、家族または同種族の様々な世代で集団を構成し、社会生活を営んでいたのではないかとする意見もある<ref name=恐竜学入門/><ref name=子供>{{Cite journal|url=https://era.library.ualberta.ca/items/19b93ddc-a4b9-4807-9d19-90d21648dfff |title=Possible evidence of gregarious behavior in tyrannosaurids |author=Currie, P. J. |year=1998 |issn=0871-5424 |doi=10.7939/R3348GX03 |journal=Gaia |issue=15 |pages=271-277}}</ref>。この説は大型獣脚類でも集団化石が見つかっていることや |

ティラノサウルスは以前は[[トラ]]などの現生肉食動物の様に単独で行動していたと考えられていた。しかし近年では、家族または同種族の様々な世代で集団を構成し、社会生活を営んでいたのではないかとする意見もある<ref name=恐竜学入門/><ref name=子供>{{Cite journal|url=https://era.library.ualberta.ca/items/19b93ddc-a4b9-4807-9d19-90d21648dfff |title=Possible evidence of gregarious behavior in tyrannosaurids |author=Currie, P. J. |year=1998 |issn=0871-5424 |doi=10.7939/R3348GX03 |journal=Gaia |issue=15 |pages=271-277}}</ref>。この説は、[[アルバートサウルス]]など大型獣脚類でも集団化石が見つかっていることや、後ろ脚の骨の歩行困難と思われるほどの[[骨折]]が治癒した形跡を示す個体が発見され、狩りができない期間に仲間が餌を運んでいた可能性があることに基づく推論である。 |

||

=== 親子による狩り説 === |

=== 親子による狩り説 === |

||

この説は |

この説は{{仮リンク|フィリップ・カリー|en|Philip J. Currie}}がティラノサウルスの生体的特徴や近縁種の集団化石から推測した話を元に、ティラノサウルスが親子で狩りをしていたとする説がある。なおカリーの推測は、[[トーマス・ホルツ]]の書いた『ホルツ博士の最新恐竜事典』でも確認でき<ref>{{Cite book|和書|author1=トーマス・R・ホルツ |author2=ルイス・V・レイ |title=ホルツ博士の最新恐竜辞典 |others=小畠郁生(監訳)|publisher=朝倉書店 |year=2010 |isbn=978-4-254-16263-9}}。カルノサウルスの項。</ref>、とりわけ[[日本放送協会|NHK]]が恐竜特番を組む際に採用することが多い<ref>{{Cite book|和書|title=[[恐竜vsほ乳類|恐竜VSほ乳類 1億5千万年の戦い]] |author=NHK「恐竜」プロジェクト |year=2006 |publihser=NHK出版 |isbn=978-4-478-86054-0 |pages={{要ページ番号|date=2020年11月}}}}</ref><ref>{{Cite book|和書|title=[[恐竜絶滅 ほ乳類の戦い]] |author=NHK「ポスト恐竜」プロジェクト |year=2010 |publisher=NHK出版 |isbn=978-4-478-01386-1 |pages={{要ページ番号|date=2020年11月}}}}</ref>。他には[[ディスカバリーチャンネル]]の『[[恐竜再生]]』でも取り上げられている。 |

||

この説は前述の鈍足説 |

この説は前述の鈍足説に基づく。ティラノサウルスの咬合力は非常に強力であるが、成体のティラノサウルスは鈍足であると考えられるため、簡単には獲物に接近できない。そこで、小型かつ軽量なため機敏な動作ができる子供が獲物を親の元まで追い立てたところで親が仕留めていたのではないか、との説明がなされている。 |

||

この仮説の問題点としては以下のような指摘がある。 |

この仮説の問題点としては以下のような指摘がある。 |

||

*実際には獲物の大型植物食恐竜のほうが鈍足だったこと。なおエドモントサウルスについては時速30km前後と成体のティラノサウルスと互角の敏捷性があったらしい<ref>「Hadrosaurs」 - GoogleBooks</ref>。 |

*実際には獲物の大型植物食恐竜のほうが鈍足だったこと。なおエドモントサウルスについては時速30km前後と成体のティラノサウルスと互角の敏捷性があったらしい<ref>「Hadrosaurs」 - GoogleBooks</ref>。 |

||

*体重4-5トンを軽く超える大型恐竜を脅す役割を体重1トン程度の亜成体が担っていること |

*体重4-5トンを軽く超える大型恐竜を脅す役割を体重1トン程度の亜成体が担っていること{{Refnest|group="注"|ただし亜成体の咬合力が従来の予想を上回るものであった可能性も指摘されている<ref name=亜成体の狩り>{{Cite journal|url=https://peerj.com/articles/6573/?utm_source=TrendMD&utm_campaign=PeerJ_TrendMD_0&utm_medium=TrendMD |title=Feeding traces attributable to juvenile Tyrannosaurus rex offer insight into ontogenetic dietary trends |author1=Joseph E. Peterson |author2=Karsen N. Daus |date=2019-03-04 |jounarl={{仮リンク|PeerJ|en|PeerJ}}}}</ref>。}}。 |

||

*群れに子供がいて初めて成り立つ狩猟方法であること。 |

*群れに子供がいて初めて成り立つ狩猟方法であること。 |

||

| 230行目: | 243行目: | ||

1997年10月4日には、シカゴの[[フィールド自然史博物館]]に展示されている[[スー (ティラノサウルス)|スー]]と呼称される個体が当時836万ドル(2020年現在の価値では1350万ドル、日本円で約14億円)もの高値で落札され、化石史上最も高額とされていた。2020年10月6日には{{仮リンク|ブラックヒルズ地質学研究所|en|Black Hills Institute}}の[[スタン (ティラノサウルス)|スタン]]が3180万ドル(日本円で約33億円)で落札され、最高額を更新した<ref>{{Cite web|url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/101400601/ |title=33億円で落札のティラノ全身化石、今後の研究に懸念も |accessdate=2020-11-27 |date=2020-10-06 |publisher=[[ナショナルジオグラフィック協会]]}}</ref>。 |

1997年10月4日には、シカゴの[[フィールド自然史博物館]]に展示されている[[スー (ティラノサウルス)|スー]]と呼称される個体が当時836万ドル(2020年現在の価値では1350万ドル、日本円で約14億円)もの高値で落札され、化石史上最も高額とされていた。2020年10月6日には{{仮リンク|ブラックヒルズ地質学研究所|en|Black Hills Institute}}の[[スタン (ティラノサウルス)|スタン]]が3180万ドル(日本円で約33億円)で落札され、最高額を更新した<ref>{{Cite web|url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/101400601/ |title=33億円で落札のティラノ全身化石、今後の研究に懸念も |accessdate=2020-11-27 |date=2020-10-06 |publisher=[[ナショナルジオグラフィック協会]]}}</ref>。 |

||

2012年5月、アメリカのオークションにティラノサウルスの骨格化石が出品され105万ドルで落札されている。ただし、この標本は |

2012年5月、アメリカのオークションにティラノサウルスの骨格化石が出品され105万ドルで落札されている。ただし、この標本は[[モンゴル]]から密輸されたことが明らかになり、後日差し押さえを受けている(この化石はティラノサウルスではなく、タルボサウルスとされることもある種のものである。記事ではティラノサウルスと紹介している)<ref>{{Cite news|和書|url=http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2887001/9191381 |title=8000万円で落札のティラノサウルス化石、密輸理由に差し押さえ |agency=[[フランス通信社]] |date=2012-06-29 |accessdate=2020-07-19 |newspaper=BB NEWS}}</ref>。 |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

2020年12月19日 (土) 17:22時点における版

| ティラノサウルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ティラノサウルスの全身骨格化石標本「スタン」(マンチェスター博物館、標本番号:BHI 3033)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 絶滅(化石) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中生代白亜紀末期のマーストリヒチアン, 68–66 Ma ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tyrannosaurus Osborn, 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| タイプ種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tyrannosaurus rex Osborn, 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ティラノサウルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tyrannosaurus |

ティラノサウルス(学名:genus Tyrannosaurus)は、約6,800万 - 約6,600万年前(中生代白亜紀末期マーストリヒチアン)の北アメリカ大陸(画像資料[注 1])に生息していた肉食恐竜。大型獣脚類の1属である。他にティランノサウルス、チラノサウルス、タイラノサウルスなどとも呼ばれる。

最大全長は約13メートル、最大体重は約9トンと[1]、現在まで報告されている獣脚類の中で史上最大級の体格を誇る種の一つに数えられており、中生代最後の地質区分とされるマーストリヒチアン最末期の約200万年間にかけて北米ララミディア大陸に生息していた。そしてK-Pg境界を境に絶滅している。

非常に名高い恐竜で『ジュラシック・パーク』等の恐竜をテーマにした各種の創作作品においては、脅威の象徴または最強の恐竜として描かれることが多く、恐竜ファンから高い人気を誇っている。一方で知名度の高さに反し、その生態には未解明な部分も多く、新説の多様さも相まって議論が絶えない恐竜でもある[2]。また恐竜時代終焉の象徴として滅びの代名詞にも度々引用される。

Tyrannosaurus という名称は特に断りのない場合は属名を指す。Tyrannosaurus 属の種として広く認められているのは現在のところ Tyrannosaurus rex のみである。

呼称

属名の Tyrannosaurus は、古代ギリシア語: τύραννος (テュランノス)「暴君[注 2]」 + σαῦρος (サウロス)「とかげ」ないし「爬虫類」の合成語で、「暴君とかげ」や「暴君竜」といった意味になる。本属に代表する Tyrannosaurus rex の名は一般にも広く通用している。種小名の rex はラテン語で「王」の意[3]。

恐竜を含む古生物は観葉植物や現生動物と同様、ラテン語の学名を呼称として通用するのが慣例となっており、ティラノサウルスも例外ではない。属名の「ティラノサウルス」のみ、もしくは「T.レックス」が慣用されている。

日本語の表音表記には揺らぎが多く、最も一般的な「ティラノサウルス」のほか、nの重なりに重きを置いた「ティランノサウルス」、「チラノサウルス」、「チランノサウルス」、「チラノザウルス」、「チランノザウルス」、「タイラノサウルス」、「テュランノサウルス」などがある。例として、群馬県立自然史博物館は一貫して「ティランノサウルス」表記[4][5]を採用している。また先述のように「暴君竜」という漢訳もあり、以前ほど盛んではないものの現在も用いられている。中国語では「暴龍」(baolong; バォロン)あるいは「霸王龍」(bawanglong; バワンロン)と呼ぶ。

発見と研究の歴史

1892年、アメリカの古生物学者エドワード・ドリンカー・コープは後にティラノサウルスのものと同一視される脊椎の一部を発見し、マノスポンディルス・ギガス(Manospondylus gigas)と名付けた。1900年にはアメリカ自然史博物館の学芸員であったバーナム・ブラウンが2つ目の化石をワイオミング州で発見した。この標本はコープに師事していたヘンリー・フェアフィールド・オズボーンによって1905年にディナモサウルス・インペリオスス(Dynamosaurus imperiosus)と名付けられた。ブラウンは1902年にモンタナ州で3つ目の化石も発見し、同年の夏にオズボーンによりティラノサウルス・レックスとして記載された[7]。ディナモサウルスとティラノサウルスはオズボーンが1905年に発表した同じ論文の中で記載・命名された。翌1906年にオズボーンは両者が実は同種であったとしてティラノサウルス・レックスに統一したが、その際ディナモサウルスではなくティラノサウルスが有効名とされたのは、たまたま論文中で先に書かれていたのがティラノサウルスであった[8]ためである。1900年に発見された元ディナモサウルスはイギリスのロンドン自然史博物館に、1902年に発見されたティラノサウルスの模式標本は現在、米国はペンシルベニア州ピッツバーグにあるカーネギー自然史博物館にて保管されている。

1917年にオズボーンはマノスポンディルスとティラノサウルスに共通する特徴を見出し、それ以後は両者が同一視されるようになった。ただし発見されていたマノスポンディルスは一例のみで、標本はきわめて部分的であったため、オズボーン自身はそれらが同一種であると結論付けたわけではない(後述するように、この時点でもし同一種だと認められていたならば「ティラノサウルス」の代わりに「マノスポンディルス」が有効な名前になっていたはずである)。

1990年8月12日、サウスダコタ州で非常に保存状態の良いティラノサウルスの全身骨格化石が発見された。この標本は発見者のスーザン・ヘンドリクソン)にちなんで「スー」(Sue)と名付けられた。しかしスーの標本は発掘者のピーター・ラーソン博士と地主との間で所有権を巡る裁判に発展し、連邦捜査局が強引にラーソン博士の保有していたスーを押収した。その後国が一時保管した後、スーはオークションにより日本円にして約10億円という高額で落札されたことでも話題を呼んだ。現在、米国イリノイ州のシカゴ市にあるフィールド自然史博物館にて展示されている(標本番号:FMNH PR2081)。

1996年、ティラノサウルス科の恐竜のものと考えられる歯の化石が日本で初めて福井県で発見された。これは白亜紀前期の地層からの発見であり、中国でも世界最古のティラノサウルス科の化石が出土されてることからティラノサウルス科のアジア起源説も主張されている[9]。

2000年6月、米国サウスダコタ州のかつてマノスポンディルスが発見された場所から、ティラノサウルスの化石が発掘された。この化石は1892年に発見された化石と同一個体のもの(掘り残し)と考えられ、マノスポンディルスとティラノサウルスが同一種であることが実際に確認されることとなったが、そこでコープの命名した「マノスポンディルス・ギガス」という名前の方に優先権があるのではないかという論争が生じた。しかし、2000年1月1日に発効された国際動物命名規約第4版[10][リンク切れ]に定められた規定により、動物命名法国際審議会が強権を発動して学名 Tyrannosaurus を「保全名」としたため、名称の交代が行われることはなかった[11][リンク切れ]。

2007年4月、ノースカロライナ州立大学などの研究チームは、ティラノサウルスの骨のタンパク質を分析した結果、遺伝子的にニワトリに近いという結果を得たと発表した。

系統分類

シノニム

本種のシノニム(異名)を記載年の古いものから記す。左から、学術名、仮名転写、特記事項。

- Manospondylus Cope, 1892 マノスポンディルス

- Dynamosaurus Osborn, 1905 ディナモサウルス

- ? Nanotyrannus Bakker, Williams et Currie, 1988 ナノティラヌス

- :ティラノサウルス属の幼体とされているが、極めて近縁の別属である可能性が残る。

- Dinotyrannus Olshevsky, 1995 ディノティラヌス

- Stygivenator Olshevsky, 1995 スティギヴェナトル(スティギウェナトール)

分類学的位置付け

ティラノサウルスの類縁種

ティラノサウルス属として現時点で広く認められているのは rex 種のみである。ただし、タルボサウルスをティラノサウルス・バタール(T. bataar)として、また、ダスプレトサウルスをティラノサウルス・トロスス(T. torosus)としてティラノサウルス属に含める主張もある。特にモンゴルで発見されたタルボサウルスはその大きさと形態がティラノサウルスによく似ているため、ティラノサウルスそのものではないかとも言われるが、実際にはタルボサウルスのほうが前肢の比率が小さい。古生物学関連の科学雑誌『アクタ・パレオントロジカ・ポロニカ』の記事(外部リンク参照)によれば、フィリップ・カリー、ジュン・フルム(Jřrn H. Hurum)、カロル・サバトは、系統解析をもとにタルボサウルスとティラノサウルスは別属と考えるべきであるとしている。ただし、この差異は生息していた環境の違いによるものであって両者は同属であるという説も根強く、決着は未だ付いていない。現在のところ、ダスプレトサウルスとタルボサウルスは比較的近年発見されたナノティラヌスとともにティラノサウルス亜科に分類されている。なお、ティラノサウルス科には他にアルバートサウルスやゴルゴサウルスが属している。

古生物学

姿勢

ティラノサウルスの姿勢は、当初はいわゆる「ゴジラ型」(カンガルーが2足で立ち上がったときの形)と考えられていたが、生体力学的研究の結果、尻尾を地面に付けず、体をほぼ水平に延ばした姿勢であったとされるようになった[7]。尻尾は体重の支えとはならないが、体のバランスをとるための重要な役割(姿勢制御や動作制御)を担ったと推測されている(恐竜#姿勢・歩行も参照)。

- 画像-1:従来の説に基づき尻尾を引きずったゴジラ型で描かれた想像図。1919年、チャールズ・ナイト筆(この画像では尻尾を地面に付けてはいない)。

- 画像-2:近年の姿勢に関する研究に基づいて作られた生態再現模型。前後に均衡のとれた体形となっている。

-

画像-1:ゴジラ型

-

画像-2:バランス型

感覚

ティラノサウルスの五感は判明している限りではどれも非常に発達していた。ウィットマーらは、視覚・聴覚・嗅覚など神経系の証拠からティラノサウルス科恐竜には獲物を素早く追うポテンシャルがあったと指摘し、目・頭・首を活用して獲物を捕らえる動物として復元している[12]。

- 視覚

- 鳥類やワニとの比較、そして視野をはじめとする頭部の再現から導き出された研究によると、ティラノサウルスは同じコエルロサウルス類のダスプレトサウルスやヴェロキラプトル、トロオドン科のように現生の猛禽類と等しい45〜60°の両眼視野を確保していた。この値は現生のワニやカルノサウルス類よりも明らかに広い[13]。

- 聴覚

- 脳と内耳の研究からは、ティラノサウルス科恐竜は現在のワニ類のように低周波音を聴き取ることに長けていたことが示されており、聴力はティラノサウルス科恐竜に取って並外れて重要な感覚だった[14][12]。

- 嗅覚

- ディロングからティラノサウルスに至るまで大小様々なティラノサウルス上科の脳[注 3]を調べたところ、基盤的なティラノサウルス上科は嗅覚が比較的発達していなかった一方、派生的なティラノサウルス科は頭抜けて嗅覚が鋭かったことが分かっている[15]。またコエルロサウルス類において比較したところ、ティラノサウルス科恐竜は原始的な鳥類やドロマエオサウルス科と同様に優れた嗅覚を持っていたことが判明しており、一方でトロオドン科や派生的な鳥類は嗅覚の面で前者3グループに劣っていた。この事は彼らの生態の違いを色濃く示唆していると言える[16]。

- 触覚

- 近縁のダスプレトサウルス・ホルネリ(以下D. horneri)の研究によると、ティラノサウルス科には現生のクロコダイルのが顎に備えるものに似た圧力センサーがあった可能性が高い。この圧力センサーについて考えうる用途として、攻撃時の微調整や巣作り、子育てなどがD. horneriの研究では提示されている[17][18]。

- 味覚

- 他の4つと違って化石証拠の残りにくい味覚だが、タルボサウルスの脳の研究からは発達した味覚を持っていたことが示されている[19]。なお、同研究ではティラノサウルスとタルボサウルスの属差についても言及がある。

体温・羽毛

ティラノサウルスが鳥類のような恒温動物であったか、一般的な爬虫類と同じく変温動物であったかについて、決定的な結論は出ていないが(恐竜恒温説も参照)、彼らは羽毛恐竜として知られるコエルロサウルス類の一種で、鳥類とも比較的近縁であることや活動的と思われる骨格構造などから、ある程度の体温を維持できる中温性であった可能性は高い[20]。羽毛があったか否かについては1990年代中頃から議論の的となっている。ティラノサウルス上科の最も原始的な種(ディロング)に羽毛の痕跡が発見されていることから、少なくとも幼体には羽毛が生えていたのではないかと考えられるようになってきている[21]。こちらの説では、体の大きさで体温を保てるようになる成体は羽毛を持たないとされており、実際ワイレックスなどの研究から、成体のティラノサウルスの体表は(少なくとも部分的には)粒の細かい鱗で覆われていたことが判明している[22]。

成長

ティラノサウルスを代表とするティラノサウルス科は成体と幼体〜亜成体における身体的特徴の差異が大きかったことで知られている[20]。小型のティラノサウルス科恐竜とされていたナノティラヌスの頭蓋骨には、幼体に特徴的な線維骨構造や頭骨の未癒合などの特徴が見られ、1999年にトーマス・カーがティラノサウルスの幼体であると主張した。ナノティラヌスは華奢でナイフ状の尖った歯を有しており、頑強な体格と太い歯を持つ成体のティラノサウルスと全く形態が異なる。このことから、幼体や亜成体のティラノサウルスは成体とは異なる生態的地位に立っていたことになる[20]。全長6メートル前後の亜成体、通称「ジェーン」などは、オルニトミモサウリアに匹敵する程の俊足(50km/h)を誇り、アケロラプトルやパキケファロサウルスのような小型〜中型恐竜などを襲っていた可能性が高い[23]。また時には大型のハドロサウルス科も狩りの対象になっていたとされ、とあるハドロサウルス科の化石には亜成体の歯型が明確に残されていた[24]。このことは、傍目から見れば貧弱そうな顎と歯を持つ亜成体であっても、見かけ以上の咬合力を持っていた事を示している。

7体のティラノサウルスを対象とした2004年の研究によると、ティラノサウルスの成長速度は10代で加速し、平均して1日あたり2キログラム強[25][注 4]のペースで体重が増大していた。20歳に達するまでに完全な成体の体サイズに至り、それから成長が停止したと考えられている。また、完全に成長した後で長生きすることはなく、同研究のティラノサウルス個体のうち3体は成長が停止した2,3年後に死亡していた。2019年2月時点で研究されたティラノサウルス個体のうち最高齢個体は28 - 29歳と推定されている[20]。

なお、著しい成長期においても常に一定のペースで成長していたわけではないことが示されている。アメリカ合衆国イリノイ州のバーピー自然史博物館が所蔵する2体の亜成体標本(うち1体は「ジェーン」)の骨のミネラルの偏りから、ティラノサウルスは温暖期に急成長し、寒冷期に3 - 6か月程度成長が止まっていたことが示唆されている。これは食料の少ない時期に備えた生存戦略の1つであり、ティラノサウルスの環境適応に繋がっている可能性がある[25]。

走行速度

ティラノサウルスの歩行・走行速度については未だ論争中である。その最大の原因は、彼らの速さを示す足跡化石が見つかっていないことにある。足跡化石そのものは発見されてはいるが、歩幅が分からないのである。加えて、走るのには不利な巨体を持ちながら、足の速い恐竜の特徴であるアークトメタターサルを併せ持っていることが挙げられる。なお、ティラノサウルスのアークトメタターサルを研究し、その論文の執筆を行ったエリック・スニベリー(Eric Snively)とアンソニー・ラッセル(Anthony P. Russell)は、ティラノサウルスがアークトメタターサルを持たない大型獣脚類と比べて遥かに機敏であることを立証しないが、ほのめかしている。このような事情があるため、下は15km/hから上は70km/hまで実に様々な走行速度説が提示されており、とりわけ約20 - 40k/mhの間に収まる値が多い。以下に現在の代表的な説を紹介する。

- 速度15 - 20km/h説

- 1982年提唱。主に哺乳類における速度・歩幅・体格の関係から、足跡と比較解剖学の知見に基づいて51属の恐竜の走行速度が求められている。ティラノサウルスを含む大型の二足歩行の獣脚類は15 - 20km/hが最高速度であったとされる[27]。

- 速度40 - 50km/h説

- ティラノサウルスは含気骨化した恐竜であり、鳥類と同様の気嚢を具えていたとされる。そのため、研究者によっては現在考えられているより軽量である3 - 4トンの体重を主張している。もし体重が3 - 4トンであれば、40 - 50km/hが妥当だと言われている。[要出典]近年ではマジュンガサウルスをはじめ気嚢の痕跡を残す獣脚類の骨格が複数発掘されている。恐竜全体、少なくとも竜盤類に分類される獣脚類や竜脚類が気嚢を備えていたという学説は大幅に強化されている[28]。

- 走行は困難であるという説

- ドナルド・ヘンダーソンは、アロサウルスとティラノサウルスの3D骨格モデルを作成してコンピュータ・シミュレーションを行った結果、ティラノサウルスの歩幅はそれほど広くなく、18km/h程度が限界という結果を得たと1999年に発表した。

- さらに2002年、ジョン・ハッチンソン(John Hutchinson)とマリアノ・ガルシア(Mariano Garcia)は、ティラノサウルスは生体工学的に走ることができないと発表した。彼らはティラノサウルスが体重に対して後肢の関節を支えて走行するために必要な筋肉量を計算したが、その結果は走行が極めて困難であることを示しており[29][注 5]、妥当な最高速度をフルード数から求められる歩行速度限界である18km/h前後とした。なお、この研究ではモデル(標本番号:MOR 555)の体重を6トンと仮定している[7]。食用に改良されたニワトリをコンピューター・シミュレーションのモデルとするのに問題があるとの指摘もある。

- 長距離歩行適性説

- 四肢骨の長さの比率を分析した結果、ティラノサウルスの後肢は高速疾走に向いた形態から長距離歩行に適した形態へ進化する傾向があり、あまり速くはなかったという説がある。歩幅と体軸の回転性を追求した疾走型生物の場合、四肢骨は大腿部(もも)に対して下腿部(脛から足先)の方が圧倒的に長い。しかしティラノサウルスは、大腿と膝下の差が縮まりつつあった(成体の比率は約1:1.2)。そうした変化は大型化するに従って脛の成長が鈍化する事で発生したらしい。この事実から、ティラノサウルスは疾走型から長距離歩行型に移行していったと説明される。その推定速度は15 - 34km/hであるが、それでもトリケラトプスやトロサウルス等の角竜を追いかけるのには十分であったのではないかと論じられている[30]。また近年[いつ?]の研究では角竜の前足は走行に適していないことが判明している。

- 一方でティラノサウルスは中足骨が他の大型肉食恐竜よりずっと長いため、大型恐竜の中では下腿部の比率が大きい恐竜の一つでもあり[注 6]、現生するいくつかの捕食動物よりも大きい[注 7]。なお、生物は進化の過程で大型化するにつれ異形生長するため、必ずしも四肢骨の比率変化が疾走型から長距離歩行型への移行と結び付くわけではない。

- 速度30km/h前後説

- マンチェスター大学のビル・セラースはティラノサウルスの筋骨格のコンピュータ・モデルを作成し、走行のシミュレーションを行った。その結果、体重6tのティラノサウルスは28km/hで速度で走行できるという結果を得たとした[31](セラースは2007年の論文発表前にシミュレーション結果をWEB上に公開している[32][注 8])。また、ティラノサウルス以外にも3種類の現生動物とアロサウルス、ディロフォサウルス、ヴェロキラプトル、コンプソグナトゥスの最高速度を算定したが、現生種の算定速度は実際のものと一致した。また、アロサウルスのモデルでも発見された足跡化石に一致する歩幅と速度が算定されている。これは現在最も中立的な説の一つであり、筋肉量、速筋・遅筋の割合、筋力などのパラメータはどれも推測される範囲の中間値を使っている。また、2002年にハッチンソンらが発表した鈍足説と違い、筋肉の弾性要素や収縮速度及び速筋や遅筋などがモデルとして考慮されている。算定された速度は29km/hであるが、前述のようにパラメータが中間的であるため、これより速い可能性も遅い可能性もありえる。論文中には、速筋の割合や筋肉量によってどのように最高速度が変化するかのグラフが記載されており、それによると最低値で20km/h、最高値で50km/hである。

- また2015年には、やはり時速30kmほどの走行が可能だったとする論文が発表されている[33]。神奈川大学の宇佐見義之は、ティラノサウルスの腰から下の筋骨格モデルを作製して仮想空間で数千万回の走行シミュレーションと衝撃耐久シミュレーションを行い、約51km/hを超えると衝撃に脚が耐えられないと判明したことから、現実的には時速36km/h程度で走ることができただろうと彼は主張した[31]。

- 30km/h前後という数値は、以前考えられていたよりもティラノサウルスの走行性能がカルカロドントサウルス科のような他の大型獣脚類に匹敵しうる事も示している。さらに30km/hという値は、獲物とされるエドモントサウルスを追跡するにも十分だった[33]。

食性

白亜紀後期マーストリヒチアン最末期の数百万年に生息したティラノサウルスは、陸上の頂点捕食者であり、1億年以上に渡った捕食者と獲物の軍拡競争おける一つの完成形だった。それは植物食恐竜トリケラトプスとの関係を見ても明らかである[34]。

2010年にデビッド・ホーンと渡部真人が発表した論文によると、ティラノサウルスは食事の際にも骨を噛み砕きながら肉を飲み込んでいたのではなく、肉を骨から剥ぎ取って摂食していたという。また、飲み込む際には現生鳥類やワニも採用している慣性摂食法を用い、剥ぎ取った肉を空中に放り投げて咥え直していた。2007年の研究では50キログラムの肉塊を首の筋肉を使って約4.5メートル以上投げることができたとされている[35]。

腐肉食説とその議論

現在では概ね否的されているが、かつてはティラノサウルスなどの大型獣脚類は腐肉食動物(スカベンジャー)だと考えられていた時期もあった。古くはローレンス・ランべが1917年に提唱し、その根拠は大型獣脚類の歯があまり摩耗していなかった事にある[36][注 9]。最近[いつ?]では米国人古生物学者ジャック・ホーナーのスカベンジャー説が有名であるが、この説は一般向けの出版物やテレビ番組[注 10]などでよく取り上げられるものの、ホーナー自身一報たりと論文にしておらず、学説としてティラノサウルス腐肉専門説なるものは存在しない。

以下、ティラノサウルス腐肉食説とその反論を記す。

| 腐肉食派の意見 | それに対する反論 |

|---|---|

| 獣脚類の歯に摩耗があまり確認されていない[12][36]。 | 獣脚類の歯に摩耗が確認されていないという前提は既に成立しておらず、ティラノサウルスを含め全ての大型獣脚類の歯で摩耗が確認されている。また、現生動物ではスカンベンジャーとハンターのいずれも歯に摩耗が見られる[12]。 |

| 極度に退化した前肢は、草食恐竜を襲撃するには明らかに不利である[12]。 | 前肢を使用せずとも大きな顎と歯を上手く利用すれば狩りは可能で[12]、発達した嗅覚や骨を噛み砕ける歯も活動的な捕食者であった事を否定する材料にはならない。 |

| 発達した嗅覚はハゲワシやコンドルのような腐肉食動物の特徴である[37]。 | 新鮮な肉を探す際にこそ鋭い嗅覚が必要であった[38]。 ティラノサウルスは聴覚や視覚も卓越しており、嗅覚も感覚の1つとして駆使しながら獲物を追跡するポテンシャルがある[12]。 嗅覚の用途が餌の確保だけであったとは限らず、種や性別の判断に用いられた可能性がある[7]。 |

| 大きな体躯は他の肉食動物を獲物を取り合うのに有利だった[39]。 | 巨体であるゆえに |

| 歯の形状がハイエナのように骨を噛み砕くのに適しており、骨の中に残った骨髄を摂取することも可能であった。 | そもそもハイエナはライオンよりも優秀なハンターであり[40]、骨を噛み砕くことのできる歯はスカベンジャーに限ったものではない[38]。 |

| 当時の温暖な環境は今とは比べるまでもなく草食動物に快適でその数が多かったため、ティラノサウルスは腐肉に困らなかった。 | 化石の数から見積もられる草食恐竜と肉食恐竜の比率は、現在の自然界のものと大差は無い。 |

| ティラノサウルスは遅速で機敏さに欠けるため、素早い草食恐竜を追いかけることは不可能であった。 | 走行速度については上記の通り諸説あるが、ティラノサウルスと同時代の植物食恐竜であるトリケラトプスやエドモントサウルスは大腿部に対する下腿部の比率が小さいことから俊足の動物ではなかったと見られており、仮に走行速度が18km/h程度であっても狩りに支障はなかった[7]。 |

| 体サイズに対して目が小さく、遠方の獲物を発見できない[38]。 | 眼球の直径は陸上動物では最大の13センチメートル程度で、ヒトはおろか猛禽類を超える視力があった。また、他の肉食恐竜よりも両眼球の視野の重複が大きく、立体視により獲物との距離を推し量ることできた[38]。 |

さらに、ティラノサウルスが積極的に狩猟を行っていたことを支持する証拠・論拠も多数存在している。

まずエドモントサウルスやトリケラトプスの化石には、ティラノサウルスに噛み付かれた後も生存し、治癒していたことを示すものが発見されている。これはティラノサウルスが生きた獲物を襲うという事実があった証拠と見なすことができる[41][42][43]。また、とあるハドロサウルス科の椎骨にはティラノサウルスの折れた歯が食い込んで発見されており、これはティラノサウルスが生きた獲物を襲って交戦した直接の証拠の1つでもある[44]。なお捕食対象は植物食恐竜のみに留まらず、本種同士が共食いをしていた痕跡を残す化石も発見されている[35]。

また本種が残した思しき巨大な糞化石(コプロライト)が見つかっており、内部には餌食になった植物食恐竜の骨片が大量に含まれていた。これは本種の顎の力が強大であることを示すと共に、消化にかける時間がワニのような爬虫類よりも短く、むしろ哺乳類や鳥類に近い消化器官を持っていた事を示唆している[45]。

状況証拠としては、当時の北アメリカの生態系の構成と、ティラノサウルスの成長速度が挙げられる。当時の北アメリカに存在した恐竜のうち角竜は全体の約8割を占めていたようで、生態系のバランスを保つためには相応の捕食動物がいたはずであると推論されるが、1トン以上の体重を持ち、トリケラトプスやエドモントサウルスのような大型植物食恐竜を襲撃することのできた恐竜は今のところティラノサウルスしか発見されていない[38][注 11]。また、死亡した植物食恐竜だけを摂食するにしてはティラノサウルスの個体数が多すぎるという問題もある[38]。さらに、ティラノサウルスは10代の成長期に急激なスピードで成長し、高代謝であったとされるため、腐肉のみでそれを維持できるとは考えにくい。

これらに基づく現時点での総合的な推測としては、大多数の現生の肉食動物と同様に、腐肉があれば利用したスカベンジャーであると同時に獰猛なプレデターであったと仮定されるケースが多い。現生の肉食動物の多くが捕食と腐食の両方を行っており、それは肉食恐竜も同様であったと考えられる。こうした数多の研究から、相手が植物食性動物であれ、自らよりも小型の動物食性動物であれ、死骸であれ、ティラノサウルスや他の多くの肉食性獣脚類は、種ごとの細かな割合こそ不明なれど、概ね狩りと死体漁りの両方を行っていたと考えられている[12][38]。

体格

ティラノサウルスは青色。

骨格標本から推定される成体の全長は約11 - 13メートル、頭骨長は約1.5メートルで、その体重は概ね6 - 9トンと推測されている[7][1][注 12]。発見されているティラノサウルスの化石はそれほど多くはなく、2001年の時点では20体程度であり、そのうち完全なものは3体のみである。

当時の北米生態系には、ティラノサウルスに並ぶ肉食性の大型獣脚類は存在していなかった。これはジュラ紀にアロサウルス、ケラトサウルス、トルボサウルスなどが共存したのとは対照的である。また前述のようにティラノサウルスの亜成体は非常に敏捷であり、かつ寿命における亜成体の時期がかなり長いため、本種のみが当時の生態系の中〜大型肉食恐竜のニッチを占める、一種の寡占化が起きていた[46]。

病理

多くのティラノサウルスの顎の化石には無数の病変の痕跡が残されている。当初この病変は別のティラノサウルスの個体に襲われた負傷だと考えられていたが、「スー」の下顎の骨に開いた穴の研究から、トリコモナスに類縁の種が影響したと2009年に発表された。トリコモナス・ガナリエはニワトリ、ハト、シチメンチョウ、ハヤブサなどの多くの現生鳥類の顎に見られる寄生性原虫であり、寄生すると宿主の顎の骨を消費して変形や損傷をもたらし、餌の嚥下や呼吸までもを困難にする。「スー」の場合も同じような症状で餓死した可能性を研究チームは示唆している。同様の生態の生物にティラノサウルスが苦しめられていたことが示唆されている。また、この感染症の痕跡が同じティラノサウルス科のアルバートサウルスとダスプレトサウルスの化石からも発見されており、トリコモナスによる感染症がかなり昔から存在していたと考えられるとともに、鳥類が恐竜から進化したという可能性をさらに強める証拠となった[12][47]。

形態

頭部

ティラノサウルスの上下の顎には鋭い歯が多数並んでいるが、他の肉食恐竜と比べると大きい上に分厚く、最大で30センチメートルにも達する。また、餌食となったとみられる恐竜の骨の多くが噛み砕かれていたことから、驚異的な咬合力[注 13]を持っていたと考えられている。推定方法によって多少の誤差は見受けられるものの、グレゴリー・エリクソンらの研究によると約8500 - 35000ニュートン[48]、カール・ベイツらの研究によると35000 - 57000ニュートンに達したとされた[35][49]。この数値は現生の大型クロコダイルや他の獣脚類(ギガノトサウルスなど)を軽く凌駕していた。このような強力な咬合力では頭骨に莫大な負荷が掛かるが、ティラノサウルスの頭骨は40以上のパーツに分かれた上にそれぞれのパーツに数ミリメートルほどの間隙があり、この仕組みで負荷を分散させている[49]。エミリー・レイフィールドらによる有限要素解析法(EFA)を用いた力学的研究では、発生する応力に頭骨が耐えられることが示された[50][20]。これらのことから、ティラノサウルスは獲物に対し、他の肉食恐竜のように獲物の皮膚を切り裂いて出血死を狙う方法は用いず、短時間で仕留めていたと考えられている[35]。

ティラノサウルスは各部位によって僅かながら歯の分化が進んでいたとされる。特に門歯は断面が特徴的なD字型をしており、ティラノサウルス類を見分ける上での指標になっている。前上顎歯数は4、上顎歯はティラノサウルス類ではティラノサウルス・レックスが最も少なく11本。下顎歯もT.rexが最少の11本である。頭蓋は同じ大きさの他の獣脚類に比べて明らかに幅広であり、特に後眼窩部の張り出しが著しい。吻部も丸みを帯びた広い形になっている。

胴体

脊椎骨数は、頚椎:10、胴椎:13(ただし、第13胴椎は僅かに仙椎的に変化している)、仙椎:5、尾椎:35-44。頚椎、胴椎といくつかの仙椎は側腹腔(pleurocoel)を生じ、椎体にはcamellate構造がある。つまり、含気化が進んでいるのである。

他のテタヌラ類同様、恥骨の遠位部が前後に長く伸びるが(ピュービックブーツ(pubic boot)と呼ばれる)、ティラノサウルスの仲間はこれが特に巨大である。

四肢

体の大きさに比して前肢は異常に小さく、指が2本あるのみで、用途は未だにはっきりとしていない。ただし、その大きさのわりにはかなり大きな力を出せたことがわかってきている。逆に頭部は非常に大きく、それを前肢の代わりに上手く活かしていたのではないかと考えられている。また、進化の過程で体の前方が重くなったため、前肢を短く軽くすることでバランスを取ったとする見解もある。

ティラノサウルスとその類縁種(ティラノサウルス上科)は、足の速いオルニトミモサウルス類[注 14]と共通の特徴であるアークトメタターサルを有していた。アークトメタターサルとは、第三中足骨が、第二・第四中足骨によって挟み込まれ、上端が押し潰される形態のことを指す[7][注 15]。近年の研究[いつ?]によると、第三指骨および中足骨に負荷が加わると靭帯の働きにより第二、第四中足骨が中央にまとめられ、負荷の方向を一直線にすることで俊敏性を増すのに役立っていたと考えられている。また靭帯の損傷も防げたのではないかと推測される。このアークトメタターサルはオルニトミモサウルス類との共通先祖から受け継いだ形質と思われていたが、それを持たないティラノサウルスの先祖種の発見から、現在では収斂進化によるものとされている。

最重量級のティラノサウルスとされる「スコッティ」の推定体重は、大腿骨の周囲長から推定されている[注 16]。周囲長は「スコッティ」が590ミリメートル、「スー」が580ミリメートル、「スタン」が505ミリメールである[29]。

尾椎

尻尾はテタヌラ類に共通した、内部の骨が絡み合った細長い構造をしていた。そのため、より基板的な獣脚類であるケラトサウルスよりも柔軟性は失われていたが、それでも撓るような動きは可能であった[51]。

かつては尻尾の付け根にある血道弓と呼ばれる骨の位置からオス・メスを判断できると考えられ、例えば「スー」はメスだと判断されてきた。しかし、今では根拠とされていた血道弓の配置が全く異なることが判明し、「スー」をメスと断定する根拠は失われてしまった[51]。

ティラノサウルスは恐竜の中でも特に尾大腿筋肉が発達していた。尾大腿筋肉とは大腿骨から尻尾の付け根にかけて伸びる太い筋肉であり、ティラノサウルスが走る際の主電源、言わばエンジンのような役割を果たしていたと考えられている。そのためアロサウルスのような他の大型獣脚類に比べ、ティラノサウルスは強い脚力を持っていたと考えられている[52]。

生態

先に述べておくが古生物の行動は実物を観察できないため、どうしても不確定な部分が発生する。そのため生態の項の多くは可能性の範疇であることを忘れてはならない。

狩り

ティラノサウルスの主要な獲物の一つであるトリケラトプスを襲うにあたり、もっとも合理的なのは相手の側面を攻撃することであるとする意見がある[53][54]。事実、トリケラトプスの角は仲間内でさえ骨に少なからず傷を残す威力であり[55]、これを避けるためには側面を突くのが手っ取り早い。また側面攻撃の利点は、その手早さだけでなく、短い前腕をも効果的に(補助的な役割で)使えたことにある。

遊び

絶滅動物としては非常に珍しいことに、ティラノサウルスは時たま遊んでいた可能性が指摘されている。その根拠として、捕食されたと思われるケラトプス科の骨に不自然な噛み傷が多数残されていたからである。絶滅動物である以上ティラノサウルスが本当に遊んでいたのかは判断がつかないところではあるが、ティラノサウルスのような上位の捕食者には少なからず時間的な余裕があることや、ティラノサウルスの脳が大きいこと、現生の鳥類やワニが複雑な行動をする事から考えると、ティラノサウルスも日々の生活において何らかの娯楽を求めていたのかもしれない[56]。

食性(嗜好)

噛み跡の偏りから、ティラノサウルスがトリケラトプスの首の背側の筋肉を好んで食べていた可能性が指摘されている[57]。その発達した頭部を支えるため、トリケラトプスの首には強健な筋肉を蓄えており、この「ネック」と呼ばれる部位は噛みごたえと味の濃さが魅力で、これが正しいとするなら、ティラノサウルスはかなりのグルメだったようだ[58]。また、1990年にアメリカで発掘された化石から骨が丸く溶けている箇所が確認されたことから、痛風を患っていたとみられているが、これは赤身肉と内臓肉を多く食していたためと考えられている[59][60]。

社会性

ティラノサウルスは以前はトラなどの現生肉食動物の様に単独で行動していたと考えられていた。しかし近年では、家族または同種族の様々な世代で集団を構成し、社会生活を営んでいたのではないかとする意見もある[12][61]。この説は、アルバートサウルスなど大型獣脚類でも集団化石が見つかっていることや、後ろ脚の骨の歩行困難と思われるほどの骨折が治癒した形跡を示す個体が発見され、狩りができない期間に仲間が餌を運んでいた可能性があることに基づく推論である。

親子による狩り説

この説はフィリップ・カリーがティラノサウルスの生体的特徴や近縁種の集団化石から推測した話を元に、ティラノサウルスが親子で狩りをしていたとする説がある。なおカリーの推測は、トーマス・ホルツの書いた『ホルツ博士の最新恐竜事典』でも確認でき[62]、とりわけNHKが恐竜特番を組む際に採用することが多い[63][64]。他にはディスカバリーチャンネルの『恐竜再生』でも取り上げられている。

この説は前述の鈍足説に基づく。ティラノサウルスの咬合力は非常に強力であるが、成体のティラノサウルスは鈍足であると考えられるため、簡単には獲物に接近できない。そこで、小型かつ軽量なため機敏な動作ができる子供が獲物を親の元まで追い立てたところで親が仕留めていたのではないか、との説明がなされている。

この仮説の問題点としては以下のような指摘がある。

- 実際には獲物の大型植物食恐竜のほうが鈍足だったこと。なおエドモントサウルスについては時速30km前後と成体のティラノサウルスと互角の敏捷性があったらしい[65]。

- 体重4-5トンを軽く超える大型恐竜を脅す役割を体重1トン程度の亜成体が担っていること[注 17]。

- 群れに子供がいて初めて成り立つ狩猟方法であること。

その他の可能性

- 狂乱索餌

- 大量の獲物(もしくは死体)によって一帯の肉食動物が自然と集結し、貪るように獲物へ向かっていく行動(詳しくは狂乱索餌を参照)。これに近い行動ならば、群れの存在と集団での狩りを説明できるかもしれない[要出典]。

化石の評価

1997年10月4日には、シカゴのフィールド自然史博物館に展示されているスーと呼称される個体が当時836万ドル(2020年現在の価値では1350万ドル、日本円で約14億円)もの高値で落札され、化石史上最も高額とされていた。2020年10月6日にはブラックヒルズ地質学研究所のスタンが3180万ドル(日本円で約33億円)で落札され、最高額を更新した[67]。

2012年5月、アメリカのオークションにティラノサウルスの骨格化石が出品され105万ドルで落札されている。ただし、この標本はモンゴルから密輸されたことが明らかになり、後日差し押さえを受けている(この化石はティラノサウルスではなく、タルボサウルスとされることもある種のものである。記事ではティラノサウルスと紹介している)[68]。

脚注

注釈

- ^ 約6,500万年前(K-T境界上)の大陸配置図(K-T (65Ma))。この時までの一時期をティラノサウルスは左上の大陸で生きていた。- Mollewide Plate Tectonic Maps - Dr. Ron Blakey[出典無効]

- ^ 「暴君」は近代的な語義。本来のギリシア語の意味については僭主を参照のこと。

- ^ 正確には型取りしたエンドキャスト。

- ^ 2011年には平均して1日あたり5キログラムのペースで増量したとする研究も発表された[26]。

- ^ 走行運動は脚の垂直方向に大きな荷重をかけ、人間の場合は体重の2.5倍ほどの荷重が立脚相中期にかかるとされている。もし、体重6トンのティラノサウルスの脚にその2.5倍の荷重がかかるとすると、左右の脚にそれぞれ体重の約40%[29]、合計で86%ほどの筋肉が必要になると論文中には述べられている。筋肉量は各関節にかかるトルクと関節から推定されるモーメントアームから計算されている。必要となる片足の筋肉の内訳は、股関節伸展筋が体重の15%、膝関節伸展筋が4%、足首関節伸展筋が15%、屈指筋が9%であり、合計43%必要であると算定されている。そのような筋肉量はありえないので、ティラノサウルスは走れないと結論付けられた。ただし、現生のダチョウのような大型陸鳥では筋肉と腱などの連動性が下肢の筋肉量を小さく抑えるのに役立っているが、ティラノサウルスの筋肉の弾性要素と腱の連動性については不確定要素が多かったため、上のハッチンソンの計算では無視されている。

- ^ アロサウルスなどを含むカルノサウルス類と比べると明らかに比率は上回っている

- ^ ライオンを上回り、ウマよりやや劣る

- ^ 簡単なティラノサウルスの筋骨格モデルを作成した結果、体重6トンのティラノサウルスは最高25 - 54km/hで走れると書かれている。ムービーで公開されているモデルは38.5km/h(10.7m/s)である。

- ^ なお説の発端はティラノサウルスではなく近縁のゴルゴサウルスである

- ^ 「新説 Tレックス」(制作:ディスカバリーチャンネル)など

- ^ ダコタラプトルは鉤爪こそ大きいものの、体格は華奢であり、そもそも全長5メートル弱であった

- ^ 体重に関しては異説も多く最低3トンから最大14トンまで幅がある

- ^ 上下の顎の咬み合わせの力をいう。

- ^ ダチョウに似た恐竜群

- ^ メタターサル〈metatarsal〉は中足骨のこと

- ^ これはティラノサウルスに限った話ではなく、二足歩行の動物であればこの手法が通用する。

- ^ ただし亜成体の咬合力が従来の予想を上回るものであった可能性も指摘されている[66]。

出典

- ^ a b “史上最大のティラノサウルスと判明、約9トン”. ナショナル・ジオグラフィック協会 (2019年3月28日). 2020年7月20日閲覧。

- ^ “T・レックス、羽毛ではなくうろこに覆われていた 最新研究”. AFPBB news. (2017年6月7日) 2020年8月22日閲覧。

- ^ Osborn, H. F (1905). Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs. 21. pp. 259–265.

- ^ “ティランノサウルス・レックス(動刻)”. 群馬県立自然史博物館. 2020年12月19日閲覧。

- ^ 土屋健『リアルサイズ古生物図鑑 中生代編』群馬県立自然史博物館(監修)、技術評論社、2019年8月3日、248-251頁。ISBN 978-4-297-10656-0。

- ^ Rebuilding T .Rex - カーネギー自然史博物館のサイトのトピック。

- ^ a b c d e f g 真鍋真、樽創「Tyrannosaurus rex 発見百周年」『化石』第72巻、日本古生物学会、2002年9月20日、45-47頁、doi:10.14825/kaseki.72.0_45、2020年12月19日閲覧。

- ^ Osborn, H.F (1906). Tyrannosaurus, Upper Cretaceous carnivorous dinosaur (second communication). 22. pp. 281.

- ^ “<中国暴竜>ティラノサウルス類の起源は東アジア、北米移住説覆す―地質科学院”. Record China. (2009年10月6日) 2020年7月19日閲覧。

- ^ 動物命名法解説

- ^ ICZN : Palaeontology & Biostratigraphy

- ^ a b c d e f g h i j デイヴィッド・E・ファストヴスキー、デイヴィッド・B・ウェイシャンペル 著、藤原慎一・松本涼子 訳『恐竜学入門 ─かたち・生態・絶滅─』真鍋真監訳(第2版)、東京化学同人、東京都文京区千石3丁目36-7、2018年5月25日(原著2015年1月31日)、p. 185 - 190頁。ASIN 4807908561。ISBN 978-4-8079-0856-1。 NCID BB17901360。OCLC 904989280。全国書誌番号:22535495。

- ^ Kent A Stevens (2006). “Binocular vision in theropod dinosaurs”. Journal of Vertebrate Paleontology 26 (2). doi:10.1671/0272-4634(2006)26[321:BVITD]2.0.CO;2.

- ^ New Insights Into the Brain, Braincase, and Ear Region of Tyrannosaurs (Dinosauria, Theropoda), with Implications for Sensory Organization and Behavior