「ノコギリエイ科」の版間の差分

en:Sawfish (03:40, 30 May 2024 UTC) を翻訳、改名テンプレートの除去、改名に伴う変更 タグ: サイズの大幅な増減 ビジュアルエディター |

|||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{cite web |url=https://www.news4jax.com/news/florida/2020/01/25/man-fined-2000-for-killing-endangered-smalltooth-sawfish/ |title=Man fined $2000 for killing endangered smalltooth sawfish |date=29 May 2024 |access-date=2024-05-30}} |

|||

{{改名提案|ノコギリエイ科|date=2024年5月}} |

|||

{{redirect|ソーフィッシュ|アメリカ海軍の潜水艦|ソーフィッシュ (潜水艦)}} |

|||

{{出典の明記|date=2018-01-30}} |

|||

{{生物分類表 |

{{生物分類表 |

||

|名称 = ノコギリエイ |

|名称 = ノコギリエイ科 |

||

|色 = 動物界 |

|色 = 動物界 |

||

|fossil_range = {{fossil range|99.7|0|[[白亜紀後期]] - [[現世]]|ref=<ref name=Wueringer2009/>}} |

|||

|画像=[[ファイル:Pristis pristis - Georgia Aquarium Jan 2006.jpg|300px]] |

|||

|画像=[[ファイル:Pristis pristis - Georgia Aquarium Jan 2006.jpg|250px]] |

|||

|画像キャプション = ''Pristis pectinata'' |

|||

|画像キャプション = '''ノコギリエイ''' ''Pristis pristis'' |

|||

|界 = [[動物界]] {{Sname||Animalia}} |

|界 = [[動物界]] {{Sname||Animalia}} |

||

|門 = [[脊索動物門]] {{Sname||Chordata}} |

|門 = [[脊索動物門]] {{Sname||Chordata}} |

||

| 12行目: | 11行目: | ||

|目 = [[ノコギリエイ目]] {{Sname||Rhinopristiformes}} |

|目 = [[ノコギリエイ目]] {{Sname||Rhinopristiformes}} |

||

|科 = '''ノコギリエイ科''' {{Sname||Pristidae}} |

|科 = '''ノコギリエイ科''' {{Sname||Pristidae}} |

||

|学名 = Pristidae<br/>[[シャルル・リュシアン・ボナパルト|Bonaparte]], 1838 |

|||

|英名 = [[w:Sawfish|Sawfish]]<br/>carpenter shark |

|||

|下位分類名 = 属 |

|||

|下位分類 = * [[スベスベノコギリエイ|スベスベノコギリエイ属]] {{snamei||Anoxypristis}} <small>[[w:Errol White|White]] & [[w:J. A. Moy-Thomas|Moy-Thomas]], 1941</small> |

|||

*† {{snamei||Propristis}} <small>[[w:Wilhelm Dames|Dames]], 1883</small> |

|||

* [[ノコギリエイ属]] {{snamei||Pristis}} <small>[[w:Johann Heinrich Linck|Linck]], 1790</small> |

|||

}} |

}} |

||

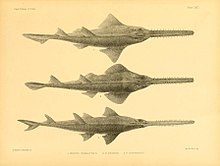

[[File:Sawfish-plate.jpg|250px|thumb|right|体(外面)のスケッチ]] |

|||

'''ノコギリエイ'''(鋸鱏、鋸鱝、英名:[[w:sawfish|'''Sawfish''']]、'''ソーフィッシュ''')とは、[[ノコギリエイ目]]'''ノコギリエイ科''' Pristidae に属する[[エイ]]の総称。稀種。最大の特徴は、頭部から長く突き出たノコギリ状の吻である。Pristis はラテン語で、「ノコギリエイ」を意味する。 |

|||

'''ノコギリエイ科'''(学名:Pristidae、英名:Sawfish、ソーフィッシュ)は、[[ノコギリエイ目]]の下位分類群の1つ。最大の特徴は頭部から長く突き出た平たいノコギリ状の吻である。かなり大型で、全長7 mを超える種もいる<ref name=LastWhite2016>{{cite book |author1=Last |author2=White |author3=de Carvalho |author4=Séret |author5=Stehmann |author6=Naylor |title=Rays of the World |year=2016 | publisher=CSIRO |pages=57–66 |isbn=978-0-643-10914-8}}</ref>。[[熱帯]]、[[亜熱帯]]地域の[[沿岸]]海域や[[汽水域]]、[[淡水]]の[[河川]]や[[湖沼]]に生息する。全種が[[絶滅危惧種]]である<ref name=Dulvy2014>{{cite journal |author1=Dulvy |author2=Davidson |author3=Kyne |author4=Simpfendorfer |author5=Harrison |author6=Carlson |author7=Fordham |year=2014 |title=Ghosts of the coast: Global extinction risk and conservation of sawfishes |journal=Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems |volume=26 |issue=1 |pages=134–153 |doi=10.1002/aqc.2525|url=https://researchonline.jcu.edu.au/37738/6/37738%20Dulvy%20et%20al%202016.pdf |doi-access=free }}</ref>。 |

|||

なお、外見こそよく似ているが、[[ノコギリザメ]](ノコギリザメ目ノコギリザメ科)とは別種である。 |

|||

なお、外見こそよく似ているが、[[ノコギリザメ]](ノコギリザメ目ノコギリザメ科)、[[スクエロリンクス亜目]]([[ガンギエイ目]]の絶滅分類群)とは分類学的に異なる<ref name=Wueringer2009>{{cite journal| author1=Wueringer, B.E.|author2=L. Squire Jr.|author3=S.P. Collin | year=2009 | title=The biology of extinct and extant sawfish (Batoidea: Sclerorhynchidae and Pristidae) | journal=Review in Fish Biology and Fisheries | volume=19 |issue=4 | pages=445–464 | doi=10.1007/s11160-009-9112-7 |s2cid=3352391}}</ref><ref name=Harrison2014>{{cite book | editor1=Harrison, L.R. |editor2=N.K. Dulvy | title=Sawfish: A Global Strategy for Conservation | url=http://www.cms.int/sites/default/files/document/CMS_Sharks_MOS2_Inf_10.pdf | year=2014 | publisher=IUCN Species Survival Commission's Shark Specialist Group | isbn=978-0-9561063-3-9 }}</ref>。 |

|||

== 生態 == |

|||

[[File:Sawfish seen from Underwater Tunnel Atlantis.jpg|250px|thumb|right|[[バハマ]]、[[アトランティス・パラダイス・アイランド]]にて撮影]] |

|||

頭部にノコギリ状の'''[[吻]]'''を持つという際立った特徴を有しており、一目でそれと分かる。ノコギリの歯は'''皮歯'''('''楯鱗''')と呼ばれる[[鱗]]が大きくなったものである。元来脊椎動物の[[歯]]と魚類の[[鱗]]は[[相同]]器官であり、機能の上からだけでなく由来からもこれを歯ということは、あながち間違いではない。皮歯はノコギリの歯に限らず全身の体表を覆っており、ザラザラしたいわゆるサメ肌を形成する。吻の下側には'''[[ロレンチーニ器官|ロレンチニ瓶]]'''と呼ばれる電気受容器が多数存在しており、吻を[[金属探知機]]のように振りかざすことにより、砂の中に生息する餌の[[甲殻類]]や小魚などの生物を探り当てる。吻は砂を掘り起こすために使われるほか、小魚を叩き殺すのに使われる。捕食の際には吻を振り回し、小魚を気絶させて致命傷を負わせた後、ゆっくりと捕食していく。また、サメなどの捕食者を追い払うのにも使われる。 |

|||

本科魚類は繁殖が比較的遅く、雌は仔魚を出産する<ref name=LastWhite2016/>。魚や無脊椎動物を捕食し、吻を用いて獲物を探す<ref name=SawfishSawUse>{{cite web | author=Wueringer, B. | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/Rostrum%20use.htm | title=How sawfish use their saw | publisher=Sawfish Conservation Society | access-date=17 November 2017 | archive-date=30 November 2017 | archive-url=https://web.archive.org/web/20171130130723/http://www.sawfishconservationsociety.org/Rostrum%20use.htm }}</ref>。ふつう人間には攻撃的ではないが、捕獲されたり、脅威を感じると暴れて、ノコギリで怪我を負わす可能性がある<ref name=FishBaseFamily>{{FishBase family|family=Pristidae|year=2024|month=May}}</ref>。 |

|||

[[インド洋]]から[[太平洋]]の熱帯・亜熱帯海域に広く分布し、さらに河川などの淡水域にも生息する。特に、砂泥質の沿岸域や[[汽水域]]を好むが、これは淡水・海水の両方に適応できる浸透圧調節能力が備わっているためと考えられる。このように海水と淡水を行き来できる[[軟骨魚類]]はノコギリエイのほか、'''[[オオメジロザメ]]''' ''Carcharhinus leucas'' 、'''ガンジスメジロザメ属''' ''Glyphis''に属する数種類、''Dasyatis garouaensis''などアカエイ科の数種類が知られている程度であり<ref>{{cite book|author=谷内透|title=サメの自然史|publisher=東京大学出版会|year=1997|pages=180-189}}</ref>、さらにサメ類は淡水域で繁殖まではしないのに対してノコギリエイの仲間は[[ニカラグア湖]]での出産例が報告されていることなど、このグループの中では特異な性質であると言える。 |

|||

何千年も前から知られ、狩猟の対象となってきた<ref name=Moore2015>{{cite journal| author=Moore, A.L.B. | year=2015 | title=A review of sawfishes (Pristidae) in the Arabian region: diversity, distribution, and functional extinction of large and historically abundant marine vertebrates | journal=Aquatic Conservation | volume=25 | issue=5 | pages=656–677 | doi=10.1002/aqc.2441 }}</ref>。そして世界中の多くの社会において、神話的、精神的な重要な役割を果たしている<ref name=FloridaFWCCCultural>{{cite web | url=http://myfwc.com/research/saltwater/fish/sawfish/cultural-importance/ | title=Cultural Importance of Sawfish | publisher=Florida Fish and Wildlife Conservation Commission | access-date=17 November 2017 | archive-date=1 December 2017 | archive-url=https://web.archive.org/web/20171201034146/http://myfwc.com/research/saltwater/fish/sawfish/cultural-importance/ }}</ref>。 |

|||

多くのエイ類と同様に、ノコギリエイもまた底生性である。[[夜行性]]で、昼間は底にじっとしており、夜間は活発に餌を探す。泥で濁ったような視界の悪い場所に好んで生息するため、野生での観察は極めて難しく、発見されることもまれである。また、自然界における個体数もかなり少なくなっていると考えられている。 |

|||

かつては広く分布していたが、ここ数十年で激減し、主要な個体群の生息域は[[オーストラリア]]北部と[[米国]]の[[フロリダ州]]に残る程度である<ref name=Harrison2014/><ref name=Platt2013>{{cite magazine| author=Platt, J.R. | title=Last Chance for Sawfish? | url=https://www.scientificamerican.com/blog/extinction-countdown/last-chance-for-sawfish/ | date=2 July 2013 | magazine=Scientific American | access-date=27 May 2024 }}</ref>。全種が[[IUCN]]によって[[近絶滅種]]と評価されている。[[フカヒレ]]の利用、伝統薬の原料、歯、ノコギリのために乱獲されている。また、生息地の減少にも直面している<ref name=Harrison2014/>。2007年以降、[[ワシントン条約]]により、部位を含めた国際取引が制限されている<ref name=Black2007>{{cite news |first=Richard |last=Black |date=June 11, 2007 |title=Sawfish protection acquires teeth |work=[[BBC News]] |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6740609.stm}}</ref><ref name=CITESappendix>{{cite web |url=https://www.cites.org/eng/app/appendices.php |title=Appendices I, II and III | publisher=CITES | date=25 May 2024 |access-date=27 May 2024}}</ref>。オーストラリアや米国などの国で保護されており、誤って捕獲した場合は放流しなければならず、違反者は高額の罰金を科せられる<ref name=Slezak2016>{{cite news | author=Slezak, M. | date=3 August 2016 | url=https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/04/queensland-fisherman-caught-selling-bills-of-endangered-sawfish |title=Queensland fisherman caught selling bills of endangered sawfish | newspaper=The Guardian |access-date=27 May 2024 }}</ref><ref name=UofFloridaWhyReport>{{cite web| title=Why Report Sawfish Encounters? | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/sawfish/why-report | publisher=University of Florida | access-date=27 May 2024 | date=2017-05-16 }}</ref>。 |

|||

体長が非常に大型化し、最大で7メートルに達する種もいる。最も小型の'''ドワーフ・ソーフィッシュ'''でも、3メートル程度に達する。体は縦扁するが、やや厚みがある。体色は茶色がかった灰色や緑色などをしており、あまり目立たない。 |

|||

== 分類 == |

|||

25-30年の寿命を持ち、10年で成熟する。[[卵胎生]]であり、出産される前の子の吻は母親の体を傷つけないよう、柔らかな膜に包まれている。この膜は出産された後に脱落する。出産周期は2年に1度で、8尾前後の子を出産すると考えられている。 |

|||

ノコギリエイ科 Pristidae とそのタイプ属であるノコギリエイ属 ''Pristis'' の学名は、[[古代ギリシア語]]のπρίστης (ローマ字表記:prístēs、「鋸」を意味)に由来する<ref>{{LSJ|pri/sths|πρίστης|longref}}</ref><ref name=UoFloridaPristis>{{cite web| author1=Sullivan, T.|author2=C. Elenberger | date=April 2012 | title=Largetooth Sawfish | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/species-profiles/pristis-perotteti/ | publisher=University of Florida | access-date=28 May 2024 }}</ref>。 |

|||

見た目に反して、ノコギリエイ科は[[エイ]]の仲間である。ノコギリエイ科は伝統的に、[[ノコギリエイ目]]の唯一の現生分類群であると考えられてきたが、[[サカタザメ科]]、[[シノノメサカタザメ科]]、[[Trygonorrhinidae]]などが含まれることが判明した<ref>{{cite book| author1=Naylor, G.J.P.|author2=Caira, J.N.|author3=Jensen, K.|author4=Rosana, K.A.M.|author5=Straube, N.|author6=Lakner, C. | year=2012 |chapter=Elasmobranch Phylogeny: A Mitochondrial Estimate Based on 595 Species | editor1=Carrier, J.C.|editor2=Musick, J.A.|editor3=Heithaus, M.R. |title=Biology of Sharks and Their Relatives | edition=2 | publisher=CRC Press |location=Boca Raton, Florida | pages=31–56}}</ref><ref>{{cite journal| author1=Last, P.R.|author2=Séret, B.|author3=Naylor, G.J.P. | year=2016 | title=A new species of guitarfish, Rhinobatos borneensis sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea) | journal=Zootaxa | volume=4117 | issue=4 | pages=451–475 | doi=10.11646/zootaxa.4117.4.1|pmid=27395187}}</ref>。サカタザメ科に似ているが、サカタザメ科にはノコギリがなく、共通祖先はサカタザメ科に似ていた可能性が高い<ref name=SawfishSawUse/>。 |

|||

詳細な生態については、野生での観察の難しさゆえまだよく分かっていない。 |

|||

== 下位分類 == |

|||

== ノコギリザメとの相違点 == |

|||

ノコギリエイ科内の分類は長らく混乱していた<ref name=Moore2015/>。2013年になってようやく、2属5種が分類されると確定した<ref name=Harrison2014/><ref name="Faria_etal2013">{{cite journal| author=Vicente V. Faria, Matthew T. McDavitt, Patricia Charvet, Tonya R. Wiley, Colin A. Simpfendorfer, Gavin J. P. Naylor |title=Species delineation and global population structure of Critically Endangered sawfishes (Pristidae) | journal= Zoological Journal of the Linnean Society|year=2013|volume=167 | issue=1 |pages=136–164 |doi= 10.1111/j.1096-3642.2012.00872.x |ref="Faria_etal2013"}}</ref>。 |

|||

[[ノコギリザメ]]は'''ノコギリザメ目ノコギリザメ科'''に属する魚で、本種とは分類上全く異なる。以下、外見上の相違点を挙げる。 |

|||

[[ファイル:Pristiophorus nudipinnis.jpg|thumb|250px|ノコギリザメ]] |

|||

*ノコギリザメの吻には2 本のヒゲが生えているのに対し、本種ではヒゲが見られない。 |

|||

*ノコギリザメの吻の歯は大きさがまちまちだが、本種では全てほぼ同じ大きさである。 |

|||

*ノコギリザメの吻の歯は抜け落ちても生え替わるが、本種のものは脱落しても生え替わらない。 |

|||

*ノコギリザメの鰓は体側面に開いているのに対し、本種では体下面に開く。 |

|||

*胸鰭に関して、ノコギリザメより本種の方が相対的に大きい。 |

|||

*ノコギリエイは最大8メートルにも達する巨大な種もいるが、ノコギリザメは小さく、最大でも2メートル位にしかならない。 |

|||

スベスベノコギリエイ属 ''Anoxypristis'' にはスベスベノコギリエイ1種のみが分類され、かつてはノコギリエイ属に含まれていたが、この2属は形態的にも遺伝的にも大きく異なる<ref name=Wueringer2009/><ref>{{cite journal| author1=Naylor, G.J.P.|author2=J.N. Caira|author3=K. Jensen|author4=K.A.M. Rosana|author5=W.T. White|author6=P.R. Last | year=2012 | title=A DNA sequence-based approach to the identification of shark and ray species and its implications for global elasmobranch diversity and parasitology | journal=Bulletin of the American Museum of Natural History | volume=367 | pages=1–262 | doi=10.1206/754.1 |hdl=2246/6183|s2cid=83264478|url=https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/195492 }}</ref>。現在ノコギリエイ属 ''Pristis'' には2つの種群に分かれた4種の現生種が含まれる。スモールトゥース種群には3種、ラージトゥース種群には1種のみが含まれる<ref name=Harrison2014/>。ラージトゥース群には以前は定義が曖昧な3種が含まれていたが、2013年に ''P. pristis''、''P. microdon''、''P. perotteti'' は形態的にも遺伝的にも違いがないことが示された<ref name="Faria_etal2013"/>。結果的に、''P. microdon'' と ''P. perotteti'' は ''P. pristis'' のシノニムとされている<ref name=Dulvy2014/><ref name=IUCNpristis>{{cite iucn |author=Espinoza, M. |author2=Bonfil-Sanders, R. |author3=Carlson, J. |author4=Charvet, P. |author5=Chevis, M. |author6=Dulvy, N.K. |author7=Everett, B. |author8=Faria, V. |author9=Ferretti, F. |author10=Fordham, S. |author11=Grant, M.I. |author12=Haque, A.B. |author13=Harry, A.V. |author14=Jabado, R.W. |author15=Jones, G.C.A. |author16=Kelez, S. |author17=Lear, K.O. |author18=Morgan, D.L. |author19=Phillips, N.M. |author20=Wueringer, B.E. |year=2022 |title=''Pristis pristis'' |volume=2022 |page=e.T18584848A58336780 |doi=10.2305/IUCN.UK.2022-2.RLTS.T18584848A58336780.en |access-date=17 October 2023}}</ref><ref name=DepEnvPristis>{{cite web| author=Department of the Environment | title=Pristis pristis — Freshwater Sawfish, Largetooth Sawfish, River Sawfish, Leichhardt's Sawfish, Northern Sawfish | url=http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicspecies.pl?taxon_id=66182 | publisher=Department of the Environment and Energy |access-date=17 November 2017 | archive-date=10 August 2013 | archive-url=https://web.archive.org/web/20130810160200/http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicspecies.pl?taxon_id=66182 }}</ref><ref>{{cite book| author1=Last, P.R.|author2=De Carvalho, M.R.|author3=Corrigan, S.|author4=Naylor, G.J.P.|author5=Séret, B.|author6=Yang, L. | year=2016 | chapter=The Rays of the World project - an explanation of nomenclatural decisions | pages=1–10 | editor1=Last, P.R.|editor2=Yearsley, G.R. | title=Rays of the World: Supplementary Information | publisher=CSIRO Special Publication | isbn=978-1-4863-0801-9 }}</ref><ref>{{cite web| author1=Eschmeyer, W.N.|author2=R. Fricke|author3=R. van der Laan | date=17 November 2017 | title=Catalog of Fishes<!-- search "Pristis" --> | url=http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp | publisher=California Academy of Sciences | access-date=28 May 2024 }}</ref><ref name=PollerspockStraube>{{cite web| author1=Pollerspöck, J.|author2=N. Straube | title=Pristis pristis | url=http://shark-references.com/species/view/Pristis-pristis | publisher=shark-references.com | access-date=28 May 2024 }}</ref>。 |

|||

== 水族館での飼育 == |

|||

ノコギリエイの多くは[[大型]]化し大きな水槽が必要とされ、また生態的にも不明な点が多く人工飼育が難しい種である。また個体数の減少から個体が見つかる事も少なくノコギリエイの殆どの種が[[ワシントン条約]]の附属書1にランク付けされている為[[学術研究]]以外での取り引きが禁止されているので、日本の水族館に新たに個体を入荷されることは滅多にないと思われる。<ref>[https://aquarium-mistral.blog.ss-blog.jp/2011-06-11 「日本のノコギリエイ・完全? 版」] </ref> |

|||

日本では「ノコギリエイ」という和名を永らく[[山陰]]沖で採取され ''Anoxypristis cuspidata'' として報告された魚に対して与えていた。しかし最近になってこれは実体がなく非常に疑わしいという研究結果が出され、あらためて[[八重山諸島]]で採取されたという報告が確実である ''Pristis microdon'' に対してノコギリエイという和名が与え直されている<ref name=Yaeyama>{{Cite journal|author1=石原元|author2=本間公也|author3=波戸岡清峰|author4=谷内透|date=1997-02|title=八重山諸島新城島からのノコギリエイの記録について|journal=板鰓類研究会報|volume=33|pages=1-5|url=https://jses.info/mngmnt/wp-content/uploads/report/bansai_report_033.pdf}}</ref>。''P. microdon'' は ''Pristis pristis'' の[[シノニム]]とされたため、''P. pristis'' が「ノコギリエイ」である。 |

|||

[[File:Aquaparkshinagawa sawfish.jpg|thumb|グリーン・ソーフィッシュ]] |

|||

{| class="wikitable" |

|||

現在、ノコギリエイは全国で4つの[[水族館]]、[[施設]]で飼育されている。 |

|||

|- |

|||

[[アクアパーク品川|マクセル アクアパーク品川]]でドワーフ・ソーフィッシュPristis clavataとロングコウム・ソーフィッシュ(グリーン・ソーフィッシュ)Pristis zijsronとラージトゥース・ソーフィッシュPristis pristis、[[登別マリンパークニクス]]でラージトゥース・ソーフィッシュPristis pristis、[[伊勢シーパラダイス]]でラージトゥース・ソーフィッシュPristis pristisがそれぞれ飼育、また展示されている。 |

|||

! colspan=2 | ノコギリエイ科の属と種 |

|||

! 画像 |

|||

! 学名 |

|||

! 一般名<ref name=DepEnvPristis/><ref name=Harrison2014/> |

|||

! [[IUCN|IUCNの評価]] |

|||

! 分布 |

|||

! 主な生息地 |

|||

|- |

|||

! colspan=2 style="background:rgb(110,110,170)" | [[スベスベノコギリエイ|<span style="color:white;">スベスベノコギリエイ属<br/>''Anoxypristis''</span>]] |

|||

| [[File:AnoxypristisCuspidataCSIRO.jpg|140px]] |

|||

| align=center | ''Anoxypristis cuspidata''<br /><small>([[w:John Latham (ornithologist)|Latham]], 1794)</small> |

|||

| align=center | '''[[スベスベノコギリエイ]]'''<br/>Narrow sawfish,<br/> knifetooth sawfish(ナイフトゥース・ソーフィッシュ), pointed sawfish |

|||

| [[File:CR IUCN 3 1.svg]] <small>近絶滅種</small> |

|||

| align="center" | [[インド太平洋]] |

|||

| 海洋、河口 |

|||

|- |

|||

! rowspan=6 style="background:rgb(153,78,150)" | [[w:Pristis|<span style="color:white;">ノコギリエイ属<br/>''Pristis''</span>]] |

|||

! rowspan=3 style="background:rgb(210,160,210)" | スモールトゥース種群 |

|||

| [[File:Pristis clavata (Dwarf sawfish) in Aqua park.png|140px]] |

|||

| align=center | ''Pristis clavata''<br /><small>[[w:Samuel Garman|Garman]], 1906</small> |

|||

| align=center |'''[[ヒメノコギリエイ]]'''<br/>Dwarf sawfish(ドワーフ・ソーフィッシュ),<br/> Queensland sawfish |

|||

| [[File:CR IUCN 3 1.svg]] <small>近絶滅種</small> |

|||

| align="center" | インド太平洋 |

|||

| 海洋、河口 |

|||

|- |

|||

| [[File:Pristis pectinata SI2.jpg|140px]] |

|||

| align=center | ''Pristis pectinata''<br /><small>[[w:John Latham (ornithologist)|Latham]], 1794</small> |

|||

| align=center |'''[[オオノコギリエイ]]'''<br/>Smalltooth sawfish(スモールトゥース・ソーフィッシュ) |

|||

| [[File:CR IUCN 3 1.svg]] <small>近絶滅種</small> |

|||

| align="center" | 大西洋 |

|||

| 海洋、河口 |

|||

|- |

|||

| [[File:Aquarium Genoa 01.JPG|140px]] |

|||

| align=center | ''Pristis zijsron''<br /><small>[[w:Pieter Bleeker|Bleeker]], 1851</small> |

|||

| align=center | '''[[グリーンソーフィッシュ]]'''<br/>[[w:Green sawfish|Green sawfish]],<br/> longcomb sawfish, narrowsnout sawfish, olive sawfish |

|||

| [[File:CR IUCN 3 1.svg]] <small>近絶滅種</small> |

|||

| align="center" | インド太平洋 |

|||

| 海洋、河口 |

|||

|- |

|||

! rowspan=1 style="background:rgb(220,180,220)" | ラージトゥース種群 |

|||

| [[File:2009 Pristis microdon2.JPG|140px]] |

|||

| align=center | ''Pristis pristis''<br /><small>([[w:Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1758)</small> |

|||

| align=center | '''[[ノコギリエイ]]'''<br/>Largetooth sawfish(ラージトゥース・ソーフィッシュ),<br/> common sawfish, wide sawfish, freshwater sawfish, river sawfish, Leichhardt's sawfish, northern sawfish |

|||

| [[File:CR IUCN 3 1.svg]] <small>近絶滅種</small> |

|||

| align="center" | 大西洋<br/> インド太平洋<br/> 東太平洋 |

|||

| 海洋、河口、河川、湖 |

|||

|} |

|||

=== 絶滅分類群 === |

|||

過去には[[海遊館]]、[[志摩マリンランド]]、[[しながわ水族館]]、[[マリンワールド海の中道]]で飼育されていて、その殆どがラージトゥース・ソーフィッシュであった<ref>[ https://aquarium-mistral.blog.ss-blog.jp/2011-06-11「ノコギリエイ」] </ref> <ref>[ https://www.odd.jp/zooaq-nokoei.htm?newwindow=true「日本のノコギリエイ・完全? 版」] </ref>。[[京急油壺マリンパーク]]でもかつてロングコウム・ソーフィッシュ(グリーン・ソーフィッシュ)とラージトゥース・ソーフィッシュを複数匹飼育しており、閉館時にアクアパーク品川へ継承された。 |

|||

[[File:Pristidae - Pristis lathami.JPG|thumb|主にノコギリの歯の化石が知られており、画像は[[始新世]]の ''Pristis lathami''<ref name=Cicimurri2009>{{cite journal| author=Cicimurri, D.J. | year=2009 | title=A Partial Rostrum of the Sawfish Pristis lathami Galeotti, 1837, from the Eocene of South Carolina | journal=Journal of Paleontology | volume=81 | issue=3 | pages=597–601 | doi=10.1666/05086.1 | s2cid=130683481 }}</ref>。]] |

|||

化石からのみ知られる絶滅種が数種存在する。最も古いものは単型属である {{snamei||Peyeria}} で、その化石は1億年前の[[セノマニアン期]](白亜紀後期)まで遡るが<ref name=Wueringer2009/>、これはシノノメサカタザメ科の魚類である可能性がある<ref name=Seitz2014>{{cite web| author=Seitz, J.C. | title=A Brief Review of the Fossil Record of the Pristids and Sclerorhynchids | url=http://www.fossilsawfish.com/review-of-fossil-record.html | date=2014 | publisher=Fossil Sawfish | access-date=28 May 2024 }}</ref>。確実にノコギリエイ科の属といえるものは、[[白亜紀と古第三紀の間の大量絶滅]]の比較的後、約6000万年前の[[新生代]]に出現した。その中には、化石からのみ知られる単型属である {{snamei||Propristis}} や、絶滅したノコギリエイ属の数種、絶滅したスベスベノコギリエイ属の数種がある<ref name=Wueringer2009/><ref name=FossilSawfishIntro>{{cite web| title=Introduction | url=http://www.fossilsawfish.com/index.html | publisher=Fossil Sawfish | access-date=28 May 2024 }}</ref>。歴史的に、古生物学者はスベスベノコギリエイ属をノコギリエイ属に含んでいた<ref name=Wueringer2009/>。対照的に、{{snamei||Dalpiazia}}、{{snamei||Onchopristis}}、{{snamei||Oxypristis}}<ref name=FossilworksFamily>{{cite web| title=Family Pristidae Bonaparte 1838 (sawfish) | url=http://www.fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=63612 | publisher=[[Fossilworks]] | access-date=17 December 2021 }}</ref>、{{snamei||Mesopristis}}<ref name=FossilSawfishIntro/> など、いくつかの絶滅属が時折記載されているが、最近では一般的に最初の2属を[[スクレロリンクス科]]に含め、最後の2属はスベスベノコギリエイ属のシノニムとされている<ref name=Wueringer2009/><ref>{{cite book| author=Cappetta, H. | year=2012 |chapter=Chondrichthyes — Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii: Teeth | editor=Schultze, H.P. |title=Handbook of Paleoichthyology | publisher=Verlag F. Pfeil | volume=3E | isbn=978-3-89937-148-2 }}</ref>。本科魚類の化石は世界中のすべての大陸で発見されている<ref name=FossilworksFamily/>。 |

|||

<!--かつて海遊館、海の中道にいた個体種がわかりません。情報ある方よろしくお願いします --> |

|||

<!--エプソンにP.clavata、P.zjisron、油壺マリンパークにP.zjisronとP.microdon、登別、二見、志摩にPristis microdon(死んだしながわも)という情報があるのですが --> |

|||

絶滅した科であるスクレロリンクス科はノコギリエイ科に似ている。この科は白亜紀の化石からのみ知られており<ref name=Wueringer2009/><ref name=Kriwet2004>{{Cite book |author=Kriwet, J. |year=2004 |chapter=The systematic position of the Cretaceous sclerorhynchid sawfishes (Elasmobranchii, Pristiorajea) |series=Mesozoic Fishes |volume=3 |title=Systematics, Paleoenvironments and Biodiversity |editor1=G. Arratia|editor2=A. Tintori |pages=57–73 |publisher=Friedrich Pfeil |location=Munich |isbn=978-3-89937-053-9 }}</ref>、通常、体長は約1 mにしか達しなかった<ref name=SawfishSawUse/><ref name=Seitz2014/>。ノコギリエイ科とスクレロリンクス科で Pristiorajea という系統群を形成するとする意見もあるが<ref name=Kriwet2004/>、両グループは特に近いわけではなく、提案された系統群は多系統であるとする場合もある<ref name=Seitz2014/>。 |

|||

マクセルアクアパーク品川は最小種のノコギリエイであるドワーフ・ソーフィッシュを世界で唯一飼育している施設である。ドワーフ・ソーフィッシュはオスとメスのペアが飼育されており同水槽には全長が4m近いロングコウム・ソーフィッシュ(グリーン・ソーフィッシュ)、ラージトゥース・ソーフィッシュも飼育されており、大きさや吻の長さ、形状などから比較的簡単に見分けることが可能である<ref>[https://manyamou02.exblog.jp/29765875/「アクアパーク品川「ワンダーチューブ」~世界唯一のノコギリエイ「ドワーフソーフィッシュ」</ref>。ロングコウム・ソーフィッシュ(グリーン・ソーフィッシュ)は2020年9月現在は日本唯一の展示となっており3尾とも開館当初の2005年から長期飼育されている<ref>[ https://kids.rurubu.jp/article/35213/「“裏の顔”が人気!ノコギリエイの展示は3水族館のみ。性格・特徴、世界唯一展示も」] </ref>。 |

|||

== 形態 == |

|||

二見シーパラダイス(現:伊勢シーパラダイス)では1987年9月18日にラージトゥース・ソーフィッシュのオスとメスの幼体が搬入されペアでの飼育を開始しそれまで長期飼育が難しかった国内でのノコギリエイの飼育方法を確立した。オスは10年以上前に死亡したがメスは来館30年を超えた現在でも飼育し続けられ国内最長寿とされており、伊勢シーパラダイスでは毎年9月18日に周年イベントを開催している<ref> https://spice.eplus.jp/articles/143962「“日本一長生きのノコギリエイ”の来館30周年イベントを開催――三重・伊勢シーパラダイス」 </ref>。 |

|||

=== 吻 === |

|||

{{multiple image | direction = vertical | width = 320 | image1 = Anoxypristis cuspidata rostro.jpg | image2 = Pristis zijsron rostr.png | caption2 = 上はスベスベノコギリエイ、下はグリーンソーフィッシュの吻。歯の形と位置が異なる。赤線と黒線は10 cmを示す。}} |

|||

ノコギリエイ科魚類の最も特徴的な部分は、両側に一列の白っぽい歯(吻棘ともいう)があるノコギリのような吻である。吻部は[[頭蓋骨]]の延長であり<ref name=Seitz2014/>、軟骨でできていて皮膚で覆われている<ref name=GovWesternAustralia>{{cite web | url=http://www.fish.wa.gov.au/Documents/recreational_fishing/fact_sheets/fact_sheet_sawfish.pdf | title=Fisheries Fact Sheet — Sawfish| date=April 2011 | publisher=Government of Western Australia, Fisheries Department |access-date=28 May 2024 }}</ref>。吻部の長さは通常、全長の約4分の1から3分の1であるが<ref name=SawfishSawUse/>、種によって異なり、年齢や性別によっても異なる<ref name=Wueringer2009/>。吻歯は真の意味での[[歯]]ではなく、皮歯が変化したものである<ref name=Welten2015>{{cite journal| author1=Welten, M.|author2=M.M. Smith|author3=C. Underwood|author4=Z. Johanson | date=September 2015 | title=Evolutionary origins and development of saw-teeth on the sawfish and sawshark rostrum (Elasmobranchii; Chondrichthyes) | journal= Royal Society Open Science|volume=2|issue=9|page=150189| doi=10.1098/rsos.150189 |pmid=26473044|pmc=4593678|bibcode=2015RSOS....250189W}}</ref>。吻歯は生涯を通じて大きくなり、失われても新しい歯は生えてこない<ref name=Welten2015/><ref name=Slaughter1968>{{cite journal| last1=Slaughter | first1=Bob H. | last2=Springer | first2=Stewart | year=1968 | title=Replacement of Rostral Teeth in Sawfishes and Sawsharks | journal=Copeia | volume=1968 | issue=3 | pages=499–506 | jstor=1442018 | doi=10.2307/1442018 }}</ref>。ノコギリエイ属では、歯は吻部全体に存在するが、スベスベノコギリエイの成魚では吻部基部の4分の1には歯が無く、幼魚では約6分の1に歯が無い<ref name=ESA2014>{{cite web | author=Marine Fisheries Service, National Oceanic and Atmospheric Administration | url=https://www.federalregister.gov/documents/2014/12/12/2014-29201/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-final-endangered-listing-of-five-species-of-sawfish |title=Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Final Endangered Listing of Five Species of Sawfish Under the Endangered Species Act | publisher=Federal Register | pages=73977–74005 | date=12 December 2014 | access-date=28 May 2024 }}</ref><ref name=Allen1999>{{cite book| author=Allen, G. | title=Marine Fishes of Tropical Australia and South East Asia | year=1999 | publisher=Johns Hopkins University Press | edition=3 | pages=44–45 | isbn=978-0-7309-8363-7 }}</ref>。歯の数は種によって異なり、片側で14個から37個である<ref name=LastWhite2016/><ref name=SawfishID>{{cite web | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20Identification.htm |title=Sawfish Identification | publisher=Sawfish Conservation Society |access-date=17 November 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200216202134/http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20Identification.htm |archive-date=2020-02-16}}</ref>。吻部の両側で歯の数がわずかに異なるのが一般的で、差は3本を超えることはない<ref name=Wiley2008>{{cite journal|author1=Wiley |author2=Simpfendorfer |author3=Faria |author4=McDavitt | year=2008 | title=Range, sexual dimorphism and bilateral asymmetry of rostral tooth counts in the smalltooth sawfish Pristis pectinata Latham (Chondrichthyes: Pristidae) of the southeastern United States | journal=Zootaxa | volume=1810 | issue=2 | pages=51–59 | jstor=24336076 | doi=10.2307/1442018 }}</ref><ref>{{cite journal| last1=Schwartz | first1=F. | year=2003 | title=Bilateral asymmetry in the rostrum of the smalltooth sawfish, Pristis pectinata (Pristiformes: Pristidae) | journal=Journal of the North Carolina Academy of Science | volume=19 | issue=2 | pages=41–47 | jstor=24336076 | doi=10.2307/1442018 }}</ref>。種によっては、平均して雌の歯の数が雄よりも少ない<ref name=Wueringer2009/><ref name=Wiley2008/>。ノコギリエイ属の歯は釘状で、スベスベノコギリエイ属では平らで幅広い三角形である<ref name=LastWhite2016/>。鰭や吻部などの特徴が種を区別するために使用され<ref name=LastWhite2016/><ref name=SawfishID/>、吻部だけで種を区別することも可能である<ref>{{cite journal|author1=Whitty |author2=Phillips |author3=Thorburn |author4=Simpfendorfer |author5=Field |author6=Peverell |author7=Morgan | year=2013 | title=Utility of rostra in the identification of Australian sawfishes (Chondrichthyes: Pristidae) | journal=Aquatic Conservation | volume=24 | issue=6 | pages=791–804 | doi=10.1002/aqc.2398 }}</ref>。 |

|||

== 体 == |

|||

[[File:2009 Pristis microdon1.JPG|thumb|ノコギリエイの腹面は白く、鼻孔、口、鰓裂が見える。]] |

|||

[[File:The fishes of India (Plate CXCI) (6924477086).jpg|thumb|上はノコギリエイ、中央はグリーンソーフィッシュ、下はスベスベノコギリエイ。ノコギリの形、尾鰭と胸鰭の形、第一背鰭の位置が異なる。]] |

|||

体は[[サメ]]のように頑丈で、腹面と頭部は平らである。ノコギリエイ属は皮膚が[[皮歯]]で覆われており、ザラザラとした「サメ肌」だが、スベスベノコギリエイ属では大部分の皮膚が滑らかである<ref name=LastWhite2016/>。口と鼻孔は頭部腹面にある<ref name=LastWhite2016/>。口の上顎には約88 - 128本の小さく縁の鈍い歯があり、下顎には約84 - 176本ある。これらは各顎に10 - 12列に並んでおり<ref name=UofFloridaBiology>{{cite web | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/sawfish/biology/ | title=Sawfish Biology |publisher=University of Florida | access-date=28 May 2024| date=2017-05-03 }}</ref>、石畳のような歯板を形成する<ref name=SawfishCSanatomy>{{cite web | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20anatomy.html |title=Sawfish Anatomy | publisher=Sawfish Conservation Society |access-date=24 May 2024 }}</ref>。目は小さく、後ろには[[噴水孔]]があり、吸い込んだ水を鰓に通す<ref name=UofFloridaAnatomy>{{cite web | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/sawfish/anatomy/ | title=Sawfish Anatomy |publisher=University of Florida | access-date=28 May 2024| date=2017-05-03 }}</ref>。鰓裂は左右に5つずつあり、胸鰭の付け根近くの腹面にある<ref name=SawfishCSanatomy/>。見た目が似ている[[ノコギリザメ科]]魚類は、体側面に鰓裂があり、最大でも約1.5 mと小型である<ref name=Wueringer2009/><ref name=Compagno2004>{{cite book|author1=Compagno |author2=Dando |author3=Fowler | title=Sharks of the World | year=2004 | publisher=Collins | pages=131–136 | isbn=978-0-00-713610-0 }}</ref>。また、ノコギリザメ類はノコギリエイ類とは異なり、吻に一対の長いひげを持つ<ref name=Wueringer2009/><ref name=Compagno2004/>。 |

|||

ノコギリエイ類は、比較的高く大きな二基の背鰭、翼のような胸鰭と腹鰭、大きな尾鰭上葉と様々な大きさの尾鰭下葉(尾鰭下葉はスベスベノコギリエイ属では比較的大きく、ノコギリエイ属では小さいか存在しない)を持つ。腹鰭と比較した第一背鰭の位置は様々であり、種の識別に用いられる<ref name=LastWhite2016/>。臀鰭を持たない<ref name=UofFloridaBiology/>。背面は鈍い茶色、灰色、緑色、黄色がかった茶色で<ref name=LastWhite2016/>、黒色の個体もいる<ref name=Kells2015>{{cite book| author1=Kells, V.|author2= K. Carpenter | title=A Field Guide to Coastal Fishes from Texas to Maine | year=2015 | publisher=Johns Hopkins University Press | page=82 | isbn=978-0-8018-9838-9 }}</ref>。腹面は淡色で<ref name=Kells2015/>、通常は白っぽい<ref name=LastWhite2016/>。 |

|||

他の板鰓類と同様に、ノコギリエイ類には[[鰾]]が無く(代わりに油分を豊富に含む大きな[[肝臓]]で浮力を調節している)、骨格は[[軟骨]]から成る<ref>{{cite web | url=http://seapics.com/feature-subject/fish/sawfish-pictures-001.html | title=Sawfish |publisher=SeaPics | access-date=28 May 2024}}</ref>。雄には、[[交尾]]に使われる一対の細長い[[クラスパー]]があり、腹鰭の下側に位置する<ref name=UofFloridaBiology/>。若い雄ではクラスパーは小さく不明瞭である<ref name=SawfishID/>。[[小腸]]には螺旋弁と呼ばれるコルク抜きのような形をした内部の仕切りがあり、食物の吸収に利用できる表面積を増やしている。 |

|||

=== 大きさ === |

|||

[[File:Sawfish in Aqua park.png|thumb|上はグリーンソーフィッシュ、下はヒメノコギリエイ]] |

|||

ノコギリエイ類は大型の魚類であるが、各種の最大サイズは一般に不明である。オオノコギリエイ、ノコギリエイ、グリーンソーフィッシュは魚類の中でもかなり大きい。この3種は全長が約6 mを確実に超え、正式なものではないが7 mを超える記録もある。最大全長は7 - 7.6 mと報告されている<ref name=LastWhite2016/>。大型個体は体重が500 - 600 kgに達し<ref name=UoFLoridaPerotteti>{{cite web|author1=Sullivan, T. |author2=C. Elenberger | date=April 2012 | title=Largetooth Sawfish | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/species-profiles/pristis-perotteti/ | publisher=University of Florida | access-date=29 May 2024 }}</ref>、それ以上になる可能性もある<ref name=ReefQuestSize>{{cite web |url=http://www.elasmo-research.org/education/topics/r_big_fish_stories.htm |title=Big Fish Stories |author=Martin, R. Aidan |publisher=ReefQuest Centre for Shark Research|access-date=29 May 2024}}</ref><ref name=Nunes2016>{{cite journal|author1=Nunes |author2=Rincon |author3=Piorski |author4=Martins | year=2016 | title=Near-term embryos in a Pristis pristis (Elasmobranchii: Pristidae) from Brazil | journal=Journal of Fish Biology | volume=89 | issue=1 | pages=1112–1120 | doi=10.1111/jfb.12946 | pmid=27060457 }}</ref>。非常に疑わしいが、全長9.14 m、体重2,400 kg、全長9.45 m、体重2,591 kgという報告もある<ref name=ReefQuestSize/>。 |

|||

残りの2種、ヒメノコギリエイとスベスベノコギリエイはノコギリエイ類の中では小さいが、最大全長が3.2 mと3.5 mの大型魚である<ref name=LastWhite2016/><ref name=Curtis2012>{{cite book| author1=Curtis, Lee K. | author2=Dennis, Andrew J. | author3=McDonald, Keith R. | author4=Kyne, Peter M. | author5=Debus, Stephen J.S. | year=2012 | title=Queensland's Threatened Animals | publisher=CSIRO Publishing | pages=80–87 | isbn=978-0-643-09614-1 }}</ref>。過去にはヒメノコギリエイの全長は1.4 m程度にしかならないと報告されていたが、現在ではこれは誤りであることが分かっている<ref name="DepEnvClavata">{{cite web |date=2017 |title=''Pristis clavata'' — Dwarf Sawfish, Queensland Sawfish |url=http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicspecies.pl?taxon_id=68447 |website=Department of the Environment and Energy |access-date=29 May 2024}}</ref>。 |

|||

== 分布と生息地 == |

|||

[[File:Pristis pectinata SI3.jpg|thumb|オオノコギリエイは大西洋に分布し、アメリカ合衆国の海域で見られる唯一のノコギリエイ類である<ref name=Dulvy2014/>。]] |

|||

=== 分布 === |

|||

世界中の[[熱帯]]および[[亜熱帯]]の海域に分布する。歴史的には、東[[大西洋]]では[[モロッコ]]から[[南アフリカ共和国]]まで<ref>{{cite book|author=Debelius, H. | title=Mediterranean and Atlantic Fish Guide | year=1997 | publisher=IKAN Unterwasserarchiv | page=28 | isbn= 978-3-925919-54-1 }}</ref>、西大西洋では[[ニューヨーク州]]<ref name=Kells2015/>から[[ウルグアイ]]まで、[[カリブ海]]や[[メキシコ湾]]を含む地域に分布していた<ref name=Dulvy2014/>。[[地中海]]からも古い報告があり(最後のものは1950年代後半かその直後)、迷魚とみなされてきたが<ref name="Dulvy_etal2014">{{cite journal| authors= Nicholas K. Dulvy, Lindsay N. K. Davidson, Peter M. Kyne, Colin A. Simpfendorfer, Lucy R. Harrison, John K. Carlson, Sonja V. Fordham | year=2014 | title=Ghosts of the coast: global extinction risk and conservation of sawfishes | journal=Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosysts | volume=26 | issue=1 | pages=134–153| doi=10.1002/aqc.2525 |ref="Dulvy_etal2014"}}</ref>、記録の再検討により、この海域に繁殖個体群がいたことが強く示唆されている<ref name=NatGeo2015>{{cite magazine | date=22 January 2015 | title=The Mediterranean's Missing Sawfishes |magazine=[[National Geographic]] |url=https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2015/01/22/the-mediterraneans-missing-sawfishes/ |archive-url=https://web.archive.org/web/20181109235008/https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2015/01/22/the-mediterraneans-missing-sawfishes/ |url-status=dead |archive-date=November 9, 2018 | access-date=9 November 2018 }}</ref>。東太平洋では、[[マサトラン]]から[[ペルー]]北部まで分布していた<ref name=Monte2009>{{cite journal|author1=Monte-Luna |author2=Castro-Aguirre |author3=Brook |author4=de la Cruz-Agüero |author5=Cruz-Escalona | year=2009 | title=Putative extinction of two sawfish species in Mexico and the United States | journal=Neotropical Ichthyology | volume=7 | issue=3 | pages=508–512 | doi=10.1590/S1679-62252009000300020 | doi-access=free }}</ref>。[[カリフォルニア湾]]が生息域に含まれることは時々あるが、[[メキシコ]]近海における既知の記録は湾より南側である<ref name=Monte2009/>。南アフリカ共和国から[[紅海]]、[[ペルシャ湾]]、東と北は[[韓国]]と[[日本]]南部、[[東南アジア]]から[[パプアニューギニア]]と[[オーストラリア]]まで、[[インド太平洋]]西部と中部に広く分布していた<ref name=Dulvy2014/>。今日では歴史的に生息していた地域の多くから姿を消している<ref name=Dulvy2014/>。 |

|||

=== 生息地 === |

|||

[[File:Pristis pectinata (smalltooth sawfish) (Bimini, western Bahamas).jpg|thumb|[[バハマ]]、[[ビミニ]]のオオノコギリエイ]] |

|||

主に[[沿岸]]海域や[[河口]]の[[汽水域]]に生息するが、[[浸透圧]]調節能力が高く、[[淡水]]にも進出する<ref name=LastWhite2016/>。ノコギリエイは淡水への適応能力が最も高い<ref name=WhiteDuke2017>{{cite book |author1=White, S. |author2=K. Duke |author3=Squire, L. Jr |chapter=Husbandry of sawfishes |editor=Mark Smith |editor2=Doug Warmolts |editor3=Dennis Thoney |editor4=Robert Hueter |editor5=Michael Murray |editor6=Juan Ezcurra | year=2017 |title=Elasmobranch Husbandry Manual II | publisher=Ohio Biological Survey | pages=75–85 | isbn=978-0-86727-166-9 }}</ref>。例えば、[[アマゾン川]]の1,340 km上流、[[ニカラグア湖]]でも生息が報告されており、幼魚は淡水で生後数年間過ごす。対照的に、ノコギリエイ属の他の種は通常純淡水を避けるが、特に塩分が上昇している時期には、河川に進出することもある<ref name=DepEnvClavata/><ref name=DepEnvZijsron>{{cite web | date=2017 | title=Pristis zijsron — Green Sawfish, Dindagubba, Narrowsnout Sawfish | url=http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicspecies.pl?taxon_id=68442 |website=Department of the Environment and Energy | access-date=29 May 2024 }}</ref><ref name=SawfishCSpectinata>{{cite web |author1=Whitty, J. |author2=N. Phillips |author3=R. Scharfer | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/pectinata.htm |title=Pristis pectinata (Latham, 1794) | publisher=Sawfish Conservation Society |access-date=17 November 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201031152457/http://www.sawfishconservationsociety.org/pectinata.htm |archive-date=2020-10-31}}</ref>。はるか上流でスベスベノコギリエイが目撃されたという報告もあるが、他種との誤認である可能性がある<ref name=UoFloridaCuspidata>{{cite web| author=Seitz, J. | title=Knifetooth Sawfish | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/species-profiles/anoxypristis-cuspidata | publisher=University of Florida | access-date=29 May 2024 | date=2017-05-10 }}</ref>。このように海水と淡水を行き来できる[[軟骨魚類]]はノコギリエイのほか、[[オオメジロザメ]]、[[ガンジスメジロザメ属]]の数種、[[ダシアティス・ガロウアエンシス|''Dasyatis garouaensis'']]など[[アカエイ科]]の数種類が知られている程度であり<ref>{{cite book |author=谷内透 |title=サメの自然史 |publisher=東京大学出版会 |year=1997 |pages=180-189}}</ref>、さらにサメ類は淡水域で繁殖まではしないのに対してノコギリエイの仲間はニカラグア湖での出産例が報告されていることなど、このグループの中では特異な性質であると言える。 |

|||

主に比較的浅い水域に生息しており、通常は水深10 m未満で<ref name=Dulvy2014/>、時には1 m未満の場所でも見られる<ref name=DepEnvZijsron/>。幼魚は非常に浅い場所を好み、水深25 cm未満の水域で見つかることが多い<ref name=Harrison2014/>。沖合でも見られるが、100 m以深の場所では稀である<ref name=Dulvy2014/>。ノコギリエイまたはオオノコギリエイが中央アメリカ沖の水深175 mを超える場所で捕獲された<ref name=SawfishCSpristis>{{cite web |author1=Whitty, J. |author2=N. Phillips | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/microdon.htm |title=Pristis pristis (Linnaeus, 1758) | publisher=Sawfish Conservation Society |access-date=17 November 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210508191151/http://www.sawfishconservationsociety.org/microdon.htm |archive-date=2021-05-08}}</ref>。 |

|||

ヒメノコギリエイとノコギリエイは温水種であり、それぞれ水温25 - 32℃、24 - 32℃の水域に生息する<ref name=DepEnvClavata/><ref name=WhiteDuke2017/>。グリーンソーフィッシュとオオノコギリエイはより冷たい水域にも生息し、後者は水温16 - 18℃の環境にも生息する。冷水に適応できる2種は元々の分布が温水種よりもさらに北と南に及んでいた<ref name=WhiteDuke2017/><ref name=UniOFloridaMyth>{{cite web | url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/sawfish/sawfish-myths/ | title=Sawfish Myths |publisher=University of Florida | access-date=29 May 2024| date=2017-05-04 }}</ref>。ノコギリエイ類は[[底魚]]であるが、飼育下では少なくともノコギリエイとグリーンソーフィッシュは水面から容易に餌をとることが観察されている<ref name=WhiteDuke2017/>。泥や砂などの柔らかい底の場所に多く、岩場やサンゴ礁でも見られる<ref name=Seitz2002>{{cite journal|author1=Seitz, J.C. |author2=G.R. Poulakis | year=2002 | title=Recent occurrence of the smalltooth sawfish, Pristis pectinata (Elasmobranchiomorphi: Pristidae), in Florida Bay and the Florida Keys, with comments on sawfish ecology | journal=Florida Scientist | volume=65 | issue=4 | pages=256–266 | jstor=24321140 }}</ref>。[[海草]]の[[藻場]]や[[マングローブ林]]で見られることも多い<ref name=Dulvy2014/>。 |

|||

浅い水域のノコギリエイ類とは対照的に、ノコギリザメ類は通常、水深200 m以深の[[深海]]で見つかる。また、ノコギリエイ類の分布域よりも冷たい、亜熱帯または温帯の海域に分布する<ref name=Wueringer2009/><ref name=Compagno2004/>。 |

|||

== 生態 == |

|||

=== 繁殖とライフサイクル === |

|||

[[File:Pristis pectinata juvenile.jpg|thumb|放流されるオオノコギリエイの幼魚]] |

|||

繁殖については不明な点が多いが、全種が[[卵胎生]]で、雌は1年または2年に1回、仔魚を出産する。雄は雌よりも小型で、わずかに若い年齢で[[性成熟]]に達する。知られている限りでは、性成熟はノコギリエイ属では7 - 12歳、 スベスベノコギリエイ属では2 - 3歳である。オオノコギリエイとグリーンソーフィッシュでは全長3.7 - 4.15 m、ノコギリエイでは2.8 - 3 m、ヒメノコギリエイでは約2.55 - 2.6 m、スベスベノコギリエイでは2 - 2.25 mで成熟する。世代の長さはスベスベノコギリエイで約4.6年、ノコギリエイ属では14.6 - 17.2年である<ref name=Dulvy2014/>。 |

|||

交尾では、雄が腹鰭にあるクラスパーを雌に挿入して卵子を受精させる<ref name=GovWesternAustralia/>。多くの軟骨魚類と同様に、交尾は荒く、パートナーのノコギリで裂傷を負うことがある<ref>{{cite web | author= FSUCML | date=14 April 2017 | title=Researchers Discover Critical Clue in the Mystery of Sawfish Mating | url=https://marinelab.fsu.edu/news-around-the-lab/researchers-discover-critical-clue-in-the-mystery-of-sawfish-mating/ | publisher=Florida State University | access-date=29 May 2024 }}</ref>。しかし、遺伝子検査によって、[[単為生殖]]によっても繁殖できることが示された<ref name=Lee2015>{{cite magazine | author=Lee, J.J. | date=1 June 2015 | url=https://news.nationalgeographic.com/2015/06/150601-virgin-birth-animals-sawfish-endangered-genetics-science/ | archive-url=https://web.archive.org/web/20150602234249/http://news.nationalgeographic.com/2015/06/150601-virgin-birth-animals-sawfish-endangered-genetics-science/ | url-status=dead | archive-date=June 2, 2015 |title=Rare Fish Performs "Virgin Births"—First Known in The Wild | magazine=National Geographic |access-date=28 February 2018 }}</ref><ref name=Fields2015>{{cite journal|author1=Fields, A.T. |author2=K.A. Feldheim |author3=G.R. Poulakis |author4=D.D. Chapman | year=2015 | title=Facultative parthenogenesis in a critically endangered wild vertebrate | journal=Current Biology | volume=25 | issue=11 | pages=R446–R447 | doi=10.1016/j.cub.2015.04.018 | pmid=26035783 | doi-access=free }}</ref>。[[フロリダ州]]では、約3%の個体が単為生殖由来の個体だと推定されている<ref name=Zielinski2015>{{cite news | author=Zielinski, S. | date=5 June 2015 | url=https://www.sciencenews.org/blog/wild-things/virgin-births-wont-save-endangered-sawfish |title='Virgin births' won't save endangered sawfish | publisher=ScienceNews |access-date=29 May 2024 }}</ref>。これにより、雌はパートナーが見つからなくても繁殖することができると推測されている<ref name=Fields2015/><ref name=Zielinski2015/>。 |

|||

妊娠期間は数ヶ月である<ref name=GovWesternAustralia/>。1回の出産で1 - 23匹の仔魚を産み、出生時の体長は60 - 90cmである<ref name=Dulvy2014/>。胎児の吻部は柔軟で、出産直前に硬化する<ref name=GovWesternAustralia/>。母体を保護するため、胎仔のノコギリには柔らかな膜があり、出産後すぐに脱落する<ref>{{cite book| author=Walker, S.M. | title=Rays | year=2003 | publisher=Carolrhoda Books, Inc | page=38 | isbn=978-1-57505-172-7 }}</ref><ref>{{cite web | url=https://marinelab.fsu.edu/news-around-the-lab/dr-grubbs-documents-pregnant-sawfish-giving-birth-in-the-wild/ | title=FSUCML scores another scientific first: Dr. Dean Grubbs and colleagues document and assist pregnant sawfish give birth in the wild | date=25 December 2016 | publisher=Florida State University, Coastal and Marine Laboratory |access-date=29 May 2024 }}</ref>。出産地は沿岸および河口域である。幼魚は一般的に生涯の前半をそこで過ごし、塩分濃度が上昇すると時々上流に向かう<ref name=DepEnvClavata/><ref name=DepEnvZijsron/><ref name=SawfishCSpectinata/><ref name=IUCNcuspidata>{{Cite journal | author = D'Anastasi, B. | author2 = Simpfendorfer, C. | author3 = van Herwerden, L. | name-list-style=amp | title = ''Anoxypristis cuspidata'' | journal = [[The IUCN Red List of Threatened Species]] | volume = 2013 | page = e.T39389A18620409 | date = 2013 | doi = 10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T39389A18620409.en | doi-access = free }}</ref>。例外はノコギリエイで、幼魚は川を遡って淡水域に入り、時には海から400 kmも離れた場所で3 - 5年間過ごす<ref name=SawfishCSpristis/>。少なくともオオノコギリエイでは、幼魚は特定の生息地に留まる<ref name=Poulakis2016>{{Cite journal|last1=Poulakis|first1=Gregg R.|last2=Stevens|first2=Philip W.|last3=Timmers|first3=Amy A.|last4=Stafford|first4=Christopher J.|last5=Chapman|first5=Demian D.|last6=Feldheim|first6=Kevin A.|last7=Heupel|first7=Michelle R.|last8=Curtis|first8=Caitlin|year=2016|title=Long-term site fidelity of endangered small-tooth sawfish (Pristis pectinata) from different mothers|journal=Fishery Bulletin|volume=114|issue=4|pages=461–475|doi=10.7755/fb.114.4.8|doi-access=free}}</ref>。グリーンソーフィッシュとヒメノコギリエイでは、雌雄ともに生涯を通じて同じ地域に留まり、亜集団間の混交は殆ど無い。ノコギリエイでは、雄は亜集団間をより自由に移動しており、雌は生まれた地域に戻って出産する<ref name=Feutry2015>{{cite journal|author1=Feutry |author2=Kyne |author3=Pillans |author4=Chen |author5=Marthick |author6=Morgan |author7=Grewe | year=2015 | title=Whole mitogenome sequencing refines population structure of the Critically Endangered sawfish Pristis pristis | journal=Marine Ecology Progress Series | volume=533 | pages=237–244 | doi=10.3354/meps11354 |bibcode=2015MEPS..533..237F |doi-access=free }}</ref><ref name=Phillips2015>{{cite journal|author1=Phillips, N. |author2=B. Wueringer | date=Autumn 2015 | title=Sawfish. Ancient predators in need of modern conservation tools | journal=Wildlife Australia | volume=52 | issue=1 | pages=14–17 }}</ref>。 |

|||

ノコギリエイ類の寿命の長さはかなり不確実である。幼魚の時に捕獲されたグリーンソーフィッシュは、飼育下で35年生きた<ref name=WhiteDuke2017/>。またオオノコギリエイは、飼育下で42年以上生きた記録がある<ref>{{cite news | author=Jones, C. | date=16 November 2010 | url=http://www.sfgate.com/bayarea/article/Discovery-Kingdom-s-sawfish-off-to-New-Orleans-3245710.php |title=Discovery Kingdom's sawfish off to New Orleans | newspaper=San Francisco Chronicle |access-date=24 May 2024 }}</ref>。スベスベノコギリエイの寿命は約9年と推定されており、ノコギリエイ属では、約30年から50年以上と推定されている<ref name=Dulvy2014/>。 |

|||

=== 電気受容 === |

|||

独特な吻は、獲物の位置特定と捕獲の両方において重要な役割を果たしている<ref name=ZombieBirds/><ref name=Wueringer2012>{{cite journal |last1=Wueringer |first1=Barbara E. |last2=Squire |first2=Lyle |last3=Kajiura |first3=Stephen M. |last4=Hart |first4=Nathan S. |last5=Collin |first5=Shaun P. |display-authors=3 |title=The function of the sawfish's saw |journal=Current Biology |date=1 March 2012 |volume=22 |issue=5 |pages=R150–R151 |doi=10.1016/j.cub.2012.01.055 |pmid=22401891 |doi-access=free}}</ref>。頭部と吻部には[[ロレンチーニ器官]]と呼ばれる何千もの感覚器官があり、ノコギリエイはこれによって他の生物が発する電位を測定することでその動きを感知することができる<ref name=Wueringer2011>{{cite journal |last=Wueringer |first=B. E. |author2=Peverell, S. C. |last3=Seymour |first3=J. |last4=Squire |first4=L. Jr. |last5=Kajiura |first5=S. M. |last6=Collin |first6=S. P. |display-authors=3 |title=Sensory Systems in Sawfishes. 1. The Ampullae of Lorenzini |journal=Brain, Behavior and Evolution |date=1 January 2011 |volume=78 |issue=2 |pages=139–149 |doi=10.1159/000329515 |pmid=21829004 |s2cid=16357946}}</ref>。電気受容は全ての軟骨魚類と一部の硬骨魚類に見られる。ノコギリエイ類ではロレンチーニ器官は吻部の上部と下部に最も密集しており、位置と数は種によって異なる<ref name=ZombieBirds>{{cite book |last=Crew |first=Becky |title=Zombie birds, astronaut fish, and other weird animals |publisher=Adams Media |location=Avon, Massachusetts |pages=55–58 |isbn=978-1-4405-6026-2 |date=2013-04-18 }}</ref><ref name=Wueringer2011/>。ノコギリエイ類は感知装置として吻を利用し、海底の底質の中に生息する餌の[[甲殻類]]や小魚などの生物を探り当てる<ref name=Wueringer2009/>。約40 cmの距離から電気受容によって獲物を探知できる<ref name=SawfishSawUse/>。ノコギリエイ類が生息するいくつかの海域は非常に濁っており、視覚による狩りの可能性が制限される<ref name=Phillips2015/>。 |

|||

=== 摂餌 === |

|||

[[File:Sawfish.jpg|thumb|[[上海海洋水族館]]のノコギリエイ]] |

|||

[[夜行性]]であり、夜間に獲物を探す。[[魚類]]、[[甲殻類]]、[[軟体動物]]を捕食する<ref name=LastWhite2016/>。ノコギリエイ類が[[クジラ]]や[[イルカ]]などの大型の獲物の肉片を切り取って攻撃すると考えられていたこともあるが、そのような証拠は無い<ref name=Wueringer2009/><ref name=UniOFloridaMyth/>。人間は獲物になるには大きすぎる<ref name=UoFloridaBasics>{{cite web |title=Sawfish Basics |url=https://www.floridamuseum.ufl.edu/fish/discover/sawfish/basics/ |publisher=University of Florida |access-date=24 May 2024 |date=2017-05-02 }}</ref>。飼育下では通常、全体重の1 - 4%に相当する量を1週間で与えるが、飼育下では野生よりもかなり早く成長する<ref name=WhiteDuke2017/>。 |

|||

獲物を見つけた後、どのようにノコギリを使うのかについては議論があり、これに関する一部の研究は実際の観察ではなく推測に基づいている<ref name=SawfishSawUse/><ref name=Wueringer2012/>。2012年には3つの主要な使い方(遊泳、海底、固定)があることが示された<ref name=Wueringer2012/>。魚など遊泳している獲物の場合、ノコギリで獲物を素早く叩き、無力化する。その後獲物は海底に運ばれ、食べられる<ref name=SawfishSawUse/><ref name=WhiteDuke2017/><ref name=Wueringer2012/>。海底にいる獲物に対してもノコギリで叩いて無力化する<ref name=SawfishSawUse/><ref name=Wueringer2012/>。ノコギリは流線型で、水の抵抗が少ない<ref name=AG2017>{{cite news |date=24 March 2017 |title=Sawfish are the ultimate stealth hunters, study finds |publisher=Australian Geographic |url=http://www.australiangeographic.com.au/news/2017/03/sawfish-are-the-ultimate-stealth-hunters,-study-finds |access-date=29 May 2024}}</ref>。吻の下側で獲物を海底に固定する方法は、サカタザメ科に見られる方法に似ている。獲物の位置を操作するためにも使用され、魚を頭から飲み込むことができるため、鰭の棘に引っかかることなく飲み込むことができる<ref name=SawfishSawUse/><ref name=Wueringer2012/>。一般的な獲物であるナマズの棘がノコギリエイ類の吻に刺さっているのが発見されている<ref name=GovWesternAustralia/>。ノコギリエイ類から逃げようとするボラの群れが観察されている<ref>{{cite web |author1=Stevens, J.D. |author2=R.B. McAuley |author3=C.A. Simpfendorfer |author4=R.D. Pillans |title=Spatial distribution and habitat utilisation of sawfish (''Pristis'' spp) in relation to fishing in northern Australia |url=http://www.environment.gov.au/system/files/resources/d2b0bb03-401e-4e94-848f-85458e4d7d1e/files/sawfish-report.pdf |date=September 2008 |website=Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water|accessdate=2024-05-29}}</ref>。獲物の魚は通常丸ごと飲み込まれ、ノコギリで細かく切り刻まれることはないが<ref name=GovWesternAustralia/>、時には捕獲中に切り裂かれることもある<ref name=SawfishSawUse/>。そのため、獲物は口の大きさによって制限される<ref name=Seitz2014/>。1.3 mのノコギリエイ類の胃の中には33 cmのナマズがいた<ref name=Phillips2015/>。 |

|||

ノコギリエイ類は獲物を求めて海底を掘ったり掻き集めたりするのにノコギリを使うと示唆されていたが<ref name=Breeder1952>{{cite journal |last1=Breder |first1=C. M. |year=1952 |title=On the utility of the saw of the sawfish |journal=Copeia |volume=1952 |issue=2 |pages=90–91 |doi=10.2307/1438539 |jstor=1438539}}</ref>、これは2012年の研究では観察されず<ref name=Wueringer2012/>、その後の[[流体力学]]的研究でも裏付けられなかった<ref name=AG2017/>。大型個体は吻棘の先端が摩耗していることが多い<ref name=Slaughter1968/>。 |

|||

=== ノコギリと防衛 === |

|||

古い話では、ノコギリエイ類は船を沈めたり、人を真っ二つに切ったりするなど、人間にとって非常に危険であるとよく言われているが、これらは伝説であり事実ではないと考えられている<ref name=Wueringer2009/><ref name=UniOFloridaMyth/>。ノコギリエイ類は実際には大人しく、人間に無害であるが、捕獲された場合は別である。身を守るためにノコギリを左右に振り回して人に重傷を負わせることがある<ref name=FishBaseFamily/><ref name=UoFloridaPristis/><ref name=WhiteDuke2017/>。サメなどの捕食者に対する防衛にも使用される<ref name=GovWesternAustralia/>。飼育下では、序列や食物をめぐる争いでノコギリを使用するのが目撃されている<ref name=Phillips2015/>。 |

|||

== 人との関わり == |

== 人との関わり == |

||

=== 文化 === |

|||

[[File:Nieuhof-Description-générale-de-la-Chine-1665 0874.tif|thumb|中国のクジラとノコギリエイの絵]] |

|||

ノコギリエイは、1758年にカール・フォン・リンネの著書『自然の体系』で「''Squalus pristis''」として正式に記載されたが、数千年前から人々に知られていた<ref name=Moore2015/>。[[大プリニウス]]の『[[博物誌]]』などの古代の著作にも時折登場する。1758年にリンネによってノコギリエイの学名として正式に定められた ''Pristis'' は、彼の出版以前から一般名としても使われていた。1554年に[[ギヨーム・ロンドレ]]の『''Libri de piscibus marinis in quibus verae piscium effigies expressae''』に「''pristes''」として記述されており、「pristi」は[[ウリッセ・アルドロヴァンディ]]の『''De piscibus libri V, et De cetis lib''』に記述されている<ref name=Harrison2014/>。 |

|||

恐ろしい外見とは裏腹に、積極的に人に危害を加えることはない。ただし、ノコギリ状の吻は非常に危険なので、むやみに刺激したりしないよう注意が必要である。おとなしくても餌を見つけたときなどは攻撃的になることもある。大型のノコギリエイは1m 以上もある巨大な吻をもつので、それだけでも十分危険である。 |

|||

ヨーロッパ以外では、13世紀の[[ザカリーヤー・カズウィーニー]]の著作など、古い[[ペルシア]]の文献にも記されている。[[ペルシア湾]]地域、[[パナマ]]の太平洋岸、[[ブラジル]]の沿岸部など、世界各地の考古学的遺跡から発見されている<ref name=Harrison2014/><ref name=Gonzalez2005>{{cite journal |last=Gonzalez |first=M. M. B. |year=2005 |title=Use of Pristis spp. (Elasmobranchii: Pristidae) by Hunter-Gatherers on the Coast of São Paulo, Brazil |journal=Neotropical Ichthyology |volume=3 |issue=3 |pages=421–426 |doi=10.1590/S1679-62252005000300010 |doi-access=free }}</ref>。 |

|||

吻や鰭、肝臓脂肪を採集するため、多くのノコギリエイが乱獲された。肝臓脂肪は医薬品に、鰭はフカヒレのスープの材料に、吻は単なるコレクションや[[魔除け]]などに使われる。また生息地の環境変化もノコギリエイの生存に大きな影響を与えている。以前は[[太平洋]]・[[大西洋]]・[[インド洋]]・[[地中海]]などに広く分布していたが、現在、ほとんどの種が数を減らし、あるものは絶滅の危機に瀕しているという。現在、ノコギリエイはほぼ全種がワシントン条約の附属書1にランク付けされており、多くの国で保護の対象となっており商取引は禁じられている。[[大西洋]]産の'''スモールトゥース・ソーフィッシュ''' ''Pristis pectinata'' は[[IUCN]]([[国際自然保護連合]])の[[レッドリスト]]に記載されており、'''(CR、絶滅寸前)'''に指定されている<ref>http://www.iucnredlist.org/details/18175/0</ref>。 |

|||

*{{CR}} |

|||

[[File:Sepik sawfish mask Berlin-Dahlem.jpg|thumb|ノコギリエイ類を模した仮面。[[パプアニューギニア]]で発見された。]] |

|||

== 分類 == |

|||

'''ノコギリエイ科''' Pristidae には2 属5 種が属する。 |

|||

ノコギリエイ類の文化的意義は大きく異なる。現在のメキシコに住んでいた[[アステカ人]]は、ノコギリエイ類のノコギリを文化の描写に取り入れており、特に怪物[[シパクトリ]]の剣として描かれている<ref name=Eilperin2012>{{cite book |last=Eilperin |first=J. |title=Demon Fish: Travels Through the Hidden World of Sharks |year=2012 |pages=57–66 |publisher=Knopf Doubleday Publishing |isbn= 978-0-307-38680-9 }}</ref>。多数のノコギリエイ類の吻が[[テンプロ・マヨール]]で埋められていたのが発見されており、[[ベラクルス州]]沿岸の2か所にはノコギリエイ類を指す[[アステカ語]]名があった<ref name=Harrison2014/>。同地域で、吻棘が[[マヤ文明]]の墓から発見されている<ref name=Sohn2015>{{cite journal |last=Sohn |first=E. |date=March 2015 |title=Sawfish Recovery — Is a Mythical Fish Recovering? |url=https://www.aza.org/assets/2332/sawfish_recovery_-_emily_sohn.pdf |journal=Connect |pages=30–35 }}</ref>。ノコギリエイ類のノコギリは、メキシコの[[オアハカ州]]における[[ワベ族]]と[[サポテカ族]]の踊りの仮面の一部である<ref name=Harrison2014/><ref name=SaveOSSawfishCultural>{{cite web |title=Sawfish Cultural Significance |url=https://saveourseas.com/sawfish-cultural-significance/ |date=18 October 2017 |publisher=Save Our Seas Foundation |access-date=29 May 2024 }}</ref>。パナマとコロンビアのカリブ海沿岸に住む[[グナ族]]は、ノコギリエイ類は溺れている人を救助し、危険な海の生き物から守ってくれるものと考えている。またパナマでは、ノコギリエイ類には超自然的な敵から人間を守ることができる強力な精霊が宿っていると考えられていた<ref name=FloridaFWCCCultural/>。 |

|||

西アフリカ沖の[[ビジャゴ諸島]]では、ノコギリエイ類やその他の海の生き物に扮して踊ることが男性の成人式の一部である<ref name=Eilperin2012/><ref name=Robillard2006>{{cite journal |last1=Robillard |first1=M. |last2=Séret |first2=B. |title=Cultural importance and decline of sawfish (Pristidae) populations in West Africa |year=2006 |journal=Cybium |volume=30 |issue=4 |pages=23–30 }}</ref>。[[ガンビア]]では、ノコギリは勇気を表し、家の中にたくさんのノコギリが飾ってあるほど、その持ち主は勇敢であると見なされる<ref name=Robillard2006/>。[[セネガル]]の[[レブ族]]は、ノコギリが家族、家、家畜を守ってくれると信じている。同地域では、彼らはノコギリを魔法の武器として使う先祖の霊として認識している。[[ガーナ]]の[[アカン族]]は、ノコギリエイ類を権威の象徴としている。アフリカの言語である[[ドゥアラ語]]には、ノコギリエイ類に関する[[ことわざ]]がある。アフリカ沿岸の他の地域では、ノコギリエイ類は非常に危険で超自然的であると考えられているが、そのノコギリには病気、不運、悪魔に対抗する力が残っていると考えられているため、その力は人間が使うことができるとされる<ref name=Helfman2011>{{cite book|author1=Helfman, G. |author2=B. Collette |title=Fishes: The Animal Answer Guide |year=2011 |publisher=Johns Hopkins University Press |isbn= 978-1-4214-0223-9 }}</ref>。アフリカのほとんどの地域では、ノコギリエイの肉を食べることは許容されているが、一部の人々([[フラニ族]]、[[セレール族]]、[[ウォロフ族]])の間ではタブーとされている<ref name=Robillard2006/>。[[ナイジェリア]]南部の[[ニジェールデルタ]]地域では、ノコギリエイ類のノコギリ([[イジョー語]]や近隣言語ではオキと呼ばれる)が仮面舞踊でよく使われる<ref name="AfricanPast">{{cite book |title=Archaeology, language, and the African past |last=Blench |first=Roger |publisher=Altamira Press |year=2006 |isbn=978-0-7591-0465-5}}</ref>。 |

|||

アジアでは、ノコギリエイ類は多くの文化において強力なシンボルである。アジアのシャーマンは、悪魔や病気を追い払うための悪魔払いやその他の儀式にノコギリエイ類の吻を使用する<ref name=Raloff2007>{{Cite web|author=Raloff, Janet |year= 2007 |url=http://www.sciencenews.org/articles/20070811/bob9.asp |accessdate=2024-05-30 |title = Hammered Saws |series= Science |archive-url=https://web.archive.org/web/20180616130748/https://www.sciencenews.org/node/21402 |archive-date=2018-06-16}}</ref>。戸口に吊るすと家を幽霊から守ってくれると信じられている<ref name=Harrison2014/>。タイの仏教寺院にはノコギリエイ類の絵がよく見られる<ref name=Sohn2015/>。ニューギニアの[[セピック川]]地域では、地元の人々はノコギリエイ類を崇拝しているが、漁業のタブーを破った者には激しい暴風雨をもたらす罰を与える存在でもある<ref name=FloridaFWCCCultural/>。[[オーストラリア先住民]]の一族の間では、先祖代々、ノコギリエイ類がノコギリで川を切り開き、土地を作ったと伝えられている<ref name=FloridaFWCCCultural/><ref name=McDavitt2005>{{cite web |last=McDavitt |first=M. T. |title=The cultural significance of sharks and rays in Aboriginal societies across Australia's top end |url=http://www.mesa.edu.au/seaweek2005/pdf/infosheet08.pdf |date=6–13 March 2005 |publisher=Marine Education Society Australia |access-date=29 May 2024 }}</ref>。ヨーロッパの船乗りの間では、ノコギリエイ類は船体をノコギリで突き刺して沈没させるとして恐れられていたが<ref name=UniOFloridaMyth/>、ノコギリエイ類が人を救ったという話もある。1573年に[[イタリア]]で嵐が起き、船が沈没しそうになった。船乗りたちは祈りを捧げて無事に陸に上陸し、船の穴をノコギリエイ類のノコギリが塞いでいるのを発見した。この奇跡的な出来事から生まれたと言われるノコギリエイ類の吻が、[[ナポリ]]の[[サンタ・マリア・デル・カルミネ教会]]に保管されている<ref name=Harrison2014/>。 |

|||

[[File:Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel (7.Stufe).png|thumb|第二次世界大戦におけるドイツの戦闘部隊の紋章]] |

|||

[[File:10000 frank cfa UEMOA a.jpg|thumb|10000[[CFAフラン]]紙幣]] |

|||

ノコギリエイ類は近年の歴史においてシンボルとして使われてきた。第二次世界大戦中にはイラストが海軍の船に描かれ、アメリカとドイツの潜水艦のシンボルとして使用された<ref name=FloridaFWCCCultural/>。ドイツの潜水艦[[U96 (潜水艦・2代)|U-96]]の紋章として使用され、映画「[[U・ボート (映画)|U・ボート]]」での描写で知られ、後に[[第9潜水隊群 (Uボート)|第9潜水隊群]]のシンボルとなった。ドイツの第二次世界大戦時の小規模戦闘部隊の戦闘紋章にも描かれていた。 |

|||

西アフリカ諸国中央銀行は、 CFA通貨の硬貨と紙幣にノコギリエイ類の図案を選んだ。神話的に豊穣と繁栄を表しているからである。この図案は、金粉の取引で使われていたアカン族とバウレ族の青銅製の重りに由来する<ref name=Robillard2006/>。 |

|||

=== 水族館での飼育 === |

|||

[[File:Sawfish Atlantis Paradise Island photo D Ramey Logan.jpg|thumb|right|2012年にアトランティス・パラダイス・アイランドの水族館が初の飼育下繁殖に成功した<ref name=BahamasLocal2012>{{cite news | date=31 May 2012 | url=https://www.bahamaslocal.com/newsitem/50438/The_endangered_Smalltooth_Sawfish_gives_birth_at_Atlantis_Paradise_Island.html |title=The endangered Smalltooth Sawfish gives birth at Atlantis, Paradise Island | publisher=Bahamas Local |access-date=29 May 2024 }}</ref><ref name=GeorgiaAq>{{cite web | url=http://news.georgiaaquarium.org/stories/saving-sawfish |title=Saving Sawfish | publisher=Georgia Aquarium |access-date=28 February 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200803065824/http://news.georgiaaquarium.org/stories/saving-sawfish |archive-date=2020-08-03}}</ref>]] |

|||

[[水族館]]では人気があるが、大型化するため大きな設備が必要であり、ノコギリエイ科魚類を飼育している北米とヨーロッパの10の水族館を調査したところ、水槽の容量は約150万 - 242万 Lと非常に大きかった<ref name=WhiteDuke2017/>。水族館の個体は、ノコギリエイ類の現状とその保全について人々に伝える役割を果たすことが多い<ref name=GeorgiaAq/><ref name=Batesman2018>{{cite news | author=Batesman, D. | date=28 November 2017 | url=http://www.cairnspost.com.au/lifestyle/sawfish-welcomed-to-new-home-at-cairns-aquarium/news-story/173b38e1cabe831fdeee5869a5d55ccb |title=Sawfish welcomed to new home at Cairns Aquarium | newspaper=Cairns Post |access-date=28 February 2018 }}</ref>。飼育下では丈夫で、安定して餌を得られるためか、野生よりも成長が早い。何十年も生きる個体もいるが、繁殖は難しい<ref name=WhiteDuke2017/>。2012年、[[バハマ]]の[[アトランティス・パラダイス・アイランド]]の水族館で4匹のオオノコギリエイの仔魚が生まれ、これは飼育下繁殖に成功した唯一の例である<ref name=WhiteDuke2017/><ref name=BahamasLocal2012/>。同施設では以前にも繁殖が試みられたが、2003年には失敗に終わっている<ref name=Henningsen2004>{{cite book|author1=Henningsen |author2=Smale |author3=Gordon |author4=Garner |author5=Marin-Osorno |author6=Kinnunen |chapter=Captive Breeding and Sexual Conflict in Elasmobranchs |editor1=Smith, M. |editor2=D. Warmolts |editor3=D. Thoney |editor4=R. Hueter | year=2004 |title=Elasmobranch Husbandry Manual | publisher=Ohio Biological Survey | pages=237–248 | isbn=978-0-86727-152-2 }}</ref>。2012年の成功がノコギリエイ類の飼育下繁殖プログラムの第一歩となることが期待される<ref name=Harrison2014/>。繁殖を促すには、水温、塩分、光周期の季節変動が必要だと推測されている<ref name=WhiteDuke2017/>。人工授精も検討されている<ref>{{cite news | author=Campbell, F. | date=14 October 2017 | url=https://www.thenational.ae/lifestyle/family/endangered-sawfish-takes-up-residence-at-dubai-aquariam-1.667191 |title=Endangered Sawfish takes up residence at Dubai Aquariam | publisher=The National |access-date=29 May 2024 }}</ref>。追跡調査によると、ノコギリエイ類は飼育下で一定期間過ごした後、野生に放たれると、急速に野生個体と似た行動を身に着ける<ref>{{cite news | author=Herrick, R. | date=27 October 2014 | url=http://www.abc.net.au/news/2014-10-27/largetooth-sawfish-from-aquariums-learn-to-swim-with-current/5843024 |title=When sawfish go wild: Released aquarium animals learn to swim with current, study finds| publisher=ABC News |access-date=29 May 2024 }}</ref>。 |

|||

ノコギリエイ科の5種のうち、ノコギリエイ属の4種のみが飼育されている。最も一般的なのはノコギリエイで、2014年には北米で16匹、2013年にはヨーロッパで5匹、2017年にはオーストラリアで13匹が登録されている。これに続いてグリーンソーフィッシュが、北米で13匹、ヨーロッパで6匹となっている<ref name=WhiteDuke2017/>。2014年には北米で12匹のオオノコギリエイが登録されており<ref name=WhiteDuke2017/>、その他の地域で飼育されているのはコロンビアの公立水族館のみである<ref name=SawfishAquariums/>。 |

|||

日本では全国で3つの[[水族館]]、[[施設]]で飼育されている。[[アクアパーク品川|マクセル アクアパーク品川]]でヒメノコギリエイ、グリーンソーフィッシュ、ノコギリエイが、[[登別マリンパークニクス]]でノコギリエイが、[[伊勢シーパラダイス]]でノコギリエイがそれぞれ飼育、また展示されている。 |

|||

マクセルアクアパーク品川は、ヒメノコギリエイを世界で唯一飼育している施設である<ref name=SawfishAquariums>{{cite web | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20media%20and%20aquariums.htm |title=Sawfish in Aquariums and the Media | publisher=Sawfish Conservation Society |access-date=17 November 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210508192138/http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20media%20and%20aquariums.htm |archive-date=2021-05-08}}</ref>。雌雄のペアが飼育されており、同水槽には全長が4m近いグリーンソーフィッシュ、ノコギリエイも飼育されており、大きさや吻の長さ、形状などから比較的簡単に見分けられる。グリーンソーフィッシュは2020年9月現在は日本唯一の展示となっており、3尾とも開館当初の2005年から長期飼育されている<ref name=Rurubu>{{cite web |title=“裏の顔”が人気!ノコギリエイの展示は3水族館のみ。性格・特徴、世界唯一展示も |url=https://kids.rurubu.jp/article/35213/ |date=2020-9 |publisher=るるぶKids |access-date=29 May 2024 }}</ref>。 |

|||

二見シーパラダイス(現:伊勢シーパラダイス)では1987年9月18日に雌雄のノコギリエイの幼体が搬入され、それまで長期飼育が難しかった国内でのノコギリエイの飼育方法を確立した。雄は死亡したが雌は来館30年を超えて生存し、国内最長寿とされており、伊勢シーパラダイスでは毎年9月18日に周年イベントを開催している<ref name=Ise>{{cite web |title=今年もまた1年元気に過ごすことができました!!ノコギリエイ飼育記録32周年イベント開催のお知らせ|url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000027217.html |date=2019-9 |access-date=29 May 2024 }}</ref>。 |

|||

[[京急油壺マリンパーク]]でもかつてグリーンソーフィッシュとノコギリエイを複数匹飼育しており、閉館時に生存していたノコギリエイ1個体がアクアパーク品川へ移動した。[[海遊館]]、[[志摩マリンランド]]、[[しながわ水族館]]、[[マリンワールド海の中道]]でも飼育記録があり、その殆どがノコギリエイであった<!--かつて海遊館、海の中道にいた個体種がわかりません。情報ある方よろしくお願いします。志摩、しながわはノコギリエイが飼育されていました。-->。 |

|||

== 脅威と保全 == |

|||

[[File:COLLECTIE TROPENMUSEUM Man op het strand met een gevangen zaagvis Nederlands-Indië TMnr 10030176.jpg|thumb|インドネシアで漁獲されたスベスベノコギリエイ]] |

|||

ノコギリエイ類はかつては一般的な魚種で、90ヶ国の沿岸に分布しており<ref name=BBC2021>{{cite news |last1=Briggs |first1=Helen |title='Hedge trimmer' fish facing global extinction |url=https://www.bbc.com/news/science-environment-56031151 |access-date=29 May 2024 |publisher=BBC News |date=11 February 2021}}</ref>、地域によっては豊富に生息していたが<ref name=Harrison2014/><ref name=Moore2015/>、現在では激減しており、最も絶滅の危機に瀕している海洋魚類の1つとなっている<ref name=Dulvy2014/>。 |

|||

=== 利用 === |

|||

ノコギリエイ類とその部位は、さまざまな用途に使用されてきた。現在、最も深刻な脅威となっているのは、[[フカヒレ]]スープへの使用、伝統薬としての使用、[[闘鶏]]用の吻歯、ノコギリの食用の4つである<ref name=Harrison2014/>。ノコギリエイ類はサメではなくエイだが<ref name=LastWhite2016/>、フカヒレスープに使用するヒレとしては、[[イタチザメ]]、[[アオザメ]]、[[ヨゴレ]]、[[ニシネズミザメ]]、[[オナガザメ]]、[[シュモクザメ]]、[[カマストガリザメ]]、[[メジロザメ]]、[[オオメジロザメ]]と同程度に珍重されている<ref name=FAO1999>{{cite web | url=http://www.fao.org/DOCREP/005/X3690E/x3690e0p.htm |title=Shark utilization, marketing and trade | publisher=FAO Fisheries Technical Paper |access-date=28 February 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170802204244/http://www.fao.org/docrep/005/x3690e/x3690e0p.htm |archive-date=2017-08-02}}</ref>。その他の肉、油、粉末は、伝統医学(特に[[中国]]だが、[[メキシコ]]、[[ブラジル]]、[[ケニア]]、[[エリトリア]]、[[イエメン]]、[[イラン]]、[[インド]]、[[バングラデシュ]]でも使用)の薬として、呼吸器疾患、眼疾患、リウマチ、痛み、炎症、疥癬、皮膚潰瘍、下痢、胃の不調に効くと主張されてきたが、これらの効能を裏付ける証拠は無い。他にも儀式や珍品として使用される。比較的最近まで、多くのノコギリエイ類が観光客や骨董品店、貝殻屋で販売されていたが、現在では主にオンラインで販売されており、その多くは違法である。2007年には、ノコギリエイ類1匹のひれとノコギリで、ケニアの漁師が5,000ドル以上を稼ぐ可能性があると推定され、2014年にはペルーやエクアドルで闘鶏用として販売された1本の吻歯の価値が最大220ドルに達した。肉は食用、皮は皮革として利用される<ref name=Harrison2014/>。歴史的に、ノコギリは武器や櫛として使われていた<ref name=McDavitt2005/>。肝油は船の修理や街灯に使われており<ref name=Reis2016>{{cite journal|author1=Reis-Filho |author2=Freitas |author3=Loiola |author4=Leite |author5=Soeiro |author6=Oliveira |author7=Sampaio |author8=Nunes |author9=Leduc | year=2016 | title=Traditional fisher perceptions on the regional disappearance of the largetooth sawfish Pristis pristis from the central coast of Brazil | journal=Endanger Species Res | volume=2 | issue=3 | pages=189–200 | doi=10.3354/esr00711 |doi-access=free }}</ref>、フロリダでは1920年代まで食用魚油として最高のものとみなされていた<ref name=Harrison2014/>。 |

|||

ノコギリエイ類を対象とした漁は数千年前に遡るが<ref name=Moore2015/>、比較的最近までは、単純な釣りや銛を使った漁法が一般的だった。ほとんどの地域で、ノコギリエイ類の個体数が大幅に減少し始めたのは1960年代から1980年代である<ref name=Moore2015/><ref name=Robillard2006/><ref name=Reis2016/>。これは、フカヒレスープ用のヒレの需要が大幅に増加し、国際的な漁が拡大し<ref name=Robillard2006/>、近代的な[[ナイロン]]製漁網が普及した時期と一致している<ref name=Reis2016/>。例外はインド太平洋に比較的広く分布していたヒメノコギリエイだが、1900年代初頭までに分布域のほとんどから姿を消し、確実に生き残っているのはオーストラリアのみである(アラビア地域で最近発見された可能性がある記録が1つある)<ref name=Dulvy2014/><ref name=IUCNclavata>{{cite iucn |author=Grant, M.I. |author2=Charles, R. |author3=Fordham, S. |author4=Harry, A.V. |author5=Lear, K.O. |author6=Morgan, D.L. |author7=Phillips, N.M. |author8=Simeon, B. |author9=Wakhida, Y. |author10=Wueringer, B.E. |year=2022 |title=''Pristis clavata'' |volume=2022 |page=e.T39390A68641215 |doi=10.2305/IUCN.UK.2022-2.RLTS.T39390A68641215.en |access-date=29 May 2024}}</ref>。ノコギリは漁網に絡まりやすいため、ノコギリエイの[[アキレス腱]](弱点)と言われている<ref name=Giglio2016>{{cite journal|author1=Giglio, V.J. |author2=O.J. Luiz |author3=M.S. Reis |author4=L.C. Gerhardinge | date=April 2016 | title=Memories of sawfish fisheries in a southwestern Atlantic estuary | journal=SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin | volume=36 | pages=28–32 }}</ref>。ノコギリエイ類は網から放すのが困難で危険なため、漁師の中には船に引き上げる前に殺したり<ref name=DepEnvZijsron/>、ノコギリを切断して捕獲したり放したりしている者もいる。ノコギリエイ類はノコギリを狩りに用いるため、ノコギリのないノコギリエイ類の長期生存は難しいと考えられる<ref>{{cite web|author1=Morgan |author2=Wringer |author3=Allen |author4=Ebner |author5=Whitty |author6=Gleiss |author7=Beatty | title=What is the fate of amputee sawfish? | url=https://fisheries.org/2016/02/what-is-the-fate-of-amputee-sawfish/ | date=2 February 2016 | publisher=American Fisheries Society | access-date=29 May 2024 }}</ref>。オーストラリアでは捕獲したノコギリエイ類を放流しなければならず、スベスベノコギリエイの死亡率が最も高く<ref name=IUCNcuspidata/>、[[刺し網]]で捕獲されたヒメノコギリエイの死亡率は依然としてほぼ50%である<ref name=IUCNclavata/>。この率を下げる試みとして、ノコギリエイ類の放流ガイドが出版されている<ref>{{cite web| title=A guide to releasing sawfish | url=http://www.mesa.edu.au/seaweek2008/Sawfish_release_guide.pdf | year=2004 | publisher=Queensland Government, Department of Primary Industries and Fisheries | access-date=29 May 2024 }}</ref>。 |

|||

=== 生息地の破壊と生物による影響 === |

|||

ノコギリエイ類の激減の主な原因は漁業だが、もう一つの深刻な問題は生息地の破壊である。[[マングローブ]]や海草[[藻場]]を含む[[沿岸]]や[[河口]]の生息地は、特に幼魚にとって重要な生息地だが、人間の開発や汚染によって劣化することが多い<ref name=Harrison2014/><ref name=SawfishCCConservation>{{cite web |author1=Smith, K. |author2=J. Whitty | url=http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20conservation.htm |title=Sawfish Conservation | publisher=Sawfish Conservation Society | access-date=17 November 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201031155719/http://www.sawfishconservationsociety.org/Sawfish%20conservation.htm |archive-date=2020-10-31}}</ref>。西オーストラリア州のフィッツロイ川におけるノコギリエイ類の幼魚の研究では、約60%の個体にオオメジロザメやワニに噛まれた跡があった<ref name=BBCpredators>{{cite news | date=12 April 2017 | url=https://www.bbc.com/news/world-australia-39550816 |title=Photos show crocodile eating sawfish in Australia | work=BBC News |access-date=29 May 2024 }}</ref>。[[ダム]]や[[干ばつ]]などによる川の流れの変化は、ノコギリエイ類の幼魚が捕食者と接触する機会を増やし、捕食のリスクを高める可能性がある<ref name=Poulakis2016/><ref>{{cite journal|author1=Morgan |author2=Somaweera |author3=Gleiss |author4=Beatty |author5=Whitty | date=2017 | title=An upstream migration fought with danger: freshwater sawfish fending off sharks and crocodiles | journal=Ecology | volume=98 | issue=5 | pages=1465–1467 | doi=10.1002/ecy.1737 | pmid=28394411 | doi-access=free }}</ref><ref name=Moodie2019>{{cite news | publisher=Australian Broadcasting Corporation | website=ABC News | url=https://www.abc.net.au/news/2019-06-01/gina-rineharts-water-plan-for-the-fitzroy-river-under-fire/11164598 | first=Claire | last=Moodie | title=More than 40 dead sawfish on Gina Rinehart's cattle station fuels concern about water plan | date=1 June 2019 | access-date=29 May 2024}}</ref>。 |

|||

フロリダのオオノコギリエイやその他の魚は、環境毒素のせいで奇妙な行動を見せたり、死んだりしている。海底近くの[[微細藻類]]によって生成されるこれらの毒素は、魚の[[神経系]]に影響を及ぼす<ref>{{Cite news |last=Mazzei |first=Patricia |date=April 15, 2024 |title=What's Killing Endangered Sawfish in Florida? |url=https://www.nytimes.com/2024/04/15/us/sawfish-florida-keys.html |work=The New York Times}}</ref>。 |

|||

=== ノコギリエイ類の現状 === |

|||

ノコギリエイ科の5種の分布域は合計90ヶ国に及んでいたが、現在ではそのうち20ヶ国から完全に姿を消し、おそらく他の数ヶ国からも姿を消している。さらに多くの国から少なくとも1種が絶滅し、残っているのは1、2種のみとなっている<ref name=Dulvy2014/>。[[国際自然保護連合]]の[[レッドリスト]]によると、ノコギリエイ科の全種が[[近絶滅種]]である。現在、ノコギリエイ類は55ヶ国([[中国]]、[[イラク]]、[[ハイチ]]、[[日本]]、[[東ティモール]]、[[エルサルバドル]]、[[台湾]]、[[ジブチ]]、[[ブルネイ]]を含む)で絶滅したと推定されており、18ヶ国では少なくとも1種が姿を消し、28ヶ国では少なくとも2種が生息している。米国とオーストラリアは、ノコギリエイ類の保護が行き届いているため、最後の拠点となっているようである。サイエンス・アドバンスは、[[キューバ]]、[[タンザニア]]、[[コロンビア]]、[[マダガスカル]]、[[パナマ]]、[[ブラジル]]、[[メキシコ]]、[[スリランカ]]を、緊急の行動が本科魚類の救済に大きく貢献できる国として挙げている<ref name=BBC2021/>。 |

|||

=== オーストラリア === |

|||

[[File:Pristis pristis townsville.jpg|thumb|オーストラリアのノコギリエイ。オーストラリアには本種を含めた4種が知られる<ref name=Harrison2014/><ref name=Phillips2015/>。]] |

|||

インド太平洋地域に分布する4種(スベスベノコギリエイ、ヒメノコギリエイ、ノコギリエイ、グリーンソーフィッシュ)がすべて見られる地域はオーストラリア北部のみだが、ここでも個体数は減少している<ref name=Harrison2014/><ref name=Phillips2015/>。ノコギリエイ属はオーストラリアで保護されており、先住民だけが合法的に捕獲できる<ref name=SawfishCCConservation/><ref name=DeptEnvWaHe2010>{{cite web| title=Non detriment finding for the freshwater sawfish, Pristis microdon | url=http://www.environment.gov.au/system/files/consultations/c5982695-7aca-437d-b656-e8481d7001ee/files/draft-ndf-public-comment.pdf | date=2010 | publisher=Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts | access-date=17 November 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180801190444/http://www.environment.gov.au/system/files/consultations/c5982695-7aca-437d-b656-e8481d7001ee/files/draft-ndf-public-comment.pdf |archive-date=2018-08-01}}</ref>。違反した場合は、最高121,900[[オーストラリアドル]]の罰金が科せられる<ref name=Slezak2016/>。スベスベノコギリエイはノコギリエイ属と保護の水準が異なる<ref name=SawfishCCConservation/><ref>{{cite news |url=http://theconversation.com/australian-endangered-species-largetooth-sawfish-24558 |title=Australian endangered species: Largetooth Sawfish |date=17 April 2014 |work=The Conversation |access-date=29 May 2024 }}</ref>。ワシントン条約により、2007年から2013年までオーストラリアは水族館取引用に野生捕獲されたノコギリエイを輸出できる唯一の国であった。これは、オーストラリアの個体数が比較的多いノコギリエイのみを対象としており、生きた個体のみが「主に保全目的で適切かつ許容される水族館に」輸出されていた。取引された数は非常に少なく2007年から2011年の間に8件であり、オーストラリアは2011年以降輸出していない<ref name=Harrison2014/>。 |

|||

2000年以来、オーストラリア西部の[[フィッツロイ川]]では、ノコギリエイ類の調査が行われている。2018年12月、この川で記録された最大の大量死は、40匹以上のノコギリエイ類が死んだときで、これは主に暑さと雨期の不作による深刻な降雨不足が原因であった<ref name=Moodie2019/>。2019年10月にクイーンズランド州北部で14日間の調査遠征が行われ、ノコギリエイ類は1匹も発見されなかった。チャールズ・ダーウィン大学の専門家ピーター・カイン博士は、南部の生息地の変化と北部の刺し網漁が個体数の減少の一因となっているが、漁師たちが自然保護活動家と協力し始めた今では、ダムや川の流れへの水の転用が北部でより大きな問題になっていると述べた。また、[[イリエワニ]]の保護が成功したことも、ノコギリエイ類の個体数に悪影響を及ぼしている。しかし、[[ノーザンテリトリー]]の[[アデレード川]]と[[デイリー川]]、[[キンバリー]]のフィッツロイ川には依然として十分な個体数が存在していた<ref>{{cite news|publisher=Australian Broadcasting Corporation|website =ABC News |title='I can't say it was unexpected': Sawfish research team comes home empty-handed|url=http://www.abc.net.au/news/science/2019-10-17/sawfish-disappearing-queensland-river/11601108|first=Nick|last=Kilvert|date=17 October 2019|access-date =29 May 2024}}</ref>。 |

|||

[[マードック大学]]の研究者と先住民のレンジャーによる研究では、2002年から2018年の間に500匹以上のノコギリエイ類が捕獲され、フィッツロイ川のダムや大規模な水路の転用によってノコギリエイ類の生存が危険にさらされる可能性があるという結論が出た。ノコギリエイ類は繁殖のためにキンバリーの雨期の洪水に依存していることが判明した。近年の乾燥した年には、個体数が減少傾向にある。この地域では、川の水を農業や牛の飼料作物の栽培に利用することについて議論があった<ref>{{cite news |title =Sawfish researchers call for protection of crucial global stronghold in the Kimberley|url=http://www.abc.net.au/news/2019-12-24/sawfish-boom-and-bust-cycle-at-risk-with-dams/11798542|website =ABC News |publisher =Australian Broadcasting Corporation |date=24 December 2019 |first =Claire|last= Moodie|access-date =29 May 2024 }}</ref>。 |

|||

オーストラリアのサメとエイの保護団体は、ノコギリエイ類の歴史的生息地を理解するために市民科学調査を実施している。市民はノコギリエイの目撃情報をオンラインで報告することができる<ref>{{Cite web|url=https://www.sharksandraysaustralia.com/|title=Sharks And Rays Australia Research Organisation|website=Sharks And Rays Australia|language=en-AU|access-date=2024-05-29}}</ref>。 |

|||

=== その他の国 === |

|||

オーストラリアを除くインド太平洋地域では、ノコギリエイ類は絶滅しているか、非常に少ない数しか生き残っていない。例えば、4種のうち、南アジアで確実に生き残っているのは2種(スベスベノコギリエイとノコギリエイ)のみであり、東南アジアで確実に生き残っているのは2種(スベスベノコギリエイとグリーンソーフィッシュ)のみである<ref name=Dulvy2014/>。 |

|||

[[File:Sign for protection of Smalltooth sawfish, Sanibel Island, FL, USA.jpg|thumb|right|フロリダ州におけるオオノコギリエイ保護のための標識]] |

|||

大西洋地域の2種、オオノコギリエイとノコギリエイの状況は、インド太平洋地域と同様である。ノコギリエイはアフリカの大西洋岸のほとんど([[ギニアビサウ]]と[[シエラレオネ]]にのみ確実に生き残っている)および南アフリカから完全に絶滅している<ref name=Dulvy2014/><ref name=Everett2015>{{cite journal|author1=Everett |author2=Cliff |author3=Dudley |author4=Wintner |author5=van der Elst | year=2015 | title=Do sawfish Pristis spp. represent South Africa's first local extirpation of marine elasmobranchs in the modern era? | journal=African Journal of Marine Science | volume=37 | issue=2 | pages=275–284 | doi=10.2989/1814232X.2015.1027269 |s2cid=83912626 |url=https://figshare.com/articles/journal_contribution/1493049 }}</ref>。大西洋地域で比較的大きなノコギリエイの残存個体群はブラジルのアマゾン川河口のみであるが、中央アメリカと西アフリカにも小規模の個体群がある<ref name=Fernandez2013>{{cite journal|author1=Fernandez-Carvalho |author2=Imhoff |author3=Faria |author4=Carlson |author5=Burgess | year=2013 | title=Status and the potential for extinction of the largetooth sawfish Pristis pristis in the Atlantic Ocean | journal=Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. | volume=24 | issue=4 | pages=478–497 | doi=10.1002/aqc.2394 }}</ref>。オオノコギリエイは大西洋地域にのみ生息しており、元々の生息範囲が狭く、その約81%が消滅しているため、最も絶滅が危惧されているノコギリエイ類といえる<ref name=Harrison2014/>。確実に生き残っているのは6ヶ国のみであり<ref name=IUCNpectinata>{{Cite journal | author = Carlson, J. | author2 = Wiley, T. | author3 = Smith, K. | name-list-style=amp | title = ''Pristis pectinata'' | journal = [[The IUCN Red List of Threatened Species]] | volume = 2013 | page = e.T18175A43398238 | date = 2013 | doi = 10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T18175A43398238.en | doi-access = free }}</ref>、唯一生き残れる個体群は米国のみである可能性がある<ref name=Giglio2016/>。米国ではかつて[[テキサス州]]から[[ニューヨーク州]]にかけてオオノコギリエイが生息していたが、その数は少なくとも95%減少しており、今日では基本的にフロリダ州のみに生息している<ref name=Chapman2011>{{Cite journal|last1=Chapman | first1=Demian D. | last2=Simpfendorfer | first2=Colin A.|last3=Wiley | first3=Tonya R. | last4=Poulakis | first4=Gregg R. | last5=Curtis | first5=Caitlin | last6=Tringali|first6=Michael | last7=Carlson | first7=John K. | last8=Feldheim | first8=Kevin A. | year=2011 | title=Genetic Diversity Despite Population Collapse in a Critically Endangered Marine Fish: The Smalltooth Sawfish (Pristis pectinata) | journal=Journal of Heredity | volume=102 | issue=6 | pages=643–652|doi=10.1093/jhered/esr098 | pmid=21926063 | issn=0022-1503| doi-access=free }}</ref><ref name=RecoveryPlanSmalltooth>{{cite web |url=http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/recovery/smalltoothsawfish.pdf |title=Recovery Plan for Smalltooth Sawfish (''Pristis pectinata'') |publisher=National Marine Fisheries Service |year=2009 |access-date=March 18, 2009}}</ref>。フロリダ州の個体群は高い遺伝的多様性を保持しており<ref name=Chapman2011/>、個体数も現在は安定しており、ゆっくりと増加しているように見える<ref name=Sohn2015/><ref name=RecoveryPlanSmalltooth/>。オオノコギリエイの回復計画は2002年から実施されている<ref name=SawfishCCConservation/>。米国では2003年に絶滅危惧種保護法に最初の海水魚として追加されて以来、厳しく保護されている<ref name=NationalGeographic2003>{{cite magazine| author=Walker, C. | title=Sawfish Is First Sea Fish on U.S. Endangered List | url=https://news.nationalgeographic.com/news/2003/06/0604_030604_sawfish.html | archive-url=https://web.archive.org/web/20030606204815/http://news.nationalgeographic.com/news/2003/06/0604_030604_sawfish.html | url-status=dead | archive-date=June 6, 2003 | date=4 June 2003 | magazine=National Geographic | access-date=17 November 2017 }}</ref>。許可された漁業以外で、オオノコギリエイを傷つけたり、釣り針に引っ掛けたり、網で捕まえたりすることは違法となる。罰金は初回でも最高1万ドルである。誤って捕獲した場合は、できるだけ慎重に放流する必要があり、基本的な方法のガイドが発行されている<ref name=UofFloridaWhyReport/>。2003年に、ノコギリエイを絶滅危惧種法に追加する試みは、この種が米国ではもう生息していないという理由もあり却下された<ref name=NationalGeographic2003/>(米国での最後の記録は1961年)<ref name=Fernandez2013/>。しかし2011年に追加され<ref name=ESA2011>{{cite web | author=Marine Fisheries Service, National Oceanic and Atmospheric Administration | url=https://www.federalregister.gov/documents/2011/07/12/2011-17502/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-endangered-status-for-the-largetooth-sawfish |title=Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Endangered Status for the Largetooth Sawfish | publisher=Federal Register | pages=40822–40836 | date=12 July 2011 | access-date=29 May 2024 }}</ref>、残りのノコギリエイ科魚類は2014年に追加され、米国でのそれらの種の取引が制限された<ref name=ESA2014/>。2020年、フロリダ州の漁師が電動のこぎりを使ってオオノコギリエイの吻を切り落とし、傷ついた魚を放したが、罰金、社会奉仕活動、保護観察処分を受けた<ref>{{cite web |url=https://www.news4jax.com/news/florida/2020/01/25/man-fined-2000-for-killing-endangered-smalltooth-sawfish/ |title=Man fined $2000 for killing endangered smalltooth sawfish |date=29 May 2024 |access-date=2024-05-30}}</ref>。 |

|||

=== 保全 === |

|||

'''''Anoxypristis'' 属''' |

|||

[[File:Pristis sp.jpg|thumb|right|タグをつけて再放流されるオオノコギリエイ]] |

|||

*[[w:Knifetooth sawfish|'''Knifetooth sawfish''']] '''[[スベスベノコギリエイ]]'''('''ナイフトゥース・ソーフィッシュ''') ''Anoxypristis cuspidata''<small> (Latham, 1794)</small> |

|||

2007年以来、ノコギリエイ科の全種は[[ワシントン条約]](CITES)附属書Iに掲載されており、種とその加工品の国際取引が禁止されている<ref name=Black2007/><ref name=CITESappendix/><ref name=CITESprop17>{{cite conference | title=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora | pages=CoP14 Prop. 17 | publisher=Fourteenth meeting of the Conference of the Parties | date=3–15 June 2007 | location=The Hague | url=https://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/14/prop/E14-P17.pdf | access-date=29 May 2024}}</ref>。唯一の例外は、オーストラリアのノコギリエイで、ワシントン条約(CITES)附属書IIに掲載されており、公立水族館への取引のみが許可されていた<ref name=Black2007/>。検討の結果、オーストラリアは2011年以降輸出を停止し、2013年にこれも附属書Iに移動された<ref name=IUCNpristis/>。オーストラリアと米国に加えて、ノコギリエイ類は欧州連合、メキシコ、ニカラグア、コスタリカ、エクアドル、ブラジル、インドネシア、マレーシア、バングラデシュ、インド、パキスタン、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、ギニア、セネガル、南アフリカでも保護されているが、これらの国々のいくつかでは既に機能的絶滅または完全に絶滅している可能性が高い<ref name=Dulvy2014/><ref name=Moore2015/><ref name=Fordham2018>{{cite web| author1=Fordham, S.V. | author2=Jabado, R. | author3=Kyne, P.M. | author4=Dulvy, N.K. | year=2018 | title=Saving Sawfish – Progress and Priorities | url=http://www.iucnssg.org/uploads/5/4/1/2/54120303/sawfish-lr-spreads.pdf | publisher=IUCN Shark Specialist Group | access-date=9 November 2018 }}</ref><ref name=Casselman2019>{{cite magazine | author=Casselman, A. Sawfish | date=18 April 2019 |url=https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/04/searching-for-last-remaining-sawfish/ |archive-url=https://web.archive.org/web/20190418202845/https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/04/searching-for-last-remaining-sawfish/ |url-status=dead |archive-date=April 18, 2019 | title=Searching for the world's last remaining sawfish |magazine=National Geographic |access-date=19 June 2019 }}</ref>。違法漁業は続いており、多くの国で漁業法の執行が不十分である<ref name=Dulvy2014/><ref name=IUCNpristis/>。比較的よく保護されているオーストラリアでさえ、特にノコギリを違法に販売しようとしている人が時々逮捕される<ref name=Slezak2016/>。ノコギリは特徴的だが、魚市場で販売するために切り分けられた場合、ノコギリエイ類の肉やひれがノコギリエイ類由来であると特定することは困難である。これに対し、DNA検査で解決することはできる<ref name=Palmeira2013>{{cite journal|author1=Palmeira |author2=Rodrigues-Filho |author3=Sales |author4=Vallinoto |author5=Schneider |author6=Sampaio | year=2013 | title=Commercialization of a critically endangered species (largetooth sawfish, Pristis perotteti) in fish markets of northern Brazil: Authenticity by DNA analysis | journal=Food Control | volume=34 | issue=1 | pages=249–252 | doi=10.1016/j.foodcont.2013.04.017 | doi-access=free }}</ref>。保護されていても、比較的低い繁殖率のために、乱獲からの回復が特に遅い<ref name=Raloff2007/>。かつては豊富だった[[ニカラグア湖]]のノコギリエイが例として挙げられる。1970年代に数万匹が捕獲された後、その個体数は急速に減少した。1980年代初頭に[[ニカラグア]]政府によって保護されたが、今日でも希少である<ref name=Harrison2014/>。オオノコギリエイは、適切な保護が行われれば依然考えられていたよりも速い速度で個体数が回復するとされる<ref name=Williams2018>{{cite news | author=Williams, T. | date=30 January 2018 | url=https://blog.nature.org/science/2018/01/30/recovery-smalltooth-sawfish-flickering-back/ |title=Recovery: Smalltooth Sawfish Flickering Back | publisher=The Nature Conservancy |access-date=29 May 2024 }}</ref>。この科の中では、スベスベノコギリエイは繁殖率が比較的高く(世代の長さは約4.6年で、他の種の3分の1以下)、生息域の縮小も最も少なく(30%)、最近までIUCNによって絶滅危惧種とされていた<ref name=Dulvy2014/>。ヒメノコギリエイも最近まで絶滅危惧種であり、その主な減少が少なくとも100年前に起こったことを反映しており、IUCNの評価は過去3世代の期間(ヒメノコギリエイでは約49年と推定)に基づく<ref name=Dulvy2014/><ref name=IUCNclavata/>。 |

|||

'''''Pristis'' 属''' |

|||

*[[w:Largetooth sawfish|'''Largetooth sawfish''']] '''ノコギリエイ'''('''ラージトゥース・ソーフィッシュ''') ''Pristis pristis''<small> (Linnaeus, 1758)</small> |

|||

**太平洋東部、[[カリブ海]]、大西洋の西部および東部、インド洋、北オーストラリアにかけて広い海域に分布している<ref name="Faria_etal2013">{{cite journal| author=Vicente V. Faria, Matthew T. McDavitt, Patricia Charvet, Tonya R. Wiley, Colin A. Simpfendorfer, Gavin J. P. Naylor |title=Species delineation and global population structure of Critically Endangered sawfishes (Pristidae) | journal= Zoological Journal of the Linnean Society|year=2013|volume=167 | issue=1 |pages=136–164 |doi= 10.1111/j.1096-3642.2012.00872.x |ref="Faria_etal2013"}}</ref>。'' Pristis microdon ''がシノニムにされて以降、ノコギリエイという和名は本種のことを指す。地中海で採取された標本もあるが、これは本来の生息域ではなく、迷い込んだ個体と考えられている<ref name="Dulvy_etal2014">{{cite journal| authors= Nicholas K. Dulvy, Lindsay N. K. Davidson, Peter M. Kyne, Colin A. Simpfendorfer, Lucy R. Harrison, John K. Carlson, Sonja V. Fordham | year=2014 | title=Ghosts of the coast: global extinction risk and conservation of sawfishes | journal=Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosysts | volume=26 | issue=1 | pages=134–153| doi=10.1002/aqc.2525 |ref="Dulvy_etal2014"}}</ref>。 |

|||

*** [[w:Large-tooth sawfish|''Pristis perotteti'']]<small> Müller & Henle, 1841</small> |

|||

***[[w:Largetooth sawfish|''Pristis microdon'']]<small> Latham, 1794</small> |

|||

これらは、以前は別種とされていたが、2013年に、形態的、遺伝的に''Pristis pristis''と同一種であることが示され、同種のシノニムとして扱われている<ref name="Faria_etal2013"/>。 |

|||

*[[w:Smalltooth sawfish|'''Smalltooth sawfish''']] ('''スモールトゥース・ソーフィッシュ''') ''Pristis pectinata''<small> Latham, 1794</small> |

|||

**[[カリブ海]]とオーストラリア、[[アフリカ]]沿岸域に生息。レッドリストCRに指定。 |

|||

*[[w:Longcomb sawfish|'''Longcomb sawfish''']] ('''ロングコウム・ソーフィッシュ / グリーン・ソーフィッシュ''') ''Pristis zijsron''<small> Bleeker, 1851</small> |

|||

**[[インド洋]]、[[南太平洋]]沿岸域に生息。レッドリストCRに指定。 |

|||

*[[w:Dwarf sawfish|'''Dwarf sawfish''']] ('''ドワーフ・ソーフィッシュ''') ''Pristis clavata''<small> Garman, 1906</small> |

|||