「アユ」の版間の差分

m URL修正 using AWB |

jstage -> doi など |

||

| 27行目: | 27行目: | ||

{{Clade | style=line-height:1em; font-size:small; |

{{Clade | style=line-height:1em; font-size:small; |

||

|label1=[[キュウリウオ目]] |

|||

| ⚫ | |||

|[[ガラクシアス科]] |

|||

|{{Clade |

|{{Clade |

||

|[[レトロピンナ科]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

|{{Clade |

|{{Clade |

||

|[[キュウリウオ]] など |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

|[[キュウリウオ]] など |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

}} |

|||

}} |

}} |

||

| ⚫ | |||

}} |

}} |

||

}} |

|||

}} |

}} |

||

| 62行目: | 62行目: | ||

=== 分布 === |

=== 分布 === |

||

[[北海道]]・[[朝鮮半島]]から[[ベトナム]]北部まで[[東アジア]]一帯に分布し、日本がその中心である<ref name="ayunohon_1">『ここまでわかった アユの本 変化する川と鮎、天然アユはどこにいる?』,高橋勇夫、東健作著,築地書館刊,2006, ISBN 9784806713234, px-xiv アユの基礎知識</ref>。石についた藻類を食べるという習性から、そのような環境のある河川に生息し、長大な下流域をもつ大陸の大河川よりも、日本の川に適応した魚である<ref name="ayunohon_1"/>。[[天塩川]]が日本の分布北限。遺伝的に日本産海産アユは南北2つの群に分けられる<ref name="fra32"> |

[[北海道]]・[[朝鮮半島]]から[[ベトナム]]北部まで[[東アジア]]一帯に分布し、日本がその中心である<ref name="ayunohon_1">『ここまでわかった アユの本 変化する川と鮎、天然アユはどこにいる?』,高橋勇夫、東健作著,築地書館刊,2006, ISBN 9784806713234, px-xiv アユの基礎知識</ref>。石についた藻類を食べるという習性から、そのような環境のある河川に生息し、長大な下流域をもつ大陸の大河川よりも、日本の川に適応した魚である<ref name="ayunohon_1"/>。[[天塩川]]が日本の分布北限。遺伝的に日本産海産アユは南北2つの群に分けられる<ref name="fra32">井口 恵一朗,武島弘彦、[https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010730609 アユ個体群の構造解析における進展とその今日的意義] [[水産総合研究センター]] 水研セ研報 2006; suppl. 5:187-195</ref>。[[中華人民共和国|中国]]では、河川環境の悪化でその数は減少しているが、2004年に[[長江]]下流域でも稚魚が発見された報告があるなど、現在も[[鴨緑江]]はじめ、東部の各地に生息している。また、中国では[[浙江省]]などで放流や養殖実験が行われている。[[台湾]]でも中部の[[濁水渓]]以北で生息していたが、現在は絶滅が危惧されている。 |

||

== 亜種 == |

== 亜種 == |

||

| 77行目: | 77行目: | ||

琵琶湖に生息するアユは、オオアユと遺伝的に異なる<ref>{{cite web|title=神奈川県水産技術センター 内水面試験場 アユ|url=http://www.agri-kanagawa.jp/naisui/n_ayu.asp|accessdate=2012-06-30}}</ref>。ただし、正式な亜種としては分類されていない。[[アイソザイム]](アロザイム)分析の結果、日本本土産の海産アユからの別離は10 万年前と推定されている<ref name="fra32" />。 |

琵琶湖に生息するアユは、オオアユと遺伝的に異なる<ref>{{cite web|title=神奈川県水産技術センター 内水面試験場 アユ|url=http://www.agri-kanagawa.jp/naisui/n_ayu.asp|accessdate=2012-06-30}}</ref>。ただし、正式な亜種としては分類されていない。[[アイソザイム]](アロザイム)分析の結果、日本本土産の海産アユからの別離は10 万年前と推定されている<ref name="fra32" />。 |

||

生態的にも特殊で、仔稚魚期に海には下らず、琵琶湖を海の代わりとして利用している。琵琶湖の流入河川へ遡上し、他地域のアユのように大きく成長するもの(オオアユ)と、湖内にとどまり大きく成長しないもの(コアユ)が存在する。従来、オオアユとコアユの「両者間での遺伝的な差はない」とされていたが、「亜種として隔離の兆候が出ている」とする研究結果もある<ref name="fra32"/>。河川に遡上しないコアユは、餌としてミジンコ類を主に捕食する。同じ琵琶湖に生息する[[ビワマス]]では海水耐性が発達せず降海後に死滅することが報告されている<ref>{{PDFlink|[http://salmon.fra.affrc.go.jp/kankobutu/tech_repo/fe02/fishandegg159_p25-38.pdf 藤岡康弘、ビワマス]}} 水産総合研究センター さけますセンター『魚と卵』第159号 1990(H2)年3月</ref>が、コアユにおいても海水耐性が失われている可能性が示唆されている<ref name="JASI73-0608">{{citation|title=海域におけるアユ仔稚魚の生態特性の解明|author=大竹 |

生態的にも特殊で、仔稚魚期に海には下らず、琵琶湖を海の代わりとして利用している。琵琶湖の流入河川へ遡上し、他地域のアユのように大きく成長するもの(オオアユ)と、湖内にとどまり大きく成長しないもの(コアユ)が存在する。従来、オオアユとコアユの「両者間での遺伝的な差はない」とされていたが、「亜種として隔離の兆候が出ている」とする研究結果もある<ref name="fra32"/>。河川に遡上しないコアユは、餌としてミジンコ類を主に捕食する。同じ琵琶湖に生息する[[ビワマス]]では海水耐性が発達せず降海後に死滅することが報告されている<ref>{{PDFlink|[http://salmon.fra.affrc.go.jp/kankobutu/tech_repo/fe02/fishandegg159_p25-38.pdf 藤岡康弘、ビワマス]}} 水産総合研究センター さけますセンター『魚と卵』第159号 1990(H2)年3月</ref>が、コアユにおいても海水耐性が失われている可能性が示唆されている<ref name="JASI73-0608">{{citation|title=海域におけるアユ仔稚魚の生態特性の解明|author=大竹二雄|issn=13469894|url=http://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010730608}}</ref>。また、海産アユとの交雑個体も降海後に死滅していることが示唆されている<ref name="JASI73-0608" />。 |

||

産卵数は 海産アユより多く、他地域のアユと比べ縄張り意識が強いとされている。そのため友釣りには好都合で、全国各地の河川に放流されてきたが、琵琶湖産種苗の仔アユあるいは交配稚魚は海に下っても翌年遡上しないこと<ref name="JASI73-0608" />が強く示唆されており、天然海産アユとの交配により子の海水耐性が失われ死滅することによる資源減少が懸念されている<ref>{{cite web|title=人工長期継代アユの遺伝子特性調査|url=http://www.agri-kanagawa.jp/naisui/kenkyu/h10/H10_109c3501.pdf|accessdate=2012-06-30}}</ref>。 |

産卵数は 海産アユより多く、他地域のアユと比べ縄張り意識が強いとされている。そのため友釣りには好都合で、全国各地の河川に放流されてきたが、琵琶湖産種苗の仔アユあるいは交配稚魚は海に下っても翌年遡上しないこと<ref name="JASI73-0608" />が強く示唆されており、天然海産アユとの交配により子の海水耐性が失われ死滅することによる資源減少が懸念されている<ref>{{cite web|title=人工長期継代アユの遺伝子特性調査|url=http://www.agri-kanagawa.jp/naisui/kenkyu/h10/H10_109c3501.pdf|accessdate=2012-06-30}}</ref>。滋賀県では[[小鮎の甘露煮]]が造られている。 |

||

=== リュウキュウアユ === |

=== リュウキュウアユ === |

||

{{snamei|P. altivelis ryukyuensis}} {{AUY|Nishida|1988}}<ref>[[西田睦]]、[https:// |

{{snamei|P. altivelis ryukyuensis}} {{AUY|Nishida|1988}}<ref>[[西田睦]]、[https://doi.org/10.11369/jji1950.35.236 琉球列島より得られたアユの新亜種] 魚類学雑誌 1988年 35巻 3号 p.236-242, {{DOI|10.11369/jji1950.35.236}}</ref>。 |

||

{{絶滅危惧IA類|category=off}} |

{{絶滅危惧IA類|category=off}} |

||

| 112行目: | 112行目: | ||

=== 仔稚魚期 === |

=== 仔稚魚期 === |

||

仔魚は数日のうちに海あるいは[[河口]]域に流下し春の遡上に備える。海水耐性を備えているが、海水の塩分濃度の低い場所を選ぶため、河口から4kmを越えない範囲を回遊する<ref>[https://doi.org/10.2331/suisan.74.841 山本敏哉、三戸勇吾 ほか、矢作川河口周辺海域(三河湾西部)におけるアユ仔稚魚の分布と底質との関係] 日本水産学会誌 |

仔魚は数日のうちに海あるいは[[河口]]域に流下し春の遡上に備える。海水耐性を備えているが、海水の塩分濃度の低い場所を選ぶため、河口から4kmを越えない範囲を回遊する<ref>[https://doi.org/10.2331/suisan.74.841 山本敏哉、三戸勇吾 ほか、矢作川河口周辺海域(三河湾西部)におけるアユ仔稚魚の分布と底質との関係] 日本水産学会誌 2008年 74巻 5号 p.841-848, {{doi|10.2331/suisan.74.841}}</ref>。餌は[[カイアシ類]]などの[[プランクトン]]を捕食して成長する。稚魚期に必要な海底の形質は砂利や砂で、海底が泥の場所では生育しない。全長約10 mm程度から砂浜海岸や河口域の浅所に集まるが、この頃から既に[[スイカ]]や[[キュウリ]]に似た香りがある。この独特の香りは、アユの体内の不飽和脂肪酸が酵素によって分解されたときの匂いであり、アユ体内の脂肪酸は餌飼料の影響を受けることから、育ち方によって香りが異なることになる。香り成分は主に[[2,6-ノナジエナール]]であり、[[2-ノネナール]]・3,6-ノナジエン-1-オールも関与している<ref>{{JGLOBAL ID|200902055531571712|魚類の匂いに関する研究‐I アユおよびその餌飼料の揮発性成分の同定}}, {{naid|130001545571}}</ref>。稚魚期には、プランクトンや小型水生昆虫、落下昆虫を捕食する。 |

||

=== 遡上・成魚 === |

=== 遡上・成魚 === |

||

| 120行目: | 120行目: | ||

多くの若魚は群れをつくるが、特に体が大きくなった何割かの若魚はえさの藻類が多い場所を独占して[[縄張り]]を作るようになる。一般には、縄張りを持つようになったアユは黄色みを帯びることで知られている<ref name="ayunohon_2">『ここまでわかった アユの本』,高橋勇夫・東健作・著,築地書館・刊,2006,p4-17</ref>。特にヒレの縁や胸にできる黄色斑は縄張りをもつアユのシンボルとされている<ref name="ayunohon_2"/>。アユの視覚は黄色を強く認識し、それによって各個体の争いを回避していると考えられている<ref name="ayunohon_2"/><ref>ただしこれらは一般に流布している学説であって、『ここまでわかった アユの本』では、縄張りをもたず群れで生活している天然アユにも黄色くなるものがいる例を上げて、最終的にはよくわかっていないとしている。</ref>。縄張りは1尾のアユにつき約1m四方ほどで、この縄張り内に入った他の個体には体当たりなどの激しい攻撃を加える。この性質を利用してアユを掛けるのが「[[友釣り]]」で、釣り人たちが10m近い釣竿を静かに構えてアユを釣る姿は日本の夏の[[風物詩]]である<ref>[http://www.city.gojo.lg.jp/www/contents/1146041721418/index.html 吉野川] 五條市</ref>。 |

多くの若魚は群れをつくるが、特に体が大きくなった何割かの若魚はえさの藻類が多い場所を独占して[[縄張り]]を作るようになる。一般には、縄張りを持つようになったアユは黄色みを帯びることで知られている<ref name="ayunohon_2">『ここまでわかった アユの本』,高橋勇夫・東健作・著,築地書館・刊,2006,p4-17</ref>。特にヒレの縁や胸にできる黄色斑は縄張りをもつアユのシンボルとされている<ref name="ayunohon_2"/>。アユの視覚は黄色を強く認識し、それによって各個体の争いを回避していると考えられている<ref name="ayunohon_2"/><ref>ただしこれらは一般に流布している学説であって、『ここまでわかった アユの本』では、縄張りをもたず群れで生活している天然アユにも黄色くなるものがいる例を上げて、最終的にはよくわかっていないとしている。</ref>。縄張りは1尾のアユにつき約1m四方ほどで、この縄張り内に入った他の個体には体当たりなどの激しい攻撃を加える。この性質を利用してアユを掛けるのが「[[友釣り]]」で、釣り人たちが10m近い釣竿を静かに構えてアユを釣る姿は日本の夏の[[風物詩]]である<ref>[http://www.city.gojo.lg.jp/www/contents/1146041721418/index.html 吉野川] 五條市</ref>。 |

||

夏の頃、若魚では灰緑色だった体色が、秋に性成熟すると「さびあゆ」と呼ばれる橙と黒の独特の婚姻色へ変化する。成魚は産卵のため下流域への降河を開始するが、この行動を示すものを指して「落ちあゆ」という呼称もある。産卵を終えたアユは1年間の短い一生を終えるが、広島県[[太田川]]、静岡県[[柿田川]]などの一部の河川やダムの上流部では生き延びて[[越冬]]する個体もいる<ref>[http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogawa/digital/data/contents/kano_37.html 柿田川] 国交省沼津河川国道事務所</ref>。太田川での調査結果からは、越年アユは全て雌である。また、再成熟しての産卵は行われないと考えられている<ref>[https://doi.org/10.2331/suisan.62.46 栄研二、海野徹也ほか、広島県太田川における越年アユの生物学的,生化学的性状] 日本水産学会誌 |

夏の頃、若魚では灰緑色だった体色が、秋に性成熟すると「さびあゆ」と呼ばれる橙と黒の独特の婚姻色へ変化する。成魚は産卵のため下流域への降河を開始するが、この行動を示すものを指して「落ちあゆ」という呼称もある。産卵を終えたアユは1年間の短い一生を終えるが、広島県[[太田川]]、静岡県[[柿田川]]などの一部の河川やダムの上流部では生き延びて[[越冬]]する個体もいる<ref>[http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/kanogawa/digital/data/contents/kano_37.html 柿田川] 国交省沼津河川国道事務所</ref>。太田川での調査結果からは、越年アユは全て雌である。また、再成熟しての産卵は行われないと考えられている<ref>[https://doi.org/10.2331/suisan.62.46 栄研二、海野徹也ほか、広島県太田川における越年アユの生物学的,生化学的性状] 日本水産学会誌 1996年 62巻 1号 p.46-50, {{doi|10.2331/suisan.62.46}}</ref>。 |

||

== 飼育 == |

== 飼育 == |

||

| 127行目: | 127行目: | ||

== 日本におけるアユ == |

== 日本におけるアユ == |

||

{{multiple image |

{{multiple image |

||

| align |

| align = right |

||

| direction = vertical |

| direction = vertical |

||

| header |

| header = さまざまな鮎料理 |

||

| header_align = center |

| header_align = center |

||

| header_background = |

| header_background = |

||

| footer |

| footer = |

||

| footer_align = center |

| footer_align = center |

||

| footer_background = |

| footer_background = |

||

| width |

| width = 300px |

||

| image1 |

| image1 = Charcoal broiled Ayu.JPG |

||

| width1 |

| width1 = |

||

| alt1 |

| alt1 = |

||

| caption1 |

| caption1 = 塩焼き |

||

| image2 |

| image2 = Ayuikedukuri.jpg |

||

| width2 |

| width2 = |

||

| alt2 |

| alt2 = |

||

| caption2 |

| caption2 = 活造り |

||

| image3 |

| image3 = 鮎の背越し.jpg |

||

| width3 |

| width3 = |

||

| alt3 |

| alt3 = |

||

| caption3 |

| caption3 = 背越し |

||

| image4 |

| image4 = Ayudeepfried.jpg |

||

| width4 |

| width4 = |

||

| alt4 |

| alt4 = |

||

| caption4 |

| caption4 = フライ |

||

| image5 |

| image5 = Ayu candied chestnuts.jpg |

||

| width5 |

| width5 = |

||

| alt5 |

| alt5 = |

||

| caption5 |

| caption5 = 甘露煮 |

||

}} |

}} |

||

日本では代表的な[[川釣り]]の対象魚であり、重要な食用魚でもある。地方公共団体を象徴する魚として指定する自治体も多い。稚魚期を降海し過ごすアユ ({{snamei|Plecoglossus altivelis altivelis}}) は、琵琶湖産コアユと区別するため、海産アユとも呼ばれる。 |

日本では代表的な[[川釣り]]の対象魚であり、重要な食用魚でもある。地方公共団体を象徴する魚として指定する自治体も多い。稚魚期を降海し過ごすアユ ({{snamei|Plecoglossus altivelis altivelis}}) は、琵琶湖産コアユと区別するため、海産アユとも呼ばれる。 |

||

| 215行目: | 215行目: | ||

|} |

|} |

||

アユの養殖の始まりは諸説ある。養殖の実験は、[[石川千代松]]<ref>石川千代松、「鮎の話」 農学研究 14, 61-76, 1930-02-01, {{naid|120005232615}}</ref>らにより[[1904年]]より琵琶湖で行われたのが最初とされている<ref>[http://www.tk2.nmt.ne.jp/~czar/ama/yousyoku/rekisi.html アユ養殖の歴史]</ref>。1960年代になると遊漁種苗の育成が盛んに行われるようになる。当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用も[[1929年]]中野宗治の研究により開始された。なお、養殖アユの生産量は、最盛期の |

アユの養殖の始まりは諸説ある。養殖の実験は、[[石川千代松]]<ref>石川千代松、「鮎の話」 農学研究 14, 61-76, 1930-02-01, {{naid|120005232615}}</ref>らにより[[1904年]]より琵琶湖で行われたのが最初とされている<ref>[http://www.tk2.nmt.ne.jp/~czar/ama/yousyoku/rekisi.html アユ養殖の歴史]</ref>。1960年代になると遊漁種苗の育成が盛んに行われるようになる。当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用も[[1929年]]中野宗治の研究により開始された。なお、養殖アユの生産量は、最盛期の1988年には1万3600トンあまりあったが、2001年に8100トン、2005年には5800トン程度まで減少した<ref>{{PDFlink|[http://home.hiroshima-u.ac.jp/~yamao/taikai/kobetu/1-5.pdf アユ養殖業の現状と課題] [[広島大学]]生物生産学部 食料生産管理学研究室}}</ref>。 |

||

アユについての漁業権のある河川では、毎年4-5月頃漁協により、10–15cm程度のサイズの稚魚の放流が行われる。 |

アユについての漁業権のある河川では、毎年4-5月頃漁協により、10–15cm程度のサイズの稚魚の放流が行われる。 |

||

| 261行目: | 261行目: | ||

=== 放流用種苗に係わる問題 === |

=== 放流用種苗に係わる問題 === |

||

前述の様に、当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用もされているが、外部からの新規個体が導入されない環境で継代飼育されることが多く養殖場の環境に適応した個体のみが残ることとなり、飼育しやすい反面、単一の形質をもつ遺伝的な多様性に欠ける集団となる。その結果、環境ストレスに対する耐性(例:主たる捕食者の[[カワウ]]からの回避能力)を低下させると共に、継代人工種苗が親魚となった自然界での再生産のサイクルが良好に機能しない原因となっている可能性が指摘されている。しかし、遺伝的多様性を維持するために、養殖メスと野生オスを交配させ次世代の種苗とすることで遺伝的多様性の維持をはかることが可能である<ref name="77_3_356">[https:// |

前述の様に、当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用もされているが、外部からの新規個体が導入されない環境で継代飼育されることが多く養殖場の環境に適応した個体のみが残ることとなり、飼育しやすい反面、単一の形質をもつ遺伝的な多様性に欠ける集団となる。その結果、環境ストレスに対する耐性(例:主たる捕食者の[[カワウ]]からの回避能力)を低下させると共に、継代人工種苗が親魚となった自然界での再生産のサイクルが良好に機能しない原因となっている可能性が指摘されている。しかし、遺伝的多様性を維持するために、養殖メスと野生オスを交配させ次世代の種苗とすることで遺伝的多様性の維持をはかることが可能である<ref name="77_3_356">[https://doi.org/10.2331/suisan.77.356 井口恵一朗、アユを絶やさないための生態研究] 日本水産学会誌 Vol.77 (2011) No.3 p.356–359, {{DOI|10.2331/suisan.77.356}}</ref>。 |

||

=== 天然アユ復活への取り組み === |

=== 天然アユ復活への取り組み === |

||

| 290行目: | 290行目: | ||

{{参照方法|date=2013年3月}} |

{{参照方法|date=2013年3月}} |

||

* |

* 岡村収 監修『山渓カラー名鑑 日本の海水魚』ISBN 4-635-09027-2 |

||

* [[川那部浩哉]]・ |

* [[川那部浩哉]]・水野信彦・[[細谷和海]]編『山渓カラー名鑑 改訂版 日本の淡水魚』ISBN 4-635-09021-3 |

||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 305行目: | 305行目: | ||

* [http://www.agri-kanagawa.jp/naisui/n_ayu.asp あゆ] 神奈川県水産総合研究所内水面試験場 |

* [http://www.agri-kanagawa.jp/naisui/n_ayu.asp あゆ] 神奈川県水産総合研究所内水面試験場 |

||

* [http://www.pref.nagano.lg.jp/xnousei/suishi/sakana/ayu.htm アユ]長野県水産試験場 |

* [http://www.pref.nagano.lg.jp/xnousei/suishi/sakana/ayu.htm アユ]長野県水産試験場 |

||

** {{PDFlink|[http://www.pref.nagano.lg.jp/xnousei/suishi/report/kenkyu07_2.pdf 千曲川におけるアユの放流効果と冷水病の関係]}} |

|||

* [http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/ayu/index.html アユの遡上前線] [[国土交通省]]河川局 |

* [http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/ayu/index.html アユの遡上前線] [[国土交通省]]河川局 |

||

* 川之辺素一、沢本良宏、山本聡、[https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010712314 千曲川におけるアユの放流効果と冷水病の関係] 長野県水産試験場研究報告 2005年3月 7号, p.10-15 |

|||

* [[環境省]] |

* [[環境省]] |

||

** {{PDFlink|[https://www.env.go.jp/council/09water/y0910-10/ref01.pdf アユ・ワカサギに関する生態について] 環境省}} |

** {{PDFlink|[https://www.env.go.jp/council/09water/y0910-10/ref01.pdf アユ・ワカサギに関する生態について] 環境省}} |

||

* [http://www.biodic.go.jp/rdb_fts/2000/71-103.html 絶滅危惧種情報(動物) リュウキュウアユ] [[環境省]] 生物多様性センター |

* [http://www.biodic.go.jp/rdb_fts/2000/71-103.html 絶滅危惧種情報(動物) リュウキュウアユ] [[環境省]] 生物多様性センター |

||

* [https://doi.org/10.11369/jji1950.9.135 本間義治、田村栄光:ビワ湖産コアユの生殖腺における週年変化] 魚類学雑誌 |

* [https://doi.org/10.11369/jji1950.9.135 本間義治、田村栄光:ビワ湖産コアユの生殖腺における週年変化] 魚類学雑誌 1962年 9巻 1-6号 p.135-152, {{doi|10.11369/jji1950.9.135}} |

||

2019年2月25日 (月) 05:55時点における版

| アユ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

産卵期のメス

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Plecoglossus altivelis (Temminck et Schlegel, 1846) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ayu Ayu Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 亜種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この記事には適切な導入部や要約がないか、または不足しています。 |

アユ(鮎、香魚、年魚、Plecoglossus altivelis)は、キュウリウオ目に分類される、川や海などを回遊する魚である。

分類

アユ科 Plecoglossidae とされたこともあったが、Nelson (2006) は、キュウリウオ科の下に単型のアユ亜科 Plecoglossinae を置く分類を提唱した[1]。ミトコンドリア遺伝子に対する分子系統解析では、キュウリウオ科で最も早く分岐した種であることが示されている(下図)[2]。

| キュウリウオ目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||

名称

漢字表記としては、香魚(独特の香気をもつことに由来)、年魚(一年で一生を終えることに由来)、銀口魚(泳いでいると口が銀色に光ることに由来)、渓鰮(渓流のイワシの意味)、細鱗魚(鱗が小さい)、国栖魚(奈良県の土着の人々・国栖が吉野川のアユを朝廷に献上したことに由来)、鰷魚(江戸時代の書物の「ハエ」の誤記)など様々な漢字表記がある[3]。また、アイ、アア、シロイオ、チョウセンバヤ(久留米市)、アイナゴ(幼魚・南紀)、ハイカラ(幼魚)、氷魚(幼魚)など地方名、成長段階による呼び分け等によって様々な別名や地方名がある。

アユの語源は、秋の産卵期に川を下ることから「アユル」(落ちるの意)に由来するとの説や神前に供える食物であるというところから「饗(あえ)」に由来するとの説など諸説ある[4]。

現在の「鮎」の字が当てられている由来は諸説あり、神功皇后がアユを釣って戦いの勝敗を占ったとする説[4]、アユが一定の縄張りを独占する(占める)ところからつけられた字であるというものなど諸説ある。アユという意味での漢字の鮎は奈良時代ごろから使われていたが、当時の鮎はナマズを指しており、記紀を含めほとんどがアユを年魚と表記している。

中国で漢字の「鮎」は古代日本と同様ナマズを指しており[4]、中国語でアユは、「香魚(シャンユー、xiāngyú)」が標準名とされている。地方名では、山東省で「秋生魚」、「海胎魚」、福建省南部では「溪鰛」、台湾では「𫙮[5]魚」、「國姓魚」とも呼ばれる。

俳句の季語として「鮎」「鵜飼」はともに夏をあらわすが、春には「若鮎」、秋は「落ち鮎」、冬の季語は「氷魚(ひお、ひうお)」と、四季折々の季語に使用されている。

特徴

形態

成魚の全長は30cmに達するが、地域差や個体差があり、10cmほどで性成熟するものもいる。若魚は全身が灰緑色で背鰭が黒、胸びれの後方に大きな黄色の楕円形斑が一つある。秋に性成熟すると橙色と黒の婚姻色が発現する。体型や脂鰭を持つなどの特徴がサケ科に類似する。口は大きく目の下まで裂けるが、唇は柔らかい。歯は丸く、櫛(くし)のような構造である。

分布

北海道・朝鮮半島からベトナム北部まで東アジア一帯に分布し、日本がその中心である[6]。石についた藻類を食べるという習性から、そのような環境のある河川に生息し、長大な下流域をもつ大陸の大河川よりも、日本の川に適応した魚である[6]。天塩川が日本の分布北限。遺伝的に日本産海産アユは南北2つの群に分けられる[7]。中国では、河川環境の悪化でその数は減少しているが、2004年に長江下流域でも稚魚が発見された報告があるなど、現在も鴨緑江はじめ、東部の各地に生息している。また、中国では浙江省などで放流や養殖実験が行われている。台湾でも中部の濁水渓以北で生息していたが、現在は絶滅が危惧されている。

亜種

模式亜種

Plecoglossus altivelis altivelis (Temminck et Schlegel, 1846)。

「アユ」を亜種 P. a. altivelis とすることもある。

オオアユ

琵琶湖のコアユに対し、両側回遊(#生活史を参照)する通常の個体群をオオアユと呼ぶ。

コアユ

琵琶湖に生息するアユは、オオアユと遺伝的に異なる[8]。ただし、正式な亜種としては分類されていない。アイソザイム(アロザイム)分析の結果、日本本土産の海産アユからの別離は10 万年前と推定されている[7]。

生態的にも特殊で、仔稚魚期に海には下らず、琵琶湖を海の代わりとして利用している。琵琶湖の流入河川へ遡上し、他地域のアユのように大きく成長するもの(オオアユ)と、湖内にとどまり大きく成長しないもの(コアユ)が存在する。従来、オオアユとコアユの「両者間での遺伝的な差はない」とされていたが、「亜種として隔離の兆候が出ている」とする研究結果もある[7]。河川に遡上しないコアユは、餌としてミジンコ類を主に捕食する。同じ琵琶湖に生息するビワマスでは海水耐性が発達せず降海後に死滅することが報告されている[9]が、コアユにおいても海水耐性が失われている可能性が示唆されている[10]。また、海産アユとの交雑個体も降海後に死滅していることが示唆されている[10]。

産卵数は 海産アユより多く、他地域のアユと比べ縄張り意識が強いとされている。そのため友釣りには好都合で、全国各地の河川に放流されてきたが、琵琶湖産種苗の仔アユあるいは交配稚魚は海に下っても翌年遡上しないこと[10]が強く示唆されており、天然海産アユとの交配により子の海水耐性が失われ死滅することによる資源減少が懸念されている[11]。滋賀県では小鮎の甘露煮が造られている。

リュウキュウアユ

P. altivelis ryukyuensis Nishida, 1988[12]。

絶滅危惧IA類 (CR)(環境省レッドリスト)

絶滅危惧種[13]。

中国産亜種

Plecoglossus altivelis chinensis。

Xiujuan et al., 2005 により、新亜種として記載された[7]。大韓民国から中華人民共和国、ベトナム国境地帯にかけての海岸に生息する。

朝鮮半島産個体群

予備的な研究により日本産と遺伝的に有意の差があるとの報告がされている[7]。

生活史

アユの成魚は川で生活し、川で産卵するが、生活史の3分の1程度を占める仔稚魚期には海で生活する。このような回遊は「両側回遊」(りょうそくかいゆう)と呼ばれる。ただし、河口域の環境によっては、河口域にも仔稚魚の成育場が形成される場合もある。

産卵

親のアユは遡上した河川を流下し河川の下流域に降り産卵を行う。最高水温が20℃を下回る頃に始まり、最高水温が16℃を下回る頃に終了する。粒径 1mm程度の沈性粘着卵を夜間に産卵する[14]。産卵に適した河床は、粒の小さな砂利質で泥の堆積のない水通しの良く砂利が動く場所が必要である。つまり、砂利質であってもヒゲナガカワトビケラの幼虫(俗称:クロカワムシ)などにより河床が固められた場所では産卵できない。産卵様式は、1対1ではなく必ず2個体以上のオスとの産卵放精が行われる[15]。また、資源保護を目的として「付着藻類を取り除く」「河床を掘り起こし水通しを良くする」などの河床を産卵に適する環境に整備する活動が各地で行われている[16]。

- 流速 40 - 100cm/s

- 水深 10 - 60cm

- 卵は河床表面から 5 - 10cm に埋没

孵化

水温15℃から20℃で2週間ほどすると孵化する。孵化した仔魚はシロウオのように透明で、心臓やうきぶくろなどが透けて見える。孵化後の仔魚は全長約6mmで卵黄嚢を持つ。

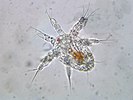

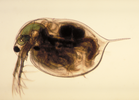

仔稚魚期

仔魚は数日のうちに海あるいは河口域に流下し春の遡上に備える。海水耐性を備えているが、海水の塩分濃度の低い場所を選ぶため、河口から4kmを越えない範囲を回遊する[17]。餌はカイアシ類などのプランクトンを捕食して成長する。稚魚期に必要な海底の形質は砂利や砂で、海底が泥の場所では生育しない。全長約10 mm程度から砂浜海岸や河口域の浅所に集まるが、この頃から既にスイカやキュウリに似た香りがある。この独特の香りは、アユの体内の不飽和脂肪酸が酵素によって分解されたときの匂いであり、アユ体内の脂肪酸は餌飼料の影響を受けることから、育ち方によって香りが異なることになる。香り成分は主に2,6-ノナジエナールであり、2-ノネナール・3,6-ノナジエン-1-オールも関与している[18]。稚魚期には、プランクトンや小型水生昆虫、落下昆虫を捕食する。

遡上・成魚

体長59-63mmになると鱗が全身に形成され稚魚は翌年4月-5月頃に5-10cm程度になり、川を遡上するが、この頃から体に色がつき、さらに歯の形が岩の上の藻類を食べるのに適した櫛(くし)のような形に変化する。川の上流から中流域にたどり着いた幼魚は水生昆虫なども食べるが、石に付着する藍藻類および珪藻類(バイオフィルム)を主食とするようになる。アユが岩石表面の藻類をこそげ取ると岩の上に紡錘形の独特の食べ痕が残り、これを特に「はみあと(食み跡)」という。アユを川辺から観察すると、藻類を食べるためにしばしば岩石に頭をこすりつけるような動作を行うので他の魚と区別できる。

多くの若魚は群れをつくるが、特に体が大きくなった何割かの若魚はえさの藻類が多い場所を独占して縄張りを作るようになる。一般には、縄張りを持つようになったアユは黄色みを帯びることで知られている[19]。特にヒレの縁や胸にできる黄色斑は縄張りをもつアユのシンボルとされている[19]。アユの視覚は黄色を強く認識し、それによって各個体の争いを回避していると考えられている[19][20]。縄張りは1尾のアユにつき約1m四方ほどで、この縄張り内に入った他の個体には体当たりなどの激しい攻撃を加える。この性質を利用してアユを掛けるのが「友釣り」で、釣り人たちが10m近い釣竿を静かに構えてアユを釣る姿は日本の夏の風物詩である[21]。

夏の頃、若魚では灰緑色だった体色が、秋に性成熟すると「さびあゆ」と呼ばれる橙と黒の独特の婚姻色へ変化する。成魚は産卵のため下流域への降河を開始するが、この行動を示すものを指して「落ちあゆ」という呼称もある。産卵を終えたアユは1年間の短い一生を終えるが、広島県太田川、静岡県柿田川などの一部の河川やダムの上流部では生き延びて越冬する個体もいる[22]。太田川での調査結果からは、越年アユは全て雌である。また、再成熟しての産卵は行われないと考えられている[23]。

飼育

アユの観賞魚用としての飼育自体は稀である[要出典]が、コアユ(陸封型)であれば可能である。また、遡上型のアユも稚アユの時期より育てれば可能である。高水温に弱いため夏場の温度管理が重要である。食性は主に植物性であるが、コアユの場合は動物性がより強いので、稀に動物プランクトンも食べる。また、観賞魚として水槽内で飼育した場合は成熟までに至らないケースが多いため、1年から3年は生きる。

日本におけるアユ

日本では代表的な川釣りの対象魚であり、重要な食用魚でもある。地方公共団体を象徴する魚として指定する自治体も多い。稚魚期を降海し過ごすアユ (Plecoglossus altivelis altivelis) は、琵琶湖産コアユと区別するため、海産アユとも呼ばれる。

食材

特に天然アユを中心に、出まわる時期が限られていることから、初夏の代表的な味覚とされている[24][25]。

日本各地のアユの胃の内容物に関する調査の結果、濁りが多い川のアユは胃に泥を多く持ち、食味にも泥臭さが出る。この場合、はらわたを除去することで泥臭さを避けることもできる。一方、泥が少ない川では胃にも泥が含まれず、食味も大幅に改善する。同じ川でも、遡上量が多く川底がアユによって「掃除」されたような年には風味も良くなる[26]。

日本では一般に、魚は刺身で食するのが最良とされている(割主烹従)が、アユについては例外的に塩焼きが最良とされている[24]。一般に初夏のものはアユの独特の香気を味わい、晩夏のものは腹子を味わうとされている[24]。

焼き物・揚げ物

アユは、初夏から夏の季節を代表する食材として知られ、清涼感をもたらす食材である。特に初夏の若アユが美味とされ、若アユの塩焼きや天ぷらは珍重される。鮎は蓼酢で食べるのが一般的[24]だが、ほかにも蓼味噌を添える場合もある[25]。塩焼きにした後に残った骨はさらに炙り、熱燗の日本酒を注ぐ骨酒とすることができる。

生食

刺身や洗いなどの生食が行われることがあるがアユは横川吸虫という寄生虫の中間宿主であり、食品安全委員会はこの観点から生食は薦められないとしている[27]。

刺身にするには、旬のアユを冷水で身を締め、洗いや背越しにする。特に背越しは骨の柔らかいアユの特徴的な調理方法で、ウロコや内臓を除去したのち、骨や皮ごと薄く輪切りにしたもので、清涼感のある見栄えや独特の歯ごたえを楽しむ。酢や蓼酢などで食することでもアユの香気を味わうことができる[25][24]。

酢や塩に浸け酢飯と合わせて発酵させるなれずしの「鮎寿司」や、「姿寿司」・「押し寿司」、「柿の葉寿司」・「笹寿司」などを作る地方がある。JR京都駅の名物駅弁ともなっている。

アユの腸を塩辛にした「うるか」は、珍味として喜ばれる[28]。うるかを作るには、腹に砂が入っていない(空腹になっている)夜間・朝獲れの鮎が好しとされる。[要出典]

煮物

琵琶湖周辺などでは稚魚の氷魚の佃煮や、成魚の甘露煮も名物として製造販売されている。

シラス

シラス漁においては、海で過ごしているアユ仔魚・稚魚が混獲されることがある。しかし、この場合は独特の香りが製品につくのでむしろ嫌われる。[要出典]また、アユの仔稚魚は茹でると黄色になる。

アユ節

乾燥させた鮎節は和食の出汁としても珍重される。また、鮎の干物からとった「水出汁」は、極めて上品。

漁法

アユの若魚は刺し網、投網、産卵期に川を下る成魚は簗(やな)などで漁獲される。アユにターゲットを絞った漁法として縄張りの性質を利用した友釣りがある。岐阜県の長良川などでは、ウミウを利用した鵜飼いも知られる。

仔魚期から稚魚期の主要な餌は水生昆虫や水面落下昆虫であるため、毛鉤によるフライ・フィッシングで釣れることもある。ただし、水産資源保護の観点から11月–5月は禁漁である。また、解禁された後も入漁料を支払う必要があることが多い。

養殖

アユは高級食材とされており、内水面で養殖される魚種としてはウナギに次ぐ生産高を誇る。養殖は、食用とするための成魚の養殖と、遊漁目的の放流用種苗稚魚の養殖とが日本各地で行われ、稚魚養殖し天然河川に放流した個体を『半天然』と呼ぶこともある[29]。一部では完全養殖も行われる。この際には、主として、天然の稚魚を3月から4月に捕獲し淡水で育成する方法が採用される。実際、「河口付近の川で採捕した河川産稚アユ」「河口付近の海洋回遊中に採捕した海産稚アユ」「湖や湖に注ぐ河口で採捕した湖産稚アユ(コアユ)」が種苗として供給されている。完全養殖の場合、一時海水中で飼育することもあり、餌はシオミズツボワムシなどのワムシ類、アルテミア幼生、ミジンコなどが使用される。

|

|

|

|

|

| 植物プランクトン | ワムシ類 | 甲殻類の幼生 | カイアシ類 | ミジンコ類 |

アユの養殖の始まりは諸説ある。養殖の実験は、石川千代松[30]らにより1904年より琵琶湖で行われたのが最初とされている[31]。1960年代になると遊漁種苗の育成が盛んに行われるようになる。当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用も1929年中野宗治の研究により開始された。なお、養殖アユの生産量は、最盛期の1988年には1万3600トンあまりあったが、2001年に8100トン、2005年には5800トン程度まで減少した[32]。

アユについての漁業権のある河川では、毎年4-5月頃漁協により、10–15cm程度のサイズの稚魚の放流が行われる。

アユの養殖時の飼育適温は15-25℃であり、養殖用の生け簀(池)は長方形、円形など様々な形状のものが利用される。餌は、かつてはカイコの蛹粉末や魚の練り餌が使用されたが、現在では魚粉や魚すり身を主成分とした固形配合飼料が与えられる。アユは短期間に成長させる必要がある。このため、常に飽食量に近い量が給餌される結果、残った餌により養殖池の水質が悪化し、感染症が発生し易くなるという問題が生じやすい。また密度管理も重要である。これは、感染症対策をとる必要があるばかりでなく、生育密度が高いと共食いが発生しやすいためでもある。

21世紀初頭には流水池での養殖池を行い脂肪分を減少させる事や、配合飼料に藍藻、緑茶抽出物[33]を添加することで動物質飼料由来の香りを抑制するなど、養殖方法にも工夫が加えられ養殖ものの食味を天然物に近づける努力もなされている。さらに、電照飼育により性的成熟を遅らせ、「越年アユ」として販売される場合もある。

天然物と養殖物の違いとしては主に以下のようなものがある[29]。

- 特有の香り

- 養殖魚にはない。

- 脂肪

- 天然アユと養殖アユの比較では、養殖アユのほうが脂肪を約3倍多くもつ[24]。とはいえ、魚体自体は大きなものではないし、一般にはそう頻繁に食する魚ではないので、カロリーの観点では脂肪分の差は無視できるレベルである[24]。一方、脂肪が多いということはビタミンD、ビタミンEといった脂溶性の栄養素をより多く含んでいることになる[24]。栄養摂取の観点からも内臓ごと食することはより多くの栄養価を摂取することができる[24]。

アユの感染症

養殖において感染症が問題となる。例えば、グルゲア症が発生した場合、治療法がなく発病群の全個体を処分し池および関連器材を消毒しなければならない。

| 病名 | 病原体 | 特徴的な症状 | ||

|---|---|---|---|---|

| 体表、鰭 | えら(鰓) | 内臓、筋肉 | ||

| 冷水病 | フラボバクテリウム・サイクロフィラム ( Flavobacterium psychrophilum ) |

体表や尾柄部のびらん、潰瘍、下顎の出血 | 貧血 | 内臓の貧血 |

| ビブリオ病 | Vibrio anguillarum | 体表や鰭の基部、肛門周辺の出血、体幹部の褪色やスレ | 内臓・筋肉の出血 | |

| 細菌性鰓病 | フラボバクテリウムの一種 ( Flavobacterium branchiophila ) |

鰓蓋が開いたまま | 鰓のうっ血、多量の粘液分泌、鰓弁の棍棒化 | |

| シュードモナス病(細菌性出血性腹水症) | Pseudomonas plecoglossicida | 下顎の発赤・出血、肛門の拡張 | 軽度の貧血 | |

| 真菌性肉芽腫症 | ミズカビ類の一種 ( Aphanomyces piscicida ) |

皮膚の剥離、潰瘍や肉芽腫の形成 | 真菌の伸長による発赤 | |

| ボケ病 | 不明 | 鰓蓋が開いたままになる | 鰓弁の腫脹と棍棒化、鰓の褪色 | |

| ミズカビ病 | ミズカビ類のサプロレグニア属のカビなど | カビの集落を形成後、表皮組織が崩壊 | ||

| グルゲア症 | 微胞子虫の一種 ( Glugea plecoglossi ) |

乳白色で球形のグルゲアシストが体の各部位に形成 | ||

放流用種苗に係わる問題

前述の様に、当初は琵琶湖産アユが養殖種苗として利用されていたが、海産の稚魚の利用もされているが、外部からの新規個体が導入されない環境で継代飼育されることが多く養殖場の環境に適応した個体のみが残ることとなり、飼育しやすい反面、単一の形質をもつ遺伝的な多様性に欠ける集団となる。その結果、環境ストレスに対する耐性(例:主たる捕食者のカワウからの回避能力)を低下させると共に、継代人工種苗が親魚となった自然界での再生産のサイクルが良好に機能しない原因となっている可能性が指摘されている。しかし、遺伝的多様性を維持するために、養殖メスと野生オスを交配させ次世代の種苗とすることで遺伝的多様性の維持をはかることが可能である[15]。

天然アユ復活への取り組み

流域下水道の整備による水質浄化、かつて生息していた河川の清掃、直線化した河川構造の改造、産卵床の整備などを通した天然アユ復活の試みは日本国内各地(島根県[36]、多摩川[37][38])。例えば神戸市灘区都賀川は、かつてゴミとヘドロで埋め尽くされた「どぶ川」だった。「都賀川を守ろう会」が、1976年より、戦前のように魚とりなどができるようにと活動を続け、ゴミを引き上げたり、車に拡声器を積み川を汚さないようにと訴えてきた。陳情を受けた兵庫県も魚道の整備、産卵用の砂を敷き、川を蛇行させて流れを緩やかにした。その結果、毎年2000匹ほどが遡上し、産卵も行われるようになった[39][40]。

文学

命名

和菓子の一種に、鮎を形取って小麦粉を焼いて作った皮で求肥をはさんだものがあり、「鮎」または「若鮎」と呼ばれる。

参考画像

-

アユを模した和菓子の「鮎」

-

飼育される稚魚

-

釣れた稚鮎

-

販売される養殖アユ

脚注

- ^ Fishes of the world (4th edn), p. 195, - Google ブックス

- ^ JJ Dodson, J Laroche, F lecomte (2009), Contrasting Evolutionary Pathways of Anadromy in Euteleostean Fishes

- ^ フリーランス雑学ライダーズ編『あて字のおもしろ雑学』pp.46–47 1988年 永岡書店, ISBN 9784522011607

- ^ a b c フリーランス雑学ライダーズ編『あて字のおもしろ雑学』p.46 1988年 永岡書店

- ^ 魚偏に桀

- ^ a b 『ここまでわかった アユの本 変化する川と鮎、天然アユはどこにいる?』,高橋勇夫、東健作著,築地書館刊,2006, ISBN 9784806713234, px-xiv アユの基礎知識

- ^ a b c d e 井口 恵一朗,武島弘彦、アユ個体群の構造解析における進展とその今日的意義 水産総合研究センター 水研セ研報 2006; suppl. 5:187-195

- ^ “神奈川県水産技術センター 内水面試験場 アユ”. 2012年6月30日閲覧。

- ^ 藤岡康弘、ビワマス (PDF) 水産総合研究センター さけますセンター『魚と卵』第159号 1990(H2)年3月

- ^ a b c 大竹二雄, 海域におけるアユ仔稚魚の生態特性の解明, ISSN 13469894

- ^ “人工長期継代アユの遺伝子特性調査”. 2012年6月30日閲覧。

- ^ 西田睦、琉球列島より得られたアユの新亜種 魚類学雑誌 1988年 35巻 3号 p.236-242, doi:10.11369/jji1950.35.236

- ^ “改訂版 レッドデータおきなわ-動物編- 魚類”. 2012年6月30日閲覧。

- ^ アユの産卵場調査 神奈川県水産技術センター

- ^ a b 井口恵一朗、アユを絶やさないための生態研究 日本水産学会誌 Vol.77 (2011) No.3 p.356–359, doi:10.2331/suisan.77.356

- ^ アユの産卵場造成マニュアル 茨城県水産試験場 (PDF)

- ^ 山本敏哉、三戸勇吾 ほか、矢作川河口周辺海域(三河湾西部)におけるアユ仔稚魚の分布と底質との関係 日本水産学会誌 2008年 74巻 5号 p.841-848, doi:10.2331/suisan.74.841

- ^ 魚類の匂いに関する研究‐I アユおよびその餌飼料の揮発性成分の同定 - J-GLOBAL, NAID 130001545571

- ^ a b c 『ここまでわかった アユの本』,高橋勇夫・東健作・著,築地書館・刊,2006,p4-17

- ^ ただしこれらは一般に流布している学説であって、『ここまでわかった アユの本』では、縄張りをもたず群れで生活している天然アユにも黄色くなるものがいる例を上げて、最終的にはよくわかっていないとしている。

- ^ 吉野川 五條市

- ^ 柿田川 国交省沼津河川国道事務所

- ^ 栄研二、海野徹也ほか、広島県太田川における越年アユの生物学的,生化学的性状 日本水産学会誌 1996年 62巻 1号 p.46-50, doi:10.2331/suisan.62.46

- ^ a b c d e f g h i 『旬の食材 夏の魚』p70 鮎料理

- ^ a b c 『刺身百科』柴田書店 2007年,p50-53

- ^ 『ここまでわかった アユの本』p150-151

- ^ 平成22年度食品安全確保総合調査「食品により媒介される感染症等に関する文献調査報告 食品安全委員会 (PDF)

- ^ 「飲食事典」本山荻舟 平凡社 p17 昭和33年12月25日発行

- ^ a b 石田力三、「天然アユと養殖アユの体形と味」 水産増殖 Vol.38 (1990) No.2 P.206-207,doi:10.11233/aquaculturesci1953.38.206

- ^ 石川千代松、「鮎の話」 農学研究 14, 61-76, 1930-02-01, NAID 120005232615

- ^ アユ養殖の歴史

- ^ アユ養殖業の現状と課題 広島大学生物生産学部 食料生産管理学研究室 (PDF)

- ^ 河野迪子、古川清、提坂裕子 ほか、「ブリおよびアユ養殖飼料への緑茶抽出物および茶殻の添加効果」 日本食品科学工学会誌 Vol.47 (2000) No.12 P.932-937, doi:10.3136/nskkk.47.932

- ^ アユの病気 日本水産資源保護協会 (PDF)

- ^ 静岡県水産技術研究所 浜名湖分場 魚病情報 アユの疾病

- ^ 鮎の川を復活させるために 「しまねの鮎づくり」宣言 (PDF) 島根県内水面漁業協同組合連合会

- ^ 香味よみがえる「江戸前アユ」 多摩川での復活劇 水源開発問題全国連絡会 2015年5月30日

- ^ アユ 東京都島しょ農林水産総合センター

- ^ 都賀川と「都賀川を守ろう会」 兵庫県 (PDF)

- ^ 都賀川 鮎の稚魚の放流 神戸市

- ^ 『角川俳句大歳時記 春』角川学芸出版、2006年、443頁。ISBN 4-04-621031-1。

参考文献

- 『ここまでわかった アユの本』,高橋勇夫・東健作・著,築地書館・刊,2006

- 『旬の食材 夏の魚』,講談社・編,2004 ISBN 4-06-270132-4

- 『刺身百科』,柴田書店・編,2007 ISBN 978-4-388-06020-7

- 岡村収 監修『山渓カラー名鑑 日本の海水魚』ISBN 4-635-09027-2

- 川那部浩哉・水野信彦・細谷和海編『山渓カラー名鑑 改訂版 日本の淡水魚』ISBN 4-635-09021-3

関連項目

外部リンク

- あゆ 神奈川県水産総合研究所内水面試験場

- アユ長野県水産試験場

- アユの遡上前線 国土交通省河川局

- 川之辺素一、沢本良宏、山本聡、千曲川におけるアユの放流効果と冷水病の関係 長野県水産試験場研究報告 2005年3月 7号, p.10-15

- 環境省

- アユ・ワカサギに関する生態について 環境省 (PDF)

- 絶滅危惧種情報(動物) リュウキュウアユ 環境省 生物多様性センター

- 本間義治、田村栄光:ビワ湖産コアユの生殖腺における週年変化 魚類学雑誌 1962年 9巻 1-6号 p.135-152, doi:10.11369/jji1950.9.135