人吉市

| ひとよしし 人吉市 | |||

|---|---|---|---|

| |||

| 国 |

| ||

| 地方 | 九州地方 | ||

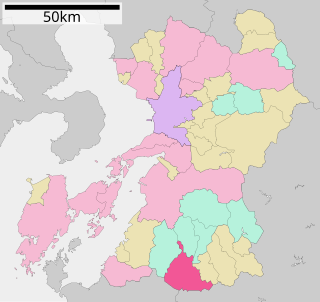

| 都道府県 | 熊本県 | ||

| 市町村コード | 43203-2 | ||

| 法人番号 | 9000020432032 | ||

| 面積 |

210.55km2 | ||

| 総人口 |

29,310人 [編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||

| 人口密度 | 139人/km2 | ||

| 隣接自治体 |

錦町・相良村・山江村・球磨村・ 宮崎県えびの市・鹿児島県伊佐市 | ||

| 市の木 | かし | ||

| 市の花 | うめの花 | ||

| 市の鳥 | うぐいす | ||

| 人吉市役所 | |||

| 市長 | 松岡隼人 | ||

| 所在地 |

〒868-8601 熊本県人吉市麓町16番地  | ||

| 外部リンク | 人吉市 | ||

| ウィキプロジェクト | |||

九州山地に囲まれた人吉盆地に位置し、球磨川沿いの温泉と川下りで有名。人吉・球磨地方の中心地。人吉藩相良氏の城下町として栄えた。

地理

熊本市から直線距離で真南に約70kmの場所に位置し、熊本県の最南端に当たる。北部と南部は九州山地の一角をなす山地である。市域南部は標高1,000m級の山地で宮崎県えびの市と鹿児島県伊佐市に接している。市の中心部は人吉盆地の西端で、球磨川が東から西に貫流する。市内では万江川・山田川・鹿目川・胸川など多数の支流が球磨川へ流れ込んでいる。

中心部は古くからの城下町の町並みが残っており、小京都と呼ばれる。

気候

内陸の盆地のため寒暖の差が著しく、夏場は最高気温30℃以上に達する真夏日が70 - 80日間あるのに対し、冬場は最低気温が零下となる冬日が50日程度ある。年降水量は2,500 - 3,000mm。

盆地で大きな川があり支流も多いという地形上、冬季で晴れた日の朝はほぼ100%濃霧が発生する。その頻度は霧発生日数日本一を毎年争う程だが、この霧が高速道路の速度規制などを生むこともある。発生した霧も地形的にほとんど流出しないため、正午近くまで残ることも珍しくない。

年中多雨であり、夏の高湿度はもとより冬でも霧の影響もあり湿度があまり低くならない。

隣接する市町村

人口

人吉市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

歴史

鎌倉時代初期の1193年(建久4年)に相良氏が人吉の地頭に任ぜられ、その後は形を変えつつも明治時代の廃藩置県までずっと相良氏による統治が行われていた(詳しくは人吉藩を参照)。廃藩置県後は人吉県→八代県→白川県を経て熊本県の一都市となった。

- 1600年頃 - 城下町として整備される。

- 1862年 - 寅助火事により人吉城と城下町の大半が焼失。

近現代

明治以降も球磨郡役所が置かれるなど球磨地方の中心地としての地位を維持する。

昭和初期には温泉の採掘が盛んになり、日本二十五勝のひとつとなった球磨川とともに宣伝されるようになった。1933年頃には球磨焼酎や球磨川下りとともに「泉都人吉」と称されるようになる。

1942年に市制を施行。1963年から3年連続で続いた水害は市街地の景観を一変させた。1970年代に開通した国道219号のバイパス道路(下林バイパス・人吉バイパス)沿いには新たな商業地域が形成された。

かつて「陸の孤島」といわれた人吉は、1960年代以降人口減が続いた。この対策として観光業・農林業の振興や企業誘致を掲げ、対策前は年70 - 80万人ほどであった観光客数も1990年には100万人を突破した。しかし、九州自動車道の全通などにより拠点性を失い「通過都市」となりつつあることから、「物語都市ひとよし」構想の推進による地域活性化を図っている。

- 1889年4月1日 町村制施行により、現在の市域にあたる以下の町村が発足。

- 球磨郡人吉町・西瀬村・中原村・藍田村・大村

- 1933年4月1日 人吉町が大村を編入。

- 1942年2月11日 人吉町・西瀬村・中原村・藍田村が対等合併し市制施行。人吉市が発足。

- 1972年 - 宮崎県方面へ向かう国道221号の加久藤トンネルが開通。

- 1989年12月7日 - 九州自動車道の八代 - 人吉間が開通。

- 1995年7月27日 - 九州自動車道最後の開通区間となる人吉 - えびの間が開通。

行政

市役所

- 市長 田中信孝(2期目、2007年- )

- 市議会 定数20

- 議長 大王英二

- 副議長 簑毛正勝

国の機関

県の機関

- 球磨地域振興局

- 人吉警察署

行政区分

人吉東校区

- 北願成寺町(きたがんじょうじまち)

- 南願成寺町(みなみがんじょうじまち)

- 北泉田町(きたいずみだまち)

- 南泉田町(みなみいずみだまち)

- 鬼木町(おにぎまち)

- 上新町(かみしんまち)

- 下新町(しもしんまち)

- 七日町(なぬかまち)

- 五日町(いつかまち)

- 二日町(にのまち)

- 九日町(ここのかまち)

- 大工町(だいくまち)

- 紺屋町(こうやまち)

- 鍛冶屋町(かじやまち)

- 新町(しんまち)

- 老神町(おいかみまち)

- 灰久保町(はいくぼまち)

- 土手町(どてまち)

- 麓町(ふもとまち)

- 中城町(なかじょうまち)

- 原城町(はらのじょうまち)

- 南町(みなみまち)

- 寺町(てらまち)

人吉西校区

- 井ノ口町(いのくちまち)

- 合ノ原町(ごうのはるまち)

- 瓦屋町(かわらやまち)

- 鶴田町(つるだまち)

- 城本町(しろもとまち)

- 駒井田町(こまいだまち)

- 上青井町(かみあおいまち)

- 中青井町(なかあおいまち)

- 下青井町(しもあおいまち)

- 下城本町(しもしろもとまち)

東間校区

- 西間下町(にしあいだしもまち)

- 西間上町(にしあいだかみまち)

- 東間下町(ひがしあいだしもまち)

- 東間上町(ひがしあいだかみまち)

- 浪床町(なみとこまち)

- 田町(たまち)

- 富ヶ尾町(とみがおまち)

- 上原町(うえはらまち)

- 七地町(しちちまち)

- 蓑野町(みののまち)

- 古仏頂町(こぶっちょうまち)

- 木地屋町(きじやまち)

- 蟹作町(がんつくりまち)

- 赤池原町(あかいけはらまち)

- 赤池水無町(あかいけみずなしまち)

田野校区

- 東大塚町(ひがしおおつかまち)

- 西大塚町(にしおおつかまち)

- 田野町(たのまち)

大畑校区

- 下田代町(しもたしろまち)

- 上田代町(かみたしろまち)

- 東漆田町(ひがしうるしだまち)

- 下漆田町(しもうるしだまち)

- 上漆田町(かみうるしだまち)

- 大畑町(おこばまち)

- 大畑麓町(おこばふもとまち)

- 大野町(おおのまち)

- 段塔町(だんとうまち)

矢岳校区

- 矢岳町(やたけまち)

西瀬校区

- 上薩摩瀬町(かみさつまぜまち)

- 下薩摩瀬町(しもさつまぜまち)

- 相良町(さがらまち)

- 宝来町(ほうらいまち)

- 矢黒町(やぐろまち)

- 下永野町(しもながのまち)

- 上永野町(かみながのまち)

- 下戸越町(しもとごえまち)

- 上戸越町(かみとごえまち)

- 鹿目町(かなめまち)

- 中神町字段山(なかがみまちあざだんやま)

中原校区

- 上林町(かみばやしまち)

- 中林町(なかばやしまち)

- 下林町(しもばやしまち)

- 温泉町(おんせんまち)

- 中神町字段(なかがみまちあざだん)

- 中神町字馬場(なかがみまちあざばば)

- 中神町字城本(なかがみまちあざしろもと)

- 中神町字大柿(なかがみまちあざおおかき)

- 中神町字小柿(なかがみまちあざこかき)

- 下原田町字瓜生田(しもはらだまちあざうりうだ)

- 下原田町字荒毛(しもはらだまちあざあらけ)

- 下原田町字西門(しもはらだまちあざにしもん)

- 下原田町字堀(しもはらだまちあざほり)

- 下原田町字嵯峨里(しもはらだまちあざさがり)

- 下原田町字羽田(しもはらだまちあざはねだ)

- 下原田町字上野(しもはらだまちあざうえの)

- 上原田町字上原(かみはらだまちあざうえはら)

- 上原田町字尾崎(かみはらだまちあざおざき)

- 上原田町字牛塚(かみはらだまちあざうしつか)

- 上原田町字菖蒲(かみはらだまちあざしょうぶ)

- 上原田町字馬草野(かみはらだまちあざまその)

- 上原田町字尾曲(かみはらだまちあざおまがり)

- 上原田町字馬氷(かみはらだまちあざまごおり)

産業

2004年度市内総生産額は約 1,291億円。人吉・球磨地方経済の中心地である。その他の主力産業は観光業・農業・酒造。

戦国の世から第二次世界大戦時まで歴史的にも栄え、熊本などの九州中部・北部と宮崎・鹿児島の南九州方面を繋ぐ交通の要衝・休憩地であり、人吉の字のいわれは宿を意味する「舎」といわれるほど。西南戦争時、熊本から撤退する西郷隆盛が陣を築いたことや、鉄道が「肥薩線」と名づけられていることからも裏付けられる。しかし戦後は沿岸部の経済発展や九州自動車道の貫通によりその意味合いは低下しており、将来的にも九州新幹線の全面開通により更に低下するものと推測される。

かつては農業と酒造で栄えたが、農業の衰退によって活気が失われ、近年では高齢化と過疎化が著しい。

高速道路の開通及び市内幹線道路の整備により交通の便は格段に向上したが、それまでの商店街的な店舗からジャスコ(現・イオン)などの郊外型大型店やコンビニエンスストアが店舗の中心になるようになり、市街中心部(人吉駅 - 九日町)の空洞化が目立っている。また観光業でも観光客に対する宿泊者の比率減少(観光客数自体はあまり変わっていない)、ドライブイン型レストラン・みやげ店の閉鎖という問題が出ているが、これといった解決法は見つかっていない。(関連:ストロー効果)

人吉市に本社を置く主要企業

姉妹都市

- 国内

- 海外

マスメディア

人吉市を拠点とするマスメディア。

教育

高等学校

中学校

小学校

休校中の学校を除く。

専修学校

- 九州技術教育専門学校人吉校

学校教育以外の施設

- 中小企業大学校人吉校

交通

鉄道

道路

高速道路

一般国道

高速バス

人吉産交(バスセンター)は市内・球磨郡内循環バスの中心であると同時に、熊本方面の高速バスの発着点になっている(かつては宮崎・鹿児島方面の中継・乗継点としても機能していたが、2006年よりすべて人吉IC停留所からの乗降となっている。また、長崎 - 宮崎間など一部路線は通過)。

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事・郷土玩具

名所・旧跡・観光スポット

- 人吉温泉

- 球磨川(くま川)下り - 人吉発船場-渡着船場(球磨村)間は割合流れが緩やかなコース。冬季はこたつ舟での運行もある。

- ラフティング - 人吉市内や隣の球磨村から出発する。現在数社が運行している。

- 鹿目の滝(日本の滝百選)

- 人吉城跡 - 相良氏の35代の居城。繊月(せんげつ)城、あるいは三日月城とも呼ばれる。整備が進行中で、かつては城壁だけのまさしく「跡」だったのが、城らしさを徐々に持ちつつある。

- 人吉城歴史館 - 人吉城公園に隣接する資料館。地下石室の井戸遺構を見られる。2005年12月開館。

- 青井阿蘇神社 - 相良氏より篤い崇敬を受け、市民からは「青井さん」と呼ばれ親しまれている。現在の社殿は桃山式の豪壮な建築様式を伝え、国宝に指定されている。

- 肥薩線 - 人吉駅-吉松駅間は途中の矢岳越えからのえびの高原を望む車窓が日本三大車窓の1つとなっている。そのため、人吉-吉松駅間で観光列車「「いさぶろう」・「しんぺい」」号が運行されている。

- 人吉ループ橋 - 市南部、国道221号線の宮崎県との県境近く、加久藤峠にあるループ橋。360度×2重で殆どが橋梁により構成されており、東洋一といわれている。

- 武蔵資料館 - 宮本武蔵に関する資料を展示している

- 永国寺 - 全国的にも珍しい幽霊を描いた掛け軸がある。

- クラフトパーク石野公園 - 人吉の伝統文化・伝統工芸や球磨焼酎に関する資料を展示してある。入園観覧は無料。人吉名産のきじ馬や花手箱の絵付け体験や鍛冶体験など(有料・予約要)も可能。

- 大村横穴群 - 人吉駅すぐ裏にある。崖に人工的に掘られた横穴が点在する。古墳時代後期。国の史跡に指定されている。

- 大畑(おこば)梅園 - 人吉梅園ともよばれる。8haの敷地に約4,600本の梅が植えられており、毎年2月に「人吉梅まつり」が開催される。

祭事・催事

- 人吉球磨は、ひなまつり:2月1日から3月31日に人吉球磨地方一帯で開催される

- 梅祭り:3月

- 人吉温泉球磨焼酎祭:5月

- 人吉花火大会:8月

- 鹿目の滝祭り:8月

- おくんち祭(青井阿蘇神社例祭):10月

- 産業健康福祉祭り:11月

郷土玩具

- きじ馬(きじ車) - 人吉・球磨地方の伝統玩具。ホオノキやヤマギリの木を乾燥させて鰹節状の細長い形に削り、胴に白・赤・黄・緑などの鮮やかな色彩で模様を描き、木を輪切りした車を両脇に付けてくちばしの部分にひもを通す。きじ馬は九州各地にあるが、人吉のものは頭部に黒字で「大」と書かれているのが特徴。

- うんすんカルタ - 江戸時代に全国で流行したが、現在まで遊び方が伝承されたのは人吉市だけである。

特産物

- 球磨焼酎 - 人吉・球磨地方は日本の米焼酎の代表的産地

- ウッチャン焼酎 - ウッチャンナンチャンの内村光良が出身者であることから、母方の親族が経営している酒造会社が製造したもの

- つぼん汁 - けんちん汁に似た汁物

- 鮎の甘露煮、塩焼き

スーパー

- ダイレックス人吉店

- スーパーキッド人吉店

- スーパーストアロッキー人吉店

- ゆめマート人吉店

- サンロード下原田店

- サンロード相良藩店

- サンロードオールデイズ鬼木店

- サンロード西間店

- マルショク人吉店

- スーパーセンターニシムタ人吉店

- イスミ商事株式会社 本店

- イスミ商事株式会社 城本店

- イスミ商事株式会社 インター店

- イスミ商事株式会社 西間店

- 鮮ど市場人吉店

- コメリハード&グリーン人吉店

- 株式会社県民百貨店(くまもと阪神)人吉出張所

- ホームセンタートクマル

- ザ・ダイソー人吉レックス店

- 株式会社鶴屋百貨店 人吉出張所

- スーパーかど

- ナフコ人吉店

- ディスカウントドラッグコスモス(コスモス薬品)人吉店

- ディスカウントドラッグコスモス(コスモス薬品)人吉瓦屋町店

- ドラッグストアモリ人吉瓦屋町店

コンビニエンスストア

- セブンイレブン人吉下青井町店

- セブンイレブン人吉下林店

- セブンイレブン人吉瓦屋町店

- セブンイレブン人吉西間上町店

- ローソン人吉下林町店

- ローソン人吉駒井田町店

- ローソン人吉願成寺町店

- ローソン人吉西間下町店

- ファミリーマート人吉インター店

- ファミリーマートサンロード下原田店

- エブリワン・中青井店

- ココストア谷川酒店

ファミリーレストラン

ファーストフード

人吉市出身の有名人

- 日野熊蔵(陸軍軍人)

- 高木惣吉(海軍軍人)

- 深野時之助(陸軍軍人)

- 川越重男(歴史研究家)

- 藤田富士男(演劇研究家、作家)

- 犬童球渓(作詞家)

- とり・みき(漫画家)

- 冨岡美希(abn長野朝日放送アナウンサー)

- 内村宏幸(放送作家「サラリーマンNEO」「祝女」など。)

- 内村光良(タレント、ウッチャンナンチャン) - 出演したテレビ番組で人吉を語る機会も多い。かつてテレビ番組内で「人吉市民は、東京ドーム(約5万人収容)に全員納まります」と発言したことがある。また人吉・球磨地域の月刊情報誌『どぅぎゃん』に寄稿も行っている。

- 高村公平(ローカルタレント)

- 村仲皆美(ローカルタレント)

- 木下貴信(よしもとクリエイティブ・エージェンシー福岡事務所所属のお笑いコンビ「パタパタママ」のメンバー)

- 熊川雄大(俳優)

- 筑紫まり(宝塚歌劇団)

- 轟悠(宝塚歌劇団)

- 岩井茜(競技麻雀のプロ雀士)

- 川上哲治(プロ野球選手)

- 末次利光(プロ野球選手)

- 永山忠幸(ワコール陸上部監督)

- 豊田敏夫(短距離走選手)

- 岩崎芳美(競艇選手)

- 吐夢(化粧師)

- podo(ミュージシャン・バンド)

- 増澤空(映画助監督、シナリオライター、株式会社ティエラコム設立者)

参考文献

- 住吉献太郎 「城下町から盆地の中心都市に - 人吉市」『九州 地図で読む百年』 古今書院、平岡昭利編、1997年、119-124頁、ISBN 4-7722-1665-0